|

****************************************

HOME ミッドウェイ ガダルカナル ニューギニア インパール ビルマ シッタン河 ラバウル

タラワ サイパン フィリッピン 硫黄島 沖縄

戦局を逆転させたミッドウェイ海戦

(サミュエル・E・モリソン 中野五郎訳 現在世界ノンフィクション全集12筑摩書房 p251-331)

ミッドウェイ海戦は真珠湾奇襲以来、連戦連勝をつづけていた日本海軍が、意外にも連合艦隊機動部隊の基幹である大型正規空母四艦をいっきょに失ない、戦局を逆転させた歴史的な海空の決戦であった。

昭和十七年六月十日午後三時三十分の大本営発表は次のとおりである。

「東太平洋全海域に作戦中の帝国海軍部隊は、六月四日アリェーシャン列島の敵拠点ダッチハーバー並びに同列島一帯を急襲し、四日五日両日にわたり反復これを攻撃せり。

一方同五日洋心の敵根拠地ミッドウェイに対し強烈なる強襲を敢行するとともに、同方面に増援中の米国艦隊を捕捉猛攻を加え、敵海上及び航空兵力並びに重要軍事施設に甚大なる損害を与えたり。」

しかし実際には日米両軍の戦果の比較はきわめて日本側に不利であった。要約すれば次のとおりである。

日本側の損失――空母四隻沈没、重巡一隻沈没、同一隻大破、戦艦一隻小破、駆逐艦二隻小破、潜水艦一隻沈没、飛行機二八〇機喪失。

米軍側の損失――空母一隻沈没、駆逐艦一隻沈没、飛行機一五〇機喪失。

|

山本五十六海軍大将

|

ニミッツ海軍大将

|

一 山本五十六提督の作戦 top |

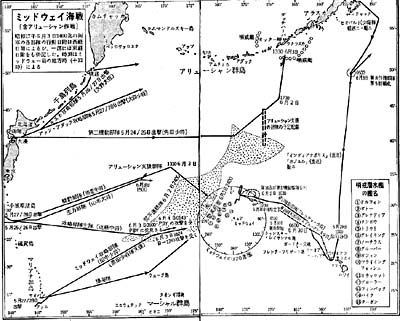

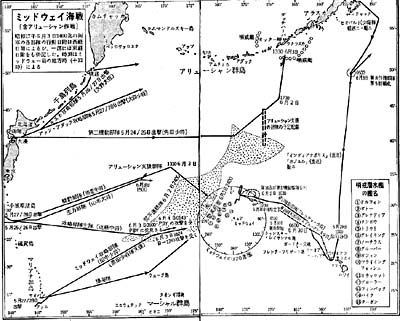

ミッドウェイ海戦作戦地図 クリックで大きくなる

|

ミッドウェイ島およびアリューシャン群島西部はハルゼー海軍中将が一九四二年(昭和十七年)四月に、東京爆撃(ドゥーリットル空襲)のため突破した「防衛帯」の裂け目をつくろうために必要であった。

これらの島々は、日本新しい外廓防衛圈、すなわちキスカ島=ミッドウェ島=ウェーク島=マーシャル群島=ギルバート諸島=ガダルカナル島=ポート・モレスビー線上の主要地として役立つはずであった。

ミッドウェイ島を基地する哨戒機はキスカおよびウェーク両島より飛来す他の哨戒機と連繋して、日本の内側防衛圈を空襲せとするいかなる敵機動部隊をも探知することができであろう。

またミッドウェイ島はアメリカ潜水艦に対する重要な前進給油地点であり、これらの潜水艦はようやく日本近海の航行船舶を悩まし始めていた。

しかし山本五十六海軍大将の見解によれば、ミッドウェイ島の主要価値はニミッツ海軍大将のアメリカ太平洋艦隊を引張り出すことにあった。 彼は連合艦隊司令長官として、一九四二年中にアメリカ太平洋艦隊を撃滅しなければならないこと、さもなければ戦争に敗北するほかないことを承知していた。山本海軍大将は、日本軍部の巨頭連中の大半とは異なり、アメリカの国力と資源力とを十分に評価していたからである。

彼は時の経過にともなってこれらのカが真価を発揮してくることをよく承知していたからこそ、アメリカ太平洋艦隊を、撃滅できる位置まで誘致するために、アメリカ軍が重要視している地点のどこかに脅威を加えねばならないと主張したのであった。

それにはミッドウェイ島より好適な餌がありうるであろうか?

おそらくニミッツ海軍大将は、この“ハワイを守る監視哨”たるミッドウェイ島を、ウェーク島のように救援不履行のために放棄することはできないだろう。もし彼がミッドウェイ島になにかの手を打つとすればどうしても彼の靡下の太平洋艦隊を西方に進出させ、日本連合艦隊の攻撃可能な位置におくことになるであろう。

山本海軍大将は、軍令部総長永野修身海軍大将(後に元帥)を、彼の戦略を支持するよう転向させ、さらにこの両人が大本営を納得させた。かくて大本営は一九四二年五月五日、次の簡単明瞭な命令を発した。

「連合艦隊司令長官は陸軍と協同して、アリューシャン群島西部の要地並びにミッドウェイ島を攻略すべし」

これは一九四二年の日本軍戦略の第二段階であった。

第三段階――すなわちフィジー、サモア、ニューカレドニア諸島の攻略にたいする作戦計画は早くも五月十八日に発令された。真珠湾は、このミッドウェイ作戦の目的物ではまったくなかった。

「我々は真珠湾へ進撃したかったが、承認されなかった」と山本海軍大将の幕僚の一人は語った。

日本軍は、フレンチ・フリゲート礁をはじめ真珠湾にいたる途上の他の小島嶼を占領した上、さらにミッドウェイ島から真珠湾の大海軍基地にたいして、うるさい空襲を敢行しようと企図していたのである。

今後の戦局の進展如何によって、オアフ島(ハワイ諸島の主島で、主都ホノルルおよび真珠湾軍港あり)を必要とするか否かがきまるであろう。

しかし有名な米国のマハン提督の海軍戦略論を信奉するこれら東洋の弟子たちにとっては、真珠湾を攻略し確保しようと企てる前に、まずアメリカ太平洋艦隊を撃破しなければならないことはじつに明瞭であった。

そしてまた、逆に、もしニミッツ海軍大将が靡下の艦隊を無事に保つことに成功すれば、ミッドウェイ島は日本軍の手で長く確保できないことも明瞭であった。

山本海軍大将の戦略は論理的ではあったけれども、作戦計画が同様に論理的であったとは言えない。

その作戦計画は、次のとおり、別個ではあるが相互に支援しあう三つの戦闘行動からなっていた。

1 アリューシャン群島西部の占領

2 ミッドウェイ島の占領

3 艦隊の交戦

これらの作戦目的は、五つの大部隊によって遂行される予定だった。

その中のある部隊は、さらに二つもしくはそれ以上の隊に分けられ、すべて各個に東進することになっていた。

これらの各部隊を要約すると次のとおりである。

総指揮官 連合艦隊司令長官 海軍大将 山本五十六

1 先遣部隊(指揮官 小松輝久中将)

軽巡「香取」ほか三個潜水隊(イ号級潜水艦一六隻、潜水母艦二隻)

2 航空母艦攻撃機動部隊

第一航空戦隊(指揮官 南雲忠一中将)

空母「赤城」戦闘機二一、爆撃機二一、雷撃機二一

空母「加賀」戦三〇、爆二三、雷三〇

第二航空戦隊(指揮官 山口多聞少将)

空母「飛竜」戦二一、爆二一、雷二一

空母「蒼竜」戦二一、爆二一、雷二一

支援部隊(指揮官 阿部弘毅少将)

重巡「利根」「筑摩」戦艦「榛名」「霧島」

警戒隊(指揮官 木村進少将)

軽巡「長良」ほか三個駆逐隊(駆逐艦一二隻)

そのほか補給部隊として油槽船八隻

3 ミッドウェイ攻略部隊

主隊(指揮官 第二艦隊司令長官 近藤信竹中将)

重巡「愛宕」「鳥海」「妙高」「羽黒」

戦艦「金剛」「比叡」

軽空母「瑞鳳」戦一二、爆一一

そのほか警戒隊(軽巡一隻、駆逐艦七隻)および 駆逐艦一隻、工作艦一隻、油槽船四隻

支援隊(指揮官 栗田健男少将)

重巡「鈴谷」「熊野」「最上」「三隈」駆逐艦二隻、油槽船一隻

占領隊(指揮官 田中順三少将)

軽巡「神通」ほか三個駆逐隊(駆逐艦一〇隻)哨戒艇三隻、輸送船一三隻

上陸部隊兵力五八〇〇名

航空隊(指揮官 藤田類次郎少将)

水上機母艦「千歳」「神川丸」駆逐艦一隻、哨戒艇一隻

そのほか掃海隊として掃海艇四隻、測量船一隻、輸送船二隻

4 主力部隊

主隊(指揮官 山本五十六大将)戦艦「大和」「陸奥」「長門」軽空母「鳳翔」軽巡「川内」ほか三個駆逐隊(駆逐艦一一隻)潜水母艦二隻、油槽船二隻、駆逐艦一隻

アリューシャン攻略警戒部隊(指揮官 第一艦隊司令長官 高須四郎中将)戦艦「伊勢」「日向」「扶桑」「山城」軽巡二隻、二個駆逐隊(駆逐艦八隻)油槽船二隻、駆逐艦一隻

5 北方部隊 細萱戌四郎海軍中将の指揮下にあり、次の二部隊よりなるものであった。

空母二隻および重巡二隻よりなる第二機動部隊 アダック=アッツ両島ならびにキスカ島にたいする二つの攻略隊 |

全般的作戦計画は次のとおりであった。

1 ニミッツ海軍大将を混乱させ、アリューシャン群島西部の攻略を掩護するために、第二機動部隊は六月三日、ダッチハーバー(アリューシャン群島の西部ウナラスカ島にあるアメリカ海軍根拠地)にたいする殲滅的爆撃を敢行し、それによって戦闘を開始するものとする。

2 航空母艦攻撃機動部隊はミッドウェイ島を準備爆撃の後、もしアメリカ太平洋艦隊が挑戦した場合には、これに第一撃を加える。その一方、山本海軍大将が自ら指揮をとる主力部隊は、これに止めを剌すために支援の一から西方へ進出する。

3 その間、六月五日の日没後に、ミッドウェイ島に攻略部隊の五八〇〇名の地上部隊が挺身上陸を敢行し、これを航空基地として急速に強化する。

4 アリューシャン攻略警戒部隊は、ミッドウェイ島とアリューシャン群島の中間で配置につき、この両方面へ来るであろういかなるアメリカ部隊をも迎撃するため、主力部隊から分遣される。 |

ニミッツ海軍大将が南下の航空母艦機動部隊の両指揮官、すなわちフレッチャー海軍少将とスプルーアンス海軍少将にたいして与えた命令は、「強力な消耗戦術をとって、敵軍に最大限の損害をこうむらせる」ことであった。

それは、当時の海軍用語では、敵艦船にたいする航空攻撃を意味する。

彼は抜け目なく、フレッチャーおよびスプルーアンス両少将にたいして、ミッドウェイ島を基地とするアメリカ機の一三〇〇キロにわたる索敵飛行によってアメリカ艦隊の出現が曝露する以前に日本航空母艦部隊の所在を発見することを予期しながら、接近しつつある敵軍の航空索敵圏外にあるように、ミッドウェイ島の北東方に先制攻撃位置を占めるべし、と命令したのであった。この命令に、彼は次のような特別指令書を付した。

「与えられたる任務の遂行にあたり、貴官は適当と思われる程度の危険を賭する方針に基いて、行動を律すべきである。それは貴艦隊を敵戦隊にさらす結果として、敵側により大なる損害を与える十分な見込みなくして、貴艦隊をより優勢な敵艦隊の攻撃にさらすことを回避することを意味するものと解すべきである」

いかなる海軍司令長官の指令も、いまだかって、この指令がフレッチャーおよびスプルーアンス両海軍少将によって遂行されたより以上に忠実に、聡明に実施されたことはなかった。フレッチャー海軍少将はスプルーアンス海軍少将よりも先任であったから、これら両部隊の会合が行われると、ただちに現場戦術指揮官に就任した。

しかし彼は航空参謀をまったく有せず、一方スプルーアンス海軍少将はハルゼー海軍中将の航空参謀を受け継いでいたから、六月四日より六日にわたる勝敗を決すべき重大な戦闘中に、スプルーアンス海軍少将が実際上、独立した指揮をとったことは、おそらく運が好かったといえよう。

ただしスプルーアンス海軍少将またはフレッチャー海軍少将のいずれも、ミッドウェイ島にある航空部隊および地上部隊にたいして、また同方面に作戦行動中の潜水艦部隊にたいして、さらにアリューシャン群島にあるシオボールド海軍少将の指揮部隊にたいしては、まったく指揮権を行使しなかった。全般的総指揮官はニミッツ海軍大将であり、彼はやむを得ず真珠湾の司令部に留まっていた。

総指揮官 太平洋艦隊司令長官 海軍大将 C・W・ニミッツ

1 母艦攻撃部隊(指揮官 フレッチャー少将)

第十七機動部隊(指揮官 フレッチャー少将)

空母「ヨークタウン」戦闘機二五 爆撃機一八 哨戒機一九 雷撃機一三

重巡「アストリア」「ポートラソド」 駆逐艦六隻

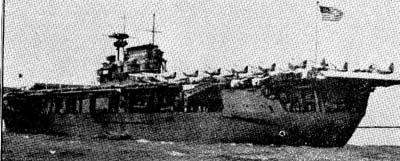

第十六機動部隊(指揮官 スプルーアンス少将)

空母「エンタープライズ」戦二七 爆一丸 哨一九 雷一四

空母「ホーネット」 戦二七 爆一九 哨二八 雷一五

重巡「ニュー・オルリーンズ」「ミネアポリス」「ヴィンセンズ」「ノーザンプトン」

「ペンサコーラ」

軽巡一隻、駆逐艦一一隻、油槽船二隻

2 潜水艦部隊(指揮官 イングリッシュ少将)

ミッドウェイ方面哨戒隊 潜水艦一二隻

遊撃隊 潜水艦三隻

オアフ島北方哨戒隊 潜水艦四更 |

|

フレッチャー海軍少将

スプルーアンス海軍少将

|

いっぽう、これらの巨大な各艦隊の豆ツプのような目的物となったミッドウェイ島自体は、いよいよ海戦に先きだつ一ヵ月間、たいへんな注目の的となった。

五月初め、ニミッツ海軍大将は、この環礁を親しく視察するためにはるばる飛来した。

彼はミッドウェイ島指揮官シリル・T・シマード海軍大佐と、地上部隊指揮官ハロルド・シャノン海兵中佐との間の緊密な協力の下に、同島の防衛組織が完全に運営されていることを知った。

ニミッツ海軍大将はシャノン海兵中佐に対して、彼の必要とする部隊の装備の主要品目はなにかとたずねたあとで、「もし私がこれらの物をすべて貴官に与えたならば、貴官は強力な敵軍の水陸両用の攻撃に対してミッドウェイ島を守り抜くことができるか?」と言った。

これにたいしてシャノン海兵中佐は、心から、「はい、閣下、必ず守り抜くことができます」と返答した。「珊瑚礁脈の上で、敵の奴らをやっつけろ!」というのが、ウェーク島の悲劇を銘記するシャノン海兵中佐の合言葉であった。

1 基地航空部隊(指揮官 シマード海軍大佐)

海軍航空隊 哨戒艇三二 雷撃機六

海兵飛行隊 戦闘機二七 哨戒・爆撃機二七

2 陸軍航空部隊分遣隊(指揮官 ヘール陸軍少将)

爆撃機二三

3 ミッドウェイ島防備隊(指揮官 シマード海軍大佐)

海兵隊 第六海兵防衛大隊を主力とする

第一魚雷艇隊 魚雷艇一〇隻 哨戒艇四隻

そのほか周辺地区に水上機母艦二隻、駆逐艦三隻、油槽船二隻、掃海艇一隻、哨戒艇四隻 |

非常に細心で広範囲にわたる索敵計画がシマード海軍大佐の手で立案され、五月三十日に実施に移された。

しかし天候は不良で、航空索敵の効果をはなはだしく減殺し、さらには海戦の上に重大な影響を及ぼしたのである。

五月および六月中には、ミッドウェイ島の西および北西の海面は、北東方へ進行ししかもそれに先だって不連続線が雲と雨とをもたらす暴風雨のために、しばしば天候の障害をこうむる。

たとえ暴風雨がなくとも貿易風が日本海流と遭遇するミッドウェイ島の北西約五六〇キロから七四〇キロの海上には、いつもきまって濃霧が予期されていた。

日本軍はこれらの状態について、わが軍と同様に承知していた。

そして彼らはその航空母艦群を探知されないで、ミッドウェイ島にできるかぎり接近させるため、この予期される濃霧と不連続線とを利用したのであった。

その一方、日本軍のミッドウェイ攻略部隊は南西方にあたる平常の天候良好の方面をへて接近した。

二 日米両艦隊の行動 top

(ミッドウェイ海空戦は国際日付変更線にまたがって戦われた。ここでは日本艦隊に対しては東経日付を、アメリカ艦隊に対しては西経日付を、ミッドウェイ島ではプラス十二時の時刻帯を、それぞれ採用している)

一九四二年五月の最後の週に、ミッドウェイ島をめぐる大海戦に馳せ参じるべき日米両軍の全部隊は、粛々と太平洋上を進航していた。

まず行動を起こしたのは、日本の潜水艦群である。

一四〇〇トン級の機雷敷設用潜水艦、伊号第一二一および伊号第一二三の両潜水艦からなる先遣捜索隊は、それぞれ航空用ガソリン約四〇トンおよび円滑油二一トンを積載して、五月初めに日本本土を出港した。

両潜水艦はクェゼリン島に寄港したのち、アメリカ軍が「エミリー」と呼んでいた大型四発爆撃機(真珠湾偵察飛行艇を指す)に燃料等を供給するため、フレンチ・フリゲート礁へ向かって進んだ。

五月二十六日、同地に到着してみると、すでにそこの泊地には、意外にもニミッツ海軍大将が事態を見越して派遣したアメリカ水上機母艦がいることを発見した。

そのため、この伊号第一二一および伊号第一二三の両潜水艦は、その周辺を四日間もさまよったが、まったく日本機の姿を見なかったため、クェゼリン島の基地に帰還した。

また、同じ伊号級の潜水艦一隻は、レイサン島を偵察し、おそらくリシアンスキー島まで進出したものと思われる。

〔訳注〕 伊号一二三潜水艦は、五月二十九日一八時四八分フレンチ・フリゲート礁付近から「警戒厳重、見込みなし」と報告した。

このため真珠湾偵察飛行は一日延期された。

翌三十一日も警戒厳重であったため、五月三十一日○時二三分、真珠湾偵察はついに取り止めとなった。

(日本海軍側の記録による)

日本潜水艦部隊の主力は、まず最初にオアフ島を偵察し、さらに北西方へ移動するべく派遣された。

六月三日、同部隊は北緯二六度から三二度、西経一六五度から一七〇度の間の北北東=南南西の線に沿って散開した。

これによって、出撃を予想されるアメリカ太平洋艦隊のいかなる機動部隊をも、時間的には迎撃可能と想定された。山本海軍大将は、ニミッツ海軍大将が、ミッドウエイ島攻撃の報を聞く以前に反撃に出ることを予期していなかったからである。

〔訳注〕 山本海軍大将は敵の意図を判断し、

(一) ミッドウェイ島攻略の気配を察知し、アメリカ艦隊がミツドウェイ島付近にて日本艦隊を迎撃す。

(二) ミツドウェイ島の攻略が現実に始まった後に出撃して来る。

(三) ミツドウェイ島に拘泥せず、消極策をとる。

の三方策のうち、(二)の公算大なるも、(一)の場合も少なくないと結論した。(日本海軍側の記録による)

しかし、その予測は、まちがっていた。

これらの潜水艦群は、散開後は終始、航程がおくれ、フレッチャー海軍少将およびスプルーアンス海軍少将の両部隊が過ぎ去った後方にあったため、その行動に関して、日本軍になんの情報も与えられなかった。

(戦後に、故山本五十六元帥の幕僚、渡辺安次海軍中佐は、この潜水艦哨戒の誤った配備をミッドウェイ海戦敗北の主要原因の一つとして引証した。)

〔訳注〕 これら日本潜水艦の所定散開線到着日を六月六日と定め、この散開線進出の途中は相当に幅のある海面を帰海、索敵しながら進出させる計画であった。

しかし連合艦隊命令には、錯誤によってこの帰航を明記しなかったので、出動準備が遅れて出港した潜水艦部隊は散開線に直路急行し、その途中の帰航をやらなかった。

これが重大な結果を来たし、アメリカ機動部隊を発見し得なかった一つの禍因となった。(日本海軍側の記録による)

まっさきに行動を開始した水上部隊は、アリューシャン群島方面に作戦する角田覚治海軍少将指揮下の第二機動部隊であった。ミッドウェイ島攻略におもむくことになった諸部隊の中では、南雲忠一海軍中将指揮下の航空母艦攻撃機動部隊が、五月二十六日夕刻、日本本土の瀬戸内海より出撃した。

連合艦隊司令長官山本五十六海軍大将は、主力部隊を率い、その二日後に南雲部隊の後に続いた。

またミッドウェイ島攻略部隊の輸送船団は、五月二十七日夕刻にサイパン島より出港した。

さらに粟田健男海軍少将の指揮下の強力な重巡洋艦四隻、駆逐艦二隻よりなる支援部隊は、これと同時にグアム島を出発し、輸送船団の前方一四〇キロから一八五キロを進航していた。

そして水上機母艦群が、その後方をつきまとうように進んでいった。

山本海軍大将は胃病で、“平常に似合わず元気がないように見えた”。

しかし主力部隊は、全体としてはすこぶる士気旺盛で、戦艦〔大和」の四六センチの巨砲と、他の高速戦艦群の四〇・六センチ砲の威力を頼って自信満々たるものがあった。

全員はアメリカ太平洋艦隊撃滅の確信を抱き、「声をかぎりに軍歌を高唱していた」といわれる。

任務上、十分の運動ができない水兵たちは、毎日、柔軟体操をした。主力部隊が六月一日午後、不連続線に突入するまでは、上甲板ではさかんに日光浴が行われた。

しかしながら攻撃機動部隊の指揮官南雲中将は、戦略上の優勢にもかかわらず、けっして楽観はしていなかった。

彼の航空母艦群はいずれも、インド洋の空襲後、四月二十三日に本土水域に帰還したものであった。

それゆえ、各軍艦の手入れと修理、高射砲員に対する補修訓練、飛行機搭乗員にたいする飛行訓練などのために、かろうじて一ヵ月の余裕しかなかったからである。

〔訳注〕 ミッドウェイ島攻略を含む第二段作戦に関する図上演習は、五月一日から四日まで行われた。

この以前およびこの研究のさいに、イソド洋に作戦した航空母艦および巡洋艦などの部隊は、各部の整備および事前の作戦研究の余裕のないことを理由にして、ミッドウェイ作戦の延期を要望した。

しかし連合艦隊司令部は、「時機の遷延は月齢の関係上不利であり、かついたずらに敵の漁動を許すにすぎず」として、原計画どおりに断行する旨をこの図上演習研究会で明かにした。(日本海軍側の記録による)

たしかに、それはフレッチャ上海軍少将およびスプルーアンス海軍少将の両部隊に与えられた余裕よりも三週間多かった。

しかしミッドウェイ海戦後に南雲海軍中将が記したょうに、「我々は不十分な訓練をもって、しかも敵軍に関する知識を持たずに、作戦に参加した」のであった。

もちろん、彼はその第一の目標であるミッドウェイ島のどこに、その重点を発見すべきかを承知していた。

彼の攻撃機動部隊の命令は、六月五日に上陸を決行する準備のため、四日に「ミッドウェイ島にたいして航空攻撃を敢行し……同島配備のあらゆる敵航空部隊を撃滅せんとする」ものであった。

任務は容易に思えた。

最高統師部は、この作戦の成功についてはなはだ自信を持っていたので、サンド島とイースタン島の二島嶼とミッドウェイ島自体に命名すべき、新しい日本名を攻略部隊に対して与えた。

このミッドウェイ島に対する日本名は「中興島」(または「東鳥島」)というものであった。

たしかに六月の栄光の月であったが、日本軍にとってはそうでなかった!

ミッドウェイ島は、米海兵部隊と飛行機と軍需品および燃料の集積場その他の施設で、あまりにも混雑していたので、島名物の「阿呆鳥」の棲む余地がほとんどないくらいだった。

これらの軍事活動とまったくかけはなれた「阿呆鳥」のギャーギャーという鳴き声が、飛行機のエンジンの唸りと、磯波の砕ける響きの上方で聞こえていた。

シマード海軍大佐とその幕僚と、シャノン海兵中佐とその幕僚とは、あらゆる敵軍が襲来しそうな進入路と上陸地点の浜辺に、機雷を敷設するといった防衛準備に忙殺された。

大部分が暗号に組むか、または暗号から翻読せねばならない無電通信と、航空索敵の活動と艦船の揚陸作業と厖大な規模の「家政」ともいうべき軍隊給養などで、誰しも多忙をきわめたのであった。

決戦の直前に破壊計画が予行されたが、それはあまりにも現実的に行われすぎた。

一名の水兵がまちがったスウィッチを入れたために、四〇万ガロンの航空用ガソリンが爆発して火の海と化したのである。

その火災がようやく消し止められ、五〇万ガロン以上のガソリンが残ったが、それ以後はB一七型爆撃機を含むあらゆる飛行機は、五五ガロン入りのドラム缶から、人手によって給油されねばならなかった。

まず第一に考慮されるべきことは、航空索敵であった。

敵軍が飛行機発進距離内に潜入して、ミッドウエイ島にたいして「真珠湾の二の舞を演ずる」のを防止するために、できるだけ早期に敵軍を発見することが必須であった。

したがって五月三十日から、「カタリーナ」飛行艇(略号:PBY)は連日、南南西より北北東の方向に、一三〇〇キロ先までの地域を索敵し、さらに「カタリーナ」飛行艇は払暁時において予想される敵航空母艦群の飛行機発進点に達するよう、真夜中から翌朝四時までの当直時に早くも飛び立った。

米海軍諜報部はすでに、敵軍の二部隊がミッドウェイ島西方一三〇〇キロの地点で会合する旨を報告していたので、毎日一五時前後に同地点に到達するよう、陸軍航空部隊の「空の要塞」B一七型爆撃機による日施索敵攻撃飛行が追加された。

しかし、六月三日まではなにも視認されなかった。

ミッドウェイ島の北西方約五六〇キロの地点には、同島の北東に中心がある広い高気圧区域のためにほとんど動かなくて、しかも南雲海軍中将の航空母艦群に完全な遮蔽を与えている「弱い不連続線」があった。

一度ならず、彼らは頭上の雲の中に、米軍索敵機のエンジンの響きを聞いた。

しかし、ミッドウェイ島を基地とする飛行機の大半はまだレーダーを装置していなかったから、ただ視認によってのみ敵艦船を発見できるのであった。

六月二日正午、日本攻撃機動部隊の周辺に濃霧が垂れ込め、南雲海軍中将はその指揮下の各軍艦と目視による触接を失ってしまった。

一三時三〇分、彼の航空参謀がミッドウェイ島方向に変針すべき予定地点にすでに到達したと判断した時、南雲海軍中将は命令を発するために、それまで厳守してきた無電封止を破らねばならなかった。

(米海軍記録によると、ミッドウェイ海戦について南雲海軍中将は、無電封止を破ったことが彼の正体を曝露した理由であったと信じていたが、実際には米軍はその無電通信を傍受していなかった。)

〔訳注〕 このさい、もし原針路のままで進航し天候の回復を待つとすれば、予定日の作戦には間に合わない状況にあった。

(日本海軍側の記録による)

一方、太平洋艦隊潜水艦部隊司令官ロバート・H・イングリッシュ海軍少将は、彼の指揮下にある二五隻の潜水艦を展開する責任を負っていた。

この中の一二隻の潜水艦は、一部を五月二十一日から二十四日の間に真珠湾から出動させ、その他を委任統治領その他の方面から引込めることによって、ミッドウェイ哨戒部隊のために掻き集められた。

これらの潜水艦は、ミッドウェイ島西方の哨戒配備を命ぜられた。

艦隊の序列の中の「移動する遊撃手」とも呼ぶべき別の三隻の米潜水艦は、敵軍が真珠湾にたいして牽制攻撃を企てる場合に備えて、ハワイ群島線の北方三七〇キロにあたり、またミッドウェイ島とオアフ島の中間にあたる散開線について哨戒に当った。

また四隻の潜水艦がオアフ島北方約五六〇キロを哨戒するために派遣され、さらに六隻の潜水艦がアリューシャン方面部隊の支援に当った。

米航空母艦「エンタープライズ」および「ホーネット」二隻を基幹として編成されたスプルーアンス海軍少将の機動部隊は、ミッドウェイ島を保持し、かつ強力な持久戦術をとりながら敵軍に最大限の損害を蒙らせるために」、五月二十八日に真珠湾を出港した。またフレッチャー海軍少将の率いる航空母艦「ヨークタウン」を主にした機動部隊は、「標的射撃訓練を実施し、次いで第十六機動部隊(スプルーアンス海軍少将指揮)を支援する」という命令に基いて、五月三十日午前九時に出撃した。

かくてスプルーアンス部隊は五月三十一日に、またフレッチャー部隊は六月一日に、それぞれ油槽船「シマロン」および「プラット」と出会って、ミッドウェイ海戦後まで、これが最終になる洋上給油を受けたのであった。

それからスプルーアンス部隊は、六月二日一六時にミッドウェイ島北東約六〇〇キロにある北緯三二度、西経一七三度の地点で、フレッチャー部隊と会同するため急いで反転した。

スプルーアンス部隊の航空母艦は、いまやミッドウェイ島の陸上基地航空索敵の圏外にあったので、自力で防衛に当らねばならなかった。

航空母艦「ホーネット」は六月一日に、索敵機一機を二八〇キロ先きに進出させたが、敵軍との触接はまったくなかった。また僚艦「エンタープライズ」は、六月二日朝に西より北西にわたる扇形海面の索敵飛行を実施したが、悪天候のため全機とも途中から早々に帰還した。敵軍の航空母艦群は依然として、不連続線の遮蔽下にあった。 |

航空母艦エンタープライズ

航空母艦ホーネット

|

その日、スプルーアンス海軍少将は、指揮下の各艦艇にたいして次のとおり視覚信号を発した。

ミッドウェイ島攻略を目的とする敵軍の攻撃が予期されている。

この攻撃部隊は航空母艦四更ないし五隻、輸送船団および補給部隊をも含むあらゆる艦種の軍艦より編成されているものと見られる。

もしわが第十六および第十七両機動部隊の出現が敵軍にさとられずにいるならば、わが軍はミッドウェイ島の北東方の位置より敵航空母艦群の側面にたいし奇襲を敢行できるはずである。

以後の作戦はこの奇襲の結果と、ミッドウェイ島所在部隊によって敵軍に加えられる損害と、敵軍の行動に関する情報とに基いて決せられるであろう。

いまや開始されんとする本作戦を首尾よく達成することは、わが国にとって偉大な価値があるであろう。

もし敵航空機の来襲中にわが航空母艦が離ればなれになったならば、各航空母艦は互いに視認によって接触を保ち得る距離内に留まるよう努力すべし」

敵軍との最初の航空触接は、ミッドウェイ島を基地とする飛行機群によって日本軍の攻略部隊にたいしてなされた。

六月三日午前九時の直前に、ジャック・リード海軍少尉は「カタリーナ」飛行艇を操縦して、ミッドウェイ島よりほとんど一三〇〇キロをへだたる洋上を飛行中であった。

彼の哨戒する扇形海面は、日本軍の二つの部隊が会合するものと諜報によって予期された地点を含めていた。

各操縦士は、毎日払暁に誰がその扇形海面を飛行するかを決めるために、いつも籤を引く習慣になっていた。

かくてリード海軍少尉は、ミッドウェイ島より西寄りの方向にそって、彼の受持つ扇形海面の末端まで飛んでいった。

ちょうど引き返す時間になってはいたが、彼はもう数分間だけ前方へ飛びつづけることに決めた。

すると突然、彼は五六キロ前方に、まるで中庭の池の中に浮んだ模型船のように見える、まさしく敵主力艦隊とおぼしきものを視認した。

「君は、私がいま見ているものが見えるかね?」と彼は副操縦士にたずねた。

「じっさい君の言うとおりに見えます!」というのが副操縦士の返事であった。

彼らは雲から出たりはいったりしながら、この敵艦隊を数時間にわたり追跡した。

そして一一時までに、一一隻の軍艦が一九ノットの速力で東方に航行していることを報告できた。

これはおそらく、その時に火焔放射器の装備までも含んだ最後の戦闘訓練を重ねていたミッドウェイ攻略部隊の輸送船団と、水上機母艦部隊の合同したものでったあろう。

アメリカ海兵部隊は、その一隻の輸送船に乗船中の呉海軍特別陸戦隊の敵兵たちが、戦闘訓練の終了後にはビール十箱を与えられ、すでにそれをきれいに片付けていたことを知ったなら、さぞ羨やんだことであろう。

シマード海軍大佐は、この敵軍との触接の報告にただちに呼応して、「空の要塞」B一七型爆撃機九機を出動させた。

そして同日の一六時二四分に、これらの爆撃機隊は洋上一〇〇〇キロに進出して敵輸送船団を発見し、高度二四四〇メートルから三六六〇メートルで三回にわたり高々度水平爆撃を行い、「戦艦もしくは重巡洋艦二隻」と輸送船二隻に命中させたと報告した。

しかし実際には、これらの爆撃機群は一発も命中弾を与えなかった。

これに次いで、航空魚雷を一本ずつ装備した水陸両用型の「カタリーナ」飛行艇四機が、この洋上の一集団を攻撃するために派遣された。

そして六月四日午前一時一五分、レーダーの触接によって、これらの飛行艇は明るい月光の中に輸送船団が陣形をつくっている位置に誘導された。

午前一時四三分、航空魚雷三本が投下され、その一本が油槽船「曙光」に命中した。

その大爆発は乗員二三名を殺傷し、同船の速力を一時的におくらせた。

しかし同船は再び隊列に復帰した。

いよいよ戦いは始まったのである。

「太平洋における戦局の全般的推移は、来る二日ないし三日間の戦況の発展いかんにかかるであろう」と、太平洋艦隊司令部の歴戦の戦士は、この報に接すると、その決意を記録に留めた。

まさしく、その通りであった。

いまやまさに日米両軍が相見(あいまみ)えんとする戦闘こそ、じつに太平洋戦争中で最も決定的なものの一つであったのである。

三 「敵航空母艦群見ゆ」 top

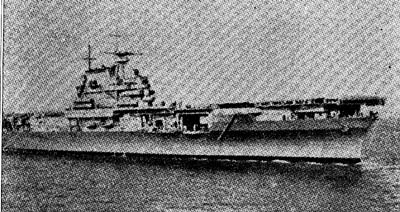

(以下の記述は、西経日付およびミッドウェイ島の地方時間=プラス十二時の時刻帯による)

ミッドウェイ島を基地とする飛行機隊によって、日本の輸送船団を目標として行われた第一次航空攻撃が終わった六月三日の一八時には、アメリカ航空母艦「ヨークタウン」「エンタープライズ」「ホーネット」三隻の位置は、ミッドウェイ島の西北西方向で、同島からの距離はゆうに五六〇キロもあった。

この地点は、飛行機発進点に向かって二五ノットの高速力で急航中の南雲海軍中将靡下の航空母艦群の所在地点の東から少し南に振った方向で、その間の距離は七四〇キロくらい開いていた。

フレッチャー海軍少将は、敵発見の第一報を十分の余裕がある時に入手した。

彼に宛てた電報は、日本艦隊の主力部隊を発見したと報じていたが、彼は味方機が見つけたのは艦艇に護衛された輸送船団に過ぎないと、適正な判断を下した。

また彼はこの最初の情報によって、敵軍の航空母艦部隊が北西方向からミッドウェイ島に接近し、六月四日の払暁を期して同島に対する航空攻撃を開始しようと企図していると信じた。

そして、これは正しく南雲海軍中将の現実の行動に符合したものであった。

この判断に基いて、フレッチャー海軍少将は、六月三日の一九時五〇分に、その針路を南西方、すなわち二一○度に変更して、翌日早朝までにミッドウェイ島の北方約三七〇キロの地点に到達しようとした。

この地点からなら、彼は敵の所在を確認しようとする場合、南雲艦隊にたいして攻撃隊を発進させることができるのである。

また彼は、南下の部隊の動静がまだ敵軍にはわかっていないし、今後も南雲中将靡下の攻撃隊がミッドウェイ島を目指して飛び立ってしまう翌朝までは、敵軍に察知されないであろうと予想したが、それも正しかった。

かくて六月三日から四日にかけての夜間、敵味方相互の航空母艦部隊は互いに近接針路をとっており、もし双方がこの針路を保持して進むならば、ミッドウェイ環礁の北西方わずか数キロのところで交叉することになった。

六月四日の木曜日こそ、日本にとって勝利の希望にたいする呪われた宿命の日となるのだが、この日は午前四時過ぎに早々と明け初めた。

日の出前の四時五七分は、風力三(風の時速が約十ノット)の貿易風が南東方向から吹いていて、この分なら大きな距離の損失なしに西方にいる敵軍にたいして飛行機隊を発進させるのに十分であった。

風が強くなることを一同は望んだが、八時までにはかえって風は弱まり、ほとんど微風(四ノット〜五ノット)となったので、飛行機の発着艦のために各航空母艦は速力を二一ノットも出し、敵軍と反対の方向に航走しなければならないことになった。

(飛行機発着艦の場合には、母艦は艦首を風に向け合成風速が二三ノット以上になるようにすることが必要である)

この日の視界は六五キロから七五キロの先まで見えて、敵軍から狙われやすく、防禦力の弱い航空母艦の安全保持の見地からは、視界があまりにも良すぎるくらいに大きかった。

この日は一日中、気温は二〇度から二一度で、爽やかなくらいに涼しかった。

この日の索敵飛行は航空母艦「ヨークタウン」の順番に当っていたので、同艦は午前四時三〇分に、一八五キロ半径で描いた北側の半円を網羅するように、「ドーントレス」哨戒兼爆撃機(略号:SBD)一○機を発進させた。

この半円捜索は、未発見の敵航空母艦からの飛行機部隊から不意に襲われないための当然の警戒であった。

この時、南雲海軍中将の部隊はその西方約四〇〇キロの地点に在って、ミッドウェイ島にたいする第一次攻撃隊を発進中であった。

南雲海軍中将も、気象の点では、なお五分五分の利害を持っていた。

南下の攻撃機動部隊がまだ「不連続線」の外に出ていなかったことは、航空母艦「加賀」の航海日誌からも明らかである。

しかし低く垂れた雲が空の五割を覆っており、視界はわずかに二八キロに過ぎなかったにもかかわらず、ミッドウェイ島から飛来したアメリカ軍索敵機は、急速に接近中のこの敵艦隊をかろうじて発見することができた。

六月四日五時三四分、待ちに待った敵情電報が、航空母艦「エンタープライズ」艦上に舞い込んだ。

「敵航空母艦群見ゆ」

これは索敵飛行中の「カタリーナ」飛行艇(略号:PBY)から、その基地であるミッドウェイ島に宛てた電報を傍受したものであった。

次いで五時四五分には、同一の飛行艇から平文の英語で、「多数の敵機はミッドウェイ島の三二〇度、方向距離二八〇キロの地点からミッドウェイ島に向かいつつあり」との電報が来た。

その後、六時三分になって、「敵の航空母艦二隻および戦艦数隻の位置は、ミッドウェイ島からの方位三二〇度、距離三三〇キロ。その針路一三五度、速力二五ノット」と敵情が明確に判った。

これらの電報は「カタリーナ」(略号:PBY-5)飛行艇一機の共同操縦士であったハウォード・アディおよびウィリアム・チェース両海軍中尉からのものであった。

アディ海軍中尉が数日後にこのことを書き残しているように、敵の攻撃機動部隊を見つけた時の光景は、「あたかも地球上、最大のショーの開幕を見つめているよう」であった。

この飛行艇は雲間にこっそり入り込み、旋回して、敵の後方から航空母艦群を見た。

後日にわかったことであるが、巡洋艦「利根」がこの「カタリーナ」飛行艇を発見し、この飛行艇を撃墜するため、四隻の全航空母艦から戦闘機が発進した)

この位置は、第十六機動部隊の西南西方向で、約三七〇キロの距離にあった。

これらの敵情電報は、あらゆるアメリカ軍の海上部隊司令部を通じて、敵航空母艦群の所在に関して受け取った最初のものであった。

この電報で示された地点は不正確で、約七四キロの誤差があり、しかも四隻の航空母艦中の二隻だけしか視認していなかったが、フレッチャーおよびスプルーアンス両海軍少将はいまや少なくとも敵の攻撃機動部隊の概略の所在地点を知ったのである。

そこでフレッチャー海軍少将は、その旗艦である「ヨークタウン」から出ている索敵機を収容し、今後の敵情電報を待って攻撃隊を発進させようと思い、この当面の球さばきをスプルーアンス海軍少将に委ねることにした。

このため、最後の敵情電報を入手後、わずか四分しかたたない六時七分に、彼はスプルーアンス海軍少将に対して、「エンタープライズ」および「ホーネット」を率いて、「南西寄りの方向に進撃し、敵の航空母艦群の所在を確認せばただちにこれを攻撃すべし」と命令するとともに、「飛行機の収容が終りしだい、速やかに続航する」旨の予定を通告した。

かくして、ミッドウェイ島上空の航空戦が始まるわずか一〇分間前、フレッチャー海軍少将は、四隻の日本航空母艦喪失という驚異的な結果をもたらすべき一連の事件に、火花を散らすように熱中していったのである。

実際、この空中戦闘で生き残ったものがあることが、天佑であった。

時代後れの「バッファロー」(略号:F2A)戦闘機二〇機と、時代ものの「ワイルドキャット」(略号:F4F)戦闘機六機では、ほとんどあらゆる点で日本軍の零式一型戦闘機に劣っていたからである。パークス海兵少佐機を含む味方戦闘機一七機は、操縦士もろとも行方不明になり、他の七機は非常な損害を受けた。

日本軍の飛行機喪失については、その翌日までに全機が喪失してしまったから公式な報告では明瞭にされていないが、アメリカ側で周密に計算したところでは、少なくとも攻撃隊の三分の一は、海兵戦闘機中隊または米軍の地上対空砲火によって撃墜され、帰還しなかったことを示している。

かくして、日本軍はまず最初に、ものすごく攻撃した。

しかし彼らは、第一ラウンドで勝ったが、第二ラウンドでは非常に弱くなって、決戦のリングに登場することになる。

敵軍がミッドウェイ島を攻撃した瞬間とほとんど同時に、南雲海軍中将靡下の攻撃機動部隊にたいする一連の反撃の第一歩が踏み出された。

ニミッツ海軍大信はシマード海軍大佐にたいして、同島の防備は対空砲火に一任し、「敵航空母艦群にたいし、全力を挙げで攻撃せよ」と命令した。

敵軍の航空攻撃前、すでに空中にあった新鋭の「アヴェンジャー」(略号:TBF)雷撃機六機と、同じく魚雷装備の米陸軍の「マローダー」(略号:B26)爆撃機四機は、戦闘機の護衛なしで六時一五分ごろにミッドウェイ島上空を発進した。

彼らは七時一〇分に敵航空母艦群に遭遇したが、まず日本軍がはやくもこれらの飛行機を認めたので、上空直衛戦闘機を増強するに十分な余裕があった。

これらミッドウェイ島を基地とする飛行機の中の四機から五機は、魚雷発射地点に到達し得ないで撃墜された。

航空母艦「飛竜」の飛行長は、戦後の証言において、これらの魚雷は「なんらの功も奏しなかったように見え、まるで海豚のように浮いた一本は機関銃の砲火によって命中、爆発した」と述べている。

また雷撃機一機は、対空砲火で命中陣を受け、航空母艦「赤城」の飛行甲板に激突して海中に跳ね飛ばされた。

その他の二、三機は、対空砲火によって撃墜され、「アヴェンジャー」雷撃機六機中のわずかに一機のみが、ひどい被弾を受けたが帰還した。

この「アヴェンジャー」雷撃機は、その後の戦争では非常な功績をあげたが、初陣ではなんら輝かしい手柄も立てなかった。

ミッドウェイ島に帰還して、胴体着陸したB二六型爆撃機二機のうち一機は、翌日、真珠湾に飛ぶことができるよう応急修理された。

真珠湾基地で、この操縦士の手柄話は、大いに得をした。

これに基いて、陸軍航空部隊の一大佐は、日本の航空部隊を雷撃したという彼の誇大な話をラジオ放送した。

これはアメリカの大衆が、ミッドウェイ海戦に関して聞いた最初のニュースであった。

この攻撃で陸軍航空部隊は敵航空母艦にたいし三本の魚雷を命中させたと主張したが、海軍ではただ一本の魚雷命中を容認したにすぎなかった。

しかし実際には、一本の命中もなく、至近通過の魚雷さえもなかったのである。

この時になって、若干の幸運がアメリカ軍を訪れはじめた。

南雲海軍中将はこの日米明に、ミッドウェイ島に対して第一次の攻撃隊を送り出した時、爆弾および魚雷装備の九十三機の飛行機を予備に残し、もし敵艦隊がこの方面で発見された場合にこれに対処しようとしていた。

しかし彼の繰出した巡洋艦搭載の水上機七機からなる索敵機隊は、出発がおくれ、ほとんど申しわけのようなものであった。

〔訳注〕 南雲海軍中将は、午前四時半から五時の間に航空母艦「赤城」および「加賀」の艦上攻撃機各一機ならびに巡洋艦「利根」および「筑摩」の水上機各二機、さらに戦艦「榛名」の水上機一機を発進させ、味方機動部隊の南方および東方を捜索した。

しかし「利根」および「筑摩」の飛行機の出発がいちじるしく遅れ、これに加えて「筑摩」機は天候不良のため六時三五分に引き返したような状況であった。(日本海軍側の記録による)

午前四時三五分から四時四二分にかけて出発した最初の三機の水上機はなにものも発見しなかった。

巡洋艦「利根」から出た第四番機は、三〇分おくれて五時に出たが、米軍にとって幸運なことに、これからも敵情に関する電報は南雲海軍中将のもとに到達しなかった。

午前七時、彼はミッドウェイ島空襲を終わったばかりの攻撃機隊指揮官安永大尉から、ミッドウェイ島にたいしては第二次攻撃の要あり」という電報を受けとった。

一〇分後、ミッドウェイ島から出撃したアメリカ軍爆撃機の来襲があったが、これは友永海軍大尉の具申した意見を裏書きするものであった。

これに基いて、日本機動部隊指揮官南雲海軍中将は、七時一五分、彼にとって致命的となった決定をした。

すなわち、彼は敵軍の海上部隊にたいして即時待機の姿勢にあった攻撃機隊九三機の「準備を解いた」のである。

これらの飛行機を下の甲板に移し、ミッドウェイ島攻撃から帰って来る飛行機隊の収容のために、飛行甲板を取り片づけるように命令した。

同時に雷撃機の搭載兵装を第二次のミッドウェイ環礁への攻撃に備えて陸用爆弾に取り変えるよう命令したが、この仕事はたっぷり一時間はかかる骨の折れる仕事であった。

すると七時二八分にいたり、おくれて発進した巡洋艦「利根」の飛行機から電報が受信され、情勢はたちまち一変した。

同機の捜索飛行の帰途、その操縦士は、「敵らしき水上艦船一〇隻、地点、ミッドウェイ島からの方位一〇度、距離四五キロ、針路一五〇度、速力二〇ノット以上」を発見した。

この電報を受け取った当初、南雲海軍中将は、この敵艦隊を処置しなければならぬと考えた。

しかしこの報告は、敵の航空母艦に関してなんらの暗示もない漠然としたものであったから、同中将は靡下の攻撃飛行隊の急速兵装転換を取消すことを至当とは考えなかった。

その上に、彼はミッドウェイ島攻撃隊の収容のために、各母艦の飛行甲板を取り片づけたままにしておかねばならなかった。

おそらくは、報告された敵軍の兵力はいずれにせよ大したものではあるまいと打算し、わずか一〇隻の艦船なら、都合の良い時に片づけてしまうことができると思ったのであろう。

南雲海軍中将は一五分間熟慮して、七時四五分に決心を変えた。

彼は、直率部隊にたいして、「敵艦隊にたいする攻撃実施を準備せよ。爆弾装備について変更未済の攻撃機に搭載の魚雷はそのまま残せ」と信号した。

おそらくは当時、彼は珊瑚海海戦における原忠一海軍少将の大失策、すなわち航空攻撃隊の大部分を油槽艦に向けてムダに費したことを想起したのであろう。

そのため二分後に、巡洋艦「利根」の索敵機にたいして、「艦種知らせ。触接を持続せよ。」と無電で指令した。

「利根」機の操縦士は八時九分に、「敵兵力は巡洋艦五隻および駆逐艦五隻よりなる」と報告し、さらに八時二〇分に、「敵は航空母艦らしきもの一隻をともなう」と彼の判断を捕捉した。

なんとこの操縦士は控え目な男であったろう!

かくして八時二〇分には、南雲海軍中将は少なくともアメリカ航空母艦一隻と交戦しなければならないだろうということを初めて知ったのである。

しかしいまや彼は、半時間前に為し得たであろうよりも、航空母艦間の戦闘について為し得る能力は少なくなっていた。

彼の計画していた攻撃隊はすでに編成を解かれていたし、靡下の各航空母艦の飛行甲板は、ミッドウェイ島から刻々と帰還してくる飛行機のために取り片づけておかねばならなかった。

彼は航空母艦間の戦闘において達成すべきものを、与える側ではなく、受ける側に立たねばならなかった。

これは何たる重大な運命の破局であろう!

〔訳注〕 南雲海軍中将は九時五分、「飛行機収容終らば、いったん北に向かい、敵機動部隊を捕捉撃滅せんとす」と電報した。

これにたいして航空母艦「赤城」および「加賀」は十時三〇分、また航空母艦「飛竜」および「蒼竜」は十一時までに雷撃機隊発進可能の旨を報告している。(日本海軍側の記録による)

この間、日本の航空母艦群は、さらに来襲してくるミッドウェイ島陸上基地からの航空攻撃を撃退するのに大童であったが、この状況は幕僚達が戦術的な考えをまとめるのに都合の良いものではなかった。

一時間前に、ミッドウェイ島から飛び立った海兵隊の急降下爆撃機十六機は、七時五五分に来襲した。

この飛行機隊は操縦士たちの無経験のために、飛行隊長ロフトン・ヘンダーソン海兵少佐は滑空爆撃による攻撃をすることに決めた。

日本軍の零式戦闘機はこの爆撃隊に襲いかかり、同少佐を含む数機を撃墜した。

(この隊の操縦士たちは、ミッドウェイ島に来る以前には「ドーントレス」(略号:SBD)降下爆撃機の経験がなかった上に、同島においても飛行機用燃料の貯蔵タンクが事故によって爆発したために、飛行を練習する機会がなかった)

そこでエルマー・G・グライデン(『鉄人』の異名あり)海兵大尉は、その指揮を承け継ぎ、九発から十発の爆弾を投下したが、目標である航空母艦「飛竜」には一発も命中しなかった。

しかし一機は同航空母艦の甲板に対し機銃掃射を行い、四人の水兵を殺した。

(この機銃掃射をやった飛行機は、おそらく編隊から抜け出した一機の「ワイルドキャット」(略号:F4F)戦闘機であったろう。

攻撃を受けた航空母艦が「飛竜」であった証拠としては、「飛竜」の被害報告がある。

なおヘンダーソン海兵少佐が航空母艦にたいして、乗機もろともに体当りをしたという話は、架空のものであった)

これらの「ドーントレス」爆撃機の中でわずかに八機のみが帰還し、しかもその中の六機は修理もできないほどの損害を受けた。

その一機には、実際に二五九発の命中弾痕がかぞえられ、その操縦士ダニエル・イヴァーソン海兵中尉は頚部を射ち抜かれて、つけていた咽喉発声器をやられたが、運よくも生きて還った。

ウォルター・スウィーニー陸軍中佐指揮下の〔空の要塞」B一七型爆撃隊一五機は、日本軍の攻略部隊攻撃のため、払暁前にミッドウェイ島基地を飛び立ったが、シマード海軍大佐の命令によってその目標を航空母艦群に変更し、八時一〇分に当の敵母艦群を発見した。

彼らは六一〇〇メートルの高度から、各機とも三八六〇キロ相当の爆弾を投下し無事に帰還したが、彼らは二隻の航空母艦に四発の命中弾を与えたと主張した。

しかし実際には、至近弾以外には一発も命中していなかった。

このB一七型爆撃機隊が立ち去った直後、八時二〇分に、先に来襲した「ドーントレス」爆撃機隊と同時に離陸した海兵隊の「ヴィンディケーター」(略号:SB2U)騎戒兼爆撃機十一機が、日本航空母艦部隊に襲いかかった。

いち早く、この好餌を嗅ぎつけた日本軍の零式戦闘機は、これらの低速でほとんど防禦のない爆撃機に多数機をもって群がり迫ったので、同飛行機隊長ペンジャミン・ノーリス海兵少佐は、目標を至近の戦艦「榛名」に変更した。

この「榛名」は、開戦早々にルソン島沖で撃沈されたと、当時、コリン・ケリー海軍中尉が本当らしく主張したものであった。この飛行機の中の十機は、八時三〇分に同艦を目かけて急降下に入り、爆弾を投下したが一発も当らなかった。

しかしこれらの飛行機の中、九機は安全に帰投した。

かくて六月四日の午前におけるこれらアメリカ軍の水上機および基地航空部隊の航空攻撃は、ただ友軍のミッドウェイ島基地航空隊に甚大なる損害と、若干の非常に貴重な経験をもたらしただけで終ったのである。

戦後にアメリカ陸軍将校によって、日本側の諸記録の点検と日本海軍士官の訊問が行われたが、その結果は六月四日にはアメリカ陸海軍または海兵隊のいずれを問わず、陸上基地航空機によって敵艦に与えた損害は皆無で、わずかに若干の死傷者があったのみであるということを、これまでもっとも楽観的な見解をとっていた連中にたいしても納得させるに至った。

これら「空の要塞」機および「ヴィンディケーター」機の攻撃の最中か、あるいはこの両攻撃の中間に、敵艦隊の陣型はアメリカ潜水艦「ノーチラス」によって掻き乱された。

この潜水艦は、この目早朝の索敵機の敵航空母艦発見の報告を傍受して、ただちに敵を求めて北方に急行した。

八時に、同艦は、敵の爆雷攻撃の真直中に入りながら、めざす母艦群を発見した。

この爆雷攻撃はこの日に四回行われた第一回目のものであったが、八時二〇分には同艦は、水上を展望するためようやく敵艦隊に近寄ることができた。

同潜水艦の艦長W・H・ブロックマン海軍少佐は、この状況を次の通り報告している。

「潜望鏡を上げたとたんに現われた光景は、平時の演習ではけっして経験できないものであった。

敵艦は四周いたるところにあって、高遠でこの海面を右往左往し、潜水艦の位置を妨げるように施回しつつ立ち去った。敵との距離は一〇〇〇メートル以上であった。

ある巡洋艦はわが潜水艦の真上を通過し、またたく間に本艦はその艦尾に残されることになった。

また一戦艦はわが左舷艦首方向にあったが、その戦艦は右舷の全舷側砲火をもって本艦の潜望鏡を狙って射撃してきた。

潜水艦発見の信号は掲げられてあって、探照燈は潜望鏡の方向に向けられていた」

八時二五分に潜水艦「ノーチラス」は、その戦艦に対し四四〇〇メートルの距離で魚雷一本を発射したが、目標を外れた。その後「ノーチラス」は四六メートルの深々度に潜航した。

同潜水艦は、これに引きつづいて行われた激しい爆雷攻撃にもかかわらず、損害を受けることなく生還した。

この日の戦闘の第一段階は、敵側の有利な中に終りを告げた。

この交戦で、おそらく四〇機の敵機と引換えに、敵軍はミッドウェイ島を基地としていたアメリカ軍の飛行機の半数以上を撃破するとともに、陸上施設に甚大なる損害を与えた。

だが、日本軍の全軍艦はまったく無傷であり、またその零式戦闘機および対空砲火は、シマード海軍大佐の派遣したほとんどすべての優秀な爆撃機をなぎ倒してしまったのである。

かくて攻撃隊が帰還し始めた八時三五分に、ミッドウェイ島は日本軍の上陸作戦のためには、さらにいま一度の上陸準備爆撃を必要とするように見えた。

しかし実際には、ミッドウェイ島に対する第二次攻撃は実施されなかった。

死と破壊を彼らにもたらす鳥が、すでに航空母艦「エンタープライズ」および「ホーネット」から飛び出して、いまや日本航空母艦群をめざして飛行の途中であった。

スプルーアンス海軍少将は、これによって彼が貴重な戦略上の利点である奇襲の好機を失ってしまったかと憂慮した。しかし、すでに発令した出撃命令を取消すことは、まったく問題にならなかった。

参謀長マイルス・ブローニング海軍大佐は、さきにミッドウェイ島を攻撃した日本機が九時以前には各母艦へ帰投することはできないこと、したがって南雲海軍中将はたとえアメリカ航空母艦群がどこにいるか、その所在位置を知ったとしても、各母艦機を収容するためにミッドウェイ島をめざした針路をしばらくの間は持続せねばならないと判断した。

各機の収容はブローニング海軍大佐の推算したよりも早く完了したが、南雲海軍中将はまさにそのとおり行動したのであった。

これに次いでスプルーアンス海軍少将は、全力をあげて総攻撃を敢行するという重大な決断をくだした。

それは機動部隊の周辺の哨戒護衛のために必要なもの以外の作戦可能な全機に、「全装備満載」(航空魚雷または爆弾を満載する他、増加ガソリン・タンクをも装備すること)の攻撃を決行することであった。

全飛行機の約半数は飛行機格納甲板から運搬して来なければならなかったから(飛行機が全装備満載で重いので滑走距離が長く、そのために飛行機を前もって飛行甲板に並べられなかった)その発進を完了するに一時間を要したし、またその間にまっさきに発進した飛行機群はガソリンをかなり消費したけれども、またもやこの明敏なスプルーアンス海軍少将の決断は正当なものであることが実証された。

この航空攻撃は「ワイルドキャット」戦闘機二〇機、「ドーントレス」急降下爆撃機六七機、「デヴァステーター」雷撃機二九機よりなっていた。

それは、戦闘直衛機として第十六機動部隊の周辺上空で獲物を待つ「ワイルドキャット」戦闘機一八機と、これと交替するための予備機一八機と合わせて、航空母艦「エンタープライズ」および「ホーネット」の両航空隊の間で、公平に同数ずつ出したものである。

かくて全機の発進完了後、両航空母艦は二五ノットの速力で再び二四〇度の基準針路をとって進撃をつづけた。

フレッチャー海軍少将はただちに、スプルーアンス海軍少将の機動部隊と同一の針路と速力をとった。

しかしながら彼は、すでに報告ずみのものの他にまだ別の日本航空母艦群があるかも知れないこと、しかもそれにたいしてもっと有利に航空攻撃を指向できる場合を考えたので、飛行機の発進を二時間以上もおくらせたのである。

八時三八分に、彼はそれ以上の敵航空母艦との触接報告を受け取らなかったので、指揮下の急降下爆撃機の半数と雷撃機の全機を、戦闘機の護衛をつけて発進させることを決意した。

そして九時六分までに、航空母艦「ヨークタウン」の「ドーントレス」哨戒兼爆撃機(略号:SBD)一七機、「デヴァステーター」雷撃機(略号:F4F-3)一二機および「ワイルドキャット」戦闘機(略号:F4F-3)六機よりなる攻撃隊が空中に飛び立った。また飛行甲板に並べられた別の一隊は、必要の場合にただちに出発する準備をととのえていた。

フレッチャー海軍少将が緊急事態のために飛行機を温存しておく用心深さは、自然であり、また適切なことであった。

それは彼が珊瑚海海戦において、あやふやな対敵触接の報告に誤まらされて、小さな日本航空母艦「祥鳳」ただ一隻のために、全力を投入して総攻撃を加えてからまだ一ヵ月もたっていなかったからである。

この六月四日は、涼しくて、美しく晴れた日であった。

もし風さえもっと強く、しかも敵軍の方向から吹いていたなら、じつに航空母艦決戦にとって絶好の日和であった。

五八〇〇メートルの高度で、各操縦士は半径九三キロの円周の四方を望見することができた。

ただわずかなフンワリした積雲が、彼らとまるでシワの寄った青色のペルシア磁器の皿に似た大洋との間にあるばかりであった。

それは、この日に火焔に包まれて墜落するか、あるいは大海原で溺死するかの運命にあり、しかも彼らの熟練をもって祖国のために勝利を得ることを双肩に担っていたこれらの若い青年達にとって、たしかにささやかな慰安であったろう。しかしながら、もし海軍軍人が死なねばならないならば、大空の道こそもっとも美しいものである。

航空母艦の搭乗員待機所では、出撃を前にして、緊張したキビキビした攻撃任務の概要説明が各飛行機搭乗員にたいして与えられる。

それから各飛行機の出発準備運転が行われるが、それは献身的ないわゆる「地上勤務員」が点検したり、爆破したり、燃料補給したり、機体の整備をしたりしてきたものである。

そしてバレーのように規律正しく、一糸乱れない進発の儀礼が行われる……やがて飛行機は、編隊をつくって集まりつつある間、各軍艦の頭上を優雅な曲線を描きながら乱舞する。

それから戦友の一人一人に向って手を挙げて合図をしたり別れの手を振るが、彼をけっして再び見ることはないかも知れないのだ。

すばらしい大洋上の長い飛行がつづく。

それから攻撃目標を初めて視認する。

晴れわたった大空に突然現われた高射砲火の黒い爆煙から、敵もこちらを認めたことを知って胸が急に詰まる。

敵艦がのたうち廻り、うごめき走る後に、白馬の駈け廻るような白い航跡が描かれる。するとおそるべき戦闘直衛の零式戦闘機が、どこからともなく忽然と諸君をめがけて襲いかかってくる。

ついに猛烈な、信じられないほど敏捷な急降下攻撃に移ると、諸君はただあまりにも急激に拡大してくる攻撃目標の他にはまったくいっさいのことを忘れて無我夢中になる。

そこで爆弾を投下して引き下がる精密な瞬間、まさしく十分の一秒を選定する死にもの狂いの必要が起こる。

これらの死の輝しい使者たちがその使命の途上にあった間に、南雲海軍中将の攻撃機動部隊は、スプルーアンス海軍少将の望んでいたとおりに、一時間以上もミッドウェイ島をめざして急進をつづけていた。

四隻の航空母艦は、戦艦二隻、巡洋艦三隻、駆逐艦十一隻の警戒幕の中央に箱型の四角い陣型をつくって一団をなしていた。まず航空母艦「赤城」は真珠湾攻撃の当時と同様にここでも攻撃機動部隊の旗艦を添わり、右翼の先頭の位置についていた。その後方二〇〇〇メートルには僚艦の航空母艦「加賀」が進航し、さらに左舷方五〇〇〇メートルには他の航空戦隊に属する航空母艦「飛竜」および「蒼竜」二隻が進撃をつづける。

これら日本航空母艦部隊は、ミッドウェイ島の陸上基地爆撃機群の反覆攻撃を受けながら、ただ一発の命中弾もこうむることなく、これを突破して前進して来たのである。

そして彼らを攻撃したアメリカ軍機の半数を撃墜したのち、再び南東寄りの針路を直進していた。

全乗員は士気旺盛で、自信満々たる有様であった。

しかし南雲海軍中将は最悪の事態を恐れながら、神経を尖らせて沈思黙考していた。

八時三七分、これら日本航空母艦四隻はミッドウェイ島攻撃より帰還する各搭載機の収容を開始した。

海兵航空隊の「ヴィンディケーター」哨戒兼爆撃機(略号:SB2U-3)の中に交った、「どん尻のチャーリー」の真名をとった一機が、おくれてこの母艦群に攻撃を加えたが、まったく被害はなかった。

いまや空中は、多数の味方偵察機からアメリカ軍の航空母艦機が接近中なり、と報ずる通信の電波で充満するにいたった。九時五分、その最後の一機の収容される以前に、南雲海軍中将はもはや一刻も猶余することはできなかった。

彼は機動部隊に対して東北東に反転するよう命令を下したが、じつに九〇度の針路変向であった。

「当隊は敵機動部隊を捕捉し、これを撃滅せんと企図す」と彼は靡下全艦船にたいして信号を発した。

各母艦はその出撃機の収容を完了し、九時一七分に機動部隊は方向変換を行った。かくして日本航空母艦群は、まさしくスプルーアンス海軍少将がかくあれかしと欲したとおりの状態にあった――すなわち各母艦の甲板上には爆撃機の全部が並んでいて、一生懸命に爆装の取り換えと燃料補給の作業が行われていたのである。

〔訳注〕 当時、第二次攻撃隊として航空母艦「赤城」「加賀」は各攻撃機二七機、戦闘機三機、また航空母艦「飛竜」「蒼竜」は各爆撃機一八機、戦闘機三機、合計一〇二機を発進準備中で、一〇時三〇分過ぎには発進可能の見込みであった。(日本海軍側の記録による)

六 「神の加護あらんことを」 top

いまこそ南雲海軍中将に破局が到来した。

彼は機動部隊の針路を七〇度に変針して、一隻のアメリカ航空母艦の雷撃機隊の鋭鋒を回避したのである。

航空母艦「ホーネット」の攻撃隊指揮官ミッチェル海軍少佐は、戦闘機の掩護の下に「ドーントレス」爆撃機(略号:SBD)三五機をひきいて出撃したが、彼の予期した南東寄りの針路に敵部隊を発見しそこなった。

それで彼はミッドウェイ島をめざして、その方向に引続いて進んだ。

そのために彼は失敗したのである。

彼のひきいる爆撃機隊の中で一三機は、燃料補給のために、ミッドウェイ島に着陸を余儀なくされ、また二機は珊瑚礁湖の中に不時着し、さらに「ワイルドキャット」戦闘機全部はガソリン欠乏のため海中に突入せざるを得なかった。

かくて全攻撃隊は長蛇を逸したのである。

航空母艦「ホーネット」の雷撃機中隊指揮官ジョン・C・ウォルドロン海軍少佐は、生還するチャンスがほとんどないことをよく承知していた。彼は出撃の前夜、彼の攻撃計画に付け加えて、その指揮下の中隊にたいする最後の告示の中で次のようにしたためた。

「私は、我々全員が準備万端完了したと思う……私は実際、このような状況下にあって、我々が世界中で最優秀であると信じている。私の最大の希望は、我々が戦術上、有利な状況に出会うことである。

もし我々がそれに出会わなければ、しかも最悪の事態に直面したならば、私は各員がわが敵軍を撃滅するため最大の努力を尽くすことを欲する。

もし最後の雷撃を敢行するためただ一機しか残っていない場合には、その乗員が突入して命中を期して貰いたい。我々全員に神の加護あらんことを祈る」 |

彼は発進直前に艦長のマーク・ミッチャー海軍大佐(戦争後期に海軍中将に昇進)にたいして最終的訓令を仰いだ上、「彼の中隊はいかなることあるとも母艦に生還する機会はなく、ただ玉砕する運命にあることを十分承知しながら、万難を排して邁進することを誓った」のである。

このウォルドロン海軍少佐指揮の低空を飛行する「デヴァステーター」雷撃機隊は重畳たる密雲に妨げられて、ミッチェル海軍少佐指揮の高々度を飛行する戦闘機隊と途中で別々に離れてしまった。

しかしウォルドロン海軍少佐は、日本航空母艦群が在るものと推定された位置にこれを発見し損うと、北方に転進した。九時二五分ごろ、彼は水平線上に二筋の煙が立ち昇るのを視認した。敵艦隊であった。

それから数分間以内に、日本軍の戦闘直衛機群も、この戦闘機の護衛がついていないウォルドロン海軍少佐の雷撃機隊を発見したのである。これらの雷撃機隊がまだそのめざす敵艦隊に到達するには一三キロも飛行せねばならない地点で、すでに敵の対空砲火がこれらの雷撃機隊にとどきはじめた。

ウォルドロン海軍少佐は搭乗機の両翼を振って、後続せよと合図した。

そしてエンジンの送油弁を全開し、低高度から猛攻撃を決行した。

次いで、「雷撃機隊は、死にもの狂いで大挙して攻撃して来る日本軍の恐るべき零式戦闘機群に、四方八方から取り囲まれながら、さらに突破不可能に見える日本巡洋艦および駆逐艦群の警戒幕」を冒して、勇壮にも近距離から突入を敢行した。

一機また一機と、敵戦闘機群のために撃墜され、また敵対空砲火の炸裂は各操縦士の顔面を焼き焦がし、太い機体を引き裂いた。しかし雷撃機隊は依然として突進した。そして生き残った各機は近距離より魚雷を発射した」のである。

それから、これらの残存機もまた、一機のこらず撃墜されてしまった。

高速力で海面すれすれを飛行中の飛行機が海中に突入するのは、あたかも石の壁に激突するのに似ていた。

(ミッチャー海軍大佐の航空母艦「ホーネット」戦闘報告によると、ウォルドロン海軍少佐は、たとえ敵部隊が予測された地点で発見されたとしても、彼の指揮する「デヴァステーター」雷撃機隊は帰還するのにたりる燃料を有してはいないだろうから、いずれにしても生還を期し難い運命にあることを悟っていた)

かくて一五機の雷撃機群に搭乗していた三〇名の操縦士ならびに通信士の中でジョージ・H・ゲイ海軍少尉ただ一人が生き残った。

彼は航空魚雷を発射して、敵航空母艦の甲板の上空わずか三メートルのところを通過した。

すると彼の左翼方向舵の踏板が弾丸の作裂のため撃破されたので、機体は海中に突入した。

通信士はすでに戦死していた。

ゲイ海軍少尉はただ軽傷を負ったのみであったので、海中に沈む飛行機からかろうじて水面に浮かびあがった。

そして機銃掃射をする日本軍の零式戦闘機群の目から逃がれるために、飛行機のゴム製の座席フトンの下に隠れていた。

彼はその低い、波のまにまに漂よう有利な席から敵機群の第二次攻撃を見守っていた。

日が暮れてから、彼は携行したゴム製の救命筏に空気を吸入してふくらませ、その上に乗り、翌日午後に友軍の「カタリーナ」飛行艇に救助されたのである。

また航空母艦「エンタープライズ」の雷撃機中隊はユージェン・E・リンゼー海軍少佐の指揮の下に、僚艦「ホーネット」の雷撃機中隊と同時に、八時六分、その任務を帯びて発進したが、「ワイルドキャット」戦闘機の護衛隊(グレー海軍大尉の第六戦闘機中隊)は不注意にも彼の雷撃朧隊の代わりに、僚艦「ホーネット」のウォルドロン海軍少佐の雷撃機隊に随伴していったために、まったく戦闘機の防衛を受けられなかった。

リンゼー海軍少佐はちょうど適時に変針したので、九時三〇分の直後に敵航空母艦群を視認した。

彼は雷撃機の戦闘航続距離が短いので、友軍の急降下爆撃機隊の到着を待たずに即刻突撃を敢行することに決意した。

しかるに、日本艦隊の巧妙な回避運動は、これらの「デヴァステーター」雷撃機隊が航空母艦「加賀」の真横に攻撃を加えるために大きく旋回飛行を余儀なくさせたが、その「加賀」上空には、日本軍の零式戦闘機群がまるで台所のゴミ箱に密集するハエの大群のように群がっていたのである。

たちまち敵戦闘機群は、むらがる「デヴァステーター」機群を急襲するために殺到した。

そのためにリンゼー海軍少佐の指揮官機を含む一四機中の一〇機が撃墜されてしまった。

そしてかろうじて航空魚雷を発射した数機も、ついに一本も命中させたものはなかった。

この航空攻撃の硝煙の臭いがようやく消えかかった一〇時に、航空母艦「ヨークタウン」の雷撃機隊がランス・E・マッシー海軍少佐の指揮下に来襲した。

この雷撃機隊を護衛するジョン・サック海軍少佐の「ワイルドキャット」戦闘機六機は、たちまち日本軍の零式戦闘機の大群のために制圧されてしまった。

そして指揮官のマッシー海軍少佐はウォルドロンおよびリンゼー両海軍少佐と同様に、勇敢に航空母艦「蒼竜」をめがけて突撃したが、またもや大損害をこうむるばかりであった。

マッシー海軍少佐機を含む「デヴァステーター」雷撃機七機は、火焔に包まれて海上に墜落した。

わずか五機が航空魚雷を発射できたのみであったが、その中の三機も撃墜されて、またもや魚雷は一本も命中しなかった。

かくして三隻のアメリカ航空母艦より出撃した雷撃機四一機の中で、わずかに六機が生還したばかりであった。

しかもただ一本の魚雷も敵艦群に達したものはなかったのである。

しかしながら、その後に到来した大勝利を可能ならしめたものこそ、じつにこの古臭い旧式の雷撃機に搭乗したこれらの若い操縦士たちの決然たる勇気と、泰然自若たる操縦であったのである。

彼らが日本航空母艦群の上に与えた急激な回避運動のために、各母艦はもっと多数の飛行機を発進することを妨害された。

しかもこれらの「デヴァステーター」雷撃機隊は敵軍の戦闘直衛機を引き付けて磁石の役割をつとめ、またこれらの零式戦闘機群を海面すれすれ近くにまで引きずり降ろしたことによって、それから数分後に後続したアメリカ軍の急降下爆撃機隊をして敵戦闘機群の反撃を全然受けずに攻撃を敢行させ、さらに甲板一面に飛行機をならべて燃料補給の最中であった敵航空母艦評の上に爆弾を投下させることができたのであった。

「わが軍の戦闘機は敵雷撃機を目がけてあまりに集中しすぎる傾向が顕著であった」と、一名の生残った日本機の操縦士は記している)

〔訳注〕 この一連の雷撃の始まる直前に、日本航空母艦の攻撃機隊発進準備は完了し、すでに第一機は空中に舞いあがった。

しかしこれら間断なき雷撃を回避するためにしばしば転舵を余儀なくされて、攻撃機隊を出すことができなかったのである。

(日本海軍側の記録による)

七 「赤城」「加賀」「蒼竜」への攻撃

top

日本軍は、アメリカ軍の「デヴァステーター」雷撃機隊を撃滅した勝利を得意になって喜ぶ余裕をまったぐ与えられなかった。その直後に、アメリカ航空母艦「エンタープライズ」および「ヨークタウン」二隻より発進した「ドーントレス」急降下爆撃機隊が出現したからである。

航空母艦「エンタープライズ」のクラーレンス・マックラスキー海軍少佐は、その最先頭に発進していたが、七時四五分にはすでにスプルーアンス海軍少将から雷撃機をともなわずに、「与えられたる任務遂行のため進撃せよ」と命令されていた。実はこの雷撃機は最後に発進されることになっていたもので、この雷撃機にははなはだ攻められ易い弱点があったから、そのために「ワイルドキャット」戦闘機の護衛が控えに置かれていた。

(この雷撃機隊は、すでに述べたように、真先にそこへ到達した。それは「エンタープライズ」の急降下爆撃機隊よりも二分間、以前であった。その理由は、彼等の速力は遅かったが、もっと近い進路を飛行して来たからであった)

それで、マックラスキー海軍少佐は、戦闘機の護衛をまったく受けずに七時五二分に進撃を始めたのである。

それから一時間半の後、彼が日本航空母艦と触接することを予測された地点に到達した時、ただ空虚な大洋がこの編隊指揮官の限に映ったばかりであった。

彼は燃料の持続力の安全な限度内で索敵を行うことを決意して、敵艦隊がおそらく南西方へ針路を変転してしまったかも知れないと考えながら、同じ方向へ六五キロばかり飛行しつづけた。午前九時三五分、彼は北方に転じた。

そして九時五五分、彼は五八〇〇メートルの高空より、一隻の日本駆逐艦が北東方に向かって大急ぎで避退しようと、水煙を立てながら急進しているのを視認した。

これはさきにアメリカ潜水艦「ノーチラス」に対して爆雷攻撃を行うために隊列の後におくれてしまった日本駆逐艦「嵐」であった。 |

連合艦隊ナンバー2南雲忠一中将の座乗する航空母艦・赤城の沈没

南雲中将は草鹿参謀の必死の説得で別艦に移乗した

続いて航空母艦・蒼竜の沈没、

柳本艦長はバンザイと叫んで艦船と運命を共にした。

|

マックラスキー海軍少佐は、同鑑が南雲海軍中将の攻撃機動部隊に追いつこうと努めているものと正確に判断して、同艦の針路を追うことにした。

一方、航空母艦「エンタープライズ」より発進したグレー海軍大尉の指揮する戦闘機隊は、間違えて「ホーネット」のウォルドロン海軍少佐の雷撃機隊に随伴して飛行していたが、少しもそれに気づかなかった。

グレー海軍大尉は早くも九時一〇分には、日本航空母艦群を視認した。

そしてほとんどそれと同時に、彼の下方約五八〇〇メートルの高度を飛行中のウォルドロン海軍少佐の第八雷撃機中隊が、敵艦隊の方向をめざして低く垂れ込めた雲の中へ突込んでゆくのを見た。

彼はウォルドロン海軍少佐の雷撃機隊がまさに突撃に移ろうとしているものと判断して、かねてリンゼー海軍少佐と打ち合せておいた通り降下して、雷撃機隊を掩護する信号を待った。

しかしリンゼー雷撃機隊はついにやって来なかったのである。

それゆえグレー海軍大尉の「ワイルドキャット」戦闘機隊は、戦闘すべき日本軍の零式戦闘機のまったくいない高々度をムダに旋回しながら、あの惨憺たる友軍の雷撃機隊の攻撃時間を空しくすごしたのである。

午前九時五二分、グレー海軍大尉は無電封止を破って、ガソリンが欠乏しつつあるので間もなく帰還せねばならない旨を、爆撃機隊指揮官のマックラスキー海軍少佐に宛てて通報した。

そして一〇時に、どういうわけか遅延したように見えるが、彼は日本機動部隊の半数の出現とその針路を報告した。

それはフレッチャー海軍少将およびスプルーアンス海軍少将の手許に、靡下の飛行機が敵部隊を発見したことを報じた第一報であった。

それから数分間後に、マックラスキー海軍少佐は有声無線電話を通じて、まがうかたなきスプルーアンス海軍少将の参謀長マイルス・ブローニング海軍大佐の叫ぶ声を聞いたのであった。

「攻撃せよ! 攻撃せよ!」

これに対して、その爆撃機隊長は答えた。

「私は畜生どもを見つけしだい、突入します」

数分間のうちに、彼は敵部隊を発見した。彼は全部で四隻の日本航空母艦群が雷撃より逃がれようとして急激に回避運動をつづけながらまだこれを終っていない有様を眺めることができた。

これらの航空母艦の輪型陣の直径はおよそ一五キロもあった。

まずもっとも西端にある航空母艦が「赤城」で、その右舷真横に「蒼竜」があった。

また「加賀」は「赤城」の右舷斜後方に後続していた。

「飛竜」のみは相当前方を航進していたが、その離れた位置は同艦に数時間の執行猶余を与えたのである。

マックラスキー海軍少佐は、指揮下に「ドーントレス」急降下爆撃機の二個中隊を有していたが、それは彼自身の搭乗機を合わせて三七機であった。

彼はウィリアム・ギャラハー海軍大尉の第六偵察爆撃機中隊にたいして、彼の後につづいて航空母艦「加賀」を攻撃するように命令し、さらにリチャード・ベスト海軍大尉の第六爆撃機中隊にたいしては、航空母艦「赤城」を攻撃するよう命令した。

ギャラハー海軍大尉の爆撃機中隊は二二五キロ爆弾を搭載していた。それは彼の「ドーントレス」爆撃機がこの朝、まず最初に母艦「エンタープライズ」より発進したので、その飛行甲板の半分しか使用できず(後続の飛行機が甲板後部に置かれていたからである)、したがって重兵装の飛行機が発艦するには不十分であったからである。

しかるにベスト海軍大尉の爆撃機中隊はそれより後で発進したので、四五〇キロ爆弾を搭載していた。

しかも非常に運の良かったことには、ベスト海軍大尉の爆撃機中隊の第二分隊の三機は、間違えて航空母艦「加賀」を攻撃した。

それで日本の各航空母艦は、これらの半トン爆弾を等分にこうむったのである。

このギャラハーおよびベスト両海軍大尉のひきいる両爆撃機中隊は、約二八〇ノットの速力で七〇度の角度で急降下を敢行したが、敵戦闘機群よりまったく妨害を受けず、また敵対空砲火もきわめて微弱であった。

なぜならば、日本軍の戦闘直衛機はこれより数分前に、アメリカ雷撃機隊を迎撃するために低空に舞い下っていたので、再び上昇して攻撃する余裕が全然なかったのである。

この急降下爆撃は、日本航空母艦二隻を撃滅してしまった。

航空母艦「赤城」は、その当時ちょうどその飛行甲板で、四〇機が燃料補給と機体整備を行なっている最中であった。

午前一〇時二六分、同艦がアメリカ雷撃機隊の最後の航空魚雷を回避してわずか二分後に、爆弾三発の命中弾をこうむった。

「我々はこの急降下爆撃機群を回避することはできなかった。

それは我々が雷撃を回避するためにあまりに夢中になっていたためである」と青木泰二郎海軍大佐は述べた。

また「赤城」の航海日誌は、この攻撃について次のように記している。

「敵爆撃機三機が、左舷の方位八○度の位置より『赤城』を目がけて急降下して来た……約五〇〇メートルの高度より爆弾が投下された。

第一弾は艦橋側方舷側より約一〇メートルに落下した至近弾であった。

第二弾は艦の中央の昇降板付近に命中して、致命的な命中弾となった。

第三弾は艦尾左舷側の飛行甲板に命中した」

〔訳注〕 この時、航空母艦「赤城」には爆弾三発が投下されただけであった。

すなわち米軍機の全弾が命中したわけである。(日本海軍側の記録による)

これで十分であった。この第三番目の命中弾は、飛行甲板に並べられた飛行機群の真中で爆発した。

これらの飛行機はミッドウェイ島の第二次攻撃のための陸用爆弾から、フレッチャーおよびスプルーアンス両海軍少将の機動部隊を雷撃するための航空魚雷に、ちょうど兵装を取り換え作業中であった。

第二弾は格納庫の中で爆発し、そこに貯蔵されていた航空魚雷を轟発させた。

「おそるべき猛烈な火災が艦上に起こり、それはまるで地獄のようであった」

と南雲海軍中将の参謀長草鹿竜之介海軍少将は、戦後に異例にも率直な日本語で次のように当時の光景を述べた。「南雲海軍中将は状況が収拾できるものと考えて、艦橋から降りて来ることを拒みました。

しかし艦長はもはや同艦が運転不能に陥っていること、ならびに総員退去を要することを進言して、彼に総員退去を発令することを求めました。しかし彼はこれを拒絶しました。

南雲海軍中将はきわめて短気な人物であり、どうしても艦橋に踏み止まると頑張りました。

私は参謀長として、彼が総員退去を発令して、艦隊の戦闘指揮をとることができるような他の軍艦に移乗するのが司令長官たる彼の任務である旨を、彼に力説しました。

なぜならばもはや、『赤城』より他の軍艦と無電で通信することは不能になったからであり、また旗旒(きりゅう)信号や手旗信号では、戦闘を指揮するには十分ではなかったからであります。

それでも南雲海軍中将は依然として艦橋から降りて来ることを拒んでいましたが、私はついに他の人たちの力を借りて、彼の手を引いて引きずり、艦より去るように説得して貰いました。

しかしすべてのものがものすごい煙と火焔に包まれていたので、艦橋から降りる通路を見出せませんでした。

もはや艦橋より垂れおろした一本の繩による以外は、艦橋から降りる方法はなかったのです……

私がようやく艦橋より降りた時、甲板は一面の猛火におおわれ、艦上の火災のために、高射砲と機関銃が、砲手もいないのに自動的に火を吐いて鳴りつづけていました。

死体が累々として、あたり一面に散乱しており、次になにを射撃すべきか命令することもできませんでした……

私は両手と両足とに火傷を負いましたが、一方の足の火傷は相当の重傷でした。

これが我々の『赤城』を総員退去した時の最後の模様ですが、それは周章狼狽して、全然いかなる秩序もありませんでした」 |

航空母艦「赤城」の航海日誌によると、南雲海軍中将と幕僚がこのような有様で同艦を退去したのは、一〇時四七分(爆弾命中の二〇分後)であった。

それは日本軍の威信にとって、痛烈な試煉であったにちがいない。

彼らは一隻の駆逐艦に収容され、警戒幕の一艦であった軽巡洋艦「長良」に移乗し、南雲海軍中将は戦闘の後半、同艦上に彼の将旗を掲げた。

彼は軽巡洋艦「長良」に移乗する途中、航空母艦「蒼竜」と「加賀」の二隻も炎々と猛火に包まれているのを望見することができた。

しかし彼は、まだ無傷の航空母艦「飛竜」一隻をもって戦闘を継続することを決意した。

天皇の肖像写真を、「赤城」より一隻の駆逐艦へ移す儀式は一七時一五分に完了した。

応急修理班は、それから二時間以上も――草鹿参謀長の証言によれば非常に非能率的ではあったが、火災を消し止め、同艦を港に連れて行けるだけの応急運転ができるよう懸命な努力をつづけた。

しかし一九時一五分にいたり、機関長は見込みなしと報告したので、艦長青木泰二郎海軍大佐は総員退去を命令した。その後、同艦は北方に漂流を続けたが、六月五日の日の出前に一隻の日本駆逐艦の発射した魚雷一本によって自沈されたのである。

「加賀」という名称は日本語で、地名ではあるが、「喜びを増加する」という意味である。

しかしながらこの名称がかつて、いかなる幸運をもたらしたにしても、いまやマックラスキー、ギャラハー、ベスト各攻撃隊が同艦の上に来襲した時に、その幸運は尽きたのである。

〔訳注〕 この時、航空母艦「加賀」にたいしては九弾が投下され、初めの三弾は左舷外方、他の二弾は右舷後方に外れた。

(日本海軍側の記録による)

これらの各攻撃隊は命中陣四発を与えた。

一発の爆弾は同艦の「島型艦橋」(アイランド)のちょうど前方に落下してそれを粉砕し、艦長も含めて艦橋にいた全員が戦死をとげた。

他の三発の爆弾は甲板上で燃料補給中の飛行機に引火炎上させ、さらに格納庫を貫徹して、その下方のガソリン庫または爆弾庫の内部で誘爆した。

かくて数分間の中に、、航空母艦「加賀」は巨大な火焔の塊りと化し、天皇の写真はいそいで一隻の駆逐艦に移された。ただちに相当数の士官および下士官兵も同艦より退去したが、残余のものは火災を消し止めようと艦上に踏み止まっていた。

航空母艦「加賀」の飛行長天谷孝久海軍中佐は燃え立っている母艦の近くで泳ぎながら、海面上に一本の潜望鏡が突き出ているのを見つけた。この潜水艦は、とうとうその正体を確証されないでしまったが、航空母艦「加賀」をめがけて魚雷一本を発射し、命中させた。

天谷海軍中佐の言うところによれば、

「しかしながら、その魚雷は母艦の舷側に当っても、魚雷の実戦用頭部が脱落、沈下するだけで、跳ね返され、多少進行方向が曲げられるような小さい交角で発射されたもので、命中といってもわずかに舷側をかすめる程度の当りかたであった。しかしその魚雷の胴体は、私の泳いでいる海面の付近に浮流したままであった……

そしてわが数名の水兵たちは水面上に出ていたこの魚雷の尾部安定器にしがみついていた」 |

といわれる。こんなアメリカ製魚雷の用法は、アメリカ海軍省兵器局の予想もしなかったところである。

天谷海軍中佐は海面にある魚と同じ眼高で、航空母艦「加賀」が、「艦首より艦尾までものすごく炎上し、対空砲台がその火薬庫の誘爆から燃えている」のを眺めた。

同艦の上甲板以上の構造物を塗ったペンキまでも燃え立っていた。

この日本海軍士官は約三時間ばかり海上に漂っていたのち、一隻の駆逐艦に救助されたが、その駆逐艦上から彼は航空母艦「加賀」の激烈な大爆発を目撃した。

その直後の一九時二五分、「加賀」は深さ二六〇〇尋(ひろ)の海底ヘシューシューとものすごい響きを立てながら沈没していった。

さて航空母艦「赤城」および「加賀」二隻が、マックラスキー海軍少佐の「ドーントレス」爆撃機隊からそれぞれ致命的の命中弾をこうむる一分か二分前に、航空母艦「ヨークタウン」より発進したマックスウェル・レスリー海軍少佐指揮の「ドーントレス」爆撃機一七機よりなる中隊は、別の日本航空母艦「蒼竜」を攻撃した。

これらの爆撃機が属していたこの攻撃隊は、他の航空母艦「エンタープライズ」および「ホーネット」の両攻撃隊よりも、一時間一五分以上もたってから、九時六分に発進を開始したものであった。

しかしこの「ヨークタウン」の飛行長は、敵航空母艦群に到達する最短距離を測定するにあたり、僚艦の飛行長達よりもいくぶん抜け目がなかった。

「ヨークタウン」の母艦機は、最後に報告された敵部隊の位置とミッドウェイ島とを結ぶ線に向けて、真直に飛行するように指令された。

そしてもしその線上になにも発見されない場合には、ミッドウェイ島から反対の方向へ飛行するように命ぜられたのである。

(この攻撃隊の全体は、「ドーントレス」爆撃機一七機、「デヴァステーター」雷撃機一二機、「ワイルドキャット」戦闘機六機よりなっていた。雷撃機はその途中で離れ離れとなり、すでに述べたように別個に攻撃を敢行した)

レスリー海軍少佐は、六ー○○メートルの高度を保ってその線に接近しながら、水平線上に煙を望見した。

彼はその煙を、高速力で進航中の日本軍艦のものであると正しく推定した。彼はただちに北転し、航空母艦「エンタープライズ」のマックラスキー海軍少佐の攻撃隊に追いついたのである。

彼はまた、一二分間早く出発していた航空母艦「ヨークタウン」のマッシー海軍少佐の雷撃機隊にも追いついた。

攻撃計画では急降下爆撃機が最初に攻撃することを指令されていたが、マックラスキー海軍少佐は彼のひきいる「デヴァステーター」雷撃機をもって性急に突入したのである。

そして、すでに述べたように彼は大損害をこうむって潰滅した。

しかしレスリー海軍少佐は、そうではなかった。

彼は幸運にも偶然の一致から、マックラスキー海軍少佐の攻撃隊と同時に攻撃目標の上空に到達したのである。

そしてマックラスキー隊が、航空母艦「赤城」および「加賀」二隻をめがけて攻撃を開始している間に、彼の攻撃隊は航空母艦「蒼竜」をその攻撃目標に選んだ。

そしてレスリー海軍少佐は四四〇〇メートルの高空より攻撃を開始した。

ちょうどその時に、航空母艦「蒼竜」では第二次攻撃のために、攻撃隊の兵装と燃料補給をすませたところであった。

多数の飛行機が飛行甲板上に出発の用意ができたまま並び、また他の飛行機は格納庫の中で燃料補給と兵装の作業中であった。

そして同艦は飛行機を発進するために、風に向かうよう南に転針した。

レスリー海軍少佐の爆撃機隊は、三〇秒から一分間の間隔をおいて三つの波状をなしながら、同艦の艦首と艦尾を給ぶ軸線に沿って、太陽を背にして急降下した。

第一波は艦首右舷の方向より航空母艦「蒼竜」に接近した。

第二波は右舷斜後方より、また第三波は左舷斜後方より、それぞれ接近した。

爆弾投下の高度はいずれも平均して七六〇メートルであったが、四五〇キロ爆弾による致命的な命中弾三発が、一〇時二五分より一〇時二八分までの間に同艦に記録された。

〔訳注〕日本側記録によれば、一〇時三五分までに米軍機一二機の急降下爆撃をこうむり、命中弾はたしかに三発あった。

第一弾は同艦の上部構造物の前方にある飛行甲板を貫通して、下方の格納庫の中で爆発し、前部昇降機を艦橋の反対方向に押し曲げた。

第二弾は出発準備のでぎている飛行機群のまんなかの、艦の中央部に命中して、飛行甲板の後半部を一面の火の海と化し、ちょうどその時に発進中の零式戦闘機一機を舷側から海中へ吹き飛ばした。

さらに第三弾は後部昇降機の近くに命中した。

かくて全能が火焔の中に包まれ、二〇分間以内に全員は艦長柳本柳作海軍大佐から、「総員退去」を命令された。

彼らは柳本海軍大佐が艦橋に立って、「万歳!」を叫んでいる姿を最後に見た。

なおレスリー海軍少佐の攻撃隊は一機すらも撃墜されなかった。

(米海軍記録によると、最後に急降下することになっていた「ドーントレス」爆撃機四機は、日本航空母艦「蒼竜」がすでに猛烈に燃えているのを見て、その攻撃を近接した一戦艦および軽巡洋艦に移向したが、わずかに至近弾一発を日本海軍中でもっとも多くきわどいところで被害を免かれてきた戦艦「榛名」に与えたのみであった)

今度はアメリカ潜水艦「ノーチラス」が手を貨した。

艦長W・A・ブロックマン海軍少佐は、八時二五分に航空母艦を護衛する日本巡洋艦の警戒幕を攻撃し、不首尾に終ってから、再び戦場に戻るために水上状態の最大速力を出して急進していた。

一一時四五分、彼は一五キロさきの水平線上に煙を視認したが、彼はそれが炎上する航空母艦より立ち昇るものではないかと怪しんだ。

それから一時間後、彼は潜望鏡を出す程度の深度を潜航して接近した結果、その航空母艦が「蒼竜」級のものであることを確認した。

その航空母艦は二隻の駆逐艦に護衛されて、水平状態を保ちながら約二ノットの速力で航行中であった。

同鑑の飛行甲板の後半部は大破していたが、すべて火災は消し止められているように見えた。

航空母艦「蒼竜」の副長はすでに応急修理班を艦上に呼び戻していた。

潜水艦「ノーチラス」が接近した時、彼らが曳航索を母艦の艦首の下方の小型ボート群へ渡そうと努めているのが見られた。

「ノーチラス」艦長ブロックマン海軍少佐は、探知されないで好適な魚雷発射位置に達する余裕が十分あった。

そして一三時五九分から一四時五分の間に、二五〇〇メートルの距離から魚雷三本を発射した。

その魚雷は三本ともすべて命中して爆発した。

それは巡洋艦「筑摩」の艦長吉村啓蔵海軍大佐も目撃している。

次いで潜水艦「ノーチラス」にたいする、ながながとつづく爆雷攻撃が開始される一方、航空母艦「蒼竜」にとって長い死の苦悶がつづいた。

そして同潜水艦が様子を見に一六時一〇分に海面上に浮かび出て来た時には、艦首より艦尾まで全艦が炎々と燃えて、潜水艦乗員の最大の満足は真珠湾における戦艦「アリゾナ」の壮観な光景を思い出したことであった。

ついに「蒼竜」の艦尾のガソリン庫が爆発を起こして、同艦は鋸で引いたようにま二つに裂けた。

その後半部がまず初めに沈み、次いで前半部が爆発して一九時二〇分頃に沈没した。

(南雲海軍中将報告および「アメリカ海軍諜報蔀特報」によると、日本空母「蒼竜」の沈没位置は、北緯三〇度四二分、西経一七八度三七分である。

同艦は東寄りの風の中で東方にはほとんど漂流できなかったであろうから、子午線はたぶん、西経一七九度であったろう。

そして最初に視認した時の潜水艦「ノーチラス」の位置は、北緯三〇度一三分、西経一七九度一七分であった。

先きに述べられた天谷海軍中佐の見解によれば、潜水艦「ノーチラス」の攻撃による犠牲が航空母艦「加賀」であったかも知れない疑いがある。

しかし日本側の証拠ならびに「ノーチラス」艦長ブロックマン海軍少佐の、「加賀」とははなはだ外観の異なる「蒼竜」級としての断定的確認は、決定的なもののように思われる。

潜水艦「ノーチラス」がこの日にこうむった第四回目の爆雷攻撃の後、一名の食堂ボーイが艦長に言った。

「艦長! 私はほんとに菩薩心を起こしましたよ!」

それからしばらくの間、彼は毎日の説教の語句を書き抜いて、全員の便宜のために艦内の掲示板に貼り出した)

アメリカ軍の急降下爆撃機隊は、各母艦への帰還飛行の途中に幾多の事件に遭遇した。

まずマックラスキー海軍少佐は炎上中の航空母艦「赤城」より避退すると、搭乗機は零式戦闘機二機によって約六五キロも追跡された。

彼は「ドーントレス」爆撃機が海面上よりわずか六メートルのところを海水をすくうように飛行をつづけたので、日本軍の零式戦闘機を面喰らわせた。

日本機はその射程をきめるために七・七ミリ機銃の曳光弾を使用し、それから二〇ミリ機銃で射撃を開始した。

しかし運よくも彼らは、この口径の弾丸をわずか少量しか補充されていなかった。

それで彼らはマックラスキー機に、小孔五五個と大孔三個をつくった。

その一弾は九番シリンダーを貫通した上に、さらにその弾丸の破片を操縦士の左肩に浴せかけた。

それにもかかわらず、九番シリソダーは依然として運転をつづけていた。

マックラスキー海軍少佐が搭乗機の機体をあちこちに振って蛇航している時に、通信服闘士W・G・コカルーセクは〇・八センチ口径ブローニング機関銃ですぱらしい戦果をあげた。

彼は零式戦闘機一機を撃墜し、他の一機の戦意をくじいて遁走させたのである。

また別の「ドーントレス」爆撃機では、二連装の機関銃が急降下中にグラグラにゆるんでしまった。

この機関銃は非常に重いので、通常はこれを座席に持ち揚げるには二人の人手を要するにもかかわらず、機関銃手のフロイド・アドキンスは彼の機関銃が強烈なプロペラの後流で奪い去られるのをようやく防ぎ止めた。

そしてそれを引き抜いて飛行機の胴体の上に据え付け、しつこく攻撃して来る零式戦闘機一機を撃墜したのであった。

スプルーアンス海軍少将の幕僚は、いわゆる「帰投」点について誤算していた。

それは移動する点であり、原位置は母艦機が任務につくに先立って決められるものである。

それは原則的には、航空母艦とともに移動する。各操縦士は、母艦が実行しようと予期する針路と速力について通報を受ける。

そしてそれが「帰投」点の針路と速力となるのである。

各飛行機の航空士または操縦士は、一五分から三〇分の間隔をおいて、その位置を記入された海図上に線を引く。

そして帰還飛行につく前に、その線上のいかなる位置に「帰投」点があるかを計算し、これに基いて彼の針路を決めるのである。

さてこの出撃の場合には、現場戦術指揮官たるスプルーアンス海軍少将は、その「帰投」点の針路を二四〇度、速力を二四ノットと決めたのであった。

しかるに航空母艦群は、戦闘直衛機もしくは対潜哨戒機を発進させたり、または収容したりするために、しばしば軽微な東風に向かって二七ノットの高速力で急進せねばならないことがあったので、この針路上では平均一二ノット以上を出すことはできなかった。

それであらゆる行動はその基礎を失った。

誰も各飛行機にたいして、航空母艦「エンタープライズ」および「ホーネット」の二機とも予定より後方におくれていることを知らせなかったのである。

したがってマックラスキー海軍少佐の攻撃隊が「帰投」点のあるべき地点に到達した時、そこにはまったく軍艦の姿は見えなかった。

航空母艦「エンタープライズ」は、それより北東方にたっぷり一一〇キロも隔たっていたのである。

それでマックラスキー海軍少佐は弧状捜索飛行をつづけた後、一隻の航空母艦を発見したので、それにまさに着艦しようとした時に、彼はそれが航空母艦「ヨークタウン」であることを認めた。

するとちょうど、その後方に自分の所属艦の「エンタープライズ」を発見した。

わずかに二ガロンのガソリンしか残っていなかったが、彼は「エンタープライズ」をめざして飛行をつづけ、よろめきながらも無事に着艦したのである。

しかし他の攻撃隊機は指揮官機のように幸運ではなかった。

数機はガソリン欠乏のために海中に突入した。

(米海軍記録によると、本攻撃中で全隊一四機の中で四機から七機くらいが喪失したと述べている。

アメリカ航空母艦は自動帰投誘導装置を備えていたから、マックラスキー隊の飛行機中の教機はこれを首尾よく利用して、航空母艦「エンタープライズ」の位置を知ることができたが、他の諸機はその無電装置を射ち抜かれていたので「帰投」点を当てにせねばならなかったのである)

一方、航空母艦「ヨークタウン」の爆撃機隊長レスリー海軍少佐は、日本航空母艦「蒼竜」を猛撃して、「ヨークタウン」の雷撃機隊全滅にたいする復讐をとげた後、巡洋艦ならびに駆逐艦群の熾烈な対空砲火を突破して海面すれすれに飛行して避退した。

運よくも、彼は「帰投」点が二四ノットよりも一二ノットに近い速力で移動するものと計算していたので、指揮下の「ドーントレス」爆撃機一七機はすべて迅速に母艦を発見したのである。

彼らは、サック海軍少佐の戦闘機隊が現われるのを待ちながら、航空母艦「ヨークタウン」の上空で旋回飛行をつづけた。「ワイルドキャット」戦闘機群にガソリンが欠乏していることは確かであったし、また大急ぎで再度使用の必要があるかも知れなかったからである。

サック海軍少佐はいくぶん夢中になった観察者のきらいはあるかも知れないが、半時間たっぷり日本航空母艦にたいする攻撃の興味ある観察者であった。

彼は指揮下の「ワイルドキャット」戦闘機一機を喪失し、さらに二機が日本軍の零式戦闘機群のために戦闘方面から駆逐されるのを見とどけた後、他の僚機二機とともに九二〇メートルの高度に上昇して、そこで彼の発明した有名な「サック編み」戦法を活用して、零式戦闘機一五機から二〇機以上を首尾よく撃退した。

友軍の「デヴァステーター」雷撃機が、この大接戦の中からよろめき出て来るたびに、サック海軍少佐とその部下の勇士たちは、同機を遠くまで護衛してから、また再びもっと多くの友軍機の護衛のために引返した。

かくて彼と、その雷撃機隊中の四機は無事にその母艦に帰還した。

(ただし二機は敵弾で甚大な損傷をこうむっていた)

そして彼はフレッチャー海軍少将にたいし、三隻の日本航空母艦が炎上、爆発していることの最初の目撃者の証言をもたらしたのであった。サック海軍少佐が口頭報告を行っている間に、航空母艦「ヨークタウン」が敵機に攻撃されようとしている旨の急報が、電波探知室より届いた。

それで今度は着艦する順番になっていたレスリー海軍少佐の「ドーントレス」爆撃機隊はただちにその上空から去るように命令された。そして敵襲の終った後で、ガソリン欠乏のため海中に不時着した二機を除く全機は、「エンタープライズ」の飛行甲板にようやく着艦したのであった。

この日の正午少し過ぎに、ミッドウェイ海戦の決定的な段階が終結した時、三隻の日本航空母艦は沈没状態にあったが、アメリカ航空母艦部隊は無傷であった。

しかし航空母艦「エンタープライズ」は、急降下爆撃機三七機中で一四機、雷撃機一四機中で一〇機、および「ワイルドキャット」戦闘機一機を喪失した。

また航空母艦「ホーネット」は、その雷撃機全部と「ワイルドキャット」戦闘機一一機から一二機を喪失した。

さらに航空母艦「ヨークタウン」は、その雷撃機中の一機を除く全機と、急降下爆撃機二機および「ワイルドキャット」戦闘機三機を喪失した。これは達成された大戦果にたいしてけっして過大な代価ではなかった。

しかしながら各航空母艦の航空隊にとっては、飛行機搭乗員がその有するすべてのものを捧げ尽くした、恐るべき大打撃であった。

八 「ヨークタウン」対「飛竜」

top

南雲海軍中将は、自分が航空母艦「赤城」を退去しなければならなくなることを見てとると、靡下の攻撃機動部隊の戦術指揮を、彼の巡洋艦および戦艦の警戒部隊を指揮していた阿部弘毅海軍少将(第八戦隊司令官)に委ねた。

阿部海軍少将は、完全な飛行隊を有する無傷の航空母艦一隻「飛竜」を残存していた。

そして彼は偵察機の敵情報告によって、フレッチャー海軍少将の機動部隊が航空母艦を二隻以上は有していないこと、ことによったらただ一隻しかないことを推測した。

もしそうであれば、そのアメリカ航空母艦はすでにその搭載機の大半を使い尽くしているにちがいないと判断した。

一〇時五〇分、阿部海軍少将は連合艦隊司令長官山本五十六海軍大将にたいして次のように打電した。

「航空母艦一隻、巡洋艦五隻、駆逐艦六隻よりなる敵部隊を、ミッドウェイ島より方位一〇度、距離四五〇キロの地点に視認す。わが隊はそれに向かい進撃中なり」

その航空母艦こそ「ヨークタウン」であった。

そして阿部海軍少将は同艦にインディアンのやる攻撃合図の矢印をつけたのである。

彼は航空母艦「飛竜」に坐乗する山口多聞海軍少将へも次の命令を転送した。

「敵航空母艦を攻撃すべし」

すると航空母艦「飛竜」より閃光信号で次の通り応答があった。

「わが全飛行機はただいま出発中なり」

かくて急降下爆撃機一八機および戦闘機六機よりなる第一次攻撃隊(指揮官は海軍大尉小林道夫)の発進は一一時までに完了した。

次いで雷撃機一〇機および戦闘機六機よりなる第二次攻撃隊(指揮官は海軍大尉友永丈一)は一三時三一分に発進した。

そしてフレッチャー海軍少将の機動部隊の所在を探知していた巡洋艦「筑摩」から出発した偵察機二機が、これらの急降下爆撃機隊を敵部隊へ誘導するよう命令された。

(これらの日本軍の飛行機数は、各母艦に着艦できないために航空母艦「飛竜」に合同していた、「赤城」の雷撃機一機と「加賀」の戦闘機二機を含んでいた)

苦境に陥っていた日本機動部隊にたいして、救援部隊もまた到来しつつあった。

すなわち正確にはその日の正午、当時すでに彼の将旗を巡洋艦「長良」に移して戦術指揮を再び取り戻していた南雲海軍中将のもとに、二通の士気を鼓舞する電報が届いた。

航空母艦「飛竜」の攻撃隊指揮官は無電で、「わが隊は敵航空母艦を爆撃中なり」と通報して来た。

また南西方にあった攻略部隊を支援中であった第二艦隊司令長官近藤信竹海軍中将は、靡下の戦艦、巡洋艦および駆逐艦よりなる強力な部隊をもって救援のため、二八ノットの速力で北上しつつある旨を打電して来た。

それから二〇分後には、山本海軍大将はダッチハーバーを攻撃した部隊中の航空母艦「竜驤」および「隼鷹」二隻にたいして、ただちに南下して航空母艦「飛竜」と合同するよう命令を下した。

〔訳注〕 連合艦隊司令長官は航空母艦戦闘の報を受けて、一二時二〇分に初めて次の電令作第一五五号を発した。

「各部隊は左により行動し、ミッドウェイ島北方の敵を攻撃すべし。

一、主隊の位置、(九時)地点フトム一五、針路一二〇度、速力二〇ノット。

二、ミッドウェイ攻略部隊は一部をもって輸送船団を一時、北西方に避退せしむべし。

三、第二機動部隊(航空母艦「竜驤」および「隼鷹」はすみやかに第一機動部隊に合同すべし。

四、第三、第五潜水戦隊は丙散開線(西経一六八度三〇分線上)に就け。」(日本海軍側の記録による)

それと同時にアリューシャン方面警戒隊は艦隊戦闘の準備をととのえて、六月五日九時に山本海軍大将の主力部隊と会合するよう命ぜられたのである。

いまや戦況は敵側にとって上向きになりはじめていた。

日本軍の武士(さむらい)一党は馳せ参じつつあり、彼らの手にした刀は鋭く冴えて殺気がみなぎっていた。

正午までに、航空母艦「ヨークタウン」では、「ワイルドキャット」戦闘機一二機よりなる戦闘直衛磯部を艦の上空に飛ばせ、またちょうど交替したばかりの上空直衛機と、南雲海軍中将の機動部隊の攻撃より帰還した他の三機とに燃料補給を行っていた。

また日本航空母艦「蒼竜」を撃沈したレスリー海軍少佐の急降下爆撃機隊は着艦の用意をして、母艦「ヨークタウン」の上空を旋回飛行中であった。

まさにその時、同艦のレーダーは七四キロ先きの西南西方向より、三〇機から四〇機の敵機が接近しつつあることを報じた。

たちまち帰還しつつあった殊勲の爆撃機隊は急いで避退し、給油管から油を流出されて、炭酸ガスを充填された。

また戦闘直衛機はただちに迎撃のために外方に派遣せられ、航空母艦「ヨークタウン」は三〇ノット半の高速力を出して猛烈な避弾運動を行った。

いまやちょうど、正午の数分前であった。

「閣下、敵機が来襲しつつあります」とフレッチャー海軍少将の副官が言った。

同少将は、彼の次の行動を検討するため海図の上に身体をかがめていたが、ちょっと上を向いて言った。

「よろしい、私は鉄兜をかぶっているよ。今となっては私にはこうする他にできることはない!」

サック海軍少佐の通称「闘う第三部隊」(第三戦闘機中隊)の一部である戦闘直衛の「ワイルドキャット」戦闘機の操縦士たちは、接近して来た日本軍の九九式艦上爆撃機一八機の中の半数以上を撃墜するか、もしくは爆弾を放棄して退却させ、大いに手柄を立てた。

しかしその中の八機は、この直衛機を突破したのである。

そして巡洋艦「アストリア」および「ポートランド」と、その中間にあった駆逐艦群とは、その二機を撃墜した。

(日本側の正式報告は、爆撃機一三機および戦闘機三機が「自爆した」と記録しているが、これは「撃墜された」ことを婉曲に言ったものである)

しかし他の敵六機は三発の命中弾を与えた。その中の二発は重大な損害を及ぼしたのである。

すなわち九九式艦上爆撃機一機が対空砲火のために空中分解した時、一発の爆弾が転落して航空母艦「ヨークタウン」の飛行甲板上に落下した。

その大爆発のため多数の乗員が戦死をとげ、艦内に火災を起こし、もうもうたる黒煙が全艦をおおい包んだ。

格納甲板の担任士官A・C・エマーソン海軍大尉は、ただちに自動式消火用撒水装置と噴水幕を作用させて火災を消し止めた。

次の爆弾は左舷側方向より飛来して、煙路の内部で爆発し煤(すす)とペンキに引火した。

それは四方に飛散して、いたるところに火災を発生させ、また三基の汽缶の通風筒を破裂させてその二基を使用不能にし、さらに六基の汽缶の中の五基の内部の火を消してしまった。

かくて同艦の速力はわずか六ノットに減じ、命中弾をこうむってから二〇分後の一二時二〇分までには速力ゼロになった。次いで第三弾は第四甲板の上で爆発し、前部ガソリン槽および火薬庫に隣接したポロ布倉庫の内部に火災を起こした。

そのために同艦の各火薬庫は迅速に注水され、炭酸ガスが爆発より発生する可燃ガスを防止したのである。

「鳥型艦橋」の火災が同艦のレーダーを破壊してしまったために、司令部の計画立案や通信連絡ができなくなったので、フレッチャー海軍少将は彼の将旗を重巡洋艦「アストリア」に移した。一三時一五分頃に、この移乗が完了すると、彼は重巡洋艦「ポートランド」にたいして、航空母艦「ヨークタウン」を曳航するように命令した。

しかし巡洋艦「ポートランド」は、「ヨークタウン」の応急修理班が非常によく活動して一三時四〇分までに四基の汽缶を復旧させたので、曳航索を同艦にとうとう懸け渡さなかった。

かくて同艦に掲げられた破損旗――すなわち黄色地に青色の聖アンドリュースの十字を描いた旗は引き降ろされて、全員が欣喜雀躍したことには、同艦は再び一八ノットないし二〇ノットの速力を出し始めたのである。

しかしそれだけではまだ足りなかった。

同艦が戦闘機に燃料補給を開始している最中に、一巡洋艦のレーダーは日本航空母艦「飛竜」の第二次攻撃隊を七四キロ先きに捕捉したのであった。

そして一時間以内に、この勇壮な航空母艦はまったく役に立たない廃艦と化してしまった。

スプルーアンス海軍少将は水平線上、はるかに急降下爆撃の爆煙を望見して、フレッチャー部隊を増援するために、すでに巡洋艦「ペンサコラ」および「ヴィンセンズ」二隻と、駆逐艦「ペンハム」および「バルク」二隻を彼の部隊より派遣していた。

これらの増援隊は「勝利者」のV宇型の陣形をつくって、ニキロ先きに進出し、航空母艦の攻められやすい艦首方向と艦尾ら斜め後方向に十分な対空防禦を与えるように配置されたのである。

ところが、それでもまだ十分ではなかった。

航空母艦「ヨークタウン」は、「ワイルドキャット」戦闘機八機を発進させる余裕があった。

しかし各機とも、その油槽には平均二三ガロンしかなかった。

これらの戦闘機は敵機を迎撃せんとしてすでに空中にあった四機と合同した。

しかしながら彼らは、西方より高度二一三〇キロで接近して来るのを一七キロの距離ではじめて視界内に入った日本軍の、高速の雷撃機一〇機および護衛の零式戦闘機六機と太刀打ちすることはできなかった。

時刻はちょうど、一四時三〇分であった。

対空砲火は敵味方の識別困難のため、ただちには火蓋を切らなかった。

しかし友軍の「ワイルドキャット」戦闘機一機が、零式戦闘機一機を撃墜するのを見とどけたのち、全機動部隊の大小の大砲はいっせいに火を吐いて猛撃を開始した。

航空母艦「ヨークタウン」は取舵いっぱいに転針し、各巡洋艦はできるだけ最善の配置を保持した。

これによって巡洋艦「ポートランド」は航空母艦「ヨークタウン」の左舷艦首でその少し前方に占位し、巡洋艦「アストリア」は「ヨークタウン」の右舷艦首で艦の全長の一倍から二倍だけ、さらに前方に占位した。

また巡洋艦「ペンサコラ」および「ヴィンセンズ」は「ヨークタウン」の斜後方に在った。

敵雷撃機群は、四つの異なる角度より、マストの高さか、またはそれよりも低く攻撃せんとして分散した。

彼らが二七〇〇メートルの距離に急迫して来るや、各重巡洋艦はその戦隊指揮官ウィリアム・スミス海軍少将が考案した戦術を試してみた。

それは各艦の主砲台と二五口径、一二センチ高射砲と、その他なんでも指向されるものを挙げて、敵機の進入路を横切って海上をめがけて直射を浴せたのである。

各砲弾は海面との衝撃によって爆発し、敵機の各編隊の前方に正真正銘の海水の大爆布を現出したのであった。

いかなる飛行機も、このようなキラキラ光る水の幕を突き技けることは不可能のように思われた。

しかし日本軍の艦上攻撃機四機はこれを突破し、その時にゆるゆる進航していた航空母艦の四六〇メートル以内で魚雷を発射した。

敵機の操縦士の一名は避退する時にあまり艦上を接近して通過したので、彼が拳骨を振っているのが甲板上から見られたくらいであった。

(本攻撃において、日本軍は雷撃機一〇機の中より五機、戦闘機七機の中より三機を喪失した)

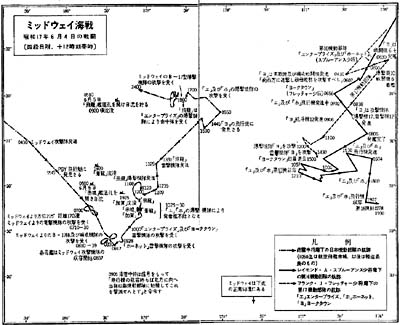

一四時四二分ごろ、航空母艦「ヨークタウン」は魚雷二本を回避したが、別の魚雷二本が命中して爆発した。

それは同艦の左舷側にある燃料油槽の大半を炸裂させ、舵を動かなくさせ、さらにあらゆる動力系統を分断して、たちまち艦を十七度に傾斜させたが、その後の二〇分間以内に傾斜は約二六度に増大した。

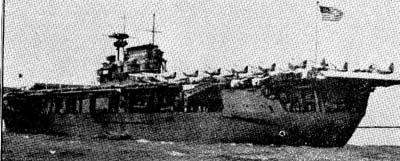

艦長バックマスター海軍大佐は部下の応急修理班指揮官より、動力がないため反対区画注水の不可能であること、また同艦の防水確保装置は真珠湾の海軍工廠の修理でわずかに半分しか修復していなかったことを進言されたので「ヨークタウン」がまさに転覆しようとしているのではないかと心配した。一五時の数分前に、彼は総員退去を命令した。四隻の駆逐艦がその乗員を移乗させ、また海中より救助するために同鑑に接近した。その他の軍艦は日本軍の第三次攻撃を予期して、警戒を厳にした。 |

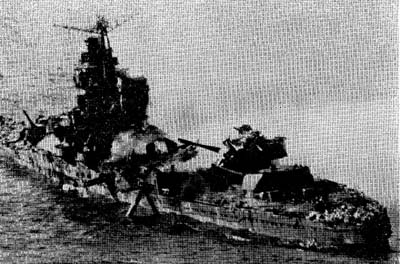

日本雷爆撃隊の猛攻により爆弾と魚雷が命中、

総員退去の命令が出た航空母艦ヨークタウン

|

海はおだやかであった。海水は珊瑚海の海水よりもはなはだ冷たかったが、誰一人溺死したものはなかったと信ぜられている。海中に浮いている水兵達は互いに、「タクシー! タクシー!」と呼びながら打ち興じていた。

そして漂流してくる破砕物に向かって栂指を突き出し、架空の乗車を求めていた。

そして「ビヤ樽ポルカ」の流行歌の旋律が、士官と下士官を満載した海上の一つの筏から流れた。

フレッチャー海軍少将は、航空母艦「ヨークタウン」にたいする日本軍の第一次攻撃以前から、敵航空母艦一隻が無傷のまま健在しているものと判断して、ウォーレス・ショート海軍大尉の指揮する哨戒爆撃機一〇機よりなる索敵飛行隊を出動させる先見の明を示した。

彼らは三時間以上にわたり遠く、広く索敵を行った後、幸運にも母艦撃沈の惨事も知らずに、「ヨークタウン」をめざして帰還飛行の途上にあった。

ちょうどその時、一四時四五分に操縦士サミュエル・アダムスは、彼の指揮官が戦争全期間を通じて、「最も優秀な、最も明瞭な、最も正確な」、航空母艦と搭載機との間の敵情報告であったと強硬に主張した報告を打電したのである。

彼は日本軍の航空母艦「飛竜」、戦艦二隻、巡洋艦三隻、駆逐艦四隻が、「ヨークタウン」の当時の現在地点の西微北の方向、約二〇〇キロの地点を北進しているのを目撃した。

それから数分後に航空母艦「ヨークタウン」は総員退去したが、しかしこのアダムス海軍大尉の報告に基いて、同艦は十分に怨みを晴らし復讐を遂げたのである。

(米海軍側の調査によると、この接触は、報告されたように航空母艦〔飛竜」の実際の位置より二七六度方向、距離七八キロの誤差があった。しかるに運よくも同母艦はちょうど攻撃隊の進路にやって来るような針路をとったのである)

一五時三〇分に、航空母艦「エンタープライズ」はスプルーアンス海軍少将の命令したとおりに、風に向かうよう転針して、「ドーントレス」急降下爆撃機二四機よりなる攻撃隊を発進させた。

その中の一〇機は航空母艦「ヨークタウン」より避難したものであり、全機いずれも、この朝に日本軍の他の航空母艦三隻を攻撃した古強者であった。

(一六時三分に、航空母艦「ホーネット」もまた急降下爆撃機一六機よりなる攻撃隊を発進したが、彼らは航空母艦「飛竜」にあまり遅れて到達したので、他の巡洋艦群に急降下爆撃を加えたが、ただ至近弾を与えたのみであった)

すべて残存する「ワイルドキャット」戦闘機は、母艦の戦闘上空直衛のために必要であったので、戦闘機の護衛は一機もつけられなかった。これらの急降下爆撃機隊は恐るべきマックラスキー海軍少佐にひきいられて、一七時に航空母艦「飛竜」とその随伴の巡洋艦群を目がけて襲いかかった。

この朝の航空攻撃で成功を収めたのと同様の急降下爆撃戦法が用いられたのである。

航空母艦「飛竜」は三〇ノットの速力を出していたが、直撃弾四発をこうむった。

〔訳注〕航空母艦「飛竜」は一七時三分に敵の急降下爆撃機一三機の攻撃を受け、四発が命中した。

(日本海軍側の記録による)

その中の一機は同艦の前部昇降機の歩廊(プラットフォーム)を吹き飛ばしたので、それが「島型艦橋」(アイランド)に激突して、付近の諸施設を大破してしまった。

他の命中陣は猛烈な火災を起こして手に負えなかった。

(当時の航空母艦「飛竜」の飛行長、川口進海軍中佐は戦後に、その投下爆弾一四個の中で命中弾六、至近弾二であった」と証言した)

かくて航空母艦「飛竜」とともに海底に沈んだ人たちの中には、航空戦隊司令官山口多聞海軍少将があった。

彼は卓越した司令官で、連合艦隊司令長官山本五十六海軍大将の後継者に予定されていたと言われる。

航空母艦「エンタープライズ」および「ヨークタウン」は、この攻撃でさらに「ドーントレス」急降下爆撃機三機をその搭乗員もろともに喪失した。

それから一時間以内に、このすでに敗残の日本機動部隊はモロカイ島およびミッドウェイ島より飛来した多数の「空の要塞」B一七型爆撃機によって攻撃された。

しかしいつもつきまとう不運が、これらの陸軍爆撃機を見舞った。

彼らの投下した爆弾は一発も命中しなかった。

「空の要塞」一機は、すでに炎上していたがまだ進航中の航空母艦「飛竜」にたいして機銃掃射を加え、高射砲一門を大破し数名の乗員を殺した。これは「空の要塞」B一七型爆撃機がミッドウェイ海戦において、航空母艦器の決死的活動を援助しようと勇壮に努力したにもかかわらず、敵軍に与えることができた唯一の損害であった。

ミッドウェイ島より、ヘンダーソン海兵少佐の後任として、損耗していた海兵爆撃機隊の指揮官になったベンジャミン・ノーリス海兵少佐は、燃えつづけている航空母艦「飛竜」にたいして夜間攻撃を敢行するため作戦可能の数機――すなわち「ヴィンディケーター」哨戒爆撃機五鉄と「ドーントレス」急降下爆撃機六機をひきいて、一九時に出発した。

しかし彼らは同艦を発見できず、しかも指揮官ノーリス海兵少佐はついに帰還しなかった。

火災は次第に航空母艦「飛竜」の致命部へ喰い込んでいった。全員は天皇の肖像写真を含めて、六月五日午前三時一五分に艦長加来止男海軍大佐から、「総員退去」の命令を受けたが、同大佐は艦上に踏み留まっていた。

五時一〇分、二隻の駆逐艦が同艦を魚雷で撃沈しようと試みた。

しかし同艦はものすごく炎上しながら、九時まで海上に浮いていた。

そして同艦が沈没した時、南雲海軍中将は、靡下の四隻の航空母艦の最後の一隻をもついに喪失してしまったのである。

九 「我々は退却している」

top

それでは、戦場から後方数百キロはなれた日本連合艦隊旗艦の超戦艦「大和」艦上で起こりつつあった出来事に眼を向けよう。

南雲海軍中将から来た、航空母艦三隻の爆弾命中を報じた電報は、「極度の驚愕を捲き起した」と、山本五十六海軍大将の主計兵曹は述懐している。

しかしながらアメリカ航空母艦「ヨークタウン」にたいする最初の攻撃の報は、同大将を大いに元気づけた。

彼は靡下の大型航空母艦四隻の中の三隻をすでに喪失してしまった。

しかし南雲海軍中将が彼に通報したように、もし敵軍が初めからただ一隻の航空母艦しか有していなかったのならば、敵軍はいまや一隻もなくなったわけであった。

そしていずれにせよ、山本海軍大将は圧倒的な火力の優勢を保持していた。

彼は迅速に行動して、アリューシャン方面警戒部隊ならびに近藤信竹海軍中将の第二艦隊にたいして、六月五日正午までに彼の主力部隊に合同するよう命令を発するため、四日一二時二〇分に無電封止を破った。

その間にミッドウェイ攻略部隊は一時、北西方へ避退したのである。

この命令が発せられるや否や、山本海軍大将と所沢海軍中将の両人はいずれも二つの異なる根源より、アメリカ機動部隊に関する正確な報告を初めて受け取ったのであった。

アメリカ機動部隊の三隻の航空母艦をすべて目撃してきた「飛竜」の帰還機の搭乗員たちと、海中より救助された一名の米軍機の操縦士とであった。

後者は自白を強いられて情報を提供したのである。

一三時三〇分に、すでに述べたように、航空母艦「飛竜」は、航空母艦「ヨークタウン」にたいして第二次攻撃を敢行したが、一七時になって今度は「飛竜」が撃破されたのであった。

「勝負は決った、と山本海軍大将の艦橋にいたすべての人々は思いました。

幕僚の多数は口を固く結んで黙々と互いに顔を見合せるばかりでした……

それは何んとも言えない空虚と憂欝と無念でありました……」とおしゃべりな主計兵曹は述懐している。

山本海軍大将は、「源田は無事かね?」とただ一言、いったばかりであった。

(海軍中佐源田実は南雲海軍中将の航空参謀で、真珠湾攻撃計画の立案者であった)

源田海軍中佐は、日本海軍の航空力の復活に必要欠くべからざる士官であったのである。

彼は航空母艦「赤城」が放棄された時に救助されていた。

山本海軍大将は、損耗した南雲海軍中将の機動部隊を支援するために、彼の指揮する主力部隊をひきいて急行しながら、南雲海軍中将と興味深い一連の電報を交換し合った。

一九時一五分に、彼は南下の全戦隊ならびに任務部隊の指揮官に宛てて豪胆な次の如き命令を打電した。

(一) 敵の機動部隊は東方へ避退中にして、その航空母艦はおおむね撃滅せり。

(二) 当方面の連合艦隊各部隊は敵残存部隊を急追撃滅するとともにミッドウェイ島を攻略せんとす。

(三) 主力部隊は針路九〇度、速力二〇ノットをもって六月四日正午までに、北緯三二度一〇分、東経一七五度四三分の地点に到達する予定。

(四) 機動部隊、攻撃部隊(第七巡洋艦戦隊欠)及び先遣部隊(潜水艦部隊)は速かに敵を捕捉撃滅すべし。

(第七巡洋艦戦隊は前進して、ミッドウェイ島を砲撃するように命令されていた) |

しかし南雲海軍中将は、これらの大言壮語にはまったく同調する気分になれなかった。

ミッドウェイ島は真珠湾やトリンコマリー(セイロン島の英海軍の軍港)のような座興では決してなかったのである。

彼は、巡洋艦「筑摩」の艦載機の一機がもたらしたすこぶる不正確な敵部隊の視認報告を頼りにして、しかもそれは彼自身の不安を確認するものとして、二一時三〇分に次のとおり山本海軍大将にたいして打電した。

| 「敵部隊の全兵力は、航空母艦五隻、巡洋艦六隻、駆逐艦一五隻なり、これら敵艦隊は西方に向け急進中なり……わが部隊は『飛竜』に保護を与えつつ、速力一八ノットをもって北西に避退中なり。」 |

さらに二二時五〇分に、再び彼は次の通り打電した。

| 「敵航空母艦四隻……巡洋艦六隻および駆逐艦一六隻は依然、存在す。これら敵艦隊は西方に向け急進中なり。わが航空母艦は作戦可能なるもの皆無なり」 |

山本海軍大将は、すでに北東方へ急行中の近藤海軍中将にたいして南雲海軍中将と交替するよう命令することによって、この臆病な南雲中将の電報に即答を与えた。

〔訳注〕 当時の実情は、司令官を交替したのではなくて、南雲海軍中将を近藤海軍中将の指揮下に入れたのであった。

(日本海軍側の記録による)

そして南雲海軍中将は、沈みつつある航空母艦ならびにその傍で待機中の艦艇の責任をとるように厳命されたのである。かくて近藤海軍中将は、二三時日〇分に彼の靡下の全艦艇に対して夜戦の準備命令を発した。

しかし艦隊の夜戦配備が完了する以前に、山本連合艦隊司令長官はその決心を変更したのであった。

山本海軍大将は、靡下のすばらしい四隻の航空母艦がすでに撃沈されたか、もしくは炎上中の廃艦と化したこと、また二隻のアメリカ航空母艦がおそらく依然として作戦中であることを示すような諜報が続々到着したので、もし各部隊に夜戦を求めて東方へ進撃せしめることを固執するならば、反対に払暁時に敵軍の航空攻撃をこうむる恐れのあることを悟ったのである。

(山本大将は○時一三分に、夜戦部隊にたいして主隊に合同せよと命令した)

彼の幕僚もすべて、同様に痛感した。それでついに六月五日午前二時五五分、山本海軍大将は勝敗の原理に頭を下げて、全面的の避退を命令したのであった。

(近藤海軍中将は六月五日八時一五分に、山本海軍大将の主力部隊と合同したが、その時に両部隊は北西方へ避退し、南雲部隊は後落していた。またアリューシャン方面警戒部隊は、その日の後刻に合同した)

〔訳注〕 六月五日二時五五分の連合艦隊電令第一六一号は次のとおりであった。

(一) ミッドウェイ攻略を中止す

(二) 主隊は攻略部隊、第一機動部隊を集結、六月七日午前北緯三三度、東経一七〇度に至り捕結すべし

(三)警戒部隊、「飛竜」および「日進」は右地点に回航せよ

(四)占領部隊は西進し、ミッドウェイ島の飛行圏外に出ずべし(日本海軍側の記録による)

彼は艦隊の大決戦をはなはだ熱心に切望しながら、ついにこのような大海戦には出会わないように運命づけられたのである。約八〇名ばかりのアメリカ軍飛行機搭乗員たちがそうさせたのであった。彼は靡下の高速航空母艦の全部を、各母艦の全常備機すなわち約二五〇機もろとも喪失してしまった。

(日本軍側で発表した戦死ならびに行方不明者数は次の通りである。

「赤城」一二一名、「加賀」約八〇〇名、「飛竜」四一六名、「蒼竜」七一八名、これは必ずしも飛行機搭乗員を含まない。

「飛竜」の飛行長川口海軍大佐(当時中佐)は戦後に、彼の航空母艦が操縦士約六〇名及び乗員五〇〇名を喪失したと述べている。また彼は飛行機搭乗員一五〇名の中で、僅か二〇名しか生残らなかったと言っている。

また「蒼竜」副長小原海軍大佐は、彼の航空は艦が「約三〇名の操縦士」を含む「約七〇〇名」を喪失したと述べている。彼はまた飛行機二五〇機の喪失したことを証言しているが、その数字は太平洋艦隊司令部が当時、推測したところと正しく合致するものである) |

この六月の一日に、マックラスキーおよびレスリー両海軍少佐のひきいるアメリカ軍の急降下爆撃機隊が、あの十二月七日(西経日付)に南雲海軍中将がその旗艦のマスト高く飾った勝利の栄誉を象徴する棕櫚(しゅうろ)の枝をもぎ取った時ほど、戦争の運勢を急激に逆転させたことはけっしてなかった。

日本連合艦隊の全艦艇は、深刻な憂愁に鎖(とざ)されたのであった。

ミッドウェイ攻略を期待した海軍陸戦隊の一士官は、日記にひそかに次のように記した。

「私はこの作戦を計画した人たちの胸中の気持がいったい、どうであろうかと思う。

我々は退却しているのだ……それはまったく失望、落胆させるものだ……あれほど張り切っていた陸戦隊の連中は、ビールを飲む元気さえもない」 |

真珠湾においても、ワシントンにおいても、大海空戦の状況はほとんどわかっていなかった。

それでニミッツ太平洋艦隊司令長官も、キング海軍作戦部長も、戦況発表には非常に慎重な態度をとった。

六月五日、太平洋艦隊司令部は、「未だ日本艦隊の主要な損害を公表する時期ではない。……

敵艦隊は避退しつつある模様であるが、戦闘はなお続行中である」と声明した。

翌六日に同司令部は、次の程度に発表するようになった。

すなわち、「重大な勝利はまさに達成されんとしている」が、「戦闘はなお終結にいたらない……

敵に与えた損害は、航空母艦二隻ないし三隻を搭載飛行機全部ともろともに撃沈破したほか、他の一隻ないし二隻の航空母艦を大破したものと認めている」

その翌日の六月七日に海軍作戦部長キング海軍大将は、就任後初めての新聞記者団会見を行なった。

キング大将はその席上で、「敵艦隊は相当な痛撃をこうむったけれども、すでに敗退し去ったとは言えない。

彼らはただ『引き下った』のである」と述べた。

次いで一新聞記者からアメリカ太平洋艦隊は、本国へ帰る途上の日本艦隊を徹底的に追撃するようにして貰いたいと希望を述べたが、彼はこれにたいして、そんな行動は「すすめたくない」とはっきり答えた。

もし我々が山本海軍大将の立場にあったとしたならば、我々は本国へ帰航する前にいま一度、勝負をやろうと試みることは確かである。

現に山本海軍大将自身もまさにそのとおりやりかけていたのであった。

日本艦隊の司令長官がミッドウェイ島攻略を取り止めにしようと思いついたのは、はたして正確にはいつのことであったろうか?

我々の見解では、六月四日から五日(日本では五日〜六日にあたる)にかけての真夜中の直後であったろうと推察している。

山本海軍大将は六月四日二〇時三〇分に、伊号第一六八潜水艦にたいして、ミッドウェイ島に近辺して、六月五日午前二時ごろに同島の航空基地に砲撃を加えるように命令を発したが、午前二時には栗田海軍少将の攻略支援隊が同一任務を引き継いで、攻略準備行動として陸上諸施設を徹底的に破壊することになっていた。

栗田海軍少将靡下の重巡洋艦「熊野」「鈴谷」「三隈」「最上」四隻は、当時の水上艦艇中で最強のもので、その大きさと兵装はその後にできたわが「ボルチモア」級の重巡洋艦に匹敵するが、速力は約三ノットの優速を持っていた。

これらの各艦はすべて南西太平洋の諸作戦を戦い抜いてきたつわものであり、数次の合戦における輝かしい勝利者であった。

これら各艦の口径一二・七センチ・二〇センチ砲、合計四〇門の砲火の総合威力が、ミッドウェイ島にたいして甚大な損害を加えたであろうことには疑いの余地がない。

しかるに六月五日○時二〇分、山本海軍大将は予定の艦砲射撃を取り止めにして、栗田海軍少将にたいし、主力部隊に合同するよう発令した。

これに引続いて二時五五分には、すでに述べたとおり、全軍の退却を命令したのである。

そのさいに六月七日に予定した燃料補給の会合点を北西方向に遠くはなれたところに決めたことは、山本海軍大将がミッドウェイ島上陸企図を確定的に放棄した明確な証拠である。

連合艦隊旗艦「大和」では、山本海軍大将の司令部付の庶務係主計兵曹が当時の模様を述懐しているとおり、六月五日は実に惨憺たる一日であった。

連合艦隊の航空参謀は両眼をくぼませて、それに二日間伸びるにまかせたヒゲとで、見るからに悄然としていた。

司令長官山本海軍大将は、「前艦橋で、施す術とてもなく腰を下ろして、米粥をすすっていた」が、その顔色は灰色で限ばかり光っていた。

彼は怒りに燃えて、沈思に耽っていた。おそらくはスプルーアンス海軍少将靡下の部隊を誘致して、海上決戦に導く望みなきに非ずと思いを廻らしていたことであろう。

〔訳注〕 当時の参謀長の日記および参謀の談話によれば、山本五十六大将は毅然として作戦指導に当り、何らの弱気も現わさず、平常通りであったというのが真相とされている。

一部の幕僚の強がりを制して、ややもすれば深みに陥りやすい退却戦において、進退を誤らず、損害の累加を避け得たのは山本海軍大将の方寸によるといわれる。

なお、モリソン博士の本文に引用された主計兵曹は、書類の浄書、整理をする下士官で、艦橋の事柄を知る立場にはなかった。

彼はサイパソで捕虜となり、真偽とりまぜて陣述したものが、この出所となっているものと見られる。(日本海軍側の調査による)

(このミッドウェイ海戦の追撃戦で、栗田少将指揮下の重巡「最上」と「三隈」二隻は、米潜水艦の夜間出現に驚き、暗黒の洋上で高速の回避運動中、衝突してひどく損傷した。

そのため、洋上をよろめきながら避退するところを米潜水艦に発見、報告された。

そして七日夜明けには米空母機に猛烈な雷爆撃を受け、「最上」は大破し「三隈」は大爆発を起こして沈没した。

第一日の海空戦で傷ついた米空母「ヨークタウン」は横付中の駆逐艦「ハマン」もろとも、日本潜水艦伊号一六八から魚雷攻撃を受けて撃沈された。

これが、ミッドウェイ海戦を通じて損失したただ二隻のアメリカ軍艦であった――訳者)

ミッドウェイ海戦は、勇敢に、適切に活用された諜報の賜物による勝利である。

「もしもわが軍が日本艦隊の行動に関して早期に情報を入手せず、またもしわが航空母艦が分散している状況でわが軍が捕捉されたとしたならば………ミッドウェイ海戦はちがった結果に終ったであろう」

とニミッツ海軍大将は述懐している。 |

世界最強の重巡洋艦「三隈」の最期

|

じつにミッドウェイ島の海空戦こそは、日本の近代海軍に加えられた最初でしかも最も破壊的な敗北であった。

しかし山本五十六海軍大将にとっては、自ら慰むるに足るものが二つ残っていた。

それは航空母艦群を除いた残りの日本艦隊がほとんど無傷であり、また北方部隊がキスカおよびアッツの両島を占領したということであった。

訳者の解説 海空戦の総決算 中野五郎

top

1 日本海軍の暗号を解読した男

このように前哨戦から追撃戦まであしかけ四日間にわたる歴史的なミッドウェイ大海戦は、日本海軍の必勝の予想に反して致命的な惨敗に終り、その深刻な影響はついに連合艦隊の最期にまでつきまとったのであった。

その敗北の原因はなにか? それはモリソン博士の鋭い批判にまつまでもなく、日本側の立場からも戦後に十分反省されて、次のような諸点がすでに明らかにされている。

1 米海軍は、連合艦隊司令長官山本五十六大将(当時)発信の暗号電報を自由に傍受、解読して、日本機動部隊のミッドウェイ攻撃、占領の作戦計画を事前に予知して、手ぐすね引いて待ち構えていた。

それに反して日本側では真珠湾と同じように奇襲の成功を甘く考えていた。

2 連合艦隊は、米海軍側をだますために、アリューシャン作戦を同時に決行した。

それで強大な兵力を二分して、自ら大きな不利をまねいた。

それは兵力集中の原則にも反し、また米艦隊をだますことにも失敗した。

3 ドゥーリットル東京空襲(昭和十七年四月十八日)でミッドウェイ攻略作戦の実施が無理に急がれたが、その作戦準備の不足と、出航後の索敵、偵察の不十分と、各艦艇間の無電の打ちすぎなど、上下にひとしく油断があった。

これについて戦後に元海軍作戦課長大前敏一大佐は、「作戦準備の間に多数の無電を打ち、すでにアメリカ側に察知されていたが、軍令部は五月二十九日すでに出撃した連合艦隊に対して、『わが企図は未だ敵に察知されてあらずと認む』とごていねいにも、気分を引き締めるのとはおよそ正反対の方向の処置までしていた」と述べている。

4 開戦劈頭(へきとう)の真珠湾奇襲の勝利に慢心して、米海軍の実力と戦意をあなどり、連合艦隊全員が「米英恐るるに足らず」と、いわゆる勝利病にとりつかれていた。

5 当時の連合艦隊参謀長草鹿竜之介中将が戦後に告白しているように、洋上で日本空母四隻がその甲板上で全艦載機の爆装取替(陸用爆弾から航空魚雷へ)作業中に突然、米空母航空隊に急襲されたわずか「五分間の遅速」がこの大敗北の運命を決した。 |

それ真珠湾奇襲の成功が日本側にとってあまりに幸運だったのに反比例して、きわめて不運だったわけだ。

日本側の油断ばかりではなくて、実に勝敗は時の運という他はない。

このミッドウェイ海戦で、アメリカ海軍の勝利の第一の原因であり、したがって日本海軍の敗北の最大原因となった「日本海軍の機密暗号電信の解読」は、いったいどうしてできたのであろうか?

あれから二十四年もたったつい最近(昭和四十一年三月)、そのナゾが解けた。

それはジョンソン大統領から、米国の世界一と誇る暗号諜報機関「国家安全保障局」(略称:NSA、中央情報局=CIAの協力機関)を定年で退職した中老の一人の主任暗号官に、文官としては最高名誉である「国家安全保障勲章」(NSM)が授与されたことから、新聞記者団にはじめてわかった。

この太平洋戦争における暗号諜報戦の勝利の殊勲者はフランク・バイロン・ローレット(五十八歳)で、一九〇八年生まれ、戦前の一九三一年に米国政府の諜報機関にはいり、それから実に三十五年間も黙々と、いわゆる「ブラック・チェンバー」(暗号諜報室)に勤務して、重要な諸外国の暗号解読作業の秘密戦に従事してきたのである。

ごく短い米国政府当局の発表によると、彼はすでに二年前に米国議会から、秘密暗号使用上の新発明に対して、「日本海軍の暗号解読の功労金十万ドルを授与す」という正式承認をうけていた。

そして一九六五年(昭和四十年)十二月限りで、暗号官の長い隠密任務から引退したので、今回の栄誉の叙勲をうけたわけである。

ジョンソン大統領は、自らローレット氏の胸にNSM勲章を飾った後で、次のように彼の功績を読み上げた――

「貴下は米国の安全保障に絶大な貢献をした、それはもっとも複雑な技術的な、工学的な問題の広範囲にわたって、創迫力を適用したものである」

また彼は、戦後の一九五二年に新設された「国家安全保障局」(NSA)の開設に尽力して、引退するまで長年にわたり、同局長官の特別袖佐官として、暗号解読作業の指導に当った。

これについて米国の有力新聞は次のように、彼の偉大な功績を賞讃したが、そのミッドウェイ海戦をめぐる暗号解読の真相についてはいっさい、明らかにしていない。

それは永久に公表されないであろう。

「彼の発明と技術はすべて国家機密に属する。彼は第二次大戦前期における、米軍の暗号分析の主要な先駆者である。しかし戦後の電子計算機時代に入り、天才的な個人の暗号解読技術は『国家安全保障局』(NSA)の巨大な組織による暗号諜報戦時代に移った。

ローレット暗号官と彼の同僚たちは、頭脳職で殺大の勝利をいくつも、我々に与えた。勝利は簡単であった。

すなわち我々は、他人の郵便物を自由に読むことがでぎたのだ。

この人々こそ、我々が入手できるもっとも豊富な諜報源を我々に提供してくれたのである」

結局、日本軍はミッドウェイ海戦で武力戦に敗れたのみならず、諜報戦にも完全に敗れたのであった。

2 アメリカ海軍省の公式記録による海戦の意義と日米両艦隊の戦果

top

「ミッドウェイ海戦は、海軍史上でもっとも決定的な戦いの一つであった。

それは太平洋戦争の転機であった。

日本軍は航空母艦四隻の破滅的損失をこうむった上、さらに日本海軍のいちばん高度の訓練をうけた実戦経験のある空母パイロットの大多数を喪失する痛手を負ったのである」

(アメリカ海軍省戦史部編『第二次世界大戦海軍年誌』より、西経日付、現地時間による)

一九四二年

六月二日、火曜日

六月三日、水曜日

六月四日、木曜日

六月五日、金曜日

六月六日、土曜日

六月七日、日曜日 |

米海軍F・J・フレッチャー少将とR・A・スプルーアンス少将の各指揮する二つの空母機動部隊は、ミッドウェイ島北東約五六三キロの洋上で集結す。

ミッドウェイ島を基地とする米海軍機は、山本五十六海軍大将の指揮する日本連合艦隊所属の輸送船団の所在をミッドウェイ島西方約九六五キロの洋上に発見して攻撃す。一方、日本海軍の空母機群は米国アラスカのダッチハーバーを爆撃す。

日本航空母艦四隻より発進した飛行機隊がミッドウェイ島の米軍施設を攻撃した時に、ミッドウェイ海戦(六月四日〜六日、西経日付、東経日付の日本では六月五日〜七日)が開始された。

同島施設は米海兵隊(マリーンズ)および米陸軍の各航空隊によって防衛された。

米海軍の両空母機動部隊は、空母「エンタープライズ」「ホーネット」「ヨークタウン」三隻より多数の飛行機隊を発進させたが、それはいずれも日本航空母艦「加賀」「赤城」「蒼竜」「飛竜」の四隻に攻撃を集中した。

「ヨークタウン」は日本空母機のために撃破されたが、山本海軍大将もミッドウェイ島攻略計画を放棄して、西方へ避退した。

日米両軍の戦果――米空母「ヨークタウン」は北緯三三度五一分、西経一七七度〇一分の洋上で日本空母機に撃破さる。日本空母「加賀」は北緯三〇度二三分、西経一七九度一七分の洋上で米空母機に撃沈さる。日本空母「飛龍」は北緯三〇度四二分、西経一七九度三七分の洋上で米空軍機に撃沈さる。

米海軍F・J・フレッチャー少将指揮の米第十七空母機動部隊は日本艦隊を西方へ追撃す。

日米両軍の戦果――日本空母「赤城」は米空母機に撃破された後、北緯三〇度三〇分、西経一七大度四〇分の洋上で日本艦隊の手で自沈された。さらに日本空母「飛竜」は米空母機に撃破された後、北緯三一度二八分、東経一七九度二四分の洋上で日本艦隊の手で自沈された。

米空母「エンタープライズ」「ホーネット」二隻より発進した飛行機隊は、ミッドウェイから避退中の日本艦隊を攻撃した。 米機動部隊は空母機を収容後、洋上給油のため東方へ変針し、敵艦隊の触接を打ち切った。これでミッドウェイ海戦を終る。

日米両軍の戦果――米駆逐艦「ハマン」は北緯三〇度三六分、西経一七六度三四分の洋上で日本潜水艦の魚雷により撃沈さる。日本重巡「三隈」は米空母機と米海兵基地航空隊により、北緯三〇度○分東経一七三度○分の洋上で撃沈さる。

米空母「ヨークタウン」はミッドウェイ海戦後、大破して後退中に北緯三〇度三六分、西経一七六度三四分の洋上で日本潜水艦の魚雷により撃沈さる。 |

訳者あとがき 著者について(中野五郎)

top

サミュェル・エリオット・モリソンSamuel Eliot Morison(1887-)は、現在、母校ハーバード大学名誉教授、海軍少将(退役)の肩書きを持つ米国歴史学界の長老であると同時に、最も精力的に大作を発表しつづけている現役の歴史家である。

ハーバード大学を卒業後、パリの政治科学学院に学び、歴史学を専攻して、カリフォルニア、ハーバード、オックスフォード各大学で教鞭をとった。

第一次大戦には米陸軍の一兵卒として服務したが、戦後のパリ講和会議ではバルチック委員会米国代表を勤めた。

一九二五年、ハーバード大学正教授となり、一九四〇年以来同大学トランブル記念歴史講座主任として在職三十五年に及んだ。

一九三九年から四〇年にかけてハーバード大学主催コロンプス記念探検隊の隊長として、古風な帆船二隻をひきいて四五〇年前のコロンブスの最初の航海をたどり、全水域を踏査した。

この報告がピューリッツアー賞を受けた大著『海洋の提督――コロンブスの生涯』(一九四二)である。

一九四一年、日米開戦と同時に、友人ルーズベルト大統領の特別許可を得て「書斎の中ではなく軍艦の艦橋で、なまなましい戦史を執筆する」ために「戦史の調査・執筆」を任務とする現役の海軍中佐となった。

以後、太平洋と大西洋の両戦線にわたって主要な作戦に参加、乗り組んだ主力艦十一隻、戦闘星章の数は七つに及んだ。

戦中、戦後を通じて二十年間にわたり、海軍省戦史部に特設されたモリソン戦史調査班を指揮し、全十五巻の『第二次世界大戦アメリカ海軍作戦史』History of United States Naval Operations in World War II.を一九六二年に完成した。

その間、一九五九年には『ジーン・ポール・ジョーンズ――ある船乗りの伝記』で再度ピューリッツアー賞を得たのをはじめ『オックスフォード版アメリカ合衆国史』など、数十冊に及ぶ著書を書いた。

その後、一九六三年には世界的な歴史学者としての功労を認められて、新ノーベル賞と呼ばれる第一回バルザン賞を授与された。

同年『両洋戦争』、一九六五年『オックスフォード版アメリカ国民史』と、ライフワークを書き改めた一巻本を出してベストセラーの記録をつくった。

本年十月、彼は現在執筆中の『ペリー提督の生涯』の調査に来日している。

ミッドウェイ海戦は真珠湾奇襲以来、連戦連勝をつづけていた日本海軍が、意外にも連合艦隊機動部隊の基幹である大型正規空母四艦をいっきょに失ない、戦局を逆転させた歴史的な海空の決戦であった。

昭和十七年六月十日午後三時三十分の大本営発表は次のとおりである。

「東太平洋全海域に作戦中の帝国海軍部隊は、六月四日アリェーシャン列島の敵拠点ダッチハーバー並びに同列島一帯を急襲し、四日五日両日にわたり反復これを攻撃せり。

一方同五日洋心の敵根拠地ミッドウェイに対し強烈なる強襲を敢行するとともに、同方面に増援中の米国艦隊を捕捉猛攻を加え、敵海上及び航空兵力並びに重要軍事施設に甚大なる損害を与えたり

(中略)

現在までに判明せる戦果左の如し

「ミッドウェイ方面――

(イ)米航空母艦エンタープライズ型一隻及びホーネット型一隻撃沈(追加発表――米甲巡サンフランシスコ型一隻及び潜水艦一隻撃沈)

(ロ)彼我上空において撃墜する飛行機約百二十機(追加発表―撃墜せる飛行機約百五十機)

(ハ)重要施設爆砕

「本作戦における我が損害――

(イ)航空母艦一隻喪失、同一隻大破、巡洋艦一隻大破

(ロ)未帰還飛行機三十五機」 |

しかし実際には日米両軍の戦果の比較はきわめて日本側に不利であった。要約すれば次のとおりである。

日本側の損失――空母四隻沈没、重巡一隻沈没、同一隻大破、戦艦一隻小破、駆逐艦二隻小破、潜水艦一隻沈没、飛行機二八〇機喪失。

米軍側の損失――空母一隻沈没、駆逐艦一隻沈没、飛行機一五〇機喪失。

モリソン博士は一九五〇年春、マッカーサー元帥の賓客として来日し、待望の旧日本海軍首脳の豊田沼武大将、小沢治三郎中将らと会談して、戦史の調査、仕上げを重ねた。

そのとき、彼は次のように語った。

「私はこの戦史を一九四三年にソロモン群島で、日本軍の爆音の中で執筆にかかりましたが、いま東京の平和な雰囲気の中でその第六巻の仕上げを行なっています。

以前の敵であり、現在の友人であるみなさんにむかって、私は次のように申し上げたい――実に激烈な戦闘でありました。 貴国の海軍はりっぱな運用術と戦術的能力を発揮しました。

わが国の海軍はそれよりもわずかに勝れていることを立証したにすぎません。

どうか我々は、日米両国民の長い歴史的友情がけっして再び中断されないよう希望しようではありませんか」

本書は『第二次大戦アメリカ海軍作戦史」の原本第四巻、「珊瑚海・ミツドウェイ島・潜水艦各作戦、一九四二年五月−八月」から第七章「ミッドウェイ海戦――七月四日の戦闘」を中心に抜粋したものである。

改造社から刊行されたいわゆる『モリソン太平洋戦史』の第三巻上巻に含まれる部分である。収録にあたって、全面的に訳文に筆を加えた。

top

****************************************

|