|

****************************************

HOME ミッドウェイ ガダルカナル ニューギニア インパール ビルマ シッタン河 ラバウル

タラワ サイパン フィリッピン 硫黄島 沖縄

ニューギニア・飢えとの闘い(写真集)

(一億人の昭和史 日本の戦争9 1980年毎日新聞刊 p140-199)

日本軍は初戦でニューギニア北岸地域を制覇した。しかし珊瑚海海戦で制海空権を奪われたため、東北岸のブナからジャングルの山越えて敵軍の拠点モートモレスビーを目指したが叶わず、その後は連合軍の攻勢で、北岸の日本軍陣地がジャングルの中に追い込まれ、飢えとマラリアに苦しめられて滅亡していった。

|

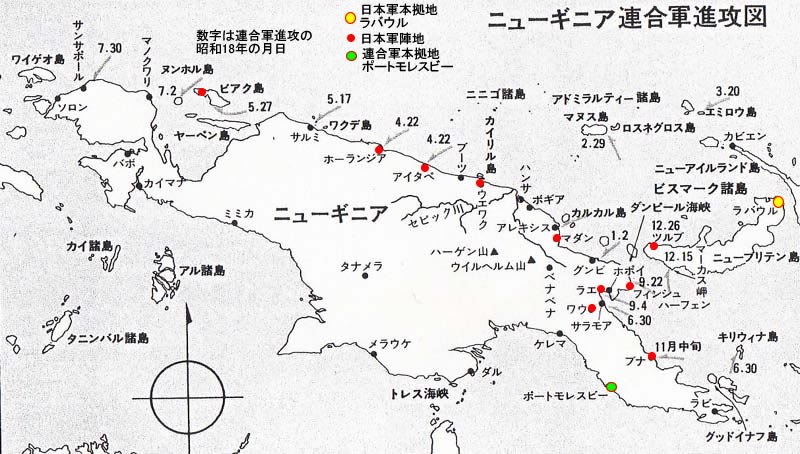

ニューギニア戦闘経過 top

《昭和17年 1942年》

3・8 南海支隊の一部と海軍部隊ラエ、サラモア占領

5・4 海路よりポートモレスビー攻略のため、南海支隊主カラバウル出港。珊瑚海海戦のため攻略中止

7・21 独立工兵第一五連隊横山先遣隊などブナ西方パサブア付近に上陸

7・28 横山先遣隊ココダ占領

8・21 南海支隊主カ、パサブア上陸。オーエンスタンレー山脈越えでポートモレスビーへ進撃

9・16 南海支隊イオリバイワ占領(補給続かず9・26撤退)

10月 ニューギニア民政府をハルマヘラに設置

11・16 ブナ南方に連合軍上陸

《昭和18年 1943年》

1・2 ブナ守備隊玉砕

1〜2月 第二〇師団(青木重誠中将)・第四一師団(阿部平助中将)ウエワク上陸

2・28 第五一師団(中野英光中将)主力、ラバウルからラエヘ、半数海没

6・30 米軍サラモア東南ナッソウ湾上陸

9・15 ラエ、サラモア守備隊ラエ撤退

9・22 豪軍フィンシュハーフェン北方アントン岬に上陸

12・19 二〇師団フィンシュハーフェン撤退

《昭和19年 1944年》

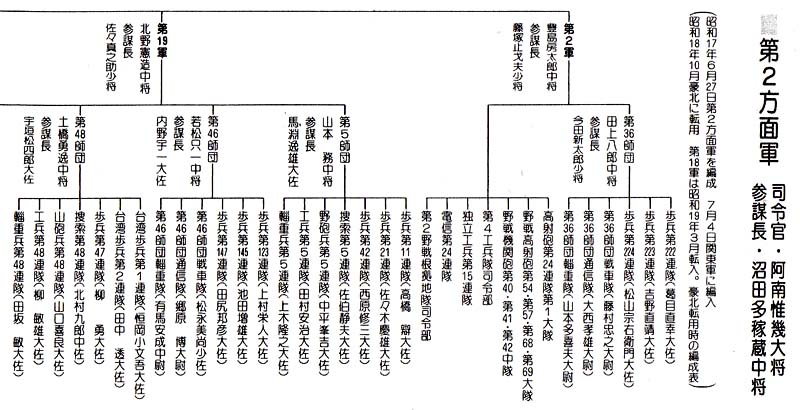

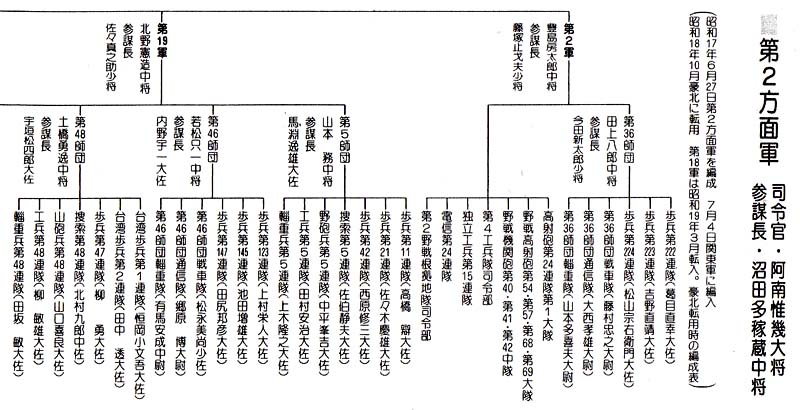

3・27 豪北地区担当として南方軍に第二方面軍(阿南惟幾大将)を編入、このころ第二軍満州より西部ニューギニアに到着

4・22 連合軍ホーランジア上陸、同28日に日本軍撤退

5・17 連合軍ワクデ島上陸

5・27 連合軍ビアク島上陸

7・30 連合軍サンサポール上陸以後日本軍は局地的戦闘力を維持するにとどまる

|

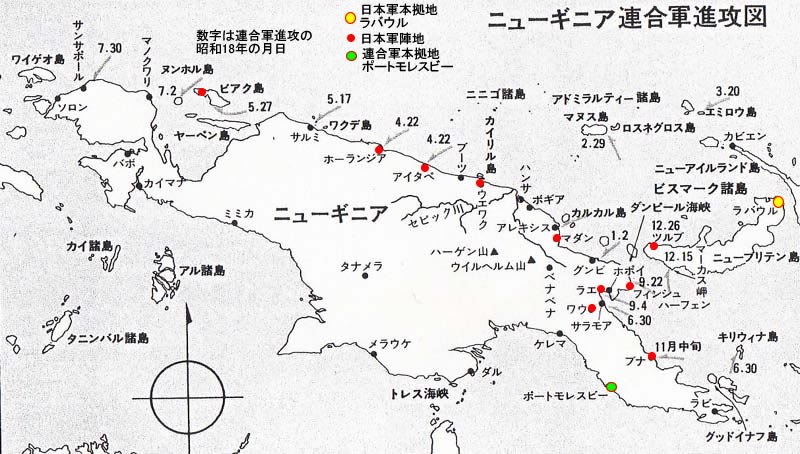

昭和18年の連合軍の攻勢――数字はその年の月日

|

1 拠点を求めて侵攻 top

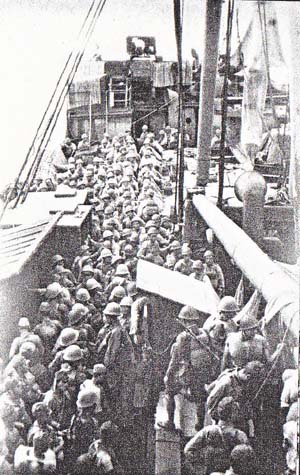

ポートモレスビー攻略のために陸海軍協同で3月7日ラエ・サラモアを占領、7月中旬から約1ヵ月の間に陸路進攻部隊として独立工兵15連隊、南海支隊、歩兵41連隊がブナ西方に上陸した。オーエンスタンレーを踏破する南海支隊(9月)

珊瑚海・ミッドウェ一海戦でポートモレズビーの海路進攻を放棄した大本営は、17年7月11日オーエンスタンレー山脈越えの攻略を命令。見張所に食糧を運ぶ宮田陸戦隊(8月)

|

“ポ攻略”のために陸海軍協同で3月7日ラエ・サラモアを占領、7月中旬から約1ヵ月の間に陸路進攻部隊として独立工兵15連隊、南海支隊、歩兵41連隊がブナ西方に上陸した。オーエンスタンレーを踏破する南海支隊(9月)

各連隊を掌握した南海支隊は標高数千メートルのオーエンスタンレー山麓の密林を南下した。“ポ攻略”まで補給の予定はなく3.5キロの携帯米が命の種だった。同山脈を踏破し小休止(9月) |

2 “ポートモレスビー攻略”後続上陸せず

top

南海支隊は9月12日にポートモレスビー東北50キロに迫ったが、ガダルカナル方面に後続主力を転用されて後退、逆に豪州軍の反撃を招いた。

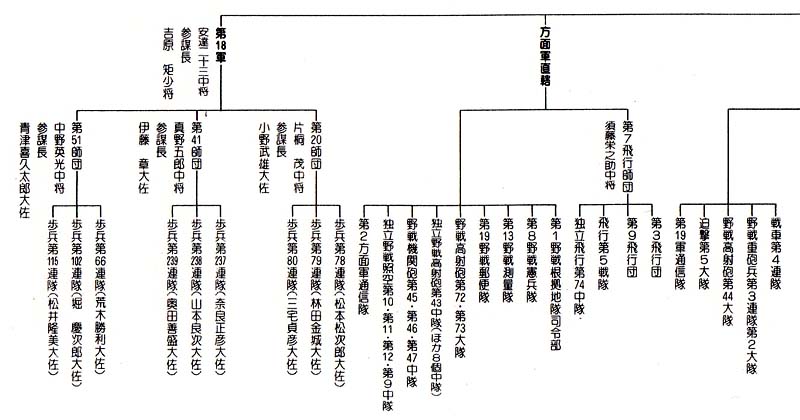

パラオを出発する増援部隊(18年6月)

ガダルカナルの決定的敗北で大本営は東部ニューギニアの強化を企図したが、ブナの山本陸軍、安田海軍大佐は18年1月2日最後の20人と玉砕。

蓑を着て待機(18年7月ウエワク)

ギルワ守備隊は18年1月19日撤退を開始し、南海支隊長小田少将は自決。17年7月上陸以来増援軍合わせて1万1000人の支隊は3400人に。

椰子林の中のウエワク高射砲陣地(18年6月) |

17年10月には連合軍はブナ目指して海空から本格的な反攻を開始。日本軍も独混第21旅団、歩兵114・229連隊を増派したが次第に攻守所をかえた。ウエワク守備へ(18年7月)

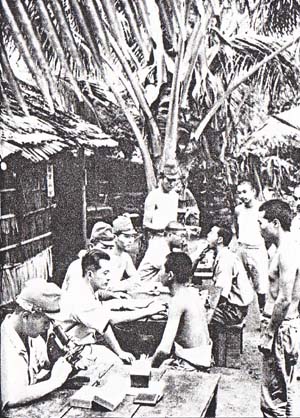

11月末からブナ、パサブア、南ギルワに送られた増援部隊の船団は、海空から攻撃を受け上陸できたのは5割から3割。18年初頭から補給拠点となったウエワクで食糧受領する兵士。

ブナ守備隊の玉砕でギルワ地区の南海支隊(小田健作少将)、独混21旅団も連合軍の猛攻にさらされ、西方のラエ・サラモア付近に撤退した。

ウエワク基地の防空観測班(18年6月)

18年春以降東部ニューギニア戦線の中心はラエ・サラモア地区に移り、ウエワクに7月第7飛行師団が進出して、敵との航空戦力の均衡回復の曙光が見えたが…

(18年4月ウエワク) |

ウエワク進出の第7飛行師団は18年1月の新編成。進出20日足らずの7月17日米豪軍機に奇襲され100機余が地上で破損、航空戦力の差は決定的に。密林内の陸戦隊(18年6月)

米豪空軍の激しい爆撃で増援部隊の船団輸送を断念した。第8方両軍はラバウル・ラエ間の輸送を船舶工兵の大発で実施、しかしその輸送力は損耗の補充がやっとだった。漂着した大はしけに冥福を捧げる将兵(18年6月) |

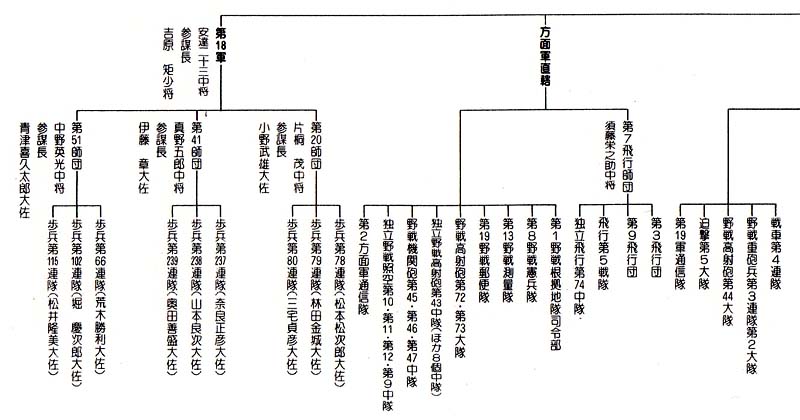

18年1月西部ニューギニア方面に第19軍を設置、第18軍の作戦区域はホ一ランジア以東に。しかしラエまで東西1000キロもあり、これを第20・41・51師団が守備した。砲爆撃による倒木を越えて突撃する陸戦隊(18年7月) |

米豪軍機の来襲に目を光らせる密林内の監視哨(18年4月)。連合軍基地ではレーダーを配備し日本機の来襲をいち早く察知したが、日本軍基地では聴音器と兵士の目が頼りだった。 |

連合軍は空中補給で密林を突破し、第18軍司令部のあるマダン南方の山岳部ハーゲンなどに基地を設営。18年9月第41・20師団が攻撃したが敗退した。高射機関銃の分解搬送(10月) |

米軍は18年中期には早くも西部ニューギニアに進出、ウイルヘルミナ山系の湖を水上機基地に使用。このため7月陸戦隊2個中隊がナピレから攻撃に向かった。密林内の軍用電話。 |

水上基地攻撃の陸戦隊は各自3ヵ月分の食糧を携行、昼なお暗いジャングルを大蛇、大トカゲ、人間を襲うアリなどを避けながら進んだ。密林内の思わぬ滝に喉をうるおす(19年秋) |

大本営は18年3月「南東方面作戦陸海軍中央協定」を作成、陸海協力しニューギニアに作戦根拠地を築くことになった。マナクワリの陸戦隊司令部は南岸のカイマナに進出。軍艦旗を先頭に西端のバボに強襲上陸した陸戦隊。 |

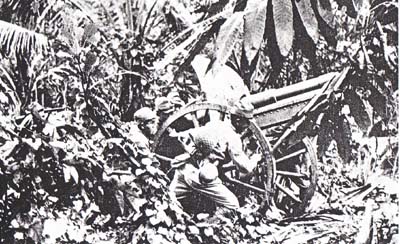

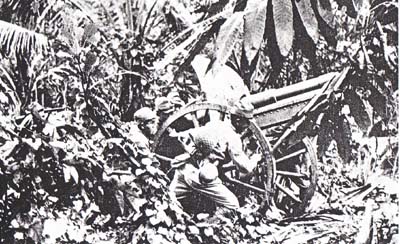

カイマナの陸戦隊員の中には小舟で豪州北岸へ上陸偵察して帰ってくる者もあり、南岸進出部隊は低空飛来する米軍機にも豪州進攻作戦に備えて発砲Lなかった。密林の中で砲の移動に苦労する陸戦隊(18年末カイマナ) |

3 自給に民政府も協力 top

連合軍は18年6月30日ナッソウ湾、7月21日サルス南方地区に上陸。第51師団が守備するサラモアヘ進撃、9月4日にラエに上陸した。ニッパ椰子で屋根を葺いた野戦病院(10月)

マノクワリ野戦郵便局(18年5月)。日本軍の西部進攻は17年3月から10月には同地に民政府(浜田吉治郎総監)を設けた。当時は米軍機の来襲もあまりなく、平穏な毎日が続いた。

|

9月5日にラエ西方30キロに連合軍の空挺部隊1個師団が降下したが、ラエの日本軍は陸海合わせて1900人。その大部分は負傷者や熱帯病患者だった。

熱帯病患者の野外検診(7月)

民政府の指導下に三井農林、王子製紙、隅田組、南興水産や戦前もあった南洋興発などが進出、開発に当たった。戦況悪化で18年12月に民政府を廃止。

陸戦隊と慰問袋(18年10月) |

ニューギニアの陸軍飛行場の建設は、初め地上部隊が当ったが、18年3月第6飛行師団設定隊も上陸、4月にはマダン、ハンサ、ウエワクなどの基地がほぼ完成した。

密林を開く飛行場設定隊(18年7月)

連合軍の攻撃激化で補給も途絶えがちになると、民政府は原住民の協力を得て野菜・石けん・塩・材木などを自給し、軍にも供給した。農園に山豚防護柵を設ける農民隊(18年3月)

ラエヘの道路を建設中の第20師団中井支隊はマーカム河谷に進出し、第51師団の撤退を援護。第20師団主力は米軍上陸のフィンシュハーフェン増援へ。

民政府の山林開発隊(18年5月)

東部を連合軍に制圧された大本営は18年9月西部ニューギニア死守を決定。満州から第2軍を招致したが配備についたのは翌年の3月過ぎだった。

高瀬実乗の似顔絵を落書きして喜ぶ兵士(18年12月) |

海上輸送を断たれた日本軍の各拠点は、陸路もジャングルにさえぎられて孤立化。補給確保のために密林を開いて道路を建設した。

トロッコ軌道の建設に協力するパブア族(18年末)

第20師団はラエ増援に向かうため、18年4月マダンからの300キロを道路建設しながら前進したが、建設できたのは月に30キロ足らずだった。

ジャングルの架橋作業(18年7月 ウエワク)

サラモア・ラエの第51師団と海軍部隊計8650人は、戦闘3ヵ月後18年9月14日撤退を開始。10日分の糧食を携行数百キロの密林を迂回しキアリヘ。

カイマナ基地の工作隊(18年末)

|

4 疲労が航空戦力低下へ top

ニューギニア方面の空の防衛には当初、第6航空師団が当たっていたが、連合軍反攻開始後は劣勢のまま推移、18年7月に第7飛行師団が増派された。これによって同方面の空軍力が強化されたのも束の間、8月17日の連合軍の奇襲により、100機以上が地上で撃破され、以降ニューギニアの日本機は70機台を超えることはなかった。

増派された第7飛行師団はウエワク以西、在来の第6師団はハンサ以東を担当、両師団を第4航空軍が指揮した。

第7飛行師団は18年8月15日マーカム川上流の新設基地を攻撃。椰子の蔭の新鋭機(8月)

連日出動の搭乗員は給与などの不満もあり極度に疲労、18年中期以降は体力低下が航空戦力に大きく影響したが、1日5回の下痢さえ患者扱いにされなかった。

基地宿舎(18年8月)

51師団は標高4000メートルのサラワケット山系を越えて撤退、1ヵ月後キアリに到着、2000人を飢えなどで失った。これも制空権を奪われた悲劇だった。

操縦席のマスコット(18年10月)

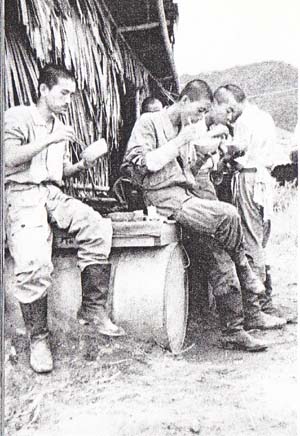

救援の第20師団はフィンシュハーフェンの連合軍陣地を分断したが、補給は定量の3分の1以下で直掩する空軍もなく12月19日撤退。ピストで食事、副食は梅干しと乾燥野菜(19年) |

大打撃を受けた第4航空軍の18年8月末の保有機は、偵察・戦爆合計75機、同方面の連合軍機は600〜650機。日本の戦闘機乗りは連日出動し未帰還機が続出した。ウエワク西方基地(10月)

18年10月の第4航空軍の調べでは戦闘機の搭乗員不足は3割、飛行機の補充があっても人員の交代は容易ではなく、連合軍側は効率よく休暇・帰還を実施した。

搭乗員の握り飯作り(9月)

18年9月22日連合軍はフィンシュハーフェンに上陸。第4航空軍は同地の41師団歩238連隊、20師団歩80連隊、海軍81警備隊の防衛を支援。椰子は搭乗員の貴重な飲料(18年9月)

第4航空軍の実動数はわずか60〜70機。第7飛行師団の戦爆32機はフィンシュハーフェン南方の船団を攻撃、未帰還4、大中破3を出した。機銃を構える重爆の射撃手(18年9月)

第7飛行師団は重爆2機で夜間爆撃も行ったが、連合軍船団に効果的な損害を与えられなかった。そのころラエを撤退した第51師団は密林内を難行軍。帰還の偵察機(18年10月) |

5 連合軍 ニューギニア中・西部へ侵攻

top

5000メートル級の山脈を背負い、人踏未踏のジャングルに覆われているとはいえ、広大なニューギニアは、緒戦に敗れた連合軍のもっとも重要な反攻拠点・オーストラリアのノド元を握る戦略的要衝でもあった。

連合軍が南東太平洋方面から反撃に出るには、日本軍が確保しているソロモン諸島、ビスマーク諸島を奪回するとともに、ニューギニアに散在する日本軍の基地を攻略しなければならなかった。

珊瑚海海戦(昭和17年5月)でニューギニア東部南岸のポートモレスビー失陥(しっかん)を未然に防ぎ、反撃の緒戦を見出した連合軍は、サンタクルーズ島、ニューギニア北東海岸、ニューギニア・ニューブリテン・ニューアイルランドの各島を結ぶ地区の占領を三大目標に陸海空の大部隊を進めた。

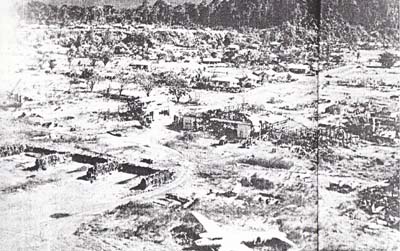

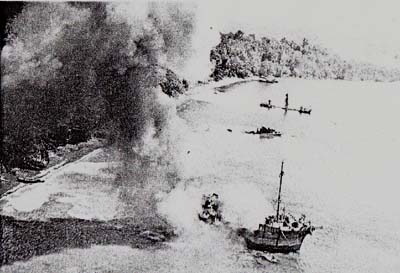

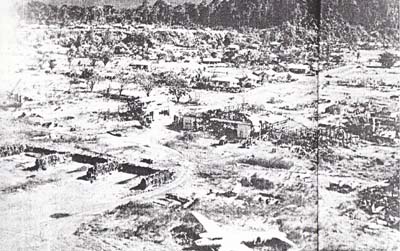

上陸作戦には事前に空爆や艦砲射撃を徹底的に加えるのが米軍の戦法。ラエでも18年7〜8月の間、日本軍基地を連日空襲して、9月4日上陸。

廃墟のラエに入った連合軍(9月19日)

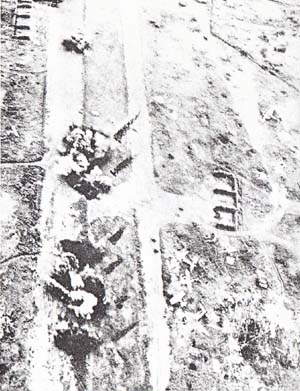

9月16日連合軍はラエに突入。日本軍の塹壕や砲兵陣地はすでに粉砕され、後衛がわずかに抵抗しただけだった。空から見たラエ飛行場、B−25の爆撃で廃虚になっていた(9月19日)

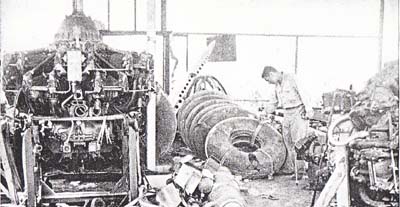

18年末には同地区を完全に制圧、ニューブリテン島(12月15日)上陸にも成功し、ダンピール海峡の制海空権を手中にした連合軍はフィンシュハーフェンを大補給基地にした。器材が散乱するラエ飛行場整備工場(9月18日) |

ラエ上陸前に米第5航空部隊はウエワク基地も襲い、日本機250機を地上空中で爆撃破、日本軍航空部隊はホーランジアまで後退した。

日本機に爆撃された豪軍歩兵上陸用舟艇(9月4日)

連合軍は9月22日フインシュハーフェンに上陸。第20師団などの抵抗を排除して10月22日占領。

ソロモンとニューギニア東部を結ふダンピール海峡を握っていた爆撃下のラエ飛行場。 |

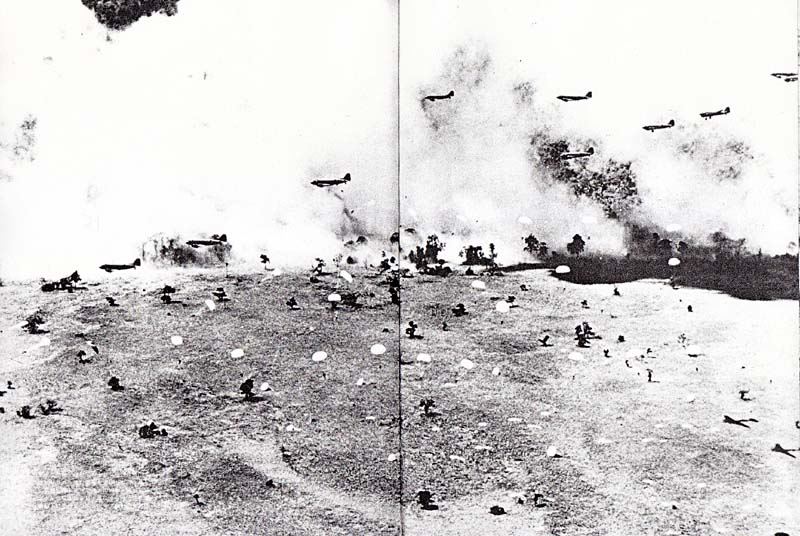

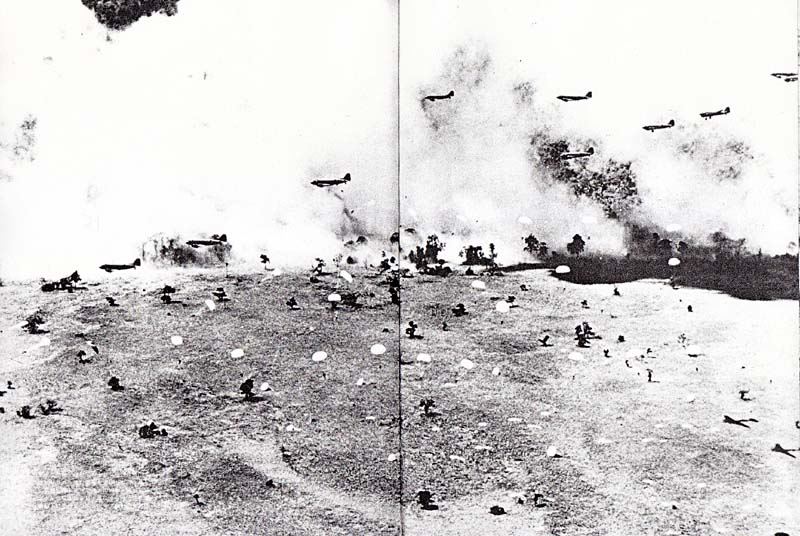

米軍空挺部隊1個師団がナザフ地区に降下し、ワウからラエへ進む豪軍を支援した(9月5日)。制海空権を失って兵力の移動・補給をジャングルに阻まれる日本軍にくらべ、連合軍は艦船・航空機をフルに使って機動力を発揮した。 |

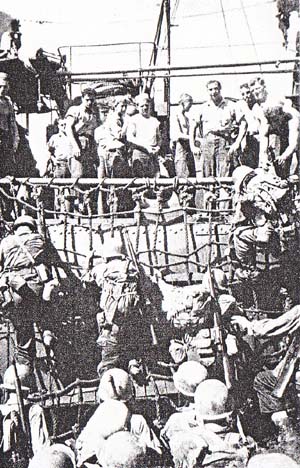

連合軍は19年1月 ラエ北西のセイドールに上陸。ほとんど日本軍の抵抗もなく同地を占領。ニューギニア中西部への進攻拠点を強固にした。上陸地点に向かう海兵隊(1月2日)

日本軍は第18軍司令部所在のマダンに1万6000ウエワク地区に3万5000いたが海空の支援を断たれ、ホーランジアの救援はできなかった。

戦車も揚陸装備万全の連合軍(セイドール) |

さらに4月22日アイケルバーガー中将指揮の軍団はホーランジア地区、ドー准将の2個連隊はアイタペ地区に上陸した。日本軍はホ地区に9000〜1万2000、ア地区2000が配備されていた。セイドールに物資を集積する海兵隊。

|

6 米機来襲相次ぐウエワク top

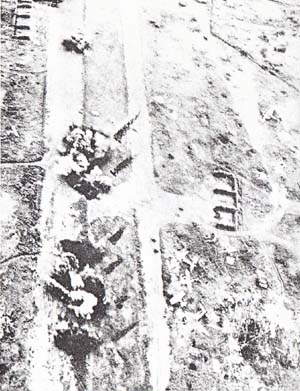

連合軍は19年1月に入ると、ウエワク地区の日本軍航空基地を連日のように爆撃。3月下旬には同地区の高射砲は7門航空機は30機以下に。超低空で爆撃するB−25(1月6日) |

第4航空軍司令部は3月25日ウエワクからホーランジアに移転したが、29日〜31日数波の米機来襲で130全機を地上で撃破された。爆撃下のウエワク西方のダグア基地(2月3日) |

上――ホーランジアの日本軍は数日分の食糧を携帯してジャングルを400キロ西のサルミヘ撤退。トーチカ攻撃抱を装備した上陸用舟艇からホーランジアに上陸する第7海兵隊(4月22日)

右――第4航空軍は4月15日メナドに移転。ホーランジア・アイタペの日本軍は兵姑部隊のため戦闘力なく、8万の連合軍に押されて後退した。上陸直前に一服する海兵隊(ホ一ランジア) |

|

上4枚――連合軍は進撃の速度を早め19年5月17日ワクデ島とサルミ地区に上陸した。

ワクデの歩兵第224連隊(松山宗右衛門大佐)石塚中隊など600人の守備隊は玉砕。飛行場は連合軍の手中に。

砲爆撃で丸裸になった椰子林を進む海兵隊(17日〜19日)

7 餓戦からの叫び 浅野寛(当時、ピアク支隊付・陸軍主計中尉)

top

八月二日(昭和十九年)

淑子どの、戦地から手紙が行かないので、教育しておきたい事が言えないのか残念。今思う事は「餓戦」となって特に感じたのは人間結局「食」の問題となる。故に栄養学とか、調理の事は十分研究して置いてもらいたい。

お前の顔や姿を思い浮かべようとしても、どうも今はっきり思い出せないようになってしまった。

思うのは東京の朝、温いみそ汁の湯気が朝日にゆらゆらと揺いで味わうみそ汁と晩酌の味だ。

毎日々々芋ばかり食べ、その芋も少なくなって来た。昨今は思う事は食うことばかりである。

これに関連して内地においてはもっともっと経済的なる食事法を十分行う必要がある。

また出来る。たとえば調味品は一品のみの週間、米なし週間等々実施して、これが対策を真剣にやる時に新しい食事法を発見する事が出来ると思う。面白い事であろう。

僕が戦死すれば、誰か一番不幸であろうかと考えると幸福なのは死ぬ者だ。

死の瞬間なんて考えるか知らないが、後は一切が無だ、空だ。

不幸なのはお前である。結婚が今一年ないし二年早かったら良かったと思うが、この事についてはこれ以上何も書かない事にしよう。

結局東京の生活が一番充実していた事になる。何を思っても楽しく、微笑ましい姿だ。

付記、浅野中尉は戦死、日記は八月二十九日付で終わっている。

『豪北を征く』(豪北方面遺骨引揚促進会刊より)

8 見捨てられた皇軍 top

9 情報戦にも勝った米軍 top

米軍は第2次大戦で戦争の様相を大きく塗り変えた。圧倒的な物量の投入もその一つだが、レーダーなど電子工学の粋を投入した通信情報網の活用、戦後は市場戦略に活用された作戦のフログラム化なども見逃せない。

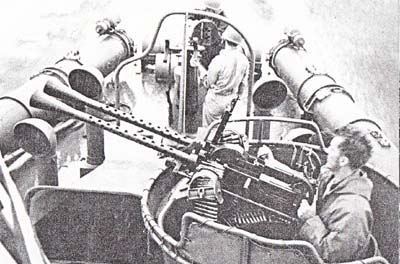

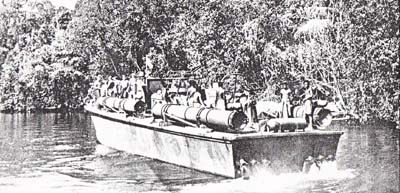

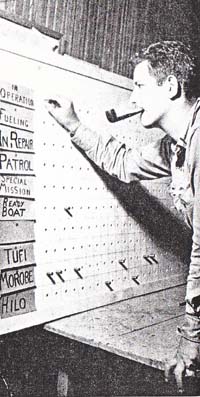

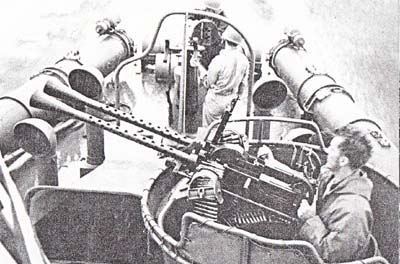

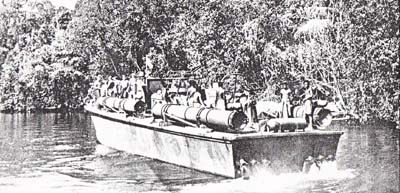

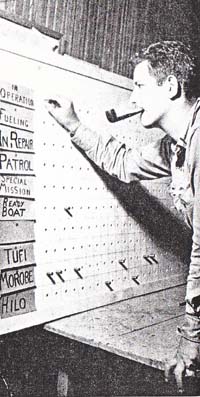

まだ離島作戦の多い太平洋方面では軽快で小回りのきくPT(魚雷艇)を大幅に活用、米軍制海空権の間隙を縫って補給兵員輸送に当たる日本軍の大発、小型輸送船攻撃に活躍した。

PTの全長は24メートル、高出カエンジン3基を載せ時速60キロ以上も出す快速艇。

魚電発射管4門、対空火器1門、機関銃数挺を装備して洋上を猟犬のように走り回り獲物を探し求めた。

PTが活躍するヒノキ舞台は夜間。制空・制海権を奪われた日本軍の補給は夜間に限られPTは波間を縫い日本艦船に接近し魚雷を発射反転する(18年11月6日 ニューギニア沖)

PTは空からの攻撃に弱かったが、日本軍が制空権をなくした18年夏以降は、昼もニューギニア北東岸の監視や海岸道路を通る日本軍の銃撃に当たった。

現地人も乗せてパトロール

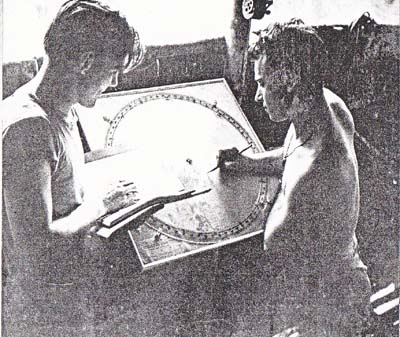

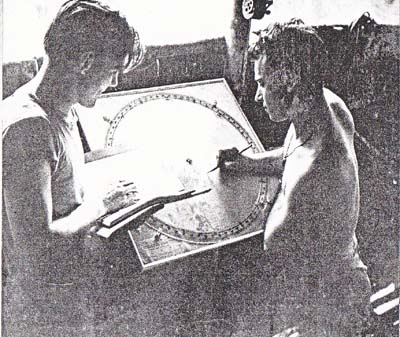

ニューギニア戦線の日本軍は18年8月半ば電波探信機(レーダー)を備え付けたがすでに東部戦線は峠を越し飛行機・部品の補給はつづかず手遅れ。

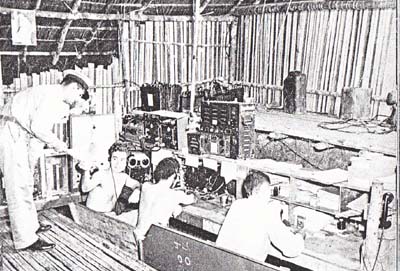

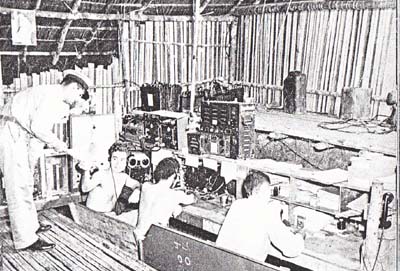

米軍モラブ基地にある高層気象観測班

日本軍レーダーの探知距離は150キロ、ウエワクで100機以上が連合軍機に爆破された8月17日 日本軍情報隊は20分前に敵機飛来を予知したが通信不良。

モラブ基地の米軍通信室 |

PTは島が多く水路の入り組んだ比島に好適とマッカーサーが建議して米海軍が採用。ニューギニア北東岸にも18年からPT基地が築かれ活動を開始(18年8月ニューギニア沖)

故ケネディ米大統領もPTの艇長としてガダルカナルなど南東方面に出動18年8月1日夜日本の駆逐艦「天霧」に激突され沈没、九死に一生を得たことも。

モロベ基地停泊のPT

ニューギニアのPT基地はワードフンド、マンバレー、ザガ、クイモロベ、などジャングル内の河口に配置され、時には郵便物の配送・物資輸送にも任じた(18年9月モロベ基地)

湿潤の密林では寿命1年の電池も1ヵ月で用をなさず日本軍は相互の通信不良で戦況を不利にした。米軍はPTでも航空機と交信し情報通信戦にも勝った。

モラブ基地米軍情報室

|

10 “食なき戦い”ニューギニア転進記 佐藤豊治(当時、第二軍野戦貨物廠・陸軍主計大尉)

top

① “現地自活”を旗じるしに

千葉県柏市の近衛工兵連隊で編成された第三〇野戦貨物廠の先遣隊として、西部ニューギュアの首都マノクワリに第一歩を印したのは、昭和十八年十一月十二日であった。この年十月、激しさを加える連合軍の反攻に備えるため、在満州の第二方面軍(阿南惟幾大将)と第二軍(豊島房太郎中将)が南方に転用され、われわれは西部ニューギニアに進出する第二軍の兵姑を一手に引き受けることになっていた(同年十二月、第二軍野戦貨物廠に改編)。

しかし、すでに本土との補給線は連合軍におびやかされ、当時ニューギニアまで無事到着できる軍需品は四〇%以下といわれていた。

そのため、至上命令は現地自活であった。農耕、漁労、搾油作業などの研究準備、さらには現地民との物々交換用物資(人絹布、鏡、玩具など)も用意して、私たちは赤道直下の世界第二の島に乗り込んだのである。

十一月二十日、本隊の輸送船も無事マノクワリに入港、直ちに本格的な作業が始まった。

現地自活の主役・開拓勤務中隊は、千古のジャングルに斧を入れ、未開地を耕し、内地から持参した甘藷や野菜の植え付け準備に汗を流すとともに、サゴ椰子からの澱粉採取やパパイア、バナナなどの確保利用にも取りかかった。

だか、連合軍の反攻は急ピッチだった。東部ニューギニアのフィンシハーフェンをめぐる激しい攻防は、ついに十二月末、第二〇師団のレオ後退となり、一方、ニューブリテン島マーカス岬へ十二月十五日、米軍は上陸を開始していた。 |

マノクワリの波止場。同地の人口は6000弱、パプア族と少数の華僑が住んでいた。

第2軍司令部は18年11月末同地に進出した。 |

十九年一月下旬のことである。廠長内田栄喜大佐から緊急召集がかかった。

緊迫する戦況説明のあと、大佐は一段ときびしい口調で訓示した。

『先般来、一年分の糧食を満載した二隻の輸送船がフィリピン沖、ジャワ沖で相次いで海没。今後は現在到着している半年分足らずの糧食を完全に分散貯蔵して空爆の被害から守るとともに、給与を一二分の一に減らし、不足分は可及的速やかに現地補給する」

ジャワ沖では、沈められた米で海面が真っ白になったと聞いた。

中部ニューギニア『ホトランジアの航空隊から、二人の兵が貨物廠にたどりついたのはその頃たった。

補給要請に派遣された下士官兵三十余人が、ホーランジア基地を出発したのは三週間前。

敵襲と疲労と飢えとマラリアでパタパタと倒れ、ようやくマノクワリに到着したのは衰弱の極に達した二人だけであったという。

「戦友はまさに息絶えんとする時、どうかオレが死んだらその肉をくって任務を貫徹してくれと、励ましてくれました」

と、涙ながらに語る二人の告白を聞いて、われわれは言うべき言葉もなかった。

すでに前線には急速に飢えが襲いかかっていたのだ。 |

現地民も動員して開墾作業

第2軍の野戦貨物廠には漁労班4、食品加工班3、搾油班3、開拓勤務隊4が配属され自足自給を目指した |

そして間もなく、われわれもまた同じ運命に見舞われることになるのである,

五月二十七日早朝、米軍はついにマノクワリの表玄関・ビアク島に未襲した。

わずか二ヵ月足らず前、私は補給基地設定のため同島を訪れたばかりであった。

海岸から百メートルほど切り立った崖を、日本軍は三ヵ月がかりで爆破し、道を作り軍需品を輸送したか、上陸した米軍はエスカレーターで、あっという間に物資を揚陸してしまったという。

② 飢えと病に半数が倒れた top

同島の日本軍守備隊は八月中旬、ついに連絡を断つが、これに先立ちマノクワリにあった第二軍司令部と第三五師団の主力は一部を残して南方のイドレ、バポと西方のソロンに転進、持久を策すこととなった。軍司令部かマノクワリを出発したのは七月四日である。

われわれ野戦貨物廠約五〇〇〇の将兵も、 一部を除き数梯団にわかれて南を目指すこと に決まった。マノクワリ〜ムミ〜シンヨリ〜 ヤカチ〜イドレまで直線距離で約二〇〇キロ、 しかし前人未踏のジャングル、湿地帯、山岳 の道なき道を二本の足だけを頼りに進むので 背嚢にできる限りの物品をつめた。上衣袴下各一、外被一、米四・五キロ、乾パン三食分、牛缶五、マッチ、ロウソク、それに物交用の八絹布五メートルと有事の際の手榴弾二個をしのばせると、もういっぱいだった。こうして私の指揮する第三梯団四十人が、トラックでマノクワリを出発したのは七月十二日、私がマノクワリ入りしてちょうど八ヵ月後であった。

その夜、ムミの宿舎で一泊したわれわれは、二人あて一個の牛缶をあけて“最後の晩さん”をとった。そして翌日から、いよいよ“死の行軍”が始まったのである。

すぐにマングローブの生い茂る湿地帯になる。ちょっと油断をすると、マングローブの根から足を踏みはずして泥沼へ落ち込む。平原に出ると、赤道直下の太陽が容赦なく全身をこがす。そして、いつ来襲するかわからぬ敵機に神経を張りつめる。ジャングルに入ると、巨大な山ヒルがサラサラとまるで雨のような音を立てて、体の上に降ってくる。一時間五キロの行軍路程はたちまち二キロになり、一キロになった。

日の沈むまでに適当な宿宮地を探さなければならない。

①水が確保でき ②地面が乾いて ③空からの攻撃を避けられ ④何か食糧になるものがとれ、そして ⑤周囲に死体がころがっていないところ――それが理想的な宿宮地の条件だか、なかなかそうはいかない。

重い背嚢を下ろし、さてと一握りの米でかゆを作り始めると、たいがいどこからともなく死臭が漂ってくる。

しかし、目をつぶって我慢することにする。

期待していたバナナ、マンゴウ、パパイアもまず手に入らない。先発隊によって、根こそぎとりつくされていたからである。

せいぜい木の葉を火にあぶって、浅草海苔のつもりでかじる。

恐ろしいマラリア蚊の襲撃に悩みながら、疲れた体を横にする。こうして、十数日がたった。

体はみるみるやせていった。だれも彼もが、目だけを異様に光らせ、スズメのような便をたれた。

シンヨリに着く直前だった。当番兵のS上等兵は靴をはきつぶし、地下足袋は破れ、足がはれ上がっていた。

見かねて、彼にいった。

「おい、あそこに立派な靴をはいた兵隊がいるぞ。よく拝んでいただいてこい」「はい」とSが倒れた兵隊に近付き、巻脚絆を解こうとした時である。

「おい、食うには早いぞ、まだ生きてるんだ」――蚊細い声は、しかし私の肺俯を貫いた。

死肉を食べる――すでにうわさとして聞いていた。まさに「地獄絵だ」と思った。

S上等兵自身も、やがて一週間後栄養失調のため歩行不能となり、シンヨリで病死する。

ようやくたどり殖いたシンヨリでも、またいくつかの“悲劇”を見聞した。先輩の池田良貞獣医務少佐が、マラリアの高熱におかされ、呻吟していた。すでに意識も定かでない少佐は、大声をあげて命令する。

「予はパプア王国の王だぞ、花を集めて王冠を作れ!」

間もなく少佐は亡くなった。

シンヨリの南方二〇キロ、転進部隊のため大館克巳見習士官を長とする補給所が設けられていた。

フラフラになってやってくる将兵に、米一合と若干の椰子油を補給するのが任務だった。

確か私がシンヨリに着いて三日後、九月十五日のことである。

十数人の兵士か補給所に到着した。

ところが、たまたま川が氾濫して、イドレからの補給が間に合わず、糧食は底をついていた。

「明日はくると思うから、待ってくれ」と見習士官は断ったそうである。

ところが、たまたま奥で、一人の兵が一握りの米を炊飯しているのを目にした彼らは激高した。

「早く米を出せ」「ないとはいわさぬぞ」。

ついに、彼らは刃をふるって見習士官と兵一人を無惨にも斬殺してしまったのである。

飢餓が入間の正常な神経をいかに狂わすか、まさに“食なき戦い”の凄絶な一幕であった。

翌日、シンヨリを発った私たちが、ヤカチを経て最終目的地のイドレに到着したのは、マノクワリ出発後二ヵ月余がたっていた。この悲惨な大転進で、約半数が犠牲となり、そして七〇キロあった私の体重は、わずか四五キロに減っていた。

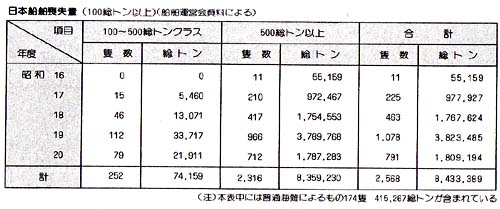

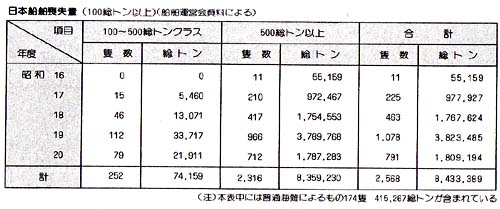

11 八割余が海没した輸送船 top

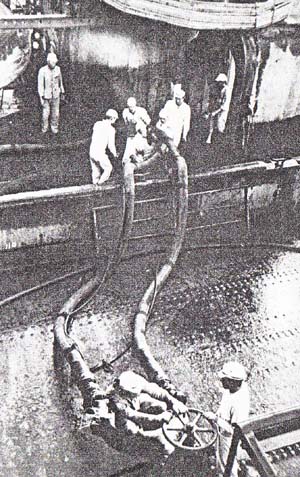

「ああ堂々の……」と歌われた輸送船――兵員・軍需品を前線に送り込み資源の乏しい本土に南方から物資を運ふ文字どおり補給線の祖い手が輸送船であり、戦争の行方を左右したのが“輸送戦”だった。

そして戦局が苛烈の度を加えるとともにその被害も続出、大戦中実に二五〇〇余隻全使用量の八割二分を失うという、悲劇に見舞われたのである――

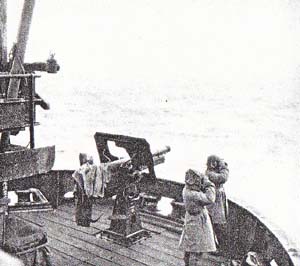

輸送船の被害が増大するにつれその武装化も急がれた。陸軍輸送船の場合八八式野戦高射砲(上)、三八式野砲。九八式高射機関砲などが装備され、船舶砲兵が乗り込んだ。

小樽から北千島幌筵島に向かう高砂丸(18年7月)

洋上で給油に活躍する油槽船

陸軍徴用船をA船、同じく海軍船をB船、非徴用船をC船と呼んだが、船舶の割り当てをめぐって陸海軍の間で激しい争奪戦が演じられたとも…

陸軍が独自に設計したMT船は陸軍特殊船ともいわれ飛行甲板をもつ秋津丸・熊野丸などがあった。

甲板で相撲を楽しむ建設隊員 |

南西太平洋を行く輸送船

海は穏やかでもいつ潜水艦の雷撃を受けるか、船上は緊張の連続、通常は輸送船団にはモマ(門司−マニラ)船団など行き先別に名称と番号がつけられた。

対潜攻撃の主役は爆雷護衛の艦艇だけでなく、やがて各輸送船にも装備されるようになった。開戦時日本の船舶保有量は630万総トンといわれたが、1年間で86万総トンを失った。

輸送船団と手前は護衛の軽巡洋艦

対潜用の水中聴音機や音波探信儀も開発されたが、性能はいまひとつ。17年後半から被害は急上昇

かつて外国航路の花形として活躍した豪華船も軍用舶として次々に徴用、龍田丸(1万7000総トン)は18年2月8日、鎌倉丸(1万7500総トン)は同4月28日に撃沈された。

船上の避難訓練 |

12 洋上玉砕が相次いだ船舶部隊 駒宮真七郎(元船舶砲兵第1連隊・陸軍大尉)

top

① 補給が制した戦局

思えば太平洋戦争は海洋を舞台とした要地の争奪戦であった。

このため終始船舶が中心となり、船なくしては戦いを遂行できない特質を帯びていた。

そのため占領地への補給線の確保は絶対不可欠となり、逆に敵側からすればわが方の補給線を分断し、前線配備兵力の孤立化を策することは当然の考えであった。

果たせるかな、連合国側は潜水艦の大量生産と魚雷性能の強化、索敵電波兵器の開発等を急速に実用化し、輸送船を優先目標として攻撃を開始し、接敵地域においてはさらに空軍を増強して、日本軍の補給路を徹底的に妨害する作戦に出てきた。

こうなると補給の万全を期するには制空、制海権を常時維持することが前提となり、つまるところ膨大な戦力か必要となってくる。

このように海洋作戦における補給行為がいかに困難かつ重要であるか、極言すれば補給に勝った者が戦争をも制することにつながったのである。

当時、陸軍で船舶輸送業務を担当した機関は通称「暁部隊」といわれた船舶専門の部隊で、本拠は広島市宇品港にあった。 |

激しい対潜警戒を続けながら、北太平洋の荒波を進む輸送船・高砂丸(18年7月)

野砲は砲車をはずし、だいたい船首の甲板上に作られた台座に砲身と複座機だけを据え付けた。 |

そもそも、この部隊は明治二十八年、台湾補給廠として同地に設置されたのが最初で、その後日露戦争時に陸軍運輸部、太平洋戦争開始直前に船舶輸送司令部と改称され、昭和十七年七月、大幅な編成改正により船舶司令部となって、多岐にわたる船舶業務の遂行にあたった。

参考までに編成された船舶部隊を列記すれば次のとおりである(ただし補充隊は本隊に含めた)。

船舶司令部、船舶輸送司令部、水上勤務中隊、陸上勤務中隊、建築勤務中隊、船舶団司令部、船舶工兵連隊、揚陸隊、吃水作業隊、高速輸送大隊、機動輸送隊、潜水輸送隊、海上駆逐大隊、海上挺進戦隊、同基地大隊、船舶特別幹部候補生隊、海上輸送監視隊、海上輸送大隊、同中隊、船舶砲兵団司令部、船舶砲兵連隊、船舶機関砲連隊、特設船舶砲兵連隊、船舶情報連隊、船舶砲兵教導隊、船舶通信連隊、船舶固定通信連隊、船舶通信大隊、野戦船舶廠、船舶衛生隊、病院船衛生隊、船舶練習部、船舶暗号教育隊(兵力=推定一二〇万)

しかし、戦争は後半期から完全に連合軍側の一方的ペースとなり、わが方は勝ち運から見放されたが、なお血みどろの輸送が続行された。そのため、各海域において洋上玉砕が現出し、交戦地域向けの船舶輸送にあっては、いつしか特攻への色彩を強め、大型船をもって揚陸地への“ノシ上ゲ”(擱座:かくざ=強行座礁)を敢行するまでに至った。

また局地間の輸送に挺進した大発をはじめ機帆船、漁船等小型艇も、ことごとく爆砕撃沈の憂き目をみた。

このように船舶輸送の末路はあまりにも悲惨で、最終時点では数隻を残すまでに打ち砕かれてしまった事実は“暁”の象徽とは裏腹の暗澹たる悲劇そのものである。

さて船舶部隊の戦闘経過をみると、開戦から翌十七年一二月、ジャワ島占領までの緒戦期には、上陸作戦はおおむね順調に推移し、輸送船の沈没被害は十八隻(八万三千総トンにとどまった。

このうち沈没第一号となったのは淡路山丸(九七九二総トン(三井船舶所属)で、マレー半島コタバル上陸戦闘時の空爆火災によるものである。

緒戦以降は占領態勢維持のための作戦が各域で展開されたが、十七年六月のミッドウェー敗退後から連合軍の反攻がはじまり、漸次憂慮すべき事態へと追い込まれていった。

こうした状況の変化は船舶輸送の上に直接影響し、それに従事する者には、いち早く肌で感じとることができたほどである。

② “特攻輸送”の結末 top

中盤戦に入ってからの主戦場はソロモン、ニューギニア方面であるが、輸送船の沈没がようやく目立ち、本土からの輸送船団も随所で潜水艦に食われるに至った。

連合軍は反攻にあたり海洋陣地作戦の進め方を熟慮し、わが方の補給作戦を完封しつつ自軍の増強を推進する立体戦を展開した。真に海洋陣地作戦の典型を確実におし進めてきたのである。

これに対し、海上護衛力の低下する一方のわが方は、死にもの狂いの強行突破輸送をもって対抗したため、多大の損害を披るところとなった。その一例を示す。

ガ島強行輸送作戦では、延べ十七隻の高速船を出撃させたが、ラバウルに帰還したものは二隻に過ぎず、ニューギニアにあってもラエ輸送の困難性が強まる中で実施された五十一師団の輸送は十八年三月三日、八隻船団が全没する悲劇を招いた。 |

17年2月に就航した秋津丸(9190総トン)飛行甲板のある陸軍の“空母”として建造されたが、19年11月15日、レイテヘ23師団を輸送中沈没。 |

むろん輸送船にはある程度の武装がほどこされ、船舶砲兵が自衛を担当していたが、圧倒的な襲撃の前には手のほどこしようがなく、敢闘空しく沈没するのが実情で、それだけ要員の損害が多かったことも窺知できるであろう。

その後の上陸作戦は十九年末のレイテ島オルモックに対する多号作戦であるが、これは逆上陸と呼ばれ、同島への兵員、資材増強を企図するものであった。

すでにこの時点では特攻輸送と称する捨て身の揚陸作戦となり、第九次にわたって輸送船、輸送艦、88艇、機帆船、大発、バンカー(現地民の舟)などが使用されたが、大型船艇の被害についてみると、輸送船では出撃延ベ二十一隻中沈没十六隻、輸送艦では十九隻中七隻、88艇五隻中三隻と激しい損害を示し、その他の船艇にあっても、そのほとんどが失われた。

また一方では潜水輸送艇船“○ゆ”(全長四九・五八、幅四・七メートル、水中排水量三四六トン、潜航深度一〇〇メートル)も出動したが、目的を達することなく撃沈された。

この目を覆いたくなるような特攻輸送に参加した者は、大部分が散華したので本船の最後の様子は不明のものが多い。

一方、連合軍かレイテに来攻するまでの間、わが方の戦力を一皮々々はぐような艦船撃滅作戦を展開し、以後本土上陸戦にまで結びつけて実施した成果は特筆に値する。

これを簡単にいえば、在港中の艦船を空襲壊滅することで、これには数群からなる機動部隊をもって実施した。

その代表的なものかトラック、パラオ両島への大空襲で、その結果わが方は一網打尽の憂き目をみたのである。

トラック島(19・2・17〜18)平安丸以下三二隻 一九九、〇〇〇総トン、パラオ島(19・3・30〜31)あまつ丸以下二一隻七九、〇〇〇総トン、次いで九月以降ハルゼー提督指揮軍が来襲し、船舶は大被害を受け戦局は極めて憂慮すべき事態に追い込まれた。

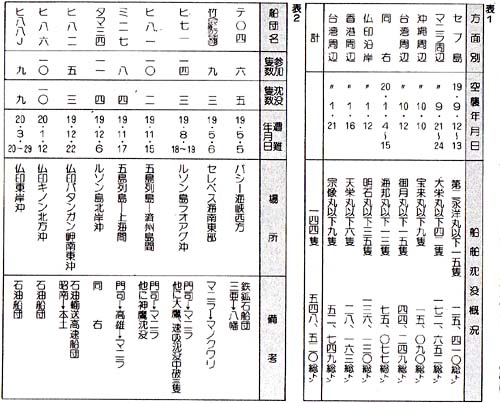

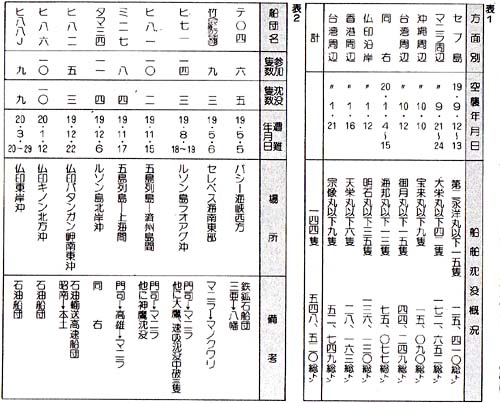

この損害を示せば表1のとおりである。

筆者はセブ対岸のオポンでこの強襲をまともに受け、対空戦闘の末、全弾撃ちつくし、ついに沈没したが、グラマン二五〇機からなる大空襲がいかに強烈であるか身をもって休験した。

この日、虎の子の第一航空艦隊の零戦約七〇機が炎上撃破され、艦船二八隻が沈没、港湾施設、ドックなど甚大な損害を受け輸送機能は完全に停止するに至った。

空襲の激しさといい頭上を乱舞する二五〇機の威圧感といい、まことに恐るべきものであった。

このように輸送船は空爆により多大の損失を受け、激しい人命の消耗をきたしたが、輸送船にとってはもう一つ、潜水艦の脅威があった。

冒頭に述べたように、連合軍は新鋭艦を続々と送リこみ、苛烈極まる輸送船攻撃を展開したのである。

このため輸送船団の被害が続出し、前線は漸次崩壊のやむなきに至った。そこで潜水艦探知兵器を一部の船に装備して船舶兵が操作にあたったか、大部分の船は相変わらす肉眼監視で警戒を続行したため、沈没被害は月ごとに増大した。

全期間を通じ輸送船沈没の最高は昭和十九年十月で、実に一三八隻にのぽり、うち六八隻か雷撃によるものであった(米側公表では七一隻)。この月は連合軍潜水艦の出撃数が三五隻にのぽり、最高を記録したので被害の多かったのもうなずける。 |

|

この沈没被害の中で特記すべきものは、十月二十四日、南支那海東沙島東方で襲撃された「春風船団」で、十二隻のうち小型船三隻を除く九隻が相次いで撃沈された。

この時襲撃した米潜水艦は約五隻とみられるが、その経過は飢えた狼群が小羊に襲いかかるのに似て、反撃のいとまもなかったものと思われる。

ともあれ、戦局を維持するには兵員、資材の必要量を確保し盤石の態勢をとらねばならないが、これか輸送中に海没し予定量か届かねば自信ある戦闘は望むべくもない。そこへ敵が上陸して来たらどうなるか。

しかし、いくら輸送船団か出撃しても制空、制海権を失った後ではいたずらに沈没を重ねるばかりで、やがては合理性を無視した特攻輸送へ移行するようになる。

このように潜水艦の猛威によって次々と血祭りにあげられていったのであるが、ここに数例をあげると表2のとおりである。

これらはまとめて撃沈されたものの一例であるが、沈没した船はどれも兵員、資材、あるいは資源を満載したものばかりで、大根害を被ったものの顕著な例ともみられよう。

③ 「暁部隊」の苦闘と悲劇 top

このように輸送船は各所で沈没し陸軍船、海軍船、民間船をあわせ終戦までに二四〇〇余隻、八〇〇万総トンが海底の藻屑と化した。

そして人的損害は船舶砲兵において一万余、船員が約四万、乗船部隊、便乗者等に至ってははかりしれぬ人命が水漬く屍となった。このほか軍馬・軍犬、戦闘資材等においても膨大な数量が海底に消滅したのである。

なお船舶輸送の中で最も苦労したのが、北方方面への輸送であった。

敵襲のほかに自然の猛威が立ちふさがり、難渋の度合いは南方の比ではなかった。

酷寒、暴風雪、流氷、濃霧等を克服してようやく目的が達せられるのであるが、しかしアッツ、キスカヘの突入はどういうわけか途中で護衛が打ち切られ、輸送船単独となって入泊していた。

このため、ひとたび入泊前に遭難すれば、救助は望めず、空しく凍死する運命に置かれた。

もんとりいる丸、琴平丸、あかかね丸等はこれに該当した船で、一名の生還者もなかった。

今はなきこれら輸送船の中には、とりわけ悲運を伴ったものが少なくない。

捕虜輸送中雷撃され、処置に適切を欠いたとして戦犯に問われた、りすぽん丸、沖縄からの学童疎開中、雷撃を受け多数のか弱い命を散らした対馬丸、緑十字船としての使命を持ちなから台湾海峡で撃沈された阿波丸などは代表的なものといえるであろう。

終わりに船舶兵の最後を飾った特攻艇について述べておこう,

これは綸送とは別個のもので“○レ”または“○ハ”と呼ばれる長さ五・六メートルのベニヤ製高速艇で、両舷に爆雷を装着し、敵艦艇を奇襲するものである。この任務は海上挺進戦隊が担当し、その戦闘はルソン島リンガエン湾および沖縄で敢行され、敵を大混乱に陥れたといわれているが、細部については明らかにされていない。

以上が「暁部隊」の輸送戦闘の概要であるが、最後に述べておくべきことがある。

それは船員の従軍活動に対する感謝と敬意である。

彼らの身分は一応軍属であったか、作戦上における成果は絶大で、命令一下、何の不満もいわす挺進活躍した姿はまことに崇高であった。

砲爆雷撃をものともせず、日夜を問わず危険海面を進撃し、時には苛烈極まる敵前に船を進めるなど武器なき戦士として身を挺し、その結果犠牲となった彼らの活躍にはただ頭がさがるばかりであった。

戦時下、終始日の目を見ず黙々と行動し、自船が輸送した部隊のあげた戦果をわが事のように喜びながら、次々と船務を続けた船員こそ、実は戦争遂行上不可欠の要員であった。

大戦を語るにあたり、船員の行動を等閑視することは絶対できないことを強調する。

なぜなら船員も暁部隊の隊員であったからである。

そして、その損害率は、実に陸海軍を上回る四三%を記録したといわれる。

思えば船舶輸送の末路は無残の一語に尽きた。各船舶部隊は、それぞれの分担任務の遂行にあたり最大限の苦闘を続け、最終的には特攻をもって頑張ったが、ついにその努力は空しく、多くの“墓標なき戦死者”を生んだのである。

終戦以降三十有余年、目を閉じて静かに当時をしのべば、波濤を蹴って進撃する輸送船団の雄姿が、あるいはまた船舶基地宇品港のあわただしさが彷彿(ほうふつ)として浮かんでくる。

だが、あの船もこの船もすでになく、宇品港も当時を物語る何ものもなくなってしまった。

「つわものどもが夢のあと」――昔時を顧みるとき、うたた感無量の思いひとしおである。

top

**************************************** |