|

****************************************

HOME ミッドウェイ ガダルカナル ニューギニア インパール ビルマ シッタン河 ラバウル

タラワ サイパン フィリッピン 硫黄島 沖縄

ラバウル将軍・今井均の太平洋戦争

(『責任 ラバウル将軍今井均』三章 角田房子著)

私には、法律で罰せられない罪がある。戦犯として服役を済ませた後も、ラバウルの軍司令官に“終戦”はなかった。釈放後も、庭先の三畳の小屋に自らを幽閉して戦没者を弔い、困窮の遺族や辛くも生還した部下への行脚が続いた。敗軍の将・今村均の自責の旅路を辿りつつ、戦場の実態を冷徹に叙す、太平洋戦争に逝った兵士たちの鎮魂歌。

一章 ラバウル戦犯収容所

二章 太平洋戦争勃発まで

三章 太平洋戦争開戦

1 ジャワ攻略戦

2 全蘭印軍無条件降伏

3 ラバウルヘ

4 ガダルカナルの責任者は誰か

5 現地自活計画

6 海の輸送路を断たれる

7 草むす地下要塞

8 ズングン守備隊玉砕の真相

9 戦い終る

四章 ジャワ裁判始まる

あとがき |

今村均・略歴 明治19年、仙台に生れる。

高等学校へ進学の析、父を喪い進路を変更、陸軍士官学校、陸大を経て軍人の道を歩む。

昭和13年陸軍中将となり、昭和17年11月、第八方面軍司令官としてラバウルに着任。

悪化する戦況下にあって現地自活計画に着手。

昭和18年、大将に昇進。昭和20年敗戦。翌年、自らの意志で戦犯収容所に入る。

10年の禁固刑に服す途中、巣鴨刑務所へ送られたがマヌス島の部下たちと共に服役の希望を容れられ、昭和25年同地に渡る。昭和28年帰国、翌年の釈放後、庭の隅に建てた三畳の小屋に入り自己を幽閉。昭和43年、没。 |

|

1 ジャワ攻略戦――重油の海の立ち泳ぎ

top

今村が第二十三軍司令官に親補された昭和十六年六月末ころの陸軍中央部は、今村の想像通り対ソ武力発動を企図していた。

ドイツ軍のソ連侵攻が予想通り進捗すれば、極東ソ連軍の戦力の多くが独ソ戦へまわされるであろう。

そのときこそ、日本陸軍多年の懸案である対ソ戦開始にとってまたとない好機、熟柿の落ちるのを待つ――と大本営は表現し、待ち構えた。

今村の広東着任は七月一日である。その翌二日、今村の全くあずかり知らぬことだが、この日の御前会議では

「密かに対ソ武力的準備を整え」、

「独ソ戦争の推移帝国の為極めて有利に進展せば武力を行使して北方問題を解決」

する、また南進方針については

「仏印(ベトナム)及び泰(タイ)に対する諸方策を完遂し以て南方進出の態勢を強化す。

帝国は本号目的達成の為対英米戦を辞せず」

とし、南方作戦の基地獲得のため南部仏印への進駐を実行するという重大な決定を行なった。

しかし近衛首相も軍首脳も、南部仏印進駐が日米交渉に及ぼす影響を極めて甘く判断していた。

“対ソ武力的準備”は七月から具体化し、関東軍特種演習(関特演)と称して大動員が行われた。

だが約一ヵ月後には対ソ武力発動の企図は中止となった。

理由の第一は「ドイツ軍の対ソ進撃速度が日本軍部の予想ほどでないこと」、

第二は「日本軍の南部仏印進駐(七月二十八日)に対する報復として米国から資産凍結、石油禁輸の痛打を浴びたこと」等であった。

アメリカの対日石油禁輸は、軍部の対米開戦論に火をつける結果となった。

陸軍はもとより、石油の備蓄が二年足らずしかない海軍も、石油輸入杜絶により戦力喪失状態になることを怖れて、それまでの慎重論から早期開戦論に傾いた。

こうした軍部の主張を反映して、九月六日の御前会議は『帝国国策遂行要領』の決定を行なった。

これは「十月下旬を目途とし戦争準備を完整す」、「外交交渉により十月上旬頃に至るも尚我要求を貫徹し得る目途なき場合に於ては、直ちに対米(英、蘭)開戦を決意す」という期限つき開戦の決定であった。

陸軍中央が対ソ戦発起をあきらめた後も関東軍の増強は続けられ、遂に七十万を越す大軍となって“無敵関東軍”の名を誇った。この大軍も、大平洋戦争開戦ののちは、苦戦の南方戦場へ次々と引きぬかれてゆく。

そして昭和二十年八月、ソ連軍の侵攻を迎えて、“無敵関東軍”の呼称が全くの虚名と化していた実態をさらすことになる。

昭和十六年十月十六日、第三次近衛内閣が総辞職し、十八日、東条英機内閣が成立して、首相は内、陸相を兼任した。それから約三週間後の十一月六日、広東の今村の許に「貴官は今般、第十六軍司令官に親補せらる」という陸軍大臣電が届いた。

中央の画策を知らない今村は、第十六軍とはどの方面に出動させられる軍なのか、見当もつかなかった。

今村が立川の陸軍飛行場に着いたのは十一月八日であった。

ここで今村は、出迎えの岡崎清三郎少将(のち中将)から

「ただ今、日米間外交交沙中ですが、それがまとまらない場合は、第十六軍は蘭印(オランダ領東インドを当時日本ではこう呼んだ。現在のインドネシアー筆者註)方面に、その主力はジャワに向かう予定で、私はその軍参謀長をつとめることになり、二、三日前から陸大の校舎内で軍司令部を編成中であります」

と説明された。

十一月十日、参謀総長杉山大将の前に、第二十五軍司令官予定の山下奉文中将と第十四軍司令官予定の本間雅晴中将、そして今村の三人が並んで立った。

杉山は「もし日米交渉が決裂した場合には」と前おきして、南方攻略の構想を語った。

この攻略戦の目的は、米英蘭の対日経済封鎖を打破して、自存自衛を完うしようというにあった。

従って南方資源地帯の攻略はもちろん必要だが、戦争の長期持久化に備えて、政戦両略上の長期不敗態勢を確立することであった。

今村たち三人の軍司令官は、開戦決定に至るまではその経緯など何も知らされず、南方攻略作戦の構想を聞かされたのはこの時が初めてであった。

開戦決定前のこのとき、三人とも開戦の詔書にいかなる“大義名分”が示されるか知らないのだが、“帝国軍人”である彼らは「開戦には大義名分があるのか。あるとすれば、それは何か」などという質問は決してしない。

開戦となったらどこを攻略せよと一方的に命令され、与えられた条件の下でその命令遂行に邁進するだけである。

その点では末端の一兵と同じで、軍司令官の肩書きを持つ将官も、“軍国陸軍”という大組織の一つの歯車にすぎない。陸軍とはこのような官僚社会であった。

南方攻略という大任の受けとめ方は三人三様で、彼らそれぞれの性格がよく現われている。

山下は「……快亦極(きわまり)りなし」と日記に書き、初めからマレー作戦に自信満々であったが、フィリピンヘ向かう本間は「ノモンハンの二の舞を演ずることになっては」と危惧し、「必勝の信念を持ち得ぬ」とその悩みを連日書き続けている。

そして今村は、当時の心境を次のように書いている。

「私は、年十九歳にして軍隊にはいって以来三十六年。青年壮丁を鍛練する職務になにか至高の芸術でもあるかのような敬慕を覚え、他の方面のことに気をまぎらされることなしに、心身を傾けとおしては来たが、このような君国の運命に大きな関係のある任務に当たり得る何らの自信を持たないので、光栄を感ずるよりはむしろ責任の重大に圧せられる厳粛の気分に打たれた」

昭和十六年十二月二日、大本営は南方軍に対し作戦開始命令を発令すると共に、開戦日を示達した。

これによって今村第十六軍司令官は、八日零時をもって作戦発動の自由を得たのである。

第十六軍は司令部と三個師団、それに坂口支隊第五十六歩兵団から成る約七万であったが、宣戦の日に今村の指揮下にはいったのは仙台の第二師団と、パラオ島に集結を命じられている坂口支隊だけであった。

他の二個師団――第二十三軍司令官酒井隆中将靡下にあって香港攻略に向かう第三十八師団と、本間軍内にあって比島に向かう第四十八師団とは、それぞれの作戦が終った後に今村の隷下にはいる予定であった。

この兵力二重使用計画は、もし香港や比島の作戦が予定通り終らなければ、また兵力の損耗甚大の場合は、たちまち今村軍を苦境に追いこむものである。

開戦発起の作戦において、大本営はなぜこうも大胆な兵力の二重使用計画を立てたのか――。

服部卓四郎著「大東亜戦争」によれば、南方作戦に向け得る地上部隊は全陸軍兵力の約二割にすぎなかった。

いよいよ米、英、蘭を相手に開戦となっても、陸軍の主力は依然中国、満州の大陸正面で戦争全局の遂行に当らねばならず、この泥沼戦争を継続したまま余力を南方へ向け、希望的観測を基にギリギリの計算で案を立てるほかなかったのだ。

開戦直後から山下はシンガポールを目指し、本間はマニラを目指して進撃したが、今村だけは内地に止まっていた。

彼が攻略すべきジャワは、まずマレーやフィリピンを占領し、その後でなければ作戦を開始できない位置にあり、しかもこれに当てる兵力の半分以上がまだ他の軍に属して戦っていた。

当初、ジャワ作戦開始は三月末ころと予定されていた。

このころ国民は、真珠湾攻撃に続いて、十二月十日のマレー沖海戦で英戦艦プリンス・オブ・ウェールズ撃沈、二十五日の香港占領と、矢つぎ早に発表される日本軍の“華々しい戦果”に、開戦を知った時の不安も忘れて「万歳」を叫んでいた。マレーとフィリピン方面の作戦も、予想以上の進展を示した。

そこでサイゴンの南方軍総司令部は、蘭印方面に敵兵力増強の余裕を与えず、勢いに乗じて一挙にこれを占領しようと、ジャワ作戦を一ヵ月繰り上げるべきとの意見を中央へ具申した。

大本営は初め難色を示したが、結局これが実現することになった。

十二月三十日、今村は参謀長と八人の参謀、副官の田中実を伴なって、南方軍総司令部の所在地サイゴンヘ出発した。まず伊勢の皇大神宮参拝のため午前七時に羽田を飛びたつはずであったが、予定はこのときから狂い始めた。

整備が間に合わず二時間遅れて飛びたった民間機は途中から羽田に引き返し、再び整備に時間をかけたため、一行の皇大神宮参拝は夜となった。せっかちな今村は、予定の狂うのが大嫌いである。

《今日の出発は一週間も前に決まっていたのに、なんという準備の悪さか、不誠実な……〉と不機嫌であった。

翌三十一日、九州の大刀洗飛行場で給油した機は正午すぎ、上海を目指して海上を飛んだ。

今村は体に飛行機の震動を受けるとすぐにねむくなるたちで、このときも早速眠り始めた。

どれほどの時間がたったのか――今村が異常な震動で目を開くと、岡崎参謀長はじめみなの顔が緊張にこわばっている。田中副官が彼の耳許に口をよせて「エンジンの故障がどうしても直らなければ、下に見える大きな船の近くに着水するそうです」といった。

《着水? 水上機ではあるまいし、没水だ!》と、今村は昨日からの航空会社のやり方すべてにかっと腹をたてた。

だが次の瞬間ふと彼は一茶の「南無阿弥陀 あなた委せの 歳の暮れ」の一句を思い浮かべた。

《そうだ、今日は大晦日。阿弥陀まかせで、あの世へ行くか……》と思ったとたん、急に心が鎮まった。

機長が今村に近づいて、いった。「相すみません。故障は直りそうにないので、運を天にまかせ、ここから一番近い朝鮮の済州島へ向かおうと思いますが、いかがでしょうか」

「すべて、あなた委せです」と今村は静かに答えた。

方向を変えた機は間もなく大吹雪の中にはいり、ますます不気味な音をたて、上下の動揺も烈しさを増した。

今村は海面が盛り上るように急に近づくのを見て、《いよいよ没水だな》と何度か覚悟を決めた。

だがやがて吹雪のかなたに山の姿が見え、機は身もだえするような音をたてながらも、済州島の、当時は使われていない海軍飛行場に不時着した。

「こんな猛吹雪の中を、よくも……」と、海軍中尉が奇蹟を見るような顔でいった。

今村は生涯に何度か死線を越えるが、これがその第一回である。

昭和十七年の元旦を、今村は済州島の浜辺にある日本人経営の小さな旅人宿で迎えた。

この日午後、一行は支那総軍司令部が差し向けてくれた旅客機で上海へ向かった。

一月三日サイゴンに着いた今村は、南方軍総司令官寺内寿一大将(のち元帥)に温かく迎えられた。

今村の大佐時代から、二人は親しかった。

今村は作戦上の用務で、一月二日に本間軍が占領したばかりのマニラなど各地に出向いたが、二月上旬サイゴンに戻り、その後はジャワ攻略の準備に専念した。

今村と岡崎参謀長の宿舎は、中国人町ショロンの華僑の住宅であった。

二月十五日夜、それまで灯火管制が敷かれていたショロンの町全体に、急に電灯が輝きわたった。

山下軍のシンガポール占領が公表されたためである。

いよいよ明後日一二月十八日にカムラン湾で輸送船龍城丸に乗りこむことに決め、その準備に追われている今村の許に、船団護衛の艦隊司令官である原顕三郎海軍少将がたずねてきた。

「今ごろこんなことを申すのは、時機がおくれておりますが」と、原はまっすぐ今村に視線を向けて話し始めた。

その要旨は――第十六軍の主力をバタビヤ方面へ運ぶ六十数隻の船団の護衛は、巡洋艦一隻、駆逐艦十六隻でやるよう指令されていた。

私は戦力不十分と感じ、何度も増強かたを上申したが、遂に認められないことになった。

このままでは万一の場合、幾隻かの犠牲はまぬがれまいと懸念される。

ついては軍司令官(今村)から寺内総軍司令官に上申し、寺内から山本(五十六)連合艦隊司令長官に打電して、戦力増加の途を開いていただきたい――。

「わかりました。すぐ総軍に申し入れます」と答えた今村は、岡崎参謀長を総軍の塚田攻総参謀長の許へ出向かせた。

だが塚田の答は「すでに総軍と連合艦隊との作戦協定で、あれだけの海軍兵力で第十六軍主力の船団護衛は可能とされており、陸軍側からそれに不安めいたことを打電するのは避けたい。それに、護衛はすべて海軍の責任である」

総軍としては何らの処置もとらない、というのである。

今村の顔色が変った。《護衛の責任が陸海軍いずれにあろうとも、海底に沈められるのは、寺内さんの部下である私の軍の将兵ではないか。一人一人が父老の愛児なのだ。また、護衛上の不安を感じているのは陸軍ではなく海軍……それも責任者である艦隊司令官なのだ》

今村は直接寺内に話そうとその司令部へ向かったが、その途中で《先に、小沢南遣艦隊司令長官の意見を確かめておこう》という気になった。

今村と小沢治三郎海軍中将(のち最後の連合艦隊司令長官)とは、初対面に近い関係であった。

今村の話を間いた小沢は、「よくわかりました。しかしこれから総軍と交渉し、連合艦隊に電報を打つのでは、船団発進の予定時間に間に合いましょうか……。私の部下艦隊中から原少将靡下の戦力とほぼ同等の艦艇を引きぬき、増援しましょう」といった。

今村はこの申出に深く感謝し、《小沢提督は、連合艦隊が不承認の場合もあり得ると思い、独断で大兵力転用を決意してくれたのだろう》と推察した。

二月十八日、第十六軍の輸送船団は巡洋艦一隻、駆逐艦三十二隻に護衛されてカムラン湾を出航し、ジヤワヘ向かった。小沢長官はこのほかに大巡二隻までを船団に続航させてくれた――と知って、今村はいっそう感動した。

二月二十八日午後十一時、船団は目指すバンタン湾に達し、第一回上陸部隊は翌三月一日午前零時半に上陸開始、と指令された。

今村は第二回上陸部隊と共に午前二時に発動艇に移乗する予定で、軍装をつけ、上甲板で第一回上陸部隊の発進情況を見守っていた。月はあるが曇天で、各艦の灯火は遮蔽されているため、上陸部隊の行動は発動艇の機関の音で察知するほかはない。

午前一時ごろ、突然東の海上に砲声が起った。

敵、味方の艦隊間に夜戦開始――という深刻な事態だが、今村は初め「花火のように美しい」と眺めていた。

だが、どうやら敵の方が優勢らしく、彼は次第に《この湾に近づき、輸送船団に砲火を向けることになりはしないか》と緊張した。

このとき、日本の駆逐艦のずっとうしろから、大きな発射光二筋が見えた。

小沢長官の好意による大巡二隻が友軍の危機を知って全連で近づき、戦列に加わったのだ。たちまちその砲弾が敵艦の一つに命中し、火焔が夜空に噴き上げるのを見て、龍城丸の将兵は夢中で「万歳」を叫んだ。

のちに今村が知ったことだが、このときアメリカとオーストラリアの巡洋艦各一隻を撃沈した。

すべての船が灯火を消している海上に、今村が電灯を船に輝かせた二隻の発動艇を発見した。

同時に、龍城丸の船長が「敵の高速魚雷艇だっ!」と叫んだ。

二百メートルほど離れた輸送船が大音響と共に急に傾くのが、薄明りの中に見えた。

《やられたな》と思った瞬間、今村自身が全身に強い衝撃を受け、抵抗するすべもなく甲板の上をずるずると斜めに滑り出した。

「あの時は皆があわてふためいたものです」と、田中実は副官時代の思い出を語る。

私が田中に会ったのは昭和五十七年十月、島根国体が終った直後の出雲市であった。

剣道五段の彼は今も故郷で島根県剣道連盟会長を務め、国体開催中は私の取材に応じるひまもなかった。

海上に放り出された今村は、立ち泳ぎの形でしきりに水をかいていた。

完全武装の重量で身の自由はきかないが、胸と背にくくりつけた救命具の浮力で首から上は海面に出ている。

頑丈な長靴も、おそらく穿いたままであったろう。

それに水がはいった重さを考えただけでも、五十六歳の彼は立ち泳ぎするほかはない。

「早く船から遠のかないと、沈没する船の渦に巻きこまれます」と、田中副官が大声で呼びかける。

田中も完全武装だが、海辺育ちの彼は水泳も達者である。

懸命に今村の体を押すが、今村の立ち泳ぎはいっこうに進まない。

「あんなに心配する必要はなかったと、あとでわかりました」と田中は語る。

「バンタン湾は遠浅で、船は沈没した後も横腹を海面に出していたほどですから」

だがこの時は皆が必死で船から遠ざかろうとした。

千五百メートルほど先にかすかに見える陸地を目ざして、今村の周囲の兵たちは勢よく泳いでゆく。

《さすがに若い者は》と今村は感心したが、のちに彼らの大部分がいち早く軍装を脱ぎ捨て、裸で泳いでいたことを知る。軍装を脱ぐことなど思いつきもしない今村の立ち泳ぎは、依然としてはかどらない。

心臓の鼓動は早まり、痛みさえ覚え始めたとき、ふっと雲が切れ、月光が海面を照した。今村は思わず声をあげた。

「おお、二三郎!」

四十年も昔の中学時代、“軟弱”な今村を海へ誘って水泳で鍛えてくれた親友“河童の二三(にさ)”が、泳ぎながらふり返って彼を見ていた。

二三郎はその後ブラジルヘ渡り、着々と成功への道を歩んでいたが、十数年前に異境で死んだ。

今村はそれをよく知っていたのだが、心臓の痛みに耐えて泳いでいたこのとき、二三郎がすでに故人であることを思い出しもせず、そのあとについて泳ぎ進んだ。

そして大きな材木を見つけてそれにすがりつき、ようやく安堵した。

今村は、このときの“河童の二三”について「私は……いわゆる幽霊の存在を信じてはいるが、この場合のはそんなものではない。誰か私の部下の、若いひとりの泳いでいるのを目にした錯覚である」と説明している。

今村がつかまった材木は、船上で自動車の車輪の下に敷くため井桁に組んだものであった。

これに田中副官はじめ数人がつかまっていた。

彼らが重油にまみれたまっ黒な顔で発動艇に救助され、無事上陸したのは、龍城丸沈没から二時間半の後であった。

今村が死線を越えた二回目である。

このとき沈没した輸送船は四隻、戦死者は約百人であった。

今村は「もし小沢長官の独断協力がなかったら、どんな大きな犠牲が生じたか――、第十六軍主力方面の上陸作戦の成功は、全く小沢中将の賜物だった」と書いている。

のちのことだが、昭和二十九年に巣鴨拘置所から釈放された後の今村が、最も親しくつきあったのはこの小沢治三郎であった――と、今村の長男和男は語る。

「老境の二人の間に、こうも語り合うことが多いのか……と驚くほど、長時間にわたって実に楽しそうに話し続けていました」昭和四十一年の小沢の死去は、すでに八十歳に達していた今村に埋めがたい寂寥感を残した。

今村が秘蔵の刀――正宗門下十哲の一人である志津三郎兼氏の古刀を失ったのは、バンタン湾上陸の時である。

日ごろはこの刀を置いていたが、いよいよオランダ領土に上陸というとき、陸大首席卒業の“恩賜の軍刀”を身につけ、兼氏の刀は側近の一人に託したので、「六百年もの昔鍛えられた名刀は、ジャワ沿岸の海底に」沈んでしまった。

今村より早く、無傷で上陸した第二師団の諸部隊はただちに東方十六、七キロのセラン市に向かって進撃を開始した。

一般の上陸作戦はまず上陸地点付近に橋頭堡を固め、その後方に十分な兵力が集まってから攻撃に出るのだが、ジャワ攻略戦は最初から自動車や戦車を揚げ、その機動力を利用して一挙に目標に向かって突進する戦法であった。

軍司令部の将兵はその夜バンタン部落の椰子林に露営し、今村は農家の板敷きの部屋に寝た。

何より困ったのは無線電信機が海没したことで、第一回上陸部隊と共に陸揚げした短距離用無線機で第二師団の各隊とは連絡できるが、遠くに上陸した第四十八師団や東海林支隊、坂口支隊の様子は飛行機の通信筒投下によって一方的に知るだけであった。

軍艦の無線によって総軍に依頼した無線機が届くまで、今村は事実上軍の指揮をとることが出来ない。

翌日、司令部は第二線部隊に続いてセラン市へ向かった。

オランダが造った舗装道路は見事だが、その両側や中央線に植えられたタマリンドという喬木がみな切り倒されていて、人も車も前進は思うにまかせない。

しかも米、英、豪の連合軍はそれら横倒しの喬木の根元に爆薬を装置し、点火して退却していた。

遅々と前進する今村たち一団の前に多数の現地人が現われ、手に手に蛮刀を振るってタマリンドの枝を切り払い、通りやすくしてくれた。休憩時には椰子の実やパパイヤなどを持ってくる。

そのうち村の長老らしい人物が来て、通訳を介して今村に次のようにいった。

「この国では何百年も昔から『いつか北方から同じ人種がやってきて、我々の自由をとり戻してくれる』と語り伝えられていますが、あなた方は同じ人種でしょうか。言葉は違っていますが」

今村は答えた。

「われわれ日本民族の祖先の中には、この国から船で日本に渡ってきた人々もいるのです。あなた方と日本人とは兄弟です。我々はあなた方に自由を得させるために、オランダ軍と闘うのです」

日本のジャワ攻略の目的はいうまでもなく石油だが、それはいえない。

日本はインドネシア人の協力を得るため、海外放送を通じて、十七世紀以来のオランダの植民地支配に強い不満を抱く彼らへ、民族の独立を約束することを周知させていた。

これはジャワだけのことではない。

当時、日本軍の行動は決して侵略ではなく、アジア諸民族の解放を目的とする“聖戦”とうたわれていた。

「村の長老が今村大将に語ったのは、ジョヨボヨの予言です。ジョヨボヨとは予言者の名前ですよ」と私に教えてくれたのは小野寺忠雄である。

私が小野寺に会ったのは昭和五十七年八月、今村の足跡をたどるためジャカルタに滞在中のことであった。

小野寺は満州でノモンハンの戦闘を経験したのち、ジャワ攻略軍の一憲兵として今村と同時にバンタン湾に達し、ここで彼の乗っていた輸送船も魚雷にやられ、海に放り出され、発動艇に救助された一人である。

「あの時は休むひまもなく、すぐバタビヤを目指して進撃した」と語る。

昭和二十年の敗戦をバタビヤで迎えた小野寺憲兵曹長は、オランダ軍により戦犯容疑者として投獄された。

死刑になる――と予測した彼は仮病をつかって脱獄に成功し、生きぬくために、オランダ軍と戦闘中のインドネシア独立軍に身を投じた。ここなら、旧日本兵は大歓迎なのだ。

小野寺はインドネシアの女性と結婚し、いまは五人の子供を持ち、事業も成功して安定した生活を送っている。

彼は私がすすめた日本の煙草には手を出さず、香料の強い現地の煙草を喫い続けた。

小野寺が帰った後、窓をあけてもなお残る濃厚な丁字の匂いに、私は彼の四十年に及ぶインドネシア生活の深部をのぞく思いであった。

小野寺のように、インドネシアの対オランダ戦争に参加して残留した旧日本兵は七百人とも千人とも伝えられているが、今も約百六十人がこの国に健在である。

小野寺は私に語った。「ジョヨボヨの予言によれば、北から強い軍団が来て、とうもろこしが芽を出して実をつけるまでに………約三ヵ月半です……」の国を征服して、インドネシア人を救ってくれる――ということだったのですが……」

今村軍は、とうもろこしに育つひまも与えず僅か九日間でオランダ軍を降伏させるが、インドネシアの独立は日本の敗戦から四年半の後、昭和二十四年(一九四九年)末にこの国の人々の血の犠牲によって勝ち取られる。

今村がジャワを去った後のことだが、昭和十八年五月三十一日の御前会議で『大東亜政略指導大綱』が決定した。

「帝国を中核とする大東亜の諸国家諸民族結集の政略態勢をさらに整備強化」するとうたい、ここでフィリピンとビルマには独立を与えるが、マレイ、スマトラ、ボルネオ、セレベス、そしてジャワは、重要資源の供給地として“帝国の領土”と決まった。

日本の対ジャワ政策はその後なお変化するが、それにしても、昭和十七年三月、ジャワに上陸した直後の今村が、村の長老に「あなた方を自由の身とするため、我々はオランダ軍と闘う」といった言葉は一年後の御前会議で反古となった。

三月一日、バンタン湾に上陸した第二師団の各部隊は、その後も快進撃を続けていた。

歩兵第十六連隊の将兵約三千は三日夕以来、バタビヤの南五十キロの蘭印総督官邸の所在地ボイテンゾルグ市(今のボゴール)の豪軍約七千を攻撃。五日に至って豪軍は東方バンドン要塞内に退却を始め、第二師団はボイテンゾルグ市を占領し、丸山師団長も同市にはいった。

海岸線に沿って東進した歩兵第二十九連隊は六日、首都バタビヤを占領した。

セラン市庁舎内の軍司令部に、シンガポールから空輸された無線電信機が届いたのは五日であった。

これで今村はようやく全軍の指揮が出来ることになった。

この夜今村は、東海林連隊長の無電連絡を受けとった。

その要旨は「去る三日、バンドン要塞から逆襲してきた戦車部隊は、大損害を受け要塞内に遁走せり。連隊は五日以来、要塞内に突入を企画し、第一線を督励しあり」

《なんという剛胆な決意か!》と今村は舌をまいた。

要塞内には蘭、米、英、豪の連合軍約五万が堅固な砲台、堡塁の掩護下に集結していると、すでに軍から知らせてあるのだ。

それを承知の上で、二千数百人の寡兵部隊が要塞へ突っこもうというのか――。今村は、うなった。

東海林大佐は仙台出身で、猛訓練主義だった中尉時代の今村にさんざん鍛えられた人である。

今村は彼を《親切な男だが、おとなし過ぎる》と見ていたが、ジャワ上陸の第一日目にカリジャチ飛行場を猛攻してこれを占領するなど、目を見張らせる勇敢さを示していた。

今村は東海林のバンドン要塞突入の企図に感嘆はしたが、これを認可するわけにはいかなかった。

彼は次の電報を発した。

「軍司令官は……第二師団主力を三月八日中に貴支隊正面に到着せしめ、九日、予自らの統一指揮により要塞内に突進、敵を撃破することに決せり。……貴支隊独力を以てする要塞内部への突入は決行すべからず」

今村は岡崎参謀長をボイテンゾルグの丸山第二師団長の許へ派遣し、バンドン要塞攻撃の新作戦を伝え、そのための処置を命じた。

快進撃は第二師団ばかりではない。

土橋第四十八師団は七日、東部ジャワの軍港スラバヤ市を占領し、約一個師団の敵を降伏させた。

坂口支隊も七日、バンドン要塞背後のチラチャップ港を占領し、在ジャワ連合軍と豪州との連絡を遮断した。

七日朝、今村はバンドン要塞攻撃の指揮をとるためセラン市を出発、午後四時ごろバタビヤ南部に着き、無人のオランダ軍兵営にはいった。

その夜、軍服のまま寝台に横だわった今村は、間もなく岡崎参謀長と於田(おだ)作戦主任参謀の二人に起された。

時計を見ると、八日午前零時半であった。

於田が東海林からの電報を読み上げた。

「本日午後、東海林支隊の第一線に……」

今村はその位置を知って、またも胸中でうなった。

なんと、独力でバンドン北方十数キロのレンバン付近に遣しているではないか――。

「……第一線に現われた敵の軍使を支隊本部に引き入れ、接見したところ『蘭軍最高司令官ボールテン中将は、日本軍最高指揮官に対し、停戦申し入れの意志を持っていることを伝達されたい』と申し出があったについては、この軍使にいかに指示を与うべきや。至急電報を待つ」

今村の頭の回転は早い。彼は即座に命令を於田に口述した。

まず東海林大佐へ――。

「貴官は日本軍司令官の回答として次の如く伝えよ。蘭印総督と蘭印軍司令官とは、所要の幕僚を伴い、八日午後二時、カリジャチ飛行場に来り、日本軍司令官と会見の上、直接停戦を申し入れるにおいては、その場に於て諾否を回答する」

今村はこのあとに、彼らの安全を保障するという一項を加えた。

次は第二師団長ヘ――。

「敵は戦意を喪失し、停戦を提議せんとしあり。この機に乗じ、特に我が力の戦意を誇示する必要大なり。貴師団は万難を排し、一刻も速かに、東海林部隊の突破口方面に進出すべし」

このとき今村は、敵の停戦申し入れに疑いを抱いていた。

《バンドン要塞だけでも五万、ジャワ島全体では十万の集結兵力を特っている敵軍司令官が、なぜ約四万の日本軍に対し戦意を喪失したのか。ひょっとすると敵の軍使は、日本軍の兵力を偵察する目的で来だのかもしれない……》

今村がとっさに第二師団と軍司令部の急進を決意したのは、弱勢な東海林支隊の兵力を知られ、敵の戦意を強めてはならない――と考えたためである。

のち、停戦後にわかったことだが、蘭軍司令官が停戦を申し入れた第一の理由は、日本軍の上陸兵力をおよそ二十万と誤認したことであった。

その上、日本軍の一部がバンドン要塞の本防禦線まで進出してきたので、東海林支隊が独力でこんな大胆なことをするはずはない、日本軍司令官の直接指揮による大軍が近づいているのだろう、と憶測した。

その結果、「統一指揮の困難な蘭、米、英、豪の連合軍では、とても勝ち目はない」という結論が引き出されて“停戦申し入れ”となった。

今村はセラン市で東海林大佐の「要塞突入の企図」を知ったとき、全滅を顧慮しで停止を命じた。

東海林はそれに従い、要塞北正面の山頂占領に止めることとして、命令を下達した。

だが戦場の混乱の中で若松満則少佐の大隊にはその命令が伝わらず、若松は部下五百人と共に退却する敵を急追撃しで山頂から斜面を駆け下り、遂に要塞の本防禦線前まで進出した。

この常識はずれの大胆な行動が、連合軍降伏のきっかけとなった。

蘭軍の停戦申し入れを知った今村は、東海林連隊長と丸山師団長への命令を口述した後、軍司令部へも次の処置を命じた。

「即時警急集合。参謀長と所要の参謀及び三好外務省書記官は、軍司令官に随行。午後二時カリジャチ飛行場に到着するように手配。その他の司令部将兵は……第二師団部隊と共に前進」

三好書記官は多年ジャワとオランダ本国に在動した人で、オランダ語の通訳を務める。

すべての処置を終った今村は、午前三時ごろにはオランダ側との会談場所カリジャチ飛行場へ出発できると思っていたが、なかなかそうはならない。彼は田中副官を呼んだ。

「どうしたのだ。いつ出発になるのか」

「いま朝食をとらせ、昼食の用意もしております」

「大事の時ではないか。一食や二食、ぬいたらどうだ?」

「腹をすかせては、かえって到着がおくれます」

田中はニヤッと笑った。

今村にはそれが《せっかちはわしの大欠点と、自認しておられるではありませんか。軍司令官ともなったら、そんなにあわてるもんじやありません》という意味の笑いだと、すぐにわかった。

やきもきしながらも、じっと待つほかはない。

午前六時出発、途中の橋が爆破されていたため時間がかかり、カリジャチ飛行場到着は午後二時半であった。

チャルダ蘭印総督、ボールテン在ジャワ連合軍司令官たちオランダ側の六人はすでに待機していて、会談はただちに始められた。

まず今村がボールテン中将に向かって停戦の意思をただし、ボールテンはそれを認めて、「これ以上の戦争の惨害を避けたいためです」と答えた。

次いで今村はチャルダ総督へ視線を向けた。

「総督は無条件降伏をしますか」

「私は停戦の意思を持っておりません」チャルダはきっぱりと答えた。

「停戦の意思がないなら、なぜあなたはボールテン軍司令官の停戦申し入れを禁じなかったのですか。総督はオランダ憲法により、蘭印における全陸軍を指揮する統帥権を持っているはずですが」

「戦争勃発前は、確かに私が統帥権を持っていました。だが英軍のウエーベル大将がジャワに来て以来、連合国政府間の協定で同大将がここの連合軍総司令官となり、統帥権も私から彼に移されてしまいました」

ウエーベル大将はこの会談の席にはいない。

日本軍の上陸後間もなく、彼は飛行機でインドヘ逃げ、あとに残された英、米、豪軍はボールテン蘭印軍司令官の命令に服さず、全般の作戦をやりにくくしていた。

これも、ボールテンが戦意を喪失した理由の一つであった。

やがてチャルダ総督は、「私は蘭印の民政について協議するため来たのですが、軍事的なことだけの会談なら、退場を望みます」といい、今村の同意を得て庭に出た。

今村は「敵ながらあっぱれ」と書いている。

今村は再び軍司令官に向かって訊ねた。

「ボールテン将軍! あなたは総督の不同意にもかかわらず、降伏しますか」

「バンドン地区だけの停戦です。もはやすべての通信手段がなくなり、私の命令で停戦できるのはバンドンだけなのです」

「この飛行場にある日本軍の無線通信機は、蘭印軍相互間の通信を傍受しており、バンドン放送局の今朝の放送も聴取しています」今村の声は厳しい。

「全蘭印地域のあなたの部下軍隊に停戦を命ずることは可能のはずです。日本軍はバンドンだけでなく、全蘭印軍の全面的無条件降伏を要求します」

オランダ側は無言である。今村はさらに言葉をついだ。

「無条件降伏か、戦争の続行か、いずれか一つです。今から十分間、熟考の時間を与えます。その間に協議の上、決心されることを求めます」

日本側全員が退室した。そして十分後に元の席に戻った今村にうながされて、ボールテンは低い声でいった。

「停戦いたします」

「では私は、あなたが次の処置を取られるなら、全面的無条件降伏の意思を表明されたものとして、停戦条約を結ぶことにいたします。

第一は、明朝八時、バンドン放送からあなた自身が蘭印全諸島に向け「午前八時以降、日本軍に対する戦闘をすべて停止し、各地ごとに、そこに向かっている日本軍に対し無条件降伏をなすべし』と放送すること。

第二は、あなた自身が、降伏する将兵及びその他の人員と、日本軍に引き渡すべき軍馬、自動車、兵器、軍需諸品を明記した表を持って、明日午後一時までに再びここに来ること。 以上の二つです」

バンドン要塞に帰るボールテンに向かって、今村はいった。

「念のため申しておきますが、明朝八時に貴官の放送が聞かれなかったら、一時中止している攻撃をただちに再開します」

そして彼は、自動車に乗ったオランダ側六人への目かくしをやめさせた。

続々と到着してくる第二師団諸隊の情況や、爆弾を装備して待機している多数の飛行機を見せることが、彼らの停戦意思をぐらつかせないことに役立つと考えたのである。

その夜今村は、必要が生じた場合の要塞攻撃について熟慮を重ね、一睡もしなかった。

2 全蘭印(オランダ)軍無条件降伏 top

昭和十七年三月九日午前八時すぎ、喜色満面の三好書記官が今村の部屋にはいってきた。

「ただ今、ボールテン軍司令官の全蘭印軍に対する停戦と無条件降伏との命令が、放送されました。おめでとうございます」

今村は次のように書いている。

「ああこれで……南支南寧での作戦のような激戦とならずにけりがついた。『どうか大東亜戦争も、これをきっかけとして終幕になりますように』と、神明の加護を感謝しながら、祈りを捧げた」

オランダ軍降伏から間もなく、今村は各師団を巡視した。まずスマトラのパレンバン石油地帯を占領した佐野師団を訪ね、石油施設の破壊状況を視察、その修復手段を検討した。

次いでスラバヤとマランヘ飛び、土橋師団の部隊を巡視した。

占領後まだ一週間もたたないのに、どこも民衆が日本軍に好意的で、協力的態度を示していることに今村は安堵した。

軍司令部が首都バタビヤに移ったのは、三月十二日であった。

バタビヤは彼我の爆撃や市街戦がほとんどなかったので、ジャカルタと名を変えて久しい今日も古い植民地都市の姿をよく残している。

ただ昭和十七年当時六、七十万だった人口が今は五百万にふくれあがり、人も車も雑踏しているので、その隙間から往時のこぢんまりした面影をしのぶというのが現状である。

古い町並には、年月を経て錆朱色に変じた瓦積みの三角屋根をアクセントにした家が多い。

屋根の大きさは違っていても、その急勾配の度合が同じであることが、オランダ風コロニアル様式とでもいおうか、一つの風情である。

今村の第十六軍司令部が置かれた二階建ての建物は、現在はそのまま鉱山省に使われている。

広い十字路の角で、正面はムルデカ(独立)公園に面しているが、これが今村の手記にある「市内の最も広い空地、六、七百米四方のコニングスプレーン(王様広場)と呼ばれる広場」である。

建物の玄関をはいると正面ホールの左右に二階へあがる階段があり、それが合流する中間の踊り場には、いかにも野暮な色調の大ステンドグラスがある。

そこから広い階段を登りきった正面の大胆の中がかつての今村の執務室だが、今は大臣室である。

左右へ伸びる廊下は狭く、正面の一室だけが不均衡に大きい。

この建物から広場を隔てて向かい合う位置にムルデカ宮、かつての総督官邸、現在の大統領官邸がある。

今村は蘭印軍司令官と蘭印総督を兼ねたが、この植民地総督の絶対権力を誇示する広大なパレスに住もうとせず、同じ敷地内の左裏手にあった建物――彼の手記中に「総督事務官舎」または「事務官邸」と書かれた建物に起居した。

この建物は取壊されて、今はない。

この位置から広場を隔てた旧軍司令部に向かって右側のジャラン・タムリン通りはインドネシア独立後に開発された新市街へ通じる幹線道路で、今村のころの往復四車線が現在は内側へ倍の幅で広げられ、以前からある二かかえを越す並木が中央分離帯の形で残っている。

現地の人がボホン・マホーニと呼ぶこの街路樹は、家具に使われるマホガニーのことである。

今村は軍司令部までほぼ一キロのこの道を朝は自動車で行くが、午後四時ごろには護衛騎兵と共に乗馬で、町の様子を見ながら帰った。

いつの間にか、町の子供たちが今村の通るのを待ち構えて敬礼し、彼が答礼の挙手をすると、嬉しそうな笑い声をあげて騎兵のうしろからついて来るようになった。

今村もこれを楽しみにしていたが、やがて「軍司令官の威厳にかかわる」という理由で禁止になった。

“子供たちのなつく将軍”というイメージは、ひたすら民衆に軍の権威を示そうとする将校たちの眉をひそめさせるものであった。

ジャワ攻略作戦は意外に早く終結したものの、豪州を本拠とする連合軍の奪回作戦に備えて、ジャワ島防衛計画の確立や軍政実施の要綱樹立などを急がねばならず、今村のバタビヤ生活は多忙をきわめた。

それに、シンガポール、サイゴン、東京などから多数の来訪者が押しよせて来る。

また日本をはじめ各地から郵便物も届くようになり、いちいち礼状を出す今村は夜おそくまでペンを走らせた。

数多い手紙の中に、今村が「読みながら汗を覚えた」という一通がある。

朝鮮の京城にいる陸士の同期生からのもので、その要旨は――。

「三月十日のラジオで、蘭印軍を降伏させた我が陸軍の最高指揮官が君だという大本営発表を聞き、僕は大いに喜んだ。

お祝い状を出そうと思っているうち、新聞に『皇軍海を泳いでジャワ島占領』の見出しで、五十六歳の君が完全武装のまま泳ぎ通して上陸した――という記事が出た。

だがよく読むと、将兵の多くが発動艇に救助され、上陸している。それなら、君のような高齢者、殊に軍司令官ともあろう者は、泰然自若、舟艇の来るのを待っているべきだ。

心臓麻痺でもおこして溺れて見給え、「あわてたからだ」と世の物笑いになる。

今後は自分の地位を考え、特に“せっかち”であることを反省し、軽率なことをやらぬよう忠告する」

“同期生ならでは”の友情と率直さに心うたれながらも、今村は吐息をもらした。手紙はまだまだ長い。

「また他の新聞に、第五師団長だった君と一緒に南寧に入城した一兵長の談話がのっていた。

南寧で、兵たちが老齢の将軍のため立派な紫檀の寝台を見つけて届けたが、将軍は『兵たちと同じ寝台がよい』といって、これを使わなかった。

それを知って私(一兵長――筆者註)は深く感動したものだが、今その将軍のジャワ占領を心から嬉しく思う――と語っている。

人はこれを美談と受けとるだろうが、私はいけないことだったと思う。

部下が苦心して捜してきた寝台を『ありがとう』と受けて、寝て見給え。どんなに兵たちが喜ぶか。

それを表面的な同苦同楽で、使わなかったことは、せっかくの若人たちの好意を無にした無情な行為だったと思う」

この手紙は「右、同期生として敢えて苦言を呈する。ともかく、おめでとう。健康を祈る」と結ばれている。

今村は一刻を争う勢いで、返事を書き出した。その要旨は――。

「お手紙ありがたく拝見した。たとえ善意によるものでも誤解は心苦しいから、お礼かたがた弁明しておく。

第一に、五十六にもなっている私が、完全武装であんな長距離を泳げるものか。

材木にとりつき、泰然自若としてではないが、発動艇の来るのを待っていたのだ。

第二に、紫檀の寝台はちゃんと兵たちに礼をいって、それに寝てみた。

ところが南京虫がひどく沢山たかっていて、一晩中かゆくて眠れなかった。

戦地の指揮官にとって睡眠がどれほど大切か、君もよく知っている通りだ。

それで、兵用の簡易ベッドと代えてもらったのだ」

ある日今村の許に、三十代の誠実そうな青年が、宇垣一成大将の名刺を持って東京から来た。

宇垣の名刺には「この者より、小生の意中聞きおかれたし」と書かれていた。

「宇垣大将は戦争の将来を非常に心配して『私はフランスのペタン元帥のように後始末をすることになるかもしれん』と申しておられます」と青年がいった。

「国力の懸隔から、戦闘には勝っても、戦局全体としてはいけなくなることを憂慮されております。

しかしそれは日本国内におっての感じだから、現に戦っている者が、敵の戦力なり戦意なりをどのように観察しているか、戦がやりきれるかどうかをどのように判断しているか――それを知りたい。

ジャワに行き、今村閣下の率直なご感想を承ってこいと申され、参上した次第です」

「宇垣閣下が国の先々をご心配下さるのは、まことにありがたいことです」と今村は答えた。

「私のように第一線の局地に眼識が限られておりますと、却って大局の観察が正鵠を得ませんので、はっきり戦争の成否を判断いたし兼ねます。

今、私の抱いている感想は、この戦争はジャワ作戦で終りとし、これからは防衛態勢に移らなければ、それこそ国を危うくすると思ってはいます。

ところがジャワの攻略が終ると、まだその防衛態勢が整わないうちに、もう三分の二の兵力を引き抜き、どこかの方面にもっていってしまいました。

どうやらさらに戦域を広げるらしく、支那の戦局のように収拾つかないものにしてしまうのではないかと、それは心配しています」

のち、戦後になって今村は次のように書いている。

「大東亜戦争が遂に成らずして敗れた後になり、この時のことを回想するたびに、私は羞恥の感を覚える。

が、私もまた緒戦の成果を大きく見過ぎていた一人だったので、宇垣大将の憂慮がぴんと心にうつらなかった。

確かに私は、先輩宇垣大将のように、緒戦が終ったばかりのあの時機に、敗戦を憂うる認識に想到しておらず、ただ戦局の拡大を案ずる程度に止まっていた」

日本軍の占領後間もなく、ジャワの学生など青年層から軍政部へ「インドネシア民衆の崇拝の的であるスカルノ先生を、スマトラの獄から救出して下さい」という多数の嘆願書が送られてきた。

軍政部の宣伝班は、スカルノ支援を軍政上有利と考え、彼を出獄させてバタビヤに連れてきた。

中山寧人参謀と宣伝班の清水斉とがスカルノとの折衝に当った。

スカルノは二十代の時からインドネシアの独立を企図し、その後の十数年この運動一筋に生きて、オランダ政権の迫害に耐え、数度の獄中生活を経験していた。

のち、インドネシア共和国の初代大統領となった人である。

南方軍総司令部には「スカルノのような熱狂的独立主義者を引きとったりして、今村軍はきっとあとで手を焼くだろう」と批判の声があったが、今村は意に介さなかった。

五月のある日、今村は中山大佐と通訳を同席させて、初めてスカルノと会った。

「スカルノさん」と、今村はおだやかな微笑で呼びかけた。

「私はあなたの経歴を知っていますから、「こうしなさい」などと命令はしません。

意に添わないことはやらない人だと、わかっていますから……。

また、戦争終結後インドネシアがどのような状態になるか――についても、私は何もいいません。

それは日本政府とこの国の指導階級とが協議決定するもので、私の権限外のことですから。

私が今、インドネシアの人々に公然お約束できるのは、私の行う軍政により、蘭印政権時代の政治よりも、よりよい政治介入と、福祉の招来だけです。

あなたが私の軍に協力するか、中立的立場をとるか、どちらでもあなたの自由です。

しかし、もしあなたが日本軍の作戦行動や軍政の妨害をされるなら、戦争終結までは自由行動を許しません。

その場合も、オランダ官憲がやったような投獄などはしないつもりです。

よく同志の人々と相談して今後の態度を決め、中山大佐を介して私に知らせて下さい」

この日今村は、スカルノにいい印象を持った。

四、五日後、スカルノからの返事がきた。

「今村将軍のお言葉を信じ、私と同志とは日本軍政に協力します。

しかし戦争終結後の私の行動の自由は捨てないことを、言明しておきます」

早速スカルノの軍政協力を具体化するため、彼と中山の協議で一機関を設け、それに必要な費用その他一切を軍が提供することになった。

その後スカルノは度々今村を訪問して誠実に協力を果し、今村もまた先に約束したインドネシア民衆の福祉増進に努力し、現地人の官吏への登用、日本人とインドネシア人との構成による行政諮問院の設置などを実現した。

ある日曜日、スカルノはインドネシア第一の洋画家という甥を連れて今村を訪れ、その日から今村の肖像画の制作が始まった。

その後四、五回、二人はいつも一緒に来て、今村がスカルノと歓談するそばで、画家は絵筆を走らせた。

のちに今村が知ったことだが、これは今村とスカルノとの会談の機会を多くしようという宣伝班の清水の計らいであった。 この肖像画は、いまも今村家の客間にある。

田中副官もスカルノと親しくなった。

彼は町で偶然スカルノが演説しているそばを通り、日ごろの温厚な人物とは別人のような鋭く激しい弁舌と、それに魅せられた群衆の熱狂ぶりを、今村に語った。

これは今村とスカルノの交際が始まって間もない七月のことだが、日本軍が提供したスカルノの家で小事件が起った。

その夜、防空演習のため灯火管制が行われていることを知らずに電灯をつけていたスカルノは、家に踏みこんできた将校にいきなり頬を打たれて、激昂した。

中山大佐からこれを聞いた今村は、中山とその将校をスカルノの許へ行かせ、詫びさせた。

将校は相手が誰かも知らず酒の勢いでなぐった行為を深く反省し、スカルノも「私の方にも非があった」と、笑顔で握手を交した。

翌日、礼を述べに来たスカルノに向かって、今村は、

「日本軍には昔から“ピンタ”という悪弊があり、改めさせようと努力してきましたが、なかなか矯正されません。

私の膝許の将校さえやったのですから、兵の中にはこの国の民衆に何か注意しようとして“ピンタ”をやる者があるかもしれません。そんなことがありましたら、遠慮なく私に知らせて下さい」といった。

「スカルノ自伝」(黒田春海訳、角川文庫)の中で、スカルノもこの事件に触れている。

しかし彼は、「灯りを消し遅れただけで、私は日本の将校に顔をめちゃくちゃにひっぱたかれた」と述べたに止め、今村がこの事件にどう対処したかは何も書かれていない。

「スカルノ自伝」は、彼が大統領であった一九六一年(昭和三十六年)に、アメリカの女性記者シンディ・アダムスに口述したものである。

権力の座にあったスカルノだが、インドネシア独立前の日本軍部との関係は、いつまでも彼の“アキレス腱”であった。 「自伝」の随所に、自分の立場を誇張し正当化しようとする配慮が見られる。

スカルノは「今村大将は本当の侍だった。……紳士的で、丁重で、気品があった」と述べているが、「政治的交渉においては私の方が上手だった。……私の手にあって、彼は乳児に等しかった」と、自分のひそかな優位を誇示している。

また彼は、のちに副大統領になるハッタに向かって、「私は、私が日本軍と共に働くからと反対する人々がいるのを知っている。しかし、なぜ協力しないのか? 私の目の前にあるものを利用するのが、私にとって最も賢明な作戦だから、私はそれに集中しているのだ」と語った――と述べている。

「……私は日本と共に働く道を選ぶ。諸君の力を強化し、日本が敗れるのを待つのだ」とも語っている。

スカルノが自国の独立のために日本を利用しようと考えていた、というのは本当に違いない。

それが今村にわからなかったはずはなく、彼はそれを当然と思っていたのではないだろうか。

日本軍もまた「スカルノ支援を軍政上有利と考え」たからこそ、スカルノを出獄させてバタビヤに呼びよせたのだ。

今村とスカルノは互いに相手の立場を理解した上で、個人としての好意を抱き合ったと想像される。

それから七年の後、インドネシア独立直前のスカルノは、戦犯としてジャカルタの獄中にいる今村を非常手段を用いても救出しようと努める。

ジャワ時代の今村が最も重視したのは軍政であった。「ジャワの軍政をいかなる方針で実施すべきか」の幕僚会議はオランダ降伏の翌日、三月十日に早くもバンドン市で開かれている。

若い参謀の多くは「実績を見た上で次第に緩和政策に推移するとしても、初めは日本国、日本軍隊の権威を認識させるため、強圧政策によるべきである」と主張した。

これに対し、軍政を専任する中山寧人大佐は「軍政の方針は、各軍が出征のとき中央から示達された『占領地統治要綱』に明示されている通り、公正な威徳で民衆を悦服させ、軍需資源施設の破壊復旧、それの培養、接収を容易迅速にするものでなければならない」と述べた。

岡崎参謀長、原田参謀副長、作戦課長の高嶋大佐らがこれに同意した。

最後に今村が決意を述べた。

「軍政事項は、参謀副長と中山大佐が事務を分担することになる。

私もまた、中央から指令されている通りに軍政をやってゆこうと決心している。

“八絋一宇(はっこういちう)”とは同一家族同胞主義であるのに、何か侵略主義のように観念されている。

一方的に武力を持っている軍は、必要なときいつでも強圧を加えることが出来る。

だから出来るだけ、融和政策で軍政を実行することにする」

四月中旬、児玉秀雄(もと内務大臣)、林久二郎(もとブラジル大使)、北島謙次郎(もと拓務次官)の三人が陸軍大臣の指定で、第十六軍のジャワ統治政治顧問としてバタビヤに来た。

その夜、今村との会食の席で、児玉が三人を代表して次のようにいった。

「着任早々こんなことを申し上げるのは失礼ですが………

実は東京でもサイゴンでも、特にシンガポールでは、ジャワの軍政方針に対し非難の声があがっております。

『日本国、日本軍の威重が少しも示されていない。白人どもは、敗けたという気分なしに振舞っている。やはりシンガポール軍政のように日本軍の威力を認識させることが、有色民族を我に依信させることになるのだ』

といっております」

「人さまざまな見方がありましょう」と今村が答えた。

「しかし、ジャワには強圧政策の必要はありません。

私は上陸二日目以来、インドネシア民族は我々と同種族、同胞と信じるようになりました。

同胞でない者が、どうしてあれほどの好意と協力とを日本軍によせるでしょう。

軍の勝利は、なかば彼らの協力によったものです。

次にオランダ人ですが、我々に抗敵した者はすべて俘虜として収容しております。

その家族や無辜(むこ)の市民を弾圧すべきでないことは、戦陣訓がいましめている通りです。

またこの島の華僑も盛んに排日をやったものですが、ジャワの産業はすべてオランダ人と華僑とが握っています。

もし彼らを報復的に弾圧したり、他の作戦地のように拘禁したら、石油をはじめすべての物資は開発されず、軍需物資を日本全軍のために利用することは出来なくなります」

数日後、三人の顧問は今村のすすめで、各自異なる地域への視察旅行に出た。

今村は出発する彼らに「私の認識が誤りであり、原住民や華僑、またオランダ人が日本軍を軽視しているとお認めになったら、忌憚なく報告して下さい。私は誤りを改むるに、決してやぶさかではありません」と伝えた。

三週間ほど後、彼らは相前後してバタビヤに帰り、今村に所見を述べた。

三人ともほぼ同じ意見で、その要旨は

「原住民は全く日本人に親しみをよせ、オランダ人は敵対を断念しているように見えた。華僑に至っては日本人に迎合これつとめており、これなら産業の回復は予想より早くなるであろう。ジャワには強圧政策の必要はない。ジャワ軍政への非難は、現地の実情を知らない観念論にすぎないことがよくわかった」

というものであった。

今村は次のように書いている。

「孟子の中に『自らかえりみて直くんば、千万人といえどもわれ往かん』の言葉がある。

しかし私のような、千万人どころか千人百人の反対、一人の忠言に対しても、反省してみなければ気のすまない性格の者にとって、政治顧問の報告は大きく私を勇気づけた」

三人の顧問とほぼ同時期に、参謀総長杉山元(はじめ)大将がジャワに飛来した。

「私の第十六軍の略称は“治(おさむ)部隊”でありますが……」と今村が話しかけた。

「これは、蘭印諸島の攻略で大東亜戦争を終りにする――という方針でつけられた名称と聞いておりますが、さようでありますか」

「そうだった」と杉山が答えた。

「だが南方総軍の意向でビルマ作戦はやることになろう。しかし一部の主張するインド作戦だの豪州攻略などは、全く考えていない。そんなに手を広げては、国力上収拾のつかないことになる」

このとき今村は、杉山の戦局不拡大方針を彼の本心と聞いた。

だが陸軍中央の考え方、また陸海軍間の意見の違いなどを知らされていない今村には、どうも不可解な点が多かった。

大本営は今村軍の兵力の三分の二をすでに引き抜いてしまったが、どこで何をやろうというのか。

またジャワ防衛をどう考えているのか――という疑問も残る。

今村と共にバンタン湾に上陸した第二師団も、もうここにはいないのだ。

この時から幾月もたたないうちに、杉山の戦局不拡大方針は消え去り、今村が「補給も思うようにつかない広大な地域に兵力を分散してしまったのは、どんな事情があってのことか、不可解のきわみだ」と書く状態へ突入してゆく。

杉山はバタビヤを去る日、今村に「ジャワ作戦の成果については、中央は大いに満足しているが……」といった。

「しかし、君の軍政方針には批判が多い。近く武藤(軍務局長)と冨永(人事局長)がここに来るから、中央の意向をよく聞いておいたらいいだろう」

これは私の人事上の将来を案じての言葉――と今村は書いている。

「各地でジャワ軍政が非難されていることは、よく知っております」と今村は答え、軍政について具体的に説明したのち、言葉をついだ。

「これは出征時に示された中央の方針を奉じてのものです。私は強圧政策は、ジャワに関する限り不適当と信じております。しかし中央から方針の変

更を命令されれば、それに服従するのが出先き軍の義務とも信念しております。この二つの信念

を調和させ得ない以上、どうか東条大臣とお話しになり、私の現職を免じ、他の者をジャワによ

こすよう、お計らい願います」

今村の言葉は常に諄々と静かだが、彼はすでに職を賭す覚悟を決めていた。

間もなく、武藤章、冨永恭次の両局長がジャワに来た。

武藤は今村に「シンガポール同様、強圧政策の必要」を説いた。

山下軍占領下のシンガポールでは、ゲリラ掃蕩と称して数千人の華僑を虐殺したため、現地民は日本軍に対し戦々恐々の態であった。

武藤は「シンガポールを視察し、日本国の威力ここに及べりの感を深くした」と語っている。

「ジャワ軍政は『占領地統治要綱』を奉じてのもの……」という今村に対し、武藤は「あれはまだ正式に改正されてはいませんが、もう守る必要はありません」といい切った。

「情勢が変化したのですから………予想より早く敵を圧倒した今日、もはや原住民の向背に関心を持つ必要はなく、強圧して軍に協力させることが、軍需資材の調達を早める結果となります」

「原住民を威圧下におこうとすれば、結局は支那事変のようになり、産業など興し得るものではありません」と今村は厳しくいった。

「だが『要綱』が改正され、強圧政策を正式に命令されれば、従わなければなりません。

軍紀を破ることになりますから……。

しかし昨年、大臣の名を以て全陸軍に布告された『戦陣訓』は、ご承知のように私が主宰して起案したものです。

それに反するものに屈することは、私の良心の堪えられるところではありません。

よって、ここに同席の富永人事局長は、大臣に上申の上、改正された『要綱』を指令される前に、私の免職を計らっていただきます。

結論は一つです。新要綱の発令を見るまでは、私のジャワ軍政方針は決して変えません」

この今村の言葉は、『戦陣訓』中の次の二項を指すものと思われる。

「服するは撃たず、従うは慈(いつく)しむの徳に欠くるあらば、未だ以て全しとは言い難し」

「皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし」

武藤は今村との激論の後ジャワ各地を視察し、軍隊や俘虜収容所の将校に「今村軍の軍政方針は、中央の意図に反している。もっと強圧主義でやるべきだ」と公言した。

このため憲兵はじめ青年将校の中に今村の方針に疑惑を持つ者を生じたが、今村はその後も従来のやり方の厳守を繰返し指令した。

そのご間もなくスマトラ駐在の近衛師団長に転任した武藤は、インドネシア人とオランダ人の気質を知り、ジャワ軍政が適正なものであったことを認識した。

彼は今村へ、スマトラ軍政はジャワに準じて実行すると書き送り、バタビヤでの失礼な言動を詫びた――と、今村は書き残している。

武藤章は、綏遠事件、蘆溝橋事件の拡大、米内内閣倒閣などに“かたき役”として登場する人物で、ジャワ軍政についても同じ役どころだが、今村は「彼にも美点がある」ことを決して書き忘れない人である。

武藤は昭和二十三年末、A級戦犯として刑死する。

六月、寺内南方軍総司令官がジャワに飛来し、六日間にわたって各地を視察した。

寺内もジャワ軍政に批判的だと聞いていた今村は、酷評を覚悟していたが、「軍政をはじめ総てよくいっており、何も要求することはない」といわれて、拍子ぬけの態であった。

その夜、寺内に随行してきた石井秋穂大佐参謀が今村に会いに来た。

「各軍出征のとき大臣から示達された「占領地統治要綱』は、僭越ながら私が起案したものであります」と石井はいった。

「ところが、緒戦の成功に酔った各作戦軍は『情勢の変化』といい、『要綱」はさらに守られず、またそれを中央部の幕僚までが支持して、南方軍首脳部でさえも、私の説く要綱の方針維持に耳を傾ける者の少ないのが実情であります。

その中で、ジャワだけが要綱通りにやっておられることに、私は感激しておりました。

この度、総司令官がくわしくジャワを視察され、今まで聞いておられた非難は間違っていると認識され、むしろ『軍政はこうあるべきだ』と感じられたようです。

どうか今後とも、方針をお変えにならぬようお願いいたします」

「君が要綱の起案者だったことは、いま初めて知りました」と今村が静かな声でいった。

「人間なんて弱いもので、世間の悪評に敗けまいとすればするほど、心はむすぼれるものです。

それがいま貴官の言葉で、総司令官が認識を改められたわけもわかり、私の心を包んでいた不快の雲がいっぺんに消え去りました。ありがとう」

だが、寺内総司令官がジャワの軍政方針を是認したことで、今村への非難が急に下火になった――というわけではない。

相変らず「弱い、弱い」の声が北から流れてきて、バタビヤ第一のホテル・デス・インデスのバーや食堂などでは、東京その他から訪れる人々を中心に軍政批判の声がごうごうと挙っていると、憲兵隊は報告している。

「今村閣下はそうした声に耳もかさず」と副官だった田中実は語る。

「日本からの要求も、現地民の生活に過度の悪影響を及ぼすものは、きっぱりと拒絶されました。その一例が綿布です」

日本では昭和十七年二月、衣料配給に総合切符制が実施され、大衆はスフと呼ばれる粗悪な代用品でしのぐ時代であった。

そこで日本はジャワで生産される白木綿に目をつけ、その大量輸入を申し入れてきた。

だが原住民の衣料はすべて木綿で、これを取り上げたら彼らには代用品さえないのだ。しかもほとんどが回教徒で、死者を白木綿に包んで埋葬するしきたりである。

日常生活のみか、彼らの宗教心までを傷つけることになる――と考えた今村は、自分への非難がますますつのることを知りながら、日本の要求を拒んだ。

七月末、寺内総司令官はサイゴンからシンガポールに移った司令部に、その配下の仏印、タイ、フィリピン、ボルネオ、ジャワ、マレー、ビルマ方面の七人の軍司令官を召集して会議を開いた。

この席に、開戦のとき共に南方担当の軍司令官となった山下奉文、本間雅晴の姿のないことが、今村には淋しく感じられた。

マレーの山下は第一方面軍司令官となって満州へ去り、フィリピンの本間はパターン半島第一次攻略戦頓挫の責任を問われて予備役となった。

パターン攻略にかかろうとする第十四軍から、その主力である第四十八師団をジャワヘ引き抜かれたことが、どれほど本間を困惑させたであろう――と、この時もまた今村は悲運の同期生の上に思いを馳せた。

寺内主催のシンガポール会議で、軍司令官中の最先任者である今村は一番先に所見を述べる立場であった。

彼の発言の中に、次の一項がある。

「……次に、石油価格の件であります。ジャワでは敵が破壊した製油施設の復旧がほぼ出来ましたとき、わが軍政部が石油価格はオランダ時代の半額と公布し、それは総軍へも報告してあります。

ところがこの度、総軍の石油統制機関から『各占領地民衆への石油売渡し価格は均一に統制する』と指令されました。

それによりますと、私の決定した値段の四倍、オランダ時代の二倍となります。

ジャワの民衆は早く石油を使いたいため全力を挙げて日本軍に協力し、その結果、安く石油が使えると喜んでいたのに、二、三週間後に価格が四倍にはね上ったら、彼らは全く日本軍を信用しなくなりましょう。

また敵側は、これを反日宣伝のよい材料として利用するでしょう。

こうした事情を理解されて、石油生産地のジャワだけは他と同一にされないよう、お願いいたします」

「黒田総参謀長!」寺内の声が走った。「いつそんな指令を出したのですか。私に相談もせずに」

「私は着任早々で、この件については何も存じません」と黒田が答えた。「それは前参謀長時代

のことかと……」

「実に非常識なことをやる。すぐ修正させなさい」

寺内の“鶴の一声”で、この件はケリがついた。

十月、東京から岡崎参謀長の至急上京を命じてきた。今村は《いよいよ中央が『占領地統治要

綱』を改正し、その実施を指定するのだろう》と想像した。彼は病気を理由に辞職を上申しよう

と、秘かに決意した。

やがて岡崎から急電が届いた。「東京着。直ちに中央に申告せるところ、大臣、総長は各別に、

次の趣旨を指示せり。『ジャワ軍政には、改変を加うる要なし。現在の方針にて進むを可とす」

詳細は帰任後報告す」

数日後バタビヤに帰った岡崎は、次のように今村に語った。

「中央は各軍占領地域の半年間の治安情況、産業の復旧、軍需物資の調達などを比較観察し、ジ

ャワの成果がずばぬけてよいことに『なるほど』と認識を改めたのです。

やはり、融和政策の一貫はよろしくありました」

3 ラバウルヘ top

十一月八日、突然今村は杉山参謀総長から次の電報を受けとった。「貴官は現職を免ぜられ、第八方面軍司令官に親補せらる」

このときもまた今村は、第八方面軍とはどの方面に、どんな任務で作戦をやることになっているのか、見当がつかなかった。

今村のジャワ生活は、八ヵ月で終ることになった。製油施設復旧や近海の沈船引き上げなどは大たいのメドがつき、敵のジャワ奪回作戦に対処する防衛計画も立案は終ったが、実行はこれからという時期である。

軍政は中央の支持を得たものの、いつまた強圧政策へ転換しないものでもない――。 |

クリックで大きくなる

|

今村はうしろ髪を引かれる思いで、田中副官と共に帰国の途についた。

今村と田中を乗せた旅客機“黒姫号”がシンガポールに着いたのは、十一月十一日であった。

ここで今村は寺内に、「第八方面軍とはどの方面に向けられるものか、ご承知でしょうか」と訊ねた。

「公的には知りません」と南方軍総司令官は答えた。

「だが大本営に連絡に行った参謀の話ではニューギニアの東にあるラバウル方面らしい。

ガダルカナルとかいう、海軍にとっては大事な小島で、百武(ひゃくたけ)君の軍が機械化された優良装備の米軍を相手に、ノモンハン以上の苦戦をやっているとかで、補給がつづかず、ひどく飢えているそうだ。

ジャワで働いた丸山中将の第二師団が百武軍の主力だそうだが、この間まで僕や君の部下だった将兵たちだ」

「私はその仙台師団の出身であります」今村が感慨をこめていった。

「三十五年前に私が教育した新兵たちの子供らが今その島におり、それは数ヵ月前に私と一緒にジャワに上陸して戦った将兵たちです。

今度は三度目の縁、補給のつかない戦がどんなに苦しいものか、私は南寧作戦でよく知っております。

私は志願してでも、その激戦の小島に行くべき因縁のある身です」

この夜、今村は寺内と別れる際に、次のようにいった。

「ジャワの軍政は………私の方針を大臣、総長が是認されましたが、なお中央や総軍の幕僚中には強圧政策を主張する者があると聞いております。

私の交替を機として、彼らが方針の変更をはかるのではないかと懸念されます。

閣下は総司令官として大局上から観察され、あやまちの起らぬようにしていただきたいものです」

「その点は心得た。あとのことは心配なく」と、このとき寺内は答えている。

だが今村が去った後のジャワ民衆の生活は、戦局全般の悪化につれて窮乏し、軍政方針も苛酷なものとなって、人心は次第に日本軍から離れていった。

今村はジャワを統治した八ヵ月間、住民に対する融和政策を懸命に守り通した。

彼は軍中央の強圧政策を激しく批判し、職を賭してまで抵抗した。だが今村の批判、抵抗は占領地の軍政のやり方に対してであって、その前提――この国を武力で占領したことは初めから論ずる余地のないこととして、是認していたのであろう。

それはすべての軍人を縛る掟であった。

天皇に命じられた戦争に対し「侵略行為ではないか」などという疑問をさしはさんでは、“帝国陸軍軍人”の本分を自ら否定することになる。

軍人たるものひとたび天皇の命令を受ければ、迷うことなくその完遂を目指し、勇を鼓して戦場へ向かうのである。

今村もその一人であった。

彼はこの戦争に対して宿命論者であったが、天皇と今村との関係も宿命というほかないように思われる。

これほどの視野を持ち、強固な意志、明敏な頭脳に恵まれた今村だが、帝国陸軍軍人に拘束された彼の限界はここにある。

シンガポールの一夜を寺内と語り合った今村は、翌十一月十二日朝、夜半からの小雨に濡れた飛行場で、田中副官と二人“黒姫号”に乗った。

飛行機が滑走を始め、今村が《離陸だナ》と思うと間もなく、突然彼は大音響に包まれて意識を失った。

両脚を強く引かれる痛みに今村は意識をとり戻したが、体の上には客席と操縦室とを区切っていた扉がかぶさり、その上に棚から落ちた荷物が積み重なって、身動きが出来ない。

ガソリンに火がついたら大変だ――と田中副官はあせり、渾身のカで今村の両脚をひっぱって扉の下から引き出し、その体を抱えて横倒しになった機の外へ出た。

飛行機のエンジンとプロペラは七、八メートル先にとび、片翼はもぎとられ、他の翼は折れていた。

「お怪我はありませんか」と田中に問われた今村は、見送りに来ていた総軍首脳たちの車がフルスピードで近づいて来るのを見ながら、両手で体のあちこちを撫でまわし、「妙だな。どこも何ともない」と答えた。

先頭の車から降りた南方軍総参謀長の黒田重徳中将が、今村に近づいて大声をあげた。

「おや! まだ生きておられましたか。なんと悪運の強いこと! 私はあなたが死んでいれば、後任として軍司令官になれるぞと、喜んでいましたのに……」

どっとあがる周囲の笑い声につられて今村も笑い出し、衝撃による緊張状態から解き放された。

彼は「黒田中将の無邪気なおどけた冗談は、陸軍内では有名なもの」と書いている。

これが今村の三度目の命びろいである。三度とも彼のかたわらに田中副官がいた。

十一月十六日、今村は宮中で、天皇から「南東太平洋方面よりする敵の反攻は、国家の興廃に甚大の関係を有する。

すみやかに苦戦中の軍を救援し、戦勢を挽回せよ」と告げられた。

同日、大本営は第八方面軍、第十七軍、第十八軍の戦闘序列を下命した。

十一月十八日、大本営は第八方面軍の作戦要領を示した。その中の「作戦方針」は、次の通りである。

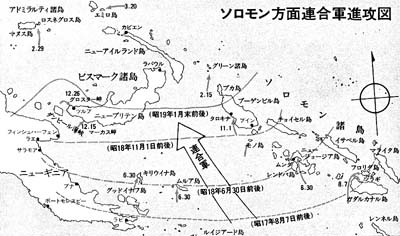

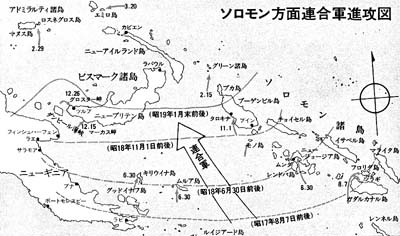

「陸海軍協同して先ず速やかにソロモン方面の敵航空勢力を制圧すると共に、ガダルカナル方面の作戦準備を促進拡充し、その完成を待って同島飛行場を奪回し、敵を殲滅す。この間ニューギニアの要地を確保して、同方面における爾後の作戦を準備す」

実はこのとき――十一月十四日から十五日にかけて、ガダルカナル島に上陸をはかった第三十八師団は米空海軍の爆撃により全滅に近い大損害を受け、佐野師団長以下約二千と少量の弾薬、糧秣を揚陸したにすぎない。

この事実を、杉山参謀総長はじめ参謀本部の責任者は、同月二十日まで東京にいた今村に知らせなかった。

ガダルカナル島奪回作戦の指揮をとるため、今そこへ向かおうとしている方面軍司令官に、なぜ彼らはこの重大な事実を秘したのか――。

今村は「おそらく、私の士気に及ぼす影響を考慮されてのことだったろうが」と書き、さらに「私は大本営勤務の一知人から内密にささやかれて」これを知った、と述べている。

今村は一知人から知らされた第三十八師団の大損害によって、ガダルカナル方面の制空、制海権がすでに敵に握られていることを察知した。

戦後、昭和三十年代になってから、かつてラバウルの第八方面軍通信隊司令官であった谷田勇中将が今村に「もうこの戦争はだめだという見通しを、いつごろから持たれましたか」と訊ねたとき、今村は「昭和十七年末、ラバウルヘ向かうとき」と答えている。

参謀本部がすでに敗色の濃い戦況を、これから最前線指揮官に出る自分に隠すのを知って、敗戦の前途を見通したという。

このことは、その後の彼の心境を解く鍵の一つ――と私には思われる。

昭和十七年十一月二十日未明、今村は参謀長加藤輪平中将以下十数人の幕僚と共に海軍の水上飛行大艇に乗り、約四千六百キロを隔てた南東太平洋上に浮かぶニューブリテン島のラバウルヘ向かった。

追浜(神奈川県)の水艇基地で見送る田中実は、いつまでも帽子を振り続けた。

日本軍のラバウル占領は、太平洋戦争勃発から僅か一ヵ月半後の昭和十七年一月二十三日、当時大本営直轄であった南海支隊(長、堀井富太郎少将)の奇襲上陸によるものであった。

海軍最大の根拠地トラック島の前進根拠地とするため、開戦当初からの作戦計画に基づく攻撃であった。

今村はマリアナ諸島のテニアン島に一泊の後、十一月二十一日、連合艦隊の基地トラック島に着水、大和艦上で連合艦隊司令長官山本五十六大将(のち元帥)に温かく迎えられた。

二人のつき合いはすでに長く、大正十三年ごろ、山本が大佐、今村が少佐の時にブリッジ(トランプ遊び)の仲間として始まっている。

のち山本が海軍次官のとき、陸軍省の兵務局長であった今村は公務のためよく次宮室に行き、互いに本心を語り合って交渉ごとを円満にまとめる、という仲であった。

大和艦上での会食後、山本は「二人だけで話そう」と、今村を長官室に誘った。

「今になって、お互いかくし立てはしていられない」と、山本が彼独特の率直な口調で今村に語りかけた。

「海軍で零戦(戦闘機)一機が、米軍機五〜十機と太刀打ち出来るといっていたのは開戦当時のこと。ミッドウェーの戦いで、たくさんの優良飛行士を亡くしてからは、なかなかその補充がつかず……」

ミッドウェー作戦は、日本海軍が第一段作戦後、東太平洋に積極作戦を実施する場合、わが艦隊の行動を制約する戦略要地ミッドウェー島を事前に奪取し、同時に、この作戦に連繋して出撃して来るであろう米機動部隊を捕捉撃滅しようとするものであった。この企図は完全に失敗した。

一木支隊のミッドウェー島占領どころか、連合艦隊は敵機動部隊に捕捉撃滅された。

このミッドウェー作戦失敗の影響は極めて大きく、日本海軍はもはやその優位をとり戻し得なかった。

これは制空権の喪失を意味し、ひいては制海権の確保をも不可能にしてゆく。

昭和十七年の後半期から、同方面の日本軍の敗色が次第に濃くなったのは当然であった。

当時、このミッドウェー作戦の失敗は、国民はもとより、陸軍にもひた隠しにされていた。

今村は第八方面軍司令官に親補され、大本営に出頭した時、初めてその概要を知らされただけであった。

「一週間前」と山本が言葉を続けた。

「第三十八師団の輸送船団が全部やられたことから見ても、君と僕とでやる次のガダルカナル島奪回作戦では、どうしても航空戦力の増大が必須の要件だ。

だが海軍だけで増加できる戦力は、そう多くを期待し得ない」

よくも、ここまで語ったものだ――と驚くほど、なお山本はかけ値なしの実情を今村に告げてゆく。

「ガ島やニューギニア方面のわが将兵が飢えに苦しんでいるのも、敵航空戦力のため輸送船が到着できないためだ。

補給を引き受けている海軍としては、大いに責任を感じている」

最後に山本は、戦局全般について「率直にいって、難戦の域にはいっている」といった。

のちに今村はこの日を回想して、

「ミッドウェー海戦の痛手は大きかったと聞いており、現に今やっているこの方面の作戦も相当むずかしくなっているようなのに、長官の態度も言葉も悠揚迫らず、感心させられた。

が、神経過敏症の私の眼は、いくらかの憂色を山本大将の眉間に認め……」と書いている。

山本と今村が二人だけで話し合っている時、今村と同行した加藤参謀長以下の幕僚は別室で、山本の幕僚から戦況の説明を受けていた。

この時の海軍側幕僚たちは意気軒昂たるもので、戦局の前途を悲観する気配などみじんも感じられなかった――と、その席にいた太田庄次は語る。

今村はトラック島に碇泊中の大和艦上で山本五十六と語り合った翌日、昭和十七年十一月二十二日にラバウルに到着した。彼が第八方面軍(略称“剛部隊”の統帥を発動したのは十一月二十六日である。

4 ガダルカナルの責任者は誰か top

このときガダルカナル島の第十七軍司令官百武晴吉中将が提出した「状況報告」は、次の通りである。

「すでに糧食の補給を受けざること半月、それ以前の少量給与と相まち、大部分は栄養失調におちいり、飢餓による戦死者、日々平均百に及び、攻撃行動に堪え得る体力を保持する者ほとんど皆無なり。

軍は密林内塹壕により、辛うじて敵の攻撃を撃退しあり。

敵は我が頑強なる防戦に恐れ、陣内に突入し来らざるも、熾烈なる弾幕を浴びせ、特にその航空戦力をもって補給を遮断し、我が全員の餓死を待ちあるが如し」

ガダルカナルはソロモン諸島の南端部、南緯ほぼ一〇度にある東西一三七キロの、さつま芋のような長円の島である。

ラバウルからは千キロ隔っている。

海軍が陸軍との打ち合わせもなく飛行場建設中であったこの島に、突然米軍が上陸してきたのは昭和十七年八月七日、大本営にとっては寝耳に水であった。

米軍来襲の報に、まず一木支隊が、次いで川口支隊が投入されたが、完敗した。

増援の第二師団は十月三日から逐次ガ島に輸送された。

次いで十月十四日、第二師団の残部、第三十八師団の一部と軍需品がガ島に送られた。

十月二十四日、二十五日夜行われた第十七軍の総攻撃は失敗した。

十一月中旬、第三十八師団主力と軍需品を積んだ十一隻の船団輸送が強行された。

十四日夜、その中の僅か四隻がガ島の泊地に着き得たが、それも十五日の砲爆撃による火災で、人員と一部の食糧、弾薬が揚陸されたにすぎなかった。

その後ガ島に対しては、駆逐艦と潜水艦による僅かな補給が出来ただけで、第十七軍は飢餓とマラリアに苦しめられながら、優勢な敵と闘っていた。

『ガ島の奪回』という任務を課された今村がラバウルに到着した時の状況は、このようなものであった。

昔から兵家が戒めた『兵力の逐次使用』の最悪の結果が露呈されていた。

今村は、中国から輸送される二箇師団の到着前にガ島の全将兵が餓死してしまうことになっては……と、同島への補給に全力をあげた。

ドラム缶輸送が主力であった。

これは米を詰めたドラム缶をつないで駆逐艦の甲板に固縛し、揚陸地点に達したら海中に投げ入れ、陸上部隊が誘導索で引上げる方法がとられた。

だが毎回、揚陸されたドラム缶は僅かで、残りは海上に浮流しているところを敵機に掃射され、海没した。

あとは潜水艦による僅かな輸送だが、どちらも被害ばかりが大きい。

ラバウル滞在中の私は、海辺の桟橋につながれた細長い鉄の、奇妙にのっぺらぼうな舟らしいものに目をとめた。

長さは十メートルもあろうか、両端は三角形にとがっているが、ただまっ黒でやたらに長い鉄の筒が浮いていた。

「ああ、これは運貨筒………今は現地人が飲料水を運ぶのに使っているそうです」と、同行の一人、海軍兵曹長だった渋谷栄一が教えてくれた。

「ガダルカナルヘの輸送に困り果てていた時、窮余の一策としてこれが日本から運ばれてきたのです。

米なら百トンほど積めますが、これは航行能力がなく、潜水艦がワイヤーでひっぱってゆくのです。

瀬戸内海で猛訓練を受けた兵が、命がけで乗っていったものです」

これもまた、効率はよくなかったという。だが錆びた鉄筒の残骸から、当時の人々のガ島輸送に注いだ絶望的な努力が実感となって私に迫った。

今村はガ島への補給に腐心する一方、ラバウル到着早々の時期から現地自活を考えていた。

彼は十七年十二月、経理部長森田親三中将と軍医部長上原慶中将の二人に、次のようにいった。

「ガ島方面の今日までの戦況から判断するに、米海空軍の威力は予想以上のものがある。

このままの情勢で推移するならば、このニューブリテン島の日本軍はやがて南海の離島に孤立するかもしれない。

私は今から最悪の事態に対処すべき万全の策を立てておきたいと思う」

今村はさらに上原に向かって、

「この島のカナカ族は何を食べて生きているのか、また日本人は彼らと同じ食物で生きてゆけるものかどうか、調査研究してもらいたい」といった。

また森田へは

「この島には陸海軍の将兵その他約十万の日本人が生活することになると思うが、これだけの日本人が現地で自活するためにはどうすればよいか、調査研究してもらいたい」と述べた。

その三日後、森田は加藤参謀長から

「経理部長はすみやかにニューブリテン島方面自活計画を立案し、十八年一月末までに軍司令官に提出せよ」

という指示を受けた。

ラバウル周辺のカナカ族は主として果実や芋類を常食としていたので、耕地は戦前ここに住んでいた数百人のオーストラリア人や華僑の生活を支える農園と、白人投資の椰子林、バナナ園くらいで、一帯はかつて斧を入れたことのない密林である。

従って日本人が現地で自活するためには、密林を開拓して食糧を生産するほかはない。

だが日本人にはジャングルの開墾や熱帯農業についての知識はなく、森田は早速陸軍省へその道の権威の派遣を依頼した。

その結果、十八年一月中旬、熱帯産業研究所サイパン支所長山中一郎が、一ヵ月の予定でラバウルに出張してきた。

山中の指導の下に、軍参謀太田庄次、貨物廠長広田明その他が協議を重ね、やがてまとめられた自活計画案が今村の許に提出された。

今村は、昭和三十五年発行の著書「戦い終る」の中に、次のように書いている。

「十二月の中旬、ラバウルの海軍最高長官(南東方面艦隊司令長官草鹿任一中将――筆者註)が私を訪ねてきた。

「甚だ申しにくいことですが、海軍本来の任務ではない糧食輸送のために多くの駆逐艦が敵の飛行機で沈められたり、損害を受けたりすることは、全般作戦上忍び難いことです。

ついては糧食補充のことは、断念していただくより途がないように思われます』

「そう致しますことは、ガ島の奪回を断念することになります。

ガ島の占有は海軍のため絶対必要との主張で始められ、それへの糧食補給は海軍で保障されることとなっているように承知しております。

この為に駆逐艦の多くが蒙むる損害につき、憂慮されるお気持はよくわかります。

海軍に於ても、ガ島の奪回は諦めると決意され、大本営から私共の任務を変更してまいればともかく、そうでなければ、出先き指揮官だけの独断で、このことを決めるのはいかがなものでしょう……」

私としては、この申し出に応諾することが出来なかった。

すぐ山本連合艦隊司令長官と大本営に、ガ島への補給中止についての私の意見を打電した。

私とて、日々の駆逐艦損害が、全般の海軍作戦に大きな影響を及ぼしていることが、察知出来ないことではなかった。

だから大本営としては、涙をのみ、ガ島に対する補給中止を指令してくるかも知れない。

全般のため一部を犠牲にすることは戦場の常だからである。

が、私としては、ガ島三万の部下の餓死を唯見守って居るようなことは出来ない。

その時は自身潜水艦でガ島に乗り込み、そこの将兵といっしょに、戦い且餓え死にしようと決意した」

いかにも今村らしい決意である。

私が今村均の人間像を胸に描こうとする時、まっ先に思い浮かぶのがこの決意である。

今村の手記は続く。

「折り返し山本長官から『補給中止のことなど考えていない』旨の返電があり、ひと先ず安心はしたものの、実質的に送られるものは潜水艦での少量であり……」

この記述について、第八方面軍参謀であった人々の中には

「これは今村さんの記憶違いではないだろうか。陸海軍ともガ島奪回に燃えていたあの時期に、なぜ草鹿長官がこのような申し出をされたのか不審だ」

という意見がある。しかし、昭和十七年十二月から第八方面軍作戦主任参謀であった井本熊男(当時中佐、のち大佐)の著書「作戦日誌で綴る大東亜戦争」に収められた十二月八日(昭和十七年)の日誌中に次の一節がある。

「先方からの要望によって、第八方面軍参謀の大部は午後三時から参謀宿舎で海軍参謀一行と会見した。……

渡辺連合艦隊参謀開口一番曰く、

『今日限り海軍は駆逐艦の輸送は実施しない。ガ島に対しては潜水艦による補給輸送を行う。

……現況以上に駆逐艦を喪失することは、海軍全般の作戦を危険に陥れるので忍ぶことができない』

正に爆弾動議である。方面軍参謀一同大きな衝撃を受けた。今日は開戦満一年の記念日である。

昨年の今月今日、大東亜戦争に突入した。緒戦は華かであった。

それから満一年、事志と違って、戦局の推移は深刻であるが、この日にこのことを言わねばならぬとは」

井本は海軍参謀の言葉を、上司の意図によるものと推察した。

日誌は続く。

「海軍側の提案は承りおくに止めて会見を打切った。直ちに今村軍司令官、加藤参謀長に報告した。……」

さらに井本は

「この件は連合艦隊司令部にも直ちに伝わったらしい」

と書いて、翌十二月九日の宇垣纒(まとめ)参謀長の日誌を引いている。宇垣は

「ラバウルの両最高司令部相当に逼迫せる空気にして、放任せば衝突のおそれ無き能わず。

第八方面軍は依然中央指示に固着しあれば、速に今後の方針を変更するの要ありと認む。

両者より当隊長官宛駆逐艦輸送を巡り、深刻なる電あり。今にして善処するを要す」

と書いている。

「今村さんの文章はかなり要約して書かれていますが」

と今日、井本は私に語る。

「今村さんの記述の通りだと思います。海軍側から『今後とも出来るだけやる』という返電があったことは、私も記憶しています。

まだ中央が“ガ島撤退”を決定する前ですから、公然とこれを論ずることは出来ない時期でしたが、しかし海軍は“ガ島からさがる”ことを前提として、ものを考えていたと思います」

今村は

「ガ島奪回はいずれにしても至難。よって死中に活を求める道なきかを研究中。

ただいかなる場合にも、ガ島のものは捨ててしまうのだという考えを持たずに」

といいながらも、あくまで奪回の大命を受けている者の立場を崩さなかった。

井本は「今村将軍は、現在の任務を天皇から与えられて統帥を発動したばかりである。如何に状況が困難であっても、『任務の遂行はできません』とは絶対にいえないのが日本軍統帥の道である」と書いている。

また十七年十二月初めの着任以後、数度ガ島に渡った井本は次のように書いている。

「ガ島撤退前の第十七軍は真に消滅して、なくなる寸前の状態にあった。

反対にすべてが完全状態にあり、優勢な海空軍に支援せられた三ヶ師団基幹五万余の米国近代精鋭陸軍に対し、飢えと病に犯され機関銃、小銃、手榴弾だけの約一万のわが軍、それも一応各種行動の可能な者は、三分の一程度であった。

そのような第十七軍が、じりじりと侵蝕されながらも、なお敵を支えていた。

あたかも一本の糸をもって巨巌の転落を阻止していたに等しい。その糸は気魄で捻(ひね)ったものであった。

そのような状態にありながら、軍の統率系統は厳として保たれ、いささかの切断もなかった」

昭和十七年十二月三十一日、天皇の前で開かれた大本営会議で、ガ島からの撤退が決定された。

十八年一月四日、今村と山本連合艦隊司令長官に撤退命令が下達された。

当時第三十八師団参謀部の作戦書記であった滝利郎軍曹の編・著になるガ島実戦者の記録「アナの三十八師団」(昭和四十年発行)中に、大要次のような滝の回想が収められている。

滝を長とする七人が“最も体力ある者”として、糧秣受領の出張を命じられた。

衰えきった体で戦闘指揮所のある九〇三高地から海岸まで六里(約二十四キロ)を歩き、運よく糧食が手に入ればそれを背負って、再び敵機の爆撃を避けながらジャングルをくぐって帰るのである。

輸送船が着くという場所を求めて、一行はようやくエスペランスにたどり着いた。

ここはガ島の西北端、のちに撤収時の乗船地となった岬である。

もし米を持って帰れなかったら、師団長はじめ司令部と通信隊の百三十人はどうなることか――と、滝は「身もちぢむばかりの不安」にさいなまれていた。

餓死寸前、もう頭髪も爪ものびず、フケも出ないという状態であった。

壕の中では、マラリアと栄養失調と大腸炎で死期の迫った兵が、それまでの戦友の親切に礼を述べ「私が死んだら、みなさんで私の肉を食べて下さい」と遺言した。

遺体は戦友の手で埋葬されたが、「私の肉を……」という言葉が、深い感謝の念から自然に出てくる環境に彼らはいた。

埋葬のとき、“遺骨”として手の親指一本が切りとられた。

これは、のち撤退時に戦友の飯盒に納められて、ブーゲンビル島へ運ばれてゆく。

ガ島だけでなく、“撃戦地から運ばれた遺骨”とは、指一本のことが多かった。

二日の後、滝は駆逐艦が深夜の海に投げこんだドラム缶一本の米を、運よく受領することが出来た。

だが七人でその全量を運ぶのは無理だった。

滝は精いっぱいの米を背負った四人を先発させ、増援隊の派遣方を依頼して、海岸に残った。

滝がオリンピック水泳選手の小池礼三に出会ったのは、こうした状況下のエスペランスであった。

滝は「……小池主計少尉の近くに露営して、心強かったことを憶えています」と書いている。

滝の部隊がガ島に上陸したとき、海岸に現われた先着部隊の兵が輸送を手伝おうと申し出てくれたことに感激したのも束の間、「頼む、頼む」と手渡したその糧食がまたたく間に盗み去られたと知って茫然とした。

その後の二ヵ月余りで飢えのつらさを十分に昧わった滝たちは、糧食をかたわらに眠ったらたちまち盗まれることを、常識と心得るようになっていた。

小池のような親切な将校のそばを“心強く”感じた理由の一つはこれであった。

滝は「小池少尉から『ロスアンゼルスのオリンピックのとき、前夜一睡も出来なかったため鶴田選手を抜けなくて二位になった』という話を聞いたのも、このときです」と書いている。

ロスアンゼルス・オリンピックは昭和七年(一九三二年)八月、“水泳日本”の黄金時代を現出した。

二百メートル平泳ぎの一位は鶴田義行、二位が小池礼三であった。

数多い選手の中で特に小池に国民的な人気が集まったのは、彼が十六歳の“紅顔の美少年”だったからであろう。

今の言葉でいうアイドルであった。

私のようなスポーツに無関心な者さえ、表彰台に長身の鶴田と並んで立つ小池のりりしい姿を、新聞写真で覚えている。

小池は昭和十一年のベルリン・オリンピックにも出場し、同種目で三位であった。

滝が糧抹受領に出されたのは一月六日とあるから、すでにラバウルの今村が大本営から『ガ島奪回作戦中止、全員撤収』の命令を受けた後である。

しかし「敵に撤収を察知されないため、ガ島の友軍一般にも事前に知らせるべきでない」という方針がとられたので、将兵はまだ何も知らなかった。

このときもなお上官は、足腰も立たず塹壕に横たわる部下に、「覚悟はよいか」と手榴弾二個を渡していた。

一個は近づいた敵に投げつけるため、他の一個は自決用である。

彼らは撤退用の駆逐艦に乗る時も、これは他の海岸に逆上陸してなおガ島奪回のための戦闘を続けるのだと信じていた。

全員玉砕の日も近いことに疑いをはさむ余地もなかった十八年一月、エスペランスの浜の小池は、オリンピックの栄光の日を滝にくわしく語っている。

このとき小池は二十七歳、滝も「足かけ八年の戦場生活」とあるから、ほば同年であったろう。

二人の周囲は海岸線まで迫る椰子林であったが、艦砲射撃と空爆で椰子の頭部はみな吹き飛ばされ、短い電信柱が林立するような姿であったという。

波の音と潮の香に包まれて、小池のオリンピックの思い出話に耳を傾ける滝は、南海の孤島でみじめな死を迎えねばならない現実から、短時間にしろ頭をそらすことが出来だのではないだろうか。

死臭に満ちたガ島とは無関係な、心たのしいひとときを小池と共有したことを、その後もなお続く飢餓地獄の中で滝はしばしば思い出し、心をうるおしたのであろう。

二十数年の後、彼はその記憶を感激もあらたに書き綴っている。

いま小池礼三は、京都府亀岡市のゴルフ場「関西カントリークラブ」の支配人である。

京都から車で四十分ほど、なだらかな姿の山々に囲まれた芝生を望むクラブハウスの、しようしやな談話室に現われた小池は――半白の髪、肉づきの厚いがっしりした体格、ひときわ明るい笑顔に眉の太さが目立つ“初老の金太郎さん”という印象であった。

新聞紙上に“りりしい美少年”の姿で現われたのは、すでに五十年の昔である。

太平洋戦争緒戦の香港攻略戦で「オリンピック選手小池礼三、泳いで敵前上陸」とは、新聞の大見出しで全国に伝わった話である。

「泳げるもんですか!」 豪快な笑い声とともに、彼は否定した。

私が永年信じていたこの話は新聞の挫造武勇伝であった。

「ガダルカナル島の海岸で、オリンピックの話を? さあ、そんなことあったかなあ」

小池は滝との出会いを忘れていたが、

「私はいつも海岸にいたから、あり得る話ですね」とつけ加えた。

「ガ島の海岸にはどこの部隊の兵かわからないのがウロウロしていて、船が着くと食糧を盗んでジャングルに逃げこみ、それを食い尽すとまた出て来る……というのがいましたよ。

“友軍内匪賊”というのも出没しましてね。一人歩きしていると、いきなりなぐられて持ち物を奪われる」

陰惨な話なのだが、小池が語ると冒険談でも聞いているような気分になる。

ガ島の小池は一個小隊ぐらいの兵をもらっていた。陣地から船の着く海岸まで六、七十キロある。

重い米を背に、その距離を一人が歩き通すのはとても無理だからと、小池はほぼ十キロ間隔に兵を配置し、自分は海岸にいてめったに着かない船を待ち、糧食を受けとると順送りに陣地まで運ばせた。

「リレー式ですよ。それを思いついたんで……」また小池は明るく笑った。

“餓島”と呼ばれたこの島の作戦中の資料を読んでも、生還者の話を聞いても、極限状態におかれた人々の絶望感が胸に迫ってつらいのが常だが、小池の話だけはカラリとして暗さがないのはなぜだろうか――。

「あなたはガ島でも、他の人より元気だったのですか」と、私は彼の健康状態を訊ねた。

「いや、撤退近いころはもうフラフラで、ほとんど歩けませんでしたよ。

アメーバ赤痢とマラリアにやられていたし、食う物はなし………ブーゲンビル島に撤退した時の体重は九貫(約三十四キロ)でしたからね」

彼もやはり例外ではなかった。

『アナの三十八師団』には、七貫八百(約二十九キロ)の人があったと書かれている。

「ブーゲンビルで病院にはいろうと思ったが、ひどい混雑でね。

山田さんという軍医が世話してくれるというので、入院しないで彼のそばで静養していたらじき元気になったので、ラバウルヘ行きましたよ」

滝の回想にあるように、小池はいつも周囲の人に温かく接し、また軍医からも友情をよせられる人であった。

水泳で鍛えあげた強靭な体力と精神力、スポーツマンの典型とも感じられる明るい楽天的な性格――これらが彼のガ島体験談を特色づけているのかと思われた。

昭和十八年末、ラバウルの小池は「工兵隊の遺骨を内地へ運べ」という命令を受けた。

船が撃沈されなければ不思議というこの時期、果して彼の船は潜水艦にやられて沈んだが、パラオ経由、とにかく無事日本に帰りついた。

昭和二十年、鹿児島で本土決戦に備えて穴掘りに明け暮れていた小池は、そこで終戦を迎えた。

「ラバウルに置いといてくれればよかったのに……。

そうすれば工兵隊の遺骨も海に沈まずにすんだし、私も外地で終戦を迎えていれば、軍人恩給ももっともらえたはずだ」

この冗談と共に、また豪快な笑い声が響いた。

制空権、制海権を敵に奪われているガダルカナル島から、陸海軍将兵全員を後方に撤収させることは至難のわざであった。

敵に撤収を察知されないため、また敵機の爆撃を避けるため、二月初めの新月の夜を中心に乗船を行うことになった。

それまでの四週間、百方手を尽してガ島に食糧を送り、将兵に乗船地までの約二十キロを歩く力をつけることが、先決の処置であった。

また方面軍は、敵が撤退を知り突進してくる場合を考慮し、ラバウルから一個大隊をガ島に送って第一線に突き出し、その掩護下に一日四キロぐらいを後退させるよう手配した。

今村は「在ラバウルの精鋭一大隊約千名を送り」と書いている。

この大隊は実に勇敢に戦ったので精鋭に違いなかったが、その実体は未教育の補充員をよせ集めた臨時編成で、隊長矢野桂二少佐だけが武漢作戦や今村の南寧作戦に参加した“歴戦の士”であった。

矢野大隊がガ島のエスペランスに無事上陸したのは一月十四日である。

二月一日、四日、七日の三回の駆逐艦によるブーゲンビル島への撤収は、奇蹟的に成功した。

矢野大隊が最も困難な“しんがり”をつとめ、二月七日、最後の駆逐艦でガ島を離れた時は、その約三分の一が戦死していた。

ガダルカナル島への上陸人員の総計は三万一千余であったが、敵兵火に斃れた者約五千、マラリア、栄養失調(餓死)などによる死者約一万五千、ブーゲンビル島へ生還した将兵は一万六百余、三十四パーセントであった。

二月十日、今村はガ島から撤退した将兵を見舞うため、ブーゲンビル島南端のブイン海軍飛行場に向かった。

ブーゲンビル島はラバウルの東南にあり、のち第十七軍司令官となる神田正種中将が第六師団長としてここにいた。

ブイン周辺の密林内に第六師団の兵たちが急造したテントが連なり、ガ島からの生還者はそこに収容されていた。

テントに一歩を踏みこんで、今村は思わず息をのんだ。

“生ける屍”としかいいようのない人々が、影のように坐っている――。

新しい軍衣袴を着せられているが、その衿からさしのべられた首の何という細さか……。

それでいて、顔だけは青黄色くむくんでいる。

《撤退前の四週間、かなりの食糧を送ったつもりでいたが、それを陸揚げした海岸から陣地までの二十キロを、重い荷をかついで運ぶ体力が誰にもなかったのだ。

また、食糧が一部の兵の手に渡っても、彼らの衰えきった胃腸はそれから栄養を吸収する機能を失ってしまっていた》

――飢餓地獄と化していたガ島の様相が、いま今村の眼前にさらされていた。

「立たんでよい。そのまま、そのまま」

と今村が声をかけても、軍司令官の見舞と知った将兵たちは、よろめきながら立ち上って敬礼する。

《これはみな、私と縁の深い仙台師団、名古屋師団の将兵たち、なんという姿になったことか》

――今村は胸を刻まれる思いであった。

昭和五十八年春まで名古屋地検の交通部副検事であった近藤晋(現・名古屋市在住)も、ガダルカナル島からの生還者の一人である。

中尉であった近藤はブーゲンビル島の上陸地点に近い道に仰向けに寝て休んでいるとき、副官を連れて通りかかる今村軍司令官の姿に気づいた。

驚いて立ち上ろうとしたが、長期の栄養失調と疲労になぎ倒されている体は、思うように動かない。

「そのままでいい」と声をかけて、今村が立ち止った。

「お前たちはよく戦ってくれた。この作戦の責任は、みな私ら上の者にある。お前たちには責任はない。

どうかここで、十分に体を養ってくれ」

「涙ばかりが溢れて、ものもいえませんでした」と、いま近藤は語る。

「あまりに思いがけないことをいわれて……」

ガ島から生きて帰ったものの、このとき近藤が秘かに覚悟していたものは厳しい処罰であった。

軍隊では、理由の如何を問わず、戦いに敗れて退却した部隊への処遇は厳しい――というのが常識であった。

近藤たちはガ島に武器を捨てて帰ってきた。かつてノモンハンの戦闘後に、同じ条件の部隊が厳罰を受けたことを知っていた近藤は、最悪の場合は自決を命ぜられるかもしれない、とさえ思っていたという。

今村は次々とテントを見舞った。

ジャングルの中の木にテントやシートを張り、椰子の葉を屋根にしたものである。

丸山第二師団長はマラリアの高熱で声も出ず、寝かされていた。佐野第三十八師団長は今村の顔を見るや、痩せ衰えた頬に、とめどなく涙を流した。

幾つめかのテントで、一人の若い兵が、「閣下!」と、今村の前に立った。

「武田中尉も重傷と飢えで戦死されました」

武田義(ただし)――今村の姉の子である。陸士を出て間もないこの甥を、今村は幼いころからかわいがっていた。

「よく戦ったか」今村が甥の従兵に訊ねた。

「はい、よく……実によく戦われました」語尾がふるえ、若い兵は嗚咽した。

あるテントでは、一人の将校が、「閣下、いつジャワからこちらに来られましたか」と、不審そうに訊ねた。

十一ヵ月前、今村と共にジャワで戦った第二師団の将校だが、その後ガダルカナル島で苦闘を続けていた彼は、今村の転職など知るはずもなかった。

「ジャワで一緒だった君たちが、こっちで飢えに苦しみながら戦っていると聞き、飛んで来たんだ」

この今村の言葉に、すすり泣きが起り、それがたちまち広がっていった。

今村は足早に、そのテントを出た。彼も、もう耐えられなかった。

戦陣では決して見せてはならぬ指揮官の涙が、せきを切って溢れた。

その夜、第十七軍司令官百武晴吉中将が「二人だけで話したい」と、今村の宿所に来た。

「部下の三分の二を弊し、遂に目的を達せず……」百武は両手を膝におき、沈痛な口調で語り出した。

「ガ島で自決すべきでありましたが、生存者一万人の運命を見届けることが私の最後の責任と思い、恥多いこの顔をお目にかけた次第です。

どうか今後の始末は方面軍でやっていただき、私が敗戦の責任をとることを、お認め願いとうございます」

百武の思いつめた気持が、そのまま今村に伝わった。

「お気持はよくわかり、自決して罪を詫びることも意義があります。お止めはしません」と今村が静かにいった。

「ただその時機につき、参考のため私の考えを申しておきます。

ガ島で戦死した、特に餓死した一万数千の英霊のため、どうしてこんな悲惨なことになったかの顛末を精しく記録し、後世の反省に役立たせなければ、英霊は行くべき所に行かれません。

その記録を残さず自決することは、部下に対する義務を欠きます。

ガ島の敗戦は戦いによるものではなく、飢餓の自滅だったのです。

この飢えはあなたが作ったものですか。そうではありますまい。

……全く、わが軍中央部の過誤によったものです。

これは補給と関連なしに、戦略戦術だけを研究し教育してきた陸軍多年の弊風が累をなし、すでに制空権を失いかけている時期に、祖国からこんなに離れた小島に三万からの第十七軍をつぎこむ過失を、中央は犯したものです。

このあなたの記録は、国軍戦術戦略の研究態度矯正にきっと役立ちます。

また、ガ島で弊れた将兵のご遺族に、戦死の日と場所とその働きを知らせることは、必ず果さねばならないあなたの責任です。

全体の記録を残すことが、それに役立ちましよう」

今村はなお言葉を尽して説き、「自決の時機につき、熟考されることを希望します」と繰返して、別れた。

今村がラバウルヘ帰る日、百武は「時機については熟考する」と約束した。

それから一年ほど後、悶々の日を送っているという百武を案じていた今村は、彼が脳卒中のため半身不随になったという知らせを受けた。

今村は「あのとき思い通りにさせていたら、こんな事にはならなかったろうに……との後悔が、強く私を責めた」と書いている。

今村のブイン滞在は四日間だったが、その間に彼がガ島生還者から受けた衝撃は強烈だった。

彼は“人間を人間でなくする環境”というものに対して、罪悪を意識したと想像される。

今村が指揮官としてそれに強い責任を感じたことが、彼の手記から読みとれる。

今村が戦後に書いたものだが、「日本軍における物資と科学を軽視した精神主義」を説いたのち、「私自身も師団長の時までは、多分にこの精神偏重の思想を持っていた」と告白している。

そして、ガ島生還者を目にして、

「この限度を越えた作戦がどんなにみじめなものかを、心のどん底まで悟らされた。富が人の道徳性を消磨するよりも、もっともっと強く、飢えは人間を無反省ならしめる」と書いている。

今村は例によって、“皇軍”の品位を傷つけたり、個人の恥になるような記述は避けている。

しかし彼は救出された将兵の姿を見たばかりでなく、最高指揮官として知り得る限りのガ島の日本兵の実情も把握していただろう。

その結果、将兵の肉体のみか精神までを、考えられる限度を超えた悲惨におとしいれたことを、彼自身の呵責として受けとめている。

かつて昭和十五年初め、三年あまり前、寡兵(かへい)と飢餓に耐えて勝利を収め“戦争上手”と賞讃された南寧作戦の師団長今村と、ガ島作戦後の今村とは考え方が変った。

今村は将兵の命をむだに散らすことを“罪”とさとった。南寧作戦当時の今村は

「一将功成って万骨枯る――と平和論者はいう。あれは封建時代、一人の利害のための戦いを嘆き悲しんだ文句だ。

国家民族間の戦争では、一将の功成らずんば、枯れるものは万骨にとどまらない。

……万骨を枯らしても、功を成らしめなければならないのが、武将に負わされている最高の責任だ」

と語っている。

それは、国家の戦いのためにはどれほどの将兵を犠牲にすることも辞さぬとする、軍人らしい考え方だ。

だがガ島後の今村は、

「部下将兵の生命を、勝ち得ない戦いに失うぐらい大きな犯罪はまたと世にあり得ようか」

と書き、厳しい罪悪感を持った。

しかし今村は、あくまで軍人であった。その限界から出られなかったし、出ようとも考えなかった。

士官学校以来たたきこまれてきた命令絶対服従のおきてに従うことに、疑いをさしはさまなかった。

その鉄則を崩せば“帝国陸軍”は崩壊する。今村には先ず“帝国陸軍”の存立が第一義であった。

彼も、軍の組織運営を厳しく批判はした。

例えばガ島から敗退した百武第十七軍司令官が自決しようとするのを、

「失敗の責任は中央首脳部にある。あの命令を受けたあなたに、他にどうすることが出来たか。

あなたは生きてこの責任の所在を明らかにしなければならない。死ぬのはそれからだ」

と止めた。無策無能の中央に対する今村の怒りである。

しかし今村は天皇の“股肱(ここう)の臣”であり、それを逸脱する意志は持ったことがない。

また彼は異端者になる素質も持ち合わせてはいない。

軍中央はガ島奪回作戦中止の後、第八方面軍にラバウルを中心としたソロモン群島より東部ニューギニアにわたる地域の要点を確保し、連合軍の北進を阻止する新任務を課してきた。

今村はブーゲンビル島ブインからラバウルに帰った翌日、二月十四日に司令部の参謀と各部長を集めて、現地自活についての彼の考えを伝えた。

前年十二月に森田経理部長に命じた自活計画案はすでに今村の許に届き、彼はそれによって自信を持つことが出来た。

「諸官も、制空権が敵に傾きかけていることはわかっておられよう」と今村は率直に語った。

「従って早晩、祖国からの物資輸送は不可能になると覚悟すべきだ。

そうなっても我々は、任務を完遂しなければならない。そのためには、絶対に兵を飢えさせてはならない。

それで、経理部は食糧、軍医部は薬と治療資材、兵器部は武器弾薬の現地補給を分担し、各部の全員総出で入念に現地を偵察し、実行可能の具体案を作製の上、私に提出……」

四月上旬、連合艦隊司令長官山本五十六大将は、南太平洋方面の制空権の奪回を期し、靡下の精鋭航空戦力の全力を挙げて「い」号作戦を強行することに決し、トラックからラバウルに進出して作戦指導に当った。

四月十七日、山本は今村を夕食に招き、雑談中に、

「……時に、僕はあすブインに飛び、第一航空部隊を慰労かたがた激励してくるつもりだ」といった。

「そうですか。最前線の部隊が長官を迎えて、さぞ喜ぶでしょう。……実は私も二ヵ月ほど前ブインに飛び、敵機の編隊に出っくわして『もはやこれまで』と覚悟したのですが……」と今村が語り出した。

それは二月十日、今村がガ島からの生還者を見舞うため、海軍の爆撃機“中攻”に乗ってブインヘ向かった時のことである。

海と密林を眼下に、一時間半ほどで追かにブイン飛行場が見え始めたとき、今村はかなりの近距離に三十機ほどの米軍戦闘機編隊を認めた。

乗機のエンジンの音で敵弾の響きは聞えないが、各敵機の先端に見える火花と薄煙とで、射ち始めたことはわかる。

「退避します」操縦の海軍上等兵曹が落着いた声でいった。

《退避したって、敵は足の早い戦闘機だ。すぐに追いつかれてしまう》と今村は思った。

晴れわたった空のただ一ヵ所に、ぽつりと白い雲が浮かんでいた。

操縦員は飛行機を急旋回させ、雲の中に突入して、十分間ほどその中だけをまわり続けた。

「ちょっと出てみます」今村は操縦員の声にうなずき、乗機は雲の外に出た。

見ると、敵機の編隊はすでにブイン飛行場から南方へ戻りかけ、それを日本海軍の零戦十機ほどが追撃している。

今村の乗機は、ブイン飛行場に着陸した。彼は四たび、死線を越えた。

以上の体験を語り終った今村は、「私の絶望的な諦めにくらべ、“中攻”の下士官三人の落着きかげんは実に立派でした」といった。

「そう………そりゃあよかった」山本は満足そうな微笑を浮かべた。

「だんだんと、そういう優秀な操縦士が少なくなっているが……」

翌四月十八日、山本のブイン行きは極秘にされていたので、今村は見送りに行かなかった。

今村が「山本長官機撃墜さる」の報を受けたのは、その出発から間もなくのことであった。

二ヵ月前、今村の乗機が敵の編隊に襲われたのと同じ時刻、同じ位置の上空、敵機の数も同じ三十機………今村は雲の層に助けられたが、山本の乗機は密林中に撃墜された。

このとき今村は、自分の体験と山本の戦死を重ね合わせて、《日本の暗号が敵に解読されたのではないか》という想像をしていない。

頭の回転の早い今村も情報戦にかけては無知であり、時代遅れであったことは、他の将軍、提督だちと選ぶところはなかった。

彼が真相を知ったのはのちのことで、次のように書いている。

「終戦後出版された元海軍少将高木惣吉氏の著述によると、ラバウルからブインに打電した山本長官の出発と、その到着時間の無線電信暗号がワシントンの米海軍機関により解読され、そこからガダルカナル島の米航空部隊に対し『山本長官の乗機襲撃』の電命が発信された結果とのこと。

それなら、二ヵ月まえ私の乗機を襲った三十機も、同じような経過によったものだったかもしれない。

もしそうなら、日本に欠いてはならない山本大将が遭難し、碌々の身である私が死線を越えた運命は、我が祖国のため、取り返しのつかない不幸だったと嘆かれる」

5 現地自活計画 top

昭和十八年五月一日、今村は大将に昇進した。

このとき五十七歳の今村は、改めて自分が「武将としての適格を持ち合わせていない」ことを思い、「この栄位をけがさずにすまされようか」と不安を感じている。

中学を卒業した時の彼は、法律か経済を学びたいと希望した。父は文科をすすめた。

父子共に軍人への道など考えてもいなかったが、その直後の父の死が今村の生涯を大きく変えた。

軍人最高の階級に登ったこの日、彼はつくづくと“人間の運命のふしぎ”を思い、「在天の父の霊は『どうしたということだ。お前のような子が……』と、むしろあきれて眺めておられることだろう」と書いている。

これは、今村が自分自身の気持を、追憶の中で常に親愛と共感を覚える父に託したものではないだろうか。

現地自活のための開墾はすでにあちこちで始められていたが、ラバウルの陸軍部隊がいっせいにその実行に着手したのは五月一日であった。

このときの目標は、戦闘部隊は一人七十五坪である。

かねて大本営に依頼してあった農事指導班、農具修理班、陸稲(おかぼ)や野菜の種子、農具、また労務者などは、二月から三月にかけて現地に到着していた。

これら労務者は、広東苦力(クーリー)、インド兵、インドネシア兵など約四千で、彼らは主に野戦貨物廠に配属された。

これが、戦後になって貨物廠から多くの戦犯を出す原因となる。

今村は陸海軍の協力は作戦だけでなく、現地自活方針の実施にもぜひ必要と考え、二月中旬、森田経理部長を使者として第八艦隊の主計大佐にこれを申し入れた。

だが当時は、ガ島作戦の失敗直後ではあったが、海空軍主力はなお余力を持ち、その鼻息は荒く、現地自活方針などには耳も傾けず、陸軍の申し入れは一蹴された。

今村はやむなく、陸軍だけの実施に踏みきった。

南東方面艦隊が「ラバウル自活生産態勢確立要領」を発令して、本格的に現地自活を始めたのは、十九年六月一日である。

陸軍も、全員が今村の意図を深く理解していたわけではない。

ニューギニア本島に兵を進め米軍撃破をたてまえとしていた時期で、第一線部隊には「畑仕事より軍事訓練だ」という声があった。

目の前のラバウル湾には、物資を満載した輸送船が次々に入港してくる。

この島が孤立する日に備えて――と軍司令官にいわれても、実感は湧かないのだ。

今村の発意で「開拓はまず方面軍司令部から」と、司令部周辺は最も早く甘藷や野菜の試作が始められていた。

「今村大将は、文字通り“率先垂範”でした」と、主計大佐であった伊藤光信は「偕行」の座談会で語っている。

朝の点呼前に散歩に出た伊藤は、まだ誰もいないはずの霧に包まれた畑に、鍬を振るう一つの人影を認めた。

近づいてみると、今村である。

驚いた彼が「閣下、おはようございます」と声をかけると、今村は首に巻いた手拭いで汗をふきながら、「現地自活の命令を出したのは私だ。だから自分の食べるものぐらいは自分で作らなければ……」と微笑した。

「軍司令官に朝一番早く畑に出られては、参謀もその下の者もやらないわけにはいかない。これで現地自活は成功し、ラバウルは最後までもちこたえた」と伊藤は語っている。

今村は、現地自活の確立前に輸送船が杜絶したり、連合軍の本格的なラバウル攻撃が開始される場合を考えると、気が気ではなかった。

しかし彼は自分の“せっかち”を押えつけ、種々の方法を講じてうまずたゆまず、農耕の成績上昇をはかった。

まず彼は七万陸軍将兵三ヵ月分の食糧を決戦用備蓄として倉庫に納め、これには手をつけさせないことにして、各部隊はすでに分配された食糧のある間に、農耕収穫を得なければならないように仕向けた。

農耕は密林の伐採から始まる。兵たちは馴れない熱帯地の重労働にあえいだ。

なたや斧など原始的な道具だけで大木を伐り倒し、火を放ったあとへ種子を蒔く焼畑農業である。

作物はよく育ったが、虫や鼠の害が多く、その対策も一苦労であった。

ブーゲンビル島に収容された第三十八師団等の部隊が逐次ラバウルに集結するにしたがい、彼らによってガダルカナル島で味わった飢餓のつらさが語られ、それが在ラバウルの全員に現地自活に対する真剣さを促した。

敵の空襲は次第に激しくなり、そのあい間を縫っての開墾であったが、陸稲や甘藷など主食用作物も次第に収穫量を増していった。

食糧の確保は最重要事だが、軍隊が農耕だけに専念していたわけではない。

今村は「必勝行事計画」と称して、訓練、築城、自活の三行事の一週七日の配分を二、二、二とし、状況が許せば一日を休みと定めた。

各部隊はその人員を三つに分け、各一部が交互に三課目のどれか一つを実行することにしたので、ラバウルとその周辺約七万の陸軍将兵の三分の一、二万数千人の人力が連続して農耕をやっている計算となった。

六月三十日、連合軍の有力部隊が、ソロモン方面ではレンドバ島に、ニューギニア方面ではナッサウに上陸してきた。

この時から南太平洋方面での連合軍の“蛙飛び作戦″が活溌になる。

「私が参謀次長の秦彦三郎や作戦部長の真田穣一郎と一緒にラバウルヘ行ったのは、昭和十八年六月だった」と島貫重節(しげよし:当時、陸軍省軍事課課員)は語る。

「作戦方針を決めるためと、早晩海上輸送はだめになるとわかっていたので、壕をつくるのに何が必要か、などの相談に行った。必要物資を早く送り出すために……。

我々がラバウルにいる間に、病院船が出ることになった。

中には仮病の者もいたようだが……、この船に将校が先を争って乗るのを見て、今村さんが激怒して『全員おりろ!』と、どなった。

そのため病院船は彼らを乗せずに出航したが、港を出て間もなく撃沈された。

まあ、当然だろうが、そのころから士気は落ちていた。今村さんは、それをよく知っておられた」

井本熊男は四月二十三日の日誌に次のように書いている。

「第三次兵団長会議なるものが行われた。

隷下軍司令部を除く、直轄部隊長(主としてラバウル周辺に位置している)の会議である。

今後の方面軍の指導方針を示すことが主であった。

まことに低調で、打てば響くような隊長は一人もいない。

方面軍司令部からの要望に対して積極的な反応は全く見えない。

これでは、方面軍は伸びているといわれても文句の余地はない」

これについて、いま井本は「無理もないことでした」と語る。

「大本営の方針に基づく方面軍の要望を示された隊長たちは、出来もしないことをやり続けねばならないのですから……。今村さんは将兵の気持のよくわかる人で、非常に憂慮しておられました」

この背景には、戦争指導中枢(東京)の南太平洋作戦に対する認識の根本誤謬(井本の表現による)があった。

井本の七月八日の日誌中には、「方面軍は与えられている現任務の遂行に努めなければならないが、六月三十日以降のソロモン方面の戦況が示す如く、日米総合戦力の絶対的格差の下においては、如何に努力しても現任務の達成は不可能である」という一節がある。

参謀本部へ転任を命じられた井本を招待して、今村は次のように語っている。(井本の七月八日の日誌)

「以下は井本個人に対していうのである。大本営の当方面の戦略態勢の見方、認識を正当にすること。

国力と戦力を勘案し、適当な場所を選定して全般の作戦指導を行うことが、中央部として考慮すべきことに非ずや」

九月四日、敵はニューギニア島のラエに上陸した。安達軍の第五十一師団はラエを放棄し、退却した。

マッカーサー軍はフィリピンに進撃するため、海上交通の要域ダンピール海峡を突破しなければならない。

ここはニューギニア島とニューブリテン島にはさまれたごく狭い海域で、第八方面軍はニューギニア島のフィンシュハーフェン、その対岸ニューブリテン島のツルブ付近の防備を固めていた。

だが両地域とも兵力は不足し、敵の空襲その他の妨害で部隊の展開も遅れていた。

九月二十二日、マッカーサー軍はフィンシュハーフェンに対し怒濤の攻撃を加え、上陸してきた。

これより先、大本営命令により第二師団はフィリピンヘ移り、ラバウルに集結した第三十八師団の師団長は佐野忠義中将から影佐禎昭中将に引きつがれていた。

大本営は十八年六月に秦参謀次長を、また九月には綾部作戦部長をラバウルに派遣して、第八方面軍司令部をパラオかハルマヘラ方面へ後退するようすすめたが、今村は拒否した。

激戦が予想されるラバウルを部下将兵にまかせて、自分は危険度の低い後方にさがって指揮をとるなどということは、彼には到底承服できなかった。

もし中央の命令で軍司令部が後退することになったら、軍司令部戦闘指揮所をラバウルに設けて自ら進出しよう――と彼はハラを決めた。

今村のこの強い決意を知った大本営は、それ以上この案に固執しなかった。

九月、最後の病院船“ぶえのすあいれす丸”がラバウルに入港した。

今村は、看護婦と慰安婦のすべてをこの船で帰国させた。

十月、酒井康中将の第十七師団(岡山)が中国から到着した。

方面軍は第十七師団の約三分の一をブーゲンビル島に派遣し、師団主力をニューブリテン島西部に派遣して、この方面の防備に当っていた第六十五旅団と共に、同方面の要域を確保せよと命じた。

第十七師団が展開中の十一月一日、連合軍はブーゲンビル島タロキナに上陸作戦を開始した。

このため、ダンピール海峡の防衛に最も重要なツルブ地区への派遣部隊の一部がタロキナヘ転用されてしまった。

第十七師団司令部はニューブリテン島北岸のガブブに位置した。西端のツルブから直線距離で約二百五十キロである。

マーカス岬はニューブリテン島西部の南岸、ニューギニア寄りにある。

ニューブリテン島の戦闘は、ここから始まった。

十二月十四日早朝から、マーカス岬一帯は激しい空襲を受けた。当時のマーカスに在った部隊は約四百、四ヵ所に分散していた。

これは臨時に混成した部隊で、陣地などは出来ていなかった。

十五日朝、敵の艦砲射撃を受けると、銃座も壕もたちまち吹き飛んで跡かたもなくなった。

五時半ごろ、米軍は岬の西側から上陸してきた。

米軍は輸送船五、駆逐艦六、兵力二〜三個大隊と、のちに判定された。

全員の約四分の一の死傷を出した守備隊は、三十キロほど東北へ潰走した。

その後退位置で、小森大隊の先頭と連絡がついた。

マーカス方面の通信網は十一月中旬から不通で、米軍のマーカス上陸は方面軍の偵察機が発見し、ラバウルから順次、第十七師団と、ツルブに位置してダンピール海峡東岸を守る松田支隊に伝えられた――というのが実情である。

在ラバウルの海軍航空勢力は百五、六十機であった。

十五日朝、五十五機が発進、敵上陸部隊を果敢に攻撃した。

この方面が突破されれば、後方要線が総崩れになる怖れが大きいとの判断であった。

軍令部は南東方面艦隊に対し、徹底的攻撃を電令した。

マーカス岬の主力となるべき小森支隊(長、小森政光少佐、大隊ではあるが兵力は二個中隊弱)は、北岸から南岸マーカスヘ脊梁山系を難行軍ののち、退却してきたマーカス守備隊と合流した。

二十五日から攻撃を開始、陣地の一部を突破、二十六日夜襲を決行したが成功せず。

二十七日、逆上陸した戸伏大隊と連絡。

二十八日、二十九日、戸伏大隊と共に攻撃を再興したが、散の熾烈な火力を受け、攻撃頓挫。その後は防衛態勢に移った。

戸伏長之の回想によれば、「両日の戦闘経過や、敵陣地の強度、地形等を検討したうえで、策のない攻撃を繰返して無為に戦力を消粍するよりも、ねばり強く抵抗して、敵の内陸への侵入を妨止した方がよいとの結論に連した。……小森少佐もこれに同意した」と述べている。

これは第一線部隊長の深い悩みだった。

方面軍には小森少佐の煩悶はわからなかったが、小森支隊が戸伏支隊と共にマーカス岬付近の飛行場を奪回し、敵の猛攻に耐えている事実を大本営に報告、その敢闘が“上聞に達し、御嘉賞の御言葉”が昭和十九年一月六日、電報で本人に伝えられた。

この御嘉賞が、のちに小森を殺す結果になるのだが、彼は「感激のあまり、眠れなかった」と日記に書いている。

ニューブリテン島の西端ツルブ方面も昭和十八年十二月以来、空襲は一段と激化した。

日本軍陣地の破壊は著しく、海岸まで迫るジャングルも飛散して相貌は一変した。

このころ、ラバウルもまた連日大編隊の空襲に見舞われていた。

今村の防空壕が爆弾の直撃を受けたのは十二月二十五日、クリスマスの日の午前十一時ごろであった。

阿南惟幾大将の第二方面軍参謀副長寺田雅雄少将がラバウルに来ていた。今村が司令部の事務室で寺田と話しているとき、空襲警報が鳴った。

いつもはなかなか防空壕にはいらない今村だが、この日は寺田をうながしてすぐ壕にはいり、専属副官橋本大尉はじめ四人がそれに続いた。

従兵の亀井兵長がローソクに火をともし、今村はその光で西部第一線からの戦況電報を読み始めた。

急にローソクの火が消え、あっという間もなく今村の上体が前に傾いた。

作りつけの椅子に腰かけている彼の背中に添って太い材木が横たわり、体を起すことも出来ない。

闇の中だが、空襲で壕が押しつぶされたことは察しられた。

爆弾の直撃を受けたので、真下の壕は音響の死角にはいり、爆発音は聞えなかったのだ。

寺田少将を中にはさんだ右隣り、今村から一メートルの位置の亀井がうなり声をあげている。

「がんばれよ!」と今村は何度か大声で励ましたが、亀井のうなり声は次第に細くなってゆく。

前かがみにうつ向いたままの今村の目が、まっ暗な床土の上に、ぼおっとほの白い茶碗大の円を捉えた。

日光が射している――彼は壕の奥に空気ぬきの大い煙突があることを思い出した。

床土との間の僅かな空間を今村はようやく煙突に近づき、その口に頭をさし入れた。

内側に細いさんがあって、それに足をかければ、何とか登れそうだ――。

遂に今村は約七メートル上の地上に這いあがった。

地上では五十人ほどの兵が壕の掘り出し作業に大わらわであった。

今村は煙突の口に頭を入れ「煙突を登って来い。出られるぞお」と叫び続けた。

やがて寺田少将の蒼白な顔が現われた。だがその後は……今村は懸命に叫び続けたが、誰も登っては来ない。

防空壕の天井から地上までの約六メートルは石塊や大い材木で構築され、さらにコンクリートでかためられていた。

二百五十キロ爆弾は壕の入口近くを直撃して漏斗形の大穴をあけ、壕を押し潰したが、いちばん奥の煙突に近い約一メートルだけが半壊であった。今村と寺田はそこにいた。

掘り出し作業は一時間以上かかった。

壕内の、最も入口に近い位置の阿部憲兵軍曹と今井兵長は頭を砕かれて即死、亀井兵長は首の骨が折れていた。

爆撃を受けたのちに壕内で今村と言葉を交した橋本副官は、酸素欠乏のため意識を失っていたが、かすかに脈が感じられた。

すぐ兵姑病院に連ばれたが、間もなく彼も、今村に手を握られたまま絶命した。

太平洋戦争勃発直後に第一回の命びろいをした今村は、それから二年が過ぎたこのとき、五たび死線を越えた。

マーカス岬への敵上陸から十日後の十二月二十六日未明、ツルブ地区にも敵が上陸した。

急報を受けた第十七師団長は、松田支隊(第六十五旅団基幹)に、独力で敵を撃滅するよう命じた。

敵の上陸地点の一つであるナタモヘ駆けつけた歩兵第五十三連隊第二大隊の実動兵力は約六百、装備は極めて貧弱であった。

第二大隊長高部真一少佐の戦後の回想――。

「連隊は対米戦闘を知らず、支那戦線で敵を撃破してきたのと同じ調子で、命令は勇壮で自信に満ちたものだった。

しかし攻撃前進に移ると、ジャングルの中なので一列縦隊となり、やがて激しい銃声が聞え、次いで負傷者が続々と後退してきた」

ツルブ(グロスター)飛行場にも、十二月二十六日昼ごろ敵が上陸した。大隊は、ナタモと飛行場の敵に対戦した。

二十九日には大隊主力は僅か十数人になった。

三十日、撤退の連隊命令を受けて離脱した。

松田支隊は敵の上陸を破催できず、その橋頭堡の拡大防止にも失敗し、飛行場は敵に占領された。

以後、松田支隊長は手段を尽して米軍に損害を与え、飛行場の利用を妨害する方針をとった。

しかしツルブ地区の糧秣保有量は、十二月末までであった。米軍上陸で、海上からの補給は完全に断たれた。

この時期、ラバウルの方面軍司令部は、航空作戦による敵勢の拡大防止と、前線部隊に対する補給改善に指導の主体をおいた。

地上の戦闘は、前線第十七師団の“勇戦奮闘に待つ”という以外に方法がない。

海軍もまた、この方面に対する航空攻撃を強化した。

十二月十五日から二十七日までに、マーカス六回、ツルブ一回の航空攻撃を加え、それにラバウル進撃戦闘の結果、戦闘機約八十、艦爆十数機を残すだけとなった。

これは、今後のラバウル進撃戦闘に耐え得る最小限の数である。

陸軍航空部隊も十五日から二十六日までに四回出撃し、戦闘機十機と、重爆は出撃した十二機のうち十機を失った。

これで陸軍航空は一進攻の力もない状態に陥った。

艦艇の戦力は――当時南太平洋の連合軍は駆逐艦以上で約百二十隻。

日本側はこの海域に戦艦、巡洋艦はすでになく、駆逐艦七隻(うち五隻は輸送用)、潜水艦九隻で、艦艇能力は零に等しかった。

この戦力差から、ニューブリテン島中央部以西、以南、さらに西へ海を越えてニューギニア東部の安達第十八軍司令部のあるマダンあたりまでの海域は、完全に連合軍に押えられた。

ダンピール海峡は、その鉄の輪で締めつけられた。

参謀本部作戦部長真田穣一郎少将の当時の日誌に

「第六飛行師団を最後の“はなむけ”に今村軍司令官へ。五機でも十機でも可」

という記述がある。参謀本部の悲鳴である。

米軍はツルブ上陸から一週間後の一月二日、海峡の西岸、ニューギニア側のグンビ岬に新上陸を行なった。

グンビ岬は、安達第十八軍がダンピール海峡西岸の最後の要衝として確保に努めていたシオ地区の、死命を制する位置である。

日本の航空兵力は、陸海軍とも無力になっていた。

今村は即日、第十八軍のシオ方面ダンピール西岸要域確保任務を解き、残存兵力をマダン付近以西に退却させた。

ダンピール海峡の東西両岸――ツルブとシオの日本軍敗退により、海峡は米軍に制せられた。

昭和十九年一月にはいっても、ツルブではなお戦闘が続いていた。

しかしダンピール海峡を敵に渡したも同然のこの時になっては、もはやツルブなどは微々たる局地戦にすぎず、米軍にとっては小さな掃蕩戦である。

一月三日、ツルブ地区の松田支隊長は、片山憲四郎歩兵第四十一連隊長の掌握する部隊に、内陸からツルブ海岸に向け総攻撃を命じた。攻撃は開始され、一時は目標三角山の奪取が報ぜられたが、結局この攻撃は失敗した。

この戦闘は西部ニューブリテン作戦の一つのヤマ場であった。

三角山を攻撃した日本軍は、山砲一発に対し六百発も撃ち返された。

日本軍の弾丸は三日でなくなり、糧抹もひどい時は一人一日タロ芋の茎三本であった。

最初の三角山攻撃に失敗した後、第十七師団長は松田支隊に玉砕覚悟の三角山奪取を命ずることとし、方面軍に対し在ラバウルの航空部隊と艦隊の協力を要請した。

方面軍の返電は、「一機、一艦もなし。敢闘を望む」と絶望的なものであった。

一月十二日、松田支隊は三角山奪取のため先ず万寿山付近を占領したが、たちまち砲煙に包まれた。

一月中旬、松田支隊には致命的な弾薬、糧抹の欠乏が訪れた。

米軍は戦車を先頭に歩兵が続き、ある程度の地域を占領すると戦車が退き、ブルドーザーが進出して道路を整備し、弾薬、糧抹を集積して前進を再開する。

この戦法で押して来られては、日本の消粍しきった第一線部隊は歯がたたない。

米軍は「人間は食わずには動けない」ことを前提としているが、日本軍は「たとえ糧食は尽きても、精神力で敵を倒せ」と叱咤激励する。

その期待に応えようと、第一線部隊はなお二昼夜半をもちこたえたが、遂に万寿山は失陥した。

三角山攻撃の時は片山連隊長に「玉砕するな」という意向を示した松田支隊長だが、このときは同じ部隊に万寿山奪回のための攻撃を命じた。

今度こそ玉砕と覚悟した片山大佐が第一線を敵前百メートルまで進めたとき、松田支隊長から「攻撃中止、すみやかに敵と離脱」の命令が届いた。

これでツルブ地域は完全に米軍の手に落ち、戦闘は終った。

昭和十九年一月十六日である。すでに約二千人が戦死していた。

後方ガブブで指揮をとる第十七師団長酒井康中将は三角山の攻撃失敗後、孤立した無装備に等しい松田支隊をこのままにしておけば、全員餓死のほかない――と判断した。

「意義ある成果を期待できるなら玉砕も餓死も辞さないが、部下にむなしく死ねと命令は出来ない」これが酒井師団長の信条であった。

この際は、支隊の戦力を保存させるのが至当、という結論に達した。

酒井は一月中旬、意を決して今村方面軍司令官に「松田支隊を後退させるよう」打電した。

今村は松田支隊を補給可能な地域まで後退させる決意をし、一月二十日、方面軍命令が発せられた。

これによって松田支隊はニューブリテン島の西端から北岸の中央部タラセアまで、約二百キロを後退することになった。

戦後になって、今村は松田支隊への撤退命令について「……第十七師団から意見具申があったから検討したわけでなく、方面軍としても既にこの件を検討すべき段階と認めていた時、師団から意見が提出された」と述べている。

その通りかもしれないが、今村は責任をわが身一つに負って部下をかばう人であった。

ツルブは私の従兄弟(いとこ)の一人、桂井徳之助の戦死の地である。昭和十九年一月九日、二十八歳であった。

“壮烈なる戦死”が実は自決であったことを、のちに遺族は知った。

届けられた骨壷には、何もはいっていなかった。

一月九日とは、ツルブ地区の戦闘が米軍の勝利によって終る一週間前、敵に占領された三角山へ玉砕覚悟の攻撃をかけようという時であったろう。

昭和五十七年(一九八二年)八月、ニューギニア島のラエからラバウルヘ向かう機上の私は、眼下にニューブリテン島西部のダンピール海峡に臨む陸地が現われたとき、「徳さん」と胸の中で呼んで黙祷した。

私より一つ歳下だった彼は、東京帝大独文科の学生だったころ、ドイツ文学に何の知識も関心もない私を相手に、熱心にハンス・カロッサを語った。

彼は文学青年どころか、高校時代には野球の応援団長になって私を驚かせた愉快な青年だった。

だがそのころは、ミュンヘンの医師カロッサの書く堅固で誠実な精神に流れる清明温雅な叙情に傾倒していた。

大学卒業後間もなく中国へ渡った彼についての私の記憶は、このあたりで切れている。

ラバウルヘ向かう機上の私は、「純粋だなあ、カロッサの世界は……」と繰返した徳さんの、眼鏡の奥の細いやさしい目を思い浮かべていた。

彼の戦死が自決であったと知ったのちに、私もカロッサを読んだ。

徳さんの感動の言葉をうわの空で間いていた私にも、カロッサの美しい文学は心にしみた。

そして、徳さんが死に急いだ理由もわかるように思った。

見かけによらず感受性の強い彼は、あらゆる人間性を否定せずにはおかない戦場から抜け出そうと思ったのではないか――と私は想像した。

ラバウルヘ行く前の私は、ツルブの戦闘の資料を読んで、徳さんがもう十日生きる意思を持っていたら……と、彼の自決の早すぎたことを悔む気持を抱いていた。

一月二十日まで生きていたら撤退命令が出て、やがてラバウルヘ行くことも出来たのに……と、彼の心のうちとは関わりなく、残念であった。

だがその後、資料や生還者の話から、ニューブリテン島西端から東端ラバウルまで約五百キロの撤退行軍が、言語に絶する悲惨なものであり、多くの将兵がみじめな死にざまをさらしたことを知るに及んで、私の気持は変った。

今は、徳さんが自分の意思で撤退前に自決したことを、むしろ“救い”であったと感じている。

昭和十九年一月二十日、ツルブの松田支隊は方面軍の決断によって撤退することになったが、マーカス岬の小森支隊はどうなっていたのか――。

弾薬、檀林が尽きたという点では松田支隊と全く同じ条件下にある小森支隊だが、こちらには御嘉賞のおかげで撤退が許されなかった。

戦後整理された「第八方面軍作戦記録」に次の記載がある。

「上陸以来の小森支隊の敢闘に対して、再度にわたり御嘉賞のお言葉を賜わっている。そこで極力補給を維持し、最後まで敢闘させて支隊将兵の光栄を全うさせたい」

「勇戦に対し天皇から“お言葉を賜わった”殊勲の部隊は殺しても、後退させるわけにはいかない」という事情である。

こうして、刀折れ矢尽きた状態の小森支隊は、絶対優勢な敵中に放置されることになった。

この有難迷惑な、非情極まる判断には、一つの背景が考えられている。

いずれラバウルを中心とする第八方面軍全体が玉砕するのだから、小森支隊をさらに敢闘させることによって、松田支隊の後退で誘発を懸念される士気の低下、闘志のおとろえをくいとめ、全軍の敢闘精神の支えにしようという統帥上の配慮も見られる――という解釈である。

松田支隊が撤退命令を受けた当時を回想して、松田巌中将は次のように書いている。

「支隊長は本戦場に於て玉砕を期し、支隊将兵も亦全員その覚悟に撤しありし所、師団命令により更に最も困難なる状態に逢着せり。……敵の勢力範囲に属する海岸に沿い、道なき山野をかっ跋渉し、敵と離脱、長途行軍……一歩誤れば殲滅的打撃を受くるや必然なり」

将兵は連日の雨にたたかれながら、泥沼と化したジャングルの中を、疲労と飢餓に耐えて行軍した。

力尽きた傷病兵の多くが、ぬかるみに伏したまま死んでいった。

ラバウルは昭和十八年十月十二日以降、連日戦爆協同百五十機から四百機の太編隊の攻撃にさらされていた。

十九年二月十七日、太平洋上の唯一の海軍基地として長く連合艦隊の本拠であったトラック島が米機動部隊に猛襲され、残存航空機六機という壊滅的な被害を受けると、連合艦隊司令長官はただちに在ラバウル航空兵力のトラック転用を命じた。

これで南東方面には二月二十日以降一機の海軍航空機もなくなり、ラバウルはその戦略的威力をほとんど喪失した。

6 海の輸送路を断たれる top

二月十七日夜、ラバウル湾内に敵海上部隊が侵入し傍若無人の艦砲射撃を加え、日本側に航空兵力のないことを知ると敵機は超低空で攻撃、焼夷弾による焼墟作戦を行なった。

このため海岸近くに野積みしてあった大量の軍需品、食糧などが大被害を受けた。

二月十六、十七両日入港した輸送船四隻は全部撃沈された。これがラバウル港の最後の大型船となった。

ラバウル周辺の海上輸送は、小舟艇を除いて全面的に杜絶した。

遂に方面軍は、ニューブリテン島西部防衛に当っている第十七師団全部隊を一挙にラバウルに後退させ、ラバウル防衛に当らせることを決定した。

二月二十三日、方面軍から第十七師団に向けて、ラバウルヘ全力集結すべき転進命令が発せられた。

これで、すでに東へ進んでいた松田支隊と、“御嘉賞”の犠牲になってマーカス岬に放置されていた小森支隊を含む第十七師団全部隊がラバウルヘ撤退することになった。

ツルブに派遣されていた師団参謀長に随行した藤原義郎兵長の手記に、大路次のような一節がある。

「脚の負傷で歩行不能の兵二人が、丸木橋をかかえるようにして渡ってきた。

すねに毛布を巻きつけ、四つんばいで這って前進してくる。

『ラバウルまで何里ですか』と一人が訊ねた。二百里(八○○キロ)と答えると、『今までに十里は来ているから、あと百九十里だ』と、二人はまた泥濘の中を這っていった」

撤退命令を受けた小森支隊は数日後、ニューブリテン島西方の島から撤退途中の佐藤支隊の指揮下にはいった。

この支隊は第五十一師団から第十七師団に配属された部隊で、長は佐藤次郎大佐であった。

小森支隊は三月六日、また最後尾の掩護部隊を引き受けた佐藤支隊は七日に、オーギツニを出発した。

小森少佐は支隊を健兵と弱兵に分け、自らは弱兵を率いて進んだ。

湿地と河川に阻まれた悪路に連日の豪雨が加わり、健兵組と弱兵組の距離は開くばかりだった。

小森少佐の日誌の一部――。

三月八日「一五〇〇(午後三時)まで行軍。いつもより苦労し、いつもより多数の落伍者が死んだ。悲惨」

三月十七、八日から、両支隊とも糧抹が尽きた。だが周囲に敵兵の動きがあり、原住民のいも畑を見つけてもうかつに近よれなかった。

三月二十二日「カプルク河に到着、河口の渡河を試みた。第二中隊長外十八人が泳いだが、そのうち十二人が溺れた」

三月二十四日「コウを過ぎた。しかし糧抹交付所はすっかり撤去されていた」

小森少佐は健康状態が悪化して部隊と行動を共に出来ず、副官以下数名と残留し、四月九日、ラバウルヘの道の半分も行かぬ位置で米軍と遭遇、戦死した。

最後尾を進んでいた老齢の佐藤次郎大佐はそれより早く、三月三十日に米軍の攻撃を受けて戦死している。

第十七師団の総撤退時に、最も不利な条件下にある小森、佐藤両支隊に対し、なぜもっと積極的な支援がなされなかったのか――という疑問、または批判の声がある。

通信の杜絶や予想外に早い敵の進出などいくつかの理由は挙げられるが、その根底に方面軍及び師団の撤退指導方針が「戦力ある部隊をすみやかにラバウルヘ」であったことが、微妙に影響してはいなかっただろうか。

力のあるものが、あまりに“すみやかに”ラバウルヘ歩き出したのではなかったか――。

戦力ある者を重視する冷厳な戦理の実行と、犠牲をかえりみず友軍を助ける徳義との調和は、破綻を生じ始めていた。

また、全く勝ちめのない絶望的な戦闘に参加する将兵の士気や闘志も、このころすでに問題となっていた。

方面軍の徹底攻撃方針について、第十七師団作戦主任参謀村山男中佐は「……これは戦理よりも、そうでもしなければ怖気づいてしまうかもしれない、という当時の雰囲気を考えての指導だったと思う」と書いている。

そして村山は「当時の指揮官の能力や部隊の状態から見ても……」と、方面軍の方針に賛成している。

方面軍は西から撤退して来る第十七師団将兵を受け入れるため、ラバウル西南方百キロのトリウからシナップの間にいくつかの患者収容所を設けた。

今村は「ツルブやマーカスからの長い行軍で、将兵はどれほどの辛酸をなめたことか……。

なるべく先へ進んで収容所を設け、少しでも早く彼らを受け入れてやってくれ」と関係者にいい、自分でこまかい点まで指図したという。

古守豊甫(こもりとよすけ)軍医中尉(現・甲府市在住、南雲病院長)はシナップの収容所で後退して来る将兵の治療に当った人で、戦後は巣鴨拘置所に今村をたずね、晩年まで親しいつきあいを続けた。

「当時は誰もが、ラバウル方面軍の玉砕も間近と思っていた時期で……」と古守は語る。

「敵さん、どうせ攻めて来るなら早いとこ上陸して、一戦を交えた方がいいのになあ……と思いながら、シナップヘ出かけたものです」

これはニューブリテン島にある約十万の陸海軍将兵総員に共通する心理であった。

遅かれ早かれ玉砕する、それなら何日遅いか早いかの一蓮托生‐ではないか――命令し指導する立場の者にも、この思考が強く作用した。

シナップ収容所の屋根の上を、毎朝“定期便”と呼ばれた敵機ボーイングの大編隊がラバウルヘ向けて飛んでゆく。

収容所にたどりつく将兵のほとんどが裸、はだしで、枯れ枝のように痩せた手に缶詰の空缶一つを持ったみじめな姿であった。

中には、ここで収容してもらえると知ったとたんに、ゴム風船の空気がぬけるようにしぼんで地に崩れ伏し、もはや口もきけない状態で担架で連ばれてゆく兵もあった。

同じシナップの山口一博軍医少佐の回想録――。

「師団長も、参謀も、そして下士官も兵も、階級の区別とてなく、皆それぞれが己が身体一つを頼りにして、飢餓と戦い、悪疫に悩み、腰までつかる泥濘の道を、三十日、九十日、百二十日と歩き続けて、漸く辿りついた所がシナップだったのである。

……その泥たるや、粘土でねり込んだような道である。膝より上の深さになると、もう足は抜けない。

……そんな道で、力尽き倒れて息を絶った転進兵が少なくなかったのである」

ニューブリテン島の西から東へ、第十七師団の惨憺たる泥濘中の退却が続く二月二十九日、連合軍はこの島の日本軍を深追いせず、目標を転じてダンピール海峡真北約四百キロ、ラバウルの西西北約六百キロのロスネグロス島のハイン飛行場付近に上陸してきた。

ロスネグロス島は、アドミラルティー諸島の主島であるマヌス島の東南部と狭いルル水道で隔てられた小島である。

連合軍に押された日本軍守備隊は、このルル水道を渡ってマヌス島のジャングルヘ後退する。

マヌス島は、のち今村が昭和二十五年三月から二十八年八月まで、戦犯として収容所生活を送る所である。

連合軍のマヌス島進攻の意図は、ここを完全な修理施設を持つ大艦隊基地、大海軍補給地とし、米第七艦隊のほかニミッツ提督の率いる太平洋艦隊もこれを利用しようというものであった。

米第六軍が公式にマヌス島の作戦終結を発表したのは五月六日。

この島に軍港を持つことになった連合軍は、日本が絶対国防圏と称した弱体の内南洋海域を隔てて、真北に日本本土と相対することになる。またニューギニア北岸のどの地点をも、跳躍的に攻略できる態勢がととのった。

マヌス島をはじめアドミラルティー諸島の失陥により、南東方面における中部太平洋方面絶対国防圈の前衛線は完全に崩壊し、ラバウルは孤立した。

先のトラック島の無力化によって同方面からの支援を断たれたラバウルは、いままたアドミラルティーの失陥によってニューギニアとの連携も絶えた。

この状況に、大本営はニューギニアの安達第十八軍を、三月二十五日以降、阿南第二方面軍の隷下に移した。

一方、ソロモン方面では、南東方面作戦がラバウルの完全孤立と同時に終りを告げ、主戦場は 後方に移りつつあるとき、国防圈前衛線最後の戦火がブーゲンビル島で激しく燃え上った。

第十七軍主力によるタロキナ攻撃である。

ブーゲンビル島西海岸中央部のタロキナに連合軍が上陸したのは、昭和十八年十一月一日であった。

海軍は猛反撃を開始し、今村も「これを撃破しなければ、第十七軍のブーゲンビル島存在の意義を失う」と、敵撃滅を命じた。

第十七軍はラバウルからの逆上陸に呼応して攻撃を開始したが、敵上陸初動の好機を逃した。

さらに第六師団長神田正種中将指揮の兵力で攻撃再開を企図したが、今村は「十分な準備なしには、成功は見こめない」と、延期させた。

その後に連合軍はギルバート諸島の要衝マキン、タラワの攻撃を開始、このためタロキナに対する日本の航空反撃は十一月十七日で終った。

連合軍は十一月末までにタロキナに二つの飛行場を完成して、ラバウル空襲の前進基地を獲得した。

もはやブーゲンビル島への艦艇輸送も不可能となり、この島の孤立も近いと見られる状況になった。

十九年一月中旬、すでにダンピール海峡は失陥し、敵の中部太平洋マーシャル方面への新攻勢も近いと判断される時期、今村は早期に第十七軍存在意義のためのタロキナ反撃を開始しようと意図した。

このため、今村は一月二十一日、自ら小型水上偵察機でブーゲンビル島に進出して、第十七軍に攻撃実施を命じた。

その後の二月十五日に敵がグリーン島に上陸し、ラバウルからブーゲンビル島への大発輸送までが完全に断たれ、次いで二月十七日トラック島が無力化されて航空の協力は得られなくなった。

しかも二月上旬のマーシャル失陥で、敵牽制の目的までが失われていた。

第十七軍は敵撃滅を目指して奮闘したが、敵の戦車と熾烈な追撃砲火に、三月中旬攻撃は頓挫した。

三月二十五日、今村は第十七軍に、軍主力による攻撃中止の自由を与えた。日本軍の損害は七千に達していた。

昭和十九年四月中旬、ニューブリテン島西部からようやく撤退してきた第十七師団将兵約五千がラバウルに到着していた。 あと八千ぐらいが無事に辿りつくであろうか、途中でどれほどの数が斃れるか、見当もつかない。

方面軍は第十七師団のラバウル到着にともない、ラバウル周辺要域での決戦態勢の画期的強化を企図し、四月十八日、第十七師団長酒井中将、第三十八師団長影佐中将をはじめ、在ラバウル方面軍直轄各兵団部隊長を司令部に集めて方面軍命令を下達した。

このときの今村の訓示は、「方面軍の作戦は要域確保のための持久ではなく、決戦の一途に撤すべきである」との趣旨に貫ぬかれていた。

「部下将兵に、いささかの持久観念をも抱かせてはならぬ」と説く今村の統帥思想は簡明、強力であった。

当時の敵情判断は「連合軍は主力をもって海正面からラバウルに進攻してくる」としていた。

これに対し、方面軍は海軍と協力し、ラバウル周辺の要域で堅固な陣地を活用して、敵を撃滅する――という方針であった。 第十七師団長は西部ラバウル要域、第三十八師団長は東部ラバウル要域に来攻する敵を撃滅すべし、と命令された。

在ラバウルの将兵は、十八年二月からはガダルカナル島から撤退した友軍を迎え、今は西部から撤退の第十七師団将兵のみじめな姿を眺め、またブーゲンビル島タロキナも遂に敵手に落ちたことを知っている。

末端の兵までが、もしラバウルに敵の本格的来攻があれば、全員玉砕のほかはない――と思うのは当然であった。

結果から見れば、ラバウルは連合軍の本格的攻撃を受けることなく終戦を迎えるのだが、敵の来攻に備えて戦闘訓練を重視する今村の指導方針は最後まで変らなかった。

「あすにも敵が来るぞ」といい続けた今村だが、彼は本当に「敵が来る」と思っていたのだろうか――。

「今村大将は実に戦闘訓練に熱心で……」と谷田勇中将は私に語った。

「私のような通信関係の者まで多くの時間をとられ、まことに迷惑だった。

なにしろ通信隊は連日非常に忙しい。それだのに大将は戦闘、戦闘といわれる。

そこで私は、若い時から親しい三十八師団長の影佐さんに

『敵はラバウルを飛び越えて、ニューギニア北岸のホーランジアをとり、今はもっと西へ進んでいるじやないか。

今さら後方にあるラバウルなんかに、大犠牲を覚悟で来るとは思われん。

今村さんは戦闘、戦闘といい続けているが、おかしいじやないか』といった」

これに対し影佐は

「おかしいと思うだろうが、あれは士気をたかめるためだ。

もう敵は来ないと思えば、たちまち皆の気がゆるみ、秩序が乱れ、収拾のつかないことにもなろう。

常に精神の緊張を保って、一致団結の集団生活を送らせるには、『敵が来るぞ』と軍司令官が叫び続ける必要があろう」と答えたという。

「なるほど……と思い、その気で今村さんを見ているうちに、私にも大将の本心がよくわかった」と谷田は語る。

「昭和二十年にはいってからは、もう敵は来ない……と考える人はふえたと思うが、今村さんは最後まで戦闘、戦闘だった」

「副官だった私は……」と、太田黒哲也(現・熊本市在住)は語る。

彼は十八年末の防空壕被爆で死んだ橋本副官の後任である。

「いつも大将のおそばにいましたから、お気持は大てい察しがつきます。

もちろん『ラバウルに敵の上陸はない』などと言われたことはありませんが、本当はそう思っておられる――と、私にはわかりました」

今村をはじめラバウルの誰にも“敵の胸のうち”がわかるはずもなかったが、実は昭和十八年二九四三年)中に、すでに連合軍はラバウル攻略を断念していた。

結果から見れば、その時から終戦までの二年間、第八方面軍はラバウルで一人相撲をとり続けていたことになる。

連合軍がラバウル攻略中止を正式に決定したのは、昭和十八年八月のケベック会談であった。

マッカーサー総司令部の第二部長ウイロビー参謀少将は、著書『知られざる日本占領』の中に、次のように書いている。

一九四三年(昭和十八年)中、マッカーサーの参謀たちは、ラバウルのことで想像を絶するほどに多くの神経を使った。途方もなく多くの陸軍力と空軍力とを増援してもらえば話は別だが、そうでなければ、ラバウルを占領する方法は参謀たちの頭には考えつかなかった。

マッカーサーとハルゼー提督、クルーガー将軍と豪軍のブレーミー将軍との間に行われた会議は有名なものだ。

この会議の席上、マッカーサーの参謀たちはラバウル攻略計画に関する彼らの悲観すべき予測を説明し、最後の一人が「現有兵力で、このような堅固な敵陣地をどうしたら占領できるか、私には見当がつかない」と言った。

その時、煙草をふかしていたマッカーサーはからだを乗り出して、「そんな堅固なところは、占領しないことにしようじやないか」と言い、航空部隊の指揮官ケニー将軍に顔を向け、『君らの部隊で、それらを無力にしてもらいたい』と申した。

このようにして、“ラバウルの敵を、つる草の上において死なしめよ”という考え方が参謀たちによって採用され、こう決まると、計画者たちは元気を新たにして仕事にとりかかった。 |

“つる草の上において”とは「餓死の意だろう」と、今村は書いている。

7 草むす地下要塞 top

地下要塞計画は、十八年末の今村の防空壕被爆に端を発している。

方面軍築城部が抗堪力を計算して綿密に構築し、さらに被覆土を六メートルにした壕さえ、二百五十キロ爆弾には堪えられなかった。

そこで、自然の掩土高二十メートル以上の適地に洞窟防空壕をつくり、指揮機関や居住施設を一ヵ所にまとめ、敵が上陸前の猛爆撃にたとえ一トン爆弾を使用しても堪え得るものにしよう――という考えに到達した。

こうして地下大要塞計画は出来上ったが、第一歩の適地選定からすでに難問が山積していた。

敵の上陸に対し反撃に出る各部隊は、その作戦任務遂行に適した場所に上層土二十メートルの丘

276

陵を求めねばならず、またその場所で水が得られるか、現地自活用の晨耕地との距離は……など解決を要する点が多かった。

十九年四月、今村の司令部はラバウル市街から東南約十キロの図南嶺(となんれい)と呼ばれる地点に移った。

ここはラバウル要域の決戦指揮に最適の位置で、司令部には作戦室、参謀部など各部の事務室、また司令部約千人の居住に必要な寝室、食堂などが設けられていた。

図南嶺といっても、作戦道路から五十メートルも下った谷間に入口があり、施設も作戦室以外は現地の応急資材による簡素なものだったが、通信施設だけは完備していた。

各部の間は迷路のようなトンネルで連絡できるいわば地下街で、司令部洞窟の延長は一・五キロに及んでいた。ラバウルではほとんど毛筆を手にとることのない今村だったが、図南嶺司令部入口の坂に立てた約ニメートルの柱に、部隊の略称にちなんで「剛之坂」と大書した。

今村は、「すべてを地下に」といっても十サンチ、十五サンチ砲までが地下に格納されるとは予期していなかった。だが各砲兵隊は洞窟内にこれらの大砲を納め、しかもトンネル内にレールを敷設して、敵の攻撃正面を射撃できるように設備されていた。

ラバウルでは、敵が海正面から上陸攻撃してきた場合は、その地点に逆上陸して敵を反撃する戦法が考えられていた。

そのためラバウル湾内の断崖に深い洞窟をくり抜き、そこに大発など舟艇を納めていた。

その一つは、今も当時の姿を残している。

洞窟は入口付近に多少の土砂崩れはあるが、四十年後の今日も、内に抱えた大発を守ってがっしりと堅固である。

これは海戦隊が構築したもので、海中までレールを敷き、そのレールに乗せた大発を、“かぐらさん”と呼ばれる万力応用の器機で洞窟へ引き上げたという。

こうもりの飛び交う洞窟内の、いまは赤錆にまみれた大発の姿は、引退して浜辺にうずくまる老漁夫を思わせてわびしい。

船底から外へ伸びた二本のレールは、かつてこの大発の引上げや泛水(はんすい)を敏速に果したのであろうが、今は洞窟外数メートルのあたりで朽ち果て、丈高い雑草の茂みにのみこまれている。

病院施設もすべて地下洞窟内に設けられた。

入念に構築された手術室は塵埃のないように落下傘の布で四周を覆い、照明設備も十分ととのっていた。

ラバウル要域内の病院数は十五ヵ所、五千五百人の患者収容能力があった。

糧林、被服、需品、医療品など貨物廠所管の品目は、当初は揚陸地近くの林に野積みされていたが、十九年三月ごろから敵はこれらを目標の空襲を開始したため、いったん内陸のジャングル内に輸送した。

これらの軍需品を地下洞窟に入れ終ったのは十九年末である。

軍需品を地下に納めた後も、湿度の高い洞窟内での保存は大問題であった。

今村は決戦時に必要な米の長期保存方法について、“懸賞募集”という軍隊ではあまり前例のない新手をうった。

あらゆる職業の人がいる軍隊内で「総知を集めよう」という発想だが、さらに末端の兵にも方面軍の現地自活計画に直接参加する機会を与え、精神に張りを持たせて、大集団の一致団結をはかろうとする今村の意図がうかがわれる。

方面軍が「必勝行事」と呼んだ、各部隊各人が交互に三作業――訓練、築城、農耕に当る体制はその後もひきつがれていた。

従って一年に日曜をのぞく約三百日、陸軍七万五千の将兵の三分の一の二万五千人が、連続して築城(地下要塞の建設)に当った計算になる。のべ七百五十万人の労働力である。

地下要塞工事はまず洞窟を握り進む重労働から始まるが、方面軍にはこのための機械力がなかった。

各自が十字鍬(つるはし)、円匙(えんび:シャベル)を手にして、人力だけが頼りである。

しかも温度、湿度ともに高い洞窟内の作業なので、文字通りの“汁の結晶”であった。

壕握り作業はジャングルの中なので直射日光は遮られているが、風通しは悪く、特に壕の中は蒸し風呂のような熱気で、作業手は絶えず流れ落ちる泥まじりの汗を腹に巻いたタオルに吸い取らせながら、シャベルを振るった。

岩石に挑む十字鍬はたちまち先が丸くなり、その都度、部隊の鍛冶屋や兵器廠の修理班にとがらせてもらうので、次第に半分ぐらいの長さに縮んでゆく。

ラバウル地域の土質は火山灰、軽石質の所が多く、洞窟掘りには適していたが、それでも一人一日の掘開量は平均一立方メートルであった。

海岸の岩盤や火山熔岩の多い山腹に備砲する洞窟掘りは、兵たちを泣かせた。

掘り出した土砂を外へ運び出すのも、また一苦労である。

作業の兵隊の多くはマラリア患者だが、彼らは発熱にもめげず働き続けた。

今村は「……(兵たちの)営々として活動する姿は、いかにも尊いものに見られた」と書いている。

昭和十九年末ごろには、人員、兵器、車輛、弾薬、被服、糧食など一切が地下に納められ、その後は大空襲にもこれらの被害はほとんどなくなった。

今村は「昭和二十年にはいってからの米軍航空隊は、全く無効の大量爆弾を毎日空費していることになった」と書いている。

今村はまた「七万の各人が地下に六畳の部屋をつくり、そこに住み、物品を貯蔵して、生き且つ戦ったともいえる大工事を成し遂げたことになる」とも書いている。

この大工事の、洞窟延長線は何キロに運したのであろうか――。

今村は「平均して幅五尺(一・五メートル)、高さ七尺(二・一メートル)の各所の洞窟をもし一線につないだとすれば、東京、大垣間の東海道線鉄道に沿い、三百七十キロに延びた大トンネルをつくったと同様のことになる」と書いている。

その他、各師団将兵の記述にも種々の数字が挙げられているが、兵帖参謀であった太田庄次の手許に保存されている資料によれば、二・五メートル×二・五メートルに換算して総延長約四百五十キロである。

今村は週に一度、必ず各部隊の築城進捗ぶりを視察し、将兵の労をねぎらった。

日がたつにつれ要塞内はますます整備され、必要な所には発電装置もあり、また一切の通信線が地下に埋設されたのを見て、今村は「ラバウル地下要塞は真に難攻不落と確信するようになった」と書く。

「今村大将の前線部隊視察で、やはり一番心配したのは空襲でした」と太田黒哲也副官は語る。

「敵機は地上に動くものを認めれば、すぐ射ってきます。

主な道路には上空を遮蔽するためにバナナやゴムの木を植え、沿道には五十メートルごとに自動車用待避壕が作られていましたが、敵機の急襲に車からとび降り、大将をお守りして疎林へ逃げこんだこともありました。

大将はいつもおだやかな微笑を浮かべておられ、茫洋とした印象を与えたようですが、人の性質などはちゃんと見ぬいておられました」

部隊視察に行く今村は、日本酒数本を待った太田黒をふり返り「あの部隊長はケチだから、みやげの酒は副官に渡せよ。それでないと、みなにゆき渡らない」と注意することもあった。

ラバウルヘ行ったら、今村が指揮をとった地下要塞内の方面軍司令部跡を訪れたい――と、私は日本を出る時から思っていた。

しかしその場所が今はジャングルに覆われ、司令部入口跡もほとんど発見不可能であることを、私は名古屋で会った土屋博(もと第三十八師団司令部勤務)から聞いていた。

ラバウル滞在の三日目、「場所はわかる」という薄(すすき)平八郎元大尉のレンタカーに同乗して、まずココポヘ向かう幹線道路を走った。

今は舗装された道路を日本製の古びた乗用車ばかりが往来しているが、戦中は軍用トラックが通る度に目もあけられぬ砂塵が舞い上り、それを目がけて敵機が急降下して射ちまくったという。

戦中も、戦後四十年に近い今も、日本製の車ばかりが走る幹線道路がラバウルにあるのだ。

間もなく、内陸へ通じる細い道へ右折した。しばらく左右に見えていた疎林が、やがて浅いジャングルになった。

戦争末期、このあたりの地表は猛爆に吹き飛ばされた木々の幹だけが残るはだか山の連なりだった。

当時は山ひだや沢の下部から地下要塞にはいる道がつけられていたというが、今はジャングルが再生して踏みこめないので、なんとか車の通れる尾根筋から陣地跡を捜し当てようというのだ。

薄の地形の記憶はすべて下からであって、上からでは全く未知の地形である。

彼がラバウルに来たのは三十五年ぶりのことなのだ。

「峠だ! 来すぎたんだ」

日本の将兵が“峠”と呼んでいた地形上の目標らしく、薄は荒っぽく車の向きを変えて、木の根や石が露出している窪地伝いの道を大揺れに揺れながらジャングルの中を突き進む。おうとつの不規則な低山が重なり合い、その狭間を小道が曲りくねる地形は複雑で、私にはどこも全く同じに見える。

標高は三、四百メートル、海岸からここまでは緩斜面で、いつとはなしに登っている。

ガクンと車が停った。車の通れる道は終ったのだ。小道を登り始めると、たちまち全身に汗が流れた。

間もなく、現地人のほったて小屋が現われた。周囲にパパイヤ、マンゴー、バナナなどの果樹が植えられ、小さな畑には野生かと思われるほど不揃いなタロイモの葉が広がっていた。

小屋から痩せた豚がとび出し、その物音に黒い鶏がけたたましく鳴きながら、高い木の枝に飛び移って逃げた。

薄がはだしの老人に近づき何か訊ねると、老人はためらわず前方のやや高い丘陵地帯を指さして、歩き出した。

私たちはそのあとに従った。

一キロ近く藪(やぶ)を漕いだろうか。ときどき周囲の雑草の中に、目を射るように鮮やかな赤い小粒の玉が散っている。野生の唐がらしである。

将兵と共に山にこもったインド兵が、唯一の香辛料としてこれを愛用したと聞いたことがある。

現地ではこれをロンボーと呼ぶ。

左下がりの斜面の行く手に、ザックリ断ち切ったような鋭角的な沢が現われた。

老人が立ち止り、絶壁のふちに立った薄が下をのぞきこんで、「む、ここだな」といった。

私のそばに群生の竹が生い繁っていた。ラバウルの竹は根元がひと株に密集し、直径十センチほどの一本一本は力ずくでその根元をわん曲させ、空間を求めて伸び上った姿である。

私はその一本に片手をかけて、絶壁の下をのぞきこんだ。

両岸は濃緑色の雑草が繁茂して、切れこんだ沢の鋭さをいくらか和らげている。

底まで十四、五メートルあろうか――。

「ずいぶん浅くなった」と薄がいった。

「なにしろ地表はねばりのない火山灰だから、スコールでどんどん埋まってしまう」

私はラバウルに来てから各所に残存する陰惨な小洞窟を見ていたが、それらは空襲時に身をかくすためのもので、地下要塞とはどんなものか、いくら図面を眺めてもはっきり想像することが出来なかった。

そこに今村の姿を置いて、彼の心情を憶測したい――と望んでいた私は、断崖の上でまたももどかしさにかられた。

せめて、もう少し洞窟の入口に近づくことは出来ないだろうか――。

沢の雑木や藪に抱きつきながら、ほとんど垂直に見える崖をずり落ちていってみよう――と私は思いたち、すぐ実行に移った。

激しい動悸、息切れ………片足だけが急に下へ落ちて体の平衡を失ったとたん、汗で曇った目の前を鮮やかな紅色が流れ、一本の木が立ちはだかった。

私は反射的にその幹に抱きついていた。

目を凝らせば、四、五メートルはあろうというポインセチアの大木だった。

一本立ちの幹に短い枝を張り、総毛だつほど赤く冴えた色の葉をつけている。

無茶するな! といいたげに、苦笑いの薄が手をさしのべて私を引っぱり上げた。

まず動悸をしずめようと私はタバコをとり出し、要塞入口に近づけなかったことになお心を残しながら、この位置の地下二十メートルほどにいたであろう戦争末期の今村を想像した。

私の想像の中で、司令官事務室に坐る今村は濃い茶色のシャツを着ている――。

古守(こもり)軍医が「シャツなどは色がさめて余りみすぼらしくなったので、現地の木の皮からとった渋茶色の染料で染め、大将もそれを着ておられました」と語ったことがある。

今村のかたわらには「聖書」と「歎異抄」が置かれていただろう。

彼我の物量の差だけでなく、情報戦に致命的な欠陥を暴露しつつ日本軍が敗戦に向かって走り続けていた時期、今村が「連合軍はすでにラバウル攻略を断念している」ことを見ぬいていたか、どうか――。

これについて今村は戦後になっても何も語らず、何も書き残していないので、不明というほかない。

だが日本陸軍屈指の戦術家として知られる彼が、それを察知していたとしても不思議はない。

いずれにせよ今村の統率の理念は、“父老の愛児”である陸海軍十万将兵の命を仇(あだ)やおろそかに散らしてはならない、というものであった。

そのためには、絶えず士気の高揚をはからなければならない。

彼は常に「敵もし来攻せば、これを撃滅する」といい続けた。

緊張がゆるめば士気は崩れ、収拾つかなくなる。

激しい空襲下の自壊作用は、なんとしても防がねばならなかった。

地下要塞をつくり、訓練を強化し、現地自活に力を注ぐなど、今村の講じた諸施策はすべて士気を高めるためのものであった。

図南嶺の地下要塞司令部も、まさに来攻する敵を撃滅する覚悟を示す象徴であった。

たとえこのまま無事に戦争終結を迎えるにしろ、士気の維持にはこれだけの備えは必要だった。

陸軍七万の士気を維持するためには、今村はしばしばしかけられる局地の小戦闘で、日本将兵の絶対の忠誠心――献身と勇気を示すために、彼らを死地に追いやらねばならなかった。

“お預かりした父老の愛児”という言葉で絶えず将兵の命の尊さを思った今村は、さぞ苦悩にさいなまれたであろう。

しかもガダルカナル撤退後の今村は、「部下将兵の命をむだに散らすことは大きな犯罪」と認識していた。

しかし最高司令官の任務と“父老の愛児”への愛情の矛盾に、くじけることは許されなかった。

また今村は、くじける男でもなかった。

地下要塞が完成しても、今村が常に地下で暮していたわけではない。

図南嶺の司令部の洞窟入口近くに、ベッドと事務机をそなえた六畳二部屋のバラックがあり、彼はここで執務することが多かった。

洞窟入口から今村のバラックに達する小道の両側には、参謀、副官、通信隊などの小屋がならび、みなトタン葺きの屋根を椰子の葉で偽装してあった。

農耕のかたわら、養鶏も奨励された。

今村はバラックのそばに鶏小屋をつくらせ、鶏の大好物という蟻の巣を部隊視察の帰りなどに自分で林の奥から探してきて、雛たちの喜ぶ姿をあかず眺めていたという。

「今村大将のお好きなものは、煮こみうどんとライスカレー……」と、宮城県塩釜市の料亭“稲長”の主人、稲葉久三郎は語る。

彼は今村がラバウル戦犯収容所にはいるまでの三年半、“軍司令官のお食事”を作り続けた人である。

「兵と同じものをといわれ、特別に入手した贅沢品を出すと叱られました。

若い者を集めてご馳走するのがお好きで、ライスカレーなどはいつも「たくさん作れ」といわれたものです。

実によく本を読まれましたが、将棋もお好きで、主に私がお相手をしたものです。

あるとき、例によって将棋をさしていると、大将がふっと『稲葉も近く日本に帰れるかもしれん』といわれました。

では、近く戦争がすむのかなと思いましたが、なぜそういわれたのか、わけをお訊ねすることはさし控えました。

当時の私は、いずれ敵の大軍が上陸してきて、全員玉砕、当然私も……と信じていて、別に命が惜しいとも思っていませんでしたが」

ラバウルの将兵や軍属が日本に帰れるのは戦争終結によるほかないはずだが、いつ、何を動機として、今村はそれを予測したのだろうか――。

「今村さんはいつ、それをあなたにいわれましたか」と私は意気ごんで稲葉に訊ねたが、「さあ、十九年だったと思うが」とだけで、何月ごろか、春か、秋かと質問を絞っても、彼の記憶は定かでない。無理もない。

赤道直下をわずかにそれるラバウルでは、一年中同じ時刻に陽が登り、同じ時刻に夜が訪れ、温度の差もあまりないのだ。

昭和十九年――といえば、すでに日本の敗勢は目を覆うばかりで、日本軍敗退の重要なものを拾えば、いずれも今村の“戦争終結の予想”と結びつけることが出来る。

だがその前にもう一つ、私の頭にひらめくものがあった。

東条英機の退陣である。十九年七月、サイパン失陥を契機に東条内閣は総辞職に追いこまれた。

今村の手記にはいっさい現われないが、この年二月、東条が首相、陸相のまま参謀総長をも兼ねたことに、今村は強い批判を抱いたであろう。

開戦の決定者であり、その後は軍と政府を率いて日本の進路を壟断(ろうだん)してきた東条の退陣を知って、今村は“戦争終結の可能性”を思ったのではないだろうか。

しかもこの時、今村が若い時から兄事してよくその性格を知る梅津美治郎が参謀総長に就任した。

“理性の人”といわれた梅津に、今村は何かの期待をよせだのではないか――とも想像される。

十九年の戦局は、二月に今村が直接影響を受けたトラック島の海軍基地壊滅、七月にサイパン島失陥、十月にはレイテ島に米軍が上陸し、フィリピン沖海戦で不沈戦艦「武蔵」が沈没、十一月にはマリアナ諸島を基地とする米軍のB29が東京空襲を開始した。

ヨーロッパ戦線では、ドイツ軍は東部戦線で敗退を続け、西部戦線ではノルマンディーの連合軍逆上陸、ローマ占領、ヒトラー暗殺未遂事件、パリ解放など、日本の同盟国の運命は決していた。

日本が大勢を挽回する可能性など、もはやあるはずもない。

今村は、《東京の首脳部がそれを見きわめて、少しでも日本に分のあるうちに、またこれ以上将兵の命をむだにせずに、戦争終結の理性的行動に出るのでは》と期待したのではないか――。

それが、将棋をさしながら稲葉にもらした言葉になったのか……と想像される。

昭和十九年十月ごろ、今村は「剛部隊決戦教令」を全部隊に配布した。

これは「戦闘に当って、ぜひこれだけは心得よ」という要点を十ヵ条にまとめたもので、三十ページほどの小冊子である。その第五条に「戦闘間負傷者の後送、戦友の介護はこれを許さず、ただ衛生隊員の第一線進出によってこれを収療すること」とある。

日露戦争中の軍歌に「しっかりせよと抱き起し……」と歌われた戦友愛は、ここで明確に否定されている。

私は、これを読んだラバウル将兵の中には背筋に寒気を走らせた者も多かっただろうと想像した。

だが太田庄次は「日露戦争時代の軍歌『戦友』の歌詞は、旧陸軍では、少なくとも昭和初期から問題にされていて、兵に対する『精神訓話』などでもその不当性が指摘されていました。

ですからラバウルの将兵の中に、これを見てぞっとした者などいなかったと思います」と語った。

第一条「持久観念を払拭し、徹底した攻勢による決戦思想に徹すること」で始まるこの『決戦教令』の中に、「全員戦闘員たる信念」や「対戦車戦闘の重視」など、方面軍の方針のすべてが書かれている。

昭和十九年十二月八日――三回目の開戦記念日である。今村は部下に統帥思想を徹底させ、その覚悟を新たにするため、全将兵に『決戦訓』を配布した。

日本軍六千が守るペリリュー島(西カロリン諸島)に優勢な連合軍が上陸したのは九月十五日、凄烈な攻防戦を繰返したのち全員“玉砕”したのは十一月二十四日で、僅か二週間前のことであった。

今村は『決戦訓』の『序』にこの戦闘経過をくわしく述べ、「我等の鑑(かがみ)とすべきものなり」と結び、なお各項目にペリリューを引例している。

『訓』の部の『下士官の信条』には、「敵の心胆を奪えるペリリューの斬込肉攻の成果は、主として下士官を長とせる少数兵力の挺身敢闘により達成せられたり」と記して、「下士官の戦闘指揮に任ずるに至るは戦場の常なり」と覚悟をうながしている。

『兵の信条』には、「兵は必死敢闘一人飽くまで十敵を斃すべし、戦傷を負うも断じて後退すべからず。

……戦線を後退し或は生きて虜囚の辱(はじ)を受くるが如き、不忠不孝、より大なるはなし。

斯くの如くんば何を以てか靖国の森に眠るペリリューの戦友に応えん」とある。

このころのラバウルでは今村の考えに基づき、兵種、兵科の区別を廃し、経理部や軍医部の将校にも指揮権を認めて、第一線戦闘部隊と後方部隊とが一丸となっての決戦体制が敷かれていた。