|

****************************************

INDEX 一章 二章 三章

一章 沖縄戦記のまえがき・あとがき

1 日本版の序文(日本人向け) 1951年2月 ロバート・シャーロッド(ワシントンにて)

top

――日米大決戦の跡を顧みて――

この本は、太平洋戦争の中で大いに意義の深い、いくつかの戦いの最中における、一人のアメリカ従軍記者の観察を綴った戦記三部作の最終の一巻をなすものである。

この前の『タラワ』と『サイパン』の両巻もまた、中野五郎氏の訳によって光文社より昨秋以来、日本版が刊行された。

この三部作の戦記はいずれも、どんな意味からいっても完全な戦史ではないのである。

これら三巻の本の中で、私は従軍記者としてただ単に戦闘の起った時のままの記録――というよりはむしろ幾多の戦いの中で、ある特定の逸話(エピソード)の起ったままを私が目撃したとおりに、記録として書きとめようと企てたものである。

さて一九四五年(昭和二十年)の初頭には、太平洋戦線にあった大抵のアメリカ軍将兵にとって、日本が敗北したことはすでに明瞭であるように思われた。

すなわちこの前年の十月に起ったレイテ湾の大海戦の結果として、日本はもはや、有効な海軍を全く喪失してしまったのであった。

またアメリカ潜水艦部隊は、戦争の初期には魚雷の欠陥のため非常にその活動を阻害されて見劣りがしていたが、今やこの時にいたると目ざましい威力を発揮して日本が補充することが不可能なくらいの割合をもって、日本商船隊をかたっぱしから撃沈しつつあったのだ。

そして日本本土の島々がすべて孤立するのも、もはやただ時間の問題であった。

一方、今やアメリカ国旗をひるがえした航空母艦は大小とりまぜて一〇〇隻近くに達していた。

その中には高速航空母艦機動部隊に所属する約二〇隻の航空母艦が含まれていて、それは太平洋上のいかかる方面にも一、〇〇〇機以上の飛行機を一挙に発進させることが出来たのである。

一九四五年(昭和二〇年)一月に、この高速航空母艦機動部隊は、たとえ日本軍の陸上基地航空部隊がこれにたいしていかかる反撃を決行しようとも全く物ともせず、南支那海に突入して大規模な空襲を敢行したのであった。

そして二月十二日のたった二日間に、この高速航空母機動部隊は仏領印度支那沿岸沖合とサイゴン河口とで、日本艦船四十七隻を撃沈した。

私は従軍記者として当時、航空母艦『エセックス』より発進した雷撃機に搭乗して、これらの日本艦船の中の十九隻の撃沈されるのを見とどけた。

そして私は、これこそ私が第二次世界大戦で目の当りにした圧倒的軍事力のただ一撃による最大の威力発揮であると認めたのであった。

しかも、それだけではなかった。

マックアーサー元帥の靡下部隊によるレイテ島、ミンドロ島およびルソン島(フィリッピン諸島の主島)の占領によって、すでに一九四五年(明和二十年)二月までには、フィリッピン諸島にある日本軍の全面的敗北と南方資源地域の間断なき海上封鎖を確実ならしめたのであった。

ただ『超空の要塞』B29爆撃機による日本本土爆撃だけが、予定計画通りにいかないで、ぐすついていた。

一九四五年(昭和二十年)初めまでに、B29爆撃機は中国の諸基地から日本本土空襲を企てて数ヵ月間も努力したかいもなく不首尾に終ったので、今度はマリアナ諸島に転じて移駐したのであった。

しかしこれらサイパン、テニアン、グアム三島にある大きな飛行場を利用してさえも、なお未だにB29爆撃機による日本本土爆撃を成功させるにはいたらなかったのだ。

かくして、硫黄島がいよいよ必要欠くべからざる島になったのである。

すなわちサイパン島の航空基地と東京との中間の地点が、大型爆撃機を護衛することが出来るような長距離戦闘機の基地として必要であった。

そしてそれはまた損傷を蒙った爆撃機が、その帰還飛行の途中で不時着する中継地としても必要であったのだ。

この後者の役割は、硫黄島の有する二つの役割の中でいっそう、重要なものになった。

戦後の諸記録によると、実に二、四〇〇機の『超空の要塞』爆撃機が硫黄島に不時着したことを示している。

これらの爆撃機群の全部が、もし同島に不時着しなかったならば海中に落ちて喪失したであろうというわけではない。

しかしその喪失は、その全搭乗員合計二六、〇〇〇名の中の大多数とともに、はなはだ高率に上ったことであろう。

損傷したB29爆摩機の第一番機は、硫黄島の戦闘が半分ぐらいすんだばかりの時に早くも同島に不時着を開始した。

そしてそれから戦争の終るまでの全期間を通じて、これらの爆撃機はひっきりなしに硫黄島に着陸したのであった。

硫黄島で闘ったアメリカ軍の将兵の死傷率は、今度の戦争の中のいかなる個々の戦いと比較しても、それは最高のものであった。

すなわち約六〇、〇〇〇名のアメリカ軍の中より、戦死五、五六三名、負傷一七、三四二名を出したのである。

一方、日本軍の死傷者はこれと殆どまったく同数で、合計二二、八一七名にのぼった。

アメリカ軍の火力、すなわち艦砲射撃と航空攻撃と野砲攻撃の火力の圧倒的な優勢は硫黄島の日本軍最高指揮官・栗林忠道陸軍中将の巧妙に地中に構築された防禦陣地と、玉砕するまで頑強に闘いぬいた彼の指揮部隊の勇敢とによって差し引かれて、いずれとも優劣を決しかねたのであった。

かくて硫黄島では太平洋戦争中に他のいかなる戦場でも見られなかったように、何者も抵抗しがたい無敵部隊が奇しくも、何者にも動かされない難攻不落の相手に遭遇したように思われたのだ。

ところで、太平洋戦線で闘っていたアメリカ軍の将兵には、日本が一九四五年(昭和二十年)の初頭までに敗北するように見えたとはいうものの、しかし日本の屈服については、殆ど全く楽観するものはなかった。

神風特攻隊の飛行機群はアメリカ軍の艦船に甚大な損失を蒙らせつつあった。

そしてそれは日本軍が最後の一兵まで闘いぬくことを示威するもののように思われた。

これは私の推量ではあるが、当時最高地位にあった将軍と提督の見解では、戦争は一九四六年(昭和二十一年)十月頃まで続くであろうということ、ならびに日本本土の進攻が必要であろうということであった。

それで日本本土の進攻計画が作られたのであった。

しかしまず第一に、九州から僅かに三五○哩ばかりしか隔たらぬ沖縄本島の攻略が必要であった。

この本の後半の二章は、沖縄進攻の作戦計画とその作戦進攻について物語るものである。

この沖縄攻略戦こそは、太平洋戦争随一の長期戦闘の一つであった。

硫黄島攻略戦の二十六日間に対して、実に八十六日間を要したのであった。

そしてまた太平洋戦争随一の凄愴(せいそう)極まる血戦死闘の一つであったのだ。

しかしこの戦いの詳細が、この巻中に十分に収められているわけではないことを承知願いたい。

さて九州に対する進攻作戦は一九四五年(昭和二十年)十一月一日を期して計画されていた。

それはアメリカ軍の艦船三、〇三三隻を包含した大規模な作戦計画であった。 ゛

そしてアメリカ陸軍の第六軍が、九州の東海岸に各六個師団よりなる二個軍団を上陸させることになっていた。

更に海兵隊の三個師団よりなる一個軍団が鹿児島の西海岸より上陸し、また陸軍の歩兵一個師団も甑(こしき)列島に上陸する他に、更に新手の一個師団を海上予備軍として待機させることになっていたのだ。

かくして本州に対するいよいよ決定的進攻は一九四六年(昭和二十一年)三月一日頃に予定されていた。

これには第八軍と第十軍の全兵力――歩兵九個師団、機甲部隊二個師団、将兵三個師団合計十四個師団をもって上陸を敢行し、関東平野を突破して、東京を目ざして西へ迫撃する作戦計画であった。

そのうえに予備軍として、第一軍の兵力、すなわち歩兵十個師団と空挺部隊一個師団が欧州方面より転用されることになっていたのである。

戦後に行なわれた大抵の分析検討によると、それはいかなる日本本土進攻も必要ではなかったであろうということ、ならびに日本はたとえ原子爆弾が広島と長崎に投下されなかったとしても、その十一月一日以前に戦争終結を余儀なくされたであろうということを結論している。

その反面、アメリカ国民は日本軍の五、〇〇〇機以上の飛行機が神風特攻隊として戦争の終結した時までに編成配置されていたこと、しかもこれとは別個に更に五、〇〇〇機が作戦可能であって、これら全機を発進させるに十分なガソリンも備えていたことを知って愕然としたのであった。

ある分折検討によれば、もし沖縄戦における損害の比率か維持されたならば、日本軍独特の神風特攻隊は九州沖でアメリカ軍の艦船九〇隻を撃沈し、九〇〇隻を撃破したことであろうと判断している。

もちろん、これは推測であって、大いに増大されたアメリカ軍の航空力が更に三ヵ月間も余計に日本全土にわたり大爆撃を加えるべき要因を考慮に入れていない。

すなわち、アメリカ軍は沖縄本島のみでも十八個所に飛行場を建設することになっていたのだ。

更に欧州方面より再展開された増援の航空部隊は、すでに八月には沖縄基地からB29爆撃機を本州爆撃のために発進しはじめていたのであった。

そして日本本土の大半は、今やB29よりも小型の爆撃機隊によって容易に到達出来る攻撃圏内に入るようになったのである。

この推論から当然、次のような一つの結論に到達するであろう。

すなわち、日本ならびにアメリカ両国民は、戦争があのようにして終結したことを相共に喜ぶべきでぱなかろうかということである。

日米両軍ともに甚大な流血の惨を重ね、ものすごい破壊と荒廃は既に十分であったのである。

この最大の戦争が終ってから既に六年の歳月が流れた今日こそ、日米両国間の永続する友情――敵意ではなくて――が将来に対して最善の希望を与えるものであることを、認識することは容易であろう。

2 原著の序文(アメリカ人向け) 1945年 ロバート・シャーロッド(ワシントンにて)

top

ここの珊瑚の砂の中に横たわるあなたにむかって、

生きのこったわれわれは

あなたは死につつあっても、

けっして無駄に死んだのではなかったのだと

かたい誓いの敬意を捧げる……

われわれがいたわる両手をもって、

あなたの身体をしばし横たえるにはたりないが

大地を掘って土をその上に振りかけたとき、

われわれは最後の悲しい別れをつげたのではなかった、

われわれはただ「よく安息されよ」と言ったのだ。

それから、あなたの数々の善行に悲しい喝采をおくる

このささやかながら、真心をこめた墓碑を立てて

われわれはこの地点にしるしをつけた、

そして鎮魂歌を低い声でつぶやきながら

西方へ行進をつづけたのだ。 |

米従軍記者の“西方への進攻” ON TO

WESTWARD

クリックで大きくなる

|

日本を目指しての西方進攻――すなわち『西方へ進み続ける』という本書(アメリカ版)の題名は上に掲げた詩からとったものである。

上の十数行の詩は『タラワ島の墓地にある一枚の木片に銘記されたものである。

この詩を綴った海兵隊の作者は誰だか不明であるが、しかし彼は上陸後、わすか五日間でタラワ島を立ち去らねばならない別離の哀愁をひしひしと味わいながら、彼の背後に置き去りにしてゆく戦友達に向って、衷心より敬礼をしていった人達のなかの一人であるといわれている。

タラワこそは歴史上で未曾有の戦いの開始をしるしたものである。

その理由はしごく簡単であるが、それは、世界最大の大洋を横断する大戦闘は、はなはだ近代的な海軍機構をもってするのでなければとうてい、闘うことができないからであった。

このような海軍機構は一九四三年(昭和十八年)にいたるまでは存在しなかったし、更にまたそれは一九四四年(昭和十九年)に至るまでは相当の大規模では使用されなかった。

そして一九四五年(昭和二十年)までに、アメリカ合衆国海軍が歴史上のあらゆる海軍を総合したものよりも遥かに、強大なものになった時に、この強力な機構の全兵力は初めて用いられつつあったのである。

そして沖縄こそ、これらの太平洋上の島嶼戦の最後のものであり、そして太平洋戦争の最後の戦いとなったのであった。

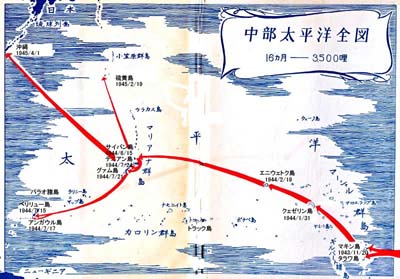

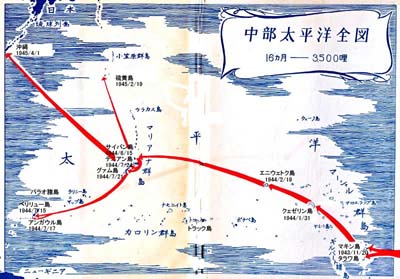

さて第二海兵師団がタラワ島を確保した一九四三年(昭和十八年)十一月二十三日から、第十軍靡下の陸軍部隊と海兵部隊が沖縄島に上陸した一九四五年(昭和二十年)四月一日に至るまでの間に、実に十六ヵ月と一週間を経過した。

そしてこの間には、三、五〇〇浬にわたる距離とその他の幾多の島々――すなわちクェゼリン、エニウェトク、サイパン、テニアン、グァム、ペリリュー、アンガウル、硫黄鳥のごとき各島の幾多の戦いがあったのである。

本書はこれらの戦いに関する完全な物語ではないし、また中部太平洋の全戦争の完全な記録でもない。

これは私の目に映じた戦争のスケッチであるとともに、私が自から体験した主要な戦争に関する、かなり詳細な物語である。

しかしながら従軍記者の機能というものは、私の見るところでは、完全な物語を書くことではない。

従軍記者は正しい見通しを立てて書くことは出来ないのである。

そのような見通しは、ただ時のみが与えるものである。

それは歴史家達と、彼らの山のごとき公式記録とにまかせることだ。

せいぜい、従軍記者はその自から見たり、聞いたり、感じたりしたことを書き綴ることが出来るのである。

そして彼はたぶん、戦いのなかにある人間の気分を、その人々の様子や語るところや、戦闘するところと同様に描き写すことが出来るのだ。

第二次世界大戦にまきこまれた数百万人のアメリカ人のなかで、従軍記者よりも幸福な者はなかった。

すなわちここに、歴史のつくられているところを目撃する特権に恵まれた人間があったのだ。

しかも彼らはそれをただ目撃しかつ記録するだけで、それ以上の義務は何一つも有していなかった。

そして彼らは、僅かに陸海軍の命令で制約されるだけの自由をもって、どこへも行ったり来たりすることが出来たのである。

従軍記者は、もし自分が欲したならば、提督や将軍たりとも相手にして反対意見を主張することが出来た。

彼はまた敗軍の初年兵や海軍の三等水兵から悪罵されることもありえたのである。

そして実際に悪罵されたことも時にはあったのだ。

もちろん、常に検閲はあったけれども、中部太平洋戦線では、私は善意の検間宮を最も多く見つけたのである。

彼らの唯一の関心はただ必要な軍事上の機密を保護することであった。 `

私は一九四三年(昭和十八年)後半より以降、中部太平洋戦線で報道任務に活動してきたが、たとえ検閲上の制限のあるものが時には馬鹿らしく見えたことはあっても、それらの制限のために仕事をはなはだしく困難となったことは決してなかった。(検閲について最悪のことは、記者が記事を書くために腰かけさえしないうちに直面させる精神的妨害である。)

従軍記者は何を書こうと、それはすべて戦況公表の広範な概要の範囲内に限られねばならなかったが、しかしその戦況公表はたとえ遅いことはあっても、殆ど常に正直で妥当なものであった。

中部太平洋戦線では、従軍記者は格別の特権を与えられていた。

彼は戦闘が首足よく行われる程、目覚ましい光景を目撃することが出来たのである。

しかも陸軍に関しては、アメリカ陸軍よりももっと大きな陸軍が存在していたが、アメリカ合衆国が中部太平洋の全域に派遣したほど巨大な海軍は、他のいかかる国も未だかって夢想したこともなかったのだ。

従って、中部太平洋の戦いがいかなるものであるか、これを定義するのは容易であった。

これに加えて、敵国日本人の性質は日本軍をまるで火星人のような、この世の人間とは思われないようにさせたのであった。 そして、それ故にはなはだニュース価値があったのだ。

しかしながら従軍報道は、決して安易な仕事ではなかった。

一九四五年(昭和二十年)の半ばまでに、私は四年間もこの従軍報道に当って来たのであった。

それは私がまるで、戦争以外の記事はなにも未だかって決して書いたことがなかったように思えることが、時々あったくらい、長い間であった。

私は戦争についていろいろ見れば見るほど、従軍記者が人間の大部隊に関して絶対に正確な、かつ完全に釣合のとれた通信を書くことが、どんなに困難なことであるかをますます認めたのである。

すなわちある一連隊あるいは一師団に関して真実に見えたことが、必ずしも他の連隊や師団については真実ではなかった。 また戦線の後方の師団司令部では良好に見えたことも、その時に前線では良好ではなかった。

そして誇張された師団報告はしばしば、戦いを自から闘い抜いた小銃射手にとって、その戦争がこのようなものであったと思われた事柄については、殆ど報じていなかった。

また一人の従軍記者で、中部太平洋のすべての戦いを報道することが出来たものは誰もいなかった。

それはたとえてみれば、誰もタラワ島とマキン島の同時の上陸戦に一人で参加することは出来なかったし、グァム島とテニアン島の同時の上陸戦に二つながら従軍することは出来なかったのである。

また誰も日本本土に対する、最初の航空母艦攻撃のすべての出撃に居あわせることは出来なかったし、硫黄島の各海岸に対する同時上陸戦に参加することも出来なかったのだ。

それであるから、何故、私がこの本の中で書いた事柄の殆ど全部が、私の手帳に記録されたままの、中部太平洋の戦いに関する私の個人的観察に基ずいたものであるか、その理由を読者はおわかりであろう。

戦争における私の仕事の性質上、私は時々は部隊本部で過ごすことが必要であったので、戦争の全貌を見逃すことなく即応してゆくことが出来たのである。

それと同時に、私は他の従軍記者たちと同様に、銃砲火の真下にあって人間が一体、何を考えつつあったか、また何を行いつつあったかについて、知ろうと欲したのである。

それであるから、この個人的体験の物語は主として、私がある部隊本部あるいは他の部隊本部から前線へ往ったり再び戻ったり、これを何十回となく繰返した遍歴の物語なのである。

それはまた真珠湾(後にはグァム島に移った)の太平洋艦隊司令部より、ウリシー、サイパン、エニウェトクのような島々ヘ往復した遍歴の物語である。

一個師団以上の参加したどんな戦いにおいても、私はいつでもただ一つの師団の下に留っていた。

それは一人の従軍記者が一応、手抜かりなくよそおって報道しようと試みるには、二万名の相手で十分であった。

(もしそれが出来ることであったならば私は、ビル・ジョーンズ海兵少佐の指揮する海兵大隊の物語を得るために、サイパン島で従事中の期間の約半分を過ごしたように、約九百名の将兵よりなる一個連隊と共に常に行動を共にしたことであったろう。)

しかし戦闘中には、私はその戦闘に参加している他の各師団の模様を眺めようと、常に努めたものである。

沖縄作戦に従軍した私の短かい期間(十一日間)では、それさえも可能ではなかった。

それは私の配属されていた第六海兵師団が島の遠く北端まで急速に進撃をしたので、私は第一海兵師団についても、あるいは島の南岸に上陸した第七海兵師団および陸軍第九十六師団についても、全く何も見ることは出来なかった。

本書の大部分は、水陸両用部隊の上陸作戦に関するものである。

この戦争中に、私は二十九隻の違った艦船の上で相当の時を過ごしたのである。

それで私は海上の戦争、特にわが近代海軍兵器の中で最も見事で、かつ最も威力のある航空母艦上より見た海戦について、もっと沢山書きたいと念願していたのだ。

しかし上陸戦が焦点であった。

そして航空母艦でさえも、わが軍の上陸の進路に立ちふさがる敵軍を撃滅する一つの手段にすぎなかったのである。

陸地こそ戦争の勝利の確固たる証拠なのだ。

なお本書の中には、海兵隊に関して多く書かれている。

それは私がタラワ島攻略戦の以後、私の大半の時を彼らとともに過ごしたからである。

最も、海兵隊がギルバート諸島より琉球諸島に至る大平洋上の三五〇〇浬の進撃路を闘い抜いてゆくためには、彼らは種々異なる時期に陸軍の五個師団から非常に貴重な援助を受けないですむほど、その兵力は十分ではなかった。

しかし中部太平洋の戦争は、本質的に海岸の橋頭堡争奪の戦争であった。

そしてそれこそ海兵隊が常に訓練されていた戦争であった。

そして突撃する海兵部隊が、常に中部太平洋の上陸戦闘の先鋒をうけたまわったのだ。

すなわち陸兵の死傷者約三二、〇〇〇名に対して、海兵の死傷者は約六五、○○○名に達したのである。

海軍がその専属の陸兵、すなわち海兵隊を、海軍が受けもった中部太平洋の戦争の中で最も手強い苦しい仕事の大半(全部ではないが)にいつも差向けようとしたのは当然であった。

もっとも手強い苦しい戦いこそ、最も優れた物語を作るものである。

私の仕事は物語を書くことであった。

それ故、私は『革の頸』(昔、アメリカ海兵隊の軍服は革で作った高い立襟で、敵艦上に躍り込む場合に頸部を折られないように防護したといわれる)とあだ名された海兵隊に従軍したのだ。

野営生活のものうい雑用の中でも、あるいは白熱化する激戦の最中でも、海兵隊の団体精神は殆どへこたれなかった。

一般にいって、彼らは威厳を保ち、少しも不平や愚痴を言わずに、死ぬ時と同様に生き抜いたのである。

彼らの平均年齢は、二十歳より二十二歳の間あたりであったが、それは戦闘兵として最良の年齢なのである。

もしアイゼンハウアー元帥が言ったように、士気こそ戦争の中で最も重要な要素であるならば、海兵隊はその戦争を闘い抜かせるものを驚くほどに有していたのだ。

彼らの自惚れと優越感は時々に、他の兵種のもの、すなわち陸、海、空軍の部隊を怒らせたが、しかし彼らは戦いの中で十分に返報したのであった。

いつか、誰かが海兵隊について一冊の本を書き、その中で彼らの素晴らしい団体精神を適当に説明するであろう。

一体、何がそのような素晴らしい団体精神を生み出したのか、私は次の事実をその根源としなければ、到底理解できなかったのだ。

すなわち海兵の一人一人はいずれも『ブーツ・キャンプ』と呼ばれる海兵隊専用の野営訓練所で峻烈な訓練を受けた時から、日本軍のトーチカを目がけて突撃して戦死を遂げるまで、彼の頭の中には常に次の言葉が太鼓を打ち鳴らすよりに教え込まれていたのである。

「諸君はこの地上で最良の戦士である。

諸君はこのことを裏切るようなことは、何でも決してしない方がよいのだぞ。」

海兵の訓練は安住の武器の使用について十分な課程を含んでいるのみならす、アメリカ軍事評論家ハンソン・ボールドウィン(『ニューヨーク・タイムズ』記者)が「精神的優越性」と名付けているものについても、確固たる教育を包含されていたのである。

今や原子爆弾と誘導式ロケット弾は、戦争を科学的基盤の上に置くようになるかもしれない。

そして今後は、戦争が実験研究室の中で勝敗を決するようになるであろう。

そのような場合には、本書は、人間の生々しい勇気がこのように最も重大な役割を演じた、最後の戦いに関する一人の従軍記者の記録として、認められるであろう。

3 訳者のあとがき 1951年3月 中野五郎 top

この本は『タイム』ならびに『ライフ』の軍事記者として名声の高いロバート・シャーロッド氏の太平洋戦争戦記三部作の最終の一巻をなすものであって、既刊の『タラワ』『サイパン』の両巻とあいまって、太平洋戦争の真髄ともいうべき世界戦史上未曾有の水陸両用作戦の実相を正確かつ精密に記録した貴重な文献である。

それはアメリカ著名の歴史家サミュエル・モリソン博士が目下、執筆中の尨大な太平洋戦史(日本版十八巻)とならんで、まさに日米両国民のために後世に永く残るべきものである。

もしモリソン戦史を太平洋戦争の骨格にたとえるならば、このシャーロッド戦記はまさに太平洋改争の血とも肉とも言えるであろう。

しかも彼は自由人らしい鋭いリアリズムの眼と、温いヒューマニズムの心とをもって、ここに太平洋戦争を通して最大かつ最悪のいくつかの戦いの生々しい姿を、一切の粉飾と誇張と歪曲をまじえずに、ただ卒直に綴ったのである。

もしこの本を読んで、あまりに残酷に感ずる点があれば、それはシャーロッド氏の責任ではなくて戦争そのものが残酷なせいなのである。

またもしこの本をひもといてなにか単調な、平凡な印象を受ける点があれば、それは激烈な戦争の各場面の中にも退屈な反復が存在し、また人間の大量殺戮の血みどろな総総湯の中に案外、平凡な人間の愚直さが残っているせいであろう。

要するにこれが戦争であり、シャーロッド氏はただ彼の眼で見、彼の耳で直接に聞いた戦争の赤裸々な姿をここに正直に、一切の伏せ字なしで記録したのである。

もし彼の三部作『タラワ』『サイパン』『硫黄島』の三巻の中に記録された戦争の姿が、他の多くの職業軍人や作家の描いた戦争の姿となにか異っている点があれば、それはシャーロッド氏があまりに戦争について正直であり、公正であり、忠実であるためであろう。

彼は決して文学者を気どったり、哲学者ぶったりすることは出来ないのだ。

それほどアッツ島より、タラワ島、サイパン島、硫黄島をへて沖縄島にいたるまで、三年半にわたる彼の太平洋戦争の体験は深刻であり、厳粛であったのである。

さて本巻に記録された戦闘は疏黄島を主に、沖縄島を従として、アメリカ軍の立場より両作戦の実相を克明に描いてある。

とくに硫黄島作戦は、アメリカ軍の尨大な人的、物的損失によってタラワ島作戦以上のセンセイションを全米に巻き起したものである。

そしてこの豆粒のような孤島を死守、玉砕した日本軍の最高指揮官・栗林忠道陸軍中将は、アメリカ軍にとって敵将として憎悪されるよりは、むしろ稀代の猛将として感嘆されたのであった。

常時、アメリカでは『琉黄島の砂』と題する有名な戦争映画まで作られたくらい硫黄島の戦闘は、一億四千万のアメリカ国民に対して永久に忘れがたいような深刻な印象を与えたものだが、日本では既に敗戦直前の国内動揺と人心不安のために硫黄島作戦は、当時でさえ悲しくも忘れられがちであった。

その意味で、この本はわが国で唯一無二の硫黄島戦記として、識者も大衆も初めてその真相を知り、感慨無量なるものがあると思う。

それで私は、本巻を通読される読者諸君の便宜と参考のために、硫黄島ならびに沖縄島両作戦に関する当時のわが大本営発表の主要なものをつぎに摘記して、既に忘れられたり、あるいは未だに誤まられた太平洋戦争の真実を理解するよすがにしたいと思う。

大本営発表 【昭和二十年三月二十一日十二時】

一、硫黄島の我部隊は敵上陸以来約一箇月に亙り敢闘を継続し殊に三月十三日頃以降北部落及東山付近の複廓陣地に拠り凄絶なる奮戦を随行中なりしが、戦局遂に最後の関頭に直面し「十七日夜半を期し最高指揮官を陣頭に皇国の必勝と安泰とを祈念しつつ全員壮烈なる総攻撃を敢行す」との打電あり、爾後通信絶ゆ。

二、敵兵同島上陸以来、三月十六日迄に陸上に於て之に与えたる揖宿約三万三千名なり。

大本営発表 【同年六月二十五日十四時三十分】

一、我航空部隊は引続き好機を捕捉し同島周辺の敵艦船及航空基地を攻撃すると共に地上戦闘に協力しあり。

二、作戦開始以来敵に与えたる損害は地上に於ける人員殺傷約八万、列島線周辺に於ける敵艦船撃沈破約六百隻なり。

三、沖縄方面戦場の我官民は敵上陸以来、島田叡知事を中援とし、挙げて軍と一体となり皇国護持のため終始敢闘せり。 |

私は今ここに訳筆をおくにあたり、三部作の全巻を飾る多数の記録写真の提供使用を、特に日本版のため承認されたアメリカ海兵隊総司令部の好意を謝するとともに、私の註文をなんでも快よくきいてくれた原著者シャーロッド氏、軍用語について助言と調査に当ってくれたGI出の友人レオナード・ファーマン君、刊行について最大の努力を尽した光文社常務・神吉晴夫氏等に対して謝意を表する。

top

****************************************

|