|

****************************************

INDEX 一章 二章 三章

|

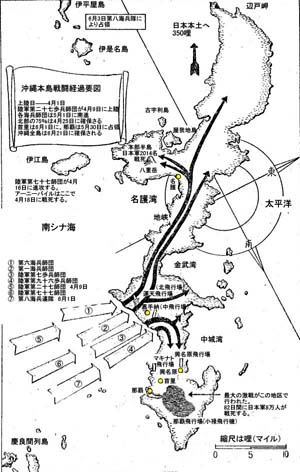

三章 奇跡の上陸

四月一日

四月二日

四月三日

四月四日

四月六日

四月八日

四月九日

四月十日

四月一日

太平洋戦争を通じて、第十軍が復活祭の日曜日に敢行した沖縄本島の上陸よりも奇妙な事件は起ったことがなかった。

すなわち、アメリカ軍の陸兵も海兵も、彼らがカリフォルニア州の海岸沖における予行演習で経験したにちがいない抵抗より、やや多い程度の抵抗をうけたのみで、無事に上陸したのであった。

彼らがまるで狐につままれたように当惑したとただ言うだけでは、全く控えめな表現を粉飾するにすぎない。

一体、日本軍のあの恐しさに縮み上らせるような機関銃火はどこへのであろうか?

一体、日本軍のものすごい三二〇ミリ迫撃砲や、九吋のロケット砲はどこへ行ったのであろうか?

一体、日本軍はどこへ行ったのであろうか?

彼らはザンバ岬より那覇に至るまでの沖縄島の西海岸を全く防禦してはいなかったのだ。

しかし特攻機群は活動していた。 |

|

Lアワー(敵前上陸開始時刻)の七時間前にあたる午前一時三〇分に、その二機が来襲したが、わが駆逐艦群の一隻によって撃墜された。

さらに午前五時一五分に、輸送船『カムブリア』上ではまたもや『総員配置につけ』が発令された。

私か急いで上甲板に駈けつけた時には既に、特攻機一機が約一浬前方の海上に墜落して燃えつつあった。

ついで五時三〇分に日本軍のもう一機が、わが直衛の戦闘哨戒飛行隊のために撃墜されたと、ノールズ海軍中佐は私に知らせてくれた。

さらに六時五分に、私は火焔に包まれた敵一機が、左舷の三浬さきの海上を目掛けて円錐のように猛烈な速力で落下してゆくのを目撃した。

かくして夜明け前にたびたび、我々のまわりの空は高射砲の曳光弾で交錯したが、しかし私の乗った輸送船『カムブリア』の射撃圏内には敵機は一機も侵入してこなかった。

しかし日本軍はわが船舶に若干の損害を与えた。

すなわち沖縄島の南方海上で、陽動行動中の第二海兵師団の部隊を積載していた輸送船『ヒンズデール』と、戦車揚陸用船(LST)二隻に命中したのであった。

しかし死傷者は軽少であった。

船上の師団作戦室には、戦況ニュースがそろそろ表われ始めてきた。

それによれば水陸両用車の先頭部隊が午前八時三七分に浜辺に突入した。

また新式のT6型戦車群が、長さ九メートルもある多数の鉄舟によって揚陸せんとして浅い海面に到達した時、その鉄舟が日本軍の小型爆薬のために爆破されたために最初は難儀を重ねたが、まもなく秩序整然と揚陸を完了したと報告された。

午前八時四六分、第二十二海兵連隊の第二大隊の第一次挺身上陸隊の二隊が浜辺に上陸したが、敵軍の銃砲火を受けることなしと報告してきた。

しかしこの通信は間違いではあるまいかと思われたのであった。

それから数分間の後に、第二十二海兵連隊主力は浜辺の沖合へ殺到中なるも死傷者なしと報告された。

また第四海兵連隊の戦闘指揮所は浜辺に突入する途中であるとも報告された。

ついで九時二〇分には、シュナイダー海兵大佐の指揮する第二十二連隊の予備大隊に対して上陸命令が下り、先に挺身上陸した二個大隊の中間の間隙をふさぐように命ぜられた。

そして『黄(イエロー)』浜に上陸した第一海兵師団所属の各部隊は、島内四〇〇メートルに進出して戦線を確保しつつありと報告された。

かくて我々は今や初めて、硫黄島より以上に頑強であろうと想像されていたこの沖縄島に、全く無抵抗上陸を遂げたのであることを知ったのだ。

これよりもっと南寄りの浜辺に上陸した陸軍の第七、第九十六両歩兵師団についても報告は同じであった。

すなわち、アッツ、クェゼリン、レイテ各島の攻略戦で殊勲をたてた歴戦の第七歩兵師団の挺身上陸隊の一個大隊は、海岸の防波提に沿って上陸したのであった。

ところがその大隊の全員はまるで楽しい魚釣りにでも出かけていたかのように、各水陸両用車よりゆうゆうと飛びおりた。

それから第七師団主力はぞくぞく上陸して孤立した日本軍の機関銃陣地を撃砕して、嘉手納飛行場(日本側では中飛行場と呼んだ)を占拠した。

ついで運天飛行場(日本側では北飛行場と呼んだ)の占領が第四海兵連隊の手によって、日本軍の取り残された狙撃兵より僅かばかりの射撃を受けたのみで達成された。

その死傷者は戦死二名、負傷九名にすぎなかった。午前一〇時、私は手帖に次のように記入した。

「これは全く信じかたいことである。」

一体、なぜ日本軍の司令官はこれらの浜辺を戦わずして放棄することを決意したのか、その理由を我々は今ただちには了解しなかったのである。

ことによったら彼は、増援部隊を期待していたのかもしれなかった。

あるいは、彼は沖縄島の南端で行われた我が軍の輸送船団と上陸用舟艇群の陽動行動に酷くだまされたのであろう。

しかしそれにしても、彼がこんなに酷く一ぱい喰わされようとは不可能なことのように思われた。

それとも彼は、我が軍が以前にブーゲンヴィル島に設定したような、ただ単に半円形の周回の橋頭堡を企図したものであると考えたのであろうか?

あるいはまた、彼はその後にきたる十二週間の長きにわたり、アメリカ軍の間に四万名に近い死傷者を強要した時に充分に証明したごとく、南部地区のほうが防備強固のためそこへ最初から撤退したのであろうか。

しかしながらたとえそうであっても、彼は作戦上より重要な運天(北飛行場)、嘉手納(中飛行場)、両飛行場に至る進入路の浜辺を防禦するために、一個大隊の兵力を犠牲にさえしたならば、一千名はおろかおそらくは五千名のアメリカ軍を殲滅することができたであろう。

しかも日本軍はこれまでの各戦闘において、一個大隊でも、あるいは一個師団でも犠牲に供することには決して畏縮しなかったのだ。

正午に、第六海兵師団長シェフアード海兵少将は、その師団司令部を陸上に移す用意を整えた。

既にその指揮下の各連隊本部は上陸を完了して、島内へ前進中であった。同少将はニコニコ笑いながら、

「硫黄島では沢山、誉れの殊勲がたてられたがね、しかし私は今度のようなやり方を好むよ。」

と語った。

私はアリューシャン列島のキスカ島で、我が軍が無抵抗で上陸した後で、これと同じ言葉を聞いたことを思いだした。

しかしこの沖縄島では、ここもまたキスカ島の二の舞を演じようとは誰一人、考えなかったのだ。

日本軍は全然、那覇の上方の海辺をすべて放棄して、それより遠く南部へ移動してしまったのであった。

そして誰もこの上陸第一日に、あるいは最初の二週間の中には予想できなかったことは、日本軍が最後にものすごく頑強に闘い抜いたような戦闘力を実は立派に持っていたのだということであった。

でなければ一体、日本軍はなぜ我が軍をかくもやすやすと上陸させてしまったのであろうか?

しかし浜辺へ近づくことはなかなか困難であった。

シェファード海兵少将の乗りこんだ水陸両用車は、数回も海中の珊瑚礁脈の海草の密生した頭にひっかかって、殆ど転覆しそうになった。

もし敵軍の銃砲火の下で上陸が決行されたのであったならば、これらの水陸両用車群は、一体、どんな苦難に直面したことであったろう!

我々が浅い海面をじりじりと浜辺を目ざして接近していた時、私はただ次のように思うばかりであった。

「なんという素晴らしい光景であろう! 一隻の粉砕された水陸両用車もなければ、難破した舟艇もないのだ。

我々は遥か遠く丘の上に、既に戦車が堂々と進んでゆくのが見える。ダック型水陸両用車まで、既に軍需品を運搬しながら道路づたいに走っているではないか! 浜辺一帯には誰一人、夢中になってタコツボを掘っているものはいない。そしてみんな身体を伏せたりせずに、立派に直立してやるのだ。」

しかし沖縄島の海岸はけわしくて、ほんの数ヵ所しか舟艇は近よれなかった。多数のブルドーザーが既に轟々と響きを立てながら、砂地の崖を切りひらいて、島内

に道路をつくっていた。

私は浜辺に設置された上陸部隊の負傷者後送収容所に立ちよってみた。一名の負傷兵が休んでいたが、その傷は脚を射ちぬかれたのであった。そこにいた衛生兵の一人の話によれば、この地区でも、他にもう二名の負傷者があると聞いていたが、まだやって来ないとのことであった。

第四海兵連隊は、師団戦闘指揮所の設置された地点よりやや南寄りに上陸したが、今や日本軍の若干の部隊の抵抗に遭遇しつつあった。一三時までに、その方面では約三〇名の死傷者を出した。

さて島内一帯の低い丘陵地帯の怪奇な特徴は、そこに掘られた数百の地下訥骨所の穴倉であった。

これらの要石の形状をした穴倉はかたい珊瑚岩よりなっていて、丘の山腹に掘りぬかれていた。いずれもキチンとつくられていて、縦横三メートルと三メートルぐらいの大きさで、高さは一・八メートルほどであった。

そして各穴倉の内部には階段があって、この階段の上には鉄製またぱ陶器製の高さ五〇〜一一〇センチくらいの壺がいくつも安置されてあった。

これらの壺の中に、沖縄人は死んだ家族や親戚の頭蓋骨と骨とを入れて保存していた。またある穴倉の一つの入口のすぐ内側には、割り板づくりの小さい棺があった。その中にはつい最近に死んだ一名の沖縄人の遺骸が入っていた。それから三年後に、情報パンフレットの記すところによれば、原住民たちはこれらの遺骨をひろいあつめて、骨壺の中にかおめたそうである。

海辺の付近の土地はやせて、その土質は珊瑚の上に薄い表皮のようが土がかぶさっているにすぎなかった。

そこにはさつま芋と、発育の悪い砂糖黍と、小麦のようた穀類(栗の意)が植えられていた。

また海に面した漁夫の貧しい小屋には、いずれも軒先に網がかかっていた。

その垣根は竹の棒と泥で造られて、その上に赤瓦がのっていた。

海兵部隊の上陸した浜辺にただよっていた唯一の死臭は、人間の死体ではなくて、実は数日前にアメリカ機の落下した爆弾で殺された二匹の山羊の死骸より発散するものであった。

そのへんに生き残った数百匹の山羊はいずれも発育不良の倭小なもので、普通の大きさの半分もなかった。

我々の見たところでは、沖縄は豊かに富んだ国ではなかった。

最初に我々が見かけた沖縄人は、我々のこの印象を確証したのである。

この午後の中頃までに、数百名の一般住民はアメリカ軍の前線を通りぬけて流こみ始めてきた。

これらの人達は、我々がかねてよりなかば予期していたような、死にもの狂いの抵抗をする一般住民ではなかったのだ。

これらの人達は、この地上に住む最も悲惨な人達であると、私は考えた。

彼らは平均して、背の高さは一五〇センチを越えなかった。

そして彼らはいずれも形容出来ないくらいに栄養不良であった。

彼らは私がいままでに見た大抵の日本人よりも、皮膚の色はずっと黒いように見えた。

そして老人の男子は、きまって顔中に濃いヒゲがをはやして、彼らの祖先が毛ぶかいアイヌ族であることを示していた。

ある七十歳の老人は、神の創造物の中で最も哀れなものの一つであった。

その老人は私か聞いたところでは、半座村より避難するまえに、日本兵の銃創で一突きに刺し殺されたのであった。

多数の沖縄人と同じように、この老人もむさ苦しい紺色の下着を着用していた。

そして海軍医療隊の一名の衛生面がこの老人を手厚く介抱すると、彼は何か計り知れぬ恐怖のようすで、担架より何回も身体を起そうとしたのであった。

しかしながら降伏している沖縄人の間で、一つの不吉な特徴がはっきり注目された。

それは若い青年が一人もいないことであった。

そしてまた若い女子もはなはだ少ないことであった。

欣然として一体どうかは分からないが、強壮な身体を持った沖縄人は、疑いなくすべて軍隊に徴集されてしまったのだ。

「彼らは全部、六歳以下か、もしくは六十歳以上ですよ。」九第六海兵師団付きの日本語専門家の一人であるスペンサー・シルヴァーソーン海軍中尉は、これらの沖縄人の投降者について批評した。

この午後の中頃に、私は頑丈な碧眼の第四海兵連隊長シャプレー大佐の戦闘指揮所を見つけた。

「これはじつに幸福な復活祭だよ。」と、彼は喜びながら語った。

「一体ぜんたい、君はどう考えるかね! 地雷も一つもなければ、実際に一名の狙撃兵もおらんのだよ。そして高射砲ときてはいずれも替え玉の案山子だったよ。わが部隊は、実はあの飛行場はたぶん、明日あたり攻略したいと思っていたものだった。それでどうしたって? わが部隊は堂々と行進してその飛行場を越して歩いていくのだよ。」

シャプレー海兵大佐は、その戦闘指揮所を島内ヘー哩も北方に進出させて、運天飛行場(北飛行場)の端に達した。

私は彼に同行して歩いていった。

その途中で我々の見かけた日本軍のトーチカは、小松の丸太で唯いいかげんに構築されたものにすぎなかった。

そして、その上は砂と珊瑚で薄く覆われていた。

(あの頑丈無比なタラワ島や硫黄島の日本軍のトーチカとは、なんと異なるものであろう!)

しかもこれらのトーチカは、長らく前に既に放棄されていたように見えた。

我々はある低い丘の頂上に達した時に、振り返って沖縄島西岸の浜辺の光景を眺めた。

そこには沖縄進攻作戦に投入された無慮一、四〇〇挺のアメリカ艦船の中で、約一、〇〇〇隻の大小艦船が見渡す限り海上に並んでいた。

我々が遥か遠く、水平線のかなたまで眺めたものこそ、実にアメリカが遂に日本を圧倒するために押し寄せた実力そのものであったのだ。

「私の部下の一部はね、上陸した浜辺でぜんぜん日本軍の抵抗がなかったので、がっかりしたよ。」とシャブレー海兵大佐は語った。

それから彼は、

「私の部隊の連中はみな最高次の戦闘力を発揮するように鍛錬されてきたのだ。それで彼らは失望を感ぜざろを得なかったのだね。しかし彼らはこの作戦が終るまでには、腹一ぱい、戦闘を満喫するだろうさ。」

と、元気よく部下のために弁じた。

運天飛行場(北飛行場)のまわりには、一ダースばかりの日本軍の飛行機が、爆破されたり、機銃掃射されたり、粉砕されたり、あるいは焼かれたりして残骸を横たえていた。

珊瑚岩を利用した円屋根型のいくつもの格納庫は一ヵ所に、一機ずつ格納するようになっていたが、その内部を検分してみると、数機ともいずれもアメリカ機の低空機銃攻撃より隠れることができすに損傷を蒙っていた。

また飛行場自体は、あまり穴をあけられていなかったので、工兵部隊が数時間も作業すれば、同飛行場をアフリカ機の着陸出来るように用意を整えられることであろう。

さて私が、前線より一名の負傷した海兵をはこんできた負傷者輸送用ジープを、飛行場の背後の丘の側面に見かけた時には、既に時刻は一六時になっていた。

この負傷兵は日本軍の狙撃兵に射たれたのであった。

彼に付き沿っていた衛生兵の話によれば、既に血漿を二瓶も注入していた。

師団司令部に戻る途中で、私は一名の海兵がニコニコ笑いながら、発育不十分な沖縄産の倭小な馬に背嚢を運ばせて歩いてゆくのを見かけた。

「これは私がこれまでに初めて知った、ほんとうに工合のよい荷馬ですよ。」と、海兵部隊の一名が哄笑した。

この沖縄島の『愛の日』(敵前上陸開始日のLデー)には、奇しくも兵士達は、楽しそうに声を立てて笑うことができたのだ。

私の原稿の締切日は明日であったので、私は沖縄上陸に関する記事を書くために、沖合の輸送船に向って出かけた。

ところがそれは無益であった。

海岸より半浬も沖合に碇泊中の船団は、夜空の数百万ヵ所を高射砲火で引き裂き始めたのであった。

それは私がかって見た最も壮観な、夜間高射砲火の光景であった。

また、輸送船群は一斉に煙幕展開用の舟艇を海上に繰出して、たちまちその方面に濛々たる煙霧の障壁を張りめぐらしてしまった。

一千隻の各艦船上の水兵も水夫もすべて、日本軍の特攻機と特攻艇の奇襲に対する警戒配置についていたのであった。

それで私は日没後に、小さい舟艇に乗ってこの煙幕を突破して、沖合の輸送船にゆこうと企てることには、気乗りがしなかった。

私はこの夜を、小さな上陸用舟艇の指揮艇であるPA五二−四九号の中で過ごすことにした。

私と同行した作戦軍つき連絡将校のウォルター・ゼブコウスキー海兵大尉も、それはたぶん、賢明な決定だろうと私に賛成した。

その夜どおし、各艦船より海中を目掛けて時おり、射撃が繰返されていた。

我々の指揮艇でも、軽機関銃をたずさえて見張りについていた水兵は、中々すてきな時間を過ごした。

すなわち彼は、その近辺の海面になにか漂ってくるたびに、その物を目かけて数十発の弾丸を発射した。

それはただなんであるかを確めるためであった。

しかしその物は日本軍の特攻艇にあらずして、常に決まって海草類と判明したのである。

四月二日 top

私がターナー海軍中将の旗艦『エルドラドー』についてみると、私は昨夜、日本軍の特攻機かアメリカ軍艦数隻に命中したことを知った。

その中には旧式戦艦『ウェスト・ヴァージニア』も含まれていた。

日本軍が沖縄島の西海岸を防禦しなかったことは、あいかわらず奇怪な謎であった。

これについてターナー海軍中将は、ただ賢く微笑するばかりであった。

そして彼は意味深長に、

「我々は彼らのいないところを襲ったのだよ。もっとも彼らは以前にはそこにいたんだがね。」と言った。

幕僚の一部の戦術理論家連中は、ターナー海軍車中将の企図した島の南部海岸沖の輸送船団の陽動示威行動が、東部海岸に対する猛烈な艦砲射撃とあいまって、実際に、日本軍をこの西部海岸より他へひっぱり出したものであると信じていた。

抑留中の一般柱民の一人(ただし信用のおけない男)の述べたところによれば、日本軍は我が軍の上陸するほんの直前の午後になって、西海岸を放棄して撤退したのであったという。

ところがまたほかの住民の言によれば、「日本軍はもしアメリカ軍が上陸すれば島の南部海岸に上陸するであろうと、既に昨年の十月に覚悟をきめていた。それゆえ日本軍は、この南部海岸を最も厳重に防備していた」と言うのである。

この午後、私はようやく書きあげた記事原稿のうつしを、ターナー海軍中将の広報将校であるポール・スミス海軍中佐のもとに提出するや、この旗艦『エルドラドー』からあまり遠くはなれていない海上に碇泊していた輸送船『カムブリア』に出かけていった。

このLプラス一(敵前上陸開始日の翌日)の一五時までに、輸送船『カムブリア』 の船内病室には、僅か十九名の負傷者しか収容されていなかった。

しかもその中のたった一名だけが重傷患者であった。

そしてこの全輸送船隊を通じて、収容中の負傷者は僅かに五十五名にすぎなかった。

これは硫費島攻略戦の同じ上陸作戦の段階とくらべて、なんとはげしい対照を示すものであろうか!

四月三日 top

小さな村に新設された第六海兵師団長シェファード海兵少将の戦闘指揮所で、私はその指揮下の第四海兵連隊が森の多い高地を越えて島内へ深く進出するにつれて、次第に頑強になる日本軍の抵抗の中に突入しつつあることを知った。

そして同連隊の卓越した中隊長の一人であったサッド・ドッズ海兵大尉が昨夜、戦死を遂げ、また別の中隊長ネルソン・デール海兵大尉も負傷したと報告された。

かくて同連隊の死傷者合計は釣一〇〇名に達し、ある一個小隊では、その人員の三分の一を失った。

これに対して日本軍は戦死二六五名を出した。

この正午すぎまもなく、私は従軍記者のエイルウィン・リーとジェイ・アイヤマン両君と一緒に、師団探索隊に加わって出発した。

それは小さな偵察任務に終ったかもしれないし、あるいは大きな戦闘になったかも分からなかった。

この探索隊の任務ばます北進し、ついで島の狭い頭部をつっきって石川地区に至るか、もしくは日本軍の大きな抵抗に遭遇するまで直進するにあった。

これを言いかえると同隊の目的は日本軍の所在を探知するにあったのだ。

かくて探索隊は、数台の戦車と水陸両用車とにぎっしり人員を詰め込んで、島の西海岸の道路沿いに出発して、北進した。

この探索隊の約四分の三は、新米の海兵であった。

ただしその背の高い頑丈な体格の隊長アンソニー・ウォーカー海兵少佐のみは、ジェームス・ルーズヴェルト海兵中佐の指揮した元海兵奇襲大隊の一員で、歴戦の古強者であった。

彼は私がこれまでに出会った唯一人の、ブルドッグのようなたくましい顎を持ったエール大学出身者であった。

水陸両用車の中で私の隣にいた十八歳の若い海兵は、

「この隊の中には、これまで一発でも射撃したことのあるものは唯一人もいませんよ。我々がしたことといえば、昨日五〇〇名ばかりの一般住民の投降者を連れてゆくことだけでした。」と、愚痴をこぼした。

私は彼を慰めるように、この探素行では彼が射撃せねばなるまいと言った。

すると彼は元気よく「私もそう望んでいますよ。私はこの弾薬全部をこうやって持ってゆくのには、あきあきしました。」と答えた。

我々一行は草葺き屋根の小屋のあっまった三つの小さい村を通り過ぎたが、これらの小屋は既に焼けてしまった。しかし瓦葺きの小屋は焼けていなかった。沖縄島の起伏のある丘陵地帯はひじようによく耕作されていて、全く美しい絵のような光景を呈していた。

我々が狭い道路を押し進んでいた時、私は一つの光景に、ぶっかった。

敵軍を殺しにゆく途上で、たぶん張り切って血に餓えていたろうと思われた、一名の海兵が突然、水陸両用車より飛びおりると、一さんに前方へ駈けだしたのだ。

それから彼はあやうく水陸両用車に引き倒されそうになりながら、一匹の小山羊を抱きあげた。

そしてこのかわいらしい動物を、軽く土手の安全なところへほうり投げた。

それから彼は、そこへ歩いていったのである。

するとまたもや、先頭の戦車が一人のとても年をとった老人に道路を横断させるために、殆ど停止しそうになったので、この縦隊も速力をおとした。

この小柄な老人は裸足であった。

彼は麦ワラ帽子をかぶり、紺色の法被を着ていたが、ズボンらしいものはなにも履いていなかった。

そして彼はその肩に一本の捧をかついで、それにとても汚い風呂敷で包んだ小さい荷物を縛りつけていた。

さらにこの道路を前進すると、我々一行はまた別の老人に路上で話しかけるために停車した。

通訳の言うところでは、この老人の名は高羅登奈樹(音訳)といって、年齢は六十七歳、小学校の先生をしていたという。

この高羅氏は我々に向って、「いま我々のいるところと石川地区との間には、日本軍は一兵もいません」と語った。

しかし彼の言うことは間違いであった。

我々が奥地へ分けいり、島内を横断するために東に方向を転じた時、部隊長のウィリアム・クリスチー海兵中尉は指令を伝達した。

「全員いまより下車! もし何かに出会ったならば、水陸両用車を離れて側面より攻撃せよ。」

私の乗った水陸両用車の中で一名の海兵が、

「いよいよこれがそうなんだと思いますよ。」と武者ぶるいした。

クリスチー海兵中尉は、縦隊の停車した間に私に向って、

「将軍はなにが起るのを予期するか、きみに言いましたかね?」と訊いた。

私は「そうだ」と答えた。

すると彼は、 l’

「そうですか、我々は一体、なにが起るかを予期すべきか分かりませんがね。しかし我々はもうじきに、若干の日本軍の中へ突入するものと信じますよ。」と言った。

それははなはだ安心ならぬ言葉であった。

日本軍は疑いなく待ちぶせしているであろう。

我々は敵軍をさぐり出すためにこうやって派遣された、全く丸出しの絶好の攻撃目標であった。

(しかしそこでは何事も起らなかった。)

我々が東に方向を転じてから一哩も進まない中に、我々はその道路が既に爆破されているのを発見した。

海兵たちは再び下車して、それより徒歩で前進した。

しかしこのような緊急事態は既に予知されていたのだ。

そこで太平洋戦争に活躍した、アメリカ軍の最大の兵器の一つである、ブルドーザー兼用戦車が爆音をたてて飛出してきて、ただちに前面に装着した巨大な刄を地面に下して作業を始めた。

そして僅か数分間のうちに、破壊された道路は立派に地ならしされて、探索隊の車両群の通行ができたのである。

我々が石川地区の島の頚部を横切って道程の約四分の三を前進した時、隊長のウォーカー海兵少佐は、再び全員に下車を命じた。

それから彼は一個小隊に対して、道路の両側に約百メートル散開して、薮の中を前進するように命じた。

この措置はまるで、猟犬をともなわないで鵜射ちの狩猟をするのとそっくりであった。

もう時刻は一七時で、太陽はすっかり傾いていた。

ウォーカー海兵少佐は私に向って、

「これで引きあげようと思う。今晩、これから戦闘を始めるにはもう遅すぎるからね。」と言った。

ところが彼が言いかかるやいなや、日本軍の南部式機関銃がラッタッタッタと激しく射撃を開始した。

我々は驚いて、右手の五〇〇メートルばかりにある高地を眺めた。

すると、この高地の頂上にははっきりと人影を描き出して、数百名の日本軍の部隊がひしめいていたのだ。

彼らは全く遮蔽しようとはしなかった。そして彼らはただこちらを眺め、我々はただあちらを眺めたのだ。

すると俄然、日本軍は猛烈な一斉射撃の火蓋を切った。

そして迫撃砲の第一弾はグワーンとものすごい唸りをたてて、我々の戦車と水陸両用車の一隊が停止していた道路の後方約五〇メートルの地点に落下した。

また別の迫撃砲弾は、それよりも少し近くに当った。

探索隊の全員は急いで各車両に駈け戻って乗車し、急旋回して、元来た道を全速力で走り出した。

戦車と水陸両用車の縦隊が西方ヘゴトゴト走ってゆく間にも、日本軍は砲車を続けていた。

しかしその狙いはとても下手だった。彼らがわが縦隊を目かけて猛射を浴せた約二十五発の迫撃砲弾の中で、道路の二十メートル以内に落下したものは一発もなかった。

私は我々の探索の任務を果して、たとえはなはだ落ちついた立派な様子ではなくとも、無事に避退したことを大変嬉しく思った。

我々は日本軍の所在を発見したのだ。

そして、我々に後続した第二十二海兵連隊の二個大隊は、今夜我々の一隊が応戦するよりは、もっとよく明日、彼らの相手をすることが出来るであろう。

帰途、私の乗った水陸両用車は新らしい退路を踏査したが、誤って米の水田の中にはまり込んでしまった。

この米の水田の近くの丘陵の山腹には数十の洞窟があり、そこに日本軍は米や大量の弾薬を貯蔵していた。

なぜ日本軍はこのようた防備をあわてて放棄して逃げだしてしまったのか、以前よりもますます我々を面喰らわせるばかりであった。

第六海兵師団長シェファード海兵少将は、作戦の進行状況について大いに喜んでいた。

すなわち、その指揮下の第四、第二十二両連隊は既に今日、それより前の二日間に進出した地域と殆ど同じ広さの地域をその手中に収めていたのだ。そして軍需品は急速に積み下されつつあった。

また第一海兵師団のほうも殆ど島内を横断して進出を遂げており、さらに陸軍の第七歩兵師団は『既に反対側の海岸の防波堤にその足をかけてブラブラ下げていた』のであった。

また最右翼をうけたまわる陸軍の第九十六師団は、那覇の方向に進出するにしたかって、次第に日本軍の強力な抵抗に遭遇しつつあった。

第六海兵師団はそのLプラス十(敵前上陸開始日より十日前)の予定線に、今朝既に到達した。

そして砲兵部隊の観測機は既に運天飛行後(北飛行場)の滑走路の一つを使用していた。

そして航空母艦より飛来した最初のグラマン戦闘機が、同飛行場に早くも不時着したのであった。

四月四日 top

「大佐どの、どうか我々に日本兵の死体を一つお送りねがいます。私の部下の大勢は、まだ一つも見たことがないのであります。そのかわり、その死体の埋葬は当隊で引きうけます。」

今朝、第十二海兵連隊(砲兵)の副隊長ジェームス・ブローラー海兵中佐はこう言って、師団補給将校のラーソン海兵中佐のもとに、日本兵の死体一個のとんでもない補給を申し入れてきた。

それはこの上陸第四日に、沖縄島ではいかに日本軍の姿が稀であったかを物語るものであった。

第六海兵師団長のシェファード少将と補給将校のラーソン海兵中佐は今朝、同師団の上陸地区の浜辺一倍の視察を行ったので、私もこれに随行した。

この視察は全く意外な事実をあきらかにしたのである。

それはアメリカ人の考案した素晴らしい機械装備が、浜辺を一変してしまったのだ。

この沖縄島への進人路をいくぶん、妨害していた海中の珊瑚礁の頭は爆破作業隊の手ですべて爆砕されてしまった。

またダック型上陸用舟艇と水陸両用事の大群は、軍需品を満載して爆音をたてて浜辺に這い上っていた。

大型の戦車揚陸船(LST)と中型の人員機材揚陸船(LSM)の群は、この珊瑚礁の浜辺にその軸先の傾斜板をパクリと開いて、その中より多数の車両が、弾薬、飲料水、食糧、電話交換台、発電施設、天幕、軍服、タイプライターなど、ありとあらゆる物と人を積載したまま吐き出されていた。

もはや、平らな浜辺のみが唯一の揚陸地点ではなくなっていた。

以前には嶮しい砂丘や、あるいは断崖のあったところでさえも、今では多数のブルドーザーのおかげで復軌道の勾配式貨物搬送施設が設けられていた。

また挺身上陸隊が陸上に持ち込んだ軍用梯子は、今では電話の架線用の柱に使用されてした。

そしてダック型上陸用舟艇も水陸両用車も、今では島内の奥深くまで進出して、その積載した貨物を積降ししていた。

また我が軍の前線はあまり北方へ遠くまで前進してしまったので、この延びた補給線の維持に大いに苦労を重ねていた。

これらの浜辺一帯には、サミュエル・ショー海兵中佐指揮の工兵大隊が、まるで組立工揚のような能率を発揮して活動を続けていた。

「これらの連中はね、その当然受けてしかるべき功績を決して認められないのだよ。」と、シェファード海兵少将は語った。

「あの前線の兵士達の方が、戦いではかえって早く休養をもらえる機会が多いのだ。ところがこの工兵たちの大半はこの三日間、一睡もしていないのだよ。しかし彼らは不平一つ言わないで、その果すべき仕事を遂行しているものと悟っているのだ。」と、シェファード少将は、一生懸命に働いている部下の工兵たちを誇らしげに見守りながら語った。

それから彼は数分間考えこんだ後に、「御承知のようにね、我が軍はいよいよもうすぐ、この沖縄島より二個方面軍を率いて日本本土へ直進せればならないのだ。しかし彼らは我が軍を阻止することは出来ないよ。」と言明した。

我々一行は、軍人以外の一般住民を収容した抑留所の一つに立ち寄った。

そこには惨めな、散々に虐めつけられた沖縄人達が、再びわが家へ安全に帰れるようになるまで、そこに抑留されていた。

この特殊の抑留所には、一、二〇〇名の沖縄人男女が収容されていたが、その中の五〇〇名は目下、彼らの貧しい草葺き屋根の小屋と、僅か数平方メートルの田畑と、発育不良の小さな山羊と小鳥の群とヘ再び送りかえされる手続中であった。

また沖縄人の多数は癩病をわずらっていた。

さらに多数のものは一生、なおらないような慢性の栄養失調にかかっていた。

これらの被抑留者のうち、百人に一人は挑戦的な兆候を示していた。

一名の女は反抗的か口調で、「私の息子は日本で陸軍にいます。」と言った。

しかしながら、日本軍当局が野蛮なアメリカ兵は婦女子を殺戮するぞと宣伝した時に、これを信じた人達でさえも、今ではアメリカ軍より与えられた食糧に対してありがたく思っていた。

その食糧というのは南征した日本軍の米と、アメリカ軍のK印とC印の携帯口糧であった。

五十歳くらいの金歯を入れた一人の中年婦人は、シェファード海兵少将に向って、彼女が受けた手厚い待遇にお礼をするため、両手を合わせて顎の下に拝むようにさし出して、低くお辞儀をしたのであった。

それからシェファード海兵少将は師団の軍用基地に足を止めた。

そこでは作業隊が鶴はしとシャベルで墓穴を掘っていた。

それは私にとって、なにか目新らしいものであった。

というのは、私がこれまでに太平洋戦争で目撃したどんな戦いでも、その死傷者があまりに多く、またあまりに急速に続出したために、これらの戦死者の死体を埋葬するにば、ブルドーザーの機械力を使用して沢山の墓穴を掘らねばならなかったのだ。

ところがいまここでは、第六海兵師団の兵士四名が埋葬されていたきりであった。

そして、その近くの担架の上に白布で覆われた別の十七個の死体が横たえられて、これから埋葬されるのを待っているところであった。

墓地の敷地には土はまばらで、その大部分は固い珊瑚であったから、穴を掘るのは退屈な骨の折れる仕事であった。

シェファード海兵少将はこの墓地を移転することを考えていたが、しかしこの場所は西方に、低い起伏のある丘の役方に美しい青い海を望んだ、はなはだ眺めのよい地点であった。

それで彼は移転命令を出さなかったのだ。

ぞの後、この第六海兵師団の軍用墓地が他へ移転されたかどうか、私はとうとう確かめずにしまったが、私はどうも移転されたように思われるのだ。

この沖縄進攻作戦が終るまでには、その占領のために第六海兵師団も一、五〇〇名以上の将兵がその生命を捧げたのであった。

しかしこの上陸第四日には、恐るべき数週間が、その前途に待ち構えていることを予想出来るものは、誰もいなかったのである。

四月六日 top

遂に天候が悪化してしまった。

荒天のために軍需品の揚陸作業は遅延して、上陸第五日には殆ど作業中止の状態に陥った。

しかし最初の四日間は大いに目覚ましいものであった。

すなわち第十軍では当初、一日に二万五千トン〜三万トンの軍需品を揚陸することを望んでいたところが、事実上は一日平均六万トンの貨物を揚陸したのであった。

そして輸送船と戦車陸揚用船(LST)の大船団は、その積載貨物の五分の四を既に揚陸していた。

また沖縄島で作戦中のアメリカ軍の五個師団の死傷者総数は、同島の周辺で島跳び作戦中の陸軍の第七十七師団の分も含めて、戦死一七五名、負傷者一、〇〇〇名以下と報告された。

しかしこの頃までには、日本軍が沖縄島沖合に碇泊中のわが旗船の大群に対して、いよいよ最初の大攻撃を敢行しようとする形勢があきらかとなった。

それまでに既に約四十隻のわが艦艇がやられていたが、その中には、スプルーアンス海軍大将の旗艦『インデアナポリス』も含まれていた。

また護送用駆逐艦『ディッカーソン』は特攻機のために修理不能の大損傷を蒙って、遂に我が軍の手で撃沈された。歩兵上陸用船(LCI)第八十二号も撃沈された。

しかし概して各艦艇は、損害をこうむりながらもよく持ち堪えたのであった。

これはその建造者の功績であった。

海軍の人員の死傷者は釣七九〇名と推定されたが、これは撃破またけ撃沈された艦艇一隻について、平均二〇名の割合であった。

神風特別攻撃地こそは、アメリカ海軍に対する日本軍の最も恐るべき致命的な武器となったのであった。

今や遂に日本人は、その自殺狂の狂熱を有効に使用したのだ。

我が軍はこれらの特攻機がわが艦船に到達する前に、その日本人の操縦士の八〇%、あるいはそれ以上を叩き落すことができた。

すなわち、スプルーアンス海軍大将の靡下部隊の『ヘルキャット』と『コルセーア』両戦闘機隊の操縦士たちは、多数の敵機を片づけたのであった。

またターナー海軍中将の掩護部隊より飛来した戦闘機隊の操縦士たちは、敵機が沖縄島沖に碇泊中のわが艦艇群に対する攻撃圏内に侵入後に、これを撃墜した。

さらに各艦艇の高射砲の砲員たちは、空中で、侵入機を撃破したのであった。

しかしそれでも、日本軍の若干の特攻機はその恐るべき任務を遂行するために突破してきた。

そしてしばしば莫大か損害をわが艦艇に与えたのであった。

実に第二次世界大戦におけるアメリカ海軍の死傷者総数の釣七分の一は、沖縄島沖合で蒙ったものだ。

(それは九、七三一名に達した。)

そしてこの恐るべき破壊兵器こそ、神風特攻機であった。

戦争の初期にも、日本軍の飛行機操縦士は時々、その機体をわが艦艇を目掛けてつっこんで体当りして、自爆を遂げたことがあった。

しかし今回の神風特攻隊は、一九四四年(昭和十九年)十月十五日頃に多分、開始されたらしい組織的な攻撃行動であった。

これは私がその翌年三月に航空母艦『エセックス』上で聞いたトーキョー・ラジオの放送した話によるものだ。

その放送の話によれば、この十月十五日に当時、フィリッピン駐在の航空司令官・有馬季文(まさふみ)海軍中将が「日本帝国海軍の伝統的精紳をけがさぬ」ために、自から雷撃機を操縦して、アメリカ航空母艦を目掛けて体当りを決行したというのだ。

それいらい、トーキョー・ラジオは毎日、これらの『軍神』の氏名を賛美して放送したのである。

これらの『軍神』は慣例の一階級進級のかわりに、二階級または三階級も(もちろん、死後に)特進したものだ。

そして日本の新聞記者連中は、幼ない少年たちの会見記事を報じて、彼らの大望が大きくなってから、特攻機の操縦士になることであると書きたてたのであった。

さらに日本の宣伝家たちは、軍需工場の労働者まで包含した全国民が、いよいよ『特攻隊』の体制をとっていると強調していた。

私が昨年十二月初めに太平洋戦線に到着した時、アメリカ海軍では殆ど他のことは一切さしおいて、この『緑色の大熊蜂』の話題でもちきりであった。

この日本軍の奇怪な特攻機の接縦士たちは、次のような服装をしているものと想像されていた。

(一)白色の衣 (二)黄色と緑色の肉襦袢 (三)黒色の頭巾

そして彼らはその機体の操縦席にしっかり縛りつけられていると言うものもいた。

しかしこの日本軍の特攻機の操縦士に関して、どんなに沢山のデマや噂が乱れとんでいたのも、決して不思議ではなかった。

それは人間が彼の身体と機体ともろともに敵の中へ突入して自爆するのを目撃する以上に恐ろしいことは、決してあり得ないからであった。

すなわち日本人の他には誰も、このような中世紀的な宗数的狂熱と、飛行機のような近代的の機械とを結合出来るものはなかったであろう。

初期のカミカゼ――すなわち『神の風』を意味するこの特別攻撃は、その後になって沖縄島沖合で威力を発揮したほどには成功しなかった。

しかし彼らが兵力としてアメリカ海軍を破推(はさい)すべき潜在力は、多大の関心を喚起したのであった。

この一九四五年(昭和二十年)の明ける以前に、既に我が軍の航空母艦数隻は特攻機の攻撃を蒙って、あるものは短い間、またあるものは数ヵ月間にわたり、戦闘不能に陥っていた。

その中には『フランクリン』(第一次の損害を指す。その後に第二次のもっと甚大な損害を蒙った)『エセックス』『レキシントン』『イントレピッド』その他、数隻の航空母艦が含まれていた。

また昨年の十月より本年一月に亘るフイリッピン方面のレイテ島、ミンドロ島、ルソン島の諸戦闘では、アメリカ艦船一〇〇隻以上が損害を蒙った。

そしてその中の半数以上は、この特攻機の体当りによるものであった。

去る一月に戦艦『ニューメキシコ』が特攻機の体当りを蒙った時には、丁度そこにいあわせた英軍のラムズデン陸軍中将が戦死を遂げた。

そして私の友人であり、従軍記者仲間であったウィリアム・チッカーリング君も殉職したのである。

私が最初に目撃した特攻機の自殺的攻撃は、一月二十一日に台湾の南東方面上で行われた。

それは丁度、わが第三艦隊が南支那海より避退した直後のことであった。

その犠牲は、私がついその十二月の一ヵ月を過ごしたばかりの航空母艦『ティコンデロガ』であった。

私はこの航空母艦『ティコンデロガ』の大試練を、同じ機動部隊に属する航空母艦『エセックス』の甲板上より眺めたのであった。

それは丁度、一二時九分であったが、『エセックス』の五吋高射砲が一斉に射撃を開始して、『総員配置につけ』の電鈴がけたたましく艦内に鳴り響いた。

誰もかれも大急ぎで上甲板へ駈けつけた。

するとすぐ近くにあった航空母艦『ティコンデロガ』が黒い煙を百メートルも高く津波のように吹き上げていた。

日本軍の特攻機七機が潜入して来たのであった。

その中の六機は高射砲火で撃墜されたが、残る一機が『ティコンデロガ』の飛行甲板に激突して大損傷を蒙らせたのであった。

すると一二時五三分に、右舷側にまたもや日本機群の来襲が報ぜられた。

「そらまた来たぞ!」と、誰かが大声で叫んだ。

私が炎で燃えている航空母艦『ティコンデロガ』を見つめていると、たちまち十数隻の軍艦の高射砲が一斉に射撃を開始した。

日本機五機が火の塊と化して海上に墜落したが、またもや残る一機は機体の三個所より火を噴いて燃えながら濛々たる黒煙の真中に断然、突入した。

すると巨大なオレンジ色がかった赤や焔が空まで高く噴出した。

その時には、この航空母艦『ティコンデロガ』の沈没はまぬがれないように思われた。

ところが他の多くの場合と同じように、勇敢な同艦の消火作業と応急修理作業は艦を救ったのであった。

かくて航空母艦『ティコンデロガ』は戦死または行方不明一四三名を出した。

また他に負傷者二〇二名を出したが、その中には有名な同艦長ディキシー・キーファー海軍大佐も交っていた。

彼は爆弾の小破片六十五個によって右腕を切断され、さらに全身に孔をあけられたのである。

この犠牲者の多数はいすれも、私がこの『ティコンデロガ』の艦上で過ごした二ヵ月の間に、馴染みになった人達であった。

しかしこの四月六日こそ、恐らく太平洋戦争を通じて最大の神風特攻デーであったろう。

すなわちこの二十四時間にわたる間に、日本軍は沖縄水域よりアメリカ軍を撃壌せんと企てて、九州各地の飛行基地より約五〇〇機の特攻機を大挙出撃させたのであった。

ミッチャー海軍中将の指揮する第五十一機動部隊より発進した航空部隊は、これらの日本軍の特攻機の大半を片っ端から縦墜したが、しかし推定機数一一六機にのぼる特攻機群はこれを突破したのであった。

ついで、ターナー海軍中将の指揮する第五十一機動部隊の直衛の戦闘哨戒飛行隊に属する『へルキャット』『コルセーア』両戦闘機隊は、この進入した特攻機の五十五機を撃墜した。

しかし残る六十一機の特攻機は、アメリカ軍の水陸両用部隊の艦船群を目かけて攻撃することに成功したのであった。

この膨大な艦船の大集団は、五十浬前方の警戒線上にある監視艇から慶良間列島に碇泊中の軍艦まで含んでいた。

この特攻機六十一機の中で各艦艇の高射砲員は三十九機を撃墜した。

そして残る二十二機が、遂にわが艦船を目かけて突入して自爆を遂げ、その特攻任務を果したのであった。

この特攻機の総攻撃の最高潮は一六時三〇分より一九時の間に到来した。

その時、私はターナー海群中将の旗艦『エルドラドー』にいて、艦内の航空よりぼんやり海上を眺めていた。

すると丁度その時、日本機一機が、島の南海岸沖合の一隻の戦車揚陸用船(LST)を目掛けて急降下して突入してゆくのを目撃した。

するとその二浬以内の海上にあった大多数の艦艇から、ものすごい高射砲火がこの敵機の方向にまるで噴流のように浴せかけられた。

そしてこの日本機はその攻撃目標より百メートルの高度に迫った時、火焔に包まれて、もんどりうって浅い海面へ墜落した。

それから次の半時間に、私は自分の乗艦の二浬以内の海上で、さらに多数の特攻機が撃墜されるのを望見したのである。

一七時一五分に、私はライフスナイダー海軍少将の坐乗する『ハナミント』へ赴こうとして、従軍記者のジョン・ラードナー君ならびに上陸する約二十五名の陸軍部隊の兵士達と、一隻のLCVP型舟艇(人員、車両陸揚用)に同乗したのであった。

そして我々が丁度、旗艦『エルドラードー』『パナミント』の間のほぼ中途にさしかかった時、日本軍の双発爆撃機二機が、沖縄島の丘陵地帯の上空より急降下してきた。

それは低空に向かってきて直接、我々の小型上陸用舟艇を目掛けて突進してくるように思われた。

この日本機が海面上より僅か六〇メートルたらずに低く追って来た時、四〇ミリ高射砲と二〇ミリ高射機関銃がけたたましく鳴り響いて、遂に戦果をあげたのであった。

たちまち日本機は火焔をはきはじめて、我々の乗った舟艇より約一〇〇メートル離れた海中に水音高く突入した。

この特攻機はもう少しで貨物船一隻と、病院船『コムフォート』に体当りするところであった。

そして機体が海中に突入するや、炎々と燃えるガソリンが海面上に遠くまで散乱した。

〔注] この病院船『コムフォート』は、かならずしもあまり幸運ではなかった。

それより三週間後に、日本軍の特攻機二機がこの防禦力のない白塗りの船に体当りを敢行して、戦死二十九名、負偽者三十三名を出したのであった。

日本軍はこれらの特攻機二十二機の体当りによって、アメリカ艦艇に大損害を与えた。

まず海上の監視線に配置されていた勇敢な小艦艇すなわち駆逐艦と護送用駆逐艦とLCS型船(上陸掩護用)とが最も痛打を蒙った。

駆逐艦の『ブッシュ』『コルフーン』二隻と掃海艇『エモンズ』が撃沈された。

一方、駆逐艦の『ルューツェ』『ニューコム』二隻は神風特攻機三機を撃墜したが、特攻機四機のために体当りを蒙った。 その一機は『ニューコム』の甲板より横すべりになって落ちてから『ルューツェ』の艦尾に激突したのである。

これら両駆逐艦の死傷者は合計一七九名に達した。

また他の八隻の駆逐艦と三隻の掃海艇が損害を蒙った。

さらに弾薬船『ホッブス・ヴィクトリー』と『ローガン・ヴィクトリー』二隻は爆破された。

曳航船『ユーマ』はこの日の目ざましか英雄的行為の一つを演じた。

それは慶良間列島で日本機の攻撃を受けて炎上中の弾薬船『ホッブス・ヴィクトリー』の船上に乗員を派遣して曳航索を縛りつけたうえ、あい続く大爆発と四散する硝酸の真っ只中で、勇敢にも同船を曳航して洋上へ連れ去ったのであった。

この日本軍の特攻機について云々することは、それより六ヵ月間も禁制であった。

それで我々の打電するニュース記事でも、我々はこの戦争の中で、否あらゆる戦争の中で最もものすごい物語りの一つを全く黙殺せねばならなかった。

四月十三日(東経日付)になってとうとう、ニミッツ元帥は記事掲載禁止を解除したのであった。

ところが彼が特攻機の記事報道を承認してから半時間後に、フランクリン・D・ルーズヴェルト大統領が急死したのであった。

それでせっかくの神風特攻機の物語りは、全く小さなニュースになってしまった 、

海軍の提督たちは、この日本軍の特攻機を効果的な武器としては、殆どいつも軽視していた。

たとえばミッチャー海軍中将のごときも、

「特攻機は我々をあまり悩ますものではない。」と言明した。

(しかしこれは、彼もスプルーアンス海軍大将も、それぞれ各旗艦を、神風特攻機のために体当りをくらった事実を無視したものだ。)

提督たちが一体、何を考えていたろうと、私は水兵たちが大いに悩んでいたことを知っていた。

そして私も大いに気に病んでいたのだ。

四月八日 top

軍艦の謄写版刷りの小型新聞は、世界中の各戦場の地下で眠っているアメリカ兵の死体を掘り出して、それを国立墓地に鄭重に埋葬し直すために、アメリカ本国へ還逞する費用として一億二二九〇万ドルの予算を割当る法案が、議会に提案されることを報じていた。

しかしこれは私には、誤りであるように思われた。

誰も死者のために弁することは出来ないのであった。

そしてまた、まさに死なんとしていた人達は殆ど死については語らなかった。

なぜならば、彼らはいずれも、たとえ勝つ望みの全くない悪戦苦闘を重ねている時でさえも、生き抜くことを望んでいたのだ。

私はこの第二次世界大戦において、沢山の人達が死ぬのを見届けてきた。

それはみな善良な人達であった。

私は彼らが死ぬ五分間以内に、彼らの一部と話をしたことかあった。

また彼らが太平洋の空気を最後に吸って息を引きとる数時間以内に、彼らの多数と話をしたことかあった。

しかし私は、その人達のいずれもが、死後にその死体をこうしてもらいたいと、私に告げたものを思い起すことはなかった。

しかし私は、これらの人達がその戦友の埋葬してくれた場所に、彼らの骨を埋めてもらいたいと念願していたであろうと衷心より確信していた。

それは誰でも、断定的な答を知らない物事について、ただ痛感することが出来る程度に確実であった。

この問題に対する決定的な答を見出す方法は全然なかった。

それでもちろん、この最後の決定は死者の、法律上で最も近い親族にまかせられた。

私は沖縄島一帯の兵士達に向って、一体、彼らがもし戦死した時には、その死体をどう処置してもらいたいと思うかを尋ねはじめた。

この私の与論調査の結果は、いろいろ興味があった。

すなわち、ある海軍中尉は次のように述べた。

「これは驚いた。一体、あの政治家連中はこの次にはどんなことを考え出すのでしょうかね?

なぜそのお金を戦死者の未亡人や子供たちに与えないのですか?」

また半ダースの兵士達は、戦死者の遺族を遺骨の到着と同時に、悲歎の第二次攻撃にさらすことは残酷であると指摘した。 さらに一名の陸軍少佐は言った。

「我々は沖縄人を奇妙な人種だと思いますよ。なぜならば、彼らは身内の死者の遺骸を、その遺骨をひろい上げて壷の中に訥めるまで、三年間もそのまま寝かせておくからです。しかし私ははたして彼らの制度が死体を地中よりわざわざ掘り起して、もう一度埋めかえるために、七千哩はるばる送ることよりも意味がないかどうか、怪しみますね。」

私は小型の舟艇に乗って病院船『コムフオート』に出向いた。

そして船長のハロルド・フルツ海軍中佐と同船乗組の第二〇五医療隊長J・F・リンズマン海兵大佐に、負傷兵の一部と話をする許可を求めた。

これらの負傷兵たちは殆ど同意見であった。

第七十七師団の一名の陸軍軍曹は、

「それは遺族にとって正しいことではありません。それに万事、終ってしまって埋葬をすましている時に、その遺骸を連れ戻ってもむだですよ。」と語った。

またもう一人の第七十七師団の軍曹は、両脚を酷く機関銃の弾丸でやられていたが、私の質問に対して元気よく、

「それはお金の無駄使いですよ。その上、レイテ島では死んでから二日間もすれば、我々の連中は岨虫に吸いつくされるでしょう。」と答えた。

さらに一名の水兵は軽蔑しながら「安っぽい政策ですよ!」と、はき出すように言った。

ある一名の海兵少佐は全身に多数の戦傷をこうむり、砲弾の破片で口まで貫通されていたので、口を訊くことさえ困難であったが、しかし彼は低い声でつぶやくように告げた。

「私の部下はたいてい、こう言いますよ――『俺が戦死したら、俺のいたところにそのままおいてくれ』とね。またもっとインテリ連中は、沢山の遺骨を動かすのはとても厄介で大変だろうと言っていますよ。」

また一名の海兵少尉は、

「こんな遠く離れた軍用墓地だって、もし維持さえ充分ならばOKですよ。人間は死んだ後で、安息をかき乱されたくはありませんからね。」と言った。

ただ日本軍の特攻機のために、その乗り組んでいた軍艦をやられた二名の水兵は、私が会見した四十名の人達の中で、もし戦死したら、遺骨を本国で埋葬するために持ち帰ってもらいたいものだと説明した僅か二名の中の一名だった。

この病院船『コムフオート』に乗っていたカトリック派の従軍牧師と、旗艦『エルドラドー』のプロテスタント派の従軍牧師は両人とも、兵士達の遺骸を移すことには反対であった。

カトリック派の従軍牧師は、

「死ぬことを予想して話す人達がいかに少ないかということは驚くほどですよ。しかし死んでから再び掘り返えされたいと思う者はないと信じます。」と語った。

またプロテスタント派の従軍牧師は、

「死者を移し動かすのは断然、孤立主義者流のやり口です。それは丁度、我々自身を本国内に閉じこめてしまうようたものですよ。」と言った。

昨日の朝五時三〇分より、今朝の五時三〇分まで手術をやり続けてきた軍医の一人のエドウィン・エッカーソン海軍少佐は、

「それは馬鹿なことですよ。私は前大戦にも出征しましたがね、当時、兵士達はそんなことを欲してはいませんでした。私は現在でも兵士の家族たちがそんなことを欲しようとは、信じられませんよ。それに私は兵士達自身の大半が、そんなことを求めていないことを大変よく承知しています。」

と、卒直に答えた。

旗艦『エルドラドー』乗組の一名の海軍中佐は笑いながら言った。

「その連中は、ルパート・ブルック(英国の有名な時人、一八八七年〜一九一五年)の詩を御存知ないと見えるね。それはこうだ――『もし私が死んだならば、私についてただこのことだけを思われよ。異国の戦場の一隅にも、永遠に英国であるところありと――』」

陸上の死傷者数は増大しつつあった。

とくに南部地区の戦線にある陸軍の各師団の間で、人員の損失が目だってきた。

その方面では日本軍の強力な抵抗が高まっていた。今夜、発表された第十軍の死傷者総数の数字は次の通りであった。

第一海兵師団 三五六名、第六海兵師団 三六一名、陸軍第七師団 五五〇名、同第九十六師団 七七五名、同第七十七師団 二七三名、第二十四作戦軍直卒部隊 一三八名、第三作戦軍直卒部隊 三五名。

しかし沖縄島の激戦は、実はこれから到来するのであった。

四月九日 top

従軍記者のアーニー・パイル君と私は、ライフスナイダー海軍少将の司令部のある『パナミント』の一室で記事原稿を書いていた。

私はこの小柄な白髪まじりの従軍記者に向って、私がもう数日間いてから帰国することに決心したと告げた。

すると彼は、自分もまたもう戦闘にはあきあきしたと語った。

「僕はこの若い兵士連中と一緒に戦闘の中に踏みとどまっているには、あまりに年を取り過ぎているよ。」

と、彼はしんみり言った。そしてさらに言葉を続けて、

「それでね、僕もまた一ヵ月ぐらいの中には、帰国するよ。僕はもうしばらくここで海軍建設部隊と工兵部隊と一緒に飛行場の辺に残っていようと思うんだ。そして彼らの作業ぶりについていくつか記事を書くつもりだよ。」

私は『パナミント』を去って出かけようとした時、あいにく、食堂の会計係を見つけることができなかった。

私はこの二日間の食事代として彼にニドル五十セントの借りがあったのだ。

するとアーニー君は、私のためにその勘定を払っておいてくれると言った。

そして彼は私に、グァム島についたら彼の郵便物を忘れずに出すように依頼した。

それがとうとう、彼の見収めになってしまった。

それから九日後に、私はハワイ諸島のマウイ島に立ち寄っていた時、彼が戦死したということを聞いたのだ。

私は一体、第七十七師団のどの歩兵か、アーニー君を説きふせて彼の決心を変え、沖縄島の西海岸沖にある伊江島の進攻作戦におもむかせたものか、遂にどうしても分からなかった。

しかしアーニー君はどんな歩兵から頼まれても、またどんな友達から頼まれても、その願いをめったに断わることはなかったのだ。

四月十日 top

私は沖縄を出発する前に、第六海兵師団の戦線地区をもう一回、視察してまわった。

それは今では北に遠くのび、さらに西へ親指のように突き出している本部(もとぶ)平島の大半もその中に含んでいた。

第三作戦軍指揮官ガイガー海兵少将の参課長であるマーリン・シルヴァーソン海兵代将に同行して、私は終日、ものすごい泥土を突破しながら車を走らせた。

その途中、山腹の一番頂上まで段丘になっている丘陵や、見渡す限り一面の米の水田を通り過ぎた。

我々は名護の町にある『大学』で車を止めた。

そこには第六海兵師団長シェファード海兵少将が、本部半島の根元の近くに彼の新らしい戦闘指揮所を設置していた。

シルヴァーソン代将は熱心な将軍であった。

「私はいくらか射ちあいの行われている処まで行ってみたいと思うよ。」と言った。

しかし私は、いよいよ明日、帰国しようとしているのだ。

そして私はもうこれ以上、射ちあいを見たいと思う慾望はなかったし、また私か敵弾に射たれたくもなかったのである。

これまでの実例によれば、最後の一弾こそ常に最も恐るべきものなのだ。

しかしとにかく、私は出かけることになった。

その半島地区で,はまだ時おり、射撃肘行われていたのであった。

しかしその方面にはあまり多数の日本軍はいないようであった。

我々一行は、さらにジープを走らせて中曾禰の町に進んで行ったが、我々はその町に現われた最初のアメリカ人であったことが分かった。

「やあこれは、我々自身で町を一つ攻略したわけだね。」と、彼は笑いながら言った。

この時、この中曾禰の町の残留人口は、はなはだヨボヨボの老人がたった一名であった。

私はここから戻る用意をしたが、同代将はさらに本部半島の先端まで車を走らせることを熱心に主張した。

実は私は明朝、運天飛行場(北飛行場)より飛び立つ予定のC54型輸送機のことを考えていたのだった。

我々は半島の先端の付近にある一つの洞窟へやって来た。

その内部には、いくつかの千人針の腹巻や、下士官所有の小型トランクや、多数の信号旗や剣道の道具などが残されていた。

その中には一つの小さい木箱があったが、代将はこれは面白いものだと言って、ジープの中の私の席のそばに投げ入れた。

それより第三作戦軍の司令部に戻る帰途、我々は悪道路に難儀を重ねた。

三十五哩の道程で六回も、我々は深さ六〇センチもある泥土の中よりブルドーザーの助けをかりて引張り出してもらわねばならなかった。

しかし私は無事に戻って来て喜んだ。

そしてそれから数週間たって、私がアメリカ本国へ帰還した後に、私はシルヴァーソン代将より便りを聞いた時、ますますその喜ぶべき理由を知ったのだった。同代将は次のようにしたためていた。

「第六海兵師団は、我々がそこにおもむいた後で、あの本部半島にて約二、〇〇〇名の日本軍を殲滅しました……我々が拾いあげたあの小さい木箱は、実は新型の恐ろしい爆発装置であることが判明しました。」

四月十一日、私がいよいよ沖縄島を去る時、島内では相当の激戦が、とくに陸軍の各師団の担 当する南部地区で行われることが予想されていた。

しかしまさか第三作戦軍(海兵二個師団よりなる)までが、その南部地区に投入されようとは予期されなかったのだ。

かくして沖縄進攻作戦はもちろん、今大戦を通じて最も犠牲の多い戦いの一つとなったのである。

その死傷者は、陸軍二一、四〇〇名、海兵隊一五、四○○名、海軍九、七三一名であった。

ただ陸軍の第七十七師団を南部地区の戦線に投入する必要があったのみならず、さらに陸軍の第二十七師団と海兵二個師団をも繰出さねばならなかったのである。

そして沖縄戦の末期には、第二海兵師団の一個連隊(第八海兵連隊)までも、サイパン島の基地より呼び帰えさねばならなかった。

同連隊は先に沖縄戦があまり手強くはなさそうに見えた後で、サイパン島に回されていたのであった。

沖縄島にいた日本軍は、六万や七万ではなかったのだ。

正式報告によれば、そこには実に十万以上の日本軍がいたのであった。

沖縄島の戦いは、硫黄島の戦いを長びかせたようなものになったのである。

しかし私のこの沖縄上陸作戦に関する断片的な現地報告は、島の最南部一帯にかかる首里城、那覇、砂糖山、円錐山、興那原(よなばる)その他の日本軍陣地で猛烈に闘われた大激戦については触れていない。

沖縄戦こそ、中部太平洋の戦闇中の王座を占める大勝利であった。

沖縄の陥落後、わが海軍の艦砲攻撃は日本本土沿岸に迫り、B29爆単機の八〇〇機の大編隊は日本本土の上空に殺到し、そして遂に原子爆弾の投下とソ連のあわてた参戦が続いたのであった。

一体、日本の最高統帥部がアメリカの戦闘力とアメリカ人の戦闘部隊についていかなる甘い夢を抱いて語ろうとも、それはすべて日本本土より僅か三三〇哩離れた沖縄島で、全く消えうせてしまったのであった。

top

****************************************

|