|

****************************************

Index

サルから人間へ(その一 その二) 砂漠のピラミッド 解説

Ⅰ サルから人へ(その一)

|

有名なアフリカ探検家

リビングストン

|

両親を亡くし、徒歩でアフリカの放浪の旅に出るギダモニ少年

|

1 サルから人へ top

僕の名前は、ギダモニです。年は十歳。

うまれてからずっと、東アフリカのタンザニアでくらしていました。

でも、四年まえにお母さんが病気で死に、去年お父さんも死んで僕は一人ぽっちになってしまいました。

一人きりになった僕は、わずかなお金と着がえをもって旅にでました。

僕は、探検と冒険がだいすきです。

みなさんは、リビングストンという人を知っていますか。

リビングストンは、百年もまえにアフリカを探検した有名なイギリスの探検家です。

リビングストンが、僕の国タンザニアにいたというせいもあって、僕はリビングストンの伝記を何度もよみました

まだアフリカがいまのようにひらけていなかったころ、大変な苦心のすえに、アフリカの奥地を調べて歩いたのです。

そうした僕のリビングストンへのあこがれもあって、僕はリビングストンが歩いた道をたどりました。

タンガニーカ湖のほとりにあるキゴマという町につくまで、一か月半かかって、僕はのんびりと歩きました。

見たいところを見て、寝たいところで寝て、僕は、なるべくたくさんのことを知ろうと思いました。

でも、キゴマから西は、もう町もなければ人もすんでいません。

ジャングルをわがもの顔にのしあるくゾウやバッファローやハイエナなどジャングルー族のすみかです。

飛行機も自動車さえなかった時代、リビングストンはナイル川のみなもとをもとめて、ジャングルにわけ入りました。

そして、とうとうゆくえ不明になってしまったのです。

そこで、今度はスタンリーという探検家がリビングストンをさがしておなじ道をたどりました。

やがて、スタンリーは、リビングストンにめぐりあいました。 |

ギダモニのたどった道

|

いまでも、東アフリカ鉄道のタボラという町にリビングストンの記念館がたっています。

リビングストンが、苦心のすえにようやくたどりついたタンガニーカ湖は、とても水がきれいです。

なにしろ、世界でも二番めに深い湖なんですから。

ところが、そこで、僕のふところは、すっからかんになってしまいました。

なんとかして働くところをみつけなければなりません。

さいわい、僕はイギリス人のドクター・グドーという女の人のところで働き口をみつけました。

グドーさんは、とてもかわった女の人です。

湖から船で二時間ほど北へいっただれもすまない森のなかで、チンパンジーの研究をしているのです。

そこはゴンペストリームとよばれていて、みどりの木立のなかに、テントをはってすんでいます。

テントといっても、すごくりっぱです。

なかにはテーブルだってベッドだって、そのほか普通のヨーロッパの人たちの家にあるものは、なんでもそろっています。

自家用発電機で電灯をつけることもできます。

「おや、この子なんだい」

用事にでかけてかえってきヘドクターのご主人が、僕の顔をジロジロみつめていいました。

「この子、今日から、うちではたらいてもらうことになったのよ。キゴマの町でやとってきたんです。名前はギダモニ」

ドクターが僕をご主人に紹介しました。 |

|

「こっちはね、私の主人の、ラビック」

「よろしくかねがいします」

僕は、大きな声でいいました。

「ほほう、なかなか元気があってよろしい」

ラビックさんは、ニコニコ顔で、いいました。

これで万事オーケー。僕は、二人のいいつけをまもって、一所懸命働きました。

とどいた荷物を運んだり、チンパンジーたちの食べるバナナを用意したり………

もちろん、テントの中の掃除や、水くみなど、なんでもやりました。

毎日、朝と夕がたテントのまわりにチンパンジーたちがやってきます。

「ギダモニ、チッパッジーたちがやってくるときは、テントの中にはいっていてね。

あんたにはまだなれていないから、チンパンジーたちにげてしまうわ」

ドクターはそういって、はじめの間は、僕をテントの中から絶対外へだしませんでした。

僕はテントの小さな窓に顔をくっつけて、じっとようすをうかがいました。

「チンプ!」

ドクターの声があたりにひびきました。

ドクターがラビックさんと二人で、しきりにチンパンジーをよんでいるのです。

ドクターは、両腕にいっぱいバナナをかかえています。

ガサガサ………二、三分もたつと、しげみの中から、チンパンジーたちが、ひょい、ひょい、とびだしてきました。

「あらあら、ディビッドくん、きょうはあんたが一番はやいのね」

まるで、自分の子供か、学校の生徒でもあしらうように、ドクターは、チンパンジーたちに、バナナを渡します。

もう、それぞれのチンパンジーにちゃんと名前がついているのです。

ディビッドくんは、かけてくると、毛むくじゃらな手で、ひょいとバナナを受取りました。

そして、その場にすわりこんで、一所懸命バナナの皮をむきはじめました。

ディビッドが受取ると、あとのやつらもとびだしてきました。

若いのもいれば、年よりもいます。

生まれてまだそうたっていない、赤ん坊をせおったお母さんチンパンジーもいます。

チンパンジーたちはバナナを受取ると、草の上にすわりこんだり、木によじのぼったりしながら、バナナを食べました。 |

チンパンジーにバナナをやりながら、

チンパンジーを研究するドクター夫妻

|

その間にドクターはノートをひらいて、チンパンジーたちのようすをいちいちしるしていきます。

ラビックさんは、パチリ、パチリ、写真をとります。

バナナを食べおわると、チンパンジーたちは、一ぴき二ひきと、ジャングルの中に消えていきました。

「ドクター、なぜ、チンパンジーを調べるの」

僕は、たずねました。すると、ドクターはわらいながら、

「ギダモニにはわからないかもしれないわね、まだ小さいから………」

といいながら、そのわけを話してくれました。

ドクターは、はじめケンブリッジ大学で動物学のべんきょうをしました。

そしてケニアにやってきて、ナイロビという町で、リーキー先生という考古学者にあったのです。

リーキー先生は、ナイロビの博物館長ですが、とてもふうがわりなんです。

三十年も、ずっと東アフリカにすみついて、大昔の人間のことを調べているのです。

リーキーさんは、とうとう百万年以上も古い人間の骨を発見して、世界じゅうをあっといわせました。

いまもずっと発掘をつづけながら、大昔の人間を調べているそうです。

そのリーキー先生が、ドクターにいいました。

「どうです、ひとつチンパンジーを調べてみませんか。

チンパンジーと人間とは、同じ祖先からわかれてきたといわれているが、まだよくチンパンジーのことはわかっていない。

あなたが、もし、チンパンジーのほうからさきに、調べてくれれば、人間と、どんな関係があるか、僕たち考古学者には、大変たすかりますがね」

リーキー先生の話をきいて、ドクターは、なんだかとても興味をもちました。

「やってみますわ、先生」

こうして、ドクターは、はじめは一人で、このジャングルへやってきたのです。

やがて、オランダ人のカメラマン、ラビックさんと結婚して、二人でチンパンジーを調べはじめました。

初めはなかなかうまくいかなかったのが、五年たったいまでは、もう四十ぴきほどのチンパンジーと仲良しになりました。

僕はチンパンジーと僕たち人間とが同じ祖先からわかれたときいて、ちょっとへんな気持がしました。

でもドクターは、僕にわかりやすく説明をしてくれました。

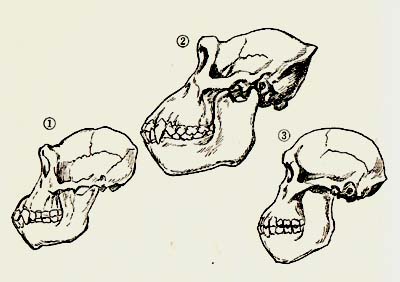

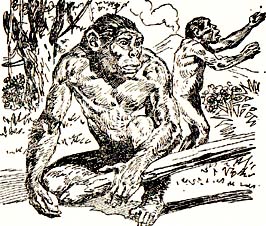

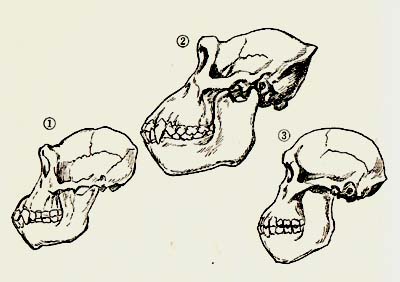

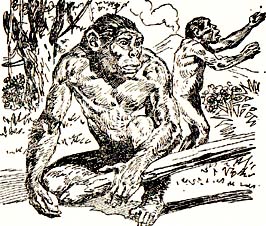

ずっとずっと大昔、何千万年という古い時代、人間の祖先とチンパンジーやゴリラなどの祖先とは、同じ仲間でした。

みんな森にすみ、木にのぼっていました。

ところがある時、人間の祖先になった仲間たちだけが、森をすてて、木立のない野っ原へ出たそうてす。

いままでジャングルにして、木から木へとつたってわたり歩き、足よりも手を使って動きまわる生活をしていました。

ところが草原にでれば、しぜんと、手よりも足の生活にかわっていかざるをえません。

こうして、はじめて森から草原の生活へとかわった人間の祖先は、とでも苦労しました。

そのかわり、どうやって新しい生活をきりひらくかで、とても頭をつかいました。

おかげで脳がぐんぐん発達していったのです。

やがて、人間の祖先になった連中は、完全に二本足で立てるようになりました。

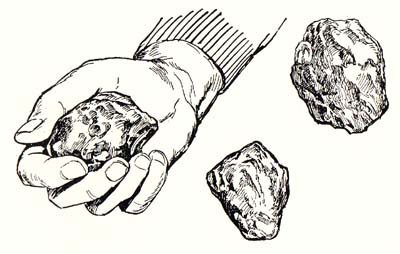

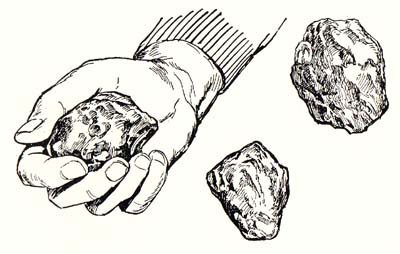

「それとね、人間がサルとちがうのは、道具をじぶんでつくり、それを利用したことよ」 と、ドクターはいいました。 |

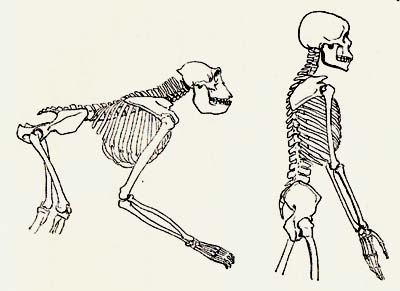

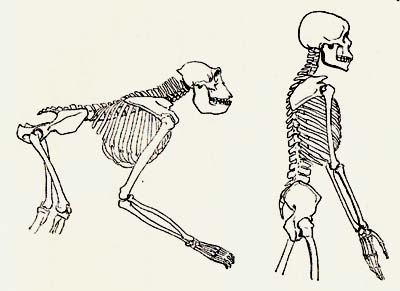

サルと人間の骨格の比較

|

「人間の祖先は、はじめは近くに落ちている木の枝をひろって敵から身をまもったのよ」

僕は、なんだかわかるような気がしました。

それが、やがて石をうちかいてオノやヤリをつくるようになったのてす。

「火も自由に使えるようになると、もう人間にかなう動物はいなくなった」

でもそのうつりかわりは、だれも見たわけではありませんから想像です。

考古学者たちが、あちこちで大昔の人間や、人間の使った道具を発見して、そこから考えだしたのです。

そこで、人間に一番近いチンパンジーの生活がくわしくわかれば、人間の古い祖先と、サルの仲間との関係がわかるかもしれない。

こうして、ドクターの研究ははじまりました。

僕はたずねました。

「いままで、どんなことがわかりましたか、ドクター」

「それは、もう、いろんなことがわかったわよ」

「まず、チンパンジーは木の実だけしか食べないと思われていたことは、あやまりなのよ」

ドクターの調べによると、チンパンジーたちは、小さなサルや、ブッシュバックという小ジカの肉も食べます。

「チンパンジーは、道具だって使うのよ」

「でも、ドクターは、道具を使うのは人間だけだといったでしょう」

僕は問いかえしました。

「どうも、それが間違いらしいことがわかってきたのよ」

「チンパンジーは白アリがだいすきでしょ。そのとき木の棒の道具を使うの」

「へえー」

僕は、びっくりしました。

「チンパンジーが白アリを食べるときは、わざわざ自分で木の枝をおってくるのよ」

「それ、ほんとに見たんですか」

「見たわよ。おってきた木の枝の葉をおとして、一本の棒にする。

その棒をストローのように白アリの塔のなかにつっこんでかきまわし、棒をつたってのぼってくるアリたちを、かたっぱしから、食べるのよ」

「へえ。僕、一度でいいから見たいなあ」

「そうね、そのうち、チンプたちが、ギダモニになれたら、見せてあげましょう」

ドクターは、そういってくれました。その日、僕は、とても興奮して、ねむれませんでした。

人間や人間の祖先について、僕はこれほど興味をもったことはありません。

もっといろいろ見たり、聞いたりしたいと、僕は思いました。

“リーキー先生が調べているという、大昔の人間の骨や道具って、一体どんなものだろう………”

リーキー先生が発掘しているオールドワイの谷というところはどんなところだろう。

オ-ルドワイの谷は、ここからそんなに遠いところではありません。

“そのうち、ぜひ一度いってみよう”と思いました。

“クェーツ クェーツ クェーツ”テントの外では、ハイエナたちのなき声がきこえてきます。

とにかく、一晩じゅう、森のなかけ、おそろしい声でほえる動物たちでいっぱい。

ヒEウは夜であるいて、獲物を食べます。一番ねらわれるのが、木の上にいるヒヒです。

カバは昼間は水の中につかっていて、夜明けのすずしいときになるとノソノソ、水の中からでてきて草を食べます。

2 谷間の人骨 top

|

「ギダモニ、これからオールドワイの谷へゆくが一緒にどうかね」

朝の食事のときに、ラビ* ^さんがいいました。

「ああ、そりやいいわ。この子、大昔のことにすごく興味をもってるから………」

ドクターが横からいいました。僕がキョトンとしていると、

「オールドワイは、この間お話したリーキー先生が、発掘をやっていらっしやるところよ」

ドクターが教えてくれました。とたんに、僕は目をかがやかして、

「ぜひつれてってください」と、ラビックさんにたのみました。

「よかろう。一人でゆくよりは、にぎやかでいい。それに、たいして遠くもないしな」

僕たちは朝ごはんがすむと、すぐでかけることになりました。

オールドワイの谷は、タンガニーカ湖の東にあるニアサ湖とよぶ湖の近くです。同じタンザニアにあります。

タンザニアは、ウガンダ、ケニアとならんで動物の国としても有名です。

動物を自然にはなしがいにしたひろい国立公園もあります。

僕は、ラビックさんのお供をして車に乗りこみました。

僕たちの車は、見渡すかぎりのサバンナ(草原地帯)をつつ走りました。

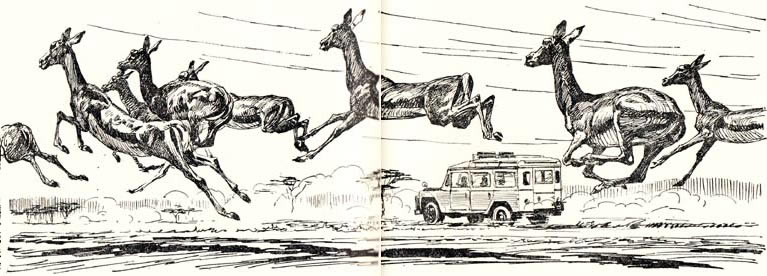

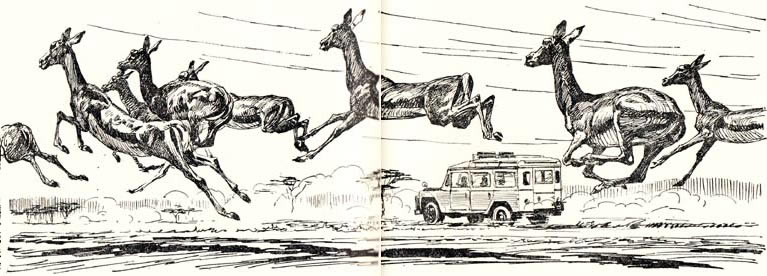

オーレックス、ワーテルパック、インパラなどのカモシカたちが、まるで、車と競争でもするように、かけぬけていきます。

むこうのほうでは、キリンたちが、のんびりと草を食べています。

でも、本当はけっしてのんびりとはしていないのです。目と耳だけは、たえずはからかせ、いつも敵を警戒しています。

その近くにはライオンたちがいます。

ライオンたちも、ぼんやりとねそべっているようで、じつはけっしてそうではありません。

獲物のようすを、じっとうかがっているのです。

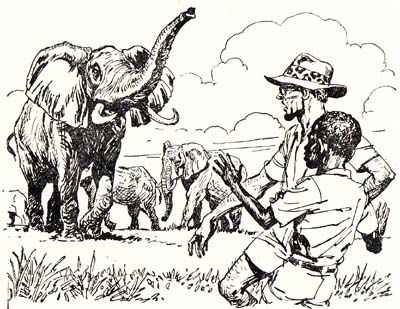

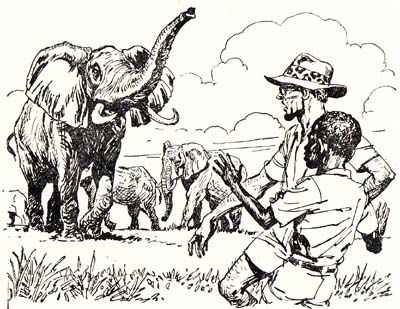

「テンポ!(ゾウだ)」

僕は車の中から、ソウをみつけました。

「よし、写真を一ぱつとろう!」

ラビックさんは、ソウたちのいるほうへ車を近づけました。

「テンポ、ミンギ!(すごいゾウだ)」

僕はおもわずさけびました。

みんなで五、六十頭はいるでしょうか。

そいつが、僕たちのとおる道をふさいで、みんなでのんびりと道のまわりの草を食べているのです。

車はぐんぐん近づいていき才子やがてフビックさんは車をとめて写真機をとりだしました。

まるで小山のような親ゾウの間に、かわいい子ゾウも何頭かいます。

ラビョクさんは写真機をかまえて、パチッと一枚うつしかそのときです。

“キューン” 突然するといさけび声がおきました。

とたんに、一頭のでっかいやつがくるっとふりむいて、ブルンとうなり声をあげました。

ふわっとひろがった大きな耳。すさまじいまでの目の輝き。

同時に、二本のキバの間から長い鼻がくるっと空中にはねあがりました。

おもわず僕は背筋がゾーッとして、

「カリ! カビサ!(こわい)」

とさけびました。

さあ、それからの僕たちときたら、もうめくらめっぽうでした。

ラビックさんは、夢中で車をとばしてにげました。

「ウペシ! ウペシ! (いそげ、いそげ)」

僕は死にものぐるいでさけびました。つかまったがさいご、ぺちゃんこにされてしまいます。 |

|

やがて僕は、ゾウたちがもう追っかけてこないことがわかると、

「ブワナ、ディオ!(もう大丈夫ですよ)」

と、ラビックさんにつたえました。ラビョクさんは、ホッとして車をとめました。

近くを、長い首をのばしたキリンたちが、ゆきました。

そして、はるか東には、高さ五八九五メートル、アフリカ一の高山キリマンジャ口が、いただきに真っ白い雪をのせて、かがやいていました。

こうしたスリルをあじわいながら、やがてラビックさんと、僕をのせた車は、ニアサ湖の北にひろがるオールドワイの谷とよぶ、はげ山にかこまれた谷間へたどりつきました。

そこに、リーキー先生のキャンプがあるのです。

僕たちの車がキャンプの前にとまると、まず黒と白のブチのポインターが二頭とびだしてきました。

リーキー先生の飼犬です。

「よう、よう、いいところへきたね。ちょうどいま、ゾウの骨がでたところだよ」

ラビックさんを見ると、真っ白な髪のでっぷりふとったおじさんが、あいそうよく声をかけました。

泥でよごれた作業服をきています。なんと、この人がリーキー先生でした。

「おや、その子は………」

リーキー先生の奥さんが、僕のほうをゆびさしてたずねました。

「あ、今度ね、僕のとこにころがりこんだ、ナダモニくんです。

とにかく、一度ぜひ大昔の発掘を見たいってね。とても熱心ないい子ですよ」

ラギックさんが、僕を先生たちに紹介してくれました。

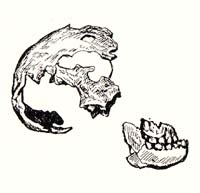

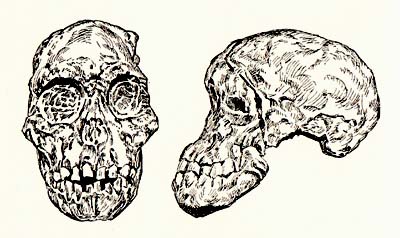

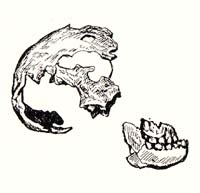

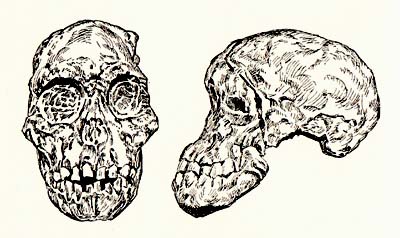

キャンプのなかで、僕は、オ-ルドワイの谷で掘り出れた百万年も大昔の人間の頭の骨を見せてもらいました。

人間というより、なんだかゴリラの頭みたいに見えました。

一緒に、掘り出れた、石の道具もありましたが、ほとんど自然の石とみわけがつきません。

僕たちだったら、おそらく見のがしてしまうところでしょう。

でも、それを掘り出すために、リーキー先生たちは三十年間も、ずっとこの谷でほりつづけたのだそうです。

その時のようすを、リーキー先生は、とても興味ぶかく話してくれました。

一九五九年七月のことでした。

「あなた、大変ですよ!」 |

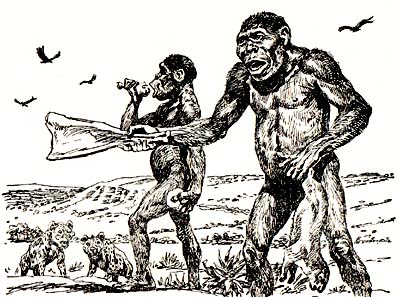

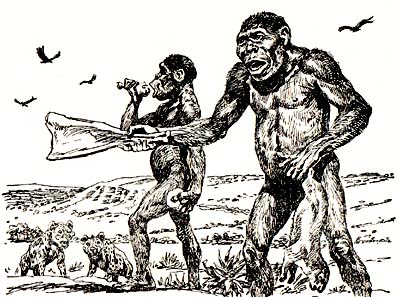

ジンジャントロピスの頭蓋骨

|

キャンプで横になって、しばらくからだをやすめていた先生は、奥さんの声におもわずはっと、とびおきました。

「どうしたんだね、そんなにあわてて」

「でたんですよ、でたんですよ!」

奥さんは、いつになくあわてていました。

「でたって、なにがだね」

「骨がでたんです。あごの骨らしく、歯もついています」

「えっ!」

リーキー先生の目はかがやかました。

「きっと、人間の骨にちがいありませんわ」

「よし、ゆこう」

外は、やけつくような真昼の日ざしです。ポコポコに乾ききった谷間の砂………。

その道を、砂煙をあげたジープは、まっしぐらに発掘現場へと向かいました。

一九三一年からずっと三十年もの間、先生とその家族は、この谷で発掘をつづけていました。

谷間にある約百メートルほどの崖は、五つの層になっていました。

そして、一番下の層から、大昔の人間が使った石器や動物の骨が発見されるのです。

最初、リーキー先生にこの谷のことを教えてくれたのは、ドイツ人の地質学者のレックという人です。

リーキー先生は、一九二九年にレック博士たちと一緒にこの谷を調べました。

そして、そこが、何百万年も大昔には湖であったことをつきとめました。

このとき、リーキー先生は、そこで古い人間の祖先がつくった石器をみつけたのです。

「石器があれば人間の骨だってみつかるかもしれないぞ。よし、やってみよう」

リーキー博士は決心しました。

ところが、なにしろこの谷は、雨季のほかは年がら年じゅう乾ききっていて、まるで砂にかこまれた、おわんの中にいるようなものです。

キャンプをつくっても、飲水は三十四マイルもあるところから、はこんでこなければなりません。

そんななかで、リーキー先生はとにかく六月の雨季のあと、数週間、ナイロビから車をとばして、発掘をはじめました。

ところで、リーキー先生の発掘というのが、またかわっています。

道具はブラシと歯医者がもっている金属のヘラだけ、あとはただ根気です。

まず、石器や骨のでそうな地面に手とひざをついて、四つんばいになります。

そして、目を地面に近づけて、ほんのわずか地面から頭をのぞかせている石器や骨の化石を、注意ぶかくヘラやハケをつかって掘り出していくのです。

これじゃ、よっぽどがまん強い人でなきゃできません。

なにしろ、やけつくような、カンカンでりの日ざしにさらされ、何時間もの間、手先だけの仕事をつづけなければならないのです。

リーキー先生はへたばりませんでした。

「どんなことがあっても、人間の骨を掘り出すまでは、がんばりぬくぞ」

いつ掘り出れるのか、もしかしたら一生かかっても発見できないかもしれません。 |

|

それなのにリーキー先生は、ただもくもくと、ほりつづけました。

やがて、河原石のへりを打ちかいてつくった、大変古い石器が、みつかりました。

しかし、肝心の人の骨は、いつになってもでてきませんでした。

こうして、三十年の年月がながれていったのです。

「ほら、これですよ」

車からおりた奥さんは、リーキー先生を骨のでている崖に案内しました。

「これは歯の化石だ」

かけよったリーキー先生はすっかり興奮して、大声でさけびました。

しかも、そのまわりから頭の骨らしいものも顔をだしています。

博士と奥さんは、ふるえる手で、ゆっくりと、まわりの岩をほぐしながら、発掘をはじめました。

発掘は十九日間かかりました。

|

ジンジャントロピスの手の骨

|

|

それでも、バラバラになった骨が四百個も掘り出れました。

リーキー先生は、さっそくその骨をつなぎあわせてみました。

「間違いなく、これは古い人間の祖先の骨だぞ!」

リーキー先生は、おどりあがってよろこびました。

下あごこそありませんが、完全に近い大人の頭の骨です。

僕が、キャンプのなかで見せてもらった、ゴリラに似たあの骨です。

「こりゃ百万年以上も古いもんだぞ」

その頃、南アフリカで、アウストラロピテクスという百万年まえの人間の骨が発見されていました。

リーキー先生が、オールドワイの谷で発見した骨も、アウストラロピテクスと同じょうなものでした。

リーキー先生は、その骨を“ジンジャントロプス”と名づけました。

“ジンジ”というのは、アラビアの古い言葉で“東アフリカ”という意味です。

その下に、ギリシア語の人をあらわす“アントロプス”をつけたのです。

また先生は、ジンジャントロプスの別名を“道具をつくる猿人”とよびました。

つまりそれまで三十年間もかかって掘り出した石器は、この古い人間の祖先がつくったものだと考えたからです。

ジンジャントロプスの発見は、たちまち世界じゅうをおどろかせました。

「三十年間の努力のかいがあったんだ。全くたいした努力だよ」

人々は、リーキー先生のこうせきを、ほめたたえました。

ところが、その翌年にも好運はめぐってきました。

ジンジャントロプスの骨の発見されたところのすこし下の層から、またまた奥さんが、すばらしい骨をみつけました。

それは、“かかと”や“くるぶし”の骨をはじめ、指の一番根元の骨五つがすっかりそろった足の骨でした。

よく調べてみると、ちょうどその骨は、ゴリラと人間の中間にあたるような、かっこうをしていました。

いまの人間みたいに、よくバネのきく歩き方はできなくても、ゴリラよりずっとうまく二本足で歩けたことは、わかります。

先生のむすこのジョナサンも、発掘に参加しました。

「パパ、ちょっときで、はやく!」

ジョナサンは大声でよびました。

先生がいそいでかけつけてみると、なんだか、へんな骨がでています。

そこは、まえにジンジャントロプスの下あごの骨が発見された近くでした。

先生が掘り出してみると、なんと、それは一頭のサーベルタイガーの骨でした。

サーベルタイガーというのは、大昔にいた、キバの長いトラです。

「へえ、こりゃおどろきだ。こんなやつを相手にたたかったんじゃ、ジンジャントロプスもらくじゃなかったな」

先生はおもわずつぶやきました。こうして発掘は、とてもうまくすすみました。

やがてまた、今度はジンジャントロプスのものらしい鎖骨(さこつ)と、頭の骨の破片、それに指の骨がみつかりました。

それに十三本もの歯のついている下あごの骨を掘り出すことができました。

リーキー先生は、それらの骨をつぎあわせて、調べた結果、大体十二歳くらいの子供の骨だということがわかりました。

ところが、頭の骨のこわれかたが、どうもただごとではありません。

「これは、何か石ころのようなもので、なぐられたものだな!」

破片をつぎあわせてみると、生きているうちになぐり殺されたものだということがはっきりわかる、こわれかたでした。

僕は、その話をきいたとき、なんだか、自分のことのようにおもえてきました。

十二歳といえば、僕らとあまりちがわない少年です。

その少年は、一体なんのためになぐり殺されなければならなかったんだろう………。

僕は、ずっとずっと大昔にかえって、そんなことを考えてみました。

リーキー先生は、ジンジャントロプスの骨の発見されたずっと下の層で、今度は手の骨をみつけました。

つぎあわせてみると、まえに発見された足の骨のようにゴリラやチンパンジーと人間の中間の形をしていました。

僕たち人間の指は、自由にものをつまむことができます。

それは、親指と他の指とが、指先で充分ふれあうことができるからです。

ちゃんと親指が他の四本の指と向きあいます。

しかし。チンパンジーやゴリラにはそれができません。

だから、ものをにぎることはできても、人間のように指で細かい仕事をすることはできません。

リーキー先生が発見したジンジャントロプスの指の骨は、ちょうどその中間でした。

親指はみじかくて、ほかの指さきにふれあうことはできません。

でも、ちゃんとほかの四本の指と向きあうことができるのです。

「まてまて、これは、何かへんだぞ!」

リーキー先生はぽ考えました。

とにかく、指の骨と頭の骨とが発見された場所は、最初にジンジャントロプスの骨が発見されたところより、ずっと下の層です、

「もしかしたら、ジンジャントロプスより古い、べつの人間かもしれないぞ」

だんだん調べていくうちに、リーキー博士は、とうとう、ジンジャントロプスでないべつの人間の祖先であることをつきとめました。

|

ホモ・ハビリスの骨

|

オールドワイで発見された石器

|

そして、この骨に“ホモ・ハビリス”(器用な人)という名前をつけました。

リーキー先生は、

「ジンジャントロプスよりホモ・ハビリスのほうがいまの人間とつながりがあるんだよ。

ジンジャントロプスは、途中で、すっかりほろんでしまった。

つまり、ジンジャントロプスより、ホモ・ハビリスのほうがすぐれていたんだね。

だからここで発見されている石器も、ジンジャントロプスが使ったものではなくホモ・ハビリスがつくって、使ったものだ」

といいました。

それにしても僕は、はじめてみる大昔の人間の祖先に、びっくりしました。

よくも、百万年もの長いあいだ、地中に残っていたものです。

僕は、ますます、大昔のことに興味をもちました。

僕はラビックさんと一緒に、オールドワイの谷の発掘の現場を見学しました。

まわりを高い崖にかこまれたなべ底のようなところです。ちょうど、そこから、大昔のゾウの骨がみつかったところでした。

大昔、人間の祖先たちと一緒にゾウや、サーベルタイガーなどの、猛獣たちも湖の水をもとめて、ここへやってきたのでしょう。

「どうだね、おもしろかったかい」

帰りの車のなかで、ラビックさんが、僕のほうを見ながら、ニコニコしていいました。

「すごくおもしろかった。何度でもいいからこれからもつれてってください」

僕はラビックさんにたのみました。帰りの道は、もう夕暮れでした。

|

|

ラビックさんは、サバンナの道を、ぐんぐん車をとばしました。

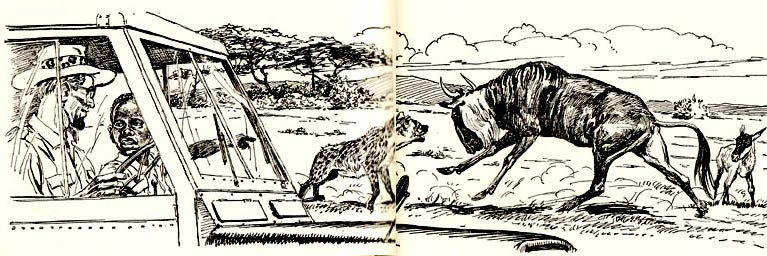

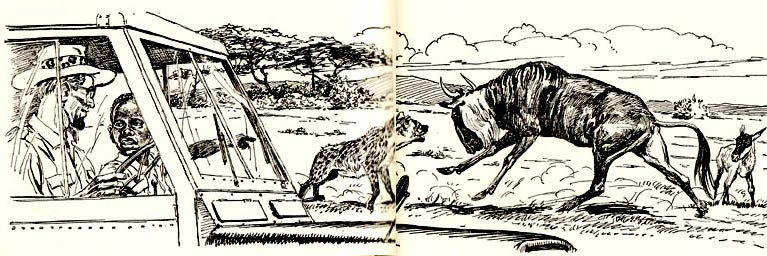

と、すぐまえのほうで、パッ! と土煙があがりました。

ハイエナが一頭、ウシカモシカの子供をおっかけているのでした。

「ちくしょうめ!」

僕はおもわず歯ぎしりをしてさけびました。ハイエナがだいきらいです。

まるでこそどろのように、ライオンやヒョウのたべのこしの肉や、死んだ肉などなんでも食べます。死にかけた動物のあとをついてまわり、すっかり弱りきったところをおそって、たおしたり、子供をねらったりします。

ほんとに、ひきょうな動物です。

ところが、そのとき、突然しげみからめすのウシカモシカがとびだしてきました。子供のお母さんです。

お母さんは、子供をおっかけてきたハイエナめがけて、ものすごいいきおいで、とびかかりました。

これにはさすがのハイエナもたじたじになり、あわててにげだしました。

「やった、やった!」

僕は、すっかりうれしくなって、車のなかで手をたたきました。

ゴンペストリームのキャンプにかえりついたときには、もうすっかり暗くなっていました。

3 箱のなかのなぞ top

僕は、一度こうとおもいたつと、もうじっとしておれません。

ドクターのキャンプにさよならをして、南アフリカ連邦めざして歩きだしたのも、リーキー先生のところで聞いた、アウストラロピテクスのことを、もっと知りたかった、ただそれだけの理由からです。

僕は、ドクターが心配しないように、へたな字でおれいと、おわびの手紙をかきました。

そして、ドクターたちがいないときに、こっそりと旅にでました。

持物はなにもありません。ただ、ドクターにもらった、ほんのわずかなか金が、僕のただ一つの財産です。

僕は、途中で、棒きれを一つひろって、ゆっくりと南へめざして歩きました。

それから一年――僕はとにかく、南アフリカ連邦の都ヨハネスバーグの町に立っていました。

その間の一年のできごとをかいていたら、それこそ、何百枚あってもたりないでしょう。

ある時は、牛小屋の番人、ある時は露天の物売りのてつだい、そしてある時は、こじきのようなことをしながら、僕は、ただひとすじヨハネスバーグをめざしました。

しかし、この国はなんとまた、ひどいところなのでしょう。

南アフリカ連邦では僕たち黒人は、白人と区別されています。

同じ人間であっても、白人のほうがえらくて、黒人はいつも白人の下にあつかわれます。

元々アフリカは、僕たち黒人の土地であるはずなのに、いつのまにか、すっかり白人に占領されてしまったのです。

この国では、黒人は町のなかにすんではいけないことになっています。

ヨハネスパークの町には、二十階だてのビルが立ちならび、アフリカにもこんなところがあるのかと、びっくりするくらいです。 |

|

僕がしっているケニアのナイロビの町など、全く問題になりません。

僕は、ただ一個の大昔のアフリカ人の祖先の骨をみるために、一年がかりでやっと、ここへたどりついたのです。

ここにいる黒人たちは、みんなダイヤモンドと金の鉱山をほる人たちです。

僕は、白人の町のはずれにある黒人居住区でウィトワーテルスラント大学を教えてもらいました。

そこに、僕のめざす、大昔の骨があるからです。

僕は、なけなしのお金をはたいで、バンを買ってはらごしらえすると、大学へとむかいました。

もし、途中で警官にでもつかまったらいち大事です。

僕は、内緒で、この国へもぐりこんできたんですから………。

しかし、僕は、とにかく町へも、そして、大学のなかへもうまくもぐりこむことができました。

ダート博士にあうために、僕はダート博士のうちの召使だと、うそをいいました。

|

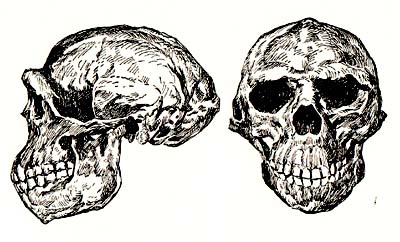

アウストラロビテクスの頭蓋骨

|

ダート博士は、突然現れた僕をみると、びっくりぎょうてん、目玉を白黒させておどろきました。

僕は、いきなりいいました。

「先生、大昔の、僕の祖先のことを教えてください。

僕一年がかりで、タンザニアからやってきたのです」

「えっ!」

ダート博士のおどろきようったらありません。

「一年がかりだって………まあ、ともかくこっちへきなさい」

博士は、僕をへやにとおしてくれました。

僕は、グドーさんのうちの手伝いをしていたことや、リーキー先生にあったことなども話しました。

「へえ、全くおどろきだね。いや、それにしても、君はすばらしい少年だ。

よし、それじゃ、君の希望をかなえてあげよう」

そういって、ダート博士は、研究室の金庫の中から、なんだか、サルの頭ほどしかない小さな頭の骨を運んできました。

「これが、きみが一年がかりで面会を申しこんできた、百万年も大昔の人間の祖先だよ」

「へえーっ!」

僕は胸をおどらせながら、その骨を見つめました。

「こんなに小さいんですか」

「いや、これはね。五つくらいの子供の骨なんだよ」

「どおりで小さいはずだ」

僕は、前から横から、そしてうしろからと、百万年も大昔の子供の骨を観察しました。

なんだかやはり、すごくサルに似ているかんじでした。

「どうだね、満足したかね」

デート博士が、ニコニコしながら、たずねました。

「博士、どうやって、この骨がみつかったのか、話してください」

僕がたずねると、やがて博士は、ぽっつり、ぽっつり、お話をはじめました。

いまから四十五年もまえのことです。

ダート博士は、イギリスのロンドン大学から、ウィトワーテルスラント大学の医学部教授としてやってきました。

そして、一年たったある日のこと、一人の女の学生が博士のところへやってきました。

「先生、私、ヒヒの化石をもらったんですけど、南アフリカ連邦には、ずっと大昔にヒヒがすんでいたんでしょうか」

女の学生は、サモンズという名前でした。

ダート博士はヒヒの骨ときいてびっくりしました。

「ねんのためにたずねるがね、そりゃどこで発見されたのかね」

「はい、ベチュアナランドのタウングスです」

「タウングスだって………」

博士は苦笑いしながら、

“やれやれ、全く女の子ってのはやっかいだな”と心のなかでさけびました。

タウングスというのは、ヨハネスバーグの西南にある小さな町です。

「サモンズくん、せっかくだがね、あなたがもらった化石はおそらくヒヒなんかじゃないとおもうね」

「なぜです」

サモンズは、がっかりしたようにだずねました。

「いままで、ヒヒだとかサルだとか、それに人間の古い祖先の骨などというのは南アフリカでは発見されていないんでね」

ダート博士は、気の毒そうにいいました。

「でも、先生………」

サモンズは、なおもくいさがろうとしました。

「まあまあ、一度持ってきてごらん。それがどんな動物の化石か調べてあげよう」

翌朝になりました。

ダート博士が研究室にいると、サモンズが大事そうに大きな石のかたまりをかかえてやってきました。

「おや?」

ダート博士は、びっくりして、その石ころを見つめました。

「間違いなくヒヒだ!」

デート博士は、ふるえる手でかたくなった石のかたまりをつかみました。

それは長いあいだに、すっかり化石になったヒヒの頭の骨でした。 |

|

「すばらしい発見だよ、サモンズくん。きのうの僕の暴言をゆるしてくれたまえ」

そういいながら、ダート博士は、サモンズの手をしっかりとにぎりました。

「ところで、この化石がでたのは、たしかタウングスといったね」

「ええ、タウングスにある石灰会社の山からみつかったんです」

「よろしい。もっと、そこをくわしく調べてみよう」

ダート博士は、すっかり興奮して、いつもににあわず、言葉がうわずっていました。

「おや?」

突然ダート博士は、机の上においたヒヒの化石を見つめてさけびました。

「この孔は、一体なんだろう………」

ちょうどヒヒの頭のひたいのところに、何かとがった道具のようなものであけた、奇妙な孔が相手いました。

「どうしてこんなところに、こんな孔が………」

ダート博士は首をかしげました。

「そうだ、タウングス地方のことにくわしいのはヤング博士だ。彼にあってみよう」

ダート博士は、ワクフクする胸をおさえながら、おもてへとびだしました。

ヤング博士は、ダート博士の友人で地質学者です。

「ヤング博士、ちょっとこれをみてくれたまえ」

そういいながら、デート博士は友人のまえにヒヒの化石を差出しました。

「おや、こりゃヒヒの化石だね」

「そう、タウングスの石灰岩の採石場からでたらしいんだ」

「なに、タウングスだって!」

ヤング博士はびっくりして、デート博士の顔を見つめました。

「あそこは、いままで僕がずっと調べているところだ」

「そうだろう、だから、まっさきに君のところへとんできたんだ。もっとくわしく調べたいと思ってね」

「おやすいご用だ。あそこなら、持主もしっているし、それに採石場の監督をしているスパイアさんとも親しくしている」

「ぜひたのむよ」

「よしわかった。今度化石が見つかったら、君のところへ届けるように、たのんでおいてあげよう」

ヤング博士は、心よく引受けてくれました。

それからしばらくたったある朝、デート博士は、もうかれこれ一時間もまえから、鏡の前に立って、モーニングのカラーをつけるために、大汗をかいていました。

「全くモーニングってやつは、やっかいしごくだ」

ダート博士は、腹たちまぎれにさけびました。

きょうは、友人の結婚式で、大事なつきそい人の役をやらなければならないのです。

「あなた、はやくしてくださいな。

そろそろお客さんがおみえになるころよ」

となりのへやから、奥さんのかな切り声がきこえてきました。

「えーい、ちくしょうめ!」

がまん強い博士も、とうとうかんしゃく玉をはれつさせて手にしたカラーを投げつけました。

|

|

と、そのときです。ふと目をやった窓の外を、南アフリカ鉄道会社の荷物係りが、なんだか重そうな木箱をかかえて、やってくるのが見えました。

「おや?」

ダート博士は、いそいで玄関にとびだしました。

「こんちは、レイモンド・ダートさんのお宅はこちらでしょうか」

「はい、僕がレイモンド・ダートだよ」

博士は、かつぎこまれた二個の木箱を、びっくりしたように見つめました。

“タウングス石灰場、A・E・スパイア”

差出し人の名前です。

とたんに、ダート博士は、とっぴょうしもなく大きな声をはりあげました。

「おう。きた、きた!」 |

「まあ、なにを一人でさわいでいるんです。したくはできたんですか!」

そういいながら奥さんは、玄関さきにかつぎこまれた大きな木箱を見て、びっくりしました。

「あなた、これは一体なんてすか」

「骨の化石だよ、石灰会社に頼んでおいたのさ」

「まあ、何かと思ったら、そんなもんですの」

奥さんは、すっかり興ざめしたように、

「そんなことより、あなたはやくしたくなさらなきゃ、結婚式に間に合いませんよ」

しかし、博士はもう、結婚式など、どうでもよかったのです。

なんとしても、おくられてきた木箱のなかをたしかめなくてはなりません。

デート博士は石灰会社からおくられてきた二個の木箱にとびつくと、モーニングを着たまま木箱をあける作業をはじめました。

「あなた、なんてことをなさるんです。もうすぐ結婚式がはじまろうっていうのに………」

奥さんは、あわてて博士の腕をひっぱりました。

でも博士は奥さんの手をふりはらいながら、とうとう一個の木箱をこじあけました。

“もしかしたら、またヒヒの骨がでてくるかもしれないぞ”

博士は、たかぶる心をおさえ、ぎっしりとつめられた石ころを、一つ一つ取り出して、調べました。

なんだか正体不明なたまごの化石、それにカメのこうらの化石などがでてきましたが、あとはこれといって目ぼしいものはありません。

「ちえっ!」

デート博士は、したうちをして、がっかりしたようにその場にすわりこんでしまいました。

「どうせ、もう一つの箱も、ろくなものははいっていまい………」

最初の期待が大きかっただげに、らくたんも大きかったのです。

「ほんとにしょうがない。あたし、もうしりませんわ」

奥さんの声をきくと、デート博士はイライラしてきました。

「えーい、めんどうだ。あけたついでに、全部調べてやるぞ」

博士は、のこりの一個もこじあけて調べようとしました。

くぎがはずれ、木のふたがあいたとたんに博士の目はおもわず輝きました。

ぎっしりとつまった石ころの一番上に、全くおもいもかけなかったすばらしい化石を発見したのです。

それは化石になった脳で、やわらかいときのままの血管なども、おどろくほどよく残っていました。

「まてよ、ヒヒの脳にしては、なんだか大きいぞ」

博士は、くいいるように、見つめました。間違いなくその脳の化石は。ヒヒの三倍くらいの大きさはあります。チンパンジーの大人のものより、ずっと大きいのです。 |

|

“ヒヒでもなく、チンパンジーでもない。とすると………”

ダート博士の胸は、まるではやがねのように鳴りだしました。

そして、夢中でほかの石ころをさがしはじめました。

「あった! あった!」

大きなかたまりのだかに、最初に発見したのうみその化石がぴったりとあわさる、べつの石ころをみつけました。

しかも、そのかたまりのなかから頭の骨の破片や、下あごの骨、歯のあごなどが、頭をのぞかせています。

「すばらしい発見だ!」

デート博士はうれしさのあまり、化石をかかえたまま、しばらくはその場につっ立っていました。

まるでゆめのようです。

「おい、どうした、レイ、そんなところにつっ立って………。

はやくしたくをしてくれなきゃ、僕はべつのつきそい人をたのまなくちゃならないぜ」

友達の声に、デート博士はやっとわれにかえりました。

そして、大いそぎで箱をかたづけ、大事な脳の化石は洋服ダンスの中にいれて、カギをかけました。

式の間じゅう、ダート博士の心は洋服ダンスのなかへとんでいました。

だから、おめでたいお祝いの言葉も、なんといったのか、おぼえていません。

「おいおい、お婿さんのほうより、君のほうがソワソワしているじゃないか」

デート博士は、お客さんの一人からそういってひやかされました。

式がおわって最後のお客がドアの向こうに消えるやいなや、ダート博士は、洋服ダンスのあるへやへかけこみました。

ダート博士は、一晩じゅう、脳の化石を前に、いろいろとくわしく調べました。

なんといっても一番問題なのは脳の大きさが、大人のチンパンジーにくらべて、かなり大きいことです。

脳が大きいというのは、それだけ知恵がすすんでいる証拠です。

脳の表面のうしろのほうには、半月溝、平行溝とよぶ二つのみぞがあります。

知恵のすすんだ人間では、この二つの溝の間がずっとはなれています。

しかし、チンパンジーやゴリラなどになると溝の間がぐっとせまくかっています。

ところで、タウングス発見の脳の化石はどうでしょう。

デート博士か調べたところでは、チンパンジーやゴリラにくらべて、三倍くらい、溝の間がひらいていました。

というのは、この化石がチンパンジーなどより、三倍ほども知恵のある動物ということになるのです。

くわしく調べていくうちにデート博士は、胸がドキドキしてきました。

|

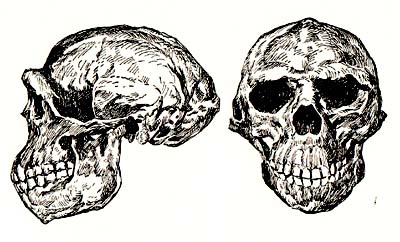

①チンパンジー ②ゴリラ ③アウストラロビテクスの頭蓋骨の比較

|

ピテカントロプスの頭蓋骨

|

「もしかしたら………」

「そうだ。間違いなく、この化石は、ずっと古い人間の祖先のものだ!」

ダート博士は、シーンと静まりかえった真夜中のへやで、さけびました。

いままで、だれもが想像さえしなかった南アフリカで、サルと人間のあいのこみたいな、奇妙な骨が掘り出れたのです。

博士が夢中になるのは、あたりまえでした。

それまで、世界で一番古いといわれる人間の祖先の骨は、ピテカントロプス とよばれる化石骨でした。

これは一八九一年、オランダの軍医デュボアさんが、ジャワ(いまのインドネシア)で発見したものです。

ピアカントロプスの骨は、約五十万年もの古い地層の中から発見されました。

頭のかっこうがちょうど人間とサルのあいのこのような形をしていました。

目の上の骨はまるで、ひさしのようにつきだしています。

あごの骨は頑丈で、いまの人間にある“おとがい”がぜんぜんありません。

でも脳は、チンパンジーやゴリラなどにくらべて、ずっと多いのです。 |

石器を使うピテカントロプス

|

現代の大人の脳の容積は、大体千五百立方センチで、サルの仲間で、一番人間に近いチンパンジーは四百八十立方センチがせいぜいです。

ピテカントロプスは九百立方センチほどありました。

ですから、チンパンジーなどより、ずっといまの人間に近いのです。

しかも、骨をくわしく調べていくうちに、ちゃんと立って歩けたこともわかりました。

すでに自然の石をうちかいてつくった、そまつな石の道具をもっていました。

世界じゅうの学者たちは、ピテカントロプスを、五十万年も大昔の人間の祖先であると考えていました。

ところが、ダート博士が調べているタウングスの化石は、もっと古い百万年も大昔のものでした。

ピテカントロプスよりも五十万年も古いのですから、もしそれがダート博士の考えるように、人間の古い祖先であるとしたら、それこそ世界的な大発見です。

「よし、べつのかたまりを調べてみよう。そしたらもっとくわしくわかるかもしれんぞ」

ダート博士ばさっそく仕事にとりかかりました。

さて、一体どんな道具をつかえば、この石のかたまりから、ぶじに骨を取出すことかてきるでしょう………。

ダート博士は、いろいろ考えましたが、ともかく金物屋さんから、小さな金づちと、ノミを買ってきました。

まず骨のはいっている大きな石のかたまりを、やわらかな砂の上におきました。

そして、まわりを砂をつめたふくろでかためました。

“コツン コツン コツン”

博士は、おずおずと、ノミに金づちをあてました。

五分もたたないうちに、ひたいにいっぱい油あせがにじんできます。

仕事をあせって、大事な骨をめちゃめちゃにしたのでは、泣いても泣ききれません。

とにかく、くる日もくる日も、石ころ相手のいきづまるような、たたかいです。

何週間もかかって、はぎとった石のなかから小さな頭蓋骨が、おぼろげながら、現れてきました。

もうこれ以上、どんか小さなノミも通用しません。

「さて、弱ったぞ!」

ダート博士はこまりました。

うでぐみをしながら、何かいい考えはないかと、あたりを見まわしました。

と、そのときです。

博士の目に、暖炉のそばで、一所懸命編物にはげんでいる、奥さんの姿がうつりました。

「おう、そうだ!」

ダート博士は、奥さんのそばへかげよりました。

「おい、すまないが、その編針を一本ゆずってはくれないかね」

奥さんは、びっくりしてご主人の顔を見つめました。

何週間もの間、石ころをいじりまわしているうちに、頭がへんになったのではないかと思ったのです。

「これをなんになさるおつもりですか」 |

|

「骨にくっついている石をおとすのに、もってこいの道具だ。さ、はやく!」

「まあ、何かとおもえば………」

奥さんは、あきれたような顔をしながら、編針を一本わたしました。

編針をうけとった博士は、針のさきをするどくとがらせました。

そして、まるで、はれものか、こわれかけた茶わんにでもさわるように、すこしずつこびりついている石をはぎとっていきました。

こうして、最初のノミをふるってから、じつに七十三日めに、石のかたまりのなかから、みごとな頭を取出すことに成功しました。

意外にも、それは大人の骨ではなく、おさない子どもの骨でした。

しかも、子供なのに脳の容積が五百二十立方センチもありました。

大人のチンパンジーよりずっと大きいのです。顔だちや歯のならびかたも、チンパンジーやゴリラよりもずっと人間に似ていました。

「まてよ?」

ダート博士は、じっと考えこみました。そして、机の上に、骨の発見されたトランスバール地方の地図をひろげました。

そこは、見渡すかぎりの大草原です。

木の実のしげる、ジャングルなどありません。

しかも、それは何百万年このかた、かわらない姿でした。

「一体、こんなところで、この、人ともサルともつかない連中は、どうやってくらしていたのだろう………」

デート博士はしんけんに考えました。

そのとき、突然博士の頭にひらめいたものがあります。

それは、あの女の学生サモンズがもってきた、ヒヒの頭の骨でした。

「そうだ、その頃ヒヒも一緒にすんでいたんだ」

ヒヒは、草原にすむ昆虫、サソリ、トカゲ、鳥のたまご、イモムシ、草の実などを食べます。

「人間の祖先だって、こんなものを食べたにちがいない」

そこで、博士はまたはっとしました。

「そういえば、あのとき、ヒヒの骨の、みけんのところにあった、まるい孔は、一体なんだろう………」

最初、ヒヒの化石をみたときから、へんだぞ、と思っていたのです。

もしかしたら、人間の祖先が、ヒヒをたおして、食べるときに、石器であけた孔かもしれないぞ゛

博士は、もつれた糸が、一つ一つ、ときほぐされていくような気持でした。

博士はこんなことを考えました。

何百万年、あるいはもっと以前には、まだ彼らは森林にいました。

その頃、トランスバールから三百キロ北に大森林があったのです。

彼らは本の実を食べて生活していました。

ところが、ある時、そのうちのどれだけかが、ゆうかんに草原地帯へおどり出ました。

そして、だんだん二本足て立つ生活になれていったのです。

百万年ほど昔になると、彼らはもうすっかり草原の生活になれました。

ヒヒやキリンや、イノシシ、シカなどの動物をたおして食べました。

武器は、はじめは木の棒でした。

そのあと、石ころをなげることをおぼえ、動物の角や、骨を武器のかわりにすることをしりました。

やがて、自然の石のまわりを打ちかいて、そまつな石器をつくりました。 |

|

「トランスバールから出たこの幼児の骨は、ちょうど、その頃の人間の祖先だ!」

ダート博士は、すばらしい大発見に、うちょうてんになりました。

ダート博士は、さっそくその骨を“アウストラロピテクス”となづけました。

これは、 。圉のサル‘といういみです。

ダート博士は、しぶんの研究をまとめて、雑誌社におくりました。

ところが、ダート博士の論文をみて、雑誌社の人は、びっくりしました。

もしそれが博士のいうとおりだとしたら、それこそ、世界的な大発見です。

「ひとまず、えらい博士のところでみてもらおう!」

雑誌社の人は、デート博士の論文を、世界じゅうに名のしれた、アーサー・キース博士に見せました。

「これは、どうみても大昔の人間の祖先なんかじゃない。チンパンジーかゴリラの仲間だよ」

キース博士は、ひややかにいいました。

ダート博士の論文は、今度は博士の先生にあたる大学者、エリオット・スミス博士のところへまわりました。

ところが、スミス博士も、ダート博士の説には賛成ではありませんでした。

「デート博士は、もっとくわしく調べるべきだ。発見された場所のようすだとか、歯の形などについてもね」

絶対大丈夫だと思っていただけに、この二人の学者の言葉は、ダート博士をがっかりさせました。

二人だけでなく、有名な学者のほとんどが、ダート博士の考えに首をかしげたのです。

そのうえ、キース博士は新聞にこんなことをかきました。

「ダート博士が発見した頭の骨は、いまアフリカにいるゴリラやチンパンジーによく似ている。

たしかにあごや頭の発達は、ゴリラやチンパンジーよりすぐれている。でもこれくらいでは証拠にならない。

ゲート博士が発見したのは、間違いなくチンパンジーやゴリラの仲間である」

しかし、ダート博士は、くじけませんでした。

「よし、それじゃもっとくわしく調べて、いつかは、反対する人たちの鼻をあかしてやる」

ダート博士は、ふたたび研究にとりくみました。

それからしばらくたって、ついに下あごの骨をとりはずすことに成功しました。

これで、アウストラロピテクスの歯のようすが、いっそうくわしくわかりました。

しかし、その頃すでに、世界じゅうの学者たちの目は、アフリカではなく、アジアに向けられていました。

というのは、その一年前に、中国の周口店(しゅうこうてん)という村で、ピテカントロプスと同じころの古い人間の骨が発見されたのです。

頭の骨や手足の骨、それに石の道具や、火をつかったあとまで見つかり、世界じゅうはそのことでもちきりでした。

そんなときでしたから、ダート博士がアウストラロピテクスの化石をもってロンドンヘいったときも、だれも相手にしてくれませんでした。

それでもダート博士はへこたれません。

「そうだ、この機会に石膏の模型をつくって世界じゅうの学者にみてもらおう」

ダート博士は、一緒にロンドンヘいった奥さんに、骨のはいった大事な箱を渡して、 |

北京原人の頭蓋骨

|

「僕はひと足さきにかえるから、骨はエリオット・スミス博士に届けてくれ。

スミス博士から模型をつくる人に頼んでくれるはずだ」

八月のなかばに石膏模型はできあがりました。

それまでロンドンにとどまっていた奥さんは、スミス博士のうちへ、あずけた骨を受取りにでかけました。

「大事な骨だから、私が、ホテルまでおくってあげましょう」

親切な博士は、奥さんを車でおくってくれました。

「今後のダート博士の研究が楽しみです。あなたも、しっかり協力してあげてください」

スミス博士は上きげんでした。ホテルのロビーで二人はコーヒーをのんでわかれました。

「さあ、あすはアフリカの夫のところへかえれるわ」

奥さんは心をはずませながら、ホテルのへやへはいりました。と、そのときです。

奥さんは、自分が骨の箱をもっていないのに気づきました。

「あれ………骨のはいった箱はどうしたのかしら………」

奥さんは、そこではじめて、大事な骨をタクシーのなかに置き忘れてきたのを思い出しました。

しまった! 奥さんは、まっさおになりました。もし、なくなりでもしたら、それこそ大変です。

奥さんはふるえ声で、スミス博士のうちへ電話をしました。博士は、ちょうどベッドにもぐりこんだばかりでした。

「なんですって!」

スミス博士はびっくりぎょうてん、すぐに、警察に連絡をとりました。

連絡をうけた警察では、ロンドンじゅうの警察署へ手配することにしました。

その頃、ダート博士の奥さんをおろしたタクシーのゆくえは、どうなっていたのでしょう。

タクシーは、骨のはいった箱をシートにのせたまま、何度もお客をのせ、 ロンドンじゅうを走りまわっていました。

午前の四時すぎです。

ひと息ついた運転手は、ねぼけまなこをこすりながら、ひょいとうしろの席をみて、びっくりしました。

三十センチ四方ほどの四角な箱が、ちょこんとシートの上にのっているではありませんか。

「そうだ、さっきのせた、よっぱらいのおやじさんの忘れ物だ!」

運転手は、てっきり、よっぱらいが忘れたおみやげのお菓子か何かだと思いました。

正直ものの運転手は、さっそく近くの警察に忘れ物を届けました。

ところが、残念なことには、この地区には、まだなんの連絡も届いていませんでした。

「なんじゃろう、中身は、まさかバラバラ事件の首なんかじゃたいだろうな」

年とった、ゆかいそうな警官は、冗談をとばしながら、箱をあけました。

「あ、自骨だあ!」

警察官のおどろきようといったらありません。

怪事件発生! 老警官は、さっそく非常電話にとびつきました。

「もしもし、こちらはフーラム地区、十三番街交番。

ただしま通行ちゅうのタクシーから箱にはいった白骨が届けられました」

「おう、発見したか!」

本部からの返事に、老警官は、おやっ? と首をかしげました。

「発見したのは白骨であります」

「そうだ、さっそくこっちへ届けてくれ。中身は百万年まえの赤ん坊だ!」

「はあ、百万年まえのベビー?」

老警官は、目玉を白黒させながら“さっぱりわからん”と、もう一度首をかしげ、箱のなかの骨をしみじみとみつめました。

top

**************************************** |