|

****************************************

Index

サルから人間へ(その一 その二) 砂漠のピラミッド 解説

Ⅲ 砂漠のピラミッド

11 砂漠のピラミッド top

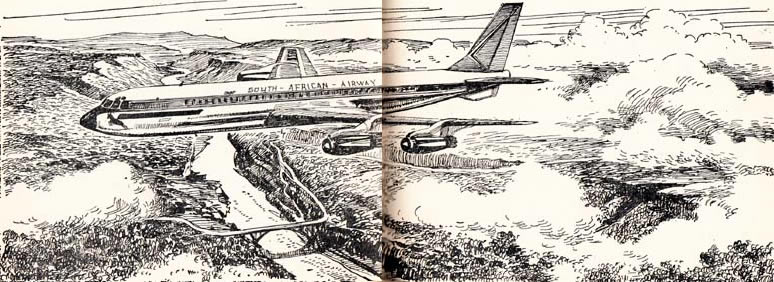

両方の耳がジーンと鳴って、ハッとしました。

その間に、僕ののったジエット機は、雲のなかから、グーンと急角度で地上へつっこんでいたのです。

窓の外に緑の木々や建物が、とぶようによぎりました。

ジェット機は、滑走路をすべり、やがてゆっくりと止まりました。

カイロ空港です。はやい!

南アフリカ連邦から、わずかに八時間、あるけば何年もかかる道のりを、あっというまに飛びこえたのです。

僕にとっては、はじめての空の旅でした。

空から見たアフリカ、僕のふるさとのタンザニア、キリマンジャロの山々、はてしなくつづくジャングル、そして、ナイル川の雄大なながれ。

この空の思い出を、一つ一つ書いていたらそれこそ、大変なことになります。

だから、その空の旅の思い出は、どうしてもべつの機会にゆずって、僕はさっそく、大昔のエジプトについて、お話をすすめなければなりません。

ロート博士のはからいで、パリの少年新聞社と契約をむすんだ僕は、アラブ連邦の都カイロへつきました。

少年新聞のマローおじさんが、ちゃんと空港にむかえにきてくれていました。

「ギダモニくん、ひとつ、おもしろい記事をたのんだよ。

フランスの少年少女たちも、君のお話を、楽しみにしているんでね」

眼鏡をかけた太っちょの、とても親切そうなおじさんです。

マローおじさんの案内で、ひとまずカイロのホテルにおちついた僕たちは、やがて、タクシーで、ピラミッドを見学することにしました。

カイロの町には高いビルディングがそびえています。

町には、さまざまな人がゆきかい、自動車や、バスや二両連結の電車も走っています。

「ほら、あれが有名な、国立エジプト博物館だよ」

おじさんが、ゆびさしてくれた窓の外に、堂々とした立派な建物が見えました。

「博物館はあとまわしにして、とにかくギゼーのピラミッドにゆこう」

マローおじさんとぼくをのせたタクシーは、町なみをぬって走りました。

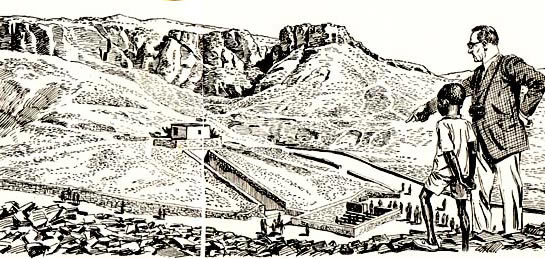

やがて、砂漠のむこうに、ニョキニョキといくつもつきだしたピラミッドが見えました。

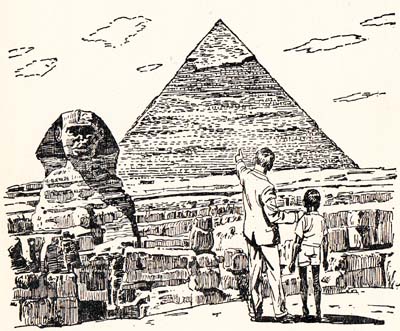

有名なギゼーの大ピラミッドです。

僕は、そばにいって、びっくりしました。

どうやって、こんなに高いピラミッドをつくりあげることができたのでしょう。

「これはね、いまから四千五百年も昔にできたんだよ」おじさんが、説明してくれました。

ピラミッドは昔エジプトをおさめていた王さまの墓です。

それにしても、四千五百年も昔に、よくもこんなものをつくれたものです。

一番大きなピラミッドは、高さが一三七メートル、底辺が二二七メートルもあります。

それに使った石は、二トン半のものを二百三十万個という、おどろくべき数です。

この大ピラミッドをつくるために、毎年三か月間、十万人の人々がはたらいたそうです。

そして二十年間かかって、やっとできあがったのです。

僕は、おじさんと二人、あえぎあえぎ、ピラミッドの頂上にのぼりました。

頂上から見る砂漠の景色は、なんともいえずすばらしいものです。

世界じゅうから、たくさんの観光客たちが、ピラミッドを見学にきていました。

ピラミッドのすぐ近くに、スフィンクスという、体はライオンで顔は人をかたどった、ふしぎな石の像もあります。

長さが七三メートル、高さは、二〇メートルもある、ばかでかいものです。

この像は王さまの力をしめすためにつくられたものだそうです。

おじさんと僕は、今度はピラミッドのなかに入ってみました。

よくもまあ、こうもうまくつくってくれたものだと思うくらい、たくみにつくられていました。

細い廊下の道は、やがていくつもの部屋につうじていますが、まるで迷路のようです。 |

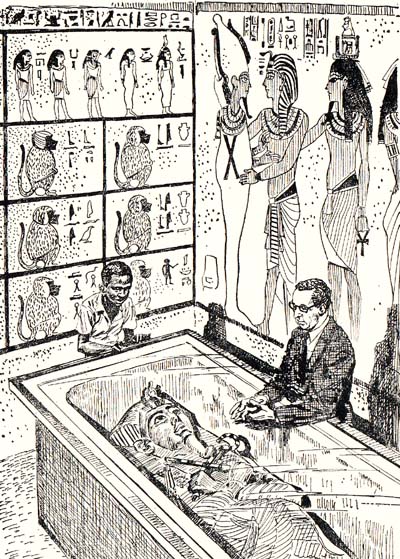

ギゼーの大ピラミッド

スフィンクスとピラミッド

|

「これはね、昔、王さまの宝物をねらって忍び込んでくる、墓泥棒たちを、うまくだますためにしかけた道だよ」

おじさんがいいました。

「墓泥棒?」 僕はびっくりしてたずれました。

「そう、昔エジプトでは王さまが死ぬと、王さまの体がくさらないようにミイラにした」

「へえーっ」 僕が感心していると、おじさんは得意になってお話をはじめました。

「王さまのミイラのそばには、いろいろな宝物を一緒にいれた。

だから、泥棒たちがそれをねらって忍び込んだんだよ」

「おじさん、そのお話をつづけてください」 僕は、おじさんにたのみました。

「墓泥棒というより、一番最初に、このギゼーのピラミッドにもぐりこんだヨーロッパ人の話からはじめよう」

僕は、おもわず体をのりだしました。

おじさんは、新聞記者だけに、なかなか話しがうまいのです。

「百三十年ほども昔、ペルツォニーというイタリア人が、エジプトにやってきた………」

おじさんの話は、こうしてはじまりました。

12 秘密の通路 top

ベルツォニーは、学者でもなんでもありません。

ただ大昔のエジプトにすごくひかれていました。

ギゼーにやってきたベルッオニーは、そこに大きなピラミッドがそびえ立っているのを見てびっくりしました。

“ピラミッドつて、一体なんだろう………”

ペルツォニーは、腕組みをしたまま空高くそびえる大ピラミッドを見上げて立っていました。

その頃まで、だれもこのふしぎなピラミッドの謎をとこうという者はいませんでした。

この大きな石の建物が、なかまですっかり石でうまっていることはない。

「そうだ、もしかしたら、すばらしい宝物がかくされているかもしれないぞ」

ベルツォニーは、そんなことを考えました。

そして、ピラミッドの表面をくらべてみましたが、石と石との間には紙一枚さしこむほどのすき間もありません。

「もしかしたら、入口はもっと高いところにあるのかもしれないぞ」

ベルツォニーは、ピラミッドをすこしずつのぼりながら目を皿のようにして、入口らしいものをさがしはじめました。

「おや!」

一瞬、ペルツォニーの目がかがやきました。

石と石とのつぎめが、ほんのすこしだけ、そろっていないところを見つけたのです。

ペルツォニーは、何日もかかって、その石をとりのぞく仕事をはじめました。

やがて、石がはずれ、その奥がポカッと、あいたのです。

「しめた、ここがピラミッドのなかへはいる道にちがいないぞ」

彼は真っ暗な穴へ、ローソクをかざしながら、もぐりこみました。

穴のなかはすごいほこりで息がつまりそうでした。

それでもベルツォニーはローソクを手にして、ずんずん進んでいきました。

しばらくすると、突然道はゆき止まりになりました。

大きな岩のかたまりが、道をふさいでいるのです。

しかし、ベルツォニーは、ひきさがりませんでした。 |

|

それからいく日もかけて、岩の下に小さな穴をほって、むこうがわへぬけでることに成功しました。

ところが小さな穴をとおりぬけたとおもった瞬間、またもや目のまえに石の壁が立ちふさがったのです。

もうこの壁は完全に通路をふさいでいて、どこにも抜け穴らしいものはありません。

ベルツオニーは。とほうにくれました。

「ちくしょう、まけるもんか」

がんばりやの彼は、それでもへこたれず、注意ぷかくあたりをみまわしました。

「まてよ、この小石は、一体どこからでてきたのかな?」

ベルッオニーは、通路いっぱいにおちている小石を見て首をかしげました。

「そうだ、天井だな!」

あんのじょう石に、小さな穴があいていました。

彼は、さっそくはしごを用意しました。そして、はしごにのぼって、天井の石を動かしました。

ゴトゴト………゛石が動きその奥に、細い通路が開けていました。

なんとまあ、迷路は天井につくられていたのです。

「全くすごいしかけだ。天井に道をつくるなんて………」

ペルツォニーはしきりに感心しながら、天井の道をよじのぼり、どんどん、どんどん進んでいきました。

しかし、そのあとには、さまざまな困難が待ちうけていました。

そのたびに、ペルツォニーはねばりと、するどい観察の目をはたらかしました。

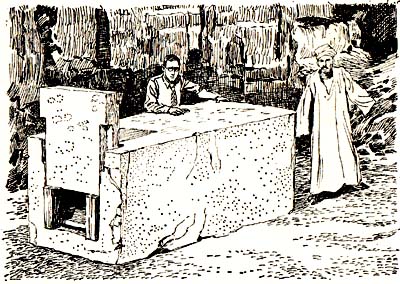

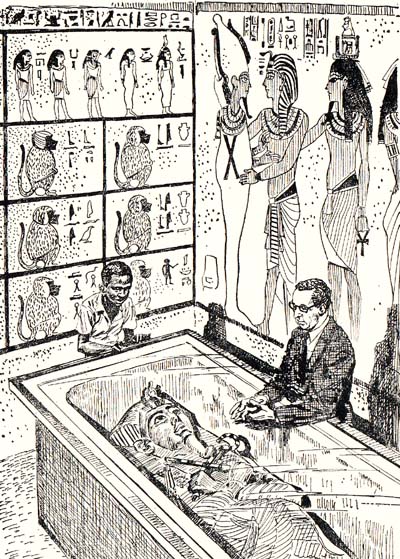

こうして、さまざまなしかけをくぐりぬけたベルツォニーは、ようやく大きな箱の置いてある部屋にたどりつきました。

彼は胸をおどらせ、ローソクを高くかかけて、部屋じゅうを見まわしました。

「あっ!」

ペルツォニーは、みじかいさけび声をあげました。

部屋のなかは、すっかり荒され、からっぽになったミイラをおさめた石の棺が、むなしく転がっていました。

「だれかが、さきに入り込んで、王さまのミイラも、宝物もごっそり盗みさってしまったんだ!」

ベルツォニーは、しばらくその場につっ立っていました。

あんなに厳重な迷路をみごとにくぐりぬけ、王のミイラと宝物をぬすんだ者は一体だれでしょう。

しかし、ベルツォニーにもわかりませんでした。

それは、墓泥棒たちのしわざだったのです。

しかもこの墓泥棒たちは、王さまのピラミッドができあがって、まもなく墓をおそいました。 |

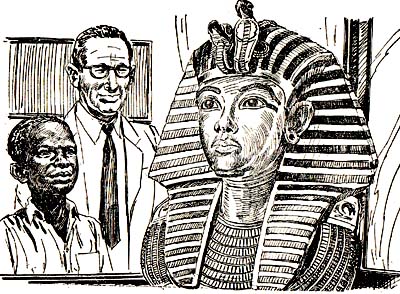

石棺

|

とにかく、王の墓にはすばらしい宝物が一緒に入れてありました。

泥棒たちは、ペルツォニーが知恵をしぼって迷路の秘密をといたように、さまざまな苦心のすえに、王さまのミイラをおさめた部屋をつきとめたのです。

13 墓泥棒 top

「へえーっ!」 僕は、すっかり感心して、おじさんの顔をみつめました。

「ベルツォニーは、さっきもお話たように考古学者じゃない。

ところが、やがて本物の考古学者たちがピラミッドを調べにエジプトへやってきた」

「考古学者は、ピラミッドから、宝物をみつけましたか」 僕は、せきこんでたずねました。

「いや、考古学者たちも、墓泥棒のまえにすっかりかぷとをぬいだね」

「じゃ、せっかく王さまの棺をおさめていた部屋をさがしあてでも、すでに泥棒たちにやられたあとだったんですか」

「そう、ともかく、その話をしよう」

おじさんは、今度は考古学者たちのお話をはじめました。

一八八四年ペトリーという考古学者が、ピラミッドを調べるためにギゼーにやってきました。

ベトリーは、大変すぐれた考古学者でした。

このときから五十年近くもずっとエジプトにとどまって、ピラミッドをはじめ、大昔のエジプトの研究に、大変すぐれた業績をのこした人です。

ある日、ペトリーは、ピラミッドへやってきました。

「なんとかして、入口をつきとめてやるぞ」

ベトリーは、ピラミッドのまわりを何度もいったりきたりしながら、くわしく調べました。

しかし、どこにも入口らしいものはありません。

「しかたがない。

とにかく、ピラミッドに穴をあけてみよう」

そこで彼は、ピラミッドの斜面に穴をあけ、しゃにむに、ピラミッドのなかにもぐりこみました。

そして、苦心に苦心をかさねたすえ、ついに棺のおさめてある部屋へたどりつきました。

「しめた!」

ペトリーは胸をおどらせました。

ところがどうでしょう。すでにその部屋は何者かの手によって、すっからかんに荒されたあとでした。

石の棺もからになったまま、ころがっていました。

「専門家のこの僕でさえ、入口を発見できなかったのに、泥棒はどうして入り込んだんだろう………」

ベトリーはくやしそうにつぶやきました。

「よし、ここからひとつ、ぎゃくに泥棒がはいってきた道をたどってみよう」

こうして、ペトリーは、ピラミッドを建てた建築家と、泥棒との競争のあとを、たどることにしたのです。 |

|

泥棒が入り込むのを、なんとかふせごうと、建築家はあらゆる努力をしたにちがいありません。

ゆきどまりになった、かずかぎりない、にせの道。そこには落し穴までつくられていました。

うっかりその通路に入り込もうものならおしまいです。

ピラミッドの下の深いあとしあなにおちこんで、やみのなかでうえ死するほかに道はありません。

また、あるところでは、数人がかりでもとても動かせそうにない大きな石が通路をふさいでいました。

まへ通路が突然大きな部屋でゆきどまりになっているところもありました。

ところがどっこい、泥棒たちは、そんな恐ろしいしかけをたくみに乗越えていました。

通路をふさいだ大石があれば、その下に穴をほってとおりぬけていました。

ゆきどまりの部屋にたどりつけば、かならず天井や床にある、秘密の入口をさがしあててとおりぬけていました。

ペトリーは、泥棒たちのすごうでに、したをまきました。

そして、真っ暗闇のなかを小さな火をかざしながら、ある時はゴロゴロとしきつめられた石ころの上を、腹ばいになってすすみ、そしてまた、ある時は、にごりきった泥水のなかを口までつかって、すすみました。

「全くすごいやつらだ!」

その言葉は、ピラミッドをつくった建築家と建築家の苦心の秘密をうちやぶって、宝物をかっさらった泥棒たちへのものでした。

やがて何ヵ月もの苦心のすえに、ペトリーはようやく、ピラミッドの入口にたどりつくことができたのです。

ピラミッドをつくる技師たちは、あらゆる知恵をしぼりました。

ぜったいに泥棒たちがはいれないような迷路をつくりました。

こんなこともありました。

ドイツの考古学者が、ひとつの墓を発見して調べたときのことです。

墓の壁に、エジプト文字でつぎのようなことがしるされていました。

「死者の魂は、ガチョウの首をねじきるように、墓泥棒の首をねじきるであろう」

そして、この墓から二つの死体がみつかりました。

そのうちの一つはなんと、棺のそばで、大きな石の下敷きになっていました。

棺をあけようとしたとたんに、上から石がおちてきて、この男を押しつぶしたのです。

学者が調べてみると、それは、たくみなしかけでした。

棺をあけると、石が天井からおちるしかけ―― 一体ぜんたいそれは、だれがやったのでしょうか。

ピラミッドを建築した技師が、あまりにも墓泥棒たちに墓を荒されるのをいかって、こんなしかけをしておいたのです。

それが、まんまと図にあたったというわけです。

14 ツタンカーメン王の謎 top

おじさんの話は、だんだんおもしろくなっていきました。

「王さまのピラミッドは、ほとんど泥棒たちにやられたんですね」

僕がたずれると、

「そう、考古学者たちが、今度は大丈夫だ! とはりきってはいってみると、さんざん荒されたあとだ………」

と、おじさんは残念そうにこたえました。

「荒されていなかったものは、いままで一つもみつかっていませんか」

「いや、そりゃあるにはある」

そういいながら、おじさんは、おもいだしたように、突然大声をはりあげて、

「そうそう、ツタンカーメンがあるじゃないか。

もちろん、すこしは荒されてはいたが、ほとんどのものが、残っていた」と、ニッコリしました。

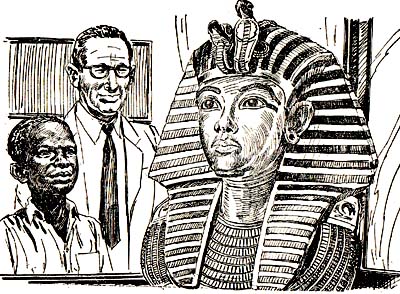

「ツタンカーメンつ气あの黄金の棺に入っていた少年王でしょう」

僕は、ツタンカーメン王のことは、お父さんからすこしきいてしっていました。

「そうだギダモニくん、これから王家の谷へゆこう」

おじさんが、突然立ちあがりました。

「王家の谷って?」

僕が問いかえすと、おじさんは目を輝かせながらいいました。

「ツタンカーメン王の墓のあるところだよ」

「ゆきましょう」

僕は、うれしくなって、さけびました。

|

|

|

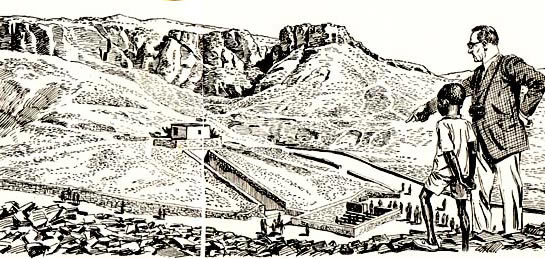

こうして僕たちは、ギゼーからナイル川をさかのぼり、ルクソールという村へやってきました。

王家の谷は、ルクソールの村から砂漠のなかを二キロほどいったところにあります。

あらあらしい肌をむきだした岩山がそびえた砂漠の谷間。

まさかこんなところに王さまの墓があるなんて、僕には信じられませんでした。

「墓泥棒たちにさんざん墓を荒されたエジプトの王が、泥棒たちの目をのがれるために、こんなところをえらんだのだよ」

おじさんが教えてくれました。

「それでもね、泥棒たちは、この谷間をさがしあてで、宝物をかすめとった」

「ツタンカーメン王の墓だけが、やっとそれをくいとめたんですね」

「そういうことだな。とにかくツタンカーメン王の墓の発見は、世界じゅうが目をみはったできごとだからな」 |

おじさんは、そういいながら、砂のなかにぽっかりと口をあけているツタンカーメン王の墓の入口のほうへ歩いていきました。

墓のまわりは、ツタンカーメン王の墓をみようと、やってきた観光客たちで、ごったがえしていました。

「こりゃ大変だ。ひとまず、ここいらでやすもう」

おじさんと僕は、道ばたの石にこしをおろしました。

「墓を見学するまえに、ツタンカーメン王の墓の発見について、お話よう」

おじさんは、とくいのお話をはじめました。

僕は、あわてておじさんにもらったノートをひろげました。

とにかく僕は、僕の旅行記をパリの少年新聞に送らなければならないんですから、なんでもノートにとって書く必要があります。

15 黄金の宝 top

考古学者で王家の谷をくわしく調べたのは、アメリカの学者デービスです。

一九○二年に王家の谷の発掘許可をもらってから十二年間も、ほりつづけました。

その間にデービスは、いくつかの墓をみつけましたが、あいにくとみんな泥棒たちに荒されたあとでした。

それでも、デービスは、考古学のうえで、とても大切なものを、たくさん掘り出しました。

だからデービスの発掘がすむと、だれもが、この谷には、もう何一つ掘り出すものはないと考えました。

デービスは、十二年間にわたって、王家の谷のすみずみまで調べつくしたのです。

ところがデービスにかわって、王家の谷の発掘をやりたいというものが、現れました。

それは、イギリスのカーナボン卿というか金持ちと、考古学者ハワード・カーターでした。

「全くあの二人ときたら、どうかしている。デービスが十二年もかかってほりつくしだのに………」

「そうともよ、どうやってほろうっていうんだろう。すこしでも考古学をしってたら、こんなばかな真似はやらないよ」

人々は、そんなことをいって、二人をわらいました。

カーナボン卿は、イギリスからエジプトへやってきました。

そしてエジプトの昔のことにすごく興味をもったのです。

「ひとつ、どこかすばらしいところを発掘したいものだ」

カーナボン卿がそんなことを考えているとき、考古学者のカーターとあったのです。

カーターはデービスか調べた王家の谷には、まだなにか残っていると信じていました。

というのは、デービスが掘り出したもののなかに、ツタンカーメン王の名をきざんだ、かけらがあったのです。

しかもそれは、ツタンカーメン王を墓にほうむるときの儀式につかうものらしいのです。

それなのに、肝心のツタンカーメン王の墓はまだどこからもみつかっていません。

“きっと、この谷のどこかにツタンカーメン王の墓がかくされている”

カーターはかたく信じていました。

「あなたの思うとおりにやってください。

お金はだしましょう」

カーナボン卿にそういわれると、カーターは感激しました。 |

|

“よし、かならずツタンカーメン王の墓をさがしだしてみせるぞ”

一九一七年の秋から二年間、カーターは数百人の人夫をやとって、王家の谷を堀りつづけました。

ところが、目ぼしいものは、たに一つ見つかりませんでした。

三年め、彼は土のかかから一列にならんだ昔の人夫小屋を掘り出しました。

この小屋をそのままにしておいて、まわりを堀りつづけました。

しかし、カーターが待ちのぞんだものは、いっこうにみつかりませへてした。

「いまさら王の墓をほりだそうなんて、気ちがいざただ」

人々は、そういってあざわらいました。

しかし、カーターの信念はびくともしません。

彼は土のなかからでてくるどんな小さなかけらもみのがしませんでした。

こうして、発掘をはじめてから五年の年月がながれました。

もうカーナボン卿からわたされた費用も、すっかり使いはたしてしまいました。

カーターは、イギリスにかえっているカーナボン卿をたずね、発掘をつづけるかどうか、いろいろと相談しました。

さすがのカーナボン卿も、すでに王家の谷の発掘をあきらめていました。

「どうも見込みはなさそうですな、カーターさん」

カーナボン卿は、日やけしたカーターの顔をみつめていいました。

「いや、私はツタンカーメン王の墓はかならず王家の谷のどこかにねむっていると信じています。

どうでしょう、あと一度だけ堀らしてくれませんか」

カーターは、たのみました。

「まあ、いいでしょう。そうすると、今度の発掘が最後になるわけですな」

こうしてカーターにとって、最後の発掘がやってきたのです。

五年の間に王家の谷のほとんどが堀りかえされ、残っているところといえば、前に発見された人夫小屋の下だけです。

「よし、ここをほってみよう」

カーターは、人夫たちに命じて小屋をとりこわし、その下を堀りはじめました。

小屋の下の地面をほんのわずかばかり堀ったときです。

「あ、階段があるぞ!」

人夫たちが、大声でさけびました。カーターは、いそいでかけつけました。

カーターの目は、土の下にわずかに頭をだしている階段にくぎづけになりました。

「墓の入口だ!」 カーターの胸ははげしく鳴りだしました。

しかし、彼は、じっと気をしずめました。

かりに、それが王墓の入口であっても、なかはすでに墓泥棒に荒されているかもしれません。

王墓などではなく、王につかえた神官や役人の、小さな墓かもしれないのです。

カーターは、はやる心をおさえ、ずっとつづいている階段を、下へ下へと堀りすすめていきました。

やがて十二段めの階段を掘り出したとき、そのうしろに、しっかりととじられた扉がみえました。

扉の上のほうには、ちゃんと墓の扉をとじた封印もあります。

「しめた、まだ、だれも入ったことのない墓だ!」 |

|

カーターは、いまにもその扉をひらいて、なかにとびこみたい気持をおさえて、立ちあがりました。

「カーナボン卿こそ、この扉をあけるにふさわしい人だ」

カーターは、さっそくロンドンにいるカーナボン卿あてに電報をうちました。

「ついに発見! 封印のついた大きな墓。あなたのおいでをまつ」

電報をうけとったカーナボン卿は、ひとり娘をつれて、かけつけました。

カーナボン卿をむかえ、ふたたび発掘ははじまりました。

階段は十六段でおわっていました。

そして、そのむこうに、まぎれもなく墓へ通じる扉が、しっかりと立ちふさがっています。

そのときです。突然カーターが「おや!」とひくくつぶやいて、扉に目をこらしました。

扉の下のほうに、もう一つ封印があります。

一つの墓に二つの封印。

「なんだか変だぞ!」カーターは、扉をくわしく調べました。

すると、上の部分が一度こわされ、そのご修理されていることがわかりました。

「ちくしょう、ここにも墓泥棒がはいっていたのか!」カーターは、一瞬、口びるをかみしめました。

それにしても、一度こわした扉が、どうして修理してあるのでしょうか。

おそらく、泥棒たちにとって、なにかよくないことがおきたにちがいありません。

カーターたちは、扉に穴をかけて、奥へすすみました。

ところが、奥の通路には、小石がぎっしりとつまっていました。

ただ、天井に近いところに、人間ひとりが、やっと腹ばいですすめるくらいの穴が、ぽっかりとあいています。

やはり、泥棒があけた道です。

小石をとりのぞいて、さらにかくへすすむと、やがて第二の扉がみえました。

だが、ここもまた最初の扉と同じでした。

封印は二つあり、一つは一度こわされたところに、とりつけてありました。

「くそっ、泥棒め!」

カーターは、したうちをしながらも、なお祈るような気持で第二の扉に、穴をあけました。

奥は、真っ暗です。

カーターは、おそるおそる、ローソクの火をかざして、なかのようすをうかがいました。

「あっ!」

一瞬、彼は、息をのんだままその場にくぎづけになりました。

夢でもみているのではないのか! 彼は、自分の目をうたがいました。

しかし、彼の目のまえにひろがった世界は夢ではなく、現実の世界でした。

黄金に光りかがやく寝台や椅子、数々の花瓶や彫物の像が、ひろい部屋いっぱいにちらばっています。

はたして、これまでエジプトで発掘をした考古学者のだれが、こんなすばらしいものを掘り出すことができたでしょうか………。

考古学者のだれもが、夢にまでみてあこがれだ王墓の宝。

それがいま、彼の目の前にあるのです。もちろん、それは泥棒たちによって、ひっかきまわされていました。

おそらく、何千年も昔、この墓に忍び込んだ泥棒たちは、仕事にかかろうとしたところを、みつかったのにちがいありません。

カーターたちは、部屋に入って、調べました。

「ここが王墓の部屋だろうか………」

カーターは注意ぶかく部屋の中をみまわしました。

「おや、あそこに、もう一つの扉があるぞ」

カーターはさけびました。

間違いなくそれは第三の扉でした。

ところが、その扉をあけるまえに、発掘隊のひとりは、黄金づくりの寝いすの下の床に、小さな穴が開いているのをみつけました。

ひょいとのぞいて、びっくりしました。 |

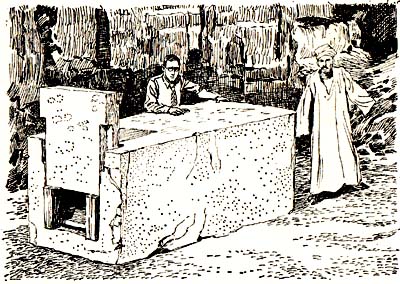

|

奥の小さな部屋には、さまざまな品物がぎっしりとつめこまれていました。

「第三の扉の奥にこそ、王のミイラが安置されているにちがいない」

カーターたちは、そこに、すばらしい宝物と一緒に王のミイラをおさめた棺があると考えました。

「さあ、はやく扉をあげよう」

みんなは、そこから現れるにちがいない宝物をまえにして、胸をおどらせました。

「まってくれ、さきをいそいじゃいけない。我々には、一つ一つを正確に記録し、保存する義務がある」

カーターはおちついてこたえました。

掘り出したものがこわれたり、色がかわったりするのをふせぎ、できるだけ正確な記録をとる。

これこそ考古学者にあたえられた仕事です。

たとえ、ひとかけらの石でも、おざなりにはできません。

そのために、カーターは世界じゅうの、すぐれた学者たちに協力をよびかけました。

また、ある博物館では、すぐれたカメラマンをよこしてくれました。

もちろんそのほか、世界じゅうから数十人の学者たちが集って、力-ターを援けました。

二度と、これほどすばらしい発掘には、おめにかかれたいかもしれません。

学者たちは、一所懸命、それぞれの仕事にはげみました。

それでも、第二の扉の部屋を、すっかり調べつくすまで数年かかりました。

いよいよ第三の扉をあけるときがやってきたのです。

まず扉に、穴があいたとき、人々は自分が大きな金の壁のまえに立っているのではないかと、いぶかりました。

ところがじつは、それは黄金で全体をおおった大きな棺だったのです。

「棺だ棺だ! ツタンカーメン王の棺をみつけたぞ」

カーターは喜びのあまり、大声でさけびました。

数年のあいだ、さがしもとめていたものがようやく目のまえに現れたのです。

やがて人々は、その部屋の片隅にもう一つ小さな部屋のあるのを発見しました。

あけてみると、なかには目のくらむような、黄金づくりの品物が、ところせましとならんでいます。

エジプトの、すべての力を集めてつくられたすばらしい芸術品のかずかず………。

みんなはそのまえに、まるでよいしれたようにたたずんでいました。

ともかく、棺のなかを調べてみなくてはなりません。

しかし、大きな黄金の棺をひらくだけでも、それから数年の年月がかかりました。

黄金のふたをおけると、ツタンカーメン王をかたどった第二の棺がありました。

第二の棺のなかには第三の棺が、そして、第三の棺は純金でできていました。

第四の棺は、さらにいっそう、うつくしくつくられています。

第五の棺は全体を黄色の石をくりぬいてつくったものです。

こうして次々に棺を調べおわったカーターたちは、いよいよ今度こそ王のミイラをみることができると、胸をおどらせました。

第五の棺のふたがあきました。

人々は、いっせいに棺のなかをのぞき、

「あっ!」と、みじかいさけび声をあげました。

第五の棺のなかにおさめられたのは、なんと黄金でつくられた王の肖像でした。

しかも、それはたったいま芸術家の手をはなれたばかりのように、光りかがやいていました。

胸の上にくみあわされた手には、王であることをしめす、つえと、からざおをもっています。

なかは純金、目はあられ石と黒曜石、まゆは、まっさおなガラスでつくられていました。

そして、考古学者たちはついに、この肖像の下から、ツタンカーメン王のミイラをみつけだしたのです。 |

|

それにしても、なんとすばらしい王墓でしょう。

ツタンカーメン王といえば、紀元前一三二〇年ころ、わずか一八歳の若さで死んだ青年王でした。

だから、それまでのエジプト王のなかでは、ほとんどしられることのないくらいの存在です。

そんな王さまでも、このありさまですから、大ピラミッドをたてた有力な王の墓は………と想像してみただけで全く気が遠くなりそうです。

それにしてもツタンカーメン王の墓の発見は、これまでの世界のどの考古学の発掘よりも、はなばなしいものでした。

もし、カーターがあと一歩というところで発掘をなげだしていたら………。

おそらく、ツタンカーメン王の墓は、永久に地下にねむったままであったかもしれません。

僕は、おじさんの話しをきいて、なんだか僕自身が、カーターになったような気持にひたりました。

「さ、そろそろ、中へはいってみようかね」

おじさんは、そういって立ちあがりました。

ツタンカーメン王の墓を見学しようという人は、あとからあとから、つづきます。

僕は、おじさんについて、一段一段と、墓の階段をおりてゆきました。

そこは、はじめカーターが胸をおどらせながら、ほりすすんでいった、あの階段なのでしょうか………。

僕は、おじさんの話しをおもいうかべながら、ぽっかりと口をあけた第一の扉をくぐり、うすぐらい墓のなかへ、はいっていきました………。

top

**************************************** |