|

****************************************

Index

サルから人間へ(その一 その二) 砂漠のピラミッド 解説

Ⅱ サルから人へ(その二)

4 新しい発見 top

ダート博士のつくった石膏模型は、世界じゅうのすぐれた人類学者たちのところへおくられました。

しかし、ごくわずかの学者をのぞいては、人間の祖先の骨ではなく、サルの仲間だといいました。

「デート博士は、パッタリ屋だ!」

「あんな田舎学者になにがわかるもんか」

と、ひどいかげ口をいう人もいました。しかし、ダー卜博士はそれでも、なお頑張りつづけました。

やがて、デート博士にとってちから強く、たのもしい協力者があらわれました。

その人は、トランスバール博物館にいる、ロバート・ブルームという若い学者でした。

ブルーム博士は、アウストラロピテクスは、間違いなく人間の祖先だと、信じていました。

「なんとかして、もっとたしかな証拠をつかみたい」

ブルーム博士は、そう考えていました。やがてブルーム博士にとって、ねがってもないチャンスがかとずれました。

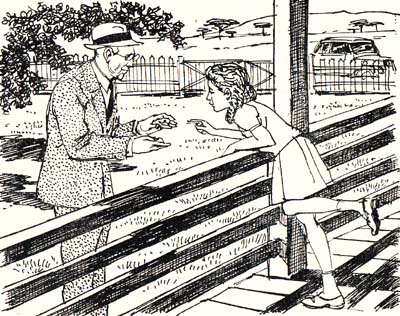

一九三六年夏のある日のことブルーム博士は、二人の大学生と一緒にステルクフォンティンの石灰岩採石場へむかいました。

そこは、ヨハネスバーグから西へ五十キロほどいったところです。

というのは、学生の一人が、そこから、ものすごく大きなヒヒの骨をみつけてきたからです。

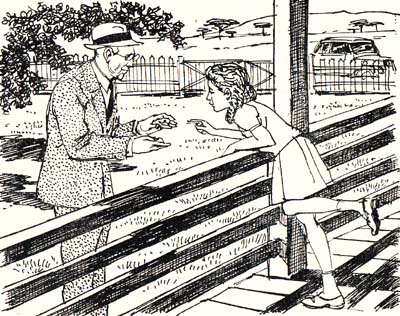

ブルーム博士は、採石場の監督をしているバーロウにあいました。

「もし、まためずらしい化石がでてきたら、ぜひ教えてください」

ブルーム博士は、そういって、たのんでおきました。

それから十日ほどたってからのことです。

ブルーム博士が、採石場につくと、バーロウがいそいで博士のところへやってきました。

「先生のさがしていらっしゃる骨ってのは、こういうもんですか」

バーロウは、そういいながら、ブルーム博士の前に、ひとかかえもある石ころをさしだしました。

「おう、こりゃ脳みその化石だ!」

ブルーム博士の目は、とたんにかがやきました。

「おい、君、こりや一体、どこから掘り出したんだ」

「さあね。とにかく石灰の山にハッパをかけて爆破したんですからね………まあ、こっちへきてごらんなさい」

バーロウは、ブルーム博士を石切場へ案内しました。

「このへんですよ、その化石がでてきだのは………」

バーロウは、こなごなにくだけだ石くずのあたりをゆびさしました。

ブルーム博士は、目を皿のようにしながら、あたりをさがしまわりました。

と、どうでしょう。石切場の斜面に、骨らしいものが顔をだしていました。

「すまないが明日まで、このあたりをそっとしておいてくれないか」 |

|

翌日、博士は、五、六人の学者たちをつれてきて、さっそく発掘にとりかかりました。

やがて、あたりから、いろいろな骨の化石がみつかりました。頭の骨の破片、あごの骨、歯などです。

「こりゃ、間違いなく、ダート博士のアウストラロピテクスと同じ仲間の骨だ」

ブルーム博士は、さけびました。

ダート博士の持っている骨が子供の骨であるのにくらべ、それは、れっきとした大人の骨でした。

「しめた、さっそくかえって調べよう。いまこそダート博士の説を、世界じゅうの学者たちにみとめさせるチャンスだぞ」

ブルーム博士は、掘り出した骨をもとに研究をはじめました。

そして、その研究の結果を、イギリスの雑誌社へおくりました。

ブルーム博士の論文は、やがて雑誌にのりました。雑誌をみた学者たちの間から、

「どうもダート博士やブルーム博士のいうことは信用できそうだぞ」

という声がおこりはじめました。

大昔の人間の歯の研究にかけては世界的に名高いグレゴリー博士とヘルマン博士とが、わざわざ南アフリカへやってきました。

グレゴリー博士は、それまでアウストラロピテクスをみとめていませんでした。

しかし、だんだん調べていくうちに、どうやら自分の考えの間違っていることに気づきはじめました。

グレゴリー博士は、実際にアウストラロピテクスの骨を手にとって、くわしく調べました。

「ダート博士や、ブルーム諄士のいうように、この骨は、大昔の人間の祖先のものだ」

グレゴリー博士は、ダート博士の前にシャッポをぬぎました。

こうして、次々と、世界の学者たちは、ダート博士の説に賛成しはじめたのです。

でも、まだまだ、がんこな反対者がいました。

「たったあれっぽっちの骨で、なにがわかる!」

反対する人たちは、そういって、あくまでも信じようとしないのでした。

5 宝のかくし場 top

こうして、また月日は流れました。一九三八年六月のある日のことです。

ブルーム博士はひさしぶりにステルクフオンティンの採石場へいきました。

すると、バーロウが待ちかねていたようにあらわれました。

「先生、すばらしいものを手にいれましたよ。いかがなさいますか」

採石場からでる化石が、とても大切なものだというのをしったバーロウは、ずるがしこくなっていました。

なるたけ高い値段で売りつけようと思っていたのです。

「どれ、見せてくれないかね」

「えっへへ………これですよ、これ!」

バーロウは、いかにももっだいぶったかっこうで、うしろにまわした手を、おずおずと前へだして見せました。

「おう!」

ブルーム博士は、びっくりして、大声をあげました。

それは、奥歯がちゃんと一本ついている、アウストラロピテクスの、上あごの骨でした。

“まてよ、ここでおどろいちゃ、こいつに、つけ入るすきをあたえるばかりだ” |

|

ブルーム博士は、興奮する心をおさえ、なるべく平静をよそおっていいました。

「ふーむ、なにがなんだか、さっぱりわからん骨だな。

でも君がせっかく持ってきたんだから、どうだ二ポンドさしあげよう」

バーロウは、あてがはずれました。

博士があまりおだやかなので、てっきりそれは、たいした骨ではないとかもいました。

そして、二ポンドをもらうと、上あごの骨をブルーム博士に渡しました。

「ところで君、これはどこで掘り出したんだね」

ブルーム博士は、なんとしても発見の場所をつきとめなければならないと思いました。

きっと、まだこのほかに、べつの骨がみつかるにちがいないからです。

「先生、それだけはかんべんしてください」

バーロウは、なかなか教えようとはしません。

「そんなこといわないで、なんとか教えてくれよ」

「だめですね」

バーロウのようすでに、まだいくつかの骨があるのをしっていることほ間違いありません。

ふつうのやりかたでは、このずるがしこい男は、骨のでどころを教えてくれそうにないのです。

そこで博士は、たいどをかえました。いままでおだやかだったブルーム博士の表情がきゅうにきびしくなりました。

ブルーム博士は、じっとバーロウの顔をみつめました。

「いいかね、バーロウさん、よくきいてくれよ」

「えっ!」

バーロウは、一瞬たじろぎました。

「もし、君が、この骨の化石のでた場所を教えなかったら、君は南アフリカだけでなく世界じゅうにたいしても、大きな罪をおかすことになるんだよ。それでいいかね」

「ちよ、ちょっとまってください」

バーロウは、ゴクンと一つ、なまつばをのみこんでから、

「先生、大げさなことはいわないでください。たったこれっぽっちの骨で、罪をおかすなんて………」

「いや、大げさなようだが、本当だ。ひとかけらの骨が人間の歴史をかえるからな」

ブルーム博士は、バーロウをまっすぐにみつめたまま、ことばをつづけました。

「もし君が、ここで骨のでた場所をかしさなかったら、君はあとで、きっと、しまったと、おもうだろう。

しかし、そのときではまにあわないんだよ」

「………」

「いいかね、よく考えてみることだ。

このまま君が大きな罪をおかすか、それとも科学に協力した名誉のある人になるか、いまがわかれ道だ」

これには、さすがのよくふか男もこまりました。

「いいますよ、いいますよ。たかが、こんな骨の一つや二つで、罪人よばわりされたんじゃ、たまったもんじゃない」

バーロウは、とうとうこうさんしました。

「だがね。先生、この骨は私がみつけたんじゃありませんよ」

「じゃ、一体みつけたのはだれだね」

「私のしっている農場のこどもが、どっかでひろってとどけてきたんですよ」

「えっ、子供が………その子供のうちはどこだね」

「ついこのさきのクロムドラーイという農場です。子供の名前は、ゲルト・ケルブランシュっていうんです」

「いや、ありがとう。よく教えてくれた。君はきっと科学へ協力した人として、歴史にのこるよ」

ブルーム博士は、ぽんと一つ、バーロウのかたをたたくと、クロムドラーイ農場へとむかいました。

あいにくゲルト少年は、学校へいっていませんでした。

そのかわり、家の中からゲルトの妹がとびだしてきました。

「おじさん、兄ちゃんに、どんな用事があるの」

そこで博士は、れいの骨をとりだして少女にみせました。すると、少女は、かわいい目をパチパチさせながら。

「あ、それ、兄ちゃんがひろったんだよ」と、いいました。

「えっ、じゃ、兄ちゃんがこれをひろったとこ、しってるかね」

「しってるわよ。あたいだって一緒にいったんだもん!」

「ね、いい子だからそこをおじさんに教えてくれないかい」

「いいわよ」

こうして少女は、ブルーム博士を、近くの小高い丘のいただきに案内しました。

「ほら、あそこよ。あの岩のところで、兄ちゃんは骨をみつけたのよ」

少女がゆびさしてくれたところに、石灰岩の岩が、顔をのぞかせていました。 |

|

ブルーム博士は、その岩のまわりで、頭の骨のかけら二個と二本の歯をひろいました。

「兄ちゃんね、こないだひろった骨を宝物だといって、どっかへかくしてるのよ」

「ほんとかい!」

ブルーム博士の胸は、はやがねのようになりつづけました。

そして、さっそく少年のいる学校へと走ったのです。ちょうど学校は授業の最中でした。

ブルーム博士は、イライラしながら、授業のおわるのを、いまかいまかと待ちました。

一分が一時間にもおもえてくるのでした。

|

|

授業おわりのベルがなったとたん、ブルーム博士は、ゲルト少年の教室へかけこみました。

ゲルト少年は、前歯のかけたとても陽気な子供でした。

「ね、ゲルトくん、おじさんに、きみの宝物をみせてくれないかね」

あまり。突然な質問に、ゲルト少年はギクンとして、しばらく、博士の顔

をみつめたままつっ立っていました。

「おじさん、なんで僕の宝物のことしってるの?」

「ステルクフォンティンの石灰場にいるバーロウさんからきいたのさ」

「なあんだ、骨か!」

「そう、その骨を、ぜひおじさんにみせてほしいんだ」

「おじさんね、きっとあれ、大昔のクマの骨かもしれないよ」

「そうかもしれないね。さ、いこう」

「うん!」 |

ゲルト少年は、さきに立って歩きはじめました。

「おじさん、そんな骨みて、どうするんだい」

「どうするって、研究するのさ」

「へえ、おじさん学者なの」

「まあ、そういうところだな」

「僕もね、大きくなったら学者になるつもりだよ。大昔のことなんか、すごくすきたんだ!」

ゲルト少年は目をかがやかせながら、博士の顔をあおぎました。

「そりゃいい、しっかりやるんだね」

やがて、ゲルト少年は、ブルーム博士を宝のかくし場へ案内してくれました。

そこは、ふたかかえもある大きな木の根っこの、洞穴でした。

「ほう、すごい!」

博士は少年が取り出した骨をみて、思わずうなりました。

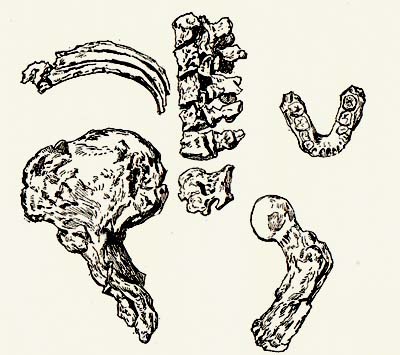

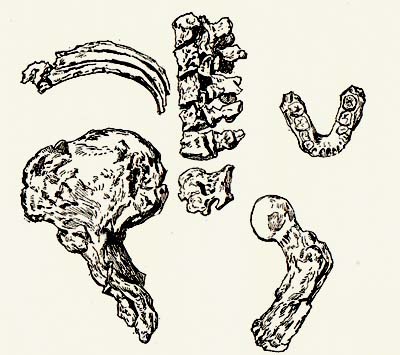

左側の歯がちゃんとのこった上あごの骨、かかと頭、それに右側の下あごの骨も、ちゃんとそろっています。

さらに、いままでに発見されていない、腕や足の骨までみつかったのです。

間違いなく、それは大昔の人間の祖先、アウストラロピテクスの骨です。

「ぼうや、でかしたぞ、君は、すばらしい大発見をしたんだよ」

ブルーム博士は、ゲルト少年をだきかかえるようにしていいました。

あまりのことに、ゲルト少年も、びっくりしました。

「やっぱり僕のいったとおり、大昔のクマの骨でしょう」

「いや、これはね、いまから百万年も大昔の人間の祖先の骨だよ!」

「えっ、百万年………」

少年は目玉を白黒させながら、あらためで博士の手にしている骨をみつめました。

「おじさん、これ本当に人間の骨なの」

「そうとも。いままで、世界じゅうの学者たちが、血まなこになって、さがしまわっていた骨たんだよ」

「ヒェーッ!」

少年は、すっとんきょうなさけび声をあげました。

ブルーム博士は、さっそくその骨をもとに研究をつづけました。

その結果、アウストラロピテスクの大人の背丈は、一メートル五十センチから六十センチほどだということがわかりました。

これは、いま、アフリカにすんでいる、ブッシュマンという小人族の背丈とほとんど同じです。

足の骨のようすから、アウストラロピテクスが、ちゃんと、まっすぐに地上に立ってあるけたこともわかりました。

ブルーム博士は、ゲルト少年が、最初に発見した石灰岩の岩を発掘しました。

そして、そこから骨と一緒に、アウストラロピテクスが使った道具礼みつけました。

シカの角や、骨でつくった、そまつな道具のほか、石器も出てきました。

石器は自然の石を、うちかいてつくったものです。

また、アウストラロピテクスがたおした、キリンやヒツジ、ヤギ、ヒヒなどの骨も一緒に見つけました。

ダート博士が最初に考えたように、アウストラロピテクスは百万年まえの人間の祖先です。

彼らは、二本足で立ち、しかも木や骨や石の道具をもって、獣たちを相手にたたかいました。 |

アウストラロピテスクの骨

|

ブルーム博士の研究がすすむにつれて、そうしたことがはっきりわかったのです。

いっぽう、歯の研究をつづけていた、グレゴリー博士と、ヘルマン博士の研究が、やがて雑誌に発表されました。

「アウストラロピテクスは、間違いなく人間の祖先である。

彼らは、おそらくハゲタカやハイエナをかっぱらいながら、ライオンの食べ残した肉にありついていたのにちがいない。

彼らの歯を見ると、ちょうど、くだものなどをたべる歯から肉をたべる歯に移っていく中間の形をしている。

こうした歯はチンパンジーやゴリラにはぜったいみられないものだ」

こうなるとそれまで反対をつづけていた学者も、もんくのつけようがありません。

あんなにきびしくデート博士を非難していたアーサー・キース博士も、とうとうダート博士にこうさんしました。

それにしても、ダート博士にとっては、本当に長くけわしい道のりでした。

一九五八年三月、ダート博士にたいして、人類学者として最高の名誉である、バイキングメダルが贈られました。

6 カラハリ砂漠とブッシュマンの狩人 top

デート博士のお話は、加わりました。

でも僕は、まだボーッと、よっぱらったように博士の顔をみつめていました。

なんてすばらしいはたしなんだろう………。

僕たちアフリカ人の百万年も大昔の祖先のことが、ダート博士やブルーム博士の力で、こんなによくわかったのです。

なぞときは、けっして、容易なことではありませんでした。

でも、どんな困難にもめげずに立ちむかっていく勇気――僕は、そのすばらしさに心をうたれたのです。

「さ、これで、僕のお話は全部すんだ。何か、ほかにたずねることがあるかね」

ダート博士は、やさしいひとみで、僕に問いかけました。

僕は、かけていた椅子からよろよろと立ちあがり、

「博士、おめでとう」といいました。

すると、ダート博士は、ニコニコ笑いながら、

「僕のちからだけじゃないんだよ。

賞をいただいたのも、僕ではなく、僕をふくめ、アウストラロピテクスの発見と研究につくしてくれへすべての人たちにたいしてのものだ」

と、つつましやかにこたえました。

僕は、なんだか、すごくはれやかな気持になりました。

そして、僕は、ますます大昔のことに興味をもちました。

もっともっとしろう。もっともっとみよう。

僕たちアフリカ人の祖先が、何百万年かにわたって、きずきあげてきた歴史を……。

僕はダート博士にお礼をいって、外へ飛出そうとしました。

「ギダモニくん。君、これからどこへゆくのかね」

わかれぎわにデート博士がたずねました。

「わかりません。でも、僕は大昔のアフリカをしるために、どこへでもゆきます」 |

|

博士はびっくりしたように僕をみつめました。

「じゃ、これからゆくあてはないのかね」

「はい」

「こりゃおどろきだ。そうだ、ギダモニくん、君にロート博士を紹介しよう」

「ロート博士ってどんなかたですか」

「大昔の人々がかき残した古い絵のことを研究している考古学者だよ」

「へえーつ」

「カラハリ砂漠の遺跡を調べて、いまヨハネスバーグにかえってきたところだ。

もうじきこのへやにあらわれるだろう」

デート博士がそんなことをいっていると、やがてドアをノックする音がきこえました。

はいってきたのは、すっかり日やけした、とてもたくましそうな人でした。

この人がロート博士でした。

「ロート博士、紹介しよう」

ダート博士は、僕をわざわざロート博士に紹介してくれました。

「アウストラロピテクスの骨をみるために一年がかりで、タンザニアからやってきたふしぎな少年だよ」

ダート博士はそんなことをいいました。そして、

「大昔のアフリカのことをなんでもしりたがっている。できたら、君からも、何か、話してあげてくれないかね」

「へへえ、こりゃおどろきだ。

僕の国フランスにも考古学の好きな少年はいるけど、一年がかりで歩いてくるなんてねえ………」

ロート博士は、おどろいたというように、僕の顔をみつめました。

「こんな熱心なアフリカの少年に、アフリカの大昔の話ができるなんて全く光栄ですな」 ロート博士はフランス人らしい、大げさな身ぶりでいいました。

「ところで、どうだったかね、カラハリ砂漠のほうは………」

「いや、すごいですね、カラハリ砂漠の岩に、あんなにすごい絵があるなんて実際おどろきましたよ」

僕は、しばらくダート博士と、ロート博士のお話をきいていました。

南アフリカ連邦の北西にある国ベチュアナランド、そこは、アウストラロピテクスの骨のでた国です。

でも、この国のほとんどは、カラハリ砂漠という、ひろい砂漠です。

そして、そこには、ブッシュマンという、狩りの生活をしながら、あちこちとうつりすんでいる人々がいます。

ブッシュマンはもう、千年も大昔から、アフリカにいたのです。

そして、いまもその頃とかわらない生活をつづけています。

畑をたがやすことも、牛やヒツジをかうこともせず、小さな弓と矢をもち、砂漠にすんでいる獣たちをとらえて生活しているのです。

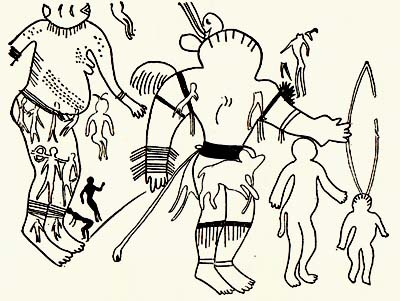

ところが大昔からずっと、ブッシュマンたちは砂漠の岩に、人や動物やたたかいなどを表した絵をかき残しています。

大昔の絵を研究しているロート博士は、それを調べにきたのでした。

「そうだな、どんな話がいいかな………」

デート博士とのお話がすんだあと、ロート博士は、僕のほうにむきなおりながらいいました。

「大昔の絵のはなしが出たところで、どうだね、タッシリ遺跡のはなしなどは………」

ダート博士が、横から、たすけ舟をだしました。

「そうですね、タッシリのはなしは、なかなかおもしろくていいかもしれません」

ロート博士は何度もうなずきながら、お話をはじめました。 |

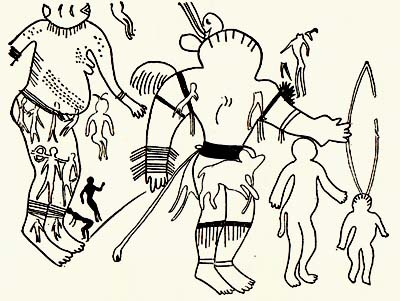

カラハリ砂漠の岩の絵

|

7 砂漠にのこるふしぎな絵 top

サハラ砂漠といえば、とにかくアフリカ大陸の三晉の一をしめる大砂漠で、東西五千キロ、南北千五百キロ、面積は七百五十万平方キロもあります。

北アフリカのアルジェリア共和国などは、地中海にそったわずかなところをのぞいて、ほとんどが砂漠です。

アルジェリアは一九六二年に独立するまではフランスの領土でした。

そして、そこには砂漠地帯をみまわる、ラクダ騎兵隊というのがありました。

このラクダ騎兵隊に、ブルナン中尉という若い隊長がいました。

|

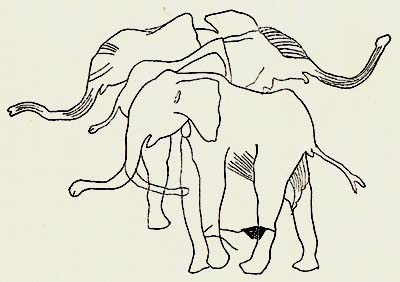

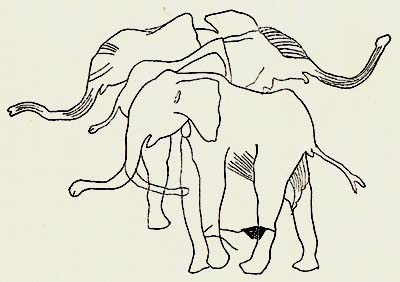

ゾウの絵

|

|

ある日のことでブルナン中尉は、部下数名をつれ、くるしい砂漠の行進のあと、岩山つづきの、タッシリ・ヌー・アシエールというところへやってきました。

「うわーっ、すごい、まるで岩のビルディングだ」

ブルナン中尉たちは、砂漠地帯に、ゴツゴツとそびえる岩山をみあげ、おもわず立ちどまりました。

「なんだか、ふしぎの国の岩のか城にまよいこんだみたいですね、隊長」

兵士たちは、まわりの岩山をみまわしながらさけびました。それ亀そのはずです。

なにしろ、高く低くつきだした岩山のおいたを、何百もの谷が、まるで迷路のように走っているのです。

「いいか、まよわないように、おれのあとについてこい!」

ブルナン中尉は部下をつれて、岩の谷間を奥へ奥へとすすんでいきました。

「おや、おりゃたんだ!」

突然。中尉は立ちどまりました。 |

「どうしました隊長!」

「みろ、ゾウだ!」

「えっ!」

みんなは、びっくりしました。

「冗談いっちやこまりますよ。こんな砂漠にゾウだなんて!」

「いや、生きたゾウじやない。ゾウの絵だよ」

部下のフィリップ軍曹は、ブルナン中尉の指さしたほうをみて、おもわず息をのみました。

すぐ目の前の岩の壁に、大きなゾウが、ピューンと鼻をふりあげていました。

まるで、生きているようです。

ゾウの横には草を心とめて、のっそりと歩いていくカバがいます。

またそのとなりには、キバをつきたてて走るサイもいます。

かとおもえば、ぐんと首をのばして木の葉をたべようとしているキリンも描かれています。

これらの動物は、砂漠とは、全くえんのない動物たちです。

「隊長、どうしてこんな人もすめない谷間に、絵があるんでしょうか………」

「俺にもわからん、とにかく調べてみよう」

ブルナン中尉たちは、それからさらに行進をつづけ、およそ十キロほども岩の間をすすみました。

すると、ゆくてを、くずれた岩石がはばんでいました。

「ゆきどまりだ。とうていこれ以上は進めないぞ」

先頭のブルナン中尉が、そういってラクダをおりようとしたときです。

“おや?”

中尉は、またもやふしぎな絵をみつけました。今度は動物だけではありません。

人間がちゃんといます。

弓矢をもって走るもの、すわっているもの、立っているもの、ひっくりかえっているもの、ならんで行進しているもの………。さまざまです。

しかも、ほとんどが、すっぱだかにちかいかっこうをしていました。

「ある、ある、ここにもあるぞ」

「あっ、これもそうだ!」

兵士たちは、そのまわりで同じような人間や動物たちの絵を、次々にみつけました。

「人も住んでいない砂漠のなかに、どうしてこんなものがあるんだろう………」

みんなは首をひねりました。

「そうだ、もしかしたら………」

ブルナン中尉は、はっとしたように顔をおこしました。

「隊長、どうしました」

「いや、もしかしたら、これは、ずっと大昔に、ここにすんでいた人々がかき残したのかもしれかい」

「大昔に、こんなところに人がすんでいましたかね………」

「隊長、大昔の人間は砂漠でも生活ができたんですか?」

兵士たちは、不思議そうにブルナン中尉の顔をみつめました。

「この砂漠が大昔から砂漠だったという証拠はないぞ」

ブルナン中尉はそういって、みんなを見まわしました。

「そりゃそうですね」

「もしかしたら、大昔ここは草も木もしげるすみよい場所だったかもしれないからか」

さすがは頭の回転のはやい隊長でした。

しかも、この隊長は学生のころから、大昔のことがすきでした。

とくに、スペインやフランスにある大昔の洞窟のことに興味を持っていました。

スペインにあるアルタミラという大昔の洞窟は、一人の少女が発見したものです。

そこには二万年前の狩人たちがかいた、人間や動物の絵が、洞穴いっぱいにのこされていました。

ところが、いまブルナン中尉の目の前の岩に描かれた絵は、アルタミラの洞窟の絵に、じつによくにていました。

「よし、調べるだけ調べてみよう」

中尉はノートをとりだしました。

そして、岩に描かれた人物や動物の絵を写しはじめました。 |

アルタミラんの洞窟の壁画

|

ところが、なにしろあまりに絵の数が多く、みじかい時間では、とても写しおえそうにはありません。

「隊長、はやくひきかえさないと、のみ水がありません」

フィリップ軍曹が心ぼそそうにさけびました。

「そうか、残念だが人間の命とひきかえるわけにはいかん。すぐに出発だ!」

こうしてブルナン中尉の一行は、タッシリ遺跡をあとにしました。

8 壁画を残した人々 top

| サハラ大砂漠にのこるふしぎな壁画が、タッシリで発見される! |

パリの自宅で新聞をひろげヘ フランスの考古学者、アンリ・ロート博士は、

「へえー」

と、小さなさけび声をあげ、胸をおどらせながらその記事を読んでいきました。

よみおわると、博士は、さっそく外出のしたくをはじめました。

「どこかへお出かけになるんですか」

奥さんがたずれました。

「いまからすぐにブルイユ先生のところへでかけてくる」

そういうとロート博士は朝の食事もそこそこに家をとびだしました。

ブルイユ博士は世界的にも有名なフランスの考古学者です。

ロート博士はブルイユ博士の教えをうけた若い考古学者でした。

ロート博士は、とくにサハラ地方の大昔に、大変興味をもって研究をつづけており、これまでも、何度かサハラ地方に旅行しました。

そして、大昔の人たちがつくったと思われる石器などを発見していました。

サハラのホガールと南オランで、わずかに岩にかかれた絵をみつけました。

しかし、新聞にかいてあるような大がかりなものは、いままでに見たこともきいたこともありませんでした。

「ブリイユ博士、この記事は信じてもいいもんでしょうかね」

ロート博士はブルイユ博士にあってたずねました。

「記事だけではよくわがらんが、何かあることは事実だね」

「とにかくサハラヘいって、くわしく調べてみる必要がありますね」

「そりゃそうだ」

そこで、ロート博士は、三人の考古学者たちと一緒に、バリから飛行機で、アルジェリアへと向かいました。

ロート博士は、さっそくブルナン中尉にあいました。

「見たのは、私だけじゃなくて、私の部下もおおぜいいます。間違いありませんよ」

ブルナン中尉は、ロート博士の質問にこたえ、きっぱりといいました。

「さっそくいって調べてみたいんですが、そう簡単にいけるとこるしゃありませんかね」

「砂漠のなかを何日もかかっていかなきゃならないところです。簡単にはいけませんよ」

なるほど地図でみただけでも、大変なところです。

「ともかくいってみよう。だれか、案内人をやとえませんかね、中尉」

ロート博士は、なにがなんでもやりぬいてみせるぞという決意の色をうかべていいました。

「いないことはありませんが、安い金ではゆきませんよ。なにしろ、ひどい道のりですからね」

「金はできるだけはずみますよ」

|

|

|

そこで中尉はロート博士に、この地方にくわしい卜ゥアレグ人の案内人を紹介してくれました。

ロート博士は案内人と一緒にラクダで出発しました。

ゆけどもゆけども砂と岩つづきの砂漠地帯です。じりじりとてりつける太陽。

かわききった砂………そのなかをラクダは、あえぎあえぎすすみました。

一週間め、もう、これ以上一歩もすすめないというところで、二人をのせたラクダは、ようやく目的の場所にたどりつきました。

「なんとたとえたらいいだろう………。

とにかくね、強い火でやいて、皮がもえてしまったようなあたりの景色は、まるで月世界へでもきたようだったね。

いろいろな形をした岩がゴツゴツそびえていて、人っこ一人いないしずけさ。

僕はあまりのすばらしさに、すっかりひきこまれてしまったね」

ロート博士は、そのときをしのぶように、しみじみとそういいました。 |

岩のあちこちには、ブルナン中尉がいうように、人間や動物の絵が、ところせましと、描かれていました。

博士は、感激のあまり声をつまらせて、つつ立っていました。

「一体、だれが、いつ、こんな絵を岩に描いたのだろう………」

ロート博士は、うでぐみをしたまま考えました。

なんとかして、このなぞを、ときあかしたい。

そのためには、とても、二人や三人では、てきません。

大がかりな探検隊をつくって、調べなくてはならないのです。

その頃は、まだいまのようにカラー写真が発達していません。

とにかく、岩に描かれた絵を、そっくりそのまま写し取ることが必要です。

それには探検隊ツゲかに、すぐれた絵かきをくわえなければなりません。

「よし、やってみよう!」

ロート博士は、引返しました。

帰り道もさんざん苦労しながら、やっとアルジェーの町にたどりつきました。

ロート博士は、さっそく探検隊の準備にとりかかりましたが、ちょうどおりわるく、第二次世界大戦がはじまりました。

こうしてロート博士がタッシリ遺跡にいどむ大探検隊を出発させることができたのは、戦争がおわったあとの一九五六年のことでした。

「今度こそ、きみのねがいもかなえられそうだね。しっかりやりたまえ」

ブルイユ博士はロート博士をそういって、はげましました。

探検隊の中心は、なんといっても、絵を写し取る画家と写真家です。

ロート博士のところには、たちまちすぐれた画家四人と、一人の写真家とが集ってきました。

とにかく、夏は日かげでも摂氏五十度をこえ、冬になれば零下十度以下になるという砂漠地帯です。

岩の絵を写し取るための絵の道具や写真機を運ばなければなりません。

もちろん、探検隊が寝とまりするテントも必要てす。

発掘用のショベルやスコップ、食糧のカンバン、チョコレート、缶詰など、細々したもの全部をあわせると、五トンもの重さになりました。

これを、みんなパリから送らなければならないのです。

なかでも絵を写し取るのに使う机は、のばせば四メートル八十センチにもなるという大きなものでした。

「おいロートくん、こんな道具をどうやってタッシリに運びあげようっていうのかね。全く神わざに近い仕事だよ」

ブルイユ博士はそういって肩をすくめました。

パリからタッシリまで四千キロもあります。

しかし、一九五六年二月には、七名の探検隊員と荷物は無事に、アルジェリアにつきました。

探検隊員のほかに、ラクダひき五名、案内人一名、ボーイ二名のほか、三十頭のラクダです。

五月二十日、一行は、砂漠をのぞむさいごの町ジャネに集りました。

これからさきは、もう砂と岩のはてしない砂漠です。

五トンの荷物も空と陸からぶじに運ばれてきました。あとは、ただ、前進あるのみです。

「出発!」

先頭のラクダにまたがったロート博士は、高々と片手をあげてさけびました。

三日、五日、六日………

ゆけどもゆけども砂と岩の、はてしない砂漠です。

カッと、てりつける太陽が、さえぎるもの一つない大砂漠を、ジリジリとやきつくしています。

まるでナイフのようなでこぼこした岩で、ラクダは足から血を流し、大きな荷物をしょったまま、ヨロヨロとよろけました。

そのたびごとに隊員たちはあわててラクダの体をささえました。

「水だ! 水がのみたい」

隊員たちは、ひからびたのどのおくでさけびました。

「もうすこしだ、みろ、頂上がみえたぞ!」

隊長ロート博士は、隊員たちのほうをふりかえりながら、はげましました。

あと十メートルで、第一のキャンプ墻、タムリッドの見える峠の頂です。

“ドドドド………” 突然、先頭のラクダが荷物を背負ったまま、転げました。

「しまった!」

ロート博士たちは、そのはずみて横だおしに転がりました。

博士はすぐにはねおきると、うしろからきた隊員と一緒に、ラクダのほうへ走りました。

さいわいラクダは、途中の大きな岩にひっかかって、とまりました。

博士たちは、ころがったラクダをおこし、ラクダがつんでいた荷物を、それぞれ自分たちの肩にのせました。

こうして、ようやく三週間後に第一キャンプのタムリッドに、たどりつきました。

「すごい! まるで月世界へでもきたようだ」 |

|

クタクタに疲れきった隊員たちも、おもわずさけんだほどでした。

ニョキニョキとつきだした岩の柱。

いくつにもわかれた迷路のようか細い谷。

ほんとにそれは、宇宙のどこかの星へでもきたような、ふしぎな景色でした。

もともとタッシリという言葉は、卜ゥアレグ語で“流れの多い台地”という意味です。

しかし、いまはもう、流れなどというのは目にしようと思っても、みることはできません。

長さ八百キロ、幅六十キロにわたる岩だらけの台地が、ずっとつづいています。

そしてそこには、ぎざぎざに入りこんだ谷の間に、いろんな形の岩が、つきだしているのです。

「ずっと昔、おそらく何百万年も前からの水のちからで こういうすばらしい形ができあがったのだろう」

ロート博士は、そういいました。

「みろ、あの岩は、教会の塔そっくりだぞ」

隊員の一人がゆびさし、べつの隊員は、

「そういえば、その横の岩は大寺院の玄関だな」

と、さけびました。

探検隊は、そそり立つ岩の谷間を、のろのろと、牛の行進のようにすすみました。

やがて、最初の岩の絵のある、ティ・ヌ・ペジェジにたどりつきました。

そこには、ジラフ、牛、戦車をひく馬、投げやりを持った男、犬に追いたてられたヤギなどの絵が、いたるところにかきこまれていました。

「すばらしい!」

みんなは壁画のそばにかけより、うっとりと見つめました。

「さあ、ベースキャンプまでもうすこしだ。このおくに、もっとすばらしい壁画がいっぱいあるぞ」

ロート博士は、みんなをはげましながら、ゴツゴツした谷間をすすんでいきました。

こうして、それから三日め、ベース・キャンプ地のタン・ズマイタクにつき、はじめて荷物をおろしました。 |

|

見渡すかぎり岩と砂にかこまれた別天地です。探検隊はさっそくそこにテントをはりました。

まわりの岩という岩は壁画でいっぱいで、黄、青、だいだいなどで人物や動物が描かれています。

「この絵具は、一体どうしてつくったんだろう………」

みんなは首をかしげました。

「岩という岩からとったんだ。それを、何かにとかして、塗りつけたとしか考えられないな」

ロート博士はこたえました。

しかし、これも今度の探検の大きな宿題でした。

探検隊は、さっそく仕事にかかりました。画家グループは岩に描かれた絵を忠実に写しとります。

この仕事はとても大変です。

まず岩の表面を水にぬらしたスポンジでふきとります。

岩に水をあてると、まるで新しく描いたように、あざやかな色が岩の表面ににじみでてきました。

それがすむと、今度は直接、岩の表面に紙をあて、すかし取りで、岩の絵をうつしとる作業です。

さいごに、絵具で壁画の色にあわせて色をぬる作業です。

画家たちがそんな作業をしているあいだに、あとの隊員は近くの洞穴の発掘をはじめました。

「岩の絵をかいた大昔の人々は、その近くに何かを残しているはずだ」

これがロート博士の考えでした。

「博士、でましたよ!」

発掘にあたっていた隊員の一人がさけびました。

すっかりかわききった洞穴の土の中から、まず土器のかけらがでてきました。

そのあと、ぞくぞくと、いろんなものが掘り出されました。

石うす、石でつくった矢じり、ナイフ、耳かざり、うで輪などです。

ダチョウのたまごのからをきってつくった首かざりもあります。

「やはり、われわれが考えていたとおり、この壁画をかいた連中は、石器時代の人間たちだ!」

ロート博士は、掘り出した数々の品物を手にして、さけびました。

9 牛飼いの牧人 top

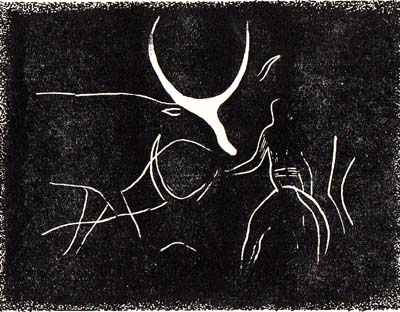

|

狩人時代の人物絵

|

牛飼い牧人の絵

|

タン・ズマイタクでの最初の仕事をおえた探検隊は、さらに谷の奥へ、奥へと、すすんでいきました。

ジャンバレンとよばれるところでは、なんとあたりの岩に五千もの絵が、描かれていました。

くわしく調べていくうちに、その絵は時代によって四つにわかれていることがわかりました。

いちばん古い時代のものは“猟人の時代”と名づけられるものです。

人物の頭が、みんな円形なのが特徴です。

ここでは動物の絵はほとんどがゾウとヤギでした。

「おそらくこの時代は、いまから約八千年くらいまえの石器時代だろう。

ゾウやヤギがいるところから、この地方は、木だちや草にめぐまれ、水も、たくさんあったにちがいない。

みたまえ、弓、矢をもっは狩人たちがはつらつとしていること………」

ロート博士は、いかにも感心したように、いいました。

はじめ、ブルナン中尉が、このタッシリの岩の絵を非常に古いものだと考えたのは、たしかにあたっていました、

しかし、ヨーロッパのアルタミラ洞窟などは、二万年も大昔にかかれたものですから、それにくらべると、ずっと新しいわけです。

四つの時代のうち最初の猟人の時代がすぎると、タッシリの人々は、さかんに牛を描くようになります。

ロート博士は、この時代を「牛飼い牧人の時代」と名づけました。

博士のいうように。この時代の岩の壁にはいろんな牛が描かれています。

さくでかこまれた絵の牧草鵯て、ゆっくりと草を食べている牛。牛のむれをつれて先頭を歩いていく牧人。

ぷそらく、この時代は狩りの生活をしていた人々が牛をかうようになったころロート博士はそう考えました。

でも岩に描かれたこの時代の絵は牛ばかりではありません。

ゾウ、サイ、カバ、キリン、馬、カモシカ、ライオン、ダチョウ、アリクイ、魚などさまざまです。

いまはもう、すっかり死の谷となってしまったこの谷間には、昔はゆたかな森も、そして川も、草地もあったのです。

「博士、ごらんください。こんな絵がありますよ」

若い隊員がニヤニヤしながら、一つの岩を指さしました。

「ほほう、こりゃおもしろい」

ロート博士もおもわず目を細めました。

それは、丸木舟にのった人間たちにおわれてにげるカバを描いた、とてもユーモアのある絵でした。

「こんな絵があるのも、大昔にタッシリが、ながれの多い台地とよばれていたことを、はっきりと物語るものだな」

博士はいいました。

博士は牛飼いの時代を、掘り出された土器や石の道具などから、ほぼいまから三千五百年ほど昔だと考えています。

はなやかだった牛飼いの時代がすぎると、タッシリは、しだいに砂漠への道をたどっていきます。

それは、岩に描かれた絵で、はっきりわかります。牛から、馬、そして、だんだんラクダが描かれはじめるのです。

ラクダは、砂漠の動物です。

しかも、絵のかずがすくなくなっていきます。

人々が、砂漠になっていくタッシリをすてて絵の多いべつの土地へ移りすんだなによりの証拠です。

博士は、その時代は、いまからおよそ二千年くらい前だろうと考えています。 |

|

10 白い貴婦人 top

「こうして僕たちの探検は大成功をおさめたんだよ」

ロート博士は、ホッと一息つきながら、僕の顔をみつめていいました。

僕は、あまりのおもしろさに、時間のたつのも、すっかり忘れてしまったほどです。

僕は、博士にたずねました。

ロート博士、タッシリの絵をかいた大昔の人たちって、どんな人たちだったんですか」

すると博士は、ちょっと、考えるようなしぐさで、腕組みしながら、

「まあ、いまのアフリカ人の祖先だな」といいました。

「アフリカだって、いろんな人種がいますよ」

僕は、なおもくいさがりました。

ロート博士は、なかなかやるな、という顔つきで僕のほうをみて、ニッコリうなずきました。

「残念なことには、タッシリからは大昔の人たちの骨がでていないから、はっきり、こうだときめることはできないね」

と、いったあと、

「でも、岩に描かれた絵から、大体のことを想像することはできる」

と、こたえました。

「つまり、一番多い顔は、なんといってもエチオピア人の顔だな」

「へえ………」

僕が感心していると、

「つまり、タッシリがとても豊かだった頃、牧草地で牛飼いをやっていた人々は、元々東の方からやってきた人たちだ」

博士は自信たっぷりにいいました。

「東といえば、エプジトだって、近いてしょう」と、僕。

「さよう、タッシリの壁画にはね、ナイル川でエジプト人が使ったのと同じ形の船が、五つも発見されているよ」

「じゃ、エジプトとも、深いつながりがあったんじゃないですか」

「そんなこと考えられないことはないが、確かなことはわがらんな」

博士は、腕組みをほどくとテーブルの紅茶をすすりました。

「ほかに、なにかかわったことはありませんでしたか」

僕は、できるだけロート博士から、話しをききだそうとしました。

「そういえば、おもしろいのがあったな」

とたんに僕はひざをのりだしました。

「どんなお話ですか」

「白い貴婦人って、僕たちが名づけた、風変りな人物の絵だよ」

「白い貴婦人?」

僕は、ちょっと意味がのみこめませんでした。

「からだ全体が白くぬられへ女の人をあらわした絵だ」

「へえ、白い人が。じゃ、きっと白人ですね」

「いや、それも、はっきりわからないね。とにかく、それだけがまわりの人物とちがっていることは確かだ」

博士のお話によると、からだ全体が白くて、頭には大きな角のかざりをつけていました。

手や腕や腰や足にも、飾り物をつけています。

「顔の特徴は、エジプト人にも似ているが、むしろまっすぐな鼻のようすからだと地中海人だな」

「そんな遠くから、どうして、タッシリにやってきたんですか」

「わからない。とにかくれ、いろんな飾り物をつけているところから、身分の高い人にはちがいない」

僕は、なんだかふしぎな気持でした。

おそらく、この謎は、大昔に帰らなければ、とけないことかもしれません。 |

白い貴婦人の絵

|

「それからね、ギダモニくんの喜びそうなのがもう一つあるな」

「はやく教えてください」

僕は、せっかちにいいました。

「洞穴の壁に、ベタベタぬりつけた手のあとだよ」

「手のあと………」

僕は首をかしげて、問いかえしました。

「そう、とにかく、壁という壁にいっぱい、おしつけてあるんだ。君、このわけわかるかい」

僕は、あわてて首をふりました。

「きっとこれは、悪魔よけのまじないだよ」

「まじない? どうしてそんなことがわかるんですか」

「いや、それはね、いまでも北アフリカの村へいくとやっているんだよ」

「ほんとですか」

「ほんとだ。北アフリカでは新しい家をつくると、家の入口の上に女の人の手の形をつける」 |

|

「それは、どういう意味ですか」

「よくはわからないが、女の人の手の形をつけておくと悪魔をさけ、幸運が舞込んでくると人々は信じているようだね」

「そんな考えが大昔にもあったんですね」

「そう、タッシリの洞穴にすんでいた人たちも、きっと同じ考えじゃなかったのかな」

「タッシリの探検で、一番つらかったのば、どんなことですか」

僕がたずねるとロート博士は、そのときをしのぶようにまゆにしわをよせ、

「いや、なんといっても水だな」と、力をこめていいました。

そして、くるしかった砂漠での生活を、はなしてくれましへ

何年間も雨らしい雨の降らない砂漠では、水なしで生活することはできません。

そんな砂漠の中で、探検隊は十三ヵ月もの間すごしました。

くぼみにたまった水を、すこしずつ、すこしずつのみながら、すごしました。

水がなくなると、わずかな草をかんで、のどのかわきをいやしました。

たまり水には、もちろん、虫の幼虫や砂や、ヤギ、ラクダなどの糞(ふん)もはいっています。

でも、ぜいたくはいえません。

みんな、その水をのみました。

探検隊がタッシリのタムリッドというところへやってきたとき、四年間、一度も降らなかった雨が、ようやく降りました。

「いやあ、おまえさんがたには、バラカがついてますだ」

探検隊の案内人が、おもわず喜びのさけび声をあげました。

バラカというのは、トゥアレグ人の言葉で、“神の祝福”という意味です。

もしもこの雨がなかったら、十三ヵ月ものあいだ探検隊はタッシリにとどまることはできなかったでしょう。

「水にもこまったが、食糧にもこまったな。

最後には、とうとう飛行機から食糧をおとしてもらって、ようやく飢死をまぬがれたんだよ」 |

|

ロート博士のお話をきいていると、僕は、この探検が、どんなに大変だったか、わかるような気がしました。

こうして、あまりお話に夢中になっている間に、外はもう、うすぐらくなってきました。

「あ、もうこんな時間なんですね」

ロート博士は、あわてて立ちあがりました。

「いや、長々とおひきとめして申しわけない。ギダモニくん、ロート博士に、お礼を申上げなさい」

デート博士も立ちあがりました。

僕は、あわてて、ありがとう、先生」といいました。

「いや、君のような熱心な少年にあって、きょうは楽しかったよ」

ロート博士はそういうと、ポンとひとつ、僕の肩を叩きました。

僕は、ロート博士と一緒にダート博士の部屋からおいとまをしました。

こんな立派な先生と一緒だと、誰にもあやしまれません。

「君、これからどこへゆくのかね」

ロート博士が僕にたずねました。

「エジプトです」

「なに! エジプトだって………」

ロート博士はびっくりして、僕の顔を穴のあくほど見つめました。 |

|

エジプトは、アフリカの北のはし、そして僕のいる南ア連邦は南のはし。

とてもとても遠い道のりです。ジェッ卜機だって五時間はかかります。

それを僕は、ひとりっきりで、歩いていこうというのです。

一年かかるか、二年かかるか。それはわかりません。

タンザニアから南アフリカ連邦まで一年がかりでたどりついたように、僕はこれから、エジプトヘゆくのです。

僕は、ダッシリのお話をきいているうち、どうしても、エジプトヘいきたくなったのです。

大昔のアフリカで。一番さかえだ国エジプト。

そのエジプトを、僕は僕の目でたしかめ、そして、大昔のことを調べるために活躍した考古学者たちのことを知りたいのです。

「君は、そこまでどうやってゆくつもりだね」

ロート博士がたずれました。

「はたらいてえたお金で、汽車やバスにのったり、お金がなくなれば、歩きます。

そして、またはたらきます」

「ちょっと待てよ!」

突然博士は、なにかをおもいだしたように、立ちどまりました。

「そうだ、いいことがある。ギダモニくん、どうかね。

君はフランスの少年新聞に、君の旅行記を書く気はないかね」

「旅行記?」

「そう、君が家をでてから、エジプトでいろいろなことを見たり聞いたりするまでのことだな」

「だって、僕、書けないかもしれません」

「いや、君なら書けるさ。そしたら、これから僕がさっそく、その新聞社にかけあってみる。

もしむこうがオーケーなら、君はすぐにジェット機でエジプトにゆける」

ジェッ卜機ときいて、僕は、すごくうれしくなりました。

歩いたり汽車やバスにのって、のんびりとエジプトまでゆくのも、たのしいでしょう。

でも、僕は一日もはやくエジプトへゆきたかったのです。 |

|

ピラミッドの大昔の神殿のあとが見たいのです。

「僕やってみます」

「よし。じゃ、僕と一緒にきたまえ、これから長距離電話でパリの子供新聞社にかけあってみよう」

僕は、むねをドキドキさせながら、ロート博士のあとについて歩き出しました。

top

**************************************** |