|

****************************************

Index

マンモスの狩人(その一 その二 その三) 解説

マンモスの狩人(その一)

1 ソビエト旅行

top

「ほら、むこうにキラキラ光ってみえるのがアムール川だよ」

と、お父さんが飛行機の窓から、はるか目の下に広がる大地を指さしていいました。

見渡すかぎり、うっそうとしげった原始林をぬって、一筋の白い川がみえました。

空からみるシベリアの大自然は、本当に雄大です。

どこまでも、はてしなくつづく原始林――それをタイガとよんでいます。

僕はまえに読んだソビエトの作家ビアンキのかいた『クロテン物語』という本のなかの一節をおもいだしました。

「しずかで、だれもいないようにおもわれるこのタイガには、大きな都会の人間の数よりも多くの鳥や獣がすんでいる。

ただ多くの場合、タイガの獣たちが、どこをかけずりまわり、どこに身をかくしているのか、われわれ人間は気がつかずにいるのだ………」 |

|

僕は、いま飛行機でタイガの上空を飛んでみて、はじめて、そのことがわかるような気がしました。

とにかく目にみえるものは、白い雲とひっそりと広がる樹林だけ。

でも、その樹林には、ビアンキがいうように、さまざまな生き物が自由自在にふるまっているのでしょう。

やがて、僕たちを乗せた飛行機は、ちょうど、バイカル湖の東にあたるヤブロノイ山脈をすぎ、いよいよイルクーツクにむかって高度をさげていきました。

「あ、お父さん、湖がみえてきたよ」

僕は窓に顔をすりつけて、おもわずさけびました。

バイカル湖です。空の上からでも、青くすんだ湖の色が、なんとなく神秘的な感じで、ぐっと胸にせまります。

湖の西から、ひとすじの川が流れでているのが、エニセイ川支流のアンガラ川です。

その川にそって立ちならんだ家々が、ずっと広がっているのがみえました。

いよいよ、イルクーツクへやってきたのです。

飛行機は、ぐんぐん高度をさげ、やがて滑走路にむかってすべりこんでいきました。

ソビエトにやってきた、という感じが、このときになって、しみじみとわいてきました。

とにかく、それまでは、ただもう夢中でしたから、気持がせかせかして、どうしても落ち着きません。

なにしろ、僕にとって外国旅行ははじめてです。

「おい、太郎、ソビエトにつれていってやろうか」

と、お父さんにいわれたとき、僕は、まさか、とおもいました。

いつも、よく、冗談をいうお父さんのことだから、また、僕をからかっているのかな、と思ったのです。

ところが、それは本当でした。

「ちょうど夏休みにはいるころだから、学校も休みだしな」

「うれしい、うれしい。ほんとだね、お父さん」

「ああ、ほんとだとも、小学生だから、旅費も半額だし、まあ、なんとかなる。

それにおまえ、前々から、マンモスのことを知りたがっていたから、ちょうどいい機会だ。つれていってやろう」

僕は、あまりうれしくて、へやをとびだして、さっそく、友だちにそのことをふれまわったほどです。

「すごいなあ、ソビエトで、マンモスつかまえてくんのか!」

はやとちりの三郎くんなんか、目玉をまるくして、そんなことをいいました。

「ばか、マンモスなんか生きてるはずないじゃないか、本物のマンモスの骨を博物館でみてくるんだよ」

「へえー、いいなあ、僕も一緒にいきたいなあ。だけどさ、千五百円ちょっぴりじゃだめだよな」

明くんが、いかにも残念そうな口ぶりでいいました。

「まあ、千五百円じゃ、九州までがせいぜいだわ。あんた、ソビエトまで歩いていく気なの?」

としちゃんが、横からまぜっかえして、みんなで大笑いしました。

僕のお父さんは考古学者ですが、今度、ソビエトで世界じゅうの考古学者があつまって、会議が開かれることになり、それに出席するためにモスクワにいくのです。

まず、道順は、横浜から船でナホトカへゆき、そこから汽車でハバロフスクヘ、ハバロフスクからは飛行機でモスクワに飛ぶのです。

帰りはモスクワから、一直線に東京まで飛行機――ソビエトのほこるジェット旅客機TU114型機――に乗ります。

こうして、七月二十八日、僕たちを乗せたソビエトの旅客船オルジョニキーゼ号は、横浜を出航しました。

横浜から本州ぞいに北へむかい、津軽海峡をぬけ、ナホトカ港に着いたのは、三日めの夕方でした。

ナホトカ港は、一八五九年にロシアの船“アメリカ号”がながれついてから、はじめて港として開けたのだそうです。

僕たちは、上陸するとすぐ、近くの丘の上にある日本人墓地におまいりしました。

太平洋戦争のとき、ここで大勢の日本人の兵士たちが亡くなったのだそうです。

翌日、僕たちは汽車でハバロフスクヘたちました。

ハバロフスクは、わりと大きな町で、町の中をアムール川が流れていて、人口は四十万人だそうです。

僕たちは、そこで水中翼船に乗ったり、町を見物したりしました。

駅前の広場には、ハバロフの銅像が、ぐっと空をみあげて立っていました。

ハバロフは、きびしい探検のすえ、ついに一六五二年にアムール川地方を征服しました。

彼は、このハバロフスクヘもやってきました。

やがて、この町は、かれの探検を記念して“ハバロフスク”と名づけられたのだそうです。

僕たちは、ここでも郊外にある日本人墓地をたずれました。

太平洋戦争のおわり近く、ソビエトの捕虜になった日本人兵士たちのお墓です。 |

|

兵士たちは戦争がおわっても日本に帰ることをゆるされず、ハバロフスクの町を建設するために働かされたのです。

やがて、僕たちは、このハバロフスクをあとに、飛行機で、最初の目的地イルクーツクにむかいました。

お父さんの目的は、イルクーツクの博物館へいって、シベリアの考古学のようすを調べることでした。

イルクーツクにきて、やっと僕は落ち着きました。

それまでは、なんだか、気持がフワフワしていて、ただお父さんにしっかりくっついていた、というだけです。

飛行機が空港に着くと、もうちゃんと、でむかえの人がきていました。

ソビエトの有名な考古学者のオクラドニコフさんです。

「ズドラスチエ (やあ、いらっしゃい)」

でっぷりとふとった、とても体格のいいオタラドニコフさんは、二コニコしながら、お父さんと握手しました。

「モーイ スイン(私の息子です)」

そういって、お父さんは、僕をオクラドニコフさんに紹介しました。

オクラドニコフさんは、大きな手で僕の頭をなでながら、

「よくきた、よくきた」と、うれしそうに、いいました。

僕たちの荷物は、もうちゃんと交通公社の人たちが、ホテルまで運んでくれるので、いっさい手がはぶけます。

「ズドラスチェ マーリチク!(こんにちは、ぼっちゃん)」

突然、僕のそばへ、ひげをはやした、堂々としたおじさんが近よってきました。

おじさんは、僕の胸のあたりを指さしながら、しきりにはなしかけますが、僕にはさっぱりわかりません。

「太郎、このおじさんはな。おまえのその胸につけているバッジと、自分のバッジとを交換してくれないかっていってるんだよ」

お父さんが、笑いながらいいました。なるほど、僕は胸に、僕の学校の”委員のバッジ”をつけていたのです。

それにしても、大人が、バッジをほしがるなんて、なんだか変です。

「ロシア人は、とにかくバッジが好きなんだよ。よかったら、かえてあげなさい」

僕は胸から、委員のバイごをはずしました。

おじさんは、えりに四つものバッジをくっつけて、そのうちのひとつ、レーニンの肖像のついたバッジをはずしました。 |

|

「スパシーバ!(ありがとう)」

おじさんは、大よろこびで、僕の手をしっかりにぎりしめました。

「パジャールスタ(どういたしまして)」

お父さんが、僕にかわってこたえました。

そばで、オクラドニコフさんが、ニヤニヤしながら、みていました。

「太郎、これからよく注意してみてごらん。

ロシアの人は大人でも、いろいろなバッジやワッペンをくっつけているから………」

と、お父さんがいいました。

ソビエトにきて、まさか大人から、バッジの交換を申しこまれるなんて、僕はゆめにも思いませんでした。

さて、僕たちをのせた車は、ホテルに着きやがて、オクラドニコフさんの案内で、イルクーツクの博物館へいきました。

車のなかで、お父さんはオクラドニコフさんのことについて、話してくれました。

オクラドニコフさんは、もう六十歳ちかいのですが、そんな年とは思えないほど元気です。

これまで、おもにシベリアを中心にして、考古学のうえで、たくさんの仕事をのこしてきました。

なかでも、一番の業績としては、中央アジアの“アシュク・タシュの洞窟”を発見し、そこから、十万年もまえの人間の祖先である、ネアンデルタール人の骨をみつけだしたことです。

しかも、その骨は九歳くらいとおもわれる男の子でした。

その功績によって、オクラドニコフさんは、一九五〇年にスターリン賞をうけました。

ところで、テシュク・タシュの洞窟が発見されるより以前、一九二四〜二六年にクリミアのキイク・ユバ洞窟でネアンデルタール人の骨が発見されています。

ネアンデルタール人は、私たちの祖先(西ヨーロッパかどこかで、うまれた)にほろぼされた古い人類だという考えにたいして、ソビエトの学者たちは、ネアンデルタール人こそ、私たちの祖先につながりがあるといっています。

「このときの発見も、じつはそのかげには、少年たちの力に大いにあずかっているんだよ」

お父さんは、そういいながら、オクラドニコフさんにかわって、とても劇的な発見のようすを話してくれました。

2 “テシュク・タシュ”の子供の骨

top

一九三六年六月のことです。

オクラドニコフさんたちは、中央アジアのウズベク共和国にあるスルハン川沿い一帯を調べました。

そこは、サマルカンドから南へ約百五十キロほどいったところで、川沿いにある、バイスン・タウの山中から大変古い石器が発見されたからです。

「どうみても、この石器は、ヨーロッパで十万年くらいまえに住んでいた、ネアンデルタール人が使った物に似ているぞ」

オクラドニコフさんは、みつかった石器をみて、そういいました。

そこでオクラドニコフさんたちは、マチャイという小さな村をねじろにして、この付近を徹底的に調べてみることにしたのです。

マチャイ村の付近には十五もの谷があって、調べるのに大変です。

ある日のこと、谷のひとつを調べていると、四、五人づれの少年たちがやってきました。

「おじさんたち、なにしているんだい」

「ああ、大昔のことを調べているんだよ」

「大昔?」

「そうね、坊やたち、この付近に、こんな石器のでるとこ知らないかい」

オクラドニコフさんは、石器のひとつを少年たちにみせました。

「ああ、そんなのなら、たしか、テシュクータシュにだってあるよ」

「テシュクータシュだって?」

オクラドニコフさんは、おもわずその少年の顔をみつめました。

テシュクータシュというのは“穴のあいた岩”という意味だったからです。

「よし、おじさんたちを、そこへつれていってくれないかね」

「ああ、いいとも」

少年たちを先頭に、オクラドニコフさんたちは、山の小川にそってすすみました。

やがて、少年たちは、今度はけわしい山の崖をのぼりはじめました。

「ひゃーつ、こんなところをのぼっていくのか。まるで、かるわざ師みたいだな」

オクラドニコフさんたちは、それでも少年たちのあとを、用心しながらのぼっていきました。

切りたった崖のふちの狭い道をとおり、ようやく峡谷にでると、そこは春の洪水で流されたまるい石で、うまっていました。

少年とオクラドニコフさんたちは、ゴロゴロした石や、イバラのしげみをかきわけ、かきわけ、すすんでいきました。

やがて、ぐーつとカーブした峡谷の曲がり角へやってきたとき、一人の少年が立ちどまりました。

「ほら、あれだよ」

少年が指さしたむこうに、ぽっかりと口をあけている洞穴がみえました。

「ほう、こりゃすごいぞ!」

オクラドニコフさんたちは、あわてて洞穴のほうへかけよりました。 |

|

高さは七メートル、幅七メートル、奥行は二十メートルほどの洞穴でした。

地図をひろげて調べてみると、このあたりの海抜は千五百メートルもあります。

オクラドニコフさんたちは、洞穴のなかにはいって、調べましたが、少年がいうような、ずっと大昔の石器らしいものはみつかりませんでした。

もし、ここでオクラドニコフさんがあきらめて立ちさっていたら、あのすばらしい発見は永遠になかったかもしれません。

「よし、ともかく、この洞穴の中を掘ってみようじゃないか。なにかみつかるかもしれない」

翌日、オクラドニコフさんは、マチャイ村の農夫たちを二十人ほど雇って、さっそく発掘をはじめました。

ところがどうでしょう。

発掘をはじめてみると、イノシシ、馬、シカ、ヒョウ、ヤギなどの骨と一緒に、たくさんの石くずが発見されました。

「おお、この石器は、明らかにムスティエ期のものだ」

オクラドニコフさんは、石のひとかけらを手にしてさけびました。

ムスティエ期というのは、いまから十万年ほどまえに、ヨーロッパで活躍したネアンデルタール人の使った石器です。

動物の骨や石器と一緒に、たくさんの灰がありました。

「おそらく、この洞穴で、ネアンデルタール人が火をもやし、狩りでとった動物の肉を焼いたり、寒いときに暖をとったりしたのだな」

くわしく調べていくうちに、床は、五つの層にわかれていることがわかりました。

つまり、ながい年月にわたって、この洞穴に五回、人々が住んだことになるのです。

やがて発掘がすすんでいくうち、一九三八年七月四日のお昼すぎ、ついに洞穴の奥の西側の壁のそばから、人間の頭蓋骨がでてきました。

そのほかの部分の骨もみつかりました。

「おう、こりゃあ、ネアンデルタール人だ。しかも子供だぞ!」

オクラドニコフさんは、すばらしい発見におもわず歓声をあげました。

骨は、ひと目みただけで、ネアンデルタール人であることがわかりました。

ネアンデルタール人の第一の特徴は、ひたいがぐっとうしろに傾斜していて、まゆの骨が、ひさしのようにつきだしていることです。

あごの骨は頑丈で、大きな歯をもっています。

オクラドニコフさんは、骨を調べた結果、それは九歳ぐらいの少年であることがわかりました。

しかも、この少年は、明らかに洞穴に、ちゃんとほうむられていたのです。

少年の頭のまわりは、ヒツジの骨でかこんでありました。

つまり、ヒツジの骨で垣根がつくられていたのです。

また、墓のそばには、ほんのすこしのあいだだけもやした、小さなたき火のあとがありました。

「きっとこれは、少年を墓にうめるときに、なにか、儀式のようなことをやるために、もやした火にちがいない」

オクラドニコフさんは、そういいました。 |

ネアンデルタール人の少年

|

この大発見によって、それまで、中央アジアにぜんぜん知られていなかった、ネアンデルタール人がいたことが、はっきりしたのです。

「このほかには、ソビエトでは、ネアンデルタール人は発見されていないの?」

ついでに僕は、お父さんにたずれました。

「いや、オクラドニコフさんの発見がきっかけになって、一九五〇年には、クリミアの北にあるスタロセリエという洞穴で、一歳から二歳くらいの赤ん坊の 骨が見つかったよ。これもやはり、ネアンデルタール人らしいね」

「骨のほかになにか見つかったのですか」

「もちろんだとも、石器や、野生のロバ、野牛、洞穴グマなどの骨が発見されているよ」

お父さんは、そんなことを教えてくれました。

僕とお父さんが、話をしている間に、車は、めざす博物館に到着しました。

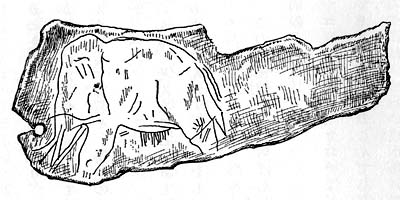

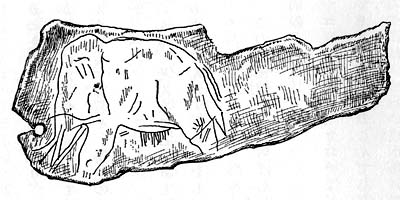

僕が、この博物館で、一番おどろいたのは、マンモスの牙にほりこまれたマンモスの絵でした。

横が約十センチ、たて三センチほどの小さな牙ですが、その左半分に、マンモスのたっている姿がほりこんでありました。

一番先には、まるい穴があいています。

「お父さん、あの穴はなあに?」

僕がたずれると、お父さんは、横にいたオクラドニコフさんに、なにやらロシア語でたずねました。

オクラドニコフさんは、ケースの中のマンモス象を指さしながら説明しました。

「オクラドニコフさんの考えだと、これはきっと、おまじないか何かに使うために、ひもをとおして、ぶらさげた穴だろう、というんだね」

「へえー、これ、おまじないに使ったの」 |

マンモスの牙にほりこまれたマンモスの絵

左端に小さな穴があいている

|

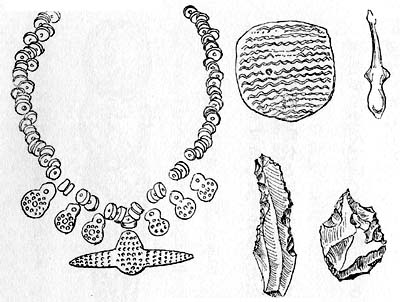

「そうらしいな。このほかにも、ヘビだとか、鳥だとか、女の人を形どったものだとか、いっぱいみつかっているからね」

僕たちは、マンモスを描いた象牙の前をはなれ、陳列ケースを次々にみてまわりました。

なるほど、お父さんがいうように、マンモスの牙でつくった女の像や鳥の像などもありました。

「お父さん、これ、どこで見つかったの?」

僕は、お父さんにたずねました。

説明のカードはおいてありますが、ロシア語なのでさっぱり読めません。

「これがでた遺跡はね、マルタといって、世界的にも有名な遺跡たんだよ」

そういいながら、お父さんは、マルタ遺跡について、話をしてくれました。

3 マンモス狩人の遺跡

top

マルタ遺跡は、イルクーツクの北西八十五キロほどのところにあります。

遺跡の左手を、バイカル湖から流れでるアンガラ川の支流ベラヤ川が流れていて、最初に発見されたのは一九二八年のことでした。

近くの農夫が畑をたがやすためにくわを打ちこんだところ、そこから、なんだかえたいの知れない骨がでてきたのです。

農夫はびっくりして骨を掘りだしてみました。ところが、その骨に、なにか彫刻したようなあとがあるのです。

農夫は、さっそくそのことをイルクーツクの博物館に知らせました。

|

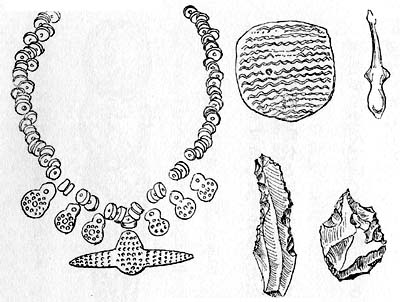

マルタ遺跡で発掘された首飾りと石器

|

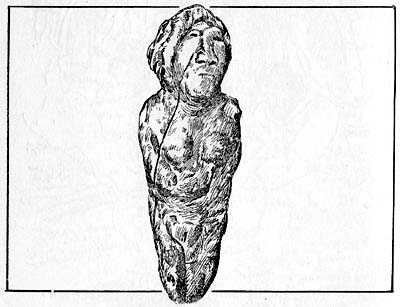

マンモスの牙でつくった女の像

|

そこで、さっそくゲラシーモフという人を隊長とする調査隊が発掘にあたりました。

一メートルほど掘りさげると、そのまわりから、マンモスの骨がぞくぞくとでてきました。

マンモスだけではありません。サイ、トナカイ、北極ギッネ、鳥などの骨もみつかりました。

そしてそれらの骨と一緒に、大昔の人たちが使った石器のキジやハリや、石でつくった首飾りの玉などもみつかりました。

発掘隊をおどろかせたのは、マンモスの牙で、たくみにつくった女の像でした。

“これと同じものは、ヨーロッパでもみつかっている。石器のようすから、おそらく、後期旧石器時代のものだ”

ゲラシーモフさんは、そう考えました。

後期旧石器時代というのは、いまから二万五千年から二万年ほどまえにあたります。

発掘がすすんでいくうちに。いろいろなことがわかりました。

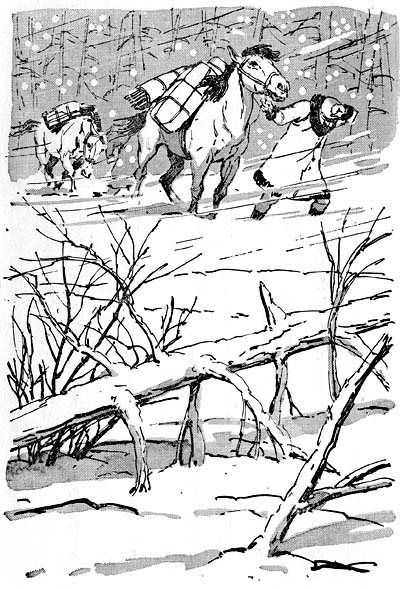

まず、彼らが住んでいた家のあとが発見されました。

一番大きいのは、大きさが十四メートルと五メートルの、楕円形をしたもので、柱や壁は、マンモスやサイの足の骨や頭蓋骨がつかわれていました。

そして、屋根はトナカイの角と木の枝などをつかい、その上に、動物の毛皮をのせたことがわかりました。

なかには火をもやした炉のあとがありました。そして、まわりから石器や、骨にほりつけた女人像などがでてきました。

「ほう、これをみろ、マンモスの牙に、マンモスが描いてあるぞ!」

ある日、発掘隊の一人が、大声でさけびました。

みんながあつまってきて、よくみると、なるほど、マンモスの牙に、のっし、のっしと歩いているマンモスの姿が、とてもたくみにほりこんでありました。

「おそらく、ここにすむ大昔の狩人たちが、マンモス狩りがうまくいくように、神への祈りをこめて、描いたものだろう」 学者の一人は、そんなことをいいました。 |

住居づくり

|

やがて発掘隊は、子供をうめた墓をみつけました。

この墓は、やは气楕円形をした穴でそこに、五、六歳とおもわれる子供を、横にねかせ、手足をまるめて、きゅうくつなかっこうをさせて、うめてありました。

子供は、からだに石でつくった玉や骨の玉の首飾りをつけ、まわりには、石器などもそえてありました。

「ほう、これをみてくれ。からだに、赤いものをふりかけたあとがあるぞ」

みんなはびっくりしました。

しかし、こうした例はヨーロッパなどでは、それまでにたくさんみつかっていましたから、なぜ赤いものを、からだにふりかけたか、その意味は学者たちにはわかりました。

赤い土や、赤い砂は、人間の体内を流れる血と同じ色です。

人が死ぬと、血が流れなくなってしまうことを、大昔の人々も知っていました。

だから、血の色と同じ赤い土や砂をからだにふりかけることによって、それが体内にはいり、ふたたび動きだすと信じられていたのです。

こうしてマルタ遺跡の発掘によって、二万年も大昔に、シベリアに住んでいた、後期旧石器時代人のようすが、次々とあかるみにでていったのです。

マンモスの牙でつくられた女人像は、みんなで二十四個も発見されました。

僕は、博物館の陳列棚にならんだ、マルタ遺跡発見の石器や、牙でつくられた彫り物などをみているうちに、そのころシベリアに住んでいた人々の生活が、目の前にうかんでくるようでした。

オクラドニコフさんは、シベリアにのこる大昔の遺跡について、いろいろとお話をしてくれました。

「時間があれば、ぜひ遺跡をたずれなさい、とおっしやっているんだが、なにしろ先をいそいでいるから残念だな」

お父さんは、とても、残念そうでした。

|

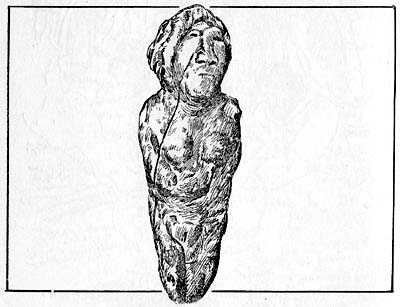

マンモスの牙でつくった女人像

|

|

マルタ遺跡のほかにも、そこから北へ五十キロほどいけば、アンガラ川に沿ったブレティという、マルタ遺跡と同じ後期旧石器時代の遺跡があるそうです。

そこは、オクラドニコフさんが発掘されたのです。

ここでもマンモスやトナカイや サイなどの骨でつくった住居のあとが発見されました。

とくにおもしろいのは、マンモスの牙てつくった女の人の像が発見されたことです。

その像をよく観察してみると、まず、頭には毛皮でつくった、とおもわれる頭巾のようなものを、すっぽりとかぶっていました。

そうした毛皮の着物をつくるために、ナイフの形をしたとてもよくきれる石器や、骨のぬい針などが発見されています。 |

お父さんの説明によると、糸は、動物の腱(けん)を使ったのではないかということでした。

「お父さん、そのころは、ずいぶん寒かったの?」

「そう、後期旧石器時代は氷河時代のおわりでね、かなり寒かった。

日本でも、いまより八度から十度ほど、気温が低かったんだから、シベリアなどでは、冬はもっときびしいかっただろうな」

お父さんの話をききながら、僕はそうした、きびしい自然のなかで生きぬいた大昔の人々のことを、頭のなかにえがきながら、やがて博物館門をでました。

なにしろ、みじかい旅行のあいだに、あれもみよう、これも知ろう、という欲ばったスケジュールのために、ひとところで、ゆっくりするひまがありません。

お父さんと僕とは、案内してくださったオクラドニコフさんにお礼をいって、互いにかたい握手をかわしました。

4 バイカル湖と伝説

top

僕たちは、博物館から、ふたたび車に乗って、バイカル湖へとむかいました。

タイガの林のたかを、きれいな道路が、湖へむかって走っていました。

やがて、目のまえに、青く広々とした湖が広がってみえました。

車は湖にそって、北へ北へとのぼり、やがて、湖をみおろせる、とてもながめのいい丘の上で止まりました。

バイカル湖の“パイカル”というのは、トルコ語で“豊かな”という意味だそうです。

豊かなのは魚です。

ふしぎなことに、バイカル湖は淡水ですが、そこにすんでいる魚は、淡水魚(真水にすむ魚)ではなく、鹹水魚(かんすいぎょ=塩水にすむ魚)が多いのだそうです。

特にオームリ、オークニ、ハリウスなどとよぶ、サケやマスがたくさんいて、毎年の漁獲高は一万トンをこえるそうです。

たによりもバイカル湖が有名なのは、湖の深さが世界一で、一七四一メートルもあることです。

日本で一番深い田沢湖が四二五メートルですから、バイカル湖は、その四倍の深さをもっています。

「でもね、お父さん、バイカル湖は淡水でしょ。それなのに、海の魚がすんでいるのは、どういうわけたの」

「それは、まだわかっていないそうだ。

とにかく、水中テレビなどをつかって調査した結果でも、バイカル湖はどの海ともつなかっていないことがわかった。

だかこ淡水に海の魚がすんでいるわけは、まだとけないなぞとして、残っているだけだ」

お父さんも、全くふしぎそうに首をかしげました。 |

|

「ところでね、太郎。バイカル湖には、とてもおもしろい伝説があるんだよ」

そういいながら、お父さんは旅行案内のパンフレットをひらきました。

そのパンフレットに、バイカル湖についての伝説が、書いてあるらしいのです。

まず、その第二ページには、こんなことが書いてあります。

「バイカル湖の水をいちど飲んだ人は、一生この湖をわすれない――」

それから、お父さんはつぎのページをひらいて、バイカル湖に伝わる伝説を話してくれました。

バイカル湖には三三六もの大小の川が流れこんでいるのですが、湖から流れでだしている川は、アンガラ川ただひとつです。

昔、昔、年をとったバイカルには、三三六人の息子と、ただ一人の娘のアンガラがありました。

息子たちは、みんなバイカルのいいつけを守って、たくさんの水をバイカル湖へ運んできました。

しかし、アンガラだけはそうではありません。

アンガラは、ずっと西にいる、とてもすばらしい若者のエニセイの、お嫁さんになろうと思っていたのです。

でも、バイカルはそれをみとめようとはしませんでした。

そこである夜、アンガラは、こっそりとエニセイのもとへ逃げ出しました。

それを知ったバイカルは、大変おこって大きな石を投げつけましたが、娘は、まっしぐらに走りつづけました。 |

|

そして、とうとうエニセイのところへたどりつくことができたのです。

このお話を聞きながら地図をみると、なるほど、アンガラ川は、エニセイと一緒になっています。

昔の人たちは、広い湖のほとりにたたずみながら、空想にふけり、こうしたお話をつくりあげたのでしょう。

バイカル湖の見学をおえた僕たちは、大いそぎで、またイルクーツクの飛行場へむかいました。

午後三時には、いよいよ、ここからモスクワヘむけて飛び立たなければなりせん。

イルクーツクの町には、僕たち日本人によく似た人たちが大勢います。

この人たちは、ブリヤート人や、ヤクート人で、シペリアにまえから住んでいるアジア人です。

昔は、家畜を飼って生活していた遊牧民ですが、いまでは、普通のロシ人と同じ生活をしているそうです。

5 シベリアのマンモス

top

飛行場に着いたお父さんと、僕は、そこからモスクワ行きの飛行機に乗りこみました。

TU114、座席数百七十の世界最大のターボプロップ機です。

お父さんと僕の席は後部に近い三人がけのところでしたが、プロペラがまわりだし、滑走をはじめると、機内はすごい震動でした。

イルクーツク〜モスクワ間は距離にして、四二二一キロ、TU114で七時間半ほどかかります。

なにしろ、西へむけて、広い大陸をひとつ飛びするのですから………。

客室の前にロシア語の文字で“ベルトをしめてください” “禁煙”とかいた赤い表示にランプがつき、機は滑走路をすべり、ふわっと空中にうきあがりました。

ぐんぐん、ぐんぐん上昇をはじめ、やがて高度八千メートルに達しました。

その日は、よく晴れて、上空から、緑の大地がずっと広がっているのが、よくみえました。

そのなかに、ひとすじ、ふたすじと、キラキラ光る川もみえます。

プロペラ機のためでしょうか、機内はすごい音で、小声ではとてもはなせません。

お父さんは、ソビエトの新聞を広げて読みはじめました。僕は、かばんのなかから『マンモス』という本をとりだしました。

モスクワに着くまでに、この本を読み、マンモスについての知識を、頭のなかに入れて書くためです。

僕は、まえに、雑誌で“氷づけのマンモスの発見”という記事を読んだことがあります。

あのときから、すごくマソモスにひかれたのです。

そこで、お父さんにたのんで、特別にマンモスの本を買ってもらいました。

読みはじめると、とてもとてもおもしろくて、なかなか手ばなせません。

僕は夢中で読みました。

ヴンモスの最初の発見のいきさつは、こうです。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

一九〇〇年、夏のことでした。

シベリアの中コリムスクの北東三百二十キロにあるコリマ川の流域には、ツングース人のラムート族の狩人(かりゅーど)たちが住んでいました。

ラムート族は、犬をつれて、シカ狩りをする人たちです。

ラムート族に、ゼメン・タラビンキという若者がいました。

タラピンキは、いつものように、犬をつれてオオジカを追いたてていました。

タラビンキがコリマ川の支流にあたるペリヨゾフカ川の近くへやってきたときです。

どうしたことか、犬がせっかくおっかけていたオオジカの後を追うのをやめて、ひょいと立ちどまってしまいました。

タラビンキは、びっくりしました。

犬は凍りついた土を、クンクン、かぎはじめ、やがて前足で、さかんに土かきをはじめました。

「こら、そんなところでなにしてんだ。はやくオオジカを追うんだ!」

タラビンキは、さけぶと、犬のおなかを力いっぱいけとばしました。

それでも犬は、その場をはなれようとはしません。

タラビンキが、近づいてよくみると、なんと、それは牙が一本ついた、マンモスの頭でした。

まだ、ふさふさとした黒褐色の毛も残っていて、頭をちょっぴりだしたまま、凍りついた土の中にうもれていました。

「マンモスだ!」 タラビンキは、びっくりしました。

ラムート族のあいだでは、マンモスの死骸は、人々に不幸をもたらす、といういい伝えがあります。

そして、マンモスの死骸をみた者は、病気になるのです。

タラピンキは、あわてて犬をつれて、かけだしました。

そして、半日がかりで、やっと仲間のテントへ帰りつきました。 |

|

真っ青な顔をしてとびこんできたタラビンキをみた仲間たちは、

「どうしたんだよ、タラビンキ」と、たずねました。

「どうも、こうもない。マンモスの死骸をみつけたんだよ」

「えっ、マンモス………」

まわりにいた仲間たちも、びっくりしました。

「あれをみると病気になるって、ほんとかい」

タラビンキは、おそるおそるたずねました。

「さぁて、そういういい伝えはあるが、それで、そのマンモスには牙はついていたかい」

仲間のミカル・タイチンがたずねました。

「あったね。あまり大きくはないが、小さな牙が一本」

「ほう、そうか。マンモスの牙は高い値段で売れるぞ。

どうだい、俺たちをそこへ案内してくれないか。もうけは山わけでいいぜ」

タイチンは、目をかがやかし、体をのりだしていいました。

「だってそんなことしたら、マンモスのたたりが………」

タラビンキは、こわごわとした目で、タイチンをみつめました。

「なあに、あんなのはみな迷信さ。それより、金もうけのほうがよっぽど大切さ」

そこで、タイチンは、もう一人の仲間ワシル・テトコフをさそい、三人で翌日、ふたたびマンモスの死骸がうもれている場所へでかけました。

そこに着いてみると、すでにまえの晩に、頭の部分はオオカミに食べられていました。

しかし、牙はちゃんと残っていました。

三人は、凍りついたまわりの土を掘り、マンモスの頭から牙をひきぬくことに成功しました。

三人は、マンモスの牙をもってその年の暮に、中コリムスクの町のマーケットにあらわれました。

マ−ケットで牙を売りさばき、かわりにお金か品物を手にいれようと考えたのです。

ちょうどそこに、ヤブロフスキーというロシア人がいました。

ヤブロフスキーは、マンモスの牙をかついでマーケットにやってきた三人をみて、びっくりしました。

「おい、その牙はどこでみつけたのかね。なんなら、私がゆずりうけてもいいがね……」

ヤブロフスキーは三人によびかけました。

「旦那が買ってくれるというのかね」

「ああ、安けりや買ってもいいよ」

ヤブロフスキーは、マンモスの牙を、自分のそばへおろさせました。

「どこでみつけたのかね」

「ペリョゾフカ川の近くでさ。マンモスの死骸からぬきとってきたんですよ」

「なに、マンモスの死骸だと!」

ヤブロフスキーは、いっそうおどろきました。 |

|

というのは、ロシアの科学アカデミーから、もしマンモスの死骸をみつけだしたものには、懸賞金をだすというおふれがでていたのを、知っていたからです。

「おい、きみたち、それは本当か。俺をそこへつれていってはくれないかね」

「いまはだめだ。とても寒いし、それに雪が深くて、いけない。

頭の部分はオオカミに食われてだめだが、体は凍りついた土の中にうまっているんだから、いつでも掘りだせるよ」

“しめた!”

ヤブロフスキーは、こころのなかで、さけびました。

そして、三人がもってきた牙を、彼らの言い値で買いとると、三人に、発見した場所へつれてゆくことを約束させました。

こうして翌年の十一日气ヤブロフスキーは、タラビンキたちに案内させて、マンモスのうまっている場所へやってきました。

ヤブロフスキーは、その場所へ着いておどろきました。なるほど、彼らがいうようにマンモスは、凍りついた土の中にうまっています。

頭の皮や肉は、オオカミに食いあらされていますが、氷にうまっている部分は、まだ、大丈夫です。

「これなら、きっと賞金がもらえるぞ。さっそく科学アカデミーに知らせよう」

ヤブロフスキーは、その証拠として、頭の一部分に残っている毛皮と、体の左側の毛皮を切りとりました。

そして、そのあとは、これ以上マンモスがいたまないように、頭と背中の部分に石や小枝をのせて、おおいました。

ヤブロフスキーは切りとった毛皮をもって、中コリムスクに帰ってきました。

そして、すぐに、毛皮を小包にし、科学アカデミーあてにおくり、マンモスの死骸を発見したと知らせました。

ヤブロフスキーの知らせをうけた、科学アカデミーは、たちまちわきたちました。

それまでシベリアで、何度かマンモスの死骸が発見されたとはいわれていますが、みんなうやむやになってしまいました。

ほとんどが、発見されても、数日もたたないうちにオオカミなどのえじきになって、食べられてしまうからです。

何とかして骨だけでなく、毛皮や肉のついたマンモスを手にいれたい、というのが科学アカデミーの人たちの願いでした。

科学アカデミーでは、小包でおくられてきたマンモスの毛皮をみて、おどろきました。

黒褐色のごわごわした長い毛――そんなものはいままでに、だれも手にしたことのない動物のものでした。

「これだけの証拠があれば、間違いない。さっそく学者を現地へ送ろう」

そこで、アカデミ上野物館のオットー・ヘルツ、博物館助手のピッツェンマイヤー、地質学者のセバスチャノフ、この三人の学者による探検隊が、さっそく現地にむかうことになりました。

そこまで読んだところで、スチュワーデスのおねえさんが、食事を運んできました。

肉料理にパン、それに果物です。果物は小さな、かわいいリンゴです。

食事をしながら、お父さんが、僕にたずねました。

「どうだ、『マンモス』の本、おもしろいだろう」

「うん、いまちょうど、氷づけのマンモスが発見されたところを読んでいるんだけど.すごくおもしろいね」

「まず、氷づけのマンモスなんてのは、シベリアでなけりや、ちょっとおめにかかれないものだな」

「ね、お父さん、マンモスは、いつごろまで生きていたの」

「そうだな、だいたい、いまのところ 十五万年くらいまえから、一万年くらいまえのあいだ、この地球上に生活していたと考えられている」

「どうしてほろんでしまったの………」

騒音のはげしい飛行機のなかで、ぼくらは大声をだしあいました。

「まあ、それを話したら、その本がおもしろくなくなる。 |

|

すべてそのことは本にかいてあるさ。モスクワに着くまで、まあ、じっくり読むことだな」

飛行機は高度八千、白い雲のなかを西へ西へと飛んでいきます。

食事がおわると、お父さんは、

「さあて、ここいらで、ちょっとねむるかな」

といって、シートをたおして、目をとじました。

僕は、またマンモスの本をひらいて読みはじめました。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

一九〇一年五月、科学アカデミーの探検隊は、そのころのロシア帝国の首都、セント・ペテルブルグ(いまのレニングラード)を出発しました。

ペテルブルグから、モスクワ、そしてモスクワから、汽車でイルクーツクへ着にたのが五月十四日でした。

イルクーツクには、一週間ほどとどまって、食糧をはじめ探検に必要な品を買いいれました。

いよいよそこから北へむかうのです。探検隊は、イルクーツクから二日間、農家の荷車などを利用してシガローバヘとすすみ、そこから小舟や汽船で、ようやくヤクーツクにたどりつきました。

これからが、大変な旅です。ヤクーツクから中コリムスクまでは、三千二百キロもあり、交通はとても不便です。

たのみになるのは、わずかに馬だけ、しかも探検隊の荷物も一緒に運ばなければなりません。

隊長のヘルツ博士は、隊員をはげまし、その土地にくわしいヤクート人の案内人などを雇いいれました。

こうして六月二十日、一行はヤクーツクから二日がかりでタンジスカヤにたどり着くことができました。

もう、そこから先は道なき道、人のすむ家とてありません。

ほとんどがじめじめした土地で、一日にどれだけもすすめませんでした。

ヘルツ博士たちはあせりました。

こうしているあいだに、せっかく発見したマンモスがオオカミに食われたり、こころない人々の手によってこわされたりして、到着したときには、骨だけになっていた、ということにならないともかぎりません。

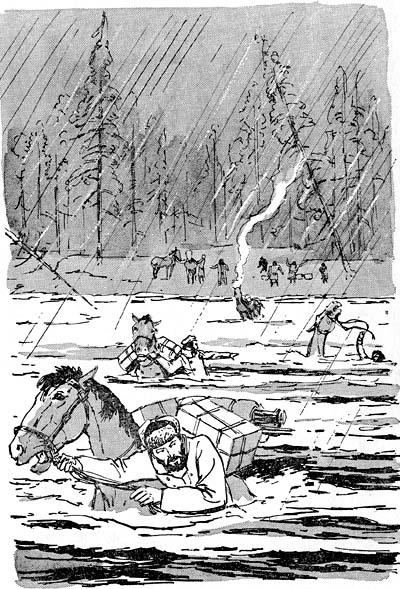

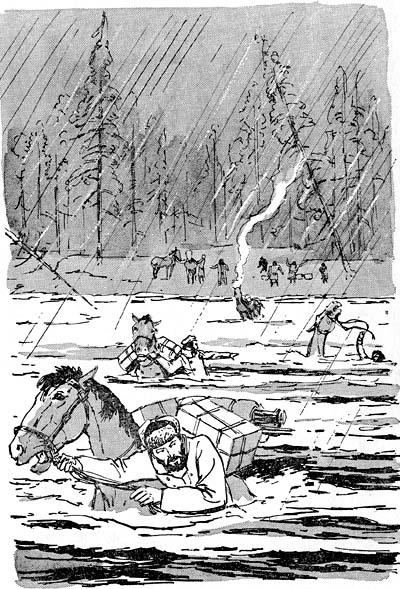

大雨になると、道はすっかり水をかぶりました。

馬は馬で泥水につかりながら、あえぎあえぎして、ようやくすすみました。

こうした苦心の旅のすえ、一行は、ツクラン川のほとりにたどりつきました。

しかし、前日の雨もあって川はものすごい流れです。

しかし、この川をこえないわけにはいきません。

「みんな、用心してわたれよ」

人も馬も流れに足をふみいれ、川を渡りはじめました。

ところが、川のなかほどまできたところで、ヤクート人の一人が、流れに足をとられてしまいました。

ほんの、あっという間のことでした。

男はたすけをよびながら、流れにのみこまれ、そのままゆくえがわからなくなってしまいました。

しかしながら、もう引き返すわけにはいきません。

最初の犠牲者をだした一行は、七月九日、ついに地球上で、もっとも寒い場所のひとつであるベルホヤンスクへ着きました。

ここは、冬は氷点下四十二度にもなるという、とても寒いところです。

そこから探検隊はふたつの班にわかれました。そして、第一班はヘルツ諄士とふたりの案内人、それに馬六頭に荷物をつんで、七月十一日に出発しました。

ヘルツ博士から、五日おくれ、ビッツェンマイヤーは、十五頭の馬と案内人たちをつれて出発しました。

そこからは、、はてしもない、タイガのあいだをぬってすすみました。

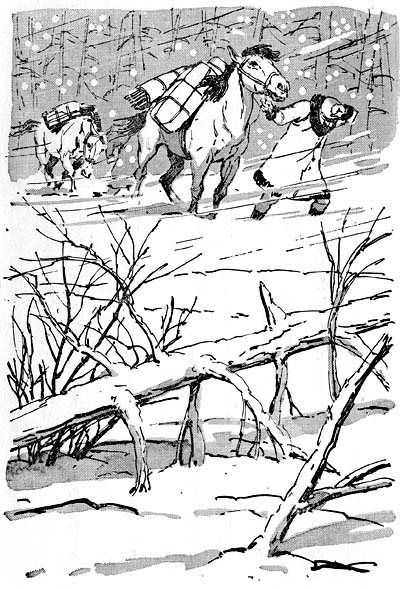

一行は、高い山脈をこえ、どんどん、どんどんすすんでいきました。ところが、やがて雨がふりだしたのです。

雨ははげしく、ほとんど休みなく降りつづけました。

原始林は、たちまち泥水にひたり、人も馬もずぶぬれになって、あるきました。

しかも、夜になると氷点下十三度という寒さです。

七月二十九日、ついに大雪がふりだしました。普通の場所だと、とても考えられないことです。しかし、そこは極北の土地です。夏でもしばしば雪が降ることがあるのです。

雪はたえまなくふり、緑におおわれた原始林は、たちまち白い雪におおわれてしまいました。

探検隊の一行はふるえあがり、ほとんど絶望的な気持になりました。

「もうすこしだ、がんばれ、がんばれ!」

ビッツェンマイヤーたちは、みんなをはげまし、ちからづけながら、なおも勇敢にすすみました。

ビッツェンマイヤーは、馬もろとも、泥沼のなかに三度も落ちこみました。

馬は、泥水のなかにたおれ、ついにおきあがれなくなってしまいました。

一頭、二頭、そして三頭と、次々に死んでいったのです。

しかし、もうここまできて、引き返すことなど、とうてい考えられることではありません。

こうして六日間の、とても苦しい旅をつづけたあと、一行は、ようやく、エーベルヤークに着きました。

それから先の旅は、一行にさいわいしました。

天気がよくなり、道も土地もすっかりかわき、しかも、この地方には、ヤクート人たちがたくさんいて、いろいろともてなしをしてくれたからです。

九月二日、一行は、やっと中コリムスクに到着しました。 |

増水したツクラン川を渡る一行

吹雪の中を進む一行

|

ベルホヤンスクから中コジムスクまでの二千八百キロを、一か月半もかかったのです。

先に着いていたヘルツ博士は、さっそくタラビンキたちがぬきとったというマンモスの牙を調べました。

この牙は重さが約十六キロほどあり、長さは一六ハセンチ、まわりの太さは四三センチありました。

「これは中くらいの大きさのマンモスだな。よし、さっそく現地へいってみよう」

ヘルツ博士は、こころをはずませました。ともかく、自分の目で一日も早くたしかめたかったのです。

発見場所は、そこから四百キロの地点です。

ヘルツは、六人のちからもちの人夫を雇いいれると、マンモス発見を知らせてくれたヤブロフスキーを先発隊として出発させました。

そのあとをヘルツの一行はつづきました。

一行は中コリムスクから、ヤクート人のいるミッボイ、そして、ふたたび苦しい旅をつづけながら、ようやくペリヨゾフカ川のほとりにたどり着くことができました。

あたりは、鼻ももげそうな、ものすごい悪臭がただよっていました。

それは、氷づけのマンモスのくさった肉のにおいでした。

ヘルツ愽士たちは、近くに小屋を建て、あとからくるビッツェンマイヤーたちを待ちました。

やがて、ビッツェン・イヤーが到着しました。いよいよ、氷づけマンモスの発掘をはじめるときがやってきたのです。

ヘルツ博士とピッツェンマイヤーは、悪臭のたちこめる、マンモスのうまった場所にむかいました。

「おお、あれですね!」

ビッツエンマイヤーは、氷りついた土の中に頭をだしているマンモスをみてさけびました。

このマンモスを掘りだすために、苦しい旅をつづけながら、ようやくたどりついたのです。

ふたりは、ただもう口もきかず、じっとその場につったっていました。

マンモスは、彼らの発掘を待って、地中深くうもれています。

あとはもう、掘りだして、世界じゅうの人々に氷づけのマンモスの正体を明らかにすればいいのです。

「さあ、最後のがんばりだぞ!」

ヘルツ博士は、ピッツェンマイヤーの肩をたたきながら、力をこめていいました。 |

|

top

****************************************

|