|

****************************************

Index

マンモスの狩人(その一 その二 その三) 解説

マンモスの狩人(その二)

6 氷づけマンモスの発掘 top

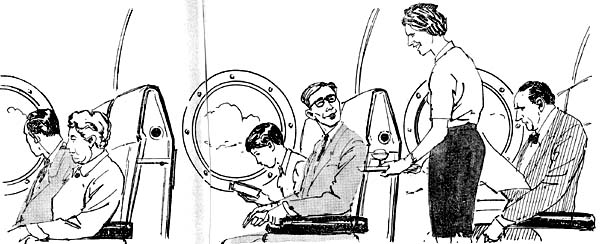

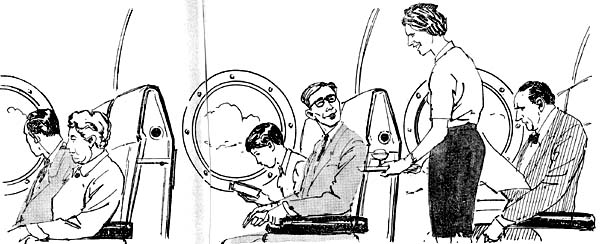

飛行機は、なおも高度八千メートルを保ちながら西へ西へと飛びつづけました。

もうかれこれ、三時間も飛んだころでしょうか。それでも、同じところを飛んでいるような感じでした。

僕のとなりの席では、お父さんがぐっすり寝こんでいました。

僕は、スチュワーデスのおねえさんが、運んでくれたアイスクリームを食べてから、再び、『マンモス』の本を読みはじめました。 |

|

これからが、いよいよ、おもしろくなるところです。

僕が、アイスクリームを食べおわったとき、お父さんが目をさましました。

「おう、ずいぶんよくねむったな、太郎、なんだ、まだ、本を読んでいたのか。いったいここはどのへんだ」

そういいながら、窓ぎわにいる僕のほうへ体を乗りだして外をみました。

「もうそろそろ、ウラル山脈をこえるころだろう。ウラルをこえれば、シベリアともおわかれだ」

そこへ、スチュワーデスが、あゆみよってきました。

おぼんの上に、お父さん用のアイスクリームをのせています。

「カーク、バジワエチェ(ごきげんいかが)」

スチュワーデスは、目をさましたばかりのお父さんへ、にこやかに問いかけました。

「スパシーバ、ニチェウォ (ありがとう、かわりありません)」

そうこたえて、お父さんは、アイスクリームをうけとりました。

「太郎、どうだい、ソビエトのアイスクリームはおいしいだろう。

モスクワにいけば、アイスクリームの本場だから、もっとおいしいのが食べられるぞ」

と、いいました。

「お父さんね、いよいよ、これから、氷づけマンモスの発掘のところを読むんだよ」

「ほう、そうか。レニングラードの博物館にいけば、いずれ、そのマンモスとも対面できるぞ」

「いま、レニングラードの博物館においてあるの?」

「そうだよ、元のままの形に復元してね。とにかく動物博物館で、氷づけマンモスといえば、スターだからな」

僕は、すっかりうれしくなりました。そして、。ページをめくり、どんどん先へ読みすすみました。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

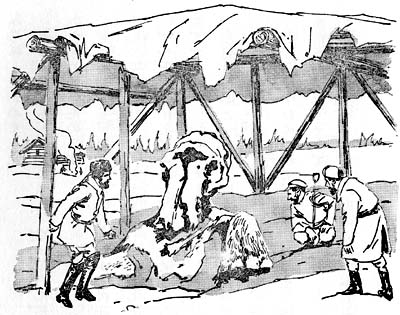

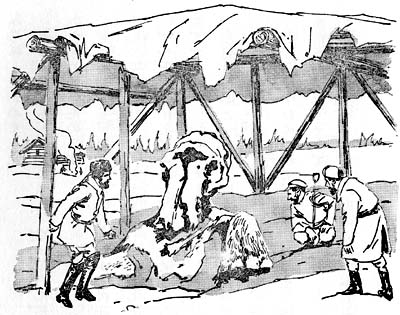

ヘルツ博士とピッツェンマイヤーたちは、発掘を開始しました。

九月といえば、みじかいシベリアの夏の最後です。

それでも、土はコチコチに凍りついていて、土をはがす仕事が大変です。

この時をのがしたら、また来年の夏がくるまで発掘は不可能になります。

隊員たちは、まわりの小石をとJのぞきましへ

地上にでていた頭の大部分は、すでに野獣のために皮を食いあらされ、牙も二本ともありませんでした。

一本は、大昔にとれてしまっていたのです。

もう一本のほうは、まえに話したように、ラムート人たちが、ひきぬいたものです。

「おい、この歯をみてくれ。マンモスが食べた草のようなものが、歯の間に残っているぞ!」

ヘルツ博士は大声でさけびました。

なるほど、溥士がいうように、たしかにそれは、マンモスが食べた草が、歯につまったものでした。

「こりゃ、すごい。いまだかつて、マンモスが食べた、たべかすが残っているなんてきいたこともありませんね。

こりゃ、すごい。大収穫ですよ」

ピッツェンマイヤーもうれしそうにさけびました。

「この調子だと、ひょっとすると、胃袋の中にも、なにか食物が残っているかもしれんぞ」

「そうかもしれません」

探検隊員は、胸をはずませました。

しかし、それにしても、とにかくものすごい悪臭です。

一時間も、そこにいたら、胸がわるくなり、はき気をもよおします。

発掘は、交代交代でおこなわれました。一時間作業したら、あとの一時間は、小屋の中へはいって休む。 |

|

そうでもしないことには、とてもつづけて発掘などできっこありません。

頭の骨が完全に掘りだされると、つぎは体の前の部分です。

体のまわりの土や小石が、とりのぞかれ、シャベルで下を掘りすすめていきました。

やがて、六ハセンチ掘りさげたところで、左の前足がでてきました。

前足の上の半分はすっかり毛でおおわれていました。

その毛は、三センチほどの黄褐色の下毛と十センチから十三センチほどの長いさび褐色をしたものからなっていました。

「おう、これがマンモスの毛だぞ!」

みんなは、その場にかけよって、しみじみとながめました。

象の仲間でも、マンモスは、寒い地方に住んでいたので、長い毛で体を寒さから守っていたのです。

それにしても。何万年という大昔に死んだマンモスが、そのままこうして残っているなんて、とても信じられることではありませんでした。 |

|

ずっと氷に閉じこめられていたために、完全にくさってしまわずに残っていたのです。

左前足のあと、今度は右の後足が掘りだされました。

これもやはり、毛におおわれ、しかも、一部分には筋肉も残っていました。

発掘がすすむにつれて、臭気はいっそう強くな圦 一時間もそこにいると、頭がへんになりそうでした。

手も、着物も、くさった肉のにおいがしみついて、どんなにあらってもとれません。

いっぽう夜はきびしい寒さになり、発掘はとても困難になりはじめました。

「こんなことをしていると、掘りだすことは、できなくなるぞ」

そこで、ヘルツ博士は、マンモスの上に小屋をつくることを考え、さっそく実行しました。

小屋ができると、発掘は、とてもらくになりました。

せなかから、肩、そして、腹のあたりまで、どんどん土がとりのぞかれました。

しかし、マンモスを丸のまま掘りだしたにしても、そのまま運ぶことはできません。

そこで、ざんねんながら、小さく分解して掘りだすことにかったのです。

前足がはずされ、肩胛骨や肋骨もとりだされました。

「おっ、胃袋があるぞ!」

おなかの中には、ちゃんとでっかい胃袋が残っていました。

しかも、はじめに考えたように、その中には、まだ食物も残っているようです。

「しめた。帰ってから、この中身は、ゆっくり調べるとしよう。

おそらく、胃袋の中に残っているものを調べれば、その頃マンモスがなにを食べていたかがわかるぞ」

ヘルツ博士は大よろこびです。

食物のつまった胃袋は、なんと十五キログラムもありました。

やがて 今度は、うしろ足が掘りだされました。

後足にはちゃんと暗赤色をした肉が残っていました。

すっかり氷ついていたので、今でも食べられそうです。

しかし、なんとしても悪臭がひどく、みんなは、かもわず顔をそむけました。

「どうかね、だれかひとつ、この肉を食べてみる気はないか。けっこうおいしいんじゃないのかね」

ピッツェンマイヤーは、みんなをみまわしていいました。

「保証つきのマンモスステーキだぜ。もったいない話だなあ………」

「そういうんなら、あんたがまず食べてみることだね」

しかし、さすがのピッツェンマイヤーも、この保証つきマンモスステーキだけは食べる気がしませんでした。

ところが、肉がとりだされると、一緒につれてきたイヌたちが、大声をあげてほえ立てながらあつまってきました。

犬たちは、さしだされたマンモスの肉にわれ先に、とびつき、あっというまにたいらげてしまいました。

これには、一同びっくりして、ただぼうぜんとみつめていました。 |

|

肉につづいて、厚さ九センチもあるスポンジのような脂肪がとりだされました。

脂肪には、くさみはありません。マンモスたちは寒さにたえるために、厚い脂肪でからだを守っていたのです。

こうした作業は十月の十一日までかかりました。

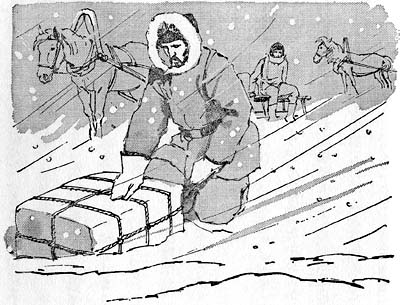

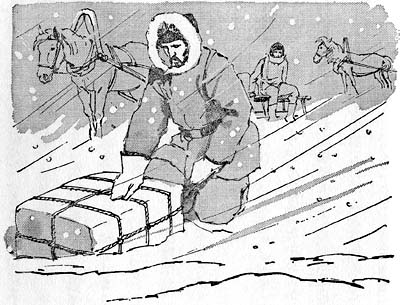

掘りだされたマンモスの皮や肉や脂肪や骨は、亜麻布と野獣の皮とでくるみ、水や火にもたえるように荷づくりされました。

こうして、一九〇一年十月十五日、ピッツェンマイヤーの第一班が、そしてそのあとにつづいてヘルツ博士の第二班が、すばらしいマンモスのおみやげを積んで、ペテルブルグヘむけて出発しました。

帰りは、くるときと同じくらいに、大変困難な旅でした。

すでに、シベリアは、冬の季節をむかえて、日中でも氷点下三十度という寒さです。

もうれつな雪あらしと、ブリザードが一行の道をさえぎりました。

そのなかを犬と馬にそりを引かせた探検隊は、まっしぐらにすすみました。

十二月二十四日、ピッツェンマイヤーの一行が、ようやくヤクーツクヘたどりついたとき、あとにつづいていたはずのヘルツ博士の第二班は、はげしい吹雪の中に閉じこめられてしまいました。

ヘルツ博士たちは、吹雪をついて、前進また前進と、くるしい旅をつづけました。

そのときヘルツ博士は、ふと雪の中に、なにやら四角なものが、ころがっているのをみつけました。

「おや?」

近よってよくみると、なんとそれは、荷づくりして第一班が運んだはずの荷物の一部分ではありませんか。

ヘルツ博士は、ひろいあげて、ぎょっとしました。

こともあろうにその荷物の中には、マンモスの歯の間から発見された食物の残りや、舌や毛など、発見されたもののなかでは、一番大切なものが入っていたのです。

「えらいものをおとしていったぞ」

ヘルツ博士が、ぐうぜん発見したからよかったものの、もし、ひろわなければ、こんな人もかよわぬ場所ですから、永遠にかえらなかったにちがいありません。 |

|

ヘルツ博士たちの第二班は吹雪に閉じこめられ、やっと一九〇二年一月六日にヤクーツクにたどり着くことができました。

ヤクーツクからイルクーツクまで、あと一息です。

探検隊は、ヤクーツクで一息いれたあと、すぐにイルクーツクヘむかいました。

そして、イルクーツクに着くと、荷物と隊員は、特別列車でただちにペテルブルグヘたちました。

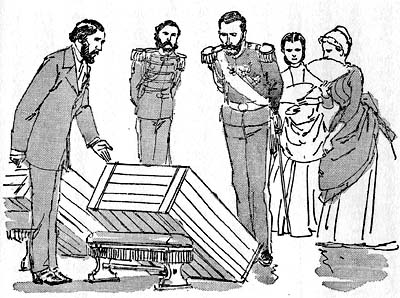

世界でもただひとつの、かがやかしい氷づけマンモスは、ついにこの探検隊の手によっておくりとどけられたのです。

“氷づけマンモス、特別列車でペテルブルグヘむかう”

その知らせをきいた途中の駅では、マンモスを一目みようと、人々がわれ先にと、おしかけました。

かけつけてみて、みんなはがっかりしました。マンモスは解体され、いくつもの箱に、厳重にくるまれて、荷物車の中におさまっていたからです。

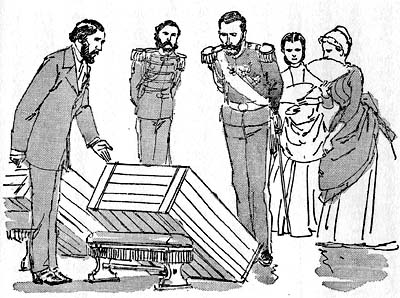

それから、十三日後、探検隊の一行は、ペテルブルグの駅につきました。

駅は、大勢の群衆にかこまれ、大変なさわぎでした。

ロシアだけではなく、世界じゅうの新聞が、この発見をでかでかとかきたてました。

さっそく荷物は、科学アカデミー博物館におさまり、ロシア皇帝と皇后も、さっそくこのすばらしいマンモスの毛皮や骨をごらんになりました。

それにしても、ヘルツ博士を隊長とする探検隊の苦心がなかったら、この大発見もそのままになってしまったのです。

あらゆる困難をのりこえて、ついにマンモスを掘りだし、ペテルブルグまで運んできた探検隊に、人々は大拍手をおくりました。

それから、六十数年たったいまでも、まだベリョソフカ川のほとりで発見されたマンモスと、肩をならべるだけのマンモスは発見されていません。 |

|

そして、その剥製の標本は、いまでもレニングラードにある科学アカデミー動物博物館にかざられて、そこをたずねる人々の目をたのしませてくれています。

僕はそこまで読みおえて、僕自身が探検隊員のひとりになり、ペリョソフカ川へでかけたような気持にひたっていました。

飛行機はなおも飛びつづけています。それなのに、いっこうに日が沈みません。

それもそのはずです。僕たちは東から西へ太陽を追って飛んでいるんだから、いつまでも明るいわけです。

「ソビエトって、やっぱり広いなあ」と、僕がつぶやくと、お父さんは、僕の顔をみながら、

「飛行機に乗ってみるとよくわかるよ。とにかくイルクーツクが午後五時のとき、モスクワは、まだ正午だ。

だから、そのあいだ、五時間のひらきがある。

「それを、時差っていうんでしょう」

「そう、つまり、飛行機で七時間かかっても、実際には二時間しかかかったことにならないってわけだな」

なるほど、と僕はおもいました。日本にいてはとてもそんなことは、わかりません。

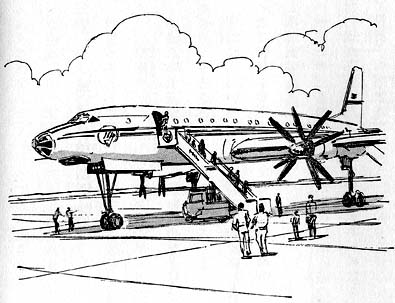

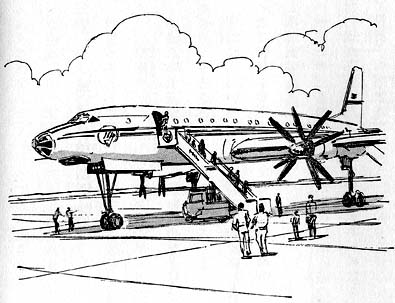

「もうあと、かれこれ、二時間もあれば、モスクワだ。太郎、疲れたろう。ともかく、この飛行機、すごい騷音でゆれるからね」

お父さんがいいました。

でも、僕は『マンモス』の本に熱中していたから、あまりそんなことは感じませんでした。

ターボプロップでプロペラをまわして飛ぶのだから、どうしても騷音は、はげしいわけです。

こうして、いま僕たちが空を飛んでいる地上には、大昔、マンモスたちが、のっしのっしと歩きまわっていたかと思うと、僕は何だか、ふしぎな感じさえしてきました。

その頃人間の祖先たちも、いたのです。

そしてイルクーツクの博物館でみたように、大昔の人たちは、狩りで倒したマンモスの骨で小屋をつくったのです。

牙では、女の像や、飾りにするものもつくりました。

ペリョソフカ川のマンモスたちも、きっと、それらの人間たちにあったかもしれません。

それにして丸 一頭だけが、なぜ、発見されたのでしょうか………。ほかには、もう氷づけはないのでしょうか。

僕は、そのことが知りたくて、さらに『マンモス』の本を読みつづけました。

先を読んでいくうち、発見された氷づけのマンモスは、氷のさけめに落ちこんで死んでしまったのだ、ということがわかり、びっくりしました。 |

|

ヘルツ博士たちが、運んできたマンモスは、学者たちによって研究されました。

その結果、いろいろなことがわかったのです。

まず、このマンモスは、前足と腰の骨が折れていました。

そのことから、このマンモスが、体ごと大きなさけめか、穴に落ちこんだことがわかりました。

マンモスが、さけめに落ちこんで、窒息死するまでの時間は、ほんのあっというまのできごとだったらしく、そのため歯の間には、食べかけの木の葉や草がつまっていました。

もちろん、胃袋の中にも食物が消化しないで残っていました。

胃の中に残っていた草や木の葉については、科学者たちが熱心に研究しました。

ボローニン博士と、スカチェフ博士とが、調べたところによると、マンモスは、チモシー(オオアワガエリ)などの草本類の草も食べたことがわかりました。

しかも、その中には熟した草の実が残っていたところから、スカチェフ博士は、マンモスは、夏の淞わりごろに死んだものと考えています。

また、クプリアノーバという女の植物学者も、いろいろ調べました。

そして、マンモスの胃袋のなかの植物は、いまのシベリア地方にはえているものより、ずっと暖かい地方にはえているものだといっています。

ということは、その頃のシベリア地方がいまよりずっと暖かい気候だったことが考えられるわけです。

クプリアノーバさんは、こういっています。

「ペリョソフカ川のマンモスは、いまのシベリアよりずっと気候のいいところに住んでいた。

森林も草原も、ずっといまより北のほうまで広がっていたと考えられる」

そして、クプリアノーバさんは、マンモスが死んだのは、夏のおわり頃ではなく、夏のはじめ頃だといっています。 |

|

それは、マンモスの冐のかかから発見されたいろいろな草の花粉が、まだよく熟しきっていないからだそうです。

僕は、それを読みながら、科学者たちの研究におもわず目を見張りました。

そんなことまでわかるなんて、とても考えなかったからです。

そうした研究ができたのは、もとはといえば氷づけのマンモスがちゃんと残っていたからです。

でも、帰り道にヘルツ博士が吹雪のなかで、荷物をみつけてひろわなかったとしたら、どうなったことでしょう。

あの荷物の中には、大事なマンモスの胃袋がはいっていたのです。

“カタカタ………”

突然飛行機が大ゆれにゆれました。ぐっと高度をさげたのです。

「おう、そろそろモスクワに着くころだぞ」

お父さんが窓の外をみながらいいました。

前方の掲示がパッと赤にかわりました。“禁煙”“ベルトをしめてください”の合図です。

外をみると、太陽は、まだ明るくかがやいていました。モスクワの時間で、午後三時。

反対に出発したイルクーツクは、午後八時。夜なのです。

だから、いってもいっても日が暮れないわけです。

あらためて、ソビエトつて広い国だなあ、と感心しました。

7 モスクワと博物館 top

午後三時十五分、僕たちを乗せたTU114は、ブヌコボ飛行場に着陸しました。

空港は、大変りっぱで、大勢の人たちてごったがえしていました。

「ここが日本の羽田にあたるところだね」と僕がいうと、お父さんは、

「いやいや、このブスコボ飛行場は国内線の飛行場だ。モスクワには全部で五つの飛行場があるんだよ。

一番大きいのは、ドモデドウォ空港という国際線の空港で世界一の大きさだ」

と教えてくれました。

僕たちは、空港から、ホテル・ウクライナにむかいました。

ホテルーウクライナに着いて、僕は、びっくりしました。

三十四階建の建物で、屋根はとがって塔になっています。

「びっくりしたようだな、太郎。

このホテルはね、日本人のお客が多いんだよ。 |

|

なにしろソビエトは、地震がないから、どんな高い建物を建てるんだって、鉄骨や鉄筋はいらない。

煉瓦をどんどん上に積んでいけばいい。全くらくなものさ」

部屋にいくエレベーターのなかで、お父さんは、そう説明してくれました。

ホテルには、階段はありません。みんな、エレベーターをつかうのです。

左にしろ、千もある部屋に、わずか六台のエレベーターですから、入口はエレベーターを待つ人でいっぱいです。

ようやくのことで、部屋に着き、その夜は、いろいろと荷物の整理などをしました。

午後五時近いというのに、外はまだ明るく、夕方の感じがぜんぜんしません。

翌日、お父さんと僕は、バスに乗るまえに、停留所で自動キップ販売機にお金をいれて、キップを受けとりました。

やがて、バスがきました。バスは運転手だけのワンマンカーですが、日本のバスのようにお金やキップを入れるところは、なにもついていません。

だまって、入口から乗って、座席にすわるだけです。

「お父さん、キップはどうするの?」

僕は心配になったので、お父さんにたずねました。

「キップはもう買ったからいい。ソビエトでは、お客がキこフを買ったかどうかについて、いちいちたずねたりはしないのさ。

キップを買うかどうかは、その人の良心にまかせられている。だから、キップを運転手にみせる必要はないんだよ」

そういわれて、僕はびっくりしました。

「だって、それじゃ、ただ乗りしたってわかりっこないじゃない?」

「そりゃそうだ。でもね。ただ乗りなんて、そんなけちなことをする人は、ソビエト人には、いないだろうってことだな」

「へえーっ」

僕は、あらためで感心しました。

僕たちは、やがて赤の広場でバスをおりました。そこは、メーデーなどの時にテレビにでてくるあの広場です。

「この広場はね、ロシア語で、“クラスナヤ・ブロシチャジ”というんだよ。

クラスナヤは、赤という意味だが、そのほかに、うつくしいという意味もある。ブロシチャジは広場、おぼえておくといいよ」

お父さんが、教えてくれました。

僕は、しばらく、

「クラスナヤ・ブロシチャジ」といいながら、歩きました。

広場には、煉瓦が、ずっとしきつめてありました。

「この広場はね、七万三千平方メートルあるんだよ」

と、お父さんが教えてくれました。

広場から幅百メートルの大通りが十本、東西南北に、放射状にのびています。

僕たちは広場の端にある歴史博物館へ入りました。 |

|

赤煉瓦づくりの、いかにもどっしりとした建物です。

「すごい博物館だね」と僕がいうと、

「そりゃそうさ。ソビエトの博物館のなかでは、指おりで、ここにはいれば、ソビエトの歴史がひと目でわかるからね」

と、お父さんがこたえました。

その日は、ちょうど水曜日だったので、博物館は、午前十時半から、午後の五時までひらいています。

入場料はいりません。

そこでも僕たちは、主に考古学に関するものを熱心にみました。

お父さんは、ノートを片手に、写真をパチパチ写しました。

日本の博物館だと、たいてい写真を写してはいけないことになっていますが、ソビエトでは自由です。

ここにも、イルクーツクの博物館にあったのと同じような女人像がありました。

僕はロシア語がわからないので、いちいちお父さんが説明してくれました。

|

トリポリエ出土の土器

|

|

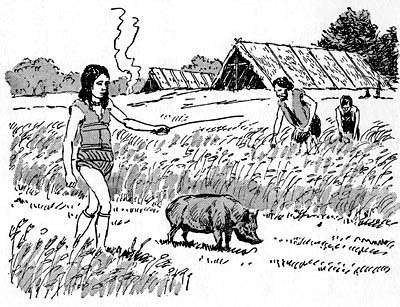

「ほら、ここにならんでいるきれいな土器はね、黒海の北岸にある、トリポリエというところから出た、色つきの土器だよ」

それは、赤地に黒で、渦巻きのもようがきれいにえがかれた壷でした。

その横には、マルタの女人像によく似た、粘土製の女人像もありました。

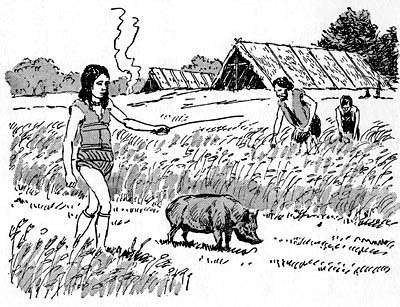

トリポリエというのは、キエフ市のごくにあるドニエプル川ぞいの小さな村です。

十九世紀のおわり泥に、フボイコという考古学者が発見しました。

発掘をはじめてみると、色のついたとてもきれいな土器が、続々とみつかりました。

家のあともみつかりましたが、なんと百平方メートルから百五十平方メートルもありました。

住居には、火をもやす炉もあり、色つき土器のほかに粘土の女人像や石臼などがみつかりました。

臼がでてきたことは、その頃トリポリエの人々が農業をやっていたことをものがたっています。

そして、そこでは大麦、キビ、ライムギなどの植物の種が発見されました。

トリポリエの人々が農業のほかに家畜を飼っていたことがわかったのは、牛、ブタ、ヒツジなどの骨が一緒に発見されたことからでした。

僕は、お父さんの説明をききながら、陳列ケースの中におさまった土器や粘土の女人像を熱心にみてまわりました。

トリポリエの人々が、粘土を焼いて物をつくる製陶術がうまかったのは、土器をみただけでもよくわかりますが、僕がいっそうおどろいたのは、粘土製の住居の模型でした。

長方形になった三角屋根の当時の家のようすが、この模型によって、はっきりわかります。

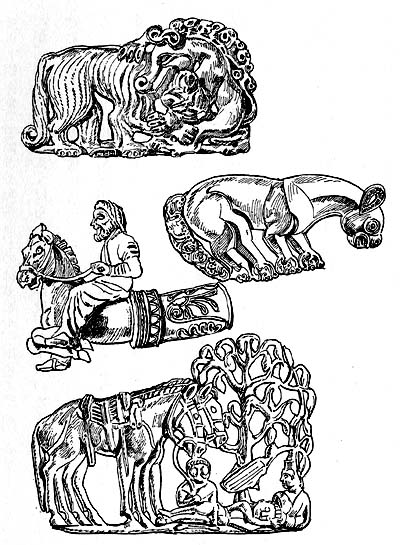

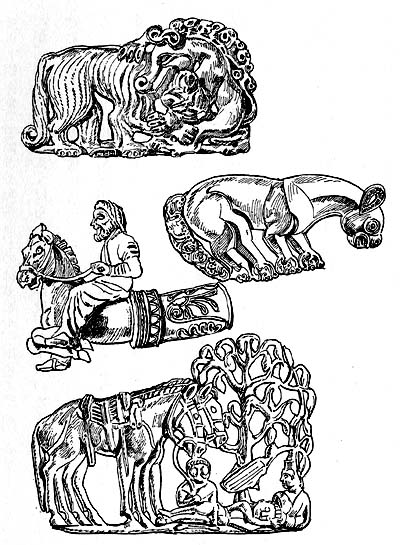

トリポリエのつぎに、僕をおどろかせたのは、紀元前一〇〇〇年ごろ、南ロシアでちからをふるっていたスキタイ人の文化でした。

陳列ケースの中には、黄金でピカピカにかがやく、飾りや馬具などが、ならんでいました。

「お父さん、南ロシアにいたスキタイ人って、どんな人たちだったの」

僕の質問にこたえて、お父さんは、このすばらしい芸術品をつくった人々のことを話してくれました。

お父さんによると、スキタイ人というのは、紀元前六世紀ごろから紀元前三世紀ごろまでにかけて、黒海の北のほうの草原地帯に住んでいた人々だそうです。

スキタイ人は、馬を自由にのりまわした人々で、馬にのって大活躍をしました。

とくに“王族スキタイ”といわれる遊牧民たちは、もっとも勇敢でした。

彼らは、戦争で敵を倒すと、その血をすすり、敵の頭の皮をはいで、布をつくりました。

また大将の頭の骨で、酒を飲むドクロの椀をつくったそうです。

彼らは、金で首飾りや腕輪などの飾り物や、馬のくつわ、金具などをつくりましたが、それがどんなにすばらしいものかは、ケースの中に飾られた数々の品物をみてもわかります。

とても精巧で、ほとんどが、動きのある動物のもようで装飾されています。

お父さんは、ガラスのケースとしに、パチパチと何枚もカラー写真を写しました。

紀元前一〇〇〇年のころに、こんなすばらしい文化が、南ロシアにさかえていたなんて、僕は想像もしませんでした。

僕とお父さんは、こうして、約半日のあいだ、この博物館ですごしてしまいました。 |

スキタイ人がつくった工芸品のいろいろ

|

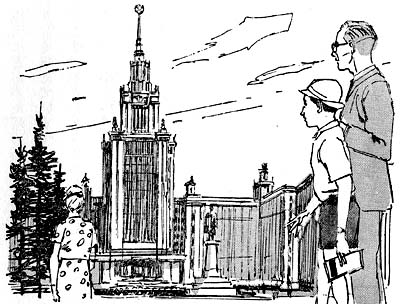

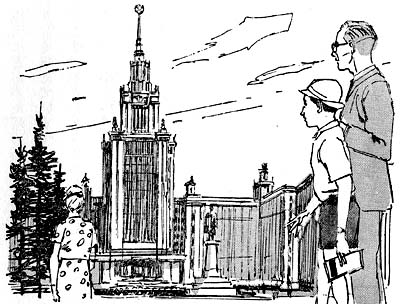

博物館をでた僕たちは、レーニン廟、クレムリン宮殿から、モスクワ大学などへゆきました。

あすから、お父さんは、モスクワ大学で饂影があり、それに鵬貳尹るのです。

「会議のあいだ、おまえひとりで、すきなところを見物しているといい」

お父さんは気がるにいいました。でも、僕はロシア語がしゃべれないので、とても心配でした。

「心配することはないさ。おたがいに人間だもの、言葉はしゃべれなくても、手まねだってなんとかなる。

お父さんが、必要な会話を、ノートにかいておくから、わからなかったら、それを相手にみせるといいさ」

そういって、お父さんは、ノートに、いくつかの会話をかき、その横にカタカナの読みと、意味をかいてくれました。

「ダー(はい)」

「ニード(いいえ)」

「ズドラスチエ (こんにちは)」など………。

翌日、僕は、お父さんと一緒にホテルをでて、モスクワ大学まで、一緒にいきました。

その時はじめて地下鉄に乗りました。

地下鉄の入口には、Mという赤い照明がでていて、そこから、地下へおりるようになっています。

とても早いエスカレーターの階段をおりると、明々とシャンデリアがかがやき、まるで劇場の中へはいったような感じです。

大理石の壁にはいろいろな彫刻があります。

日本の地下鉄とちがうのは、改札でいちいち切符を買ったりしないことです。

だれもいない出札口に、五カペイカのお金をいれてとおればいいのです。

僕はバスのときも、びっくりしましたが、地下鉄の場合も、あまり簡単なので、おどろきました。そこで、

「ね、お父さん、このままお金を入れなくってもすいすいとおれるんじやない」と、たずねました。

゛「いやいや、お金を入れないで通ろうとすると、何かのしかけで、すーっと鉄のパイプが前をさえぎるようになっている」

「へえー」

僕は、全くおどろいたり感心したり………。

やがて、僕たちはモスクワ大学前で地下鉄をおり、モスクワ大学へいきました。

お父さんの話では、モスクワ大学は、世界一規模の大きな大学だそうです。

正面にとがった塔のある三二階建のホテル・ウクライナによく似た建物が、どっしりとそびえています。高さは二四〇メートルだそうです。

僕は大学でお父さんとわかれ、すぐ近くにあるピオネール宮殿にいきました。

そこは、小高い丘のみどりにつつまれた。とてもとてもすばらしいところです。

ピオネール宮殿は、子供のためにつくられたところで、そこには、プラネタリウムや映画館や体育館などが、建っていました。

正面には、五十メートル以上もあるステンレスの高い柱が立っていました。

子供のためのものだから、大勢子供がいるとかもったら、あんがいいません。 |

|

あとでわかったのですが、ソビエトでもちょうど夏休みで、モスクワの子供たちは、ほとんど海か山へでかけて、あまり自分のうちにはいないそうです。

それでも、僕がスケッチブックをひらき、エンピツでスケッチをはじめると、首に赤いネッカチーフを巻きつけた、小学生らしい男の子が近よってきました。

相手は、ロシア語でしきりに僕に問いかけましたが、僕はチンプンカンプンでさっぱりわかりません。

そこで僕はノートをひっぱりだして相手にみせました。

「ヤ ニェ パニマーユ パ ルースキ(僕はロシア語がわからない)」

すると、少年は僕の顔をみつめながら、なんどかうなずきました。

そして、僕のもっている消しゴムを指さしながら、しきりに、

「レジンカ、レジンカ(消しゴム)」と連発しました。

相手のようすで、この少年が僕のもっている消しゴムを、大変ほしがっていることがわかりました。

そこで、僕は、その少年のほうへ消しゴムをさしだし、あらためて、お父さんがかいてくれた会話の一か所を指さしました。 |

|

「エード バーム(これを、あなたにあげます)」

少年はとてもうれしそうな顔をしながら、

「スパシーバ (ありがとう)」とさけびました。

そして、自分のポケットから、小さな銀貨をとりだして、僕にさしだしました。

「ニエード(いらない)」

僕は、はじめてロシア語でいいました。

なにしろ、僕のいえる言葉は、ダー(はい)とニェートだけなんですから。

それでも、相手の少年は、はげしく首をふって、とうとう、僕のポケットに、その銀貨をねじこみました。

その日の夕方、会議のすんだお父さんとモスクワ大学でおちあってその話をすると、お父さんはニコニコしながら言いました。

「ソビエトではね、日本みたいにあまりいい消しゴムがないんでね。日本のは大変よろこばれるんだよ。

ソビエトの人は、ただでもらうってことはしない。かならず、なにかと交換してくれというんだよ。

きっとその少年、自分が一番大事にしていた古い銀貨をだしてでも、消しゴムがほしかったんだな」

夕方の町を、僕はお父さんとあるきました。

モスクワの入って、なぜこんなに袋がすきなんだろうと思うくらい、だれもかれも、大きな紙の袋をさげています。

きっと、その中に買い物したものをいれるのでしょう。

僕は町で、お父さんと、“マロージェノエ・カフェ”というところへはいりました。

それはアイスクリームだけの店でいろいろなアイスクリームを売っています。

こんな店は日本にはありません。

そういえば、ちょうど夏のせいもあって、モスクワの町のあちこちに、アイスクリーム屋さんがたくさんあります。

しかも大人でも、子供でもへいきでアイスクリームをたぺながら町を歩いています。 |

|

僕がびっくりしたのは、さっきの袋と、このお行儀の悪さです。

「日本でなら、すぐにしがられるところだがな、そこが国のちがうところさ、ソビエトは、それだけ大らかなんだなあ」

お父さんは、すました顔でいいました。

僕は、その店で“スタカンチック”という、ソフトクリームのような、コップになったアイスクリームを食べました。

とてもおいしくて、日本のアイスクリームなど、足もとにもおよびません。

「そりゃあね、相手は牛乳やバターのたっぷりとれる国さ。しかたないよ。

せいぜいおなかをこわさないていどに、ソビエトにいる間に、うんと食べておくんだな」

そういって お父さんは笑いました。

お父さんが、会議にでた三日間。僕はノートひとつをたよりに、ゴーリキー公園や古生物博物館などにいきました。

古生物博物館には、僕の大すきなマンモスの骨や大きな恐竜の骨がありました。

恐竜の骨は、ゴビ砂漠でソビエトの探検隊が発見したチラノサウルスと、トラコドンです。

僕は、まえに日本語に訳された探検記の写真をみていたのですぐにわかりました。

チラノサウルスは、地上最強の肉食恐竜で、体長が十メートル以上もあるすごいものでした。

ぐわっと、口をあけていて、まるでライオンの牙のようなするどい歯が上、下に何十本とはえていました。

トラコドンは、水泳のうまい、草を食べる恐竜で、頭の上にひょいとひとつ骨がとびだしていました。

僕は、前後左右から恐竜を写真におさめました。

ゴーリキー公園は、ものすごく大きな公園で、地下鉄でおりだところが、すぐに公園になっています。

なかには野外劇場やレストラン、それに林や花壇があります。

僕は言葉に不自由を感じながら、とにかく、三日間をとてもたのしくすごしました。

その三日間も、ほんとにあっというまにすぎた感じで、やがて、僕たちはモスクワをあとに、レニングラードヘとむかいました。

8 マンモスの道 top

午前十時二十五分にモスクワをたった飛行機は、一時間ほどでレニングラードに

着きました。

レニングラードは、ソビエト連邦がロシア帝国といわれていた時代の都でした。

そして、もとの名はこの都を建設したピョートル大帝の名にちなんで、ペテルブル

グとよばれました。

一九〇一年、科学アカデミーの探検隊が、ベリョソフカ川の氷づけマンモスを発掘するために出発したのも、そして、見事に掘りだしてもち帰ったのも、この都でした。

レニングラードは北緯五十九度五十七分といえば、モスクワよりずっと北で、ノルウェーのオスロ、アラスカのアンカレジと、ほぼ同じ位置です。

水の都とよばれるくらい、町じゅうを水路が走って、その大本であるネバ川が町にそって、ゆうゆうと流れています。

町は第二次世界大戦のとき、ドイツ軍のためにめちゃめちゃにこわされました。

しかしソビエト軍は、ここでよくもちこたえ、ついにドイツ軍をうちやぶって、ソビエトを勝利にみちびいたのです。

僕は、お父さんからそんな話をききながら、タクシーでホテル・ヨーロッパヘ着きました。

昼食のあと、お父さんと僕は、さっそく町にでました。

僕は、なんとしても、あの氷づけのマンモスの剥製が置いてある博物館へいきたかったのです。

そこで、お父さんと一緒に、レニングラード科学アカデミーの動物博物館をたずねました。

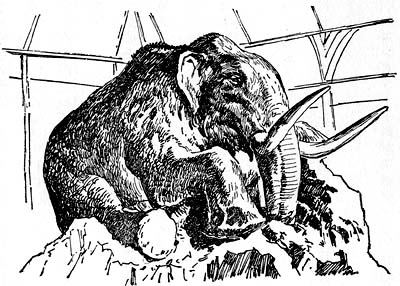

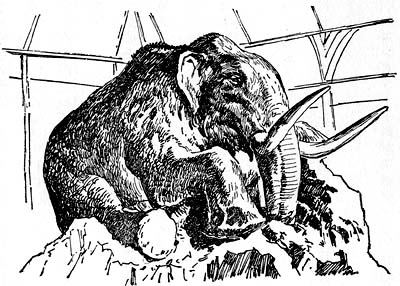

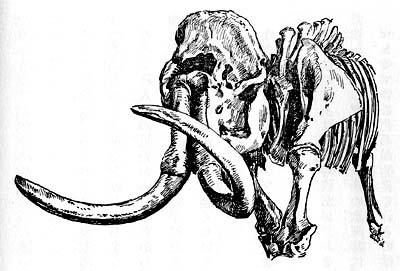

ペリョソフカ川のマンモスの剥製(はくせい)は、大きな部屋の、岩の上に、両足をなげだし、氷の中にうもれたままの姿で置かれていました。

僕は、”これが………”と思いました。

本で読んだときの、あのなまなましい実感がわきあがってこないのです。

それもそのはずです。それは、剥製なのですから………。

たとえば、実際生きているトラやライオンなどをみたのと、剥製をみたときの、全くちがった感じをうけるのと同じです。

それでも、黒ずんだ長い毛は、とても印象的でした。 |

ペリョソフカ川で発掘されたマンモスの剥製

|

『マンモス』の本の中には、ヘルツ博士たちが発掘したときの、マンモスの毛の色を、たしか、さび褐色と表現していましたが、目の前で僕がみた感じは、すでにつやをうしなって、しなびて黒くなっていました。

これも。剥製のためにしかたがないのかもしれません。

体もおもったほど、大きくはありません。

「なるほどねえ、こんなかっこうでうまっていたのか………」

お父さんは、すっかり感心したような調子でつぶやきました。そして、写真機をとりだして、写しました。

「お父さんね、マンモスつて、本当はもっとでっかい象だんでしょう」

僕は、お父さんにそんな質問をしてみました。

「そうだな、ここいらでひとつ。太郎にも。マンモスについての正しい知識をもっておいてもらわんとこまるな」

そういってお父さんは、僕にマンモスと、そして大昔のマンモスの狩人についての、とてもおもしろい話を聞かせてくれました。

以下お父さんと、僕による、“マンモスあれこれ”のお話です。

9 マンモスあれこれ top

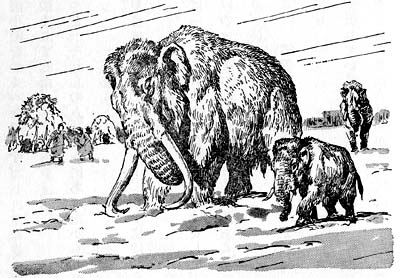

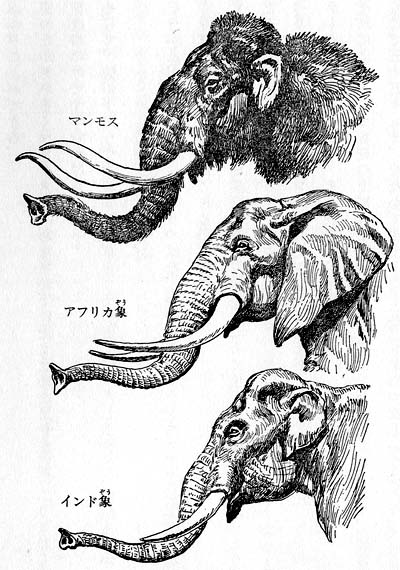

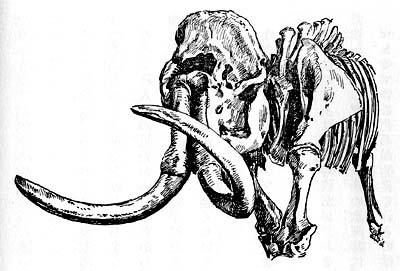

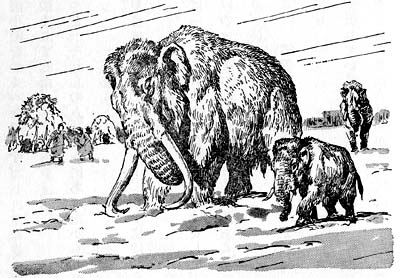

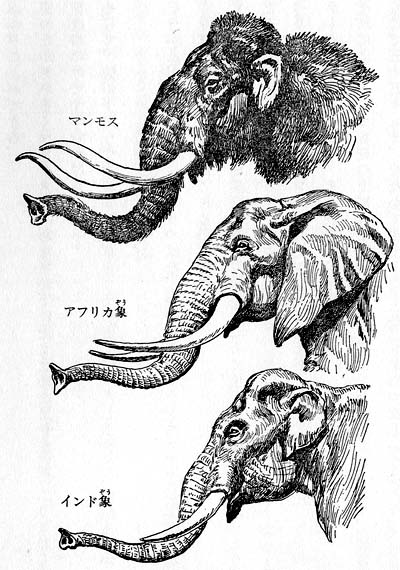

普通、マンモスといえば、だれでも大きなものを想像しがちだろう。

たとえば、マンモスビルだとか、マンモスタンカーだとか、マンモスということばは、巨大なという意味につかわれているんだな。

ところが、実際のマンモスの大きさは、平均していまのインド象より、いくらか小さかったんだよ。

ベリョソフカ川発見のマンモスにしても、もっとも高い部分が二メートル六五センチだ。

レナ川の近くで掘りだされたビコフークリータのマンモスは三メートル二○センチ、レーニン大学の古生物博物館のヴンモスは二メートル五八センチと、三メートル前後のものが多いわけだ。

インド象は平均が三メートル二十センチだから、そうしてみると、やはりインド象のほうが大きいということになるな。

マンモス象が、ほかの象とちがうところは、なんといっても牙と、長い毛だ。

くるっと巻きあがったか大きな牙をみただけで、すぐ、マンモスだというのがわかるほど、その牙は特徴がある。

太郎はきっと、あんな牙は、大きいばかりでなんの役にもたたず、かえって邪魔にかったのではないかと思うだろう。

ところが、ソビエトの科学者の中には、あの牙があったればこそ、マンモスは雪の中で生活ができたのだといっている。

マンモスの牙は、一番最初にでてくるときは下むきで外にそっているが、やがて、きゅうに上むきにまがりはじめるらしいね。

この牙のおかげで、マンモスは、ちょっと頭をさげただけで、牙の先が地面にふれることができる。

雪のなかをあるくマンモスは、頭を下げたまま頭を左右にふりまわし、雪をはねのけてすすむわけだ。

そして、雪の下にうずもれている草を、その牙で掘りだして食べるのにもつかった。 |

マンモスと他の象の牙と鼻孔のちがい

|

そう考えてみると、牙もりっぱな、いやむしろ、マンモスにとっては、大切な道具だということができるわけだね。

もうひとつの特徴の長い毛は、やはり寒いところに隹んだ動物としては、当然だろうな。

ペリョソフカ川でも、マンモスの毛が発見されたが、一九〇八年には、サンガーユラータ川のほとりでも、その一部分が発見された。

それによると、つま先の上にはえていた毛は十五センチから十八センチ、ひざ上のもので三十五センチ、背中で四十〜四十五センチあったということだ。

`――お父さんね。僕、そのほかにマンモス象をみて、ほかの象とちがうと思うのは、頭のとこだ。

なんだか、マンモスは、頭がとがってるみたいだね――

おう、なかなか、いいところに気がついたな。たしかにマンモス象の頭はまるで頭にこぶができたようにとがっている。

というよりも、頭と背中と回あいだが、Vの字のように深く切れこんでいる。

あのとがった頭のなかは、脂鯲のかたまりたんだよ。

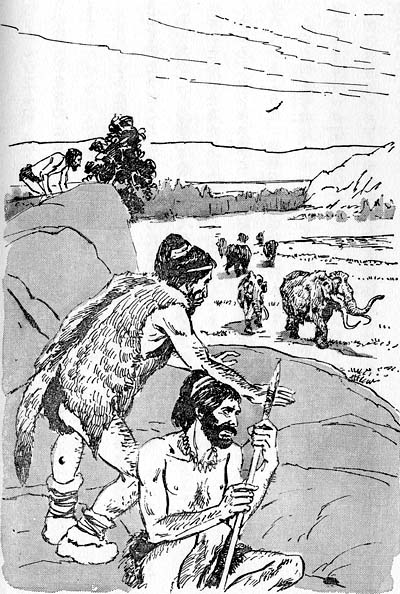

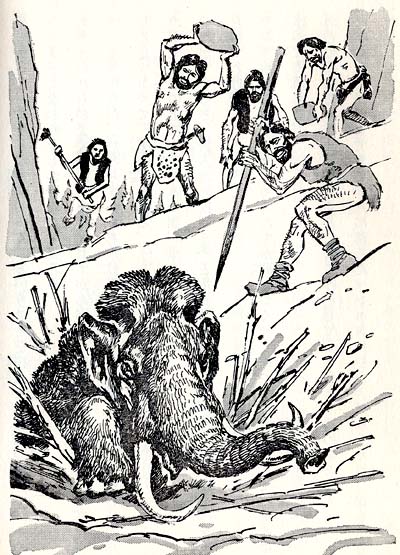

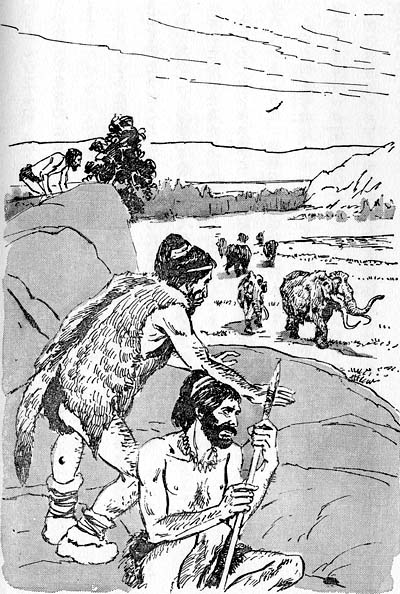

ところでマンモス緋と、一番よくたたかったのは、すでにマルタ遺跡でも知られているように、後期旧石期時代の狩人たちだ。

普通考古学者は、その時代をオーリニャック期とよんでいるがね。

オーリニャック期の人々は、よくマンモス狩りをした。

チェコスロバキアのモラビアという遺跡からは、なんと千頭ものマンモスの骨が発見された。

みんな狩人たちによってたかされたものばかりだ。

その中には、生まれてまもないマンモスから、年よりまでの骨があった。 |

マンモスの狩人

|

――でもね、お父さん、その頃の人たちは、まだ石の槍だとか、石のナイフだとか、それくらいの武器しかもたなかったんでしょう。 なのに、どうやって、マンモスをやっつけたの――

そこだな。オーリュヤック期の人たちは、とにかくマンモスの習性をよく知りつくしていたと考えられる。

たとえば、マルタ遺跡で発見された、あのマンモスの彫刻をみただけでも、じつによく、マンモスの姿をとらえている。

日ごろよく観察していたければ、とてもかけない絵だよ。

マルタ遺跡だけじゃない。狩人たちは、住んでいた洞穴の中に、マンモスをたくさんかいている。

なかでも有名なのは、フランスの、ドルドーニュのレ・コンバレル洞穴で発見されたマンモスの絵だ。

一列にならんだ数頭のマンモスが歩いていくかっこうは、全くよくできてるよ。

また、同じドルドーニュの、ラーマグドレンの洞穴からは、牙にきざまれたマンモスの絵が発見された。これまた、じつにすばらしい。

そのほか、プレモスティ遺跡や、ドイツのフォーゲルベルト洞穴などから、マンモス象の絵や彫刻がたくさん発見されているが、みな、見事なできばえだ。

こうした大昔の狩人たちのマンモスの絵や彫刻(ちょうこく)は、いきいきとしているうえにじつに正確だ。

高くも杪あがった頭、毛深いからだなど、生きうつしのようにえがいているね。

これはやはり、狩人たちが、よくマンモスを知っていたからだということがいえるだろう。

狩人たちにとってはマンモス一頭たおせば、何日間かは、仲間が生きていけるからね。

狩人たちは、マンモスにむかって勇敢にたたかった。 |

コンバレル洞穴のマンモスの絵

|

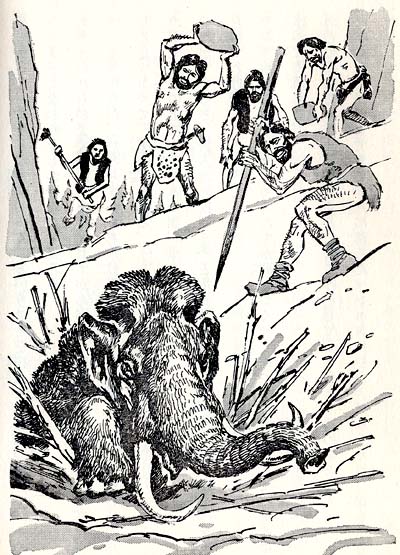

ただ、さっきも太郎がいったように、狩人たちの狩りの道具といえば石器だけだ。

だから、まともにぶつかっていっては、それこそ戦車に竹槍のようなもので、てんで歯が立たない。

しかし、長い間にしかも千頭ものマンモスをやっつけた狩人たちは、けっしてそんなヘマはやらなかった。

彼らは、マンモスの習性をよく知って行動した。

まず、マンモスは一頭だけでは、出歩かない。ほとんどいつも群れをつくっているということだな。

これはいまのアフリカ象にしでも、インド象にしても同じだ。

一頭いるときは、きずついたか、仲間はずれになったかの、特別な場合

のほかはない。

そして狩人は、マンモスたちが、草を食べながら春から秋、秋から冬、そしてまた春と、あちこちへ移動することを知っていた。

しかも、彼らの移動には、かならず一定の道があることも、長い間の経験でわかっていた。

春には、いつごろ、どのあたりをとおってどこへいく。

夏になると、またどの方向へいく、ということを狩人たちは知っていて、その場所へさまざまなわなをしかけたことだろう。

まず、彼らがよく使った手として考えられるのは、落とし穴だ。

マンモスたちが、かならずとおる水飲み場などへいく道へ、先をとがらせた木の棒などをつかって、深い穴を掘る。

やがて、その上に小枝や木の葉、草などをのせる。

それができると、狩人たちは、そっと木陰にひそんで、マンモスがやってくるのを待つわけだ。

やがて水をのもうとマンモスたちが列をつくってやってくる。そして、その中の一頭が穴に落ちる。

あとの連中は、びっくりして逃げ出してしまうと、そのあと狩人たちが、しげみからとびだしてきて、穴に落ちたマンモスにむかって石を投げ、槍をつきさしたりしてころす。

そうしたことの証拠は、ソビエトやチェコスロバキアなどの遺跡からみつかっているんだ。

チェコスロバキアの遺跡では、四メートルの深さの穴に落ち、狩人たちのためにきずついて死んだマンモスを掘りだしている。 |

|

――そのほかに、どんなことをやったの――

落とし穴のほかには、わなだ。

しげみの中に、カズラと丸太を使ったわなをしかけ、そこを通りぬけようとして、カズラにひっかかると、丸太が頭上に落ちてきて、相手を倒す。

こんなしかけを彼らは洞穴の壁に、ちゃんとかきのこしているんだよ。

またあるときは、沼のほとりなどで、大勢が火の棒をふりかざして、マンモスの群れに攻撃をかけただろう。

マンモスにかぎらず動物は火が大嫌いだから、あわてて逃げ出す。

たまたま、柔らかい沼の土に足をとられて動けなくなるマンモスもでてくるだろう。

そんなとき狩人たちは、そのマンモスをねらって、みんなで石槍をかけて相手を倒したにちがいない。

また、あらかじめ、マンモスを追いこむ岩と岩のせまい谷の上に、大きな石を置いて、狩人たちが待ちかまえている。

そこへ。火をかざした狩人たちがマンモスを追いたててくる。

ちょうど、せまい谷の道ヘマンモスがにげこんできたところで、いっせいに石を落として、彼らをやっつける。

まあ、そんなこともやっただろうな。

――そうして、やっつけたマンモスの肉をみんなで食べたわけですね――

ま、そうだ。とにかくマンモスは大きいからね、一頭倒しただけでもずいぶん食べでがあっただろうな。

――肉を食べたあと、骨はすてたわけですね――

すてた場合もあるだろうし、骨をもって帰ってそれで家をつくった場合もある。

マンモスの頭の骨を、家の壁につかっている場合は、マルタや、これからいくキエフの近くにある、メジンの遺跡などでもみつかっているから、全部が全部、すてたとばかりはいえないだろうな。

牙などは、飾り物だとか、彫刻をするのに、大事なものだったにちがいない。

すてられた場合だってある。

さっき話した、チェコスロバキアのモラビアの遺跡では、とにかく千体ものマンモスの骨がつまった、メッケンメディンガーとよばれる、ごみすて場がみつかっているからね。

ごみすて場っていってもね、相手がマンモスの骨をすてるところだから、ずいぷんと広いわけだよ。

ときによっては百三十平方メートルもあるところさえあるんだ。 |

メッケンメディンガーのマンモスのごみすて場

|

――でもね、お父さん、マンモスの狩人たちは、なぜ、マンモスの彫り物をつくったり、洞穴の中に絵をかいたりしたんだろう――

おう、なかなか、いいことに気がついたな。

おそらく、彼らは、マンモス狩りがうまくいくように神さまにお祈りをささげたにちがいない。

あるいは狩りの成功を祝う踊りもおどっただろう。

そんなとき、彼らのなかで、とくに絵のうまいものがいて、壁にかき、あるいは牙にほって、祭りのときに使ったのだろうと、考えられているんだよ。

さっきもいったように、あんなにすばらしい絵や彫刻をやるためには、マンモスのすみずみまで知っていなきや、とてもできるものではない。

――マンモス象は、なぜ地球上にいなくなってしまったの?――

さあ、それはひじょうにむずかしい問題だな。

まだ科学者も、そのなぞははっきりといてはいないんだからね。

ともかく、いま地球上にいる象は、アフリカ象とインド象の二種類だが、ずっとずっと大昔は、もっといろいろな種類の象がいた。

象のなかで一番古いものは、いまから六千万年も大昔の始新世(ししんせい)という時代に住んでいた、メリテリウムという象だ。

いまの象のように長い鼻はなく、象というよりバクによく似た動物で、背の高さも、約七十センチくらいだった。

やがて、だんだん時代がたって、約七百万年くらいまえの鮮新世(せんしんせい)という時代になって、ようやく、いまいる象に似たものが現れた。

これがステゴドン象だ。

ステゴドン象は、背の高さが二メートルから三メートルくらいで、主にアジアに住んでいた。

日本でも、この象の化石が、茨城、栃木、千葉、三重、兵庫、香川、長崎などの各県から発見されている。

ステゴドン象は、だいたい百万年前くらいまで住んでいたが、やがて、地球が氷河時代という寒い時代にはいると、だんだん姿をけしていった。

ステゴドン象の姿をけした百万年ほどまえに、今度はヨーロッパから、インド、東南アジア、そして日本にも、ナウマン象という象が現れる。

日本では、瀬戸内海をはじめ、あちこちで発見されるが、おそらく、まだ日本が大陸と地続きだったころに、大陸から渡ってきたのだと、学者たちは考えている。

ナウマン象は、いまのアフリカ象に近い象だそうだ。そして約二万年前ころ、この地球上から姿をけしてしiう。

その頃人類の祖先がいたのだから、おそらく狩人たちは、マンモス象とたたかったように、ナウマン象を相手にたたかったにちがいないね。

日本でも、いまから二万年くらいまえのナウマン象の化石が、長野県野尻湖遺跡から発見されている。

話はだいぶ、マンモスとはなれたけれどね、ナウマン象が、さかんに地上をのし歩いていたころ、ようやくマンモスが現れた。

すでに地球上は氷河時代だが、おそらくマンモス象は、ほかの象にくらべて寒さに強かったのだろう。

最後の氷河時代、かなり広い範囲にすんでいた。

マンモス象の化石が発見されるのは、ほとんど北緯四十度から北のヨーロッパ、シベリア、中国、そして日本だ。

日本では、北海道の夕張と襟裳(えりも)岬から、マンモスの臼歯が発見されている。

なかでも、一番たくさん発見されているのが、シベリア、ウクライナなどのソビエトの領土だ。

学者たちの考えだと、いまから二万年前から一万五千年前の氷河時代のおわりごろ、マンモスたちは、ヨーロッパ、シベリアをへて、東へ東へと移動していった。

そのある一隊が、その頃まだシベリアと地続きだった北海道へもやつきたのだろうといっている。

――へえ、その頃北海道には人間がいたんでしょう―― |

シベリア発見のマンモスの頭骨

|

もちろんだとも、北海道ではその頃の人々がのこした石器がたくさん見つかっている。きっとその頃の人々は、マンモスを相手に、勇敢にたたかったね。

ほら、ここに、芹沢長介という考古学の先生がかいた『最後のマンモスの狩人』という文があるから、読んでごらん。

北海道にいたマンモス狩人のことが書いてあるから、

〔最後のマンモスの狩人〕

湧別(ゆうべつ)川中流にある遠軽(えんがる)町には、町の南側にせっする丘の一端に、ガンボー岩とよばれる巨大友岩壁がそそりたっている。

遠軽という名前は、アイヌ語のインガルシ――まわりをながめるところ、見張りをするところ、という意味――からでたものといわれており、ガンボー岩と遠軽町とは、切ってもきれない関係にあることがわかる。

ガンボー岩から湧別川をこえて真向かいにみおろす丘陵のすそには、旧石器時代に人が住んでいたあとが点々とつらなっていて、黒曜石製の見事な石器が、おびただしく発見されるのである。

ここはアイヌ語でタチカルシナイ――カバの皮をとる沢――とよばれている。

約一万二千年前、タチカルシナイには天幕ばりの住居がいくつかならんでいた。

屋根にはシカのツノを組んではりめぐらし、骨組には巨大なマンモスの骨をまじえてあった。

屋根をおおうには毛皮がもちいられ、天幕の中の中心には炉がもうけられ、いつも火が明々ともやされていた。

彼らはマンモスの狩人として湧別川のほとりに、ひさしくさかえていた。後期旧石器時代人の最後の仲間だった。

氷河気候はおわりに近づき、彼らが主な食料としていたマンモスたちも、今では時たま姿をみせるだけになっていた。

ガンボー岩の上に立って、何日見張りをつづけていてもマンモスのかげは、なかなか現れなかった。

祖先から伝わった骨製の女人像を炉のそばにおき、彼らは獲物が再び豊富になるよう祈りつづけるだけであった。

ある日、ついに待ちのぞんでいたものの姿が現れた。

日高山脈のふもとから、はるばる故郷の北方大陸へ帰ろうとする数頭のマンモスであった。

そして、このマンモスたちは、待ちに待った狩人たちの手で、またたくうちに退治されてしまうのであった………。

芹沢長介著『日本人の原像』(平凡社)より

10 博物館とレストラン top

お父さんと僕の“マンモスあれこれ”の話は、僕にとって、ほんとに勉強になりました。

すべてが、僕にとってはおどろきでした。

とくに、マンモスの骨が千頭分も発見されたという遺跡や、モのマンモスが、はるばる日本にまでやってきたなんて、僕はなんだか、とても愉快でした。

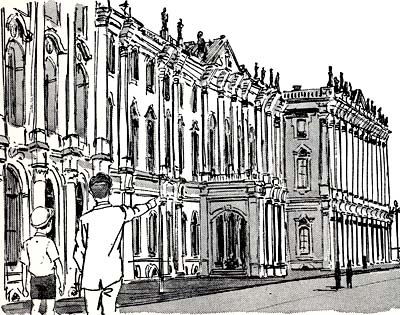

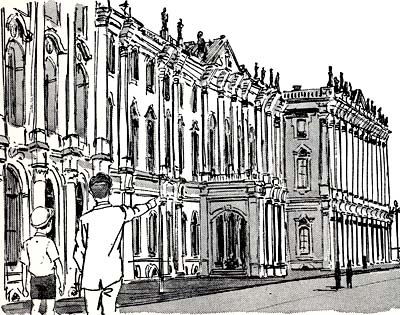

お父さんと僕は、科学アカデミー動物博物館から、今度は有名なエルミタージュ国立博物館へむかいました。

博物館はネバ川に面したところに建っています。

「エルミタージュつてのはね、“かくれ場所”という意味でね、昔ロシアをおさめていた、エカチェリーナ二世という女の王さまが金にあかせて、世界じゅうから買いあつめた美術品をもとにして、できたもんだよ」

お父さんが教えてくれました。

お父さんによれば、エルミタージュ博物館は、フランスのルーブル美術館、イギリスの大英博物館、アメリカのメトロポリタン美術館などと肩をならべる、世界でもすばらしい美術博物館のひとつだそうです。 |

|

でも、古い時代のものもちゃんとならべてあり、一階の第十一室から三十三室までは“原始文化”として、大昔の人々が使った石器や土器もならんでいます。

僕とお父さんは、ここでもモスクワの博物館でみたトリポリエや、スキタイからの発掘品をみました。

お父さんは例によって、パチパチと写真を写しました。

エルミタージュ博物館をひとわたりみて外にでたのは、もう夕方でしたが、外は明るいのです。

「ああ、そうそう、いま白夜(びゃくや)だからな」

お父さんが空を見上げながらいいました。

「白夜ってなあに」

僕が、ふしぎそうに首をかしげると、お父さんは、白夜について、話してくれました。

「高緯度地方では、日の出、日の入りのときに、太陽が、地平線とほぼ平行のままに動くために、日の出前や日の入り後の、かなり長い時間にわたって、太陽と地平線との角度が小さいわけだ。

だから、日の出前や日の入り後のかなりの時間にわたって薄明るい状態がつづくわけです。それを白夜といいます」

「へえ、じゃ、みんな、なかなか眠れないんじゃない」

「ま、そういうわけだな。午後の九時だ、十時だといっても、まだ明るいからね。

それに、午前の三時ごろになると、もう夜が明けてくる」

「世界ってやっぱり広いんだね。日本にいたんじゃ、とても、そんなこと考えられないでしょう」

「そりゃそうだ」

そんなことを話しながら、僕たちはホテルに帰り、食事をしました。

ホテルのレストランで、僕たちは一時間半も待たされたうえ、やっと食事にありつきました。

「ソビエトのレストランは万事スローモーション、大らかにできているんだ。

ここで、ぐずぐずいってもしかたがない。みんながのんびりとやっているんだから………」

お父さんは、もうすっかりソビエト流になれきったようですが、僕はまだそこまでいきません。

一時間半も待たされると、イライラして、やっと運ばれてきた食事もなんだかおいしくなくなりました。

いよいよ、あすは、ソビエト最後の旅行地キエフにむかいます。

はやばやとべ″ドにもぐりこんだ僕は、白夜の夜を、お父さんからかりた『マンモスの狩人』という小説を読みました。

この小説は、百体のマンモスの骨がでたというチェコスロバキアのモラビアを舞台にかいたものですが、その中に、マンモス狩りのようすが、じつに、あざやかにかかれてありました。

top

**************************************** |