|

****************************************

Index

アラビアの遺跡(その一 その二 その三) 解説

Ⅰ アラビアの古代遺跡(その一)

1 ノアの箱舟 top

ポカポカとここちよい春の日ざしが、縁側にさしこんでいる日曜日のこと、 私は机の上に大きな地図を広げたまま、つい、うとうとと眠りこけていました。

「まあ、おじさんったら、だらしないかっこう!」

その声に、私はびっくりして、顔をあげました。

いつのまにか、おとなりのうちにいる小学四年生のるり子ちゃんが、私のそばに立っていました。

るり子ちゃんは、私のだらしないかっこうをみて、大声をあげたのです。

「こら、人の事ばかりいうなよ、るり子ちゃんだってすごくねぞうが悪いんだぞ」

私は、そういってやりました。

るり子ちゃんは、ペロッと舌をだして、私の広げた地図をふしぎそうにのぞきこみました。

「おじさん、これ、どこの地図?」

「ああ、これかい、メソポタミアだよ」

私がこたえるとるり子ちゃんはふしぎそうな顔をして、

「メソポタミアって、一体どこ?」と、聞き返しました。 |

|

「そうか、四年生じゃ、まだメソポタミア知ってるはずないな。

メソポタミアというのはね、世界でも一番古い文明の栄えたところで、そこからは粘土に書かれたふしぎな文字や、黄金に飾られた王さまの墓などが、掘りだされたんだよ」

私が、そんなことを説明すると、るり子ちゃんは、すかさず、

「ね、ね、おじさん、そのお話してよ。おもしろそうだわ。私ね、そんなお話大好きなのよ]

と、私に、お話をねだりました。

るり子ちゃんに、そういわれては、私も、お話をしないわけにはいきません。

そこで、私は、とっておきの、すごくおもしろい発掘のお話をすることにしました。

どうです、みなさんも一緒に、私の話をききませんか。

まず“メソポタミア”という地名ですが、これはギリシア語で“川のなかの土地”という意味です。

そんなことより、みなさんにメソポタミアを知ってもらう。一番いい方法は、『聖書』と『アラビアン・ナイト』です。

このふたつをあげれば、だれしも、おぼろげながらその土地を思いうかべてくれるでしょう。

正確にいえば、メソポタミアという名前は、紀元前三三〇年ごろのギリシアの英雄、アレクサンダーによって名づけられた、土地の名前です。

さきほどお話した“川のなかの土地”というのは、チグリス川とユーフラテス川にはさまれた土地をさしています。

そこは、いまのイラク共和国にあたるところです。

イラクという名前も“水辺の”とか“川岸の”という意味で、メソポタミアという言葉と同じ意味です。

地図をみてもわかるように、イラクは、東の方を山脈にさえぎられ、そこが、イランとペルシアとのさかいです。

北の方も山脈で。アルメニアと小アジアのさかいになっています。

西と南とは、草原と砂漠でさえぎられています。

そして、そこを流れるふたつの川にはさまれた土地は、とてもよくこえて、農業にもっとも適し、古くから人間が住みついて、世界でもいちばん古い文明をきずきあげました。

キリスト教の『聖書』にも、さかんに登場してきます。

『聖書』のなかでみなさんが知っているお話には、どんなのがありますか。

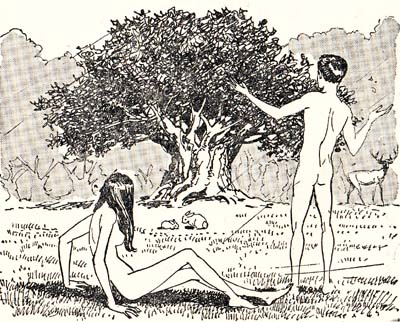

エデンの園での“アダムとイブ”のお話は有名ですね。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

神さまは東の方にあるエデンの園に“命の木”と“善と悪を知る木”をおうえになり、そこに人を住まわせました。

そして、その人のあばら骨から、さらに一人の女をおつくりになりました。

女は、神さまから、食べてはいけない、といわれた木の実をヘビにだまされて食べ、そして、自分の夫にも食べさせました。

神さまは、大変おいかりになり、二人をエデンの園から追いだしてしまわれました。

二人の名は、アダムとイブといい、この二人を祖先にして人間は世界じゅうに広がっていったのです。

これが、『聖書』のなかにしるされた、アダムとイブの物語のあらましですね。 |

|

さて、もうひとつ、これもだれもが知っている『聖書』の中の有名なお話に、“ノアの箱舟”というのがあります。

そのお話は、ざっとつどのようたものです。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

アダムとイブの九代目の子孫は、ノアという人でした。

ノアは心の正しい人で、神さまのいいつけをよく守りました。

でも、ほかの人たちの中には、悪い考えの人や、悪い行ないの人もたくさんいました。

ノアには、セム、ハム、ヤペテという三人のむすこがいました。

神さまは、悪い人たちをごらんになるたびに、この地上に人間をつくられたことを、大変後悔されました。

そこで神さまは、ノアにむかってこうおっしやいました。

「いまや、地上は悪い人間でいっぱいだ。私は、いま地上にいる生きものをたやしてしまいたい」

そして、さらに、

「ノアよ、イトスギの木で三階建ての箱舟をつくり、そのなかにへやをつくりなさい。

箱舟は長さ一五〇メートル、幅二五メートル、高さ一五メートルにして、窓はひとつにするのです」

とおっしやいました。

ノアは、びっくりして、なぜそんなことをするのですか、とたずねました。

「私は、この地土に大洪水をおこして、すべての生きものをほろぼしてしまうつもりだ。

ただ、おまえとおまえの家族、それに、地上にいるすべての生きもののうちから、めすとおすの二ひきずつは、舟にのることをゆるそう」

やがて、神の言葉にしたがって、いろいろな動物たちが、おすとめす二ひきずつつれだってやってきました。

そして、みんな一緒に箱舟のなかへはいりました。

ノアとその家族も、箱舟の中へはいりました。

神さまは外から戸をしめて、こうおっしやいました。

「いまから七日たったら、地上に雨を降らせよう。そして、すべての生きものをほろぼしてしまおう」

それから一週間たちました。

はたして、いままで晴れわたっていた空が、一面まっくらになり、いきなりはげしい雨が降りだしました。

本当に神さまは雨を降らせたのです。水かさばどんどんまして、箱舟は水の上にうかびました。

水はたちまち地上にあふれ、地上のありとあらゆるものをのみこんでいきました。

箱舟は、大水の流れにのって走りましたが、しかし、けっして沈みませんでした。 |

|

家は沈み、木も沈み、そして高い山までが、水の下にもぐってしまいました。

もちろん、そこにいた人間も動物もみんな水にのまれて死んでしまったのです。

箱舟は長いあいだ水のおもてを、あちこちと流れていきましたが、やがて、雨もやみ、水は百五十日たって、やっとひきはじめました。

こうして七月十七日、箱舟は、とある山にのりあげて、動かなくなりました。

そこはアララット山の頂でした。

ノアは箱舟の中で、水がひくのを待ちました。

しかし、地上をおおった水は、すぐにはほしあがりませんでした。

そこで、ある日ノアは、窓をあけて、一羽のガラスを外へだしてみました。

ガラスは大変よろこんで、あちこちとびまわりました。

ノアは、つぎにハトを放してみました。

ハトは一日じゅうとびまわって、えさをさがしましたが、えさも、そして、止まるところさえみつけることができずに、箱舟に帰ってきました。

まだ、水が地面をおおっているのです。

そこで、ノアは七日間待ちました。そして、またハトを放しました。

すると、どうでしょう。ハトはこんどはオリーブの葉をくわえて、帰ってきました。

だんだん水がひいている証拠です。

また七日たってから、ノアはもう一度ハトを外へ放しました。

すると、もうハ卜は、箱舟へは帰ってきませんでした。

きっとまいおりて、えさを食べる土地をみつけたのです。

ノアは、箱舟の窓を開いて外をみました。すると、もう大地はすっかりかわいていました。

神さまは、ノアにむかっておっしゃいました。

「さあ、鳥や家畜をつれて箱舟から外へでなさい」

ノアとその家族、それに動物たちは大よろこびで外へでました。 |

|

鳥たちはうつくしい声でさえずり、獣たちはみどりの森をめざして、かけだしました。

ノアは、さっそく神さまをお祭りする場所をつくり、お供え物をささげました。

神さまは、そこでノアにむかって、二度とふたたび大水をおこすようなことはしない、とこうおっしやいました。

「もう、これからさき、雨が降っても心配することはない。

雨が降ったとき天を見上げれば、雲のなかに私の虹がみえるだろう。

それは二度と大水をおこさないというしるしだよ」

こうして、ノアとその家族、それにひとつがいの動物たちは、生きのびることができました。

それからさきも、ノアは長く生きて、子孫は世界じゅうに広がっていきました。

少したがいお話でしたが、これが『聖書』のなかでもとくに有名な“ノアの箱舟”のお話です。

みなさんはきっと、この『聖書』にかかれている“ノアの箱舟”のお話は、ただの作り話だとおもうでしょう。

大洪水がおこって、あっというまに、山までものみこんでしまい、箱舟にのったわずかの人と動物だけが助かるなんて、全くの作り話としかおもえません。

ところが実はこのノアの大洪水は、本当にあったことだ、といいだした人が現れたのです。

2 粘土にかかれた文字の秘密 top

いまからおよそ九十数年ほど前の、一八七二年十二月三日のことです。

がりからイギリスの首都ロンドンでは、聖書考古学総会”という会が開かれていました。

その席で、ジョージ・スミスと名のる若い博物館員が、

“聖書のなかにあるノアの箱舟の大洪水は、本当にあったことだ”という説を発表したのです。

これをきいた人々はびっくりしました。一体、どういう理由でこの若者はそんなことをいいだすのだろうと、人々は壇上のスミスをじっと見上げていました。

このスミスという人は、とてもかわりものでした。

その時まだ三十二歳の若さでしたが、もともと、銀行券の印刷をする印刷師でしたが、二十六歳のとき、メソポタミアの古い時代の遺跡からでた、粘土にしるされた文字に大変興味をもって、研究をつづけていました。

そして、印刷師から、ロンドンの大英博物館の助手になって、さらに研究をつづけました。

粘土にしるされた文字というのは“楔形(くさびがた)文字”といって、先を三角にした草の茎を、しめった粘土におしつけるようにしてかかれた文字です。

メソポタミアの土地から、この奇妙な文字がみつかったのは、十七世紀のころでした。

イタリアの探検家ピエトロ・デラ・バレが、はじめてこの土地をたずねたとき、住民の一人が、彼のそばにあゆみよってきました。

「旦那、おみやげに、こんなものは、いかがですかな」

よくみると、それは、粘土板に、なにやらこまごまとおしつけたものでした。

「ひょっとしたら、これはずっと昔の文字かもしれない。よし、買おう」

バレは、その粘土板を買ってかえり、イタリアのキルケリア博物館におくりました。

「この粘土板は研究にあたいする。なぜなら、昔の人々がつかった文字かもしれないから……」

学者でないバレは、だれかきっと学者が、粘土板の研究をしてくれるだろうと思いました。

ところが学者たちは、彼の言葉に耳をかたむけませんでした。

そして、ずっとあとになって、文字であることがわかったのです。 |

|

でも、一体それはどんな読みかたをしたのか、さっぱりわかりませんでした。

あとでお話する、イギリス人のローリンソンや、トルポット、アイルランド人のヒンクス、フランス人のオベールなどという学者が、血のにじむような研究をつづけました。

そして、一八六〇年ごろになると、大体の読み方がわかるようになったのです。

そのかげにはこのあとお話する、フランス人ホックのコルサバード遺跡発見の粘土板や、イギリス人レアードのニネベ遺跡発見の粘土板など、考古学上の発見が、大変役に立ったことはいうまでもありません。

ジョージ・スミスも、楔形文字にとりつかれたような人物でした。

聖書考古学会の席上で“彼が、ノアの箱舟の大洪水は本当にあったのだ”と発表したのも、じつは、レアードの弟子にあたるラッサムという学者が、ニネペで発見した粘土板の座かに、そのことがしるされていたからです。

それは小さな破片でしたが、ジョージ・スミスは、非常な苦心の結果、それをつぎあわせて調べました。

そして、粘土板は、大洪水を記録した十二枚のうちの十一枚めであることをつきとめたのです。

その一枚には、楔形文字で。ほぼつぎのようなことがしるされていました。

“七日めの朝がきたとき、私はハトを放ってみたが、すぐに戻ってきた。

とまってやすむ場所がみつからなかったからである。

それからツバメを放ってみたが、これも帰ってきた。

最後にカラス……”

なんとまあ『聖書』にでてくるノアの洪水の話によく似ているではありませんか。

しかも、その粘土板のでてきたニネベの遺跡は、紀元前六一二年に破壊されるまで、アッシリア帝国の都として栄えたところです。

『聖書』がかかれるずっとまえに、供水の物語が粘土板にしるされているというのは、どういうことでしょうか。

スミスは洪水は実際におこり、その話がやがて『聖書』に、神さまが洪水をおこしたことにして、のせられたのだとのべました。

粘上板にしるされている洪水の話を、スミスからきいた人々は、びっくりしました。

「きっと、ほかの粘土板もさがせばみつかるにちがいない。もう一度ニネベを掘ることだ」

と、さけびました。

スミスが博物館の中から発見した粘土板は、洪水のあとカラスを放つところでおわっていました。

だから、その前後をしるした粘土板が、かならずあるはずです。

しかも、その粘土板は、かつてラッサムという学者によって、ニネベの都のあとから発見されているのですから、そこをさがせば、残りがみつかるかもしれないのです。

やがて、ロンドンの新聞“アイリー・テレグラフ”は、 ニネベに出かけて、残りの粘土板を発見したら、千ギューの賞金をだすといいだしました。

こうなれば、スミスもだまっているわけにはいきません。

なんとしてでも、自分の手で、残りの十一枚も発見したいと考え、新聞社の後援で、いよいよロンドンから、はるか遠いメソポタミアの地へでかける決心をしました。

一八七三年一日ペ スミスは、希望に胸をおどらせてロンドンをたち、ニネベにむかいました。

スミスははたして広大な遺跡の中で、洪水の記録をかいた粘土板をみつけだすことができるでしょうか……。 |

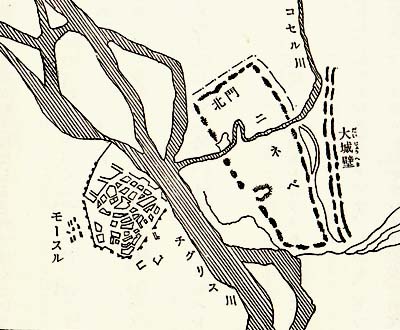

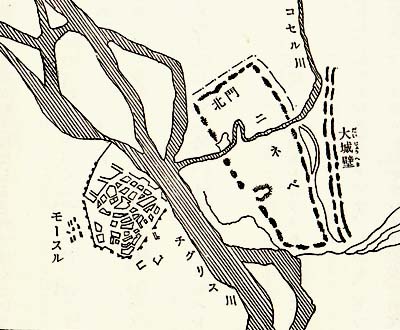

ニネベの遺跡図

|

このあたりで、ひとまず、話を少しまえにもどさなければなりません。

つまり、スミスが、これからむかおうとするミネべ遺跡とはどんなところなのか、だれが最初に発見したのか、そんなことをみなさんに知っていただかなければからないからです。

3 砂漠の丘 top

メソポタミアは、まえにもお話したように、ふたつの大きな川にはさまれた豊かな土地でした。

そこには、はなやかな古代文明の花が開いたのです。

古くから、アジア、ヨーロッパ、アフリカの三つの大陸をむすぶ、重要な通路がありました。

ただ、気候の変化がとてもはげしくて、夏はほとんど雨がなく、気温は四十度から五十度にも友ります。

また、冬は雨や雪がぶり、時には零下十八度にもさがることがあるのです。

春には野生のチューリミフや、ヒナゲシなどが一面に咲きみだれ、まるでお花畑のようです。

しかし、一年をつうじて大部分の土地は、草はかれ、砂がまいあがり、こうした土地が、世界で一番古い文明をもって栄えていたのか、とうたがうほどのところです。

たしかに、いまでは、昔のおもかげなどどこをさがしてもみあたりません。

十九世紀の半ば頃は、バビロンだとかアッシリアなどという大帝国の名前は、すでにこの土地から消えていました。

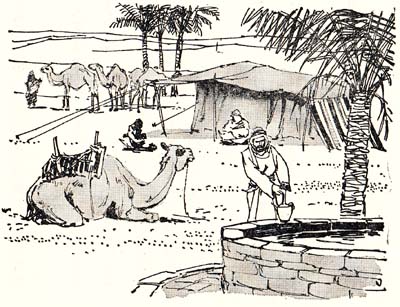

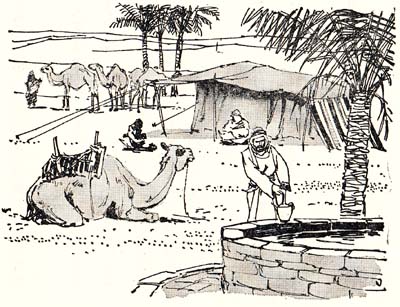

あちこちにたむろするアラビア人たちは、自分のすきなところに野営し、どんなやせた土地でも牧草のあるところならヒツジを追って、放牧の生活をつづけていました。

砂のまう砂漢も、春は一面チューリップやヒナゲシがさきみだれて、生気をみなぎらせます。

しかし、夏になると、照りつける日ざしで、あたりはまるでカマの底のように、やきつける土地にかわります。

アラビア人たちは、砂丘の上にいつも黒いヤギの毛皮のテントをはって、細々と生活をつづけていました。

その小高い砂丘の下を掘ると、そこから日ぼし煉瓦が、ぞくぞくとでてきました。

しかし、彼らは、どうしてそんなところから、煉瓦がでてくるのか、知ろうともしませんでした。

たしかに、それは人間の手でつくられ、人間の手でぎずかれた古代の遺跡でしたが、彼らのいまの生活とは、ぜんぜんつながりがなかったのです。 |

|

一八四〇年、そこへ一人のフランス人がやってきました。

この男の名前は、ポール・エミール・ホックといい、フランス政府からモースルという町の代理領事として任命されてきたのでした。

ホックは、もともと医者で、考古学煮てはありませんでしたが、昔のものを集めることがすきでした。

だから。自分の仕事がおわると、町のまわりを歩き。アラビア人にあうと、

「なにか古い物をもっていないかね」と、たずねました。

ところがある日、ホックは、一人のアラビア人から、粘土にしるした楔形文字を買いました。

「こりゃおもしろい。おい、これは、どこでみつけたのかね。お金をだすから教えてくれ」

ホックがしつこくたずねると、アラビア人はニヤニヤしながら、こうこたえました。

「アラーの神さまは偉大ですだ。神さまは、かけらをいたるところにばらまかれたでよ。

あんた、自分でおさがしになることですだ」

そこでホックは、なんとかして破片のでるところをさがしだそうと、近くの丘をゆきあたりばったり、調べて歩きました。

たしかに日ぼし煉瓦はでてきましたが、これといって目ぼしいものは、なかなかみつかりませんでした。

一八四二年十二月、ホックは、クユーンジークの丘の近くを歩きまわっていました。 すると丘の西のすみに、つみかさなった煉瓦がみえました。

「しめた、こりゃなかなか有望だぞ」 ホックはいそいで帰り、人夫をやとって発掘をはじめました。

しかしそんなに大勢の人夫を雇うだけの金もありません。 だから仕事はなかなかはかどらず、ホックはとうとうわずかばかりの粘土板を掘り出しただけで、仕事をあきらめました。 |

|

たまたまそこヘイギリス人で、レアードと名のる人物が現れました。

レアードはホックにあうと、かれをなぐさめ、

「私も、同じように志をいだいて、いつかは、昔の都のあとを掘りだしたい、とねがっているものです。

あなたも、一度や二度の失敗にくじけず、がんばってください」

と、はげましました。

ホックはとても感激し、二人は、たがいにかたい握手をかわしました。

このレアードという人物は、一体何者なのでしょうか……。

オースティン・ヘンリー・レアードは、一八一七年イギリスに生まれました。

お父さんはイギリスの外交官で、レアードも法律を勉強して、ゆくゆくは、お父さんのあとをつぐことになっていました。

しかしレアードは、法律が大きらいでしへ

十代のころ、彼は『アラビアン・ナイト』を読み、東洋に大変あこがれていました。

あとでレアードは自分の半生をふりかえって、こんなことをかきのこしています。

「『アラビアン・ナイト』によって、私の旅行と冒険へのあこがれがよびおこされ、ついに東洋へいって、ニネベの遺跡を発見するようになったのだ」

いやいやながら法律家になったレアードは、おじさんが経営していた法律事務所につとめました。

しかし、もともと冒険ずきなレアードにとって、法律事務所などというところは、まるで牢屋のようなものでした。

たまたま、セイロン島にいっていたおじさんが帰ってきて、彼にセイロン島での楽しい話をきかせてくれました。

レアードは、その話を聞くと、もう矢もたてもたまらず、とうとう法律事務所をやめて、セイロン島へ旅行する決心をしました。

その頃は、まだレセップスがスエズ運河を開いていないころですから、イギリスからインドにいくには、ほとんどアフリカの南端、希望峰をまわっていました。

「よし、彼は陸づたいにセイロン島へいくぞ」

レアードは、一人の友人をさそい、ふたりで陸づたいでいくことにきめました。

彼は、地図を買いこんで、道すじをくわしく調べました。

陸の道をえらんだのは、まだ自分の知らない新しい土地をみる機会にめぐまれるからです。

しかも、それは、彼が少年のころにあこがれでいた『アラビアン・ナイト』に登場する土地を通ることにもなるからです。

一八三九年、二十二歳のレアードは、友人ミットフォードと一緒に、陸路セイロンヘむけ旅立ちました。

そしてその年の秋には二人はシリアにむかって、一人の道案内人もつれずに、地図をたよりに馬にゆられていました。 |

|

翌一八四〇年の春、二人は北シリアのアレッポからニムルド向い側にあるイラクのモースルにむかって旅をつづけました。

その頃のアラビアは、あちこちであらそいがたえず、大変危険でした。

さいわい、レアードたちは、たいしたこともなく旅をつづけました。

モースルの向い側にあるニムルドの丘は、レアードに、ふしぎな魔力のようなものをなげかけました。

レアードは、ニムルドの丘にのぼり、いろいろなことを想像しました。

「もしかしたら、ここは昔の宮殿のあとかもしれないぞ」

彼は友だちにむかってそんなことをいいましたが、友だちは、いっこうに興味がありませんでした。

レアードは、そこで楔形文字のしるされた小さな粘上板のかけらをひろいました。

「まちがいなく、この下には何かあるぞ。よし、いつかここを掘ってやる」

彼は、小声で、つぶやきました。

やがて、彼は筏でチグリス川をくだりました。

その途中、水路にそってみえる、ふしぎな形をした丘や、昔の遺跡らしいものなど、注意ぶかく見守りました。

川をくだっていく途中で、昔の人がつくったと思われる、ダムの遺跡もみつけました。

「一体このダムはだれがつくったのかね」

レアードは、アラビア人の案内人にたずねました。

すると、アラビア人は、

「ニムルドですだよ、旦那さん」と、こたえました。

ニムルドというのは『聖書』のなかに登場するニムロデという神の名前です。

“神がこんなものをつくるはずはない” レアードは心の中でさけびました。

ダムの石は頑丈にかためられ、水はそこから、大きな音をたてて流れ落ちていました。

流れをせきとめ、その水を砂漠のなかに流しこんで、豊かな土地にしようとした昔の人々の知恵が、レアードの心をとらえたのです。

そこで、レアードは馬で砂漠のなかをかけめぐり、ついに砂漠のなかに、泥にうずもれた水道のあとを発見しました。

いま、彼が馬でかけめぐってきた土地は、荒れはてた砂漠です。

しかし、昔ここに水道がつくられていたころは、地味のこえへ豊かなみのりの土地であったことを、レアードは知ったのです。

「昔にくらべ、いまのほうがずっとおくれているぞ!」

おもわず彼はさけびました。

そこから、レアードは再びヤギの皮の筏にのりました。

この筏は、何千年来、ずっとおなじ方法でうけつがれてきたものにちがいありません。

モースルをたってチグリス川をバグダッドまで下りました。

ゆるやかな川の流れをくだっていくにつれて、川岸のむこうに、高く低くつらなる、たくさんの丘がみえます。

彼はなんとしても、その丘を発掘しようと決心しました。 |

|

こうしているうちに、レアードの心はすっかりメソポタミアのとりこになってしまいました。

彼は、セイロン島へいくことなど、ばからしくなりその年の八月、ついに友人のミットフォードとも別れて、一人でペルシアやイラクなどを旅したのち、モースルへやってきました。

そこで、クユーンジータで発掘をあきらめたホックとあい、ホックをはげましたのです。

4 新しい発見 top

ホックは、クユーンジークの発掘をあきらめて最後の仕事をつづけていました。

すると、そこへ一人のアラビア人がとおりかかりました。

「あんたら、そんなとこで、なにさがしていなさるだ」

発掘していた人夫の一人が、背をのばして掘り出した煉瓦の破片のなかから、楔形文字のしるされへ小さな粘土板のかけらを、つまみ上げてみせました。

とたんに、アラビア人はケラケラとわらいだしました。

「なんだね、そんなものさがすのに、わざわざ、苦労することねえだよ。

おらの住んでる村ではよ、そんなもの山ほどでるだ」

その言葉にホックはむっとしました。

すでに彼は、何人かのアラビア人からそんなことを聞き、何度もだまされたことがありました。

“ふん、おまえのいうことなんか信用するものか” ホックは心のなかでさけびました。

「旦那さん、嘘だとおもうかね。

なんなら、そこにいる一人か二人をわしのとこさ、よこしてみるとええだ。おら、嘘なんかつかねえだ」

農夫はしんけんな顔でいいました。

「おまえの村って、一体どこだ」

「はあ、おらの村かね、コルサバードだ」

コルサバードは、ホックが調べていた丘から、北に十六キロほどはなれたところでした。

ホックはしぶしぶでしたが、二人の人夫を農夫につけてやりました。

|

人夫が、農夫のいうところにシャベルを入れたとたんに、カチッと、音がしました。

人夫は、あわててまわりを掘りました。

と、どうでしょう、下から城壁の壁が現れ、なにやら彫刻した大きな石が、顔をのぞかせていました。

人夫の一人は、さっそくそのことをホックに知らせました。

ホックは馬にとびのり、コルサバードめざしてかけだしました。

やがて彼はおどる胸をおさえ、人夫たちをはげましながら、城壁を掘りつづけました。

そこから、戦争の場面を彫り込んだ、大きくて厚い石板がみつかりました。

ホックのおどろきは大変でした。いまだかつて、そんなものは一度もみたことがありませんでした。

石板には戦争の絵だけではなく、粘土板にしるされたよう座楔形文字が、彫り込んでありました。

しかし、残念ながら、ホックはそれが読めません。

もちろんホックだけでなく、その頃は、だれもこのなぞの文字を読むことはできなかったのです。

もしそれが読めたら、一体だれがこの宮殿を建てたのか、戦争の場面がなにをあらわしているのか、はっきりわかったことでしょう。

ホックは、大きな石板を掘りだそうとしましたが、石板は掘りだされるとすぐに、こなごなにくだけました。

石板は、火に焼けていたのです。

「わかったぞ、この宮殿は火事にあって、こわれたのだ」

ホックは、さけびました。

石板は熱のために石灰質にかわっていて、空気にさらされた瞬間、すぐにこわれてしまいました。

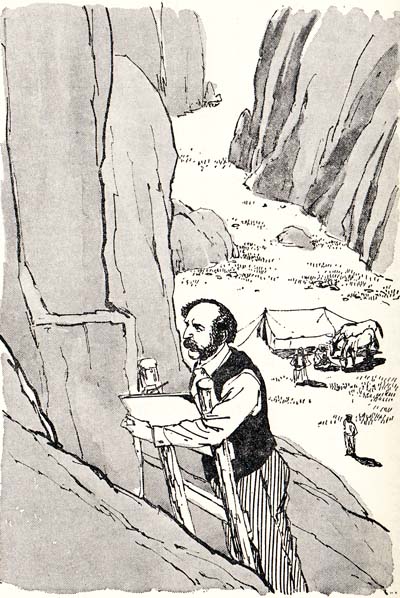

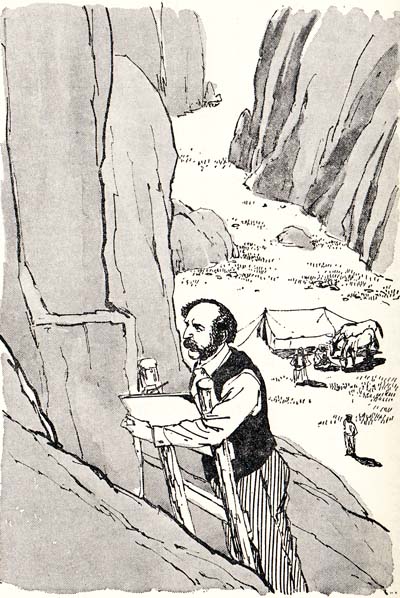

ホックは、なんとかして、石板の絵を保存しようと考えました。

そこで、自分は画家ではなかったのですが、できるだけ石板の絵を写し取りました。

「この下には、きっとすばらしい宮殿がうずもれているにちがいない」

ホックは、発掘をつづける決心をしました。

彼は、この大発見を、さっそくフランスにかきおくりました。その知らせで、フランスじゅうはわきたちました。

| 私こそは、はじめて古代アッシリア王宮のあとを発見した |

パリの新聞は、大見出しで、彼の発見をつたえました。やがて、そのニュースは、ヨーロッパじゅうに伝わりました。

まさかと思っていたことが、本当になって現れたのです。

それまで、人類の一番古い文明がおこった土地は、エジプトだと信じられていました。

それというのも、エジプトに残るピラミッドをはじめ、数々の神殿より古いものは、どこからも発見されていなかったからです。

たしかに、チグリス、ユーフラテスの両川にはさまれたメソポタミア地方については、『聖書』にしるされていました。 |

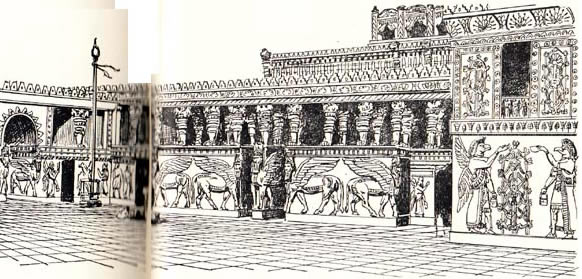

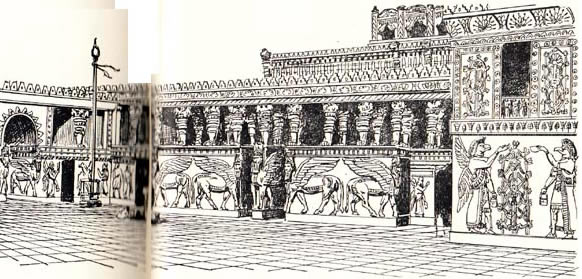

コルサバードの王宮発見

|

でも『聖書』のなかにあることがらが、本当のことだとはだれも思っていませんでした。

だからホックが『聖書』のなかにでてくるアッシリアの宮殿を発見したことで、人々はおどろきました。

フランスじゅうは、ホックの大発見にわきたち政府は、ホックの仕事にたいして、資金を出すことをきめました。

しかし、それからのホックの仕事は、容易ではありませんでした。

その頃のメソポタミアは、トルコの領土でした。

この地方をおさめるずるがしこいトルコ人の役人が、彼の仕事をさまたげました。

ホックと役人とがいさかいをはじめると、役人の一番かしらにあたる太守は、ホックに発掘の中止を命じました。

「我々の命令にしたがわぬものは、今後、いっさい発掘はゆるさん」

しかし、そんなことでホックはへたばりません。

いろいろな妨害をはねのけて、発掘をつづけていきました。

太守は、村人にたいして、発掘のために必要な家を、ホックに売らないように、ふれまわりました。

そして、

「ホックというフランス人は、おそらく黄金の宝物をさがしているのだ。あんなやつに渡してたまるものか」

といいました。

そして、ホックがつかっている人夫の一人をつかまえて、ひどいごうもんにかけました。

「さあ、ホックが、どこに宝物をかくしているか、いうんだ。いわなければ、おまえの命はないぞ」

役人たちは、そんなことをして、ホックの発掘を中止させようとしました。

また、コルサバードの丘のまわりには、見はりの兵士をつけ、ホックの動きを、ひとつのこらず報告させました。

こうして、一八四三年から一八四六年までの三年間、ホックは、あらゆる困難をのりこえて発掘をつづけました。

ホックのところにはフランスから、プランタンというすぐれた画家が派遣されました。

プランタンは、ホックをたすけ、おもに遺跡の地図と、遺跡からでてきた品物を写し取る仕事を熱心にやりました。

また、考古学者のビクトル・フラスもやってきて、ホックの仕事をたすけました。

発掘は人夫三百人をやとって、どんどんすすめられました。

丘の上の宮殿は、約十万平方メートルの、煉瓦造りの高台に建っていましたが、その高台と宮殿の壁につかわれた粘土は、おそらく百四十四立方メートルにもなっするだろうといわれています。

全くすごい宮殿です。

宮殿には二百以上もの大小の部屋がありました。

国王と、それにつかわれる重臣たちの部屋をはじめ、役人のいる部屋、どれいの部屋、財宝やブドウ酒や、穀物を貯蔵した部屋、それに、馬やラクダをいれた部屋なども、はっきりとわかりました。

宮殿からは、王や重臣、それに武人たちの生活をあらわした、さまざまな浮彫りや、楔形文字の刻まれた碑などが、たくさんみつかりました。

武器など、日常生活の容器などもありました。

アラバスターでつくられた彫刻はこわれやすく、せっかく掘り出してもたちまち外の熱気にふれて、くだけてしまいました。

部屋「の外からは、牛の体で人の頭をもち、しかも大きな翼をつけた怪物の石像がでてきて、みんなをびっくりさせました。

この怪物は、アッシリアの言葉で“ラマス”といい、宮殿の門にすえられたものです。

顔は王者をあらわし、からだけ雄牛のように強く、しかも空をかける翼をもつという、つまり人間と獣と鳥との三つの理想をそなえた怪物です。

ホックは、掘り出した品物を荷づくりして、チグリス川を筏でくだりました。

しかしチグリス川の流れは急で、せっかく積みこんだ荷物が筏ごと転覆して、大切な品物を川へ流したりしました。

こうしてようやくのことで、軍艦コルモラン号に荷積みして、一八四六年十二月に、やっと全部の品を、フランスにおくりとどけることができました。

ホックの発掘品はすべて、パリのルーブル博物館におさまりました。

人々は、それらの芸術品や、ふしぎな楔形文字をみてびっくりしました。 |

人頭有翼牛身の巨像

|

“『聖書』にいうとおり、メソポタミアの土地には、 エジプトと同じように古い文明が栄えていたのだ”

学者たちはホックの発掘品をみて、はじめてそのことに気がつきました。

ところで、ホックが掘ったコルサバードの宮殿は、だれがいつ建てたのでしょうか。

発掘したホックをはじめ、学者たちは、それは紀元五〇〇年ごろに栄えたササン王朝のコスロウ王(五三一年~五七九年)が建てた宮殿のあとだと考えたのです。

なにしろ、その頃はまだ楔形文字がよく読めないころでしたから、わからなかったのも当然でしょう。

やがて、研究がすすみ、コルサバードから発見された楔形文字が読めるようになると、その都のあとは以外に古く、アッシリア王サルゴン二世(紀元前七二二年~紀元前七〇五年)が建てた王宮であることがわかりました。

アッシリアは、古代メソポタミアに栄えだ大帝国です。

アッシリア帝国をうちたてたアッシリア人は、紀元前三〇〇〇年ごろ、チグリス川の上流にあるアッシュール地方に住みつきました。

はじめは小さな国にすぎませんでしたが、やがてヒッタイトから鉄の武器をつくることを学び、また馬にのってたたかうことも学んで、とても強い軍隊をつくりあげました。

そして、紀元前一一〇〇年ごろには地中海にまで勢力を広げました。 |

サルゴン二世王宮の浮彫

真中には楔形文字が書かれていました

|

紀元前八世紀のサルゴン二世のころは、アッシリアが一番栄えた時代です。

サルゴン二世は、シリアやパレスチナをはじめ、まわりの国々をせめて自分の配下におき、“四界の王、諸王の王”をとなえました。

そして六年間の年月をついやして、コルサバードにサルゴン城をきずいたのです。

この城が、ホックの発掘したコルサバードの遺跡でした。

サルゴン二世の三代あとのアッシュールバニパルは、アッシリア最大の王で、首都ニネベに有名な大図書館をつくりました。

そしてそのニネベこそ前に登場したイギリス人レアードによって発掘され、世界じゅうをあっといわせた都のあとでした。

ただ、ここでレアードの大発掘をお話するまえに、楔形文字のなぞをとくために、すばらしいはたらきをした、ローリンソンについてちょっとふれておくことも、意味のないことではないでしょう。

5 岩に刻まれた、なぞの文字 top

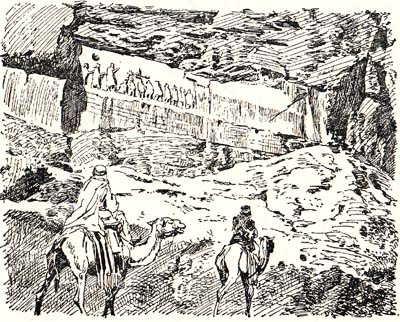

ラクダをつらねた、たくさんの隊商たちが砂漠をぬい、ペルシアの国境をこえて、ケルマンシャーから、ペヒスタンヘとたどりつきました。

そこには、ふしぎな彫物が刻まれた、岩山がそびえていました。

彫物は、ずっとずっと大昔に神さまが岩にお刻みになったものだ、といういい伝えがありました。

そしてそこを通る旅人たちは、神話をきき岩山を見上げましたが、べつだん特別にこれといって、注意をはらいませんでした。

だからそこに住む老人たちでさえ、若者たちと同じように、その彫物が一体どうしてできたのか、全く知りませんでした。

彫物は、何千年というあいだ、じっとそこに立っていたのです。

ラクダの隊商は、鈴を鳴らしながら道にそってラクダを追い、泉の水をのんですすんでいきました。 |

|

しかし、もし、その岩の彫物が、人々が近づきやすいところにあったとすれば、あるいは、もっと早くこわされてしまったか、あるいは雨や霜や焼けつくような太陽の光で、自然にこわされてしまったかもしれません。

さいわいにも彫刻のある揚所は、高いところでした。しかも、とても足場の悪い断崖絶壁でした。

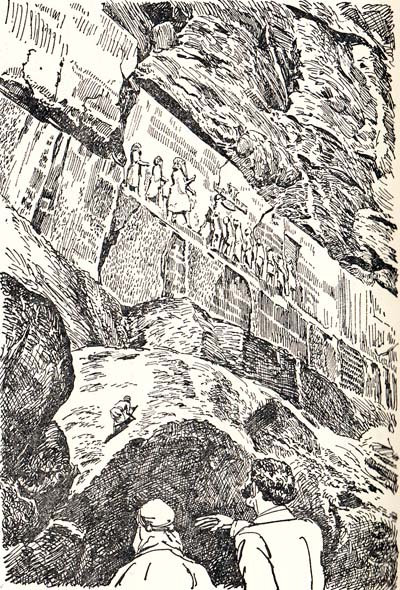

彫刻は、地上から、およそ九十メートルの高さの絶壁に彫り込まれていました。

だれもこんなところまでよじのぼり、危険をおかして調べようとするものはいません。

ところが、ある時ついに、このなぞの壁に取り組もうという者が現れたのです。

その人の名前は、ヘンリー・ローリンソンといい、イギリス人の青年でした。

ローリンソンは、一八一〇年にチャドリントンに生まれ、十七歳のとき、士官学校の生徒としてインドにいき、一八三三年には少佐に昇進してペルシアにいきました。

ローリンソンは軍人でしたが、外国語の天才でした。

インドにいたときは、あっというまにその地方の言葉をおぼえて、人々をおどろかせました。

しかも、彼は東洋の伝説がすきで、とくにペルシアに残るかずかずの伝説を調べはじめました。

彼はペルシアでは特にペルシア兵の訓練にあたり、そのひまに近くを歩きまわって、ペルシアの昔のことを調べました。

たまたま彼は楔形文字をきざんだ小さな粘土板をひろいました。

「おそらく、これはずっと昔につかわれた文字にちがいない」

ローリンソンは、すぐに、その粘土板に刻まれたものが文字であることをみやぷりました。

さいわい、彼はなぞの文字がしるされたベヒスタンの岩から、三十二キロほどはなれたところに住んでいました。

古代文字に興味をもちはじめたローリンソンは、なんとかして、の岩に刻まれた文字を写し取ろうと考えました。

しかし、高さが五十メートルもあり、はしごもロープもありません。

たよりになるのは自分の足だけです。

一歩ふみはずせば、死をまねくおそろしい谷です。

ローリンソンは、はじめ望遠鏡をつかいました。

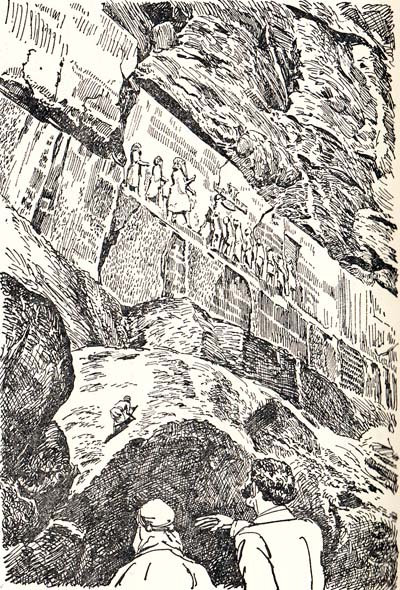

岩には、いくつかの彫像が立っていました。

像は弓によりかかり、悪者を左足でふんづけた王と、うしろに弓や槍をもった二人のペルシア人が立っています。

また王の前には手をしばられ、首をなわでゆわえられた捕虜が、じゅずつなぎに九人ならんでいます。 |

|

「これは、なにかの記念碑だぞ」

ローリンソンは、望遠鏡から目を放して、さけびました。

そして像の左右と下とに、なにやら異なった三つの文字がかかれているのをみつけました。

「やっぱり望遠鏡などではどうにもならん。自分でのぼって確かめるほかに手はないぞ」

彼は危険をかえりみず、高い崖によじのぼっていきました。

しかし、あるていどまでいくと、もうそこから先は垂直な崖で、どうしても、はしごが必要になりました。

ローリンソンは岩場のわずかなひっかかりの場所にはしごをすえて、垂直なはしごをのぼり、ようやく碑文を写せるところへたどりつきました。

下をみれば目もくらむような断崖絶壁です。しかもはしごは、ぷきみにグラグラとゆれました。

こうして、大変危険な作業をつづけて、三つのちがった碑文のうち、ふたつを写し取りました。

あとでわかったのですが、それは楔形文字のなかでも、古代ペルシア語とエラム語でつづられた文字でした。

ローリンソンは、それから数年のあいだ、写し取った碑文の研究をつづけました。

しかし、途中でアフガン戦争がおこったため、彼は自分の訓練したペルシア兵をひきいて、戦争にでました。

戦争がおわると、彼はふたたび碑文の研究をはじめました。

とにかく、三つの碑文のうち、最後に、残っているひとつを写し取らなければなりません。

この文字も、あとでわかったのですが、バビロニア語でした。

一八四四年、ローリンソンは、ベヒスタンヘむけて出発しました。

しかし、このときは、うまく成功しませんでした。それでもローリンソンはくじけません。

一八四七年にも、やってきて、こんどは、ザイルや、渡し板や、クイ、ハンマーなどを用意しました。

彼は近所に住む農夫たちに、お礼をするから、だれかこの仕事を手伝ってくれるものはいないか、とたのみました。

しかし、だれにたずねても、一歩あやまれば死ぬ、おそろしい仕事を引き受けるものはいません。

ある日、一人の少年がローリンソンを訪ねてきました。

少年は、タルト族で、まるで、カモシカのようにすばしっこくて身軽でした。

「本当にやれるかね」

ローリンソンはたずれました。

「はい。やってみます」

少年は、落ち着きはらってこたえました。

「よし、それじゃ、用心してやりたまえ」

ローリンソンは少年に、いろんな注意をあたえ、ロープやクギやハンマーなどを渡しました。

少年は、すばやく絶壁をよじのぼっていきました。

ところが大きな岩が、少年のゆく手をさえぎりました。

岩は頭の上に、まるでひさしのようにつきだしています。

少年はもっていたクギをハンマーでうちこみ、ロープをとおして、自分のからだをしばりつけました。

いまでいえば、ロッククライミングですね。でも、まだその頃は、そんな登山技術はありません。

少年は、一本のロ-プをたよりに、けわしい岩場をこえようとしました。

下でみていたローリンソンをはじめ見物人たちは、みんな息をころし、かたずをのんで、少年をみつめました。

やがて少年はみごとにそこをのりこえ、文字の刻まれたところにたどりつきました。

「やったぞーっ!」

下では、大勢の見物人たちが大拍手をおくりました。

少年はローリンソンにいわれたとおりぬれた紙をあてた上に、墨をぬって(そのことを拓本(たくほん)といいます)、ふしぎな文字を写しました。

こうして、十日がかりで、少年はみごとに全部の碑文を写し取りました。

「ありがとう、ありがとう!」

ローリンソンは、少年の肩をだいてさけびました。

「さあ、あとはいよいよ、この文字のなぞをとくだけだぞ」

ローリンソンは、楔形文字の研究にむかって、まっしぐらにつきすすんでいきました。 |

|

さきほどもお話したように、碑文は、ペルシア、エフ厶、バビロニアの三つの楔形文字でつづられてありましたが、一体、それをなんと読んだらいいのか、さっぱりわかりませんでした。

こんな奇妙な文字をつかった人々は、もうこの世にはいません。

それに、読みかたも残っていません。

エジプトの象形文字を最初に読むことができたのは、シャンポリオンという判者でした。

でも、シャンポリオンの場合は、発見されたロゼッタ・ストーンとよばれる石に、象形文字のほかに、同じ意味のギリシア語が、刻まれていました。

シャンポリオンは、ギリシア語をたよりに象形文字を読んでいきました。

ところが、ローリンソンの場合、三つが三つとも楔形文字で、全く手がかりがないのです。

ローリンソンは、シャンポリオンよりは、いっそう不利な条件のなかで研究をつづけなければなりませんでした。

しかし、ローリンソンは、どんな困難にも負けない。とても強い意志をもっていました。

「どんなことがあっても、なぞの文字をつきとめてやる」

ローリンソンは、なんとかして糸口をつかもうと努力しました。

その頃すでにローリンソンと同じように楔形文字のなぞをとこうと、一所懸命研究をしている人が、ほかにもいました。

イギリス人のトルポット、アイルランド人のヒンクスや、フランス人のオペールなどがそうでした。

ただローリンソン以外は、粘土板の楔形文字をたよりに研究していました。

ローリンソンは、まず手がかりとして、三とおりのちがった楔形文字のなかで、形の似ているものを見つけ出していきました。

そして、そのなかに、全く同じ二人の王の名前(一人は王子)のあることを発見し、やがてひとつひとつを根気よく調べていった結果、だんだんなぞはとけていきました。

碑文のはじめを、ローリンソンは、つぎのように読みました。

王ダラヤワウシュ、ここにしめす

いつの日か

この碑文を目にするものよ

これは、私が岩にほったものだから

ここにある人の像と一緒に

消したりこわしたりしてはならぬ

子孫がつづくかぎり

きれいにのちの世にのこすべし |

ダラヤワウシュというのは、およそ二千五百年ほどまえにペルシアにいた、ダリウス王のことです。

ダリウス王は、自分の偉大な功績を、あとの世まで伝えたいと思い、戦争がおわって味方が勝利をおさめると、その報告を三つの言葉で、岩に刻みつけたのです。

そして、さらに王は、自分のすがたも、ほりつけました。

こうしたローリンソンの説にたいして、うたがわしいと首をかしげる人々もいました。

やがて、ロンドンにあるアジア協会は、楔形文字を研究しているローリンソン、トルボット、ヒンクス、オペールの四人にたいして、別々に同じ内容の楔形文字を訳してもらうことにしました。

その楔形文字は、新しく発見された粘土板でした。

四人は、同時に仕事にとりかかりましたが、だれも、ほかの人が自分と同じことをやっていようとは思いませんでした。

四人は、思い思いの方法で研究をしました。

そして、やがて自分の訳したものをアジア協会におくりかえしました。

ところがどうでしょう。

四人がおくりかえしてきた訳文は、ほとんど同じでした。

別々の道はたどっていても、たどりついたところは同じだったのです。

そこではじめて、ローリンソンがベヒスタンで写し取った、ダリウス王の碑文の読みかたは、正確だということがわかりました。

彼が、大変な危険をおかしてまで、あくまでも岩に刻まれた碑文を写し取ったおかけで、楔形文字のなぞが意外にはやくとけたのです。 |

|

でもダリウス王は、どうやってそんな高いところに碑をつくることができたのでしょうか……。

そのなぞは、簡単にとけました。

というのは、王が碑をきざんでしまうまでは、そこは切りたった崖ではなかったのです。

石工たちの、仕事がやりいいような足場が、ちゃんとありました。

王は、碑文の仕事がすっかりおわると、足場だった岩を垂直にきり落とさせ、簡単に碑文の場所には近づけないようにしたのです。

そうしておけば、いたずらしてこわそうと思っても、こわすことができません。

こうして、二千五百年ものあいだ、王の碑は無事に残り、やがてローリンソンによって、かがやかしい日の目をみることができたのです。

top

**************************************** |