|

****************************************

Index アラビアの遺跡(その一 その二 その三) 解説

Ⅱ アラビアの古代遺跡(その二)

6 ニムルドの王宮を掘る

top

さて、ふしぎな古代文字にいどんだローリンソンのお話がすんだところで、再び発掘に話をむけましょう。

フランス人ボッタによるコルサバード遺跡の発見と発掘は、世界じゅうの人々をびっくりさせました。

その頃イギリス人レアードは、メソポタミアを旅しながら、いつかはこの地で古代遺跡を発掘してみせるぞと心に誓いました。

レアードは、メソポタミア旅行の思い出を、あとでこう書いています。

「私は、気ままに旅をした。だれもかまうものはなく、そこに住む遊牧民のテントや小屋をたずねた。

また時間や道のりなどにかまうことなく、気ままにぷらつき、日が沈むと、かっては神さまのすみかとして、人々からあがめられたであろうと思われる、寝殿のあとに立っていた。

自分をえらそうにみせようとする役人たちとは、いっさい口をきかず、その土地土地で、一所懸命生活をしている人々と親しくした。 彼らは貧しいながら、心からもてなしてくれた。

私は、彼らのところでなごやかに話をしたり、食べたりした」 |

こうした旅行のおかげでレアードは、イラク地方のようすやそこに住む人たちの生活を知ることができました。

やがて 彼はトルコのコンスタンチノープル(いまのイスタンブール)にいき、イギリスのカニング大使にあいました。

レアードは大使に、自分がみてきた、数々のふしぎな丘の話をしてきっとそこが古代の都のあとにちがいないといいました。

その頃ちょうど、フランス人ボッタがコルサバードの発掘で大成功をおさめていたときでしたから、レアードの話に大使も大変こころをひかれました。

「どうだね、レアードくん。

どこでもいいから、君が調べてみたいとおもう丘を掘ってみないかね。 わずかだが、私も資金をだそう」

大使は、レアードに六十ポンド(約六万円)をだすといいました。

六十ポンドという金は、ひとつの丘を発掘するというには、あまりにも少ない金額でした。 |

レアードとカニング大使

|

しかしレアードは、このチャンスをみのがしませんでした。

「やってみましょう」 レアードは決心しました。

「どこを掘るのかね」 大使はたずねました。

「ニムルドです」

そこはかって、レアードが友人と一緒に旅をしたとき立ちよった丘でした。

また、ボッタがいちど発掘のくわをいれたところでもありました。

だが、レアードは間違いなく、その丘を掘れば、古代の都のあとがみつかると信じていました。

レアードは、そのときのことを日記のなかでこういっています。

「大きな、そして、ぶかっこうなかたまり――

いまそこには草がおいしげっていて、どこにも人間の手がくわわっているという、ようすはない。

斜面はまっすぐに切りたち、冬の雨で大きなわれ目ができていた」

「この大きな土のかたまりの山は、ローマにある有名な古代の神殿や劇場以上に、私につよい印象をあたえた」

レアードは、このニムルドの丘こそ『聖書』の中にでてくるニネベの都にちがいないと思いました。

ノアの洪水で有名なノアには三人の息子がいて、やがて息子の一人は、ニムルドという子供をうみました。

『聖書』には、つぎのように書かれています。

「ニムルドは、最初にこの世を支配した力のある者の一人である。

彼の国は、はじめバペル、エレク、アカデ、力ルネであった。

やがて彼は、そこからさらにアッシリアにでて、ニネペ、レホボティリ、カラをたてた」

一八四五年、十一月八日、レアードは、ニムルドの丘をめざし、ただ一人、チグリス川をくだっていきました。

しかし、レアードのまえにはいろいろな困難が待ちうけていました。

その頃、この国は大変みだれていて、あちこちで住民たちが、暴動をおこしたりして、大変危険でした。

イラクは、その頃トルコの領土でしたから、この地方はトルコからおくられた太守が治めていました。

太守は、あまりこころのよくない人物で、住民たちを苦しめていました。

住民たちは、反乱を起こしてたたかいました。

そんな時でしたから、発掘どころのさわぎではありません。

しかも、太守たちは外国人を嫌っていました。

もし、レアードが発掘をやるとすれば、ボッタの時のように、ことごとに邪魔をするにきまっています。

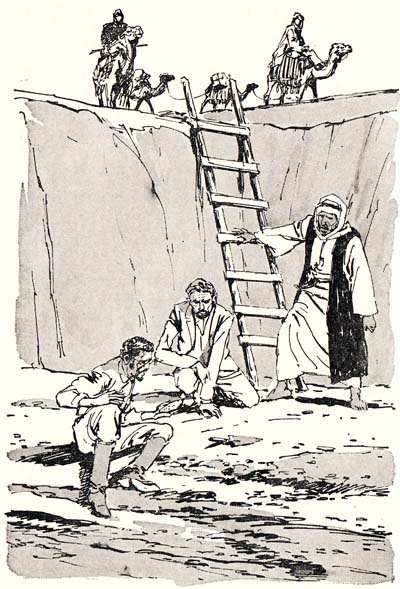

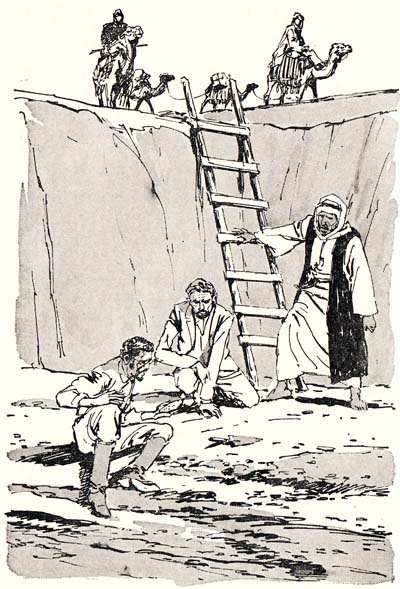

そこでレアードは、ニムルドの丘を発掘することなど秘密にして、野ブタ狩りをするといって人夫を集めました。

まず彼は、筏をつくりました。

筏の上にはヤギの皮をはり、その上に狩りに必要な鉄砲や槍を、ものものしくならべました。

ところが、ヤギの皮の下には、こっそりと発掘に必要なシャベルやツルハシなどがかくされていたのです。

トルコの役人たちの目をごまかすには、どうしてもそうするよりほかに、しかたがなかったのです。

レアードとアラビアの人夫たちをのせた筏は、無事に役人の目をのがれ、チグリス川をくだりました。

数時間、ゆるやかな流れをくだって、ニムルドの丘のみえるところへ上陸しました。

翌朝レアードは、アラビア人の人夫と、丘にむかいました。

丘に着いてみると、あちこちから、建物につかったとおもわれる煉瓦などが、顔をだしていました。

レアードは注意ぶかくまわりを調べました。 |

|

やがて丘の北西の隅に、ちょっぴり顔をのぞかせているアラバスタ(雪花石膏というやわらかい石)をみつけました。

「旦那さん、ひっこぬいてみましょう」

アラビア人たちが、ちからをこめてひきぬこうとしましたが、なかなかぬけません。

「掘り出してみてくれ」 レア~ドの命令で人夫たちは、まわりの土を掘りさげました。

「おっ!」

レアードはおもわず目をみはりました。

それは、壁のしきりにつかわれたとおもわれる、アラバスタの板でした。

「もしかしたら、この近くに部屋がみつかるかもしれんぞ」

人夫たちは、その言葉に力をえて、さかんに掘りつづけました。

二枚、三枚、四枚、こうして午前ちゅうに十枚以上の板石を掘り出しました。 |

|

その一枚は、一部分がかけていました。

「わかったぞ、この板は、間違いなく部屋か広間の壁に張られたものだ。

一枚かけているところに、部屋の入口があったにちがいない」

レアードは、さっそく丘の南西のすみかにむかって、掘り広げていきました。

そのあたりは、かってボッタがいちど調べたところでした。

しかし、ホックは、なにも発見できず、そのままむなしく引きあげたのです。

ところがレアードは、そこに、なにかがあることを発見しました。

レアードの発掘の勘は、とてもすぐれていました。

やがて人夫たちは、ひとつの壁石につきあたりました。

しかも、その壁石の表面には、碑文のようなものが刻まれていました。

レアードは、かけよって調べました。だが残念なことに、それは火に焼けていました。

空気にさらされると、こなごなになってくずれてしまいます。

でもこの発見で、レアードは勇気づけられました。まわりを掘り下げればなにかがでてくることは、もう間違いありません。

レアードは人夫たちを力づけ、どんどん発掘を卞すめていきました。

間違いなく、そこは、宮毆のくずれ落ちた部屋のあとでした。

しかしこれが一体、いつ、だれによって、つくられたものかは、まださっぱり見当がつきません。

二日、三日、五日、と掘りすすめていくうちに、さまざまなものが発見されました。

そのなかのひとつには、戦争の場面を描いた壁の飾り石もありました。

馬にひかれた二台の戦車には、三人一組の戦士がのっています。

戦士は頭にとがりのついたかぶとをかぶり、左手にはひきしぼった弓をもち、右手は矢をつがえて耳のうしろまで、つるをひきしぼっていました。

腰にさした剣の、さやの先には、二ひきのライオンの姿が刻まれています。

また、戦車を操縦している御者は、たずなとむちをにぎり、馬をかりたてています。

レアードは、それをみると、おどろきの声をもらしました。

人間や馬の筋肉の動きまで、こまかに描き、しかもいきいきとしています。

「こんな腕前をもった人がいた国は、どんなにすばらしい国だったろう」 |

戦争の場面を描いた壁の飾り石

|

レアードは今はすでにあれはてた遺跡の上に立ち、古い昔に栄えた宮殿のようすを、目の前にうかべてみるのでした。

しかし、アラビア人の人夫たちは、古ぼけた石や彫刻や煉瓦をみても、レアードのように、おどろいたり感激したりはしませんでした。

彼らにとっては、そんなことはどうでもよく、ただレアードから、はたらいた分のか金をもらえば、それでいいのです。

ところが、やがて人夫の口から、レアードがニムルドの丘でいろいろなものを掘り出したことが、人々の耳にも伝わり、モースルにいる役人たちにも聞こえました。

トルコ人の太守は、すぐに発掘の中止を命じました。

太守はレアードにむかっていいました。

「あなたが、いま掘っている丘は、古いモハメッドの墓です。

もし、そのことがここにいる住民たちにわかってごらんなさい。どうなると思います。

いかりくるった住民たちは、あなたに、なにをするかわかりませんよ」

「私は、それをだまってみすごすわけにはいきません。すぐに掘ることをやめてください」

言葉はおだやかですが、明らかにおどしです。

かってにつくりあげたデマで、レアードの発掘をさまたげようとしていることは、わかっています。

しかし、レアードは、そんなおどしぐらいではひるみません。

いつの場合でも学問の研究には、冒険と危険がつきものです。

そんなとき、発掘していた人夫たちは、ぎょっとするようなものを掘り出していました。

煉瓦や土に埋もれたアラバスタで作った大きな人の頭が現れたのです。

「キャーッ、ニムルドが現れた」

人夫たちは、大声をあげて、とびのきました。

知らせをきいて、レアードはかけつけました。

がらくたの間から顔をのぞかせている大きな人の頭は、すばらしいものでした。

おだやかな中に、なんとなく威厳がそなわった第一級の芸術品です。

「この下がどうなっているか、掘りつづけろ」

レアードは大夫たちに命じました。

掘り出してみると、それはかって、ボッタがコルサバードで発見した、人の頭に獣の体をつけ、大きな翼をもった像と同じものでした。

ホックが掘り出したのは、牛の体でした。ところが、そこから発見されたものは、ライオンの体に、翼をつけていました。

「おそらく、この像は宮殿の守り神で、門の左右に立っていたものにちがいない」 レアードは、そういいました。

はたして、そこから、少し南にはなれた場所で、同じ像が発見されました。 両方とも背丈十二フィート(約三メートル六十センチ)で、とても大きな像でした。 レアードは、そのときのようすを、つぎのようにしるしています。 |

人頭有翼獅子身の巨像

|

「私は、何時間もかかって、この神秘的な石像を観察し、その意味と歴史について考えた。

この像をつくった人々は、どうしてこんなすばらしいものを作り出すことができたのだろう。

この翼をもち、人の頭をしたライオンの像は、けっして意味のない、ただまぼろしのつくりものではない。

人々の考えが、すべてこの像の中に現れている。

すぐれた頭脳は人の頭によってしめされ、力強さはライオンによって、そして、空をとべるように翼によってしめされている。

このふたつの像は、おそらく、宮殿にある神殿の門を守っていた。王や神官や戦士たちが、祭壇にお供え物をするために、ここをとおり神のまえにぬかずいたことだろう」

ふしぎな像の出現に、人夫たちはおどろきました。

「これは人間の手によって、できたものではない。

ニムルドの神が、墓をあばくのをいかって、土のなかから現れたのだぞ!」

人夫たちは、おそれおののきながら、そんな言葉を口ばしりました。 |

|

|

「ニムルドが、土の中から現れた!」

そのうわさは、またもや役人たちに知れわたりました。

「なんとしても、あのばか者から手を引かせなきゃならん」

太守はカンカンにおこりました。

太守にたきつけられた住民たちも、さわぎだしました。

「墓掘りをやめろ! 我々にたたりがある」

レアードは、石の像について人々に説明しましたが、人々は、なかなか聞きいれようとはしませんでした。

そこで、レアードは、人々のさわぎがしずまるのを待ちました。

その間にレアードは、カニング大使にたのんで、トルコの総理大臣から、発掘の許可と発掘品をイギリスへ持ち帰ってもいいという、かきつけをもらうことに成功しました。

7 石像、筏にのる top

再び、発掘ははじまりました。

そして、今度は、またもや人の頭に、獣の体をした一対の石像を掘りだしました。

でも、それは前のものと、いくらかちがっていました。

石像は頭から腰までが人の体をし、それにライオンの足と体をくっつけたものです。

片手にヤギをだき、もう一方の手に花のついた木の枝をもっています。

はじめに発見された石像は北の門を守るもので、今度発見されたものは南の門を守る像であることがわかりました。

レアードは自分の仕事は正確に、しかも間違いなく実行する人でした。

彼は、発掘した彫刻をスケッチし、発見した碑文のすべての写しをとりました。

彼は焼けつくような夏の暑さの間にも、奴隷のように働き、川岸の木かげでちょっと休んでは、また働きました。

あたりには、おそろしいサソリがいました。

ゆだんすると、サソリにさされて命をおとさないともかぎりません。 |

|

レアードはサソリにはさされませんでしたが、蚊の襲撃には、ずいぶんなやまされました。

マラリアにかかり、動けなくなるのもしばしばでしたが、彼はがんばりました。

うずもれた宮毆のあとからでてくる数々のふしぎな像をみると年老いたアラビア人は、レアードにむかっていいました。

「私は長い年月の間、この土地に住んできました。私の祖父も、ここで天幕をはって生活をしました。

けれども、彼らでさえ、この像については少しも知らなかったのです。

千二百年も昔から、ここにはずっと人が住みつづけてきました。

しかしだれも、地下の宮殿についてきいたものがいません。おそらく、彼らのずっとまえに住んでいた人も、また、なんにも知らなかったのでしょう。

ところが、一人のヨーロッパ人が、はるばると長い旅をかされて、ここへやってきました。

そして一本の棒をもってきて、あちこちに線をひき、ここが宮殿だ、こっちが門だといいながら、私たちに教えました。

まるで、あなたは、地下にあるもののすべてを見通してでもいるように……。

まことにふしぎでございます。これは書物に書かれてあったものでしょうか……。

あるいは魔法によったのでしょうか……。

そもそも、あなたは、どんなえらい人について学んだのですか。

旦那さん、教えてください、あなたの秘密を……」 |

レアードのすばらしい発見に、イギリス政府もだまっているわけにはいかなくなりました。

大英博物館はレアードの発掘のために資金をだし、レアード個人の発掘としてでなく、博物館の仕事として、発掘をすすめることにしました。

そしてレアードの助手として、ホルムズド・ラッサムをおくりました。

レアードにとって、掘り出したものをイギリスにどうやっておくるかということは、とても大きな問題でした。

チグリス川をつかっておくることが一番早道です。だが、船がこられるのは下流のバスラまでです。

バスラまで、筏をつかわなければなりません。しかし発見された人頭獣身の像な

ど、とても大きくて、簡単に筏などにはのりません。

しかし、レアードはアラビア人たちを説きふせて、大きな筏をつくることにしました。

そのためには、たくさんの材木と六百頭分のヒツジやヤギの皮が必要です。ヤギの皮でうき袋をつくるのです。

また、像を川岸まで移動させるには、丈夫な丸太が必要でした。

しかし近くには丸太にする材木はありません。

そこでレアードは、上流から材木を切り倒し、その材木をつかい、大きな筏と頑丈な荷車をつくりました。

像は地下六メートルのところにうまっていました。 でも五十トンもある像を持上げるクレーンがありません。

そこでレアードは、発掘場所から丘のはしまで傾斜した道路をつくらせました。

道路には材木をしき、像は、丈夫な板でわくをつくり、それになわをまきつけて、傾斜した道路をじわじわおろすことにしました。

数十人がかりで、なわをゆっくりゆるめておろしていきました。 ところが途中で、像は横だおしになり、あっというまにつなが切れました。

ダダダダ……。

像は傾斜になった材木の道を。大きな音をたててすべり落ちていきました。

“しまった” レアードはかけだしました。

おそらく、像はこなごなにくだけでしまうでしょう。 |

|

せっかく苦心して掘り出したものの、これでは全く水のあわです。

ところが、像には木の枠がしっかりはめてあったために、少しの傷もつかず、無事でした。

「ばんざーい!」

作業にあたったアラビア人も、大ぜいの見物人も、おもわず大声でさけびました。

荷車は道路の端に、道路と同じ高さですえてありました。

せっかく像が荷車につみこまれましたが、今度は荷車をひく水牛がいうことをききません。

アラビア人の御者が、どんなにむちうっても、動きません。

しかたなく三百人のアラビア人たちがなわをもって、川岸まで引っぱりました。

こうして、像は、ヤギやヒツジの皮でつくった浮袋をつけた筏につみこまれました。

筏はチグリス川を無事にくだり、バラスの港に待っているイギリスの船につみこむことができました。

おもしろいことには、この方法は、かって二千八百年前に、古代のアッシリア人がやった方法と全く同じでした。 |

|

8 世界最古の図書館 top

大英博物館の援助がはじまり、ラッサムが助手としてやってきてから、レアードの仕事は大変順調にすすみました。

王宮の一室一室を、どんどん掘りすすめていきました。

古代アッシリアの生活が、ひと目でしのばれる浮き彫りの墓、鉄の槍や剣、青銅のかぶと、銀の壺、象牙づくりのお祭りの道具など、ぞくぞくとでてきました。

また、高さ七フィート(約二メートル)の、四面に浮き彫りのある塔を掘りだしました。

浮き彫りの絛には、楔形文字が刻まれていました。

あとでわかったことですが、この塔は、アッシリアの王シャルマナサル三世(紀元前八五八年~紀元前八二四年)がまわりの国々から、貢物をもって、ごきげんうかがいにきたときのようすを描かせたものです。

いまてもこの塔は“黒色オベリスク”とよばれて、大英博物館に収めてあるもののなかでは、とくに大切なもののひとつにかぞえられています。

ニムルドで、数々の王宮を掘りあてたレアードは、今度はモースルの対岸にあるクユーンジークの丘に目をつけました。

この丘も、かって、ボッタが発掘して何もみつけだすことができず、あきらめてひきあげた、いわくつきの丘でした。

しかし、レアードは、かならず何かあると信じていました。

レアードは、人夫たちに、丘にまっすぐな穴を掘らせました。

約二十フィート(六メートル)の深さまできたとき、煉瓦の層にぷつかりました。

そこから、四方に水平な通路を掘っていくと大広間がありました。

さらに、翼をつけた牛を両側においた門がありました。

四週間の発掘で、九つの部屋を掘りあてました。 |

シャルマナサル三世

の黒色オベリスク

|

これも、あとでわかったのですが、その王宮は、アッシリア王国で、もっとも強大で、しかも残酷な王さまだといわれたサンベリップ(紀元前七〇四年丿紀元前六八一年)の宮殿でした。

なかでも、この宮殿からは、古代芸術の第一級の作品といわれる“死の前のライオン”の浮き彫りが発見されました。

ライオンは骨にまでとどく深いきずをうけ、背や尻に矢がささりぐっと体を起こし、ウォーとひと声高くほえたでようとするところが描かれている、雄大なものです。

こうして、ニムルドとクユーンジークで、数々の大成功をおさめたレアードは、一八四七年六月、助手のラッサムと一緒に、イギリスへ帰りました。

レアードは、わずか一年の間に、ニムルドとクユーンジークで、八つの王宮を発見していました。

そのうち七つはニムルドでした。 |

死の前のライオン

|

これも、あとでわかったことですが、レアードが発掘した王宮は、アッシリア王、アプリ二世(紀元前八八四年~紀元前八五八年)から、アッシュル・エティル・イラーニ (紀元前六二六年~紀元前六二一年)にかけてのものでした。

そしてレアードが、『聖書』の中にあるニネベの王宮だと思ったのも、じつはカルフ(『旧約聖書』の中ではカラーという)の王宮であることが明らかになりました。

またクユーンジークの王宮は、さきにもお話したようにサンヘリップ王の大宮殿で、そこはアッシリアの王都ニネベの一部でした。

数々の業績をあげて、イギリスに帰ってきたレアードは、イギリスで大変な歓迎をうけました。

そして、

「レアードに発掘をつづけさせろ」

という声が、イギリス全土からおこりました。

こうして、レアードは、再び大英博物館の出資により、助手のラッサムと画家のクーパーをつれて、クユーンジークヘむかいました。

それは、一八四九年八月のことでした。

その年の十日ペ レアードは、まず、クユーンジークで発掘を再開しました。

レアードは、まえに発掘したサンベリップ王の宮殿あとで、王宮に飾られていた、戦争の壁画などを発見して掘りすすめていくうち、べつの宮殿にぶつかりました。

そこは、アッシュルバニパル王(紀元前六六八年~紀元前六二六年)の宮殿でした。

しかもそこには、王の図書館とおもわれる楔形文字をほりつけた粘土板が山積みされた大倉庫があったのです。

そのときのようすをレアードは、つぎのようにかいています。

「魚の体をした神の像(ダゴン)が守っている部屋の入口をはいると、なかにはふたつの小さな部屋があった。

かっては、そこに浮き彫りの羽目板が、飾られていたらしいが、大部分はすでにこわれていた。

私はこの部屋を、“記録の室”とよびたい。

ふたつの部屋には、三インチ(約七・五センチ)から六インチ(約十五センチ)の長さの粘土板が床の上に一フィート(約三十センチ)あるいはそれ以上の高さまで、部屋いっぱいに積まれていた。

なかには、完全なものもあったが、大部分はかけらになっていた。

おそらく建物の上が落ちたときこわれたのだろう。それでも大きな粘土板は、九インチに六インチ、小形のものは、一インチ(約二・五センチ)のものもあった。

これらの粘土板には、いろいろな種類があり、多くはアッシリア人のくわだてた、戦争や遠征の記録や王の命令書らしい」 |

つまり、そこは古代の図書館なのでした。

そんなに古い時代から図書館があったときいて、みなさんは、きっとびっくりするでしょう。

レアードのこの大発見のあと、学者たちは発見された楔形文字を読み、間違いなくそこが世界でも一番古い図書館だったことを確かめました。

この図書館をたてたアッシュルバニパル王は、とてもすぐれた王さまでした。

王はバビロニア、アッシリアの各地から、古い記録を集め、その記録をきれいに整理して、いまの図書館のように分類し、目録をつくりました。

もちろん、それはみんな粘土の図書です。

粘土の本は、かけらまであわせると、全部で約三万もありました。

内容は、大体つぎのようなものでした。

①宗教の書 ②神話の書 ③星うらないの書 ④天文の書 ⑤医学の書 ⑥歴史の書 ⑦ことばの書 ⑧教科書 ⑨手紙 ⑩商業、法律の書。

いまから、二千六百年も昔に、よくこれだけのものを集め、ちゃんと整理して図書館におさめたアッシュルバニパル王は、すぐれた王さまでした。

しかし、長い間、土の中にうずもれていた古代の図書館を掘り出したレアードの業績も、すばらしいものでした。 |

粘土の図書

|

それから一八五一年四月まで、レアードはニムルドをはじめ、その南のテル・ヌッファル、バビロン、ワルカなどの発掘をやり、数々の発掘品をもってコンスタンチノープル(いまのイスタンブール)へひきあげました。

そのあとレアードは、発掘から手をひき、助手のラッサムにすべてをまかせました。

ラッサムもレアードにおとらず、すぐれた業績をのこしました。

そして、レアードが発掘したクユーンジークの遺跡を、さらにくわしく調べました。

その結果、さらに、粘土板が積まれている書庫を発見しました。

その粘上板の中に、前にお話した、ノアの洪水をものがたる有名な“ギルガメシュの粘土板”がふくまれていたのです。

もちろん、発掘したご本人のラッサムは、楔形文字が読めませんでしたから、そんな大事なものとは、知りませんでした。

ラッサムは、発掘した粘上板を大英博物館へおくりました。

たまたまそれが、スミスの目にとまり、やがてスミスは、自分自身失われた破片をさがしに、クユーンジークめざしてやってくるのです。

9 洪水の書をもとめて top

さて、私は、ホック、レアード、そして、ラッサムと、アッシリアの宮殿を掘りつづけた考古学者たちの苦心の足あとをさぐって、ここまでたどりつきました。

いよいよここで、お話を、はじめのほうへもどさなければなりません。

つまり、この本のはじめに登場したジョージ・スミスヘ、お話のバトンが渡されたのです。

スミスが、大英博物館におさめられている楔形文字の粘土板を調べているうち、ふと、洪水のことをかいた粘土板のかけらをみつけました。

それはクユーンジークでラッサムが掘り出して大英博物館へ送ったものでした。

「クユーンジークをもっと調べれば、かならず、洪水のことをかいた粘土版の、かたわれがでてくるにちがいない」

スミスはそう思いました。

そして、イギリスの新聞“デイリー・テレグラフ”のさそいにおうじて、自分自身でメソポタミアの土地をたずねる決心をしました。 |

スミスはさらに粘土板の発掘を決意する

|

一八七三年三月三日、スミスは、ニネベに到着しました。

しかし、ホックやレアードのときもそうだったように、トルコの役人たちが、なにやかやと、邪魔をしました。

「これ以上、イギリス人にかってなまねをさせるな」

役人たちは嫌がらせをして、スミスの発掘をおくらせました。

スミスがクユーンジークで、図書館のあとを発掘できたのはそれから二ヵ月あとの五月七日のことでした。

地面はレアードやラッサムが掘ったあとだったので、煉瓦や土が入りまじって、大変掘りにくい状態でした。

やがてスミスは、ラッサムが、アッシュルバニパルの洪水のことをかいた粘土板を掘り出した書庫にたどりつきました。

あちこちに、粘土板の破片が散らばっていました。

スミスは、ひとつの粘土板もみのがすまいと、ていねいに取出しては、調べました。

発掘作業は何日かつづきました。

そしてある日、ついに洪水のことをかいた、粘土板のかたわれを発見することができたのです。

それは、かなり大きな粘土板でした。

そして、彼が大英博物館で調べた粘土板と、ぴたりとあわさりました。

「あったぞ! みつけたぞ!」

スミスはあまりのうれしさに、踊り上ってさけびました。

やがて、三八四個の粘土板を掘り出したスミスは、それをもってイギリスへ帰りました。

イギリスじゅうは大さわぎになりました。

「もういちど、スミスをメソポタミアへやり、発掘をつづけさせたら、まだ新しい発見があるかもしれないぞ」

そこで、スミスは、再びクユーンジークヘむかいました。

宮殿を調べていくうちに、レアードが粘土板を発見したところは、じつは粘土板をおさめた書庫ではなく、床がくずれて、上のほうから落ちてきたことがわかりました。

そこで彼は、発掘をずっと周りにも広げていきました。 |

|

四ヵ月の発掘で、今度も三千枚以上の粘土板の文書を発見しました。

粘土板を博物館にもちかえったスミスは、二年間にわたって、熱心に研究をつづけました。

そして、一番最初に、博物館のなかで発見したかけらと、新しく彼が掘り出してきた粘土板をつぎあわせて読んでみると、それは、『聖書』に書かれている、“ノアの洪水”と、全く同じでした。

楔形文字の粘土板には、つぎのようなことが書かれていたのです。

|

私は、持物をたずさえ、全部の財産をつみこみ、家族とすべての近親者、野の生きもの、牧場の家畜、職人たち、すべてを船にのせた。

私は船にのりこみ、戸をしめた……

朝がしだいに明るくなったとき、はるか地平線にひとつの黒雲がたかまった……

昼の明るさは突然夜となった。

兄弟はもはや兄弟をみず、天上のひとびとは、たがいに相手 をみわけることができなかった。

神々は洪水のこわさにつつまれ、アスの天界に逃げのがれ、犬のように壁ぎわにうずくまり、しずかに横になった。

…………

六日六晩、嵐と洪水は高まり、台風が国土を支配した。

七日めの夜が明けたとき、嵐は弱まり軍勢のようにあれくるった洪水は、しずまった。

波はおだやかになり、暴風はやわらぎ、水は、もはや水かさをまさなかった。

私は水の面を見下ろした。

そのほえる声はおさまっていた。

すべての人間は土に帰してしまったのだ。

泥は屋根の高さにたっしていた。

私は陸上をみまわして、海の水平線をながめた。

遠く、はるかに遠くに、ひとつの島が浮かんでいた。

船はニッシルの山につき、ニッシルの山にのりあげ、錨をおろしたようにとまった……

七日めの夜があけたとき一羽のハトをはなってつかいにだした。

私のハトは飛びたち、そして帰ってきた。

休む場所がなかったから帰ってきたのだ。

私は一羽のアマツバメをつかいにだして、飛びたたせた。

私のアマツバメは飛びたち、そして帰ってきた。

休む場所がなかったから、帰ってきたのだ。

私は一羽のガラスをつかいにだして飛びたたせた。

ガラスは飛びたち、そして水の面がへっているのをみとめた。

ガラスはそれを知り飛びまわり、カアカアと鳴き、もはや帰ってこなかった。

|

これが粘土板にかかれた洪水の話です。

どうです。みなさんは、このお話が『聖書』にある“ノアの洪水”と、全くそっくりであることに気がついたでしょう。

そしてそれは、『聖書』よりずっと古い時代にできたものです。

『聖書』の“ノアの洪水”は、この粘土板のお話をもとにしてつくられたことは明らかです。

「おそらくこの洪水の話は実際にあったことにちがいない」

スミスはそう考えました。そのためには、もっともっと証拠をさがしださなくてはなりません。

こうして二年後の一八七六年三月、スミスは三度めのメソポタミア旅行に旅立ちました。

ところが今度は、まえの二回のときのように事はうまく運びませんでした。

スミスは発掘をはじめようとして、人夫をやといましたが、あまりの暑さと、国の中に内乱がつづいて、人があつまらず、とうとう発掘をあきらめなければならなくなりました。

すっかり失望したスミスは、ただ一人、照りつける日ざしの中をラクダにのり、アレッポにむけて出発しました。

途中、パンとナツメヤシだけで、飢えをしのいだ彼は、八月なかば、ついに赤痢にかかってしまいました。

薬の用意もなく医者もいません。スミスはアレッポのほど近くの村でたおれたまま、おきあがることもできず、ついに、三十六歳の若さでこの世を去りました。

しかし、最後まで楔形文字研究への情熱は、からだの中に、燃えたぎっていました。

スミスは死の数日まえの日記にこうかいています。

「……私の仕事は、私の研究する学問のためにあった。

……私のあつめた粘土板の資料には、研究すべき分野が、非常にたくさん残っている。

私は、そのなぞを觧くことをめざしていた。

しかし、いまや私の集めた資料と、私がこれまで研究したノートは、すべて楔形文字を研究している人たちのまえに広く公開してほしい。

私はじゅうぶん義務をはたしたつもりだ。

私はけっして死をおそれたりはしない。

しかし、私は、家族のために生きたいとおもう」 |

|

三度目のメソポタミア旅行で、スミスは赤痢にかかり死ぬ

|

スミスは、彼が苦心して集めた資料を、じゅうぶん研究することもできずに、若くしてたおれました。

でも、スミスは、のちの世の研究者のために、すばらしい仕事を残して死んだのです。

もしスミスが、洪水の記録のかかれた粘土板の破片を読むことができなかったら、また、そのあと、二度にわたる発掘によって、失われた破片のかたわれをさがしだすことができなかったとしたら、おそらく洪水の記録も、そして古代メソポタミアに栄えた文明のなぞも、ずっとあとまで、なぞにつつまれたまま、残されたにちがいありません。

スミスの発見し研究した粘土板は、さきにもお話したように“ギルガメシュ物語詩”とよばれて、洪水についてのとてもおもしろい、しかも大切なことがらが書かれていました。

ここで、みなさんに“物語詩”のあらましを紹介しておきましょう。

10 ギルガメシュ物語 top

バビロニアの南部に、ウルクという都市がありました。

この都は、三分の二が神で、三分の一が人間であるギルガメシュという王さまが治めていました。

ギルガメシュ王には、エンキドゥとよぶ半人半獣の友だちがいたのですが、神さまをはずかしめた理由で、おそろしい病気になって死んでしまいました。

ギルガメシュは友の死をなげきました。

そして自分も友と同じように、いずれは死ななければならないと知ると、なんとかしてその運命からのがれようとしました。

そして、人間の一番の祖先であるウタ・ナピシュティムのところへいこうと考えました。

ウタ・ナピシュティムは、人間で、ただ一人神から不死をさずかっていたのです。

ところが、そこへいくためには、それこそ大変な困難が待ちうけていました。

半分が人間で、半分がサソリの姿をした怪物がいたり、十二時間もつづく真っ暗なトンネルの道があった

り、それはそれは大変でした。 |

|

でもギルガメシュは、さまざまな困難をのりこえて、ようやくウタ・ナピシュティムの住んでいるところへたどりつきました。

ギルガメシュは、ウタ・ナピシュティムにあうと、永遠に死ぬことのない秘密を教えてくれと、たのみました。

すると、ウタ・ナピシュティムはこたえました。

「家が建てられ、仲間があらそいあい、川の水が海にそそぎこむかぎり、死はすべての人間にやってくるだろう」

そこで、ギルガメシュは、たずねました。

「なぜあなたは神と同じように、永遠に死ぬことのない生命をえられたのですか」

ウタ・ナピシュティムは、そこで大洪水のくわしい話をしました。

そのものがたりによると、神さまたちは地上に大洪水をおこそうとおきめになりました。

しかし、思いやりのふかい知恵の神エアは、ユーフラテス川の川岸にあるシュルバックの町に住んでいるウタ・ナピシュティムに、夢でそのことを知らせました。

エア神は、ウタ・ナピシュティムに、大洪水からのがれることのできるほどの大きな船をつくるように命じました。

ウタ・ナピシュティムは、神さまのおさしずどおりに船をつくり、その上に六階建ての、約六十メートルの高さの船室をつくって、それぞれ九つの部屋にわけました。

船の内と外は、マツヤニやアスファルトでかたくぬりかためました。

それがすむと、宴会を開いて、家族や、家畜、銀、黄金などの財産を船にのせて、彼ものりこみました。

船のかじは船長フズル・エンリルにまかせました。

(このあとの洪水のことは、すでに、まえに紹介しましたから、略します)

洪水がかわって、ウタ・ナピシュティムは、無事にかわいた土地に上陸しました。

これをみた、神の一人エンリルは、大変おこって、

「だれが彼を生きのがれさせたのか、一人として、滅亡からまぬがれることはできなかったのに」

とさけびました。 |

|

エア神は、いかるエンリルをなだめ、

「ウタ・ナピシュティムと、その妻をわれらのような神の仲間にいれ、チグリス川とユーフラテス川の、はるかかなたに住まわせよう」

といって、ふたりを不死にして、ギルガメシュがたずれた場所に住まわせました。

この話を聞いたギルガメシュは、すぐに不死をもとめて、自分が旅行したことがむだであったことを知りました。

ウタ・ナピシュティムの不死の生命は、神さまの特別のかはからいによるもので、ギルガメシュが考えているように、なにかの秘密によるものではなかったのです。

ウタ・ナピシュティムは話しおわると、ギルガメシュのやつれた顔、つかれきった目をのぞきこみながら、彼が病気にかかっていることを知りました。

そして元気になるようにいろいろと親切にしてくれ、やがてギルガメシュが元気になると、帰る準備をするように命じました。

ギルガメシュは、やはり死の考えに悩んでいました。

そこで、ウタ・ナピシュティムにたずねました。

「どうしたら、死の悩みからぬけだすことができるでしょうか」

ウタ・ナピシュティムは、心のこもった目でギルガメシュをみつめていいました。

「それではひとつだけ秘密を教えてあげよう。この海の底に一本の草がある。

形はクロウメモドキに似て、バラのようにとげのある草だ。だれでもこの草を手にいれて食べれば、若さを取戻すことができるのだ」

ギルガメシュはその話をきくと、さっそく足に重い石を結びつけて、海へとびこみました。

そして無事に、海の底にはえている草をとることに成功しました。

ギルガメシュはウタ・ナピシュティムにお礼をいって、帰途につきました。

ところがウルクヘ帰る途中、ギルガメシュは泉で水浴をしましへ着物をぬいで水浴をしているあいだに、一ぴきのヘビが現れ、ギルガメシュがせっかく海の底からとってきた大切な草を、ひといきにのみこんでしまったのです。

すると、たちまち、ヘビはカラからぬけて若がえりました。

ギルガメシュは、大切な薬草が、永遠に自分の手のとどかないところへいってしまったことを知ると、大声をあげ大地にふして泣きました。

ギルガメシュの命がけの旅も、一ぴきのヘビのために、すべてだめになってしまったのです。

ギルガメシュは、なげきかなしみましたが、やがて立ちなおりました。

すべては人間のさだめとおもって、あきらめるほかありません。

ギルガメシュはウルクの町をさして帰っていきました。 |

|

以上が、“ギルガメシュ物語詩”のお話です。

それが、スミスが発見した粘土板に楔形文字で書かれていたのです。

なんどもいいましたように、このお話の中味は。『聖書』のなかのノアの洪水の伝説と、とてもよく似ています。

洪水は、はたしてほんとうにあったのでしょうか。それともただのつくり話にすぎないのでしょうか。

やがて、その重大ななぞを解くときがやってきたのです。

しかも、これはまた考古学者たちの、すばらしい発掘のおかげで……“ギルガメシュ物語詩”の中にでてくるギルガメシュ王は、ウルクの都の王さまだと書かれています。

そこで考古学者は、そのウルクをさがして調べれば、きっと何かつかめるにちがいないと考えました。

そしてついにウルクの近くにあるウルという都のあとで、大洪水のあとを証明するすばらしい証拠を発見したのです。

top

**************************************** |