|

****************************************

Index

アラビアの遺跡(その一 その二 その三) 解説

Ⅳ 【解説】 文明の誕生

東京教育大学助教授 増田精一

1 農耕・農耕・牧畜のはじまり

top

チグリス、ユーフラテス両川をかこみ、ほぼ三日月形に展開しているザグロス山脈、タウルスス山脈、レバノン山脈の山麓地帯は、雨季のあける三、四月ごろが、一年をつうじて、もっともめぐまれた季節です。

このころは、野生のアネモネ、マーガレット、チューリップ、ヒナゲシ、ナタネなどが順々に、山野いちめんに咲きみだれます。

麦もどんどん背がのびて、四月末にはみのります。

そして、最後に、大きなとげのあるオエアザミが枯れる五月ごろから、急に気温があがり、乾燥期にはいっていきます。

アザミの枯れた葉を食べる放牧のラクダがみられるようになると、砂塵を巻きあげる強い風も吹くようになります。

こうした、西アジアの気候、風土がいつごろから、この地方にひろがったかという問題があります。

この問題についてある人は、洪積世末から、西アジアの気候や動植物界のようすは、現在とあまりかわらないと主張しています。

また、ある人は、洪積世の末から、沖積世の初期にかけて、気候の変化がおこり、乾燥化の現象がみられ、それまで、アフリカからイラン高原まで、連続した緑地帯であったものを、ところどころにオアシスを残す砂漠にかえてしまったといっています。

しかし、そのいずれの説をとるにせよ、七、八千年くらいまえのこの地方に、他の地域にさきがけて農業がおきたころの気候は、現在とあまりかわらないものであったとする点では共通しています。

また、後者の説をとる人は、広い緑地から、しだいに、オアシス内に人間も動物もとじこめられるようになった結果、人間は食糧確保に心をなやませ、周囲の動植物に目をむけ、野生の動物をいちどに殺さないで、しだいに飼いならす工夫をし、女子は食用的価値の高い野生植物をみわけ、手をくわえてそだてることから、野生の小麦、大麦の栽培に成功したとみています。

ともかく、人間の、自然に対するたえざる観察、人間生活と自然との調和が、みごとに実をむすんで、人類の文明発達史上、画期的な農牧による食糧生産の大事業の完成をみたのです。

この大事業の完成によって、一ヵ所に定住できるようになり、生活も安定したわけです。

ですから、毎日動物を追って歩いた狩猟生活からみると、はるかに各方面において、余裕のある生活を営むことができるようになりました。

たとえば、一年間の主要な食糧である穀物を、一定の時期に生産しえた彼らは、それを必要な時までに、保存、貯蔵しなければなりませんが、そのために、粘土に砂をまぜ、水でこね、日光でかわかし、焼きあげてつくる素焼の土器を発明しています。

これは、こんにちの陶磁器製作――いわば、工業のさきがけをなすわけでもあります。

また、この土器に色をぬり、幾何学ふうの文様、動植物の像を描いています。

美術の面でも、新しい創造をなしとげたわけです。

ところで、人間の芸術活動は、なにも農業をはじめ、定住生活にはいってからのことではありません。

旧石器時代(洪積世)の狩人のあいだでも、実際に美術の作制が行われていました。

スペインのアルタミラ、フランスのラスコーの洞窟に描かれている壁画は、その時期の代表的な作品です。

こころみに、この点、新石器時代の絵画と旧石器時代の絵画とを比較してみますと、旧石器時代の洞窟画でも、新石器時代の土器の彩文の場合も、動物――牛、ヤギ、シカ――などを描いている点では共通していますが、旧石器時代のそれは、いまにもおどりでてくるような動きの瞬間を、写実ふうにとらえており、ひとつひとつが、個性的な動物の表現をしているのにたいして、新石器時代の描写は、たとえばイラン、スーサ出土の土器にみられる動物画にしても、図案的、記号的にとらえられていて、非個性的な動物に描かれています。

また、旧石器時代には、動物が描かれている場所は、洞窟の奥深いところで、ときには、描いた人以外は、その存在さえ知らなかったであろうと思われるところです。

これにたいし、新石器時代のものは、日常使用の土器に描いて、しかも、同じような意匠が広く分布しています。

ようするに前者は、これから狩りして倒そうとする動物を、祈りをこめて描いていて、きわめて個性的な動物であるのにたいし、後者は抽象的、概念的にとりあつかわれた動物です。

おそらく後者は、あらかじめ動物をえがく目的で筆をとったのではなく、編物を模したような、幾何学文様を描いているうちに、一定の図形からヒツジを連想し、水鳥をおもいだして図形化したのでしょう。 |

イラン、スーサ出土の彩文土器

(パリ、ルーブル美術館所蔵)

|

こうした描写のちがいは、単に絵画だけにとどまりません。

旧石器時代の人間は、獲物一匹、一匹については、鋭い観察力をもっていたにちがいありませんが、それを総括した動物という概念、あるいはヒツジとか、魚という類概念を、どのていどもっていたか疑問におもえるのにたいして、新石器時代の人々は、むしろ後者のような概念を発展させているようにおもえます。

だから、初期農耕文化が、年をおって発達し、神殿を中心とする都邑(とゆう)文明の時代にはいると、ほかの地域の人々との交易がさかんになり、神殿に奉納する品物も多種多様になって、そのひかえのために記録が必要になって、象形文字がつくられたが、その最初の象形文字出現のめばえは、すでに彩文土器の概念的動物の表現にあったといえましょう。

2 泥土の文明 top

つぎに、メソポタミアの山麓地帯では、春の気候にはめぐまれていますが、六月以後の乾季にはいると、急激な気温の上昇、およびそれにともなう乾燥化によって、雨季のあいだに、地表にたくわえられた水分がみな蒸発してしまうために、土には塩分がのこります。

河川、湖沼などでも、水が濃くなって塩分が強くなり、その極端な例が、塩湖です。

そうした塩分の多い土壌が、穀物の栽培に、適当てないことは、もちろんですが、現在、北メソポタミアでは、そのため一定の休閑期を設け、地力の回復まで、ほったらかし、ほかの場所に移動していく風習があります。

したがって、ここには、長い年月をかけて、おこなう大農業がおこりにくいわけです。

一方、チグリス、ユーフラテス両川の下流地帯は、広い平地がつづいていて、毎年のように、上流で降った雨が、一時に流れてきて、洪水をおこしています。

その点では山麓地帯が自然の降雨によって、洪水の心配もなく、耕作しているのとは、異なっています。

しかしながら前にも述べたように、西アジアの土地は、乾燥のため長年の耕作には適さないので、どうしても、地力の回復をまたねばならないのですが、この洪水が引いたあとにあらたな土壌をもたらし、自然に地力が回復するのです。

また、堤防を築くことによって、適当に洪水を調節したり、大河から水路をひいて灌漑することによっても、地力の回復をはかることが可能です。

したがって、ここでは、自然の降雨にたよらず、人力を結集することによって、大規模な農業を展開しうるのです。

南メソポタミアの洪水は、災害をもたらす点では、おそろしいのですが、また、肥えた土地をあたえる点では、この地方の食糧生産に、かけがえのない大切なものです。

天然の雨にたよった山麓の原始的な農業についで、この下流の平原で、灌漑による発達した農業がおこりました。

洪水のあとの、あらたな泥土は、南メソポタミア文明の母胎となったともいえます。

いわゆるノアの洪水の伝説の地理的な背景が、そこにあったのです。

メソポタミアの土壌は、我々日本人の知っている土とは、ずいぶんちがっていて、石灰分がたいへん多いので、この土に、いちど水をすわせると、ほとんどセメントと同じようにかたまります。

だから、住民は昔もいまも、そうした土をかため、日光でかわかした煉瓦で家屋をつくっています。

また、非常に早く農作物が豊かになるのをいのってつくられた女神像なども、みんな粘土でつくられています。

その意味では、メソポタミアの文化は、いわば、粘土の文化といってよいでしょう。

それは、わが国の家屋が木でつくられ、障子、ふすまに紙が使われていて、日本文化がいわば、木の文化と見られるのと正反対です。

この地方は、山間の高地に、いくらかの樹木があり、チグリス、ユーフラテス両川の流域に、ナツメヤシがみられるほかは、まえに述べたように、春に草原となるだけで、森林といえるようなものはありません。

したがって、まえに述べた絵画にせよ、文書にせよ、すべての泥土の材質にほどこされていて、粘上でつくった土板に、契約その他が記録されます。粘上板にかかれた、いわゆる楔形文字は、こうした風土から発達したものです。 |

粘土に刻まれた楔形文字

|

|

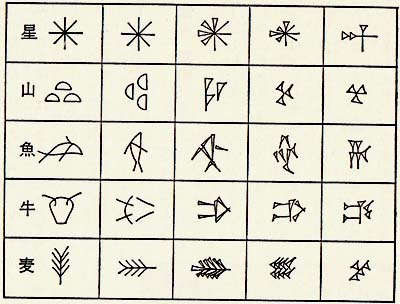

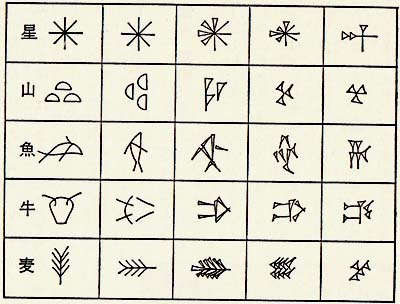

楔型文字の起源と変化(B.C300~B.C600

N.クレーマーによる)

|

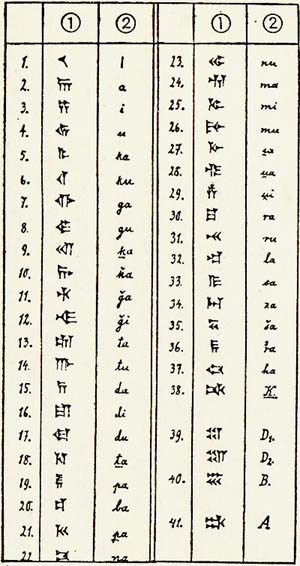

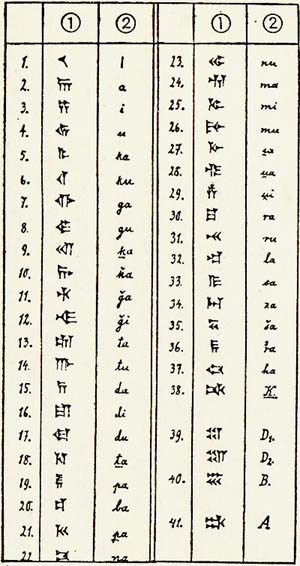

古代ペルシア語のアルファベッド

①は古代のペルシア文字、②は楔形文字

|

3 楔形文字 top

まえに述べたように、西アジアは樹木がとぼしいため、ふつう我々が文字をかくときに用いる紙は、この地方では発達しませんでした。

西アジアに紙が出現したのは、ずっと後のことで、唐とサラセン帝国との戦争のときに、中国の製紙技術者がサラセン帝国側の捕虜となり、西アジアに、その製紙技術を伝えてからのことです。

それ以前は、羊皮、陶土器、粘土板に文字をかいていました。

とくに、粘上板は、蘆(あし)のような軸で、その先を押し刻み、あるいはひっかいてつかいました。

一九五三年、イギリスのベントリスによって解読されたミケーネ文字は、後者の方法です。

また、メソポタミア地方の古文字、いわゆる楔形文字の多くは、前者の方法でかかれました。 |

楔形文字は、やわらかい粘土に、ペン先を押し刻んでかくため、いきおい、一画、一画が楔状を呈するところから、このようによばれているのですが、日本研究で有名なE・ケンペル(一六五一~一七一六)は、ペルシア研究家としても有名で、古代ペルシア語、バビロニア語碑文を写し、これをはじめて楔形文字とよんだといわれています。

この特殊な字体を用いたのは、かならずしも特定の民族ではなく、シュメール、バビロニア、アッシリア、ヒッタイト、ミタンニ、ペルシアなど、広く西アジアで、長期にわたって行われました。

また、日本の文字についての知識をもっていたケンペルは、その知識で、ペルシアの楔形文字を表意文字と断定しましたが、その文字は四十二文字にすぎず、アルファベットです。

一方、グローテフェント(一七七五~一八五三)、E・ヒンクス(一七九二~一八六六)などの楔形文字解読への努力、ならびにローリンソン(一八一〇~一八九五)がイランのベヒスタン所在の断崖の中腹、高さ約五十メートルの絶壁に刻まれていたダリウス大王の戦勝記念碑銘文の研究は、楔形文字の解読の基礎をきずきました。

4 灌漑農業 top

南メソポタミアの河川の両岸には、ナツメヤシが自生し、その実が食用に供されますが、北メソポタミアには、ほとんどみられません。

また、チグリス、ユーフラテス両川、および、ペルシア湾に近い地点では、北の山麓地帯とちがって、魚の供給も容易であったと考えられます。

つぎに、農耕の発展に、動物のひく犂耕(りこう)の導入が大きく貢献することはいうまでもありませんが、南メソポタミアの低湿地帯には、牛、とくに水牛が棲息するので、すきをひく勣物の入手に、容易であったことなども考えられます。

さらに、注目すべきことは、北メソポタミアの山麓の農耕が、こんにちでも、また、農耕を開始した古代においても、自然の降雨に依存した天水農耕であるのにたいして、南メソポタミアは亜熱帯に属し、冬季の降雨がまったく期待できず、水路を設けて、河川から水をみちびくか、あるいは、井戸を掘ってくみあげるという、人工潅漑をほどこさなければ、作物の生育は期待できないことです。

ちなみに、ニップルで発見された泥文書のひとつに、農夫が、むすこに一年じゅうの農耕について指示を与えた記録があります。

その冒頭に、

「畑を耕作するときには、水が(畑地に)あまりはいり過ぎないように、灌漑溝に注意せよ。耕地の水をせきとめたら、水が平均にゆきわたるよう、耕地のしめった土壌によく気をつけよ」(タレマー著 佐藤、植田訳『歴史はスメールに始まる』七十ページ)と、灌漑溝の管理についてかきしるしています。

これは、南メソポタミアのシュメールの農法が、北部山麓地帯の農耕と異なることを示しています。

人工灌漑農耕は、ずいぶん労力がかかりますが、水源の水量が確保されておれば、旱魃(かんばつ)に際して、一定の収穫が保証されます。

また、水路の建設と維持は、共同作業を必要とし、これを通じて、社会の統一を促進する風潮が、南メソポタミアに、早くから生じたことも考えられます。

以上のような、北部丘陵地帯の天水農耕と、南部沖積平野の人工潅漑農耕のちがいは、生産力の上にあらわれ、さらに余剰生産力の活用いかんによって、その差は一段と大きくなり、その結果が、南北両メソポタミアの集落の発辻の差具に、大きくあらわれました。

5 都市と神殿の役割 top

すでに述べたように、ラガシュでは、すべての土地は、神の所有とされていて、住民は、その土地を分割ないし貸与され、収穫の一部を神殿におさめていました。

したがって、水路の建設のしごとも、神殿を中心として統一的に建設され、各自の畑には、それぞれ、そこから水をひく便宜もあたえられていたのでしょう。

ウルカギナ時代のラガシュのバウ神殿では、八十ヘクタールの耕地で栽培された大麦で三九四頭の牛やロバが飼育されていた記録がありますが、牛やロバのような大型の家畜が、野生の牧草にたよることができず、多量の穀物を必要とする場合、各自が飼うよりも、一定の機構のなかで、集約的に飼い、各自は、それを耕作に利用するほうが、はるかに有利であって、シュメールの場合、神殿がその中心的役割をはたしていたのです。

また、ラガシュのバウ神殿は、輸出用の織物の生産のために、七十数人の婦人がはたらいていたといわれますが、このような労働をささえたのは、神殿に直轄領ないし所属住民からの穀物のたくわえがあったからで、これをもって、この地方に欠乏していた木材、石材、とくに金属の購入にあてることができたのです。 |

ウルのジグラッド

|

したがって、神殿は、都市の主要な商工業の中心をなし、原始農耕集落から都市への発展の推進力の役割をはたしました。

また、都市の住民の経済活動は、各職種を通じ、神殿を中心とする公共経済に加入することによって秩序がたもたれていました。

つぎに、メソポタミアの都市には、どんな政治がしかれていたかの問題があります。

都市の発展にともない、外敵の侵入をふせぐために、軍事力を中心とした王権の伸長をうながしたことは当然で、王を意味するルガル、王宮をさすエーガルという語は、ウル出土の初期王朝第一期のタブレッ卜にあらわれた、同時代のキシュの遺跡で、王宮址が発見されています。

したがって、神官や王が、しだいに権力をにぎり、ウル発見の王墓のように、初期王朝時代の美術工芸を代表する金、銀、銅、珠玉を材料とした華麗な調度、武器、楽器などを副葬し、とくに、婦人を多くふくむ数十人の殉死者をともなう、いわゆる王家の墳墓がいとなまれるようになりました。

このようなすさまじい埋葬は、中国の殷代の王墓にも行われており、メソポタミアの都市を支配した王権が、神権的な性格をもっていたことをものがたっています。

top

**************************************** |