|

****************************************

Index アラビアの遺跡(その一 その二 その三) 解説

Ⅲ アラビアの古代遺跡(その三)

11 ウルの都をさがせ top

みなさんの中には、『アラビアのロレンス』の物語を読んだ人が大勢いるにちがいありません。

第一次世界大戦のとき、白人でありながらアラビア人をひきいて、トルコ軍とたたかい、ついにアラビアをトルコの支配から開放した快男児の物語です。

ところが、このロレンスという人物は、じつはもともと考古学者でした。

そして これからお話するウルの王墓を発掘して、世界的にも輝かしい業績をのこした、ローナード・ウーリーという考古学者の親友でもあったのです。

レアードのメソポタミアでの発掘いらい、イギリスの考古学者たちは、メソボタミアでさかんに活動しました。

その中心になったのは、やはり大英博物館です。

博物館はいろいろな機会にメソポタミアに学者をおくって、発掘や調査を行わせました。

|

ムカイヤルの丘を発掘するテーラー

|

その後の科学的な発掘で出土したもの

|

一八五四年、バラスにいたイギリスの領事テイラーは、大英博物館のいらいで、メソポタミアの南部にある遺跡の調査をしました。

彼は、ムカイヤルとよばれている丘が、古代の遺跡ではないかとおもって、そこを発掘してみることにしました。

ちょうどその丘は、ユーフラテス川の左岸にあり、海岸から三百六十キロほどはなれたところです。

発掘してみると、その丘から、楔形文字をしるした四個の円筒形の碑文がでてきました。

碑文には、

「ここに建てられていた月神の神殿は、ウル・エソガル、ウル・ナンム、および、その子ドウンギのうちの一人によってつくられたが、完成することができず、バビロンの最後の王ナボユドウスによって、はじめて完成したものである」

と書かれていました。 |

「この丘こそ、きっと『聖書』にでてくる、カルデア人の都ウルにちがいない」

テイラーは、さけびました。

『旧約聖書』の中に、「アブラハムはカルデアのウルの人の子なり」という言葉がありますが、テイラーがとっさにさけんだのは、そのことでした。

ムカイヤルの丘から、そこがウルの都であるという円筒の碑文がでてきたのですから、この丘を当然くわしく調べるべきでした。

しかしテイラーはそれ以上発掘することをやめ、ウルの丘の南にある丘を発掘して、そこがエリドゥの都のあとであることを確かめました。

そんなわけでその後、ウルの丘は一九一八年にトムスンという考古学者が調査をするまで、すっかり忘れられていました。

二十世紀になり、考古学の調査は、大変科学的になりました。

それまでの発掘や調査は、どちらかというと個人が、しかも、博物館の陳列室を飾るための、めずらしい品物を集めるということに力をそそぎました。

だから、自分の目的とするもののほかは、目もくれないというのが、大体のいきかたでした。

しかし科学がすすみ、考古学の研究がさかんになるにつれて、ただめずらしいものを集めるだけが考古学ではなく、みたところなんの価値もないような石ころでも、それが発見される場所によっては、とても大切な役目をはたしていることがわかりました。

また、一人だけの力ではなく、何人かの学者たちが協力してやるようになりました。

ロレンスやウーリーが考古学者として育ったのは、そんな時代でした。

12 人夫とともに top

ウーリーは、一八八〇年にイギリスで生まれ、オックスフォード大学で考古学を学びました。

一方ロレンスは、それより八年あとの一八八八年に生まれ、同じオックスフォード大学で考古学を勉強しました。

いわば二人は、先輩、後輩の間がらです。

ウーリーが、大学をでて、一人まえの考古学者として、エジプトのヌビア、メソポタミアのテル・エル・アマルナなどの発掘に従事していた一九〇九年、ロレンスは、大学生活最後の年として、アラビア旅行にでかけたのです。 |

|

ロレンスのアラビア旅行の話をきいて、彼を指導していた考古学者のホーガス博士はびっくりしました。

「ロレンスくん、わるいことはいわんから、アラビア旅行はやめたまえ。夏はとくにからだにわるい。

それにいろいろな風土病もあり、それにでもかかったら命とりだ。

もうひとつ、いまアラビアは倥民たちが、白人にたいして、大変敵意をもっている。 うっかりすると、殺されるぞ」

しかし、ロレンスは、いったんきめたことをひっこめるような男ではありません。

そして、ホーガス博士のひきとめるのもきかずに、ただ一人、アラビアヘとむかいました。

ロレンスは七月から二ヵ月間、ヨルダンからシリアにわたり、ユーフラテス川をこえて、とうとうメソポタミアにやってきました。

しかも、ほとんどが徒歩旅行でした。

その間に彼はアラビア人と親しくなり、アラビア人の生活をつぶさにみてまわりました。

あるときはアラビア人の物とりにおそわれ、血だらけになり、あぶなく死ぬところを、通りかかった羊飼いに助けられたこともありました。

また、マラリアにかかって熱をだしてねこんだこともありました。

こうして、ともかく千七百キロの行程をあるいて、とうとう目的を達成したのです。

「せっかく考古学をやるなら、メソポタミアヘいって発掘をやってみたいです」

彼は、イギリスに帰るとホーガス博士にいいました。

大学を卒業した一九一〇年、念願がかなって、ユーフラテス川の上流で行われた大英博物館の発掘隊のメンバーにえらばれました。

それから三年半あまり、ロレンスはずっと中近東ですごしました。

そして一九一二年、北シリア(いまのトルコ)のカルケミシュというところの発掘のとき、ウーリーがやってきて、ロレンスは、ここではじめて、ウーリーと一緒に発掘の仕事をしました。

カルケミシュの発掘では、紀元前八世紀ごろの王の墓が発見されましたが、それは、火葬したお墓でした。

墓のなかから骨壷がでてきました。

焼けた骨にまじって、王のからだにつけてあったにちがいない黄金製の飾りが発見されました。

しかし、せっかくの黄金も半分くらいは熱にとけて、団子のようになっていました。

大学をでてホヤホヤ、考古学者一年生のロレンスの仕事は、掘りだしたものを整理すること、写真をとること、そして最後が、人夫たちをはたらかせることでした。

そのなかで、ロレンスの一番得意だったのは、三番めの人夫たちを使うことでした。

ロレンスは、こういっています。

「どんなに学歴があってえらくても、どんなにすばらしい体力をそなえていても、それはちっとも役にたたない。

人夫たちをじょうずに使うには、彼らの生活の中にとけこみ、彼らと同じものを食べ、同じ服を着て、しかも彼らにまさる者でなければならない」 |

発掘にやとわれたアラビア人の人夫頭は、ロレンスについてこういっています。 |

カルケミシュの発掘で、ロレンスはウーリーと出会う

|

「あの人は、おらたちの兄弟で友だちでがすだ。

あの人は、私たちと全く同じでがすだよ。

あの人にできねえことはなにひとつねえ。

おらたちより、ずっと上等にやってのけるだ。

それによ、おらたちのことも、親身になって考えてくれる。

あの人のためならばよ、おらたち、ちっとも命おしくねえだ」 |

考古学の使命は発掘です。

発掘は一人でやれるわけではありません。

大勢の人夫を使う場合が多いのです。

そんなときなによりも人夫たちに協力してもらわなければなりません。

その点ロレンスは人夫のあつかいかたが、とびぬけてうまかったのです。

人夫のつかいかただけでなく、トルコ政府との交渉も手なれたものでした。

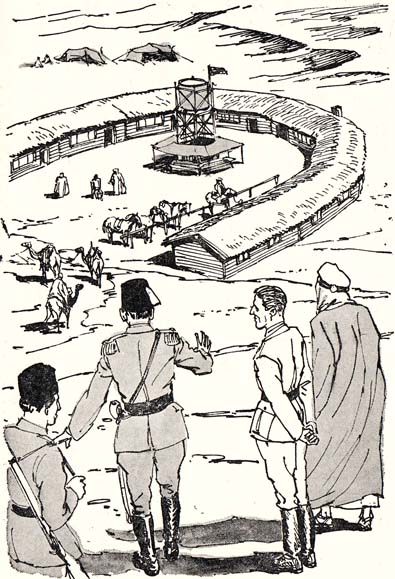

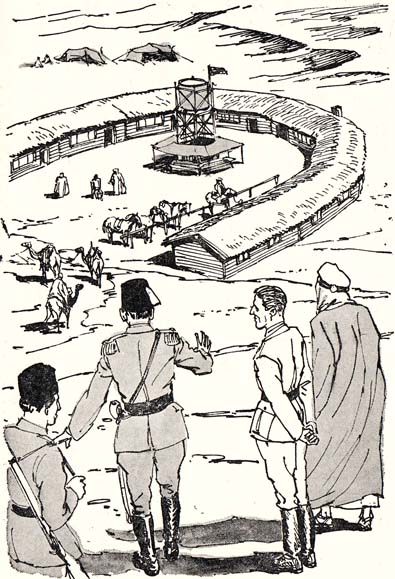

あるとき、発掘隊は、発掘現場に、隊員が住むバラックを建てなければならなくなりました。

ところがトルコ政府は嫌がらせのために、一棟だけしか建ててはいけない、といいました。

一棟では、とても大所帯の発掘隊を入れることができません。

ところがロレンスは、それをなんなくやってのけたのです。

彼は、同じ一棟でも、馬蹄形の建物を建てました。

これにはトルコ政府の役人もあいた口がふさがらず、なんにもいいませんでした。

こうしたロレンスの性格が、やがてヨーロッパに戦争がはじまると、アラビア人をひきい、アラビアの服装をして、トルコ軍をむこうにまわし、大活躍を演じることになるのです。

ロレンスが考古学者から、砂漠の英雄になって活躍したのに反し、ウーリーは、あくまで一生を考古学に捧げました。

一九一三年には、彼は発掘隊長として、ロレンスとともにシナイ半島の探検調査をやったあと、第一次世界大戦がはじまるまえに、イギリスにひきあげていきました。 |

トルコ政府が一棟の建屋しか認めなかったので、

ロレンスは馬蹄形の建屋を造った

|

13 発掘のむずかしさ top

一九二二年、四十七歳になったウーリーは、大英博物館の考古学者と、アメリカのペンシルバニア大学の考古学者をひきい、かってテイラーが、ウルの都にちがいないといったムカイヤルの丘にむかいました。

発掘は、大がかりにはじめられ、十年もつづきました。

その間に、ウルの都のジグラッドとよばれる神をまつる煉瓦づくりの塔や住居などを発掘しました。

なかでも、世のなかの人々を一番おどろかせたのは、エジプトのツタンカーメンの墓の発見にもおとらない黄金に輝く大王墓の発見でした。

もうひとつは、“ノアの洪水”と、スミスによって発見された楔形文字の粘土板、“ギルガメシュ物語詩” の中にある。洪水の話をうらづける、大洪水あとの発見でした。

まず、墓の発見と発掘についてのお話から、すすめていくことにしましょう。

まえにもお話したように、ウルの発掘はイギリスとアメリカとの合同調査隊による、とても大がかりか発掘でした。

発掘には考古学者のほかに、実際にシャベルやツルハシをもって土や煉瓦を掘る人夫が必要です。

ロレンスがそうした人夫を使うことがとてもうまかったというお話は、考古学者の仕事が、ただ掘ればいいというだけのものでないことを、みなさんに教えてくれるでしょう。 |

ロレンス

|

また、発掘には、団長を中心にした、すぐれた人夫たちの協力と団結が必要てす。

ウーリーは、自分のかいた本のなかで、こんなことをいっています。

「大きな発掘を成功させるには、それぞれの分野での専門家が、五人は必要である。

私は、つぎのひとつのことをつよくいっておかなければならない。

すべての発掘は破壊である。

考古学者は建物を発掘するが、そうするためには、おそらくその後の時代の二、三の建物を、順々にとりのぞいてしまうだろう。

壁は残っていて、みることができるし、また、かりに風にふかれた砂でおおわれても、もういちど掘りだすことができる。

しかし、下から上へ年代ごとに積み重なった建物のようすだとか、でてきた品物の位置だとか、焼けてのこった灰のあとや、くずれて落ちた煉瓦など、いちど掘ってしまったものは、もう二度とはもとへもどすことができない。

考古学者は墓を掘りだすが、あとにのこるものは、地中の穴と、博物館に飾られる品物だけだ。

だから、もし墓についてのいろいろなくわしい様子を、もし書きとめていなかったら、みんな永久になくなってしまう。

また記録が、いいかげんなものだとしたら、はじめから掘らないほうがよかったことになる。

こうした重大な責任があるから、考古学者は、自分がこれからとりかかろうとおもう仕事を、充分に、しかも完全にやりとげられる人々を、はじめからちゃんと用意しておかなければならない」 |

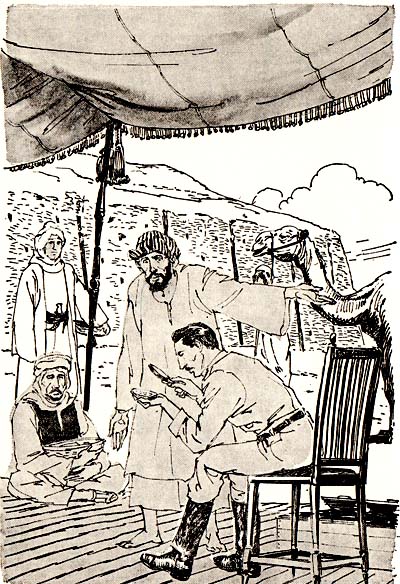

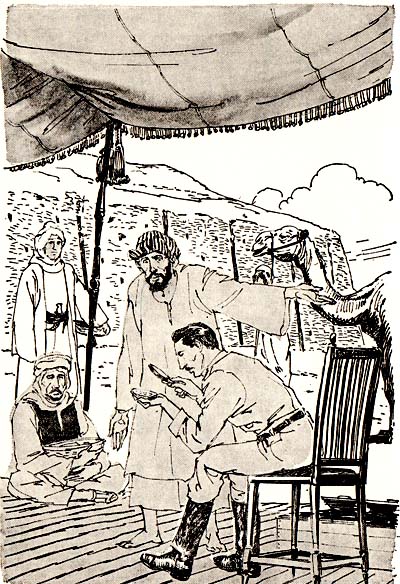

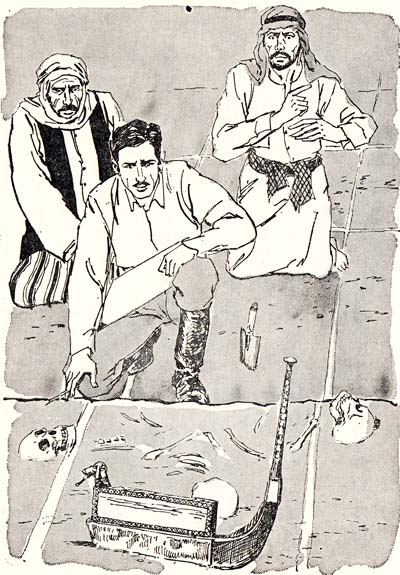

また発掘にしたがう人夫については、大変興味ぶかく、つぎのようにいっています。

「ウルのような大きな墓を発掘するには、百八十人くらいの人員でも、なかなか手におえない。

ウルでは、こういう大部隊の作業が、つぎのようにつくられている。

全員は、よく訓練され、信用のおける三人のアラビア人の人夫頭の直接の指揮をうける。

三人はイラン人でなく、はるか北シリアの出身者である。

ところが、一方、人夫のほうは近くの村などからあつめた人たちだ。

人夫たちは、ツルハシを使う役と、クワを使う役とが一人ずつ、それに、三、四人のかごかつぎの役とからなる小さな組にわけられる。

このうち、ツルハシを使う役は、これまでの経験と頭のよさによってえらばれる。

一般にツルハシの係りは、長い間、私たちがやとっている男で、ばかになるほどおいぼれてもいなければ、いばりちらすほど、若くもない。

彼は軍隊で壕を掘るときに使う道具をもっている、小さい組の、いわば大将である。

この男が実際に土を切りとっていくのだから、ものを発見するのは彼であり、それらのものを注意ぶかく、こわさずにとりだすのも彼の仕事である。

小さな組の第二番めの男は、その土地で使う長い柄のついたクワをもって、バラバラになった土をかごに入れる。

この男は、ツルハシをもった大将に、もし見落としがあれば、すぐに発見しなければならない。

第三番めの男、つまりかごかつぎは、年よりのうすのろか、はじめてこの仕事にくわわった若者である。

かごかつぎの仕事は、ただ機械的に、いっぱいになったかごを、土運びの貨車になげこんでから、引返すことをやっておればよい。

ただ、人夫頭は、彼らが、とちゅうでなまけないように、注意しなければならない。

発掘のなかで、アラビア人の人夫頭は、考古学者についで重要な人物である。 |

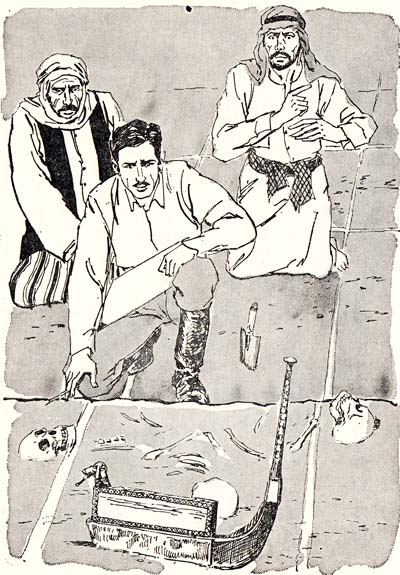

真中に座っているアラビア人の人夫頭

|

発掘隊全員の行動が、この男の肩にかかっているからだ。

彼は、ただ人夫たちをはたらかせるだけではない。

地面にすわって“イアッラ、イアッラ“とさけんでいるときの彼は、その声にしたがって人夫たちが走りまわっていても、自分はなにもしていない。

彼は、仲間のうちでは、最大の腕ききでなければならない。

それだからこそ、ほかの連中に仕事をかしえたり、その連中の手におえないような場合には、自分で引受けたりてきるのだ。

彼は、それぞれの人夫たちの力を知り、各組がいまどんな仕事をやっているかを、きちんと頭にいれて、むずかしい問題は、ほとんど事前にわかる、というふうでなければならない。

また人夫たちが、仕事にほこりをもって、全力をださせるようにしむける熱意がなければならない。

また、喧嘩をとめたり、隊員のきげんをとりむすぶ外交家のような腕ももっていなければならない。

こんな人物がみつかれば、それこそその発掘隊にとっては“とても価値のある宝石”をもったようなものである。

自分のところにいる人夫頭が、その民族のうち、もっともすぐれた人物だという信念をもたない考古学者はほとんどいないとおもう」 |

どうです。みなさんは、これを読んで、メソポタミアでの考古学者たちの発掘の苦心や、発掘のようすが目にみえるように、あざやかに描き出されているとは思いませんか。

発掘が大がかりになればなるほど、その苦心も大変なものです。

ついでに、もうひとつ、ウーリーに発掘についてのおもしろい話を語ってもらいましょう。

「考古学者は、人夫たちが発見した品物にたいして、給料のほかにチップを支払ってやることは、ほとんど一般のきまりである。

本当からいえば、人夫は給料をもらっているんだから、それ以上のか金を支払うことなんかない、といえるかもしれない。

しかし、実際にはチップ制度は、なくてはならないものだ。

まず第一には、めずらしいものを発見したとなると、だれしもほしくなる。

もし、その品物をこっそり、泥棒でもされたら大変だ。

だから、泥棒よけの意味で、品物を発見した者には、その価値によって、それ相当のチップが渡される。

第二は、チップ制度は、人夫たちにとってはげみになる。

もし、せっかく品物を発見しても、掘りだすときにこわしてしまったら、ぜんぜん、お金がもらえなくなる。

だから人夫たちは、自分が発見したものは、注意ぷかく取り扱う。

ウルの発掘では、五、六人が共同ではたらく組が、チップをうけとる単位である。

彼らは、すべて同じように給料をもらっているが、ツルハシ係りが、いちばん多くのものをみつけ、こまかい仕事をしなければならないから、一番たくさんもらう。

ツルハシ係りがとったあとの半分以上を、クワ係りがとり、かごかつぎたちのうけとる金は、ほんのわずかだ」

そのことについてキェラという考古学者がこんなことをつけくわえています。

「私がかってウルの発掘を見学したとき、発掘を指揮していた考古学者ウーリーは、人夫に文字のかいてある煉瓦は、みなていねいに保存せよ、と命じた。

調べた結果、新発見のものとか、興味のあるものとかがあると、それをもってきた人夫は四セントばかりのチップをもらった。

もちろん人夫たちは、こうした煉瓦をみんなもってきて調べてくれとせがんだ。 |

|

さて、ウル・ナンムウというウルの初めの頃の王さまは、すばらしい建築家だったが、すべての煉瓦に同じかきかたで、自分の名前をしるしていた。

考古学者にとって、同じものは二つか三つの見本があれば、あとはすててしまう。

だから、ウル・ナンムウ王の名をかいた煉瓦は、掘りだしても、チップにならなかった。

“ウル・ナンムウ”というのは、人夫たちの立場からいえば、“チップなし”ということであった。

人夫たちの反応をみているとかもしろかった。

彼らは、ここではとてもかけないようなののしりの言葉で、ウル・ナンムウをよんだ。

もし王が、生きていてその言葉を聞いたとしたら、さぞかしびっくりすることだろう」

話は少し横道にそれたようですが、でもこれだけからも、ウルの発掘が、どんなに大変だったかが、おわかりでしょう。 |

14 王の墓と黄金の宝 top

一九二七年からはじめられた墓の発掘では、大小とりまぜて千八百もの墓が発見されました。

そのうち、王墓と思われるものは十六ありました。

ウルの王墓は、エジプトのピラミッドなどのように外になんにも目印がない。

地下弍のものでした。

墓は地面から、長さ約八十ヤード(約七十三メートル)、幅六十フィート(約十八メートル)、深さ四十フィート(約十二メートル)にもたっしました。

というのは、メソポタミアにはエジプトのような石が豊富になかったことと、山もありませんでした。

だから、墓泥棒だちから、うまく墓を守るためには、深く掘りさげた地中に穴を掘って、そこに墓をつくり、お葬式がすんだら上から土をかぶせて、簡単に掘れないようにする方法をとったのです。

中国の古い王さまの墓でも同じような方法がとられました。

(このシリーズの第二巻『北京原人のなぞ』に、そのことがくわしくかいであります)

ところが、どうでしょう。墓泥棒は、王の墓にはぜんぶしのびこんで、そこに一緒に埋められた宝物をもちさっていました。

どうして、墓泥棒たちが、それをみつけだしたかは、全くふしぎというほかはありません。

墓泥棒の専門家たちは、まず墓のある深さまで、深い穴を掘りさげ、そこから横にトンネルを掘って、地下の部屋にたどりつき、金、銀に飾られた財宝をひっぱりだしたのです。

|

メスカラムドウクの黄金のかぶと

|

|

そんなわけですから、一体どこに王の墓があるかわかりません。

“メスカラムドウクの黄金のかぶと”で有名な王子の墓の発見など、発掘ちゅう、地中で上向きにささっていた銅の槍のほさきが発見されたことが、そのきっかけでした。

「槍がみつかりました」

ツルハシ係りの人夫がさっそく知らせました。

ウーリーは、人夫たちにそのまわりの土をはらいのけるように命じました。

するとどうでしょう。槍の柄の。一番上を飾ってある、うすい黄金製の筒があらわれました。

「おい、こりゃ下になにかあるぞ」

発掘隊は、たちまち色めきたちました。発見した人夫たちのよろこびようといったらありません。 |

こととしだいでは、たんまりチップがもらえるからです。

まわりから槍の下を掘ってゆくと、木でつくった槍の柄は、すっかりくさっていました。

しかし、その下にぽっかりと、穴があいていました。

穴をたどって、掘りすすめていくと、その下に、すばらしい墓があったのです。

「この槍のおかげで私たちは、墓を発見することができた。

おそらくこの槍は墓をうめるとき、槍をそのすみにたてかけておいたのが、そのままうまってしまったのだろう」

ウーリーはそう説明しています。

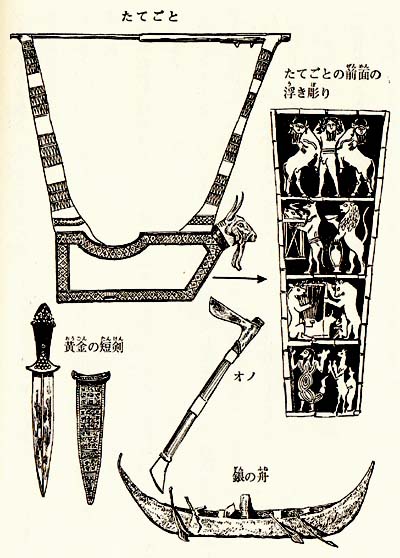

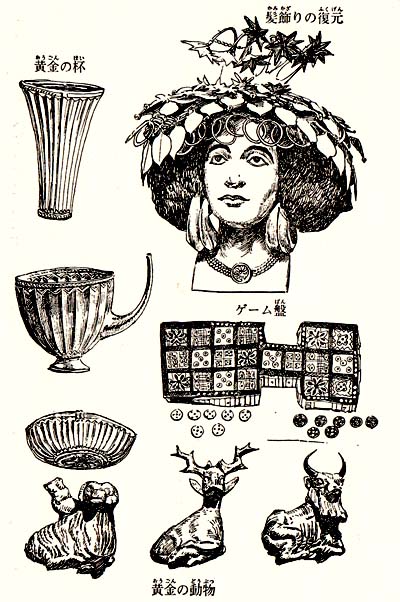

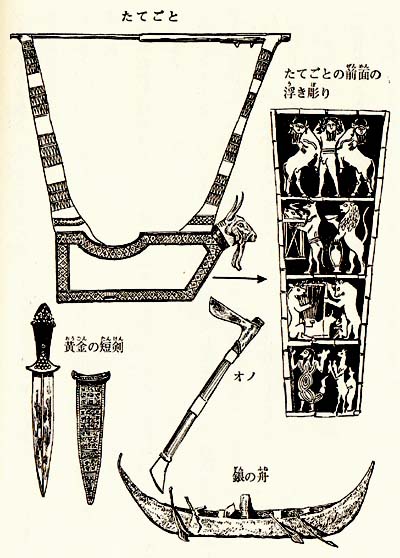

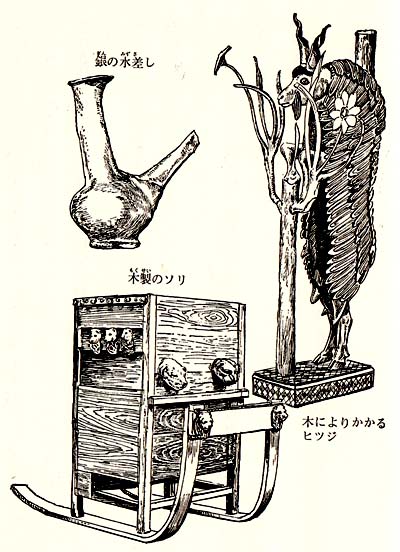

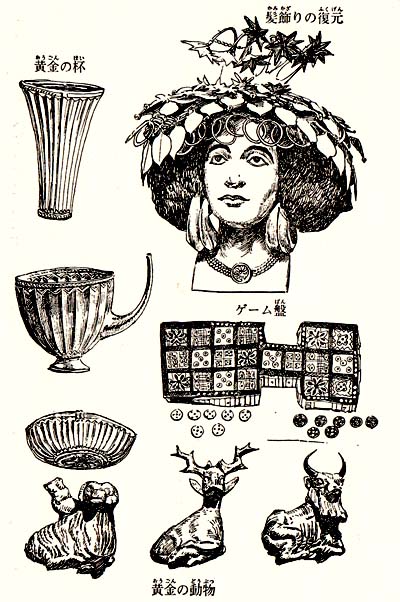

王墓の中からは黄金製の力ブトや頭飾り、黄金づくりの雄牛の頭など、黄金に輝くすばらしい宝物が発見されました。

しかし、その宝物のほかに、大勢の人たちの死体が、あちこちにころがっていました。

それだけではありません。車をひいた馬や牛も、墓の中に一緒にうめてありました。

|

王墓からの出土品のいろいろ

|

王墓の内部

|

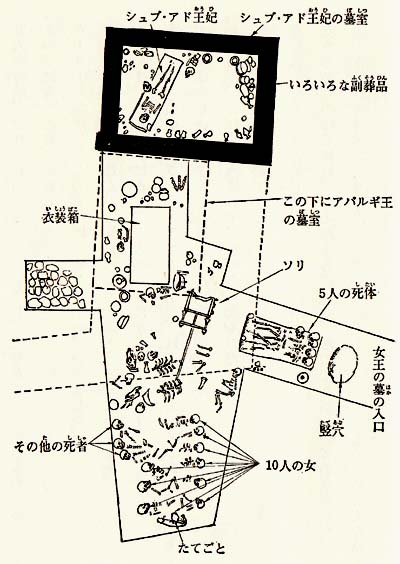

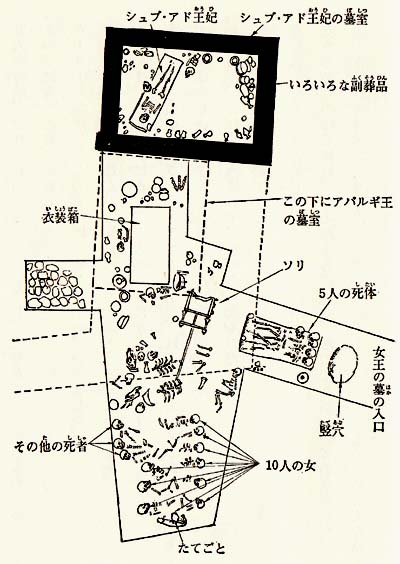

アバルギ王とシュブーアド王妃の墓を掘りだしたとき、まず発掘をはじめると、五人の死体が、傾斜した溝の中に横たわっていました。

人夫たちは、それをみたとたんに、あわてて逃げだしました。

「こらーっ、逃げるやつがあるか」

人夫頭が、人夫たちをどなりつけました。

「骸骨にふれたら、アラーの神のたたりがあるだ」

人夫の中には、そんなことをさけぶものもいました。

五人の骨は、それぞれ腰に銅の短剣をさし、土器をもっているものもいました。

“この下にもっと何かあるぞ“

ウーリーたちは、慎重に掘りすすめていきました。

やがて、その下に、今度はまたべつの死体がうまっていました。

今度は明らかに女で、十人が二列にならんでいます。

女たちは、黄金や、ラピス・ラズリ(るり=瑠璃)、紅玉などでつくった頭飾りと、とてもすばらしい飾り玉の首飾りを身につけていました。

「おそらく、これは殺されて、埋められたものだ」

ウーリーは、すぐにそのことがわかりました。

それにしても、なんとむごいことでしょう。

女たちの列の端には、すでにくちはてた竪琴がおいでありました。

木の部分はくさっていましたが、黄金の飾り金と、竪琴の箱のまえの飾りにつけられた黄金の牛の頭などが、ちゃんと残っていました。

目もくらむばかりの黄金の品物をみて、ウーリーたちもびっくりしましたが、人夫たちの驚きようといったらありませんでした。

墓は、なかも下につづいていました。

|

女たちの死体とハーブ

|

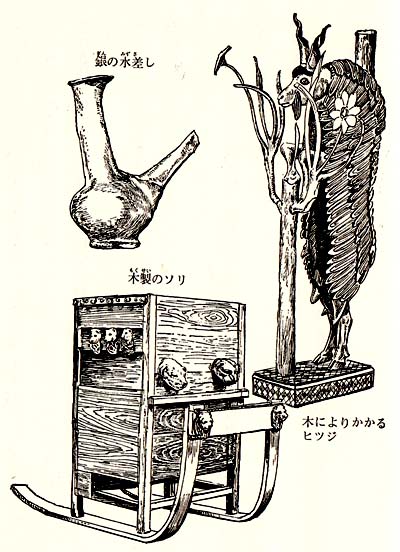

そして、ついに木製のソリが現れました。

いまみればチャチなものですが、しかし当時(いまから約四千年昔)は、それこそ、すばらしいものでした。

その戦車のまえには二頭のロバと、かたわらに二人の御者の死体がありました。

そして、まわりから、黄金、ラピスーラズリ(るり)、銅、銀、石などでつくった、剣や滄や首飾りなどが発見されました。

「博士、この下にも、穴がありますよ」

若い考古学者の一人が、その下にたてに掘られた穴があるのを発見しました。

発掘は、さらにつづきました。

最初の王墓のときと同じように、ななめになった道をおりたところに、二列に六人の兵士がならんで倒れていました。

彼らは、みんな銅でつくったかぶとをかぶり、銅の槍をもっていました。

そのすぐ内側には。三頭の牛にひかれた二台の木製の四輪車がありました。

馬ひきは、牛の頭のあたりに横たわり、御者は、車台の中に倒れていました。

さらに掘りすすめていくと、石室の壁にもたれて九人の女の骨がありました。

女たちは、おまつり用のラピスーラズリ(るり)と、紅玉でつくった飾り玉の飾りを、頭につけていました。

また、ブナの葉をかたどった黄金のつり飾りや、半月形の大きな金のイヤリング、三本指の手のひらに似た銀のくしや、黄金の首飾りを身につけていました。

どこも、かしこも男や女の死体でいっぱいです。

ウーリーたちは、想像もしなかっただけに、すさまじい墓のようすに、どぎもをぬかれてしまいました。

「ウーリー博士、死体をみると、兵士も女たちもあまり苦しんだようすがみえませんね」

ある学者がウーリーにたずねました。

たしかに、骨のようすから、苦しんでのたうちまわったようすもなく、すべての者が、やすらかに、死んでいったようにみえるのです。 |

木星のソリとその他の出土品

|

「もしかしたら、それぞれのものが、毒をあおって死んだのかもしれない。

死体のそばにころがっている小さな土器に毒を入れて、……ただし、これはぼくの想像だがね」

男女の死体がならんだところから、さらにアーチの門をくぐると、その通路にも短剣をさした兵士や、飾りをつけた女たちが、ずらりとならんで死んでいました。

そして、その先から、王妃のなきがらの横たわった部屋が発見されたのです。

王妃の死体は、ものすごい数の飾り玉でうまっていました。

黄金、銀、ラピスニフズリ、紅玉、メノウなどの飾り玉が、からだの上部から、腰のところまでつづいていました。

すでに、頭の骨はかけらだけになっていましたが、でもその部分には、金ぴかに輝く、すばらしい女王のかんむりがうもれていました。

それは、花と葉の形を黄金であしらった髪飾りに、鉢巻、耳飾りなどは、金と、ラピスーラズリ、メノウなど数千をちりばめた、ため息のでるほどの芸術品でした。

そのそばには、黄金づくりのシカ、カモシカ、牛、ヤギなどの動物が、黄金のザクロの木とともに並べてありました。

「いまの時代につくったといっても、だれもうたがわない、すぐれた技術だ。

こんなものを四千年前につくった人々は、大変な人たちだ」

発掘にあたった考古学者たちは、みんな驚きのさけび声をもらしました。

墓の主がアバルギ王とその王妃シュブ・アドであるとわかったのは、墓に残されていた遺品の中に楔形文字で王の名が刻まれていたからです。

一体どうして、こんなものすごい墓をつくったのでしょうか。

それについてウーリーは、こういっています。

「こんな方法で人をいけにえにする記録は、まだメソポタミアのどこからもみつかっていない。

また、考古学者も実際に他でも発見していない」

なるほどまだ、メソポタミアでは、こうしたすさまじいいけにえを入れた墓は、

ウルのほかは見つかってはいませんが、しかし王墓の発見で、そうしたことが行われていたことは事実です。

おそらく、王につかえていた役人、女官、兵士、奴隷など、王の死と運命をともにしたのです。

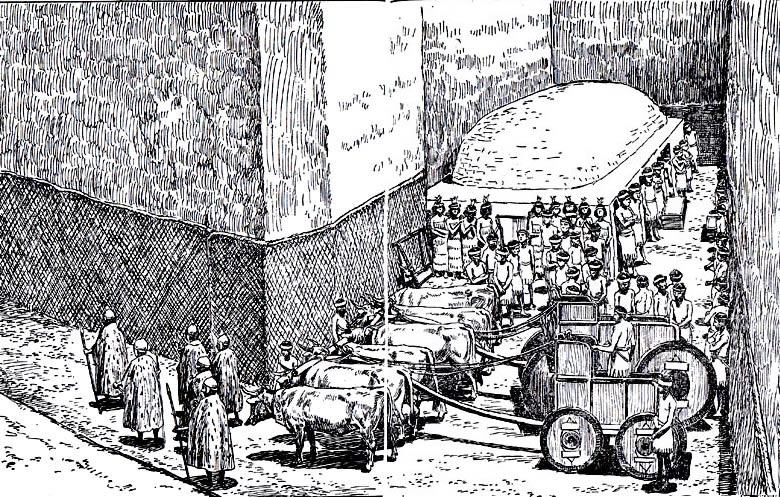

発掘された王墓のようすから、墓にいけにえがささげられるときのようすを想像してみましょう。

墓は地下十二メートルくらいの深さに方形の穴が掘られます。

大きいもので、一室の長さが四メートルくらいで、その上にドームの形をしたれんがの屋根をつけ、そこから傾斜した坂道をつうじて上にでます。 |

シュブ・アド王妃の墓の出土品

|

墓室はひとつのものもあれば、三つか四つの部屋に廊下をつけ、家のようすを表わしたものもあります。

墓室の壁や床は白いしっくいをぬります。

王や王妃のなきがらは、さまざまな飾りをつけて、戦車で墓室に運ばれます。

やがて戦車で運ばれた死体は、棺台によこたえられ、そこには、黄金や玉などをちりばめた宝物が置かれます。

墓のなかで王の霊をとむらう儀式が行われたあと、二、三人のものが、そこで死にます。

そのあと、入口がとざされ。墓室から地上につうじる道に、坊さん、楽器をかなでる人、踊り子、兵士、御者、奴隷などがならびます。

楽器をかなでる者は、竪琴をもち、兵士は、よろい・かぷとを身につけ、剣や槍などを手にし、御者はロバがひく戦車のかたわらに立ちます。

やがて各人に、毒薬(麻酔薬)のはいったさかずきがまわされ、その場にねむるようにたおれます。

そのあと、墓はじょじょに上から土をかぶせて埋められていきます。

ある深さになると、再びいけにえの奴隷が毒をあおり、品物を並べてそこでまた儀式が行われ、これが二、三度くりかえされて地表まですっかり土がかぶさります。

地上には、目じるしのほこらが建てられたのではないか、ともいわれていますが、まだはっきりしません。

また、ある王墓(二三七号墳墓とよばれている)には、女ばかり七十四人をいれた穴があり、その穴に金と銀の竪琴が一緒に埋めてありました。

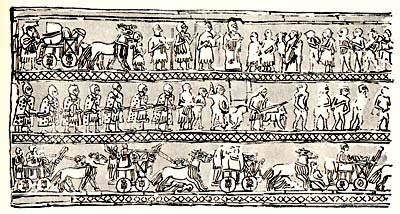

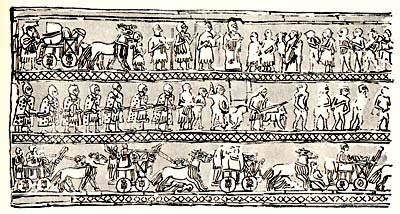

戦争 |

平和 |

| プラカード |

王墓からは、いままでお話したような、黄金や宝石に飾られた宝物がたくさん発見されましたが、その頃の生活や戦いのようすなどがわかる、プラカードのようなものも発見されています。

プラカードでなく軍旗だという人もいます。

それは、長さ五十五センチ、はば二十二・五センチの二枚の長方形の板からでき

ていて、板は棒にとりつけられ、行進や行列のとき先頭にかかげられたものだと考えられています。

プラカードは、本の板の上に、ラピス・ラズリ(るり)と真珠貝をちりばめて描いたモザイクの絵でした。

一面には戦場の場面が、もう一面には戦争に勝ったあとのお祝いの場面が、うつくしく描かれていました。

中央の王をはさんで王のそばにつかえる家来たちがならび、左はしには、王ののる四輪の兵車とロバがいる絵柄があります。

かぶとをかぶり皮のマントを着て、手に槍をもってすすむ兵士の列を描いたのもあります。

また戦車隊が、死体のころがっている戦場をつきすすんでいく場面も、描かれていました。

戦車の上には、御者のほかに、なげ槍を手にした兵士も立っています。

こうして、墓の発掘によって、いまからおよそ四千年ほどまえに、メソポタミアに栄えたシュメール王国のなぞが、だんだん解き明かされていきました。

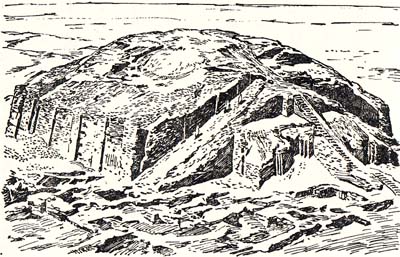

ウーリーたちの発掘は、王墓だけではありませんでした。

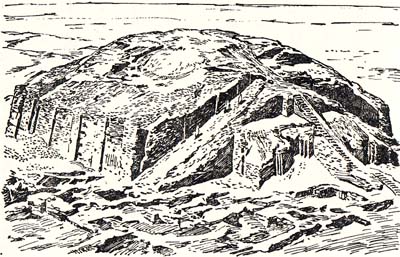

むしろ最初は、ジグラッドとよばれる人工の丘の発掘からはじまったのです。

煉瓦を、円錐形にだんだんに積みかさね、高くなるにつれて頂の広さはせまくなっていきます。

神をまつる神官たちは、傾斜した道にそってのぼり、最後に頂上にたどりつくしかけになっています。

頂上には神殿がつくられました。

メソポタミアにあった大きな都市は、みんなこのジグラッドをもっていました。

しかし、長いあいだに上がくずれ落ちて、すでに低い丘になっていました。

だから、ある一部の人たちは、それを神殿などではないといいました。

「きっとこれは、昔の人たちが使った天文台のあとだ」

という人もいました。 |

ジグラッドの丘

|

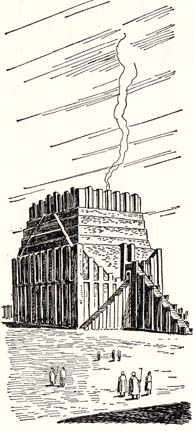

ところが、発見された楔形文字の粘土板のなかに、そこが神をまつる場所であることが、書かれていたのです。

また、『聖書』の中には、その塔のことが“バペルの塔”の物語として、登場しています。

みなさん、ごぞんじですか。

神がノアと約束をなさったあと、ノアの子孫は大変ふえて、何代も何代もたちました。

その頃世界じゅうの人たちは、同じ言葉をつかいました。

人々は東のほうに旅をして、シナル平野に着きました。

そして、そこに住みました。

「煉瓦をやいて町をつくり、塔を建てよう。その塔は天まで届くようにしよう。

我々は、世界じゅうに、ちりぢりにならないようにしよう」

人々は煉瓦で塔をつくりはじめました。

それをみた神さまは。

「地上にいる人間はみなひとつの民族で、みんな同じ言葉を使っている。

もし、彼らが心をあわせて、こんなことをはじめたら、やがてだれもそれをとめることはできなくなるだろう。

いまのうちに、彼らの言葉を乱し、お互いに通じ合えないようにしなくてはならぬ」

といわれました。

そして、神さまは人々をあちこちに散らされたので、人々は塔を建て、町を建てることをやめてしまいました。

人々がこの瘠を建てた場所は、バベルといいました。

ここから人々は世界じゅうに散っていったのです。

このバベルの塔のお話も、ただの作り話だと思われていました。

ところが、一八九九年から十五年間、ドイツの考古学調査団が、ユーフラテス川の東岸にあるバビロンの都を発掘して、『聖書』の中にあるバペルの塔を発見し、バベルの塔が本当にあったことを確かめました。

ウルでも、こうした塔が、ウーリーたちの発掘によって明らかになりました。

ジグラッドの建物は、火焼き煉瓦で外をかこみ、内部は日ぼし煉瓦でつくられていました。

そして、壁の内部には、水はけの穴までできていました。

発掘がすすむにつれて、その水はけの穴は、ジグラ。ドの壇上に植えた木の、水はけに使われたことがわかりました。

なぜ、昔の人たちはそんなことまでして、塔に木を植えたのでしょう。

考古学者たちは、それについてこう説明しています。

「ジグラッドは、できるだけ本当の丘と同じようにつくられた。

だからジグラッドは、そっけなく立った人工の壁ではなく、自然の高地のようにするために苦心がはらわれた」

私たちは、この考古学者の言葉がわかるような気がします。

神さまをまつる場所は、なんとなくおごそかにみせかけなければなりません。

それにはやはり木は必要です。

本当なら樹木のしげる自然の山や丘に、神をまつれば一番いいのですが、メソポタミアは広い平野で、神をまつるのにふさわしいような丘がありません。

だからどうしても人工の丘をつくらなければならなかったのです。

ジグラッドの発掘のほか、ウーリーたちは四千年まえの、人々の住居も発見しました。

それは中流階級の人々の家でした。

その家は、火焼きの煉瓦や日ぼしの煉瓦を使って建築し、その上に白色の絵具やしっくいを使って仕上をしていました。

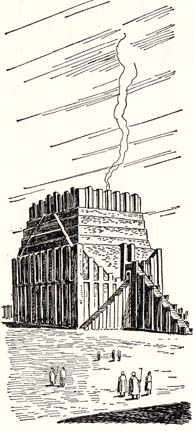

家は二階建てが多く、中庭を中心にかこんだもので、多いのは十三ものへやをもっていました。 |

バベルの塔の復元

|

二階にあがるには、内部にとりつけられた煉瓦づくりの階段が利用されました。

家のなかは、応接間、台所、めしつかいのへや、礼拝所などがありました。

そのことについて、ウーリーはこう説明しています。

「我々は『聖書』などを読むと、アブラハムが、若いころには、ひどく粗末な環境で育ってきたとおもいがちだが、発掘の結果では、四千年まえの人々は、とてもすばらしい生活をしていたように思われる。

楔形文字で書かれた粘土板などでも、彼らの生活をいくらか知ることができる。

その頃は、すでに、そうとうに発達した数学もあり、主な神殿の、簡単な歴史をかいた粘土板の本なども現れていた」

以上のように、ウーリーは、十年にわたって四千年まえの王墓をはじめ、たくさんの墓を発掘し、そのほかジグラッドや隹居のあとも掘りだしました。

しかし、ウーリーのあげた業績には、もうひとつ、すばらしいものがありました。

それは、まえにもお話したように、彼が『聖書』の“ノアの洪水”と、粘土板の“ギルガメシュの洪水”の記録を証明する大洪水のあとを、考古学の発掘によって明らかにしたことです。

15 最後のすばらしい発掘 top

一九二七年からはじまった、ウルの王墓の発掘も一九二九年には、いよいよおわりに近づきました。

「もう少し下を掘ってみよう。そうすれば、この墓をつくった人々がたどってきた歴史がつかめるかもしれない」

ウーリーたちは、下へ下へと発掘を広げていきました。

下からは、土くれや、煉瓦の破片、灰、半分焼けた木材などがでてきました。

そして、その下に、古い時代の粘土板がありました。

こうしたもののまざった層は、一メートルほどつづきました。

そして、その下は急にきれいな粘土の層になっていました。

粘土の層は全体に同じで、水でそこへ運ばれてきたことを表わしていました。

人夫たちは、

「もう大昔の川の底にとどきましただ。これからさき掘っても何もでませんよ」とさけびました。

ウーリーは人夫たちの言葉をきくと、なるほど、と思いました。

しかし、よくよく考えてみると、大昔の川の底にしては、なんだかまだ高すぎるのです。

「念のためにもっと掘りさげてみろ」

ウーリーは人夫頭に命じました。

「旦那も、強情だな。これ以上掘ってもなんにもならねえのによ」

人夫頭はそういいながら、人夫たちに、さらに下を掘るようにいいつけました。

人夫たちはしぶしぶ掘りはじめました。

すると、二・五メートルほど掘ったところで、突然色をぬった土器のかけらがでてきました。

「旦那、こんなものがでてきましたぜ」

人夫は土器のかけらをウーリーにみせました。

「おう、こりゃ古い時代の土器だ!」

ウーリーの声はうわずっていました。川底と思われるずっと下から土器のかけらがでてきたのです。 |

|

ウーリーもびっくりしましたが、人夫たちも驚きました。

彼らが、川底につもった土だとかもったのは、じつは洪水が運んできた粘土だったのです。

そして、その下からでてきた土器こそ、洪水に流された人々が使ったものでした。

二・五メートル以上も粘土がつもるというのは、大変な洪水です。

おそらく、つもった粘土の二倍以上の水が流れたことは、間違いありません。

それからウーリーは、ほかの場所でも竪穴を掘って調べてみました。

その結果はやはり同じでした。ところによっては、洪水が運んできた粘土の厚さは三メートルもありました。

「間違いなく、これは『聖書』に書かれている“ノアの洪水”をしめすものだ」

ウーリーは、すばらしい発見に興奮したおももちでつぶやきました。

スミスが苦心に苦心をかされて研究した“ギルガメシュの洪水”の記録も、ウーリーのこの発見によって、実際には、メソポタミアの五千年の昔におこったことが明らかになったのです。

しかも、そこは、ギルガメシュや、ウターナピシュティムたちの住んでいた土地です。

ギルガメシュの粘土板は、本当にあった大洪水をもとにして書かれたのです。

ウーリーの大発見は。世界じゅうの人々の目を、メソポタミアにむけさせました。

エジプトより、はるかに古い時代に、メソポタミアにはすぐれた文明が栄えていたことが、考古学者たちの力ではっきりと証明されたのです。

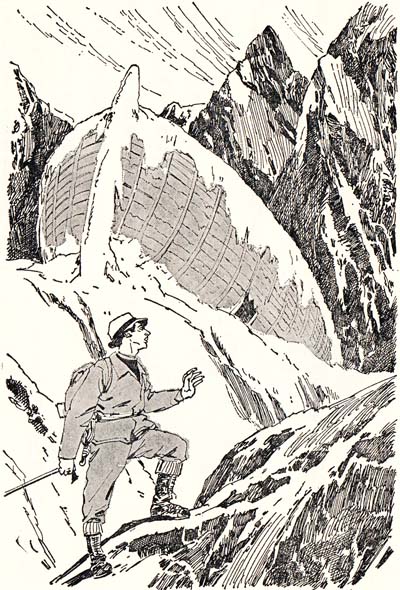

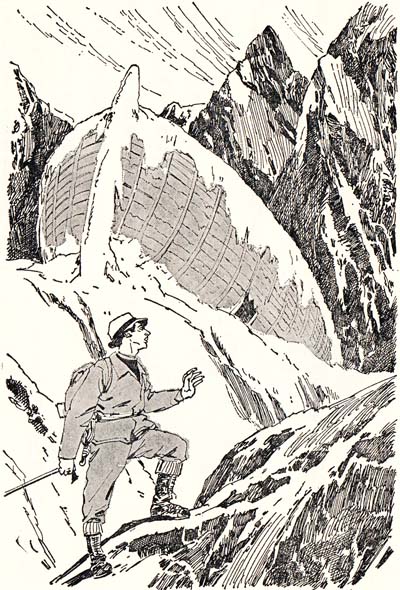

そうなると、人々は、ノアの箱舟にあるアララット山に注目しはじめました。

アララット山というのは、ノアの箱舟が洪水をのがれて、たどりついた山です。

しかも、この山は実際に存在していました。

山は、トルコ、イラン、ソビエトの三つの国にまたがってそびえており、一番高い峰は五一五六メートルあります。

ところが一八八三年八月十日のアメリカの新聞、“シカゴートリビューン紙”に、大変な記事がのりました。

アララットの山頂で、ノアの箱舟を発見したというのです。

記事にはこんなことが書かれていました。

「コンスタンチノープルからの報道によれば、アララット山の雪なだれを調べにいった委員たちは、氷河から姿をだしている途方もない構造物に出合った。

それは黒っぽい木づくりのもので、その近くに住んでいる住民にたずねると、彼らはもう六年もの間みているが、おそれをなして近づいたものはいない、というのである。

しかし、トルコの委員たちは勇敢だった。

彼らは、氷河にしっかりと、だきこまれているような、木造物に近づいていったが、それは大変手のこんだもので、たいしていたんではいなかった。

材料は古代のユーフラテス地方にはえていた木材で、褐色に色どられた入口からはいってみると、馬が運ばれて、ひきだされたあとがあった。

内部は少なくとも十五フィート(約四・六メートル)の高さがあった。

船は氷にとざされ、どれだけの長さ氷河の中にくいこんでいるのか、見当もつかなかった。

少なくとも三百キュビッツ(約五十メートル)の長さはあったろう」

この記事を読んだ人々は、すっかり驚き、一週間にわたって、新聞社は、問いあわせの電話や手紙で、てんてこまいをしました。

しかしよくよく調べてみると、どうもまゆつばくさいことがわかり、やがてその話も立ちぎえになってしまいました。

一九四七年の五月、今度はイギリスの雑誌に、ウラジミール・ロスコビィッチという飛行家が、

「私はノアの箱舟をみた」という記事をかいて、大さわぎになりました。

ロスコビィッチは記事のなかで、こういっています。

「私と、もう一人の搭乗員は、アララット山の雪におおわれた峰の東側に、凍っていた青い湖をみた。

そのとき、私のとなりにいたその男が、“あれをみろ”と下のほうを指さした。

私がその方角をみると、凍てついた湖に大きな船の形をしたものがみえた。半分は氷の下にめりこんでいた。

舟には、六メートル四方もあろうという大きな出入口がみえた」 |

|

この記事が雜誌にのると、世界のあちこちから、「私もノアの箱舟をみた」という人たちが現れました。

フレデリック・コーンという神父さんは、一九三九年にこの山にのぼり、岩と氷にとざされたノアの箱舟をみたと申しでました。

そこで一九四四年四月、イギリス、アメリカ、オランダの三国で編成された探検隊が、ノアの箱舟をもとめてアララット山にのぼることになりました。

「今度こそノアの箱舟のなぞがとけるかもしれない」

世界じゅうの人々がこの探検隊に期待をよせました。

しかし、その期待も、あっけなくやぷれてしまいました。

まず、トルコ政府が、箱舟探検隊にたいして許可をあたえなかったのです。

そして、ソビエトも、これらの探検隊は、なにか軍事上のたくらみをもつスパイであるといって、探検隊がアララット山へ登ることを禁止しました。

こうして、せっかくの探検も、ふいになってしまいました。 |

|

|

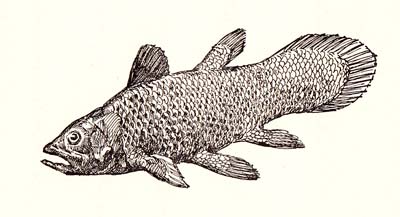

三億年前の化石魚シーラカンス

|

それからやく二十年の歳月が流れました。

そして、いまだにアララット山の頂には、ノアの箱舟があるとか、木でつくった十字架が立っているといううわさが、あとをたちません。

本当にノアの箱舟はアララットの山にあるのでしょうか……。

それはちょうど、ネス湖に恐竜の生きのこりがいるか、という質問と全く同じです。

いるとも、いないとも、いいきるわけにはいきません。

ほとんどいないと信じられていた三億年前の化石魚シーラカンスでさえ発見されました。

ただ、やはり、はっきりした証拠をつかむことです。

そして、それは、これからの人々に残された仕事でもあります。

こころよい春の日ざしも、いつしか西にかたむいて、あたりには、もう夕暮れがせまっていました。

縁側で私の話がおわると、るり子ちゃんは急に、私のほうへ顔をむけてさけびました。

「おじさんね、私、だんぜん考古学者になるわ!」

これには、私もびっくりしました。

「だって、るりこちゃん女の子だろう!」

すると、るりこちゃんは、大きな目で私をにらみつけて、

「女の子だからって、考古学者になれないっていうの」

と、かなきり声をあげました。

「そ、そんなことないけどさ。

だって考古学者は、大勢の人夫を使ったり、自分でシャベルやツルハシをもったり、まるで土建屋さんだ。

女には無理じゃないのかな。」

「まあ、私だって、それくらいできるわよ」

るり子ちゃんは、グンと腕をまくってみせました。

“なるほどなるほど、るり子ちゃんくらいのおてんばなら、あんがい考古学者にだってなれるかもしれない”

私は、ひそかに心のなかでさけびました。

るり子ちゃんはニコニコしながら、

「おじさん、どうもありがとう。

私ね、大きくなったら考古学者になって、アララット山に、ノアの箱舟をさがしにいくわ。

きっとみつけてみせる!」といいました。

私はあっけにとられて、ただ、ぽかーんと、しばらくるり子ちゃんの顔をみつめていました。

「るり子、夕ごはんですよ!」

となりの塀ごしから、るり子ちゃんのお母さんが、大きな声で、るり子ちゃんをよびました。

「おじさん、また考古学のおもしろいお話きかせてね。

今度は、お友だちをたくさんさそってくるわ」

るり子ちゃんはそういうと、大急ぎでかけだしていきました。 |

|

top

**************************************** |