|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

一章 石炭との出会い――石炭とは

1 石炭を見たことがありますか?

①身近に使われていた石炭

②石炭はどこで見られるか

③石炭利用のはじまり

④陸上の海藻〈COAL〉

2 石炭の恩恵

①木炭不足から石炭の利用へ

②石炭と産業革命

③地層の中から石炭を探す |

④石炭からコークスをつくる

⑤有機化学工業の幕あけ

3 石炭のおいたち

①石炭を科学的な目で見る

②地質学の発達と石炭

③石炭のできかたについての論争

④地層を読んで地球の歴史を知る

⑤大森林と泥炭地

⑥限られている石炭の分布や時代 |

1 石炭を見たことがありますか? top

① 身近に使われていた石炭

私は、学生諸君に石炭の話を始めるときに、よくこの質問をすることがあります。

最近では、大部分の学生諸君が見たことがないと答えるようになりました。

見たとしても、標本でのことが多くなりました。

私のように第二次世界大戦前の生活を経験した者にとっては、石炭は、家庭内の石炭ストーブや風呂たき、また野外での蒸気機関車(SL)などといった子どものころの懐かしい思い出の中に浮かんできます。

石炭を見たこと、手にしながら自分で使ったこと、そんなことは石炭について知っていることとは別ですが、石炭を考えるときに、それが身近にあるのとないのとでは大きな差があると思います。

そのころは、石炭に限らず、いろいろなものが身近にあって接することができたものです。

それにしても、あのころ、われわれの身近にあった石炭は、いったいどこへ行ってしまったのでしょう。

家庭用の暖房は燈油ストーブやガスーストーブ、または電気ストーブに代わってしまいましたし、風呂もガス湯沸かし器に、またSL(図1-1)はディーゼル機関車か電車にと、それぞれ代わってしまいました。

SLは時々、公園などにその巨体をさらしていて、大人たちはそれを眺めては子どものころを思い出したり、子どもたちは恐竜の復原模型を見るのと同じ目で眺めたりしています。

いま、国内で走っているSLを見ようとすると、交通機関としてよりも、観光用として、日曜や祭日に特定の区間を走る列車を探さればならなくなってしまいました。

SLといえば、私は一九八四年の秋に、中国の石炭地質学と石炭鉱業の関係者たちに招かれて、学術交流のために訪中し、各地をまわったときに乗った列車を引いていた機関車を思い出します。

広大な中国大陸を煙を吐きながら力強く走るSL、遠くから聞こえる汽笛、駅の構内で蒸気を立てながら休んでいるSLの足まわりを点検する機関士、駅で乗下車する多くの客、それらを目のあたりにして、この国の近代化には石炭が欠かせないのだという現実を、まざまざと感じてきました。 |

図1-1 ありし日のSLの勇姿 (交通公社フォトライブラリ

|

と同時に、一九四〇年代後半の戦後の復興期に、わが国の限られた資源であった石炭が重点的に採掘・利用されて、わが国の産業・経済が立ち直ったことや、私自身が若いころに、石炭の探査や生産に直接たずさわっていたときのさまざまな思い出もよみがえってきました。

② 石炭はどこで見られるか

このようにしてみると、私にとっても、わが国にとっても、石炭は過去のもの、あるいは他国のものになったかのように思えます。

しかし、現在でもわが国では石炭は掘られているし、外国からもそれ以上の大量の石炭が輸入されています。

それらが、どこで、どう利用されているかはあとで説明するとして、もし、いま石炭を見ようとすれば、どうすればよいのでしょう。

博物館へ行ってみましょう。しかし、どこの博物館にでも、十分な説明と満足できるような標本が展示してあるとはかぎりません。

もし展示されていなかったら、館員のひとが標本を探してきて、納得のゆくような解説してくれるでしょうか。

多くの博物館には、きっと石炭の標本の展示も説明もあり、解説できる館員のひとがいるでしょうが。

そのような博物館が、みなさんの身近にないとすれば、石炭を見るにはどうしたらよいでしょうか。

もし、あなたの住んでいる近所に、石炭層をはさむ地層が分布していたり、昔、石炭を掘っていた炭鉱があったなら、少し注意してみると、道路の切通しや、山の崖などで地層が露出している所(これを地質専門用語で「露頭」といいます)に石炭層が現われているのに気づくでしょう(図1-2)。

また、石炭を掘ったときに出てきた不用な岩石(これを九州では「ボタ」、北海道では「ズリ」と呼びます)が、山積みに捨ててある廃石の山(ボタ山・ズリ山)の中に石炭の破片を、植物化石や硅化石(けいかせき)などと一緒に見つけることができるかもしれません。

もしもみなさんがボク山・ズリ山で石炭や化石を探すときは、その山が人工の山で、崩れやすくて危険だということをよく知っておいてください。

今は、それほどの努力をしなければ石炭を見ることができなくなってしまいましたが、みなさんは石炭を見ていなくても、それが塊状で黒光りして、火にくべると燃えるものだ、というくらいのことは、なんとなく知っていたのではありませんか? |

図1-2 崖に現われている筑豊炭田の石炭層(黒い部分)。

この層はうすいので採炭されない。

|

標本として展示してある石炭は、ラペルが付いているのでそれとわかりますが、山の中などで、そのような黒い岩石の破片があったときに、それがはたして石炭であるかどうかを決めることができますか?

「黒ければ石炭」というわけにはいきません。

それは、ちょうど「光るもの必ずしも金ならず」という諺の意味と同じです。

黒い、石炭らしい岩石片を調べようと思って持ち帰り、博物館や学校に各種の石炭の標本があって比較できれば、それが石炭であるかどうかの判定が可能でしょう。

しかし、比較する標本がなければ困ります。

辞書や参考書で調べるのも一つの方法です。

そのような本もなかったら、いや、もっと極端なことになって、「石炭」という言葉がなかったらどうなるのでしょう。

私たちは「石炭」という言葉があって、多少の知識を持っていて、石炭と呼ばれる物質を頭にえがけましたが、そうした言葉や知識がなかった古代人は、石炭とどんな出会いをしたのでしょうか。

ここで人類と石炭とのかかわりあいについて、振り返ってみましょう。

③ 石炭利用のはじまり

石炭を最初に手にすることができた古代人は、たぶん石炭をはさんでいる地層が地表に分布して、炭㈲の露頭が付近に現われていた地域で生活した人たちだったにちがいありません。

中国大陸には各地に石炭をはさむ地層が分布していて、古くから利用されていた遺跡が見出されており、戦国時代(紀元前四七五~二二一年)のものから始まり、西漢時代(紀元前一世紀)には、かなりの規模の採炭と、その石炭の製鉄への利用が行われています。

ヨーロッパでは、古代ギリシア全盛時代にテオフツスタスの記録(紀元前三一五年)に石炭が鍛冶屋の燃料に便われたという項目が載っているそうです。

北米大陸では、先住民族のインディアンの一族のホピ族が、一二世紀から一七世紀にかけてアリゾナ州の北西部で約一〇万トンの石炭を掘り出し燃料に使用していたということです。

これらの記録は、古代人が、石炭が何であるかは別として、燃料になるということに気づいて、遠く離れた別の大陸で、なんの知識の交換もなく、全く別個に石炭を利用していたという証拠といえます。

わが国では石炭の歴史が古く、また炭田(石炭層をはさんでいる地層が分布している地域)が多い九州北部で古くからの言い伝えがありますが、ある程度の規模で石炭を掘って利用したのは、江戸時代中期に製塩用の燃料としてでした。

当時の製塩は、海水を、砂浜を平らにした田のような浅い池(これを塩田と呼びます)に引き込み、天日で乾燥させて、砂に付着した海水中の塩分を、集めた砂から洗い出すという方法をとっていました。

洗い出した濃度の高い塩水を煮つめる燃料として、石炭が使われていたのです。

その頃は、石炭は「もえいし」とか「うに」と呼ばれていました。

これらの記録は、石炭を燃料として利用した例ですが、そうでない遺物も残っています。

九州北部は、古くから大陸との交通の要衝として栄え、各所に遺跡が発掘され求すが、その中には彩色古墳もあります。

北九州の筑豊炭田地帯にもそのような古墳があって、その出土品の中に、ある種の石炭(メナシ炭という、緻密な石炭)を研(と)いでつくった玉の入った装身具が見いたされたことがあります。

これは、石炭が燃料としてではなく、研ぐと光る加工しやすい珍しいものとして古代人の目にとまった例といえましょう。

石炭そのものではありませんが、石炭や石炭層の中に、樹脂の化石である「こはく」が出ることがあります。

これも、ときに古代人の遺品の中に見出されることがあります。

有名な正倉院の宝物の中にも「こはく」をあしらったものがありますが、これも珍しさから用いられた例といえるでしょう。

このように、石炭加古代人の目に触れたのは、化石や鉱物などの天然物と同様に、まず珍しさということがあったと思われます。

その後、いつからか、燃料として使えることがわかってきたことも確かです。

しかし、その利用された初期は、ごく限られた地域の、限られた人たちによってであって、より多くの人々と石炭が出会えるのは、さらにのちの、英国で産業革命が起きるころになります。

それでは、次に、産業革命が起こる前にさかのぼり、英国での石炭との出会いと、それがどのように利用されたかを見直してみましょう。

④ 陸上の海藻〈COAL〉

「石炭」を英語でCOAL(コール)と綴ることは、ご存じだと思います。

大きな辞書で調べてみるとのCOALの綴りは、中世の英語のCOLEから変ったと書かれています。

COLEの意味を調べてみると、キャベツのような菜であることがわかります。

長い英語の歴史のなかで、なぜか、菜が石炭と同じに扱われるようになっているのです。

私は言語学の専門家ではありませんが、石炭や、石炭を使い出した歴史をとおして次のような想像をめぐらしてみました。

中世の英国で王侯貴族の権力が強かったころは、彼らの領地の森は狩場として庶民は入ることもできず、まして木を切り出すことも許されなかったことでしょう。

だから、庶民は、炊事用や暖房用のタキ木を海岸に打ち寄せられた流木などに求めたと思われます。

英国北部のスコットランドなどでは、冬は寒さが厳しく、こうしたタキ木集めは大変な仕事でした。

|

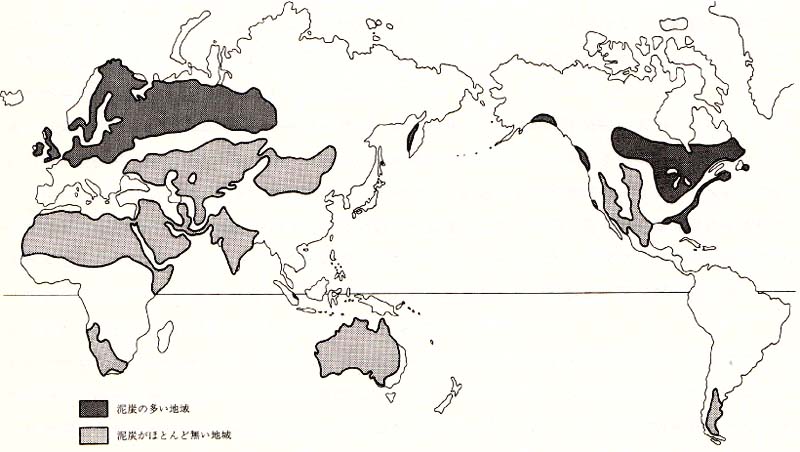

図1-3 石炭とは何だろう

|

|

|

|

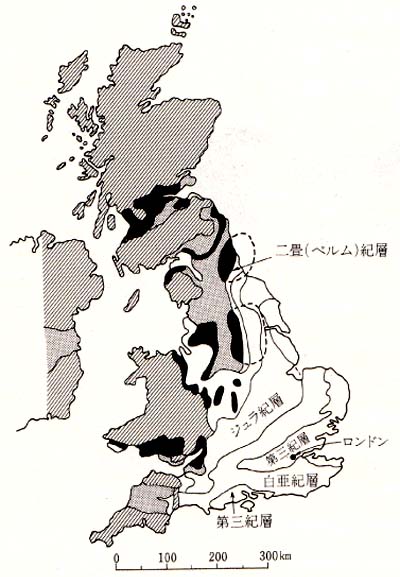

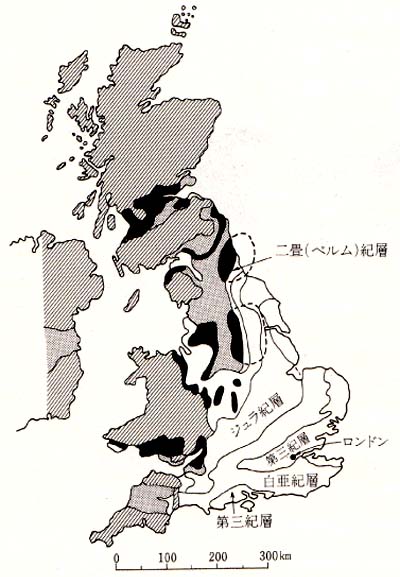

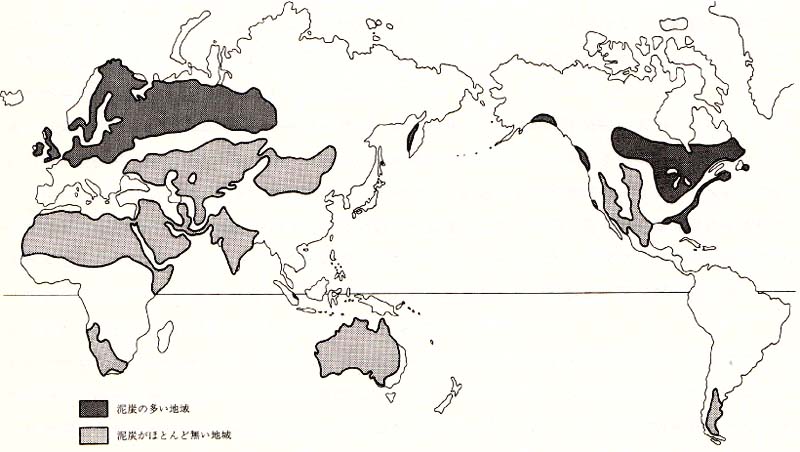

図1-4 イギリス本土の地質略図と、石炭紀の炭田の分布

(ユネスコ世界地質図とワールドコール、1974から作図) |

このスコットランドやイングランドには、今から約三億年ほど昔の石炭紀という地質時代の、石炭をはさむ地層が分布しています(図1-4)。

それらが海岸で崖になって出ていると、石炭層は海から押し寄せる波に洗われて崩され、水磨され、浜辺に打ち寄せられます。

その黒い玉状に水磨された石炭を、タキ木拾いにきた子どもたちがおもしろがって拾って帰ったのかもしれません。

それは、北九州の古代人と同じような興味からだったのでしょう。

家でタキ木を燃やしているうちに、その子どもの宝物の黒い玉が、あやまって炉の中に転げ落ちて燃えたのかもしれません。

たぶん、火の中で、黒々と煙を立てて、赤々と燃えるこの黒い玉は、古代人にとっては驚異だったにちがいありません。

そして、これは、きっと海藻のような海生植物が固まったものだと考えたのではないでしょうか。

それで、陸上の玉菜と同じようにのCOLEと呼んだように思われます。

このような偶然のできごとが、石炭が燃えることに気づくきっかけになったであろうことは、十分に考えられます。

一九八〇年に第二六回万国地質学会議が、百年記念も合わせて、第一回の開催地のパリで開かれました。

その年に私はちょうど半世紀生きたことになっていましたので、その百年記念と自分の半世紀記念とを兼ねて出席しましたが、会議後の見学会の中に英国の炭田地帯のコースがあり、これにも参加しました。

かねがね、産業革命がおこった英国で、古代人が石炭とどのような出会いをしたかに思いをめぐらしていたので、夏にしては肌寒かったその年のスコットランドの東海岸で、石炭をはさむ地層の見学をしながら、雲の垂れ込めた北海から凰の吹き寄せる波間にただよう石炭の破片を見つけては、古代人もこのようであったかと、特別な感情でながめたものでした。

2 石炭の恩恵(めぐみ) top

石炭の名前が何であろうと、また、それがどのようにしてできたか、などもかまわず、この燃えるものを利用してきた古代人は、いかにも生活力があって、たのもしく思えます。

これは石炭だけに限らず、自然の中に生きた古代人が、その生活の知恵で自分のまわりの自然の恵みを学び取ったことの一例にすぎないといえるでしょう。

ともあれ、石炭を利用した古代人が、世界各地に別々に点在して、お互いになんの連絡もなく生活をしていたのも事実です。

しかし、それらのどれもが、別個に、各地で近代的な技術や地質学などの発展を続けながら現在にいたったかというと、必ずしもそうではありません。

ここでは、それが、一八世紀に産業革命にまで発展した英国を例にとり、人々の生活と地質学の近代化との石炭がどのようなかかわりをもっていたかを見直してみましょう。

① 木炭不足から石炭の利用へ

英国本土には石炭をはさむ地層が地表付近に分布し、石炭層の露頭が海岸の崖などに見られることは前に述べました。

海岸の砂の中の黒い石炭片が燃えることがわかると、崖に出ている石炭層と、その燃える石炭片とが同じであって、海岸でそれを拾うよりも崖から大きな塊を取って使うほうが容易であることがわかるのには、それほど時間はかからなかったと思われます。

そのようにして石炭はしだいに一般に使われるようになりました。

しかし、最初から立派なストーブや暖炉があったわけでもないので、不完全燃焼で煙が町並みに立ち込めたにちがいありません。

今から約七百年前ですから、わが国の鎌倉時代になりますが、ノッティンガム城に住んでいたエレノア女王が、冬場に城の周囲に立ち込める石炭を燃やした煤煙と悪臭にたまりかねて、城を出たという記録があります。

七百年前にすでに公害が起こっていたわけです。

その後、煙突を使って効率よく石炭を燃やす方法が考えられ、ますます石炭の利用が盛んになりました。

少し時代がくだって一六世紀ころまで、ヨーロッパでは製鉄に木炭が使われていました。

それは、ちょうど、わが国で今でも日本刀をつくるはがねの製鉄に木炭が使われているのと同じです。

つまり、その頃の製鉄には木炭をつくる森が必要だったのです。

ですから、当時の製鉄所は、その周辺で森の木を切りつくすと、次の森を求めて移動する、ということを繰り返していました。

草を求めて移動する遊牧民のようなものですが、森の木は草とちかって、一度切り出すと、植林しても元通りになるのに何十年、何百年もかかります。

もちろん植林などおこなわなかったので、しだいに森がなくなり、英国では一時は、木材飢饉という言葉が出るほど森の木が不足してきました。

このパニック状態を救ったのが、その頃までに燃料として一般化した石炭でした。最初は石炭のままで使ったため失敗の連続でした。

しかし、一六一九年にダービー兄弟が石炭を一度、蒸し焼きにしてコークス化したものを使う方法を開発し、その目的を果たしました。

英国には、彼らが使った製鉄所の跡が今でも残されています。

古いものをいつまでも残すように気をつけたり、大事に使うのは英国人の国民性のようですが、その頃につくられた世界最古の小さな鉄橋が残されていて、現に使われています。

鉄といっても鋳物ですから、現在の鋼鉄製の鉄橋とは少々違いますが、その橋にちなんで、地名もアイアンブリッジ(鉄橋)となっています(図1‐5)。 |

図1-5 イギリスの産業革命の記念碑ともいえるアイアンプリッジ

(1779年製)。最近はいたみがひどく、保管が問題になっている。

|

② 石炭と産業革命

一八世紀の初めごろといえば日本では江戸時代で、元禄も終わり、富士山が噴火して宝永山ができたり、貝原益軒が健在で、やがて平賀源内が生まれ、江戸の火消しに「いろは四十七組」が編成されたりしたころです。

その頃に、英国では産業革命が起きようとしていたのです。産業革命というと、ある日突然、工業化が起こった印象を受けますが、そのような激変ではなく、最初は徐々に進行し、やがてしだいに加速し、ついには大きな波のように押し寄せてきたのです。

この加速をさせたのが蒸気機関の出現で、その蒸気機関のエネルギー源となったのが石炭なのです。

ダートマス生まれの鍛冶職人のニューコメンが一七一二年に初めて蒸気を利用したポンプ・エンジンを実用化しましたが、効率が悪く、ほとんど普及しませんでした。

|

図1-7 イギリスにおける初期の石炭坑内掘りのようす。

暗くて危険な 作業環境だった。

一七六五年に、有名なワットが蒸気力を利用するシリンダーと、蒸気を凝縮させるコンデンサーとを分けて改良し、効率のよい蒸気機関を完成しました(図1-6)。

ワットの蒸気機関は、そのころ機械化が始まった織物工場の動力として、さっそく利用されました。

蒸気機関が普及すると、その燃料の石炭の需要が増します。 |

図1-6 ワットの蒸気機関

|

石炭を掘る炭鉱の数はふえ、どれもがしだいに奥深くまで掘られてゆきました。

地下深くまで掘った炭鉱の坑内には水がたまるので、これを汲み揚げるのに蒸気ポンプが考案されます。

また少し後になりますが、深くなった坑内から斜めの坑道(これを斜坑といいます)を通って石炭を積んだ車(トロッコ)を引き揚げるのにも、蒸気機関が使われるようになります。

こうした機械化が進むと、石炭の生産量も増し、増産した石炭はさらに産業に活力を与えるようになります。

石炭の採掘や運搬が機械化されるまでは、石炭を袋に詰めて人が背負ったり、トロッコに積んだものを人が押したり、ロバに引かせたりしていました(図1-7)。

こうした前時代的な作業環境の昔話があるので、石炭というと古くさいという印象を、あとあとまで残すことになったのですが、これは逆に、機械化が進んでいなかったそれほど古い時代から、人類と石炭とが密接な関係をもっていたことの現われともいえましょう。

③ 地層の中から石炭を探す

このようにして、石炭は英国の産業革命の原動力となり工業化の加速をいっそう強めましたが、もしも、英本土に石炭をはさんでいる夾炭層が分布していなかったら、この産業革命の起きかたも異なっていたでしょうし、世界の近代史も今とは別のものになっていたにちがいありません。

まことに都合のよいことに、英本土には、質の良い石炭層を何枚もはさんだ石炭紀の地層が、これまた、採掘しやすい条件で分布していたのです。

しかし、このようなことは今だから言えるのであって、当時の英国の技術者たちは、産業の糧である石炭が、どのようにしてできたかは別として、「どこに」、「どれだけ」、「どのようにあるか」を探し、それを「どのように掘るか」ということを問題にしていたに違いありません。

石炭が特定の地層の中にはさまれていることがわかると、その地層には何枚の掘れる石炭層があるのかとが、石炭をはさむ地層がどこに、どのように、地下に濳っているのかということが、考えられたと思います。

そして、石炭層が地表に出ていなくても、石炭をはさむ地層と同じ地層が地表に出ていれば、その地下には石炭層があるにちがいない、ということにも気づいたことでしょう。

このようにして地層を調べるうちに、その下に赤褐色をした砂岩層(これは、現在デボン紀の赤色砂岩層と呼ばれています)があるといったこともわかってきて、この赤い砂岩が出れば、もう石炭層はない、というようにして、地層の重なりぐあいの特徴に気づくようになります。

実は、このような地層の重なり方についての知識の整理や調べ方が、しだいに系統的に行われるようになって、それがやがて、地質学のうち、とくにその分野の研究が英国で進歩するきっかけになります。

地層の性質や、その重なりかたや広がりを調査・研究する地質学の分野は、現在では「層位学」(そういがく)とか「層序学」と呼ばれていよすが、これももとをたどれば、このように産業革命のころの英国での石炭調査にその源を見出すことができます。

もしも、石炭の利用に気づかなかったら、産業革命もちがった形になってぃたでしょうし、また、英国での層位学の誕生も発展もなかったにちがいありません。

石炭が産業革命の推進力として、工業の近代化の原動力になったのはもちろんのこと、その当時の社会的要請にこたえようとして石炭層や地層を調べたことが、地質学の、とくに層位学の発生と発展をもたらしたと言ってよいでしょう。

④ 石炭からコークスをつくる

産業革命が進行してさらに時間がたつと、石炭をただ燃やすだけでなく、先にもふれたように、乾溜(かんりゅう、むしやき)してコークスをつくることが考案され、煙も出ず発熱量の高い燃料と炭素材が使われるようになります。

このコークスをつくるときに出るガスが燃えることがわかると、そのガスは燃料として、またガス燈の原料として利用されるようになり、次々に新しい考案がなされ、生活が豊かになってきました。

ところが、コークスやガスをつくるときの残留物に、黒くてドロドロしたコールクールやピッチが出て、なんともきたなくて厄介な、扱いにくい困ったものが工場の隅に溜まってきました。

現在流でいうなら、産業廃棄物といわれるものです。

当時にしてみれば、使い道がわからない厄介物で、今日の原子力発電のあとに残る使用ずみウランのように思われたにちがいありません。

石炭乾溜時に出た厄介物のコールクールやピッチをなんとか役立てようと苦心した結果が、その後の有機化学の進歩をうながします。

それらを原料にして、青色の染料のインディゴをはじめとした、いわゆる化学染料が次々に発見されました。

また、つい最近までは、家庭の常備薬の中に必ずといってよいほど入れられていた「アスピリン」という解熱剤などの薬品もつくられました。

防虫剤の「ナフタリン」などもつくられました。

このような化学製品は、いわば、石炭を加工してできた副産物だったのですが、それらが使われたして需要が増すと、石炭関連化学工業もどんどん盛んになりました。

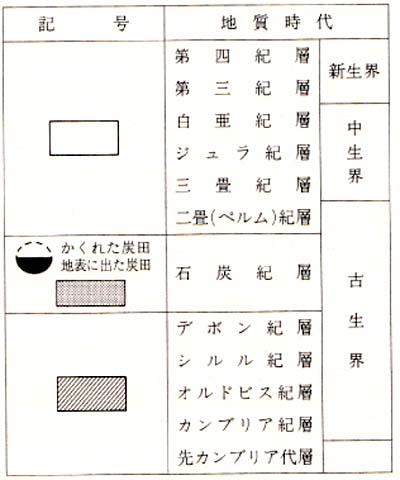

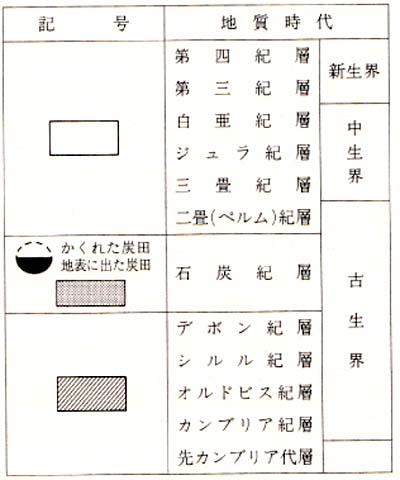

⑤ 有機化学工業の幕あけ

私たちが子どものころ、小学校の理科の教室には、図1‐8のような「石炭の樹」の掛図が掲示されていたものです。生徒たちは、冬になるとストーブの脇のバケツに入っていた、あの黒々とした石炭が、こんなにいろいろな用途があるのかと感心して見入っていたものです。

近ごろこうした図を見なくなっだのは、なぜでしょう。

みなさんはもう気がついていると思いますが、石炭を原料にする石炭化学工業に代わって、石油を原料とする石油化学工業が一般化したからなのです。

工業原料の石炭に、石油がどのように置き換かってきたかについては、あとでもう少し詳しく触れますが、このシリーズのなかの姉妹編の田口一雄著『石油はどうしてできたか』も読んで勉強してください。

現在の有機化学工業の主流である石油化学工業が、これほどまでに普及したのも、実はそうなるまえに、その基礎としての有機化学や有機化学工業の誕生と発展に、石炭が大きな役割を果たしていたからだということを忘れないでください。

このようにして、石炭を利用する技術の面を振り返ってみると、現代に生きるわれわれは、石炭から多くの恵みを受けていたことに気づきます。

そのなかで、とくに、産業革命以後の工業化に伴う物質的な面と、それと同時に発生・発展した層位学が近代的地質学の夜明けの時期に残した貢献の学問的な面との、二つの面があったということをわかってもらえたと思います。 |

図1-8 石炭の樹――石炭の利用用途は広い

|

3 石炭の生い立ち top

これまでは、石炭が地層にはさまれて現われることや、古代人がその成因はわからなくても、これを利用したこと、またその経過で、石炭に関係した工業や地質学の近代化が主に英国で実を結んだことを見てきました。

この節では、地質学の先駆者たちが、石炭がどのようなものからできたかという疑問にたいして、どんな取組み方をしていたかということを、振り返ってみましょう。

① 石炭を科学的な目で見る

現在では、石炭は大昔の植物が水に浸されて腐敗することなく、積み重なって地層に保存され、地下深く沈んで、温度や圧力が加わってしだいに変化してでき上がったという程度のことは常識にもなっています。

きっとみなさんも、いつのまにか、そんなことを聞いたり読んだりして、なんとなく知っていたと思います。

現代人は、自然現象を科学的に見たり考えたりすることができるし、それに必要な情報を自由に手に入れることができるので、なんとも思いませんが、人間の歴史のなかで、とくに自然科学の歴史のなかで、現在のようなものの考え方がだれでもできるようになったのは、実は、あまり古い時代ではないのです。

人々が地層や岩石に関心をいだくようになるまでは、石炭についても、その生い立ちなどは、全く考えてもみなかったのです。

ただ、限られた天才的な先駆者たちが、自然現象を正しく理解しようと努めていました。

一四~一五世紀に生きていたレオナルド・ダ・ビィンチや、その約百年後に現われたガリレオ・ガリレイなどの先駆者の名前はすでにみなさんも聞いたことかあると思います。

これらの先駆者たちが生きていた時代は、近代科学の夜明け前といってよい時期だったのです。

多くの人が地層や岩石・化石などを観察し、いろいろな考えや意見が出るようになるのは、産業革命が起こった後の一七~一八世紀になってからなのです。

② 地質学の発達と石炭

英本土で産業革命が進行していたころ、ヨーロパ大陸でも、別の経路で工業化が進みつつありました。

とくにドイツでは、古くから金属鉱山が各地で採掘されていて、伝統的に金属鉱山技術が伝えられていました。

そうした伝統的な技術を系統的に教えようという気運が生まれて、一七六五年にフライベルクの町に世界最初の鉱山専門学校がつくられます。

フライベルダ鉱山専門学校の先生にウェルナー(一七四六~一八一七)という人がいました。

大変熱心な先生で話し上手でもあったので、ヨーロッパじゅうの若い多くの学生たちが、この先生の影響を受けたといわれています。

ところが、この先生の説は、現在の目で見ると、少し変わっていて、地球上の岩石はすべて水の中でできたというのです。

たとえば、花崗岩(みかげいし)も地球が誕生した時にあった最初の海底に、海水から沈殿してできたと考えました。

みなさんはもう知っていると思いますが、現在流にいえば花崗岩は火成岩の一種で、深成岩に入れられる岩石です。

それは、地殻の深いところで、ドロドロに溶けた熱いマグマ(岩しょう)が、ゆっくり冷えて固まった岩石の一種なのです。

この先生やそのお弟子さんたちは、石炭についても、最初にできた花崗岩が地表で風化し、そのなかの石炭質の部分だけが流れ出して水底でたまったものだと解釈していました。

ウェルナー先生やそのお弟子さんは、このように岩石はなんでも水の中でできると主張したので、永成論者と呼ばれていました。

ちょうどその頃、英国にハットン(一七二六~一七九七)という人がいましたが、この人は、自然をよく観察し、たとえば、石炭層の上下の地層には、しばしば植物の葉や幹の化石が出ることから石炭は、大昔の植物からできたものと考えてウェルナー先生たちに反論しました。

また彼は、花崗岩が地層を貫いている所を観察して、これは、きっと地下の深い所にドロドロに溶けた花崗岩のもとになるものがあって、それが上がってきて固まったものと考えました。

このように、地下に熱いドロドロに溶けた岩石のもと(マグマ)があるという考えを持った人たちを、さきの本成論者にたいして火成論者と呼びました。

これらは現在の見かたからすれば、たしかに水の中でたまる岩石(たとえば堆積岩)もあれば、マグマからかたよる火成岩もあるので、どちらも部分的には正しいのですが、石炭層の成因についてはハットン氏のほうが正しい解釈をしていたということになります。

石炭の一種に褐炭と呼ばれるものがあります。

これは、石炭と同じように地層の中に層状にはさまれていますが、石炭ほど硬くなっておらず、色も石炭ほど黒くなく褐色を帯びていますので、褐炭の名が付けられています。

やはり産業革命が起こったころに、この褐炭層を観察して、その中に植物の年輪が残った幹の部分があることに気づいた学者は、石炭も同じように大昔の植物が積み重なってつくられたと考えました。

少しあとになりますが、顕微鏡が岩石の研究に使われるようになったころに、石炭をガラスにはりつけて光が透る程度に薄く擦り減らし(これを薄片と呼んでいます)観察したところ、花粉の断面や、そのほか植物の組織が残っていることがわかり、もはや、石炭が昔の植物から変化したものだということを疑う人はなくなりました。

③ 石炭のできかたについての論争

石炭は大昔の植物からできたということがわかったものの、どのようにして石炭層になるほど植物が集められたかということは、まだわかっていません。

石炭の利用が一般化して、石炭の採掘が進むにつれ、石炭層が観察される機会がふえると、石炭になった大昔の植物がどのようにして集積したのだろうかという議論が、しばらく続きます。

ある学者は、その場所に生育した植物が次々に蓄積されて石炭のもとになったと主張しました。

これは「現地説」と呼ばれました。

また、ある学者は、もしその場所に生育したとすれば、植物が一回生育するごとに、その下の部分に栄養を補給した土壌が残っていて、石炭と土とが縞状になっていなければならないのに、数メートルも石炭だけからできている石炭層があるのはおかしい。

それはきっと、洪水などで木材や植物が湖の中に一度に流れ込んで、そこで大量に沈積したにちがいない、と主張しました。

このような説明を現地説にたいして「流木説」とか「移流説」と呼びました。

現地説の学者は、石炭層の下に昔の植物の根の化石が残っている例をあげて反論し、また、もし移流説に従うと、たとえば北米のペンシルバニア炭田のように、日本の本州と同じくらいの大きな炭田に一度に植物が流れ込んだのなら、それだけの量の植物が繁茂していた陸地がどこかになければならず、そうした陸地から木材や植物がどのようにしてこれだけ広い湖に流れ、しかも現在見られる石炭層の枚数と同じだけの回数の洪水が次々と起こらなければならなかったとすると、どちらもきわめて不自然で、それは起こりえないことだ、と反対しました。

このような議論は、それぞれの説を支持する人が主に調査した場所の特異性だけを主張するあまり、他所にもあてはまるような、共通する確からしさが失われた結果にほかなりません。

では、現在はどのように考えられているのでしょうか。

それを説明するまえに、こうした議論をする基礎になる大昔の自然現象をどのように考えるかという、地質学的な「ものの考え方」について、少し触れてみる必要があります。

④ 地層を読んで地球の歴史を知る

石炭がどのようにしてできたかという疑問は、地球上での非常に古い地質時代(何千万年、何億年前)の事件を扱うために生まれてくるものなのです。

地質学で扱う自然現象は、どれも同じように気の遠くなるような大昔の出来事ばかりなのです。

地球上にまだ人類が現われていなかった大昔のことですから、だれも見てはいないし、なんの記録も残っていません。

けれども、たしかに歴史書のようにだれかが書き残しか記録は残ってはいませんが、その代わりに地層とか、岩石や化石に、実はその記録が残っているのです。

しかし、その記録は文字で書かれているのではありませんから、どのようにして読めばよいのでしょう。

それは、岩石や地層を詳しく観察することと、もう一つ、現在の地球で起こっている自然現象にも気をつけてそれと比較してみることで、判読できるようになるのです。

言葉をかえていうと、現在の地球の上で起こっている自然現象は、きっと何千万年も大昔の地球の上でも起こっていたのでしょうから、現在の地球をよく観察することで、地質現象を解く鍵が見つかるだろうということです。

このような考え方は、じつは近代地質学の開祖といわれるライエル(英国人、一七九七~一八七五)が、彼の著書の『地質学原理』という本に明記してからしだいに普及したのです。

同じような考え方は、さきに名前を出したハットンの本にも書いてはあったのですが、少しむずかしく書かれていたために、あまり読まれなかったようです。

しかし、同じ英国人ですので、ライエルはハットンの影響を十分に受けたと思われます。

ライエルの『地質学原理』は一八三二年に出版されましたが、その副題には「過去の地球上の変化を、現在活動している原因を参考にして解釈しようとする試み」と記されています。

この副題からもわかるように、彼の説は「現在は過去を解く鍵」ともいわれ、また「現在主義」ともいわれるようになりました。

いま考えれば、あたりまえのようなことですが、当時としては大変新しい考え方だったのです。

というのは、その頃までは、ヨーロッパでは、天地創造説(てんちそうぞうせつ)といって、神様が地球をつくり、その上に動植物をつくって放ったと信じられていたからです。 |

図1-9 C・ライエル

|

また、神様が、ある時期に大洪水を起こして、箱船に乗っか正直者のノアの一族と彼らが引き連れた動植物だけが生残り、それらが人類や生物の先祖になった、という神話が通用していました。

ですから、地層の中から出る化石も、そのときの大洪水で泥水に流された動植物の遺骸だと考えられていたのです。

これと似たような考え方はのちのち圭でも影響を残し、化石としては出ても現在見られないような大昔の動植物がいたのは、それらが絶滅する大洪水のような天変地異(てんぺんちい)が起こって、次の時代に新しい動植物が栄えたとする説も出されました。

このような考えを天変地異説(または激変説)と呼んでいます。

その説をとなえた代表的な人はフランスのキュビエ(一七六九~一八三二)です。

このような考えとはちがう「進化論」(しんかろん)を考えついたのがダーウィンであることも、もうみなさんは知っていると思いますが、彼がその考えをいだくようになったのは、ビーグル号の航海中での自然観察によるところが大であったわけです。

その出港にあたって、彼はライエルの『地質学原理』の初版を携えて行きましたが、きっとライエルの考え方は、ダーウィンの参考になったことでしょう。

⑤ 大森林と泥炭地

さて、それでは、このような現在主義的な立場で、石炭となった大昔の植物が繁茂したり集積した場所と同じような場所を現在の地球上で探してみましょう。

現在、地球上で、広大な面積に植物が繁茂している地域としては、熱帯のジャングル、たとえばアマゾン川の流域とか、北辺のツンドラ地帯があげられます。

また植物の遺骸が集積している所としては、泥炭地があげられます。

どちらも水の多い低湿地です。泥炭地では、植物の遺骸が腐敗して消えてしまわないように、水の中で保存されています。植物の生長の早い熱帯では、腐敗も早いので、泥炭になる場所は限られます。

その例として、インドネシアのスマトラ島の南東部では、条件がよくて、現在のジャングルの下に九メートルもの泥炭が積っています。

ジャングルほど高い木は生えていませんが、北欧・シベリア・カナダ北部などには、ツンドラという湿原の下に水に浸されて泥炭が積っています。

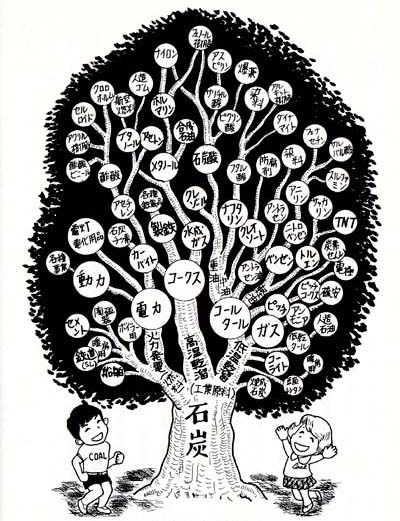

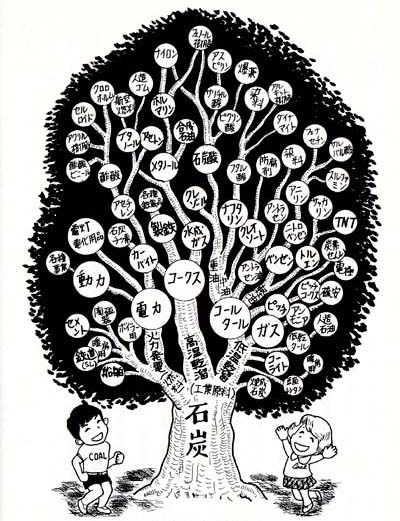

現在の地球上に泥炭地が見られる所を図1-10(下)に示しました。

|

図1-10 現在の地球上の泥炭の分布(阪口豊、1974から簡略化)

|

この図からわかるように、高緯度地帯にも泥炭地が広がっています。

このような地帯では気候が厳しいので、その気候に耐えられない動・植物は生きられませんが、生活可能な限られた生物だけは、わがもの顔にそこを支配しています。

そのような地方の泥炭は、熱帯地域のジャングルで植物がどんどん生育するのに比べると生育が遅いので、なかなか厚くなりません。

泥炭がどのくらいの時間をかけて生長し厚くなったかを調べるのに、炭素の同位体を用いる方法があります。

この方法は、たとえば古代の遺跡に木材などがあると、それをもとにして何年くらい前の時代のものかを探る、あの測定法です。

この方法で泥炭層の上からしだいに下の部分へ試料を採取して、深さごとの年代を調べます。

そうすると、赤道に近い熱帯では一年間に数ミリメートルで、日本での測定結果は一年間に〇・五~一・五ミリメートル、さらに北のシベリアやカナダなどではずっと薄くなり、一〇年間に一ミリメートルから数ミリメートルといった数値が報告されています。

これからもわかるように、気候の影響は大きいといえます。

泥炭は水分が多く(約八〇~九〇パーセント)、黒光りする石炭とはほど遠いものですが、それが地下に埋もれ、上にたまった地層の重さで水分がしぼり出されてしだいに圧縮されると褐炭へと変化し、さらに深く埋もれると、地温があがるので、しだいに化学変化を起こして石炭らしくなります。

石炭の水分は数パーセントですから、それだけ水分がしぼり出される間に、泥炭は非常に圧縮されたことになります。

石炭をもとの泥炭にもどすと、どのくらいの厚さになるかという試算が多くの学者によってなされましたが、三倍とも九倍ともいう値が出されています。

おそらく五倍にはなるでしょう。

いま一メートルの石炭層があるとしましょう。

そうすると、その石炭層は約五メートル以上の厚さの泥炭から変ったことになります。

もしその泥炭が積もったときの気候が現在の日本くらいだったとすると、一年間に一ミリメートルずつ生育したでしょうから、五メートルの泥炭が積もるのには五千年以上はかかったことになります。

現在わが国で主に採掘されている石炭層の厚さは一メートル以上で、厚い所では七メートルから八メートルもあります。

ということは、一年間に何十万トン何百万トンと掘っで、アッというまに燃やしてしまう石炭も、じつは何万年もかかって泥炭地で積もったものだということを忘れてはいけません。

もう少し詳しく考えてみると、数万年かかって積もった泥炭が、しだいに地下深く埋もれて地圧や地温の影響で現在のような石炭にまで変化したのですから、それにかかった時間も加えなければなりません。

たとえば、日本で現在採掘されている石炭の多くは、今から三千万~五千万年前の古第三紀初期のものですから、その頃たまったあとに、それだけの時間をかけて、現在見られるような形に変化したわけです。

ヨーロッパや米国で主に掘られている石炭紀の石炭にいたっては、なんと三億年もかかっているのです。

このように長い時間かかって、地下の深い所で、泥炭がどのように変化して石炭になったかという問題は大変興味をひきますが、これはあとでもう少し詳しく考えることにしましょう。

⑥ 限られている石炭の分布や時代

今から何千万年も何億年も前に栄えた動植物の化石が入っている地層に石炭層がはさまれて出てくることは、そんな大昔にも、現在見られるような泥炭地が広が

っていたと考えてよいでしょう。

しかし、それならば、どの地質時代の地層にも、また、どこにでも石炭がはさまれていてもよさそうなのですが、必ずしもそうではなさそうです。

どこにでも出ているとしたら、この本の殼初に「石炭を見たことがありますか?」などと質問することはなかったはずです。

では、なぜ石炭は限られた地層や、隕られた場所だけにしか出てこないのでしょうか?

それは、きっと、現在の地球上でも、高い山があったり、砂漠があったり、泥炭地があったりするように、大昔の地球上にも、石炭のもとになる泥炭地が、限られた場所にだけ広がっていたからのように思われます。

この問題は、あとでもう少し詳しく考えることにしますので、しばらくは、この疑問をもちつづけながら次の章に進んで、石炭が現在の地層の中や、地下にどのように入っていて、それをどのように探したり掘ったりして使っているのかを調べてみましょう。

top

**************************************** |