|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

三章 石炭から学ぶ

1 石炭の出る地域が限られているのはなぜか?

①石炭への素朴な疑問

②母なる海から生まれ出て

③植物の上陸

④隠花植物の大森林――石炭紀

⑤海をへだててつながる古植物区

⑥切れて動いた大陸

⑦気温の低下と生き残った植物

⑧裸子植物から被子植物へ

⑨古植物の盛衰

⑩石炭のできる条件

⑪泥炭地の環境

⑫海進や海退の影響

2 石炭に種類が多いのはなぜか?

①いろいろな石炭

②石炭化作用

③石炭の工業分析

④石炭の熱量を調べる説

⑤見かけのちがい

⑥ストープスの分類 |

⑦石炭の薄片を顕微鏡で見る

⑧反射光を利用して見る

⑨画期的な粉末法の登場

⑩石炭の単位成分

⑪石炭をつくっている元素をさぐる

⑫元素の分析から石炭のできかたを知る

⑬石炭に種類が多い理由

3 日本炭は語る

①日本の石炭のできた環境

②欧米の石炭よりも多い水素

③石炭化作用の反応時間

④地域による日本炭のできかたのちがい

⑤顕微鏡観察で炭素の含有量を知る

⑥「地質温度計」

⑦地下の温度と圧力の差

4 地下からの石炭の声を聞こう

①昔と今は同じことがおこっているか

②日本の地下の温度構造

③ガスの突出災害――地底に閉じこめられたガス

④石炭の声を聞こう |

1 石炭の出る地域が隕られているのぱなぜか?

これまでは、石炭が人類とどのようにかかわり、また、現在どのように扱われているか、ということを見直してきました。

その間にいくつかの疑問が出ても、そのまま読みつづけてもらいました。

それは、ちょうど、古代人が石炭が何であるかわからないながらも、これを利用しつづけたことにも似ていました。

しかし、みなさんは、もう石炭がどのようなものであるか、おおまかな見当はついてきたと思います。

この章では、もう少しすじ道をたてて整理し、地球の歴史を学ぶうえで、石炭を調べるとどんなことがわかるのか、ということを説明しましょう。

① 石炭への素朴な疑問

今までの話は、石炭が現実に、そこにあるということで進めてきましたが、ここではまず、石炭が、世界中あるいは日本中の、どこにでも、まんべんなく分布していないのはなぜか? という素朴な疑問を解くことから始めましょう。

この本の殼初に「石炭を見たことがあriますか」という質問を出しましたが、もし、石炭が空気や上のように、地上のどこにでもあるものならば、そんな問いを出す意味はなかったわけです。

また、いままで読んでいるうちに、石炭をはさんでいる夾炭層とか、それらが分布する炭田と呼ばれるものがあることを知りました。

そして、英国では主要夾炭層が石炭紀層にあることもわかりました。

では、石炭層は、なぜ炭田以外には現われないのでしょうか。

また、石炭をはさんでいる夾炭層は、どれも石炭紀層なのでしょうか。

この問いを解くのには、石炭になったもとの植物が、この地球上でどのように変化してきたかという植物進化の歴史や、その植物がどこに繁茂していたかという古植物学的な問題や、どのようにして地層中に埋もれたかという地層の積もりかたを研究する堆積学的な問題にも取り組まなければなりません。

少しむずかしくなりますが、こうした問題をとおして、石炭からいろいろ学んでみましょう。

② 母なる海から生まれ出て

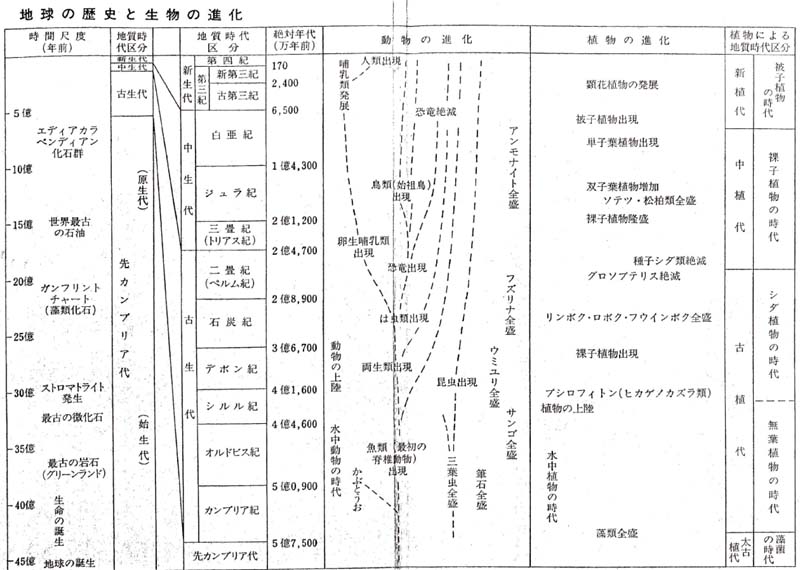

石炭の材料になった古植物を、植物化石の研究結果を参考にして見てみると、次のようなことがわかります。

地球上に生物が出現して、それが化石になって残っているもののうち、もっとも古いものは、今から三十数億年前の地層から発見された菌類のような超微化石です。

これより少し新しくて、今から約二〇億年前の地層に発見された化石は、藻類の一種で、どちらも原始的な水中植物でした。

これらの植物は量も少なく、石炭層として残るほどには積もっていません。

しかし、これらの原始的な水中植物が光合成を続けるうちに、太古の地球上の空気に酸素がしだいに増してきます。

というのは、地球が誕生したころの大気中には酸素がほとんどなかったのです。

その間の変化は、このシリーズのなかの『大気の生い立ち』で勉強してください。

やがて大気圏中に増しか酸素はオゾン層をつくって地球を覆い、太陽からの紫外線や宇宙線などが、直接、地球上に降り注ぐのを防ぐようになります。

今から約六億年くらい前になると、大気中の酸素が現在の空気の一〇〇分の一以上になりました。

すると、地球が生物の生活に適するようになり、種類と数が増し、目に見えるような大型の化石で残れる生物が次々と現われてきます。

このようにして現われた生物が、地層中に残った化石の変化をもとに地質時代の区分がされていますが、その一番古い時代はカンブリア紀で、今から約五億年前から五億七千万年前に相当します。

それ以前は、先カンブリア時代として一まとめにされています。

最近の研究では、先カンブリア時代の地層からも目に見える化石が発見されて、ベンディアンという紀を設けようという提案が出ているほどです。

どちらにもせよ、こういう古い時代の地層には、石炭になるほど古植物が集まってはいません。

③ 植物の上陸

カンブリア紀以後の地質時代に入って、大気中の酸素がふえると、ついに植物も水から陸上へと顔を出します。

最初に陸上に生活したと考えられる植物は、今から約四億年前のシルル紀初めに現われたプシロフィトンといわれる古生松葉らんの仲間でした。

この植物は葉がなくて、地下茎と、それから地上茎が枝分かれして出て、トゲ状の小突起が付いているといった単純な作りでした。

しかし、一度陸上に生活圏を広げた植物は、その後どんどん進化し、古生代の後半になると、地上は緑で覆われるようになります。

そして石炭として残るほど繁茂しました。

非常に珍しい例ですが、古生代の前半にも、植物起源の有機物に富む地層が発見されることがあります。

たとえば中国南部のカンブリア紀層の下部から産出する「石煤」と呼ばれる無煙炭の一種がそれです。

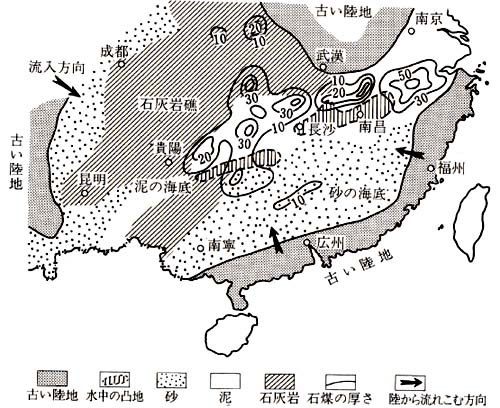

中国は、もともと石炭を大量に埋蔵している大陸ですが、従来、その大部分は揚子江から北の、いわゆる華北地区に限られるといわれてきました。

ところが、新中国の建設で国内資源の探査が進むと、従来の通説をくつがえすようなこの発見になったのです。

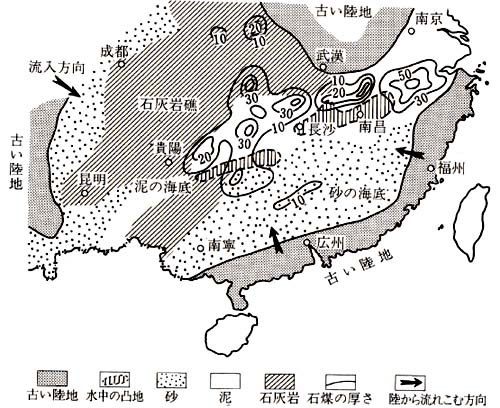

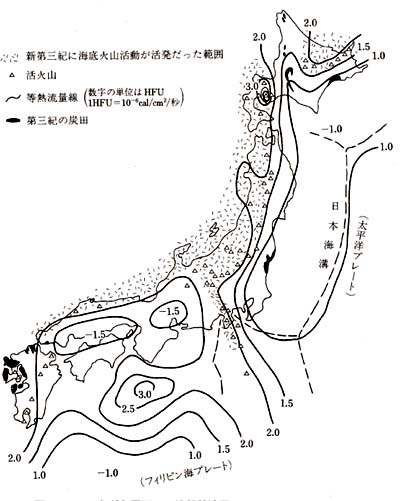

これは、当時、図3-1に示すような範囲に浅い海が広がり、藻類が異常に繁殖し、それが地層中に保存されたものであることがわかりました。

この事実は、植物進化の歴史を解くうえでも、また、従来、石炭資源が乏しいといわれた華南のエネルギー源としても、重要な発見であったわけです。 |

図3-1 カンブリア紀に中国南部で石煤がたまったころの古地理図

(『中国煤田地質学』下冊、1980による図に加筆)

|

④ 隠花植物の大森林――石炭紀

|

図3-2 石炭をつくった植物の一つ、石炭紀の鱗木の幹の表面

古生代の後半には、陸上にあがった植物は爆発的に進化し、石炭紀には、花の咲かない種々の隠花植物が全盛になります。

現在は見られない「芦木」(ろぼく)、「鱗木」(りんぼく)、「しだ植物」などが大発生し、現在もその子孫がほそぼそと残っている「とくさ」や「ひかげのかづら」、「うらじろ」の仲間も巨大植物に生長していました。 |

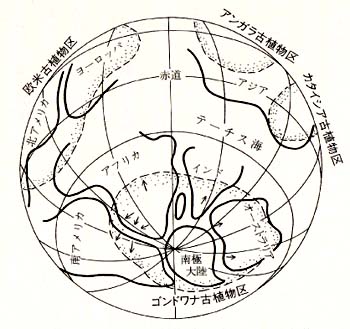

図3-3 古生代の古植物区とゴンドワナ旧大陸の復元図

(氷河の引っかきあと→の方向に注意)

|

化石として残っている葉や幹の部分から、その当時の森林を復元すると、数十メートルの高さの巨木であったことがわかります。

このように繁茂した植物が石炭の材料になったのです(図3-2)。

石炭紀の地層からは羽の長さが六〇センチもある巨大なトンボや、ゴキブリの先祖形などの昆虫の化石も出ています。

また、この時期には、わが国は今のような列島ではなく、テーチス海と呼ばれる海の底にあって、紡錘虫という米粒ほどの大きさの石灰質の殼を持った原生動物やサンゴ類が大量に発生していて、厚いサンゴ礁がつくられていました。

このような事実をもとにして考えると、当時は気候が温暖で、空気中には植物が光合成できる炭酸ガスが十分にあって、また水中にも炭酸石灰を十分に沈着できるほど炭酸塩が豊寔にあったといえます。

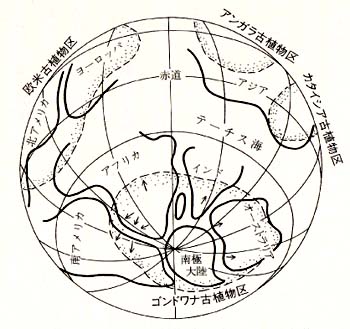

これらの陸上植物は、石炭紀の次の二畳紀(ペルム紀ともいいます)まで引き続き繁茂していましたが、その間、世界中どこにでも同じ植物が分布していたかというと、そうではなく、図3-3のように、いくつかの異なった分布をした古植物区に分かれていたのです。

⑤ 海をへだててつながる古植物区

ここで、とくに注意してもらいたいのは、現在の大洋をへだてて分布する古植物区がある、ということです。

陸上植物は根を下ろしているため、自分では歩くことができず、まして、海を渡ることなどはとうてい不可能です。

たとえば、日本列島では、北海道と本州をへだてる津軽海峡を境にして現在の勣植物の分布がちがうので、ここにブラキストン線と呼ばれる境界が考えられていますが、この世界地図に見られる大海洋のへだたりは、津軽海峡どころではありません。

なぜ、このように別の大陸にまで、海を渡れない同じ古植物が分布していたのでしょう。

たとえば「ゴンドワナ古植物群」の分布を見ると、オーストラリア、インド、南アフリカ、南米、南極といった主に南半球の別々の大陸の二畳紀の地層に、石炭層とともにこの植物群の化石で出ます。

この植物群は古生代最後の植物群で、「グロソプテリス」という、絶滅してしまった「そてつ・しだ類」が大部分という非常に特徴的な構成をしています。

また、これを産出する夾炭層の上下には、氷河によって運ばれた岩塊を含む氷河堆積物が、しばしば現われます。

⑥ 切れて動いた大陸

このような特徴的な組合せと分布とが、大陸移動説で有名なウェゲナーの目にとまりました。

彼は、世界地図で大陸の海岸線の形が、互いに向かい合っている大陸ごとに凹凸が組み合うようになっていることの不思議さに気づき、もしかして、現在の諸大陸は、地質時代には互いに接着し、一つの大きな旧大陸だったのではないか、そして、その旧大陸がその後切れ切れになって、現在のように分布したのではないか、と考えました。

彼はその旧大陸のことを「パングア」と呼び、これが切れて移動したと考えて、「大陸移動説」を提唱しました。

彼は、その証拠の一つに、ゴンドワナ古植物群の分布をあげました。

現在のように、ばらばらにちらばっている分布地域が、パングアの一部として南半球で一つになっていれば、古植物が大洋を自力で渡ったと考えなくてもすむわけです。

また、氷河が滑って引っかいた跡の方向を調べても、大変うまく説明がつきます。

ウェゲナーは一九一二年から一九一五年にかけてこの説を発表しましたが、当時の地質学者の多くは「動かざること大地のごとし」といったように、まさか大陸が氷山のように地球の上を移動するなどとは考えてもみなかったため、一大論争の的になりました。

そして彼に、「もしも、そのように大陸が移動したのならば、動かした力はどこから働いたのか?」と質問しました。

返答に苦しんだ彼は、「地球の自転による遠心力や、潮の干満をもたらす月の引力などが合わさった力が作用したのだ」と答えたものの、十分な説明にならず、そのため、この説は全くの空想だとして葬られてしまいました。

しかし、当時にあっても、主に南半球で、この夾炭層や氷河堆積物を研究していた地質学者の多くは、ウェゲナーの説が事実をあまりにもよく説明できるので、この説を捨て去ることをためらっていたのです。

最近は、新事実にもとづいて大洋底拡大説やプレート・テクトニクス説が出され、ウェゲナーの大陸移動説が別の観点から再検討されています。

これらの新説をもってすれば、ウェゲナーが説明に困った大陸を移動させた力の解釈も十分可能になります。

⑦ 気温の低下と生残った植物

さて、二畳紀になると、温暖だった石炭紀の気候はしだいに寒冷になり、水河までが現われるようになりました。

今まで温暖な気候に慣れて繁茂した植物は枯死し、寒さに耐えられるように適応できたグロソプテリスは、他の植物が絶滅したあとも生残り、わがもの顔に繁茂したでしょう。

それは、現在の地球上でも、極地に近い高緯度地方や高地などの生活環境の厳しい寒冷地では、そこに生活しうる生物だけが分布していることに似ています。

石炭紀から二畳紀にかけての気温の低下と、生物の変化の原因は、必ずしも完全には解明されていませんが、次のようにも考えられます。

地球の歴史の中で、海に近い陸でたまった地層中に何枚も石炭層がはさまれたり、海底でたまった地層中に石灰岩層がたくさん現われるような時代のあとには氷河が運んでたまった地層がある例は多いのです。、

それらの事件は互いに、原因と結果が関連する因果関係がありそうです。

すなわち、大気中に豊富だった炭酸ガスが、光合成で植物に固定されたり、サンゴなどの海性生物により石灰岩として固定されると、それまで地球を擅っていた温室効果が薄れて、放射冷却現象を起こしたのではないか、ということです。

それは、ちょうど、二〇世紀になり、人類が消費する化石燃料の量が急増すると、空気中に炭酸ガスの濃度が増して、地球全体の平均気温が上昇する傾向がみられるということの逆の現象だといえそうです。

⑧ 裸子植物から被子植物へ

二畳紀の寒冷地に、地球上の水が極地の氷河になると海水位が低下して陸が広がり、中生代に移ります。

中生代には、陸上には虫類が栄え、とくに恐竜の仲間が異常に進化します。

植物では、古生代から生残ったしだ植物やこけの仲間のほか、乾燥にも生残れるように種子がつくれる花の咲く顕花植物のうち、まだあまり進化していない裸子植物が現われ、いちょう、そてつ、ベネチテスや針葉樹などが繁茂します。

中生代に進化しつづけた恐竜たちは、中生代の最後の白亜紀の末に忽然と全世界的に絶滅してしまいます。

その理由については多くの説が出ていますが、まだ完全には解明されていません。

白亜紀に恐竜が絶滅する一足先に、植物界ではすでに変化が起こっています。

そてつに似たベネチテスの仲間は絶滅し、いちょうやそてつなども全盛を過ぎてわずかに生き長らえていました。

これらに代わって、気候の変化にも耐える種子を残せるように進化した被子植物が生残り、次の時代、すなわち新生代に適応し全盛をきわめるようになります。

新生代は、哺乳動物の時代ですが、植物はもっとも進化した被子植物の時代なのです。

⑨ 古植物の盛衰

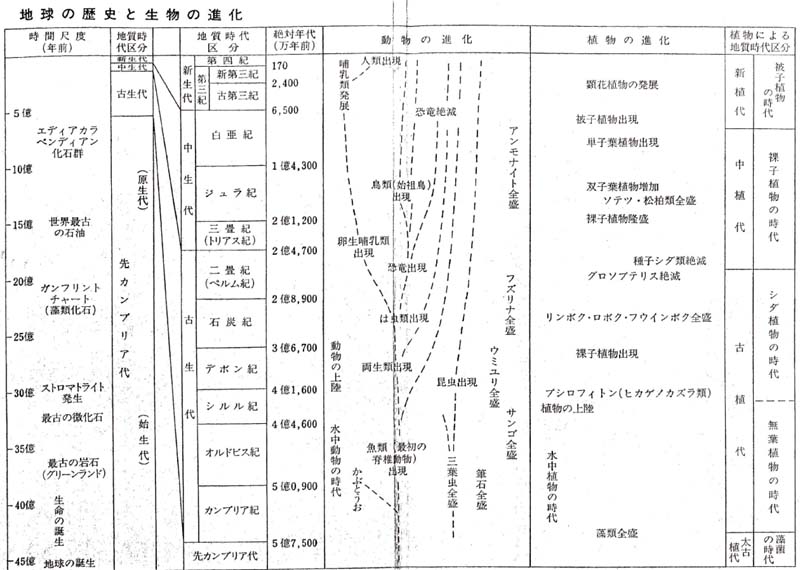

石炭になりえた古植物のおおまかな歴史をたどってみましたが、裏表紙の見返しの図(下)を見ながら読んで、もう気がついたと思いますが、古生代、中生代、新生代という動物の大きな変化をもとにした地質時代の大区分と、植物の大きな変化とは少しずれていますね。

|

つまり、植物のほうが、動物よりも少し先に大きな変化を起こしているのです。

水の中から上陸したのも植物のほうが早かったし、二畳紀のうちに古生代に栄えた主な植物は滅んでしまいましたし、中生代に進化し繁茂した植物の多くは白亜紀のうちに滅んでいます。これはなぜでしょうか。

現在の地球上の動物と植物の関係や分布を見ると、動物が植物を食べ、植物が食べ尽くされると砂漠化して動物は住めなくなり、移動するか死ぬという例が見られます。

また、動物に食べられなかった植物でも、環境が悪くなると、移動ができないので、その場で枯れて死に絶えます。動物は自分で移動できるので、いくらかでも良い環境に移動し生き延びることができます。

おそらく、地質時代にも、動物と植物の関係、あるいは長期的な気候や環境の変化への対応も同じだったと考えられます。

このように、地球の長い歴史の中で古植物の栄枯盛衰があり、石炭の材料になった古植物が、どの地質時代にも、いつでも同じように繁茂していたわけではなかったことがわかってもらえたと思います。

⑩ 石炭のできる条件

古植物が繁茂した地質時代の地層なら、世界中どこでも石炭が出るかというと、そうではありません。

では、どうして石炭層が炭田にだけまとまって出るのでしょうか。

この問題は、すでに「石炭の生い立ち」の節でも少し触れたので、みなさんもある程度はわかっていたと思いますが、もう一度考えてみましょう。

現在の地球の陸にも、山あり川あり平野があるように、地質時代の地球上にも植物の生育できない高山や砂漠がありました。

では、現在、植物の遺骸が地表で腐敗されずに残っている所はどこかというと、それは低湿地にある泥炭地で、おそらく、地質時代にもそのような場所だけで植物の遺骸が集積されたと考えられます。

現在の地球でも低~中緯度で、南北に延びる大山脈があると、偏西風がさえぎられ、その東は砂漠ないしそれに近い状態になって、植物の繁茂には適しません。

きっと、地質時代でも、そのような所では炭田のもとになる泥炭地は現われなかったでしょう。

そのような場所でなく、海と原野の間で砂州でさえぎられた潟や、三角州が広がっていた所に泥炭地がつくられたと考えられます。

このような推測は、現在の泥炭地の状態をもとにしてもできますが、炭田の夾炭層やその上下の地層の調査を行うことによっても可能です。

たとえば、現在の三角州で砂や上の重なり方を調べ、同様の地層があれば、似た条件の所でたまったと推定します。

このような調べ方を「堆積学的調査」といいますが、そのような調査をすると、炭田になった泥炭地ができる条件は大変複雑で、そのいくつかの条件が欠けると、その泥炭地は消えてしまうほど大変敏感なものだったということがわかっています。

⑪ 泥炭地の環境

ひとくちに泥炭地といっても、その中央部と周辺部とでは様子が異なり、周辺部でも、陸側と海側では植物の種類も生え方もちがいます。

陸側では水位の変化を受けやすく、水の上に出ると乾燥して野火で焼けたり、腐蝕や侵食を受けるので、泥炭は順調に成長せず、あまり厚くなりません。

そして、完全に陸に上がると消えてしまうのです。泥炭地の中央部や海側は徐々に沈降するため、これとは逆に、しばしば水面下に没したり、洪水時などには流れ込んだ泥水に浸(ひた)されると、粘土が泥炭中に層状にしみ込んだりもします。

こうした所では成長した泥炭は厚くても、そのような泥がはさまれることが多くなります。

近くに火山の爆発が起こると、火山灰が泥炭地全域を覆います。

火山灰は灰色ないし白色の凝灰岩(ぎょうかいがん)の薄層になり、縞状や帯状に黒い石炭層中に残って、特徴ある白黒の縞模様が現われます。このようにして、同じ泥炭地でも、それが何千年何万年も続くうちに、場所の差や時間の経過で起こったわずかな変化を泥炭層の中に記録しながら、現在見られる石炭にまで変化するのです。

泥炭地の外の海には、海底に、専門用語で「海成層」(かいせいそう)と呼ばれる地層がたよっています。

この海成層にたいして、夾炭層は、そのたまった場所により、「陸成層」(りくせいそう)とか、「淡水成層」(たんすいせいそう)とか、あるいは時々海水位が上昇して泥炭地に海水が浸入したような所でたまると、「半鹹半淡(はんかんはんたん)水成層」とかいわれます。

海水位の変化は相対的なもので、地殻変動で地盤が沈下しても、あるいは、世界的に気温が上がって極地などの氷河がとけても、水位は上昇します。

逆の事件が起こると低下します。

地盤がなぜ沈下するか、とか、氷河がとけるとどのくらい地球上の海の水位が上昇するか、とかいっか問題は大変むずかしいので、ここでは説明を省きますが、このシリーズの他の巻で勉強してください。

⑫ 海進や海退の影響

水位が上昇し泥炭地が海水に没すると、植物は死滅したり、泥炭地が陸側に移動しますが、最後には泥炭層の上を海成層が覆います。

このように海成層がたまって海が広がるような出来事を、専門用語で「海進」(かいしん)と呼んでいます。

海進とは逆に、海水位が相対的に下降して、陸が広がるような出来事を「海退」(かいたい)と呼びます。

海退が起こると、いままでの海岸線の外側に潟(がた)や三角州が移動して、ときには泥炭地も広がります。

ところが、あまり陸側の上昇の程度が激しいと、せっかくつくられた泥炭地が海側に移動する前に乾燥・腐敗してなくなったり、さらには侵食によって洗い流されてしまうこともあります。

洗い流された泥炭は、バラバラにちらばって海の中に消えたり、また一部には破片となって、土砂と一緒に海成層の中にまぎれ込んだりします。

同じ時代で、陸のほうでたまった泥炭のような陸成層があったり、海の中でたまった海成層がある場合は、地質の専門用語でこの両者は「同時異相」(どうじいそう)であるといいます。

ですから、古植物が繁茂した時代にあっても、同時異相の関係で、陸側だけに泥炭地が広がり、その泥炭地のうちでも、条件がよくて次の地層にうまく覆われた所だけが炭田として残ったのだといえます。

これまでの説明でわかったと思いますが、泥炭地は環境の変化にきわめて鋭敏に対応しますから、植物が繁茂した地質時代に、どこにでも泥炭地が形成され、そのどれもが炭田になったというわけではありません。

だから、石炭の出る地域が限られているのは、地球の歴史の中で、そうした微妙な変化があったことの証拠といえましょう。

炭田に残された石炭は、資源としても貴重ですが、古植物の変化や、古地理や古環境の変化をとおして地球の歴史を解明するための重要な資料でもあるといえるのです。

2 石炭に種類が多いのはなぜか?

① いろいろな石炭

地質時代の泥炭が現在の石炭にまで変化したと考えてよいでしょうが、いま、泥炭と石炭を手にして比べてみると、一見しただけで、ずいぶんちがうことがわかります。

泥炭が地下に埋もれて少し変化したのが褐炭ですが、これも、黒光りする石炭に比べると褐色で木のような部分もあるし、これが同じ石炭の仲間かと疑いたくなります。

褐炭と黒光りする石炭との間に、「亜瀝青炭」(あれきせいたん)と呼ばれる石炭がありますが、このへんまでくると、かなり石炭らしくなります。

このように、各種の石炭が、それぞれ、どんな地層から出たかを調べると、次のような特徴に気づきます。

② 石炭化作用

泥炭は、この数千年の間にできたものですので、泥や砂と一緒に出ます。

褐炭は、もう少し固まった砂層が粘土層にはさまれていて、その地層の硬さは、シャベルや鍬でも掘れるくらいです。

亜瀝青炭の出る地層はやや峺くなり、ハンマーでたたかなければ崩れないほどになっています。

このように、種々の石炭をはさむ地層をつくる岩石にも硬さの違いがあるのです。

砂岩といっても、砂がやっと固まった程度のボソボソのものから、石材になる硬砂岩まであるし、泥が固まった泥岩(頁岩(けつがん)ともいいます)も、水の中で溶けるようなものから、板状に割れる粘板岩(ねんばんがん)まであります。

この、しだいに堆積岩が硬くなる現象を、地質の専門用語で「続成作用」(ぞくせいさよう)と呼んでいます。

泥炭が石炭にまで変化するのも、それらをはさむ地層が続成作用で硬くなったように、しだいに変化したと考えられそうです。

すなわち、泥炭から褐炭、そして、亜瀝青炭、、瀝青炭へ変わり、最後に無煙炭に続成的に変化したといえそうです。

石炭をこのように変えた続成作用のことを、とくに「石炭化作用」と呼んでいます。

この石炭化作用が、どの程度進んだか、その進行度の盖で、石炭の種類が多くなったのではないかと考えられます。

この間の変化について、もう少し詳しく調べてみましょう。

種類が多い石炭を調べるには、なにか性質の差が見いだせる基準を設けて、似たもの同士をグループ分けし、その分類にどういう意味があるかを考えてみればよさそうです。

どういう性質で分けるかというと、人類はまず石炭を燃やして使うことから始めたので、燃えかたに関係した差が見いだせることから考えます。

それが石炭の工業分析による調査法なのです。

少しむずかしくなりますが、この分析法を勉強してみましょう。

③ 石炭の工業分析

石炭の工業分析では、まず、調べようと思う石炭をつぶして粉にします。

石炭の粉の表面には水気(みずけ)があるので、これを室温で乾燥させて除きます。

最初の重さから乾燥して軽くなった重さが、石炭の表面に付着していた水の重さです。

その最初の試料の重さにたいする比率を「湿分」といいます。湿分を除いた石炭の内部には、目ではわからない細かい構造のなかにまだ水が入っています。

これを計るには、石炭が酸化しないように注意して一〇五~一一〇度に一時間熱して水分を蒸発させます。

その減量の、もとの試料から湿分を除いた重量にたいする比率を固有水分として示します。

温度を発火点以上にあげると石炭に火が付いて燃えますが、その燃えやすさは可燃性のガスが石炭の中から出る程度によって差があります。

温度をあげて出てくるガスのことを「揮発分」(きはつぶん)といい、次のようにして測定します。

電気炉をあらかじめ九〇〇度に保っておき、その中に調べようとする粉にしか石炭を入れたルツボを入れ、正碓に七分間加熱します。

こうして加熱したあとの減量の試料にたいする比率から、先に出した水分を引いた値を揮発分とするのです。

石炭中の揮発分に火が付いて燃えはじめ、最後に灰か残りまず。それが灰分で、次のようにして測ります。

粉にした石炭の試料約一グラムを八一五度に熱した電気炉の中に空気を流しながら二~三時間かけて熱し、試料中に石炭の黒い部分が完全になくなるまで灰にします。

その灰の重量の、もとの試料重量にたいする比が灰分になるわけです。

工業分析の結果はパーセントで示しますが、普通は湿分を除いた値が一〇〇になるようにした恒湿ベースで示します。

実際の工業分析では、揮発分が出たあとで燃えた部分の重量は測定していません。

これはいままで測定した値を一〇〇から引いた残りであって、「固定炭素」といいます。

すなわち、固定炭素=100-固有水分+灰分+揮発分)で算出します。

こうして出した分析値のうち、水分と灰分を除き、揮発分と固定炭素だけを加えて一〇〇にする場合を、無水・無灰(純炭)ペースといいます。

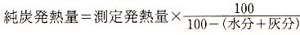

④ 石炭の熱量を調べる

工業分析値をみると、石炭のおおよその性質を知ることができますが、燃やしたときどのくらいの熱が出るかを知るには、実際に、カロリーメーターで、その石炭を燃やして測定しなければなりません。

石炭の場合は、一グラムの石炭が何カロリーあるかの一〇〇〇倍の値、すなわちキロカロリーで示します。

実測した発熱量は、燃えない灰分や水分を含んだ試料での値ですから、それらを含んでいない純粋の石炭分、つまり無水・無灰ベースの石炭での値に換算しなければなりません。

純炭(無水・無灰)発熱量の算出は、灰分と水分の和を一〇〇から引いた値の全体にたいする比を測定発執量に乗じて出せます。 すなわち、

です。

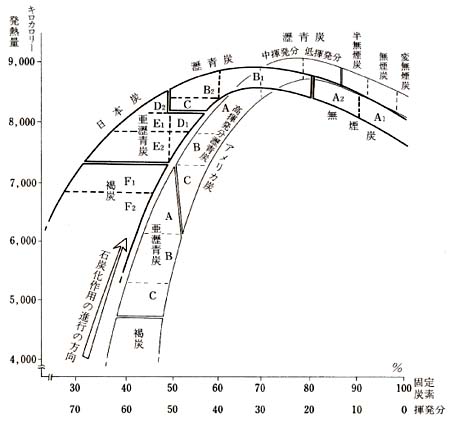

このようにして算出した純炭発熱量と純炭(無水・無灰)の揮発分か固定炭素を基準にして石炭の分類が行われるのです。

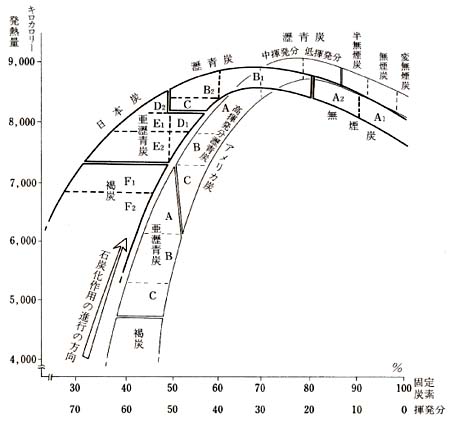

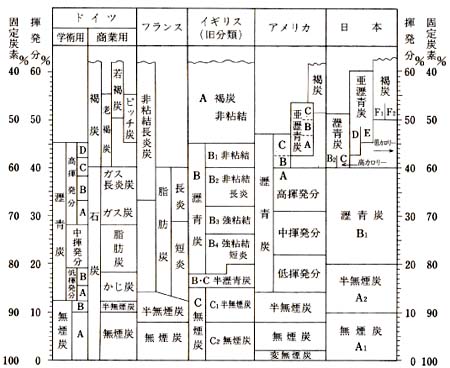

日本炭の工業分析値と発熱量の関係は、図3-4のように示されます。 |

図3-4 発熱量と固定炭素(揮発分)にもとづく石炭の炭質区分と、

それによる日本炭とアメリカ炭との比較

|

これと、古くから使って、経験的・肉眼的につけた分類区分とを付き合わせると、分類区分が数量的に示せるようになります。

そこで、図3-5に示すような基準が設けられました。

諸外国での同様な基準による分類も合わせて示しました。

図を見てわかるように、国によって、名称や分類区分がちがうのはなぜでしょう。

たとえば、同じ褐炭といっても、日本と米国とでは性質が異なります。

でれは名づけ方の差だけではなくて、内者の分析値に差があるからです。

褐灰だけでなく、全体的に日本炭が揮発ガが多く、発熱量も高いのです。

これはなぜなのでしょう。

前に、石炭の利用について書いたところに、日本炭の特性について触れたことを覚えているでしょう。

どうやら、この日本炭の特性と工業分析値の違いとが関係あるように思いませんか。

同じ石炭でも、どうして、このように分析値間の違いが生まれたのでしょうか。 |

図3-5 工業分析による世界各国の炭質区分の違い

(同じ石炭でも、国によってどうしてこんなに名前のつけかたが違うのだろうか)

|

それはきっと、ひとくちに石炭といっでも、材料がちがったり、できかたがちがったりするために、大変複雑な物質になっているのではなかろうか、とは感じませんか。

問題がむずかしくなってきたので、取り組む前に、もう一度基本的なことについて説明を付け加えておきましょう。

泥炭が石炭化(続成)作用で変化して石炭になったという漠然とした表現を、工業分析や発熱量の測定の値を用いて、もう少し具体的にしてみましょう。

図3-4に示したように、本や葉が水浸しになったままのような泥炭は、発熱量も低く固定炭素ももっとも少ないのです。

これが、しだいに石炭らしくなると、固定炭素が増し、発熱量も高くなります。

ただ、揮発分かほとんどなくなった無煙炭では、その分の発熱量が少し低くなります。

この間に大変複雑な化学変化が起こって石炭化作用が進んでいるのですが、ここでは、水分が減り、さらに揮発分か減った分だけ固定炭素が増し、発熱量が増す変化だと思っていてください。

⑤ 見かけの違い

これまでは石炭を熱したり燃やしたりする時の性質の違いについて調べましたが、もう一つ、目で見て、いろいろな差があることにも気付いていましたね。

泥炭は、だれが見ても、木や葉が重なっていることはわかります。

褐炭になると、時々、木の幹のようなものが入っており、瀝青炭になると、いろいろな縞が入っているのは見えますが、もとになった木や葉の区別はほとんどできません。

もし石炭が、植物のいろいろな部分が集まってできているのならば、その部分の違いや、集まりかたの違いで性質に差が生まれないものでしょうか。

そのようなことが原因で、日本炭が外国炭とちがう性質になったのではないか、という疑問が生じます。

この疑問を解くには、もう少し詳しい研究方法、すなわち、「石炭顕微鏡的手法」にたよらなければなりません。

それは、顕微鏡で石炭がどのような植物組織から成り立っているか、つまり、石炭組織を調べることです。

次に、このことについて話を進めましょう。

⑥ ストープスの分類

石炭を手にしてみると、ちょうど地層が縞状に重なっているのと同じように、肉眼で見える縞状の模様が認められます。

そのような肉眼的な特徴をもとに分類することが、石炭を古くから扱っていた英国で行われはじめ、一九一九年にストープスという科学者(実は彼女は文学者でもあったのですが)は、輝炭(きたん)、縞炭(しまたん)、暗炭(あんたん)、炭母炭(たんぼたん)という名称をつけて分類しました。

それぞれの特徴は名称に現われていますが、内容を整理してまとめてみると次のようになります。

|

輝炭

縞炭

暗炭

炭母炭 |

ガラス状の光沢があって、帯状に延びる。貝殻状の割口をして割れやすい。

縞状に重なり、割口は絹糸状光沢をしていて硬い。

塊状で、割口はザラザラして、にぶい光沢をしていて硬い。

繊維状ないし木炭状の光沢で、レンズ状や層状に入り、崩れやすい。 |

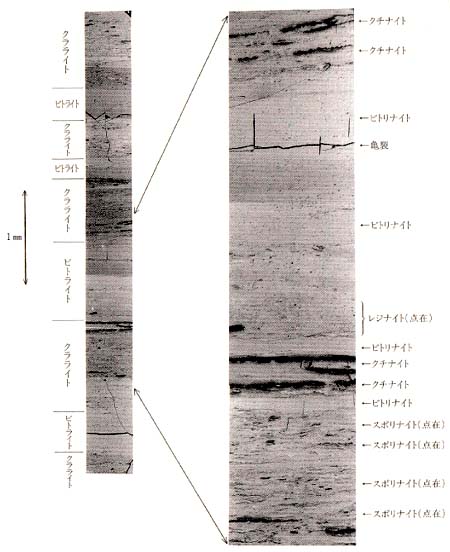

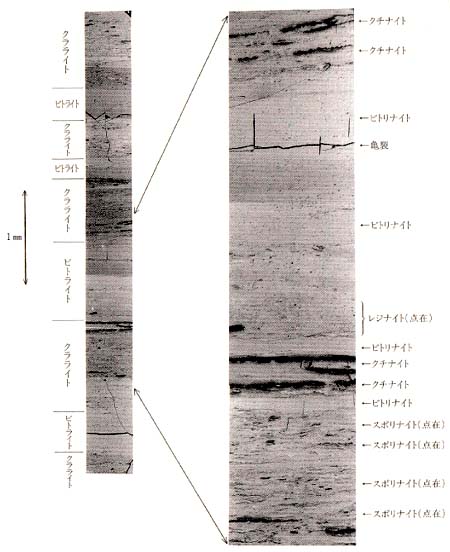

⑦ 石炭の薄片を顕微鏡で見る

このような肉眼的区分を基準にして石炭層全体を観察すると、いろいろな部分が層状に重なっている様子がよく理解できます。

それぞれの厚さを測り、適当な縮尺で示すと、「炭層柱状図」ができあがります(図2-4参照)。

ストープス女史がこのような肉眼的区分を行ったころには、すでに岩石学の分野では顕微鏡が用いられていて、多くの成果があがっていました。

岩石を顕微鏡で観察するには、「薄片」(はくへん)を便うことは前に触れたので作り方は略しますが、この薄片によって、その岩石が、どんな鉱物がどう組み合わさってできているかがわかります。

石炭の薄片をつくるのは大変むずかしいのですが、そのわりには、岩石を観察した時ほど鮮やかな像は得られません。

しかし、肉眼的に縞状に見えた部分を見ると、木材や、葉の表皮や花粉とか胞子、樹脂などが縞状に並んでいることがわかります。

そして、石炭も、泥炭と同様に植物の部分が重なって構成されていることが確認できるのです。

この方法は、主に英国と、その流れをくむ米国で使われていました。

石炭を薄片にして顕微鏡で観察する場合、薄片の大きさが数センチメートルの範囲ですから、もし、石炭層を上から下まで連続して観察しようとすると、何十、何百という薄片をつくらなければなりません。

それには大変な労力を要します。

そのため、肉眼観察で区分した代表的な部分の試料を採取し、薄片をつくって顕微鏡観察をするような便法を取らなければなりません。

⑧ 反射光を利用して見る

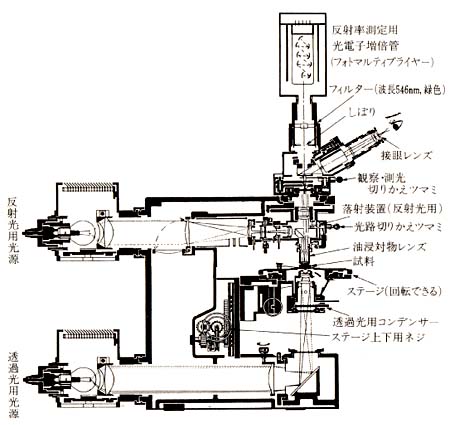

このような、薄片による石炭の観察法の不便を除いたのが、石炭の研磨面に落射光をあてて観察する方法なのです。

落射光を用いる方法とは、顕微鏡の筒の中に光を通し、鏡下の試料に垂直に光を当てて、反射させた光で観察する方法で、光を通さない金属鉱物の観察・調査に用いられます。

古くから金属鉱山が開発されていたドイツではこの手法が用いられていたので、これで石炭の磨いた面を観察することが最初に試みられました。

初期の反射顕微鏡による石炭の観察は、石炭の縞状の部分が、金属鉱床に出てくるいろいろな鉱物や鉱石のようないちじるしい特徴がないので、薄片法と同様に、鮮やかな差がつかめず、研究もあまり進展しませんでした。

それどころか、薄片を使って透過光法で観察しか研究者は、輝炭の主要部分を形づくっている材から変化した部分を「アンスラキシロン」と呼び、また、反射光法を用いた研究者は同じものを「ビトリナイト」と名づけるなど、両手法の出現が、かえって混乱をまねくようになりました。

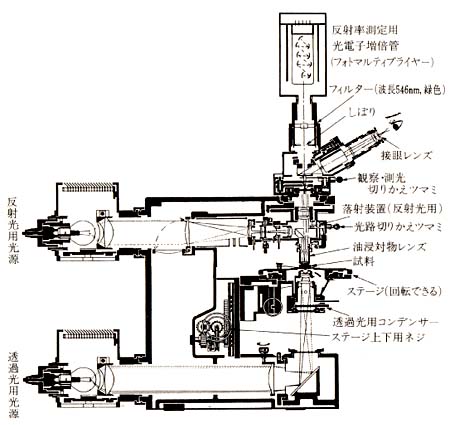

しかし、一九二七年にドイツのスタッハという先生が、油浸レンズといって、顕微鏡の対物レンズと試料の間の距離を接近させ(約一ミリメートル)、その間に屈折率の高い油を入れて使う光学系を考案しました(図3-6)。

この方法ですと、それまでの反射光ではあまりはっきりしなかった石炭の微細な組織までがクッキリ見えるようになりました。

こうなると、反射法のほうが便利になります。その理由の一つは、なんといっても試料をつくるのが薄片よりもいちじるしく容易なことです。

詳しく蜆察しようと思う部分を採ってきて、片面だけをていねいに磨けばよいからです。

また、薄片の大きさの何倍もあるにぎりこぶしくらいの大きさの試料でもつくることができます。 |

図3-6 石炭観察用の反射顕微鏡のしくみ

|

⑨ 画期的な粉末法の登場

さらにこの方法が優位になった最大の理由に、「粉末法」という粒状試料で調査できるというy」とがあります。

この方法は、試料を径が〇・八ミリメートルくらいの粒に皇元で粉砕し、それを、「ろう」や合成樹脂で固めて一面を磨いて観察するのです。

すると、どんな組織をもった部分が何パーセントあるかを、統計的に算出できるようになります。

この方法ですと、何メートルもある石炭層でも、上から下まで全部でも、または肉眼的に区分した部分ごとでも、粒状に碎いた平均試料で採取し、最終的に〇・八ミリメートルの篩(ふるい)を通る粒にすれば、わずか数グラムの試料で、全体を代表させることが可能になります。

このようなことは、薄片法では不可能です。したがって、最近では、研磨試料を反射顕微鏡で調査する方法が用いられ、分類の名称も、この方法で使われるものが国際的に統一され採用されています。

この基準に従って、石炭がどのように分けられるかを紹介しましょう。

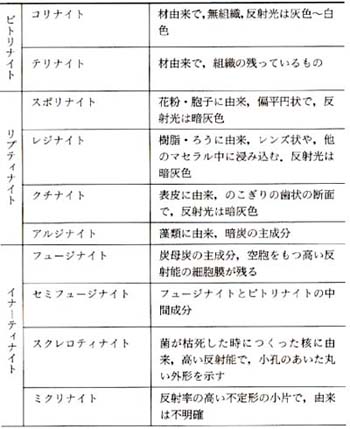

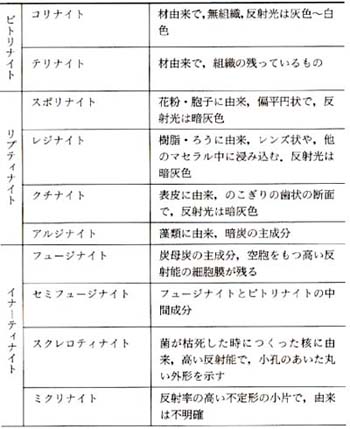

⑩ 石炭の単位成分

|

表3-1 石炭の単位成分

顕微鏡で岩石を観察すると、岩石は鉱物の集まりであることがわかる、ということを前にお話しましたね。

これと同じ考え方を石炭組織にもあてはめ、そして、顕微鏡で見分けられる一番小さな単位の組織成分が集合して、いろいろな石炭ができると考えることにします。 |

図3-7 典型的な日本炭の反射顕微鏡写真

(石狩炭田の古第三紀炭、不活性成分が全くないことに注意)

|

岩石観察時の鉱物の単位に相当する石炭のこの基本的な成分を、専門用語で「単位成分」とか「マセラル」と呼んでいます。

単位成分には、植物のどの部分から由来したがとか、どのようにしてできたかとかが、ほぽわかっているものと、そうでないものがあります。

主な単位成分を表3-1のように一覧表にしました。

これらのうち、熱を加えると、揮発分か大量に発生したり溶けたりするものをまとめて、活性成分とし、そうでないものを不活性成分として区別します。

活性成分には、材からできたビトリナイトのグループと、表皮、花粉・胞子、樹脂、藻類から由来する単位成分をまとめたリプティナイトのグループとが含まれます。

不活性成分のイナーティナイトのグループには、石炭化作用の始まるまえの泥炭の時期に野火で焼かれて木炭化したものがあるなど、どれも異常な条件下でつくられています。

代表的な単位成分や、それが組み合わさっている状況を図3-7の写真で示しました。

みなさんは、石炭のこのような細かい組織の話を聞いたり、写真を見だのは初めてだと思いますが、あの一見真黒い石炭が、このようになっていることを知って驚いたことでしょう。

そして、このように、顕微鏡下で光学的に差がある単位成分なのだから、その組合せの違いで、性質のちがう石炭になるのではないか、と疑問をいだきませんでしたか。

そうなのです。

反射輝度の高いイナーティナイトのうちフュージナイトは、泥炭の頃にもう木炭化して、炭素が非常に多くなっていますし、リプティナイトのうちの樹脂由来のレジナイトは、揮発分を多く含んでいます。

このように性質のちがう単位成分があるのですから、それらが、石炭層中に、どんな比率で入っているかの差でその石炭の性質に違いが出そうです。

日本炭が一般に揮発分か多いのは、揮発分に富むリプティナイトの比が高いからではないかという疑問を、みなさんはいだきませんでしたか。

この疑問を解くには、外国炭と同じ単位成分で比較しなければなりません。

さらに、そうした細かい議論をするのには、工業分析の値ではおおまかすぎて不十分だという問題があります。

⑪ 石炭をつくっている元素をさぐる

工業分析よりも厳密な分析は元素分析です。

みなさんは、もう元素という術語を知っていると思いますが、物質を分析してゆくと分子に分けられ、分子をさらに分析してゆくと、元素を形づくる原子にまで行きつきます。

いままでの説明でわかったと思いますが、石炭は、大変複雑な物質で、かりに純粋な単位成分であっても、多くの分子の集合体で、しかも、大部分が分子量が多くて、高分子化合物といわれます。

それでいて、温度を高めると揮発分として逃げ出すガスのような低分子化合物も含まれています。

工業分析をして算出した固定炭素は、じつは炭素だけでなく、炭素と結合していて暉発分として逃げきれずに残った酸素や水素も含んでいるのです。

また、揮発分の中にはCH2やCO2のガスとして逃げた炭素も含んでいます。

石炭から逃げ出寸揮発分と固定炭素も合わせて、石炭全体がどんな元素から組み立てられているかを調べるのが元素分析です。

石炭を元素分析すると、炭素がもっとも多く、次に酸素、水素で、わずかに窒素や硫黄などが重量比で示せます。

それら元素の重量比から、それらを形づくっている原子の数の比が計算で出せます。

一番多い炭素原子(C)にたいし、水素原子(H)と酸素原子(O)がどのような比で含まれるかが調べられるのです。

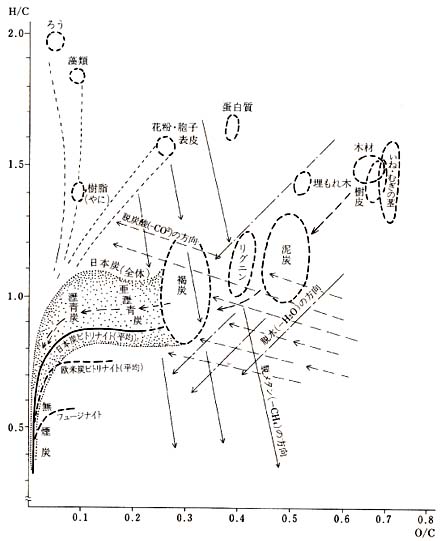

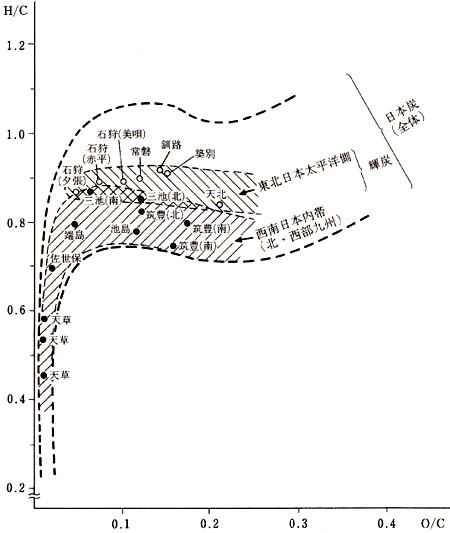

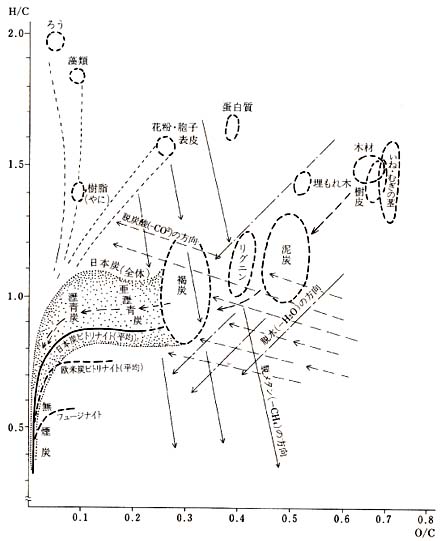

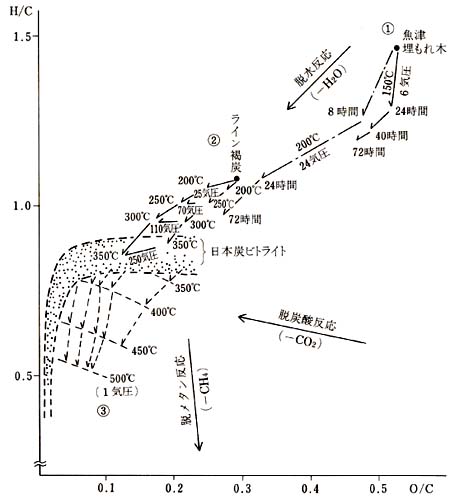

縦軸に炭素原子にたいする水素原子数の比、横軸に同様に酸素原子数の比をとり、分析値から計算した値を記入して調べるわけです(図3-8)。 |

図3-8 石炭のもとの物質が石炭化作用をうける間に示す化学的変化

(石炭の元素分析から算出した原子数による)

|

⑫ 元素の分析から石炭のできかたを知る

この図がよく使われるのは、いくつかの化学変化の方向を示すことができるからなのです。

たとえば、水が減る変化は「脱水反応」と呼ばれますが、水分子は水素原子二と酸素原子一で化学式H20ですから、この図では左下方向に減ってゆきます。

また化学式のCO2の二酸化炭素(炭酸ガス)の減る「脱炭酸反応」は、この図は、左上の方向で示せます。

さらに、一番簡単な炭化水素で化学式CH4のメタンが減る「脱メタン反応」は、この図では、右下の方向で示せます。

この図の中に、多くの石炭の元素分析値から計算した値を記入すると、一連の帯状に分布します。

また、現在の植物で、ビトリナイトの元になった木の材の部分とか、リプティナイトの元になった花粉や胞子・表皮などの部分とか、フューンナイトの元になった木炭とか、さらに特異なものとして、ろうや藻類などの分析値を記入すると、図3-8のようになります。

また、従来から用いられた炭質区分の泥炭・褐炭、亜瀝青炭、瀝青炭、無煙炭の値の範囲も、図3-8のように示されます。

こうしてみると、石炭化作用は、泥炭から左下に向かう脱水反応が主要方向ですが、しだいに脱炭酸反応にかたより、さらに、脱メタン反応も加わる方向に進んでいるといえるのです。

実際にはもっともっと複雑な化学反応が起きているのですが、余りむずかしくなるので、このくらいにしておきましょう。

⑬ 石炭に種類が多い理由

さて、私たちは、石炭を調べるのに、顕微鏡でわかる最小の単位と、化学的に分析して求められる原子の単位で議論を進めてきましたが、この段階で、一番最初に問題にした「石炭に種類が多い理由」を整理してみましょう。

まず、ひとくちに石炭といっても、肉眼で異なる組織が認められるように、顕微鏡的にも最小の単位の単位成分がたくさん集まってつくられていること、次に、それぞれの単位成分間には化学的な差があり、その組合せの違いで、性質の違う石炭になることがわかりました。

さらに、泥炭から出発して石炭化作用の進行程度の盖で、工業分析値や元素分析値に違いが生まれますが、その変化は単位成分ごとに起こっています。

したがって、さきの石炭組織の差と、石炭化作用進行程度の差の二つが組み合わさって変化が複雑になり、その結果いろいろな石炭ができたのだ、といえるのです。

それでは、この二つの大きな変化の要素は何によって起こったのでしょうか。

その変化を起こした原因がはっきりしなければ、実は石炭の種類の多い理由が本当にわかったとはいえないでしょう。

この疑問を解くために、前から問題になっていた「なぜ日本炭が特異な性質なのか」ということを、例題にして、いろいろ考えてみることにしましょう。

3 日本炭は語る

① 日本の石炭のできた環境

日本にもっとも多い古第三紀の石炭層を肉眼で詳しく見ると、さきの分類にあった炭母炭が、全くといってよいほど見いだせないという特徴に気づきます。

外国の炭母炭を顕微鏡で観察すると、主要単位成分はフューンナイトであることがわかります。

フューンナイトは、石炭化作用の開始前の泥炭の時期に、主に材が木炭化したり立ち枯れたためにできたと考えられていますが、どちらにもせよ、泥炭地が野火に襲われたり、異常乾燥するほど水位が低下したことを示しています。

日本炭にフュージナイトがないことは、多くの日本炭が泥炭であった今から三千万~五千万年前には、そのような事件が起こらずに、泥炭が次々と埋没されたことがうかがえます。

日本列島は古来、造山帯という不安定な地域にあったため、泥炭地はあまり広がらず、次々に沈下して、その上を次の堆積物で覆われていたのです。

安定した旧大陸などでは、泥炭地の沈降と埋没はずっとゆっくりしていて、広さも日本などの造山帯の中の泥炭地の何十倍何百倍でした。

そのため、部分的に水位が低下した所では、乾燥も手伝って野火が起き、木炭化した材はフュージナイトの材料になりました。

今から二億三、四千万年くらい前の二畳紀末にオーストラリアなどのゴンドワナ大陸でできた石炭にフューンナイトが多いのは、この例といえましょう。

フューンナイトは天然木炭の化石のようなもので、化学的には、大部分炭素です。

したがって、これを多く含んだ石炭は、当然、揮発分か低くなります。

だとすると、日本炭が高揮発分なのは、この逆のためかな、とみなさんは考えませんでしたか。

これは一見、もっともらしい考え方です。

しかし、このような議論を進めるには、正常な石炭化作用でできた、しかも単位成分の元素分析値を使わなければなりません。

そこで、石炭の主な成分である輝炭の主要単位成分のビトリナイト(材の部分からできたもの)で、日本と外国との元素分析値を比較してみましょう。

② 欧米の石炭よりも多い水素

図3-8から、日本炭は、ビトリナイトに限っても、欧米炭よりも水素が多いことがわかります。

これは、工業分析の高揮発分であることの原因でもあるのです。

材からできたビトリナイトなのに、日本の古第三紀のものと、欧米の主に石炭紀のものとでは、なぜこうも違うのでしょう。

もしかすると、石炭紀と古第三紀とでは、ひとくちに材といっても、古植物の違いから、化学的な差があったのではないか、という疑問が浮かびます。

古植物が全部石炭に変化してしまった現在では、両者の違いを探ることは不可能です。

現在生きている陸生植物から推定し圭すが、材は繊維素(セルロース)と、これを固めているリグニンという物質から主に成り立っています。

どちらが多いかという差は、現在の植物の間にも見られるので、古第三紀でも石炭紀でも、また、両時代の間でも、その差はあったでしょう。

その程度の誤差の範囲で、両地質時代の材の化学組成は似ていたと考えられます。

同じような材から変化したのに、現在、分析した両者に大きな差が出るのは、両者が受けてきた石炭化作用に差があったのではないか、という疑問が生じます。

ということで、あの、二番目の問題の石炭化作用の進行について、もう少し考えてみましょう。

③ 石炭化作用の反応時間

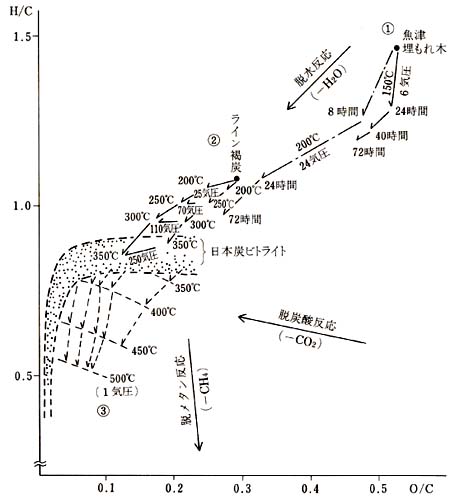

|

図3-10 天然と人工の石炭化反応のちがい

(それでも実験からいろいろな情報が得られる)

|

図3-9 石炭に人工的に温度や圧力をくわえて

化学反応をおこさせた時に現われる変化

(①は塚島寛、1960②はE.ライプユッツら、1958 ③は大沢祥拡ら、1970による)

|

石炭化作用も、長い地質時代をとおして起こった変化ですから、現在、それを再現することはできません。

では、どのようにして調べるかというと、それには次の二つの方法があります。

一つは、石炭化作用の遅れている褐炭などを材料にして、人工的に、温度・圧力・反応時間を変えて反応させ、その変化を調べる実験室的方法です。

もう一つは、現在の地球上で地質的に特徴のある炭田のビトリナイトをとり、それぞれの化学的性質の差を見いだして、地質的な差と石炭化作用の差を関係づけようとする地質学的方法です。

まず、一番目の人工石炭化実験について、いくつかの実験結果を要約すると次のようになります。

最初の出発物質に埋もれ木と褐炭を使った例での元素分析結果を、前に説明した水素と炭素の原子数比と酸素と炭素の原子数比で示した図(図3-9)に記入しました。

この実験では、埋もれ木か褐炭を鉄製の容器(オートクレーブ)に入れて、温度と圧力を上げ、または同じ温度圧力条件での時間(反応時間)の長さを変えて、変化したものの元素分析をしています。

図からわかるように、温度を上げ、または反応時間を伸ばすと、反応は脱水反応の方向に進みます。

また、容器の中の圧力を高めると、反応は脱炭酸反応の方向に進みます。

人工石炭化実験を天然の石炭化作用の条件と比較すると、次のようなことがわかります。

天然では、泥炭が埋もれてしだいに地下深くまで沈んで、その上に厚く地層がたまると、その深さに応じて地温が高まり、上に乗った地層の重さだけ圧力も高まります。

温度の上昇の程度は、たとえば地下一〇〇メートルあたりの温度上昇率(これを地温勾配(じおんこうばい)といいます)が三度だったとすれば、地下一〇〇〇メートルまで埋没されると、地表よりも三〇度高くなります。

圧力は、上に乗っか岩石の比重を二・五とすると、その重さだけで一平方センチメートルあたり二五〇キログラム(ほぼ二五〇気圧)になります。

実際の夾炭層をふくむ岩層の厚さが数千メートルになったり、地層の褶曲の圧力なども加わるので、天然の圧力はもっと高かったでしょう。

天然の石炭化作用は、ここにあげた人工石炭化実験の条件よりも、低い温度で、高めの圧力と、千万とか億の単位の年数の長い反応時間で進行しました(図3-10)。

人工と天然とでの条件の差は補えませんが、人工実験での変化要素の影響についての情報はきわめて重要です。

すなわち、同じビトリナイトでも、日本古第三紀炭のほうが欧米石炭紀炭よりも水素原子数比が高いのは、まず、日本炭の場合のほうが、反応時間が一〇分の一程度に短かったことに原因がありそうです。

反応時間が一〇倍も伸びると、反応はもう少し左下に進んで、欧米炭に接近しそうです。

④ 地域による日本炭のできかたの違い

|

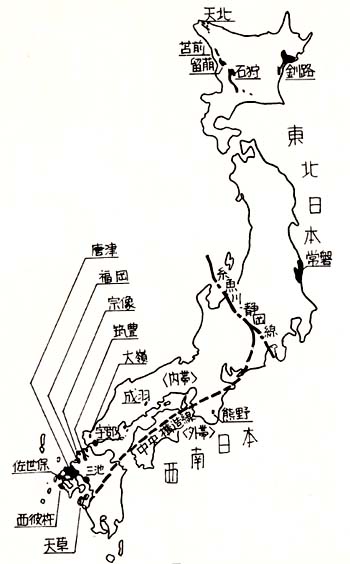

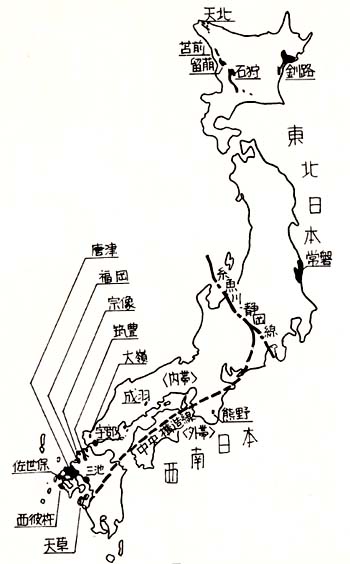

図3-11 日本列島のおもな炭田の分布

|

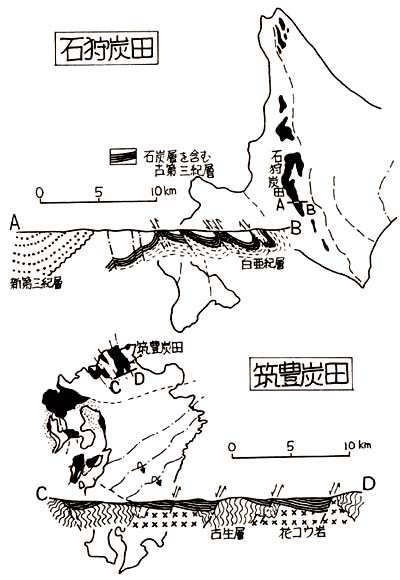

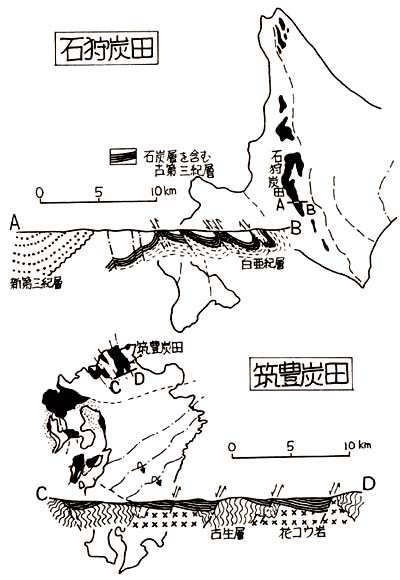

図3-12 北海道と九州のおもな炭田と、代表的な場所の地質断面図

|

次に地質学的方法で調査をしてみましょう。

世界中の炭田を調べるのは大変ですから、日本の炭田のなかの変化を例に扱ってみます。

図3-11に示したように、日本の主な炭田は北海道と九州北西部に多く、一部東北地方や中国垉方にあります。

これらを日本列島の大きな地質構造区分と関係づけるため、地質構造の復習をしてみましょう。

日本列島は、図に書き込んだように、富士山の西をほぼ南北に走る「糸魚川~静岡線」という大断層があって、これを境にして、まず、西南日本と東北日本とに分けられます。

西南日本は、さらに、列島の方向に走る「中央構造線」という大断層でもって、北側の内帯と南側の外帯とに分けられます。

日本の古第三紀の炭田は、西南日本内帯の西端(北西九州)と、北海道・東北日本の太平洋側という、それぞれ地質的に特徴をもつ対照的な位置にあることがわかります。

このうち、西南日本内帯の代表として、北西九州の諸炭田、また東北日本太平洋側の代表として北海道中西部の石狩炭田を取上げ比較してみましょう。

その周辺のいくつかの炭田を含めて、堆積した地層の厚さ、現在の地質構造を示すと図3-12のようになります。

北海道中西部では地層は厚くたまり、褶曲や断層が非常に発達しています。

これと対照的に北西九州諸炭田では、地層はそれほど厚くなく傾斜はゆるやかで、地質構造は複雑ではありません。

含まれる化石などから、両地域とも同じ古第三紀に堆積していることがわかっています。

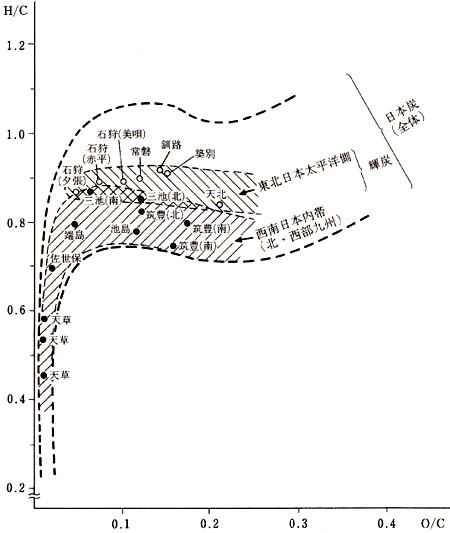

このような特徴的な炭田からビトリナイトだけを採取して分析した結果を、図3-13に示しました。

この図からもわかるように、九州北西部炭田の値は、同じビトリナイトでも少し水素の少ないほうに、また、北海道中央諸炭田では水素の多いほうに、それぞれ少し片寄っているのです。

これはなにを意味するのでしょう。

さきの人工石炭化実験を参考に類推すると、北海道炭のほうが圧力が高く、また北西九州炭田は温度が高い条件下で、それぞれ石炭化反応が進行したのではないかという可能性が示されています。

この類推は、図に示したように、北海道で地層が厚く、褶曲や断層を伴っているという地質的な事実から、石炭層が高い圧力条件下にあったのだろうという推定とよく一致します。

しかし、北西九州の諸炭田での石炭化作用が、温度が高い条件下で進行したのかどうかはわかりません。

これは、どのように調べればよいのでしょうか。次にこの問題を考えることにします。 |

図3-13 日本炭(輝炭)の元素分析値から求めた

原子数比に現われた地体構造の差

(東北日本太平洋側の炭田の輝炭のほうが水素分が多い)

|

⑤ 顕微鏡観察で炭素の含有量を知る

|

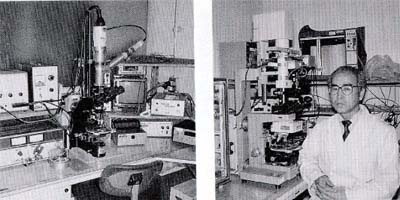

図3-14 石炭顕微鏡――石炭と話を交わす道具

(左=主に石炭組織分析とビトリナイト反射率の測定に使うもの。

中・右=ビトリナイト反射率と反射蛍光親察・測定を主におこなうもの)

|

|

石炭をそのまま化学分析すると、雑多な単位成分の集合体を扱うおそれがあります。

いままでのような細かい議論ができたのは、ビトリナイトだけを取り出した元素分析値があったからなのです。

もし、顕微鏡で単位成分を判定し、それをその鏡下で化学分析できれば、もっと細かい議論ができそうです。

しかし、現在のところ、そのような化学分析はできません。

でも、顕微鏡ですから、光学的測定をおこなえば物理的性質の差を探り出すことは可能です。

石炭の光学的性質とは、簡単にいうと、泥炭の石炭化作用が進むと、しだいに石炭らしくなって黒光りするということや、反射顕微鏡下では、大部分が炭素ばかりのフューンナイトの反射輝度が高くて、揮発分の多いリプティナイトが暗く見えることからわかるように、化学的な差や変化が、反射輝度のうえに現われているのがその一例です。

反射輝度を使う方法は、かなり前から気づかれていたのですが、最近の電子工学の進歩の結果、顕微鏡で反射率を測定する装置が改良され、普及しました。

図3-14の写真は私が使っている少し旧式の装置ですが、顕微鏡の上に光電子増倍管(フォトマルティプライヤー)を設置し、光源を安定させて、反射率のわかっている標準物質(光学プリズムや人工宝石結晶)で目盛合わせをしておき、対象の反射率を正確に測定することができます。

|

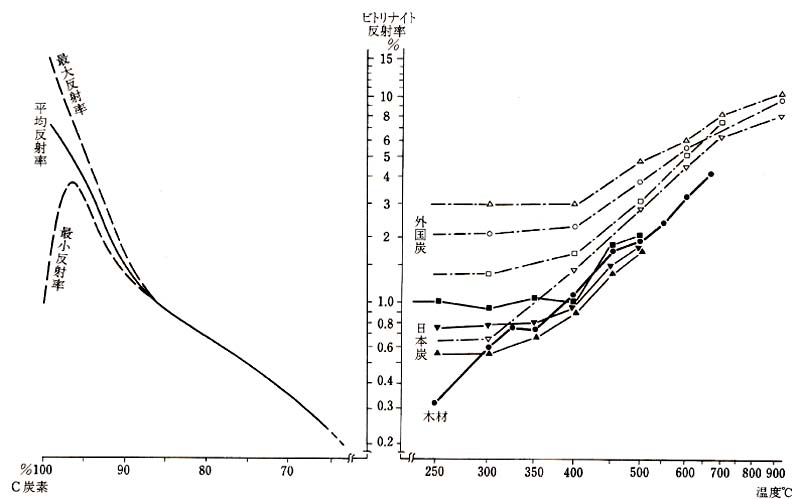

図3-15 ビトリナイトの反射率とビトリナイト中の炭素量の関係(左)、およびビトリナイトを加熱した時の反射率の変化

|

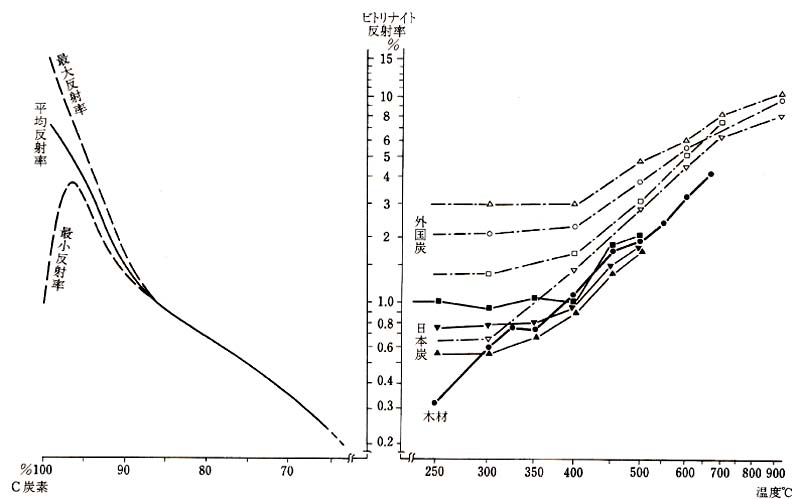

ここでも石炭の代表的単位成分のビトリナイトで、しかも組織のないコリナイトの反射率を測定します。

反射率を測定したコリナイトの元素分析が行われていて、その炭素含有率と反射率との関係を見ると、図3-15の左図のようになることがわかっています。

つまり、炭素が多いビトリナイトほど反射率は高くなるのです。

この図を用いると、元素分析をしなくても、反射率の測定だけで、どのくらいの炭素含有率があるかという推定もできます。

⑥ 「地質温度計」

また、いろいろな反射率のビトリナイトを加熱した後の反射率を調べた実験がたくさんあるので、それを整理すると、図3-15の右図のようになります。

これから、温度が高いときは、ビトリナイトの反射率も高くなることがわかります。

したがって、この反射率の値から、石炭が過去にどのくらい熱の影響を受けていたかを調査することができます。

つまり、専門用語でいう「地質温度計」の役目があるといえます。

元素分析をしてもいいのですが、ビトリナイトだけを選び出さなければなりません。

その点、この顕微鏡的方法ですと、非常に少量の試料で測定可能なうえ、石炭層だけでなく、普通の堆積岩中に散らばっている植物破片を用いても測定できるという利点があります。

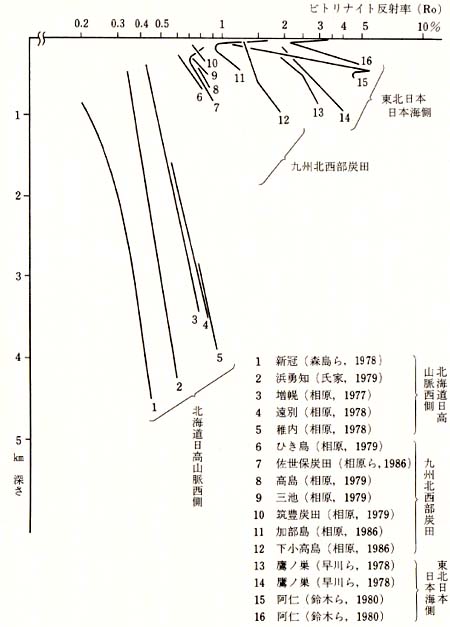

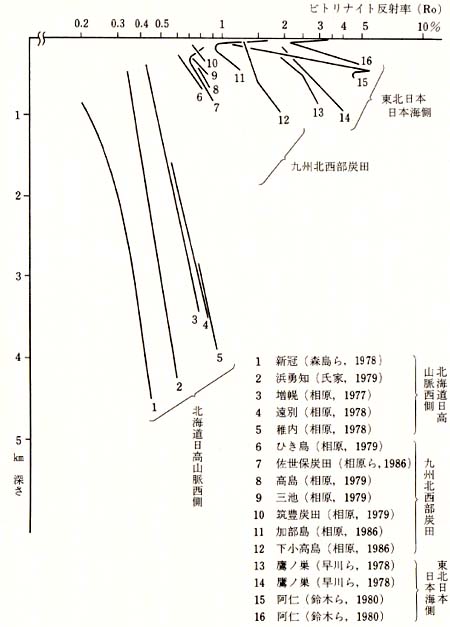

このような便利な方法を使って、北海道中西部や北西九州などでボーリングした石炭層や、夾炭層以外の地層から出た植物破片を試料にとってビトリナイトの反射率を測定し、深度とともに、どう変化するか、その傾向を調べました。

その傾向を線で結んで示すと、図3-16のようになり、大変特徴のある変化が見いだせます。

図からわかるように、北海道中西部では、深く掘り下がっても反射率はあまり上がりません。

この事実は、深くても、あまり温度が高くならなかったことを意味し、地温勾配が昔から低かったことを物語っているのです。

これと対照的に北西九州諸炭田や東北日本の日本海側では、反射率は全体的に高く、その上昇程度(反射率勾配)も大きいのです。

この事実は、昔の地温勾配が高かったことを意味しています。

⑦ 地下の温度と圧力の差

さらに、この図をよく見ていると次のようなこともわかります。

夾炭層の地質時代が同じですから、どれも反応坊間は似ているのに、ある反封率の値(たとえば一・〇)になるためには、北海道中西部ではずいぷんと深くまで沈まなければなりませんが、北西九州では浅くてすみます。

つまり、同じ温度になるのに、北海道のほうが深くて高い圧力条件にあったことを意味します。

また、ある圧力条件の、同じ深さをとると、北海道で反射率は低く、昔の地温は低かったけれども、北西九州では反射率は高く、昔の地温は高かったといえます。

これをまとめると、日本列島の古第三紀の炭田の石炭化作用は、北海道を含む東北日本太平洋側では圧力の影響が大きく、西南日本内帯では温度の影響か大きい条件下で進行したといえるのです。

この事実を、ビトリナイトの元素分析結果をもとにした議論とを合わせると、どちらの推論も大変よく一致するではありませんか。

石炭の種類が多いことは、このように、石炭のもとになった植物の部分の組合せの複雑さと、泥炭でたまった後に受けた石炭化作用に関した変化要素が、地質条件の組合せによって複雑になったこと、さらに、この二つの変化要素が組み合わさったためということができます。

その複雑さは、石炭が、わずかな条件の盖にも鋭敏に反応して変化し、その結果を丹念に留めていることにほかなりません。

私たちは、石炭の変化状況を調べれば調べるほど、いままで以上に多くの隠された事実を探り出すことができるようになりました。

私たちが石炭に接近し、迫れば迫るほど、石炭は私たちになにかを語りかけてくれるのです。

次の節で、その石炭の声を聞いてみましょう。 |

図3-16 ボーリングによる地下深くでのビトリナイトの反射率の変化

|

4 地下からの石炭の声を聞こう

私たちは、石炭のことをいろいろ勉強して、わが国の古第三紀の石炭の特徴的な性質が、なにを意味するか、という問題まで探ってきました。

そして、石炭化作用が進行する時の温度と圧力の影響が、圸質構造の違いで異なって現われ、その結果、できあがった石炭に特徴が出ることを知りました。

しかし、その温度や圧力が、どうしてちがって作用したのだろうか、という疑問が次に出てきます。

この問題を例題にして、石炭に問いかけ、どんな返事をしてくれるかを試してみましょう。

① 昔と今は同じことがおこっているか

前節で、ボーリングから得られた石炭や、石炭化しか植物片中のビトリナイトの反射率が深度とともに増す程度に違いが出だのは、昔の地下の温度の上がり方、つまり、古地温勾配の場所の違いを石炭が物語ることを知りました。

もし、地温勾配が場所によってちがっていたならば、同じような現象が、現在の日本列島でも観測されてもよさそうです。

このような現在の地温が、深さや場所で変化する様子を調査・研究するのは、地球物理学の一分野です。

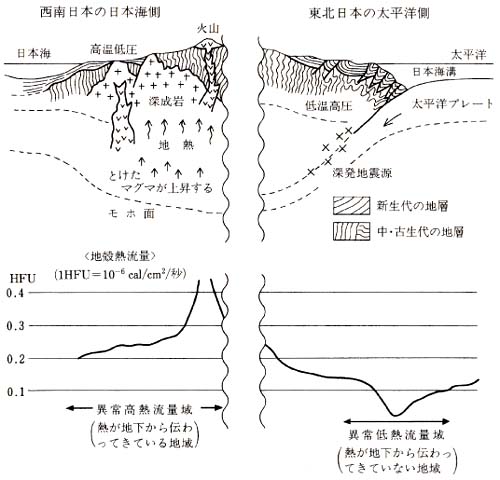

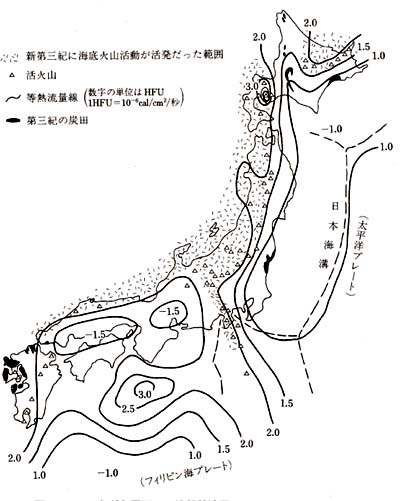

その研究者の成果をまとめると、図3-17のようになります。

図に記してある熱流量という単位は、一秒間に一平方センチメートルあたりどのくらいの熱が伝わるかをいい、図にはその一〇〇〇分の一カロリーというわずかな値で示しています。

算出方法はすこしむずかしくなりますが、岩石の熱の伝わりやすさを示す熱伝導率に温度勾配を掛けて算出します。

熱伝導率は、いろいろな岩石を取ってきて実験室で測定するのですが、温度勾配は野外のボーリング孔を使い、海域では温度センサーの付いた長い槍を海底にさし込んで測ります。

この単位で一・五が地球上の平均的な値で、それよりも低いところは低熱流量域と呼ばれ、地下が冷たい地域、高いところは高熱流量域と呼ばれて地下が暖かい地域になります。

火山地帯や温泉地帯は、地下の温度が異常に高くなっていて、異常高熱流量域と呼ばれます。 |

図3-17 日本列島周辺での地殻熱流量

(地殻熱流量はおもにS. Uyeda & K. Horai, 1964とT. Nagaoら,

1985から編図、その他は各種資料から編図)

|

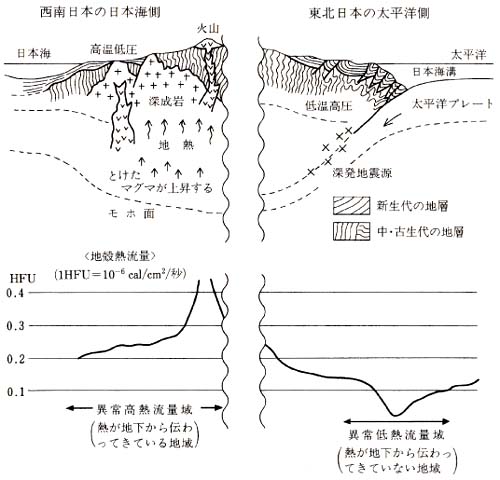

② 日本の地下の温度構造

このように、変化に富む日本列島周辺の現在の地下の温度構造がどうしてつくられたか、ということを、地球物理学者は、図3-18のようなモデルで説明しています。

東北日本の太平洋側で、日本海溝のあるあたりに異常低熱流量域が重なるのは、東のほうから長時間かけて西に移動しながら押し付けている、冷え切った古い太平洋プレートが日本列島に衝突しているためで、それが日本海溝を境に列島の下に沈み込みながら深発性地震を起こし、さらに地殻深部まで入ると溶けて、その上方に火山を噴出させて火山前線をつくり、したがって、それから西側には高熱流量域が広がるというのです。

西南日本では、太平洋プレートよりも若いフィリビン海プレートが押されて北西に沈み込んでいますが、プレートがまだ熱を持っているので、東北日本太平洋側ほど低熱流量域をつくりませんが、西側には、同様に火山前線と高熱流量域をつくっています。

このような地熱構造は、一〇万年とか一○○万年とかの年数をかけて、地下深くから熱が伝わったものを現在の地表近くで測ってわかったもので、今から数千万年前にたまった泥炭が地下深く埋もれていた間に、その熱で石炭化作用が進んでいたのです。 |

図3-18 日本列島の地下から熱が上がってくるようす

|

ですから、その熱の加わり方で差の出た石炭化作用の進行の度合いの違いを、ビトリナイトの反射率で測って読み取れば、その地域が、それまで受けた地熱の影響がわかることになります。

ということは、このような調べ方をすれば、石炭は、昔に受けた熱の記録も語ってくれるに違いないのです。

③ ガスの突出災害――地底に閉じこめられたガス

いままでのような石炭への問いかけによって、大昔の地球上のできごとを研究している地質学者と、現在の地球を研究している地球物理学者との、両方の研究を結ぶ役目を石炭がはたしてくれたといえるでしょう。

これを、もうすこし細かく、いままでの化学的な議論をも加えると、同じ石炭化度のビトリナイトでも、低熱流量域の石狩炭田のものと、高熱流量域の北西九州の諸炭田のものとの間のわずかな差のもつ意味もわかってきます。

このことは、さらに、同じ問題で石炭化学者の疑問にも答えてくれているといえます。

このような石炭との対話は、石炭を掘るときに起こるガス突出に関する問題にまで発展できることを、次に説明しましょう。

ここで、もう一度、日本炭の石炭化作用の経過を思い出してください。

ビトリナイトの反射率が等しい同じ石炭化度の瀝青炭でも、恬熱流量域の北海道の石狩炭田のものは、北西九州炭田に比べて深く沈みこみ、高い圧力下に保たれた後に現在の状態になりました。

高熱流量域の九州北西部の諸炭田のものは、浅くても十分な温度に達し、低い圧力下で同じ石炭化度になり、その間に発生した軽いガス(たとえばメタン)は、高めの温度で活発に動き、浅かったので地層の中を通って地表から空中に逃げ出せました。

石狩炭田では深くて高い圧力に保たれたため逃げにくく、石炭の中に閉じこめられました。

図3-13で石狩炭田の夕張炭のビトリナイトが炭素にたいする水素の比率が一番高いのは、このことを裏づけています。

夕張炭が熱的に流動性が高いのもそのためです。

ところが、石炭の採掘が地下深くまで達すると、圧力が急に低くなるので、石炭中に閉じこめられたガスが勢いよく出てきます。

それがあまり急だとガス突出になるのです。

炭鉱災害の一つのガス突出の起こりやすさと高流動性が、実はこのように、その石炭の生い立ちに関係しているのです。

④ 石炭の声を聞こう

以上のようにしてみると、地質学の分野で扱っていたと思った石炭の話が、すこし石炭との対話を進めることで、地球物理学とも、石炭化学とも、そして石炭採鉱学の保安部門にまでと、次々にその話の環が広がりながら結びついてゆくことがわかりました。

そして、人類が石炭を利用する時には、それを掘り出すという自然への作用にたいし、災害に結びつきやすい反作用の一つであるガス突出を起こすかどうか、それを石炭から聞き出さなければならないことがわかったと思います。

私たちは、日ごろ手にすることのなくなった石炭を勉強しながら、地下にある石炭から伝わる自然の情報を得ることの意味を知りました。

地下の石炭は見えないにしても、現実に手に触れられない石炭の声を聞くには、どうすればよいのでしょう。

たしかに、今では石炭は日常見ることができませんが、これまで調べたように、発電所、製鉄所、セメント工場などで、毎日大量に使われていて、それぞれ、電気や鉄やセメントなどに姿を変えて私たちの生活にとけこんでいるのです。

そして、私たちは便利な生活を送ることができているのです。 |

図3-19 石炭はいろいろと姿を変えて私たちの生活を支えている

|

私たちが石炭の声を聞くためには、その便利さという恩恵を受けている分だけの努力をしなければならないと思いませんか。

そして石炭が、いままで勉強してきたように、地球の長い歴史の中でつくられ、人類と長く接してきたこと、先人たちが得た知識や、現在の探査・開発・利用の技術的努力の結果が現在を支えているということを、思い出してください。

top

**************************************** |