|

****************************************

Index 一章 二章 三章

一章 日本海をさぐる

1 日本海の海水と生物

①海の広さ深さ

②対馬暖流

③北方の冷水

④雪と対馬暖流

⑤海水の性質

⑥海の生物たち |

2 海底の地形

①海の測量

②北海道沖から佐渡島へ

③富山舟状海盆と深海長谷

④能登沖から山陰沖へ

⑤大和海嶺の地形

⑥深海の平原と海底の山 |

3 海底の地質と構造

①海底の地質をさぐる

②海底土のコアの記録

③音波と地震で海底をさぐる

④海底のボーリングと深海掘削

⑤日本海底の地質

|

1 日本海の海水と生物 top

① 海の広さと深さ

地球上の海は、全地球表面の七〇・八%を占め、その面積はおよそ三億六〇〇〇万平方キロメートルになります。

宇宙から見た地球は青く、地球は「水の惑星」とよばれています。

日本海は、地球全体からみれば小さな小さな海で、面積は世界の海の〇・二八%にしかすぎませんが、それでも、およそ一〇〇万平方キロメートルの広さをもっています。

これは、日本の国土面積のおよそ二・七倍にあたります。

日本海の輪郭(りんかく)は、南北に長く北のほうが細くくびれた、徳利形またはへちま形をしています。

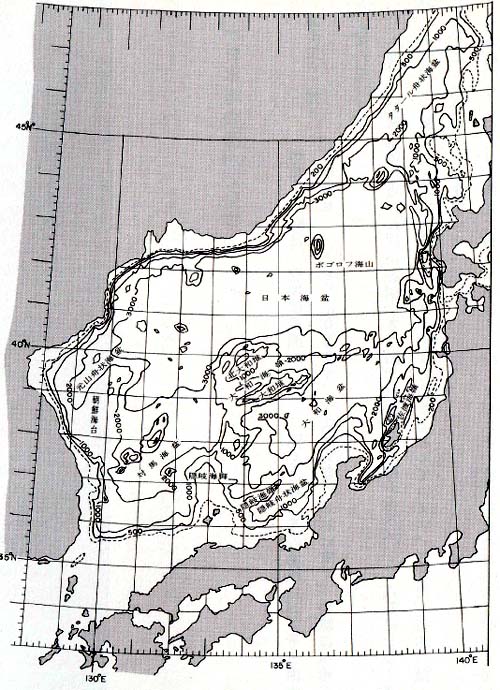

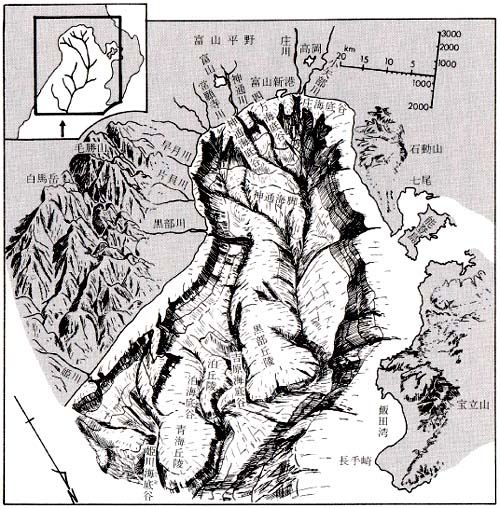

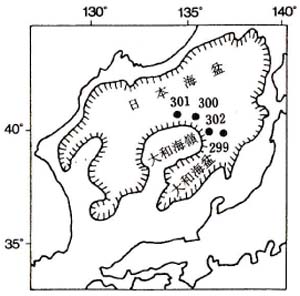

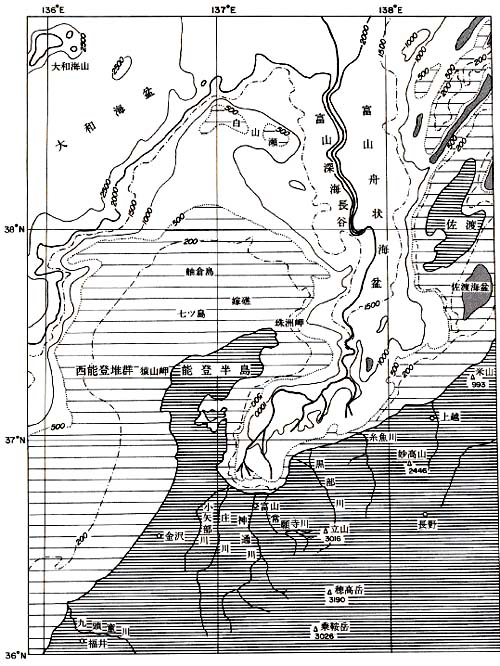

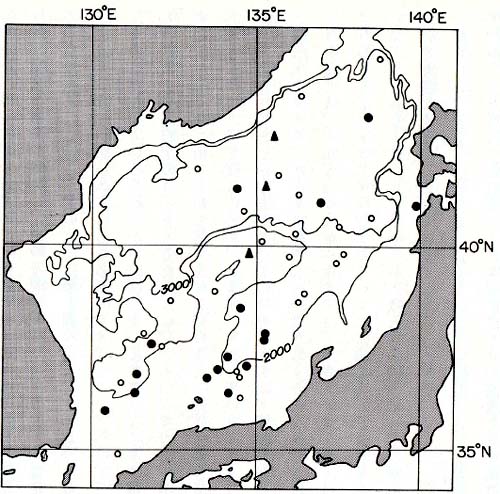

緯度・経度でいうと、北緯三四度から五二度、東経一二八度から一四二度にまたがっていて、東西の幅は北緯四〇度付近で一番広く、およそ一〇〇〇キロメートルになります(図1-1)。

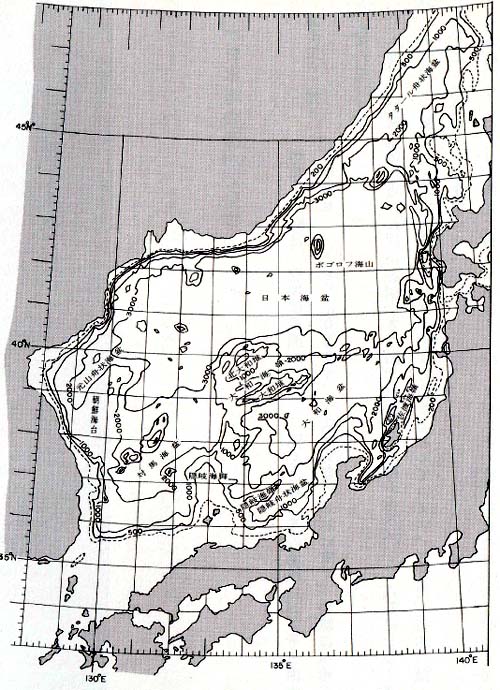

日本海の青い海原の下には、複雑な地形をもった海底がかくされています。

深さが三五〇〇メートルをこえる深い海が、日本海の北部にありますし、海底に沈む大きな山脈や、深海からそびえ立つ海底の山(海山)、複雑な海底のくぼみや谷などがあります。

このように、山あり谷あり平原ありの地形のあらましは、図1-1に示されています。

海底の地形については、あとでくわしく説明することにしましょう。 |

図1-1 日本海の海底地形のあらまし

|

② 対馬暖流

さて私たちにとって、海といえばなによりもまず、青く澄んだ水と、雄大な海水の流れが思いうかびます。

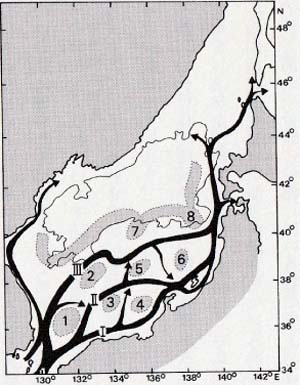

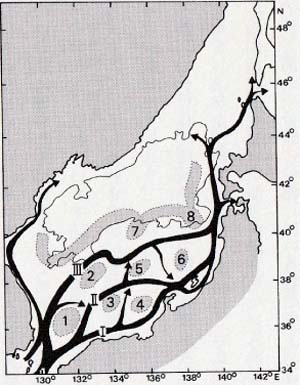

だれもが知っている日本海の対馬暖流は、あらまし図1-2のように流れています。

対馬暖流は、日本列島南部の太平洋岸を流れる黒潮の本流から分かれるものです。

東シナ海から、対馬海峡と朝鮮海峡を通って日本海に入った対馬暖流は、いつかの枝に分かれて流れています。

そのうちで、本州の沿岸にそって流れるものが一番長く、第一の分枝とよばれています。

これは、山陰から能登の沿岸にそって北上し、その大部分は津軽海峡ら太平洋に出てしまいますが、一部は北海道の西をさらに北上して、最後に宗谷海峡を通ってオーツク海に出ています。

第二の分枝は、隠岐島西方で第一分枝から分かれ、すこし沖合のほうを流れて、能登沖から佐渡島付近で、再び第一の分枝と合流しています。

さらに第三の分枝は、対馬の東方で北へ流れて韓国の沿岸に近づき、ウツリョウ島(ウルンドー)付近を通っていくらか曲がりくねりながら、男鹿半島の沖で第一の分枝に合流しているものです。

このほかに、朝鮮半島の東岸にそって北へ流れる分枝があり、東鮮(とうせん)暖流ともよばれています。

図1-2をみればわかるように、本州の沖合にあたる日本海の南半分(およそ北緯四〇度の線から南側)の海域は、全体としては対馬暖流の影響の強いところです。

しかしくわしくみると、なかなか複雑な構造になっています。 |

図1-2 日本海を流れる暖流と冷水域

I、 Ⅱ、 Ⅲは対馬暖流の第1、第2、第3分枝を示す

1~8は冷水域を示す(1.島根、2.隠岐北方、3.山陰、4.若狭、5.能登、6.佐渡、7.大和堆、8.入道)

(尾形哲男、 1972による)

|

すなわち、対馬暖流の三つの分枝(主流)のほかに、これから分かれて小さな枝流があり、これらの暖流にはさまれて、水温の低い海水のある冷水域が、いくつもあります。

このような対馬暖流の流れかたは、季節によっても年によっても、多少の変化をすることはいうまでもありません。

そして、魚類をはじめとして、海流に乗って移動するさまざまな動物たちは、暖流の流れ方や冷水域の配置によって、ちがった道すじを通ることになります。

したがって、日本海の漁場や漁況は、季節により年によって変化するわけです。

漁業にたずさわる人たちにとっては、海水の水温や流れのようすをくわしく調べて、よい漁場を見つけることが必要になるわけです。

③ 北方の冷水域

日本海の南半分は、対馬暖流の強い影響をうけている、暖かい海です。

これにたいして、日本海の北側の半分では、表面の水温が低く、「北方冷水域」とよばれています。

暖流域と北方冷水域との境目(さかいめ)では、水温や水質のちがう海水のかたまり(水塊)同士はまじり合うことはなく、潮境(しおざかい)とよばれる境界ができています。

これはちょうど、大気の場合に、性質のちがう大気のかたまり(気団)同士の境目にできる前線にあたるものと考えてよいでしょう。

冷水域と暖流域との境目の位置は、日本海中央の大和海嶺付近にありますが、季節によって変化します。

対馬暖流の勢力が強い夏には、この境目は北へおし上げられ、冬には南に下がります。

潮境の付近には、水産生物のエサになる動物プランクトンが多くあつまるので、大和海嶺の付近は、マス・サンマ・スルメイカなどの漁場として、近年、注目されるようになってきました。

④ 雪と対馬暖流

ところで、対馬暖流が日本海にはこびこむ熱エネルギーは、どのくらいの量になるでしょうか。

対馬海峡から入って津軽海峡から出るまでには、平均して二ヵ月かかるといわれています。

暖流として流れる水の量(流量)は、毎秒二〇〇万トンですから、熱量の総計は、一日について一〇の一八乗(10の18乗)カロリー、いいかえれば約四〇〇〇億キロワットという計算になります。

よくご存じのように、水温の高い対馬暖流が、幅の広い大河のように日本海の表層を流れていることが、日本列島の気候に大変大きな影響をあたえています。

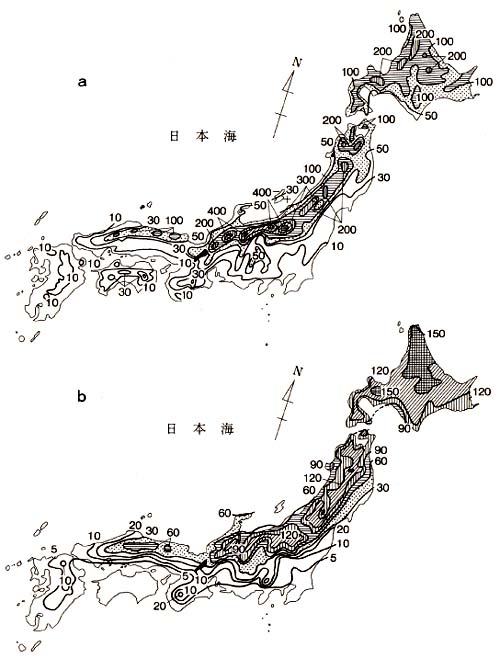

とくに、冬の日本海側に多量の雪を降らせることの重要な原因のひとつは、じつは対馬暖流にあるのです。

冬のシベリア大陸から吹き出す、低温で乾いた北西の季節風が、日本海の上空を通過する間に、対馬暖流からもうもうと蒸発する大量の水蒸気を、たっぷりと吸いこんで、やがて日本列島にぶつかります。

そして、山脈の西側にあたる日本海沿岸地域の山間地や平地に、大量の雪を降らせるのです。

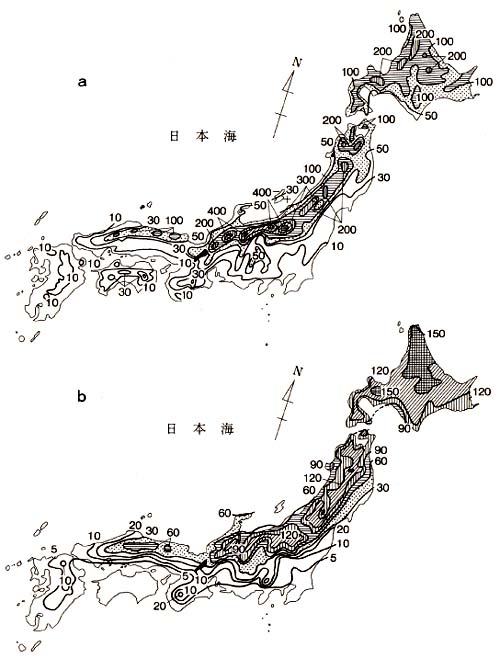

図1-3aには、日本列島につもる雪の量(年間最大積雪量の平均)の分布が示されていますが、年によっては、これを上まわる豪雪に見舞われることも少なくおりません。

また、図1-3bにみられるように、北陸から東北にかけての日本海側の山間地では、年間の積雪日数が九〇日(三ヵ月)あるいは一二〇日(四ヵ月)をこえるところが、かなりの広さになります。

北陸から東北にかけての日本海側は、緯度でみれば北緯三六度から四〇度の範囲にあたります。 |

図1-3 日本列島における年間最大積雪深の平均(単位cm) (a)と、年間積雪日数の平均(b)

(E. Fukui、 1977による)

|

これは、ヨーロッパでいえば、地中海にのぞむスペイン南部やギリシャ、北アメリカでいえばカリフォルニア北部の緯度に相当します。

そこに、世界でも有数の多雪・豪言地帯があるのはおどろくべきことであり、その主な原因のひとつは、日本海を流れる対馬暖流にあるということになります。

いまかりに、対馬海峡から暖流が流れこまないような状況になったとすれば、日本海側に降りつもる雪の量や、山岳地帯の積雪は、現在にくらべて、かなり少なくなるものと考えられます。

⑤ 海水の性質

対馬暖流は、日本海の生物と日本列島の気候とに、大変大きな影響を及ぼしています。

しかし、日本海の海水の全体の量からみれば、南部の表層を流れている対馬暖流の水は、ごく一部でしがありません。

残りの大部分の海水は、日本海に居すわってほとんど動かない水で、「日本海の固有水」ともよばれています。

対馬暖流の水と固有水との、一番大きなちがいは、いうまでもなく温度のちがいですが、塩分にもいくらかの差があります。

水温についてみると、対馬暖流がセ氏八度から一七度という高い温度であるのに、固有本は、セ氏一度以下(セ氏〇・五度から〇・二度)という低い温度です。

ほぼ北緯四〇度の線を境として、南側の暖水域と北側の冷水域とが接していますが、表面水温の差は、夏ではセ氏六度、冬ではセ氏一五度にもなるのです。

海水の塩分度は、海水一キログラム中に含まれる塩分のグラム数、つまり千分率(‰、パーミル)であらわされます。

太平洋・大西洋・インド洋といった世界の三大洋では、表面水の塩分度は一〇〇〇分の三五(三五パーミル)前後です。

日本海の表面水の塩分度は、三大洋にくらべるといくらか低く、平均して三四・一パーミルとなります。

くわしくみると、対馬暖流では三四・二から三四・七であるのにたいして、固有水ではいくらか低く、三四・〇から三四・一となっています。

対馬暖流の暖かい水は、密度が小さいので、固有水の冷たい水の下にもぐることはなく、たえず表層を流れて日本海を北上します。

暖流域でも、深さ五〇〇メートルをこえる所の海水の大部分は、年間をつうじて、セ氏〇・五度以下という冷たい水です。

ただし、深いところの海水も、全く動かないわけではありません。

冬のシベリア沿岸部では、冷たい大気にふれて冷却された表層の海水は、下にもぐってまざり合います。そのために、日本海の深いところの海水中に溶けこんでいる酸素の量(溶存酸素量)は、ほかの海洋にくらべて多くなっています。

たとえば、日本海の深さ三六〇〇メートルという深海底にちかいところでも、海水一リットル中に六ミリリットル(六立方センチ)の酸素が含まれているのです。

ちなみに、北太平洋の同じ深さでの溶存酸素量は二ないし三ミリリットルで、日本海の場合の半分以下です。

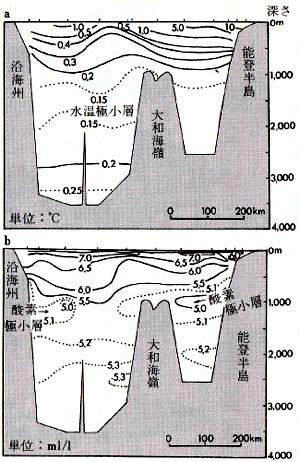

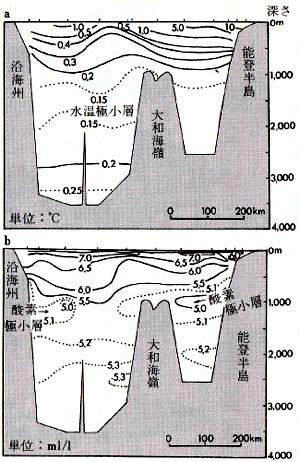

図1-4は、能登半島から大和海嶺を通って沿海州にいたる、日本海の横断面を示しています。

この図は、一九七〇年の六月に観測した、水温と溶存酸素量を表したものです。

暖かい暖流水が、日本列島寄りの表層だけにしかないこと、また、深いところでも溶存酸素量が一リットル中五ミリリットル以上であることがわかります。

|

図1-4 日本海の水温(°C) (a)と溶存酸素量(ml/L)(b)

1970年6月に観測された能登半島一大和海嶺

一沿海州の断面でのデータを示す

(尾形哲男、 1972による)

|

⑥ 海の生物たち

日本海の沿岸には、それぞれの場所にさまざまな植物(海藻など)や動物たちが住みついています。

また、対馬暖流に乗って、魚などの海の動物たちが回遊しています。

これらは、対馬暖流の影響下にある南方の暖水系の生物と、冷たい固有水をすみかとする北方の冷水系の生物とに分けられます。

海岸近くの浅い海に定着している海藻類や貝類や甲殻類(エビ・カニ類)などについてみると、日本の日本海沿岸は南北に長いので、南部(山陰海岸)と中部(北陸・東北海岸)と北部(北海道沿岸)とでは、生物の種類にもかなりのちがいが見られます。

私たちがいまの日本海にみる生物たちは、現在の日本海の海況(水温や海流など)に適応しているものではありますが、同時にまた、長い間に変化に変化をかさねてきた日本海の、過去の歴史を生きぬいてきたものでもあります。

現在の日本海をすみかとしている、ひとつひとつの生物について、それがはじめて日本海に入ってきたのはいつ頃か、それからどんな歴史を経て現在にいだったのか、というようなことは、まだよくわかってはいません。

しかし、最近の数十万年あるいは数万年という間をとっても、日本海のようすが目まぐるしく変わってきたことは明らかなので、それに応じて、沿岸の動植物の種類や生息範囲なども、かなり変化してきたにちがいありません。

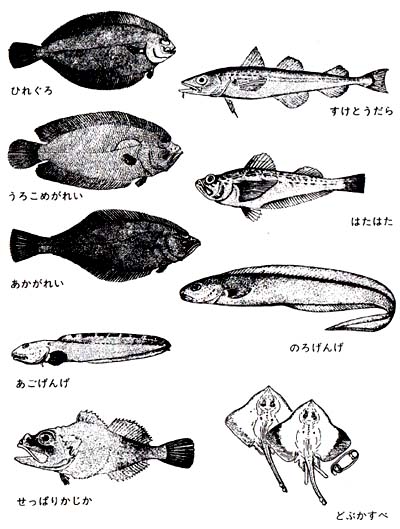

深さ数百メートルから千メートルをこえるような、日本海の深いところにすむ動物についても、近年の調査でだんだんとわかってきました。

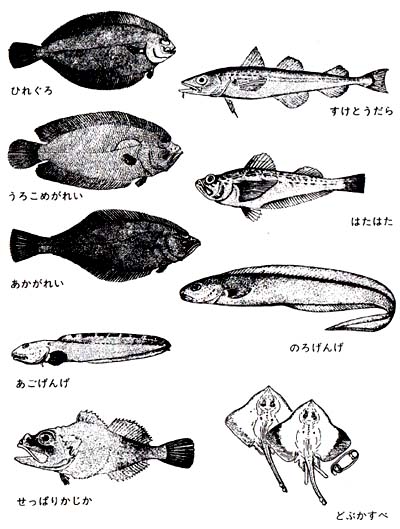

たとえば、日本海中部の大和海嶺付近の深層にすむ魚類には、図1-5に示すようなものがあり、そのうちのいくつかは、私たちにもなじみの深いものです。 |

図1-5 大和堆近海の深いところにすむ魚たち

(北隆館『新日本動物図鑑・下』1965による)

|

日本海にすみついている動物ではないらしいが、はるか南の海から来て対馬暖流に乗り、初冬の日本海の岸辺に打ち上げられるものに、タコブネ(アオイガイ)があります(グラビア参照)。

純白色で優美な模様をもつ、紙のように薄いデリケートな殼は、アオイガイの雌が産卵用に分泌するものです。

2 海底の地形 top

① 海の測量

船が安全に航海し、浅瀬に乗り上げたりしないためには、とくに岸に近い港の付近の海の深さや地形を、くわしく調べておくことが必要です。

このような目的でつくられる海図(チャート)は、陸上の地図と同じように、いろいろな海の調査をするためには、まずなによりも大切なものです。

今日では、世界中のすべての海について、深さや海底の地形がかなりくわしく調べられています。

全世界の海洋図としては、メルカトル図法による縮尺一〇〇〇万分の一(赤道で)のものが国際協力によってつくられています。

そのほか、一〇〇万分の『二〇万分の一など、目的に応じてさまざまの海図がつくられていますし、港の付近ではもっとくわしい、縮尺一万分の一とか五〇〇〇分の一程度の海図が広く利用されています。

日本で、航路の安全を確保するための水路調査が正式にスタートしたのは、一八七一(明治四)年のことでした。

それ以来、第二次世界大戦の終った一九四五年までの間、日本で海洋調査の中心的役割をはたしたのは、海軍にぞくする水路部でした。

大戦後は、海上保安庁水路部という役所が、その仕事をひきついでいます。

ところで、広い海原の中の一点で、海の深さ(水深)を正確にはかるのは、今から数十年前までは、大変にむずかしいことでした。

岸から遠くはなれた、陸地の見えない海の上で船の位置を正確に知るためには、天体の位置を観測して、その場所の緯度と経度を計算しなければなりません。

海の深さをはかるには、先端におもりのついた長いワイヤを、船の上からまっすぐに下げて、ワイヤの先端がちょうど海底にとどいた瞬間を見さだめて、ワイヤの長さから深さを読みとらなくてはなりません。

とくに深さが何千メートルもある深い海では、ただひとつの点での測深作業でも、大変な労力と根気と熟練を必要とする仕事でした。

このような時代につくられた海図には、深さをはかった場所の一点一点について、何メートルという数字が記入されています。

また、測深ワイヤの先端につけるおもりに油脂類をぬりつけておくと、おもりが海底によれた瞬間に、海底にある砂粒や泥が付着するので、海底にあるものの性質(底質)を知ることもできます。

ときには、海底の砂や泥や岩石をかきとって、容器に入れて引き上げる作業(ドレッジといいます)も行われました。

ドレッジは今でも、海底を調べるための大切な仕事なのです。

さて、もっと簡単に、しかも正確に、海の深さをはかり、海底の地形を調べる方法はないものでしょうか。

こうして考え出されたのが、音波を利用する音響測深です。

その原理は、船の上から海底に向けて発射した音波が、海底面にぶつかって反射して帰ってくる時間を精密にはかって、これから深さを求めるというものです。

海水中をつたわる音波の速さは毎秒一五〇〇メートル(空気中の約四・四倍)ですから、たとえば深さ一五〇〇メートルであれば、音波は二秒で往復することになります。

近年では、小型で精度のたかい自動記録式の音響測深器が広く普及して、船を走らせながら海の深さ(海底地形)を時々刻々に知ることができるようになりました。

観測調査用の船だけではなく、大抵の小型漁船にも音響測深器がとりつけられ、それはまた、「魚群探知器」の役目もはたしています。

海水中に群れをなして泳いでいる魚の大群があると、音波が魚群にあたって反射した映像が記録され、それから、魚群のいる深さや群れの大きさや魚の種類がわかるというわけです。

陸地も見えず目標物もない、見わたすかぎりの大海原で、船のいる位置をきめることも、近年では容易にできるようになりました。

海岸にあるレーダー基地から発した電波を観測したり、ときには人工衛星を利用することによって、大洋のまん中でも船の位置が正確にきめられるようになったのです。

広い海の海底地形をくわしく調べて海図をつくるためには、数マイル間隔あるいは一マイル間隔の平行な測線にそって船を走らせ、音響測深をすればよいわけです。

こうして調べた海底の地形は、陸上の地形を等高線であらわすのと同じように、海面からの等深線(深さの同じところをつらねた曲線)であらわされます。

日本海では、さいきんの二〇年あまりの間に行われたくわしい調査によって、海底の地形のようすがよくわかり、日本列島の沖合の沿岸部については、縮尺二〇万分の一の海底地形図がつくられて、海上保安庁水路部から出版されています。

また、縮尺一〇〇万分の一の海底地形図もつくられ、大和海嶺などの地形もくわしくわかってきました。

これから、北海道沖から山陰沖までの沿岸部の海底地形について説明し、大和海嶺や、日本海の深海部の地形についてもみることにしましょう。

② 北海道沖から佐渡島へ

北海道の最北端にある稚内から、天塩(てんしお)・留萌(るもい)・石狩川河口を経て、小樽・積丹(しゃこたん)半島にいたるまでの沖合の海底地形のあらましを図1-6に示しました。

深さが五〇〇メートルよりも浅いところが、稚内から天塩の西のほうで大きく張り出して、広い武蔵堆(むさしたい)をつくっています。

礼文(れぶん)島と利尻(りしり)島(最高点の海抜一七一九メートル)、天売(てうり)島と焼尻(やきしり)島などは、二〇〇メートルよりも浅い大陸棚の上にある島々です。

深さ一〇〇〇メートルまでの海底では、積丹半島の先端から北へのびる神威(かむい)海嶺や、その西側の神威海丘群とよばれる高まりがあります。

また、武蔵堆の西方で南北にのびる高まりには、忍路(おしょろ)海山(海面下二一四メートル)がのっています。

石狩湾の沖合には、神威海嶺の東側に石狩海盆とよばれる海底のくぼみがあります。

一〇〇〇メートルよりも深い海底の地形は、かなり複雑で、海丘や海山とよばれる高まりとしては、北積丹海丘・後志海山・二子海丘・海洋海山(海面下九六二メートル)などがあり、大小のくぼみや海盆が入りみだれています。 |

図1-6 北海道(北部・中部)沖の日本海の海底地形

(海上保安庁水路部、100万分の1海底地形図「北海道」、1980による)

|

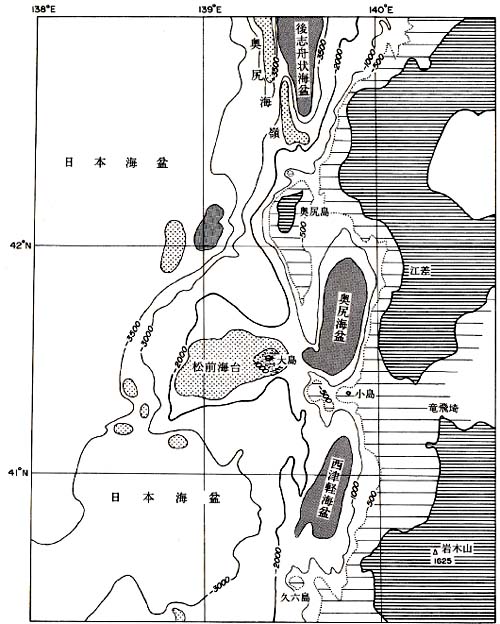

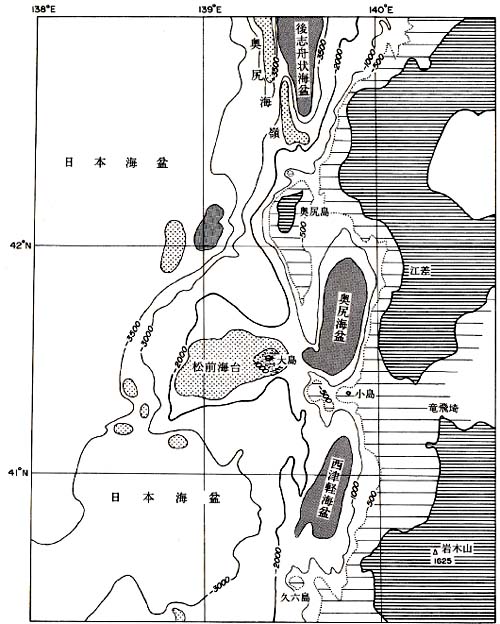

つぎに、北海道南西部の奥尻島付近から、青森県沖までの海底地形のあらましは、図1-7に示されています。

奥尻島をのせている奥尻海嶺は北へのびて、その東側に後志舟状海盆があります。

舟状海盆というのは、舟底形の細長い海底のくぽみのことです。

また奥尻海嶺は、南は久六(きゅうろく)島あたりまでのびて、その東側には奥尻海盆と西津軽海盆があります。

新しい火山である渡島(おしま)大島(海抜七一四メートル)をのせる松前海台は、台地状に西へ張り出しています。

日本海の深海部(日本海盆)は、深さ三〇〇〇メートルをこえる平らな地形のところです。

陸地からこの日本海盆へうつりかわる地形が、一番急な斜面になっているのは、奥尻島の西側です。

ここでは、奥尻島の西側の海岸線から、深さ三五〇〇メートルの深海までは、距離にして約二〇キロメートルしかなく、わずか一〇キロの間で深さ一〇〇〇メートルから三〇〇〇メートルまで落ちこんで、海底の崖のような地形をつくっています。 |

図1-7 北海道南部~東北日本北部沖の日本海の海底地形

(海上保安庁水路部、 100万分の1海底地形図「北海道」「東北日本」、1980による)

|

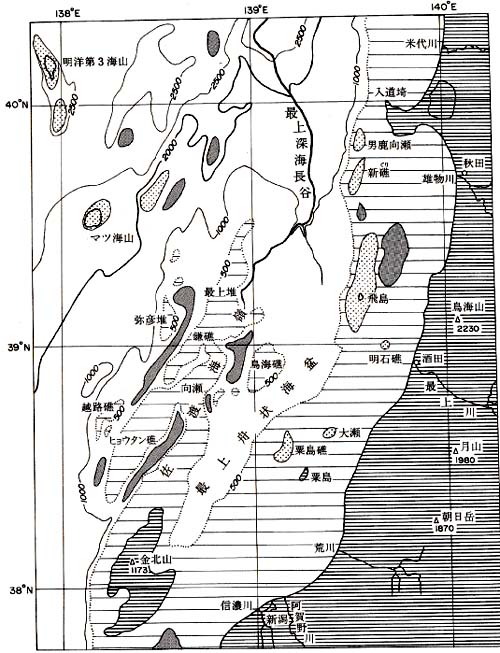

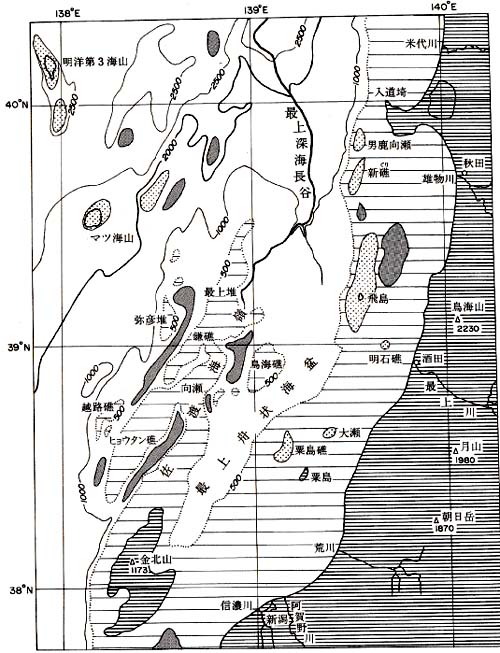

男鹿半島沖から佐渡島までの海底地形のあらましは、図1-8に示されています。

深さ一○○○メートルまでの海底をみると、佐渡島(さどがしま)から北北東の方向へのびる佐渡海嶺とよばれる高まりと、その東側にある最上(もがみ)舟状海盆があり、そして五〇〇メートルより浅い沿岸の浅海部があります。

この浅海部には、男鹿(おが)半島沖の男鹿向瀬(むこうせ)や新礁(しんぐり)、飛島(とびしま)をのせる高まりと、その東側のくぼみ(飛島海盆)、粟島とその沖の粟島礁(あわしまぐり)などがあり、漁場とふかい関係があります。

佐渡海嶺の上には、いくつかの高まり(堆(たい)や礁(しょう))があり、主なものとしては、最上堆・鎌礁・向瀬・月山(がっさん)礁・瓢箪(ひょうたん)礁・弥彦(やひこ)堆・越路(こしじ)礁があげられます。

最上舟状海盆の中には鳥海礁という高まりがあり、舟状海盆の北部には最上(もがみ)深海長谷(ちょうこく)とよばれる長い海底谷があります。

佐渡海嶺の北西側は大和海盆にうつりかわっていますが、そこにはマツ海山や、明洋(めいよう)第3海山などの高まりがあります。 |

図1-8 男鹿半島~佐渡島海域の日本海の海底地形

(海上保安庁水路部、100万分の1海底地形図「柬北日本」、 1980による)

|

③ 富山舟状海盆と深海長谷

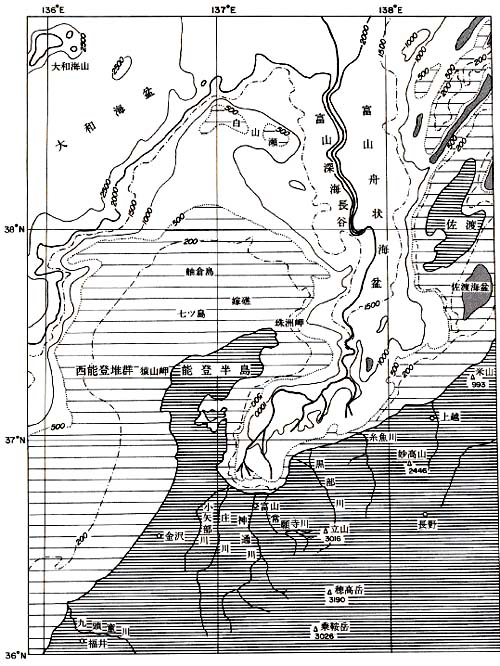

佐渡島と能登半島は、日本海側では一番大きな島と半島です。

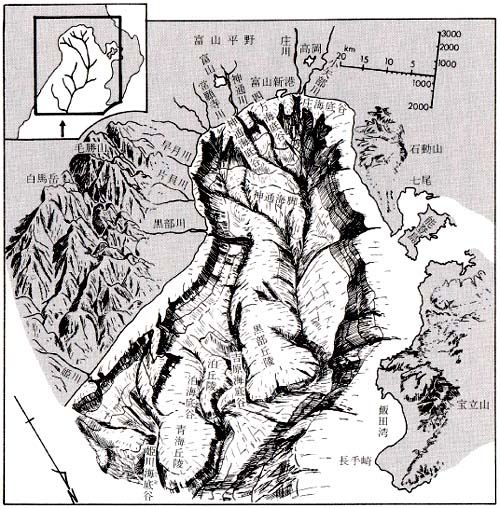

この二つを含めた富山湾沖合付近の海底地形のあらましは、図1-9のようになっています。

まず第一に目立つことは、佐渡と能登とを分けている、富山舟状海盆とよばれる、南北方向にのびる幅広いくぼみ地形があることです。

この落ちこみを境として、今まで説明してきた佐渡より北の、東北日本や北海道の沖合の地形と、能登沖から山陰沖へかけての海底地形とでは、その特徴に大変大きなちがいがみられます。

富山舟状海盆の南部は、南西方向に向きを変えて幅がせまくなり、能登半島の東側にある富山湾につづいて陸地と接しています。

富山湾では、岸からあまり遠くないところで海が急に深くなり、海底には陸上の谷のようなくぼみ(海底谷=かいていこく)がいくつもつづいています。

このような海底谷では、水の色もまわりにくらべて一段と濃く青く見えるので、「藍甕」(あいがめ)とか「ふけ」などとよばれています。

富山湾の特産ともいえる大きなバイガイ(巻貝)の一種やシロエビなどは、このような深い海底谷をすみかとしている生物です。 |

図1-9 佐渡島~能登~富山湾沖の日本海の海底地形

(海上保安庁水路部、 100万分の1海底地形図「中部日本」、 1982による)

(図1-6~1-9、1-11、水路図誌複製「海上保安庁承認第010009号」)

|

富山湾にはたくさんの海底谷がありますが、陸上の神通(じんつう)川につづく神通海底谷、四方(よかた)沖の四方海底谷、庄川につづく庄(しょう)海底谷などが、とくに目立つものです。

そのほかにも、富山湾の西側の宇波(うなみ)、氷見(ひみ)、伏木(ふしき)の沖などにも海底谷があります。

このような海底谷には、今の陸上の川の谷につづくものと、そうでないものとがあります(図1-10)。

これらの数多くの海底谷は、富山湾の底で合流し、さらに深さ一〇〇〇から一三〇〇メートルの湾の出口付近で、糸魚川(いといがわ)沖の海底谷と合流しています。

このあたりでは、海底谷の横断面をとってみると、谷はV字形に深く切りこみ、深さが四五〇メートルにも達し、陸上の「峡谷」に似た地形になっています。

いくつかの。支流”をあつめた富山湾海底谷の“本流”は、佐渡島の西方三〇キロメートルの、深さ一九〇〇メートルあたりまでつづいています。

図1-9や1-10でみられるように、富山湾の東側には、日本で一番高い北アルプスの連峰が、高さ三〇〇〇メートルの山並みをつくってそびえ立っています。

この連峰から、距離にして六〇キロメートルしか離れていない富山湾の底に、深さ一〇〇〇メートルもの深い海底谷がきざみこまれているわけです。 |

図1-10 富山湾の海底谷と、そのまわりの陸上の地形

(茂木昭夫、 1974による)

|

これと似たような地形は、本州太平洋側の駿河(するが)湾の場合にみられます。

西から東へ、能登半島・富山湾・飛騨山脈とならんでいる配列のしかたと、東から西へ、伊豆半島・駿河湾・赤石山脈とならぶ配列とは、大変よく似ていると思いませんか。

海が急に深くなることでは、富山湾と駿河湾は似ています。

これぱたんなる偶然なのでしょうか、それとも、なにか深い意味があるのでしょうか。

ひとつの興味ぶかい問題だと思われます。

いまひとつ、とくに注目をひく海底の地形として、富山舟状海盆の底に刻みこまれている、長い長い谷があります。

この谷は、佐渡の西方三〇キロメートルの深さ約二〇〇〇メートルの所からはじまって、曲がりくねりながら、深さ三四〇〇メートルの日本海盆までつづく奇妙なもので、「富山深海長谷(ちょうこく)」と名づけられています。(図1-9)。

佐渡沖から北方へ、富山舟状海盆の中を流れた深海長谷は、大和海盆にはいるあたりで北西に流路を変え、さらに白山瀬の北方七〇キロメートル付近で右折して北東に向かったあと、蛇行しながら、最後に深さ三四〇〇メートルの所で日本海盆に入っているのです。

この深海長谷は、いつ頃、どのようにしてできたものなのでしょうか。

それは、侵食作用で海底に刻みこまれた谷地形なのでしょうか。

それとも、地殻をひきさく大きな裂け目(断裂=だんれつ)なのでしょうか。

これはなかなかの大問題で、人によってさまざまの考えかたと意見が出されています。

またあとでふれることにしましょう。

④ 能登沖から山陰沖へ

北に突き出た能登半島の沖合には、五〇〇メートルよりも浅いところが広い面積を占めており、その北端には、白山瀬とよばれる浅瀬があります(図1-9)。

半島沖合の嫁礁とよばれる浅瀬や、七ツ島と舳倉(へぐら)島などは、二〇〇メートルよりも浅い大陸棚の上にあります。

半島北西端の猿山岬の西方にも、深さ一二〇メートルあまりのいくつかの浅瀬があり、西能登堆群とよばれます。

|

図1-11 若狭湾~山陰沖の日本海の海底地形

(海上保安庁水路部、 100万分の1海底地形図「西南日本」、 1983による)

|

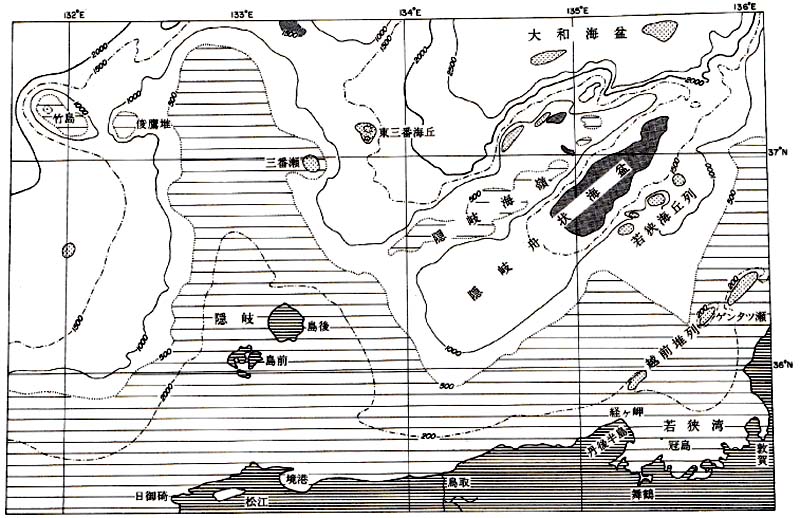

若狭(わかさ)湾から西へ、鳥取や松江の山陰沖の海底をみてみましょう(図1-11)。

五〇〇メートルより浅いところが、隠岐島(おきのしま)をのせて海底の半島のように、北の方へとび出しています。

また、隠岐島から東北東につづく隠岐海嶺(または隠岐堆)と、それに平行な隠岐舟状海盆があります。

能登沖から山陰沖にかけての海底地形は、まえに説明した北海道沖から佐渡島にかけての地形にくらべると、ずっと単調で、複雑な高まりやくぼみが少ないのが特徴です。

丹後(たんご)半島先端の経ヶ岬(きょうがみさき)の北方から、ゲンタツ瀬(玄達瀬)などをのせる高まりがつづいており、越前堆列とよばれています。

また、隠岐舟状海盆のへりにそって、若狭海丘列とよばれる高まりがあります。

隠岐島から北へ張り出した高まりの先端近くから、西へのびる高まりがあり、俊鷹堆(しゅんようたい)と竹島がこの上にのっています。

|

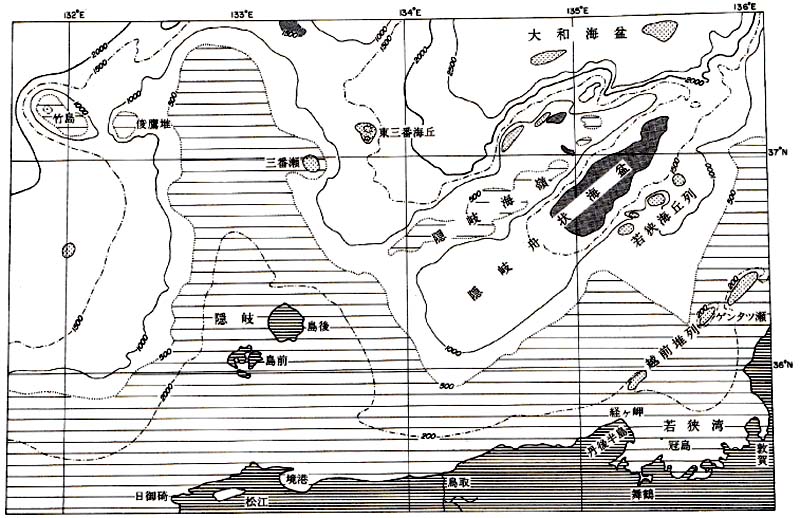

図1-12 大和海嶺を中心とした日本海の海底地形(海軍水路部、 1924による)

|

⑤ 大和海嶺の地形

日本海のまん中に、今では大和海嶺(かいれい)とよばれるようになった、日本海で殼大の海底の高まりがあります。

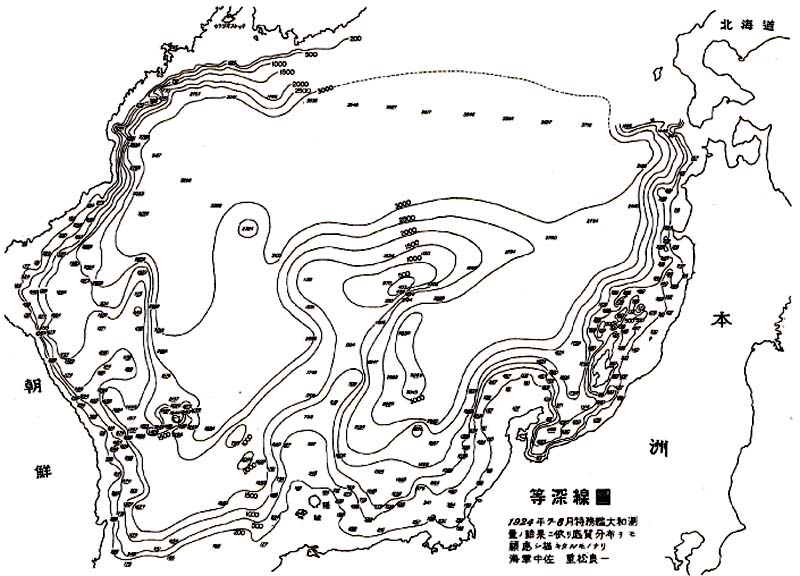

これがはじめて発見されたのは、今から六〇年あまり前の一九二三(大正一二)年のことでした。

海洋調査船「春風丸」が、日本海のまん中で暴風雨にあって、錨を下げて海上で凪(な)ぎを待っていました。

錨を引き上げたところ、その先端に泥がついてきたので、そこに海底の浅いところがあるらしいと気づいたわけです。

これがきっかけとなって、その翌年、特務艦「大和」がくわしく観測し、大和堆の存在がはじめて明らかにされました。

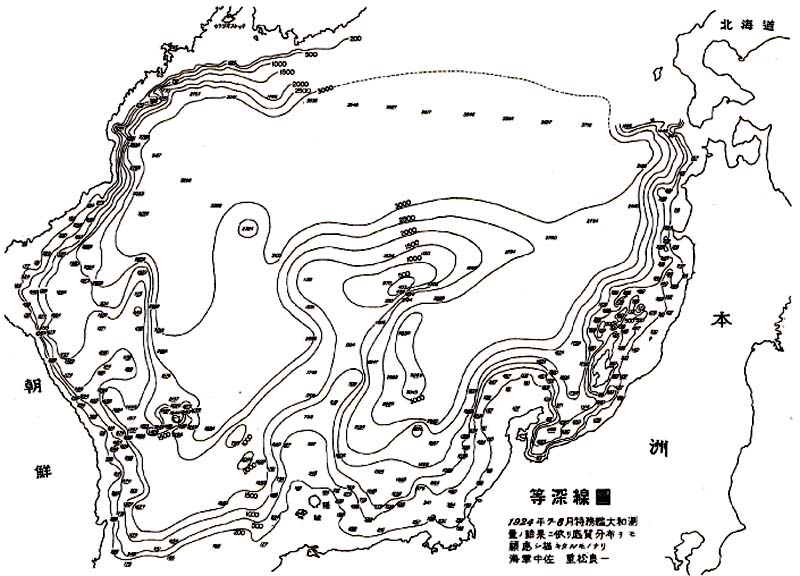

この測量の結果によって、海軍中佐重松良一氏が描いた日本海の等深線図は、大変貴重なものです。

原図のままを縮小して、図1-12に示しました。

大和堆の一番浅いところは、この図では海面下四三三メートルとなっています。

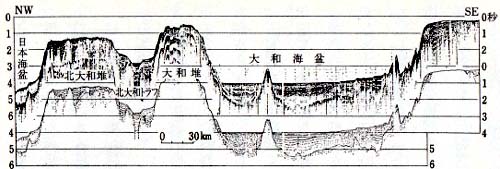

大和海嶺と総称されている海底の山脈は、九州島ほどの大きさをもつもので、地形によって三つの部分にわけられます。

北西側を「北大和堆」、南東側を「大和堆」、北東側を「拓洋堆」(たくようたい)とよび、そして、北大和堆と大和堆を分けている深い落ちこみを「北大和舟状海盆」とよんでいます(図1-13)。

大和海嶺の山並みを南にたどると、隠岐島をのせている高まり(隠岐海脚=おきかいきゃく)を通って山陰につづいています。

見かたを変えれば、山陰から北へ突き出して北東に向きを変える、海面下に沈んだ大きな半島の先端部が、大和海嶺にあたるわけです。

大和海嶺の一番浅い所は、大和堆では海面下二三六メートル、北大和堆では三九七メートルです。

そして、北大和堆の北西側は急に深くなって日本海盆にのぞみ、大和淮の南斜面は、深い大和海盆と接しています。

このように、大和海嶺は全体としてみれば、深さ三〇〇〇メートルあまりの深海底からそびえ立っている、高さ三〇〇〇メートル級の台地状の大山脈ということになります。

あるいはまた、今は海面下に姿をかくした小さな陸地と考えてよいものです。

そのおいたちについては、あとで述べることにしましょう。

大和海嶺と、本州側の隠岐海嶺や白山瀬などの高まりとの間には、広大な大和海盆(かいぼん)があります。

深さ二五〇〇ないし三〇〇〇メートルの大和海盆の深海底には、いくつもの小さな海山がとび出しています。 |

図1-13 大和海嶺を含む日本海中央部の海底地形

等深線は浅いほうから200、500、1000、2000、

2500、 3000、 3500mを示す

海上保安庁水路部「800万分の1日本近海海底地形図(浮彫式)」

1971に地名を追加記入)

|

⑥ 深海の平原と海底の山

大和海嶺の北側には、深さ三〇〇〇メートルをこえる深海部があり、日本海盆(ソ連では中央海盆とよぶ)とよばれています。

この四角形の深海盆の面積は約三〇万平方キロメートルで、日本海全体の三分の一弱にあたり、一番深いところは北海道奥尻島の西にあって一三七〇〇メートルです(図1-14)。

日本海盆の深海底は、本州の沿岸部や大和海嶺の複雑な地形とちがって、単調で平坦な深海の大平原といってよいものです。

そして、この広大な深海平原には、ボゴロフ海山やシベリア海山など、いくつかの孤立した海山がそびえ立っています。

ボゴロフ海山は、南北の長さ九〇キロメートル、幅三五キロメートルで、南部の一番浅いところは水深一三〇〇メートルです。 |

図1-14 日本海盆の海底地形.等深線は図1-13に同じ.

(海上保安庁水路部「800万分の1日本近海海底地形図(浮彫式)」

1971に地名を追加記入)

|

つまり、深さ三六〇〇メートルの深海底からそびえ立つ、高さ二三〇〇メートルの細長い海山(あるいは小さな海嶺)がボゴロフ海山なのです。

深い日本海盆の沿海州側は、いきなり深さ三〇〇〇メートルまで落ちこむ、急ながけのような地形になっています。

奥尻島の西側でも、大和海嶺の北側でも、同じような急ながけをなして落ちこんでいるように見えます。

この日本海盆こそ、日本海にまつわる謎のなかでも最大級のものです。

これについては、またあとでふれることにしましょう。

3 海底の地質と構造 top

① 海底の地質をさぐる

陸上の地質を調べることを、地質調査といいます。

そのためにはまず、縮尺五万分の一とか二万五〇〇〇分の一、あるいはもっとくわしい地形図を用いて、道路や山道や道のない谷などをくわしく踏査(とうさ、歩いて調べること)して、岩石や地層を類別し、その分布を地形図の上に描くことからはじめます。

そして、このような資料をまとめて、地質図や地質断面図をつくり、岩石や地層がつくられた順序や年代を調べ、地下の構造を推定し、その土地のなりたちの歴史を考えるわけです。

日本海の海底には、どんな岩石や地層があるのでしょうか。

そして海底の構造はどのようになっているのでしょうか。

陸上の場合とちがって、深い海底にもぐって人間の眼で直接に観察したり、サンプルをとったりすることはできません。

それにかわる方法がいろいろ工夫されたのは、ここ数十年のことです。

しかしそれ以前にも、日本海をとりまいている陸地の地質やなりたちを調べた結果から、海底の地質や構造を推定しようとしてきました。

直接には見えない海底の構造や歴史を、まわりの陸地に残された記録や情報から、ある程度、想像することができるわけです。

日本海をとりまく陸地――日本列島や朝鮮半島や沿海州など――については、過去一〇〇年ほどの間に、いろいろな目的で各地の地質が調べられ、たくさんの事実が明らかにされてきました。

これらの資料をとりまとめて、日本列島や沿海州については、縮尺一〇〇万分の一あるいは五〇万分の一の地質図がつくられています。

とはいっても、すべてが調べつくされたわけではなく、今なお、わからないことがたくさんにあります。

したがって、日本列島の構造やなりたちの歴史についても、人によってさまざまの考えがあり、専門の学者の間では今なお議論がつづいています。

海底の地質や構造を調べるためには、まず第一に海底の地形を正確に調べて、海底地形図をつくらなければなりません。

日本海の海底地形については、まえにあらましの説明をしたように、今ではよくわかっています。

地質や構造を調べるためには、観測や調査のための船が、まず必要になります。

この船を用いて、海底の堆積物や岩石を採取したり、重力や磁力の大ささや強さを測定したり、音波や地震波の伝わり方を観測して海底の構造を調べたりします。

また、船の上から海底に深いボーリングをすることもあります。

近年では、エレクトロニクスやコンピューターを利用した、便利で能率のよい観測用の機器がつくられ、年ごとに改良が加えられてきました。

強力な音波を使って、海底下数千メートルまでの地質構造を調べることも可能になり、音波探査法として広く用いられるようになりました。

また、深さ二〇〇ないし五〇〇メートルの海底で、三〇〇〇ないし六〇〇〇メートルまでの深いボーリングをする技術も、海底油田の調査や開発のために進歩してきました。

さらに、深さ三〇〇〇ないし六〇〇〇メートルという深い海底で、船の上からボーリングする深海掘削のための調査船がアメリカでつくられ、世界の海のあちこちでボーリングをしています。

日本海の場合について、このような近代的な方法で調べた結果のいくつかを、つぎに紹介することにしましょう。

② 海底土のコアの記録

世界中の海の底では、こまかい粒子の砂や泥や粘土が少しずつ降りつもって、海底上となって堆積しています。

この海底上は、日本海のように陸地にかこまれた海の場合には、陸上から河川によって運ばれてきて海に入った砂粒や粘土を主としますが、火山が爆発して飛び散った火山灰が風で運ばれたものが、薄い層となってはさまれていることがあります。

この砂や粘土の中には、海水中に生きていたさまざまの微小な生物(珪藻・放散虫・有孔虫など)の遺体(化石)が含まれています。

また、まわりの陸地から河川や風によって運ばれてきた植物の花粉や胞子なども含まれています。

深さが五〇〇〇メートルをこえるような太平洋の海底のように、陸地の岸から遠くはなれた大洋の深海底では、河川が運びこんだ砂は全くなく、泥や粘土もほんの少ししか積もりません。

大洋の深海底では、海水中に生きていた微小な生物の遺体や、たまに飛んでくる火山灰や、あるいは、ときおり地球外から飛びこんできた微小な粒子(宇宙塵)などが、ぱらぱらと海底につもります。

したがって、大洋の深海底では、海底土のつもりかたは非常におそく、平均して一〇〇〇年の間に厚さ一ミリメートル、一〇〇万年で一メートル、一億年かかってもわずか一〇〇メートルにしかならない所もあります。

日本海のように、まわりが陸地(大陸や列島)でかこまれた海の場合には、大洋の深海にくらべて、海底土のつもりかたははるかに早いのです。

岸に近い浅海の底では、陸地から流れこむ河川が運んできた砂や泥が、早く厚く堆積することはいうまでもありません。

岸から遠くはなれた、深さ二〇〇〇ないし三〇〇〇メートルという深海(大和海盆や日本海盆)の底でも、粘土を主とした海底土がつもる割合は、太平洋の深海にくらべてずっと大きいのです。

日本海でも場所によってちがいはありますが、平均して一〇〇〇年につき一〇〇ミリメートル(一〇センチメートル)くらいで、太平洋の深海にくらべておよそ一〇〇倍になります。

したがって、日本海の深海部では、厚さ一メートルの海底土がつもるには、平均しておよそ一万年の時間がかかることになります。

海の歴史の記録として、しずかに海底にふりつもってできた海底よほど、貴重なものはほかにありません。

海底土に含まれている微小な生物の遺体(化石)の種類や量比(数)をくわしく調べてみると、それらの生物が生きていた当時の、海水の水温や塩分度や深さを知る手がかりがえられ、海流の性質(暖流か寒流か)など、当時の海のありさま(海況)を推定することができます。

また、海底上の中にはさまれている薄い火山灰層を調べると、それが今から何年まえに、どこの火山から噴出した火山灰であるかがわかる場合もあるのです。

海底につもっている柔らかい海底土を、乱すことなくすっぽりとくりぬいた円筒形の試料をコアといいます。

海底土のコアをとるためには、いろいろな方法が工夫されています。

堅いポリエチレンでできた円筒を、船の上から落下させるだけでも、海底土にうまく垂直に突きさされば、長さ一メートルくらいのコアを採ることができます。

もっと長いコアをくりぬいて採るために工夫されたのが、ピストン・コアをとる方法です。

これを使いますと、長さ一〇メートルくらい(最大二〇メートル)の海底土のコアを、乱さずに採ることができるようになりました。

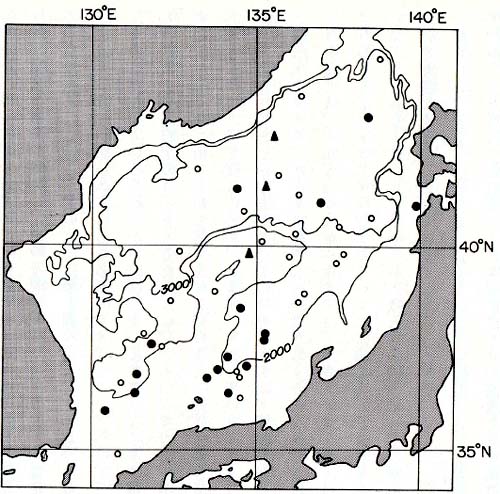

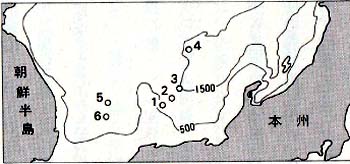

日本海では、一九五〇年代から今までに、ソ連・アメリカ・日本の調査船によって、合計五〇本あまりのピストン・コアが採取されています(図1-15)。 |

図1-15 日本海の海底から採取されたおもなピストン・コアの位置

▲ソ連のヴィチャージ号による

○アメリカのラモント・ドハティー研究所の船による

●東京大学海洋研究所の白鳳丸による

|

まだまだ十分な数とはいえませんが、これらのコアをくわしく研究した結果、過去数万年の間の日本海の海況の移り変わりについては、かなり確実で貴重な情報がえられています。

|

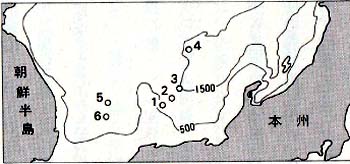

図1-16 自鳳丸が日本海南部の大和海盆と対馬海盆から,

1982年に採取した7本のピストン・コアの柱状図(右)と,

コアの採取地点(上)

(K. Kobayashi, 1983による)

ピストン・コアの一例として、東京大学海洋研究所の研究船白鳳(はくほう)丸(三二〇〇トン、一九六七年竣工)が、一九八二年の航海で、日本海南部の大和海盆と対馬海盆から採取した七本のピストン・コアの柱状図を、図1-16に示しました。

長さ八ないし一〇メートルのこれらのコアは、おもに粘土と泥から成り、まれに砂質粘土や砂の薄い層をはさんでいます。

そして、ところどころに、薄い火山灰の層や軽石の粒を含んでいます。

また、粘土質の層の中には、海底にすむ動物が掘った巣孔のあとが、ところどころにたくさん残されています。 |

|

これらのピストン・コアに含まれる薄い(厚さ数ミリから数センチの)火山灰層のうちの何枚かは、今までの研究によって、噴出した火山や噴火の年代のわかっているものです。

日本海北部の海底や、まわりの陸上にも広く分布している火山灰層としては、大陸の白頭山(ヘクト山。北朝鮮と中国の国境にあり、長白山脈の主峰をなす火山で、標高二七四四メートル)から来たものがあります。

それは、今から八〇〇年ないし九〇〇年前の、白頭(はくとう)山の大噴火のときに遠くまで広く飛び散った火山灰で、「白頭山・苫小牧火山灰層」とよばれているものです。

そのほか、今から六三〇〇年前に、南九州の鬼界(きかい)カルデラの爆発で飛び散った「鬼界・アカホヤ火山灰層」や、九三〇〇年前にウツリョウ島(ウルンド。朝鮮半島の東方にある火山島で、海抜九八五メートル)の噴火によって飛び散った「ウツリョウ・隠岐火山灰層」などがあります。

これらのコアのうちの何本かについて、海底土の中に含まれる珪藻や有孔虫の遺体をくわしく調べ、火山灰層から年代を知ることによって、過去六万年あまりの間の日本海の海況の変化を、くわしく知ることができました。

これについては、日本海の移り変わりのところで説明することにしましょう。

③ 音波と地震で海底をさぐる

船から海底に向けて、強力な音波を発射してやると、音波は海底面から下にある地層や岩石の中を伝わってゆきます。

そして、性質のちがう地層や岩石の境目に音波があたると、そこで反射して上のほうへ返ってきます。

音波を発しながら、一定の速度で船を走らせ、音波の反射記録を連続的にとると、地層の中の層理面(そうりめん、たとえば砂層と泥層の境目)や、柔らかい堆積物と固い岩石との境界、あるいは地層を切っている断層などが、はっきりした映像となって記録紙の上に描き出されてきます。

このような反射波による音波探査は、海底面から下数キロの間にある地層や岩石の構造を知るためには、大変役に立つ方法です。

日本海では、東北日本から山陰までの沿岸海域について、おもに石油資源の有無や所在を調べるための基礎調査として、石油関連の会社や公団によって、音波探査がくわしく行われてきました。

そのほかの日本海の全域についても、日本の海上保安庁水路部や工業技術院地質調査所によって、現在までにかなりの調査が行われています。

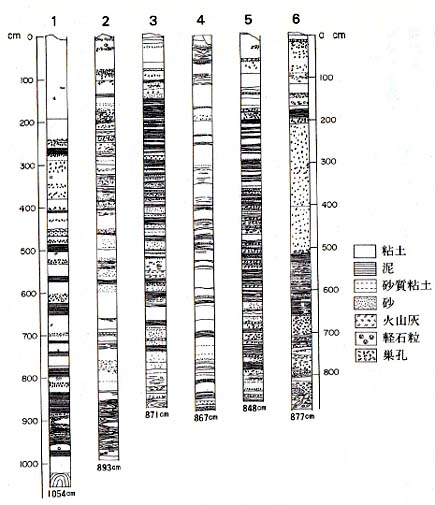

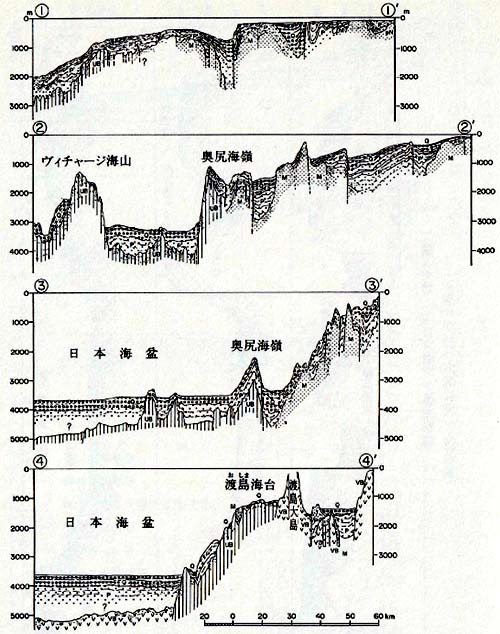

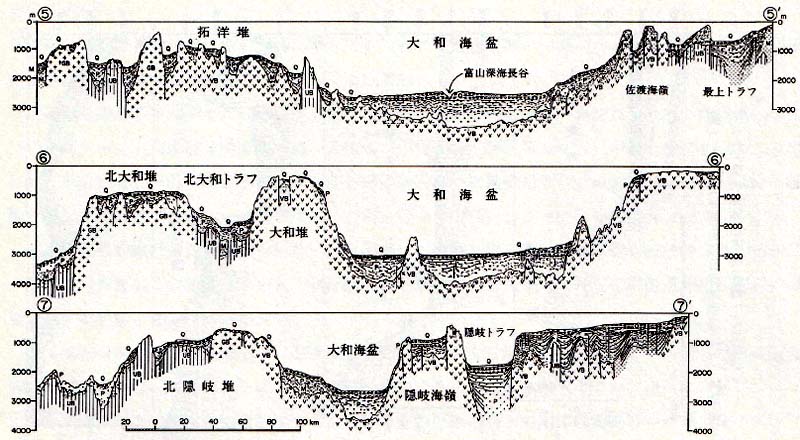

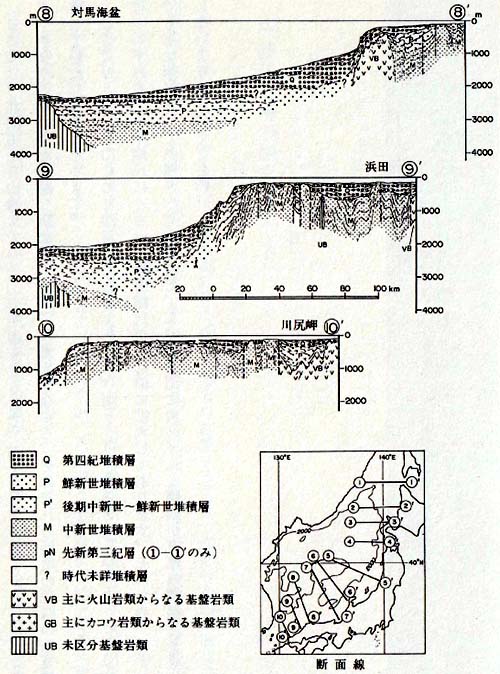

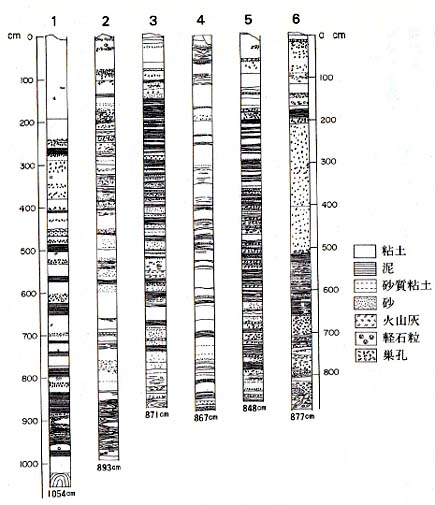

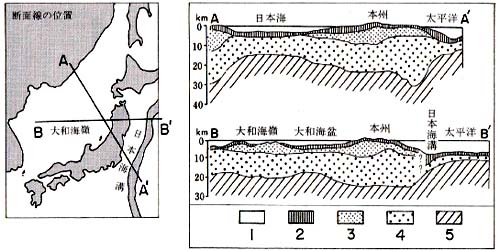

その一例として、大和海嶺を横切って能登沖までの音波探査の記録と、それから読みとっだ海底の地質断面を、図1-17に示しました。 |

図1-17 日本海の大和海嶺を横切り、能登沖にいたる海底地質断面の記録とその解釈

たて軸の目盛は音波の往復時間(秒)、たての縮尺は横の縮尺の20.7倍に拡大してある

(地質調査所、 1979にもとづく)

|

この断面図の縦軸は、音波の往復時間(秒)で示されています。

大和海盆を埋めている縞目(横すじ)のあるものが堆積層で、縞目のない部分は火成岩などの固い岩石を表しています。

海底の地質や構造を調べる方法としては、いま説明した音波探査のほかに、重力探査や磁力探査があります。

海底に重い(密度の大きい)岩石があれば、その真上では重力が大きくなり、逆に密度の小さい堆積層が厚いところでは、重力は小さくなるわけです。

船の上から精密に重力を測定して、海底下の岩石や地層の分布を知る手がかりを見つけるのが、重力探査の役目です。

磁力探査は、磁力の強さの大小から、海底にかくされた岩石の種類や深さを推定する方法です。

もっと深い、海底下数キロないし三〇キロまでの構造を知るには、ダイナマイトを使った人工地震(爆破地震)をおこして、地震波の伝わり方から、地殻の厚さや構造、地殻とマントルとの境界(モホ面という)の深さを調べる方法があります。

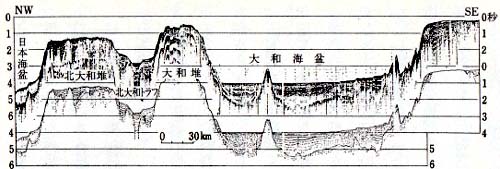

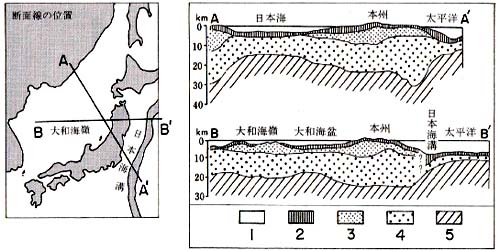

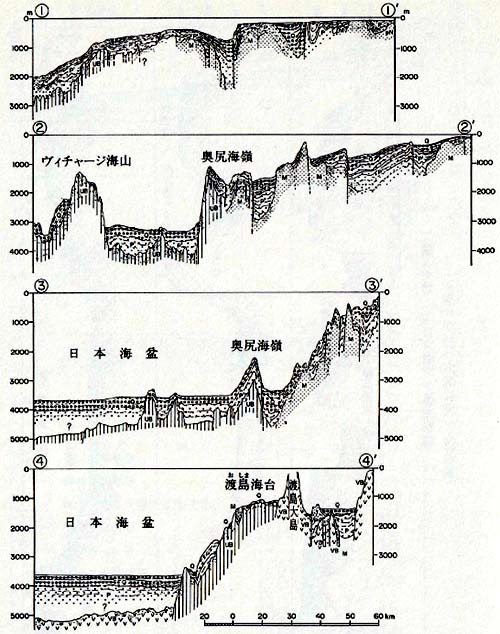

くわしい説明ははぶきますが、そのような研究からわかった日本海底の地殻構造の一例を図1-18に示しました。

これについて、少し説明しておきましょう。

固い岩石からできている、地球の一番外側にある薄い殻のような部分を、地殻とよんでいます。

その下にはマントルがあり、地殻とマントルの境目をモホ面とよんでいることもご承知のことです。

日本海や日本列島の下では、地殻の構造はどのようになっているのでしょうか。 |

図1-18 日本海と日本列島の地殻構造断面図

1.海水、2.堆積物・堆積岩、3.カコウ岩質層

4.ダンプ岩質層、5.上部マントル

〔A.F. Beresnevほか、 1970による〕

|

日本海の西側にあるアジア大陸では、地殻の厚さ、つまりモホ面までの深さは、およそ三〇キロメートルか三五キロメートルで、世界のほかの大陸地域と同様に、大陸地殻からできています。

大陸地殻は、その上層と下層とに分けられ、上層をカコウ岩質層、下層をダンプ岩質層とよんでいます。

一方、日本列島の東側にある太平洋地域では、地殻は薄く、厚さも七キロメートル以内で、カコウ岩質層はなく、ダンプ岩質層だけから成る海洋地殻からできています。

つまり、日本海と日本列島は、性質のちがう大陸地殻と海洋地殻とが隣り合う境目、両者が接する移行地帯に位置しているわけです。

日本列島の本州島は、地殻の厚さや構造からみると、大陸地殻に近い性格をもっているといえます。

これにたいして、日本海の日本海盆のような深海部の底では、大陸地殻の特徴であるカコウ岩質層がなく、厚さニキロメートルあまりの堆積層の下には、ダンプ岩質層があると考えられています。

そこでの地殻の厚さは海洋地殻にくらべると約二倍になっていますが、カコウ岩質層がないという点では海洋地殻に似ているので、「亜海洋型」(海洋型に近い)地殻とよばれています。

このような日本海深海部の地殻構造が、いつ頃どのようにしてできたのか、これが最大の謎であり、学問上の大問題なのですが、これについては、またあとでふれることにしましょう。

④ 海底のボーリングと深海掘削

海底の地質や構造を調べるための一番確実な方法は、いうまでもなく、実際に海底を深くまで掘ってみることです。

船の上から海底のボーリングをする技術は、海底油田の調査や開発のために、近年いちじるしく進歩しました。

しかし、深互二〇〇〇メートルをこえる海底のボーリングとなると、浅い海底の場合でも掘削のための工事費用は巨額(一本あたり約二〇億円くらい)にのぽるので、そう簡単に掘るわけにはいきません。

日本の日本海沿岸の海底では、岸からあまり遠くない、水深二〇〇メートルよりも浅い海底で、石油や天然ガスの探査や採取のための深いボーリングが、今までに約四〇本ほど行われています。

青森・秋田・山形・新潟県の沖合では、深さ三〇〇〇メートル以上(最大五〇〇〇メートルあまり)の深いボーリングが、合計約三〇本掘られています。

また、能登半島より西の北陸・山陰の海底では、金沢沖や鳥取沖などで、今までに約一〇本が掘られています。

これらの深いボーリングは、陸上の地質調査の結果や、海上からのいろいろな調査(重力探査・磁力探査・音波探査など)による推定を確かめるためのもので、巨額の経費を必要としますが、そこからえられた情報は大変に貴重なものなのです。

石油開発関連の公団や会社などが実施したボーリング調査の結果は、その一部分が公表されることもありますが、一般には、すぐには公表されない場合が少なくありません。

はるか沖合の日本海の中央部や深海部では、技術的な問題と掘削経費の面から、深いボーリングはほとんど行われていません。

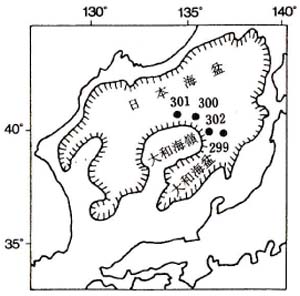

今のところ我々が知っている唯一のものは、大和海嶺の北東側の日本海盆で、アメリカの深海掘削船グロマー・チャレンジャー号によって試みられた、四本の深海掘削の結果です(図1-19)。

このボーリングは、一九六八年からはじめられた深海掘削計画(DSDP)の一環として、一九七三年の夏に実施されました。

図1-19に示す四つの地点で掘削し、そのうち二九九、三〇二三〇二の三つの地点で、海底下五〇〇メートル前後までのコア試料を採ることに成功しました。

このコアを、それぞれの専門家が分担してくわしく調べた結果は、分厚い報告書として出版されています。

それによると、この厚さ約五〇〇メートルの堆積層は、過去およそ五〇〇万年あまりの閧に海底につもったものだとのことです。

したがって、堆積速度は平均して一万年につき厚さ一メートルということになります。 |

図1-19 日本海でのグロマー・チャレンジャー号による

深海掘削地点

|

⑤ 日本海底の地質

最近の二〇年ほどの間に、日本海の海底をつくっている岩石や地層の種類や分布や構造については、かなりたくさんの資料や情報加えられました。

おもに日本、ソ連、アメリカがいろいろな目的でおこなった地震探査・音波探査・ボーリングのほかに、海嶺や海山をつくっている岩石をドレッジで採取して、その種類や年代をきめることも行われました。

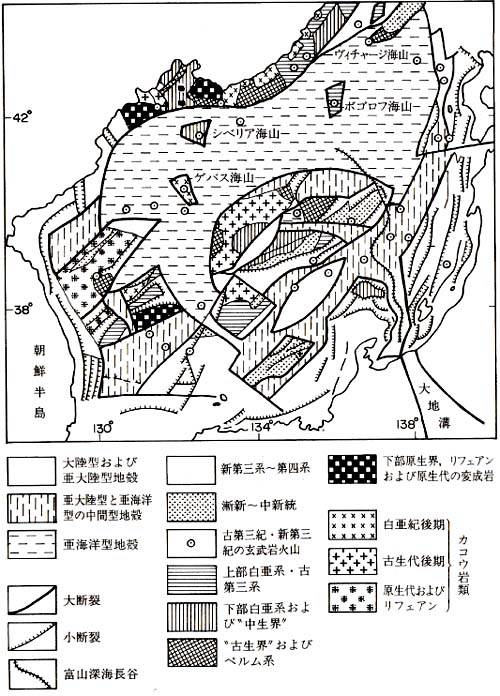

陸地にくらべればまだまだ不十分で、精度はわるいのですが、これらの数多くのデータをとりまとめて、日本海の海底全域の大まかな地質図を描くことも試みられています。

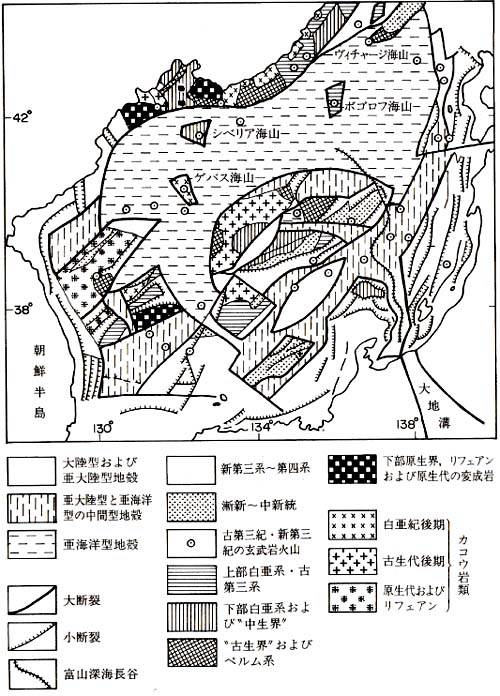

ソ連の学者が一九七九年に発表した「日本海の地質図」の要点を簡単にしたものを、図1-20に示しました。

これについて説明してみましょう。

日本海の海底をつくっている地殻は、大陸地殻あるいはそれに近い構造をもつ部分と、日本海盆のように亜海洋型地殻からなる部分とに分けられます。

日本の日本海沿岸地域、沿海州の沿岸地域、朝鮮半島の東側にある東鮮海台(またはクリシュトフォビッチ海台)、および大和海嶺などは、大陸型あるいはそれに近い(亜大陸型の)地殻構造をもっています。

これにたいして、水深三〇〇〇メートルをこえる北部の広大な日本海盆では、厚さ最大二ないし二・五キロの堆積層の下にはカコウ岩質層がなく、いきなりダンプ岩質層があると考えられ、その意味では海洋地殻に近い、亜海洋型の地殻構造になっています。

大和海盆や対馬海盆とよばれる深海部は、日本海盆にくらべるといくらか浅く、堆積物の厚さも薄く、地殻構造もちがっています。

これらは、亜大陸型と亜海洋型との中間的な性格のものと考えられています。 |

図1-20 日本海海底の地質図

(I.I. Bersetiev and Ye.P. Lelikov、 1979の紬野義夫・桑野幸夫訳、 1980による)

|

亜海洋型の日本海盆は、そのまわりがすべて、大きな断裂(だんれつ)によって落ちこんだ深海部であり、大和海盆や対馬海盆もそれに近いものと考えられています。

日本海の海底からえられた岩石のうちで、一番年代の古いものとしては、ウツリョウ島の北東二〇キロメートルの海底から採取された片麻岩(変成岩の一種)があり、二七億年の古さだといわれます。

そのほか、二〇億年前後の古さを示す岩石もあり、東鮮海台をつくる岩石は、全体として、朝鮮半島にみられる先カンブリア代(六億年以前)のものに似ているようです。

大和海嶺の地質はかなり複雑ですが、北大和堆にはカコウ岩が多く、大和堆や拓洋堆には、古生代や中生代の堆積岩が分布しています。

大和海嶺は、全体としてみると、本州の飛騨山地や中国地方と似かよった地質とみてよさそうです。 |

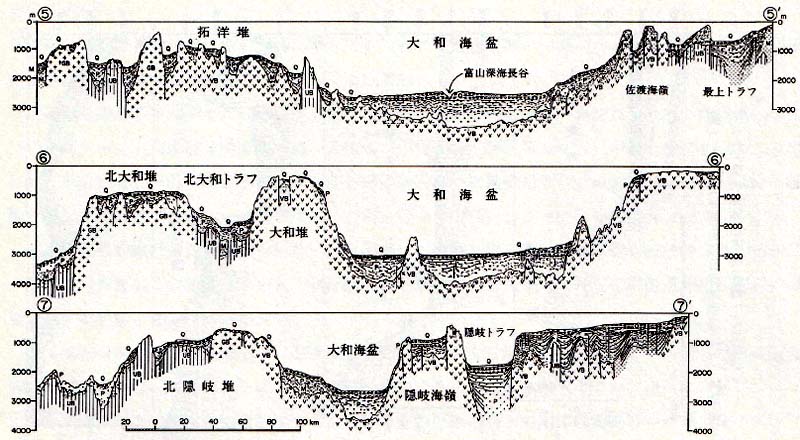

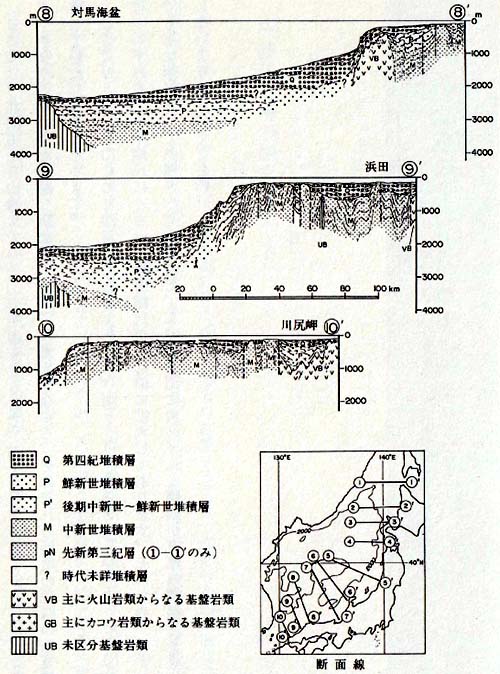

図1-21 日本海海底の地質断面(1)北海道沖

(凡例と断面の位置は図1-23参照)

|

|

図1-22 日本海海底の地質断面(2)(凡例と断面の位置は図1-23参照)

|

日本海盆にあるボゴロフ海山は、白亜紀の後期から第三紀の前半のもの、シベリア海山は白亜紀の前半に属するものとされ、いずれも、大陸型の地殻の小さな断片と考えられているようです。

日本列島に近い日本海海底の地質については、地質調査所による観測の結果がとりまとめられて、一〇〇万分の一海洋地質図として発表されています。

沿岸海域や大和海嶺・日本海盆・大和海盆の海底に、どんな岩石や地層(堆積物)があり、海底面から下の構造がどのようになっているかは、これらの図に表現されています。

ここでは、北海道から山陰までの一〇の断面をえらんで、図1-21・1-22・1-23に示してあります。

かなりこみいった複雑な断面図ですが、凡例を見ながら、それぞれの場所の海底の地質構造を理解していただけると思います。

ここでひとつ、念のために注意しておきましょう。

図1-21・1-22・1-23に示した一〇の断面図は、いずれも、水平縮尺にくらべて垂直縮尺が二〇倍に拡大してあります。

そのため、わずかな傾斜でも急な傾斜として表現されているので、この断面図に表わされた傾斜が実際の傾斜だと思いちがいしないようにしてください。 |

図1-23 日本海海底の地質断面(3)

(地質調査所繼100万分の1海洋地質図「北海道周辺」(1979)、

「日本海中部」(1981)、「日本海南部」(1979)にもとづく)

|

top

**************************************** |