|

****************************************

Index 一章 二章 三章

二章 日本海の移り変わり

1 陸地と海の歴史をさぐる

2 過去二万年の日本海の変化

①砂浜海岸の移り変わり

②砂丘の生い立ち

③埋没林は語る

④海岸平野と縄文海進

⑤一万年前の海底林

⑥過去二万年の間の海面の動き |

3 日本海の一〇〇万年をさかのぼる

①最終氷期の日本海

②一二万年前の海面上昇期

③日本海底のゾウ化石

④五〇万年前ごろの事件

⑤一〇〇万年の日本海 |

4 日本海の成長の歴史

①現代史と古代の歴史

②日本海がなかった時代

③火山活動に続く森と湖の時代

④日本海トロピカル時代

⑤広くなった冷たい海 |

1 陸地と海の歴史をさぐる top

私たちは、この本の一章で、日本海のひろがり、海水の性質とうごき、海底の地形、海底の地質と構造などについて、そのあらましを見てきました。

つまりこれが、私たちの目の前にある現在の日本海の姿なのです。

それでは、今のような日本海ができてくるまでには、どんな歴史があったのでしょうか。

日本海は新しい海なのでしょうか、それとも古い海なのでしょうか。日本海という海は、いつごろ地球上に姿をあらわし、その後どんな移り変わりをしてきたのでしょうか。

私たち人間の社会や国々や、文化や文明、産業平生活か、今日のようになるまでには、長くたまない変化の歴史がありました。

そして、人類にも生物の世界にも歴史があったと同じように、陸地や海といった自然にも、すべて長い長い変化の歴史があったのです。

過去数百年あるいは数千年という、人間の一生にくらべれば長いけれども、地球の歴史からみれば束の間のあいだにも、日本海のようすは変化してきました。

一万年前とか二万年前という時代には、日本海は今とはかなりちがう姿になっていました。

まして、数百万年あるいは一千万年という長い時間をとってみますと、その間にはもっともっと大きな変化があり、日本海のようすは、今とはずいぶんちがったものでした。

さらに古くまでさかのぼると、日本海がやっとできはじめた時代があり、さらにそのまえには、日本海の影も形もなかった時代があるというわけです。

自然界のたえまない変化、つまり歴史は、社会のしくみや世の中の変化にくらべると、はるかに長い時の流れの間に、ゆっくりゆっくりと進んだものです。

一万年という時間でさえも、私たちの日常の生活や、日本という国の歴史にくらべると、はるかに長いので、なかなか実感としてわかりにくいかと思います。

まして、一〇〇万年とか、あるいは一億年という長い時間となりますと、想像もつきにくいかと思われます。

しかし、今から四六億年まえに地球が誕生したことは、現代の科学が教えてくれる確かな事実です。

そして、四六億年の間に地球上におこったさまざまの事件や大事件については、たくさんの確かな証拠がはっきりと残されているのです。

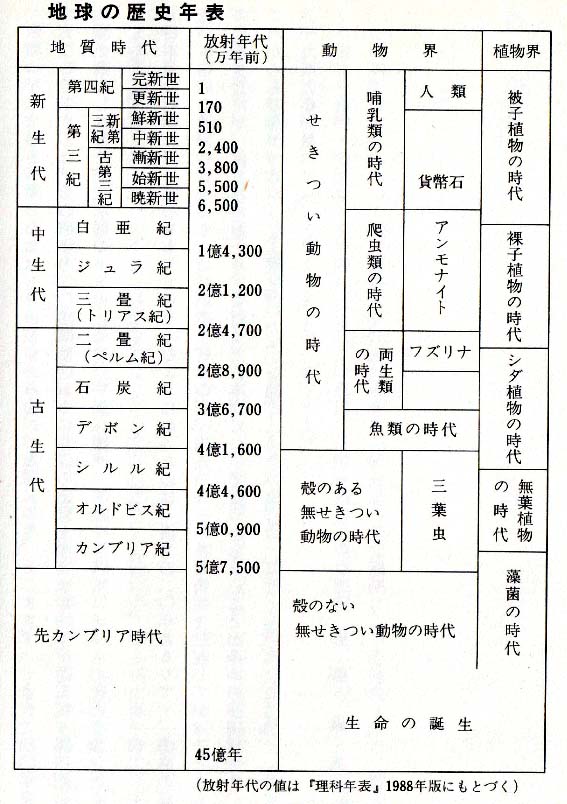

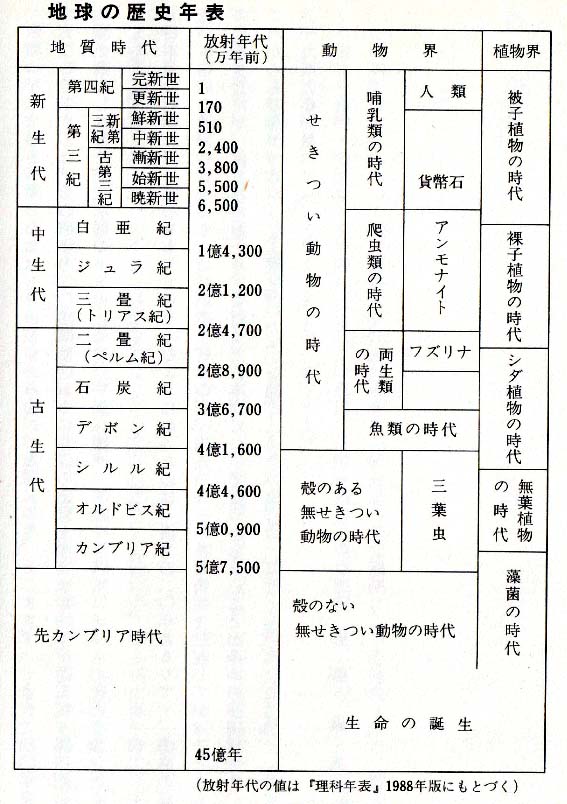

(地球の歴史の年表を参考に下にあげておきます(Indexの「地球の歴史年表」の再掲)。

|

前おきが長くなりました。

長い時間の間の日本海の移り変わりを、私たちは何をたよりにして、どのようにして調べることができるのでしょうか。

人間社会の歴史を調べるためには、文書にしるされた記録はもとより、遺物や遺跡、言葉や伝承(言い伝え)や風俗習慣など、さまざまな証拠を吟味して、社会の移り変わりがあとづけられます。

陸地や海の歴史を調べる方法も、これに似てはいますが、その証拠になる事柄は、社会の歴史の場合とはちがいます。

地球上の大地や海やそこに生きていた生物の歴史は、陸上や海底にある地層や岩石の中に記録として残されています。

社会の歴史を調べるのに役立つ古文書や遺物・遺跡に相当するものは、地球の歴史の場合には何でしょうか。

いろいろな地層が重なっている順序、それぞれの地層の中に含まれている化石、岩石や地層の種類とその配列(並びかた)や構造、そして地層や岩石の年代(今から何年前)などがその主なものです。

世界中の陸地(山や丘陵や平地)を歩いて、地層や岩石に残されている記録を調べ、これらを整理して合理的に考えをすすめてゆくと、さまざまな記録を解読することができます。

そして、山や海や生物の世界におこったさまざまな変化を順序だてて、自然界の変化の歴史を組み立てることができるわけです。

このような学問(研究の方法)は地質学とよばれており、およそ二〇〇年前からはじまった自然科学のひとつの分野です。

日本海の歴史についてはどうでしょうか。

海の移り変わりを調べるための記録は、まわりの陸地――日本列島や朝鮮半島や沿海州など――に、一番よく残されています。

私たちの先輩は、これらの陸地をくわしく調べて、およそ一〇〇年の間に、大陸や列島のおいたちの歴史について研究してきました。

日本海の海底そのものがくわしく調べられるようになったのは、最近の二〇年あまりの間のことです。

これらの情報は、日本海そのものの歴史を知るにはなくてはならぬ大切なものです。

日本海の歴史を語るには、いろいろなやりかたがありましょう。

古い時代から初めて現代までの流れを語るのも、ひとつのやりかたです。

ここでは、現在に近い最近の時代の移り変わりからはじめて、だんだんと古い時代にさかのぼり、いくつかの印象ぶかい場面と事件を取上げて、紹介することにしましょう。

2 過去二万年の日本海の変化 top

① 砂浜海岸の移り変わり

漂泊の詩人・松尾芭蕉(ばしょう)が書きのこした、奥羽・北陸の紀行文として知られている『おくのほそ道』(一七〇二年)には、新潟県の今町でよんだという一句がのせられています。

| 荒海(あらうみ)や佐渡によこたふ天河(あまのがわ) |

日本海というと、降りしきる雪とならんで、どんよりとくもった空と荒々しい海、というイメージをもつ人が多いようです。

日本海は、はたして荒海なのでしょうか。大型台風が日本海を通るようなときは別として、春から秋にかけての日本海はわりあいに波静かです。

風がないときでも波やうねりのある日本の太平洋岸にくらべると、日本海では、風がないときには「油を流した」ような静かな海面が見られることがあります。

日本の古代や中世に、大陸側の人々が日本海をわたって、出雲や若狭や能登など、沿岸の各地に大陸文化を運びこんだのも、日本海が比較的に波静かな内海だったからです。

また、江戸時代から明治の中期ころまで、北海道から大阪へさまざまの物資をはこんだ北前船(きたまえぶね)は、日本海沿岸の港みなとに寄港しながら、いわば「定期航路」を通っていました。

ところが、北西の季節風が吹き荒れる冬期約四ヵ月の日本海では、波の高さは四~五メートルにもなり、さらに温帯低気圧の通過によって波高七~八メートルになることもあります。

日本海の波浪がはげしく海岸にうちよせ、砂浜をけずりとり、切りたった岩石海岸をアタックするのは、おもに冬の季節なのです。

陸地と海とが接する海岸付近では、夜といわず昼といわず、はげしいたたかいがくりひろげられています。

陸地はじっとして守勢に立っていますが、休むことなく攻勢をかけてくるのは海のがわです。

波浪ははげしく断崖にぶつかり、ひと波ごとに砂浜をけずりとり、けずりとられた土砂は、沿岸流によって運び去られてしまいます。

つまるところは、陸地は海によってたえず侵食される運命にあり、この“自然の法則”からは、のがれるすべがないというわけです。

陸地に(海岸に)生活している私たち人間にとっては、海岸の侵食をそのままにしておくわけにはいきません。

“自然の法則”にさからって、海の進入を防ぐための、さまざまな工夫をこらしています。

波打ちぎわに岩石やコンクリートで護岸堤をつくったり、波のいきおいを弱めるためにテトラポッドを並べたり消波堤をつくったりして、護岸工事をしているわけです。

しかし、海面の高さ(海水準といいます)がわずか一メートルでも今よりも高くなったとしたら、護岸工事ももはや役には立たなくなります。

もともと、砂浜海岸をつくっている砂は、どこからきたものなのでしょうか。

山地の岩石がこわれてできた土砂を、陸上を流れる大小の河川が海へ運びこんだものなのです。

とくに大洪水などのときには、一度に大量の土砂を海へ運んできます。

こうして海に入った砂は、そのままじっと海底に落ち着くわけではありません。

波や流れによって、砂はさらに移動を繰り返し、あるところで落ち着いて砂浜をつくるわけです。

このように砂浜海岸では、波打ちぎわのようすは日夜変化を繰り返しています。

海が荒れて波浪が強い時には、砂浜の砂は侵食されて海岸線は陸側へ後退します。

大洪水で大量の土砂が海に運びこまれれば、砂浜は成長し、波打ちぎわは沖合へ前進することになります。

つまり、砂の供給量と侵食量とが、うまい具合に釣り合っていれば、砂浜海岸は侵食されることなく、波打ちぎわの位置はかわらないわけです。

日本海の沿岸には、まだあまり人間の手が入らない、美しい砂浜海岸がところどころに残されています。

しかし、波浪による海岸侵食から守るために、やむをえず護岸工事が行われて、自然の景観が失われてしまったところも少なくありません。

場所によってちがいはありますが、過去数十年から一〇〇年くらいの間に、海岸線が数十メートルから一〇〇メートルも後退しているところがあります。

平均して年間一メートルくらいということになります。

砂浜海岸が波浪の侵食によってけずられることは、“自然の作用”としてさけがたいことではあります。

しかし、最近の一〇〇年あるいは数十年の間は、砂浜の後退がとくにいちじるしくなったとみることもできます。

その原因としては、海面の高さが上がったとか、波浪が強くなったということも考えられますが、そのような証拠は確かめられてありません。

それでは、砂浜の海岸線の近年のいちじるしい後退は、何か原因なのでしょうか。

まえにも述べたように、砂浜海岸の海岸線の位置は、侵食で持ち去られる砂の量と、河川が海(海岸)へ運びこむ砂の量との、微妙なバランスによってきまります。

近年の大規模な土木工事によって、河川の上流部の山地には、たくさんの砂防ダムがつくられ、おもな河川には大きな貯水ダムがつくられました。

砂防ダムや貯水ダムのおかげで、大洪水による災害がなくなったことは、大変喜ばしいことです。

しかし、その反面では、河川が海へ運びこむ土砂の量が、どこでもいちじるしく減少したことも事実です。

つまり、砂防工事やダムエ事によって、海へ流入する土砂が減ったことが、砂浜海岸の侵食が急テンポに進んだことの、少なくともひとつの原因と考えられるわけです。

災害から守るために自然を造り加えることは、人間の社会にとって必要な、やむをえないことではあります。

しかし、自然は複雑にからみ合ったシステムですから、どこかを造りかえたために、新たな難問にぶつかることも少なくありません。

② 砂丘のおいたち

砂浜海岸の内側には、大きな砂丘がつらなっている所があちこちにあります。

山陰海岸では鳥取砂丘、福井県北部の三里浜(さんりはま)砂丘、石川県南部の内灘(うちなだ)砂丘、新潟県の海岸砂丘、山形県の庄内(しょうない)砂丘、秋田県や青森県の砂丘などがあげられます。

これらの砂丘をつくっている砂は、山地から河川が運んできたものです。

河口から海に入った砂が、波や沿岸流で集められて砂州をつくり、これが成長して砂丘になったものもあります。

また、波打ち際に打ち上げられた砂(浜堤=ひんてい)が、風の作用で動かされて砂丘をつくることもあります。

砂の供給が多ければ、砂丘は成長し、しだいに陸側へ移動してゆきます。植物の生えていない裸の砂丘では、ひと風ごとに砂が飛ばされて、見る見るうちに形を変えます。

このような海岸砂丘は、いつごろ、どのようにしてできたものなのでしょうか。

場所によってちがいはありますが、共通点も少なくありません。

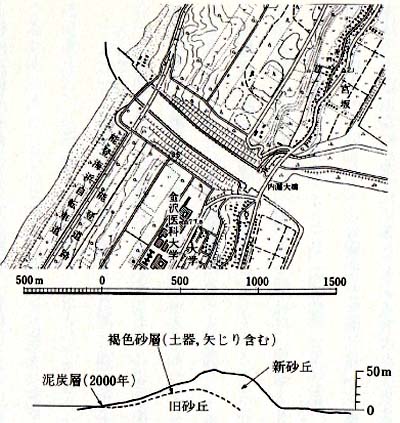

まず一例として、石川県の内灘砂丘の場合についてみることにしましょう。

内灘砂丘は、河北潟の西側にある、幅約一キロメートルの砂丘で、最高点は海抜約六〇メートル、海側にゆるく、陸側(潟側)に急な斜面をつくっています。

風による飛砂を防ぐために、明治後期から植林されたニセアカシアが見事に生育し、クロマツやネムノキもみられます。

また海岸側には、コウボウムギ・ハマヒルガオ・ハマエンドウ・ハマボウフウなどの砂丘植物や、ハマナスの群落などがあります。

一九七一 (昭和四六)年に完了した河北潟干拓工事によって、潟の三分の二は干拓され、南側三分の一の湖面が残されるだけになりました。

この干拓工事のために、砂丘を横断する放水路がつくられたさいに、内灘砂丘の横断面が見事に現れました。

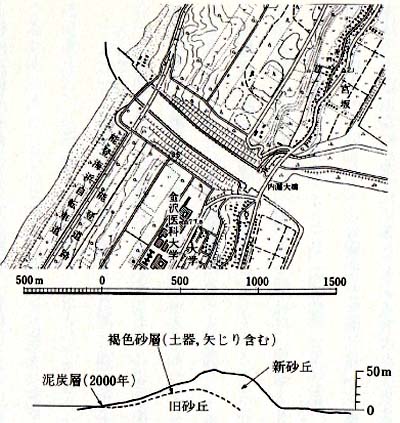

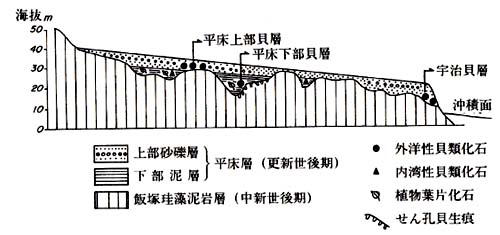

今では、一面、草におおわれて見えなくなってしまいましたが、当時の断面はあらまし図2-1のようなものでした。

内灘砂丘は、いわば二階建てになっていて、古い砂丘の上に新しい砂丘が重なった構造をしています。

そして、新旧ふたつの砂丘の間には、腐植土をまじえた褐色の砂の層(厚さ三〇ないし五〇センチメートル)が挟まっており、海岸側(現在の防潮(ぼうちょう)水門のあるところ)では、褐色の砂層は黒色の泥炭層になっています。 |

図2-1 石川県の内灘砂丘

(上)放水路付近の現在の地形(2万5,000分の1地形図「粟崎」による)

(下)放水路を通る砂丘の断面(たての縮尺は水平方向の5倍)

|

この褐色の砂層には、土器のかけらや矢じりなどが含まれ、考古学でいう縄文時代中期から弥生時代にあたることがわかります。

また、泥炭層の年代は、放射性炭素による測定法(生物の遺体に含まれている放射性炭素 の減り具合を調べて年代を知る方法)によれば約二〇〇〇年前となります。 の減り具合を調べて年代を知る方法)によれば約二〇〇〇年前となります。

これらのことを総合しますと、内灘砂丘のおいたちはつどのように考えられます。

旧砂丘ができたのは、縄文前期から中期(約六〇〇〇年ないし五〇〇〇年前)の頃で、そのあと砂丘には植物が生えて、私たちの先祖の生活の場(狩場)となり、弥生時代までつづきました。

そのあと、古墳時代の初めに、新しい砂丘が成長し初めて、旧砂丘をおおいかくしてしまったのです。

そして近年までの間に、新しい砂丘の砂は風によって少しずつ移動し、海側のところどころに、褐色砂層や旧砂丘が顔を出すようになったのです。

旧砂丘の上に植物がしげって砂丘が固定された(動かなかった)時期は、およそ四〇〇〇年前から二〇〇〇年前の閧と考えられます。

その頃に住みついていた私たちの先祖の生活や文化がどんなものであったか、これは考古学者や歴史学者にとって興味のある問題ですが、ここではふれないことにしましょう。

内灘砂丘でみられるような、腐植をまじえた黒褐色の砂層は、日本海側の砂丘のあちこちでみられます。

三里浜砂丘や庄内砂丘などでクロスナとよんでいるものがこれに相当します。

その年代も四〇〇〇年前から二〇〇〇年前の間と考えられますが、これはちょうど、つぎに述べる魚津の埋没林などの時代と前後しています。

つまり、砂丘の生長や固定は、海面の高さのわずかな変化と関係があるようです。

③ 埋没林は語る

富山湾に面した富山県魚津市は、蜃気楼とホタルイカで知られたところです。

また、その海岸には埋没林記念館と水族館があり、魚津の埋没林は、貴重な学術資料として有名です。

魚津の埋没林が発見されたのは、一九三一 (昭和六)年のことでした。

当時、魚津漁港を改修するために海底を掘削していたところ、たくさんの大木の幹と根が、立木のままで埋まっているのが発見されたのです。

一番多かったのはスギの大木で、幹の直径が二メートル、根の周囲が七メートルのものがあり、年輪から樹齢をかぞえると、一二〇〇年から一五〇〇年のものもあったとのことです。

現在、埋没林記念館に保存されているものは、その中のごく一部です。

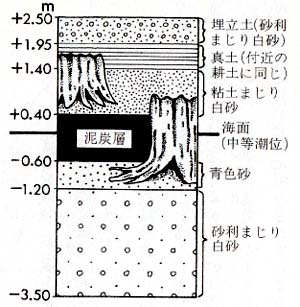

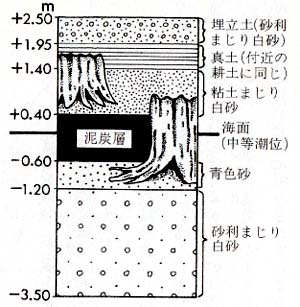

これらのスギの大木の幹や根が、立木のままで埋まっていた状態をまとめて示しますと、図2-2のようになります。

スギの埋もれ木は、現在の海面(中等潮位)をはさんで、下一・二メートルから上二メートルの範囲内にあるものがほとんどで、その中間には、厚さ一メートルの泥炭層(泥炭質腐植土)があります。

この泥炭層の年代は、炭素法によって測定したところ、約二〇〇〇年前という結果がえられています。

一番多いスギの大木のほかには、ハンノキやケヤキなど、約一〇種類の樹木が知られています。

この当時の森林は、海岸に近い低湿地に生育していた、スギを主とした樹林であったと考えられます。

おそらく、礫層からなる扇状地の末端の、湧水のあるような場所で、スギを主とした樹林が繁茂したのでしょうが、やがてそこが湿地となり泥炭層ができたために樹木が枯死し、樹根部だけが埋没して立木のままで残されたと考えられます。

富山湾の沿岸では、魚津の埋没林のほかにも数力所で、同じような埋没林や泥炭層が見つけられています(図2-3)。

黒部川の東にある泊(とまり)の大屋(だいや)、神通川の河口、四方(よかた)の打出ヶ浜などがそれです。

四方の場合には、ブナやオニグルミが常緑の広葉樹とまじって見られ、当時は海岸近くにもブナが生育していたらしいことがわかります。 |

図2-2 魚津の埋没林を含む地層の断面図

(石井逸太郎・山家基治による)

図2-3 富山湾と金沢海岸で埋没林がみられるところ

|

石川県では、まえに述べた内灘砂丘など、金沢西方の海岸のところどころに泥炭層がありますし、手取川扇状地の末端にあたる打木(うつぎ)の海岸で見られた泥炭層と埋没林について、くわしく調べられています。

富山湾の海岸や金沢の海岸にみられる泥炭層や埋没林の年代は、どれも二〇〇〇年ないし三〇〇〇年前頃で、内灘砂丘の旧砂丘と新砂丘の間にはさまれる褐色砂層もほぼ同じころのものです。

つまり、扇状地の末端の海岸近くに、スギなどの樹林が繁茂し、砂丘にも植物がしげっていたのは、縄文時代の晩期(三五〇〇年前)から弥生時代(一八〇〇年前)にかけての頃であったと考えられます。

当時の森林をつくっていた樹木の種類や、泥炭層に含まれている花粉や胞子を調べた結果を総合しますと、当時の気候は現在にくらべていくらか涼しく、年平均気温はセ氏一度ないし二度くらい低かったと考えられます。

当時の森林が、現在は海面よりも下にあるのはなぜでしょうか。

富山湾や金沢西方の海岸は、地盤が下がる傾向にある場所にあたってはいますが、それだけで説明するのはむずかしいようです。

砂丘のことも考えあわせますと、四〇〇〇年前から二〇〇〇年前の間は海面の高さが今よりは低くなり、三〇〇〇年前頃には少なくとも二ないし三メートル下がっていたと考えられます。

④ 海岸平野と縄文海進

本州の日本海沿岸には、海岸に面した大小の平野があちこちに点在しています。

それらは、海抜高度が一〇メートルにみたない平らな土地で、豊かな水田地帯となり、多くの都市がその上につくられています。

山陰の出雲・米子・鳥取の平野、北陸の福井・金沢・砺波・富山の各平野、広大な新潟(越後)平野、東北では庄内・秋田・能代・津軽の各平野があります。

また、平野に隣接して多くの潟湖がありますが、そのうちのいくつかは、近年の大干拓で縮小されたり姿を消したりしています。

これらの潟湖は、砂州や砂丘によって海の一部が閉じこめられた海跡湖で、ある時期までは日本海が入りこんだ湾になっていたところなのです。

このような海岸平野や潟湖は、いつごろどのようにして生まれたものなのでしょうか。

海岸平野と、その内側にある台地や丘陵との境目は、なにを物語っているのでしょうか。

砂丘と海岸平野とは、どんなかがわりをもっているのでしょうか。

こうした疑問に答えるためには、海岸平野の地下が、どんなものからできているのか、地下の構造はどのようになっているのかを調べなければなりません。

山地を流れて平野に出る大きな河川は、おもに礫でできている扇状地をつくっています。

この扇状地の中心からはずれた所では、砂や泥が交互に堆積して沖積平野をつくっています。

沖積平野の地下の構造は、場所によってちがっていますが、たくさんのボーリング資料を整理してまとめてみると、おどろくほどの規則性があることがわかります。

まず第一は、地表からボーリングしたとき、扇状地の厚い礫層に届くまでの深さは、扇状地の中心部から外側へゆくほど深くなることです。

第二は、礫層の上に重なっている砂や泥の層についてみると、たいていの場合、その下部のほうには海底で堆積したもの(海にすむ生物の化石を含む砂や泥)があることです。

|

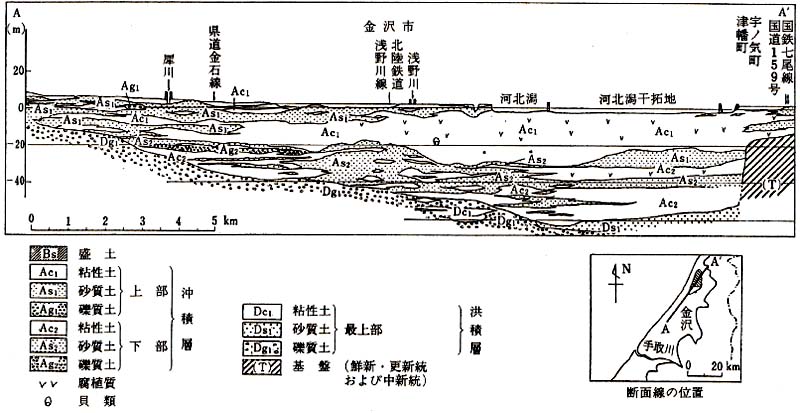

図2-4 金沢平野の地下構造(たての縮尺は水平方向の50倍)

(建設省監修「石川県平野部の地盤図集」、1982にもとづく)

|

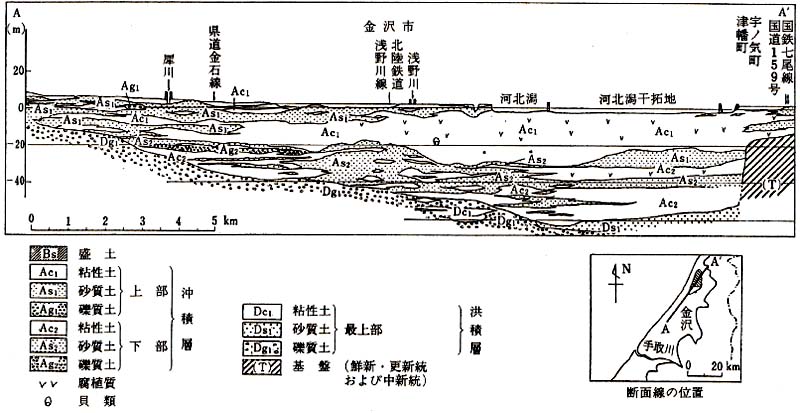

その一例として、金沢市西方の金沢平野と河北潟の地下構造のあらましを図2-4に示しました。

厚い礫層に届くまでの深さは、南で浅く(海面下二〇メートル、北で深く(最大海面下六〇メートル)なっています。

そして、北へわずかに傾斜している厚い礫層の表面にたいして、その上の砂層や泥層は水平に、上へ上へと重なっており、下部の泥層の中には、海水中にすむ微小な生物(ケイゾウや有孔虫)が含まれていて、この部分が海底で堆積したことを示しているのです。

そして上部の泥層になると、海の生物は見られず、シジミガイのような潟にすむ生物が含まれています。

このような関係は、日本海側の海岸平野のいくつかで共通してみられます。

私たちはこれから、どんなことを読みとれるでしょうか。

厚い礫層が扇状地をつくった時期には、海面は今よりもずっと低く(約一〇〇メートルも低く)、海岸線は現在にくらべて、ずっと沖合にあったにちがいありません。

その後、海面がしだいに高くなって、海が陸側に進入して湾となり、台地や丘陵のふちが波打ち際になった時期がありました。

海の生物を含む下部の泥層や砂層は、この頃の海底(湾の底)につもったものです。

そして、海面が一番高くなった時期のあとに、沿岸州が成長して海の一部が潟となり、潟は河川が流しこむ土砂によってしだいに埋め立てられました。

シジミガイを含む上部の泥層は、この時期の潟の底につもったものなのです。

ひとことでいえば、海岸平野というのは、ある時期に今よりも一〇〇メートルも下がっていた海面がしだいに高くなり、海岸線が陸側に進入してくる間に、砂や泥がつぎつぎにつもってつくられたものなのです。

このような大事件は、別に日本海側だけにおこったことではありません。

太平洋側の関東平野や、濃尾平野や大阪平野でも、同様なことがおこりました。

そして、海面の高さが、一番高くなったのは、約七〇〇〇年前から五〇〇〇年前の間頃だったと考えられています。

この頃の関東平野では、東京湾はずっと北のほうまで入りこんでいたことが、貝塚の分布からも証明されているのです。

わが国では、今から六〇〇〇年前頃を中心にして、七〇〇〇年前から五〇〇〇年前の間におこった海面の上昇期のことを、縄文海進とよんでいます。

この時期が、日本列島の歴史でいえば、縄文時代の早期から前期におこっているからです。

そして海面の高さの最大は、現在にくらべて約五メートルくらいであったと考えられます。

⑤ 一万年前の海底林

一九八〇年の五月四日に、富山湾の海底でひとつの新しい発見がありました。

黒部川の河口から東へ約六キロメートルのところにある入善町吉原沖で、海底に潜水していた「北陸スキンダイビングクラブ」の人たちが、岸から五〇〇メートル、水深四〇メートルのところで、海底から上に向かって突き出している、たくさんの立木があることを見つけたのです(図2-5)。

この発見がきっかけになって、富山大学の藤井昭二さんなど一〇名あまりの専門家が、地元の町やダイバーの協力をえて、その後五年間に六回にわたってくわしく調査し、いろいろな研究が行われました。

その結果、大変重要なことがわかってきました。

結論をさきにいいますと、つぎのようになります。

今から一万年前には、富山湾(日本海)の海面は、現在にくらべて四〇メートルほど低いところにあった、というわけです。 |

図2-5 富山湾入善沖にみられる海底林の一部

(藤井昭二氏提供)

|

一万年前の海面の高さについては、今までにも多くの人が推定していましたが、今回の結果は、事実にもとづくくわしい検討によるものです。

そして、一万年前の海面の高さを事実によってきめた例は世界的にみてもなかったのです。

どんな事実からこのような結論がえられたのでしょうか。

吉原沖の海底から突き出している立木の幹や根は、全部で九〇本以上確かめられていて、海底面からの高さは三〇センチメートルから五〇センチメートル、一番高いものでは九〇センチメトトルもあります。

樹木の種類としては、ハンノキとヤナギの仲間が一番多くみられ、幹の直径は一五から二〇センチメートルのものが多く、最大で六〇センチメートルだったとのことです。

樹木の幹や根は、海面から深さ二〇ないし三〇メートルの間と、四〇メートル前後のところにたくさんみられます。

海底の土の中に含まれる花粉を調べた結果によると、当時の陸上の気候は現在にくらべていくらか寒く、年平均気温でセ氏二度から四度も低かったと考えられます。

放射性炭素法で樹木の年代を調べたところ、深さ四〇メートルのものでは九〇〇〇年前から一万年前、深さ二〇ないし三〇メートルのものでは約八〇〇〇年前となっています。

このような昔の林がどうして埋もれたのでしょうか。

また、それが洗い出されて私たちに発見されるようになったのはなぜでしょうか。

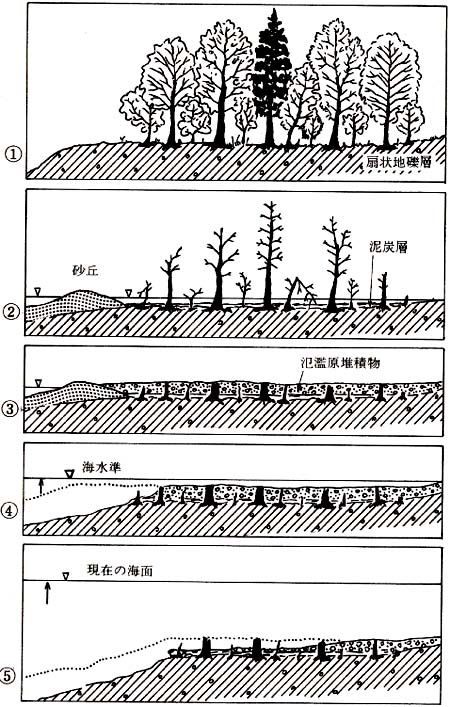

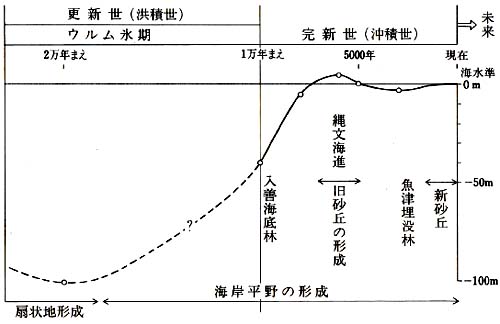

くわしく研究した人たちによる論文の図を図2-6に引用させていただいて、これによって説明することにしましょう。

今から一万年前には、海面は現在にくらべて四〇メートルほど低いところにありました。

当時の黒部川扇状地の末端は今よりも沖合にあり、その海岸地帯には、ハンノキやヤナギを主とした樹林が繁っていました(図2-6の①)。

海面が少し上がって、扇状地の前面に砂丘ができ、その内側は湿地となって泥炭ができ、森林は枯れてしまいました(同②)。

大洪水によって、枯れた森林はなぎ倒され、樹木の幹の下部と根だけが、立木のままで砂礫層の中に埋没しました(同③)。

さらに海面が上がって、立木を埋めた砂礫層は海面よりも下に没してしまいました。

その前面は、強い波浪や沿岸流のために、一部侵食されてしまいます(同④)。

富山湾の底にある海底谷のあたまの部分では、浅い海底はしだいに侵食されてゆきます。

海面がさらに上がって現在に至るまでの間に、砂礫層の一部はさらにとりさられ、立木の一部が海底から突出して、海底にもぐった私たちの目にふれるようになったのです(同⑤)。 |

図2-6 富山湾入善沖の海底林がつくられてきたようす

説明は本文を参照 (藤井昭二ほか、1986による)

|

⑥ 過去二万年の間の海面のうごき

本州の日本海沿岸について、いくつかの例をあげて、過去一万年の間におこった変化について説明しました。

これをまとめてみますと、つぎのようなことがわかりました。

一 海面の高さがかわらなくても、岩石海岸や砂浜はしだいに侵食される。

とくに砂浜海岸では、年間一メートルくらいの割合で海岸線が後退しており、このままにしておくと、侵食がどんどん進むので、それを防ぐための手だてが必要である。

二 海岸の砂丘は、五〇〇〇年ほど前にできた旧砂丘と、その上にかぶさっている新砂丘からできている場合が多い。

旧砂丘と新砂丘の境目には、クロスナとよばれる薄い層がはさまれていて、その中には、縄文中期から弥生時代にかけての土器や矢じりなどが含まれている。

三 富山湾の魚津の埋没林などからわかるように、四〇〇〇年前から二〇〇〇年前の間は、海面が今よりも低く、気候はいくらか涼しかったと考えられる。

四 今から六〇〇〇年前を中心とした、七〇〇〇年前から五〇〇〇年前の間は、海面の高さは今よりも高かった。

一番高かった六〇〇〇年前頃(縄文早期)には、海岸線は陸側に進入したので、縄文海進とよばれている。

現在の海岸平野は、その後に海面が下がったために陸地となった部分である。

五 今から一万年前の頃には海面の高さは今よりも四〇メートルほど低いところにあり、海岸線はずっと沖合にあった。 富山湾の入善沖で発見された海底林は、その頃の扇状地の末端の海岸に繁茂していた森林のなごりである。 |

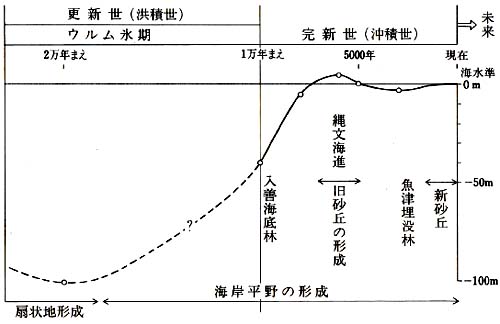

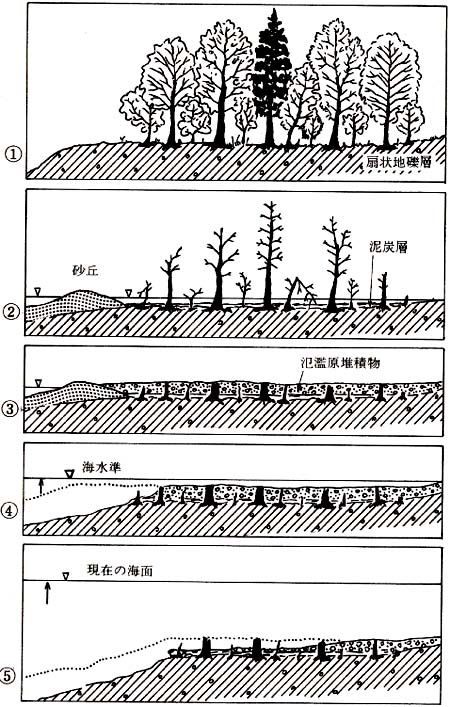

このような、一万年の間の海岸付近の変化を、日本海沿岸の場合についてまとめてみると、図2-7のように表すことができます。

一万年前というのは、ヨーロッパの北部(スカンジナビア地方)にそれまであった氷河が、すっかりとけてしまった時期にあたります。

人間社会についていえば、旧石器時代と新石器時代のさかいめに相当しています。

このようなことにもとづいて、一万年前を区切りとして、それよりも古い時代を更新世(または洪積世)、それより新しい、現在につづく時代を完新世(または沖積世)とよんでいます。

一万年前よりもさらに古い時代には、日本海は、そして世界の海は、どのようになっていたのでしょうか。

世界の各地から知られているたくさんの証拠を総合すると、つぎのような結論になります。

「今から二万年前頃には、世界中の海面の高さは、現在よりもおよそ一〇〇メートル低かった」。 |

図2-7 過去2万年間の海面の動きと、日本海側のおもなできごと

|

二万年前から一万年前の間にかけて、世界中の海面が、マイナス一〇○メートルからマイナス四〇メートルまで、約六〇メートル上がってきたことになります。

平均すると(60メートル/1万年)、つまり一年間に六ミリメートルの割合になります。

ただし、年間六ミリメートルの割合で単調に上がりつづけたのか、それとも、上がったり下がっかりしながら一万年前にはマイナス四〇メートルになったのか、そのへんのことについては学者によって考えがちがっています。

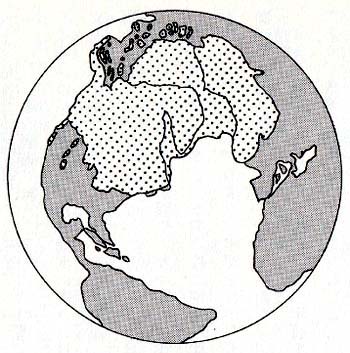

ところで、このような海面の高さの変化(海水準変動といいます)は、一体どうしておこるのでしょうか。

海水の入れもの(海底のかたち)が変わらないものとすれば、海氷が増えれば海面が上がり、逆に海水の量が減ると海面が下がることになります。

海水全体の量が、増えたり減ったりするのはなぜでしょうか。

いろいろ考えてみると海面の上がり下がりの原因は、つきつめてゆくと、陸上にある氷河にあることがわかってきました。

今ではこの考えに異論をとなえる人はほとんどなく、「氷河性海水準変動」の考えはひろく支持されているのです。

ひとことでいえば、地球上の陸地に、厚い氷河が広く発達すると、その分だけ海水が陸地に釘づけになるために、世界中の海水の量が減り、したがって世界中の海面が低くなる(下がる)わけです。

それとは逆に、氷河がとけると海水の量がふえて、世界中の海面が高くなる(上がる)のです。

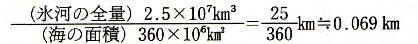

現在の陸上(南極大陸やグリーンランドなど)をおおっている氷河の量は莫大なもので、その正確な量はわかっていませんが、いまかりに、二五〇〇万立方キロメートルとしましょう。

また、世界の海の面積を三億六〇〇〇万平方キロメートルとしましょう。

氷が水になっても体積が変わらないと仮定しますと、この氷河が全部とけて海水に加わった場合の海面の上昇は、つぎのように計算されます。

つまり、世界中の海面が六九メートル上がることになります。

現在の地球上で氷河におおわれている範囲は、山岳地も含めると一六○○万平方キロメートル(陸地全体の約一〇%)になります。

|

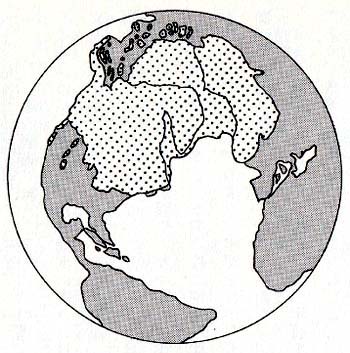

|

| 図2-8 北半球における大陸氷河の広がり(あらい点の部分)の比較.左は約2万年前、右は現在のようす |

二万年前頃には現在の二・五倍、約四〇〇〇万平方キロメートルが氷河におおわれていたと推定されています(図2-8)。

厚さはわかりませんが、平均して一〇〇〇メートルと仮定しましょう。

そして、海の面積は変わらないものとして計算してみると、海面の低下量はつぎの式のようになります。

このように、陸上の氷河と海面の高さとは、深い関係をもっています。

正確にいうことはできないにしても、氷河が発達(拡大)するか衰退(縮小)するかによって、世界中の海面が一〇〇メートル以上も高くなったり低くなったりすることは確かです。

氷河の発達や衰退がどうしておこるのかについては、さまざまな原因やメカニズムが考えられ、まだ十分には解明されていない「地球のナゾ」のひとつです。

しかし、氷河の拡大期は地球の寒冷期にあたり、縮小期は温暖期に相当しているとみることができます。

つまり、氷河をなかだちとして、地球の寒冷期には海面が下がり、温暖期には海面が上がると考えてよいことになります。

まえに説明したように、約六〇〇〇年前を中心とした縄文海進(海面上昇期)は気候の温暖な時期であり、魚津の埋没林などが生育した三〇〇〇年前頃の海面低下期は、現在にくらべていくらか冷涼な気候だったのです。

日本海の場合には、大洋に面した太平洋側とはちがって、海面のわずかな(数十メートルないし一〇〇メートルの)上がり下がりは、海の状況をいちじるしく変化させるという特徴かあります。

幅せまく浅い海峡で外洋と接続している日本海のような内海では、海面の高さの変化によって、流れこむ暖流や寒流の量や勢力がちがい、そのために、日本海にすむ生物群が変化し、沿岸や日本列島の内陸部の気候(気温や湿度や、降水量や積雪量など)がいちじるしく変化することになります。

私たちがいま知っている日本海、現在の生物と日本列島の気候は、主として海水準の変化によって、過去二万年の間にもさまざまな移り変わりをしてきた日本海の、現在における断面、いわば現在の瞬間における姿なのです。

つぎに、いま少しさかのぼって、数万年前から数十万年前、そして一〇〇万年前の日本海のありさまをさぐってみることにしましょう。

3 日本海の一〇〇万年をさかのぼる top

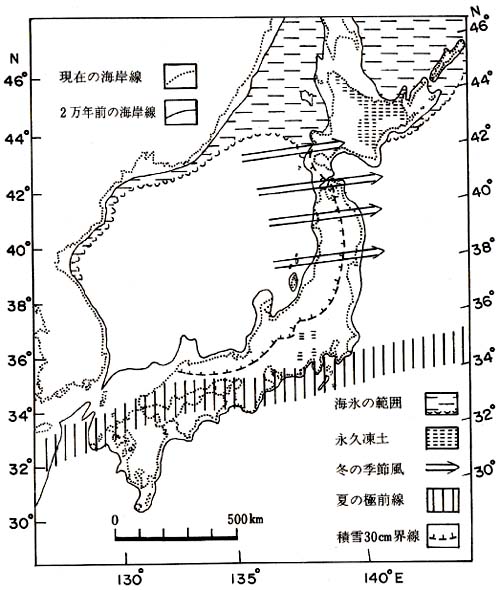

① 最終氷期の日本海

まえの節で私たちは、過去二万年の聞の日本海の変化のようすを物語る、数々の証拠についてさぐってみました。

そして、地球上の大陸氷河が増えたり減ったりするのに対応して、世界中の海面の高さが変わること、地球上の気候も暖かくなったり寒くなったりすること、などを学びました。

二万年前から一万年前までの一万年の間に、海面の高さがマイナス一〇○メートルからマイナス四〇メートルまで、少なくとも六〇メートル上がってきたようですし、一万年前から七〇〇〇年前までの三〇〇〇年の間に、海面の高さが四〇メートルも上がってきたことがわかりました。

今から一万年前から七万年前までの間は、地球上の氷河は増えたり減ったりはしましたが、全体としては氷河が増大し、海面が下がった時代にあたります。

この時期を、ウルム氷期とか、最終氷期とよんでいます。

そして、この六万年の間にも、とくに氷河が拡大して海面が下がった寒い気候の時期(亜氷期)が四回あり、比較的気候が温暖で、海面がいくらか高かった時期(亜間(あかん)氷期)が二回あったことが知られています(三章の1の表3-1)。

その間の日本海には、どんな変化があったのでしょうか。

まえに(一章の3)説明したように、昔の海のようす――水温や塩分や海流など――を知るには、海底につもっている堆積物と、その中に含まれている微小な化石をくわしく調べる方法が、一番確実でたよりになる方法です。

この目的のためには、海底土を、乱さずにすっぽりと、そのままくりぬいて採取しなければなりません。

船の上から海底土にパイプを打ちこんでピストン・コアをとり、こうして採取したコアをくわしく分析するのが、一番よい方法なのです(一章の3、図1-16参照)。

|

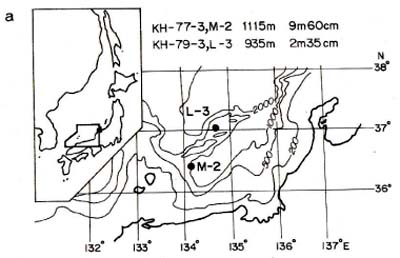

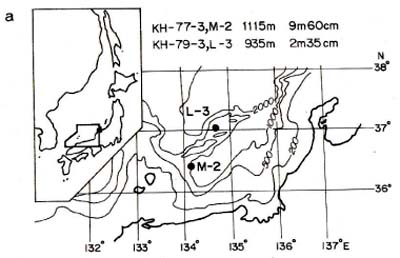

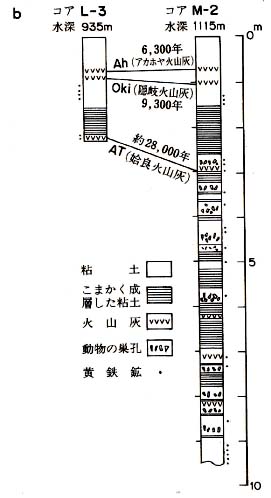

図2-9 日本海の隠岐海嶺から採取された2本のコア

aは採取地点、bは柱状図(大場忠道、1983による)

東京大学海洋研究所の自鳳丸は、一九七七(昭和五二)年と一九七九(昭和五四)年の航海で、日本海の隠岐海嶺で、二本のピストン・コアをとることに成功しました。

そのうちの一本(番号M-2)は、水深一一五〇メートルからとられたもので長さ九メートル六〇センチメートル、もう一本(番号L-3)は、水深九三五メートルからとられたもので、コアの長さは二メートル三五センチメートルです(図2-9a)。

これら二本の海底土のコアの柱状図は、図2-9bに示してあります。

コアL-3は短いのですが、それでも過去三万年足らずの間の記録がこの中に含まれているのです。

柱状図をみればわかるように、これら二本のコアの堆積物は、おもに青黒い色の粘土と、こまかく成層した粘土からなり、その間に三枚ないし六枚の薄い火山灰層をはさんでいます。 |

|

コアM-2の粘土には、海底にすんでいた動物の巣孔のあとがところどころに残されています。

また、黄鉄鉱(鉄の硫化物)の粒が含まれていることは、粘土がたまった当時の海底が、酸素の少ない還元性の環境であったことを物語っています。

このコアについてのくわしい分析と、その結果にもとづく解釈は、大場忠道さん(金沢大学)を中心とする数人の人たちによって行われました。

粘土の中に含まれている有孔虫やケイゾウなどの微小な化石の種類を調べること、はさまれている火山灰層の性質を調べて、それをまきちらした火山や噴火の年代を調べること、さらに、有孔虫の殼(炭酸カルシウム(CaCO2)からできている)をすりつぶして、その中の酸素の同位体の比(質量数18の酸素と16の酸素の比( / / )から当時の海水の温度を調べるという、むずかしい近代的な研究方法も用いられました。 )から当時の海水の温度を調べるという、むずかしい近代的な研究方法も用いられました。

コアの上部にはさまれている三枚の火山灰層について調べた結果、それらは、鬼界アカホヤ火山灰(六三〇〇年前)、隠岐火山灰(九三〇〇年前)、姶良(あいら)AT火山灰(約二万八〇〇〇年前)に相当するものであることがわかりました。

隠岐海嶺の上からとられた海底土の二本のコアをくわしく分析した結果と、そのほかの知識を総合して、大場さんたちは、約六万年前から現在にいたるまでの間に、日本海の環境が、どのように変化してきたかについて、ひとつの考えをまとめました。

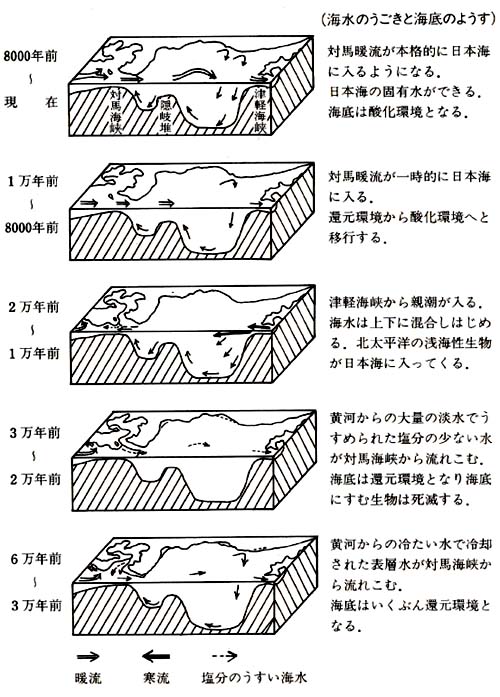

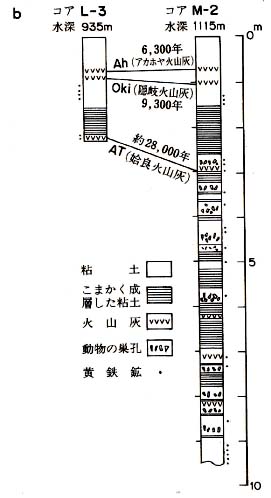

その要点を示すと、図2-10のようになります。

くわしくは図の説明を読んでいただければ理解できるかと思いますが、とりわけ大切ないくつかの事件を拾い上げてみましょう。

まず第一は、現在、私たちがみるような対馬暖流が、日本海に入るようになったのは、せいぜい一万年前のことで、本格的に勢いよく入るようになったのは、わずか八〇〇〇年前からのことだということです。

第二に、一万年前より以前には、暖流は日本海に入らず、日本海全体が冷たい水でみたされ、中国大陸から東シナ海にそそぐ黄河がもたらした塩分の薄い冷たい氷が、対馬海峡を通って日本海の南部に大量に流れこんだ時期もあったということ。

第三には、海水が上下の方向に混合しなくなったために、酸素が不足して海底付近は還元状態になり、それまで海底にすんでいたいろいろな動物が生きられなくなり、死滅してしまった時期があったこと。

これらがとくに大切な事柄です。

わずか二本の海底土のコアであっても、くわしく調べて深く考えると、海の変化についてのさまざまな推論が出てくることがわかります。

しかし、この二本だけでは、日本海全体のようすを知るのに十分とはいえません。

日本海の北部でとったコアや、深さ三〇〇〇メートルをこえる深海部のコアについても、今後さらに数をぶやして、くわしく調べることが必要です。

そうすることによって、近い将来に、よりいっそう正確でくわしい、過去六~七万年の間の日本海の移り変わりを、なまなましく描き出すことができるようになるでしょう。 |

図2-10 最終氷期から後氷期にかけての日本海のうつりかわり

(大場忠道、1983による)

|

最終氷期の頃の日本海のようすを知るための手がかりは、海の底だけではなく、日本列島の陸上にも残されています。

日本アルプスの標高二五〇〇メートルより高いところに残されている山岳氷河のあと(カール〔圏谷=けんこく。氷河の侵食によって山地につくられた馬蹄形の凹地〕)もそのひとつです。

北アルプスのカールには、六万年前から四万年前の間にできた古いカールと、三万年前から一万年前の間にできた新しいカールと、時期のちがう二つのものがあるといわれています。

氷河に関係してできた地形や堆積物などを調べている人たちの意見では、六万~四万年前の山岳氷河のほうが規模が大きいといわれ、その時期には、現在と同じように対馬暖流が日本海に流れこんで、日本海に面した側の山地では降雪量が多かったと推論しています。

海底上コアを調べた結果からは、六万~四万年前には対馬暖流は入っていなかった(図2-10)とされているので、氷河の残した地形から出てくる考えとは矛盾することになります。

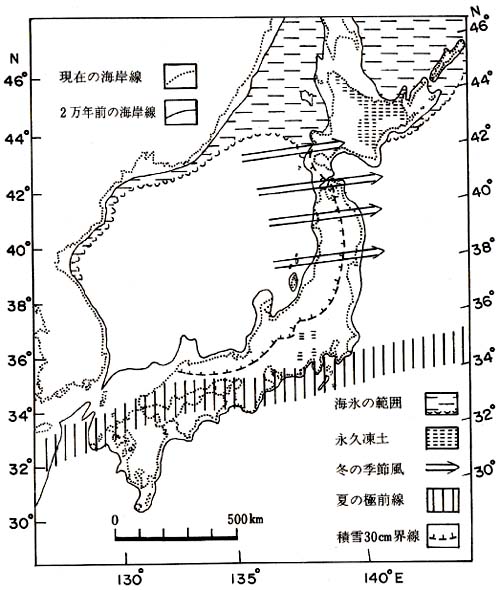

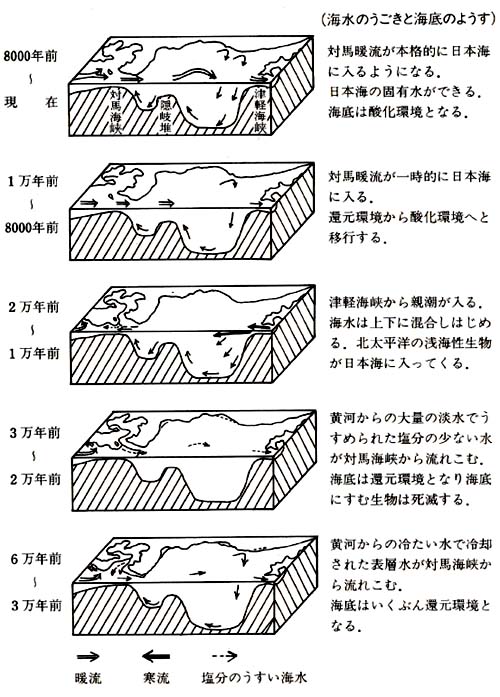

日本列島の山岳氷河の残した地形などにもとづいて、日本付近の約二万年前の古地理と古気候を復元する試みもなされています。

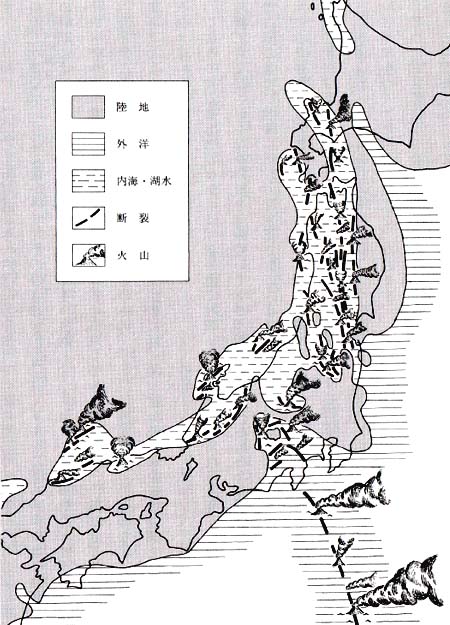

その例として、小野有五(おのゆうご)さんによるものを図2-11に示しておきました。

当時は海のかなりの範囲が結氷して氷にとざされ、積雪が三〇センチメートルをこえる範囲や冬の季節風の向きなど、現在の気候とはかなりちがっていたと考えられます。

七万年前から一万年前の聞の最終氷期の時代にも、日本海の水温、海流、季節風の強さなどが、日本列島の気候を大きく支配したことはいうまでもありません。

したがって、日本列島の陸上に生息していた植物や動物もその影響をうけ、長野県野尻湖の湖底の発掘などでも知られている私たちの先住民は、このような時代を生きぬいてきたと考えられます。

このような陸上の自然環境や動植物や考古学の情報なども総合することによって、近い将来、過去数万年の間の日本海の移り変わりが、さらにきめこまかく描き出せるようになるでしょう。 |

図2-11 2万年前ころの日本列島付近の気候と古地理

(小野有五、1984による)

|

② 一二万年前の海面上昇期

日本海の沿岸各地を旅してみると、現在の海岸線より内側に、海岸段丘とよばれる段々地形が見られるところがあちこちにあります。

場所によってちがいはありますが、三段ないし四段の平らな地形(段丘面)があって、平らな段と段との境目は、傾斜の急ながけのような地形になっているのが普通です。

このような海岸段丘は、いつごろ、どのようにしてつくられたのでしょうか。

平らな段(段丘面)になっているのは、岩石海岸の波打ちぎわ(汀線=ていせん)から海側に、波浪の侵食によって、あるいは砂などが堆積してできた、波食(はしょく)台あるいは堆積台とよばれる平坦面にほかなりません。

この平坦面がつくられたあと、地盤が隆起(りゅうき)するか海面が低下するかすれば、平らな面は陸地となります。

このようなことが何回もおこれば、何段かの平坦面をもつ海岸段丘がつくられることになります。

大昔の海面からわずか数メートル下の沿岸海底でつくられた段丘面は、地盤が一定の速度で隆起をつづけるところでは、陸上に姿をあらわして私たちの目にふれることになります。

日本海の沿岸でいえば、能登半島や男鹿半島、佐渡島や奥尻島など、過去数十万年の間、隆起してきたところに、海岸段丘がよく残されています。

反対に、富山湾や新潟平野のような沈降性のところでは、海岸段丘の発達はあまりよくありません。

過去一〇〇万年あまりの間の地球上では、大陸氷河の発達と衰退にともなって、氷河性の海面変動が繰り返しおこったと考えられます。

七万年前から一万年前の間のウルム氷期のように、海面の高さが現在にくらべて低かっとときの記録(段丘の地形や堆積物)は、現在の海岸線付近に残されることはめったにありません。

これとは反対に、海面の高さが現在と同じくらいか高かった時期につくられた段丘は、地盤が隆起する場所では、陸上に現れることになります。

能登半島先端部の珠洲(すず)地区には、海抜四〇~二〇メートルの広い台地があり、平床(ひらどこ)台地とよばれています。

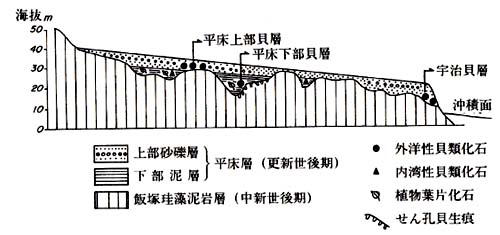

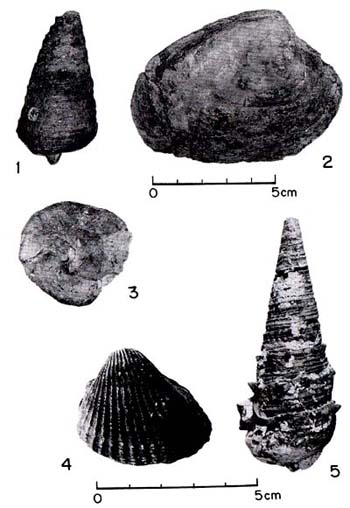

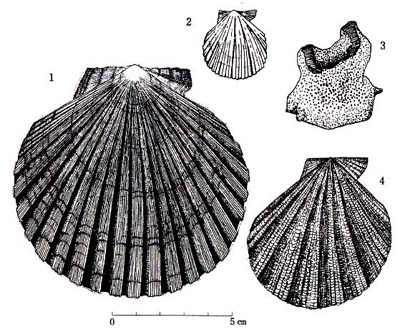

この台地の表面には、砂礫や泥の堆積物からなる平床層が分布しており、さまざまの貝類化石や植物化石が含まれています(図2-12)。

これが、ある時期の沿岸海底にできた平坦面であることは、地形や堆積物や、その中に含まれている化石からみて、うたがう余地はありません。 |

図2-12 能登半島珠洲市における平床段丘の堆積物の模式図

(細野義夫・平山寅松、1976による)

|

それでは、この段丘ができたのは、いつごろなのでしょうか。

今から二~三万年前までの堆積物の場合には、材木や泥炭や貝殻などを用いて、放射性炭素法によって年代をもとめることができます。

五万年~二〇万年前という年代のものでは、炭素法は適用できません。

これにかわるうまい方法はないものでしょうか。

平床層の場合には、たくさんの貝化石にまじって産する数ミリメートルの微小な単体サンゴ類の化石を丹念に拾い集め、これを用いてトリウム成長法という方法で年代を測定することが考えられました。

金沢大学の大村明雄さんが厳密な実験によって求めた値は、およそ一二万年前という結果になりました。

つまり、平床層が堆積して平床段丘がつくられた時代は、およそ一二万年前頃と結論されたわけです。

能登半島の平床層と、地形や海抜高度の似た海岸段丘は、日本海沿岸の各地にひろく分布しています。

しかし平床層の場合のように、堆積物に含まれている特殊な化石の分析から、直接に年代が知られたものは、今のところほかにありません。

平床層の堆積物や化石をくわしく調べた北陸第四紀研究グループの報告(一九六一年)によると、一二万年前頃の日本海には暖流が(対馬海峡を通って)流れこみ、現在にくらべていくらか暖かい海であったと考えられています。

また、海面がしだいに上昇してきた経過については、つぎのように説明しています(図2-12参照)。

「……温暖期(間氷期)になって海面が上かってくると、まず谷地形にそって海が進入して入江をつくり、そこには、内湾にすむ貝や木の葉などを含む泥の層が堆積する(平床下部貝層)。

さらに海面が上がると、海はひろがり、突出した部分は侵食されて平らに削られ、波浪や潮流の強い浅海の底には、どこでも一様に砂が堆積し、一部では貝殻の密集層ができる(平床上部貝層)。

海面が一番高くまで達したあと、やがて海面が下がり始めると、いったん堆積した砂層の一部は取り去られ、泥まじりの砂(瓦土=かわらつち)をあとに残して、海はだんだんと退いて行く。……」 |

能登半島の平床層と同じく一二万年前頃の海面上昇期を示す地形と堆積物は、日本の太平洋側では、関東平野の下末吉段丘に残されています。

それでこの時期を、下末吉期とよんでおり、下末吉海進の記録は日本中に広く認められています。

世界的にみると、一二万年前頃の海面上昇期については各地に記録かおり、西インド諸島のバルバドス島や、ニューギニアの海岸などのものが、とくにくわしく研究されて標準とされています。

一二万年前頃の海面上昇期は、リス氷期とウルム氷期との間にはさまれたリス・ウルム間氷期二三万年前から七万年前)の間の一時期におこった、全世界的な現象であるとみてさしつかえありません。

当時の海面の高さが現在にくらべてどのくらいであったかについては、ほぼ同じくらいか、いくらか高かったとする意見が多いようですが、正確に何メートル高かったかについては、さらに議論が必要です。

③ 日本海底のゾウ化石

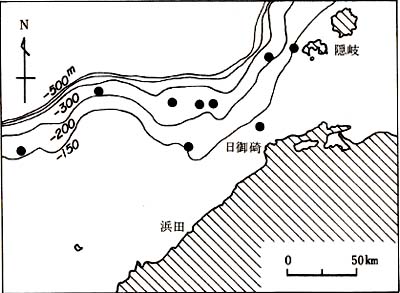

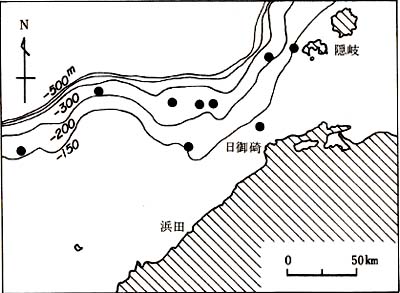

日本海の山陰沖の海底から引き上げられたゾウの化石が、初めて学会に報告された泣一九六七(昭和四二)年のことでした。

島根県日御碕(ひのみさき)西方の水深一六○メートルから二五〇メートルの間の五地点から引き上げられた、四本の象牙(切歯=せっし)と一個の臼歯は、専門家である京都大学の亀井節夫さんによってナウマンゾウと鑑定されました。

その後、同じく日御倚西方の水深一〇〇メートルと二〇〇メートルの間の三地点から、ナウマンゾウの大臼歯と切歯が引き上げられ、鳥取大学の赤木三郎さんが報告しています。

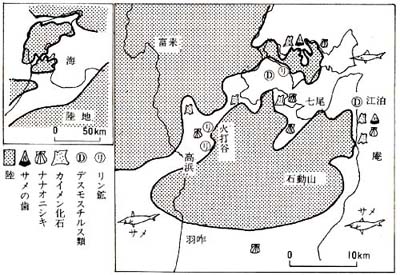

これら合計八地点の位置は図2-13のとおりです。

こんなにたくさんの地点からゾウ化石を産したことからみて、この付近の海底には、もっと多くのゾウ化石が海底の地層の中に埋まっているものと考えられます。 |

図2-13 山陰沖海底におけるゾウ化石の産出地点

(赤木三郎、1981による)

|

陸の上に生息するゾウの化石が、海底から見つかるのはどうしてなのでしょうか。

漁船の底引き網にかかってきたものですから、ゾウ化石がどんな地層の中に埋まっていたのかはよくわかりません。

ゾウ化石を含む地層が、海岸に近い陸上でつもった堆積物だとすると、その当時の海面の高さは、現在にくらべて一〇〇メートルから二五〇メートルも低かったということになります(ただし、地盤の沈降はなかったとして)。

つまり、その当時の海岸線は、現在よりもかなり沖合にあったと考えなければなりません。

前に、約二万年前のウルム氷期には、世界中の海面の高さが一〇〇メートル以上も下がったといいましたが、それだけではうまく説明できそうにありません。

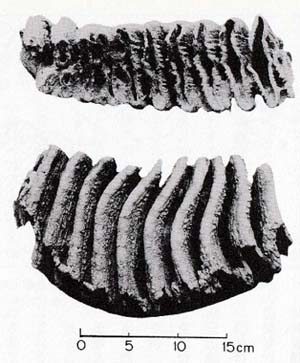

山陰沖のゾウ化石とは別に、能登半島の沖合約一一〇キロメートルの白山瀬からも、ゾウ化石が見つかりました。

一九八〇(昭和五五)年六月に、新潟市の底引き網漁船吉宝丸が、ホッコクアカエビ(アマエビ)漁の操業中に引き上げたもので、吉宝丸の操業日誌によると、北緯三八度二四分、東経一三七度一七分、水深四三〇メートルとなります。

この地点は、白山瀬にある二つの浅い堆(たい)のうちの、東側にある堆の南西側斜面にあたります。

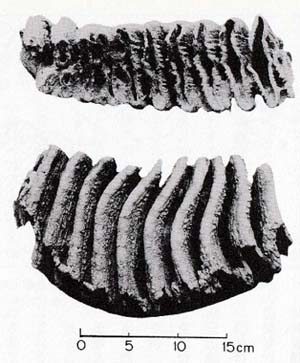

この化石は、ナウマンゾウに似た臼歯で、左下顎の第三大臼歯とされています(図2-14)。

山陰沖よりもさらに深い、四〇○メートルをこえる白山瀬の海底から引き上げられたゾウ化石は、なにを物語るのでしょうか。 |

図2-14 能登半島沖110kmの白山瀬(水深430m)から引き上げられたソウの歯の化石

上は咳合面、下は側面

(小林巌雄氏提供)

|

この化石になったゾウは、いつごろ生息していたものなのか、それはナウマンゾウなのか、どうして四〇〇メートルをこえる海底にあったのか。

さまざまな疑問が生まれてきます。

ナウマンゾウの正体については、かなりよくわかってきました。

北海道の忠類村から掘り出されたりっぱな全身骨格や、野尻湖の発掘による牙や臼歯、瀬戸内海の海底から引き上げられたたくさんの化石などが、くわしく研究されたからです。

これらをまとめると、ナウマンゾウとよばれる化石の象が、日本列島に生息していたのは、約一三万年前から二万年前(リス・ウルム間氷期とウルム氷期)のものが多いのですが、もう少し古い二五万年前頃(ミンデル・リス間氷期)のものもあるようです。

山陰沖や能登沖の海底からゾウ化石を産することは、二五万年前~二万年前の間の海面低下期(氷期)には、海岸線がかなり沖合にあったことを物語ってはいますが、その正確な年代はよくわかりません。

能登沖のものは、ナウマンゾウでも古い型のものなのかもしれません。

④ 五〇万年前頃の事件

第四紀更新世の中期(一三万年前から七三万年前までの六〇万年の間、つまり、リス氷期からギュンツ・ミンデル間氷期までの間)に、日本海とそれをめぐる地域でどんな事件があったのか、今のところあまりはっきりした手がかりはわかっていません。

能登半島沖の白山瀬から発見されたナウマンゾウに似た臼歯の化石などは、あるいはこの時期のどこか(リス氷期あたり?)に相当するものかもしれません。

日本海沿岸の各地には、コ一万年前の海面上昇期(リス・ウルム間氷期)よりも前にできたと思われる、高位の海岸段丘が残されています。

しかし、年代をきめるための決定的なうまい方法がみつからないために、今のところすっきりした答えがえられていないのです。

くわしいことは、これからの地道な研究の積み重ねにまつほかはありません。

これらの高い段丘よりもさらに古い時期の堆積物は、新潟地域や富山・金沢地域などにみられます。

新潟地域の魚沼層群とよばれる厚い地層の一部や、富山・金沢地域の呉羽山(くれはやま)礫層・埴生(はにゅう)層・卯辰山(うたつやま)層などとよばれている地層がそれにあたります。

現在の日本海沿岸部の陸上に分布しているこれらの地層に共通していることは、たくさんの礫層をはさんでいることと、完全な海(塩水)の環境の堆積物がなく、大部分が内湾・入江・河川・湖沼などの堆積物で占められていることです。

この当時にも、現在の日本海と同じくらいの広い海がすでにあったにちがいありません。

現在の本州の日本海沿岸地域と日本海の本体との間には、両者をへだてる島の列や高まりがあって、現在の沿岸地域一帯は広大な内湾のような環境になっていたとも考えられます。

また、この時期の堆積物に大量の礫層がはさまれていて地層が厚いことは、堆積物を内湾へ供給した陸地は傾斜が大きく、日本アルプスなどの山地がどんどん隆起して、高い山地をつくりつつあったことを物語っていると考えられます。

このような山地の隆起と歩調を合わせるように、五〇万年前あるいは三〇万年前頃になると、東北日本や中部日本の隆起する山地の上に、新しい火山があちこちでいっせいに噴火しはじめた形跡があります。

つまり、日本列島が全体として急速に隆起するという現象と、新しい火山があちこちで相ついで噴火活動を始めることとの間には、なにか深い関係があるものと考えられます。

この時期からの変動は、今もなおつづいているわけです。

明らかな海の堆積物が見つかれば、その分布や性質から、海のひろがりと海のようすを知る手がかりがえられます。

しかし、残念ながら、日本海沿岸の陸上地域をみたかぎりでは、五〇万年前から一五万年前までの間の日本海のようすを知る手がかりになる情報は、今のところきわめて断片的な、不確かなものしかおりません。

とはいえ、陸地(日本列島)がどのようにはげしく隆起しはじめたのか、それと呼応するように新しい火山の活動がどのように始まったのかという経緯は、大変に興味ぶかいものです。

現在の日本列島付近での地震や火山のおこりかたや、近い将来の日本付近の地殻変動について考えようとする場合には、五〇万年前頃から始まった新しい変動のおこりかたについて、さらにくわしく知らなければなりません。

⑤ 一〇〇万年前の日本海

金沢の市街地を流れる犀川の左岸に大桑町があります。

このあたりの犀川の河床にあらわれている青色の砂岩層の中には、二枚貝や巻貝の化石がたくさんに含まれています。

この「貝殻淵」から採集された貝化石のことを、初めて学会に報告したのは横山又次郎さん(当時、東大教授)で、一九二七(昭和二)年のことでした。

横山さんは、たくさんの貝化石を含むこの地層を、地名にちなんで大桑(おんま)層と名づけ、英文で Omma としています。

この集落は、当時、大桑と書いて「オンマ」とよばれていたからです。

大桑層から産するのと同じ貝化石は、富山県の氷見(ひみ)、新潟県の灰爪(はいづめ)、佐渡島の沢根(さわね)、秋田県の万願寺(まんがんじ)寺など、日本海の沿岸地域に広くあることがわかってきました。

このような貝化石は、大塚弥之助(おおつかやのすけ)さんによって「大桑(おんま)・万願寺動物群」と名づけられました。

金沢の大桑は、今では大桑(おおくわ)町とよばれ、その下流の犀川(さいかわ)にかかる橋は大桑橋(おおくわばし)とよばれていますが、地層や化石群の名称としては、名づけられた当時のままに、大桑(おんま)層、大桑(おんま)・万願寺(まんがんじ)動物群が用いられています。

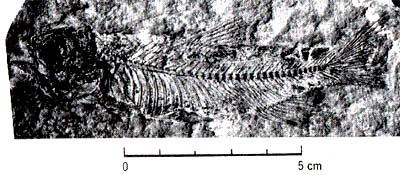

さて、大桑層に化石として含まれる貝類は、巻貝と二枚貝合わせて一五〇種をこえています。

その中には、現在の北陸沿岸に生息しているものもありますが、今では北海道以北にしかいないものがかなり多く、地球上から姿を消してしまった(絶滅した)ものもいくらか含まれています。

貝の種類から、大桑層が堆積した当時の海のようすを考えてみると、現在にくらべてかなり寒い、冷たい海で、今の北海道あたりより北方の海の水温であったと考えられます。

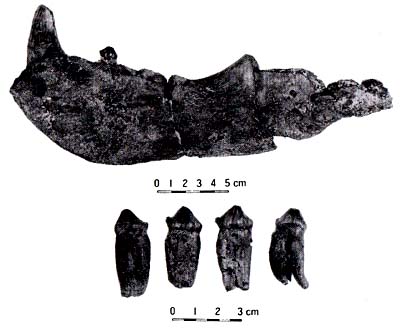

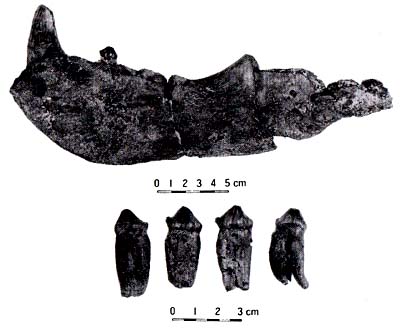

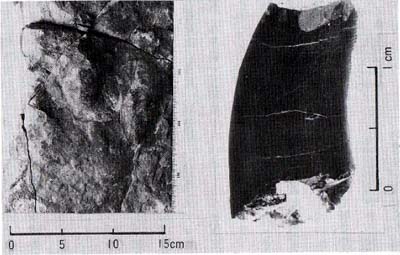

当時の海が冷たかったことを示すものとしては、金沢市の大桑層から産したトドの化石(右下顎と四個の歯)があります(図2-15)。

トドが、北の海を代表する海の動物であることは、よく知られています。

金沢付近の大桑層が堆積しはじめた年代はおよそ一五〇万年前で、第四紀になってからです。

大桑層の一番上の部分には、黒潮系統の暖流が入ってきて、海水の温度が高くなったことを示す貝化石が含まれており、アケボノゾウとよばれるゾウの足の骨の化石が見つかったという報告もあります。

世界の歴史からみると、大桑層の最上部は、ギュンツ・ミンデル間氷期にあたっているのかもしれず、もしそうだとすると、七〇万年前くらいということになります。 |

図2-15 金沢市の大桑層(約100万年前)から産出したトドの化石

上は右下顎骨、下は4本の歯

|

大桑層によく似た地層の分布から考えると、今から一〇〇万年前を中心にした少なくとも数十万年の間は、勢力の強い寒流が北方から南下して、日本海の岸辺を洗っていたことになります。

この海をかりに大桑海(おんまかい)とよぶことにしましょう。

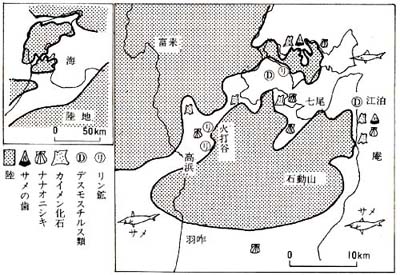

寒流の強い影響をうけた大桑海は、少なくとも一時期は、ずっと南まで下がって対馬海峡をこえ、朝鮮半島の南にまで達していたと考えられます。

|

図2-16 韓国済州島(チェジュドー)南海岸の化石産地

左は化石を含む地層、右は貝化石の産状

|

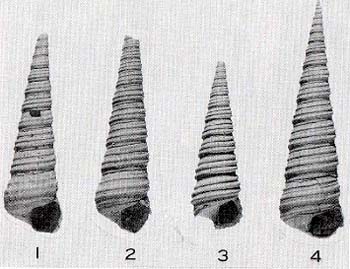

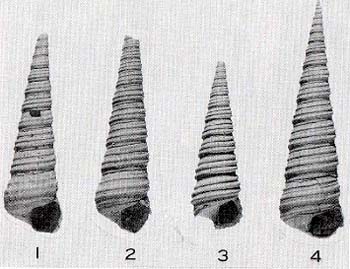

図2-17 100万年前の日本海にいた巻貝

サイシュウキリガイダマシの化石

1.済州島ソギポ産(西帰保層)、2・3.金沢市産(大桑層、

4.むつ市近川産(浜田層)

(小笠原憲四郎氏提供)

|

そのひとつの大切な証拠となるのは、済州島(チェジュドー)から産する貝化石です。

済州島の南側海岸のせまい区域に現れている地層(西帰保(ソギボ)層)には、たくさんの貝化石が含まれています(図2-16)。

ホタテガイの仲間や巻貝のあるものは、大桑層などから産するものと共通していて、海がつながっていたことを物語っています。

大桑層などから産する和名サイシュウキリガイダマシという巻貝は、最初に済州島から発見され、横山さんによって命名されたものなのです(図2-17)。

4 日本海の成長の歴史 top

① 現代史と古代の歴史

日本海の移り変わりのうちで、今までに述べてきたのは、過去二万年の間と、一〇〇万年の間の歴史でした。

日本海についてみれば、それは現代の歴史と近代の歴史にあたるものです。

人間社会の歴史がそうであるように、自然界の移り変わりの歴史も、時代が古くなればなるほど、正確なことはわかりにくくなります。

歴史を明らかにする上で大切なことは、まず第一に事件の時間的な前後関係、新旧の関係を間違いなくとらえることです。

海の歴史の場合には、陸上や海底に残されている堆積物の重なりの順序(層序=そうじょ)を調べることがまず必要です。

それには、地層の中に保存されているさまざまの化石(生物の記録)を手がかりにして、生物進化の時計を用いて、時間的な新旧の関係をときあかすという方法が役に立ちます。

地球上にある生物の種が生まれてから、それが別の種(しゅ)に変化するまでの時間の長さは、普通数十万年から一〇〇万年くらいです。

したがって、化石による時計では、数万年以内の短い時間をはかることはできません。

化石によらずに年代(今から何年前)をはかる方法は、いろいろ工夫され、実際に用いられて効果をあげています。

そのひとつは、まえにも述べた放射性炭素法ですが、この方法が適用できるのは、せいぜいのところ三万年前くらいまでです。

もっと古い時代の岩石の年代をはかる方法のひとつに、カリウム・アルゴン法(質量数40のカリウムが崩壊してアルゴンに変わることを用いて年代をはかる方法)というのがあります。

これは、数十万年から数十億年までの年代測定に使えるうまい方法で、カリウムを含んでいる火成岩(マグマが固まってできた岩石)などに用いられますが、堆積岩の年代を直接はかる方法としては使えません。

今では、化石にもとづいて組み立てた編年(へんねん、相対年代)と、いろいろな放射性元素が崩壊して別のものに変わる割合を用いて測定した放射年代(絶対年代)とをうまく組み合わせて、地球の歴史の編年がなされています(Indexの「地球の歴史年表」参照)。

地層や岩石がつくられた年代(時間)を正確にきめ、いろいろな自然現象の時間的な前後関係を整理して歴史を編むわけですが、時代が古くなればなるほど、歴史の記録は失われたり、読みとりにくくなったりするのは当然のことです。

過去二万年の現代史を語る場合には、一〇〇〇年の単位でいろいろな事件の新旧関係を問題にし、明らかにすることができます。

しかし、数百万年前~数千万年前という過去については、せいぜいのところ、一〇〇万年くらいのくわしさ(精度)でしか歴史を論じることはできません。

目まぐるしい現代では、一分・一秒が問題となり、人間社会の未来については数十年から一〇〇年が私たちのさしあたりの関心事です。

地球の近い過去については、一〇〇〇年くらいのくわしさで議論することが必要ですが、古い時代の自然の歴史については、一〇〇万年単位のくわしさでしか知ることができないわけです。

今までの章では、新しい時代から古い時代へ、現在から二万年前へ、さらに一〇〇万年前へとさかのぽって、日本海の歴史をたどってみました。

この節では、今までとは逆に、いきなり古い時代から初めて、日本海の誕生から成長の歴史をたどってみることにしましょう。

それには、いま私たちにわかっている目ぼしい事件とその証拠となる事実を取上げて、長い歴史の流れの中の目立った事件を目印にして、移り変わりを理解する方法がよいでしょう。

② 日本海がなかった時代

ひとくちにいえば、日本海は新しい海です。

いま私たちが見るようなひろがりをもった日本海、三〇〇〇メートルをこえる深海部をもった日本海ができあがっだのは、およそ数百万年前のことです。

それでは、日本海の誕生はいつごろなのでしょうか。なにをもって日本海のはじまりと見ればよいのでしょうか。

あとで述べるような理由から、日本海のはじまりと見るべき事件がおこっだのは、およそ三〇〇〇万年前のことです。

したがって、三〇〇〇万年前よりも古い時代には、日本海というものがなかったことになります。

|

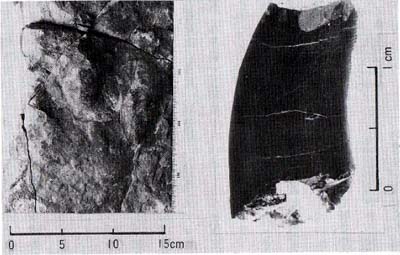

図2-19 石川県白峰村桑島から見つかった恐竜化石

左は白峰竜(メガロサウルス)の足跡

右は加賀竜の歯(長さ1.8cm)

〔福井県立博物館所蔵〕

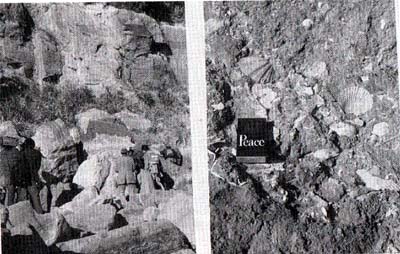

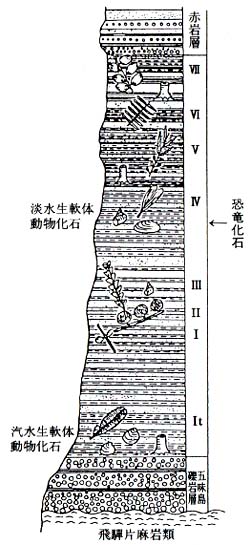

いきなり話はとびますが、ここ数年の間に、白山(はくさん)の西側にあたる石川県の白峰(しらみね)村にある中生代の地層から、恐竜の歯や足跡の化石が見つかって話題になっています。

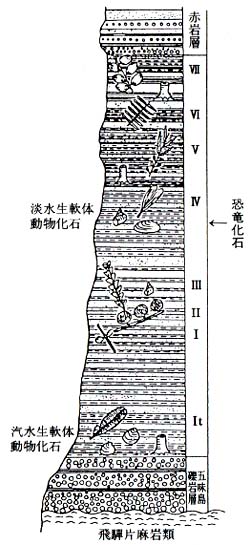

白峰村桑島(くわじま)の、手取(てとり)川の右岸にある地層は、白亜紀初期に堆積した手取層群とよばれるもので、恐竜の化石が見つかったのは図2-18の柱状図に示すところに相当します。

足跡と歯の化石は、図2-19のようなものです。

恐竜の化石が見つかった場所は、白峰村桑島の「化石壁」(かせきかべ)とよばれている所です。

ここは、明治の初めにドイツの地理学者ライン先生が訪れて、植物化石を採集した場所の近くです。

ライン先生がもちかえった化石は、ドイツの専門学術誌に論文として紹介され、日本の化石が広く外国に知られた第一号になりました。

その後、植物化石が多くの人によって研究され、立木のまま化石になった珪化木(けいかぼく)が見つかったりした、由緒(ゆいしょ)のある場所なのです。

恐竜の化石発見のいとぐちになっだのは、福井県の中学生が見つけた小さな歯でした。 |

図2-18 石川県白峰村桑島にある

「化石壁」付近の手取層群(桑島層)の

重なりと、恐竜化石が産出した層準。

最近、恐竜の歯や足跡の化石が発見され、

注目をあびている

(松尾秀邦、1977による)

|

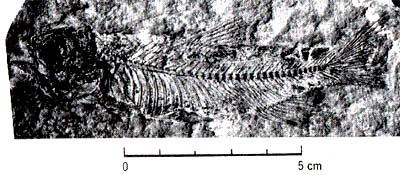

その後、丹念に地層を観察してゆくうちに、足跡の化石や別の歯が見つかり、魚の化石も見つけられました。

このような恐竜が生息していた時代は、今から一億三〇〇〇万年前の白亜紀の初め頃で、当時の白山周辺地域は、アジア大陸のへりにある湖か河口のようなところだったわけです。

日本列島では今のところ、石川県白峰村桑島のものを含めて四ヵ所から恐竜の化石が見つかっています。

岩手県岩泉町茂師(もし)産のモシリュウ(上腕骨)、群馬県中里村瀬林(せばやし)産のサンチュウリュウ(尾椎骨)、熊本県御船(みふね)町上梅木産のミフネリュウ(歯)がそれです。

これらは、白亜紀の前期または中期(一億三〇〇〇万年~一億年前)の地層から産し、当時の日本地域が大陸と陸つづきになっていたことを物語っています。

日本海のまん中にある大和海嶺やいくつかの海山では、海底で堆積した地層で、中生代や古第三紀の時代のものは、今のところ見つかっていません。

薄い石炭層をはさむ湖の堆積物や、陸上でおこった火山活動による噴出物は、あちこちにあるようです。

ただ、まだ私たちの手のとどかない、深さ三〇〇〇メートルをこえる日本海盆の底を埋めている堆積物があります。

ここでは、堆積物の一番厚いところは、厚さ約二五〇〇メートルといわれています。

日本海の深海部で堆積物がつもる割合を、かりに一万年につき一メートルと仮定しますと、二五〇〇メートルの厚さの堆積物かたよるには、二五〇〇万年が必要という計算になります(ただし、堆積したあとで圧縮されて体積がちぢまなかったとして)。

このようなことから、不確かではありますが、深い日本海盆が海になったのも、一億年前や五〇〇〇万年前というような古い時代ではなく、おそらくは三〇〇〇万年前くらいであるうという推定がなりたつわけです。

③ 火山活動につづく森と湖の時代

日本海の沿岸地域や沖合の海底には、第三紀の漸新世(ぜんしんせい)後期から中新世前期(約三〇〇〇万年前から一六○○万年前の間)にかけて噴出した火山岩類が広く分布しています。

これらを総称してグリーン・タフ(緑色凝灰(ぎょうかい)岩類)とよばれています。

とりわけ、二〇〇〇万年前から一六○○万年前までの間に噴出してつもったものが、現在の日本の陸上地域では一番量が多く、その厚さは一〇〇〇メートルをこえる所が少なくありません。

この時期には、大規模な火山活動が、水中あるいは陸上で繰り返しおこったことは明らかです。

カリウム・アルゴン法などを用いて火山岩の年代を測定してみると、三〇〇〇万年前頃のもの、二五〇〇万年前頃のもの、二〇〇〇万年前頃のもの、一七〇〇万年前頃のものなど、場所によってさまざまなもののあることがわかります。

火山岩には、黒っぽい色をした安山岩類と、流紋岩とよばれる白っぽいものとがあります。

これらの火山噴出物のなかには、水の底で堆積した火砕(かさい)岩類(角れきを含んだ凝灰岩や粗粒・細粒の凝灰岩など)がかなりの量を占めていますが、今までに調べられたかぎりでは、塩分のある海水中で(海の底で)堆積したものは確認されていません。

つまり、水域はあったのですが、そこはまだ塩水にみたされたほんとうの海ではなく、湖水であったと考えられます。

この頃の、とくにはげしい火山活動がひきつづいておこったところは、あらまし図2-20に示す範囲でした。

大地をひきさく深い「さけ目」を通って、大量のマグマがつぎつぎに地表に噴出し、一〇〇〇メートルをこえる厚いグリーン・タフをつくった特異な時代だったのです。

じつは、このはげしい火山活動こそ、長い間陸地であった日本海地域をひきさき、落ちこんだところに海が入りこんで日本海を拡大させるという、一連の壮大なドラマの開幕を告げるものだったのです。 |

図2-20 中新世前期(2000万年~1600万年前頃)の、はげしく火を噴く断裂帯

|

|

図2-22 金沢市兼六園の成巽閣に所蔵されている

淡水魚(オイカワ属)の化石(中島経夫氏提供)

火山活動のいきおいがいくらか衰えかけた一七〇〇万年前頃になると、山陰から北陸にかけての日本海沿岸地域には、塩水でない真水の水域がひろがり、そこにはコイ類やフナ類のような、大陸の河や湖から由来する淡水魚類が生息していました。

また、こうした淡水域をめぐるまわりの陸地には、それまでの温帯~冷温帯型の植生にかわって、暖帯型の植生が繁栄するようになったようです。

コンプトニア(ヤマモモの類)やフウ(マンサク科)の類で代表される暖帯型の植物群は、常緑広葉樹と落葉広葉樹とがまじった暖帯林のもので、アブラスギ・メクセコイア・アカガシ・クスノキ・クブノキなどの保存のよいたくさんの化石が、各地の地層から産出しています(図2-21)。

当時の淡水湖に生息していた魚類の化石は、壱岐島や福井県などから報告されています。

また、金沢市の兼六園にある成巽閣(せいそんかく)には、加賀藩主前田家の数々の宝物にまじって、魚の化石が保存されています(図2-22)。 |

図2-21 日本列島における中新世前期(1800万年~

1600万年前頃)の暖帯型化石植物群(台島型)のおもな産地

|

淡緑色の凝灰岩中に入っているこの魚化石は、金沢に近い山地の中新世の地層(約一七〇〇万年前)から産したものらしく、専門家の鑑定によると、オイカワ属のものです。

④ 日本海トロピカル(亜熱帯)時代

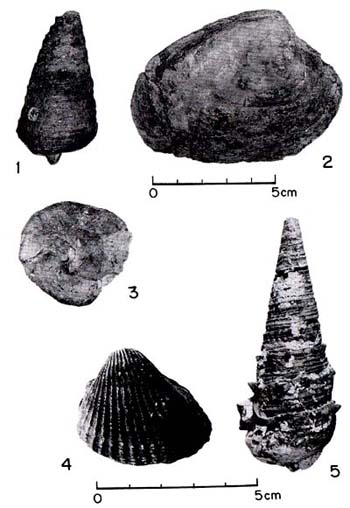

|

図2-23 中新世中期(1600万年前ころ)の5種類の化石

1.テレスコピウム(センニンガイの仲間、富山県八尾産、富山大学所蔵)

2.ゲロイナ(ヒルギシジミの仲間、福井県鮎川産、福井県立博物館所蔵)

3. rツリア(オウムガイの仲間,福井県産、同上)

4.アナダラ(サルボウガイの仲間、舞鶴市産、同上)

5.ビカリア(福井県鮎川産、同上)

|

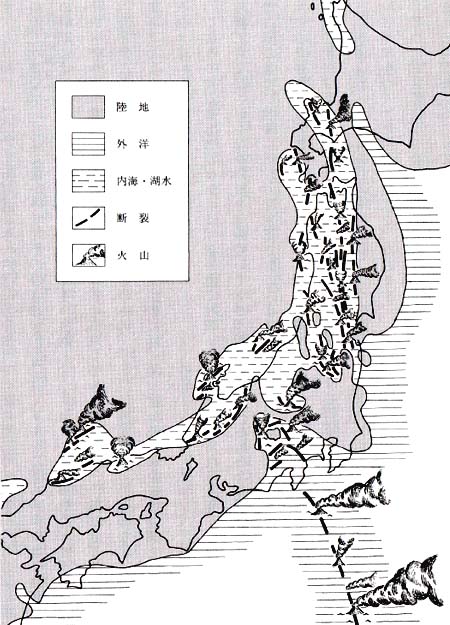

図2-24 1600万年~1500万年前の日本付近の古地理とおもな化石

(鎮西清高、1981による)

|

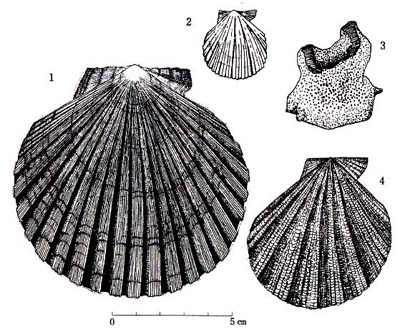

日本海の成長の歴史のなかで、一六〇〇万年前頃の一時期は、とくに目立った時代です。

日本海に暖流が勢いよく流れこんで、まさに亜熱帯を思わせるような生物たちが岸辺に生息していた“トロピカル時代”があったのです。

当時の海岸の一部には、現在の南西諸島やフィリピンなどの亜熱帯地方でみられるようなマングローブ湿地があり、特有な沼地の動物やマングローブ林の植物が生きていました。

そのチャンピオンは、巻貝のテレスコピウム(センニンガイの一種)と、二枚貝のゲロイナ(ヒルギシジミの一種)です(図2-23)。

植物では、マングローブの林を特徴づけるオヒルギなどが茂っていました。

また、いくらか塩分の薄い汽水域に生息した動物としては、巻貝のビカリアや二枚貝のアナダラなど、たくさんの種類が化石になっています。

強い暖流に乗って南の海から流されてきたアツリア(オウムガイの仲間)の化石も、山陰や北陸の地層から見つかっています(図2-23)。

一六○○万年前頃の日本海トロピカル時代には、日本付近の古地理は図2-24のようであったと想像されます。

図には、マングローブ沼に特有なテレスコピウムとゲロイナ、内湾の汽水に生息したビカリア、暖流の大型有孔まであるレピドキクリナとミオギプシナの産出地点が示されています。

日本海側の海は現在にくらべるとせまく、北陸・山陰では内海のようになっていて、暖流は北海道の奥尻島あたりまで及んでいました。

関東以北の北日本では、太平洋側と日本海側とは広くつながっていたと考えられます。

日本海側の暖かい内海は、朝鮮半島の東側にそって北へのびていたと考えられます。

北朝鮮の吉州(キルジュ)・明川(ミョンチョン)や、南朝鮮の浦項(ボハン)付近などから、ビカリアをはじめとするトロピカル時代の貝化石が知られています。

当時の日本海の中央部には、大和海嶺が大きな島となって顔を出し、その一部には淡水の湖があったものと考えられます。

この、いわば“大和(やまと)島”と大陸との間には、現在の日本海盆の前身ともいうべき海が、すでに存在していたのではないかと考えられますが、確実な証拠がわかっていないので、図2-24では疑問符にしてあります。

日本海トロピカル時代には、西南日本は今よりも大陸寄りにあって、日本海盆の海はまだなかったという考えもあります。

この問題についてはあとでふれますが、ここでは、当時すでに現在の位置に日本列島があったものとして古地理図がえがかれています。

日本海トロピカル時代は、一六〇〇万年前を中心として、およそ一〇〇万年くらいの間つづいたものと考えられます。

その最盛期をすぎたあとも、一四〇〇万年前頃までは、日本海地域は暖流の強い影響をうけていました。

当時の陸上の動物としては、ブノロフォドンとよばれるゾウの先祖が生息していました。

また、岸に近い浅海には、パレオパラドキシアやデスモスチルスなどの特異な動物が生息していたことが、各地から産する化石によってわかっています。

|

図2-25 能登半島南部七尾付近の中新世中期

(1500万年~1400万年前ころ)の古地理とおもな産出化石

(著者原図、1975による)

|

図2-26 能登半島七尾付近から産する中新世中期の4種類の化石

1.カガミホクテ、2.ナナオニシキ

3.アフロカリステス(珪質海綿)

4.グロリバリウム・クラシベニウム(Gloripallium crassivenium)

(著者原図、1975による)

|

日本海トロピカル時代が終わった直後の一五〇〇万年前頃のようすの一例を、能登南部の七尾付近についてみると、図2-25のようになります。

このあたりは、いわば化石の宝庫です。哺乳類ではデスモスチルスとパレオパラドキシア、貝類ではナナオニシキやカガミホタテ(図2-26)、さらに、さまざまなサメ類の歯や、特異な珪質海綿(アフロカリステス)の化石などを産し、かつてはリン鉱が採掘されたこともあります。

⑤ 広くなった冷たい海

日本海トロピカル時代のあとの比較的暖かい海の時代は、およそ一三〇〇万年前までつづきました。

この頃を境として、日本海のようすは大きく変化したようです。

それまでの時代とちがって、対馬海峡を通って流れこんでいた暖流が遮断されて、日本海は全般的に北方からの海流の支配下におかれ、海は冷たくなったようです。

能登半島に広く分布している珪藻土(けいそうど、珪藻を多量に含む泥岩)や、新潟地域や東北日本の日本海沿岸地域にみられる厚い泥岩層や砂層をはさむ泥岩層などが、この時期の日本海底につもりました。

含まれている化石の種類が少なく、とくに石灰質の殼をもつ有孔虫がほとんど含まれていないので、この時期の地層の年代を正確にきめることはできません。

そのために、一三○○万年から五〇〇万年前までの間の日本海の移り変わりについては、あまり正確な解読は今のところできていないのです。

しかし一面からみると、この時期の泥岩層は、石油の母岩(ぼがん)のひとつとなった重要な地層なのです。

泥岩と一緒に海底につもっだ微小な勣植物の遺体がゆっくりゆっくり分解して、適当な温度で熟成(じゅくせい)し、長い間に石油物質に変化し、それが移動して集積するのに都合のよい条件にめぐまれれば、石油を含んだ層(含油(がんゆう)層)ができるわけです。

日本海沿岸地域では、石油をさがし求めるための調査や研究が長年にわたってつづけられ、秋田地域や新潟地域では、小規模ながら、石油や天然ガスの開発に成功しています。

五〇〇万年前頃になると、寒流のいきおいはさらに強くなり、富山県氷見地区の藪田(やぶた)層などにみられるような、浮遊(ふゆう)性有孔虫などの微化石を多量に含む堆積物ができたのは

五〇〇万年前頃になると、日本海にはまたひとつの変化があったようです。

山陰沖の日本海底では、それまで陸地であったところが落ちこんで深い海にかわるというような事件が、この頃におこっています。

海は北方と連絡し、やはり冷たい海だったと考えられます。そして四〇〇万年前頃この時期です。

このようにして、二〇〇万年前頃になると、まえに述べた大桑海へとつづいていくわけです。

一六〇〇万年前の日本海トロピカル時代から、二〇〇万年前の大桑海の時代にかけて、日本海はさまざまの変化を経験してきました。

その間に海は全体として広くなり、とくに五〇〇万年前頃から、日本海盆や大和海盆などの深海部が急速に深くなったと考えられます。

日本列島そのものもまた、その間に目まぐるしく変化し、五〇〇万年前頃からは、今日の弧状列島として隆起する兆候(ちょうこう)が現れてきます。

このように、日本海のひろがりや海況は、まわりの陸地や海底におこった隆起や沈降という地殻の変動に支配され、古地理や海面の高さによっても影響をうけます。

ある時は南からの暖流の影響を強くうけ、ある時は北からの寒流の支配下に入りました。

また、ある時は海は半ば閉ざされて、海底はよどんだ還元性の環境となり、ある時は太平洋とひとつづきの公海性の環境となる、といった具合です。

ひとくちにいえば、過去三〇〇〇万年の聞の日本海地域の変化は、火山作用や、地盤の隆起・沈降といった地殻の運動に根本の原因があり、その結果としておこった古地理の変化に、全地球的な海面の上がり下がりが加わって、海況を変化させ、海に生息する生物群集の交替・変遷がおこったということになります。

つぎの章では、日本海地域の古地理の変化や、その原因となった地殻運動について、さまざまな学説を紹介しながら考えてみることにしましょう。

top

**************************************** |

の減り具合を調べて年代を知る方法)によれば約二〇〇〇年前となります。

の減り具合を調べて年代を知る方法)によれば約二〇〇〇年前となります。

/

/ )から当時の海水の温度を調べるという、むずかしい近代的な研究方法も用いられました。

)から当時の海水の温度を調べるという、むずかしい近代的な研究方法も用いられました。