|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

二章 砂丘の構造をしらべる

1 学界に紹介された鳥取砂丘

① 砂丘に注目した学者たち

② 鳥取砂丘を調べたライマン

2 砂丘を解剖する

① 砂丘のおいたちを知る方法

② 露頭で砂丘のなかみを見る

③ ボーリングで地下をさぐる

3 砂丘をつくる砂

① 砂とは何だろう

② 砂粒をつくっている物質

③ 鳴り砂のひみつ

4 さまざまな砂丘の色

① 砂丘の砂は白くない

② 砂丘の色をきめるもの

5 砂丘の層をつくるラミナ

① バウムークーヘンのような砂丘の断面

② ちりめん状の変わったラミナ |

6 砂丘の内部構造

① でき方による三つのタイプ

7 合鍵の役目をする火山灰

① 砂丘の中の赤土の正体

② 明らかになった大山火山の活動

③ 鍵層としてだいじな広域火山灰

④ 黄砂をつかまえる

⑤ 古砂丘に混じっていたレス

8 クロスナとプラント・オパール

① 新砂丘の中のクロスナ

② プラント・オパールの検出

③ 砂丘の下から埴輪の群れ石

④ 礼文島でのクロスナ研究

⑤ 何枚かに分かれるクロスナ層

9 砂丘を固定する植物

① 砂丘表面の微気象

② 砂丘に生きる生物

③ 根上がり松は生き証人 |

1 学界に紹介された鳥取砂丘 top

① 砂丘に注目した学者たち

日本の海岸砂丘から考古学上の遺跡が発見され研究されたのは、かなり古いことです。

例えば、今から一〇〇年前の一八八七(明治20)年頃に丹後半島の京都府熊野郡久美浜(くみはま)町の函石浜(はこいしはま)で、地元の熱心な研究家により、砂丘の中から土器のほか、中国の貨泉という古銭や銅鏃(どうぞく、銅でできたやじり)などが発見され、京都大学の梅原末治(うめはらすえじ)先生によって研究されました。

その頃、石川県の内灘(うちなだ)砂丘や、京都府の網野(あみの)砂丘でも相次いで遺跡が発見されました。

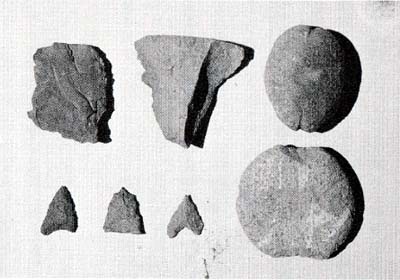

鳥取砂丘では一八九八(明治31)年に東京大学の大野延太郎(おおのえんたろう)先生によって調査が行われ、弥生式土器や石鏃(せきぞく、石をうちかいて作ったやじり)などの出土が報告され、砂丘地は考古学上の貴重な資料を豊富に埋蔵していることが明らかにされました。

大正時代になると、ほかの分野の学者も砂丘に注目して急速に研究を始めました。

植物学者や動物学者も砂丘の生物に注目しました。

一九二〇(大正9)年には京都大学の郡場寛(こうりばひろし)先生が鳥取砂丘の合せヶ谷スリバチにポプラや柳などを植え付け、砂丘の移動と植物生態の関係を調べました。

また、動物学では川村多実二(かわむらたみじ)先生が砂丘の動物を、三好学(みよしまなぶ)先生、生駒義博(いこまよしひろ)先生らが砂丘地の植物を詳しく調べるなど、学術的な調査を志す人々が次々に鳥取砂丘を訪ね、また、各地の砂丘の研究も始めました。

砂防や緑化も研究的に進められたのですが、あとで詳しくみることにしましょう。

一方、地学の分野で砂丘の研究を最初に手がけたのは、一章に登場した徳田貞一で一九一七(大正6)年のことでした。

そのあと小牧実繁(こまきさねしげ、一九二二年)、朝井小太郎(一九三三年)、村上政嗣(むらかみまさつぐ、一九三七年)らの地理学者が個別に砂丘を研究し、今日の基礎をつくりましたが、不幸な戦争で研究は中断してしまいました。

戦後の鳥取砂丘研究は章を改めて詳しく述べることにしますが、特筆すべきは、大西正巳(おおにしまさみ)・近藤正史(こんどうまさふみ)両先生による砂丘の地学研究です。

二人は地元の教師生活を続けながら、山陰だけでなく日本海沿岸全域を調査し、一九六一年には『砂丘のおいたち――山陰の海岸砂丘――』が出版されました。

この本を教科書に、各地で砂丘研究がすすめられたのです。

② 鳥取砂丘を調べたライマン

もっとも、地質の研究者で最初に鳥取砂丘を見聞し、記録に残しているのは外国の学者で、日本人に地質学の実際を教えてくれた人として有名なベンジャミン・スミス・ライマンです(図2-1)。

ライマンは北海道開拓使に招かれて一八七二(明治5)年アメリカから来日、北海道で地下資源を探査しました。

そして、一八七八(明治11)年には西日本の地下資源を調べるために大旅行をしたのです。

ライマンは兵庫県の生野(いくの)鉱山を調べたあと、山陰道を西へ進み、鳥取県(当時は島根県といっていた)に入ってからは、現在の岩美郡岩美町に奈良時代から開発されていた荒金(あらがね)銅山や銀山(ぎんざん)の鉱山を観察し、岩井温泉の調査をするなどして、鳥取砂丘へは岩見郡福部(ふくべ)村細川から但馬(たじま)街道を通り、砂丘を縦断して鳥取市へ入りました。

その訳文を地質学者の大久保雅弘(おおくぼまさひろ)先生の論文(一九八六年)から引用してみましょう。 |

図2-1 B.S.ラゲフン

(1835~1920)

|

「(前略)細川の少し手前には緑灰色ないし緑褐色細礫岩の露出があり、また、細川近くでは淡褐色頁岩中に黒褐色頁岩をはさむ露頭があった。

細川から、道は一リーグ(1)ほど西へ軟らかい砂浜を進み、少し沖合いに岩礁(2)をながめ、陸側には一〇〇フィートあまりの高い砂丘を見て通過した。

丘のひとつには灰色の崖(3)があったそこから道は南西に曲かって海から遠ざかり、砂丘を横切り、真砂化した褐色の花崗岩(4)の露頭をすぎて、半リーグほどでようやく浜坂村(現・鳥取市浜坂)付近の堅い土をふんだ。(後略)」

(1)一リーグ――距離の単位、一リーグは五キロメートル弱。

(2)岩礁――鳥取砂丘の沖合いにみえる海士(あもう)島。

(3)灰色の崖――基盤の岩石でできている二ツ山と考えられます。

(4)真砂化した褐色の花崗岩――大山(だいせん)中部火山灰層の大山倉吉(だいせんくらよし)軽石(DKP)かもしれません。

風化して軽石が黄褐色にみえます。 |

ライマンの記述は正確で地図上の但馬(たじま)街道沿いの自然によく一致しています。

ライマンは科学者の眼で旅をし、記録に残していることがよくわかるでしょう。

これまでにあげた例では砂丘を調べる目的は、どちらかというと科学そのもののためとでも言えるものですが、鳥取砂丘ではもう一方で、砂丘の移動を防ぎ、飛砂をおさえ、砂丘を緑の沃野に変えて農業利用をめざす、実用のための研究が着々とすすめられていました。

一九二四(大正13)年に創立された鳥取高等農業学校の原勝(はらまさる)先生を中心とする砂丘の研究がそれで、現在の鳥取大学乾燥地研究センターに引き継がれ、大きく発展しています。

2 砂丘を解剖する top

① 砂丘のおいたちを知る方法

昭和のはじめ『科学知識』という雑誌に、高名な生物学者石川千代松に、記者がインタビューした記事があります。

その一つに「もし、先生に思いがけない大金が入ったなら、どう使いたいですか?」という質問がありました。

先生は答えて、「そのお金で富士山を真二つに切り、火山のしくみを調べてみたい」と言っています。

科学者ならだれでも自然のなぞを解きたいと思うでしょう。

私も可能なら砂丘の断面をぜひ見たいものです。

砂丘がどのような構造になっているのか、砂の厚さはどれほどなのか、目(ま)の当たりに知りたいものです。

そして、いつごろ、どのようにして、砂丘ができあがったのか知りたいのも当然です。

砂丘は長い年月をかけてできあがったと言われていますが、時間をあともどりさせ、私たちの目の前で再現してみることはできません。

それを知るための方法は、いま残っている砂丘を詳しく観察し、現存する砂丘の構造を調べ、時代を追って、できた砂丘の順序を調べたり、まわりの自然との関係を科学的に調べることです。

それによっておおよそのことがわかります。

地形学という学問は大地のなりたちを主に、地表面の形態や起伏を手がかりとして研究をすすめ、特徴や成因、発達史などを明らかにするものです。

それにたいして、地質学の学問分野は地球や大地のなりたちを、主にそれを構成している物質や地質現象、化石などから研究し、成因や発達史を明らかにします。

両者は車の両輪のようなもので、お互いに補い合う関係にあり、地球の歴史をさぐるうえでどちらも大切です。

特に、砂丘のように、地球の歴史の中では現在に近い新生代第四紀の事物や現象を調べるには、地形と地質の両面から研究することが必要です。

② 露頭で砂丘のなかみを見る

一章では主に砂丘の表面にみられる地形について述べてきました。

したがって本章では、砂丘の内部の構造と砂丘の砂の性質等について述べてみようと思います。

砂丘の構造を調べるためには、砂丘の断面や、地下の様子をぜひとも知る必要があります。

砂丘の断面は自然にできた崖などで見られることもあり、また、道路工事や建設のさい、人工的に掘りくずされたもので見ることもできます。

このような地層や岩石が直接みえる断面を露頭(ろとう)といいます。

露頭を観察することにより、砂丘の下にあるものを知ることができます。

砂丘は単調な砂だけで丘になっていることは少なく、砂の層の下には別の地層がはさまれていたり、堆積のしかたの異なる砂が重なっているのがわかります。

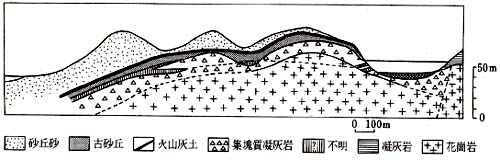

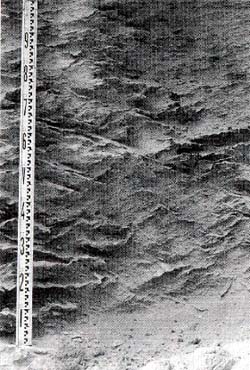

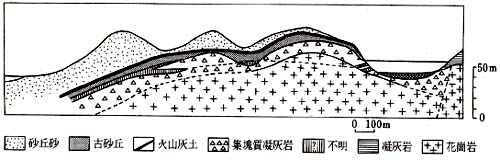

図2-2は一九七〇年ごろに国道九号線に沿って、砂が大規模に採取されたためにできた大露頭です。

採取された砂は、埋立てや建築用の骨材に利用されたのでしょう。この大露頭で鳥取砂丘の構造のおおよそのことがわかります。 |

図2-2 砂丘の中にはさまれている火山灰層

(鳥取砂丘の断面をしめず大露頭)

|

そのほか、各地の大小の露頭を観察し、砂丘の地下の構造を立体的に推定することができます。

大露頭の砂丘(の砂)の中に厚さが一メートル以上の黄褐色の地層が入っています。

あとで詳しく述べますが、これは火山灰層です。

上下に重なった二枚の地層かおるとき、まず下にある地層ができ、そのあとで上の地層ができます。

火山灰層より下の砂丘は火山灰層の上の砂丘といろいろな点で違いがあります。

それで火山灰層の下にある古い砂丘を古砂丘、火山灰層の上にのる新しい砂丘を新砂丘と呼んで区別しています。

鳥取砂丘ではこのように、火山灰層をはさむことを手がかりに砂丘を細分できる点が重要です。

③ ボーリングで地下をさぐる

地下を全面的に見ることはできなくても、地下に機械で孔(あな)をあけるボーリングによってところどころ地中の情報を得ることができます。

砂丘のボーリングは砂がやおらかく孔が崩れやすいので大変むずかしいものです。

かって、鳥取砂丘の追後スリバチの底で地下水を得る目的でボーリングが行われたことがあります。

水は得られませんでしたが、そのかわりに地下の構造を知る手がかりが得られました。

砂丘の下にはまだ砂が五〇メートルの厚さで認められ、その下からは風化した岩盤の岩片が得られたと記録されています。

ボーリングはいまや地下の構造を知るうえで最も確実な方法と認められており、ビル建築のさい、事前調査には必ずおこなうことが法律で決められているほどです。

地下の構造を調べるそのほかの方法の一つに、電気探査法があります。

砂丘の砂の中に電極を打ち込み、電流を流してその抵抗値を測るのです。

砂丘の表面はサラサラした乾いた砂が広がっています。これを乾砂層といいます。

その下には湿った砂があり、わずかですが電流を通じます。 |

図2-3 電気探査法で推定された砂丘の地下構造(井尻純立、1960による)

|

地層の硬さ、厚さ、水分の有無などによって電流値が異なりますから地下の地質がわかるのです。

電極の距離を少しずつ広げると、順次、深いところを通過する電流の値いが変化し比抵抗を知ることができるのです。

一九六〇年に、京都学芸大学の学生だった井尻純立(いじりすみたつ)さんは鳥取砂丘で電気探査を試み、露頭での調査を参考にして図2-3のような鳥取砂丘の横断面を推定しました。

細かい点では事実と異なる点がありますが、大局的には砂丘の構造がずいぶんよくわかってきました。

鳥取砂丘の地質について、はっきりしたことは、古砂丘と新砂丘の間に火山灰をはさんでサンドイッチ状の構造をしていることです。

これが砂丘のおいたちを調べるうえでとても重要な手がかりとなり、他の砂丘地に先駆けて研究が進んだ一因となりました。

3 砂丘をつくる砂 top

① 砂とは何だろう

だれでも子どものころ、砂あそびをした経験かおるでしょう。

その場所は、校庭の隅の砂場であったり、潮干狩りの海岸であったり、あるいは砂丘であったかもしれません。

いずれにせよ、砂をにぎったときの手ざわりや、水分があってもすぐくずれる砂団子のことが思い出されるはずです。

粘土と違って、かたまりにくく、サラサラした手ざわりは、砂の粒の大きさや、粒をつくっている物質の違いによるものです。

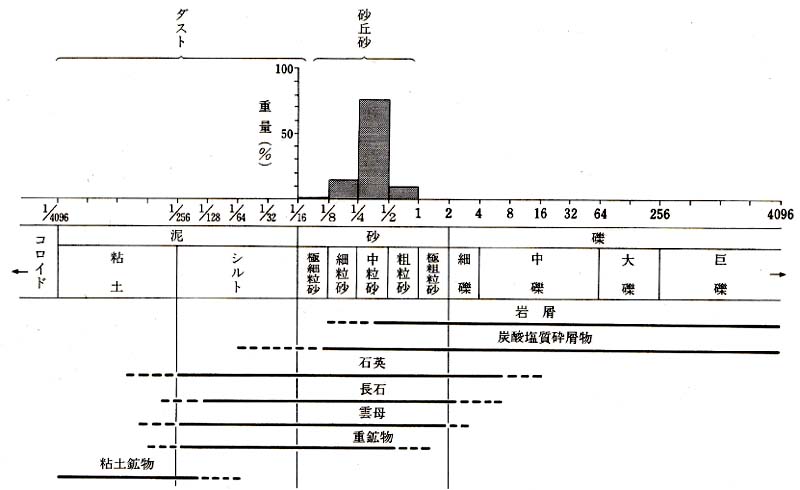

砂とは、粒の大きさが二ミリメートルから一六分の一ミリメートルの大きさの粒子にたいしてつけられた呼び名です。

二ミリメートル以上の粒子は礫と呼び、一六分の一ミリメートル以下のものは泥(砂に近いものがシルトで、さらに小さいものを粘土に細分することもあります)と呼びますが、この呼び名は、地学の分野だけではなく、農学や土木工学の分野でも用いており、国際的に使われています。

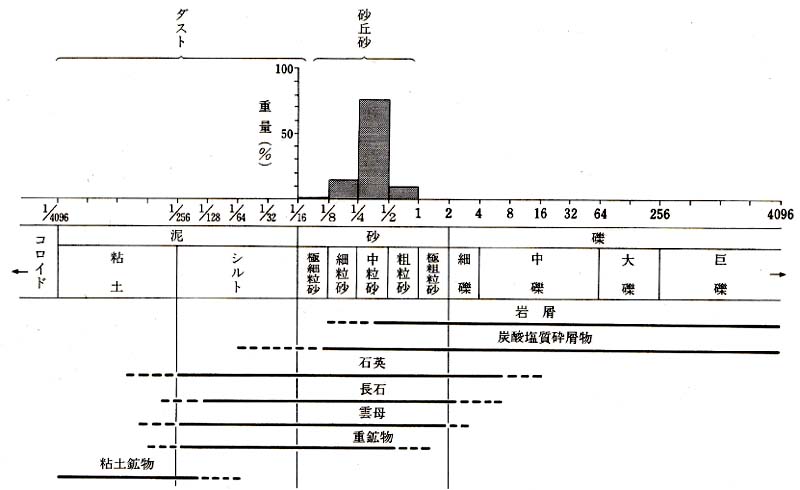

|

図2-4 礫(れき)・砂・泥の分類と、それらを構成するおもな物質(砂丘砂の粒度組成の一例もあわせて示す)

|

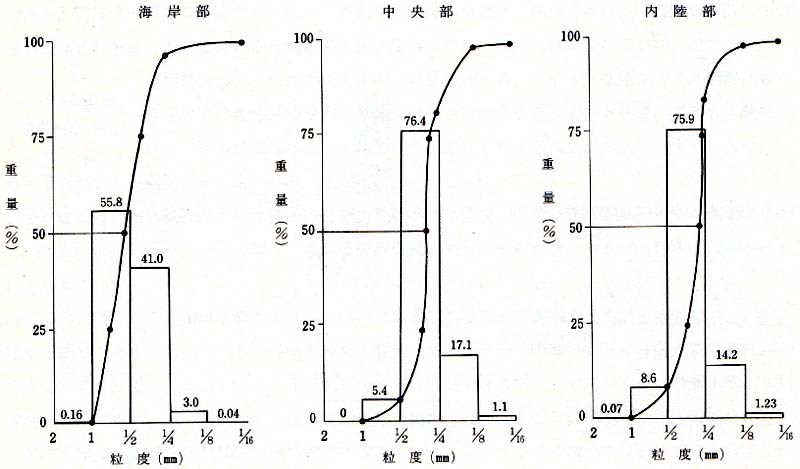

砂・礫・泥の各粒子は目的により、さらに細分されています(図2-4、上)。

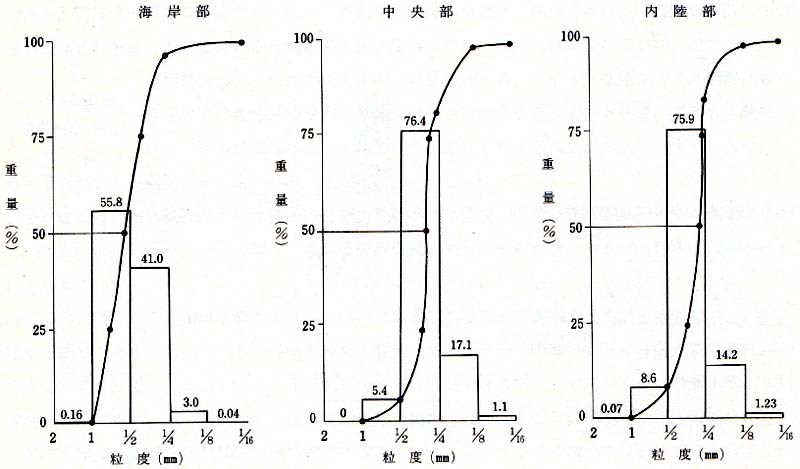

砂丘の砂は、砂の中でも粒子がよく揃っており、1/2ミリメートルから1/4ミリメートルの中粒砂が主体をなしています。砂の粒子のサイズを調べるには普通、ふるいを用い、網目のサイズの異なるふるいをいくつか用意し、目の大きいものが上になるように順に重ねます。あらかじめ、重量を計った試料を、重ねたふるいの上に入れてふるいます。順次ふるいの上に、網目より大きい粒が残ります。

ふるいごとに残った砂の重量を計ります。

各ふるいに残った砂粒子の重量パーセントを計算し、グラフにして表わします。

このグラフをヒストグラムと言い、粒度の組成を調べるよい方法です。

このような粒子のサイズの比率を求めて、その性質を明らかにする方法を粒度分析と呼び、計算で平均値を求めたり偏差値を求めるのに大変便利です(図2-5、下)。

|

図2-5 鳥取砂丘の砂丘砂の粒度分布(ヒストグラムと累積頻度曲線)(市谷年弘、1987による)

|

|

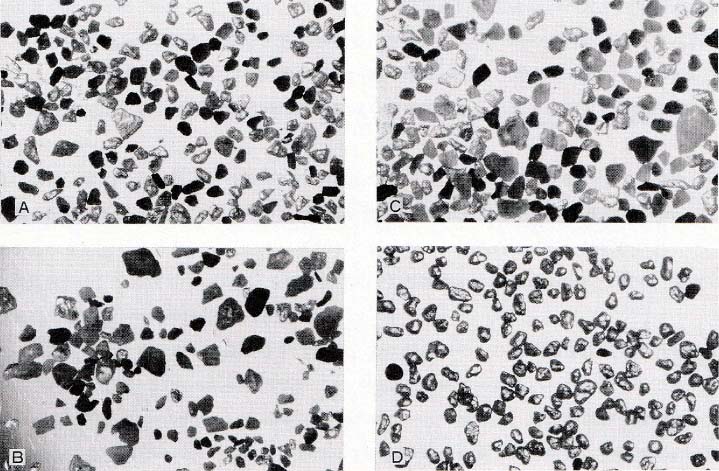

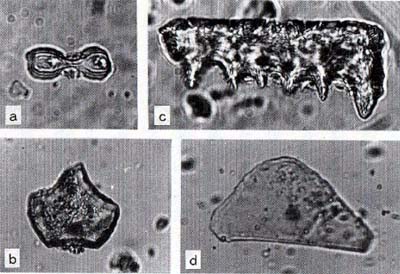

図2-6 砂丘砂の顕微鏡写真 A:鳥取砂丘、B:千代川河口、C:秋田砂丘、D:モロッコ砂漠

(倍率は約20倍)

|

② 砂粒をつくっている物質

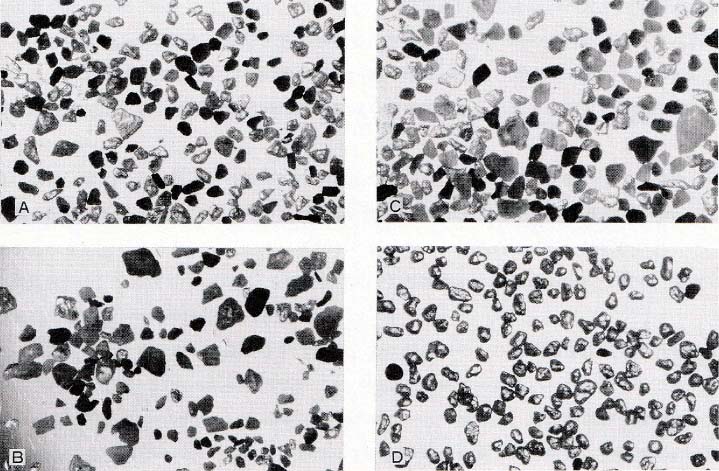

さて、砂丘の砂粒をつくっている粒子がいったい何なのかを探ってみましょう。

砂丘の砂の粒を顕微鏡でみる(図2-6、上)と、小さな岩石の破片もありますが、大部分は鉱物の結晶粒であることがわかります。

鉱物の多くは、元々規則正しい結晶面でかこまれたものですが、砂丘の砂の中の鉱物は表面が侵食されていたり、よごれていたり、割れていたりします。

鉱物の大部分は透明か半透明で、わずかに不透明な鉱物が見られます。

不透明な鉱物の主なものは鉄鉱物で、いわゆる砂鉄です。

また、褐色や緑黒色で長柱状、短柱状の鉱物は角閃石(かくせんがん)や輝石(きせき)です。

圧倒的に多い透明ないしは半透明な鉱物(無色鉱物といいます)は石英(せきえい)と長石です。

石英はガラスの破片のようで、割れ口が貝がら状で、キラキラ光っています。

もっとも、全体がうすくよごれたものもまじっているでしょう。

長石の量はずっと少なく、形は短柱状か角塊状で、乳白色をしています。

石英も長石も花崗岩(かこうがん)の中にごく普通に含まれる鉱物ですが、硬さや、風化にたいする強さが異なり、石英のほうが残りやすいので、砂丘ができるまでの歴史や背後地の地質を石英と長石の量比から推定することもできます。

石英は珪素(Si)と酸素(O)の結合した珪酸(SiO2)の結晶で、同質の水晶やめのう、玉ずい、オパールなどもみな、この仲間です。

石英は地球上で最も多く、普通にみられる鉱物です。

自然界の鉱物の種類と粒子の大きさとの間には、図2-4(三つ上)に示すような関係がみられます。

この図でわかるように、砂丘の砂を構成する粒は石英、長石が主体で、ほかに雲母や角閃石、輝石それに磁鉄鉱などがあります。

一九六三(昭和38)年に鳥取付近の地質図を作成した地質調査所の村山三郎(むらかみさぶろう)・一色直記(いっしきなおき)・坂本亨(さかもととおる)氏らの研究によれば、鳥取砂丘の下部の古砂丘の砂では、石英、長石(斜長石とアルカリ長石)を主とし、わずかに磁鉄鉱、シソ輝石、普通角閃石を含み、ジルコンもよく見られます。

全体に砂粒は角がとれて円磨がすすんでいます。

一方、新砂丘の砂はほぼ同じ鉱物組成ですが、シソ輝石、普通角閃石などの有色鉱物の量が古砂丘砂の約一〇倍もあります。

新潟砂丘の研究をした新潟古砂丘グループの一九七八年の報告では、信濃川の東西にある砂丘砂を比較すると、信濃川の東側では西側と比べ、重鉱物の角閃石(かくせんせき)や黒雲母(くろうんも)が多いことが指摘されています。

これは信濃川よりさらに東の阿賀野川の上流に、花崗岩や閃緑岩(せんりょくがん)が分布しており、新潟砂丘の形成(特に新砂丘I・Ⅱ)には、ここから供給された鉱物が強く影響したためと考えられています。

また、南西諸島のような亜熱帯に近い海岸では、砂丘砂はサンゴ礁が破壊されたサンゴの破片や有孔虫、貝殻片によって構成されています。

③ 鳴り砂のひみつ

島根県の琴ケ浜や、京都府の琴引浜(ことひきはま)の海岸は「鳴り砂」で有名です。

「鳴り砂」というのは、海岸のかわいた砂が踏みつけられたり、風で動くとき、“キュツ、キュツ”と音を出す現象です。

砂の摩擦によって生じる音ですが、いくつかの条件が揃わないと音を立てません。

鳴り砂の研究をされた東北大学の小貫義男(おぬきよしお)先生や同志社大学の三輪茂雄(みわしげお)先生らの研究によると、細粒の砂粒で石英粒の角がとれ、表面の凹凸がなく、すべり摩擦が大きい、きれいな砂でなければ鳴りません。

水分は〇・一六%くらいのときに最もよく鳴り、〇・二%では鳴らなくなります。

鳴り砂の音が聞かれる海岸は日本海側の全域や太平洋側の東北地方に多く、全国に二〇ヵ所も知られています。

いずれも汚れていない砂で、シルトや粘土を含まないことが必要ですから、鳴り砂は砂丘や砂州の自然環境が保たれているかどうかの目安になります。

シルクロードの道筋にある敦煌(とんこう)には、『西遊記』の孫悟空の話に出てくる鳴砂山があり、風で砂が動くとき音をたてるのでこの名ができたと伝えられています。

鳥取砂丘の海岸でも、ときに砂が音を発することがあります。

女流歌人の与謝野晶子は一九三〇(昭和5)年に鳥取砂丘で次の短歌を詠(よ)んでいます。

| 砂丘とは浮べるものにあらずして 踏めば鳴るかなかなしき音に |

4 さまざまな砂丘の色 top

① 砂丘の砂は白くない

放浪の天才画家山下清のかいた日本海側の砂丘の絵をみると、その色つかいは、普通の海岸の砂で連想するような白い色ではなく、茶褐色をしています。

山下さんは見たとおりにこの色を使ったのでしょう。

私も初めて鳥取砂丘を見たとき、砂の色の黄色っぼいのにびっくりしました。

雨のあとなどで表面が湿った砂では、光の反射率が一〇%も下がるので、いっそう褐色がかった感じがします。

白砂青松が日本の海岸の景色の代表のように言われますが、鳥取砂丘の色が黄色っぽいのはなぜでしょうか。

それは砂丘の砂の粒一つ一つの色によるのです。

鳥取砂丘の砂をルーペか低倍率の顕微鏡で見るとよくわかります。

砂の七〇%以上を占める石英粒の中に、黄色いものや乳白色のものが多いので全体に黄色く見えるのです。

山陰の地質の集大成を志し、なかばで亡くなった島根大学の三位秀夫さん(一九七二年)は石英粒を詳しく観察して、透明石英、黄色石英、その他に分けてその量比を出しました。

鳥取砂丘では透明石英は五〇%以上ありますが、黄色石英の量も古砂丘では三〇%近くもあるので、全体が黄色っぽくなるのです。

鳥取砂丘を空から見ると海岸の浜堤の砂は白く、前面の砂丘列は灰褐色、ところが、内陸側の砂丘(古砂丘)は黄褐色に見えます。

砂丘の石英粒は、表面の凹凸が大きく、そのくぽみがよごれていることが多いのですが、黄色石英は表面だけでなく、中まで黄色くなっています。

本来はガラスのように透明できれいな石英が乳白色になったり黄色くなるのは、長い年月の間に風化して表面がすりガラスのようになり、微粒子が付着したり、変質したからです。

土や砂の色は、A・H・マンセルの考案したマンセル表色法で表すと便利です。

この表色法は色を色相、明度、彩度の三つの要素にもとづいて分類、記号化するものです。

鳥取砂丘の新砂丘は明黄褐色ですが、マンセルの表示法では色相が10YR、明度は7、彩度は6のとき、色相明度/彩度を10YR7/6のように表します。

古砂丘砂は黄褐色で10YR5/4のように表示されます。

② 砂丘の色をきめるもの

砂漠や砂丘で砂が赤くなるのは、化学的風化によって酸化第二鉄や珪酸アルミニウムが多くなり、着色するためだと言われています。

岩石の色も、その岩石に含まれている絋物の色に支配されることが多いのです。

赤や黄褐色は鉱物の中に含まれる元素のイオンの色で酸化第二鉄によるもので、青緑色は酸化第一鉄によるものです。

マンガン分かあると紫黒色に、火山灰質黒色土壌のクロボクの黒色は腐植(有機物)によって発色します。

一方、炭酸カルシウムや石膏があると白くなります。

ヨーロッパやアメリカの古生代デボン紀の地層には旧赤砂岩層、石炭紀から二畳紀の地層には新赤砂岩層と呼ばれる地層があります。

どちらも赤い色に風化した砂岩が特徴で、このような名がついています。

これらは、内陸的な乾燥気候の条件の下に、おもに陸上でできたものです。

地球の永い地質時代には何度も砂漠や砂丘が発達し、赤色砂岩のできるような乾燥して暑い環境があったわけです。

鳥取砂丘の古砂丘は赤色砂岩ほど赤くはありませんが、やはり赤色化し化石化した砂丘と言えるのです。

鳥取砂丘が黄色っぽく見えるもう一つの理由は、古砂丘の上に火山灰層やローム層が発達し、砂丘地で地表に広く露出しているので、その影響でよけいに色づいて見えることもあげられます。

砂丘を色で分けるというと、なんとなく科学的でないと思う人もあるでしょうが、実は本質的な違いにもとづいた分け方の一つなのです。

5 砂丘の層をつくるラミナ

① バウム・クーヘンのような砂丘の断面

どこの砂丘地でも開発がすすみ、砂丘を平らに整地したり、砂を建設材料にするための採鈔が行われています。

いまや随所で、削られた砂丘の崖を見ることができます。

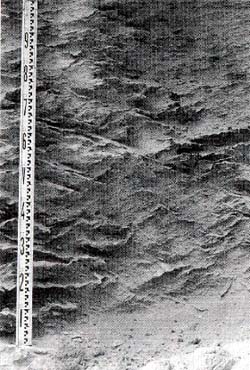

砂丘は砂が集まってできた丘だと述べましたが、よく観察すると、輸切りにした木のような洋菓子のバウムークーヘンのように砂丘の断面に細かい縞目があることに気がつきます。

縞の層の厚さは一センチメートル内外で、水平に発達することもあれば斜めに入っていることもあります。

これがラミナ(葉理)と呼ばれるものです。

ラミナは砂粒が風によって運ばれ、堆積するさい、風速や風向き、移動する砂粒の大きさなどが、わずかな変動をすることによってできるのです。

傾いたラミナが上の水平なラミナに切られていることがあります。

これを斜交葉理と呼びます。ちょっとした風向きの変化があっても、ラミナが斜交します(図2-7)。

砂丘の風紋ができるのに伴ってできるラミナ構造をリップル斜交葉理といい、大規模に発達することがあります。

砂丘が前進するとき、風下側の斜面にできるラミナをフォアセット葉理といい、高いところでは三〇度に達する傾斜角になることもありますが、下方にいくほどゆるくなります。

風紋は時々刻々の砂丘の変化を平面的(空間的)にみたときに地表面に現れるものですが、ラミナは刻々の砂丘の変化を断面で時間的(歴史的)にみていると言えましょう。 |

図2-7 採砂場の崖の砂層にみられるラミナ

|

② ちりめん状の変わったラミナ

ところで、鳥取砂丘には変ったラミナが見られます。

鳥取砂丘の古砂丘の下部が発達する浜湯山、浜坂、湖山や、北条砂丘の弓原などでは、ちりめん状にしわの入ったように波打つ、薄い水平ラミナが見られます。

ちりめん(縮緬)は絹織物の一種で、糸と織り方に工夫をして布の表面を縮ませたものです。

地層の断面でラミナがちりめんのように縮んで見えるのです。

一九六五年の夏、井尻正二(いじりしょうじ)・郷原保真(ごうはらやすま)・三位秀夫(みいひでお)・歌代勤(うたしろつとむ)・長谷川正(はせがわただし)・田中久夫(たなかひさお)先生らの一団は、日本海沿岸の海岸砂丘を調査するため北九州から北上し、鳥取砂丘では古砂丘を詳しく検討されました。

その時、このちりめんじわ状のラミナは、浅い水中でできたものだという結論が出されました。

砂粒の粒度組成は砂丘砂と変わらないようですが、ラミナの入り方などから砂粒の淮積した場所はわずかに動感のある水中と考えられ、おそらく砂丘地背後の潟湖などの低湿地と推定しました。

このラミナは、「水つき砂層」と命名されました。

古砂丘の下部は砂丘と言うより水中堆積の砂層と言うほうがよさわしく、その分布高度が海抜二〇メートル前後であることなどから、元々これは離水砂州が発達してできた海岸段丘と考えられます。 |

図2-8 ちりめんじわ状のラミナの入った

湯山砂層

|

古砂丘はこの「水つき砂層」の上部に発達したものです。

山陰第四紀研究グループ(一九六七年)はこの段丘を「湯山段丘」と定義し、砂層にたいしては「湯山砂層」と命名しました。

古砂丘の下部、いわゆる鳥取砂丘の底にある湯山砂層は、砂丘が発達し海面に顔を出すための足がかりとなったのです(図2-8、右上)。

6 砂丘の内部構造

① でき方による三つのタイプ

一九六一年、東北大学から島根大学へ転勤してきた三位秀夫さんは、海岸地形や第四紀の地質を専門とする新進の学究でした。

山陰地方の地質の研究に、学生を連れて連日フィールドワークに出かけ、地学の好きな先生も生徒も快く受入れて指導されたので、多くの人が地学が好きになりました。

三位さんは山陰へ来るまえ、秋田県の八郎潟や和歌山県の白浜海岸の地形発達の研究で次々と論文を発表していましたが、山陰へ来るやただちに、研究がまだ十分でなかった大山や砂丘などの第四紀の地質や、第三紀層の調査をはじめ山陰の地質研究に新風を吹きこみました。

三位さんは、日本海の海岸沿いに発達する海岸平野は、いずれも川が海にそそぐ河口部にできており、その海岸の海面下には、海から押しもどされた砂や礫がつくった丘陵があることに注目しました。

この丘陵近くに砂州ができ、陸地とつながって砂嘴(さし)をつくります。

さらに、砂や礫が波打ち際にうちよせられて小高い丘(浜堤)となり、最終的に風の作用で砂丘ができあがるわけです。

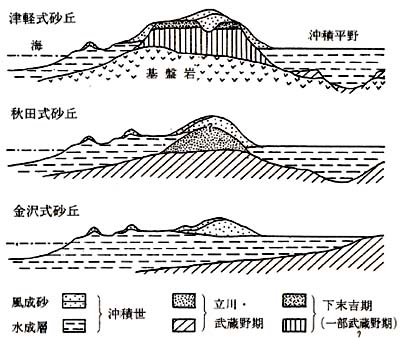

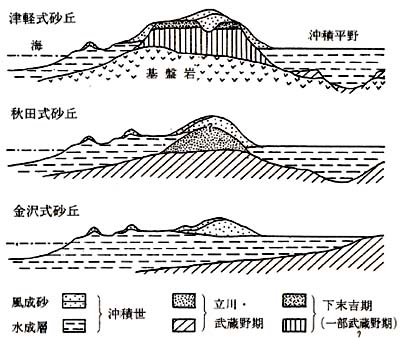

三位さんは一九六六年に砂丘を、砂丘のできた時代と内部構造の違いによって、三つのタイプに分類しました(図2-9)。

まず、第四紀更新世の海岸段丘(下末吉層)に対比できる、更新世の地層でできた砂州を土台とし、その上に古砂丘が発達しているものを「津軽式砂丘」と呼びました。

この砂丘には、完新世の飛砂や離水浜が海側に発達していることがあります。

「秋田式砂丘」と名づけたものは、更新世末の海成層を骨格として、その上に完新世の砂州が薄くのるものです。

砂丘はこれを土台に発達します。

「金沢式砂丘」は、溺れ谷を埋めてできた砂州で完新世のものです。

この、比較的新しい砂州をよりどころに発達した砂丘です。

鳥取砂丘は三位さんの分けた津軽式砂丘に相当します。また、弓ヶ浜の砂丘は秋田式砂丘に、浜村砂丘や白兎砂丘は金沢式砂丘のタイプにそれぞれあてはめられるでしょう。

読者のみなさんも、各地の砂丘や砂州をどのタイプに入れたらよいか、調べてください。 |

図2-9 海岸砂丘の内部構造

(三位秀夫,1967による)

|

7 合鍵の役目をする火山灰 top

① 砂丘の中の赤土の正体

鳥取砂丘を初めて見た人は、今の砂丘が砂だけの丘ではなく、赤土が露出した場所が意外に広いので驚くことでしょう。

砂丘の砂の補給が減ったため、赤土が顔を出しはじめているのですが、砂丘近くの崖でみると、この赤土の下にもまだ砂丘が厚く存在しています。

これが古砂丘だということはすでに述べました。

赤土の正体は何でしょうか。赤土は主に火山灰土でできています。

関東地方を広くおおっている火山灰土を関東ロームと呼ぶことがあります。

ロームは土壌学の用語で、砂・細砂・粘土を等量に含んだものを言うのですが、関東ロームは火山灰や火山ガラスを含んだ赤褐色の火山灰土をさしています。

鳥取砂丘をおおっている赤土がロームであると言ったのは、鳥取師範学校の黒川多三郎(くろかわたさぶろう)という博物学の先生で、いまから六〇年も前のことです。

黒川先生は、砂丘の下には腐植質火山灰土があり、さらにその下部に黄褐色のローム層があり、洪積層の台地となっていると述べています。

同じころ、郷土史家の片岡気録(かたおかきろく)先生も、この赤土をローム状の火山灰土であると述べました。

砂丘の下に第四紀層かおることは、何人もの先学が気づいていたのです。

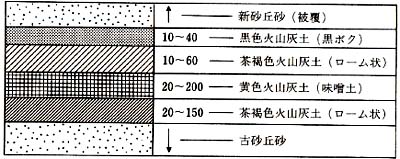

古砂丘をおおった火山灰土の重要性に着目して、徹底的に調査したのは地元の大西正巳(おおにしまさみ)先生でした。

大西氏は終戦後に郷里の鳥取へ帰り、高校の教師をしながら砂丘の研究にあたりました。

|

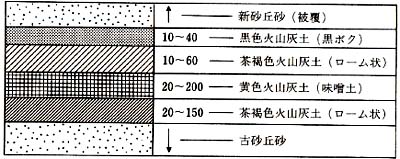

地理学者の小笠原義勝(おがさはらよしかず)先生や土壌学者の原田光(はらだみつる)先生らの指導を得て、砂丘をおおうローム質の土層が、上から黒、茶褐、黄、茶褐の四層でできており、その順序、土の性質が鳥取県東部の海岸砂丘で共通していることを明らかにしました。

赤と黒と黄の色で区別された土層は、だれにでも識別できていい目印になります(図2-10)。

古砂丘の直上にあるローム状の茶褐色火山灰土は、砂丘の風化したものと火山灰起源の微粒子、それに遠く中国大陸から飛来したレス(黄土)も混入した古土壌です。 |

図2-10 鳥取砂丘の火山灰土層に共通にみられる形態

(数字の単位はcm、大西正巳、1961による)

|

その上にある黄色火山灰土と呼ばれた黄色の層は、鳥取県下で「ミソ土」と呼ばれ、文字どおり味噌のような色と外観をしています。

厚さは砂丘地で六〇センチメートル前後ですが、風化した径五ミリメートル~一センチメートルほどの黄色軽石からできており、顕微鏡の下で見ると重鉱物として角閃石、斜方輝石、黒雲母、それに少量の鉄鉱物が含まれていることがわかります。

しかも、地層の厚さは、鳥取県西部の大山に近くなるほど厚くなり、倉吉付近で最も厚く四メートルに達しています。

この火山灰層と大山との間には、どんな関係があるのでしょうか。

② 明らかになった大山(だいせん)火山の活動

大西氏は、一九六一年に出版された『砂丘のおいたち――山陰の海岸砂丘――』で、古砂丘をおおった火山灰のようすについては詳しく述べていますが、その供給源については「白山火山系(大山火山系)の火山」と漠然としています。

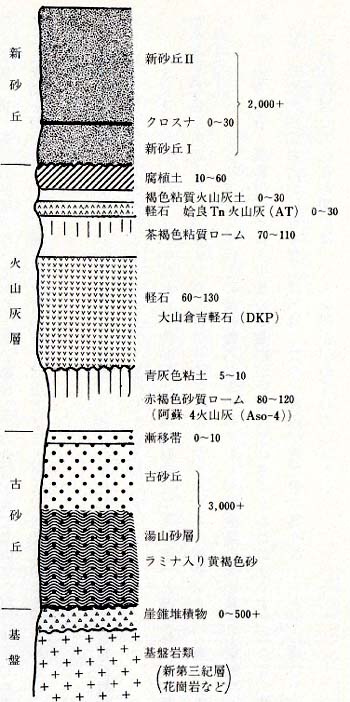

一九六三年に始まった山陰第四紀研究グループは、大山火山の活動を明らかにし、山陰地方の第四紀層を調べる目的で野外調査を繰返しました。

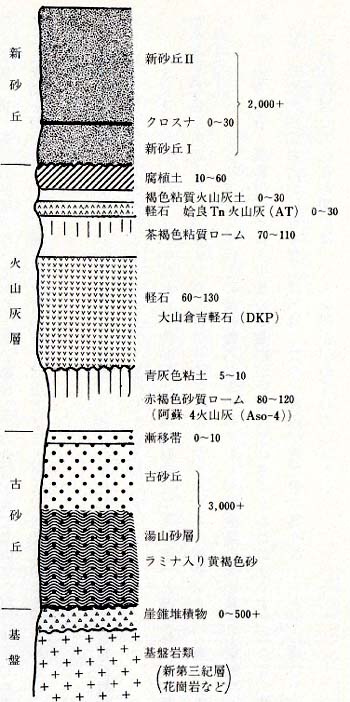

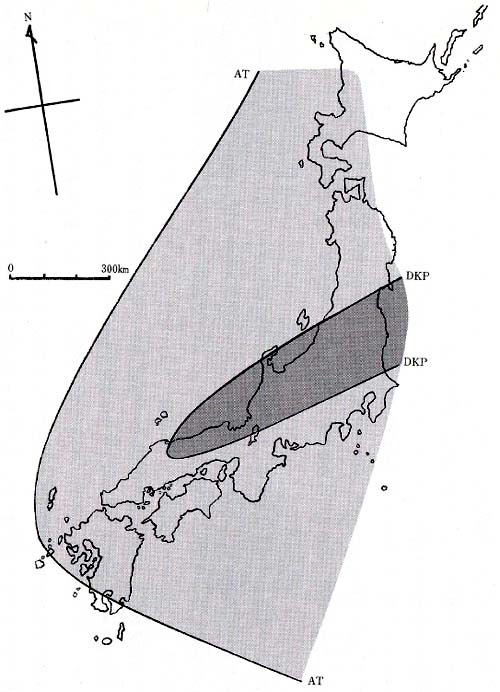

大山山麓で火山灰が発達しているところを細かく観察、計測して柱状図をつくり、さらに各地の柱状図(図2-11)を並べて火山灰を対比していくのです。

大山の火山灰は最下部、下部、中部、上部の各火山灰層に分けられることが明らかになり、各火山灰層の拡がり、降下の時期なども逐次判明しました。

砂丘で黄色の層を示していたミソ土は、大西氏も考えていたように、大山起源のものでした。

厚さが四メートル以上と最も厚く堆積しており、よく観察される倉吉の名をとって大山倉吉軽石(DKP)と命名されました。

火山灰は噴出して上空に上がると偏西風にのって飛行するので、一般に東方に広く分布すると言われています。

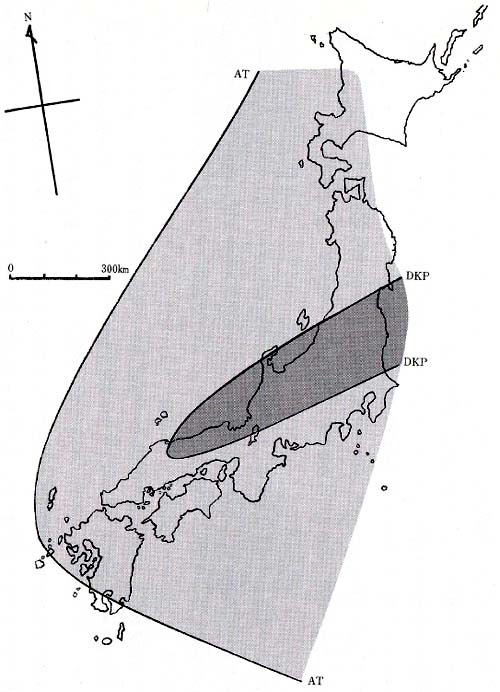

大山倉吉軽石は、大山を中心に馬蹄状に東北東方向に分布しています。

分布の主軸は大山・倉吉卜鳥取を結ぶ直線状に延び、すでに述べたように、鳥取砂丘でもかなり厚く堆積しています。

それどころか、大山倉吉(だいせんくらよし)軽石は、丹後半島、中部地方などでも確認されているのです。 |

図2-11 鳥取砂丘の模式柱状図。

火山灰層を中心に示し、砂丘は実際よりうすく示してある。

数は層の厚さ(cm).

|

③ 鍵層として大事な広域火山灰

火山の一回の噴火によって、火山灰は短時間で広い範囲に降下します。

したがって、火山灰の特徴を調べ、地層の厚さの変化、粒子の大きさの変化、火山灰の層序を調べていくと、異なった場所の地層を対比することが可能になります。

各池の地層を対比する際の鍵のような役目を果たすわけです。

そこで、このような地層を「鍵層」と呼んでいます。

大山倉吉軽石を合鍵のようにして、砂丘地の地層の重なりぐあいを明らかにすることが可能になりました。

化石や、すでに年代のわかっている地層との層序関係から、大山倉吉軽石の降下した時期は四・五~四・七万年前であることも明らかになりました。

さらに、最近では大山倉吉軽石層の下に阿蘇4(Aso-4)火山灰に特徴的な磁鉄鉱が混入しているという報告があります。

阿蘇4火山灰の降下は七万年前とされていますから、古砂丘の堆積は少なくとも七万年よりも古い時代のことだったといえます。

島根大学の三浦清先生の研究によると、北条砂丘の古砂丘の中に一〇万~一二万年前の降下といわれる大山松江軽石(DMP)が認められています。

大山松江軽石は大山火山から島根県の松江方面に分布の主軸をもつ火山灰で鳥耿砂丘にはみられません。

したがって、鳥取砂丘のできた時期はさらに古くなるかもしれません。

また、鳥取県下の古砂丘の上には、大山倉吉軽石だけでなく、姶良(あいら)火山灰(AT)とアカホヤ火山灰(Ah)も含まれていることが明らかにされました。

アカホヤは南九州の鬼界カルデラから飛来した約六〇〇〇年前の火山灰です。

こうなると、一二万年前から六〇〇〇年前のあいだ砂丘の形成はみられなかったことになります(図2-12)。 |

図2-12 本州に広く分布する姶良(あいら)火山灰(AT)と

大山倉吉(だいせんくらよし)軽石(DKP)

|

鳥取砂丘に大山倉吉軽石という火山灰層があることは、砂丘と周辺の地層との関係を知るうえで、大変有効な鍵となりました。

鳥取砂丘が日本一の砂丘と言われ、よく調査され、引合いに出されるのは、火山灰層の存在によって、他の砂丘よりも形成の歴史が明確になっているからでしょう。

日本は火山国ですから第四紀には多くの火山が活動し、その噴出物は各地に広く分布しました。

大山倉吉軽石(DKP)のような広範囲に分布する火山灰を広域火山灰といい、第四紀の研究には欠かせない鍵層となっています。

広域火山灰には、阿蘇火山の阿蘇4(Aso-4)、姶良カルデラの姶良火山灰(TA)のようにその供給源が九州で、本州に広く分布するものがたくさんあります。

鳥取砂丘や他の砂丘でもしだいに古砂丘をおおう火山灰の存在が明らかになり、各地の海岸砂丘の対比が行われています。

④ 黄砂をつかまえる

一九六六年の二月二日から三日にかけて、山陰地方には強い黄砂現象が見られました。

近くの景色もはっきりしない、どことなくどんよりとした舂がすみのあと、降り出した雨はドロまじりのきたない雨でした。

屋外に一晩置かれた自動車など、雨上がりには全体が褐色のドロをかぶったようでした。

黄砂を採集したかった私は、この日に備えてビニールの水槽を用意したり、雨どいの下にポリ袋を取り付けたりしていました。

雨に含まれるたくさんのドロが採取できるのを待っていたのです。

このドロの正体が黄砂です。黄砂現象とは、遠く中国大陸の砂漠や黄土地帯で吹き荒れた砂塵嵐が上空に舞い上がり、偏西風に乗って日本列島までやって来て地上に降るものです。

黄砂に注目するよう私たち砂丘の研究者に指摘したのは、さきに述べた北九州の古砂丘を研究していた先生がたでした。

これらの方々は次のような仮説を出していたのです。

日本列島は、第四紀の寒冷な時期には海水面が低下し海岸線がずっと後退して日本海沿岸の平野は広くなり、大陸の気候の影響を受けることも多かったはずです。

そうすると、風成の砂塵が今よりももっと鳥取付近まで飛んで来て、地層をつくった可能性があるのです。

研究の方法として、過去の地層を調べるのも大切なことですが、他方、現在の気象現象や堆積の状況から過去を推定するのも一方法です。

私は後者の方法をためしてみたくて黄砂をねらっていたのです。

採取した黄砂は、粘土鉱物学者の倉林三郎(くらばやしさぶろう)先生のもとで分析され、火山灰層や砂丘砂の分析結果と比較されて、一九七二年には「大山火山灰層の粘土鉱物学的特徴」と題して公表されました。

私が鳥取で黄砂を採取したのと同じ日、黄砂現象は新潟県高田市(現上越市)でも見られました。

新潟では雨でなく赤い雪となって降りました。新潟地方では昔から黄砂まじりの雪を「赤い雪」とよんでいます。

待ち受けていた新潟県立柏崎高校の長谷川正先生は、これを大量に集めて溶かし、純度の高い黄砂を採取することに成功。

中国大陸のレスと似た物質であることをつきとめて、一九六七年に「新潟県高日市に降ったレスについて」と題した論文を公表しました。

⑤ 古砂丘に混じっていたレス

倉林氏によると、大山の火山灰は火山に直接由来した粘土鉱物のほかに、アルミニウム・バーミキュライトという粘土鉱物を含んでいますが、これは火山灰の降灰中に黄砂現象による黄砂(レス)に似た物質が混入しているためであろうと指摘しました。

兵庫教育大学の成瀬敏郎、岩手大学の井上克弘(いのうえかつひろ)の両先生は、日本海沿岸の古砂丘に埋没するレスについて研究をすすめています。

それによると、日本海沿岸の古砂丘にはどこでもレスが混入しています。

特に、大西正巳先生が鳥取砂丘で茶褐色火山灰土とされた古土壌の中にはバーミキュライトやモンモリロナイトなどの粘土鉱物が多く、これらはレス起源の風成塵がもたらしたものであると結論しています。

最近では風成塵の中の石英の微粒子をとりだし、それに含まれる酸素の同位体元素の研究によっても大陸起源のレスであることが証明されています。

成瀬氏らの計算によると、第四紀の最終氷期に大陸の砂漠地帯などから飛来しか風成塵は膨大な量で、一〇〇〇年間で一三~二三ミリメートルの厚さに達する堆積量だったと言われています。

以上述べたように、鳥取砂丘の形成には地球規模の自然現象が反映しているのです。

そして、他地域の砂丘や自然と隔絶しているようでも、実は深い関わりがあるのです。

黄砂(レス)は約四〇〇〇メートルの上空へ昇り、偏西風に乗って移動しますが、その距離は想像をこえるものがあります。

モンゴルや中国北部の砂漠の風塵は、東に流れ、日本列島を越え、一〇日もかかって数千キロメートル離れ左太平洋に達し海底に積もります。

ハワイでの観測でそのことが証明されているのです。

別の研究ではサハラ砂漠の風塵が大西洋を越えてカリブ海へ、あるものは地中海を越えてヨーロッパへと移動していることもわかっています。

8 クロスナとプラント・オパール top

① 新砂丘の中のクロスナ

鳥取県泊村の石脇海岸の砂丘には、新砂丘の中に一枚の真つ黒い地層が発達しています。

この黒い層を、私は最初大山火山の山麓に広く分布するクロボクと同じものだと思っていました。

しかし、この海岸砂丘ができた更新世より後の時代に大山が活動したとは考えられません。

したがって、大山とは無関係のようです。しかも興味深いことには、新砂丘の中に発達するこの層には土器や遺跡が見られ、この土地で人が生活していたと推測できるのです。

この黒い層の粒度分析をすると、微粒のものも入っていますが、砂丘の砂とほとんど変わらない粒度組成でした。

つまりこの層は、砂丘の砂の色か黒く変化したものだったのです。 |

図2-13 泊村石脇にみられるクロスナの模式地

|

豊島吉則(とよしまよしのり)先生たちは宝木高浜(ほうぎたかはま)砂丘の観察などから、これは新砂丘の発達した一時期、砂丘の成長が中断し、そこに植物が繁茂した跡であり、当時はそこを人類が生活の場としたのではないかと考えました。

この黒い色の砂層をクロスナと命名し、新砂丘をクロスナで二分することができる、と一九六四年に発表しました(図2-13)。

クロスナの黒色は過酸化水素水にひたして加熱すると、脱色することから、砂丘に生育していた植物が分解してできた有機物中の炭素が黒色を呈していることがわかります。

なぜクロスナが黒くなるのかはむずかしい問題ですが、炭素を含んだ有機物と、微粒子のレスや風塵などに含まれているアルミニウム、それに海水や海岸に多く含まれるカルシウムのイオンが粘土鉱物と結合して黒くなると考えられます。

|

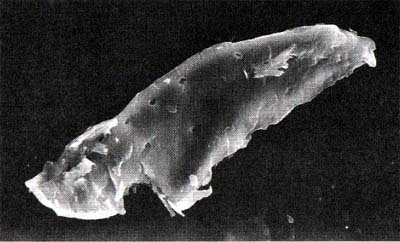

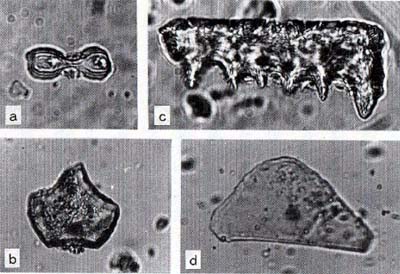

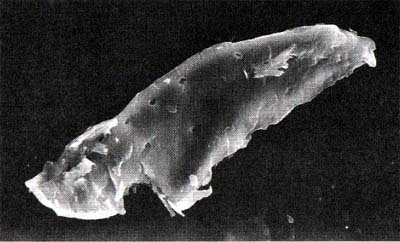

図2-14 クロスナの中のプラント・オパール①

a:マユ型(約400倍)、b:ファン型(約400倍)

c:棒状型(約700倍)、d:ポイント型(約500倍)

② プラント・オパールの検出

砂丘地とその近くに生育している植物には、イネ科植物のススキやメヒシバ、チガヤ、ケカモノハシ、コウボウムギなどがあります。

これらのイネ科植物は細胞組織の中に非晶質の含水珪酸のかたまりを含んでいます。

大きさは五〇ミクロン前後で、その形態は植物の種類によって特徴があり、一括してプラント・オパールと呼びます。

プラントは植物、オパールは珪酸を主体とする蛋白石のことで、日本語では植物珪酸体と訳します。

プラント・オパールの研究から、古土壌の植生や古環境を推定することができます。 |

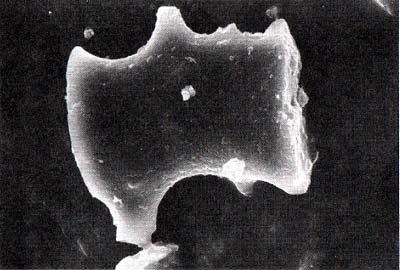

図2-15 クロスナの中のプラント・オパール②

上:棒状型(×12900)、下:ポイント型(×6100)

|

クロスナ中に植物珪酸体を検出すれば、クロスナの黒色が植物に由来したものであることの証明になり、また、どんな植物が生育していたかも、ある程度知ることができます。

一九七九年から一九八一年にかけて、当時、鳥取大学の学生であった福井ひとみさん、山崎佳代(やまざきかよ)さん、安井和子(やすいかずこ)さんらが鳥取砂丘などのクロスナを調べた結果、たくさんの植物珪酸体を識別しました。

特に寒冷地型イネ科植物のウシノケグサに特徴的なウシノケグサ型珪酸体がどの試料にも見られ、カヤツリグサ科や樹木のプラント・オパールも検出されました(図2-14・15)。

クロスナの生成環境は、現在の鳥取付近の気候よりも冷涼で湿潤な雨の多い気候で、植物が長期にわたって被覆し、緑化した砂丘地が永く飛砂の影響をうけず、一部は人類の生活の場となりえたと推定されるのです。

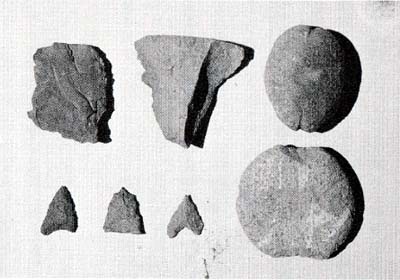

③ 砂丘の下から埴輪の群れ

鳥取県の天神川の河口に近い羽合(はあい)町長瀬(ながせ)の砂丘地に鳥取県中部の大規模な下水処理施設が計画され、事前に遺跡調査が実施されました。

一九七七年のことです。

砂丘地の表面に土器などが散布していて、地下に遺跡のあることが予測されていたので、文化財保護法の定めるところによって調査されることになったのです。

砂丘地で地下に穴を掘るのは大変な苦労があり、三メートル以上深くなると掘りにくくなり、雨や風ですぐ崩れてしまいます。

しかし、どうにか掘り下げてみたところ、砂丘の下にクロスナ層が発達していることがわかり、遺跡や遺物が拡がっていることもわかりました。

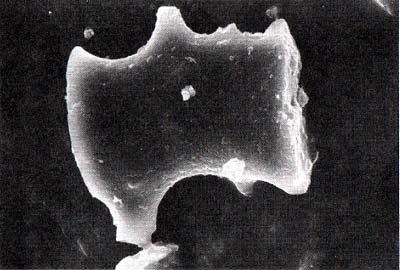

初年度に発掘された土器などの遺物は整理箱に五〇箱以上、遺物は弥生時代から中世までの土器を含んでいました。

発掘二年目になって、砂丘の地表面から一〇メートル近い深さのところで、古墳一〇基をけじめ多くの考古学上の遺構が発見されました。

なかでも、長瀬高浜一号墳は直径二四メートルで高さは二メートル、幅二メートルの周溝があり、河原石が古墳の周囲に葺(ふ)いてありました。

中央の箱式石棺は朱色に塗られ、女性の遺体の横には組紐で鞘(さや)を巻いた直刀が置かれていました。

これは、大変貴重な発見でした。

砂丘の深部からこのような遺跡が発掘された例は過去にほとんどなく、さらに本格的な発掘調査が開始されました(図2-16)。

遺跡を秘めていた長瀬高浜砂丘の地下構造を知るために、事前に地下地質のボーリングが行われていました。

その結果から、いろいろな事実が明らかになったのです。標高マイナス九メートル~一〇メートルの砂層にはイワガキ、マガキ、ヤマトシジミ、バカガイなどが含まれていましたが、これらの貝類は内湾の汽水域の砂泥底に生息するものです。

したがって、この層はかってこの地が浅い汽水湖あるいは内湾の浅瀬だったことを示しています。

この層よりさらに下部にはマクラガイ、ツメタガイ、イヨスダレなど完全に海成の貝化石を産し、沖積層は深さ三一メートル付近までありました。

水の底に堆積しか水成の砂層でなく、風成の砂丘砂の層になるのは標高一メートルくらいからです。

長瀬高浜砂丘は、最も高いところで標高一〇メートルくらいあります。

クロスナは、起伏はありますが、標高六メートルから四メートルのところに約九〇センチメートルの厚さで発達していました。

現在の地表の地形と斜交し、砂丘の南半分ではすでにクロスナ層が削られて、クロスナとその下の砂丘砂が地表に出ていることもわかりました。

|

|

|

図2-18

砂丘に埋もれていた長瀬高浜の埴輪群 |

発掘調査は五年間にわたって続けられ、出てきた遺跡の時代は縄文時代から中世までにわたりました。

古墳のほか、七五棟もの竪穴住居跡や玉造り工房跡など貴重な発見が相次いだのですが、一九八一年度の調査で埴輪群が発見されたのは圧巻でした。

古墳のまわりから発見されたのではなく、埴輪を一ヵ所に集めてお祭りをした跡らしく、円筒形、アサガオ形、家形、盾(たて)形、蓋(かさ)形、甲胄(かっちゅう)形、鞆(とも)形埴輪が南北一〇メートル、東西八メートルの範囲から大量に掘り出されたのです。

現在、これらの埴輪は復元され、地元に建てられた資料館に保存されており、国指定の文化財となっています。

長瀬高浜遺跡の調査から、クロスナ層は遺跡の存在と結びつくことがはっきりしました。

そして、全国の砂丘の地下には人類の生活の跡がたくさん埋もれたままになっている可能性が高いこともわかったのです。

④ 礼文島でのクロスナ研究

クロスナの調査は、全国各地で多くの研究者によってすすめられました。

日本大学の地形学の遠藤邦彦先生は、北海道の礼文(れぶん)島の船泊(ふなどまり)湾岸砂丘でクロスナ層の研究をすすめました。

礼文島には日本最北の砂丘が見られ、砂丘の消長に人間による人為的な影響も少ないので、砂丘の発達史を詳しくみるのに適しています。

遠藤氏は、クロスナ層が一枚だけでなく何枚もあることを確認し、大きく二層のクロスナに分けました。

下位にある、腐植層が何層も含まれる腐植層群を旧期クロスナ層(Ho)と呼び、上位の腐植層群を新期クロスナ層(Hy)と命名しました。

旧期クロスナ層はカタツムリの一種レブンマイマイやブレークマイマイを大量に含み、炭素同位体による年代測定結果では三三〇〇年プラスマイナス一一〇年前という値が得られ、縄文時代後期の土器も採集されました。

新期クロスナ層にもマイマイの殼や魚骨、獣骨を産し、年代測定では七九〇年プラスマイナス一〇〇年前という値が得られています。

礼文島では、クロスナの発達する安定期と、飛砂が増える小規模な移動期を繰返して、腐植質砂層と薄い風成砂層とが交互に堆積した互層として発達しているわけです。

⑤ 何枚かに分かれるクロスナ層

鳥取県下の砂丘でも、クロスナが何枚かに分けられることがわかってきました。

長瀬高浜でも二層三枚が確認されました。クロスナーとしたものは縄文晩期から古墳時代の遺跡を含んでいます。

クロスナⅡとした層は平安時代から鎌倉時代までの遺物を含むやや暗褐色のクロスナで厚さも五〇センチメートル未満です。

クロスナⅢは室町時代から江戸時代までの形成と考えられ、五輪塔の墓石などが出土しています。

同じように鳥取砂丘でも千六本松と浜坂でクロスナ層が認められますが、上の二枚の発達は悪く、局所的にしか見られません。

鳥取砂丘では、今でも、新砂丘と赤土の境界付近の地表で土器や石器の破片を拾うことがあります。

これらは砂丘の広い範囲で、縄文時代から古墳時代まで人々が住んでいたことを物語っています。

その中で、砂丘の東寄りの直浪(すくなみ)が砂丘遺跡として有名です。

直浪遺跡は福部村直浪にあり、砂丘の背後の南面した遺跡で、湯山の低地にのぞんでいます。

湯山は江戸時代までは湯山池と呼ばれる池沼でしたが、何期にもかけて干拓が行われ、今では畑地と宅地が拡かっています。

古代人の住んでいたころは、山海の獲物がたくさんとれ、水場も近くにある絶好の生活の場だったと思われます。

この直浪で湯山の湿田を改良するために砂丘の砂をとっていたところ土器や石器が見つかり、遺跡の存在が知られました(図2-17)。

その後、大学や教育委員会によって詳しく調査が行われ、縄文中期から中世ないし近世までの遺物が検出されました。

直浪遺跡と同じような立地条件のところは砂丘地にまだ多くあります。

その地下には貴重な遺跡が眠っていることでしょう。 |

図2-17 直浪(すくなみ)遺跡から出土した石器類

|

9 砂丘を固定する植物 top

① 砂丘表面の微気象

夏に砂丘を歩くと、足の裏が熱くてとても裸足ではいられません。

砂が乾いて白く光り、その照り返しが眩しくて、日焼けも急速にすすみます。

夏の砂丘の表面は、場所によっては六〇度近くになるのです。

鳥取砂丘の微気象を研究されている鳥取大学名誉教授の松田昭美(まつだあきよし)先生は、砂と砂丘に関する微気象の環境を明らかにし、砂地農業への応用を目指して、さまざまな実験を試みてこられました。

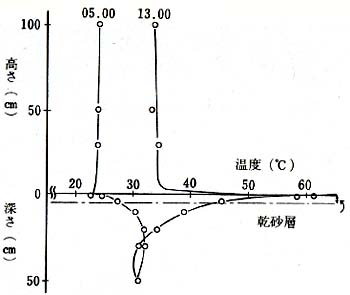

松田氏によると、砂丘では地表面近くの温度変化がかなり大きいことが特徴です。

しかし、地上三〇センチメートルくらいから、温度は急に安定します。

地下でも地表下一〇センチメートル以深になると急に安定してきます。

砂丘の表面の砂が乾いた状態は、降雨のあと乾燥するにつれてしだいに深いところにおよび、その厚さを増します。

松田氏は、この乾いた砂の層を「乾砂層」(かんしゃそう)と名づけて、これを特に研究されました。

乾砂層の深さは鳥取砂丘では五~六センチメートルまでで、日本では一〇センチメートルになることはないようです。

乾砂層では水分は〇・四%程度で、その温度は地表面で六一・一度、一メートルの高さのところで三三・五度と、一メートルの間で二七・六度の差を生じるほど著しいそうです。

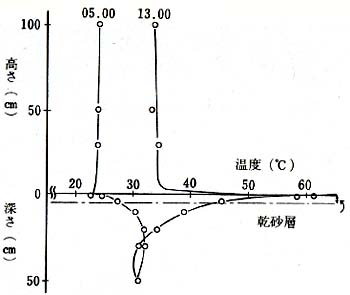

地中の温度は乾砂層の下の湿った砂層では急速に安定し、地下二〇センチメートルの深さでほぼ三〇度です(図2-18)。

上に述べたような激しい変化のある砂丘地ですから、どんな生物でもここに生育できるとは限りません。 |

図2-18 地表付近における砂丘の温度の垂直分布

(松田昭美、1990による)

夏のある晴れた日の朝5時と昼13時の地表と地下の温度

|

海岸に近いので、塩分に耐え、一日の温度差に耐え、乾鈔層の下の湿気のある深さまで根をおろすような植物だけが生存できることになります。

動物も昼間は涼しいところに身を休め、夜間に行動するものに限られます。

② 砂丘に生きる生物

鳥取砂丘の植物については鳥取大学の藤島弘純(ふじしまひろすみ)、清水寛厚(しみずひろあつ)先生らの研究や、文化財専門委員で植物学の越智春美(おちはるみ)先生、

『鳥取砂丘の生きものたち』の著者清末忠人(きよすえただと)先生らによる多くの研究があります。

現在の鳥取砂丘には、砂丘地に侵入してきた雑草や外来の植物もありますが、興味深いのは本来の砂丘植物です。

砂丘の砂は、絶えず風によって動かされようとしています。

一方、砂丘植物は砂を動かすまいとしています。

ハマヒルガオやハマニガナの茎は、乾砂層の下をはっています。

ハマゴウやハイネズの茎は、砂の上に枝を広くひろげてはっています。

ハマグルマは砂をしっかりと固定して、小形の砂丘をつくります。

コウボウムギは乾砂層の下に地下茎を深く横にはわせて砂の中に網をはり、そこからひげ根を深くおろしています。

砂がかぶさると、地下茎の先がいくらでも伸びて、砂上に葉の株を出して生活します(図2-19)。

砂丘植物は砂丘の砂をよく保ち、砂がかぶさってもその上に伸びるのです。

私は植物学を専門としないので詳しいことはわかりませんが、砂丘植物の群落は、砂丘が成長し活発に砂が供給される限り、群落を維持することができ、逆に砂丘の成長に拍車をかける役目も果たしているようです。

一方、砂丘の砂の供給が絶えれば、砂丘植物の群落は風食をうけて株が浮き上がり、地下茎が地表に現れて枯死してしまいます。 |

図2-19 砂丘地でのコウボウムギの群落

|

砂を保っていた植物が枯れてしまうと、風食は加速度的に進行します。

「砂丘の谷」は越智春美先生が命名された砂丘の微地形です。

谷の地形は普通、水によってできますが、これは風によってできます。

一度、植生がなくなって風が通ると少しだけ低い谷の地形となり、いっそう風の通り道となり、植生が覆うよりも侵食がすすむために、ますます谷が発達すると考えられます。

③ 根上がり松は生き証人

砂丘と植物との関係を示す例をもう一つ述べてみましょう。

鳥取県には「根上がり松」(図2-20)という天然記念物が二件ありました。

一つは東伯(とうはく)郡泊(とまり)村字丁田(ちょうだ)にあった「宇谷(うだに)の連理(れんり)根上がり松」で、もう一例は米子市博労(ばくろう)町二丁目法勝寺(ほうしょうじ)にあった「法勝寺連理根上がり松」です。

「――あった」と記したのは二つとも五〇年以上前に天然記念物に指定されたのですが、マツクイムシの害とマツの衰弱のために枯死してしまい、近年、指定を解除されたからです。 |

図2-20 根上がり松の奇妙な姿

|

連理というのは、二本の木の根が連なって一本のように結合して見えるものです。

根上がり松は、元々砂丘地に生育し広く根をはっていたマツの根の部分の砂が、長い年月に風によって取り去られて根だけが残り、まるで浮き上かっかような状態になったものです。

指定されていた松のどちらも根上がりの部分は高さが五メートルもあり、その奇観ゆえに指定をうけたのです。

砂丘地の砂が吹き飛ばされ、砂丘が消滅するか衰えて低下しだのに、マツの幹と根は生育時の姿そのままに残ったのですから、正しく言えば根上がり松でなく地下がりの松なのです。

根上がり松は砂丘の消長を知っていた生き証人だったのです。

不毛の砂丘といいながら、鳥取砂丘には、けっこうさまざまな動物が生活しています。

鳥取砂丘で確認された動物はウサギ、ノネズミなどの哺乳動物六種をはじめ、実に一六○種類も知られています。

この中には完全に砂丘地で一生を過ごすもの、餌を求めてたまたま来たもの、一時的に寄留したものも含まれています。

鳥取砂丘の砂のすき間にすむ代表的な動物にはイソコモリグモ、ウスバカゲロウの幼虫、キンモウアナバチなどがあります。

top

**************************************** |