|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

二章 望遠鏡の歴史 I

一六〇〇年頃のある日オランダだかどこだかのある町の眼鏡屋さんで、子供たちがレンズでいたずらをしていました。

大きい方の子が、老眼鏡のレンズを左手に、虫めがねを右手にもって、虫めがねで老眼鏡のレンズをみようとしていました。

といったような書き出しで、望遠鏡の発明の話が私の小学校のときの国語(その頃は読方(よみかた)といっていました)の教科書(その頃は読本(どくほん)という名前でした)に、のっていたように思います。

こうやって遠くのものが大きくはっきりとみえることを知った子供のおどろき、感激が伝わってくる感じは、いまでも忘れることはできません。

望遠鏡を天体にはじめてむけたのはイタリアのガリレオだったといわれています。

ガリレオは、これによって実に多くの発見をしました。

月面の凹凸、太陽の黒点、木星の衛星、いくつもの二重星、天の河が星の集まりだ……。

しかし、ガリレオのしたことは、このようないくつもの大きな発見以外に、我々人間の知りうる宇宙を大きくひろげた、という意味をもっています。

我々が宇宙の中心なのではなく、太陽のまわりをまわる平凡な一惑星にすぎない、という考えが、実際に目でみて確かめられたのです。 |

ガリレオの望遠鏡

|

1 望遠鏡 top

ガリレオの望遠鏡は、大きな凸レンズと小さな凹レンズからなっていて、凹レンズの側からのぞきます。

凹レンズが接眼レンズ、凸レンズが対物レンズです。

凸レンズの後方にスリガラスをおいて、レンズとの距離を調節してみましょう。景色が逆さまにうつってみえます。

これはレンズによって物体の「像」ができて、それをスリガラスにうつしてみているのです。

スリガラスでなくて、レンズを通して、その「像」をはっきりと正確にみようというのが望遠鏡です。

ガリレオの望遠鏡では、像をはっきりみるための接眼レンズが凹レンズになっていて、像の位置よりも前においてのぞきますので、像は逆さになりません。

接眼レンズに凸レンズを使うと、接眼レンズは像の位置よりうしろになって、逆さになった像をみることになり、景色は逆さまにみえます。

天体望遠鏡では、逆さにみえても学問上の価値にかわりはない上に、凸レンズを使った接眼レンズの方が性能の良いものができるので、こちらの方がよく使われます。

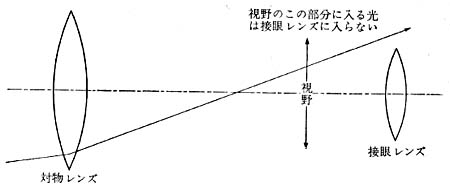

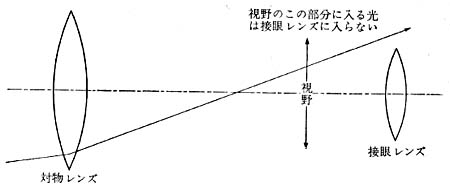

ここで、もう少しそれぞれのレンズの役目を考えてみましょう。

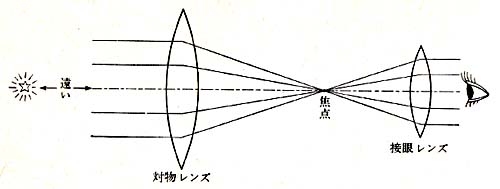

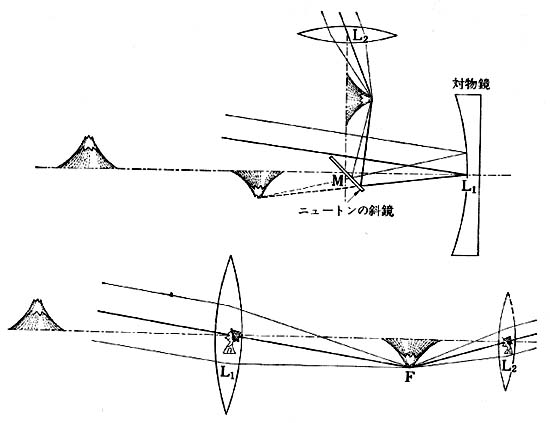

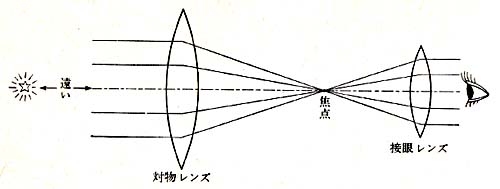

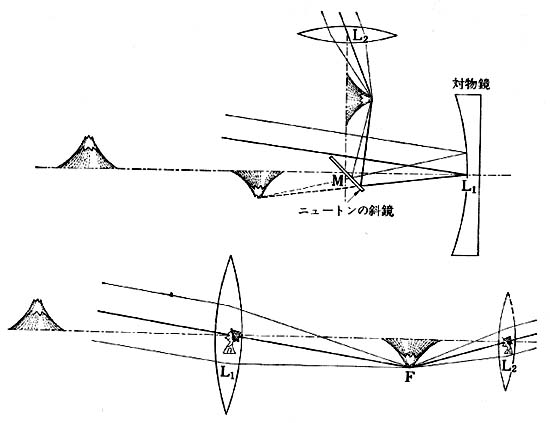

図をみてください。 |

|

天体はうんと遠方にありますから、レンズに「平行光線」が入ってくると考えてよいでしょう。

天体の方向に正しく向けた対物レンズに入ってきた光は、平行光線の集まる「焦点」のところに集まります。

つまり天体の像は、対物レンズの焦点のところにできるのです。

接眼レンズの役目は、対物レンズが焦点のところに集めた光を、再び平行光線に直してやることです。

そうすれば、目には天体の像がはっきりとみえることになります。

なんだ、それではどちらのレンズもないときと同じではないか、ということになりますね。

そこで望遠鏡の「倍率」がでてくるのです。

望遠鏡の倍率の求め方を、一緒に考えてみましょう。

上の図で対物レンズL1から、像のできる焦点Fまでの距離を、「焦点距離」といいます。

レンズL1の中心に、小人がいたと思ってください。

中心の近くはレンズの前とうしろが平行ですから、ただのガラスと同じで、光はまっすぐに通りぬけますね。

この小人からみると、レンズL2でできた像も、その像をつくっている物体も、みる角度が同じだから、全く同じ大きさにみえるはずです。

そうしてつくった像を今度ぱ接眼レンズL2でみるわけです。

今度は、小人をL2の中心につれてきてやりましょう。こうしてできた同じ像をL2からみるのだから、L1Fの距離とくらべてL2Fの距離が小さくなった分だけ大きくみえるわけです。

つまり、L1からみるのとくらべて、L2F分のL1F倍だけ大きくみえるのです。これがこの望遠鏡の倍率です。

L1Fは、対物レンズの焦点距離で、L2Fは接眼レンズの焦点距離ですから、結局、望遠鏡の倍率は二つのレンズの焦点距離できまる、ということになります。

はじめの方で話にでてきた老眼鏡(焦点距離の長い凸レンズ)と虫めがね(焦点距離の短い凸レンズ)で、望遠鏡ができたわけですね。

2 長い長い焦点のレンズ top

というわけで、対物レンズに焦点距離の長いものをつくるほど倍率が大きくなることがわかりましたね。

当然、少しでも細かくはっきりとみようとして、天文学者たちはあらそって焦点距離の長い対物レンズを使うようになってきたのです。

対物レンズの焦点距離を長くする理由は、もう一つあります。

実はこの方が大切なのですが、それはレンズの「色収差」です。

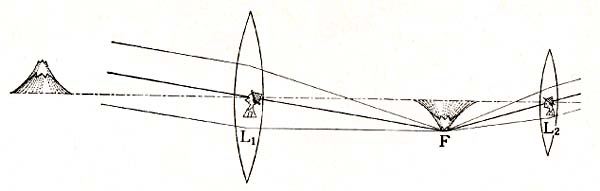

レンズはガラスでできていて、ぶちの方へ行くにしたがって薄くなっていますね。

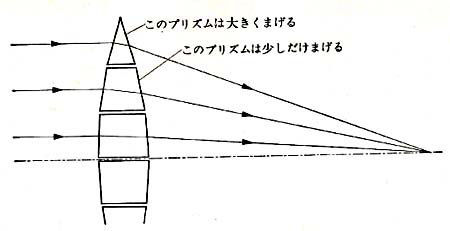

ガラスでできていて、一方に向かって厚みが変化するものといえば、もっとも簡単なのはプリズムです。 |

|

プリズムは光を曲げる(屈折)と同時に、七色の虹にわける作用をしますね。

光の波長(色)によって曲げられ方が違うからです。

青い光より赤い光の方が曲げられ方が小さいのです。

いってみれば、レンズは図のように、いくつかのプリズムを合わせたようなものですから、波長の短い青い光できちんとみえるようにピントを合わせると、波長の長い赤い光では、ぼやけてしまうことになりますね。

これが色収差です。つまり、どれかの色の光ではピントがぼけてしまうのです。

これを防ぐためには、なるべくプリズム作用の少ないレンズを使うことです。

といっても光を曲げなければレンズになりません。

といったことを合わせて考えると、焦点距離の長い方が有利という結論になるのです。

望遠鏡の筒の長さは、さっきの図でいえば、対物レンズと接眼レンズの焦点距離をたした長さですね。

対物レンズの焦点距離を長くすれば、その分だけ望遠鏡は長くなります。

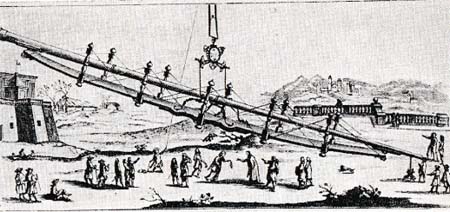

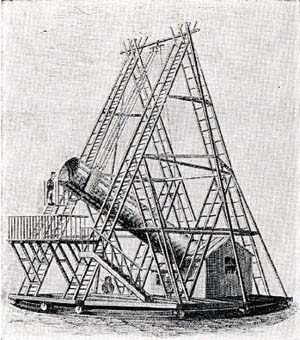

その頃は、ずいぷんと長い望遠鏡が使われました。

写真は当時の望遠鏡です。焦点距離が何十メートルというのまであったそうです。

金持ちの貴族のおかかえの天文学者が、従者や助手たちにロープをたぐらせて、高い高い柱で吊り上げた長い長い望遠鏡をのぞいている。

そこに天文好きの貴族のお姫さまが……、などというシーンがモーツァルトの歌劇にでもでてきそうですね(実はモーツァルトはそのまた百年もあとの人ですが)。 |

長い長い望遠鏡

|

そんなに焦点距離の長いレンズをみがくのは容易なことではありません。

焦点距離一〇メートルのレンズといえば、手にとってみればただのガラスと全くかわりありません。

平らなガラス板と同じようで、しかもレンズになっている必要があるのです。

レンズの曲面でいうと、直径一〇センチのレンズとして中心部のふくらみが約○・三ミリです。

少しでも狂うと焦点距離が一五メートルにも二〇メートルにもなってしまうのです。

というわけで、焦点距離の長い、口径の大きなレンズをつくるのにはおのずから限度があるということになってきました。

3 反射望遠鏡――ニュートンの登場 top

天文学の話を聞いていると、まずガリレオがでてきて、その次にでてくるのがニュートンです。

ガリレオが空をみることをはじめて、ニューートンが理論をだしたということになっています。

長い長い焦点距離のレンズを使った望遠鏡に行きづまりがきていたころ、ニュートンはきっとこう考えたのでしょう。

光を曲げるのにレンズの屈折を利用するからわるいのだ。屈折を使う以上、波長(色)によって屈折率(曲げられ方)の違うことはさけられない。

光の進路をかえる方法にはもう一つ、反射という現象があるではないか。

それを使えば、色収差から逃げることができる。

というわけで、ニュートンはレンズのかわりに凹面鏡を使いました。

ここにはレンズを使った場合とくらべやすいように、さきほどのレンズの望遠鏡の図も一緒にだしておきました。

光の通り方をみると、ちょうどL1のところでおり返しただけで、全く同じであることがおわかりでしょう。

レンズのかわりの大きな鏡が対物鏡です。

うしろにあるのに対物鏡というのはおかしいのですが、なにしろ対物鋺とよびます。

対物鏡にあたった光が、焦点に集まる前に小さな鏡Mで横に曲げられます。

レンズの場合とちがって鏡を前からのぞくので、のぞく人によって対物鏡がかくされるのを防ぐためです。 |

|

鏡でのぞくところはレンズのときと同じです。

さっきの倍率の説明のときにでてきた小人だったら、この小さな鏡は不必要です。

ずっとあとになってお話しする口径が二〇〇インチ(五メートル)もある反射望遠鏡では、実際に人が小人のように筒の中に入って観測するようになっています。

倍率の計算も、レンズの場合と同じであることはわかってもらえますね。

レンズの望遠鏡を「屈折望遠鏡」、鏡の望遠鏡を「反射望遠鏡」とよびます。

ニュートンがこの望遠鏡でどんな観測をしたか、あまりはなばなしいことはなかったようです。

それは万有引力の発見、物体と運動、加速度と力など、現在の物理学の基礎をつくった大仕事のかげにかくれてしまっているのかもしれません。

しかし、図におみせしたような反射望遠鏡は、いまでも「ニュートン式」とよばれ、Mの小さい鏡はニュートンの斜鏡、焦点はニュートン焦点とよばれて、さかんに使われています。

望遠鏡の歴史の上でも重要な人であったことにちがいありません。

4 金属でつくった鏡――再び望遠鏡は巨大化の道を

top

当時は、ガラスをみがいてその表面にメッキして鏡をつくるという、現在のような技術はありませんでした。

銅と錫(すず)の合金をつくって、それをみがいて鏡をつくっていました。

金属の鏡ですから、湿気やわるい空気におかされやすく、時々みがき直す必要がありました。

しかし、反射望遠鏡の発明によって、口径何十センチというような望遠鏡が何十メートルという長い筒なしに、できるようになったのです。

それでは、倍率はどうなったのでしょう。

望遠鏡で天体を大きくみるのは、細かいところまではっきりと観察するためですが、実は倍率はあんまり大きくしても仕方がないのです。

倍率だけあんまり大きくしてやっても、ぼんやりと大きくみえるだけで、くわしく細かいところまではみえるようにはなりません。

それは、地球の空気のためです。地球の空気はよく澄んでいるときでも、場所による温度の差などで(かげろうをごぞんじですね)、多少光を曲げるのです。

そのために像がみだれて、少しピンボケになってしまいます。つまり、倍率をむやみに大きくしても、ピンボケの写真を大きく引き伸ばしたようなものなのです。

倍率を上げてよくみえる限界は、大体二〇〇倍ぐらいといわれています。

つまり、人間の目でやっとみえるより二〇〇分の一くらいの細かいところでは、空気のために像がぼやけてしまうのです。

たとえば、我々のみている星は、太陽の一〇倍や一〇〇倍といった大きいものもざらにありますが、うんと遠方にあるので、非常に小さくみえます。

どんな星でも、空気のみだれの限界よりもずっと小さいのです。

つまり、望遠鏡でどんなに倍率を上げてみても、星の大きさや形はわからないのです。

むしろ、空気のみだれによって、ピントがぼけた大きさがみえるだけです。

よく私たちの天文台に見学にきた人が、大きな望遠鏡をみて、お世辞まじりで「大きな望遠鏡ですね。一体、倍率はどのくらいですか」と質問します。

これまでの話で、倍率は二〇〇倍くらいより上げてもあまり意味がない、ということはみなさんもわかりましたね。

それなら何もすきこのんで大きな望遠鏡をつくる必要は、どこにあるのでしょう。

それは、はじめにお話ししたことを思いだしてください。望遠鏡は光を集める道具なのです。

少しでもたくさんの光を集めて像をつくれば、それだけ暗い星まで観測でき、それだけ宇宙の遠方をみることができるのです。

対物レンズを大きくしてたくさんの光を集める。それを接眼レンズで能率よく目に導く、これが天体望遠鏡の本当の姿で、むやみに倍率をおうのが天体望遠鏡ではないのです。

さてそうなると、対物レンズまたは対物鏡を大きくしなければならなくなります。

レンズを使った屈折望遠鏡では、レンズを大きくすると、同じ焦点距離ではレンズの厚みがふえて、色収差がそれだけ大きくなってしまいます。

それを防ぐためには、ただでさえ長くて困っていた望遠鏡の筒をさらに長くして、対物レンズの焦点距離をのばしてやらなければならないわげです。

これが屈折望遠鏡の限界になっていたわけですね。

ところが反射望遠鏡では焦点距離をむやみに長くする必要がないので、いくらでも大きな対物鏡をつくることができます。

そんなわけで、だれもかれもがあらそって大きな反射望遠鏡をつくりはじめました。

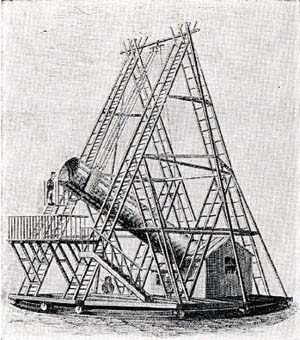

金属反射鏡を使った対物鏡で口径一メートルをこえるものがいくつもつくられたそうです。

ハーシェルはその頃の巨大望遠鏡の中でも代表的な口径一・二メートルの反射望遠鏡を使って天王星を発見したり、暗い星を観測して我々の銀河系がひらべったいことをみいだしたりしました。

このような巨大化の傾向も、かならず限界がきます。

新しい方向への発展がおこって、古い考えの巨大な器械は新しい器械によってとってかわられます。

世は再び屈折望遠鏡の時代になるのです。 |

ハーシェルの望遠鏡

|

5 再びレンズの登場 top

屈折望遠鏡が反射望遠鏡によって駆逐されたのは、色収差が原因だとお話ししました。

それでは、色収差のないレンズがあれば話は振り出しに戻るはずです。

ニュートンがガラスを使うかぎり色収差は仕方ない、と考えたとお話ししました。

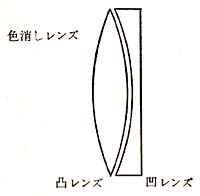

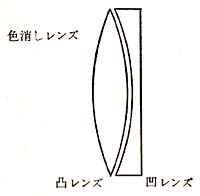

しかし、もし色収差がおこっても、それと全く逆の色収差をもつレンズと組み合わせてやれば、全体としては色収差のないレンズがつくれることになります。

このようなレンズを「色消しレンズ」とよんでいます。

逆の色収差と言いましたが、普通の凸レンズはすべて正の色収差をもっています。

赤い光(波長の長い光)の方が青い光(波長の短い光)よりも曲げられにくく、したがって、焦点距離が長いのです。

ですから、凸レンズを何枚重ねても色収差は消えません。

色収差を消すためには、凸レンズと凹レンズを組み合わせるのです。

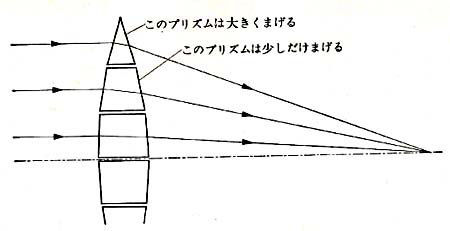

図のように、凸レンズの方が凹レンズよりも度が強ければ、二つ合わせたときには、もとの凸レンズよりもかなり弱いけれども凸レンズになります。

そして、凸レンズと凹レンズを違う材質のガラスでつくるのです。 |

|

凹レンズの方に、色収差の大きいものを使えば、うまく両方の色収差が打ち消しあって色消しレンズとなります。

ひと口に言ってしまうと簡単なようですが、実際には凸レンズに入った光線がどのように曲げられ、それが再び凹レンズで曲げられ、そしてどこに焦点を結ぶかを、赤から青まで各波長について計算するのはとても大変な仕事なのです。

その光線追跡の計算にもとづいて、レンズの形をきめるわけです。

二つのレンズの度のちがいによって、焦点距離がきまります。

二つのレンズの色収差のちがいによって、合成された色収差の大きさがきまります。

だからレンズの設計をする場合、色収差に関しては、条件は一つしかつけられません。

すべての波長の光に対して色収差を消してしまうということは、できないわけです。

たとえば、赤い光と青い光の焦点距離を同じにして、二つの色での色収差をなくすということになるわけです。

この二つの色の中間の波長では、当然色収差がでてしまいます。

しかし、レンズの設計がよければこのちがいは非常に小さくなり、目でみえる光全体にわたって、ほとんど色収差のないレンズを得ることもできます。

さて、こういう工夫をすることで、色収差が克服されました。

しかし、これではまだ屈折望遠鏡の方がよいということにはなりません。

反射望遠鏡と対等になっただけですね。

ところが、反射望遠鏡の方に屈折望遠鏡とくらべて不利な点があれば話は別です。

前にお話ししたとおり、反射望遠鏡の大きな対物鏡は金属をみがいてつくっていました。

このみがいた表面というのが、弱くて大変くもりやすいのです。何年かに一回は、みがき直す必要があります。

これは大変な手間で、しかもその間は望遠鏡が使えなくなってしまうわけです。

もっと困ることは、みがき直す前には表面がくもって観測の質がおちる、ということです。

金属をみがいた表面の反射率そのものも、あまり高いものではありません。

せっかく大きな対物鏡をつくっても、すくった光の何割かはこぼれてしまうのです。

もう一つは、鏡の変形です。 |

反射てみるとき(左)と通してみるとき(右)のちがい

右のほうがきれい。

|

みなさんがガラス窓を通して外をみると、美人はちゃんと美人にみえます。

ところが、そのような普通の窓ガラスをそのまま鏡にすると、ずいぶんゆがんでみえるのがわかるでしょう。

つまり、同じ板ガラスを使っても、光を通してみたときの方が反射でみたときよりも、表面のでこぼこの影響か受けにくいのです。

大きな重い金属の対物鏡は、望遠鏡をあちこち向けて傾げると、自分自身の重みで少し変形するのです。

屈折望遠鏡の場合はガラスの両側の面を使っているので、レンズがほんの少し曲げられた場合でも、表側と裏側が大体同じように変形して、全体としては影響が小さいのです。

というわけで、時代は再び屈折望遠鏡の世の中になります。

全天で一番明るい星、大犬座のシリウス星の運動が少しおかしいといっていた天文学者たちがありました。

この星は五〇年くらいの周期でふらふらしながら動いているのです。

星は宇宙にポカンと浮かんでいて、他から引力を受けずにいるのですから、ふらふら動くはずはありません。

もし、すぐそばにもう一つ星がいて、シリウスと二重星系をつくっているとすれば、二重星系としての運動のためにこのようにみえることが考えられます。

なにぶんにもシリウスが明るいために、シリウスにくっついている、この相手の星(伴星(ばんせい)、二重星では大きい方を主星、小さい方を伴星とよぶ)はなかなかみつかりませんでした。

当時、レンズみがき、望遠鏡づくりの名人だったアルバーソ・クラークは新しくみがいたレンズで望遠鏡をつくり、第一のテストとして、シリウスに向けてみたのです。

色収差がなくなるように正しく設計し、最高の技術でみがいたレンズを正しく筒にセットした新しい望遠鏡、その偉力は絶大で、さしもの明るいシリウスもピタリと一つの小さな像にまとまり、クラークはそのすぐそばに、九等星の伴星をはっきりとみることができたということです。

シリウスの伴星は、のちに「白色矮星(わいせい)」として有名になる星です。

内部のエネルギーをすべて失って収縮し、一立方センチが一五〇キログラムにもなるくらいに圧縮された物質からなっている星です。

さてこのように、望遠鏡の姿が一つかたまると、再び大形化、巨大化への道をたどり始めることになります。

6 写真術とスペクトル top

天文学者=いつも空をのでいている。

天文学者=数字や式ばかりいじっている。

天文学者=浮世と関係ない。

この頃はこんなことを考える人はだんだん少なくなってきました。

かくいう私も天文学者のはしくれですが、労働組合の委員長をかってでて、月給を上げろとストライキをしたり(第三項は嘘なわけです)、前にお話ししたミリ波の望遠鏡のときにはヤスリやダイアルゲージや歯車をいじったり(第二項も嘘)、観測はといえば、電波が動かすメーターの針をにらんでいる(第一頂もあまりあてはまらない)わけです。

天文学者が空をのぞかなくなったはじまりは、写真術の導入です。 目でのぞいたのでは、どうしても主観が入って科学的な「観測」にならない。 |

メーターの針をにらむ筆者?

|

星雲の形などをはっきりと記録するためには、目でみたスケッチではどうしてもだめです。

写真術の発展に目をつけ、それを天体観測に応用しようとは、どの天文学者も考えるところです。

写真には、さらにもっと積極的な役目があります。

まず第一は、長時間露出によって、非常に暗い天体まで写すことができる、ということです。

第二は、目にみえない波長の光でも感じることです。みなさんは赤外線フイルムというのをごぞんじでしょう。

これを買ってきて景色を写すと、もやなどにあまり邪魔されずに、目ではよくみえない遠くの山などがはっきり写ります。

写真を上手に使えば、目にみえないものまで記録することができるのです。

写真術の導入によって、天文学者は「のぞく」ことをやめたのです。

といっても、のぞく仕事がなくなったわけでは決してありません。

何時間もの露出の間に、望遠鏡が正しく星を向いているように、つまりブレた写真にならないように、案内用の望遠鏡をのぞいて、ガイドしていなければなりません。

しかし、のぞく仕事は観測そのものでになく、補助手段となったわけです。

もう一つ、天文学を大きくかえたのは、そしてその結果、望遠鏡というものを大きくかえたのは、スペクトル観測です。

太陽の光は「白色光」で、これが「虹の七色」の光からなりたっているということはよく知られています。

それどころか、この本を読んでいるみなさんは虹の七色が光の波長によるちがいだ、ということもわかっておられるはずです。

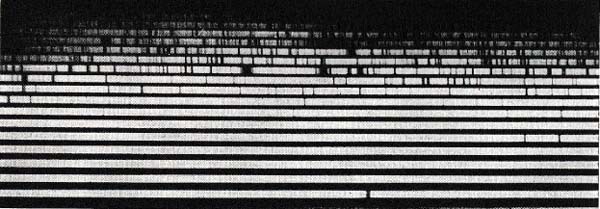

一八一四年、ドイツ人フランホーファーは、太陽の光をプリズムでわけてみると、虹の七色にわかれた中に、いくほんもの暗い線があることをみいだしたのです。

これが、スペクトルを調べて天体を研究する、「天体分光学」のはじまりです。

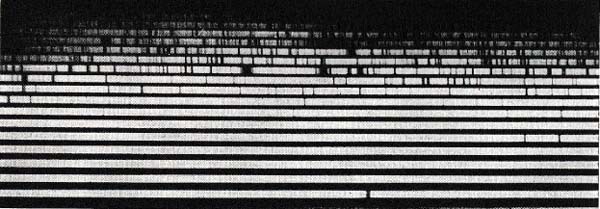

右の写真は太陽スペクトルの一部です。

エシェルという特別の「分光器」を使っているので、非常にくわしいスベクトルがとれています。

ずいぶんたくさんのスペクトル線がうつっていますね。 もとのフイルムをよく調べると、もっともっとたくさんの線があることがわかります。 |

太陽スペクトルの一部

|

前にもお話ししましたが、水素、酸素、アンモニア……など、物質はそれぞれきまった波長の光を放出したり吸収したりします。

この写真にみえる線は、太陽の内部からの強い光を、太陽の大気の中のいろいろな物質が吸収しているために出ているものです。

このように、天体のスペクトルを調べると、天体にどのような物質がどんな状態で存在するかがわかるのです。

さてそうなってくると、望遠鏡はいままでのようにのぞきやすければよい、というものではなくなってきました。

写真を写すためには、長時間、スムースに星をおいかけることが必要です。

星をいくつも同時にうつしたり、月面のようすを調べたりするには、空のある程度ひろい範囲を同時に写すことが必要です。

前にお話しした、対物レンズと接眼レンズの組合せで考えてみましょう。

同じような図をだしておきました。

対物レンズで、ある程度ひろい視野を得たとします。

たとえば、図の矢印で示した範囲では正確な像ができたとしましょう。 |

|

図でもわかるとおり、接眼レンズはこの矢印より小さいので、視野の端の方の光は入ってきません。

つまり、視野の大部分はむだになってしまうのです。

むだにならないように接眼レンズを大きくしてみましょう。

そうすると、接眼レンズの焦点距離も長くなって倍率が低くたってしまいます。

そこでだれしも思うのは、それなら焦点、つまり矢印の位置にフイルムをおいて写せばよいということです。

まさにそのとおりで、みなさんの家にある普通のカメラはそうなっていますね。

そうなると、接眼レンズで像を大きくすることは不可能なので、対物レンズの焦点距離を長くして倍率の高い写真をとることになります。

カメラでも一眼レフなどの交換レンズで「望遠」というのは、焦点距離の長いレンズになっています。

これで遠くのものを大きく写真にとることができるわけです。

そこで望遠鏡は再び長焦点に向かうようになります。

スペクトルを観測するためには、プリズムなどのだくさんついた「分光器」がつけられるようにするわけです。

また、いろいろな波長で同時に使うのですから、色消しレンズの設計にも苦心がはらわれることになります。

ひろい視野をうるためには、ななめに入ってきた光線も正しく一点に集まるよう、レンズの設計には新しい苦心がでてきます。

とくに写真用の望遠鏡では、何種類ものガラスを使った何枚ものレンズを組み合わせたものが使われるようになり、レンズの設計でも、前にちょっとお話しした、光線追跡の計算がうんと大がかりになってきます。

7 屈折望遠鏡から反射望遠鏡へ top

|

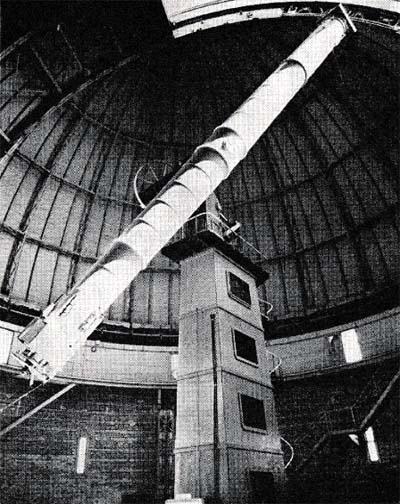

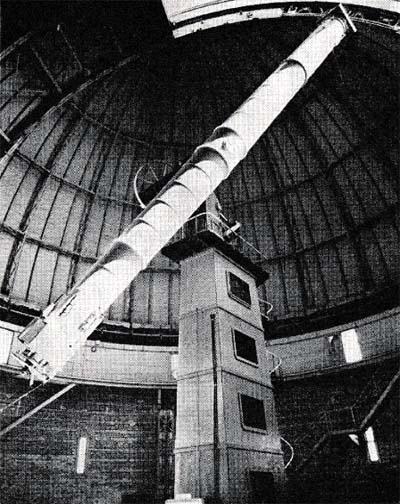

こうやってできた屈折望遠鏡には、大ざっぱにいって、二つの型がありました。

一つは、非常に長い焦点の大形のものです。

世界で最大の屈折望遠鏡は、アメリカのヤーキス天文台の口径四〇インチ(一メートル)望遠鏡ですが、これはその型の典型的なものです。 |

ヤーキス天文台の40インチ屈折望遠鏡

|

写真にみえている筒の先の対物レンズの直径が、一メートルもあるのですから、いかに巨大なものかおわかりになるでし もう一つの型は、アストログラフィック・カメラといわれる望遠鏡によって代表されるもので、口径二〇〜三〇センチで、わりあいひろい範囲の空の写真をとるものです

当時(一九〇〇年代のはじめ頃)の天文学は、銀河系というものがやっとわかりかけてきた頃で、さらにこれをよく調べるために、空にみえる星を全部くわしく調べようという傾向にありました。

アストロダラフィック・カメラは、そのひろい視野で、たくさんの星の写真を一度に能率よくとって、星のカタロダづくりをするためにつくられたものです。

これによって、我々をとりまいている「星の集団」というものの性質がだんだんわかってきたのです。

一方、大きな長焦点の望遠鏡は、倍率の高い写真をとって星の運動や距離をはかったのです。

星は非常に遠方にあるので、毎秒数十キロメートルという速度で運動していても、ほとんどうごいたようにはみえません。わずかな動きをとらえるわけです。

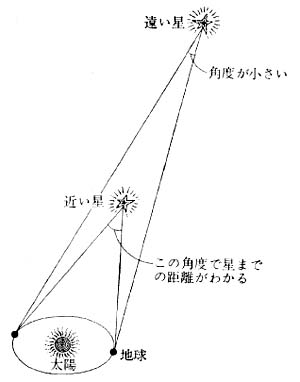

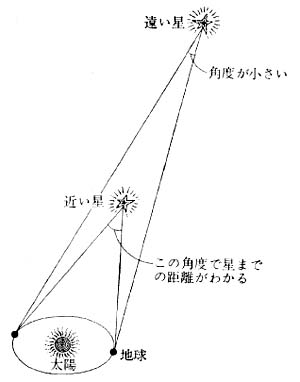

星までの距離をはかるのには、地球上の三角測量のような方法を使います。

地球が太陽のまわりを一年に一回まわる軌道の両端でみると、星をのぞむ角度がわずかにかわります。

これを使って、星までの距離をはかるのです(左上の図)。

どちらの場合も、非常に長焦点の望遠鏡によって倍率の高い写真をとらなければなりません。

これらの大きな望遠鏡は、その対物レンズの大きな集光力を利用して、星のスペクトル観測もさかんに行われました。

望遠鏡の歴史でたびたびの経験から私たちが学んだように、あんまり巨大化した望遠鏡は、かならず新しいものによってとってかわられます。

いまお話ししたような巨大望遠鏡がきそってつくられたのは、いわば屈折望遠鏡の全盛時代でしたが、同時に、新しいものにとってかわられるべき運命をはっきりともった時期でもあります。

歴史のながれをおっていくと、当然のことながら、再び反射望遠鏡の登場ということになります。私もそれに合わせて、何ページかを屈折望遠鏡の悪口と反射望遠鏡のほめことばに費やす義務があるわけです。

しかし、私がみなさんと一緒にこの歴史をおうかわりに、ここにひとりの人物に登場してもらいましょう。

それはジョージ・エラリー・ヘイルその人です。

top

****************************************

|