|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章

四章 太陽からの電波

第二次世界大戦が終わったとき、オーストラリアではたくさんの電波技術者があふれていました。

戦争中、電波探知器(と当時はいっていましたが、いまはレーダーと言います)を使って、敵(その人たちからみると日本)の艦隊や飛行機を捕まえる仕事をしていた人たちです。

レーダーは、当時やっと実用になったばかりの器械です。

こちらから電波をだして、相手にあたって反射して戻ってきた電波を受けて、その間にかかった時間から相手までの距離を知るのです。

戦争がすむと、それらの優秀な技術者たち(ある人たちは本当の技師であり、ある人たちは若い海軍将校などであった)が大勢「失業」したのです。

その中に、これからお話しするワイルドもまじっていました。

これらの人々は、思い思いにレーダーの経験を生かして仕事を始めました。

ある人たちは、レーダーにうつる雲の「影」(かげ)に興味をもち、雲→雨→人工降雨の研究といった道をたどりました。

ある人たちはレーダーに使う電波の技術を生かして、宇宙からの電波の研究を始めたのです。

若いワイルドは、太陽の電波に興味をもちました。

これからお話しするのは、ワイルドと太陽電波の物語です。

1 コロナの嵐 top

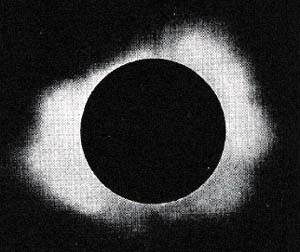

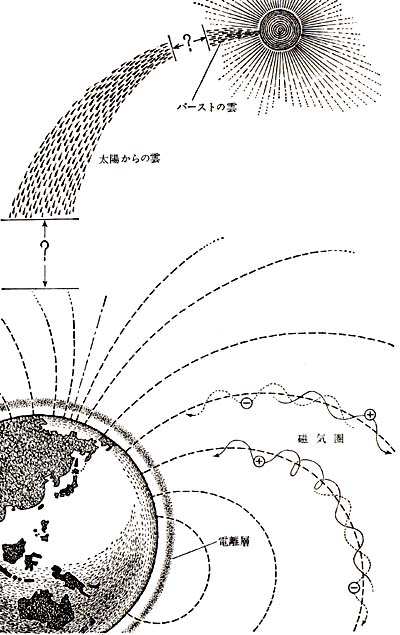

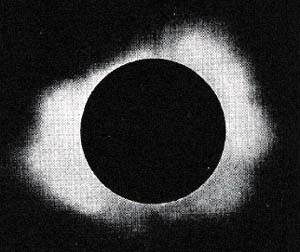

太陽にはうんとひろがった大気があります。

たまたま、月が太陽をかくすと、太陽からの明るい光がさえぎられて、このうんとひろがったうんと薄い大気をみることができます。

これがみなさんよくごぞんじの、日食のときにみえる太陽のコロナです。

コロナは、普段は特別の方法でなければみることができません。

そして、そんな方法を使っても、あんまりくわしくはみることができません。

しかし、電波でみると、いつでもコロナだけがみえるのです。

電波は太陽のコロナを調べる大切な目なのです。

ワイルドが太陽電波に興味をもっかのは、いまお話ししたように、第二次世界大戦のすぐあとのことです。

大戦中に、やはり同じレーダー技術者のヘイやサウスワースが、太陽からの強い電波がやってくることを発見しています。

大戦後、世界のあちこちでこの電波の観測がはじめられました。 |

太陽のコロナ

|

オーストラリアではワイルドたち、それにボルトン、ペインスコット、クリスチャンセンなど、カナダではコビントンら、イギリスではライル、日本でも名古屋大学や東京天文台でといった具合に、ずいぶん大勢の人たちが、この研究にとりかかったのです。

こうしてだんだんわかってきたことの中に、太陽のバーストがあります。

太陽の電波はいっもは弱いけれども、ときどき急に強くなります。

それが数秒間のこともあるし、数分から数時間もつづくときもあります。

いかにも何か爆発がおこって、その結果、電波が出ているようにみえます。

これを「太陽のバースト」といいます。

|

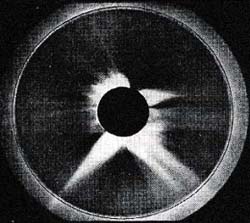

特殊なフィルターを使ってとった太陽のコロナ

|

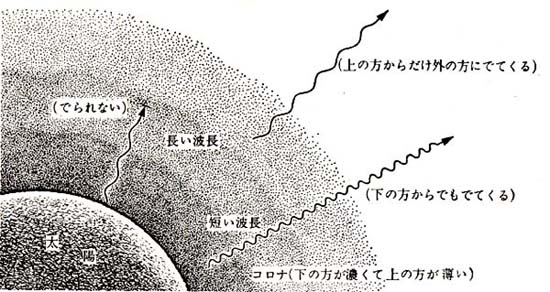

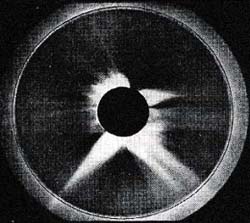

コロナ(下の方が濃くて上の方か薄い)

|

「コロナで何かがおこっている」というので、みんなが、さらにくわしく調べにかかります。

ボーダーやボルトンは、高い崖の上にアンテナをおいて、日の出のときに海面を反射してくる電波を利用して、干渉計をつくって(これが電波で干渉計を使った元祖でしょう)、太陽面のどのあたりからその電波が出るのかを調べました。

名古屋大学の田中さんたちは、ずっと波長の短い電波で観測をしました。

東京天文台では、電波の振動が、縦横(じゅうおう)になっているか、ぐるぐるまわるようになっているか、という「偏波」(へんぱ)の観測を計画しました。

ワイルドは先輩マクレディと協力していろんな波長で同時に電波を測る、ダイナミック・スベクトル観測を始めたのです。

それにはこんなわけがありました。

いまお話ししたいろいろな観測から、いろいろな波長での観測を集めてみると、どうもお互いに時刻がうまく合わないときがある。

多くの場合、波長の長い方がおくれることが多い、というのです。

ワイルドは、これが実際にどんなふうになっているかをみたかったわけです。

短い波長から長い波長へというのは、ちょっとした意味のあることです。

長い波長の電波はコロナの上の方で反射されてしまうので、下の方からは外にでてこられません。

つまり、観測した場合、長い波長はコロナの外側の層をみて、短い波長はコロナの下の方をみているというわけです。

いろいろな波長で同時に観測したら、コロナの上の方から下の方まで、いろいろな高さでおこっていることが、手にとるようにわかるはずです。

ダイナミック・スベクトル観測装置は、いろいろな波長の電波を同時に観測するためのものです。

簡単に考えると、いろいろな波長に合わせた望遠鏡をたくさんならべて、同時に記録をとればよいわけです。

何十台ものアンテナ、受信機をそろえ、それに一つ一つ記録用のレコーダーをつないで……、ずいぶん大変な仕事です。

まだかけだしのワイルドに、それだけのことができるはずがありません。

受信機一台だって、当時の技術ではずいぶん大変なことでした。ワイルドは次のように考えました。

受信機をたくさんつくるのが大変ならば、一つの受信機をいろいろな波長に合わせられるようにして観測することができるだろう、というのです。

もちろん、この仕事も口でいうほど簡単ではありません。

2 ワイルドの望遠鏡 top

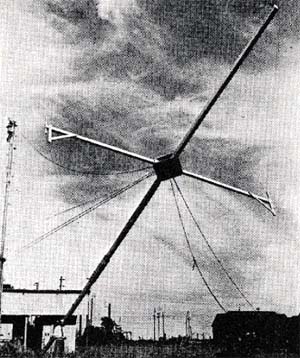

まず、電波の入口のアンテナです。

アンテナはいろいろな波長の電波をうまく受けられるものでなければなりません。

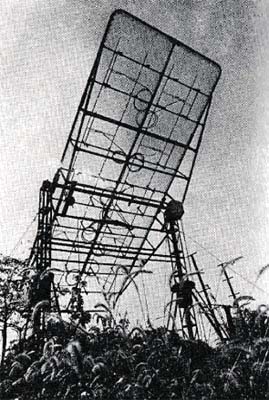

ワイルドはロンビック・アンテナを使いました。

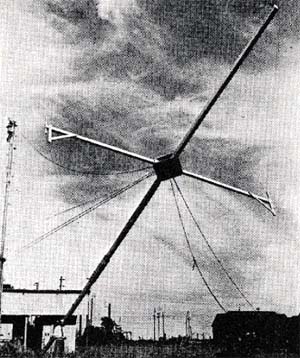

写真はワイルドの使ったロンビック・アンテナです。

普通のおわん形アンテナよりは、ずっと簡単で安上がりにできそうですね。

写真でみえている枠はアンテナそのものではなくて、アンテナを支えるための骨組です。

アンテナ自身はその骨組の先の方に張られている針金です。

このアンテナは、大きなおわん形のアンテナとくらべると、小さい分だけ「電波を集める力」が少ないのは当然です。

ワイルドはどうせお金のかかる大きなおわんはつくれないのだから、太陽で強い電波の出たときだけ測ればいいだろうと考えて、このロンビック・アンテナにしたのです。

このアンテナで受けた電波を観測室の方に導きます。

そこで増幅して、メーターを振らすことができるくらいに強くしなければなりません。

いろいろな波長の電波を増幅するのですが、結局はそれぞれ別々に観測したいわけですね。

つまり、いろいろな波長を同時にしかも別々に増幅するのです。 |

ワイルドのロンビック・アンテナ

|

その頃はまだテレビ *

はありません。ラジオでも、短波のラジオはめずらしかったものです。

* 昭和の戦後の時代のテレビはブラウン管のアナログテレビでした。平成の初めに液晶のデジタルテレビに切り替えられました。

そしてテレビに使う電波が周波数が情報量の多い高い周波数に変り、昭和の時代のテレビの周波数は、スマホや携帯で使われるようになったのです。東京タワーは昭和の時代の放送用アンテナ、東京スカイツリーは現在の放送用アンテナです。

短波ラジオもむずかしかった時代に、ワイルドが観測しようとしたのは、FMやテレビに近い波長の電波でした。

それに対してこれだけ注文をつけるのですから、そんなにやさしくはありません。

ワイルドとその協力者たちは、この問題をうまく解決して受信機をつくりました。

ラジオやテレビでは、放送局を選ぶのにダイアルをまわして電波の波長を変えます。

ダイアルには、コイルやコンデンサーの大きさをかえて、波長を変えるからくりがついています。

ワイルドも、自分の増幅器をコンデンサーをまわして波長が変えられるようにしました。

そのコンデンサーにモーターをつげてまわしたのです。

太陽の電波は強いといっても、普通のラジオやテレビとくらべればとても弱いので、うんと増幅しなければなりません。

増幅器をいくつもつないで増幅します。

そのそれぞれにつながったコンデソサーを一緒にまわさなければいけません。これも簡単ではありませんね。

いくつものコンデンサーを一本の軸でとりつけてまわしたり、歯車でつないだりしてなんとか解決をつけました。

コンデンサーのダイアルは、あんまりゆっくりまわしたのではだめです。

コロナの爆発、太陽バーストは、前にお話ししたように、あんまり長くはつづいていてくれまぜん。

ゆっくりまわしていたのでは、一つの波長ではかってから、だんだん他の波長の方にうつっていく間に、バーストは終わってしまいます。

本当はもっと速くまわしたいところですが、ワイルドは無理をせず、一秒一回の割合でまわしました。

さて、これでできあがりです。受信機からは一秒に一回いろいろな波長の太陽の電波の様子が次から次へとでてきます。

これをはかるためにはメーターをつなげばよいわけです。

何日か待っていると、太陽に大きな黒点が現れてコロナの嵐が発生します。

爆発もおこるようになります。電波ではバーストが観測されます。

メーターをにらんでいると、ダイアルがバーストのだしている波長にきたところで針が上がるようになります。

ダイアルがまわるたびごとに、メーターの動きをにらんでいれば、どんな波長で電波がでているかが毎秒一回わかるわけです。

しかしどんな目のいい人でも、一秒に一回まわるダイアルとメーターの動きをにらんでいたのでは、目がまわってしまいます。

それに、電波の出ているようすが記録にとれなければ、仕方がありません。

ワイルドがどんな方法で記録をとったか、もうしばらく彼につき合ってみましょう。

テレビの画面をよくみると、横に何本もの線が入っていますね。その一本の線を取出してみましょう。

よくみると、その一本の線に明るいところと暗いところがあります。

その明暗が、他の線の明暗とつながって、画になっているのです。

テレビと同じ方法で、ブラウン管の面上に光の点を走らせます。

一秒に一回、波長をかえるダイアルをまわすのに合わせて往復させましょう。

光の点は、ダイアルが、あるきまったところにくると、ちょうどブラウン管上のきまった位置にやってきますね。

さらに、電波の強さに合わせて、ブラウン管上の光の点の明るさを変えてやりましょう。

結局、ブラウン管のどこにきたときに光の点が明るくなったかをみて、どの波長で電波が出ているかわかるわけです。

これを記録するには、ブラウン管の面のところにフイルムをおいて、ゆっくり巻いてやればよいのです。

一回ダイアルがまわって、光の点が往復すると、フイルムをほんの少しだけ送ります。

次にダイアルがまわるときには、光の点はフイルム上で少しばかりずれたところに写ります。これをくり返すわけです。

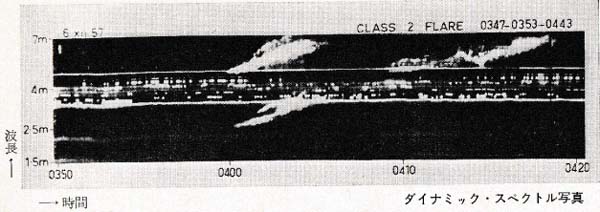

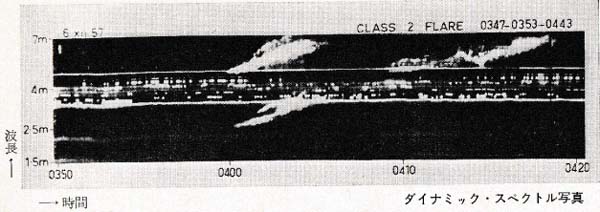

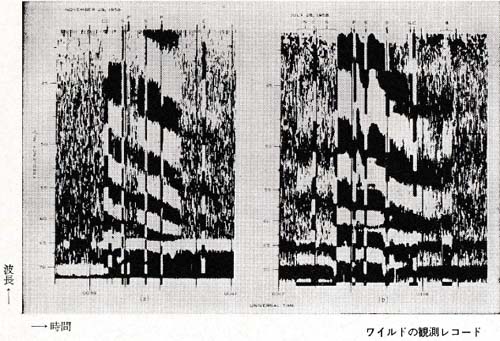

こうしてとれたのが、写真におみせするようなものです。

フイルムは左から右へ巻かれるので、右が時間的に「あと」になっています。

波長は、上が長い波長で下が短い波長です。

白く写っているのが太陽電波の、バーストで、細い白線の内側の点々はテレビやラジオ放送による雑音です。

よくみてください。

|

|

太陽電波のバーストは、初めのうちは短い波長で、あとの方になるにしたがって、長い波長で電波が出ているのがわかるでしょう。

前の方でお話ししたように、短い波長の電波は太陽コロナの下の方から、長い波長の電波はコロナの上層部から出るのです。

そう考えながら、ダイナミック・スペクトル写真をもう一度見直してみましょう。

まず、電波は短い波長、つまり下の方で出はじめます。

それからだんだん長い波長、つまり上層にうつってきますね。

太陽で爆発がおこり、それがコロナに「もえうつり」、上空へと伝わっていくようすが、手にとるようにみえているわけです。

バーストの明るい帯が斜めに平行して二本みえますね。

これは、波長がちょうど半分になっています。

このことから電波を出すときの振動のことを調べる手がかりが得られます。

また、どんな波長の電波がどのくらいの高さから出るか、大体はわかっているので、コロナの中を爆発が伝わっていく速度が大体わかるはずです。

ワイルドは、いろいろ観測してみて、毎秒一〇〇〇キロくらいの比較的遅いものと、毎秒一〇万キロくらいのうんと速いものがあることをみつけました。

写真におみせした方ぱ遅い方で、速い方のダイナミック・スペクトルはもっとするどい傾きになります。

遅い方はコロナの中を伝わっていく衝撃波のようなもので、速い方は爆発のとき打ちだされた放射線(電子など)のかたまりだろう、ということになっています。

ワイルドがこのような発見をしたころ、私はちょうど大学院の学生として、太陽電波の勉強と研究を始めたところでした。

太陽のコロナを伝わっていく衝撃波を、見事に写し出したダイナミック・スペクトルに感心し、「オレダッテひとつ何か」と思ったものでした。

コロナを上からみて、その深さがみえる、いわば立体写真であるこのダイナミック・スペクトルは、世界中の人たちが我も我もと真似をしはじめました。

アメリカでは、ワイルドよりもずっとたくさんお金を使って大きなアンテナをつけ、受信機も複雑なものにしたため、弱い爆発まで捕えることができるようになりました。

日本では、コロナのもっと下の方をみようというので、波長の短い電波を観測しました。

こうやってコロナの爆発のことは少しずつ、わかり初めてきたのです。

3 太陽のどこでバーストが top

世界中でワイルドの真似を始め、あちこちから結果が出始めた頃、私は大学院は大学院でも、そろそろ「自分はこういうふうにやってみよう」という考えを持つくらいになっていました。

私はこう思ったのです。

「ワイルドは立派な立体写真をとった、オレはくわしい平面写真をとってやろう。

写真とまではいかないまでも、太陽のどこで、バーストがでているかを、ちゃんと測れるようにしよう」と考えました。

そうすれば、たとえば、太陽のどの黒点の近くで爆発がおこったか、バーストがどんなふうにコロナの中を伝わるかがわかるはずです。

私のこの考えは、正しかったとも正しくなかったとも言えます。それは、相手のワイルドも同じことを考えていたからです。

ワイルドが同じことを考えていたから、私の考えが正しかったとも言うことができます。

彼は世界全部を相手にしても、まだリードしつづける巨人なのですから。

その反対の考えもできます。「ワイルドと同じことをやったってかないっこない」という考えです。

私はどちらの考えも正しくないと思います。自分の考えたことを、自分の考えたようにやるのが学問です。

その途中で、自分より偉い人の考えを参考に取入れるのはもちろんですが。

しかし、私はそんなむずかしいことを考えるひまはありませんでした。

ワイルドの仕事をみると、電波バーストはすごくおもしろそうである。

下から上にバーストが伝わりながら、太陽の上でどのように動くか、それを知らなければならない。

私が思ったのはそれだけのことです。

あとからお話しするように、ワイルドはもう少し違ったことを考えていたようですが。

私は先輩の鈴木さん、渋谷さんと夢中になって望遠鏡をつくりました。

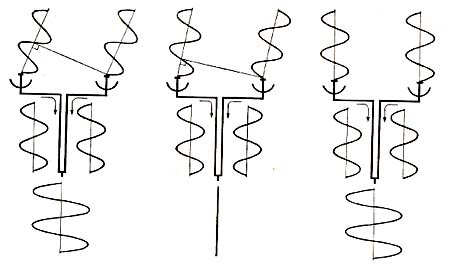

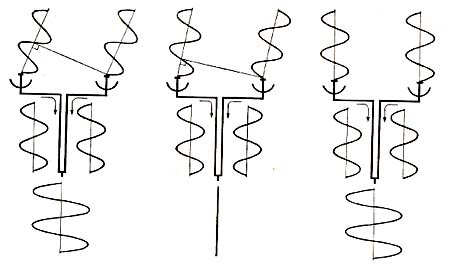

波長一・五メートルの電波干渉計です。「干渉計」というのは、アンテナを二つ使った電波望遠鏡です。図をみてください。

二つのアンテナから、等しい長さのケーブルで受信機につなぐと、真正面からきた電波は同時に受信機に入り二倍の強さになりますが、少しずれた方向からの電波では、一方のアンテナに少し遅れて入ってくるので、その遅れが半波長になると、電波はケーブルを伝わって受信機に入るとき山と谷とが合わさってしまって、何も入ってこないことになります。

さらにずれた方向で、遅れがちょうど一波長になると、再び山と山、谷と谷が合わさって、電波は強く受信機に入ります。 |

|

つまりアンテナを二つ使うと、電波のやってくる方向によって、電波の入り具合が違ってくるのです。

そのことを利用して、どこから電波がやってくるかを調べようというのが干渉計です。

私たちは東京天文台の広い敷地の両端にアンテナをおいて(五五〇メートルくらいの距離になりました)、少しの方向の違いでも電波にうんとずれが出るようにしました。

それによって、電波のやってくる方向は非常にくわしく測れるようになりました。

それまでは、 「どうも黒点群のあるあたりから電波が出るらしい」といっていたのが「黒点群のどの部分」といった、くわしいことまで測れるようにしたのです。

私たちの干渉計がやっとできあがり、太陽面をうんと速く動くバーストをみつけたり、バーストの種類によって動き方の違いがあることがわかったりし始めた頃、ワイルドたちのやっていることがあちこちから聞こえてきはじめました。

ワイルドたちも干渉計がやっとできあがったところだったようです。

ワイルドの干渉計は、私たちのものよりずっと大ざっぱにできていたようです。

太陽のどのあたりという、位置をはかる正確さでも、私たちの方が一〇倍くらいすぐれていました。

私たちの干渉計では、黒点群のどの部分ということまでわかるのに、ワイルドの干渉計では、太陽のどの黒点群のあたりだ、というくらいにしかわからなかったわけです。

しかし、ワイルドの干渉計はおそろしいものをもっていました。

前にお話ししたように、世界中の人がおのおの自分できめた、一つか二つの波長で太陽の電波を観測していたときに、ワイルドは少し精度を犠牲にしても、広い波長の範囲で同時に観測するダイナミック・スベクトルをつくって、バーストの性質を明らかにしました。 |

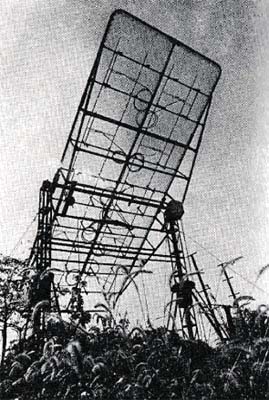

私たちのつくったアンテナ

|

干渉計でも、ワイルドぱ同じことをやっていたのです。

ワイルドは、ダイナミック・スペクトルと同じように、簡単なアンテナを使いました。

受信機もダイナミック・スペクトルと同じように、コンデンサーをモーターで回して一秒一回で波長を変えるようにしました。

レコードをとるのは、ダイナミック・スペクトルと同じには行きません。

それそれの波長で、明るさだけをみればよいダイナミック・スペクトルに対して、干渉計では二つのアンテナからの電波のずれをみなければならないのですから、これを正確にやるのは大変な仕事です。

私たちは、たった一つの波長でこれをやるのにも四苦八苦していたのです(もちろんこの苦労はあとでずいぶん役に立ちましたが)。

ワイルドたちのやったのは、次のような方法です。

もし、二つのアンテナからの電波のずれが二〇メートルであったとしましょう。

そうすると、波長四メートルの電波では、これは五波長のずれにあたります。

同じように、波長五メートル、六・六六メートル……では、四波長、三波長……のずれとなり、電波の山と山、谷と谷が重なり合って、受信機には一つのアンテナで受けたときの二倍の電波が入ってきます。

一方、波長三・七メートル、四・四四メートル、五・七一メートル……では、五・五波長、四・五波長、一子五波長……のずれとなり、山と谷が合わさってしま卜ます。

山と谷が合わさると、電波が打ち消し合って受信機には何も入ってきません。

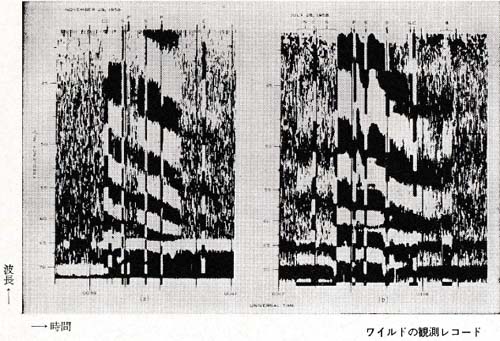

さっきお話ししたダイナミック・スベクトルと同じように、コンデンサーをまわして波長をずらしていくと、ブラウン管に明るいところと暗いところが交互に出てきます。 |

ワイルドの観測レコード

|

同じようにフイルムを巻き取って行けば、明暗の縞模様がうつるはずです。

こうしてとったのが、写真のようなレコードです。

縞模様が斜めになっているのは、電波を出す源が動いていることを示しています。

各波長で縞模様がどこにあるかをみて、波長ごとでのバーストの位置がわかります。

さっきのダイナミック・スペクトルと一緒にみれば、時間や波長によりバーストの位置の変化を捕えることができるわけです。

実は電波源が動くのはあたりまえです。太陽が東から西に動いているのですから。

しかし、その動きの分は計算すればわかりますから、太陽面上でバーストが実際に動いていれば、レコードに現れた動きは計算したものとは違ったものになるはずです。

それで実際の動きも、その計算とくらべてわかります。

写輿の二つのレコードのうち、左側のは太陽面上でほとんど動いていないバーストです。縞模様が計算通りに規則正しく出ています。

右側のレコードはずいぶんぎくしゃくしていますね。このバーストは太陽面上であちこちと短い時間の間にうごいたので、縞模様がでこぼこしてしまったのです。

この方法は、私だちから言わせると誤差もかなり大きいなど大きな欠点があります。しかし、ワイルドは気にしなかったのです。

ワイルドは、前にお話ししたダイナミック・スペクトルで見事に描きだしたコロナの中を伝わっていくバーストの、実際に動いていくところを目でみて確かめたかったのです。

理論上は、ダイナミック・スベタトルで大体はわかっても、満足しなかったのです。

そのためには、バーストの波長がうつっていくにつれて電波の出る場所がどのように動いていくかをはかる以外にありません。

多少不正確でもまたかなり大変な仕事でも、広い波長範囲で同時に位置を測ろうとしたのはそのためであったのです。

観測結果はまことに見事なものでした。短い波長でバーストがはじまり、長い波長に移っていくにしたがって、電波の出る位置はコロナの外の方に伝わっていきます。

前にお話しした速いバーストと遅いバーストで伝わり方もやはり違っていました。

太陽の爆発でコロナに嵐が伝わって行くありさまが描きだされたわけです。

その頃には、もう一つ、いろいろな波長で同時におこるバーストもみつかっていました。

とくに大きい爆発がおこると、このバーストがでます。

このバーストは、いろいろの波長の電波が大体一つの場所からでながら、やはりコロナの上層に飛びだして行きます。

コロナの上層といっても、太陽の直径の何倍も外の方まで飛びだして行くのです。

それは強いエネルギーをだす放射線をもった、電波を出す雲です。

4 太陽と地球をつなぐ橋 top

太陽は大昔から地球にいつもかわらぬ熱と光を送ってくれています。

太陽の慈愛といえば、平等で不変な愛という意味でしょう。

しかし、この太陽も、ある意味では、不変でもなく平等でもないのです。

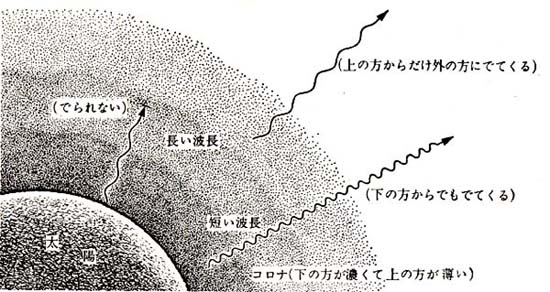

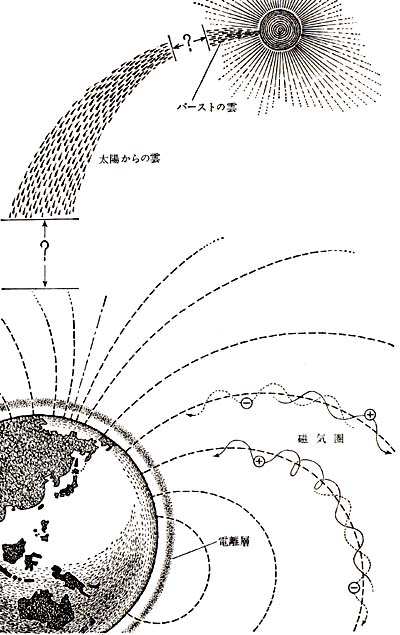

太陽で大きな爆発がおこって、電波をだす雲が飛びだしてくる、とお話ししました。

太陽を目でみていても、私たちには何も感じません。

いぜんとして、平等で不変な光と熱を恵まれているばかりです。

しかし、地球の大気のうんと上の方に行くとそうではないのです。

地上数十キロの「成層圏」、さらにその上の地上一〇〇キロあたりの空気がうんと薄くなったところに、「電離層」とよばれている領域があります。

太陽からの紫外線やX線のために、空気中の原子から電子がはじきだされて、原子はプラスの電気、電子はマイナスの電気をもったままで、層をつくっています。

電波がやってくると、電波は電気の振動ですから、これらの「電気をもった粒子」は、その波のために動かされます。

電波はそのためにエネルギーを使い、吸収されて弱くなったり、反射されたりします。

そのため、電波を電離層に反射させて、地球の反対側にいる人たちとも通信をすることができます。

さらにその外の方は、もっともっと空気は薄くなり、ほとんどの原子が電子とわかれわかれになっています。これらの粒子(イオン)が、地球の磁界のためにつかまって、外へはでて行けなくなっています。

このあたりを「磁気圏」とよんでいます。磁気圏の粒子の中には、ずいぶん速いスピードで動いているものもあり、そういう粒子の多い部分を、「放射線帯」とよぶことをごぞんじの方も多いでしょう。

太陽で爆発がおこると、まず紫外線、X線が強くなり、空気中の原子から電子をぱぎとるために、電離層が下の方までひろがってきます。 |

|

その結果、電離層は電波を反射するよりは吸収するようになって、遠方との電波の通信が途絶してしまいます。

さらに二〇時間ほどたって、地球の磁気が大きくみだれます。

みだれ方から考えて、磁気をおびた雲が、太陽からやってきて、磁気圏にぶつかったのだと考えられています。

太陽の爆発によって、そんな雲が飛びだしてくるということが、地球の側でもわかってきたのです。

昔は地球の大気の外に出ると、もうまるっきりの真空で、太陽のコロナの縁まではなんにもないと考えられていたのです。

しかし、いろいろな観測の結果、だんだんと、そこにも「何か」があることがわかってきました。

その「何か」は、磁気嵐をおこす太陽からの雲であったり、電波でみつかった太陽から飛びだす雲であったりで、この太陽と地球の間の空間は、「何か」あるどころではない、活発に活動している空間だということがわかってきました。

太陽から、この惑星間空間を通じて、地球に向かっていろいろな「影響」がおよぼされます。

紫外線、X線、爆発の結果放出されたいろいろな放射線や磁気をもった雲などが、上にお話しした電離層の嵐や磁気嵐、北極地方のオーロラなどいろいろな現象をおこします。

こういったことを一つにまとめて、「地球嵐」とよばれるようになり、前にお話ししたように太陽爆発に起因する一連の現象として理解されるようになったのは、人工衛星で磁気圏の研究が盛んに行われるようになった一九六〇年頃のことです。

一九六一年九月、京都で「地球嵐シンポジウム」が開かれたのは、そのような背景のもとでした。

世界中から大勢の学者が集まってきました。

私は大学院をおえて三年ほどたったところで、一緒に研究していた甲斐(かい)さんと二人で、干渉計で得られた結果をもとに、太陽のバーストの発生する高さはどのあたりかなどということを話しました。

ワイルドは、もちろんダイナミック・スペクトルと干渉計の結果をもって、さっそうと登場、一座の話題の中心でした。

私もなんだかんだと、片言の英語で議論をふっかけたり、シンポジウムがすんでから天文台に招待して、私たちのやっているところをみてもらったり、一緒にビールを飲んでしゃべったりしました。

top

****************************************

|