|

****************************************

HOME 概要 モールス グレアム・ベル マルコーニ ド・フォレスト 半導体 コンピュータ

Ⅱ グレアム・ベル

つんぼやおしの人たちに話し方を教える名教師の、身体障害者へのための研究から、

やがて声を電流で送る機械、電話機が生まれ出た。

電信のつぎに、人々がめざした課題は、音や声を電流にのせて遠く速くはこぶこと――つまり電話の発明でした。

たくさんの発明家が、この魅力ある目標にいどんで、努力を重ねました。

しかしここには、電流を切ったりつないだりするだけで符号を送れる電信とは、だんちがいにむずかしし技術上の問題が待ちうけていました。

電信の発明から四十年もたってからでなくては、電話は実際に使えるものにならなかったのです。このむずかしい仕事にはじめて成功したのが、イギリス生まれのアメリカ人ベルです。

おもしろいことに、電信の発明者モールスが、もと絵かきだったのと同じように、電話の発明者ベルも、全く畑ちがいの職業から、思しもよらない電気通信の世界に踏込んだのでした。

1 ペル家の人々 top

アレグザンダー・グレアム・ベルは一八四七年の三月三日に、イギリスのスコットランドのエジンバラで生まれました。

男ばかり三人兄弟のまんなかの子でした。

祖父のアレグザンダー・ベル(一七九〇~一八六五)は、そのころロンドンに住んでいましたが、若いころ俳優だった経験を生かして、発声法や話し方を人に教え、その方面の本を何冊か出版して、話術の権威として名を知られていました。

父のアレグザンダー・メルビル・ベル(一八一九~一九〇五年)も、祖父の仕事をう受継いで、話し方や声の科学的研究をすすめ、エジンバラ大学で話術の講義をしていました。 |

電話の発明者――グレアム・ベル

|

特にこの人は、いろいろな国の言葉をくわしく調べ、分類してでビジブル・スピーチという一種の発声記号を考えだしたので有名です。

ビジブル・スピーチというのは、日本では視話法(しわほう)と訳していますが、アルファベッドに似た三十個の符号があって、それぞれ発音するときのくちびるや舌の位置、息の出し方、のどやあごの動かし方などをあらわしています。

これを適当に組みあわせると、正しい発音の仕方が、目からはっきり理解できるのです。

この符号は、正しい発音や話術を教えるばかりでなく、つんぼやおしのように、耳の聞えない人にも、声の出し方を教えるのに使うことができます。

父メルビル・ベルは、このビジブル・スピーチを使って、ろうあ教育に力をつくし、非常な成果をあげたので、ベルの名は、ろうあ教育の第一人者として、広く世界に知られていたのです。

こんなわけでベルの家は代々言葉や声の研究を職業としてきた家柄でした。

ですから、グレアム・ベルやその二人の兄弟も、小さいときから祖父や父の仕事を見聞きして、この方面の学問に強い興味をもちました。

またベルの母は音楽に優れた才能をもっており、兄弟たちは母からピアノを教わりました。

グレアムは母の才能を受継いで音楽が大変好きになり、ピアノの他にもいろいろな楽器を弾きこなすようになりました。

研究心の強い彼は、また楽器がどんな構造になっているか、どんな風にして音を出すかといった科学の問題にも頭をつっこみました。

「小さいときから声と言葉に興味をもったこと、音楽が大変好きでその面からも声や音の科学を研究するようになったこと――この二つが、幸運にも私の電話の発明を生みだす土台となったのです。」

とのちになってベルは語っています。

2 少年時代 top

ベルの三人兄弟は、その頃のならわしで、小学校や中学校に通わず、家庭で父と母から教育を受けました。

グレアム・ベルはエジンバラの郊外で、大自然の中をかけまわりながら、すくすくと成長しました。

大変元気で、またいたずらっ子でもありましたが、小さいうちから折にふれて発明の才能をハッキリあらわし、人々を驚かせました。

ある日ベルは仲良しの粉屋の息子と川辺で遊んでいました。

すると粉屋の主人が水車小屋から出てきて、二人をよびました。

「いい子だから、少し仕事を手伝っておくれ。」

「僕たちにできることですか?」

「そう、わけないことだ。このコムギの殼(から)をとってほしいんだよ。」

ベルと粉屋の息子は、さっそくいいつけどおり、コムギの殼むきをはじめました。

ところが、これは案外やっかいな仕事でした。

殼(から)は固くて中々とれず、小さい指に棘(とげ)がささります。ベルは考えこんでしまいました。

「いちいち手で殼をむくより、もっと手っとり早い方法はないだろうか?」

彼はそばにあった爪ブラシに目をつけ、これでコムギをこいてみました。

コケギの殼はらくにとれ、仕事は二倍も三佶もはかどりました。

ベルはこれだけでは満足しないで、今度は手を使わずに殼(から)むきをする方法はないものかと考えました。

「コムギを粉ひきの桶に入れて、水車でグルグルまわしながら、ブラシかブラシに似た目の荒い物にぶつけるようにすればよい。」

ペルはこの思いつきを粉屋に話しました。

粉屋はよろこんで、さっそく試してみましたが、ベルの考えどおり、コムギの殼(から)とりは、人の手を全くかりずに、すばらしい早さですすみました。

「ありがとう、ベル、君はいつか立派な発明家になるだろうよ。」

ヘルが人の役にたつ発明をしたのは、これがはじめてでした。

もう少し大きくなると、ペルは近所の腕白たちを集めて、「少年美術協会」という会をつくりました。

仲間が一人ずつ順に「教授」になり、みんなに自分の得意な科目を講義するのです。

これが大変な人気で、ベル家の屋根裏部屋で行なわれる講義には、いつも出席者が満員というありさまでした。

ベルは解剖学の教授になり、ウサギやネズミなどの骨格標本をつくったり、鳥の卵や植物を集めたりして、仲間にみせて得意がっていました。

ある日のこと、彼は死んだブタの赤ん坊を手に入れ、それを解剖してみせることになりました。

そりゃおもしろいというので、その日はいっそうたくさんの見物人がおしかけました。

解剖の準備がととのうと、ベル「教授」がもったいぶった顔をして真中にすすみ出ました。

彼は父からもらった解剖メスを得意そうに見せびらかしてから、エイとばかりにブタの腹に刃をつきたてました。

途端に、おそろしいことがおこったのです。

「ブワーッ」

死んだ子ブタが、奇妙な鳴き声をたてました。

ベルは腰をぬかして、ヘナヘナと座りこみました。

見物人たちは、まっさおになって、我先にと階段をなだれ落ちるように逃げました。

たちまち屋根裏部屋にはブクの死骸とベルのほかには、一人もいなくなってしまいました。 |

|

ブタの死骸の腹にガスがたまっていて、メスの切り口からもれ出るとき、奇妙な音を出したのでした。

しかしベルは、もう二度と解剖をする勇気はなくなりました。

このあとすぐに、「少年美術協会」も解散してしまいました。

つんぼやおしの人に言葉を話させるという、父の仕事に興味をもったベルは、可愛がっていたテリヤ犬を訓練して、人の言葉を話させようとしました。

この犬はとても利口だったので、ペルが下あごをおして少し手助けをしてやると、こんな声を出せるようになりました。

「アウ・アー・ウー、ガー・マ・マ」

ペルの通訳によると、これは「ハウ・アー・ユー、グランママ How

are you grand mam.」つまり、「ご機嫌いかが、おばあちゃん」となるのだそうです。

「うちの犬は、人の言葉が話せるよ。」

ベルは会う人ごとに、愛犬の声をきかせて、大得意でした。

十五才のとき、父がベルと、ペルの兄をよんで、こういいました。

「きみたちは、ものをつくるのが上手だから、一つ、しゃべる機械をつくってみてはどうかね?」

これはおもしろい、と二人はさっそく仕事にとりかかりました。

ペルはグタペルカという、いまのプラスチックのような材料を使って口の骨の形をつくり、綿にゴムをひたしたもので、舌や喉のやわらかい部分をつくりました。

兄は肺の働きをするフイゴと、声帯をつくりました。

両方を組みあわせて、見事に口の模型ができあがりましたが、いよいよ実験というときになって、フイゴがこわれて動かなくなってしまいました。

仕方なく、兄はフイゴがわりに管で息をふきこみ、そのあいだベルが唇や舌を動かして音を出させました。

なんともいえない奇妙な音でしたが、それでも「ママ」とはっきり聞き取れたのです。

「まさかと思っていたが、なんとかしゃべる機械ができてしまったね。」

父はベルたちの工夫の才能に、舌をまいて驚きました。

3 一人だち top

ペルは十一才のときエジンバラのローヤル・ハイ・スクールという高等学校にはいり、十四才でここを卒業しました。

それから一年間、ペルはロンドンの祖父のもとにあずけられて、発声法や話術、言葉の科学についてみっしり手ほどきをうけました。

エジンバラの家に戻ってからは父からいっそうつっこんだ教育をうけ、早くも人に教えられるだけの知識や技能を身につけました。

父はベルに自分の仕事をつがせようと思っていましたし、ベルもそのつもりで一心に勉強にはげんだのです。

十六才になったベルは、いよいよ両親の元をはなれて、一人だちの生活をはじめました。

スコットランドのエルジンにある、ウェストン・ハウス・アカデミーという学校に、住見込みの教師としてやとわれることになったのです。

しかしこの先生は、一方で生徒に話術を教えながら、一方ではラテン語とギリシア語の時間には生徒となって講義をうけるという、おかしな立場でした。

ベルは、エジンバラ大学にはいるつもりで、入学試験の準備のための勉強をここでやったのです。

ベルが教えた生徒のなかにはでベルよりも年上の人が何人かいましたが、彼はおじけることなく、堂々と講義をつづけました。

この勉強のおかけで、彼は一年後にエジンバラ大学に入学することができました。

しかしラテン語とギリシア語の講義を一年間うけただけで、またエルジンに戻り、まえのウェストン・ハウス・アカデミーに、今度は住みこみの校長兼話術・音楽教師としてつとめました。

一八六五年に、父のメルビル・ベルはエジンバラ大学をやめ、ロンドンにあるユニバーシティ・カレッジの講師になりました。

そこでグレアム・ベルも一家ともどもロンドンへ引越し、そこで父の仕事の手伝いをすることになりました。

この時代に彼は、ユニバーシティ・カレッジやロンドン大学で、生理や解剖、発声器官や耳の仕組み、音の科学などを勉強しました。

また、数人の生まれつき耳の聞えない少年たちに、父の発明したビジブル・スピーチを教え、普通の人とかわりなく言葉を話させることができました。

この成功は人々の注目をひきました。

父メルビル・ベルの名と並んで、若い息子グレアム・ベルの名も、ろうあ教育の大家として、しだいに人々に知られるようになったのです。

それで、父が一八六八年の七月から十二月にかけ、アメリカにわたってビジブル・スピーチの講演をして回ったときなど、息子のベルが大学の頼みでかわりに講義をうけもったほどでした。

父はユニバーシティ・カレイシのほかにいろいろな学校で講義をしたり、個人教授で話術の訓練をさずけたりしていたのですが、二十才をすぎたばかりのベルは父の留守の間、そういうたくさんの仕事をいちいちキチンとやってのけ、見事に父の代役をつとめたのでした。

4 音楽電信の思いつき top

一八六六年でべルが十九才のときでした。

父が書いた母音(アイウエオなどの音)についての論文を調べている間に、彼はフト、こんなことを思いつきました。

「母音というものは、どれも音楽で使うドレミファのような高さのきまった単純な音が組みあわさってできているのではなかろうか。

逆にいろんな高さの音を適当な割合で混ぜ合わせたら、すべての母音がつくれるのではないかしら。」

これはまだ誰も気づいていない科学の新発見かもしれない、そう思うとベルの胸はわくわくしてきました。

彼はさっそく、父と同じ大学の物理学の教授チャールズ・ホイートストンのところへ出かけて、自分の思いつきを話し、意見をききました。

ホィートストン(一八〇二~七五年)は電気のほうで優れた研究をのこした有名なイギリスの学者で、モールスより少し 先に独得の指示電信機をつくったことは、前にお話したとおりです(1.1参照)。

「ほほう、そりゃすばらしいことに気がついたわ。」

ベルの話を熱心にきいたホイートストンは、やさしい顔をほころばせてこういいました。

「しかし、お気の毒だが、それは新発見じゃない。

ドイツのヘルマン・フォン・ヘルムホルツ教授が、だいぶまえに同じことをみつけて、『音の感覚』という本にくわしく書いている。

ヘルムホルツは純粋な音を出す音叉を使って、いろいろな高さ心音をつくり、それをうまく混ぜ合わせて、実際にいろんな母音をつくりだしたのだよ。

さあ、その『音の感覚』という本を貸してあげるから、家へもって帰って、ゆっくり調べてごらん。」

ペルは、自分のみつけたことが新発見ではなかったと聞かされて、ちょっとがっかりしましたが、とにかくその本をもって帰って、読んでみました。

しかしドイツ語のあまり得意でないベルには、本に書いてあることがあまりよくのみこめませんでした。

ただ、彼がふかい印象をうけたのは、ヘルムホルツが電磁石を使って音叉をならしたということでした。

本を書いたヘルムホルツにとっては、音を混ぜて母音をつくれるということが一番大切な問題で、どうやって音叉をならすかなどということは、全くのつけたりでした。ところがそのつけたりが、ベルの頭を強くとらえ、あるヒントをあたえたのです。

そのヒントこそ、やがて電話の発明を生みだす出発点となったものでした。

ペルがこの本の中身をよく理解できたなら、こういうことにはならなかったかもしれません。 |

ヘルムホルツ(1821~94年)

ベルは彼の研究からヒントを得た

|

ドイツ語がよくわからなかったということが、かえってベルにとって、また人類にとっても、まことに幸いな結果をもたらすことになったのでした。

「音叉を憲磁石でならせるものなら、電信をうまく使えば、音を電流にのせて遠くまではこべるはずだ。電信だって、やはり電磁石を使って信号を伝えるのだから。」

これが、ヘルムホルツの本を読んでいる間に、ペルの頭の中にうかんだ思いつきでした。

音を電信で送る! 言楽寸きつペルらし卜。おもしろ卜考えです。

「電信では、キーを押したりはなしたりして、電流をつないだり切ったりする。

じゃあ振動する音叉に、キーと同じ役をさせたらどうだろう。

音と同じ速さでつながったり切れたりする電流が生まれるにちがいない。

その電流を受信機へ送りこむ。そうすれば受信機の電磁石は、その電流のとおりに鉄片をひきつけて、カチカチすばやく音を出すだろう。

この音の振動数は、とうぜんもとの音叉の振動数と同じになる。

したがって、受信機には発信機と同じ高さの音が生まれるだろう。

つまり音は電流にのって、発信機から受信機へと伝えられるのだ。」

ベルの心のなかには、こうしてできあがった「音楽電信機」のすがたが、ありありとうかんでみえました。

「発信機には、ピアノのような鍵盤がずらりと並んでいる。

一つの鍵盤にそれぞれ一つの音叉がついていて、鍵盤を指でおすと、その音叉をたたいて、きまった高さの音を出す。

それと同時に、その音と同じ速さでつながったり切れたりする電流が生まれ、針金にのって、遠くの町においた受信機にとどく。

受信機にも同じような音叉がずらりと並んでいて、それぞれ電磁石が一つずつついている。

発信機からきた電流は、それぞれもとの音と同じ高さの音叉をならす。

こうして、発信機の鍵盤で一つのピアノ曲をかなでれば、はるか離れた町で同じ曲がひびきわたるだろう。

こうして音楽が、はるか離れた場所で。発信地と同時にきけるのだ。」

いまの人には、こんな機械がなんの役にたつかと、バカバカしく思われるかもしれません。

しかし、考えてもごらんなさい。このころには蓄音機もラジオもありませんでした。

演奏会にいかないかぎり、立派な音楽をきくことはけっしてできなかったのです。

交通もまだよく発達していませんから、演奏会がもよおされる都会へ出てくるのも、けっしてらくではありませんでした。

ですから辺鄙な田舎で、もしも電信を使って音楽かきけるとしたら、それはすばらしいことだったのです。

「僕の力で、ぜひともこの音楽電信を実現させたいものだ。お父さんも、きっとびっくりするにちがいない。」

ベルの若々しい心は、夢と希望に明るくふくらみました。

5 大西洋のかなたへ top

それからというものは、ペルはひまさえあれば、夢中になって音楽電信の研究にふけりました。

といっても昼間はほとんどひまはありません。

父の手伝いをして、ビジブル・スピーチの講義をしたり、ろうあ者の訓練にあたったりで、朝から晩まで休む間もないくらいなのです。

そこで彼は、夜ねむる時間をさいて、人が寝しずまったま夜中に、こっそり実験をつづけました。

こんな無理が長つづきするはずはありません。

ベルの健康はみるみるおとろえました。

顔も青ざめ、やせ細って元気もなくなってしまいました。

驚いたのはベルの父と母でした。

というのは、ペルの兄も弟も、そのころ相次いで肺結核にかかり、手当のかいもなくこの世を去ってしまったのです。

両親は、ただ一人のこったベルまで、病気にうばわれてしまうのではないかと心配しました。

医者の診断では、ペルも軽い結核にかかっているとのことでした。

もうグズグズしてはいられません。

「この息子の命を救うためなら、仕事も故郷もすてたって、ちっとも惜しくはない。」

父はそう決心しました。

「どこか空気のよいところに転地して、のんびり戸外の生活を送るのが、一番よい療養の方法です。」

医者はそうすすめました。

実際、BCGもツベルクリンも、ストレプトマイシンもパスもない時代ですから、肺結核の療法といったら、気長な転地療養しかないのでした。

父は医者のすすめにしたがって、住みなれたイギリスを去ることにしました。

一八七〇年、ペル一家ははるばる大西洋をこえカナダにわたり、オンタリオのブラントフォードの近くに土地と住いを買って、田舎の生活を送ることになりました。

転地生活は、ペルの病気にすばらしいききめをあらわしました。

広々とした高原のすんだ空気のなかで、作物をつくったり、家畜の世話をしたりしているうちに、ベルの健康はめきめき回復し、もとの丈夫な身体に戻りました。

父母のよろこびはいうまでもありません。

ベルはこの療養生活のあいだに、近くに住むモホーク・インディアンの一家と仲良しになりました。

このインディアンの人たちは、英語を話すことができませんでしたが、ベルはお手のもののビジブル・スピーチを彼らに教え、たちまちお互いに不自由なく話をかわせるようになりました。

父ベルの名は世界的に知られていましたから、彼がカナダに移住したことがわかると、さっそくあちこちでビジブル・スピーチの講義をしてくれるよう、頼まれました。

まもなく父ベルは招きにおうじて、キングズタウンのクイーンズ・カレッジの講師になりました。

アメリカからもさそいがきましたが、父は自分のかわりに、息子のグレアムをさしむけることにしました。

こうしてグレアム・ベルは一八七一年の四月から、一人でアメリカのマサチューセッツ州ボストン市へ移り住みました。

彼はボストン市の教育委員会の頼みで、ろうあ教育の教師のために、ビジブル・スピーチの講義をし、あくる年には音声生理学校という学校を開いて、教師たちにビジブル・スピーチを教える一方、口のきけない児童たちの教育や訓練にもあたりました。

これらの仕事は大変立派な成果をあげ.グレアム・ベルの名はボストン近辺に広く知られるようになりました。

それで、まもなく彼はボストン大学にまねかれ、弁論学部の教授をつとめることになりました。

このとき彼はまだ二十六才でした。

6 住み込み教師となって top

若い大学教授となったベルの将来は、明るく光り輝いていました。

このまま何事もなかったなら、彼は教授として名誉にみちた生涯をおくったかもしかません。

しかしまもなく。運命の転機が訪れました。

ある日のこと、大学の彼の部屋に、一人の身なりの立派な紳士が訪れました。

この人は、トマス・サンダースといって、ボストンの少し北にあるセーレムの町に住み、ゆたかな財産をもって事業をいとなんでいる町の有力者でした。

「ペル先生、ぜひお願いしたいことがおりまして、うかがいました。」

サンダースは真剣なまなざしで、ペルの顔を見つめました。

「私に、ジョージという五才になる息子がおります。

かわいそうに、生まれつきのおしなのです。

この大学で、先生がおしやつんぼの子に言葉を話させる教育をなさっておられるとうかがいまして、ぜひ私の息子に、手ずから教えていただきたいと思ってまいりました。」

ベルは大きくうなずきました。

「しかし、たった五才の子をこのボストンまで送り出すのは、親として心配なのです。

まことに勝手なお願いですが、先生、私の家におとまり願って、息子に教えてくださるわけにはいきますまいか。

もちろんお部屋は用意しますし、暮らしにご不自由はさせません。

それに、セーレムの町には、ほかにも先生の教育をうけたいと希望しているものがたくさんおります。

私の親友のハバード弁護士も、ぜひ娘に教えていただきたいと申しておりました。

セーレムの町で、不幸な子供たちに光をあたえてやっていただけないでしょうか。」

ベルは、目をまるくしてきいていましたが、子を思うサンダースの願いに、深く胸をうたれ、気持ちよくセーレムに引っ越すことを承知しました。

サンダースのよろこんだことはいうまでもありません。

こうしてベルは、ボストン大学をやめ.セーレムのサンダースの屋敷に住みこんで、サンダースの息子や弁護士が上アイナー・スパートの娘メープル嬢や、そのほか多くの口のきけない子供たちの教育にあたりました。

大学教授という名誉ある地位は失いましたが、そのかわり、めんどうな学校の雑務がすっかりなくなって、自由に使える時間もふえました。

「さあ、あの音楽電信の研究が、またはじめられるぞ!」

一つには、この希望があったからこそ、ベルは大学教授の地位をおしげもなくすてたのです。

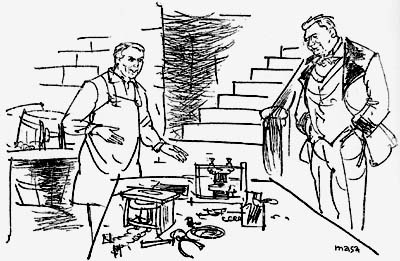

彼はサンダースにたのんで、あいてしる地下室の一部屋を、自分の実験室に使わせてもらうことにしました。

さっそく、針金やコイル、電池や薬品、電磁石や音叉など、いろんな部品や道具が地下室にごちゃごちゃ集められました。

べルは、昼間はビジブル・スピーチや話し方を子供たちに教え、夕食がすむと待ちかねたように地下室にとびこんで、真夜中すぎまで熱心に実験を繰返すのでした。

三年にわたるこの地下室での実験と研究は、やがてすばらしい実を結びました。

電話をとおしてはじめて人の声が聞えたのも、このサンダースの屋敷での出来事だったのです。

また、サンダースとその親友のハバードは、たえずベルの仕事を助け、ペルがのちに電話事業にのりだしたときも、資本を出して協力しました。

そして電話事業が成功して大きな利益をあげるようになった時、サンダースとハバードは共同出資者としてベルと共に、莫大な利益を手に入れることになるのです。

ベルが大学を去ってサンダースの屋敷に移ったことが、のちにこのような幸運な結果をもたらすことにならうとは、だれが想像したでしょうか。

そればかりではありません。

サンダース家での暮らしは、ベルにとって、一つのロマンスの花をさかせることになりました。 |

|

彼が言葉を教えた耳の遠い少女、メーブル・ハパートの、つつましい気だてとやさしいほほえみは、まもなくベルの心をとらえ、二人の間に愛情が芽ばえました。

そして電話の発明のあくる年、一八七七年に三十才になったベルは、十八才のメーブルと結婚式をあげたのです。

7 調和電信の研究 top

お話は前に戻って実業家サンダースは、息子の新しい先生が毎晩遅くまで地下室で何かコツコツやっているのをみて、不思議に思いました。

「ベル先生。いったい地下室で何をご研究ですか?」

「ハハハ、おはずかしいことですが、全く畑違いの研究をやっているのです。

音楽を電信で送ろうという。夢みたいなことをもくろんでいるのですよ。」

ペルはサンダースに、自分の計画をくわしく話しました。

きいているうちに、サンダースの目は、しだいに輝きはじめました。

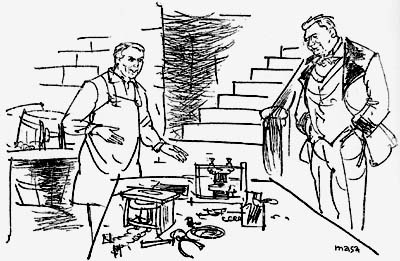

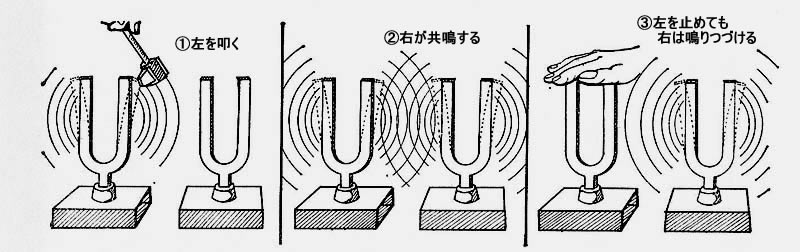

「しかし先生、発信側で一つのキーを押したとき、どうして受信側て一つの音叉しかならないのですか?

一本の電線二電流を送るのですから、その電流は受信側に並んでいる電磁石の全部に入ってくるわけでしょう?

それなら、受信側の音叉が、そろっていっせいに鳴り出しそうなものですが。」

|

共鳴の実験

①震動数のひとしい音叉の一方をたたくと、②共鳴でもうひとつが震動をはじめ、③最初の音叉をおさえて震動をとめたのちも、他方から音が出る。

|

「ああ、それはこういうことなんです。

たとえば発信側の音叉が、一秒間に二五八回の割合で振動するとします。

これは基本のドの音の振動数です。

そうすると音叉の振動にしたがって、一秒間に二五八回ついたり消えたりする波の電流が生まれ、針金をつたわって、受信側にとどきます。

受信側には、私がお話したとおり、音階にしたがって音を出す音叉がずらりと並んでいて、それぞれ電磁石がそばについています。

発信側からきた電流は、全部の電磁石に入って、それぞれ音叉を、毎秒二五八回の割合で、押したり引いたりするのです。

ところが音叉は一つ一つ、叩いたときに出る音の振動数がちがいます。

それで、こうして電磁石が毎秒二五八回の割合で押したり引いたりしたとすると、叩いたときこの速さで振動する音叉だけはうまく調子があって振動をはじめ音を出しますが、そのほかの音叉は自分の振動と電磁石の押したり引いたりの速さとが、調子が食い違ってしまって、振動をはじめません。

ですからいまの場合なら、毎秒二五八回の割合で振動する音叉だけが鳴って、ほかの音叉は鳴らないのです。

そのため、発信側と同じ高さの音だけが、受信側に伝えられるのです。

ほかのものでたとえてみましょう。

ブランコにのった子供を、ゆり動かしてやるとき、ブランコのゆれに調子をあわせて押したり引いたりすれば、うまくブランコはゆれますね。

けれどもブランコがこっちへ揺れてくるとき押したり、むこうへ揺れるとき引っぱったりすれば、ブランコの動きを邪魔するばかりで、動いていたブランコも止ってしまうでしょう。

つまりブランコをうまく揺らすには、ブランコの振動の周期にあわせて外から力を加えてやらなければならないのです。

こうしてうまく調子があって、ブランコがどんどん大きく揺れていくとき、物理学で共鳴がおこったといいます

。私の音楽電信も、共鳴を使って音を遠くへ送るのです。」 |

サンダースは二度も三度もうなずきました。

「先生、では発信機のキーを二つか三つ一緒に押したらどうでしょう?」

「受信側でも同じその二つか三つの音叉が鳴ります。

けっして音がごちゃごちゃにまじることはありません。」

サンダースの目はますます強く光りました。

「先生、それなら音楽電信は、一つの電線で電信を一度にたくさん送るのに使えますね。」

「はあ、それはどういうことでしょう?」

今度は、ペルのほうが目をまるくしました。

「つまり、一つの音で一つのモールス電信を送るのです。

先生の音楽電信の一つのキーを押したり離したりして、トンツーの符号をつくれば、これはモールス電信になるでしょう。

この通信は、そのキーと組になっている受信側の音叉で受信されます。

一方、もう一つ別のキーでモールス符号を送れば、これもまた別の音叉で受信されます。

先生は二つのキーを同時におしても、音はけっしてまじらないとおっしやいましたね。

してみれば、いくつものキーを同時に使って、いっせいにモールス符号を送れば、一本の電線で一度に十も十五も通信が送れるわけじゃありませんか。」

「なるほど、それはうまい思いつきですね。」

ペルはすっかり感心して、なんどもうなずきました。

「しかし、それがなんの役にたつのですか?」

「なんの役にたつかですって? これは驚いた!」

サンダースはさけぶようにいいました。

「一本の電線で同時にたくさんの電信を送ることこそ、いまみんなが血まなこになってさがしもとめている問題なのですよ。

モールスが電信を発明していらい、国じゅうがこの便利な通信装置を使おうとして、電線がドンドンひかれ、電信会社はめざましい利益をあげています。

電信事業こそ、いま一番の花形なんですよ。

どこの電信会社でも、申しこまれる通信がさばききれなくて、悲鳴をあげている。

そのところへこの音楽電信の方法で、一本の電線でたくさんの通信を送れるとなったら、誰も彼もがワッととびついてくるでしょう。

もしこれが成功したら、どんなすばらしいことになるか、想像もつかないのです。

いや、もしこの方法が実現したら、我々がこれを切り札にして、電信事業に乗り出すことだってできる。

いま電信事業では、モールスたちのはじめたウェスタン・ユニオンがのさばっているが、あの会社のむこうをはって、堂々と競争をいどむことだってできる。

いや、先生、元々ウェスタン・ユニオンは、私たちにとって目のかたきなのです。

あいつの鼻をあかしてやるためにもでぜひこの発明を完成してもらわなければならん。

先生、ひとつ頑張ってください!」

いつのまにかサンダースのほうが夢中になって、ベルの手をしっかりにぎりしめる始末です。

ベルのほうも、自分の夢がこんなすばらしい未来をもっているときかされて、すっかり勇気づけられました。

いよいよ彼は音楽を電信で送るという、いささかロマンチックな夢から、音を利用して一本の電線で同時にたくさんの通信を送るという――これを調和電信といいます――現実的な研究へと足を踏込んだのでした。

8 電信から電話へ top

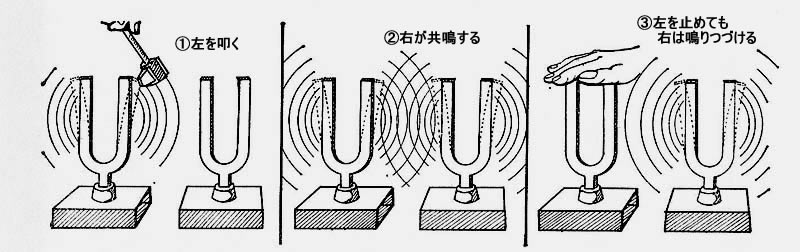

本気になってベルの研究の援助をはじめたサンダースは、ペルに充分な実験の費用をあたえたばかりでなく、機械の知識があまりゆたかでないベルのために、助手を一人雇ってくれました。

それは、トマス・オーガスタス・ワトソン(一八五四~一九三四年)という若い電気職人で、小学校にもろくにかよわなかった人ですがで電気に興味をもって独学で勉強し、十八才のときからボストンで電気の店を開いていたのです。

ワトンンもサンダースの屋敷に住み、ベルと力をあわせて、調和電信の研究をすすめました。

ワトソンはたいヘん手先が器用なうえ、電気の知識が深く、また発明の才能の優れた人で、ベルにとっては、全くうってつけの協力者でした。

電話の発明もこの人の助力なしには生まれなかったにちがいありません。

ワトンン自身もその後、電話機に関係した特許をたくさんとっています。

このすばらしい助手をえて、ベルの調和電信の研究はめざましくはかどりました。

一八七四年には、一本の電線で十から十二ものモールス符号を一度に送れるほどになりました。 |

ワトソンとベルの実験室

|

ところが、調和電信の仕事かだいたい目鼻がつきはじめた頃になって、ベルの関心はいつとはなしに他の方へ移りはじめました。

彼の心のなかには、調和電信よりもっと雄大な夢が、しだいにひろがりはじめたのです。

それは音楽の音でなしに、人がしゃべる言葉を電流にのせて送ろうというアイディア、つまり電話の夢でした。

そのころ彼は、耳の聞えない子供たちに、音とはどういうものか目に見えるようにしてやりたいと、いろいろ苦心していました。

その一つの方法として、ペルはあるつんぼの男に手伝ってもらって、耳の鼓膜の振動をガラス板に写し取ったことがあります。

その男の耳の穴にムギワラを一本さしこんで、鼓膜にとどかせました。

ムギワラのもう一つの端は、すすをつけたガラス板にそっとのせました。

そして、耳のうしろから、大きい声で怒鳴ったところ、ムギワラが鼓膜の振動どおり動いて、ガラス板のすすの上に、細かい波を描きました。

それはいわば音が描いた自画像でした。

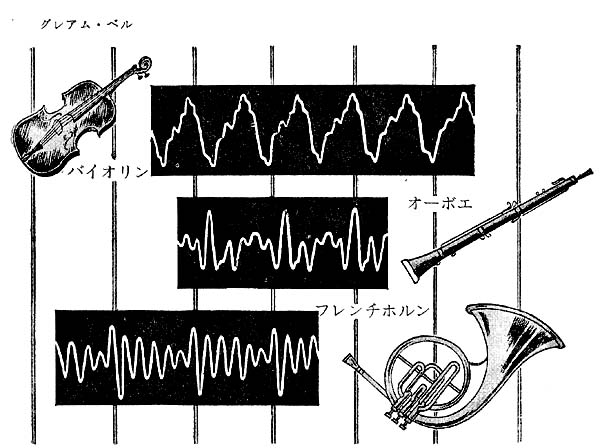

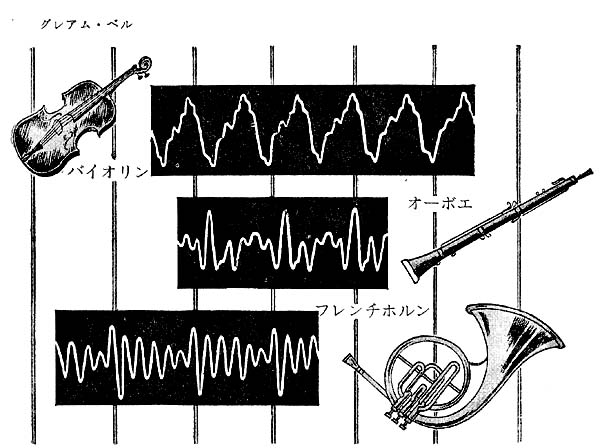

|

いろいろな音の波模様

左図にえがかれた波模様は、それぞれの楽器の音質の特色をあらわしたもので、音の高低や大小(強弱)には関係ない。 |

「ごらん、この波の細かいところは高い音、荒いところは低い音だ。

波が大きく動いているところは音が大きく、小さく動いているところは音が小さい。

こんなふうに、高い音、低い音、大きい音、小さい音がいろいろに組みあわさって、アとかイとかコとかツとかいう言葉ができるのだよ。」

ペルはこんなふうに子供たちに説明してひどく感心させたものでした。

小さいときから、声や言葉の科学をみっちり勉強してきたベルにとって、こんなことは常識でしたが、あらためて鼓膜が描いた波を見ているうちに、ハッと思いあたることがあったのです。

「この波と同じように振動する電流をつくって、それを電磁石に送りこみ、振動板をひっぱらせて振動させたら、鼓膜がきいた声と同じものが、振動板から出てくるはずだ。

そうなれば、電流で声を送れることになる。」

これは電話の根本原理でした。

問題はどうやったら声の振動と同じ仕方で振動する電流をつくりだせるか、ということです。

いろいろ考えているうちに、ベルの頭のなかで、いま研究している調和電信と、この電話のアイディアとが、フッと結びついたのでした。

「そうだ、調和電信では発信機に音叉を使っているが、あのかわりに鼓膜を使ってみては…。」

つまり調和電信では、音叉に電信機のキーの役割をさせ、その振動で電流を切ったりつないだりして、音叉と同じ周期で振動する電流をつくっています。

では音叉のかわりに鼓膜に、まえの実験で使ったムギワラみたいな振動を伝える道具を取付けて、これで電流を切ったりつないだりするようにしたらどうだろう。

そして鼓膜にむかって声をあてれば、その波の振動のとおりに、鼓膜が振動して、電流をつないだり切ったりするだろう。

そうすれば確かに、鼓膜の振動と同じ仕方で振動する電流が生まれるではないか。

その電流を受話機に送り、電磁石にとおす。

調和電信では、送られてきた音を混じりけなしに受取るため純粋な音を出す音叉を使ったが、今度は声のような混じった音を受取るために、音叉でなくやはり鼓膜のように、どんな振動数の波にも感じる振動板を使う必要がある。

送られてきた声の電流を電磁石にとおし、そういう振動板を引っぱったり離したりして振動させれば、発信側の声と同じ音が生まれるだろう。

これで確かに、発信側の声が受信側で聞える。電流の力で言葉を遠くまで伝えることができるのだ。」

ベルは心のなかで、手をうってよろこびました。

これこそ一生の目標としてもはずかしくないすばらしい夢だ、調和電信より、ずっと価値のある大発明だ――。

彼はそう考えて、胸をワクワクさせたのです。

9 ヘンリーのはげまし top

ペルは信頼する助手ワトンンに、自分の考えをくわしく話しました。

「電話こそやりがいのある大仕事だ。調和電信の方は適当にして、電話のほうに手をつけようじやないか。」

用心ぶかいワトンンは、そうベルの思いどおりにうまくいくのかと半信半疑でしたが、主人のいうことですし、元々夢の多い若者のことです。

一緒になって、電話の研究に熱をいれはじめました。

驚いたのは、後援者のサンダースとハバードでした。

二人にとって、電話なんて到底実現の見込みはなさそうにみえましたし、たとえものになっても、玩具以上の役にたつとは思えませんでした。

それよりは、現実に役にたつ見込みのある調和電信のほうを完成してほしかったのです。

「もう先がみえている調和電信をほったらかして、わけのわからん電話なんて玩具に夢中になるなんて、もってのほかだ。

そんなことをするなら、もう研究費は出さないぞ。」

サンダースが手きびしく申しわたせば、ハバードも口をそろえていいます。

「君がそんないいかげんな人物なら、娘との婚約はご破算にする。」

こうでられてはペルも弱いものです。

しぶしぶながら、電話の研究はうち切って、調和電信の完成に力を注ぐことになりました。

しかしそうは言っても、ベルは電話の夢をあきらめきったわけではありません。

特許の手続きのことで、弁護士に会いにワシソトンヘいったついでに、スミソニアン協会という科学の普及の事業をしている研究所へ立ち寄って、会長のジョセフ・ヘンリーに会いました。

前にお話したとおり(1.8参照)、モールスに電信についていろいろ知恵をかした、アメリカの誇る大物理学者です。

偶然にもジョセフ・ヘンリーは、電気通信の開拓者二人から、相談をうけるめぐりあわせになったわけです。

もう七十七才になったヘンリーは、白髪頭をかたむけながらベルの話を熱心にきいてくれました。

「先生、私の電話のアイディアをどうお思いになりますか。」

「ベル君、すばらしい思いつきだ。きっと、歴史にのこる大発明となってみのるにちかいない。

わしの忠告はただ、それを完成するまで努力をつづけなさい、ということだけだ。」

「でも先生………。」とベルはしおれていいました。

「誰も私の考えを夢物語だとせせら笑って、本気で受取ってくれないのです。

それに、私は研究に充分な電気の知識をもっておりません。」

「ペル君、大きな発明というものは、人から中々理解されないものだ。

しかし、それにへこたれもやいかん。

知識がたりないというなら、努力してそれを手にいれなさい。それだけのことだ。」

ヘンリーは、ペルの目をジッとみつめて、力強くいいました。

その目の光、その言葉、ペルは心の奥までカッカッと熱くなりました。

全身に勇気がみなぎりあふれるのを感じました。

「そうだ、モールスだって電信を完成するまで、さんざん人に馬鹿にされて、つらいめにあった。

おまけに、画家モールスが畑違いの電信に首をつっこんだとき、もう四十才をすぎていた。

それにひきかえ僕はまだ二十七才だ。言葉の科学もかなり知っているし、電気の知識だって少しは身につけている。

モールスのときよりよほどましだ。よし、モールスに負けてなるものか。」

ベルは力をこめて心にちかいました。

10 先駆者たち top

あとから考えると、ペルがサンダースとハバードにおどかされて、電話の研究を一時うち切ったのは、大変幸運なことだったといえます。

というのは、鼓膜のような振動板を使って、それに声の波のとおりにつながったり切れたりする電流をつくらせるというアイディアを、いくら工夫したところで、実用的な電流ができるはずはなかったのです。

論より証拠、ペルよりも前に何人かの発明家が、同じ考え方から電話をつくろうと苦心して、みんなうまくいかなかったのでした。

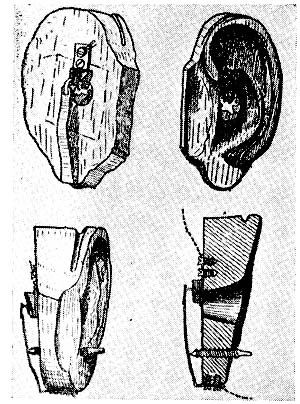

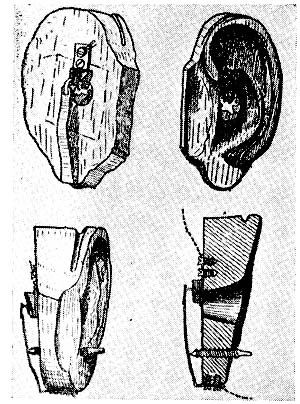

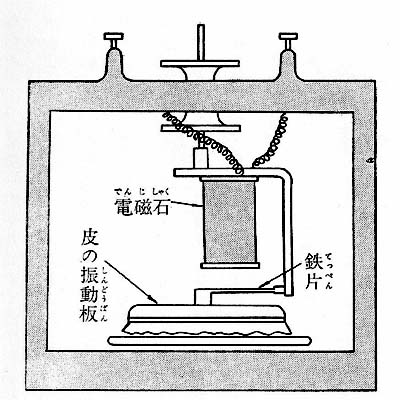

|

ライスがはじめてつくった耳形送話機

|

ライスの電話機

|

そのなかで、一番成功したのは、ドイツの若い天才ヨハン・フィリップ・ライス(一三四~七四年)でした。

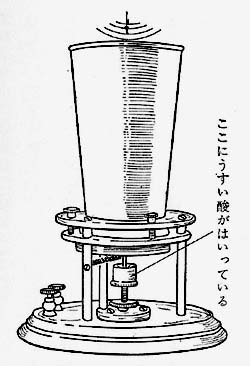

この人ははじめ商人でしたが、苦学してフリードリヒスドルフの学校の物理学の先生になり、一八六〇年二十六才のとき、奇妙な形をした電話機をつくりました。

送話機は木を人の耳の形にけずり、穴にソーセージに使うブタの腸の膜をはって、振動板としました。

この膜の裏にプラチナの線がろうではりつけてあり、その端が小さなバネに押しつけてあります。

膜にむかって声を出すと、膜は音の波のとおり振動しプラチナ線がバネにくっついたりはなれたりします。

プラチナ線とバネを電池の両極につないでおくと、膜が振動するたびに、そこを流れる電流が強くなったり弱くなったリして、声と同じ仕方で振動する電流が生まれます。

この送話機の原理は、ペルのアイディアとそっくりでした。

こうしてできた電流を、針金で受話機に送るのですが、受話機のほうも別にへんてこな形をしていました。

ぬい針に針金をまきつけてあり、電流はその針金の中を流れます。

そうすると、針金は磁石にかわり、電流の振動のとおりに、ぬい針を出したりひっこめたりします。

ぬい針はそばに立てたバイオリンの弦に押しつけてあるので、ぬい針が動くたびに弦がこすれ、音が生まれるという仕組みでした。

ライスはこの電話機をいろいろに改良し、送話機もビール樽のせんにブタの腸の膜をはった響きのよいものにかえたりしましたが、さっぱり世の中に認められず、そのうちに病気にかかって、わずか四十才でさびしくこの世を去りました。

しかし今ではこのライスの奇妙な形の機械こそ、世界ではじめて人の声を伝えた歴史上最初の電話機だと認められています。

しかしこのライスの電話機は、音楽の音やメロディーなら、かなり忠実に伝えることができましたが、人の声となるとほとんど聞き取れなかったようです。

それというのも、ベルの実験からもわかるように、人の声は、音の高さと大きさがいろいろに変化して生まれるのですが、電流を切ったりつないだりする方式でそれを伝えようとしても、音の高低が伝わるだけで、強弱のほうはどうにも電流にのらないのです。

ですから音の高さだけで聞き分けられる音楽の音なら、どうやら送ることはできますが、人の言葉のほうは強弱もあわせて聞かなげれば.まるきり聞き分けられませんので、この仕組みではどうにも送信できないのでした。

ライスの電話機が実用化しなかったのは、そのためです。

したがって、同じ方式を使うベルの思いつきも、かならすや失敗する運命にあったのです。

ですから、ベルのアイディアを実現する道が一応はばまれたのは、ペルにとって逆に幸いだったのです。

電話が本当に成功するには、こういう電流を切ったりつないだりするゆき方とはまるきりちがった、新しい方式が必要でした。

つまり途切れずにつながった電流を使い、その強さを急速に変化させて、声の波をそっくりそのまま電流の振動に変えてしまうやり方です。

幸いにもベルは全く偶然の事故から、思いがけずその新しい方式を手に入れることになります。

11 機械の故障から大発見へ

top

それは、一八七五年の六月二目の午後でした。

ペルとワトンンは、例によって調和電信の実験を続けていました。

一つの部屋に送信機がおかれ、ワトンンはその振動板をかわるがわるに叩いては、音の電流を送り出します。

隣の部屋にはベルが受信機の前に立って、針金から流れてきた電流を電磁石に流し、うまく音が出るかどうか調べます。

その日は特別暑い日でした。

朝から実験を続けてきたので、ワトンンはいいかげんくたびれていました。

ふと彼は、叩いたばかりの振動板の一つが、すぐ動かなくなってしまったのに気がつきました。

見るとくっついたり離れたりして、音の電流をつくるはずのバネの切れめのところが、何かのかげんでひっかかってしまって、振動板の振動を止めてしまったのでした。

「しょうがないな。こんなときに故障がおこるなんて………」

ワトンンは舌うちしながらで、バネをはずそうとして、指でパチンとはじきました。

一度でははずれないので、何度も繰返してつつきました。

振動板はバネをくっつけたままブルンブルンと震えました。

途端にドアがパタンと開いて、ベルが荒々しく部屋に踏込んできました。

「今、何をしていた? そのまま! 何も動かすな、見せろ!」

ペルは息をはずませて、たてつづけに怒鳴りました。すっかり興奮しています。

ワトンンは何のことかわからないので、ちぢみあがりました。

「先生、何を怒ってるんですか。」

「いま、受信機から妙な音が出たんだ、まるで人がうなっている声みたいだった。

ワトンン君、今、何をしていたんだね。」

「何もしませんよ。振動板にバネがくっついてしまったので、はずそうと思って、指ではじいただけなんです。」

ベルはその振動板をていねいに調べました。

確かに振動板とバネの先がくっついてしまっていたので、振動板を指ではじいたときもで電流は切れたりつながったりはしませんでした。

電流はずっと流れっぱなしだったのです。

けれどもそのバネは鋼鉄でできていたので、実験をくりかえす間に、いつのまにか磁石になっていました。

そして、ワトンンが振動板を指ではじいたとき、振動板が揺れ動いて、磁石になったバネに近よったり離れたりしました。

ところが振動板は鉄でできていたので、これがバネに近よったときで、バネの磁力は強くなりバネから離れたとき、磁力は弱くなりました。

さて、針金のそばで磁力が強くなったり弱くなったりしますと、電磁誘導がおこって、その針金の中に電流が流れます。

それでワトンンが振動板をはじいて、振動板がゆれ動いたとき、この電磁誘導がおこって、バネのところで電流が流れました。

これが針金にのって、受信機に送られたのです。

そして、ふだんの振動板の振動とまるきりちがった、低い奇妙な音が出てきたのでした。

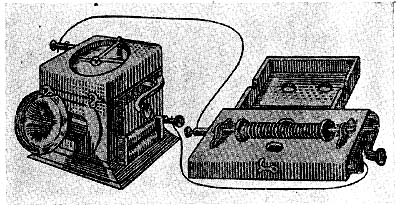

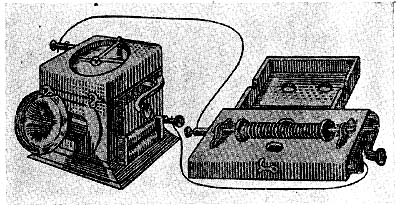

こういう事故の原因をつきとめるとでベルは思かず手をうってさけびました。 |

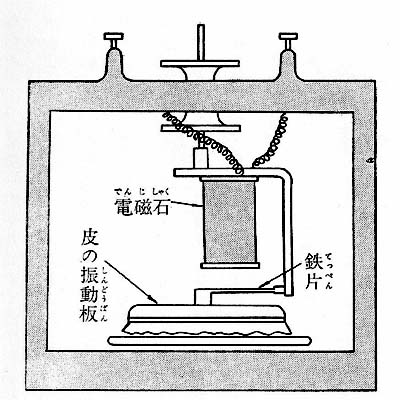

ベルの電話機の原理 a振動板 b鉄心 cコイル

|

「これだ、これだ、新しい電話の原理がわかった! もう電話はこっちのものだぞ!」

夢中になってよろこんでいるベル、ワトンンはただあっけにとられて、ポカンと口をあけていました。

「ワトンン君、もう調和電信はやめた。さっそく、電話にとりかかろう。

君のおかげで、人の声を電流で送るうまい方法を発見したのだからね。」

「先生、それはどういうことですか。」

この調和電信みたいに、電流を切ったりつないだりするやり方では高さのきまった音は送れても、高さや大きさがたえず変化する人の声は送れない。

人の声を送るためには途切れずつながったままで、音の波のとおりに速く遅く、大きく小さく振動する電流をつくらなければならないのだ。

そのための方法が、いまみつかった。

それは、電磁石のそばで、鉄片を声の波のとおり振動させることだ。

そうすれば電磁石の磁力が変化して、電磁石のコイルのなかに誘導電流が生まれる。

この誘導電流は、声の波のとおりに振動するはずだ。

なぜかといえば、鉄片が大きく振動すれば強い誘導電流が生まれるし、小さく振動すれば誘導電流も弱い。

また誘導電流の振動数は鉄片の振動数、つまり声の振動数といつも同じになるからだ。

いや、くどくど説明するのはもうやめよう。

僕がこの原理を使った電話の設計図をつくるから、君はそのとおり組みたててくれたまえ。」

12 電話へのスタート top

すばらしい発見にすっかり夢中になったベルは、その夜のうちに、自分の考えた電話機の設計図をかきあげ、ワトンンにわたしました。

ワトンンは早くもあくる六月三日に、その設計図どおりの送話機をつくりあげました。

まず声を受けて、音の波のとおりに振動する振動板として、金細工師が使う薄い皮を利用しました。

(金細工師はこの薄皮の間に金の板をはさみ、つちでたたいてのばして、ごく薄い金ぱくをつくるのです。)

この皮の中央に細いバネをつけ、電磁石のそばにおきます。

皮にむかって話しかけると、皮と一緒にバネが振動し、電磁石との距離が近くなったり遠くなったりします。

そうすると、電磁石のコイルのなかに、その振動と同じ形で振動する誘導電流が生まれますから、これを針金にのせて、受話機に送るのです。

受話機としては、さしあたり調和電信に使った電磁石で振動板をひっぱって振動させるあの受信機をそのまま使いました。

ベルは胸をとどろかせながら、送話機に向って大声でさげびました。

そうすると、受話機ではかすかに音がしました。

ペルの発見は間違っていませんでした。

あの原理で、確かに音を送ることはできたのです。 |

ベルの最初の電話機

|

しかし音は聞えても、言葉を聞き分けることはできませんでした。

送話機にむかっていくら大声で怒鳴っても、受話機から出る音は、全く何をいっているのか、わがらなかったのです。

「まあいいさ、ともかく音は出るんだからな。

あとは装置をドンドン改良して、はっきり言葉がわかるようにするだけのことだ。」

ベルは希望にあふれた顔つきで、ワトンンにそういいました。

ベルもワトンンも、調和電信の研究をすっかり打ち切って、電話一本ヤリですすむ決心を固めました。

二人は、後援者のサンダースとハバードをよんで、新しくつくった電話機をみせ、その働きをくわしく説明しました。

「電話こそ、調和電信とは較べものにならないすばらしい将来をもっています。

私たち二人の努力で、かならず立派なものをつくってごらんにいれますから、ここで調和電信を捨てて、電話の研究にのりかえることをお許しください。」

サンダースもハバードも、二人の熱意にとうとう説きふせられて、気持よく新しい道にすすむのを許してくれました。

そして、前にもましてあたたかい援助の手をさしのべてくれることになったのです。

しかし、二人の前途はまだまだけわしいものでした。

ペルとワトンンが改良に改良を重ね、いくら実験を繰返してもまだ赤ん坊の電話は、なんとも意味のとれない音をつぶやくだけのことしかできなかったのです。

電話がなんとか聞き分けられる言葉を話すまでには、ベルたちはなお四十週間もひたすら努力を重ねなけけばなりませんでした。

13 かちあった特許出願 top

あくる年一八七六年に入って、ベルの電話機の改良はめざましくすすみました。

ちゃんと声の聞き分けられる電話機が生まれるのは、もう時間の問題だ、とベルはすっかり自信をもちました。

{そうだ、まだ電話機は完全なものにはなっていないが、ここらで特許を出願しておこう。

あちこちで、いろんな発明家が、声を電流で伝える研究をせっせとすすめているはずだから、少しでも先に特許をとる手続きをしておかないと、人に先をこされるかもしれない。

どうせ特許が正式に認められるのは、出願してから何年か先のことなのだから、その間にもっと機械を改良して、ちゃんと話ができる電話機をつくりあげればよいのだ。」 |

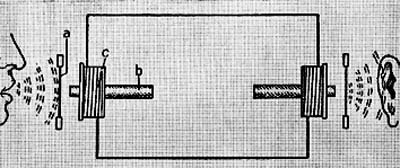

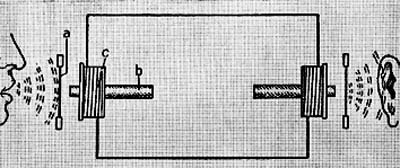

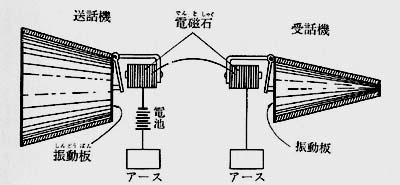

そう考えたベルは、一八七六年の二月十四日に、ワシントンの特許局に出かけて、自分の電話の発明の特許を出願しました。この電話機の仕組みは、前にお話した最初の設計とほとんどかわっていません。

ただ振動板には皮でなく金属板を使い、その振動によって電磁石の前にある鉄片を動かし、電磁石の磁力を変化させて電磁石のコイルの中に誘導電流をおこしました。

受話機も構造は送話機とそっくり同じで、ただ耳にあてるところが送話機の声を入れる部分と違っているだけでした。

送話機から送られてきた電流を電磁石に入れると、電流が変化するとおりに電磁石の磁力が変化し、前にある鉄片を引っぱって振動させます。 |

ベルが特許をとった電話機

|

その振動がテコじかけで金属板を動かし、その振動が空気を動かして音を生みだすのです。

このように、送話機と受話機とが全く同じ構造をもっていて、場合によってはどちらにも使えるというのがベルの発明の大きな特徴でした。

彼はそののち電話機になんどか改良を加えましたが、この特徴をいつも残すようにつとめました。

さて、その二月十四日にベルが特許出願の手続きを終え、特許局を去って、二時間ほどすると、今度はエライシャ・グレイという中年の紳士がやってきて、特許保護願いを出しました。

この特許保護願いというのは、前にもお話しましたように、正式の特許出願をする前に、自分はこれこれの発明を完成しかけているのだぞと発表し、他の人たちに警告するための手続きです。

ところでグレイが保護願いを出した発明とは、なんだったでしょう?

驚いたことに、それは電話だったのです!

全く同じ日に、全く同じ発明が、特許局に出願されたのです! 偶然も偶然、まるきり考えられないような、妙なめぐりあわせでした。 |

グレイの電話機

|

このエライシャ・グレイ(一八三五~一九〇一年)という人は、ベルより十二歳年上で、若いうち大工や電気工として働きながら物理学を勉強し、やがてオバーリン大学に入学して、卒業後そこの教授となった人です。

グレイも若いうち電信に興味をもち、電信関係でいろいろな特許をとりました。

不思議なことに彼はベルとは全く無関係に、同じように音を使って一本の針金でたくさんの電信を同時に送る調和定信の方法か思いつき、ベルより一足先の一八七四年にその特許をとっています。

そしてまた同じように電話の発明へと目標を移し、一八七五年の七月には「電信によって音を伝える方法」について特許をとりました。

そしてベルのことを全く知らずに、彼なりに一つの電話機を考案し、偶然にも同じ日に特許保護願いを出したというわけです。

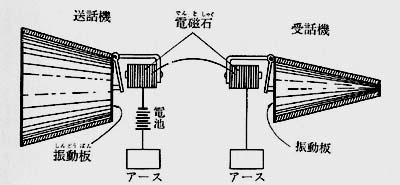

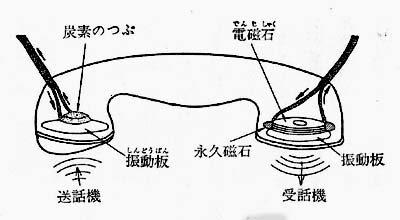

ところで、グレイの特許保護顯いにかかれた電話機の仕組みをみますと、まず受話機はベルのものとほとんど同じです。(受話機の仕組みはベルやグレイのころから現在まで、ほとんどかかっていません。)

しかし送話機のほうはまるでちがっています。

グレイの送話機では、振動板のうしろに金属棒をつけ、これを水のなかにつっこんであります。

水の容器の底に電極があって、金属棒と電極のあいだに、電池の電圧がかかっています。

水は大きな電気抵抗をもっていますから、電圧がかかっていても電流はほんの少ししか流れません。

さて、送話機にむかって話しかけると、振動板が振動し、そのうしろについている金属棒も動きます。

そうすると、金属棒と下の電極との鉅離が声の振動のとおりに変化し、そこの抵抗も細かく変化します。

そのため、ここを流れる電流も抵抗の変化にしたがって、大きくなったり小さくなったりし、音の波のとおりに変化する電流が生まれます。

この電流を受話機に送って、電磁石で振動板を動かせば音が聞えるわけです。

つまりベルの送話機では、電磁誘導を使って音を電流にかえますが、グレイの送話機では液体の電気抵抗の変化を使って音を電流にかえます。

あとでお話するように、いまの電話機は、炭素のつぶの電気抵抗の変化を使って音を電流にかえていますから、どちらかといえばグレイの発明のほうが、いまの電話に近いといえましょう.

しかしベルの発明もグレイの発明も、特許を出願したこの二月十四日の段階では、どちらにも優劣のつけられないものでした。

二つともまだ本当に聞き取れる音を送ることに成功していない点も同じでした。

一方は正式の特許出願、もう一つはそのまえの特許保護願い、という違いがありましたが、日本と違ってアメリカでは、先に出願したほうでなく、本当に先に発明したほうに特許が認められるのですから、この点でもどっちか有利ともいえません。

こういうわけで、ペルとグレイでは、どちらが先に電話を発明したともいえません。

これほど平行した競り合いは、発明の歴史のうえでもちょっと例のない出来事でした。

さて、アメリカでは特許というものは、出願してから数年、ときには十年以上もかかってやっと認められるのが普通だったのですが、このベルの特許だけは、不思議にも出願してから一ヵ月もたたない三月七日に、もう認められました。

全く前例のない早さで、ひょっとすると何か裏でいかがわしい取り引きが行なわれたのかもしれません。

ペルの特許が思いがけず早く認められたので、グレイはひどく、がっかりしました。

グレイばかりでなく、ひそかに電話の研究をすすめていたほかの発明家たちも、あてがはずれて、腹をたてました。

そしてまもなく、この電話の発明をめぐって、二重三重の特許争いがはじまることになります。

14 はじめての成功 top

こんなに早く特許が認められるとは、ベル自身にとっても思いがけないことでした。

特許が認められた三月七日、まだ電話は本当に成功していないのです。

相変らず受話機からはわけのわからない音しか聞えません。

「なんとか早くチャンとした電話機をつくらなくては、せっかくとった特許権も、人に取り返えされてしまう。」

ペルはあせりにあせりました。

しかしどんなに苦心しても、電話はさっぱり口をききません。

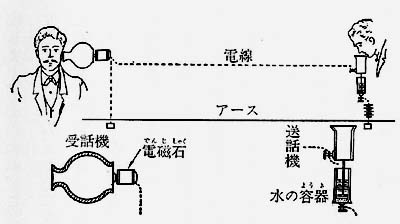

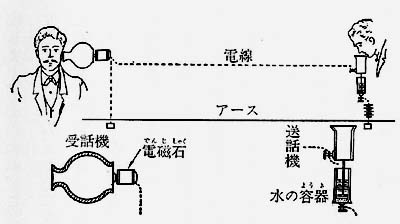

がっかりしたベルは、誘導電流を使った送話機の改良を一時取止めて、別の原理に基いた送話機を試してみました。

それは、あのグレイが発明したのと同じ、液体の抵抗の変化を利用する仕組みです。

振動する金属板のうしろに小さい金属棒を取付け、その先を小さなカップに入れた薄い酸の溶液の中につけてあります。

カップの底に電極があり、電流が金属棒から溶液をとおって電極へ流れるようになっています。

金属板が声を受けて振動すると、金属棒と電極のあいだの距離がかわり、溶液の電気抵抗か変化して、声の波のとおりに変化する電流が生まれるというわけです。

この送話特ができあがったのは、特許が認められてから三日後、一八七六年の三月十日のことでした。

ペルは、三階の屋根裏部屋に送話機をおき、一階のワトンンの部屋に受話機をおいて、その間を針金でつなぎました。

二人はそれそれ機械の前にすわって、実験の準備をすすめました。

ペルはうっかりして、テーブルの上の酸の瓶をひっくり返してしまいました。

酸が流れ出てベルの上着にもひっかかりました。

思わず舌うちしたベルは、ついワトンンがいつものように隣の部屋にいるものと感違いして、大声で怒鳴りました。

「ワトンン君、すぐきてくれたまえ、用がある!」

一階で受話機を耳にあてていたワトンンは、思わずとびあがりました。

ペルの声が、はっきり聞き取れたのです。 |

ベルがはじめて通話に成功した液体送話機

|

興奮したワトンンは、いちもくさんに階段をかけのぼって、三階のベルの部屋にとびこみました。

「聞えましたよ、先生。あなたの声が! はっきりと!」

二人は気ちがいのように抱きあって、おどりまわりました。

長いあいだの、血のにじむような苦心が、とうとう報いられたのです。

腹たちまぎれに怒鳴ったベルの命令が、電話で伝わった人類最初の言葉となったのでした。

ワトンンはのちになって、このときの思い出をこう語っています。

「もしもベル先生が、これが後世にのこる歴史的な出来事になると知っておられたら、もうすこし気のきいた、重々しい言葉を選んだでしょう。

たとえば電信の開通式で送られた『神のつくりたまいしもの』というような………。

しかし私たちにとって、それは全く思ってもいない、突然の成功だったのです。」

しかしこのうっかり口走った、つまらない言葉が、約四十年後に、もう一度歴史の舞台に登場することになります。

その話はあとのおたのしみに………。

しかしベルは、こうしてはじめて電話の実験に成功したことを、しばらく秘密にしていました。

この出来事をはっきりと世の中に公表したのは、五年後の一八八一年のことです。

それも無理もないでしょう。

このとき使った送話機は自分が特許をとったものでなくて、競争相手のグレイが発明したのと同じ仕組みのものだったのですから。

この一八七六年三月十日という日は、人類最初の電話の誕生日として、大変有名になっていますが、こういうわけでその何もかもがベルの功績とはいいきれない面もあるのです。

しかしとにかくこの成功で、電流を使って人の声を送れることがはっきり証明されました。

元気を取戻したベルは、また自分の特許に戻って、誘導電流を使う送話機の改良に力をそそぎました。

そして半年ほどのちには、どうやら自分の方式で、なんとか声を送れるようになりました。

「一八七六年の初夏には、電話は大変よく話すようになりました。

簡単な言葉なら、送話機の前で三度か四度繰返してもらうだけで、意味はチャンと通じるようになったのです。」

これもワトンンの思い出話ですが、今とくらべて考えれば、ちょっと愉快ではありませんか。

簡単な言葉でも三度か四度繰返さなければ意味が通じない。

それなのに「電話はよく話すようになった」と自慢しているのですから――。

そのころの電話を、相手とむかいあって話しているように聞える今の電話と、同じようなものと考えてはいけません。

私たちには想像もつかないぐらい、聞き取りにくいものだったのです。

してみれば、当時の人々が、その後しばらくの間、電話をただの玩具と考えて、中々その価値を認めようとしなかったのも、あながち無理解ばかりとはいえないでしょう。

15 フィラデルフィア博覧会

top

ちょうどうまいことに、生まれたばかりの電話をたくさんの人たちに紹介する、うってつけのチャンスがきました。

一八七六年の初夏に、フィラデルフィア市の誕生百周年記念大博覧会がもよおされることになったのです。

この博覧会には、いろいろな発明や新製品がたくさん展示され、審査員が審査して優れたものには金メダル、銀メダルなどの賞があたえられることになっていました。

ベルの婚約者の父ガーディナー・ハバードも、この博覧会の役員の一人でした。

彼の口ききで、ペルは教育部門の建物の片隅に、自分の発明品の展示をすることを許されました。

ベルは階段と壁のあいだの狭いすきまにテーブルをおき、その上に送話機と受話機を並べて、人々に見てもらおうとしました。

けれども見物人たちはただ、通り過ぎるばかりで、博覧会の開かれた六週間もの間に、その前に立ちどまる人は数えるほどしかありませんでした。

博覧会も終わりに近づき、展示物の審査をする日がやってきました。

それは六月のある日曜日のことでした。

審査員たちはゾロゾロ行列をつくって、並べられた出品物を一つ一つ見てまわりました。

ひどく暑い日でした。

審査員たちは、ベルのテーブルのところにきたころには、すっかりくたびれて、不機嫌になっていました。

一人の審査員が、あくびをしながら、テーブルの上を見ました。

「へえ、電気で話をする機械? なんだ、玩具か。」

「こんなつまらんものにかかわりあうなよ。早くホテルヘ引上げて、冷たいビールでも飲もうや。」

審査員たちはワイワイ言いながら、電話機を手にとろうともせず、通り過ぎていきます。

ペルはがっかりしました。

そのときです。胸にいっぱい勲章をつけた若い男が、ツカツカと近づきました。

「これはこれは、ベル教授。よいところでお会いしましたね。」

見るとそれは、ブラジルの若い国王ドン・ペドロでした。

あとには皇后のテレサ、それにおつきの家来たちがゾロゾロつづいています。

ペルはうやうやしく挨拶しました。

ブラジル国王は元々、ろうあ教育に強い関心をもっていて、前にボストン大学へやってきてベルの授業を参観し、ひどく感激して帰ったことがあり、それ以来ベルとは顔見知りの間柄だったのです。

「ベル教授、あなたは何かここに出品なさったのですか。」

「はい、陛下。これでございます。電話と申しまして、電流を使って言葉を遠くへ送る機械でございます。」

「ほほう、それはめずらしい。ちょっと見せてください。」

ドン・ペドロは気がるにテーブルの上の受話機をとって、耳にあてました。

黒山の人がまわりを取巻きます。

帰りかけた審査員たちは何事がおこったのかと、あわてて戻ってきました。

ベルは、少し離れたところにおいた送話機を手にとると、そっとつぶやきました。

「生きるか、死ぬか、それが問題じゃ。………」

それは有名なシェークスピアのハムレットの一節でした。

ブラジル国王はぎょっとしたように、受話機を耳からはなしました。

あらためて、しげしげと受話機を見ながら、気味わるそうにつぶやきました。

「こいつは、この機械は………ものをいう!」

国王は、隣にいた白髪の老人に受話機をわたしました。

それは例のスミソニアン協会会長ジョセフ・ヘンリーでした。

受話機大耳にあてがった途端、ヘンリーの落着いた顔にも、はげしい驚きの色をうかびました。

「どれ、今度は私の番だ。」

ひったくるように受話機を受取ったのは、はるばるイギリスからきていた大物理学者ウィリアム・トムソン――のちに男爵の位をさずけられてケルビン卿と名乗った人――で、熱や電気の学問で立派な研究をし、また大西洋横断海底電線をしくときにも、技術のほうで重要な仕事をやりとげました。

トムソンも、受話機から響いてくる声をきいて、思わず大声を出しました。

「私はアメリカにわたっていらい、こんな不思議なものを見たことがない。」

まわりを取巻いた黒山の人たちは、先をあらそって受話機にとびつき、電流が伝えるベルの声を聞きました。

今まで誰も手にとろうとしなかったベルの電話機は、たちまち博覧会きっての人気のまとになりました。あくる日からで電話機のテーブルは今までの薄暗い片隅から、明るいまんなかの場所へ移されました。

博覧会の閉会式のときに、ペルの電話は最高の賞として金メダルを授けられました。

しかし、その日偶然にブラジル国王がベルの姿を見かけなかったら、電話の発明はその後も何年かのあいだうずもれたままで、人々の注目をひかなかったかもしれません。

ペルにとって本当に幸運な出来事でした。 |

ウィリアム・トムソン(ケルビン卿)

|

16 ペル電話会社の誕生 top

こうしてベルの電話は、フィラデルフィアの博覧会で最高の賞をうけ、ヘンリーやケルビンのような優れた科学者たちが口をきわめて褒めたたえられました。

その年の十月にはケンブリッジとボストンのあいだ、三キロという距離をへだてて往復の電話実験に成功しました。

いよいよ電話は、たくましい発展のスタートを切ったわけです。

けれども一般の人々は、電話をおもしろい玩具と考えるだけで、実際に役にたつとは認めてくれませんでした。

電信の発明者モールスと同じに、ベルもまた世の人々の無理解に苦しまなければならなかったのです。

なにょりもまず、人々に電話の力と価値を知ってもらうことが必要でした。

「それには、大勢の前で電話の実験をしてみせるのが一番だ。

実物をみせ、働きをくわしく説明したうえで、一人一人、手にとって音を聞いてもらうのさ。」

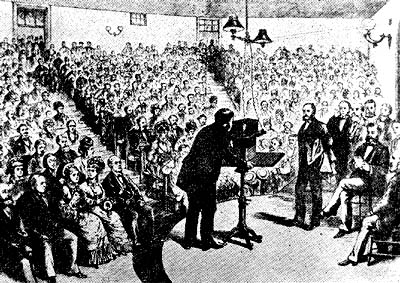

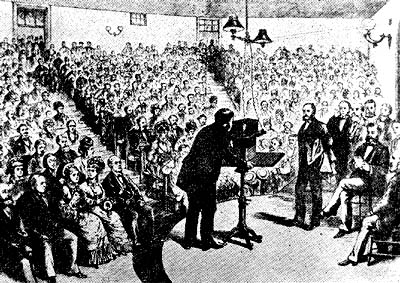

ハバードの意見にしたがって、ペルは電話機をもってアメリカ各地をまわり、人々の前で実演をしてみせるここにしました。一番はじめの実演は、セーレムのエセックス研究所というところでやりました。

このときは、セーレムとボストンをつなぐ電信線をかりてボストンの実験所に送話機をそなえて、ここでワトンンが楽器をひいたり、歌をうたったりしました。

エセックス研究所に集まった聴衆は、ペルの電話機の説明をきいたちと、一人一人受話機を耳にあて、二十四キロ離れたボストンから送られてくるワトソンの声をきいて、驚いたりよろこんだりしたものです。この実演は新聞にも大きく報道され、大変評判になりました。

そのうわさを聞き付けて、電話の実演をしにきてくれという申しこみが、各地からドッと押し寄せました。

こうして、ペルがあちこち紹介してまわったおかげで、電話のことは広く知られるようになり、ペルのところに電話機を取付けてくれと注文する人も.ぼっぼつ出てきました。 |

セーレムでの電話の実演

|

しかしそれも大抵は、玩具として自分の家の部屋と部屋とを電話でつなぎ、お互いの声をきいて楽しむだけのものでした。

「電話は玩具ではない。通信に使えば電信よりもっと役にたつはずだ。」

そう考えたベルは、思いきってウェスタン・ユニオン電信会社に、電話の特許を買いとって、大規模に電話事業をはじめないかと申し入れました。

ウェスタン・ユニオンとは、前にもお話したように、モールスたちのはじめた大きな電信会社で、そのころ電信の仕事をほとんど一人占めにしかねない、大きな勢力をもっていたのです。

ウェスタン・ユニオンがもっていしる電信線をそのまま使って電話もはじめたなら、通信はますます便利になるのではないかとでベルは考えたのですが、ウェスタン・ユニオンの社長カートンは、

「電話なんていう玩具に用はない。わが社は、今までどおり、電信一本やりでいく。」

と、ペルの申し出をにべもなくはねつけてしまいました。

どうもカートンには、電話の将来を見とおすだけのするどい目がなかったようです。

「それなら、自分で電話事業をばじめよう。」ベルはそう決心をかためました。

一八七七年でベルはまえから婚約していたメーブル・ハバードと結婚式をあげ、ヨーロッパヘ新婚旅行に旅だちました。

べルはこの十八才の花嫁のほかに電話機を数組そろえてもっていきました。

旅行のついでに、ヨーロッパで電話の実演をやり、アメリカ国外にも自分の発明を広めようというのです。

このくわだては大変成功しました。

イギリスではおもだった学者たちは非常に褒めそやされました。

ビクトリア女王にも電話を一組献上しましたが、女王はこれが大変気にいって、ロンドンのバッキンガム宮殿と、ワイド島にある離宮を電話線でつながせました。

電話機の一つはイギリスからドイツにわたり、ここでは有名な電気の発明家ウェルナー・ジーメンスが馬蹄形の磁石を使った新型の電話機をつくって、ドシドシ売り出すことになります。

こうしてベルのヨーロッパ訪間のあと、イギリスでもドイツでもフランスでも、電話がドンドン広まり、アメリカと平行して電話網が広がっていきました。

一方でベル夫妻がヨーロッパを旅している留守のあいだに、アメリカではベル電話会社という小さな会社が一八七七年七月にできました。

この会社の発起人はハバード、サンダース、ペル、ワトンンの四人だけ、資本金もほんのわずかなものでした。

ペルたちはその前から、注文をうけて電話機をつくって据え付けていましたから、この会社ができたときにはすでに八百個近い電話機が使われていました。

ベルの電話会社は、電話機を売らずに貸して使用料をとるという、いまの電話事業と同じやり方で仕事を進めていきました。

はじめのうちは電話の用途はおもに泥棒よけの非常連絡用で、一軒一軒の家をつなぐだけでした。

けれども加入者がしだいにふえていくにつれて、たくさんの電話線をときに応じていろいろにつないだり切ったりする必要が生じ、一八七八年になるとニューヨークやフィラデルフィアに、相次いで小さな交換台が設けられるまでになりました。

そうなってくると、遠いところでも直接、話をかわせる電話ぐらい便利なものはありません。

おまけに加入者がふえればふえるだけ、電話はよけい便利になります。

便利ならいっそう加入者はふえるというわけで、雪だるま式に電話の数はふえる一方です。

ことに一八七八年の五月に、セオドア・ペイル(一八四五~一九二〇年)という腕のよい実業家が、ベル電話会社の総支配人になってからは、電話事業は驚くほどの勢いで発展をはじめました。

ベル電話会社はみるみるうちに大きく成長し、大変な利益をあげるようになりました。

電話はもうかる! さあ、そうとわかったら、金もうけに目のない実業家たちが、黙って見てはいません。

前にモールスのところでお話した電信事業のときと同じで、我も我もと電話事業にとびこんできます。

人の特許であることおかまいなしに勝手に電話機をつくり、電話線をひく、そういう連中があとからあとからあらわれます。

ひとさわぎおこらずにはすまない形勢となりました。 |

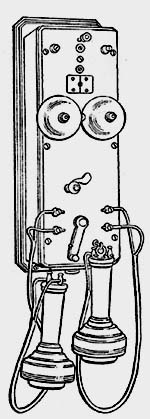

ベル電話会社が1878年に

つくった電話機

|

17 ウェスタン・ユニオンとの争い

top

電話の特許を買ってほしいというベルの申し込みを、にべもなく跳ねつけたウェスタン・ユニオソ電信会社は、すぐに自分のしたことを後悔しはじめました。

ペルたちの努力で、電話の価値が人々に理解され評判が高まっていくにつれて、ウェスタン・ユニオンの経営者たちは、しだいに気が気でなくなりました。

「これはいかん。この調子でいったら、電話はいつかは電信の地位をしのいで、通信の主役にのしあがってしまうかもしれない。

いまのうちに手をうっておかかいと、大変なことになるぞ。」

そう思ったウェスタン・ユニオンの経営者たちは、ベルたちと平行して電話事業に乗り出す決心をかためました。

彼らは巨大な資本力にものをいわせて、ひとしれず着々とその準備をすすめました。

まず、ペルの特許のむこうをはって、例のエライシャ・グレイの発明を買い取りました。

ついで当時まだ二十九才だった青年発明家トマス・エジソンに、新しい送話機をつくってくれるように頼みました。

のちに発明王となったトマス・エジソン(一八四七~一九三一年)は、一八七六年のフィラデルフィアの博覧会でベルの電話機を見て、ひどく興味を感じていたのです。

彼はウェスタン・ユニオンの頼みを心よく引受け、さっそく送話機の改良にとりかかりました。

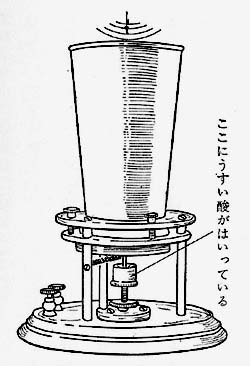

エジソンは早くも一八七七年のはじめに、炭素の抵抗を利用した新型の送話機を発明しました。

これは炭素を強く押しつけると電気抵抗が小さくなり、ゆるめると元通り抵抗が大きくなることを利用したものです。

彼は煤(すす)を固めて炭素の板をつくり、これを白金板で両側からはさんで、その間に電圧をかけました。

声をうける振動板を雲母でつくって、これを象牙のボタンで一方の白金板につなぎます。 |

電話を研究していた頃のエジソン

|

送話艤に声を送ると、振動板がゆれ白金板を動かして、炭素板を声の振動のとおりに押しつけたりゆるめたりします。

そのたびに炭素板の抵抗が変化するので、そこを流れる電流も声の振動のとおりに変化します。

このエジソンの送話機は、原理はいまの送話機と同じで感度はすばらしくよく、受話機へ送られる声の電流は、ペルの機械より何倍も大きくなりました。

エジソンは一八七七年の四月二十七日に、この炭素送話機の発明の特許を出願しました。

ウェスタン・ユニオンは大よろこびで、さっそくこのエジソンの特許を買いとりました。

こうしてすっかり準備のととのったウェスタン・ユニオンは、ベル電話会社が生まれてからたった四ヵ月後の一八七七年の十一月に、アメリカ・スピーキング電話会社という子会社をつくって、電話事業にのりだしました。

ウェスタン・ユニオンの本社に交換台を設け、すでにできている電信線の柱をそのまま使って電話線をはるという具合で、みるみるうちに電話網を拡げていきました。

ウェスタン・ユニオンのものすごい資本力、すでにできている電信設備を利用できること、そのうえエジソン発明のすばらしい送話機、こういった数々の強力な武器をもっか競争相手が現れたのでは、ちっぽけなベル電話会社の運命は風前のともしびです。

みるみるうちにつぶれるだろうと、誰もが考えました。

けれども、みすぼらしいベル電話会社は少しもへこたれず、巨大なウェスタン・ユニオンと四つに組んで堂々とたたかいました。

まずエジソンの発明のむこうをはって、一八七八年にフランシス・ブレークという人が発明したいっそう進んだ炭素送話機の権利を買い取りました。

(エジソンはこのブレークの発明は、自分の特許にふれるものだと主張し、裁判で争いましたが、結局彼の主張は認められませんでした。)

こうしてまず送話機の面でウェスタン・ユニオンの圧力をはねかえしたベル電話会社は、つぎに真正面から、ウェスタン・ユニオンがもっている電話の基本的な発明、つまり例のエライシャ・グレイの発明にたいして戦いを挑みました。

一八七八年の九月でベル電話会社は、ウェスタン・ユニオンの子会社アメリカ・スピーキング電話会社の社長ピーター・ダウト以下を相手どって、こう裁判所にうったえ出たのです。

「アメリカ・スピーキング電話会社は、グレイの発明をもとにして電話事業を行なっているが、このグレイの発明は正式の特許権をえていないし、その中身はすでに特許をえたベルの発明とおかしものである。

したがって、グレイの発明はベルの特許権を侵害しているから、それをもとにしたアメリカ・スピーキング電話会社の事業も特許法違反で、ただちに取止めなければならない。」

これはダウト事件とよばれ、特許裁判の歴史のうちでも一番有名なものの一つです。

それは結局のところで電話の本当の発明者はベルか、それともグレイかという争いに決着をつける、重大な裁判でした。

前にもお話したとおり、技術の面からいえば、ベルもグレイもどちらもレベルは同じで、全く優劣はつけられません。

裁判所では、両方ともそれぞれ言い分を主張して、火の出るような論争がつづきました。

しかしどちらにも最もな理由があり、裁判所もうかつに判断はくだせません。

審理は長びきました。

しかし、元々グレイの発明は正式の特許権をとっていないので、なんといっても不利な面がありました。

ウェスタン・ユニオン側の弁護士は、このままでいけば、最後には裁判に負げるかもしれません。

いっそのこと、いまのうちにベル側と話合いをして、示談(じだん)で解決するほうが有利でしょう。」と勧めました。

ウェスタン・ユニオンの経営者たちも、長引く裁判騒ぎに嫌気がさして、ベル側と話合いで解決することにしました。

そして一八七九年の十月に、両方が協定をかわし、裁判を取下げることになりました。

この協定によってウェスタン・ユニオンは、ベルの電話の特許権を全面的に認めて、電話事業から完全に手をひくことになりました。

そして、ウェスタン・ユニオンがつくった電話線はそっくりベル電話会社に渡し、そのかわりとしてこの電話線からかかる電話料金のうち二十パーセントをむこう十七年間にわたって受取る、と約束しました。

この取決めでウェスタン・ユニオンは合計三百五十万ドルの電話料金を手にいれました。

「さすがはウェスタン・ユニオンだ。

将来うまくいくかどうかわからない電話事業を手離すことを餌に、あんな大金をせしめた。

全く抜目のない取り引きだ。」

人々は当時そううわさしたものです。

しかし本当に得をしたのはどっちだったでしょうか?

いまから考えれば、全くわかりきったことです。

こうしてウェスタン・ユニオンが手をひいたおかげで、やがてベル電話会社は全アメリカの電話網を一手ににぎる、巨大な独占企業にのしあがるのですから、遠い将来を見とおすことは普通の人間には中々できないものだということを、この例は教えています。

18 電話事業の発展 top

ウェスタン・ユニオンが電話事業からいっさい手をひき、ペル電話会社がその設備をひきついで、電話業界に独占的な地位を確立したことが知れわたると、ペル電話会社の株はものすごい勢いで値上がりをはじめました。

投資家たちが、ペル電話会作か今後すばらしい発展をたどるにちがいないとみてとって、あらそって株を買い出したからです。

とうとう、一株が一千ドルという途方もない値段になりました。

それまでベル電話会社の株の大部分は、発起人のベルとハバード、サンダース.ワトンンの四人がもっていましたが、この段階で、ハバードをのぞく三人は、もち株を売りはらって、会社の経営から手をひきました。

もちろんその株の代金は大変な額になり、三人とも大きな財産をつくることができました。

ひたすら電話事業にささげた苦労が、いま十二分に報いられたわけです。

ベルはこうして事業から手をひきましたが、その後も莫大な特許使用料が年々手に入りましたし、ペルの名は会社の名にそのまま残りました。

それ以後ベルは何不自由ない生活を送り、すきな発明や研究、そのほかいろいろ有意義な仕事に余生をささけることができるようになったのです。

そうは言っても電話の発明をめぐる特許争いは、まだまだつづきました。

電話はもうかるのをみて、例によっていいかげんな企業家たちが、ベルの特許をことわりなしに使って、ぞくぞく電話事業にのりだしたのです。

ペル電話会社が裁判所にうったえて、そういう無法な会社の仕事をやめさせようとすると、会社の中には逆にいなおって、こちらこそ本当の電話の発明者だといいはるのも出てきました。

そしてインチキな人物や書類の証拠にもちだしてでベルの特許は無効だといいたてる始末です。

こんなわけででベル電話会社は、その後二十年間に、合計して六百件もの裁判を争わなければなりませんでした。

けれどもどの裁判でもでベルの特許権は正しいものと認められで、ベルこそ電話の本当の発明者だとハッキリ太鼓判をおされる結果になりました。

こうしてベル電話会社は、裁判にやぶれた小さな電話会社の設備をかたっぱしから吸収し、バラバラだった電話線を一つにつなぎ、サービスの基準もキチンときめて、全国を一つの電話網にまとめていきました。

そうなると、電話はいよいよ便利なものになり、加入者の数もいっそうふえていきます。

一八八〇年にすでにアメリカ全国で三万台以上の電話機がありましたが、八五年には十四万七千、九五年には二十七万、一九〇五年には一八三万八千とグングン増え、ベルが死んだ一九二二年には、アメリカだけで一四三七万七千台もの電話機が使われていました。

電話線もドンドン伸びて、一八八一年にボストンとプてヒデンスの間に長距離電話が開通したのを手はじめに、八五年にはボストン・ニューヨーク間、九二年にニューヨーク・シカゴ間、一九一一年にニューヨーク・デンバー間、一九一五年には大陸を横断するニューヨーク・サンフラソシスコ間の電話線が開通しました。

このような電話の発達を支えたものは、たくさんの発明家や技術者の血のにじむような努力でした。 |

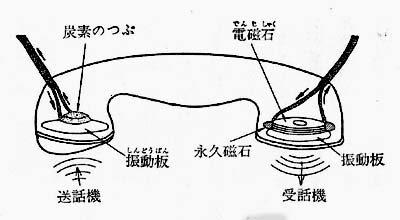

いまの電話機の構造

|

一九〇〇年までにで電話に関係したものだけで三千件以上の特許が認められるのですから、どんなに多くの人が電話の改良に力をつくしたか、想像がつくでしょう。

自動交換の原理は、一八九一年にアーモン・ストロージャーが発明しました。

長距雎電話の発展には、マイケル・ピューピンが発明した装荷ケーブル(一九〇一年採用)と、リー・ド・フォレストが発明した三極真空管(一九〇六年発明、このことはド・フォレストのⅣ章ご説明します)が大きな役割をはたしました。

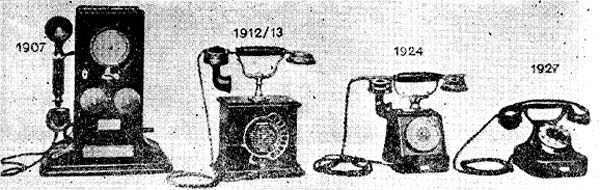

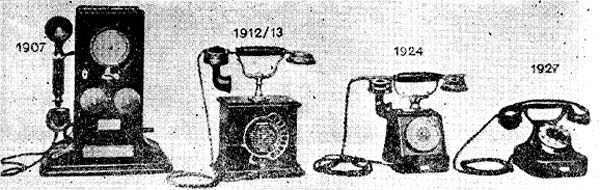

|

電話機の発達(ドイツのジーメンス・ハルケス会社のもの)

|

ベル電話会社はその後、成長に成長をつづけ、名前をいくどもかえました。

いまでは長距離の電話サービスを受持つアメリカ電話電信会社(ATTと略す)の中心となって、たくさんの子会社をしたがえ、アメリカ全国の電話の九十パーセント以上を一人占めし、世界でも指おりの巨大な独占会社となっています。

電話の部品をつくる役目は、ウェスタン・エレクトリックという子会社が受持っています。

また、通信関係の新しい技術を研究する部門として、ベル電話研究所があります。

これは研究員三千人、事務員そのほかをふくめると一万人をこえるという世界最大の研究所の一つで、ここからは原子物理学のクリントン・ダビッソン(一九三七年度)、トランジスター発明者のウィリアム・ショックレー、ジョン・バーディーン、ウォルター・バッテン(一九五六年度)という四人のノーベル物理学賞受賞者を出しているほどです。

ペル、ワトンン、ハバード、サンダースという、たった四人ではじめた会社が、電話というただ一つの発明を土台にして、こんなにまでふくれあがろうとは、誰が予想したでしょうか。

19 晩年の活躍 top

莫大な財産を手にいれて電話事業から離れたベルは、その後も心おごることなく、人類のために、多方面の活躍をつづけました。

彼は電話以外にも、いろいろな発明や研究に手をつけ、たくさんの特許をとっています。

一八八〇年には光を使って言葉や音を遠くへ伝えるフォトフォンというしかけを発明。

あくる八一年には、電話機を使って身体のなかにくいこんだ弾丸のあり場所をつきとめる方法を考えだしました。

これは、ときのジェームズ・ガーフィールド大統領が刺客にピストルでうけたので、その命を救うため大急ぎで工夫したのですが、残念ながらその目的は達しませんでした。

一八八四年から八六年にかけては、エジソンが発明した蓄音機の改良をすすめて、それまで使われていた円管レコードのかわりに、今のような円盤レコードを使う方式を開発しています。

一九〇三年からは飛行機に興味をもって、箱形の凧をつくって研究をすすめ、一九〇七年には航空実験協会という航空研究者の集まりをつくりました。

グレン・カーチスを助けてアメリカ最初の水上飛行機をつくらせたのもベルです。

発明のほか科学の研究にも手をつけ、蛍の光を調べたり羊の品種改良をしたり、ろうあ者の遺伝関係を研究したりしました。

一八八二年でベルはアメリカに帰化して、本当のアメリカ市民になりました。

そのまえ一八八〇年に、フランス政府から電話の発明にたいしてボルタ賞五万フランを贈られましたが、一八八七年彼はこれに自分の寄付をつけたして、ろうあ教育のためにボルタ・ビュローという組織をつくりました。

ペルは若いときたずさわったろうあ教育について、一生涯関心を失わず、たえず寄付をしたり、また、ろうあ教育のための本を書いたりして、気の毒なろうあ者の幸せのために力をつくしました。

一八九四年から一九〇四年までアメリカ地理協会会長、一八九八年からスミソニアン協会の理事をつとめたほか、たくさんの学会にも名をつらね、科学や技術の発達に力をつくしました。

日本、フランスそのほかいろいろな国から勲章をうけ、世界の学会から名誉ある賞やメダルを贈られました。

一九一五年.六十八才になったベルは、電話に関係のある華やかな行事に、もう一度ひっぱりだされました。

この年の一月二十五目に、ニューヨークとサンフランシスコをつなぐ大陸横断電話線が完成し、開通式が行なわれることになったのです。

この電話線はアメリカの十三州を横ぎり、五三〇〇キロもの距離をつなぐもので、これをつくるために二九六〇トンの銅、十三万本の電柱を使い、ところどころに真空管の増幅器をそなえて、弱くなった電流を強めてはリレーするという、大仕掛なものでした。

「開通式に最初の通話を送る人は、誰がよかろう?」

「それはもちろん、ベル先生だ。

人間としてはじめて電話で話を交したベル先生と、助手のワトソン氏に今度も最初の通話を交してもらうのがよい。」

こんな相談がまとまって、開通式の当日は、ペルがニューヨークで、ワトンンがサンフランシスコで、それぞれ電話機の前にすわりました。

予定の時刻がくるとでベルが送話機をとって こうよびかけました。

「ワトンン君、すぐきてくれたまえ。用があるんだ。」

それはちょうど四十年まえ、はじめて電話でよんだあの言葉でした。

ワトンンもすかさず、こう答えました。

「了解、しかし今からたっぷり一週間はかかりますよ。」

拡声器をとおして二人の問答をきいた列席者たちは、思わずドッと笑いだし、パチパチ手をたたきました。

ペルもワトンンも、こぼれるような笑みをうかべていました。

はるか大陸の両端にいながら、二人の声はまるで隣の部屋にでもいるように、ハッキリと聞こえたのです。

何というすばらしい電話の成長ぶりでしょう。

その電話をはじめてこの世に送りだしたのは、我々二人なのだ。

そう思うと、よろこびと誇りに、二人の夢はふくれあがるようでした。

ペルの晩年は幸福そのものでした。

彼はカナダのノバ・スコチアのケープ・プレトン島にある別荘で大部分の時間をすごし、好きな実験をしたり、気がむけばピアノを弾いたり、家族にシェークスピアをよんで聞かせたにりしました。

頭もひげも白い、陽気なまた教養のふかいこの老人は、たずねてくるだれからも親しまれ尊敬されました。

「あなたは人類の大恩人です。」

死も近い一九二二年の夏、そういわれて、彼は顔を赤くしながらいっています。

「偉大な発見とか発明とかいうものは、すべてたくさんの人が協力しなければできないものです。

確かに私はあとからくる人たちのために、道しるべの灯をともしたといえるかもしれません。

けれども電話のその後の発展をながめ、いま私の名をつけてよばれている巨大な電話の組織をみわたしてみると、私には、 こういう発展をもたらしたのは、むしろ私よりほかの人々の功績だという気がするのです。

いまから考えると、もし私が電気技術の専門家だったら、けっして電話など発明しなかったがるうという気がします。

まともな電気技術者で、私のしたような馬鹿げたことを、やってみようなんて考える人が一人でもいたでしょうか?

ただ一つ、私にとって幸運だったのは、音や言葉が、私にとって生涯をかけた研究問題だったということです。

このつつましい言葉のなかに、彼の人柄と、また彼の成功の秘密が、見事に表わしいます。

一九二二年八月二日の朝、ベルはケープ・ブレトン島の別荘で、みのり多い七十五年の生涯を終えました。

遺書により、遺骸は別荘の近くにある山の頂上に、岩をくりぬいてつくった墓のなかにおさめられました。

この山の頂上で、簡素な葬式が行われているあいだ、アメリカとカナダにはりめぐらされているベル系統のすべての電話線は、一分間だけサービスを中断しました。

すべての電話がその一分間ピッタリ沈黙して、この電話の生みの親の死に敬意を表わしたのでした。

top

**************************************** |