|

****************************************

HOME 概要 モールス グレアム・ベル マルコーニ ド・フォレスト 半導体 コンピュータ

図解・だれにでもわかる半導体の話

(中川靖造著『日本の半導体開発』1981年刊 p263-274)

1 どんな物が半導体なのか

top

地球上には92種類の原素が存在しているが、その中で原素のままで半導体として働けるものは、本書中にも出て来たシリコン(原素記号でSi)、ゲルマニウム(Ge)の他に炭素(C)、セレン(Sn)など数種類に限られる。

また化合物としては、天然にはほとんど存在しないが人工的に作られたものでは100種類以上にもなる。

半導体は天然のものではまったく役に立だない。精製を重ねて極度に高純度にしないと必要な働きをしないので、物質としては昔から存在したにに、戦後(1945年以降)に注目されるようになったのである。

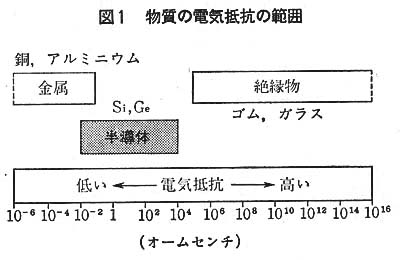

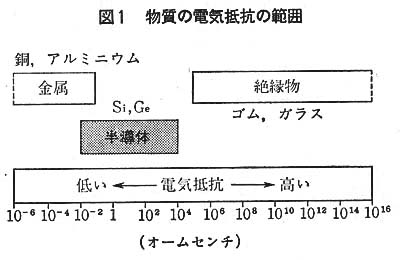

そこで、物質の電気抵抗に着目してみよう。

簡単にはテスター(抵抗計)で測ってみるとわかるが、図1のように、きわめて広い範囲の抵抗値になっている。

いわゆる絶縁物であるゴムやガラスは オームセンチという高い抵抗値、一方、銅やアルミニウムなどの金属 (導体)は オームセンチという高い抵抗値、一方、銅やアルミニウムなどの金属 (導体)は オームセンチというきわめて小さい抵抗値になっている。 オームセンチというきわめて小さい抵抗値になっている。

そして半導体とよばれるシリコンでは、作り方(不純物の入れ方)によって図のように0.01から1万オームセンチくらいになる。

これが半分導体、半導体といわれる理由である。

2 半導体に必要な性質 top

抵抗値が半導体の範囲に入っていても、半導体ファミリーの一員としての資格は十分ではない。

このほかに、「抵抗の温度係数がマイナス」であり、わずかに入れた「不純物の影響」がきわめて大きく、さらに 「光や熱に敏感」であるもの、とされている。

この他に本書で取りあげられているようなトランジスタやIC、L S Iを作るためには、「電子や正孔が十分動き回れる」というエリート的な性質も必要とされる。単結晶を苦心して使うのもここに理由がある。

このような最高の半導体としてシリコンが現在大量に使用されている。

この他にゲルマニウム、セレン、カーボン、金属化合物(CdS、B1S2、S1C)などがあり、また光を発するものとして(GaP、GaAsP、ZnS)などが使われている。 |

|

3 エレクトロニクスと能動素子

top

こレクトロニクスといえば、電子に関係する現象を使った工学分野ということになるが、もう少し具体的にいえば、電気信号による情報を取り扱うものとしてもよい。

そしてこの「信号」を取り扱うためにはどうしても「増幅」(大きくする)という機能が必要になってくる。

そこでエレクトロニクスの歴史は、やはりこの仕事をする能動素子の歴史といっても間違いではない。

能動素子のはしりは、鉱石検波器である(図2)。

これは方鉛鉱(PbSが主成分)と金属針の接触が整流性を持つことから、ラジオの電波の検波に使われた。

この場合は「増幅」ではないが、電気抵抗の「非直線性」を利用したもので、増幅とは紙一重の性質であり、やはり半導体素子の第一歩であった。 |

|

一方、これより後に真空中で金属線を熱するとそこから電子が出てくることが見出され、これにもう一つの電極を入れて整流性を持たせたものが二極真空管であった。

真空管はそののちにもう一つの電極(グリッド)を入れた三極管となったが、これによってはじめて信号の増幅、すなわち真の意味で能動素子となり、その後、約30年にわたる真空管エレクトロニクス時代を開いたのである。

トランジスタ、すなわち半導体の三極管ともいえる固体の能動素子の発明は1947年前後であるが、最初の増幅素子が、鉱石検波器とよく似た構造であるのは、この間60年も経過していることを考えると、興味ぶかい。

このあたりから、本書の物語とつながりが出てくることになる。

このように半導体はエレクトロニクスの扉を開いたにもかかわらず、針金細工ともいかれる真空管にその道を譲った。

半導体を完成させるためには、物理学、化学、冶金学などを総動員させる必要があり、この研究に長い時間を必要としたともいえる。

4 真空管とトランジスタの違い top

表1に真空管とトランジスタの違いをまとめてみる。

多くの点でトランジスタのほうが有利であり、トランジスタの弱点と思われていた電力や耐圧の点でも開発が進められ、真空管にひけを取らなくなりつつある。

われわれの周囲の電子機器(テレビ、ラジオ、ステレオ)はすでに圧倒的にトランジスタ化されている。 |

|

5 エレクトロニクスの中の半導体

top

トランジスタはエレクトロニクスの中で、「増幅できる半導体」という重要な地位を占めている。

さらに半導体が決定的に必要なのは「回路の集積」が可能という点にある。

いいかえれば、ICとLSI、さらにメモリやマイクロコンピューターが実現できることにある。

真空管では1個がほぼ1つの機能を持つだけだったので、コンピューターを作ろうとしても体積、故障などの点で実用にはならなかった。

ところがシリコン半導体では写真の技術などを巧妙に利用することで、同時に数百、数千のトランジスタを、シリコンの小片(チップ)の中に作り込むことを可能にしたのである。

この集積技術によって高性能で小型のコンピューターが完成し、電卓やマイコンも可能となった(図3)。

さらに半導体はエレクトロニクスの中で、他の応用にも進出しつつある。

温度、光、磁気などの物理現象をつかまえるセンサーや、出力を表示するディスプレー、大電力を扱うパワー回路などもほとんど半導体化されている。 |

|

6 二種類の半導体――p型とn型

top

半導体には、ふつう2つの種類、p型とn型がある。たとえばシリコンを見てみると、このp型とn型は見かけはまったく変わらず、機械的物理的にもまったく変わらない。

単に電気的な性格がわずかに違うだけである。人間にもある男女の別を考えると造化の妙とでもいえる。

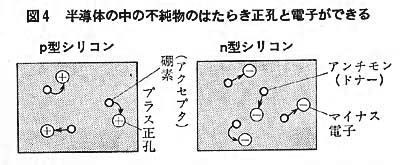

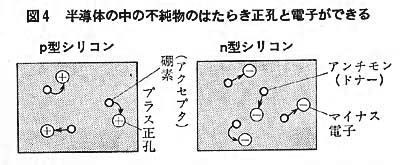

それではどう違うかというと、p型のほうはB(硼素)のような物質(これを不純物という。悪い不純物ではなく、むしろ必要な不純物である)を溶かし込んであり、このBからプラスの電荷をもった粒子が発生してシリコンの中を勁きまわる。

n型のほうはSb(アンチモン)などが溶け込んでいて、マイナスの電荷をもった粒子、すなわち電子が発生して、やはり動きまわる(図4)。 |

|

p型半導体をつくる不純物をアクセプタとよび、前述のBのほかにガリウム、アルミニウム、インジウムがある。

n型用の不純物はドナーとよびSbのほかに砒素、ビスマス、燐がある。

シリコンやゲルマニウムは、4価の元素である。

すなわち水素と化合するとS1H4(シラン)という化合物をつくるように、4個のマイナス電荷、すなわち電子を持っている。

ところが硼素は3価、すなわち電子を3個しか持っていないので、差し引き1個不足し、これがプラスの粒子(正孔)を生むわけである。この状態を図5にしめす。 |

|

一方、アンチモンは5価の物質であるから5個のマイナス電荷をもち、差し引き1個が余るので電子を生むことになる。

このようなメカニズムは、シリコンの純粋な原子が規則正しく並んでいないとうまくいかない。

そのため半導体は十分精製してテン・ナイン、すなわち9の数字が10個並ぶような純度にし、さらに全体が一つの結晶になるより、単結晶にする。

不純物の量は目的によって違うが、だいたいシリコンの0.0001%から0.01%という微量なものである。

7 基本になるpn接合

top

シリコンの結晶の中で、p型とn型がつながっているものを pn 接合という。

このpn接合を作る方法が半導体技術の中心そのものといってもよいであろう。

そのうちのいくつかに関する苦心談は本書ですでに述べられている。

そして半導体のはたらきもまたこのpn接合によって行なわれているのである。

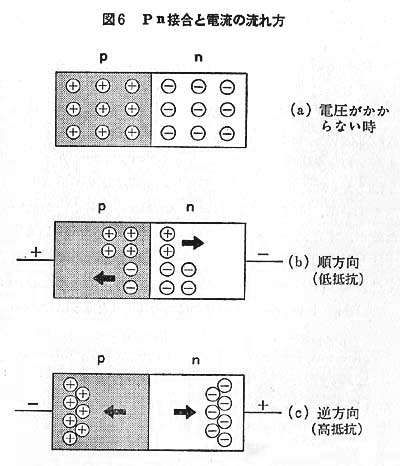

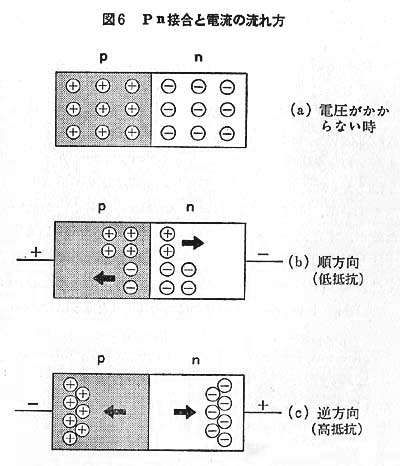

図6にpn接合をしめす。p型の中には正孔があり、n型の中には電子があって動き回っている。

このままでは何の変化もないが、いま図(b)のようにp型にプラスの電圧、n型にマイナスの電圧をかけると、p型の中の正孔はマイナスの電圧に引かれてn型に流れこみ、n型中の電子もプラス電圧に引かれてp型に流れこみ、このpn接合自身が電流が流れやすく、すなわち低い低抗になってしまう。

1ボルトか2ボルトの電圧で、数アンペアの電流を流せるほどである。

この状態を順方向とよぶ 次に電圧の方向を逆にしてみよう図(c)のようにすると、今度は正孔と電子の流れる向きが逆になる。

するとpn接合の中心の境界付近には何もなくなって、電流が流れなくなり、絶縁物と同じになってしまう。

実際にも100ボルト、200ボルトかけても流は流れない。これを逆方向とよぶ。

このように電圧の向きで抵抗が大幅に変わる効果を「整流作用」といっている。

「検波作用」も同じと考えてよい。

この pn

接合にリード線をつけたものが、整流素子またはダイオードとよばれ、何千種類も作られている(図7)。 |

|

8 トランジスタとIC

top

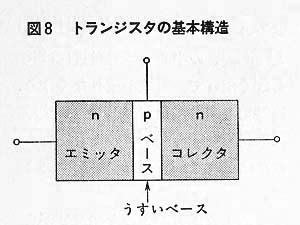

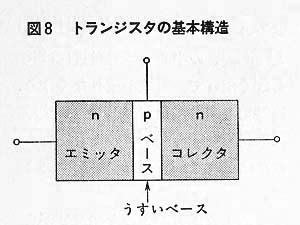

さて、トランジスタは pn 接合をもう1つつないで、図8のような構造になっている。

この例はnpn 型とよばれるが、中央のp型の部分を数ミクロンくらいにうすく作るのが最初はむずかしく、本書でも説明されている。 |

|

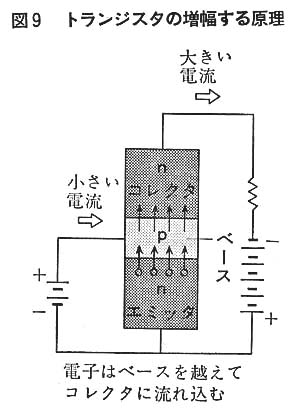

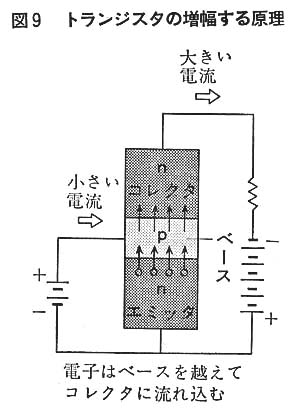

この構造の各部はそれぞれエミッタ(注入部)、ベース(基本部)、コレクタ(収集部)とよばれるが、図9のように電圧をかけてみる。

するとコレクタとベースの間のpn接合はダイオードのときと同じで逆方向になり、電流は流れない。

しかしエミッタとベースの間の接合は順方向で低い抵抗になる。

すると電子はエミッタからベースの中へ流れこみ、ベースの厚さがうすいためにそのままコレクタへ流れ込んでしまう。

このとき、ベースの外側のリード線からは、ほんのわずかの電流が流れこむだけである。

コレクタを通って外へ流れる電子の流れは、ベースへ流れ込んでくる電流の100倍にもなる。

この作用はなかなか理解しにくいと思うが、いいかえると弁(バルブ)の動作と同じで、ベースに少し電流を流してやると、メインパイプのバルプを開いて、大きい電流がパイプに流れると考えてもよい。

そして電流は10倍から500倍ぐらいが流れる。これを電流増幅率とよんでいる。

この「増幅作用」がエレクトロニクスではきわめて有用である。

わずかな信号を大きく増幅して人間に必要なレベルまで高めることも、コンピューターの中で論理を考えさせながら弱ってゆく信号を強くしてやることも、増幅作用が必要である。

たとえていえば、テレビの電波がアンテナに入ってから、ブラウン管に絵が出るまでは数千万倍に増幅してやる必要がある。 |

|

9 ICの中のトランジスタ

top

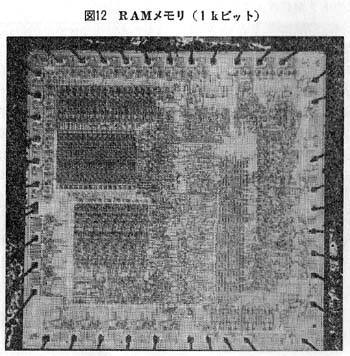

ICやLSIはトランジスタを大量に、1個のシリコンの中に作り込んだものである。

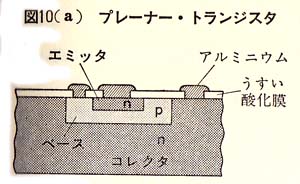

このICの中ではトランジスタは図10(a)のような断面の形をしている。

前述のトランジスタとは原理は同じであるが形が違い三つの電極ともに表面から出ている。

表面が平らなため、プレーナー(平坦型)・トランジスタとよばれる。

IC用のトランジスタは表面にうすいシリコンの酸化膜(S1O2)がついていて表面を保護しているため、故障しにくい。

またこの酸化膜の上にアルミニウムの膜を蒸着し配線としている。

このようにして作られたICの表面を図10(b)にしめす。

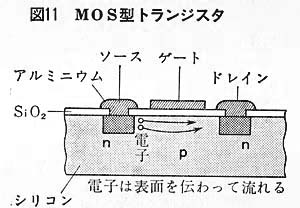

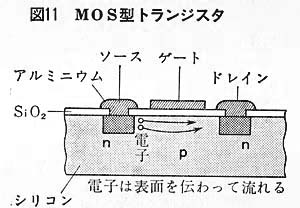

もう1つ重要なトランジスタにMOS(モス=金属・酸化物・半導体)型がある。

これは図11のように2つの電極の間の表面を流れる電流を、表面につけた金属(ゲート)の電圧によってコントロールするもので、前述のトランジスタとは動作原理が異なる。

表面を流れる電流は、正孔か電子のどちらか一方だけなのでユニポーラ(単極型)トランジスタとよばれる。

これに対して普通のトランジスタはバイポーラ(双極型)とよばれる。

バイポーラにはnpn 型と pnp型、MOSにはpMOS

(正孔だけが流れる)とnMOS(電子だけが流れる)の2つがあり、さらにこれをペアとして組み合わせたものにcMOSがある。 |

|

10 いろいろなIC top

現在、市場にはたくさんの半導体、IC、LSIが出ている。

ここでは代表的なものについてその特長をまとめてみよう。

ただし次々と新製品が出されるため、交代が激しいものがあり、また、特定のユーザー向けの製品はまったく発表されないこともある。

11 これからの半導体 top

半導体はIC、LSI、マイクロコンとして、ますます複雑な仕事をこなすようになり、人間の頭脳に近づいている。

最近では人の声を聞きわけ、また音声を発するLSIも使われ始めた。

さらにメカトロニクスとよばれるように機械もICで動かせる。

長いこと夢物語だったロボットの出現もすぐ近くまで来ている。

半導体の進歩はあと数十年の間、止まることを知らないであろう。

傳田精一(サンケン電気常務取締役)

top

**************************************** |