|

****************************************

HOME 概要 モールス グレアム・ベル マルコーニ ド・フォレスト 半導体 コンピュータ

Ⅰ モールス

名の知られた肖像画家が、船旅の途中電気の実験をみて発明家に生まれ変る。

彼が発明した電信は、電気通信時代の幕を開いた。

1 手紙じゃ歯がゆいなあ top

「さあモールス君、ここが君の宿だ。荷物を整理して、今夜は早く寝るんだな。

あすから早速絵の勉強をはじめよう。

朝の九時に、わしのアトリエヘきたまえ。」

「はい、いろいろありがとうございました。アルストン先生。」

モールスとよばれた青年は、うやうやしく頭を下げてドアを出ていく先生を見送りました。」

まだ二十才になったばかりの、上品なその顔には、長い船旅の疲れが、ほんの少し残っています。

一人になったモールスは、ホッとして、荷物の上に腰をおろしました。

「さあ、いよいよあこがれのロンドンにきた。明日から、うんと勉強して、世界一流の絵描きになるぞ。

そして、お父さんやお母さんによろこんでもらうんだ。

そうだ、早速お母さんに手紙を書かなくちゃ。

お母さんはきっと、アノリカのチャールズタウンで、船は無事か、病気をしないだろうかと気がおちつかずに、僕の便りを待っているだろうからな。」

モールスは荷物の中から、ペンと紙をとりだすと、手紙を書きはじめました。

「お母さん、僕はいま無事にロンドンについて、宿に落着きました。どうぞご安心ください。」

書きはじめた手が急に、ハタととまりました。

「そうか、この手紙は、はるばる大西洋を渡って、アメリカにつくまで、たっぷり四週間はかかるんだ。

じゃあ、あと四週間は、お母さんは僕が無事にここにいることも知らず、心配しながら日を送るわけだな。」

モールスの顔がくやしそうにゆがみました。

「アー、じれったいな。今すぐ、お母さんに便りを届ける方法はないものか。

オーイとよんだら、その声がすぐ大西洋のむこうまで聞える、といった具合にならないものか………。」 |

サミュエル・モールス

|

若いモールスの頭を、フッとそんな空想が横ぎります。

「いかんいかん、夢みたいなことを考えている暇はない。

僕がこのロンドンに留学させてもらったのは、立派な絵描きになるためだっだった。

余計なことに頭を使わずに、しっかり絵の勉強をしなくちゃ。」

モールスは強く頭をふるとペンをもち直して、母への手紙を書き続けました。

時は一八一一年、フランスの皇帝ナポレオン一世が、ヨーロッパ全体に勢力をふるっていた時代です。

鉄道はまだ生まれていませんし、汽船もまだ実用的なものになっていませんでした。

一番速い乗りものといえば、陸上なら馬、海では風のまにまに走る帆船しかなかったのです。

ですから、イギリスからアメリカまで手紙を送るには、速くても四週間はみなければなりませんでした。

モールスが今すぐお母さんに自分の無事を知らせられないものかと、じれったく思ったのも、全く無理のないことでした。

しかし、大西洋を飛び越えて、ひととびに通信を送る道を、まさか自分が切り開くことになるとは、モールス自身夢にも思いませんでした。

運命のいたずらともいえましょう。

世界一流の絵描きになろうとしたモールスは、意外にも電信の発明者として、氷久に歴史に名を残すことになったのです。

2 絵描きになった大学生 top

サミュエル・フィンレー・ブリーズ・モールスは、一七九一年四月二十七日にアフリカのマサチューセッツ州チャールズタウン(いまはボストン市の一部)で生まれました。

ひどく長い名ですが、はじめのサミュエル・フィンレーは、母の祖父の名をもらったのです。

この母方のひいおじいさんは、プリンストン大学の学長までつとめたえらい学者でした。

次のプリーズは、母の名エリザベス・アン・ブリーズからとったものです。

母プリーズは、「そよ風」というその意味のとおり、明るくやさしく、教養がゆたかで、しかも、芯に強いところのある人でした。

サミュエルの父ジュディディア・モールスは、牧師として有名な人ですが、アメリカ最初の地理の本を書き、また歴史などの本もたくさん出しました。

サミュエル・モールスはこの父母のはじめての子で、そのあと弟や妹が十人も生まれましたが、小さいうちに次々と死んで、サミュエルと二人の弟だげが大人になりました。

父と母の血筋をうけつぎ、教養の高卜あたたかな家庭のなかで、モールスはすなおな、頭のよい子に育っていきました。

手先も器用で、特に絵がすばらしく上手でした。

土地の小学校と予備校を出てから、一八〇六年、たった十五才で、エール大学に入りました。

エール大学はコネチカット州ニューヘブンにあって、一七〇一年に創立され、アメリカではいまでもプリンストン大学ハーバード大学とならんで、アメリカでは最も有名な大学の一つです。

父のジュディディアーモールスもこの大学の卒業生でした。このすぐれた大学に、たった十五才で入学できたのですから、どんなにモールスの頭がよかったかわかるでしょう。

大学でモールス僕ジェレミアーデイ教授の電気の講義を聞いて、この不思議なものにすっかり夢中になりました。

そのころ電気といえば、科学のなかで一番新しい、謎にみちたテーマでした。

一七九九年にイタリアのボルタが電池を発明しましたが、まだまだ電流を手軽につくれるところまでいかず、電流がもついろいろな性質は、少しもわかっていませんでした。

当時、アメリカの科学は、ヨーロッパにくらべてずっと遅れていましたから、大学でも、まだ電池などは取上げず、もっぱら静電気のことばかり教えていたのです。

「今日、デイ教授かとてもおもしろい実験を見せてくださいました。

クラスの全員が手をつないで、ライデン瓶にためた電気をはしからはしまで通じたのです。

みんな手がピリッとして、いっせいにとびあがりました。

電気ショックを感じたのは生まれてはじめてです。まるで、肘を強く叩かれたみたいでした。」

モールスは父にこう手紙を書いています。

こうして、電気にふかく興味をもったモールスは、デイ教授について、せっせと電気のことを勉強しました。

ずっとのちになって、彼はこう書いています。

「この電気への興味は、畑にまいた種子のように、私の心のなかにしっかり根をはりました。

そして、知らず知らずのうちに大きく育っていき、やがて、あの電信の発明という、すばらしい実を結んだのです。」

けれどもその一方で、小さいうちから好きだった絵が、ますますモールスの心を強くとらえるようになりました。

彼はしだいに、大学の勉強をほったらかし、絵ばかりかくようになりました。

モールスの絵は、専門の絵描きがかいたものにくらべて、ちっともひけをとりません。

特に肖像画が得意でしたから、誰もかれもがモールスに肖像画をかいてもらいたがりました。

「近ごろは、一枚一ドルで教授や同級生の肖像画をかいています。注文がありすぎて、困るぐらいです。」

彼は父にこう書き送っています。つまり肖像画のアルバイトをして、生活費のたしにしていたのです。

この手紙を見て、父親のほうは気が気ではありません。

「おまえを大学に入れたのは、絵をかかせるためじゃない。お父さんと同じように、学問をしたり本を書いたりする人になってもらいたいからなんだよ。だから、アルバイトなどやめて、しっかり勉強しておくれ。」

父と知合いのエール大学のドワイト学長も、モールスをよんで、絵をやめるよう忠告しました。

けれどもモールスは、小言だけはハイハイと聞いても、ちっとも態度をかえません。

いよいよモールスが大学を卒業するときがきました。

彼は父に手紙を書きました。

「お父さん、わがままをいってすみませんが、僕はどうしても絵描きになりたいのです。みっちり勉強して、かならず、世界一流の絵描きになってごらんにいれます。

ですから、大学を卒業したら、ワシントン・アルストン先生の元に弟子入りさせてください。」 |

|

ホトホト困り切った父は、そのころボストンにいた有名な肖像画家ギルバート・スチュアートに息子の作品をみせて、意見をききました。

「うん、これは立派なものだ。みっちり修業したら、きっと有名な絵描きになれるだろうよ。」

スチュアートがそう保証してくれたので、とうとう父もモールスが絵描きになるのを許してくれました。

モールスのよろこびはいうまでもありません。

こうして一八一〇年にモールスはエール大学を卒業すると、すぐに画家ワシントン・アルストンの弟子になりました。

そしてあくる一八一一年に、モールスはアルストンのお供をして、イギリスのロンドンにわたり、絵の本場のヨーロッパで、本格的な勉強をすることになったのです。

3 肖像画家モールス top

モールスは一八一一年から四年間ロンドンに滞在し、アルストンともう一人有名な画家ベンジャミン・ウェストについて、みっちり絵をならいました。

彼の腕はめきめき上達し、ロンドンでは名の知れた絵描きの一人となりました。

一八一三年には、「死にゆくヘラクレス」という絵をかきましたが、この絵をかくためにモデルとしてつくった彫刻のほうがかえって有名になり、金メダルの賞をもらいました。

ジュピターをかいた絵も大変評判になりました。

しかしこのロンドンでの修業ちゅうに、モールスは、風景画がどうもうまくかけないことに気がつきました。

そこで彼は今後は得意な歴史画や肖像画だけを専門にしようと決心しました。

モールスの家は元々金持ちではありません。

それで、彼はロンドンでの暮らしを自分でまかなっていかなければなりませんでした。

もちろん絵を売って手にはいる収人といったら、わずかなものです。

モールスは、倹約に倹約をかさね、食うや食わすの生活を続けながら、絵の勉強に精を出しましたが、とうとう、全くお金がつきて、どうにも暮らしていけなくなりました。

しかたなく彼は一八一五年に、あとに心を残しながらロンドンをたって、生まれ故郷のボストンヘ帰りました。

モールスがロンドンで有名な絵描きになったというニュースは、一足先にボストンに伝わっていました。

ボストンの上流階級の人たちは、モールスの帰国をあたたかくむかえました。

しかしそうかといって、モールスがもって帰った絵は一枚も売れませんでした。

モールスに肖像をかいてもらおうと申し出る人も、ほとんどいませんでした。

何といってもまだアメリカは開拓の時代で、人々の気風もあらく、絵をかざって楽しもうという気持ちのゆとりもありませんでした。

芸術への理解もあさくて、そのころアメリカではモールスにかぎらず、芸術で食べていくことは不可能に近かったのです。

しかたなしにモールスは、アメリカ北部のニューイングランド地方を、一枚十五ドルで肖像画をかいてまわりました。

しかしさっぱり注文がありません。

三年間彼は貧乏に苦しんだあげく、北部地方はあきらめて、南部のサウス・カロライナ州に住む叔父の元に身をよせました。

幸いここではたくさんの肖像画の注文があり、数ヵ月で三千ドルもお金が手に入りました。

生活が楽になったので、彼は一八一九年にルクレシア・ウォーカーという娘さんと結婚し、サウス・カロライナ州のチャールストンに新居を構えました。

画家モールスには、しだいに運がむいてきました。

一八二三年にはニューヨークに引越して、アトリエを設けました。

画家としてすでに有名になっていましたし、人間としても魅力があり、教養もひろく話し方も上手だったので、モールスはたちまちニューヨークの芸術家や知識人の社会で花形となり、指導者としての地位をしめるようになりました。

一八二五年にモールスは、ニューヨーク市の注文で、そのころアメリカにきていたラファイエット将軍の肖像をかきました。

ラファイエット(一七五七~一八三四年)はフランスの貴族出の軍人で、一七七七年にアメリカに渡って独立軍を助け、アメリカ建国の父とうやまれている人です。

のちにはフランス革命でも重要な役割をはたしました。

モールスは肖像画をかいた縁でこの老将軍と親しくなり、この人を通じてアメリカの有力な政治家たちとも知合いになりました。

こうして政治家たちのあいだに名を売ったことは、のちに電信の仕事をおしすすめるうえでいろいろ役にたっています。 モールスがかいたラファイエットの肖像画は今もニューヨーク市の公会堂にかざってあります。

この肖像画をかいているさなかに、モールスに悲しい知らせがとどきました。

妻のルクンシアが、コネチカット州のニューヘブンでなくなったのです。

しかし例によって、通信の伝わる速さはいまからは想像もできないのろいものでした。

モールスが妻の死を知ったのは、葬式がすんで七日もたってからのことだったのです。

「アー、もう少し速く便りがとどいたらなあ………。」

モールスは、ロンドンでの十四年前と同じためいきをつかなければなりませんでした。

まもなく、モールスの父と母も相次いでこの世を去りました。

このような悲しい出来事はありましたが、この前後が画家としてのモールスの一番はなやかな時代でした。 |

若い頃のラファイエットの肖像画

彼はアメリカ独立の英雄

|

ラファイエットの肖像画の出来栄えもあって、モールスはアメリカで一番すぐれた画家の一人と、誰もが認めるようになりました。

肖像画の注文が引受けきれないほど押し寄せて、たっぷりお金も入りました。

募らしの心配がなくなると、昔の電気の興味がまた息をふきかえして、彼は一八二九年にコロンビア大学にかよってデーナ教授から電気の講義を聞いています。

しかしモールスの主な関心は、やっぱり本職の絵でした。

お金が相当たまると、彼はもういっぺんヨーロッパに渡って、絵の勉強をしたくなりました。

「この前はお金が続かなかったので、途中で勉強をやめて帰国しなければならなかった。

今度こそやり残した勉強をすませて、その上イギリスより一層すぐれたフランスやイタリアの芸術にじかにふれて、そのよさを学んできたい。」

そう思うと矢もたてもたまらなくなり、一八二九年にモールスは再びヨーロッパへ渡りました。

今度はフランスとイタリアに三年間とどまって、昔の名画を研究し、すぐれた画家たちと知合いになりました。

このころかいたモールスの作品が、ヨーロッパのあちこちの美術館に今も残っています。

4 船旅のヒント top

一八三二年の十月はじめ、フランスのル・アーブル港を出帆した郵便船サリー号は、貨物のほかに十数人のお客をのせて、アメリカのニューヨークめざして西へ西へと走っていました。

そのころ、大西洋にはまだ定期航路がひらかれていませんでした。

蒸気機関で走る汽船はもう生まれていましたが、まだスクリューは使われず、船ばたに水車のような外輪を取付け、これをグルグル回して進むのでした。

汽船と名はついていても帆もちゃんともっていて、風のあるときは帆をひろげて走り、風のないときだけ蒸気機関を動かして外輪を回すのです。

ですから出発の日は決っていても、目的地につく時期は風向きしだい、一週間や十日遅れることはザラだったのです。

この長い船旅の退屈なこと、それはいまではとても想像がつかないくらいです。

もちろんまだ映画もラジオも蓄音機もない時代です。 |

郵便船サリー号の甲板

|

おしゃべりか本を読むか、せいぜいそんなことで時間をつぶすしかおりません。

食事のときが一番楽しい時間でした。

ときには、器用な人が講演をしたり、かくし芸をひろうしたりして、乗りあった人々を楽しませます。

十月六日の夕食のあと、人々は目を輝かせて、一つのテーブルのまわりに集まりました。

ヨーロッパで科学を研究して帰ってきた、ボストンのチャールズ・ジャクソン博士が、みんなに電気の実験をしてみせてくれるというのです。

「なに、電気の実験だって? こりゃなつかしい。運のいい船に乗ったものだ。」

品のよい四十がらみの紳士が、まっさきに正面の席を占領して、熱心な目で実験の準備をしているジャクソン博士の手つきをジッと眺めていました。

小脇にいつもスケッチブックをはなさないこの紳士こそ、我らのサミュエル・モールス、三年間のヨーロッパ滞在を終えて、いま故郷のボストンヘ引上げるところです。

ジャクソンはまず、電気とはどういうものか、その研究の歴史を簡単に紹介し、ヨーロッパで買ってきた電池を自慢そうに見せて、その働きを説明しました。

次に大きな馬蹄形をした鉄棒を取上げると、一段と声を張り上げました。

「みなさん。これはフランスのアンペール教授の研究を元にして、最近発明されたで電磁石と申すものです。

みたところただの鉄棒ですが、これに細い針金がグルグル巻き付けてあります。

この針金を電池につなぎますと、鉄棒はただの鉄ではなくなるのです。ごらんください。」

ジャクソンは鉄檸にまいた針金の両端を、電池の両極につなぎました。

針金に電流がとおった途端、そばにあった鉄釘がピョンととび上って、馬蹄形の鉄棒にくっつきました。

ごらんのとおり、鉄釘が鉄棒にくっつきました。つまり鉄棒は磁石になったのです。

では、電流を切ったらどうなるでしょうか?

針金を電池の極からはなすと、鉄釘はパタリと下に落ちました。

「ごらんのとおり棒は磁石でなくなりました。何と不思議ではございませんか。

この鉄の棒は巻き付けた針金に電流、かとおれば磁石になり、電流が切れればただの鉄に戻ります。

これが電磁石というものです。」

ジャクソソはなんども電流をつないだり切ったりしてみせました。

そのたびに鉄釘は棒にとびついたり、また離れたりします。

「不思議なもんだなあ!」

見物人は息をのんで、ただ見守るばかりです。

腕ぐみをしたまま、つきさすような目で電磁石を見つめていたモールスは、不意に口をひらきました。

「先生、教えてください。針金に電流が流れるには、どのくらい時間がかかるのでしょう?

つまり針金をうんと長くして、ずっと遠くの方で電池につないだとしたら、棒が電磁石になるのはそれだけ遅れるのでしょうか?」

「ああ。最もなご質問です。

しかし今までわかっているところでは、電流が針金を流れるには、ちっとも時間がかかりません。

針金はどんなに長くても電流は一瞬のうちに端から端まで伝わります。

ですから、電池を遠くにおこうが近くにおこうが、鉄棒は針金を電池につないだ途端に、電磁石になるのですよ。」

「そうですか、そうなのですか、しめたぞ。」

モールスの目はますます光ってきました。

「それなら電磁石を使って、遠くに信号を送ることもできるはずですね。

電気の作用が、どんな遠いところまでも一瞬のうちに伝わるというなら………それができない筈はない。」

最後の言葉は、ほとんど自分にむかって語りかけているように、つぶやきになりました。

モールスはそのまま口をつぐんで、目を遠くにすえたまま、自分だけの考えにしずみました。

ジャクソンの実験はそのあともつづきましたが、もうそれはモールスの目にも耳にも入りませんでした。

モールスの心のなかで、新しい思いつきが火となってともり、赤々と燃え上っていったのです。

5 スケッチブックにかかれた大発明

top

ジャクソンの講演がすんで、みんな散りぢりになると、モールスはただ一人甲板に出ました。

もう夜はふけ海も空も真っ黒で、吹き付ける夜風はひえびえとしていました。

しかしモールスには、そんなことはちっとも気になりませんでした。

彼の頭のなかはいま、世紀の大発明が生まれ出そうとして、カッカッと熱く煮えたぎっていたのです。

「電流は一瞬のうちに伝わる、こいつがすべてを解く鍵だ。」モールスは口のなかでつぶやきました。

彼の目の前できらめく電気の火花が、黒い夜空に尾をひいて飛んでいくような気がしました。

「針金を電池につなぐ。一瞬に電気の火花が遠くへとぶ。これが一つの信号だ。

電流を切る。火花が消える。この火花の消えることも。一つの信号だ。その消えている時間が長いか短いか、これまた一つの信号だ。

してみれば、電流をつないだり切ったりするだけで、三通りの信号ができる。この三通りをいろいろに組合わせれば、アルファベッドをのこらずあらわせるだろう。

そうすれば、文章だって送れるはずだ。」

モールスの発明の基本は、もうこれでチャンと出来上がってしまったのです。

「このやり方で、もし十キロ離れたところに通信を送ることができたら、それはとりもなおさず、どんな遠くへも通信できるということになる。 |

モールスがスケッチブックにかきとめたアイディア

|

電流はどんな遠いところだろうと、一瞬のうちに飛び越えてしまうのだからな。

大西洋も大陸もへっちゃらだ。

地球の向う側にいる人にだって、まるで目の前にいるみたいに、言葉を交すことができるのだ。」

青年のころロンドンで母によせた思い、妻の死の知らせが遅れた悲しみなどが、次々によみがえります。

「そうだ、考えてみれば、遠いところへ速く通信を送りたいという願いは、ズッと前から僕の心に潜んでいたものなんだ。

今こそチャソスがきた、これこそ僕の使命だ。

僕はもう、絵描きをやめよう。

電流を使った新しい通信、つまり電信に残りの生涯を捧げるのだ!」

モールスの心はきまりました。

彼にとってそれは今までの人生のコースをすっかり振り捨てて、新しく第一歩から出なおすことでした。

ゆくてにはどんな困難が待ちかまえていることでしょう。

しかし彼の心は、勇気と自信にもえていました。

モールスのこの雄々しい出発は、やがて私たち人類にはかりしれない利益をもたらすことになったのです。

あくる日から、モールスは自分の船室に閉じ籠って、電流で通信を送るというこのすばらしい思いつきを、一層掘り下げ、具体的な形に育てていきました。

思いついたことは、片っ端からスケッチブックに書きこみました。

スケッチブックは今までとうってかわった、配線やら機械の部分品やら、いろんな記号や数字でうまりました。

こうして、まもなくモールスの電信のアイディアは、次のようなしっかりした形にまとまり、今後解決していかなければならない目標も、はっきりと決ってきました。

(一)通信を送る側(発信側)と、通信を受けとる側(受信側)を針金でつなぎ、あいだに電池をはさんで一つの回路をつくる。

(二)発信側では回路をつないだり切ったりして、電流を流したり消したりする。

このために簡単に回路を結んだり切ったりできるような、特別なスイッチをつくらなければならない。

(三)電流が短時間流れて切れる(トン)、割合長い時間流れて切れる(ツー)、電流が流れていない時間(休止)、この三つの信号をいろいろに組合わせて、アルファベッドの一つ一つを表わす符号をつくる。

どういう組合わせで符号をつくると一番便利か、研究しなければならない。

(四)受信かねては、送られてくる電流がついたり消えたりするのを、目にみえる形にかえ、またそれを記録する、それには特別な受信機をつくらなければならない。 |

さしあたり、この受信機を工夫することが一番の問題ですが、電信のアイディアのヒントとなったあの電磁石が、解決の方向をさし示していました。

「電磁石は、電流がくれば鉄片をひきつけ、電流が切れれば鉄片をはなす。

してみれば鉄片にペンをつけて、紙の上にすじを書かせてはどうだろう。

その紙をゆっくり動かしていけば、電流がきたときだけペンが動いて線を曲げ、電流が切れれば元に戻る。

こうすれば、発信側で電流をつないだり切ったりしたとおりに、符号が記録されるじゃないか。」

全く見事な仕組みではありませんか。

一つの発明が、これほどいっぺんにくわしく考えつかれた例は、歴史をみてもほとんどありません。

実は電流を使って通信を送ることを思いついたのは、モールスがはじめてではありませんでした。

通信を速く送ることが社会の要求として強く感じられるようになると、いろいろな人が電気をこれに応用できないかと考えて、それぞれ工夫をこらしていたのです。

同じこの頃に、ドイツではガウスとウェーバー、イギリスではホイートストンとクックなどといった一流の科学者たちが、やはり電流で通信を送る研究をすすめ、実験ではかなり成功していました。

けれどもこの人たちが利用したのは、電流のそばに磁石の針をおくと、磁石の針の向きががあるという現象で、電磁石を使うことは誰も考えつかなかったのです。 (ただし、アノリカリヘンリーという例外があります。この人のことはあとでお話します。)

そしてまた、その磁石の針で、アルファベットを書いた文字盤の中から必要な文字をさし示すという仕組みなので、どうしても針金をたくさんならべて発信側と受信側をつながなければなりませんでした。

電磁石を使い、しかも文字を電流の「つなぎ」と「切り」の組合わせで符号にかえて送るというアイディアは、全くモールス独得のものだったのです。

このおかげで、たった一つの回路で通信を送ることができ、本当に実用的な電信をつくれる見込みがたったのでした。

モールスは、自分のほかにも電信を研究している人がいるなどとは、ちっとも知りませんでした。

素人だけに専門家の気づかない奇抜なアイディアを思いつくことができたのです。

しかし、発信機や受信機やらの構造をもっとくわしく工夫する段になって、さすがのモールスもハタと行き詰りました。

大学時代に習ったぐらいのウロ覚えの電気の知識では、もう歯がたちません。

「まあいいさ。生まれ変ったつもりで、もういっぺんはじめから電気の勉強をやりなおすんだ。」

モールスの勇気はますますふるいたちました。長い船旅もモールスにとって退屈どころではなかったのです。

十月十三日、船はニューヨークにつきました。

モールスは船をおりるとき、船長にこういいました。

「船長さん。あなたはまもなく、電信というすばらしい発明のことを耳にされるでしょう。

そのおりには、その大発明は他ならぬあなたの船でなされたのだということを、どうか思い出してください。」

船長はなんのことかさっぱりわからず、目をパチクリさせるだけでした。

「兄さん、おみやげは?」

出迎えた弟のリチャードが聞きました。

「ああ、おみやげか。すばらしいのがあるよ。この中にさ。」

モールスはスケッチブックを高く上げて、ふってみせました。

「何さ、ヨーロッパ旅行のスケッチかい?」

「とんでもない、絵はもうやめた。この中には、世界をおどろかす大発明が入っているんだ。」

モールスは胸をはってそう答えました。

6 貧乏のどん底で top

しかし久し振りに故国アメリカに帰ったモールスには、たちまち貧乏の冷たい風が吹き寄せました。

三年にわたるヨーロッパの滞在で、財産はすっからかん、ともかく何とか食べていくことが第一です。

絵筆を捨てようといったん決心はしたものの、こうなってはやはり絵をかいて収入を得るほか道はありません。

ところが例によって、ニューヨークでは絵はさっぱり売れません。

仕方なくモールスは、知合いにたのんで安い値段で肖像をかかせてもらったり、絵の個人教授をしてわずかなお礼をもらったり、それこそ食うや食わすの生活を続けなければなりませんでした。

このころがモールスにとって、一番つらい、どん底の時代だったようです。

もちろん電信の研究などに頭をつっこむゆとりはまるでありませんでしたで

この時代に、モールスに絵をならっていた学生の一人が、こんな思い出話しを書き残しています。

――ある日のこと授業がすむと、モールス先生が小さい声で、どもりながらいいました。

「ストローザー君、あの、その――君、今日はお礼をもってくる日じゃなかったかね。」

「申しわけありません。先生、父からの送金がつかないので、今日は月謝をもってこられませんでした。

来週はかならずもってまいります。」

「来週か、やれやれ………。」

先生はガックリしてつぶやきました。

「来週には、私はきっとこの世にいられないだろうよ。」

「なんですって、先生?」

「来週までに、私はきっと飢え死にするよ。」

先生のあまりのしょげぶりに、私はすっかりあわてて、ポケットからあるかぎりのお金をつかみだしました。

「先生、ここに十ドルありますが、これで少しはお役にたつでしょうか。」

「オーありがとう、役にたつどころじゃない、これこそ命の恩人だよ。」

モールス先生の顔はいっぺんに明るくなりました。

「そうだ君、早速食事の用意をするから、君も食べていきたまえ。」

急に元気づいた先生は表へ出て、肉辛野菜やパンを買ってきました。

一人暮らしの先生は早速器用に料理をして、二人で気持ちよく食べました。

食事がすむと、先生はいかにも満足したようにいいました。

「ああ、おいしかった。本当にありがとう。

実をいうとね、僕は昨日から二十四時間、まるきり何も食べていなかったんだ。」

私はあきれて、目をパチクリさせるだけでした。 |

このどん底の生活も一八三五年にやっと終わりました。

この年に新しくニューヨーク大学が創立され、モールスはその図工科の教授に任命されたのです。

しかし学校も出来たばかりで教授の給料も充分でなかったので、給料の一部としてワシントン広場にある大学の建物の一室を、住居に使ってもよいということになりました。

一人暮らしのモールスには、これはもっけのさいわいです。

彼はあたえられた部屋に炊事道具をもちこんで、そこに寝とまりし、自炊生活をはじめました。

やっと生活は落着きました。もちろんモールスは、前々からの夢、電信の研究にまた手をつけます。

幸い自炊生活をしている部屋には人も入ってきませんから、コッソリと畑違いの実験を続けるには、うってつけでした。

モールスの部屋は炊事道具のほかに、針金やガラス瓶、薬品などといったガラクタが、ゴチャゴチャ並ぶ始末となりました。

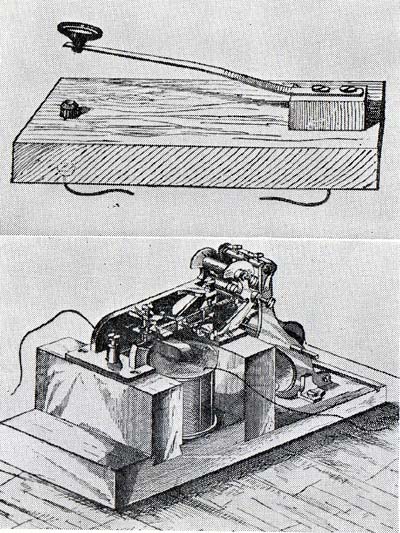

7 電信機第一号が生まれる top

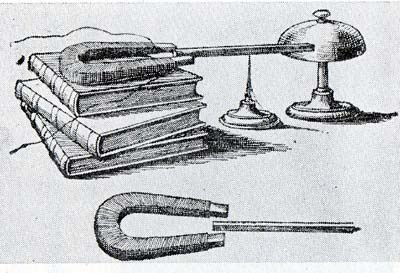

もちろんその頃は電信機に使える部品など何一つ売ってはいませんでしたから、モールスは何もかも自分でつくらなければなりませんでした。

電磁石は鍛冶屋に馬蹄形の鉄棒をつくってもらい、自分でそれに針金を巻き付けました。

こわれた時計の歯車とか、荷物の大きさを測るものさしとか、いろんな廃品を集めて、ぬかりなく利用しました。

一番困ったのは肝心の電池でした。モールスには、どうやってつくってよいかわかりません。

仕方なしに彼は同じニューヨーク大学の化学の教授、レオナード・ゲールに相談して知恵を借りました。

「電池ですって? わけはありませんよ。

ガラス瓶に薄い硫酸を入れて銅板と亜鉛板を向かい合せに立てれば、銅板がプラス極、亜鉛板がマイナス極になります。

お望みなら私が組みたててあげましょう。しかし絵の先生が、電池を何にお使いになるのですか?」

そう聞かれてモールスは顔を赤くしながら、自分はいま電信の研究をしているのだとうちあけました。ゲール教授はモールスの計画をくわしく聞いて、大変興味をもちました。

彼はその後もモールスのよい相談相手となり、いろいろ知恵をかしたり、はげましたりしました。

ゲールの助けをうけて、モールスの研究はめざましくすすみ、速くもその年一八三五年の末には、第一号電信機ができあがりました。

最も電信機とはいっても何もかもが廃物を利用した全く不恰好なもので、人が見たらふきださずにはいられなかったことでしょう。

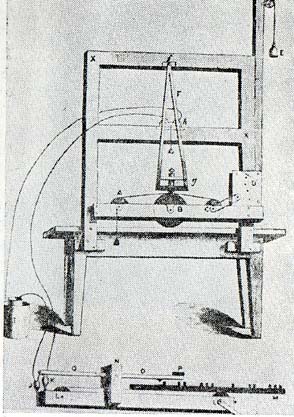

まず受信機のほうは、テーブルに古いカンバスの木枠をうちつけ、これにいろんな部品を取付けました。

符号を記録する紙テープは、古い鳩時計からとったおもりと歯車を使って、ゆっくりとすべらせていく仕組みでした。

このテープの上に、これも時計からとった木の振り子かぶら下がり、その先に鉛筆がついていて、テープの上に筋を書きます。

振り子には鉄片がついていて、その横に電磁石があり、発信機からきた電流が電磁石をとおると、これが磁石にかわって振り子をグイとひきつける。

その途端に振り子のさきの鉛筆がピクリと横に動いて、テープの上に山形の線をえがく。

この山形の線の長さや配列によって、符号を読みとる、というわけです。

発信機のほうもまたおかしな形をしていました。

こちらは、符号どおりにスイッチをつないだり切ったりすればよいので、原理は簡単ですが、モールスはこの発信も受信と同じように自動装置にしたのです。

A、B、Cなどとアルファベットを書いた小さい板があって、それぞれに特有の凸凹がつけてあります。

通信しようとする文字板を選んで、それを長い木に順にはめこみます。

この長い木をローラーにのせてハンドルを動かし、ゆっくりすべらせていきますと、テコ仕掛で文字板の凸凹のとおりに、スイッチが上がったり下がったりし、そのたびに電流がつながったり切れたりします。

こうして自動的に、電流の符号が次々と受信機に送られるのです。

全く不恰好な電信機でしたが、それでも見事に働きました。

発信側のローラーを動かしているあいだ、受信機のテープの上には、符号どおりの曲がった筋が、きれいに記録されたのです。

モールスのよろこびは、たとえようもありません。 |

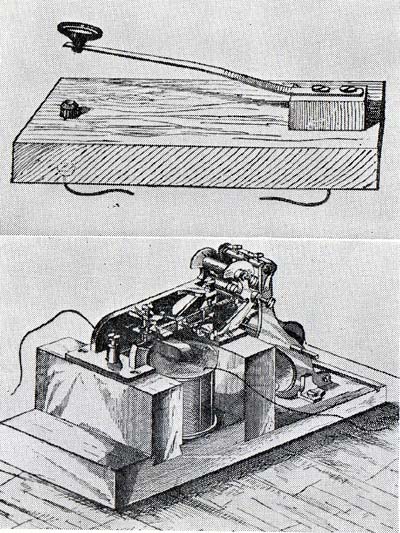

最初の電信機をつくっているモールス

最初の電信機。上が受信機、下が発信機

|

「うまいことを考えたものですね。こんな簡単な仕掛で、電流を使って見事に通信を送れるのですからね。」

モールスによばれて実験を見にきたゲール教授は、すっかり感心してそういいました。

まさかこんなものができようとは、教授はまるで予想もしていなかったのです。

8 指導者ヘンリー top

電信機第一号の成功で、モールスの勇気は一層ふるいたちました。

しかし電流で通信を送ることができたからといって、すぐこの電信機が実際に役立つわけではありません。

この電信機では、発信機と受信機をつないだ針金の長さは、たった一メートルたらずでした。

目の前で通信を送れたところで、なんにもなりません。

数キロ、数十キロも先まで、電信を送れるのでなくては、役にたたないのです。

次の課題は、通信距離をずっと長くのばすことでした。

「わけないさ。電流はどんな長い針金でも、一瞬のうちにはしからはしまで伝わる。

一メートルで通信ができるものなら、距離を何キロにのばしたって、へっちゃらのはずだ。」

それは、郵便船サリー号の上で、モールスが電信の発明を思いついたときからの信念でしたが、現実の問題になると、どっこい、そう簡単にはまいりません。

針金には電気抵抗があります。針金を長くすればするほど、抵抗は長さに比例して大きくなります。

電池の電圧が同じなら、両極をつなぐ針金の抵抗が大きくなればなるほど、その中を流れる電流は抵抗に反比例して弱くなります。

そういうわけで通信距離をのばし針金を長くすれば、そこを流れる電流は弱くなって、ついには電磁石を働かせることができなくなるのです。

論より証拠、モールスの第一号電信機は、針金を二、三メートルにのばしただけで、もう振り子は動かなくなり、テープの上にはまっすぐな線しかひけなくなってしまいました。

「これは大変だ。これ以上通信距離をのばすには、どうしたらよいのだろう。」

モールスは途方にくれました。ゲール教授のところにかけつけて、相談もしてみました。

さすがのゲール教授も元々化学の先生ですから、ここまでくると畑違いで、もうよい知恵も出ません。

「そうだ、よい人を紹介してあげましょう。」

首をひねっていたゲールは、ハタと手をたたいて、早速紹介状を書いてくれました。 |

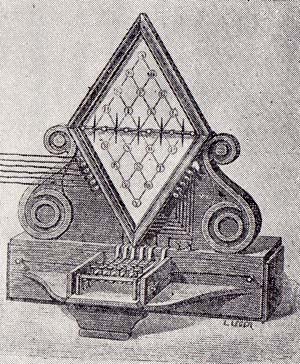

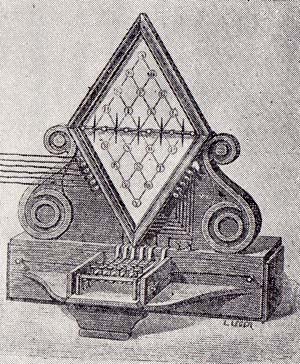

電磁気学の権威、ジョゼフ・ヘンリー

彼はモールスの研究の指導を行った。

コイルの単位のヘンリーにその名を残す。

コンデンサの単位のファラッドは、やはり電磁気学の権威の

マイケル・ファラディの名からきているのか。

LC回路の共振周波数は1/rootL・C

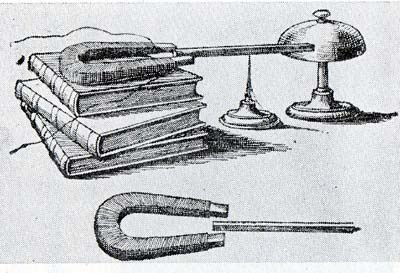

ヘンリーの発明の電磁石

|

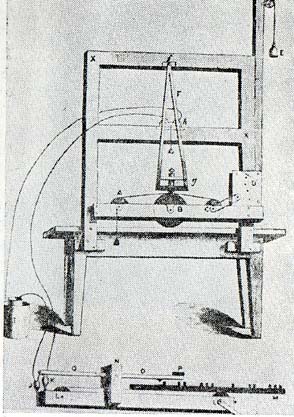

宛先はプリンストン大学教授ジョセフ・ヘンリー、このジョセフ・ヘンリー(一七九七~一八七八年)という人は、日本ではあまり名を知られていませんが、物理学の歴史のうえでは最も大きな仕事をした学者の一人です。

電磁気関係の発見のうちで一番有名なのは、磁石のそばで針金を動かすと、針金の動いているあいだだけ電流が流れるといういわゆる電磁誘導の現象で、いまの発電機の元になっているものです。

この電磁誘導は普通イギリスの大物理学者ファラデーが発見したことになっていますが、実はヘンリーとかそれよりほんのすこしまえに発見しているのです。

ただ発表がおくれたため、発見の名誉はファラデーのものになってしまいました。

そのほかにもヘンリーは多方面の研究を行ない、電気の単位の一つ「ヘンリー」にその名を永久に記念されているほどです。

さてモールスは早速ヘンリーに自分の発明のことをくわしくうちあけ、今後どういう改良をしたらよいか教えてくださいと頼みました。

ヘンリーは大きくうなずきました。

「まず第一に弱い電流でもはたらく能率のよい電磁石を使うことです。私の考えだした強力電磁石をお使いなさい。」

ヘンリーは、自分のつくった新しい電磁石を取り出して、見せてくれました。

それまでの電磁石は、鉄の棒に裸の銅線をまいただけでした。

そのため、まいた銅線どうしのあいだで電流が漏れ、充分強い磁石にならなかったのです。

ヘンリーはそこに気がついて、銅線にモメン糸をグルグル巻き付けて、電流が漏れないようにし、これを鉄棒に巻いて電磁石をつくりました。

この新しい電磁石は、今までのものより何倍も強い力が出せたのです。

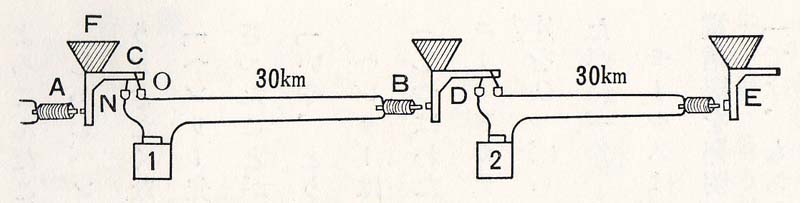

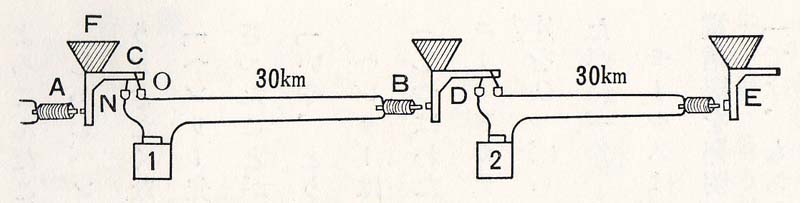

モールスの継電器の原理。

電磁石Aに電流がとおると、その磁力で前にある鉄片が引きつけられてCが下がり、N、Oのところで線がつながって、電池1から電流が回路に流れる。この電流は電磁石Bをとおって、鉄片Dを動かし、そのつぎの回路をつなぐ。こうして次々に回路がつながっていく。

Aの電流が切れると、磁力が消え、釣合おもりFの重みでN、0のところが離れ電池1からの電流は切れる。そうすると、電磁石Bの磁力も消え、2の回路も切れる。こうして電流は次々に切れていく。

「通信距離がもっと長くなって、この電磁石でも働かないようになったら、今度は電流の回路をいくつにも分けて、継電器でつなぎなさい。」

ヘンリーはまたおしげもなく、自分の考えだした新しい装置を見せてくれました。

継電器は英語でリレーといい、やはり電磁石を使った巧みなしかけです。

一つの回路に入れた電磁石で、次の回路の電流をつないだり切ったりしでその回路に入れた電磁石で、そのまた次の回路の電流をつないだり切ったりするのです、

こうしますと、一番はじめの回路で電流をつないだり切ったりしたのが、次々に文字どおりリレーされて、一番端の回路まで電流の力を弱めることなく伝わるのです。

この方法を使えば、回路の数を多くすればするだけ、どんなに遠くへでも電流符号を送ることができます。

「ついでに申しますと、あなたは電信機の回路に、行きと帰りと二本の針金を使っていらっしやるでしょう。

あれは実は一本でよいのですよ。あとの一本は発信側も受信側も、地面につなげばよいのです。

大地は電流を大変よく導きますから、一方の針金の代用をさせることができるのです。」

モールスの目の前に立ちはだかっていた難関は、こうしてヘンリーの手で、一つのこらず解決されてしまいました。

モールスのよろこんだことはいうまでもありません。

しかしヘンリーがモールスの問いに、あまりにすばやく答えてくれるので、ふとモールスはこう聞きたくなりました。

「ヘンリー先生、先生は大変電信のことに明るくていらっしやいますが、ご自分でも研究なさったことがおありですか。」

「いや、とうとうばれましたか。」

ヘンリーは笑って答えました。

「実は私も電磁石を使った電信の実験をしたことがあるんですよ。

前にいたオルバニー・アカデミーという学校でね。一八三〇年のことです。

一・六キロほどの距離で、電磁石に鉄片をひっぱらせて、ベルをカチンカチンとならしてみせました。

生徒が見て、大よろこびしましたがね。」

モールスは腰をぬかすほど驚きました。

ヘンリーは自分よりずっとまえに、電磁石を使った電信機を発明していたのです。

「では、もちろん電信の特許はおとりになったでしょうね。」

モールスは半ばがっかりして、おそるおそるききました。

「いや、私は特許なんてものは、一切とらない方針なんです。

科学は万人のものですから科学から引出される利益を、特定の個人が一人占めするのは、科学の権威をそこなうと考えるからです。

いかがでしょう? 私の考えは、潔癖すぎますかね?」

ヘンリーの言葉は、モールスにとって少しあてつけがましいものでしたが、モールスの耳にはろくに入りませんでした。

ヘンリーが電信の特許をとっていない――そう聞いた途端、彼の心は希望に燃え立ったのです。

「さあ、もう道はひらけた、電信はもう僕のものだ!」

9 協力者ベイル top

ジョセフ・ヘンリーのアイディアをそっくりもらって、モールスの電信機はめざましい成長をみせました。

それから一年ほどたった一八三七年はじめには、自分の部屋に五、六百メートルも針金をはりめぐらし、その両方の端で通信を交すことができました。

ある日のこと、三十才ぐらいの若い男がフラリとはいってきて、モールスの実験を熱心に眺めていました。

実験が終わると、男はモールスに、いろいろと質問しました。

充分な機械の知識をもった的をついたするどい質問だったので、モールスも気持ちよく自分の電信機の仕組みをくわしく説明しました。

男はすっかり感にうたれた顔つきで、モールスにこういいました。

「すばらしい発明ですね、やがて、この機械は世界の通信に大革命をまきおこすでしょう。

いつごろ、事業化なさるおつもりですか?」

「いや、その目当てはまるきりつかんのです。私のような貧乏教授じゃ、事業をおこす費用も暇もないので………。」

モールスは頭をかいてそう答えました。

「失礼ですが、私にこの電信の事業のお手伝いをさせていただけませんか。

費用を出すかわりに、事業からうける利益も分けあうという条件で………。

私はアルフレッド・ペイルと申します。」

モールスにとっては願ってもない、うれしい申し出でした。

二人のあいだにかたい約束が結ばれました。

これがモールスのこのうえない協力者となった、ペイルとの出会いでした。

二人はその後全く一体となって、電信の改良と、事業化に心血をそそぎました。

ペイルの助けなしには、モールスの成功は考えられません。

モールスにとって、この出会いは本当に幸運な出来事でした。

ベイルの父はニュージャージー州モリスタウンというところで、鉄工場をいとなんでいる、金持ちの実業家でした。

アルフレッド・ペイルはその一人息子で、技術にふかい知識をもち、また手先も器用な発明の才に富む人でした。

アルフレッド・ベイルはモリスタウンの家に帰ると、父にモールスの発明のことを話して、力を貸してくれるように頼みました。

「そんな玩具(おもちゃ)みたいな発明が、なんの役にたつんだい。

うっかり信用して金をつぎこんだら、とんでもないことになるんじゃないか。」

父はあまり乗り気ではありませんでしたが、かわいい息子の頼みです。

ベイルに二千ドルの金を出してくれました。

また実験用に工場の一部屋を使うことを許してくれました。

ベイルはここで、十五才の少年一人を助手にコツコツと電信機の改良を進めていきました。

モールスの自動式発信装置のかわりに、彼は手でキーをおして、電流をつないだり切ったりする発信機をつくりました。

受信機のほうも、鉛筆でなく万年筆を使ったり、インキをつけた車をころがしたり、鉄筆でテープに穴をあけたりして記録するようになりズッと能率がよくなりました。

つまり、いま使われている電信機の原型が、大体出来上がってきたわけです。

「もうそろそろ、特許をとる準備をしなければ………。」

そう考えたベイルはモールスと相談して、この電信機の発明について二八三七年十月六日に、特許保護願いを出しました。

この特許保護願いというのは、アメリカ独得の制度で、いまはなくなりましたが、特許を出願するまえに、いまこれこれの発明を進めているぞ、と公表しておくのです。

進行中の特許が盗まれるのを防ぐための制度で、そのあとでやがて本物の特許出願の手続きをとる、という順序になります。

ベイルが電信機の改良を進めているあいだ、モールスはニューヨークに残って、大学で絵を教えていました。

しかし彼もボヤボヤしていたわけではありません。

たえずベイルと連絡をとる一方、モールスは、主に符号の改良に力をそそぎました。

電流が短く流れるトン、長く流れるツー、この二つの組合わせで、文字を表わすわけですが、よく使われる字ほど短く、簡単な符号にしたほうが、それだけ通信を早く能率的に送れるわげです。

では、会話や文章でどの字が一番よく使われるのでしょう?、

モールスはハタと気がついて、印刷工場へ出かけました。

印刷の仕事を見学するようなふりをしながら、彼はつくられる活字の数をしらべました。

もちろん、使われる回数の多い字ほど、活字もたくさんつくられるわけです。

こうしてモールスは、一番たくさん使われる字は

e と t、一番使われないのは q と z というふうに、それぞれの字の使われる割合を、おおよそつきとめることができました。

そこで彼は一番よく使われる e

にトン一つ、つぎに使われる t にはツー一つ、というふうに、よく使われる字ほど簡単な符号を割当て、今も使われている便利なモールス符号を完成しました。

若いベイルは、この仕事にも大変よく協力してくれました。

一八三八年の四月七日、モールスはこのトン・ツーでアルファペットを表わす方法をふくめて、電信の発明全体について特許を出願しました。

しかし電信の価値が中々理解されず、そのうえあとでのべるように、面倒な特許争いがからんだこともあって、特許が正式に認められたのは、何と十年以上もたった、一八四八年十月二十四日のことでした。

|

10 世間の目 top

一八三八年一月六日、いよいよ電信の実力を見せるときがきました。

モリスタウソにあるペイルの父の鉄工場のまわりに、長さ四・八キロの針金がはられました。

その一方の端に発信機、もう一方の端に受信機がつながれ、発信機の前にはアルフレッド・ペイルが、受信機の前にはモールスが座りました。

アルフレッドの父ジャッジ・ペイル氏は、パイプをくわえながら、おもしろそうに眺めていました。

息子たちのお手並み拝見というところです。

この人はまだ電信機の働きを充分理解せず、ただの玩具ぐらいにしか考えていません。

準備がととのったところで、アルフレッドがいいました。

「お父さん、電信で送る文章を考えてください。」

「うん、よかろう。」 |

モリスタウンでの電信の実験

|

ペイル氏はペンをとって、紙になにやら書きこむと、モールスに見えないように、そっと息子にわたしました。

「ナニゴトモシンボウガカンジン」

アルフレッドはそれが自分たちによせる父の皮肉だとさとってニヤリとすると、早速発信機に手をかけました。

カタカタカタ、勢いよくキーがなります。

するとモールスの前の受信機では、テープの上に曲がりくねった線がのびていきます。

ペイル氏は目をみはって、思わず身を乗り出しました。

受信が終わると、モールスは紙テープをはずして、符号を見ながら、スラスラと読みあげました。

「ナニゴトモシンボウガカンジン」

ペイル氏はパイプをとり落としました。彼はすっかり興奮して、大声を出しました。

「いや、これはすごい。玩具かと思っていたら、大変な発明だ。

こんなに早く通信が伝わるなんて、夢にも思わなかった。

君たちがわけのわからない研究に夢中になっているのを、ジッと辛抱して待っていただけのことはあった。

早速世の中にひろめて、みんなに使ってもらうんだな。

電信のおかげて、なにもかもすっかり便利になることだろう。」

ベイル氏はすっかり電信のファンになりました。

彼は本腰をいれて、モールスたちの事業を後押しする気になったのです。

しかし何よりもまず広く世間の人たちに電信機をみせて、その力と価値を理解してもらうことが必要でした。

モールスとベイルは、できるだけ機会をみつけては、人々を集めて電信の実験をやってみせました。

一八三八年の一月から二月にかけ、モールスのニューヨーク大学と、フィラデルフィアのフランクリン研究所で、公開実験をやりました。

二月二十一日にはワシントンの国会議事堂で、バン・ビューレン大統領はじめ各省長官のいならぶ前で、電信の実験をやり、大成功をおさめました。

けれども、みんな実験をおもしろがりはしたものの、これが本当に役にたつとは誰も考えませんでした。

電信機はめずらしい玩具としか受取られなかったのです。

ただ一人下院議員で、商務委員会の委員長だったF・O・J・スミスだけが、電信の価値をはっきりと見てとりました。

「これはすばらしい発明だ。電信を実際に使ったら、通信は今までよりうんと早く、便利になるにちがいない。

速いとこ、実用化すべきだ。それには国家で援助をする必要がある。」

そう考えたスミス議員は、国の費用で二つの都市の間に実験用の電信線をひくという議案を下院に提出しました。

ところがこの議案は、下院でさんざんに叩かれました。

「モールスの電信機なんて玩具にすぎん。あんなものが実用になるものか。

玩具に国の金を出すなんて、とんでもない。」

電信の価値をまるきり認めない議員たちがよってたかって、反対の意見をのべたてるほかに、

「モールスの電信よりも私の発明のほうがすぐれています。国の補助金は、どうか私のほうに。」と横やりがはいってきましたし、また郵便業者からは、

「あんな電信なんてものができたら、郵便のほうが不景気になって、配達夫がクビになる。

いまより速い通信方法が採用されることは、絶対反対だ。」と反対の火の手があがりました。

こうなってはてんやわんや、電信援助の議案もいつになったら会議にのせられるか、さっぱりわからなくなりました。

11 ヨーロッパでの失敗

top

こんなありさまにモールスはすっかり失望しました。

「アメリカでは、電信事業はすらすら成長できそうもない。

いっそのことヨーロッパに渡って、電信をひろめる運動をしてみよう。

あちらのほうが文化も経済もすすんでいるから、電信の価値もずっとよく理解されるにちがいない。」

そう思ったモールスは大学をやめ、一八三九年にまずロンドンに渡りました。

彼は絵描き時代の伝手(つて)を頼りにイギリス政府に運動して、自分の電信を採用してもらおうとしました。

ところが意外なことに、彼の申し出はぜんぜん相手にされませんでした。、、

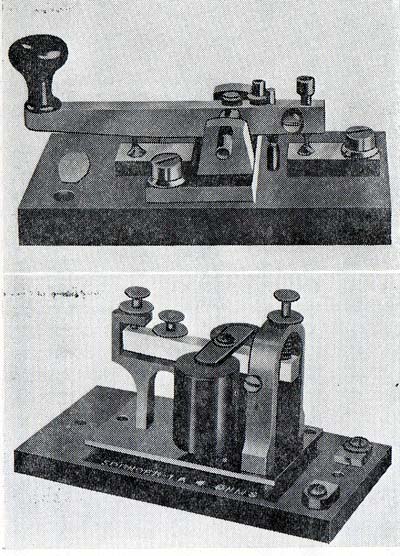

「我が国ではすでにホイートストンとクックが電信を実用化して、一八三七年に特許をとり、鉄道信号に使われはじめている。今頃よその電信など取入れる必要はない。」

これは前にもお話しましたが、電流のそばで磁石が向きをかえる現象を利用したもので、五本の磁石の針を使い、そのうち二本が動いて、文字板の上のアルファベットをさし示す仕組みです。

これは針金を六本心使い(のち二本に改良)、モールスの電信機にくらべるとずっと複雑で不便なものでした。

それでも鉄道信号のような簡単な通信に、けっこう使えたのです。

イギリスで断られたモールスは、今度はパリヘ渡ってフランス政府と交渉しました。

ここでは、モールスの発明は一応採用してくれることになりましたが、しかし特許料は支払わないという条件付でした。

自分の発明が実際に使われるのはうれしいことですが、一円のお礼ももらえないのでは何にもなりません。

モールスはさらに、ロシア政府と交渉をはじめました。

このときは、ちゃんとした約束ができなかったのですが、新しいもの嫌いのロシア皇帝がこの話を耳にしてひどく腹をたて、係官を叱りつけて、たちまち話をつぶしてしまいました。 |

ホイートストンとクックの指示電信機

|

こうしてモールスのヨーロッパゆきは、なんの成果もなく終わりました。

あくる一八四〇年、モールスはすっからかんの無一文になって、ニューヨークに帰りました。

12 議案ついに通る top

そのあとの二年間は、モールスにとってさんざんなありさまでした。

電信に国の援助を出せというスミス議員の議案は棚ざらしになり、すっかり忘れ去られていました。

おりもおり、アメリカに不景気の嵐がふきまくり、ペイルの鉄工場はつぶれかけていました。

モールスの電信事業の後押しをするどころではありません。

モールスはまたしても絵描きに戻り、肖像画をかいたり弟子を教えたりして、何とか暮らしをたてなければなりませんでした。

幸い、パリでフランスのダゲールが一八三九年に発表した新しい写真術(銀の板にうきぼりで像をうかびあがらせる。いわゆるダゲロタイプ)を学んできましたので、モールスはニューヨーク大学のドレーパー教授と協力して、アメリカ最初の写真館をひらきました。

この仕事はけっこう繁盛し、モールスはその収入で生活を何とか、まかなえるようになりました。

こうして苦しい生活を送るあいだも、彼は世間に電信の価値を理解させるための努力を、粘りづよく続けました。

国会議員の一人一人に手紙を書き、暇があればワシントンに出かけて、議員に会って計画を説明しました。

「あいつは電信気違いだ。」

議員のあいだでも、彼はすっかり有名になってしまいました。

彼の粘りと熱意は、議員を一人、二人と片っ端から味方にひきずりこんでいきました。

一八四二年にはニューヨークに電信の展示所をつくって、毎日のように実験をやってみせました。

道ゆく人々に、一人でも多く電信の価値を知ってもらうためです。

とうとう、モールスの熱意が実を結びました。

実験用の電信線をワシントンとボルチモアのあいだ七十キロにひく、そのための費用として、国の予算から三万ドルをモールスに与えるという議案が、一八四三年二月はじめに国会に提出されたのです。

反対意見はありましたが、この議案は無事下院を通過し、上院にまわされました。

ところが上院では、反対意見がひどく多くて、審議に大変時間がかかりました。

議会の会期は三月三日までで、もうわずかの日数しかありませんでした。

それまでに可決されなければ、議案はお流れです。モールスは気が気ではありません。

ワシントンに宿をとって、毎日のように上院の傍聴席につめかけてはジッと議員たちの演説を聞いていました。

とうとう会期の終わりの日、三月三日になりました。

晩になっても、まだ反対派の議員が次々に立って、演説を繰返します。

もう午前○時まで、あといくらも時聞が残っていません。

「もう駄目だ、審議未了でこの議案はお流れだ。いつまで傍聴席に残っていたところで、なんの役にたつものか。」

絶望したモールスは会議の終わる日を待たず、元気なく席をたちました。

もう電信事業なんて、あきらめよう。あす朝早く、ニューヨークへ帰るとしよう………。

帰り道モールスはワシントンの駅によって、ニューヨークゆきの切符を買いました。

宿へもどって、たまった宿賃を払いがあると、もうあとにはたった三十七セント半しか残っていませんでした。

眠れない夜があげました。あくる三月四日の朝モールスはうかない顔で食事をとっていました。

不意に若い娘がかけこんできました。知合いのアメリカ特許局長の娘、アニー・エルズワース嬢です。

「モールス先生、おめでとうございます。」

アニー嬢は息をはずませていいました。

「おめでとうですって? 何が?」

モールスは目をまるくしました。

「あら、ご存知ないんですか。ゆうべのことを?」

「議会のことですか。私はとても見ていられないので、途中で引上げたんです。それがどうかしましたか?」

「あの議案は、会期の終わるすぐ前に可決されましたのよ、八票差で。」

「ええっ。本当ですか?」

モールスは思わずフォークをとり落としました。

「ありがたい、ありがたい。それじゃ私は、三万ドルの費用で、大仕掛な電信の実験ができるわけだ。

アー何といううれしい知らせ………。」

モールスは、アニー嬢の手をしっかりとにぎりしめました。

「お嬢さん、ありがとう。本当にうれしい知らせを届けてくれました。

そのお礼にワシントン・ボルチモア間の電信の開通式には、あなたが選んでくれた言葉を、最初に送ることにしましょう。」

「まあ、それは名誉なことですわ。ありがとうございます。モールス先生。」

アニー・エルズワース嬢は、無邪気に手をたたいてよろこびました。

13 最初の電信線 top

上下両院をとおった議案は、一八四三年五月二十四目にタイラー大統領がサインして、正式に示効しました。

ニューヨークとボルチモア聞に実験用電信線をひく費用として、三万ドルがモールスにあたえられたのです。

勇みたったモールスは早速この元金で一つの会社をつくり、ボルチモア・オハイオ鉄道の線路にそって、ワシントンからボルチモアまで電信線をひく仕事にとりかかりました。

しかしこの事業にも、思いがけないつまづきが待ち構えていました。

モールスは電信線を地下にはるのが一番よいと考え、地下にパイプを埋めてそのなかに電線を通しました。

ところがこのやり方では、電流の漏れがひどく、とても通信は遠くまで送れないことがわかってきたのです。

そう気がついたときは、三万ドルのうちもう二万ドルを使ってしまったあとでした。

モールスは顔色をかえました。

途中から会社にはいってきた実業家のエズラ・コーネル(のちにコーネル大学をつくった人)は、モールスの困りぶりを見て、こう忠告しました。

「地下ケーブルをやめて、電柱をならべた上に電線をはったらどうでしょう。」

モールスは少しやけ気味に、苦笑いしながら答えました。

「フン電信柱か、どうとも勝手にするさ。ついでに柱の上にガラス瓶でも逆さに立てて、それで絶縁したらよかろう。」

このアイディアは意外の大成功で、工事をはじめからやりなおしたというのに、三万ドル使いきらないで、電信線を完成することができました。

開通式は議案が発効してから一年めの記念日、一八四四年の五月二十四日に行なわれました。

ワシントンの国会議事堂の一室に一組の送受信機が設けられ、その前にモールスが緊張した顔つきで座ります。

七十キロ離れたボルチモア駅には、アルフレッド・ベイルが待ちかまえています。

予定の時刻がくると、政治家ヘンリー・クレイ、四代大統領未亡人トリー・マジソンといった有名な人々が、ずらりと顔をそろえて、モールスの周りに並びました。

アニー・エルズワース嬢が、紙きれをもって静かにはいってきました。

約束どおり、彼女は最初の通信文をえらぶ名誉をになったのです。

前の晩、彼女は母と相談して旧約聖書の民数記略第二十三章から、次の文句をえらびました。

「神のつくりたまいしもの」

それは電信をたたえる言葉だったのです。

モールスは紙きれを見ると、うなずいて発信機のキーをにぎりました。

カタカタカタ、いそがしく音が響きます。

居あわせだ人々は、かたずをのんで機械の動きを見つめています。

モールスの発信が終わってしばらくたつと、今度は脇の受信機が動きだしました。

はるか離れたボルチモアで、ペイルが通信を受取り、同じ文章をまたモールスのもとへ送り返してきたのです。

受信機の動きが止まりました。

モールスは紙テープをはずして、立ち会い人のところへもっていきました。

立ち会い人は、そこにはってあるモールス符号の表と見くらべながら、テープに記録された符号を解読しました。

「神のつくりたまいしもの、これは発信した言葉に、間違いありません。」 |

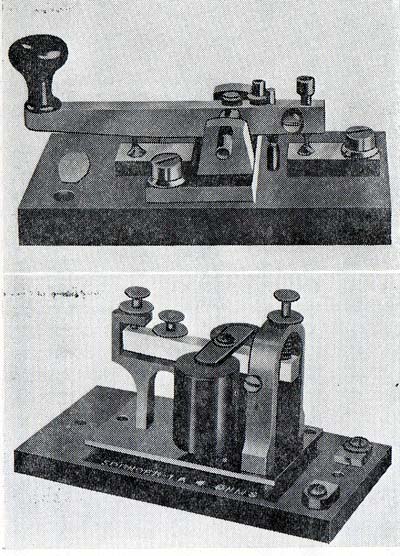

モ-ルスの発信機(上)と受信機(下)

|

立ち会い人の宣言に、居あわせた人々は驚きの声をあげました。

「何ということだ。アッという間に通信が、ボルチモアまで行って帰ってくるなんて、」

「すばらしい発明だ。モールス君、おめでとう。」

モールスはひっきりなしに握手をもとめられました。大成功です。

モールスの目には、うれし涙がひかっていました。

14 はじめての功績 top

開通式のすんだあと、ベイルはそのままボルチモアに残って、毎日のようにワシントンのモールスと通信を交し、長距雎電信の実験を繰返しました。

そのあいだにベイルは、受信賺がカチカチいう音をきいただけで、別にテープに記録しないでも、チャンと符号が聞き分けられることに気がつきました。

「記録にとってそれを解読するよりも、耳で聞いて片っ端から文字に直していったほうがズッと早くて能率的だ。

そう考えたベイルは、受信機の仕組みをすっかり変えて、受取った電流でカタカタ音を出す音響式受信機をつくりだしました。

この受信機は構造が簡単で、故障をおこしにくいという長所をもっています。

こうして、いま使われている電信機の型がすっかり出来上がったのでした。

さて、開通式からまだ何日もたたないころです。

ちょうどボルチモアで民主党の大会がひらかれていて、大統領候補を決める投票が行なわれました。

そして、ニューヨークのサイラス・ライトという人が、副大統領の候補に指名されたのです。

ペイルは早速、電信でモールスにそのことを知らせました。

「おや、ライト氏なら今ちょうどこの議事堂にきているよ。早速知らせてあげよう。」

モールスは気軽にライトのところへいって、副大統領候補に指名されたことを伝えました。

「私はその指名を受ける気はありません。」

モールスはすぐさま、この返事をベイルに伝えました。

そこでバイルド民主党大会に出かけていって、ライトが指名を断ったことを伝えました。

「なんだって? 我々がライト氏を副大統領候補に決めてから、まだ一時間もたっていない。

まだライト氏へ使者も出していないんだから、ライト氏が知るはずかない。

それなのに、もう断りの返亊かあったとは、何という馬鹿げた話だ。

そんなデマは、どこから出だのかね?」

「それは、私たちの電信機のおかけです。

電信を使えば、ボルチモアからワシントンまで、アッというまに通信がかようのですよ。」

ペイルはそのわけをくわしく説明しましたが、相手は笑って信用しません。

ともかく民主党大会は、使者をワシントンへ送って、ライトに指名のことを知らせました。

使者はあくる日になって、やっとボルチモアに帰ってきましたが、ライトの返事はもちろんでベイルが報告したとおり、「ノー」でした。

「じゃあ、昨日の話は、デマじやなかったんだな!」

早速、このいきさつは大会に報告されました。

全国の有力な名士たちが集まる党大会ですから、宣伝効果は満点でした。

このできごとのおかげて、電信の威力はいっぺんに知れわたりました。

もう電信機は玩具(おもちゃ)ではなくなったのです。

15 電信事業の発展 top

こうして、電信の価値がひろく世間に認められ、事業として発展する土台がしっかりかたまりました。

やがて電信は全世界を結んで、人類の幸福、経済や文明の発展にきわめて重要な役割を果すことになります。

今こそ、そのスタートがきられたわけです。

しかしモールスにとって、前途にはまだまだけわしい難関がひかえていました。

最初の長距離電信が大成功をおさめたあと、モールスはアメリカ政府に、十万ドルで自分の発明を買いあげて、国の力で電信事業を進めてくれるように申し出たのですが、政府はこの申し出をあっさりはねつけました。

そんな金を出すゆとりもないし、電信の将来にもたいした希望をもてないというのが、その理由でした。

「政府がやらないというなら、民間の力でやるはかない。」

そう決心したモールスに、実業家たちによびかけて、協力をもとめました。

電信の価値を理解した、目先のきく実業家たちは、続々出資を申し出ました。

こうして集まった資金を元に、モールスは一八四六年にマグネチック電信会社という会社をつくりました。

まずあのワシントン・ボルチモア間の電信線をのばして、ニューヨークからフィラデルフィアまでつなぎ、これを使って電信の取扱いをはじめました。

電信がもうかることがはっきりしてくると、アメリカ各地に次々と電信会社ができ、それぞれ電線をひいて電信のサービスをはじめました。

中にはモールスに何の断りもなく、むろん特許料もはらわずに、勝手に電信事業をはじめる質(たち)の悪い会社も続々出ました。

特許権をおかされては、モールスも黙っていられません。

モールスは無断で自分の発明を使っている会社を、片っ端から裁判所にうつたえました。

ところが、相手も負けていません。 |

近代的な発信機と受信機

|

「モールスの電信は、本当は彼の発明ではない。あれはヘンリーの考えたものをそっくり盗んで、組合わせただけだ。」

「モールスより先に電信を発明したのは、わが会社のだれだれだ。」

さあ、こうして裁判所では、うったえ出たモールス側と、うったえられた電信会社との間で、火をはくような言い争いがはじまりました。

このような特許争いは実は電信に限ったことではなく、大抵の発明にはつきものなのです。

この本でもあとでいろいろな特許争いが登場するでしょう。

ある意味では、発明の歴史は特許争いの歴史といってよいくらいです。

十九世紀半ばから二十世紀はじめにかけて、アメリカは「金ピカ時代」「泥棒成金の時代」といわれたくらいで、企業活動のすばらしく盛んな時代でしたが、一方、他人のアイディアを盗んだり、ペテンにかけたりするような質の悪い山師も、さかんに腕をふるった時期でした。

特許争いが繰返し起こったのも、その一つの現れです。

また、アメリカの特許制度にも問題があります。

日本では先願主義といって、早く特許を出願したほうが、たとえ本当に発明したのはあとても、特許権をもらうことになっていますが、アメリカでは先発明主義といって、出願は遅れても本当に先に発明した人が特許権をとります。

ですから、Aという人が特許を出願しそれが認められたとしても、Bという人が裁判所に異議を申し立て、本当に自分が先に発明したことを証明すれば、Aの特許は取消されBが特許を取ることになります。

そういうわけで、だれでも特許争いの裁判を申し立てることができます。

しかもある発明が本当にいつ行なわれたかということは、中々はっきり証明できない場合が多いのです。

いきおい、争いは複雑になりますし、インチキのはいる余地も出てきます。

しかし、たとえわるぎがなくても、特許争いは元々おこりがちなのです。

といいますのは「必要は発明の母」といわれるとおり、大体発明というものは世の中に必要があり、それにうながされて生まれるのが普通です。

ですから、ある人がある発明を思いついたときには、別の何人かも同じことを考えていた、という例がよくあることで、実際いまでも本当の発明家が誰かはっきりしないようなものが、いくつもあるのです。

それはともかくとして、モールスはたくさんの質の悪い企業家を相手にして、自分の発明の権利を守るために面倒な裁判を繰返さなければなりませんでした。

そのための費用はずいぶんかかりました。

けれども、モールスはほとんどの裁判に勝って、一八四八年には、はっきり特許権が認められました。

電信の発明者という名誉は、これで確立したわけです。

こんな次第で一八五一年には、全部で五十もの小さな電信会社があり、それぞれ短い区間に電信線をはって電信サービスをやっていました。

けれども料金もサービスもまちまちで、事業としてはどれもうまくいっていませんでした。

なにより悪いのは、電信会社のお互いのつながりがなかったことで、これでは遠い距離の通信がまるきりできず、せっかくの電信も、もちまえの威力を発揮することができなかったのです。

しかしこの一八五一年を境として、電信事業は大きく発展することになりました。

ニューヨーク州のハイラム・シブリーというスケールの大きい実業家が、電信事業に乗り出してきたのです。

彼はモールスの会社をはじめ、小さい電信会社を次々に合併し、アメリカ大陸を東西にまたがる大電信会社ウェスタン・ユニオンをつくりあげました。

ちょうどアメリカが農業国から工業国へうつりかわる時期で、電信は経済の発展や情報の流通に、すばらしい役割をはたしました。

ウェスタン・ユニオンそのものも景気の波にのってグングン電信網をひろげ、一八六一年にはアメリカの太平洋岸と大西洋岸をつなぐ大陸横断電信線が完成しました。

折からおこった南北戦争に電信は大いに利用され、リンカーンの北軍が勝利をおさめるうえに大変役立ちました。

この戦争のあいだに、ウェスタン・ユニオンはますます発展を続け、ついにアメリカ最初の巨大な独占企業にのしあがったのです。

16 幸福な晩年 top

こうして電信事業がグングン発展していくにつれて、モールスもその創始者の一人として、利益の分け前にあずかることになりました。

彼はやっと貧乏からぬけ出て、ゆたかな生活を楽しめるようになりました。

今まで電信の発展のために捧げた苦労を考えれば、それは当然すぎる報いといえるでしょう。

そればかりではありません。数々の名誉が、国内はもちろん国外からもひっきりなしに与えられたのです。

フランス、デンマーク、スペインをはじめとして、彼は死ぬまでに合計十七ヵ国から勲章をもらいました。

一八五八年には、フランス、オランダ、ベルギー、オーストリア、ロシアなどヨーロッパの元首たちが、モールスの発明を使わせてもらったお礼にと、当時のフランで合計二十万フランの金を集めて、モールスに贈りました。

モールスの晩年は幸福そのものでした。

ハドソン湾にのぞむ彼の屋敷は、一流の作家、芸術家、学者、政治家の集まるサロンとして有名でした。

モールスはこのサロンの主(あるじ)として、ニューヨークの文化社会のリーダーの役をつとめました。

彼はこの豪華な屋敷に住みながら、ほかの人たちの手で、電信がいよいよ成長していくのを見ることができました。 |

晩年のモールス

|

デビッド・ヒューズの印刷電信機(一八五五年)、ステアンズの二重通信機(一八五八年)といった便利な発明が次々に生まれ、一八五一年にはドーバー海峡、一八六六年には大西洋を海底電線が横断しました。

大陸は電信でつながり、世界はますます狭くなりました。

電流にのったモールス呼号は、各地をかけめぐって、経済、交通、報道、政治にまで、かけがえのない役割を果すことになったのです。

一八七二年四月二日、モールスはニューヨークで、八十一才の生涯を安らかに閉じました。

top

**************************************** |