|

1.3 不思議な筏(いかだ)

top

パナマ総督のヘドラリアスは、疑いぶかくて、おまけにねたみぶかい人間だった。

それで、ピサロやアルマグロの言葉を素直に聞こうとはしなかった。

彼は、ピサロとアルマグロにむかって、

「四十幾人もが、むざむざ命をなくしたというではないか。それなのに君たちがもってきたのは、ほんのわずかな金の細工物だけだ。そんな大きな犠牲をはらって、それぐらいの収穫しかないとは、なさけない話だ。わしは、君たちがまたでかけていくということに、賛成はできんね。」

ペドラリアス総督は、ピサロたちがまた探検にいきたいと申し出たのにたいして、ひややかにこういったのである。

ピサロとアルマグロはしかたなく、総督のところからすごすごひきあげてきた。

しかしルーケ神父は、そのことを聞いても少しもがっかりしなかった。

いつもおちついていて、頭のよくはたらくルーケ神父は、総督の扱い方を、ちゃんと心得ていたのである。

「まあ、私にまかせておきなさい。」と、彼はピサロとアルマグロにいった。

「このパナマの町にエスピノザという大金持ちの商人がいる。彼は君たちの話を熱心に聞きたがっているのじゃ。 私はいって、よく話してみるつもりだよ。それに総督も機嫌のよいときに多分、私の話を聞いてくれるはずだからね。」 |

フランシスコ・ピサロ

|

ルーケ神父は、まもなく商人のエスピノザのところへいって話をした。

その結果、エスピノザは二万ペソ(ペソはスペインの古い金貨・銀貨)を出資してもいいといったのである。

ルーケ神父は一方、ペドラリアス総督のほうもうまくときふせて、ピサロが第二回の探検にでかけることを、許してもらうことができたのだった。

ところで総督は許してはくれたが、ルーケ神父にこういったのである。

「わしはピサロという男をどうにも信用する気になれないのだ。あの男はむてっぽうだし、むこうみずで、わしのこのみにあわない。

アルマグロのほうがいいと思うから、アルマグロに指揮をとってもらったらどうだろう。

そうすればピサロだって、今までのように自分勝手な行動はできまいからね。」

ルーダ神父は、だまって聞いていた。

一五二七年の夏、ピサロとアルマグロは、二艘の船にそれぞれ乗りこむと、パナマの港を出帆していった。

二艘の帆船には、合計百五十人のむこうみずな、あらくれ男どもが乗っていた。

今度の航海では、ピサロはまっすぐサン・ホアン川(コロンビアの太平洋側に流れ出している川)にむかった。

パナマの南約630キロのところにある川であるが、そこで前にアルマグロがたくさんの金の細工物を持っているインディオ部落を発見したからである。

当時ピサロは、自分では少しも知らなかったのであるが、伝説につたわる「黄金の国」インカ(注6)の王国へ、すでに半分の道のりをきていたのだった。

(注6)インカ――十六世紀中頃スペイン人が侵入する前に、南アメリカのアンデス山地に高い文化を誇った民族の最後の王国を、インカ帝国とよんでいます。 「インカ」というのは、初めはクスコに住んでいた小さな部族の名前でしたが、一二〇〇年頃から国の形をとり、十四世紀頃から大帝国に発展すると、インカ部族と同じ言葉を使うものがすべて「インカ」ということになりました。スペイン人が入ってからは、帝国そのものもまた、インカ皇帝も、さらにはスペイン風でないものを全部、「インカ」とよぶようになりました。なお、このインカ部族の栄える前のアンデス山地の文化をプレインカ(前インカ)といっています。

スペイン人たちはサン・ホアン川の岸に船をつけ、付近のインディオ部落を荒し回って、かなりたくさんの金を手に入れることができた。

ピサロは、アルマグロにいった。

「ひとまずこの金を持って、パナマに戻ってくれないか。

総督をはじめおおくの人間がこれを見たら、なるほどと思って、今までの考えを変えるだろうからな。

そうなれば、もうしめたものだ。探検についてきたいという人間がいくらでも、現れるだろうよ。

とにかく、もっと人間がほしい」

アルマグロは承知して、すぐにパナマに引き返していった。

ピサロと百人ほどの部下があとに残った。

ピサロはルイス船長に、船をもっと南下させることをめいじた。そして、自分は、何十人かの部下と陸に残った。

ルイス船長は、命令どおり、船を南下させた。

くだるにしたがって、インディオ部落が予想以上にたくさんあるのがわかった。

彼らのたがやす畑は、いっそう広くなってきたし、その手入れはいっそうよくゆきとどいていた。

インディオたちは岸にあつまると、岸にそってくだってくる見知らぬ船を、めずらしそうにながめるのだった。

ある日、ルイス船長は、はるかむこうの海上に、大きな帆を目にして、びっくりした。

「一体全体、どこの船だろうか。この南の海にやってきたのは、我々が初めてだとばかり思っていたのに――。」

ちかよってみると、それは船ではなくて、すばらしく大きな筏(いかだ)だった。

ルイス船長の計算だと、縦が八メートル、横が二十八メートルほどあった。

筏のまんなかには、屋根のある家ができていて、荷物がたくさんつみこまれていた。

筏ははやいスピードで動いていて、甲板には数人の土民らしい人間のすがたが見えた。

彼らはキラキラひかる金や銀の、首飾りや腕輪をはめ、はでな色にそめた服をきていた。

ルイス船長をはじめスペイン人たちは、目をまるくして、このふうがわりな筏をながめた。

筏の上の人たちは、色が白くて目が黒かった。

どのスペイン人たちも、新大陸にきてから、そのような人問を見るのは初めてだった。

彼らの乗っている筏は、とてもすばらしいものだった。

帆は、立派な布(きれ)でできていた。 |

ピサロの船は大きな筏に出会った。

|

スペイン人たちはそれを一目見るなり、この海岸のどこかに文化のすすんだ国があることを疑う者は、もういなかった。

筏がすぐそばにちかづくと、ルイス船長はインディオの言葉を使って、大声でたずねてみた。

するとその言葉は、どうやらつうじたらしい。

一人が、すぐにこたえてくれた。

「私たちは、ずっと南にある、ツンベスというゆたかな町からやってきたのだ。」

ルイス船長がなおもたずねると、相手はまたこたえた。

「私たちの服は、ラマ(注7)という動物の毛を織ってつくったものだ。

私たちを治めておられる王様は、道ばたにころがっている石ころほども、たくさんの金や銀を持っていなさる。」

ルイス船長は、目をまるくするばかりだった。

彼らのいうことを、はたしてそのまま信用していいものかどうかわからなかったのである。

(注7)ラマ――南アメリカの山地で飼育されているラクダ科の動物でリャマ、ヤーマともいう。背にコブはなく、耳・首・足が長く、尾が短い動物。

肉は食用に、毛は織物や綱に、脂肪は灯油に、皮は靴などに利用される貴重な家畜です。

1.4 ピサロの決心 top

きて一方、陸に残ったピサロたちは、そのへんのジャングルを探し回っていた。

しかしどこへいってもインディオにあとをつけられ、誰かが少しでも隊から遅れたりすると、かならず襲われて殺されてしまった。

そのうえ、いたるところに沼地があるし、蚊が群れをなしておそってくる。

あいかわらず、黄金の国へいく道はどこにもみつけることができなかった。

ピサロたちは飢えと熱病になやまされ、へとへとになりながら、海岸へ引き返した。

部下の半分は、もう黄金の国をさがすことはあきらめてしまい、パナマヘかえりたかっていた。

するとそこへ、ルイス船長が船を指揮して戻ってきたのである。

「黄金の国は、たしかにありますぞ。」

ルイス船長は目を輝かして、ピサロに、途中でであったすばらしい筏の話をした。

「よし、それではすぐ出発しよう。」

今までかえりたがっていた男たちもそれを聞くと、にわかに新しい元気が、もりもり湧き上がってきた。

一向はすぐに船に乗ると、南へくだろうとした。

するとそこへ、運よくアルマグロが、新手の八十人と食糧をいっぱいつんで到着したのである。

「もうこうなれば、黄金の国をみつけたも同じことよ。」

スペイン人たちは、誰もかれもふるいたった。

すでに夏はすぎざっていて、暴風の季節がはじまりかけていた。

二艘の船は出発した。

灰色の雲が空をおおい、一日中ごうごうと強い風がふきあれた。

とうとう二艘の船は、ある島の入江に避難せずにはいられなくなった。しかし、宝の国はもう目の前である。

だが、一同のなかにはそんなにゆたかな国だったら、人間の数もすばらしくおおいだろうし、軍隊だって強いに違いないと思うものが いく人もいた。

「我々ぐらいの人数では、ひとたまりもなくやられてしまうに違いない。

なにしろ全部で百七十人しかいないんだからな。

相手の国には何千人、何万人という軍隊がいるにきまっている。」

そこでスペイン人たちは、パナマからもっと援軍をつれてくることを、あらためて相談しあった。

「よし、私が戻って援軍を集めてこよう。」

と、アルマグロがいいだした。すると、ピサロは険しい顔をして、

「いつも戻るのは君じやないか。そしてジャングルの土地に残って、インディオたちと戦い飢えるのは俺たちだ。」

すると、アルマグロも負けずに険しい顔になると、声を荒らくして、

「俺は君のそのようないい方が気にいらないんだ。」

「気にいろうと気にいるまいと、事実は事実なんだから仕方があるまい。事実を曲げるわけにはいかないじやないか。」

「なんだと!」

アルマグロは、腰の剣をすらりとひきぬいた。ピサロも負けずに、剣をひきぬいた。

二人は船の甲板の上で、むかいあってたった。いよいよ、どっちが勝つか、決闘しようというのである。

すると、ルイス船長があわててとんできた。

「喧嘩なんかしている場合じゃない。もし、パナマにいる人たちが聞いたら、なんというだろう。

二人のリーダーがきりあって、一人が死んだと聞いたら、さぞ、大笑いするだろうに。」

ルイス船長のいうとおりである。二人は、きりあうことはやめた。

そして話しあった結果、アルマグロがまたパナマに戻ることになったのである。

ピサロは、今度も残ることになったのだ。

アルマグロは二艘の船をひきいると、すぐにパナマヘ戻っていった。

ピサロとアルマグロはいったんは仲直りをしたが、あの争いごとがあってからというもの、もう二度とは昔のような仲にもどらなかった。

アルマグロは二艘の船をひきいてパナマに戻って、、すぐに人間を集めはじめた。

このことを知った総督のペドラリアスは、不機嫌な顔をすると、

「ばかなことをするものだ。人を集めにきて、その人間をつれて帰って何をするのかと思うと、沼地とかシャンタルへやって、インディオどもに殺されるだけじゃないか。」

総督はアルマグロをよぶと、面とむかって強い言葉で、

「わしはもう、一人でもパナマから人間をつれていくことは許さんぞ。」

総督はすぐに、タファーという家来をよぶと、

「すぐに二艘の船を用意し、乗り組みの人間を集めろ。そしてガヨという島へいってくれ。

そこに、ピサロと部下の者たちがいるそうだからな。その哀れな人間どもを船に乗せて、すぐに戻ってくるんだ。

いいか、ピサロには、あくまでわしの命令だというんだぞ。」

タファーはうやうやしく総督の前をしりぞくと、いわれたとおり二艘の船と人間を用意して、すぐ出帆した。

パナマを出て、南へ630キロほどすすんだ場所で、タファーはピサロの一行を発見することができた。

ピサロたちは五十人ほどで、海岸に粗末な小屋をつくって暮らしていた。

「ピサロ、総督の命令だからすぐ帰ってください。」

タファーは、総督の言葉を伝えた。しかし、ピサロは、帰ろうとはしなかった。

ピサロはすぐに仲間たちを残らず集めると、その前につったち、さっと腰の剣をひきぬいた。

なにをするのかと、一同がかたずをのんで見まもっていると、彼はその剣で、足元の砂の上に線をひいたのである。

ピサロは、するどい目をして、声をはりあげると、

「諸君、この線から内側にはパナマがあり、諸君の安全が保証されている。」

彼は足元の線をゆびさしながら、いった。

「そして、この線からこっち側には、飢えと苦しみと死が横たわっている。が同時に、黄金の国もあるのだ。

さあ、どちらがわでもいいから、諸君のすきなほうにたってもらいたい。

私自身はここに残って、あくまでも黄金の国を発見する決心である。

なんておめおめ、パナマへなど戻れようか。」 |

タファーから皆に戻れとの提督からの命令を受けたピサロは、

剣で線を引き部下にどうするかの決断を迫った。

|

ピサロの言葉に、十三人の男が、砂の上にひかれた線をふみこえて、ピサロのそばにつったった。

その十三人のなかには、あの航海の腕のすぐれているルイス船長もまじっていた。

残りの三十七人ほどのスペイン人たちは、動かなかった。

彼らは黄金の国をさがすことにあきあきしていたし、それよりもパナマへ帰りたいと思ったのだ。

タファーはこれを見るとおどろいて、ピサロにぜひパナマに帰ってくれとたのんだ。

いくらたのんでもきかないので、今度はおどしにかかった。

だが、ピサロは一度決心したことはけっして変えなかった。

彼の側についた十三人のスペイン人たちも、だれ一人決心を変えない。

いくら説得してもきかないので、タファーはピサロたちの一行を残してパナマに戻ることにした。

タファーは船の甲板で、ピサロの一行を見るのも、これが見おさめになるだろうと思うのだった。

まもなく二艘の船は水平線のかなたにきえていった。

あとに残ったピサロは、十三人の部下にむかって、

「ここにいては、やがては飢えてしまうだろう。私はここから北へ100キロほどいったところに、ゴルゴナといってもっと大きな、もっと住みよさそな島のあることを知っている。すぐに、そっちへ移ろうじゃないか。」

「でも、どうやって移るのですか。我々には、ボート一艘ないじやありませんか。」

一人がいうと、ピサロはなんでもないというふうに、

「筏をつくることにしよう。岸にそっていくのだから、危ないことはない。」

すぐに、筏つくりがはじまった。

ピサロたちは筏に乗ると、ゴルゴナ島につくことができた。

その島には、キジもたくさんいれば兎もたくさんいた。彼らは、弓で鳥や動物をしとめた。

ピサロの一行は、しばらく野蛮人のような暮らしをつづけた。

しかし黄金の国を発見できるという望みは、いまはあんまりあてにはなりそうもなかった。

1.5 発見された町 top

一方パナマへは、タファーが二艘の船をひきい、ピサロを島にのこしたままかえってきた。

これを見て、まっさきに心配しはじめたのは、ルーケ神父だった。

「このままですてておけば、ピサロたちが飢え死にすることは目に見えている。」

ルーケ神父は、ペドラリアス総督のもとへ日参すると、ピサロのように勇気のある男を、あのまま見捨ててしまってはいけないといった。

ルーケ神父は落着いた人だったし、それにとても利口な人だった。神父は、総督に、落着いた口調で、

「私たちのスペイン王は、新しい大陸のすみずみまで、探検されることをのぞんでおられるのです。

そして、ご自分の派遣した総督が、各地に探検をすすめることを希望されているはずです。

そのような国王が、もし新しい土地の探検にいったピサロたちの一行が援助もされず、飢え死にしたとお聞きになったら、どんなにお気持ちをそこなわれることでしょう。」

本国の国王のことまでもちだされては、さすがの総督も考えなおさないわけにはいかなくなった。

それにルーケ神父は、国王にも信頼されている。

もしルーケ神父自身が、そのことを国王にうったえでもしたら大変なことになる、と思ったのである。

とうとう、ペドラリアス総督はおれて、

「それでは神父、アルマグロをやることにしよう。

今度はピサロもこりているだろうから、きっと戻ってくることだろう。」

こうして、さっそくアルマグロは、船に食糧をつみ人々を乗せると、パナマを出航してピサロたちの救助にむかった。

アルマグロは熱心にあちこち探し回って、やっとゴルゴナ島でくらしているピサロの一行を発見した。

誰もかれも、ひげはのびほうだい、衣服はぼろぼろ、まるで野蛮人そっくりだった。

しかし、そんな有様になっていても、ピサロはあくまで黄金の国を発見しようと決心していたのである。

「なんとしても、もっと南へすすもう。きっとルイス船長があったという、めずらしい筏に乗った人たちの国へいきつくことができるだろう。

たしか、ツンベスとかいう町だったな。」

ピサロは、あくまでも南へ下ることを主張してやまなかった。 |

ピサロの探検航路

|

アルマグロも賛成して、再び彼らは南へ、未知の海へと船を乗りだしたのである。

少しくだると、左手に見えている土地の様子がしだいにかわってきた。

沼地やジャングルはしだいに姿をけしていき、そのかわり、なだらかな丘のつらなりが現れた。

そしておどろいたことに、丘のあちらこちらには、白くぬられた家々が日光に明るく輝いていたのである。

海岸のながめは、スペイン人がこれまで見たこともないくらい、すばらしいものだった。

緑の木々のしげる丘がずっと奥へつづいていて、そのはるかむこうには、雪をいただいた高い峰みねがそびえている。

あとでわかったことであるが、それがいまのアンデス山脈だったのだ。

青い空を背景にそびえたつ高い峰には氷河が見え、それには日光がキラキラ反射していた。

ツンベスの港に到着したピサロの船 |

ピサロたちをのせた船は、にわかに大きな湾にはいりこんだ。すると、その岸には、美しい町があった。

町のとおりはひろくて、まっすぐのびていた。広い道の両側には、石づくりの家がならんでいる。

あちらこちらに、美しい花をつけた木々やしげみが見え、家のまわりには、緑の木々がうえられている。

畑は、手入れがよくゆきとどいていた。

ピサロたちは、とうとうあの不思議な人たちが話していたツンベスの町へついたのである。

これもあとでわかったことであるが、その町はペルーの国の一番北のはしにある町だったのである。

翌朝、ピサロは部下たちを二人ボートにのせて、岸へ送った。二人はボートを岸につけると上陸した。

波止場は、すばらしく立派だった。

二人を見ると立派な服をきた人びとが、ぞろぞろめずらしそうにまわりに集ってきた。

それらのインディオたちは、とても親切で、ひげづらの二人を町につれていくと、いろいろともてなしてくれた。

二人のスペイン人は、こんなにきちんと整とんされている町を見たことは、なかった。

どこにも、ごみひとつ落ちていなかった。

実に清潔な町だった。

二人は、まる一日、まるで夢でもみている人間のように、町のあちこちを歩きまわった。

どこもかしこも、すばらしいものだらけである。

二人はおそくなって船に戻ってくると、ピサロに、町のすばらしさについて、夢中になって話しだした。

「すごい、すごい。どの家も明るい色のレンガでつくられているし、神殿の中は、いたるところ黄金づくりでした。」

一人が興奮して、どもりながらいうと、もう一人が、

「全くです。町の一番えらい人――町長さんが、食事を一緒にしようといってくれたので、その人の家へいってみました。広い家で、床にはどこからどこまで、すばらしい絨毯(じゅうたん)がしいてありました。

あんな立派な家は、本国のスペインにだって、めったにありませんね。

それに、テーブルに出されたうつわのすばらしいことといったら……どれも、金と銀でできているんです。

それに、ごちそうがまたすばらしいときています。

食事がすむと、今度は大きな神殿につれていかれました。入ったとたん我々二人は、それこそ夢でもみているんじゃないかと思いました。いま、こいつがいったように、どこもかしこも黄金ずくめなのです。」

とその男は、もう一人の男を指さすと、またつづけた。

「かざってある像はどれも純金だし、祭壇も純金なのです。装飾の美しい木の実や花まで、金でつくってあるんですからね。 また、おどろいたことには、立派な水道設備がありました。」 |

ピサロは二人を部下を町に上陸させた。

町は驚くほど立派なものであった。

|

二人は、それからも口をそろえて、すばらしい町の様子を語ったが、ピサロは素直に受取ることができなかった。

そこであくる日になるとピサロは、今度はよく頭のはたらくペドロ・カンディアという下士官を上陸させてみた。

本当かどうか、確かめさせたのである。

やがて、ヘドロは戻ってきたが、すっかり興奮していた。

彼は、まえの日に上陸した二人のいうことが、少しも間違っていないと念をおした。

「全く、すばらしい文明をもった国です。」

ペドロは神殿に案内されて、黄金のコップでトウモロコシでつくった飲みものをごちそうになったし、いろいろなもてなしをうけたのだった。

「ツンベスの町長は、大きな金の耳飾りをつけていました。町長はなんでもインカ帝国の皇族だといっていました。

砦にも案内してもらいました。三重の城壁をそなえていて堅固なものです。うっかり攻めたら、あべこべにやられてしまうでしょう。」

ピサロは考えにふけった。いよいよ、黄金の国にはいりこんだのだ。

しかしペドロのいうように、うかつに上陸して、それらの黄金を手に入れようとしたら、きっと一人残らずほろぼされてしまうに違いない……。

「待てよ。功をあせってはいかん。なにしろ味方はこのとおり小人数だからな。もっとつれてこなければ、危ない。」

ピサロはいろいろ考えたすえ、インディオに船にきてもらうことにした。

若いインディオ二人を、パナマまで、つれてかえろうと思ったのだ。

二人の若いインディオは、スペイン人たちの町を見たいと思ったのだろう。いくことを承知してくれた。

ピサロは二人のインディオを船にのせると、ありったけの帆をあげ、全速力でパナマに船を走らせた。

スペイン人たちは、その二人のインディオに名前をつけた。 |

インカがきずいた城壁の窓

|

一人はフィリップ、いま一人はマーチンとよぶことにした。よびやすい名をつけたわけである。

二人のインディオは、スペイン人たちが自分たちより、はるかに強くて立派な国民だと思いこんでいたのだが、その期待は、見事にうらぎられた。

肝心のパナマについたものの、ちっとも美しい町でもなんでもなかった。

これでは自分たちの町のほうがずっと立派だ。二人のインディオは、そう思った。

さて、パナマに戻ってきたピサロとアルマグロは、すぐにルーケ神父にあって、一部しじゅうを報告した。

三人はつれだって、ペドラリアメ総督の前へ出た。

ピサロとアルマグロは、かわるがわる、総督に、今度の航海のこと、インカという国のツンベス町のすばらしい様子、そこに住む人たちのことなどを、くわしく話した。

最後に、ルーケ神父はあらたまった様子をすると、

「総督、そのゆたかなインカという国をわが国のものにしたらいかがでしょう。まだどこの国にも知られておりません。

しかしそれには、多額の費用がいります。とうてい私どもだけでは、まかなえませんが……。」

ヘドラリアス総督は、無表情な顔をして話を聞いていた。

彼はいつでも、自分より勇気のある人間とか、自分よりはるかにうまいことをやりとげた人間を憎むのだった。

それで、今度も機嫌がよくなかったのである。

「わしは援助なんかはしたくない。そのインカとかいう国にスペインの植民地をつくったら、せっかくこのパナマに町ができたというのに、みんながそっちへいってしまうではないか。

それでは、この町をよくしようと努力しているわしは、一体どうなるのだ。そんな計画には、わしはのらん。

それにわしは、人を送ることも許さない。もう今まで、一体何人の犠牲者をだしたというんだ。

それなのにその代償としては、ほんのわずかな金銀の細工物ではないか。」

ペドラリアス総督は、不機嫌そうにそれだけいうと、すっと奥へひっこんでしまった。

ピサロとアルマグロは、ルーケ神父のあとについて総督官邸を出たが、二人は総督の剣もほろろの様子にすっかり腹をたてていた。

それに二人は、なんとかしてあのインカ人たちの富を自分のものにしようと、いてもたってもいられない気持ちだったのである。なにしろ新大陸にわたってきて以来、長いあいだ貧乏暮らしをしてきたのだ。それが手をのばしさえすれば、いくらでもすきなだけ金がつかめるという、またとないチャンスに恵まれたのではないか!

それなのにペドラリアス総督は、冷たい顔をしたままで、少しも助けてくれようとはしない。

二人がカンカンに腹をたてたのも最もだったといえよう。

二人はカンカンに腹をたてたが、ルーケ神父だけは相変らず冷静だった。

「まだ望みがなくなったわけではない。まだ望みは残っている。それは本国のスペイン国王に頼むことだ。ピサロ、君は自分で本国へいって国王にあって、よくお願いしてみたらどうだ。」

こういうわけでピサロは、部下のなかでもかしこいペドロ・カンディアをつれると、すぐにスペインヘむけて旅だった。

本国につくと、ピサロはすぐに宮殿へ参上した。

そして、カルル五世(注8)におめにかかりたいと申し出て、許された。

(注8)カルル五世――十六世紀の前半にスペイン王(在位一五一六~一五五六年)と神聖ローマ帝国(今のドイツ)皇帝(在位一五一九~一五五六年)とをかねて両国を治めた王(一五〇〇~一五五八年)。このため、カルロス一世とも、チャールス五世ともいわれます。

当時、新大陸発見などで栄えたスペインをはじめ、ヨーロッパの広い地域を手中に治めたわけですが、領地内の対立がはげしかったうえに、ヨーロで(各地が宗教改革運動で動揺していたときであり、苦労のおおい生涯をおくりました。

ピサロは国王にインカの国を発見するまでのさまざまな苦心と苦労をくわしく物語った。

国王は大変な野心家で、めったに感情を顔にあらわすような人ではなかった。

が、ピサロの苦難の数々を聞くと、目に涙をうかべて、

「よくやってくれた。おまえたちのほしいものは、何によらずかならずあたえるから、そのつもりでいるように。」

国王の言葉に、ピサロは今までの苦労もむくいられたと思って、ほっとした。 |

スペイン王カルル五世

|

だが、役所の手続きはめんどうで、長引いた。

ピサロは一年たってやっと、その新しい国インカの総督に任ずる、という書類を手にすることができたのである。

仲間のアルマグロは、インカ人のツンベス町の新しい砦の司令官に任命された。

船長のルイスは、南方の海をつかさどる大船長という役目をあたえられた。

ピサロと一緒にきたヘドロは砲兵隊長に、ルーケ神父はツンベス町の大僧正という役に任せられた

国王はインカの国にある金の宝物の五分の一を受取ることになった。

しかし国王は全面的にピサロを援助したのではない。

国王から支給された金は、大砲二門と食糧がととのえられるほどの額にすぎなかった。

しかし仕方がない。文句をいっている場合ではなかったので、ピサロは、一五三〇年の春になると、パナマに戻った。

彼は四人の弟もこのとき一緒に、パナマにつれてきたのだった。

パナマで首を長くして待っていたアルマグロは、国王のこのやり方を知ると、思わずかっと腹をたてて、どなった。

「ピサロ、君だけいいことをしているじゃないか。

君は総督に任せられたのに、この俺はたかだか砦の司令官というのは、一体どうしたわけなんだ。

俺は六年間も君と一緒に計画をねり努力し、危険な目にもいやというほど出会った。

国王は、それらのことを忘れているではないか。一体君は、国王にどんなことをいったんだ?」

「なにをいおうと、俺の自由ではないか。君にとやかくいわれる筋は少しもないぞ。」

「なに、俺とやる気か。」

「よし、やろう。」

二人はいつかのように、腰に手をやると、剣をひきぬいて身がまえた。

するとそこヘルーケ神父がやってきて、二人の間にわってはいった。

「これこれ、二人とも、いまはあらそっている場合ではない。

大きな冒険が目の前に待っているというのに、そのことを忘れては困る。

国王は君たち二人に、それぞれ位をあたえられたのだから、それがあれば私はこのパナマで、いくらでも遠征の費用を集めることができるのだよ。」

ピサロとアルマグロは、ルーケ神父になだめられて、しぶしぶ剣をもとにおさめた。

ルーケ神父は、大金持ちの商人の間を歩きまわり、費用の金を集めた。

こうして三艘の帆船がととのえられ、百八十人の人間か集められたのだった。

1.6 スペイン人町をつくる top

一五三一年の一月、ピサロはそれらの船をひきいると、いよいよインカの国へむかって、パナマを出発した。

アルマグロは、今度もあとに残った。

ピサロは、やっとのことでツンベスの町へつくことができた。

上陸して、初めの数週間は、インカ人たちは、ピサロたちスペイン人に友好的で、親切にもてなしてくれた。

スペイン人たちは、初めのうちは、湾内にある小さな島に上陸して、そこで暮らしていた。

そして、そこからボートで、ツンベスの町へいった。

しばらく様子をみているうちにピサロたちは、インカ人より自分たちのほうが強いと信ずるようになった。

それというのはインカ帝国の兵士たちは、武器としては青銅の槍とか棍棒(こんぼう)しか持っていなかったからである。

インカの国には、鉄製品というものが、まるっきりなかった。

彼らは鉄というものを知らなかったのである。

それに、彼らは馬を見るのも初めてだった。ピサロは、パナマから馬を二十七頭、船につみこんでつれてきていた。

「このぶんだったら、戦いになっても自分たちが勝つ自信は、充分にあるぞ。」

スペイン人たちは、ピサロをはじめとして、みんなそう思った。

スペイン人たちは新大陸にうつってきてから、あちらこちらと探検してまわり植民地をつくったが、彼らは土民たちに少しも親切ではなかったし、公平でもなかった。

それというのもインディオどもは異教徒だったし、それにスペイン人たちはインディオを人間と思っていなかったからである。 |

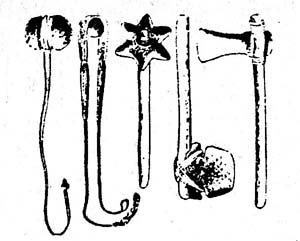

インディオたちが用いた武器

インカ以前に栄えた国の土器に描かれていた模様ですが、インカ人も使ったと考えられています。

|

ピサロにしても、同じことだった。

彼はスペインにいたときは豚飼いで、読むことも書くこともできない人間だった。

ピサロは部下のものたちと相談して、ツンベスの町をいっきょに手に入れてしまうことにし、その日を八月十五日と決定したのである。

ツンベスのインカ人たちは、ピサロの一行が自分たちの町を攻撃する準備をととのえていることを、どこからか耳にしたのである。

「あんなに歓迎したりするのではなかった。」

インカ人たちは、このまえスペイン人に友好的な態度をしめしたことを、いまになって後悔した。

インカ人たちはひそかにピサロたち一行の鼻をあかす仕事をすすめた。

それは、あのフィリップとマーチンの二人のインディオの通訳でさえ知らない間のできごとだった。

八月十五日、ピサロたちは予定どおり、剣を片手にツンベスの町へ上陸した。

町ヘー歩足をふみいれたとたん、一行は、あたりのただならぬ空気におどろいた。

道路はもちろんのことどの家にも、いやどこにも、人っ子一人見かけないのである。

町はほこりをかぶって、シーンとしずまりかえっている。

インカ人たちは、自分たちの財産のいっさいがっさいをかき集めて、ペルーの奥深く逃げてしまったあとだったのだ。

宝物の山とその分け前をあてにしていたスペイン人たちは、すっかり、あてがはずれてしまった。 |

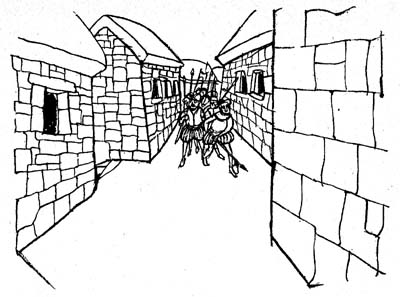

ピサロ一行が戦闘態勢でツンベスに乗り込んでみたら、

町はもぬけの空になっていた。

|

フィリップとマーチンは恐れおののきながら、怒り狂うピサロの前にたつと、

「みんなは、山のむこうへ、いっちまったんです。」と、いった。

「たぶん、奥地のカハマルカの町へいったのでしょう。

そこには、今度インカ帝国の新しい皇帝になられたアタワルパ(注9)さまが住んでおられます。

(注9)アタワルパ――インカ最後の皇帝(在位一五三二~一五三三年)。インカの十一代めの皇帝ワイナ・カパックは、帝国を二つにわけ、クスコの周辺を正統の跡取の息子のワスカルに、キート地域を弟のアタワルパにあたえました。ところが、父王が死ぬと二人は争いをはじめ、アタワルパはワスカルをやぶって、インカ全土を治めました。しかしこの時、スペインのピサロたちが侵入して、アタワルパ王は牢に閉じ込められ、一五三三年、絞首刑にされてしまいました。

あのかたは、お兄さまのワスカル(在位一五二五~一五三二年)さまと戦って、この国をお治めになったばかりで、いま、非常に強い軍隊をもっておられます。

ピサロ閣下、もし、あなたがそのカハマルカまでおいでになることができれば、このペルー中の黄金や宝を手に入れることも、できないことではないと思います。」

「アタワルパは、どのくらいの軍隊をもっているのだ?」と、ピサロはたずねた。

黄金や宝と聞いて、さっきまでの怒りは、どこかへふっとんでしまったようである。

二人の若いインディオは、ちょっとためらった。

「たぶん、二十万人ぐらい……。」と、一人がこたえた。

「とにかく、ものすごい数です。」

このようなたくさんの軍隊を相手に、このわずかのスペイン人たちが戦いを仕掛ようなどとは、とても考えられない。

そういった様子が、その言葉のはしにありありと現れていた。

おりしも、アルマグロのひきいる船の一行がパナマからツンベス町に到着した。

船には百二十人の新手が乗りこんでいた。

が、それとても前からいた志願兵たちとあわせて、三百人にみたないのである。

この三百人たらすのスペイン人たちが、二十万のインカ軍をむこうにまわして、戦いをいどむなどということは、全く自殺行為にもひとしかった。

ここまできていながら、インカの莫大な財宝を手に入れることができないなんて、ピサロは残念でしかたがなかった。

ピサロはツンベスの町にある宿舎の一室にとじこもると、たった一人で幾晩も幾晩も考えこんだ。

壁に囲まれたくらい部屋の中には、インカ人のつくったランプがひとつ、ほそぼそとともっている。

その下でピサロは、どうしたらインカの大軍をうちやぶって、宝を手に入れることができるか――その事ばかりを、あれこれ考えていたのである。

そのためには、まずこのツンベスの町からほかへひきうつることだと、ピサロは決心した。

ツンベスの町は、あまりにだだっぴろくて、敵の攻撃をふせぐには、けっして堅固とはいえない。

それにちかくの島には、狂暴なインディオがいて、いつ攻めてくるかもわからなかった。

どこかもっと南にくたってよい場所をみつけ、そこに根拠地をおいてパナマとの連絡も、よくつけられるようにしておいたほうがいい――。

ピサロはそう決心すると、すぐに一行をひきいてツンベス町をあとにした。

しかし、いけどもいけども、からからにかわききった砂漠のような土地がつづいた。

真っ青な空の下に、灰色の砂丘が、くっきりとあざやかにうかびあかっている。

部下たちは疲れと不安のため、すっかり動揺してしまっていた。

部下たちのためにも、よい根拠地をみつげて、充分休ませてやらなければならない……。

ツンベスを出発してから三週間め、ピサロたちの一行は、ようやくのことで、根拠地とするにふさわしい土地をみつげだすことができた。

そこは、砂漠の中のオアシスともいうべきところで、アンデス山脈からながれでた川が、太平洋にそそいでいる地点にあった。

青々と草木がしげり、トウモロコシなど、ゆたかな穀物がみのっていた。

土地の人々はそこを、タンガラーラとよんでいた。

スペイン人の志願兵たちのなかには、大工もいれば、石工もいるし鍛冶屋もいるので、町づくりにはことかかない。

インディオの労働者たちを使って、たちまち、石づくりの教会をたて、倉庫をつくり、要塞をきずいた。

町の周りには、石と木材をたっぷり使って、高い頑丈な柵をもうけた。

その町には、サン・ミゲールと名前をつけた。

敵のどんな大軍に攻められても、百人の守備兵さえあれば、少なくとも十日はもちこたえられるだろうという町だった。

十日あればその間に、パナマからの援軍をもとめることができるというわけである。

さてそこでピサロは、彼の波乱のおおいむこうみずな生涯のなかでも、一世一代ともいえるはなれわざをやってのけたのである。

ピサロは、町にいる兵隊たちのなかから百七十七人の精鋭をえりすぐった。

そのなかの三人だけが、重くてぶかっこうな火縄銃で武装していた。

こういう火器をもっていく本当の目的は、これをインディオたちにむかってぶっぱなし、その大きな音で相手の胆(きも)をひやさせることだった。

十七人の兵隊たちが、石弓を手にしていた。

しかし、この武器の一番の弱みは、一分間に一発しかうてないということだった。

そこで九十人の歩兵隊は、それぞれ、鉄のほこ先のついた長いやりや剣を持った。

残る六十七人の兵隊は、騎兵隊だった。

「味方の数は少ない。が、我々の胸の中には、勇気がみちあふれている。」

ピサロは、この小さな軍隊を前にして、演説した。

「諸君は、私がインカ皇帝アタワルパをもとめて、あの山をこすために、とくにえりすぐった人々である。

我々はこの新しい町サン・ミゲールをまもるために、百人の仲間をここに残していかなければならない。

諸君のなかにも、私についていくよりはあとに残ることを希望する者があったら、いますぐ申し出てもらいたい。」

おどろいたことに、あとに残るのを希望したのは、たったの九人にすぎなかった。

残る百六十八人の者たちは、ピサロについていくことを、かたく誓ったのである。

兵隊たちの顔はひきしまり、いくらかは脅えているようでもあった。

けれどとにもかくにも、彼らはピサロにしたがって、ピサロのいくところならどこであろうと、ついていく決心で出発したのである。

1.7 皇帝のキャンプめざして top

ピサロたち一行は、奥地へ奥地へと足をすすめた。

ちょうど海岸と山との間にあたる平原をとおりすぎたとき、一行はそこに小さな美しい谷間があるのを発見した。

その谷間から上にむかって、よく手入れのゆきとどいた果樹園や、黄色にみのったトウモロコシ畑が、段々畑になって広がっていた。

果樹園や畑のまわりには、たくさんの小川がちょろちょろと音をたててながれている。

そのなかのいくつかは、石できずいたすばらしい水道設備で、どこからか水をひいていた。

おそらく、灌漑用の水路に違いない。

サン・ミゲールをたってから十七日めになると、道はそろそろ険しくなってきた。

あたりは、背の高い木々におおわれている。

アンデス山脈の麓にある、森林丘陵地帯に入ったものに違いない。

そのとき、アタワルパの軍隊から、一人の高官が、ピサロにあうためにやってきた。

このインカ人は、ピカピカに輝く肌と威厳のある顔を持った、がっちりした骨組みの男だった。

濃い黄色の衣服をつけ、腰には幅の広い赤い飾り帯をまいていた。

スペイン兵たちは、この高貴な男の耳たぶに、大きな純金の耳飾りがついているのに、まず目をつけた。

つづいて、スペイン兵たちの目は、男のはいているサンダルのバックルの上にとまった。

それも、やはり純金でできていた。

「太陽の御子(みこ)であり、この国の偉大な支配者である私の主人は……、」と、そのインカ人は、うやうやしくいいだした。

「あなた様方に、ご挨拶をお送りいたします。主人は、あなた様方を喜んでお迎えし、友好を結びたいと申しております。どうかこの山の中にある主人のテントをおたずねくださって、主人にお会いになってください。」

ピサロは皇帝に言い伝えるよう、その返事を使者に伝えた。

ここへくるまでは、いつインカの伏兵に襲われるかと、ピサロ自身も内心、びくびく者だった。このように地理が少しもわからない山奥で敵に襲われたら、いっぺんで全滅である。

皇帝の使いは、インカ軍のほうに敵意のないことをしめしていたので、ピサロはほっとした。けれどもまだ、すっかり気をゆるすことはできない。

皇帝の使者は、あるいはこちらを油断させるためのわなであるかもしれないからである。ピサロにひきいられるスペイン兵たちは、油断なくあたりに気をくばりながら、山の中へとむかった。

皇帝のもとにたっするまで、ピサロたちは、いくつかの美しいインカの町を通りすぎた。スペインの本国でさえ、あまり見られないような、立派な石の橋をいくつか渡った。

やがて一行は、南北に走っている立派な道路の前に出て、目を見張った。これは王道といわれる、軍隊のための道路であって、世界の各地で見られるものである。

だがこれほど美しくこれほど整然としている王道を、スペイン兵たちはいまだかつて見たことがなかった。

スペイン本国はもちろん、ヨーロッパのどこにも、これほど立派な王道はないに違いない。 |

見事にきずかれたインカの段々畑

アタワルバ皇帝から、使者がやってきた

|

しかも海抜三千メートルを超すこの高地にである。

低い石段をしきつめた、この広い道路は、実に見事なものであった。

これをながめているうちに、スペイン人たちは、これから自分たちがしようとしていることが、どんなに大変で大きな危険をはらんでいるかを、すこしずつ思いしらされるような気持ちに襲われはじめた。

「インカ人という奴は、ちょっとやそっとの種族とは、わけがちがうようだぜ。」

と、あるスペイン兵は仲間にささやきかけた。

「よっぽど腕のいい建築屋や、頭のいい百姓たちのいる国だぜ。むこうの道を見てみろよ。

あそこの大きな川にかかっている橋なんざあ、スペインのタホ川(スペインとポルトガルの間を流れて、大西洋にそそぐ川)でさえおめにかかれないほど、たいしたものだぜ。ああ、天にましますわれらが神よ。

願わくは俺たちの隊長ピサロさまが、皇帝のキャンプについたなら、できるだけおだやかに取引をすすめることを!

なにしろ俺たちは、このでっかい土地に、ほんの少しの人数しかいない。

しかも、インカ人たちときたら、全く強い野郎どもときてるんだからな。」

が、やがて一行は、高い山にさしかかった。

人々は、そそりたつ氷におおわれた山の頂上を下からながめたときよりも、また谷底へ深くきりこんだときよりもなおいっそう、ゆううつな気分におちいった。

細い曲がりくねった道を、人々は、なおも上へ上へとすすんだ。

どこもかしこも、ほとんど雪におおわれているように見えた。

道は大きな岩かげをまわって、だんだんと細くなっていく。

最後には、わずか二メートルか三メートルぐらいにまでせばまった。

道の一方は、そそりたつ岩壁であり、一方は底しれない谷底の森林まで、垂直に落ちこんでいる。

兵隊たちのなかには、スペイン山岳地方に住んでいた者も少なくなかった。けれどこれらの者たちでさえ、いまだかつて、このような険しい上り坂や、危なっかしい曲がり道を見たことがないというのだった。

「もしインカの奴らが、俺たちがとおるのを邪魔する気なら、奴らの一ダースもいりゃあ、こういった曲がり角のどっちかで、俺たちをやっつけることもできるだろうな。」と、一人の兵隊がつぶやいた。

「そうともさ。上から大石を落っことして、俺たちの頭をぶちわるなんざあ、わけのねえことよ。」と、もう一人があいづちをうった。

それを聞くと他の兵隊たちは、おそろしそうに自分たちの頭上高くそそりたっている岩壁を、ながめやった。

「アタワルパというインカの大将が、今まで俺たちをほうっておくなんて、全くおどろきいったしだいだよ。」 |

アンデス山地の谷間を走る道

|

こうして恐れおののきながらも、スペイン兵の一行は、雪と氷にとざされた高原をふみしめ、やっとのことで見晴らしのきく、広々とした場所に到着した。

とはいえそこは、草も木も一本もない、荒涼とした裸の土地で、冷たい風がたえまなく、気味の悪い音をたててふきすさんでいた。

その夜はあまりに寒かったので、兵隊たちのなかには凍傷にやられ、手足をぶよぶよにしてしまった者もあった。

インカ皇帝はインカの貴族たちを使者として、次々に送ってよこした。

使者たちはいずれも、アタワルパ皇帝のキャンプをおとずれるため前進するよう、ピサロにすすめた。

「奴らは、いやに熱心だな。」

ピサロはうたがわしそうに、仲間のスペイン人にささやいた。

「なんだか、私たちをこの国の中心部にひきいれることを、いやに急いでいるようじゃないか。気にいらんな。」

が、とにかく、一行は前進した。広い高原を、二日かかって、ついに、山の東のはずれにたつことができた。

いまふみこえてきた白銀の山なみは、人々のうしろにあった。

四日めの朝、曲がりくねった道を大きくまわってすすむと、突然、目の前がぱっとひらけた。

見よ! 足下はるかに大きな美しい町が、いてついた朝ぎりの中に、キラキラと光り輝いているではないか。

ぬうようにキラキラ流れるいくつもの川。

白い壁に朝の光をうけて、しっとりとおちつきを見せる絵のような村々の家、はてしなくひろがる果樹園、緑の畑、うっそうとしげる木立ち……これこそまさに、皇帝のいるカハマルカの町だ!

この小さな町の前面には、大きな神殿の白い壁が見え、やはり真っ白な砦の高い壁が、おりめただしく区切られた、美しい道路をかこむ家々を見下ろしていた。

しかし、スペイン兵たちは、このようにゆたかな美しい景色を、いつまでものんびりとながめているわけにはいかなかった。 人々の目は、そこから少しはなれた、谷間の上にくぎづけになった。

幾百、幾千ともしれないおびたしいテントが、その緑の谷間を埋めていたのだ。 |

スペイン兵たちの目の前に現れたカハマルカの町

|

まるで広い芝生の中に、ぎっしりと植えられた雛菊(ひなぎく)のようである。

それは疑いもなく、インカ軍のキャンプであった。

「なんと! フィリップとマーチンのいったことは、本当だったのだなあ。」

ピサロは、まわりにいる士官たちにいった。

「私は、あのろくでなしたちがいっていることが嘘であればと、願っていたが、いま、奴らがけっして嘘をいったのではないことを、この目にはっきり見せつけられたわい。」

「今から引き返しても、遅くはありませんよ。」

と、一人の士官が口をだした。だが、ピサロは、強く頭を横にふると、

「いや、だめだ。インカの皇帝が、我々をこの国のこんな奥深くまで誘いこんだのには、それだけのわけがあると思う。

奴は我々を、わなにかけようとしているのだ。

我々が、もしここで引き返しはじめようものなら、奴はだまって、我々に山をこえさせたり、海岸にもどらせるようなことはしないだろう。」

ピサロたちの一行は山をくだると、カハマルカの町に入っていった。

カハマルカの町は、薄気味悪いほどしずまりかえっていた。人っ子一人いない。

町の中心部あたりに、大きな三角形の広場があり、そのまわりをひくい塀が取り囲んでいた。

塀にはところどころ、アーチ形の入口がついている。

この広場は、おそらく兵営だったのだろう。

とにかくピサロは、そこを兵営として使うことにした。

その夜はピサロたちは、兵営の中でキャンプした。

塀の上には見張りをたたせ、たえずあたりに注意をくばることを忘れなかった。

1.8 ピサロの奇襲戦法 top

つぎの朝、ピサロはスペインからつれてきたエルナンド・ピサロ(一五〇四頃~一五三八年)を、インカの陣営に送った。

エルナンドは、全くこわいもの知らずの、荒々しいむこうみずな男たった。

「皇帝のキャンプは、むこうに見える広い道を五キロばかりいったところにある。」

ピサロは、エルナンドにいった。

「二十騎ばかりの騎兵をつれていけ。そして皇帝にあってくるのだ。

奴が友好を結びたいといいだしたら、明日、皇帝を私どもの陣営にお迎えいたしたいと、総督が申しておりましたと、伝えるんだ。」

エルナンドは、おどろいたように、兄を見つめた。

「なにか、くわだてがあるのかね。」

兄のフランシスコ・ピサロは、うなずくと、

「そうだ、皇帝をとっつかまえてやるつもりなのだ。奴が我々をつかまえるまえにな。わかったか、さあ、いってくれ。」

エルナンドは兄の命令をうけると、さっそく騎兵隊をひきいて、インカのすばらしい道をつっ走った。

一隊はインカの陣営のはずれすれすれのところで、馬をとめた。

まもなくこの荒々しいスペインの使者は、およそ五百人はいるかと思われるインカの廷臣たちのいならぶ場所に、つれていかれた。どの廷臣たちも、青色や赤色の、キラキラと輝く美しい衣服を身にまとっていた。

廷臣たちは身動きもせずに、しかし油断のない様子でたっていた。

廷臣たちに囲まれて、一人の男が低いいかにも重そうな立派な床几椅子(昔、狩や陣中で使った折り畳みの椅子)に腰をおろしていた。

この男こそ、皇帝アタワルパその人であったのだ。

皇帝は年の頃三十五歳ばかりで、背かっこうは中ぐらい、見るからに威厳をそなえていた。

体中の皮膚をピカピカとぬりたてていて、中々の美男子である。

みじかくかった黒褐色の髪の上には、金で飾りたてた王冠がのっていた。

きらめく王冠からは、真赤な房が皇帝のひたいのあたりまで、たれさがっていた。首には目もさめるような、エメラルドの首飾りがかけてある。

通訳の一人をつうじて、エルナンド・ピサロは、皇帝に挨拶の言葉をもうしあげた。

けれども、アタワルパ皇帝はひとことも口をきかない。

ただ、じっと、目の前の土の上をにらんでいるだけだった。

最後にエルナンドは、兄の総督がスペイン人のキャンプに皇帝をご招待したいといっているむねを、伝えた。

すると皇帝は、やっと口をひらいて、

「総督に伝えるように……。」と、いいたした。 |

着かざったインカの皇帝

|

「明日の朝まで、私は断食をする。それがおわったら、供の者をつれていってみよう。

総督とそのほかの者がこの町にいる間は、あの広場の建物の中にいてよろしい。

だが私がいくまで、他の場所に入ることは許されない。

そのほかのことについても、私の命令にしたがわなければならない。」

エルナンド・ピサロはすぐに馬で走りさると、皇帝の言葉を兄のピサロに伝えた。

ピサロはそれを聞くと、満足そうにうなずいてみせた。

彼はインカ帝国を打倒すための、うまい手だてを考えついたのである。

あくる朝、太陽が高く谷の上をてらしだしたとき、スペイン兵たちは緊張とおそろしさの入りまじった表情で、はるかむこうからちかづいてくる長い行列を見まもっていた。

行列の一番先頭には、たくさんの召使たちが、長いほうきで道路のちりやほこりをはききよめながら、すすんでくる。そのつぎには、堂々たる隊伍を組みながら、美しい衣服をつけたインカの貴族たちが、五、六百人もつづいている。

これらの行列の頭の上に、一段と高く純金で飾りたてた輿(こし=屋形の中に人を乗せ、その下に取付けた二本の棒を担いで運ぶ乗物)を、六十人の屈強な奴隷たちにかつがせて、腰をおろしているのがアタワルパ皇帝だった。

行列の最後部には、これまた、おびただしいインカの廷臣たちがつづいている。

ピサロと数人の士官たちは、輿が広場の中へはこびこまれてきたのを見ると、皇帝と会見するためにすすんでいった。ひととおりの挨拶をかわしたのち、スペイン人の中からバルペルデという名前の僧侶がすすみでて、通訳をとおして皇帝に、カトリックの教えをといた。

たぶん皇帝は、この長たらしい説教をよく理解できなかったに違いない。

皇帝の顔にはたちまち、怒りの色が現れた。

「われらが神は……。」

アタワルパ皇帝は、太陽をさししめして、叫んだ。

「けっして、そこなわれるということはない。今もなお、あの大空におわしまして、子らなる我らを見まもっておいでなのだ。」

そして、何事か大声で、もどかしそうにしゃべりながら、通訳にいった。

「あの者どもに言い伝えよ。彼らはこの国で行った、よこしまな行いの釈明をせよ。

彼らは、一人残らず盗賊である。

彼らはいまや、殺されねばならないのだ。私は、彼らがおかしたあらゆる盗みの代償をもとめるものである。」 |

輿(こし)に乗ったアタワルバ皇帝

|

すると突然、バルベルデ神父があわただしい足どりで、かたわらにしりぞいた。

それを見ると通訳は、まるで脅しつけられた兎のように、一足とびに身をさけた。

ピサロが広場の中央にゆっくりと歩をはこぶと、白いスカーフをうちふった。

これが合い図であった。

こわれた塀のなかに、すでにスペイン兵たちが、武器をとぎすまして、ひそかに隠れていたのである。

大きくひらかれた塀のやぶれめから、手に手に剣を持った騎兵の一隊が、どっと広場になだれこんできた。

騎兵隊が、まる腰のインカ人たちをめがけて、まっすぐに馬をつっこんだと見るやいなや、火縄銃と石弓を持ったスペイン兵たちが広場の周りの塀の上にいっせいに現れた。

そして、どぎもをぬかれて右往左往するインカ人たちのまんなかに、弾丸と矢をあびせかけたのだ。

インカ人たちは、立直るチャンスはおろか、自分たちの身の安全をはかることさえ、許されなかった。

何千人としれないインカ人たちが、一瞬の間に、この広い広場の中で殺されてしまった。

残ったわずかの者たちだけが、広場をかこむ塀のやぶれめをぬけて、命からがら外へ逃げ出した。

いまは勝敗もなにも、あったものではない。

こうして三十分もかからないうちに、偉大さをほこるインカ帝国は、スペインの侵入者の手におちたのであった。

輝かしい王者の系図は、おわりをつげた。アタワルパ皇帝は、ころがりおちた輿からひきずりだされ、牢獄に送られた。

皇帝はその王国とともにやぶれ、すっかり威信を失ってしまった。

その夜、皇帝はピサロと一緒に席につくと、食事をとった。

「私は、あなたがたった二百人の兵隊しかもっていないことを知っていた。」と、皇帝は率直な態度で語った。

「だが、あなた方の武器は強い。武器もすばらしいか、それよりもあなた方が乗っていた動物には、全くどぎもをぬかれた。

私たちは、今まであのような生き物を見たことがない。

私はあなたたちを見くびっていた。いつでも、たやすく討ち破ることができると考えていたのだ。」

「だが何故あなたは、山の中で我々をおそおうとはしなかったのですか。」と、ピサロはたずねた。

「簡単に、我々をやっつけることができたでしょうに。」

アタワルパ皇帝は、さびしそうにほおえむと、

「私はこの目で、あなたたちを見たかったからなのだ。」と、説明した。

「あなたたちがどんな人間か、どんな武器を持っているのか、確かめたかったのだ。

私や私の人民たちがあなたたちから、なにか新しい役にたつものを学ぶことができるかもしれないと考えた。

ああ、私や私の近衛兵たちに、あんな武器や馬があったらなあ……。」

皇帝はそういうと、深いため息のなかにしずむのだった。

1.9 滅びゆくインカ top

このようにして、インカ帝国は滅びた。

インディオのすぐれた指揮官や貴族たちのほとんどは、このできごとのなかで死んだ。

いまはとらわれの身となったアタワルパ皇帝と同様、勇敢な兵士たちも、強いショックと恐怖にうちのめされてしまった。

インカ人たちは、執念ぶかいスペイン人が皇帝を殺したりしないようにと考えたらしく、一人もおそってこなかった。

指揮官を失いただいたずらにマゴマゴし、恐れおののくばかりで、その夜のうちに彼らのほとんどが、カハマルカの町から姿をけしてしまった。

ピサロはアタワルパ皇帝に、信じられないほどたくさんの金銀財宝と引返に、自由をあたえることを約束した。

皇帝は自分がとらわれている牢獄の中を、自分の背たけの一倍半ぐらいの高さまで、宝物でいっぱいにしてみせるといったのである。

その日、早くも皇帝からの命令がくだされ、インカ人たちは皇帝の身代金をかき集めるため、死にものぐるいで動きだした。

いくらもたたないうちに、忠実なインカの人民たちは、金銀の宝を山と背おって、カハマルカへの街道を続々とやってきた。

このようにおびただしい宝の山が運ばれてくるのを見たスペイン人たちは、欲とねたみがさらにつのり、ピサロは気違いのようになってしまった。ピサロは、アタワルパ皇帝に自由をあたえる約束をふみにじった。

本当のところ、ピサロはあるていど、通訳の二人のインディオにふりまわされたといっていい。 |

カハマルカにある皇帝がすわった石の王座

|

マーチンとフィリップは皇帝に反感をいだいていて、事あるごとにある事ない事、よくない事を、ピサロの耳にふきこんでいたのである。

それにスペイン人たちの多くも、アタワルパ皇帝の死をのぞんでいた。

彼らはもし皇帝に自由をあたえたら、皇帝は新しくインカ軍を組織して、自分たちを攻めほろぼすに違いないと信じていたからだ。

スペイン兵たちは、自分たちの考えをピサロに伝え、アタワルパ皇帝を殺すようにとせまった。

ピサロは承知しないわけにはいかなくなってしまった。

もっともスペイン人のなかにも、少数ではあるが、ほこり高い紳士たちがいた。

彼らは、このむちゃな決定に強く反対した。

「私は、フランシスコ・ピサロ総督が、このインカの国で裁判をひらくことは、よろしくないと考えます。」

と、ある老士官がいった。

「我々は、この国に侵入してきたのです。

我々になんの手だしもしないこの国の王を殺すということは、正しいことではありません。

我々は、侵略者と敵という立場で、かれをさばかなくてはなりません。

そしてそのことは、我々の偉大なスペイン皇帝ご自身がなされるべきことです。

スペイン皇帝のみがインディオの王をさばく権利があるのです。

ですから、インカの国王は、スペインに送られるべきです。」

しかしアタワルパ皇帝は、大西洋を渡ることもなく、カハマルカの牢獄の一室で、ひそかに死刑を執行されてしまった。

ピサロが、ついに皇帝の死を命じたからである。

この知らせは、すぐさま、ピザロの部下の士官たちの耳元へも伝わった。

そしてそのときから、人々の心は、しだいにピサロから離れていったのであった。

ピサロは初めのうちこそ、これらの人々の間のひそかなさげすみの言葉を、おさえることができた。

それは死んだインカ皇帝の身代金として集めた、莫大な金や銀の宝物をつぶして、のべ棒にしてしまうという仕事のおかげである。これらのインカの宝の量は、いまのお金にしておよそ五十億円をくだらないといわれている。

ピサロはそのうち二億二千万円ほどを自分の手元にのこし、一億五千万円ちかくを、古くからの友だちのアルマグロに渡した。

あとの四十六億円なにがしのなかから、スペイン皇帝にさしだすぶんを除いて、残りをこの侵略にしたがった兵士たちに、わけあたえた。

身分のもっともひくい兵士たちの分け前でさえ、一人八百七十万円よりは少なくなかったということである。

宝の分配がすむと、ピサロはさらに山をこえて南へくだった。

めざすはインカの首府、美しいクスコの町である。

だが皇帝を失った都は、もはや都ではない。スペイン兵たちは、ほとんど抵抗もうけず、このすばらしい都を占領することができた。

ここでもまた、ピサロとその兵隊たちは、神殿や宮廷、みこの宮殿、はては国王の墓場まで荒らしまわって、あらいざらい宝を奪った。

その額は、およそ二十二億円にのぼるという。

だがその量は、ピサロが期待していたものより、はるかに少なかった。

おそらく彼はおそすぎたのだろう。

めぼしい宝は、神殿をまもるインカの僧侶たちによって、どこかに隠されてしまったものに違いない。

クスコの町に今もつたわる言い伝えによると、これらの隠された宝物は、永久に発見されないだろうということである。

さてフランシスコ・ピサロは、かつてはすっからぴんの一兵士にすぎなかった。

それがいまや 両替屋をやるまでの大金持ちになった。

人間はそうなってくると、しぜんに考えもかわってくるものである。 |

インカの黄金製の人形

これらはすべて金の延べ棒にされ

ピサロの部下たちに分配された。

|

ピサロには古い友情だとか、忠義づとめだとかいったものが、ばからしく思えてきた。

彼はだんだん、不誠実な信頼のおけない男になっていった。

晩年のピサロの行いは、全く宝に毒され、その宝をもたらしてくれた偉大な探検と征服の仕事を、汚すような結果になってしまったのだった。

今日でも、インカの国――ペルーでは、スペイン人の子孫が少なくないにもかかわらず、ピサロの名前は毛虫のように嫌われている。

1.10 インカの呪い top

一方、スペインに送られたインカの金銀財宝もまた、喜びよりは不幸をもたらしたといえよう。

つづく五十六年の間、これらのおびただしい宝物は、スペインの国のどこかをめぐりめぐっていた。金の氾濫で、その間に物の値段は二倍以上にも釣り上った。

ところが人々が手にする賃金は、半分もあがらない。

貧しい人々の間には、飢え死にするものまで出てきた。

百姓や職工たちが、仕事をなげだしてしまったため、国の農業や工業もたちゆかなくなった。

暴動と反乱が、あいついでおこった。

ゆっくりとききめをあらわす毒薬のように、金はスペインの国をよわめ、腐敗させていった。

そして、勇敢でむこうみずとまでいわれたスペイン国民の間では、その雄々しい精神までも、だんだんとむしばまれていったのである。 |

インディオたちをこき使うスペイン人

|

インカの滅亡から百年とたたないうちにスペインは、インカの国と同じようにおとろえ、三等国への道をたどりつつあったのである。

それよりまえ、ペルーの地ではわずか二、三年の間に、たくさんのスペイン人が殺された。

インカ人が反乱をおこしたのである。

アルマグロとピサロさえ、インカの呪いをまぬがれることはできなかった。

宝物にたいするはてしのない欲望と、権力にたいするねたみは、二人の間の友情をこわし、お互いを仇同士においやったのだ。

アルマグロは、スペイン人の間ではピサロよりも人気があった。

まえからピサロのわがままをおもしろくなく思っていたアルマグロは、その人気を利用してひそかに兵隊を集めると、年来の友にたいして弓をひいたのである。

しかしアルマグロのくわだては失敗し、捕えられて投獄され、ついにはピサロの命令で死刑にされてしまった。

ときに一五三八年、インカ帝国を征服してから、わずか六年しかたっていなかった。

アルマグロの古くからの友だちたちは、このことをけっして忘れなかった。

彼らは、チャンスをうかがっていた。

一五四一年六月二十六日、ピサロは自分がたてた町ペルーの首都リマの自宅で、幾人かの暴漢に襲われ、胸をさされて死んだ。

アルマグロが殺されてから、わずか三年めのことである。

インカ人たちもまた、すべてを忘れさっていたわけではない。

一七八〇年、スペインの政府を相手に、大反乱をおこしたのである。

指揮をとったのは、ずっと以前に殺された、気の毒なアタワルパ皇帝の血をひく若者だった。

この反乱は成功しなかった。

だが、一八二一年、インカ人たちは再びたちあがった。

このとき、スペイン軍はさんざんにやっつけられ、ペルーの人々は独立をかちとった。

こうしてピサロとアルマグロが命をかけて手に入れた、この広い豊な国は永遠にスペイン人の手から失われてしまったのである。

2 失われた都をたずねて top

2.1 インカの反乱

一五三五年、インカ帝国は、完全にスペイン人の手におちた。そのことは、前に話した通りである。

そののち、フラソシスコ・ピサロは、インカ人の信望を集めるために、インカ帝国第十一代の皇帝ワイナ・カバック(アタワルナの父。在位一四九三~一五二五年)の子マンコ・カパック二世(マンコ・インカともよばれる)を、インカの皇帝にすえた。

スペイン人たちは、クスコの町を、自分たちスペイン人の町にするため、新しい建設をはじめた。

インカの宮殿や神殿は土台を残して取り壊され、そのかわりスペイン風の家や教会が建ちはじめた。

インカの貴族はキリスト教に改宗させられ、娘たちはスペイン人と結婚した。

貴族以外のインディオたちは、まるで馬車馬のようにこき使われた。

男たちは鉱山につれていかれ、女たちは家や宮殿をおいはらわれた。

スペイン人たちは、まだ反抗を続けている地方の少数の部族を征服するため、インディオの捕虜を引き連れて、西へ東へと遠征した。

アルマグロは、新しい領土をもとめて、はるかチリまででかけていった。

一方、ピサロは、海岸地方へ出ていって、新しい都リマの建設にとりかかった。

インカの首都クスコをまもるのは、ピサロの三人の弟エルナンドとファンとゴンザーロだった。

初めのうちこそマンコ・カバック二世は、スペイン人のたてたロボット皇帝として、スペイン人の意のままに動いているようにみえていた。

しかし実は、チャンスをねらっていたのだ。

マンコ・カパック皇帝は、ある日、お人好しのエルナンドを、宝のかくし場所に案内するからといって、クスコの町をはなれ、そのまま逃げてしまったのである。

一五三六年四月十日の朝、突然、インカの大部隊がクスコの町を取り囲んだ。

クスコの盆地といわず平野といわず、丘も谷もインカの兵士たちで、真っ黒にうずまっていた。

頭には羽かざりをつけ、槍の穂先や、斧の先の銅の輪が、波のようにゆれている。

ときおり、そこかしこに、戦いのおたけびがわきおこる。

これまでとは、うってかわった、雄々しいインカの勇士たちの姿だった。

しかもおどろいたことに、一糸みだれぬ統制のもとに、勇敢な反撃を次々にくりだしてくる。

おそらく、カパック皇帝は、はじめから、このようなときのあるのを期待して軍隊を山の中にかくし、一人クスコにやってきて、ピサロの前で大芝居をうったものに違いない。

皇帝カバックが陣頭にたって指揮をとっているので、インカ軍はいやがうえにもふるいたった。

攻めるインカ軍は一万を超えるのにたいし、守るスペイン軍はわずか三百のスペイン人と、インカを心よく思わないインディオが一千ばかり。

インカ軍はこまず、四方からクスコの町にやきうちをかけた。

スペイン軍はやむなく、中央広場に集って火の手を防いだ。

クスコの町は数日間もえ続け、たちまち焼け野原とかわった。

広場から外につうじる何本かのせまい道は、やけこげた材木や石ころのかたまりで、うずまってしまった。

宮殿の高い壁にとり囲まれているスペイン軍は、全く動きがとれず、袋の鼠といっていい。

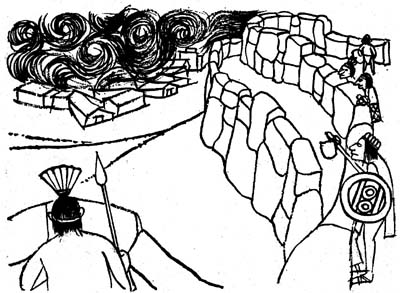

広場の北方にそそりたつサクサワマンの砦には、インカの大軍が陣どっていて、スペイン軍の一切の動きを監視している。 |

インカ軍の反乱で追い込まれるスペイン軍

|

しかも、インカ人が反乱をおこしたのは、このクスコ地方だけではなかった。

新しい都市リマも、またインカの大軍にとりまかれ、町に住むスペインの農場主たちは、一人残らず殺されてしまった。

リマは海岸の平地なので、インカ軍は町に直接攻めいることはしないで、ただ遠まきに包囲するだけだった。

このような状態では、援軍を送ることができなかった。

いま、どうにかこうにか送りだしたわずかばかりの軍隊も、アンデスの険しい山道にさしかかると、待ちうけていたインカ軍に襲われて、命からがらにげかえった。

スペイン軍はもはや、手のほどこしようもなく、メキシコやパナマに援軍を頼むよりほか、なすことがなかった。

首都クメコを死守するかそれとも捨てるか、ぎりぎりの瀬戸際まで追いつめられたスペイン軍は、それでも守り抜くことにきめた。

クスコを手離したら、永遠にアンデス地方はスペイン人の手にかえってこないだろうと思ったのだ。

クスコのスペイン軍は、死に者狂いでインカ軍に反撃していった。

全く、目をおおいたくなるような、激しい戦いがくりひろげられた。

この戦いで、ファン・ピサロは戦死をとげた。

|

クスコの町の防塞であったサグ・サワマン砦のあと

|

弟を殺されたエルナンド・ピサロは怒りにふるえ、あとをゴンザーロにまかせると、決死の勢いで、サクサワマン砦にせまった。

再び激しい戦いがはじまった。

さすがのインカ軍も、気違いのようになったスペイン軍の前には、手のほどこしようもなかった。

サクサワマソ砦は、ついに、スペイン軍にうばいかえされた。

このことはインカ軍に、大きなショックをあたえたようである。

それからのインカ軍は、ただクスコの町を遠まきにして、時々夜襲をかけてくるくらいのものだった。

ピサロからの援軍は、いくら待ってもクスコに到着しなかった。

けれどもインカ軍のあいだにも、ようやく戦いにあきてきた様子が見うけられた。

インカ軍のほうでは、食糧もなくなってきていた。

万を数える兵士たちの食糧を補うのは、大変なことである。

男という男は、ほとんど動員されていたので、六月のトウモロコシの取入れの時期にも、収穫は多くなかった。

また、八月にはトウモロコシの種をまかなくてはならない。

これをやらないと、来年の収穫はゼロになる。

カパック皇帝は、クスコの包囲をとくことを決意した。

クスコの北方には、歴代の皇帝が別荘をつくっていたといわれるユカイの町がある。

この町は、アマゾン川の源となっている、ビルカマユ川の流れにそった美しい谷間にある。

カパック皇帝は、ユカイよりさらに奥地の、オヤンタイ・タンボの城へひきあげた。

そこは、ビルカマユ川の流れがせばまり、谷が険しくなっていて天然の要害であった。

この砦のある山の頂上にたつと、谷間の様子はひと目で手にとるようにわかる。

一方、クスコを包囲されて十六か月めに、突然かこみをとかれたスペイン軍は、もちろんじっとしてはいなかった。

敵が戦意を失ったときにつけこんで、反撃にでなければいけない。

エルナンドはカパック皇帝のゆくえをつきとめると、八十騎の精鋭をひきっれて、オヤンタイ・タンボにせまった。

エルナンドは夜を利用して、ひそかにしのびよったが、スペイン軍の動きは全部、山の上から見通しだった。

インカ軍は、スペイン軍を砦の城門ちかくまでひきよせておいて、突然、石と矢と槍の雨をふらせてきた。

さんざんな敗戦である。

エルナンドは、残っている兵士たちをかき集めると、ほうほうのていで、クスコににげかえった。

スペイン軍とインカ軍の間には、このような戦いが、幾度となくくりかえされた。

カパック皇帝はオヤンタイ・タンボの城から、もっと奥深い谷間にしりぞいて抵抗を続けた。

このあたりビルカバンバ山脈は、東部アンデス山脈のなかでも一番高いところで、主峰サルカンタイ山は海抜六千メートルもある。

その裾を流れるビルカマユの谷間は、先へいくほど細く、深く、険しかった。

スペイン軍は、八方手をつくして、カバック皇帝の新しい城をさがしもとめた。

けれども秘密の側道やトンネルでむすばれ、いくつもの砦や関所でまもられたインカの城は、どうしても見つけ出すことができなかった。

たまにそこへ迷い込んだスペイン人の宣教師があったり、脱走してきたインカ兵などがあったが、誰一人、本当の場所を知っている者はなかった。

2.2 アマルー皇帝の最後 top

そんなことをしているうちに、スペイン側に内乱がおこった。

一五三八年四月十六日、ラス・サリナスというところで、五百人のアルマグロ軍と、七百人のピサロ軍が対決した。

結局、アルマグロ軍がやぶれてとらえられ、捕虜は、クスコで死刑にされた。

それ以来、スペイン人の間にはたえず争いが続いて、十数年にもおよんだ。

マンコ・カパック皇帝は、その混乱をねらって、何回となくゲリラ隊を送りだしてきた。

彼らはクスコとリマをつなぐ山道に姿を現しては、スペイン人の商人や旅行者や軍隊をおそった。

スペイン軍がそれをしずめようと思って、討伐隊を送ると、彼らは険しい山の上から石をころがり落としたり、石投げ機で攻撃をくわえたりしてくる。

こうして、スペイン軍をさんざんなめにあわせてから、秘密の間道をつたって、さっとひきあげてしまう。

ゲリラ隊の数は多いときでも八十人くらいであったが、全く、とらえようもなかった。スペイン側も、このゲリラ作戦には手をやいて、ついに話合いで解決をしようと、考えた。

ピサロは、さんざん手をつくしたうえ、ようやくのことでインカ側と連絡をつけ、いざ皇帝と会見というところまで、ことを運んだ。

会見の場所はユカイだった。

けれどもインカのほうでは、ピサロを信じなかった。

会見の時刻をわざとおくらせて、ピサロをいらいらさせたうえ、ピサロの送ってよこした黒人の奴隷を殺してしまった。怒ったピサロは、捕虜にしていたカパック皇帝のお妃を、ひどいやり方で殺した。

あくる一五四一年六月二十六日、ピサロは首都のリマで、アルマグロの子ディエゴたちの手で殺された。ピサロを憎んでいたカバック皇帝は、喜んでディエゴに協力の手をさしのべた。 |

インディオの戦士(モーチカの土人形)

|

そしてクスコの町にむかったディエゴが追っ手に殺されたとき、カパレク皇帝は、逃げのびてきたアルマグロの残党を、ビルカバンバにかくまった。

それから三年のちの一五四四年、ピサロ一派のゴンザーロは、スペイン王が命じた新しいペルー総督にたいして反乱をおこした。

この時もカパック皇帝は、総督に援助をもうしこんでいる。

総督は喜んでこれをうけ、協定はうまくなりたつようにみえた。

ところが突然、カパック皇帝は、かくまっていたアルマダロ派のスペイン人に、殺されてしまった。

その理由はよくわからない。

ただ、皇帝とスペイン人たちが、玉投げをしている最中に、いきなり短刀でさされたということである。

カバック皇帝の死後、三人の子供が次々と皇位をついた。

だがその頃は、すでに、マンコ・カパック皇帝がビルカバンバにたてこもった当時の勢いはなく、城にいる兵士たちの数も、年ごとにへっていった。

スペイン人は、宣教師を何人かビルカバンバに送り、皇帝に改宗をすすめた。

けれども適当にあしらわれるだけで、目的をたっすることはできなかった。

それどころかうまい具合にそのあたりをひきまわされて、ついに太陽の都のありかをさぐりあてた者はなかった。

一五七一年、末っ子のトパック・アマルーが皇帝の位につくと、スペイン人にたいして最後の反撃をくわだてた。

だが、この頃のスペイン軍は、ピサロの頃とはお話にならないくらい整っていた。

インカ軍がユカイ、オヤンタイ・タンボを通って、チュキチャカの渡しに到着したとき、大砲と小銃のいっせい射撃をあびて、あっというまに敗走した。

トバック皇帝は、持ってい九黄金の太陽像とともにとらえられ、クスコの町にひきたてられていった。

スペイン人たちは、太陽像の余りの見事さにおどろき、まだたくさんの宝が、太陽の都に隠されているに違いないと考えて、捕えてきたインカ人たちを、しきりにせめたてた。

その拷問が余りにむごかったので、牢獄で死んだインカ人も少なくなかった。

しかし皇帝をはじめどんなインカ人も、けっして口を割らなかった。

皇帝は、インカ帝国の最高の血をうけつぐものとして、誇り高くふるまった。

いよいよ処刑の日、広場にはおびただしいインディオたちが集って、スペイン人の目をおどろかせた。

それを見ていた者の記録によると、おそらく広場の上から品物を落としても、地面にはとどくまいと思われるほどの人間が群がっていたという。

トパック・アマルー皇帝が処刑台にのぼると、集ったインディオたちは、たいそう嘆き悲しみ、激しいさけび声をあげた。 それにさそわれてスペイン人たちも、涙を流す者があった。

これを見ると、トパック皇帝は、さっと右手をあげた。一瞬、広場は、しーんとしずまった。

皇帝はインカの言葉で演説をはじめた。

死を前にしたとは思えない、堂々とした話しぶりだった。

途中で、インカ語のわかる二人のつきそい僧が、皇帝の話をさえぎり、演説を中止させた。けれども、このインカ帝国最後の皇帝が、インディオたちにあたえた感動は、余りにも大きかった。

処刑後、その首は広場にさらされたが、夜になると大勢のインディオたちが広場に集ってきて、それをおがんだ。

そのためスペイン側も、早く、それを地中にほうむらなければならなくなった。

マンコ・カパック二世の反乱から三十六年、アタワルパ皇帝の死から三十九年後のことだった。トパック・アマルー皇帝の、雄々しくも高貴な姿と最後に残した言葉は、アンデスの山の人々の心に深くきざみこまれた。 |

処刑されるトバック皇帝

|

十八世紀の終りになって、トバック・アマルー皇帝の血をうけるものといわれるガブリエル・コンドルカンキが、スペイン政府に反抗して暴動をおこした。

この時ガブリエルは、その誇りある先祖の名をとって、トバック・アマルーと称した。

このトバック・アマルー二世の反乱は、結局失敗したけれども、十九世紀初めにおこったペルー独立戦争のさきがけをなしたものとして、高く評価されている。

このトバック・アマルー二世の胸像は、ペルーの首都リマのパンテオンに、他の独立戦争の英雄とともに収められている。それはそれとして、トバック・アマルー皇帝の死とともに、インカ帝国の最後の抵抗もほろびさった。

こうしてビルカバンバの宝も秘密の太陽の都も、いつか人々から忘れられ、何世紀かが過ぎ去った。

2.3 謎の都を発見する top

一九一一年、一人のアメリカの青年が、ビルカマユ川の流れにそって、ビルカバンバ地方を旅していた。

その青年の名はハイラム・ビンガムといった。

アメリカ東部の名門イェール大学の出身で、ふとしたことからインカの失われた都に興味をもって、それをさがしもとめていたのである。

ビンガムが、オヤンタイ・タンボの奥の険しい道を越えていくと、石造りの小さな建物や段々畑がみつかった。

ビンガムは何かどきりとして、おちつかない気分になった。

さらにすすんでいくと、いくつもいくつも、同じようなものがあった。

谷間に住んでいるインディオにきいても、それが何であるかわからない。

彼らはただ、昔からある畑を、昔と同じように、耕しているだけなのである。

あるインディオが、泉のある場所を教えてくれた。

いってみると、何とそれはインカ時代の、立派な灌漑用の水路ではないか。

そこでビンガムは、いったんクスコにもどり、クスコの知事がつけてくれた兵士と一緒に、インディオの農夫二人を道案内にして、もう一度ビルカバンバにはいりこんだ。

一九一一年七月二十四日、一行はワイナ・ビチュという山の麓にあるといわれる遺跡をさがしに、険しい谷の絶壁をよしのぼった。

ひどい湿気に悩まされながら、一時間二十分ばかり上ると、川から六百五十メートルくらいの高さにある一軒の掘立小屋についた。

「遺跡ですか……ああ、それなら、もっと上にありますよ。」

と、そこにいた農夫がいって、一人の少年を案内につけてくれた。

ものすごい暑さである。

山歩きにはなれているはずのビンガムだったが、何度もたちどまっては汗をぬぐい、呼吸を整えなければならなかった。

だが、そこから見下ろす谷間の景色の、何というすばらしさ!

小屋を出て、しばらくいくと、絶壁が、前にはりだしたところがあった。

そのはりだしを曲がったとたん、美しい段々畑が、目の前にあらわれた。

石をきれいに並べて造った畑が、およそ百段もあろうか。

谷間から山の上にかけて、ずーっと続いているのである。

一つの段の大きさは、長さ百五十メートル、高さ三メートルくらい。

雑草や木は、きれいにとりはらわれたばかりで手入れがゆきとどいていた。

その段々畑の一番幅の広いものの一つにそって、辛抱強く歩いていくと、小さな溝があった。

溝は、ずっとむこうの密生したしげみの中まで、続いている。

溝の流れをたどっていき、ふと目を上げるとビンガムは、思わずはっと息をのんだ。 |

ワイナ・ビチャ山付近の山道

|

目の前に、真っ白な花崗岩の壁が、つつ立っていたのだ。

何世紀もの間、茂るにまかせたつる草と竹の茂みは、からみあいながら壁をおおい、コケがびっしり張り付いていた。

そのために、つい目の前にくるまで、それとわからなかったのだ。

まぎれもなく、インカの石壁だ。

ビンガムたちはなおも段々畑を上り、竹の茂みをかきわけ、からみあった木の小枝の間を、はうようにしてすすんでいった。 と突然、前をはっていた少年が足をとめ、だまって前方をゆびさした。

見ると大きな岩棚の下に、きれいに切った石をきっちりと積み上げた、すばらしい洞窟ができている。

「インカ皇帝のお墓だ!」 ビンガムは思わずさけんだ。

岩棚の上には半円形の建物があって、その外壁はゆるやかに傾斜した軽いカーブを描いている。

まさに、クスコの「太陽の神殿」そっくりではないが!

「これは、本当に、『太陽の神殿』かもしれない。とすると……」 ビンガムの胸は、どきどき鳴った。

「山の上にのぼってみませんか?」とその時、少年がいった。

いわれるままに、ビンガムたちは、石段のようなものをのぼって、険しい山の上にたった。

全く、ビンガムにとっては、おどろきの連続だった。

やがて、巨大な花崗岩のかたまりで造った大きな階段につきあたった。

そのちかくに、このあたりの農民が、小さな野菜畑をつくっている開墾地があった。

そこまで歩いていくと、いきなり遺跡の前に出たのだ。

遺跡――まさしく、それは遺跡にちがいなかった。

白い花崗岩と人間の丈よりも高い石を組合わせて造った神殿や住居を中心に、無数の段々畑が広がっている。

そのほか、「いけにえの石」といわれている、おかしな形の岩をまんなかにおいてある広場、祭壇、墓――おそろしいほど大規模な遺跡である。

泉からは建物のあちこちに、水道がひいてある。 |

アメリカの探検家ビンガムの前に現れたマチュ・ピチュの遺跡

|

これだけの広さの設備があれば、一万や二万の人間なら、充分に養っていくことができるに違いない。

「太陽の都! 謎の都!」

ビンガムはそうつぶやくと、まるで魔法にでもかけられたように、茫然とたちすくんだ。

2.4 マチュ・ピチュの廃虚 top

ビンガムがみつけた遺跡はマチュ・ピチュといって、ビルカバンバの遺跡のなかでも、現在一番大きい。

というのもビルカバンバの山の中には、このほか、大小いくつもの遺跡が発見され、また発見されつつあるからだ。

昔、マンコ・カバック皇帝が、ビルカバンバにたてこもったとき、その都の名をビトコスといった。

マチュ・ピチュがビトコスであるだろうことは、ほぼ間違いないとされているが、まだ断定はできない。

というのもビルカパンパの大部分は、まだ埋もれたまま、謎のかなたにかすんでいるからである。

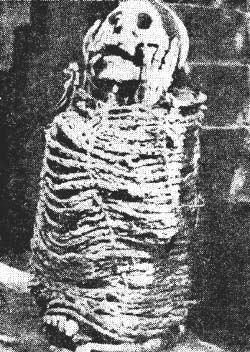

残念ながら、マチュ・ピチュの遺跡からは、インカの宝は出てこなかった。

だが、マチュ・ピチュが発見されたとき、百か所ばかりの洞窟の中から、百七十体のミイラが掘り出された。

そのうち百五十体は女で、残りはほとんどが年老いた男だった。

おそらく若くてはたらける男は、すべて卜バック・アマルー皇帝と一緒にここを出て、最後の戦闘に参加してしまったのだろう。

役にたたない老人や女は、太陽の都の秘密をまもるために殺され、遺体は洞窟にほうむられたものに違いない。

女のミイラのなかには頭を両手でつかみ、口をあけて、おそろしそうに叫んでいるような表情のミイラもあった。

この女たちのほとんどは、クスコからつれてきた、「太陽の神殿」に仕える巫女(みこ)たちではなかったろうか。 |

インカの遺跡から発掘されたミイラ

|

トバック・アマルー皇帝はこれらの者たちの最後を見とどけ、丁寧にとむらってから、城を出ていったものかもしれない。

さて、ビンガムがマチュ・ピチュにくるのには、アンチ・スーユの王道をたどって、ビルカバンバの谷を、ユカイ、ウルバンバ、オヤンタイ・タンボとすすんできたのだった。

このあたりは、クスコより六百メートルも低く、暖かで気持ちのいい、谷間の平原地帯である。

そこを少し下るとプーナ高岸の岩場があり、だんだんさがるに従っていいろいろな木が、高さに応じて生えている。

ちょうど等高線を色わけして、見上げているような感じだった。

いたるところにインカ人たちの残した建物のあとや、段々畑が見うけられた。

だがすぐそばには、谷をかこむ岩壁がそそりたち、その高さは先にいくほど高くなって、しまいには五千メートルほどになっていた。見上げると頂上は、真っ白な雪におおわれ、ときには雲におおわれる。

遺跡ばかりではない。

現在生活しているインディオたちもまた、谷間のあちこちにアドベ(日干し煉瓦)づくりの粗末な家や、安アパートのような石造りの家をたてて住んでいるのだった。

彼らはこのあたりの地方病ともいっていいリューマチに悩まされながら、昔ながらの生活をおくっていた。 |

アドべ(日干し煉瓦)できずかれた住居あと

|

文明の光がこの谷間の数すくない人々のうえにまで届くのは、一体、いつのことだろううか。

ビンガムは、つくづくとそう思った。

谷間の人々の表情は動きが少なく、黙りこくっていて、いかにも滅びていく民族ということを、しみじみと感じさせるのだった。

かつてのインカ帝国の頃の人々が持っていた雄々しさと、誇り高いたましいは、一体どこへいってしまったのだろう?

彼らは、ビンガムを見てもでなんの感情もしめさなかった。

女はうつむいて糸をつむぎ、男はだまって畑仕事をしていた。

そのくせ彼らは無気力で怠け者で、油断のならないずるいところがあった。

荒涼とした廃虚のあとにたって、チップをくれとせがむ子供たちの群れに囲まれていると、ひとしお滅ぼされた民族の悲哀が、ビンガムの胸につきあげてくるのだった。 |

畑を共同でたがやす人々

|

インカの機織りのようす

|

ビルカマユ川は、アマゾン川のたくさんの源の一つで、ビルカバンバの山脈の中を横ぎって、北へと流れている。

マチュ・ピチュはビルカバンバの遺跡のなかでも、クスコから一番遠く、山脈のむこうはずれにあるわけである。

けれどもマチュ・ピチュまで、ずっとビルカマユ川の沿岸にそっていくわけにはいかない。

下流になると岩壁はきゅうにするどく、川幅をせばめている。

密林がほとんど垂直にちかい岩壁をおおって、足の踏み入れようがないのだ。

おそらく冷たい空気も、この密林にさえぎられ、ピルカマユの谷間の空気を、暖かくやわらげているのかもしれない。

オヤンタイ・タンボから、チュキチャカの橋までは、文字どおりの山道である。

昔、クスコからビルカバンバの皇帝のもとへ使いにいったスペインの修道僧たちは、この間を三日かかって歩いたという。

が、現在は、ウルバンバ、ゴージまで汽車が通っているし、古いインカの間道や道路が発見されていて、訪れる人もたいして不便は感じない。

さてビンガムは、ワイナ・ピチュ山のふもとの谷間の岸からあおぎ見る山のいただきに、インカの遺跡があるなどとは、とうてい思えなかった。

だが山をのぼってみると、確かに遺跡はあったのだ。

山の尾根の斜面をきりひらいて、おどろくほど大きな町が、東西南北へと広がっていたのである。

この立派な遺跡を見ると、インカ人たちがスペイン人たちにおいつめられて、山の上で細々と生きていただろうなどという説明はなりたたなくなる。

新しい土地を求め新しい国を造り、その地ヘインカ文化の花をいきいきと咲かせたのである――といったほうがふさわしい。

ビンガムはマチュ・ピチュの頂上から、ビルカマユの深い谷を見おろし、きらきらと銀色に輝くビルカコンガの山々を眺めた。 すると、この世で一番美しく一番壮大な眺めに、接しているように思えるのだった。 |

ワイナ・ピチウ山の尾根の斜面にきずかれた

マチュ・ピチュの廃虚(矢印の部分)

|

ビンガムは失われたインカの宝のことなど、もう、どうでもいいように思えた。

そんなことよりも、民族の文化と誇りを護り抜くために、このように険しく奥深い峰々に、信仰と生活のよりどころを築いて生きてきたインカの人たちの高貴なたましいが、ひしひしとビンガムの胸に迫ってくるのだった。

2.5 インカの伝説 top

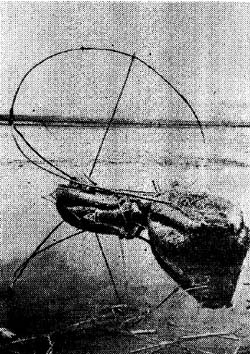

すみきった秋の空のように青いチチカカ湖の上を、数艘の草船がすべるように渡っていく。

まるでガラスの上をすべっていくように、波ひとつたたない。

はるか遠くに、ボリビア・アンデスの峰々が、真っ白な雪をいただいて、並んでいる。

チチカカ湖は長さ百七十八キロ、一番幅の広い部分が、六十四キロもある巨大な湖で、ペルーとボリビアの国境にまたがる山の頂上に横たわっている。

海抜二千八百メートルのこのあたりには、船をつくるための木というものがない。

そのかわり、トトラというイグサ科の草がたくさん生えている。

人々はその草を乾燥させ、葉巻きのように束にし、その束を四つ並べて草船をつくるのである。

草船の大きさは、束の大きさによってきまるわけだが、インディオたちは長さ十二メートルもある六十人乗りの草船をつくることもあるという。

この草船の歴史は古くて、それがいつ頃からつくられたものなのか、誰も知っていない。

ただ、紀元前百年頃の草船の絵が残っているということだから、それより古いことは確かである。

太陽の光をあびると、草船はきらきらと金色にひかる。

青いガラスのような湖にうかぶ金色の船。それは、まるで童話の国にでもいるような光景である。

チチカカ湖からは一つの川が流れでて、草におおわれた高原をまがりくねり、南方のボリピアにある一つの小さな湖にそそいでいる。 |

トトラの草でつくられた草船

|

チチカカ湖の水は塩分をふくんでいるが、その湖で濾過(ろか)されてしまい、真水になって豊かな土地を流れる。

魚は豊富だし、土地はこえていて、穀物はよくとれる。

また、アシはたくさんはえていて、住居や船をつくる材料となる。

そのため、チチカカ湖のまわりの国境付近では、昔も今も一番人口がおおい。

昔、インカがアンデス地方を治めるずっと前に、長いあいだ太陽の出ない時期があった。

人々は困りはてて万物をおつくりになった神さまに祈りを捧げたところ、チチカカ湖の島から太陽が上ったという、言い伝えがある。

この神さまの名は、ビラコチャ(「万物の創造者」という意味)といい、人間の姿をして南から現れた。

彼は万物を創造すると、どこへともなくきえさって、二度と戻ってはこなかった。

そのときのビラコチャの姿は、色は白く中肉中背で、腰のあたりのくびれた白い服をつけ、杖を手にしていたという。

ビラコチャは、ここをさるとき、

「やがていつの時代にか、わしは再び戻ってくるであろう。」と、人々に告げた。

インカ帝国の最後の皇帝であるアタワルバが、何故あのようにやすやすとスペイン人を受入れ、みずからを滅亡のふちにおいやったのだろうか。 |

インカの伝説――ピラコチャの太陽神

|

それは、白いスペイン人を、ビラコチャの再来と考えたのではあるまいか。

ビラコチャがはたして、自分たちの味方として現れたのか、それとも敵として現れたのか、それを確かめようとしたのではなかったろうか、という説もある。

とにかくビラコチャ伝説は、今もペルーに住むインディオの間では、かたく信じられている。

そしてチチカカ湖から上った太陽は、今もインディオの守り神として、あがめられている。

事実チチカカ湖の西北方には、プカラという石造りの建物の遺跡が残っていて、これはインカ帝国の文化とは、全くちがった、もっとずっと古い時代の文化の名残だといわれている。

インカの伝説によるとこのプカラは、一番最初にビラコチャが造った町であった。

ところがそこに住む人間どもは、平和に暮らすようにというビラコチャのいいつけをきかないで、争い事ばかりおこしていた。

怒ったビラコチャは、人間どもを石にかえたり、土に埋めたりしたうえ、大洪水をおこした。

大洪水でこの町の一切は失われたが、石にされた人間だけは、のちの人間のみせしめにと、この世に残されたのであった。

それはともかく、インカ帝国のおこるずっと前に、ここのチチカカ湖のまわりに、かなり高い文化が開けていたことは、確かなようである。

だがビラコチャが、すべてを破壊してしまってからは、人々は掘立小屋に住んだり洞穴にもぐりこんだりして、原始的なばらばらの生活をおくっていたのである。

こういうみじめな状態がいつまでつづいたのか、そして輝かしいインカの文明が、いつから花を咲かせたのか、そのことも、全くわからない。

インカ文明もまた、大部分は、伝説として伝えられているだけである。

というのも、インカには文字がなく、はっきりした歴史が残っていないからである。

インカ帝国第九代の皇帝パチャクチ(注10)が、国中の長老を集めて歴史を語らせ、その絵を大きな板にかかせて、太陽の神殿の大広間にかけたとも伝えられる。

(注10)パチャクチ――インカ帝国の第九代めの皇帝(一四三八~一四七一年)。パチャクチというのは、「地震のように大改革を行うかしこいインカ」という意味です。彼はその名のように、他部族の侵入で荒れていたクスコを徹底的にたてなおし、北方に遠征してインカの領土をひろめ、大帝国の基礎をきずきました。

が、ピサロにひきいられたスペイン人たちが、インカ帝国の記録ともいうべきものを何もかも壊してしまったので、今は何一つ残っていない。

ただスペイン人のなかで、歴史に興味のあった人々がその板の絵を見ながら、インカの貴族たちが語る言葉を写し取ったというものが、記録として残っているだけである。

この記録をたどってみても、確かに存在したと思われるインカ皇帝は、この第九代のパチャクチからである。

それ以前は全くあいまいで、いままでのところは、伝説上の人物とにいうほかはない。

この伝説のなかの第一代皇帝マンコ・カパック(在位、九四五~一〇〇六年)は、ビラ・チャが人間の支配者としてつくりだした四人の兄弟と、四人の姉妹のなかの一人だった。

マンコ・カバックは、インカ帝国の首都クスコから約三十キロメートル入ったタンプ・トッコ(窓の宿場という意味)とい岩山の中から生まれた。

彼はビラコチャの命令により、自分にあたえられた部族をひきいて、定住する土地をさがしもとめ、クスコを発見したのである。

マンコ・カパックは、八人の兄弟姉妹のなかでも特にすぐれていて、美しい姉妹の一人を妻にした。

そして自分に従わない者は、兄弟でも殺してしまい、だんだん勢いをひろげていった。

これでもわかるようにインカ帝国は、タンプ・トッコあたりから出て、クスコを中心に勢力を築いた民族であったと考えられる。

おそらくは元々、チチカカ湖付近にいた部族だったのだろうが、その頃チチカカ湖にはほかのもっと強い部族がいて、偉大な文明を築いていたに違いない。

そのためインカの祖先たちは、豊かな湖のふちを追われて、北西部のタンプ・トッコあたりに住みついたのではあるまいか。

ビラコチャ伝説とマンコ・カパック伝説は、そういう古代インカ民族の動きを、考えさせてくれる。

前にものべたプカラの遺跡とともに、チチカカ湖の南には、ティアワナコの遺跡がある。

大きな石の像、「プープの神殿」、ピラミッドなどの石造りの建築物が残っているのである。

なかでも「太陽の門」とよばれている、エジプトのスフィンクス(注11)のような神像をきざんだ石の門は、特に有名である。

このティアワナコの文化(注12)がおこったのは、およそ紀元前三百年あるいは六百年頃ともいわれ、やはり紀元三百年から六百年頃が、最も栄えたのではないかと考えられている。

(注11)スフィンクス――古代オリエントやギリシア神話にあらわれる、人間の頭とししの胴体を持った怪物をスフインクスといいます。

それをかたどった像が各地の王宮や神殿の入口につくられました。その中で最も大きいのは、エジプトのギゼーのピラミッドのちかくにある大スフィンクスの石像です。

(注12)ティアワナコ文化――インカ帝国以前にアンデス山地に栄えた文化の一つ。初めは紀元前後ごろ、ボリビアのチチカカ湖畔の高地の、ティアワナコにつくられた宗教都市を中心にさかえていました。それが、六世紀頃から十一世紀頃にかけて、アンデスの北部山岳地帯や太平洋沿岸一帯に広まって、アンデス地帯全域に大きな影響をあたえました。「太陽の門」をはじめとする巨大な石の建造物や、よくみがいて彩色をほどこした壷や、美しいつづれおりや、青銅器など、神秘的な要素のこい遺物を残しています。

インカの文化には、このティアワナコ文化と似通ったところがあり、特に現在のインカ人の言葉とティアワナの付近に住む人々の言葉には、共通したところがある。

そういうところから、インカを西北の貧しい土地に追いたてたのは、このティアワナコの文化を築いた部族であったのではないだろうか、と思われる。

それはそれとして、チチカカ湖は、インカにまつわる伝説をひめて、今なお昔のように静まりかえっている。 |

ティワナコにのこる石造りの「太陽の門」

ティアワナコ文化の織物。インカ以前の時代に

崇拝されていた神の像が、おりこまれている。

|

チチカカ湖のまわりを、薄いリボンを広げたように取り囲んでいるのは、クスコへとつながるインカの王道である。

インカの王道は、これまでに知られている世界の主道のなかでも一番長い道路である。

世界の文明があるところ、どこにも王道はあった。

古代ローマも、エジプトも、インドも、みな王道をもっていた。

王道とは、王が軍隊をすすめる道であると同時に、食糧や布や金銀財宝などを運ぶ経済上の道でもあった。

ところで、インカの王道は、全くすばらしい。

これほど高い土地に、これほど長くこれほど立派な道を造った文明は、ほかにはひとつもなかった。

インカ帝国の首都クスコの中央広場を中心に、四つの広い道路が、東西南北にむかってのびている。

その北のぱずれは、遠くエクアドルの首都キートまで、南はチリの首都サンチアゴの南まで続いている。

南にむかう道路の長さだけでも四千キロメートルにおよぶという。

この王道は深い谷を渡り海抜四千メートルの山を越え、曲がったりまっすぐに伸びたりしながら、南アメリカ大陸の西側よりの半分以上を、縱横にむすんでいるのである。

この王道は今はほとんど風化し、あるいは崩れた岩の下にうずまって、見つけることさえ困難な場所が多くなっている。

けれども大きな都市の周辺などに残っている王道のあとは、この大事業をなしとげた民族の、偉大な知恵と富の力を、おしはかるのに充分である。

2.6 クスコヘの道 top

チチカカ湖をめぐる王道は、チチカカ湖をはさんで、東と西に走っている。

西の道をオマ・スユといい、東の道をウルコ・スユといっている。

これら二本の道は、北はアヤビリの町で一緒になり、南は湖のはずれから二百キロあたりで一本になる。

道路は湖面から、はるかに高い山の上を走っている。

インカの道路はいつも、平らな豊かな土地の上は通らない。

高く、険しい、荒れた土地をえらんでつくられている。

その道路のずっと下のほうの崖にそって、アドベでつくられたインカ人の家々が並んでいる。

屋根はカヤぶきで窓はない。畑は岩山の麓からはなれた湖のそばに、広々と続いている。

畑で働いているのは、おもに女である。

女なら大人も子供も、一生懸命働いている。

青い湖を背景にした、このようなのどかな風景は、今も昔も、余り変りがないに違いない。

ここの人々は、現在でも、アイユウ(注13)という古代インカ帝国時代からの村の仕組をそのまま受継いでいる。

(注13)アイユウ――インカ帝国以前からアンデス地帯にあった村落とその土地。このアイユウの人々は、全部、親族からなりたっていて、マヌカ(村長)を選挙して、アイユウの生活を営んでいました。土地も動物も植物も個人のものはなく、すべて村の共有財産でした。 |

女と子供の仕事であった鳥追い

|

村中が一つの共同体をつくっていて、勝手に土地を売ったり買ったりすることは許されていない。

ここのインディオたちは頑固なくらい自分たちの昔からの生活を受継いでいて、けっして白人たちと一緒になろうとはしない。

インカの王道をすすむについて、一番困ることは高山病にかかることである。

この病気のことを土地の人々はソロッチとよんでいるが、まず呼吸が苦しくなり、次に食欲がなくなり、たえず頭が何かでしめつけられるように痛む。神経は何となくイライラして、怒りっぽくなる。

アンデスの三千五百メートルは、ヨーロッパのアルプスの五千メートルの空気の状態にあたるという。

高山病もひどくなると、胃の中のものを全部はきだしてしまい、ついにはネバネバしたねん液や、黄色や緑の胃液のようなものを吐き、最後には血まで吐くという。 全く大げさにいっているのでもなんでもなく、死ぬ苦しみなのである。

そのうえ湖のまわりでは、朝は冬の明け方のように寒く、太陽が上るにつれて春らしくなり、昼頃になると真夏のように暑い。

なんのことはない。半日のうちに、四季を経験しているようなものだ。こういう気候になれるのも、また、容易なことではない。

インカの造った道を北へむかってララヤの町を越えると、気候は急にしのぎやすくなる。特に低い谷間のあたりは暖かく、古代インカ人が何故、湖の畔(ほとり)をすててここへ移ってきたか、その理由のひとつがわかるような気がする。

この谷間のあちこちにちらばる村々は、インカの時代と余りかわらない生活をしているように見受けられる。

サン・ヘドロ・デ・カチヤの溶岩地帯をすぎると、やがてコンチキ・ビラコチャの寺院跡へ出る。

この寺院はすっかり壊されしまっているが、それでも石柱や煉瓦の壁などの残骸には、インカ建築のすばらしさが残っている。 |

インディオの少女たち

|

インカの道は、はっきりと石畳のあとを残しているかと思うと、突然あとかたもわからなくなったりする。

四メートル半くらいの道幅か、そのままそっくり残っているところもある。

ジャガイモの花で、紫色に見える丘の上を通って北へすすむと、やがてウルコス湖に出る。

ウルコス湖は、よく耕された山の麓に、エメラルド色に輝いて横たわっている。

ここまでくれば、クスコの町はもう近い。

クスコの町は、谷間のはずれにあたる窪地にあって、周囲を小高い丘で囲まれている。

町の北方の山の中腹には、ものすごく大きな石の城がそびえている。

これは、サクサワマンの砦である。

そこの三つの塔と兵舎は、スペイン兵が建築に使う石をとるために壊してしまったが、人間の背より高い土台石は、今も残っている。 |

教会からながめたクスコの町

|

砦のそばには洞窟がいくつもあって、その中はどこまで続いているのか、わからないくらい長いのがある。

多くの人は、クスコの町の中央にある「太陽の神殿」まで続いているといっているし、またその奥には金銀の財宝が隠されてある、という言い伝えもある。

だが、その洞窟は、迷路のように、わかれ道があるので、まだ誰も、秘密をさぐったものはいない。

無事に外に出た男が、いままでにたった一人あった。

その男は二個の金塊を持って、「太陽の神殿」の方にはい出したのだったが、何日も飲まず食わずで、闇の中をさまよい歩いたので、外に出たとたん、飢えと疲れのために死んでしまった。

その後、洞窟に宝探しにはいりこんたちのは多いが、無事に生きてかえった人間は一人もいない。 |

迷路の洞窟の伝説

|

インカのすばらしい王道が、クスコの中央広場から出発していることは、前にもいった。

今は昔の面影をわずかにとどめているばかりであるが、スペイン軍が侵入したころは、実にすばらしかったという。

当時の記録には、つぎのように書いてある。

『何というすばらしい道路だろう。こんな壮大な道路を、どんな方法でインディオたちが造ったのだろうか。

一体、どれほどの人間が道づくりのためにはたらいたのだろう。。

またどんな道具を使って、山を平らにしたり、岩をつきやぶったりしたのだろう。

我々のスペイン王がいくら全力をあげても、これほどの道路をつぐることはできないだろうと思われる。

アレクサンダー大王や、また世界を支配した他の王たちの偉大さと同様に、彼らインカ人がこのような道路――世界で最も長く最も立派な道路を造り上げたということは、何という偉大なことだろう。』 |

このすばらしい王道があったために、国の中でおこった出来事は、どんな小さなことでもすぐに都のクスコに伝えられた。前にものべたように、インカ帝国には文字はなかったが、そのかわり飛脚制度が発達していて、王道には一定の距離に宿駅がおかれてあった。

ニュースを伝える飛脚は、ものすごいスピードで走り、交替で情報を運んだ。

その飛脚は、リマとクスコの間六七〇キロメートルの距離を、わずか三日間で走った。

汽車を利用しても海岸からクスコまで三日かかるのに、インカの飛脚は皇帝の召しあがる海の魚を、たった二日のリレー輸送で運んだといわれている。

2.7 太陽神の祭り top

インカ帝国に文字がなかったからといって、けっして野蛮人の国ではなかった。

インカ帝国はその領土が、今のエクアドルからチリのサンチアゴの南までまたがっていたが、その広い領土はクスコの宮殿に住む皇帝によって統一されていた。

インカ帝国には法律があったし、二千万の国民には、見事な政治が行われていた。

そして、その頃の世界としては、実にすすんだ社会制度ができていた。

インカ帝国では、国民の一人々々が、生活できるだけの土地を持っていた。

六十歳以上の老人は、はたらかなくても国家が保護してくれた。劇場もあったし、競技場もあった。

政府にはそれぞれ、経済・食糧・設計・建設・軍事などをつかさどる役所があって、大臣の役目をする者がおかれていた。

皇帝は皇帝であると同時に、最高の僧侶をかねていた。

だから僧侶の勢力はたいしたもので、全国の三分の一の収入は宗教の行事のために使われた。

この国の税金は、道路建設などを行う労働で納められていた。

生活に必要なものは、国家から無料で渡された。

インカ帝国の農業は、スペイン人の農業よりは、はるかにすすんだ技術をもっていた。

農地は国民の領地、神の農地、皇帝と貴族の領地の三つにわけられていた。

国民はまず神さまの農地を耕し、次に老人・病人・みなし子の家、夫を失った女の人の家、軍隊に出て働き手のない家などの土地を耕し、そのあとで自分たちの農地を共同で耕した。

そして、最後に皇帝の農地を耕すのだった。

農作物は、トウモロコシ・ジャガイモ・サツマイモ・トマト・タバコなどだった。

農地は自分のものではなく、国のものだった。

そして、年ごとにあらためて分配しなおされた。

家族の数がかわってくるからである。

アンデスの高山地帯は、起伏がはなはだしい。そこで、段々畑がつくられた。

畑に水をひく仕組は大がかりで、昔の世界にこれほど立派な設備はどこにもない。

有名なローマの水道よりはるかにすぐれていた。

鉱山も国有だった。国有の鉱山からは、金や銀がたくさんとれた。

合金などの技術にもすぐれ、青銅もつくられた。しかし、鉄器はなかった。

それで彼らは、スペイン兵の鉄で造った武器におどろいたのである。

一五三三年十一月十五日、フランシスコ・ピサロは四百余名のスペイン兵の先頭にたって、インカ帝国の首都クスコにはいった。

そのときの記録によれば、ク不コは当時人口二十万の都市だったという。

皇帝を失っているインカ人は、ピサロにはむかう元気もなかった。

ピサロはクスコの都にはいると、すぐに一切の略奪を禁止した。

だが、飢えたオオカミのようなスペイン人たちの耳には、そんな命令は空念仏にすぎなかっただろう。

その頃、クスコの都には、歴代皇帝の宮殿がたち並んでいた。

インカでは、宮殿は皇帝の代がかわるごとに、新築されるならわしだった。

そのうえ、なくなった皇帝の宝は一切、その宮殿に残されることになっていた。

スペインの兵士たちは、それらの宮殿になだれこみ、金や銀でできたあらゆる道具を奪い取った。

壁が一面に金ではってある部屋もあったが、それらはすべてはぎとられた。

スペインの兵士たちが、一番目を見張ったのは「太陽の神殿」だった。

それこそ、この国の政治と宗教の中心であったからだ。

「太陽の神殿」は、六十八メートル、五十九メートルの二辺からなる長方形の建物で、石の壁の外側は一面に黄金をひきのばした薄い板ではりめぐらされていた。

壁の内側は、くりぬかれて、金ののべ棒がはめこまれていた。

それらののべ棒は重さが二キログラムから五キログラムもあったという。

「太陽の神殿」の内側の璧は、全部薄い黄金の板でおおわれていた。

そして、中央には太陽神を祭ってあり、その両側には歴代皇帝の遺体が安置されてあった。

それらの遺体は、太陽の子として秘密の防腐術をほどこされ、生まれた順に並べられてあった。

見ると、生きているとしか思えないほどの姿をしていた。

彼らは、みんな黄金の椅子に腰をかけ、生前使っていた黄金の背あてをあてがわされていた。

またほかに、一面、銀の板でおおわれた「月の聖堂」という部屋があって、そこには歴代の王妃の遺体が安置されていた。

スペイン兵の手で集められた金銀は、持ち運びに便利なように、残らず火にとかされ、ただの金塊と銀塊にかえられてしまった。

最も、スペイン人たちが手に入れたのは、インカの財宝のほんの一部であった。

そのほかのものは、スペイン人がクスコにはいる前に、すでに、どこかへ持ちさられていたという。

たとえば、太陽の国の最大の宝であり、信仰の中心でもあった「太陽の神殿」の本尊――黄金の太陽像は、あとかたもなくきえていた。

そういえば、「巫女の神殿」にいたという美しい娘たちも、いつのまにか半分くらいにへっていた。

これらの失われた謎の宝は、そののち一部が発見されたりはしたが、大部分は今もなお、ペルーの国のどこかの土地に、うすめられているはずである。

このインカの宝をもとめて、アンデスの山をさまよい歩き、氷の谷間に足をすべらし、あるいは吹雪の下にうすめられて、命をおとすものが、今も昔もたえない。

ともかく今、クスコの町に残っているのは、インカ時代に築いた石の壁だけである。

その石の壁の上には、スペイン人たちが造った大きな建物がのっている。

太陽の巫女(みこ)たちのいた神殿は、カトリックの修道尼院にかわり、皇帝の宮殿はジェズイット派(注14)の教会にかわった。

(注14)ジェズイッド派――キリスト教の新教が勢力をもってきたのにたいして、旧教をたてなおそうと、一五四〇年、イグナチウス・ロヨラなどがはじめた旧教の一派。日本にキリスト教をひろめたザビエルも、この派の一人でした。イエズス会とかヤソ会ともいわれます。

122

たびたびの地震が、これらスペイン人たちのたてた建物を、何回となくつきくずした。

けれども、その土台になっているインカの石壁はびくともしない。

しっくいも使っていないのに、整然とつまれている石と石との間には、ナイフ一本つきさす隙間もない。

鉄もはがねも知らなかったインカ人たちが、どういう方法でこのような石壁を築いたものだろうか?

今もなお、世界の建築学者たちの話題になっている。 |

インカの石壁の上につくられた

クスコの町の修道院の建物

|

|

太陽神の祭りで踊ったり歌ったりするペルーの人々

|

何もかも、失われてしまったインカの面影のなかで、今もなお昔を忍ばせるのは、六月二十四日に行われる、年に一度の太陽神の祭りである。

古代の人々は祭りが好きだった。

昔はこの他、月の神の祭りとか、その他、もろもろの星の神の祭りだとか、トウモロコシの祭り、水の祭りと、いろいろあった。

けれどもインチライミ(太陽の祭り)といわれる太陽神の祭りは、その中でも一番大切な、神秘的な祭りであった。

インディオたちは、太陽神の祭りの間、太陽は地上におりてきて、自分たちの間にいると信じている。

この祭りのときには、チチカカ湖の畔から、また、アマゾン上流の密林地帯から、インディオたちが集ってくる。

そして、自分たちが祖先から受継いできたそれぞれの民俗衣装をつけ、グループをつくって、次々にクスコの町の中を行進する。

自分たちの地方の踊りを踊りながら歩いていく一団もある。

実にたくさんの種類の音楽が、この行進の中から流れてくる。

音楽といっても、せいぜい、雑音のかたまりといっていいだろう。

しかし、いかにも陽気で、かざりけのない明るさにみちている。

こうして彼らは、踊ったり歌ったりしながら、かっての殿堂のあとを通り、中央広場に集る。

中央広場をぐるっとまわると、会場である北方にのこるサクサワマンの大遺跡へと坂をのぼっていき、そこで昔を忍んで、盛大な催しを行うのである。

top

**************************************** |