|

2 クメール王国のゆくえ top

2.1 神々のすみか

朝、まだ日の上らないうちに、私たちは再び出発した。メコン川の朝はめっぽう寒い。

それでもインはやせ我慢をして上着をつけないで、ふるえながらハンドルをにぎっている。

はじめ数キロの間は車は川の右側にそって走り、バナナや竹やサトウキビの地帯をとおりぬけた。

その間には、かってジャングル生活が行われていた跡らしい場所も残されていた。

竹やフロマジェの葉が、道の両わきまでせまり、時々それらの木々の間に、朝日の光をあびて支柱の上にのったニッパヤシぶきの屋根の家が、ぽつんぽつん見えた。

そのジャングルをすぎてメコン川をこえると、再び見渡すかぎりの水田地帯に入った。

時々ココヤシの群れがあり、シュロやつる草が大木ほども生い茂っている、未開地のようなところも見られた。

道路はきわめて平坦で、運転手のインは、四百キロほどの間、ほとんど、車のギアをかえる必要がなかった。

メコン川は、第二のナイル川といわれているが、ナイル川よりは、はるかに水量がゆたかで広い。

北にすすむにつれて水田はますますひらけ、遠く地平線のかなたまで、緑の稲の葉が波うっている。

かっては消え去った幾百万のクメール人たちも、この豊かな土地にたち、灌漑の用水をほり、稲の苗を植え、木の鋤(すき)を使って、田を耕していたことだろう。

私は今、この水田に働くサロンを巻いた人々と、古代クメール人の姿がごっちゃになって、様々な思いにかられていた。

と、「もう、二、三十分ですよ、旦那。」インの言葉に、不意にわれにかえった。

車はスピードを七十キロから、五十、四十キ口とだんだんおとしてきた。

すると静かな堀の水蓮の花の向こう、始めもなく終りもないようにめぐらされた回廊の向こうには、アンコールワットの尖った石の塔が、くっきりと空中にそびえ立っていた。

胸をぐいぐいしめっけられるような、深い感動におそわれる。どんなすぐれた作家でも、この大寺院の建物からうける感動を、そのまま言葉や文字で言い表わせるものはいないだろう。

今や太陽は沈みかかり、尖った塔の先に、キラキラと金色の光を投げかけている。

あたりに夕闇がせまるとともに、大寺院や回廊の建物はボウッとした影の中にかすみ、ただ中央にそびえる塔だけが、くっきりと空にうかび、見る人をおそれおののかせる威厳をそなえてくる。

堀端で車をとめたインは、堀のかたわらにある石に腰をおろし、まるでたましいを奪われた人のように、ぼんやりと五つの塔を見つめていた。 |

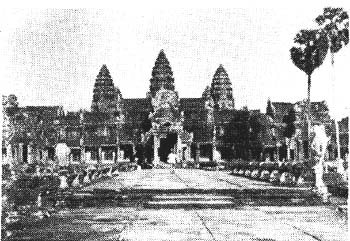

堀の水蓮の花の向こうにアンコールワットの石の塔が見える

|

恐ろしさが、再びインによみがえってきたのだろうか。

それともそのままじっとして、黄昏(たそがれ)の中を通り過ぎていくクメール人の、幻の亡霊を眺めようというのだろうか。おそらく、私がそばにいなかったら、インは泣きだしたに違いない。

「旦那は、ばかげた話だとお思いになるでしうが……」

インは学校でならった、正確な発音のフランス語でいいだした。

「私は、はじめてここへきたときに、これは、ずっとまえに、どこかで見たことのあるところだな、と思いました。

この大寺院に、赤々と火がともっているのを見たこともあるし、あの敷石の上を、象に乗って歩いたこともある……と、そんな気がしたんです。

あの塔が朝日をうけてキラキラ輝くのを眺めたし、昼間はその周りを歩きまわり、夜には今こうやって腰をおろしている石の上に腰掛たこともありました。 何とも説明がつきかねるのですが、ここにあるどれもこれもが、自分とは深いつながりがあるような気がしてならないのです。」 |

このインの感じたものは、何も特別のものではない。

インはアンコールの広大な美しさからくる心の動きが、自分たちの種族だけに感じられる、ある特別なものだと思いこんでいるのだ。

だが、同じような気持ちには、私もおそわれた。

ずっと以前にも見たことがあると思わせるような、インと同じような感じをうけるのは、アンコールばかりではない。

アメリカのコロラド州にあるグランドキャニオン(大峡谷)でも、パビロン(チグリス・ユーフラテス川流域に紀元前二十世紀頃から紀元前三世紀頃まで栄えた文化の都)の遺跡でも、またインドのアクラにあるタージマハル宮殿でも、人の心をおどろかすような神秘的な光景の中では、いつでもつきまとう感情なのではあるまいか。

アンコールワットの歴史によると、これを見たもので、だれも正確にその高さをはかった者はないといわれる。

塔はジャングルの一番高いシュロの木よりもかなり高いが、実際は二倍も三倍もありはしない。

それを遠近法のトリックをたくみにもちいて、実際よりもずっと高く見せているのだ。

日はすっかり沈んだ。最後の光のひらめきも、この景色の中から消え去った。

鳥が群れをなしてジャングルからまいあがり、高い塔のかたわらをとんでいった。

塔は、沈黙と孤独につつまれている。

こういうときにこそ、人は科学がいかにアンコールの成り立ちをさぐろうとも、その秘密は永遠の謎として残るであろうことを、ひしひしと感じないではいられない。 |

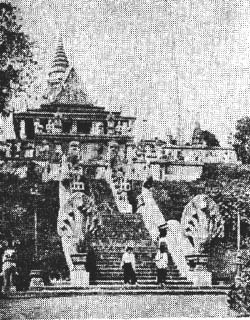

アンコールワットの正面

|

夕暮れの塔を見あげながら、たたずんでいる私のうしろに、ふと人の気配がした。

ちかくのバンガロー風のホテルから出てきた、フランス人の道路技師ピエール・フュルノオ氏だった。

フュルノオ氏はしばらくたちどまり、堀ごしに中央にそびえる塔を見あげていたが、やがて私に話しかげてきた。

「これを見ていると、マリー・セレスト号のあの不思議な謎(注5)を、思いだしますね。あの話、ごぞんじでしょう?

(注5)マリー・セレスト号の謎(―― 一八七三年十二月四日に、アメリカの貨物船マリー・セレスト号がジブラルタル海峡の西方で無人船として発見された事件のこと。食堂には食べかけの朝食がおいてあり、船には、何の異常もないのに、乗組員が一人も見あたりませんでした。難破したようすも、海賊に襲われたようすもないこの船の事件は、今もとけない謎とされています。

静かな海の上であの船が発見されたときは、帆は全部はってあり、調理場では火がもえ、食堂には朝食がいますぐ食べられるように並んでおり、ただ乗組員だけが一人残らず、きれいにいなくなっていた、というあの話です。

アンコールワットがちょうどそれなのです。 これは廃虚なんかではありません。

回廊の壁にきざまれた彫刻は、いまでも完全な姿でのこっていますし、屋根はちゃんと雨をふせいでいます。

ほんの数時間前まで、あの中には生きている人々が生活していたとしか考えられません……。

祭壇の周りに、たいまつがもえていたでしょう。

たくさんの坊さんたちがお経をあげながら、回廊に座っていたでしょう。

踊り子たちが……いや、空想にはちがいありませんがね。私にはどうしても、そう思えてしかたがないのです。」 |

アンコールワットを見あげていると、だれでもこのフュルノオ氏の言葉が、本当に思えてくる。

たくさんの住民たちが、ついさっきまでここにいて、やがてまた帰ってくるように思われる不思議こそ、アンコールワットのもつ最も大きな魅力であろう。

この不思議にくらべたら、この大寺院をたてた人々が一体誰だったろうかなどという問題は、どうでもいいことのように思えてくる。

そんなことならこの人たちが残した彫刻や碑文が、ある程度は教えてくれるし、遺物でわからないところは、想像でおぎなってもいい。

けれどもこの人たちが、どうなってしまったかということは、また別の問題である。

何故この人たちは、アンコールとそこに築き上げられた文化を、見捨て去っていったのだろう。

何故このような立派な都をはなれて、危険と苦しみの多いジャングルの中へ、さまよっていうてしまったのだろう。

毎年々々、ますます多くの人々が、海のかなたからこのアンコールの遺跡を見にやってくる。

インドシナ半島南部の自動車道路はおどろくほど発達し、近くトンレサップ湖の北をとおって、アンコールからタイにぬける新道路も完成するという。

つい昨日までは全く未知の世界だったアンコールも、今日では幾百万もの見物客をまねく観光地にかわってしまっている。

ジャッグルの中からは、彫刻をめぐらした回廊が引きだされ、敷石はつくりなおされ、大きな門も元の形のまま復元された。

大寺院の境内の長い参道も、もはやフロマジェの木の白い幹や、たれさがる根にさまたげられることはない。

ところで、失われた文明の最も偉大な遺物の一つアンコールワットは、外国の雑誌などにも、たびたびその写真が紹介されるので、一般の人々はこれがクメール人の残したただ一つの遺跡だと考えているむきが多い。

けれどもアンコールワットは、クメール人のつくった数かぎりない建築物のうちの、一つの寺院にすぎないのである。

アンコールワットのちかくには、アンコールトムがある。

周りを城壁にとり囲まれた遺跡は、これこそその時代の首都であったのだ。

アンコールトムの周りには、いくつもの聖堂がある。それそれ、都市郊外の中心地になっていたものと考えられる。

また、南や東のジャングルの中には、まだ、埋もれたままのいくつもの都の跡がある。そのなかには地図にものり、分類されているものもある。 |

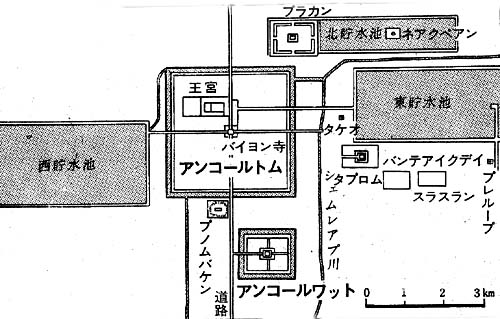

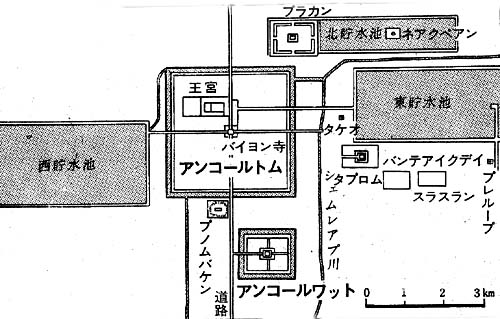

アンコール遺跡の図

|

まだほかにも、ジャングルの中にねむったまま発見されない都の跡もあるだろうし、それらは水田がメコン川にそって北にひろがるにつれて、やがては発見されるにちがいない。

アンコールから東にのびて、首都と北方の都市をつなぐ道路が発見され、今これの復旧計画がすすめられているという。

クメール王国が栄えたころは、このあたり一帯にはシャングルはなく、見渡すかぎりの水田であったろう。

そして、東へむかう道路にそったいくつかの町は、城壁に囲まれた要塞であったろう。

アンコールとそれを造ったクメール王国をつつむ神秘のうすもやは、少しずつ薄れてきているのだ。

壁にきざまれた絵図や、寺院の柱に残された碑文をつなぎあわせることによって、形のなかったものが、ごくわずかではあるが、形をとりはじめている。

そうした壁の絵や塔の柱の文字から、クメール人がこのアンコールのほかに王国をつくったごろの話も、はっきりしてきた。

それでは、そのお話を紹介しておこう。

2.2 蛇姫とダンプ王子 top

いまから二千年ほど昔、森に住んでいたダクという人間が、大きな川の畔にやってきた。

ダクは、万物をお造りになった神ナーガ(大蛇)のお告げをうけて、大河の岸べの沼に、一粒の米をまくためにつかわされたのである。

ダクは、森の草木をふみわげ、何日も何日もかかって大河の畔に出ると、いわれた場所に、米粒をまき、それから、どっかと腰をおろした。ダクは、毎日毎日、そこに座って、ただ、じっと待っていた。

やがて、長い間かかって、どろどろの沼土の間から、青い小さな芽が顔を出した。

芽はグングンのび、やがて草のように生長した。緑のほそい葉の間から穂が出て、稲は黄色くなった。

ダクは黄金色にみのった稲を刈りとったけれども、どうしていいかわからなかった。

そのあとは、お告げになかったからである。

「お告げのとおりしたけれど、一体これをどうするんだろうな。こんな草みたいなものが、何か役にたつんだろうか?」 ダクはお米が食べ物だと知らなかったのだ。 |

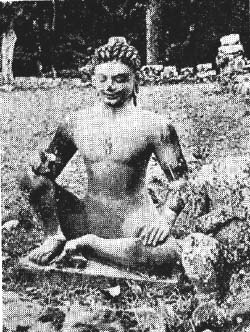

沼の岸辺に一粒の米をまいたダクとカンプ王子

|

ダクがそんなことを考えているとき、うしろに人影が現れた。見ると一人の若い男が、悲しげな様子で立っていた。

その男はダクのように裸ではなく、太陽の光が直接、肌にふれないように、ござのようなものを身につけていた。

だが、普通のござはもっと白くてやわらかだ。

その男をつつんでいたものは、固そうでピカピカしていた。

ダクは、今まで、そんなものを見たことがなかった。

「お前は、一体、だれだ?」ダクはいった。

「わしの名はカンブ。」ピカピカ光る異国人は、続けて答えた。

「アーリア・デッカの国の王子で、シバ大神(注6)は、わしの舅(しゅうと)だ。」

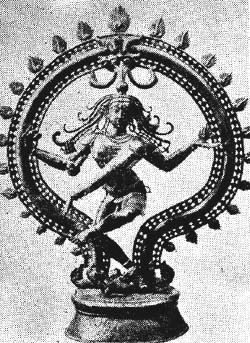

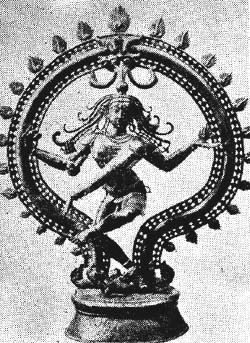

(注6)シバ神――インド教の三主神の一つ。破壊の神でもあり、創造の神でもあるといわれています。広くインド人に崇拝され、この神をとりあつかった神話・伝説・文学などが、たくさん造られました。また、インド教がまわりの国々に広まるにつれて、シバ神を崇拝する民族がふえました。クメール王国もその一つで、アンコールの遺跡には、すぐれた神像が残っています。

「なるほど、そうかもしれない。」ダクは、いった。

「だが俺は、そんな神は知らん。おそらく、俺たちとは別の部族の神なのだろう。

このあたりの大神さまは、ナーガの神さまだけだ。」

異国人はそういわれても、少しもおどろかない様子だった。そしてダクの手にある小さな米粒を見つめていった。

「そこに持っているのはなんだ?」

「魔法だ。」と、ダクは答えた。

「俺は大神のお告げで、この場所へこれの種を植えた。たいして骨のおれる仕事ではなかった。

俺はここで、月が七度、満ちては欠けるまで、しゃがんでいた。そのあげくが、これだ。

これをどうしたらよいか、考えている。いっそのこと、投げ捨ててしまおうか?」

カンブ王子は首をふった。

「いやいや、それは、お前が考えているよりも、ずっとずっと力のある魔法だ。

わしの国では、シバ大神がきまぐれをおこされ、熱い風をふきつけて人間の食べ物をすべてみんな枯らしてしまわれた。 人々は飢えと暑さで死にたえ、わしの美しい妃シバ大神の娘までもが死んだ。

わしは故郷をすて、シバ大神の息のかからない土地をもとめて、さまよい歩いた。

わしには、お前がここでやっている魔法の結果がわかっている。

わしは、遠いさきざきのことまで見通せるのだ。

この川の畔には、やがて大きな宮殿がそびえ、寺院や高い塔がたちならぶに違いない。」

「一体、それは何なのだ? 俺には、お前のいっていることが、さっぱりわからない。」

「いつか、わかることもあろう。わしは、ここにとどまって、お前や、このあたりの裸の愚か者たちに、神がお前に与えられたくださり物の使い方を教えてやろう。

私にはお前が造り上げたものがなんであるか、よくわかっているのだ。

熱い風がふいて、わしの国を滅ぼすまえに、わしは、何度もそれを見てきた。それは米という物なのだ。」

「それを、どうするんだ?」ダクはたずねた。

「食べるのだ。」

ダクは、この男は少し頭がへんなのだと思いはじめた。

何故って、森にはキイチゴがたくさんあって、何もこんなおかしなものを食べるにはおよばないからだ。

「それではわしに、その米をあたえてくれたナーガの神さまの話をしてくれ。」と、カンブ王子はいった。

「それを話していいものかどうかわからないが、遠く離れていてここでは誰にも相談するわけにもいかないから、まあ特別に話してやろう。」

ダクは、話しだした。

「ナーガの神さまは、ここからはるか北の大きな湖の畔に住んでおいでだ。

神さまの住んでいる洞穴には幾百幾千という光る石があり、神さまをとりまく家来たちは大きな七つの頭を持った大蛇で、扇をつくるバンヤン(インド原産の常緑樹で空中に根をたらして広がる木)の葉のような鎌首をもたげて七方をにらんでいる。 神さまの力はたいしたもので、この森全体と、向こうの谷を残らず治めていられる。

俺たちが森に住むことを許されているのは、信心ぶかくて、いつも蛇をあがめているからだ。」 |

すると、カンブ王子はいった。

「わしはその神にあいたいと思う。案内をしてくれまいか。」

ダクはそれを断わろうと思った。

ダクが記憶しているかぎり、人間のぶんざいで神さまを訪れようとしたものは、一人もいなかったからだ。

聞くところによると、湖をこえ森をこえた向こうは石だらけの国で、一本の木も一本の竹もなく、太陽がいつも熱い炎を吐き出している。

昔、ある一人の人間がその国に足を踏み入れ、そのことを人と話そうとしたと頃、神の家来の大蛇が森の奥の奥までその人をおいかけていって、ついに噛み殺してしまったという。

そんなばかげた案内はお断わりだ――といおうとしたとき、ダクは神のお告げのつづきを思いだした。

ダクは長い間しゃがんでいるうちに、いつのまにか、お告げの半分を、忘れてしまっていたのだ。

お告げによるとダクは、そこであった異国の王子を蛇の御殿(ごてん)に案内し、それから美しいお嫁さんをもらってぐ酋長になるはずであったのだ。

ダクは、カンブ王子を案内することにした。

何日かかかってカンブ王子とダクは、大湖を越え森を越えてナーガの神が住んでいる地下の水晶宮のある岩地にたどりついた。

ダクのむきだしの体は、ぎらつく太陽にてりかえされて、すっかりひからびてしまった。

「もう、これ以上はすすめない。」

洞穴の入口につくと、ダクはぐったりとしていった。

「お前は、一人で入っていくがいい。俺は日の沈むのを待って、森へかえろう。」

カンブ王子は以前にも、こんな岩地をとおったことがあるのか、少しも弱った様子はなかった。王子は長い冷たい洞穴の中の通路を、どんどん下っていった。

通路は床にも天井にも壁にも、いたるところに水晶がびっしりとはえ、あたりはシューシューという音ばかりで、何も見えなかった。

やがて王子は、大きな広間のようなところへ出た。あたりの水晶は、もっとたくさんになった。

と、たちまちのうちに、王子は、シュー、シューッと音をたてる蛇どもにとりまかれた。

蛇どもはいずれも七つの首を扇のようにもちあげ、じっと王子をにらみつけている。

なかでも一番大きな蛇が、おそろしげな声で話しかけた。

「お前は何をしに、このナーガ国へやってきたのだ。この国を訪れたものは、生きて帰れぬこどを知ってのうえか!」 |

洞窟の中で七つの首をもつ蛇に囲まれたカンプ王子

|

「お助けを乞(こ)いにやってまいりました。」と、カンブ王子は、すなおに答えた。

「私の名はカンブ・スワヤンブワ、もと、アーリア・デッカの王子でした。

シバ大神の養女メラは私の妻でしたが、養父シバは気まぐれをおこされて、私の国の草木をからし穀物をそこなわれて、私の国民は、ことごとく死にたえました。

メラまでがシバ神のもとに取上げられて、私一人あれはてた大地に取残されたのです。

私は東へ東へとさまよい、高い山をいくつもこえ砂漠をこえて、この国の森をつらぬき流れる大川の畔へまいりました。 ここで米とよばれる不思議なものを手にした、ダクという男に会いました。

私はこの地にとどまって、その不思議なものを使い、神々につかえる民を育てたいと存知ます。

けれどもそれが、あなたさまのお心をそこねるものでしたら、どうぞ私を殺してください。

私はもう一足も前にすすめません。」 |

ナーガの神は、しばらく考えていた。が、やがて、

「よろしい。」と、おもおもしくいった。

「わしは長い間、守り神としてこのあたりを治めてきた。

が、はっきりもうせば、苦労のおおいわりに、実りのすくない仕事だった。

わしはこの仕事には、少し疲れてきたところだ。

お前やお前の美しい妃のことは、まえもって知っておった。

お前の国ではシバ神があがめられていることも、知っていた。

ところでわしには、一人の姫がある。

これがお前がここへくる途中で、お前を見そめてのう、お前の妻になりたいともうしておる。

本来ならお前は死をあたえられるべきだが、娘の願いをむりにしりぞげるわけにもいかん。

そこで、特別のはからいにより、お前の命は助けてつかねそう。

わが娘を妻として、お前の国をここにうちたててみよ。

わしも陰ながら、お前たちの仕事を、見まもることとしよう。

死すべき命を持ったお前は、我らの形をとることはできぬが、娘は人間の姿にかわることもできる。

人間の姿をした娘は、ナーガの形よりも、美しいということじゃ。

それからお前をここへ案内したという男をつれてまいれ。美しい妻をみつけてつかねそう。

わしの命令をその男が喜んではたしてくれたお礼じゃ。」 |

こうしてカンブ王子はナーガの姫と結婚し、メコン川の流域に住みついて、新しい王国を造り上げた。

その民はカンブジャ――カンブの息子たち――とよばれ、それがなまって、カンボージあるいはカンボジアとよばれるようになったというのである。

2.3 クメール人よ、どこへ top

さて、まえにのべた、カンブ王子とナーガ姫の物語は、カンボジア王国の建国について、いろいろな意味をふくんでいるように思われる。

第一にナーガというのは、カンボジアにかぎらずインドシナ半島の各地で、建国の神話の中に出てくる竜神(雨と水を司るという神。海神として漁師に信仰される。)の名前である。

このことからこの地方の原住民は、海からやってきた海洋民族ではなかったろうかということも考えられる。

第二にこの物語は、インドの一王侯が、日でりと飢饉(ききん)のため国が滅びて、そのために新しい豊かな土地をもとめてやってきたという、民族の移動をあらわしている。

カンブとは伝説のとおりに、一人の王子のことだったかもしれないし、またクメール族という大きな一つの民族を代表させて言い表わしたものかもしれない。

インド教のシバ神を信仰した民族と、蛇を崇拝したこの地方の原住民が、力をあわせて一つの王国を造り上げたというのは、いかにもありそうなことである。

それを裏付けるかのように、アンコールの建物にはいたるところに、シバ神の像と七つの頭のある大蛇の欄干(らんかん)が造られている。

『太陽の沈むところから、顔を東のほうの丘へむけて、一民族が進んでいった。』

ある考古学者はこのような書きだしで、当時の民族移動の様子を、つぎのように描いている。

『象の背中にゆられる王さま、金色の車に乗った坊さんたち、馬にまたがった兵隊たち、かたわの者、病にかかった者……数かぎりない男や女、老人や若者や子供たちが、ゆくての大きな希望のほかは何一つ持たず、焼けつくような太陽のもと、乾ききった荒野をノロノロと進んでいった。

眠たげにブツブツと祈りの言葉を口ずさみながら、ある時は険しい山に上り、ある時は竜の牙のようにギザギザな岩道をこえた。

無限につづくかと思われる山を上り下り、広い川に出れば、身をおどらせて川を渡った。

この人々の通り過ぎた道筋には、幾百キロとなく、倒れた人々の白骨が横たわっていた。

アーリア・デッカの国を出て、ヒマラヤの麓の山々をこえ、母なるガンジス川の源を渡って、ビルマ北部の神秘な荒野をこえた。

やがてタイをこえ、ついに黄金の大地にたどりついた。

そのときは、美しい少女も、皺(しわ)だらけのお婆さんにかわっていた。

老人や病人不具者などは、ほとんど途中で死にたえ、最後に残った者は若者だけであっだ。

その若者たちも痩せおとろえ、目はくぼみ、疲れはててはいたが、東方の名も知らない大地に立ったとき、新しい国造りの希望に輝き、その胸はいきいきと、息づいていたのだった。』 |

これは考古学者が、アンコールに残された王に関する記録や、石碑の破片、寺院の壁にきざまれた奉納の文、石にきざまれた絵図などをつなぎあわせて、造り上げた物語である。

しかしこの物語は、どんなに正確な資料をもとにしたものであれ、どこかとってつけたようなところがあり、カンボジアの古い伝説にあるような、その土地の様子と密接に結び付いている、裏付けに乏しいように思われる。

ところでクメール人が、どこから来てどこに行ったにせよ、とにかくこの民族は、古代インドのサンスクリット(注7)から発達した文字を使っていたことは確かだ。

(注7)サンスクリット――古代インドの標準語。日本では梵語ともいっています。おもに文章を書くときに用いられ、古代の仏教書は、ほとんどサンスクリットで書かれました。やがて仏教が、インドシナ半島・中国・日本などへ伝わるにつれ、その地方の思想や言葉のうえに大きな影響をあたえました。

この文字は、現在より一時代前の南インドのマドラスあたりで使われていた文字に、大変よく似ている。

だから考古学者が、アンコールの文字を解読するためには、ナイル文明のロゼッタの石のようなものは必要でなかったのだ。

それではどのような道をとおって、このインド文明はクメール文明に影響をあたえたのだろうか?

それについては前にあげた民族大移動説のほかにも、いろいろの説が学者たちの間でとなえられている。

プノンペンの考古学博物館にいる学者たちは、クメール文明はもとからインドシナにいた原住民か、さもなければインド人がくるよりもまえにこの地域に入ってきたある民族によって、発展させられたものとしている。というのは現在この地方に住んでいるカンボジア人と、浮き彫りの像とをくらべてみると、顔かたちから体つきまでそっくりだというのである。

だがこの説もまた、そのまま信ずるというわけにはいくまい。

一体、偉大な文明を造り上げた優秀な民族が、わずか数キロはなれた土地へ移っただけで、今までもっていた文化をすっかり手放してしまうということが、はたして考えられるだろうか。 |

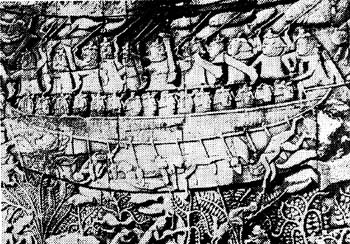

クメール王国の栄華の物語。

アンコールトムの壁面に刻まれている浮き彫り。

|

少なくとも、現代に生きる私たちの心では、考えつかないことである。

クメール人は、その時代のいかなる民族よりもはるかにすぐれた文明をもっていたにもかかわらず、現在のカンボジア人は、ほとんど、奴隷にちかい状態だといっていい。

また別の考古学者は、クメール人はインドから大移動してきたには違いないが、北インドからビルマ、タイの北部をとおってきたのではなく、南インドのマドラスに源を発して、船でマラッカ海峡を渡りジャワに移り、しばらくジャワにとどまってから、メコン川流域に北上してきたのだという説をたてている。

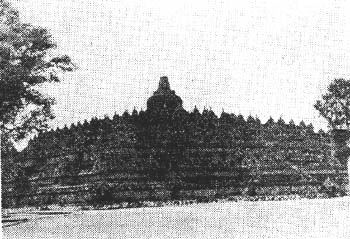

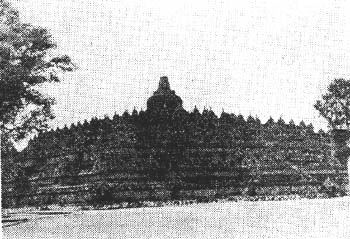

アンコールワットと、ジャワのボロブドール(注8)やプランパナン(注9)の寺院建築の間に、共通点のあることは確かだが、そのことがはたして、ジャワからアンコールへの民族の移動のためかどうかは、これもはっきりしていない。

(注8)ボロブドール――インドネシアのジャワ島にある、八、九世紀頃造られた、仏教の大建造物です。頂上につりがね形の塔をのせた九層のつくりで、高さ三十メートル、踞囲は三キロメートルあまりもある、壮大な石づくりの建物です。その中にはすぐれた彫刻の仏像や浮き彫りがあり、インドの仏教美術の影響がみられます。

(注9)プランバナン――ジャワ島の中部にあるインド教の建物の遺跡。なかでも見事なロロ・ジャングラン寺院は、十世紀頃、造られたものと考えられています。 |

ジャワ島にあるボロブドール寺院

|

ある学者は、インドからカンボジアへは、大きな民族の移動があったのではなく、ただ幾人かのバラモン僧(インド教の僧侶)がやってきて、すぐれた知識と力で土着民を支配するようになったのだといっている。

ところでアンコールでは、王のつぎに権力のある僧侶階級があったことは確かで、だからこそアンコールワットをはじめ、すぐれた寺院の建築物が、たくさん残されているのだろう。

寺院の壁に残された浮き彫りを見ると、こめ僧侶たちは音楽にも深い理解をもっていたことがわかるし、また建築の技術も身につけていたことがわかる。

ところでこの問題は、このへんで打切ろう。

クメール人とはどんな民族であってどんな文明を残したかは、幾百と数えきれない寺院や幾千の灰色の塔の壁にきざまれた文字や絵を解読すれば説明がつく。

だが一体クメール人がどこからきてどこへいったか――それについては、はっきりしたことは少しもわからないからである。

ここで話を、記録されている歴史の時代にうつしてみょう。

カンボジアには、王国の歴史を物語る、いくつかの資料が残されている。

だがどこの古い国の歴史もそうであるように、建国時代の記録となると、歴史というよりは神話にちかくなる。

特に、国王に関する記録となると、事実と空想や願望がまじりあって、はっきりと区別がつかない。

一人の国王が、あきれるほど長くこの世に生きていたり、現実の世界にはありえない、とてつもない事件にぶつかって、人間わざとは思えない力を発揮する。

いろいろ記録を読んでいると、一体国王にそんな力があったのかと思うまえに、そんな国王がいたのかしらと疑いたくなってくる。

だがともかくも、西暦が始ってまもなくの頃、プノンペンより南のほうに一王国があったのは確からしい。

このことはカンボジア王国の記録にあったばかりか、そのころの中国の記録とも一致するからだ。

当時、中国は三国時代(三世紀半ばの中国で、魏(ぎ)・呉(ご)・蜀(しょく)の三つの国が争った時代)で、そのうちの一つ呉の国の王、孫権(一八二~二五二年)は、となり近所の国へ使節をつかわし、その使者たちから送られてきた報告書をまとめて『呉時外国伝』という見聞録をのこしている。

そのなかに、フナン(扶南・注10)の国につかわした使節の手紙も、のせられてあったのである。

(注10)フナン(扶南)――メコン川下流地方を中心として国をたてていた王朝。この本が書かれた頃は、ジャワからわたってきた民族がきずいた国といわれていましたが、現在では、一世紀頃、インド人とクメール人が共同でたてた国だといわれています。もっとも栄えた三世紀頃は、ベトナム南部・カンボジア・タイ・マレー半島までを領地としましたが、七世紀になって、北方におこったクメール王国にほろぼされてしまいました。

この使節は、西暦二二八年に、メコン川の三角州に住む国王を、訪れている。

この使節の手紙とカンボジアに伝わる国王の年代記とがほぼ一致することから、そのころからの国王の年代記は、大体正確な記録ではないかと考えられる。

そしてこの年代記には、フナンのほかにもう一つ、北のほうにインド出身の王が治める一王国があることを記している。(フナンもまた、インドからきた王が治めていた。)

この北の王国は、中国の歴史の本によるとシンロウ(真臘)といわれた。 のちに、このシンロウとフナンが一緒になって、クメール王国ができたものらしい。 |

五世紀頃のインドシナ半島の地図

|

現在では一般に、このフナンはジャワからやってきた民族だと解釈されている。

ジャワからやってきた民族のうち、その一部はメコン川の三角州にとどまってフナン王国をきずき、他の一部は東方および北方にむかって、チャム族(注11)といわれる種族の祖先となった。

(注11)チャム族――紀元前後頃から十五世紀頃まで、インドシナ半島の南海岸に王国をつくっていた民族。古くからインド文化の影響をうけて、言葉や宗教も、インドのサンスクリットや仏教を取入れていました。現在はベトナム共和国の南部に、わずかにその子孫が残っているにすぎません。

このチャム族が中国の文化を取入れ、しだいに力をそなえてきて、のちに西方のタイ族とともに、クメール王国の最大の敵となったのは、何という運命のいたずらであろう。

もしこのチャム族が、もうちょっと西へむかっていたならば、あるいはフナンと同じように、シンロウと一緒になっていたかもしれない。

そうしたらクメール王国は、いまもなおその繁栄を誇っていたかもしれない。

そして東洋の歴史は大きく書きかえられ、地図は塗替えられていたに違いない。

2.4 地底に輝く宝 top

『クメール人の都、そして全アジアで最も輝ける都であるヤンダラプーラ(耶蘇陀羅城=やそだらじょう)には、この民族の象徴である、とぐろをまいた大蛇の上に、仏さまが座っている仏像がある。

この像は、いくつものエメラルドを上手につぎあわせてつくってあるので、仏像全体がまるで一つの大きなエメラルドのように見え、緑色の神々しい光をはなって、信仰の心浅い者にはこれを見ることができない。』 |

|

|

こういう言い伝えが、いまも、アジアの東のほうの国々では、語り伝えられている。

ところで「クメール人の都ヤンダラプーラ」とは、どこにあってどんな都だったかは、この言い伝えのなかには残っていない。

この仏像がいまあるところは、ジャワであるという話もあれば、日本あるいは台湾であるという説もある。

ある時はイギリス・フランスの物好きたちが、中国の紫禁城(しきんじょう=中国の明と清の宮城で北京と南京にある)の宝庫の中を、血まなこで探し回ったこともあった。

タイ族の子孫である今のタイ国の人たちは、バンコクにある緑色の仏像こそ、そのエメラルドの仏像であると信じている。

だがそれらの言い古された話とはどこか違った、次のような話を私にしてくれたのは、案内をしてくれたあのカンボジアの青年インであった。

「まだ、お話ししませんでしたが……。」

インは沼地ごしに、高くそびえる塔のほうを見つめながら、話してくれたのである。

「あの寺院のどこかの地下に、アンコールの宝があるはずです。

全部黄金でできているシバ神像や、エメラルドでできている仏像が……。」

インはゆっくりと、まるで催眠術にでもかかっているように、どこか無気力な調子で話をすすめる。

そしてインの話を聞いていると、クメール人の最後の日の恐ろしい光景が、いま目の前にくりひろげられているような感じがするのである。

インの話は、つぎのようなものだった。

クメール人たちは長い間、タイ族を「シャム」とよんでばかにしあざ笑って、これを捕えてきてはアンコールの大寺院をつくるために、岩運びの奴隷として、こき使った。

ときとしてはタイ族も、以外に強い抵抗をみせて、北部地方をかすめとったり、タイにちかい町々を焼き払ったりすることもあった。

けれども戦いは、かならずクメール人の勝利に終って、クメールの町々を襲ったタイ人たちは、それの二倍も三倍ものひどい仕返しを、クメール人たちからうけた。

また東方のチャム族との間にも、たびたび争いが起ったが、これもたいした戦いにはならなかった。

いくつかの小さな戦いでも、クメール人は勝利を収めていた。だが、相手を完全にやっつけるまでにはいたらなかった。それが、そもそもの間違いだったと気がつくまでには、まだ長い年月を待たなければならない。

とにかく勝つたびに、アンコールでは広場を中心に祝宴がはられ、国王や坊さんや踊り子たちは、夜の明けるまでうかれさわいだ。 |

タイ人を奴隷にしてこき使うクメール人

|

そのころ北方のタイ族に、不穏な動きがあるという知らせが、クメール人の都にとどいた。

うわさによると、その部族は、今までになかった大軍を、集めているという。

元々無知で貧しいタイ人たちには、自由とか平等とか独立といった、だいそれた理想などありはしない。

けれども彼らは、欲しいものなら何がなんでも、がむしやらに手に入れようとしたのだ。

そのタイ人たちの欲しいものが、アンコールには山ほどあった。

アンコールからにげかえった奴隷たちの口から、この宝物の話は、次ぎから次ぎへとタイ人の間にひろがっていった。

「兵隊たちは、少し疲れております。それに、象の数も少しすくないようです。

このまま、シャム人たちの襲ってくるのを待って戦うのは不利かと思われますので、こちらからむかえ討ち、奴らの進路をさえぎるのが得策かと存知ます。」

前進基地の守備隊長からは、そういってきた。

だが平和になれ、タイ族をばかにしているパクメール族の将軍たちは、この進言をしりぞけた。

「ばかな。相手は、たかがシャム族じゃないか! 遠征すればそれだけ時間と労力のむだじゃわい。」

ところでアンコールは、百年前よりは経済的にも少し疲れていた。

チャム族とのあいつぐ戦さのため、金も人も、だいぶ無駄についやされたようである。

そのため、たくさんの奴隷を補給するいとまもなく、寺院や宮殿をつくる仕事も、一時中断されていた。

とはいえ、アンコールトムの豪華な生活ぶりは、東洋でも群をぬいていた。

寺院の高台からは、エメラルドやルビーやヒスイなどの宝石がたれさがっていたし、坊さんたちの服装も貧しい国の国王たちよりは、はるかに派手なものだった。

踊り子たちは純金の腰帯や髪かざりをつけ、国王の宮殿では銀の床にサファイアをちりばめた天井が美しくうつっていた。

ある日、守備隊長の使者が息をきらしながら都の北門からとびこんでくると、タイ族が北方の都市に侵入し、守備隊は全滅にひんしていると報告したのだ。

「お前のいうことが、偽りであったら、お前の首をはねるぞ。」と、将軍は使者の兵士にいった。

「また、お前のいうことが本当なら、戦友が死んでいくというのに、一人逃げ帰ってくるというのは、けしからんじゃないか。」というわけで、使者の兵士はすぐに首をはねられ、生贄(いけにえ)として神に捧げられた。

だが生贄も、その甲斐(かい=効果)はなかった。

二日ののち、タイ軍は象に乗ってトンレサップ湖の西側から、ジャングルをぬけて攻撃してきたのである。

王宮のテラスでは王様を囲んで僧侶たちや将軍たちが、さっそく会議を開いた。

「どうも事は、思ったように運んでいないようだ。」と、王はいった。

「タイ族がここまでくるまえに、神のご加護があると期待しておったのだが。タイ族が我らの足元までせまるなどということは、わしの知るかぎりでは、いまだかってないことである。

もちろんわが勇敢な兵隊たちは、奴らをこれ以上すすませることはあるまい。

けれども物事は、万事手ぬかりないことが第一じゃ。

万一のことがあろうとも、奴らに祖先から伝わる光栄ある宝物を渡すわけにはいかぬ。何かいい案は、あるまいか。」 |

一人の僧がすすみ出て、王に、何か耳うちした。

こうしてタイ族の軍勢が、アンコールトムの城壁に殺到するまえに、王宮からは黄金の仏像をはじめあらゆる宝物が、あとからあとからと運び出された。

アンコールワットをはじめ、タケオ、タプロム、ブラカン、ネアクペアン、パンテアイクデイなどの寺院からも、めぼしいものは、すべて運び出されて、王宮にちかいバイヨン寺(アンコールトムの中心に建てられた三層の大寺院)に移された。

国王に宝のかくし場所を耳うちした老僧は、寺の奥深い地底の大広間に宝物を運びこんだ。

この仕事には六人の若い僧がしたがって、まる二日をついやしたということである。

老僧は地底の穴倉へ宝物を入れ終ると、六人の若い僧を宝と一緒に中へ閉じ込め、自分の手で入口をふさいでしまった。

そのあと奴隷たちを使って、秘密の通路の入り口に大きな石を運ばせて、これもふさがせた。

そして仕事が終ると、奴隷たちをすぐに殺してしまった。

今や宝物のありかを知っているのは、王と老僧だけであった。

数時間後、北門がやぶられ、タイ軍はいっせいに都の中に突入してきた。

国王はすでに都の外へ逃げ出していた。バイヨン寺には、老僧が一人静かに座っていた。

タイ人たちは老僧に、宝物の隠し場所を問いただそうとしたが、その時はすでに老僧は、舌を噛みきって死んでいた……。 |

秘密の地下の大広間に移される宝物

|

|

この話をしながらインは、半ば目を閉じてまるでこれまでのできごとを、見ているような様子だった。

その顔にはタイ人にたいする強い憎しみが、ありありと現れていた。

「だから宝物は、いまでもそっくり老僧がかくしたところにあるんです、旦那。」と、インはいいきった。

「中央の塔の真下、地下五階に、何故それを、今までほうっておいたかって?

まず第一に私たちの民族は、アンコールに帰るのがこわかったのです。この都には呪いがかかっていますからね。

でもけっして、この宝のことを、忘れたわけではありません。

アンコールがあるということは、一般のカンボジア人たちには、知られていなかったかもしれません。

でも国王は、いつの時代の国王でも、知っておられました。

現在のカンボジア王は、アンコール王朝の直系で、アンコールの歴史については、よく知っておられます。

でも、それがどうなるっていうんです?

カンボジア王国も、かっては金持ちでしたが、今は大変貧しいのです。

大規模な発掘隊を編成して、バイヨン寺の地下室を掘り出すなんて、そんなことはとてもできません。

それに、今はシャム(タイ)人が支配しているあのあたりを、どうやって探し回るというのです?

そのうちご存知のようにジャングルがアンコールをのみこんでしまい、発掘は、ますます困難になってしまいました。

都そのものの場所さえ、はっきりした位置がわからなくなってしまったのです。

そして再び、アンコールが人々の前に姿を現した今日では、フランス人が頑張っていて、フランス人以外の調査を禁止しているしまつです。

私が宝のかくし場所の話を聞いたのは、先頃なくなった王の顧問をしていたある老人からです。

老人はバイヨン寺の秘密を、国王から直接聞いたのだそうです。

老人はいつかかならず、ここにきて、宝物を掘り出すのだと、いっていました。

が、時期がくるまでここしばらくは、宝物は昔の場所に眠っていることでしょう。」 |

アンコールトムの中心にあるバイヨン寺

|

|

なるほど、そういうこともあるかもしれない。

とにかくアンコールではどんな伝説でも、いちがいに笑い捨ててしまうわけにはいかないのである。

3 神秘の遺跡アンコール top

3.1 ありし日のアンコールトム

つぎのような言い伝えがある。

ジャングルの中には、我らのほろびさった都の跡がある。

メコン川の流域と乾いた平野には、我らの祖先の骨がうずめられている。

わが国王は、ちりと灰とあれはてた城跡だけを残して滅びさったが、いつの日か我らの光栄はよみがえるであろう。

海のかなたより渡ってくる人間が、我らの歴史をひもとき、失われた都を再現して、アンコールを再び、世界の人々の前に現す日が訪れるに違いない。 |

この言い伝えは失われた都が発見されたのち、いかにもありそうな話をだれかが造り上げたものだ、と思われるかもしれない。

けれどもこの言い伝えは、ムーオがメコン川を北にさかのぽるずっとまえから、ある地方に伝わっていたものである。

ムーオや他のフランスの考古学者たちは、ジャングルのずっとの奥の土民だちから、この話を聞いている。

そこの土民たちは、あまりにジャングルの奥深く住んでいるので、アンコールの発掘については、まだ何も知らないでいたのだった。

その言い伝えのようにやがてフランス人たちが、海のかなたのヨーロッパからやってきてアンコールを発見し、その秘密をすこしずつ解きはじめた。

カンボジア人たちがフランス人を神の使いと見たのは、当然のことかもしれない。

あれはてた都のあとは復元され、予言のとおりアンコールは、世界の関心のまととなった。

ムーオやその他の考古学者たちが、呪(まじな)い師のように思われたのも、また当然のことだったろう。

だがこの白い呪い師の前に、もっと力のある呪い師がいたことを、忘れてはなるまい。

中国からきた周達観(しゅうたっかん、注12)である。

(注12)周達観――十三世紀の後半に、温州に生まれた中国人。一二九六年、元の成宗皇帝が真臘(しんろう=クメール王国)へつかわした使節の随員。ケーシーは、周達観を使節として紹介していますが、使節に同行してクメール王国で三年間滞在した人です。周達観が、その間いろいろ見聞したことをまとめたものが『真臘(しんろう)風土紀』という本です。

アンコールトムが、その石造りの城壁やテラスのもつ意味ばかりではなく、クール人の生活の一部までも、解き明かせるようになり、アンコールの発見と復元の道を開いたのは、実にこの人であった。

周達観は西暦一二九六年、元(げん=一二八〇年、モンゴル人によって統一された中国の国名)の国王成宗(せいそう)の命により、アンコールの都にむかって旅だった。

周達観は大国の使節にふさわしく、ラクダ、象、かごかき、護衛兵などの大行列をしたがえて、東の門から首都アンコールトムヘのりこんだ。

それから数年間、周達観はアンコールトムで暮らしたが、そのあいだ大使として、神々を祭る霊廟や国王の宮殿のまわりを、自由に歩きまわることを許されていた。

この間に見たこと聞いたことは、周達観の目をおどろかせ、あるいは喜ばせたに違いない。

周達観は、そのおどろきと喜びを、『真臘風土記(しんろうふどき)』という本に書き表わした。

この本は長いこと、誰からも忘れられていたが、何百年かたって、ある東洋学者の手で、再び日の目を見るようになった。 そのときはまだ、アンコールがジャングルの中に姿をかくしているときであった。

東洋学者たちは、この本の物語を、大変空想力にとんだおとぎ話ぐらいに思って、片付けようとしていた。

ちょうどムーオがジャングルを突破して、アンコールワットの大建造物に目を見張ったのは、そのときであった。

今日、当時のアンコールトムでのクメール人たちの生活をくわしく知るには、この周達観の手記に目を通すより他にはない。 『真臘風土記』を読むと、そのときの光景が、まざまざと目の前にうかんでくるのである。

『五面仏(注13)の門より府内に入る。』と、周達観はまず書いている。

(注13)五面仏―― 一つの体に五つの顔を持っている仏。ここではアンコールトムのパイヨン寺にある人面の石塔をさします。周達観が当地を訪れたときは、その像は五面あったようで、彼はこれを仏教の仏像と考えたようです。二十世紀になってケーシーが訪れたころには、一面がこわれて四面になっていました。ケーシーは、これをクメール人が崇拝したインド教のシパ神と解釈し、「四面のシパ神」とよびました。その後の学者の研究で、バイヨン寺のこの人面の塔は、仏教の観音像であるということが証明されています。

その頃、東洋では仏教が盛んだったので、門に刻まれたシバ神の顔が、仏さまの顔に見えたのだろう。

『五面仏、都府を見おろす。方形の塔の各面に仏面があり、その数四。別に、頂上に黄金の仏面一。』 |

周達観がこれを書いたのは、アンコールから帰ってきてからのことだから、あるいは門のことについて、記憶ちがいをしていたかもしれない。

あるいは本当に、塔の頂上に黄金の像があったのかもしれない。

もしあったものとすれば、その像はクメール人がこの都をすてさったあと、侵入者たちに盗み取られたとも考えられる。

周達観によると、アンコールトムには誰でもはいることが許されていた。

ただし罪人と犬だげは、そのかぎりではない。罪人は足の指を切られているので、すぐ見分けがついた。

その頃、世界中からいろいろな人たちが、アンコールトムヘやってきた。

商人も、旅行者も、学者も、使節も……兵隊や、奇妙な神をあがめる伝道師さえもいた。アンコールトムは鷹揚(おうよう)に、どんな人間どんな職業いかなる神の教えでも、暖かく迎え入れたものらしい。

北から南から、これらの人々は、ぞくぞくとやってきた。

バイヨン寺のちかくにある市場で商売をする者もいれば、王のテラスの壮観に胆(きも)をつぶす者もあり、塔に囲まれた寺院の中で、黄金の仏像の前にひれふすものもあった。

周達観は、「王国の中央に位する」バイヨン寺を、あかずながめていた。

「仏像を彫刻せる塔」を次々とかぞえあげ、その真中にある黄金の塔は、王宮のうしろにあるバプオン(マードリイとも呼ばれる寺院)の金ぬりの銅塔について、この都では一番高いものであると記している。 |

アンコールトムの北門

|

周達観は、また、バイヨン寺の正面にあるテラスを「黄金の橋」といい、そこは、一対の黄金の獅子(しし)のほか、いろいろな彫刻でかざられていると報告している。

この獅子は今日、この寺院の中から、こわれた破片が発見され、テラスもまた、わずかに名残をとどめているにすぎない。

周達観の記録によると、この都の建物は、あらゆるところに金箔がぬられていたようだが、時間がたつにつれて、その金箔がはがれ、今はもう、どこをさがしても、昔の面影はない。

記録はまた、アンコールトムの城壁の外にある聖堂のことにふれており、これをバイヨン寺とくらべたり、その宝物をかぞえあげたりしている。

このような記録のなかで、考古学にもっとも役立ったのは、王宮広場の建物についての記録である。

考古学者たちは王のテラスを、国王が閲兵(えっぺい)のために居た所だと仮説をたてていた。

そして、テラスの上には、王宮があったと考えた。

周達観の記録は、考古学者たちのその考えを本物にした。

周達観の記録によると、王宮の建物は「橋」の上にたっていたという。

「橋」というのを周達観は、テラスの意味に使っているからだ。

『王宮および政庁は、北門にちかく東にむいてたっている。

王宮の屋根は鉛の瓦でふき、その他のところは黄色い陶土でできていて、柱ははなはだ巨大である。

柱にはみな仏像が彫られている。建物はすばらしい壮観で複雑な設計であるが、規模も非常に大きい。

政庁には黄金の窓わくがあり、十数本の方形の柱の上には、鏡が約四、五十面ちりばめてある。

政庁をささえる土台は、大きな象の形をしている。

また宮中には、たくさんのめずらしいところがあると聞くが、警備がはなはだきびしくて見ることができない。

宮中の金の塔の下で、国王は毎夜、やすまれるということである。』 |

大使といえど、王宮に入ることは許されなかったらしい。

げれども周達観は、そんなことはあまり気にもとめず、あいかわらず国王の生活をさぐるのに夢中だった。

『国王には、正妃が一人あるほか、別に四人の妃がある。

正妃は王の御座所のすぐとなりの部屋に住んでおられるが、ほかの妃たちは東西南北の部屋におり、それそれ東妃、西妃、南妃、北妃とよばれている。

宮中の女官や踊り子のことについては、はっきりわからないが、なんでも女官たちは、それぞれの位と名称を持っているらしい。

その数は全部で四千ということだが、宮殿の奥深く離れているので、まだ会ったことはない。

以上の女官のほかに、その下で働く女しもべが約二千人。

女しもべは、宮中に閉じ込められることなく、そのほとんどは結婚していて、市内に自分の家がある。

この女たちは、まゆの上とこめかみに紅をさし、ひたいの上の髪をそっているので、一目で見分けがつく。

女しもべの下には、王宮以外で仕事をする奴隷たちがついている。

これらのいやしい奴隷は、異民族である。

王室に関係のない者はどんな者でも、王宮に入ることを許されない。

アンコールトムの民は、男といわず女といわず大変香料を好む。

体には、白檀(びゃくだん=インド原産のビャクダンという木からっくる香料)や麝香(じゃこう=ウジャコウジカやジャコネコからつくる香料)をしみこませたクリームをぬり、大変身だしなみがいい。 |

アンコールトムの市中

|

上流階級は、たくさんの奴隷を持っている。

これらの奴隷は未開人の男女で、一定の値段で売り買いされ、何でもできるように躾(しつけ)られている。

金持ちの家では、こういう奴隷を百人以上も持っている。

十人か二十人しか奴隷のいない家庭では、人手不足だという。

ごく貧しい者たちは、全く奴隷を持っていないが、それは金がなくて奴隷を買えないからである。

奴隷は階級としてはチュアン(盗)とよばれる。

国内、どこへいっても軽蔑されて、昼間、町中へ出るようなことはさけている。

この国の喧嘩で、相手をチュアンとよぶことは、もっとも我慢のできない侮辱だとされている。』 |

周達観は、北方の守備についている兵隊たちのことも書いている。

北方の国境地方では、つねに蛮族との争いがたえず、土地は荒れ、都市はやかれていた。

それでもなお首都のアンコールトムは贅沢をきわめ、そのゆたかな富は、中国の宮廷でも語り草になっていたということである。

国王の権力の大きさには、周達観はおどろかなかった。

けれども、国王の命令によって行われる法律が発達していることは、この国の文化が非常に高いことを表わしていると、周達観は考えたらしい。

『国王は法の最高権威者であり、あらゆる法律についての最後の判決は、国王みずから行われる。

その判決は、ごくささいな事件にもおよんで、この判決に異議をとなえることは許されない。

ある時期のおいた、刑罰の制度が、あまり感心しないときもあった。

国の法律や社会の秩序をみだしたものにたいして、罰金を課していたからだ。

しかし近年ではその制度はいろいろ改良され、現在では罪をおかした者に、むち打ちの刑が加えられることもある。

が、アンコールトムでは、首切りやしばり首といった、ひどい刑は行われない。

そのかわり、死刑の宣告をうけたものは、城外のあるきまった場所につれていかれ、生き埋めにされる。

また、-罪をくりかえしたものは、足の指を切りとられる。盗賊は両腕を切られるが、罪のかるいものは、指または手だけで許される……。

盗賊やさぎ師の疑いをうけた者は、煮えたぎった油の中に手をひたさなくてはならない。

もし、本当に罪をおかしたのなら、手はひどいやけどになるが、無罪ならば、手はもとのまま引出される。

家と家との間に争いが起こって、どちらの言い分が正しいか見分けがつきにくいときは、両家の主人は、王宮の前の広場にたっている十の塔の前につれていかれる。 |

国王から講話を聞く僧侶たち

(バイヨン寺の内壁の浮き彫り)

|

この塔の前で、お互いに相手を見つめたまま、じっと立っている。

無実の家の者は何日たっていても何事もないが、有罪の家の者は体に噴き出物ができたり熱病にかかったりする。

四日か五日のうちには、こうして神の審判がくだされるのである。』 |

この中に出てくる十の塔については、カンボジア人たちは、これを「つな渡りの塔」とよんでいる。

しかしどんな曲芸師でも、これらの塔の間をつなで渡ることはできなかったろう。

またこれを、国賓をもてなす迎賓館だという説もあるが、これもうなずけない。

とすれば、周達観のいうように、裁判所といったところのものであったのだろう。

周達観はまた、国王の儀式についても、我々に教えてくれる。

|

国王の行列

|

『国王が外出なさるときには、敵の矢や槍をふせぐため、鉄の衣装をおつけになる。

こういう装束をつければ、王宮の中にとじこもってばかりいられる必要はない。

国王が外出するときには、まず軍馬が先導をつとめる。

つぎには旗、鼓笛隊がつづき、花かんざしを髪にさし、はなやかな衣装をまとった数百人の女官たちが、手に手に大きな燭台を持って、これにしたがう。

燭台には真昼でも、火がともされている。

ほかに、金や銀のうつわや血をささけた女官の一群もある。

そのあとには、槍や盾を持つて武装した近衛兵がつづく。

この近衛兵のあいだにまじって、金でかざった馬車がとおる。

家臣や王族たちは、象に乗って、そのあとにつづく。

そのうしろが国王の妃たちである。

かごに乗ったり、車に乗ったり、あるいは馬に、あるいは象に乗り、かかげられる黄金の傘は、百以上もかぞえられる。

国王は最後に象の上に立ち、宝剣を手にしておられる。

黄金の傘の数は二十余り、そのあとに象や軍馬の騎兵たちがつづいて、行列をまもる。』 |

そして都大路の上には、人々が喜びに身をふるわせながら、王の行列をふしおがんでいるのだ。

周達観はつづけて、『この国の庶民は、王や王族にたいする礼を知っていた』と、のべている。

また王が、これほどの行列を必要としないお忍びの時には、女官たちの肩にかつがれた黄金造りのかごを用いた。

そしてどんな時でも、小さな金の塔と金の仏像をささげたお供がついていた。

『国王は日に二回、政庁におでましになり、政務をみられる。

貴族も庶民も、土の上にひざまずいて待っていると、宮殿の中からしずかな音楽がながれてくる。

また外では、ほら貝をふいて王のおでましを伝える。

遠くに金の車が現れると二人の女官がすすみでて、しなやかな手つきで、車の簾(すだれ)をまきあげる。

国王はすらりと剣をぬき、車の中に立っておられる。

人々は両手をあわせ、頭を何回も土の上にすりつける。

やがてほらの音がやむと、人々は首をあげる。

そのときはすでに、国王は獅子の毛皮をしいた玉座の上についておられる。

高い位の家臣は、王のそばにいくことを許される。

やがて謁見がおわると、国王は再び車にもどられ、また、一人の女官が御簾(みす)をおろす。

そのあと人々は、そこをしりぞく。』 |

栄華をほこった時代のアンコールトムの生活は、大体以上のようなものであったと考えられる。法律そのものについていえば、周達観の記録は、寺院の壁に刻まれていた法令文にくらべて、はなはだ大ざっぱである。

ヤショバルマン王(注14)時代からは、罪はこまかく分類されて、このひとつひとつに、はっきりした罰則がついていたはずである。

(注14)ヤショバルマン王――アンコールトムを建設したクメール王国の王(在位八八九~九〇〇年頃)。この王は、それまで半世紀の間住んでいたハリハラーラヤの都をすててヤンダラプーラにうつり、そこにアンコールトムを築いて、新しい都としました。クメール民族がもっとも若々しい情熱をもっていた頃の王です。

とはいえ周達観は、なにも七百年後のヨーロッパ人に、自分の記録を読ませるつもりで書いたわけではない。ただ自分の興味にまかせて、目についたものを書きとどめておいたにすぎなかったのだ。

けれどもやはり、黄金の傘、象や兵士や軍馬にまもられた輝く行列、広場にもえる松明(たいまつ)、王宮からおでましになるクメールの国王……これらのものを再び、この世に再現してみせてくれたのは、何といっても周達観の力であった。

私が大昔の光景を思いだしていると、フュルノオ氏がやってきて、声をかけてくれた。

「今夜は踊りがあるようですよ。シェム・レアプから娘たちがやってきて、アンコールワットの前の広場で踊るのです。たいしてうまい踊りじやありませんがね。」

青みがかった光が、アンコールワットの塔の影をくっきりと夜空に浮び上がらせ、月の出を知らせていた。 |

アンコールの踊り子たち

|

3.2 プノムバケン物語 top

アンコールワットとアンコールトムの南門とのちょうど真中あたりに、西にむかってわかれている小さな道がある。

石で造った獅子のくずれた残骸と、かっては手すりの一部ではなかったかと思われる彫物のある岩のかたまりが、道の両側にころがっていて、ジャングルが道のすぐそばまでせまっている。

ジャングルからのさばりでたフロマジェの木の気根(空気中に現れた根)が小道の上にまで伸びて、うっかりするとこの小道を見おとしそうになる。

恐いのを我慢して、このジャングルの中の小道を十メートルばかりすすむと、たちまちジャングルがピラミッド形の塔の形に空にもりあかっているところに出る。

そして息をきらして坂を上ると、着いたところがプノムバケンの頂上である。

アンコールトムにはいたるところ、神秘な謎めいたものばかりがあるが、このプノムバケンはその中でも、とりわけ奇怪なところだ。

第一にこれは、人の造った塔ではなく、自然にできた丘陵である。

見渡すかぎりのカンボジアの平原からいきなり跳び出していて、その頂上はアンコールトムのいろいろな塔よりも、ずっと高い。

ここは、いかにも大寺院をつくるにふさわしい地形である。

それなのにクメール人たちは、何故アンコールワットを造るためにわざわざ石を積み上げて、人工の丘を造り上げたのだろう?

おそらく、アンコールワットを造る頃は、丘陵の上にはすでに何かの建物がたっていたものに違いない。 |

プノムバケンの頂上にたつ塔

|

しかもそれは、ほかに移せないほど、神聖なものだったろうと考えられる。

一部の学者たちは、アンコールトムの首都を造るための石は、おそらくプノムバケンから切り出したものだろうといっている。

このプノムバケンの丘は、かっては今よりはるかに大きかったが、長いあいだ石を切りだしたため、今日見るような大きさになってしまったものだという。

というのは、クメール人たちがいくらたくさんの奴隷を持っていたにせよ、首都を造るにあたっては、材料を手近にもとめられるところを選んだに違いないからだ。

が、とにかく、プノムバヶンの丘はここにあって、それはまるで年老いた貴族が、着飾った若い成金を見下すようなかっこうで、ジャングルの中にたちならぶ寺院のかたまりを、見渡している。

頂上までは、ピラミッド形の階段がついているが、両側の壁は林の茂みにかくされ、石段は傾いたり崩れたりしている。

頂上にある聖堂は、ほとんど見る影もない。

それは月日がたってだんだん壊れていったためではなくて、後からやってきた仏教徒の仕業(しわざ)のためである。

明らかに聖堂は造り直され、インド教の神々にささげられた彫刻が、ところかまわず彫りかえられ、古い神々の像が仏像とおきかえられた形跡がある。

しかも仏教は今日でもなお、この丘の上に存在している。

頂上と階段の下とのほぼ中腹に、ごく最近たてられたらしい小屋があり、小屋の中には長さ三メートル、幅二メートルほどの銅のくぼみがあって、仏陀の足跡を記している。

この足跡は五本の指が、形も長さも同じに描かれているので、考古学者や研究家の興味をひいているという。

だが、ここにつかえる仏僧たちは、そんな騒ぎなどどうでもいいらしく、毎日ここにやってきては、小屋の入口で線香をあげ、お経を唱えている。

プノムバケンを五、六歩上ると、大きな太鼓の上を歩いているような感じがする。

足元からプノムバケンー帯にわたって、大きな反響が起こるからだ。

これこそプノムバケンの神秘の一つだ。

プノムバケンの丘陵の内部は、空洞になっているのである。

それが大自然の作用によるものか、それとも人間のしわざか、今のところ誰にもわからない。

頂上には聖堂の一部だった塔が、たったひとつだけ、いかにも寂しそうに残っている。

塔の中に入ると、四角な穴の縁にたっていることがわかる。鋭くおちこんだ、真っ暗な穴である。

この穴についても、「アンコールトムの十二人の乙女」という伝説のほかは、何一つわかっていない。

伝説というのは、つぎのようなものである。

昔、三つの種族の奴隷たちが、アンコールワットのために、遠くから石を運んでいた時代のことである。

この大きなクメール国に、十二人の娘を持ったきこりの夫婦が住んでいた。

このところきこりの商売はあがったりだった。

第一このあたりには、切り出せるような木がすくないし、その上せっかく切り出した材木を、使うような人がいない。

アンコールトムヘもっていけば、高く売れることはわかっていたが、街道はいつも、石を運ぶ奴隷の列でいっぱいで、大きな材木を引いていく隙間などなかった。そのためきこりの家では、毎日、ろくろく食べ物もなかった。

このままでは、一家十四人が、飢え死にするほかはない。

夫婦は思いあまって、十二人の娘たちを、森の中へすてることにした。

「運良く拾ってくれる人がないともかぎらない。

たとえ、そのような人にめぐりあえなかったとしても、どっちみち、おちつくさきは、家にいても同じことだ。

とにかく、神さまのおぼしめしにまかせよう。」

娘たちのうち、一番年下のネアン・プウは、ことのほか頭がよくて、美しかった。

このネアン・プウの機転で、娘たちは捨てられた森からぬけだして、家へ帰ってきた。 父親はしかたなくもう一度、娘たちを森へ捨てることにした。

今度は、うまくいったようだった。

娘たちはお腹がすいて、飢え死にしそうになった。

そこを、ヤックあるいはオークルといわれている化け物の女王サントメアに見つけられ、女王の城につれていかれた。娘たちは命をすくってくれた恩人であるとはいえ、化け物と一緒に暮らすことはたえられなかった。

ある朝、娘たちは城をにげだした。

今度は森の生活になれていたので、飢え死にする心配はなかった。

昼間は木の実や苺(いちご)をさがしながら歩きまわり、夜は高い木の上に寝た。

ある朝、アンコール王の家来が森にきて、ガジュマル(暖かい地方に生える桑科の植物)の木の枝に眠っている娘たちを見つけた。 |

森に捨てられた12人の娘は、化け物の女王サントメアに助け出される。

|

王さまの家来は、娘たちをアンコールトムヘつれていき、王さまにことのしだいを報告した。

王さまは娘たちの話を、大変興味ぶかくお聞きになり、この事件をどうさばいたものかと、しばらく考えておられた。

やがて、王さまは、顔をあげ、

「お前たちはいずれも、ことのほか美しい。」と、娘たちに話しかけられた。

「普通のおきては、用いまい。わしはお前たちを、全部妃にしよう。」

こうして娘たちは、王さまの宮殿で、幸福な何か月かをすごした。

一方、化け物のサントメアは、娘たちがいなくなったのを知って、非常にくやしがった。

サントメアは娘たちを、よくないことに使おうと考えていたからだ。

サントメアはクメール人の国を、隅から隅までさがしまわった。

が、どこにも、足跡を見つけることはできなかった。

そこでサントメアは、トンレサップ湖にそそぐ川の源までいって、魔法で娘たちの姿をよびだした。

サントメアは、十二人の娘たちが、王さまの宮殿で楽しく暮らしているのを知り、怒りが復讐心にかわった。

化け物の女王は自分の城へかえると、世界一の美女にばけて、アンコールトムヘやってきた。

「私は、遠い国からはるばるやってきた女王でございます。

王さまのご威光を伝え聞いて、一目この目で拝見したいものと、おうかがいいたしました。」

サントメアは、王さまにお目通りして、いかにも最もらしく申し述べた。

王さまは一目で、この美しい女王が気にいってしまい、妃になるようにすすめた。

化け物の女王は、わざとこまったような顔をしてみせたが、内心はほくほくだった。

長い間じらせてから、女王はやっと、王さまの申込みを承諾した。

サントメアは、宮殿一番のお気にいりの妃になった。

王さまはいつのまにか、十二人の兄弟のことなど、すっかりわすれてしまった。

サントメアは家来たちをよんで、十二人の妃の目をえぐりとるように命令した。

王さまは、サントメアをたいそう可愛がっていたから、何事もいうなりだった。

命令は実行にうつされ、やがてサントメアのところには、娘たちのえぐりとられた目玉が届けられた。

目をえぐられたきこりの娘たちは、プノムバケンにつれてこられ、洞穴の中へ捨てられた。

ところでサントメアは、あまり算数が得意ではなかったらしい。

手元とに届けられた目玉が、二十三しかなかったのに、気がつかなかった。

プノムバケンの洞穴に捨てられた娘たちは、見えない目でわずかの食べ物をさがしだし、飢え死にすることだけはまぬがれた。

娘たちは次々に男の子をうんだが、みな生まれてまもなく死んでしまった。

けれども、一番年下のネアン・プウの子供だけは、死ななかった。

ネアン・プウは、サントメアの家来をうまくだまして、一方の目を残しておいたので、子供のため食べ物をさがすことができたからである。

ネアン・プウの子供は、ロティゼンと名づけられ、母親の手をはなれるようになると、洞穴からぬけだしてアンコールトムの都を歩きまわった。

ロティゼンは母親にそっくりであるところから、やがて国王の目にとまり、宮殿によばれた。

サントメアもこれに気がついた。

サントメアは、十二人の妃たちはみんな死んだものと思っていたのだが、これは失敗だったとさとった。

そこである日、ロティゼンを北方にある自分の城に使いにやるよう、王さまに頼んだ。

サントメアは自分の娘にあてたこの手紙に、これを持っていった若者を、すぐさま殺すように書いてやったのだ。

ロティゼンは王子さまのような服装をして、馬にまたがって出発した。

途中、山の中で、ある年とった男にあったので、その老人に親切にしてやった。

老人は、ロティゼンがねむっているあいだに、娘にあてたサントメアの手紙を読み、これを別の手紙とすりかえておいた。

サントメアの城についたロティゼンは、持つてきた手紙にあるように、この城の娘と結婚した。

ロティゼンは妻のネアン・カングレイーと、たのしい生活をつづけていた。

城の中の蓮池のほとりで、何日かすごしているうちに、ロティゼンはみじめな母や叔母たちのことを、思いださなくなっていた。

と、ある日、ロティゼンは封印されている扉をひらいて、中に二十三の目玉があるのを発見した。目玉は、とがめるような目つきで、ロティゼンを睨みつけている。

その一つは、ことのほかこわかった。

ロティゼンは急に母たちのことを思いだし、その身におこった事柄をさとった。

そこでロティゼンは、その目玉を手にして、妻から借りた魔法でアンコールヘもどった。

王宮にかえったロティゼンは、魔法の力でサントメアの正体をあばき、母や叔母たちを洞穴から救い出すことができた。十二人の姉妹は立派な目とともに、若々しい美しさまで取戻した。

妃たちは、洞穴に入れられたときの若さで宮殿にもどったのである。

妃たちはその時、王さまがあまりに年老いていたのに、おどろいたどいう……。 |

12人の姉妹の末っ子の男の子ロティゼンは、

母や叔母の23の目玉をみつけ、魔法の力で彼女たちを救った。

|

|

さて太陽は、トンレサップ湖のかなたにしずみ、まばらな木々の間に、湖がかがやいて見える。

逆光線の中にくっきりとたっているプノムバケンは、実に神秘そのものであった。

そして、山頂のくずれた塔から見おろすと、アンコールトムは、灰色のサソゴ礁のように見えた。

おそらくプノムバケンは、遠い昔、この世に、まだ悪魔や魔女や、そのほかもろもろの妖怪が出没していた頃、あやしげな儀式の場として用いられたものであろう。

聖堂は生贄(いけにえ)の血に染められ、死んだ夫のあとを慕う美しい妻の殉死の情に、燻(いぶ)されたものだったかもしれない。

3.3 シバ神の四つの顔 top

緑色の水草の間に、白い水蓮の花が点々とちらばる堀がある。

そのむこうに、アンコールトムのくずれた城壁が、ジャングルを二つにくぎっている。

石をしきつめた白い道路が南にむかって走り、堀の水をこえてさらに城壁の外までつづいている。

堀をわたる道路の両側には、大蛇を綱ひきのようなかっこうでささえている巨人の像が、欄干の役割をはたしていた。

道路が城壁とぶつかるところ――そこには、首都アンコールトムヘの出入口であった南門が、四角い大きな塔をいただいて、口をあげている。

塔の上の方には破壊と再生の神シバの顔が、それぞれ四つの面に刻まれていて、不気味なほほえみを口元にうかべながら、町を見下ろしている。

笑うでもなく睨むでもなく、その顔はエジプトのスフィンクスのように、とらえどころがない。

が、よく見ると、この四つの顔には、それぞれ違った表情がうかべられている。

南にむいた顔は、白い道路をとおって、メコン川の下流から訪れる人々にたいして、威厳のある、おどすような感じをあたえている。

東と西にむいた顔は、ねむっているか、さもなければふかい瞑想にふけっているかのように見える。

北にむいている顔は、やさしいゆたかな表情をうかべている。

この四面の塔は、ここばかりではなく、クメール人がたてた、どの寺院にも、見られるものである。 |

アンコールトムの四面塔

|

シバ神は、ただ破壊するばかりの神ではなく、再生の神としてもあがめられていた。

年の終りになると、自然は衰え、破壊の神のしわざの、あれはてた季節がやってくる。

が、それとほどんど裏返しのように、まもなく自然は活気づき、失われたゆたかな緑の季節が訪れる。

シバ神は、四季をつかさどり、生と死の神秘をつかさどる神なのだ。

だから、戦場におもむく兵隊たちは、戦の勝利を願ってこの神の前に誓い、また子供をさずかりたい女たちも、この神に祈りをささける。

アンコールトムは、その一番盛んな時代には、おそらく世界最大の都だったに違いない。

九世紀の末ごろ、ヤショバルマン王がこの都をつくっているころには、ヨーロッパにはまだ、これにくらべられるような大都市はなかった。

ローマはすでにほろびており、今のフランスやドイツなど、西ヨーロッパの地域には、野蛮な蛮族がうろつきまわっていた。

アンコールトムは、堀の外側をつつむ城壁の長さがおよそ十二キロ、城壁の高さは、三ないし三・五メートルである。

東西南北にある四つの門は、都の出入口で、どれも、城壁の中央に造られている。東側の中央門の百メートルぐらい北に、アーチ形(上の方が半円形になっている形)の第五の門があり、国王の凱旋の門に使われたという。

市街は、碁盤の目のようにくぎられ、門と門をむすぶ二本の大通りが、市内を四つにわけている。

こういう幾何学的な町のつくりは、アジアの都には、しばしば見られるものである。これは、ヨーロッパの首都のように、人口がだんだんふえてできたものではなくて、慎重な設計と計画のもとに、都がまず造られるからである。

アンコールトムを造ったのは、クメール王朝の第十三代目の、ヤショバルマンという王であった。ヤショバルマン王は、またの名を「栄華王」ともいわれ、八八九年から九〇九年まで、この国を統治していた。

彼は、王族の出であるインド教の僧侶バマシバに教育をうけ、二十歳にならないうちに王位についた。ヤショバルマンが王位についた頃のクメール王国は、東洋でも、一番繁栄した国であった。

それまで都は、アンコールのブラカンのちかくにあったといわれ、なるほど現在でも、アンコールトムの北方の方に、廃虚として残っている。

ヤショバルマン王は、クメール王朝の歴代の王のなかでも、とりわけ文学の好きな王だったと思われる。

王が造り上げた大事業をたたえ、王の業績をたたえるための詩や言葉をつくらせ、城壁にきざませてあるからである。そのおかげで、アンコールトムができたころの歴史が、はっきりと、いまに伝えられている。

けれども、王の業績についてはわかっていても、王自身のことについては、寺院に残る碑文などをつなぎあわせても、はっきりしない点がおおい。

わずかにわかったことはその碑文によると、ヤショバルマン王は、巨人のような体格の持ち主で、素手で虎とたたかって、これをうちたおすことができたという。

王は自分たちの民族の将来に大きな夢をいだいて、大土木工事に自分のもっている精力のほとんどを、つぎこんだ。また信仰心が非常にあつく、自分のあらゆる事業のなかに、インド教の神シバ神への信仰をおりこんでいる。 |

インドのシパ神の像

|

王は非常な情熱家であり、夢想家でもあったわけだ。

王は位についたとき、国中の村々にインド教の文字であるサンスクリットと、自分があらたに取入れた新しい文字を書いた石の柱をくばっだ。

それには、「神をあがめるための高貴な聖殿を、シバ神にざさげるつもりである」というようなことが書いてあった。

この石に彫られていた新しい文字は、ジャワの影響をうけていることが、はっきりしているが、王が死んでからのち、しばらくして使われなくなってしまった。

王が人民にちかった、シバ神の高貴な聖殿とはバイヨン寺のことであり、王はその完成を、いそぎにいそがせた。

それについやした日時は、今日の機械力や運輸力をもってしても、とてもおいつけないと思うほど、みじかい期間十年ぐらいであった。

新しい都アンコールトムの建設が、いつはじめられたかは、いまでもわからない。

けれども、ヤショバルマンが王位について十一年後に、北門をとおって新しい都に入京したことは、歴史上認められていることである。

この日、バイヨンの塔は、この世にたぐいなく空高くそびえ、民族の偉大な力を表現していた。

都には喜びの声をあげながら、幾千、幾万の人々がやってきて、おそれおののきながら、この聖殿をあおぎみたことであろう。

そして、ヤショバルマン王の徳をたたえ、シバ神への信仰をあらたにしたのであった。

首都アンコールトムが造られて一年後、ヤショバルマン王は、自分の命と都をまもるために、戦わねばならなくなった。

バーラタ・サムブウディという王族が反乱をおこし、あるしずかな夜、月がバイヨン寺のかなたにしずむのを待って、宮殿におそいかかってきたのである。

宮殿の外側の番兵はたちまち殺された。

そして宮中の近衛兵たちは、武装した一隊が門をやぶって廊下づたいに侵入してくると、庭園の植込みの陰ににげこんで、二度と戻ってこなかった。

ヤショバルマン王は、ただならぬもの音に目をさまし、廊下にとびだすと、素手のまま反乱兵と戦った。

騒ぎを聞きつけて、かけつけたのは、わずか二、三の貴族たちだったが、このうち二人は、王のために命をささけた。

廊下は幅がせまかったので、大勢の反乱兵たちは、いっぺんに王におそいかかることができなかった。 |

反乱軍と戦うヤショバルマン王

|

二人、三人と前にとびだしていくたびに、王のこぶしが、空にとんだ。

反乱兵は王の強い力の前には歯がたたず、ついにはパータラ・サムブウディまで脳天をたたきわられ、反乱はしずまったのであった。

多くの人々はこれを、宮殿の上におおいかぶさる不吉のまえぶれとみた。

なぜなら百万の人々を入れるに充分な都が、わずか十年のうちに造られたとすれば、その影に苦しみ、それを命じた王を呪う人々が、すくなくなかったはずだからである。

だからアンコールトムは、ヤショバルマン王が初めてバイヨン寺の前にたち、自分の偉業に感嘆したその日から すでに破壊される運命をになっていたとも思われる。

さて、アンコールトムの建築は、美しいというよりは、壮大である。

芸術的というよりは、怪異であるといえよう。

刻まれた像はすべて等身大であって、これが数かぎりなく並べられている。

それを見ていくと、目がくたびれてしまう。

文化的に若い民族は、その構想の大胆さ、その実行力のすばらしさで、人目をおどろかせる。

この時代のクメール人たちは、まだ、「芸術」などということは考えていなかったらしい。

ものをつくりだそうとする、あふれる精力と、おさえることを知らない想像力だけが、みなぎっていたのであろう。

芸術的になるためには、まだ百年以上ものちの、アンコールワットの建築まで、またなければならなかったのだ。

バイヨン寺はおそらく、国王や王族の遺骨を治める納骨堂ではなかったかと思われる。アンコールトムの全景は、このバイヨン寺を中心に設計されている。

ここにはほかの寺院とちがって、寺院つづきの境内というものがない。

アンコールトム全部が、バイヨン寺の境内だったといってよい。

バイヨン寺は、東側をむいてたっている。

東門からくる道路は、神聖な正門と思われる、竜の彫刻のあるテラスでおわっている。テラスはその一部が今日でも残っているが、長さおよそ四十五メートル、幅二十二メートルで、七つの頭を持ったナーガが、欄干に取付けてある。

テラスからは石段を上って、ピラミッド形の塔の第一段までいける。

そのほか、テラスから四つの段々を上っていく道路は、たくさんの小さな獅子(しし)の像でかざられている。

中央の石段を上りきったところにアーチ形の門があり、門の上にはシバの四面塔がついている。この門をくぐると、第一段の回廊である。

回廊は全長およそ六百メートル、東と西がそれぞれ百六十メートル、南と北が百四十メートルある。

この第一段から第二段にむかって、今、上ってきたより急な石段がついている。

第二段は、長さおよそ八十五メートル、ほぼ正方形である。

この第二段は、外側の回廊のほか中側にも廊下があって、なにやらごちゃごちゃと入り組んでいる。 |

七つの頭を持ったナーガの欄干

|

その入り組んだ廊下の十字路の上には、それぞれ四面の塔がついていて、外から見ると塔が林のようにたちならび、シバ神の、奇妙なほほえみが、いくつもかさなっている。

第三段まであがると、人はピラミッドの中央まで入っていける。

この階は、東西六十三メートル、南北五十メートル、礼拝堂、回廊、十あまりの小さい祠(ほこら)などがあり、中央は、本殿になっている。

本殿は装飾もなにもない、薄暗い陰気な部屋である。

この本堂の真上のピラミッドの頂上は、地上から四十二メートル、唇をきっとむすんだシバ神の顔が、アンコールトムのなかでも、ひときわ高くそびえている。

バイヨン寺のなかですばらしいのは、回廊の内壁にそって彫られた浮き彫りである。

その浮き彫りにはインドの伝説があり、アンコールトムの市場があり、戦場があるといったふうに、神話と日常生活がごっちゃになって彫られている。

インドの神話『ラーマーヤナ』(注15)のいくつかの場面があるかと思うと、馬上で狩りをする王や貴族の姿がある。

(注15) 『ラーマーヤナ』――サンスクリットで書かれた古代インドの叙事詩。この詩の一部は紀元前五〇〇~三〇○年頃にできたということですが、今の形にしあがったのは紀元二世紀頃といわれます。古代インドの詩人ヴァールミーキの作と伝えられますが、おそらく編者であろうといわれます。この叙事詩は、古代インドの英雄ラーマの活躍をえがいたもので、インドおよび、そのまわりの国々の文学・宗教・思想などに大きな影響をあたえました。 |

クメール王国の生活をしのばせる浮き彫り

|

獣はジャングルをさまよい、魚は海をおよぐ。

ナーガ姫とカンブ王子の伝説があり、ヤショバルマン王が素手で虎や象をたおす場面もある。

軽業師や手品師は、むずかしいわざをやっている最中だし、女たちは赤ん坊に乳をやり、食事のしたくをしている。

僧侶、踊り子、巡礼、王女、妃、奴隷たちのうしろには、幾百、幾千頭の象が、金の傘をかざして、国王の行列を運んだり、背中に射手を乗せて、敵をたおしたりしながら動いている。

日のあたる内庭からお寺をながめれば、ただ荒れはてた塔のかたまりがあるだけである。

しかし一歩中へ入ると、九百年の昔にさかのぼり、クメール人の栄華そのものの姿を、まるでパノラマでも見るように、知ることができるのである。

3.4 らい王と四人の王妃 top

宮殿そのものについては、その大きさをしめすような、なにものも残っていないし、建物の材料を知る手がかりもない。

とすれば宮殿は鉛の瓦でふかれ、陶土の壁でできていたという、あの周達観の見聞記にたよるほかはあるまい。

何十頭という象を彫り付けてある高いテラスのうしろの方に、フィメネアカスとよばれる小さなお堂がある。

フィメネアカスは、「空中の祠」とでもいおうか。

初めの頃、考古学者は、このフィメネアカスが、王のご座所だと考えていた。

けれどもこのお堂は、底辺が百メートルたらず、高さ十五メートルたらすの三層造りのピラミッド形の塔で、ほかの同じような塔とくらべてみて、これはご座所ではなく、王の礼拝堂であったと思われる。

ところでここでまたもや、インが話してくれた話をお伝えしよう。

あなたは、ナーガの伝説を、覚えておいででしょう?

あの中に出てくるナーガ姫は、人間ではありませんでした。

父と同じ、七つの頭のある大蛇でした。

ただ、カンブ王子と結婚するために、美しい人間の女の姿になっていただけなのです。

そこで、カンブ王が死んでも、ナーガは死にませんでした。ナーガは不死身なのです。

けれどもナーガ姫は、あまり長い間カンブージャの国に住んでいたため、父王の支配する洞穴へいく道を忘れてしまいました。

そこでクメール人が、メコン川をこえて、アンコールに都をさだめたとき、姫も一緒についてきて、王の前に姿を現しました。

姫は王宮のちかくに、祠(ほこら)をつくるように頼みました。

こうしてたてられたのが、フィメネアカスなのです。

姫は昼のうちは、魔法の力で七つの頭を持つた大蛇になり、祠の上で日なたぼっこをしていました。

けれども太陽がしずむと、魔法の力がなくなり、人間の姿にかえるのです。

長い間、魔法から遠ざかっていたので、呪文を忘れてしまい、魔法の力が弱くなっていたのです。

姫はそのことを、シバ神のせいにしました。

シバ神が、クメール人の間に姫をおいておくのは、なにか目的があるからに違いないと思いました。

そこで考えたすえ姫は、自分は永久にカンボジア王の正妃になろうと決心したのです。

こうしてこの国の王は即位すると、すぐ、ナーガ姫と結婚しなければならないことになりました。

毎晩、王はフィメネアカスのほこらに、姫を訪れなければなりません。

ナーガ姫は、大変嫉妬ぶかかったので、ほかの姫たちにあう前に、ここへくることを命じました。ナーガ姫は利口な蛇なので、だますなんてことはできません。

こうして百年ちかい月日がたちました。

王たちはこのしきたりを、たいして嫌なことだとは思いませんでした。 |

ガーナ姫を訪れるカンボジア王

|

なにしろナーガ姫は、世界一美しいうえに、長いあいだ人間として生きてきたために、たくさんの知識を身につけていました。

性質も嫉妬ぶかいことをのぞけば大変立派で、王たちに国の治めかたや、宮廷内のことの取扱いについて、いろいろなことを教えました。

けれどたった一つ、おきてがありました。

王さまがかならず毎日、姫のほこらをおとずれないと、たちまちクメール国にわざわいがくだされるというのです。

そしてとうとう、その言葉どおりのことがおこるときがきました。

あのくずれたほこらをごらんなさい。あれを見ても、この話が本当だと思われるでしょう? |

かっては、その背中の上に王宮があったといわれる象のテラスにそって北へいくと、階段がある。

象はここで浮き彫りからぬけだし、胴体はふくらんで、欄干のかざりのような役割をはたしている。

おそらく、周達観のいう国王の行列は、この階段からおりてきたものだろう。

階段の向こう側もテラスはなおつづき、今度は象のかわりに、前半身は鷲で後半身は獅子の、怪獣の浮き彫りになっている。

怪獣のつらなりはまもなくとぎれ、第二の階段にぶつかる。

この階段は、東にのびる道路につながり、そのさきに「勝利の門」といわれる凱旋門がある。

テラスはその先さらに北にのびて、ここにはナーガの土台に、数しれないアンコールトムの男や女の像が浮き彫りにされている。

その中央のあたりは、三層になっていて、一番下には大海を泳ぎまわる魚たちが刻まれ、真中はアンコールトムの建設者ヤショバルマン王の父といわれているインドラバルマン王(在位八七七~八八九年頃)とお妃たち、そして一番上には、ふっくらとした若い王と四人の王妃の像が刻んである。

「栄華王」ヤショバルマンの像である。

一般には、テラスのこの部分を、らい王のテラスといっている。

らい王に関する伝説はつぎのようなものである。

この都をたてた王は人望がなかった。

大きな石を切り出し、何百キロメートルの道を運んで、城壁や廟や宮殿を建てるには、それだけの犠牲がはらわれているはずだ。

人民がこれを命令した王に怨みをいだくのも、自然の成り行きである。

ある日、王妃たちは、二人の将軍が王を殺そうとしているのを耳にした。

ことがあまりに急なので、対策をたてるひまもない。

王妃たちは、アンコールトムから逃れるよう、王にすすめた。

「わしも、そんなことがあろうと考えていた。」と、王はいった。

「アンコールトムも、日ましに暑くなってきて、住みにくい。

森へいけば、王さまづらもしていられまいが、当分は、隠れていることにしよう。

ここの暑さよりは、まだましじゃろうからな。」

こうして王は、あくる朝、四人の妃たちをつれて、ひそかに北門からぬけだした。

王のいなくなった王宮では、バイボンクサとトンニットという二人の将軍が、たがいに部下を集めて王位を争った。

王はたまたま、ジャングルの中で、年おいたみにくい顔の仙人にあい、一夜の宿を頼んだ。

この仙人は、顔のみにくさに似あわず、心の清らかな心だった。

この人は一見して、客が王さまであることを見ぬいた。

仙人が術を使うと、アンコールトムでおこっている出来事が、手にとるようにわかった。

「あなたは、あなたにそむいた二人を、かならず征服することができるだろう。」と、仙人は王にいった。

「そして、勝利のすえは泥沼じゃ。だが、気をおとされるな。泥の中にこそ、思いがけない宝があるものじゃからな。」

王も王妃たちも、仙人の言葉を、たいして気にもとめなかった。

だがともかく、アンコールトムが、混乱状態におちいっているのは確かだし、このまま捨てておいては、いつ北方や西方の蛮族が動きださないともかぎらない。

王は身をやつして、ジャングルをこえ、南へ向った。 |

らい王はジャングルの中で仙人に会った。

|

幾日もいかないうちに、王の一行はバイボンクサの軍勢にであった。

王は、身分を見やぶられることなく、一兵士として、もぐりこむことができた。

バイボンクサは、アンコールトムにむかって進撃し、ブラカンあたりで、大激戦が行われた。

都にたてこもるトンニット軍は、はじめから優勢をつづけていたが、勢いにのったトンニットは、みずから城を出てむかえうち、一兵卒の王と顔をあわせた。

「逆臣ものめが!」

王と気づいてひるむすきを、王は一刀のもとに、トンニットの首をはねた。

首領をうしなったトンニット軍は、たちまちうき足だった。

王はトンニット軍の将軍たちを集めて、自分がトンニットにかわって指揮をとることをはかった。

王は、満場一致で新しい大将におされた。

王はトンニット軍をひきいてバイボンクサに戦いをいどみ、その軍勢をうちやぶってバイボンクサを殺した。

王は再び、アンコールトムの王者として北門に馬をすすめた。

ところがこの凱旋の行進の最中に、王の乗っていた馬が、道ばたにいたらい病(ハンセン氏病)やみの老婆におどろいてはねあがった王は馬から落ちた。

あっと思うまもなく、らい病やみの老婆は、身を投げかけて王を抱いた。

とたんに王は、らい病患者にせっぷんされたことを知った。

王がアンコールトムの都に馬を乗り入れたときは、まわりには誰もいなかづた。

人民は、このらいをうつされた王をさけ、王宮の番兵もにげさってしまったのだ。

大臣や将軍たちは、緊急会議をひらき、王の身の処置について相談した。

その結果、王はテラスの北の隅に隔離されることになった。

王は一人ぼっちで、そこに住んでいた。

身分の低い女しもべが、たまに食べ物と水をはこぶだけで、誰もちかよるのを禁じられていた。

だが四人の妃たちは力をあわせ、人目をしのんで、妃の部屋から王の隔離所まで、トンネルを掘った。

妃たちは、このトンネルをとおって王のそばへいき、死ぬまでそばで看病した。

「泥の中の宝とは、このことだったのか!」

王は、そのときになって、やっと、森の仙人の言葉をさとったのであった。 |

らい王のテラスには、一個の像がある。

かっては、勇敢なるらい王の像とみられていたが、現在ではシバ神の座像と信じられている。

このらい王がだれであったか、伝説ははっきりとは伝えていない。

ただ、アンコールトムを造った王は、らい病患者だったといわれている。

そして歴史のうえからいえば、アンコールトムを造ったのはヤショバルマン王ということになっている。

しかも、この栄華王は、四十歳にならないうちに死んだ。

おそらく、特別の記録もないところをみると、病気であったのだろう。

そしてアンコールトムの歴史のなかに、輝かしい名をとどめたこの大王の名の二世をついだ子孫がなかったのも、不思議といえば不思議な事実である。

だがヤショバルマン王が、らい病であったにしろなかったにしろ、王の残した偉大な建造物――アンコールトムは、それをしるす碑文とともに長く後世に伝わるに違いない。 |

らい王の座像

|

3.5 アンコールのたそがれ top

さて、アンコールトムの南の郊外にそびえるアンコールワットの大寺院は、クメール人の象徴だといってもいいだろう。

クメール人が造り上げた数々の事業のうちで、ほかになに一つの残らかったとしても、アンコールワットさえあれば充分だろう。

歴史に残る大民族として、誰からも認められるに違いない。

アンコールワットの中には、クメール人たちのもつ、驕りも残酷さも詩情も芸術も技術も力も信仰も恐怖も、いっさいがふくまれている。

月光をあびて白々とたたずむこの大寺院を見上げていると、この謎の民族が事業を完成したのち消えうせたことは、いかにもふさわしいという気持がしてくる。

芸術家が精魂こめて造り上げた仕事をやりおえてしまったあとは、あとに残る人生に惰性のようなむなしさを感じるであろう。

ちょうどそれと同じように、世界の建造物のなかで、全く類のないアンコールワットを造り上げたクメール人が、こつぜんとこの世から消えてしまったのも、何故かうなずけるような気がするのである。

アンコールワットの大寺院が造られた年代を、正確に知ることはむずかしい。

おそらく、アンコールトムの都が造られてから百年以上はたっていたろうと思われる。

この大建築には、ヤショバルマン王がたてた寺院にはみられない、はっきりした計画性と芸術性が認められる。

輪郭は整然とし、装飾は均斉がとれていて、いかにも、すぐれた民族の栄華と文化の絶頂を物語っている。

その碑文によるとアンコールワットは、一一一二年に王位につき、一一四五年に退位した。

スリャバルマン二世の時代に完成したということになっている。

だが、この大建築をいつから初めて、どのくらいの年月をついやしたものか、また、これを初めてつくろうと企てた王は一体、誰だったかについては、何の記録も残っていない。

アンコールワットは、アンコールトムの南方一キロメートルのところの、堀で囲まれた広場の中にたっている。

堀は、一辺の長さがおよそ一・五キロメートルの正方形で、聖域を取り囲んでいる。

堀の幅は広く、水も豊富で、アンコールワットは、湖の真中にうかぶ島のように見える。

堀の内側には外壁があるが、西側だけはきれていて、この寺院の入口になっている。

巨大な石をしきつめた参道は堀の水をこえ、この入口をつらぬいて、ピラミッド形の塔の下へつづいている。

この参道の石は、四角ではなくて、不規則な形に切られている。

ということは、これらの石と石とをぴったりあわせるために、一つ一つの石に、鑿(のみ)をかけなければならなかったということになる。

だが、この金に糸目をつけない大仕掛なやりかたのおかげで、うだるような暑さの太陽の下で見ると、この参道はまるで水をうった絹の布をしいたような感じをあたえる。

堀を渡る橋の欄干には、ナーガの彫像がふちどってあり、道路につながる石段の上で、七つの頭を扇のようにもたげている。

この橋の終りから大寺院の階段にいたるまでの参道のところどころに、小さな獅子の像がうずくまっている。

今なお、そのままの形をとどめているものもあれば、こわれて破片になってしまったものもある。

だが、参道そのものは、元の見事な形を、そっくりそのまま残している。

ムーオが初めて堀をこえたときは、ジャングルが、外壁の内側まで侵入していたのだが、いまでは境内は草地になっていて、そこここにココヤシが点在している。

頭上には、きめのこまかさと壮大さが、不思議にまじりあっている巨塔が、空高くそびえている。

やけつくような熱帯の太陽の光の中に、ちらちらとかすんで、とらえどころがない。

これをじっとながめていると、いつしか、現実とは思われない気分に襲われてくる。

入口と大寺院のちょうど真中あたりに、参道を挟んで二つの礼拝堂がある。

正面と柱廊の外側に、ナーガの渦巻き模様のある一階だての建物がある。

この建物は屋根はまるく、見事な縦の溝が彫ってある。

この二つの礼拝堂は、「図書館」とよばれているが、その理由はわからない。

図書館であるかどうかはともかく、この建物はアンコールワットの建築の全体のうえで、大変重要な役目をもっている。

もし、この丸屋根の小さいお堂がなかったら、門を入るなりぱっとあたりの空間がひろがって、中央の塔へむける目をそらされてしまうだろう。

アンコールワットは、敷石の一つ一つからすべての建物の配置にいたるまで、実にこまかく計算されて造られたものなのである。

アンコールワットを造った人は、大空高く自分たちの神である、シバ神の像を造った。

だがアンコールワットは、かならずしもそのシバ神に忠実に奉仕しはしなかった。初期のようなシバ神への尊敬はうすれ、やがてはインド教のヴイシュヌ神(注16)を一時祭ったことがある。

(注16)ヴィシュヌ神――インド教の三主神のうちの一つ。この神は世界を平和にたもち、生物にめぐみをほどこす神といわれています。四つの腕を持っていて、世の中の生き物を救うため、いろいろな時代に、魚とか、亀とか、さまざまな姿に身をかえて現れるといわれています。

が、それもほんのわずかのあいだで、最後には仏陀(ぶつだ=仏様のことで、釈迦をさす)を祭るようになったのだ。 |

ナーガをかかえる巨人像がならぶアンコールトムの「勝利の門」への道

|

その頃のクメール王国には、もはや昔の栄華時代の面影はなく、国も人もつかれ無気力におちいっていた。

仏教はかなり長い間、この人々のあいだで信仰されていたようだ。

しかしそれとても、すでに下り坂を落ちていくようなクメール人たちの運命を変える力はなく、やがてはクメール人たちとともに、絶えてしまったのであった。

とはいえ、アンコールワットの祭神がシバ神であることについては、今も昔もかわりがない。

仏陀を信ずる坊さんたちがここでお経をあげ、幾百もの金箔の仏像が長い回廊に並べられた時でさえ、そうであった。

どんなに仏陀の信者たちが、アンコールワットからシバ神を追い出そうとしても、それはできなかった。

それをするためには、この大寺院全体をこわさなければならなかったろう。

アンコールワットは、その設計にしても装飾にしても、シバ神を信仰した時代、つまり百年前のクメール寺院と、そっくり同じ建築である。

それはアンコールトムのバイヨン寺と同じく、三層のピラミッド形で、各層には回廊がめぐらされ、内部は田の字形に区切られている。

だが建築様式は同じでも、できあがったものは、天と地ほどの違いがある。

バイヨン寺には、青年の荒々しさと、青年のもつほこりがあるが、アンコールワットには、長い生涯を生きぬいてきたものの、おおらかさと秩序がある。

いいかえればアンコールトムは、成り上がり者の都であり、アンコールワットは、偉大な文化の集大成なのである。

バイヨン寺の装飾の基調になっているシバ神の四つの顔は、アンコールワットには見いだされない。

外壁といわず内壁といわず、壁の彫刻は数えきれないほどあるが、それがどれも、ひかえめな落着きをもっている。

第一段の回廊の内側には、インドの神話時代からチャム族を征服したのちの黄金時代までの、クメール族の歴史が彫り上げられている。

そこには、長さ一・六キロにわたって、カンボジア人の先祖が、アーリア・デッカからもってきた叙事詩『ラーマーヤナ』の浮き彫りがあった。

これもバイヨン寺と同じだが、バイヨン寺と違う点は、技術がいっそうこまやかで、それが見事に保存されていることである。

アンコールワットの浮き彫りの幾十万もの顔のうち、判断がつかないほどこわれていたのは、わずかに十二たらずである。

フロマジエの本や、ガジュマルの木、ツル草、竹林などが、境内においしげっていたことは、アンコールのほかの寺院と同じだが、アンコールワットでは、それらの木のいかなる根も、いかなる気根も、柱一本、ひきさくことができなかった。

石と石との間のつぎめは、風雨におかされることなく、ぴたりと密着している。

屋根は今日でも風雨をふせいで、びくともしない。

上の方の円柱に刻まれた碑文は、まるで一週間前に彫り上げられたように見える。

回廊や塔やテラスは、まだまだ数千年の寿命があるに違いない。

アンコールワットの荘厳な日の出……。

私は、塔の三階の回廊にたって、アンコールワットの日の出をおがんだ。

塔のうしろの方の空はもう暑い。

下の方の回廊から霧がたちこめてきて、建物をまるでシルエット(影絵)のようにくっきりと浮び上がらせる。

暗闇を歩きまわる亡霊はたちさったが、象がのそのそ参道を歩いているのを見ると、再びこの世ならぬ気持ちにひきこまれる。

ピラミッド形の塔は、地平線におおいかぶさるかのように黒い影を投げかけている。

その黒い影の中を、象が歩いているのだ。

その瞬間、クメール人の亡霊は、再びいきいきと生命を取り戻すのである。

東側にある塔の一つが、この中央の塔に、むらさき色の影をなげかけている。

その形はちょっと、「?」の形のように見える。

「一体、この民族は、どんな人々であったのか?」……と。

いかなる象徴も、シバ神の像ですら、これ以上はっきりと、クメール人の魂(たましい)を現すことはできないであろう。

それにしてもこの偉大な民族は、一体どういう人たちであったろう?

そして、どこへ消え去ったのだろうか?

私はまたしても、そう思わないわけにはいかなかった。

top

*************************************** |