|

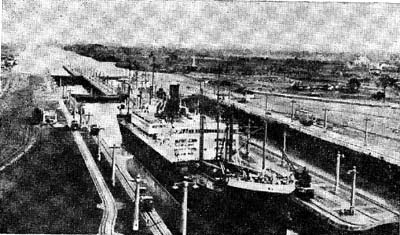

2 昔のスエズ運河 top

|

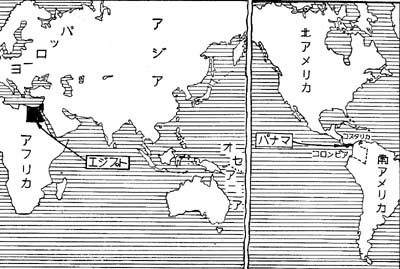

世界地図

世界地図があったら、ひとつ、ひろげてみよう。

太平洋をはさみ、ベーリング海峡(大昔は陸続きだった)をへだてて、東半球と西半球にわかれる。

東半球には、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリアの大陸があり、ユーラシア大陸とアフリカ大陸をつなぐ、くびれたところに、スエズ地峡がある。

西半球には北アメリカと南アメリカの大陸があり、それをつなぐくびれたところにパナマ地峡がある。

これらの地峡はいずれも両側の海洋の船の便を妨げていたので、かなり古い時代からこれを横切る運河をつくるくわだてがなされていた。

ところで古代エジプト人は、大きな公共事業(公の仕事)をいとなむ天分にめぐまれていた。

特に運河の建設にはくわしかったので、ナイル川とエリトレ海(今日の紅海)をつなごうと考えたのは、当然であろう。

古い言い伝えによると、すでに、紀元前二千年の昔、その仕事にとりかかったといわれている。

そして前二二八〇年頃に、エジプト人はナイル川を利用して、大ヒッター湖までの運河をつくった。

その頃、水路はナイルのブバティス (現在のザガジグの近く)にはじまり、ピッター湖はスエズ湾の一部で紅海につながっていた。

しかしこの運河は、ナイル川から流し出される土砂のために幾度か埋められ、そのたびに改修され、あるいはその付近に新しい運河が掘られた。 |

|

スエズの地図

|

エジプト第二十六王朝(前六〇九~前五九三年)時代、ピッター湖が運河を通じてナイル川から流れ出る土砂のために、海から切断されてしまったので、ときの王様ネコス二世は、運河を遠く紅海までのばそうとし、ピラミッドの建設と同じように、多くの奴隷を使用し、人海戦術でその仕事を成し遂げようとしたが、たくさんの費用と時間と十二万人の労働者の命を失ったので、仕事は中止されてしまった。

その後、ペルシアの征服王ダリウス一世(前五五八~前四八六年)が、この仕事をとりあげた。

スエズで発見されたダリウス王の碑文には、

「船はエジプトからこの運河を通って、わが意のままにペルシアにかよった」と、書かれている。

ところが、工事がだいぶはかどったころ、

「この地峡を両方(地中海と紅海)から掘っていったら、エジプトはきっと海の中に沈んでしまうだろう。」

という、噂がたった。

その頃、「紅海は、地中海よりも、水面がずっと高い」と、考えられていた。

こういう考えは、十九世紀の半ばごろまで、つまり今から百年ほどまえ、フェルジナン・ド・レセップスがスエズ運河の開削にとりかかるときまで、広く世界の人々に信じられていたのである。

まさか、エジプトが、海のなかに沈んでしまうだろう、とは思わないまでも――。

そこで、さすがのダリウス王もおそろしくなり、運河の開削工事をとりやめてしまった。

そののち、マケドニアのアレクサンドロス大王(前三五六~前三二二年)が、前三三二年にエジプトを征服し、大王の死後、将軍の一人だったプトレマイオスが太守とたってこの地を治めた。

プトレマイオス王朝の一人、フィラデルフス(前二八五~前二四六年)が、ダリウス王のナイル運河の事業を、実際に仕上げたが、それはナイルから現在のスエズの町のあるアルシノエまで通じていた。

それまではスエズ湾の潮がひくと、船が動かなくなり、運河への出入りができなくなったので、プトレマイオスの技師たちは、いつでも自由に開閉できる二重扉の水門をつくり、潮の満ち引きにかかわりなく、出入りができるようにした。

水門というものが考えだされたのは、このときが初めてである。

その頃の運河はナイル川の水を利用していたので、日でりが続くとナイル川の水が少なくなり、船が通れなくなった。

前三一年、有名なアクティウムの海戦で、アントニオとクレオパトラの海軍が、オクタビヤヌスのひきいるローマ艦隊と、戦ってやぶれたが、勝敗の原因はこのナイルの水にあった。 |

アレクサンドロス大王

|

クレオパトラとアントニオ

|

エジプトの艦隊が、ローマの艦隊と戦っていたとき、クレオパトラは、紅海にあった味方の艦隊に、

「運河を通って、地中海にいき、味方の艦隊をたすけよ」と、命令をくだした。

しかしそのときは運悪く、日でり続きでナイル川の水がすっかりへってしまい、船が通れず味方の艦隊を助けることができなかったため、クレオパトラのエジプト軍は戦いに破れてしまった。

プトレマイオス王朝の末頃には政治が大変みだれ、誰も運河をかえりみるものがなく、そのうちに運河の半分ぐらいは、砂の中に埋もれてしまった。

一世紀になって、ローマ帝国のトラヤヌス帝(五三~一一七年)が、これを再建した。

それからのも運河は、かつてプトレマイオスの川とよばれたように、トラヤヌスの川とよばれるようになった。

その後、再びかえりみられず、コンスタンティヌス一世(二七四~三三七年)や、ユスティニアヌス一世(四八二~五六五年)の時代になって三たび活用されたが、これが最後で、ビザンティン(東ローマ帝国)時代のおわりには、全くうちすてられてしまった。

その後、エジプトがアラブの支配にはいると、オマル朝のカリフ(イスラム教国の王)の名で治めていたアムルは、七世紀の半ば、メッカやメジナに飢饉(ききん)がはびこったので、エジプトの食糧をヘジアズ地方にはこぶため、運河を再建した。

そしてさらに、地中海と紅海を直接むすぼうとしたが、国王はそれが異教徒(イスラム教徒でない人)の通路になるのをおそれてゆるさなかった。

そしてアッパース朝の第二代の国王マンスール(在位七五四~七七五年)の時代になって、メジナの町が謀反をおこしたので、町の食糧の道をとめるため運河を埋めてしまった。

最もナイル川からピッター湖にいたる部分は、流砂のためにすべてを埋めつくしてしまうまで、長い間利用されていた。

しかしやがて、運河は一千年あまりの年月をへて、すっかりその生命を失ってしまった。

そしてフェルジナン・ド・レセップスが再び建設に着手するまで、一千百年の年月を待たねばならない。

ダリウス王が運河を完成しておよそ半世紀後の前四六〇年頃、エジプトをたずねたギリシアの歴史家で「歴史の父」といわれたへロドトスは、この運河をみて、

「運河の幅は三段カイ(橈)のいくさ船が二隻ならんで充分通れるほどあり、その船旅は四日かかる」と、記している。

また、ギリシアの地歴学者ストラボ(前六三?~二四?年)は、

「運河の幅は百キロビット(昔の尺、四十五~五十五メートル)で、深さは最大の船を通すに充分である」といい、七九年のベスビアス(火山)の噴火で死んだ人プリニウスは、

「運河の幅は三十メートル、深さは十二メートル、ヒッター湖までは三万七千五百歩幅二歩幅はおよそ七十五センチ)あった」と、のべている。

古代エジプトは、アラビア、エチオピア、紅海沿岸の諸国と、重要な通商関係をむすんでおり、薬味、香料、ゾウゲ、珍木、野獣などを輸入していた。

このようにその頃の運河は、エジプトでは輸出入に利用されており、今日のように単なる通路ではなかった。

しかしその頃の国民の多くは、航海が有利であるにもかかわらず、陸運をえらんだ。

それは紅海の風向きが反対なのと、岩礁(海の中にかくれた岩)の危険があったからだ。 |

ヘロドトス

|

そしてこれにかわる道として、ナイル川をずっとさかのぼり、テーベ(いまのカルナック)の北のコプトス(いまのクフト)かエドフュまでいき、そこから砂漠をよこぎって紅海の沿岸に達するのだった。

それはシナイ半島の南端に向かいあっているミュオス・ホルモス(今のアブーシャル・エル・キブル)か、クセールの近くのレウコス・リメン(古クセール)か、あるいはさらに南のベレニスに出るもので、このように紅海にでる道はいくつかあったので、その頃、運河はそれほど重要なものではなかった。

3 東洋への道―― アフリカ航路の発見

top

ところで十五世紀の後半になって、歴史的にはなはだ重要な二つの事件がおこった。

そのひとつは一四五三年、オスマン・トルコのコンスタンティノープル(いまのイスタンブール)の占領によって、アジアへの陸路がとざされたことであり、これは砂漠が再び遊牧の民にゆだねられ、以前の不安な状態に戻ることである。

もうひとつは、ポルトガルの航海者バスコ・ダ・ガマ(一四六九?~一五二五年)が、一四九八年に喜望峰を発見し、アフリカを回って、インドへいく新航路をひらいたことである。

その結果、地中海は公道としての資格を失い、袋小路のようなものになってしまった。

バスコ・ダ・ガマのインド航路の発見には、中国人の発明した羅針盤が大きな助けとなった。

それまでの船は櫂(カイ)と四角な帆であやつられ、うしろから風がふくときは帆をはり、風の具合の悪いときは櫂を使ったので、地中海のようなおだやかな海にはそれでもよかったが、外海のあれた海を航行するには不向きだった。

しかもその頃はまだ、船の行先をしめす器械はなく、晴れた日は太陽の位置で船の位置を知り、晴れた夜は北極星を目じるしにしてすすんだが、霧や嵐や星のない夜には、安全に航行する方法を知らず、むりに行えば、どんな事故がおこるかわがらなかった。 |

バスコ・ダ・ガマ

|

香料の島

|

その後、もっと大きな丈夫な船がつくられ、櫂でこぐかわりに二本か三本のマストをたて、それに帆をつけ帆の一部をおりだためるように工夫し、そのつかいかたでうまく風をつかまえ、どんな方向にも船をすすめることができるようになった。

さらにアラブの商人の手で、中国人の発明した羅針盤が紹介され、道のない海も安心して航行ができるようになり、ついに、一四九二年のクリストファ・コロンブスのアメリカ発見となり、バスコ・ダ・ガマのインド航路発見となったのである。

十五世紀の半ば、その頃スペイン人よりはるかに航海術にすぐれていたポルトガル人は、東洋への水路を発見しようと、つよくのぞんでいた。

その代表者がポルトガル国王ジョアン一世の子エンリケ王子で、王子は若い頃からマルコ・ポーロの「東洋見聞録」に書いてある「薬味と香料の生ずる国」(インド)へいく水路を発見しようと、のぞんでいた。 |

インド洋におけるポルトガル船

|

波をけたててすすむ船

|

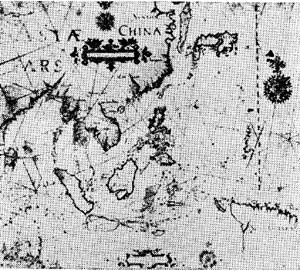

その頃までアフリカ大陸は、ヨーロッパ人には、ほとんど何もわからない「未知の世界」だった。

それがどれだけ大きいものか、またその周りを航海できるかどうか、知っている者は誰もなかった。

ポルトガル人は長い間、アフリカの土人たちと商売をするため、地中海を渡り北部の海岸地方には何度もいったが、はたしてアフリカの南端を船で回り、薬味や香料の産地のインドにいけるかどうかは知らなかった。

しかしもしも、そのようなことができるならば、現在アラブの商人たちがしているように、ラクダの背を借り長い道中をはこぶよりもずっと短い時間ですみ、安い薬味や香料や宝石を手にいれることができるだろうと考えた。

エンリケ王子は国中の学者を集め、いろいろしらべた結果、アフリカの西海岸を遠くくだると、岬の端につらなっていることがわかった。

そこで王子は、自分の考えが正しいかどうかを確かめるために、船をおくる決心をした。

しかしアフリカ沿岸を何百キロもくだり、誰もいったことのない岬を回ってみようという冒険ずきの船乗りは、一人もいなかった。 |

15世紀の世界地図の一部

|

彼らは、「アフリカの一番南の端は“ケープ・ノーン”(岬ではない)といって、太陽の沈むところの海は太陽の熱のために熱湯になり、そこにいった人は一人のこらず、生きたままで蛸(たこ)のように真赤にゆであがるか、真っ黒こげになってしまう」と、まじめに考えていた。

一四三四年、エンリケ王子は最も信任しているジル・エアンズ船長をよび、

「ケープ・ノーンをこえて航海をつづけ、そのさきについての、よい知らせをもってこれるまでは、けっして帰ってきてはならぬ。」と、命じた。

そこで、エアンズ船長は、すべての危険を考えないで出帆した。

そして問題の岬(ケープ・ノーン)をすぎても、なんの心配もなく立派に航行できる水路を発見して、王子に報告した。

その後も王子の船は未知の海を探検し、ブランコ岬、ベルデ岬など次々と新しい水路を発見した。

しかし王子の生存中は、アフリカ大陸の最南端に達することができなかった。

一四八七年、ジョアウン二世の頃、ポルトガル人バーソロミュー・ディアスは、エンリケ王子のこころざしをつぎ、船隊を組織して、今までのどんな船よりも南下した。

幾日も幾日もすぎて、やがて激しい嵐がふきすさぶところにきた。

山のような大きな波は小さな船をほんろうし、船は波の上に乗り上げたかとおもうと、たちまち海の底にたたき落されそうな感じがした。

やがて深い霧がたちこめて、すべてのものを視界から消し去り、二週間というものは、陸地をみることができなかった。

船は風にうたれ南の知らぬ海へながされ、どこへいくのか、誰にもわからなかった。

ついに風がやんだ。

ディアス船長がコンパス(羅針盤)をのぞいてみると、おどろいたことに船は、いつのまにか北のほうにむかって航行していた。

彼らは何も知らずに、アフリカ最南端の岬を回り、北上していたのだった。

「我々はいつのまにか、アフリカの南の端を回り、北上している。

このまますすめば、きっとインドに達することができる。さあ、もうひとふんばりだ。頑張ろう。」

ディアス船長はそういって、みんなをはげました。

しかし船員たちは、それまでの恐ろしい旅ですっかり体も心も疲れさせ、それから先へ進むことを承知しなかったので、船長はやむなく船を引き返すことにした。

船を故国にむけてかえすとき、海上にうすぼんやりと浮び上がった岬をみつけ、アフリカの最南端であることを知った。 そこから再び、深い霧のなかを通らなければならなかったので、この岬を「嵐の岬」と、よぶことにした。

ディアスはポルトガルに帰ると、さっそく国王に航海のようすを報告した。

そして、アフリカ南端の岬を「嵐の岬」と名づけたことを話すと、国王は頭をふって、

「“嵐の岬”なんて、そんな名前をつけてはいけない。

そんなことをしたら、水夫たちは、そこを通るたびに恐がってしまう。

そこは、インドと東洋の富にいたる道ではないか。

だからこれからは、“喜望の岬”と、よぼう。」と、いった。

それ以来この岬は「喜望峰」と、よばれている。

|

インド西岸の港カリカット

|

ディアスが喜望峰への航路を開いてから、十年目の一四九七年、バスコ・ダ・ガマは、リスボンの近くのベレムを出帆し、喜望峰を回ってそのあくる年、インドのカリカットに上陸し、エンリケ王子の夢を実現した。

このインドへの新航路は、スエズから紅海を通ってインドヘいくよりはたしかに遠いが、大きな船を動かすことができ、何度も商品を積換える手数がはぶけた。

だから商品の原価がぐんとやすくなった。

いまではもうポルトガルのリスボンでは、香料の値段がベネチアの五分の一にさがり、五年後、胡椒(こしょう)の取引は、ポルトガルに移り、それまで世界の商業の指導権をにぎっていた、ベネチアの商人までがポルトガルに仕入にくるようになった。

バスコ・ダ・ガマのインド航路の新発見は、歴史のページをすっかり変えてしまった。

東方の貿易にたいするポルトガル人の独占は、それまでのベネチア人に取って換った。

それとともに全世界の重心は西に移り、ベネチアやジェノアやマルセーユといった地中海の港は、アレッポやアレクサンドリアとともにすっかりさびれ、その貿易はわずかに近東地方にかぎられてしまった。

そしてポルトガルを初め、イギリス、オランダ、スペインなど大西洋にのぞむ国がぐんぐんのび、東部地中海地方は、新航路の犠牲になり、新時代に取残され、三百年の眠りに入ることになった。

4 紅海と地中海をむすぶもの top

十五世紀のおわり、バスコ・ダ・ガマのインド航路の新発見は、それまでベネチアがにぎっていた東方にたいする貿易の主動権を、ポルトガルが奪うことになったが、ベネチア人は十六世紀の初め、その失った貿易を回復しようとして、スエズ運河の開削を思いたった。

それは今までのように、ナイル川を利用するものではなく、スエズ地峡に一本の長い運河を掘り、地中海と紅海をつなぐものだった。

もしこれが実現すれば、アフリカ回りロンドン~ボンベイ(インド)間一万九千八百七十八キロにたいし、この方は一万一千七百八十二キロとなって、八千百キロも近くなる計算だった。

しかしそのときは、まだ実行に移されなかった。

フランス人の中にも、スエズ運河の開削を熱心に考える人がいく人かいた。

彼らは、「スエズ運河の開発は、喜望峰の発見がジェノアやベネチアを滅ぼしたように、同じ運命をイギリスにあたえるだろう」という考えをもっていた。

一六七二年、ドイツの哲学者ライプニッツ(一六四六~一七一六年)は、フランス国王に次のような案をしめした。

「エジプトを征服し、トルコ帝国をつぶしてしまい、スエズ地峡に運河をほって、インド洋の沿岸を支配してしまえば、インドに勢力をはびこらしているオランダは、ひとたまりもなく、手をあげるだろう。」

しかしその頃は、まだ土木技術の未発達のため、これらのことはいずれも空想におわってしまった。

十九世紀の終り頃、エジプトにはフランス人が店を開いて、商売をしていた。

またインドでは、フランスの勢力がイギリス人に奪われそうになっており、いつ何時、エジプトでも同じようなことがおこらないともかぎらなかった。

一七九六~一八〇一年、ナポレオン・ボナパルトが、エジプトに遠征したのも、イギリスに対抗するためだった。

彼がフランス政府から命令されたのは、次のようなものだった。

一 イギリス人を、地中海の東沿岸から追いはらうこと。

一 紅海地方にある、イギリス商館をつぶすこと。

一 インドへの道を、フランス人によっておさえること。 |

ナポレオンのエジプト遠征の真の目的は、インドへのルート(通路)の獲得であり、それを実現するための、スエズ地峡開削の下調べでもあった。

一七九八年十二月二十四日、ナポレオンは陸海の将軍および技師長のル・ベールをともなって、スエズ地峡にでかけた。

彼らはそこで古代の運河の遺跡を発見し、ナポレオンはペルティエ将軍と旧運河にそって三十キロメートルほどすすみ、しばらくスエズに足をとどめた。

それからナポレオンは、ル・ベール技師長に、運河建設についての実際の調査を命じ、カイロに戻った。

ル・ベールはさっそく調査にとりかかった。 |

東洋の海に活躍したオランダ船

エジプト遠征のナポレオン

ナポレオン軍は、やがてイギリス海軍にやぶれた

|

彼は飲み水もなく施設も悪く交通の便もよくなく機械や材料もなく、戦争や洪水などの危険にさらされながら、調査をすすめていった。

ル・ベールの調査報告書は、一八〇三年八月二十四日、フランス政府にだされたが、一八〇八年までは公にされなかった。ル・ベールは、報告書のなかで、

「運河はたいした困難もなく、二千五百万ないし三千万フラン(一フランは邦価八十六円)で建設できる。

しかし紅海は、地中海より水面が九・九メートルも高いから、直通路は無理である」と、のべている。 |

紅海と地中海との水面に高低があるというのは、ふるくから信じられており、その後も長い間、そう信じられていた。しかしそれは間違いですでにその時代にラプラスやフーリエなどの数学者は、地球の表面では大洋には高低がないといった。

ル・ベールはペルジウムの海岸は砂浜で、とても港はつくれないと思ったので、小さな船が行き来できる程度の運河をつくることを考えた。その運河はスエズ運河とヒッター湖をむすびナイル川につながり、それからナイル川をくだって地中海にでるという、大昔の運河と全く同じものだった。

ル・ベールの案には、いろいろと間違いがあった。

しかしこのくわだては、スエズ運河の歴史に大きな進歩のあとをのこした。

これは専門家の頭のなかで考えられた、初めてのくわしい計画だった。

のちにフェルジナン・ド・レセップスがスエズ運河建設の大事業をおこしたとき、その基礎となったのはル・ペールの覚書きだった。

「このような大事業(スエズ運河建設のこと)をなしとげるには、ひとつの事業会社にすべてをまかせるがよい。

政府が始終かわったり、内閣のいざこざで有益な事業がつまずいたり、のびのびになった例は少なくない。

事業会社の場合は、そんなことに妨げられることはない。」

レセップスはル・ペールの覚書きのなかで、このような文章を読んですっかり感心し、その通りにした。

最もル・ベールの運河の迂回路(まわりみち)説はとらず、直通路を採用したが。

ところでその頃のエジプトは、どんな姿をしていたのだろうか?

十六世紀の初め、オスマン・トルコの属領となったが、一八〇五年、メフメット・アリー(一七六九~一八四九年)がパシャ(太守)となるとともに、それまで乱れていた秩序をたてなおし、ヨーロッパから専門家を招き、大きな土木事業を始めエジプトの近代化をはかった。

そのうちにエジプトは、昔のようにヨーロッパとアジアの間の大切な地点になってきた。

喜望峰回りのインド航路は、あまりにもゆっくりしていた。そこで紅海ルートが注目され始めた。一八二九年に、イギリス人のトマス・ワグホーン中尉が、二通のインド向け郵便物を、一通は喜望峰回りの船便にたくし、もう一通は地中海行きの船にことづけ、アレクサンドリアから陸便でスエズにおくり、そこからカルカッタ行きの船便にたくした。その結果、スエズ回りのほうが喜望峰回りのものより、ずっと早く先方に到着することができた。

そんなことからイギリス人のなかには、喜望峰回りの船便をやめ、スエズ地峡を通ってインドへいく人がだんだんふえていった。一八三九年には、イギリスのペナンシュラル・アンド・オリエンタルという船会社が、リバプールからアレクサンドリアまでの地中海航路と、スエズからボンベイまでのインド航路をつなぐ、スエズ地峡を横断する陸路線を始めた。

この陸路が完全なものとなったのは、一八六〇年にアレクサンドリアからカイロを通り、スエズまで鉄道が開通してからで、それから一般の旅行者は喜望峰回りの船便をやめ、それよりもはるかに近道のスエズ・ルートを利用するようになった。 |

スエズ陸路開通記念のメダル

|

十九世紀の初め、フランスにサン・シモン会という社会主義の団体があった。

サン・シモン公爵(一七六〇~一八二五年)の考えを奉ずる人々のあつまりで、働くことを通じて社会の改造をはかるのを理想とし、国際的な意義のある公共事業をくわだてて、人類の平和に奉仕しようとした。

彼らのそうした考えのなかには、スエズ運河とパナマ運河を造ることもふくまれていた。

なかでもサン・シモン会の指導者の一人アンファンタン教授は、スエズ運河の建設にとても熱心で、

「スエズ地峡に運河を掘ることは、西洋と東洋の結婚である」といい、一八三三年には、会員の技師たちと一緒にエジプトにわたり、スエズ地峡の運河開削についてくわしくしらべた。

技師たちのうちには三年間も現地にとどまり、熱心に調査・研究にしたがった者もあった。

しかしそのなかの十二人までが、伝染病などのために砂漠のなかで死んでしまった。

一八四六年になって、スエズ運河研究会というものができた。

この会には、サン・シモン会のアンファンタン教授を初め、イギリスのロバート・スチブンソン、オーストリアのフェロンスやセリエ、フランスのアルレス・デュフウールや、タラボ兄弟などが参加した。

スチブンソンは、有名な蒸気機関車の発明者の息子である。

彼らは一年ほどスエズ地峡にとどまり、測量をしたり地面を掘り上げたり地ならしをする機械などももっていった。

エジプト太守メフメット・アリーは、彼らの仕事にはなはだ好意的で、おかかえのフランス人技師リアン・ド・ベルフォンを手伝わせてくれた。

ペルフォンはすでに二十年間も、運河のことを熱心に調査していた人である。

調査の結果、地中海と紅海の海面が、同じ高さであることが明らかになった。

しかし地中海のペルジウムに港をつくるのは、流砂のために不可能であることがはっきりしたので、直通路案はとりやめになり、アレクサンドリアからカイロを通る全長四百キロメートルの運河を掘り、ナイル川の上には大きな橋をかけることにした。

ところが研究会のなかで意見がわかれ、イギリス人のスチブンソンは会をやめて、べつの仕事にいってしまった。

その仕事というのは、イギリスの資本で、アレクサンドリアからカイロを通り、スエズに達する鉄道を建設することだった。

そんなことから研究会は内部の不和と、外部(主としてイギリス)からの圧迫で、まもなくつぶれてしまった。

世間では運河問題の重要さをさけんでも、誰もあまり熱心にきこうとはしなかった。

|

ワットの蒸汽機関

|

当時の紡績機の一つ

|

ところで八世紀の半ばすぎ、次々とおこった績機の発明や、ジェームズ・ワットの蒸気機関の発明は、それまでの手作業による工業生産を機械作業にかえ、イギリスを中心としておこった産業革命は、十九世紀の半ばにはヨーロッパをまるで世界の工場みたいにしてしまった。

そこで生産された製品は、外国に輸出しなければならなかった。ヨーロッパが栄えるかどうかは、それらの製品が外国に輸出できるかどうかにかかっていた。

しかもその頃の貿易品は、石炭、鉱石、機械、食糧、原料といった重いそしてかさばる物ばかりで、陸地を通り何度も積換えをするには、とても不向きな物ばかりだった。

そうかといって喜望峰回りの航路では、あまりにも時間がかかりすぎた。

そうしたことからも、スエズ地峡に、大きな船が自由にとおれる運河を掘ることは、いよいよ必要になってきた。

そればかりではない。海運もその頃は、すでに帆船の時代がすぎて、蒸気船の時代になっていた。

喜望峰回りの航路の長所のひとつは、季節風を利用できたことである。

しかし汽船には風は必要としない。

汽船の発達によって、この航路もそれほど魅力がなくなってしまった。 |

ジェームズ・ワット

|

紅海は昔から危険だといわれていた。風のないときにぶつかると、船はうごかなくなった。

だから、船長は紅海を航行するのを嫌がった。

しかし汽船ならば、そんな心配はいらない。

汽船のおかげで紅海の危険もとりのぞかれ、それだけに地中海と紅海をむすぶ運河がつくられ、そこを大型の汽船がとおれる日の、一日も早くくるのがまたれたのである。

そしてその仕事を成し遂げるため、フェルジナン・ド・レセップスが、輝かしい姿を現すことになったのである。

5 フェルジナン・ド・レセップスの登場

top

フェルジナン・ド・レセップスは、一八〇五年九月十九日、パリ郊外のベルサイユの町で、外交官の家庭に生まれた。

父のマチュウは一七七四年ハンブルクに生まれ、十六歳で外交官試補となり、やがてエジプト駐在のフランス領事となった。

ここでマチュウは、エジプト最後の王朝の創始者となったメフメット・アリー(一七六九~一八四九年)と知合った。

アリーは読み書きもできない野蛮な若い酋長だったが、マチュウの指導で国中をたいらげ、エジプトの太守(副王)となり、人々からエジプトのナポレオンとあがめられるようになった。

このようにしてメフメット・アリーと、マチュウの間にむすばれた友情は、その後、彼らの息子のサイドと、フェルジナンの代になって貴重な実をむすび、スエズ運河の大事業を成し遂げることになったのである。 |

美しいエジプト!父がエジプト駐在の外交官だったので、

レセップスもエジプト高官と親しかった。

|

これより先一八〇一年にマチュウは、スペインの貴族の娘カトリーヌ・ド・グリブニエと結婚した。

この人の姪孫のウージェニイは、のちにナポレオン三世と結婚し、フランス国王の皇后になった人である。

フェルジナン・ド・レセップスのスエズ運河の大事業は、このウージェニイ皇后の助けがなかったら、おそらく成功はしなかったろう。

そのことは、あとでだんだんわかってくる。

フェルジナン・ド・レセップスは子供の頃から、人並はずれた活動力のもち主だった。

十四歳のとき、上着とズボンとチョッキを棒の先にくくりつけ、片手でもちあげながらもうひとつの手で泳いで、セイヌ川を渡ったことがある。

足が丈夫なのでよく歩き、ピストルの射撃も剣をつかうことも、馬術も中々の腕前だった。

のちにレセップスが、エジプト太守を口説くのに成功するのも、すぐれた馬術の名手であったおかげである。

レセップスは家庭の伝統にしたがい、外交官の職をえらんだ。

一八二五年、二十歳でリスボンの領事見習いとなり、次の任地チュニスでは父の領事の下で、副領事としてのつとめをはたした。

一八三二年、アレクサンドリアに勤務を命ぜられ、船でエジプトにむかう途上、退屈しのぎに読んだ本のなかに、ル・ベール技師の書いた、スエズ地峡についての調査報告書があり、若いレセップスの心を大いに感動させたが、彼がのちにスエズ運河建設にのりだすときの大きな動機ともなった。

アレクサンドリアでは当時、エジプト太守のメフメット・アリーが権力をふるっていたが、メフメットは自分の今日あるのは、マチュウ・ド・レセップスによるものであることを忘れず、その子のフェルジナンにたいして、暖かい愛情をしめした。

そして、末っ子のマホメット・サイドの教育を、レセップスに頼んだ。

サイドは父のお気にいりで、かしこくて勉強ずきだった。

レセップスは、サイドに学問と馬術を教えた。サイドはのちに、父の後をついでエジプト太守になった。

レセップスがスエズ運河開削に成功したその陰に、マホメット・サイドの暖かい友情があったことは、だんだんはっきりとされるだろう。 |

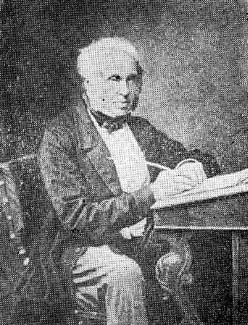

レセップス

|

マホメット・サイド

|

その後レセップスは、バルセロナ、マドリッドに外交官として駐在し、さらに一八四八年九月、ローマに革命がおこったとき、ローマ駐在の特命全権公使に任命され、ローマ教皇とローマ市の間に立って、両者の仲直りをさせようとした。

しかし彼の努力にもかかわらず、結果はあべこべとなり、そのために彼はあまり、よその国の内政に熱をあげすぎたという理由で、フランス本国からおしかりをうけ、本国によびもどされたうえ休職になった。

そのとき彼は、まだ四十四歳の働きざかりだった。

レセップスは外交官の職をはなれると、フランスのラ・シェーネエというところにある別荘にひきこもった。

この別荘は妻のアガートの母親が、彼らのために買ってくれたものだった。

レセップスは三十歳のときアガートと結婚し、五人の男の子をもうけたが、そのうちの二人は若死にし、三番目の子も一八五三年、ショウコウ熱で、母親と一緒にこの世を去った。

レセップスは、ラ・シェーネエで、最愛の妻と子をなくし、悲しみの日をおくったが、ここでの五年間に静かに物を考える時をもった。

そしていつか、アレクサンドリアへ領事としておもむくとき読んだことのある、ル・ベール技師のスエズ地峡に関する調査報告書のことを思いだし、再びこの報告書を取り出し、熱心に読みなおすとともに、スエズ運河開削の重要性をふかく認め、その実現のために、残りの一生をささげようと心に誓った。

しかし、そこには、いくたの困難のあるのを覚悟せねばならなかった。

彼はル・ベールの報告書を中心に、いろいろ研究をした結果、ひとつの成案を得た。

それは彼の信念にも似たもので、多くの人は否定し反対していたが、彼は「二つの海(地中海と紅海)は水平なので、直通路を掘る」という考えだった。

彼はその案を、メフメット・アリーのあとをついだアバス・パシヤと、トルコ政府におくった。

しかし何の効果もなかった。

ところが一八五四年九月十五日の朝、ラ・シェーネエのレセップスのところに、ふたつの知らせが届いた。

アバス・パシャが暗殺され、マホメット・サイドがその後をついで、エジプト太守になったということだった。

レセップスは、さっそく新太守にお祝いの言葉を贈り、敬意を表わすためおうかがいしたいと書きそえた。

太守からはおりかえして、すぐ来るようにと返事があった。

レセップスがスエズ運河開削案をふところにして、十一月七日の朝、アレクサンドリアに上陸すると、海軍大臣のハウズ・パシャが太守の代理として、桟橋まででむかえていた。 |

古代文明の四つのふしぎの一つ。アレクサンドリアの灯台

|

それはちょうど、王侯にたいするようなもてなしかただった。

レセップスはそこから、宮廷さしまわしの馬車で、四キロメートルほど離れた、太守の別荘に案内された。

数時間して太守は、レセップスを、ガバルリ宮にむかえいれた。

新太守のマホメット・サイドは、心から喜んで、レセップスをむかえた。

三十二歳の太守は、フランスの教養を身につけ、新時代の考えを受入れることのできる人だった。

それから一週間ほどして、リビアの砂漠でエシフト軍の演習が行われることになり、太守はこれにレセップスを招待し、シリアからとりよせたすばらしい馬を贈った。

レセップスは贈られた馬にまたがり、太守のあとを追って演習地にむかった。

演習地ではいつも、太守のテントの近くに、レセップスのテントがはられ、いつでもちょっとの暇でも、二人はいろいろ話をすることができた。

あるとき太守は、レセップスの手をとりながら、

「何か、すばらしくためになることをして、自分の御代をかざりたい」と、いった。

そのあくる朝の五時、レセップスがテントのまえにでてみると、頭の上を西から東へ、実にあざやかな色をした虹が、大きな橋をかけていた。

「これはよい知らせにちがいない。世界の西と東をむすぶ真のかけ橋、私の計画の成就する日を暗示しているにちがいない」レセップスは、固くそう信じてうたがわなかった。

その日の夕方、太守が自分のテントにレセップスを招いたとき、レセップスは思い切って、スエズ運河についての自分の考えをのべ、太守の援助を求めた。

太守はレセップスの提案を熱心にきいていたが、やがて答えた。

「よくわかりました。私は、あなたの考えに全面的に賛成です。できるだけ、お力添えをいたしましょう。どうか、私を信用してください。」

6 イギリスの妨害 top

それから数日して一八五四年十一月二十五日、首府カイロに帰った太守マホメット・サイドは、各国総領事を宮廷に招き、スエズ地峡に運河を開削することに決し、そのためにあらゆる国民から募集した資金で運河会社をつくること、運河開削の権利をフェルジナン・ド・レセップスにあたえたことなどを、公式に声明した。

この声明をきいた、イギリス総領事は、すっかりおどろいてしまった。

太守からレセップスにあたえられた、スエズ運河開削に関する特許権は、全く個人的なもので、「わが友フェルジナン・ド・レセップス氏にあたえる」としてあった。

そして会社が利益を生じた場合は、エジプト政府が十五パーセント、創立者(すなわちレセップス)が十パーセント、株主が七十五パーセントの割合いで分け合うことになっていた。

また株主は「全世界的」であることが、規定されていた。

これは、一国によって左右される危険をさけるためのものだった。

さらに通過料は、いかなる国民にたいしても同一であることが規定されてあった。

すなわちどんな国も、自分だけ特別の利益をうけることができないようになっていた。

特許期限は開通後九十九年、その後はそのままエジプト政府がうけつぎ、会社には一定の補償金を支払うというのだった。 それからひとつだけ、重要な条件がつけられていた。

実際上はともかく、理論的には当時、エジプトの主権者であったトルコ政府の承認があるまでは、実際の工事にはかかれたいことになっていた。

レセップスはさっそく、仕事にとりかかった。

最初の費用は、百人の創立者からなる出資によってまかなわれた。

彼らはいずれも、レセップスの友人で、それぞれ五千フランずつだすことにした。

そのう上レセップスは、エジプト太守の物質的・精神的支持を期待することができた。

レセップスはさっそく、フランス人技師のリナン・ペエとムージェル・ペエの二人をつれて、地峡に出発した。

この二人はエジプト政府の役人だったが、マホメット・サイドがレセップスの自由にまかせたのだった。

彼は現地に到着すると、ただちに直線コースをとることにきめた。

レセップスのやりかたは、まず初めに専門家の意見をきくが、最後には自分の直感にしたがった。

その直感はほとんど、くるわなかった。少なくとも、スエズではそうであった。

しかし彼は、技術家の同意が必要であることをさとり、一八五五年のすえに、専門家国際委員会をひらいた。

専門家たちはスエズ地峡をおとずれて、調査の結果、彼の提案を確認した。

そしていわゆるタラボット案はほうむられ、ヒッター湖を通り紅海から地中海にでる直通路案を採用し、深さは七・八メートル、幅は二十四メートルとすることにした。

ところで、まず第一にしなければならぬことは、補助運河をつくり、ナイル川から清水をひくことだった。

そうしなければ、工事の人たちは、とてもこの地峡地帯に住めそうもなかった。

事業完成までに六ヵ年、建設費はおよそ二億フランと見積られた。

そして完成のあかつきには、運河を通過する輸送量は、年間三百万トンと見込まれ、一トンにつき十フランの通過料をとれば、この事業は事業として、充分成り立つものと考えられた。

一八五五年の初め、レセップスが運河開削の正式許可をうけるためコンスタンチノープルについたとき、彼はトルコ側から大変親切なもてなしをうけた。

そこで彼は、すぐにもトルコ皇帝の許可がうけられるものと思っていた。

ところがイギリス大使ストラトフォ・ド・レッドクリフ卿は、

「トルコ政府がこの許可をあたえるまえに、イギリス政府と充分相談すべきだ」と、主張した。

その結果、行動の中心は、トルコから西のほうにうつっていった。

レセップスはまずパリに戻って、最初の運動を始めた。

昔、レセップスが、マドリッドで助けたことのある、姪のウージェニイ・ド・モンティホは、いまではフランス皇帝の皇后になっていた。

そのために彼は、いつでもチュレリー宮に出入りができた。

|

ナポレオン三世

|

リチャード・コブデン

|

グラッドストーン

|

パーマーストン英首相

|

|

フランス皇帝 |

上記の三人はイギリスの有力者 |

皇帝(ナポレオン三世)は、レセップスをはげまし、

「頑張りなさい。みんな、あなたを助けますよ。きっと、あなたの事業は成功するでしょう」と、いった。

問題なのはイギリスだった。

レセップスは、一八五五年の六月と、あくる年の四月と五月に、イギリスにおもむいた。

そこでの彼の宣伝戦は、まことにすばらしいものだった。

まず、議会、東インド会社、ロンドン市の商人、商工会議所、大実業家、銀行家、鉱山業者、船舶所有者および、インド、極東、オーストラリア方面と取引をしている貿易業者たちにむかって、公開状を発表した。

それからロンドン初め、その他の産業都市で大がかりな集会をもよおし、インド航路を今までの喜望峰回りより八千キロメートルも短縮する、新航路による商工業の利益について宣伝した。

一方では、有力な人々への訪問も行った。

レセップスは、ビクトリア女王を初め、アルバート殿下、ケンブリッジ公、パーマーストン卿、グラッドストーン、リチャード・コブデンなどその頃イギリス政界のトップ・レベルにいる人たちを次々とたずねた。

そして、誰にもよい印象をのこしてきた。その結果、目的は達せられたかにみえた。

それにもかかわらず彼は、壁につきあたってしまった。それは、イギリス政府の反対だった。

イギリス首相パーマーストン卿は、一八五六年七月七日の演説で、次のようにいった。

「レセップスのスエズ運河開削のくわだては、これまでにも多くの資本家たちがしばしばだまされた、いいかげんな事業とあまりかわらないと思う。 信頼するその道の専門家の話によると、全く収益を考えないでたくさんの資金をつぎこめば別だが、さもなければ物理的に実現はむずかしいということである。」

さらに、同じ年の八月、パーマーストン卿は、

「この運河の開削は、オットマン帝国 (トルコ)の統一をあやうくする」

ともいったが、実際はトルコ帝国の存立の問題ではなく、イギリスの通商路の保護にあったのである。 |

彼らイギリス人の考えかたは、いついかなる場合でも、本質的にはイギリス帝国本位であった。

喜望峰回りのインド航路は非常な遠回りだが、安全でありしかもイギリスが支配していた。

スエズ経由の直線航路は、喜望峰回りにくらべ、非常な近道であったが、もし鍵になるエジプトが、どこかほかの国の手中におちいれば、イギリスの地中海制覇などということは、全く考えられない。

しかも運河の建設を提案しているのはフランスだったのである。

レセップスには、パーマーストンの議論はいかにもおかしなものにきこえたが、イギリスの総理大臣としてその国の立場からみれば、おかしくも何ともなかった。

今日でさえイギリスの一部では、スエズ運河は開削されなかったほうがよかったと、まじめに考えている人がいるほどである。

7 スエズ運河会社の発足 top

ところが、おもいがけない事件がおきて、そのためにレセップスの説が、おおいに世間の信用を高めたことがある。

パーマーストンがイギリス議会で、レセップスのスエズ運河建設案を、くそみそに悪口をいってからまもない一八五七年のこと、インドの土人兵が暴動をおこし、デリーでは四千人のイギリス兵が殺され、ラックナウでは二千人のイギリス人が虐殺された。

イギリス本国ではインドにいる同胞を救うため、いそいで軍隊をおくらなければならなかった。

パーマーストンが喜望峰回りで、援軍をインドにおくっているのをみて、人々は騒ぎだした。

「そんなことをしていて、一体、間に合うのか。そんなにしてまで、レセップスの考えに賛成することができないのか。」

そこでパーマーストンは喜望峰回りをやめ、援軍をエジプトにおくり、できたばかりの鉄道を利用して、スエズ地峡をこえることにした。

一八五七年十月二十日の「デーリー・ニュース」紙は、次のような記事をのせて、パーマー・ストン卿をあざわらった。

「なんという、恥さらしなことだろう。パーマーストン卿とレッドクリフ卿は、全く先のみえないめくらだ。

運河はまだできていないし、インドには火がつき、多くの同胞が殺されている。

彼らが、運河の建設に反対したから、罰があたったのだ。」

それでもパーマーストンは、まだ降参しようとはしなかった。

イギリスとフランスの政府が何度も外交交渉をした結果、今後トルコやエジプトがきめることには、一切、口をださないこと、そして商業や工業の問題については、自然のままにまかせることに話合いがついた。

しかしまだ、イギリスの鼻息があらいので、トルコはびくびくして運河を許可することをためらった。

こうして、四ヵ年の年月がすぎてしまった。

レセップスはとうとう我慢ができなくなり、トルコの許可がなくとも自分一人でやる決心をした。

そこで、一株五百フランの株券四十万枚をつくり、二億フランの資金を集めることにした。

当時、運河の建設完成には九ヵ年を要し、そのために必要な工事の費用は、一億六千万フランと見積られ、それに建設期間中の利子として、四千万フランがくわえられた。

レセップスがエジプトの太守からあたえられた、スエズ運河の開削権は無料で新会社にゆずることにし、彼の私心のないことを明らかにした。

このことはまことに注目すべき点で、レセップスのただひとつの願いは、仕事をうまく完成することだけだった。

運河完成のあかつきには、毎年、二千九百万フランの収入が見込まれた。

しかも、今まで喜望峰を回っていたのにくらべれば、スエズ運河をとおれば、航海費は非常な節約になる。

専門家の計算によると、運河の通行料は節約額のわずか三十パーセントにしかあたらなかった。

だから二億フランの資金も、わけなく集るように思われた。しかし事実は、中々ソロバンどおりにはいかなかった。

レセップスが建設資金のことで、有名な銀行家のロスチャイルド男爵をたずねたときのことが、ロベール・クウローの『レセップス伝』におもしろく書かれてある。

レセップスはイギリスのこの大銀行家にむかって、運河会社の株を広く世界的に暮集する考えであることをのべ、その協力を求めた。 |

レセップスのカリカチュア(風刺画)

|

ロスチャイルドは、レセップスの意見に大いに賛成し、

「自分の銀行は、フランスはもちろん世界の各地に支店をもっているから、できるだけお役にたてよう」と、いってくれた。

レセップスはロスチャイルド男爵の好意に感謝し、いざ帰ろうとしたとき、ふと疑念がわいてきた。

そこで、ロスチャイルド男爵にたずねた。

「ロスチャイルドさん、私はあなたにどんなことをすればよいのでしょう?」

「おや、おや、これはおどろいた。あなたという人は、ビジネスマン(実務家)ではないですね。

私は世間並の五パーセントの手数料をいただくだけですよ。」

「五パーセントですって? すると、二億フランにたいしては、一千万フランにもなるではありませんか。

私の大切な株主から、一千万フランも取上げることができますか。もう結構です。

あなたの銀行のご厄介にはなりません。私は、あなたのお世話にならず、何とかこの問題を解決します。

私はどこか適当なオフィス(事務所)を借りうけ、そこでこの仕事をします。

おそらく、一ヵ月一万二千フランもはらえば、適当な事務所が借りられるでしょう。」

「そんなことで、うまくいくはずはありませんよ。」

「それは、結果をみてからのことにしましょう。」

レセップスはこの時のことを、くわしく人に話しながら、こうつけくわえた。

「ロスチャイルド男爵は、私に法律を適用しようとしたが、私はそれに屈服せず、こうなればなんでも一人でやり、直接、大衆によびかけることにした。」

レセップスはその通りに実行した。

彼は一八五八年十月五日、パリの真中のバンドーム広場に、株式募集のための事務所を借りうけた。

株式の募集は十一月五日から二十日まで行われたが、その間に応募した人は二万五千名、申込み株数は二十万七千百十一株。社会のすべての階級、すべての職業の人が株主となった。

特に貧しい人が多く、一株、二株という応募者が少なくなく、二百株以上の応募者は二万五千名のうち、わずかに四十八名にすぎなかった。

レセップスはこのことについて、

「読み考え治め教え祈り作り蓄え戦い動き働く、あらゆる階級の人々が、株主になってくれた」と、いっている。

四十万株のうち、その半分の二十万七千百十一株は、こうして成立した。

オットマン帝国(トルコ)では、エジプト太守の個人的なものもふくめて、九万六千五百十七株を引受けた。

会社は残りの八万五千五百六株を、イギリス、アメリカ、オーストリア、ロシアのために保留しておいた。

しかしこれらの国では、一株も引受けてはくれなかった。

そこでマホメット・サイドがその全部を自分の名儀で引受け、その後太守の持ち株はさらに増加し、ほとんど全資本の半ばに達した。

一八七五年にイギリスのジスレリー首相が買いとったのはこの一塊(ひとかたまり)で、ついにはスエズ運河にたいし、大きな発言力をもつことになるのである。

レセップスはフランスで、最も人気のある人物になりかけていた。

株式募集でイギリスの敵意は倍加したが、それはかえって人々の熱を増す結果となった。

ある牧師は株の申し込みにきて、

「スエズ運河をほるのは、ウォーターロー(ベルギーにある村。一八一五年六月、イギリス軍にフランス軍が撃破されたところ)の報復だと考え、運河会社の株主になってイギリス人にしかえしするのは、立派な愛国者のっとめだ」

と言い、ある工兵連隊の隊長は、

「この事業はすばらしくフランス的だから、私も株主の一人になる」と、いった。

また、めくらのランビュトオ老伯爵は、レセップスに

「わしは今までどんな事業にも、一文だってだしたことはなかったが、今度だけは例外で二株引受けた」と、いった。 |

イギリスとのウォーターローの戦いで敗退するフランス軍

|

また身なりのよい紳士が、レセップスの事務所をたずね

「レセップスさんの、スエーデン島の鉄道建設の株を申し込みにきた」と、いった。係員が、

「鉄道ではなく運河であること、スエーデンではなくスエズであること、島ではなく地峡であること」

を説明した。するとその紳士は、

「私は、そんなことはどうでもよい、レセップスさんに間違いがなければ、それでよいのだ」と、いった。

あるときレセップスが、辻馬車からおりようとすると、御者が、

「レセップスの旦那さん、私はこうみえても、旦那の株主ですぜ」と、いった。

王侯から敬愛され、フランスの皇后を姪にもち、上流社会からちやほやされている名家のレセップス伯を、まるで労働者の仲間のようにいうのであった。

「私は大衆の資金を手にいれた。私は、友人部隊をもっている。」

一八五八年十二月十五日、万国スエズ運河会社が生まれた。

大部分の重役はフランス人で、フェルジナン・ド・レセップスが社長にえらばれた。

レセップスは全く、欲のない人だった。このことは広く、世の人々の手本となることである。

彼は会社の規則をつくるとき、当時、二十歳の息子のシャルルに手紙をおくった。

「シャルルよ、お父さんはお前やお前の兄弟たちのために、ひとつ、聞いておきたいことがある。

スエズ運河会社は、まもなく設立されることになっている。

お父さんは、会社の規則をつくるとき、自分のために、大きな利益の入ってくるようにしておくこともできるが、自分としては、そうする考えはない。

しかしあとになって子供たちから、お父さんはちっとも子供たちのことを考えてくれなかったと、いわれたくない。

そこでお前が、どんな考えをもっているか聞かせてほしい。」

若いシャルルは父親と全く同じ意見だった。彼は、あとで、

「私は父にたいして深い尊敬の念をもっていたし、また自分の生活環境は金持の気分とは全く反対だったので、私はすこしもためらわなかった」と、のべている。

運河の許可は、エジプト太守がレセップスに個人的にあたえたものであり、レセップスはそれを会社にゆずったとき、相当の権利金なり、それに見合う株券なりを要求しても、すこしもおかしくはなかったのだが、彼はそれをしなかった。

彼レセップスの願いは、ただただスエズ運河の完成だけにあったのである。

8 再び、イギリスの邪魔だて top

スエズ運河会社ができあがっても、運河の建設については、エジプト太守の許可がもらってあるだけで、まだ、トルコの批准(承認)をうけてはいなかった。そのために、エジプト太守のマホメット・サイドは、大変苦しみなやんだ。

しかしレセップスは、かつてイギリスがアレクサンドリアからカイロまで鉄道をしいたとき、トルコの批准をうけずエジプト太守の許可だけでやってしまったことを思いだし、トルコ側の批准はかならずしも絶対的なものではないという結論に達し、工事にとりかかることにした。

一八五九年四月二十五日、ペリュースの浜辺で、いともおごそかに、運河の起工式が行われた。

エジプトの国旗が砂漠の空に、へんぽんとひるがえっていた。

レセップスは、会社の幹部初め、大勢の人々のまえで、感動的な挨拶をした。

「我々は今、西洋の文化と西洋の商業を東洋に開くため、この運河を開削しようとしているのである。」

さらに、エジプト人の大夫たちにもよびかけた。

「諸君がはこぼうとしているのは、ただの土ではない。

諸君の仕事は、諸君の家庭とこの美しい祖国に繁栄をもたらすものであることを、どうか忘れないでいただきたい。

諸君はみんな良い人だし、この国も立派だ。

しかし、諸君が本当に幸福になるためには、お金がたりない。

この運河の仕事は、諸君にそのお金をあたえてくれる。諸君の希望は、めいめいの鍬(くわ)の先にある。」 |

いろいろイギリスに邪魔だてされた頃の

英首相パーマーストーン卿

|

労働者のなかから、嵐のような拍手がまきおこった。こうして、いよいよ、この大事業がはじめられたのである。

レセップスは、ペリュースの岸のほとりの砂の上に、小さなバラックを建てた。

そこにはキャンプ用のベッドが一台、それに椅子が数個、参考書をいれるための書棚、木製のテーブルがあるだけだった。

一日の労働をおえ夜になると、レセップスは昼の疲れも忘れランプの下、むらがる蚊のプンプンうなるなかで、たくさんの通信や報告を書いた。

あたりには、技師や労働者たちの眠っているテントがひろがっていた。

|

このピラミッドも人の手によって造られた

|

運河の開削を始めた当初の仕事ぶりは、いわゆる古代エジプト時代のそれと、あまりかわらないようだった。

掘った土は手でよせ集め、柳カゴにいれ、それを人夫が肩にかついで、千二百メートルから千五百メートル先のところへ捨てにいった。あの巨大なピラミッドも、数知れぬ奴隷の素手でほとんど築き上げられたのだが、スエズ運河もいくぶんそれに似たところがあるように思われた。

何かにつけて難癖(なんくせ)をつけようとしていたイギリスはそのことに目をつけ、レセップスの「強制労働」をはげしく攻撃した。これにたいしてレセップスは、エジプトの労働者たちは、自分の家にいるよりも工事場では、はるかにましな生活をしているといい、さらに次のようにイギリス側を強く逆襲した。 「イギリス人が建設した、カイロからスエズに通ずる鉄道は、なんと数千人のエジプト人の死体の上を走っているではないか。この鉄道の建設のため、エジプト人の労働者は数千人も生命をおとしているが、我々の運河工事では、たった三人しか死んでいない。」

仕事の現場では、いろいろと、面倒なことがもちあがったが、そのうしろでは常にイギリスが糸をひいていた。

ある日レセップスは、仕事の都合で六十頭のラクダが必要にたり、ラクダひきの親方にその調達を命じた。 |

開削工事のありさま

|

ところが、しばらくして、

「あそんでいたラクダは、みんなエジプトの軍隊にもっていかれたので、とても六十頭などは集らない」と、断わってきた。

レセップスは、さっそく、ラクダひきの親方をよんで、もちまえのどら声でどなった。

「俺を誰だと思う。この国のことは、お前よりもよく知っているくらいだ。

ラクダの千頭ぐらい、集めようと思えば今日中にだって集められるではないか。

一体お前は、誰に頼まれてぬけぬけとそんな嘘をついたのか!」

「実は、ワルン(カイロのイギリス領事)さんです。」

「多分、そんなことだろうと思った。いいから二十四時間以内に、六十頭のラクダをちゃんとそろえてもってこい。

さもないと、お前は、ひどい目にあわなくてはならないぞ。」

あくる日、レセップスは、カイロの町で、ワルン領事にひょっこり会った。

領事はレセップスの顔をみると、いかにもきまりわるそうにコソコソと逃げていった。

ラクダは約束の時間までに、ちゃんと用意された。

また、こんなこともあった。

いつかレセップスが、大勢の部下をつれて旅行していたとき、トルコの士官にひきいられた、五十名の武装したトルコの馬賊と、ベドゥイン族に襲われた。

そんなことがあってまもなく、レセップスはその地方の酋長を数名、お茶によんだ。

よもやま話のついでに、レセップスは六連発のピストルを取り出して、みんなにみせた。

酋長たちは今まで、そんな立派なピストルをみたことはなかった。

レセップスはそのピストルをもってテントの外にでると、かなり離れたところに六本の瓶をならべさせ、酋長たちのみているまえで一本ずつ、ピストルで倒していった。

そして、酋長たちのほうをみながらいった。

「我々仲間は、全部で二十人いるが、そのなかで私が一番うまいというわけではない。

これからは砂漠のなかで、何か黒いものがみえたらカモシカだと思って、一発おみまい申すから、そのつもりでいていただきたい。」

そのことがあってから、レセップスの仲間は、だれからも襲撃されることはなくなった。

エジプト政府はレセップスの要求で、運河工事に五万人の強制労務者を提供していた。

イギリスはこの点に目をつけ、今日のような進歩と文化と徳義の時代にあって、古代エジプト時代のような強制労働の制度をとるのは、人道に反するといって、レセップスの仕事にケチをつけた。

しかも彼らは、エジプト鉄道を敷設するとき、この制度は彼らにとってきわめて都合のよいものとして、さかんに利用したのであるが、いったんそれがほかの国の役にたつとなると、人道に反するとか罪悪だとかわめきたてる。

まことに、自分勝手というべきである。

しかしその頃、エジプトにしてもトルコにしても、世界で最も力のあるイギリスににらまれることは、あまり好ましいことではなかった。

そこでエジプト太守は、強制労働の制度を禁止してしまった。

そのために、セップスは、五万人のかわり、一万二千人の労働者しか、集めることができなくなった。

しかも玉ネギをたべている強制労働者のかわりに、相当の給金を支払う自由労働者なので、経費はうんとはねあがった。

そこでできるだけ、人手を少なくし、しゅんせつ(泥さらい)機械やクレーンや運送用の箱舟などをつくり、不足している人手をおぎなうようにした。

このようにレセップスの運河工事にはいろいろの邪魔がはいり、物質的にも大きな困難が次々と現れた。

しかし、もくもくとして、仕事はつづけられた。

初め飲み水は、六十キロメートルも離れたダミエットの町から船で運ばれたが、それではとても不便なので、ナイル川と地峡をむすぶ運河を掘ることにした。

一八六二年二月二日、ナイル川の水はティムサア湖に達した。

こうして、何万というエジプトの労務者たちは、いつでも、充分に水が飲めるようになった。

同じ年の十一月十八日、地中海の水が、初めてティムサア湖にそそぎこむことになった。

しかし、最後の目標までには、まだだいぶ遠かった。

その頃フェルジナン・ド・レセップスは、それまでの功績により、フランス国王からレジョン・ドノール勲章を授けられた。

9 マホメット・サイドの死とトルコの承認

top

一八六三年一月、レセップスは馬でイスマイリアを出立し、砂漠の中をエルカンタラにむかった。

月のない夜で、北極星がたよりだった。

彼は真夜中に、カイロからの飛脚に、寝ているところをおこされた。

マホメット・サイドが重病で、明日の日もわからぬということだった。レセップスはとるものもとりあえず、ただちに馬でカイロにむかった。サイドのまだ息のあるうちに、一目でも会いたかったのである。

明方、イスマイリアについた。

そこから舟で運河をくだりテル・エル・ケビールにきたとき、むこうからくる一艘の小舟があった。

小舟のなかには、十八日の朝、太守が死んだことを知らせる、使いの者がのっていた。 |

イギリスの邪魔だてにもかかわらず、工事はどんどんすすんだ

|

レセップスはサイドの死を、心の底からなげき悲しんだ。

太守は二十五年の間、かわらぬ友情と信頼の情をしめし、レセップスがスエズ運河の建設を明らかにしてからこのかた、影になり日向(ひなた)になってこれを助け、イギリス、トルコなどのしばしばの圧迫にもかかわらず、常にレセップスの側に立って、彼をはげましなぐさめ力づけてくれた。

もしエジプト太守マホメット・サイドなかりせば、おそらくレセップスのスエズ運河建設は、実現の運びにいたらなかったであろう。

レセップスにとって、マホメット・サイドの死は大きな痛手であるとともに、容易に忘れがたいものであった。

しかし、いつまでも、悲嘆にくれてばかりはおられなかった。

レセップスには、ぜひとも、完成しなければならぬ仕事があった。

それを成し遂げることが、またマホメット・サイドの霊をなぐさめることにもなるのであろう。

二人でその完成を喜ぶことができなくとも、たとえ自分一人、石にかじりついても成し遂げてみせると、レセップスは自分の心に誓うのだった。

マホメット・サイドのあとをついで、新しくエジプトの太守になったイスマイル・パシャは、サイドの甥で三十三歳の青年だった。

フランスで育ち、サン・シール士官学校を卒業していた。

新太守はあまり、物事をてきぱきかたづけるほうではなかったが、まがったことのできない人であった。

スエズ運河の建設には反対ではなかったが、もちろん伯父のサイドほど積極的ではなかった。

彼は太守になると、すぐに、レセップスのところに、

「自分は、運河の建設については好意的である」と、つたえるとともに、

「私は、あなたよりも、ずっと、運河の建設には熱意をもっている。しかし、この際、一言いっておきたいのは、運河はエジプトの物であって、エジプトは運河の物でないということである」と、いいおくった。

エジプトの外務大臣ヌバル・パシャは、全くイギリスの手先みたいな男だった。

彼はマホメット・サイドが死んでから三ヵ月目、トルコ政府の申し入れによって、レセップスにたいし、次のようなことを求めてきた。

一 強制労働の禁止

一 人夫の数を二万人から六千人にへらし、給料をあげること

一 運河会社が、さきに払下げをうけていた、給水運河に沿う土地(およそ六万ヘクタール)を返すこと |

|

新エジプト太守のイスマイル・パシャ

|

これらのことを認めれば、トルコ政府はレセップスの運河建設を正式に認めてもよいといい、さもなければ六ヵ月以内に工事を中止せよというのである。

これらの条件は、もちろん、イギリスのさしがねによるもので、もし、この条件をレセップスがのめば、フランスは、エジプトでは、袋の中のネズミ同様で、手も足もでないだろうというわけだった。。

会社側は、この申し出を断わった。

トルコはその仲裁をフランス国王ナポレオン三世にたのんだ。舞台はフランスの花の都のパリにうつった。

エジプトの外務大臣ヌバル・パシャは、数百万金をもってパリに急行した。

そして、ナポレオン皇帝の腹ちがいの兄弟、ド・モルニ公爵に会って、たすけを求めた。

ド・モルニ公爵は札つきの人物で、金儲けのためには、どんなことでも平気でするような政治家だった。

まもなく、スエズ運河会社はつぶれるだろうという噂が、ぱっと世間にひろがった。

そしてそのかわりに、トルコ政府の認める新しい運河会社がつくられるだろうという噂がながれ始めた。

それはヌバル・パシャが、レセップスをおとしいれるために、ド・モルニ公たちと組んで、うった芝居だった。

ヌバル・パシャは、金をばらまき、新聞などを買収して、レセップスをおとしいれるような、よくない宣伝を行った。

こうすれば運河会社の株主たちは、がっかりしてもっている株をただみたいな値段で、投売りするだろう。

それをうまく買占め事業を乗っ取り、運河の建設者のレセップスを追いだそうと、ヌバルやド・モルニは考えたのだった。

ところがフランス人の株主たちは、誰一人株を売ろうとする者がなかった。

彼らがスエズ運河建設の株をもっているのは、金儲けのためではなく、愛国者のためだからである。

この点、ヌバルたちはいささか、思惑ちがいだったわけである。

しかしエジプトの外務大臣ヌバル・パシャや、トルコの総理大臣フュアド・パシャや、フランス皇帝の皇弟ド・モルニなどの有力者にぐるになっていじわるをされては、さすがのレセップスもとても仕事がやりづらく、このままではいつになったら、運河が開通するのか、全く見当もつきかねた。

レセップスはナポレオン三世に会って、自分の苦しい胸のうちをうちあけた。

皇帝のそばには、ウージェニイ皇后も列席された。

ウージェニイ皇后は常に、レセップスの事業を影になり日向(ひなた)になって援助し、暖かい手をさしのべてくれたのだった。

この日も皇后は皇帝の傍らで、始終、美しい目を涙でうるませながらレセップスの苦心談にききいり、時々悲しいまなざしを皇帝の上にそそがれた。

それは、気の弱い皇帝の心をはげますのに、大いに役立った。 |

ナポレオン三世

|

レセップスをたすける

ウージェニイ皇后

|

それから数ヵ月して、ナポレオン三世がアルジェリアにおもむくためマルセイユにきていたとき、ちょうど保養のため南フランス地方にきていたトルコの総理大臣フュアド・パシャも、見送りのためマルセイユにやってきた。

しかし皇帝はほとんど彼には目もくれず、挨拶にもこたえなかった。

そこでフュアドは、おそるおそる皇帝のまえにすすみでて、

「もしや皇帝はトルコ政府にたいし、何かご不満でもおもちなのでしょうか?」と、たずねた。

皇帝はただ一言、「認可!」とさけんだ。

レセップスのスエズ運河工事に認可をあたえよと言うのだった。

長い間、レセップスの待ちに待っていた言葉が、ついに皇帝の口から発せられたのだった。

一八六四年七月六日、ナポレオン三世は、次のような仲裁裁定をくだした。

一 運河会社は、強制労働者を使用してはならない

二 運河会社は、六万ヘクタールの土地を、エジプト政府に返還すること

三 会社は、運河と堤防に必要なだけの土地しかもってはならない

四 運河の所有権はエジプト国に属し、運河会社はその使用権だけを有すること

五 これらの代償としてエジプト政府は、運河会社に八千四百万フランを支払うこと |

これらの裁定は、運河会社にとって、けっして満足できるようなものではなかった。

しかしこの裁定で最も大事な点は、先にエジプト太守がレセップス個人にあたえたスエズ運河の開削権を、有効と認めたことであり、トルコ皇帝もこの裁定に従って、レセップス(すなわち運河会社)の運河開削権を、正式に認めるにいたったことである。

ときに一八六六年三月十九日マホメット・サイドが、レセップスに、運河の開削権をあたえてから十二年目にあたる。

十二年間の長い争いが、まがりなりにも片がついて、一応レセップスの勝利におわった。

パリでは、フランス国民が、こぞって、レセップスの勝利を喜び、新聞も世論も、その成功を心から祝った。

フランス人は事業の成功を喜んだだけでなく、これは国際外交のうえからイギリスに勝つたという気持ちも多分にあった。

フェルジナン・ド・レセップスもフランス人である以上、フランスのことを思わないわけはなかったが、スエズ運河に関するかぎり、彼にはイギリスとかフランスとか、エジプト、トルコなどという個々の国のことは、ほとんど眼中になかった。

会社の名前がしめすように、それは世界人類の共同の利益のための、国際的な事業であったからである。

10 ついに運河は完成した top

トルコ皇帝のスエズ運河開削の正式許可によって、作業は再びはじめられ、今度はこれ以上後戻りすることはなかった。

しかし前のように、強制労働者を使用することができなくなったので、そのかわりとして地中海諸国から、一万五千の自由労働者――フランス人、イタリア人、ダルマチア人、アラブ人、シリア人――が集められた。

さらに新たな資金によって、新式の機械がくわえられた。

大きな泥さらい機械、泥上げ機械、泥をいれる平底船、運搬船などが、数ヵ月の間に、工事場のようすをすっかりかえてしまった。

強制労働でつれてこられたエジプトの農奴の、泥を手ですくい胸におしつけて水をきるあの悲しい姿は、もうどこにもみられなくなった。

フランスの文豪アナトール・フランスは、「古代エジプト王の時代から、一足とびに現代にとんだようだ」と、評したほどだ。

工事は機械の力でめざましくすすんでいった。 |

エジプトの空高く

|

たとえば掘った土砂の量も、作業開始の一八五九年から一八六五年までは、毎年平均四百万立方メートルぐらいしかいかなかったものが、一八六六年以降は加速度的にふえ、最盛期の一八六八年には、二千三百万立方メートルにものばった。

しかし何もかにも、うまくいったわけではなかった。

コレラ病がはやって、従業員がばたばたと死んでいった。

労務者たちのうちには、にげごしになるものも少なくなかったが、レセップスはふみとどまって、いつものように勇敢に、コレラの予防のために一生懸命に働いた。

また労働者のあいだで、時々争いがおこった。ことに宗教上のことから、回教徒(イスラム教徒)のアラブ人と、外国人との争いは、いつも血をみることがおおかった。

そんなときレセップスはいつも現場にかけつけ、双方をなだめどちらにも傷のつかないよう、丸く治めた。

いろいろな機械をつかうようになってから、仕事はかなりはかどったが、強制労働ができなくなったり、ほかの国から自由労働者を募集したりしたので、思いのほかに費用がかさみ、それに再三にわたる工事の遅延のために、建設期間中の利子の支払いがしだいにふえ、一八六八年には、さらに八千五百万フランの資金を必要としたが、会社の金庫はほとんどからっぽで、会社の信用もしだいに底をついていた。

会社ではこの資金難を救うため、一億フランの社債を募集したが、予定の三分の一も集らなかった。

会社のこの苦しい状態をみて、イギリスは、再び、悪質の宣伝を始めた。

「スエズ運河会社はいよいよ立ちゆかなくなり、五百フランで発行された株もそのうちに半額以下に値下りするだろう」

だが最後にフランス政府は、富くじによる資金の募集をゆるしたので、会社はどうやらほっと息をつくことができた。

しかし会社の財政状態は、一八七三年頃までは、真に健全なものということはできなかった。

そうしたなかにも工事は着々とすすみ、一八六九年三月十四日には地中海の水はヒッター湖にそそがれ、その年の八月十五日にはついに地中海と紅海の水がピッター湖でつなぎあわされたのである。

一八五九年四月二十五日、初めてシャベルいっぱいの砂が掘り上げられてからちょうど十年四ヵ月、思えば苦労のおおい長い年月だった。このような大事業にはいつも大きな犠牲はつきものだが、この十年の間に数多くの労務者たちが、伝染病や現場の事故で命を失った。

立派な技師のうちにも運河の完成の日をまたずに、世を去った人たちがいた。運河開削の機械化に、大きな貢献をしたフランス人技師ボレルは、脳をおかされて死に、エドモンド・ラバレーもまもなくそのあとを追った。エドモンドは、開削に大きな役目をはたした泥さらい機械の発明者で、アレクサンドル・ラバレーの父であり、協力者でもあった。

スエズ運河の開通式は、一八六九年十一月十七日に、華々しく行われた。

その日はフェルジナン・ド・レセップスにとって、まさに「わが生涯の最良の日」であった。

その日のようすは、本書の開巻第一ページに記したから、再び、ここに記す要はない。

開通の日から数日して、当時六十四歳のレセップスは、エレーヌ・ド・ブラガールという二十一歳の若い女性と、二度目の結婚をして、世間の人をおどろかせた。

彼女とは半年ほどまえに、フランスの宮廷で知合ったのだった。

レセップスは、この第二の結婚で、六人の男児と、六人の女児を得た。 |

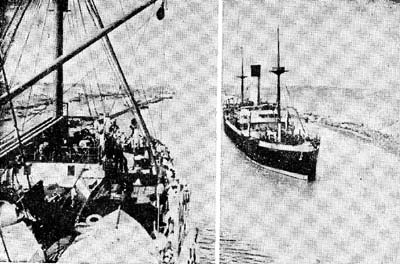

スエズをはじめて通航した舟

子供たちにかこまれたレセップスとエレーヌ夫人

|

11 信念の人、レセップスの勝利

top

レセップスはヨーロッパに戻ってくると、いたるところで大変な歓迎をうけた。

フランスでは彼を学士院(アカデミーの会員)にえらび、ウージェニイ皇后はレジョン・ドノールー等勲章を贈り、ナポレオン三世は彼を「スエズ侯爵」にしようとした。

しかし、レセップスはこれを辞退した。

一八七〇年七月、レセップスはイギリスを訪問したが、かってない歓迎をうけた。

ヴィクトリア女王は彼にナイト(騎士)の称号とインド一等星章を贈り、ロンドン市長は「ロンドン名誉市民」の称号を贈り、市長みずから色ずりの羊皮紙(パーチメント)の証明書を手渡した。そしてレセップスがスエズ運河の建設に着手して以来十年間の長い間、イギリス政府の意向をくんで常にレセップスの事業にケチをつけ攻撃の毒矢をはなち邪魔だてをしていた「ロンドン・タイムズ」紙は、その社説において初めて次のような名誉ある訂正を行った。

「我々は、レセップス氏の運河の建設にはなこもお手伝いするところはなかったが、運河が開通してからは世界のほかの国々の船舶を全部あわせたよりも、多くの船を通過させ、会社の株主の配当金の源泉となる通過料を、最も多く支払うことになった。

このことだけでは、過去の罪のつぐないとはならないかもしれないが、せめてこれが今まで我々のおかした過ちの、いくぶんでもつぐないになれば、幸せである……」 |

レセップスがまだロンドンに滞在しているとき花火大会が開かれれ、レセップスの名前が仕掛花火で暗い夜空のなかに、明るく浮び上がった。 |

イギリスのヴィクトリア女王

|

三万の見物人は我が事のように喜び、この「偉大なフランス人」にバンザイと拍手の嵐をまきおこした。

あるイギリスの大臣は、次のようにいった。

「スエズ運河は我がイギリスにとって、大きな利益となる。

だからもし、この運河が敵におびやかされるようなことがあれば、我国はたとえ全世界を相手にしても戦う覚悟がある。

我々は運河の建設には、始めから終りまで、邪魔のしどうしだったが、この新しいインド航路をまもるためなら、どんなに人間や金をつかっても、誰も文句をいう人はあるまい。」

フェルジナン・ド・レセップスの功績は、どれほど高く評価しても、評価しすぎるということはあるまい。

スエズ運河を造ったのはレセップスであり、レセップス一人だからである。

レセップスなしではスエズ運河は考えられない。

レセップスこそ、スエズ運河そのものであるということもできよう。

彼こそは新しい世界的交通路の創造者であり、コロンブスやマゼランやバスコ・ダ・ガマと同じ位置に位いする。

しかもこれだけ偉大な事業を成し遂げ、これだけ多くのことを成し遂げた彼は、専門家でも技術家でも財政家でも行政家でもなく、一個の外交官にすぎなかった。

しかし彼は、誰も持っていないような、あるものを持っていた。

それは「インスピレーション」(霊感)というようなものかもしれない。

彼はそれにもとづいて動き、それを最後まで貫きとおした。

さらに彼は、信念の人であった。

彼はまず数人の親しい協力者にこれを植付け、次に大衆を動かし株主を熱狂させ、政治家を心服または畏怖(いふ)させた。

彼は全く近代的な方法で、彼の事業をP・R(宣伝)した。 |

「偉大なフランス人」レセップス

|

そして世論を、さらに政府さえも、自分の思うとおりに従わせた。

彼は生まれながらの外交家、いや外交家以上の才能を持っていた。

彼はいつも、自分の最も必要な場所におり、常に嵐の真中にいた。

今日はカイロにいたかとおもうと、明くる日にはパリ、ウィーン、コンスタンチノープル、ロンドン、スエズ、ポート・サイドなどにいた。

彼はいつも悠然として他からの脅かしを許さず、大臣でも皇子でも一国の君主たちとさえ、対等の立場で話合いをした。

おそらく彼の真の力は、全く金銭に目をくれなかったところにあったのだろう。

自分でその気になりさえすれば、その持っている特許権(スエズ運河の開削権)を財団に売って、一度に巨万の富を得ることは、なんでもなかった。

しかし彼はそうはしなかった。彼はただ、その事業の完成だけをのぞんだ。それ以外は、何ものぞまなかった。

それは人類にたいする貢献であり、ただそれによってのみ、祖国フランスに奉仕することができると信じたのである。

スエズ運河の建設こそはレセップスにとって、ただ一つのヒューマニティの仕事だったのである。

12 運河会社に割込んだイギリス top

|

スエズ運河をいく船

|

大きな船が航行するようになった

|

スエズ運河会社は決して政治的な企業ではなく、パリに本店をおきアレクサンドリアに法定事務所をおく、純然たる民間の事業会社だった。

三十二人の重役で組織される重役会には、最初から主な関係国を代表して、アメリカ、オーストリア、ポルトガル、スペイン、ロシア、イギリス、ベルギー、オランダ、エジプト各一、イタリア二、合計十一人の非フランス人が含まれていた。

レセップスは運河の管理は国際的でなければならぬと考え、国籍のいかんを問わず適当な協力者をえらんだのだった。

しかしスエズ運河の中立性(国際性)ということは、トルコ政府とエジプトと運河会社との単なる取決めにすぎなかったので、レセップスはこれを世界各国におよぼし、何か国際的な外交文書のようなもので、スエズ運河の永世中立を保証することをのぞんだ。

そして一八五六年および一八六四年のパリ会議にそのことを提案したが、結局採用にはいたらなかった。

ところでスエズ運河について、特別に注意をはらっている強国があった。それはイギリスだった。

イギリスはスエズ運河航行に際し、ほかの国と全く同じ待遇をうけていることに満足し、それ以上の優遇を求めはしなかった。

それだからといって、全く無関心でいたわけではない。

その創立にあたっては、あらゆる手段をつくして妨害をしたが、それにもかかわらず開通したとなると、この運河はインドへの最短通航路となっており、どこの国よりもはるかに多く利用することになった。

それだけになんらかのかたちで、会社の管理に割りこむ機会をねらい、また政治的な支配の手段をつかまえようとつとめていた。

そしてその機会はついに現れ、野望を達することができた。

すなわち一八七五年、イギリスはエジプト太守イスマイル・パシャの持ち株を全部買いとり、スエズ運河会社にたいする、強力な発言権をもつとともに、さらに一八八二年にはエジプトを軍事的に占領してしまい、ついにスエズ運河を自分の勢力範囲にすっかりおさめてしまったのである。

金使いの荒いエジプト太守イスマイルは、一八七五年十二月一日に、八千万フランから一億フランぐらいの大きな借金を返さなければならぬ日がせまっていた。

太守の全財産は、ほとんど借金のかたにとられていた。

ちょうどそんなとき、スエズ運河会社の株の値が出始めていたので、彼はその会社の持ち株の整理を思いたった。

太守の持ち株は、初めのマホメット・サイドの分と合せておよそ十七万七千株あり、それは運河会社の全株数四十万株の半数ちかくにあたった。

最もその株の配当金は二十五ヵ年先の分まであてこんで借りており、その間の投票権は失われていたが、それでもまだ、相当の価値はあった。

一八七五年の十一月の初め、まえにアレクサンドリアで銀行業を営んでいたエドアール・デルビュというフランス人が、太守から十一月十六日までに自分の持ち株を売ってくれという相談をうけ、この取引のためパリにむけて出発した。

パリの銀行家たちはデルビュのために歓迎のレセプションをひらいてくれたが、株の話には誰も乗ってくれなかった。

レセップスはこの話をきくと、こう思った。

「これはフランスにとって有利な取引だ。ぜひとも太守の持ち株全部を、フランスで買い取るようにしなければならない。」

そこでレセップスは、フランスの外務大臣ドカーズ公にわけを話し、クレジイ・フォンシエ銀行から株を買い取るための資金をかりられるようにしてもらいたいと頼んだ。

しかし銀行は承知してくれなかった。

それにフランスは一八七〇年の普仏(ドイツとフランス)戦争で、プロシア(ドイツ)に負けてからというもの、何かにつけて引っ込みじあんで臆病になっており、しかもいつ何時、プロシアが再び戦争をしかけてくるかわからない状態にあった。

このような状態のなかでドガーズ公は、フランスの外務大臣としてなんとしても、イギリスを自分たちの味方につけておきたいと考え、そのためには運河会社の株のことで、イギリスの機嫌を損じてはならないと思った。

そこで、ドガーズ公は、

「もしフランスがイスマイル太守の持ち株を全部買いとったら、運河会社はほとんどフランスの一人占めになるだろう。

それは創立者の精神に反することになるし、第一イギリスが黙ってはおるまい。」

と、考えた。

また、あれやこれやと迷った。そして悩んだ。

いろいろ思いなやんだドガーズ公は、そのことでイギリスの外務大臣ダービー卿に相談してみた。 |

普仏戦争はパリ開城でおわりをつげた

|

もちろんダービー卿は、フランスが太守の持ち株を買うことに強く反対した。反対するのは当然である。

それにしてもフランス外務大臣のなんという、いくじのないことだろう。

|

スエズからインドへの鍵をにぎるイギリス(風刺画)

|

議会で演説するジスレリー英首相

|

フランス側がそんなふうにイギリスに気兼ねをしているとき、イギリスは少しもそんなことを気にせず、「好機到来」とばかり、十一月十八日、エジプト太守に直接株の買取方を申し込んだ。

二十三日に「O・K」となり、価格はフランスの金て一億フラン、イギリスの金になおして三百九十七万六千五百八十二ポンドときめられた。

取引はすべて現金ということだった。

これにはさすがのイギリス首相ジスレリーも困ってしまった。

議会にはかって承認を得るのは時間がかかりすぎ、「いますぐ」には、まにあわなかった。

そこでジスレリー首相は、自分一人の責任で、銀行家のライオネル・ロスチャイルド卿から、二・五パーセントの手数料と、九十六日間にたいする五パーセントの利子を支払う条件で、必要な四百万ポンドの金を借入たのだった。

十一月二十五日には、イギリスとイスマイル太守との間で、売買の契約書がつくられ、二十六日にはイスマイル太守の株券は、現金引換でカイロ駐在のイギリス総領事の手に引き渡された。

イギリスはアッという間に、スエズ運河会社の大株主にたってしまった。

これからは大株主として、運河の運営についても、かれこれ立ちいったことがいえるだろうし、ことに通航料をきめる場合は、イギリスに都合のよいようにその引き下げをはかることもできるだろう。

しかしイギリスにとって、金銭上のことは二の次であり、この取引は政治の面で、大きな利益となったのである。

イギリスの世論はこの取引を、輝かしい外交上の勝利であるとして大いに喜び歓迎した。

イギリスの議会も首相のスエズ運河会社株の取得を、とりたてて問題にせず簡単に承認した。

ただ大蔵大臣のスタフォード・ノースコート卿だけは、次のようにいってそのやり方をたしなめた。

「私にはどうも感心しない。これは、ジェントルマン(紳士)のやるやり方ではない。」

ノースコート卿のような考えをもったイギリス人は、ほかにもいくらかあったろうが、大体においてイギリスでは、ジスレリー首相はイギリスのために大変よいことをしたと思われたのである。

これに反してフランスでは、「してやられた」という、嫌な感じでいっぱいだった。

ジュアン・レモアンはこう書いている。

「ああ、フランスの国民たちよ! おまえたちの考えていることは、どうして他人の栗を、火の中から拾うかというにとどまる。」

当時のフランス人の心情は、運河の建設には全く参加しないばかりか、終始、邪魔だてしながら、今や自分たちのすぐ鼻の先で、その権利を買い取ることに成功した、ずるがしこい隣国(イギリス)にたいする、口惜しさのまじった羨ましさでいっぱいというようなものだった。

しかしレセップスはそんなことに頓着せず、全くべつな目でこれを眺めこういった。

「これは、全くすばらしいことだ。スエズ運河会社は、平和的な事業である。

それがためにイギリスとフランスの資本が、かたく手をむすんだということは、この国際的な運河の事業が純粋にビジネスとして、平和的に運営されることの保証となるであろう。」

レセップスは、さっそく新しい株主のイギリスと打ち合せを始めた。

イギリスは初めに考えていたほど、大きな権利を手にいれたわけではなかった。

一八九四年までの利札(りふだ)はなかったし、当分の間は総会でも代表権がなかった。

それに二十五株について一票の割合いで議決権があったが、一人の株主は十票以上は行使できないことが、規約で定められてあった。

しかしレセップスとイギリス政府との話合いの結果、イギリスは総会に代表者の出席を認められ、三つの重役席があたえられ、そのうちの一人は常務取締役の席をしめることになり、しだいに運河会社の運営についてもイギリスは大きな発言力をもつようになった。

13 イギリスのスエズ地峡への進駐

top

かってイギリス首相パーマーストン卿は、

「もし運河ができるようになれば、イギリスは遅かれ早かれ、エジプトを併合するほかはあるまい」といった。

世界の大道に沿う弱小国は、ほとんど独立を保つことができないというのである。

ヨーロッパの強国が、次々とエジプトの問題に口ばしをいれ、だんだん国内に勢力をはってくるのをみて、エジプトの国家主義者たちがさわぎ始めた。

国家主義者のアラビ・パシャが、一八八二年二月にエジプトの陸軍大臣になるとそうした空気はいよいよ高まり、同年六月十一日にはついにアレクサンドリア市で、外人排斥の暴動がおこり、五十人のヨーロッパ人が殺された。

イギリス艦隊がアレクサンドリア市を砲撃したので、暴動はまもなくおさまった。

そのあとでイギリスは、フランスにたいし運河をまもるために、共同で軍隊をだすことを提案した。

そこでフランスのド・フレイシネ内閣は、軍隊派遣の予算を議会に提出したが、議会は軍隊が二つにわかれるのをおそれ、それに一八七〇年の普仏戦争のおりの敗北のことが、まだ頭にこびりついていたので、その予算を認めなかった。

そこでイギリスは、単独でスエズ地峡を占領するための準備をすすめることになった。

イギリス軍がスエズ地峡を占領すれば、運河はイギリスにおさえられ中立性が失われることになる。

そう考えたレセップスは、アラビ・パシャにエジプト軍を絶対、地峡に近づかせないように確約させた。

「こうすれば、イギリスは軍隊を地峡にすすめる理由がなくなる。」

ところがイギリスはそんなことにはおかまいなく、エジプト太守の許可を得たといって、一八八二年八月十九日の夜、軍隊をポート・サイドに上陸させ地峡を占領してしまった。

その後イギリス軍はアラビ・パシャのひきいるエジプト軍を、テル・エル・ケビルの戦いでやぶり首都カイロに進駐した。

そして暴動をとりおさえるという口実で、エジプトを占領したイギリスは、一九五七年七月、アラブ連合のナセル大統領が、スエズ運河の国有を宣言するまで七十五年の長きにわたり、そのままズルズルと居座ってしまった。

これよりさきイギリスがスエズ地峡に進駐したとき、レセップスは運河の中立をおかすものとして、強く抗議を申し入れた。

しかしイギリスの外務大臣グランヴィル卿は、あべこべにレセップスをおどしつけた。

すなわちあまりグズグズ言うと、レセップスの持っている運河の許可を取上げてみせるといい、またアレクサンドリアからカイロを通ってスエズにぬける、別の運河を造ってみせるともいった。 |

テル・エル・ケピルのたたかい

|

そこでさすがのレセップスも、イギリスの前には頭をさげねばならず、一八八四年一月にイギリスと協定をむすんだが、その結果イギリス人の重役を十名とし、そのうえロンドンに運河会社の支店を設け、通航料を従来のものより引き下げ、運河の幅を現在よりもっと広げることになった。

これは明らかに、イギリス側の勝利だった。

一八八二年の事件は、スエズ運河会社の立場に大きな変化をあたえた。

それまで会社の交渉相手といえばエジプト太守かトルコ皇帝であったが、イギリスが地峡に進駐してからは、イギリス自身になった。

イギリスは原則的には運河の中立性を認めたが、何かにつけてイギリスが地峡を占領しているという事実は、無視することができなかった。

フランスはようやく、イギリスの成功に気をもみ始めた。

そしてこのままではいつ何時、運河の中立性がイギリス軍によってふみにじられるかしれないと考え、運河の中立性を文書の上に表わしそれを関係各国で認めさすような、国際的な規約をつくることをイギリスに提案した。

この考えはレセップスが前々から考え、各国によびかけていたのだが、一向物にならなかったのである。

今度はフランスが本腰をいれて交渉したので、ようやく実を結ぶことができた。

一八八八年十月二十九日に締結された「コンスタンチノープル協約」で、調印国はフランス、イギリスはじめトルコ、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、スペイン、ロシア、イタリア、オランダの国々で、協約の第一条には次のように書かれてあった。

| 「スエズ運河は戦時でも平時でも、商船でも軍艦でも、その船がどこの国のものであっても、いつでも自由に通航することができる。従ってすべての国は、戦時でも平時でも、運河の自由な通航を妨げないことを約束する。」 |

この条項でもわかるように、商船はもちろんのこと、軍艦でも戦時、平時をとわずいつでも自由に通航ができたが、軍艦は、ポート・サイドとスエズには、二十四時間以上とどまることが許されず、この二つの港から三海里以内では、港の封鎖や攻撃は一切禁じられていたのである。

しかしこの協約はイギリスが留保を主張していたので、実際にまもられるようになったのは一九〇四年、英仏協商ができてからのことである。

その頃フランスはモロッコ問題で忙しく、スエズ運河のことは一切、イギリスの手にまかせることになった。

一八八二年の協約では運河の防衛は、すべてエジプト太守にまかせ、太守は必要に応じトルコ政府のたすけを求めることができるようにたっていたが、実際にはイギリスが運河の防衛にあたった。

そして運河会社の運営については、イギリスよりも多くの重役をだしているフランス側か主としてあたり、運河地帯そのものについては、イギリスが軍事的にも政治的にも支配するという形になった。フェルジナン・ド・レセップスのスエズ運河建設の物語は、一応これで終りをつげている。

しかしスエズ運河物語は、まだ終りとなっていない。

第二次世界大戦はこの問題に新しい光りをあて、さらにアラブ連合のナセル大統領の運河会社国有宣言は、すべての機構を変えてしまった。 |

スエズ運河とともに繁栄したポート・サイドの町

|

14 エジプトの独立とスエズ運河

top

二十世紀の初め、イギリスはすでにエジプトとスエズ運河をしっかりおさえてしまった。

フランスはそのことに気がついていたが、モロッコやアルシェリアなど、アフリカの問題で手がいっぱいだった。

ロシアははやくから地中海に出口を求めていたが、一九〇四~五年、満州で日本と戦争(日露戦争)をし、さんざんな負け方をしてしまった。

一九一四年に第一次世界大戦が始った。

エジプト太守アバス・ヒルミはコンスタンチノープルにのがれ、イギリスにたいしてはっきり敵意をしめした。

同年十一月、エジプトの宗主国トルコがイギリスに宣戦を布告すると、イギリスはアパス・ヒルミをエジプト太守の地位から追いだし、トルコ皇帝が持っていたエジプトの統治権を取上げ、エジプトを保護国にすると宣言した。

そしてアバスの換りにフセイン・カメルをサルタンとして後を継がせ、総領事の換りに高等弁務官(保護国や植民地に派遣して政治や外交の仕事を行わせる官吏)をおき、エジプトを属国扱いするようになった。

第一次世界大戦中、トルコ軍はスエズ運河を攻撃して、一日だけスエズ運河の運航をとめたが、英仏の連合部隊の反撃をうけ、その明くる日にはいつもの状態に戻ってしまった。

またドイツの潜水艦や飛行機などの危険もあったが、イギリスの船はその危険をさけるため喜望峰回りのコースをえらんだ。

戦争が終っても運河の現状は何も変るところがなかった。

ただそれまでトルコ政府にあった運河の防衛権が、名実ともにイギリスに移ったことだった。

東地中海でのイギリスの勢力は、いままでにないほど強いものになっていた。

フランス、トルコ、ロシア、ドイツなど昔の競争相手は、もはや心配の種にはならなかった。

スエズ運河をとりまく広い地域にたいする、イギリスの政治と軍事の支配力は、いよいよ強いものとなった。

しかしここに、別の新しい力が芽を出し始めた。

戦後エジプトではイギリスの軍事占領に腹をたて、民族自決の運動がもえあがり、サグルール・パシャのひきいるエジプト国民党(ワフド党)が主となって反英運動をおこし、しだいに大きな力になってきた。

そしてしばしば会合をひらき相談した結果、一九二二年二月イギリスはエジプトの独立を承認した。

しかしそれには、次の四つの条件がついていた。

一 イギリスはスエズ運河の交通の安全とエジプトの防衛について、充分な責任をもつ

二 いかなる国でも、この地に足場をつくることを許さない

三 未成年者と外人の保護(治外法権の存続)

四 ケープ・タウン、カイロ・ルートの存続(スーダンは手放さない) |

このようにして名目的な独立にすぎなかったが、とにもかくにもエジプトはイギリスから独立し、当時のサルタンがエジプト王となりフーアッド一世と称した。

だがエジプト国民は完全独立を求め、なお反抗を続けた。

そして一九二四年十一月には、イギリスのエジプト駐屯軍司令官リー・スタック将軍が、エジプトの不平分子の手で暗殺された。

一九三五年、イタリアがエチオピアに遠征してこれを占領したとき、エジプトはイタリアのアフリカにたいする野心が、急に心配になってきた。

そしてどうせどこかの国の属国になるなら、イタリアよりははるかにイギリスの方がよいということになり、それまで半世紀の間、憎みあってきたイギリス人とエジプト人は、急に手を握るようになった。

そして一九三六年八月、両国の間に協定が結ばれた。

この協定によってエジプトは独立主権国となり、国際連盟に加入しイギリスの軍事占領は終って、エジプトはイギリスと共同でまもることになった。

スエズ運河の防衛もエジプトとイギリスの軍隊が共同であたり、イギリスは原則として平和時には一万人の軍隊と、四百人の飛行士しか、駐屯させることができなかった。

さらにイギリスは高等弁務官をやめて、大使をおくことになった。治外法権制度もやめた。

だがイギリスはこの協定によっても、運河の防衛ばかりでなく政治と軍事の面で、エジプトを支配し続けることにかわりはなかった。

15 エジプト(アラブ連合)の国有となる

top

一九三九年、第二次世界大戦が始るとともに、スエズ運河はしばしばドイツの空襲をうけた。

魚雷や爆弾がいくどか命中し、スエズやポート・サイドなども爆撃をうけた。

運河の通航がとまったのは、七十六日間にもおよんだ。

イタリアが戦争にくわわり、ドイツ軍がギリシアを占領してからは、地中海を航行するのは非常に危険になったので、連合軍の船はスエズ運河を通航するのをやめ、船団をくんで喜望峰を回るようにした。

第二次世界大戦がおわると、エジプトでは再び民族運動の火の手があがり、大変な勢いでイギリスに反対することと、スエズ運河を自分たちの手に取り戻す運動を始めた。

一九五二年七月、エジプトに革命がおこり、ファルーク国王が王位を退きナセルが大統領になると、一九五四年十月、イギリスと新しい条約をむすび、それによって一九五六年六月、イギリス軍はエジプトから引上げ、スエズ運河の防衛はイギリス軍の手からエジプト軍に移つされた。

さらに同年七月二十六日、ナセル・エジプト大統領はスエズ運河の即時接収、国有化を一方的に宣言した。

イギリスとフランスは強くそれに反対し、問題は国際連合の討議にもちこまれた。

この解決のきざしさえ見えなかった時(この問題は後にイギリス、フランス側の全面的な譲歩で解決された)エジプトと国境問題でゴタゴタをおこしていたイスラエル共和国が、同年十月二十九日突然エジプトのシナイ半島に侵略してきた。

するとイギリスとフランスは、スエズ運河保護に名をかりて武力によるスエズ運河の奪い返しをはかり、ポートーサイドを攻めスエズ地帯を中心に爆撃をくわえた。

エジプト政府はこれに対抗して、イギリス、フランスと国交を断絶し、運河に船を沈めて運航をとめてしまった。 |

スエズ運河国有化を発表するナセル

|

イギリスとフランスの行動は、際世論の反対にあって失敗し、同年の十二月には、エジプトから軍隊を引揚げなければならなかった。

スエズ運河は一九五七年四月九日エジプト人の手で再開され、引続きエジプト人の手で運営され運航されて今日にいたっている。

16 スエズ運河というところ top

スエズ運河の全長は百六十一キロ、それに地中海と紅海につきでている堤防の分をいれると、百七十四キロメートルとなる。 パナマ運河にくらべると、八十キロメートルほど長い。

航路にはパナマ運河にあるような水門は一つもない。

運河の工事にかかるまえ、地中海と紅海の水面の差がだいぶ問題になったが、実際には地中海は紅海より二十五センチほど高い程度で、ほとんど問題はなかった。

スエズ運河で掘られた総土砂量はおよそ七千五百万立方メートルで、パナマ運河の三億二千万立方メートルにくらべると、四分の一にもたりない。

運河の形は断面が浅い台形で、深さは初め八メートルだったがだんだん深くされ、今日では平均十四メートルとなり、吃水(きっすい=船が水面下にしずんでいる部分)が十・三六メートルまでの船を通すことができる。

幅も初めは底部が二十ニメートル、水面が六十~百メートルから、今日ではそれぞれ六十一メートル、百二十~百五十メートルと広げられた。

運河の航行については、いろいろと細かい規程がもうけられてある。

運河を通る船は、特別の訓練をうけた会社所属の百九十人の水先案内人(パイロット)の案内をうけることになっている。

水先案内人の三分の一はフランス人、三分の一はイギリス人、残りの三分の一は各国人という割合いになっている。

船の速度は極端に制限されている。

大ビッター湖以外は、一時間の最高速度は十四キロメートルで、十一・五~十三キロメートルが適当とされている。

また大ビッター湖以外では、双方とも航行しながらすれちがうことは禁じられ、二隻のうちのどちらかがかならず止まらなければならない。

運河の通過時間はおよそ十五時間、しかし実際、船の動いている時間は十一時間半ぐらいである。

スエズ地峡は運河ができるまでは、太陽がジリジリ照り付けるただの砂漠でしかなかった。

砂漠の中には小さなスエズの町が、ポツンとたった一つあるだけだった。

運河の工事がすすむにつれて、ポート・サイド、ポート・ファド、エル・カンタラ、イスマイリア、スエズの対岸のポード・テウフィックなどの町々が、次々とつくられていった。

ポート・サイドとポート・ファドとを合せて人口は十三万四千人、そのうち十万人はエジプト人である。

エル・カンタラは、パレスダインからの鉄道の終点となっている。

ティムサア湖のほとりのイスマイリアは人口四万、運河会社の管理本部がおかれてあり、ここを連絡地としてカイロ~ポート・サイド間の鉄道があり、さらにカイロからスエズまでの直通線がある。

スエズとポート・テウフィックをあわせると、人口はおよそ五万三千である。

昔はこのあたり一体、流砂の海だったが、レセップスが運河を掘り生命と活力をあたえたのである。

17 スエズ運河の運輸量 top

レセップスがエジプト太守マホメット・サイドから、スエズ運河建設の特許を得た頃の世界の海上運輸の状態は、一体どんな具合だったろうか。

一八四八年には、全世界に一万一千百二十八隻の商船があったが、そのうちわずか百二隻、すなわち、〇・九パーセントが蒸気船で、残りはみな帆船だった。

一八五五年には蒸気船もいくらかふえたが、それでもまだ三十五パーセントにすぎず、まだまだ補助的にしか考えられていなかった。

従ってその頃の喜望峰回りの船旅は、はてしのない旅のように思われた。

実際、ロンドンからボンベイまでは、百二十日もかかったのである。

一八四〇年に、ピー・オー汽船会社はエジプトを通ってサザンプトン(イギリス)からボンベイへいく旅客の運輸を始めたが、これがまた大変な仕事だった。

サザンプトンからエジプトのアレクサンドリアまでは、これまでどおりの船旅を続ける。

そこからロゼッタまで、小舟で八時間から十時間かかる。

ロゼッタからカイロまで、ナイル川をさかのぼるのが十六時間、カイロで十二時間待つ。

さてそこから二輪の乗合い車にのり、スエズにむかって百四十キロあまりの砂漠を横断する。

途中でいくどか乗り継ぎをし、全行程を終るのに七十時間を要する。

一八五四年にスエズ鉄道ができてからは、この旅行も大変楽になった。

たとえば十二月五日にフランスのマルセイユを出帆して、十一日にアレクサンドリアに入港し、地峡を横断するのが二日間、十三日にはスエズを出帆して、二十五日にはボンベイに到着する。

全部で二十日間の旅である。

スエズ運河が開通してからマルセイユからボンベイまでは、一万五千トンないし二万三千トンの船で十二日間でいくことができる。

旅客にとってこの程度の日数の短縮はそれほど目だたないが、貨物にとっては運河ができたおかげで、積換えの手数がなくなったことは非常に大きな利益である。

その結果スエズは、喜望峰回りにとってかわることになった。

喜望峰回りとスエズ経由とをくらべてみると、次のとおりになる。

| リバプールから |

喜望峰回り |

スエズ回り |

利益の割合 |

ボンベイまで

横浜まで

メルボルンまで |

一〇六八〇

一四四三六

一一八九〇 |

六二二三

一一一一三

一一〇一八 |

四二%

二三%

八% |

ところでレセップスがスエズ運河を建設するときは、この運河を造ってもはたしてどれだけの利用者があるだろうかという心配があった。

それは帆船にとって、紅海は風の関係で危険な海であり、その頃の喜望峰回りの海上保険料が一・二五パーセントであったのにくらべ、紅海経由は十パーセントから十八パーセントという高率であったことでもわかろう。

だから通過料と高い保険料をはらったのでは、安いしかもかさのある貨物では、引き合わないことになる。

だが今日、帆船は全世界の船舶の一・五三パーセントにしかあたらない。

はたしてレセップスは、こんなことを考えに入れてこの仕事を始めたのだろうか。

レセップスはスエズ運河を建設するとき、運河を通航する貨物の量を年三百万トンと見積もり、のちにそれを二倍に引上げた。

しかしこれは蒸気船の急速な発達で、すでに一八九〇年には成し遂げられてしまった。

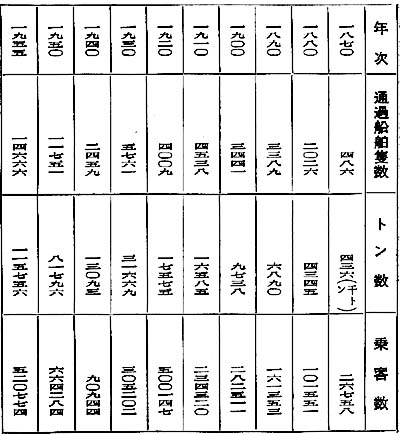

スエズ運河開通以来、通航した船舶の隻数、トン数、乗客数を示すと、右表のとおりになる。

スエズ運河の開通した明くる年の一八七〇年には、平均一千トン以下の小型船舶が四百八十六隻通航しただけだったが、十年後の一八八〇年には平均二千トン以上の船舶が二千隻以上も通航するようになり、さらに第一次世界大戦後は通航する船舶は七千~八千トン級となり、その後も船の大きさ、隻数、貨物のトン数など、いずれも年ごとに増加している。

ところでヨーロッパからアジア、アフリカへ、すなわち地中海(ポート・サイド)から紅海(スエズ)へ輸送されるものを南航とよび、その反対を北航とよんでいるが、南航貨物は工業製品が主となり、北航貨物は食料や原料が主となっている。

しかし近年の著しい傾向としては、石油の輸送の急激な増加である。 |

|

中央の表(通過貨物トン数)でもわかるように、一九一〇年頃までは石油の比重はわずか一・八パーセントで、しかも南航のものがほとんどだったが、一九二〇年頃からインドネシアやイランの石油などが次々と開発され、北航石油がしだいにふえ、第二次世界大戦前には石油の比重は十九~二十パーセントになった。

さらに戦時中から戦後にかけて、西アジア、特にペルシア湾岸のアラブ諸国の石油開発は北航石油の比重をいよいよ増加させ、油槽船の比重を六十五パーセントにまで引上げた。

スエズ運河を最も多く利用している国はどこかといえばもちろんイギリスで、運河開通以来イギリスの第一位はかわらない。

しかし右端の表でみるように、その比重はかならずしも一定してはおらず、近年はだんだん低くなる傾向にあることを見逃してはならない。 |

|

|

|

風がないときは、小帆船をつなでひっぱる(初期の頃)

|

第二次大戦後のスエズ運河

|

かっては東洋の宝庫インドをその手中におさめ、七つの海に雄飛していたイギリスも、第二次世界大戦後はようやくその力が衰え、かわってリベリアやパナマなどの油槽船の比重が、急に増加している。

先の通過貨物トン数の表でも明らかなように、最近スエズ運河を通航する貨物のうち、「石油」の比重がぐんとふえてきた。

一九二〇年には六・五パーセント程度だったものが、一九五五年には六十四パーセントにもはねあかっている。

ペルシア湾岸のアラブ諸国の石油開発と、世界的な石油化学の進歩発達と燃料革命による、石油の需要増大によるものである。

ところで近い将来にスエズ運河の事業に大きな影響をあたえるだろうと思われるものに、パイプ・ライン(油送管)の建設がある。

現在、石油の取引量の三分の二はスエズ運河を通っており、運河を通航する貨物の三分の二は石油が占めている。

ところが最近、石油を運ぶタンカー(油輸送船)は輸送料の関係などからしだいにトン数をふやし、七万トン、八万トンと巨大なものになり、中には十万トン以上もある超マンモス・タンカーすら現れるようになった。

このように大きな船になると、現在のスエズ運河では川幅や水深などの関係で通過することができない。

やむをえず、喜望峰を回ることにするか、あるいはパイプ・ラインを用いて、たとえばイラク地方の石油ならそのまま地中海の沿岸に運ぶようにする。

そうすれば、スエズ運河を通る必要は全くなくなる。

実際にイラクの石油は、一九三四年以来、パイプ・ラインを通じて、毎年トリポリとハイファの港に四百万トンもはこばれており、一九五一年にはアラビア横断のパイプ・ラインができたので、千四百万トンばかりの原油がスエズ運河を通らなくなった。

スエズ運河の競争相手は、何もパイプ・ラインだけにかぎったことではない。

航空機の発達は、旅行者や郵便物の輸送に、ごく当然の運搬方法となった。

たとえば日本からヨーロッパに旅行する人で、飛行機にのらないでスエズ運河を船で通るものは、ほとんどみあたらなくなった。

ことにジエット機が発達し、北極回りの最短コースがもうけられた今日、何十日もかかる船旅を続けようなどというのは、よほどの物好きでないかぎりいないといってよい。

しかし昔から運河を通る最も大きなもの、すなわち貨物の輸送では、コストその他の点でまだまだ、航空機は競争相手になる心配はなさそうである。

世界的な航路としてスエズ運河の競争相手となるのは、パナマ運河と喜望峰回りの南アフリカ航路であろう。

目的地に貨物を運ぶ場合、一応一番近い距離の航路が考えられる。

しかし距離の短いことが、かならずしも運賃が安いとはかぎらない。

そこで船主はどの航路が一番運賃が安くつくか、また航路が安全かなどのことを考える。

それにまえにもちょっとふれたが、近頃世界的な傾向として、何万トンという大型船が用いられるようになり、目的地とつんである貨物によっては、ほとんど寄港する必要がなくなった。

そのためにスエズ運河を通るよりも、遠いパナマ運河や南アフリカを回る喜望峰の航路のほうが有利な場合もおこるようになった。

しかしパナマ運河とスエズ運河は、それぞれちがった活動範囲を持っており、喜望峰回りの航路もまた、同じようなことがいえる。

それはそれとして、今後世界がどのように変り世界の交通路がどのように変化しようとも、フェルジナン・ド・レセップスがスエズ運河開削によって成し遂げた人類への偉大な貢献は、決して失われることはない。

top

**************************************** |