|

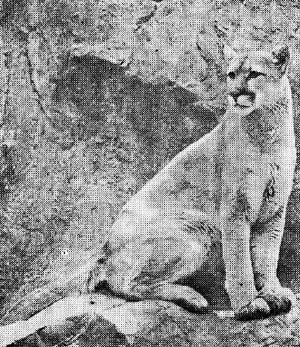

8 フォークランド諸島での野牛狩り top

|

フォークランド諸島は南米大陸南方の東岸にあるイギリスの領土。南米南端はチリーの領土。

|

|

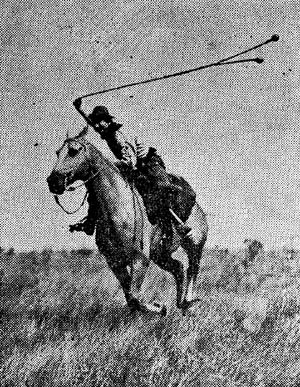

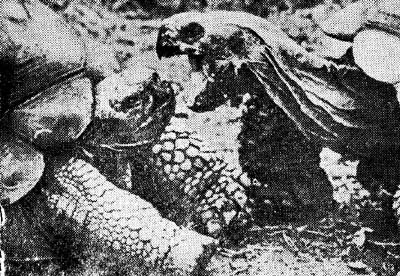

野牛を捕えたガウチョたち

これから書くのは、この島の一部に短い旅行をしたときのことである。

朝、私は六頭の馬と、二人のガウチョとともに、出発した。ガウチョはこの旅行には、なくてはならないつれであった。彼らは、どんなときにも、何とかして、命をつなぐ手だてを知っていた。

天気は荒れ模様で寒く、激しくあられがふった。しかし、私たちは、元気で馬にのっていた。

それはとても楽しかったが、動物や植物には特別のものもなかった。

どこまでいっても、同じような荒れ地の山や谷であった。

しおれて、色のかわりかけた草と、ごく小さい、わずかな背のひくい木とが、表面をおおっていた。

その下は弾力のある泥炭質の土であった。

そちらこちらの谷には、ガンの小さい群れがおりていた。

土地はどこもかも非常にやわらかく、シギが餌をあさっていた。 これらの二種類の鳥のほかにも、わずかながら、なおいく種類かの鳥がいた。 |

|

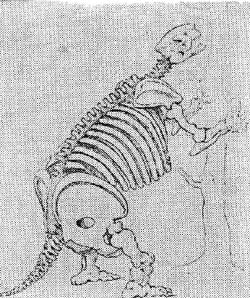

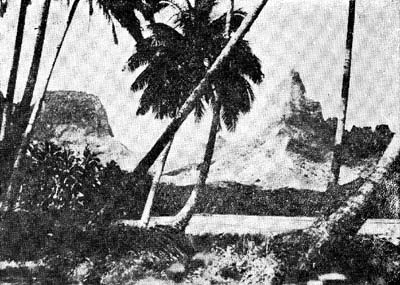

アメリカ野牛の群れ

羊を連れるガウチョ

|

六〇〇メートルの高さがあり、石英の岩からできているたくさんの丘が、山脈のようにつらなっていた。

それらの丘のきり立った裸の頂(いただき)は、のりこえるのに骨がおれた。

これらの丘の南側にでてみると、そこは野生の牛のよいすみかになっていた。

しかし、ちかごろ、何度も狩りたてられたので、あまりたくさんはいなかった。

夕方、私たちは少数の牛の群れにであった。

セント・ジャゴという私のつれのガウチョは、たちまちその群れのなかから、よくふとった一頭の雌牛を追いだした。

彼は、投げ玉(ボラス)をなげ、それは牛の足にあたったが、うまくまきつかなかった。

すると彼は、投げ玉のおちた場所の目じるしのために、帽子をほうりなげておいて、今度は、馬をはやくはしらせながら、投げ縄(ラゾ)をほどいた。

彼は、牛を一緒う懸命追いまわして、そのそばにより、投げ縄を角にまきつけた。

もう一人のガウチョは、そなえの馬をつれて先にやってしまっていたので、セント・ジャゴは、あれくるう牛をころすのに手まどっていた。

彼は、牛が自分の方にむかってくるのをうまく利用して、牛を地面の平らなところにおびきだした。

牛が立ちどまったとき、私がのっていた馬が走り出し、胸を激しく牛にぶつけた。

いつもそうするように、ならされていたのであろう。

しかし、平らな土地で、恐怖のため気違いのようになっている獣をころすのは、たやすい仕事ではないようだった。

もしも馬が、たとえ乗り手がいなくても、自分の身の安全のために、投げ縄を固くはるようにしていることを、すぐにのみこんでしまえばいいが、そうでなければ、確かに、むずかしい仕事なのである。

馬が投げ縄を固くはっておくためには、牛がまえにすすめば馬も同じはやさでまえにすすみ、牛がとまれば馬もその片側でじっとしていなければならなかった。

ところが、セント・ジャゴの馬は若かったので、じっとしていたがらないで、牛があばれると、その方によっていった。

セント・ジャゴが、たくみに、牛のうしろの方に身をかわしながら、ついに、牛の後足の主な腱を馬にけらせて、牛をやっつけたありさまは、見事であった。

そのあと、セント・ジャゴは、たいして骨をおらずにナイフを牛の頭に突きたて、脊髄(せきずい)を切った。

牛は雷にうたれたように、ぐったりした。

彼は、牛の肉を皮つきのまま、骨からきれいにはがして、旅のそなえにした。

私たちは、夜営の場所について、カルネ・コン・クエロ、すなわち、皮つきのあぶり肉をたべた。

鹿肉が羊肉におとらないように、これは普通の牛肉をしのぐほどおいしかった。

背中の丸い肉片を、焚火のわきであぶるのだが、下にたれた皮が皿の役をしていて、肉から出る汁をうけとめ、それがこぼれてしまわないようにしていた。

もしもロンドンのえらい市会議員が、この晩、私たちと一緒に食事をしたなら、カルネ・コン・クエロは、たちまちロンドンで大評判になったことであろう。

9 ティエラ・デル・フエゴ top

9.1 「野蛮人」の国へ

|

南米大陸先端のティエラ・デル・フエゴ島

|

フエゴ人

|

|

フエゴ人の異なった種族

|

フエゴ人の部落

|

現代のフエゴ島

|

一八三二年十二月十七日-船は、初めて、ティエラ・デル・フエゴについた。正午少しすぎに、サン・ディエゴみさきをまわって、ル・メール海峡にすすみいった。

午後には、グッド・サクセス(幸運の意味)湾に、錨をおろした。

この湾に入ったとき、との野蛮な土地の住民らしいやりかたで、でむかえをうけた。

一群のフエゴ人が、海の上に切り立ったがけにすわり、あるものたちは密林にかくれていた。

船が通っていくと、彼らは、やぶれた着物をふりながら、大きなかんだかい声でさけんだ。

野蛮人たちは、船を追って岸をはしってきた。

日がくれようとするころ、彼らのかがり火がみえ、荒々しいさけび声が、また聞えた。

湾のなかの光景は、ひと目みただけで、こんなところはどこにもないということが、わかるほどだった。夜は酷い風がふき、山の方からはげしい雨がきて、船をたたいた。湾の外にでていたら、さぞ大変な目にあったことであろう。この湾が、グッド・サクセスとよばれているのは、もっともなことである。

朝、艦長は、フエゴ人とれんらくをするため、船員の一隊を上陸させた。

私たちが、声の聞えるところまでボートをちかづけたとき、そこにいた四人の原住民のうちの一人が、私たちの方にやってきて、大声でどなった。

それは、ボートをつける場所を教えようとしたのであった。

私たちが岸にあがると、フエゴ人たちは、用心ぶかい様子をしめしたが、それでも、早口に話したり、たえまのない身ぶりをしたりし続けた。こんなに奇妙で、また、おもしろい光景を、私は、まだ、みたことがなかった。野蛮人と文明人とのちがいがこんなに大きいとは、とても信じられなかった。

このちがいは、野獣と家畜のちがいより大きい。それは、人間では改善の能力が大きいためである。

私たちに応待したフエゴ人は老人で、家長のように思えた。

ほかの三人は、頑丈な若者であった。女や子供たらは、追いはらわれていた。

フエゴ人たちが身につけているものといえば、グアナコの皮でつくった毛の方を外側にだした外套だけで、これを肩からかけ、ほとんど裸といってもよいくらいであった。

皮肌は、黒ずんだ赤銅色をしていた。

その老人は白い羽をつけたひもで頭を結び、そのため黒いごつごつしてちぢれた頭の毛が、いくぶんかくされていた。

顔には、二本の横棒がかいてあった。一本はあざやかな赤色で、上くちびるを通って両耳をつないでいる。

もう一本は白色で、赤い棒の上にあり、まぶたを通っている。

別の二人の顔には、黒い炭の粉で何本も横縞がかいてある。

このものたちをみていると、劇にでてくる悪魔の顔を思いだす。

彼らの様子はいやしげで、また顔の表情は疑いぶかく、驚いておどおどしているようでもあった。

だが、私たちが赤い布をやると、それをすぐ首にまきつけ、それからは、親密な様子をしめすようになった。

老人のフエゴ人は私たちの胸をたたき、雛(ひよこ)に餌(え)をやるときのような「くっ、くっ」という声をだすことによって、その親密の気持を現した。

私はこの老人と一緒に歩いたが、彼はそのあいだに、何度かこの親密の表現をくりかえし、そのおわりには私の胸と背中を、同時に三度ずつ強くたたいた。

それがすむと今度は、自分の胸をひろげて私に同じことをしろというのである。

私がそのようにしてやると、とてもうれしそうであった。

フエゴ人たちの話を聞いていると、ちゃんとした単語になっていないような気がする。

クック船長(ジェームズ・クック〈俗にキャプテン・クックとよばれる〉、一七二八~七九年。イギリスの航海者)は、フエゴ人の言葉は、うがいをするときの音のようだと書いているが、ヨーロッパ人は、こんな変なうがいの仕方はしないであろう。

フエゴ人たちは、ヨーロッパ人にほとんど会ったことがないと思われるのに銃を知っていて、しかも銃をこわがっていた。

いくら手にもたせようとしても、だめであった。

彼らはナイフをスペイン語でクッチラとよび、しきりに欲しがった。

9.2 ビーグル号上のフエゴ人 top

|

ホープ・ハーバーのフェゴ人の小屋

|

不思議なふん装をしたフエゴ人

|

私は、ビーグル号にフエゴ人が乗せられていたことを、まだ話していなかった。

一八二六年から一八三〇年まで、アドベンチャー号とビーグル号が航海をしたとき、フィッツ・ロイ艦長は、ボートが盗まれたかわりとして、何人かのフエゴ人を捕えた。

そのほか、真珠のボタンで、フエゴ人の子供を一人買った。フィッツ・ロイ艦長は、彼らをイギリスにつれ戻り、自分で費用をだして、彼らを教育し、また、キリスト教の信仰を教えた。

フィッツ・ロイは、今度の航海で、このものたちをフエゴにおくりかえすつもりであった。

宣教師のマシューも、一緒に船にのっていた。

これらのフエゴ人は、ヨーク・ミンスター、ジェミー・ボタン(彼が、ボタンで買われたものである)、フエギア・バスケットの三人であった。ヨーク・ミンスターは、もう大人で、背は低く、ふとって、がっしりした男であった。

人のすききらいがはっきりしており、頭はなかなかよかった。

ジェミー・ボタンは、だれにもすかれる性質で、いかにも人のよさそうな顔つきであった。

陽気でよく笑い、また、他人にたいして同情ぶかかった。

私は海があれるとすぐ少し船酔いしたが、そんなとき彼は私のそばにやってきて「おお、かわいそうに」と言った。

だが、それは、船に酔うなんておかしいという意味であった。

ジェミーは、自分の国を愛する心が強く、自分の仲間や土地の自慢話をした。

自分の国には、「木がたくさんありますよ」と言い、自分とは違った部族をけなし、また「私の国には悪魔なんかいませんよ」といって、いばった。

やはり、背は低く、ふとっていて、おしゃれであった。

こんなに善良な性質の男が、いま、このフエゴにいる野蛮な人たちと同じ人種の者だと思うと、不思議であった。

フエギア・バスケットは、かわいらしくて、おとなしい少女であった。

愛嬌もあったが、むっつりしてしまうこともあった。

何でもよく覚えたが、ことに言葉の覚えは、はやかった。

リオ・デ・ジャネイロとモンテ・ビデオに上陸したときには、ポルトガル語やスペイン語をききかじり、英語も上達した。 |

フエゴ人の青年

フエゴ人の女性

|

ヨーク・ミンスターは、自分の国についたら、フエギアと結婚するつもりのようであった。

三人ともかなりの英語を、話したり聞いたりできるようになっていたが、それでいて彼らの口から、フエゴの習慣などについてききだすのがむずかしかったのは、不思議であった。

これはある物を「白いか黒いか」と子供に聞くと、どっちとも答えられないで困ることがたびたびあるのと同じように、彼らにそうした判断ができにくいことにもよるのであろう。

フエゴ人たちは、目がよくきく。

船乗りは長い訓練のおかげで、陸上で暮らしている人たちよりも、遠方の物体をよくみわけるが、ヨークもジェミーも、ともにビーグル号の乗組員のだれよりも目がよかった。

彼らは自分たちの目の力をよく知っていて、見張りの士官と口げんかでもすると、こういった。

「船がみえても、いわないよ。」

私たちが上陸したときジェミー・ボタンにたいしてしめした、野蛮人たちの態度は、みていておもしろかった。

彼らは、すぐ、ジェミーと私たちをみわけ、互いに、そのことについてはなしあっていた。

さきほどの老人は、ジェミーにむかってしゃべりまくった。

それは、ジェミーが私たちと別れて、自分たちと一緒にたるようにと、すすめているのらしかった。

ジェミーは、野蛮人たちの話がよくわからなかったばかりでなく、自分の同国人をはずかしく思っているようであった。

そのあとで、ヨーク・ミンスターが岸にあがってくると、彼らはヨークにたいしても同じような態度をしめし、そして彼に、「ひげをそれ」と、いった。

ところが、実際には、私たちはあごひげをのばしていたのに、ヨークの顔には貧弱な毛が二十本とははえていなかった。

彼らはヨークの皮肌(ひふ)の色をしらべ、つぎに私たちの色とくらべてみていた。

80

その色の白さにひどく驚き、感心していた。

少し背が低くととのった顔をしていた二、三人の士官は、長いあごひげをつけていたのに、女と間違えられた。

9.3 「火の国」の人たち top

|

ビーグル海峡

|

ビーグル湾のフェゴ人

|

一八三三年一月十九日――ゴーリー冲にとまっていたビーグル号から、フエゴ人たちをポンソンビー瀬戸まで、ビーグル海峡を通過して送り届けることになった。

二八人が四隻のボートにのり、フィッツ・ロイ艦長が指揮をとって出発した。

午後には、ビーグル海峡の東はしにさしかかった。

まもなく小さい島々のあいだから、こじんまりした入江がみえてきた。

私たちは、その岸に上陸して、テントをはり、火をたいた。

辺りの光景は、とても気持よかった。港の水面は、鏡のようで、海岸の岩の上には木の枝がたれ、錨をおろしたボートや、オールをくんではったテントや、木のこんもりしげった谷間から立ちのぼる煙など、すべては、俗世を離れた絵のようであった。

翌日(二十日)私たちの小さな船隊は、海面をすべるようにすすみ、もっと住民の多い地点にたっした。

ここの原住民たちには、白人をみたことのあるものは、ほとんどいなかったらしい。

四隻のボートをみたときの、彼らの驚きようといったらなかった。

いたるところに、かがり火がたかれた(ティエラ・デル・フェゴ、すなわち、火の国という名前は、これからきている)。

それは、私たちに注意させ、また、知らせを広くつたえるためであった。岸を何キロも、はしり続けてきたものもある。

突然、四、五人のものが、崖のはしにきて立った。全く裸で、長い髪を顔の周りにたらしていた。

ごつい棒を手にもち、地面からとびあがり、腕を頭の上でぐるぐるまわし、ぞっとするような声でさけんだ。

昼の食事のころ、私たちは一団のフエゴ人がいるところに上陸した。

彼らは初めは敵意をしめし、艦長がほかのボートの先頭に立ってやってくるまで、石なげの道具を手にしていた。

しかし私たちが、赤いテープを頭にまいてやるなど、つまらない贈物をすると、すぐ機嫌がよくなった。

ビスケットは彼らの気にいったが、一人は私が食べていたスズ箱入りの保存用の肉に指でさわってみて、それがやわらかくて冷たいので、いかにも気にいらないという顔をした。

これらの野蛮人を喜ばせるのはやさしかったが、満足させるのはむずかしかった。

若い者も年よりも、大人も子供も「ヤンマースクーナー」という言葉をくりかえして叫んでいたが、それは「くれ、くれ」という意味であった。

上着のボタンにいたるまで、あらゆるものにヤンマースクーナーを熱心にくりかえしてのも、今度は、自分たちの方の若い女や小さい子供を指さして、「自分たちにはくれなくても、この者たちにはくれるだろう」という、みえすいたはかりごとを使った。

夜になって、私たちは、人の住んでいない入江をさがしたが、どこにもなかった。 |

|

そしてとうとう、原住民たちの集りから、あまり遠くはなれていないところに、夜営しなければならなくなった。

彼らは人数の少ないあいだはおとなしかったが、朝(二十一日)になって、ほかのものたちと一緒になると、敵意をしめしはじめた。

私たちは、ちょっとしたいざこざは、まぬがれないであろうと、思った。

ヨーロッパ人は、銃の威力を全く知らない野蛮人を相手にしてはとても苦労する。

銃をもって、ねらいをつけてみたところで、彼らの目には、弓矢や、やりや、石なげの道具をもった人間より、ずっとおとったものにしかみえない。

彼らは野獣と同じように、人数も問題にしない。

一人一人が攻撃されてもにげず、石で頭をうちわろうとして突進してくる。

フィッツ・ロイ艦長は、ある場合に、小人数の原住民をおどろかせようとして、まず彼らのそばで短剣をふりまわした。

しかし彼らは、笑っただけだった。

そこで、艦長は、一人の原住民のすぐ近くで、ピストルを二発うった。

その男は、二度とも驚いたようで、用心ぶかく急いで頭をなでた。

それからしばらく目をみはり、仲間としゃべっていたが、逃げようとは思っていないようであった。

9.4 故郷に帰ったフエゴ人 top

|

フエゴ人の狩人

|

ビーグル海峡のビーグル号とフェゴ人たち

|

一月二十二日――ジェミーの部族と、昨日会った者たちとの中間にあたる場所で無事な一夜をすごし、いまや私たちはここちよく帆走を続けている。

広い中立の地帯ほど、違った部族間の敵対の状態がはっきり現れているところはない。

ジェミー・ボタンは、私たちの一隊の威力を充分知っているのに、彼自身の部族にもっとも近い敵対部族のなかに上陸したがらなかった。

彼はしばしば、野蛮なオーンス族が、「木の葉が赤くなる」と、ティエラ・デル・フエゴの東海岸から山脈をこえて、この地方の原住民のところに侵略してくる様子を、私たちに語ってきかせた。

彼がその話をするときには、目がかがやき、顔全体の表情が、いつもとは違って、荒々しくなった。

ビーグル海峡を通っていくにつれて、風景は独特な非常に雄大なものになった。

ただ、私たちは、ボートにのって、ひくいところからみており、また谷に沿ってみているので、山角が次々に現れる美しさをみることができず、そのため雄大さを充分に感じることができなかった。

ここの山々は、九〇〇メートルの高さがあり、頂はするどく、のこぎりの歯のようにたっていた。

岸からいきなりそびえ立ち、四二〇メートル~四五〇メートルまで、黒ずんだ色の森林におおわれていた。

目のとどくかぎりでは、山腹の森林帯の上端の線が、全く水平になっているのが、めずらしく思えた。

海岸に海藻が高潮線をつけているのに、よく似ていた。

夜は、ポンソンビー瀬戸とビーグル海峡がであう地点で、とまった。

この入江には、フエゴ人のおとなしい小家族が住んでいて、焚火をしている私たちの仲間にくわわった。

私たちは、着物をたくさん着て火のすぐそばにすわっていても、暑すぎることはないのに、これらの裸の野蛮人たちは、火からかなり遠くにいても汗をながしているのには、おどろかされた。

しかし彼らは、とても楽しかったようで、船員たちと一緒に歌をうたった。

ただ彼らは、きまって少しずつ遅れるので、おかしかった。

夜のあいだに知らせが広がったとみえて、早朝(二十三日)、ジェミーの部族であるテケユカ族に属する一団のフエゴ人が、やってきた。

あまり急いではしってきたので、鼻血をだしているものもあり、みな、口から泡をだして早口にしゃべった。

体は黒と白と赤でぬりたくられていて、悪魔がたたかってきたあとのようであった。

私たちはどれにも四、五人ずつのった一、二艘のカヌーをしたがえ、ポンソンビー瀬戸をくだって、哀れなジェミーが母親や親類に会うのを楽しみにしている地点にたっした。 |

奇岩

|

彼はすでに父親が死んだことは知っていたが、親族たちが話そうとしなかったため、父親の死についてくわしいことは知ることができなかった。

さて、いまや、ジェミーは、自分のよく知った土地にきたので、私たちのボートを、ウーリヤという名の、おだやかな美しい入江にあんないした。

まわりには、小さい島々があり、それぞれに原地の言葉で名前がつけられている。

ここでジェミーの部族の一家族に会ったが、彼の親類ではなかった。私たちは、この家族と仲良くなった。

夕方その者たちは、ジェミーの母親や兄弟たちに知らせるため、カヌーをだした。

入江をかこむ陸地はかなり広いよい斜面で、ほかの場所のように泥炭や森林でおおわれてはいなかった。

フィッツ・ロイ艦長は、かねがねヨーク・ミンスターとフエギア・バスケットを、西岸にいる自分の部族にもどすつもりであったが、二人がここに住みたいといいだし、ここは全くよい土地であったので、三人のフエゴ人と宣教師のマシューズを、みな、この土地にすまわせることにきめた。

私たちは五日がかりで、彼らのために大きな小屋を三軒たて、いろんな品物をはこびいれ、庭を二つつくって作物のたねをうえた。

私たちがついた翌朝(二十四日)、フエゴ人たちがぞくぞくやってきた。ジェミーの母親と兄弟たちもきた。

ジェミーは、まだ遠くにいるうちから、兄弟の一人が、高い声でしゃべっているのをききつけた。

ところが彼らの再会は、馬が昔の仲間に野原でであったときよりも、もっとそっけなかった。

愛情をあらわすようなことは、何もなかった。

彼らはごく短い時間、みつめあっていただけで、母親はすぐに自分のカヌーをみにいってしまった。

しかし私たちはヨークの口から、この母親はジェミーがつれていかれたあとひどく寂しがって、彼がどこかにおきざりにされていはしないかと、そこらじゅうを探し回ったということを聞いた。

女たちはフエギアに注意をひかれ、また、彼女にたいして親切な様子をみせた。

ジェミーは自分の国の言葉をほとんど忘れてしまっていて、また彼は英語もいくらもできなかったので、これほど言葉を知らない人間は、ほかにはいないといってもいいくらいであった。

彼が自分の兄弟に英語ではなしかけ、そのあと今度は、スペイン語で「わかったかい」と聞いていたのは、おかしくもあり、哀れでもあった。

庭をたがやし小屋をたてている三日間は、平和であった。

原住民の数は、一二〇人ぐらいであった。

女たちは、激しく労働していたが、男たちは、一日中ぶらぶらして、私たちを見張っていた。

みるものは何でもほしがり、できれば、何でもぬすんだ。私たちが、おどったり、うたったりすると喜び、また、私たちが、近くの小川で体をあらうのをおもしろがった。何事もなく、しずかであったので、私は、士官たちと周りの丘や森林をゆっくり散歩したりした。

ところが、二十七日になって、女と子供が、みな姿をけしてしまった。

ヨークも、ジェミーにも、それがなぜだか説明できなかったので、私たちは不安になった。

まえの晩に乗組員の一人が、銃をそうじしていて発射させてしまい、フエゴ人たちをおどろかせてしまったのだというものもあり、見張り番が、フエゴ人の老人をいからせたためだというものもあった。フィッツ・ロイ艦長は、衝突がおこるのをさけるため、夜営の場所を三、四キロ離れた入江にうつすほうがよいと考えた。

ただマシューズは、ここのフエゴ人は元々は危険でないのだからといって、一人でとどまった。

翌朝(二十八日)戻ってみて、全くおだやかになっていたので、喜んだ。

男たちはカヌーにのり、魚をついていた。

フィッツ・ロイ艦長は、二隻のボートをビーグル号にもどし、残りの二隻だけで先に進むことにきめた。

それはビーグル海峡の西部を測量するためで、それがすんだらまた、この移住地をみにこようというのである。

驚いたことにこの日はものすごく暑くて、私たちの肌は日にやけた。

空け晴れわたり、ビーグル海峡の中央でのながめは、すばらしかった。

先をみても後をみても、この長い海峡が山々のあいだにきえていくまで、視界をさえぎるものは、何もなかった。

二月六日――私たちは、ウーリヤに戻ってきた。マシューズは、フエゴ人たちの険悪な行動をつげたので、フィッツ・ロイ艦長は、かれをビーグル号につれかえる決心をした。

このまえ、私たちが去ってから、続けて、略奪が行われたのである。

原住民たちがあらたにどんどんやってきて、ヨークとミンスターは多くの品物をとられ、マシューズも地下にうめてかくさなかったものは、ほとんどとられてしまった。

どんなものも、みなひきちぎられて、わけられてしまったらしい。

ある日、マシューズが、一人の老人に小屋からでていくようにいったところ、この男は大きな石をつかんで戻ってきた。

またある日には、大勢のものが、石や棒をもってきて、そのなかの若いものたちや、ジェミーの兄弟が怒鳴りちらすので、マシューズは、品物をやってしまった。

マシューズを裸にして唇をみんなぬいてしまうぞと、身ぶりでおどかした連中もあった。

私たちは、彼の命をすくうのに、ちょうどまにあったのである。

ジェミーの親類たちはおろかにも、自分たちが略奪した様子を私たちに再現してみせて、得意になった。

三人のフエゴ人を、野蛮な同国人のもとに残していくのは心配であったが、彼ら自身がこわがっていないのは、なぐさめにだった。

ヨークはしっかりものなので、妻のフエギアとともに、うまくやっていくだろうと思われた。

ジェミーは少し寂しそうで、もしも私たちと一緒に帰ることができたら、喜んだに違いない。

彼は、自分の兄弟にも、いろんなものを盗まれた。

三人のフエゴ人は、文明人のあいだで三年間暮らしただけであったが、その新しい生活の習慣をもち続けたいと思っていた。

しかし、それは不可能なことにちがいなかった。

彼らがイギリスにきたことは、彼ら自身には、なんの役にもたたなかったのではないかと、私は思う。

夕方、マシューズをボートにのせ、ビーグル号にもどるために出発した。

ビーグル海峡をとおらず、南の岸に沿っていった。

ビーグル号に帰ったのは、翌七日であった。

十一日に、フィッツ・ロイ艦長は、自分でフエゴ人たちのところにいってみて、彼らがぶじに暮らしていることを、確かめた。

あれからあともはや、あまり、物をとられていなかった。

9.5 ジェミーとの再会 top

一年たった一八三四年の三月五日に、ビーグル号は、ウーリヤの入江にきて、錨をおろした。

しかし、そこには、人影がなかった。

私たちは、ポンソンビー瀬戸の住民たちから、身ぶりで戦争があったことを知らされたので、ここに誰もいないことを心配した。

だがまもなく、一艘のカヌーが、小旗をはためかせながら、船にちかづいてきた。

顔の模様をあらいおとした男が、一人でのっていた。

これは、あの哀れなジェミーであった。

今は痩せてみすぼらしく、毛をふりみだし、腰に布をまいただけの野蛮人に戻っていた。

私たちは、彼がすぐ近くにくるまで、ジェミーだとわからなかった。

彼は自分をはずかしく思っていて、船の方に背をむけていたからである。

彼はすっかりかわってしまっていたが、着物をもらって身につけ、気持がおちつくと、立派にみえてきた。

フィッツ・ロイ艦長と一緒に食事をしたが、そのときは、昔のように礼儀正しかった。

彼は、ここには食べ物がたくさんあること、寒くはないこと、親類たちは、みなよい人間であること、イギリスに戻りたくないことなどを、私たちに話した。

夕方になって、若くて、かわいらしくみえる彼の妻がやってきたので、ジェミーの気持が変化したわけがのみこめた。

彼は昔どおり人がよく、カワウソの皮を二枚もってきて、まえに仲良くしていた二人の船員に贈物にした。

また、自分の手でつくった槍の先と、矢を艦長に贈った。

カヌーも自分でつくったのだといった。

また、自分の国の言葉を少しばかり話せるといって、いばった。

ジェミーは自分の持ち物を、みんな、なくしてしまっていた。

彼の話によると、ヨーク・ミンスターは大きなカヌーをつくって、妻のフエギアと一緒に何ヵ月かまえに自分の生まれた土地にいってしまった。

その別れのさいに彼は、大悪事をしていった。

彼はジミーとその母親を説きつけて、一緒にいくことにさせたが、その途中で夜のあいだに二人の持ち物をみんな盗み、二人をおきざりにしていってしまった、というのである。

ジェミーは、夜は岸に戻った。

朝になると、またやってきて、ビーグル号が出帆するまで、かえらなかった。

彼の妻は、驚いてしまって、彼がカヌーにのるまで、大声で泣きさけび続けた。

彼は、ねうちのある品ものをたくさんもらって、カヌーにつみこんだ。

乗組員たちは誰もかれも、心からジェミーとの別れをおしんで、握手をかわした。

ジェミーは岸につくと、合図の焚火をした。

その煙が、私たちに最後の別れをつげているうちに、船は、外洋にむかってすすんだ。

10 チリーの大地震 top

一八三五年二月二十日――この日は、バルディビヤでは、永久に忘れられない日になるであろう。

というのは、この土地の一番ふるい住民でも初めての、大きな地震がおこったのである。

私は、その岸にある森のなかで寝そべってやすんでいた。

地震は突然おこり、二分間つづいたが、もっとずっと長くつづいたようが気がした。

地面のぐらぐらするのが、はっきり感じられた。

私と連れの二人には、東の方からゆれてきたように思われたが、そのほかの人たちのなかには、西南の方だったという者もあった。

震動の方向を知るのは、なかなかむずかしいということが、これでもわかる。

立っているのがむずかしいということはなかったが、目まいがしそうであった。

船が、小さい三角波でゆれているようであった。

いや、氷の上でスケートをしているとき、体の重みで氷がしなうような感じだといったほうが、よいであろう。

大地震は、我々がふるくからもっていた考えを、たちまち、うちこわしてしまう。

なによりもしっかりしたものだと思われていた大地が、足元で液体の表面にはったうすい皮のように、ゆらぐのである。

私は森のなかでは、微風が木々の葉をそよがせるように、地面がゆらぐのを感じただけで、そのほかに何事がおこったかは、わからなかった。

フィッツ・ロイ艦長と何人かの士官は、地震のとき町にいて、すさまじい光景をみた。

家は木造であったのでたおれなかったが、ひどくゆれて板がきしみ、激しく音をたてた。

人々は大声をあげながら、戸外に走り出した。

海の潮の様子は、非常に奇妙にかわった。

地震は、引き潮のときにおこったが、そのとき西にいた老婦人の話によると、大きな波はおこらずに、急に海面がたかまって、高潮のしるしのところまでたっし、また、急にもとの水面の高さに戻ってしまったという。 |

チリーの地図

|

このことは、砂のぬれぐあいでも、はっきりわかる。

これと同じ潮の動きが、数年まえの小さい地震のさいにチロエでおこって、不安を感じさせたことがあるといわれる。

その晩には、何回もの弱いゆれがあり、そのため、港のなかには、複雑な海流がおこったようであった。

三月四日――ビトグル号は、コンセプシォンに入港した。

船がまだ波止場につかないうちに、私はキリキナ島に上陸した。

そこの土地を管理している人が、急いで馬でやってきて、二月三十日の大地震のおそろしかった話をしてくれた。

その人はいった。

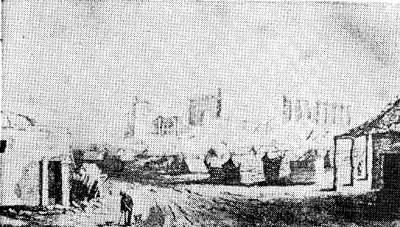

「コンセプシォンにも、タルカファノにも、家は一軒も立っていません。

村が七〇もめもやめちゃになり、大波がきてタルカファノのこわれたあとを洗い流してしまいました。」

確かにそうであった。

岸はどこもかしこも、千艘の船が難破したかのように、木材や家具がうずたがくつもっていた。

屋根ごと流されてきた家もあった。

私は、島をあるきまわり、浜に高くうちあげられたたくさんの岩のかけらを観察した。

それらの岩は、くっついている海の生物からみて、最近まで深い海中にあったものにちがいなかった。

長さ一・八メートル、幅〇・九一メートル、厚さ〇・六メートルにおよぶものもあった。

浜が、地震のあとの高波の大きな力をしるしているように、島そのものは、地震の巨大な力のあとを、はっきりと、とどめていた。

ほうぼうに、南北にはしる地われができていた。

崖に近いところには、幅が〇・九一メートルのものもあった。

翌日、私は、タルカファノに上陸し、そこから馬でコンセプシォンにいった。

どちらの町も、私がまだみたことがなかったほどおそろしくはあるが、興味のある光景をしめしていた。

これらの町の、以前の様子を想像することもできなくなっている。

地震は、午前十一時半におこった。

もしも、真夜中であったら、数万の人口のうちで百人たらずの死者ではすまなかったであろう。

ゆれはじめると同時に家からとびだすだけが、命をすくう道であった。

コンセプシォンでは、どの家も家のならびも、こわれたままで残っていたが、タルカファノでは高波のために、煉瓦、タイル、木材などがころがり、あちこちに壁がたっているだけだった。

話によると、島のけわしい崖から牛のころがりおちるのが、みられたという。

牛は、高波のためにも、たくさん死んだ。

大地震のあとに無数の小さいゆりかえしがおこり、十二日間に三〇〇回以上であった。

|

地震で破壊されたスペイン人の町コンセプシォンの光景

|

破壊されたタルカファノの原住民の村

|

[高波の様子は、つぎのようであったといわれる]

大きなゆれのまもなくのちに、高波が五キロか六キロの沖から、湾の中央ではなめらかな輪郭をしめしながら、ちかづいてくるのがみられた。

岸にくると、それは家や樹木をうちたおし、うちがちがたい力で、それらをのみこんでしまった。

湾の奥ではくだけておそろしい白波の列となり、春の潮のもっとも高いときより一メートルも高くなった。

その力は巨大で、四トンもある要塞の大砲とその台が、四・五メートルも動かされた。

一隻の帆船は、浜から一八〇メートルも離れた廃虚のまん中まで、おしやられた。

はじめの波のあと、二回の波がきて、それらがひくとき、無数のこわれた物体をはこび去った。

タルカファノの住民たちは、町のうしろの丘ににげる時間があったのだから、大波はゆっくりすすんできたに違いない。

波がくだけるまえに波にいきつくことができれば、うねりを安全にのりこせると考えて、ボートをこぎだした水夫がいたくらいである。

この地震についてのフィッツ・ロイ艦長のすぐれた報告のなかで、湾内では、煙の柱のようなものと、大きな鯨の潮ふきのようなものと、二つの爆発がみられたと述べられている。

水もまた、いたるところでわきたったかのようで、「黒くなり、硫化水素のような不愉快な匂いがした。」

このようなことは、一八二二年の地震のときバルパライソ湾でもおこったといわれる。

これは、腐りつつある有機物をふくんだ海底の泥がかきまわされるためではないかと、私は思う。

しずかな日にカラオ湾で、海底に綱をひきずりながら船がすすんでいるとき、そのあとに泡の列が生じているのを見たことがある。

タルカファノの下層階級の人たちは、地震はインディアンの魔法のおばあさんたちが、二年ほどまえに、なにかで怒って、アンツコ火山をふさいでしまったためにおきたのだと考えている。

このおろかな信仰は、火山活動がおさえられることと、大地の震動とのあいだの関係に注意するように、経験が教えていることを現していて、おもしろい。

11 ガラパゴス群島 top

11.1 群島の気候と生物

|

ガラパロス諸島、南米エクアドル領で大陸から西方1000キロの

赤道直下の太平洋上にある。今は島の名も変わっているものがある。

一八三六年九月十五日――ガラパゴス群島に到着した。この群島には、一〇の主な島があり、そのうち五つが特に大きい。

群島は、赤道直下にあって、南アメリカ沿岸から八〇〇ないし九六〇キロヘだたっている。すべて火山岩でできている。大きな島にそびえている火山は、噴火口がとても大きく、高さは九〇〇メートルから一二〇〇メートルにもたっしている。

これらの島々は、赤道直下にあるにしては、非常に暑い気候ではない。 |

|

フェルナンド・ノロンハ

チャールズ島

|

大南極海流ではこぼれてくる周囲の海水の温度が、著しくひくいためであろう。

ごく短い一季節のほかは、きわめてわずかの降雨しかない。

雨期の雨さえ、きまってふり続けるわけではない。

しかし、雲は、いつも低くたれている。

それで、島の低地の方が著しく不毛で、三〇〇メートル以上の高地がかえって温度が高く、植物が非常に豊富である。

風のふいてくる方向に面したがわが、特にそうである。

十七日の朝、チャサム島に上陸した。ほかの島々と同じように、おだやかで、丸い輪郭をしめしているが、その線が、ところどころで、昔の火山のなごりである小丘によってやぶられている。

島を初めてみたときには、ひきつけられるようなものは、何もなかった。

私は、できるだけたくさんの植物を採集しようとして努力しだが、非常にわずかしか、とれなかった。

それらのみすぼらしい小さい雑草は、赤道地帯のものというよりは、むしろ、極地にありそうなものだった。

ガラパゴス群島と、多くの点でほとんど同じ条件下におかれ、植物の様子も全く同じなのは、私が知るかぎりでは、フェルナンド・ノロンハの火山島だけである。

十月八日――私たちは、ジェームズ島についた。

この島は、チャールズ島も同じだが、ずっとまえから、わが国のスチュアート朝(スコットランド〔一三七一~一七一四年〕のちにイングランド〔一六○三~一七一四年〕を統治した王家)の王たちの名をとって、こうよばれているのである。

ビーグル号の出帆したあと、ビノー氏、私、および、私たちの下僕は、食糧とテントをもって、一週間ほどこの土地にとどまった。

私たちは、スペイン人の一群に会った。

彼らは、魚の干物と亀の肉の塩づけをつくるために、チャールズ島からきたのである。

九・六キロほど島の内部に入ったところで、約六〇〇メートルの高地につくられた小屋に、亀をつかまえる男が二人住み、ほかのものたちは、海岸で魚をとっていた。

私は、この仲間を二度たずね、一晩泊った。

ほかの島々と同様に、低地はほとんど葉のないひくい木の茂みにおおわれているが、この島の樹木はほかのどこのものよりも成長がよく、直径が六〇センチのものもあり、なかには八三センチにたっするものさえある。

高地は雲のために湿気があり、そのため植物が緑色によくしげっている。

高地にいるあいだ、私たちは、亀の肉ばかりたべた。

ガウチヨの料理カルネ・コン・クエロと同じように、肉をつけた胸板をあぶったものは、とてもうまかった。

また、若い亀のスープもすばらしかった。しかし、それ以外のものは、おいしいとは思えなかった。

ガラパゴス群島の動、植物の様子は、非常にめずらしいもので、我々の注目をひく。

生物の大部分は特産のもので、ほかの土地ではみられない。それぞれの島の生物のあいだにさえ、ちがいがある。

だがどの生物も、アメリカの生物と著しく似ていて、縁が近いことをしめしている。

しかも、これらの島々は、八〇〇キロから九六〇キロの幅の海でアメリカ大陸とへだてられているのである。

群島は、一つの小さい世界のようにまとまっているが、むしろアメリカの一衛星というべきものである。

生物がアメリカからここに、海をただよってきたので、アメリカの生物のもっている特徴が、この地の生物につたえられているのである。

これらの島々は小さいものであるのに、特産の生物の数がおおく、またそれぞれがすんでいる範囲の狭いのには、おどろかされる。

どの高地にも噴火口があり、大部分の溶岩流の境界がまだはっきりしていることからみて、わりあい最近の地質時代には、このあたり一面は、確かに海であったのである。

こういうことを考えると、私たちはここで時間からみても空間からみても、なにより神秘的な地上における新生物の出現という偉大な事実に、いきつこうとしているように思われる。

11.2 ガラパゴスのフィンチ top

陸地の哺乳類では、土着のものはハツカ鼠の一種だけで、それも私が確かめたかぎりでは、群島の一番東にあるチャサム島にかぎられている。

これは私が、ウォーターハウス氏にたずねた結果によれば、アメリカ産のハツカ鼠の仲間である。

ジェームズ島には普通の鼠とはっきり違った鼠がいるが、これは旧世界(ヨーロッパやアジア)の鼠の仲間で、しかもこの島は一五〇年もまえからしじゅう船がたちよっているので、船でつれてこられたものが気候や食物などのちがいによって変種になったにすぎないものではないかと思う。

確かな事実なしに想像してはいけないのだが、チャサム島のハツカ鼠にかんしては、アメリカからつれてこられたものだと考えてよい理由がある。

それというのは私は、パンパスのうち、ハツカ鼠がきわめて少ない地方で、新しくたった小屋の屋根に、土着のハツカ鼠がすんでいるのをみたことがあり、それゆえ、ハツカ鼠が船にのってくることもありうると思うのである。

陸生の鳥は、二六種類を集めたが、北アメリカ産のものである一種類以外は、群島に特産のものであった。

それらの二五種類は、鷹、フクロウ、鳩、雀、ツグミ、および、フィンチの仲間である。

フィンチの仲間は互いに、くちばし、短い尾、体全体のかたも、羽毛などが少しずつ違っている。

ガラパゴス群島は、一三種のフィンチがいて、グールド氏はそれらを四つの仲間にわけている。

これらのフィンチは、最近バウ群島からつれてこられた一種(カクトルニスに属する)のほかは、群島の特産である。

カクトルニスの二種は、しばしば大きなサボテンの花の上にいる。

カクトルニスのほかの種は、みなむらがって不毛で乾燥した低地の地面をつついている。

雄のすべて、あるいは大部分は、真っ黒で雌(一、二の例外はあるが)は、褐色をしている。

なにより注目されるのは、ゲ オスピザ属の諸種のくちばしの大きさが、じゅんじゅんにかわっていることである。

ケルティティデア属の種も、これにつけてならべられる。

カクトルニス属のくちばしはムクドリに似ており、フィンチの第四の仲間であるカマリンクス属のくちばしは、オウムに似たところがある。

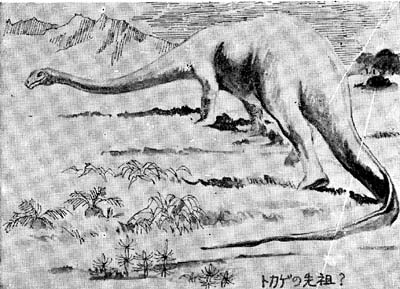

フィンチという、鳥の小さな仲間のうちで、体の構造がこのようにじゅんじゅんに、またいろいろに違っているのをみると、この島には初めはわずかの鳥しかいなかったのに、一種のものが違った目的にしたがって変化してきたという想像をしてみたくなるであろう。

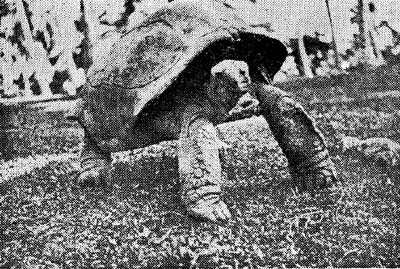

11.3 亀の旅行 top

湿った高地にすむものは、いろいろな木の葉や、すっぱいイチゴの一種(グアヤビタという)や、木の枝からふさふさたれさがっているうす緑色の、細い地衣類を食べる。

亀は水がとても好きでたくさん飲んで、泥の中をころげまわる。

大きい島だけに泉があるが、それらの泉はみな島の中央に近く、またかなり高いところにある。

それゆえ低地の亀は、のどがかわくとそこまで長い旅をしなければならない。

そのため泉から海岸まで、あらゆる方向にむかって、広くてよくならされた道ができてしまっている。

群島に最初にきたスペイン人たちは、これらの道をたどって、水のでる場所をみつけたのである。

私は、チャサム島に上陸したとき、動物がちゃんと選んだ道を、整然と行進していくなど、おもいもよらなかった。

泉のそばでたくさんの亀が、一隊は首をのばして、懸命に泉の方に歩き、また一隊はたらふく飲んで帰途についているのは、全く珍妙な光景であった。

亀は泉に到着すると、だれがみていようとおかまいなしに、首を目のところまで水中につっこみ、大口をあけて、一分間に約一〇回のわりで、むさぼりのむ。

住民たちは、亀は泉のそばに三、四回いて、それから低地にかえるのだといっているが、

どのくらいの回数で水をのみにくるのかは、話す人によってまちまちである。

おそらく、ふだん食べているものによって、ちがうのであろう。

しかし一年間にいく日というぐらいしかふらない雨水のほか、水が全くない島でも、亀が生きていかれるのは、確かである。

どこか、きまった場所にいこうとする亀は、夜も昼も旅を続け、人が想像するよりもはやくいきつく。住民たちは、亀にしるしをつけてみて、二日か三日で、一二・八キロも歩くといっている。

私は、一頭の大亀の歩くのを観察し、一〇分間に五五メートル進むのをみた。

つまり、一時間に三三〇メートルであり、食事の時間を少しみつもっても、一日に六・四キロになる。

雄と雌が一緒に暮らしている繁殖期には、雄はしわがれた声でうなり、その声は九〇メートル以上離れたところで聞えるという。

雌は声をださず、雄が声をだすのも、繁殖期だけである。

それゆえ、亀の声が聞えれば、そこには二頭いることがわかる。

|

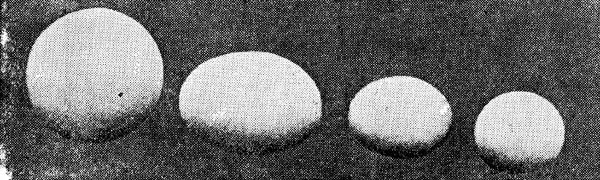

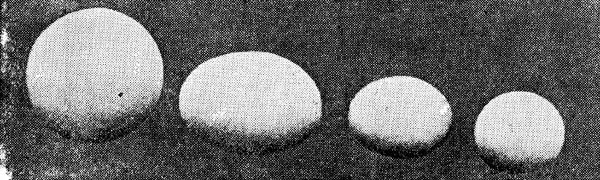

卵の比較(左から象亀,ニワトリ,アフリカ陸亀、ワニ亀)

|

いま(十月)ちょうど、卵をうんでいるところで、雌は砂地にいくつかの卵を一緒にうみつけ、砂をかぶせておく。

岩の場所では穴さえみつければどんだ穴であろうと、そこにうんでしまう。

ビヌー氏は、岩の割れ目に七個生んであるのをみつけた。

卵は白くて、丸い。

私がはかったものは、周囲の長さが七インチ八分の三(一八・七二センチ)で、ニワトリの卵より大きかった。

卵からかえった子供の亀は、ハゲタカにたくさんくわれてしまう。

年とった亀が死ぬのは、崖からおちるというような事故によることが、多いらしい。

とにかく住民たちは、亀がそうしたはっきりした原因なしに死んでいるのを、みたことはないといっている。

住民たちは、亀は全くつんぼだと信じている。

人がすぐうしろから歩いてきても、ピクリともしないのは確かである。

私が、しずかに歩いている大亀に追いつくと、追いこすとたんに、亀は首と足を急いで引っ込め、シャーッという音かだして、地面にどさっところがり、死んだようになる。

私は、たびたび、そんないたずらをした。

また私が、亀の背中にのり、甲のうしろを、二、三度たたくと、亀はおきあがって、あるきだす。

そういうことも、よくやってみたが、ただ、亀の背中で自分の体の釣合をとるのは、非常にむずかしい。

亀の肉は、生のままでも、塩づけにしても、たべられる。亀の脂肪からは、きれいな透明な油がとれる。

人々は、亀をつかまえると、尾のそばの皮肌にきれ目をいれ、背中の方の脂肪が厚いかどうかしらべてみる。

もし、厚くないと、亀は逃がされる。この妙な手術のあとは、すぐなおってしまうということである。

これらの陸亀は、ひっくり返しても足で立ちなおってしまうので、海亀のようにひっくり返しただけでとらえることはできない。

11.4 島による動物のちがい top

私は、ガラパゴス群島の動、植物について、もっとずっと目立った様子を、実はまだ話していない。

それはそれぞれの島がかなりの範囲にわたって、各々異なったそろいの動物を有しているということである。

私は、副知事のローソン氏から、この事実を最初に注意された。

ローソン氏は、陸亀が島ごとに違っているといい、どの亀をもってきても、どの島のものであるか、間違いなくあててみせる、といった。

私ははじめのうちは、この言葉にあまり注意をはらっていなかった。

二つの島で採集した標本を、一緒くたにしてしまったこともあった。

島どうしの間隔は八〇キロか九六キロで、大部分のものが、ほかの島からみえるほど近いのだし、島をつくる岩石も島の気侯も同じであり、高さもほぼひとしいのに、違った生物が棲んでいようとは、夢にも思わなかったのである。

それぞれの島の生物のいちじるしい違いにたいして、私の投じうるただ一つの光明は、つぎのことである。

非常に強い海流が、西方および西北西の方向に流れ、海による輸送にかんするかぎり、南側の諸島と北側の諸島とは、へだてられているに違いない。

これは、きっと、ジェームズ島とアルベマル島とをへだてる役をしているはずである。

群島では、ほとんど強風がふかないので、鳥も昆虫も植物の軽いたねも、島から島にふきおくられることはない。

その上また、島と島のあいだの海が非常に深く、また島々がわりあい最近の地質時代に火山活動でできたものであることからみて、それが一つにくっついていたことは、全くなかったように思える。

多分このことが、島々の生物の分布にかんして、ほかのどのことよりも重要であろう。

ここにみられるいろいろな事実をながめいたすと、どんな人もこの小さい不毛な岩石性の島々にはたらいた創造力――もし、この言葉を使ってよいなら――の偉大さに、おどろくであろう。

さらにこのように、互いにごく近い場所に、ことなっていると同時に、類似した作用がはたらいたことにたいしては、もっとおどろくに違いない。

私はガラパゴス群島が、アメリカの一衛星とよばれてもよいと思っていたが、むしろ、衛星群とよぶべきであろう。

これら衛星群は、物理的な点〈気候など〉では類似し、生物の点では、差異があると同時に密接な関係をもち、それにくらべれば小さいが、しかし、重要な関係を、大アメリカ大陸にたいしてもっている。

11.5 奇妙なトカゲ――アンブリリンクス

top

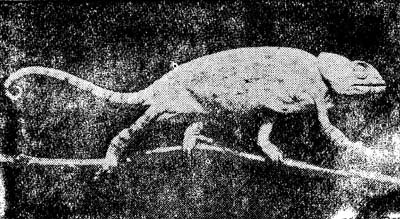

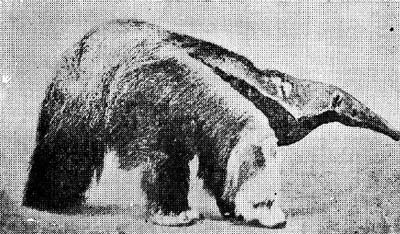

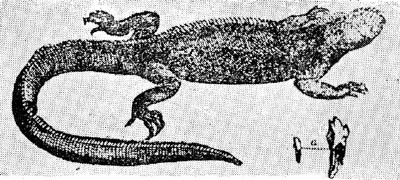

アンブリリンクスは、非常に特徴のあるトカゲの一属で、この群島だけにいるものである。

この属には、体全体のかたちが似ている二種があり、一方は陸産、他方は海産である。

海産のものについては、そのみじかくて広い頭、同じ長さの頑丈な爪などの特徴から、かってベル氏がその生活習性は著しく変ったもので、近縁のものであるイグアナとは違っていることを予見していた。

この動物はどの島にも非常に普通にいるものであるが、岩の多い海岸にのみいて、海岸線から一〇メートル以上離れた陸地にはみられない。

少なくとも、私はみなかった。

海産アンブリリンクスは、みにくい動物で、よごれたような黒い色をしており、おろかで、動きがにぶい。

成長したものの体長は、大抵、約九〇センチであるが、一・二メートルにたっするものもある。

大きいものの重さは、九キロあった。アルヴマル島のものが、もっとも大きいようである。

尾は横にひろがり、足は四本とも、一部分にみずかきがある。

ときに、浜から数百メートルの沖をおよいでいるのがみられる。

コルネット船長の「航海記」には、

「この動物は群れをなして、魚をとるために海にはいり、岩の上で体を干す。小形のワニといってもよい」

と、書いてある。

しかし、アンブリリンクスは、魚を食べているとは想像できないのである。

このトカゲは体全体とひらたい尾を蛇のように動かし、足は体のわきにしっかりつけて動かさず、やすやすとすみやかに泳ぐ。

水夫の一人が、大きいおもりをつけて海に投げ込み、多分、すぐ死んでしまうだるうと思っていたが、一時間たってひきあげてみたら、ぴんぴんしていた。

その足とじょうぶな爪は、この辺りの海岸一帯をつくっている、でこぼこして割れ目のある溶岩の上をはい歩くのに、よく適している。

六頭あるいは七頭が海面から数メートル頭をだした黒い岩の上に、足をのばして日なたぼっこしているのが、時々みかけられる。

私は、二、三頭を解剖して、胃をひらいてみた。

胃は細かくちぎれた海藻がいっぱいはいって、大きくふくらんでいた。

この海藻は、海岸近くの海底にはえるものらしい。

もしそうだとすれば、このトカゲが、時々海にもぐるわけがわかる。

腸はほかの草食動物と同じように、大きい。

このトカゲの食物も尾や足のつくりも、海から泳ぎでてくることも、みな水生動物の習性として説明できるが、ただ一つ、それにあわない奇妙なことがある。

それは、おどろかされても水に跳び込まない、ということである。

海に跳び込むばかりのところまで、この動物を追いつめることはたやすいが、それでも海に跳び込もうとはせず、人間に尾をつかまれてしまう。

この動物は全く、噛(か)んだりしようとはしない。

非常に驚いたときには、両方の鼻の穴から、一滴の液体をたらす。

私は一頭のトカゲを潮のひいたあとの海水の深いたまりに、できるだけ遠くまで何回か投げ込んでみた。

しかしそれは、きまって私の立っているところへ、まっすぐかえってきた。

トカゲは、海底近くを、優美なずばやい身ごなしで泳ぎ、底が平らでないところでは、時々足をその助けとする。

淵の近くにくるとすぐ、まだ水中にいるあいだに、海草のあいだに隠れようとしたり、岩の割れ目に入り込んだりしてしまう。

もう危険がなくなったと思うと、乾いた岩にはいあがり、大いそぎで逃げ去る。

このトカゲがにぶいのは、岸の上では全く敵がいないためであろう。

しかし海中では、たくさんいるフカのえさになってしまうことが、たびたびである。

それでおそらく岸の上は安全な場所だという本能が固くできてしまっていて、何事がおこってもそこに身をさけるのである。

私が、群島にいたとき(十月)、小さいのをみたのはごくわずかで、生まれて一年以下らしいものは全くみかけなかった。

そのことから考えると、おそらく、まだ、繁殖期がはじまっていなかったのであろう。

私は住民たちに、どこに卵を生むか知っているかとたずねたが、彼らはこのトカゲの繁殖について、何も知っていなかった。

では、つぎに、陸地のアンブリリンクスの話をしよう。このトカゲの尾はまるく、足には水かきがない。

海産のものはどの島にもいるが、陸産のものは群島の中央部の島、すなわちアルベマル、ジェームズ、パリントン、インファティガブルの諸島にかぎられている。

それらから南の方のチャールズ、フット、チャサムの諸島、また北の方のタワーズ、ピントルーズ、アビングドンの諸島では全くみられなかったし、いるという話もきかななかった。

神さまはアンブリリンクスを島の中央でつくり、この動物はそこからあるきまった距離の範囲内に広がったかのようであった。

湿った高地にもいくらかいるか、岸に近い不毛の低地の方が多い。

チャサム島でテントをはるとき、このトカゲの穴のない土地をみつけるのに時間がかかったということでも、どんなにたくさんいるかが、わかるであろう。

陸産のアンブリリンクスは、海産のものと同じようにみにくい姿で、腹の方は黄色味がかったオレンジ色をしており、背の方は、褐色をおびた赤色である。

海産のものより小さいが、四・五キロから、六キロあるものもある。

動きはにぶく、おどろかされなければ、尾と腹を地面にすりながらけっていく。

この動物は、穴をほるときに、体の両側を、かわるがわるつかう。

一方の前足でしばらく土をかきあげ、あと足の方になける。

後足は、その土をうまく穴の口に積み上げるようにおかれている。

その側がつかれると、今度はほかの側で、同じ仕事をする。

私は、一頭が穴をけっているのを立ちどまってながめ、体が半分埋まったとき、ちかづいて尾をつかんで引張り出した。 トカゲは、とても驚いて、何事がおこったのかをみに、はいでてきた。

そうして、「なぜ、わたしの尾をひっぱったんだ」といわんばかりに、私の顔をみつめていた。

低地にいるアンブリリンクスは、一年中、ほとんど水を飲むことができない。

しかし彼らは、汁の多いサボテンをたくさん食べる。

小鳥たちは、アンブリリンクスがあぶない敵ではないことを知っている。

私はくちばしの厚い一羽のフィンチと、一頭のアンブリリンクスとが、一切れのサボテンの、それぞれ両端を食べていて、やがてその鳥が何でもないように、このトカゲの背中にとびのったのをみたことがある。

数頭のアンブリリンクスの胃をひらいてみたら、植物の繊維とアカシアなどの木の葉とでいっぱいになっていた。

12 タヒチ島 top

12.1 島の自然と人間

|

タヒチ島周辺の地図

|

一八三五年十月二十日-我々はガラパゴス群島の測量をおえ、船首をタヒチ島にむけて、五二一〇キロの長い航路についた。

数日のうちに、冬のあいだ南アメリカの沿岸から広がっている、うすくらくくもった海域をぬけでた。

いまや、空は晴れてあかるく、船は定期的にくる貿昜風にであうまで、日に二四〇キロから二六〇キロの速力ではしった。

太平洋の中心部に近いこの海上の気温は、アメリカ大陸の沿岸付近よりも高い。

船はロー群島を通過し、はるか水平線上に現れた、奇妙なサンゴの島々が望見された。

これらは環状にならび、サンゴ諸島とよばれている。白く輝く浜辺が長くつづき、それが、緑の植物でふちどられている。

その帯はどちらの側も、急にほそまり、水平線に没(ぼっ)している。

マストにのぼってながめると、輪になってならんだ島に囲まれ、しずかな水がひろびろと湛(たた)えられているのがみえる。

低くて中のくぼんだこれらのサンゴ島は、それらが頭をだしている広大な海にくらべると、全く小さなものである。

それなのに、大海へのよわよわしい侵入者ともいえるこの島々が、太平洋の名にふさわしくない荒波にたえず揉(も)まれながら、それに圧倒されたようにみえないのは、不思議である。

十一月十五日―夜があけると、タヒチ島がみえた。

この島は、私にとって、いつまでも、私の南海航路のなかで忘れられないものとなるであろう。

遠くからみたところでは、特にひきつけられるようなものは、なかった。

低地においしげる植物は、まだみえなかったし、また、雲が渦巻き流れていたので、荒々しくけわしい山頂だけが島の中央に姿を現していた。

マタヴァイ湾に錨をおろすとすぐ、船の周りいっぱいに、カヌー(丸木舟)がこぎよせられた。

我々の暦では日曜であったが、タヒチでは月曜であった。

もしその逆であったら、一艘のカヌーもやってはこなかったであろう。

ここでは安息日には、カヌーを漕(こ)いではいけないというきまりが、固く守られていたからである。

昼食後、我々は上陸したが、この初めてみる国、この魅力あるタヒチの初印象が、我々にあたえた喜びは、すばらしかった。

大勢の男女や子供たらが、にぎやかな笑顔で、我々をむかえるためにヴィーナス岬に集っていた。

みんなは、我々をこの地区の宣教師ウィルソン氏の家に案内してくれたが、ちょうどその途中で同氏に出会い、我々は暖かい歓迎をうけた。 |

|

ウィルソン氏の家でしばらくやすんでから、それぞれ散歩にでかけ、夕方、再びそこに戻った。

作物がつくられるのは、山のふもとの低地だけで、この低地は、岸をぐるりととりまいているサンゴ礁によって、波の侵入から守られている。

サンゴ礁の内部には、海水が満々としずかに湛えられ、そこではカヌーを心配なくこぐことができるし、また大きな船もここに錨をおろす。

低地が、サンゴのくだけてできた砂浜にちかづいている部分には、きわめて美しい熱帯の植物が密生している。

バナナ、オレンジ、ココヤシ、パンノキなどがしげるあいだに、小さな土地がたがやされ、山の芋、薩摩芋、砂糖黍(きび)、パイナップルが栽培されている。

下生(したばえ)さえも、輸入された果樹のバンジロウで、それが雑草のようにはびこってしまっている。

ブラジルではバナナやシュロやオレンジなどの木が、互いに美しい色どりをそえあっているのに、しばしば目をうばわれた。

ここタヒチでは、いかにも大きくツヤツヤしく、深くきれこんだ葉の姿が目だつパンノキが、それにくわわっている。

イギリスの樫(カシ)のように力づよく枝をはり、大きくて養分に富んだ実を、たわわにつけた木々のながめは、本当にすばらしい。

役にたつからみる喜びがますということは、めったにないけれども、これらの美しい樹木の場合には、それらのゆたかなみのりについての知識が、賞賛の感情を多いに助けていることは、疑いない。

日かげになっている涼しい小道を、ウネウネとたどっていくと、あちらにもこちらにも、家がある。

どの家でも気持のよい、親切なもてなしをうけた。

私はこの島の住民たちが、とても気にいった。

顔の表情はおだやかで、野蛮人だなどという気持はすぐきえてしまう。

いろいろな知識ももっていて、文明がかなりすすんでいることをしめしている。

普通の人たちは、上半身を裸にして働いているが、そういうときのタヒチ人は、なかなか立派にみえる。

背が高く、肩はばが広く、たくましく、そして、体の釣合が、よくとれている。

ヨーロッパ人がまもなく、自分の体の白い色より黒い皮肌を、気持のいい自然のものにみるようになるということは、これまでもいわれてきた。

タヒチ人とならんで、白人が水浴しているかをみると、野外に生き生きと育っているきれいな暗緑色の植物と、園芸家の手で色をなくしてしまった植物とをくらべてみるような気がする。

男は大抵、入れ墨をしているが、このかざりは体の曲線にうまくあっていて、きわめて優美な効果をうみだしている。

その一種には、シュロの樹冠をかたどったものがある。

それは背中の中央からでて、両側をきれいな曲線でまくようになっているもので、こりすぎた意匠かもしれないが、しかし私の目には、このようなかざりをつけた男の体が、細い蔓(つる)が美しくまきついた、堂々とした木のようにみえた。

年とった人たちのなかには、ちょうど靴下をはいているように、足に小さい模様をいっぱい描いているものがたくさんいた。

しかしこの流行は、今は大体すたれてしまって、違ったものが流行している。

何でも、はやりすたりがあるには違いないが、この土地では誰もが、若いときの流行をいつまでも守り続けていかなければならないわけである。

つまり老人は、自分の年令を永久に体にきざみつけており、若いしゃれ者の真似をすることはできないのである。

女も男と同じように入れ墨をしており、ことに指に入れ墨をしていることが多い。

ある見苦しい体のかざりが、いま流行しているが、それは頭のてっぺんの毛を、丸くそりおとし、まわりだけを残すことである。

宣教師たちは、この風俗をやめさせようとして、ずいぶん骨をおったが、むだであった。

これは、流行なのである。

そして、パリと同じように、タヒチでも流行だといわれれば、もう何ともいうことができないのである。

私は、タヒチの女の様子には、多いに失望をした。

ここでは女たちは、あらゆる点で男たちに劣っている。

白い花や赤い花を頭のうしろに、あるいは両耳にあけた小さい穴にさしているのは美しい。

また、ココヤシの葉をあんでつくったかんむりを、目の日よけのためにかぶっているのもよい。

しかし、ここの女たちがよい身なりをするためには、男たちの場合より、いろいろなものが、たりないのである。

原地人たちは、ほとんどみな、少しばかり英語がわかる。

つまり身の周りのものの名前ぐらいは知っている。

この英語に身ぶり手まねをまぜて、どうやら話をつうじさせることができる。

夕方、船にもどる途中、我々は、かわいらしい情景をみて、足をとめた。

大勢の子供たちが浜であそび、ある者たちはかがり火を焚いていたが、その火はおだやかな海にうつり、また周りの木々をてらしていた。

ほかの者たちは、輪になって、タヒチの歌をうたっていた。

我々は、砂のうえにこしをおろし、仲間にくわわった。

歌は即興のもので、我々が来たことを歌いこんだものらしかった。

一人の少女が一節をうたうと、残りの子供たちが一緒にあとを続け、見事な合唱だった。

この情景こそは、いま、私が南海にきて、一つの島の岸辺にすわっているのだということを、おのずと心に刻み込むものであった。

十一月十七日――朝食後に、私は上陸して、一番近くにある山を六〇〇メートルか九〇〇メートルの高さのところまでのぼった。

その外側の山々は、ギザギザしていなくて円錐形であるが、しかし、けわしかった。

これらの山は、ふるい火山岩でできている。島の中央のでこぼこした部分から岸にむかって、深い峡谷がいくつもはしり、火山岩の山を切りさいている。

私は、人が住み植物のゆたかな狭い低地帯をよこぎり、二つの峡谷にはさまれた、まっすぐで、けわしい角をのぼっていった。

その辺りの植物は、背のひくい小さなシダに、ごつごつした草がかぶさり、からみあっているのがほとんどで、めずらしかった。

ウェールズの丘といくらか似ているといえないこともないが、ただここでは、岸に熱帯の果樹がしげっているのにすぐ続いているので、特にめずらしいのである。

私がのぼった最高の地点では、再び樹木が現れていた。

これからみると植物の生育の様子によって、三つの地帯がわけられる。

一番の低地は、平らであるために水分がおおく、それで植物がよくはえる。

ここは、海面とあまり高さが変わらないので、高地からの水はけがゆっくりなのである。

中間の地帯は、それより高地のように湿度が高くなくて、雲がかかったりしないので、植物があまりはえない。

高地の森林はよくしげり、岸のココヤシのかわりに木生シダがはえている。

とはいえこれらの森は、ブラジルの密林の見事さとは、くらべものにならない。

大陸では、実にさまざまのものが生育するのが特徴だが、一つの島でそれだけのものが生ずることはできない。

私がのぼりつめたところから、遠いエイメオ島がよくながめられた。

高くそびえ、でこぼこした峰々のうえに、白い雲のかたまりがいくつもかさなり、エイメオが青い海上にうかんでいるように、青空にうかぶ島となっていた。

エイメオ島は、サンゴ礁に囲まれ、ただ一ヵ所だけが出口のようにひらいている。

この遠方からみると、波がサンゴ礁にぶつかってくだけるところだけが、キラキラとはっきり輝く細い白線となってみえる。

その白線に囲まれたなかに、鏡のようにおだやかで、広いラグーン(サンゴ礁に囲まれた湖)から、山々が、にょっきりでている。

白線の外側には、うねりわきたつ大洋が、黒ずんだ色をしめしている。

これは、全く額にいれた絵のようなながめで、白波が額ぶち、平らなラグーンがふちどりの紙、島が絵そのものになっている。

夕方になって、私が山からおりてくるとき、私がまえにちょっとした物をやって喜ばせたことのある男にであった。

その男は、熱く焼いたバナナや、パイナップルや、ココヤシをもっていた。

日ざかりを歩いてきたところだったので、新鮮なココヤシのミルクが、なによりもおいしく感じられた。

船にもどるまえに、ウィルソン氏が、タヒチ人を一人、私に紹介してくれた。

なかなか気がきく男のように思われたので、私は彼に、もう一人別の男をつれて、山のぼりについてきてくれるように頼んだ。

12.3 けわしい山のぼり top

十一月十八日――食糧をふくろにつめ、自分と従者のために二枚の毛布をもって、朝はやく上陸した。

私のやとった二人のタヒチ人は、これらの荷物を長い竿(さお)の両端に結びつけ、かわるがわる肩にかついで歩いた。

タヒチ人たちは竿の両端に約二三キロずつもつけて、一日じゅうかついで歩くのに馴(な)れていた。

私は案内人たちに、自分たちの食糧と、着るものももっていくように話したが、彼らは、山には食べ物がたくさんあるし、着物は、自分の皮だけで充分だといった。

我々は、ヴィーナス岬から海にそそぐ川の流路にあたるティア・アウルー谷に沿ってすすんだ。

この川は、島の主な河川の一つで、約二一○○メートルもある島の中央の最高峰のふもとから発している。

島全体が、山また山のつらなりであるので、島の奥に入っていくには、谷に沿って歩くほかない。

初めは川淵にある森のなかをすすんだ。

風にゆれるココヤシの木をまじえた並み木道から、高い峰の頂が、チラチラみえるのは、絵のような美しさであった。

谷は、たちまちせばまり、両側は切り立った高い絶壁になっていった。

三時間か四時間歩いたところで、谷の幅が川床の幅といくらもちがわないようになった。

右手も左手も、ほとんど垂直の壁であった。

ただ、火山岩の地層はやわらかいので、樹木やたくさんの草が、つきでた棚ごとにはえていた。

これらの絶壁の高さは、六〇〇メートルから九〇〇メートルもあったであろう。

この山峡の全景は、私がこれまでにみたどんなものよりも、壮大であった。

正午に近く、太陽は峡谷の真上にかかり、いままで涼しく湿っていた空気が、むし暑くなった。

円柱状の溶岩の足のところが、岩棚のかげになっていたので、そこで日光をさけて昼食をとった。

案内人たちは、すぐに、皿いっぱいの小魚と、川エビをとらえてきた。

彼らは、輪に小さい網をとりつけたものをもっていた。

水が深くて渦をまいていると、彼らは水にもぐり、カワウソのように目をあいたままで、魚を穴や隅に追いつめて捕えた。 |

|

少しさかのぼると、川は、三つの小流に別れていた。

北方の二つは、ギザギザした山頂からおちてくる滝が次々にある滝で、それに沿って歩くことは、とてもできなかった。

残りの一つも見たところは、やはりだめのようであったか、道とはいえない道をもとめて、さかのぼっていくことができた。

谷の両側はほとんど絶壁ではあったが、成層岩であるおかげで、しばしば小さい棚がつきでており、野性のバナナ、ユリ科植物、そのほか、熱帯のいろいろな植物が、その棚をおおっていた。

タヒチ人たちは、これらの棚に果実をさがしにのぼり、絶壁全体をのぼる道をみつけてきた。

谷からのぼりはじめるところは、非常に危険であった。

裸の岩石上の急な斜面を、もっていた綱を使ってのぼらなければならなかったからである。

この難所だけが、山をのぼるただ一つの道だということを、発見できる者がいるだろうか。

我々はそれから、棚の一つに沿って、用心ぶかくあるき、三つの小流のうちの一つにたっした。

この棚は平らで、上からは数百フィートの高さの滝がおち、また棚の下にも高い滝が、谷をくだる主流に落ち注(そそ)いでいた。

我々は、この涼しい日かげの場所をでて、上からおちる滝をさけるためにまわり道をして歩いた。

我々は、さきほどと同じように、つきでた小さい棚に沿っていたが、植物が密生しているので、それがあぶないことだということが、我々の目からいくらかかくされていたことであろう。

一つの棚から次ぎの棚にうつるときには、垂直の岩壁をのぼらなければならなかった。

タヒチ人の一人は、器用ですばしこく、木の幹をその岩壁にたてかけてよじのぼり、つぎに、割れ目を助けとして、てっぺんにたっした。

彼はつきでた場所に綱を結びつけ、その綱でまず犬と荷物をひきあげ、そのあとで我々が綱をよじのぼった。

枯れ木を立てかけた岩棚の下の絶壁は、一五〇メートルから一八〇メートルもあって、もし割れ目を、シダやユリがかぶさって、いくらか隠していなかったなら、私は頭がクラクラして、とても綱をよじのぼる勇気はでなかったであろう。

あるときは岩棚に沿って、またあるときは両側に谷を見下ろす、するどくとがった岩角の上を、我々はのぼり続けた。

コルディレラの山々は、はるかに雄大であったが、変化のはげしい点では、このタヒチの山におよぶものはない。

夕暮れ近く、我々はたどってきた川の岸に少しばかりの平らな場所をみつけ、ここで夜をすごすことにした。

谷の両側には、熟した実をいっぱいつけた山バナナが、むらがって立っていた。

これらのバナナの木は、大抵、丈が六メートルから七・五メートル、周囲が九〇センチから一・二メートルもあった。

タヒチ人たちは樹皮をさいて綱がわりにつかい、竹を組んだうえにバナナの大きな葉をのせて、またたくまに立派な家をつくってしまった。

そればかりでなく、枯葉を集めてきて、やわらかいベッドをこしらえた。

つぎに彼らは、火をおこして夕食を料理する仕事にとりかかった。

火をおこすには、先のあまりとがっていない棒を、ほかの棒につくった穴にさしこみ、その穴をもっと深くしようとするかのように、グルグル動かしてこすり、摩擦で粉(こな)に火がつくまで続ける。

このためには、特別白くて非常に軽い木だけがつかわれる。

荷物をはこぶ竿(さお)にしたり、カヌーの横につけたりするのも、この木である。

火は数秒でおこったが、この技術を知らない者では、大変な力が必要である。

それでも私は、とうとう、木の粉に火をつけることができて、大いばりであった。

パンパスのガウチョは、これとは違った方法で火をおこす。

四六センチぐらいの、弾力のある棒の一端を胸にあて、とがっている他方のはしを木ぎれの穴にさしこみ、大工のまわしぎりのように、まがった部分をはやく回転させる。

タヒチ人たちは小枝を集めて、少しばかりの火をおこし、クリケットの球ぐらいの大きさの石を、二〇ほどもえている木の上においた。

一〇分ばかりで小枝はもえつき、石は熱くなった。

彼らはそれまでに、牛肉、魚、熟したバナナや未熟のバナナ、野生のアルムの芽などを、木の葉で小さい包みにしておいた。

熱い石を二層にならべた中間に、これらの緑色の包みを一層にならべ、全部を土でおおってしまって、煙も蒸気ももれないようにした。

約十五分たつと、どれもみな、このうえなくおいしい料理になっていた。

特製の緑色の包みを、布がわりにしたバナナの葉のうえにおき、ココヤシの実のからで、川の冷たい水をくんで飲んだ。 我々はこうして、このひなびた食事をたのしんだ。

周りの植物をながめたときには、あらためて感嘆しないではいられなかった。

どちらをむいても、バナナの森があった。

バナナの実は、いろんなふうにして食用に供されるのだが、それでもなお、地面にうず高くつまれたまま腐っていた。 我々のまえには、野生のサトウキビが、広大な藪(やぶ)のようになっていた。

かつて、その強力な中毒作用で有名であった、アヴァの暗緑色で節の大きい茎が、流れに影をおとしていた。

それを小さくちぎってかんでみたら、刺すような嫌な味がした。

誰でもその味を知ったら、すぐにそれが有毒だと感じるに違いない。

宣教師たちの努力のおかげで、この植物は、今はこのような深い谷間だけにおいしげり、人間に害をすることがなくなった。

そのすぐそばには、野生のアルムがあった。

焼いた根はとてもおいしく、若葉はホウレンソウよりもうまい。

それから野生の山の芋があり、また、ティとよばれるユリ科の植物もあった。

これは、非常にたくさんはえていて、根は褐色でやわらかく、大きな丸太のような形と大きさである。

糖蜜のようにあまく、いい味がするので、食後のお菓子のかわりになった。

さらに、そのほかの野生の果実や、たべられる野菜なども、いろいろあった。

小さな流れの冷たい水のなかには、ウナギとザリガニがいた。

私は、この情景を、温帯地方の、まだ開拓されていない土地とくらべてみて、心から感嘆しないではいられなかった。

知性の充分に発達していない民族、少なくとも未開人が熱帯の子だといわれていることは、もっともであるように思えた。

日がすっかりおちようとするころ、私はバナナの木の下のくらがりを、上流の方に歩いてみた。

しかし、すぐに六〇メートルから九〇メートルもある滝の下まできてしまって、それ以上すすめなかった。

この滝のうえにもまた、別の滝があった。

一つの流れに、こんなにたくさんの滝があるということは、山がどんなに急であるかを、わからせるであろう。

滝のおちている辺りの小さな窪地は、風がそよともふいたことのないような様子である。

バナナの大きな葉は、普通ならうすい端が細かく割(さ)けているのに、ここでは飛沫(しぶき)に濡れたまま、全く割けていない。

我々のいる場所は、まるで山腹につりさげられたようなところだったので、近くにあるいくつかの谷の底まで見下ろすことができた。

天頂から六〇度以内までそびえたっている中央の山々の頂は、夕暮れの空を半ば多い隠していた。

こうして座りながら夜の帷(とばり)が、最高の峰を最後として、しだいにつつんでいく光景というものは、実におごそかである。

眠りにつくまえに、年上の方のタヒチ人は、ひざまずいて目をとじ、タヒチ語で何度も長いお祈りをした。

キリスト教徒が祈る場合と同じような、自然のうやうやしさで祈り、笑われるのをおそれているとか、信心ぶかさをみせびらかしているとかいうような様子は、全くなかった。

食事のときにも、タヒチ人は二人とも、簡単な礼拝をしてからでなければ食べなかった。

タヒチ人は、宣教師がみているときだけお祈りをするのだろう、などと考えている人は、我々と一緒にここで夜をあかしてみるがよい。

あけがた酷い雨がふったが、バナナの葉でふいた屋根のおかげで、ぬれないですんだ。

十一月十九日――朝、今は、私の友人となったタヒチ人たちは、お祈りをすませてから、ゆうべと同じように、おいしい食事をつくった。

彼らも、それを多いにたべた。私は人が目の前でそんなにたくさん食べるのに、まだ会ったことがなかった。

胃がこれほど大きいのは、養分がわりあい少ない果実と野菜を主な食物にしているせいであろう。

そのとき私は気がつかないであとで知ったのだが、私はつれのタヒチ人たちの法律と決心を破らせることになってしまった。

私は酒を一瓶かかえてきたが、彼らもとうとう、一緒に飲んでしまった。

一口飲むごとに彼らは指を口にあてて、「宣教師さんが」といった。

二年ほどまえ、アヴァの飲用はすでにとめられていたが、酒類が輸入されて酔いどれがどんどんおおくなった。

宣教師たちは、自分の国が急にすさんでいくのを心配した少数の善良な人たちを説きふせ、一緒に禁酒協会をつくった。

それがよいと思ったからか、それとも入らないのははずかしいと思ったからか、どちらかはわからないが、酋長全部と女王が、ついに入会を承知した。

酒類の輸入をとめ、酒を売ったものも買ったものも、罰金をとられるというおふれが、すぐにだされた。

手もちの酒は、法律が発効するまでは売ってもよいということだった。

しかしいったん発効するやいなや、全部の家さがしが行われ、宣教師の家もそれをまぬがれることができなかった。

アヴァ(原住民は、強い酒もこの名でよんでいた)は、ことごとく、地面にあけられてしまった。

朝食がすむと、我々は出発した。

私の目的は、島の内部を少しばかりみてみたいということだったので、ほかの道を通ってかえることにした。

それは、ずっと下にある主な谷にくだる道であった。

我々はしばらく、谷をつくっている山腹のウネウネした小道をたどって歩いた。

あまり切り立ったようになっていないところでは、野生のバナナの広大な茂みを、かきわけてすすんだ。

入れ墨をしたはだしの足であるき、頭に花飾りをつけたタヒチ人たちを、茂みの暗い陰のなかでみると、大昔の人間の絵のように思われてくる。

我々は山角に沿って下ったが、それは非常にせまく、また、はしごをかけたように急なところも、かなり長かった。

しかしどこも植物が密生していた。

踏みすべらせないように、極度に用心しながら歩かなければならなかったので、非常につかれた。

下(お)りるあいだに綱を使ったのは、主な谷に入るときの一回だけであった。

きのう昼食をとった岩棚のうえで夜をすごした。夜は気持よかったが、谷が深く、また狭いのでとても暗かった。

タヒチ島をこの目でみるまえには、私はエリスのいっているつぎの二つのことが、どうしても理解できなかった。

第一は、昔のむごたらしい戦争のあと、負けたほうの生残りの者たちが山にこもり、わずかな人数で大軍を支えたということである。

タヒチ人が年をへた木をうしろ盾にしているようなところなら、確かに数名で何千名もの軍勢をおしかえすことができるであろう。

第二はキリスト教がひろめられてから、山にこもってしまって、文明化した住民たちの目にふれずに暮らしている、野生の人間がいるということである。

翌朝はやく出発して、昼にはマタヴァイについた。

その途中で、野生のバナナをとりにいく大勢の人たちにであったが、みな立派でたくましかった。

船は水の補給のためにパパワ湾にいっていたので、急いでそこまで歩いた。

十一月二十六日、夕刻、陸からのそよ風におくられ、ニュージーランドにむけて出航した。

日没とともに、タヒチの山々に別れをつげた。この島にこそは、どんな航海者も感嘆をおしまないであろう。

十二月十九日の夕暮れ近く、はるかにニュージーランドがみえてきた。これで、太平洋をほぼ横断したのである。

13 オーストラリア top

13.1 シドニーから奥地へ

一八三六年一月十二日――朝はやく、そよ風が、私たちをポートジャクソンの入口へと、運んでくれた。

草木が青々としげり、きれいな家が点々としている土地ではなく、黄ばんだまっすぐに続いている絶壁をみると、私はパタゴニアの海岸のありさまを思いだした。

ポツンと立っている白い石造りの灯台だけが、いま、私たちは、人口の多い大きな都市にちかづいていることをつげているようだった。

この港は入ってみると、水平な層をなした砂岩が、絶壁をかたちづくっている海岸があり、とてもきれいで、広いことが明らかになった。

ほとんど平らなこの土地には、細いみすぼらしい木しかなく、不毛を物語っている。

さらに港の奥へすすんでいくと、土地の様子は、だんだんよくなる――美しい家やしゃれた小屋が、磯辺のそこここにちらばっている。

遠くにみえる二、三階建ての石造りの家や、川岸にたっている風車が、オーストラリアの首都の近くであることをしめしていた。

とうとう私たちは、シドニー港に錨をおろした。

たくさんの大きな船がびっしりと停泊し、倉庫でとりまかれた小さな入江をみつけた。

夕方、私は町をあるきまわり、見るもの聞くものすべてにたいして、驚きと感嘆の気持でいっぱいになって戻った。

二十年という年月で、このあまり期待できなかった土地に、同じ数の世紀のうちに南アメリカでなされたことの何層倍ものことがなしとげられた。

あとになってもっとよく町を見物してから、私の嘆賞の気持は少しうすれた。

しかしそれでもやはり、すばらしい都市であることにはかわりない。

街路は規則ただしく、広く清潔で、秩序整然としている。

家はなかなか広くて、商店には多くの品物がならんでいた。

その様子はロンドンやほかの二、三のイングランドにある大都市の、広い郊外にくらべることができると思う。

しかし、ロンドンやバーミンガムの近郊でさえ、このように急速に発展した様子をみせているところはない。

ちょうど、完成したばかりの大きな家や、そのほかの建物が多いことは、おどろかされた。

だが、それにもかかわらず、誰もが高い家賃と家を手にいれるのがむずかしいことを、こぼしていた。

町中でだれが金持ちだか、すっかりわかっている南アメリカからきてみると、ここではどの自動車がだれのものやらわからないほどなのには、なによりもおどろかされた。 |

|

私は男を一人と馬を二頭やとって、一九二キロばかり奥地で、大きな牧場の中心部にあるバザーストヘいってみることにした。

こうして私は、この土地の様子について、大体のことを知ろうと思った。

一月十六日の朝、私はこの小旅行に出発した。

最初の道のりは、パラマッタまでだった。

パラマッタは、シドニーについで重要な小都市である。非常によい道であった。

すべての点において、イングランドによく似かよっていた。

といっても、おそらく、ここでは、居酒屋はもっと多いであろうが。

じゅずつなぎになった囚人たちの様子は、イギリスとは全く違っていた。

彼らは鎖につ流れ、たまをこめた銃をもつ兵隊に見張りされて働かされていた。

強制的に労働をさせて、その力ですぐに国中によい道路をつくることができたということが、この植民地が非常に急速に繁栄した一つの大きな理由であろうと思う。

私は夜には、シドニーから五六〇キロのところにある、ブルーマウンテンの上り坂の近くのエミュ渡船場で、とても気持のよい宿にとまった。

たくさんの富裕な家や立派な小屋が、点々とたっている。

しかし、かなりたくさんの土地がたがやされてはいるか、まだ大部分は発見されたときの姿のままである。

ニュー・サウス・ウェールズの大部分では、その景色の一番の特徴は、植物が非常に単純なことである。

森林地帯のなかの方ぼうに、ひらけた土地がある。

地面はところどころ、まばらな牧草でおおわれているだけで、新緑の草木などはほとんどなかった。

樹木は大抵同じ一つの科に属していて、その葉はヨーロッパのようにほとんど水平ではなくて、垂直についている。 木々の葉は少なくて、その緑はうすれており、全くつやがない。

だから森はあかるく、影がないようにみえる。

これは、やけつくような夏の日光の下を歩く我々旅行者にとっては、つらいことであるが、農民たちには草をはえさせているという点で、この森林は重要なものである。

木の葉は季節によっておちるということはない。

この性質は全南半球、すなわち、南アメリカ、オーストラリア、および喜望峰に共通しているようである。

この南半球や熱帯地方に住んでいる人たちは、私たちの目には、あたりまえのこととなっている、世の中で一番美しい景色――すなわち、葉のなくなっていた木々に新緑が一時に萌(も)えだす光背――をみられないのである。

しかしながら彼らは、そんな景色をみるためには、土地を何ヵ月も木の骸骨ばかりにしておかなければならないではないか、というかもしれない。

それは、そうであろう。

だが私たちは熱帯に住んでいて、強烈な風土の見事な植物を年中みなれている人たちはみることができない、春のしたたるような新緑を、心から楽しんでいるのである。

木の大多数は、ブルーガムのいく種かの例外はあるが、それほど広くしげらない。

それらは、まっすぐに高くのびる。そして、かなり間をあけて立っている。

ユーカリ樹の皮は、毎年はげおちてしまうか、あるいは枯れて、房のようにたれさがり、風にゆられて動いている。

そのため森林は、さびしげに、おちつかないようにみえる。

バルディヴィアやチロエの森林と、オーストラリアの森林とは、すべての点で全く正反対である。

13.2 減っていく原住民 top

原住民の数は急速に減っている。

私が馬で旅行しているあいだにみたのは、イギリス人に育てられた何人かの少年と、他の一群の者たちだけであった。

どうして減ってきたかというと、一つには酒がはいってきたことと、ヨーロッパ人の病気(はしかのようにかるい病気でもこの地方では死ぬことが多い)にかかることと、野生の動物がだんだん死滅してきたことのためであろう。

彼らの放浪生活のために、子供は小さいうちに死ぬものが非常に多いということである。

そして、食べ物をみつけることが困難になるにつれて、放浪生活もひどくなるに違いない。

だから飢饉(ききん)のような特別の原因がなくても、文明国家よりもずっと急激に減っていくのである。 |

オーストラリア原住民

|

文明国では、父親は働いて自身は痛めても、子供は死なせないようにする。

これらの明らかな原因のほかに、まだわかっていない原因もたくさんある。

どこでもヨーロッパ人がいくと、死が原住民につきまとうようである。

アメリカ、ポリネシア、喜望峰、オーストラリアの広い地域にわたって、どこでも同じ結果をみることができる。

もっとも、こういう死の原因をつくるのは、白人だけではない。

マレーのポリネシア人は、東インド諸島に侵入して、そこの原住民の黒人を追いやった。

違った人種どうしは、動物の違った種どうしと同じように、互いに影響をおよぼす。

つまり、つねに強者が弱者をほろぼすのである。

誰でもクック航長の航海ののち、美しく健康的なタヒチ島で、原因のわからない人口の滅少がおこったことをきいたことがあろう。

私が島の様子を考えると、人口はふえてよさそうなものであった。

ウィリアムズ師は、興味深い書物のなかで、「原住民とヨーロッパ人が、初めて一緒にくらすようになると、かならず熱病や赤痢や、そのほかいろいろな病気がもちこまれ、大勢が死ぬ」と、いっている。

また彼は、「私がここに住んでいるあいだに、島で大流行した病気の大部分が、船ではこばれてきたということは、確かな事実である。

しかもこのおそろしい病気を運んできた船の乗組員のなかに、このような病気にかかっている者がいないのは、注目されることである」と、いっている。

この話は不思議に思われるかもしれないが、けっしてそうではない。

なぜなら、悪性の熱病が広がっても、その原因をもちこんだ人には、病気にかからなかったという例は、たくさん記録にあるからである。

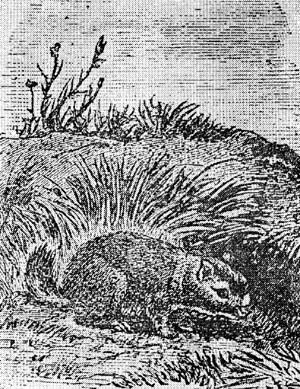

12.3 カモノハシ top

|

カモノハシ

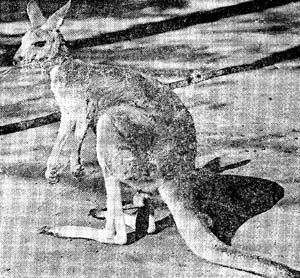

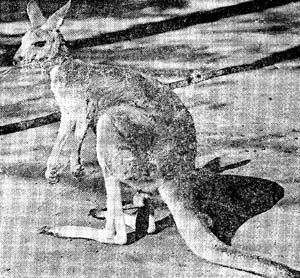

四月十九日の朝はやく、アーチャー氏の誘いをうけて、カンガルー狩りにでかけた。

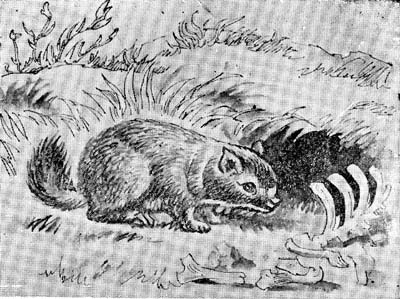

ほとんど一日じゅう馬をのりまわしたが、一頭のカンガルーも、野犬もみられず、狩りは成功ではなかった。 |

|

カンガルー

|

グレーハウンド種の猟犬が、カンガルー鼠を木のうろに追いこんだので、私たちはそれを引張り出した。

ウサギぐらいの大きさの動物だが、カンガルーのかたちをしている。

数年まえまではこの国には、野生の動物があふれていた。

しかし、今ではエミューは遠くに追いやられてしまい、カンガルーは少なくなった。

これらの動物が絶滅するのは、はるかにさきのことであろうが、しかし、その運命はきまっている。

原住民たちは、白人の農場から、しきりに犬を借りたがっている。

犬の使用と殺した動物の臓物とミルクとが、しだいしだいに奥地へすすんでいく植民者たちの進物なのである。

これらのわずかな利益に目をくらまされた、考えの浅い原住民たちは、自分たちの子孫の土地をとってしまうに違いない白人とちかづきになるのを、よろこんでいる。

獲物はわずかであったが、馬をのりまわすのは、ゆかいであった。

森林地は、馬でかけぬけられるほど、ひらけていた。

底が平らで木がなく、草のしげった谷がいくつも森林地をよこぎっていて、そういう場所の風景は、公園のようにきれいであった。

これらの森には、鳥はたくさんはいなかった。

しかし、トウモロコシ畑で餌をあさっている白いバタンインコや、非常に美しいオウムなどがみられた。

イギリスのコガラスに似たカラスはたくさんおり、カササギに似た鳥もいた。

私は夕暮れの中を、一つづきの池をたどって、ゆっくり馬をすすめた。

この乾燥した土地ではこれは、川の流れの道をしめしている。

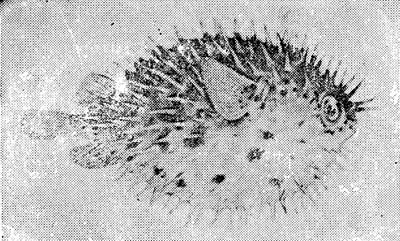

私はそこで有名なカモノハシを、何頭かみることができた。

それらは水の表面近くで、もぐったりあそんだりしていたが、あまり体をみせないので、カンガルー鼠と間違えられそうであった。

ブラウン氏が、その一頭をうちとめた。

これがもっとも奇妙な動物であることは、間違いない。

剥製(はくせい)の標本では、頭やくちばしの生きているときの様子は、とてもわからない。

剥製にすると、くちばしは固くなって、ちぢんでしまう。

私は二十二日に帰途について、別の道を通って帰った。

14 帰航 top

14.1 奴隷の国に別れをつげる

一八三六年八月十九日に、我々はブラジルの岸に最後の別れをつげた。

私はこの奴隷の国には、もう二度とこないであろう。

今日まで私は、遠くの悲鳴をきくたびに、ペルナンブコのある家の近くを通ったときに感じたことを、なまなましく思いだし、胸のいたむ思いがした。

というのは、そのペルナンブコで、私は、哀れきわまるうめき声を耳にしたことがあるのである。

かわいそうな奴隷の一人が、さいなまれているのだとしか思えなかったが、私は自分が子供のように無力で、忠告することさえできない身であることを、無念に思った。

このうめき声が、さいなまれている奴隷の声だと思ったのは、それよりまえに、そういう話をきかされていたからである。 |

|

リオ・デ・ジャネイロの近くで、私はある老婦人のむかいに住んでいたが、この老婦人は女奴隷の指をおしくだくスクリュー(らせんねじ)をもっていた。

私がいた家では、下男のムラットー(白人と黒人の混血児)が、ののしられたりなぐられたりして、いやしい獣でも気違いになるだろうと思われるほど、いつもいじめられていた。

六歳か七歳の少年が、少し汚れた水をコップにいれて私のところにもってきたために、帽子もかぶっていない頭を、主人に馬のむちで三度も(私がやっととめるまで)うたれた。

私はこの子の父親が、主人にジロリとみられただけでふるえているのをみた。

このようにむごいことの数々が、ポルトガル人やイギリス人や、そのほかのヨーロッパ人より奴隷をいじめていないといわれるスペイン人の植民地でも、実際に行われているのを私はみてきた。

リオ・デ・ジャネイロでは力のつよそうな黒人が、自分の顔をぶたれるのだと思ったときにも、それをよけるのをおそれていた。

私はある心のやさしい人が、長年一緒に暮らしてきた奴隷の大家族をバラバラにして、男も女も子供も別々に売ってしまおうとしているところに、いきあわせた。

もしも黒人の生まれつきの快活さにまどわされていて、奴隷制度があってもいいようにいう人たちに私が会わなかったならば、私は自分が確かに見たり聞いたりした痛ましい仕打ちのことを、このようにくわしく書く気にはならなかったであろう。

ところでそんなことをいうのは、大体、家のなかでつかう奴隷の待遇がわりあいよい上流階級の家庭を訪問しただけで、私のように生活程度のひくい家庭に入って暮らしたことのない人たちである。

訪問者たちは奴隷に、どんなふうに暮らしているかとたずねることもあるが、そういう質問をする人は自分のこたえが主人の耳に入ったときのことを考えないほど、奴隷はバカだときめこんでいるのである。

奴隷をもっている人は、奴隷を怪我させたりしては損だから酷いいじめかたはしないだろう、というものがある。

損をしないために、馬や牛を大事にするというのと同じだが、家畜よりもバカにされている奴隷の方が、主人をおこらせやすいのである。

こういうことは、あの偉大なフンボルト(アレクサンダー・フライェル・フォン・フンボルト、一七六九~一八五九年。ドイツの自然科学者。地理学者)が、もうずっとまえに、気高い気持で充分に明らかにしている。

奴隷の生活の様子を、わがイギリスの貧しい農夫の暮らしにくらべて、奴隷制度のいいわけにしようとするものもある。

もし、わが国の貧しい人たちの悲惨な状態が、自然の法則でやむをえないというようなものでなく、わが国の制度のためであるなら、我々は大きな罪をおかしていることになる。 |

|

しかしいずれにしてもそれは、奴隷制度と関係のないことである。

イギリスの農夫をひきあいにだすのは、あの国では人々がおそろしい病気に悩んでいるから、この国では指をつぶすスクリューを使ってもいい、というようなものである。

奴隷をもっている人をせめず、奴隷をつめたくあしらうものは、奴隷の身になって考えたことがないのであろう。

よくなる見込みの全くない行先は、どんなに暗く感じられることだろうか。

みなさんの妻や、幼子――それは自然が、奴隷にすら自分のものとよばせているのに――が、いつ自分から引離され、獣のように一番高い値をつけた者の手に売りわたされるかわからないなどという状態に、みなさんがおかれたものとして考えてみればよい。

しかもこのようなことが、隣人を愛さなければいけないといい、神さまを信じ神の御心にそうようにと祈る人たちによってなされ、あるいは弁護されているのである。

イギリス人、およびアメリカにいるその子孫が、口では自由の誇りを唱えながら、昔も今もこのような罪をおかしていることを思うと、私はじっとしていられなくなる。

ただ私たちイギリス人は、自分の罪をつぐなうために、ほかのどの国民よりも大きい犠牲をはらってきたのであることを思うときだけ、私の心はなぐさめられる。

八月三十一日、船は、ケープ・ド・ベルド諸島のプラヤ港に二度目の錨をおろした。

船は、そこからアゾレスにむかい、アゾレスには六日間泊まった。

十月二日に船はイギリスに着き、私はファーマス港でビーグル号からおりた。

この愛すべき小さな船のうえで、ほぼ五年間すごしたのである。

14.2 航海の教訓 top

いまや、我々の航海はおわった。

私は、この世界周航でうけた利益と損失、苦痛と喜びについて、少し思い出を書いておきたいと思う。

もしも誰かが、長い航海をするまえに私の助言をもとめるなら、私は航海によって進歩するような知識の領域に、強い興味をもっているならおでかけなさい、とこたえるであろう。

さまざまな国々や、そこに住む人種をみるのは、確かに大きい楽しみである。

だが、そのとき、すぐにえられる喜びは、嫌なことよりずっとおおくはない。

たとえ、いかに遠くても、果実がみのり、よい結果がえられる将来の収穫をまちのぞまなければならない。

さけられない損失がたくさんあることは、明白である。

まえからの友人たちとの親しいつきあい、なつかしい思い出の場所をみることなどは、もちろんできない。

しかし、これらのことは、まちこがれた帰国の日を楽しく想像することによって、いくらかは救われる。

詩人がうたっているように人生は夢であるなら、航海のあいだそのような想像をえがくことは、長い夜をすごすのにもっともふさわしいことである。

そのほかの損失は、初めは感じられないでいて、あとになってから痛感されてくる。

部屋がないこと、一人でいられないこと、休息が不足すること、あるいは、たえずせかされているための疲労感などは、それである。

それからまた、ちょっとした楽しみがないこと、家庭のだんらんがのぞめないこと、音楽のような想像の世界の喜びがえられないというようなこともある。

さて、それでは私が経験してきたことのうち、よい面のことを語ることにしよう。

私がおとずれた国々でのいろいろな光景や、全体の風景をみる楽しみは、いつもきまって私の喜びのもっとも大きな源泉であった。

ヨーロッパの各地の絵のような美しさは、私のみてきたものを、多分凌(しの)いでいるであろう。

しかし、さまざまな国の風景の特徴を互いに比較することは、ますます喜びをましていくし、またそれはただ美しさをたたえるのとは、違ったものでもある。

そうするためには特に、それぞれの光景をつくっているひとつひとつの部分について、よく知らなければならない。

音楽では個々の調子についてくわしく知っていて、しかも自分の好みをもっている人は、全体の音楽を充分楽しむことができる。

それと同じように、美しい景色のそれぞれの部分をよく調べるなら、それらが結びあわされた全体の効果を、充分に理解できるようになると私は信じている。

それだから旅行者は誰もみな、植物学者にならなければならない。

どんな景色でも、かならず植物が主なかざりになっているからである。

裸の岩が、あれた自然のままゴツゴツしているのは、いちじは絶景にみえるが、まもなく単調に感じられてしまう。

北チリーでみられるように、その岩をさまざまに美しく色どるなら、夢の国にでもいったようになる。

岩が植物でおおわれると、美しくない場合でもおちついた絵のようになる。

私の心に深くきざみつけられた情景のなかで、人の手によってかえられていない原始林ほど、おごそかに感じられたものはない。

生命の力のあふれたブラジルの森林や、死と衰えを現している

ディエラ・デル・フエゴの森林は、それである。

どちらも、自然という神のさまざまな創造物でみたされた寺院だということができるであろう。

これらの森林では、誰も感動しないではいられない。

そして人間はただ、息をしているだけのものではないと感じないではいられまい。

これまでみてきたものを思いだすとき、しばしばパタゴニアの平原が目の前にうかんでくる。

だが、これらの平原と一緒に思いだされるのは、いろんなつまらぬものや、役にたたないもので、つまり取立ていうようなもののないのが特徴である。

人も住まず、水もなく、樹木もなく、山もなく、ただ小さな植物があるばかりである。

それでは、なぜこんなからっぽのあれ地が、私の記憶に深く根をおろしているのであろうか。

なぜ、緑におおわれ実りゆたかで人の役にたつパンパスが、それと同じ印象を残していないのだろうか。

私は、自分の感情を説明することができないのだが、多分、想像の自由が残されていることに負う点もあるのであろう。 パタゴニアの平原は、ほとんど通過できないので、未知であり、はてしないのである。

自然の風景については、最後に、そびえたつ山からのながめが美しいというのではないかもしれないが、忘れられないものであった。

コルディレラの頂(いただき)から眺めおろしたときには、私の心はこまごましたことにはわずらかされず、周囲の山々のものすごい大きさで圧倒されてしまった。

そのほかのことでは、野蛮人の原地での生活を初めてみたときほど、大きな驚きを感じさせられたことはない。

それをみたものは、何世紀も昔のことを想像し、我々の祖先もこんな人間であったのだろうかと考えるに違いない。

これらの野蛮人の身ぶりや表情は、家畜のものよりももっとわかりにくい。

彼らは、家畜の本能をもたないのと同時に、また一方、人間の理性を、あるいは、少なくとも理性にもとづいた技能を、ほこるところまでいっていないのである。

私は、野蛮人と文明人のちがいを、文章や絵でかくことはできないと思う。

それは野生の獣と、ならされた獣とのちがいである。野蛮人をみるときの興味の一部は、ライオンを砂漠でみたり、虎がジャングルで餌をとらえるのをみたり、あるいはサイが、アフリカの平原をさまよっているのをみたりしたいという興味と、同じものである。

若い博物学者にとって、遠い国々に旅をすることほど、進歩に役立つことはないであろう。

誰もが私と同じようによい道づれをもてるとはかぎらないが、私は航海をこれほど深く楽しんできたので、博物学者たちにたいして、陸路ででも長い航海ででも旅行する機会をつかみ、さっそくでかけるように勧めないではいられない。

top

**************************************** |