|

****************************************

Index 概要 ビーグル号航海記 南海の自然

Ⅱ 南海の自然

1 ボルネオのオランウータン top

|

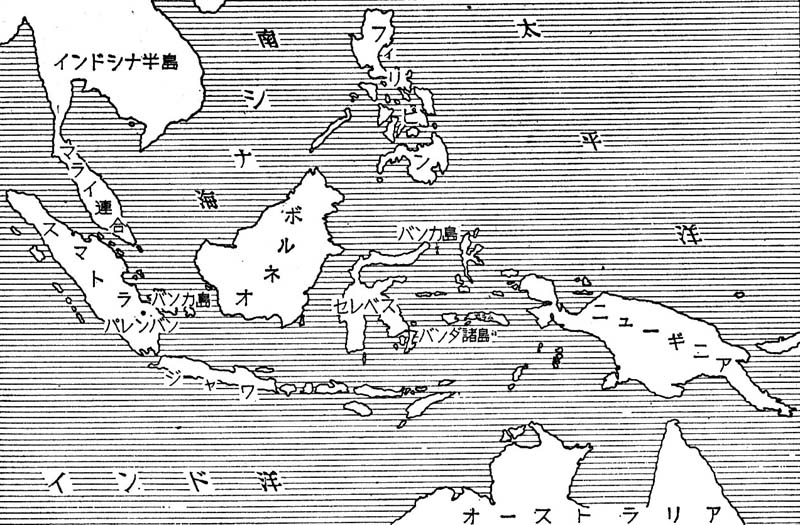

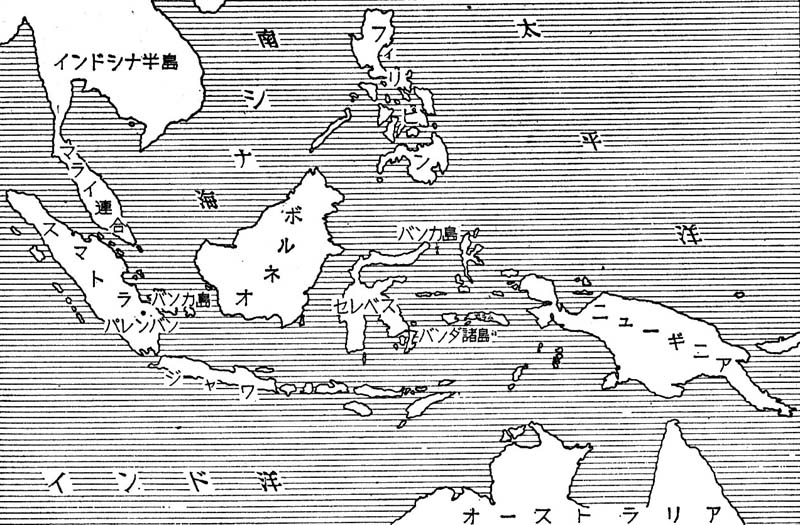

ボルネオ島周辺の地図

|

1.1 ミアス(オランウータン)狩りに出発

私は一八五四年十一月一日にサラワクにつき、一八五六年一月二十五日までボルネオ島にいた。

一八五五年三月に、私はサドン川の支流であるシムンジョン川の近くで、掘りはじめられた炭坑にいってみることにした。

シムンジョン川は川幅が非常に狭く、曲がりくねって流れ、両岸の森がその上に覆いかぶさるように茂っている。

この川と海との間の地方は、全く平らな沼地で、森林におおわれている。

その中に二、三の台地があり、その一つのふもとに炭坑があるのである。

船着場から丘までは、ダイアク族のつくった道がある。それは、ただ木の幹を縦に順々に並べただけのものである。

裸足の原住民はその上を、重い荷物をやすやすと運んで歩いていくが、私のように長靴をはいたヨーロッパ人は、ツルツルすべり、周りのめずらしいものに見とれていたりすると、たちまち沼地に落っこちてしまう。 |

木の上のオランウータン

|

ギボン(手長猿)

|

私はこの道を初めて歩いたとき、昆虫や鳥はわずかしか見なかったが、非常に美しいランの花をいくつか見つけた。

私がシムンジョンにきた主な目的の一つは、ボルネオ島に住む大きな類人猿であるオランウータンの生活を見て、その習性をしらべ、またオランウータンのいろいろな標本を集めることであった。

原住民たちはオランウータンをミアスと呼んでいるが、この名前はシミア・サティルスという学名や、オランウータンという名前より、短くて呼びやすいから、これからはこのミアスという呼び名を用いることにしよう。

私が初めてミアスを見たのは、炭坑にきてから一週間後であった。

家からあまり遠くないところで昆虫を採集していると、そばの木でサラサラという音が聞えた。

見上げると大きな赤毛の動物が一頭、手で木の枝にぶらさがりながら、ゆっくり動いていた。

この動物は木から木へつたわり、やがてジャングルに姿をけしたが、辺りは沼地であったので跡をつけることができなかった。

しかしミアスの運動は、普通はこれとは違っている。

このようにして進んでいくのは、ミアスよりもむしろギボンの特徴である。

私はミアス自身に特徴があるのか、あるいはこの土地の木の性質がこういう運動をさせるようにしているのか、どちらかであると思う。

二週間ほどのちに、私は一頭のミアスが家のすぐ下の沼地にある木の上で餌をあさっているという知らせをうけ、すぐに銃をとってとびだした。

ミアスは私が近付いていくと、木の茂みにかくれようとした。

私は、ミアスをめがけて射った。

二発めで、ミアスはほとんど死んで木から落ちてきた。二発とも命中していた。

まだ大人になりきらない雄で、身長は約一メートルあるかないかであった。

四月二十六日に、私はダイアク人を二人つれて狩りにでかけた。

そのとき、前のと同じぐらいの大きさのミアスをみつけた。

それは一発射っただけで落ちてきたが、深手をおってはいないようであった。

すぐにそばの木によじのぼったので、銃をむけて射つとまた落ちてきた。

腕を折り胴にもけがをしていた。

二人のダイアク人がかけつけ、腕をとっておさえつけようとした。

ミアスはとても力が強くて、一方の腕が折れているのに、ふたりの男を口のほうにひっぱっていきそうになった。

二人はとうとう、ミアスを放してしまった。

もしも放さなかったら、二人ともひどく噛(か)まれてしまったであろう。

ミアスはまた、木にのぼりはじめたので、私は心臓をねらって射ちとめた。

五月二日に私は、高い木の上に一頭のミアスがいるのを見つけた。

私は小さい銃をもっていただけだったが、それをめがけて射った。

ミアスは咳(せ)きをするような奇妙な声でほえはじめ、ひどくおこった様子で、手で木の枝をおっては投げおろしながら、木の上をつたわって逃げてしまった。

辺りは沼地で危険なところもあったので、私は跡を追うのをやめた。

五月十二日には、さらに一頭をみつけた。

これも同じように、怒ってほえさけび、木の枝を投げおろした。

私は五発うった。

ミアスは死んだが、木の又のところにひっかかって、落ちてこなかった。

それで家に戻ってみたら、ダイアク人が何人かきていたので、彼らをつれてミアスのところに引き返した。

ダイアク人たちは木にのぼって、ミアスをおろした。

これは、私かいままでにえた標本のなかで一番大きいものであったが、雌であったので完全に大人になった雄ほど大きくはなかった。

身長は一・〇六メートルで、腕を広げると手の先から先まで一・九七メートルあった。

毛皮をはいでアラク酒の樽につめ、骨格も完全な標本につくった。

この標本は、現在はダービーの博物館においてある。 |

ミアスに噛まれている現地人

ダイアク人の青年

|

1.2 ミアスの赤ちゃんを飼う top

それから四日の後、ダイアク人たちがほとんど同じ場所でまた一頭、見つけたといって知らせてくれた。

かなり大きい奴で、高い木の頂上ちかくにいた。

二発射つところげ落ちてきたが、すぐおきあかってよじのぼりはじめた。

三発めで、死んで落ちてきた。これも、大人の雌であった。

このミアスをもちかえる用意をしていると、沼地に子供のミアスの顔がみえた。

約三〇センチばかりの小さいミアスで母親につかまっていたのだが、母親がはじめ落ちてきたとき、ふり落されたものであった。

幸い、けがはしていないらしかった。

口につまった泥をとってやると泣きはじめ、丈夫で力も強いように思えた。 |

ミアスの赤ちゃん

|

抱きかかえて家につ連れて帰る途中、手で私のあごひげをしっかりつかみ、中々ふりほどけなかった。

指が第一関節のところでぐっとまがり、かぎのようにたっているためであった。

捕えたときには、歯は一本もはえていなかったが、数日たつと下の門歯が二枚はえてきた。

マレー人も中国人もダイアク人も牛乳を飲まないので、私はこのミアスの子に牛乳をやることができなかったし、また母親にかわって乳を飲ませる動物も見当たらなかった。

私はびんに米の汁をいれ、コルク栓に管をとおしてのませることに成功した。

これはきわめてまずしい食事で、時々ヤシの実の汁や、砂糖をくわえてやりはしたのだが、子供ミアスの発育は充分でなかった。

指を口につっこんでやると、力いっぱい吸いつづけるが、どうしても乳がでないとわかると口を指から離し、人間の赤ん坊と同じようにキーキーいう鳴声をあげた。

抱いてやったり食事をやったりしているときは、おとなしくしているが、一人で寝かせるときまって泣き出す。

連れてきたばかりの二、三日の夜の騒がしさといったらなかった。

私はゆりかごがわりに小さい箱をおいて、やわらかい敷物をいれ、その上に寝かせた。

敷物は毎日取換えて洗ってやったが、子供ミアス自身もよく洗ってやらねばならないことがわかった。

何度か洗ってやったら、ミアスはそれがとても好きになった。

そして体が汚れると、泣きはじめる。

私が抱き上げて、家の外の湧水のところにつれていくと、泣きやんでしずかになる。

はじめに水をかけるときには、ちょっと身をすくめ、水が頭にかかると、顔をおかしなふうにゆがめる。

水をとるため体をふいたりこすったりしてやると、とてもうれしそうで、毛にブラシをかけてもらうのも、喜んだ。

背中や腕の長い毛にブラシをかけてやると、そのあいだ中腕や足をのばして、しずかにしていた。

初めの二、三日は、手足でつかめるものには何でも、夢中でしがみついた。

私のあごひげを指でつかむ力の強さといったら、他人の助けなしにはふりほどけないほどだったので、私はいつも、あごひげに気をつけていなければならなかった。

さわぎはじめると手足をバタバタさせて、何でもつかもうとする。

杖や布きれをつかむことができると、満足しておとなしくなる。

つかむものが何もないと、自分の足をにぎることもある。

また手を交差させて、他方の肩の下の長い毛をつかんでいる。

まもなく、このように強くつかもうとしなくなってしまったので、私はミアスにそれを練習させ、また手足をのばさせるような方法を考えねばならなくなった。

この目的のために私は、段が三つか四つの短いはしごをつくり、一度に一五分ぐらいずつ、それにぶらさがらせた。

初めはとても喜んだようであったが、手足を四本とも気持よい位置におくことができなかったので、何度かその位置を変えてみてから、順々に手足を離して床の上におちた。

時には二本の手だけでぶらさがり、その一本を離して反対側の肩の毛をつかむこともあった。

肩の毛は棒よりもずっと気持がよいのであろう。

そのため、もう一方の手も離して床にころげ、そこで、あおむけにひっくり返りながら、両腕を組んで満足そうにしていた。 何度ころげ落ちても、けがをしないようであった。

こんなにも毛が好きだったので、私は人工の母親をつくってやることにした。

水牛の毛皮をまいて束にし、それを床から約三〇センチの高さにつりさげた。

最初は足を伸ばせばどこにでも毛があり、それをしっかりつかむことができるので、これは子供ミアスの気に入ったようであった。

私はこれで、この孤児(みなしご)を幸福にしてやれるだろうと思った。

しばらくは確かにそうらしかったが、やがてミアスは、いなくなった母親を思いだし、乳を飲もうとし始めた。

ミアスは毛皮にしがみついて、体を近づけ乳のありそうな場所をさがす。

しかし結局、口のなかに毛がつまるだけだったので、すっかり腹をたててキーキー叫びだす。

二、三回そんなことをくりかえし、やがてあきらめてしまうのだった。

ある日ミアスは、のどに毛をつまらせてしまって、ほとんど息がとまったかと思われた。

だが何度もゼーゼーあえいで、やっと生き返った。

私はこの模造の母親をほどいてしまって、子供ミアスの訓練をやめなければならなくなった。

一週間後、スプーンで餌をやるのかよいこと、またもう少し変化があって、固形の食事の方がよいことがわかった。

ビスケットを水で湿して、卵と砂糖を少しまぜたものや、また時には薩摩芋をよく食べた。

餌が気にいるか気にいらないかで、表情が奇妙に変化する。

それを見るのは、非常におもしろかった。

食べ物が好みにあった時には、くちびるをなめ、ほっぺたをへこませ、上目を使ってこの上ない満足の表情をする。

反対に食物があまり気にいらないと、舌の上でちょっところがして、味をかめすようなしぐさをして、次に口からだしてしまう。

同じ食物をやりつづけると、キーキーいってはげしく足でけり、むずかる赤ん坊そっくりである。

ミアスを飼い初めてから三週間後に、ミツクチ猿の子を手に入れることができた。

小さくはあったが活発で、自分で餌が食べられた。

私はこの猿をミアスと同じ箱にいれて飼ったが、二頭の動物はすぐ親友になって、どちらもこわがるなどということは、全くなかった。

子猿はミアスがどう思おうとおかまいなしに、その腹の上にすおり、ときには顔の上にのってしまった。

私がミアスに餌をやっていると、猿はそばにきて座り、こぼれたものをのこらず拾って食べた。

また時々手をのばして、スプーンから横取りしようとした。

私が餌をやりおわると、ミアスのくちびるについているのを取ろうとする。

それから今度は、口をひっぱってあけさせ、中に残っているのをさがす。

それがすむと、哀れなミアスの腹の上に、気持よい布団の上にでもいるような様子で座っている。 |

ミアスとミツクチ猿の赤ちゃん同士を一緒に飼う

|

ミアスはどうすることもできないで、この侮辱(ぶじょく)をたえしのんでいる。

ただ何か暖かい者がそばにいて、それを抱きしめることができるのを、よろこんでいるようであった。

しかし時には、仕返しをしようとすることもあった。

猿があゆみ去ろうとするとき、ミアスは猿の背や頭の毛皮、あるいは尾をしっかりつかんで、離すまいとした。

猿は何度もはげしくはねて、やっと逃げることができた。

年令にあまり違いがないと思われるとの二頭の動物のふるまいが、いかに違っているかをみるのは、興味があった。

ミアスはまだ、ほんの赤ん坊のように、あおむけのまま手足をばたつかせながら、よこずさりしていく。

手足で何かつかもうとはしているが、ちゃんと目的物のほうにむけることはできない。

不満足なことがあると、まだほとんど歯のはえていない口をいっぱいあげて、いかにも赤ん坊らしい鳴声で要求する。

子猿の方はこれとは反対に、たえまなく動きまわる。

かってに走ったり跳ねたり、周りのものにさわってみたり、どんな小さいものも手にとってよく調べたり、箱の縁に立ちあがったり、棒をよじのぼったりする。

そして食べられるものがないかと、こうして探している。

これほど著しい違いはないと思われるくらいで、しかも子供ミアスのほうが、ずっと赤ん坊らしいのである。

一ヵ月もたつと、ミアスはいくらか、一人で走る様子をみせはじめた。

床に寝かせておくと足で体をおしたり、ころがったりして動いていこうとした。

箱の中に寝かせると、縁のところでほとんど立ちあがり、外に転がり出たことも一度か二度あった。

体が汚れたままにされたり、お腹(なか)がすいたり、そのほか放っておかれた時には、大人の動物のような様子で、世話をしてくれるまで騒いだ。

家に誰もいなかったり、泣き声に注意してくれなかったりすると、しばらくおとなしくしていて、足音が聞えるとすぐ前よりはげしく泣きはじめた。

五週間後に、上の門歯が二枚はえた。

しかしどちらも、少しも大きくならなかった。

乳のような栄養のある食物をやらなかったためであろう。

米や米の水やビスケットは、ミアスにとってまずしい食事だったし、ココヤシの汁もミアスの胃腸には合わなかったのである。

そのためかこの哀れな小さな動物は、ひどい下痢をおこしたが、ひまし油を少し飲ませるとよくきいて、なおった。

それから一週間か二週間たって、前よりもっとひどい病気になった。

マラリヤそっくりの熱病の症状をおこし、そのうえ足や頭がむくんだ。

なんにも食べたがらなくなり、一週間後に死んだ。

私か飼い初めてから、三ヵ月ほどたっていた。

私はこのかわいい動物をうしなって、非常にさびしかった。

大人になるまで育てて、イギリスにつれかえろうとさえ、私は考えていたのである。

これは何ヵ月も、毎日私を楽しませてくれたのだった。

皮と骨格は標本にしたが、そのときこれが木からおちたさいに、一方の腕と足を折ったことがわかった。

しかし折れた場所はすぐついたようで、骨がくっついた部分が、いくらかふくれていた程度であった。

1.3 射たれたミアス top

さて、私はこの子供ミアスを捕えてからちょうど一週間後に、一頭の大人の雄ミアスを銃で射ち倒した。

私が昆虫採集からかえってきたばかりのところに、チャールズ(私がつれていたイギリス人の少年)が、息せききってとびこんできて、ゼーゼーいいながら叫んだ。

「急いで銃をもってでてきてください。大きなミアスがいますよ。」

「どこにいるんだ?」

私はとっさに銃をつかみながら、ききかえした。

幸い、銃には弾がこめてあった。

「すぐ近くですよ。やま(炭坑)にいく道のところです。逃げられないところですよ。」

そのとき家には、ダイアク人が二人いあわせたので、私は彼らをつれてとびだし、チャールズにはできるだけたくさん弾をもって、あとからくるようにいいつけた。

私が住んでいる開拓地から炭坑までの道は、丘の中腹を通っていて、いくらか上り坂であった。

丘のすそにはそれと平行して道路をつくるため、幅広く木を切りだおしてあって、シナ人が何人かそこで働いていた。

それだから、ミアスは木をおりてその道路をよこぎるか、それとも丘をのぼって、開拓地をまわっていくかしなければ、沼地の森林に逃げ込むことができなかった。

私たちはガサッとも音をたてないように気をつけて進み、ミアスがどこにいるかと耳をすませ、また時々立ちどまって木の上を見上げた。

まもなく、チャールズがかけつけてきた。それはちょうど、彼がミアスをみつけた場所であった。

私たちはそれぞれ、銃に弾をこめて、少し散開の態勢をとった。

しばらくして、私の頭上でごくかすかな物音がしたが、木の上をふりあおいでも、何もみえなかった。

だがもう一度、私は木の上で音がするのをきいた。こんどは、まえよりも大きかった。

大きな動物が隣の木に移っていくらしく、木の葉がざわざわゆれた。

私はすぐに皆を呼び集め、私が射つからみつけてくれと叫んだ。

ミアスは葉がたくさん茂った上にいたので、中々みつがらなかったが、とうとうダイアク人の一人が発見し、私を呼んで、上をゆびさした。

見上げると、赤毛の大きな体と黒い顔が、高い木の上にみえた。

どうして、みんながこんなに騒いでいるのかと、不思議に思っている顔つきであった。

ときをうつさず、私は銃をむけてうった。

しかしミアスはとっさに逃げてしまったので、命中したかどうか、確かめることができなかった。

ミアスは非常にはやく、また大きな音をたてて移動した。

私はダイアク人たちに、私が弾をこめるあいだミアスを見失わないように、跡をつけてよく見張っているように命じた。 この辺りのジャングルには、山から落ちてきた、角ばった岩のかけらがゴロゴロしており、また蔓(つる)植物がたれさがったり、からまったりしていた。

私たちは走ったり、よじのぼったり、はいずったりしながら、ミアスを追った。

道路に近いところで、シナ人たちが、高い木の上にいるミアスをみつけ、「やぁ、やぁ、オランウータンだ」と叫んだ。

木をおりなければ道路をこえられないのを知って、ミアスは丘のほうに戻りかけた。

私は、二発射った。

それからまた、道路のほうにいくのを追って、いそいでさらに二発、射った。

木の茂みと大きな枝とが、彼の体を半ば隠していたが、ちょうど私が弾をこめているとき、その見事な姿がチラッと見えた。

大きな枝の上を半直立の姿勢で動いており、非常に大きい奴であることがわかった。

道路のそばで、ミアスは、一番茂った木にとびうつったが、片足は弾丸でくだかれて、たれさがっていた。

彼は木の又のところにジッとして、茂みのあいだにひそみ、もはやあまり動こうとしなくなったように思えた。

私はミアスがそのまま死んでしまっては、大変だと思った。

もう夕方であったので、その日のうちに木を切りたおすことはできなかった。

私は、また、うった。

ミアスは逃げて丘をのぼり、少し低い木にうつらねばならなくなった。

そして一本の木の枝の上に、おちるのをふせぐ姿勢でうずくまり、死にかけているようにみえた。

私はダイアク人たちに、木にのぼってその枝を切るようにといったが、彼らはミアスは死んでいないで、自分たちにむかってくるといって尻込みした。

そこで私たちは隣の木を切り、たれさがっている蔓(つる)植物をひっぱり、なんとかミアスを動かそうとした。

しかしミアスは動かなかったので、木を切りたおすためシナ人に斧をもってくるようにたのませた。

その使いの者がまだかえらないうちに、一人のダイアク人が勇気をだして木にのぼった。

彼がミアスのそばにいくまでに、ミアスは他の木にうつり、枝や蔓の茂みのなかに見えなくなった。

幸いその木は小さかったので、斧がくるとすぐ切ってしまった。

ところがジャングルは木がこんでいるので、周りの木にもたれかかって、斜めになっただけだった。

ミアスは身動きしなかった。まだ、五、六本も切らねばたおれてきそうになかったので、とうとう、夕方までにミアスを捕えることができないのではないかと思われた。

最後の手段として、つる植物をひっぱって木をはげしくゆすった。

それでもだめかと思ったとき、巨人がふってきたかのように、ものすごい地響きをたててミアスがおちた。

実際それは巨大で、頭も体も人間の男ほどであった。

ダイアク人が「ミアス・チャパン」あるいは「ミアス・パパン」と呼んでいる種類のもので、顔の皮膚が左右ともたるんで、皺(しわ)になっていた。

シナ人たちが棒にミアスをむすんで、家まで届けてくれた。

2 スマトラの旅(一八六一年十一月より一八六二年一月まで)

top

2.1 ロボ・ラマンヘの採集旅行

私はバタビアからシンガポールにむかう汽船で、ムントックについた。

バンカ島の中心の港町である。

上陸してすぐ、ここは丘が多く岩がゴツゴツし乾燥していて、森林の貧弱な土地であることがわかった。

昆虫をさがしたが、きわめてわずかしかいなかった。

ここからかなり大きい帆船で海峡をよこぎり、パレンバン川の河口にたっした。

そこにある漁村で漁船を雇い、約一六〇キロ近く上流にあるパレンバンにむかった。

風が強くまた風向きがよいときのほかは、潮にのって進むほかなかった。

両岸は水をたたえたニッパヤシの沼ばかりで、錨をおろして停まっているときは、しごく退屈であった。

パレンバンに到着したのは十一月八日で、私は紹介状をもってたずねた医師の家に泊めてもらった。

採集によい場所はどこかとたずねたが、誰も皆もっとずっと先にいかなければ、水のない森林はないといった。

今はちょうど、かなり奥地まで水のでている季節だというのである。

どうしたらよいか考えているうちに、一週間たってしまった。

パレンバンは湾曲した川に沿って、長さ五キロか六キロ半もある大きな町であった。

川幅はグリニチ(イギリスにある町)付近のテームズ川ほどあるが、家が川の上に突き出ているので、せばめられている。

原住民は本当のマレー人で、水のあるところではけっして陸地に家をつくらず、またボートで行かれるところへは歩いて行くことはしない。

シナ人やアラビア人もかなりいて、いろんな商売をしている。

ヨーロッパ人は、オランダ政府の役人と軍人ばかりである。

町は川のデルタ(三角州)の先端に位置している。

町と海とのあいだには、高潮時にもかくれない陸地がわずかある。

さらに奥地にむかっては、主流の岸も数多くの支流の岸もみな沼地で、雨期にはかなり奥まで水にひたされてしまう。

町から約四・ハキロのところに小さい丘があり、その頂上は原住民たちの聖地である。

そこには美しい木が茂り、リスがたくさんいて人にかなりなれている。

パンのかけらや果物を手にもってだすと、木から走りおりてきて、口にくわえ大急ぎで逃げていく。

いつも尾を上に立てており、その尾には灰色、黄色、茶色の毛の輪があって、かわいらしくみえる。

マレー人が野生動物に安心感をもたれやすいのは、彼らの人なつこい性質によるものだが、また彼らの動作がゆっくりしており、活動よりも休息を好むところにも原因があるのであろう。

少年は年長の者のいうことにしたがい、ヨーロッパ人の少年のようないたずらをしたがらない。

もしもこれがイギリスの村であったら、たとえ教会のすぐそばでも、なれたリスがいつまで木の上にいられるだろうか。

リスどもはすぐに追いまわされて逃げ出すか、罠(わな)で捕えられて、輪回し篭(わまわしかご)に入れられてしまうであろう。

私は方々聞き回ったあげく、パレンバンから一日行程ほど川をさかのぼったところから軍用道路があって、山地までたっしており、ペンコーレンまでもいかれることを知った。

私はこの道によって、なんとか採集のできるところまで、行ってみることにきめた。

出発したのは早朝であったが、道路の起点であるロロクに着いたのは、真夜中であった。

私はそこに数日いたが、その近くの土地で、水をかぶっていたいところはすべて耕作されており、たった一つの森は沼になっていて、いまは入れないことがわかった。

私かここで捕えた鳥で、私のまだ見たことのなかったものは、きれいな尾長オウムだけであった。

この土地の人たちは、ここから一週間も旅をしても、どこも同じようなところで、高地の森などはないといったので、私は、あちこちあるきまわるのはむだではないかと思いはじめた。

だがついに一人の男が、四〇キロから四八キロぐらい離れたレンバン地方に行けば、森があると話してくれた。

道路は一六~二〇キロごとに、きちんと区切りがしてある。

先々に使いを出してクーリー(人夫)を頼んでおかなければ、一日にこの一区切りずつしか進めない。

区切りの駅ごとに旅客の宿があり、クーリー小屋と、厩(うまや)が付属している。

またそこには、六人から八人の男が、いつも見張りをしている。

私は午前中に一六キロから二〇キロのゆかいな旅をし、午後は村々をあるきまわった。

どこでも、形式ぬきで借りられる家があった。

三日後に、モエラドゥアに到着した。レンバン地方の最初の村である。

土地はかわいていて起伏があり、森林は見事に茂っていた。

それで私はしばらくここにとどまって、付近を調べることにした。

駅の真向いに小さいけれど深い川があり、よい水あみ場があった。

村を出たむこうに美しい森があって、その中を道路がはしっている。

その上に巨大な木が影をおとしている。

しかし二週間いても、昆虫採集によい場所がみつからず、鳥もマラッカ島に普通にいるもののほかには、めずらしいものはいなかった。

そこで私は、ロボ・ラマンにいった。

ここでは見張り小屋が、三つの村のどれからも一・六キロはなれた森のなかにあった。

これは私にとって、都合のよいことであった。大人や子供が、物見だかく集ってこなかったからである。

それらの村々や周りの耕地を、いろいろ調べて歩くこともできた。

スマトラのマレー人の村は特徴があって、また非常に美しい。

広い土地の周りを高い柵でかこみ、その中の方々に家がちらばって建てられている。

丈の高いココヤシの木が、家々のあいだに茂り、地面には草はなく、ふみならして平らにしてある。

家の柱の高さは約二メートルで、よい家は板づくり、他のものは竹づくりである。

板づくりの家にはかならず彫り物がしてあり、屋根の傾きが急で軒がある。

床は竹をわったものでつくってあって、どちらかといえば不安定である。

家具のようなものは見当たらない。

椅子も机もなくただ床の上に敷物があって、人々はそこに座ったり寝たりしている。

村はみたところ非常に清潔で、首長の家のまえは大抵きれいに掃除してある。 |

スマトラのマレー人の家

|

しかしどの家にも、床の下にごみなどを捨てる穴があるので、とても臭い。

そのほかの点では、マレー人はきれいずきである。

スマトラの村ではどこでも、食物に非常にこまった。

野菜のできない季節であったし、やっと手にいれた山の芋も固くて食べられるものではなかった。

ニワトリもあまりいなかったし、果物といえば貧弱なバナナだけだった。

原住民たちは(少なくとも、雨期には)、米ばかり食べていた。

米を煮て日に二回、塩とトウガラシをつけて食べるのが、一年の大部分なのである。

これは貧乏のためではなくて、習慣であった。

女や子供たちは、銀の腕輪を腕からひじまでつけ、銀貨を一〇枚以上も首からつりさげたり、耳からたらしたりしている。

ロボ・ラマンは、スマトラの東端部の中ほどにあって、西にも南にも東にも、海まで一九二キロである。

土地には起伏があるが、山や丘というほどのものはない。

岩はなくて土は赤くてもろい粘土である。

多くの川が横切り、開墾地と森林が美しい区画をなし、森林には果樹がたくさんある。

どちらの方向にも道がつうじている。

博物学者には収穫のゆたかなはずの土地で、適当な季節であれば多くの採集ができるにちがいない。

だが今は雨期で、一番よい場所でも昆虫はわずかで、また木の実がうれていないため、鳥もあまりいなかった。

一ヵ月の採集のあいだに、鳥の新種は三種か四種しかえられなかった。

しかし、めずらしく興味のある鳥の標本をうることはできた。

蝶の採集はそれより成功で、数種の新種がえられた。

非常にめずらしくて、美しい昆虫も、たくさんとることができた。

では次に、特に興味のある蝶の二種についてかかることにしよう。

2.2 蝶の擬態(ぎたい)

top

一つはアゲハ蝶の一種で、パピリオ・メムノンという学名のものである。

暗黒色で、それに明るい灰色がかった青のうろこが筋になり、あるいは斑点になって色どっている。

美しく立派な蝶である。

羽を広げると約一三センチあり、後羽は丸みがあって縁が扇形になっている。

以上は雄の特徴で、雌は非常にいろいろである。

この同じ種の蝶の雌が、いくつかの違った種だと思われていたこともあった。

大別すると雄に形が似ているものと、羽の形が雄と全く違うものとの二種類になる。

初めの種類のものは、色の変異がはなはだしい。

ほとんど真っ白のところに、黄と赤の斑点をもつものがある。

だがこういう変異は、蝶ではしばしば見られるものである。

第二の種類はもっとずっと特殊なもので、とても同じ昆虫とは思えない。

後羽は長くのびて、大きなスプーン形の尾のようなものをつくっている。

雄や普通の雌には、こういうものは全くない。

そして雄や普通の雌にみられる暗青色の色どりはなく、白あるいは黄褐色の筋や、斑紋が後羽の大部分の飾りになっている。

この雌は(飛んでいるとき)属は同じだが種の違っている蝶(パピリオ・クーン)によく似ているが、それはこの色どりのためである。

これはベーツ氏(ヘンリー・ウォルター・ベーツ、一八二五~九二年。イギリスの昆虫学者。ウォーレスの友人で、昆虫学を学び蝶類を主として昆虫の擬態を研究した)が充分に説明している擬態の一例である。

この類似が偶然でないことは、つぎのことでわかる。

北インドではパピリオ・クーンはいなくて、そのかわりによく似たパピリオ・ダブルディイがすみ、それでは斑点が黄でなく赤であるが、この北インドにいるパピリオ・メムノンの変種では、後羽に尾のある雌の斑点がやはり赤なのである。

真似られている方の蝶は、何かの原因で鳥に食われない。

パピリオ・メムノンの雌は、それに似ることによって、鳥の攻撃をまぬがれるのである。

だがそれにしてもこのように違った二種類の雌が、同じ親から生れるということは、全く不思議である。

あるオランダ人の昆虫学者が、ジャワでこの蝶の同じ雌からうまれた一腹の幼虫を飼って育てた。

それらの幼虫から雄も生じ、後羽に尾のある雌も尾のない幼虫も生じた。

それらの中間の性質をもつものは、生じなかった。そして私たちは、いつもそうなると考えてよいのである。

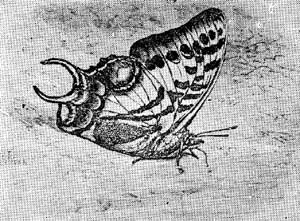

さて私の注意をひいたもう一種の蝶は、コノハ蝶の仲間のカリマ・パラレクタである。

羽の上面は見事な紫色で、それに灰色の部分がまじり、また前羽には濃いオレンジ色の幅広い横線があって、上からみると非常にめだつ蝶である。

森や木の茂みにたくさんいるのに、中々捕まらなかった。

この蝶はちょっと飛ぶと、すぐに茂みの枯葉のあいだに入ってしまう。

そうするとどんなに注意ぶかくさがしても見つからない。

そのうちまた突然飛び立ち、再び同じように隠れてしまう。

やがてついに、私は蝶がちょうど停まったところを見ることができた。

それでもなお、ちょっと蝶の姿を見失ったくらい、蝶は枯葉そっくりの様子で枝に停まっていた。

よっぽど注意して見ても、だまされてしまうであろう。

私はいくつかの標本をえて、このおどろくべき類似を調べることができた。

前羽の端は細くとがり、熱帯の低い木々高木の葉の多くのものに似ている。

後羽はもっと丸い感じで、ただうしろ端に、短い尾のようなものがある。

この二つのとがった点をむすんで、黒っぽい曲線が走り、木の葉の真中の筋に似ている。

この曲線から両側に、葉の横脈に似た筋がたくさんでている。

この種に近いものにもこういう模様があるが、この蝶では全く葉脈にそっくりである。

色も枯葉によく似ている。

この蝶はいつも枝に停まり、枯葉にまじっている。

両側の羽をぴったりくっつけていると、中ぐらいの大きさの葉と区別できない。

後羽の尾が葉柄(ようへい)のようになっている。

蝶は足で停まっているのではあるが、これは木の枝や繊維にまじって目立たない。

頭と触角はうしろにそらせて、羽のあいだに入れすっかり隠してしまう。

これらのことが一つになって、いかに完全な変装を蝶にさせているかをみると、だれでもおどろかずにはいられまい。

しかも蝶は、この変装を利用する習性をもっているのである。

これが身をまもる擬態であることは、疑いない。

飛ぶときは力強くて早いから、飛んでいるときに敵に捕えられる心配はあまりないが、停まっている時にも目立つ姿であったら、熱帯におおい食虫性の鳥や爬虫類のため、たちまち滅ぼされてしまうであろう。

インドにはこれに近縁のカリマ・イナキスという蝶がすんでいて、ヒマラヤ地方でたくさんとれる。

個体ごとにみな違ってはいるか、どれもみな枯葉に似ている。

小さい黒点の集った斑紋があって、葉の表面に菌類がくっついたのに似ている。

初めてそれらの蝶をみたときには、蝶に菌がはえたのだとしか思われないくらいである。

もしもこのように並はずれた適応がこれ一つだけであったら、それに説明をあたえるのは非常に困難なことであろう。

これはおそらく、擬態のもっとも完全な例ではあるが、しかし自然界には、これと同様の類似の例が何百もある。

それらの例にもとづいてこうした適応が、しだいにできあかってきたという説をたてることができる。

ダーウィン氏が有名な著作『種の起原』でたてた、変異の原則と自然選択すなわち適者生存の原則とが、このような説のもとになっている。

2.3 猿の生活とサイ鳥の習性 top

スマトラには猿が多くいて、ロボ・ラマンでは駅の小屋の上の木にも始終いたから、私は猿がはねまわる様子をよく観察することができた。

もっとも多いのはセムノピテクスの二種で、いずれも体が細くて尾が非常に長い。

銃でうたれたことなどはあまりないので、かなり大胆である。

原住民だけしかいないときには、全く用心していない。

しかし私が見にでていくと、ちょっとのあいだ見ていて、逃げてしまう。

一本の木の枝からそれより少し低い木に、すごい勢いで飛び移る。

強そうなリーダーが、まず勇敢に飛んだあとがら、他のものたちがいくらかモジモジしながら、つづいて飛ぶのを見ているとおもしろい。

最後の一頭か二頭が決心がつかずに、みんながいなくなるまで飛べないで、取残されしまうことがある。

置き去られたものは、やけになるのか、気が狂ったように飛び上る。

そしてときには、木の枝のあいだから、地面にドシンと落ちてきてしまう。

類人猿である手長猿の一種シャマンもたくさんいるが、普通の猿よりはずっと臆病である。

原始林にすんでいて、村にはでてこない。

小さい手長猿のヒロバテス(シャマンも、いまはヒロバテスと呼ばれている)と近縁のものだが、それよりかなり大きい。足の第一指と第二指がほとんどくっついてしまっている点も、違っている。

ヒロバテスよりはゆっくり動き、木にいる場所もひくく、それはどものすごくは飛ばない。

だがそれにしても、やはり非常に活発で、約一メートルの身長の大人で、広げた手の先から先まで一・七メートルもあるその長い手で、すばやく木から木に飛び移る。

私は原住民か捕えた一頭のシャマンを買った。

そのシャマンは怪我をするくらい、きつく縛(しば)られていた。 |

シャマン

|

初めは荒々しくて噛もうとした。

しかし縛ってあるひもをとき、ベランダの下に二本の棒をさげて、ぶらさがれるようにし、一本の棒にとおした輪につけた短いひもで、シャマンを結んで動きやすくしてやると、いくらか満足したようであった。

棒にぶらさかって、すばやく体をゆすったりした。

木の実ならなんでも食べ、また米を食べた。

私はこのシャマンをイギリスに連れて帰ろうと思ったが、出発の直前に死んでしまった。

最初は私にむかって歯をむいたので、手なずけるため、いつも私が餌をやるようにしていた。

だがある日、餌をやっているとき、あまりひどく私に噛(か)みついたので、とうとう我慢できなくなって、きつく打ってしまった。

私はあとで、それを後悔した。

そのときからシャマンは、前よりさらに私を嫌うようにたってしまったのである。

私がやとっていたマレーの少年たちと遊ぶことは、気にいっていた。

少年たちと一緒に、何時間も棒から棒に飛んだり、ベランダの軒の木に捕まったりして、あきずに遊んだ。

オランウータンがスマトラにすんでいることは知られており、実際にオランウータンが初めて捕まったのもスマトラであるから、私は方々でオランウータンのことをきいてみた。

ところが、原住民でオランウータンのことを知っている者はいなかった。

またオランダ人の役人にも、オランウータンのことを聞いたものがなかった。

スマトラ東部の、平らな森林地帯には、いかにもオランウータンが住みそうだが、実はこの地方にはいなくて、原住民ばかりが住む西北部だけにいるのであろう。

スマトラにいるほかの大きな獣は象とサイで、そのすむ地域はかなり広いが、象は近年著しくへっており、耕作がすすむにつれて追いやられていくようである。

ロボ・ラマン付近では、ときに牙や骨が森林のなかでみつかるが、生きた象は今は見られない。

サイはまだたくさんいて、私はたびたび、足跡や糞(ふん)をみつけた。

あるときはサイが餌を食べているのにであった。

サイは下草の茂みのあいだから私をちょっと見ただけで、密林の木をへしおりながらいってしまった。

私は原住民が拾ってきたサイの、非常に完全な頭骨と、多くの歯を手にいれてもっている。

コウモリ猿を私はシンガポールやボルネオでも見たが、ここにはもっとたくさんいる。

この動物は足指や長い尾の先にいたるまで、体の周りに広い膜をもっていて、それで木から木へ、空中を斜めに飛ぶことができる。

少なくとも昼間は動きがにぶく、木を六〇~九〇センチも走りのぼると、もう動けないかのように停まってしまう。

昼間は木の幹につかまっている。

不規則な白い斑点のあるオリーブ色あるいは茶色の毛皮が、縁になった木の皮によく似ていて、確かに身をまもる役をしている。

ある明るい夕方に、私は一頭のコウモリ猿が飛ぶのをみた。

それはまず木の幹を走りのぼり、あまり茂っていないところで停まり、他の木にむかって斜めに滑走した。

コウモリ猿は、その木の根元から少し上のところに着き、すぐにその木にのぼりはじめた。

二本の木の距離をはかってみたら、約六五メートルあった。

おりた高さをざっと見積もると、三五メートルないし四〇メートル以上ではなかった。

たぶん、この動物は、空中を飛んでいるあいだに、体の向きをなおすことができるのであろう。

そうでなければこんなに長い距離をとんで、正確に目的の木の幹にたっすることはできないであろう。

コウモリ猿は木の葉をたべ、大きな胃と長くてまがりくねった腸をもっている。

脳は非常に小さいが生活力が強くて、普通の方法では中々殺せない。

尾で物をつかむことができて、これは餌をとるたすけになっていると思われる。

一度のお産で生まれるのは一頭だけだといわれているが、私もそれを確かめることができた。

あるとき一頭の雌を銃で射ち殺したが、その胸にはまだ目もひらかず毛もはえていない小さい子供が、固くしがみついていた。

その裸でクシャクシャした子の姿は、有袋類(カンガルーなど)の子に似ていた。

コウモリ猿(これは、狐猿の仲間である)は、有袋類から移り変る姿をしめしているのである。

背中から前後の足や膜にひろがる毛皮は、毛が短くてやわらかく、チンチラに似ている。

私は水路でパレンパンに戻った。

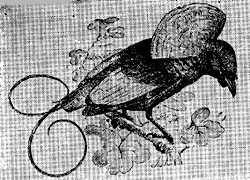

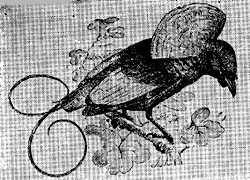

ボートに水が入るのをなおすため、ある村に一日泊ったとき、大きなサイ鳥の雄や雌や、ひなをみることができた。

私はみんなに銃をもたせて、射ちにやった。

私が朝食をとっているとき、彼らは一羽の大きな雄を獲物にして戻ってきた。

このサイ鳥を射ったという男の話では、木の中の穴に閉じ込められた雌に餌をやっていたところだったという。

私はこの鳥のそういうおもしろい習性の話を、何度も読んでいたので、すぐに原住民たちをつれてその場所にいってみた。

小川や沼を渡っていくと、一本の大きな木が水面にかぶさるように立っていた。

その木の幹の六メートルほどの高さのところに、小さな穴があった。

そこには、ひとかたまりの泥のようなものがあったが、皆はそれで大きな穴の口をふさいであるのだといった。

まもなく中からガーガーという鳥の鳴声が聞え、白いくちばしの先がみえた。

「木にのぼって、鳥と卵かひなをとってきたものには、一ルピーやろう」と、私はいってみたが、皆とてもだめだといって、木にのぼろうとしなかった。

私は、失望して戻った。

だが一時間もたたないうちに、大きなしわがれた鳥の鳴声が聞えた。

穴の中にいたサイ鳥の雌と一羽のひなを、誰かが捕えてきたのである。 |

サイ鳥の親子

|

ひなは鳩ぐらいの大きさであったが、体のどこにも羽毛がなくて、全く奇妙な姿であった。

ぶくぶくして、やわらかく、皮膚はすき通っていた。

ゼリーの袋に頭と足をくっつけたようで、とても鳥とは思えなかった。

雄、雌と卵を木の穴にぬりこめ、ひなが巣立ちするまで雌に餌を運んでやるというこのとっぴな習性は、大きなサイ鳥の数種に共通したものである。

これこそ「小説よりも不思議な」博物学上の事実である。

3 アンボイナ(一八五七年十二月、一八五九年十月、一八六〇年二月)

top

3.1 アンボイナの美しい海とゆたかな森

|

モルッカ諸島はインドネシアのセレベス島とニューギニア島の間にある。

|

アンボイナ(アンボン)の地図

|

パンダ島から、モルッカ諸島の中心の町アンボイナ(現アンボン)までは、二〇時間でいかれる。

これは東方におけるヨーロッパ人の居住地として、もっとも古いものの一つである。

島はあいだにいりくんだ海のため、ほとんど二つに別れ、幅一・五キロの砂地でつづいているだけである。

そのため西側が大きな湾になり、アンボイナはその南岸にある。

私はモルッカ島の医官をしている、ドイツのモーニケ博士への紹介状をもっていった。

彼は博物学者でもあった。

博士は親切に私をむかえ、私がアンボイナに滞在している間、自分の家にすまわせてくれた。

博士は自分の部下であるドレシャル博士に紹介してくれた。

この人はハンガリー人で、昆虫学にもくわしかった。

彼は肺病で容態がよくなかったが、それでも仕事をしていた。

夕方、モーニケ博士は私を知事ゴルトマン氏の官舎につれていってくれた。

知事も非常に親切で、あらゆる援助を約束してくれた。

アンボイナの町は、たくさんの道路が直角に交差し、両側は花の咲く低木の垣根になっている。

それにかこまれて、シュロや果樹にだかれるように、田舎ふうの家や小屋がある。

どちらをむいても、丘や山々があり、朝夕、砂地で木かげの道を散歩するのは、とても気持のよいことであった。

島には活火山はなく、いまは普段は地震も多くない。

しかし、これまでに何度も大地震があり、これからもあるかもしれないといわれている。

奥地に旅行する準備のあいだ、私は二人の医師と楽しく日をすごした。

モーニケ博士は、甲虫の類を集めていたが、ジャワ、スマトラ、ボルネオ、日本、アンボイナで採集した標本をたくさんもっていた。

日本の標本は、一番興味がふかかった。

博士は長崎に航海し、そこから陸路で江戸(いまの東京)にいったのであった。

日本人の性質や習慣を、よく知っていた。

きわめて値段のやすい木版画をたくさん集めてもっていたが、日本のあらゆる風景や風俗が描かれてあった。

雑に描かれてはいるが著しい特徴があり、ユーモアに富んだものもあった。

博士はまた、日本の植物の色彩画も集めていた。

これは日本の婦人が描いたもので、またとない見事な作品であった。

茎も枝も葉も一筆でかかれているのに、非常に複雑な植物の特徴がよくあらわされており、茎や葉のつきぐあいは、きわめて科学的にかかれていた。

島の北部の奥地にある新しい開拓地で、粗末な小屋に三週間泊るだけの用意を整え、やっとのごとで、舟を一艘と何人かの男を雇うことができた。

というのは、アンボイナの人間は怠け者ぞろいなのである。

湾をよこぎってわたると、それは美しい川のようで、水は澄んでいて、さまざまの見事なながめを私にみせてくれた。

海底には、サンゴ、カイメン、イソギンチャクなどがびっしり生育していた。

千変万化の形をしめし色はあざやかであった。

深さは六メートルから一五メートルで底に起伏があり、水中には青や赤や黄の魚がいろいろな斑紋(はんもん)や縞をつけておよぎ、表面近くには橙色やバラ色で透明な、大きいクラゲが浮んでいた。

何時間ながめていても、見飽きない光景であった。

この美しさやおもしろさを、書きあらわすことはできないであろう。

サンゴ海の驚異について書いたどの本も、この光景を一見するのにおよばない。

おそらくアンボイナの湾は、サンゴや貝や魚などが、世界じゅうで一番豊富な場所であろう。

湾の北岸から広くてよい道路が、沼地、耕地、森林を抜け丘や谷をわたり、島の反対側までたっしている。

サンゴでできた岩が、いたるところに現れている。

森林の植物の種類は非常に豊富で、シダもシュロもおい茂り、木にまきつくトウは、また、巨大な木々からたれさがって、花飾りのようになっていた。

私の借りた家は、広い開墾地のなかにあって、この開墾地の一部には、すでに若いカカオやバナナの木が植えられ、のこりは枯れ木や、半分焼けこげた木でいっぱいになっていた。

またそのそばには木が切られたばかりで、まだ焼かれていない土地があった。

私が通ってきた道はこの開墾地の脇に沿っていて、さらに丘をこえた原始林のなかに入っていく。

私の住居は簡単な小屋のようなもので、前面には囲いのないベランダがあり、そのうしろに小さくて暗い部屋が二つある。

地面から一・五メートルの高さにつくられ、粗末な階段でベランダの中央にのぼるようになっている。

壁と床は竹でつくられ、机が一つ、竹の椅子が二つ、寝椅子が一つおいてある。

私はすぐいい気持になって、新しく切り倒した材木にむらがっている昆虫の採集にかかった。

ヨーロッパ人にまだほとんど採集されていたい昆虫が、つぎからつぎにとれる喜びは、昆虫学者でなくてはわからないであろう。

森の木かげ道には、美しい蝶がたくさんとんでいたが、なかでもアゲハ蝶の一種で青く輝くパピリオ・ウリセスが、特に目だつものであった。

体をゆるやかにくねらすようにして飛んでいる。

大きくて羽に尾のようなものがあり、キラキラした色をしているところなど、いかにも熱帯の昆虫らしかった。 |

ワイギュー島の私の家

|

3.2 蛇騒動 top

私は晩には、いつもベランダで本を読むことにしていた。

そうしていて、灯火に集ってくる昆虫を捕えようというのである。

ある晩九時頃、私は頭の上で奇妙なざわざわという音を耳にした。

何か大きな動物が、屋根の上をゆっくりはっていくような音であった。

音はすぐにやんだので、私はそのことを忘れてベッドに入ってしまった。

翌日の午後、私が一日の仕事につかれて、書物を手にもちながら寝椅子に横になっていると、頭の上になんだか大きなものがみえた。

少し注意してみると、黄色と黒の模様が目にはいった。

私はそれは、たぶん亀の甲で、屋根と柱のつぎめをふさぐために置かれたたものであろうと思った。

なおみつめていると、突然それが、大きな蛇であることがわかった。

蛇はとぐろをまいていて、まんなかに目がひかっているのもみえた。

前の晩の音は、この蛇のためだったのである。

大きな蛇が家の柱をはいのぼり、私の頭上九〇センチたらずのところを通り、屋根にいごこちのよい場所をみつけていたのに、私は一晩中その下でぐっすり眠っていたのである。

私は家の外で鳥の皮をはいでいた二人の少年をよび、「屋根に大きな蛇がいるぞ」と怒鳴った。

私が少年たちに蛇をみせると彼らは大いそぎでとびだし、私にも出てきてくださいと叫んだ。

二人ともすっかり怖がってしまっていたので、私は農園で働いていた人たちを呼んできた。

すぐ五、六人が集り、家の外で相談をはじめた。

その中の一人は、蛇のとても多いプール島からきている者であった。

彼は「蛇をだしてしまおう」と言って、てきぱきとその仕事にとりかかった。

彼はトウで丈夫な輪をつくってもち、一方の手には棒をもって、その棒を蛇の鼻先につきつけた。

すると蛇は、ゆっくり、とぐろをときはじめた。

そこでその男は、輪に蛇の頭をくぐらせ、胴のほうにすべらせていって、蛇を下にひきずりおろした。

蛇は椅子や柱にまきつき、大乱闘になった。

だが男は、ついに蛇の尾をつかまえ、いちもくさんに家の外に駆け出した。

あまり早いので、蛇は、すっかりあわてたようだった。男は、蛇の頭を木にたたきつけようとした。

しかしそれは失敗して、蛇はすりぬけ倒れた木の下にピッタリ身をくっつけた。

蛇は再びつきだされ、プール島の男はその尾をつかまえ、すばやく走りながら、蛇をふって木に頭を叩きつけた。 |

一人の勇敢な男が大蛇の尻尾を捕まえて引張って走り、

大蛇をやってける。

|

そうしておいて斧でやすやすと蛇を殺した。

蛇は四メートルもある大きなやつで、犬か人間の子供でも飲めそうなほど太かった。

3.3 カワセミと黄金虫 top

鳥はそれほどたくさんは採集できなかった。

ここの鳥のなかで一番注意をひかれたのは、美しい濃赤色のローリー鳥(エオス・ルブラ)であった。

この鳥は大群をなして農園にやってくる。

そして花の咲く木にすずなりのようになって停まる。その花の蜜を吸いにくるのである。

私はラケット形の尾をした、アンボイナのカワセミの標本も得た。非常に特徴があって、美しい鳥である。

普通のカワセミは尾は短いが、このカワセミは尾羽の中央の二枚が非常に長くのび、細くなっているが、さきがスプーンの形に広がっている。

普通のカワセミが水面から魚をすくいあげていくように、空から矢のようにまいおりて、昆虫や陸生の貝をついばみ、また舞い上がっていく。

こういうカワセミは、モルッカ諸島、ニューギニア、オーストラリア北部だけにすんでいて、一〇種が知られている。

アンボイナのものはその中でもっとも大きく、また立派である。

尾の先まで、たっぷり四〇センチある。

くちばしはサンゴのように赤く、下面は純粋の白である。

背中と翼は濃い紫で、肩、頭、えり首は薄青色である。

背中と翼の上面にも、同じ色の斑点がある。

尾は白く、羽毛のはしは少し青色になっている。

私は日曜に、アンボイナの一紳士の招きをうけて、貝と魚の標本をみにいった。

魚の種類のおおいことと、美しいことでは世界のどこにも比をみない。

有名なオランダの魚学者ブレーカー博士は七八〇種を記載しているが、これはヨーロッパの海や川にいる魚の種類と同じくらいである。

貝の俚類も非常に多く、世界でもっともきれいなものをふくんでいる。

特に私をおどろかせたのは、潮吹(シオフキ)と牡蠣(カキ)で、変種が多く皆とても美しい。

貝はずっと前から、アンボイナの商品であった。

原住民たちは貝をとってきれいにし、ここにきた訪問者がそれを買っていく。 |

ラケット形の尾をもったカワセミ

|

私は一月四日にアンボイナを去って、テルナテにいったが、二年後の一八五九年十月に、またこの島にきた。

私は(それは、私の本意ではなかったのだが)、パリで二ヵ月くらした。

これはアンボイナの島の二つの部分をつなぐ陸地のところにある。

村は陸地の東側にあって、海をへだててハルーカ島がみえる。

ここには美しい蝶のオルニトプテラ・プリアムスや、ラケット尾のカワセミや、首の輪のあるローリーが、たくさんいるときかされた。

だが実際には、その蝶はみることができなかったし、鳥も多くはなかった。

それでも、二、三の鳥のよい標本をうることができた。

また、足が長く美しい黄金虫の一種ユーキルス・ロンギマヌスは、私を喜ばせた。

この昆虫は、サトウシュロの樹液を飲みにきているところでなければ、捕えられない。

動きのにぶい昆虫で、巨大な前足でゆっくり、体をひっぱっていく。

二月二十日に、私はアンボイナに最後の別れをつげ、セラム島とワイギュー島にむかった。 |

うつくしい黄金虫のユーキルス・ロンギマヌス

|

4 ニューギニアにて(一八五八年三月より七月まで)

top

4.1 ドレー港への船旅

私は、一八五八年三月にギロロ島からテルナテ島にもどり、待ち望んでいたニューギニアへの旅行の用意をした。

私は四人の従者をつれていくことにした。アリは、私の従者頭である。

ジュマート(フライディ)はテルナテ島の若者で、銃を射つ役をする。

ラハギは頑丈な中年の男で樵(きこり)をしたり、また、昆虫採集の助手をしたりする。

それに、ジャワ人の料理人ロイザがくわわる。

私は行先のドレーでは、自分で家をたてねばならないことがわかっていたから、私はカジャンというタコノキの葉でつくった、水をとおさぬ敷物を八〇枚もっていくことにした。

上陸したときにはそれで荷物をつつみ、家をたてるさいには屋根をふく助けにするのである。

三月二十五日に帆船ヘスター・ヘレナ号で出発した。

この船は私の友人ドウイベンボーデン氏の持ち物で、ニューギェア北岸の商業用の航海に従事している。

海はしずかで微風があり、三日でギロロ島の南岸ガネに到着した。

ここで水を補給し、また必要な品を少し買い整えた。

ニワトリ、卵、サゴヤシのでんぷん、バナナ、薩摩芋、力ボチャ、トウガラシ、魚、鹿の干し肉などを手に入れることができた。

そして三月二十九日の午後、ドレーにむけて出帆した。

しかしその航海は楽ではなかった。このような赤道真近ではモンスーン(季節風)の向きがたえず変る。

ギロロ島の南をまわっていくときは、海はしずかで時々かるい風がふき、そして海流は反対むきであった。

そのため私たちは、五日間もギロロ島とポッパ島の中間にあるおなじ島々をながめていなければならなかった。

ついでスコール(突風)がきて、そのおかげで私たちは、ダンピア海峡の入口に運ばれた。

海峡にはいると再びしずかになり、三日間かかって海峡をとおりぬけた。

そのあいだに、ワイギュー島とパタンタ島、つまり左右から原住民がカヌーをこぎよせて、めずらしくもない貝だの、シュロの葉の敷物だの、ココヤシだめ、カボチャだのを売りにきた。

どれ、言い値はとてもたかかった。

彼らは、これらのものを、鯨とりの船やシナ人の船に、実際の値段の十倍もの価格で売りつけているのである。

カヌーはとても幅がせまくて、横木をつけてある。一人しかのっていないカヌーもあった。

岸から一三キロも一六キロも、一人でこぎだしてくるのを、なんとも思っていないようであった。

この人たちはパプア人で、アルー諸島の原住民によく似ている。

海峡をとおりぬけて太平洋にでたとき、テルナテ島をでてから初めて、きまった方向にふく風にであった。

しかしそれは、前進には役にたたない風で、私たちはそれにさからい、ニューギニアの岸に近づいたり、そこから離れたりをくりかえした。

私は奥地にむかって、次々に重なってそびえるニューギニアの山々を、深い興味をもってながめた。

そこには、文明人の足はまだしるされていないのである。

ここに、ヒクイ鳥と木登りカッガルーの国がある。

ここの暗い森林には、あらゆる鳥のなかでもっともすばらしく、もっとも美しい極楽鳥がすんでいる。

もう二、三日もすれば、私はこれらの動物や、そのほか同じように美しい昆虫たちを、追って歩くことができるであろう。

だがなお幾日か、海はしずかでかるいむかい風がふきつづけた。

四月十日になって、西の微風がふきはじめた。

つづいて夜のあいだスコールにみまわれ、船はドレー港の外にくぎづけにされた。

翌朝、私たちは入港し、マンシナムという小島の沖に錨をおろした。

この島にはドイツ人の宣教師が二人――オットー氏とガイスラー氏――住んでいる。

オットー氏はすぐ船に挨拶にきて、「上陸して、一緒に朝食をとりませんか」と誘ってくれた。

私たちは上陸して、彼の同僚、つまりガイスラー氏にひきあわされた。

この人は、足のかかとにひどい腫物ができて、六ヵ月も家からでられないでいたのである。

宣教師は二人とも職人で、原住民のあいだではもっと上流の人よりも役にたつだろうという理由で、派遣されてきたのである。

もう二年ほどこの地にいて、オットー氏はすでにパプア語を達者に話すことができた。

彼は聖書の一部をパプア語に訳し始めていた。

パプアの言葉はたくさんないので、マレー語をかなりたくさんまぜて訳さなければならなかった。

それにしても、聖書の思想をこのように、文明の低い人たちに伝えられるかどうかは、疑問である。

名ばかりキリスト教信者になったのは、わずかの女たちだけであった。

少数の子供たちが学校にかよって、読み書きをならっていたが、あまり進歩がみられない。

ドレー港は美しい湾のなかにある。

この湾の一方のはしには、高地が突出していて、二、三の小さい島とともに、船が波をよけて泊まれる場所をつくっている。

私たちが入港したとき泊まっていたのは、オランダの帆船が一隻だけであった。

その船には、軍艦がつかう石炭がつまれていた。

私たちは、夕方この船をたずね、それから家をたてる場所をみるために、ドレーの村に上陸した。

オットー氏は、何人かの主だった原住民とともに世話をしてくれて、つぎの日、木やトウや竹を切りに人を出す手筈をきめてくれた。

4.2 パプア人の生活 top

マンシナムとドレーの村々の様子は、私には全く目新しいものであった。

家は皆、全く水上にたてられてあって、粗末な橋を渡っていかねばならなかった。

天井が非常にひくく、屋根は大きなボートをひっくり返したような形をしていた。

家や橋などを支えている杭は曲がった小さな棒で、きまった順序もなくおかれており、ひっくり返りそうであった。

床も棒をかってに並べただけのものでグラグラしておいており、私はとてもその上を歩けそうになかった。

壁といえば板きれや古い敷物やシュロの葉などを、あちこちにくっつけただけのもので、これ以上みすぼらしいものは考えられないほどのものだった。

多くの家の軒には、人間の頭蓋骨がつるされていた。

これらは奥地に住む野蛮人である、アルファク人との戦いの記念品であった。

アルファク人は、しばしば攻撃にでてくるのである。

相談小屋は大きなボートの形をしていて、それを支える杭も大きく、それには男や女の形が刻まれている。

これらのまずしい小屋に住んでいる人間たちは、ケーやアルーの島民によく似ている。

彼らのなかには、背が高く顔のほりがふかくて、かぎ鼻をもつ立派な顔だちの者が少なくない。

体の色は濃いとび色で、ほとんど真っ黒な者もいる。

ちぢれた毛でモジャモジャの頭髪をもつ者がどこの土地よりも多く、これは立派なかざりとされている。

先が六つにわれた竹を、櫛(くし)と同じように差(さ)している。

しかし羊毛のような頭髪をもつものも、いくらかいる。

これに似た頭髪は南アメリカにいるインディアンと、ニグロの混血児にもみられるが、これはパプア人が混血であることをしめすものであろうか。

着いてから三日間は、私の従者たちと一〇人以上のパプア人をつかって、家をたてることだけについやされた。

パプア人たちは一人もマレー語が話せなかったので、彼らを働かせるのには骨がおれた。

手ぶり身ぶりで、無言(むごん)劇のようにして意志を通じさせねばならなかった。

二、三本の杭が必要だということをやっとわからせると、二人もいけば充分なのに、六人も八人も一緒にいってしまおうとする。

ある日の朝、十人もの男がたった一本の斧(おの)をもってやってきた。

彼らは、私のところに一本も斧の用意がないことを知っているはずなのである。

私は浜から一八〇メートルの小高い場所を、建築地にえらんだ。

そこはドレーの村から、貯蔵地と森にいくおもな道のわきであった。

一八メートル以内のところに小川があって、きれいな飲み水をくむことができ、また水浴をすることもできた。

ちかくには森があったが、その場所はただ草をかればよかった。

しかし採光と通風をよくするために、周りの一八メートル以内にある木をきった。

家は縱六メートル、横四・五メートルの木造で、床は竹でつくった。

ドアの戸は藁(わら)でつくり、海に面した窓をあけ、そこに私の机をおき、さらにその脇に小さい仕切りをもうけて、ベッドをおいた。

原住民から非常に大きいシュロの敷物を買って壁にし、私か自分でもってきたのは、屋根をふくのに使った。

家の外のうしろのほうに料理小屋をつくり、また腰かけの上に屋根をさしかけ、そこで従者たちが鳥や獣の皮をはぐことができるようにした。

こうして家がすっかりできあかってから、道具などの荷物を運び入れ、働いたパプア人たちにはナイフと包丁をやってかえした。

翌日私たちを乗せてきた帆船は、さらに東方の諸島へむけて出港し、私は広いニューギニア島に住むただ一人のヨーロッパ人となった。

私たちは最初、原住民にたいしていくらか不安をもっていたので、銃に弾をこめてベッドの脇におき、また見張り番をたてて寝た。

しかし二、三日のうちに、島民が友好的で、また銃をもった五人の男を襲ってくることはない、ということがわかったので、用心することをやめた。

家をととのえるには、なお一、二日かかった。 |

パプア人

|

私たちは隙間をふさいだり、標本を乾かすための棚をつったり、小川までの小道をつくったり、家の前をきれいにしたりした。

十七日に、軍艦はまだこなかったが、石炭船はすでに一ヵ月たったので出港していった。

この日に私の猟師たちは初めて狩りにでかけ、大きなカンムリ鳩と、そのほかに普通の鳥を数羽、おみやげにもってかえった。

翌日はもっと多くの収穫があった。

羽毛の完全な極楽鳥、パプアのローリー鳥の雌雄、ほかのローリー鳥やオウム、カワセミの一種その他をみて、私は非常に喜んだ。

私自身はドレーのうしろの丘にある原住民の村をたずねた。

私は布地、ナイフ、ガラス玉などをみやげにもっていった。

首長の機嫌をとって、鳥を捕えるために男たちが行くことを承知してもらうためであった。

荒く耕された耕地のあちこちに、家がたっていた。

私がたずねた二軒の家は真中に通路があり、その両側にまた短い通路があって、二つの部屋にいかれるようになっていた。

それぞれの部屋に、別の家族が住んでいた。

家は皆、地上四・五メートルの高さにあって、下には杭が林のようにならんでいた。

どの家も雑なつくりで崩れかけており、短い通路のなかには棒を雑にくんだ床に穴があいて、子供がおちそうなものもあった。

ここの住民は、ドレー村の者たちよりは醜くみえた。

彼らはニューギニア奥地の真の原住民で、耕作と狩猟をして暮らしている。

ドレーの住民のほうは海岸に住み、漁業や小さな商いをしていて、ほかの地方からの移住者の性格をもっている。

この丘の住民たちは、つまり「アルファク」で、体の特徴もいろいろ違っていた。

多くの者は黒いが、マレー人のようにとび色の者もいた。

毛はちぢれてはいるか、長くてバラバラになってはいないで、短くてもつれていた。

そういうふうに手を入れているのではなくて、体質のようであった。

住民の半分ぐらいは、皮膚病にかかっていた。

年とった首長は私の贈物を喜んだらしく、私がつれていった通訳をつうじて、狩りにいく私の従者たちを保護する約束をして、また私に鳥や獣をくれるといった。

話しているあいだ中住民たちは自然にはえている煙草をくゆらしていた。

パイプは一片の木ぎれでつくったもので、長い垂直のにぎりがついていた。

私たちがドレーについたのは、雨期のおわりごろで、どこも湿気がひどかった。

道は木や草でふさがれ、トンネルのようになっており、泥がいっぱいたまっていた。

裸足で歩くパプア人は、それでもいっこう平気であった。

彼らはその中をどんどん歩いていって、次に水のあるところで、足をあらった。

私は、ズボンに長靴といういでたちだったから、毎朝、ひざまで泥につかって歩くのには閉口した。

私がつれてきた樵(きこり)は着いてすぐ病気になってしまったので、特別道の悪いところに、新しい道をつけさせるということもできなかった。

ついてからの一〇日間は、午後と夜は雨がふりつづいた。

しかし晴れているときは、いつも外にでて鳥や昆虫を採集し、その中に、私のまだ知らないものがたくさんあった。

ただドレーは、極楽鳥の産地ではないようだった。

原住民には、この鳥の標本をつくる者はなかった。

ここで売られているのは、一六〇キロ西のアンベルバキからもってきたものである。

ドレー人は、そこに商売にいくのである。

4.3 角蝿(ツノバエ)

top

湾のなかの島々と海岸付近の低地とは、わりあい新しく隆起したサンゴ礁でできているらしく、まだあまり変化していないサンゴがたくさんあった。

私の家の後方にあるとがった山も、全くサンゴの岩であった。

湾の反対側には、アルファク山脈がそびえていた。

フランスの航海者たちは、三〇〇〇メートルもあるといっている。

ドレーの人たちがおそれている「アルファク」は、その山中に住んでいるのである。

五月十五日に、オランダの軍艦エトナ号が入港したが、石炭船がすでにでていってしまっていたので、軍艦は石炭船が戻ってくるまで、まっていなければならなかった。

軍艦が錨をおろしたのは、ちょうど私の家にむかいあったところで、半時間ごとにならす鐘の音がよく聞えた。

森林の静けさを相手に暮らしてきた私にはそれは、とても楽しみであった。

艦長、軍医、機関士、そのほか将校たちが私を訪ねてきた。従卒は衣服を川に洗いにきた。

水浴びをしにくるものもあった。

このころは天気がよくなっていたが、島も昆虫もたくさんとれるようにはならなかった。

新しい鳥も、わずかであった。

極楽鳥も、ごく普通のもののほかはみられなかった。ドレーはよい採集地ではなさそうだった。

蝶は非常にわずかで、アルーで採集したものとほとんど同じであった。

そのほかの昆虫のなかで.一番目新しく興味があったのは角蝿(ツノバエ)で、倒れた木や枯れた幹に停まっているのを、四種採集した。

これはめずらしい昆虫で、ゾーンダース氏が新種として記載し(角のある蝿という意味で)鹿蝿とよんだものである。

体長は約一センチあまり、体が細く足が長い。

両側の足を一緒にはこぶので、体を高くもちあげるようなかたちになる。

一番前の足は非常に短く、しばしば前のほうに突き出していて、触角のようにみえる。

角は目の下から突き出ていて、その部分が延長したものであるらしい。

もっとも大きく、また独特の姿をもっているのは、エラフォミア・セルヴィコルニスという種で、角は体と同じぐらい長く、二又にわかれたところにこぶが二つあり、雄鹿の角に似ている。角は黒く、先の方が白っぽくなっている。

体と足は黄褐色で、目は(生きているとき)紫色と、緑色である。

次に、エラファミア・ウォレセイという種は、体が濃い茶色で黄色の縞と斑点(はんてん)がある。 |

角蝿(左からエラフォミア・ブレヴィコルニス,

セルヴィコルニス,アルシコルニス,ウォレセイ)

|

角は体長の約三分の一の長さで、幅が広くて平たく、三角形をのばしたような形である。

美しい桃色でふちは黒く、中央に白っぽい筋がある。頭部の前面も桃色である。

目は紫がかった桃色で、一本の緑色の筋が横に入っている。

第三の種はエラフォミア・アルシコルニスといい、いま話した二種よりいくらか小さく、色は第二のものに似ている。

角は根元からすぐ平たくなり、ふちにはギザギザがある。大鹿の角に似ている。

黄色がかっていて、縁は茶色になり、上のほうには黒い縞がある。

第四の種は、エラフォミア・ブレヴィコルニスで、ほかの三種とだいぶ違っている。

体が他のものより頑丈で、黒に近い色をしている。腹部には、黄色い輪がある。

角は小さくて平たく黒い色をしており、中央が白っぽい。

第二と第三の種の角がのびかけたときの姿である。

どの種も雌には角がない。またゾーンダース氏は、雌にも角のない種を記載している。

原住民たちは、動物をあまりもってきてくれなかった。彼らは、鳥も豚もカンガルーも、めったに捕えなかった。

木登りカンガルーはいるにはいるか、ごく少ないらしく、私のつれていった者たちは、昼間はいつも森にいっていたのに、一頭もみなかったといった。

ハクインコ、ローリー、オウムなどが、普通にみられる鳥であった。

鳩すら少なく、また変種もわずかだった。

それでも私たちは、ときに美しいカンムリ鳩を捕え、私たちのまずしい台所をにぎわせた。

そのうちに、私は足首に腫物をつくり、それがひどくなって何週間も小屋のなかに閉じこもっていなければならなかった。

気候がよくなり大きな蝶が戸外を飛んでいるのをみたりすると、気が急(せ)いてならなかった。

そのうえ私の従者たちも、次々に病気になって、熱病や下痢に苦しんだ。

軍艦の人たちは使いを方々に出して、極楽鳥の標本を買い集めていた。

そのためそうしたものも、中々、私の手に入りにくくなった。

私はいくらか外に出られるようになってから、ボートと六人の原住民を雇い、アリとラハギをアンペルバキまで、極楽鳥を買ったり、ほかの鳥をとったりするために派遣した。

しかし、獲物はあまりなかった。

七月二十二日にヘスター・ヘレナ号がやってきた。

私たちはそれに乗り、ドレーに別れをつげた。

5 極楽鳥(ごくらくちょう)の話

top

5.1 極楽鳥の伝説

私は極楽鳥を捕え、またその習性や分布を調べる目的で、方々に旅行をした。

これまでこの鳥が森にすんでいるところを、実際にみたイギリス人はいなかったし、私のようにたくさんの標本をえた者もいないので、この鳥についての私の観察や研究の結果を、まとめて話すことにしたいと思う。

昔ヨーロッパから、当時はめずらしくて貴重な香料であったチョウジやニクズクをもとめて、モルッカ島にやってきた航海者っちは、風変りな美しい鳥の皮だけを干したものを贈られた。

それは、あらゆる宝物をさがしてまわる海賊さえびっくりするほどの物であった。

マレーの商人たちはこれを、「マヌク・ダワタ」と呼んでいるが、それは「神さまの鳥」という意味である。

ポルトガル人はこの鳥の皮に足も翼もついていないし、またそのほか確かなことが何もわからないまま「バッサロス・デ・ソル」、つまり太陽の鳥という名で呼んできた。

学問のあるオランダ人たちが、この鳥をラテン語で「アヴィス・パラディセウス」と名付けた。

これが極楽鳥という意味である。

すでに一五九八年に、ファン・リンショーテンが、これらの名前について書いている。

そして彼は、いままで、誰もこの鳥の生きたものをみたことがないと、のべている。

リンショーテンのいうところによると、この鳥はいつも空をとんでおり、かならず太陽のほうに首をむけていて、死ぬまで地上におりてこない。

リンショーテンがこれを書いてから一〇年以上たってのち、ダンピアとともに旅行したウィリアム・ファネル氏がその航海記のなかに、アンボイナで極楽鳥の標本をみたことをしるしている。

それによるとそれらの極楽鳥は、ニクズクをあさりにパンダにやってきて、中毒して地上におち蟻に食い殺されたのだという。

リネウス(リンネ)が、一七六〇年に、極楽鳥の一番大きい種をパラディセア・アポダ(足のない極楽鳥)と命名したときにも、ヨーロッパでは完全な標本は一つもみられていなかった。

またこの鳥について確かなことは、全く知られていなかった。

それから一〇〇年たった現在(一八六〇年代)でさえ、大抵の書物が、極楽鳥は毎年、テルナテ、パンダ、アンボイナの諸島にやってくるとしるしている。

ところが実際には、これらの島には野生の極楽鳥は一羽もいないのである。

リネウスは、もっと小さい種も知っており、それをパラディセア・レギア(極楽鳥の王さま)と名付けた。

そののち、九種か一〇種の極楽鳥が命名されたが、どれもみなニューギニアの野蛮人がもつていた皮でしらべられたもので、不完全なものばかりである。

いずれもマレー群島で、「ブロンズ・マティ」と呼ばれている。

これは死んだ鳥という意味で、マレーの商人が生きた極楽鳥をみたことがないのが、それでわかる。

極楽鳥はどの種類も、あまり大きくない。

体のつくりも習性も、烏(カラス)やムク鳥に似ている。

著しい特徴は、羽毛がほかの鳥に例をみないほど発達していることである。

二、三の種では、細くて光った羽が、体の両側にふさふさと翼の下からはえている。

尾の中央の羽は、しばしば非常に長くのびていて、おもしろい形にねじれたり、キラキラした金属のような色で輝いたりしている。

またあるいくつかの種では、これらの飾りの羽が頭や背中や肩からはえ、その色や光沢でこれにおよぶものは、ハチドリぐらいしかない。

では、次に、極楽鳥のいろいろな種の習性などについて話すことにしよう。

5.2 大きい極楽鳥とそのダンス top

リネウスがパラディセア・アポダと命名した最大の極楽鳥は、くちばしから毛の先まで約四五センチある。

体も翼も尾もきれいなコーヒー色で、その色は胸のほうにむかって濃くなり、紫がかった茶色になっている。

頭のてっぺんと首のところは、優美な黄色である。

羽毛は短くて体にぴったりついており、ビロードのようである。

のどの下から目にかけて、金属光沢のあるエメラルド・グリーンのこまかい毛がはえ、もっと濃い緑色の帯びがひたいと、目の部分にある。

目は、生きた黄色をしている。くちばしは薄青色である。

足はかなり大きくて丈夫で、灰色がかった薄桃色をしている。 |

極楽鳥のサカレリ(ダンス) |

尾羽の中央の二枚は、細長い巻ひげ状となり、六〇センチから八五センチくらいもあって、優美な曲線をえがいている。

体の両側には、翼の下から長い糸の束のような羽毛がはえ、約六〇センチの長さにたっすることがある。 |

大きな極楽鳥の雄

|

色はあざやかなオレンジ金色でつやがあり、先のほうは薄青色をおびた茶色にかわっている。

極楽鳥は羽毛のこのふさを自分でもちあげ、広げることができる。

そうすると、体が半分ぐらい、隠れてしまう。

だが、この見事な飾りをもっているのは、雄だけである。

雌は、体中コーヒー色でごく平凡な鳥である。長い尾もなく頭に黄色や緑色の羽もない。

第一年目の雄は雌とそっくりで、解剖してみなければ区別できない。

雄に最初におこる変化は、頭とのどに黄色と緑色の羽毛があらわれ、それと同時に尾羽の中央の二枚が、他のものよりいくらか長くなることである。

完全な雄になるまでには、少なくとも三回の羽がわりが必要のように思われる。

私の調べたところでは、羽がわりは年に一回であるらしいから、羽衣が完成するのは鳥が四歳にたっしてからであろう。

この最大の極楽鳥は、非常に活動的で勢いがよい。一日中、動き続けているように思われる。

たくさんいて、雌と若い雄の集った小さい群れは、いつもみられる。

羽衣の完成した雄はそれほど多くはみられないが、そのかんだかい叫び声が一日じゅう聞えることから、やはり数多くいるものと考えられる。

その鳴声は、「ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォク、ウォク、ウォク」と、ひびく。

遠くはなれていても聞えるほど高くするどい声で、アルー諸島にいる動物のだす音のなかでもっとも特徴がある。

巣をつくる方法は、わかっていない。

原住民たちのいうところによると、巣は高い木にある蟻の巣の上か、または何かのでっぱった部分に葉でつくられ、一つの巣で育つひなは一羽だけである。

卵は全く知られていない。原住民にも卵をみたものはいない。

卵をもってきたものには、オランダ政府からたくさんの賞金があたえられることになっているが、それでもみつからない。

この極楽鳥は一月か二月に羽がわりを行い、五月には新しい羽がはえそろって、雄たちは朝早く集り、おもしろい身ぶりで自分をみせびらかす。

土地の人たちはそれを「サカレリ」と呼んでいる。ダンスパーティという意味である。

サカレリは森の木の上で行われる。私は最初、それは果樹であろうと想像したが、その想像は違っていた。

サカレリの行われる木は、枝が上に広く張っていて、葉は大きいがあまり多くはなかった。

それで鳥たちは自由にとびかい、また自分をみせびらかすこともできるのである。

一本の木に羽衣のととのった雄が、一〇羽から二〇羽も集る。

どれもみな翼を広げ首をのばし、見事な羽毛をもちあげて、ふるわせつづける。

時々ひどく興奮した様子で、枝から枝に飛び移る。

そのためいろんな姿勢、いろんな動きをしめす羽毛が、樹木いっぱいに波うつ。

こうして夢中になっている極楽鳥は、翼を背中の上に垂直にたて頭をさげてのばし、長い羽毛をもちあげて二枚の大きい扇のように広げる。 |

|

それは黄金色の扇で、かなめの部分には濃い赤色の縞があり、こまかく毛羽だってゆれているふちのほうは、薄茶色にぼけている。

こういう姿をみると、全く極楽鳥と呼ばれるのにふさわしい鳥であることがわかる。

確かにあらゆる生物のうちでもっとも美しく、不思議なものの一つであるといわなければならないであろう。

このサカレリの習性のおかげで、原住民たちは割合たやすく極楽鳥を手に入れることができる。

鳥たちがサカレリのために集る木がきまったのがわかると、土人たちはすぐ、枝のあいだに適当た場所をえらんで、シュロの葉でかくれがをつくる。

猟師たちは弓矢をもって、夜明け前からその中に座りこむ。

矢の先端には、丸いこぶがつくってある。少年が一人、木の上に立って待ち受ける。

日の出とともに鳥がしだいに集り、ダンスが始ると猟師は、先端の丸い矢で鳥をねらい、強く射って気絶させる。

木から落ちてきた鳥を少年が拾って、羽が血で汚れないように気をつけながら鳥を殺す。

一羽が射落されても、他のものたちは平気である。

順々に射落されていくと、ついに何羽かが警戒の叫び声をあげる。

原地人たちが鳥を保存するには、まず、翼と足を切りおとしてしまう。

それから、くちばしのところまで皮をはぎ、頭骨をぬきだす。

次に丈夫な棒を、口までたっするようにつきとおし、そのまわりに木の葉のつめものをする。

こうしておいて、鳥全体をシュロの葉でくるみ、いぶし小屋のなかで、乾かす。

この方法でやると、大きい頭がすっかり縮んで、まるで何もなかったようになってしまう。

体も縮んで小さくなる。羽毛だけがとても立派になる。

原住民のつくった極楽鳥の皮には、汚れがなくきれいで、また翼や足が残っているものもあった。

しかし煙ですすけたものも、多かった。どれもみな、

体のつりあいが、生きていたときとは全く違っている。

最大の極楽鳥、つまりバラディセア・アポダは、アルー諸島のうち中心の島にしか知られていない。

周りの小さな島々では、発見されていない。

またニューギニアにもいないし、極楽鳥のほかの種がいる島にもすんでいないらしい。

しかしそれは、全く確かなこととはいえない。

原住民が極楽鳥の皮をとる土地はかぎられており、ほかの土地ではたくさんいても知られていないのかもしれない。

アルー諸島はニューギニアから別れてできたのだから、ニューギュアの南部には極楽鳥のこの種がすんでいる可能性が、充分にある。

赤極楽鳥(パラディセア・ルブラ)は、体長が約三五センチの大きさである。

体の両側の羽毛があざやかな赤色で、いくらか固く、その先がちょっと下向きに巻いており、また白く縁どられている。

尾羽の中央の二枚はただ長いばかりでなく、六ミリ幅の丈夫な黒リボンのようになっている。

この鳥が木に停まって尾をたれているとき、この尾羽の黒リボンは、螺旋形にねじれ、優美な曲線をしめしている。

のどの部分は濃い緑色で、それが頭の前半を、目のうしろまでおおっている。

ひたいの部分には、こまかい羽毛の集ったかんむり状のものがあって、鳥の様子をいっそう陽気らしくしている。

くちばしはガンボージ・イエローで、虹彩(こうさい)は黒味がかったオリーブ色である。 |

赤極楽鳥

|

王様極楽鳥

|

雌は大体コーヒー色であるが、頭は黒味がかっており、えりくびや肩は黄色をしている。

羽がわりのときの順序をみると、まず、頭や首にある明るい色の羽毛があらわれ、ついで尾の長いリボンが生じ、それから、両脇の赤い羽毛がのびる。

尾の黒リボンは、初めは普通の二枚の羽で、ほかの尾羽より短いくらいである。

それがだんだん長くなり、また黒リボンのように変化する。

赤極楽鳥はミューギニアの西北端にあるワイギュー島という小島だけにすんでいる。

ここでは赤極楽鳥を、非常にうまいやりかたで、罠(わな)にかけて捕える。

この鳥は大きなアルムの木になる赤い実がすきなので、猟師たちはこの実を先が二又になった棒にむすびつけ、さらに細くて丈夫なひもを用意する。

彼らは森にいって、いつも極楽鳥がさえずっている木をみつけ、その木にのぼってアルムの実をつけた棒を枝にくくりつける。

ひもはたくみな罠に結び、その端は地上までさげておく。

鳥が実をついばみにくると、この罠に足をしばられてしまう。

そして、猟師が下でひもをひっぱると、ひもごと落ちてきて捕えられる。

食物が豊富にあるときには、朝から晩までひもをにぎってまっていても、一羽もかからないことがある。

いや、二日も三日も鳥がやってこない場合もある。だが運がよいと一日に二羽か三羽とれる。

私のいたベシルには、このやりかたを知っているものが、八人から一〇人ぐらいしかいなかったので、よい標本がそろうまでには日がかかって、私は飢死をしそうであった。

文明人の口にあう食物など、ほとんどないといってよい土地だったからである。

リネウスがパラディセア・レギア、つまり王さま極楽鳥と名付けたものは、大極楽鳥や赤極楽鳥とはかなり違ったもので、マレー人は「プーロン・ラジャー」、アルー諸島の原住民は「ゴビ・ゴビ」と呼んでいる。

これは、かわいらしい小鳥で、体長が一七センチぐらいしかないが、それは尾が非常に短いためでもある。

頭、のど、および体の上部全体は、こい赤色に輝き、ひたいの部分はオレンジがかった赤色になり、そこの羽毛はくちばし近くまで長くのびて、たれさがっている。

どこもかも、金属かガラスのようなつやがある。

胸と腹は絹のようで白く、赤いのどとのさかいには、緑色の広い帯がある。

目のそばにも、やはり緑色の小さい斑点がある。

体の両脇には、翼の下からしなやかな羽毛がでている。

その羽毛は灰色だが、エメラルド・グリーンの帯がある。

普段は、翼の下に隠れており、翼を広げたときに、両方の肩に扇をかけたような形になる。

だがこの小鳥には、もっと特別の美しいかざりがある。

尾羽の中央の二枚が、針金のように細くなり、一五センチ長くのび、その先には、エメラルド・グリーンの羽板が、螺旋状にまいている。

くちばしはオレンジ・イエローで、足はコバルト・ブルーである。

雌は特に美しい色をしていなくて、雄とおなじ種の鳥とは思えないくらいである。

雄は、ひなのうちは雌とかわらない。

この美しい小鳥は、森の奥ふかくの小さい木にいて、いろんな木の実をついばんでいる。

体に似あわぬ大きな実を食べていることもある。

活発に飛んだり歩いたりしており、飛んでいるあいだ中、ヒューッという音をたてている。

アルー諸島には、とてもたくさんすんでいるが、そのほかミソル島やニューギニアの各地にもいる。

以上のほか、さまざまのすばらしい極楽鳥が、アルー諸島やニューギニアでみられる。

全部で一四種が知られているが、私が自分で手に入れることができたのは、以上の三種をふくめて五種だけであった。

top

**************************************** |