|

****************************************

Index 1

2 3

Ⅱ デッチ奉公から部品メーカ社長まで

5 宗一郎の出発 top

「正義も卯一も、中学校に進むんだってさ。」

学校からの帰り道で、喜代次がいった。

「フーン、お前はどうするのさ。」

教科書を入れた風呂敷をかかえて、宗一郎は石コロをけ跳ばした。

「俺、まだわかんないや。でも、中学校なんていかん。宗ちゃんは?」

「家を継げって、父ちゃんはいっとる。」

宗一郎は、きゅうに立ちどまると、鼻をヒクヒクさせた。

道に点々と車のオイルが落ちている。四つん這いになった宗一郎は、鼻を地面につけて、匂いをかいだ。

「いい匂いだなあ。たった今、車が通ったにちがいないよ。」

喜代次を後にして、宗一郎は走り出した。

道を、まがる。

キャー、女の子の悲鳴があがった。

宗一郎は頭から女学生たちにぶっかって、ひっくりかえったのだ。

「あら、宗ちゃんじゃない。」と、お下げ髪の女学生がいった。

宗一郎はころんだまま、女学生を見上げた。

目の前に立っている女学生は、光明村の小学校の頃、副級長をしていた“きよ”だった。

“きよ”は六年を卒業すると二俣の町の女学校(現静岡県立二俣高校)に進学していた。

「宗ちゃんは、相変わらず鼻くろちゃんね。」

女学校の制服を着た“きよ”は、クックッと笑った。

宗一郎が鼻の下をぬぐってみると、手の甲にまっ黒な油がべっとりついている。

小学校の頃は、いつも鼻水をたらしていたので、女の子たちに、陰で鼻くろちゃんと呼ばれていたのだ。

「ちぇっ。」 宗一郎は、くるりと背を向けた。 |

高等小学校の卒業を控えて、自分の将来の

夢を考えるようになった宗一郎

|

その背中ごしに、“きよ”の声が、追いかけてきた。

「ねえ、宗ちゃん、あんたも来年は中学校へ行くんでしょう。」

宗一郎は無言で首を横にふった。

「なら、パイロットになるのはやめたのね。」

お下げの“きよ”は、ちょっぴり残念そうだった。

宗一郎は口ぐせのように、パイロットになるんだと、皆なにいいふらしていた。

宗一郎は走りだした。

風が頬をかすめる。

宗一郎は口惜しかった。

小さなときからの夢が、いま、シャボン玉のように消えようとしている。

父はもう六十に近い。多くの弟子たちは、やがて独立していく。

このごろは、父は、宗一郎を後継にしようと思っていた。

俺はこのまま、村の自転車屋になって、一生くらすのか。

そう思うと宗一郎の胸は、はりさけそうであった。

飛行機のパイロットになるのが夢の夢なら、せめて自動車の技術者になりたかった。

毎年、夏になると、鹿島(現、天竜市)で花火大会が開かれる。

天竜川と二俣川の合流地点にある鹿島の花火大会は徳川時代から続いているという。

山あいの天竜川を背景に、大小様々な花火が夏の夜空を色どる。

この花火見物に、近くの村や町から、大勢の人がつめかけて町は賑わう。

この日ばかりは、父も朝から酒をのんでご機嫌であった。

そんなはなやいだ空気の中で、宗一郎は一人ぼんやりとしていた。

「おい、宗一郎、元気がないぞ。」 父は酒を飲みながら声をかけた。

「早く一人前になれよ。」

ドーン! 花火がなる。

「さあ、始ったぞ。」

父は弟子たちをつれて、花火を見に出かける。

「あんたも早くせにゃ、遅れるよ。」

ぐずぐすしている宗一郎に母の“みか”が声をかけた。

すこしおくれて外に出た宗一郎の頭上に、また、ドーン! と花火がなった。

扇形の花火が上がり夜空を赤く染める。

「まあ、綺麗、ごらんよ。」

「ほんと、今年のは一段と綺麗ね。」

ドーン!

人々の楽しそうな声。

宗一郎は、花火を見上げようともせずに、下駄をカラカラならして歩く。

いつのまにか、父たちは人ごみの中にまぎれ、気がついたときは宗一郎ひとりで歩いていた。

「宗ちゃん、何か落し物でもしたの。」

見ると、それはこのあいだの女学生の“きよ”だった。

真新しい浴衣(ゆかた)を着て、手に団扇(うちわ)を持っている。

宗一郎は黙って、裏道を歩きだした。

「どこへいくの。花火大会はそっちじゃないわ。」

「ほっといてくれよ。」

ぶっきらばうにそういって、宗一郎は、光明山にのぼっていった。うしろから“きよ”がついてくる。

「なぜ黙っているの、宗ちゃん。」

“きよ”の声が風に流れる。

岩に座った二人は空を見上げた。

ドーン! 杉の木立ちの向こうに、パアッと花火が上がった。

“きよ”の顔が明るく浮き上がる。

すっかり少女らしくなった“きよ”は、静かにいった。

「宗ちゃんも、いよいよ来年は卒業ね。」

「なあ、俺、自動車の技術者になりたいと思っていたんだ。」

突然そういわれて、“きよ”は宗一郎の顔をまじまじと見た。

花火が、また、夜空に上がった。

「でも、駄目さ。」宗一郎が首をふった。

「宗ちゃん……。」“きよ”は宗一郎を見つめる。

「いつだって、宗ちゃんは、自分のやりたいことをやってきたじゃない。」

宗一郎は一瞬、黙った。

「なりたかったら、どうして、自動車の技術者にならないの。」

俺だってと、宗一郎は思う。 (広い世界に出て、思いっきり、自分の才能をためしてみたい。夜空に舞い上がる花火のように、広いい空に自分の夢をぶっけてみたい。)

しかし、父の跡を継がなければならないという事が、重く、宗一郎の胸にのしかかるのだった。

「元気のない宗ちゃんなんて、嫌い。」“きよ”は立ち上がると、山道を駆けおりていった。

風の中に、ほのかな甘い香りが、揺れた。 |

小学校で副級長だった“きよ”とたまたま出会い、

光明山から花火を眺める宗一郎

|

年が明け、卒業式が近づいた。

皆なそれぞれの道をきめているようだった。

何人かは中学に進み、そのほかは家を継いだり、どこかに仕事を見つけていく事になっていた。

宗一郎は父に、まだ自分の気持ちを、はっきりと打明ける事ができない。

ある日、宗一郎が最新刊の「輪業の世界」を、ペラペラめくっていると、広告が目にとびこんできた。

「見習い住込み員募集――東京自動車修理工場、アート商会」

アート商会! 宗一郎の胸が高鳴った。

東京自動車工場! これだ!

ガバッと跳び起きて机にむかうと、アート商会あてに、「就職したい。」という内容の手紙を書いた。

書きおえるやいなや、何も考えずにポストまで走った。

コトン、封筒がポストの底に落ちると、ドキッとして、すぐその場から逃げだした。

もう、とりかえしがっかない。

それから毎日、郵便の届くのを待った。

そして、二週間ほどして、アート商会からの返事が来た。

「学校を卒業したら、すぐ東京に出てくるように。」

アート商会は、宗一郎の希望を受入れてくれたのだった。

その手紙を握りしめると、仕事場にいる父のところへかけていった。

「どうした?」

「父ちゃん。」

どう父に話したらよいかわからない。

父は奇妙な顔をしたが、宗一郎が握りしめている手紙をとって、ゆっくりよんだ。

「父ちゃん。」と、宗一郎はいった。

父は太いまゆ毛を、ピクリと動かした。

それから油にまみれた太い指で、自転車の車輪を、クルクル回し続けるのだった。

その夜遅く、一人で酒を飲んでいた父が、宗一郎をよんでしみじみといった。

「うちの事はええ。」

「え?」 宗一郎は、思わず父の儀平の顔を見た。

「お前のばあちゃんも、お前に似て、物を作るのが好きだった。」

土間で母の“みか”が、はたおリ機で布を織っている。

「みろよ、あのはたおリ機も、お前のばあちゃんが作った物だ。

俺も考えてみりゃ、元は鍛冶屋だ。物を作るのが得意なんだ。」

宗一郎は黙って、父の口元を見つめている。

「本田の血にはな、物を作り出す事に、一所懸命になる。そんなもんが、流れているんだなあ。」

父は、湯呑み茶碗の酒を一息で呑んでから、いった。

「家は大丈夫だ。俺は、まだまだやれる。お前は、東京へ出て、日本一の自動車屋になれ。」

「ほ、ほんとか、父ちゃん。」

宗一郎は胸に熱いものが、こみあげてくるのを感じた。

「父ちゃん、ありがとう。俺、頑張る。」

父の儀平は天井をむいて、アハハと笑った。

春の朝の陽光が、光明山のふもとを照らしだすころ、近所の人が、川沿いの宗一郎の家の前に集まってきた。

二俣の高等小学校を卒業した宗一郎が、いよいよ、東京のアート商会に出発するのである。

「宗ちゃん、頑張れよ。」と喜代次が声をかける。

喜代次は、浜松で鋳物づくりの修業をする事になっていた。

実家の米屋をつぐ幸次も、「弁二郎の面倒は、俺が見てやるからう。」と、笑いかける。

中学生になる正義が、父親の一瀬さまと一緒に、宗一郎を見送りに来てくれた。

「それじゃ、行ってくるよ。」

宗一郎が、皆なにペコリと頭を下げた。

父の儀平が、宗一郎の身のまわりの荷物をつめた袋を肩にかついだ。儀平は、宗一郎をつれて東京まで行くのである。

「体に、気をつけるんだよ。」

母の“みか”が、心配そうに、それでも無理に笑顔をつくった。

宗一郎はもう一度、ゆっくりあたりを見渡した。

春の日ざしをキラキラ反射させて二俣川が、大きく力−ブを描いて流れている。

冬が過ぎ新緑が燃えようとする山々の向うに、柔らかな春の空かあった。

「兄ちゃん。兄ちゃん。」

庭先の柏の木の下で、手をふっていた弟の弁二郎が、追分橋のところまで追いかけてきた。

宗一郎は、弁二郎ににっこリ笑った。弁二郎も兄のほうを見ている。

「お前、元気でいろよ、柏餅、母ちゃんに作ってもらって、いっぱい食って、でっかくなるんだぞ。」

宗一郎はそれだけいうと、もう振り向く事はなかった。

大正十一年(一九二二年)、三月の事である。

6 地震だ top

父の儀平と二人で、東京駅におりたった宗一郎は、道を走る自動車の数の多さに目をまるくした。

「すげえ。自動車が、アリみたいに走ってらあ。」

背中に大きな荷物をしょったまま宗一郎は、ぽかんと口をあけて、往来する自動車に見とれた。

自動車のはきだす排気ガスの匂いが鼻をくすぐる。光明村で初めて嗅(か)いだ、あの匂いだ。

「行くぞ。」 父にうながされて、宗一郎は歩きはじめた。

歩きながら胸の鼓動が高なるのをどうすることもできなかった。

あこがれの東京の町をいま歩いている。そう思うだけで興奮してくる。

それにしても、なんて自動車が多いんだろう。

宗一郎は、ふわふわした雪道を歩いているようで、落ち着かなかった。

あちこち迷いながら、ようやくアート商会を訪ね当てると、主人の榊原侑三さんは、愛想よく二人を迎えてくれた。

「よく来なすったね。今日から、お父さんにかわって、私が宗一郎くんの面倒を見ましょう。ご安心なさい。」

主人からそういわれて、父の儀平は深々と頭を下げて帰っていった。

白髪まじりの父のうしろ姿が、角をまがって消えてしまうと、宗一郎は急に心細くなった。

翌朝、宗一郎が目をさますと、工場のほうからエンジンの音がゴーゴーと聞えてきた。

ガバッと、とびおきて工場へ走った。

工場の中はガソリンと機械油の匂いと、エンジンの響きでいっぱいだった。

まるで恋人にあったように宗一郎の胸は高なった。

今にもスパナを握って突撃しそうな勢いで、宗一郎は主人にきいた。

「あの、どんな仕事をすればいいのですか。」

すると、主人は、「当分は、これだよ。」と宗一郎の背中に、赤ん坊をのせた。

つまり、宗一郎の最初の「アート商会」での仕事は、子守りと掃除だったのである。

(ちぇっ、俺は、赤ん坊のお守りをするために、東京に出て来たんじゃないぞ。)と宗一郎は、がっかりしてしまった。

工場の前には、修理のすんだピカピカの自動車がずらりと並び、それを次々に運転している技術者たち。

「俺も早く、自動車を運転してみたいな。」

宗一郎はそう思うのだが、主人は運転どころか、自動車にさわるのうえ許してくない。

毎日、子守りと掃除、そして使い走り。

宗一郎は何度、荷物をまとめて、郷里へ引き上げてしまおうかと思ったかしれなかった。

だがそのたびに、我慢、我慢と自分にいいきかせるのだった。 |

せっかくあこがれの東京の工場にきたものの、

最初の仕事は子守りと掃除だった。

|

そして、冬が来た。

雪が降った朝、赤ん坊を背負った宗一郎が、寒さに震えながら雑巾(ぞうきん)がけをしていると、主人が呼びにきた。

「ちょっと、工場へきてくれ。」

赤ん坊をおろして、宗一郎は工場へ跳び込んだ。

「仕事が多いのに、休む奴が出たんだ。手伝ってくれ。」と、主人からスパナを渡された。

宗一郎の目が輝いた。

雑巾のかわりにスパナを握り、自動車の下にもぐりこむ。アンダーカバーの故障の修理である。

簡単な作業だったが、宗一郎の腕だめしには、もってこいの仕事だった。

宗一郎はテキパキと仕事をする。その手際のよさに、主人はすっかり感心してしまった。

「こいつ、中々やるじゃないか。子守りなどさせておくのはもったいない。」

その雪の日から宗一郎は、一人前の修理工として、扱われるようになったのである。

宗一郎がうれしかったのは主人に認められた事のほかに、先輩たちが着ている作業服と同じ物を、もらった事だった。

それは、フランスの将校の服のように金モールの飾りがついた、白いすてきな服だった。

その服を着て写真をとってもらうと、さっそく家へ送った。

人一倍、研究熱心の宗一郎の事だ。先輩たちにも可愛がられて、どんどん、仕事を覚えこんでいった。

ある日、弟の弁二郎から手紙がきた。

「兄ちゃん、元気ですか。東京の冬は寒いですか。父ちゃんは風邪をひきました。

でも、もうすっかりよくなって働いています。

兄ちゃんが東京で失敗しないように、母ちゃんはいっも光明山に向って、手をあわせています。

兄ちゃんは、少しおっちょこちょいだから、僕も心配です。兄ちやんの写真、びっくりです。

米屋の幸次兄ちゃんも、たまげていました。では、さようなら。」

宗一郎は苦笑した。

「弁二郎のやつ、俺の事を、おっちょこちょいだなんていってらあ。」

それからも、宗一郎は、懸命に働き、アート商会の自動車整備工としてなくてはならない存在になっていったのである。

一年半が過ぎていった。

大正十二年(一九二三年)九月一日、ようやく夏も終わろうとしていた。

その日は朝から、妙に蒸し暑く、風もなかった。

昼まじか、突然、ゴーッ、という地響きがした。

瞬間、アート商会の建物が、グラグラと揺れた。

アッと思うまもなく、火の手が上がった。アート商会が斜めに倒れ、地面が建物の中にグゥッと盛り上がってきた。

宗一郎があわててとび出してみると、辺りの建物がバタバタと倒れ、悲鳴が火の風の中で聞こえた。

「地震だ!」 `

だれかが、さけぶ。

「はやく荷物や自動車を外へ出せ!」

主人の榊原さんが、怒鳴った。

まだわけがわからず、ぼんやりしていると、再びドドドドッと地面が揺れた。

天井がくずれ落ちてくる。地揺れがおさまると、

「早く、自動車を外ヘ!」

主人の声で、宗一郎は夢中で、自動車に飛乗り、アクセルをふんだ。

突然の地震で人々は逃げまどう。

電線が切れてぶらさがり、パチパチと火花を散らしている。

泣きさけぶ人、裸でわけもなく走リまわる人。

うっかり運転を間違えればひき殺してしまう。

「どいてくれ、どいてくれ。」

怒鳴りながら宗一郎は自動車を走らせた。そして、アッと思った。

生まれて初めて自分が自動車を運転している事に気がついたのである。

地震は、東京を一瞬のうちに焼け野原に変えてしまった。

これが、関東大震災である。 |

関東大震災で東京は壊滅的な打撃をうけた。

アート商会も全焼し、多くの工員が辞めていった。

|

アート商会も全焼した。

せっかく安全地帯へ苦心して運んだ車も、近くから出た火で燃えてしまった。

主人一家と工員たちは、どうにかガード下に逃げこむのが、精一杯であった。

これから先、焼け野原でどうやって暮らしていけばいいのだろうか。

アート商会は、当分は再建の見通しもたちそうもない。工員たちはそれぞれの郷里へ引き上げていった。

あとに残ったのは、宗一郎とほんの二、三人の工員だけになった。

主人は暗い顔でいった。

「どうしたら、いいのだろうか。」

誰もが不安そうな表情で、焼け跡を眺めている。

宗一郎は、すっと立ち上がった。

「おい、どこへいくんだ。」

主人は、けげんそうな顔をした。

「ちょっと、行って来ます。」

そう声をかけて、宗一郎は、サイドカーのついたオートバイにまたがって出かけた。

二日前に、川から拾い上げて修理しておいた物だ。

「あいつ、何をするつもりだ。」 主人は首をふった。

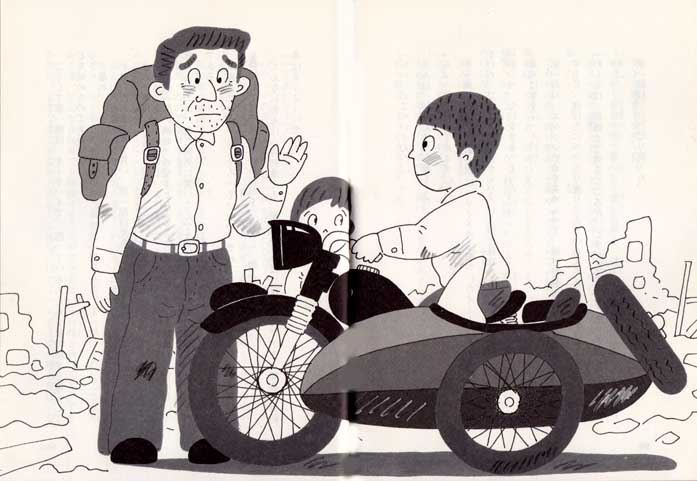

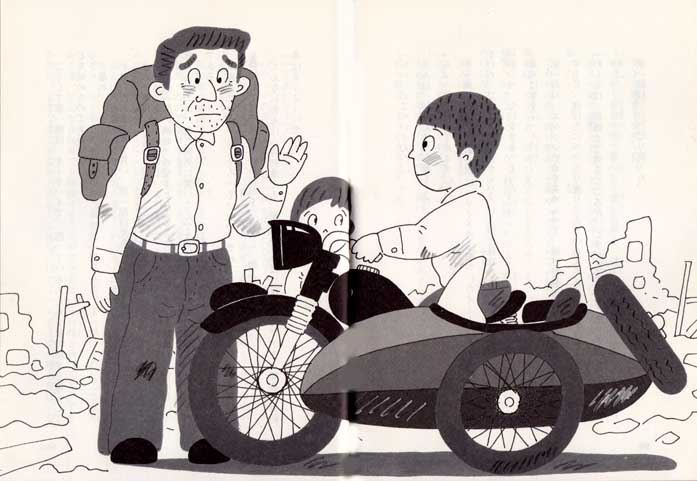

|

拾ったサイドカーを修理して、被災して困っている人のために運搬屋を始めた宗一郎

|

宗一郎は、エンジンの音を高鳴らせて、焼け野原の東京の町を走った。

すると、道ばたにべったり座りこんでいる人たちが声をかけてきた。

「わしらは、板橋まで帰るところだ。どうか助けると思って乗せてもらえないか。」

宗一郎は、ニッコリ笑った。

こうして宗一郎は、オートバイで、困っている人たちを目的地まで運ぶ仕事を始めたのである。

夕暮れ、かせいだお金で米を買い、宗一郎は元気いっぱいで帰ってきた。

主人一家は、大喜びであった。

この宗一郎の機転で希望を取戻した主人は、アート商会の再建にむけて立ち上がった。

ただ同然に買いこんできた焼けた自動車の修理を、はじめたのである。

工具も十分にそろっていない。

それでもタイヤを直し、エンジンを分解しては不足している部品をつぎ足し、組立てる。

どんなにオンボロ自動車でも、動けば立派に役に立つ。アート商会の自動車はとぶように売れた。

「一丁あがり!」

バラックの工場で、宗一郎の声が陽気にひびく。

すると、主人は、にこにこ顔で、できあがった自動車を運転して売りに出かけるのである。

自動車の修理で一番苦労したのは、スポークだ。そのころのスポークは木製だったので焼けてしまっている。

それを宗一郎は、普通の大工ではとてもこしらえる事のできないものを、どこからか木材を探してきて、カンナとノコギリで、見事にこしらえてみせたのである。

おんぼろ自動車づくりで得をしたのは主人の榊原侑三さんだったが、もう一人、得をした者がいた。

本田宗一郎である。

宗一郎はこの仕事をとおして、どんな自動車でも修理する事ができるという自信を持つ事ができたのだ。

もし震災がなかったら、こんなに早く一人前の修理工にはなれなかっただろう。

それよりも、もっと大きなことを宗一郎は学んだ。

ただ、修理する事だけでは駄目だ。

どんな事でも愛情をもって仕事をする事が、もっとも大切だという事に気がついたのだ。

普通の人にとっては震災は大昔な痛手だった。その中で宗一郎は、痛手を逆手にとって前進する力を生み出したのである。 その後、宗一郎は卮機が訪れるたびに、震災の時の事を思いだし、勇気を奮いおこすのであった。

7 ひるがえる旗 top

悪夢のような震災の年があけ、宗一郎は十八歳の春をむかえた。

ある日、宗一郎は、主人から、「盛岡へ出張してくれないか。」と頼まれた。

「盛岡市の消防自動車が故障したというんだ。ひとつ直しに行ってくれんか。」

「消防自動車ですか……。」

宗一郎はすこしばかリ不安だった。消防自動車を修理した経験がなかったからだ。

しかし大丈夫、消防自動車だって自動車には変りはないさと、自分にいいきかせ、修理工具をトランクにつめて、盛岡行きの汽車に乗りこんだ。

自動車ひとつ修理をするのに、わざわざ、東京から修理工を頼まなければならない時代の事だ。

自動車の技術者がどんなに尊ばれたか、今ではとても想像することさえできないだろう。

汽車は宗一郎を乗せて北へ北へと驀進する。

車窓にリンゴ畑がひろがる。

白い花が、風に揺れている。馬の群れが山へ向かって走っている。

岩手山が見えてくる。東北の空にそそりたって、威張っている。

宗一郎は見知らない風景の中で、ちょっと心細くなる。

汽車に揺られ揺られて、ようやく盛岡駅に着いてみると、ホームに「アート商会、本田様」とのぼりをたてて、消防団員が迎えに出ている。

宗一郎は、すこしはずかしい思いがしたが、団員たちに挨拶すると、団員たちは、

「なんだ、まだ小僧じゃないか。こんな小僧に自動車をなおせるのかな。」

と、馬鹿にして旅館の一番小さい部屋へ宗一郎を案内した。

宿の人に頼んでも、風呂へも入れてくれない。

ひどい待遇だとさすがの宗一郎もムッとしたが、その夜はとにかくそこで休み、次の日、さっそく、消防自動車の修理にとりかかった。

消防団員たちの、「しっかり頼むぜ、小僧さん。」と囃(はや)し立てる中を、宗一郎は、黙って仕事を進めた。

自動車をどんどん分解し、バラバラにしてしまうと、団員たちが、

「お前、自動車を壊すつもりか。」と、驚いて喚(わめ)きだした。

宗一郎はニコッと笑うと「私は東京のアート商会の自動車修理工だ。まあ、見てなさい。」と、仕事を進めた。

そして三日めの昼頃までに、きちんと修理が完了した。

「大丈夫かな、動くかな。」

団員たちは、まだ疑いぶかそうに、できあがった消防自動車を眺めた。

宗一郎は黙って消防自動車に乗ると、エンジンをかけた。今まで動かなかった消防自動車が、スルスルと動いた。

続いてホースから、すごい勢いで水がほとばしり出た。

「うへえ、動いた、水がでた。」

団員たちは、目をパチクリ、まるで奇跡でも起こったような驚き様である。それから、宗一郎に、いそいで、「ありがとうございました。本田先生。」と、頭を下げた。 |

盛岡まで出張して見事に消防車を修理した宗一郎

|

小僧からいきなり先生である。

その日の夕方、旅館に帰ってくると、床の間つきの上等な部屋へ案内された。

消防団長がかけつけ、宗一郎を床の間の前に座らせる。

御馳走が、あとからあとから運ばれる。酒までついている。

「さあ、おひとつどうぞ、先生。」

団長が酒をすすめる。

宗一郎は、まだ十八歳だ。酒など口にしたこともない。

「とんでもない。」と、断り消防団長には帰ってもらった。

その夜、宗一郎はたらふく御馳走を食べ、風呂に入り、上等の布団に長々と両手両足をのばして寝た。

目をとじると、父の儀平の姿がまぶたの裏にうかぶ。

「宗一郎が、先生になったか。愉快、愉快。」 父はアハハと、笑った。

盛岡から帰ってからも、宗一郎は、アート商会の中心となって働いた。

月日の経つのは早い。

いつのまにか、宗一郎は、青年らしい面影をただよわすようになっていた。

二十二歳の正月。

雪の中を新年の初詣でをすませて帰ってきた宗一郎は、主人の榊原侑三さんによばれ居間にいった。

主人は、いつになく改まった顔で座っていたが、おもむろにこういった。

「よく、いままで働いてくれた。もうお前は一人前だ。私が教える事は何もない。“のれん”を分けてやろう。」

宗一郎は感動の余り、何もいう事ができなかった。

自動車の修理工をめざして、光明村から出てきて六年。主人から“のれん”を分けてもらう時がきたのだ。

“のれん”というのは、元々店先に張って日光をさえざる布の事で、その布に店の名前を染めぬいた。

つまり、のれんには店の信用、権利の意味があり、のれん分けとは一人前の職人として、独立して店を出すことを許すという事である。

主人や仲間たちの祝いと励ましの言葉を背中に、宗一郎は新しい人生に向って出発した。

故郷の光明村からそれほど離れていない浜松市の元浜というところに、自動車修理工場を開業するのである。

父の儀平が、若い宗一郎のために資金を作ってくれたのである。

そのころ、小学校を卒業した弟の弁二郎は、宗一郎が働いていた東京のアート商会に修業に出かけていた。

「アート商会・浜松支店」

宗一郎は看板にそう書き、横に英語で、ART AUTOMOBILE SERVICE STATION と、書きいれた。

ついに、独立の旗がひるがえったのだ。

これから始る新しい時間は、俺の上にどんな波紋を投げかけてくれるのであろうか。

真新しい看板の文字を見上げて、宗一郎は、期待と不安が入り混じった不思議な緊張の中にいた。

カラン、カラン、カラン……、鐘が、工場の中に響きわたる。

まだ、外は暗い。

「起きろ、起きろ。」

ねぼけ顔で起きてきた工員たちが見ると、金モールの作業服を着た宗一郎が鐘を鳴らして怒鳴っている。

「仕事だ、仕事だ。」

アート商会浜松支店がオープンしてから、たちまち、

「今度できた修理工場の腕はたいしたもんだ。料金も安いし、仕事も熱心だ。」という評判がたった。

注文が殺到し、商売は軌道に乗り始めた。

朝早くから、夜遅くまで、宗一郎は工員と一緒になって仕事に励んだ。 |

のれん分けで独立した宗一郎は、浜松に自動車修理工場の

アート商会の支店を開業した。

|

ある夜、宗一郎が狭い工場の中で、油だらけになって働いていると、

「宗ちゃん、宗ちゃん。」と外から呼ぶ声がする。

「誰だ、俺の事を気安く呼ぶ奴は。」 宗一郎は、知らん顔をして仕事を続けた。

こんなに遅くに客が来るわけがない。酔っぱらいぐらいの者だろう。

ガラリと板戸があいた。

風がビュゥと音をたてて入ってきた。

風と一緒に、影法師がひとつ、跳び込んできた。

「なんだ、喜代次じゃんか。」

あのなつかしい光明村の喜代次が、目の前に立っているのである。

喜代次は鋳物屋に勤めたあと、一度村に帰ったが、宗一郎が店を出したということを父の儀平からきいて、浜松へ出てきたのだった。

宗一郎が喜代次を歓迎したのはいうまでもない。

「喜代次、一緒にやろうぜ。」

宗一郎の言葉に、喜代次は笑った。笑い顔には光明村の頃の腕白少年の面影が残っていた。

喜代次はその日から、宗一郎と一緒に働くようになった。

ある日の夕方、外出先から帰ってきた宗一郎は、得意そうに一台のつぶれかけたオートバイを喜代次に見せた。

「ハーレーじゃないか。」 喜代次がびっくりしていった。

それは、アメリカ製の大きなオートバイであった。

「これを修理して、二人で、ぶっとばそうぜ。」

宗一郎は、まがったハンドルをポンと叩いた。

二人は仕事が終ったあと、バーレーの修理に熱中した。

一週間もたたないうちに、ピカピカのバーレーが誕生した。

休みになるのを待ちかねたように、宗一郎はそれにまたがり、喜代次をうしろに乗せて、野原へ出かけた。

うなるエンジン、 風を切るハーレー。

宗一郎は、ラエタース眼鏡をかけ、帽子をかぶ、風の中をつっきる。

右に左に力−ブしたり、8の字を描いて走ったりする。

しばらく乗りまわしたあと、草むらに、二人は大の字になって、ひっくリ返った。

太陽が頭上に輝き、鳥たちが大空を舞う。

「喜代次、ちょっと見てろ。」

何を思ったか宗一郎はヒラリと、バーレーにまたがると、エンジンをふかした。

うろついていた犬が、驚いて逃げていった。

走リだすバーレー。

加速がつくと、いきなり、宗一郎はサドルの上につっ立った。

「あぶない!」 喜代次が、目をつぶった。

宗一郎の笑い声が聞える。

喜代次が目をあけると、宗一郎は両手をひろげてサドルの上につっ立つたまま、走っているではないか。

「いま、俺は、空を飛んでいるんだ。」

宗一郎は、子供の頃のいたずらっ子さながらの表情で、得意そうに怒鳴った。

オートバイの上で、つっ立ち両手をひろげて走る宗一郎を、喜代次はあっけにとられて眺めていた。 |

オートバイの上で、つっ立ち両手をひろげて走る宗一郎

|

仕事に精を出すばかりではなく、宗一郎は遊びにも一所懸命であった。

バーレーを改良したかと思うと、今度はモータ・エンジンを造ってボートに積みこみ、モーターボートを完成させ、休みの日、工員たちを乗せて浜名湖をかけめぐったりした。

モーターボートの次に、宗一郎が夢中になったのは、自動車のボデーやエンジンを改良して、レースカーを造る事だった。

造ったばかりのレースカーに乗って、浜松から静岡へ出かけた帰り、スピードを出しすぎて天竜川へ、真逆さまに墜落してしまった事があった。

幸い怪我ひとつなく命拾いをしたが、これをきいた弟の弁二郎が東京から、駆け付けてきて、

「兄貴、いいかげんにしろよな。スピードごっこもいいけど、怪我でもしたらどうするんだい。」

いまでは、立派な自動車技士になった弁二郎がたしなめると、宗一郎はこういった。

「馬鹿いえ、スピードが出ない車なんて、ちっとも面白くない。

そんなに俺が心配なら、俺のそばにずっとついていろ。」

こうして、弁二郎も、宗一郎のアート商会で働く事になった。

8 初めての自動車レース top

宗一郎は結婚し家庭を持ってからも、相変らずスピードの魅力にとりつかれ、より速く走るレースカーを作る事に、夢中になっていた。

昭和の初め、日本の自動車は、まだ発達していなかった。

レースに出場する自動車は外国製ばかり。

宗一郎の車もアメリカのフォードを改良し、特別に設計して作った四気筒エンジンをのせた改造車だ。

昭和十一年(一九三六年)の七月のある日、宗一郎は多摩川の河川敷で行われたレースに、弟の弁二郎を助手にして参加した。

観客席からは、人々のどよめきが、波のように聞こえる。

宗一郎は、フォードに乗り、審判の合図を待った。

助手席には不安そうな弁二郎。

横にレースカーがならび、レーサーたちは最後の点検に忙しい。「負けるもんかい。」 宗一郎の大きな目玉がくるりと動いた。

一瞬、まわりの空気が凍りついたかのように止った。

審判のスタートの合図。 ダッシュ!

宗一郎の車は、うなりを上げ、巨大な弾丸のように飛び出していった。

スピードメーターが、五十、七十、一〇〇と上がっていく。 断然、トップ。

一マイル(1.6km)のレース場を十周するのである。

三周もまわらないうちに事故をおこしてリタイア(棄権)する車が続出する。

集団からぬけだし、なおも宗一郎は、アクセルをふみこむ。スピードは、一三〇をさしている。新記録だ。

青いゴールの標識が目前にせまる。

そのとき、宗一郎の車の前を、何かが動いた。

棄権していた事故車がレースのコースにひとりでに動いてきたのだ。

「ウァー」 宗一郎は、夢中で、ハンドルを切った。

その一瞬、フォードは事故車に激突し、空中で一回転、二回転、バウンドして地面に叩き付けられた。

闇が宗一郎の意識をうばった。

目をさましたときには、東京の赤坂にある前田病院のベッドの上であった。

「アア、助かったんだな。」

そう思った途端、またスゥーと気が遠くなっていく。

二度めに意識を回復したとき、顔の左半分と右腕に白い包帯がまいてあるのに、宗一郎は気がついた。

「弁二郎さんも、無事よ。」

妻が、ソッといった。

助手席にいた弁二郎は、衝突した途端、空中へとびあがリ地面に墜落し背骨を折ったが、命は取り留めたという。

妻の目がうるんでいる。

突然の夫の事故で、ショックを受けたのだろう。

「あなたという人は……。」

宗一郎は、いたずらをして先生に見つかった時のような、こそばゆさを感じた。

「なあ、レースの結果は、どうだった?」

宗一郎のまぶたの裏に、レース場の光景が浮かぶ。

あの事故さえなければ勝てたのに。

すると、妻はほほえんだ。

「ほら、これ、見て。」 宗一郎は、驚いた。

妻の手の中に銀白色のまばゆいトロフィーが、輝いている。

「あなたの優勝よ。」

「嘘だ、俺はゴールインしてないよ。」

宗一郎は、うめくようにいった。

すると妻は、新聞をヒラヒラとふってみせた。そして、明るい声で読み始める。

「第十二回自動車レースで、浜松の本田宗一郎氏、優勝。本田氏の車は、激突事故を起こす前、時速一三○キロをマークした。

これは、国内レースの最高記録であり、突然の事故さえなければ、優勝は本田氏のもの。

したがって、審判員の協議の結果、本田宗一郎氏の優勝を確定した。」

宗一郎は、満足そうにうなづき、

「俺が、優勝するのは当り前だ。次はもっと強力なエンジンを作ってまた新記録をだす。」

と、ベッドの中で力んでみせるのだった。 |

カーレースのゴールまじかで、事故車がコースに

ノコノコ出てきて、宗一郎の車とぶつかった。

病室でで妻から優勝の知らせを聞いて喜ぶ宗一郎

|

だが、まもなく日本と中国との戦争が始った。日本は暗い時代へと突入していくのである。

戦争によって、自動車レースは中止、レースにかける宗一郎の夢は、それから長いあいだ、お預けとなったのである。

月明かりの町を、一台の車が走り続ける。

車を運転しているのは、宗一郎である。

何か考え事があると、夜ふけに工場からぬけ出し、町を走るのが宗一郎の癖になっていた。

アート商会の事業はさらに大きくなろうとしていた。

しかし今、宗一郎の頭の中に、別の事業への計画がひろがってきたのだ。

今の仕事は、誰でも少し努力すればできる事だ。

(何か、この手で生み出す物をやってみたい)と、ハンドルを握りながら、宗一郎は思った。

今までだって、修理に必要なオート・リフトを作ったり、それまで木製だったスポークを鋳物で作るなどしてきた。

車のライトが、暗闇にまっすぐのびている。ふと、何かがひらめいた。

工場に戻った宗一郎は、ピストン・リングを作ろうと決心したのだった。

ピストン・リングは、エンジンの中で、もっとも大切な部品である。

これがなければ、エンジンの性能が十分に働かない。

小さな部品だがエンジンの構造の中で、なくてはならない物である。

このピストン・リングを作ろうと考えついたのは、第一に、材料が少なくてすむので、資金が余りかからない事が、その理由だった。

宗一郎から自動車修理工場をやめて、ピストン・リング作りの会社を設立することをきいた工員たちは、びっくりした。

「社長、どういうつもりです。こんなに繁昌しているのに、やめるなんて。」

「わしたちはどうすればいいんですか。」

宗一郎は、うるさそうにいった。

「お前たちは、今度の新しい会社で働けばいい。それが嫌なら、ほかの修理工場へ行くんだな。」

「そんな馬鹿な……。」

工員たちは不満だった。中には辞表を叩き付けて、自分たちだけで、別のところに修理工場を始める者もでてきた。

宗一郎の考えに反対したのは、工員たちだけではなかった。

アート商会浜松支店には資金をだしてくれる重役たちがいる。その重役たちがいきり立った。

「けしからん、わしたちは、本田君の自動車修理の技術を信用して資金を出してきたのだ。」

「大体ピストン・リンダなどこしらえる必要がどこにある。修理屋は修理屋らしくすればいい。変な発明に凝(こ)ると大失敗するぞ。」

宗一郎は、重役という強敵を向こうにまわして奮戦したが、とても重役たちを納得させる事はできなかった。

9 苦しみの底から top

その夜、宗一郎は、一晩中考えこんで一睡もできなかった。

よく朝、自分の顔をなでてみると、なんだかとてもへんだ。

顔の左半分が吊り上がっているような感じだ。鏡をみる。これはどうだ。

顔の左半分が吊り上がり、ピクピクと動いている。

今まで何ともなかったのに、急にこんなになるなんて。宗一郎はいそいで医者のところへかけこんだ。

「それは顔面神経痛ですよ。妙な病気になりましたな。」と、医者がいった。

「ガンメンシンケイツウ?」

「これはね、余り頭を使ったり、物事を考えすぎるとかかる病気で、まあ、一ヵ月も静養していれば治るでしょう。」

「やれ、やれ。」

宗一郎は、工場の事を弁二郎に頼んで、ぶらりと伊豆の温泉へでかけた。

湯に使ったり、二ヶ月ちかく薬をのんだりしたが、病気は一向に治らない。

そこへ、弁二郎が重役を連れて見舞いにやってきた。

(どうせ、また、文句をいわれるだけだろう。)

宗一郎が、渋々あってみると、重役は、

「あんたの頑固さには負けましたよ。二ヵ月も工場をほっぽりだされていては、こっちは大損。

ピストルだか、ピストンだかしらないが、とにかくあんたのやりたい事業を初めてください。」というのだ。

「え! 本当かね。」

途端に、宗一郎の顔面神経痛がぴたりと治ってしまったのだから不思議である。

いそいで浜松へ帰った宗一郎は、さっそくピストン・リング製造の会社をつくった。

「東海精機株式会社」――これが宗一郎がっくった新しい会社の名前だ。

修理工場から製造会社へ、一歩前進である。

宗一郎は、弁二郎をはじめ工員たちと一緒に、懸命にピストン・リングづくりに着手した。

しかし、すべてが初めての経験である。簡単にはピストン・リングはできない。

夜、ガランとした工場の中で、宗一郎は目を血ばしらせて、研究を続けた。

ピストン・リングは鋳物(金属を型に流して作ったもの)でできる。

思いあまってある日、鋳物屋へ相談にでかけてみた。

すると、鋳物屋の親父は、

「しろうとがいきなり作ろうたって、そう簡単にできるもんじゃないよ。二、三年は修業しないとね。」

鋳物屋に馬鹿にされ、宗一郎はもうぜんと腹がたった。腹がたったのは、自分にたいしてである。

「俺は一人でやってみせる。誰かに力を借りようとした俺がいけなかったのだ。」

それから、宗一郎は、毎日、夜の二時、三時まで研究に取組んだ。

「そんなに根をつめると、体に毒ですよ。」

そう妻はたしなめるのだが、宗一郎は休もうとしなかった。

それでも、研究はすこしも進まない。

あせればあせるほど、もがけばもがくほど、底なし沼にすいこまれていくだけだった。

暗い沼に落ちこみながら、全神経を集中して、一筋の光を、見つけようとした。そして、その光をついに発見した。

そのきっかけは、

「泥田から畔道(あぜみち)へ上ることはできるが、大きな道へ上ることはできない。」 |

ピストン・リングは形は単純だが、材料の材質が難しかった。

|

という諺(ことわざ)であった。つまり、

「大きな広々とした道に出るためには、泥田とは違う、きちんとした学問をつんで出発しなければならない。」

という意味だ。

今まで、泥田からいきなり大道へ出ようと苦心していたのではないか。

鋳物の基礎知識も知らずに、ガムシャラにピストン・リングをつくろうとしていた。

道は発見できないばかりか、ますます迷路にまぎれこむ憐れな旅人のようであった。

宗一郎はうなった。

「もう一度、最初から、やりなおさなければならない。」 。

ある日、宗一郎は、浜松にある浜松高エ(いまの静岡大学工学部)の藤井先生に、未完成のピストン・リングを持っていって、みてもらった。

藤井先生とは、前から交際があった。藤井先生は、

「ピストン・リングとは、いいところに目をつけたものですな。しかし、私は鋳物の専門家ではない。

一度、専門の田代先生にお会いになるといい。」

宗一郎はさっそく田代先生に面会を申しこんだ

田代先生は、ピストン・リングを調べていたが、やがてこういった。

「これでは無理ですよ。このピストン・リングにはシリコンが不足しています。」

シリコンとはケイ素の事で、ピストン・リングには絶対に必要な成分であった。

宗一郎は、つくづく学問の大切さを痛感したのである。

さっそく、田代先生に頼んで、浜松高工(現静岡大学工学部)の夜間部へ入学する事にしたのである。

学生になった宗一郎の忙しいこと。毎夕、会社の仕事が終ると、自動車にとびのって、学校へ通う。

学生たちは、初めて、宗一郎にあったとき、びっくりした。

見なれない作業服をきた男が、教室の一番前の席に、座っているのである。

髭はのび、髪は鳥の巣のよう、顔は油やけでテラテラと光り、目ばかりギラギラしている。

どうみても、学生のようではない。

「おい君、なにをしにここにきた?」

一人の学生が尋問するような口調できいた。

宗一郎は、「今日から、この学校の学生になったんだ。よろしく頼む。」

「ほう、君が学生? それじゃ学生証明書を見せろ。」

「うるさい奴だな。」

宗一郎は、ポケットから証明書をひっぱりだして学生に見せた。 学生証には、「浜松高工一年、夜間部本田宗一郎(二十九才)」とある。

「へえ、二十九才ねえ。」

学生は不思議そうに、宗一郎の顔を眺めまわした。

「どうだね、これでわかったかい。わかったら、そんなところに、いつまでも立っていないで、自分の席についた、ついた。俺は忙しいのだから。」 |

十歳以上も年の違う学生と一緒に授業を受ける宗一郎

|

宗一郎は、愉快そうにいって、鞄の中から教科書を取り出すと、読み始めた。

学校から帰ってくると、学校でならった事をもとに、工場の実験室で研究をつづける。

だが、学校での成績は、余りほめられたものではなかった。学期末の試験など、どうでもよかったからだ。

学生たちは、授業でならった事を頭につめこむだけだが、宗一郎にとっては、学問をいかに実際に役立たせるかという事が重要だった。

余り研究に熱中し、仕事をほおりなげていたので、生活は途端に苦しくなった。

けれども、妻は、ぐち一つこぼさず知合いを訪ねて金を借りたり、質屋へかよったりして、その日その日をやりくりした。

あと半年もこんな状態がつづければ、東海精機は破産してしまうだろう。

そんなとき、すばらしいニュースがとびこんできた。

日本人の手で、初めてつくった飛行機が、東京〜ロンドン間をとび、世界新記録をつくったのであった。

神風号である。

その大ニュースを聞きながら宗一郎は、ようし、俺だってと、思った。

どんなに小さくても、いまの宗一郎にとってすぐれたピストン・リングをつくりだすことは、神風号の大成功に劣らない価値があったのだ。

そして、昭和十二年夏のある朝。

「おう、できたぞ。」

工場のほうから宗一郎の声がきこえた。

台所にいた妻がいってみると、宗一郎が蜘蛛の巣のたれさがった工場のなかにつっ立っている。

その宗一郎の手には、一つの小さなピストン・リングがあった。

「あなた、とうとう……」妻は、震え声でいった。

「アア」 宗一郎の無精ひげの顔に、初めて微笑が浮かんだ。

ピストン・リングがついに完成したのだ。

妻が、宗一郎の顔を見つめている。

弁二郎も、工員たちもかけつけてきた。

みんな息をつめて、ピストン・リングができた喜びを全身で感じとっているようであった。

「よせやい、いつまで、俺を見ているんだ。」

宗一郎はテレて、大きハッハッハ、と笑いとばした。それから、怒鳴りまくるようにいった。

「さあ、これから忙しいぞ。ピストン・リングの大生産にかかるんだ。ヒョロヒョロしていると、張っ倒されるぞ。」 |

遂に完成したピストン・リング。それを妻に見せる宗一郎。

これは飛行機のエンジンにも重要な部品であった。

|

top

****************************************

|