|

****************************************

Index 1

2 3

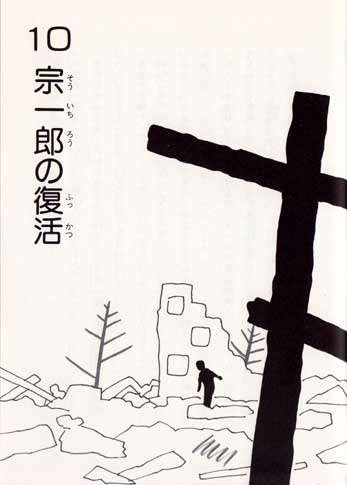

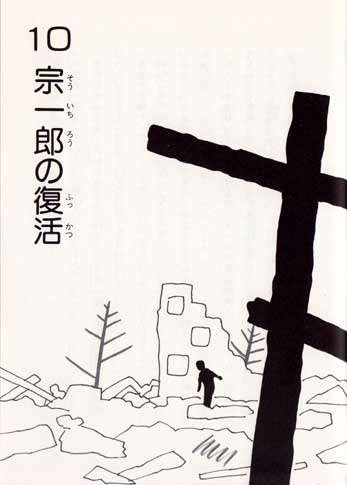

Ⅲ 戦後の焼け野原から世界のホンダへ

10 宗一郎の復活 top

それから八年後――。

本田宗一郎は、フラフラと焼け跡をさまよっていた。

見渡すかぎり、浜松の町は焼け野原だ。道路には大きな砲弾の穴が、ポッカリとあき、道ゆく人々の顔に生気がない。

真夏の太陽が、ギラギラと照りつけ、疲れはてた人々の影を小さくつくる。

昭和二十年(一九四五年)八月十五日。

日本は、アメリカ、イギリス、中国などを相手にした戦争に、破れたのであった。

ピストン・リングをつくりあげた宗一郎の東海精機は、あれから、時代の脚光をあびて発展しつづけた。

自動車だけではなく、飛行機のエンジンにも、ピストンリングは、なくてはならない物だったからである。

さらに、宗一郎は、その研究熱心さと、新しい物をつくりだそうとする意欲で、世界でもめずらしい自動プロペラ製作機を発明していたのだった。

しかし、戦争が終り、宗一郎が苦心して築きあげてきた物が一瞬のうちに崩れ落ちてしまったのである。

東海精機だけではなく日本の産業が、戦争によって壊滅的な打撃を受けた。

飛行機も、自動車も、船も、満足なものは一つもなかった。日本の国全体が、メチャクチャになっていたのだ。

誰もが、その日をどうやって生きていくかを考えるだけで、精一杯だった。

人々の心はすさみ、手段をえらばない金もうけをする人が多かった。

しかし、宗一郎は人の道に反することだけはやりたくなかった。

それが、子供の頃からの父の儀平の教えでもあった。

それに、これからの日本がどんな時代になって行くのかゆっくリ考えてみたかった。

宗一郎の東海精機は、戦争の終る前に、浜松市の隣の磐田(いわた)市に移されていた。

工員も三百名近くいる。この工員たちを飢えさせるわけにはいかなかった。

そうかといって、すぐにいい考えが浮かぶはずもない。

(どうしたらいいのだろう。)

宗一郎は、いつのまにか、海辺に出ていた。

海は静かだった。 青くすみきった空。

波は遠く沖の方からやってきて、渚(なぎさ)でしぶきをあげて、崩れている。

砂浜に座った宗一郎は、いつまでも海を眺めていた。

ザブンと大きな波が立ち、靴をぬらしてひいていく。

波の中で貝がらが、カラカラと音をたててゆれてぃる。

宗一郎はぬれた靴をぬぎ、裸足になって波うち際を走った。

「東海精機ごと、わが社の一員となって働かないか。」

と、前から、ピストン・リングを買い上げてくれていたトヨタ(豊田織機自動車部)から、誘われていたのである。

そうすれば、工員たちの生活も楽になる。しかし……と、宗一郎は悩んだ。

思いきり波うちぎわを走って松のかげに座り込み、フウッと息をはいた。

水平線に、白い雲が浮かんでいる。

どこかで、なつかしい父の声が聞こえたようだ。父は、宗一郎に、やりたい事をやれと励ましてくれた。

その父の声がいま、よみがえってきた。

「俺は、俺の道を進まなければならない。」と、宗一郎は、はっきりと思った。

「俺は、まだ、俺の仕事を完成させていない。俺は俺だし、トヨタはトヨタだ。俺は、俺の道をゆく。」宗一郎の自尊心と独立心が、安易な生き方を許さなかったのだ。 |

戦争に敗け、浜松も空襲で焼け野原となった。

多くの社員を抱えた宗一郎の東海精機は、

これからどうして生きていくのか、考えねばならなかった。

|

そして東海精機の権利をそっくり、トヨタに売り、その資金で本田技術研究所という新しい会社をつくる事にした。

が、なにをこしらえていいか、さっぱりわからない。

工員たちと海水をくんで塩を作って売ったり、アイスキャンディを売りに歩いたりして日を過ごした。

昭和二十一年の春の事である。

宗一郎のところへ、友達が小さなエンジンを持ってきた。

みると、軍隊で使っていた通信機の小型エンジンだ。

「どこにこんな物があった。」

「俺の仲間がたくさん集めている。これ、何かに使えないかな。」と、その友達は、エンジンを置いていった。

小型エンジンを見ているうちに、宗一郎の頭にある考えがひらめいた。

こいつを、自転車に取付ければ、オートバイになるじやないか。

宗一郎は関東大震災のときの事を思いだしていた。

あのとき、修理したオートバイで走りまわって人々を運搬し、喜ばれたものだ。

戦後の日本と、あのときの震災の町と、何とよく似ていることだろう。

交通機関はストップし、人々はどこへいくにも大変な苦労をしている。

こんなときに、自転車を改良してオートバイをつくれば、どんなに人々は助かるだろう。

宗一郎は、さっそく、小型オートバイの研究を始めた。

飛行機のプロペラづくりの機械を発明した宗一郎である。

小型オートバイをこしらえることぐらい眠っていてもできると思った。

しかし、そう簡単にはいかなかった。

ガソリンタンクがないのである。エンジンはあっても、ガソリンタンクがなければ走れない。

これには、困った。宗一郎は、一日中、ガソリンタンク、ガソリンタンクとブツブツつぶやいていた。

冬の日、外出先から帰ってみると、妻が青い顔をしている。

「おい、どうした。」

宗一郎は、妻のひたいに手をあててみてびっくりした。

火のように熱い。

「こりゃ、大変だ。医者をよんでくる。」

外にかけだそうとする宗一郎に、妻は、

「大丈夫、寝ていれば治るわ。それより、寒いの。湯タンポを入れてくださいな。」

「よしきた。まってろ。」

宗一郎は、押入れを探して湯タンポを見つけると、湯をわかした。

湯をわかしながら、なにげなく湯タンポを眺めていた宗一郎の頭に、突然、稲妻が走った。

「ここに、ガソリンタンクがあるじゃないか。」

宗一郎は、湯タンポをかかえて、工場へかけこんだ。

病気の妻の事を思い出したのは、夜が明けようとしている頃であった。

宗一郎が、あわてて、居間に戻ってみると、妻が布団の中からいった。

「あなた、オートバイ、できた?」

宗一郎は、マジマジと妻の顔を眺めた。

「おまえ……。」 |

妻の病気の看護から、ガソリンタンクに湯たんぽが

使えることを思い付いた宗一郎。

そして何もない時代に、ホンダの小型バイクが完成した。

|

「湯タンポはなかったけど、工場から聞えてくるエンジンの音をきいていたら、とても、いい気持ちになって、眠ってしまったの。熱はさがったみたい。それより、オートバイは?」

宗一郎は、うなずき、妻の手を握っていった。

「ああ、できたんだよ。いま、持ってくるからな。」

宗一郎が、工場からかついできて、土間に持ってきたのは、自転車にエンジンをつけたものだった。

「いいか、見てろよ。」

宗一郎が自転車のペダルをふむ。

すると、ポン、ポン、ポンと、音をたてて、エンジンがかかリ後輪がクルクルと回りだした。

「おもしろい、オートバイね。湯タンポのガソリンタンクだなんて。」

妻は、少女のように笑った。

宗一郎は、湯タンポにパイプをつけて、ガソリンタンクのかわりにしたのだった。

むこうから、豆腐屋のラッパの音が聞こえた。

「どれ、朝ご飯のおかずを買ってくるか。」

宗一郎は、出来上がったばかりの小型オートバイにまたがって、外へとびだしていった。

朝の町に、 ポン、ポン、ポン……と、軽やかな音がひびく。

スピードはそんなに速くはないが、それでも、自転車の三倍は速い。

「おーい、豆腐一丁。」 宗一郎は、豆腐屋をよんだ。

豆腐屋は、キョトンとした顔で、

「旦那、そのポンポンと音をたてる物はなんだね。」

「ああこれか、自転車を改造したオートバイだ。モーターバイクとても呼ぶようにしようか。」

「へえ、ちょっと、乗ってもいいかね。」

豆腐屋は、おっかなびっくり、モーターバイクに乗って走リだす。

ポン、ポン、ポン、ポン……。

「こりゃ、いい。」

人通りの少ない朝の道を、豆腐屋は、いい気持ちで走リまわる。

「旦那、これは、便利なものですね。どこで買ったんです。」

「俺が、ちょいとこしらえたのさ。」

豆腐屋は、しきりに感心していたが、

「わしにも一つ、このポンポン、作ってくれませんか。」と、頼むようにいう。

「それじゃ、夕方、俺の工場へくるがいい。自転車に、エンジンをつけてやるから。」

宗一郎がそういうと、豆腐屋は、大喜びで、

プァプァ と、ラッパを鳴らして走っていった。

それからどこできいてきたのか、毎日のように、「ボンボンを売ってくれ」と、大勢の人が、宗一郎の工場へやってくるようになった。 |

自転車に小型エンジンと湯タンポのガソリンタンクをつけた小型バイク。これで豆腐を買いに行くと早速、豆腐屋から注文がきた。

これはポンポンと呼ばれた50ccのエンジン。

|

浜松の人たちは誰もが、自転車を改良したオートバイを、「ポンポン」と、よんだ。

浜松の町が急に、にぎやかになった。

ポンポン ポンポン と、音をたてて、小さなオートバイが走リまわる。

こいつは便利だと、大評判である。

子供たちも、めずらしかって、ボンボンの後を追いかける。

ガソリンタンクも湯タンポではなく、ちゃんとした物にした。エンジンも作った。

本格的なモーターバイクの製造が始ったのである。

注文がさばききれないほど、人気が集まった。栃木や岡山辺りからも買いにくる人たちもいた。

宗一郎のモーターバイクは、敗戦後の人々の足となって大活躍したのである。

そして、昭和二十三年、本田技研工業株式会社と名称を改めた宗一郎の会社は、規模こそまだ小さかったが、日本でも指折りのオートバイ製造工場として注目されるようになった。

11 ドリーム号誕生 top

宗一郎は、さらに本格的なオートバイの研究にとりかかった。

ヨーロッパやアメリカのオートバイに負けない物をつくろうと情熱を燃やした。

いっぽう、大量に生産していたモーターバイクは、作るそばからどんどん売れた。 けれども、売った先からの代金の回収が思うようにいかなかった。

戦後の混乱した時代の事だ。

新しく開店した自転車屋に、モーターバイクを納めても、つぎの日に集金に行くと、もうその店は閉っていて、主人がどこかに逃げている、という状態であった。

資金ぐりは苦しくなる一方だった。

そんなある日、

「社長、いい人を連れてきました。是非、会ってください。」と、部下の竹島弘が一人の紳士を連れてきた。

それは、藤沢武夫という人物であった。

その紳士は、いきなりこういうのだ。

「どうです。私を使ってみてくれませんか。」

「どうして、私のところで働きたいと考えたのですか。」

宗一郎は、注意ぶかく、相手の顔に視線を走らせた。

すると、藤沢という紳士は、

「あなたに興味を感じたからですよ。」

「興味?」

「さよう、私は、あなたが大人物だという事を知っています。」

「お世辞などいっても駄目ですよ。」

「お世辞など私はいわない。」と、藤沢さんはいった。

「あなたは、独力でピストンリングをつくり、プロペラの工作機械を発明し、最近は、モーターバイクを製造した。

おそらく、いまの日本の最高の発明家でしょう。しかし、残念なことだが、商売の才能はゼロだ。」

これでは、ほめられているのか、けなされているのかわからない。

宗一郎は、不思議な人物の顔をのぞきこむようにしてきいた。

「その理由は?」 藤沢さんは、ゆらりと体をゆすって、

「あなたは、発明家です。研究の仕事と事業とは別です。

事業はお金もうけを目的とし、研究はよりすぐれた物をつくる目的があります。

この性格のちがった二つの仕事を同時にやろうとすれば、どちらも失敗してしまいます。」

なるほど、そういわれてみればそうだと、宗一郎は思った。

発明に頭を奪われているあいだは、商売の事など眼中になかった。

「せっかくの発明の才能を、事業のために十分発揮できないのは惜しい。」

藤沢さんは、そういって、こうつけ加えた。

「日本のためにも、世界のためにも。」

宗一郎は苦笑した。

そこへ事務員がお茶を運んできた。 |

宗一郎は根っからの技術屋で経営に疎かった。

そんな中、藤沢武夫が経営者として宗一郎の片腕として

働いてくれることになった。

|

うまそうにゆっくりお茶をのみほすと、藤沢さんはグッと体を乗りだした。

「私を経営の方面で使ってみる、お気持ちはありませんか。あなたは研究、私はあなたの作った物を売る。いかがです。」

宗一郎は、藤沢さんの目を見つめた。 清潔で聡明、そして、意志の強そうな目である。

「よろしい。」と、宗一郎はいった。

「とにかく、働いてみて下さい。」

こうして、藤沢武夫は、本田技研の経営をになう事になったのである。

藤沢武夫が入社して以来、それまでうまくいかなかった銀行関係の融資もスラスラいくようになり、製品の売れ行きもグンと上昇した。

なによりも感心したのは、会社の中の空気が、キリリと引き締まったことだった。

事務所をはじめ、工場の中の整理整とんを社員たちに命じた。紙一枚、エンピツー本、無駄に使う事を禁じた。

無駄は事業の発展をさまたげる、敵である。

藤沢さんは、そう主張した。命令に違反したものは、どんどん処分した。

重役だろうが、所長だろうが、厳しい態度でのぞんだ。

「これで安心して、研究に力をそそげる。」

宗一郎は、新しいオートバイの研究に全力をあげるこどができるようになったのである。

「社長、ここの部分が、どうしてもわかりません。設計が間違っているんじやないでしょうか。」

工場の中で、声が上がる。

「ばかやろう。俺の設計に間違いがあるものか。もう一度やってみろ。」

宗一郎の怒鳴り声がはねかえる。

本田技研工業では、毎日、宗一郎を中心に若い工員たちが、オートバイづくりに火花を散らす。

働いているときは、工員も社長もなかった。

宗一郎は一般の工員と同じように作業服に身を固めて、汗と油にまみれるのであった。

「社長、いま、手が離せないんです。そのスパナを取ってください。」

すると、宗一郎は気軽に、「よしきた、ほれ。」と、スパナを渡してやる。

宗一郎は、より軽い車体と強力なエンジンを持つオートバイをつくりたかった。

試作車ができると、自分で運転し、実験を重ねる。箱根の山道を走ったりして性能を確かめた。

宗一郎の夢は少しずっであったが、現実の物となっていった。

今までの日本で、もっともすぐれた性能を持ったオートバイが完成したのである。

昭和二十四年(一九四九年)の事であった。

「社長おめでとう。」

いつも、みんなの影になって兄の仕事を助けてきた弁二郎が、本当にうれしそうにいった。

工員たちが、真新しい一台のオートバイのまわりに集ってくる。

技術の革新に情熱を傾けてきた本田宗一郎の一つの勝利であった。

すべてが、また、このオートバイからはじまる。

少年のころ夢を追い求めてきた宗一郎は、いま、再び未来へ向って新しいステップを踏出したのである。

「夢こそ発明の母だ。未来をつくリ出す力だ。」と宗一郎は、自分にいいきかせるように、若い工員たちに向って語った。

(兄貴は、いつも、夢を追いかけてる人だものなあ。)弁二郎は、宗一郎の輝く目を見た。

突然、宗一郎は、大声でいった。

「この新車に、ドリーム号と命名しよう。英語で、夢という意味だ。」

「そうだ。夢を乗せて走るドリーム号。ドリーム号、万歳。」

調子はずれの声で、誰かが怒鳴った。

それはいつも、苦虫をかみつぶしているような藤沢武夫専務だった。

工員たちは、げらげらと笑いくずれた。明るいくったくのない笑い声だった。

丸い顔、低い背たけ、光る目、この生き生きとした若者たちは、どいつもこいつも、俺の若いときと、そっくりじゃないか。

宗一郎は笑いのうずまきの中で目をしばたいた。 |

本格的なオートバイのドリーム号(125cc)が昭和24年に完成

|

しかし、宗一郎は知っていたのだ。このドリーム号が、まだ、世界のオートバイの水準には達していない事を。

工場の外に出た宗一郎は、夜空の星たちに目をなけてつぶやいた。

(世界は、まだ遠い……。)

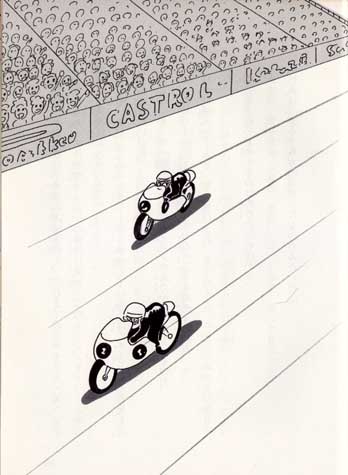

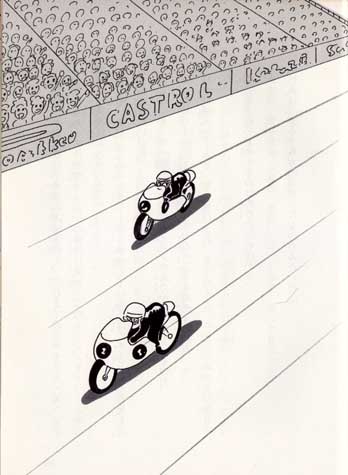

12 空とぶオートバイ top

昭和二十九年(一九五四年)六月。 本田宗一郎は、初めてイギリスのマン島に渡った。

毎年この島で行われるオートバイの世界選手権レースを見学するためである。

ツーリスト・トロフイ・レース(通称TTレース)。

オートバイのスピードを争うこの国際レースは、モーターサイクルのオリンピックとまでいわれているだけあって、十一のグランプリレースの中でも、もっとも厳しい国際グランプリレースとして知られていた。

一周六〇・七二五キロメートルのコースを、一二五CCクラスは三周、二五〇CCクラスは五周するのである。

轟く排気音。三百台近いオートバイが世界各国から集ってくる。

客席に座っていた宗一郎は、その迫力に圧倒された。群れをなして走る。

何という速さだ。日本のオートバイの三倍以上の力だ。

三年前、本田技研は、東京に工場を移し、これまでの2サイクル・エンジンにかわる4サイクルE型エンジンの試作に成功、 このエンジンをドリーム号に積載し、実用化に踏出していた。

しかし、まだ、このマン島レースに参加している各国のオートバイの足元にも及ばないのだ。

余りにも、宗一郎のつくったエンジンの馬力が不足しているのだ。

宗一郎はつくづく、まだ研究が足りない事を痛感するのだった。

日本に帰ってくると、宗一郎はまた、もうぜんと、エンジンの改良に取リくんだ。

寝ても覚めても考えるのは馬力の事ばかり。

余り宗一郎が、「馬力、馬力。」というので、若い工員たちが、

「社長は、まるで馬力の親父になったみたいだ。」と、からかったほどである。 |

オートバイのイギリスのマン島レース。

宗一郎はこのレースを見学にいき、ホンダも

このレースに参加できるバイクを作ろうと考えた。

|

ダッダッダッ 唸るエンジン。

エンジンの研究のために作られた特別研究室の中で油だらけになって格闘する宗一郎。

少年のころ、浜松の練兵場できいた飛行機のエンジンの音。

村へやってきた自動車のエンジンの音。

宗一郎は、小さいころから、エンジンの音にあこがれ続けた。

そして、長い日々がすぎていった。

それらの日々には、どれにもエンジンの響きが、交響曲のような色どりをそえていた。

「社長、鼻が真っ黒ですよ。」

研究室から出てきた宗一郎に弁二郎がからかう。

あわてて鼻をこすり、顔じゅう油だらけになった宗一郎の顔を見て若い工員は大笑いだ。

宗一郎の悪戦苦闘は続く。

研究というものは、高い山に登る事によく似て、山が高くなるほど、苦しくなる。進めば進むほど、道はけわしい。

「畜生」 宗一郎は、研究室の壁をけっとばした。

「このままでは駄目だ」 研究に行きづまった宗一郎は、ヨーロッパへ行く事を決心した。

日本には、もう学ぶべきものは何一つない。

世界一のオートバイを作るためには、ヨーロッパの技術を吸収しなければと考えたからだ。

ヨーロッパでも優秀なオートバイを作るといわれるイタリアへ、行ってみよう。

宗一郎は、さっそく、イタリアへ出かけたのである。

日本からオートバイのエンジンを研究するためにやってきたというと、イタリアの技師は、

「ほう、日本でも、エンジンが作れるのか。」と、さも、びっくりしたようにいった。

驚いたのは宗一郎のほうだった。

ヨーロッパでは、それほど日本が遅れた国だと思われているのか。

一日もはやく、日本人がいかにすぐれているかを世界の人々に知らさなければならない。

屈辱にたえながらも、イタリアの技術を学んだ宗一郎は、日本に帰ってきてから、今まで以上に努力を重ねた。

世界のオートバイレース、特にマン島のレースに日本が勝つ事ができれば、日本のオートバイ、さらには日本の技術の優秀さが、世界に認められる事になるのだ。 |

鼻の頭を真っ黒にしてオートバイ・エンジンの

研究を続ける宗一郎

|

宗一郎は、日本人の誇りのために、どうしても世界最高のオートバイを作らなければならないと思うのだった。

試作車をテストする高速テストコースを荒川に設け研究を続けた。

ある朝、本田技研工業の正門前に、

「世界一か、滅びるか、マン島レース優勝をめざして前進しよう。」という、たれ幕がさがったのである。

昭和三十四年(一九五九年) 六月十日。

イギリスのマン島で、オートバイの世界選手権レースが行われた。

各国選手にまじって初めて参加するホンダの三選手の緊張した顔が見える。

「おい、みんな調子はどうだ。」

キャンプで整備中のホンダの選手たちに宗一郎は声をかける。

「大丈夫、エンジン、快調ですよ。」

三選手は笑いながら手をよった。

彼らのところまで近づいた宗一郎は、オートバイに耳をつけるようにして、エンジンの音を確かめ、「よし」と、満足そうにうなづいた。

レース開始、 スタート!

各国選手が、次々と飛び出していく。

わき起こる歓声。

直線で、スピードが上がる。

ぐんと加速し、観覧席の前を通過すると、また、一瞬のうちに遠ざかっていく。

爆音たてて走るオートバイ、一周、二周。

オートバイがやってくるたびに、宗一郎は双眼鏡を目に押しつけ、ホンダのレーサーたちの姿を追った。

すでに何台かのオートバイが転倒している。日本選手は頑張っていた。誰一人、棄権した者はない。

しかし、宗一郎は、首をふった。

「駄目だ……。」

次々とゴールインする各国選手たち。

残念ながらこのレースでは、ホンダチームは優勝できなかった。 |

ホンダの会社の正門前に垂れ下がった

マン島レース優勝の祈願の垂れ幕

|

ただ、出場したものすべて、ゴールまで走り続け、チーム入賞を飾ったのにとどまった。

うなだれる選手たちに、宗一郎は笑っていった。

「あと、一歩だ。今度こそ勝ってみせる!」

昭和三十六年(一九六一年)六月十二日。

再び、本田技研工業のオートバイは、マン島の世界選手権レースに挑戦した。

この日、マン島の空は厚い雲におおわれ、気温も低く肌寒かった。

ダグラス市につくられたスタート地点に立ってみると、イースト・マウンテンの山頂は、すっぽり雲にかくれ、そのあたりは雨が降っているようである。

この第五十四回マン島レースの参加者は、三六六台、レース始って以来の新記録だ。

また、国別でわけると、日本人が十三名でもっとも多い。

一日おきに、一週間にわたって繰広げられるレースを見物するために、前日までに世界各地からつめかけた三十万の観衆は、レース開始二時間まえには、それぞれ思い思いの場所に陣どって話に花を咲かせている。

みんなレースの常連ばかりで、どこの国のどのメーカーのオートバイがどんな性能を持っているか、実にくわしく知っている。

その観衆たちの注目を集めているのが、ホンダをふくめた日本のオートバイだ。

このレースには、日本からはほかにヤマハ、スズキも出場している。

さて、このレースには、全部で二一九のカーブがあり、高度の差は実に四一〇メートルもある。

まっすぐな道はほとんどない。

選手たちは、いっもカーブを切り、上り下りの難所を突破しなければならない。

スピードと、テクニックと、忍耐心が、選手に要求されるのである。

午前十時、ダグラス市長がスタートラインに立って、イギリス国旗をふリ上げた。

一二五CCクラスのレース開始である。

それまで静寂につつまれていたマン島が、たちまち、ものすごい排気音と、煙につつまれた。

このレースは十秒おきに、二台ずつスタートする。

最初は、ホンダだ。一緒に走る予定だったスズキが出場しなかったため、ただ一台だけのスタートだった。

つづいて、十秒後にホンダと東ドイツのMZが同時にスタート。

こうして、次々と三八台のオートバイが熱戦を繰広げたのである。

トップでスタートしたレッドマン選手が乗るホンダは、三〇キロメートル地点まで好調だったが、後から出発したヘイルウッド選手のホンダが猛烈にとばし、迫ってきた。

東ドイツのMZは最初はよく走ったが、二十七キロ地点で脱落、はやくもホンダ・チームの一人舞台になろうとしていた。

観覧席に座った宗一郎は、時計をにらみつけていた。

握りしめた手が汗ばんでいる。 |

この125ccのレースでは日本からヤマハ、スズキも参加したが、

ホンダのヘイルウッド選手が優勝した。

|

ホンダのオートバイのマシンは完璧だ。自分の持てる技術をすべてそそいだ。

最高の状態に仕立てたという自信が宗一郎にはあった。

トップをゆくホンダのヘイルウッド選手は、コース最大の難所といわれるザ・カッティング・ヒル(絶壁の丘)の急な坂をかけ上り、そのままスタートラインを通過。

記録二十五分42秒、はやくも過去最高をマーク。

観客の歓声があがる。

二周目も、ホンダの五台のオートバイが先頭を切る。右に左にカーブを描き疾走する。

三周目。

ふと、宗一郎の心に不安がよぎる。

(大丈夫だろうか…)

そのとき、ゴールに向って突進してくるオートバイの姿が、黒い点となって見えた。みるみるうちに近づいてくる。

宗一郎の顔に、喜びの色が浮かんだ。

車体にあざやかなHONDAのマーク。

オートバイのマシンがおどる。

二つのタイヤが、宙をける。

一瞬、オートバイが空を跳んだ。

続くのは、また、HONDAだ。

二台、三台、四台、それは、まるで翼をはばたかせ、空をとぶペガサスのようであった。

観客は総立ちだ。

チェッカーフラッグがふられた。

ゴール!

一位から五位までがホンダのオートバイ。

「ジャパン・ホンダ…」

宗一郎のそばで、アメリカのアナウンサーが、マイクにかじりつき、ホンダのすばらしい活躍を、早口でしゃべっている。

|

つづく250ccクラスのレースでも、ホンダは1-5位を独占した。ホンダは二種目完全優勝を遂げたのである。

|

つづいて、二五〇CCクラスのレースのスタート。

このレースも、どしゃ降りの雨の中の死闘となった。

トップは、ホンダのマッキンタイヤ選手、だんぜん速い。

つづく、イタリアのMVが、ホンダのヘイルウッド選手をふりきって二位につけたが、二周目の山岳地帯でエンジントラブルを起こし、大きく後退。

三五〇CCの過去最高ラップをも破る大記録を二周目で樹立した、ホンダのマッキンタイヤ選手に、観客は大歓声を送った。

しかし三周目で、ガクンとスピードが落ち惜しくも脱落。

だが残りのホンダ各車は、快調にとばし、この種目でも一位から五位を独占。

つまり、二種目、完全優勝をとげたのである。

観客の大歓声が、マン島にどよめいた。

歓声を聞きながら、宗一郎は、じっと目をとじた。

まぶたの裏に、故郷の光明村の風景が浮かんだ。

弟の弁二郎を背負って村の道を走った少年の日。

ナイルス・スミス号を、学校をさぼって見に行った日。

あれから今まで夢中で、俺はやってきた。

(そして、ついに、世紀のレースに勝った。世界一になったのだ。)

宗一郎の頬に、一筋の涙があった。

「ミスター・ホンダ…」

ふいに、声が背中のほうでした。

振り向くと、長身の外国人が立っている。どこかであったことのあるような人だった。

その外国人は、ツカツカと近づいてきて、宗一郎に握手を求めた。

「ミスター・ホンダ、おめでとう。」

宗一郎は、その外国人が、数年主え、イタリアで出会った技師だという事に気がつき、あわてて、手を差し出した。

イタリアの技師は、顔をほころばせて、

「今度は、日本のホンダに負けましたが、この次は勝って見せます。お互いに頑張りましょう。」

と、宗一郎の手を握り、ゆっくりと歩いていった。

宗一郎は、そのうしろ姿を見送りながら、自分の心にいいきかせるのだった。

(たった一回の勝利に安心してはいけない。世界を相手にする戦いは、いま始まったばかりだ。)

イタリアも、アメリカも、ドイツも、イギリスも、今度のレースの敗戦でかえって、優秀なオートバイを作るために、懸命になるだろう。

(だが、俺は負けない。)

宗一郎は、両手を握り」しめた。

長いあいだ、物を作リだすために格闘した大きく太い右手と、それを支えた傷だらけの左手。

(父からゆずり受けた、この不恰好な手に、もっともっと働いてもらわなければならない。)

宗一郎は、フッとつぶやいた。 |

かってイタリアで知り合った技師から祝福を受ける宗一郎

|

瞬間、宗一郎の目のまえに、一本の白く輝く道が現れた。

そしてその道は、大空に向ってのびていく。

そのまぼろしの道のはるか先を、ホンダのオートバイが走りぬけて行った。

マン島で優勝したホンダのオートバイは、その後さらに改良を重ね、国内ではもちろん、世界でもナンバーワンの折り紙がつけられるようになった。

今では、世界のどこにいっても、ホンダのオートバイは、若者たちのアイドルだ。

HONDAは、本田宗一郎の名前とともに、世界の人々の心をとらえてはなさない。

「オートバイで地球を征服した男。」と、世界の人々は、本田宗一郎をそう呼ぶのだった。

宗一郎は、前進を続けた。

昭和三十七年(一九六二年)スポーツカーの製造を発表、自動車部門に進出。

その後も、世界のHONDAは、着実に発展し、オートバイはもちろん、自動車メーカーとしても、トップを目ざし続けていくのであった。

top

****************************************

|