|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章

一章 深い谷間を下る

|

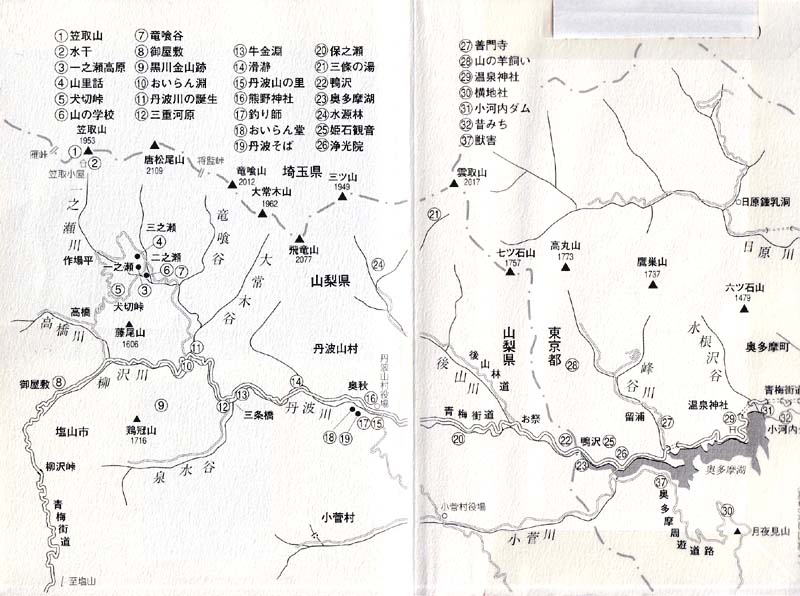

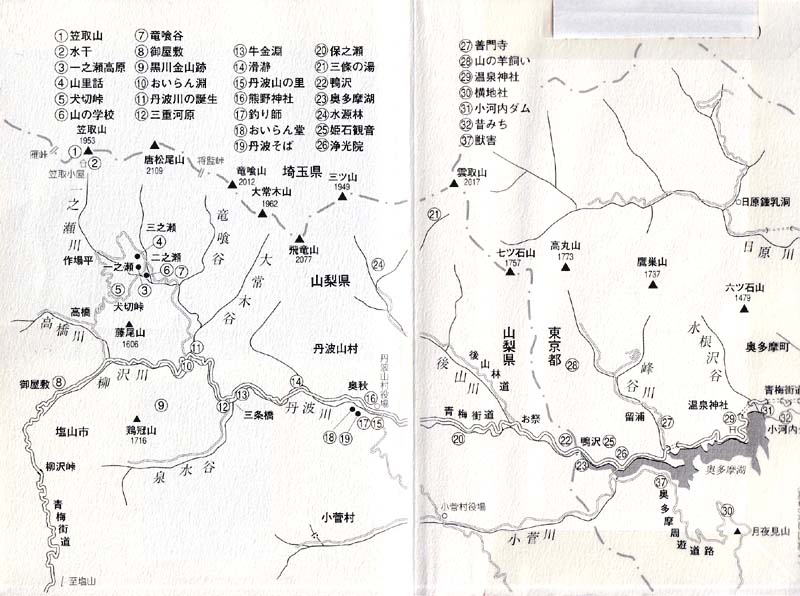

源流〜小河内ダムのマップ

|

|

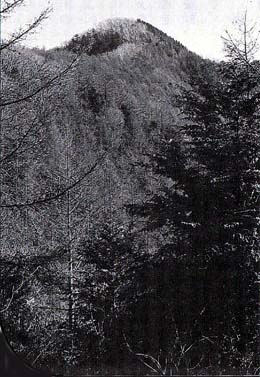

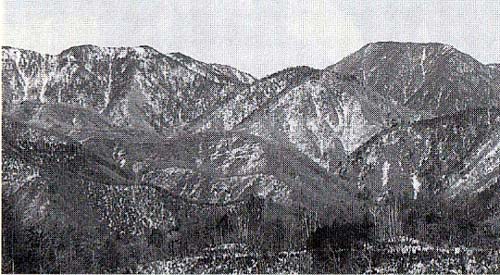

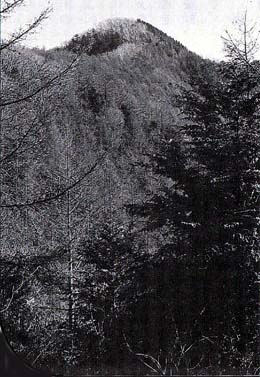

金山伝説を秘める鶏冠(けいかん)山

|

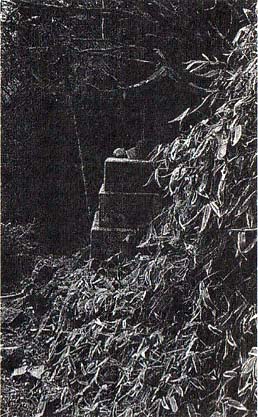

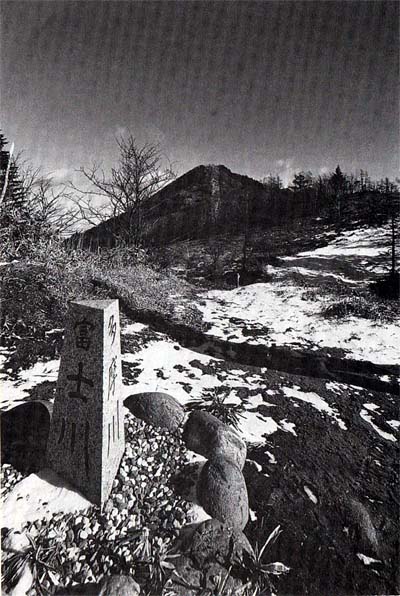

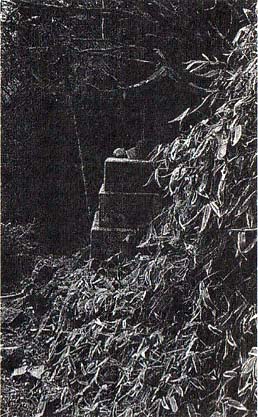

水源地“水干”(みずひ)にある水神社の石岡

|

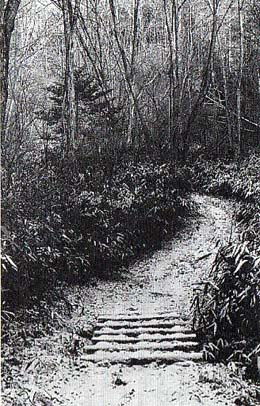

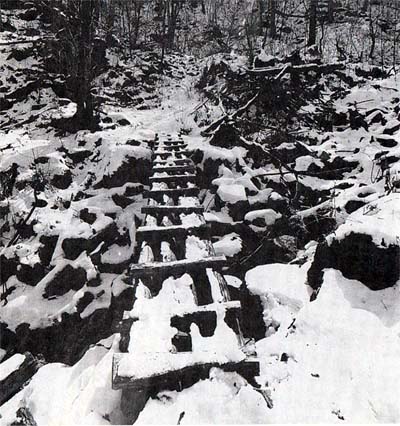

笠取山へ登るヤブ沢道

|

序 多摩川――江戸・東京の住民に貴重な水源 top

秩父山中の笠取山(1953m)南東稜に源を発して東流。

小河内ダム、御岳渓谷を経て武蔵野台地の南縁を流れ、羽田空港脇で東京湾に注ぐ。

流路延長138km、流域面積1240平方km、流域市町村人口約五四〇万人。

流域面積では全国一〇九ある一級河川のなかでは50位、流路延長は23位。

江戸に徳川幕府が誕生すると、人口が増大する首都の水道源として、また武蔵野台地を耕す用水として大きな役割を担った。

以来、昭和四十三(1968)年に利根川から本格的に取水が開始されるまでの約三百年間、江戸、東京の住人の飲み水を一手に引受けてきた。

無数のエピソードを秘めて、長い年月を刻んできた多摩川。

笠取山中の水干(みずひ)に滴り落ちる源泉から、ジェット機が飛び交う羽田脇の河口までをペンとカメラで旅し、この川の流域の「今と昔」を紹介していきたい。

|

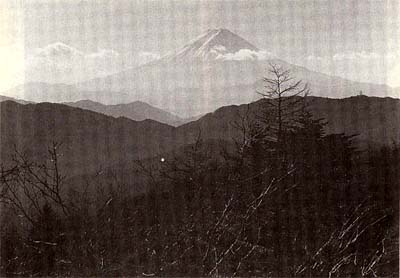

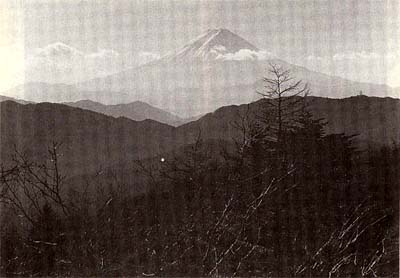

笠取山から眺める富士山

1 笠取山――138kmの旅導く山稜の一滴 top

笠取山。埼玉、山梨両県境にそびえる奥秩父連山の一峰である。 そのなだらかな山容は、南の柳沢峠から眺めるとほとんど目立たない。

が、この山頂の南側直下にわく清水、「水干(みずひ)」が多摩川の源泉とされている。

江戸時代以来三百余年間、東京都民の貴重な上水道源とされてきた多摩川は、この山懐から染み出る一滴に始まる。

「尾根付近は今はカラマツが植林されているが、昔は一面の草っ原。風当たりが強くてね。山越えの人の笠がたびたび飛ばされたことに由来するんだよ」。

南東山麓の一之瀬高原(山梨県塩山市)に住む田辺加藤さん(81)は、山名の起こりをこう話す。

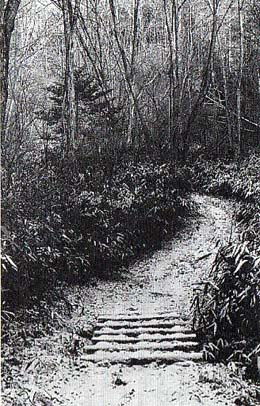

昨年暮れ、久しぶりに笠取山へ入ってみた。

一之瀬林道の作場平で車を降りて、ヤブ沢道をたどる。 |

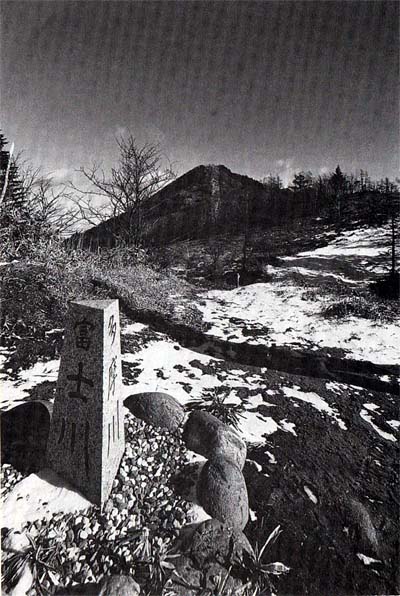

笠取山の多摩・荒・高上の三川分水点。後方は笠取山山頂

|

前夜降った新雪が足元でカサカサと鳴る。両側にはスズタケが群生。その葉先から淡雪がはらりと落ちた。

約一時間でヤブ沢峠(1802m)に出る。峠から東へ稜線沿いにカラマツ林の中を行く。

笠取小屋を経て、多摩・荒・富士の三川分水点の標柱が立つ小ピークまで一時間足らず。

三川分水点から山頂まではぼ登約三十分。

頂上に立つと、強烈な北西風が吹き付けてきた。

快晴だが体感温度は低い。

温度計は、マイナス六度をさしていた。 風で運ばれてきた飛雪が、青い空をバックにキラキラと舞う。

西に眺める国師岳の頂は笠雲に覆われていたが、南には大菩薩嶺や霊峰富士がくっきりとその姿をそばだたせていた。 自然は大きく、厳しい。「自然を保護するなんてとんでもない。 おれたちゃ自然のご機嫌をうかがい、守られながら毎日山で暮らしてんだよ」という田辺さんの言葉が、寒風の中に実感として迫ってきた。

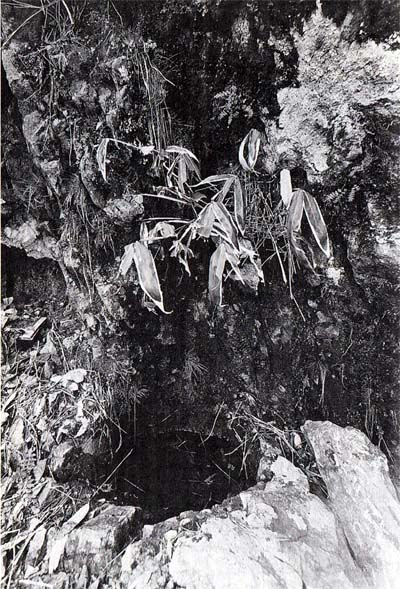

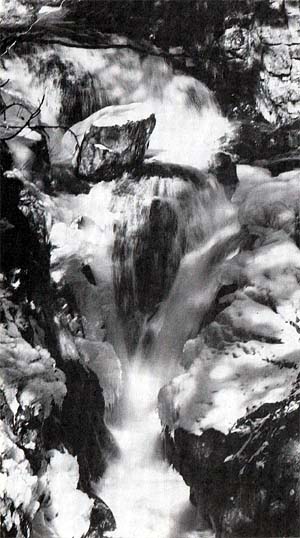

2 水干(みずひ)――源泉かたどる岩鉢の水 top

水干。山梨・埼玉の両県境にそびえる笠取山(1953m)山頂直下、標高1856mにある。

水干は、水流が消え果てるところの意。

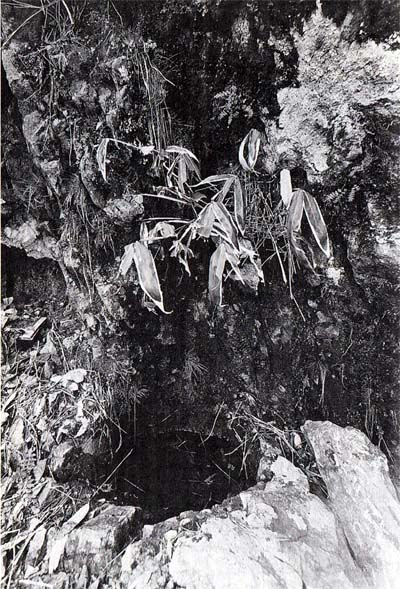

ミヤコザサにおおわれた高さ5m余りの花崗岩の岩頭に、水神社の石碑と石祠がたち、岩下に水をたたえた岩鉢がひっそりとある。

この岩鉢が多摩川の源泉とされる。

多摩川の水源調査が正式に行われたのは、明治十一(1878)年、東京府吏員山賊硲之が、羽村(東京都羽村市)から往復七日間かけて水干付近を踏査したのが最初。

大正七(1918)年、羽村玉川水神社の奥の院として水神がまつられ、水干が多摩川の源泉に定められた。

現存する水神社の石祠には「東京青山石勝制」とあった。

水干までは、一之瀬林道の作場平から笠取小屋を経て登り約二時間三十分。

「山道が整備されてからここ二、三年、日帰り登山者が急増しました。だが、2000m級の山なので装備は十分に」と、笠取小屋二代目管理人の田辺静さん(46)。

「山火事が最も怖い」とも。実際に平成六(1994)年と九年に、たて続けに山火事が起きた。

出火原因はたばこの火とバーベキュ・コンロ。

「登山マナーを守ってほしい」と、田辺さんは付け加えた。 |

岩鉢からこぼれる一滴、一滴がやがて多摩川となる

笠取山で

|

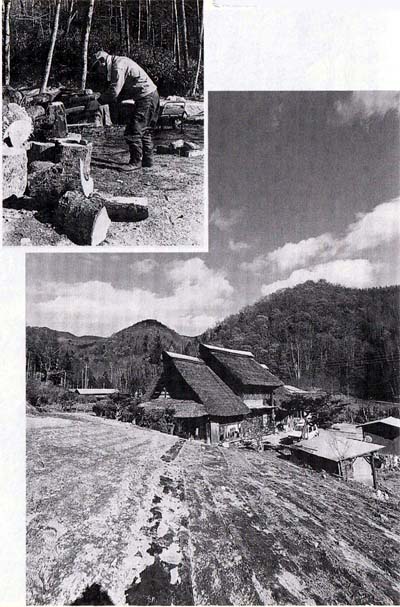

3 一之瀬高原――シラカバ林に過疎の足音 top

笠取山(1953m)の南東麓、多摩川源流の一之瀬川沿いに開ける高原(山梨県塩山市)で、標高は1100m〜1300m。

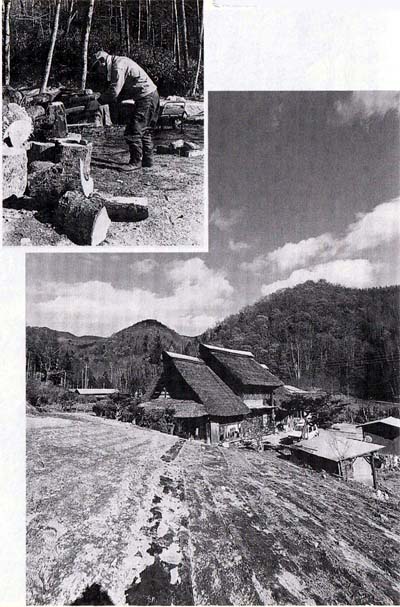

下流から順に一之瀬、二之瀬、三之瀬の三地域に分かれ、シラカバとカラマツ林に囲まれた斜面地に、五十軒余りの民家が散在する。

「昔はどの家にも五、六人は住んでいた。今じゃ人の居るのは二十軒足らず。それも夏場だけ。

冬は山を下りてしまうので五、六軒になっちまう」と、二之瀬に住む地区最長老の田辺加藤さん(81)。

昭和三十(1955)年代まで、この里に入るには南の犬切峠道しかなかった。

昭和三十七年新青梅街道の開通で、東から入る一之瀬林道の建設が始められ、昭和四十三年に完成。

相当の難工事で、道路沿いに殉職者二人の名前を刻んだ慰霊碑がたつ。

林道の開通で交通の便が良くなり、街へも出掛けやすくなった。が、皮肉なことにこのころから転出者が増え、過疎化が目立ってきた。

観光客も日帰りが多くなった。

昭和五十年代初頭に十軒を数えた民宿も、現在は三軒。戸を閉めきったままの元民宿の傍らのテニスコートが、枯れ草におおわれて寂寞感を漂わせる。

田辺さんがポツリと口にした、「ここ何年も赤ん坊の泣き声を聞かねえなあ」が印象的だった。

囲炉裏の向こうで穏やかな笑顔を見せる楠静枝さん |

左上=冬に備えてマキ割りに忙しい田辺加藤さん

下=冬晴れの一之瀬高原。中央は一之瀬地区に唯一残る

かやぶきの民家・楠家

4 山里話――古里離れがたし、山あいに暮らす top

楠静枝さん(78)。多摩川源流の一之瀬川に沿う一之瀬高原二之瀬(山梨県塩山市一之瀬高橋)に住む。

平成八(1996)年、夫の英文さんに先立たれ、今は末娘の千枝さんと二人暮らし。

楠家は一之瀬地区に残る唯一のかやぶき屋根の家だ。百五十年余り前の建築といわれ、正面八間半、奥行四間半。

大きな入り母屋屋根の中央に突き上げ屋根を設けた、甲州民家に独特の造りを伝えている。

「落合から犬切峠を越えてこの家に嫁いできたのは昭和三十(1955)年。 塩山市内にいる長女の良美夫婦が移り住めというのですが、夫と共に長年過ごしてきたここが良い。冬の寒さも苦になりません」

「この辺りには五十軒ほどの家がありますが、古くからの家の姓は楠と田辺の二つだけ。先祖は甲斐武田家の武士だったと聞いています」

囲炉裏を前に、黒光りのする大黒柱を背にこう話す静枝さんの笑顔は、穏やかで、優しげ。

気持ちをなごませる。豊かな自然が人の心をつくり、心が表情をつくるということなのだろう。

帰り際、「茹でて食べるとおいしいですよ」、静枝さんから渡された山栗の味は、忘れかけていた。

“ふるさとの香り”を思い出させてくれるものだった。 |

|

犬切峠にある犬切石

5 犬切峠――オオカミ伝説の残る道筋 top

一之瀬高原(山梨県塩山市)の南側に盛り上がる藤尾山(1606m)の西の肩にある峠で、標高1378m。

昭和四十三(1968)年に一之瀬林道が建設されるまでは、青梅街道沿いの落合から多摩川源流の一之瀬に入る唯一の道筋だった。

「昔、ある村人が、ここで山犬(オオカミ)に襲われたことがあった。 が、サスガ(山刀)を抜いて応戦。

石の上に追い詰められながらも山犬を切り倒した。

それから犬切峠と呼ばれるようになったらしい」 同市落合に住む曽根良一さん(60)は峠の由来をこう話す。

山犬を切った場所という伝説の“犬切石”も旧道沿いに現存する。

|

犬切峠にやわらかな冬の日差し

|

江戸末期(十九世紀前半)のころまでは、この辺りにはたくさんのオオカミが棲んでいた。

明治初期、外国から入ってきたジステンパーや狂犬病などの伝染病と乱獲で絶滅したとされるが、平成九(1997)年の秋に、奥秩父でオオカミの写真を撮ったという人が出た。

ために、カナダで録音したオオカミの遠ぼえを柳沢峠から笠取山、飛竜山方面へ向けてスピーカーで流し、その生息調査が行われたことがあった。

だが、笠取小屋管理人の田辺静さん(46)は「オオカミはもういないでしょう。

もしいてくれたならば、イノシシやシカの食害問題が、今、これほど騒がれることはなかったでしょうねえ」と苦笑した。

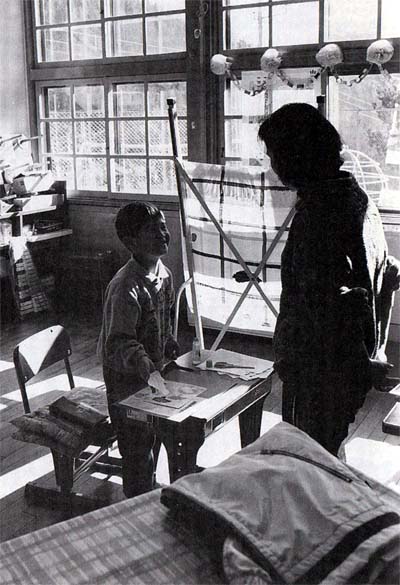

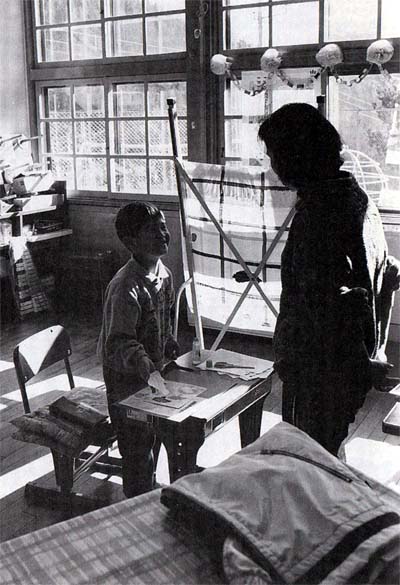

6 山の学校――元気な源流っ子の一対一授業 top

神金第二小学校。多摩川源流の一之瀬川に沿う一之瀬高原二之瀬(山梨県塩山市)にある。

大正のころ(1912−26年)に建てられた分教場が最初で、昭和三十二(1957)年、正式に神金第二小学校となった。

当時は、中学校も併設され、生徒は全部で四十七人だったと記録にある。

同六十三年、過疎化に伴う子供の減少によって休校とされたが、昨年、一人の入学児童を迎えて十一年ぶりに再開された。

新一年生は、斉藤大樹君。三之瀬に住む斉藤義隆さん(37)・一美さん夫妻の一粒種で、ここで生まれ育った、生粋の多摩川源流っ子だ。

昼間学校に居るのは矢崎富重校長(52)と、校長夫人の恵美子教諭、それに大樹君だけ。一対一の授業が続く。

「非常に明るい。本当の意味での自然児です」と矢崎校長。恵美子教諭も「独創性が豊かな子です」と目を細める。

家に帰った大樹君は、家具職人の父義隆さんの仕事場に入り浸り、子供とは思えない巧みな手つきでのみやのこぎりを使い分け、“もの”作りに熱中する。

「早く乗ってみたい」と、義隆さんからプレゼントされた手作りカヌーを見守る大樹君の目は、山の大気のように澄んでいた。 |

一対一で授業を受ける斉藤大樹君。

教室には明るい日差しがあふれる

|

金鉱跡が残るという将監峠(中央の凹み)

7 竜喰(りゅうばみ)谷――激しい水流に砂金の輝き?

top

一之瀬高原(山梨県塩山市)の東端。

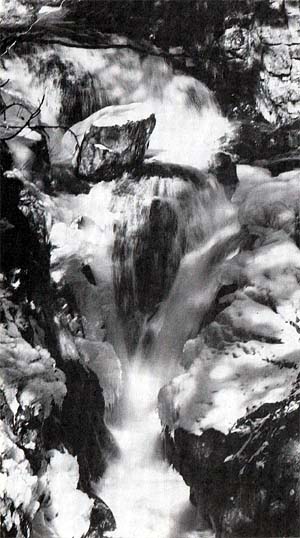

多摩川源流の一之瀬川に架かるしゃくなげ橋の下流で左岸に落ちる沢を、竜喰谷と呼ぶ。 なにやら恐ろしげな名前だが、その由来については、はっきり分からない。

一般に竜は水の意とされるが、竜が水ならば、激しい水勢が岩を喰み、流れ下る谷といったところから出た名称なのかもしれない。

「谷奥には、せいれんばの滝、げたごやの滝といった高さ10m前後の滝が連続し、一人で入るのは危険」と多摩川源流観察会会長の中村文明さん(51)。

竜喰谷は、多摩川源流渓谷の中でも、最も険しい谷の一つとされている。

古くから“砂金の出る谷”との伝えもある。

「源流のわく将監(しょうげん)峠(1971m)には、今も大規模な金鉱跡が残っているよ。 武田信玄の時代(十六世紀)のものだろう。 |

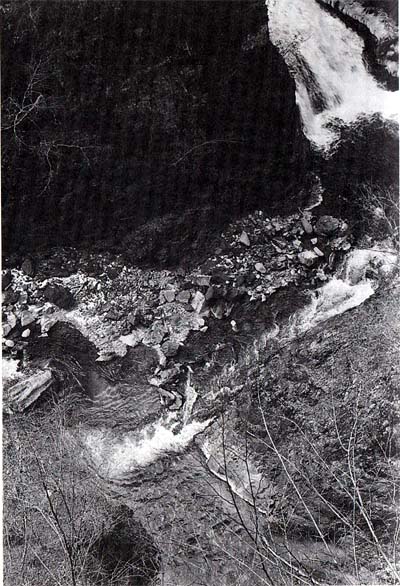

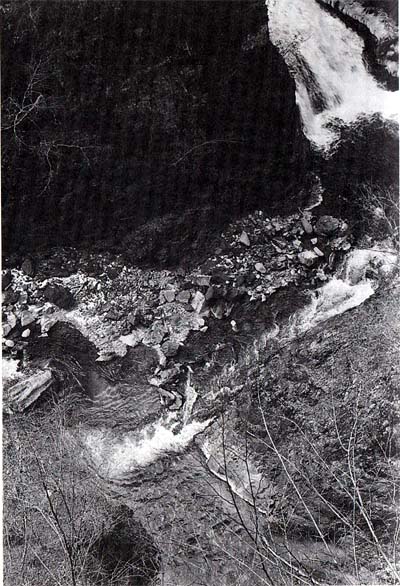

一之瀬川と竜賤谷(右側)出合いの滝

滝つばから砂金が出るという |

だから下流の竜喰谷に砂金が出るのは確かだよ」「武田の“ごぼう金”というが有名だが、これは立て坑から採った金のこと。 真っすぐ地中に伸びるゴボウの根のように、縱に穴を掘って金を探したからだよ。将監峠のも全部立て坑だ」

土地の伝承に詳しい同市落合の曽根良一さん(60)の話である。

8 御屋敷――今も残る切腹伝説の屏風岩 top

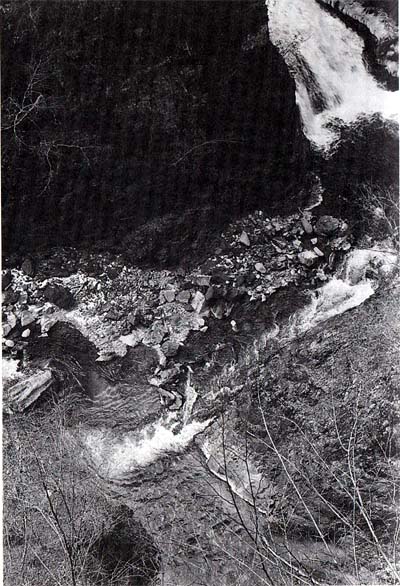

多摩川の源流は、笠取山(1953m)から流れ出る一之瀬川と、柳沢峠(1472m)を源とする柳沢川の二本ある。

山梨県塩山市の柳沢川沿いを走る青梅街道が、柳沢峠へののぼりにさしかかる辺りに、五、六軒の民家が散在する。

ここを御屋敷(おやしき)と呼ぶ。

「江戸時代の初め(十七世紀初頭)、甲州から逃れてきた武士の夫婦が住み着き、屋敷を構えたところで、奥方は薙刀(なぎなた)の名人だった。

ひっそりと隠れ暮らしていたが、ある時、里人に見つかり、武士は近くの屏風岩の上で腹を切って死んでしまったそうだ」

柳沢川べりの落合に住む曽根良一さん(60)は御屋敷の由来をこう話す。

「この伝えとは別だが、『甲斐国史』(一八一四年刊)には、信玄から七代前の武田家当主信春が、萩原の山中に隠居したとある。

これと関係があるのかもしれない」とも。

武士が切腹したという伝説の屏風岩は、御屋敷から少し東へ下った青梅街道沿い北側の山腹に現存する。

杉木立の中に突出する巨大な花崗岩で、高さ約6.5m幅6m余り。

上部が畳二畳分ほどの平たん面になっており、そこにはナラががっしりと岩をつかんで枝を茂らせていた。

青梅街道の拡幅工事の際にも、いわれのある岩として残されたという。 |

杉木立の中に残立する切腹伝説の屏風岩

|

|

寺屋敷の経塚

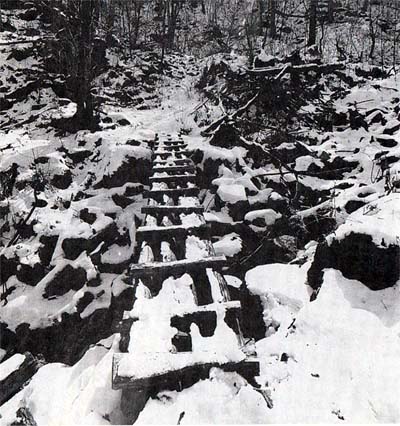

9 黒川金山跡――武田家の隠し金鉱夢の跡 top

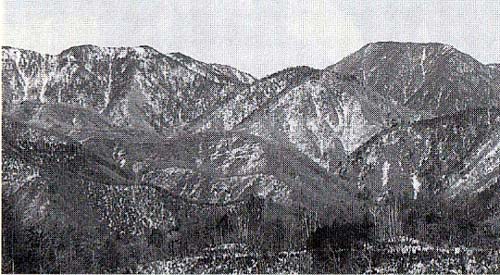

多摩川源流の柳沢川に沿う落合集落(山梨県塩山市)の南方にそびえる山を、鶏冠山(けいかんさん)という。

その東腹、標高2300mの深い山あいにある。

武田信玄の時代(十六世紀)、盛んに掘られた金鉱跡で、ブナやミズナラの茂る黒川源流部渓谷の急斜面地に、石積みの坑口跡や、工夫たちの住まいがあったと思われる平たん面が無数に散在。 |

雪に埋もれる黒川金山跡。黒色巨岩が累々と横たわる

|

“黒川千軒”と呼ばれて栄えた昔をしのばせる。

「鉱夫相手の女性らも居たらしい。金山跡のすぐ北側、尾根一つ越えた滝沢谷の奥に、女郎郷というところがある」と、黒川金山の歴史に詳しい落合の曽根良一さん(60)。

「金山が閉じられたのは金を掘り尽くしたからだろう。だが、下流の黒川谷には、砂金がまだまだあるはずだ」とも。

金山跡へは、横手山林道の新横手山峠(1557m)から鶏冠山の南腹を巡って歩いて一時間足らず。

この道筋は、信玄が金塊を運び出した“昔道”でもある。

途中、寺屋敷と呼ばれる尾根の突端には、中世の経塚も遺存する。

金山跡から百mほど黒川谷を下ると、廃坑から流れ出る黒川の源泉がある。

坑道奥の地底から聞こえてくる、ゴボゴボという水音が不気味。

湧いて流れる水の底に、金色に光る小片がたくさん見えた。

10 おいらん淵――深い淵をつくって落ちる二段滝 top

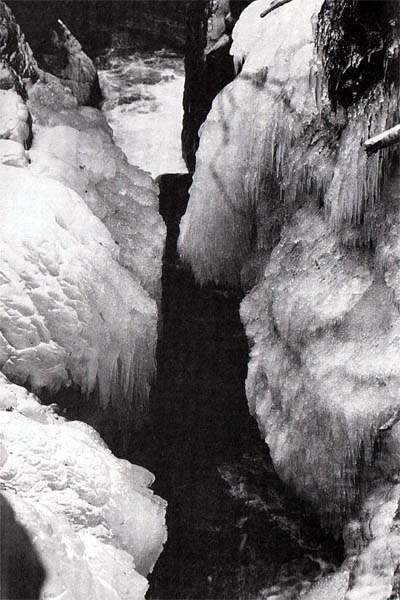

多摩川源流の一之瀬川と柳沢川の合流点から、柳沢川沿いに青梅街道を西へ八十mほど行ったところ、左手に落ちる二段の滝つぼをおいらん淵と呼ぶ。

道路沿いに柱塔婆が建てられてある。

武田信玄のころ(十六世紀)、南にそびえる鶏冠山の山中に黒川金山があった。

“黒川金山衆”と称される男たちであふれ、遊女もたくさんいた。

が、信玄の子勝頼が長篠の合戦で織田・徳川の連合軍に敗れると、金山を閉じることになった。

その時、金山の秘密を守るため、五十五人の遊女がこの淵に沈められた、との伝説がある。

だが、落合(山梨県塩山市)の曽根良一さん(60)は、「おいらん淵なんて、よそもんが勝手につけた名前。

地元では昔っから銚子滝と言っている。二段になって落ちる滝の上のほうを徳利、下を盃に見立てたもんだ。

遊女の恨みがこもるなんて言われているが、ここで死んだ者は一人もいないよ」と話す。

黒川金山跡に女郎郷と呼ぶ一角がある。遊女がいたのは確かだろう。

遊女たちが殺されたとすれば、その場所は、女郎郷から滝沢尾根を柳沢川筋へ下った、ごりょう滝の辺りではないかといわれている。

銚子滝の上流約二キロにあったごりょう滝は、水流に崩落し、今はない。

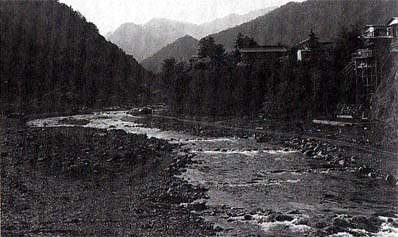

一之瀬川(手前下)と柳沢川(右)の合流点。 一之瀬川(手前下)と柳沢川(右)の合流点。

ここから丹波川が始まる

|

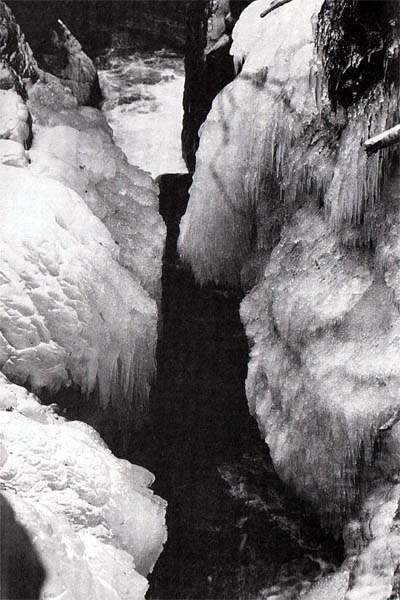

凍るおいらん淵(正式には銚子滝という)

11 丹波川の誕生――多摩川の古名しのぶ合流点 top

多摩川源流の一之瀬川は、青梅街道の一之瀬川橋下で柳沢川と合流し、丹波(たば)川となる。

丹波川は、多摩川の古名だとする説がある。タバは、ウラル・アルタイ系の言語では峠の意だという。

よって、甲州越えの峠へ通ずる川として、“タバガワ”と呼ばれるようになったのかもしれない。

一之瀬川の水量は、柳沢川とほとんど変らない。

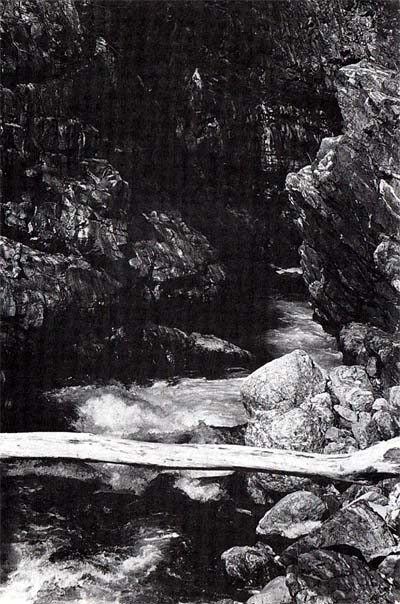

が、一之瀬谷は昔から“通らず”と呼ばれ、人を寄せつけない険しさで知られてきた。

「今でも、沢登りのベテランが二の足を踏むほどの難所です」と、多摩川源流観察会会長の中村文明さん(51)。

一之瀬川橋に立って谷奥をのぞき込めば、懸崖に巨岩が重なり合う、その凄まじい渓相の一端を見ることができる。

絶壁が続く一之瀬谷の右岸中腹を縫って、青梅街道から上流の一之瀬高原(山梨県塩山市)まで一之瀬林道が開かれたのが、昭和四十三(1968)年。

大変な難工事で、全通するのに六、七年かかったそうだ。

「工事中に崖崩れが起きてね、避けたほうへ大岩が落ちてきて二人の若い人が亡くなりました」と、一之瀬の田辺ヤチヨさん(73)。

林道沿いにその慰霊碑が立つ。昭和三十九年の造立で、碑裏には「小峰光夫 行年二十五歳」、「袖長進 行年二十七歳」とあった。 |

12 三重(さんじゅう)河原――江戸後期の紀行文に登場

top

多摩川上流の丹波川沿いを走る青梅街道から、南へ分かれる泉水谷林道の三条橋の辺りを三重(さんじゅう)河原と呼ぶ。

険しい断崖が連続する丹波川谷には珍しく、川石がゴロゴロする小広い河原が開ける。

江戸時代の後期の天保十三(1842)年、青梅(青梅市)生まれの文人山田早苗は、多摩川の探索を試み、三重河原に至ってここを多摩川の源であるとした。

その紀行をまとめた『玉川泝源(そげん)日記』には、当時の情景が「山を……打越え、さがしき坂をくだりて、三重河原に至る……かく分け入りぬるは、幽谷の細流れにて、すさまじき処なり」と書き残されている。

早苗は、この後、黒川谷奥の黒川金山跡(山梨県塩山市)まで足をのばしている。

が、多摩川源流の一之瀬谷には入っていない。

あまりの険しさに踏み込めなかったらしい。

「ここで丹波川に黒川谷と泉水谷が合わさり、三つの流れが重なるところから出た名前」。

上流の落合に住む曽根良一さん(60)は三重河原の由来をこう話す。

「黒川金山跡へ砂金探しに入る、山師のそま道があったので、早苗もここまで来れたのだろう」とも。

この辺りには、今でも砂金があるかもしれないという。

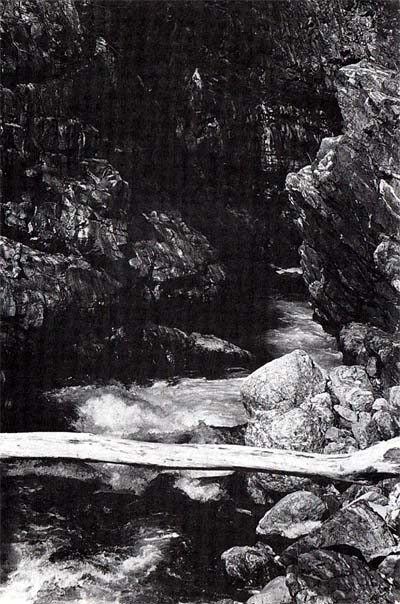

牛金淵の上流部。この下流に深淵と絶壁が続く

|

春まだ浅い三重河原

水底には砂金があるかもしれないという

13 牛金淵――信玄の金塊伝説残る深淵 top

多摩川上流の丹波川に沿う丹波山村(山梨県)の宿から青梅街道を西へ五・五キロ南側に切れ込む丹波川谷を牛金淵と呼ぶ。

両岸の岩壁によって三、四メートルに狭められた川幅いっぱいに清流がほとばしり、深い淵をつくって流下する。

道路のすぐ下だが、生い茂る木々にさえぎられて上から見ることはできない。

牛金淵の名は戦国の昔、武田信玄が子孫のためにと、牛の形をした金塊をここに沈めて隠した、との伝説に由来する。

信玄が金を採掘した黒川金山は、西へ直線距離で三キロ足らず。そう遠くはない。

かって木材流しが行われていたころ、淵の底に突きささって浮きあがってきた丸太の先端が、金色に輝いていた、などという話も伝わっている。

黒川金山をはじめ、上流の小室川谷や将監峠などには、中世に掘られた金鉱跡が、今もたくさん残されている。

下流のこの辺りに、砂金があったとしても不思議はない。

「親に、大水が出た後ばか面して河原を歩くなよとよく言われました。

砂金は岩の割れ目にひっかかるものだそうで、その割れ目を注意して見て歩けということだったんでしょう」 宿に住む伊藤巌さん(67)の子どものころの思い出話である。 |

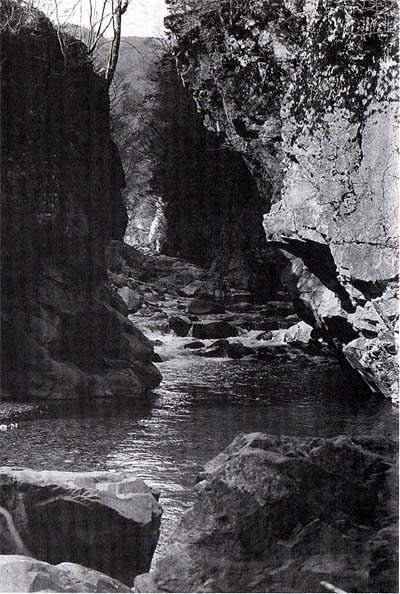

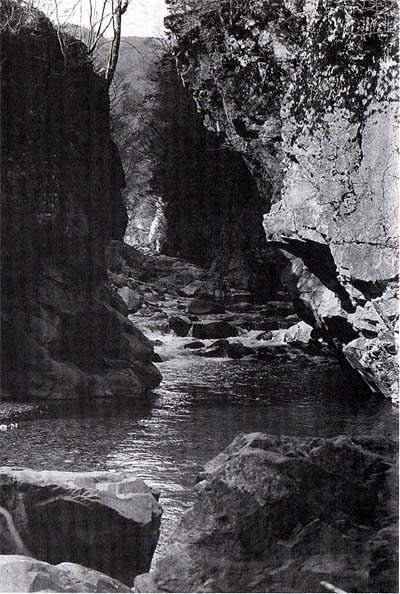

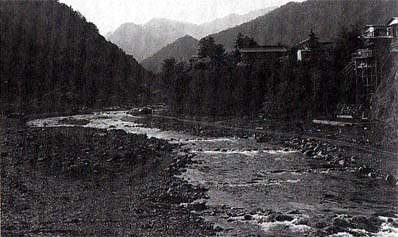

14 滑瀞(なめとろ)――岩肌洗う清流にアマゴの影 top

多摩川上流の丹波川に沿う丹波山村(山梨県)の宿から、青梅街道を塩山方面へ約二・八キロのところ、北側に落ち込む丹波川の深い谷を滑瀞という。

延長は二百メートル余り。川幅が七、八メートルと狭く、渓流が瀬となり、淵をつくって両岸の岩壁をなめるように流れ下るのでこの名がある。

険しい丹波川谷の中では、比較的足を踏み入れやすい景勝の地として知られている。

格好の渓流釣り場でもあり、春から秋へかけてのシーズンには、釣り人の姿が多く目につく。

釣れるのはヤマメが中心で、アマゴ、イワナも交じるそうだ。

アマゴはヤマメと並ぶ日本の代表的な渓流魚。

横腹にゴマ粒大の朱色の斑点があるのでヤマメと識別できる。

主に関西方面に生息しており、箱根から笹子峠、柳沢峠を結ぶ線が分布の東縁とされている。

かっては上流の柳沢川筋でしか見られなかったが、ヤマメと共に養殖され、丹波山漁協によって放流されて、この辺りにまで広まったらしい。

「魚影は濃いよ。下手なやつは釣れないからいないというが、ベテランは十尾も二十尾もあげてくる。エサは川虫が一番。

大物狙いならミミズがいいよ」。元丹波山漁協組合長の木下昇さん(75)の話である。

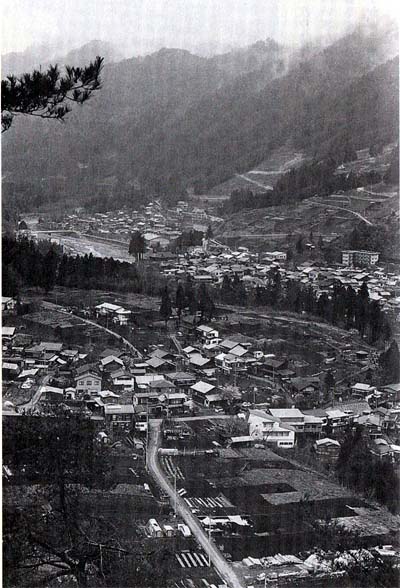

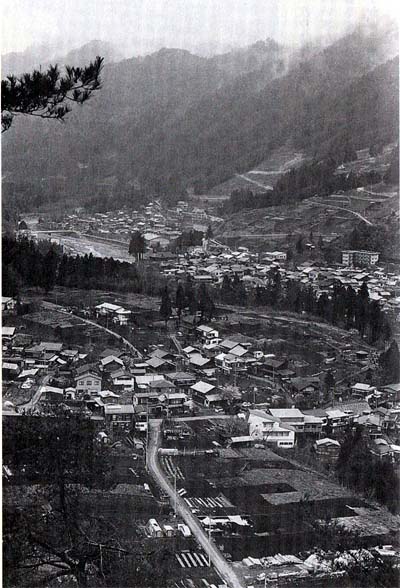

春雨に煙る丹波山の里

中央を丹波川が流れる

|

清流が両岸をなめるように洗う滑瀞

15 丹波山の里――山の宿場の面影を残す村 top

山梨県丹波山村。多摩川上流の丹波川に沿う山村で、江戸時代、甲州裏街道(青梅街道)の山の宿場町として開け、今も中心部に宿の地名を残す。

天保十二(1841)年夏、丹波山を訪れた江戸の文人山田早苗は、その著『玉川泝源(そげん)日記』に「戸数四百軒……山陰なれど河原は広く、青梅あたりの河原に似たり」と記し、ヤマメを網で捕り、里人と共に焼いて食べたなど、バーベキューを楽しんだことを書いている。

険しい丹波川谷に隔てられ、静かだった山里も昭和三十(1955)年代、小河内ダムの建設に伴って青梅街道が整備されると、いや応なしに都会の経済に巻き込まれ、転出者が急増した。

ピーク時の昭和三十五年に二千三百九十人を数えた人口は、現在は九百七十一人。 明治元(1868)年の記録には千二百三十七人とあり、それより少ないわけだ。

早苗が丹波山に足を踏み入れた江戸時代後期のころと、ほとんど同じなのではあるまいか。 人の数だけからみれば“江戸がえり”してしまったということだろう。

「最近の村の若い人たちは、車をとばして新宿方面まで夜遊びに行くそうです。世の中、変りました」と、根っからの土地っ子で、村の助役を務める伊藤巌さん(67)は、深いため息をついた。 |

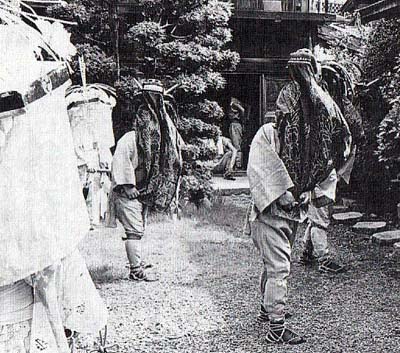

熊野神社のささら獅子舞 |

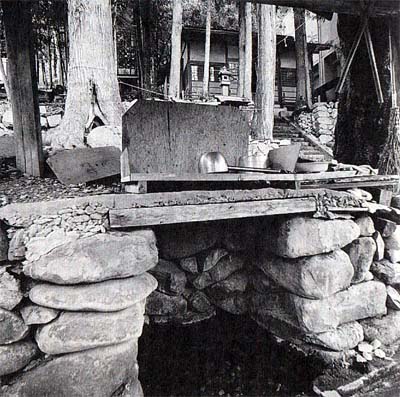

清澄なわき水のある熊野神社。境内は森閑としている |

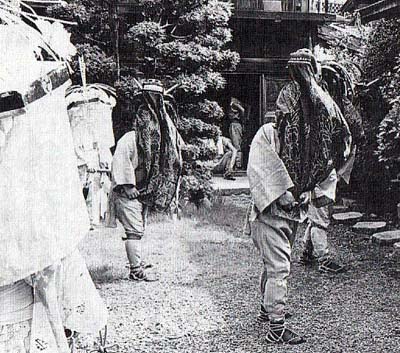

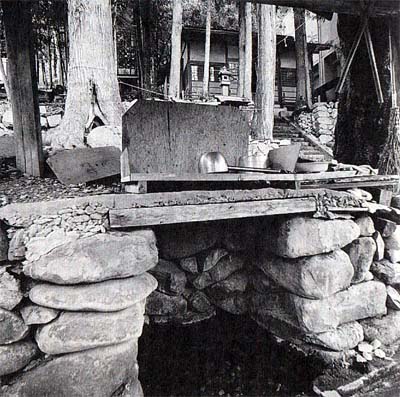

16 熊野神社――名水がわき出る村の鎮守 top

多摩川上流の丹波川に沿う、山梨県丹波山村の宿の鎮守社で、青梅街道から細い路地を北へ五十メートルほどはいったところに、山を背にして社殿がたつ。

江戸時代前期(十七世紀)の創建と伝え、祭神はいざなぎのみこと。

七代目宮司を務める守罔栄喜さん(58)は、「ご神体は衣冠束帯姿の古木像ですが、一般の方にはお見せすることはできません」という。

神社例祭の一月上旬に行われる「お松引き」と、七月十五日に近い土・日曜日に奉納される「ささら獅子舞」は、江戸の昔から続くもの。

普段はひっそりした山里も、この祭りの日ばかりは数百人の人出でにぎわいをみせる。

神域は、広くはないが、杉や山桜の古木が茂りあい、いかにも村の鎮守といったたたずまい。

拝殿の下方、左手の巨杉の根元に、直径八十センチを超える大きな石が食い込んでいて珍しい。何やらエロチックでもある。

古くはこの石の上に水神さまがまつられてあったそうだ。今も下の石垣の間から一条の清水がわいている。

「ここの水でお茶やコーヒーを入れると格別です。とりわけウイスキーの水割りなんかには最高です」と、守岡宮司。ひしゃくでくんで飲んでみた。

口にやさしいやわらかな味がした。

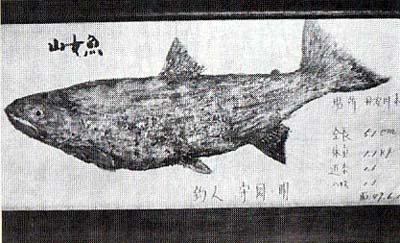

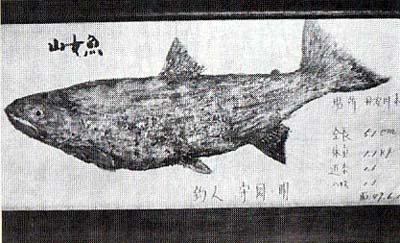

守岡さんが釣った全長51cmのヤマメの魚拓

17 釣り師――清流に魚影求めて六十余年 top

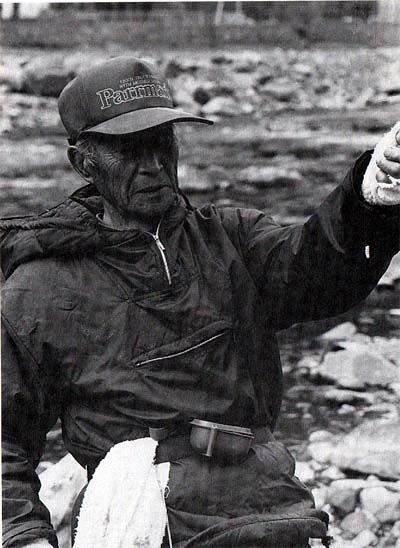

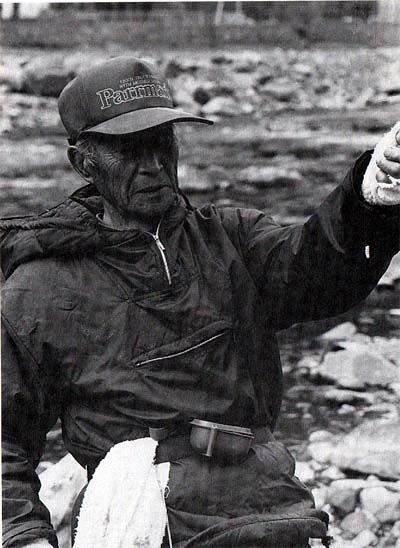

多摩川上流の丹波川に沿う山梨県丹波山村宿に住む守岡明さん(75)。村一番の釣り師との評判が高い。

二人の子供はそれぞれ独立して神奈川県内に家庭を持ち、今は妻のあきこさん(79)と二人暮らし。

「釣りは七、八歳のころ、アリの卵でヤマメをあげたのが最初。二十五、六から三十すぎまでプロの釣り師もやりました。

旅館から受けた注文通りに、雨の日も風の日も魚を納めなければならなかったので、結構きついものがありました」

「目は弱くなりましたが、指先が覚えていてくれるので、ハリス結びやエサ付けに苦労はありません。丹波のどの沢も手にとるように分かっています。 目をつむってでも歩けます」

「丹波山漁協で毎年ヤマメ、イワナ、アマゴ、ニジマスなどを放流していますが、二ヵ月も川で過ごせば放流ものも天然ものも同じです。 釣り方は難しくなります」 |

たちまち四尾釣り上げた丹波の釣り名人・守岡明さん |

「だけんど、魚の居つく場所さえ知っていれば、造作なく釣れるもんです」

「ちょいと行ってみますか」と竿を手に丹波川の河原に降りた守岡さんは、“天然もの”にかえったニジマスを、十分足らずでたちまち四尾ほど釣り上げた。

対岸の釣り人の驚いた表情が目に残った。

おいらん堂。すぐ上に青梅街道が通る |

遊女の哀話を秘めて、素朴な顔で並ぶおいらん堂のデク |

18 おいらん堂――“デク”が伝える遊女の哀話 top

多摩川上流の丹波川に沿う奥秋(山梨県丹波山村)にある。

「武田信玄の子勝頼の時代(十六世紀)に鶏冠山の黒川金山が閉じられた時、その秘密を守るため、金山にいた遊女たちが柳沢川筋の“おいらん淵”に投げ込まれて殺された。

のち、下流のこの辺りに流れ着いた遊女の遺体を、村人がかわいそうだと埋葬して建てたのが始まりだそうだ」

奥秋に住む木下昇さん(75)は、おいらん堂の由来をこう話す。

殺されたかどうかは別として、黒川金山に働く武士や鉱夫の食事の世話をし、時には春を売る女性らがいたのは確からしい。

金山跡の一角に、今も女郎郷(じょろうごう)の地名が伝えられている。

現在のおいらん堂は、昭和六十三(1988)年の再建で、正面二間、奥行き一間の吹き抜け。

傍らに遊女の墓といわれる四基の古石塔が並び、堂内奥に十体のデク(木彫人形)がまつられてある。

デクは高さ十〜二十センチ。形は地蔵、観音などさまざま。

いずれも素朴なつくりだ。昭和の初めころまでは、遊女の霊を慰めるためにデクを供える風習があったという。

堂のすぐ上が青梅街道。木材を満載した大型トラックが地響きをたてて通りすぎた。

世の移りかわりに、地下に眠る遊女らも目を丸くしていることだろう。

丹波集落下の丹波河原

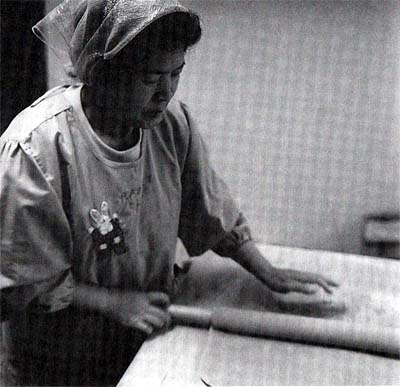

19 丹波そば――今に伝わる昔ながらの里の味 top

多摩川上流の丹波川に沿う山梨県丹波山村の宿の下の丹波河原に、春から秋にかけて丹波山村営のニジマス釣り場が開かれる。 その一角に食堂「やまびこ」がある。

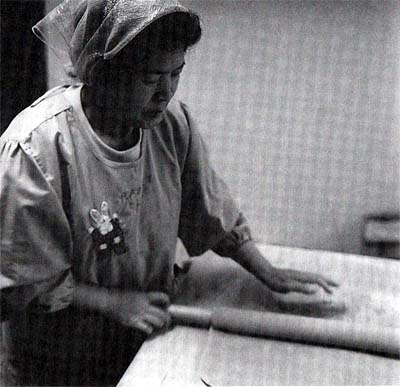

やまびこは、一見観光地の土産物屋といった感じで、何の風情もないが、ここで出される手打ちそばと山菜てんぶらがよい。 |

なれた手さばきでそばを打つ芦沢キミエさん |

そばの打ち手は、丹波川べりの押垣外に生まれ育った芦沢キミエさん(60)。

その義妹のタカエさん(55)が店を切り盛りする。

「そば打ちは、“おはぐろばあさん”と呼ばれた祖母のイサが打つのを見て覚えました」と、キミエさん。

丹波の地粉を石臼でひき、手でこねて練ってのばし、切ってゆでて出す。手間暇かけた昔ながらの手法だ。

山菜てんぶらの具は、タカエさんが店を開ける前に、近くの山をひと回りして採ってきたもの。

ころもを透かして見るノビルやコゴミの緑が目に鮮やか。新鮮な山の幸の香りがあふれる。

「どうぞ」と出されたもりそばは、しっかりとした歯ごたえで、かつお節だしの濃いめのつけ汁によく合った。

遠く江戸のころから客をもてなすために打たれ、作り続けられてきたに違いない丹波の地そばの“歴史の味”がした。

〈注〉芦沢姉妹は一九九九年で引退し、現在はそばの打ち手が替わっています。

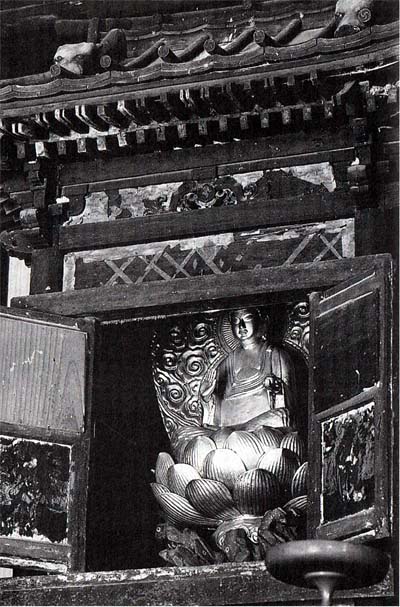

20 保之瀬――歴史よく知る金色薬師 top

奥多摩湖上流の鴨沢橋から青梅街道を丹波山(山梨県)方面へ約五・六キロ、左側下の丹波川の谷底に、密集した家並みが見えてくる。 保之瀬の里だ。戸数は二十四軒。

山あいなので冬の日照時間は三時間足らず。

日陰になる丹波川右岸沿いに家々が立ち並び、日当たりの良い左岸には傾斜畑が広がっていて、古い家は一軒もない。

日陰に住み、日の当たる所に穀物を作って毎日の暮らしの糧を得る。昔の里人の生活の知恵ということだろう。

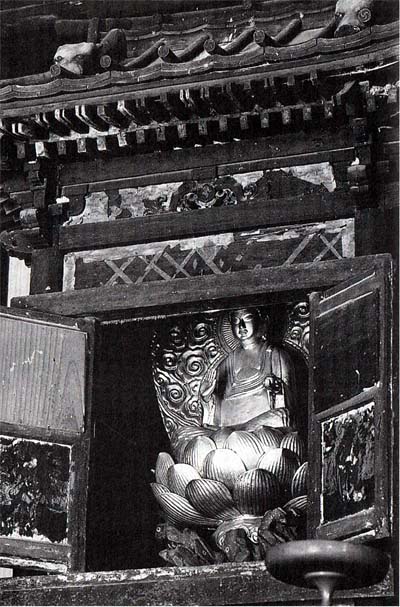

集落の南側にある高橋山法興寺は、平安時代初期の大同元(806)年の創建と伝わる、古い寺だ。

その本堂の裏手、山腹にたつ薬師堂は、室町中期の明応七(1498)年の建立といわれる。

建物には修築の跡が目立つが、堂内にある宮殿と本尊の木造薬師如来坐像は、中世の作とみられている。

宮殿はくぎを一本も使わずに組まれており、薬師像は昭和六十一(1986)年、京都の仏師の手で修復が施され、金色に輝く造像当時の姿に復元された。

「目の病に効く薬師様として、正月十一日の縁日は、遠くからやってくる参けい人でにぎわったもんです」と、代々保之瀬に住む小林永治さん(74)。

ともあれ保之瀬の今昔を一番よく知っているのは、この薬師像だろう。

広葉樹に囲まれた三絛の湯

|

保之瀬の古い歴史を伝える薬師堂の宮殿と薬師像

21 三條の湯――人里離れた山あいの秘湯 top

丹波川支流の後山川の奥、雲取山、三ッ山、飛竜山の三つの峰に囲まれた、標高一、一〇〇メートルの深い谷あいにある。 雲取山登山の利用者が多い。

江戸時代中期(十八世紀)の開湯といわれて古い歴史をもち、初め鹿の湯と呼ばれたが、大正十二(1923)年の洪水で流失。 昭和二十五(1950)年、東京都水道局が営林小屋として再建した。

その初代管理人となった山梨県丹波山村奥秋の故木下孟一さんが、すぐ下で青岩、三條、権現の三本の沢が合流しているところから三條の湯と名付けたという。

源泉は、建物の二百メートルほど上の岩間に自然湧出し、泉質は低張性アルカリ性冷鉱泉。

「泉温は年間通して十度前後。まきで沸かすので入浴できるまでに三、四時間かかります。

電気は谷水を利用した水力発電。発電量は四百ワットですが、普段は十分間に合います。 ただ広間に雑魚寝の純然たる山小屋なので、必ず登山装備で来ていただきたい」と、三代目管理人の木下浩一さん(39)。

辺りはシオジ、カエデ、カツラといった落葉広葉樹がうっそうと茂る東京都の水道水源林。その深緑は、秋の紅葉とともに美しい。 小鳥の鳴き声がいっぱいで、ときにはシカやカモシカが散見でき、七月初旬にはホタルも見られるという文字通りの自然郷だ。 |

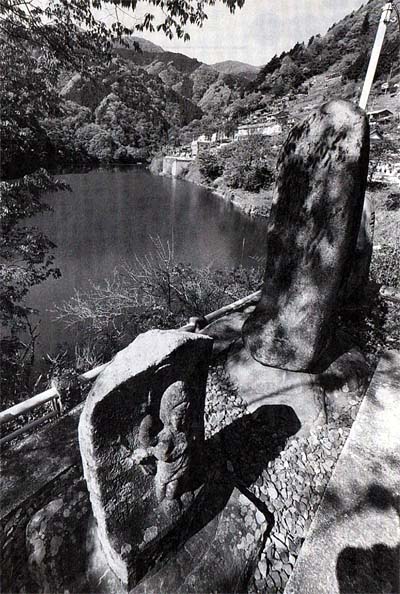

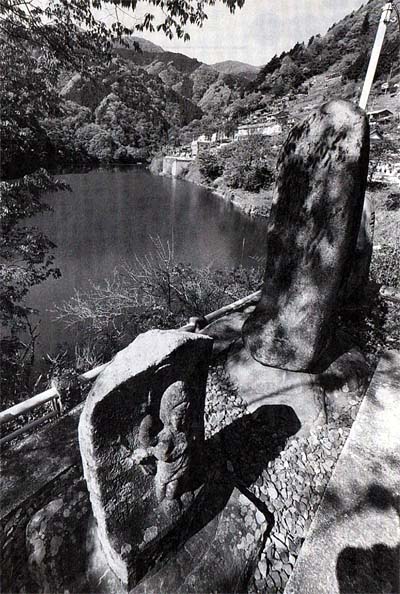

22 鴨沢――思い出はすべて水の中 top

鴨沢。青梅街道が鴨沢橋を渡って奥多摩町から山梨県丹波山村に入ったところ、都県境に位置する境界の里である。

ここの下流約二キロで丹波川右岸に小菅川が合流し、東京都民に親しまれる多摩川となる。

が、今は奥多摩湖の上流部がのびてきて、旧河道は五十メートル下の水の底だ。

鴨沢は戸数四十軒余り。昭和三十二(1957)年の小河内ダムの完成で、湖底から移転をよぎなくされた民家が、青梅街道沿いや山腹急斜面地に散在する。

「湖になる前は八十軒ほどの家がありました。その半分以上が清里(山梨県高根町)方面へ移っていきました。

だけど、古里が懐かしいのでしょう、幼なじみが度々電話をよこします」

「年をとると生まれた場所が恋しくなるもんです。湖の水が減って屋敷跡が見えたりすると、たまらなく寂しくなります」

「昔の鴨沢は、丹波の渓流に沿ってかやぶきの家が立ち並び、梅雨時などうっすらとかすんでまるで墨絵を見るようでした」

「子供のころは、木材流しの丸太の上でよく遊んだもんです。そんな思い出も全部水ん中です」

鴨沢に生まれ育ち、現在村の教育長を務める河村利一さん(68)の話である。 |

湖底から移した石仏がたたずむ境界の里・胆沢

|

top

****************************************

|

一之瀬川(手前下)と柳沢川(右)の合流点。

一之瀬川(手前下)と柳沢川(右)の合流点。