|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章

四章 残る数々の秘話

|

JR青梅線、奥多摩駅〜福生駅間マップ

|

大関河原から見る万年橋

69 万年橋――都市河川としての起点 top

青梅市街の西の外れ。

青梅街道から分かれた吉野街道が多摩川を渡る橋で、明治三十(1897)年に架けられた木橋が最初。

それまでは左岸の青梅の街から右岸の畑中地区へ行くには、やや下流にあった「大柳の渡し」の渡船に頼る以外になかった。

明治四十年に鉄製の橋に架け替えられたが、この時、木橋と違って万年ももつだろうというので万年橋と名付けられた。 すべて木橋だったそのころの奥多摩川筋に、初めて登場した鉄骨橋でもあった。 |

万年ももつだろうと名付けられた万年橋 |

昭和十八(1943)年にコンクリート製の橋に改められ、それを記念して同二十一年に建てられた「万年橋の碑」が、橋の右岸たもとにある。

碑は、題字が川合玉堂の手になり、撰文が吉川英治、書が国文学者、書家の尾上柴舟といった豪華な顔ぶれによるもの。

架橋にたずさわった畑中橋徳会の苦労や橋の変遷、由来がびっしりと刻まれている。

碑文には「見たまえ自然と文化の調和を……(架橋を)相共に大きな歓びとする」などとあった。

また、万年橋から下流の羽田脇の河口まで六一・八キロの区間は、建設省関東地方建設局が護岸や改修を行う国の直轄河川となる。

いわばこの辺りが、都市河川としての多摩川の始まりといえるだろう。

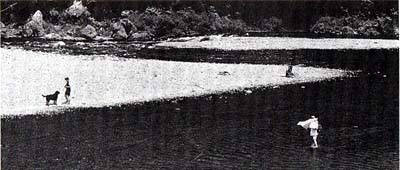

70 釜の淵――深淵に川遊びの思い出 top

青梅市街の南側、多摩川が右岸岩壁にぶち当たり、左岸寄りへ大きく曲流する個所にできた深い淵を釜の淵と呼ぶ。

その呼称は、激しい水流に淵の底の岩盤が釡のように丸くえぐられているところから出たものという。

河川改修の名のもとに、大きな淵が次々と埋め立てられていく昨今、昔のままの姿をとどめる貴重?な淵といえる。

「子供のころの夏休みは、川遊びと、小魚捕りに明け暮れる毎日でした。

釜の淵はよい飛び込み場で、もぐっては泳いだもんです」と、同市仲町に住む野村慎三郎さん(63)。

「淵の深さははっきり分かりませんが、かなり深いのは確かです。

この間水死者が出たときも、遺体が底にひっかかってなかなか揚がらず、消防団まで出動する騒ぎでした」とも。

だが今は、川遊びに興ずる地元の子供たちの姿は少ない。 危険という名目で、青梅市が小・中学生の遊泳を禁正しているためだ。

これは、ここに限らず多摩川沿岸の各市町村に共通していることだ。

多摩川べりに育った中高年の方ならば、川遊びは、思い出の中に大きな比重を占めているに違いない。

川の流れを肌で感じられずに育った現代の子供たちが大人になった時、果たして多摩川はどんな思い出として残るのだろうか。 |

昔ながらの深さをもつ釜の淵

|

最初のアユ放流場所、大柳河原

71 多摩川アユ――カワウの大群飛来に“受難” top

「かがり火のかげにそしるき玉川の あゆふすせにはひかりそひつつ」。平安時代の歌人、源頼綱の歌である。

多摩川は古来、アユがすむ清流として知られ、江戸時代には、将軍の食ぜんに供する上納鮎の捕獲場所とされていた。

そのころはもちろん天然の溯上アユだったが、天然ものは明治時代(1868-1912年)以後、下流部の取水堰の近代化や水質汚染などによって次第に影をひそめ、現在では上流域での放流アユが中心となっている。 |

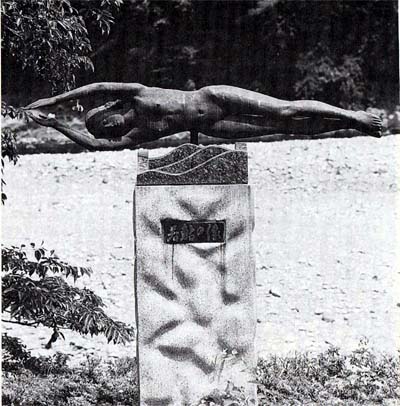

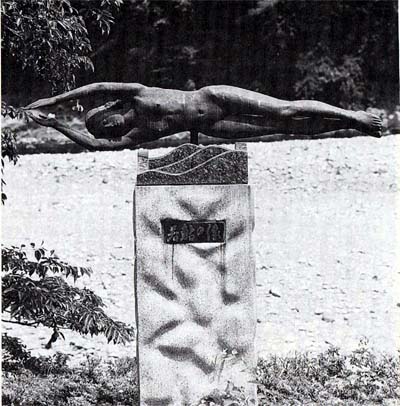

健康的な乙女の裸像を若アユに見たてた「若鮎の像」 |

放流アユは大正二(1913)年、東京帝国大学(現東京大学)教授、石川千代松博士が、琵琶湖産の稚アユ百尾を、青梅市の多摩川大柳河原付近で放しだのが最初とされている。

それを記念して昭和四十八(1973)年に建てられた「若鮎の像」が、大柳河原下流の柳淵橋のたもとにある。

その放流アユにも、いろいろと問題が生じているようだ。

「いまは、カワウが悩みの種だ。

上野(こおずけ、群馬県)辺りから大群でやって来て、アユや小魚を、やっと飛び立てるまでに腹に詰め込んで帰ってくよ。

特に今年はウグイが全滅状態だ」と、奥多摩漁協副組合長の矢島宗助さん(78)は頭をかかえる。

自然相手のやりくりは、とにかく骨が折れるということだろう。

72 男井戸、女井戸――夫婦にまつわる“弘法(こうぼう)伝説”

top

青梅市街の西端、多摩川左岸沿いの大柳町にある。

河岸段丘の崖下に湧く二つの井戸で、左手奥の横井戸を男井戸、右側の立て井戸を女井戸と呼んでいる。

昔、弘法大師が諸国を旅したおり、この付近でのどか渇いてしまった。

傍らの農家の夫婦に一杯の水を請うと、夫婦は連れだって多摩川の岸辺まで下りていって、汗まみれになって水を汲んできてくれた。

水が不自由なことを知った大師は、二人の心根に感動し、畑の隅を杖で突くと、仲の良い夫婦さながらに、二つの井戸が湧き出した。これが男井戸と女井戸だそうだ。全国に広く分布する弘法伝説の一つである。

だがこの井戸が、生活用水に使われたという記録は、ほとんど残されていない。

同市文化財保護審議会委員の野村愼三郎さん(63)も、「青梅生まれの江戸時代の狂歌師、小林綾繁(一八四一年没)の書物にも、由来しか述べられていないようです」と話す。

伝説だけが独り歩きする、不思議な井戸だ。

現在、男井戸にはわずかな湧き水が見られるが、女井戸はすっかり枯れている。

青梅市が管理しているそうだが、辺りいっぱいに生い茂る夏草がわひしげ。

あまり粗末にしておくと、やがて弘法さまのバチが当たるかもしれない。

秋まで青いまま残る金剛寺の青梅

|

夏草にうずもれる男井戸(奥)と女井戸(手前)。

荒れている

73 金剛寺――将門にちなむ梅の不思議 top

多摩川の左岸に沿う青梅市街の西の外れ、天ヶ瀬町にある真言宗の寺で、山号は青梅山。平安中期の承平年間(1321-38年)、平将門の開基といい、元亨年間(1321-24年)、頼遍上人の再興と伝えられている。

江戸初期(十七世紀前半)の造立とみられる表門をくぐって入った境内は、小ぢんまりとして閑静で、右に湧水を引入れた庭池、正面に文久元(1861)年建築の本堂が建つ。

本堂の右手前には、青梅の地名の発祥とされる「将門誓いの梅」が枝を広げ、左側にはシダレザクラの巨木がゆったりとそびえる。

将門誓いの梅は、将門がここを訪れたとき、戦勝を祈願して馬のむちにしていた梅の小枝を地にさした。

それが根付いて生育したもの、との伝説がある。

将門は祈りもむなしく敗れ去ったが、梅だけは残ったというわけだ。

「この梅の実は、夏の盛りを過ぎても落ちず、秋口まで青いまま枝についています。不思議なことです」と、住職の築山雅一さん(65)。

青いまま残る梅の実。この辺りが青梅と呼ばれるようになったのは、これによるという。

その青梅も今年は不作のようだ。下から眺めた限りでは、五、六個しか確認できなかった。 |

74 青梅宿――古い商家に昔をしのぶ top

多摩川左岸の河岸段丘上に密集した家並みを広げる青梅の中心街は、江戸時代、甲州裏街道とも袮された青梅街道沿いに発達した宿場、青梅宿が起こりとされる。

青梅宿は、市場町を兼ねてにぎわい、当時の特産物として、江戸城の修築に使われた成木石灰(なりきいしばい)を始め、青梅丸太、青梅傘、青梅鎬などが広く知られていた。

江戸商人の出入りも目立ったという。

天保五(1834)年に出された、御岳山の観光宰内書とでもいうべき『御獄菅笠』は、「青梅の町の泊りやの、数ある中を見わたせば、下は伊丸屋、蔦屋とて……」と、十軒近い旅籠が軒を連ねる青梅宿の繁栄ぶリを伝えている。

今も所々に木造商家が散在し、青梅宿時代の面影をとどめる。だが現在の商店街に、かっての活気は見られない。

「店じまいをした古い商家を利用して、良俗資料館や特産品の売店に改装するなど、町おこしを図っていますが、なかなか思うようにはいきません。

商習慣が変ってきたということでしょう」と、同市住江町で長く雑貨店を営んできた横川秀利さん(65)。

それが時勢、といってしまえばそれまでだが、昔からの街の風情が失われていくのは、何ともわびしい。

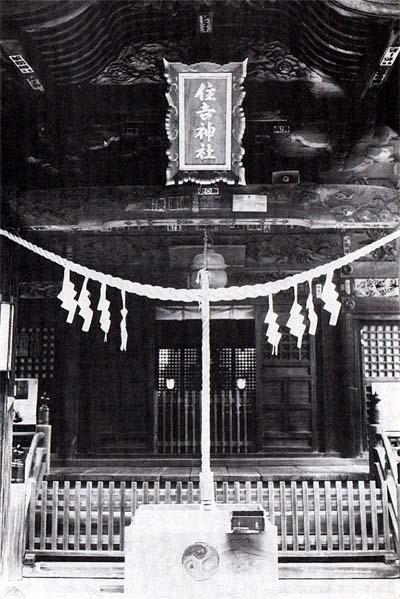

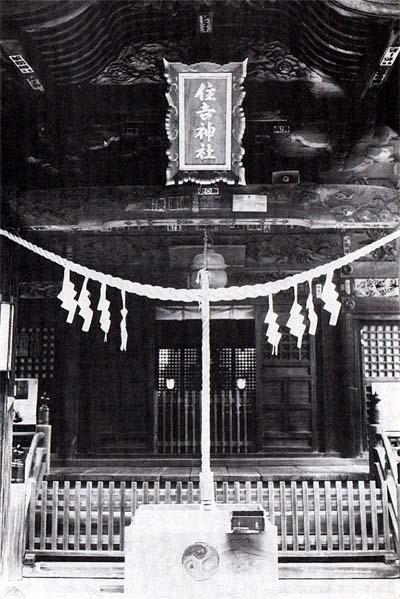

社殿彫刻が見事な住吉神社

|

青梅の街には古い商家が今も残る

75 住吉神社――彫刻見事な江戸期の社殿 top

青梅市街の東寄り、稲荷山(同市住江町)と呼ぶ小丘上にある。

青梅街道旧青梅宿の鎮守社で、杉木立に囲まれて拝殿や幣殿、本殿などがひっそりと並ぶ。

南北朝期の応安二(1369)年に住吉明神を祭ったのが始まりと伝え、永正十(1513)年、平将門の後裔を称する勝沼城(同市来青梅)主の三田氏宗、政定父子らによって、社殿の改修が行われたことが社伝に残る。

江戸時代初めの慶長十八(1613)年、雷火に焼けたが、現存の春日造りの本殿は、その時の火をまぬがれたもの。

桃山建築(十六世紀末)とみられている。

幣殿と拝殿は、文政七(1824)年、青梅縞(織物)の取引先である江戸商人らの協力によって造立された。

拝殿の向拝(ごはい)軒下には竜や唐獅子(からじし)の見事な彫刻が施され、とりわけ向拝を支える海老虹梁(こうりょう)に刻まれた花鳥の透かし彫りは素晴らしい。

江戸の彫りもの師の腕のさえを感じさせる。

拝殿天井の「雲竜図」は、青梅の文人・画家、小林天淵(1863年没)の筆だが、長い年月を経て色あせて、今は辛うじて竜の輪かくが分かるだけ。

裏手には、天淵が弘化四(1847)年に建てた筆塚碑が残立し、青梅宿の昔をしのばせる。 |

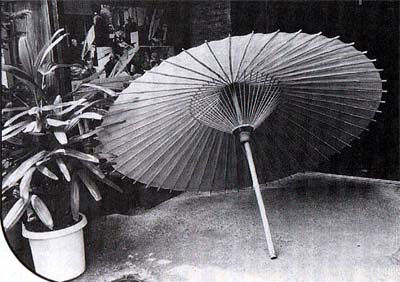

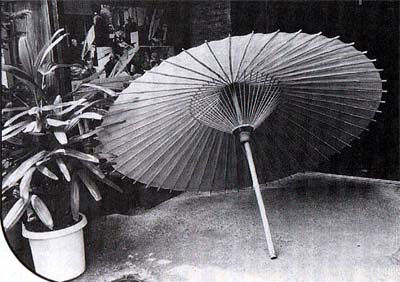

青梅市で作られる“青梅傘”

76 青梅傘――頑固に伝える職人技 top

青梅は、マダケが豊富なところから、江戸時代以来、青梅傘と呼ばれる和傘の生屋地として知られてきた。

だが戦後、安い洋傘の普及につれて衰微。

昭和二十(1945)年代まで百人余りいた青梅傘職人も、現在では同市千ヶ瀬町に住む根岸子之助さん(75)ただ一人となった。

根岸さんは、十三歳で傘屋に住み込み奉公に入り、二十三歳のとき店を持って独立。

以来和傘作りを五十余年。

血の気が多く、大げんかをして足を傷めたり、砂川基地反対闘争や成田空港建設反対闘争にも出掛けていったとか。

「普通の番傘や蛇の目傘、野だて用の大傘なんか作ってるけど、一番難しいのは竹を真四角の骨に割る工程だ。 |

和傘作りを五十余年、職人肌の根岸さん |

弟子入りしたいって奴もたまにゃ来るが、けっこうきつい仕事。半年ももたないで出てっちまう」

「今の世の中、傘だけじゃ食ってけねえよ。

建具屋から書画骨とうの売買、お祭りのちょうちん作りなど、五つの仕事はこなしてる。年中働きづめだ」

「人の尻にくっつくのは大嫌い。銀行に金を預けるのも嫌い。税務署はもっと嫌い。金がかかるから酒もたばこもやんねえ」

根岸さんに、意地っぱりで勇み肌で、いくぶんへそ曲がりの、職人気質の典型をみた。

77 裏宿七兵衛――江戸時代の長距離走者?

top

裏宿(うらじゅく)の七兵衛。中里介山の小説『大菩薩峠』に出てくる盗賊だ。

盗んだ金品のすべてを貧しい人たちにばらまく、いわゆる義賊で、足が速く、ひと晩で八十キロ以上も走り、遠くで盗みを働いて帰って、翌朝何食わぬ顔で畑仕事をしていたという。

半ば伝説上の人物とされていたが、元文四(1739)年に七兵衛なるものを首領とする盗賊団が捕らえられ、処刑された記録が見つかり、実在していたことが分かった。

青梅市千ヶ瀬町の臨済宗京建寺に、墓も現存する。

「処刑された七兵衛は、寺の北にあった青梅街道の“笹の門”にさらし首になりました。

それがある大雨の日に寺の側に流れ着き、手厚く葬られたのだそうです。

今の墓は昭和三十九(1964)年に建てられたもの。

本墓は、義賊とはいえ盗賊だったので人目をはばかったのでしょう、小さな丸石です。

寺の過去帳にも、俗名七兵衛……由来を尋ねず、永く供養すべきものなり、などとあります」。

宗建寺住職の棚橋正道さん(45)が語る、墓の経緯である。 七兵衛の足腰の強さにあやかりたい、スポーツ関係者の墓参りが多いとも聞いた。

例年二月に開かれる青梅マラソン大会では、一万人を超える“現代の七兵衛”が、春まだ浅い奥多摩路を駆け抜ける。

玉泉寺に残る鎌倉時代の大板碑

|

宗建寺の裏宿七兵衛の墓。

上に乗る丸石が本墓だ

78 板碑(いたび)――中世に造立された石塔婆

top

多摩川の右岸、青梅市長淵の臨済宗玉泉寺は、板碑の寺として知られている。

同寺に残る板碑は残片を含めると五十数基。とりわけ墓地の一隅に立つ正応元(1288)年在銘の大板碑は、見ごたえがある。

碑面に阿弥陀(あみだ)三尊を表す種字(しゅじ、インド古代文字)がはっきりと読み取れ、保存状態もよい。

板碑は、主に中世に造立された石の塔婆で、武士階級の人たちが生前に建てた逆修供養、あるいは故人の供養のために建立したものが多い。

その石材は「秩父青石」と呼ばれる、荒川流域の長瀞(埼玉県)付近から産出される緑泥片岩が大半を占める。

石質が軟らかく、加工がしやすかったためらしい。

鎌倉〜戦国時代、平将門の後裔を袮する三田氏一族の支配下にあった多摩川上流域の羽村市、青梅市、奥多摩町に現存する板碑は、総数二千基近いといわれる。

板碑の数が多いから文化程度が高かった、とは一概には言えないが、秩父から山越えの鎌倉街道や、荒川、入間川の水運をも利用して運ばれてきたに違いない板碑は、相当高価であったはず。

当時のこの辺りの住民たちが、かなりの数の板碑を購入できたのは、それなりに豊かな土地柄だったということだろう。 |

79 河童伝説――ごんざ淵にすんでいた? top

多摩川にまだ河川改修などが行われていなかった時代、川筋のあちこちに見られた淵や淀みには、たくさんの河童が棲んでいた?ようだ。

「昔、多摩川のごんざ淵では、よく魚がとれたそうです。

ところが急にとれなくなったことがありました。

この淵は剣術の三田左内道場の馬洗い場にもなっていて、ある日、馬を洗っていた馬丁が、偶然に一匹の河童を捕まえました。

魚がいなくなったのはこいつのせいか、とみんな腹を立てたのですが、必死に謝る河童を見て、左内は、二度と悪さをしないと誓わせて、許してやったそうです」

「ごんざ淵は、友田小学校(青梅市友田町)裏の崖下にありました。 それは大きな淵で、渦が巻いていて、泳ぐと吸い込まれそうでした。

戦後、河砂利の乱掘で浅瀬になり、今は一部が埋立てられて友田レクリエーション広場に変っています」

「ごんざ淵のすぐ上の瀬には、昭和十五(1940)年前後までアユの産卵場もあり、九月に入ると、落ちアユが真っ黒に群れて、そりゃあ見事なもんでした」

友田町に生まれ育ち、現在は立川市に住んで同市文化財保護審議会会長を務める三田鶴吉さん(79)の話である。

木々に覆われた山腹に口を開ける“なぞ”の金穴

|

河童たちは今いずこ、

浅瀬になったごんざ淵付近

80 金穴――“お宝”は見つかったのか top

多摩川の右岸沿いに盛り上がる長淵丘陵の一角(青梅市友田町)、金峰と呼ぶ山の中腹に口を開ける人工のほら穴。

昔、青梅宿の坂本屋に投宿したある男が、長淵の山に金があると宣伝し、金が出たら山分けにしようと、近くの住人らに持ちかけて、出資させて掘らせた。

だが何も出ず、男はそのまま出資金を懐に行方をくらませてしまった、という言い伝えがある。

「金穴(かなあな)は全長約八十メートル。

入口から五十七メートルの所で下方へ五十度の角度で下り、四十二段の石段が組まれてるよ。

最奥部は掘りっぱなしだ」

「天明のころ(1781−89年)、浅間山の噴火の降灰で、この辺りは飢饉に見舞われた。

その時賃かせぎの一つとして、五日市(あきる野市)の黒八丈織りの染料に使う、鉄分を多く含んだ土を掘り出した穴じゃないのかな。

金は鉄に通じるよ。友田付近は古くは鉄の産地だったらしい。金丘という地名も残ってる」

昭和五十七(1982)年、実際に入洞して調査した友田町の梶光男さん(60)は、金穴の存在をこう推理する。

ともあれ、いつ、何の目的で掘られたのか、いまだに解明されていないのが実情で、不思議な横穴だ。 |

81 小作堰(こざくせき)――

都民の生活預かる“命綱”

top

青梅・羽村の両市境を東流する多摩川筋にある。

昭和五十六(1981)年に建設された東京都水道局の取水堰で、延長百九十三メートルの歩行者専用の管理橋が併設されている。

管理橋から上流を眺めると、すぐ前に多摩川橋が見える。

友田の渡しがあった所で、大正九(1920)年に多摩川橋の前身のつり橋が架けられるまでは、右岸の友田(青梅市)の住人が、左岸の小作(こざく、羽村市)の畑へ行くには、渡船を利用するほかなかった。

今、渡し場跡は堰湖の水の底。当時の苦労をしのぶよすがはない。

ここで取入れられた多摩川の水は、直径三・八メートルの巨大な地下導水管で八・四キロほど離れた山口貯水池へ送られ、東村山浄水場で下流約二キロある羽村堰からの水とブレンドされて、主に多摩地区を中心に配水されている。

「この堰の普段の最大取水量は毎秒五トンですが、現在都上水道需要の八〇%余りがまかなわれている利根川・荒川水系からの水が、渇水などで少なくなった場合、小河内ダムから緊急放水された水を、最大毎秒二十三トンまで取入れ可能です」と、都水道局。

まさに都民の“命綱”とでもいうべき堰で、多摩川の水を頼りの暮らし方は、今も昔もそれほど変っていないということだろう。 |

水不足の時には命綱となる小作(おざく)堰

|

豪壮なつくりの阿蘇神社の社殿

82 阿蘇神社――治水の神、多摩川見守る top

羽村市の西端、多摩川左岸沿いの羽加美(はねかみ)にある。 九州阿蘇山の神、健磐龍命(たけいわたつのみこと)を祭る阿蘇神社は、多摩川流域にはこの一社だけしかない。

「推古天皇の時代(七世紀初頭)、大雨が続いて多摩川が氾濫。 その時一人の男が現れて、手にしていた玉を投げ入れると、濁流がたちまち引きました。 |

将門の時代から根を張るという阿蘇神社のスダジイ |

男は開拓の神、治水の神とされる健磐龍命で、里人がその玉を祭って建てたのが、当社の始まりだそうです」と、二十八代目宮司の宮川武文さん(67)。

平安中期(十世紀)には、平将門(まさかど)が参拝して社殿を寄進。将門を倒した藤原秀郷(ひでさと)も訪れて、将門が建てた社殿を改築したという。

討つ者、討たれるもの共に祈りをささけにやってきたわけだ。

室町後期の天文年間(1532−55年)、将門の後裔を称する領主三田定重(さだしげ)の社殿の改修が伝えられる。

竹林や杉、ケヤキなどに覆われた境内は、森閑としていかにも古社らしいたたずまい。奥に、豪壮なつくりの社殿がたつ。

社殿左手の崖際に大枝をそばだてるスダジイの巨木は、秀郷の手植えといわれる。

周囲六メートルを超える主幹は、ゴツゴツと節くれだってなかなかの迫力。

伝説はともかく、多摩川べりにがっしりと根を下ろし、過去数百年にわたって洪水から神域を守り続けてきたことは間違いあるまい。

|

多摩川の瀬音が聞こえる木立の中の龍蛟社の碑

83 龍蛟(りゅうこう)社――天と地の龍に豊作祈る

top

多摩川の左岸、羽村市羽加美の阿蘇神社南参道に沿う天王森の一隅に、「龍蛟社」と刻まれた不思議な石碑がある。

碑裏に弘化三(1846)年の造立銘が読みとれる。

碑のすぐ右手を車堀と呼ぶ昔からの用水路が流れ、左側には、中世、付近一帯を支配した三田氏一族の三田将定(まささだ)の墓と伝わる五輪塔や、八幡様の石祠(せきし)が並ぶ。 |

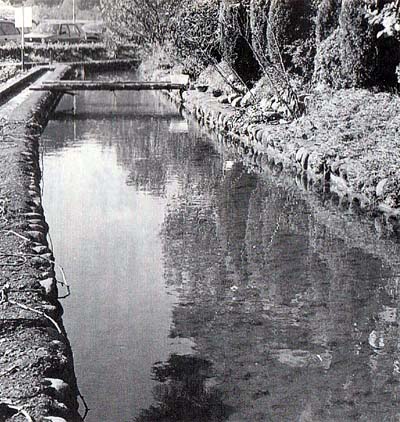

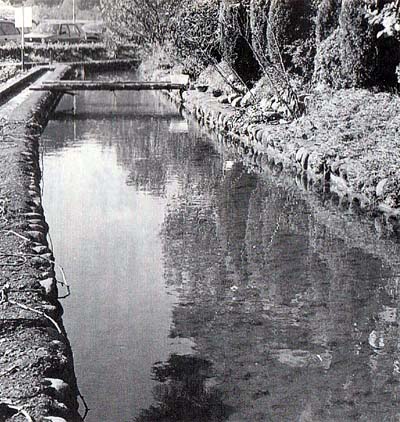

昔のままに流れる車堀

|

「龍蛟社の龍は天を駆ける龍、蛟は地にすむという龍の一種のみずちのこと。

水神とされる天と地の両龍を祭り、車堀下流の根搦田圃(ねがらみたんぼ)の安全を祈って建立されたのではないでしょうか」と、土地の歴史に詳しい同市羽車の平岡昌一さん(89)。

根搦田圃とは、今も残る同市の水田地帯だ。

ともあれこの辺りは、山間を抜けた多摩川が、武蔵野台地へと流れ出る所。

台地の北部に盛り上がる狭山丘陵を巨大な龍の上顎、南縁を区切る多摩丘陵をその下顎に例えるならば、多摩丘陵沿いを流下する多摩川は、さしずめ龍の舌ということになる。

その舌のつけ根に位置するのが龍蛟社の碑。当時の里人たちは、根搦田圃の豊作と、龍よ舌を動かして暴れてくださるな、との願いを込めてこの碑を建てたのかもしれない。

裏手の阿蘇神社にも、治水、治山の神とされる健磐龍命(たけいわたつのみこと)が祭られている。

84 一峰院(いっぽういん)――

弁天池から境内ヘ一条の流れ

top

多摩川の左岸、羽村市羽加美の根搦田圃(ねがらみたんぼ)を前に、カシ、ケヤキ、シイなどに覆われた“はけ”を背にして一峰院がある。

龍珠山と号する臨済宗の寺で、室町初期の応永三十一(1424)年、平将門の後裔を袮する三田将定の開基と伝えられている。

寺の入口に、形の良い松を前にして文政二(1819)年建築の鐘楼門、奥に屋根寄せ棟造り、瓦ぶきの本堂がたつ。

本堂の左手に、はけ下から湧き出る清水が弁天池をつくり、池をあふれて一条の流れとなって境内をあらう。

「今の本堂は、宝暦九(1759)年に失火で焼けた後、明和三(1766)年、二十四世住持の朴翁(ぼくおう)が托鉢(たくはつ)をして集めた浄財で再建したもの。

臨済宗の正式な本堂の形を残しています」と、三十五代目住職の小島岱山さん(53)。

小島住職は、禅宗の開祖とされる達磨(だるま)大師の研究者でもある。

なお、羽村の地名は、中世この辺りが、奥多摩一帯を支配した当寺開基の将定(まささだ)ほか三田氏一族の領知の東の端にあたるところから、端(は)村と呼ばれるようになったのが始まりという。

が、長淵郷(青梅市付近)の東の端の村、から出たとする説もある。

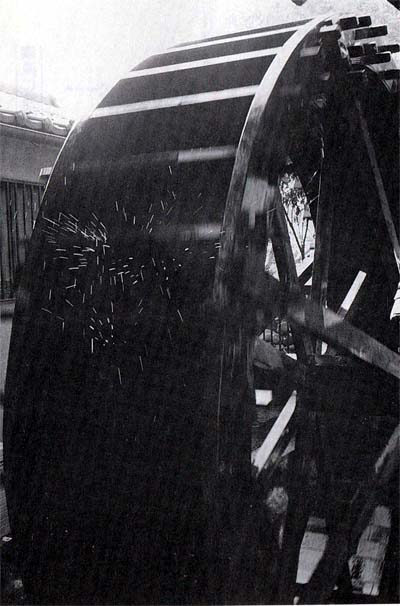

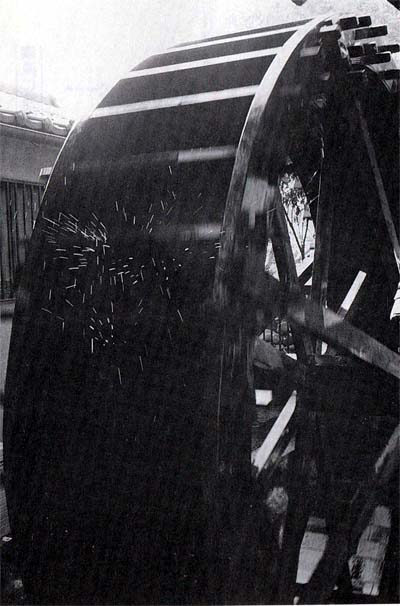

ゴットン、ゴットン、車堀に回る「中車」

86 一本杉――寒風に枝葉茂らす“老将” top

羽村市の西部、根搦田圃(ねがらみたんぼ)南側の多摩川左岸沿いに伸びる堤防を、“大正土手”という。

大正期(1912-26年)に築堤されたのでこの名がある。

その大正土手の中ほどに、昔から“一本杉”の呼び名で親しまれてきた古杉がそびえている。

一本杉は、根元の直径約一・五メートル。

樹高は上部が欠損しているため十メートル足らずだが、寒風の中に青々と枝葉を茂らせるその姿は、幾多の戦いで傷つきながらも、まだまだ意気盛んな老将を思わせる。

かってはイカダ乗りのよい目印の一つともされていた。

「杉の北側は、今ぁ駐車場になっちまってるが、前は沼だった。

川も戦後に河砂利がとられて、河床が下がっちまった。 だから一本杉の根っこに回る水が減って、上の枝が枯れたんじゃねえのかな」と、同市羽加美に住む森田芳郎さん(90)。

いずれにしても一本杉が根搦田圃の変遷と、多摩川の流れを過去数百年にわたって眺め続けてきたのは、確かなことだろう。

一本杉の傍らの大正土手に立つと、すぐ下手に江戸時代以来の羽村堰が見える。

水干(みずひ、山梨県)に始まる多摩川の自然河川的な景観が楽しめるのはこの辺りまで。

羽村堰から下流の多摩川の眺めは、人工臭の強い都市河川のそれへと変っていく。 |

湧き水が境内を流れる一峰院。静かだ

85 水車小屋――自然の力、素朴な音奏でる top

多摩川の左岸沿い、羽村市羽加美・羽中地区にある根搦田圃は、同市唯一の水田地帯だ。

多摩川の沼沢地を利用して江戸時代から米作りが行われてきた所で、田圃に多摩川の水を引く用水路、通称“車堀”べりには、昭和の中頃まで四、五軒の水車小屋があったそうだ。

現在、田圃は一部が埋立てられて住宅地や花畑に変っているが、車堀に回る水車が一つだけある。

「中車」だ。観光用ではなく、れっきとした業務用として使われている水車は、多摩川筋ではここだけだろう。

「中車は、かって吾作車と呼ばれ、戦前まで二十四、五人の村人によって維持されてました。

当時、秋の収穫期になると、車番といって二、三人で小屋に泊まり、一晩中寝ずに水車を回して、米や雑穀をつき続けたそうです」

「今の水車は、子どものころが懐かしくて、昭和五十八(1983)年に復元したもんです。

米をついたり、そば粉やうどん粉をひいてます」

中車の現代の“車番”中野一明さん(59)の話である。

車堀の流れにコットン、コットンと素朴な音を響かせて回る水車と、「自然の動力ってありかたいもんです」と話す中野さんの笑顔に、古き良き昔を見た。

数百年間、多摩川を眺め続けてきた一本杉

|

top

****************************************

|