|

****************************************

HOME 序章 一章 二章 三章

第一章 悲曲・武田氏の末路

釜無川々べりの甲州路。遠きは八ヶ岳連山

1 甲斐路の春と兵隊 top

天正十年(一五八二)二月二十八日、武田の四郎勝頼は、信州諏訪上の原の陣を撤退して、父祖の国・甲斐のふるさとへ逃げ込んだ。

本来なら、これでひとまずホッとするところであるが、彼はいよいよ顔色蒼白、いやが上にも眼を血走らせて、あらぬ方角を睨みつけている。

信州にあっては、四方から織田・徳川連合軍に押されたが、当面の敵は鳥居峠の彼方の木曾左馬頭義昌ただひとりで、しぜん焦点もしぼれたが、ここまで来てみると、甲斐びとの誰彼がことごとく敵にみえるのだ。

路傍の百姓町人までもが妙に唇をゆがめて、そわそわしていると映るのだった。 |

武田勝頼画像(甲府・法泉寺蔵) |

これより先、二月二日、怒濤のように信州へ打って出た時は、堂々二万余騎を数える大軍団だったが、その後、諸将を四方に分遣したり、故国の護りに帰らせたりはしたものの、日に日に脱落者が続出して、わずか一ヶ月もたたないのに、甲信国境を越えて退く今は、すでにたった一千騎にも足りなかった。

武津・神戸・茅野・金沢・瀬沢・神代など、後に甲州街道といわれる古い路を通り過ぎて、蔦木で国境を越え、釜無川の渓谷に下りて行くと、甲斐駒や鳳凰山(ほうおうざん)、八ヶ岳の峰々はまだ銀色に輝やいていたが、梅はすでに散りつくして、陽溜りの桃桜が今や真盛りである。

谷川の水もぬるんで、かなり水かさを増している。武田の軍団はここから一気に丘をのぼって、上道へと進んで行った。

今の甲州街道は流れにしたがって下るが、後世の書に「出水の時はにら崎まで上道を通る」とあり、その当時もそうであった。

釜無川はひどい暴れ川で、いつあばれだすかわからない。

その川沿いの道は、部隊の行進にはむかないのである。

畑中の道を行く軍団の歩度は駈け足に近かったが、甲州路の春はもの憂い。次第に歩調が乱れて、歩きながら眠るものが多くなると、間隔がのびにのびて、先頭部隊は何処まで行ったのか、霞に消えて見えない。

信玄伝来の名代の 「風林火山」の旗も、二間竿にくるくる捲きつけて、例の三間柄の長鎗と共に、荷厄介そうに歩卒が二人掛りでかついで、菜畑のむこうを動いて行く。

四郎勝頼は、色白で眉目秀麗、にがみばしったいい男で、かっての日には、一国の児女をしてやんやと謳いはやされたものである。

全くの架空物語だが「本朝廿四孝」は八重垣姫をして「申し勝頼さま、親と親との云ひなづけ、ありし様子を聞くよりも、輿入れする日を待ち兼ねて、お前の姿を絵に画かせ、見れば見るほど美しい、こんな殿御と添ひ伏しの、身は姫御前の果報ぞ……」と随分思いきったセリフを言わせている。

挿図は甲府の法泉寺の寺宝で、文化十三年(一八一六)勝頼の二百五十回遠忌に、同寺の東陵和尚がえがかせたもの、最盛時の画像らしく、なかなか美しい。

が、今は全く違う。

顔色蒼白、血走ったまなざしなどたけだけしさはすでに霧散して、汗と埃りと泥にまみれたたった一握りの肉体だけが、何の思案もなく馬上に揺られているみたいである。

二度ほどは落馬しそうになって、たてがみにしがみついた。 |

風林火山の旗

(雲峰寺蔵)

|

小淵沢・篠尾・清春・日野春・穴山を過ぎ、反臣穴山梅雪の館を望むあたりへ差しかかっても、まなじりを決するような彼の姿は見られなかった。

三十日のひるさがり、新府城に着いた。

2 新府での作戦会議 top

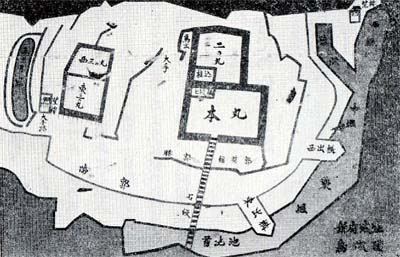

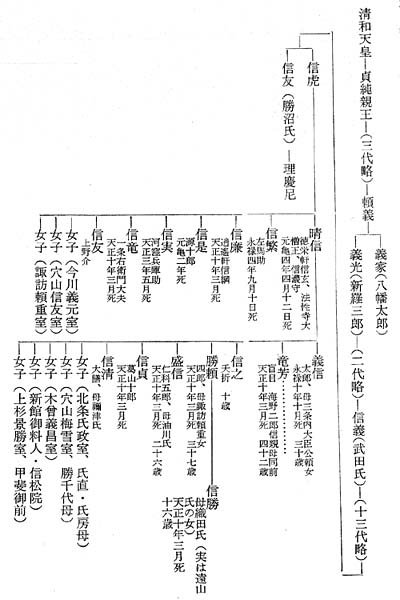

新府城は武田勝頼が築いた新らしい要塞だった。信虎・晴信・勝頼と武田三代の居館だった躑躅ヶ崎のいわゆる古府は、外敵に備える防禦の体制を欠くものとして、穴山梅雪らのすすめで、真田昌幸に命じて、前年の天正九年(一五八一)七月に着工せしめたものである。一応形のできた同年十二月二十四日にあわただしく移転してきたのであるが、何しろ急場のこととて、まだ完備しない部分も多く、今、わずか千人に足らぬ将兵でさえ収容する設備が十分でない。 |

新府城址鳥瞰図

|

とにかく、やっこらさとここへ到着して、一息いれていると、四方へ散っていた諜者も次第に帰って来て、叔父の武田入道逍遙軒信綱・妹婿で江尻城主の穴山信君入道笹雪・いとこの武田信豊・伊那の下条氏信・小笠原信嶺などの一族老臣、武田四天王級の面々の反逆も確認されるにいたったし、高遠城を死守していた頼みの綱の弟の仁科五郎盛信が、攻城史上まれにみる凄じい血戦を展開して、大広間を紅に染めながら華々しく討死をとげ、遂に落城した悲報も伝ってくる。

こうした諸状勢を背景にして、作戦会議は何日もだらだら続いたが、諸説まちまちで容易にまとまらない。

上州吾妻ヘー時落ち延び、徐ろに再挙を図るべしとする真田昌幸らの意見が大勢を占めるかと思えば、勝頼の長子当年十六歳の太郎信勝は、あくまでここを死守し、かなわぬ時はいさぎよく割腹すべしと主張する。

武田家二十七代持ちつたえた本国を捨てて、他国に流浪するなどはこの上もない武門の恥辱なりという強硬論である。若者たちは一斉に眉を動かす。

四郎勝頼はこれを聞くと、いとおしむような哀れむような、それでいて、にくにくしげなたしなめるような、複雑なまなざしで、凝ッと太郎をみすえた。

信勝十六歳、太郎もとうとうおとなになったのか、そう思うと、四郎はゾッと無気味な悪感を覚えた。

十六歳になったら元服させて当主に据える、これは信玄の遺言で、その間四郎は陣代に過ぎないと定められた。

こういう子をないがしろにする父の思案に激怒して、四郎は持ち前の強情さで、これを意に介せず、四方に相続のことを披露し、諸将にはお屋形様といわせたが、思い出すと、今更のようにむしゃくしゃする。

勝頼は、いつもの主導的な立場を捨てて、この場の戦略会議とは関係なしに、別な思いに包まれながら、めいるような暗い顔付でしばらく黙りこくっていた。

会議はさんざん揉んだ末、ひとまずここを落ちのびて東に奔り、都留郡内の岩殿山に籠城することに一決した。

重臣小山田信茂の策を納れたもので、信茂はその岩殿城主である。

岩殿城は難攻不落の堅塁として、敵側にもよく知られた名城である。

「東の方へ」

そういう勝頼の声の下から、太郎が

「待った、父上!」と、とりすがるのを、有無を言わせぬように、

「岩殿だ」

と勝頼はすっくと起ち上った。

その夜、小山田信茂は、その受入れ体制を整えるために、一足先に進発した。

3 新府城炎上 top

かくて、明くれば三月三日、武田勢は自ら新府城に火をかけ、猛煙をくぐって、岩殿城さして落ちのびて行った。

七里岩を飛び越して、釜無川の河原に馬をたてて振返ってみると、全山が煙に包まれ、数ヶ所から炎々とたちのぼる焔が、折からの烈風に捲かれて一塊にもつれ、のの字に渦まいて天に冲し、重くるしい地鳴りが五体に響いて、この世のものとも思われない。

大空にはかってみない不気味な暗と異状な明とが交錯して、なまぐさい烈風が河原の雑草を引き抜くように荒れる。

野良の百姓たちは、鳥の群のように真ッ黒な姿を畦道に寄せ合って、ふるえがとまらず、声も出なかった。

装いこらして華々しく入城したのは去年のくれであったが、数えてみると、わずか六十八日の命で、新府城は白々と灰燼に帰した。

かえりみるに、去年のくれ、ここへ移転して来た時の様子はどうであったろうか。

「理慶尼記」によると、

館へ御うつりの時は、金銀珠玉をちりばめたる輿車、あたりもかがやくばかりにて、御供の衆かずしらず、古府より新府の其間三百余町と申せしを、よびつつさしつつうつらせ玉ふ。

まことに壮観そのものであるが、今日はどうであろう。「甲乱記」は次のようにいう。

明れば三月三日、既に新府を立出玉ふ。

兼ては夫馬三百疋、人足五百人可出と国中へ被触けれ共、早一国中騒ギ立て、地下人悉ク山野ニ逃ゲ迷フ間、馬一疋も夫一人も不来、こはそも如何すべきと周章騷グ事限なし。 北ノ方も兼而は御輿にてとありけれども、輿舁一人も不参、さてあるべきにあらざれば、あやしげ成夫馬一疋尋出し、草鞍をしき、是ニ打乗セ奉る。 |

昔の人はこういうことを並べて、よく「一栄一落これ春秋」などといったものであるが、この場合、そんなことを言っていてもしようがない。

ただただいたわしくすさまじき限りである。

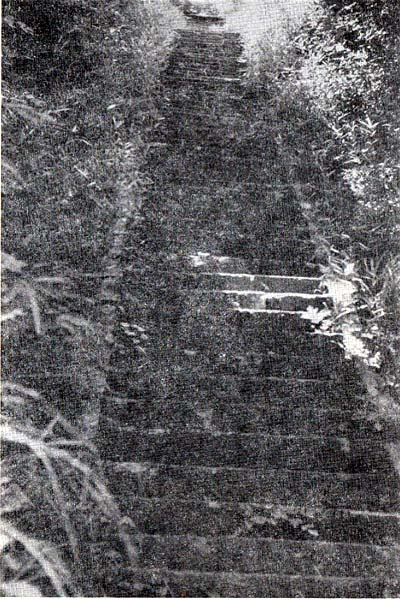

今は山路を少々のぼったところから、一直線の石段二百四十八段をのぼりつめると台上に出られるが、これだって容易なことではない。

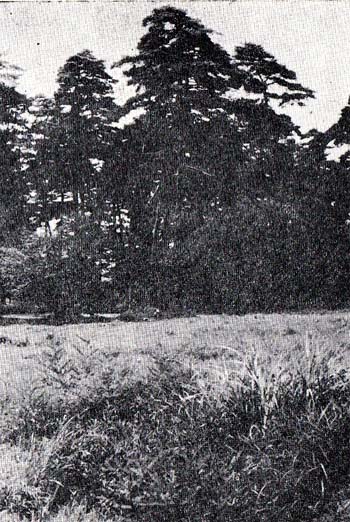

本丸のあったあたりは老松が立ち並んで、背たけよりも高くあら草が生い繁り、遠雷のような松籟の絶間を縫って、てっぺんからかん高い百舌鳥の叫びが落ちて来る。

まるッきり人の姿を見ない。

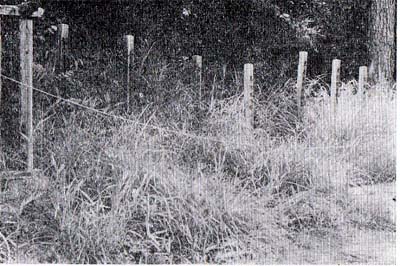

その奥が二の丸のあったところで、右手の方に長篠の役で戦死した勇士達の墓が寒々とならんでいる。

人ッ気もないのにそこから線香の煙りが一筋くの字形にのぼって、すぐ隣りの樫の幹に蛇のようにまつわりついている。

鬼気の迫る思いだった。

多くの史家は、武田氏滅亡の素因を長篠(ながしの、愛知県東端)の役にもとめる。

確かにその通りで、あの無鉄砲な蛮勇まがいの戦闘は、戦力消耗という点でまさに致命的なものであった。

しかしこの消耗は深い反省と長いたゆまぬ努力とによって、いつかは復興し得ないものでもない。

だが、人心の離反ということになると、そうはいかない。

これが決定的の敗因である。

新府城構築は、短時日に功をいそいだためもあって、経済力・労働力において、ひどく無理をしたらしい。

いためつけられた農民の怨嗟慟哭の声々が風のように野良を走った。

信玄は人は城、人は石垣、人は堀と、全く相互信頼の実を挙げていたが、この場の農人達は城を造り石垣を築き、堀を掘ってしまうと、もはや城でも石垣でも堀でもなんでもなくなってしまった。

全くの断絶状態でただ怨嗟慟哭の声だけが残ったわけだ。

武田氏滅亡の一つの真因はまさにここにあるとみるべきだろう。

しかし、全面的に人心の離反を招いたものは何か、これはただ一例に過ぎない。

問題は当然、もう一歩先にある。

武田信義の墓

5 武田八幡の暁闇 top

さて、うらぶれ果てた武田の軍団は、釜無川の右岸に沿って下って行く。

武田の四郎勝頼は武田氏代々の菩提寺願成寺の前では、ちょっと手綱をゆるめたが、そのまま顔をそむけて、目をつぶりながら素通りした。 |

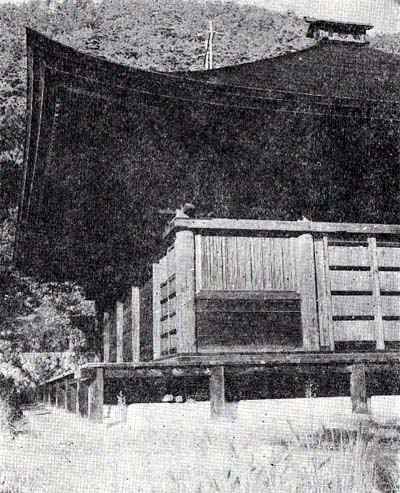

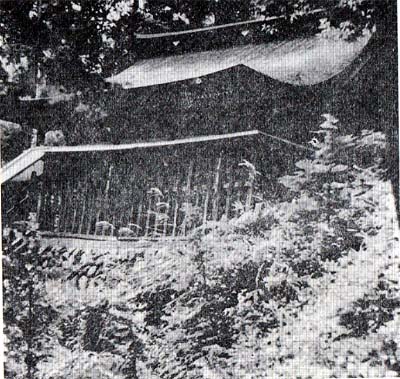

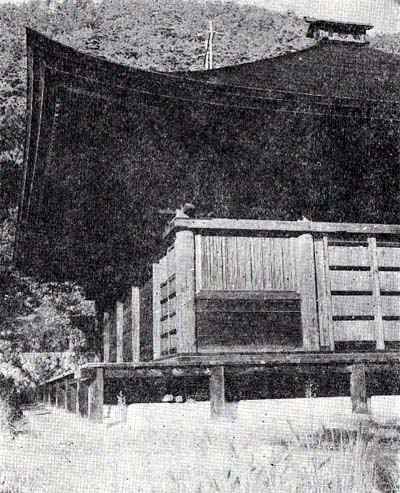

武田八幡社本殿 |

しかし近くの畑中の武田信義の墓では、手を合せて深々と頭を下げた。

武田信義は新羅三郎義光四世の孫で、この地に拠って居館を構え、はじめて武田氏を称した始祖である。

甲斐源氏の頭領として、治承の乱に源頼朝を援けて大功のあったことは史書に精しい。

三基の五輪塔は、人の往き来の絶えた畑中の一劃に、しんねんむっつりとたっている。

近くに武田八幡社がある。

武田八幡は、平安初期に、勅命により武田王の廟に宇佐八幡を勧請配祀して、武田八幡といった古いお宮である。

始祖信義がこれを氏神と仰いだ以来、武田氏代々の崇敬あつく、今も高い格式を保っている。

今の本殿は信義十五代の孫武田信玄が、天文十年(一五四一)に造営したもの、三間流造り、槍皮葺、板戸は金箔を押し、方立面に松竹などの透し彫りを施した美しく雄健な建築で、今は重文に指定されている。

私は数度ここを訪れたが、そのたびに美しさが倍加して映った。

離れて見る鎌倉武士のような豪壮さが、近寄ってみると、平安貴族の典雅さに早変りする。

そうした継目の幻妙さがはなはだ魅力的であった。

さて、その夜、武田軍団はこの杜で野宿した。

だいたい湿気の多い土地であるが、そういうところを避けて腰を下ろすと、たちまち睡魔が襲って、前後のみさかいもない。

四日の朝が明けようとしている。

あかつき闇のまだ濃い境内は、しわぶき一つ聞えぬ静寂さであるが、何ものかがひそかに打つかしわ手の響きがその静けさを破ると、一しきり太刀や草ずりの触れ合う音が、ものものしく木立に響いた。

6 むなしき願文 top

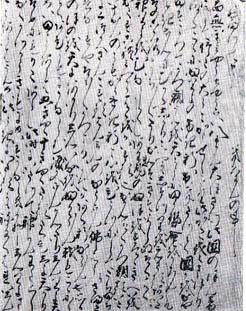

この武田八幡社付近の矢崎家に、武田勝頼の室北条夫人当年十九歳が、夫君の武運と戦勝ならびに家門の繁栄を祈祷した願文が今も残っている。

北条夫人は北条氏康の女、天正五年(一五七七)勝頼に嫁し、琴瑟相和してすこぶる睦しく、行住坐臥はもとより、征野にまで終始行をともにした女丈夫であった。

願文は、緜々(めんめん)たる心情を吐露した哀切の文字である。

まず「うやまって申、きぐわんの事」と書いて行を換え、木曾義昌の反乱をなじり、武田家重臣の反逆のことにいたるや

「なかんづく勝頼累代重恩のともがら、逆臣と心をひとつにしてたちまちにくつがへさんとする。 万民の悩乱、仏法のさまたげならずや」と訴え、ついで

「そもそも勝頼いかでか悪心ながらんや、思ひのほのを天にあがり、しんいなをふかからん。 我もここにして、あひともにかなしむ涙又蘭干たり」と嘆く。

我々もまたその状を忍ぶに暗涙を禁じ得ない。

しかも、この願文が「天正十年二月十九目」の日付となっていることは、我々のはらわたを寸断させるものがある。

夫人はここに一夜参寵してこの願文を奉納すると、すぐ勝頼のあとを追って、信州諏訪の陣営へ駈けつけたのであろう。

駈けつけたが、状勢可からず、忽ち撤退である。

一行と共に新府まで落ちると、そこにもいたたまらず、また撤退。 |

北条夫人願文・はじめの部分

(矢崎鎌次郎氏蔵)

|

こうして再び武田八幡の社頭にぬかづいてみると、この間わずか十五日ばかりの距たりでしかないのに、昨日に変る今日のうらぶれ果てたこの姿はどうであろう。

まことに世の変転は一瞬の間である。

分秒をきざんで亡びゆくもののはかなさは、痛いほど身に沁みて哀れである。

矢崎さんは、三十年ほど前、遠縁に当惑このお宮の神主に頼まれてこの願文を買いとったという。

八幡宮の古文書はこの時代に多く散失して、目ぼしいものはぽとんどない。

7 古府から柏尾へ top

しょぼくれた軍団の足はしぜんに躑躙(つつじ)ヶ崎の古府に向かって行った。

みずから捨てた故城であるからいまさら何の未練もないわけであるが、さすがに後ろ髪引かれる思いだったに違いない。

古府にたどりついてみると、三代の居館も荒れに荒れて、もはや足の踏み揚もない。

やむなく付近の一条右衛門大夫信竜の屋敷に一夜の宿りを求めたが、表面はそれとはあらわさず、体よくもてなしたものの、内には異心を挾むことがみえすいて、おちおち心の休まることもなく、それに夜ともなると、あちこちの地下人どもが地焼きなどして気勢をあげる。まさに四面楚歌。

翌朝早起して、轟村の万福寺に立寄り、ここで女・児どもたちの足弱を捨てると、総勢およそ五百人ばかり、四日夜は柏尾の大善寺に一宿した。

大善寺は音に聞えた甲州第一の古刹である。

五百人の将兵は、草鞋を脱いだのはわずかばかりで、多くは本堂の床下や庫裡の軒下に、軍装のままごろ寝をした。

小夜ふけて、寝ざめがちの眼をこすってみると、ついさっきまで大鼾(いびき)をかいていた隣りの男がいない。

裏山の方へ、五、六人の雑兵達が墨絵となって音もなく消えてゆく。

坂下の民家の方から無気味な犬の遠吠えが聞こえてくる。

五日の夜はなかなか明けなかった。 |

大善寺薬師堂

|

8 柏尾の一夜 top

当時この寺に理慶尼というが参寵して行い澄ましていた。

尼は勝頼の祖父信虎の弟勝沼五郎信友の女で、はじめ雨宮某に嫁したが、事によって信友が誅されるに及んで、この寺に入って薙髪、護摩堂の阿闍梨慶紹を師として世をしのんでいたものである。

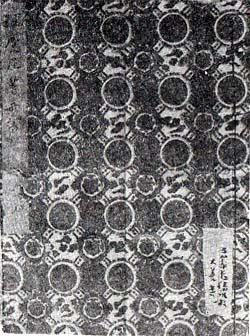

その手記「理慶尼記」が今残っていて、武田氏の末路を語る重要な資料といわれている。

その一節に当夜のことを次のように描く。 |

理慶尼記・表紙 |

理慶尼記・はじめの部分 |

ちどりどうのものども、みづから家に火をかけて、御心を騒がしけるに、その火の光におどろき、たまたま召連し人も、妻子の事をおもひ、かろ□□(二文字不明)んけんかそのために、しのびくにおちゆきぬ。

ややありて、勝頼たれかあるとのたまへども、頓には御へんじ申すものもなし。

かさねていかにとのたまへば、土屋なにそうろうと申す。

たれかれはとたづねさせたまへば、たれはいつのころより見えず、これはなんどきより見えずと申しければ、いつれも御心ぼそくやおぼしめす。 |

淡々と描いているだけに、かえって当夜の惨憺たる絶望的な光景が眼前にありありとあざやかに展開される。

かくて夜が明け、六日となる。

9 駒飼への路 top

駒飼への難行軍がはじまる。これまでは甲府盆地を西から東へほぼ横走したわけで、さしたる悪路ではないが、これからは山また山の難路である。

「理慶尼記」は次のように伝えている。

すでにそのよもあけければ、駒飼いわみが宿へ出させたもふ。

いたわしやな、女房たち、きのふは馬にのりしをさへ、世に憂事とおもはれしが、その馬人もおちゆきぬれば、かちやはだしで歩みける。

御だい所御らんじて、げにあはれにぞおぼしめす。

御ともの人も、なお纔(わず)かなれば、御心細くやおぼしめしける。 |

しかし、ここには一つの問題がある。

これは一種の仮作物語とみる説があることで、辻善之助博士のごときは「何者かが理慶尼の名に仮託して作り出した一つの歴史小説」ではないかと疑っている。

その他諸説があるが、ここでは多くの人々と共に、これを真筆だと信じたい。

大善寺蔵真筆本は「続群書類従」・「甲斐史料集成」・「武田史料集」などに複刻されている。

それはともかく、敗走軍は横吹・鎬瀬などを通って、駒飼に着いた。

駒飼は笹子峠の西麓に当る。ここから峠路を東に越えればもう郡内で、先発レた小山田信茂の勢力圏である。

小山田氏は郡内の覇王にも等しい存在で、織田・徳川軍もむやみに手を出すわけにはいかない。

この峠さえ越えればと、憔倅しきった勝頼の面上にも一縷の生気がみなぎってきた。

もう一息だ、将兵もにわかに勇みたった。

勝頼はここの民家に七日間滞在したという。

この期に及んで大休止をとる必要はない。一に小山田信茂の迎えに来るのを待ったわけだ。峠路の木の間に、その軍旗のひらめくのを、今か今かと、一日千秋の思いで待つこと七日に及んだのである。 |

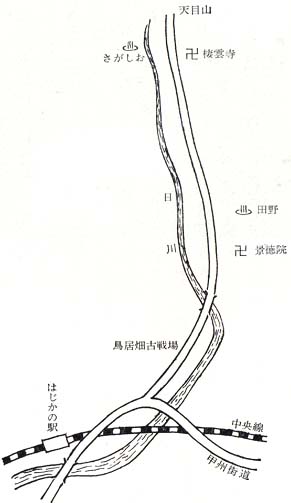

笹子峠の西麓の道

|

10 七日七晩思案石 top

国道二十号線と甲州街道の岐れるへんから、武田勝頼思案石というものを搜して畑中の道を歩いて行く。

だいぶ歩いてから、ようやく一人のお百姓さんに会うと、その石はすぐ近くにあって、傾いた石の表面の砂埃を払いながら、ここに割菱の紋が現れているという。

そういえば微かにそれと思われるが、そこらにごろごろしている石と変りはない。

ひとりできたらきっと見つがらぬに決まっている。

そこから見下ろすと、目の下を笹子川が流れ、こんもり緑樹の茂った鶴瀬の口留番所趾が一目に見渡せる。

図版の右手は国道二十号線で、その左は甲州街道、橋は立派だが、途中で崩れ落ちて、それから手前は人一人ようやく通れる野良道である。

戦国時代にはこの関所の右手から河原に下りて川を渡り、崖をのぼってここへ通じていた古道があった、と老人は説明して私の足許をさし示す。

勝頼もここを通って、笹子峠の頂上が一目に見渡せるあの辺で宿営し、小山田信茂の軍旗が下って来るのを七日七晩待ったのだと、見てきたような話し方をする。

そういわれれば如何にもそうらしい地形である。

思案石は眉唾ものだが、このあたりで思案投げ首の数日が費やされたことは事実とみる。 |

鶴瀬口留番所趾

|

11 小山田の反逆 top

さて、ところがである。待てどくらせど、小山田からは何の音沙汰もなく、いわんや迎えに来そうな様子もない。

来ないばかりか、これから東は所々に軍兵を配り、砲座を構え、寄せ来らば討たんとの気配であるという。まさに反逆である。

九日になって小山田の叛意が明らかになると、駒飼近辺の山伏、地下人どもも騒ぎたち、足もとから鳥のたつようなあわただしさ。

その夜、勝頼無二の寵臣といわれた長坂釣閑・跡部大炊助・秋山摂津なども姿をかくしてしまった。

逃亡者相つぎ、残るもの今はわずかに五十数人である。

そもそもこの小山田氏というは、鎌倉以来、郡内の領主・岩殿城主として知られた名族で代々民政よろしきを得た安定した地方政権として重きをなした。

特に信茂(一五四〇−一五八二)は、名は弥三郎また左衛尉、越前守と称し、父の遺領をついで岩殿山に君臨し、信玄が小田原へ出軍した時は、武蔵八王子で地侍と戦って大功を樹てるなど軍功多く、譜代相伝の重臣として誰人も第一に推す存在だったが、また

「和漢古今の典籍に通じ、最も軍術奇正の奥儀を究め、孫呉の兵法等能く其実理に徹底」したと「武田三代軍記」にもあるように、文武の道にもわきまえがあり、当時には珍らしいひとかどの人物であったようであるが、魔がさしたとでもいうものか、とにかくひどい仕うちに出たもので、いくら戦国非情の世といっても、悪逆無道の極悪人とのそしりは免がれない。

「甲乱記」にも「小山田が今度の企、古今共にためし少き事共也。

人の望処は、名利の二なりと云へども、利は一日の利にして、名は万代の名なるに……」とある。

さて、明くれば十日、さすがの四郎勝頼も、このハプニングについに進退きわまった。

東して笹子の険は越えがたく、西からは織田の大軍がひしひしと迫る気配、足もとでは土民百姓どもが鋤鍬もって騒ぎまわる。

ただ血路を北方にもとめて姿をかくす外にはない。

山中ふかく分け入って、大菩薩峠を越え、丹波川沿いに東に下れば、上州は近い。安中には真田昌幸の城もある。

甲斐源氏に心を寄せる郷士武人もないとはいえない。

勝頼はあくまで希望を捨てない。

何でもかんでも生きのびることだ、信玄が息をひきとった時、今にみておれ――と彼は腹の中で呶鳴った。

それから毎日こうどなって生きてきたが、今も変らぬ。

今にみておれ! 彼はこう叫びざまぬッくと腰をあげた。

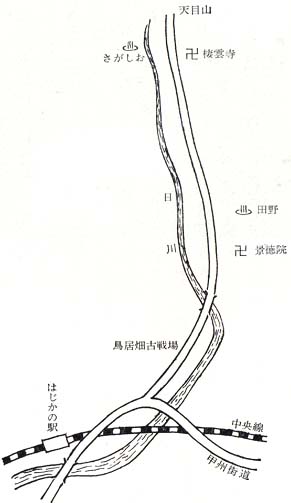

日川のながれ

かくて彼等は、甲州随一の嶮難天目山をめざして、日川の渓谷を溯って行った。

土屋惣蔵・秋山光次が馬の口をとり、阿部加賀・温井常陸が槍を持ち、天目山の麓・田野の郷に着き、甘利甚五郎らを山中に遣わして、籠るべき場所をさがさせたが、これがまた敵方にまわって帰って来ない。

全くめちゃくちゃな話で、ざまァみやがれと罵ったのは当の四郎本人だったろう。

こう言って微苦笑する彼は、さっきまでの決意もどこへやら、ようやく最後の地をもとめるようなまなざしを、玉屋惣蔵の前に明らかに見せた。

彼の気持に変りやすい。 |

天目山への道 |

|

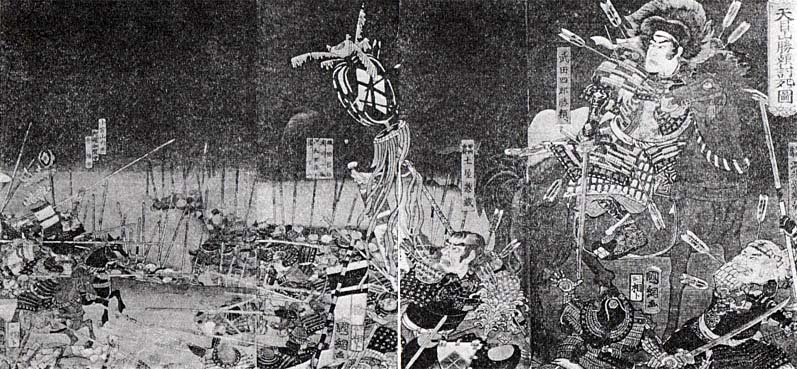

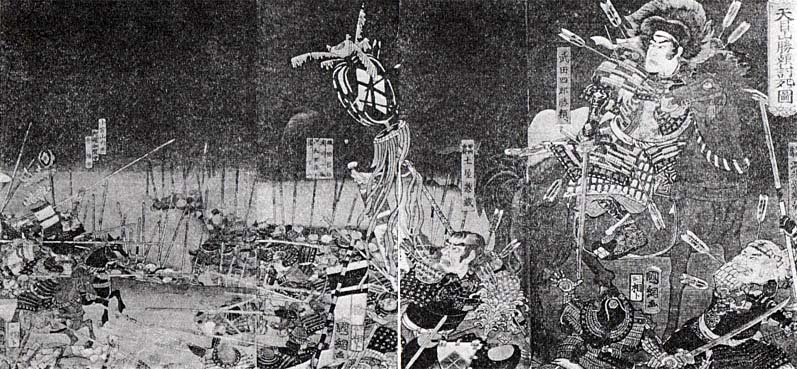

武田勝頼奮戦図(山梨県立図書館蔵)

|

12 血みどろの山河 top

三月十一日、いよいよ運命の日である。織田の尖兵滝川一益・河尻鎮吉などが、已刻ばかりにドッと田野へ押し寄せて来た。

この修羅場を「改正三河後風土記」は次のように描いている。

猛勇無雙の勝頼少しも屈せず、白手拭の鉢巻し、大太刀ぬきはなし、時こそ来れと打出たり。

左に土屋惣蔵昌恒、元来精兵の射手なれば、弓を以てすすみしに(中略)

右は太郎信勝十六歳、十文字の鎗りううと打振て、入込敵を突伏突倒し、後には鎗を投すて太刀にて縦横に敵を追ひなびけたるそのはたらき、流石に武田の大将、容顔は美麗なり、其挙動は勇猛なり、年に似合ぬ健気さは敵も味方もおしなべて感ぜぬものこそなかりけり。

中央には四郎勝頼、鬼神を欺く猛勇、今日を最後と獅子奮迅の怒をなし(後略) |

同書のこの辺の描写はすこぶる詳細で、最後には勝頼父子は乱戦の中によってたかって討ちとられたことになっている。

しかし反面では、従容自刃したという説もあり、真相はよくわからない。どうせわからないだろうが、ともあれ、その最期について、も少し詳しく当ってみたい。

「大久保物語」では、勝頼夫婦が田野の河原の草むらで、敷革しいて休んでいるところを襲われたという。

「柏崎物語」は、勝頼が具足櫃に腰かけていたところを、滝川一益の家人伊藤伊右衛門永光というものが斬りつけて、難なくしるしを挙げたと誌している。

「武家閑談」になるとそのころ滝川一益に属し、当の伊藤伊右衛門と傍輩であった津田小平次幸庵の話として、勝頼は鎧の櫃に腰かけ、太刀で防戦していたが、飢えと疲れで何の働らきもなく、あえなく伊藤に打ちとられたというを紹介している。

「武田三代軍記」は

| 河尻肥後守滝川左近将監等、直に進んで夫々に首を点検し、勝頼公の御首を尋ねけるに、御鍪(かま)をも召し給はず、御鉢巻ばかりにて、殊に御働尋常ならねば、敵兵、夫とは思もよらず、小原丹後守が女房衆を介錯し、毛見を敷いて、見事に腹を切りたるを、勝頼公なりとて、首を公卿に居えたりけるに、関甚五兵衛、辻弥兵衛來って、勝頼公御父子の御首を見分け、丹後守が首を捨て、屋形の御印を公卿に居える。 |

と書いている。

これらによって、諸書いうところが大体理解されるようで、信憑性が強い。鍪はかぶとの鉢。

私は思う。飢えと疲れは絶対的なもので、これが局限に達すると、身動きもできぬ半死半生の態となる。

そういう状態で、何の抵抗もできず、無雑作に討ちとられたのであろう。

首筋に冷たいものがガッと走った時、「チェッー 今に……」といい、首がころころころがると、パクパク唇を動かして「今に見ておれ」といいながら、その辺の岩にガッと噛みついたのであろう。

一方、自刃説では「甲乱記」が「白く清げなる肌を押はだぬぎ、腹十文字にかき破り、はらわたをつかんで四方へ投げ捨て、北の方と同じ枕に伏し給フ」と愉絶な光景を描いている。がどうも疑わしい。

挿図の錦絵「天目山勝頼討死ノ図」は、国綱画、下谷相卜版で、馬上の四郎勝頼は、身に十数矢を受けながら、鋸のように刄こぼれした大刀をひっさげ、ばったと敵軍をにらんでいる。

右手の温井常陸介の顔は鮮血淋漓、凄惨を極めている。

中央の土屋惣蔵は、三矢を受けた武田菱の巴連を振りかざし、これまた敵勢を跡睨している。

左手では小宮山内膳・阿部加賀守・僧麟岳ら武田勢が渡り合っている。

向うは織田信忠・滝川一益・河尻鎮吉団平八などの雲霞の如き敵兵だ。

つくづく見ていると、この場に及んでも、四郎勝頼はなお眉目秀麗な、天晴れの大将として描かれており、哀れさひとしおである。

この図面に、太郎信勝が現れていないのは少しもの足りない。

相手側で書かれた「信長記」でさえ

武田太郎齢(よわい)は十六歳、さすが歴々の事なれば、容顔美麗、肌は白雪の如く、うつくしき事余仁に勝(すぐれ)、見る人あっと感じつつ心を懸けぬはなかりけり。

会者定離のかかしさは、老いたるを跡に残し、若きが先立つ世の習ひ、朝顔の夕べをまたぬ、唯、蜉蝣の化(あだ)なる命なり。

是れ又、家の名を惜しみ、おとなしくも切りてまはり、手前の高名名誉なり。 |

と褒めている。

「改正三河後風土記」は、ここの戦いの結末を次のように結んで、手際よくまとめている。

| 嗚呼(ああ)、今日いかなる日ぞや、天正十年弥生十一日。四百余年相続したる武士の正統勝頼三十七歳、信勝十六歳、田野の草葉の夕露と消えてほかなくなりぬるは、哀れなりし事どもなり。 |

13 二つの佳話と“笛吹川” top

ここに一つ、すがすがしい話がある。

武田譜代の旧臣小宮山丹後守昌友の子内膳友晴は、使番十二人衆の一人、のち将となった若者であるが、讒言(ざんげん)により勝頼の勘気を蒙って蟄居していたが、この危急存亡の際にじっとしておられず、幽所を脱出して馳せ参じ、華々しく戦って殉死した。

「改正三河後風土記」によると、その参戦の趣旨は

「君(勝頼)の御眼鏡をかなへんとすれば君に叛くに似たり。

君に叛かざらかとすれば御眼鏡を違ふが如し。

所詮御眼力ちがひなるまでも、推参して御供すべきなり」 |

というわけで、理由はともかく、このどたん場に自から求めて死地に投入、自爆した態度はおもしろい。

すがすがしい話である。

もう一つ、これは勇ましい話。

この悲劇の幕切れに、最もめざましい超人的な大活劇を演じたものに、例の土屋惣蔵がある。

彼は巌角突起してあたかも自然の楯のごとき間隙に身を秘めて、左手は藤蔓にすがりながら、片手で、次々に出てくる敵を切り落すこと数百人、屍は累々と谷を埋めて、ために下を流れる日川は三日間鮮血に染まり、それから三日血川といわれるようになったという。

もとより俗説であろうが、この地方では一般に深く信じられて、これを口にしないものはない。

今も惣蔵片手切りという名所が残っているが、地形が変ってしまって、そういう武勇談のあとどころとは思われない。

とにかく勇ましい話だ。

深沢七郎の「笛吹川」は、武田氏三代の興亡を背景にして、ギッチョン籠に住む土民六代の生と死を描いたもので、その家族や周囲のもの十数人がこの戦いにまき込まれて、みな殺されてしまう。

土屋惣蔵もその一人。

たったひとり残ったその父の定平が戦いの次の日、笛吹川で米をといでいるところでこの長篇は終りとなるが、その結び数行の発想はすばらしい。

まさに画竜点睛のおもむきがある。

川から笊(ざる)を上げようとしたら、川の底に旗さしものが長く延びているのである。

思わず手を突っ込んでひきあげた。

濡れ髪のようなお屋形様の紋どころが黒く絡みついてきた。

攻め太鼓の音が聞えて来るようで、あわててバサッとまた川しもへ投げ込んだ。

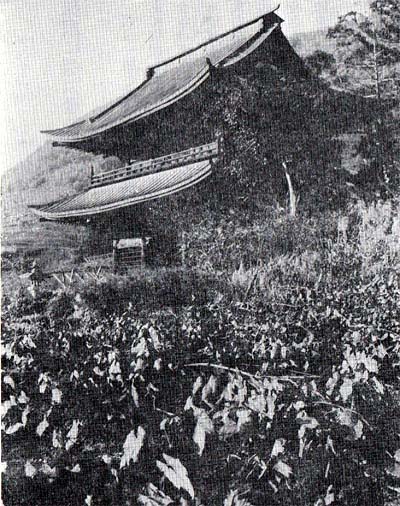

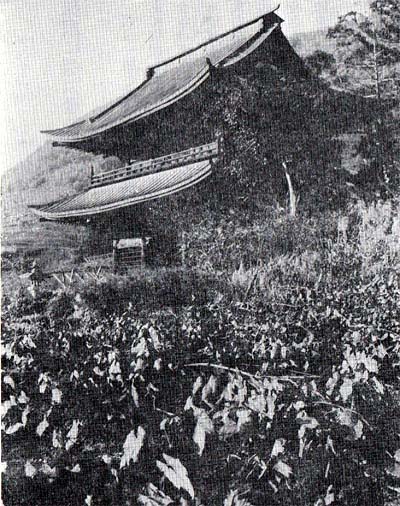

14 孤寂に咽ぶ景徳院 top

武田一族が滅亡すると、織田信長は、滝川一益と共に殊勲のあった河尻肥後守鎮吉を甲斐国主に抜擢して守備に任じ、自からは踵を返して中原に兵を進めた。

日本征覇の夢を抱いてがむしゃらの西上である。

やや無謀に近い。しかし徳川家康は違う。

四方を回って戦後処理に当ったがもっぱら懐柔主義で、特に武田の残党などに対してはことさら温情をもって接し、その温存する武力をそっくりそのまま次第に手中に収めることに成功した。

鮮血で色どられた田野の里には、武田氏の菩提を弔うと称して天目山景徳院を創建し、枯槁和尚を住持に据えて朝夕梵唄の声をたやさなかった。

かくして、武田氏三代の恩顧を忘れぬ甲斐びと達は、いつの間にか家康ベースに捲き込まれて、報復の一念を対織田一本にしぼっていった。

今、この地を訪れると、日川は昔を忘れて非情なまでの姿を見せて流れ、先年の火災で焼けた景徳院は、ただ山門だけが焼け残って、白々と秋風をまともに受けながら、憮然として立っている。

武田滅亡の悲曲を胸に秘めながら、ひとり厳しい孤独に堪えているかに見える。その孤高の姿は美しい。

側らに甲将殿というがあり、その裏手の陽の当らぬ陰湿な揚所に殉難将兵の墓がならんでいる。

中央の宝篋印塔は景徳院殿頼山勝公大居士(勝頼)、左右の五輪塔は左が法雲院殿甲巌勝信居士(信勝)、右が北条院殿模安妙想大禅定尼(勝頼夫人)であり、さらにその左右に各一基の方形塔があり、殉難の将兵侍女侍僧ら五十人の名を刻んでいる。 |

景徳院山門

|

これらは当山十一世の要道和尚が、安永四年(一七七五)三月、二百年遠忌を修するに当って造立したものであることが勝頼墓石の側欸によって知られる。

方形塔石にえられた殉難将士は次の通りである。

○大竜寺麟岳和

○金丸助六郎

○土屋 源蔵

秋山 民部

秋山 宮内

山下杢三郎

○跡部尾張守

○安西伊賀守

小原下総守

○小原源五左衛門

○小山田掃部

小山田弥助

温井常陸介

○神林清十郎

窪沢次太夫

岩下総六郎

小野居源蔵

○河村下総守

侍女十六人 |

○円光 座元

○土屋 惣蔵

○秋山紀伊守

秋山宗九郎

秋山源三郎

○小宮山内膳

○安部加賀守

小原丹後守

○小原下野守

小原清次郎

小山田平左衛門

小山田小児

○多田 久蔵

○有賀善左衛門

皆麓 小助

貫名 新蔵

斎藤 作蔵 |

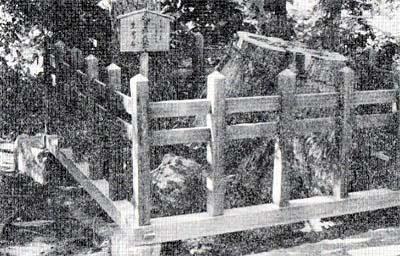

武田勝頼一族の墓

|

|

○印は「甲乱記」が「恩顧の者共次第々々に落失せて、

(今迄残る者」として誌す十七人である)

前記はやはり二百余年前のもので、まるまる信用はできないが、一資料ではあり得る。

この顔触れをみていると、年輩者は割合に少なく、多くは溌刺たる青年将校であることが注目される。

前の三日血川の話で名を売った主将株の土屋惣蔵もわずかに廿七歳であった。この惣蔵の兄の金丸助六郎・弟の土屋源蔵もともに参戦している。

このように兄弟揃って殉難したものが他にもあり、このことも注目される。

それはさておき、碑の顔色がどうもおかしい。

聞いてみると、近年、村人がこの苔蒸しだのを憐れみ、村人総出で洗碑したという。 |

すっかり古色を失ない、風情のないちぐはぐな姿となっているのはそのためだ。

村人の気持はよくわかるが、惜しいことだと思う。

甲将殿には前記三人の木像がまつってあり、武田関係の遺物をならべ、細川潤次郎の 「甲将殿」と題した額がある。

うまいはずの人であるが、この文字はうまくない。

甲将殿の前に、五間ぐらいを距てて三角形に、勝頼など三人の生害石というのがある。

勝頼のそれは、石は小さいが、松の大木が切り去られて、ありありと切口を見せているのが印象的だ。

これを信じる信じないはともかくとして、やや感傷的にさせられて、凝ッと立っていると、陽は照っているが、ここばかりは薄暗く、渓間から吹きあげてくる風が、松に颯々の音をたてると、ハラハラと松の下露が零れてきた。

四百年の昔になる話だが、ここの山川風物は、今もなお悲しみを新たにして、遠くからはるばる訪れて来る旅人の群に、ひそひそと語りかけているかのようにみえる。 |

武田勝頼自害のあとと伝えるところ

|

15 哀れ!六部将のなれの果て top

さて、この武田滅亡史上に主要な役割を演じた六人のさむらい達はどうなったか、その宿命のいたましさを辿ってみよう。

まず第一は反逆の頭目小山田信茂である。彼は莫大の恩賞にあずかろうとして、のこのこ信長の前に出て行くと、信長は不浄なものを見るように顔をそむけ、声を荒ららげて 「そちはこわい。許しておいたら、いつまた反逆を企て、俺が首をねらうかも知れぬ。生かしては置けぬ」

と眉をつりあげてどなった。

そして信忠の手によって善光寺の路傍でバッサリ斬殺させた。

まさに信長らしい文字通り一刀両断の処置だった。

佐藤八郎氏は、「あれほどの人物だ。まさか大根のように斬殺したわけではあるまい。自決させたのであろう」と推測している。

これもまた一説である。

これは三月二十四日のことで、経済にさとい信茂の算盤もすっかり乱れて、武田氏滅亡後わずか十三日を生き延びただけで、コロリと首が落ちた。

七十にあまる老母・年ごろ相馴れた妻女・八歳になる男子・三歳の女子もともどもに刺し殺された。

「甲乱記」は「わずかに十三日生延びんとて、梟悪の名を末代に流し、嘲を万人の舌頭に残す。果報の程こそ悲しけれ」とさあらぬ態でいっている。

武田逍遙軒信綱は逃げ回った末、立石(一説に鮎川)で斬られた。武田信豊はもはや逃れじと自決した。

これで反将三人がかたづいた。

一方、この戦いの功によって甲斐国主に任せられた河尻肥後守鎮吉は、よほどお粗末な男であったらしい。

向う見ずな乱暴な性で、戦勝の余威をかって悪政の限りをつくし、苛斂誅求とどまるところを知らず、甲斐びとの怨嗟の声は、信長の頭上を通り越して、この河尻の一身に集中してしまったという。

世の変転はすさまじい。

それから百日とはたたない六月二日、織田信長は京都本能寺で桔梗の紋どころに包囲されて、猛火の中にあえなく憤死した。

不要意きわまる話だが、アッというまのできごとである。

この報が甲州に伝わると、それツとばかりに土民が蜂起して、これまたアッというまに岩窪の河尻の屋敷をとり囲み、鎮吉を引きずり出して、足を切り手を切り、思うまま怨みをはらすと、穴の中へ逆さずりにして埋めてしまった。

この一件の主謀者は、武田の重臣山県三郎兵衛の被官三井十右衛門吉正だったという。

その妻は序章に書いた代官頭大久保長安の娘である。

先日、岩窪の武田信玄の廟に詣でて、その近くに河尻の墓もあると間いていたので、方々搜してみたがみつからない。

あげくのはてに「逆さ塚」と聞いたらたちまちわかった。

桑畑の中の一軒屋の片すみに、碑石が傾いてみすぼらしく立っている。

辛うじて「河尻肥後守霊碑」と読めた。 |

河尻鎮吉の墓

|

話はまだある。

河尻鎮吉と共に奮戦して勇名をとどろかせた滝川一益は、一時順風に帆をあげた観があったが、小牧山の戦いでは思うにまかせず、西軍秀吉・東軍家康のどちらからも大目玉を喰って丹波の国へ逃走、浪々の身となって越前あたりを流浪したが、ついに「餓死のていにて終りけりとぞ聞えける」と「尾陽雑記」にみえる。

ところで、まだ残っているものに、反臣の第一号穴山信君梅雪がある。

彼は要領のいい男で、織田・徳川両陣営にうまくとりいって、どうやら男をあげたかと思われたが、信長が横死すると、家康に従って東の方へ逃走、途中家康に別れ、独り間道をとぼとぼと行くところを六月四日、山城宇治田原で、土民のために殺された。

誰がやったかは明らかでないが、諸国を流浪していた武田の残党の仕業であろうとは十分に想像できることである。

「甲乱記」は左のような名文でその感慨を綴っている。

| 一世を富栄・栄花を尽さんと被に企けれ共、天罰遁ルヽ所なくして、勝頼生害以後未満百日上洛し、信長没身之刻、駿州へ逃下ルとて、勢多之橋詰にて、田夫野人ノ手に懸り、曝尸於他邦巷流名於湖水浪修因感果之程こそ悲けれ。 |

こうして、武田氏に弓を引いた大小武将はことごとく滅びていった。

まるで将棋倒しをみるようで、次から次ヘバタバタと倒れ重なってゆく。

全く怖ろしいほどで、神の摂理の冷酷なまで厳粛なことに頭が下がる。

しかし、ここに一人だけ、大儲けをして長生きした幸運な男がいる。徳川家康だ。

彼はもって生れた老獪さで、手際よく立廻ってまんまと甲州一円を手中に収めると共に、甲州人の力と心を掴んだ。

江戸開府に当って、またその後の経営に当って、甲州人が如何に大きく貢献したかを思えば、前記六人分をひとり占めにしてなおかつ大いにおつりがくるというものだ。

だが、一部の甲州人はしかく左様に単純ではない。腹の底から家康に心服したわけでは毛頭ない。

武田氏の恩顧はどうしても忘れることができない。このことからいえば、徳川は敵だ。

こういう実感は三百年持ちつづけて幕末にいたり、次第に現実となってあらわれてくる。

このことの片鱗は次章で述べることができよう。

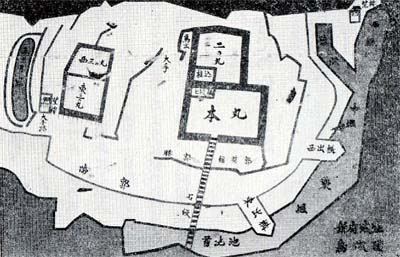

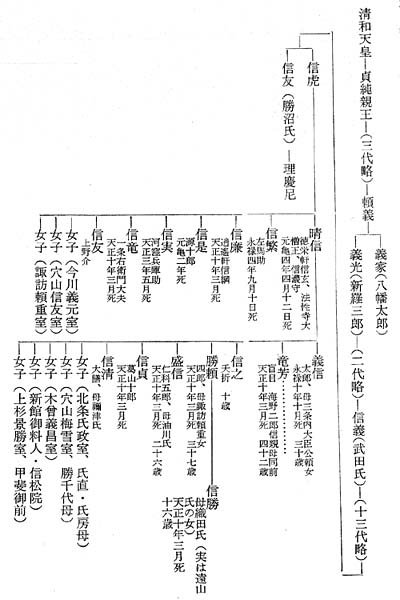

この章を終るに当って、武田源氏の略系譜を右に掲げておこう。

これによって、一層理解が深まれば幸いである。 |

|

top

****************************************

|