|

****************************************

HOME 序章 一章 二章 三章

第二章 まぼろしの甲陽鎮撫隊

1 華やかな進発 top

近藤勇が、甲陽鎮撫隊の一団を率いて、江戸ッ子の万雷の拍手におくられながら華々しく江城を進発したのは慶応四年(一八六八・明治元年)三月一日だった。

彼の頬は美しく紅潮し、一行の意気はまさに天を衝くものがあった。

当時の大江戸は、もうすっかり無政府状態で、百鬼夜行の有様だったが、近藤勇はこの中を駈けずり回って画策し、まんまと甲陽鎮撫隊を結成、お手許金五千両・大砲二門・小銃五百挺を獲得し、若年寄格という大名扱いの大官にまでのぼり、甲州鎮撫の後は、甲州所領百万石はその手にまかすとまで言われたのだから、彼たるもの、まさに有頂天にならざるを得ない。

鼻息はすごかった。

隊員はおよそ二百余名、はえぬきの新撰組隊員は永倉新八・原田左之助・斎藤一・尾形俊太郎ら二十名そこそこで、京都における去年までの勢威は見られなかったが、他はほとんど浅草の団左衛門の手下で、命知らずの暴れん坊ばかりである。

進発の前夜、結成式みたいなことを、内藤新宿で遊女屋全部を買いきって華々しくやった。

その夜、例の甲州百万石について、隊長近藤が十万石、副隊長土方鐡三が五万石、平隊員がおのおの一千石と、本気でとらぬ狸の皮算用をしたというからおもしろい。

だいたい甲州百万石などとはどう算盤を憚いてみてもはじき出せない数字であるが、そんなことに頓着しなかったのもおもしろい。 |

近藤勇肖像

|

かねて親交のあった武州小野路の里正小島為政がやって来て、あとから義勇軍を引きつれて参戦することを盟約したのはこの日のことであろう。

同志二千人を擁するという神奈川の菜ッ葉隊へ特使が走ったのもこの夜のこと。八王子の千人隊へももちろん連絡をつけた。

小野路の小島為政は里正としての激務のかたわら、小野郷学を創設して人材養成につとめていた先覚者で、近藤勇とは義兄弟の契りを結んでいたという。

近藤と別れた三十日の夜から構想を練り、門下を中心とした義勇隊を結成、その行進部署表まで作ったが、甲陽鎮撫鰥があまりに早く潰えたので、進発にいたらず、沙汰やみとなった。

その一件文書は同里の小島資料館に保存されている。

神奈川の菜ッ葉隊というのは、隊士ことごとくが青色の羽織を着ている旗本の一隊で、うまくゆけば即座に千五六百人ぐらいは動員できる一大勢力だった。

これはいや応なしに喜んで参加する筋合のものである。

八王子千人隊は、後述のように、武田信玄の親衛隊で、甲州九筋を固めた鉄壁の戦闘部隊である。

武田氏滅亡後徳川幕府に付属したが、信玄によって培われた尽忠精神は長く温存されて、幕府の兵団として隠然たる勢力を持ち、四方に睨みをきかしていたが、しかし勤王思想もすでに四方から浸透していた。

この兵団が右するか左するか、その動向は簡単なものではない。

このことは後に触れることにしよう。

2 国境の猛吹雪 top

いよいよ出陣である。

内藤新宿を進発した第一日は、近藤勇の郷里上石原(今の調布市内)、土方歳三の郷里石田村(今の日野市内)などを華やかにパレードして、三多摩の荒くれどものどぎもをぬいた。

何しろ武士でも郷士でもない一介の百姓の伜が、一足飛びに大名になったのだから、人々はあれよあれよと驚きあきれるばかり、上を下への大騒ぎだ。

土方は寄合席格で、これまたたいしたものである。

第一日は府中泊り、第二日は八王子、第三日は小仏峠を越えて与瀬泊り、テンポはのろい。

新宿を出てから与瀬まで十二里半ばかりに三日かかっている。まだ百万石の夢がさめきらなかったのであろう。

第四日、国境の境川の関(諏訪の関ともいう)へさし掛ると、隊長は小さな三つ葉葵の五ツ紋の黒の丸羽織を一着に及んで、仙台平のまち高袴をつけ、例の総髪をキリリと結いあげ、目を細めて、長棒引戸の駕籠の戸をちょっと引かせて、何か一言いっただけで、関守の平伏する前をズッと通った。

そのあとには、颯爽たる馬上姿の土方歳三が、これは和洋折衷みたいな黒ラシャの上着をつけ、ズボンの腰に白羽二重の帯を巾広に締め、太めの大刀を無雑作にぶち込んでいる。 |

土方歳三肖像

|

これは眉目秀麗な好男児、近藤は苦味走ったいい男、ともに貫禄十分である。

隊士は思い思いの服装だったが、目じるしは青だたき裏金輪抜けの陣笠、ならんでみると、これまためざめるような美しさだった。

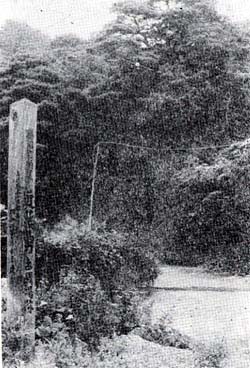

境川関址付近

しかし、一行はこの関路ではずいぶん難行を繰返した。

春だというのに、国境の山々はひどい吹雪で、雪は谷合から上に向って降り、目もあけてはおられないほどなのに、江戸の暖かさに慣れた軽装が致命傷で、ぶっ倒れてそのまま動かない兵卒も時々出たという。

上野原宿はすぐだ。やっとのことでここへ辿りつくと、その本陣で改めて態勢を整えた。 この本陣は後に大正何年かの火災で大半を焼失し、今は内側の門と塀だけを残している。 |

上野原本陣内門 |

内側のものだけに本陣らしいどっしりした感じはないが、さっぱりした美しい眺めでわずかにこの町に風情を添えている。

「大菩薩峠」の開巻第一に、この本陣に盗賊のはいった話が出ているが、その当時はもっとしっかりした堂々たる構えであったろう。

甲州街道は、この先を右へ曲ると、悪名高い鶴川の渡しへと下りてゆく。

途中の段丘から見渡すと、鶴川はささやかな流れで、かって渡し場などあったとは考えられないが、雨期には大いに増水して、両側のたんぼを一なめにした光景を想像すると、そのすさまじさは相当のものであったろうと思われる。

ここの川越え人夫は無頼の徒が多くて、相手を見ては法外の賃銀を請求して、行旅の人々をふるえあがらせた。

甲府の舞台へ急ぐ市川団十郎もかもにされて、大枚百両をせしめられてべそをかいたという。

開所よりもこわい難所と悪名を負った甲陽鎮撫隊は、ここをまたたく間に渡って通った。

雪はまだやんでいなかった。 |

鶴川の渡し

|

|

版画・犬目峠の富士(北斎えがく)

|

3 鶯の鳴く甲州路 top

ここから山路にさしかかって、野田尻宿・犬目宿・山谷を経て、鳥沢宿まで四里足らずの街道は、深い山や渓の間をうねうねと回って、およそ街道の名にそぐわない、寂しい静かな山道である。

その静かさを綴り合せるように、ときどき鶯が鳴いた。

まだ雪はやんでいないのに、さすがに季節は争われないものである。

野田宿近くの山中に芭蕉の句碑がある。

一行は見向きもしないで通り過ぎたが、二、三の隊士はよって来て、指先で「古池や……」と読みあてると、お互いにうなづき合って、寂しそうに笑った。

彼等の詩心もようやく望郷の思いにからみ合うころである。

犬目峠で小休止をとったが、春雪にへだてられて、ここの名物の富士は見えぬ。

あッちだ、こッちだと騒々しい。

山路はえてして方角を失いがちなものだ。

葛飾北斎が描いた「富嶽三十六景」の中、この「甲州犬目峠」と題するものは最も有名でかつ力作だ。

ここで見る富士は真正面から取組んだ形で、山頂の白から藍・茶・墨と三段に色わけして青空にすッくと浮かばせている。

北斎の富士はお義理に簡単に頭を出しているだけのものが多いが、この点でも異色ある作品だ。

径もない山骨をよじのぼる二人の旅人、うなだれた駄馬二頭に宿場人足ふたり、何を話し合って行くのか。山路はさしてけわしくない。

近藤・土方ふたりには、この絵の姿が瞼のうちにあった。

京と江戸との間を二、三回往復しているし、その他いそがしい逆旅のうちに暮らしてきたので、旅なれてはいたが、こうした閑寂な山の中は珍らしい。

二人は草のうちに腰を下ろして、しばらく時を忘れた。

一行は第四日の夜をこの犬目に宿営したが、この山間の忙しい小駅は受入れ態勢に乏しく、先頭は延びて猿橋にまで達していた。

ほぼ二里にまたがる大宿営である。

笹子峠へ登る路

4 悲報・形勢一変 top

江戸までその名の聞えている猿橋に来てみると、期待したほどでもない平凡さに、一行はがっかりした。

ここにも何本かの句碑が立っているが、もはや見向きするものもない。

橋のたもとから岩間を縫って水ぎわへ下りると、水の底まで澄みきって、小魚の戯れている楽しさが目の前にひらかれる。

弁当の残りを投げ込むと、つい手のとどくへんまで寄ってきた。

猿橋から笹子峠までは一本道だが、この間は猿橋宿在強瀬村金福寺の住職が案内にたった。

また、「内外新報」第四十八号(慶応四年五月二十六日発行)には次のような記事がある。 |

猿橋 |

| 同(三月)五日、甲州都留郡猿橋宿へ着、同組の内、梶原監物・峯松之助・東条岳之助、谷村御代官出張役所へ入込、兵糧軍勢不足の旨をもって、神職・農兵を乞ひ、大砲を借受候に付、詰合の手代ハ逃去り、竹内礼一郎壱人残り居り、添書差出す。 |

谷村は大月駅から富士山道を南へ二里ばかり行ったところ、昔から養蚕をもって知られたが、また富士講の登拝者でかなり賑わったもので、幕府もこれを重視して石和代官の出張役所を置いていた。

文中の「神職」というのは富士山麓の「御師」などを指すもので、登拝者の先導をつとめたり、その世話に任じたり、かなりの人数がいて、当時の知識階級として一大勢力をなしていた。

御師ではないが、神官としてなら、武藤藤太という傑物もいた。

この一族は代々上黒駒の神座山檜峯神社の神主で藤原氏の後裔と称し、京都とのつながりが深く、特に藤太は人格識見ともに高く、夙に勤王の大義に燃えていた。

江戸京都を往復する勤王の志士や、儒者・武芸者などその門を訪れたものは少なくない。

勝海舟もその一人であり、土州藩の佐幕党吉田東洋を斬った那須信吾が、石原幾之進と変名して匿れていたのもこの武藤家である。

甲州侠客竹居のども安・黒駒の勝蔵などもその薫陶を受けている。

いざといえば、相当の動員力を持った隠然たる一大勢力であったと想像される。

鎮撫隊がこの集団に一応目をつけたのはよい。

しかし、およそ見当はずれの着眼であったことは事実で、彼等がこれに靡く理由は一つもない。

ところで、この交渉の相手役の代官出張役所の役人どもが、すっかり怖気づいてばたばた逃げ出してしまったというから困ったものである。

本来なら、彼等こそ双手を挙げて歓迎すべき立場にあったのだが、そうでなかったところに世の中の複雑さがある。

甲斐性なしの腰抜けどもであったことは事実であるが、そうばかりも言えない事情もあったであろう。

これらのことは次々に明らかになってゆくだろう。

さて、一団が大月・花咲・初狩・白野・黒野田の村々を過ぎ、名にし負う笹子峠にとりつくと、だいぶ疲れていた一行も、また元気を盛り返えした。

これを越えたは甲府城は地続きだ。

それッと押し寄せれば、何の苦もなく手の中に入るものと合点して、、頂上の甘酒茶屋で景気よく乾杯、甘酒はたちまち売り切れた。

しかし、そうはたやすく問屋がおろさない。

峠を下りきって、いざ進撃となると、スワッー大事! にわかに形勢は一変した。

みんなが揃って草叢にへなへなと尻餅をついた。

5 東征軍無血入城 top

天下の形勢は分秒を争って激変する。

これより先、京都ではいよいよ幕府追討に一決し、有栖川宮熾仁(たるひと)親王を東征大総督に挙げ、東海・東山・北陸の三道から江戸に向って進発させた。

まさに怒濤の進撃である。

東山道東征軍は、総督岩倉大夫具実、副総督岩倉八千丸具経、参謀に板垣退助・伊地知正治が轡(くつわ)をならべ、三月朔(一日)、すでに信州下諏訪に着いた。

東山道は、これから和田峠を越え、信州路を経て、碓氷嶺を下り、上州を通って江戸に入るを本道とする。

しかし、ここに最も重要な支線甲州街道があり、そのかんじんかなめの地点に甲府城がある。

甲府城は、徳川幕府にとって、前線基地という重大な使命を帯びた要地で、天領として勤番に統治させ、敢て大名を封じなかった特殊地帯である。

これと江戸を結ぶ軍用路線が甲州街道で、街道沿いには、前にもいったように、一たん緩急ある場合の用意がきめ細かに配備されている。 これの攻略は慎重を要する。

岩倉総督は、甲州鎮定の支隊を編成し、板垣退助に一切を託した。

板垣隊は、三月三日上諏訪を発し、蔦木・韮崎を急進、四日には早くも甲府城下に迫った。 そして「朝命を拝して開城、帰順すべし」と貼紙して反応を待った。

これに対して、城中はもとより、一般国人の心境は複雑であったが、東征軍が王政復古の旗じるしを掲げ、幕府追滅のために蹶起した旨を声明し、諸政一新のアドバルンを挙げると、これに呼応して浪人・分限者・神官・農民など、時代を見るに敏なる連中は続々その旗のもとに帰服したが、特に板垣退助が、批判的だった武田遺臣団に目をつけ、我こそは武田の猛将板垣駿河守信形の後裔なりと名乗って秋波をおくると、この奇謀に引っ掛って、遺臣団はコロリと参り、大勢大いに傾いたという。 |

甲府城址の一角

|

板垣の地は甲府市の東部地帯で、ここにいた板垣氏は甲斐源氏の一派、武田信義の二男板垣三郎兼信を始祖とする。

板垣駿河守信形は信玄の傳をつとめた老臣で、天文十五年(一五四六)八月、信玄に従って村上義清と戦い、上田の役で戦死した。

土佐の板垣退助とは何の関係もない。

ところで、その夜の甲府城は上を下への大騒動である。

近藤らの甲陽鎮撫隊を迎え入れて城に拠り、笛吹川を濠として一戦を交えようという、柴田監物らの強硬抗戦派、とにかく一たん入城を許して、あとのことはあとで考えようという城代佐藤駿河守らの優柔不断の日和見派などが対立して、甲論乙駁、はてしない。

結局、城の最高責任者佐藤城代が、おって江戸旗本と合流抗戦するという名儀で、今夜は一まず取敢えず甲府を引き払うべしという珍案をいい出して、大勢は決した。

これをうべなわぬ強硬派の二、三は城を脱出して東に走り、鎮撫隊に合流したが、こうなっては我先が勝ちで、その夜は、大八車に家財道具を積んで逃亡する勤番士で町は大混乱、当の佐藤駿河守もいち早く退散して行方不明になった。

案に相違した板垣隊は、甚だ拍子抜けの態であったが、翌五日、堂々無血入城した。

城の一角にはたはたと錦のみ旗なるものがひるがえると、街の商人・百姓・浪人たちは、何のことやらよくはわからぬが、世の変動することは大好きで、両手をあげて万才々々と連呼した。

|

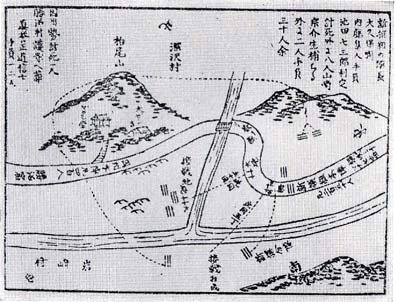

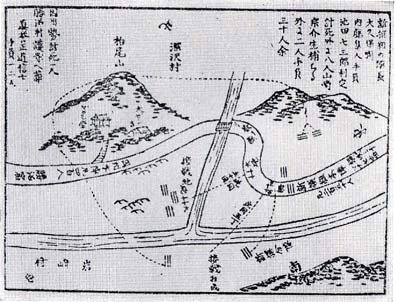

柏尾戦配置図(「内外新報」所載)

|

柏尾戦の中心地

|

6 夜空を焼く篝火 top

さて、もとへもどって、こちらは甲陽鎮撫隊、なみいる面々がヒヤッと肝をつぶして尻餅をついた時、近藤勇はしゃッ仕損じたり、血の出るほど下唇を噛んで棒立ちになった。

五日のひる下がりである。

笹子峠の西麓は駒飼である。ここで軍議を開くと、今夜のうちに夜攻めをかけようという議が出てくる。

いずれ西軍は城下に分宿しているだろうから、わッと騒ぎ立てれば、勤番諸士も呼応するだろうし、まずは成功疑いなしという案。

結城有無之助の提案である。

しかし今日は笹子の山路をかけてすでに九里を行軍しているし、これから甲府までは五里余りある、とうてい耐えられまいと断念して、これから一里半ばかり西に下った柏尾(かしわお)を決戦楊と定め、その夜のうちに四斤砲二門をそこまで運んで備えつけ、その後方に本陣を設営、付近の村々から薪を集めて来て大々的に篝火を焚き、赤々と天を焦がした。

この時、近藤は大久保大和剛、土方は内藤隼人と変名していた。

京都でのあの大あばれで天下に雷名をとどろかせたのをマイナスとみたのであろうが、だいたい若年寄格ともあろうものが近藤勇では重味がない。

がたがたして窮余の一策であったであろう。

そしてその大名大久保大和は、百軍に負けず劣らずPRに力瘤を入れ、幕府累代の恩顧を説き、幕府権威の回復収攬を訴え、出所進退を誤たず、この戦に加担して忠節をつくすよう天領村々に呼びかけたというが、期待したほどの効果はなかったようである。

何しろ記室にその人を得ず、ろくろく文章の書けるものもいなかった。

まず第一の作戦負けとみていいだろう。

当時の「内外新報」は次のような口達書を載せている。

今般甲州表鎮撫相成り、徳川家の御為め尽力いたし候族ハ、成功の上、御沙汰の次第有之候間、

此段心得の為め申達するものなり

三月 大久保 剛

甲州

寺社

百姓中 |

これは一例に過ぎないが、文辞拙劣、内容空疎で、この程度のものではどうなるものでもない。

この時、近藤が隊士の結束を説いて、一応点呼してみると、いつの間にか脱走また脱走が相ついで、総員わずか百二十名に減っていた。

流石の勇も閉口して「会津軍三百名がもう猿橋まで援軍として来ている」と出鱈目な対内宣伝をやったが、いっこう効果がない。

土方は馬を飛ばして、先に連絡をつけておいた神奈川の菜ッ葉隊を迎えに行ったが、これもうまくゆかない。

近藤の面上には次第に焦燥の色が濃くなった。それに篝火が赤々と映えて、もはや別人のようにみえた。

|

版画・近藤勇奮戦図(小島資料館蔵)

|

7 鎮撫隊壊滅 top

明くれば運命の日三月六日。山間の日の出は遅い。

笹子峠の北のあたりから日がのぼると、これを合図のようにあちこちからパチパチと銃声がおこった。

東征軍は、因州・土州の精鋭を主力とし、板垣らのPRに納得した土地の神官・浪人・郷士・百姓たちの雑兵をまじえて一千余人、等々力(とどろき)を経て、勝沼のだらだら坂を一気にのぼりきり、柏尾の大善寺門前に陣地を構えた。

因兵・上兵はよく訓練された兵団で、しかも装備も完全な近代的一大軍団である。

太陽を背にし、坂の上に陣取って地の利を得た鎮撫隊も、とうていものの数ではないことは誰の眼にもはっきり映った。

鎖帷子(くさりかたぴら)に白鉢巻、脚絆わらじに身を固め、二尺八寸の宗貞の大刀をふりかぶった近藤の雄姿は、鬼をもひしぐ大丈夫、あたりを払って人々の目を見張らせ、しばらくは互角の決闘が続いたが、因州勢が分隊して柏尾山を廻って深瀬に出で、一隊は日川を渡って岩崎山の東南に出で、包囲体制が成るに及んで大勢は決した。

一方だけ脱出口を残して、三方から雨のように銃丸を浴せかける。

死ぬるをものともせぬ蛮勇の江戸ッ子も、もとをただせば烏合の衆である。

形勢不利とみれば、われ勝ちに逃げかくれるし、頼みの大砲も口火を切ることを知らず、前の岩崎山ヘズボリズボリと打ち込むだけで破裂しない。

近藤の怒号だけが破裂して絶間なくこだましても、背を向けたものはもう振返らない。

西軍の物量ゆたかな理詰めの攻撃にはひとたまりもなく、あれよあれよという間に破れついえて、われ先にと山の中へ逃げ込んだ。

北の方天目山を目指すもの三十人許り、南の方三坂峠へのがれるもの二十人余、多くは甲州街道を東に走って、鶴瀬駅から笹子峠の山の中へと逃げかくれた。 |

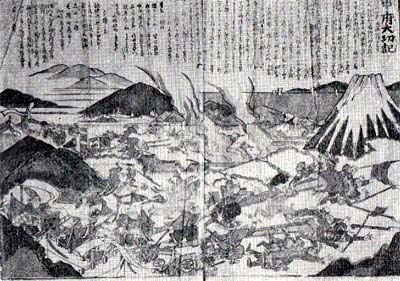

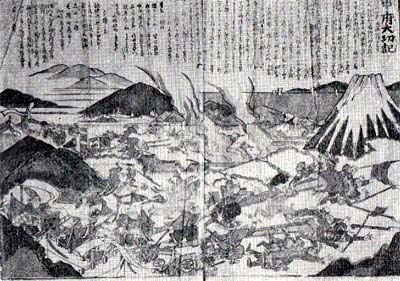

柏尾(かしわお)合戦図(「内外新報」所載)

|

このあたりの百姓町人たちは、思考も感情も抜きにしたような顔付でただおもしろがって観戦したという。

脚胖草鞋ばきで弁当持参、風のこない陽溜りにならんで、握り飯を噛りながら、きせるであっちこっちを指して、勝敗の賭をしたりした。

中には血迷った兎を手づかみにしたり、おずおず不発弾を拾って家へ持ち帰ったりしたものもあるという。

まことに春の日永の他愛もない話だが、しかしこの他愛のなさは、彼等なりの慎重審議の末の結論であったかも知れない。

8 赤い夕陽 top

この戦果について「内外新報」の付図は次のように誌している。

東軍 討死・池田七三郎利定ほか八人

生捕・山崎宗介ほか二人

手負・三十人余

西軍 討死・因州勢一人

(勝沼村護寺へ葬、真誉正道信士)

手負・十二人

また「甲府大功記」というこの戦闘を描いた版画の詞書は、西軍側に立って次のように記録している。

生取の賊徒

保々忠太郎 柴田 監物

市川 五郎 市川 幸八

中川権五郎 原田金之丞

疋田喜一郎 佐々井安左衛門

秋鹿慶之助 己上真田家へ引渡す

会藩山崎壮助梟首候

分捕之品

旋条砲 一挺 玉廿四五斗

小銃 十二、三挺斗

合羽駕寵二荷、雑物入とも

大小二腰

長持十荷斗

此余数多取り置候 |

|

版画゛名誉新談

|

このうち柴田監物は勤番士のタ力派で、城を脱出、東軍に投じたものである。

ある書が伝えるような新撰組隊員ではない。会藩というは会津藩である。

その山崎壮助が加わっていたのは興味があるが、同藩はこの時分から風当りが強かったとみえて、梟首刑に処せられている。

分捕品のうちに大小二腰とか小銃などのあるのはその周章狼狽ぶりを示している。

長持十荷というは衣服食糧を入れていたものであろう。

以上の二画は資料としての価値は問題であるが、ただみているだけでもおもしろい。

こういうものが他に二、三あれば、ほぼ真相が掴めるような気がする。

山崎壮助の名は両方ともに出ているが、文字が違う。

これだけではどちらが正しいとも断定できない、というが如きである。

かくて、勝に乗じた東征軍は、峡東の山河を真一文字に踏みにじり、予想していた八王子でも何らの抵抗も受けず、広い広い武蔵野を電光のように突ッ走って行った。

哀れ甲州街道、幕府が鉄壁と誇ったこの街道も、江戸最後の日を迎える恰好の導火線となり終った。

信州・甲州・武州にわたるこの長い長い導火線は、パチパチと燃え続けて、江戸へ江戸へと快進撃である。

この直線上を錦の御旗ははたはたとひらめきながら、東へ東へと進んで行く。

三月十四日、早くも江戸城下に迫った。

一世の驕児近藤勇も、一たん運命の神に背を向けられると、がたがたと崩れてしまう。

四方から追ッ掛け回されながら、各地を流浪した末、下総流山でついに捕えられ、武州板橋でバッサリやられた。

その首級ははるばる京まで運ばれ、三条河原にさらされた。この時はもう大久保大和でなく、もとの近藤勇にかえっていた。 |

版画“甲府大功記”

|

口さがない京わらべらは、かっての日を思い出して、殺人鬼でもみるように、じろじろと白眼でみて通った。

それらの上に、柏尾戦の夕べのような赤い夕陽が無気味な斜光を投げかけた。

一体、近藤勇は果して何者であったろうか、どういう思想の持主か、それとも無思想の男であったか、それは私にはまだわからない。

しかし、れっきとした「武士」であったことだけは確信をもって言える。

彼はかたくなにまで頑固な一徹もので、武士の戒律を身をもって死守し、信義を重んじ、身を鴻毛の軽きに比して、君の馬前で討死するを本懐とした伝統的武士道最後の一人であったことは確かである。

この面からのみ言えば、今映画やテレビなどに描かれている彼は、まさにその通りのいい男であったといえる。

私は「まぼろしの」と言った。まさに「まぼろしの甲陽鎮撫隊」であった。

そしてこの一戦を一片のカリカチュアとみる。

しかし、ひるがえって思えば、甲州街道史にとって、さらに幕府滅亡史にとって、その終焉を飾り錦上花を添える一輪の梅花であったことは否定すべくもない。

馥郁(ふくいく=良い香り)として匂う。近藤勇たるもの、もって瞑すべきであろう。

9 甲州政権の預り状 top

その後の甲府城には、水野出羽守信州松代勢・遠州掛川勢などおよそ千五百人が駐屯し、参謀海江田武次が責任者の座に坐った。

ここに終戦処理臨時地方政府が置かれたわけで、これを甲州鎮撫府という。

秋もふかまったその年の九月六日、ここの役人数名が、ぶらりと柏尾の大善寺へやって来て、重代の寺宝朱印状十一通を押収して去った。

この預り状が今も同寺に残っていて、[右預り侯事]とあり、「甲州鎮撫府参謀」と大書した下にどえらい角印が押してある。

これを畳の上に投げ出すように置いて、プイと座をたったという。

預ったのであるが、今だに同寺には還っていない。

預り証は大善寺ばかりではない。甲斐の大寺や豪家には大抵これが残っている。 |

甲州鎮撫府預り

|

top

****************************************

|