|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

一章 瀋陽(シェンヤン、奉天)・撫順(フーシュン)・鞍山(アンシャン)

1 張作霖爆殺事件と与謝野晶子 top

日本と中国の運命を大きく変えるきっかけになった張作霖(ちょうさくりん)爆殺事件が起った一九二八年六月四日の前夜、満鉄(南満州鉄道株式会社)の招待で満州(中国東北部)各地を旅行中の与謝野晶子夫妻は奉天(ほうてん)に着き、当時は駅の構内にあったヤマトホテルに宿泊していた。

晶子は、駅の構内で夜通し続く騒音に胸騒ぎを感じた。

晶子は夫・鉄幹との共著『満蒙遊記』の中で、こう書いている。

翌朝私は早く起きて東京の子供に送る手紙を書いていると、へんな音が幽(かす)かに聞えだ。(中略)

それから二十分も経たぬ中に、階下の駅の構内で俄(にわ)かに人の往来の騒がしいのを感じたが、猶(なお)私達は乗客の込み合うためであるうと思っていた。

一時間の後に別室で泊まっていられた森さんと加藤さんとが意外な変事を告げられた。

満鉄・京奉両線の交差するガードの下で、京奉線の汽車が四台まで爆破され、張作霖と共に黒竜汪省督軍の呉俊陞も倒れ、その他にも支那官人と婦人との死者が多い様子だと云い、また爆破と同時にガードの上の満鉄線を守備していた日本兵と京奉線の番をしていた支那兵との間に銃火が交換されたと云うのである。 |

晶子がとりわけ気にしたのは呉・黒竜江省督軍のことだった。

爆破事件の一週間前、晶子は黒竜江省の省都チチハルで、爆死した呉都督の第二夫人に嫩江河畔にある水荘・留園に招かれ、楽しい一時を過ごしている。

その時の出会いを晶子は、

日は既に遠く川上の平沙(へいさ)の末に落ちて、猶その柔らかい赤紫を帯びた余光が河に反映して川辺の沙を照らし、一行の逍遥(しょうよう)する姿を染めている。

其中で殊に呉、劉二夫人の白い顔、濃い水色の地に銀糸の入った絹のマントウ、さうして瑪瑙(めのう)を自ら拾って私に下さるきやしゃな手の浮かんで見えるのが美しかった。 |

と描写し、

と詠んだ。

東京での再会を約した呉夫人の夫の死は、晶子に不吉な予感を与えた。

晶子はその数日前、列車の都合で奉天駅に立ち寄った際、事件を予告するような感想を書いている。

奉天駅は正に武装している。日本刀を吊るして出入りする将校たちのいからした肩、興奮した目の色、昨日新しく大連の本社から急派されたという鉄道部員達のただならぬ動作、それに私達が休憩した駅長室は臨時軍司令部にさえなっている。

私はこういう殺気立った光景を好まないので、室外へ出て汽車を待っていると、またいろいろの厭(いや)な事が耳に入った。(中略)

私は日本人としての立場から日支問題を考えると共に、隣人たる支那人の立場からも、また世界人としての私の立場からも考えてみて、顰蹙(ひんしゅく)し、戦慄する事実の目前に迫っているのに無関心でいられなかった。

そうして日本を世界から孤立させる結果になりはしないかと想像して、心を暗くしていた。 |

と述べ、

| 畑青し 東三省は滅ぶ無し 煩(わず)らうなかれ よき隣人よ |

と詠んだ。日本の国運をかけた日露戦争の旅順攻防戦のさ中、従軍している弟を想い、

君死にたまふことなかれ

旅順の城はほろぶとも

ほろびずとても 何事か |

と詠った歌人の面目躍如である。不幸なことに、この感性豊かな女流歌人の予感は的中した。

張作霖爆殺事件から三年後の一九三一年九月一八日、関東軍は同じ手口で柳条湖事件(満州事変)を起こして「十五年戦争」(日中戦争)を始め、満州国を建国、それに反対する欧米諸国に反発して国際連盟を脱退。

その流れで米英両国に宣戦を布告し太平洋戦争に突入、破局を迎えることになる。

政治家にも軍人にも、晶子ほどの先見の明がある人物がいなかったということだろうか。

ところで張作霖爆殺事件は誰が、どんな目的で起こしたのか。

関東軍の高級参謀、河本(こうもと)大作大佐(陸士一五期)の謀略であることは明らかにされているが、関東軍首脳が関与していたかどうかは不明である。

河本は、勢力が拡大するにつれ日本軍の意のままに動かなくなった張を暗殺し、それを機に軍事行動を起こして、一気に南満州を手中に入れることを竍画していた。

河本の指示で工兵第二九大隊の藤井中尉が奉天近郊の皇姑屯のクロス鉄橋の下に爆薬を装填、独立守備隊中隊長の東宮鉄男(とうみやかねお)大尉が列車の通過を見ながらスイッチを押したという。

犯行現場には中国政府の手で記念碑が建てられている。

しかし、奉天軍(張作霖の軍隊)は、「駆けつけた奉天軍との間で武力衝突を起こし、それをきっかけに南満州を制圧する」という河本の狙いどおりには動かなかった。 |

張作霖爆殺現場。奉天駅(現・瀋陽駅)から北方に約2キロ、満鉄線と

京奉線の交差する地点。1997年10月、瀋陽市人民政府によって

「皇姑屯事件発生地」の碑が建てられた(左後方の黒い碑)。

|

事件直後、現場に駆けつけた奉天警備司令の黄慕将軍は本名を荒木五郎といい、陸軍士官学校出身で、張作霖の軍事顧問となった日本人だった。

事件が日本軍の謀略と見抜いた荒木は奉天軍に発砲を禁じた。

このため河本は武力行使のきっかけを失い、謀略は不発に終った。

この事件は、「満州某重大事件」と呼ばれ、日本の政界を揺るがした。

関東軍は、犯人は「南方便衣隊(ゲリラ)である」と報告したが、当時の首相・政友会総裁の田中義一(ぎいち)は現地調査を行った峯幸松・憲兵隊司令官から、河本大佐ら日本軍人の犯行であるとの報告を受けていた。

真犯人は割れたものの、事件の処理について政府内部の意見は割れた。

元老の西園寺公望(さいおんじきんもち)、牧野伸顕(のぶあき)内大臣らは「日本の国際的信用のため、あえて事件の真相を公表し、責任者を軍法会議で厳罰に処する」ことを要望したが、閣内では「軍人の所為(しょい)なると明らかになるに至れば、支那の世論は翕然(きゅうぜん)とした日本撤退を絶叫するべく、米国又(また)之に和(わ)して始末におえぬ状勢に陥るの虞(おそれ)あり」(小川平吉・鉄道大臣)という意見が多数をしめた。

田中首相もはじめは厳罰の方針で、昭和天皇にその方向で上奏している。

しかし、その後首相は、自らの出身以体である陸軍の反対を考慮に入れてか、「日本軍の犯行という証拠が見つからないので、行政姙分にとどめたい」と方針を変えて上奏を行った。

天皇は激怒したという。

私は田中に対し、それでは前と話が違うではないか、辞表を出してはどうかと強い語気で云った。

こんな云い方をしたのは、私の若気の至りであると今は考えているが、とにかくそういう云い方をした(『昭和天皇独自録』文春文庫)。 |

この叱責で田中内閣は総辞職に追い込まれた。

日本の近代史の中で、天皇の発言で内閣が総辞職したのはこの一例しかない。

だが、今だから言えるのかもしれないが、天皇はこの時、内閣総辞職を迫るのではなくて、後に起こった二・二六事件(一九三六年)の際のように、事件の真相を明らかにし、犯人たちを厳罰に処するよう求めるべきではなかったろうか。

そうすれば、石原莞爾(かんじ)を中心にした関東軍の若手将校たちも、この事件のコピーとも言える柳条湖事件(満州事変・一九三一年九月一八日)を起こすことはできなかったろう。

首謀者の河本は行政処分により予備役に編入されたが、後に満鉄理事として復活。実行犯の東宮も後に満州国軍政部顧問に就任し、多くの犠牲者を出した満州移民計画を推進、日中戦争中に浙江省平湖県の戦闘で戦死した。

2 「満鉄」が発展させた街 top

旧・奉天駅。東京駅をまね、満鉄最大の駅舎として1910年に建てられた。現在は、瀋陽駅と名を変え、多くの乗降客で賑わっている。 |

中山広場。日本統治時代は「奉天大広場」と呼ばれ、中央には日露戦争の勝利記念碑が立てられていたが、現在は「毛沢東」イ象が立っている。像の右側の建物は、旧・東洋拓殖会社奉天支店で、

満州事変の際には関東軍司令部が置かれた。 |

現在の瀋陽、旧奉天は、日本が満州国を創り、太平洋戦争へと突入するきっかけをつくった都市である。

その歴史について若干説明しておこう。

瀋陽は紀元前五世紀ごろにてきた古い都市で、元代に瀋陽と名付けられた。

明軍を破って万里の長城を越え、清国を建国した満州族の太祖ヌルハチは一六二五年、ここに首都を置き、当時盛京と呼ばれていた名称を瀋陽に改めた。

二代目の太宗が再び盛京に戻したが、次の順帝が一六四四年、北京に都を移し、陪都(ばいと、首都に準ずる都市)として奉天府を置いたため日本時代には奉天と呼ばれた。

古くから東北三省の中心地で、清朝滅亡後は張作霖など満州軍閥の根拠地となり、日本軍との接触がもっとも多い地域だった。

満州族ゆかりの地で清朝初代ヌルハチ、二代太宗の陵墓と故宮が残っている。

二〇〇〇年三月末から四月にかけての取材の際、私たちは大連から汽車で瀋陽に向かった。

車窓から眺めると、小さな斤陵は故在するが、見渡す限り平坦である。大連から瀋陽までは特急で約四時間半、四○○キロの距離だが、トンネルがひとつもない。

この列車は日露戦争の激戦地金州を経て大石橋で停車。

製鉄所で有名な鞍山、満州国皇帝・溥儀(ふぎ)が就任準備を整えた湯尚子(とうこうし)温泉、白塔で知られる遼陽などを通過し瀋陽北駅に着いた。

駅には私が勤務していた九州国際大学の姉妹校、遼寧大学の劉志東教授が出迎えてくださった。

直ちに宿舎の遼寧賓館に向かう。旧奉天ヤマトホテルだが、与謝野夫妻が泊まった場所とは異なる。

満鉄は一九一〇年に完成した奉天駅(現・瀋陽駅)にホテルを併設したが手狭になり、与謝野夫妻が泊まった翌年の一九二九年、現在の中山広場にホテルを新築、移転している。

瀋陽の市街は建設の経過から三つの地域に分けられる。

故宮を中心にした奉天城内外の旧市街、満鉄が設計・施工した鉄道付属地区域、両地域の間にある商埠地(しょうふち)である。

まず日本が建設した地域から見てみよう。

日露戦争に辛うじて勝利した日本は、ロシアから長春以南の東清鉄道を譲渡させた。

日本政府は国策会社「南満州鉄道株式会社」(満鉄)を設立、鉄道だけでなく付属地の経営も委託した。

満鉄は中国軍閥の根拠地である奉天を重視し、一八二万坪という広大な付属地を設定、都市建設に乗り出した。

奉天城外、日露戰争で両国あわせ六〇万をこえる大軍が対峙した(奉天大会戦)場所で、ロシア軍が残した兵舎が点在する荒地だったという。

まず付属地の玄関として奉天駅が作られた。

辰野金吾(たつのきんご)設計の東京駅をまねた「辰野式」、赤レンガの壁にオーダー(古代ギリシヤやローマの建築に使われた円柱)などを張り付けた建物で、一九世紀後半にイギリスで流行したフリー・クラシックと呼ばれる様式である。

奉天駅は満鉄創業時代に作られた駅では最大規模で、奉天城内にある張作霖・学良(がくりょう)親子の中国機関に対抗し、日本の満州支配の意気込みと熱意を誇示する狙いがあったという。

同駅は数年前に改修され、瀋陽駅として今も瀟洒(しょうしゃ)な姿を残している。

同駅に立つと、五本の道路が放射状に延びている。

駅から線路に対し直角に伸びる中華路(建設当時は瀋陽大街、後に千代田通りと改名された)、鉄道と並行する鉄路大街(現在は勝利南街と勝利北街に分かれる)、駅から左斜めに延びる中山路の三本が今でも幹線道路である。

奉天郵便局(現・和平郵便局)。奉天駅から中山路を

約500メートル。鉄道付属地に建てられた。 |

機械輸入商社・藤田洋行奉天支店。

現在は秋林百貨店の瀋陽支店 |

中山路を歩くと、ところどころに満鉄付属地時代の建物が残っている。

駅から五〇〇メートルほど先の左手にある赤レンガはかっての奉天郵便局で、現在でも和平郵便局として使われている。

その先の茶色のタイルを張った三階建ての建物は秋林百貨店の瀋陽支店。

かっては日本資本で、機械の輸入商社だった藤田洋行の奉天支店たった。

さらに進むと故毛沢東(もいたくとう)主席の巨像が立つ中山広場に突き当たる。

道路も広場も、辛亥(しんがい)革命の指導者・孫文(そんぶん)の号にちなんで名付けられているが、日本時代には奉天大広場と呼ばれ、中央には日露戦争の勝利記念碑が建てられていた。

奉天ヤマトホテル(現・遼寧賓館)。

1929年に竣工され、瀋陽一の格式を誇っていた。 |

奉天ヤマトホテルのレストラン。高い天井、瀟洒な調度品など

内外装の意匠が素晴らしく、往事の栄華が偲ばれる。 |

私たちが泊まった遼寧賓館(旧奉天ヤマトホテル)は、この広場に面した建物の中でひときわ目立つ建築である。

広場中央の毛沢東像と向き合うように建っている。瀋陽駅の赤レンガとは対照的に白いタイルを張り付け、どっしりとした外観は迎賓館として使われた当時の面影を残している。

中国の朝は早い。夜がまだ開けやらぬ早朝から、広場には市民が続々と集まってくる。

籠に小鳥を入れて持ち寄り、鳴き声を競う年老いた仲間たち。

犬を連れた若夫婦。真っ黒に日焼けし、がっしりとした体格の労働者グループや熟年の夫婦などが三々五々、日本舞踊にも似た太極拳を舞っている。

キャッチボールをする子供たちのかたわらで、サッカーボールを蹴る若者もいる。

ホテルを出て、広場を右に一巡してみた。すぐ隣は、この広場に最初に建てられた満鉄奉天医院である。

一九〇九年完工、当時は、規模はもちろん設備の面でも奉天一の病院だった。

日本人のためばかりでなく、医療施設の少なかった当時の中国人を懐柔するためにも必要な施設で、真っ先に建てられた。

つい最近までは鉄道警察・瀋陽鉄路公安局が入っていたが、現在は中国農業銀行瀋陽支店である。

その隣が植民地的な支配構造の要の一つとなった東洋拓殖会社(東拓)奉天支店。

満州事変の際には関東軍司令部が置かれた建物で、現在は瀋陽市総工会(市内の労働者の元締め)事務所。

その先は、朝鮮半島の植民地支配に東拓と共に大きな役割を果たした朝鮮銀行の奉天支店である。

その隣、奉天医院の真向かいにあたる場所に茶色のタイル張りで、他の建物と比較すると外部の装飾が少なく、どっしりとした建物が立っているのが、かっての奉天三井ビルである。

広場に面した建築の中ではもっとも遅く一九三七年の竣工。

二〇年ほど前に完成した広場最初の建物で、華麗とも言える奉天医院と比較すると、時代の推移が感じられる。

その次の重厚な建築は鉄道付属地の警察業務を担当した奉天警務署。最後の比較的小さな建物が横浜正金(よこはましょうきん)銀行奉天支店。

この広場からは六本の道路が放射状に広がっている。

付近には日本時代の建物がかなり残っており、歴史散策にはうってつけの場所でもある。

旧奉天医院とヤマトホテルの間を抜ける南京路を進むと、入口左手に中国医科大学付属病院がある。

奉天医院の病棟を、満州医科大学時代に建て替えたものである。

その先の建物は一九一一年に満鉄が設立した南満医学堂で、二二年、満州医科大学となり、解放後、中国医科大学と名前を変えた。

さらに先に進めば、満鉄時代に造られた消防署、図書館、満鉄が瀋陽に作った最大の建物と言われる満鉄鉄道総局などがある。

満鉄鉄道総局は、満州国の樹立で鉄道の所有権が満州国に移された後、満鉄がその経営を引受けることになり、一九三三年に設置された組織である。

現在は中国鉄路瀋陽鉄路局。

瀋陽ばかりでなく旧満州各地を歩いて感じるのは、中国側が、日本人がつくった古い建物を積極的に利用していることだ。

それにひきかえ韓国では、日本支配時代の建築物を積極的に壊している。

たんなる経済発展の差なのか、民族性の違いか、歴史感覚の相違かわからないが、きわめて対照的である。

3 満州族の“聖地”旧市街の再開発

旧・奉天警務署。信号も、車線の区別もない中山広場の

ロータリーを、クルマと自転車が先を争いながら走っていた。 |

瀋陽故宮大政殿。清国建国の祖・後金のヌルハチが建てた、

式典を行う場所で、「八角殿」「八角亭」とも呼ばれている。 |

一方、こうした鉄道付属地の急速な発展は、奉天城を中心とする旧市街にも大きな刺激を与えた。

私の手元にある一九一二年発行の「奉天市街図」を見ると、東側に矩形を斜めに置いた形で鉄道付属地があり、商埠地(しょうふち)をはさんで西側に円形の土塁に囲まれた奉天城地域がひろがる。

城内は故宮を中心にし、道路によって正方形に仕切られている。

瀋陽故宮は、清朝を打ち立てた太祖ヌルハチが明の首都北京の王宮を真似て建設に着手したものだが、まもなく北京に遷都したため規模は小さい。

一六二五年に着工し、一六三七年に完成。六万平方メートルの敷地に、七〇余りの建物があり、現在は博物館として使われ、各殿が陳列館となり、清朝初期の遺品や美術品が展示されている。

満鉄が行政権を持つ鉄道付属地は、道路網はほぼ完成しているが、街造りは始まったばかりで、商埠地はほとんど建物がなく、白紙である。

城内には満鉄奉天公所が置かれ、外城地域には日本赤十字病院、公立奉天小学校、スコットランド人クリスティ医師が開いたクリスティ施療院などが記載されている。

一九〇五年、日本軍がロシア軍を破って奉天を占領した直後、清朝は東北三省(旧満州地域)を支配する盛京将軍に、経済人である趙爾巽を起用した。趙は教育を重視し、故宮近くに教育を担当する学務公所を建設した。

三階建ての作風建築で、「一九〇五年に至る迄は平屋建て以外の家屋はなく」(『奉天三十年』岩波新書)とクリスティが書いた、奉天城内に出現した初めての高層建築だった。

趙はその後も東三省総督衛門、奉天諮議局など、二〜三階建ての洋風建築を次々に建設、雨が降れば泥沼に変り、風が吹けば黄塵(こうじん)を巻き上げる道路にも砕石舗装が施され始めた。

瀋陽故宮鳳凰楼。ヌルハチの後を継いだ

ホンタイジが建てた軍政の協議や宴を行った場所。 |

奉天城内の繁華街・四平街(中街)。

右の建物が1925年に竣工した旧・吉順絲房。中国東北三省の

市街では、写真のように、歴史的な建築物を壊さず

上手に活用している姿を各地で見ることができた。 |

一九一一年、辛亥革命で中国最後の王朝・清朝が滅びた後も、この再開発ブームは続く。

軍閥割拠の中で、頭角を現した張作霖が一九一六年、盛京将軍として奉天の実権を握ると開発はさらに加速された。

張は地元の有力者と協力し、城内の行政を担当する市政公所を設立、道路や上下水道の建設に着手。

道路網が整備されるにつれ洋風建築が次々と建てられた。

張作霖・学良父子政権の中央銀行として一九一九年に完成した東三省官銀行は、当時を代表する本格的な洋式建築である。

また学良は東北大学を創立している。

一九二〇年代半ばには故宮の北側、奉天城内の繁華街・四平街に、商人たちによって三〜四階建ての高層建築が次々に建設された。

だが、ほとんどの高層建築は、外観は洋風だが、内装や装飾など細かい箇所には欧米では見られない中国独自の工夫が凝らされていた。

当時の中国の建築家は、本格的な洋式建築を学んでいなかったためである。

こうした漢洋折衷の建物は“中国バロック建築”と呼ばれ、ハルビンなど中国各地に存在する。

四平街に一九二五年竣工した吉順絲房は“中国バロック建築”の代表的な建物で、現在は瀋陽市第二百貨店として健在である。

故宮見学の際には、ぜひ立ち寄ってほしい場所だ。

この洋風建築ブームに逆らったような建物が、一九二四年城内に完成した満鉄公所である。

中国側との交渉を担当する事務所で、朝鮮王朝が所有していた「高麗館」を使用していたが、建物が老朽化し建て替えた。

その際、故宮や中国側に配慮し、外観を中国風に変えたと言われる。現在は瀋陽市少年児童図書館。

こうして急速な発展を遂げた奉天も、一九三二年、満州国の樹立で首都を新京(長春)に奪われて以降は大きな変化はみられなかった。

開発投資が新京に集中したためである。解放後、奉天から古い都市名の瀋陽に戻った同市は遼寧省の省都になった。

中国政府は一九五〇年代に同市を、国の重工業化政策を支える重点工業地区に指定した。

以後、瀋陽は工業都市として順調に発展、一九八七年には経済規模や人口において上海、北京、天津につぐ中国第四の都市に成長した。

人口は六〇○万を超え、そのうち非農業が七割を占めている。

中国の国営企業の半分以上が集中していると言われ、工場が多く、大気汚染がかなり進行しているようにもみえる。

市中心部の人口密度は一平方キロあたり一万八〇〇〇人を超え、東京の区並みの過密さである。

また瀋陽は大連やハルビン、長春と違い統一的な都市計画がなかったため、旧市街、満鉄付属地、商埠地がそれぞれ勝手に開発をすすめ、道路網も長春などと比較すると、整備されているとは言い難い。

4 満州事変――日中十五年戦争の起点

top

私は取材で瀋陽を訪れるたびに「瀋陽館」という名前の旅館を探して歩いた。

しかし、いつも滞在期間が短く、他の取材もあり、見つけられないまま今日に至っている。

なぜ「瀋陽館」か、というと、その旅館で満州国の建国をはじめ三〇〇〇万住民の将来を決める重大な決定がなされたからである。

満鉄奉天駅(現・瀋陽駅)から北東へ七キロほど走った地点に「柳条湖」と呼ばれる地域がある。

日本では長い間、「柳条溝」と誤って呼ばれていた場所で、張学良軍の兵営があった北大営から五〇〇メートルほど離れた地点てある。

一九三一(昭和六)年九月一八日午後一〇時すぎ、奉天に向かう満鉄の急行列車がここを通過する直前、線路に仕掛けられた爆薬が爆発した。

爆発による線路への被害は小さく、列車は無事に通過したが、これをきっかけに関東軍と中国軍(張学良軍)との戦闘が始まった。

“日中十五年戦争”のきっかけになった「満州事変」である。中国では日時をとり「九・一八事変」と呼ばれている。

参謀本部編『満州事変史』には「昭和六年九月一八日午後一〇時過、支那正規兵(兵力三〇〇〜四〇〇名)は突如柳条溝付近の満鉄本線を爆破するの暴挙を敢えてせり」と記録され、日本では敗戦まで中国側が仕掛けた事件と信じられていたが、今では、関東軍の板垣征四郎高級参謀と石原莞爾作戦参謀のコンビによる謀略であることが明らかになっている。

爆薬に点火したのは独立守備歩兵第二大隊(川島正中隊長)の河本末守中尉で、爆破により列車が転覆したら、それを中国兵のせいにして北大営を攻撃する手筈になっていた。

仕掛人は石原だった。石原は一八八九年、山形県鶴岡市に生まれ、仙台の陸軍幼年学校、陸軍士官学校を卒業。

会津若松連隊に配属され、朝鮮に駐屯した。

一九一〇年八月、韓国が日本に併合された時、石原は二二歳の陸軍少尉として漢城(現・ソウル)郊外の龍山で勤務していた。

一九一五年、なかば強制的に陸軍大学校を受験させられて合格、一八年卒業している。

卒業成績は士官学校では六位だったが、陸大では二位で恩賜の軍刀を受領した。

士官学校、陸大で同期だった横山臣平は、士官学校時代の石原を「奇才のひらめきとその奇抜な放言、毒舌、パッタリなどは、入校当初から有名となり、ここでも名物男として、区隊長、中隊長はもちろんのこと各教官などからも注目の的となり、何れも彼の人物、能力を高く評価していた」(『秘録石原莞爾』芙蓉晝房出版)と書いている。

陸大を卒業して大尉になった石原は一九一九(大正八)年、後に彼に精神的に大きな影響を与えた田中智学(日蓮宗)が創始した「国柱会」に入会した。

翌二〇年、石原は中支那派遣軍司令部付となり、情報将校として漢口の司令部に勤務することになった。

この時の上司が板垣征四郎で、無口で無愛想な板垣と茶目っ気たっぶりの石原とは東北人同士ということもあってか、妙にウマがあったらしい。

またその時の板垣の上司が北京公使館付陸軍武官だった本庄繁少将で、この三人がそれぞれ作戦参謀、高級参謀、司令官として関東軍に集まった時に満州事変は起っている。

一九三二(大正二一)年一月一八日、石原はドイツ留学のため横浜港を出発した。三四歳の誕生日だった。

陸大を優秀な成績で卒業したにもかかわらず、その後の石原の歩いた道はエリート・コースから外れていた。

だが、石原にとってこの留学は、自らの理論を練り上げる絶好のチャンスとなった。

後に発表された石原の「世界最終戦争論」は、ベルリン大学のハンス・デルブリュツク教授と交わした論議の中からヒントを得たという。

同教授は、戦略には「殲滅戦略」と「消耗戦略」の二つがあると主張した。

ナポレオンが起こした戦争のように、どちらかが圧倒的な軍事力を持ち、しかも敵対する両軍の主力が一地点に集まり、雌雄を決する場合にのみ「殲滅戦略」は機能する。

だが、第一次世界大戦のように双方の軍事力に差がなく、多面的な戦いを重ねる長期戦の場合には、軍事面はもちろん、外交面や内政面でも優れた指導力を発揮しなければ勝利を得ることができない。

そのような戦いを勝ち抜く戦略を「消耗戦略」と呼んだ。

石原は前者を「決定戦争」、後者を「持久戦争」と名付けた。

石原の「世界最終戦争論」をわかりやすく要約すると、次のようになる。

世界はそう遠くない将来、東と西、欧米とアジアの代表国によって「日蓮上人によって示された世界統一のための大戦争」(石原のいう世界最終戦争)が行われる。

欧米の代表は米国、東側の代表は日本とソ連の間で争われ、勝者が米国と戦う。

そのため当面は対ソ連戦に備えるが、究極の目標はアメリカとの戦いである。

当時、軍部の中枢では、近づくソ連戦に備え「満蒙を領有すべし」という考えがほぼコンセンサスを得られていた。

例えば永田鉄山、岡村寧次(やすじ)ら陸士一六期生が中心になって結成した「木曜会」は、内部に「満蒙問題」に関する研究会をつくって議論を進めていたが、一九一一八年初眷、「帝国自存のために、満蒙に完全なる政治的権力を確立する」ことを決議している。

この研究会には永田、岡村、石原のほか河本大作(張作霖爆殺事件の首謀者)、板垣征四郎、東条英機、山下奉文(ともゆき)、武藤章などその後の陸軍を動かした錚々たるメンバーが顔を揃えている。

だが、石原が他のメンバーと“ひと味”違う点は、いつも一歩先を、そして最終目的を視野において戦略を練り上げたことである。

例えば石原は、関東軍作戦参謀として旅順に赴任した翌年の一九二九年七月、北満州への参謀旅行演習を実施した。

すでに張学良との和解は不可能な情勢になっており、軍事衝突が起った場合、ソ連がどう出るかを調査するためだった。

ソ連に満州で軍事介入する余裕があるか、介入した場合、日本はその進撃を阻止できるかなどを検討したわけである。

一見当たり前のことのようだが、当時の軍部は学良をどう扱うかに追われ、ソ連の動静を調査し、その対策まで考える余裕はなかった。

一四日間の旅行演習の途中、満州里で発表された「関東軍満蒙領有計画」の中で石原は、「満蒙問題解決ハ日本ガ同地方ヲ領有スルコトニヨリテ始メテ完全達成セラル」と述べると同時に「対支外交即チ対米外交ナリ 即チ前記目的ヲ達成スル為メニハ対米戦争ノ覚悟ヲ要ス 若(も)シ真ニ米国ニ対スル能(あた)ハズンバ速(すみ)ヤカニ日本ハ其全武装ヲ解クヲ有利トス」と書いている。

最終戦争である対米戦争をする気がないのなら、日本は満州を領有すべきでなく、兵を引くべきである、と言い切っている。

さて「瀋陽館」へ戻る。菊池寛の『満鉄外史』によると、「瀋陽館」は当時、奉天第一流の旅館で、満州事変が起り、関東軍司令部が奉天大広場の東洋拓殖ビルに移動した際、関東軍首脳の宿舎になった場所だという。

事変が勃発した翌々日の三一年九月二〇日朝、この旅館に事変の仕掛け人、協力者たちが集まり、重要会議を開いている。

メンバーは、関東軍のきな臭い動感を察知した参謀本部が“留め男”として現地に派遣した建川美次(たてかわよしつぐ)・参謀本部作戦部長(少将)を座長に、土肥原(どいはら)賢二・奉天特務機関長(事変直後に奉天市長)、関東軍の板垣高級参謀、石原作戦参謀、花谷正(はなやただし)、片倉衷(ただし)の各参謀である。

板垣と石原は事変の首謀者で、建川も石原らの計画に本気で反対する気はなく、ある意味での共犯だった。

会合は激論の末、「わが国の支持を受け、東北四省(遼寧省・吉林省・黒竜江省・熱河省)および蒙古を領域とする宣統帝(清朝最後の皇帝・溥儀)を頭首とする支那政権を樹立し、在満蒙各種民族の楽土たらしむ」ことが決まった。

前日まで「領有論」を主張していた板垣、石原も、建川が強く主張する「独立国家」計画に同意した。

この案は二二日、同旅館の三宅光治(みつはる)・関東軍参謀長の部屋で承認され、正式に関東軍の政策になる。

時に石原は四二歳、建川は五〇歳をわずかに越えていたが、板垣は五〇歳に満たず、階級も建川の少将が最高位である。

こうした中堅将校の独断で、面積は日本の約三倍、三〇〇〇万人の住民の運命が決められたことは、今考えれば驚きに近い。

さらに石原らは、後で触れる「錦州爆撃」(一章

5 参照)を実行するなど、天皇の「統帥権」を侵犯している。

この事変が、明治憲法の欠陥を、軍の組織疲労を露わにし、下剋上の気風が軍にみなぎる状況を作り出したことは問違いない。

これまで多くの学者・評論家は、満州事変を「関東軍の独走」と決めつけ、ほとんど異論は出ていない。

だが私は、調べを進めていくうちに本当に「独走」と言えるのか疑問を持つようになった。

事変発生後、満鉄社員をはじめとする満州に在住する日本人たちは歓声をあげ、関東軍を積極的に支援している。

積極的な支援者の中に満州青年同盟の幹部で小沢開作(かいさく)という歯科医がいた。

小沢は自分の息子に板垣と石原の名前から一字ずつ取って「征爾」(せいじ)と名付けた。

二人が当時いかに在満邦人から尊敬されていたかを示すエピソードと言える。

小沢征爾は後に世界的な指揮者になった。

軍の上層部にも石原らの計画を暗に支持する人は少なくなかった。

当時の関東軍は総勢わずかに一万四〇〇〇人。四〇万人を超す軍隊を持ち、装備でも圧倒的にまさる張学良軍に勝つためには、最初の一撃で相手の戦力、戦意を削ぐことが必要になる。

このため石原は陸軍省の永田鉄山・軍事課長に頼み、二四センチ榴弾砲を秘密裏に満州へ送らせている。

高野悦子は著書『黒竜江への旅』(新潮社)の中で、満鉄幹部だった父親の勤務地・撫順の想い出にこんな話を書いている。

九月の初め、撫順の小さな請負会社の社長が父のところへ来て、

「奉天の守備隊の兵営に大砲をすえてきましたよ」とこっそり告げた。

「でかい大砲か」。「はい。北大営に標準をつけて屋根を葺いてきました」

北大営とは奉天の張学良(軍)の兵営のことである。

父は、奉天の守備隊なら奉天の請負がやればいいのに、なぜ撫順の、しかも小さな請負を使うのか、何かあると直感した。 父の心配どおり九月一八日、撫順と奉天の中問地、柳条溝で満鉄線路が爆破された。 |

この二四センチ砲は事変直後から張学良軍の北大営、奉天城内に轟音を立てて撃ち込まれ、ほとんど戦火を交えることなく張学良軍を退却させることに成功した。

また事変の四日前の九月一四日、撫順守備隊長の川上大尉は警備会議を開き、「撫順守備隊は一八日午後十一時半頃同地出発、牛相屯下車、飛行隊を襲撃する計画あるにつき、満鉄は列車を準備せられたく、なお、守備隊出発後の炭坑等の警備は在郷軍人等を主体とする防衛隊に拠られたし」と要求した。

これは明らかに満州事変が一八日に起こることを想定した作戦計画である。

現地の満鉄関係者はこれを了承したが、たまたま撫順に派遣された満鉄の伍堂卓雄理事がこれを聞き、びっくりして関東庁長官に連絡、関東庁から東京に電報が飛んだ。

驚いた政府は建川少将を“留め男”として現地に派遣したという経過がある。

つまり、現地では事変の情報は広まっていたが、それを非難、阻止する動きはなく、関東軍の決起を期待する空気が充満していたとみてよいだろう。

福田和也は著書『地ひらく・石原莞爾と昭和の夢』(文春文庫)の中で、事変直後の現地の情勢について、

「活躍したのは軍だけでなかった。

戦闘の開始とともに、郵便局、電信局は、徹夜の態勢で軍の通信に協力するとともに、中国側や各国報道機関などの通信を妨害した。

満鉄は、兵員輸送のためにダイヤを急遽編成し、大車輪の輸送スケジュールを組んだのみならず、馬車や車両などの輸送機器、要員などの調達にも幅広い協力をした」

と書き、「まさしく、軍と民とのへだてない、満州の日本人全体の一致協力があったのである」と断じている。

こうした現地の動感を見ると、関東軍の「独走」と決めつけることは正しくないような気がする。

視点を変えれば、むしろ政府の、幣原外交の「誤算」と見た方がいいかもしれない。

再三にわたり外相を務めた幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)の外交路線は、「対米・対中融和政策」だった。

この政策は、日米英の三国が作り上げたアジアでの国際秩序が保たれること、つまり列強の既得権の擁護を前提にしていた。

それに対し蒋介石政権の革命外交は、列強に有利な当時の国際秩序を壊し、国際条約を無視してでも中国の国権を回復することを目指していた。

したがって、列強にとって中国の革命外交を支待することは、自分たちがアジアで獲得した植民地を放棄することにつながる。

革命外交は日本だけでなく、米英にも向かう“諸刃の剣”だった。

幣原は、ともかく「対中融和外交」を継続すれば、米英との衝突が回避できるばかりでなく、張学良からも譲歩を引き出せると考えていた。

だが、父を殺され、「昜幟」(えきし、旗を換えるという意味。張学良は五色旗〈初期の中華民国の国旗〉に換えて、青天白日旗〈国民党政府の旗〉を掲げたことにより、蒋介石の傘下に入った。四章 8

参照)で日本との対決を決めた張の抵抗は執拗を極めた。

たとえば、関税を払って輸入された物品が鉄道付属地に搬入される際に再び課税する。

日本商店の前に待ちかまえ、日本商品を買った者からさらに税金を取る。

明らかに国際条約に違反する。二重、三重の課税である。

また、日本人の経営する商店、工場などの中国人従業員を「非国民」呼ばわりし、ストライキを奨励、やめることを呼びかけるなどで、満鉄などの大企業はともかく、中小企業は店を閉め、工場を閉鎖するなど辛酸を嘗めていた。

もし、外務省がそうした現地の実態を正確に把握し、「対米・対中融和外交」を基本としながらも、条約違反に抗議するなどの多面的な外交を展開し、在留邦人の不安、不満を解消していれば、関東軍は住民の支援は得られず、満州事変は「不発」に終った可能性もあったろう。

私の取材経験からいえば、最近の北朝鮮(朝鮮民主主王義人民共和国)問題も含め、外務省が現地の情勢を十分把握できなかったため外交政策を誤るケースは戦後も繰り返されている。

5 “軍人”石原莞爾の誤算と限界 top

さて、石原らの計画もスムーズに進んだわけではない。

事変勃発直後に援軍を依頼された朝鮮駐屯軍司令部は、第九師団を中国国境まで進軍させたものの、東京からの指令で越境を止められた。

事変翌日の一九日に開かれた閣議で幣原外相は、現地の総領事館からの情報をもとに関東軍の「陰謀説」をほのめかし、南次郎陸相も閣議の雰囲気におされ、「不拡大方針」に賛成してしまったからである。

このまま作戦を中断すれば、事変は奉天にとどまり、張作霖爆殺事件と同じように尻すぼみになってしまう。

その夜、瀋陽館で開かれた会合で、東京の「不拡大方針」を聞かされた石原は、「俺は作戦参謀はやめた。片倉(衷・参謀)、貴様がやれ」と叫んで、寝転がってしまった、という。

その窮状を打開したのは、本庄繁・関東軍司令官の「吉林出兵」の決裁だった。 |

旧・日本総領事館。1912年、奉天城と鉄道付属地の間の商埠地に

置かれた。現在は、「北苑亅という名の迎賓館として営業している。

|

最後まで出兵をしぶる司令官を板垣高級参謀が徹夜で説得したという。

抜群の先見性と正確な情勢判断、企画力を持つ石原の欠点は、自分の計画が思いどおりに進まないとキレてしまうことである。

板垣はヒラメキこそないが、東北人らしい粘りで、最後までやりとげる実行力を持っていた。

その意味で二人は絶妙のコンビだった。ことの善悪はともかく、この二人がいなかったら満州事変は成功しなかっだろう。

本庄は決裁の理由を、「独断派兵の理由は十分で、派兵の弊害はなく、かつ満蒙問題解決の根幹となるべく、また朝鮮軍の派兵を容易にして、増援を期待しうる」と述べている。

関東軍の主力が吉林に出兵すれば満鉄沿線の警備はがら空きになる。

それを朝鮮駐屯軍がカバーする計画だった。二一日未明、本庄の期待どおり、林銑十郎(せんじゅうろう)・朝鮮軍司令官から「嘉村少将の率いる混成第三九旅団を独断出兵せしめたり」との電報が届いた。

本人たちが認めているように、両司令官の決定は、いずれも独断によるもので、天皇の大権「統帥権」(とうすいけん)の侵犯だった。

だが、吉林出兵、朝鮮軍越境の知らせを受けた若槻内閣は、なぜか二日前に決めた「不拡大方針」を転換し、これを承認してしまった。

若槻礼次郎首相は、陸軍省の小磯国昭(こいそくにあき)・事務局長(後の首相)に「すでに出動してしまったものは仕方がない」と答えたという。

閣議ではほとんどの閣僚が沈黙し、幣原外相も異議を唱えなかった。

この内閣の「突然の変心」についてはさまざまな見方があり、「軍の独走を止める絶好のチャンスを逃した」との批判もある。

だが、もしこの時点で、内閣が「不拡大方針」を貫いていたら、事態は収拾できただろうか。

内閣がこの独断出兵を承認しなければ、本庄と林は「統帥権」を犯したことになり、厳罰に処されていたろう。

石原も板垣も同罪である。そうなった場合、軍はおとなしく引き下がったであろうか。

クーデターの可能性はなかったろうか。若槻や幣原が恐れたのは、そうした不測の事態が発生することだったと思う。

この年には、満州事変の前後に、陸軍将校を中心とした三月事件(注1)、一〇月事件(注2)という二つのクーデター未遂事件が発覚している。

(注1)陸軍将校によるクーデター計画。一九三二年三月、橋本欣五郎、長勇ら青年将校、小磯国昭、建川美次らの陸軍幹部、思想家の大川周明などが参画、クーデターを起こして、宇垣一成陸軍大臣を首班とする軍事政権樹立をもくろんだが未遂に終った。

(注2)三月事件に失敗した陸軍将校たちが、満州事変に呼応して、荒木貞夫中将首班の軍事政権樹立を企てたが事前に竍画が漏れ、末遂に終った。

そして二年後の三三年五月には、政党政治の息の根を止める五・一五事件が発生、犬養毅(いぬかいつよし)首相らが暗殺されている。

無理に止めれば、何かが起こる可能性は十分あった。表現を変えれば、すでにこの時点で、政治は「軍の独走」を止める力を失っていた、と見てよいのではないか。

朝鮮軍の越境を知った国民党政府は九月二一日、この問題を国際連盟に提訴した。

しかし、国際連盟は中国の期待に反し、冷淡だった。

連盟理事会は、日本代表である芳沢謙吉大使の「事件の責任は中国側にある。日本は中国との二国間協議を続けており、兵力は付属地に帰還しつつある」との弁明を受入れ、協議を打切った。

幣原は米国と連絡をとりながら、それ以上戦線が拡大しないよう必死の努力を続けていた。

この「不拡大路線」を完令に吹き飛ばしたのが、石原自ら出撃した「錦州爆撃」である。

錦州は奉天から百数十キロ離れた都市で、奉天を追われた張学良軍が集結し、巻き返しを計る拠点としていた。

一〇月八日、石原は十一機の関東軍飛行隊を率いて錦州に飛び立った。

どの機にも爆弾投下装置はなく、数十発の二五キロ爆弾を手で投下したという。

軍事的にはほとんど意味のない爆撃だったが、政治的には世界を揺るがせ、国際連盟を直撃し、幣原協調外交の息の根を止めた。

爆撃から帰った石原は「張学良をやったのか」と同僚に聞かれ、

「俺の爆撃の標的は張学良なんかではない。吹っ飛ばしたがっだのは、政府の不拡大方針と国際連盟理事会だ」(横山前掲書)と答えている。

石原の狙いどおり、錦州爆撃で、幣原外交を支持していた米英の態度は一変した。

連盟理事会は二四日、日本が十一月一六日までに満州からの撤兵を完了するよう求める決議案を一三対一(反対は日本)で採択した。

だが、幣原は二四日の閣議で「軍隊の全部を満鉄付属地内に帰還を行う如きは事態を更に悪化せしめる」と開き直り、不拡大政策を大きく転換した。

十一月二七日に関東軍は錦州攻撃を闘始したが、張学良軍は抵抗せずに退き、ハルビンなど北部の一部を除き東北三省の大半は関東軍の支配下に入った。

だが、石原構想が順調に進んだのはそこまでだった。

同じ「満州独立国家」樹立を唱えながらも、石原と軍主脳の間には大きなギャップがあることが次第に明らかになった。

軍の中枢は、米英など欧米の列強が日本の満州支配に干渉する口実を与えないため、形だけでも「独立国家」をつくればよい、と考えていた。

一方、石原は、満州国設立直前の一九三二(昭和七)年一月十一日、奉天ヤマトホテルで行われた朝日新聞社主催の座談合で、要旨次のように語っている。

ちなみに当時の『大阪朝日新聞』の縮刷版を見ると、満州関連の記事は連日一面の半分以上を占め、国民の関心の高さをうかがわせる。

満州国が真に独立国家になるには、第一に五族は絶対に平等でなくてはなりません。

また、鉄道、郵政、関税、石油、鉱業など、外国によって侵害されている権益は、全部回収しなくてはなりません。

それには、まず、日本が治外法権を返還し、大連・旅順も、独立の贈物として呈上し、権益返還のお手本を、欧米各国に示すべきだと思っています。 |

また石原は、同席した于冲漢(奉天省政府地方自治部長)にこう語りかけたという。

今日は、小さな権益にへばりついている時じゃありません。

必ず、将来、といっても二、三〇年のうちには、東西分け目の世界最後の決戦が起こりますよ。

それまでに、日本と中国が完全に共同して、兄弟国となり、最後の戦いに打ち勝たねば、真の平和は地上に到来しません。(中略)

あなたは、おそらく日本人を信用しないでしょう。

同様に、私も日本人を信用しません。

現在の日本人は、隣国に対して、ただ権益を主張する利欲の奴隷のようなものです。

それを打破しなくてはならぬ。だが、これは学良政権を打破した以上に困難が伴います。 |

その後も石原は「本当の意味での『五族協和』『王道楽土』の国家をつくらねばだめだ」と再三にわたり軍の政策を批判している。

満州国が発足して間もない一九三二年八月、石原は不安を抱えたまま満州を去った。

満州事変を成功させた石原は「英雄」視され、一九三五年八月、陸軍参謀本部作戦課長の要職についた。

時に石原は四六歳、陸大を優秀な成績で卒業したエリートとしては珍しく、はじめての参謀本部勤務だった。

初登庁の八月一二日、陸軍省の永田鉄山・軍務局長が福山歩兵連隊の相沢三郎中佐に斬殺されている。

その石原を陸軍の主流に押し上げたのは、翌三六年に起きた二・二六事件だった。

青年将校が自分の部隊を率いて首相官邸などを襲って要人を暗殺し、政権交代を企てたこの事件を、石原は“反乱”と見て、断乎討伐を主張した。

軍首脳の一部に根強くあった「決起軍擁護論」を押し切っての決断と実行力が天皇をはじめ内外から評価されたためである。

一九三七年七月七日、日中全面戦争の発端になった盧溝橋(ろこうきょう)事件が起こった時、石原は少将に進級、参謀本部でもっとも重要なポストである作戦部長に昇進していた。

石原は事件の拡大に反対で、必死の説得を続けた。石原は、対中戦争を「持久戦争」と見ていた。

つまり、多方面での戦いが続く長期戦である。それを今中国で始めたら、最終目的である米国との「持久戦」への準備が不可能になると考えたからだ。

それに対し、軍首脳は日中戦争を「決定戦争」、一、二度の大会戦でけりがつく短期決戦と見ていたようだ。

その根底には、蒋介石など中国軍指導者に対する過小評価があったと思う。

どちらが正しいかを知るうえで参考になる一つの調査を紹介しよう。満鉄が一九三九年ごろから始めた「支那抗戦力調査」である。

当時満鉄調査部にあって調査に参加した与島兼三郎(ぐしまかねさぶろう、後に長崎大学長)は著書『どん底のたたかい』(九州大学出版会)の中で、要旨次のように書いている。

中国のような半封建的、半植民地的な社会は、国全体が高度に資本主義化された社会のように、経済の大中心地が失われると、それによって国全体の経済が麻瘁するといったようなものではなく、沿岸地帯に資本上義が発達しても、全国の経済がそのなかに有機的に組込まれているわけではなく、広大な農村は、沿岸地帯や資本主義とはいちおう無関係に存在している。

したがって沿岸地帯が日本軍に占領されても、それなりに生きてゆく力を持っている。(中略)

問題はそこから抗戦力を引き出すために、どのような政治がおこなわれるかである。

抗戦に対して人民に積極性を発揮させるためには、人民に有利なように社会の仕組みを変えてゆく必要があり、社会の仕組みを変えるためには、それを変えうるような政治を行うことが必要になる。

中国でこうしか路線を推進しているのは中国共産党であり、これに反して、このような政治を行うことについて消極的な立場をとっているのは、中国国民党である。

問題は抗日戦の主導権がどちらの手に握られるかであるが、戦局の推移につれて抗日戦の主導権は、漸次(ぜんじ)国民党から共産党の手に移りつつある。

このような勢力が抗日の主力として登場してくるかぎり、中国は今後とも抗戦を続けることが可能となってくる。

これに対し日本は、兵站線の関係からいって、奥地までは進撃できない。

日本が進撃できるのは一定の線までである。

そこで戦争はどうしても持久戦となり、政治的解決によらねば、軍事的解決は目途(めど)がたたなくなる。 |

解放後の中国内戦の帰趨まで予言する見事な調査である。

調査結果は、石原の「持久戦論」を裏書きするものだった。

満鉄は一九四〇年四月、この調査の中間報告会を開いた。

しかし、具島が「その内容は当時の日本の中国研究のなかでは最高水準をいくものといっても過言ではなかった」と自負するこの報告書は、一部の政府機関や軍に配られただけで公表されず、軍首脳は石原の「持久戦論」を無視した。

若手将校たちも石原の「不拡大路線」に反対した。

「あなたが満州でやったことを、今我々はやっているだけです。それがどうして悪いのですか」と反論され、石原は返す言葉がなかったという。

今村均(ひとし、当時、関東軍参謀副長)は『回想録』の中で、「参謀本部に出頭して驚いてしまった。

石原部長の不拡大主義に同意している部下は河辺虎四郎大佐以下一、二名のみで、他はほとんど全員、部長の意図を奉じようとはしていない」と書いている。

それでも石原は、作戦本部長室に泊まり込んで不拡大工作を続けたが、最後の切り札とした「近衛(このえ、首相)・蒋(介石)会談」を近衛が断り、孤立したまま参謀本部を追われるように去った。

その結果、日本軍は、南京を落とせば漢口へ、徐州を包囲すれば重慶へと退く蒋介石軍に決定的な打撃を与えることができず、兵站線は伸びて泥沼の「持久戦」に引きずりこまれてゆく。

石原の評価については好意的なものが圧倒的に多い。

私が調べた中で、最も辛目の評価は佐高信の『石原莞爾・その虚飾』(講談社文庫)である。

だが、佐高の評価は、国際化が進み、情報が有り余る現代の時点に立っての見方に思える。

当時の軍人の中で石原が識見、構想力、先見性ともずば抜けて優れていたことは、ほとんどの学者、研究者が認めている。

石原の悲劇は(それが悲劇と呼べるとすればだが)、「その時代」を乗り越える発想、企画力を持ちながら、結局は自分の起こした波動(満州事変)が生み出した「時代の大波」に飲み込まれてしまったことだろう。

満州事変を起こし、満州国を創ったが、その満州国は石原の理想とはかけ離れた、日本の“傀儡国家”になってしまった。

米国との「世界最終戦争」を念頭において、日中戦争の終結を主張したが、自らが造り出した「下剋上」の風潮の中で、大勢を動かすことはできなかった。

それは石原の狷介な性格が不要な反発を招いたせいもあるが、私は当時の陸軍の教育にも一因があると思う。

なぜ石原は、戦争以外の、平和的手段を発想できなかったのか、あるいは、しなかったのか。

日中戦争の拡大には反対したが、それは日中戦争が侵略戦争であり、正しい選択ではないという判断からではなく、あくまでも対米戦争の障害になる、という考えからにすぎなかった。

日露戦争からも多くの教訓を学んだとは思えない。それが石原の、当時の陸軍の「限界」だったのかもしれない。

日本陸軍の体質を終生嫌い抜いた吉田茂(元首相)の心情を、保阪正康は「結局は『軍人は人間を知らない。

政冶を知らない。

そして歴史を知らない、という侮蔑感につきあたる。

一言でいうなら、『軍人は教養人ではない』という意味だ」(『陸軍良識派の研究』〈光人社NF文庫〉)と書いている。

この辛辣な批評は現代の政冶家の何人かにも当てはまる。

ところで、張学良はなぜ日本軍の二〇倍近い兵と強力な兵器を持ちながら、戦わずに退いたのか。

九・一八歴史博物館には、列車の特別室で会見する蒋介石と張学良の絵が展示され、「一九三一年九月一二日、蒋介石と張学良は列車の中で会談した。

蒋は張に『日本の攻撃に抵抗することは許さない。全ての紛争は友邦国に訴えて国際問題として処理する』と命じた。

この蒋の『非抵抗政策』により、我々の美しい広大な土地が日本の侵略者に手渡された」と、一方的に蒋介石に責任を負わせている。

張学良は事件当時、病気療養のため北京に滞在中で、イギリス大使と梅蘭芳の京劇を観覧中に事件発生の知らせを受けたという。

一九九〇年八月、台北で行われたNHKとのインタビューで学良は、

「たしかに当時中央からの指示はありました。しかし、その内容は抵抗するなというものではありませんでした。

国民党政府中央が出した指示は『相応処理』というものでした。言い換えれば、中央は責任を負わないということです」と述べて蒋介石をかばい、

「何度も繰返しますが、当時、日本が総がかりで攻めてくるとは思えなかったのです。

日本の軍部の挑発に乗って、事件を拡大してはいけないと判断したのです。

もし、あの時、日本の本当の意図を知っていれば、事態はもっと違ったものになっていたことでしょう」(『張学良の昭和史最後の証言』〈角川書店〉)と語っている。

6 九・一八――中国人が決して忘れない日付

top

三度、瀋陽に戻る。瀋陽は中国人にとり、日中戦争のきっかけになった歴史的な都市である。

とりわけ満州事変の起った九月一八日は旧満州(東北三省)に住んでいた人ばかりでなく、全ての中国人にとって忘れられぬ日であり、抗日の原点とも言える。

満州国の樹立で土地を追われた人たちは望郷の念をこめて「松花江上(ほとり)」をよく歌った。

恨みと悲しみに満ちた歌詞を紹介しよう(高野悦子著『黒竜江への旅』より)。

わが故郷は東北を流れる松花江のほとり

山には森林や炭鉱 野には大豆やコーリャンが豊かに実る

わが故郷は東北を流れる松花江のほとり

その地には同胞と年老いた父母がいる

九・一八 九・一八

あの悲惨なときから

愛する故郷を離れ 宝の土地をあとにして

さすらい さすらい

知らない上地をさまよい歩く

いつの年か いつの日か

わが愛する故郷へ帰ることができるのか

ああ同胞よ 同胞よ

いつの日にわが故郷はもどってくるのか |

|

|

九・一八歴史博物館。柳条湖事件当日に

破り捨てられたカレンダーを模した建物(再掲)

江沢民書「勿忘“九・一八”」 |

炸弾碑。日本軍が戦功誇示のために建てた爆弾型記念碑を、

中国人民が引き倒し たままの状態で展示した「炸弾碑」

九・一八歴史博物館内で展示されている、

“ラスト・エンペラー”溥儀と“偽満”の高官たちの蝋人形 |

この時(二○○○年三月)の収材で私たちが最初に訪れたのは、柳条湖に建てられた「九・一八歴史博物館」だった。

この博物館は一九九一年、「九・一八事変」の六〇周年を記念して開館された。

事件当日に破り捨てられたカレンダーを模した建物で、当時は「九・一八事変博物館」と呼ばれていた。

一九九七年、瀋陽市政府はこの博物館を拡張することを決定、二年後の一九九九年九月一八日、新しい建物が完成し、現在の形で新装オープンした。

正面入口右手の塀に書かれた「勿忘。“九・一八”」の文字は江沢民主席(当時)の書で、署名が添えられている。

ここで参考までに私が調べた江沢民前主席に関するエピソードを紹介しておこう。

一九九八年、私は韓国大統領を退任したばかりの畏友・金泳三(キムヨンサム)氏とソウルの自宅で夕食をともにした。その際、金氏からこんな話を聞かされた。

「済州島で韓中首脳会談が行われた夜、すべての日程が終り、雑談をしていた時でした。

江沢民さんから『なぜ日本は“南京虐殺はまぼろし”なんて言うんだろう。私はこの目で見たんですよ』と言われましたよ」

この話は私には初耳だった。その直後に訪れた上海で、私は上海総領事公邸の夕食会に招かれた。

席上この話を披露すると、館員の一人が、

「当時、江沢民さんは南京と長江をはさんだ対岸にある町の小学校に通っていたはずです。

親戚の人が被害にあったか、長江に流されたという死体を見たかもしれません」と説明した。

だが、その後も中国の歴史問題についての態度は強硬さを増すばかりなので、友人で江沢民に関する著書もある中国人学者に真相を尋ねると、彼はこう答えた。

「江さんは父親の弟の養子になったのです。その義父であり、叔父でもある人が日本の憲兵隊に射殺されています」

博物館は八つの展示場があり、後で触れる「平頂山虐殺事件」(一章 9

参照)の現場写真、「七三一部隊」の生体解剖の模型など、日本軍の残虐な行為を示すものもあるが、全体としては日本を糾弾するというよりも、抗日の歴史を克明に教える意図が強く感じられた。

中国政府が国民に、抗日の歴史をどんなふうに教えているかを知るためにもぜひ日本人に訪ねてほしい場所である。

博物館を出て、故宮の南側にある張作霖・学良父子の邸宅だった「張氏帥府」(ちょうしすいふ)に行ってみた。

自然の石を積重ねた塀の、「天理人心」と彫られた額が掲げてある門をくぐると、三階建て、玄関の両側の二階にバルコニーのあるロマネスク風の瀟洒な建物が建っていた。 規模は驚くほどではないが、隅々まで意匠を凝らした住居は、当時の張軍閥の強大な権勢と豪華な生活を偲ばせる。

張作霖の死後、息子の学良の所有となり、「少帥楼」と呼ばれたが、満州事変で学良が奉天を追われた後、関東軍が接収し、満州国時代には「国立奉天図書館」として使われた。

現在は「張学良旧居陳列館」として一般市民にも開放されている。

学良は、共産党と内戦を戦った国民党の蒋介石の部下で、現共産党政権にとっては敵将に当たるが、身を賭して西安事件(注3)を起こし、「国共合作」を成し遂げた功績が評価され、現在の中国でも英雄扱いされている。 |

張作霖・学良父子の官邸兼私邸だった「張氏帥府」。

現在は「張学良旧居陳列館」として、

学良の書斎などを見学することができる。

|

(注3)一九三六年一二月一二日、あくまで共産党との戦闘継続に固執する蒋介石を、張学良らが西安で監禁し、国民党と共産党が一致して抗日戦線を張ることを説得した事件。翌三七年九月、第二次国共合作が成立した。

瀋陽は清朝発祥の地であり、故宮のほか初代ヌルハチ、二代ホンタイジ両国王の墓所がある。

渾河を臨む丘陵に建てられた東陵(福陵)がヌルハチと妻イエハナラの墓地で、文化大革命の際、紅衛兵に破壊され、後に復元されたという。

正門から陵までは何回か階段を登り、二〇分以上かかった。

一方、ホンタイジと妻アルジジトを祀る北陵(昭陵)は、森や湖のある大きな公園になっており、松林に沿って走る参道の両側には獅子、キリン、ラクダ、象など、本来中国には存在しない動物の石像が並べられ、当時の王朝が西側の世界と頻繁に交流していたことをうかがわせる。

7 「北京ダックは瀋陽に限る」 top

東陵(福陵)。ヌルハチと妻イェハナラの陵墓 |

朝鮮系中国人が多く暮らす“リトル・ピョンヤン”と呼びたい一角。

店の看板には、漢字とともにハングルの文字が大きく併記されている。 |

さて、ここで公用、私用、取材を含め何度も訪れた瀋陽の、私の印象を紹介しよう。

まず旨い食べ物。私の好物は野菜炒めである。

新鮮な野菜(産地が近い)にちょっと唐辛子をくわえ、強火でサッと炒める。

芯までは火が通らず、サクッとした生野菜の味と香りが残っている。

普段、野菜不足の私には何とも言えない美味だった。

だが、中国料理は油をふんだんに使う料理が多い。中国料理が二〜三日続くと日本人は胃が焼けてくる。

そうなると私は朝鮮料理を食べに出かけた。

瀋陽を省都とする遼寧省は吉林省と接している。

その吉林省は、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)と国境を接し、延辺朝鮮族自治州を持つ朝鮮系中国人の最も多い省である。

そのためか瀋陽市内には多くの朝鮮系の人たちが往む“リトル・ピョンヤン”と呼べる一角があり、そこへ行けばたいていの朝鮮料理が楽しめる。

ある日、北陵の近くに「北京ダック」の有名な店があると奨められ、行ってみた。

小綺麗な店内のショーケースには、毛をむしったダックをはじめ牛肉、豚肉、羊肉などがパックにされて陳列してあり、客は好きな材料、肉や野菜を指定して料理してもらう方式だ。

私たちは(遼寧大学の劉先生とカメラマンの福井君、通訳の日本語学科の学生)四人なので少し大きめのダックを注文した。

アメ色に焼き上がったダックはボリュームたっぷり、味も香港の有名店と遜色がなかった。

そのうえ料金は香港、北京の半値以下、思わず「北京ダックは瀋陽に隕石」とつぶやきそうになった。

ちなみに瀋陽を除いた、東北二大都市の食べ物について簡単な感想を言えば、大連は港町だけあって魚介類が豊富で旨い。

アワビ、エビ、上海蟹などの料理、刺身が東北地方で安心して食べられるのは大連だけである。

長春はあえて言えば、肉料理だろう。しゃぶしゃぶも旨いし、友人の林光生に連れて行かれた「雪国」という焼鳥屋は、タレが外国では珍しく日本の風味が出ていた。

日本へ留学した学生が開いた店だという。ハルビンは、後で触れるように、期待したロシア料理はいまいちだったが、友人のカメラマン・富山治夫の紹介で知り合った于維漢博士(ハルビン医科大学名誉総長)が、別れる時にご馳走してくださった水餃子が絶品だった。

丁先生が「中国では友人を迎えるときはラーメンを、別れる時は餃子を食べます。ラーメンは遠来の客をラーメンでからめて帰さない、という気持ちがこめられており、餃子の発音には『良い旅を』と同じ発音が含まれています」とユーモラスな説明をしてくださった。

瀋陽の街の印象を率直に言えば、東北三省の四大都市(瀋陽、大連、長春、ハルビン)の中で、最も中国人の街らしい都市と言えるだろう。

大連、ハルビンと較べ、ヨーロッパの香り、バタ臭さがほとんど感じられないし、満州国の首都にならなかったせいで、長春(旧新京)ほど日本色が残ってもいない。

日本時代に造った駅前の洋風な市街も、今では中国人の造った市街にすっかり埋没した感じである。

四平街にある「ローズホテル」という名前のホテルに泊まり、

「今日は通訳がいないので、英語のできる運転手を搜してほしい」と頼むと、

「英語のできる人は運転手なんかしません」という返事が返ってきた。

「中国に来るなら中国語ぐらい勉強したら」と言わんばかりのこの返事の中に、私は強烈な“中革思想”を感じた。

8 満鉄発展の基礎を築いた撫順炭鉱 top

瀋陽を取材した翌日、私たちは郊外の撫順炭鉱に出かけた。

瀋陽市内からポプラ並木の瀋撫道路を一時間半のドライブである。

満鉄がロシアから引き継いだ小さな炭鉱を開発、発展の基礎を築いた撫順炭鉱は、東洋最大の露天掘りで有名だが、想像以上の大きさである。

撫順炭鉱の大露天掘り |

撫順炭鉱から撫順市内方向を望む。炭鉱の拡がりで、

撫順の街が、飲み込まれてしまいそうだった。 |

露天掘りの底部。石炭を運ぶ貨物列車がマッチ箱のように見える。 |

炭鉱近くの炭住街。冬の寒さに備えた頑丈なレンガ造りで、

立並ぶ煙突と石炭のにおいが印象的だった。 |

私は朝日新聞社の福岡総局時代に炭鉱を担当、九州最大と言われた筑豊・貝嶋の露天掘りを取材したが、規模ではとても撫順とは比較にならない。

大露天掘りは東西七キロ、南北二キロ、深さは五〇〇メートル近くに達し、最底部に停まっている巨大な機関車がマッチ箱のように見える。

ひしゃげたすり鉢状になっているため、カメラマンの福井君があちこち撮影場所を探したが、全体を一望できる場所は見つからなかった。

高野悦子は、一九三〇年、父の転勤で移り住んだ撫順を「大連から柳とポプラにおおわれた撫順に移り、永安街の近代的な満鉄社宅に住む。

屑炭をふんだんに使ってセントラルヒーティングが完備され、いつひねっても湯の出るとても住みよい家だったと、母は今でも撫順を懐かしんでいる」(高野前掲書)と書いているが、満鉄の撫順での都市開発はヨーロッパでも注目されたらしい。

草柳大蔵は、「撫順炭坑の開発には副産物があった。いわゆる『文装的武備』(初代の満鉄総裁・後藤新平の言葉、四章

6 参照)の見地から、満鉄は炭坑の周辺に、発電所、上下水道、社宅、病院、学校をつくり、かっての夜は月白皎々(きょうきょう)たる沈黙の原野に忽然として“新市街”を湧出せしめたのである」とし、「ドイツの新聞は『文明的金儲けの準備が秩序立てられた』という表現で、撫順の成功を書き立てた」(『実録満鉄調査部』〈朝日文庫〉)と述べている。

現在の撫順は人口二〇〇万を超し、遼寧省で四番目の都市である。石油、石炭ともに年産八〇〇万トン、アルミニウムのほか製鉄、紡績も盛んな工業都市である。露天掘りの付近には中国人労働者が住んだ炭住が残っていた。赤煉瓦造りの平屋で、建物は数十年前、私が筑豊で見た炭住よりははるかに立派だが、人影も少なく廃墟のように静かだった。

再開発が急ピッチで進んでおり、近いうちに姿を消しそうである。

9 平頂山虐殺事件の現場 top

皮肉なことに、満鉄の輝かしい業績を示す撫順の近郊に、関東軍による大量虐殺事件が行われた平頂山という村落があった。

満州国が建国されて間もない一九三二年九月一五日(旧暦八月一五日=仲秋節)未明、抗日ゲリラ「抗日民衆自衛軍」が撫順炭鉱を襲撃し、日本の撫順独立守備隊と戦闘になり、日本側に一一名の死者が出た。

撫順独立守備隊は同夜緊急会議を開き、「抗日民衆自衛軍が襲撃に際し、平頂山を通過したにもかかわらず住民が通報しなかったのは、匪賊と“内通”しているためで、戒める必要がある」として、平頂山の住民全員を殺害し、住居を焼きはらう方針を決めた。

翌一六日、独立守備隊は、住民を一ヵ所に集め、機銃掃射を浴びせたうえ、死体の山に踏み込み、息のある者は幼児にいたるまで銃剣を突き刺し、殺害した。

折からの仲秋節で里帰りしていた人たちも含め約四〇〇世帯、三〇〇〇人の住民が殺され、ガソリンで焼かれたうえ、山を爆破して埋められた。

村は消滅し、生存者はわずか数人に過ぎなかったという。

平頂山殉難同胞遺骨館 |

虐殺事件の現場を掘り起こし、そのまま保存している。

数十メートルにわたって大小の人骨が折り重なっている。 |

右上の拡大写真 |

この事件は日本では秘密にされていたが、終戦後、中国政府は事件現場を掘り起こし、保存するために「平頂山殉難同胞遺骨館」をつくった。

累々と折り重なった大小の人骨が数トメートルにわたって横たわる保存現場は、当時の惨劇をリアルに再現していた。

人骨には、銃弾が貰通した穴や、銃剣で剌された傷跡がはっきり残っているものもあった。

館内にはここを訪問した労働組合関係者など日本人たちが持ってきた多くの千羽鶴がつるされ、暗い雰囲気をわずかに和らげていた。

私の勤務した大学では毎夏、姉妹校である遼寧大学に語学実習のために学生を送っていたが、この事件現場は社会見学のコースに入っていた。

引率した教員に聞くと、何も知らずにここへ来た学生たちはショックのため二〜三日間は食欲が落ち、無口になってしまうという。

それ以後、私は、自分が担当する「アジア概論」の中で、この虐殺事件に触れることにした。

ちょうどこの原稿を書いている時(二〇〇五年春)に、上海をはじめとする中国各地で「反日デモ」が発生、町村信孝外相が行き過ぎた反日教育に原因があるとして、「こちらでも中国の教科書を調べ、行き過ぎの教育をしていれば、訂正を求める」という主旨の発言をしていた。

しかし、加害者が自分の犯した罪を“自虐史観に陥る”と称してほとんど教えずに、被害者の教育に文句をつける権利があるのだろうか。

それが国内ではともかく、国際社会で通用するだろうか、大いに疑問である。

私は、戦前の日本が失敗した原因の一つは「根拠のないエリート意識」、言い換えれば「傲慢さ」だと思っているが、またぞろその意識が復活の兆しをみせているようで、不安である。

10 世界最速を誇った特急「アジア号」

top

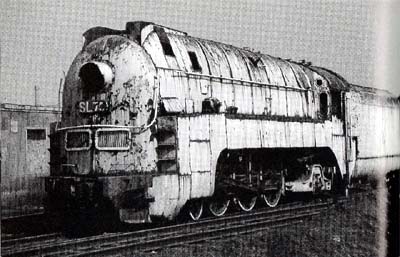

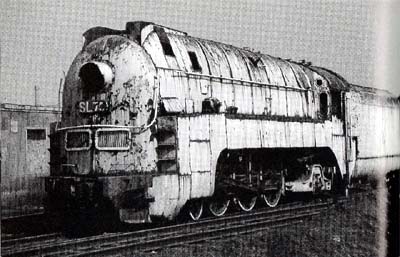

満鉄の超特急アジア号を最高時速120キロで

牽引した流線型SL「パシナ号」 |

パシナ号の運転席 |

翌日、大連に帰るためタクシーをチャーターした。途中、鞍山などに立ち寄り、取材をするためである。

英語の話せる運転手はいないということなので、立ち寄る予定地を中国語で詳しく書いてもらい、まず市郊外にある蘇家屯機関区に向かった。

一九三四年十一月に運転を開始した満鉄自慢の特急「アジア号」は大連〜新京(現・長春)間を八時間で走り、当時は世界最速の特急と言われた。

その特急を牽引した、平均時速八二キロ、最高時速二一〇キロ、SLに初めて流線型を取入れ、パシフィック型の車軸配置から「パシナ号」と名付けられた機関車を見るためである。

だが、田舎道を行ったり来たりしてようやく探し当てた展示場にはパシナの姿はなく、満鉄時代のものとみられる古いSLが数台置いてあるだけだった。

駅員にパシナの所在を聞くと、線路の向こう側だという。

行ってみるとパシナは引き込み線の端に無惨な姿をさらしていた。

青く塗られていた塗装は風雨ですっかり剥げ落ち、全長二〇メートル、動輪の直径二メートルという巨大な車体だけがわずかに往時を偲ばせた。

ここまでパシナを見に来る物好きな中国人はいないのだろう、人影すらないのを幸いに私たちは運転席によじ登ってかっての栄光をしのんだ。

その後しばらくして『朝日新聞』に「満鉄『あじあ号』六〇年ぶり力走へ」という記事(二〇〇二年七月一六日付け朝刊)が出た。

パシナを含む満鉄時代に使用された八ヵ国のSL一五台を展示する瀋陽蒸気機関車博物館の建設が始ったという内容で、「敷地二万一千平方メートル、建設面積一万一千平方メートルの博物館は貴重なSLを保存するだけでなく、旅行ブームを迎えた中国で魅力ある観光資源として活用するねらいがある」「テーマパーク構想の一環として計画されている観光線の目玉があじあ号の運行だ。

当時、世界で最も先進的と言われたパシナを整備して、七両の客車に観光客を乗せて、牽引する」と書いている。

それから三年の月日が経ったが、パシナが動き出したというニュースは聞かないが、パシナはペンキを塗り替えられ、博物館に収容されたという。

11 “鉄の都”鞍山 top

蘇家屯から我々は、有名な「白塔」のある遼陽をスキップして鞍山に直行した。

満鉄が開発した「鞍山製鉄所」を見るためである。

ちなみに「白塔」のある遼陽は旧満州で最も古い都市である。

その古都に東漢時代(西暦二五〜二二〇年)に廣祐寺が建てられ、その寺の中に金(一一一五〜一二三四)の世宗・完顔雍(在位一二六一〜一一八九)が母・貞懿皇后のために塔を建立した。

高さ七一メートル、八菱形、一三層の白亜の塔で、ロシアが東清鉄道を建設する際、寺は壊されたが、白塔はそのまま残り、遼陽のシンボルになったという。

さて鞍山だが、同市は年間二四〇〇万トンの鉄鉱石を産出し、粗鋼七〇〇万トン、鋼材四〇〇万トンを生産する「鞍山鋼鉄公司」が所在する鉄の都である。 |

満鉄が開発・経営した「昭和製鋼所」の白楼。

現在は、鞍山鋼鉄公司

|

鋼材の生産量は全国の二割に近く、鞍山駅の北西に広大な敷地が広がっている。

最盛期には従業員数は二二万を超え、家族まで含めると市の人口二一五万の三分の二を占めたという。

菊池寛の『満鉄外史』によると、鉄鉱石を発見したのは、満鉄地質研究所長の木戸忠太郎だった。

明冶の元勲、木戸孝允(たかよし)の次男である。一九一〇年、木戸は湯尚子(とうこうし)温泉に水を探しに来ていた。

満鉄沿線では数少ない温泉地である湯尚子はどこを掘っても涼水が出ない。

冷たい水が出ない限り開発は進まない。そこで木戸に水探しの依頼が来た。

菊池寛は、木戸が鉄鉱山を発見した瞬間を、いかにも小説家らしい筆致でこう書いている。

暑いので、山頂の荒広した娘々廟に入って一ぶくやりながら、西の方の空に崩れる雲の峰を眺めているうちに、ふと、椀を伏せたような禿山の一点に視線が引っかかった。

その円い山の空に描く曲線のふちが、ずっと黒糸で綴ったように見えるのだ。

それは確かに鉱石の露頭と睨み、廟の外へ出て、じっと望遠鏡で覗いていると、そこへふらりと一人、支那人の百姓のおやじが登ってきた。

たぶん廟へ参拝にでも来たのだろうと想って、その男に山の名を訊いてみた。

「鉄石山というんだが」

「鉄石山」

飛びつくような弾力の強い木戸の声に、その老頭児はすこし驚き、やがて気味悪そうにこそこそと逃げ出してしまったが、もう木戸は眼の色を変えて、反対側に駈け降りて行った。 |

満鉄は一九一八(大正七)年、鞍山に広大な山野を買収、「鞍山製鉄所」を設立した。

満州国樹立後の三二年、「昭和製鋼所」と名前を変え、四四年に「本渓湖煤鉄公司」「東辺道開発株式会社」と合併し、「満州製鉄株式会社」になって終戦を迎えている。

「満州製鉄」は日本と満州の重工業化を進めるのに大きな役割を果たし、現在の「鞍山鋼鉄公司」は武漢(湖北省)、包頭(内モンゴル自治区)とならぶ中国三大鉄鉱コンビナートの一つとして中国の高度経済成長をささえてきた。

こう書くと、「鞍山製鉄所」がすんなり「鞍山鋼鉄公司」に引き継がれ、発展していったと思いがちだが、そうではない。

鞍山に進駐したソ連軍は、徹底的に製鉄所の施設を撤去し、本国へ持ち帰った。

それは略奪という言葉がふさわしいほどだったという。

村山孚(まこと)著の『中国東北の旅』(徳間書店)によると、「鞍山の場合、帰国者団体の資料によると、運び出されたのは六基の高炉をはじめ新型工具に至るまで計六万四〇〇〇トン、貨車二八九輛にのぼっている」という。

つまり新中国は、ほとんどゼロに近い廃墟から再建を始めなければならなかった。東北地方に来たソ連軍は各地で同じような“略奪”を繰返している。

豊満ダムの場合は、七つの発電機のうち五基を待ち帰り、数年間発電はストップしている。

満州国時代の「昭和製鋼所」の一〇倍以上の生産高を達成した現在の「鞍山鉄鋼公司」は、数十年かけて中国人が自力で築きあげたと言ってよいだろう。

私たちは市内にある旅行社に行って製鋼所の案内を頼んだ。

日本語のできる社長が同行、許可もないのに何とか門内に入ることはできたが、日本製の電気機関車も走っているという構内は広すぎて何がどこにあるのかさっぱりわからない。

私が勤務していた大学の近くにある八幡製鉄所の数十倍はあると思われる広大な敷地に、鉱山五、選鉱場五、コークス炉一七、高炉一〇、平炉製鋼工場二、それに加え病院、託児所などが散在するという。

稼働している高炉を写真におさめ、早々に退散した。

日本人が住んでいた住宅(右側の建物) |

湯崗子温泉・対翠閣(龍宮) |

帰途、「日本人観光客がよく行くところがある」というので、行ってみると、三重野康・元日銀総裁が育った家だという。

旧日本人住宅街の一角に古びた三軒の幹部住宅が残っており、中央の家屋に鞍山市長だった三重野の父君が住んでいたらしい。

三重野は鞍山中学を卒業して一高に合格。大連育ちの詩人・清岡卓行と同じ寮に入り、寮委員長を務めた。

三重野は一九四三年の「五月祭」のとき、校内新聞『向陵時報』の巻頭言で「一国家の立場はついに世界に対するエゴイズムに他ならない」と主張し、それが当局の検閲にひっかかり、委員長を辞めるが、清岡は「あれは私が代筆したものだった」と書いている。

その後、三重野は東大法学部に進み、六五歳で日銀総裁に就任、五年の任期を全うした。

鞍山を出て湯尚子(とうこうし)温泉に向かった。二〇キロほどの距離である。

満州国の執政に就任する前、溥儀が二度にわたり滞在した対翠閣(たいすいかく)は健在で、溥儀の古びた写真がロビーに張られていた。

地下の龍宮温泉の入口には、色タイルで浦島太郎の一場面が描かれていた。

また敷地内には張作霖が建てた龍泉別墅(りゅうせんべっしょ)が当時の風情のまま残っている。

しかし、現在の湯尚子は金持ちの保善地ではなく、一般の庶民が利用できる温泉療養所で、「鞍山市湯尚子理療医院」と「遼寧省湯団子康復中心」(リハビリセンター)が併設され、理療室、入浴治療室、入院棟などが建てられている。

張作霖の龍泉別墅の前にはベチューン(白求恩)医師の像が建っている。 |

対翠閣のロビーに展示されている溥儀の写真

|

このカナダ人医師は、一九三七年、日中全面戦争の発端となった盧溝橋事件が起きると、中国に渡って八路軍と行動をともにし、最前線で負傷者の治療活動にあたった人物で、毛沢東から中国革命の英雄と称賛された。

長春の中心部の建物を独占している吉林大学の建物は、かっては「白求院医科大学」と呼ばれていた。

湯尚子からは一路、大連を目指した。途中、乃木将軍の詩を思い出した。

山川草木転荒涼(さんせんそうもく うたた こうりょう)

十里風腥新戦場(じゅうり かぜなまぐさし しんせんじょう)

征馬不前人不語(せいばすすまず ひとかたらず)

金州城外立斜陽(きんしゅうじょうがい しゃようにたつ) |

乃木の戦術のまずさを指摘した司馬遼太郎が、「詩はうまい」と感嘆した作品である。

すでに満州の“赤い夕陽”は傾きかけていた。

金州城攻防戦で長男・勝典を失った乃木の心境を想い、私も斜陽に立ってみたかった。

だが、すでに城は壊され、市街に変ってしまったという。

top

****************************************

|