|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

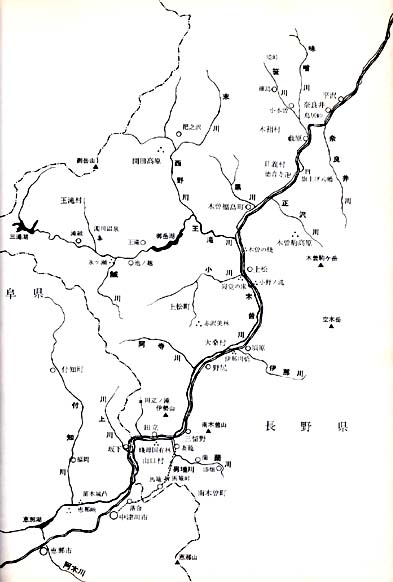

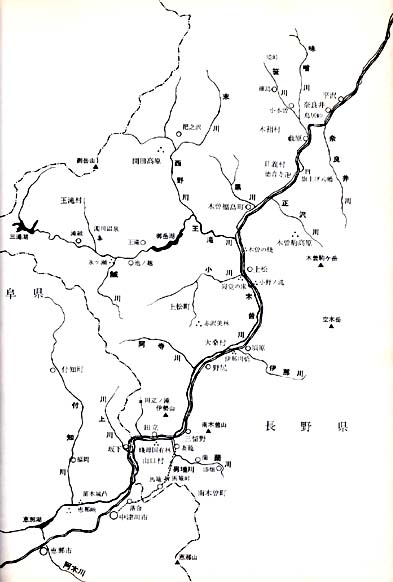

写真で見る木曽川(その一)

鳥居峠

右図ではなくIndexの地図に鳥居峠の位置が示されている |

|

1 木曾川の源流味噌川・笹川 top

「木曽路はすべて山の中である。

あるところは岨(そば)った崖の道であり、あるところは数十間の深さに臨む木曽川の岸であり、あるところは山の尾をめぐる谷の入口である。

一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。」 |

島崎藤村は『夜明け前』で、木曽路をこう描いている。

笹川が流れる柴原部落(木祖村)

この小さな川が木曾川の源流 |

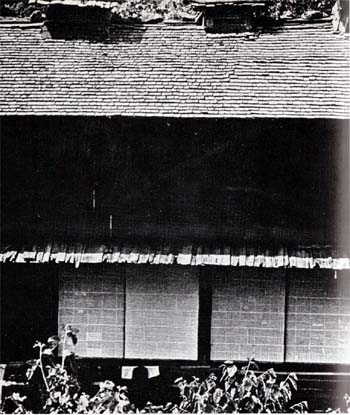

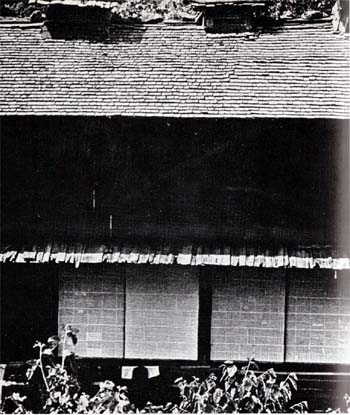

栗板でふいた屋根が美しい(薮原) |

この木曽川流域の木曽路は、信州にあるにもかかわらず、観光ガイドブックで信濃路と同格に扱われている場合が多い。

古代の岐蘇路(きそじ)は美濃国恵那郡に属しており、県坂(あがた、現鳥居峠)が信濃との国境であった。

このように木曽路は歴史的にも地理的にも個性が強く、信濃路プロパーとは分けて扱うのが、当然と考えられているからである。

木曽川の源流は、長野県木曽郡木祖村に発している。

鉢盛山(二二四六メートル)から流出する味曽川と、奈川村と木祖村との境峠に源をもつ笹川とが、木祖村弥宜屋(ねぎや)部落で合流する。

ここで木曽川となった流れは、数十間の谷あいをぬって南下していく。

味噌川はその昔「未曽(みそ)川」といい、木曽川は「曽川」ともいった。

「未曽川」というのは「いまだ曽川ならず」で、未曽川という意味だと、地元の人たちがいっているのは面白いことだ。

この味噌川流域は、山と谷がせまり、平野はないので、全く集落が存在しない。

溪流ぞいに林鉄から切替えられた林道が走り、木材を搬出している。

この川にはイワナとヤマメが多くせい息し、早春から夏にかけては、釣天狗たちが押しかける。

一方笹川の流域は、谷間がややひらけ、ここには小木曽と呼ばれる七、八つの小集落が散在している。

最奥の細島部落などには、木曽の山あいの村らしいひなびた風景が見られる。

この川沿いに街道を登りつめたところが境峠(一四八八メートル)で、シラカバや木曽五木でおおわれ、夏はキャンプ場として若人でにぎわっている。

峠をこえた南安曇郡奈川村は、昭和二十三年まで西筑摩郡に属していた。

現在でも長野営林局は従来通り奈川村を木曽に含めているがこれは歴史的にみて正しい地域区分であろう。

木曽は単に木曽川のみでなく、この奈川と奈良井川の流域にもまたがっているのである。

草木で埋もれた硯石水の井戸(鳥居峠)

2 鳥居峠――日本第一の分水嶺―― top

塩尻市洗馬(せば)宿あたりから中央西線・国道一九号線はともに、奈良井川の流れにそって走っていく。

中山道(なかせんどう)の間宿(あいのしゅく)であった桜沢から木曽路となるが、贄(にえ)川・奈良井の両宿や漆器で有名な平沢は、奈良井川沿いに点在している。

ここから木曽川流域の藪原宿に出るには、けわしい鳥居峠(一一九七メートル)を越さなければならない。

日本にある一万の峠の中で、鳥居峠ほど分水嶺であることがはっきり解る例は他にない。 |

鳥居峠から見た薮原宿と木曽川 |

峠を越える人々は、全く反対方向に流れる両川に、驚きの目を見張るのである。

ほぼ同じの水量をもった二筋の清流を見ていると、峠をはさんで異なった川が流れているとはどうしても思えない。

この両河は鳥居峠に源を発するのではなく、すでに木曽川は一二キロ、奈良井川は一五キロほどの旅を終えており、一人前の川としての風格を十分に備えているからである。

鳥居峠は木曽川と信濃川の分水嶺だけあって、頂上からの眺めは雄大である。

東に遠く平沢・桜沢の町並み、木曽駒ヶ岳、一方西に御岳・乗鞍、眼下には木曽川の清流ととも小木曽・薮原の村々を一眺に納めることができる景勝の地である。

木曽の栃うき世の人の土産かな

藪原宿がよく見える地点には、『更級紀行』の中に出てくる芭蕉の句碑など建てられているが、いつ訪れてもすばらしいところだ。

最近旧中山道が遊歩道として整備され、ここを訪れる人々も多くなってきた。

奈良時代に岐蘇路が開かれた当時、鳥居峠は県坂といわれ、ここが美濃と信濃の国境であった。

県坂の名は信州の玄関という意味をもったものであろうが、本格的な木曽川の旅は鳥居峠から始まるといってもよいであろう。

|

お六櫛 写真/松瀬孝一

当時は櫛を木で作ったが、細かい細工で技術が必要だった。

今はプラスチックの大量生産になり、木の櫛はなくなった。

3 お六櫛の薮原 top

中山道の難関であった鳥居峠をひかえたふもと集落の奈良井(ならい)と薮原(やぶはら)両宿は、明治時代まで大変栄えた宿場町であった。

松本と高山を結ぶ野麦街道は、寄合渡(よりあいど)から境峠を経て薮原に至る鎌倉往還で、中山道と結ばれていたので、薮原は中山道から野麦峠を経て飛騨や、島々(しまじま)谷に至る人々によってもにぎわいを増したのである。

明治末中央本線が全通するまで、諏訪地方に向う製糸女工や伊那谷への飛騨鰤(ぶり)の輸送も、このルートを用いていた。 |

原町清水 豊富な湧水がほとばしっていた(薮原)

|

今でも関西方面から上高地へ行く車や、奈川村への人は、笹川の谷をたどり、境峠を越えていくのである。

薮原の宿場町は、中央西線・国道より低いところにあるので、町並みの俯観は実に見事である。

幅の狭い旧中山道をはさんだ町には、石を載せた板屋根の民家が立ち並んでいた。

栗の板を並べた石屋根は、木曽谷全域の特色ある風景の一つだ。

ところが、戦後栗板がクリタマバチの被害によって入手困難となり、価格も高くなったことから、昭和三十五年頃より次第にトタン屋根に変っていった。

現在では石置き屋根を見出すのも苦労する状態になってしまった。

大鉄鋼会社で作られたカラートタンは、藍・赤の原色が主で、木曽の風土になじまず、寂しいことでみる。

薮原は「お六櫛」の名で通っている木櫛の特産地。

お六櫛は妻籠や蘭(あららぎ=現南木曽町)の特産であったが、原材料であるミネバリがなくなった。

ところが、鳥居峠付近にミネバリが豊富なことから、薮原にお六櫛の生産が寛政年間(一八世紀末)から盛んになったという。

この手びきのお六櫛は、大変使いよいが、第二次大戦後合成樹脂製の櫛が出廻ったことから生産はすっかり減ってしまった。

しかし最近木櫛の良さが再認識されて、機械によるお六櫛の製造がふえてきている。

また戦後始められたネズコを用いた花器と下駄の製造は、薮原の新しい特産物になっている。

薮原の七夕祭りは、薮原神社の祭礼行事として、子供たちが全員参加して盛大に行なわれている。

“高い山から谷底みれば うりやなすびの花ざかり ヨーギサッサイ ヨーギサッサイ”と、子供たちは木曽の祝い歌をうたいながら、神輿をかつぎ、また美しく飾った七夕の竹を持ち、提燈をかかげながら、ねり歩くのである。

夕方四時頃から始められるこの行事は、夜八時頃まで続けられる。

翌朝五時頃、子供たちは木曽川河畔に集合し、竹など飾り物で舟を作り、供物を乗せて川に流す。

子供たちの夢や願いを託した竹舟は、静かに川面を流れて消え去り、この豊かな民俗行事が終りを告げるのである。

|

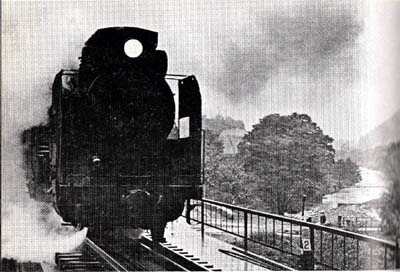

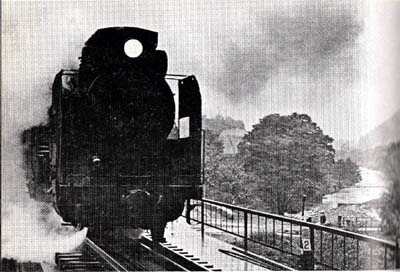

山吹ヶ渕を渡る中央本線

中央本線と横須賀線は国防上必要だとして軍人出身の山県有朋が建設を求めたが、

これに素直に従わなかったため、明治の鉄道建設に貢献した井上勝は

後に更迭され、青年時代に留学したイギリスでさびしく亡くなった。

4 木曾義仲のふる里 top

薮原(やぶはら)宿を出た木曽川は、狭い峡谷をつくって流れる。

壮年期のV字谷は、逆三角形に大空に向って開け、清流は岩を刻んで流れていく。

木祖村から日義村に入る地点で、木曽川は大きく蛇行する。

ここにある小高い山が山吹山で、木曽川が裾を洗う山腹には、初夏の頃一面に山吹の花が咲き乱れる。

また十月下旬の候になると、全山が紅葉で色どられるのである。 |

山吹山の初夏 山吹の花が美しくさいていた

|

|

木曾家の菩提寺である徳音寺

山吹山の地名は、義仲の愛妾山吹御前の名にちなんでつけられたという。

このあたりの木曽川を巴ヶ渕と呼んでいる。

深い水のよどみの底には水石が見出されるほど、水が澄んでいる。

義仲を育てた中原兼遠(かねとう)の娘で、彼の愛人であった巴御前(ともえごぜん)が、よく水浴したところだと伝えられている。

旧中山道が木曽川を渡るところに、巴橋が架けられているが、そのたもとに「山吹も巴もいでて田植えかな」と許六の句碑が建てられている。

右岸にある徳音寺部落のはずれに、同名の徳音寺がある。

義仲の菩堤寺といわれるこの寺には、義仲のほか、巴、今井兼平の墓石もあるが、いずれも江戸時代のものである。

しかしこの寺は木曽八景のひとつ(徳音寺の晩鐘)に数えられ、義仲ゆかりの寺として訪れる人が多い。 |

幼ない巴(ともえ)が泳いだという巴ヶ渕

徳音寺の墓地には義仲や巴の霊が

静かに眠っている

|

徳音寺部落の子供たちは、八月下旬の日曜日に山吹山へ登って道の草刈りをし、たいまつを作る。

翌日の夕方男の子は再び山に登り、七時頃から花火やのろしに火をつけて気勢をあげ、その火の衰えるのを待ってたいまつに火をつけて山を下る。

ふもとで一行を出迎える女の子とともに行列を組んで、太鼓をならしながら行進し、最後に徳音寺に参り、義仲の墓まいりを行なうのである。

義仲をたたえる歌をうたうこの行事は「ダッボショウ」とか「義仲まつり」といわれるが、日義村の人々の心の中には、子供の頃から郷土の英雄義仲が生きている。

明治七年宮ノ越・原野・徳音寺などの村が合併して、新村をつくった時、「朝日将軍義仲」から新村名がつけられ、現在に至っているのである。

国道一九号線ぞいに南宮神社や旗上げ八幡宮がある。義仲はこのあたり一帯に居館をかまえたといわれている。

治承三年(一一七九)初夏二六歳の青年木曽義仲は、この八幡宮で平家追討の旗上げをした。

以後義仲は平家の大軍を席捲し、西国へ追い払った。

彼は後白河法皇の策略と義経の軍事力に敗れ、元暦六年(一一八四)正月近江の粟津で戦死し、わずか三一歳の生涯を閉じた。

|

境内には樹令千年に近いケヤキの老木のみが、華かで一面寂しい歴史を物語っているように見える。

また木曽川の段丘崖の上に朱の鳥居が建っているが、ここから見た木曽川や徳音寺などの風景は、歴史をしのぶにふさわしいものだ。

宮ノ越宿あたりは、義仲のゆかりの地である

|

治承4年木曾義仲は旗上八幡宮で、

平家追討の兵を挙げた

|

|

雨にけむる木曾の山々(日義村)

|

5 正沢川の流れる木曾駒高原 top

日義村原野まで木曽川が流れてくると、急に東南方の空がひらけ、そこに木曽駒ヶ岳の全容があらわれる。

中央アルプスの主峰であるこの山は標高二九五六メートル。

山頂にカール(氷河がつくった馬蹄形の谷・圏(けん)谷ともいう)をもつ山容は、主峰としての威厳があふれて美しい。

特に夕映えの姿はすばらしい。

この木曽駒ヶ岳の西にひろがる標高一〇〇〇メートル内外の高原が、木曽駒高原である。

今から一〇年ほど前までは大原と呼ばれ、木曽馬の放牧場であった。

その昔は木曽義仲の乗馬の練習場だったと伝えられているところだ。

ここから見た木曽御岳(おんたけ)の眺めは雄大である。

昭和三十七年から中京の資本が、ここに一八ホール、二二万坪のゴルフ場を建設し、また一万坪におよぶ別荘地帯を開発して以来、木曽駒高原の景観はすっかり変ってしまった。 旧長野県庁を移築した山荘やホテルもできて、ここは中京人のレジャーの地として、四季を通してにぎわいを見せている。

駒ヶ岳に源を発し、高原を刻んで流れているのが正沢川である。 雪渓から流れる水は冷たく、イワナやヤマメの宝庫となっている。

木曽駒高原から尾根をこえると、八沢川が流れており、長野県水産指導所木曽孵化場があり、ヤマメ・イワナの養殖などの試験研究を進めている。 |

木曽駒高原を流れる正沢川 写真・松瀬孝一

|

この近くにある駒ノ湯温泉は昔ながらのひなびた湯だ。

正沢川が源を発する濃(のう)ヶ池は、駒ヶ岳山頂近くにあるカール(圏谷)の底に水がたまったものである。

昔この氷河湖は農婦(のぶ)ヶ池とも書かれた。

大原村に「お農」という農家の主婦がいたが、彼女は夜眠ると髪の毛が逆かだち、肌にうろこが現れてくる。

これを見た夫が恐れをなして、彼女を実家に帰したので、わが身の不幸を悲んで、駒ヶ岳に登り、池に投身して死んだという。

月明の夜や、静かな夏の午後には、湖底から機を織る音が聞えてくる。

そこで村びとはこの池を「農婦ヶ池」というようになった。

また濃ヶ池は「縞(しま)池」とも呼ばれている。

今では砂の押し出しで、極度に浅くなっているこの池も、昔は湖底から湧泉が縞目をつくって流れていたという。

なお大原では旱魃のさい、正沢川の上流である濃ヶ池に雨ごいに行くと、必ず雨が降いたという。

ところが元文年間(一八世紀初め)雨ごいしたところ、大雨が降り濃ヶ池の水があふれて、正沢川が氾濫し、大きな被害を出した。

それ以後濃ヶ池は浅くなり、雨ごいの霊験もなくなったと伝えられている。

古くから信仰の山である駒ヶ岳には、このような伝説がいくつか残されているのである。

|

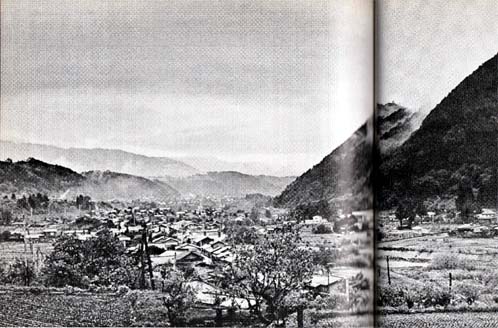

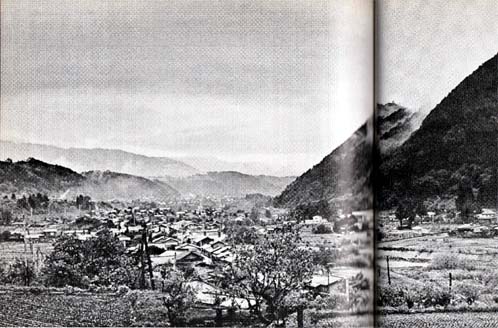

関所跡から見た木曽福島の町並み

6 木曾谷の中心木曾福島 top

山蒼く暮れて夜霧に灯をともす

木曽福島は谷底の町 太田水穂 |

木曽福島の町はせまい木曽谷にそって細長くひろがっている

写真・梨子田真

|

木曽福島町は木曽川にそい、幅三〜四〇〇メートルの町並みが、二キロにわたり、細長く連なっている。

福島町は今も昔と変らずに、木曽谷の中心になっている。

江戸時代木曽谷を支配した尾張(名古屋)藩は、木曽の美林を管理し、また福島の関所を守るために、大名格の山村代官を置いた。

木曽川右岸にある現在の福島小学校の敷地全域が、山村氏の代官所のあったところで、その規模は広大であった。

現在山村邸庭園として、福島町が一般に公開しているのは、二〇もあった庭の一つ、下屋敷の庭である。

この池泉廻遊式の庭は、木曽駒ヶ岳を利用した借景の庭である。

四季の変化に富む駒ヶ岳を背景に、カエデやツツジの多い庭は、新緑・紅葉・白雪の候を問わず美しい。

木曽川右岸にある大きな寺が興禅寺である。

この寺は義仲一二代の孫木曽信道が、先祖の供養のため永享六年(一四三四)に建立したと伝えられている。

興禅寺は木曽氏と山村氏の菩堤寺であったため、境内には義仲をはじめ木曽家と山村家代々の巨大な幕が並んでいる。

江戸時代お盆の日に、興禅寺では松明(たいまつ)祭り・風流踊りが行なわれていた。

これは義仲の倶利加羅(くりから)峠の戦勝を記念したもので、数百人の武者が烽(のろし)火山に登り、松明をかざし、鉦太鼓を打ち鳴らして、凱歌をあげつつ、一勢に山を下る。

その松明の光のもとで、町びとたちが踊りをする。

この松明祭りは、「義仲祭り」とも呼ばれて、現在でも八月十三日の夜に行なわれている。

なおこの祭りの原型が「木曽踊り」になったといわれ、今でもお盆の木曽踊りは、寺の境内で踊ってから、町へ繰出していく。

寺の右側にある荘重な洋館は、明治以来木曽の山林を支配した帝室林野局木曽支庁の建物であった。

戦後の林制改革で長野営林局となったが、同局が長野市に移転してからは、福島営林署になっている。

興禅寺のうしろにある城山の山腹に、木曽福島町営郷土館が設置された。

町全体を眺められる景勝地にある博物館には、中山道関係の交通史料を中心に、木曽谷の歴史と生活を示す資料が数多く展示されている。

京都と江戸とを結ぶ中山道のほぼ中間にある福島には、関所が置かれ、新居(あらい)・箱根(ともに東海道)、碓氷(うすい)とともに天下の四関所といわれていた。

町の東端に福島関所跡がある。

国鉄中央西線と国道一九号線とにはさまれた狹い河岸段丘に、旧中山道が通り、そこに関所が置かれた。

新国道ができるまでは、前面はただちに木曽川の谷に臨み、背後は関山が迫っている要害の地に関所が設けられていたのである。

福島関所の開設は、中山道の開かれた慶長七年(一六〇二)をあまりくだらない。

“出女”を厳重に取締ってきた。

関所跡からの町と木曽川の展望も見事で、近くにある高瀬家は、代々関所番を務めた家であった。

島崎藤村の姉園(その)の嫁ぎ先で、『家』のモデルになったので知られている。

真夏の木曽福島町は、御岳(おんたけ)登山者をはじめ観光客でにぎわう。

旅館の多くは旧中山道ぞいにあるが、裏側には木曽川が流れ、瀬音が聞えて福島町らしい情緒をかもし出している。

この福島の夏をいろどる行事に、木曽踊りと「みこしまくり」がある。

「みこしまつり」は、八沢川沿いの伊谷部落にある水無(すいむ)神社の祭事である。

七月二十三日の夜ヒノキの素木で作られた重さ一〇〇貫のみこしを三二人の若者が、縦横に転がし、滅茶苦茶に壊してしまう荒っぽいお祭り。

日頃大人しい木曽福島の人たちが、あのようにすざましいエネルギーをどこに秘めているのかと思われるほどである。

この祭りは昔飛騨国で戦乱が起こり、木曽から出かせぎにきていた宗助・幸助の二人は、飛騨一ノ宮水無神社の神体を木曽へ移そうとした。

国境までさしかかったところ、追っ手かきたため、お互に名前を呼びながら、みこしを転がして福島へたどりついた故事から、始まったと伝えられている。

「横まくり」、「縦まくり」とみこしは、地上にたたきつけられるが、なかなかこわれない。

二十四日未明近く、みこしはかつぎ棒だけとなるまでこの祭りが続けられるのである。

7 木曾福島町の民家 top

古い信州の民家の大部分は、いわゆる「柱割り」で、間取りの寸法は設計者の考え一つで、適当に区分されている。

このような家を訪ねると、畳で室内を全面的に敷きつめることができずに、大低部屋の二辺は細長い板間になっている。

これは本来民家には畳が敷いてなかったが、明治以降生活水準の向上とともに畳を敷くようになったけれども、「柱割り」の民家は、畳に合うようにきちんと設計してなかったからである。

ところが、木曽谷の中山道ぞいの民家には、尾張の民家と同じように「中京間」になっているものが、若干混在している。

中京間は「畳割り」の一種で、六尺×三尺の畳に合せて柱間が決められている。

この地方の大工は、この中京間を「京間」(きょうま)と呼んでいるが、彼らは中京間で仕事をすることを好まない。

柱の太さが不均等だったりすると、計算が面倒になるからだ。

それにもかかわらず、中京間が木曽谷に見られるのは、尾張藩が三百年にわたって、ここを支配したからであろう。

日義村の宮ノ越・原野などは、江戸時代は軒並、大工の出稼ぎに出た。

彼らは木曽大工と呼ばれ、地元木曽はもちろん信州全域・関東地方から、東海地方にかけて出稼ぎに行った。

彼らは農家も建てれば、町家も作ったが、特に神社・寺院建築にはすぐれた作品をいくつか残している。

木曽十一宿に未だに残る民家や水無神社などに、彼らの伝統的手法が生かされている。

今でも日義村では一二〇人ほどの大工がおり、その技術は高く評価されているのである。 |

上之段町には古い町並が残っている

|

木曽福島町の民家は、度々の大火で焼失し、古い町並はほとんど残っていない。

しかし旧中山道が木曽川の高い段丘面にのぼったところにある上ノ段町には、古い町屋が軒を連ねている。

軒下にある簡易水道からは常に水が豊かにほとばしり、水に恵まれてた木曽らしい風景を見せてくれる。

上ノ段町を下にくだると、八沢川の谷ぞいに開けているのは八沢町で、木曽漆器を作る職人町であった。

ここの漆器は平沢や奈良井より古く、すでに応永元年(一三九四)製造されていた。

八沢(やざわ)漆器は面桶(めんぼ=弁当箱)を主製品とし、茶櫃(ちゃひつ)・膳・重箱などを作っていた。

全盛期の明治十年代には、職人が二〇〇人もいたが、明治二十年代から漸次衰えていった。

第二次大戦後になると、急速に衰えを見せ、現在一戸が辛うじて製造しているのみである。

平沢では生産が伸びて、全国で七つの重要漆(うるし)工集団地に指定されるほどに成長していったのに対し、新しい製品開発を怠った八沢町の漆器(しっき)業者は、完全に没落してしまった。

現在その多くはみやげ物店に転業したが、漆器技術をもった職人が生存しているので、再び本漆器の生産を再開されることが望まれている。

八沢には奈良井・平沢にはない「春慶塗」の技法が伝えられており、このまま伝統技術が失なわれることはまことに惜しいのである。

なお木曽福島町の木曽川沿いには、三階建ての木造家屋がびっしり立っている。

表からみると二階であるが、木曽川の対岸から見ると三階建てになっている。

このような建物を「崖屋」(がけや)と呼んでいるが、明治中期以降、市街地の膨脹とともに作られたものだ。

狭い谷間にある福島町は、割合地価が高く、勢い家屋を高層化しなければならなかった。

このような崖屋は、南木曽町の三留野にもあり、いかにも木曽谷の町らしい風景になっている。

コラム 中仙道と中山道

徳川家康は慶長五年(一六〇〇)東海・中仙・奥州・日光・甲州の五街道を定めた。

中仙道は江戸日本橋を起点として、板橋・大宮・高崎・軽井沢・下諏訪・福島・大垣・彦根などを経て、草津で東海道と合し、大津から京都三条大橋に達していた。

宿駅が板橋から大津まで六九を数えることから、「中仙道六十九次」と呼ばれた。

この中仙道は享保元年(一七一七)四月十四日幕府の道中奉行が、「仙」の字を「山」の宇に改めように指示してから、以後「中山道」と書かれるようになったのである。

明治政府は東京と京都を結ぶ鉄道幹線を計画したさい、東海道鉄道と中山道鉄道の二つを調査した。

イギリス人技師ボイルは中山道の有利なことを説き、また東海道線は敵の艦砲射撃に弱いこともあって、山県有朋らが建議して、明治十六年中山道鉄道の建設が閣議決定された。

そこで信越本線の前身、直江津線は、中山道鉄道の資材運搬線として明治十八年建設が始められたのである。

しかし、明治十九年中山道鉄道案は、敷設費が高いために、東海道線に変更されたが、このように中山道の名は明治以降も公式に使用されたのである。

中山道は木曽谷を通過したことから、「木曽街道」ともいわれていた。

江戸末期の浮世絵の風景版画のブームのなかから、葛飾北斎の『富嶽三十六景』、安藤広重の『東海道五十三次』が生まれ、続いて広重と池田英泉が交互に執筆した『木曽海(街)道六十九次』が出版された。

『中山道六十九次』という題名にしなかったのは、木曽海道の呼び名の方がよりロマンテックであったからであろう。 |

8 スンキと朴葉(ほうば)まき

top

木曽福島町を中心とした木曽北部は、漬物のうまいところだ。

越冬用の漬物の王様は、福島菜に代表される木曽菜である。

丈は野沢葉より短く六〇センチ位であるが、茎には野沢菜のような溝(ズイ)がなく、平べったいので、洗いやすいという。

また開田村には末川蕪(かぶ)、王滝村では王滝蕪といって、直径七〜八センチにもなる紫がかった赤燕が作られている。

木曽菜や燕は普通塩漬けにされるが、「スンキ」といって塩漬けでも酢漬けでもない、木曽独得の乳酸菌利用の漬物がある。

秋の深まった十一月の頃、木曽菜と漬菜を収穫し、茎と葉を塗り桶に入れ、沸とうした湯をくぐらせる。

これで雑菌を殺したのち、熱湯のしたたるままスソキ桶につめる。 スソキ菌は塩分を嫌うので、スソキ専用の桶が使われるのもおもしろい。

その上でスソキの種を加えて重石をすれば、やがて醗酵し、べッコウ色のスソキができあがるのである。 |

朴葉(ほうば)まき 写真/松瀬孝一

|

少し酸っぱ味があり、酒の肴、お茶うけ、おかずのほか、味噌汁にいれてスソキ汁にしたり、スソキそばといって、そばのタレに用いるが、その風味は最高である。

一度に大量のスソキ漬けはできないので、少しずつ漬けねばならない。

そこで木曽でもスソキは貴重な食品となっている。

スソキのーズンは二月頃までで、やがて暖かくなるとスソキを乾燥して菌を保存し、秋に備えるのである。

漬物の豊富な信州の中で、木曽谷ほどその種類と味に恵まれているところはない。

末川蕪の漬物は、京都の酢茎に似ているが、鮮やかな色彩と、コクのある風味は、一しお食欲をさそうのである。

端午(たんご)の節句になると、信州では一般に柏葉餅を食べ、男の子の健康を祝う。

ところが、木曽谷では柏葉餅の代りに朴葉(ほうば)巻が作られている。

米の紛で皮を作り、アンに小豆を用いる点では柏葉餅と同じであるが、朴葉巻きは技がついた五枚ほどの朴葉をそのまま用い、餅を包んで、蒸すのである。

朴葉の香りがよく、一週間も保つので、木曽の郷土食として節句の頃には、都会にいる子弟たちへもふる里の味が送られている。

木内駒高原などの観光客も、土産品に朴葉巻きを求める人が多く、五〜六月のシーズンには毎日四〇〇ケース以上も売れ、注文に応じきれないという。

木曽谷の郷土食を朴葉巻きが代表しているといえよう。

「木曽路は御幣餅ばかり」なりと悪口をいわれるほど、観光ブームとともに御幣餅は各地で売られている。

御幣餅は字のごとく、神事に用いる御幣の形をしており、いわゆる「ゾウリ御幣」といわれるものが正統派である。

一般の家庭では、ヒノキの薄板に長径一○センチ短径五センチ、厚さ一・五センチほどの御幣餅をウルチ米でつくり、クルミのタレをつけて、イロリ火や炭火で焼くのである。

秋に新米のとれた直後の御幣餅は特にうまく、「御幣五合」といわれるように、一人五合ほどの餅を食べてしまうという。

形も各家庭で異なり、ユニークな形をした餅が出されるのである。

戦後アメリカ占領軍が禁止するまで、木曽では霞網によって、アトリやツダミが大量に捕獲された。

これらの小鳥は焼鳥にされて、秋の御馳走になっていた。

またその内臓の塩カラは「ウルカ」といって、大変珍重がられていた。

五〇羽で小さな丼一杯ぐらいしか作られないが、その醍醐味が忘れられず、ひそかに密猟する人が跡を絶たないということだ。

|

馬棚のある開田村西野

9 信州のチベット開田 top

ひなびた木曽路の中でも、自然的・人文的にもっとも古き良きものを残しているのは、開田村であろう。 木曽御岳の東麓にあるこの村に行くには、木曽福島町から二〇〜三〇キロの道のりがあり、そのうえ標高一三三五メートルの地蔵峠を越えていかねばならなかった。 この道も末川まで車がはいるようになったのは、戦後のことであり、奥地の西野へは昭和二十九年になってから車道が開通する有様であった。

一方三岳村から西野川沿いに入る車道は、路面が悪いので、冬季には交通が杜絶してしまう。 このような地形的隔絶性が、開田村に古い生活様式を残存させたのである。

開田村に行くと、まず目につくことは、標高一三〇〇〜一四〇〇メートルの山地まで、至るところに草山がひらけていることであろう。 ここには毎年春野火がつけられ、カリヤスやススキなどが育てられている。 秋になれば野草は刈られて干草にされ、越冬用の飼料に用いられる。

|

木曾馬を洗う農民(開田村西野)

|

|

御岳と開田村

地蔵峠からみた乗鞍岳

|

開田村は今から一〇年ぐらい前まで、木曽馬の産地であった。

大きな農家では三〜四頭の種牝馬を飼い、仔取りをして、二才馬まで育て、福島の馬市で販売した。

奥深いこの山村では、仔馬が最大の現金収入であった。

農業の機械化、モータリゼーション、化学肥料の出廻わりは、木曽馬の需要を減退させ、現在では馬の姿を見つけることも容易でなくなった。

しかし今でも経済的には全く引合わない馬を飼っている村びとが何人かいる。

彼らは、小柄な木曽馬をペットとして飼っているのである。

開田村に行くと、民家や畑のまわりに馬柵(ませ)を設けたところがある。

今から二〇年ほど前までこの村の部落にはすべて馬柵で囲まれていた。

春先と収穫の後に、馬を部落の周辺で放牧するために設けられたもので、ここでは人間の方が柵の中で生活していたのである。

現在馬に代って和牛が飼われるようになったが、家族の一員として、一つ屋根の下で台所に接して飼われているのは、開田村ならではの情景であろう。

テレビが普及する前、開田村の学校に赴任した先生は、三〜六ヵ月経たないと、子供たちと会話ができなかったほど、独自の文化圏をもっていた。

また開田村は“横手”、“大根種”、“君がた”などの民謡と踊りの宝庫だった。

めでたきものは 大根種花さきて 実がなり 俵かさなる (大根種)

開田の民家には、縁起のよい大根蕪をデザインした欄間のある家があるが、民謡が生活の隅々までも生きているのである。

また今でも幹と枝のついた自然木を用いた鋤が使われ、自然の股木の柄がついた篶竹(すずたけ)細工のスイノや麻布が製造されているなど、自家製の民芸品がよく用いられている。

標高一〇〇〇〜一〇〇メートルの高冷地にある開田村の自然はきびしい。

それにもかかわらず、ここには古くから人が住みついていた。

文和年間(一三五二〜五)奥州岩城郡より領主清原氏の没落に伴い、来住した中村氏がこの村を開いた。

中村氏は明治に至るまで末川村の代々名主を世襲し、村政を支配した。

寛延元年(一七四八)中村彦三郎が代官所に願出て、一戸当り一反、二二町歩の開田に成功した。

この仔細を記した記念碑が末川の古屋敷(こやしき)部落に「稗田碑」として残っている。

開田村には把之沢(たぼのさわ)と西野の部落にも「稗出碑」が建てられている。

当時水田には水稲を栽培することができず、稗(ひえ)をつくっていたのであるが、その後稲も作られるようになった。

稗田碑は水田が山の民にとっていかに重要なものであったかと示している。

この水田の存在が、開田村のような寒村が成立できる基盤になったのである。

このような山中の村であるにもかかわらず、末川・髭(ひげ)沢川・把之沢川・西野川などが村内を流れ、平坦な氾濫原や段丘をつくっている。

このような平坦地が相当面積あり、水田化されたことが、ソバ、アワの雑穀やじゃが芋などとともに、開田の村民の生活を支えてきたのである。

top

****************************************

|