|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@���̈��@���̓��@���̎O�@���̎l

�ʐ^�Ō���ؑ]���i���̎l�j

|

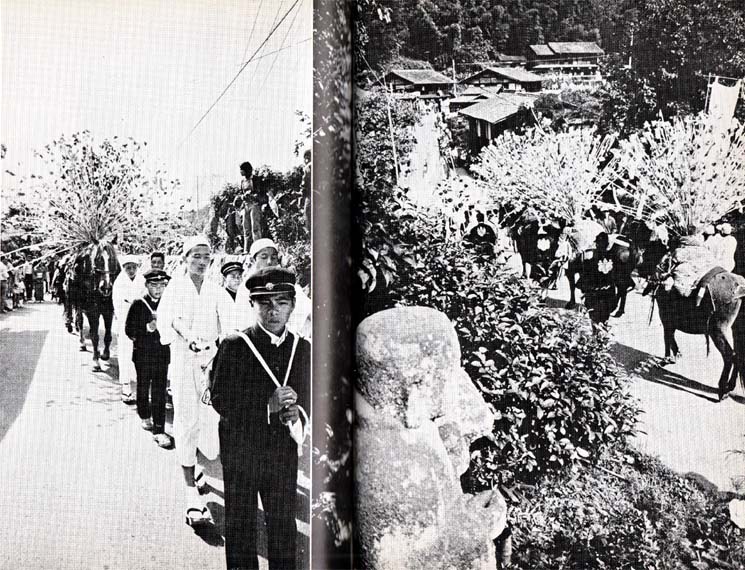

�c���̉Ԕn�܂�@�ʐ^�^���q�c�^

|

28 �c���i�������j�̑�Ɨ��ؑ]

top

�@��ʂ��Ėؑ]��ɐڂ���c���́A��ؑ]���̒��ł��g�����Ƃ���B

�@���̖��߂����葽���Ȃ�A�c�o�L�E�Џ@�|�E�r���E���Y���悭������B

�@�A���̏�ł́g�Ɨt���ёсh�ɑ����Ă���B�܌���\���������T�ԂقǍs�Ȃ��钃�E�݂́A��ؑ]�Ȃ�ł͂̕��i�ł���B

�@�c���̓��Y�ł������a�P�͂��ܐ������Ă���ː��͈ꌬ�݂̂ɂȂ������A�肷���a���̐��Y�͏\��˂قǂ���A���Z���Ƃ��Ďs��ɏo�ׂ���Ă���̂��A�����̑��Ȃ�ł̘͂b��̈�B

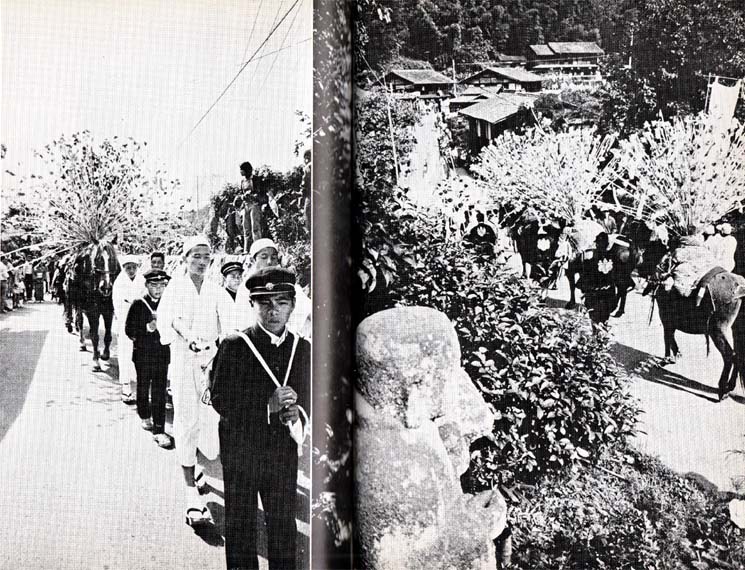

�@�c���Ŗ��N�\���O���ɍs�Ȃ���g�Ԕn�Ղ�h�͗̓��t���ȍՂ�Ƃ��ėL�����B

�@�̂͌܋{�_�Ђ̍Ղ�ɂ́A�e��������Ԕn���o���B

�@���̂ق��A�a�C�̕����ȂǂŊ��i����j���������A��萬�A�������ɔn���o���l�������̂ŁA�Ԕn�̏o�ꐔ�����N����Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�ؑ]�n�̎��炪�����āA���݂ł͂킸���O���݂̂ōs�Ȃ��Ă���B

�@�n�ɂ͒|���ׂ�����A���̒|�Ɏ��������A�Ԃ��Q���������̂��S�{�قǂ����B

�@�Ԕn�͓J�⑾�Z�̂��͂₵�ƂƂ��ɑ������˂��Ă��{�Ɏ���A�L����O��قlj���B

�@�ϏO�͂͂ˉ���n�̔w���狣���ĉԂ��Ƃ�B

�@���́u�Ԏ��v���Ղ̃n�C���C�g�ŁA�����Ƃ����Ԃ͓c���̌l�Ȃɂ����ƁA�������ɂȂ�ƐM�����Ă���B

�@���̉Ԕn�Ղ�͓�ؑ]������Z�ɂ����čs�Ȃ��閯���s���ŁA�����ɂ����Z�������̑��݂��m�F�����̂ł���B

�@�c���̖k���ɂ���c���̑�́A���a��N�u���{�S�i�v�ɑI��A���ݒ��쌧�������Ɏw�肳��Ă���B

�@�ؐ�̌k���ɉ����ĎR�����̂ڂ�ƁA������E���S��E������E�V�͑�E�s����E�ߗ�����͂��߁A�ꂪ�A�����Ă���B

�@�W����O�Z�Z���[�g���̒n�_�ɂ�����V�͑�͍�����Z���[�g���A����O���[�g���ɂ�����сA�q�m�L��T�N���̎��Ԃɂ����܂��ė����邳�܂͎��ɗY��ł���B

�@�V�E���āE�g�t�̂���A���K���n�C�J�[�������A�܂��ӂ��Ƃ̑��r�ɂ���L�����v��́A��l�łɂ��키�̂ł���B

�@�́A�c���̑�͉J��̑�Ƃ��āA�n���̔_�����F��̂��ߓo��ق��A���R���ւ����Ă����B

�@����͋��ۋ�N�i�ꎵ��l�j�����˂����ʂɔ���o�����Ƃ���A��J�����������߁A�R�̐_��̂����������āA��֓o��Ȃ��Ȃ����Ɠ`�����Ă���B

�@�Ăѓc���̑�ւ͖�����������o����悤�ɂȂ����B

�@�c���̐����ɂ���������z����ƁA�����͊��A���Z���ł���B

�@�≺���Ŗؑ]��ɒ������여��̂����A�b�ߌS���E�t�m�i�����j�E���q���i�������j�̎O�������́A�Â����痠�ؑ]�ƌĂ��n���ł���B

�@�]�ˎ���ߗׂ̑��X���c�ؔ˂̎x�z���ɂ��������A���ؑ]�n���͖L���ȐX�т��������̂ɁA�ؑ]�Ɠ����悤�ɔ����˂̎x�z����Ƃ���ł������B

�@�t�m�ɂ͕t�m��������A���ꑺ�̑�z�ɒʂ��锒����������B

�@�ؑ]��E�݂͊��≺���ɂȂ��Ă��A���݂͓�ؑ]��[�̎R�����ł���B

�@�����͎R�����𑖂邪�A�i�ς��݂�ƖЏ@�|�E�W�|�E�^�|�Ȃǒ|�т��ڗ��B

�@�����ł͎O�����{�����甪�����{�܂Ŋe��̒|�̎q�����n����āA�����Ƃ��Ċe�n�֑����Ă����B

�@�c�o�L�Ȃǂ������A�܂�œ��C�n���̌i�ς��B���c�����ׂē�э�ŁA�r���[���n�E�X�ɂ���̑����͔|������ɍs�Ȃ��Ă���B

�@�ؑ]�J�͂悭�u�V���Â��Ƃ��낾�v�Ƃ����A������グ��ƁA�[�����J�͋t�O�p�`�ɑ�������Ă���B

�@�Ƃ��낪�A�R�����܂ł���ƁA�ؑ]��̑Ί݂͍L�X�ƊJ���A���͋C�܂ł����ƂȂ�����I�ɂȂ��Ă���B

�@�Ȃ����R�������܂ŗ���ƁA�ؑ]��̗���̒��Ɋ�̏�����������B

�@��������P��Ƃ����A���̂�����𗳋{�ƌĂ�ł���B

�@�߂��ɂ͉Y���Ƃ����Ƃ�����A�����ɂ��Q�o�̏����l�̉Y�����Y�̓`�����`�����Ă���B

�@���P�₩��O�L���قǓ쉺����ƁA������㍆���͒��Ð�s�ɓ���B

�@��������ؑ]�H�͔��Z�H�ƂȂ邪�A�b�ߎR��n�ĂȂǂ��猹���闎����̐����������ؑ]��́A��i�Ɨ��ʂ𑝂��A�������Ă����̂ł���B

|

�n�ďh�̏t

�n�ďh�{�w�ՂɌ��Ă�ꂽ�����L�O��

|

29�@�g���{�̃��C�}�[���n�āh top

�@�n�ē����z����Ƃ܂��Ȃ��F��_�Ђ����邪�A���̂����肩�王�E���}�ɊJ�炯�A���Z�̎R�X�╽�삪�L���J���Ă���B

�@�����͖����ؑ]�ł͂��邪�A����܂ł̖ؑ]�J�ł͌����ʖ��邢�����ł���B

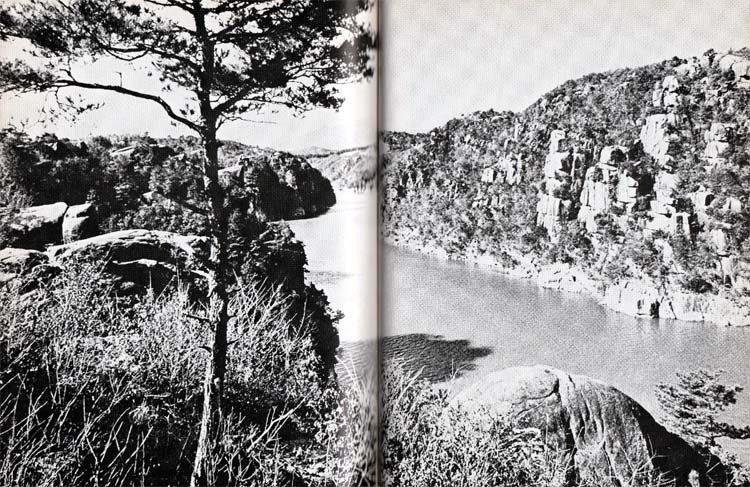

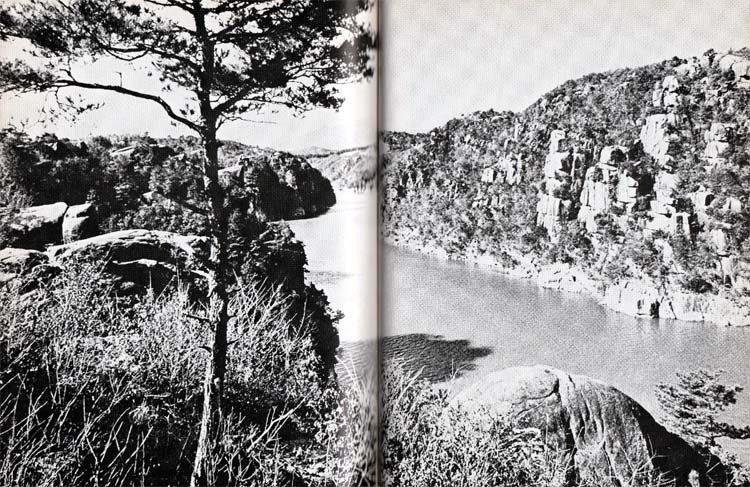

�@������ɂ͗Ő��̂Ȃ��炩�ȕx�m����A���̓�ɂ͐_�⓻����Ɍ��I�ȎR�e���������b�ߎR�i����Z���[�g���j�����т��A���̎�O�ɂ͗�����̐[���k�J�����܂�Ă���B

�@�����炷���������Ƃ���̓������́A�ό��u�[���̌���ɔw�������āA�Ђ�����Ƃ����������܂��������Ă���B

�@���̕����͍]�ˎ��㒆���i���イ���イ�j�҂������Ă����l�X�����������B

�@�����Ƃ����̂͒��n�Ɠ������A�h�ꂲ�ƂɌp���Ă��邱�ƂȂ��A�����i���ǂ��j�����������̂ŁA�ނ�͖k�͏��{��P�������A��͔��Z�̍��n���疼�É��Ɏ���܂ł̒������̂���������Ă����B

�@�����́w�閾���O�x�ɋ����O���A���Ð�̖≮����ɃX�g���C�L�����ď�����[�߂�

���Ƃ��L�邳��Ă��邪�A����ɂ��̓���������͂��̍r�X���������̃G�l���M�[�����o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B |

�n�ďh�̒�

|

�@�]�ˎ��㓻�����̖����́A�I�����i���肱��߂��j�ł������B

�@����͖ؑ]���瓌�Z�ɂ����Ă悭�o����鋽�y�H�̈�B

�@���ł��n�Ă⒆�Ð�s�ł́A�ό��q�ɋ�����A�D�]���Ă���B

�@�@�ؑ]�l�悠���c�̈���@��������

�@�@�@�Ƃ�ĕ������I�i����j�̋����i���킢���j�@�@�@���ː�

�@�����������L���قlj������Ƃ���ɔn�ďh������B

�@�x�d�Ȃ�ЂŁA�ƕ��ɂ͌Â��h��̖ʉe�͂قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��B

�@����ɂ�������炸�A���N�\�����l�̊ό��q���K���̂́A���蓡������̋��̌̂ł���B

�@�@����킪���̃��C�}�[��

�@�@��l�̎c�����M�̂���

�@�@�܂����̂��Ƒ��̂���

�@�@�c�����H�i�݂��j��X

�@�����L�O�ق������������a��\��N�ꌎ�A�n�Ă�K�ꂽ�����t�v�́w�������i�Ƃ����傤�j�x�Ƃ����Z�͂���Ȃ錣�����j���̂����ɓǂ݂������B

�@�������Q�[�e��V���[�Ɣ䌨���A�n�Ă���{�̃��C�}�[���Ƃ��Ă��������̂ł���B

�@�t�v���M�̂��̎��̎���́A���Ă̋��y�ى��J�ɏ�������Ă��邪�A�t�v�̊��������ӂ�Ă���B

�@���a�O�\�O�N�n�ē��ȓ�̐_�⑺�ł́A���Ð�s�ւ̉z���������߂���A�������������N�����B

�@�z�������h�����|�I�ɋ��������ɂ�������炸�A���E�n�āE�r���̎O�����݂̂́A���쌧�Ɏc�����B

�@�����̐��������S�����Ð�s�ɑ�����_����݂�A���ɓ���̂����R�ł��邪�A

�@�g���ɂȂ���@�ӂ邳�Ɓ@�S�ɂȂ���ӂ邳�Ɓ@���t�ɂȂ���ӂ邳�Ɓh

�@�ƌ̋������������������̐��n�����A�����ɏ��n�������Ȃ��M�B�l�̈Ӓn���A�n�Ă쌧���Ɏc�����̂ł���B

�@�����̐��Ɣn�ďh�{�w�ՂɌ��Ă�ꂽ�����L�O���ƁA�w�閾���O�x�́u�������v�̃��f���ƂȂ����i�����Ƃ́A�n�Ċό��̃n�C���C�g�B

�@���̉i�������猩���h��z���̌b�ߎR�̎p�͎�ɔ������B

�@���̂ӂ��Ƃɂ��閶��������_�⓻���z���āA�ɓ߂ɓ��������́A�Ñ�Ɋ����Ƃ��ėp����ꂽ���R���i�Ƃ�����ǂ��j�ł���A���{���������̓������ǂ����Ɠ`�����Ă���B

�@�܂��a���Z�N�i����O�j�ɊJ�ʂ�����h�H�i���ǂ��j�͌b�ߎR�[�œ��R�����番���̂ł��낤�B

�@�n�ĕ����̓���ɂ͉����i���肳���j�삪����Ă��邪�A�����Ɏ���}�X�̔��ɂ́A�t�ɂ͔ꃂ���̉Ԃ��炫�A�ӏH�ɂ͔������̉Ԃ��炢�āA�n�Ă̎l�G�̒��ł����Ƃ��������G�߂ƂȂ�B

�@�܂��}��ɂ���n�ďh�̓������ɂ͂��ꂢ�ȗp���H������A���Ԃ����������āA����̂��镗�i�������Ă���B

�@�����E�݂₰�i�X�E���h�̂���h�꒬�́A�ό��q�ō]�ˎ���ɂ܂���ɂ��킢�������Ă���B

�����M�́u�����k�@�ؑ]�H�v�i�V�����j |

�V�����̒� |

�@�n�Ă�萼������R�������ǂ�ƁA�����͐̂Ȃ���ɐl�ʂ�����Ȃ��A�i�D�ȗV�����ƂȂ��Ă���B

�@�r�����o�ē�L���قǍs�����Ƃ��낪�V�����ŁA�������M�B�E���Z�̍����ƂȂ��Ă���B

�@�����ɂ͓����̏������u�����k�@�ؑ]�H�v�̔�ƁA�u��������e�͖ؑ]��ꔁv�Ƃ����m�Ԃ̋�肪���Ă��Ă���B

�@�������z����Ώ\���i���������j���ł���B

�@���̂�����́u�L����͌b�ߎR�̘[�̕��ɂЂ炯�āA���Z�̕����]�ނ��Ƃ̏o����悤�Ȉʒu�ɂ�����B

�@���ƂȂ����̋�C���ʂ��ė���悤�ȂƂ��낾�v�Ɠ������������悤�ɁA�����̏h�꒬��ؑ]��̗�����͂��ߔ��Z�̕�����L�����n�����Ƃ��ł���̂ł���B

30�@���Z�H�̌��ցE���Ð� top

�@�\�ȓ��ō�����㍆���֏o��ԓ��Ƌ����R���Ƃ������B�@���������ǂ�ƁA�ъԂɊ����j�ՂɎw�肵���Ώ���B

�@�M�B���ɂ������Ώ�͉z�������̕����̂����A���H�����C���āA�Ղ��Ƃǂ߂Ă��Ȃ��̂ŁA�����R���̐Ώ�͂����݂̂ł���B

�@�т��o���Ƃ��낪�R�������ŁA�����͂��ʂ��p�ŗL���ȎR����t������B���̖�t�̍������Ɨ�����ɏo��B

�@����n�萼�s����܂��Ȃ������h�ɓ���B�h��̒����Ɋ��Ԃ��̔��ǂɈ͂܂ꂽ�Ƃ�����B |

�n�Ă��璆�Ð�ւ̓�

|

�@���ꂪ�{�w�̈���ƂŁA�h�ꎞ��̊Ԏ�肪���̂܂ܕۑ�����Ă���B

�@�����h�̕W���͎O�O�Z���[�g���A�����ɋ߂��ؑ]��̐��ʂ͎O�Z�Z���[�g���ɂ����Ȃ��B

�@���̂�����͎O��������T�N�����Ԃ��J���قNjG�߂������B

�@��������t�͏��X�ɖؑ]�J��k�サ�A����������̉Ԃ��J���͈̂ꃕ�������Ƃł���B

�@�q�K�́w�����͂��̋L�x�̒��Ŗؑ]�Ɨ����ł́@�u���E��ʂɂ���̊�������v�ƋL�邵�Ă��邪�A�ؑ]�Ɣ��Z�H�ł͋G�߂̖K��ɂ��傫�������݂���B

�@�@�K�̎��̖ؑ]�H�o�Â�Ε䔞���ȁ@�@�@�@�q�K

�@���Ð�͒��R���̏h�꒬�Ƃ��ĉh�������A�����O�\�ܔN�����{�����J�ʂ��Ă���h�꒬�̖ʉe�͎���ɏ����Ă������B�@���̒��͓��Z�̒n���s�s�Ƃ��Ĕ��W���A��ؑ]�܂ł������ɂ��Ă���B

�@�]�ˎ��㒆�Ð�̏��l�́A�����i�����������O����A�㏼�A��������ޗLj䂠����܂ł��w���j�܂ŏ����ɏo�����Ă������قǂł������B�@���̒��̓����ɂ���b�ߎR�́A���Z���̍���B�R���ɂ͉��쎮���Ђ̌b�ߐ_�Ђ̖{�Ђ����邪�A���̑O�{�͌b�ߎR�̐��[�̐���i������j�ɂ���B

�@�㌎��\����̗�Ղɍs�Ȃ���b�ߕ��y�́A���`�������Ɏw�肳��Ă���̂ŗL�����B

�@���Ð�́A�I����Ƃ�ȂnjI�َq�����܂����A�e���ڂ����݂₰�i�Ƃ��Ēm����B

�@���Ð�s�̒��S�X�𒆒Ð삪�тʂ��A�ؑ]��ɍ������邪�A�ؑ]��͐��ʂ𑝂��Đ������Ă����B

�@�����ؑ]�J�ł́A���H�E�S���Ȃǂ̌�ʘH�͂��ׂĖؑ]��ɉ����Ă���B

�@�Ƃ��낪���Z�H�ɓ���ƁA�����R���A�����{���A������㍆���ȂǏd�v�Ȍ�ʘH�͖ؑ]��̐���痣��ē���𑖂��Ă���B

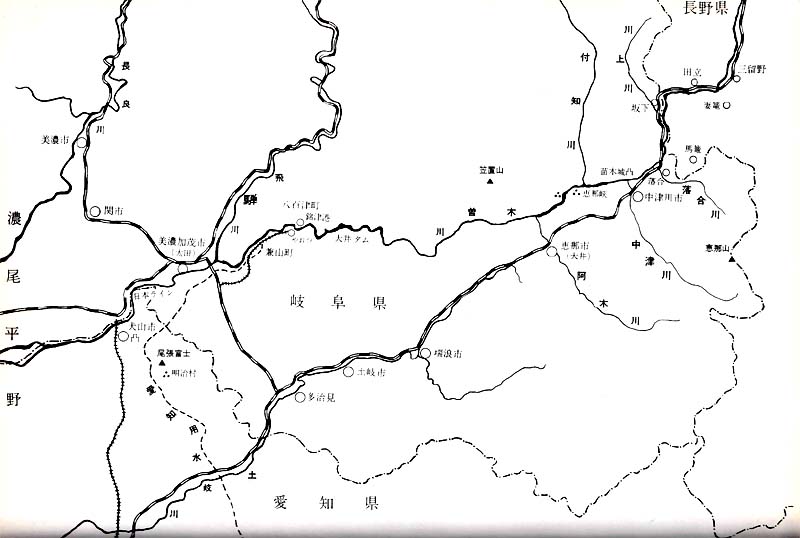

�@�����R���͑���i�b�ߎs�j�A����i�������āA���Q�s�j�A�v���i���Q�s�j�A����i�݂����A�䐓���j�A�����i�䐓���j�Ȃǂ̏h�꒬��ʂ�A���c�̓n���Ŗؑ]���n��A����ɐ��֒ʂ��Ă���B

�@�������R���̑啔���́A�u���C���R�����v�Ƃ��čŋߕ������ꂽ�B

�@����͗��j�I�������̕ی�Ƃ����ϓ_����A����߂ĈӋ`�̂��邱�Ƃ��B

�@�܂����S�ƍ����͑����o��ƁA�܂��Ȃ��y���ɉ����Ăقڐ�������֖��É��Ɍ����Ă���B

�@�M�B���疼�É��ɗ��s���A���������̂������ʂ�ƁA���s���đ����͖ؑ]��ł͂Ȃ����Ƃ������o�ɂ�������̂ł���B

�@�܂����������ԓ��H���������A���̃��[�g�����ǂ낤�Ƃ��Ă���A�ؑ]�삼����ʉ߂��Ȃ��B

�@�킸���ɑ�䂩�獑���ꎵ���Ɠ�Z�������ؑ]��ɂ����A���S�Ò��ɒB���Ă���݂̂ł���B

|

�c�؏�����璆�Ð�s�X��]�ށB�w��ɂ͌b�ߎR�i�E��̎R�j�ƕx�m����E�_�⓻��������

|

�ؑ]��ɗՂv�Q�n�ɕc�؏邪�z���ꂽ

�@�Ȃ����R���������h���璆�Ð�ɓ����O�ʼnE�ɕ��铹������B

�@�ʑ����Ŗؑ]���n��ƁA�����œ��͖ؑ]��̐�ǂɗՂ�ʼnI�A�c�ؒ��i�����Ð�s�j�ɓ���B

�@�����c�ؒ��Ɩؑ]��Ƃ̊Ԃɏ�R�i�W���l�O�[�g���j������B |

�M�Z�Ɣ��Z�̍����̂ނ� |

�@�����ɂ͉��R���ꖜ�ܓ��̋��邪����A�u�ԕǏ�v�ƌĂ�Ă����B

�@�ؑ]��E�݂̐�ǂ̂����ɐ݂���ꂽ��́A�]�ˎ���b�k�E�����Βn���̒��߂Ƃ��Ĉ̗e���ւ����B

�@���̏�̕ǂ͖ؑ]��ɏZ��ł��������A���ǂ������A��̂����ɓD�y��h�����̂ŁA��ނ������ԕǂɂ����Ƃ����`��������B

�@�����ېV��A��f�͎��ꂽ���A��ǂ��勏�فE�m�����~�Ղ��悭�ۑ�����Ă���B

�@��Ղ���̖ؑ]����͂��߂Ƃ���W�]�͂��炵���B

�@���Ð���N�_�Ƃ��ĕc�E�t�m�i�����j�E���q���i�������j���o�ĕ��䓻���z���Ĕ�ˍ����C�Ɏ��铹�́A��k�X���ƌĂ�āA�Â����j�����B

�@�܂��͕t�m��ɉ����āA���Ð�Ɖ��t�m�̊Ԃɖk�b�ߓS���������Ă���B

�@���̉����̗��ؑ]�́A�l��E�����Ƃ��ɖؑ]���˂̉e�����āA����߂đf�p�ł���A�ЂȂт��R���̐������c�܂�Ă���B

�@�ŋ߂����ɂ����h�ȂNJό��n���̓������o�Ă����B

�ۂނ��c�؏��

|

�����Ă̖�����K���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ�

|

|

�b�ߋ��A�_���̌��݂Ŗؑ]��̗���͕ς���

|

31 �b�ߋ��̌i�� top

�@���Ð�s����b�ߎs�Ɏ���ؑ]��Ɍb�ߋ�������B

�@�b�ߋ��̖��́w���{���i�_�x�̒��ҁA�u��d�Ђ��������̂��B

�@�ԛ���̐Z�I���ꂽ���L���ɂ킽�鋬�J�́A���Ɛ[�����A�Ȃ�Â�����i���n�ɂȂ��Ă����B

�@�吳�\�O�N�哯�d�͂��킪���ł͍ŏ��̃_�������d���������������B

�@�����Z�Z���[�g���̑��_���́A�ؑ]��̌����������~�߁A�͑�����ς������B

�@�u�j�ɒB�Ȃ炠�̖ؑ]��̗��ꗈ�鐅�~�߂Č���v�ƁA�ؑ]�߂̈�߂ɂ������Ă���b�ߋ��̎��R�͈�ς��A�m���E�[�G�[�̃t�B�����h���v�킹�镗����悷��悤�ɂȂ�A�b�ߌƌĂ��悤�ɂȂ����B

�@���̑���A�E�s�Ȗ؍ނ̊Ǘ����͑S�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B

�@�b�ߋ��ɂ͌R�͊�E������E���ϊ�E�i�̎���Ȃǂ̊�₪�A�e���ɗ�������ł���B

�@�Ȃ��ł��g��ƎP��͗L���ŁA�Ƃ��ɓV�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���B

�@�g��͍������[�g���A���ꔪ���[�g���ɂ���ԐԂ���ł���B

�@���R���������������l�́A��������g��߂āA���h�߂��܂ŗ������Ƃ��������v���̂������Ƃ����B

�@�܂��P��͍����܁E�܃��[�g���ł��邪�A�����̎��͈�Z�E�[�g���A���S���̎��͓�E�O���[�g���A�����̎��͌܁E�ꃁ�[�g���ƂȂ��Ă���A�̂̐l�͎P�̌`�����Ă���̂Ŗ��Â����Ƃ����B

�@�b�ߋ��̊�R�́A�T�N���E���}�c�c�W�E�V�E�g�t�Ǝl�G�̕ω��ƂƂ��ɁA�ʂǂ肪�ς�A���K��Ă��ό��q�̖ڂ�O�������邱�Ƃ��Ȃ��̂ł���B

�@���̌b�ߋ��̔��������ӏ܂���ɂ́A�ǂ����Ă��V���D�ɏ���āA���L���ɂ킽��b�ߌ����V���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���邢�̓{�[�g��[�^�[�{�[�g�ɏ���āA�ό����邱�Ƃ��ł���B

�@�܂����[�v�E�F�C�ɏ��A����b�߉f���ɒ��߂�̂��X�����̂��邱�Ƃ��B

�@�ؑ]��͌b�ߎs�̖k���𓌂��琼�֑���B

�@���̖ؑ]������ē삩��k�֗���Ă���̂����ؐ�ł���B

�@���̐�ɉ����Čb�ߎs�̒��S�X���̒����Ђ炯�Ă���B

�@���R����l�\���Ԗڂ̏h�꒬�ł��������ɂ́A�{�w�A�e�{�w�ȂǏh�w����̌Â��ƕ����悭�c���Ă���B

�@�����i�₷���j�́w�J�D����x�̒��ŁA

�@�u�h�꒬�Ƃ����͓̂���ȕ��͋C��������̂ŁA���͕K������������D�݂܂��A�b�ߎs�͂����ł���B

�@�h�꒬�Ƃ������鉺���Ƃ������C�i������܂��v�Ə����Ă���قǂł���B

�@���ؐ��n���䋴�́A�w�ؑ]�H�����}��x�ɂ��}�����ŋL�邳��Ă��邪�A�u���Ԃɋ��Y�Ȃ��A�R��}���Ȃ�v�ƕ\������Ă���B

�@�̏h��̐��[�ɂ��������́A���ݎs�X�̔��W�ɂ���āA���̒��S���ɂȂ����B

�@�]���Đl�ʂ�͑������A�u�s��̋��Ƃ����������Ȋ����͂Ȃ��v�̂ł���B

�@��䋴�̏ォ��͍��̏㍂����b�ߎR�E�}�u�R�Ȃǖ]�ނ��Ƃ��ł��A�n���s�s�炵���������i�ς������Ă���B

|

���S�Â̓n����

32 ���S�Ò��̑h���� top

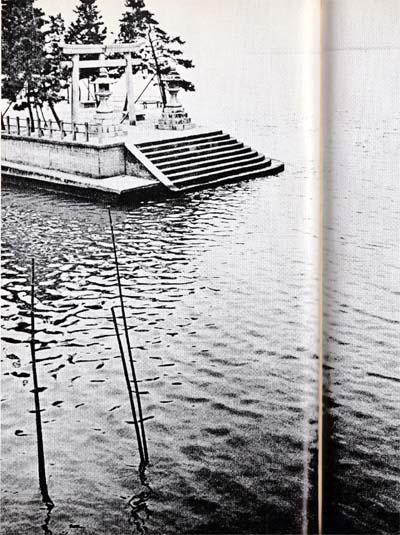

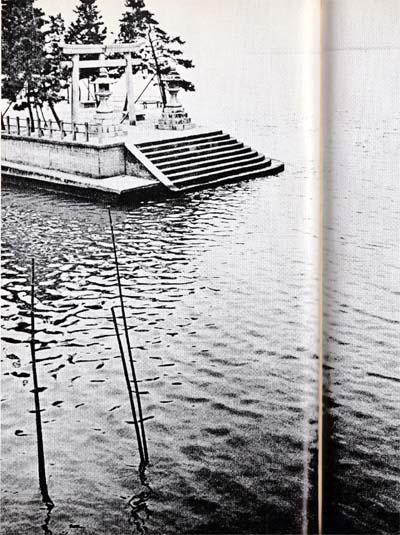

�@�ؑ]��͔��S���i�₨�j���ɓ���Ƃ���ŊێR�_���ɉ����~�߂��Ă���B

�@���a��\��N�Ɋ�������������Z�Z���[�g���A������Z�܃��[�g���̃_���͍ő�o�͈�ܐ�L�����b�g�̔��d�͂ݏo���Ă���B |

���S�Â̓n��

�ؑ]�ނ͂����Ŕ��ɑg�܂�A�͌��܂ŗ�������Ă�����

|

�@���̃_���̏㗬�ɂ͈�Z�L���ɂ�����Ԑl�����ł��A�ێR�h���ƌĂ�Ă���B

�@�b�ߌƓ��l�V���D�̕��Ԋό��n�ƂȂ��Ă���̂́A�����̓��A��s�����ɓ����Ă��邹�����A�펞�ό��q�������B

�@�ێR�_�����牺���A���S�L�����̏I�_���S�Éw�t�߂܂ł̖ؑ]��̋��J���A�h�����ƌĂ�ł���B

�@�f�R��ǂ̒J�ǂƍ��ɂ̐[�����܃L���قǑ����A���Ɂg�����C���h�Ƃ������Ă���B

�@�����ɂ��V���D������A�T�c�L�̖����ɂȂ��Ă���B

�@�h�����̖��[�Ɂu�ѐD�i�ɂ�������j�̖ԏ��i�Ȃj�v���������B

�@�����ł͖ؑ]��Ɂu�����i�Ƃ߂ȁj�v��A���i�����j���������؍ނ��Ƃ߂��B

�@�����Ŗ؍ނ͔��ɑg�܂�A�ؑ]��𗬑����āA�͌��̌K����������������i�����É��s�M�c��j�ɉ^��Ă������B

�@�����Ŏg�p�����؍j�Ə̂��铡���i�ӂ��Â�j���̒��a�O�Z�Z���`������Ԃ́A�����l�Z�Z���[�g���A�d����܃g���������Ƃ����B

�@�����ɂ͔����˂̖�l���풓���āA�؍ނ��Ǘ����Ă������A���ł̓��N�̑����{�c���Ă���݂̂ł���B

�@�ѐD�̍j��́A��ː�̉������i�����������j�ԏ�ƂƂ��ɁA�^�ގj���ςɗL���ł���B

�@���R���ɓ������ؑ]��́A�����ň��m�p����������A��������m�������̐�[�܂ŁA�����p���H�������Ă���B

�@�p���̎�������牺���̖ؑ]��̌k�J���u�ؑ]����i�Ƃ�j�����v�ƌĂ�ł��邪�A�Ð��w�̒f�R����̗��݂ɂЂ炯�A�Y��Ȍk�J�������߂���̂ł���B |

���R���Ŗؑ]�삩�爤�m�p����������Ă���

|

|

���c�h�̋��e�{�w

�d�v�������Ɏw�肳��Ă���d���ȍ\���͍]�ˎ��セ�̂܂�

���e�{�w�̒ʗp��

|

�ؑ]��̑��c�̓n��

���R���̓�̈�ɂȂ��Ă���

|

33�@���{���C���ƌ��R�� top

�@���Z���Ύs�̐썇�Ŗؑ]��{���Ɣ���i�Ђ��j�삪��������B

�@���̍����_�̓�L���قlj����ɂ��鍡�n�i���܂킽��j�����c�̓n���̊ԂŁA�����R���͖ؑ]���n���Ă���B

�@�X�����ꃕ���œn���n�_��I�Ƃ����_�ł́A�n�`���\���l��������̂��Ƃł��낤�B

�@�������u�ؑ]�̞��i�����͂��j�@���c�̓n���@���������Ȃ��悩��v�Ƃ������Ă����悤�ɁA�̂���}���ł������ؑ]���n�邱�Ƃ͗e�ՂłȂ��A���R���̎O���ɐ������Ă���B

�@���v�̗��i�����N�j�̎��A���s�������q�����}���Đ�����吆�̓n�������̕t�߂ł������Ƃ����B

�@�E�݂ɂ��鑾�c���́A���ݔ��Z���Ύs�̈�̒��ɂȂ��Ă��邪�A�]�ˎ���ɂ͏M�n��������A���l�����łɂ�������B

�@�{�w�̕ꉮ���Ȃ���݂̂����c���Ă��Ȃ����A�e�{�w�͊i�q����̓�K���ĂŁA�L���y�Ԃ����Ă���A�������̍��~���݂����Ă���B

�@���̉��~�\���͒��R���̏h�w�̒��ł����w�̂��̂ŁA���̂قǏd�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B

�@�Ȃ������̖I���`�́A���c���l�L���قǖk�ɂ���I�������̌��Y�n�B�]�ˎ��ォ��u���Z�邵�v�Ƃ��ėL���ł������B

�@���c�A���n���猢�R�܂ł̈��L���قǂ̖ؑ]��́g���{���C���h�ƌĂ�A�M����ł͂킪���ł����Ƃ��m���Ă���Ƃ���B

�@���Â��e�͎u��d���i���������j�ł��邪�A�E�݂̒��ɂ���S�ɂ́A�����h���n�w����ƃu���W���n�w����̐����ɂ͂߂��d�Ђ̋L�O�肪���Ă��Ă���B

�@���ׂ̗ɂ͑����x�A�}���x�Ȃǖk�A���v�X�o�R�ɂ��ǂ����̏Z�E�d���i���イ�j��l�̕悪����B

�@���c���邢�͑Ί݂̍��n�����D���A���R���܂ł̖ؑ]��̏M����́A���{�O�}���̈���������āA���s����܂�Ȃ��B

�@�K�c���K�c�\�ƏM��������������̂����܂����́A���[�����C�ŗL���ȃ��C�����J�ł͑S�������Ȃ����̂ł���B

�@���g���A�O��g���������D���s���������C������A�킪���̖ؑ]��Ɣ�r�����d�Ђ̔��z�́A�ǂ�����o�����̂����Ԃ��炴������Ȃ��B

�@�ڑO�ɔ��܂��ǂ�D���Ȃ���A�V�u�L�ɔG�ꉺ��X�����́A�h�C�c�̃��C���쉺��ł͓��ꖡ�키���Ƃ��ł��Ȃ����̂��B

�@�r���ɂ͋T��E��K��E���C����E�G�X�q��E�疇��Ȃǂ̊�₪���сA�܂��������A�哓�̐��E�����̐��Ȃǂ̋}���������Ă����B

�@���݂Ɍ����鏟�R��Ղ̊≮�ω��́A�]�ˎ��ォ��M���̈��S����镧�ł������B

�@�ꎞ�Ԕ��ɂ킽����{���C���̗����I���āA���R���ŏM�������ƁA�ؑ]��̒n�ɂ���̂��A���R���ܓ�Ԗڂ̏h�꒬�L���i���ʂ܁j�ł���B

�@���݂����͉���h��������ׂĂ���B

�@���̑Ί݂ɂ͔��������R�邪����������ɕ���Ō�����B

�@���R�s�͔������i���É��ˁj�̉ƘV�����i�Ȃ邹�j���l���i�͂�Ƃ̂��傤�j���������O�����̏鉺�����B

�@�����͔��Z���ł͂Ȃ��A�������i���m���j�ł���B

�@���R��͎s�X�̖k���A�ؑ]��ɖʂ����̋u�ˏ�ɂ����Ă���B

�@�V���̍��i��Z���I���t�j�̒z��Ƃ����邪�A����Ɏw�肳��Ă���V��t�͌c���l�N�i��܋��j�ɔ��Z�����邩��ڂ������́B

�@���Ȕ����̓��R����f�́A����������łȂ��A�����܂������z�����ւ��Ă���B

�@�S���Ɍ�������V��t�̂����ł́A���{��ƂƂ��ɍŌÂ̗��j�������Ă���B

�@�O�����猩��ƎO�w�A�����ܑ͌w�ŁA��w���̎��͂ɂ͗����������Ă���A�i�D�ȓW�]��ɂȂ��Ă���B

�@�[��x�m�E���R���E���R�s�X�E�Z������E�ؑ]��Ȃǂ̒��߂͂��炵���A�K���l�̖ڂ��y���܂��Ă����B

�@�ؑ]��̋}���͓��{���C�����Ō�ŁA���R����͌��܂ł͎��Ɋɂ₩�ȗ���ƂȂ��āA���R�ȔZ������������Ă����B

�@�܂����R�s�̓��암�A�����r�̔ȂɌ��݂��ꂽ�g�������h�͖�������̑�\�I�Ȋ������ɂ▯�Ƃ��ڒz����Ă���̂ŗL���ł���B

�@���{���C���̏M������I�����l�X�̑����́A�g�������h�֑�������ɉ����A�ǂ�����ł����������̍������̂Ԃ̂ł���B

|

���{���C���̏I�_�@���R�i���ʂ�܁j

���R���o���ؑ]��͍L���Z�����������

|

���Ƃ̐��y�̍����́A�x�̒��x�������Ă���i�C�Ò��j

34 �ؑ]��̗֒��i�킶�イ�j�n��

top

�@���R�ŔZ������ɏo���ؑ]��́A�����Ŕ��a���Z�L�����[�g���ɂ���ԑ���n�������Ă���B

�@���̐�Ŏ搅����Ă����Z���p���▼�É��s�̏㐅���́A�ؑ]��̉͏����ቺ���n�߂����߁A����ꂪ����ɂȂ��Ă����B |

|

�@�����Ő�㌢�R�s�����̋߂��ŁA����H�ŗp����������H�����s�Ȃ��A����܂ł̎O�̗p���H����������āA�w�N�^�[���̐��c�����邨���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���c�̓n���ȗ��A�������Ă���ؑ]�삪�A��������̖ؑ]��S�����z�����n�_�ŁA�傫�������ς��A�쉺���Ă����B

�@�Z������̐����ł́A�ؑ]��̂ق��A�����Z�����Ɍ����钷���i�Ȃ���j�A�K���i���сj�̗��삪�������Ȃ���A�Ƃ��ɔ엀�ȕ���������Ă���B

�@����̓����́A���É��̎s�X�n���̂��Ă���^�ϑ�n�⏬�q�i�u�ɂȂ��Ă���̂ɑ��A�����͗{�V�R���̎R�[�ɏ����n�Q������ق��A�ᕽ�ȉ��ϕ��삪�����Ă���B

�@����͔Z�����삪��������̒n�Չ^�������Ă��邽�߂ŁA�����𗬂��O��͐�͂��ׂĐ����ɏW�����ė���A�傫�ȎO�p�B�������Ă��邩��ł���B

�@���Z�̕���͊C�݂���l�Z�L�����[�g�������ꂽ��_�s�ŁA�C���܃��[�g���ɂ����Ȃ��B

�@�����ŎO���̌��z�͈ꖜ���̈�Ƃ����ɂ₩���ł���A���̂��ߍ^���̂�������͒���A�܂��͏��������V���ƂȂ��Ă���̂ŁA���₷�����R�����ɂȂ��Ă���B

�@���J���������ꍇ�A�O��͐�̍^���̓������Ԃ́A�Â�����u�l���A�����A��v�Ƃ����A�K���ł͍��J�㔪���Ԃōō����ʂɒB���A���ꂩ�甪���Ԃ��x��āA���ǐ�E�ؑ]�삪�ō����ʂƂȂ�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@���ݏ㗬�ɂ����钆���͐�̉��C�ƂƂ��ɁA�o�����Ԃ������Ȃ�A���a��\���N�̑吅�Q�̂����ɂ́A�Ԃ��̂��ꂪ�������Ƃ����B

�@�O��͐�̍������Ă������ܔN�i�ꎵ�܌܁j�̎����ȑO�ɂ́A�ؑ]�E���ǂ̍^�����K���ɗ��ꂱ�݁A��h�̌�������������̂ł���B

�@�c��������܂ł̖��܁Z�N�ԂɁA���Z�ł͈��Z��ȏ�̐��Q�Ɍ������Ă���B

�@�c���\��N�i��Z�����j�����˗̂��^�������邽�߁A���R����͌��܂ł̖ؑ]�썶�݂ɂ́u��͒�v�Ƃ������łȒ�h���z���ꂽ�B

�@�������E�݂̔��Z���ɂ́A������O���i��Z�Z���`���[�g���j�Ⴂ��h�����z�����Ƃ������ꂸ�A�܂����C�����낢��Ɛ��������B

�@����Ɉꎵ���I����ꔪ���I�ɂ����Ėؑ]��ȂǎO��̉͌��ɐV�c�J�����s�Ȃ��A�͌��͌܃L�����[�g�����O�i�����B

�@���̐V�c�J���ʼn͌��̐앝�����߂��Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ȏ������Ő��Z�̐��Q���{�����ꂽ�̂ł���A���Z�̐��Q�̑����́A�l�Ђł������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

�@�����Ől�X�͎��q�̂��߈ꕔ���Ȃ����͐������Łu�֒��v��g�D���A��h��z���Đ����Ɛ���������Ă����̂ł���B

�@�֒��͖ؑ]��ɂ����Ă͊}��������ȓ�A���ǐ�ł͊ȓ�A�K���ł͑�_�ȓ삩��A���ꂻ��̉͌��܂łɕ��z���Ă���̂ŁA���Z�̕���̂قƂ�ǂ��֒��n��ł���Ƃ����Ă悢�B

�@�ߐ��Ȍ�A�Ƃ��Ɉꎵ���I�Ȍ�ɂȂ�ƁA��h�̎��͂��܁Z�L�����[�g���ɂ�����ԑ�_�֒��A���{�A�����Ȃǂ̑�֒�������ꂽ�B

�@���̑�֒��̒�h�́u���v�i�����Â݁j�Ƃ����āA�����܁`�����[�g���ɂ��B���邪�A���̒��ɂ́u����v�ƌĂ�鏬��h������B

�@����͏��֒��̂Ȃ���ŁA���݂ł�����̏ꍇ���h�ɖ𗧂��Ă���B

�@�����O�\�N�������{����K�͂Ȏ����H���ɒ��肷��܂ŁA���Z�ɂ͔��Z�قǂ̗֒��ł���A�e�X����̉^�������̂��`�����Ă����̂ł���B

�@�֒��̒�h��ɂ͐��h����������A�����ɂ͐��h���ނ���łȂ��A�͕̂āE���z�E���J���E�����Ȃǂ����āA����ɔ������̂ł���B

�@�܂���h�ɌL���ꂷ�邱�Ƃ����E���q�Ȃǂ͌��ւ���A�����l�邱�Ƃ��s�ސT�Ƃ���Ă����B

�@����ɂ��ł����̂悤�ȕ��K���c���Ă���֒�������قǂ��B

�@����֒��͍^���h������łȂ��A�k�n�̟��p���A�֒����̔r���Ɋւ��ċ��ʂ̗��Q�������Ă���̂ŗ֒��̒c���͋����B�@�֒��̏W���͏����ł��C���̍����n�_�����߂āA�݂͊⋌�͓��̗��݂ɂł��Ă��鎩�R��h�̏�ɗ��ɕ��z���Ă���B

�@��h�����ꌈ�ׂ����ꍇ�ł��A�u�ꂽ�v�Ƃ������t�́A�l�X�����|�ɂ��Ƃ�����邽�߂ɋ�ɂȂ��Ă���B

|

�֒��n�тɌ����鐅���i���ʈ䒬�j

|

�@��������h���ꂽ���ɔ����āA�Ɖ��͕K�����y�̏�ɍ���A���̍����͎O���[�g���ȏ�ɂ���Ԃ��̂�����B

�@�܂������ł��o�ϓI�]�T���ł�A�l�X�͐Ί_��z���Ă��̏�Ɂu�����v�i�݂���j�����A�^���̂����ɂ͂����ɔ����B

�@�����̂Ȃ��Ƃ́A�ꉮ�Ɂu���[���v�Ƃ�������K��݂��āA�����̑�p�ɂ��Ă���B

�@�����̋��[���̓y�Ԃ̉������ɂ́A���Ԃ���t�����A�u�����M�v�Ƃ����^������p�̏M���ޏグ���Ă���B

�@�����M�͐�M��c�M�����t���L���A���S���������A�^��������ɓK����悤�ɍ���Ă���B

�@�����I�����_�̊w�҃V�[�{���g���A���肩��]�˂֍s���r���A�֒���ʂ�A�I�����_�̃|���_�[�Ɏ��Ă���ƋL���Ă��邪�A�m���ɗ֒��͐��Ƃ̓����ɂ���đ������ꂽ�y�n�Ƃ����_�āA�|���_�[�Ɏ��Ă���B

35 �֒��i�킶�イ�j�̓s�s�H��

top

�@�H���s�͐l���l���قǂŁA���a��\��N�Ɏs�����Ђ������s�s�ɂ����Ȃ����A���C���V�����́u�H���w�v���V�݂���Ă���A���̖����m����悤�ɂȂ����B

�@�H���s�ł͖��_�������H���V�����ɕ��s���đ���ȂǁA���ɂ������ʂ̗v�ɂȂ��Ă���B

�@�H���s�̕t�߂́A�O��N�O�̓ꕶ����܂ňɐ��p�̈ꕔ�ł������B

�@���̌�ؑ]�ƒ��Ǘ���̉��ςɂ���ĎO�p�B�ƂȂ����y�n�ł���B

�@�ؑ]�썶�݂ɂ͈�{�E�����i�т����j�E�Ó��Ȃǔ����@���i�͂����傤�j�n�т�����A�킪���ɂ�����ѐD�����Y�̉ߔ����߂Ă���B

�@���̉e�����āA�H���s���ѐD���̐���������ł���B

�@���̂�����̎��R��h�͌K���Ƃ���āA�{�\�����W���Ă����B

�@���̂������ƂƂ��Ĕ��B�������Ƃ��A�ѐD���ɓ]�Ƃ����̂ł���B

�@���a�O�\�l�N�̈ɐ��p�䕗�̂����A�����̔�Q�������܂ŋy�Ȃ��������ƁA�������Ɍb�܂�Ă��邱�Ƃ���A�V�����H�ƒn�тɔ��W���悤�Ƃ��Ă���B

|

��{����

���ǁi�Ȃ���j��E�K��i���сj�������������h�@�E�݂Ɍ�����̂͗{�V�R�n

|

�@�H���s�̓암�͊C�Ò��ŁA�����ɂ͖ؑ]�E���Ǘ���A�����ɂ͗K��삪����Ă���B

�@�C���ꃁ�[�g���ɂ������Ȃ����Ƃ���A�����O�삪���ܔ×����A���Q��K�n�тƂȂ��Ă����B

�@�ؑ]��ƗK���̉͏��͓[�g���ȏ���Ⴄ�̂ŁA�^���̓x���Ɩؑ]�삪�K���ɓ��肱�݁A�傫�Ȕ�Q��^���Ă����̂ł���B

�@���O�N�i�ꎵ�O�j�]�˖��{���F���˂ɑ��A�u���`�����v�𖽗����A�O��͐�̕����H���A�������u�����i�����j�H���v���s�Ȃ킹���B

�@�܂��ؑ]�E���Ǘ��삪�K���ɓ���Ȃ��悤�ɁA�����ł����Ґ�����A�܂��������牺����E�܃L�����[�g���̒����h������ꂽ�B

�@���ꂪ��{�������ł���B

�@�����A����ꂽ���c���A���܂ł͑傫�ȏ����ɐ������đ����A�������R�����ɂȂ��Ă���B

�@�H�����\�z�ȏ�ɔ�p��v�������Ƃ���A�F���˂̑���s�̕��c�x���ȉ��l�㖼���A�ӔC���Ƃ��Ď��������B

�@�C�Ò��ɂ���u�����_�Ёv�͔ނ�̗���Ԃ߂邽�߁A���a��N�݂���ꂽ�̂ł���B

�@���ܔN�Ɋ���������{����H���ɂ��A�֒��n��̐��Q�͑啝�Ɍ��������B

�@����ɖ������{�͖����O�\�N�ȗ��A�ؑ]��̍��{�I�ȉ��C�ɒ��肵���B

�@�I�����_�l�Z�t�f���[�P�̎w���������āA����܂Ō��݂̉H���s�̓�[�ō������Ă����ؑ]�E���Ǘ�������ŕ������A����Ɉ��m�������S����C���S�ɂ����āA�����I�ɐV�����ؑ]����J���������B

�@���̌��ʖ����l�\�ܔN�O��͐�͊��S�ɕ������ꂽ�B

�@���̍H���̌��ʂ͑傫���A���a��\���N�̃_�C�i�䕗���ɗp������H���̕s��ۂ���A���{�֒��̒��ǒ炪����܂ŁA�l�Z���N�Ԃ��O��͐�̔×��͂Ȃ������̂ł���B

36 �ؑ]��̉͌��\�\�����ƌK�� top

�@��{�������߂���ƁA�ؑ]�E���ǁE�K��̎O��́A���m�E�O�d�����𗬂�Ă����B

�@���̂�����C���́����[�g���ȉ��ŁA�I�����_�̃|���_�[�ƑS�������ł���B

�@�������E�ؑ]�����E��x���E���Ȃǂ́A�]�˒�����������ɂ����āA�����J�����ꂽ����n�ł���B

�@���a�O�l�N�̈ɐ��p�䕗�̂����A�h���炪�e���Ō��A�����ƈꃕ���ȏ�ɂ�����ԒX���ɂ���āA�����̐l�������Ȃ��A�܂��_�k�n�ɑ傫�Ȕ�Q��^�����B

�@�����łȒ�h�����������̂ŁA�Ăт��̂悤�ȍЊQ���邱�Ƃ͂���܂��Ǝv���邪�A���������Ėؑ]��̊����������̂ł��邩��A��ɐ��Q�̊댯�������̂����R�ł��낤�B

�@�����̉͐���C�ȗ��A�֒��n��ł͐����̑��݂����p������Ă������A�����₠���M�͈ɐ��p�䕗�̐��Q�ɂ͑傫�Ȗ������ʂ��A���̈Ӌ`���ĔF�����ꂽ�B

�@�����Ȃǂ̗֒��ł́A���㐅�����~�݂����܂ŁA�������ԍ������͈̂��ݐ��ł������B

�@�l�X�͖�����܂Ńo�P�c�Ő������݂ɍs���˂Ȃ�Ȃ��������A�����炭����Ɖ��F���Ȃ锼�I���ɔY�܂��ꂽ�B

�@�܂�܂�Ƃ����傫�Ȑ�Ɉ͂܂�Ȃ���A���ɔY�ނƂ����̂͑S������Ȃ��Ƃł������B

�@����֒��̒��ɂ̓N���[�N���Ԃ̖ڂ̂悤�ɊJ����A�c�M���M�����邳�܂́A�����\�Z����}��̖���ȂǂƂ��ɁA�킪���̑�\�I�Ȑ����i�ςƂȂ��Ă���B

�֒��ōs�Ȃ��Ă��鍂���i���ˁj�͔|

�@�܂��֒��̐��c�͎��c�ł��邪�A���̏I�����c��[���@���āA���̓y��ς݂����A�����Ŗ�Ȃǂ��͔|���Ă���B

�@������u�����͔|�v�Ƃ����Ă��邪�A���c�ɂ���������悤�Ƃ���֒��_���̒m�b���悭������Ă���B |

�����Ί_�̏�ɂ���ꂽ�C�Ò��̖��� |

�@���{���E�ߓS���É����E�����ꍆ���́A���É��s���琼�i���邪�A�������n�����Ƃ���ŊC�������[�g���ɂȂ�B

�@�ؑ]���n��n�_�ɂ����x�i��Ƃ݁j�́A�����̗{�B������ȂƂ��낾�B

�@�����͖ؑ]�E���Ǘ���Ɉ͂܂ꂽ�傫�ȗ֒��B

�@�����Ă����̖{�莛��k�́A���Ɉ͂܂ꂽ�v�Q�ɂ���āA�D�c�M���ɒ�R�����B

�@�������M���͓V����N�i����l�j�������U���A�V��j���̕ʂȂ��A�l���l�ɂ̂ڂ��k�O���E�����Ƃ����B

�@���̒����͒�������̏o���ɂ��傫���ς����B

�@�֒��̐��[�Œn���̓V�R�K�X���˂���ă{�[�����O�����Ƃ���A���R�����o�����B

�@���É��s�ɋ߂��A�܂���ʂ̕ւ��悢���Ƃ���܂������ԂɃ��W���[�Z���^�[�Ƃ��Ĕ��W�����B

�@����𗘗p�����u�M�ѐA�����v���J�݂���A�ό��q�łɂ�����Ă���B

|

���ǐ�̉͌��ɂ���K���̒�

|

|

�K���̓n���̋߂��ɂ͊C�_�ł���Z�g�_�Ђ��܂��Ă���

|

�ؑ]��f���^�̐�[

|

�@�������璷�ǁE�K�㗼���n��ΌK���s�ɓ���B

�@�ؑ]��Ȃ��O��͐�̉͌��ɂ���K���́A�Â������ʂ̗v���ł������B

�@�]�ˎ��㓌�C���́A�M�c�i�����É��s�j����K���܂ł́u�C�㎵���̓n���v�Ƃ����āA�M�œn��̂���ʓI�ł������B

�@���H���C���S�����A�������o�R���ČK���Ɏ���A�u�������v�����������A�O��͐�Ɏז������̂ŁA�C���r�ꂽ����A�D�ɏ�邱�Ƃ������Ȑl�ȊO�́A�C�H��Z���Ԃقǂ̗��������̂ł���B

�@�u�����̓n���v�͓����Ƃ��Ă͓��{�ő�̃t�F���[�R�[�X�ł������B

�@�O�d���̌K���́A�K���i���сj�삪�ɐ��p�ɒ����͌��ɂ���B

�@���ǁE�ؑ]�̗��삪�����ō������Ă���̂ŁA�L���͖ؑ]��ł���Ƃ����č��������Ȃ��ł��낤�B

�@���̒��͏������\�ꖜ�̏鉺���ł���A����Q�{�X���̏h�꒬�Ƃ��Ĕ��W�����B

�@�K����͗K���ɖʂ��Ēz�����Ă������A��f�͑S���c���Ă��Ȃ��B

�@�����������ƊO���݂̂͂��܂��������āA���؏�Ƃ��ė��p����Ă���̂��A���N�؍ނ̓s�s�炵�����i���B

�@�Â��鉺���͑��풆��Ђ������ނ��āA�ʉe���Ƃǂ߂Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A�鉺���̖k�[�ɂ���u�����̓n�i�킽���j�v�Ղ͂��̂܂܂ł���B

�@���y�n���@�̌ܖ����̈�n�`�}�ɂ��͂����肵�邳��Ă���B

�@�]�ˎ���̓��C���͔����̋{�i�����É��s�M�c�j����K���܂ŁA�ɐ��p����u�C�㎵���̓n�v�Ƃ����āA�M���ɂ�����Ă����B

�@�������̗��H�����������A�㗢�̓��̂肪����A�ؑ]��ȂǎO�͐삪�������Ă���̂ŁA�^���̊댯�������B

�@�]���āu�C�㎵���̓n�v�𗘗p�������l�����������B

�@�D���ł͑ދ��܂���ɗ��l�����낢��ƒ��k��������Ƃ���ł���B

�@�K���͗{�V�R�n�̓�[���C�ɔ������n�_�ɂ���A�C���̗v�ՂɂȂ����͓̂��R�̂��Ƃł������B

�@�K���̖����Ƃ����n�}�O���ŁA�Ƃ��ɔӏH�ɂƂ��@�u���J���v�i������͂܂���j�͒�]���������B

�@�W���ƊC�����K���ɍ��肠�����R�������A�ǎ��̃n�}�O�����Y����䂦��ł������B

�@���̃n�}�O�����C���̉����ɂ���āA����ɂƂ�Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ݂₰�i�ɂȂ��Ă���B

�@�K���̍H�Ƃł͒������L���ł���B�ˎ�̖{�������K���ɕ�����ꂽ�����A�E�l��ی삵�ďe�C�Ȃǂ��������Ƃ����`���Y�Ƃł���B

�@����������Ɏg���썻���L���ł������Ƃ������n���������W���������Ă���B

�@���É��s�����܃L���A�ߓS���}�ł킸����ܕ��̒n�_�ɂ���K���́A���S�ɖ��É��̉q���s�s�ƂȂ�A�K���̉͌��ɗ��n�������̗��j�́A���X���Ȃ�����B

�@�K���s�X���炳��ɓ�ɐ��u���l�����v���J�ʂ����B

�@��������ؑ]��E���ǐ�͌��܂ł͎l�L�����[�g���ɂ�����Ȃ��B

�@������L�����[�g��������͐�~�𗬂���́A�������ɂ͂قƂ�Ǔ����������Ȃ��قǂ��B

�@���V��J���Ȃǂɂ�����ꂽ�O�p�B�̐�[��͊��́A�ŋߗ��n���������Ƃ������A����߂Č��n�I�Ȍi���ƂȂ��Ă���B

�@�ؑ]�J���ˍ����E�����Z�������痬�o����ؑ]�E���ǁE�K��̎O��́A�����܂����c�͂ł��т��������y�����^�����A���X�A�ɐ��p�߂Ă���̂ł���B

�@�ؑ]��͈ɐ��p�ɒ����ŁA���O�L�����[�g���̗����I����B��ʂɂ킪���̑�͐�̉͌��́A�l�H�I�ɗ��H��ς���������Ȃǂ������ƁA��s�s�̔��W���Ă���ꍇ�������B

�@�ؑ]��͌��ɂ͑傫�ȓs�s�͂Ȃ����A���É��`���ؑ]��͌��ɐڂ��Ă��邱�Ƃ�������I�ɖ��É��s�ɓ���̉͌��Ɉʒu����Ƃ����Ă��悢�ł��낤�B

�ɐ��p�ł̓m���̗{�B���s�Ȃ��Ă���

|

�ɐ��p�ɒ����ؑ]��͌� |

top

��������������������������������������������������������������������������������

|