|

****************************************

Home 千曲川・信濃川 木曽川 天竜川 梓・犀川と姫川

写真で見る木曽川

(文/市川健夫、写真/橋本絋二 信濃の川旅Ⅱ 信濃路 昭和49年刊)

1 グラビア top

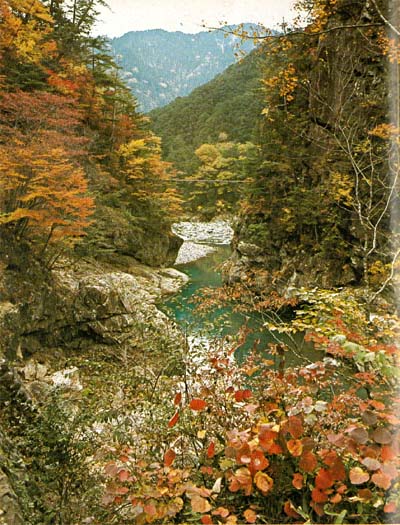

木曽川支流、王滝川の奇勝氷ヶ瀬。

このあたりの風景は昔のままだ。 |

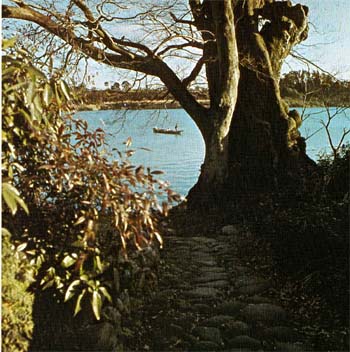

木曽川の太田の渡し(美濃加茂市)

ここは江戸時代中山道の難所であった。

レンゲの花が咲く馬籠宿の春(木曽郡山口村)

美濃路の山並が美しい。 |

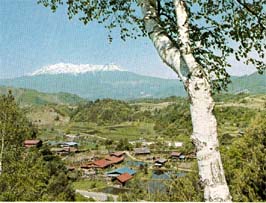

木曽開田村西野部落

ここでは水車が未だに使われていた |

木曽福島町上之段町。旧中山道に面した町並には、簡易フK道の水がほとばしっていた |

大鹿淵の渓谷を流れる王滝川。

森林鉄道はここで川を渡っている。

地蔵峠からの大パノラマ。

木曽御岳山と開田村末川部落。 |

|

|

|

馬籠宿とその田園風景。左手にそびえるのは恵那山 |

2 はじめに――木と水を育くむ木曾川

top

木曾川は本州の中央にある木曾と飛騨の奥深い山地に源を発し、下流で広い濃尾平野をうるおし、伊勢湾に注いでいる。

木曾川の流長は一九三キロメートルで、三〇〇キロをこえる信濃・利根・石狩の諸川にはとても及ばない。

しかしその個性の豊かさは、わが国有数の大河としての貫録を十分に備えている。

木曾川の第一の特色は、木と水を育くみ、下流の名古屋はもちろん、京阪神地方までうるおしていることであろう。

木曾谷におけるヒノキをはじめとする美林は、用材の単なる供給のみでなく、水源涵養林としても重要な役割を果している。

三五三万キロワットの包蔵水力をもつ木曾川は、わが国の河川の中で、もっとも水資源に恵まれている。

現在関西・中部両電力は、木曾川から年間七〇億キロワット時の電力を京阪神と中京地区へ送っている。

また木曾川の水は古くから濃尾平野の灌漑に用いられてきたが、今では名古屋市の工業用水、知多半島の水道用水・農業用水などに広く使われているのである。

このように濃尾平野を育んできた木曾川は、源流地帯を厚くおおっている森林の暘であった。

その反面、木曾谷や飛騨の山地における水も本も地元住民の自由にならない存在であり、山の民の犠牲によって木曾川の資源が培かわれてきたのであった。

江戸時代木曾を領有していた尾張藩は、寛文五年(一六六五)に山林制度の改革を行なった。

それまで狩猟に用いるタカを養殖する御巣鷹(おすたか)山のみであった藩有林を拡大し、伐採を禁止する留山(とめやま)を設けた。 |

|

さらに宝永五年(一七〇八)地元農民に自由に利用させていた明(あけ)山についても、ヒノキ・サワラ・ヒバ・コウヤマキの伐採を禁止し、ついで享保十二年(一七二七)ネズコも禁止木に加えた。

以上の木曾五木については「木一本、首一つ」といわれるほど、きびしい取締りが行なわれてきた。

この結果、日本の三大美林として有名な木曽のヒノキ林が育てられのだが、森林保護は一方で水源涵養、水害防止の役割をも果してきたのである。

木曾谷の林野は、明治の「御一新」になっても、民衆に解放されることかく、明治四年官林(国有林)となり、さらに明治二十二年皇室財産(御料林)に編入されてしまった。

島崎藤村は明治維新前後の木曾谷を舞台に、歴史小説『夜明け前』を書いている。

そのタイトルは木曾谷の状況を端的に示すものだ。

木曾谷は木曾山脈をこえた東方の伊那谷とは、対照的に谷間がせまく暗い。

このような雰囲気は、自然条件ばかりでなく、社会的に旧体制から解放されていない故に生れたものであろう。

自然的・人文的にも“暗い谷間”である木曾谷は、経済的な発展からは取残されてしまった。

日本が近代化してから一世紀、わが国の多くの地域は、巨大なる物質文明の手で破壊されてしまったが、木曾川の源流地帯は発電所を除いては、資本主義の波を大きくかぶることがなかった。

そのため、美しい自然が失なわれず、また近世の面影が損なわれることなく、各地に残されている。

たとえば、木曾川の支流王滝川では、京ヶ瀬や大鹿淵などの景勝地は、昔のままの姿を見せ、また須原・妻籠等の宿場町には、江戸時代のただずまいがよく残されている。

最近木曾谷を訪れる観光客が大きく伸びているのは、木曾谷のもつ古い時代の遺産に稀少価値が見出されたためである。

木曾に隣接する支流の飛騨川上流地域についても同様なことがいえる。

木曾川の第二の特色は、上流と下流の河相がきわめて対照的であることだ。最上流から九三キロメートルほど下ったところで、木曾川は岐阜県に入る。

このあたりから河谷は次第に開けていくが、東濃を貫ぬく木曾川は恵那峡に示されるように、未だ谷を刻んでいる。

ところが「日本ライン」の終点犬山で、木曾川は濃尾平野へ出るが、ここで河相が一変する。

長良(ながら)・揖斐(いび)の両川とともに、木曾川は広い沖積平野をつくり、やがて伊勢湾に注いで、その旅路を終えている。

濃尾平野は西縁の養老山地寄りが低いので、三つの川が合流しているが、その沿岸は輪中(わじゅう)地帯として全国的に知られているところだ。

また河口には大きなデルタがひらけている。大水害をしばしば受ける地帯であるが、岐阜・愛知・三重の三県にまたがる肥沃な穀倉地帯になっている。

また「東海道メガロポリス」に属する木曾川下流地域は、近代的工場や東海道新幹線や高速道路が集中的に立地し、居住人口は稠密である。

水資源を涵養している木曾谷が貧しいのに対し、木曾川がうるおしている濃尾平野は豊かである。

つつましい深流地帯であるのに対し、下流は景観的にもきわめて派手な存在となっているのである。

木曾川の第三の特色は、川ととも歩ゆむ街道の存在であろう。

深い谷間に見え隠れして貫く街道は、徒歩で旅をした時代には二泊三日の日程であり、印象の深い旅路であった。

芭蕉(更級紀行)、正岡子規(かけはしの記)などの紀行文には、いずれも木曾川が美しく描かれている。

中山道六十九次のうち、木曾路には十一宿あるにすぎない。

しかし中山道を木曾街道とも呼ぶのは、木曾路を単に通るばかりでなく、木曾路が大変変化に富み、個性的な旅路であったことを示すものであろう。

現在国道・国鉄はともに木曾川にそって走っており、多少ルートは異なっても、大筋においては奈良時代の岐蘇路(きそじ)と同じである。

木曾路というと、日本人の多くは旅への誘ないにかられるであろう。

この木曾路の魅力は、木曾川あっての美観であるといえよう。

木曾路は山と川が調和して、大和絵のような美しさを見せてくれるのである。

3 あとがき top

木曽川の長さは二〇〇キロメートルたらずであるが、その名は全国的に知られている。

木曽川の上流部にある木曽谷は経済が高度に発展した現代においても、商業的な俗化を受けていない。

木曽谷には木曾義仲を生んだ歴史的風土、王滝川など支流の各所に見られる秘境、格子戸や出梁のある民家が連なる宿場町、哀調きわまりない木曾節をはじめとする民謡、素朴な民芸品の数々、それぞれ美しい木曾川の清流とともに、老若男女を問わず、万人にとってたまらない魅力になっている。

この木曽谷のもつ魅力が、木曽川の知名度を高めているのである。

木曽谷はサクラの開花前線が一ヵ月にわたって北上していく春、御岳(おんたけ)登山や木曽踊りのシーズンである夏、紅葉の彩りの木曽五木の常磐木とが調和する秋、いつ訪れてもすばらしいところだ。

近ごろ妻籠(つまご)宿を愛する人が多くなり、なかには東京から年三回もここを訪れる人があると聞くが、同じ場所でも季節が変れば景観も大きく変化するからであろう。

観光のシーズンオフ、晩秋から冬にかけては、木曽谷の一番美しい季節である。 |

|

霜に会った広葉樹がすべて落葉しつくして、すっかり寂しくなった林間の旧中山道を歩くことは、観光客にとって、最高の醍醐味になっている。

また薄く雪化粧した木曾川渓谷や山並は、墨絵のようなすばらしい風景を展開する。

私は読者のみなさんに寒さは厳しいが、静寂で昔の情緒がしのばれる晩秋から冬季の木曽谷を訪れるようお奨めする。

宿の炬燵(こたつ)で暖をとりながら、スンキそばを食べられるのも、冬の木曽路ならではのことであろう。

なお木曽谷は国道一九号線でドライブするならば、半日からせいぜい一日の日程である。

ゆっくり木曾の情緒を味わうには、国鉄中央本線を利用するのがよい。

木曾十一宿のうち贄川(にえがわ)・奈良井(ならい)・薮原(やぶはら)・宮ノ越・木曽福島・上松(あげまつ)・須原・野尻・三留野(みるの)の九宿には国鉄駅がある。

残りの妻籠(つまご)・馬籠(まごめ)両宿も南木曽(なぎそ)駅や中津川駅から近い。

そこで最寄の駅で下車し、歩きながら探勝することは、木曽路の旅を印象の強いものにするだろう。

木曽谷の自然は独得の美しさをもち、その自然と木曽人との織りなした歴史と文化もまた大きな特色をもっているが、どれ一つとって見ても木曽川の流れと切り離すことができないところにその面白さがある。

それにも増して木曽谷を訪れて嬉しいのは、木曽の人々はいつも訪れる人を暖かく迎えてくれることである。

しかし木曽川は豊富な森林と水の資源に恵まれているため、戦後開発が急ピッチで進み、結果として自然が大きく破壊されている。

木曽川の本流では、源流から木曽福島あたりまでと、美濃路の“日本ライン”の付近を除けば、電源開発によって、原初的な自然景観はほとんど失なわれてしまった。

一方水資源の確保のためには、森林資源の乱伐は抑制されなければならないし、また河川の電源開発もこれ以上、御免こうむりたいものだ。

無理な自然開発は、大水害をもたらし、下流の濃尾平野に被害を与えたことは、過去の歴史が証明している。

私たちはいつまでも木曽川の自然と川が生み出した文化を守って行きたいものである。

昭和四十七年秋

著者 市川健夫

top

****************************************

|