|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 秋田南の歴史(前半)

一 個性的な先史文化 top

1 旧石器・縄文時代から弥生時代へ

米ヶ森遺跡

秋田県内では後期旧石器時代の遺跡が多く発見され、発掘調査も実施されている。

その中で代表的な遺跡が協和町にある米ヶ森遺跡である。

米ヶ森遺跡は雄物川の支流荒川の中流右岸の標高一〇〇三メートル前後の台地上にある。

国道一三号線から分かれて角館町・盛岡市に通じる国道四六号線を東に四回ほど進んだところにある。

そこには標高三一三メートルの米ヶ森があり、その下に広がる台地は米ヶ森に発する沢によって開析されて三つの舌状台地をなしている。 |

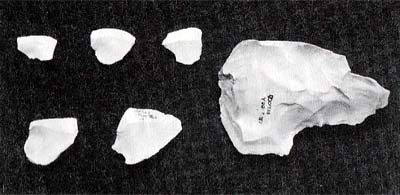

図40 米ヶ森遺跡出土の米ヶ森型台形石器とその石核

|

三つの台地には旧石器時代、縄文時代中期~後期にかけての遺跡があり、米ヶ森遺跡とはこの台地全体をいい、この中で旧石器時代の遺跡は米ヶ森に向かって右端にあり台地の広さは八〇×六〇メートルほどである。

この遺跡は一九六九(昭和四十四)年、長山幹丸氏によって発見され、同年十一月に第一回の発掘調査が協和町教育委員会によって行われた。

これが秋田県内で行われた旧石器時代の最初の調査であった。

以後一九七六年まで五次にわたって調査が実施された。

調査の結果、旧石器時代の石器などには大きく二つ(A・B)のまとまりのあることがわかった。

Aからはナイフ形石器、彫刻刀形石器、掻器(そうき)、米ヶ森型台形石器、少しの細石刃(さいせいきじん)があり、この場で火を使って用したことも想定され、ここでは日常的な作業(生活)が行われ、それらに関連する石器が製作されていたと考えられている。

Bは破壊されていて完全な形をのこしていないが、定形的石器の割合が低く日常的な作業が主体妁に行われたとは考えられず、しいて性格を想定すれば物を捨てる行為と密接な関連がある場所と考えられる。

また、出土した旧石器を分析すると、米ヶ森型台形石器とナイフ形石器を主体とするもの(Ⅰ期)、

ナイフ形石器(杉久保型、東山型、米ヶ森型)と彫刻刀形石器を主体とするもの(Ⅱ期)、

細石刃を主体とするもの(Ⅲ期)と三時期に分けることも可能で、今後さらに検討する必要がある。

この遺跡で明らかになった米ヶ森型台形石器は北陸から秋田県能代平野の日本海沿いに分布しその時間的な変遷も明らかになりつつあるが、現在のところ岩手県の奥羽山脈のふもとの湯田町大台野(おおだいの)遺跡、此掛沢(このかけざわ)Ⅱ遺跡(能代市)、下堤G遺跡(秋田市)、家の下遺跡(琴丘町)など秋田県に分布の中心があることが注目される。

ナイフ形石器を主体とする遺跡は、新成(にいなり)遺跡(羽後町)、小出(こいで)Ⅰ・Ⅳ遺跡(南外村)などがあり、細石刀を主体とする遺跡として矢櫃(やびつ)遺跡(東成瀬村)があり、二万年~一万四〇〇〇年ほど前に横手盆地のなかを移動しながら旧石器人が生活していたことが明らかになっている。

秋田県最古の岩瀬遺跡

横手川の上流右岸にある岩瀬遺跡(山内村)は横手川が大きく右に蛇行する手前の段丘にあり過去何回か河道が変化し、川の氾濫による土砂が堆積を繰返し、陸になった川原に人が生活していた痕跡が認められた。

その最下層から現在日本でもっとも古い土器群と考えられている草創期の隆起線文のほどこされた土器、その上から爪形文のほどこされた土器、さらにその上と考えられる層からは早期の撚糸文のほどこされた土器が発見されたのである。

草創期の遺跡は信濃川流域などにおいても、いくつかある河岸段丘の中でも低い段丘に存在している。

そのひとつの理由として、この時期から川の魚などを食料とするようになったためではないかと考えられる。

旧石器時代から縄文時代に変る時期、土器の発明によって煮て食べることを知った縄文人は、それまでの大きな栄養源であった大型獣から植物性の食材と魚介類に転換をはかったと考えられる。 |

図41 岩瀬遺跡出土の爪形文土器

|

岩瀬遺跡においてもそれを裏付けるような位置に遺跡がある。

草創期の遺跡立地のひとつの特徴といってよいであろう。

また、爪形文土器と一緒に縱長の石匙(さじ)が発見された。

携帯用の万能ナイフであるこの石器は、個人所有物を示すと考えられ、所有権の意識が縄文時代の早い時期に芽生えていたことは注目してよいことと思われる。

岩井堂洞窟遺跡

岩井堂洞窟遺跡(雄勝町)は雄物川の上流右岸にある遺跡で、一九六三(昭和三十八)年から一九七六年まで八次にわたって発掘調査された遺跡である。

なかでも第四洞窟と呼ばれたところは、縄文時代前期にすでに埋没した洞窟で注目された。

洞窟内の表面が早期の面で、それから下の層の洞窟のテラスを掘り下げたら、その下から早期の土器がいくつか層をなして発見されたのである。

早期の土器は第七層から始り、九層、一一層、一三層と四層からなっていた。

七層の土器は旱期末のもので、表面に縄文、内面に条痕文がはとこされる土器。九層の土器は貝殼文のほどこされた土器が主体で、ほかに無文土器などがある。

一一層及び一三層の土器は、「各遺物包含層間の間隔が著しく近接して、層序の把握がほとんど不可能に近かった」ことから明確に決めかねるが、一一層より古いものが多いと報告されている。

その土器には日計型押型文土器、格子目押型文土器などがある。

このように縄文時代早期の土器が層位的に発掘された遺跡はまれで、学術的にみて貴重な遺跡であると評価され、一九七八年に国指定史跡となった。

華麗な土器をつくった縄文中期の人々

土器をつくりだしてから六〇〇〇年ほどすぎると、各地で地方色豊かな十器をつくり出す。

東北地方ではおおよそ秋田市、山沢湖、盛岡市、宮古市を結んだ線が土器の地方色の境界線である。

この線より北では円筒(えとう)土器様式の土器、南では大木式(だいぎしき)土器様式の土器がつくられた。

秋田県南部は大木式土器様式の土器が分布する範囲に属す。

この土器は大きく前期と中期にかけてつくられ続けた。前期の後半から器形にバラエティがあり、文様も複雑である。

中期に入るとさらに発展し、華麗で肉彫的な土器が多くつくられた。

図42にある土器はその代表的な土器である。

この土器は西目町根子ノ沢Ⅰ遺跡から発見されたものである。

高さ四〇センチ、低径八センチで、器形は底からゆるいカーブを描いて立ち上がり中間部でくびれて、そこから上端に向かって内反りしながら大きく広がり口縁に達する。

口縁は四つの大きな波状をなす深鉢形の土器である。

文様は中間のくびれたところに横にほどこされた沈線を境に上部文様帯と下部文様帯に分けられる。

上部文様帯は彫りの深い渦巻文で構成されており、大きな波状口縁のあるところにほどこされる文様が中心になっており、四つの波状口縁に繰返しほどこされている。

下部文様帯は上部文様帯より浅い渦巻文で構成され、上部文様帯に対応するように四回繰返し同じ文様がほどこされている。

このような土器が、秋田県南部ではつくられ使用されていたのである。 |

図42 根子ノ沢Ⅰ遺跡出土の中期の木土器様式の土器

|

そののち、器種はさらに増加し、後期になると土瓶形土器をはじめ、いろいろな形の土器がつくられる。

その文様は縄文に沈線で幾何学的な模様が描かれ、中期のような華やかさはなくなるのである。

遺跡の立地の変化

縄文時代の遺跡はその時どきの生活の仕方によって生活する場所を替えていた。

前にも記したが草創期には川など水辺に近くしかも低いところに遺跡が立地し、早期にもその伝統か生きている。

土器作りが進歩し、定住して生活するようになると、居住地は安心して生活できる丘や河岸段丘上の広い場所が選ばれる。

広場を中心にして、その広場を囲むように住居がつくられムラができ、ムラを根拠地にして活動を広げていったのである。

前期の上ノ山Ⅱ遺跡(協和町)や中期の一丈木(いちじょうき)遺跡(千畑町)、中杉沢遺跡(横手市)、大久保遺跡(羽後町)などはそのような遺跡である。

それらの立地するところは、横手盆地を囲む標高一〇〇メートル以上のところにある。

それが中期末ごろから盆地のなかの沖積地に遺跡が存在するようになる。

これはこの時期から生活の場が低いところに移ったことを物語っている。

中期末の野口遺跡(中仙町)、宝竜堂遺跡(十文字町)、中期末~後期初頭の江原嶋Ⅰ遺跡(大雄村)、後期前半の八木遺跡(増田町)、後期前半の塞(さい)の神遺跡(湯沢市)、晩期の鐙田(あうみでん)遺跡(湯沢市)、平鹿遺跡(増田町)、平沢I・Ⅱ遺跡(平鹿町)、オホン清水A遺跡(横手市)、石名館(いしなだて)遺跡(六郷町)など横手盆地の縄文時代の代表的な遺跡は標高六〇メートル前後の沖積地に存在している。

このように遺跡の立地する場所が、沖積地の自然堤防上に移った原因は何なのかは現在のところ明解に説明できていない。

気候の寒冷化かそうさせたのではないかという説もあるが、それだけでは説明不足である。

さらに研究が進められることを期待したいところである。

図44 鐙田(おうみでん)遺跡出土の土偶

精巧な土器をもつ縄文晩期

晩期の東北地方は、亀ヶ岡式土器様式の土器が盛んにつくられたことで有名である。

秋田県の南部も亀ヶ岡式土器文化圏の中に入り、精巧な土器が数多く発見されている。

また土器と共に多種多様な土器品(遮光器土器をはじめ土版・土面・土笛など)、石製品(石棒・石剣・石刀・独鈷(どっこ)石・岩偶(がんぐう)・岩版など)がある。

土器には精製土器と粗製土器があり、前者には深鉢・浅鉢・台付土器・皿形土器・壺形土器・注口土器・香炉形土器などの器種があり、その器面が黒光するほど磨かれその土に沈線によって渦巻文、浮彫的な技法で入組文・雲形文などがほどこされている。 |

図43 平鹿遺跡出土の亀ヶ岡土器様式の土器 |

粗製土器は大型の深鉢土器が多く、文様は縄文が多い。

煮沸用として使用されたため器面に煤が付着しているものが多い。

鐙田遺跡(湯沢市)からは、漆を塗った櫛が発見されている。漆器は縄文時代前期にすでに存在し使用されていた。

それが発展し、縄文晩期になると樹皮・蔓・竹などで編んだ容器に赤い漆を塗った籃胎(らんたい)漆器などがつくられ使用されていた。

織物もあり、相当しっかりとした生活を営んでいたものと考えられる。

弥生土器にみる縄文の伝統

土器に縄文をぼどこす技術は縄文時代草創期に始り、以来縄文時代を通じて伝統的に行われてきた文化である。

それが紀元前四世紀ごろ、大陸から稲作農耕とその後すぐ鉄器が伝わり弥生時代が始り、土器は縄文の少ない弥生式土器がつくられる。

かっては弥生文化が東北に伝播したのは大陸から北九州に伝播してから二〇〇~二〇〇年後のことと考えられていた。

しかし北九州の弥生前期に栄えた遠賀川(おんががわ)式系統の土器が畿内と大差なく日本海ルートで本州の北端に達していたことが明らかになり、それと同時に稲作農耕も伝播していたことがわかってきたのである。

その事実は横長根A遺跡(若美町)・地蔵田遺跡(秋田市)の調査でも明らかになった。

横長根A遺跡からは、遠賀川系の土器を出土した竪穴住居跡の炉の周辺から焼けた米が発見された。

また遠賀川系の土器に縄文のほどこされたものがあることも明らかになった。

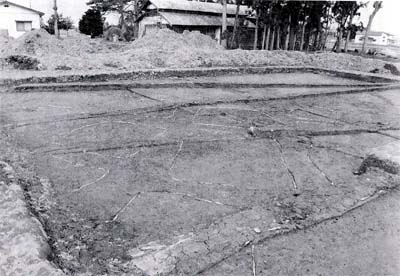

地蔵田遺跡は、長径(東西)六〇メートル、短径(南北)四〇メートルの楕円形の柵に囲まれたムラ(四軒の家)が存在し、柵の外には通路を挟んで両側に墓地がならんでいることが明らかになった。

この地蔵田の弥生ムラからも前期の遠賀川系の土器など多くの土器が出土した。

その土器をみると土器に縄文のほどこされない遠賀川系の土器、遠賀川系の土器に縄文のほどこされた土器、縄文が主体の土器と大きく三種の土器がある。

弥生時代の始まったころ、無文の遠賀川系の土器が存在したが時代が下るに従って縄文時代以来、伝統的にほどこされてきた縄文が弥生式土器に多く用いられるようになり、縄文のほどこされた弥生式土器が主体を占めるようになる。

しかし土器をつくる過程で縄文をほどこす前に器面を整形するときハケを用い、その後に縄文を施した。

この点が縄文土器と異なる。従って土器をよく観察すると、弥生時代の土器には縄文の陰にハケ目痕が観察できるのである。

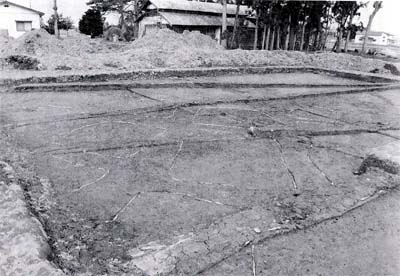

水田跡発見

仙北町は横手盆地の北よりにあり、秋田県有数の穀倉地帯で遺跡及びその周辺はすべて水田である。

斎内川によって形成された扇状地の西、標高三四メートル前後で緩く西方に傾斜した地形に位置する。

星宮遺跡は一九九一(平成三)年に範囲確認調査が行われ、縄文時代晩期を中心とした約四万平方メートルほどの広さをもつ遺跡と推測された。

またその時水田跡と思われる遺構も確認されて注目されていた。

開発に伴って一九九六~九八年に詳細な分布調査を実施した結果、弥生時代のものと考えられる水田跡四三枚が確認されたのである。

それを仙北町教育委員会から発刊された報告書によって紹介しよう。

一九九六年度に確認された水田跡はブロック状の火山灰より下層で、地表から三九町ほどの深さである。 |

図45 星宮遺跡発見の水田跡

|

水田跡は畦畔(けいはん)によって区画され、畦畔は全体に黒っぽく見える青灰色で蝠は〇・三~〇・九メートルほどで、その幅(線)が南西から北東方向と、南東から北西方向が交差し一定の幅をもって区画されていることが平面観察で確認された。

畦畔の区画は長軸〇・八~三・四メートル、短軸一・四~二・九メートルで略長方形を呈している。平均すると長軸二・〇二メートル、短軸一・九六メートルである。

畦畔は三~五センチときわめて薄いが台形状を呈していることが観察された。

水田面は畦畔と同じ青灰色土に黒褐色土の地山ブロックが混入している。

この水田面の直上から小破片の縄文晩期の土器が主に出土し、なかには弥生式土器と思われる土器もあるという。

星宮遺跡の水田跡の年代については資料が少なくて確定することはできないが、青森県垂柳(たれやなぎ)遺跡(田舎館村)や砂沢遺跡(弘前市)の水田跡と比較してみると、規模・区画の仕方などよく似ている。

層位的にみても古代以前の水田跡であることは確実であり、弥生時代の水田跡によく似ていることなどを勘案すると、この星宮遺跡の水田跡は弥生時代のものと考えてよいように思われる。

現在、秋田県を代表する穀倉地帯である横手盆地において弥生時代から稲作農耕が行われていたことがみえ始めた。

2 古墳時代の住居と基 top

オホン清水B遺跡の住居

秋田県は古墳時代がよくわからないのが現状である。

考古学的な調査が増加し、研究者も増えているにもかかわらず古墳時代の遺跡は少なく、その全容がみえてこないのである。

その中にあって横手市のオホン清水B遺跡から古墳時代の竪穴住居跡が一軒、田久保下遺跡からは土壙(どこう)が八基発見されたのである。

それらから横手盆地の古墳時代の様子を垣間みることが可能になった。

オホン清水B遺跡は、横手市の北西端の水田地帯にある。

遺跡の西側を大戸川が北に流れている。

一九八三(昭和五十八)年、横手市教育委員会によって発掘調査され古墳時代の竪穴住居跡一軒が発見された遺跡である。

竪穴住居跡は平面形が方形で、大きさは東壁・西壁共に七・八八メートル、南壁七メートル、北壁七・三三メートルで少しいびつな形をしている。

柱穴は六本である。

東西南北の壁に接して溝がめぐり、カマドははっきりしない。

古代の竪穴住居にはカマドが付設されるのが一般的だが、この時代まだカマドが付設されていなかった可能性がある。

この住居跡から図46のような高台の付く有蓋高坏(ゆうがいたかつき)の須恵器が発見された。

この須恵器はその形態などから五世紀から六世紀初めのものと考えられており、しかも製造されたところは畿内地方ではないかと推測されているものである。

このほか地元の土器=土師器(はじき)なども多く発見された。

しかし古墳時代の遺構はこの住居跡一軒でほかには確認されなかった。

この遺跡が、横手盆地における古墳時代の遺跡の最初の発見であった。

この遺跡の発見によって、横手盆地の中にも古墳時代に生活した人々がおり、もしかすると古墳時代の高塚古墳が存在するかも知れないという可能性を示してくれた。 |

図46 オホン清水B遺跡出土須恵器の

高台付きの有蓋高坏(上)と土師器の坏(下)

|

田久保下遺跡の土壙(どこう=土穴)

田久保下遺跡は横手市の西南部に位置し、中山丘陵東麓の標高八〇メートル前後に存在する。

この遺跡は一九九〇(平成二)年「秋田県ふるさと村」建設に伴って秋田県教育委員会によって発掘調査された。

調査の結果、古代の須恵器生産にかかわる遺構(登り窯跡・建物跡・竪穴住居跡など)が発見され、それらの遺構と重複して古墳時代の六世紀から七世紀にかけての土壙が八基発見された。

そのうち七基は南北に一列に並んだ状態で、ほかの一基は少し西側に離れていた。 一列に並んでいる七基の平面形は隅丸長方形あるいは楕円形で長軸を東西にとり、土壙のなかの東壁に小さな穴を掘って副葬品の土器を納めていたのが特徴的である。

SK三〇八と呼ばれた土壙からは、須恵器の蓋坏、柄に鋲を打ちこんだ装飾を施した小刀、環状鉄製品などが出土した。

須恵器は大阪府の泉北丘陵にある陶邑(すえむら)窯跡群でつくられた可能性があり、六世紀前半の時期のものと考えられるという。

他の土壙に納められていた土器は土師器で、甕(かめ)に坏(つき)を蓋として利用したり、壺の圷を蓋として利用したりしていた。 |

図47 田久保下遺跡SK308

土壙出土の蓋圷(上)と柄のついた小刀(下)

|

土壙全体の特徴をまとめると、

(1)平面形は隅丸長方形あるいは楕円形であること、

(2)土壙の東壁に小さな穴を掘り、そこに副葬品として土器が納められていること、

(3)四基の土壙の中に黒曜石の破片が埋納されていたこと、などがあげられる。

この三点の特徴は、東北地方北部から北海道南西部の四世紀から七世紀の時代(続縄文時代)の土壙の特徴とよく似ているのである。

これをどのように解釈したらよいのであろうか。

オホン清水B遺跡、田久保下遺跡にみるように六世紀から七世紀にかけて、しっかりとした竪穴住居をつくり、自分たちの生活慣習のもとに死者を埋葬した人たちが生活していた。

その人たちが使用した道具の中には、畿内で生産された須恵器が含まれることから、南(畿内)の文化を知っていた人たちであった。

一方、地元で生産された土師器を使用し、古くから行われてきた慣習(葬法)で死者を埋葬していたのである。

当時、横手盆地に住んでいた人たちは、古くからこの地域に住み続けてきた人たちで東北地方北部から北海道南西部を自分たちの生活領域として生活してきたと考えられ、この時期横手盆地はその人たちの南限の地域であったと考えられる。

二 蝦夷と秋田城 top

1 雄勝城とその周辺

律令国家と城柵の設置

大化改新以後、律令国家体制が強化され、北日本にもその支配を伸ばし始めた。

大化三(六四七)年渟足(ぬたり)柵、大化四年磐舟(いわふね)柵、斉明四(六五八)年都岐沙羅(つきさら)柵などを日本海沿岸に次々と設置し、北進の基盤としてきた。

和銅二(七〇九)年には山形県最上川河口辺に出羽柵が設置され本格的な日本海経営をめざした。

和銅五年九月には、越後国から出羽郡を分割して出羽国を誕生させ、十月には陸奥国から最上郡・置賜郡を所属させて出羽国の形を整えた。

そして天平五(七三三)年には出羽柵を秋田高清水岡に移し置くと同時に、内陸の横手盆地南部の雄勝村に郡が設置されることになった。

この雄勝村に郡を設置する記録が、秋田県南部の歴史記録の最初のものである。

それより以前の横手盆地はⅡ-一-2で記したように南の文化を取入れながら風俗習慣などは北方的な要素の濃い文化をもった人たちが生活していたようだ。

それに対して国家として東北北辺の住民の支配を強化するために北進計画がとられ、その中心的な役割を城柵設置として具体化させてきた。

天平九(七三七)年には大野東人(陸奥按察使)の意見を取入れて、陸奥国から出羽柵(秋田城)まで直路を開通することが決定した。

大野東人は同年二月二十五日多賀城を出発し、色麻(しかま)柵を経由して、三月一日に出羽国大室駅に到着し出羽守(でわのかみ)田辺難破と合流した。

四月二日には、現在の神室山と考えられている比羅保許(ひらほこ)山の麓まで進んだ。

このような情勢に対して雄勝地方の住民は、国の大軍が移動してくることに恐れをなし、俘囚(ふしゅう、国に属した蝦夷)らが国守に投降してきた。

そこで国守難破は投降してきた状況をふまえてこのままの勢いで進めば住民は恐れ怨んで山野に逃げこんで、労多くして功少なく、よい案ではないという意見をのべた。

東人はこの意見を入れて軍を引き返した。

その後、天平宝字三(七五九)年には雄勝城が完成し、前期した直路の計画に従って玉野駅(尾花沢市玉野原)、避翼(さるはね)駅(金山町猿羽根)、平戈(ひらほこ)駅(金山町人有屋)、横河駅(雄勝町寺沢)、雄勝駅(羽後町糠塚)、助河駅(増田町)の六駅が開設されると同時に、雄勝郡・平鹿郡の二郡が設置された。

雄勝城造営頃の遺跡

まず天平宝字三(七五九)年に完成した雄勝城は不明である。

仙北郡にある払田(ほった)柵が雄勝城であるとする説もあるが、払田柵跡調査事務所の発掘調査の二〇年の成果をみる限り、八世紀中葉の雄勝城にはあてはまらないのではと考えられる。

しからば雄勝城はどこか、ということになると依然として不明といわざるをえないのである。

横手盆地の中で八世紀中葉の遺跡そのものが少ない。

それでも近年いくつか調査されているので、その遺跡を紹介して雄勝城周辺の様子を探ってみよう。

|

図49 柏原古墳群2号墳出土遺物

|

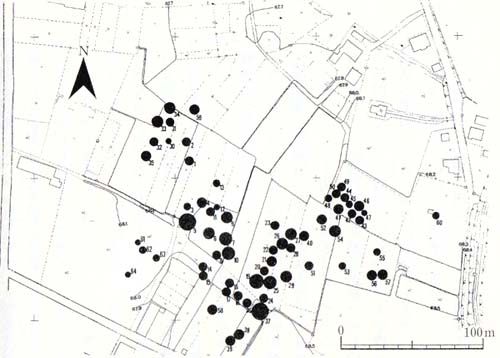

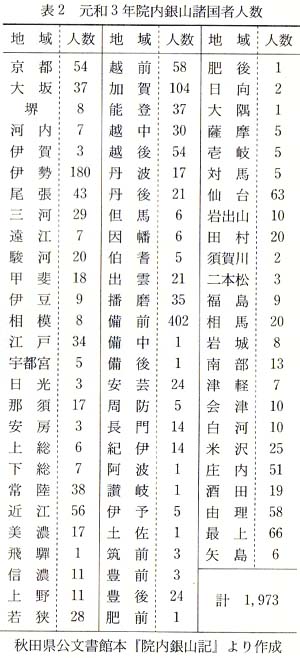

図48 柏原古墳群の分布図

|

柏原(かしはばら)古墳群

柏原古墳群は羽後町の東端、雄物川の左岸標高六八メートル前後の段丘上にある。

一九八六(昭和六十一)年・八八年、町教育委員会によって範囲確認調査が実施され、六四基の古墳が確認されている。

これらの古墳は現在、ほとんどが畑地となっていて墳丘は認められない。

その中で一号墳・六四号墳が発掘訓査されている。

一号墳は外周直径七・七~七・九メートルで、幅〇・九~一・四メートルほどの馬蹄形の周堀(溝)がめぐり、南東に〇・三メートルほど周堀が途切れた開口部がある。

周堀には火山灰が堆積していてはっきりわかる。

埋葬施設の主体部は墳丘と共に削られていてなかった。

開口部の両側の周堀から底部が穿孔され、故意に破壊されたと考えられる須恵器の壺が出土した。

また東辺の周堀から太刀・小刀・鏃(ぞく)・帯金具などの鉄製品が出土した。

これらの出土品は、死者を弔い墓前で葬送の儀式を行ったさい、死者にそなえた遺物と考えられている。

隣接する二号墳からも底部が穿孔された土師器の坏が周堀から発見されている。

図49がそれで口径一四・三五センチ、底径七・八センチ、器高六・八五センチで平底で体部は丸味をもって外傾しながら立上り口縁で少しくびれて外反する器形で、器面及び底部はヘラ削りののちヘラミガキがほどこされ内面は黒色処理されている。

この土器の特徴から八世紀中頃と考えられているが、それよりも古い可能性もある。

六四号墳は周堀の外周直径が三・三~四・五メートルで、深さは二六~四三センチでしっかりした薬研(やけん)状をなし、一号同様に火山灰が堆積していた。

主体部が残っていて開口部と同一方向を向き、長軸二・三五メートル、短軸一~〇・九四メートル、深さ三三~四〇センチで、なかに木棺の腐食した痕跡が認められたという報告がある。

主体部と北壁の開に東壁に接して須恵器の長頸壺が副葬されていた。

この壺は九世紀後半以降と考えられている。

現在まで確認された柏原古墳群の数は六四基あり、その規模は周倔外周の直径でみると大きいものは一二・三メートル、小さいものは二・二メートルである。

この範囲に入る古墳が六四基も存在したのである。

その時期は八世紀前半から九世紀末ごろと考えられ、およそ一五〇~二○○年の期間、ここに古墳がつくられ続けたと考えられる。

それはまさに雄勝城がこの横手盆地の南部に設置された時期と一緒で、その時期を中心としてその前後に柏原古墳群がつくられていたことになる。

一号墳からの出土品をみると、この古墳に埋葬された人物は当時の役人か、この地域の支配階層と考えられる。

このような古墳群には雄物川町の造山古墳群(蝦夷塚(えぞづか)古墳群)があり、ここからは一二基の古墳が確認され、また、それ以上の古墳があると推測される。

六郷町の上中村古墳などもこれらと同じような性格の古墳と考えられる。

そのあり方は古代の雄勝郡・平鹿郡・山本郡に対応しているようにもみえる。

下(しも)藤根遺跡

下藤根遺跡は横手盆地の中心地帯の平鹿町の清水川(六ヶ村堰)の流域の標高五五メートルの自然堤防上にある。

一九七三(昭和四十八)年の発掘調査で八軒の古代の竪穴住居跡が検出された。

この八軒の竪穴住居跡は三期に分けられ、一期は三軒で平面形は方形、規模は九・二×八・四メートルから一辺が五メートルと大小あるが、全体的にみて大型のものが多い。

内部施設にカマドがあり、それは北壁の中央部に設置され煙道はトンネル状に掘り抜いて住居外に通じている。

出土遺物は土師器(はじき)で、体部下半部に段をもつ丸底の杯、それに伴って甕(かめ)、壺、甑(こしき)、高坏が出土している。

三軒とも共通した特徴をもっている。八世紀中頃の時期と考えられているが、もっと古いのではないかとの意見もある。

二期の竪穴住居跡は一軒、三期の竪穴住居跡は二軒確認され、それぞれ一期のものより小型で時期は八世紀後半、三期は平安時代前半と考えられている。

この遺跡だけではなく近くには下藤根遺跡をはじめ清水川の沿岸には古代の遺跡が一三ヵ所ほど確認されている。

雄勝城が造営されたころ、横手盆地のそれぞれの場所に人が住み竪穴住居で生活し、律令国家の体制の中に繰込まれていったものと思われる。

手取清水遺跡(横手市)からは古代の建物跡や大量の墨書土器・木簡などが出土し、かって条里制の痕跡があるとされた地割りも近くであることなどを合わせて検討すると、もっと具体的な姿が浮かび出てくるだろう。

2 秋田城と蝦夷の反乱 top

秋田城と秋田城介

和銅五(七一二)年に出羽国が設置され、天平五(七三三)年には最上川河口近くにあった出羽柵が高清水岡に移設され、出羽柵はそののち整備されて、天平宝字四(七六〇)年前後に秋田城と呼ばれるようになった。

内陸南部では雄勝城が天平宝字三年に完成し、秋田県の地域が順調に律令体制に組込まれていったようにみえるが、けっしてそう簡単なものではなかった。

宝亀年間(七七〇~八一)陸奥国で伊治公(これはりのきみ)呰麻呂(あざまろ)の反乱がおこり、出羽国でも混乱があり、鎮狄(ちんてき)将軍として着任した安倍家麻呂は宝亀十一(七八〇)年八月、秋田城下の狄(てき)志良須(しらす)・俘囚宇奈古(うなこ)らが城の廃止を心配しているということで、政府に対して城を廃することに反対の意見を唱えて指示を受けたい旨を上申している。 |

図50 秋田城跡の環境整備された東門と池

|

これに対する政府の回答は、秋田城の重要性から城の放棄はおろかな計画であるとし、城下の民心を安定させるために鎮狄使あるいは出羽国司の一員をもって「専当の城司」として鎮守を固めるべきであるとした。

これによって新しく任命されたのが出羽介(でわのすけ、国司の次官)であった。

これが「秋田城介」の始りで、中世以降までこの名称が武門のほまれある職として使用される。

元慶の反乱

天長七(八三〇)年の大地震、承和八(八四一)年・承和十二年の冷害、嘉祥三(八五○)年の大地震などの災害があって出羽国住民の生活は苦しいものであった。

それに加えて秋田城司良峯近が税金などを厳しく取りたてたため、これに怒った住民が元慶二(八七八)年反乱をおこした。

これが元慶の乱といわれ、秋田城にとっては非常に大きな反乱であった。

この時の様子は「日本三代実録」などに詳しく記録されている。それによって概略を記すると次のようである。

三月十五日、賊(土着民)が蜂起して秋田城などをおそい「秋田城ならびに郡院屋舎城辺の民家を焼損」した。

さらに賊の勢力が強まり「城北郡南公私舎宅」はことごとく焼けて、殺された者・捕虜になった者は数知れない状態であった。

権掾(ごんのじょう)小野春泉(おののはるみず)・文室宣房(ふんやのありふさ)が率いた出羽軍は秋田川南岸の秋田営に陣を移して賊軍と相対した。

四月には能代営に出陣した出羽軍は完敗した。

六月になると彼らは「秋田川以北の地を己が地と為さん」と独立を要求した。

これに対して政府側は、四月に陸奥・上野・下野各国に援軍を送ることを命じ、五月には藤原保則(やすのり)を出羽権守に任命し、この反乱に対処した。

藤原保則は六月二十八日に国府に到着し、秋田営の防衛を固め、雄勝城に藤原滋実(しげさね)・茨田貞額(まんだのさだぬか)を送りこんで防衛線の確保にあたらせた。

このような状況に応じて秋田郡下の添河・覇別(はわけ)・助河の三村の俘囚と良民が、助河(旭川)の線を守ることを言いでてきた。

八月に入るとしだいに反乱軍の勢力が衰え下旬には三〇〇人余の降伏があり、またこのころ鹿角方面から反乱軍の後方にまわった小野春風・坂上好蔭軍が米代川流域の住民を説得しながら南下して秋田営に到着し、この方策が功を奏し十二月頃には反乱は終った。

翌年正月、藤原保則は正任の出羽守となり秋田城の修復などを実施した。

秋田城の発掘調査でこの反乱の痕跡を思わせる焼け跡が正殿跡などから発見されている。

この元慶の乱の戦闘は秋田城以北が中心で、その原因は国司の悪政に対する反抗といわれているが、この地域は縄文時代以来固有の文化と伝統をもって生活してきた人々が住んでいた地域である。

直接的な原因は前記したことによるが、この反乱の根底には、長い間つちかわれてきた文化の違いが大きな影響を与えているものと考えられる。

3 幻の柵――払田(ふった)――

top

払田柵の調査

払田柵跡が古代東北経営のために設置された城柵であることがわかっだのは一九三〇(昭和五)年のことであった。

以来七○年が経過したにもかかわらず当時なんと呼ばれた城柵なのか依然として謎である。

しかし、一九七四(昭和四十九)年秋田県教育委員会が現地に払田柵跡発掘調査事務所を設置し、継続して調査を進め多くの成果をえている。

それを紹介しよう。

払田柵跡の名称は、柵跡の発見された地名をとってつけられた名称で、柵跡が活動していた平安時代の名称ではない。

図51 環境整備された払田柵跡外柵南門 |

図52 払田柵跡外郭北門付近の柵木出土状況 |

払田柵の概要

払田柵跡の調査で解明された点をまず紹介しよう。

遺跡は横手盆地の東部仙北郡仙北町・千畑町にわたって存在し、中心に長森・真山という二つの丘陵を囲んだ柵列(外柵)がある。

この外柵に囲まれた総面積は八八ヘクタールほどである。この外柵に囲まれた中にいろいろな施設が発見されている。その概略は次のとおりである。

(1) 区画施設は、長森・真山を囲む外柵、長森だけを囲む外郭、政庁を囲む板塀がある。

外柵と外郭は九世紀はじめに同時につくられている(A期)。外柵・外郭には東西南北に門がある。

そののち外郭だけが門を含め三回(B・C・D期)つくり替えられ、外柵は最初の一回だけでなくなる。

外郭は正面(南側)が築地土塀で北側が材木塀でつくられるが、二回目以降はすべて材木塀となる。

また外郭には等間隔に櫓状建物の施設がつく。

(2) 長森の中心地に板塀に囲まれた政庁がある。なかに正殿・東西脇殿があり、南側の門前の左右前殿がある。

正庁は大きく五期あり、三期のとき最大となりその規模は南北七六メートル前後、東西六四メートルの長方形をなす。

また正殿の後方東西に掘立柱の建物が配置される。

(3) 光谷拓実氏によって外郭及び外柵の柵木が年輪年代測定された結果、A期の施設は延暦二十(八〇一)・二十一年、C期の材木塀は延喜七(九〇七)年に切った木を使用していることが判明した。

そしてB期の年代は嘉祥三(八五〇)年ころ、D期の年代は十世紀後半とされている。

(4) 政庁と外郭との対応は政庁のⅠ期・Ⅱ期と外郭のA期・B期は同時期、Ⅲ期~Ⅴ期の変遷に外郭のC期・D期の二期が対応し、政庁の後半三期への対応時期についてはなお検討の余地がある。

出土遺物は、土師器・須恵器・木器・瓦、それに木簡などである。

木簡の中には「嘉祥二(八四九)年」の年号を記したもの、「北門所請……」、「大伴浄継」、「矢田部弓取」など場所・人名などがある。

また漆紙文書の中には「具注暦」、墨書土器には「小勝・小勝借・一少隊御前下」などがある。

このような遺構・遺物からみて、払田柵跡は行政的な役割と軍事的な役割を合わせもった古代の東北地方において重要な働きをなした城柵官衙跡であった。

払田柵跡は九世紀はじめに設置された。

前記したように政庁や区画施設が時代の推移と共に規模や内容が変化するのは、国家による東北経営のあり方、東北地方の社会情勢の変化などが反映されているものと考えられる。

発掘調査によって柵跡内施設の年代が確定されてきて、記録に残された事象との比較ができるようになった。

そしてこの調査の結果をもとに新しく本格的な謎ときが始まったところである。

三 北羽の土豪と小野寺氏 top

1 前九年・後三年の戦いと地域の土豪

追討使の実像

天喜五(一〇五七)年、陸奥守源頼義に安倍氏追討を命じる官符が出される。

これには武勇の名望の高い頼義を追討使に起用し、近隣諸国武勇輩(やから)に対する軍勢催促権を与え、軍事問題の解決をはかる目的があるという(下向井龍彦「王朝国家軍制研究の基本視角」『王朝国家国政史の研究』)。

同年、安倍頼時が戦死する。だが黄海の戦いで頼義は、頼時の子貞任に大敗。

事態は安倍氏側が有利となる。それに対して頼義側は兵や兵粮(ひょうろう)が集まらないうえに、隣国出羽守は安倍氏追討に協力しない。

この状態をたてなおすため、頼義は康平五(一〇六二)年、「甘き言(ことば)をもって」あるいは「常に贈るに珍奇しきものをもって」、出羽国山北三郡(現在の仙北・平鹿・雄勝地方)の清原光頼・武則兄弟に出陣を願う。

北羽の土豪

源頼義の要語を受けて出兵した清原武則は、出羽国に下向・土着した中央貴族の子孫で、

すでに従五位下の位をもっていた。その本拠地は、横手盆地東端の横手市という。横手市中央の平野部

には条里制の跡という整然とした古い地割りがあったし、平安中期に付近の土地を開発した長者の伝説が残っている。

70()

清原氏は、こうした生産性の高い地域を基盤としていた(石母田正「辺境の長者」『石母出正著作集』第七巻)。

武則は、その子武貞や周辺の土豪を率いて睦奥国に向かう。武則に従った土豪の本拠をみると、武則の甥の橘貞頼が男鹿市、武則の婿の吉彦秀武が仙北郡協和町、武則の同族であろう清原武道が雄勝郡羽後町という。

しかし貞頼の弟頼貞は八郎潟付近説や山形県鶴岡市説など、秀武の同族とみられる吉美候(きみこ)武忠は秋田市説や横手市説などがある。

ここでは八郎潟付近及び秋田市説をとって、武則の本拠地以北には姻戚関係のある土栄が、以南には一族がいるとしたい。

彼らのうち、貞頼・頼貞は清原氏と同様に中央貴族の子孫だろう。

しかし秀武・武志は、そうではあるまい。

この清原氏以下は特別受領出羽城介の指揮下にあり、なかでも清原氏は秋田城有力在庁で、その本拠山北三郡は一定の特権を認められた特別郡であるという(遠藤巌「秋田城介の復活」『東北古代史の研究』、及び「米代川流域の中世社会」『秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』九)。

清原氏らは前九年の緒戦である永承六(一〇五一)年の鬼功部(おにこうべ)の戦いで出羽城介平繁成に従軍した形跡はなく、出羽城介から自立していたようである。

それゆえ追討使頼義は清原氏に「名簿をささげ」る、つまり臣従の礼をとって清原氏に参戦を求めなくてはならなかったのだろう。

武則らの参戦で安倍氏は滅び、前九年の戦いは終了する。康平六(一〇六三)年、武則は、恩賞として陸奥国の特別受領鎮守府将軍に任じられる。

清原氏は安倍氏旧領陸奥国奥六郡(現在の岩手県胆沢・江刺(えさし)・和賀(わが)・稗貫(ひえぬき)・紫波(しわ)・岩手地方)をも合わせ、山北の清原氏から奥羽の清原氏へと成長する。

|

図53 『後三年合戦絵詞』

|

国境を越えて

永保三(一〇八三)年、清原武則の孫真衡(さねひら)と一門の長老である吉彦秀武とが対立し、後三年の戦いが始まる。

真衡は陸奥守に着任した 源義家を味方にしたうえで、出羽国の秀武討伐のため陸奥国を出発する。

秀武は真衡の異母弟清原家衡と異父弟清衡を誘い、留守中の真衡の館を攻撃させるが、かえって義家に討たれる。

ところが真衡は急死し、義家はその遺領陸奥国奥六郡を家衡と清衡に折半するが、今度は家衡と清衡が対立する。

家衡は清衡の妻子を皆殺しにし、陸奥国から出羽国沼柵(平鹿郡雄物川町)に逃れる。

応徳三(一〇八六)年、清衡を助ける義家は沼柵を攻めるが、大敗。

ここで叔父武衡が家衡側につき、彼らは同国金沢柵(横手市)に移り、たてこもる。

義家はこれを攻め、翌寛治元(一〇八七)年十一月、家衡・武衡を滅ぼし、戦いは終る。

これは『奥州後三年記』及びその逸文(いつぶん)がのべる合戦の経過だが、奥羽の清原氏の内紛にふさわしく戦いは国境を越えて展開する。

家衡が沼柵に逃れたのは、そこが本拠地であっただけではないだろう。

家衡は王朝に対する徴税を怠らないうえ、王制への反逆ではないから、陸奥守義家などに追捕(ついぷ)や追討を命じるはずがないと考えたからではない

か。

その思惑どおり、寛治元年、王朝は義家に合戦の停止を命じ、出羽国に下向した義家の弟義光の左兵衛尉(さひょうえのじょう)を停任している。

それでも義家は深追いし、賊徒(ぞくと)武衡追討の旨を王朝に報告する。しかし義家は、陸奥守を解任される。

|

図54 金沢柵 伝本丸跡

|

義家が奥羽を去った後、前九年の戦いで清原氏が倒した藤原経清と安倍氏の血を引く清衡が奥羽支配に乗りだす。

国司制度の枠をこえた東北の地域権力は、新たな段階に移る。

戦いのあと

前九年の戦いから奥州藤原氏の時代にかけて、奥羽地方では中世的な郡庄保(ぐんしょうほ)の再編成が行われ、郡郷制がしかれなかった秋田県東北部・岩手県北部・青森県地方に新たに郡が設置されたという(遠藤巌「米代川流域の中世社会」など)。

前九年・後三年の戦いで活躍した北羽土豪は、この転換期に生きていた。

しかし後三年の戦いで源義家に金沢柵の兵粮攻めを献策した吉彦秀武の子孫の動向は、不明である。

また前九年の戦いの頃に斑目(まだらめ、現在の秋田市か)を支配したのは吉美候武忠だが、鎌倉初期は橘氏である。

後三年の戦いは、北羽土豪には何ら発展をもたらさなかったのだろうか。

2 鎌倉御家人の移住――平賀・小野寺氏――

top

北羽の秋

文治五(一一八九)年、秋田致文(むねふみ)らの北羽武士たちが、奥州藤原氏と共に滅亡する。

同年九月、源頼朝は奥州合戦に参加した将士の勲功を諭し、鎌倉御家人たちが奥羽地方の地頭職に補任される。

山北三郡には、中原親能が惣地頭職に補任されたという(遠藤巌「雄勝郡地頭小野亨氏」『出羽路』。九二)。

同年十月に頼朝は出羽国の検注などを命じ、奥羽国衙の掌握につとめる。

そのうえで頼朝は、「泰衡管領跡」という「陸奥出羽両国」「知行」の「勅裁」をえる。

これにより鎌倉幕府は知行国主・国守とは別に奥羽の地に課役を賦課できるようになったと解したいが、その根拠として、鎌倉・室町両幕府が陸奥国の庄園公領に召米を賦課していたことをあげておく。

同年末、幕府の奥羽支配に不満をもつ大河兼任が兵を挙げ、山北地方でも反乱軍が立ち上がる。

しかし兼任は文治六(一一九〇)年三月に滅び、奥羽の反幕府勢力は一掃される。

これをきっかけに山北三郡では三部惣地頭職から郡ごとの地頭職にきりかえられ、平賀郡(現在の平原地方)に大中臣(おおなかのとみ)惟重を、雄勝郡(現在の雄勝他方)に小野寺道綱を補任したという(遠藤巌「川勝郡地頭小野寺氏」)。

平賀郡と平賀氏

将軍源実朝の頃、尾張国御家人松葉助宗が平賀郡地頭職となり、次子惟泰(これやす)に相伝される。

初代平賀郡地頭大中臣惟重の女(むすめ)が助宗の妻、その間の子が惟泰、こうした関係から惟泰に地頭職が譲与されたという。

惟泰は同郡を名字の地として、平賀氏と称す(遠藤巌「平賀郡惣領職をめぐって」『秋田地方史論集』。なお以下の叙述は同「中世期の出羽国平賀郡の領主と領域」『宮城教育大学紀要』三四も参照)。

平賀氏は、庶子に郡内の八柏郷(現在の平鹿郡大雄村)・三樟郷(現在の横手市)・塚守郷(現在の横手市)・油河郷(現在の平鹿郡大雄村)・吉田郷(現在の平鹿郡平鹿町)などを分け与える。

そして油河氏・吉田氏といった郡内の郷を名字とした庶子家が成立する。

下って永仁六(一二九八)年、平賀郡布曝(ぬのさらし)郷(現在の大曲市)・上溝郷(現在の平鹿郡大森町)地頭職に鎌倉祗候(しこう)の公卿である堀河基俊が補任される。

郡内に他氏領が設定されるなか、平賀氏惣領は、平賀郡惣領職の立場で郡内の庶子家領の統制をはかる。

鎌倉幕府滅亡後、平賀氏惣領として平賀忠時を確認できる。

忠時は、足利尊氏から松葉氏の名字の地という尾張国海東上庄松葉郷(現在の愛知県海部郡大治町)地頭職を給与されている。

ところが延文四(一三五九)年、将軍足利義詮は、忠時旧領平賀郡惣領職を平賀貞宗に給与する。

貞宗は安芸国高屋保(現在の広島県東広島市)を本領とする平賀氏庶子家で、西国で活動している。

平賀郡は、平賀氏の名字の地である。また貞宗の系統だけが室町幕府の奉公衆として存続する。

これらから貞宗への平賀郡惣領職給与によって、出羽国所領を経営できるかどうかは問題ではない。

幕府が貞宗を平賀氏惣領に承認する意味あいが強いのだろう。

その背後には、鎌倉幕府滅亡後の平賀氏惣領をめぐる争いがあったのだろう。

ところが貞宗は、嫡子弘章(ひろあき)に平賀郡などの出羽国所領を譲っていない。

ここで惣領家と名字の地との関係は断たれる。近世期作成の平賀氏系譜は、弘章の代になり出羽国から安芸国に居住した上記述する。

一方、平賀郡内に所領をもつ庶子家のうち横手や油河の一流は、南北朝期に奥州管領に組織されていた。

下って室町期の出羽国人平賀氏は、平賀郡東部を代表する横手勢と同郡西部を代表する油河勢として奥州管領に把握されていたが、ここから地域ごとの平賀氏一族連合か、あるいは平賀氏庶流をリーダーとする他氏を含めた地縁的な一揆を想定できるのかもしれない。

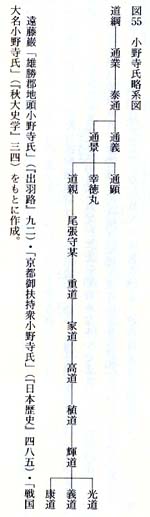

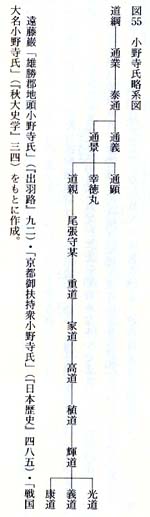

京都御扶持衆小野寺氏

大河兼任の乱後、下野国小野寺保(ほ)(現在の栃木県下都賀郡岩舟町)を本領とする御家人小野寺道綱が雄勝郡地頭職に補任され、小野寺氏惣領が郡地頭職を相伝するという(遠藤巌「雄勝郡地頭小野寺氏」。なお以下の叙述は同「京都御扶持衆小野寺氏」『日本歴史』四八五も参照)。

小野寺氏も平賀氏と同様に郡内の郷を庶子に分け与え、そこを名字の地とする庶子家が成立したのだろう。

貞和五(一三四九)年の史料にみえる「出羽国山北山本郡いなにハ殿・かわつら殿」を雄勝郡稲庭・川連(現在の雄勝郡稲川町)を名字の地とする小野寺氏一族だとすれば、南北朝期に庶子家が遠く山本郡(現在の仙北地方)まで勢力を広げていたとも解せる。

鎌倉幕府滅亡後、小野寺氏惣領道親は、足利直義が主宰する鎌倉将軍府に出仕する。ところが道親は建武二(一三三五)年の中先代の乱では足利氏方に加わらなかったようで、それが原因で小野寺保などの下野国所領は没収され、雄勝郡と丹後国倉橋郷(現在の京都府舞鶴市)だけが残される。

本領を失った道親は、その子摩尼珠丸に家督を譲る。摩尼珠丸は、建武五(一二三八)年の山城国男山八幡合戦で足利氏方として北畠顕信方と戦い、軍功をあげる。

ところが文和元(一三五二)年には小野寺氏は出羽に在国し、尊氏派として活動している。道親流小野寺氏は、出羽国に移った。

室町期になると、幕府は鎌倉公方を牽制する目的で、奥羽・関東国人のなかから京都御扶持衆を指名する。山北三郡からは小野寺氏だけが選ばれる。

京都御扶持衆小野寺氏は守護と同じく「屋形」称号を許され、倉橋郷は守護使(しゅごし)不入などの特権をえる。

そして貢馬や情勢通報、ときおりの上洛を行っていた。また京には代官矢野氏があり、幕府との交渉や倉橋郷の経営などを行っていた。

北羽での小野寺氏の動向を見ると、宝徳元(一四四九)~二年、小野寺家道が幕府-羽州探題最上氏のルートをへて、由利郡内荘園の遵行(じゅんぎょう)使節を命じられている。また寛正六(一四六五)年に北奥の京都御扶持衆南部氏との合戦におよんださい、南部氏の貢馬を妨げている。北奥から京への貢馬は、北羽をへて日本海・北国ルートをとったとみられるが、そのルートの途中が小野寺氏の勢力のおよぶ山北地方だったのだろう。 |

|

3 戦国動乱と在地領主 top

小野寺氏の時代

十六世紀になると小野寺氏は、当主が植道・輝道、植道上洛中留守をあずったという稲庭城主晴道、のように将軍から偏諱(へんい)を受けるようになる(遠藤巌「戦国大名小野寺氏」『秋大史学』三四。以下の叙述は同論文を参照)。

この世紀の山北三郡は、郡内国人と大宝寺・安東・最上・南部氏ら及び由利地方国人とが複雑にからみあいながら展開するが、その中心的存在であったのは小野寺氏であった。

京都御扶持衆として植道は、将軍足利義植・義晴の頃に上洛したという。

帰国後、植道は雄勝郡から沼館(ぬまだて)城(平鹿郡雄物川町)に移り、戦国大名の道を歩み、山北地方から山形県真室川(まむろがわ)地方まで勢力を広げたという。

しかし天文十五(一五四六)年、植道は平賀氏庶流の末であろう横手城主横手光盛と金沢八幡宮(横手市)衆徒役金乗坊らに攻められて敗死し、小野寺氏の発展は中断する。

だが三年後、羽黒山に逃れたという遺児輝道は同じ京都御扶持衆の家柄である庄内尾浦城主(山形県鶴岡市)大宝寺義増や由利勢の支援を受けて光盛を滅ぼし、横手に居城を定め、戦国大名の道を歩むという。

しかし植道敗死後、鮭延(さけのべ)城主(山形県最上郡真室川町)鮭延氏や豊島(としま)城主(河辺郡河辺町)豊島氏らは、小野寺氏から離れてゆく。

こうした中にあっても輝道は由利郡や村山郡の国人をめぐる紛争の仲介に乗出しており、なお北羽の中心的な位置にあった。

仲介に乗りだしており、なお北羽の中心的な地位にあった。

室町幕府は、輝道のとき滅亡した。

天正十(一五八二)年、輝道は安土城留守居役千福(せんふく)氏に上洛の意志を伝えている。

もっとも天正七年、大曲城主前田氏が安土城で織田信長に謁見しているから、山北地方で中央への接近をはかっているのはひとり小野寺氏だけではなかった。

ところが天正十一年頃、輝道は隠居して大森城に移り、次子義道が横手城主になる。

輝道の隠居は、尾浦城主大宝寺義氏と対立する山形城主最上義光と結ぼうとする義道の動向、天正十一年の義氏の滅亡、同じ頃に輝道嫡子光道の死没、といった事情をきっかけにしたという。

上浦・中・北浦郡

平賀郡では南北朝期の平賀貞宗以後、山本郡では鎌倉初期の中原親能以後、それぞれ郡地頭職を確認できない。

両郡とも室町期には郡地頭職がおかれなかったのではないだろうか。

両郡から郡支配を展開する戦国大名が登場しなかったのはそのためかと思われる。

このような情勢の元で、平賀郡では小野寺氏が横手氏らの抵抗をしりぞけ、勢力を拡大し、領内の支城に一族や有力家臣を配置する。

けれども奥羽仕置後の史料では同郡内に六郷城主六郷氏及び角館城主戸沢氏領を確認できるから、小野寺氏は平賀郡を統一できなかった。

山本郡南部は、小野寺氏が制圧するかにみえた。実際、鎌倉・室町両幕府政所執事などをつとめた二階堂氏の子孫と称す六郷城主六郷政乗は、小野寺氏の「奉公者」といわれ、天正十二(一五八四)年には小野寺氏一族西馬音内(にしもない)氏の由利出兵に加わっている。

しかし政乗は、天正十五年に小野寺氏一族山田氏と共に小野寺義道と戦い、小野寺氏からの自立の道を歩み始める。

その背後に大宝寺氏を滅ぼし、さらに小野寺氏を包囲しようとする最上義光がいたというが、和賀氏一族で本堂城主(仙北郡千畑町)本堂氏も最上氏方であった。

山本郡北部に目を向けると、角館城主戸沢氏が独自の動きをみせていた。

伝承によれば、戸沢氏は、南部氏に追われて陸奥国滴石(現在の岩手県岩手郡雫石町)から山北門屋(現在の仙北郡西木村)に、さらに角館に移住したという。

戸沢氏は、白岩城主(仙北郡角館町)白岩氏、大曲城主前田氏、戸蒔城主大曲市)戸蒔氏、孔雀(くじゃく)城主(大曲市)富樫(とがし)氏、楢岡(ならおか)城主(仙北郡南外村)楢岡氏、荒川城主(仙北郡協和町)進藤氏などを従える。

そして天正十四(一五八六)年、戸沢盛安は最上義光の小野寺領雄勝郡侵入の隙をつき、阿気野(現在の平鹿郡大雄村)で小野寺勢を破り、さらに沼館城をうかがう気配をみせる。

翌天正十五年には唐松山(仙北郡協和町)の戦いで安東愛季(ちかすえ)の侵入を退ける。

こうして盛安は、山北北部の雄としての地位を確立する。

さきに述べたように前田氏は安土城で織田信長と謁見しているが、これは前田氏が戸沢氏名代の立場を隠して行ったことで、戸沢氏が中央政権へ接近しようとしたものであった。

山本郡の諸勢力は、小野寺・六郷・戸沢氏に従うようになる。

なかには金沢城主(横手市)金沢氏のように、はじめ小野寺氏に、のちに六郷氏に従属する者もいれば、大曲市中央東部を本拠とする戸蒔氏のように、一族が戸沢氏と六郷氏とに分かれて従う者もいた。

以上のような諸勢力の対立を反映して、小野寺氏の支配領域を「上浦」(かみうら)、戸沢氏のそれを「北浦」と呼ぶようになる。

この呼称は豊臣秀吉の奥州仕置のさいにも継承され、「上浦郡」「北浦郡」、そして六郷・本堂両氏の支配領域を「中郡」と呼んでいる。

これらは戦局によって領域が左右されるため、領域的に一円ではなく、領分が錯綜した変則的な郡であった。

動乱の終末

奥羽仕置は、山北地方の動乱を強権で中断させた。天正十八(一五九〇)年、この地方に太閤検地が断行される。

検地に対して一揆による抵抗があったが、大勢を変える力はなかった。

山北地方では、小野寺・六郷・本堂・戸沢氏が豊臣大名として安堵される。

そして大名旧領内には太閤蔵入地が設定されるが、全国の全石高に蔵入地の占める割合が一二・二パーセントであるのにくらべれば、この地方の蔵入地の比率は高い。

また六郷領の場合、蔵入地が雄物川流域の経済的要衝に設定されている(加藤民夫「豊臣政権下の六郷領」『秋大史学』二一)。

同じ北羽大名秋田氏も旧領内の主要部が蔵入地である。

これらの事例からほかの山北大名も同様だったのではないか。 |

|

奥羽仕置は、山北大名の政治的敗北を物語る。

奥羽仕置は、山北地方の安定をもたらさなかった。

太閤蔵入地の支配をめぐり、最上義光が小野寺領へ侵攻する。

それは、関ヶ原の戦いで小野寺義道が徳川家康に属した義光とは反対の立場をとる原因となった。

山北地方での動乱の清算は、関ヶ原の戦い後、義道の改易と石見国津和野配流、六郷・本堂・戸沢氏の豊臣政権下の石高をもとにした転封、これら大名にかわって佐竹氏の入封、それに伴う山北地方での太閤蔵入地の消滅、という過程をへてようやく着手されるのである。

四 佐竹氏の転封と住民の暮らし top

1 秋田藩の成立

佐竹氏の秋田入部

豊臣政権下における秋田の支配状況は、秀吉没後に激烈に展開された覇権争いの結果、全国の大名の頂点をきわめるにいたった徳川家康による、空前絶後の規模で行われた大名の改易と配置替えにより一変した。

この国替えは、慶長五(一六〇〇)年、文字通り天下分け目の合戦であった関ヶ原の戦いで石田三成を破って勝利をおさめた徳川家康が、徳川家を頂点とする幕藩制社会の確立を目指して行ったものであり、秋田へは、家康の本拠地江戸に近接する要衝の地域である常陸を領有し、この戦いでの挙動に不審ありと断ぜられた佐竹義宣(よしのぶ)が、懲罰的意味をこめて転封されることとなった。

佐竹義宣は、豊臣政権下で秀吉の側近として権勢をふるった石田三成の仲介の元で、秀吉の信望を得た大名で、文禄四(一五九五)年には、常陸五四万五八〇〇石の知行安堵を受け、全国八位にランクされた大大名である。

通称も「羽柴常陸侍従」とその地位にふさわしく、羽柴姓を許されているところに秀吉の信任の厚さがうかがえる。

のちに、義宣を律義者と評したという家康にとっては、義宣が、この戦いに臨んで石田三成との情誼(じょうぎ)を断ち切れるかどうかが問題であったが、佐竹氏の動きはすこぶる不明快で、家臣の中には石田と同盟関係にある上杉景勝方に与すべきとの意見もあった。

関ヶ原の戦いは予断を許さぬ激戦であっただけに、このような動きは、家康の不興をかったことはいうまでもない。

しかも佐竹氏は清和源氏の系譜に連なる名族で、古代から連綿として東国を支配し続けてきた数少ない大名である。 |

図56 佐竹義宣像

|

そうした意味からも江戸近辺からの転封は予想されたことではあった。

佐竹氏の転封は、戦後処理として行われた一連の大名転封より一年有余遅れての発令であり、転封の危機は回避されたのではないかという淡い期待は、ここにいたって見事に打ち碎かれた。

『佐竹家譜』には、家康が、信州上田の真田攻めに苦しむ徳川秀忠に佐竹義久が援軍を送った実績を評価せざるをえず、義久の存命中の転封には逡巡せざるをえない事情があったことをうかがい知る一文が掲載されている。

この義久が没したのは慶長六(一六〇一)年十一月、義宣の秋田転封発令は慶長七年五月、家康による江戸開府は慶長八年二月のことであった。

さて、義宣秋田転封の判物(はんもつ)が発給されたのは、発令から二ヵ月後の七月であったが、そこには知行高は示されず、領地も秋田と仙北の両所と記されているのみであった。

幕府が佐竹氏に二〇万五〇〇〇余石の知行判物を下付したのは寛文四(一六六四)年のことで、領地も秋田・山本・河辺・仙北・平鹿・雄勝の六郡と若干の下野領であることが明示された。ちなみに郡名は、寛文以前まで河辺郡は豊島郡、山本郡は檜山郡、仙北郡は山本郡と袮されていた。

佐竹氏の入部にともない、安東(秋田)氏は常陸国宍戸(ししど)へ、六郷氏は同府中へ、本堂氏は同志筑(しづく)へ、戸沢氏は同手綱へ国替えとなった。

石田三成と同盟関係にあった上杉方に与して最上義光に敗戦した小野寺氏は、慶長六年すでに改易となった石見国津和野へお預けの身となっていた。

九月、佐竹義宣は、新領主としてひとまず安東氏の居城であった湊城に入った。 |

図57 湊城跡

|

城下町久保田の建設

秋田入りした佐竹氏及びその家臣団は、湊城のほか大館・横手・角館・六郷などの各城を接収し、分駐して領内警備にあたったが、秋田の人々からみれば佐竹氏は外来の領主であり、各地で不穏な動きがみられた。

新領主佐竹氏にとっては、このような入部反対勢力を鎮圧しつつ新たな領国支配の本拠地を定めることが急がれた。

減封のうえ転封されたとはいえ、それまで五家の大名によって分割支配されていた領地を一円支配するわけであるから、本拠地は旧来の大名の居城ではなく、新しい領国全体を玄配するにふさわしい場所にする必要があった。

そこで複数の候補地があげられたが、最終的には義宣の判断によって、仁別(にべつ)川を西へ掘り替え保戸野(ほどの)村山に本城を構築することに決定した(『国典類抄』軍部、秋田県公文書館蔵)。

こうして早くも翌慶長八(一六〇三)年には久保田神明山への築城が開始され、寛永八(一六三一)年頃には完成をみた(『梅津政量日記』秋田県公文書館蔵)。

義宣が久保田を選別した理由としては、次の諸点が考えられよう。

まず、この地が領国である秋田・仙北の中央部に位置し、適度な広がりをもちながらも未開であることから、新しい都市建設が自由に展開できること。

次には雄物川を舟運の動脈として活用して物資を集散し、日本海海運につなげて全国市場に連結させる外港として土崎湊を位置づけ、安東(秋田)氏以来の同港の経済的機能を生かしたことなどである。

政庁を港町にではなく、海と大河に近い平野部におき、港は外港として設定する発想は、常陸時代の義宣の領国支配でもすでに見受けられる。 |

図58 久保田城

図59 土崎湊

|

それは、本拠地を太田から鎖国の中央部にある水戸に移し、那珂川と那珂湊を活用する構想を実現しつつあったことなどに現れている。

このような義宣の発想からすれば、心象風景的には、父義重が推した横手城はかっての常陸太田城、これから築かんとする久保田城は新しい水戸城に映っていたに違いない。

久保田城は平山城で、内町(武家町)を含めた五つの曲輪で構成され、仁別川(旭川)を境に外町(町人町)を展開させる。

さらに外町の西方には寺町を配して町の防備にも配朧をこらし、全体としてみれば次の三点に留意された町割りが行われている。

第一は幕藩制社会の身分秩序が明確に示されている点である。

これは、内町(武家町)と外町(町人町)及び寺町が画然と区分されていることから明らかである。

第二はそれぞれの身分をさらに階層区分している点である。これは内町は城内及び城から近い順に上・中・下級武士が配置されていると同時に、外町は家督をもつ町、すなわち大町・茶町などに特権商人が配置されていることなどから明らかである。

第三はそれぞれの町の役割を機能的に発揮できる町づくりであり、このことは、内町は道路が複雑で要所には虎口・桝形・土塁が配され防御に最大の留意がはかられていることと、外町は逆に道路・町割り共に整然と区画されており、適度な商業都市空間を構成していることなどからいいえよう。

このようにして城下町久保田は、空間的にも近世の身分的秩序を厳然と区別しつつ、それぞれの区域の機能を十分発揮できる総合的な町として、秋田藩の政治・軍事・経済・文化の中心都市の役割を果たすことになったのである。

秋田藩の財政

佐竹氏は石高の明示はなかったものの、幕府より二〇万石クラスの国持大名としての処遇を受けた。

そして、この二〇万石は幕府に対する佐竹氏の軍役の基準となるものでもあった。

幕府の意向に沿った着実な鎖国経営と軍役の負担こそが徳川政権への忠誠を示す何よりの証拠とされた幕藩制社会において、それらを担保しうる確固たる財政基盤の確立は必要不可欠なものであった。

そこで佐竹氏は、鉱山・林産資源の開発はもちろんのこと、最大の年貢賦課の対象となるべき田畑の検地を行う一方で新田開発を推進した。

そして、それらの結果にもとづいて「物成並びに諸役相定条々」を交付し、農民の負担すべき年貢・夫役などを割りあてた。 |

図60 検地絵図

|

この条々がいわゆる「黒印御定書」であるが、村の代表である肝煎(きもいり)の元で大切に保管され村民への周知徹底がはかられた。

この御定は五人組を中心に村の連帯責任の元で守ることが義務づけられ、違背することは厳禁であった。

そして、これが共同体規制として定着してゆくことになる。

佐竹氏による領内一斉検地は義宣の入部直後の慶長八(一六○三)年から開始され、以後慶長十九年頃、そして正保四(一六四七)年から慶安元(一六四八)年の三回にわたって実施された。

いわゆる先竿(さきざお)・中竿・後竿がこれである。

検地では田畑を上・中・下・下々の四等級に分け、年貢率も、異なる条件の元での耕作にかかる農民の負担の大小を考慮して、さらに細分化された。

秋田藩では、所領の一部を知行地として家臣に与えてその支配権を容認するいわゆる地方知行制をしいたことから、検地で掌握された領地は、家臣の知行地(給分)と藩の直轄地(蔵分)とに区分され、その比率はおおむね七対三であった。

そして藩の財政は蔵分によってまかなわれた。

このような体制の元で、領主は、家臣団に年貢収入に見合った公平な軍役を負担させることになる。

そのためには前述した複雑な年貢体系を一定の基準で平準化し、一見してその年貢収入を掌握する必要があった。

これはまた、各村々の年貢負担量を掌握することとそれを各村に周知するうえでもきわめて有益な方法であったと思われる。

この方式は、検地高に免(税率)を掛けた高をさらに六ツ成高に平準化したもので、平準化された高は当高と表現され、その六割が年貢と算定された。

先に述べた「黒印御定書」には、本田・新田ごとに免と検地高が記され、末尾はこの当高で結ばれている。

こうして、佐竹氏は、藩の財政基盤を確立した。

久保田城下の暮らし

城下町久保田は秋田領最大の都市であり、内町(うちまち)が主として政治・軍事の中枢であったのに対し、外町(とまち)は外港土崎湊と連動して鎖国経済のかなめの役を担った。

城下町建設が一段落した十七世紀中頃の町割りは、内町に関しては正保四(一六四七)年の『出羽国秋田郡久保田城絵図』、外町に関しては寛文三(一六六三)年の『外町屋敷間数絵図』(共に秋田県公文書館蔵)からその概要を知ることができる。

内町に居住する武家人口は、延享四(一七四七)年で、足軽・小者・女・子供も含めて一万四六一六人を数えているが(『秋田沿革史大成』)、幕藩制社会の身分制の原点は兵農分離であり、それは、こうした武家の城下集住による農村からの切り離しによって完徹された。

外町は、『外町屋敷間数絵図』によれば四九町に町割りされており、その町名のほとんどが、寛永七(一六三〇)年町奉行を命ぜられた梅津政景の日記に散見されることから、十七世紀の前半にはすでに町人町として機能していたといえる。

同図には、各町の屋敷割りと所有者、及び各屋敷の間数と奥行きが明示されていると共に、各町の屋敷の配置が通りを挟んで東西に単柵状に店が立並ぶように記されており、外町が入部当初からいわゆる近世的町人町として構想されたことをうかがわせる。

草創期の外町を構成した人々は、土崎から強制的に移住させられた湊商人である。

ちなみに元和元(一六一五)年藩主義宣が江戸から国元の梅津憲忠に出した書状には、湊商人の移住が順調にいっているかどうかを問う一文があり、そこでは、「油断なく引越さすべく候」と厳命している(「秋田藩家蔵文書」秋田県公文書館蔵)。

このような、いわば町人町の性格をもつ外町が有効に機能するためには、防御に力点を置く内町とは逆に、文物の往来が円滑に行える交通体系の整備が必要である。 |

図61 『出羽国秋田郡久保田城絵図』

|

そこで町づくりと並行して行われたのが羽州街道のルートの変更であった。

その結果戸島より湊にいたる道筋は、外町の大町を通り、通町で左折して西の関門である六道(ろくどう)の辻を通り八橋(やばせ)へ抜けるルートが設定され、大町三町と通町は二階建てとする命令が発せられた。

外町は、大町三町、ついで茶町三町と続く。

この二つの町は外町の草分け的な町として夫役(ぶやく)と伝馬役を負担したがその反面で商業的特権も賦与されていた。

この特権が「家督」である。「家督」とは個別の町に与えられた特定商品の営業特権であり、これは城下に住む佐竹氏及びその家臣団の消費生活にかかわる商品の販売を独占的に扱うのみならず、領内の商品流通の統制制度としても機能していた。

たとえば大町三町の絹・木綿・古手、茶町三町の茶・紙、米町の米、上下肴町の魚介類などの販売権がこれである。

しかし実際の経済活動においては、藩の御用商人として家督をこえた特権を有した豪商や請負商人による部分も大きい反面、家督破りも横行し、家督そのものの類型も単一ではなく時代の進展と共に変化していった。

家督の発祥について、金森正也氏は、院内銀山の「町定(さだめ)」にその原型をみいだしているが、初代町奉行となった梅津政景は院内銀山奉行をへての就任でもあり、同銀山の町定の内容からみても説得力をもつ説である(金森正也『近世秋田の町人社会』)。

外町各町は、久保田町奉行の玄配下で、庄屋を中心にこれを補佐する丁代(ちょうだい)・親仁(おやじ)役などの主導によりそれぞれ寄合を開き、町掟を定めて職能的・地縁的共同体として運営されていった。

こうして外町は、内町に住松武家の消費生活を支える一方で、領内の商品流通のかなめとしての役割を担っていったのである。

2 院内銀山の隆盛 top

鉱山開発の進展

戦国時代末期から近世初期にかけての日本、なかんずく秀吉政権成立以降の日本は海外交流も活発に行われ、世界の金銀の流通体系に連動していく一方で、国内的には統一貨幣の鋳造も行われ、ほぼ全国的にゴールドラッシュの時代に入ったといわれる。

佐竹氏もまた、秋田に転封される以前から、常陸において積極的な鉱山開発を展開していた。

その技術は、天恵の鉱産資源の宝庫でもあった新領地秋田においても遺憾なく発揮され、くわえて日本海海運は、佐竹氏が常陸(ひたち)時代からもっていた従来の開発技術を凌駕する新しい開発技術と山師及び資本導入への路を開き、秋田の鉱山開発は、飛躍的な発展をとげたのである。

文政年間(一八一八~三〇)の記録である『秋田領内諸金山箇所年数帳』には諸鉱山の所在と開発年代が記されており、初期の開発状況については『梅津政景日記』に詳しい。

両書により、幕藩制初期の秋田藩の上筋三郡で稼動していた主な鉱山をあげると次のようになる。

(1) 金山 檜木内(ひのきない、西木村)、杉沢(西仙北町)

(2) 銀山 院内(雄勝町)、松岡(湯沢市)、田子内(東成瀬村)、荒川・畠(共に協和町)、増田(増田町) このうち佐竹入部以前から稼動していたものは、檜木内と畠の二ヵ所であり、残りはすべて佐竹入部以後に開発されたものである。

これは大葛(比内町)、早口(出代町)、湯口内(阿仁町)、八森(八森町)、藤琴(藤里町)など秋田藩の下筋二郡の主要鉱山が、佐竹入部以前から稼動していたことと比較すればきわめて対象的な成立ちといえよう。

秋田藩の鉱山経営は、直山(じきやま)方式と請山(うけやま)方式に大別されるが、藩では有力な鉱山を直山として直轄経営し、鉱脈の検分や運上諸役銀徴収のため役人を常駐させ、いったん幕府へ上納したうえで返賜金の形式で還元される金・銀と、鉱山への飯米・鉛などの専売収益をあわせて鉱山収入とし、林業収入ともども、初期の藩財政の基盤とすることに成功したのである。

とりわけ院内銀山は豊富な産額をほこり、全国有数の銀山として知られるようになった。

ちなみに、秋田藩から幕府への運上は、この院内銀山の運上銀に始まるという。

院内銀山の盛況

院内銀山の発見については諸説があり、同山の盛衰を記した『院内銀山記』も数種あるが、ここでは秋田県公文書館本をてがかりに草創期の院内銀山の諸相を垣間みてみよう。

同記によれば、院内銀山は、慶長八(一六〇三)年から仙北で流浪しながら砂金を採掘していた越前国敦賀出身村山宗兵衛らのいわゆる関ヶ原浪人が慶長十一年院内において銀鉱脈を発見し、これを受けて、藩が村山以下、治郎左衛門(伊勢浪人)、渡辺勝右衛門(会津浪人)、石山伝助(羽州仙北浪人)の四人に山先証文(開発許可状)を与え、慶長十二年から採掘させたのが始りとされるが、慶長十二年の開山については、江戸後期に杉原寿山が記した秋田藩内の鉱山誌である『旧書集裙』(秋田県公文書館蔵)にも同様の記述があり、首肯(しゅこう)できるものと考えられる。

藩ではこの山に大いなる期待をかけて直山とし、院内支配の箭田野(やたの)義正を山仕置奉行に任じ、慶長十三年には、梅津政景ほか二名を銀山奉行として派遣し本格的な経営に乗りだしたが、すべりだしはきわめて順調で開坑直後から大量の銀を産出した。

『院内銀山記』はその盛況ぶりについて、「はや、遠国までかくれなく(中略)諸国のもの共馳集まる事夥し。

(中略)時をまつ浪人も来れは、或は出家・山伏・商人等にかきらす毎日毎日こぞりたる。

同十三年の春には八方の谷々に居あまりで、下院内諸百姓の家などに五人七人つつ借宅せさるはなし」と記す。

院内銀山の最盛期は慶長年間で、西国の石見(島根県)、生野(兵庫県)と並ぶ日本国内有数の銀山として注目され、今村義孝氏によれば同山の繁栄ぶりは、一六二五年の『イエズス会日本年報』にも紹介されているという(「院内銀山記」解題『日本庶民生活資料集成』第十巻所収)。

しかし、十七世紀中葉には早くも陰りを示し、享保十(一七二五)年には請山(うけやま)に移行され、以来直山と請山を繰返したが、十九世紀に入り藩政改革の中核にすえられた殖産政策の一環として、文化十四(一八一七)年には金易(こんやす)右衛門をはじめとする改革派官僚たちの主導のもとに直山に復帰し、幕府からの前借金を中心とした藩からの積極的な経営資金及び資材が投入され、山勢の回復がはかられた。

秋田領内の鉱山史研究に精力的に取組まれ、優れた業績を上げられている萩慎一郎氏は、天保四(一八三二)年から同十四年までの一一年間の院内銀山の産銀高は毎年一〇〇〇貫以上を記録し、日本国内ではさきに挙げた生野・石見を抜いて第一位の位置を占ていたのみならず、同時期には金の産出量においても、佐渡金山と肩をならべるほどの生産高を誇ったことを立証されている(萩慎一郎『近世鉱山社会史の研究』)。

長らく低迷を続けていた院内銀山は、こうして天保年間にいたって再生し、いわゆる「天保の盛り山」と呼ばれるほどの勢いを盛返して明治期を迎えるのである。

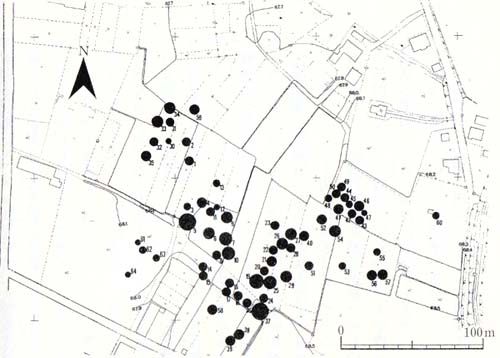

諸国より集まる人々

院内銀山にはほぼ日本全国から多種多様な人々が集まり独特の鉱山町を形成した。

まず院内銀山の人口についてであるが、最盛期の慶長末年にはおよそ一万五〇〇〇人程度との推定もあるが、荻氏が国立史料館収蔵の小貫(おぬき)家文書の分析から得た数値では、慶長十五、六年頃には約八〇〇〇人程度、衰退が著しい享保二(一七一七)には二九四人、文化七(一八一〇)には四三〇人、復興期の天保八(一八三七)年には三〇九九人であるという(『近世鉱山社会史の研究』)。

次に、こうして集まった人々の出身地とその人数であるが、場所が鉱山であるだけに正確なことを把握できる史料はない。

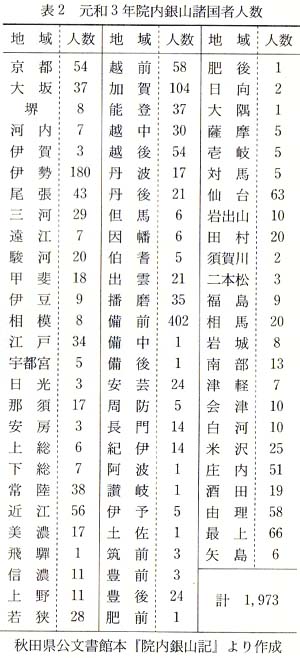

ここでは、『院内銀山記』からその概観をのぞいてみよう。

同記所収の「元和三年諸国の者調覚」を整理したのが表2であるが、これによれば同山がほぼピークを越えつつあった元和三(一六一七)年の段階で、他国の者として記録されている人の総人数は一九七三人であり、その出身地はさきに述べたように日本国内のほぼ全域に及んでいる。

このデータからは、出身地できわだつのが備前(岡山県)で四〇二人を数えるほか、伊勢(三重県)が一八〇人でこれに続いていること、いわゆる三都と称される京・大坂・江戸から一二五人もの入山者があったこと、東北諸地域からの入山者が四〇〇火程度いたことなどである。

関東より西の国々から多くの人々が集まっているのは、院内銀山がいわゆる関ヶ原浪火たちによって発見されたこと、そして、彼らが秋田藩主のお墨付きの元で経営に参画したことと無縁ではあるまい。

もちろん、この一九七三という人数は同山に集う人々のすべてを示しているわけではない。

「元和三年諸国の者調覚」の末尾には、秋田と仙北(のちの雄勝・平鹿・仙北三郡をさす)は調べていないこと、また本国を名乗らずこれを隠す者が大勢いて他国についても完全に調査できなかったことが記されている。

これが鉱山町の実態であった。

ところで、院内銀山に集まった諸国の浪人については、同じく『院内銀山記』に記されている「諸国浪人院内に来人数」からうかがうことができるが、ここでも、伊勢・備前・加賀・出雲と続き多い国々は西国ということになる。

こうして、院内銀山では、山師・金名子(採鉱技術者)・堀子・大工・手代(事務担当者)などの各分野にわたって、ほぼ日本全国の人々が携わったのであるが、その人数の多さからいって、採鉱技術や冶金技術については、石見・生野などの先進鉱山の経営の実績を有する中国地方をはじめとする西国の人々によるところが大きかったことをうかがい知ることができるのである。 |

|

銀山町の人々の暮らし 院内銀山町は坑夫など直接鉱山の労働に従事する者の住行山小屋と、銀山から採掘された鉱石の精錬や鍛冶屋・桶屋などの手工業者や鉱山にかかかる人々の日用雑貨など消費生活をまかな言朗人たち、さらには白拍子(遊女)をおく湯屋や傾城屋など風俗営業者らからなる下町の二つから形成されていた。

これが最盛期の慶長十年代では山小屋千軒、下町子軒、知りうる人口だけでも約八〇〇〇人前後といったスケールで運営されていくのであるから、その賑わいはまさに建設途上にある城下町久保田に匹敵するものであったといっても過言ではなかろう。

こうした盛況をほこった院内銀山町について、山口啓二氏は、同山を幕藩体制確立過程における全国的な社会分業の集中点であり、「特に商業資本と先進的手工業を集中していた点で、城下町と並んでいわば領内の上方であった」と評価するが、今まで述べてきた諸事実からしても納得できよう(「秋田藩初期の金銀山」『日本産業史体系』東北地方編所収)。

さて、藩では、幕府への運上銀額を高める一方で、このような「領内の上方」を厳重に絖制し、さらに着実に課税して藩の確固たる支配下に組みこんでいく必要があった。

そのためには、山法を中心とする法秩序の確立が必須条件であった。

近世秋田の鉱山法では、元和三(一六一七)年七月十九日づけで梅津政景ら三名の連名で杉沢金山に出された「町中法度五ケ条」(『梅津政景日記』所収)が注目されているが、ここでは、それよりも法体系が進んだ段階と考えられる文化六(一八〇九)年の院内銀山制札を、さきに引用した「旧書集拮にてみておきたい。

この制札は全八ヵ条からなるものであるが、各条文を要約的に示せば次のようになる。

一、隠掘・珀石金(はくせききん)の密売買を禁ず

一、押売・押買を禁ず

一、喧嘩・口論・狼籍・博奕などを禁ず

一、山先以外の帯刀を禁ず

一、悪党人の抱置及び修行者・乞食の入山を禁ず

一、巡見役人以外の山内見分を禁ず

一、訴訟時の徒党を禁ず(徒党を組んだ場合は徒頭を厳重処分)

一、麓村への外出を規制す(許可制)

これは、藩政改革の積極的な推進者としてさきに述べた金易右衛門ほか三名の連名で出されており、その内容も比較的細部にわたるが、訴訟時の徒党の禁止などは、この時期すでに鉱山内でも民衆闘争がおきつつあったことを類推させる。

このようにして、全国各地から集まり、多様な前歴を有した鉱山労働者は、それゆえにこのような厳重な法秩序の元での生活を強いられたのであるが、彼らの暮らしぶりについて、その一端を『門屋養安日記』などによりながら垣間みておこう。

同日記は院内銀山の藩お抱え医師であった門屋養安自筆の日記で、一部欠本があるものの、天保六(一八三五)年から明治二(一八六九)年にいたる三二冊が秋田県公文書館に収蔵されている。

この日記は、荻氏によって紹介され、鉱山史研究者の中では知られていたが、一九九六年から九七年にかけて『近世庶民生活資料未完日記集成』 一・二巻に茶谷十六・松岡精両氏によって収録刊行され、近世後期の鉱山社会史を探るうえでの貴重な史料として大方の着目するところとなった。

まず、年中行事であるが、何といっても院内銀山の守り神である山神社の祭礼が特筆される。

この祭礼はすでに慶長十七(一六一二)年には行われており(『梅津政景日記』)、産銀が第二のピークを迎えた天保期にはいっそう賑わいを増したようである。

『養安日記』には天保六(一八三五)年の祭礼の時のこととして、一〇代藩主義厚から金燈籠一対が寄進され、手代役人や山子たちが総出で表番所で出迎え祈祷を行ったうえで山神社へ奉納されたことが記されている。

山神祭には芝居興業が打たれると共に、近在の村衣をはじめ、臨国の新庄などからあつまる見物客もあって大いに盛り上がったらしい。

またお盆には、相撲興業や盆踊り、さらには花火もあり、人々はつかの間の祭り気分に酔いしれたことであろう。 |

図62 山神社

|

養安の本業は藩の直山のお抱え医師であるから、安定した産銀を維持する絶対条件である鉱山労働者の健康管理が主要な責務である。

日記からは、最大の医療問題は「よろけ」(対肺病)であったことがうかがわれ、四〇歳まで生きるのはまれであったという。

このほか医療関係で注目されるのは天保期に同山で種痘が行われていたことが記されていることで、これは秋田藩における近代医学の萌芽として特筆される。

このようにして営まれた鉱山社会であったが、幕末期になると組織的な金掘一揆も展開され、同日記からは鉱山社会における民衆闘争の一端をうかがい知ることもできる。

3 新田開発と雄物川 top

新田開発の進展

突然の秋田転封を命ぜられた佐竹氏は、多くの家臣を常陸に残したまま取りあえずは、一〇〇騎に満たない精鋭の軍団(従者を加えれば数百にはなろうが)で来秋した。

しかし、その後も主君のあとを追って秋田に入った家臣や、領国経営を円滑に行うために登用した入部以前の秋田の在地勢力出身者などが加わり、家臣の数は増加した。

こうした家臣たちに軍役を義務づけ強固な佐竹軍団を確立するためには、それを果たしうる経済条件を彼らに与える必要があった。

幸い秋田には開発可能な土地が大量に残されていたことから、藩では積極的な新田開発に乗りだした。

新田開発には、指紙開(差紙開)と注進問(忠進開)があるが、家臣たちの開墾意欲を刺激したのは指紙開の方であった。

指紙とは新開の許可状のことであるが、その指紙の内容は、本田に支障がないかぎり鍬先次第開墾してもよいというものであり、家老の連署で家臣に与えられた。

指紙開では、開発した田地では原則として新開者の知行権が認められたことから、地方知行制下にあった家臣の経済基盤の拡大につながる方策としても適合するものであり、多くの家臣たちによってきわめて積極的に取組まれた。

他方、新田開発の労働力として大量に動員された農民たちもまた、開発した土地は現実には自分たちの耕作地になるわけでもあり、小農は、新たな土地の耕作面積を確保することによって本百姓としての自立を目指し、開発は官民あげて急速な展開をみた。

新田開発は従来からあった本田村が中心となったが、なかには本田村から離れた新しい土地の開発も行われ、新田村を誕生させた。

秋田藩の村数はおよそ八〇〇ヵ村であったが、そのうち新田村は約一〇〇ヵ村を数えた。

これら新田村の分布状況をみれば、藩の上筋三郡(雄勝・平鹿・仙北三郡)では雄物川などの河川ないしは湖沼付近が多く、これは下筋三郡(秋田・山本・河辺)も同様である。

堰の開削

このような新田村の地域的立地状況からは、新田村が雄物川や米代川などといった領内の幹線河川から取水して用水路をつくったことをうかがわせる。

そこで秋田藩の用水堰の開削のあらましを上筋三郡を中心に見てみよう。

ここでの代表的な用水堰は、まず雄勝郡では五ヵ村堰(皆瀬川から取水、稲庭・川連・三梨・大館・三又などの田地へ)、山田五ヵ村堰(雄物川から取水、山田本村・支村の田地へ)、平鹿郡では平鹿堰(成瀬川から取水、増田・平鹿地区一六村の田地をうるおし雄物川へ流入)、五ヵ村堰(佐竹東家の開発、雄物川から取水、十日町村・袴形村・板井出村(大森町)・中田新田村・大曲西根村(大曲市)五ヵ村の田地へ)、仙北郡では、本田堰・上堰・下堰(玉川より取水、横手盆地北東部の田地へ)、松倉堰(渋江内膳により玉川から取水、神岡・北楢岡地域各村の田地へ)などが知られている。

このようにして、雄勝・平鹿・仙北三郡では、藩南部の基幹流である雄物川をはじめ、その支流など、河川からの取水による灌漑用水路の開発が活発に行われたのである。

ところで、農民自身による開削には多くの困難が伴った。

特に河岸段丘の開墾に伴う用水堰の開削は、水路の確定が容易ではなく、知行主の元で農民を指導し実際の工事の責任を負った地方巧者(じかたこうしゃ)たちを悩ませた。

新古内村の一部に雄物川から取水して堰を作り、新たに立村した十五野(じゅうごの)新田村(十文字町)をはじめ、藩南部の諸地域の農業用水開削にまつわる神狐伝説は、地方巧者たちの枕元に狐があらわれ、水路を託宣するというものであるが、水路の開削が神懸かりにならなければならないほどの難事業であったことを示すと共に、大地は人間と生物が共存すべき場所と考える当時の人々の生活観を垣間みることができる。

ちなみに十五野新田地区では、その神狐を引上明神として今なお祭り伝えている(『十文字町史』)。 |

図63 引上明神

|

米の秋田の基盤なる

このようにして、指紙開は、家臣の知行地(給分)の充足に甚大な効果をもたらした。

ついで藩では、藩の蔵入地(蔵分)の増大を目指し、寛文期(一六六一~七三)頃から新田開発の方法を注進開に切替えた。

注進開では、開発主体も家臣にとどまらず農民の開墾も認められ、開発者におよそ三分の一を辛労免(しんろうめん)として与え、残りは蔵入地とする仕法で、蔵入地は増大し藩当局の財政基盤の確立に結実していった。

こうして、十七世紀後半の秋田藩は、本田が約二〇万石、本田並約五万九四六六石、新田が約八万八三〇八石、合計三四万七七七四石余の経済力を有することとなった。かくして、米の秋田の原型は佐竹氏の秋田入部以降に成立したといえるのである。

4 進む農村の荒廃 top

藩の財政難

秋田藩の財政は、これまでみてきたように、初期の段階では米代川流域を中心とする林産資源、院内銀山をはじめとする鉱産資源、さらには官民あげての新田開発による米と、財政基盤は着々と整備されたいったが、それも長くは続かなかった。

十七世紀も後半に入ると、大坂・江戸を中心とした全国的商品流通圏ができあがり、商品経済が急速に発展し、このような経済情勢の急激な変化は、諸大名の財政を圧迫するようになる。

元々大名は幕府によって参勤交代やお手伝役が義務づけられており、藩の財政負担には並々ならぬものがあった。

しかし、ここにいたって、幕藩領主層が財政難におちいってしまうのは、幕藩制社会は本来的には農本主義社会であり、年貢収入を基本として藩政が運営されており、このような新情勢への即応は至難であったからである。

これは秋田藩のみならず全国にほぼ共通した現象であった。

無符人(むふにん)高の増大

商品経済の進展は当然のことながら、農民の生活をも消費生活に巻きこむことになり、米価も下落して本百姓経営を変質させる。

農民の間に階層分化がおこり、なかには土地を手放す者もあらわれる。

かくて富農は地主として一層経済力を増し、土地を手放したものは小作人として貧農の道を歩むことになり、ついには、耕作地を放棄し欠落する農民もあとを断たなくなった。

耕作者は符人と称されていたことから、彼らが欠落した田地の生産予定高は無符人高と称された。

さて、ここで享保十四(一七二九)年と寛政六(一七九四)年の当高を比較し、荒廃田の実態をみておこう。

『秋田県史』(第二巻近世編上)によれば、寛政六年の「六郡総高村附帳」では総当高は約三一万二二八〇石余で、享保期とくらべて約二万七九七四石の減となっており、減少率は八・二パーセントにおよぶ。

なかでも減少率が高いのが、雄勝郡の一三・九パーセント(約七六〇〇石余)であり、ついで仙北郡の一一・二パーセント(約一万一〇〇石余)となり、平鹿郡も七・二パーセント(約四三〇〇石余)と高い。

そして雄勝・平鹿・仙北三郡の減少当高はあわせて二万二一〇〇石余となり、六郡全体の減少当高の七九パーセントを占める。

この数値は、十八世紀後半の農村の荒廃を具体的に示すものであり、それが米どころ秋田藩の穀倉地域ともいうべき藩の南部に集中していることに、問題の深刻さがあったといえる。

次に、このような村の荒廃状況について、少し事例をあげてみてみたい。

たとえば、明和二(一七六五)年平鹿郡醍醐村では、総屋敷数一二一軒のうち、潰(つぶれ)・欠落(かけおち)が四五軒に達し、村の当高八七三石の四四パーセントにあたる三八七石余が無符人高で年貢納入に支障をきたし(『平鹿町史』)、雄勝郡下仙道村では、六五五石のうち三六パーセントにあたる二三八石余が無符人高となっていた(『羽後町郷土史』)。

また時代は少しさかのぼるが、享保七(一七二二)年仙北郡六郷本館村では、当高九一八石余のうち三五パーセントにあたる三二〇石余がすでに無符人高となっている(『六郷町史』上巻通史編)。

このようにして村の荒廃は、十八世紀以降になると急速に進むが、藩では年貢の減収だけは避けたかった。

そこで村の責任において村人の労力をもって耕作させる郷作や、村内外の農民に委託して耕作させる散田などの方策を導入したが、それはあくまでも当座の方策で、無符人高からの年貢徴収は至難であった。

村の荒廃と藩政改革

村の荒廃は藩の財政基盤を揺るがすことから、藩としても天明期以降(一七八一~)様々な改革を試みるが、これらの新しい政策の本質を新たな年貢増徴策ととらえる農民たちによって、強力な反対運勁も行われるようになった。

そののち九代藩主佐竹義和によって展開された一連の藩政改革は、疋田(ひきた)定常ら練達した政治手腕をもつ重臣の補佐の元で、すぐれた改革主体を構築するための人材育成政策と並行させながら展開されたもので、藩主の強力なリーダーシップによって行われたところに政治的な意義をもつ。

改革の内容は、郡奉行制の復活による農村支配の強化、新田開発の奨励や林産資源・鉱産資源の再開発、殖産政策の導入、藩校と郷校による文教政策などを柱とした本格的なものであった。

郡奉行制の復活などは、先代のときに十三割新法で試みながらも挫折した藩による農村の直接支配構想の具現化であったといえるし、新田開発の奨励は荒廃の続く農村の復興策でもあった。

寛政期に始まったこの改革は、一般的には秋田藩の寛政改革と呼ばれるが、文化・文政期にも引き継がれ、人材育成策の中で実務官僚として成長してきた改革派の元で、より強力なものへの修正がなされつつ殖産政策面で徐々に成果をあげ始めるが、これを、藩による新たな収奪強化ととらえる農民も多く、藩と農民との対立は表面化し始めることとなる。

5 「市町の興隆と在方商人 top

市町の成立

城下町に対し、在方の商品流通の中心地として機能したのが市町である。

秋田藩における在方の市立は、藩の南部地域において早くから行われ、横手町・角館町・六郷村では、すでに承応三(一六五四)年以前には開かれている。

この三ヵ所は、いずれも、佐竹氏の秋田入部以前の旧領主であった小野寺・戸沢・六郷氏などの本拠地であり、そこに入部以後に配置された佐竹家臣団の消費生活をまかなう必要性から認可されたことは想像に難くない。

すなわち市町は、最初は、佐竹氏の領内支配を確固たるものにするため、各地に分散した家臣団の生活を支えるミニ城下町的なものであったわけである。

その後、寛文四(一六六四)年には四ヵ所の増設が認められ、領内におけ谷間品貨幣経済は農民の生活にも浸透し、農村の変質が始りつつあった享保年間(一七一六~三六)には二一ヵ所の市立が許可されている。

ここでは、表3を参考に、この期の在方市の実態を概観しよう。

まず市立を許可された二一ヵ町村の内訳をみると、町となっているのは湯沢・横手・角館・大館・十二所の五ヵ所であり、そのうち、湯沢・角館・大館はいずれも佐竹宗家の分家である南家・北家・西家の居住地、横手は元和の一国一城令では破却を免れた横手城を有する仙北・平鹿地域の要衝、十二所は南部藩領との境に位置する要衝で、いずれも所預支配地である。

これに対してほかの一六ヵ所はいずれも村となっている。

このことから、藩でいう町とは先に述べたように明らかに武家町を指し、その他については、ここにはあらわれない湊町(土崎・能代)以外は、すべて村と称呼している。

従って、在町や市町とはあくまでも歴史上の機能を示す概念であり、正確には町立(市立)の許された村ということなのである。

これは、逆にみれば、呼称はあくまでも村であっても、実質的には町の機能を果たせるまでに成長した村々が登場してきたことを示すものであり、そこに市町成立の意義がある。

まず、この表から、市町の郡別分布状況と市日の開催日数について検討してみよう。

まず郡別にみれば、秋田藩内二一ヵ所の中で、藩の上筋三郡に占める位置がきわめて大きい。

ちなみに雄勝・平鹿・仙北三郡を合わせると一五ヵ所、総数の七〇パーセント強になり、南高北低傾向か明らかである。

このことは、市日の開催日数についてもいえる。雄勝・平鹿・仙北三郡では横手・角館両町の月一二日を最高に平均八日であるのに対して、秋田郡では五十目(ごじゅうめ)村の月六回が最大で、それ以外の町村は大館町も含めて月三日である。

これらは、秋田藩の在方における商品流通の展開は、北部よりも南部において活発であったことを裏付けるものである。 |

|

市の商品と在方商人の台頭

市立は、地域における一定の商品流通を前提とするものであったが、これによって従来の商品流通はさらに活性化し、有力な在方商人が輩出してやがては城下町商人の権益をおびやかすものもあらわれてくるような状況を招来することになる。

まず、市の様子であるが、天和二(一六八二)年頃の増田町の六斎市についての記録には、当地商人共(増田商人)の他に浅舞・横手方面の商人が見世賃を収めて営業していたことが記されており、『見世賃取覚』(増田町役場文書)には、正徳三(一七一二)年の段階で、商品としては木綿・綿類・魚・塩・瀬戸物・小間物などの他に、近在農村からのたばこ・いなはき(むしろ)・繩などの農産品及び農産加工業品などがあつかわれていたことが記されている(『秋田県史』第二巻近世編上)。

藩の南部では、表で紹介した享保年間の在方市開催町村においての商行為は、実質的にはそれ以前から行われていたはずであり、開催日がそれぞれ異なることから、市に他村商人が参入するのは容易にできることであった。

そのことは、近隣在方市と有機的な連携を容易にし、地域的な小市場圏が形成された。

これは、上筋三郡が秋田藩の穀倉地帯であることから、米の再生産の維持が最優先であり、消費物資は市で購入した方が合理的であったことも一因である。

こうした事情は藩でも容認せざるをえず、かくして農村もまた消費社会に巻きこまれることになったのである。

農村の定期市は、常設の町の発展にもつながった。

横手・湯沢・角館など、藩の所預所在地では、久保田同様、外町として町人町が整備され、六郷村のような宿駅を兼ねる村でも、すでに承応三(一六五四)年以前から大町三丁・米町・馬町などの町名が見受けられる(『六郷町誌』上巻通史編)。

在町は着々と発展しつつあった。

このような商品流通の展開と大きなかかわりをもちながら台頭してきたのが、在方商人である。

在方商人もまた在町の数に比例して藩の南部すなわち雄勝・平鹿・仙北三郡に多い。

雄勝郡では川連村(稲川町)の高橋家、堀廻村(羽後町)の伊助家が、平鹿郡では沼館村(雄物川町)の佐々木家、増田村の石田家、下吉田村(平鹿町)の西田家が、仙北郡では六郷村の京野家・栗林家などが活発な商いを展開した。

6 雄物川舟運と土崎湊 top

物資物流の大動脈

秋田藩の舟運は、日本海にそそぐ秋田の二大河川である米代川と雄物川、さらにはその支流を使って行われ、その河口に営まれた土崎湊と能代湊で日本海海運につながり、全国市場と結ばれていた。 しかし両河川は、同じ秋田藩の物資輸送の大動脈でありながらもきわだった違いをみせた。

一言でいえば、北の米代川は銅と木材の川路、南の雄物川は米の川路であった。

雄物川は、全長およそ一三〇キロにおよぶ秋田藩内第一の河川で、支流である役内川・皆瀬川・横手川・丸子川・玉川・岩見川などと連結し、藩の中枢部をなす城下町久保田近郊でさらに太平川・仁別川(旭川)がそそぎ込み、久保田の外港である土崎湊に流れでる。

これらの支流を利用した舟運は、最終的には本流の雄物川舟運にまとめられ、上筋三郡の物資が土崎湊に川下げされた。

雄物川は、古くは秋田川と呼ばれていたといわれ、近世の村方絵図ではただ大川と記されているものが多いが、正保四(一六四七)年の『出羽一国御絵図』(秋田県公文書館蔵)では御物川と明記されているところをみれば、藩では御物、すなわち年貢を搬送する川として認識していたことがわかる。 |

図64 『出羽一国御絵図』

|

雄物川を米の移送ルートとして活用していたのは、秋田・亀田の二藩と矢島領で、いずれも土崎湊への年貢米の川下げを行っており、逆に川上げされた物資の一部は、途中から陸上移送に切替え南部藩にも移入されていた。

こうして雄物川は、単に秋田藩のみならず、隣接する諸藩をもくわえた交易ルートとして、文字どおり、物資流通の大動脈の役割を果たしていたのである。

|

図65 雄物川水運図

|

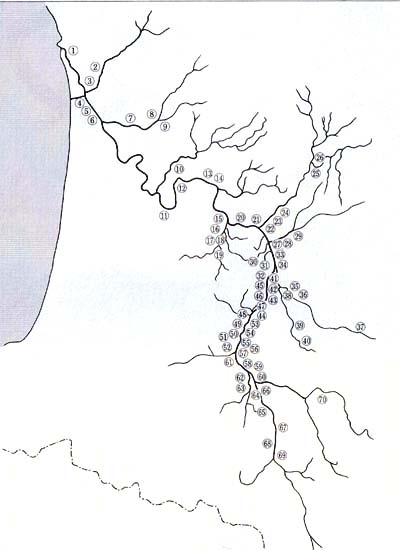

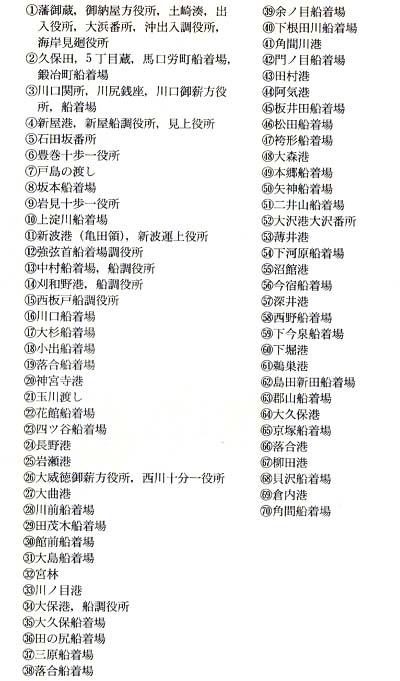

|

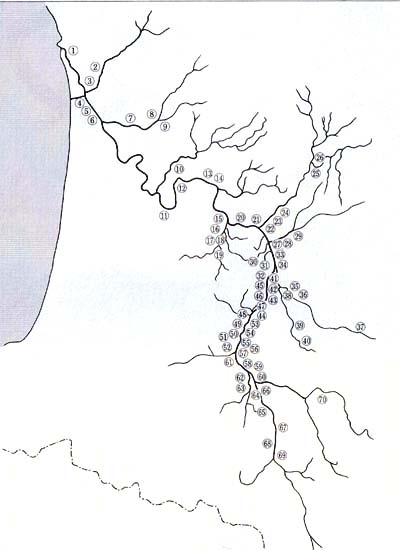

主な河港と舟運物資

雄物川舟運は、川上(上流)の起点を倉内(湯沢市)とし、倉内から鵜ノ巣(羽後町)までは八〇俵積みの小舟で物資を川下げし、鵜ノ巣から角間川(大曲市)までは五〇〇~六〇〇俵積みの中型舟で、角間川から新屋(秋田市)・土崎湊玉では一〇〇〇~一二〇〇俵積みの大型の舟が運行していた。

舟場は川筋に沿って設けられ、大きい舟場は海と同様、「港」と呼ばれ、港の荷物置場を中心とする河岸一帯は「浜」、倉庫は「浜蔵」、宿泊施設は「浜宿」と呼ばれていたといわれる。

これらの場所は、支流の舟着き場もくわえると膨大な数にのぼるが、佐藤清一郎氏は勢力的に調査を進め、図65のようにまとめている(佐藤清一郎『雄物川往来誌』上巻より)。

ところで、雄物川舟運を利用したのは公用物資ばかりではなく、在方商人の商品移送にも盛んに利用された。

たとえば前述した六郷村の栗林家では、すでに宝永四(一七〇七)年に米の積出しを行っているほか、小豆・青大見・糸・木炭・硫黄・菜種・杉板などを川下げした記録もある(『六郷町史』上巻通史編)。

また土崎湊に北前船から陸揚げされた移入物資である繰綿・古着・塩茶・紙・畳表・瀬戸物・金物・塗物・傘・小間物・雑貨などの日常生活用品は、川下げの帰りの舟で川上げされ、在方商人によって農民へ売りさばかれていた。

前述した川連村の在方商人高橋家の『登り下り荷物運賃控』(一八四四年)に記されている商品名を列記すれば、塩・うどん・そうめん・塩辛・魚類・干しいわし・竹・麦・菜種・ひも草・繰綿・茶となかなか多彩である。

このような民間の積み荷について、藩では川筋の要所に番所や調所を設置して役銭の徴収を行い、藩の財政収入にあてたのである。

北前船と土崎湊

一五六五年にルイス・フロイスポイントの宣教師に送った書簡には、蝦夷と交易を行っている町として「ゲワの国の大なる国、アキタと称する日本の地」というフレーズがあるが(『耶蘇会士日本通信』上、一五六五年二月二十日)、ゲワとは出羽を指し、アキタとはこの段階では土崎を指すことはいうまでもない。

こうした実績のもとに、城下町久保田の外港として米・鉱産物・秋田杉を主要商品として日本海海運に参入している土崎湊であったから、日本海の港湾としては他藩とくらべても遜色はなかった。

上筋三郡もまた、雄物川舟運で土崎湊を経由して日本海海運と連結し、全国市場圈と結ばれていた。

それは、寛文年間(一六六一~七三)の河村瑞賢による「西廻り航路」の整備によって、ほぼ定着したといえる。

さて、ここで日本海海運物資のあらましを『経済秘録』(秋田県公文書館蔵)でみてみよう。

図66は同書が記す文化期(一八〇四~一八)の移出品目を土崎・能代両港に分けて示したものである。

これによれば鉱産物の能代湊、米の土崎湊といった特色が一目瞭然である。

そして、能代湊が米代川とその後背地、土崎湊が雄物川を通してその後背地と結ばれていることを考える時、この事実こそが秋田藩の北部と南部の地域性をあらわしているのである。 |

図66 能代湊(左)・土崎湊(右)の沖出物(移出品)比較

|

このデータは、藩全体としてみた場合には、十九世紀初頭における代表的な移出品は米と銅であり、その主力はやはり米であったことを明示している。

移出米の内訳は、土崎湊がおよそ一三万五〇〇〇石、能代湊が三万一〇〇〇石であり、秋田藩の米作が藩の南部によって支えられていたことは明らかである。

ただし移出物に付加価値の高い手工業品が少ないのは問題で、当時の秋田藩の手工業技術が先進地と対峙するほどまでに成長していないことを物語る。

ただし能代湊から出される阿仁(あに)銅は秋田銅と称され、幕府の長崎廻銅の三割強を占め、幕府の海外貿易を支えつつアジアの経済とも結び付いていた事実は、銘記しておきたいところである。

次に、図化していないが移入品に目を向けると、能代・土崎両港では額的には土崎湊が多いが、内容においてはほとんど差がなく、衣食住にかかかる日用生活物資がほとんどである。

衣類では木綿類・夜着・布団や古手が、食品では塩・砂糖・茶・塩鱒・子鮭・鰹節・数の子・筋子・昆布などが、住用品では紙類・蝋燭・畳表・聿・瀬戸物・輪島家具・扇子など上方及び蝦夷地からの物資が主要な移入品であった。

これらの生活物資が雄物川・米代川両舟運の川上り物資として、藩の各地域に入りこんでゆくのであった。

すなわち雄物川・米代川両舟運は、川下り物資においては一方は米、他方は銅といったきわだった違いをみせながらも、川上り物資においてはほとんど変化はなかったのである。

こうして秋田藩の領外貿易は全体としてみれば原料供給型であったといえる。

ともあれ、土崎湊は人口およそ五〇〇〇人内外で推移し、秋田藩第一の湊町として賑わいをみせた。

湊に来航する船は、越中伏木・能登七尾・加賀湊・若狭小浜・石見・周防三田尻、さらには播州姫路・堺、そして大坂船と多彩であり、秋田がこのような日本海海運を通して全国経済圏に組み込まれていたことを示している。

7 産業の振興と諸産物 top

横手木綿

十九世紀初頭の土崎湊で陸揚げされた移入品の主要物資のひとつが衣料品であり、その中で大きな比重を占めていたのは木綿及びその原料である繰綿、そして古手であったことは前述のとおりである。

しかしながら、秋田藩で地織木綿がなかったかといえばそうではなく、平鹿郡においては、十七世紀には始まっていたらしい。

これが横手木綿で、その発祥は横手市の最上忠右衛門家の家伝によれば、平鹿郡樋口村(平鹿町)から移住してきた野御扶持衆(足軽)が、延宝年間(一六七三~八一)に当時酒屋を営んでいた最上家に出入りし、同家が織元となって織らせたのが起源と伝えられている(『近世の秋田』秋田魁新報社)。

このような言い伝えをもつ横手木綿の販売については、すでに寛永十八(一六四一)年、仙北郡六郷高野村の在方商入京野又左衛門によって市で売られており、同家では、元禄十三(一七〇〇)年に一〇〇反、正徳二(一七一二)にも四五〇反の取引きを行っている(『六郷町史』上巻通史編)。 |

|

また、平鹿郡下吉田村(平鹿町)の西田和兵衛家では寛政年間(一七八九~一八〇一)頃、大曲・長野(中仙町)・角館さらには城下町久保田まで合計九九七反・七五九貫余の木綿取引きをしている(『平鹿町史』)。

さて、最上家ではそののち、藩政中期には染色にも改良をくわえ、同家が横手木綿織屋と染屋を営んだという。

木綿の原料である繰綿については、雄勝・平鹿・仙北三郡の在方商人によって購入されていた記録が方々に残っており、十八世紀には横手以外の地域でも木綿生産と染屋があったことをうかがい知ることができる。

天保十一(一八四〇)年の藩の平鹿郡郡方による実態調査によれば、種類は白木綿と染縞(縞木綿)に大別され、販売量は染縞が白木綿のおよそ三倍を占め、染縞の商品価値の高さを示している。

木綿の織元が染屋を兼業したゆえんである。

販売先が南部・仙台・最上・庄内と他領に及んでいることも注目すべき事実で、いわゆる国産としての将来が期待された。

そして、平鹿郡増田村出身の山中新十郎によって安政元(一八五四)年から数度にわたって国産縞木綿生産構想が建白され、文久年間(一八六一~六四)には、下級武士の妻女を織子(おりこ)として城下町久保田に藩営の縞木綿生産工場が設立された。

ここで生産された縞木綿は領外へも御国産木綿として移出され、山新木綿として流通した。

その経営形態について服部之総氏は、横手木綿生産などにみられる問屋制家内工業から一段階進んだマニファクチュアであったと評価されている(服部之総「マニュファクチュア史論」)。

養蚕(ようさん)取立

秋田藩における養蚕は藩の南部、特に雄勝郡の沢目地域の農民によってすでに十八世紀の後半には取組まれていた。

秋田藩で産物取立にかかわる政策が打出されくるのは明和期頃からで、明和九(一七七二)年の「町触」では、久保田四丁目の三上三左衛門へ紅花座の開設を仰せつけ諸産物を買取ることが触れられるが、その買上産物の中に繭(まゆ)があげられている。

天明四(一七八四)年はじめて雄勝郡を訪れた菅江真澄もまた「女のわらわ、とどこのはや一重ぬいだりなどいいもて、桑つみありきぬ」と記し(菅江真澄『おののふるさと』)、十八世紀後半のこの地における養蚕取組みを裏付けている。

秋田藩では、寛政四(一七九三)年、九代藩主佐竹義和によって産物方が、文化十二(一八一五)年には絹方役所が設置され、養蚕の奨励も行われつつあったが、種紙は主として伊達産のものが使われて、農家の副業の域をこえてはならないものとされていた。

これを藩営で行うことを建言したのが、雄勝郡川連村の関喜内であった。

この趣旨は、文政三(一八二〇)年に出された上書によれば、他国産種紙の流入防止による貨幣の領外流出の防止と国産種紙の移出による領内経済の振興であった。

この建言は、主穀生産維持のための副業と考えられていた藩の殖産政策を一歩踏出したものであり、藩が国産奨励政策すなわち藩国益策として採用し実行に移すまでには七年の歳月を要し、文政九(一八二六)年から開始された。

この実現の背後にあってその政策化を推進したのが藩の改革派官僚である金易右衛門である。

かくて種紙の国産化が開始され、藩内全域には養蚕座が設けられた。

そののち経営の主体は領内外の特権商人に移されはしたものの、養蚕は目覚ましい普及をみせ、織物においても絹方支配人となった城下町商人那波三郎右衛門により秋田畝織(うねおり)などの地場製品が全国市場で通用する手だてが講ぜられた。

明治初年の全国農産表では、秋田の特有農産物の第一位として養蚕があげられているが、その背景には、このような幕藩制時代の秋田藩南部の人々による先駆的な努力があったのである。

川連漆器と稲庭うどん

川連の漆器の発祥については、諸説があって定かではないが、天保十三(一八四二)年の「職入取調書上」には、少なくとも元禄年間(一六八八~一七〇四)には椀の生産が行われていた旨の記述があり、近世の早い時期に始まったことをうかがわせる。

「職人取調書上」には天保十三年時点での漆器業に携わる戸数として、椀師二六戸、指物師一戸、椀商一戸をあげており、これは川連村総戸数一二九戸の二二パーセントにあたるという(『稲川町史』)。

また『経済秘録』(秋田県公文書館蔵)には享和三(一八〇三)年から文化七(一八一〇)年頃のこととして大館村産の椀がわずかではあるが亀田藩に移出されていることが記録されている。

ただしその実績については、「御国中ノ用ニモ行足ラザレバ国産トモ申サレズ」と辛い評価が示されている。

ところが、藩の殖産政策が農家の副業から一歩踏み出して藩国益策と位置づけられ、国産奨励政策に転じた文政後期には川連漆器生産も著しい成長が見受けられる。

文政九(一八二六)年の藩側の文書には、生産地として川連村・大館村・三梨村(稲川町)の三村があげられ、

「御百姓農事出精之義は第一之事ニ候得ども、椀産之儀も此節一方之御国産ニ相成、御領内は申すに及ず、他領迄も手広に相成候事ゆえ、猶も出精細工入念に致すべく候」と高い評価で、さらなる発展を目指すよう激励している(稲川町『関家文書』)。

ここで、「国産」という言葉の概念を簡単に述べておこう。

現代社会でいう国産とは一口でいえばメイド・イン・ジャパンということになろうが、この当時諸藩で使った国産とは自藩(国)の特産物で他藩(国)の商品に引けを取らない貿易品としての力をもち、国益に寄与できる商品を指した。

従ってそれは、農家の余業にとどまらず本業に成長しつつある商品であった。

同地の漆器業は藩の殖産政策によって寛政期には農家の副業として、文政後期には地域の代表的な特産物として評価され、国産と称されるほどに成長した。

しかし、ここまで成長できたのは、藩の保護奨励と同時に、在方商人の活躍があったからである。

川連村(稲川町)の高橋利兵衛や三梨村(同町)の中野屋の投資がそれである。

高橋家の記録では寛政年間(一七八九~一八〇一)から塗物に投資を始めたとあり、塗椀生産への資材・資金の提供と、製品の買付・販売に大きな役割を果たしたのである。

以上のように、川連漆器業は寛政期から天保期(一八三〇~四四)にかけて大飛躍をとげ、専業木地師による素地工程の分化および重・膳などの板物漆器の生産、さらには蒔絵(まきえ)・沈金(ちんきん)技術の導入・改良が行われていったのである。

川連漆器の販路については、半田市太郎氏の精力的な研究により、庄内・最上はもちろんのこと、松前・越後・近江・播磨・丹後・京都・大坂などにも及んでいたことが明らかになり、天保期以降にはさきにあげた藩の意向に沿って領外移出品としても着実な成長をとげていたことが立証されている(半田市太郎『近世漆器工業の研究』)。

稲川町のもうひとつの特産品で現在も続いているものは、稲庭うどんである。

『稲庭古今事蹟誌』によれば、秋田の名産として売り出されているこの稲庭干うどんの製造は、稲庭小沢集落(稲川町)の佐藤市兵衛が始めたもので、元禄三(一六九〇)年藩主の御用を授けられたという。

佐藤家に今なお残る御用麺の版木は長太郎版木と称され、市兵衛の子孫の長太郎の代に使われたものだと伝えられる。

そののち佐藤吉左衛門(稲庭吉左衛門)や佐藤古兵衛によって製造が続けられ、明治期(一八六八~一九一二)には、佐藤養助・小野寺平五郎・佐藤平助・岩川嘉助らが同業者として活躍した。

『稲川町史』によれば、佐藤吉左衛門は多年の創意工夫が認められ、宝暦二(一七五二)年からは藩の御用うどん所の看板を掲げての経営が許されたという。

こうして、近世の上筋三郡の人々は、平野部では米どころ秋田を支え、沢目地域では手工業製品の発祥地としてこれに磨きをかけ、その実績にもとづき幕藩制後期には藩に殖産にかかわる政策提言を行って採用され、実務を担当するなど、たくましく生き抜いてきたのである。

8 天保飢饉と北浦一揆 top

巳年のケカチ

秋田藩では、平均してほぼ三年に一回の割合で凶作にみまわれ、凶作が連続した場合は飢饉となり、多くの人々の生命を奪った。

これらの出来事は、内容が領民の存亡にかかかわだけに単なる天災ではすまされず、民衆の知恵と領主層の統治能力が問われる時でもあった。

とりわけ天保四(一八三三)年の飢饉は「已年のケカチ」といわれ、その惨状は後世にも語り伝えられると共に、『天保凶飢見聞記』などの記録にも記されている。

凶作の元凶は何といっても天候不順であるが、この年は特にひどかったといわれる。

たとえば、雄勝郡西馬音内前郷(羽後町)や平鹿郡筏村(山内村)では五月末頃から冷気が続き藁を焚いて暖を取り、綿入れを着て農作業をしなければならなかった。

この年はまた降雪の時期が異常であった。早や八月三日には鳥海山で初雪を見、山麓では霰(あられ)まじりの暴風雨が続き前郷では九月二十七日(共に旧暦)には雪が降るありさまであった。

田植え後の異常な冷気と収穫期の降雪。凶作はもはや明白である。

凶作は、すでに予想された段階から米価の高騰をもたらした。

ここから生きるための戦いが始まった。

飢饉の惨状と藩の対策

まず、飢饉の惨状をみてみよう。

驚くのは餓死の危機にさらされている者の数の大きさである。

たとえば雄勝郡下仙道村(羽後町)の天保四(一八三三)年の村勢は、大極窮者三三戸(四六パーセント)、翌年正月まで食料のある家一二戸(一八パーセント)、三月までは一六戸(二二パーセント)、喰続(くいつづき)見こみのある家一〇戸(一四パーセント)であったというが(『羽後町郷土史』)、被害のすさまじさを示す数値である。

また藩内の餓死者は一〇万を数えたという巷間の記録類も残る。

こうした状況の中で、藩では天保四年、一日の飯料を大人一人三合、老人・子供二合とし、高値の米売りと買占めを禁止した上で、広島・加賀・新潟など他領から米を移入して御救米として村々に配分する計画を立案する一方、餓死する危険のある者のために各郡に二ヵ所ずつ、久保田には四ヵ所に御救小屋を設置して救済にあたった。

しかし米の調達そのものが必要量に達せず、御救小屋に群をなして集まった貧民全部を救うことは不可能で、一つの御救小屋で一日一五、六人の餓死者が出たという。

もちろん年貢の減免も行い当高一〇〇石について六五石の毛引(けびき、年貢割引)を実施したが、米そのものが不足している状況であったから、焼け石に水の感が強かった。

大山茂氏によれば、天保四年の領内人口は約四三万五〇〇〇人強、弘化元(一八四四)年のそれは約三二万五〇〇〇人強であるという(大山茂「秋田藩における幕末政治史の起点」『秋大史学』八)。

約一一万の減である。

飢饉での餓死者はその翌年以降に激増することを考慮してこのデータをみれば、少なくともこの飢饉で数万人単位の餓死者はでていることがうかがえる。

雄勝郡杉宮村(羽後町)久昌寺の過去帳には、天保五年二月の死亡者に「飲食飽満信士」の戒名が見受けられるが、飢饉時の人々の思いが切々と伝わってくる戒名である。

ところで、飢饉時の農民はひたすら御救米を待っていたばかりではなく、様々な知恵を発揮した。

粟・ひえは日常でも食したが、これに加えて野山から代用食にできるものはすべて採取し、それを原料として加工食品を生みだした。

原料となったものは、根花・干葉・こぬか・ゆりこ・とち・松皮・桑葉・ごぼう・葛根・ぶどう葉・動物の死骸など、およそ口に入るものはすべて食料の対象とみられたといってよい。

これらを、餅や汁物にして人々は飢えをしのいだ。

下仙道村(羽後町)に今なお残る天保五年の「御救米配分帳」や「葛根配分帳」は、文字通り困窮した者に対する御救米や葛餅の原料となる葛根の配分を記したものであるが、このような惨状の元でも必死になって村の秩序を維持し、村人の混乱を回避しようとする努力がしのばれる貴重な遺産といえよう。

しかし、こうした村をあげての懸命の努力にも限りがあった。

農民や都市の貧民たちの怒りが藩に向けられるのは、時間の問題であった。

北浦の一揆

さて、天保四(一八三二)年、誰もが大飢饉を予想し始めた八月、まず、土崎湊町で仲仕と呼ばれる荷役労働者五〇〇~六〇〇人が群衆となって立上り、豪商に米を要求する騒動か引起された。

この騒動については、当時、久保田の町奉行であった橋本秀実が著した『八丁夜話』(秋田県公文書館蔵)にくわしく記されている。

同書によれば、この騒擾は非常に統制のとれたもので、彼らは武器を所持しておらず、豪商に米を要求し強引に蔵を開けさせ米の貯蔵状況を調べたが、特に略奪にはおよばず、神明社で集会を開いた。

藩ではただちに解散を説得し事態の収集に動いた。

騒擾は一応は治まったかにみえたが、その後も不穏な動きは継続的にみられるようになった。

この騒擾について、柴田次雄氏は、これを単なる都市騒擾にとどめず、騒動を主導した御高方仲仕が近辺農村から町場へ流入した貧民層であることに注目し、その基底には農民層の分解があったことを指摘している(柴田次雄「天保期・秋田藩政の一考察」『秋田地方史の研究』所収)。

こうして、都市と農村の問題は結合される。

湊騒動は、藩のお膝下でおこったかってない大きな事件であり、藩当局に大きな衝撃を与えた。

そこで藩では湊の貧民対策として一日につき米三合を三〇日間配給することにした。

これが、いわゆる「家口米仕法」で、やがては全町人、さらには藩全域に拡大することになった。

この政策の生殺は、一に米の調達の成否にかかる。他領からの米の移入は予定はしたが、時間はかかるし、第一移入量が正確に把握できない。

そこで緊急措置として期待されたのが藩の穀倉地帯とされた上筋三郡すなわち雄勝・平鹿・仙北三郡からの米の買上げであった。

とりわけ平野部の多い仙北郡に対する期待は大きかった。

しかし、予定された三郡自体も飢饉の惨状にさらされつつあるのであるから、それはかなわぬことであった。

しかし藩では、その実現にかけて各郡の郡奉行人事を一新し、上筋・下筋に一人ずつ三郡兼帯で新しい郡奉行を配置し、強行突破をはかった。

特に期待された上筋三郡の郡奉行には、文化の松前出兵の際の陣場奉行を歴任し、殖産や農政にも明るい能吏として勘定奉行の職にあった金昜右衛門が任ぜられた。

金は仙北郡内をくまなく調査し、藩の財政が逼迫していた事情もあって余分の米を米の時相場の四分の一以下で買上げようとした。

このような手法を農民が容昜にのむはずがない。

角館の西北部の北浦地区では容易ならざる事態を迎えようとしていた。

実は山谷川崎村(角館町)では一揆の前年の天保四年「傘形連判状」をつくり、町方(角館商人)からの借金返済の五ヵ年延期、質地の耕作拒否などを中心とした盟約をし、一村団結を申し合わせた。

違背した場合は村からの追放である。こうして、一揆の基盤はできつつあった。

天保五(一八三四)年正月二十六日、郡方役所である長野役屋(中仙町)に角館町以南の四十数ヵ村にわたる村々の農民が強訴した。

その数は五〇〇〇人といわれている。

これが前北浦の一揆と呼ばれているもので、鉈(なた)や鎌、脇差などをもって騒ぎ回り、強硬な買米の中止を要求したが回笞はえられなかった。

そこで彼らは久保田へ訴えでようと行動し始めた。郡奉行の金はこの緊急報告を六郷で聞き、ただちに神宮寺の船渡しの綱を切らせてこれを阻止し、農民の要求を聞いたうえで帰村させた。

この強訴は処罰者は出さなかったが要求もかなえられた形跡がなく、藩では買米の方針は変更しなかった。

それどころか、さらに家老の須田内記を送りこんで直接買米の指揮をとらせることにした。 |

図67 天保4年の「傘形連判状」

|

ところが二月十八日、今度は奥北浦の西長野村(角館町)を先頭とする近在の村々の農民たちが西明寺村(西木村)の蔵宿宅を囲み、翌十九日には西長野・雲然・八割・山谷川崎(角館町)・下檜木内(しもひのきない)・門谷(かどや、西木村)など奥北浦から一戸一人ずつが蜂起に加わり、その数三〇〇〇人に達し、親郷肝煎宅を破壊した。

この一揆の直接な動機は阿仁銅山への仙北米回米を阻止することにあったが、一揆の要求は飯米の確保などの生活上のものにとどまらず、政治的な要求に拡大した。

小沼洋子氏によれば具体的には郡方・本山方・養蚕方などの改革機関の廃止、馬役銭・野山役・郷備米の廃止が要求されたという(小沼洋子「凶作と一揆と藩政」『天保期の人民闘争と社会変革』所収)。

これらは寛政の改革以降、藩が新たに打出してきた政策であり、そうした意味においてこの一揆は、質・量共に秋田藩政史上最大の一揆であった。

ここでは、幕藩制の動揺に対する寛政改革に代表される領主的対応は、文政期の改革派による一部の軌道修正をも含めて、藩当局の強力な支配権の行使による新たな農民支配の強化政策とみられ、明確に否定された。

郡方の説得には応じなかった一揆勢は、角館所預の佐竹北家の当主が出動するに及んで、ようやく解散した。

こうして、天保期以降の秋田藩では、領主権力の後退が進んでいくのである。

top

****************************************

|