|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 秋田南の歴史(後半)

五 近代を生き抜く人々

top

1 秋田南三郡の戊辰戦争と農民

戊辰(ぼしん)戦争の始り

なぜ秋田藩が戊辰戦争に巻きこまれなければならなかったか、ここからみていきたい。

慶応四(一八六八)年の戊辰戦争まではいろいろないきさつがあり、また農民の中にも大きな動きがおきていた。

この年の四月になって、勅命により、秋田藩は庄内藩を討てとされた。

秋田藩には庄内藩を討たなければならない理由がない。

そこを問責し明らかにしてもらいたいと要望するが、取入れられなかった。

そのうえ秋田藩は軍備も財政も破綻状態であり、とても戦争に参加できる態勢にはなかった。

そのためあらゆる方法をとり、できれば戦乱に参加しなくてもよいように、またできるだけ参加を延期する手立てを考えたようである。

しかし、天皇方の奥羽鎮撫使沢為量(さわためかず)副総督はもう四月二十三日には新庄に攻めこみ、秋田には総督府監軍が配置され指揮督励にあたっていた。

理由もはっきりしないあいまいな中での戦争に、無理やりひきずりこまれた秋田藩は、由利の藩との打ち合わせも十分でなく戦うことになってしまった。

結果はみじめでわずか五日ほどの戦いで庄内に押しまくられ、休戦とし秋田に引上げたのであった。

その頃の奥羽全体の動きは、同盟により奥羽全体に戦禍をもたらさないということで、特にそのためには会津藩・庄内藩を許してもらうことが必要であった。

奥羽の藩として戦乱は避けたかった。

おまけにこの年は田植えの頃に冷雨が降り、いつまでも寒い風が吹き、太陽が顔をのぞかせる日が少なかったという。

気候が不順で稲の収入も心配されていた年でもあった。

五月には同盟のまとめをつくりあげた。

まず会津藩の恭順嘆願書とあわせて、奥羽列藩同盟の会津藩・庄内藩の救解を奥羽鎮撫総督に提出、どうしても戦乱だけは避けたいと願望した。

秋田藩では戸村十太夫・金大之進の二人を会議に派遣した。

この嘆願書は鎮撫総督により「早々討ち入り成功を奏すべきものなり」(『秋田の維新史』)とあっさりけられてしまう。

ここで奥羽列藩同盟は若干変化をきたす。

戦乱を避けたいと思いつつも、同盟の基本に王室を尊びとしていたため、輪王寺宮を擁立し、しだいに軍事同盟として結束を強めていった。

その中で、秋田藩はどうしたのか。

最大の問題は鎮撫総督府のはじめに沢副総督、そしてやがて九条道孝総督が秋田藩にやってきたことである。

秋田藩としては迷惑な人間がきたので、どうにかして秋田から出ていってもらいたいと願い、その人たちに秋田から退去するよう話していたが、秋田藩の中に九条や沢を支持する勢力(吉川忠安らのグループなど)があり天皇方につくよう、強く藩に対して働きかけていた。

そうしているうちに、七月一日に仙台藩から使者がやってきた。

彼らは鎮撫総督をはやく藩外に追放せよと迫り、一方吉川忠安らのグループは鎮撫総督側につけと主張した。

そこで藩では毎日のように打合わせをするが、結論がでない。

戦乱に巻きこまれないようにと思えば、まず鎮撫総督らに藩を去ってもらわねばならぬが、彼らは動こうとしないし、軍兵も従えている。

かといって鎮撫総督側についたとなると奥羽列藩同盟に反することになり、奥羽の他の藩全部を敵にまわすことになる。

こうしているとき、七月三日から四日にかけて事件がおこり、それが秋田藩の動きを決定的なものにしてしまった。

それは仙台藩の使者を殺害してしまったことであった。

このことで、秋田藩は奥羽全体を敵にして戦わざるをえなくなってしまったのである。

戊辰戦争と民衆

戦争はまず、秋田藩などの新政府軍が新庄を攻めることから始まった。

七月十二日には新庄を落とし、これからと思っていたところ舟形川の戦いに秋田藩などは敗れ、十四日には新庄も落とされ、二十八日には藩境をこえられ横堀まで進出を許してしまう。

八月一日には横堀を放棄し、二日には仙台藩兵が一二〇〇人鬼首(おにこうべ)峠から侵入、庄内藩と合体する。 |

|

この後は五日に湯沢、八日に岩崎村、皆瀬川の戦いにも秋田藩側は敗れる。

十一日横手を占領され、十三日には角間川を、十四日には六郷を、十六日には大曲も占領され、そして九月九日には妙法・安養寺両口から進攻し、椿台に陣をしき、十日には椿台の決戦が始まった。

この間約二ヵ月、秋田藩の南部はまさに戦乱の渦中におかれたのである。

しかもこの時期はちょうど稲の開花から結実期で、最も重要な時だった。

この戦乱に農民はどうかかわったか。秋田藩には何もないので、まず御用金を課すことから始まった。

慶応四(一八六八)年四月に増田村には御用金一八七三両が五〇人に割りあてられている。農村の富裕者から取立てることをしたのである(「増田町史」)。

農民が負担させられたものの表があるのでのせておく(表5・表6参照)。

それからわかるとおり、人夫や馬・わらじ・馬ぐつ・たいまつ・夜具など、あらゆるものを差し回させられた。

たとえば高一〇〇石について郷夫一人、二〇〇石について馬一疋をだせとなっていたり、村によっては同基準で夫二人、馬口とり一人、馬一疋などとなっていた。

しかもこの負担は秋田藩側からだけでなく、庄内・仙台藩側からも要求されてくる。

戦争になってしまうと、そこで働く人間を敵・味方の区別なく、若くて丈夫な男であれば誰でも引き立てたという。

さらに、農民は戦乱のなかへも巻きこまれていく。

一つは藩の命令によって村方に割りあてられたもので、任務は輪送隊が中心であったという。

表6に載せたように樽見内村(平鹿町)では五七〇人、馬二八四疋であった。

ここでの文化年間の人数は四一〇人であるから、総人数を上まわっている。

老若男女を考えると同一人が何度か動員されたとみられる。

二つ目は、武士の指導した農兵隊がある。院内(雄勝町)大山若狭の組下平岡慶治らが一三〇人余の農兵隊を組織し同盟軍の後方を攪乱したりしたという。

三つ目は自主的農兵隊の存在があった。その典型例が六郷の辻辰之助であった。

彼は平田銕胤(かねたね、国学者)とも親交があり、江戸や京都で勤王派志士とも会ったりしていた。

彼を中心に、最初は一七人で最終的には一〇〇入余にまでなったという。彼らはおもに偵察やゲリラ活動などをしたという(『近世の秋田』)。

この戦争は、民衆には全くわかりにくい戦争であった。院内銀山のお抱え医師門屋養安の日記には藩からの文書を写したあとに、「何の事なるや、訳は知れ申さざる由、今朝御役所にての御噺(おはなし)。何の訳と申す事は知れ申さざる由」(『秋田魁新報』一九九八年十月九日付)とある。

当時の知識人であった医師や鉱山の役人たちでもこうであったのだから、ましてや一般の民衆には何故こんな戦いをしないといけないのかわかりようがないというのが普通であったのではないか。

しかも、この戦乱の中で「仙台、庄内、秋田新庄官軍勢との合戦で当村残らず消失した。

下タ町村、明沢村も同じである。私宅は御国御人勢(秋田軍)新庄人勢の賄いを仰せつけられたので、取り運ぶ暇もなく品々を消失した」(「国安日記」『平鹿町史』)とあるように家は焼かれ、そこにある食料などは掠奪された。

右の表7によると、県南三郡の農家の焼失戸数は二三五四戸となっている。

これは全戸数の約一八パーセントにものぼる。しかも焼かれたところは集中しており、その集落は全滅であった。 |

|

具体的に全村焼失された村をあげると、現在の平鹿町方面では古内・石河原・二井田・八木・縫殿・羽場は全部、豊(樋)場・半助・亀田・下町・釜之川・馬鞍・三鵤・腕越・石成・醍醐・外目・梨木・十文字・飛(富)沢などである(『増田町史』)。

戦後農民の騒動

この戊辰戦争のため、家は焼かれ、財産は掠奪され、戦争の費用をだし、人手もだ

し、田畑は荒れてどうにもならなくなっていたのが当時の農民たちであった。

そこで明治元(一八六八)年十月には、雄勝・平鹿親郷肝煎連名で郡奉行へ願書を提出している。それは、

(1) 当年は戦争によって大変だったのに加え、ひどい不作で生活が苦しいので年貢米と小役銀を半分にしてほしい。

(2) 上納貨幣はその時の相場で計算してほしい。そうでないと小役銀は一〇倍にもなってしまう。

(3) 給分の土地では、年貢の輸送や、回在逗留などの負担も大きい。

そこで是非全部蔵入地にしても らいたい。(『平鹿町史』)という内容だった。

それでもはっきりしないので、親郷肝煎たちは直接嘆願のため、何回か久保田へでかけている。

しかし、いっこうに解決はしなかった。

結局、藩は動かず、農民たちは十二月になると直訴の動きをみせ始めた。

雄勝の山間六ヵ村で五〇〇人が藩の役人に訴願し始めた。

また翌年の正月には今宿村では旗をたて行動し始めたともいう。

こういう農民の動きをみて郡奉行川井小六は藩へ願書を書き、その中に「気立ても荒くなり、窮民も多く、一揆徒党の類が生じかねないので、年貢の半減、小役銀の半分と蔵入地化をしてほしい。それが取上げられなければ責任をとって辞職を願いでたい」と述べたという。

二年二月に貢租の割りつけが村にくる。年貢は六割三分引きであったが、小役銀はそのままであった。

この戦争で一番被害をうけた南部三郡では、もう黙っていられず、どうにかしないと生活が破綻してしまうと、実力行動にでたのだろう。

さらに、悪いことに明治三(一八七〇)年には贋札(にせさつ)騒動がおこる。

これには預かり札を大量にだしたため経済が混乱した。

二月に入ると各地で一揆が頻発した。農民の要求は贋札の取締まりだけでなく、戦時負担の返還、すべての借金の無利子年賦償還、春農米の無利子貸与、安米販売など多方面にわたっていた。

雄勝・平鹿・仙北の農民は数百人から一〇〇〇人をこえる集団となって動き、らちがあかないときは、久保田へ行くとうったえた。

仙北の奥北浦の農民は贋札でつくった梵天をふりまわし二〇〇〇~三〇〇〇人が久保田を目指したという。

このように、戊辰戦争は終ったが、民衆にとっては戦争の傷跡は深く、それを癒(いや)すのには多くの時間と行動が必要であった。

2 秋田立志会(社)に結集する農民

top

指導者柴田浅五郎

秋田では一八七〇年代に自由民権運動の組織がいくつか結成されていった。

一八七九(明治一二)年に横手に自存社ができ、翌一八八〇年には北羽連合会が、そして秋田立志会もできていった。

ここでは県南の三郡にかかわりのある秋田立志会を中心に述べていく(一八八一年五月に秋田立志社と改名)。

指導者柴田浅五郎についてはよく知られているように、嘉永四(一八五一)年、平鹿郡中吉田村に生まれた。

父親は久三郎、田地二町五反を耕す農家であった。母ツネは山内村の豪農川越家の出であった。

彼は一六歳の時に戊辰戦争を体験し、明治維新をむかえた。

そのあとは特に雄勝・平鹿では、戦争の惨禍と不作と、そこから逃れようとする農民の運動が大きく盛上った時期であった。

ちょうどこの頃浅五郎は、一七、八歳の最も多感な青年の時代にあった。

その青年期に柴田浅五郎は平鹿郡福地村に客“若勢”(でがん、親せき縁者の見習住みこみ)として働いていた。

そのすぐ近くに佐々木泰吉がおり、行き来していたという。

その佐々木泰吉は慶応義塾に学び福沢諭吉から自由民権思想を教えられ、自らも愛国社に入り国会開設運動に参加していた。

柴田浅五郎はその佐々木泰吉から影響をうけていたものと思われる。

やがて彼は一八七五(明治八)年から地租改正の仕事につく。主に土地測量の線引き仕事であったが、そのことを通して政府の苛酷な農民への収奪の事実を思い知らされ、心からの憤りを覚えたのではないだろうか。

一八七六年には銀行創立を考え奔走するがうまくいかず、実現はしなかった。

そのための上京中に何人かの自由民権思想家と交流していたと思われる。

一八七八年帰郷、年末には河野広中の招集した仙台での東北有志大会に出席、そこで仙台の若生精一郎、山形の森藤右ェ門、岩手の鈴木舎定らと会う。

一八七九年になって堺、そして高知へと旅立つ。高知では土佐立志社に加入するつもりであったが、他県人は入社できないということで木立社に入り約一年そこで学習したという。

この間に第二回東北有志大会が開かれ、柴田浅五郎はそこへ出席している。

一八八〇年三月秋田へ向かう途中で大阪で開かれか国会期成同盟会にオブザーバーとして傍聴参加。

一八八〇年四月に秋田に帰り、民権政社創立に奔走する。

秋田県内で本格的に自由民権運動に取組みだしたのがこの八〇年からである。

なおここで注目しておきたいことは、土佐の植木枝盛(うえきえもり)との交遊である。

八一年に東北有志会から帰ったところへ枝盛からの手紙が待っていた。

実際にこの手紙はまだみつかっていないが、それはおそらく全国大会に提出する憲法草案についての助言や資料であったと思われる。

また柴田浅五郎は獄中から植木枝盛に宛てた手紙を書いている。そこには政府のすすめている憲法論へ民衆の立場からの危惧を述べている。おそらく、東北でも岩手の鈴木舎定らと憲法草案をつくろうとしていたと思われる。

一八八一年六月に鈴木舎定から手紙が届き、この中には憲法草案があったといわれるが、それは警察に没収されていまだ陽の目をみられないでいるという。

こういうことから考えても柴田浅五郎は密偵だちから過激な人物とみられていたようだが、実際は知的教養のある人物であった。

秋田立志会の結成 柴田浅五郎は一八八〇(明治十三)年、高知・大阪に寄って秋田に帰ってきた。

そして秋田立志会をつくることを始めた。

まず、横手の士族高屋盛照・関貫一鼎(せきかんいちかなえ)村平民黒沢昜五郎などを自宅に招いて、民権を伸張し国益をはかり、また開拓事業をおこしたり、みんなの力で国会をひらき国民参政の権利をもたせ財政の困難を救うことをしようと申しあわせた。

この頃から、柴田に影のようについて行動をともにしていたのが内桶圭三郎である。

彼は郡役所の吏員をしていたが、前の年の十二月に退職し柴田の最も信頼する仲間になっていった。

八月十日には創立大会を秋田町で開催した。

そこで少し疑問に思うことは、東北の有志会に参加したり土佐(高知)で学んできたりした柴田であるが、秋田立志会の会則の中には国会開設の運動とか民権の伸張とかいう言葉が一つもでていないことである。

また、当日の挨拶でのべたこともほぼ同様で、前年四月に公布された集会条令に配慮してか、特に士族の参加も期待している時にあまり政治色をだすことは危険と考えたのかもしれない。

会則の第一は、

第一条 本会設立ノ目的ハ主トシテ法律学ヲ研究シ施テ諸般ノ学ニ及ヒ尚討論ノ会ヲ開キ世教ヲ補ヒ世益ヲ計ルヲ期ス

となっていて、この後講演会や討論会などが盛んになる。

そして大きな目標は、「国会期成同盟」への署名を集め請願書を政府に提出する準備をすることであった。

おそらくこの時期、柴田はこの問題に全力で取組んたちのと思われる。

その中心は県南三郡であり、そこで暮らす豪農層や下層農民であった。

その成果としては、一八八〇年末、二六四六名の署名をえて、東京でひらかれた国会開設期成同盟第二回大会に柴田・内桶の二人が出席したことである。

どうしてこの短い期間にこうも立志会に集まったのか、何を期待したのか、また立志会はどんな活動をしていたのか、ということが疑問としてでてくる。

のちに秋田事件で逮捕され、取調べされた時に、どうして立志会に入ったと聞かれたのに対して、藤井善松(古着商)は、

「漢字を読み、法律を学べる」、遠藤正之助は「水難、火災があれば救援してもらえる」(遠藤は上法を会に入れた組織者)、柴田善吉は

「安い利子で金が借りられるから」、相沢伊助「国会開設、憲法制定ということもかかげながら、実際の活動は学ぶ場であり、相互扶助の機関であり産業をおこす研究機関でもあった」と答えている。

こうみてくると、単に国会開設、憲法制定だけでなく、また法律を学ぶということだけでもなく、お互い助け合うことをしたり、開墾をして下層農民を援助したり、安い利子でお金をかしたり、幅広く活動していることがわかる。

もちろん、立志会会則に、殖産興業にも力をいれたとあり、さらに会員は天災・火災、疾病にさいしては相互に扶助する義務があるとも書かれている。

秋田事件

一八八一(明治十四)年五月十八日、醍醐村(現、平鹿町)の大百姓藤原多左衛門方に四人くらい強盗が押入り、主人を殺して金銭なども奪わず逃走した。

そして、六月八日には阿気村(現、大雄村)須藤六郎左衛門方が強盗に襲われる。

これらの事件は秋田立志会が政府転覆をくわだて、その資金獲得のためであったとされ、警察は二八名を逮捕した。

もちろん柴田浅五郎もその首謀者として逮捕、これにより秋田立志会は壊滅状態になる。

しかし、ここにはいくつかの疑問が残されている。

その一つは、当時秋田立志会には警察の密偵が姓名のはっきりしているもので本部には三名、平鹿郡内に一名いた中での事件であることである。

そのほか各警察署などで使役していた密偵もかなりいたことがわかっている。

また、須藤事件のおこったとき、横手に着任早々の佐々木真綱警部が県警察本署に連絡をとったのは事件の真相などがまだ十分に判明していない段階であった。

ただちに十日には東京へ連絡され、「十日午前秋田県ヨリ東京中央電信局ニ達シ(中略)其ノ報ニ同県下二四百余名ノ賊徒蜂起シ警察署ヲ破毀シ昨今所在ヲ乱暴中ナリト」(『平鹿町史』)となっている。

くわしいことがまだ判明していないのに四〇〇名余が蜂起し警察署を破壊したなどと訴えている。

こうみてくると密偵をいれて事前に動きをつかみ、むしろ扇動して事件をおこしたのではないかと考えられる。

さらに二つめにあげたいのは、高橋久米吉の件である。

警察の調書では「久米吉云フ、今夜是ヨリ金ヲ借ルニ行カントシ、皆一緒ニ参レ(中略)明日ニシテ可然(しかるべき)卜云ヒタルヲ久米吉押返シ、否(いな)今夜是非行クペシト云フニ付、左様ノ儀ナラバ自分ハ参り兼ルト断ハリタル処、久米吉憤怒シ、行ザル者ヨリ事露顕(ろけん)シ、一大事ニ及ブペシトテ、刀ヲ抜手放チ巳ニ自分ヲ切り付ケント致シタル故、行カヌト云ヘバ切殺サルル場合トナリ、怖ロシサノ余リ、不得止(やむおえず)同行スベキ旨相答」。

これは逮捕された川越庫吉の調書である(長沼宗次『夜明けの謀略』)が、これから明らかなのは、醍醐村殺人事件のそもそもの原因は「柴田浅五郎に金を送らないといけない」という理由で高橋久米吉が仲間を刀で脅迫して実行したことである。

浅五郎が金を送れといってきたのは、醍醐事件とは全くかかわりのない民権政社の日常の財政活動の一つである。

主犯の久米吉はこの送金要請を利用し当日のうちに金を用意することを提案、即日実行となったのである。

この後の阿気村事件でも警察調書や法廷での陳述書をみると、高橋久米吉は首謀者として行動している。

その際には、やはり久米吉が刀を拔いて「柴田浅五郎が秋田へこいといってきたのですぐ出掛けるから」とそこで酒を飮んでいた三〇人ちかくの会員に告げ、用意してあった舟に乗ってでかけたという。

事前に舟が久米吉の手によって用意されており、そしてこのままの服装では秋田町には行かれないからと途中で須藤の家に押し入ったというのである。

ここでは衣類数点と金七〇銭をとったという。しかも須藤の家では酒肴がふるまわれ食事もだしてくれたという、さらに、館友蔵(たちゆうぞう)の調書では「衣類ハ首尾ヨク向方ノ承諾ヲ得借入レクルノミナラズ、却テ酒肴杯(など)振舞ハレタル趣ニテ」(長沼宗次「夜明けの謀略」)とある。

こういうことは普通は考えられないことである。そして、この高橋久米吉の事件のその後は調書も残っておらず、全く不明である。

三つめには、この事件後の一八八一(明治十四)年九月には天皇が東北巡行をしている。

しかも最初の予定(六月十一日)では、山形から秋田に入り青森へ行くというコースで考えられていたのが、いつのまにか岩手から北海道そして青森・秋田というコースに変更された。

天皇の巡行が六月十一日に決定されていることは、その巡行の道筋が安全であるということ、同時に天皇を宣伝して反政府運動を封じこめ、天皇専制支配を強化するねらいがあったものと思われる。

そのためにも秋田立志会を何かの理由をつけて大弾圧してつぶしておく必要がある、と考えられていたのでないか。

しかも立志会には十分密偵を送りこみ、情報も確実に把握できていた中での事件である。

紙面の関係でくわしく触れることができないが、この秋田事件は仕組まれた事件であったことが考えられる。

こうしてみてくると、秋田事件はこの後に連なる自由民権運動弾圧の、先駆的なものだったとみることができる。

秋田事件後の活動

秋田立志会が壊滅的打撃をうけていたこの時期に、政府は自由民権運動の大きなうねりに押され、一八八一(明治十四)年十月には一〇年後に国会をひらくという「国会開設の詔」を出さざるをえなくなった。

それに伴い、さっそく綱領や規約をもった政党が結成された。

それが自由党であった。全国の自由党が結成されてから八ヵ月後に秋田自由党が結成された。

これは秋田事件のちょうど一年後である。秋田県自由党員数は一八八二年十二月から翌八三年四月までに急速に増加し、全国自由党員数八五四名中ほぽ半数の四二二名となり全国第一位の位置を占めた。

八四年には自由党の解党が行われるが、その時点での秋田自由党員数は、全国で二三四九名中の四二七名となっており、一八パーセントの割合をもち依然として全国一位であった。

このメンバーの中には、柴田浅五郎の弟浅吉、田根森村の戸巻駒吉、十文字鼎村の黒沢勇左衛門、同長男丈吉、里見村武藤庄左衛門、西田忠五郎の息子岩蔵などが入っていた。

地域郡別をあらわした表8でみてみると、秋田自由党の中心は平鹿・雄勝である。

その中でも柴田浅五郎と関係の深い吉田村では、四三名、そして山内村では七〇人となっており、これは全体の二五パーセントをこえる数字となっている(図68参照)。

秋田事件で壊滅的打撃をうけていた秋田立志会が、こういう形でよみがえっているとはまさに驚きというしかない。

と同時に貧しい農民たちが自分たちの生活を必死に守ろうとする気迫のあらわれともとれる。 また、この時代は松方デフレの一番容易でない時期であった。 |

図68 1884年秋田県自由党員分布図

市町村名および区画は195](昭和26)年現在 図にあらわれない

秋田県党員の居住地と人員は、以下のとおり。

南秋田郡秋田町2、河辺郡下北手村1、鹿角郡大湯村1、

仙北郡荒川村1、雄勝郡杣道村1、雄勝郡三関村2、雄勝郡秋ノ宮村1、

東京日本橋寄留1、北海道茅部寄留1(以上、計11)。

総数は412名となる(『秋|日県史』第5巻より)

|

貧しい農民であればあるほど生活が大変たった。

さらに横手近辺で行われていた木綿の生産も外国ものにおされ、不況にあえいでいた。

こういうことが重なってどうにかこの生活苦を跳ね返したいと必死になっていたものと思われる。

この秋田自由党の指導者はどんな人だったか、また活動はどんなことをしていたかなど史料が全然見当たらないので述べることができない。

ただ二つのことが確認されている。

その一つは自由党臨時大会に秋田県代表として源繁・渡辺勘五郎・根岸定三郎の三人が出席していること、源繁は浅五郎と同じ中吉田村の出身でおそらく変名だと思われる。

もう一つは福島事件にかかわった田母野秀顕の救済カンパ運動をしていることである。

このことは自由党に心を寄せ、その犠牲を悼む人々が県内特に平鹿・雄勝に多くいたことを知らせてくれる。

3 国有林の下げ戻し運動 top

地租改正

明治の新政府は、財政的には幕藩体制のままを引継いだ。 農民からすると新しい政府になって少しは楽になるかと期待していた。

しかし新政府は、財政上一番の頼りは地租であることと、また全国で税負担がまちまちで異なるのを平均化したいということもあって地租改正に取組みだした。

もちろんその年によって税収入に大きな変化がないようにという配慮もされた。

結局地価の三パーセントを税とするという制度を決めた。

ここで問題になるのは、その地価をどう決め、農民に納得させるかである。

また土地の測量をし、原簿になる帳面をつくらなくてはいけない。

これも大仕事である。秋田県ではこの調査に約一六万円をかけ、町村では(農民の負担になるのだが)約七九万円も要したという。

しかも以前の検地では、六尺五寸の竿で実施していたのが六尺の竿で実施されたという。

また、今までは、隠し田などがあったのだが、そういうことも容赦なく帳面にのせられ課税の対象とされていった。

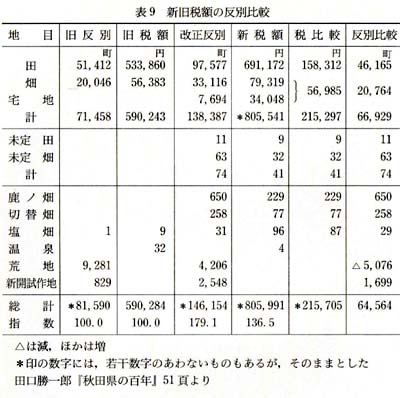

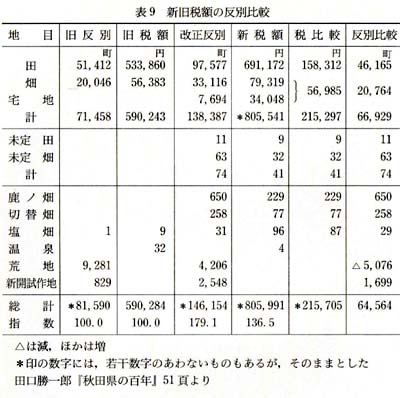

その結果は表9のとおりで、藩政時代の課税の総計が五九万円なのに対し、新しい負担は八〇万円となっている。 |

|

つまり藩政時代よりも一・三五倍となっている。

これを納得させるのに、県では各村から総代人を集めて、そこへ県令や役人の高官が出席し、さらに多くの警官もでて、これを不認するまで家に帰さないというやり方をしたという。

やがて一八七八(明治十一)年からは山林原野の改租事業にかかるわけだが、ここではもっと困る問題がでてくる。

藩政時代の山林原野

最初に、藩政時代の林野のあり方を整理しておこう。

「札山」(ふだやま)これは山林を保護し材木の成長をはかるために、伐採を禁止しその旨を制札に立てたものである。

さらには「下枝ニテモ」「下草ニ而モ」刈取るべからず、としている。

もう一つの札山は個人の名前が書かれてあり、それは村の有力者が杉を植林し、藩の御札をたてて藩の権威をかりて保護しようとしたもので藩内どこでもみられたようである。

つまり札山といっても、二種類あり、全くの藩の直轄の山と、いま一つは民有の山であるが藩の札をつけて保護している形のものとあったのである。

「留山」(とめやま) 林相(りんそう)のよいところ、および将来有望な山林は留山に指定して「杉一本首一つ」といわれたくらい厳重に管理された。

但しそれは青木だけが対象であった。青木、これはスギやヒノキなどの木を指す。

だから青木を伐採したあとは単なる雑木林になり、留山はとかれることになる。

「直山=直杣山」 元々御直山となると、藩の直轄の山として地租改正では例外なく官地にされた。

しかし内容をみていくと、必ずしもすべて直轄で藩が経営していたものとはいえない。たとえば、山守書上の中に「大沢山“青木ハ御直山、雑木者村方ニ而自由”仕」というような記載が数多くみられる(“ ”は筆者、村井英夫『国有林下戻運動の研究』)。

ここでの農民の共通意識は、青木は藩のもの雑木は我々のものという認識であった。

だから御直山であっても、雑木を找って木炭を焼いたり、時にはその権利を他の村へ有償で貸しつけたりもしていた。

しかも藩はそれを公認していたのである。

つまり御直山というものの、それはそこに植生している立ち木の所有関係であって、土地の所有関係までは意識されていなかった。

「運上山、郷山」 近世になって定着したのが入会地(いりあいち)といわれる。

これにもいろいろあり運上を納めることになっているのは運上山といわれ個人が占有するものは符人運上山と呼ばれた。

この符人運上山はごくかぎられており、雄勝郡では松岡村など三ヵ村に、仙北・平鹿には七ヵ村のみに認められただけであった。

留山が少なく広大な入会地のあったこの県南三郡では、入会地を官有にするか民有にするかが大きな問題であった。

この入会地から採取したものは農業生産に欠かせないものばかりであった。

田畑の肥料になる刈敷(かつしき)、家畜の飼料となる草、稲架(いねかけ)や鉈(なた)・鎌・鍬の柄など農機具の材料、さらに生活に必要な燃料にする薪、建築用材屋根をふく萱(かや)、食料としての山菜、販売用の製炭原木など多種多様で、この中のどれ一つ欠けても農家の生活に重大な打撃を与えることになる。

雄勝の村の中には養蚕に使う桑も入会山から採取していた。

もちろん、ここには厳重なる決まりを村ごとに定めていた。

雄勝の川井村では「葛や萩を決めた日の前に採取などという時には罰金二百文、両隣も五百文ずつだすこと」(村井『国有埜工戻運動の研究』)とある。

とにかく、この山林を欠いた農民の生活は考えられなかった。それほど、生活とも生産とも密着していたといえる。

山林原野の地租改正

秋田県で山林原野の地租改正事業が始まるのが一八七八(明治十一)年春からで、終了したのが一八八〇年三月、だからこの広大な林野をかかえて実際に仕事をしたのは、わずか一年半である。

これは大変なことである。具体的な細かいことまでは述べることはできないが一例をあげておこう。

第二条 山岳ニケ処ハ斜面側面ニ元縦横ノ間数ヲ量リ反別ヲ算出スヘシ

第四条 前条ノ如ク丈量ヲ要スルト雖(いえど)モ、山林原野池沼広漠ノ地ニシテ実測丈量等ナリ難キモノハ四至ノ境界ヲ明白ニ記載シ凡(およそ)反別ヲ以取調ヲナスベシ(秋田営林局「秋田県官林調査沿革調」林野庁蔵。村井『国有林下戻運動の研究』) |

さらに、県当局は「調査相済シ後ニ至り何様ノ確証差出候共、決シテ採用不相成(あいならず)候」といっている。

つまり何がなんでもこの短い期間にやってしまえ、農民のいう難しいことには一々その声を聞かなくても作業を進めろという態度である。

ところがこの山林原野の問題は農民にとっては死活問題である。

それを、農民の意見も聞かないで早くやってしまえ、となると問題をあとに残すことになる。

秋田県では広大な山林原野のうち、約八〇パーセントが官有地にされた。

また国有地払い下げの申請をし、運動をおこしても、戻ってきたのは申請面積の五パーセントだけだった。

国有山林原野の払い下げ運動

ここでは、平鹿郡山内村でだされた下げ戻しの具体例をあげながら述べてみたい。

山内村で地租改正の史料が残されているのが平野沢村・大松川村・大沢村の三ヵ村だけである。

まず、全体の面積は平野沢一二四三町、大松川村一一〇七町、そして大沢村五八二町であったという。

そしてその中で山林原野の占める割合は、平野沢村では約八二パーセント、大松川村は約八四パーセント、大沢村は約七五パーセントであった。

これでもわかるように、この三ヵ村は山村であった。

一九〇〇(明治三十三)年、村として不当に官有地にされた箇所について下げ戻し申請を出す。

史料山内村議会議事録(明治三十三年)

第十七号議案

山内村大松川字赤倉沢 山林反別凡そ六町歩

同 字小松根沢山林反別凡そ三町歩

この山林に関する公簿公書を取調べ、明治三二年法律第九九号国有土地森林原野工笊法第二条の一号に該当するものにつき下戻の申請をなす

その理由は従来より大松川の内

“外山集落の所有する山林であって私山である。

ところが文政十二(一八九二)年他村民の盗伐を防ぐため藩に願いでて青木留山となった。

そのため青木は成木の際に割合をもって伐採しその他の木は従来どおり明治にいたるまで伐採してきた”、

その証拠としての公簿「山林帳簿」がある、いわれなく官山に編入されて以来、山間の集落は貧窮をたどっている、

それを打開するために申請するのである。(“ ”は筆者、『山内村史』上巻より)

ここには藩政時代の山林行政に対する理解がなくて山林原野の地租改正が行われたことがはっきり示されている。

留山とか、札山というと藩の直轄の山で、「=官山」だという判断をした。

内容はもっと複雑で周辺の農民の生活と深いかかわりをもっていた。

前にものべたが、札山といってもそのほとんどは個人の名前が書かれている。

ということは自分の山として木を植え、その保護のために名前を借りていることになる。

留山でも青木だけは藩で管理したり伐採したりしたが、他の雑木などは農民に自由にさせていた。

これは直山でもほぼ同じ扱いだったという。

こうして村の議会が議決してだした下げ戻し申請(全体の面積は約五一五町歩)は許可にはならなかったようである。

同じ時期に、雄勝郡秋ノ宮村(現、雄勝町)でも村議会の議決をへて、下げ戻し申請が出されている。

ここでは全体で約八六〇町歩ほどであったが結局下げ戻しの認められたのは七四町二反で一〇パーセントにも満たない。

しかも、この場所は地焼所(じやきしょ)といわれている採草地と、壱郷剪山(いちごうきりやま)とよばれている入会の山の一部が認められたという。

問題はここでは解決せず、この後も下げ戻しの運動は続けられ裁判にまで発展することになる。

国有林野売払い

国では一八九九(明治三十二)年に国有林野法を成立させた。

そこには「不要存置林野整理処分」ということがもられていた。

それは従来官民区分で問題になった山林を整理するという意味をもっていた。

もう一つ大きな理由は特別経営事業の財源とすることであった。

では、この売り払いは山内村では具体的にはどう行われたか、次にみていきたい。

一九一〇(明治四十二)年に国有林野特売公告の件として払い下げ希望者は秋田大林区署に願いでよといってきて、その文書には払い下げ箇所が示されていた。

それをみると以前に下げ戻しを願いでたところがほとんどである。

上淵は運上山であり、三又は六ヵ村の入会山、さきにでてきた平野沢も入っていた。

ここで問題になったのは官側の評価した価格と村で考えた価格とが大きく食いちがったことである。

村側は、上淵の代金を三五〇〇円、三又を五五九一円としたのに対し、国側は、土淵を一万八〇〇〇円以上、三又を一万一〇〇〇円以上といってきた。

結局、上淵の分は一万八〇〇一円で契約することになった。

また平野沢地区では二地区で計二万三二五二円となったが、契約時には二三二五円を即納することにし、ほかを一九一二年から三ヵ年賦で納入することを願い出ている。

この時期に増税や凶作などがあり、税金は滞納が多く、支払いが困難で何回か延納願いがだされている。

元々農民たちが自由に使っていた山林が、しかもそこがないと生活にすぐ関係してくる(家畜の草を刈る場所、雑木で木炭を焼く、桑の木を植えて養蚕をやるなど)ところが取上げられ、今度は金で買い戻せという形にされたのである。

ここに地租改正以来の政府の横暴、農民にすると当然の権利を剥脱された苦難の歴史がみられるのである。

4 吉乃鉱山と汚染 top

吉乃鉱山

一九二一(明治四十四)年に元小坂鉱山所長武田恭作が吉野鉱山を買収し、山本郡八盛の椿鉱山の支山として黒鉱と重晶石を採掘しながら探鉱に努めた。

その結果熊ノ沢四番坑で豊かな鉱床(埋蔵量五億貫)が発見された。 発見されたのは一九二九(大正四)年、第一次世界大戦の始まっている時で、鉱業界は今までにない好景気にわいていた。 武田はこの年に大日本鉱業株式会社を設立し、吉野鉱山を吉乃鉱山と改めた。

この吉乃鉱山の鉱石の採掘量が増加するのは、一九一六~一八年、一九二三~二六年、それから一九三一~四四年である。 そして戦後は戦時中の乱掘がひびいて衰退の道をたどった。 |

|

結局吉乃鉱山の盛んだった時期はというと、戦争にがらんで銅価格が高騰した時であった。

表10はその最盛期のときの鉱夫や家族の数字をあげている。

この一九一八(大正七)年には家族も含め鉱山に関係する人数は六〇七九人となっており、鉱山関係の諸工事に周辺の農村から約三〇〇〇人近くの人が集まり、さらに二〇〇人をこえる朝鮮人労働者もいたという。

これら全部を含めると約一万人近い人々が吉乃鉱山とかかわりをもっていたことになる。

精錬所建設の計画

一九一五(大正四)年に大鉱床を発見し、大戦で好景気に向かうなか銅価格は高騰し、経営者の武田恭作は資本金を増資し、一大精錬場を建設することを計画し、一九一六年十一月に仙台鉱務署長へ「選鉱及精錬場設置願」を提出した。

この計画では吉乃鉱山から採掘した鉱石を山本郡の八森の椿まで運搬しないといけないことが大きな経済コストになるということであった。

しかもここに計画した精錬場は足尾・小坂などにつぐ全国六番目という規模のものであった。

この精錬場には今までにない廃ガスの煙道を二五〇メートルもとおし、真人山の頂上から九〇メートルの煙突で出すという計画があった。

しかし、そこで放出される亜硫酸ガスは年間三万~四万トンにのぼるといわれた。

これに対して、周辺住民や農民の反応はすばやかった。十二月二十日には平鹿郡として知事に上申書を提出、同二十五日には平鹿郡農会臨時総会を開催、知事および内務・農商務両大臣に陳情書を提出する。

翌年の一月四日には横手町で反対演説会を開催、七日には農民大会開催、八日には通常郡会を召集、と平鹿郡だけではなく仙北郡・雄勝郡と共に行動していた。

当時の秋田県知事小嶋は仙台鉱務署長宛てに要望書を提出している。

精錬場新設出願ヲ為シタル哉右ハ数郡ニ渉り至大ノ利害関係アルヲ以テ“容易ニ御許可相成ラサルヘキ義卜信スルモ”、目下地方民ニ大ナル紛擾ヲ箙スノ虞アル本県ニ於イテモ研究調査中ニ付御処分前特ニ御協議相成度シ 知事 仙台鉱務署長殿 大正五年十二月二十二日午後五時十五分差出済(“ ”筆者、『吉乃鉱山煙害一件書類』秋田県公文書館蔵)

驚くことは、農民や地域住民の陳情を二十日にうけ、すばやく対応し二十二日には知事は仙台鉱務署長宛てに大変な利害が考えられるので決定前に話をしたいと要望し、しかもそれを電報でだしているのである。

さらに二十五日には農商務大臣・内務大臣へも電報をだしている。

これには、秋田県では明治の末から小坂鉱山や花岡鉱山などの煙害問題で農民だちと鋭く対立していたという背景があり、さらには足尾銅山などのことは世間に広く知られていたことによるだろう。

なお知事は同じ年の十二月二十五日に農商務大臣宛ての電報の電文に「吉野鉱山精煉場予定地ハ本県農業ノ最モ盛ナル雄勝、平鹿、仙北三郡ノ中央ニ位シ其煙害ノ影響ハ彼ノ小坂、尾去沢乃如キ辺鄙ナル地方卜同日ニ論スヘキニアラス」(『吉乃鉱山煙害一件書類』秋田県公文書館蔵)として、ここは秋田県でも重要な農業地帯であり、精錬場はそのまん中に建設され、その影響たるやはかり知れない、その点なども十分考朧してほしいと考えていた。

当時この地方に大きな力をもっていた地主らの動きも背景にあったと思われる。

こうした地主・町役場・官僚までも巻きこんだ反対運動で、ついに二月には精錬場の建設を許可しないことに決定した。

小作農民が真剣に動き、抗議行動をすることによって、この運動が大きく飛躍されることを恐れたことも原因であった。

こうして精錬場は建設不許可になったが、鉱山としては吉野集落から十文字まで鉄道を敷設したいと頑張るが、これも増田の地主たちがいっさい協力しないということで実現しなかった。

ただ一つ実現したのは、吉野から十文字までの鉄索(てつさく、空中ケ-ブル)を設けたことであった。

鉱滓ダムの決潰

煙害はひとまず片づいたが、鉱毒の問題は残された。

鉱山は一九一九(大正八)年から休山、一九二三年になってようやく再開。

但し鉱山当局は鉱毒除外施設の問題よりも生産増大を第一に考えていた。

周辺の農民からすれば成瀬川の水質が心配だった。

一九二五(大正十四)年三月、さらに一九二六年五月と二回も鉱滓沈殿池が決潰、成瀬川に鉱毒が流れこむ。

当時の『秋田魁新報』は

「最近流失せしめずとかたき声明していたその吉乃鉱山から、俄然(がぜん)二十二日午前七時頃鉱毒濁流をなして成瀬川に流失し、付近灌漑堰に潜流し来るを西成瀬村及増田町農民が発見し色を失って周章(しゅしょう)し、まず各方面に急報し応急策を講じて苗代の水口を止めせしめ、一方下流耕地五千町歩の関係町村に急報準備の折から同八時頃鉱山から自動車をとばして吉野毒水防止期成同盟連盟町村たる増田、十文字、三重、醍醐の四か町村に『二十二日午前六時頃夜半の強風に沈澱池決潰し毒水流失したるをもって耕作地の水口を止められたい』と報じ来たったるが、時既におそく不意打ちの襲来に遭いそれと知らずに苗代に水を入れたる農民、あるいは養鯉池に流れ入って魚類悉くへい死する等被害至る所に覿面に現出し付近町村民の狼狽はその極に達した、幾回ともなく流出し、その度毎将来を声明し又新任坪井鉱山長が去月二十六日農民に対して約束、凡て農民を愚弄するものであると農民の激昂遂に深刻味を帯びるに至った、

(中略)農民は激昂し鉱山長に『約束の毒水流失の完全なる防止工事を何日完成するや、完成するまで休山を要求すると』鉱山長は三日の猶予をほしいと、これまでの調査状況によれば流失量頗る多く将来の被害及び被害区域甚大なる模様である」(『秋田魁新報』一九二六年五月二十六日付)と報じている。 |

少し引用が長くなったが、ここに当時の事実がその通りに語られている。

何より鉱山は毒木は流失せしめず、と約束してきてそのための十分な工事をしていなかったことでこの惨事を招いたことになる。

農民たちの怒るのは当然であろう。この修理は二十三日で一応修復したという。

しかも、鉱山は吉野集落の水田約一・二五ヘクタールに被害を与えたとして、その除去費用はわずか五〇〇円か農民に支払われたにすぎなかった。

一九三四(昭和九)年五月十四目午後五時頃、再び沈澱池が決潰、十四日の『秋田魁新報』の号外には

「古乃鉱山鉱毒池決潰・浸水六十戸、罹災者二百名に及ぶ、田地十数町歩四、五年は植え付け不能、毒水は怒濤の如く村に押し寄せ同村の手入れ盛りの田地にまっすぐに流れ込み、ために鉱山付近十数町歩は見るも惨憺たる光景を呈しその他毒水の侵入せる畑地も相当にのぽり目下大混乱をきわめているが、毒水侵入の田は四、五年は稲を植えることが不可能なため被害甚大にのぼる見込みである」

とあり、この決潰により、家屋三棟が倒壊、床上床下浸水六〇戸、魚類は全滅、田地は三〇〇〇町歩に何らかの被害をうけた。

しかも原因は鉱山のダムの築造の仕方にあった。しかも前にもこういう被害を受けた農民だちからすれば気持ちのやり場がないというところだろう。

鉱山では一〇〇万円の損害があったというのに五万一〇六二円の賠償金を支払って済ませた。

一九四〇(昭和十五)年九月一日~二日にかけ、さらにまた改修したばかりの水上沢第二鉱滓ダムが決潰し、深夜大量の鉱滓が集落や田畑・宅地、そして成瀬川に流れこんだ。

この鉱毒の問題について、増田振興会土性質調査部では

「吉乃鉱山鉱毒除去、その方法あるべきこと明らかなるにも拘(かかわ)らず従来の如く苟且(こうしょ=まにあわせ)なる方法処置により一時を継ぐなわんとせば、紛ゆう絶えざるべく、貧農の損失はひいて年々数万円に上る社会的損失とならん。

故にこれが根本的解決は、鉱毒の中和排除の方法を本式的に水田稲作の試験栽培により発見し得べし」(『増田町史』九二七~八ページ)とされ、結局、何回も鉱滓ダムの決潰にあい、多くの被害をうけながら、そこでは根本的な対策はいつもなかった。

この問題は戦後にまで持ちこされることになった。

鉱山は一面では一万人も人をかかえ、その人たちの生活必需品や食料などの需要を呼び起した。

増田、十文字の商店や職人たちにとっては重要なお得意さんでもあったろう。

しかし同時に鉱毒という問題も残して、一九五七(昭和三十二)年に休山した。

カドミ汚染への対策

一九七三(昭和四十八)年以降になって、毎年カドミ汚染米が検出された。

原因は明らかに鉱滓ダムの決潰に伴う鉱毒水の浸水によるものである。

カドミ汚染米の地域は、ダムの下流一・五キロで対象面積は増田町・平鹿町・十文字町の二一〇〇ヘクタールであった。

この時点で、最終鉱業権者に、一九七七年に土地改良を実行するよう命令したが、一九七七年九月に清算完了し、義務者不存在となってしまった。

そこでこの公害防除特別土地改良工事は県が中心になって進められることになった。

本来であれば公害をおこした企業がその公害について責任を負うべきであるのに、その時にはいっさい会社は解散清算していたのである。

この工事では水田に入っている重金属を取りのぞくことはできない。

そこで植物の根に影響のないくらい土を上にかぶせる方法がとられた。

山の汚染されていない赤土を二七・五センチ入れたという。場所によっては、底の土が大丈夫であれば、上の土と下の土と引っ繰返したりした。

この工事を反転工とよんでいた。そして工事は一九八四年から一九九〇年まで、経費は二三億円もかかった。

豊かな農業地帯であった増田・平鹿のこの地帯の一部には、大正年代から平成までかかって、今だに安心して農業にうちこめるような状態に改善されていないところがあるのである。

5 恐慌と戦争にあえぐ農民 top

恐慌時の物価

第一次世界大戦が終り、その反動で不景気がおとずれた。

不景気のなか、さらに一九二三(大正十二)年には関東大震災があり、京浜工業地帯が全滅するという重大な問題がおこった。

このためもあって景気は戦後いっこうに回復しないまま昭和をむかえた。

その後、一九二七年には金融恐慌に見舞われる。

そのすぐあと一九二九年十月になってニューヨークの株価が大暴落し世界恐慌が始り、日本もそれに巻きこまれていった。

その前後のことを、一九二六(昭和元)年を基準に、そこを一〇〇としてみていくと、二七年、二八年と価格は下降を続け、農業関係では八〇パーセントくらいにまでなっている。そして三一年前後には最低になり米価などは五〇パーセントを割りこんでいった。

米の値段が四九・五パーセントまで下かっている時に、白砂糖は七二パーセント、醤油は七五パーセントと、農家の生活に必要なものの物価の下がり方は、農産物より二〇パーセントから二五パーセントも差がついている。米の値段では、一九二六年には一石三六円であった。それが二九年には三一円、三一年には一八円まで下がり、その後も低迷を続けた。

この時期に特に農村が疲弊し困窮したのは、こういう農産物の価格の下落と、一方では農家の生活のために購入するものの価格との聞に差があったためである。

差が二〇~三〇パーセント近くもあったことにくわえて、税金(地租、地租付加税など)は一九二六年を一〇〇とすればどん底の三一年で地租は九二パーセント、付加税は九四パーセントとあまり変化をみせていない。

街道沿いでは養蚕も盛んであった。

ここで生産された繭のほとんどはアメリカに輸出されていたが、アメリカが恐慌になり大不景気で物が売れなくなり、秋田の蚕糸類は三一年には約二三パーセントまで生産か落ち、価格も四分の一にまで下がった。

さらに不況に追打ちをかけるように三一年には冷害、三三年には豊作、三四年には大冷害となり大変な状態になる。

このようすを『秋田魁新報』は「東成瀬村、(中略)とにかくひどい、作付け反別二七七町歩のうち、収穫皆無か三分作以内一四三町歩、最高の七分作のところはわずか七町歩、(中略)六千人からの村民に全収穫予想二千二六五石では焼け石に水の形で、更に大きな悩みは凶作地唯一のたよりとするワラビ根を掘る五百町歩の山野は横手営林署で官行造林したので今年からとれないことだ」(一九三四年十一月四日付)と記している。

また、雄勝の奥の須川村のようすを「田作付け七十町歩のうち五割の三十五町歩は三分作どころか全滅だ。

それゆえ凶作哀話は山積しているという、村でもあまりの悲惨さに税金を半ばあきらめている、

村の納税ぶりを聞くと九年度(昭和)は村税調停額九千円のうち、納付はタッタの一千八百円、二割の成績だから相当なもの、滞納は一万三千円、村債は二万円その償還利子だけで年に一千円学校教員の俸給は国庫補助で二三ヵ月おくれても辛うじて支払うが、役場吏員は今年二月からビター円も支払われず今使う消耗品代と旅費だけは渋々収入役が支出している。

(中略)どちらをむいてもいい思案がなくなると娘売りだ、親たちは食わなくとも娘は放さない、といっても娘はとても親の難儀をみていられぬと爆弾三勇士以上にすすんで自分は投げ出してゆく」(一九三四年十一月一日付)と報じた。

凶作でたよりになる食料のワラビの根から澱粉(でんぷん)をとって餅をつくることも、貴重な食料源の山野が営林署によって木が植えられ入られなくなって食べられなくなってしまった。

これは昔からケカチ(飢饉)の時には大事にされた食料だったという。

こうなると当然税金どころではなくなる。

その滞納も予算は九〇〇〇円に対して一万三〇〇〇円、さらに村の借金(村債)二万円。これでは村の行政も大変で村の公務員への給料も払えない有様になっている。

結局は農民たちも借金をどうするかに頭を痛めることになる。

農民は食料をつくりながら食べるものもないのである。

地主・小作の関係から、農民は小作料を払わなくてはならず、どういう状態か考えてまけてほしいと要求するが、地主にしても米の値段が下がっているなかで簡単に「はい」とはいえず、そこで小作争議が激しくなっていく。

売られ行く娘たち

前述の新聞にも出てくるが、一九三四(昭和九)年の前の年から、須川村では二〇〇人は娘が売られて離村したという。

この時期に秋田県での離村婦女子は県内三六〇六人、県外七五七六人、合計一万一一八〇人にのぼっていたという。

このうち県南三郡では合計五三八六人で全体に対しては四八パーセントにもなっている。

警察署別にみると、一番多いのが横手で一七〇八人、つぎが大曲一四〇四人、少し後に西馬音内七五九人、増田六七九人、湯沢四三八人などとなっている。

これらから、地主制の発達していたところほど娘の身売りが多かったといえる。

この人たちの前借金は芸妓(げいぎ)で平均七〇二円、娼妓(しょうぎ)は一〇一一円、酌婦(しゃくふ)四九一円、女給は二一○円、その他の平均は一三〇円となっていた。

どのようにしてその働き口をみつけたのか、というと知己縁故によるのが三二パーセントと最も多く、ついで周旋屋によるもの三二パーセント、公設の職業紹介所をへるものはわずか六パーセントにすぎなかった。

ここに悪徳周旋屋がつけこむすきができ、その甘い口にのせられて涙を見ることも多かった。

それを『秋田魁新報』には「飯米欠乏に泣く山間部の無知な貧農たちをうまいことを言って丸め込み僅か百か二百の前借金を握らせたきりで、若さのある限り身体の耐えなくなるまで三回も四回も泥水稼業に鞍替えさせ私腹を肥やす目的にその娘たちの骨の髄までしやぶるおそるべき周旋魔」(一九三四年十一月七日付)と記されている。

こうして、いい着物を着て楽をするにいいとか、札ビラを見せつけ執拗につきまとうのである。

何といってもそういうところへ働きにでるとなると公にはできず、そっとこっそり人に知られないようにとなってしまう。

そこに周旋屋はつけこむ。そして、『秋田魁新報』では「窮乏農村の瀕死の数字」といっているがまさにその通りであった。

欠食児童と学校給食

前述の『秋田魁新報』須川村のルポの中には「中村部落についた、高松小学校がある、児童四百人のうち給食児四十人、給食の弁当を半分家庭に帰るのはザラなそうだ」とある。

当時にあっては、農家であってもその日の食料にも事欠く有様であった。

県としても一九三四(昭和九)年九月、内密に調査をしたところ、欠食児童は四四〇〇人をこえていた。

文部省もそのための対策を考えていて、秋田県も貧困児童学校給食実施要項などを通達して、各学校の実情に応じて欠食児童の救済を考えた。

しかし、町村財政も窮迫し給食費をだすことなどはとても無理であった。

そこで県が給食施設の費用や給食費をだしながら学校給食を実施することにした。

この結果、児童の給食費は、一食の経費がおおよそ四銭とし副食物だけを給するときは約二銭とする、としたのである(『秋田県史』第六巻参照)。

自作農創設と自力更正運動

自作農維持政策が本格化するのは「自作農創設維持補助規則」が公布された一九二六(大正十五)年以降のことで(『秋田県史』第六巻四三六ページ~)、小作農をできるだけ自作農にし、小作問題を緩和したいという目的で始められた。

ところがいつまでも年賦で多くの借金をかかえていくよりは、小作権の安定を願う小作農の人たちが多かった。

だから一九四六(昭和二十一)年の小作地全体の面積七万九六一町歩に対して、自作地として購入された土地は全体の八・五パーセントにすぎなかった。

政府や県が鳴り物入りで宣伝し、自作農になれるといってもそう簡単ではなかったことがわかる。

たとえばその具体例として、六郷町の議会への事務報告によると、一九三五(昭和十)年には五人に土地確保のために貸付八八二〇円、次の年は四人で三五九〇円となっている(『六郷町史』 一〇六六ページ)。

各町村で、実際には県の思うようには中々進展しなかったことを物語っている。

六郷町でも零細農の解消を考えていたようであるが、それは実現しなかった。

そうしているうち、恐慌と冷害が重なって農村に襲いかかってきた。

そうなると、農民たちだって黙っているわけにはいかない。

さしあたって、小作料減免や小作地の耕作権確保を問題にしながら地主と交渉しはじめる。

一九三一(昭和六)年には秋田県の小作争議の件数は日本で一番多かったと記録されている。

これは昭和初年からの傾向で、特にこの不況と冷害などの天災の中で争いが激しくなっていった。

大地主の多かった平鹿郡では三一年一月には「全農組合県連の一斉三割減額要求によって平鹿全土は全く争議の巷(ちまた)と化し、要求書を提出された地主二百人、関係小作人正に一千五百人関係田地並びに争議化せんとする反別(たんべつ)は三千数町歩といわれ就中(なかんずく)角関川、横手、黒川、田根森、阿気、沼館、館合、植田、醍醐、増田等は殆ど係争中で全く末曾有の記録的現象を呈してる」(田口勝一郎『秋田県の百年』二〇四ページ)と、この平鹿地方が大変だったことがわかる。

こういう時に、自力更正運動が叫ばれた。

たとえば、山内村の、一九三一年の議会への事務報告に、「本年度ハ徹底的整理節減ヲ斗(はか)り一方産業合理化ノ進展二努カシ基本財産ノ蓄積整理等大々緩急ヲ考慮シ年来ノ主義方針ヲ継承シ行政ニ膺(あた)リ特ニ“民力涵養勤倹奨励思想善導ニ努メ”施設経営セリ」(“ ”筆者)、一九三三年には「各般乃社会的救済策構成卜自力更正工作ニヨリ一段ノ曙光ヲ見ルニ至リクリト雖モ久シク沈滞シクル疲弊ハ更ニ一段ノ努カヲ要スルト共ニ其対応策ヲ講シ其振興ヲ計リ非常時局ヲ打開セントセリ」(『山内村史』上巻、八四八ページ)とある。

ここでは、思想善導とか、自力更正工作をして曙光はみえてきたが疲弊はまだまだ改善されない、そのためには一層の精神的努力が必要である、といっているが、一九三二年の救農県会で平鹿郡出身の県議大沼宗吉が「他力本願排撃は青年団や小学校で沢山だ、県知事から此の上呼び掛けられるんでは農村も参って終う、強奪した税金を農村に戻せ」(『秋田魁新報』一九三二年九月五日付)と述べている。

精神的呼びかけだけではどうにもならない、税金で費用をだして援助してくれることが何よりだということになる。

県から自力更生運動の指定も最初は希望をもって行っていたが、あとからは県が勝手に決めて指定書を送付するということもあったという。

結局この運動は官民あげての経済更正運動となり、やがては部落会を育成する。

また、農民を把握しようとし、農村に戦争体制を確立する基盤となった。

戦争と農地の荒廃

太平洋戦争が激しくなっていくなか、村はこれまでにない雰囲気に包まれた。

それは、補充兵にまで召集令状がきたのである。

一九三七(昭和十二)年十月になると今度は三七、八歳の後備兵にも召集令状がきたのである。

最上政次郎君を思い出した。同級生の彼は幡野(はたの)村の新田という戸数十五、六の小さな部落に生まれた。

(中略)父常吉は昭和四年、一九二九年に老衰で死んだ。

政次郎は若くして老母をかかえ一家を背負うことになったが昭和五年の夏に徴兵検査に合格して秋田十七連隊に入隊。

翌六年の春に満州に送られ、九月十八日の満州事変にも出動した。

しかしこの時はめでたく従軍記章を胸に帰還した。

(中略)十二年八月老母と妻の秀子と男の子秀雄を残して九月北支の戦線に立った。

十月末には河北省成安城の露と消えた。昭和十三年一月十日寒さの厳しい猛吹雪の夜、原隊で合同慰霊祭をうけて、乳飲子を背負った妻の秀子の胸に抱かれ白木の箱に入れられて帰還した。

征ってからたった六ヵ月目、何とも悲しい哀れな話たった(新山新太郎『農民私史』一八六ページ) |

こういうことは無数におこっていたのでないだろうか。

赤紙一枚で人間を戦争に狩り出す、まもなく当時の農耕には欠かせない働き手であった馬も連れ出していく。

現在ではどのくらいの人が召集されたのかというようなことは知ることが難しい。

それは敗戦直後に兵役の書類は焼却することという通達が出されていたからである。

しかし上川村(現、西仙北町)では、いろいろな書類から入営者数・応召軍人数などを明らかにしている。

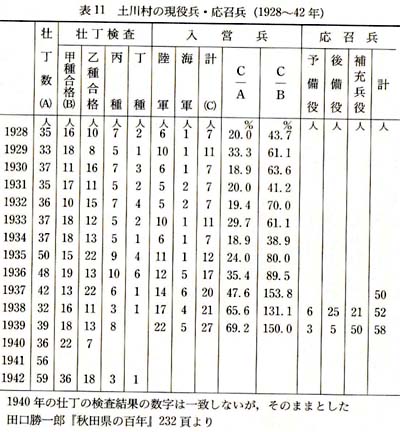

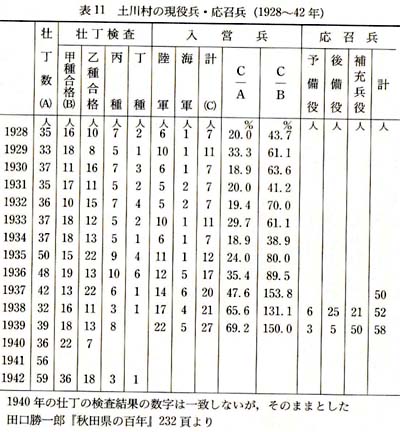

それをまとめたのが表11である。

この表で注目されることは、一九三七(昭和十二)年以降になると現役兵は甲種合格の人数より多く、兵隊の人数を確保するには乙種でもかまわないとしたこと、そしてさらに補充兵役が五〇人にもなっていることである。

兵役に未経験で高齢でも、身体的条件が少し悪くてもまず人数を確保しようとしたのではないか。

そうなると軍隊の質の低下は免れず、また農業・工業で働いている中核を奪い取ることにもなり、戦争も終末に近づいていることを示している。

この村で動員された人数は四六四人、その頃の村の戸数は四六九戸、人口は三四三七人だったという。

これから一戸平均一人が動員されたことがわかる。

男子人口の二七パーセントにあたり、しかも二十代、三十代の男子はほとんど戦場におもむいたということができる。 |

|

農家の中核となって働いていた男子がいなくなり老人だけになり、さらに女子でも若くて働ける者は軍需産業に徴用されていった。

当時の農業は人手が中心でされていたため、農村には働ける者がいなくなった。

それに馬もいなくなり堆肥も不足し、くわえて化学肥料も不足してきた。

こうした生産条件の悪化の中で、食料増産は叫ばれても耕地を放棄せざるをえなくなってしまった。

農地はだんだん減少していった。

秋田県では農地潰廃面積が一九四三年には三四町歩、四四年には五四三町歩、四五年には二二九三町歩におよんだという(『秋田県農地改革史』)。こうなると、反収も減少する。

増田町の記録では一九四一年には約二石六斗ほどだったのが年々減少し四五年には一石になってしまった(『増田町史』)。

こうしたなかで、農村には供米が重くのしかかっていた。

新山の『農民私史』に「地方事務所の経済課長阿部が

『供米は戦争遂行上絶対の至上命令であることを忘れている。ことに金谷の諸君は八割しか供米をしていないのは一体どうしたことだ。

戦場では多くの兵隊が玉砕している、涙をのんで玉砕した兵士と共に、金谷部落の人たちも米を全部供出して餓死してください。

玉砕してください。そうすれば立派な忠霊塔を建ててくれます。どうか死んでください』といわれた」とある。

まさに農村も最悪の状態になっていたのである。

6 町村合併 top

合併前の状況

一九四九(昭和二十四)年から五〇年にかけて地方自治体にとって重大な変化か起っていた。

ドッジプランと呼ばれる計画を実行することになり、それを推し進めるために今度はシャウプ税制勧告が行われた。

ドッジプランはアメリカ占領軍経済顧問ドッジによって、戦後のインフレ収束のためにたてられたプランで、そのドッジプランの実施のために作製されたのがシャウプ税制である。

国家財政の予算の面では緊縮財政を要望し、その余裕の出たところで軍隊をつくらせることを考えていた。

そのため一九四九年の地方配布税(のちの地方交付税)は予定の半分しか計上しないという暴挙をしたのである。

もちろん地方自治体ではできるだけ赤字はださないように、収支は合わせておくよう心がけている。

だから、収入が少ないからと仕事をやめたり、切り捨てたり、それができないと借金を、できれば利息の安い政府から借りられれば一番いいがこれは中々難しく、すると市中銀行から借りるとかするのである。

こうして収支だけは合わせるようにした。

一九四九年から五〇年にかけては、この緊縮財政もあったが経済全体も大きな不況に見舞われていた。

農家が農地改革によって自作農になり、これからは自分たちの時代と考えていた矢先である。

米代は上がらず、税金・肥料代・農機具代・日常生活必需品の物価は高騰していた。

あちこちで失業者がでて、海外から引揚げてきても仕事につけないという有様であった。

合併への動き

このままではどうにもならない、地方自治など守りきれない、守りきるためにはここでどうにかしないといけない、という状態だった。

そこへ生じてきたのが町村合併の問題である。

最も政府はこの地方自治体の赤字問題を黙ってみていたわけでなかったが、もうどうにもならない頃になって「地方財政再建促進特別措置法」を制定した。

国では市町村の規模について一応の標準を提示し、小さい町村についてはおおむね人口七〇〇〇~八〇〇〇人程度を標準とするとした。

国会で一九五三年に「町村合併促進法案」が提出され、九月一日に公布された。

それを受けて秋田県でも同年九月に「秋田県町村合併促進審議会設置条例」が可決された。

この時期に、羽州街道沿いでは大曲町と周辺六ヵ町村(四ッ屋村・花館村・高梨村・藤木村・大川西根村・内小友村)を、県としてはモデルケースに考えた。

しかし大曲町だけは熱心だったが他の町村は反応を示さなかった。

なかには「商工業の町と農村との合併は不自然である。山村と農村との合併なら話はわかるが…」という反論もだされた。

全体的には合併の気運は薄く、市政施行という目標のあるところをのぞけば具体的な構想はみられず、暗中模索の中で批判しあうという実態であった。

結局、県が中心になり合併計画案がつくられ公表された。

それによると、平鹿では、醍醐・増田・十文字・三重ご吉田・浅舞・植田・睦合・東成瀬・西成瀬、これで合計五万八〇〇〇人、横手市・境町村・山内村、この合計四万七〇〇〇人、六郷の方は畑屋・飯詰・金沢・金沢西根で合計三万一〇〇〇人とした。

合併の具体的な経緯と結果

ここでは現在の平鹿町のことを中心に述べてみたい。

「この近辺は広大な田園地帯で、各町村が地続きのため自然的境界線がない。

だからどちらに合併しても不自然ではない。

また交通機関が発達しており連絡がよい。水利や経済の依存の度合いが必ずしも行政区画と一致しない。

大きい町と小さい村が交互に配置された形で中に介在した町村が双方から取り合いの対象になりやすい」(『平鹿町史』八一五ぺージ)と記すように、話合いは中々進展しなかったが、まず浅舞町と吉田村の合併が問題になった。

吉田村は人口五〇〇〇人弱の小規模村、どこかに合併をと迫られたのである。

吉田村内では横手か浅舞かで議論されていた。

藩政期には上吉田は醍醐村を親郷に、中・下吉田は浅舞を親郷としていた。

この時期には日常物資の七割は横手に、三割は浅舞に依存していた。

吉田村の二九ある部落のうち、浅舞と合併をというのは一二、横手とは三で、残り一四は研究中と態度保留していた。

一九五五(昭和三十)年の改選で浅舞の寺田伝一郎町長は岩田村を説得し五六年に合併にこぎつけた。

そして名称も平鹿町としたのである。しかしここでも課題は残る。

両派に分かれ署名運動を始めた横手派は六一三人、それに対して浅舞派は一一〇五人であったが、この横手派六一三人の意志を無視できないのである。

つぎが里見村のなかの樽見内地区の問題である。

この地区は版籍奉還後浅舞の扱いどころとなっていた。

そして図69のように(『秋田県町村合併誌』より)、この地区は里見村でも浅舞に隣接している。

樽見内地区は浅舞に消費物資を依存しており経済的にも古くから深いつながりをもっていた。

県が間に入って調停したが、そのどれもが受入れられず、結局最後は住民投票によることとなり五五年五月に投票が実施された。

その結果、分町賛成六五八、反対一四四で、平鹿町に分町することに決定した。 |

図69 平鹿町の位置図

|

いま一つ、植田村の場合である。

ここは十文字町に合併してしまったが、御倉前など三集落は地理的に平鹿町に隣接していることもあり、消費経済も当町に依存していたため五六年四月に住民投票を行い、賛成三三五票、反対一四七票で平鹿町への分町が決定した。

平鹿郡では、横手市・増田町・十文字町などが、ほぼ周辺との話合いもつき合併が進んでいた。

その中で遅れて動いたのが平鹿町であった。なかでも醍醐村は取り残されたかっこうになった。

醍醐村としては、増田か十文字と合併をしたいと考えていた。

しかし、「増田は西成瀬・駒形との合併を策して、容易に参加を肯んじなかった。

また十文字ブロックに於いては醍醐の参加を求めましたけれども、醍醐村は、増田町、十文字町を包含する合併ならばともかく増田町を除いた十文字への単独合併は現在は考えていないので、参加を断りましたから十文字町・植田村・睦合村はこの三ヵ町村の合併を計画しすでに廃村決議をあげ目下その手続き中であります。

(中略)増田・駒形・西成瀬の合併は不成立に終った。

ここに於いて増田町は先の計画を変更して醍醐・十文字の大同合併、いわゆる本村の理想案にむかって歩みよりをみせすこぶる好転した」(『平鹿町史』八二九ぺージ)と村長が五五年二月に村民へ声明をだして説明している。

結局、増田・十文字との合併は困難となり、これまでと反対の方向、横手・浅舞が話題になってきた。

議会の中で投票した結果、浅舞が一七票、増田が一二票、横手市が一〇票となった。

議員の中にも浅舞との合併を考える議員が多くなった。ところが村民はこれに強く反対した。

それは、これまでの論旨は大同合併ということであっだのに、今度は単独合併とはどうしてなのだと、特に若い人たちが中心になって反発したのである。

一九五六(昭和三十一)年九月には横手市から勧誘があり、一方で浅舞町長、吉田村長からも勧誘を受けた。

浅舞は九月から平鹿町として合併発足することにしたから醍醐も同時に合併しないかということであった。

十六日の醍醐村の議会では横手市が一六票、平鹿町が八票、白紙一票であった。

横手市と打合わせを開始しお互いに了解し、最後の議決の議会をひらこうとしたが議場には多数の傍聴者がおしかけ審議不能となるなど大混乱が続いた。

しかも村長も出席できないでいる議会で、横手市合併派の議員一二名のみで横手市への合併を満場一致で議決した。

住民は大挙して議決無効・申請取り下げを県に陳情した。この陳情がいかされて、反対部落の住民投票を実施することになった。

反対陳情を行った部落の投票結果は平鹿町合併賛成が一七七九票、横手市合併賛成が四一九票と圧倒的に平鹿町合併支持者が多かった。

三分の二に満たない部落が三部落あったが、そののち全村民の投票が翌五六年一月に実施され平鹿町賛成が一六九一票、横手市賛成が一六三二票ということで平鹿派の勝利になった。

しかし議会勢力では横手派が多数であり、県では横手・平鹿・醍醐の市町村長と正副議長をよんで調整し協定書をまとめ、ようよう醍醐は平鹿町に合併することになった。

醍醐村の中には、明沢・釜ノ川は増田へと分村を希望、野中・龍田・石成・上通り・下通りは浅舞との合併には反対していた。

この経過をみてきて、はっきりすることは、まず県が案を作成したがそれは現地の事情が何も考慮されていないものであった。

単に人口を八〇〇〇人以下の村をなくそうと形式的に考えたふしがある。

合併では経済的につながりのあるところ、どこへ物を買いにいくか、どこと取引があるか、交通の便ほどうなっているのかなど考えるべき点は多い。

さらに、村にはさらに入会の山があり、そういう財産をどう管理するのか、また学校がどこにあって通学はどうなのかなど問題は山積みしているのである。

合併のしこり

醍醐村は平鹿町に合併することになったが、その時の協定書では、この新しく合併した町は一九五八年十月には横手市に編入合併することとなっていた。

そして横手市との合併後のことについても若干の意見が書かれていた。

醍醐村はます浅舞町などを含めた平鹿町と合併を実現したが、協定書に示された十月が近づいても横手市への合併は全然進展していかない状況にあった。

旧醍醐村の横手派にするとこれではどうにもならないと、協定合併促進同盟を組織した。

そして県庁にバス七台で交渉に押しかけたりした。

しかし県にしても周辺の平鹿郡にしても、ぽぼ合併問題には決着がつき新しい町村の建設計画の実行で動いている時で、そこへ新しく大同合併をといわれても、ただちに了承できない状態であったのである。

バス七台の陳情者たちに知事は「平鹿町議会で横手市との合併を決議すること」こいったという。

こうしてごたごたは一九六一年まで続き、そこでは全く壁につきあたりどうにもならない状態になった。

六一年八月県は新たに協約書を出した。その内容は「現状でいく」「いずれ将来に大同合併も考えよう」「横手市には市政の運営を遅らせたこともあり、十分考慮したい」「醍醐地区の言い分を十分考慮する」などということが出され、関係市町村はこれ以上混乱が続いても何もいいことないと結論し、十一月この協約書に調印することになった。

醍醐では浅舞に接する地域と横手に接するところ、さらには増田・十文字などとも関係をもっていたのでこういう問題がでてきたのであろう。

そのことは「指導者たちの個人的利害や地域の利害が内包し、村当局の研究不足と住民との意志疎通に欠けていたことが大きな原因を成している。

しかしながらその基本的精神は、広域市町村圈組合として今日に生かされており対立感情もすでに払拭された今こそこの体験を忘れずに今後類似した問題が起った場合は大局的見地にたってそれを乗り越えねばならない」(『平鹿町史』八四三ぺージ)と町史にもあるが、その通りだと考える。

その時には大きなしこりをもっていても、このようにしだいに癒され長い時間をかけて解決へと向かうのではないだろうか。

六 新たな地域の創造をめざして

top

1 農業開発の伝統と現状

藩政時代の村高

全国的な村の規模は、享保十八(一七三二)年天領(てんりょう)のモデル村落で二〇〇石七斗余、文化元(一八〇四)年全国平均は四〇八石である(大石慎三郎「近世社会の構造」『日本経済史論』)。

秋田藩の享保十四(一七二九)年、藩平均村高は表12に示しているように四九〇石である。 |

|

また、郡別の村高平均は同表にあるように、南三郡(仙北・平鹿・雄勝)は北三郡(秋田・山本・河辺)よりおよそ二〇〇石以上多い。

特に南の大規模村は、平野部の中心地や市場町・交通の要所にみられる。

次に同表の下段にある本田高をみよう。同高は佐竹氏が秋田に入る前からある土地についてのものであるが、享保の時期を考えた場合、江戸初期からおよそ一三〇年も経過しているので、川欠や検地などによって変化もあるが、一応、江戸時代前の耕地とみて考えたい。

藩平均村本田高は二九七石で、享保段階よりおよそ二〇〇石少ない。

郡別にみると、南三郡は三〇〇石ないし四〇〇石で、北三郡は二〇〇石余であるから享保の村高ほど明確ではないが、やはり、南三郡は多い。

両三郡の平均村高が高いことは、それだけ主穀(しゅこく)生産を中心とする農業が発展していたことになる。

それが、近世以前からあったことは、農業開発の伝統に支えられたことを物語る。

なお行政村として藩から認められた寄郷の新田村は享保頃一〇二ヵ村あったが、主として幹線河川から用水路を引いて水田開発をしている。

この新田石高は一八万五〇〇〇石余であるが、新田村高は三万六〇〇〇石余で二〇パーセントにすぎない。

逆にいえば新田高の八〇パーセントは本田村の開発によるもので、本田村の力をみることができる。

殖産興業

南三郡の耕地の少ない山間部では生計を補うために江戸初期よりたばこ・生糸を生産していた(『秋田県史』近世編上)。

また、平野部でも羽州街道端にある梨木羽場村(十文字町)は約一七〇石の小村であるが、安永四(一七七五)年に一三軒の貧しい村であるため、絹・繭を売ったとある(『十文字町史』)。

こうした源を大きく拡大した人に雄勝郡川連村(稲川町)関喜内らがいる(関喜内については、Ⅱ-四-7)。

このような養蚕業の発展は、明治期以降(一八六八~)にも引き継がれる。

この理由の大きなものに、小作地の拡大がある。

南部の比率は一八八三(明治十六)~一八九二年に、仙北郡約四〇~五〇パーセント、平鹿郡約六〇パーセント、雄勝郡約三〇~四〇八-セントの小作地比率である(『秋田県史』明治編)。

ついで、田地は一八九七(明治三十)~一九一一年仙北郡約五〇パーセント、平鹿郡約六〇パーセント、雄勝郡約四〇~五〇パーセントである(「秋田県史」明治編)。

雄勝郡が比較的少率であることは、山間部が多いためとみられる。

また、鹿角郡も五〇~七〇パーセントと高率であるが、平鹿郡は常に高い比率を示している。これは良い水田が多いためであろう。

このような情況の中で、副業を営む必要があり特有農産物の生産が行われた。

これをみると平鹿郡の比率が高い。

一八八六(明治十九)年平鹿郡には横手町蚕糸業組合と増田村蚕糸業組合があった。

また、一八九二(明治二十五)年には植田村(十文字町)は生糸を横浜に移出している(『十文字町史』)。

ついで、リンゴが開発される(リンゴについては、Ⅲ-二-2)。

三重村(十文字町)では、一九〇八(明治四十一)年に価格が上昇し、一九一一(明治四十四)年には、養蚕を上まわる価格となる。

これが一般的であるかは不明である(『十文字町史』)。 |

図70 三重村特有農産物収入の変化

|

農産物の価格

ここで例とする平鹿町は田三四四一ヘクタール余、樹園地三六〇ヘクタール余で、南部三郡の最高面積である(『平成十年版秋田県勢要覧』)。

また、リンゴの生産量は五八一〇トン、コメー万七八〇〇トンで、これまた最高である(『平成十年版秋田県勢要覧』)。

ここで同町の一九九三(平成五)年から一九九七年のリンゴの主要品種およびコメの一計あたりの価格(円)をみよう。

まず、リンゴ平均価格の推移をみると、一九九四年からやや上昇し、一九九六年に頂点に達し、翌年には下落する。

おもな種類の価格の高いものは、陸奥・ふじ・つがるなどであるが、低いものはゴールデンデリシャス・紅玉などでこれらは比較的古くから植えられた品種である。

リンゴの価格は現在やや上昇しているが、コメは下落している(「JA」秋田ふるさと平鹿町支所)。

このように、平鹿町の主要農産物(コメ)が最近、下落しているので、それにかかかる農家の家計を圧迫している。 |

|

そのため、他の職業についたり、パートで現金収入を得ようとしている。

特に若年者は厳しい労働を伴う農業を嫌い、他の職業につく現状であり、いわゆる後継者不足となっている。

2 新しい営農集団 top

町の農業の類型化

しかし、農業の低迷を打開しようとする方策を試みる人々もいるので、次に三例をあげよう。

平鹿郡十文字町では、一九九〇(平成二)年に町農業振興調査会で、「提言 二十一世紀に向けての総合産地形成」として、「各農家層や各集落が、それぞれの置かれた条件に応じて、それぞれ適しか農産物をつくり仲間づくりを基本に産地形成をはかっていく」、さらに「これまでの蓄積を基盤として地域源を活用し、地域の置かれた有利な諸条件を生かし、農家と地域住民の知恵を結集するならば、これまで以上に個性的で豊かな総合産地をつくる可能性を秘めていると判断できる」とし、将来の農業マップを示している(『十文字町史』)。

(1) 「混住化集落」の兼業化をめざす集落群で(集落名略、以下同じ=筆者)、二種兼業農家の主婦労働力を活かす新作物を導入する。

(2) 「混在化・稲作果樹複合集落」で、転作田の集約的有効利用の複合経営をひろげて、さらに畜産導入も検討する。

(3) 「兼業・稲作作業の委託が進行しつつある集落」で、機械の共同利用・補完的作業面の受委託で農家間の協力関係を強め、複合経営を全層的に広げること。

(4) 「稲作・果樹複合集落」で、機械の共同利用、補完的作業の受委託で労働力を支え、転作田を利用した畜産導入も検討する。

(5) 「稲作・転作野菜・養豚複合志向集落」で、畜産導入と機械共同利用、それに補完的作業受委託などの共同協力を強め、上層規模の多品目複合経営を中・下層へも広げる。

(6) 「稲作・転作野菜複合集落」で、多品目複合経営を、中・下層へも拡大し、畜産導入もはかる。

以上、十文字町では、各集落を六類型に分類して、新しい時代に適応した農業経営をはかろうとしている。

しかし、目標の中には、機械の共同利用が三類型あるが、非常に困難な取組みといえる。

また、補う労働面として補完的作業の受委託をあげているのが三類型あるし、畜産導入も同じ三類型がある。

従って、実際にどのように進行するかが課題となると思われる。

ハウス団地

十文字町十五野の三・三ヘクタールの減反田に、ホウレンソウ用の一棟三六〇平方メートルのハウス五〇棟、シイタケ栽培用は三棟で、一九九九(平成十一)年生産を開始した。

かん水・電気・予冷庫を完備し、ほかにトラクター・防除機・播種機などはJA秋田ふるさとがリースする。

総事業費は約五七〇〇万円で、県が三分の一を補助し、平鹿町でも土壌改良などに一八〇万を助成した(『秋田さきがけ紙』一九九九年一月十七日付)。

組合員は四人でともに平鹿町在住者である。

そのうち、ホウレンソウ栽培ベテラン農家一人、新しくホウレンソウ栽培をする農家二人、シイタケ栽培者は新規就農者一人の計四人である。

メリットとして、

(1) 初期の投資が大幅に軽くなる。

(2) 生産資材を一つに購入することによって経費を節約できる。

(3) 栽培方法を統一することによって、高い品質のものを安定・継続的に出荷できる。

(4) 普及センター、JAなどの集中的にそして効果的な技術指導が受けられる。

(5) 組合員が互に技術を研究することによって、早い時期に技術が高い水準で平均化できる。(「平鹿町ハウス団地の建設について」)

これは、前に書いたように、土地は十文字町で就農者は平鹿町という、今までの家族農業ではない通勤営農という新しい労働形態であることも注目される。

また、旧JA平鹿町産のホウレンソウと市場の関係では、品質で主力の横浜市場を中心に評価が高いが、少ない量がネックになっていた。

ハウス団地の生産が始まれば、出荷量は三倍にもなると見こんでおり、有利に販売ができるようになる。

「エダマメ・スイカ・キュウリなど、平鹿町の農業の重心は少しずつ複合部門に移りつつある。

ホウレンソウなど葉物は単価を徂うには有望。稲作に変る施設型農業の拡大につなけたい」(平鹿町農政課『秋田さきがけ紙』)としている。

リンゴ工房

平鹿リンゴの主産地の一つである増田町で、現在五人の農家の主婦がリンゴを加工している。

一九九四(平成六)年十月頃、町の村おこし事業の一つとして四人で始めたものである。

実際に活動したのは一九九五年度からで、何をしたらよいかわからない状態で全くの手さぐりであった。

リンゴを使った菓子作りに取組んだ。

リンゴをくり抜いて胼などを詰めた「わくわくアップル」や、リンゴの中に餅米を入れてふかした「りんご乙女」など一五種類をつくった。

横手普及センターの指導によって、イベントなどに参加したときは売れゆきのよいものをということでおやきに取組んだ。

初めは普通のおやきであったが、増田町の特色を出すことを考え、試行錯誤を繰返しながら、役場・保健所・秋田県総合食品研究所など、他方面からアドバイスやアイディアなどを受けた。

その結果、リンゴと小豆を練り合わせたあんこを入れたおやきの表面にリンゴのマークを焼き印し、笹の葉で包んだ「笹ぼっち」が一九九八年に完成した。

町内の温泉や町産業祭などで販売している(泉谷美子「あきた新時代 秋田の元気人――増田町りんご工房――」『秋田県政だより』)。

top

****************************************

|