|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅲ章 秋田南三郡の地域と共に

一 地域の伝統と文物移入 top

1 伝承された生活の知恵

浄因(じょういん)の水土録

浄因は、享保十五(一七三〇)年に生まれ、文化元(一八〇四)年に没した浅舞村(現在の平鹿町浅舞)の真宗大谷派玄福寺の十代住職であった。

若い時から学問に親しみ、京都にも修業におもむいた経歴をもち、二一歳で住職になり、本堂の再建や大門、鐘楼の造営を行って、玄福寺中興の祖と伝えられている。

その頃の玄福寺は、一般の農民と同じように農地を所有して農業経営を行い生活を維持していたようで、浄因もまた檀徒に対する説教よりも、農民として村民に交わっていたと述べている。

そして、村の田地一二六石余が荒廃し、その引受け手がなかった時に、浄因は廃田興起の開墾願いを藩に申し出て、その事業をなしとげている。この時の開墾地は、浅舞村玄福寺分として寛政九(一七九七)年の検地帳にも記載されているが、地元では玄福寺開きとして伝承されている。

この浄因が五七歳になった天明七(一七八七)年の冬から翌八年にかけて、それまでの経験をふまえてこの地方の農業に関する指導書を書き、『羽陽秋北水上録』(以下『水上録』と略記)と題して藩庁に差し出した。

その意図するところは、「金玉をもって宝となさず、水土をもって宝となす。水土は天地の恵徳なり。人間活命のもとなり」というところにあった。

以下はこの『水土録』に伝承された生活の知恵である。

気候

浄因は一年の自然の移り変わりを中国の古書に従って、春・夏・秋・冬の四季の大きいめぐりと、その中にある短い期間の変化の両者で成り立っているとした。

すなわち寒・暑・冷・涼のめぐりと、陰陽・風雨・晦明の変化がそれである。

そしてこれを時候という言葉であらわし、その正(和順)・不正(不順)が五穀の豊凶にかかわるとした。

しかし、自然のなりゆきは、天文・暦道の教えによってつくられた暦と違うことがあるので、諸国の農民が日を定めて時候の予測をたてる場合があることは理にかなったこととしている。

たとえば、冬至には一年の天地自然の前ぶれがあらわれるとか、寒中に雨が続くと冷夏になり、寒さが厳しくて一雨も降らなければ夏は旱魃になるとか、春の彼岸(ひがん)の残雪の状態、渡り鳥去来(きょらい)の状況から時候の順・不順を判断する風習などがそれである。

ただ、正月十五日夜の豆のはぜ方で日の善悪を占ったり、十干十二支などを用いて日に善悪を配したり、占いや修験者の呪術によって時候の予測をすることは、天地自然の理に反することなのでしてはならないとし、たとえ暦本に書いてあっても時候・気節の日の他は信用すべきではないと説いている。

そしてよい農民は日の善い悪いではなく、時候の順・不順を観察して耕作をするものであるから、藩の役人はこのような農民を探しだして籃耕師(かんこうし)に任命して、多くの農民の指導者とすべきであると献言している。

また、浄因に農業に関係深いものとして、風雨・雷電・旱魃・白露寒露(はくろかんろ)・霜雪(そうせつ)・天災・地震・日食月食・彗星(すいせい)をあげ、その善悪や対処の仕方にも言及している。

しかし、天文に関しては中国の『三才図絵』(明代の百科全書)の天動説を継承し、日食月食・彗星を不吉の相と考え、学識ある人を選んで一般の人々の混乱を鎮めるようにするのが善い政治だとしている。

稲作

浄因は、稲作の作業手順として、種のとり方、種のもやし方、苗代つくり、種蒔き、田植え、草取り、水の掛引き、稲刈りをあげて、それぞれの要点を仔細に述べている。

たとえば、種は冬至前にとり、五年ごとに穂選びして品種改良に努めよとか、種を漬ける場合には冷たい流水を避けて種池を掘ってせよとか、芽だしには風呂の熱くない湯を用いよとか、草取りは早めに必ず行うこと、深水をさけることなど、近・現代に引継がれた農法がすでに始まっていたことを示している。

そして稲刈りの目安として、早稲(わせ)は一〇〇日、中稲(なかて)は一一〇日、晩稲(おくて)は一二〇日として、二百十日の台風や降雪に対する心の準備を促している。

また、稲の栽培品種については、十八世紀半ば頃までは品種の数は少なく、平地で五つ免(税率五〇パーセント)以上の上田・中田には豊後(ぶんご)と強頸(かわくび)、五つ免以下の新田には赤稲(あかいね)という品種が主であったが、天明期(十八世紀後半)頃になると、時候に合わないということで絶えてしまったと述べている。

そして代わって定穀(じょうこく)という品種が郡内の平地から山村まで広まっていったが、この稲は軟弱で飯米にしても増えないうえに、腹に入れてもすぐに空腹になりやすく損な稲であるが、今の時候に従ってよく実るので植えられるようになったのであるとしている。

つまり、時の時候に応じるかどうかで選択することはよいことで、晩稲が棄てられて早稲・中稲が植えられている現状を推奨している。

さらに稲の品種の数は早稲二七種、中稲三七六種、晩稲二二種、糯稲(もちいね)一六種、合計四四一種が知られているが、これらは異名同体が多く、土地の相違や導入した人の名の相違によって異なる名称がつけられたものである。

しかし、この地方の農民は心が乱れ、新しい名称の稲を植えたがるものである。

そのようにこの地方の時候や水土に適しない稲が植えられると、やがて損失が多く藩が衰退する原因となってしまう。

従って、この対策として、藩の公種を指定して、許可をうけないで珍しい名称の稲を植えることを禁止すべきであるとして、自選の一三種の稲を公種に推している。

また、秋田の農民の農作業をするときの身のこなしや手際のよさは、おそらく日本一ともいうべきであるが、暖国と比較して、粗末で利益をあげることが少ない。

それはこの地方は人口が少ないのに土地が広くて田地が多く、食料に困らないからであると述べて、田地の少ない暖国の農民の土地利用の方法や丁寧な農作業の仕方を学ぶようにと警告している。

さらに、藩に対しては、土崎湊からの沖出し米にかける運役(関税)を高くしないように、また、一定にするようにとの運役不易の制度を設ければ、貿易が盛んになり、藩も領民も豊かになると建白している。

また、米相場を取締まる専任の役人(商師)を置くことも提案している。

一方、当時の浄因の考えでは、綿・紅花・青麻(あおそ)・藍(あい)などの商品作物の栽培については、米に比べてこの地方の水上に合わないとして否定的であった。

また鉱山についても田地の生産力に比べると大変に小さく、かつ耕作の障害になるので廃止すべきだと述べている。

穂虫

この頃、毎年のように穂虫(ほむし)が発生してその害に悩んだようである。

この虫つきの時に農民は、水口より油を流したり、布袋をはって捕らえようとしたり、あるいは神官や山伏を雇って祈祷をしたりしたが、何の効果もなかった。

この穗虫について浄因は「稲に虫が発生するのは、みな風のしわざである」として、次のような観察を行っている。

(1) 穂虫というのは、西日本にはたびたびあったが、この地方にはなかった。

(2) 東南の風が悪風で、暖かい夏、秋の晴れた日の風が虫を生ずる。

(3) 田の畔よりも中央部に生ずる。

(4) 稲穂が黒くなる。

(5) 稲だけに生ずる。

(6) 田地で越冬しないで突然に生ずる。

(7) 防止の方法がない。

(8) 凶年の原因となる。

この観察の記録を現代の農学の水準でみた場合、どのような評価を得ることができるだろうか。

東北農業試験場の水田虫害研究室の見解は次のとおりである。

(1) この穂虫はウンカ(セジロウンカまたはトビイロウンカ)である。

(2) 西日本にたびたびあって、この地方にまれであるというのは事実である。

(3) 稲穂が黒くなるのは、ウンカの排泄物にスス病菌が繁殖するためにおこる一般的な症状である。

(4) ウンカ(特にトビイロウンカ)は、田の中央部に固まって発生することが多く、時として田の一部が枯れる「坪枯れ」という現象を起すので、『水上録』の畔に近いところには発生しないというのは事実である。

(5) ウンカは日本で越冬しないで大陸から海を越えて飛来するというのが現在の学会の通説である。

これまでの調査によると、主に六、七月頃の梅雨前線の活動が活発な時期に、偏西風にのって大

陸より大量に飛来して、水田で世代を繰返して増殖をする。

(6) ウンカが海を越えて大陸より飛来することが確認されたのは、昭和四十年代の海洋定点観測によってである。

(7) ウンカは体長一ミリ前後、重さ一ミリグラムで、稲以外にはつかない。

(8) 現在の農業では病菌虫害のほとんどを予防できるが、ウンカだけは例外で予防できない。

従って、現在でもウンカの虫害が発生するので、全国的に公的機関によって監視が続けられている。

すなわち、穂虫についての浄因の観察は、現代農学の水準で立証されたことになり、その先見性は日本農業史上高く評価されなければならない。

なお、寛政九(一七九七)年七月、藩庁では、浄因の『水土録』献上に対して、藩政上有益であるとその功労を認めて、玄福寺を「御目見寺」に取り立てている。

語り継がれた飢饉の食糧

飢饉の歴史をひもとくとき、最も深刻なのは天明三(一七八三)年と天保四(一八三三)年の飢饉であろう。

中でも天保の大飢饉は未曾有の悲惨さで、羽州路の史書にくわしく記録されている。

Ⅱ-四-8と重復するのでくわしく書かないが、多くの郷土史を開いてみても、この年の気象は「春夏日照り続きであり、秋口から冷気と大水害が重なった」と記されている。

俗にいう「巳年のケガチ」で、これが前奏曲となり、のち数年にわたって凶作に見舞われ、深刻な飢饉の様相を呈してゆくわけである。

米価は上がり、庶民は糧(かて、非常食)を求めて山野に分け入り、蕗(ふさ)、がざ、ところ、みず、うるい、山ごぼうなどを採り、ワラしべはもちろん、樹木からはクリ、トチの実、シダの実、クヌギの実と、口に入るものはことごとく漁(あさ)りまわった。

中でも最も重宝されたものにワラビの根、葛根にマツの皮があった。

ワラビの根は「根ばな餅」といい、盆すぎから雪の降りはじめまでが一番よいとされていた。

製法は掘った根をよく洗い(この時よく洗わないと土砂が混じるので丁寧に落とす)、木槌でたたいて根をつぶし、たたき終わると「根舟」でもみ落としされた。 |

図72 根舟

|

澱粉が舟の底に沈殿すると、それを乾燥させる。

「根ばな餅」は飢饉時の欠くことのできない糧食であったが、『雄勝郡東成瀬村郷土誌』によると、一九三四(昭和九)年の凶作時には、村内に広がる五〇〇町歩の山林は、営林署で官行造林して立入禁止となり、ワラビ根からも見放されたと記録されてい またマツの皮からできる「松皮餅」は、若いマツの皮をはぎ取り、水を多く入れた鍋で長時間煮こみ、のち流水に一夜おきアクをとる。

その後細かく刻みこんでウスでつき、柔らかくなったところをみはからって米の粉とまぜてふかしつくものである。

当時の現物を秋田県立博物館に行くとみられるが、展示されているものは年月をへて茶褐色となっており、厚手のせんべいのようなものであった。

隣県南部藩では街道筋のマツの皮があまりにも削ぎ取られるので、ついに禁止令まで出したといわれる。

庶民文芸としての前句

江戸時代のざれ歌に「上の話は歌俳諧、中の話は琴三味線、下の話は飲み気に食い気に色気に博打」というものがあるが、上流階級は歌・俳句をたしなみ、中流は琴・三味線を習い、下層に属する一般庶民は飲食や色気や小博打で憂さを晴らすしかなかった。

しかし藩政末期になると庶民の間でも歌や俳諧に手を染める者も多くみられるようになった。

その一つに前句(みゃく)付けがある。

前句付けとは説明するまでもないが、七・七の前句に五・七・五の後句(または七・七の前に五七五)をつけるもので、おこりは江戸時代は万治年間(一六五八~六一)といわれ、「斬りたくもあり、斬りたくもなし」につけた「ぬす人をとらえて見ればわが子なり」のように、ユーモアと奇拔さがうけ、またたく間に全国に流行した。

そっと置く そっと置く 借りて来た瀬戸物みな大事にし

そっと置く そっと置く 物馴れた下女は碁打ちに茶の給仕

二句とも上到米(かみとうまい、雄勝郡羽後町)の連中が嘉永三(一八五〇)年に編(あ)んだ『山北(せんぼく)の前句』から転記したものである。

この頃は出羽の国でも、秋田藩南部がことのほか前句付けが盛んだったといわれる。

角館(仙北郡角館町)・矢島(由利郡矢島町)・西馬音内(羽後町)・川連(雄勝郡稲川町)・浅舞(平鹿郡平鹿町)にも多くの愛好者がいて、句座の記録が随所に散見される。

十文字町(平鹿郡)にも古くから「景物句合」(けいぶつくごう)と題する句会の記録が多く残されている。

景物とは四季折々の風景・風物といった意味の他に「景品」がつくという意味もあったようである。

江戸終期に編まれた『月並句集・与志美(よしみ)選』から抜き出してみよう。

玉の如く 玉の如くに 取り上げの姥も喜ぶ男の子

玉の如く 玉の如くに 年の字の筆法飾る明の春

そっと置く そっと置く 七(質)屋さ持って来た八(鉢)

そっと置く そっと置く 玉子の入ったかっこべ(竹細工の入物) |

言い足しだが三句目を解説してみよう。

付け句の天(頭の部分)に「七(質)」、地(下の句)に「八(鉢)」と漢数字を順よく置いた機知と技巧。

さらには選者(与志美)までが「(六)番」選として「六・七・八」とつなげてみせた豊かな遊び心である。

平鹿郡八木村(増田町)の斉藤宮松は「酒遊」と号した。

五〇人近くの門人をもち、地域の人々と盛んに前句付けを詠み競った。

集落の八木神社にはその頃の献額が色あせて残っている。

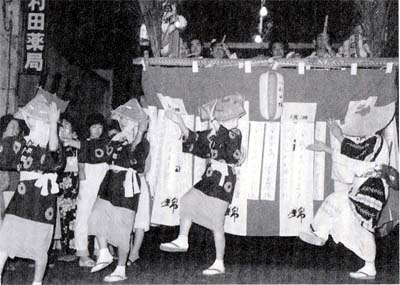

民俗芸能としての番楽

かって羽州路の村々で、お盆の頃から秋の取入れの頃まで盛んに行われたものに番楽(ばんがく)がある。

五穀豊穣(ごこくほうじょう)・郷中安全・疾病(しっぺい)退散を祈願したもので、早稲の稲穂がたれはじめた田園風景の中にしっとりと響き渡っていった。

番楽は別名を「山伏神楽」と呼ばれていた。

山伏の聖地羽黒山から発祥したもので、文献によると出羽三山の全盛期に完成されたものとある。

山伏が東北で特異な文化圏をもって活動するのは、古代末の十世紀終り頃からで、多くの修験者たちがほら貝と錫杖(しゃくjとう)を手に布教に明け暮れ、各地の神社にその勢力をのばしていった。

平鹿郡十文字町仁井田の集落に伝承される県指定無形民俗文化財「仁井田番楽」もその流れにある。

集落は町の最南端に位置し、産土(うぶすな)神「新山神社」に伝えられる「八萩山新山宮縁起」によると、仁和三(八八七)年に都からの流人八萩大炊之助(はっしゅうおおいのすけ)義基が当地に居を定め、自身の守り神として出羽三山湯殿山よりご神体を勧請して新山神社を建立、神楽として奉納されたのが始りとされている。

番楽の沿革については出羽三山奉納神楽の継承の他に、三百余年前、岩崎系統で分類される岩崎(湯沢市)から伝来されたともあるが、どちらも正しい解釈であろう。その後歌舞伎の影響や模倣なとのはかに狂言なども加えられ現在の姿になった。

仁井田番楽は全種目とも古い形がそのまま伝えられているといわれる。 |

図73 仁井田番楽

|

演目はおよそ一六ほどあり、新山神社の宵祭りではまず神殿で「打ち鳴らし」「みしま」「獅子舞」「小若の太刀舞」「御神楽」の五番が奉納され、その後舞台を集落会館に移し「五調子」「みかぐら」「花番楽」「二重鳥舞」「信夫(しのぶ)太郎」「弁慶牛若」「織姫舞」「曾我兄弟」「安珍清姫」「渡辺」「雑魚(ざこ)しき」の順で演じられる。

また祭典当日は氏子の家々を回り、獅子や御神楽を舞い、厄除けと招福を祈願する。

その昔、祭典は旧暦六月二十三日と決まっていたが、明治中期から大正時代までは四月七・八日となり、さらには新暦五月七・八日に変り、農作業機械化の現在では九月七・八日に定着している。

仁井田集落からおよそ四キロほど南に八木集落(増田町)がある。

ここにも古くから八木番楽が伝承されているが、歴史は約三百余年で、演目内容その他からみて仁井田番楽とほぼ同じ線上にあるとみてもいい。

発祥の由来を『八木番楽のあゆみ』(八木番楽保存会刊)にみると、かって出羽三山修験者たちがこの地を布教した時、当地の若者たちに伝授したのが始りとされている。

それ以来村内の若者たちによって旧暦九月八・九日の八木神社の祭典君代を徹して奉納され、一時は大戦などによって消滅しかけたが、一九六九(昭和四十四)年に有志によって復活させている。

演目は一二種で仁井田より少ない。

|

図74 西馬音内の盆踊り

|

図75 増田の盆踊り

|

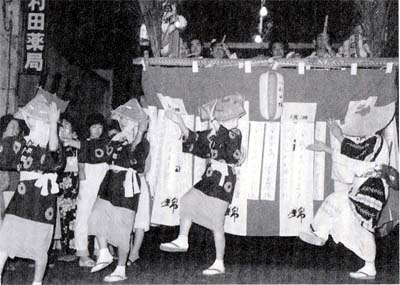

盆踊り

秋田県内では西馬音内(にしもない)、一日市(ひといち、南秋田郡八郎潟町)、毛馬内(けまない、鹿角市)の盆踊りが三大盆踊りとして知られている。

中でも国の記録作成無形文化財に指定されている西馬音内の盆踊りは特に有名だが、多くの民俗芸能がそうであるように、その起原は詳(つまび)らかではない。

口碑(こうひ)によると正応年間(一二八八~九三)、源親上人によってもたらされた豊年踊り説と、戦国末期山形の最上氏に亡ぼされた西馬音内城主小野寺氏を慰霊するために始まったという説があるがはっきりはしない。

囃子(はやし)には甚句(じんく)系のものと地口(じぐち)系の二通りがあり、いずれも古い形式で現在唄われている秋田甚句や音頭の源流に近い趣がある。

踊りの服装は美しい端縫い衣裳か派手な浴衣で、かぶり物は鳥追い風の編笠・彦三頭巾(黒地の細長い袋状のもので、目だけ出して額のところを手拭いで結ぶ)で覆面をし、ガンケ踊りと称して自ら亡霊に扮する。

公月十六~十八日の三日間は町の目抜き通りにかがり火がたかれ、盛大に催され、内外の見物客でにぎわう。

囃子物も笛・大太鼓・小太鼓・鼓(つづみ)・三味線・すり鉦とバラエティに富んで賑々しい。

増田(増田町)の盆踊りも、西馬音内同様歴史は古い。

起原の記録はいっさい残されていないが、やはり口碑のたぐいから推察するしかない。

伝承によれば増田城構築のさいに人柱となった幼い姫を慰霊するためと口碑は伝えているが、現存する貞治碑から判読すれば、嘉吉三(一四四二)年の発祥と推定される(『増田町史』)。

踊りは、しなやかで優美な西馬音内とは全く対象的で、棒踊りと袮されている。

別名男踊りともいい、調子がよく躍動的で、秋田音頭とよくマッチしている。

振付けはかっては一二番まであったが、あまり長いので今は五番までしか踊られていない。 |

図76 貞治碑

|

2 文物の移入 top

交易による移出入

秋田県内を流れる雄物川・米代川は、かって交易の大動脈であった。

雄物川は流域に広がる穀倉地帯から生産される年貢米や大・小豆の雑穀を川下げし、米代川はあまたの鉱山から採掘された良質な鉱物と天然の秋田杉などの材木を川下げした。

上る舟には塩や日用雑貨品が積んでいて、富を手中にできる大地主や豪商たちの多くは川沿いに居を構えていた。

川下りで集積された秋田藩内の物資は、回船業者らの海運によって土崎湊や能代湊から上方市場へ移送されたわけだが、陸路の交易はどのようであったろうか。

一九九七(平成九)年に建設省秋田工事事務所で刊行した『八十年史』を開いてみると「一〇〇〇俵の米を運ぶには、馬一頭に三俵(三斗入)しか積めないため三三〇頭の馬と三〇人を越す馬子(まご)が必要であり、その経費も膨大なものであったが、船で輸送すると一〇〇〇俵積み(三○○~三五〇石積)の船一隻と六、七人の船頭だけで足りる」とある。

いきおい舟運が主流となるわけだが、しかし近世も中期以降になると、陸路の量も着実に増え始ている。

図78 雪の小安番所

陸路での他領との物資交易の多くは脇街道が利用されていた。

秋田藩内を貫く羽州街道を背骨とするならば、脇街道はその肋骨(ろっこつ)部分にあたるが、他領とのかなめの出入口には関所・番所が設けられて、出入りの人物はもちろん、物品なども厳しく監視した。 |

図77 秋田藩内の交易路 |

物資の移出入にも細かく課税され、藩内から出てゆくものを出役、他領から入ってくるものを入役とよんで、秋田藩の場合、他領との交易ルー卜は小安(おやす)口・手倉(てぐら)口・生保内(おぼない)口が主な経路となっていた。

小安口(小安街道)からみてみると起点は奥州街道の築館(つきだて、宮城県築館町)に始り、西に向かって花山峠を越えて小安温泉に出る。

ここは奥州の脊梁山脈を越える険しい山道であり「十月より三月迄積雪あり人馬足不叶(かなわず)」という状態であった。

物資の交易は春から秋までにかぎられ、夏なお険しい杣(そま)道を人背によって物品の交易が行われた。

仙台領からは三陸沿岸の海産物(生魚・塩魚・乾魚・海苔・松藻)や内陸本吉・玉造郡周辺からは白糸・真綿・竹加工品などが人の背によって秋田領内に入ってきた。

出ていった物としては漆・麻糸・食油などがあり、意外な物品として鷹(生きた鳥)・槍・脇差しなどの兵具類が、許可手形を持った人によって移出されている。

また近くには古くから手倉越え(手倉口)と呼ばれるルートもあった。

ここは仙台・三陸と秋田を結ぶ最短経路として知られ、下嵐江(おろせ、岩手県水沢市)から胆沢(いざわ)を通って東成瀬(雄勝郡東成瀬村)に抜ける道筋であった。

ここでもやはり三陸物(魚貝類)が多く、日用品では金物・荒物・小間物・衣類(この場合、上方からの古着が主だった)が奥羽の山を越えて入ってきた。

『東成瀬村郷土誌』によると、当時千倉村に数人の小規模な背負子商人がいて、お納戸浅黄の股引きに、つめがけ脚絆、足袋に草鞋がけ、つまおり笠にゴザを着るといったいでたちで山を越え、仙台方面から物品を運ぶ「仙台歩き」が往来したという。

生魚などは増田より一日早く食することができて喜ばれたものだと郷土誌の記録は語っている。

小安口・千倉口が仙台領との交易ルートであったとするならば、生保内口は南部領との接点であった。

この街道も小安口同様奥羽山脈を越える難所で、ことに国見峠は難渋をきわめた。

交易された物資はやはり三陸沿岸でとれた海の物(鮭・ひらめ・鯛・昆布・海苔)が多く、生活用品としては南部特産の鉄器をはじめ、紫染木綿・半切紙・生蝋などが秋田領内に運ばれた。

めずらしい物に牛皮・熊皮・馬皮がある。

三つとも豪雪地の防寒用品であろうと想像される。

秋田領からは角館産桜皮(かば)細工が多くみられた。

また文化年間(一八〇四~一八)の『経済秘録』によれば、日本海航路で土崎湊に陸上げされた瀬戸内海産の塩も南部藩へ運ばれたと記録されている。

国境いには「お助け小屋」が設けられていた。

お互いの強力(ごーりき)たちがここまで荷を運ぶと相手方に渡す場所として利用され、旅人たちは風雨、雪害、盗賊の難をさけるためにも使われ、その礎石(そせき)が今も県境付近に残っている。

その他南部領との交易口は平鹿郡と南部の和賀郡を結ぶ小松川口(山内村)と呼ばれる街道もあったが、ここもやはり三陸沿岸からの海産物が多い。

他ルートとやや異なった点といえば、南部特産の南部駒(農耕馬)と南部鉄器が多かったことであろうか。

道中記にあらわれた羽州路

かって東北地方は白河以北は一山百文と蔑視され、江戸の中央文化より遅れをとっていたといわれる。

その頃の瑕夷地(北海道)を含めた道の奥を旅し、その道中を『東遊雑記』一二巻に著わしたのが古川古松軒(一七二六~一八〇七年)である。

当時地理学者として著名だった古松軒が幕府の巡見使に随行して羽州路を通ったのは天明八(一七八八)年の夏であった。

古松軒の羽州路入りは、日本海側の本荘から亀田(由利郡岩城町)・老方(由利郡東由利町)・西馬音内(雄勝郡羽後町)を経由して湯沢へ出ているのだが、四年前『真澄遊覧記』を著わした菅江真澄も、本荘から西馬音内を通って湯沢へ入っている。

『東遊雑記』に「七月六日湯沢の駅に出る。 |

図79 古川古松軒

|

この町三百余軒久保田候(佐竹義和)の家老佐竹左衛門(一万石)の在所なり(中略)。

湯沢と横手の間に川あり、岩崎川ともいい皆瀬川ともいう。これより平鹿郡に入るなり」。

当時の交通は現在と異なって随分と不便な場所が多い。諸所で川舟を使って、その時の状況を『東遊雑記』は挿絵入りで克明に伝えている。

湯沢に入る千百の雄物川を渡るときも川舟を利用した。

「尻頭もなく、櫂(かい)でもなく、櫓(ろ)でもない櫂状のものであった」。

挿絵の中には、名称や構造まで詳細に説明されている。

しかし古松軒の道中記は、その地方に住む人々にとっては決して満足なものではなかった。

むしろ批判だけ多くて不快な記述ばかりであった。

たとえば矢島を通過した時は「言語解し難し、人物賤し」とさげすみ、刈和野・神宮寺を通った時は

「古(いにしえ)も今もかわりしことはありまじと思う夷人(未開人)なり。

婦人はおどろ髪(乱れた髪)にてみじかき袖、短かき二布にて肘・ひざを出し、筆に尽しがたき体なり。

庄屋・肝煎・名主など名乗りて御案内に出ずるもの、十人に二、三人は無筆なり」と、冷たい目で酷評している。

地方にとけこみ地方の人と共存してすごした菅江真澄とは、対象的な古松軒の道中記である。

古松軒が幕府巡見使に同行して羽州路を通った九〇年後、同じ羽州路を一人の外国女性が険しい雄勝峠を馬の背にゆられて院内(雄勝郡雄勝町)に入っている。

英国女性旅行家イサベラ・バード(一八三一~一九〇四年)である。

この時バードは四七歳であり、伊藤という男性の従者兼通訳を伴っての北国旅行であった。

「院内の宿は、きわめて心地よい宿であるが、私の部屋は襖と障子だけで仕切ってあるので、しょっちゅう人々がのぞきこむのであった。

このような田舎の地方で彼らの注意をひくのは、外国人とその奇異な風習だけではない。

さらに私の場合には、ゴム製の風呂や空気枕、中でも白い蚊帳をもっていたことである」。

バードの著わした『日本奥地紀行』の羽州路秋田入りの最初の記述である。

一八七八(明治十一)年七月二十一日のことであった。

バードの旅は横浜を出て、北日本そして蝦夷地(北海道)を騎上で踏破することであった。

翌日は湯沢に到着している。「湯沢は特に嫌な感じの町である。

私は中庭で昼食をとったが、大豆から作った味のない白い豆腐に練乳を少しかけた食事であった」。

バードはそこでも好奇の群衆に囲まれて閉口している。「何百人となく群衆が門のところに押しかけてきた。

うしろにいる者は、私の姿を見ることが出来ないので、梯子をもってきて隣の屋根に上った。

やがて、屋根の一つが大きな音をたてて崩れ落ち、男や女、子ども五〇人ばかり下の部屋に投げ出された。

幸いにも部屋には誰もいなかった。誰も叫び声を立てなかった。これは注目すべきことである。

数人がすり傷を受けただけで負傷者はいなかった」。間もなく四人の警官がやってきて旅券の提示を求める。

しかし文字が読めず旅行目的を聞いただけで姿を消してしまう。それは、どこの町や集落へ行っても同じことだった。

しかし彼女の知性のまなざしはくじけることを知らない。

少し小太りでずんぐりしているが、馬にまたがり、従者と共にユソウ(湯沢)、オーマゴリ(大曲)、ジンゴージ(神宮寺)と羽州路に北をめざす。

六郷では警察のはからいで茶屋から日本婦人の着物を借りて葬儀に列席している。

かなり大きな葬いで、彼女はよほどめずらしかったとみえて、その始終をつぶさに記録している。

久保田(秋田市)では病院を訪問し、土崎の祭典では大道芸を見物し、ヨネツルガワ(米代川)では四時間におよぶ舟漕ぎの旅を体験している。

この時日本は文明開化という大きな過渡期であった。

武士の時代は去り、幕末最後の反乱「西南戦争」も終結し、文明の光が徐々にさしそめた頃である。

馬の背にゆられ、山路をたどり、村落に歩をとめて村人と交わり『日本奥地紀行』は、文明からはるか離れた東北地方、そして羽州路を、いきいきと描ききっている。

二 秋田南の土に生きる top

1 農業実践

浄因の廃田再興

藩政中期の農村の水田が様々な原因によって荒廃し、共同体としての村の維持を困難にしていったことは多くの史料の語るところである。

従って、各村々とってはもちろんのこと、藩にとっても、廃田再興は重要な課題であった。

十八世紀後半に平鹿郡浅舞村の廃田一二六石余の開墾に成功した経験をもつ浄因は、その著『水土録』に、廃田再興についての提言を行っている。

その第一は水源の問題である。

そして水の源は山にあるとして、山の樹木をことごとく伐採すれば、山も乾き、六具(ろくぐ、湖・潟・堤・沼・井戸・湧水)に水が通らなくなる。

そうなれば田圃も乾き、やがて廃田となってしまう。

また、湖や潟は広大で自然の力によるものであるが、ほかの堤・沼・井戸・湧水は人力で水を求めたものであるから、マコモを刈って泥上げしなければ氷がとどこおるので、水の流通をよくするために手を加えることによって天地の恵を完全に受け止められると説いている。

そして田圃が乾いて廃田になったのは、水不足でなっだのではなく、樹木を乱伐し、マコモを刈らず、泥上げをせず、水源を正しく保つことを知らなかったからであるとし、公私力を合わせて水源を正しくするのが善政であるとしている。

第二には水の効率的な利用の問題である。

昔より日時を区切って順番に下流に水を流す番水(ばんすい)、石高の多少によって水路の配分を行う分水(ぶんすい)、旱魃のひどい時に上流のすべての留めを破って下流に水を流してやる通し水などの方法が慣行となっているが、旱魃がひどい時には争いがおきやすい。

従って、この水の配分がうまくゆくように、藩の役人・村の役人・水師(用水の指導者)が郡や村を巡回して指導すべきであるとしている。

第三には廃田の再興方渋である。そのためには土地の性質をよく知ってかからなければならないとしている。

その廃田がかってどのような田圃であったか、廃田として放置された年数がどれくらいか、さらに乾田か湿地かなど、それによって植える稲をえらばなければならない。

たとえば六つ免(税率)以上のよい田地の乾地の廃田の再興は、水の底の土が固まり、五年ほどで熟田となる。

これに比べてどれほど高免(たかめん)のよい田地でも湿地となって谷地草(やちぐさ)が生える土地は、やせて稲がよく成長しないので、汚物を入れて土を肥やす必要がある。

田地には湿田(沼田)と乾田(堅田)がある。

沼田は常に水を入れているが、堅田は必要な時だけ田に水を入れて、稲刈りのあとから翌年の春まで土を乾かす。

堅田は耕作をするさいに人馬を多く必要とするが、土をよく乾かして耕作するので土が肥えて、肥料を田地に入れなくても稲がよく成長し、米粒も大きく、米の性質もよいし、実取りも多い。

ただ堅田は水を一時に多く流す必要があるが、失う水は二割くらいで、その水は下の田を潤(うるお)すことになるから無駄にはならない。

水源・河堰を整えると二割の水を失っても水不足にはならない。

隣の伊達領は堅田で、米取りが多く、よい米を江戸に回して、その値段は高く、利益をあげている。

沼田は生産量が少なく、腐米が多く利益が少ないが、人手不足の地方では皆沼田として耕作をする。

これは農民の労働力不足もあるが、自然をよく理解していないからで、米も不足して地方(じかた)が衰えるもとになっている。

さらに輪作的な方法をとる地方もある。田地を一年は田、一年は畑として耕作する方法である。

これは人が多く田地の少ない地方の農民が労力を嫌わずにやっていることであるが、これを克服すると領内が豊かになることはあきらかである。

第四には農民に開発の意欲をおこさせることである。廃田の再興には当然のことながら莫大な費用がかかる。

従って、完成後の年貢の田位(でんい)を高くしないようにしなければならない。

浄因が行った浅舞村の廃田再興では前後二回の起返(おこしがえ)りで計一一六石余が再興されて、合計五二石余の辛労免(しんろうめん、年貢を徴収できる権利)が与えられている。

なお、そのさいに浅舞村の人馬を雇うとほかの農家に迷惑がかかるので、他村から雇いいれて開墾を実施したと述べて、周到な配慮が必要であることを訴えている。

第五には廃田が増えないようにするにはどうしたらよいかという問題である。

その一つにまず労働力確保の問題があった。

当時は米価が低迷し、農作業の手間賃も安く、小商人(こあきんど)となって各市日を回って稼いだほうが有利であったので、農家の次三男の下男層の流出が多くなった。

そこで労働力を失った規模の大きい農家の農業の経営が困難となり、耕作を放棄した田が増えて、共同体としての村の維持に支障を生ずるようになっていった。

従って、この対策として、市日の増加を制限し、さらに自分の生産物以外の品物の売買を禁止して、農民の小商人化を防ぐ必要があることをあげている。

その二は、打直検地(新検地帳の作成)の禁止を解けということである。

これは検地帳が古くなって実情に合わなくなっていることが村の疲弊の原因であるとの立場で、定期的な打直検地が必要であるとの主張である。

このように、浄因は自らの体験と見聞をもとに、廃田再興の方法と問題点を書残しているが、いずれも今日的視点からも肯定に値するものばかりである。

土田新十郎の体験 雄勝郡下仙道村(羽後町)は出羽丘陵東部の標高三〇〇打の盆地の村で、稲作をはじめ一般の農作物にとっては高地寒冷地帯である。

土田新十郎の生家は、寛政期以降(一七八九~)、肝煎となり、村方地主でもあった。

その農業経営は田・畠・山の三つの面にわたるが、天保期(一八三〇~四四)には小作を含めて四〇石余(約四ヘクタール)を所持していた農家である。

そして、その農業経営の様子は、文政十二(一八二九)年の『御田地三田覚帳』その他によってうかがうことができる。

それによると稲の品種として二〇種をあげて、そのうちの約半分ほどを植えているが、沢田・新田・不作などに負けないような品種を選んでいる。

そして稲の栽培方法については、次のような注意点をあげている。

一、苗は赤根そんじ、大株に植えよ。

一、白根そのままそだちよし。

一、総じて薄く種を蒔くと苗大いによい。

一、苗は十本より十五本づつ植えよ。

一、田の草は一番草を土用かけに取仕舞べし。

一、子苗打(こなえうち)を立てず自分がして、植えよ。

一、一番草前までは水を少なく掛けるとよい。

いずれも体験にもとづいた子孫のための教訓であるが、この成育方法は近・現代に通じる農法であった。

さらに年間の作業過程や労働力の配分をみると、安政四(一八五七)年には、年間日数三八四日(閏五月)のうち、労働日数三〇一日で、八三日が休日である。

また、年間の延労働人数は二一一八人であるが、その半分以上が稲作に投入され、残りが畠・山・家事にほぼ一五パーセントくらいずつ配分されている。

つまり土田家の農業経営は山間部にあるとはいえ、稲作作業が主力であった。

そして、その労働力は家族一二人と下人一二人、下女二人で合計二六人であるが、下人の中には借金返済のための若勢(わかぜ)奉公が含まれている。

なお、文久元(一八六一)年の土田家の収穫は、次のようであった。

麻糸

手作莨(たばこ)

葛(くぞ)

萱(かや)

荏油(ごまあぶら)

吉見

小豆

藍

稲 |

九五把→九一〇目

六五連

一一四一連

二七四〇把

一斗二升

一二俵一斗一升

一斗四升

三つ

五四四四束→二一九俵 |

米以外は自給用が主であるが、麻糸・莨・葛(飼料)・萱・大豆・監などは商品として流通していたわけで、中でも藍は仲買商人によって上方方面に移出されたものと思われる。米は貢租・飯米をのぞいて、雄物川の船着場鵜ノ巣(羽後町)より土崎湊方面に販売されていた。

このように標高三〇〇メートルの高地寒冷豪雪地帯の農村の記録にも、営々たる農民の伝統的な活力の跡をみることができる。

2 養蚕と平鹿リンゴ top

農民指導者の群像

秋田県南部、横手・湯沢の二地方都市、雄勝・平鹿の二郡はかって県随一の養蚕地帯であったが、今は東北でも著名な果樹地帯となって、とりわけリンゴの産地として知られている。

養蚕では一九二〇(大正九)年の桑園面積は全県の四〇パーセントを占め、一九四〇(昭和十五)年蚕繭生産量においては六〇パーセントをこえている。

それが一九七〇(昭和四十五)年代に入って全く消滅している。

代わっていまは全県果樹面積の六〇パーセントをこし、リンゴ生産量七〇パーセントを占めて再生している。

この地の養蚕の振興に、そして果樹の今日あることに命をかけ生涯をまっとうした農民指導者群像と、その軌跡、業績をたどってみる。

茂木亀六

当人は関喜内の孫にあたる。天保八(一八三七)年生まれ。

祖父の遺志を継いだ父宇内の四男であって一七歳の時稲川町駒形の茂木家の婿養子となっている。

養蚕と水田の経営に熱心だった亀六は隣家の医者を師に夜学にも励んだ。

二一歳で肝煎に推される才覚をもち、一八年間その任にあたった。

一八八〇(明治十三)年には三四歳で県議に当選し三期勤め、地方政治家としてもすぐれていた。

彼は何かに署名のさい「農夫茂木亀六」と墨書することを好み、農夫であること、養蚕の専門家であることを県会議員より誇りとしていた。

県議二期目、農商務省より養蚕巡回教師を任命され県下の養蚕指導にあたった。

他方、同志とはかり官営養蚕伝習所を湯沢に誘置、雄勝製糸所、蚕糸業取締所も開設。

雄勝郡農会長としても活躍した。

県北部巡回中過労のため病気となって帰郷一八八九(明治二十二)年亡くなっている。 |

図80 茂木亀六

|

十一代安倍五郎兵衛(貞重)

文化十一 二八一四)年生まれ。

増田村において代々新田開きを進め養蚕を生業としてきた家系である。

当時桑の仕立は自然放任で採葉も夏刈、こきとりで萎縮病に罹り枯死する樹が多く採葉量は不安定で養蚕経営の障害となっていた。

弘化元(一八四四)年の大雪は桑樹に潰滅的な損傷を与えた。

貞重は損傷樹から発生した枝がよくのび良質の葉をつけたのに眼をつけ、人工で剪除することを思いついた。

翌春、枝の粗密を加減したところ良質葉の増収となり、萎縮病を軽減し霜害も少なくなった。

後にこれが藩領内外に採用されることとなった「秋田式桑樹栽培法」の発端である。

弘化三年藩の養蚕手伝方を申し付けられ安政年中(一八五四~五九)近郷に苗木を無償で配布、植えつけと春切法を指導した。

この指導は藩権力と自己の研究からの自信を背景としたもので相当強引であったらしく、反感を買い苗木をすてる者もあったというが貞重は屈することなく推し進めた。

養蚕興隆にこの技法の採用は必須であるとする信念からであっだろう。

一八八三(明治十六)年に亡くなった。

十二代安倍五郎兵衛(日彦)

安政三(一八五六)年生まれ。貞重の後はその子の日彦(てるひこ)が継いだ。

春切法の効果が顕著なことからしだいに普及し評判も広がっていった。

日彦はさらに改良を重ね各地に指導に出向くようになっていった。

春切法を採用したい、と県外から指導を請われるようになり、東北諸県・北陸・北海道にも出向くようになったばかりか、住込みの研修生を派遣し直接指導を受けさせたい、とする数県からの要請を受け、応ずることになる。

県外には先代の頃から自家で修業していた門下生の高田重右衛門を代講させるようにした。

後年、父貞重と自らの研究と実験結果・指導法を『秋田式桑樹栽培法記憶』として著述、図解して詳しく記述している。

一九三八(昭和十三)年に没した。

高田重右衛門 事水二二八四九)年生まれ。

当時の増田村において、安倍五郎兵衛家の門下生となり、貞重、日彦を通じて桑樹栽培・養蚕を学んでいた。

日彦の代には年長の門下生であり、日彦の代理講師を努めるようになって各地に出向くようになったことは述べた。

一九〇〇(明治三十三)年、農商務省蚕業講習所より桑樹仕立教師を嘱託され、翌年、東京帝国大学農科大学より「高田刈」と名称を受け指導活動に一層励行ようになった。 |

図81 十二代安倍五郎兵衛

|

出向いた地は東北諸県はもとより、東京・京都府下・新潟・福井・愛知・奈良・福岡・大分にものびている。

加えて、安倍家二代(貞重・日彦)に渡った春切法の研究改良、自らの研究もあわせて一九〇七(明治四十)年、長坂又兵衛と共著『実験秋田式桑樹栽培法』を東京明文京より発刊している。

一九二〇(大正九)年に亡くなった。

七代長坂又兵衛(音吉)

明治元(一八六八)年生まれ。百数十年来、蚕飼いを続けた家の長男である。

又兵衛が直接養蚕を手がけるようになったのは家督を継いだ一八歳からである。

養蚕経営の健全化は繭糸価の安定、桑葉価の安定であると考えた彼は安倍五郎兵衛の技法に習って一八九二(明治二十五)年『増田桑樹栽培法』を著述、同好者に配り、続いて一九〇一(明治三十四)年には『桑樹春切栽培法』(丸山舎刊)一九〇七(明治四十)年高田重右衛門と共著『実験秋田式桑樹栽培法』(東京明文堂刊)・一九二一(大正十)年『訂正再版・実験秋田式桑樹栽培法』(東京明文堂刊)と相ついで著書を刊行している。

こうした桑樹栽培に対する熱意、傾倒ぶりは、これが養蚕経営の根幹であるとの信念からであったろう。

また良質蚕種をえるため東京蚕業講習所の様式に蚕堂を建設、蚕種の販売組合を結成して組合長となり普及をはかっている。

一八九九(明治三十二)年、自家に養蚕研修生を受入れ、農村子弟に飼育技術、養蚕経済について学ばせることを一〇ヵ年続けている。 |

図82 七代長坂又兵衛

|

その後県営の農事講習所が設置され、彼は所長として一九一五(大正四)年、閉所になるまで後継者の教育にあたり卒業生の多くを蚕業指導者として官公署、業界に送り出した。

一九一九(大正八)年、自家に近代的な冷蔵庫を設備、秋蚕の途をひらくなどもして県下蚕業発展に貢献している。

一九四一(昭和十六)年に亡くなった。

千葉長松

慶応三(一八六七)年生まれ。狙半内(さるはんない)村中村(現、増田町)の養蚕農家に生まれた一農民であり、指導的立場には縁のない山間の蚕飼農民であるが、その暮らしを綴った日誌、さらにそれを年ごとに要約した貴重な記録を残している。

その集約力と感性には養蚕農家の誇りと見識を感じさせる。

その一例、一八八一(明治十四)年の記事を写す。

本年春ル、昨十三年の冬ヨリ雪多ク降積リタル為消立遅クシテ、旧三月半頃樰(そり)道最中、随テ農家春農立遅く稲種ハ、旧四月節ヨリ十日も遅ク蒔タリ。

三十三日に至り苗は五六束モアリ、苗代二苗伏タリ、農家忙シキ事類ナキ年ナリ。

春八十八夜過雪ノ平面ノ特ニ桑芽青ム。田畑作物並作、玄米三斗人壱俵弐円四十銭より五十銭 大工手間三十銭 蚕飼手間男弐十銭 女拾五銭。

本年春三月元親郷肝煎役所売払 |

|

図83 千葉長松

|

この主要部を要約すると「今年は昨年より雪が多く消えるのも遅かった。四月中旬まで橇を引いた。

稲種(種籾)を播くのが一〇日も遅れ三三日たっても田植ができず苗がのびすぎ、苗伏せ(生長抑制)をした。

農作業は一気に進めなければならず多忙の年であった。

八十八夜になっても雪はのこり、雪の野面で桑が発芽した」との意である。

その他、太陽略本暦、二十四節気の新旧暦月日の対比も細かく記されている。

不思議なのは、この記録にさきにあげた指導者の名はみられず養蚕教師名は兵庫県出石郡高橋村、安井栄二となっている。

当時、直珍貴蚕指導にあたる教師は誰にでもわかりやすいように、その手法を和歌調に、また数え唄などで教えていた様子で興味深いものが多くそのいくつかを記してみる。

第一齢期(れいき) かいこ動けば桑をやれ(時間はとにかく“すより”すればいつでも桑をやる)

○桑は天葉から二枚目までのやわかなもの 殊に三日目まではかたくて駄目

○夜るも七十度を下してはならぬ

温庶下がれば遅れるばかりでなく蚕が不斉になります 西及南向の家は特に午後気をつけ油断がならぬ。

蚕のはらが早くすく ぬかを入れる時温度がひくいと蚕がうしないます

○朝寝は御無用室はほんのり心地よく

三日目前四-四坪にひろける!! はしとはねでていねいに(中略)

つゆなれば何と謂っても湿気ます 焚火おりおりキリワラを撒け (雨の日)焚火して温度あがると見る時は間取りを広く戸障子をあけ にわさがり火は不要(イラヌ)とて夜の日も 火の気絶せば桑冷(クワヒエ)ぞする。

養蚕かずえ歌(左記は婦女子の眠気をさまし一ツは育蚕の大体を会得させんとする目的に)

一ットセ人々蚕を掃立て、養ひなされよ親切にコリヤ国のため

二ットセ降るのも照るのも厭(イトワ)ずに気候の変動手造れよコリヤ加減して

三ットセ南と北に通い口車と西に蚕棚コリヤ相向い

四ットセ与桑度毎注意せよしなびの桑はくひませぬコリヤ湿気ます

五ットセいつも蚕座に気をつけてこしたは乾せかわかすなコリヤ口元を(後略) |

何とこれが二九番まである。

また蚕教師、安井自身の句も記されており哀歓がにじみ出ていて興味をひく。二、三紹介する。

五月雨の空うらめしき蚕時

蚕教師空が曇れば蒼くなる

是非なしと無言で回る蚕教師

平仮名に訓点打つや蚕教師

来年は来年はとて蚕教師 |

広く業績をあげ記録に名を残す指導者がいた反面、細かに山深い養蚕農家を巡回して歩いたこうした蚕教師の安井や、千葉長松のように無名ながら養蚕農家群の中に埋没した実践的指導性をもつ農民こそ、狭い地域、小さい集落の養蚕を引っぱり底辺で支えてきたことを長松はこの記録で証明している。

一九五一(昭和二十六)年に亡くなった。

平鹿リンゴ

秋田県南部がリンゴ産地であることは前に述べた。

しかし、ここは積雪寒冷の秋田県でも県内随一の多雪地帯で、リンゴ産地としては全国一の豪雪地帯となっている。

自然・栽培条件で不利なこの地に如何なる経緯でリンゴが導入され定着し、広く知られる産地になり得たのかについて主要な人脈をたどってみる。

伊藤謙吉

明治新政府が欧米各国より果樹苗木を入れ、全国に名のある篤農に試作させたのが一八七三(明治六)~七四年である。

その中に旧醍醐村(現、平鹿町)の伊藤謙吉がいる。 謙吉は弘化三(一八四六)年浅舞(現、平鹿町)に生まれ、醍醐村に養蚕を広めた伊藤伝助の養子である。

農事の改良に熱心で慶応三(一八六七)年に茶を試作、明治に入ってからリンゴのほか各種果樹・特用作物などを入れ、養豚も手がけ、腐米改良にも取組み、農園を植物自由研究所として開設している。

周りの人から「豚のとっちゃん」と呼ばれ短駆で陽気な進取の気に富む人物であった。 ここでリンゴが結実したのが一八七九年である。鮮麗な色沢、甘美な風味の果実は人々を驚かせた。 謙吉は面積を広げ苗木養成もすすめた。果実一貫匁が米一俵(四五キロ入)の価格だった。 |

図84 伊藤謙吉

|

近郷農家が競って栽培を始めたがワタムシの大発生で植栽熱は長くつづかなかった。

謙吉は苦闘しながら独り栽培を続ける。一八八六(明治十九)年、時の東園侍従が民情視察のさい、この園に立ち寄り業績を賞讃し「清香園」と名命し扁額を贈った。

翌年、県知事青山貞が園内に頌徳碑(しょうとくひ)を建立し、彼の功績を顕彰している。

謙吉はさらに研究を続け栽培を進め、秋田県の聖農と言われる石川理紀之助と呼応し種苗交換会の開催に力を尽し、その一部門として苹果(りんご)品評会を開設、優良品種導入・新進技術の普及、栽培改善について自らの体験にもとづき熱烈な提言も行っている。

一九〇八(明治四十一)年没。

藤原利三郎

明治元(一八六八)年雄勝郡駒形村(元、稲川町)に茂木亀六の三男として生まれる。

一八歳の時醍醐村野中(現、平鹿町)の上農、藤原家の婿養子になっている。

一八八二(明治二十五)年、伊藤謙吉の指導了一町歩のリンゴ園を開き、以来この二人は連れ立って先進地を視察し技術や知識の修得に努めている。

この頃増田町真人山麓に西成瀬村(現、増田町)の遠藤徳治がリンゴを植えつけ見事な結実をみせることがあった。

利三郎はこの見学に再三訪れこの地がリンゴに適することを悟りこの土地を買って一九〇一(明治二十四)年からリンゴの植栽を始めた。

これに学んでリンゴで生計を立てたいとする地元農家から相談が持ちこまれるようになった。

利三郎はこの中から見込みのある次三男を選び一人七、八反の土地を貸し開墾植栽にあたらせた。

一九一〇年にこの事業は終り入植農家一六戸、二五町歩が開園された。 |

図85 藤原利三郎

|

利三郎はこの地が古来名鷹を産したとする古事にちなみ「応鷹園」(おうようえん)と命名した。

生産の基盤が固まり順調に進展するかにみえたが、入植者が鉱山景気に誘われて園を放棄したり病害虫の発生で荒廃園が出たりで藤原家は何回も破産の危機に直面するが辛うじてのりきった。

一九一二年には大豊作で秋田・東京方面に販路を求めるようになった。

彼は好況の時に計画性のある経済のもち方を指導し、また相互の融和をはかり体験を語り合う「応鷹園無尽講」を開設、再生産の資金づくりや不況時への積立も行わせている。

加えて販売の効率化をはかって貯蔵庫二棟を建設した。

一九三五(昭和十)年に没し、利三郎の指導を受けた農家はその業績を偲び恩義を後世に伝えるため一九二八年、応鷹園の一角に頌徳碑を建て、今もその命日(五月九日)に頌徳碑祭りを行っている。

藤原敬之輔

一八九一(明治二十四)年醍醐村(現、平鹿町)に利三郎の長男として出生。父を助け応鷹園開発にかかわり地域事情に精通していた。

応鷹園を起点として周辺の原野・山麓にリンゴの植栽が進み生産量は急速に増加していった。

近郷での個人売りが主流だった販売ではさばききれなくなった。

ゆきづまった販売の打開策のため敬之輔は地域の有志とはかり一九二五(大正十四)年産業組合法にもとづく「応鷹園林檎販売購買利用組合」を創立、大消費地を視野に入れた販売体制をとり組合長に就任した。

以降解散するまでの一八年間その職にあった。

他に雄平農産物販売加工連合会を結成、農産加工所を設立している。

応鷹園組合は他町村の生産者も吸収して業務を拡大してゆくが、太平洋戦争の進展によって一町村一組合の行政指導のため一九四三年解散した。

一九四五(昭和二十)年、敗戦の年は豪雪でリンゴが収穫できないほど樹の損傷が大きかった。

しかし復興は早く三、四年で生産量は戦前の水準に回復したが輸送事情が悪く生産物は停滞した。 |

図86 藤原敬之輔

|

果実の生産・販売を主眼とした体制づくりを痛感していた敬之輔は山谷吉太郎・田中正市らとはかり農協法公布によって一九四八(昭和二十三)年、平鹿果樹農協を創立した。

果樹農協が本格的な業務を行うようになったのが事務所を独立させ金融もくわえるようになり傘下に法人権をもつ六生産集団を組織し、施設(共同選果場)整備した一九五四年からである。

敬之輔は創立当初から組合長として業務を軌道に乗せ、さらに後継者育成のため青年果樹同志会を結成させ、これを核に「秋田県果樹協会」を設立、業界の一体化をはかって初代会長を勤めた。

また、一九五一(昭和二十六)~五四年醐醍村長を勤め、県果樹試験場の誘置、焼失した醐醍中学校の建設、同小学校の分校統合と移転改築、役場職員に農業技術員を採用するなど地方自治に果たした功績も大きい。

数々の要職に就き、栄誉を得た人であったがその容姿は至って土臭く、地域の人々からは「野中のオド」と呼ばれ親しまれた。

業界を視る眼は確かで達見の人でもあった。語り口も平易でありながら説得力があった。

「リンゴ作りが必要なことはリンゴ作り仲間だけでやれ。他には頼るな」といつも口にする人であった。

一九五九(昭和三十四)年に亡くなった。

田中正市

藤原敬之輔のあとを継いだのが一九一二(大正元)年生まれの田中正市である。

正市は増田町下タ町(したまち)の旧家で中堅自作農の長男であったが、二三歳で隣の集落醍醐村明沢(現、平鹿町)に分家移住している。

それまでの彼は家業のかたわら応鷹園組合の書記なども勤め地域青年団の思想的、行動的に個性的な指導者であった。

一九三七年平鹿果実出荷組合連合会の創設に参画、一九四三年解散するまで生産者代表の理事を勤めた。

戦後、平鹿果樹農協創設の推進力でもあった。

以降三〇年間役員をとおし一九六〇(昭和三十五)~七八年まで組合長に就いている。

彼は生産者としてまた組合長としてすぐれた資質をもっていた。

一九五六年自らの金麓園(きんろくえん)地域に本県で最初の果樹共同防除体制をしいた。

続いて共同選果場・果実冷蔵庫を建て果実共同出荷組合を結成した。

生産から販売まで一貫した共同施設と体制化によって生産量と品質は向上し、一つの商標による大量出荷は市場から歓迎され販売単価を上昇させた。 |

図87 田中正市

|

共同防除は無袋栽培を可能にし、共同選果は個々での選果荷づくり労働から解放した。

こうした省力化は組合員の規模拡大の意欲に転化し、増植が進行した。

正市は用地をもたない農家の規模拡大のため三五ヘクタールの金麓共同果樹園を造成し五七戸の農家の自立化をはかっている。

そして前記の共同防除・共同出荷組合を統合して「農事組合法人 金麓園」に編成、組合長として運営にあたる一方、平鹿果樹農協組合長としてはかの管下五組合に金麓園方式の体制化を指導した。

その指導も金麓園で実証されたもので説得力をもち普及も早かった。

一九六七(昭和四十二)年、農林省で編成した「アメリカリンゴ生産流通事情視察団」の一員として渡米した。

その時見聞したことと自らの体験からゴールデン無袋栽培技術を創案し開発した。

ゴールデン・デリシャスは当地の主力品種でありながら唯一無袋化が困難な良質種であったが彼は帰国早々「ゴールデン無袋研究会」を組織し会則に「研究会の集会に欠席した者は除名する」とする厳しい一条を付して自ら会長として生産・販売の道をひらいた。

その他にも正市が生産・流通の改善に創案し普及させた技術・方式には多くのものがある。

正市が直接指導にあたった金麓園は一九六八(昭和四十三)年、朝日農業賞をうけ、彼は受賞式場の朝日新聞東京本社アラスカの間で、全国の六受賞集団を代表し自ら草した笞辞を読み、参会者に感銘を与えている。

一九七八年、一八年におよんだ平鹿果樹農協長を辞退し後任に藤原敬之輔の長子で管下の醍醐中央果樹組合長、藤原徳郎を推挙し就任させ、一九八四年には金麓園組合長もしりぞき後進に途を譲っている。

一九九七(平成九)年当地のリンゴ花盛りの頃、亡くなった。

山谷吉太郎

前記の藤原・田中と時代を同じくし、その陰にあって要職に就くこと栄誉を得ることこそなかったが山谷吉太郎の存在と事績も大きいものがある。

山谷は増田町亀田の中農の次男として一九〇三(明治三十六)年出生。

応鷹園組合創立以前、青年期であった山谷は農事に熱心で地域青年層の指導者として活躍していた。

藤原敬之輔にその才能を見込まれ応鷹園組合の専任書記に就くことを依頼されたのである。 組合は創立されたものの当時の組合員意識は高いものではなく生産物の集荷は難儀を極めた。

購買品の売掛けが多く代金の回収も困難なことであった。

山谷は組合業務を一手に引受け苦しい財務をやりくりして支え組合長を補佐し誠心精励した。

渉外・会議・組合員の指導など通常業務のほか山谷が直接臨まなければならないことが多く、ついには事務所に泊りこみ自炊しながら事務を処理した。 |

図88 山谷吉太郎

|

それに地元の人である山谷は地域の諸行事への協力を頼まれることも多く組合業務を通して協力を惜しまなかった。

これらすべてが地域振興を目指す産業組合活動の一環であるとするのが理想家肌の山谷の信条でもあった。

山谷は業務を通じてリンゴ経営の有利性を察知し潜(ひそ)かに自立することを思うようになっていた。

たまたま金麓園地内に廃園を斡旋する人がいて一町歩のそれを買い業務の余暇を見てはリンゴの植えつけをすすめていった。

この頃田中正市もリンゴ農家で自立できるのか、と煩悶(はんもん)し山谷に意見を求めている(この頃応鷹園地内に藤原利三郎の指導で入植したリンゴ専業農家群は自立はしていたもののその暮らし向きは楽ではなかった様子である)。

山谷は田中にこう答えている。「私は組合の業務からリンゴほど有望な農産物はないと思っている。

ただししっかりした技術を身につけ、品種は良質種に限定、適期に作業が仕上がる面積とし自分の所有として借りてはならない。

それに信頼できる青果商と提携できれば稲作より有利で安定した暮らしが立つ。私もその確信があってリンゴ専業で自立しようとしている。一緒にやってみよう」と。

田中が山谷の意見を聞きリンゴで自立する決意をし、その後の活躍は前述したとおりである。

山谷は事務後継者を養成し、一九四〇(昭和十五)年退職した。

念願のリンゴ農家として再出発しようとして住居を自園のある醍醐村に移したが、時の醍醐村農会長、磯部市之助が山谷の才能を惜しみ農会の農村指導員に就く事を依頼した。

山谷はこれに応じ戦時下の農村指導にあたったがこれも終戦を機に退職している。

本格的なリンゴづくりになった山谷は当時新品種として一般には栽培が困難とされたゴールデン、スターキングを導入し積極的に栽培をすすめた。

また自園を県農事試験場の県南果樹指導地として提供し新技術・新農薬・新機材の試用・試験を行ない普及の拠点として醍醐村に県果樹試験場を誘置する基礎を築いた。

平鹿果樹農協の創立に藤原・田中と共に中心的に活躍したことは述べた。金麓園の発展には常に後輩の田中を推しその陰で支えた。

田中の指導による金麓園共同防除結成の翌年、山谷は第二共防を組織し防除機に本県で最初の高速度散布機(スピード・スプレヤー)を導入し、効率性を実証し普及の原点となった。

こうして、すぐれた才能と指導力を持ち偉大な業績を挙げたが、山谷は栄職に就くことはなく、また求めもしなかった。

功労を広く賞揚されることもなかったし誇示することもなかった。

これは多分に時代環境と山谷のもつ理想家肌の正義感・潔癖性に依るものと思う。

応鷹園組合の職員の頃は産業組合は地域の経済興生・文化振興の拠点である、とする信条の山谷と、リンゴ販売機能のみを重視する組合長の藤原をはじめ役員側との対立。

醍醐村での農村指導にあたったころ、職務に熱心だったことが、戦後革新陣営から戦争協力者として非難を浴びたこと。

平鹿果樹農協の役員時代は、地元青果業者と提携し育成しながら販売網を拡大してゆく、との山谷の考え方と、販売は大都市大市場に集中するべきであるとする藤原・田中の方針とは相容れないものがあって役員をしりぞいた。

こうしたことは山谷にも不運なことであった。

田中正市は山谷の業績に対し、金麓園が朝日農業賞の受賞を祝う祝賀会場で、県知事をはじめ地方官庁・各種農業団体首脳・全組合員が出席している式典の中で、山谷に感謝状を贈り業績を讃え功労にむくいている。

山谷は一九九三(平成五)年に亡くなった。

三 地域を支えた人々 top

1 地域をみる視点

東海林(しょうじ)重太郎(十二代小十良)

弘化三(一八四六)年増田村の東海林家に生まれて、少年期は小十良の名であった。

一八歳で家を継ぎ十二代重太郎を襲名している。一八七九(明治十二)年より三期、県会議員をつとめ政治経済分野で活躍した。

和歌をよくし保恭・保静を雅号としていた人物である。一九〇三(明治三十六)年に亡くなった。

重太郎は家督を継いで以来の覚(おぼえ)、または日誌を多く残している。

自己の感想の記述は少ないが、世情の動きに関心をもち諸種の情報を記している。

この情報をどのような経路でえたのかは明らかでないが「御達写」の文字があることから当時の「御役屋」(おやくや)からのものであったらしい。

彼がいかなる感懐をもって激動する時局をみつめてきたのか、当時、田舎に住む一八歳の若者の鋭敏な感性を感じさせて興味深い。

記録の随所から抜粋してみる(記録の年月日は記していない)。

まず、蛤御門の戦い(禁門の変。一八六四年)と思われる箇所から、

時が経って堺町の御門は悉く打壊され長州軍は敗れて鷹司(たかつかさ)邸に逃げこんでしまったとのこと、侍大将の福原越後が討死し、それより官軍が鷹司(たかつかさ)邸に攻めこんだと言う。

このことを天帝(天皇)に伝えたところ天帝は摂家方宮家であっても朝敵をかばうことになれば朝敵と同様である。

思うことなく成敗してもよい、とのことを聞いた官軍は鷹司家にも大砲を打ちかけ火事をおこした。

その火は翌二十一日になってもおさまらず洛中七分通り焼失したという。

死人は多く出たが町人が多く長州方は三〇〇人ほど、その中の家老であった福原越後は智・仁・勇の人物であり、人々はその死を惜しんだという。

軍勢を整えたのは六月からのことで皆死を覚悟していたという。

官軍討死は六〇~七〇人、死体は二一人で引取り朝敵の死体はヱタ兵に片づけさせたという。

武具は幕府が取上げ肌着以下はヱタ共に片づけさせたとのこと、軍用金を所持していた者は五〇両くらいより三〇両・二〇両くらいまで持っていてヱタ共は大いに立身したという。

山崎天龍寺には長州軍の兵糧が五〇〇俵もあって薩州城主島津家が分取り、洛中で家を焼き暮らしに困った者へ与えるとした高札が立ったとのことである。 |

以上は原文を現代文に書き替えたものであるが事変の状況と事変直後の様相を記している。

八月十六日通覚寺様、京都より出発の五、六日前、鷹司殿、有栖川(ありすがわ)様はじめとして公家衆二七人は官庭に出入することが止められたという京都三条橋と伏見・大津・大阪での高札の写には、

「このたび長州人は恐多くも自ら兵端を開き宮内をも犯し容易ならない騒動をおこし多くの人が迷惑を蒙った。

残賊も追々召捕られ取鎮めたので立ち去っていた者は安心して帰ってくるように。

また勝手に再び焼き払われるのではないか、と言っている者もいるようだがその心配はなくなったから安心して仕事にかかり、問題はおこさないように。

もと長州の若い者たちは勤皇の名を借りて諸諸事を構えて人を惑わしていたが、このたびは皇居に発砲し、罪が明白になったことで追討されるようになった。

しかし前非を悔い改心する者は許すから申し出るように。

また潜伏する者、逃亡する者がいて、それを知らせる者には褒美を授ける。

また隠したり暴れたりする者は朝敵として成敗する」 |

とあるのは、事変の発端と、事変が鎮まったあとの、幕府による町民への通達を記したものであろうか。

京都の風聞も聞いているであろうが、七月中の騒動について、長州藩は全く知らないことであり、上京している三人の家来でも国司信濃・益田右衛門介の両人はかかわりなく福原越後一人の手配によるものということで調べも行届きかね、他は大赦になっている、とのことてある。

静かになり安心しているが、水戸浪人大将は水戸様分流松平炊頭様・水戸様付山の辺主水正殿、惣(そう)贄三〇〇人程の浪人役所では八日夜七ッ時より九日の昼九ッ時まで論議が続けられたという。

二本松勢丹羽左京太夫様・宇都宮勢戸田山城守様・結城勢水野日向守様・壬生(みぶ)勢鳥井丹波守様・これは軍勢を動員し、わかったものだけで、その他下館勢・箱前勢なども含めると九万余とのことである。

中でも長州勢壬生勢の討死の死体は長持に入れたり、こもに包んで宰領する足軽の剣付鉄砲の先は曲って血のついたまま宥板(おおめにみる板)をつけて帰国する体たらくであったらしい。追々本当のことがわかってくると思う。

これは事変後の長州藩の対応と、戦に勝ちはしたものの幕軍の惨たんたる様相を記している。

元治の年号をこのたび慶応と改元されるとの達しがあった。従って当月四月より前の年号を改めることから左様心得てほしい旨、五月須田宇市右の通り廻状をもって申し渡された。 |

このあとには珍しく感想を次のように述べている。

私が思うには年号とは学問にすぐれた人が考えてつけるものであると思う。

以前の元治には七月十九日に騒乱がおこった。

世の乱れた時代をみると保元・平治の乱あり、その後の源平の戦では安元の頃から始り治承・元暦、文治の年号であった。このような元号から元治も世の乱れをあらわす年号であったと思われる。

此度慶応を考えるに、天慶年中に平将門が王威にそむき、北条高時は元応・正慶・暦応であり、足利、新田の戦の時であった南朝北朝と別れたときも観応・応安・嘉慶・康応などがある。

この度の慶応も同じように騒乱の世の中になるのではないか、と思いこれを書いておく。 |

この現代文訳では特別要約は必要ないと思うが、慶応と改元されたことで、またまた大きな戦い、動乱がおこるのではないか、とする不安をのぞかせている。

元治二号二月二十三日

七城からの通達の写し 脇坂淡路守

松平大膳太夫は追討を仰せつけられたことにより、長・防両州に攻め入ることについて、動員された軍勢に任の分担をすみやかに割りあて当月中に出発の予定である。出発日については尾張大紗言と協議することになっている。

松平大膳守は陸路芸州路の二の手となり、岩国城を攻略し、それより山口表に駈向かい大膳太夫父子で賊を討伐するように。松平備前守も同様に仰せつけられているので打ち合わせをするように。 |

以下、別紙として長・防州への進軍方向、軍勢の藩名大将の名前が記されており動員した藩の数は五〇に及んでいるが省略する。

これは長州征討に向かう幕府からの通達を写したものであろうか。

このたびの噂では当将軍家隠居・水戸家より御世継が入ったことで長州公と和睦になった様子である。

それによりアメリカ打払いを仰せつけられたが天皇は知らないようである。 |

として、この世のなか、何がなんだか解らないとした様子をうかがわせる。

十一月奉行より

当国銭札通用始まる 三十・四十・百文・十文札などあり。お役銀の価は倍になったとのこと。

異国の船四百艘、兵庫西ノ宮へ着岸、大騒ぎとの事である。この節米一升六百文その他のものの値上りも大変のようである。 |

とあり藩内での銭札の発行によるとまどいと騒がしくなっている世情を記している。

御地頭様方より、思いやりのない物資の徴発は厳しく百姓は大変なことになった。

諸品の値上がりも恐ろしい程である。しかし商売する者は驕るようになった。最近まで日手間とりの女房も秋から足袋をはき二ツ紋入に飾留、また絣の上着で越後縮(ちじみ)の前掛をかけ二枚足駄で出歩くような時節である。

私もこれに準じて上等の着物に飾りの帶をしめ一両二歩位の単物をあつらえて着てみたいような風習になった。

祝い事、婚礼の際などは宝昌袖(ほうしょうそで)や縮緬(ちりめん)の縫い散らし、下着は白無垢(しろむく)板しめ縮緬などの物を着、帶は繻子(しゅす)、厚いビロードなどをかけ、目に余る驕りが見られるようになった。 |

と記して、いろいろな取りたてと諸物価の値上がりに苦しむ農民に対して、暮らしが次第に華美・ぜいたくになってゆく商人の様子を書いている。

五十嵐長蔵の戸長公選風刺歌

五十嵐長蔵は安政三(一八五六)年、亀田村(現、増田町)の長(おとな)百姓の家に生まれている。

一八七六(明治九)年、二〇歳の時、単身で出羽三山(湯殿山、月山、羽黒山)参りに出かけ、一二泊一三日間の旅行記を書き、所持した金額八円七〇銭の使途を明細に記している。

これから推察するに達者な建脚の若者であり、相当の経済力(当時、米三斗人一俵一円五〇銭。『米価の歩み千五百年』秋田県穀友会刊による)もあり、それなりの知識、才覚をもっていたものと思われる。

いわば、当時の知識階層に属する者でいつの頃からか不明であるが、増田村他一村の戸長役場筆生(ひっせい、書記)として勤務しており、一八八八(明治二十一)年、退職している。

長蔵が勤務していた頃と思われるが、一八八三(明治十六)年に記した戸長公選を風刺した、いろは歌を残している。

当時の公選の状況 世相を斜に構えてみた様子を伝えているようで面白い。

抜粋して紹介したい。 |

図89 五十嵐長蔵

|

“い”せいを振て諸人をおどした戸長のかたがたも、公選規則の御達見てからぢかり(すっかり)別に成た

“ろ”くに田畑もない身分で戸長になったれば、鳶(とんび、男子の和服用外套)・しゃぶ(帽子)・洋服なんとて官員面(役人顔)をした

“は”をりは八丈(絹織物)はかたはひろさん(ひろさんどめ・縞の綿織物)衣服つむがした、今度の公選はづれ(落選)て見たれバそろそろしつ(質)おいた

“に”がいかおして小走ふうぜいを途中で見掛けても、兼てのいせいハさっぱりなくなって親方どこさ行く

“ほ”う職中の鶏斗など日日に奢りして、公選はづれて無職と成りたバ其口かわいたどかわいたどとかく是から世見守て金でも貸がよい。かまど(経済)よけれバ戸長でなぐ共人はやしめない(軽んじない)

“ち”租金民費集めた金をば我が者面して、稲苅にだまされからし(カラス)につつかれおまけにはな(鼻)もげた(とれた)

“り”こうめかして説諭をするには諸人ヲ見下シて、銀のきせると下り煙草をぷかぷかやらかして

“る”ふ(流布)を聞にハ公選したものも余程の訳ハ有る、村の口利(顔役)酒こでだましてつらりとしらぬふり

“お”じょうすくめ(お上手ずくめ)の尊敬語に官選なんどと上申やらがして、小間居(こまい、普通以下の農民)やつばらそれではすまぬと郡長へ駆だした

“つ”とむる内こそかたはバ(肩幅)ひろげていばりてなったれど、御免になたればあほ面(つら)してえ(家)さきてなきあがる

“ら”ちない事しか洋服らっこ(の皮)も尚更不用物、あたらしけれども売込見れバ半分かべおちた(半分の値に下がった)

“う”かれかおして手に物つけば女房をいじめつけ、あげくの果にハきせるは飛出し火ばしハ舞をよう

“お”かみの御趣意ハ私スならなバしかとしるがよい、みごとにやめればさすがの人だと郡内にほめられる

“く”やしかっても鳴てもほえでも今更しようがない、是もやっぱり前世の定めと和尚にさとられた

“け”ん(賢)面がましく物を言ぬハりんき(臨機)のない男、二度めのせんきょ心を改め待て居がよい

“ゆ”ききの人にはそちらの役場ニ戸長を何んとした、公選するのか官選願うかなんどとききたてる

“し”んで分れバ世上のならえ(習い)としようちで居けれど、それとひきかえ都製(郡制か)施行は戸長の生別れ

“も”はやかれこれ言わんなけれとしんぎ出た戸長、今迄勤た人まねをバ必ズせぬうよい

“せ”けん眼ハ勤る御方の善悪能見る、自分の口から自慢噺とハね(はじめ)からいらぬ事

“す”えをかんがへ我身思ハバ職務を大事にせ、よしややめても子孫の果迄みんなにほめられる |

以上、前に示したように「踊り噺」とあり方言が多く不明のものもあるが、使用語句など役場につとめているからできるようなものがあること、戸長の能力をみぬいたうえでの皮肉やからかいが痛烈であることから、作者はなかなかの才人であることが感じとれる。

くわえて戸長への反発・反感も感じられ、特に「つ」の項は身近にいた者でなければわからない臨場感のあることなど、長蔵自身の作である可能性は、なくもない。

それか、あらぬか、数年後退職していることの理由が「家事之都合上無余義為(よぎなきため)解職願出」となっている。そのあたりの事情、なにかを暗示させて興味をそそる。

2 行政および文化から地域を拓く top

佐野吉太郎の村づくり

一つの地域の発展をみる時、一人の卓越した指導者の足跡をみのがすわけにはいかない。

里見村(平鹿郡雄物川町)の慈父と慕われた名村長佐野吉太郎は安政五(一八五八)年十一月一日砂子田村(平鹿町)に生まれている。

父は名門佐野家の五代目であり、江洋または紅葉と号し絵をよくしていた。

吉太郎が地方行政の公務に携わったのは彼が二三歳の時であった。

以後、村会議員・村役場書記・助役などをへて、一八九五(明治二十八)年には若冠三八歳の若さで里見村長に当選した。

日清戦争では勝利をおさめ、国中が高揚している時期であった。

それ以来吉太郎は精力的に村政にあたることになる。

彼の信条の柱として「一村一家主義」があった。

里見全村民はすべて皆家族であり、たがいに協力し合い、豊かな村を築き上げてゆこうとする趣旨で、吉太郎はただちに「村是五ヶ条」と「村要綱七項目」を制定した。

全村民にたゆまざる知恵を結集させ、勤労の尊さを謳いあげたもので、教育の振興・産業の発達・経済の安定・交通の完備など、ダイナミックで骨太い方針を打出している。

就任後まもなく着手したのが老朽化した小学校の新築であった。

村の将来の隆昌をはがるため教育の充実こそを最優先すべきだというのが吉太郎の持論であった。

そのため吉太郎は教育村長と呼ばれ、学校教師には必要な物があれば躊躇なく随意に買うように督励した。

予算外なら予備費からでも出そうと教師を励ました。 |

図90 佐野吉太郎顕彰碑

|

その時分の世相といえば、男子の就学に比べて女子の勉学機会はひどく劣るものであった。

これではいけないと吉太郎は、校長、教師、さらには役場職員などを伴って学齢児童をもつ家庭を訪ね、女子教育の必要性を説いた。

その春の女子就学者は、一挙に百余名を数えることになった(里見村『佐野吉太郎翁治績』)。

一九〇〇(明治三十三)年学校工事が始まると、吉太郎は出勤・退庁時にはかならず現場に立ち寄り、事務の暇をみつけては自ら工事を監督指揮した。

いくらでも利益を多くえようと請負い業者は手抜き工事を画策するが、吉太郎はそれを厳しくいましめた。

ある時村長があまりに厳格なので、会社や作業員たちは憤慨のあまり、退庁時の夜陰に襲撃しようと本気で相談し合ったエピソードさえ残っている。

さらには六年後、学校児童の体力向上の必要性も痛感し、造山(雄物川町)に野外運動場も完工させている。

完工後、吉太郎は周囲の翻意も押し切って、自費で完工記念碑を建立させた。

無駄に近い経費は自らが負担すべきだという考えからであった。

村の経済を支えるのは農業であるから、吉太郎は早くから勧業政策も打出している。

当時まだ一般的でなかった「乾田馬耕」をいち早く取入れ「馬耕伝習所」を開設してその普及につとめた。

それにあわせて耕地整理事業もすすめ、従来まで反収一石六斗(二四〇キロ)だったのを一気に二石三斗(三四五キロ)まで増収させ、驚異の増産とさえいわれた。

さらには副業の推進にも取組み、村の最適な副業は養蚕であると考え、二〇〇〇本の桑園を計画した。

企画実行には多くの農地および人手・費用を要する。

その頃村の戸数はおよそ四〇〇であったから、吉太郎は思案の末、屋敷内に一戸ごと五本の植栽を指導した。

農地や費用をかけずにして二〇〇〇本の植栽が可能なわけである。

のち養蚕組合も創立させて、屋敷内から収穫した一万貫(二三万七〇〇〇キロ余)の桑葉で農家収入の増大をはかった。

アイディア村長ともいわれた一端で、並行して養鶏・養兎・養豚などの家庭畜産も推しすすめた。

吉太郎の村政の中で特筆されるものに、村の基本財産造成として国有林払下げ取得がある。

一九〇九(明治四十二)年雄勝郡大沢村(雄物川町)周辺の国有林払下げの告示が出ると、ただちに取得のために奔走した。

村は米単作地であるからこの機をのがしては村の発展はありえないと、村の責任者としての切実感であった。

取得まで文字どおり不眠不休の連日であり、大正はじめまで三〇〇余ヘクタールの村有林をえた。

一九一二(大正元)年から植林に看手、のち三年間で村民総出の協力もえて、一七万本の植林を終えた。

その後の村の財政を大きく支えてゆく美林が、現在も財産区として緑豊かに広がっている。

吉太郎の村政への業績を上げたなら枚挙にいとまがない。

衛生・生活改善、横荘線羽後里見駅の設置、農業倉庫の新設、全国でもさきがけとなった村民図書館の建設。

どれをとっても時代の先端をゆくものばかりであった。

一九三一(昭和六)年、時代は経済恐慌、軍国主義の台頭と不安定な時期を迎えていた。

四月十五日、吉太郎は自らの熱意で完成させた里見小学校の運動場の出初式で倒れ、一○日後に死去した。

享年七四歳であった。村長在職三七年、明治・大正・昭和三代にわたる村づくりの生涯であった。

「忍べよ・おごるな・高ぶるなよ・かた聞きするな・苦しき時は楽しみあれよ・楽しき時は戒めあれよ」。

吉太郎の遺訓は今も里見小学校の校訓として脈々として生きづき、受継がれている。

|

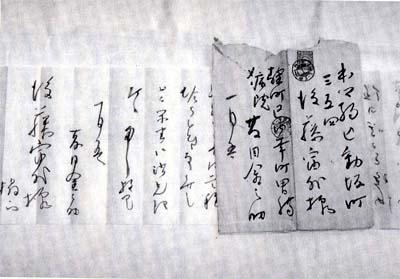

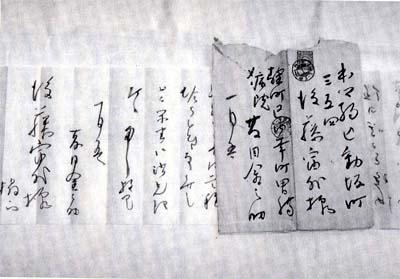

図92 夏目漱石より宙外に宛てた手紙

|

図91 後藤宙外

|

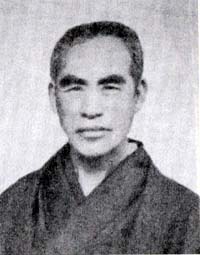

後藤宙外の郷土史

後藤宙外(本名寅之助)は慶応二(一八六六)年仙北郡払田村(仙北町)の素封家の二男として生まれた。

幼少の頃からなかなかの腕白で無鉄砲な性格だったが、文章と算術の成績はクラスでも飛び抜けており、この時よりのちに文筆家として立つ素質をのぞかせていた。

生家が没落しだのは一八七九(明治十二)年、宙外一四歳の時である。

一家を挙げて上京したが、同十八年には徴兵検査のため帰郷し、母方の世話で県議会の書記として雇われた。

その頃の県会は実に混乱をきわめていた。

いわゆる決闘事件のあった時代で、議員は一般にだらしなく、議場での泥酔や居眠りは日常のことであった。

生来正義心の強い宙外は業を煮やしたあげく議事録に格言をはさんでしまった。

政治というものを理想化していた宙外には耐えられないことで、当然議員からの非難があり議長から叱責をくう。

この一件を機に宙外には悟るところがあり、「今後は些末事に気をつかねず、須らく宇宙の外に超然たるべし」として、宇宙の外、すなわち「宙外」と号して文章を書くようになった。

県会書記を辞した宙外は再び上京『早稲田文学』などの編集にあたるかたわら、坪内逍遥のすすめで処女作「ありのすさび」「闇のうつつ」など書いて作家としての地位を築く。

「闇のうつつ」は、人にだまされて破産したあげく、投獄されて死んだ大尽の娘二人の運命を描いた悲劇で、家の没落という宙外の少年時代の体験がテーマとなっていた。

しかし宙外は、かねてより主張してきた「田園生活」を実行するために、福島県猪苗代湖西岸に茅屋(ぼうおく)を建てて移り住んだ。

一九〇一(明治三十四)年で、その頃から宙外の胸中には強い愛郷心がきざしはじめていた。

宙外が東京を離れたのは一九一四(大正三)年五月、秋田時事新報社の社長として招かれた時であった。

しかし社の経営はきわめて困難に陥っていた時期で、一年足らずで社を辞し、前々より住居を買い求めていた六郷町に居と本籍を移した。

そして一九一九(大正八)年、宙外は町議会の満場一致で六郷町長に推された。

町政を担うからには町の実態を知らなければならない。

宙外は前出の里見村長佐野吉太郎同様町是の必要性を考えた。

町是策定調査は一九二二(大正十一)年十月から始まっている。

しかし作業はけっして平坦なものではなかった。

中には調査を中傷誹謗する一部の有産階級者もいて、宙外はパリ在住の画家であり元県議の友人小西正太郎に「井蛙的自尊的僻説を振り回して調査を愚弄する」としたためた書簡を送っている(『六郷町史』)。

町是策定途中で、宙外は数々の未見の古文書に接した。かっての町(村)の姿、かっての人々の営み。

掘出された数々の資料にはまさに忘れ去られようとする貴重なものが幾多も含まれていた。

むざむざ再び元の闇に帰すのはしのびない。

文人町長後藤宙外の胸中に「六郷洽革史年表」作成の構想がしだいに大きな位置を占め始める。

以後余暇をみつけだしては六郷郷土史の研究に朝な夕なに没頭する。蒐集した文書史料は判読可能なものだけでも二三六種六三〇枚余にものぼり、それを大型の上質和紙に一枚一枚裏打ちして貼りつけ、項目別九部(六一冊)に分類した。

『六郷町郷土史一斑』として世にでたのは、宙外が町長退任した一九三七(昭和十二)年五月であった。

その緒言に「現実的目前主義に堕してしまうと過去も未来も無意味となる。

遠い祖先から絶えず流れて来た生命の伝統を基礎に、新らしい文化と建設につとめねばならぬ。

町村の発展は住民の愛郷心によって成り、愛郷心は郷土の歴史を知る心によって培(つちか)われる」と言い切っている。

時間を許せば完全な「六郷町郷土沿革史」の作成が本望だったが、種々の事情が重なり全容を著わすにはいたらなかった(彼のまとめた六一冊のうち一部は町指定文化財となっている)。

その翌年、宙外の郷土史観に注目した高梨村村長池田文一郎は宙外を訪ね『高梨村郷土沿革紀』の編纂を依頼する。

快諾した宙外は一九三七(昭和十二)年八月の脱稿まで、自分の生まれ故郷のいにしえの姿を映し出す作業に日々を費やす。

世に著名な「払田柵趾」(ほったさくし)の発見は一九三〇(昭和五)年であるが、三月二十八・二十九の両日『高梨村郷土沿革紀』の編纂事業の一環として調査したのが端緒であり確認であった。

蛇足であるが、そこはかっての後藤家(宙外)の森であり財産であった。

宙外の「払田柵趾」にかける愛着と熱意は並々ならぬものがあった。

一九三八(昭和十三)年六月、猪苗代湖畔の茅屋の玄関先で急性脳溢血で倒れた。

七三年の波乱の生涯であった。

宙外最後の著書『高梨村郷土沿革紀』が刊行されたのは、それから二年後の一九四○(昭和十五)年九月であった。

その精緻な考証と重厚な内容は、現在でも十二分に通用する全幅(ぜんぷく)となっている。

劇団わらび座

日本有数の演劇集団「わらび座」の本拠地は仙北郡田沢湖町神代にある。

国道一三号線から四六号線に分かれておよそ二〇キロ余のところだが、山近い農村に三万坪の広大な敷地を有し、メインの「わらび劇場」を中心に、温泉・森林工芸館・化石館など多くの建物が立ちならんでいる。

私的な「わらび座」から公的なイメージをもつ現在の「たざわこ芸術村」と改称したのは一九九二(平成四)年。

現在の劇団員はおよそ一七〇名ほどだが、そこから五班に分かれて全国公演に旅立つ。

日本の歌・日本の舞踊を一貫して演じ続ける「わらび座」。

わらび座の歴史をたどる時、その誕生は第二次世界太戦が終結して五年後にさかのぼる。 |

図93 わらび座劇場

|

一九五一(昭和二十六)年二月まだ敗戦の混乱の最中にあった東京新宿の日雇い労働者の現場でその産ぶ声を上げた。

その時の感想を座創立者の原太郎は『日本の歌をもとめて』の著書の中で「好い天気だった。二月の朝の空気は冷たかったが、持ちなれぬアコーディオンをかついだ私は、日なたでたちまち汗ばんだ」と書きだしている。

「ハコバン」と呼ばれる労務者たちのたまり場(休憩所)で原ははじめてアコーディオンを曳いた。

同行者の雨宮すみえは叱られた子供のようにしょんぼりしながら「金髪のジェニー」「新雪のうた」「トラジ」など数曲歌った。劇団「わらび座」のわずか三人によるスタートだった。

その時の楽団名は、移動音楽集団「海つばめ」であった。

その後賛同する仲間を得てメンバーは九人になり、一年後「ポプラ座」と名を変えて北海道の公演旅行に旅立つ。

一〇ヵ月の巡演で聴集から一番よろこばれたものは、日本の欹、すなわち民謡であった。

特に働く庶民の姿をとらえ、農山村の名もない人々によって伝承されてきた民族の歌が圧倒的な支持を得た。

その頃の日本の歌といえば、西洋コンプレックスにまみれたり、また逆に日本的な歌を誇張するあまり、奇妙なマンネリに陥っているものばかりであった。

そうだ、わが国にはわが国の誇るべき歌があったのだ。原太郎は心に湧き立つものを覚えた。

「民衆の生活と感性の中にこそ創造の源泉がある。民衆の中で生まれた芸術は民衆の中でこそ育つ」(『日本の歌 民族の舞』わらび座編)。

原太郎の一座への理念はこうして生まれた。

一九五三(昭和二十八)年、秋田県横手の駅にリュックを背負った一団が降りた。

海つばめの九人である。秋田は古くからの民謡の豊庫。

この地で民族芸能の継承と新しい日本の歌と踊りの創造を目指しての来秋であった。

団員は当時日農中央委員をやっていた鈴木清さんや農業兼駄菓子屋を営む鈴木義雄さんなどの世話で、五軒の農家に分宿し、農業を手伝いながら公演活動の準備を始める。

四ヵ月後、現在の本拠地田沢湖町神代に宿舎ができあがっだ。

多くの人々の支援と援助によっての完成だった。山ふところにいだかれた自分たちの活動拠点。

季節は秋。そこここに自生のわらびが青々と繁っていた。

若々しい緑。東北らしい土くささ。劇団「わらび座」の名前は自然にできあがった。

その時の事情を原太郎は「黄は紅に花は咲かねど わらびは根っこを張るもの 山をつらぬき大地をはい 人のいとなみのあるところ どこにでも 枝を張り葉をしげらせる山は焼けてもわらびは死なぬ」としたためている。

あまり変った名前なので、公演のあちこちで間違って「ぜんまい座」と呼ばれたり、そのような地方劇団の名が多く生まれたりもした。

以来座員の精力的な活動が始まる。

職場をまわる。青年会にゆく。婦人の集いに顔を出す。

真摯な公演態度が徐々に輪を広げてゆき、座員の数も増えはじめる。

その頃の演し物を末来社刊の『日本の歌をもとめて』から抜きだしてみよう。

合唱-汽車ポッポ 証城寺のタヌキばやし 気のいいアヒル カチューシャ舞踊-秩父音頭 八木節 おてもやん 名古屋甚句 ソーラン節 炭坑節 かっぽれその他に「カッコーワルツ」のアコーデオン独奏や「仲よしの唄」の歌唱指導などバラエティに富んでいる。

当時村祭り町祭りといえばヤクザ踊りが全盛であった。

そんななかで特異なキャラクターと演目。聴衆の目はいきいきと輝いていたという。

「わらび座」の歌舞を代表する演目に「阿波おどり」と「佐渡おけさ」がある。

奔放なリズムとテンポで舞台いっぱいにエネルギーを発散させる「阿波おどり」。哀切をこめた唄の中に、ゆるやかな踊りで海の深さをイメージさせる「佐渡おけさ」。

わらび座の舞台はいつも観衆と溶けあってゆく。

常にシンプルな演出は、ほとばしる情熱に高い芸術性をもたせて、舞台・客席一体となった関係にもってゆく。

一九六三(昭和三十八)年、中国・北朝鮮・ベトナムを国の文化使節の一員として初めての海外公演。

その後も数々の海外公演を実施し、各国からの公演要請も多く、国際的評価も高まる。

「わらび座」のユニークな活動の一つに修学旅行の受入れがある。

一九七六(昭和五十一)年初めて学校行事としての修学旅行を受入れた。

その年、全国から一〇校が田沢湖町神代を訪れ、これまでの名所旧跡を「見る」修学旅行から「学ぶ・チャレンジ」する体験学習旅行への転換である。

中高生たちは「田植え」「稲刈り」「ワラジ作り」などの農業体験をとおして、働くよろこびなどを実感し、その校数も年々増え続けている。

エピソードがある。十数年前修学旅行として参加した札付きの不良中学生が、団員たちの心暖まる歓待に感動し「あれは人間に出会う旅」だったと述懐したという。

「人間に出会う旅」、今も修学旅行生を受入れる基本姿勢になっているという。

また近年には、拠点秋田県内からテーマをとった「男鹿の於仁丸」「龍姫」「山神様のおくりもの」などの民話・伝承シリーズなども手がけ、活動とレパートリーの輪を年々広げている。

|

皆川嘉左ェ門の農民彫刻

農民彫刻家として知られる皆川嘉左ェ門(本名昭一)は一九四二(昭和十七)年、平鹿郡十文字町上仁井田に生まれている。

一九六〇(昭和三十五)年隣町の増田高等学校農業科を卒業後、自家の農業に従事。

その頃彼の家は田畑二ヘククールと乳牛五頭ほどを飼育している水田酪農家であった。

朝昼晩と一日三回の搾乳。農作業もまだまだ機械化されず、田植え・除草・稲刈りなどはほとんど人手がたより。

多忙と重労働の明け暮れに、ともすれば自分を見失いがちな日々。若い彼は焦燥感を抱き始める。

このままでは生涯一介の百姓として埋没してしまう。何かしなければいけない。

生来負ん気な彼は憑かれたように、謡曲・仕舞・茶道・日舞・登山と、未知の世界の習練に手を染め始める。

その中の一つに能面彫りがあった。農民彫刻家皆川嘉左工門のそもそものスタートであった。

もちろん小中学生の頃から木の面彫りは得意としていたから、始めてみると面白いように次々と木彫りが生まれてゆく。

木の彫刻……彼は確かなはっきりとした手応えを全身で感じとった。 |

図94 皆川嘉左ェ門 |

図95 皆川嘉左ェ門の

代表的作品「休耕田に佇つ」 |

その頃村では冬期間の出稼ぎ全盛時代であったが、彼はその農閑期を利用して彫刻の勉強に励んだ。

最初の作品は一九六四(昭和三十九)年の「女神」であった。

見よう見まぬの文字どおりの手さぐりで彫りあげた裸婦立像を県美術総合展に出品してみると、予想外にも彫刻部で奨励賞をえた。

力をえた彼は次々と制作を重ねてゆく。彼が好んで刻むものに「老農」がある。

彼の代表作の一つに「休耕田に佇つ」があるが、一九七〇(昭和四十五)年の作で、わが国ではこの年から減反政策が始まった。

「百姓は国の源とおだてられ、汗と泥にまみれ、流人泯も枯れはてて、ただ黙々と米つくりに生きてきた百姓。

米の増産を国をあげて奨励し、米が余った。

とたんに手の平を返すように、食管会計の赤字を理由に減反政策され、百姓は目まぐるしく変る農政に、ただ茫然と佇(た)ちつくす」。

彼は自著『百姓を彫る』の中でこのように怒りをあらたにしている。

苦渋の表情で休耕田に立つ一冬の老農。それは彼自身の姿でもあった。

この作品は翌年の一線美術会展の入選に輝く。

以来「百姓老人」「頑固じじい」「しぐれと老人」などの一連の農夫シリーズが続く。

一九七〇(昭和四十五)年「吹雪の中の老婆」が県展特賞、一九七五年「吹雪の朝市」で日展初入選を果たし、以後同展入選は一〇回を数え、一九九二(平成四)年暮れにはこれまでの作品群が評価され「秋田県芸術文化賞」を受賞し、さらには県芸術選奨も受賞している。

このような数々の受賞歴をもつかれ(作品)の特長は、大胆なノミさばきにある。

荒けずりな豪快さが力強い重量感と立体感を生み出し、村に生き農に生きた底辺の人々を暖かく慈愛をこめて彫りすすめる。

この延長線上にあるのが減反画廊だ。

一九九三(平成五)年、自家の減反出を利用解放して野外展示場を設け、これまでの目ぼしい作品を田面や畦におき、多くの人々に鑑賞させている。

自分の作品はこのように空の下に立ってこそ、初めて本来の生命が光りだすという持論からで、あわせて、春の耕起前にも自家の田畑でしばしば野外展を開催する。

彼は近年屋外制作もよく手がける。

山形県出羽三山一四〇〇年祭では、現地で五穀豊穣、日本の水と緑を守る護穀不動明王を五日間の荒行で彫り上げ、秋田ふるさと村開村記念では身の丈二メートル余の不動明王を村の依頼で野外制作している。

さらには年々厳しくなる農業環境を案じ、ガット・ウルグアイランドの世界閣僚会議に「むしろ旗抗議団」の一員として渡欧し、ベルギーのブリュッセルで怒りの憤怒仏を彫りこんで居合わせた世界の人々を驚かせた。

農業政策への怒り、古きすたれゆく農村への愛着。農民彫刻家皆川嘉左衛門の仕事は今も続く。

四 地域史の発掘と日本史の再構築 top

1 歴史遺産と民俗遺産

地域史の盛行

市町村史(誌)の発行は一九三〇年代にもあった。

現在、秋田県南部三郡についてはほとんど刊行されており、編纂中を含めると近い時期に全部でそろうことになる。

次に集落史については、一九五六(昭和三十一)年頃から現在まで続いている。

情報不足の関係から全部収集していないが、『御公地村のあゆみ』(平鹿町)・『耳取集落史』(大雄村)など雄和町七集落が多い。

内容のあらましを述べると、通史的なものもあるが、概して現代のように近代化の進んでいない戦前の農業や風俗を書いているものが多い。

これらは一部市町村で発刊したものもあるが、集落で経費を支出した場合も多い。

つまり、地域の歴史はほかから教えられるものでなく、自分たちの歴史は自ら書くという主体的な動きを感じ取ることができる。

いわゆる、歴史は自分たちの歩みであるという視点である。

さらに市町村単位か旧村単位で地域史を学習する団体もある。

地域の歴史遺産

第一に三河国(愛知県)生まれといわれる紀行家菅江真澄(一七五四~一八二一年。仙北郡角館で死亡)をあげることができる。

現在、地元にないものも記録しており、貴重な歴史資料を収録している。

この資料は一九二九(昭和四)~一九三三年、深沢多市らによって『秋田叢書』に収録された。

考古関係では、近年、道路・水路整備および建造物の設立その他によって、地方自治体特に県の緊急発掘で多くの遺跡・遺物が確認されている。

中世の南部三郡の地元文書は非常に少ない。新領主にきがねして処分したかと思われる。

遺跡・遺物は一九八一(昭和五十六)年、『秋田県の中世城館』によると、全体で九一三、そのうち南部三郡は三六七(四〇パーセント)と、北より若干少ない(以下はⅡ-一-2参照)。

近世では村役人特に肝煎(きもいり、名主・庄屋のこと)に残された史料には、まず支配関係のものがある。

その中で「何とかお頼みする。飯米は三月中しかなく、近所から借りた。今は借りる家もないので死ぬより他にない」と、武士が農民に頼んでいる例がある。

藩の指示・通達は、秋田県公文書館所蔵の『国典類抄』雜部(一六〇三~一七八五年)と「町触控」(一七七〇~一八六九年)があり、すでに刊本となっている。

さて、地元に残っているものには、上田村(大雄村)鈴本一夫家にのこる「田村郷日記」(一七七一~一八七〇年)があるが、欠年が四〇年ある。

また、糸井弘一(横手市)蔵「被仰渡拍」(おおせわたされひかえ、一八〇一~五〇年)の九冊がある。

次に営業した家に残された史料についてふれよう。これによって取引相手全欧品・貨幣・経営規模などを知ることができる。

日々の貸借をした村名・人名のメモである当座帳。

それを年ごとに村・人別にまとめた大福帳(=万覚帳)・書出帳・指引帳の類がある。

一例をあげると、増田村(増田町)石田廣太郎家には九三一点の史料が残存するが(当時の一ツ橋大学佐々木潤之介氏らによって仮目録を作成)、そのうち大福帳などが二一五点(二三パーセント)確認された。

地主家のものはこれと重複することが多い。

時代が下るが、明治後期(一八九三~一九一一)頃の田地の小作比率は、県全体で五〇パーセント台、前にも書いたが(Ⅱ-六-1)、平鹿郡六〇パーセント台後半(一八九三年八九パーセント)、仙北郡五〇パーセント台、雄勝郡四〇~五〇パーセント台で高いが、鹿角郡・南秋田郡も高い方である(『秋田県史』明治編)。

また、一九〇七(明治四十)年の四〇町歩以上の地主数比率は、雄勝・平鹿・仙北郡で四九パーセント(『秋川県史』明治編)とおよそ半分である。

このように、南部三郡の地主―小作関係は明治期に進行しているが、すでに洛政時代からあった。

皆川宇右衛門家では豆腐を購入したが、一九四五年以前は農家では自分でつくった。

さらに翌年には「嶋のぢょうじ」(Ⅲ-四-1)を購入している。

ここで、旧村から引継いで残存する例をあげよう。

新古内村(十文字町)では郷中で代々引継いで現在に至っている。

主として旧村関係のものである。

また、増田村(増田町)では旧村関係のものが残存しているが、親郷であったので、各村から提出されたものも残されている。

醍醐村(平鹿町)は一九八四(昭和五十九)年に二回目の町史編纂事業をすすめていたが、旧醍醐村の倉庫がそのまま残っており、大量の史料があった。

民俗遺産 殼初に生産にかかわるものを述べる。風呂鍬(ふろくわ、柄と鍬台が木製で鍬先は鉄)は「県の中央から県南にかけての風呂鍬は、全般的に柄が短くできており、鍬先の長さも長く幅もいくらか広い。

つまり大型にできている。

県北に比べると全般に土壌が硬いためであろうか」「県北三郡の風呂鍬は、自然の立木で柄と鍬台とを作っているが、柄が長く斜角が小さい。

このため、耕起する場合は体をまげることは少ないが、深耕できない欠点がある」(渡部景俊『鎌と鍬』)。

県北は自然木を利用し、県南との形態が異なることを指摘している。

県北は十和田湖の噴火のシラスの洪水で、土質が柔かくできているためと考えられる。

生活用品

二番目として生活用品の一部をあげる。

〔浅舞絞〕ここれは藩政後期に、愛知県有松・犒海の技法が伝えられたという言い伝えある。

浅舞(平鹿町)には、明治頃一二戸の染屋があったといわれ、豊富な湧き水と山内村の藍を購入してつくられた。

これは布の一部を糸でくくり染料が入らないようにしている。その後、一八九七~一九二五年(~大正期)に廃れた。

しかし、この貴重な伝統を守るために、一九八二(昭和五十七)年に正藍浅舞絞り保存会が結成され、一九八五年平鹿町指定有形文化財となり、会員約六〇人は現在も定期的に活動を続けている(同保存会)。

〔仁井田菅笠(すげがさ)〕これは天文年間(一五三二~五五)に加賀(石川県)から一向一揆の難をのがれて仁井田(十文字町)に定着した石川家によって、加賀笠の技法が伝えられたのが始りとされる。

これに関する文献は少ないが、安政六(一八五九)年同村の皆川宇右衛門家で笠代を貸している点をみれば、製品が同家に集まっていることを示す。

しかし、一九五六(昭和三十一)年頃から減少し、今は郷土人形用の菅笠・蓑(みの)を製作している。

笠は大野・つのまんじゅうなど一八種であり、普通一日二個くらいであるが「仁井田笠縫い唄」を歌いながら製作した。

一九四八年に仁井田菅笠生産協会が設立され、原材料の共同購入、生産品の増産改善、販路の拡大と笠縫いの技術保存と伝承も行っている。

なお、一九八二年に十文字町無形文化財に指定されている(『十文字町史』)。

〔手拭〕当地域でいつから使用されたか不明であるが、元治元(一八六四)年増田村(増田町)の佐藤清十郎家では約六〇反を貸しつけている。

これは農民や職人が今でも使用しているもので、木綿でつくられ、柄つきのものもある。寒い時のほほかぶり、首にまく、汗をぬぐうなど多目的に使われている。

農村では今も頬かぶりして乗用車を運転している姿をみかけることがあるが、現代と伝統の合成を考えざるをえない。

〔ダオボッチ(ウマノツラ)〕農民が作業する際のかぶりものである。

ダオは「トキ」のことで先端がトキに似ているからそのように呼んでいる。

これは日除けと雪除けに用いた。

〔ぢょうじ〕これは前にも述べたが、宛字として「丁字」がある。

これは現在のナップザックのことで生地は木綿が多く、まれに皮製もある。購入することもあるが、自家製もあるようで最近まで使用された。

食料品

三番目として食料品をあげる。

〔漬物〕冷蔵庫のない時代に保存食は貴重な副食物であった。

冷蔵庫が普及した今日でも各家々で伝統を守っている。

それは生野菜の保存には限界があるからである。野菜は主として秋に収穫したもので、大根・干大根・茄子・白菜・きゅうり・堅瓜などで、塩漬が主で味噌漬もある。

これを企業化したものに、浅舞婦人漬物研究会(平鹿町)があり、「秋田の田舎漬」として生産・販売している。

一九七〇(昭和四十五)年に町・農協より助成を受けて、加工場を増改築して翌年より設備を充実し、一九九三(平成五)年に新工場で作業を開始している。

生産品には、きゅうり・堅瓜・人参を材料とした粕漬、小茄子を材料とした味噌漬など全部で二二種を生産・販売している。

これは、素朴で昔の味をだしながら秋田の四季を漬物に託すことを目的としている(『浅舞婦人漬物研究会』)。

〔その他の保存食〕一つにワラビがある。

これは採取した際に食べる場合が多いが、一部を塩漬にして、冬期間の副食とする。

次に春に採取したゼンマイを乾燥し、冬期に戻して副食にする。また乾餅がある。

各家々で正月につくったものを軒下その他で乾燥し、菓子代わりに食べた。

現在では上西野(雄物川町)で、販売を目的として大量生産する家もある。

2 秋田南部から日本史への提言 top

農民的立場

浅舞村(平鹿町)真宗(一向宗)玄福寺の僧侶である照井浄因(じょういん)は、農民の中には自然をよく知り、技をもっている良農夫(いわゆる自然と共生する農民をさす)がいるとして、この中から何人かを選び、田師とか鑑耕師として、郡内を巡回させ、耕作や稲を調査させたいと構想していた(Ⅲ-一-1)。

下って、明治元(一八六八)年、戊辰戦争後に地頭(給人)に対する貢租減免の諷刺数え歌が流行した。

現在のところ、『飛耳記』(雄勝郡川連村、現在の稲川町、七山順道・邦彦)・同(三又村、現在の稲川町、県立博物館蔵、茂木久栄旧蔵)・同(大館市北秋田郡、「大館市北秋田郡自治百年史」『秋田県農業共済史』記述編所収)の三点が確認されているが、語句の違いが少々みられる。

農民は直接的に貢租を収取される給人に鉾先を向けた。

この後とみられるが、平鹿郡櫞見内村(平鹿町)肝煎も務めたことのある柴田善治(一八二四~一九〇六年)は三点を書留めているが、一点をあげると、

| 菊桐も皆唐(から)竹に堅(かた)められ 上は天札(てんさつ)下はこんさつ(平鹿町柴田新一蔵『品々聞書見書』) |

菊・桐は皇室の家紋で、天皇も唐竹(外国)に保護された。

天札は明治五(一八七二)年に政府で発行した紙幣で(『秋田藩通貨変遷史』)、これによって庶民に混乱が生じたことを風刺したもので、はやくも新政府に対する批判がでている。

次に年代的にはあとになるが、一九二七(昭和二)~四〇年の小作争議にかかわる部分を述べよう。

すでに一九二六年に秋田県農民組合連合会が結成され、その後、一九二九年に横手で全国農民組合秋田県支部連合会が結成された。

最後になるが、マンガ家矢口高雄(一九三九年~)にふれよう。彼は増田町猿半内に生まれ、幼少時代をすごした。

代表作に『釣りキチ三平』がある。そこは山間部で、清い水が流れ、豊かな自然がある。

彼の頭には幼少の日々が強く印象に残っていたのであろう。

いわゆる自然との共生関係である。それをマンガで表現した。

増田町では「釣りキチ三平の里」として、福祉・文化・交流エリアとスポーツ・レクリェーションを企画している(「同町整備事業構想」)。

なお、同町ふれあいプラザには、矢口のマンガを中心としたマンガ美術館がある。

村を越えて

幕末期になると、肝煎の不正をなくする村法も生まれている。

安政五(一八五八)年、雄勝郡川連村(稲川町)(『秋田県史』近世編下)。

なお、この寄郷の上に「親郷」があったが、これは上からの指示を寄郷に伝達したり、寄郷間の紛争を調停するなどの任務ももっていた。

次に村を越えたまとまりについて述べよう。

第一に農業生産にかかわることについてであるが、平野部の採草地は特に新田開発によって狭くなったため山間部に採草地を求めることになる。

雄勝・平鹿郡一九ヵ村は正保年間(一六四四~四七)より平野沢村(山内村)の外山運上山があった。

その後二九ヵ村になる。用水路の一部をみると、平鹿堰は一四五一町余(一四五一ヘクタール)の水田に水を入れる堰であるが、その地域は増田・十文字こ平鹿町・横手市・大雄村であった。

入会および用水路は各村を越えて、それぞれ一つの地域を形成していた。

第二に市日がある(市については、Ⅱ-四-5)。

日は近くの市と重ならないように設定されており、商人は移動して販売でき、今でもその風習は守られている。

その盛況ぶりはこの地域では確認できないが、天保十三(一八四二)年七月九日の秋田郡鷹巣では「市人商人沢山本店二百三拾軒」(『永年記』)としている。

第三に庶民文芸の一つの前句付け(当地域では「みゃく」と呼ぶ)がある。

これは連歌から発達したもので、題(前句)に句をつけ合わせてゆく。

おかしなもの・奇抜なもの、また、下品でみだらなものもある。

これは元禄の初め頃(一六八八年~)から行われるようになり南部三郡は「山北の前句」といわれるように盛んであった。

睦合地区(十文字町)には角館・矢島・西馬音内・川連(稲川町)・浅舞(平鹿町)の地名を記したものもあり、かなり広域的に交流があった(前句付けについては、Ⅲ-一-1)。

農民の広域地域の結集

この結集は三つのタイプに分けることができる。

(1)山間部地域――この事例として、

A天保五(一八三四)年の奥北浦(角館の山間寄り) 一揆(Ⅱ-四-8)、

B明治元(一八六八)~二年の雄勝郡羽後町地区山間部騒動(Ⅱ-五-2)を取上げる。

Aはすでに述べているように、藩の統制を嫌い自由な生産・流通を求めていることが理解できる。

Bは、戊辰戦争の負担と凶作で過重な貢租課税に反対するものであった。

騒動集団は「よくよく追いこまれてのことだから命を惜しまない」といい、久保田(秋田市)の藩に直接訴えると反抗したが、西馬音内前郷(羽後町)で藩の出先役人と交渉し、その時は引き下った。

ここで問題点をあげよう。

Aでは一軒から一人ずつ出ること、もし藩を恐れて出ない場合は家を焼きひどい仕打ちをするという。

また、贋札(にせさつ)騒動(Ⅱ-五-1)では雄勝郡田子内沢目(増田町・東成瀬村)でも家から一人出たという。

つまり、山間部の村規制の強さを知ることができるし、それだけ地域の力が権力を上回っていることを示す。

また、山間部は石高制に規制されない面をもっている。

鹿野畠(かのはた、一般的に焼畠)があるが、他に自然から得られる動植物で生活できた。

いわゆる縄文時代以来の生活様式が残っており「山の幸」で生活できたのである。

そのために平野部にない生活様式があった。つまり稲作だけの生活ではなかった。

そこに平野部と違う生活観念もあったと思われる。

(2)平野部地域――この事例として

A天保五(一八三四)年前北浦一揆(Ⅱ-四-8)、

B一九コ((大正五)~一七年吉乃鉱山製錬所建設阻止運動(Ⅱ-五-4)をあげよう。

Bは吉乃鉱山の計画している製錬所が農作物に与える被害を阻止しようとしたもので、県南三郡が同盟をつくっている。

つまり行政ぐるみの阻止運動であり、地主も入っていた。

しかも、平鹿郡では指導層の枠外の阻止団体も生じていた(『十文字町史』)。

このような底辺からの運動は、国の行政の末端からすれば好ましいものでなかった。

(3)山間・平野部の結集――この事例として

A慶応二(一八六六)年増田および周辺山間部の安米騒動(Ⅱ-五-1)、

B明冶元(一八六八)・二年沼館村・下河原村(雄物川町)および雄勝郡羽後町地区山間部減免要求、

C明治三(一八七〇)年南部三郡贋札騒動、

D一八八〇(明治十三)~八四年平鹿郡中心の立志会および自由党員(Ⅱ-五-2)をあげる。

A同年は米価が高くなった時期である。増田村の困窮者が安米願いを村役人に願っている。

これは市町の貧富の差を示すものであろう。この頃横手および横手山内(山内村)に一揆が生じた。

増田の東海林重太郎は「誠に乱れた世の中というべきであらう」(『増田町史』)と嘆いている。

その後に田子内村(東成瀬村)で「下直米一揆」が生じ、周辺村も同じであった。

さらに稲庭(稲川町)と猿半内(増田町)が集合し、湯沢に願いに行っている。

ここでは処罰者が出ている。全国的にみて山間部の騒動かあった(『世直し』)。

要するに山間部は戦闘的であったといえよう。

Bについて述べよう。

今宿村(雄物川町)小沢秀興は貢租の増額に対して「農民はすべてつぶれる」と嘆いている。

明治元年には沼館村・下河原村で減免を願っているが、他に給分地の蔵入化(これは南部三郡共通している)や小作米の一部を無利足で五ヵ年借りたいという別の要望も出されている。

また、翌年正月には雄勝郡羽後地区山間部の農民が「庭むしろ(厚手のむしろ)に村の名前を書いて稲の青立(成熟しない稲)を立てて西馬音内(羽後町)に行った」という風説もあった(雄物川町今宿佐々木輔四郎旧蔵「日記」)。

このように戦後農民は立ち上って、藩や上に対抗した。

Cについては、その理由はのべない。

ただ、その範囲は南部三郡に広かっており、前にあげた雄勝郡山間部も入っている。

なお、この時期には他の要望もあり、沼館(雄物川町)および現平鹿町六ヵ村で確認できる。

藩に対するものもあるが、他に借りた物は一〇ヵ年無利足にしてもらいたい。

また、売った田畑は木金銭を一〇ヵ年にして本の所持者に返してもらいたいとしている。

特に後者は、農民が自分の所持地を耕作したいという要望であり、戊辰戦争の処理ではなく、農民が新しい農村社会をつくり変えようとする最も基本的な要望を示している。

しかし、農民の手に農地が戻ったのは約八〇年後の農地改革であった。

逆にいえば、農地改革は明治初年に農民によって構想されたことを思い知る必要があろう。

Dについても内容にはふれない。

特に平鹿郡は木綿の生産地で知られるが、田中惣五郎はこの頃、外国の安い木綿に押されて、当地域の木綿生産は衰えたと語る。

会員には上層農民がいないといわれる。

立志社は秋田事件で潰滅するが、それを引継いだといわれる自由党は(著書によって違うが)、一八八三(明治十六)年一二月には秋田県四二二人で全国一位となり、二位の島根県九五人を大きく上回る。

古内龍夫氏は、そのうち、平鹿郡二九一人(六九パーセント)、雄勝郡九四人(二二パーセント)、仙北郡一五人(四パーセント)であって南部三郡で九五パーセントを占めていると指摘する(『秋田県の自由民権運動』所収)。

このように平鹿郡は圧倒的に多い。

そのうち七一人が旧山内村で二三パーセントであるから、平野部が多い。

これは小作地が多いためと考えられる。

top

****************************************

|