|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅰ章 最上川と羽州浜街道を歩く

一 南出羽の地理と風土 top

東北の南半部、そして奥羽山脈の西側に属するという点では、村山・最上地方と庄内地方は同じである。

しかしその間に、月山を頂点として南北に走る出羽山地があるため、村山・最上は山形盆地・新庄盆地を形成し、庄内とは地域的に隔絶している。

両地域を結ぶ峠の道はあるが、六十里越え街道や板敷山越えなどのごとく険難で、信仰の道として使われるのが主であった。

両地域を結ぶ唯一最大の道は出羽山地を横断する最上川であったのである。

最上川が交通路として利用された歴史は古い。

それは古代の水駅(すいえき)として、野後(のじり)・避翼(さばね)などがあらわれ、物語ではあるが、源義経が平泉への北国落ちの途中、庄内清川から本合海(もとあいかい)まで、最上川の船でのぼったとされている(『義緑記』)。

しかしこの時代の交通路としての川の利用は、局部的であり、官人など特定の人間に限られ、地域間の交流というものではなかった。

日本海に面する庄内と内陸の盆地社会は、古代・中世期の長い間、独自の地域形成を行ってきたといってよい。 その条件はその後もつづくが、戦田期末から近世に入ると、新たな地域形成もはじまった。

それは最上川舟運を大動脈としての地域間の交流である。

十七世紀半ばになると、最上川を就航する川船は、酒田船と最上船が拮抗して発達した。

やがて山形の商人たちは「酒田一方口」といい、流通路として、また経済的に酒田依存がいかに大きかったかをあらわしている。 それは城下町山形ばかりでなく、村山地方の在町なども同じであった。

こうして流域社会の基盤ができたといってよい。

流域社会といえば最上川の上流にあたる置賜(おきたま)地方も含めて考えてもよいが、庄内と村山の関係とは異なる要素も入ってくる。

置賜地方も最上川舟運によって結ばれるといっても、地理的・歴史的にいくつかの制約があった。

置賜地方の他地域との関係径路は、最上川以外にいくつか存在したこともある。

村山・最上と庄内を一つの地域として扱うのは無理な面もある。 内陸の盆地社会としては、置賜と共通する面も少なくない。

にもかかわらず本書では、前者を地域範囲としたのはさきの理由によるのである。 |

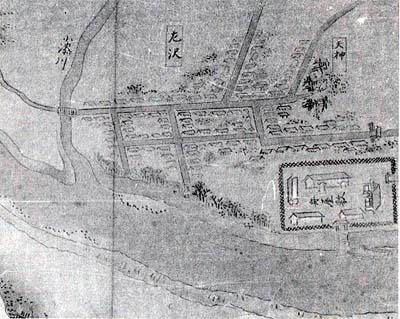

図2「最上川船通絵図」

(延享3年に描かれた最上川周辺 絵図。図は三難所の一つ碁点)

|

村山・最上地方

この地域の地理・歴史的環境について、まず村山・最上地方についてみることにしたい。

内陸の二つの地域は、それぞれ山形盆地・新庄盆地を中心とするが、この間に尾花沢(おばなざわ)盆地がある。

これらの盆地は最上川に沿って南から北に並び、周囲の山は、東には蔵王連峰につらなる奥羽山脈があり、西には越後山系につづき、月山・葉山の出羽山地がある。

南には置賜地方と境をなす白鷹(しらたか)丘陵があり、新庄盆地の西北部には、出羽丘陵の一部と神室(かむろ)山(一三六五メートル)などがあって全体を囲繞(いにょう=囲む)している。

村山地方は山形盆地を中心とするが、さらに細分してみると、その南に上山(かみのやま)盆地があり、北部は尾花

沢盆地にあたる。

上山盆地は、南東から流れる須川(宮川)によって形成された扇状地で、耕地は田畑がほぼ相半ばし、山がちの村が多く、江戸期を通じて上山藩が一円的に支配していた。

これに対して山形盆地は複雑である。最上川を境にして東側は奥羽山脈から流れる馬見ヶ崎(まみがさき)川・立谷(たちや)川・乱(みだれ)川などの大扇状地が発達し、山形市街は馬見ヶ崎川の扇央部(せんおうぶ)にできている。

一方西側は、寒河江(さがえ)川の扇状地を中心に、その南北地帯は小河川による扇状地からできた山麓沖積平原からなり、東側とはやや対照的である。

これらの扇状地の先端に放射線のごとく水路がつくられ、条里制の遺構にもみられるように、古くから米作が発達した。

しかし乱川の流域のごとく水利の使が悪いため水田化ができず、一部の畑作のほか近代まで原野のままのところも多い。

山形盆地の気候は、典型的な盆地式内陸性の特徴をもっている。

それは冬期の気温が一般に低く、夏季の温度が高いことで、山形の全国最高の記録(四○・八度、一九三六年八月)がそれを示している。

冬季には寒河江川の渓谷から北西風が吹きこみ、また最上川下流から侵入する冷風の影響で、西部山岳や盆地北部では槙雪が多い。

しかし盆地東側の天童(てんどう)から山形にかけた地域の積雪は少なく、多い時でも三〇センチくらいが普通である。

夏季の高温は稲作にも好条件となっている。その発達は古代の発掘品や条里制遺構などからも知られるが、近代においても、東村山郡の反あたり収穫率は、平均二石八斗余で、山形県内では最も高い。

山形盆地の江戸期第一の特産物は紅花(べにばな)であった。

栽培地は、山形・天童・寒河江・谷地(やち)などの周辺村々で、平坦部の畑地につくられ、村山市の南部が北限となっている。

明治以後、紅花はまったく衰退し、しばらくこれに代わるものはなかったが、現在、東根(ひがしね)・寒河江を中心に、サクランボ・リンゴ・桃の果樹栽培が盛んである。

とくに水田化不能の乱川の流域は、日本有数の果樹地帯となっている。

尾花沢盆地

尾花沢盆地は、甑(こしき)岳から葉山(一四六二メートル)を結ぶ低丘陵が南にあって山形盆地と境をなしているが、村山地方の一部である。盆地の西側山麓線寄りに最上川が北流し、そこにこの盆地中央を西流する丹生(にう)川が注ぐ。

また同じ奥羽山脈から朧気(おぼろげ)川・野尻川が流れ、それらがつくる扇状地と台地、とくに段丘の発達が著しく、玉野原・荻袋(おぎのふくろ)・野尻沢の各台地はこの盆地の六割を占めている。 大石田(おおいしだ)は最上川に面し、丹生川・朧気川にはさまれた段丘上にある。

冬期の尾花沢盆地は、日本でも豪雪地帯の一つとして知られるが、それは日本海から最上川を吹きのぼる北西風が、奥羽山脈に突きあたるためである。

梅雨期が長く、日照時間が不足気味になると、尾花沢地方は冷害に襲われることが多い。 |

図3 豪雪の尾花沢(薬師通り、2001年2月)

|

同じ村山地方でもその被害の大きさは、楯岡(たておか)以南の山形盆地とは著しい差を示すことになる。

第二次大戦後の一九五〇(昭和二十五)年、国の後進地開発計画のため最上総合開発地域として、最上地方と共にその対象地域となった。

大石田を含む尾花沢盆地は、江戸期以来、経済的には山形方面と深い関係をもっているが、地形的には新庄盆地に接続し、気象条件なども類似性が多い。

最上地方は、総面積に対して耕地面積は約一二パーセントで山林地が広い。

とくに金山(かねやま)地方は古くから金山杉の成育地として知られている。

広義の新庄盆地は起伏の多い低丘陵からなり、泉田(いずみた)川・升形(ますかた)川の流域の狭義の新庄盆地、最上・小国(おぐに)川下流の舟形(ふながた)盆地などがある。

このほか新庄盆地の東に向町(むかいまち)盆地があるが、この地域は、最上川と小国川に沿って走る通路となっているので、曇天が多く日照量が少ない。

冬期の積雪量は尾花沢盆地と等しく、とくに最上川沿いが多い。

最上地方は一般に日照時開か少ないが、小国地方に比べ、清水地方はさらに少ない。

庄内平野

庄内平野は、西が日本海に面し、東は出羽丘陵に囲まれた海岸平野である。

南北約五〇キロ、、東西は南部で約一六キロ、北部で約六キロの縦長の平地で、ほぼ平野中央を最上川が東西に貫流して川北(かわきた、旧飽海郡)と川南(かわみなみ、旧田川郡)に分けている。

庄内平野一帯は、地質年代の第四紀後半には潟湖(せきこ、入江)であったが、その後、基盤の隆起と、最上川をはじめ、日向(にっこう)川・月光川・赤川などの三角州を中心に、沖積層が堆積して肥沃な平野が形成された。

現在この平野の九〇パーセントは水田化され、わが国有数の稲作単作地帯として知られる。

その発達は、室町末期以後、とくに江戸期初めの大規模な灌漑用水堰の工事や水田開発事業によるものが大きい。

また明治末期から大正初年にわたって、耕地整理が実施されることによって畑地が水田化し、庄内一〇〇万石といわれる稲作地帯が形成された。

一方、庄内は日本海に面して、ほとんど直線的な海岸線に沿った砂丘帯が発達している。

この砂丘帯は延長約三五キロにおよび、幅は南部が約三キロ、北部約二キロで、標高は中央部で約六四メートルもあり、日本の砂丘でも最高度に属する。

江戸中期には、飛砂による水田災害を防ぐため、本間光丘(ほんまみつおか)などによる砂防林の造成が知られる。近年は砂丘地帯のメロン・スイカ・大根などの畑地化も盛んである。

庄内の畑地には、月山山麓につづく広大な台地の緩斜面があって、そこに松ヶ岡開墾地などが知られ、また北には裾野がよく発達した鳥海山(二二三〇メートル)の山麓がある。

これらの畑地の特産物は、さきの砂丘地のメロンのほか、庄内柿や鶴岡郊外の民田茄子(みんでんなす)などがあるが、大きな農業収入となるまでにはいたっていない。

庄内地方は、海洋性の気候で一日の気温の変化が比較的少ない。

しかし冬季には暴風の日数が多くなり、海上から北西風が卓越すると、太陽の光は一〇日間に二〜三日といわれるほど曇天の日がつづく。

庄内の水源地となる月山(がっさん)・朝日(あさひ)山地および鳥海山(ちょうかいさん)方面の降水量はわが国の山間地のなかでも最も多い方に属する。

そこで豪雨と深雪地帯としても知られ、朝日村田麦俣(たむぎまた、東田川郡)の年間降水量は三〇〇〇ミリを記録する。

これに対して海岸地帯の冬は、北西の季節風が強く、積雪は少ないが猛吹雪となることが多い。

平野部の集落が北西域に見事な防風林をめぐらしているのはそのためである。

この防風林が夏季には暑い太陽の日差しを防ぎ、憩いの場ともなっている。

また春から夏にかけての庄内は、日本海の対馬海流の影響を受けて温暖な日が多い。

その好天と高温は、豊かな水の供給にも恵まれて、稲作の安全性の条件となり、わが国有数の稲作単作地帯となっているのである。

二 最上川と羽州浜街道を行く top

1 左沢から寒河江へ

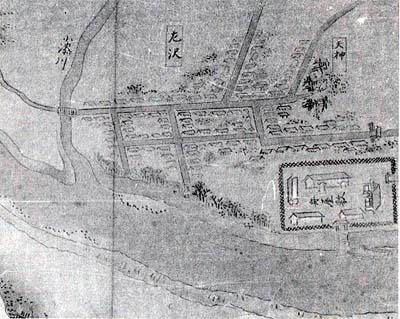

図4 左沢周辺地図

山形から左沢までのローカル線が今も走っている。 |

図5 左沢舟屋敷(「羽燈船通絵図」) |

左沢(あてらざわ)

五百(いも)川峡谷を流れてきた最上川は、月布(つきぬの)川が合流するあたりで大きく向きを東南に変え、その合流点に左沢(あてらざわ)がある。

左沢は近世になると最上川舟運の一つの起点として発達するが、台地周辺には縄文遺跡も多く、南北朝期には南朝方の大江元時(もととき)が左沢城(楯山城)を築いたといわれ、この楯山(たてやま)城は以後数代つづいた(大江系図)。

左沢氏は最上氏に滅ぼされるが、元和八(一六三一)年の最上氏改易後は、一時左沢藩が置かれ、さらに松山藩分領(一万二〇〇〇石)の陣屋所在地となっている。

近世における左沢は、陣屋町であると共に河岸(かし)町であった。

最上川舟運で使用される公認の川船(酒田まで就航できる)は艜船(ひらたぶね)とよぶが、江戸期を通じてその上限は左沢とされた。

しかし江戸初期に、左沢と酒田を走る停船は少なかった。

この川船が多く着岸するようになるのは、元禄七(一六九四)年、米沢藩の御用商人である西村久左衛門が、置賜(おきたま)の黒滝と五百川峡谷を開削し、左沢に米沢御舟屋敷を設けてからであろう。

これ以後左沢は、川船の中継基地となる。

つまり左沢の上流(当時松川とよぶ)は小鵜飼(こうがい)船しか使えなかったので、左沢は停船への積替地となったのである。

米沢藩は宝暦年間(一七五一〜六四)に御手(おて)船(僚船)六艘をつくってこれに備え、その後これを増加して三〇艘余としている。

左沢(あてらざわ)は、上流から小鵜飼船が下り、ここで最上川本流の艜船に積替え、上りはその逆になるが大小川船の発着でにぎわった。

そこでとくに米沢藩の「御上米」の積替えを主な仕事とする水揚げ丁持(ちょうもち)があらわれ、いわゆる丁持衆が成立したのは宝暦年間とみられる。

文政一六一八一九)年、丁持衆二五人は、これまでの水揚げ銭一俵につき二文では生計が維持できないとして、五文に引上げるよう舟屋敷(陣屋)に願いでている(『大江町史』)。

左沢地方は山間の村々が多く、青苧(あおそ)や漆(うるし)が特産物として知られ、収穫期になると左沢に青苧市が立った。

青苧市とともに周辺農村に重要な役割をもっていたのは定期市で、左沢は四と九の六斎(ろくさい)市となっている。

安永六(一七七七)年、最上川の向い側で東五百(ひがしいも)川の中心にある宮宿が新たに市場開設を願いでた時、左沢村ではこれに反対した。

その理由は、左沢の大部分の人は、六斎市の小商いなどで生計を立てていること、青苧市が宮宿にも立つ」とになれば左沢の市は衰え、町の行き詰まりにもなるというものであった。

明治期になると荷車の利用も発達したが、山間部の深い左沢は、大小の川船が酒田まで下ることが許されたので舟運はいっそう盛んとなった。

一八七四(明治七)年の記録によると、左沢に所属する川船は、三間舟(一八艘)、五間舟(一五艘)など合計四五艘を数えるが、これらは江戸末期から発展しつつあったものと推測される。

多くの船持のなかには荷問屋をかねる者もあり、ほかに船頭・水主(かこ)および荷揚げ人(丁持)など舟運関係者も増加したであろう。

一九〇四(明治三十七)年に鉄道奥羽本線の開通により、最上川舟運は大きな変化をみるが、左沢の舟運の拠点としての消滅は一九二一六大正十一)年の国鉄左沢線の開通であった。

鉄道の開設運動は明治末年からみられたが、かなり遅れている。

しかも運動は、左沢と置賜の荒砥(あらと)とを結ぶものとしてすすめられたが、左沢が終点となり、その後運動が盛りあがったこともあるが、ついに実らなかった。

長崎

最上川は左沢からおよそ東に向って、南段丘の下を流れるが、長崎はさらに流路を大きく北に転ずる南側にある。

ここは南から流れてくる須川(すかわ)の合流点で、湿原地帯ともいわれるところである。

しかし十五世紀半ばに中山氏が長崎楯(たて)を築き、出羽三山の登拝者が山形から六十里越え街道を行く場合の一つの宿場でもあった。

ただし最上川を渡って寒河江(さがえ)に通るのは近世以後のことで、近世以前は、小塩・柴橋・中郷に通ずる最上川沿いが参詣のコースであった。

長崎は村高三三〇〇石余の大村で、六斎市の定期市が開かれる在町の形態をもち、最上川にも近接していたが、公認された河岸ではなかった。

しかし幕領の城米積の舟着場としては早ぐから利用され、さらに近世後期になると舟運との関係が深くなる。

その理由の一つは、文政年間(一八一八〜三〇)に長崎商人の柏倉文蔵が、出羽幸生銅山御用達に登用され、幕府の御用銅を長崎村から川下げをはじめたことである。

第二にはこの頃から、長崎村に小鵜飼船の台頭が盛んになったことがあげられる。

江戸期における小鵜飼船は、最上川の支流か、河岸の間で特別に使用する場合にのみ許されていたのである。

幕末期の長崎には、小鵜飼船をもって活動する人々がかなりの数にのぽり、ほかの河岸との間を往来した。

安政三(一八五六)年、長崎の八坂(やさか)神社に奉納した手洗鉢の寄進者は、一二人のうち長井の小出(こいで)商人が八人で、ほかの者も大石田・谷地など最上川筋の商人たちであったことが知られる。 |

図6 長崎城跡

(本丸跡を示す楯の大イチョウ)

|

明治五(一八七二)年、江戸期の川船制度が廃止となり、川船輸送の近代化が始まるが、その一つの回漕会社(一八七九年創立)は、山形に本部を、出張所を酒田・大石田と長崎に置いた。

また一八八一年開設の「乗船常便社」は本社が長崎にあり、出張所を山形・酒田・鶴岡に置いている。

常便社の下りは人乗り船で、定員二五人乗の小鵜飼船が使われた。

船町(ふなまち)

寺津(てらづ)で最上川本流に入る須川を約六キロ余上ったところに船町がある。

最上義光が山形城下町の拡張を行った頃、つまり慶長年間(一五九六〜一六一五)に村立てしたことに始まる。

山形から約八キロ余あるが、山形の唯一の外港として発展し、六十里越え街道に面していた。

船町は最上川の内陸の川港として、江戸期を通じ清水・大石田と共に三大河岸の一つとして扱われた。

貞享五(一六八八)年の草刈孫四郎ら問屋五人の取扱い荷物の庭銭に関する議定は一八ヵ条におよび、商品は作り塩・五十集(いさば、干魚・塩魚などの総称)・瀬戸物・茶など、移出品は紅花・青苧・蝋(ろう)などこの地方の主な特産物はほとんどみることができる。 元禄期(一六八八〜一七〇四)頃までの船町は、山形の外港だけでなく、周辺の上山・山ノ辺など町場の市場としての役割も果たしていた。 |

図7 船町の渡し場(皆川義川画)

|

しかし享保年間(一七一六〜三六)以後、輸送のルートも多様化すると、船町の荷揚げ、荷積み物資が減少した。

天保末年におこった寺津河岸との荷揚げ争いは、その一つのあらわれであった。

寺津河岸は十八世紀半は以降、地の利もあって荷揚げ量も多くなり急速に発展したのである。

それは周辺の村方だけでなく山形行きの荷物が多くなったので船町に打撃を与えることになった。

船町は佐倉藩の羽州分領に属したが、文政年間に佐倉藩は、藩政改革の一環として、最上川に廻米運送のための御手船を置いたり、船町問屋に物資輸送の特権を与えたりした。

そこで船町が河岸としての再生をはかろうとしておこったのが寺津との争いであったとみられる。

この問題は、幕府の株仲間解散令を公布した時期にもあたっている。

いずれにしてもこの問題は元治元(一八六四)年までつづいた。

幕末から明治はじめの船町のにぎわいは大変であった。

文久三(一八六三)年、船町の小鵜飼船頭は二〇人を数え、一八八五(明治十八)年になると馬六匹・荷車など一一六台・川船問屋三戸・船数一七艘となっている(船町村「諸調綴」)。

この頃の船町の戸数は二〇一戸であるが、河岸にかかわるものが過半数を占めていた。

川船営業を主とするものは約一割であるが、陸上輸送にはそれまでほとんど馬が使われたが、それが荷車に変ったのである。

そのほか、諸物品の仲買人、小間物・荒物・古道具などの商店、旅籠屋・大工職人も多かった。

しかし明治三十年代になり、奥羽本線の開通が間近になったころから一大変化がおこっている。

2 寒河江(さがえ)から大石田へ

top

本楯(もとだて)

山形盆地の平坦部を北に流れる最上川の流路は、江戸期半ばに大きな変化がみられた。

それはとくに長崎から寺津・谷地にかかる部分である。

宝暦年間(一七五一〜六四)以前の河道は、現在の長崎の中心部に近接して東に流れ、そこから向きを北に変えて、高屋・本楯・仁田(にった)の近くを流れていた。

|

図9 本楯河岸(『寒河江市史』中巻より)

|

|

図10 楯岡の町並み

(『村山市史』地理・生活文化編より)

享保八(一七二三)年、最上川の川船差配(さはい)の改革が行われた時、新河岸の一つとして本楯が成立している。 |

図8 寒河江周辺地図

|

それは寒河江方面の村々や商人代表の運動によるもので、川向いに立地する寺津河岸も同様にして成立したが、本楯は寒河江方面の河岸として最も好条件をもっていたのである。

本楯には鎌倉期に大江氏が城を築いた形跡があるが、のち寒河江の内楯に移ると、川港の要地となり、江戸幕府の寒河江領ができると、この地方の城米積船場の一つとなっていた。

陣屋町そして在町寒河江の発展の背景として、木楯を新河岸として公認する運動となっだのは当然といえよう。

しかし当時、本楯河岸には有力な船問屋はなかったとみえ、この地方の川船差配役改革の運動の代表は寒河江の楯西(たてにし)村の善内であった。

最上川の河道は、宝暦・天明年間の二回の大洪水で大きく変化し、本楯から一キロ余東方に移動している。

宝暦八(一七五八)年十月より一年間の最上川河岸別出荷高の調査によると、本楯は船町と同じで三〇艘分となっているが、それは寺津河岸の約五分の一であった。

河道の変化と共に本楯の河岸としての条件も悪くなったとみられる。

寛政年間(一七八九〜一八〇一)頃になると、最上船の所有者は主な河岸場のほか、羽入(はにゅう)・長崎・皿沼(さらぬま)などにもみられるが、本楯には一艘もみえない。

本楯は幕府の城米積船場として重要な河岸であるが、商人荷物の発着の河岸としては限界をもっていたようである。

貝塩(かいしお)

いわゆる三難所は碁点(ごてん)に始まるが、その上流東側に貝塩(明治六年に塩川村と改め、同十一年杉島村と合併して河島村となる)がある。

この村は長く幕府領で、寛政一六一七九〇)年に土浦藩領となるが、幕府の城米積船場の一つであった。

明治半ば、最上川に碁点橋がかかると、貝塩は碁点街道で楯岡と結ばれるが、それ以前から楯岡・名取・長瀞(ながとろ)方面への道もあった。

元々船稼ぎは不定期なものであったが、しかし幕末ごろになると、地域間の荷物の発着も多くなり、農業外の諸稼ぎが多くなった。

明治四(一八七一)年の村の諸職業をみると、村の総戸数一一七のうち農業が七〇戸で、荷問屋一戸、小商い一〇戸、大工五戸、日雇い二四戸などが知られ、町場化していたことは明らかである。

明治三年に、貝塩村の工藤謀が小鵜飼船で長崎村へ夫食(ふじき)米と肥物を運搬したことで問題となった。

その発端は、羽州街道の六田・宮崎両宿問屋が手下の者と共に、この運搬荷物を差し押さえたので、その荷主にあたる吉田村と長瀞村の二人が長岡役所(酒田県)に訴え、宿駅側は、差し押さえの正当性を山形県役所に訴えたことによる。

宿駅側は、最上川本流の輸送は艜船(ひらたぶね)に限るというこれまでの慣行に違反すると主張し、一方小鵜飼船を使用した商人たちは、これらの荷物も宿送りとすれば、費用などの点でも農村は荒廃すると反駁した。

事件の判決は、小鵜飼船の利用者のいい分を認める結果となったが、現実的な情勢に基づく判断を行ったものといえよう。

この頃になると小鵜飼船の利用は広範になり、これまでの慣行も事実上崩れつつあった。

楯岡

貝塩から碁点街道を東へ約四キロ行くと楯岡である。

楯岡は羽州街道の宿場で、参勤交代のため大名が宿泊する本陣があり、山形盆地の北部の中心でもあった。

戦国から近世初期に楯岡氏の拠る楯岡城があり、その城下町にあたる部分がのちの楯岡本郷で、その西側へ南北に通る羽州街道ができると、その西側に宿場集落が成立する。ここには五日町・十日町・晦日町・二日町・新町ができて、江戸後期の名主役も、本郷二人・楯岡町村三人の大村であった。

楯岡町村の発達は、喜早(きそう)家・村川家など伊勢商人の活動と成長からも知られるが、楯岡は街道筋の中心にあって、この地域の流通の拠点となっていた。

山形盆地と最上川舟運を通しての上方方面との交易も、大石田河岸から上流には三難所などもあることから、米などの重い荷物は舟運によるが、軽荷は大石田まで羽州街道を陸送するものが多かった。

なかでも村山地方の特産物である紅花・青苧・たばこなどの下り荷は、羽州街道の宿継ぎとすることが幕末まで慣行となっている。

谷地方面の紅花が河西の横山通りを大石田に運ぶものがあらわれると、楯岡宿のほか各宿が連合してその違法を訴える事件もしばしばおこった。

江戸中期に最上川船差配役の入札競争が激しくなった時、差配役も実際にその掌にあたる世話人と金主(きんす)とが別人であったこともある。

楯岡の笠原茂右衛門が一時その「請負(うけおい)金主」として登場するのは、羽州街道の楯岡と最上川舟運のつながりの深さを物語るといってもよい(笠原家文書)。

3 大石田から酒田へ top

大石田

御所(ごしょ)山から流れる丹生(にう)川と朧気(おぼろげ)川にはさまれ、最上川に面した段丘上に大石田の集落がある。

慶長年間、山形藩主最上義光が、最上川舟運の開発のために、河岸を設置したことが街村の基礎となった。

その時義光は羽州街道との取付道路もつくっているが、大石田はその後、最上川流域諸藩の廻米をはじめ、物資輸送の最も重要な川港となった。

最上川を就航する川船には酒田船と共に大石田船が圧倒的に多く、元禄年間に約三〇〇艘を数えたことが知られる。 |

図11 大石田

|

大石田の村高は全体で一二五〇石余であるが、寛文八(一六六八)年以降、行政的には四ヵ村(幕領二、大名領二)に分割されている。

初期の町割りを基本とする河岸大石田は、最上川に沿った一本の大通りがあり、その両側に屋敷が並んでいる。

中心部に本町と大石田村(ともに大名領)があり、その西が四日町(村)、東に新大石田村(ともに幕領)がある。

大通り右側屋敷の北に段丘があり、そこに浄願寺・乗船寺があって、大通りとはそれぞれ門前の道路で結ばれ、河岸集落は一体的な形態をなしていた。

のちに行政的な区別ができても、各村の代表が「寄合」をつくり、集落全体の運営にあたっていた。

その内容は、火消し・夜番・祭礼が主であるが、町入用に大きな比重を占めるのは三山参詣の道者の収入であった。

道者の往来は季節的なものであるが、年によっても大きな変化がある。

江戸中期には五〇〇○から一万人を数えたが、後期になるとその三分の一に減少したことが知られる(「導者割賦(わっぷ)目録」)。

大石田河岸にも大きな盛衰がみられる。

一つは享保八(一七三二)年、上郷にも新河岸が設置され、一時大石田河岸は廃止されたことがある。

その後大石田が全面的に復活したのは、寛政四(一七九二)年、幕府の川船役所が設置された後であった。

もちろんその間に大石田に新たな荷宿商人の台頭もみられ、有力な船持層や川船差配入が発展しているが、文化・文政期ごろの活動がめざましかった。

それは、天保七(一八三六)年の大石田荷問屋株仲間三二人の結成によっても知られる。

彼らは川船荷物の一時保管を業(なりわい)とするもので、もちろん取扱量は四〇〇〇俵余から一〇〇俵前後までの大小商人を含んだものである。

河岸集落としての大石田には、荷宿などの上層人のほかに早くから水呑(みずのみ)・名子(なご)層が多かった。

宝暦十一(一七六一)年には大石田全体の身分別戸数は、百姓一四八、名子・借地一七五とあり、四日町(村)のみについてみると、天保十五(一八四四)年は百姓五四、借地二四とある。

幕末になると借地はさらに増加しているが、彼らの多くは船乗・大工・水揚げ丁持などであったことが知られる。

清水(しみず)

最上川は新庄盆地の西部を大きく蛇行しながら流れるが、清水河岸は新庄から南二里余のところにある。

戦国期には川南に清水城が築城され、城下町もみられたが、江戸期になると川北に河岸集落が発達した。

その年代は明らかでないが、慶長から寛永年間であろう。

近世初頭には、内陸のはじめての河岸として重視された。

しかし村山地方にも諸河岸が成立すると、中継河岸としての役割は低下し、寛永末期からは主として新庄城下の外港として整備された。

清水河岸は、最上川に面して東西に通る道路の両側に家並があり、西につづく合海(あいかい)は、現在の本合海から移住してきたものといわれている。

舟着場には堂ノ前舟着場と合海舟着場があり、合海舟着場は庄内藩などの参勤交代に利用するところであった。

参勤の一行は上陸したあと羽州街道の舟形にでて尾花沢に向った。

この道は、清水で乗船する三山道者のコースでもあった。

江戸中期になると、清水に所属する川船は、民間の町船よりも藩の船が多くなっている。

新庄藩では廻米を輸送するため御手船三〇艘を保有するようになり、米沢藩も御手船の一部を清水預けとした。

米沢藩の船を預かっだのは小屋(こや)十右衛門で、小屋家は海藤家と共に代々清水の庄屋役をつとめ、地侍的土豪の一人であったとみられる。

米沢藩の手船は、小屋家が清水・合海などから調達した船頭・水主たちによって運航していた。

清水には元禄年間に町船二〇艘あったが、中期以後それが増加するのでなく、むしろそれがなくなり、大名手船が中心となっている。

江戸後期になっでも、船持や新しい荷宿商人が続々台頭する様子はみえない。

そこで初期の地侍の流れをもつ小屋十右衛門や海藤屋嘉左衛門は、庄屋役を世襲的につとめ、大名手船の預かり宿となり、一貫して代表的な荷宿商人でもあった。

合海の皆川東右衛門も、天正二(一五七四)年に泉州皆川から清水城下に来住したものと伝えられ、後には代々、新庄藩の出荷物改役や川船差配役をつとめたことが知られる。

明和から寛政ごろ、永松銅山が栄えると、銅の川下げを請負って発展する合海の伊藤五郎兵衛がいる。

銅の川下げは清水河岸の活況をもたらすが、特殊な一面もあった。

清水の人々の多くは、往来する川船の船頭・水主として働いている。

それは同村枝郷の稲沢・白須賀など周辺の村にもおよんでいた。

米沢藩手船などは、それを条件の一つとして清水預けにしていたのである。

清川(きよかわ)

御殿林が集落の東側に林立する。

いわゆる清川ダシを防ぐために享保から延享年間に植えた杉林である。 清川は月山(がっさん)から流れる立谷沢(たちやざわ)川が最上川に合流するとすぐ下流にある。

最上川の庄内平野にでる出口にあたるため、庄内藩の要所で五番所のなかの一つがあった。

また庄内藩酒井氏の参勤交代の通路にあたり、酒井氏は鶴岡からここまで街道を通り、清川から清水まで川船を使った。 この船は役所船または御伝馬船とよんで七艘余あったことが知られる。 本陣または御茶屋とよよ建物も酒井氏の宿所に使ったところである。

清川は庄内への入口にあたるため、ここで上陸して川北の松山や川南の狩川・鶴岡方面に向う旅人や物資もあったが、とくに多いのは三山参詣者であった。 |

図12 清川の御殿林

(手前の川は立谷沢川で、最上川への合流地点)

|

ここから三山に登る道者は、狩川から添津(そえつ)・添川(そえかわ)をへて手向(とうげ)にでる。

手向け羽黒山・出羽三山神社の門前町である

。内陸から最上川を下った三山参詣者は、登山口としては、清水から山道に入る肘折(ひじおり)口もあったが、清川から登るものが最も多かった。

『義経記』によれば、文治三(一一八七)年、東下りの義経一行は修験者に身を変え、清川の御諸皇子神社で一夜をとったあと最上川を上り、元禄二(一六八九)年の『奥の細道』の松尾芭蕉は、最上の本合海で船に乗り、清川で上陸したあと出羽三山に登ったことが知られている。

江戸期の清川には、民間の川船持や荷宿商人はあまり発達しなかった。

内陸と庄内との物資流通の中継センターは酒田にあったからである。

しかし明治になるとそれは変った。明治以後も約半世紀の間は、この地域の内陸と庄内の流通の大動脈は最上川舟運であった。

清川には江戸期から船頭・水主(かこ)など川船業で生計を立てている人は多かったが、明治期になると、川船をもって自立する人も増えている。

清川は一八八九(明治二十二)年に狩川村に合併したが、一八九一年には再び独立して清川村となる。

一九一二年の同村の船(小鵜飼船)と人力車は、七七艘に一〇八台と多いことはそれらを物語るといってよい。

しかし一九一四(大正三)年に国鉄酒田線(陸羽西線)が開通し、清川駅が開業することによって、川船業は一変していった。

酒田

最上川の河口にある酒田は、日本海の港「坂田」として中世から知られていた。

しかしその位置は、最上川南岸の宮野浦で、十六世紀半ば以後、最上川北岸の現在地に移動したとされている。

その頃、のちの酒田町の原型となる本町・中町・寺町ができ、奥州平泉の遺臣とされる三十六人衆も活躍していた。

庄内が上杉氏の支配となり、東禅寺城下と共に酒田港も発達したが、関ヶ原の戦の地方版でもあった上杉と最上氏の戦いで酒田も焼き払われた。

慶長六(一六〇一)年、最上氏の領地となった酒田港は、亀ヶ崎城(東禅寺城改め)と共に本格的な整備が行われている。

その一つは、城下町と港町の一体化で、両方を接属し、東禅寺町組と酒田町組とに分けた。

しかし酒田町の独自性は残され三十六人衆など豪商には特別の権限を与えている。 |

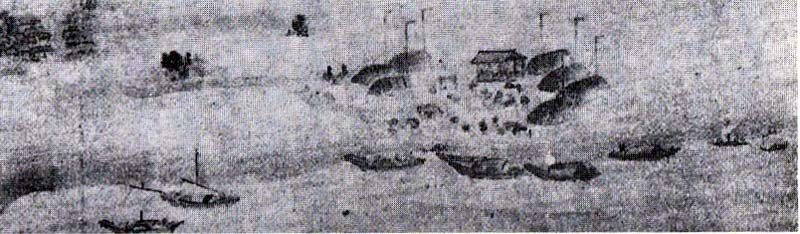

図13 酒田古絵図

(部分、上方の建物は瑞賢蔵)

|

また両町の鎮守として、城下町家の上山王社と港町町人の下山王社の神事を別に行っていた。

下山王社の祭礼は、港町酒田の伝統を誇る行事の一つでもあった。

ただし元和八(一六二二)年、庄内に酒井氏が入部すると、両町は内町・米屋町・酒田町の三組に分けられ、それぞれに大庄屋を置き、全体は町奉行求配下となる体制ができていく。

ただし酒田町だけは、三十六人衆から町年寄・月行事の参加を認められた。

戦国期から近世にかけて、酒田港の町人活動が活発であったのは、町が戦場となって焼かれることもあったが、領主間の境界にあったためともいえる。

庄内藩酒井氏入部によって、酒田はその領地に属したが、最上川流域には、その時期から幕領・諸藩領が存在し、廻米をはじめとする物資輸送にこの舟運が利用された。

西廻海運の整備と共に、寛文十二(一六七二)年、酒田には幕府米置場(俗称瑞賢蔵)が設けられ、諸大名は酒田の複数の上層商人を蔵宿とする慣行が江戸期を通して変らなかった。

一人の蔵宿が一大名に固定ぜす、いくつかの大名と関係を保つだのは、「諸国往還之津」の特色ともいえよう。

最上川舟運の川船は、江戸期初頭にはいわゆる酒田船(艜船)が圧倒的な数を占めていた。

その後次第に大石田船・清水船が増加してくるが、酒田船は幕末まで全体の半ば以上を維持して変らなかった。

また庄内には赤川をはじめ諸河川を運航するむたま舟(無棚船)が数百艘を数えたが、これらのほとんどは酒田所属のものである。

彼らは小舟方とよばれ、米屋町に集中して住んでいた。

そこには大勢の水揚げ丁持たちも住んでいたが、酒田は最上川流域と共に庄内全域にわたる、まさに巨大な水運の基地でもあったのである。

4 羽州浜街道――北国街道を行く――

top

吹浦

山形と秋田の県境に出羽富士ともよばれる鳥海山がある。 その溶岩が日本海に流れでた突端を、この街道は南北に走る。

三崎峠を越えて北に向うと、松尾芭蕉の『奥の細道』で知られる象潟(きさかた、塩越)があるが、もちろん文化元(一八〇四)年の地震以後、当時の景色はない。

吹浦は鳥海山から南西に流れ、日本海に入る吹浦川・月光川の右岸にあるが、飽海(あくみ)郡の北の玄関であった。 |

図14 鳥海山

|

この村には、出羽国一の宮の大物忌(おおものいみ)神社があり、古くからその門前町として発達している。

宿町はそれにあたるが、もう一つの横町は街道沿いにあり、庄内藩の上・下番所はここにあった。

吹浦村の村高は一五〇石余と小規獏で、江戸末期の戸数は一〇〇戸余とある。

農業以外に、宿屋のほか漁業や吹浦港の仕事に従事したとみられる。

月光川流域の村々が年貢米を積みだす場合、月光川を川船で下すが、河口まで下さず「船通川」に入り、酒田まで運んでいる。

これは江戸初期からの慣行であった。

酒田所属の川船(八合船)がその運送にあたっている。

しかし船通川は砂で埋まるなどしばしば問題や事故もあったので、その時は吹浦から酒田まで海船を使うこともあった。

吹浦から遊佐郷の内陸に向う道路は、海岸線に沿い、砂丘地の東側で藤崎にいたるものがあるが、浜街道は砂丘地の西側の海岸沿いに走っていた。

図15 日和山の常夜塔(文化10年建立) |

図16 酒田周辺地図 |

酒田伝馬町

さきに最上川の河口にある港町としての酒田をみた。

酒田の主たる発展は港町であるが、しかし酒田はもう一つの顔をもっている。

それは浜街道を往来する人々の宿場としての機能である。

この街道は、秋田町・伝馬町を通り、今町を通って北へぬける。

今町は、十七世紀半ば以後、西廻海運の整備と共に発達したところであるが、秋田町・伝馬町は港町の成立と共に存在した。

秋田町は秋田街道の起点という意味をもっていた。

酒田港の中心は、日和山に向って東西に走る本町・中町であるが、秋田町・伝馬町は港町の西端を南北に通る町であった。

本町は江戸初期に三十六人衆など上層商人が居を構えたところで、中町はそれについだが、伝馬町は旅籠屋や馬屋が並ぶところとして知られていたのである。

伝馬町より北は、十七世紀半ば頃までは荒涼たる砂原で、日本海から吹きあげる風砂で、街道筋にも砂山があった。

明暦二(一六五六)年の酒田大火後、伝馬町の端に家作するものが多くなり、次第に今町が発展した。

酒田から南への浜街道は、越後街道ともよぶが、秋田町から高野浜にでて、最上川を渡船で宮野浦へ渡った。

高野浜は古くから船着場として知られる。元禄年間になると、その東の川沿いに船場町ができ、海船の着岸地として急速に発展し、酒田一の繁華街ともなった。それは明治までつづくが、一八九四(明治二十七)年の大地震によって、地割れ、火災、倒壊によって皆滅的な状態になり、主なものは中町に移転した。

庄内の川南地方の交通は、酒田と鶴岡の間を軸としている。物資運搬は赤川舟運によるが、陸上は内郷通りとよんでいる。

酒田から鶴岡までは船路八里で、陸路は七里二九町といい、陸路の場合は、新堀・押切・横山などを通った。

これに対して浜街道は、日本海の海岸沿いを走り、浜中をすぎると内陸に入って善宝寺の前を通って大山にでた。

大山(おおやま)

浜街道は鶴岡に入らず、大山を通り、再び海岸沿いの三瀬(さんせ)にでる。

大山は鶴岡から西ヘ一里三一町離れているが、海岸丘陵を越せば加茂へでる位置にもある。

大山は戦国期に、庄内唯一の勢力を胯った武藤氏が尾浦(おうら)城を築いたところで、古城山の南に、侍屋敷といわれる町人地があり、東の街道沿いに馬町がある。

庄内が山形藩最上氏の領地となると、尾浦は大山に改められ、大山城に最上氏の重臣が配置された。

大山城は最上氏が改易となる元和八(一六二二)年までつづいている。

その後大山は一時大山藩の城下となり、さらに幕府領になってから代官領の陣屋が置かれている。

しかし幕府の代官陣屋も独立したものではなく、尾花沢代官の管轄下になっていたことが多い。 |

図17 尾浦城跡(大山公園)

|

また初め、城下にあたる大山村と馬町は行政的に一つであったが、大山藩ができた慶安二(一六四九)年以降、街道沿いの馬町は村として独立している。

「正保郷帳」によれば、大山村は三三〇〇石余の大村で、その後馬町村が独立したので大山村は約二〇〇〇石となるが、集落は町場の形態を残し、寛文三(一六六三)年の「庄内高帳」に「大山町」とある。

もちろん行政的には村であり、住民は稲作経営を中心とする農民である。

しかし純粋な農村とも異なり、諸職業が多い。

元文元(一七三六)年の村明細帳によると、酒屋四一、大工一一、桶屋一五、鍛冶九、染物屋八、鋳物屋七などが存在し、小城下町の感がある。

これらの諸職人は江戸期を通じてみられたから、周辺の農村の需要にも応ずる在郷町として、鶴岡とは別に地域市場の中心となっていたのである。

天保十一(一八四〇)年、幕府が三方領知替えの一環として、庄内酒井氏の越後長岡への転封を命じた。

これに猛然と反対したのは庄内の農民たちで、各地で農民集会が行われ、越訴(おつそ)のための江戸上りが始まる。

その一番上りの中心が、馬町村の大庄屋書役本間辰之助で、同村を含む京田通り西郷組の三一人であった。

最初の越訴計画は末遂に終ったが、その後の全藩的な農民集会と波状的な江戸上り・越訴の先駆けとなった(「夢の浮橋絵巻」)。

また大山は酒の特産地であった。

酒屋の多いことは江戸初期から知られたが、江戸中期の宝暦年間には領外への沖出しも始り、領内のみならず、大山酒は日本海沿岸の各地で有名となっている。

弘化元(一八四四)年におおった大山騒動は、幕領として有利な活動をしてきた大山の酒屋たちが中心となり、幕領をすべて庄内藩の預かりとすることへの反対運動であった。

庄内と越後平野との間には朝日山地が日本海の海岸までのび、その間の街道は、鶴岡を起点として田川から菅野代・小国を通る小国街道と大山から三瀬・温海(あつみ)に通ずる浜通りがある。

十八世紀以後になると、大波渡(おおばと)・小波渡(こばと)などの漁村の発達と街道の改修がみられて、浜通りの往来が盛んとなった。

明和年間、幕府巡見使に随行した古川古松軒もこの浜街道を通っている(『東遊拱記』)。

小波渡 小波度は庄内の日本海岸における代表的漁村の一つである。海岸に砂浜はあるが、海に注ぐ沢川がないため田畑がきわめて少ない。

村のおこりは、源義経の家臣で、佐藤庄司基晴(陸奥国信夫(しのぶ)郡の領主)の孫が一族郎党一八戸を引きつれて住みついたのが始まりとする説がある。

当村の所有船数は近世初期から知られ、慶長十六(一六一一)年に二一艘、元禄十(一六九七)年二五艘との記録がある。

明和五(一七六八)年には、六人乗縄船(なわぶね)六艘、三人乗縄船三八艘、磯見(いそみ)小船一艘の計四五艘で庄内浜漁村の第一位であった。

幕府の命令による浦々巡回に対する報告(文化三年)には、各季節ごとの漁穫物を記している。

十月から二月までは鱈(たら)・鯱(さめ)・鯛(たい)など、三〜四月の平め・金頭類、六〜八月は鯖(さば)の釣猟で、五〜七月は小鯛釣ならびに繰網とあり、網漁の季節は限られていたことも知られる。

小波渡の漁民は、越後沖から三瀬沖まで、鯛の延縄(はえなわ)漁業権を独占していた。

ところが宝暦年間になると、漁村の窮乏から鶴岡の肴問屋仲間への米札借金が積り、小波渡村・堅苔沢村(大波渡)の魚の販売はすべて鶴岡城下の上肴町・下肴町の問屋(一九軒)に握られ、脇売ができなくなった。

天明四(一七八四)年の両肴町の仕入船は一六九艘にのぼっている。

寛政年間になると同村では、大網(地引網)や鮫刺網も始めているが、漁民にとって脇売ができないことは、売値の点で大きな痛手であった。

そこで文化十(一八二一)年、小波渡村は堅苔沢村と共に、両肴町の仕入浜拒否の運動をおこしている。

温海(あつみ)

温海村は、山浜通りの中心で最も開けたところである。

温海川が西流しているので田地も比較的多く、村高は五六六石余(寛丞元年庄内検地帳)あり、ほかに湯村(九〇石)があった。

これは湯温海とも記され、現在の温海温泉である。

明和七(一七七〇)年の家数は、温海村二一三軒、湯村は湯壷四二とある。 庄内藩では、海の商船が入津する港として酒田・加茂と鼠(ねず)ヶ関を指定し、ここで沖ノ口銭などを徴収した。

この外庄内には小通船が入る澗(かがりま)がこの山浜通りにいくつかあり、そこは漁村でもあるが、温海もその一つであった。

また浜街道の主要な宿駅で、大山以南では三瀬のつぎの宿で、鼠ヶ関につないだ。

享保十四(一七二九)年の高札(駄賃定)があり、「馬指」(問屋)が置かれ、役人や旅人の往来のために、一定数の伝馬を常置していた。

温海には村肝煎(きもいり)のほかに江戸期を通じて大庄屋がいる。

温海組大庄屋役所または本間役所ともいった。

本間家系図によれば、先祖は佐渡の城主本間山城守で、上杉景勝の侵攻によって領地を没収されたあと、天正十八(一五九〇)年に出羽にのがれ、温海に定住したものという。

その後最上氏の家臣となり、庄内藩酒井氏になると郷村支配の大肝煎として、温海組一二ヵ村の統括にあたることになったのである。 |

図18 温海温泉

|

庄内藩では大肝煎の名称を元禄・宝永の頃に大庄屋と改め、以後勤務地は代官(郷・通に一人)の下の大庄屋(組に一人)として移動することを原則としている。

大庄屋は農村に居住するが、知行地をもつ侍身分であった。

しかし温海組の本間家の場合、近世の初頭から幕末まで温海組大庄屋として世襲している。

知行は寛永年間の一時、一〇〇石を与えられたが、二代目からは五〇石となっている。

この世襲は、鼠ヶ関組大肝煎(のち大庄屋)の佐藤家も同じであった。

佐藤家の先祖は最上氏時代には国境固役として派遣された家であったが、最上氏改易ののち鼠ヶ関組の大肝煎として登用され、関所番や沖ノ口改役などの職務についていた。

庄内藩の農村支配の仕組みも一様でなかったことが知られる。

top

****************************************

|