|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 村山・最上と庄内の歴史(前半)

一 最上川流域社会 top

1 繩文人の技術と暮らし

旧石器時代

日本列島における人類の居住は数十万年以前の原人の段階までさかのぼると推測されるが、まだ不明の点が多い。

山形県内の尾花沢市袖原(そではら)遺跡群などからは、前期旧石器が発見されたといわれるが、これからの再検討にゆだねられる。

また袖原三遺跡から出土した一〇万年前の石器と宮城県色麻(しかま)町中島山遺跡から出土した石器が見事に接合することがわかり話題となったのは最近のことである。

つまり中島山遺跡で石器をつくった旧人たちが、奥羽山脈を越えて三〇キロ離れた袖原までやってきたことを物語るという。

これが真実であるならばヨーロッパでネアンデルタール人が活動していた頃のことである。

三万年前より以降のヴュルム氷期を中心として展開した後期旧石器時代の遺跡も県内では一〇〇ヵ所を超える。

日本において最も早く、「岩宿」以前に旧石器が発見された朝日町大隅遺跡は最上川を見下す段丘上に位置する。

寒河江(さがえ)市金谷原(かなやつばら)・村山市河島山・大石田町角二山(かくにやま)などの後期旧石器時代の遺跡も最上川を指呼(しこ)のうちに望む河岸丘陵に位置し、母なる最上川が旧石器時代の人々にとっても重要な生活や移動の場であったことをうかがわせる。

縄文時代の始り

土器や弓矢の使用をもって始まる縄文時代は、一万二〇〇〇年余以前から水田稲作がもたらされる紀元前四世紀までの間、約一万年にわたって日本列島に展開する。最上川流域上流部の県南部高畠町目向洞窟群をはじめとする洞穴遺跡群は、縄文時代の幕あけをつげる縄文草創期の遺跡である。

日向第一洞より出土した自然遺物中にサケ・マスの骨がみつかっており、最上川支流の屋代川などの河川を季節ごとに遡上したサケやマスが重要な食料資源であったことを示している。

自然遺物でもっとも多くの比重を占めたのは、カモやマガモなどの水鳥で、かって「大谷地」といわれる巨大な湿地帯を前面にひかえた周辺の環境をうかがうことができる。 また少量ながらシジミ・ハマグリ・アワビなどがあったが、山地部の洞穴から海産や淡水産の貝類が発見されていることは、すでにこの時期に海の地域との交流もあったことを示している。

一の坂遺跡

これより南に位置する米沢市一の坂遺跡は六〇〇〇年以前の縄文前期初頭の遺跡である。

住宅造成に伴う米沢市教育委員会の緊急発掘調査によっておどろくべき事実が判明した。

この時期は海進(かいしん)が最高度に達し、気候も温暖化する。

山麓の台地や河岸段丘に大規模な集落が出現する時期でもあった。

一の坂の山麓台地上からは、いまだかって例をみない長大な竪穴式建物跡が発掘された。

それは長さ四三・五メートル、纈三・五~四メートルで、周囲に柱穴があり、内部には四ヵ所に地床炉(じしょうろ)があって、おびただしい石器や未成品がみつかった。

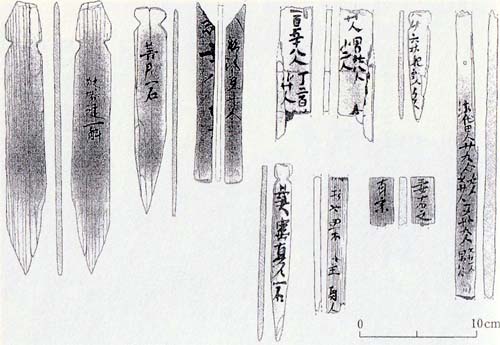

石鏃(せきぞく)・石匙(いしさじ)・石銛(もり)・石槍(やり)などのほかに、両端に刺突部をもつ「両尖匕首」(りょうせきあいくち)という特殊な石器も発見されている。

これらの石器は製作の過程が復元されるほど各製作段階の未成品があった。

この巨大なロングハウスは、石器を製作する工房跡であった。

さらにこれから東へ五〇メートルほど下った地点から十一メートル×四メートルの長方形竪穴住居跡に続いて三~五メートル規模の方形竪穴住居跡が数十センチの間隔で並ぶ九棟の「龍房式住居跡」が発掘された。

これらは一棟ずつの独立した住居跡とは考えがたく、間仕切りぐらいはあったにしても密接している状況は、屋根を共通にした長屋風のものであっただろう。多分この竪穴は、 石器製作に近隣から集まってきた人々の宿舎ではなかったのか。

現代風にいえば、ロングハウスは石器製作の工場、一列に密接して並ぶ竪穴群はアパートということになろうか。

それにここでつくられた両尖匕首などの石器は、北関東あたりまで運ばれているという。 |

図20 両尖匕首

(一の坂遺跡)

|

物流ネットワークの存在さえ推定されるのである。これらの発見は、六〇〇〇年前の縄文前期の社会構造を考えるうえで貴重な資料を提供するもので、一九九八(平成十)年国の史跡に指定された。

押出(おしだし)遺跡

一の坂遺跡より二〇キロ北東、置賜盆地北部の高畠町押出遺跡は、盆地中央部の低地に位置し、かって周囲は湿地帯であった。

さきにふれた日向洞窟遺跡はここから二・五キロ東に位置する。

押出遺跡から出土した一〇〇〇点余の土器や石製品・本器・編布片は国の重要文化財になっている。

押出は今から五五〇〇年前の縄文前期後葉の遺跡で、国道バイパス建設に伴い一九八五年から三年間にわたり山形県教育委員会によって発掘調査が行われた。

遺跡は低湿地であったために、地面に柱を打ちこんだ平地式の住居で、柱列や住居の壁面を構成する杭列、床面に敷いた丸太材などがよく残存していた。

一つ一つの遺構もさることながら、当時の技術や文化を物語る貴重な遺物が数多く発見された。

漆塗りの木盤や箆(へら)、舟をこぐ櫂(かい)、杓子、赤漆塗り櫛など、石器で削ったとは思われない精巧な木製品、繩文クッキーといわれる炭化食品、漆を全面に塗った彩漆土器などは、東北の縄文文化が生出した技術や文化の粋ともいうべきものであった。

縄文クッキーは、栗やくるみをくだいて粉にしたものを野鳥の卵を入れてこね、それにシカやイノシシの肉を混入して焼け石の上で焼き上げたもので、ほかに骨粉や塩、動物の血液が混じっているものもあった。

また表面には渦巻の文様が刻まれていた。直径七~八センチ、厚さ一センチ余の丸いもので、携帯食として利用されたものであろう。

彩漆土器は壺型の土器に赤漆を下地に黒漆で文様帯を構成したもので、集合的線による渦巻、三角文によるモチーフである。 |

図21 彩漆土器(押出遺跡)

|

そして口縁部には列孔(れっこう)がめぐる。

その中には胴径五〇センチにおよぶ大型の土器破片もあり、また赤漆だけを塗ったものもある。

漆が付着した小型鉢型土器が二三個出土しているし、木製盤や結歯(けっし)式の櫛・編み物などにも漆がはとこされている。複雑な工程をへて完成された漆工芸の製品をここにみることができる。

縄文中期

縄文中期は遺跡数においても、集落の規模においても縄文時代で最も安定し、かつ活力のみなぎった時代であった。

それは土器にあらわれる雄大豪壮な渦巻隆起文や透しの把手などにもうかがわれる。

北陸地域ではこの時期火炎土器がつくられる。

最上川に近い村山市西海渕(さいかいぶち)遺跡は、広場を中心としてそのまわりに墓壙(ぼこう)・貯蔵穴群が環状にめぐり、外側には大型住居跡群が放射状に並ぶ環状の集落跡でその直径一二〇メートルにおよぶ。

最上郡舟形町の小国川が最上川に合流する近くの段丘土より出土した西の前遺跡の土偶は、高さ四五センチで日本の土偶の中で最大である。

繊細でかつたくましく、誇り高い東北縄文女性を象徴するようで、線の美しさや安定感は縄文造形の逸品といえる。

四五〇〇年前縄文中期の所産である。

縄文後・晩期 縄文後期はやや寒冷化かすすみ遺跡数も減少するが、縄文晩期(紀元前三〇〇〇~二四〇〇年)の数百年は、縄文時代の終末を飾るように華麗な花を咲かせる。

土器における煩瑣(はんさ)ともいえる繊細で精巧な文様の展開、遮光器土偶の異様な風貌、漆器類の高度な技術、多様な石器の出現は、縄文の文化や技術の到達点を示し、消え入るまぎわにひときわ明るくともる灯のようである。

縄文遺跡のかなり多くは、最上川の河岸段丘やその支流との合流点の台地、支流の段丘上に多く分布をみる。

サケやマス、アユが季節ごとに遡上する最上川は縄文人の食料資源の宝庫であり、また他地域との交流も丸木船や筏を使用してなされた。

|

図22 土偶

(西の前遣跡)

|

弥生時代

次の弥生時代前期に北九州上り遠賀川系土器が日本海ルートで伝わり、同時に水田稲作もすでに開始されたことは、酒田市生石(おいし)2遺跡などの調査で明らかになっている。

ここからは遠賀川式系土器と在地系の弥生土器と共に炭化米も出土している。

それがほどなく最上川を遡行して内陸部の東根(ひがしね)市蟹沢(かにさわ)、河北町花の木などの遺跡にもたらされた。

こうして山形の水田稲作は最上川を媒介として始り、新しい時代の幕あけとなったのであった。

2 陸奥(むつ)と出羽(でわ)を結ぶ水駅

top

古墳

水田稲作による農業生産が重要な役割を果たした国家形成期の古墳時代において、最上川の各水系ごとに主要な古墳が築造される。

ことに最上川を見下す岸辺の台地に古墳が築かれた例をみることができる。

下流域の自然堤防上に築かれた余目(あまるめ)町槇島(まきしま)古墳は、箱式石棺を主体とする六世紀代のものである。

また中流域には、内陸部の北限の村山市名取古墳があり、これは径三六メートルの二段築成の円墳で直下を最上川が流れている。

またこの南の丘陵上には河島山古墳群があり、一号墳は箱式石棺による円墳で六世紀後半の年代が推定され、最上川を間近に望む場所である。

戦国期の城館跡の中で、明らかに最上川をおさえる位置にあるものがかなり多くみられると同様に最上川は古代においても重要な交通の場であったと考えられる。

国家形成期の人と物のはげしい移動の時期に、最上川は重要な役割を果たしたのである。

律令政権による支配

出羽国の建置以前に築かれた出羽柵は、律令政権による現地に対する軍事的あるいは行政的拠点と考えられる。

和銅二(七〇九)年に多くの軍船や兵器がこの柵へ送られている。

出羽柵の位置はまだ不明であるが、庄内地方の最上川河口付近か、その支流の大きな川の流域であったことは確かであろう。

出羽国成立直前の武力征圧によって和銅五(七一二)年出羽国が置かれる。

そして四年後に内陸部の最上・置賜両郡も陸奥国より編入されて、山形県域は律令制の支配下に入ることになる。 国府は庄内地域の南部(現、鶴岡市南部か)にあったが、天平五(七三三)年今の秋田市高清水(たかしみず)に移転し、さらに宝亀年間の蝦夷の反乱などによりその南下が検討され、弘仁元(八一〇)年に再び最上川流域に移された。

これが今の酒田市城輪柵(きのわのさく)遺跡である。

出羽国府が庄内平野南部にあった七三〇年以前、陸奥国府多賀城から出羽国府にいたる経路は、今の賀美(かみ)郡をへて銀山峠を越えて内陸部に入り六十里越えをへて庄内にいたるか、最上川を避翼(さばね、今の舟形町長吉原付近)あたりから舟運で下り出羽の国府に達するかのいずれかであったのだろう。 |

図23 城輪柵南門(復元)

|

最も奥羽山脈を越えて当時高畠町付近にあった置賜郡衙(ぐんが)や山形市付近にあった最上郡衙を経由して、最上川の流れに沿って庄内に出るコースもあるが、これはかなり遠まわりである。

出羽国府が秋田高清水に移されるに伴い、雄勝(おがち)郡に直路を通して秋田にいたる道を開くことが緊急の課題とされた。

ところが今の山形県の北部の最上郡や神室(かむろ)山地周辺から秋田県境にかけては「賊地」といわれるほど末服従の不安定な地域であった。

これらの地域の征圧なくしては陸奥と出羽の最短直路を聞くことは不可能であった。

『続日本紀』によると、鎮守府(ちんじゅふ)将軍大野東人(あずまびと)は天平九(七三七)年二月二十五日多賀城を出発し、色麻柵(しかまのさく)をへて六〇〇〇人の兵力をもって、三月一日色麻からその日のうちに出羽国大室駅に着いた。

出羽側からは国司(こくし)田辺難波が六百余の兵を率いて将軍らを迎える。

大室駅の所在については、今の尾花沢市東部の丹生川上流域であったことは確かであるが、その地を特定するまでにはいたっていない。

尾花沢市玉野兵沢遺跡、同玉野原、同正厳などの説があるが、数千人の兵士が駐屯した場所であるから、かなり広い空間が考えられる。

三日間待機して北進を開始した軍団の行手を阻んだのは積雪であった。やむなく引き返し、一ヵ月後を待って再び行動に出る。このさい「比羅保許(ひらほこ)山」の近くに野営するが、のちの平戈(ひらほこ)駅が置かれたところで、神室山の麓の有屋(ありや)峠付近であろうか。

多くの困難は伴ったものの危惧された現地蝦夷の抵抗も意外になく雄勝郡にいたる一六○里の新道が開設された。

こうして天平勝宝四(七五二)年に東北日本海側の開発の拠点としての雄勝城の造営が建議されるが、実現したのは天平宝字四(七六〇)年であった。

『続日本紀』の天平宝字三年の条に、出羽の雄勝・平鹿(ひらか)二郡と玉野・避翼・平戈・横川・雄勝・助河(すけがわ)の駅が置かれたことを伝える。

律令政権による横手盆地への進出がなされて、出羽国支配が北におよぶ端緒がえられたことを示している。

交易・交通

出羽国の産物である絹織物・米・馬などを運宣父易や交通路の状況は、『延喜式』(えんぎしき)の「諸国駅伝馬条」(延長五年)に次のように記載される。

出羽国駅馬 最上十五疋(ひき)、村山・野後(のじり各十疋)、避翼十二疋、佐芸(さけい)四疋十隻、

遊佐(ゆざ)十疋、蚶方(きさかた)・由利(ゆり)各十二疋、白谷(しらや)七疋、飽海・秋田各十疋。

伝馬 最上五疋、野後三疋五隻、由利六疋、避翼一疋舟六隻、白谷三疋船五隻。

これは官道の駅路を示しているが、出羽国で特徴的なことは駅馬・伝馬のほかに船を利用する「水駅」(すいえき)があることで、全国的にも稀な例である。

これらの諸駅を現在地名にあてはめると、最上は山形の最上郡衙の近くであろう。

ほかの駅より馬の数が多いのは、笹谷(ささや)峠を越えて陸奥国にいたるためで、陸奥側の駅は小野駅(宮城県川崎町)である。

村山は村山郡衙があった東根市郡山、野後は大石田町駒籠(こまごめ)、ここは水駅で船が置いてあった。

避翼も小国川が最上川に合流する舟形町長者原で水駅である。佐芸は鮭川村真木、飽海は平田町飛鳥(あすか)で、出羽国府城輪(きのわ)へはここから上陸すれば、わずかな距離である。

村山・飽海・白谷(秋田県雄和町新波付近)は、水駅の終点にあたるが、実際は船の設備をもっていたのであろう。

野後・避翼・佐芸・飽海の間は、最上川とその支流が水駅として頻繁に船が行き交っていた。

最上峡の険阻な山道を通るよりも、水駅を利用する方がはるかに容易であった。

最上川上流においても古代では交易や交流で河川が重要な役割を果たした。

米沢市中田町笹原遺跡は八世紀後半から九世紀にかけての竪穴住居跡九棟と鍬や櫂などの木製品が発見された。

円面硯と共に二〇点の土器に「舟」の墨書が認められ、郡衙などと関連する舟着場であったと推測されている。

また米沢市古志田東遺跡は、九世紀後半から十世紀の律令制衰退期の地域富豪層の屋敷地と考えられ、一〇間の桁行(けたゆき)をもつ巨大な掘立柱建物や修羅・木簡などが発見された。

木簡などからうかがわれることは多くの下人(げにん)・所従(しょじゅう)がおり農業生産に従事していたのである。

『今昔物語』の利仁(としひと)将軍や山椒大夫(さんしょうだゆう)の世界をかいまみることができる。

この屋敷の外側には小さな川がめぐり、それは最上川(松川)に通じていたと考えられる。 |

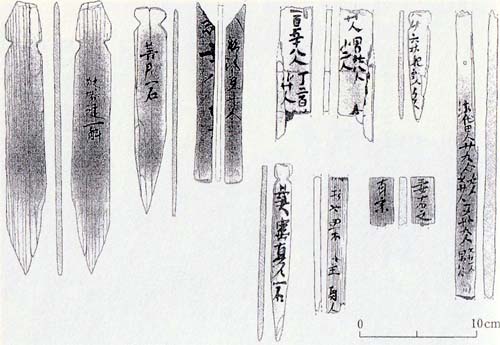

図24 木簡

(米沢市教育委員会「東古志田遺跡」より)

|

『古今和歌集』に「最上川のぼればくだる稲舟のいないはあらずこの月ばかり」の和歌があるが、一つの歌枕として平安時代には都の知識人の間でも知られるところとなったのである。

3 慈恩寺と出羽三山 top

立石寺(りっしゃくじ)

山形盆地の東には山寺立石寺、西には慈恩寺(じおんじ)という古代にさかのぼる二大古刹(こさつ)がある。

立石寺は奥羽山系から流下する立谷川畔に位置し、貞観二(八六〇)年慈覚大師円仁の開山と伝えられるが、その二世安慧(あんえ)が開いた天台宗の古寺である。

おそらくこの前後に天台宗の拡大に伴い天童市の若松寺なども開かれたのであろう。

立石寺はそののち中世後半に一時禅宗に改宗したこともあったが、祖霊の鎮まる山として広く庶民信仰を集めた。

境内には百丈岩頭に慈覚大師入定(にゅうじょう)窟があり、一九四八(昭和二十三)年の調査によって黒漆塗り箔押しの木棺内より五体分の人骨とケヤキによる頭部彫刻が発見され、平安前期のすぐれた肖像彫刻として評価されている。

また入定窟の近くには、天啓元(一一四四)年の如法経碑(にょほうきょうひ)が建っていたが、いま立石寺霊宝館内に安置されている。 |

図25 立石寺

|

慈恩寺

一方、西の慈恩寺は、最上川に合流する寒河江川中流域に位置し、天平年間婆羅門(ばらもん)僧正の開基を伝えるが、事実は平安前期法相(ほっそう)宗の寺院として在地豪族の帰依をえてその氏寺として造立されたものであろう。 いまは天台・真言二宗をかね慈恩宗として一派をなしている。

小規模な氏寺だったものが十二世紀に鳥羽上皇の勅願寺とされ、その後伽藍も整備され大いに繁栄するのは十二世紀以降である。

ここで養和元(一一八一)年から翌年にかけ、全国から多くの高僧が集まり一切経の写経が行われた。

その一部は宮城県名取市新宮寺に残されている。鎌倉時代中期に新宮寺で一切経の写経が行われるが、その折、慈恩寺の寺僧も参加しており、この時に慈恩寺の写経が移されたと考えられる。 |

図26 慈恩寺

|

いま伽藍の中心をなす弥勒堂には普賢(ふげん)・文殊菩薩(もんじゅぼさつ)、優填(うてん)王、十羅刹女(じゅうらせつな)など一〇体の木彫があるが、これらは平安時代後期の作風を示している。

阿弥陀堂には釈迦如来坐像が安置され、これを本尊とする法華経中心の彫像群のほかに鎌倉前期の阿弥陀如来立像、十二神将、山内宝徳寺の観音・勢至(せいし)菩薩立像などは慶派に属する京仏師の作であると考えられる。

奈良国立博物館にある聖観音像懸仏は桂材から彫り出され、なかなかの逸品であり背面に「勧進修行恵玄房 瑞玉山 仏子経円口寿口」の墨書銘がある。

瑞玉山は慈恩寺の山号であるが、これと瓜二つの懸仏が天童市昌林寺にあり、十一面観背像であるが安貞二(一二二八)年仏子経円の銘があり、共に慈恩寺にあったものと思われる。

このように東北地方において慈恩寺は有数の仏像彫刻群の定庫でもある。

慈恩寺がこのように繁栄し、京との交流もあった背景には、平安後期に成立したとみられる寒河江荘が摂関家藤原氏の荘園であり、奥州藤原氏も奉行として深いつながりをもっていた。

特に中央貴族が最も重視していた砂金と馬がこの荘園で産出することもあって、その経営には特別の関心があったのだろう。

鎌倉時代に入り寒河江荘の地頭となった大江広元とその子親広の手厚い庇護のもと、中世を通じて京や鎌倉の動向と密接な関連をもちながら、地域の信仰の拠点として存続してきたのである。

一時鎌倉幕府の宗教政策から臨済禅(りんざいぜん)、また真言律宗(りっしゅう)の強い影響か及んだこともあった。

古くからの修験道の聖地であった出羽三山とも深いつながりがあった時期もある。

出羽三山

いま出羽三山は、月山・湯殿山・羽黒山であるが、中世の一時期湯殿山を総奥の院として、慈恩寺の北にそびえる葉山(標高一四六二メートル)が三山の一つといわれたこともあった。

その折は慈恩寺も葉山の前立としての役割をになったこともある。

出羽三山は東北各地はもとより関東・北陸まで信仰を広げた修験のメッカである。

この開祖は、蘇找(そが)氏の圧迫により日本海を北上して落ちのびる崇峻(すしゅん)天童の子の蜂子(はちこ)皇子と伝えられている。

三山信仰は東北における縄文時代以来の伝統を引継ぐ自然崇拝が源流となるものであろう。

月山は山容そのもの、湯殿山は温湯が湧き出る巨岩、羽黒山は山頂の「鏡が池」が神体であったと思われる。

「鏡が池」は御手洗(みたらし)池ともいわれ、池中に鏡を納める池中納鏡の信仰が平安時代後期から鎌倉時代にかけて盛んに行われた。

これは古来の水霊信仰が修験道の中に取入れられ各地に流布したもので、修験の聖地である那智・赤城・榛名などにもみられる。

山形県内でも鏡の数はさほどでないが、湯殿山、立川町鉢子(羽黒山の裏参道)の池、飛島の法木小物忌(こものいみ)神社の池なども池中納鏡の信仰がみられる。

羽黒鏡が池からは、池に架す神橋の工事のさいなごに六〇〇面をこえる古鏡が出土している。

その半数以上が藤原鏡であり、ついで鎌倉期のもの、儀鏡・湖州鏡などもあり、納鏡が盛んに行われたのは平安時代末期から鎌倉時代前期であったと推測される。

おそらく出羽三山の修験道が形を整え体系化されるのもこの時期であろう。

羽黒山頂より発掘された経塚から建長四(三五二)年銘や文保三(一二二九)年銘の銅製経筒があり、後者には佐渡国雑太(さわだ)住人・間(はざま)七郎が檀那となっている。

六十六部聖の古い例であり、中世にはかなり広く信仰が流布していたことがわかるのである。

弘法大師を開祖とし即身成仏の信仰による真言宗の湯殿山は、羽黒山との宗教的対立が長く続くが、近世の行者の中にはみずから即身仏を志す者もいた。

いまミイラ化した即身仏は一〇体を数え、日本のミイラの半数を占める。

出羽三山に参詣する白装束の道者はいまも多いが、江戸時代から近代において羽黒山の山麓の手向(とうげ)は門前集落として宿坊が並び大いに繁盛した。

道者が通る六十里越え街道も列をなす人々でにぎわった。

十五世紀ごろ置賜の白鷹町黒鴨から西川町大井沢まで通ずる道智(どうち)道の開削によって置賜地域や福島からの三山参詣が便利になり、また最上川を下って清川で下船し、立谷沢川に沿って裏側から羽黒山にいたるルートもあって、六十里越えの大井沢・岩根沢・本道寺・志津などの登山口や庄内からの大網・七五三掛・手向また肘折(ひじおり)口と共に三山信仰への拠点としてにぎわったのであった。

4 最上氏の改易と諸藩の成立

top

最上氏の統一から改易へ

戦国期の出羽南半でも内陸地方では、最上氏一族の勢力が最も強かったが、互いに並立し、庄内では尾浦城の武藤氏のほか、藤島の土佐林氏、酒田の東禅寺氏、観音寺の来次氏などが対立していた。

その地域的統一が急速に進んだのは天正十年代で、最上義光は同十二(一五八四)年、寒河江の大江氏を倒して内陸をほぼ制圧している。

しかし庄内は、武藤氏が最も有力であったが、統一を果たすことはできなかった。

同十五・十六年、最上氏の庄内進攻を許し、十五里原で越後上杉軍との激戦の末、庄内は事実上、上杉氏の支配となっている。

豊臣期の最上氏の領知は、表高一三万石といわれた。しかし最上氏は慶長五(一六○○)年、東北の関ヶ原戦(出羽合戦)ともいわれた上杉軍との戦いの勝利によって、五七万石の大名となっている。

その領知は、最上・村山の内陸地方に庄内・由利郡を加えた大領国であった。

最上氏はこの領国経営のために、山形城および城下町の建設をはじめ、羽州街道ほかの諸街道、最上川水運の開発と整備をはかった。

また新領地の庄内では、村々の検地を実施し、大規模な灌漑用水堰の開削を次々とすすめている。

大開発のさきがけといってもよい。

しかし鎖国支配機構の面では未熟なところもあった。

領内各地には戦国期以来の城館が残され、本庄豊後守四万五〇〇〇石を最高に、一万石以上一五人は「城持」とよばれている。

最上氏領国も、義光時代はその統一が保たれていたが、慶長十九(一六一四)年、義光の死によって二男家親(いえちか)が家督すると、家臣間の対立が急に表面化した。

家親は幕府に対しては忠良であったが、国侍からの信頼が薄かった。

鶴岡における一粟(ひとつぐり)兵部の殺害事件や清水城主最上義親(よしちか)の自害なども、重臣間の対立のあらわれであった。

鶴岡の殺害事件は、慶長十九年六月におこったもので、家親の治政に不満をもつ添川城主一栗が、主流派の亀ヶ崎城主志村九郎兵衛と尾浦城主下(しも)秀志らを殺害した事件である。

この事件の背景に、家親(いえちか)の異母兄である清水城主義親がいたことがわかると、翌年十月、家親は兵をさし向け、清水城を滅ぼしているのである。

それから三年後、元和三(一六一七)年三月、家親は急死した。

家親の突然の死によって、三代藩主は嫡子家信(のち義俊)が嗣いだが、家親の急死問題は最上氏の改易にまで発展することになるのである。

家親の急死の原因にはいろいろな風評があった。

なかには重臣の毒殺によるものとして幕府に訴えたものもあって、領内の派閥対立は深刻となっている。

元和八(一六二二)年の最上氏の改易は、このお家騒動が原因であった。

最上氏改易のあとには、山形の鳥居忠政(二二万石)ほか、鶴岡に酒井忠勝(一四万石)、新庄に戸沢政盛(六万石)、上山(かみのやま)に松平重忠(四万石)、本庄に六郷政乗(二万石)などが入部し、大領国から諸藩分割に変った。

また徳川将軍家の譜代大名が多くなり、特に鳥居氏の山形への配置は、周辺には伊達氏・上杉氏など戦国以来の外様(とざま)大名の多いなかで、「東国の押え」のねらいがあるとされた。

これらの諸藩は、山形を除けば以後江戸期を通じて幕末まで定着した。しかしこれらの中でも最大の山形藩は、寛永十三(一六三六)年に鳥居氏の断絶で保科(ほしな)氏に代わり、以後幕末まで松平・奥平(おくだいら)・堀田・秋元・水野と藩主の交替は頻繁で、いずれも幕府枢要の譜代大名であるが、次第に領地が縮小している。

そこで山形は幕府の左遷地ともいわれた。

元禄頃には一〇万石となり、十八世紀半ばに六万石となっている。

この一方で、元山形藩領の中に増大したのは、幕府領であり、諸藩の分領であった。 |

図27 最上氏改易後の主な大名分布図

|

非領国地帯――村山郡

天明三(一七八三)年の村山郡内の幕藩所領の割合をみると、まず幕府頷は、柴橋・寒河江・尾花沢の三代官陣屋附(約一八万石)に大名預かり地を加えると二〇万石余に達し、ほかは山形藩・上山藩・新庄藩と佐倉藩・松山藩の分領などを合わせて一三万石余となっている。

しかも最上川の中流域にあたる山形・天童・東根周辺の領域は複雑に入組んでいる。まさに非領国的な様相がみられた。

そこで幕領・諸藩は、天明年間以降になると、流通を中心とする統制を行うために「郡中議定」を結んで対応している。

その担い手は各領内の大庄屋・豪農層であった。

この地域には、特に江戸中期以後、百姓一揆が多い。

享和元(一八〇一)年の村山一揆は、天童から山形にわたる郡内の中心部におこり、国籍不明の者も主謀者に加わり、高利貸しの不当性などを追求した広範回の騒動であった。

この背景には、十八世紀半ばごろから紅花栽培を中心とした商品流通の発展と、在方の豪商農層の成長があった。

そのために村落秩序も不安定になり、新しい地域秩序の再編をめぐって争いを繰返したのである。

幕末の慶応二(一八六六)年の世直し騒動は、さらにその発展した社会情勢を示したものであった。

5 西廻海運と最上川舟運 top

近世初頭の酒田

近世初頭の酒田は、日本海沿岸における北国海運の一つの拠点であった。

三十六人衆の一人粕谷源次郎は、酒田港出入船の監視役として役米徴収を認められ(天正十八年)、慶長期の最上氏時代になると、町年寄の永田勘十郎は、駒口銭・塩役などの役銭徴収を請負っている。

また加賀屋与肋も、酒田の廻船問屋として活躍する豪商の一人であったことが知られている。

しかし酒田港の豪商は、寛永年間を境に変化する。それは諸藩の廻米制度の成立とも関連していた。

庄内藩・新庄藩などの上方廻米もはじめは敦賀着が主であったが、次第に下関(赤間関)廻りも多くなっている。

それは瀬戸内海沿岸の西国船が北国地方に進出してきたあらわれでもあった。

最上川流域の幕府領の廻米も、万治二(一六五九)年、江戸商人の正木半左衛門・伊勢屋孫左衛門によって、江戸輸送の請負いが始まったことも知られる。

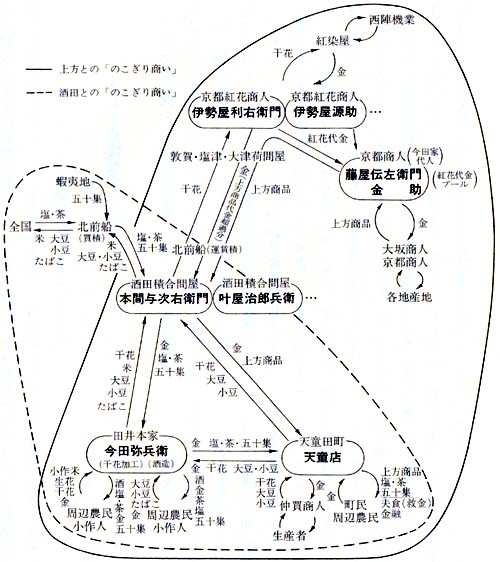

最上川舟運もこの時期に急速に発達した。最上川舟運の開発は、すでに最上氏時代にすすめられ、それは三難所や河岸の設置(大石田・船町)で知られる。

しかし川船は酒田船がほとんどで上り下りの物資輸送にあたっていた。

ところが寛永年間ごろから大石田船も次第に増加し、慶安年間になると、蔵米以外の物資輸送は、上りは酒田船、下りは大石田船とする「片運送」を取りきめるまでに発展した。

正保元(一六四四)年の酒田川船数は、四~五人乗が一〇一艘、二~三人乗一六二艘のほか、一人乗(むたま船)三八九艘となっている。

むたま船は最上川以外の庄内の川を就航する小船である。 |

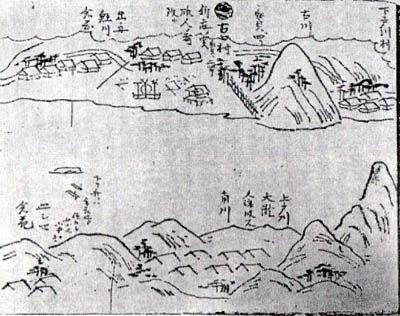

図28 最上川の主な河岸・船着場

(『山形県史要覧』)

|

西廻海運と最上川上流の舟運開削

江戸商人河村瑞賢(ずいけん)は、寛文十二(一六七二)年、阿武隈川の河口荒浜を起点とする東廻海運の刷新につ続き、酒田を起点として江戸にいたる下関経由の西廻海運の整備をはかった。

瑞賢の改革は、商人請負いの城米輸送を排して、「公儀直廻」としたもので、廻船は、瀬戸内海の塩飽船などを指定し、酒田には「御米置場」(俗に瑞賢蔵)を設けている。

最上川流域の幕領はその後次第に増加し、城米の廻船問屋は変遷したが、米置場は幕末まで変りなく管理運用された。

元禄期における最上川舟運の発展の一つは、上流の開発である。

米沢藩の御用商人西村久左衛門の建策によって、置賜~村山間の船路、特に黒滝の開削が行われ、置賜地方の幕府領の城米および米沢藩の廻米が、最上川を下し、酒田から西廻りで江戸・大坂に運ばれるようになる。

そのため左沢(あてらざわ)に米沢舟屋敷を設け、そこまでは小鵜飼(こうがい)船で運び、左沢より下流は最上川本流を就航する艜船(ひらたぶね)に積替えることになっていた。

中期以後になると、米沢藩は町船に幀らず、御手船を造立して対応したことも注目される。

元禄時代の最上川の舟運は、幕領の城米をはじめ、諸藩の廻米のほか商人荷物の輸送でにぎわった。

川下げ物資の総量は、ややのちの正徳年間の大石田河岸の記録によると、同三(一七一三)年の見積もりが約二一万俵、同五年の川下げ量の実際が三三万八〇〇〇俵で、後者には商人米も含まれていた。

下り物資は米が中心であるが、ほかに紅花・青苧などの特産物も次第に多くなり、上り物資も、塩・五十集(干魚・塩魚など)・古手(古着)・木綿・小間物など、日常消費物資としての上方商品が増大したことが知られる。

川船統制の変化と背景

元禄期以後、特に享保年間になると、これまでの川船統制に動揺があらわれてきた。

最上川を就航する川船は、酒田船と最上船に大別され、その最上船の大部分は大石田河岸に所属するものであった。

そこでこの川船の差配なども大石田商人に掌握されていることから、天童・寒河江方面の上郷商人は、大石田河岸独占の弊害を繰返し幕府に訴えるようになる。

その結果、享保八(一七三二)年、舟運制の改革ともいうべき最上川船差配役制が成立した。

これは、これまでの川船仕法を古法とよぶのに対し、新法とよんでいる。

その主な点は、これまで幕藩領主の廻米以外の輸送物資は、下り荷は最上船積、上り荷は酒田船積とする慣行があったが、上り下り自由の入会(いりあい)船とすること、上郷(かみごう)に新河岸として、本楯(もとだて)・寺津(てらつ)を設け、大石川河岸を廃止して横山河岸を設けること、新たに最上川川船差配役(五人)を置くことなどであった。

川船輸送における新制度の採用は、上郷地帯の商品流通や商人層の発展を背景とするものであるが、川船盖配役の選出や入札をめぐっては種々の問題も発生している。

しかしそれはこの時期の流域経済の新たな発展を背景とするものであった。

その中で、大石田船の再生や川船差配役への参画もみられる。

寛政四(一七九二)年の大石田川船役所の設置は、川船差配の混乱に対する幕府の対応であった。

しかし幕府による川船の直接差配といっても、川船会所を設け、川船差配などの実際は、川船持の惣代に任されていた。

川船役所の設置によって、川船の輸送秩序やその機能も一時的に回復したが、やがて新しい様相が生まれている。

それは最上川船の主流であった公認の¥船が減少したことで、それに対して、米沢藩・佐倉藩などの手船が増造されたことである。

最上川船持(艜)は天保三(一八三二)年、船株化をはかって経営の維持をはかっているが、本来支流のみで許された小鵜飼船の進出などもあって、川船輸送にも新たな問題が発生していたのである。

二 諸地域社会の形成 近世民衆の生業と社会

top

A 村山の人々

1 羽州街道と最上川

図29 山形城 |

図30 楢下宿脇本陣 |

街道の整備

山形から新庄まで、特に村山郡内では、最上川と羽州街道は、ほぼ併行して南北に走っている。

ただし羽州街道が直線的になったのは江戸幕府が成立した慶長年間以後で、各藩の城下町の完成と同一の時期とみられる。

慶長六(一六〇一)年、山形の大名最上氏が五七万石の大名となり、三の丸の城郭と城下町を完成したのは慶長十年代であった。

武家地と町人地の間の中央通りに羽州街道を取りこみ、街道沿いに六日町・七日町・十日町などの商人町を置き、その裏通りに捨物町・塗師(ぬりし)町・銀町・蝋燭(あかし)町などの職人町が並ぶ。

上山(かみのやま)城下や新庄城下も同様に、羽州街道を城下町の中央に取りこむが、その時期は城下町が完成する寛永年間の前期とみられる。

のちにみられる羽州街道とその宿駅が整うのは、参勤交代も制度的に定まる寛永十(一六三二)年頃であろう。

主な宿駅には大名が宿泊する本陣宿が設けられたが、その系譜をみると、陸奥・出羽の国境にある楢下(ならげ)宿の齊藤利兵衛は元最上氏の家臣であったが、改易のため帰農し、上山藩土岐氏のもとで番所預かりとなり、やがて楢下の本節問屋となった。

また楯岡宿の代々本陣をつとめる笠原茂右衛門は、元奥州大崎氏の家臣で、大崎氏が伊達氏に滅ぼされたあと、羽州楯岡に落ちのびたものであることが知られる。

宿駅本陣宿になるものは、土豪的旧家臣が多かった。

また村山郡の羽州街道をみると、その整備とは、近世以前には山ぎわの道であったものを、平野中央部で直線的にすることであった。

そこで新たに宿駅を設ける必要もあった。上山~山形間の松原宿、猿羽根(さばね)峠に近い名木沢宿なども集落移転によって設けられた新駅である。

またその近辺には佐竹(さたけ)道路のよび名を残したところもあるが、画期的な事業であったことを示しているといえよう。

楯岡宿と助郷(すけごう)

江戸中期以後になると、宿駅の運営が困難になり、助郷村との間にしばしば争いが生じた。

寛政二(一七九〇)年、幕府評定所への訴えに及んだ楯岡宿と一六ヵ村の助郷の争いについてみると、助郷側は最近人馬の負担が多く、それが農繁期に集中するので迷惑であること、特に以前にはなかった大名の楯岡泊になると、両日勤となって、その負担はいっそう重くなると訴え、しばしば「不参遅参」の抵抗を行うこともあった。

これに対して楯岡宿では、名主・問屋各三人(うち二人兼帯)・組頭・百姓代(各六人)の連名で次の点から反駁を行っている。

第一は、大名の休泊は先年からあったこと(ただし宝暦の大火で本陣が類焼したため中絶の時期があった)、

第二に、両日勤については、まず両日勤はきわめて稀であること、それが大変であれば助郷を上郷と下郷の二つに分ける方法もあるが、ただし当番のさいの負担は倍増することになる。

また街道事情について、楯岡宿の前後は、上りの六田(ろくた)・宮崎、下りの本飯田・土生田(とちゅうだ)はいずれも間(あい)の宿(補助駅)で、本陣・問屋もないうえ、上りは天童へ三里、山形へ七里あって、ここに大河が七ヵ所、下りは尾花沢へ三里、舟形へ六里あって、ここに大河二ヵ所もあって、通行は特に困難であるとのべている。

第三は楯岡宿の特殊性に基づくことで、まず宝暦年間の大火で宿場は衰微し、それに天明三(一七八三)年の凶作・飢饉の影響などで、無高層の増加をみたこと、高持の人馬負担が多くなったことをあげている。

これらは農村一般にも共通することともいえるが、天童・尾花沢両宿と異なることは、楯岡宿には定助郷、大助郷の区別がなく、助郷(一六ヵ村)一本の制度であることも指摘している。

宿駅側のいい分としては、本陣普請なども考えると、上り下りのうち、片泊はかえって困窮のもとで、このままでは駅場の維持はできかねるというものであった。

この争いは、寛政二年七月付の幕府評定所の判決により、双方「済口(すみくち)証文」で結着した。

それは要するに、助郷は定めの通り人馬を提供すること、大名の楯岡泊となっても助郷村の二日勤にはならないようにするというものであった。

ただし具体的には、継立方法を大名によって三つに区別し、一日勤を原則とするが、中藩以上の場合は、楯岡泊りは少ないとしたうえで、二日勤も容認した形になっている(「笠原家文書」)。

寛政二年の継立法の改正から二〇年後の文化七(一八一〇)年、楯岡宿など山内七ヵ宿が再び宿場の困窮とその改善方を、羽州街道を利用する各藩家中に訴えた。

これによると、まず伝馬継立の駄賃銭はきわめて少なく、道の悪い季節には道づくりにも不足するくらいであること、宿駅といっても農業第一であるので、耕作馬をもって駅馬にあてるのが実態であるという。

ところが宝暦五(一七五五)と天明三(一七八三)年の大凶作で、宿人馬の工面が一層困難になった。

ただ商人荷物の輸送でわずかの利益があり、駅馬の飼料代の助けにしているのが平常の状態であるとものべている。

ところが寛政の継立改正で、宿駅定人馬として本宿二五人・二五疋、間の宿一三人一三疋を確認し、「当日継立」を原則とするなど助郷側のみが有利となった。

そこで駅馬だけで折返し継立てることが多く、農業に影響もでている。

そのため「番代」を雇ってこれにあてる方法をとっているが、番代の雇賃や馬代金も高いので、ますます駅馬で困窮しているというのである。

そこで大名通行にあたって七ヵ宿が訴えたことは、先触(さきぶれ)のほかに、人馬増しはしないこと、急ぎ荷物なども宿場に定まった人馬で送られる数量に限ること、駄賃帳の附人馬なども先触に明記すること、また家中様の往来にあたり、泊り宿を相対で決めるものもあるが、以後これは止めること、先触以後の人馬員数の増減は、必ず「追触」(おいぶれ)をだすことなどであった。

以上は江戸後期の宿駅の実態ばかりでなく、番代による継立も発生したこと、助郷の抵抗をうけた宿駅側は、連盟して街道利用の各藩に対し、種々の規制を要求して、宿村維持の新たな方策を訴えたものとして注目される。

街道と水運の荷争い

最上川中流部の幕府諸藩の廻米の場合は、江戸期初頭から最上川を積下し、羽州街道を輸送した例はほとんどない。

村山郡にかかる最上川舟運には、同河川最大の三難所(碁点・三ヶ瀬・隼)もあるが、その開発が早くからすすんでいたことによるともいえよう。

しかし米などの重荷に対して、小量でも高価な紅花などは、最上川を下すにしても、三難所を避け、山形方面のものはもちろん、寒河江(さがえ)・谷地(やち)方面のものも、羽州街道を天童・宮崎・六田・楯岡・本飯田・土生田(とちゅうだ)と運び、大石田河岸から川船に積むのが慣行となっていた。 |

図33 三難所の一つ、三ヶ瀬

|

そこでこの区間の街道の宿駅では、定期的な大名通行の諸負担で疲弊しがちな宿農民にとって、商人荷物としての紅花輸送は、重要な収入源として位置づけられていたことも当然であった。

ところが天保期の幕政の変化を契機に、これまでの慣行に異変がおこったのである。

幕政の変化とは、天保十二(一八四一)年の株仲間解散令および同十三年の物価引下令のことで、直接の対象地域ではないがその影響がみられる。

船町河岸は最上川の三河岸の一つとして古い河岸であるが、中期以降は新興河岸として発展した寺津の荷物発着量の方が多くなっていた。

これに対して船町は、阿部孫市などの三問屋が中心になり、特に天保期になると、酒田に出張問屋を置いたり、最上川の難所隼を自力で普請するなど、登せ荷物の獲得に積極的であった。

その背景には、船町が佐倉藩の羽州分領に所属し、佐倉藩の文政改革の一環として、阿部孫市が、廻米のための御手船の差配を委任されるという特権を有した事情も大きかったようである。

これに対して天保十二年、寺津河岸の発着荷の増減で利害を共にする村々の代表(漆山陣屋附・天泉藩・尾花沢陣屋附村々惣代など)が漆山に集まり、船町の登せ荷物の独占に反対する決議を行った。

一方、船町の阿部孫市もこれを不当として幕府奉行所へ訴えたので、船町・寺津の河岸一件に発展している。

幕府役人の調査をへて、同十三年八月、この一件は、幕府の方針にも沿った形で、荷揚げ荷岸は荷主の自由を原則とすることで一応落着した。

しかし事件はその後も継続し、中でも船町の新船五〇艘の造立や紅花の川下げ計画が問題となっている。

紅花川下げをめぐる争いは、天童など羽州街道六ヵ宿との間におこった。

まず船町側のいい分について、嘉永二(一八四九)年九月、船町役人、問屋惣代が、天童町問屋など六ヵ宿を相手に幕府寺社奉行にだした訴状をみると、従来商人荷物でも紅花・絹糸など高価な荷物の川下げは、難所を避けるため、羽州街道を大石田まで陸送してきた。

しかし天保十一年、船町問屋が自力で難所隼を普請したあと通船が安全となっだので、川船役所(大石田)は、山形商人仕入の紅花・絹糸を船町河岸より下すことを許可している。

ところが弘化四(一八四七)年五月、川船役所が急に紅花荷物の川下げを禁ずるとの命令を下した。

これは天童など六ヵ宿の反対によるものとなっているが、これは正しくない。

特に天保十三年の新法は、河岸場も旧来の慣行を廃止し、運賃諸掛りの安い方を自由に使用できることを保障したものと主張し、反駁の第一の理由としているのである。

これに対して宿方六ヵ宿の問屋たちは、ただちに事実関係も踏まえた返答書を送って争っている。

その第一点は、六ヵ宿の大名・諸家通行による御用勤はきわめて多く、紅花荷物はその負担を補う唯一のものであり、そのために脇道輸送は厳しく取締ってきたという。

第二に、船町問屋が一時船町河岸から川下げしたことはあるが、それは川船役所への不正な運動によるものであったと非難している。

天保末年の船町と寺津の河岸一件と共に、紅花荷物の船町川下げも、幕府の天保改革の落とし子の一つであった。

河岸一件も、市場の自由に基づく天保の議定を結びながら、幕末まで争いはつ続き、紅花川下げについても同様の混乱がみられる。

2 豪農と地域 top

豪農今田家

最上川と寒河江(さがえ)川の合流域付近は、江戸時代の村山郡の中でも紅花の主産地の一つにあげられる。

「紅花の里」を標傍する山形県西村山郡河北町の旧家の一つである今田弥兵衛家(現、今田修家)は、合流域よりわずかに北の最上川沿岸に位置する田井村(現、河北町田井)で名主をつとめた家であり、現在も門構えや敷地内の熊野社や稲荷社に往時を倨ぶことができる。

山形大学日本経済史ゼミナールでは、一九九七年から今田家文書の調査を実施している。

現在までの分析から、江戸時代の今田家が米・紅花・大小豆・煙草などを出荷し、帰り荷として酒田や上方から物資を仕入れる商業取引き(「のこぎり商い」とよばれる。後述)のほか、地主・酒造・金融など多角的な経営を行っていたことが明らかになりつつある。

こうした経営のあり方は村山郡の豪農にほぼ共通するパターンであるが、同時に同家の経営には特徴的な点もみいだされる。

一般的な紅花商業の概説はすでに多くなされているので、本書では紅花荷主であった豪農の経営の実態について考察したいと考える。

以下、対象を今田家と周辺の地域社会に絞りこみながら、江戸時代の村山郡の人々の生活を成り立たせていた地域経済の構造や、全国と地域を結んだ商業取引きのネットワークについて具体的にのべることとしたい。

|

図32 旧今田弥兵衛家

地主経営

まず、今田家の地主経営についてのべよう。

同家文書には貞享期(一六八四~八七)から土地譲渡証文が伝存する。

元禄上早保期(一六八八~一七三五)には土地集積の一つのピークを迎え、その後も経営発展を遂げた。

表1に文政二(一八一九)年の時点の地主経営の概観を示した。

今田家の手作地(自家経営地。田井村域にある)は全体の二割を占め、同家が地主化しつつも生産農家の性格を保持していたことがわかる。 |

|

所有する田畑は六ヵ村に存在しているが、立附米(小作人から今田家に納入される年貢+小作料)高でみると、手作をあわせてその六〇パーセントは居村である田井村(文化十三年までは上山藩飛地領、天保十三年までは幕領)にあり、南隣の溝延(みぞのべ)村をあわせると九六パーセント強に達する。

西隣の畑中村・小泉村、北隣の谷地荒町や、最上川向うの藤助新田にわずかな所有地がある。

同家の土地集積部近接地域、とくに田井・溝延両村で集中的に行われたことが判明する。立附米高の合計は七八〇俵余(一俵=三斗入)、小作人は一〇三人にのぽる。

今田家が手作経営と共に、広汎な地主小作関係に基づく小作料取得に農業経営の基盤を置いていたことが明らかである。

地租改正の準備のために明治六(一八七三)年に実施された調査では、同家の立附米高は七四四俵余(一俵=四斗二升入。荒地川欠地を含む)である。

全国有数の地主地帯である村山郡において中堅の地主として位置づけられる。

この数値を一俵=三斗入に換算すると一〇四二俵余となる。

文政二年の立附米高と比較すると一・三四倍となり、今田家が文政期以降、幕末維新期にかけてさらに地主経営を発展させたことが明らかとなる。

紅花の生産

村山郡の多くの豪農と同様に、紅花取引きへの参画は今田家の経営を多角的にし、また周辺百姓の経営と結びついて地域経済を振興させていく基盤となった。

今田家の紅花生産と集荷の実態について検討しよう。

文化十二(一八一五)年の「生花仕入帳」によれば、この年、今田家は六月十五日~七月四日(旧暦、以下同じ)の一九日間に生花(きばな、摘んだ紅花の花弁)の集荷を行っている。

六月十五日~十六日は干花(手作=自家栽培の紅花)の花摘みを行い、十七日から七月四日までは干花の花摘みのほか、さらに周辺の百姓から生花を毎日購入している(生花の購入値段は一〇〇匁あたり五〇文から八〇文の間を日々変化した)。

この一九日間で集荷した生花は合計六〇四貫九二五匁(一匁=三・七五グラムであるので二二六八・四六九キロ)にのぼった。

うち干花は六四貫八五〇匁であり、九割弱は購入花(仕入花ともいう)であった。

生花の集荷実態を表2に示した。

集荷は最上川向うの荷口(にくち)村や藤助新田からも若干行われたが、田井村の百姓からの集荷量(手作を除く)が全体の過半を占めていることが注目される。

田井村の分に南隣の溝延村・同枝郷舟戸(舟渡)、西隣の畑中村の分もあわせると八八パーセントとなり、今田家は主に居村と隣村という狭い範域から集中的に生花を購入していたことが明らかとなる。

集荷の社会関係

さらに、生花販売者と今田家との関係を具体的に検討しよう。

表2の人数と販売回数(=日数)の各合計値を比較すると、一人あたり平均五・〇回、今田家へ生花を販売していることが判明する。

たとえば田井村の市助(一七回、合計一七貫二一○匁)・畑中村の与右衛門(一五回、合計一二貫九〇〇匁)のように、紅花の摘花期にほぼ毎日、今田家へ生花を売っている者も確認できる。

一〇貫匁以上を販売した一六名(彼らの生花販売量の合計は表2の合計の六五・一パーセントにのぼる)の販売回数を計算すると平均九・八回となり、その回数=日数は摘花期の過半を占める。

これら大量販売者が他家ではなく今田家へ中心的に販売し、今田家の生花集荷の主要部分を担っていたことが判明する。

これらの人々が今田家へ必ず、ないし中心的に生花を販売した背景は何か。彼らが今田家と取り結んでいた日常的な社会関係から考察しよう。

第一に、同族関係が指摘できる。販売回数と量が多い者のうち、弥吉二一回、合計二四貫四〇〇匁)・弥次郎(四回、合計七貫七〇〇匁)・弥三郎(一〇回、合計四○貫五八〇匁)は弥兵衛家の分家(今田姓)であり、彼らの生花販売量の合計は表2の合計の一三・五パーセントにあたる。

弥三郎・弥吉は生花販売量で六三名中それぞれ三位、四位に位置している。

第二に、より重要な関係として地主小作関係が指摘できる。表2から、生花販売者の四〇パーセントが今田家の小作人であり、特に集荷の拠点となった田井村の生花販売者についてみると、五七パーセントが小作人であった。

さらに、生花の大量販売者に小作人が多い(一〇貫匁以上販売者一六名のうち一〇名が小作人である)ことに注目して、小作人二五人の生花販売量の合計を計算すると三七六貫七五匁となり、表2の合計の六二・二パーセントに相当することが判明する。

生花を大量に販売している小作人について「田畑立附帳」を調べると、いずれも立附米高が四俵以上、特に一〇~二九俵の小作地を引受けている者が多く、今田家の中・上層の小作人が生花集荷の重要な基盤となっているといえる。

そして第三に、これら地主小作関係や同族関係を補完し、さらに非小作人をもカバーする関係として貸借関係を指摘することができる。

各年の「差引帳」を分析すると、生花販売者(非小作人を含む)の過半は連年ないし隔年に今田家から金銭や米の貸与を受けている者たちであった。

また、今田家は享保期に酒造株を取得し酒造を開始していたが、今田家から生酒・並酒の掛売りをしてもらっている者も多かった。

さらに、今田家が「のこぎり商い」(後述)によって仕入れた塩や五十集物(乾魚・塩魚などの海産物)を掛売りしてもらっている者もいた。

これら金銭・米・酒代・塩代・五十集物代の返済のために、彼らは今田家へ生花を販売し、その代銭をもって差引清算するのが通例であったことが確認できる(文化十二年の生花販売者の一人あたりの売代金は金換算で平均〇・九四両にのぽり、金額的にも生花販売は今田家への有力な返済于段となった)。

なかには今田家に職人の口入をしてもらい、その斡旋料を生花売代金の一部で清算している者もみられる。

さらに、昨年の年貢・小作料滞納分を生花販売により清算した者も多い。

こうした日常的な貸与・口入や地主小作関係により今田家は地域におけるヘゲモニーを確立し、同家の生花集荷を支える社会関係をきめ細かく築いていたといえる。

そして、表2の生花販売者六三名のうち、弥三郎(前出)や溝延村の源次(一〇回、合計一九貫二〇匁)などの大量販売者を中心とした少なくとも二〇名(三二パーセント)は、すでに一二年前の享和三(一八〇三)年には今田家から借りた金銭・米・酒代・小作滞納分などを生花販売により清算するという関係に入っていたことが確認でき、今田家と個別の生花販売者との関係が長年にわたって継続していたことが判明する。

サンベと市場

生花販売者の多くは自家で生花を栽培している生産者と考えられるが、なかには一回の平均販売量が大量である者もいる。

田井村の弥惣次(一二回、合計九一貫二六〇匁 。一回平均七百六〇五匁)、溝延村の常吉(一回、一一貫一〇〇匁)、丈次(九回、合計七一貫一四○匁、一回平均七貫九〇四匁)である。

豪農今田家の場合でさえ、一日に摘んだ干花の平均は三貫八一四匁であるので、この三名は明らかにサンベ(農家を回り集荷する小商人)であり、周辺の生花生産農家が摘みとった生花を逐次買い集め今田家へ販売していたと考えられる。

弥惣次や丈次は今田家の小作人であり、弥惣次は今田家と金銭差引の関係を結んでいたことも確認できる。

三名のうち、非小作人の常吉の今田家への販売回数は一回にとどまったが、弥惣次や丈次はそれぞれ一〇回前後と多い。

両人は生花販売量で六三名中それぞれ一位、二位に位置しており、地主小作関係にあるサンベが今田家の集荷人として役割を果たしたことが指摘できよう。

従来、必ずしも全体的には論証されていなかったが、豪農の生花集荷システムの基礎がこうした諸関係にあったことが指摘できる。

田井村のすぐ北西には谷地の各町があり、サンベにより周辺農村から生花が大量に持ちこまれ、目早(めはや)が生花相場を立て売買を活発に行っていた。

こうした有力な在町(ざいまち)花市場が近くにあるにもかかわらず、今田家が周辺百姓より大量の生花を安定的に集荷できた背景としては、既述の社会関係を地域に根づかせていた点が指摘できる。

まさに、豪農の実力であった。 |

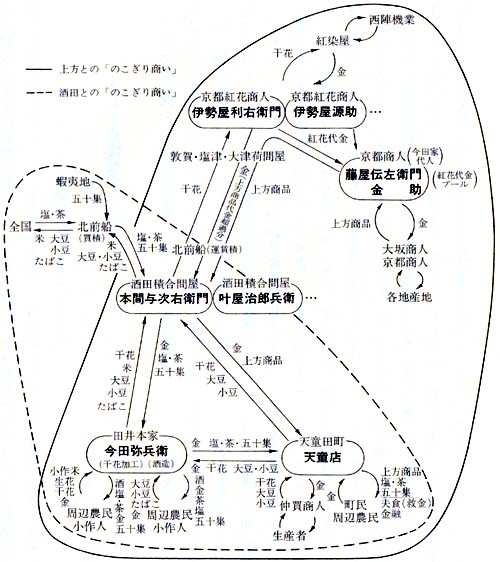

図33 今田家経営関係図

|

3 紅花と商業取引き top

干花の加工・出荷

今田家は集荷した生花を自家で干花(ほしばな、花餅)にした。

さきにみた文化十二(一八一五)年の場合、今田家は花摘みの初日から干花加工(花餅づくり)をはじめ六月十六日以降、ほぼ毎日干花を仕上げ、七月四日までに合計正味六〇貫匁(二二五キロ)の干花を生産した。

干上り率(生花量に対する干花量の比率)は普通七~一〇パーセントであるが、このケースでは九・九パーセントであったことが判明する。

この干花を二駄二二袋に荷づくりし、京都の伊勢屋源助・伊勢屋利右衛門に出荷した。

この紅花荷にかかった費用の合計は八三両三分と計算している。

内訳は生花の購入代金(干花の価額を合む)六六両一分余、為登入用(荷造費・運賃・出判料など)一一両二分、雑用六両(干花加工費など)である。 |

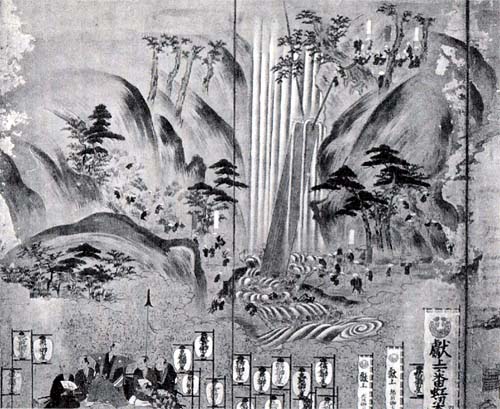

図34 紅花の荷づくり風景

(「紅花屏風」)

|

費用計算にあたり自家栽培の于花の価額や諸入用も漏らさず加算し、出荷紅花の原価計算を厳密に行っている点が注目される。

今田家は紅花荷を伊勢屋らの仲介により西陣などの紅染屋へ売ったのであるが、その売値段の交渉にさいしてこの原価計算が意味をもった。

今田家(ないし代人)はできるだけ原価を上回る値段で売値段が決まるように交渉につとめたのである。

いわば生産者価格を京都での売買価格に反映させるための原価計算であった。

現時点で確認される最も早い今田家の紅花史料は、宝暦六(一七五六)年四月の「仕切」である。

京都の紅花問屋若山屋喜右衛門に直干花三駄二八袋を近くの新町村枝郷高関の旧家樹新助と連名で出荷し、一三七両二分の売上代金を得ていることが知られる。

「直干花」とあるように、この紅花荷は今田家二干花加工したものと思われる。

一般に、十八世紀半ばにそれまで山形城下町や寒河江・谷地などの町場に独占されていた干花加工の技術が、村山郡の農村域にひろく普及し、上層農民を中心に集荷した生花を自家で干花にし出荷するようになったといわれている。

田井村は谷地に近く、村山郡の中でも比較的早くから農家で干花加工を行った地域とみられるが、今田家もこうした動向の中で遅くとも宝暦初年には自家で干花加工を行い出荷し始めたと考えられる。

今田家は明和~寛政期(一七六四~一八〇〇)に活発に紅花を出荷し、文化期以降も既述のように出荷を継続している。

出荷の最盛期であった明和元(一七六四)~三年には一二~一六駄を連年出荷していることが確認でき、在方の紅花荷主としては中堅に位置した。

同家が紅花出荷を増大させた時期は、谷地の紅花商人が中心となって京都紅花問屋(産地荷主と紅染屋との間に立ち紅花売買の仲介を独占する権限を幕府より与えられていた株仲問商人)の売買上の不正を幕府に訴えた運動を行い、京都紅花問屋制度の廃止(明和二年)を実現した時期にあたる(今田信一『最上紅花史の研究』)。

今田家がこの訴願運動へ参加したかどうかは確認できないが、問屋制度廃止直後に京都の旧紅花問屋たちが今後の取引きの継続を村山郡(谷地・天童・寒河江・東根・新庄・白岩)の紅花荷主二六名に願った書簡において、京都への紅花出荷を早くから行っていた著名な旧家・豪農商九月を並べて今田家は宛所に記されており、この時期には紅花荷主としてひろく知られるようになっていたことがわかる(『最上紅花史料Ⅱ』)。

二つの拠点

今田家の紅花集荷は二つの場を拠点としていた点に特徴がある。

一つはこれまでのべてきた田井の今田家自身(本家とよばれた)である。

田井の本家の経営は当主である弥兵衛と支配人衆とよばれた者たちで切盛りされた。

二つは天童田町に設けた店である。この店は天童店あるいは今田店、今弥店などとよばれ(以下、天童店とする)、また本家に対して他屋ともよばれた。

当時、宿場町・陣屋町であった天童宿(高畠織田藩飛地領)に今田家が店を開設した経緯については現時点では不明であるが、同店へは本家から人が派遣され、他屋支配人と称し店を切盛りした。

寛政元(一七八九)年「干紅花仕入覚帳天童田町今田店」によれば、同店は同年閏六月十三日~七月十六日の間に合計六駄一袋の干花を購入している。

干花の購入代金の総額は三四二両余であった。

天童店へ干花を販売した者は天童一日町(ひといちまち)已之助や乱川(みだれがわ)村文蔵をはじめ一四名であり、天童町々と近隣村々が同店による干花の集荷範囲であったことが判明する。

已之助は新八・庄六という者が天童店へ干花を販売することを仲介するほか、自らも一〇八袋余(一駄=六四袋で換算すると一駄四四袋余にあたる)の干花を天童店へ販売したことがわかる干花仲買商人である。

天童店は、田井の本家から逐次資金を受けながらこうした仲買商人らを編成し、天童周辺地域から干花を精力的に集荷していた。

以上のように、今田家は

(1)田井の本家で、紅花栽培をし、また近隣村から集荷した生花をプラスして干花加工を行う経営(村方に拠点をおいた生花生産・集荷・干花加十菜者としての経営)を展開すると共に、

(2)天童店を拠点に干花集荷(=町方に拠点をおいた干花集荷商人としての経営)を行った。

また、出井の本家でも年によって干花集荷を実施したことが確認できる。村山郡中央の紅花主産地において、最上川・寒河江川合流域と天童の二地域に拠点をもち、手広く紅花集荷を行う体制を築いていた点が今田家の紅花集荷の特徴である。

同家が中堅の紅花荷主として活躍できた基盤がここにあるといえる。

天童店の経営

一般に、羽州村山郡の紅花荷主は「のこぎり商い」を行っていた。 紅花や青苧を上方へ出荷して販売したあと、その代金で上方商品を購入し帰り荷として運んで地元や近隣で売りさばくという商法である。

鋸の刃が行き来するように行きも帰りも両方で儲けることから名づけられた。

今田家も「のこぎり商い」を行っていた。

同家の場合、(1)田井の本家、(2)天童店、という二つの拠点が役割分担をはかりながら、上方、酒田との間でそれぞれ「のこぎり商い」を行っていた点が注目される。

まず、天童店の経営から考察しよう。

表3に、天童店の他屋支配人であった与七が同店の寛政元年度(酉(とり)年分)決算のために棚卸勘定を行い、田井本家の支配人衆へ報告した内容を一覧にした。

表3のもとになった「酉年分店おろし勘定目録」という帳面では、まず有物代金(残荷物=在庫品の価額)と有金(現金)、渡方(貸金・仕入渡金)を加算して渡方・有物代合計(表3のA、貸借対照表の表現でいえば資産に該当)を算出している。

渡方・有物代合計は二一八四両余であり、その主な構成は、大豆・少豆の仕入渡金(⑧、約五〇〇両弱)、田井の本家への渡金・貸金(⑥⑦、約四六〇両)、残荷物=在庫品の価額(①、約二〇〇両)、天童の町々や周辺村への貸付(④⑤、約一六〇両)、からなる。

次に、受取金(借入金)、受取荷代(買掛金=未払いの仕入商品の代金)などを加算して受取合計(表3のB、負債に該当)を算出している。 |

|

受取合計は一二七六両余であり、本家より受取った金( 、七四七両余)、本家より受取った荷物代金( 、七四七両余)、本家より受取った荷物代金( 、三一四両余)、上方商品の買掛金( 、三一四両余)、上方商品の買掛金( 、一二二両余り)、が中心である。 、一二二両余り)、が中心である。

そして、帳面ではA渡方・有物代合計(資産)からB受取合計(負債)を引いてF受払差引(期末資本に該当)を算出している。

さらに、昨年度から繰越した在庫・貸金額である申年分残荷物貸金(表3のC、期首資本に該当)をふまえ、F受払差引(期末資本)から

C 申年分残荷物貸金(期首資本)を引いて酉年分益金(表3のD、当期純益に該当)四両二分余をはじきだしている。

なお、さきにのべた寛政元年の天童店の干花集荷に関する決算はほかの商取引とは別個に行われたため、表3には載っていない。

同店の干花集荷については、田井の本家から受取った金(借入金)と同店から出荷した干花の価額を差引し、過不足金は出荷直後に清算している(従って、京都での紅花の売却代金は本家が取得する)。

以上の分析から、今田家の経営帳簿においては今日でいう貸借対照表の様式を事実上採用していたことがわかる。

そして、天童店が田井の本家と資金回転や商品仕入れで密接な関係にあり、本家に支えられながら営業を展開していたことがわかる。

さらに、商品仕入れ・資金回転のあり方に注目して天童店の商取引の実態に迫っていこう。

まず、天童店で販売する商品の仕入れは、本家が仕入れた酒田商品の受取り(表3の )と京都・大坂からの帰り荷=上方商品の仕入れ(表3の )と京都・大坂からの帰り荷=上方商品の仕入れ(表3の )を中心としていたことがわかる。 )を中心としていたことがわかる。

表3の①の残荷物=在庫の品名なども参考にすると、酒田商品は塩・茶・五十集物(乾魚・塩魚などの海産物)が中心であり、また上方賄品は古手(古着)・木綿・繰綿・荒物・小間物・瀬戸物が中心であった。

上方商品の一部は天童店が京都より「直仕入」したケースも認められるが、その仕入れの多くは本家に依存することが多かった。

たとえば、表3の 本家より受耿金のなかの「京都藤屋へ渡」が二〇七両にのぼっているが、これは京都の藤屋から仕入れた古手・木綿の代金二七四両余のうち、二〇七両を本家が上方で売却した紅花・青苧の代金で支払ったものである(残りの六七両余は未払いであり、天童店の受取り(負債)として表3の 本家より受耿金のなかの「京都藤屋へ渡」が二〇七両にのぼっているが、これは京都の藤屋から仕入れた古手・木綿の代金二七四両余のうち、二〇七両を本家が上方で売却した紅花・青苧の代金で支払ったものである(残りの六七両余は未払いであり、天童店の受取り(負債)として表3の に付けこまれている)。 に付けこまれている)。

このことから、天童店は上方商品仕入れを本家の「のこぎり商い」における資金回転に依存する形で実施していたことがわかる。

ほかに天童店が独自に周辺から仕入れ、店で販売した商品には八百屋物などがある。

同店は天童町々および周辺農村の人々へこれらの商品を販売したのであり、全体として同年の売立高(売上金)は合計三二五両余にのぼったことが帳面の別の記載から確認できる。

表3の⑧は天童店が投資した大豆・生息の仕入金である。

九名の者に仕入資金として前渡ししたもので、その中には天童一日町已之助や栄助か含まれている。

この二名は天童店が同年の干花集荷を行うさいに役割を果たした仲買商人でもあり、特に已之助は干花も大豆も大量に集荷して同店に販売していたことが体認できる。

天童店は地元の有力仲買商人を資金融通により編成することで主要な商品仕入れを実現していたといえる。

また、谷地から川西横山道を北上した大原(宝田村)の旧家高谷長四郎(田井の本家と密接な関係にある)にも仕入資金を前渡ししており、大豆・小豆の集荷範囲は最上川の西側地域にもおよぶ広範囲なものであった。

そして、この大豆・小豆の仕入金には本家よりの受取金(表3の の中の「酒田本与より」など、後述)や酒田商品・上方商品の売立金があてられたことが表3から推測される。 の中の「酒田本与より」など、後述)や酒田商品・上方商品の売立金があてられたことが表3から推測される。

以上の検討から、天童店は京都で売却する干花を集荷する拠点としてのみならず、本家が仕入れた酒田商品や上方商品を天童町方および周辺農村に売りさばく支店として、また酒田で売却する大豆・小豆の集荷センターとして位置づき機能していたことが明らかである。

さらに、天童店は天童町々や周辺農村への金融(表3の⑤)を展開する一方、天明の大飢饉のさいには同店がある天童田町の人々を救うために夫食(ふじき)貸(表3の④)を実施している。

地域住民に配慮しながら、多角的な経営を行っていたことがわかる。

本家の商業経営

次に、田井の本家の商業経営について考察したい。

これまでみてきた天童店の経営分析と同じ寛政元(一七八九)年の動向を中心に検討しよう。

まず、上方との「のこぎり商い」についてである。

本家は自ら生産した干花に周辺農民から集荷した生花をプラスして干花加工(花餅づくり)を行い出荷していた(荷印、 )が、さらに天童店が集荷した干花(荷印 )が、さらに天童店が集荷した干花(荷印 天店)も本家の荷物として出荷している。 天店)も本家の荷物として出荷している。

寛政元年の場合、残されている史料で確認できる限りでは京都の紅花商人(旧問屋)伊勢屋源助・伊勢屋利右衛門に合計六駄半(一部は代金から推計)の紅花を出荷し代金四〇〇両余を得ている。

先述したように同年に天童店が集荷した紅花は六駄一袋であり、また同年の「差引帳」から確認できる本家の紅花集荷量は約二二袋(生花代・干花代から推計)であるので、六駄半という数値は同年の出荷量のすべてである可能性が高い。

また、青苧も確認できる限りでは同年に三箇を大坂の伊勢屋治四郎に出荷し代銀二五匁余(二・五両弱)を得ている。

興味深いのは、本家が上方で得た紅花・青苧の売却代金をどのように使ったかである。

まず、(a)さきに指摘したように天童店に送る上方商品(古手・木綿など)の仕入れのために京都の藤屋に二〇七両を支払っていることが指摘できる(表3の のなかの「京都藤屋へ渡し」)。 のなかの「京都藤屋へ渡し」)。

藤屋は当時、京都における今田家の代人として紅花荷の売付交渉を行うと同時に紅花代金を保管し、今田家の指示により上方商品の買付けにあたっていた。

また、(b)大坂の炭屋善五郎を介した為替により合計二〇〇両を酒田の本間庄五郎(千町歩地主となる豪商本間家)などへ支払っていることが確認できる。

当時、本家が酒田商品の仕入れを依頼していた主要な酒田積合問屋は本間与次右衛門と叶屋治郎兵衛であったが、彼らは本間庄五郎から資金融通を受けながら営業をしており(横山昭男「近世中期における商業資本と藩財政」『日本海地域史研究』第十一輯、一九九〇年)、この二〇〇両は彼らから庄五郎家への返済金に宛てられたと考えられる。

すなわち、この為替により結局、今田家は本関与次右衛門らへ二〇〇両を送ったことになるのである。

こうした為替を介して京都から酒田への送金は通例であり、寛政元年二月にも前年の紅花代金の一部(一〇〇両)を大坂商人を介して本間与次右衛門に送っている。

(a)(b)の合計は四〇七両となり同年に本家が上方で得た紅花・青苧代金(先述)とほぼ合致する。

従って、この年、本家は上方で売った紅花・青苧の代金を(a)天童店に送る上方商品の仕入資金と(b)酒田積合問屋への送金、に専らあてでいたことが判明する。

例年でも、「のこぎり商い」における帰り荷=上方商品の大半は天童店に送られ、田井の本家に送られる場合でも自家消費用にみあう程度の品量であったことが諸史料から確認できる。

次に、本家の酒田との「のこぎり商い」について考察しよう。

本家は、自ら集荷した大豆・小豆・煙草・米・紙などに、天童店が集荷した大豆・小豆を加えて、一緒に酒田へ出荷していた。

寛政元年の「萬覚井金銭当分請払帳」によれば、本家は同年十月から翌寛政二年正月にかけて、通算して大豆一九七二俵(丸黒・平黒二目大豆・菓大豆を含む)・小豆三九四俵・煙草九五固・つるし柿一三〇〇・荏草(えぐさ)四〇叺(かます)を酒田の本間与次右衛門や叶屋治郎兵衛らに出荷している。

このうちの大豆・小豆の価額を当時の酒田相場をもとに試算すると七二〇両余となる。そして、

さきの表3の⑧の同年の天童店の大豆・小豆の仕入金が四九五両余であったことを勘案すると、今田家が酒田へ出荷した大豆・小豆の過半は天童店が集荷したものであったことが判明する。

一方、本家は酒田で売った大豆・小豆・煙草などの代金にさきの(b)酒田に回された紅花・青苧代金の一部を加算した資金を使って、酒田積合問屋を通じて塩・茶・五十集物を購人した。本間与次右衛門が今田家のために作成した寛政元年十二月の「令諸色買目録」「令印塩目録」によれば、本間から送られた荷物は造り塩二八五俵・玉砂糖二瓶・塩引五固(五〇本)・嶋烏賊(いか)三固・秋味(塩鮭)九固(九〇本)・千鮭五枡・干鰯(ほしか)三本・数の子一本」(八貫匁)・村上茶四本(二七七斤)であり、合計代金は一四二両であった。

同年の叶屋などの目録が残存していないため酒田からの帰り荷の全体量や代金総額が不明であるが、同年に本家から天童店に回された酒田商品の価額は三〇〇両を上回っていることから(表3の 参照)、仕入れた酒田商品の大半は天童店に回され販売されたと考えられる。 参照)、仕入れた酒田商品の大半は天童店に回され販売されたと考えられる。

また、酒田で売った大豆・小豆などの代金は帰り荷=塩・茶・五十集物の仕入資金として全部消費されずしばしば超過した。

この超過金は田井の本家へ送られた。

また、表3の(1)本家より受取金のなかの「酒田本与より」四〇〇両は、酒田積合問屋本間与次右衛門が超過金を本家の指示により天童店に送金したものである(五~十一月に逐次送金された。前年度の超過金分を含むと考えられる)。

すなわち、本家は酒田との「のこぎり商い」で得た超過金を天童店に回し、同店における大豆・小豆の仕入金(表3の⑧)などに充当させていたことが明らかである。

ただし、天明の大飢饉などの影響で今田家の回転資金が不足した時には、酒田積合問屋から本家へ大豆・小豆の仕入金が前貸しされたケースも確認される(天明七年十月に叶屋から今田家へ大小豆引当金一〇〇両が貸付けられている)。

今田家と酒田積合問屋との間で、大豆・小豆の出荷量の確保のための協力関係が築かれていたことが知られる。

もちろん、仕入れた酒田商品は天童店に回して販売するのみならず、田井の本家から周辺農民にも販売された。

寛政元年前半期の「差引帳」に記帳された掛け売りの事例の限りでは、田井村はもちろん、近隣である溝延村・舟戸村・畑中村、北方の大原(宝田村)、最上川東側の荷口村・野田村・窪野目村などの地域範囲の人々に塩・村上茶・塩引を掛売りしていることが確認できる。

たとえば塩でみると一~二俵ごとの小売の形態で、田井の本家が周辺住民に対して酒田商品(塩・茶・五十集物)を供給する役割を果たしていたことが確認される。

また、今田家の米穀取引についてであるが、地主として取得した小作米は自家の酒造に消費する一方、酒田や周辺農村へ販売している。

酒の販売範囲は地主経営の基盤である居村・近隣村が中心であるが、最上川東側の荷口村・野田村などにも販売している。

さらに同家は上山藩米・佐倉藩米(共に飛地領の地払い米)などの売買にも参画し、酒田や周辺農村に売却していることが確認できる。

今田家による米・酒・塩・茶・五十集物などの必需品の掛売りによる販売は、小作人を中心とする周辺農民の生活の維持に役立ち、また先述したように今田家による生花集荷の基盤となった。

これまで述べてきた諸関係から明らかなように、今田家における地主経営・酒造経営・商業経営は三位一体のものとして連関しながら展開していたといえる。

4 全国商業と地域 top

「のこぎり商い」の複合構造

以上、経営構造に立ち入って分析を行った。 十八世紀末~十九世紀前半の豪農今田弥兵衛家の経営は、居村と近隣村域を基盤とした地主経営と酒造経営、天童店をもう一つの拠点としたより広域的な商業経営を主要な内容としていたことがわかる。

特に、天童店の営業は注目され、今田家の商業経営が町場(天童宿)を重要な基盤としていた点が特徴的である。

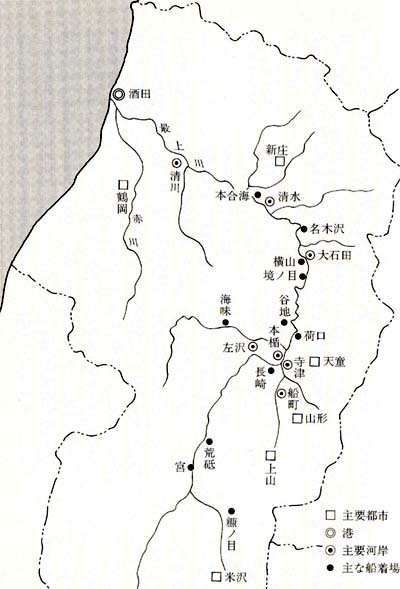

これまでの検討をもとに、今田家の商業取引ネットワークを図35に示した。

一般に、羽州村山郡の紅花荷主は

(1)上方商人との「のこぎり商い」(行き荷=紅花こ阿苧、帰り荷=上方商品)と、

(2)酒田商人との「のこぎり商い」(行き荷=米・大豆・小豆・煙草など、帰り荷=塩・茶・五十集物)、という二つの「のこぎり商い」を実施していたことが確認できる。

そして、一方の「のこぎり商い」で得た資金を他方の「のこぎり商い」に投下するというように、二つの「のこぎり商い」が資金回転の面で結合した構造をとっている事例が確認されつつある(岩田浩太郎「紅花の道」『歴史の道・再発見』第一巻所収)。

この形態を「のこぎり商い」の複合構造とよぶことにしたい。

酒田市場では北前船が蝦夷地(現、北海道)から五十集物を、全国から塩・茶など諸物資を搬入しており、また上方市場では高度な技術の工芸品や織物、古手(古着)、畿内綿作地帯を背景にした綿製品を仕入れることができた。 |

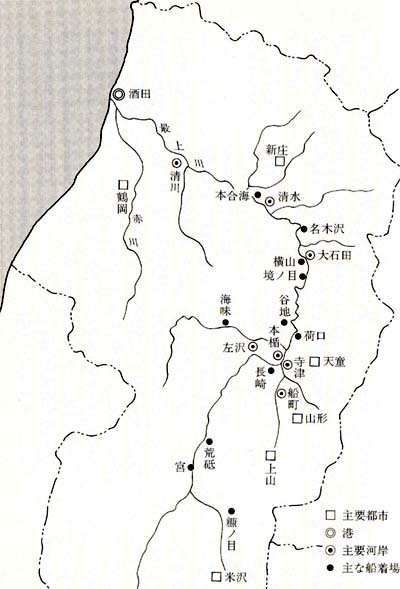

図35 今田弥兵衛家の商業取引ネットフーグ(18世紀末)

|

88()

二つの「のこぎり商い」における資金回転を関連づけ、上方市場および酒田市場にそれぞれ投下する商品買付け資金量を調節することで全国から必要な物資を適宜購入できる点に、この取引ネットワークの有効性がある。

今田家が実施した商業経営も「のこぎり商い」の複合構造に基づくものであったことが確認できる。

同家の場合、上方商人との「のこぎり商い」がそれだけで完結せず、紅花代金のうちから上方商品買付け代金を差引いた超過分か酒田に回され、酒田商人との「のこぎり商い」(行き荷=大豆・小豆・煙草など、帰り荷=塩・茶・五十集物)の資金として補充されるという形で、二つの「のこぎり商い」が資金回転の面で結合している構造をとっていたことが明らかである(図35参照)。

酒田商人との「のこぎり商い」で酒田商品買付け代金に使われなかった超過金が出れば今田家へ送金され、本家の地主経営や天童店の資金にあてられた)。

酒田積合問屋が二つの「のこぎり商い」の資金回転を仲介する重要な位置にあり、また上方・酒田・村山の三地点間の送金を自在にした為替決済の高度な発達が「のこぎり商い」の複合構造を支えていた。

羽州村山郡の地域経済は、こうした商業取引・金融システムによって成立っていたといえる。

町場への進出

今田家の商業経営の特色は、天童店による商取引の拡大にある。

上方商品の方が酒田商品に比べて相対的に高価な物や奢侈品が多く、その販売には町場の商圏の確保が重要であった。

山形城下町や大石田・楯岡・谷地などの町場の商人は大量の上方商品を仕入れて売りさばいていたことが明らかになっているが、農村地帯や山間地域の豪農や商人の場合、自己の地域の商圏では上方商品はあまり売りさばけない傾向にあることが確認できる。

しかし、今田家は天童店を開店することで町場への進出を果たし、年間二〇〇両前後の上方商品を売りさばく経営を実現していた点に特徴がある。

山間地域である大蕨(おおわらび)村(現、東村山郡山辺町大蕨)の豪農稲村七郎左衛門家の場合も、山形十日町商人村居清七と金融的に提携し村居店で上方商品を販売することで商業経営を拡大させたことが認められる(山形大学附属博物館蔵稲村家文書)。

農村地帯や山間地域の豪農の場合も、資力のある者は町場に積極的に進出し、全国と結びついた商業取引ネットワークを駆使しながら商業経営を展開していたことが、今田家・稲村家などの事例から明らかになる。

|

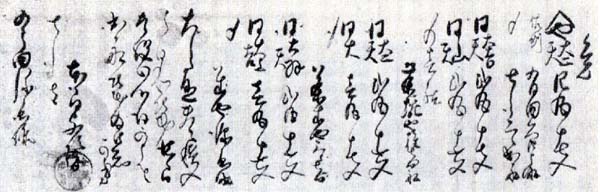

図36 紅花荷の酒田船積みの通知状

(本関与次右衛門から今田弥兵衛へ)

|

地域社会の成り立ち

今田家は紆花や大豆・小豆などの出荷を行ったが、羽州街道あるいは川西横山道を便って大石田まで駄送し、大石田河岸からは最上川舟運により酒田湊まで運ぶルートを利用した。

このパターンは谷地方面の豪農の通例であった。今田家は大石田河岸の川向いの横山河岸に手船(今田家所有の船)を配し、松兵衛・山三郎・久助といった船頭に運航させていた。

今田家は最上川舟運にも参加し、酒田湊との交通確保にみずから力を入れていたことが認められる。

また、支配人を酒田へ派遣し、大豆・小豆の酒田相場の動向を逐次、田井の本家に飛脚で連絡させた。酒田相場は大坂の穀物相場と連動しており、大豆・小豆を大坂などへ運んで売る北前船の「船手衆」の酒田での買付け値段の動向を支配人は調査しながら、本家に今後の大豆・小豆の出荷量や売買の時期について手紙を刻々と書き送ったのである。

このように、今田家の商業取引は全国市場の相場変動を機敏にとらえながらダイナミックに実施されていたといえる。

羽州村山郡の地域経済を成り立たせていた物流の構造は、今田家の事例でみたような個々の豪農や商人の商業取引ネットワークの巨大な集積にほかならない。

羽州街道と最上川を大動脈にし酒田からの海運によって鰕夷地を含む全国から必要な諸物資を適宜購入する「のこぎり商い」のネットワークは、各地の紅花荷主によって村山郡内に張りめぐらされていた。

そして、みずから紅花を上方まで出荷しない小地主や一般農民・町民も各地の紅花荷主のネットワークに結びつくことによって必需物資を入手していたのである。

全国経済と結びつくことで地域社会が成立っている構造が、紅花荷主のネットワークにあらわれている。

今田家の周辺の農民たちも、紅花や大豆・小豆などを今田家に売り、あるいは今田家から米・金銭や塩・茶・五十集物などをそれぞれ得る過程で、この全国的な商業取引ネットワークに何らかの形で結びつき、生活を成り立たせていたといえる。地域社会における豪農の経済的な役割が、まさにこの点に浮彫りにされているといえよう。

B 最上の暮らし

top

1 間歩による開発

最上の風土

最土地方は山形県の北部に位置し、冬が長く、雪の深い地方である。四方が高い山で囲まれた盆地で、烏(からす)川・小国川・鮭(さけ)川・角(つの)川の河川があり、地区のほぼ中央を東西に貫流する最上川に注いでいる。

人々はこれらの川の流域のわずかな平地に住みなし、家を構え、田畑を耕し、村を築いてきた。

また、他地方に比し山が深いだけに、生活が山の恵みに依存する度合が大きかった。

地形上のこともあって、冬の積雪寒冷に加えて、夏にはしばしば冷涼な気候に襲われ、歴史上幾度となく冷害による凶作・飢饉を記録している。

各河川流域の開発が古くからすすめられたことは、各地から出土する考古遺物からも明らかであるが、これが史料上明らかになるのは戦国時代末期ないし近世初期からである。

乏しい史料からではあるが、この時代、これらの河川流域の各地に有力な土豪層が成長し、彼らは背後の岡や山の上に楯とよばれる防御の施設を設け、多くの下人・所従を従えて盛んに新田開発を行っているさまを読みとることができる。

しかし、この時代の開発は、まだ大きな堤を築いたり、または長大な水路を設けて、大規模な開発をはかるということまではいたっていない。

これが可能になり、扇状地扇央部分や最上川や鮭川の氾濫原の大規模な開発が行われるのは、元和八(一六二二)年、戸沢氏の新庄入部以後のようである。

指首野・津谷野の開発

戸沢氏は入部と同時に鉱山を興し、大規模な新田開発を行って産業の発展を期し、余剰の物産を上方市場に移出して藩財政の確立をはかった。

図38 津谷堰(津谷釜淵付近) |

図37「泉田川水筋図」(享保15年) |

新田開発の中で特に注目されるのは、新庄と金山との間に広がる広大な指首野(さすの)・塩野の開発と、鮭川の下流域鞭打野(むちうちの)・津谷野(つやの)の開発である。

共に従来にはみられない規模の壮大なもので、前者は鮭川の支流泉田川(いずみたがわ)が造成した扇状地の扇央にあたる地区で、水の便を得ることができず、長く荒地のままに残されていた。

新庄藩祖戸沢政盛(まさもり)はこの地の本格的な開発を企て、旧主を失って帰農していた小国郷(現、最上町)の農民八人を移して、羽州街道沿いに居住させ、開発の拠点とした。

開発地の水源としては、上流部、萩野村の余水を用いるほか、藩の手で萩野村地内に吉沢大堤・小堤を築き、この水を長大な堰で導いて専用させることとした。

泉田村の開設とほとんど同時に、その北方に、領内各地から農民を移して赤坂村をたて、これも同地区の開発の拠点とした。

後者の鞭打野は鮭川下流域右岸の広大な段丘面であり、津谷野は鮭川が最上川にそそぎこむ地点の氾濫原である。

この地域の開発は、すでに戸沢氏の入部以前から土地の土豪とみられる夏井市助や渋谷助右衛門、また、延沢銀山(現、尾花沢市)から移ってきた富豪大川与谷兵衛などによって行われていたが、新たにこの地を領した戸沢氏は、開発地の七ヵ年の鍬下年季を認め、また、士分に取立てることを約束して開発を奨励した。

その後、開発はかなり進んだものとみえ、寛永十六(一六三九)年、藩家老が大川与五兵衛に宛てた書状に、「蔵岡新田他村より入作致候者、其方才覚を以て当年より新田に引越、田地赴候処に可被申付候、新田に引越罷在候而田地作り俟者には他村より入作取放、其方に預置、新百姓つくり可申候」とある。

「蔵岡新田」は当時の村の区画からして津谷野新田とみられるが、周囲の村々の農民の入作地を取りあげ、これを開発地へ入植した農民に与え、新百姓を立てよ、というのである。

ここに新庄藩成立期の新田開発政策のねらいが判然と示されている。

開発地の入植農民への割渡しは貞享二(一六八五)年頃から行われたようで、これに関する文書が数通残されている

(「津谷村畑方丑之開新田割渡帳」『戸沢村史』上作所収)。

開発地の用水の水源は、鮭川の上流、神田村付近に取揚口を設けて同川の水を取入れ、山沿いに開削した水路(その半ばは隧道)で津谷野に導いたが、工事は藩の手によって行われた。

その後、取入口付近一帯が新田に開かれることになり、この地からの取水は困難になったので、取入口をはるか上流の「あや淵」に移すことにし、この堰守として農民一人をこの近くに移住させた。

「あや淵」は現在の鮭川村域に属する地点で、ここから津谷野に導くに、末坂村付近は隧道を掘削して通した。

後世に記された「名高村末世之覚書」に「津谷村溝末坂下間歩御普請有之」とある。津谷堰は不安定の地盤に設けられた長大な水路のため、この後、しばしば崩壊しているが、そのつどの修復は藩の手で行われた。

津谷野の開発はこの後、順調に進展したようで、元禄十三(一七〇〇)年には村高八一〇石の新村として独立した(『新庄領村鑑』)。

名高村の開発

時代は少し下るが、寛文年中(一六六一~一六七二)、鮭川中流域の氾濫原の開発がすすめられ、新村名高(なだか)村が成立した。

同村の草分け荒川治兵衛以下一九人は、元来は中渡(なかわたり)村(現、鮭川村)の農民であったが、庄屋と争いをおこし、明暦二(一六五六)年、家族一六一人を引連れて庄内に逃れた。

その後、寛文二(一六六二)年許されて帰国、松木村に新田をおこし住むこととした。

しかし、この地は水の便が悪く末々の見込みがないとて、彼らは調査の末、前記の鮭川氾濫原に目をつけ、ここを開発することとした。

この地一帯は広大な葭原(よしはら)で、藩主の御鷹場とされ、鮭川の流路の一部にもあたっていたが、治兵衛らは、この流れを南の山ぎわに押しやり、向松坂(むかいまつさか)から流下した流れをまっすぐに西の三森下(みつもりした)に導き、その川敷跡を新田におこす計画をたてた。

これが成功して新たに立てられた村が名高村であるが、当初は水利の関係上、田地を開くことができず、畑作のみの開発であった(「名高村末世之覚書」)。

その後、田方に転ずるが、その用水は、前記津谷野新田と同じく、鮭川の上流部向居(むかい)村(鮭川村)の薬師堂下に取入口を設け、ここから来坂村(戸沢村)海老野まで八〇〇間の間を隧道で導き、さらにほかの堰の水も併用するものとした。

この工事は寛文五(一六六五)年から同十一年までの六ヵ年を要したという。

すなわち、幕末のころ書かれた「名高村田水堰来歴」(『戸沢村史』上巻所収)に、

一、寛文三卯年名高村始る、用水堰は向居村薬師堂下より末坂村字海老野迄八百問の場所間歩に致し度趣、開発者荒川治兵衛申立、寛文五年已の春願済、御代官門屋庄蔵様(中略)御立合、普請に取係り、同十一年眷出来仕候とある。

しかし、この名高堰は、前記津谷堰同様、不安定な地盤の上に開かれた長大な水路であったため、その後の破損が甚しかったようで、「名高村田水堰来歴」に、享保十一(一七二六)年、山崩れのため大破におよび、二〇〇間の間を掘り替えたとあり、また、翌十二年には「あや淵」の間歩を掘ったとあり、さらに元文四(一七三九)年には向居村下の大間歩の瀬下げを行ったことなどが記されている。

名高野の開発は、天和三(一六八三)年段階で田方四〇町を開くまでに進展した(「名高村問発之覚書」)。

また、戸数もこれに応じて増加し、元禄来年に新規の独立村として取立てた。

間歩による新田開発は、鮭川や最上川流域にこのほかにも数ヶ所認められるが、この掘削技術がどのようにして確立されたかについては、なお、十分には明らかでない。前代から栄えた領内の谷口銀山や永松銅山との関連なども視野に入れて考えてみたいものである。

2 山の仕事 top

森林は第七の宝

最土地方は山深い地方だけに森林資源が豊富で、これが藩財政を潤すことも少なくなかった。

また、村々にとっては、凶作・飢饉の年など、個人植え立ての木材を他所に売り払い、年貢米の不足を補い、飯米を買い入れるもとでともなった。

新庄藩が森林資源を藩財政の一基礎として重視していたことは、寛政六(一七九四)年、下野明(しものみょう)村庄屋正野茂左衛門が記した「新庄寿永軒見聞集」にもうかがうことができる。

同書は、森林資源を領内の「第七の宝」として「此山々大木は杉に檜に姫小松、樫(かし)・桂(かつら)・挧(くぬぎ)に栗・楢(なら)・朴(ぼく)の木に至迄、皆用木の大木也、さて都路や江戸・大坂の大伽藍・大寺などの建つ時は此山々は宝也」と記している。

「京・江戸・大坂の大寺建築に当地方の木材が用いられた」というのは事実である。

谷地(西村山郡河北町)の「大町念仏講帳」寛政七(一七九五)年十月二十七日の記録に、

「火災にあった京都御門跡の御門の再建に、諸国から巨材が寄進されたが、中でも真室(まむろ)山から運ばれた木材は四尺角に長さ九間もあり、日本一の巨材であった」と記されている。

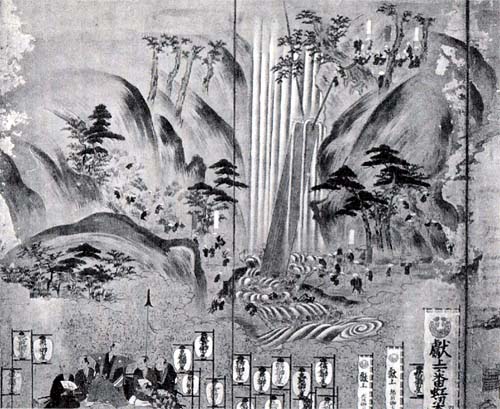

「真室山」は現在の最上郡真室川町大滝地内の山を指すようで、偶然であるが、同町溝延(みぞのべ)工藤家には、この時の巨材を京都東本願寺に運ぶさまを描いた屏風が伝えられている。

これには幾十人もの杣人(そまびと)が雪の山に入って巨木を伐り、これを塩根川から鮭川・最上川へと下し、酒田港から京都東本願寺まで賑々しく運んでいる図が描かれている(大友義助「寛政年間 東本願寺再建献木について」『山形史宇研究』二八・二九合併号、一九九六年)。 |

図39 木材の伐採・搬出風景(「工藤家屏風」)

|

また、享保十五(一七三〇)年頃に書かれた『新庄古老覚書』に、豊臣秀吉の伏見城築城にあたって、大沢(現、真室川町)の杉材が搬出されたとあり、下って藩政後期の作とみられる「新庄往来」に、「差首鍋材木・大滝山之炭こ秋野之流木・金山薪」とあるから、領内の中でも真室川地区は良材を産する地区として知られていたものであろう。

なお、天保五(一八三四)年の「新荘御国産名物尽し」は、大滝山の玉杢(たまもく)、山内の杢杉(もくすぎ)、金山郷炭、鳥越の流木を領内の名産としてあげている。

留木・運上

これらの森林資源は藩の厳しい保護統制のもとに置かれていた。新庄藩の山林保護に関する法令は早くに出されたと思われるが、現在目にし得る最初のものは万治二(一六五九)年の次のようなものである。

一、領内の山林の勝手の伐採は禁止する。たとえ、川除・道橋の用木たりとも代官の許可を得て伐採すること。

一、適地をさがして林を造成するように。

一、山林のうち、よく繁茂する個所については山守をつけて監視すること。 |

ついで、正徳三(一七二一)年には留山(とめやま)・留木(とめぎ)、木材売買の運上金など、一七ヵ条にわたる詳細な条目を布達した。

この後も、元文三(一七三八)年、宝暦元(一七五一)年、天保六(一八三五)年など、しばしば補足ないし改正のお触書を出しているが、これらは部分的なものである。

正徳度の条目の主なものをあげると、

一、槻(つき)・桂・檜・姫松・杉・黒檜・松・栗・桐・漆(うるし)・柏(かしわ)は従前の通り留木とする。

万一これを薪として伐り取った場合はその者を取り押さえる。

一、寺社の境内木は、伐採して使用する場合も他領に売出す場合も運上は徴収しない。

ただし、伐採にあたっては寺社方の許可を得ること。

一、境内木でも、屋敷木でも、七尺周り以上の樹木は留木とする。

やむなく伐採する場合は、売却代金の二〇分の一の運上金を指し出すこと。

一、杉材については木主から運上金を取立てる。これを他領に売り出す場合は運上金と出判料を出さなければならない。 |

等々である。

こうした規定は時代の下るにつれてますます微細にわたっている。

留木はここに記したように槻以下の十一樹種であるが、禁を犯してこれを伐採した場合は重い科料を課せられた。

寛政四(一七九二)年の条目によれば、科料は槻・桂・檜については元木一本につき金一両、山漆については一本につき銀一匁、松・栗・柏については金一分であった。

林野は所有関係からいえば、藩有林としては、御留山・御林・平林・御判紙場・秣場・萱場などがあり、民有林としては寺社の境内林、藩士の下屋敷、農民の屋敷林などがあったが、官有・民有の区分は画然としたものではなく、藩有の御判紙場・株場・萱場などは、一定の運上を納入してではあるが、領民のほとんど自由な利用が慣行として認められていた。

これが判然と区分されるようになるのは一八七六(明治九)年に実施された「山林原野官民有区分」によってである。

この後、林区制の整備によって、特には一八九九(明治三十二)年の国有林野法の制定以後は、国有林の管理は一段と強化され、農民の利用は極端に制限されるようになる。

製炭の発展

最土地方は山が深いだけに製炭が盛んで、これがまた冬期の農家の重要な収入源になっていた。

領内の炭の生産は金山・真室川地方が盛んであったようで、「新庄往来」に「大滝山之炭」とあり、「新荘御国産名物尽し」に「金山郷炭」とあることは前にのべた。

農民が炭を焼く場合は、藩の許可と運上金の納入が必要であった。

運上金は炭釜の個所とその稼行期間を基準に課せられたが、釜一個(洞)、一ヵ月につき、藩有林の御林の場合は銀五匁、平林の場合は三匁で、これを他領に移出する場合は銀六匁の運上と定められていた(藩政後期の定め)。

このほか、炭を生産する郷村に対しては、「御買炭」と称して、城中で使用する炭を藩が安い値段で買上げる形で割当で供出させる制度があった。

割当量は意外に多く、金山郷の場合は六七四俵(文化十二年)であった(『金山町史』資料編列所収文書)。

藩政時代における製炭がこのように盛んであったとはいっても、これはまだ農家の冬期のみの副業であり、城下の武家や商家の需要に応じ、自家用に供するのが主で、他領への移出はそれほど多くはなかった。

これが一変して、炭が飛躍的に大量に焼かれ、米と並ぶ農家の二大収入源にまでなるのは、特には鉄道がこの地方にまでのび、一九〇三(明治三十六)年、新庄駅が開設されて以後のようである。

一九一四(大正三)年の陸羽西線、十七年の同車線の開通がさらにこれに輪をかけて促進している。

東京・大阪などの大都市圈の木炭に対する需要の増大、これに応ずる輸送路の整備がこの背景にあった。

たとえば、最上郡内でも主要な製炭村とうたわれた東小国村(最上町)の製炭量は、一九一四年には二五万貫ほどであるが、陸羽東線開通後の一九一九年には四四万貫と、約三倍も増加している(『最上町史』下巻)。

しかし、この時代の製炭は、大部分国有林の払下げを受けて行うもので、その原木を入手するには、地区の営林署に出願してその許可を得なければならなかった。

営林署の監督のもとでの製炭は、なかなかに辛いものがあった。 |

図40 炭焼

|

最上の狩り

狩りもまた山の恵みであった。

最土地方は古くから鷹(たか)の産地として知られていた。

鷹は新庄藩の幕府への献上物の一つとされ、武士の鷹狩りも盛んであった。

真室川町に近年まで鷹使いの名人がいて、毎年たくさんの兎や狐を獲っていたが、これもこの伝統に基づくものであった。

新庄領内でも狩りの盛んな地区は、現在の戸沢村角川地区・真室川町大沢地区・新庄市萩野地区などの山深い地区で、これらの地区には、昔のマタギ(狩人)の免許状である「山立根本之巻」が伝えられている(大友義助「最土地方における『山立根本巻』について」『最土地域史』第八号、一九六八年)。

また、角川地区には、マタギたちが山中で使う独特の言葉(「山言葉」「マタギ言葉」)が残っている。 |

図41 「山立根本之巻」

|

狩りの対象は、熊・狐・狸・穴熊・兎・テン・鼬(いたち)・木鼠(りす)・鴨・雉(きじ)などが主であるが、時には鶴や鴇(とき)も対象とされた。

狩りには鉄砲も使用されたが、これはマタギたちが、狩りのほかには決して用いないこと、親子兄弟たりとも一切貸したりしないことを誓って、藩から特別に許可されるものであった。藩はこれが百姓一揆や殺人に使用されることを最も恐れていた。

狩りの方法は対象とする動物や鳥によって実に様々であるが、いずれもその生態・習性をみきわめ、これを巧みに利用したものであった。

熊狩りは、早春に冬眠からさめて穴から出た熊を大勢で取り巻いて、鉄砲で獲るのが多いが、鉄砲を使用する以前は槍やタデ(短刀に柄をつけたような槍)を用いて、穴から出てくる熊を瞬間に突いたものであるという。

角川地区の場合であるが、マタギたちは、月山奥の熊の冬眠する穴を熟知していて、熊が穴から出る季節をみはからい、数人組みで数日間の食料を携行し、熊穴の近くの岩穴に野宿する。

熊の入っている穴を探すと、二人がタデをもって穴の入口に構え、ほかは熊穴にしきりに柴の小枝を折って中に入れてやる。

熊は邪魔物を奥に入れる習性があるので、これ次々と後に押してやり、いつの間にか穴の入口に近続き、穴から出ることになる。

クデを構えた二人は、熊の立ちあかっと瞬間をねらってタデを突き刺す、というのである。

獲った熊が小さい場合は二人で代わる代わるかついで運ぶが、大きい場合はその場で解体し、皮と肉だけをもち帰り平等に分配した。

解体の場合は、熊を定まった方角に横たえ、頭部に柴を立て、供養の真言を唱えるのが例であった。

兎は雪の中で、銃や罠で獲るのが多かったが、古い猟法として、藁(わら)を編んで丸い形にし、これに柄をつけた「マル」という猟具を携行し、これを走る兎に投げつけて獲ることもあった。

マルが風を切る音が襲いかかる鷹の羽音と似ているので、兎はあわてて雪の穴に隠れる。

マタギは駈けて行って穴を塞ぎ、カエスキ(雪べら)で強く叩いて獲る猟法である。

3 宿場と川港 top

最土地方の主要街道

江戸時代における最土地方の主要街道は、領内を南北に貫く羽州街道、これとほぼ直交して東西に横断する鳴子街道(水戸街道ともいう)・庄内街道の両街道であった。

羽州街道は、奥州街道桑折(こおり)の宿から分岐して出羽国に入り、山形・天童・新庄・久保田などの宿駅をへて青森にいたる街道で、奥羽地方を縦断する二大街道の一にして、新庄・山形をはじめ、秋田・津軽などの諸大名の参勤交代の道でもあった。

新庄領内には、この道筋に舟形・新庄・金山の宿駅があり、これら諸大名の行列の人馬や荷物を扱い、また、商入荷を継送していた。

鳴子街道は舟形宿から小国川沿いに東にすすみ、向町(最上町)・鳴子をへて、仙台にいたる陸路で、稀ではあるが、大名の参勤交代の道とされることもあった。

庄内街道は新庄から庄内地方にいたる街道であるが、途中出羽山地を越す陸路(板敷越え)があまりにも嶮岨であるため、多くの場合、清水(大蔵村)あるいは本合海(もとあいかい、新庄市)の河岸から船に乗り、最上川を下る河の道を利用した。

この河の道は、庄内藩や本荘藩・矢島藩などの参勤交代の道でもあった。

本荘藩・矢島藩の場合は酒田から、庄内藩の場合は清川河岸(立川町)から船で最上川をさかのぼり、新庄領清水河岸(大蔵村)にいたって船を下り、陸路羽州街道舟形宿に出るのが例であった。

このほか、当地方の街道としては、城下町新庄と領内各地を結ぶ街道が放射状に走っていた。

休場(やすんば)村にいたる休場道、山屋村にいたる山屋道、飛田村にいたる飛田道、庭月郷(鮭川村)・大沢郷(真室川町)と結ぶ猿鼻(さるはな)街道などである。

街道や脇街道が藩境を越す地点には、番所や口留(くちどめ)が設けられていて、往来の人馬を監視し、通過する荷物を改めた。

羽州街道の舟形番所・及位(のぞき)番所、鳴子街道の笹森番所、庄内道の古口(ふるくち)番所(この場合は最上川船を改める船番所)、羽根沢村(鮭川村)から庄内領に越す忍び道の羽根沢口留、長沢村(舟形町)から天領尾花沢領に越す道筋に設けられた袋ヶ沢口留などがこれである(『新庄領村鑑』)。

番所には藩から任ぜられた番人が置かれ、鉄砲・鑓(やり)・袖がらみ・棒・高張(たかはり)提灯・法被(はっぴ)などの武具・道具が備えられていた。

口留にもこれに準じた備えがあった。 |

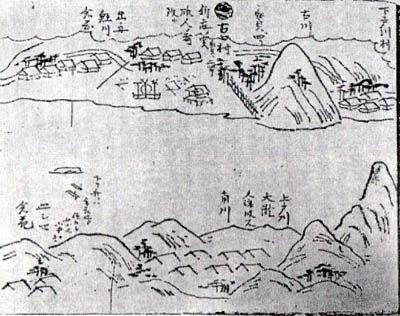

図42 古口番所

|

宿場町――新庄・金山(かなやま)

前に記したように、新庄領内の羽州街道の宿駅として、舟形・新庄・金山の三駅があった。

このほか、金山駅とその北の宿駅秋田領院内の間があまりにも遠隔にすぎ、かつ、この間に雄勝(おがち)・主寝坂(しゅねざか)の両峠があって、交通に困難との理由で、元禄五(一六九二)年、両駅の中間にある及位(のぞき)村が「内証馬継」の宿駅として収立てられた(「金山及位両駅御定書写」松田家文書)。

宿駅は本来参勤交代の大名の宿泊のために、また、公用の荷物や書状の継送のために設けられたものであるから、ここには常にこの用を弁ずる一定数の人夫と馬が備えられていた。

この数は街道によって、また、宿駅の大小によって異なるが、金山宿の場合は五〇人・五〇疋、及位の場合は二五人・二五疋であった。

新庄宿については明らかでないが、金山宿の例からみて五〇人・五〇疋と考えられる。

これら人馬の維持は、原則として、それぞれの宿駅の負担とされていたので、藩はこの代償として、町村に課す雑税の一部を免除した。

しかし、宿場町のこの負担はあまりにも過重であるため、この制度はほどなく崩れてしまった。

また、秋田佐竹氏・弘前津軽氏のごとき大々名の行列を扱うには、定められた数の人馬だけではとうてい間に合うものではない。

たとえば元和七(一六二一)年の佐竹候の参勤交代の行列の人数は上下あわせて九五六人であった(『梅庶政景日記』)。

これに伴う荷物も膨大な量であったに相違なく、これを五〇人・五〇疋でさばくことは不可能なことである。

このため、藩はあらかじめ各宿駅ごとに周辺の村々から人足・駄馬を徴し、その不足を補った。新庄藩では、これを「手伝(てつだい)人馬」とか「寄(よせ)人馬」とよんだ。

「手伝人馬」の徴集される回数は幕末期は特に多く、これが農民の重い負担になった。

宿場町には、大名や巡見使の宿泊、あるいは休息する本陣や脇本陣、侍や町人・農民の旅人の泊まる旅籠、また、荷物や書状の継送を行う問屋が設けられていた。

新庄は大きい宿場町だけに二軒の本陣があり、北の当屋(北本町の中島惣内)、南の当屋(南本町の伊東弥三右衛門)ともよばれ、両本陣とも荷物や書状の継送もかね行っていた。

大名の参勤交代の折は、佐竹氏は北の本陣、津軽氏は南の本陣に宿泊するのが例であった。 |

図43 羽州街道の松並木(大正末)

|

清水河岸の変遷

藩政時代においては、最上川は人や物資の重要な輸送路であった。

この川筋には、各所に川港(河岸)が設けられ、ここから藩の年貢米をはじめ、地域の特産物を船で他地方――酒田港を通じて京都・大坂までも――に移出していた。 また、反対に上方の古手(ふるて)・木綿、松前の乾物など、様々な品物が、最上川をさかのぼり、各河岸をへて山間の村有にまで運ばれた。

新庄領における最上川の主な河岸は、清水(大蔵村)・本合海(新庄市)・古口(戸沢村)の三河岸で、ここには川船を所有して荷物を運ぶ舟主、荷物の運送を業とする荷問屋、この荷を一時自分の蔵に集積しておく蔵宿、また、旅人を泊める旅籠屋などあってにぎわった。 |

図44 ひらた(艜)船

(最上川を運航した喫水の低い船)

|

清水河岸が繁栄するのは、文明八(一四七六)年、山形最上氏の庶族成沢満久がこの地に入部して以後といわれる。

成沢氏は以後清水氏を名乗り、慶長十九(一六一四)年まで、七代一三八年にわたって、この地方を領することになる。

この時代、清水河岸は最上川船の舟継権を有し、大いににぎわったが、清水氏が宗家最上氏によって滅んで以後は、舟継権は大石田河岸(大石田町)に移された。

清水河岸はその代償として、最上川を上下する川船から運賃の十分一の役銀を徴集する権利が与えられたという(大蔵村小屋家文書「乍恐(おそれながら)以口上清水村船岸古来謂所奉指上候」)。

この後、元和八(一六二二)年、最上家改易に伴って、清水は一時舟継権を回復するが、三ヵ年にして山形藩主鳥居氏によって奪われ、大石田に移された(前掲史料)。

清水河岸は、このようにして舟継権を失ったとはいえ、元和八年以後の戸沢氏藩政のもとにおいては、この由緒によって、領内における最上川河岸の「本河岸」とされ、ほかの本合海・堀内・古口などの河岸は「枝河岸」として位置づけられた。

鶴岡酒井氏や本荘岩城氏が参勤交代で江戸に登る折や、あるいは幕府巡見使が庄内に下る場合は、城下町新庄に近い本合海河岸を用いずして、清水河岸から乗船しているのは、この由緒による。

清水河岸には、これらの大名・巡見使の宿泊する本陣が設けられ(歴代同村の庄屋・問屋をつとめた小屋家が兼帯)、また、一般の旅人の泊まる旅籠屋、舟運に関係した舟持・荷問屋・蔵宿などが軒を並らべ、「水陸兼帯の宿駅」として繁栄した(大友義助「清水河岸について」『大蔵村郷土研究資料』第四集、一九六六年)。

本合海河岸

本合海河岸は清水河岸の下流部の河岸で、清水河岸の枝河岸とされ、大名・巡見使などの乗船はなかったが、城下町新庄とは至近の距離にあり、交通の便にも恵まれていたので、むしろ新庄の外港として栄えた。

城下町で消費される古手・木綿・塩・工芸品・魚などは、ここで陸上げされ、新庄に運ばれた。

また、新庄をへて、庄内地方に下る一般の旅人も本合海から船に乗った。

元禄二(一六八九)年、奥の細道を訪ねた俳人松尾芭蕉が最上川を下ったのも、この本合海河岸からであった。

本合海集落は新田川が最上川にそそぐ地点に位置し、古くは合海とよばれ、内陸地方と庄内地方を結ぶ交通の要衝であった。

ここから東に小国川沿いにすすめば陸奥(むつ)国にいたる。

平家打倒に大功のあった源義経が、兄頼朝と対立して奥州平泉に逃れたのは、おそらくはこの経路であったと思われる。

室町時代の作とされる『義経記』に「矢向の明神を伏拝み会津の津に著き給よ」とある。

最上川をさかのぼってきた一行は、ここから陸路平泉に向った。

また、最近披見した新潟県佐渡郡畑野町慶宮寺蔵大般若経第四八九巻の奥書に「応安二年摺下した大般若経を『羽州鮭延(さかのぶ)郷合海村』より京都に登せた」旨が記されている(大友義助「応安二年の『羽州鮭延郷合海村』」『最土地域史』第一八号、一九九六年)。

この「会津の津」(阿波本には「あひ川の津」とある)といい、また、「合海村」といい、これは共にのちの本合海村(河岸)を指すに相違なく、この両史料は、この地が古い時代、当地方を外界と結びつける重要な港町であったことを物語っている。

top

****************************************

|