|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 村山・最上と庄内の歴史(後半)

二 諸地域社会の形成 近世民衆の生業と社会 top

C 庄内の人々

1 庄内の新田開発

郷野目堰

新田開発の要件には、灌漑用水路の開削と治水があり、そのためには、多くの労働力と豊富な資金をもつ安定した領主の存在が不可欠であった。

中世以前、庄内では広域にわたって安定した権力をもつ領主が不在だったこともあって、大規模な灌漑用水路の開削工事は少なく、記録の上では日向(にっこう)川の支流荒瀬川を水源とする郷野目堰を除いて、明らかなものはない。

郷野目堰は南北朝時代の至徳元(一三八四)年、奉行けんとう太郎が郡中の人夫を動員し、自然堤防上に西流する堰を掘り荒地をおこし田畑とした。

この堰は平安時代の出羽国府に比定される城輪柵跡や、同時代末期の出羽国留守所に比定される新田目(あらため)城跡近くを西流し、中世には荒廃した旧出羽国府周辺を潤し、政所(まんどころ)・安田・上(かみ)曾根・中野曾根・漆(うるし)曾根・牧曾根などの出畑を開拓するもとになった。

けんとう太郎は、安田に居屋敷を構える土豪で安田殿とも称した。

安田殿は開発した新田を一条八幡宮に寄進し、武門の繁栄と五穀豊穣を祈願した。

一条八幡宮は土豪の崇敬あつく、四季折々の祭礼には多くの信者でにぎわった。

近世初期には、堰の大幅な改修が行われ郷野目堰周辺の集落は、元和九(一六二三)年の検地で大幅な村高の増加をみた。

郷野目堰の開削が功を奏したのは、安田殿が堰を開削するのに必要な多くの農民を動員するだけの力量があったことによるもので、のちに曾根集落とよばれる地域の骨格は、このようにして成立した。

大町堰

大町堰は上杉景勝の東禅寺城代甘糟(あまかす)景継が最上川右岸を灌漑し、東禅寺城の堀の水を確保するために開削したと伝えられている。

最上川右岸の平場は、最上川の水を利用することが技術的に困難なため、恒常的に灌漑用水が不足していた。

天正十八(一五九〇)年の奥羽仕置後、庄内一円を支配することになった上杉氏は、甘糟景継に命じて相沢川の水を東方山中の山谷地内から取入れる堰を掘り、新井田川までの微高地に水を流した。

その結果、郡山・中野目・桜林・本川など旧村の新田開発がすすみ、村高は大幅に増加した。

大町堰上流の土豪や富裕な百姓は、隷属している名子(なご)や下人(げにん)を使って谷地や荒地を開墾した。

山楯(やまだて)興野・桜林興野・泉興野・石橋興野などの興野(こうや)集落はこの頃開発され、のちに親村から独立して一村となった。

特に、東方山麓の山楯村には大肝煎(おおきもいり)佐藤縫殿助が居住していたこともあり、山楯村からわかれて一村となる村が多かった。

大町堰中・下流域の原野には大野新田・茨野(ばんの)新田など多くの新田ができた。

大野新田はもと観音寺城主来次氏秀(きすぎうじひで)の家老堀大膳(ほりだいぜん)の二男兵助か、近村の土地をもたない名子・下人などの農民を集め、寛永十二(一六三五)年に開墾した。

庄内藩は新出開発を大いに奨励し、開発見立人にはその一部を知行地として与えた。

大野新田には最初兵助の知行地五〇石があったが、兵助家断絶後村高に編入された。

兵助は知行地を、村内外の農民を雇用して経営した。正保三(一六四六)年、当村の村高は一五三石余となった。

茨野新田は、最上家家臣小島鹿之助か開発した。鹿之助は寛永元(一六二四)年庄内藩に召し抱えられ、翌年開発した新田から五〇石を知行地として与えられた。

寛永十八(一六一三)年、当村の村高は二五八石余であった。

青龍寺川堰

赤川を水源とする灌漑用水路には左岸の青龍寺川堰、右岸の中川堰・因幡堰・志田堰をはじめとする多くの用水路があるが、いずれも開削は最上氏治下に始まる。

そのうち、青龍寺川堰は開削年代が最も古く、灌漑面積も広い。

当堰は、現在の東田川郡櫛引町大字板井川で赤川から取水し、鶴岡市街西方をへて東田川郡三川町大字青山で赤川に廃水する延長一九・三キロで、五二二七町余を灌漑する。

開削の中心的役割を果たした本郷村の土豪工藤勘解由左衛門(かげゆざえもん)の末裔が、庄内藩に提出した「家記」によれば、祖先は伊豆から庄内に入り戦国時代に本郷村を開村した。

本郷村一帯は古来羽黒山領で、平経田(へいきょうでん)・小瀬(こせ)経田・西経田・荒井経田などの経田集落があったが(庄内絵図)、灌漑用水を溜池に頼っていたため、広大な未開地が開墾できずに残っていた。

勘解由左衛門父子は水不足を解消するため赤川の水を取入れる工事を計画して最上氏に願い出た。

最上氏は在地土豪の力を利用して庄内平野の開拓をすすめる方策をたててこれを許し、あわせて堰の水を鶴ヶ岡城の堀の水の給源とした。

堰の開削後、堰沿いに多くの支堰が掘られ、経田集落を中心とする村々の開田は大いに進んだ。

本郷村は、最上氏入部のとき年貢高一四八石余であったが、一〇年後の慶長十六(一六一一)には二一八石余、同じく湯野沢村は一八七石余から二九一石余に急増した。

青龍寺川堰の開削によって、多くの村々では村周辺の切添地を開発し、小農民が自立した。

このように、中世以来の村々が切添地を開発した時期に、青龍寺川堰の中・下流域では、堰の水を引いて成立した新田村が多い。

成田新田は万治元(一六五八)年、京田組の大肝煎成甲兵左衛門が堰の未水を利用して開いた村で、青龍寺川堰の用水を利用して開発した最後の村である。

新田高入りは万治二年には一一石余で、そののち年々増加し寛文十(一六七〇)年には六三〇石余となった。

本郷村の工藤掃部は、慶長十八(一六一三)年から鶴岡下山王社の神事を大宝寺村内記と五郎左衛門に代わり、鶴岡荒町塩崎藤三郎と共につとめ、青龍寺川堰の支配役となった。

領主には御用金を年々上納し、享保三(一七一八)年には上納金一〇両を納めるほどの実力者になっていた。

狩川大堰

最上川左岸と京田川右岸の間を灌漑する狩川大堰は、慶長十七(一六二一)年最上義光の家臣北館利長が見立人となって、立谷沢(たちやざわ)川から水を取入れて開削した堰である。

灌漑面積は現在五〇八九町余で、立川・余目(あまるめ)・藤島・酒田の一市三町に及んでいる。

慶長六(一六〇一)年北館利長が狩川に配置された時、この一帯は山麓沿いの狩川・添川村と下流部に余目・門田・落野目(おちのめ)などの村があり、その間には未開の広大な原野があった。

特に、北館利長が支配していた山麓沿いの村々では、切添新田の開発が進んだため恒常的に水不足となり、従来の沢水ではまかない切れない状態であった。

一方、現在の余目・藤島町と酒田市域にあった広大な原野は当時未開のままで、灌漑用水路の開削によって新田となりうる土地であった。

北館利長が最上義光に願い出た開削の目的は、現立川町域にあたる山麓沿いにある利長支配地の水不足を解消するため、立谷沢川から取水し山麓沿いに堰を掘り、添川地内で京田川に水を落とす上(うわ)堰の開削であった。

義光は配下の技術者集団に検討させた結果、利長の計画に最上川下流左岸の落野目にいたる広大な原野の開拓を行うため、堰を上堰から分岐西流させて落野目まで延長することを加えて許可した。

狩川大堰の起工は慶長十七(一六一二)年雪解け後の三月五日、義光は上堰の開削を亀ヶ崎城主志村伊豆守、鶴ケ岡城代新関(にいぜき)因幡守、大山城主下対馬守などに命じて実施し、八月五日に完成した。

その後三年をかけて上堰から分岐して落野目にいたる幹線が掘られ、長沼方面など多くの支堰が分岐された。

工事に必要な人足は、最上氏の新拝領地を対象に慶長十六年から翌年にかけて実施した庄内・由利四郡の村高に対して一〇〇石五人割で徴収した。

特に北館利長の支配地からは、七四二〇人が動員された。

『狩川大堰由塞記』には、大堰の開削後に成立した村の年代が記されているが、開発年代のわかる四七ヵ村のうち、最上氏の時代は一〇ヵ村、庄内藩成立後は三七ヵ村である。

幹線ができてから中世以来の村々は、その水を利用して切添新田を拓き、土地をもたない農民は村を離れて支堰を掘って新田村をつくった。

新田村の成立は寛文三(一六六三)年、立谷沢村の農民が拓いた連枝興野村を最後に終了したが、当地域一帯は十七世紀前半の五〇年間に、開発ラッシュでにぎわった。 |

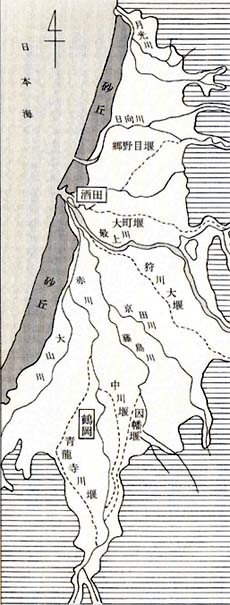

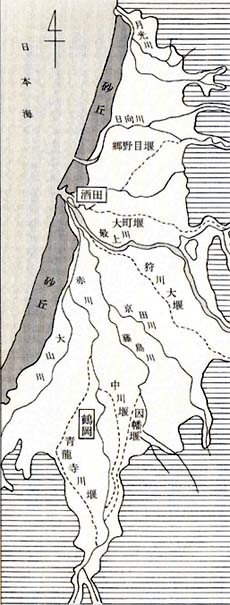

図45 庄内の潅漑用水堰

|

千本杉村は元和元(一六一五)年、上堰開削後に支堰の中島堰を掘り、京田川右岸の入会谷地を開削して成立した。

寛文九(一六六九)年の御水帳によれば、田畑二六町九反余、村高三一二石余、名請人一七人でうち一三人は一町歩以上の耕地を所持している。

特に、清左衛門は三町七反余と多く開村の創始者で、二町歩以上の次郎左衛門・佐左衛門ら五人と共に、村の草分百姓である。

村民の多くは上堰沿いの狩川・三ヶ沢・添津などの土地をもたない農民が中心となって開墾したものである。

荒鍋新田村は、承応三(一六五四)年狩川村の農民角兵衛らが中心になって立村した。

村は支堰の荒鍋新田堰を開削してから開田がすすみ、寛文九年の御水帳には出畑二一町六反余、村高一三六石余、戸数二〇戸とあり、その後も一番割・二番割・三番割・砂田割などを次々に拓いた。

開発にあたった多くの農民は、狩川村などで土地をもたない農民が中心となっていた。

最上川左岸沿いの沢新田村は、立谷沢村肝煎の兵九郎が慶安三(一六五〇)年、幹線から立谷沢村新田用水堰を引いて開田した。

立谷沢村の耕地をもたない多くの農民が加わったため、当初は立谷沢新田村と称した。

寛文六(一六六六)年の御水帳によれば、出畑二九町七反余、村高三一二石余、名請人四九人であった。

庄内地方の広大な原野は、最上氏の入部後新拝領地の新田開発推進策によって、長大な用水堰が開削され多くの新田が開発された。

開発の主体は最上氏のときは土着土豪を中心に、庄内藩では土着土豪によりながらも、庄内藩の役人が直接指揮することが多かった。 |

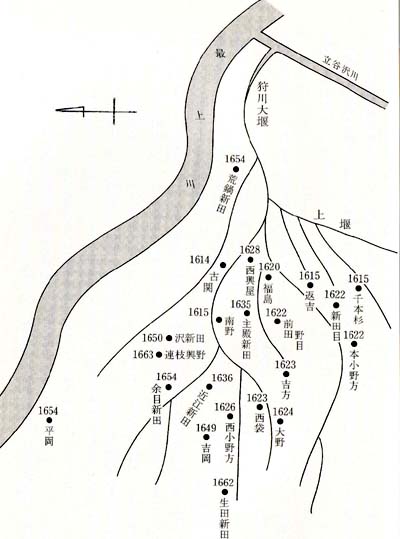

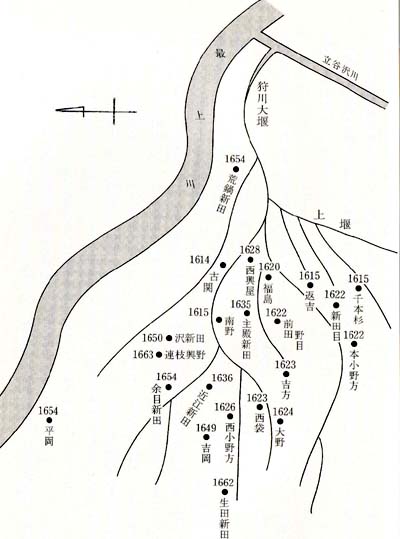

図46 狩川大堰と新田村

地図の向きが左方向が北になっているのに注意する

|

山間や山麓の零細な農民の多くは、土豪の指揮によって開発に従事し、その結果隷属農や零細な農民が安定した小農民となり、新田開発は自立への道を開いた。

用水堰の開削には、大量の鉄製用具の調達と高度な技術が不可欠であった。

これらの用具の原材料や技術は、最上氏や庄内藩によって北国海運を通して、畿内から酒田港を通して移入された。

2 水運の基地酒田 top

酒田の町並み

天明二(一七八二)年酒田港から移出された産物の内訳は、庄内米二二万四八八六俵、最上米七万九一九〇俵、庄内雑穀一万俵、煙草二万一一一〇個、最上紅花九四〇駄、最上・米沢青苧九六〇、大山酒四三二〇樽である。

また移入品は塩三万二八〇〇石、塩引(しおびき)二〇万三〇〇〇本、木綿(もめん)四万九〇〇〇反、繰綿一五〇〇本である(永田文書)。

移出品のうち庄内米と雑穀は庄内の中小河川を通して酒田蔵に集められた。

最上米と煙草・紅花・青苧は、最上川を通して酒田に集められた。

移入品の塩・塩引・木綿・繰綿は、酒田で消費される以外は、すべて庄内各地をはじめ最上・米沢に川船で運ばれた。

最上川流域を市場として物質を集散する川船業者と、それにかかわって生業を営む民衆は酒田に生活根拠を置いているとは限らないが、たとえ酒田以外に居住する者であっても、水運の基地酒田とのかかわりなくして生活することはできなかった。

酒田は当初亀ヶ崎城下町と酒田港町に区分されていたが、元和八(一六二二)年庄内藩の成立後、亀ヶ崎城は酒田港町を含む酒田町を警護する城となったため、規模を縮小して城下町と酒田港町を直結し、町人町はいっそう拡大した。

酒田の行政機構は亀ヶ崎城下の中に内町組と米屋町組、酒田港町に酒田町組があり、城下の各組には大肝煎をおき、酒田町組には三十六人衆から選ばれた町年寄が月行事と町政を担当した。

酒田港の支配は亀ヶ崎城下の酒田町奉行所があたり、配下の足軽目付は入船出船の数など港の状況を点検した。

大浜には御城米出船見張小屋・沖ノ口御番所・沖ノ口穀物改布所・湊口銭役所があり、船場町には川口役所、宮野浦村には水戸教船があった。

沖ノ口穀物改番所は元禄八(一六九五)年、脇米の領外移出を抑えることを目的に設置された。

常夜灯は、文化十(一八一三)年、船舶入港の標識として、紀州や酒田港の問屋が世話人となって日和山に土盛りをして建てた。

常夜灯はそれ以前に設置された方角石と共に現存している。

問屋街

酒田湊の物資の集散が飛躍的に多くなったのは、寛文十二(一六七二)年の西廻航路の開始以後である。

西国商船が北国に進出し、天和年間(一六八一~八四)酒田港入津の船数は、春から九月まで二五〇〇~三〇〇〇艘余に及んだ。

酒田港商人には大問屋と小問屋があった。

大問屋は上方からの下り荷物を扱ったが、松前や最上川筋とも取引きし、本町を中心に中町・秋田町・猟師町に居住し、河岸には大きな蔵を構え、その間を八つの小路で結んでいた。

小問屋は諸国廻船の荷と川を下って酒田に集まる川船の荷を扱い、船頭宿ともなった。「三十六人御用帳」によれば、享保四(一七一九)年の大問屋は粕谷源次郎・西野長兵衛ら二八人、小問屋は小田屋伝兵衛ら四四人であった。

問屋街の中心地本町は、最上川河口左岸の向(むこう)酒田の住民が、大永年間(一五二一~二八)以降右岸の当地に移転して町場を形成し、一丁目から七丁目までを町割りして、酒田港の問屋仲間三十六人衆の居住地とした。

天和三(一六八三)年の「酒田町割人数家数書上」によれば、本町分として家数一二七、人数二一五六、明治三(一八七〇)年の「総家数韭寺院畝数調」では家数一五八で、ほかに新庄役所一棟と米相場座一棟があった。

酒田三十六人衆は本町に居住する問屋であることが条件で、全員の名前が判明するのは貞享三(一六八六)年が最初である(「三十六人御用帳」)。

一丁目には三十六人衆の小川三右衛門・伊東弥治兵衛ら六人が居住した。

元禄二(一六八九)年二丁目の本間家から原光が分家して一丁目に住み、新潟屋を名乗った。

明和五(一七六八)年三代光丘が建てた本間家本邸と対面して、南側には本間家の問屋があった。

二丁目には、貞享三年三十六人衆の本間久右衛門・二丁目弥右衛門・近江屋嘉右衛門など五人が住んだ。

元禄二年松尾芭蕉が曾良と共に酒田に滞在し句会を催した「あふみや玉志亭」は「近江ヤ三郎兵ヱ」にあたる。

もてなしの瓜に対する芭蕉の発句は「初真桑四にや断ン輪に切ン」であった。

三丁目には、貞享三年三十六人衆の押判屋四郎兵衛・松田又右衛門らが住み、本町問屋街の中心となっていた。

鐙谷(あぶみや)惣右衛門は代々町年寄をつとめて廻船問屋を営み井原西鷏の『日本永代蔵』に紹介された豪商であった。

加賀屋与助は戦国時代南部藩の蔵宿をつとめた豪商で、代々酒田町組の年寄として町政にかかわり、廻船問屋を生業とした。

西野長兵衛は酒田町組の長人で問屋を営んだ。

四丁目には、貞享三年三十六人衆の永野五郎兵衛・上林治左衛門・同七郎左衛門・薮田弥右衛門が居住した。

五丁目には同年三十六人衆の渡部源助・小林喜左衛門が居住した。

元禄二年松尾芭蕉は浦役人の寺島三之助(彦助)亭で句会を催した。

芭蕉の発句は「涼しさや海に入たる最上川」であった。

六丁目には、貞享三年三十六人衆の玉屋九右衛門ら六人が居住した。

七丁目には同年三十六人衆の最上屋嘉右衛門・加賀屋太郎右衛門・粕屋掃部が居住した。

医会所十全堂は天保四(一八三三)年、白崎五右衛門が願い出て当地に設立したものである。

河岸八町

問屋街の本町と河岸の間には八つの小路があり、川船が接岸する河岸と本町の間を結んでいた。

小路は東側から西側に本町一丁目と河岸を結ぶ上袋小路から稲荷小路・山椒小路・中袋小路・御宿小路・下袋小路・利右衛門小路・染屋小路と並んでいたことから河岸八町とよばれた。

このうち上袋小路・中袋小路・下袋小路は、河岸との間を鉤(かぎ)形の袋状の道になっていることから名づけられた。

当初の河岸五町に人口が密集したため造成された町であろう。

河岸八町には問屋の蔵や船宿が並び、丁持や宿継人足が多く居住した。

天和三(一六八三)年の「酒田町割家数人数書上(かきあげ)」には、河岸八町の家数三六二、人数一八二七とある。 |

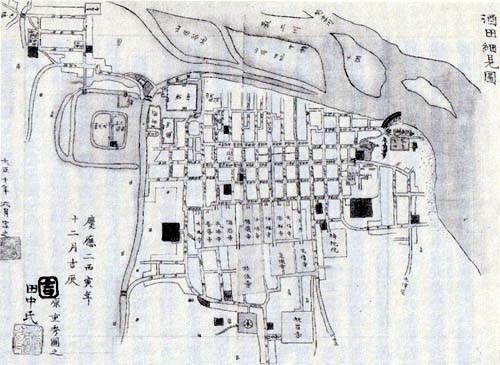

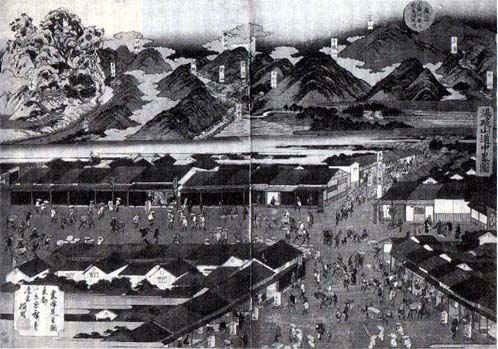

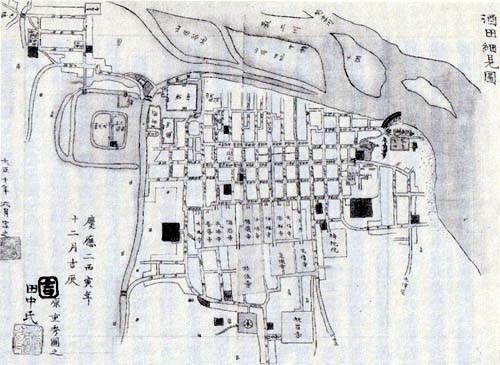

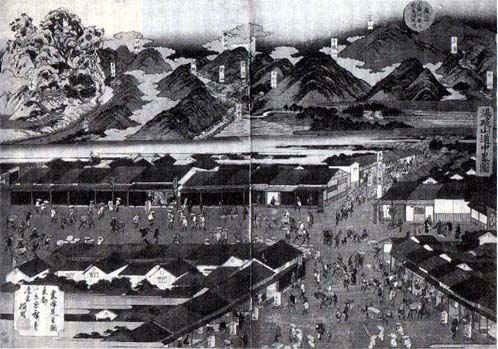

図47 酒田細見図

|

稲荷小路は最も多く人が集まり、家数八九、人数四二四で河岸八町の四分の一を占め、肝煎宇右衛門は寛政十(一七九八)年河岸八町全体の肝煎を兼帯するほどであった。

当小路には居住者が多いこともあって元禄五(一六九二)年「酒田惣御町医師之覚」に、医師五人の名がみえる。

また、酒田町組の総鎮守山王宮の神宿をつとめる者も多かった。

当小路の鎮守稲荷宮は、商売繁昌を祈願して勧請(かんじょう)され、氏子は川船業者が中心となっていた。

境内には慶応元(一八六五)年に建立された、巨大な船型の「船玉(ふなだま)大明神」碑があり、石碑には川船方惣船頭世話人として稲荷小路専之助・清川河岸喜蔵ら六人の名が刻まれ、河岸八町には最上川流域の船頭も住み、にぎわっていたことがわかる。

新井田川下流右岸には、古来から年貢米を貯蔵する蔵があった。

領内の年貢米は、武藤氏の時代は元米屋町、上杉氏の時代には米屋町の蔵に入れていた。

その後、庄内藩となってからは鶴岡城内の七ッ蔵に年貢米の三割、新井田川下流右岸の新井田蔵に七割を入れ、米券を発行し米商人に命じ米座を設けて販売した。

天和三(一六八三)年「酒田町割家数人数書上」によれば、内町組九町の家数は三〇二、人数一八九六、米屋肛組七町の家数は二二六、人数一一九一で、亀ヶ崎城下の両組には新井田蔵の荷役労務者や川船業者が多かった。

古来、人夫伝馬などの郡役は酒田町組六、亀ヶ崎城下の両組四の割合で負担していたが、町勢は酒田町組が栄えたのに対し、亀ヶ崎城下の両組は衰微していた。

寛永六(一六二九)年亀ヶ崎城下両組は歩率変更願いを出し、その結果酒田町組七・五、内町組一・八七五、米屋町組〇・六二五となった。

これは本町や河岸八町を中心とした酒田町組と亀ヶ崎城下両組の町勢の差をあらわしていた。

北国街道の町並み

酒田に入る前の北国衙道南の宿駅は大山で、善宝寺・与那坂(よなざか)を通り日本海沿いに北上し、浜中で馬を替え宮野浦の渡場で最上川を渡り、瑞賢蔵近くで上陸し日和山の坂を越えると酒田の荒町に入る。

荒町は港に近く北国街道南の入口にあたるため、北前船の船頭や旅人相手の問屋・船宿・酒屋・魚屋・菓子屋・雑貨屋などが棟を並べてにぎわった。

荒町の東端を右折すると秋田町に、左折すると北国街道の宿駅伝馬町に出る。

当町では最上時代から宿場町として、公用の人馬継立を行い、駅馬・旅籠屋・呉服屋などが軒を並べていた。

元禄十(一六九七)年の「亀ヶ崎城下大絵図」では、町の長さ八〇間余、幅四間半、東側に二四軒西側に二三軒の御伝馬屋敷が道の両側に並んでいた。

馬持は公儀の伝馬役をつとめて一般の駄賃馬を扱ったため、屋敷役は免除された。

『東講商人鑑』には、呉服太物店越前屋善吉と越前屋五四郎の名がある。

当町の白崎五右衛門は、ろうそく販売と太物商を営み、のちに瓦工場をつくって瓦を町屋に広め、防火対策につとめた。

伝馬町の北に接し、酒田町組の北端にある今町は、もと荒涼とした砂原であったが、天和三(一六八三)年頃町家が増え、「酒田町割家数人数書上」では、家数三五、人数一三〇とある。

酒田の北国街道最北端に位置することもあって、そののち茶屋渡世の者が多く集まり、文化十(一八一三)年には三七軒の茶屋株が公許され、港に近い船場町・高野浜と共に、酒田三百所とよばれた。

北国街道は今町を北に進むと日本海岸の砂丘を北上し、宿駅の吹浦に向っていた。

3 庄内農業と農村 top

日本の米どころ

庄内平野は日本の米どころの一つとして著名であるが、その基礎は近世中期に形つくられた。 元禄九(一六九六)年十一月改めの上方向け酒田積出高は一七万六八四四俵で、このうち庄内・松山藩分は一一万四〇〇〇俵余であった。

元禄・享保期は領主的荷物に加え民間商品の移出量も増加したが、この頃庄内は米を中心とした移出地域としての地位を確立した。

近世中期の米の生産量の増加は、庄内平野の西側に広がる谷地(やち)の開発によってもたらされた。

庄内平野の平均的な村の手蔵田(てくらだ)村を例にとれば、慶応三(一八六七)年の耕地六六町七反余のうち、寛文九(一六六九)年以後の開発地は二八町六反余で、耕地の四二パーセントは宝暦十二(一七六二)年までに開発された。 |

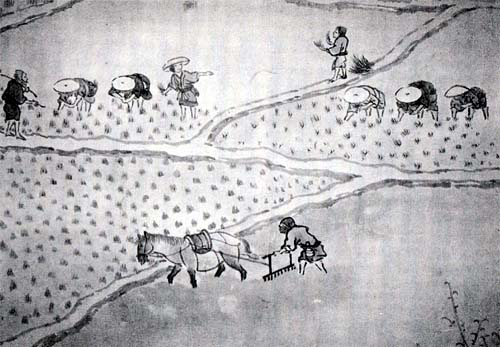

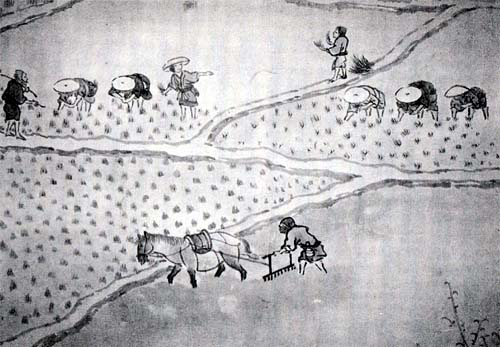

図48 庄内の田植風景(「大泉四季農業図」)

|

延宝元(一六七三)年、平田郷漆曽根(うるしそね)組四ヵ村の農民は、新井田川下流域にある漆曾根谷地・蛭沼(ひるぬま)谷地・札(ふだ)谷地の開発願いを出して許可された。

新田は百姓には高に応じ、水呑と名子には各一反を割りあて、灌漑用水は荒瀬川を水源とする茨(ばら)堰の水をあてた。

この頃、水田開発によって水不足が問題となったが、農民は東山の山中に用水溜池を構築し、溜池周辺には水源涵養林を育成して水不足の解消につとめた。

たとえば平田郷では延宝七(一六七九)年鷹尾山中に山谷堤を、荒瀬郷では享保十八(一七三三)年十月五台(ごだい)堤を、そののち君ヶ畑堤をつくった。

また、茨堰では延宝七年中・下流域二二ヵ村で、水を効率的に利用するため、一〇日間のサイクルで堰から取水する刻限通水の取りきめを結んだ。

刻限通水は、慣行となってその後、庄内各地に普及した。

品種改良

元禄・享保期は庄内にも平歯(せんば)こき・唐臼(からうす)・千石どおし・唐箕(とうみ)などの農具が登場し、稲の品種改良もすすみ米どころ庄内を盛りたてた。

稲の品種には大別して早稲(わせ)・中稲(なかて)・晩稲(おくて)があり、その特質は晩稲が収穫時期が遅いかわりに比較的反収が多く、それとは対象的に早稲は収穫時期が早いわりに比較的反収が少なかった。

冷害が予想される年は早稲を選ぶなど、要は気象条件を予測して品種を選定し、多くの収量を安定して得ることを目的としていた。

基本的に安定した藩の財源となる年貢を確実に確保することを目的に、庄内藩は村方の作付品種の選定に関与した。

寛延元(一七四八)年は凶作であった。藩は貧民救済のため、郷中の富農から救米を借り上げるほどであった。

翌年、藩は冷害を予想して農民に晩稲と中稲の植え付けを厳しく禁止した。

すべての村は早稲を植えることとし、違反した者には不作になっても手当米を出して救済しないと命じた。

この頃、藩の営農指導は豊凶にかかわらず毎年続けられた。

東北地方の稲作技術の大きな課題は、冷害対策であった。

そのため、多くの耕地をもつ篤農家は、冷害を克服する新品種の開発に真剣に取り組んだ。

平出郷土綺村の勘助は天明八(一七八八)年所持地六町九反余をもち、小作農から三六一俵余の俵田渡米を得、享和三(一八〇三)年には所持地を一〇町八反余、俵田渡米も五八八俵余と増やし、農民に米金を貸付け村役人をつとめる村方地主であった。

勘助が手作地に植付けている品種の数は、明和五(一七六八)年から嘉永三(一八五〇)年までの間平均して年間六~七種で、この間に手がけた品種は二一種であった。

このうち最も多く植付けた品種が細葉(ほそば)であった。

勘助の植付けた細葉には早稲の「早稲細葉」と晩稲の「晩細葉」、移入種の「都細葉」、開発した人の名をつけた「五郎兵衛細葉」「新左衛門細葉」の六種がある。

勘助は毎年の収穫量を日記に記録して反収増加に努力しながら、新品種の開発に傾倒した。

この頃の新品種の開発方法の一つに抜穂があった。

冷害の年であっても、同じ品種の中で特に実入りの多い穂を抜き取って種籾として、翌年植付ける方法で、勘助は冷害に強い品種を開発し成功した。

勘助の作付品種の中には「最上早稲」のように内陸産と思われる品種も含まれている。

旅先や最上川舟運を通して、多くの新品種が庄内にもたらされた。

地主の発達

十七世紀中頃から開発された新田は、開発当初生産力が極端に低かったため、縄延(なわの)びが認められ低免で検地を受けた。

十八世紀中頃から稲作技術の進歩によって、縄延地は地味の低い土地から豊かな土地に生まれ変った。

その結果、繩延地は高の数倍におよぶ収穫をあげる土地に変った。

この頃、農民の手にも剰余が残るようになったが、恒常的に手にすることができたのは小地主や富農で、小農民や貧農は凶作にあうと年貢米にも窮し、所持地を質地に出して納めるほどであった。

村方地主や商人地主は、年貢を納めても十分剰余のある縄延地を質地に取ったため、年貢率の低い繩延地は高利貸地主の集積するところとなった。

のちに村方地主に成長した勘助は、慶長年間に土崎村(現、酒田市)を開発した草分百姓の一人で、代々肝煎をつとめていた。

村の土地は、開発当初耕地の九七パーセントを占める田のうち、九八パーセントは下田と下々田で、縄延地であっても年貢の納入がおぼつかない、生産力の低い土地であった。

その後、元禄・享保期には開田もすすみ、村の戸数も三四戸と増加した。勘助が村役人の特権を利用して宝暦年間までに集積した土地は六町六反余で、譜代下人や日雇いなどを使って手作地経営をしていた。

勘助は、その後凶作のあった年を中心に、凶作のため年貢不納となった農民から土地を集積した。

勘助は最初に高五石未満の貧農から、その後、しだいに小農民からも集積した。

その土地は新田地帯の縄延地が多く、質地の俵田渡米が高の数倍と、はるかに凌駕するものが多かった。

質地集積の活発だった時期は、本間家が藩財政に深くかかわった時期で、勘助は年貢収納の村請制、藩の村遣金の貸付け、質地の加判者となるなど、村政の責任者としての特権を利用して土地を集積した。

このようにして、勘肋は卒水元(一八四八)年までの間に二四町五反余を四三ヵ村から集積し、俵田渡米七一五俵余を得るまでに成長した。

寛政三(一七九一)年の庄内長者番付の正面には、酒田の本間正七郎を筆頭に、同伊藤弥治兵衛、加茂の秋野茂右衛門らの豪商が名をつらねている。

彼らは凶作年を中心に、年貢米に窮した農民に米や金を貸付け、その抵当として縄延地を集積したもので、基本的には村方地主と変りなかった。

特に本間家は、明治二(一八六九)年に俵田渡米三万一〇〇〇俵余をもって、日本一の大地主といわれた。

庄内地方の山間山麓や自然堤防上にある古田(こでん)地帯では、近世中期に生産力の伸びが低く、わずかな伸びがあっても領主から年貢の増徴分として徴収され、農民の手に剰余は残らなかった。

清川組や狩川組などでは、宝暦の飢饉や天明の飢饉などの凶作によって、持高の少ない貧農や小農民に限らず、持高の多い農民まで過重な年貢に苦しみ、高年貢の土地を放棄した。

潰地(つぶれち)となった土地の年貢は村ぐるみで負担することとなり、村上地(むらあげち)となって農民を苦しめ、古田地帯の農村は荒廃するところが多くみられた。

天保の国替え反対一揆

天保十一(一八四〇)年十一月一日、庄内藩主酒井忠器(ただかた)の名代忠発(ただあき)は、幕府老中水野忠邦から、越後長岡に国替えを命じられた。

同時に長岡藩牧野忠雅(ただまさ)は武州川越へ、川越藩松平斉典(なりのり)は羽州庄内へ国替えを命じられた。

石高が一四万石から七万石へと半減する転封(てんぽう)は突然で、理由の説明もなかったが、老中の評議にものぼらなかったから、水野忠邦や大御所徳川家斉の一存によるものとみている。

家斉に近い御側御用(おそばごよう)取次水野忠篤からの情報によると、国替えの理由は第一に川越藩の希望によるものであった。

川越藩は家斉二四番目の斉省(なりさだ)を養子として迎えていた。

川越藩は幕府から相模の海防を命じられ、その負担に苦しみ幕府に所替え加増を出願していた。

第二は、長岡藩領新潟港でおごった唐物抜荷事件の長岡藩に対する懲罰である。

この事件は、石見国の船が新潟の廻船問屋と組んで、長崎で交易される中国産の薬種や光明朱(こうみょうしゅ)を持ちこみ、売買して発覚したものであった。

庄内藩は、移転費用九万三〇〇〇両を調達するため、本間家に七万三〇〇〇両の拠出を命じたほか、領内の商人や農村の富裕者に献金を命じた。

また、新領主に引継ぐための諸帳簿の整備にあたって、村々では突然のため帳簿と実際の照合に苦労した。

農民は、庄内藩が出した飢饉に備えた貯籾を長岡に移送すること、藩が凶作時に貸付けていた未納年貢米を移転前に取立てること、移転に必要な人足を高割に徴収することなどに反対する歎願書を庄内藩に提出した。

諸帳簿の点検にあたっては、縄延地をもつ富裕な農民や商人地主が「庄内に新領主が来たら、田畑を再検地して諸運上を厳しく取立てる」という危惧を受けた。

富裕な農民や商人は、参勤交代や国役に必要な費用を前貸ししていたから、転封によって帳消しになることを恐れた。

藩士は転封によって、高が一三万石余から七万石余に半減することから、禄を失う恐れがあった。 多くの難問は、庄内藩の転封阻止によって目的を達することができることから、藩に対する民衆の要求は、幕府に対する長岡転封阻止の運動にすりかわっていった。

幕府に対する歎願運動は、天保十一年十二月十三日農民一三名が江戸に上り、幕府重役方に籠訴したのに始り、翌年一月農民一六名の江戸籠訴、三月農民三九名の江戸越訴(おつそ)、四月の会津・仙台・米沢・秋田など近隣諸藩へ留任の斡旋願いを行った。

この間、酒田の大浜や藤島では農民を動員し、羽黒や鳥海修験に長岡転封阻止を祈願する大集会を開いた。

運動の指導者は西郷組大庄屋本間辰之助・玉龍寺僧文隣・遊佐郷大組頭梅津八十右衛門・渡部多一郎らで、運動の組織者は大組頭であった。 |

図49 川北三郷農民の留任祈祷集合(「夢の浮橋絵巻」)

|

表面には出なかったが、庄内藩や本間家は江戸に上った農民に金銭を与え、宿の世話をしていることから、実際の主体は庄内藩と特権商人であった。

大組頭の多くは小地主や富農で、商人地主と共に縄延地を多くもっていたことから、新領主による再検地を恐れた。

農民は転封による諸負担の増徴を、商人は移転費用の徴収と藩に対する貸付金の帳消しを危惧した。

転封によって利益を受ける者は、藩主以下誰一人なかった。

ただし、庄内でも転封阻止の運動に積極的に加わらない地区があった。

平田郷田沢組・山楯組、狩川通清川組・狩川組などでは、参加者が少なく、大集会に動員されても指導者がいないため、途中で帰ってくる始末であった。

嘉永七(一八五四)年石辻組大庄屋今野茂作は、阻止運動の功労者五六八名に対する「転封阻止運動受賞願」を庄内藩に提出したが、これら四組では石橋村仁右衛門の名があるだけである。

この地区に共通していることは、年貢負担の厳しい地域であった。

幕府の専断による転封には、諸大名の間にも不満の声が高まっていた。

天保十二年閏一月、大御所家斉が死去し、七月十二日には幕府から転封中止の命令が出された。

この結果、天保の改革を進めようとしていた幕府の権威は大いに失墜した。

4 漁村の生活 top

庄内の塩業と漁業

文久元(一八六一)年の庄内絵図によれば、庄内の漁村は枝郷と飛島を加えると四○ヵ村で、北国街道沿いを中心にして並んでいる。

これを地域別にみると最上川以南が二七、以北部一二ヵ村で、海岸の形態からすれば砂浜一四、磯浜二六ヵ村となる。延享三(一七四六)年、幕府巡見使に提出した飛島を除く最上川以北二一ヵ村の明細書によれば、漁村の家数は四八八人数二五六三で、内訳は砂浜村八ヵ村、饑浜村四ヵ村である。

遊佐郷浜組青塚村を例に、延享三年の砂浜漁村の生活を描いてみる。

当村の家数は五三、村高一四一石余、一戸平均の高二石余で、その四割は居屋敷と畑地であったから、年貢を納めると飯米にも窮した。

農業は老人と女性が分担し、畑には自家用の大根やなすを植えていた。

漁業の生業は、大別して塩業と沿岸の漁業であった。

当村の塩業は、夏の間海岸の塩田で揚浜法によって塩をつくった。

早朝、海岸にある塩田を良くならし、何度も海水を振りかけた砂を集めて濃縮した塩水をつくり、それを釜で煮つめて塩をつくった。

塩業は古くから継続して行われ、最上氏の時代から内陸の需要にも応じて大量に生産された。

青塚村の釜数は二四で塩年貢は一八石であった。塩釜一つあたりの生産量は約七・二石と考えられることから、当村では年間一七二石余の塩を生産し、年貢分を引いた一五四石余を販売していた。

庄内藩は漁船と網に年貢をかけていた。

当村には漁船九艘、鰯網・手繰(てぐり)網・指(さし)網、日向(にっこう)川での川居繰(かわいぐり)網があり、漁期によって網を変えて漁をしていた。

漁民は富裕な網元に雇用される船頭・水主(かこ)に分かれ、春と秋の鰯漁を中心に季節に応じて回遊魚の鰯・いか・ぶり・鯛や、地場のかれい・たこや貝・海草などをとって生活していた。

魚や塩は、漁民が直接農村を巡回して販売したり、農産物と交換した。

春の地引網でとれる大量の鰯は小鰯のため、乾燥させて干鰯(ほしか)とした。

金肥の干鰯は、酒田の問屋商人を通して紅花や綿作地帯に販売された。

干鰯を扱う酒田商人は、魚期になると漁村を巡回して集荷した。秋の鰯は大型なこともあって、簀(すのこ)に並べて干物として食用にした。

魚の多くは漁村の女が触売(ふれう)りしたが、酒田や鶴岡をはじめ人家の密集している在郷町では、魚屋が漁村から仕入れて販売した。

島崎・滝野浦・女鹿などの磯浜では、塩業は塩田がないため海水を直接煮つめる直煮法であった。

直煮法は薪を大量に消費するため効率が悪く、十七世紀中頃に衰退した。

漁業では回遊魚をとる沖合漁業や磯浜で魚貝類や海草類をとる磯見漁もあったが、漁獲量はわずかであった。

また、ポケットビーチでの鰯漁もあったが、漁獲量は少なかった。

鰯(いわし)の不漁期

十八世紀の中頃、全国的な人口停滞のため食塩の貢要量は伸びず、瀬戸内の土州塩田では休浜となるところが出た。

揚浜法の庄内砂浜村の塩業は、安価な瀬戸内の塩が大量に酒田港に入り、塩木(しおぎ)不足も加わって崩壊した。

この後、庄内浜で塩業を行う村は絶えた。

塩業の崩壊後、漁民は鰯漁を中心に漁期によって漁場と漁法を変えながら行ってきたが、生活は塩業収入がなくなったため窮乏していた。 |

図50 地引網による鰯漁(昭和20年ごろ)

|

宝暦三(一七五三)年から五年までの三年間は凶作で米価は騰貴した。

同六年三月二十八日から一六日間、遊佐郷浜組の漁民と宮野内組の農民は、飯米がないため粥座の救済を受けた。

文化元(一八〇四)年十二月、服部興野村の網屋治兵衛は、鰯の不漁で漁具の仕入金を返済できないため、船一艘と鰯漁大網一式を十日町村惣右衛門と小治郎に質入れして、金一〇両を借りている。

天保五(一八三四)年には、天保飢饉と不漁によって困窮した浜方八ヵ村の漁民は、酒田の問屋商人本間弥三郎から一〇〇〇両を、嘉永二(一八四九)年には、服部興野村の網屋治左衛門が不漁を理由に、鰯網を抵当に金一〇両を借りている。

回遊魚の豊凶変動は大きく、特に鰯は寒暖両流の混合域に棲息して回遊しており、豊凶変動の大きな魚である。

中心漁業の鰯漁の激減は、漁民にとって大打撃であった。

庄内浜では十八世紀中頃の塩業壊滅につ続き、十九世紀初頭から主力魚の鰯の不漁期をむかえていた。

天保五年以後の不漁期が長く続いたため本間弥三郎からの借入金一〇〇〇両は、一八七八(明治十一)年になっても返済できず、利子分も滞る有様であった。

出稼漁業

庄内浜の漁業が不漁期に入っていた安政六(一八五九)年九月、幕府はロシアの南下政策に備え、奥羽六藩に蝦夷地防衛強化と移民開拓を命じた。

翌年閏三月、庄内藩は松平舎人以下郷夫・職人三六七人と出稼人一六○人を蝦夷(えぞ)地に送った。

文久元(一八六一)年二月、庄内藩は新たに出稼者一三六五人を募集し江地組大庄屋斎藤隼之助、浜組犬組頭渡部多一郎、十文字村奥泉伊之助を蝦夷地開拓御用掛として派遣したが、屯田制度は藩財政の重荷となり失敗した。

同三年、渡部多一郎は浜方漁民の移住策を出し、庄内藩が受入れたため、漁民の蝦夷地出稼人が増加した。

庄内浜では鰯漁をはじめとする沿岸漁業が不振で、開港後物価が高騰したため飯米にも窮していた。

青塚村の留吉はこの頃蝦夷地の高島郡祝津村に渡り、最初たら漁、のち遺棄されたにしん漁場を買い取った。

庄内漁業が不振だったため、蝦夷地に渡る出稼漁民は年を追って増加し、慶応二(一八六六)年の庄内藩拝領地テシオ・トママイ・ルルモッペの出稼人二七四四人の中心は庄内漁民であった。

同三年、庄内藩拝領地ハママシケ漁場の自由操業と自由販売策は、出稼人の増加に拍車をかけた。

瑕夷地出稼人の増加は、漁村の水主不足となり、沿岸漁業の衰退はいっそう進んだ。

庄内の蝦夷地漁場への出稼はその後もつ続き、一八九七(明治三十)年には漁船二五四艘、漁夫二〇五七人と増加し、内遊佐郷浜組は漁船の六二パーセント、漁夫の六七パーセントを占めた。

134()

D 信仰・文化の道 top

1 前句付け・俳諧文化の広がり

尾花沢(おばなざわ)

前句付けとは、そもそも俳諧の稽古のために行われたといわれ、その基本型は俳諧師(宗匠=そうしゅう)によってあらかじめ出題された七・七の下句に対して、俳諧や文芸をたしなむ人たちがそれぞれ五・七・五の上句をつけていったものである。

たとえば著名な例として、「切りたくもあり切りたくもなし」という下句の出題に対して、「盗人を捕らえてみれば我が子なり」という上句がつけくわえられた。

この基本型のほかに、笠付け、帯付け、沓(くつ)付け、折付けなど多種の方法による前句付けがあった。

この前句付けは、表現や内容に俳諧のような厳しいきまりがなかったために、江戸時代の元禄期(一六八八~一七〇三)の頃から広く一般庶民に親しまれ、しだいに農村社会にまで浸透した。川柳はのちに前句付けから独立したものである。

尾花沢の俳人鈴木清風が、元禄十四(一七〇一)年に江戸で行われた前句付け会に参加して詠んだ句が、大石田町の西蓮寺に残されている。

のちに記すように、清風は尾花沢の俳諧の中心人物であると共に、一方では地元において、前句付けの一つである笠付けを開催していたことが『尾花の系譜』から知られる。

尾花沢では元文元(一七三六)年に一二〇の句からなる前句付け集『かねのなる木』が出された。

句集の名称は、この会の作品で第一席として選ばれた次の句によっている。

前句 誠に思い切った顔色

付句 傾城(けいせい)に金のなる木を尋ねられ 寿水 |

前句付けは文化・文政期(一八〇四~二九)頃に村山地域で盛んになったといわれ、その中心地は尾花沢であったようだ。

文政十二(一八二九)年に、正厳村の大類千柳(おおるいせんりゅう)がまとめた『古吟集壱万句寄』はそれを象徴しており、句者は尾花沢はもちろん、大石田・楯岡・谷地・長瀞・天童・左沢・寒河江・小国の各地域にまたがり、句数も一五六三句と多く、その隆盛ぶりがうかがわれる。

近代に入ってからも尾花沢には前句付けの伝統が生続け、庶民の文芸として今日にいたっていることは注目に値する。

前句付けは、伝統的・正統的な俳諧にくらべてより大衆化して「雑俳」(ざつばい)とよばれたが、そこには庶民の日常の暮らしの中からにじみ出た喜怒哀楽や、農民なりの思考や風刺・滑稽などものぞかれ、庶民資料として大いに貴重なものであるといえよう。

俳人松尾芭蕉が尾花沢を訪れたのは、元禄二(一六八九)年五月十七日のことである。

芭蕉は、まず紅花商人であり俳人でもあった鈴木清風(鈴木八右衛門)宅で長旅の疲れをいやしたのであった。

「尾花沢にて清風という者を尋ぬ。彼は富めるものなれど、志いやしからず。

都にも折々かよひて、さすがに旅の情を知りたれば、日頃とどめて、長途のいたはり、様々にもてなしはべる」(『奥の細道』)という一節に、清風の人柄の一端を知ることができよう。

芭蕉は、尾花沢には清風宅三泊と養泉寺七泊の合計一〇泊ほど滞在している。これほど長期にわたる滞在期間中、芭蕉はどんな過ごし方をしたのであろうか。

芭蕉に随行した曾良が記した『曾良随行日記』によれば、清風のほかに地元の俳人たちが、毎日のように芭蕉を自宅に招いたり養泉寺を訪ねてご馳走を持参して、もてなしている。

芭蕉は地元の俳人たちと日夜にわたり交流を深め続けた結果、長い逗留となったのである。

このことは、芭蕉にとって尾花沢には俳諧を通じて親しく交わることのできる人たちが存在していたということになろう。

当時の尾花沢は、幕府の代官所が置かれた陣家町であった。また、羽州街道の宿駅がおかれ、最上川舟運で栄えた大石田河岸が近くにあったことから交通の要衝であった。

この恵まれた地理的条件から、江戸時代は商業活動が活発で商人の活躍が目立った。

全県的にみると、特に最上川の舟運が発達して京都・江戸との経済交流が活発になると、その流域社会の商人たちが大いに活躍することになった。 |

図51 養泉寺句碑

|

そうして元禄期前後にはこれら地方の商人たちの聞に文芸が普及し、その交流も活発に行われるようになったのである。

当時の県内の主な俳人の活躍舞台は、最上川の流域経済の拠点地であったこともこのことを物語っていよう。

尾花沢においても、このような時代背景を背負って、商人たちを中心に多くの前句付けや俳諧をたしなむ人たちが育ってきた。

芭蕉はこういう文芸を愛する地域の人たちからの歓待を受けたのであった。

鈴木清風は紅花商人として財産を築き、元禄時代は「紅花大尽」といわれるほどに手広く経済活動を繰り広げていた。

他方では商用で上方や江戸に立寄った際、当代一流の俳人たちと交流の場をもち、三十六歳までに『俳諧おくれ双六』『稲筵』『俳諧一橋』の三冊の俳諧書の撰集を京都井筒屋などから出版するなど、出羽国・山形の俳壇の実力者に成長していた。

当時清風は松永貞徳系の貞門という古い俳諧のつくり方から西山宗因の談林系俳諧へと脱却しようとする時期にあった。

このことは俳諧の新しい流れとして、清風のみならず、出羽国の俳壇全体にもいえることであった。

芭蕉も清風と同じように新しい俳諧を志す人間として心を通じあい、二人は以前から親しい間柄であったようだ。

その機縁が芭蕉の尾花沢滞在となって実現したといえる。

清風以外に、尾花沢の俳人としては素英(そえい)、以休(いきゅう)、遊川(ゆうせん)、東陽、東水、一中、一橋、秋調たちが知られており、芭蕉と積極的に文学的親交を深めたのである。芭蕉は彼らとの交流をとおして、滞在期間中に三六句の連作になる歌仙二巻をつくることができた。

一つは、芭蕉の「すずしさを我やどにしてねまる也」を発句とする「すずしさを」と、もう一つは、清風の「おきよしの麻にあらはす小家かな」を発句とする「おきよしの」である。

なお宝暦十(一七六〇)年撰集の『尾花の系譜』によれば、尾花沢の俳壇は芭蕉後も活況を呈した様子が知られるが、江戸中期以降は村山地方は美濃派の俳諧が主流をなすにいたり、俳壇の中心は尾花沢から大石田や楯岡、西村山方面に移行しつつあった。

大石田

大石田河岸は最上川舟運最大の河岸で、寛政四(一七九二)年に幕府の川船役所が置かれたところである。

多くの船持・荷問屋・蔵宿などの商人が活躍し、大変活気あふれる町であった。

そしてこれらの商人たちは上方から流入する文化にも敏感であり、文化的素萸も高く風雅の道もきわめていたのである。

芭蕉は元禄二(一六八九)年五月二十七日、山寺立石寺(りっしゃくじ)で一泊し、翌日二十八日、つぎなる訪問地大石田に到着した。

高野一栄(高野平右衛門)宅に宿を借り、五月三十日まで宿泊した。

『奥の細道』には「最上川乗らんと、大石田という所に日和を待つ。

ここに、古き俳諧の摧こぼれて(後略)」と記し、さらに「わりなき一巻残しぬ。

このたびの風流ここに至れり」としめくくっている。

ここでいう「わりなき一巻」とは芭蕉の「さみだれをあつめてすずしもがみ川」を発句とする歌仙「さみだれを」のことである。

この歌仙では、芭蕉と曾良のほかに大石田在住の俳人高野一栄と高桑川水(高桑金蔵)が加わって詠んでいる。

高野一栄は船持問屋を営み、大石田村の組頭をつとめた人物で、貞享三(一六八六)年に尾花沢を訪れた伊勢出身の俳人大淀三千風とも旧知の間柄であったといわれるほどの文人である。

尾花沢の鈴木清風とも親しかったことはいうまでもない。

歌仙「さみだれを」の末尾に「最上川のほとり一栄子宅において興行」とあるので、この時は一栄の自宅に集まって俳諧がたしなまれたのである。

高桑川水は大石出村の大庄屋で、一栄と共に大石田を代表する俳人として知られる。

芭蕉が尾花沢に滞在している五月二十五日に、川水は尾花沢にでかけて、芭蕉と曾良にすでに会っていたことが『曾良随行日記』からわかる。

芭蕉を囲んだ尾花沢の俳人たちの輪に、一足先に隣村の川水が加わったということは、川水のこの地域における俳壇上の占める位置というものが理解されよう。

一栄と川水は、芭蕉にお供して横山地区にある曹洞宗の東北の最大拠点黒滝山向川寺(こうせんじ)にも参詣している。

大石田という土地柄について言及すれば、最上川の歴史的役割や四季折々の光景などが、芭蕉をはじめ多くの文人墨客(ぼっかく)を受入れ、俳諧や芸術をなす土壌となっているといえよう。

谷地(やち)

河北地方は、元禄期頃から紅花生産が盛んとなり、とりわけ谷地は村山地方の主産地となって花買い市場としてにぎわい、紅花商人が活躍する舞台となった。

さらに、谷地河岸は最上川舟運の船着場として発達し、近世後期には近郷の流通経済の中核としての役割を果たした。

従って、谷地には商業が大いに発達し、『東講商人鑑』をみれば、谷地商人の数は村山地方では山形についで多かったことが示されている。

さて、このような歴史的な背景をもった谷地の俳壇はどうであっだろうか。

大淀三千風が、天和二(一六八二)年に撰集した『松島眺望』の俳諧集には、谷地の俳人の句数が二二あって、これは山形の俳人についで多い数である。

この大淀三千風が貞享三(一六八六)年に尾花沢を訪れたさいに、地元の多くの俳人たちが歓待したが、その中に谷地の俳人田宮年玄(ねんげん)もいたのである。

田宮年玄とは、谷地俳壇の先駆の一人といわれた人物である。

鈴木清風が撰集した『稲筵』には、年玄の句が三句含まれている。

この撰集には年玄のほかに谷地の俳人として直阿、言仙、春甫、自興、経定、風和の六名を数えることができる。

当時は西山宗因によって唱えられていた談林系末期の俳風が当地方の主流を占めていた。

『河北町の歴史』によれば、天和から元禄にかけて、谷地の俳壇には十数名が名をつらねていたことが記されており、尾花沢や大石田と並んで文人が多く育ち、その層の厚さが目立っている。 |

図52 芭蕉句碑(東根市六田、

「眉はきを おもかげにして 紅粉の花」)

|

林崎(現、村山市)の俳人風虎(ふうこ)は、延享五(一七四八)年に林崎大明神に吟板三面を奉納しているが、句を寄せた全国の俳人にまじって、谷地周辺では和田杜苓、知苓、寿松、遷喬、梅仙の五名の名がみえる。

杜苓(とれい)は西里村両所の俳人で、この時期の西村山地方の中心的な俳人として知られ、林崎の坂部壷中(こちゅう)とも親しかった。

当時は村山地方は美濃派の俳風が強い影響をもち、杜苓もその流れの中にあった俳人である。

2 出羽三山参詣の道 top

羽黒山手向(とうげ)

手向は、出羽三山信仰を形成する山の一つである羽黒山の麓にできた門前集落であり、八方七口といわれた三山の七つの登山口の一つにあたる。

登山口としては最も参詣者が訪れてにぎわった集落であり、最盛期は三〇〇以上の宿坊が参道に立ち並んだというから、その壮観さがうかがわれる。

それらの坊には妻帯修験者たちが居住していた。手向を訪れる参詣者たちは、東日本一円、太平洋側、新潟・長野方面など、実に多方面に及んだ。

松尾芭蕉も、『奥の細道』の旅の中で、元禄二(一六八九)年六月三日にこの手向を訪れている。

最上地方の本合海から最上川を船で下り、清川で下船して陸路で狩川、添川を通って手向に辿り着いた。芭蕉が通ったこのルートは、岩手・南部地方や秋田方面の三山参りの人々が通ったルートでもあった。

文政十二(一八二九)年に発行された出羽三山の案内書『三山詣文章』には、宮城・仙台方面から三山参りに訪れる人々の行程が記されている。

つまり、山寺、天童をへて大石田に来て宿泊、そこから最上川を船で下って清川で下船し、陸路を通って手向にいたり三山に登るコースが示されている。

参詣者を乗せた船は四〇~五〇人乗の道者船といわれ、五月から八月までの間に運航した。この道者船を利用して手向から三山に登った人々も多い。

「大石田惣町覚書」(安永元年)の元禄十(一六九七)年の項に、「道者 一万七七六四人」とある。

また、宝永七(一七一〇)年の「御巡見様一件帳」にはこの年の道者船の合計が三一艘記されている(いずれも大石田三膝部家文書)。

手向は、このように村山地方、宮城・仙台方面はもちろん、岩手・南部方面や秋田方面、さらに鼠ヶ関、鶴岡をへてくる越後方面、さらに芭蕉のように江戸方面からというように、四方からの参詣者・旅人で縊れ、みちのくとは思えぬほどの活況を呈していたのである。

六十里越え街道

六十里越え街道とは、内陸地方と庄内地方を最短距離で結ぶ道路であるが、月山・朝日山地のいくつかの峠を越える山道が多い。

山形を起点として鶴岡にいたるのであるが、羽黒山・月山・湯殿山のいわゆる出羽三山を信仰する人々の参詣の道としてその名が知られている。

出羽三山には八方七口といかれた登山口がある。

このうち内陸部の本道寺・岩根沢・天井沢、および庄内側の大網・七五三掛(しめかけ)の五ヵ所の登山口が六十里越え街道沿いに位置している。

三山の信仰は近世において最盛期を迎えるが、これらの登山口をめざす宮城・太平洋側、あるいは関東や信越方面から来た多数の参詣者が六十里越え街道をにぎわした。

街道沿いの宿場は、これらの人々を相手にかなりの固定収入を得てうるおったのである。

谷地の「大町念仏講帳」の享保十八(一七三三)年の項には次のようにある。

丑(うし)の年湯殿山の参詣毎度沙汰致(いたす)よりは存の外(ほか)参詣之れ有り、花そめ下地前々丑年より商内罷(まか)り成り候。

白岩より奥山内は拾年計(ばか)りは寝て喰う程にもうけ申し候由及び承り候。八口の道は都合洽五万七千余之れ有り候由、扨々(そもそも)夥敷事(おびただしきこと)に御座候。 |

丑の年は湯殿山の縁年なので、ここに記された享保十八年に「十五万七千余」の参詣者があったことは特別であったとしても、各地方から集まる三山参りの人々の数は、諸史料を総合しても年間三万人はくだらなかったと考えられている。

そこで、これら東日本一円から集まる人々がもたらす情報量はかなりのものであったことが想像されるが、六十里越え街道は、いうなればそういう情報・文化交流の媒体という役割も果たしたと考えられる。

当地方においては、この街道によって、広範に各地からの情報・文化がもたらされる恩恵にあずかったといえるだろう。 |

図53 湯殿山神社大鳥居

|

そのことの事例として、現在も伝承されている本道寺田植踊は、仙台の七ツ森から来た行者によって、享保年間にもたらされたものと伝えられている。

また、岩根沢桂林の手漉き和紙も三山参りの人によって伝えられたといい、同じく岩根沢の「六浄豆腐」、白岩の銘菓「淡雪」など、いずれもこれらは、六十里越え街道と三山信仰を抜きには語れない文化伝播の有様を示しており、同時に、これらを地域文化として同化していった街道沿いの庶民のたくみさにも思いをいたすことが必要であろう。

このように、山形の文化の成り立ちについて、最上川舟運という河川ルートがもたらす上方の文化が大きな影響をもつ一方で、六十里越え街道という陸上ルートがもたらす諸

地域の文化も念頭におく必要があり、近世の山形の文化形成を考える場合は、この二つのルートに留意すべきであろう。

六十里越え街道の起点となった山形では、八日町に三山参りの行人宿があった。

明和六(一七六九)年頃に記されたとされる『山形風流 松の木枕』(玉井本)の「八日町 行人宿」には次のように記されている。

軒数が百八十軒、扨(さて)、此の町は湯殿山の行人一宿の所にして、四月八日山開きにて、此の日より湯殿山へ参詣、夫れより四・五・六・七月中、関東より奥州迄の行人沢山にして町内賑わい夥(おびただ)しき。

諸商人入り込み、男女に限らず、夜昼宵暁の差別もなく、誰れとや誰れとやと言って、若き男女我おとらじ負けじと争い商うなり、何か壱軒の宿に千人七八百人やどる衆中、又四百五百人宿が何軒という事をしらず、凡(およ)そ日本にか様成(ような)る参詣有るまじき事也、(後略) |

ここからは、八日町に宿をとる、けたはずれの参詣者のざわめきや町の繁盛ぶりが伝わってくる。 さきの「大町念仏講帳」の中で、「白岩より奥山内」とあったが、この白岩村(現、寒河江市白岩)も参詣者相手の行人宿や多くの上産物店でにぎわった宿場集落である。

文久元(一八六一)年の「御私領渡差障(わたしさしさわり)有無取調書上帳」(工藤家文書)では、白岩について、「湯殿山往来筋に付き、参詣の行人四月より八月迄多人数通行之れ有り候間、道者宿等も御座候」と記している。

なお、一般に白岩村から西の地域が出羽三山の神域にあたると考えられて、身なりをととのえて出発したり、下山後の精進おとしをしたりした。

しかし、特に湯殿山の神域の場合は、慈恩寺(じおんじ)の臥龍橋(がりゅうばし)西方から相当すると考えられ、寒河江川で身を清めて新しい草鞋(わらじ)にはきかえて参詣に向ったという。 |

図54 山形の八日町

(「湯殿山道中略図」)

|

寒河江川が「祓(はらい)川」と考えられるゆえんである。

海味(かいしょう)村(現、西川町海味)は、白岩よりさらに西に進んだ六十里越え街道沿いに東西に細長く形成された集落であるが、白岩についで行人宿が多かったところである。

六十里越え街道の綱取の集落を過ぎると、岩根沢と本道寺の追分がある。

岩根沢は街道から約二キロ山手に入った集落で、出羽三山登山口である七口の一つにあたると共に、天台宗羽黒山別当日月寺(にちげつじ)のある門前集落として栄え、二六の宿坊があったとされている。

他方、本道寺は、湯殿山の正別当、真言宗当山派(とうざんは)慈恩寺宝蔵院末寺、月光山本道寺があったところで、大伽藍がそびえ本堂も大建築物であり、ここに一山組織を形成していた。

本道寺も岩根沢と同じく門前集落として栄え、七口の一つの登山口があり、特に三山の奥の院である湯殿山の登拝をめざす人々が宿泊する二十数軒の宿坊でにぎわっていた。 |

図55 本道寺(「湯殿山道中版画」)

|

志津(しづ)は、さきに示した文久元年の工藤家文書に「山寄村方にて賑わい御座無き候得共、夏中は湯殿山行人多通行之道耆宿も御座候」「農業の外、湯殿山道者宿いたし」とあるように、湯殿山に登拝する参詣耆を受け入れる道者宿をととのえた宿場であり、また、山形側と庄内側を切り結ぶ物資の輸送基地・村継場として発展してきた。

そのため口留番所も置かれたのである。

志津を過ぎてからは、大岫峠をへて庄内に入る。そこからは田麦俣(たむぎまた)、大網、十王峠を越えて鶴岡に到達する。大網村の大日坊と十王峠にいたる途中の七五三掛村の注連寺は、湯殿山の別当であり、庄内や越後・佐渡方面から来る湯殿山参詣者の登山口であった。

文政三(一八二〇)年に、山形の旅籠町に住んでいた宇野義川という画家が描いた『湯殿山道中一覧』というものがある。

これは、湯殿山に参詣する人々の道中案内用の版画であり、二十数枚が一組となって土産物や道案内として売り出されたものである。

上山(かみのやま)温泉を起点として山形城下をへて六十里越え街道沿いの集落を描き、本道寺、志津を通って湯殿山への登拝路と、岩根沢から烏川を通った登拝路まで、要所要所の景観を的確に描いている。

湯殿山信仰の高まりと六十里越え街道の役割を知る貴重な絵画資料といえる。

三 村山・庄内の近代 top

1 幕末・維新期の山形

農村生活の変容と明治維新

幕藩制社会の危機が深まるにつれ、領主財政の窮迫は、より過重な農民負担へとつながった。

村山郡では商品生産に伴う貨幣経済の浸透を背景に米に代わる金納(石代納)要求が強くなり執拗な抵抗が展開された。

しかし、海防問題が深刻化した幕末期には、幕府も妥協を許さず、現物納強制・貢租確保の姿勢を貫いたために、農民層の分化にも拍車がかかり、村内には大量の慢性的困窮者も生まれ、村単位の貢租負担原則も危ぶまれるようになった。

文久三(一八六三)年、幕府領櫤山(たもやま)村では窮民の人数が七五パーセント、家数では八五パーセントにものぼった。

こうした状況は周辺の藩政下でも同様で、最上川西に位置する新庄領富並(とみなみ)村では、困窮を理由とした物成(ものなり)引下げ・諸役代納金減免願いが繰返された。

また、困窮者の中には藩の免札を請けてほかの職業に従事する者もあらわれ、嘉永・安政期には屋根ふき、馬喰(ばくろう)、石切り、引懸け商いなどの申請例がみられる。

農業以外の職業が増える理由は単一ではないが、地域的社会的分業が発達し、多様な職業がみられるようになるのは、幕末維新期の一つの特色であった。

とりわけ日雇い渡世など雑業層の出現は、揺れ動く農村経済を示している。

一八七四(明治七)年『山形県一覧概表』によれば、当時の県の職業別人口は農業七六・七パーセント、工業五・〇パーセント、商業五・二パーセント、雑業一二・四パーセントであった。

こうした傾向は町場ではより顕著で、楯岡町西組では、明治三(一八七〇)年、総家数一〇七軒のうち農業が一六、小作農業三〇、商業二八、工業・職人七、旅籠五、日雇い取り一一、村役人三、無記載が六で、農業・小作農業に従事する者でも三人に一人が兼業職を有している状況であった。

幕藩体制を支える自給自足の農村生活は変容し、その枠を越える動きが始まる中で、人々は明治維新を迎えることになった。

|

図56 戊辰戦争(清川口の戦闘)

|

戊辰東北戦争の展開

慶応四(一八六八)年、鳥羽伏見の戦いに始まった戊辰戦争は、維新に揺れ動く奥羽諸藩を一気にその渦に巻きこんだ。

京都守護職の会津藩や江戸市中取締役の庄内藩、仙台・米沢などの奥羽大藩の去就は、政府が最も懸念するところであった。

徳川慶喜追討令につ続き、仙台藩に会津追討令、米沢・秋田・盛岡などにその支援指示が出され、奥羽諸藩は大きな決断を迫られた。

諸藩が困惑する中、三月には奥羽鎮撫総督軍が仙台に入り、会津進撃の指令をくだし、戊辰東北戦争の幕が切って落とされた。

薩摩藩邸襲撃や新徴組による治安維持に労のあった庄内藩は、寒河江・柴橋の幕府領の管理徴税権を得ていたが、その収納米をめぐり、奥羽鎮撫(ちんぷ)総督より朝敵と見なされた。四月、天童藩を先導役とする総督府軍は県内に進軍し、清川口の戦闘、長崎落合口の戦闘、天童城攻防、六十里越え街道の戦闘など、各地に戦火が広がっていくことになった。

一方、仙台・米沢の両藩は、閏四月、白石で奥羽一四藩の重臣会議を開催し、会津藩謝罪嘆願書を総督に提出したが、これを却下されたため、新たな藩を加えた二五藩からなる奥羽列藩同盟を結成した。

この同盟は、仙台に公議府を置き、皇国を維持し、列藩集議によって運営をはかろうとするもので、北日本ないし東日本政権樹立の構想をも内包していたと言われている。

その後、同盟は越後六藩を加えて奥羽越列藩同盟に発展し、ここに新政府が懸念していた一大反西南勢力が成立することになった。

白河、北越、常磐(ときわ)の三方面から展開した戦闘は、しばらく膠着の状態が続いたが、越後戦線での同盟軍の敗戦や秋田藩などの同盟離脱、金山(かねやま)口の戦闘などをへて、戦局は次第に政府軍に傾いていった。

新庄藩の降伏、政府・庄内両軍の新庄城攻防、庄内軍の秋田領内進撃などめまぐるしい展開の中、九月には米沢藩が降伏し、山形・上山両藩もこれにつ続き、会津藩降伏、仙台藩降伏ののち、寒河江長岡山の戦闘や鼠ヶ関口の戦闘を最後に、庄内藩も開城降伏することになった。

こうした戦闘は民衆の生活に大きな影響を与えた。

六十里越え街道沿いの本道寺村では、庄内勢と天童勢の対立で、寺中四ヵ寺と本坊のほか民家一二軒を焼失する憂き目にあった。

農民の手記『粟の草採集』には、戦闘の中を逃げ惑う村民の様子が描かれている。

| 当村へ鉄砲透間(すきま)もなく打掛候ニ付、西ノ平小屋を逃去、樋ヶ沢或ハ上ノ山・水ヶ沢逃登、馬抔(など)ハ鉄砲の届かさる場所へつなき、村ニハ壱人も不残逃隠候(中略)其夜ハ食をも不致、折悪敷(おりあしく)雨にふられ傘箕なと打かぶりうづくまりて夜を明す、其時のうきかんなん語りも尽されづ筆ニも書取かたく、其心根推(お)し給(たまわ)るべし。 |

また、羽州街道の宿駅楯岡に近い土生田(とちゅうだ)村では、昼夜を分かたず早馬・早駕籠が往来し、助郷人馬は日常的となり、継ぎ立てが混乱し、農業も打ち捨ての状態になった。

新庄藩領下谷地(しもやち)郷では、多い日には五〇〇人にものぼる人夫や馬の徴発のほか、ぞうり・たいまつ・卵・蚊帳・米・そりなど細々と供出を求められたことが記録されている。

しかし、一方で新政府や旧幕府勢力は、お触れや檄文を通して「百姓共一同安堵致シ農業専一ニ可致様」とか「以来生産を安んし可申」など、領民の生産従事を説いた。

また、民衆掌握のための年貢半減令や「御手当米」支給などが双方から盛んに出された。

これらの政策は、民衆を戦争から切り離そうとするものであり、結局、戊辰戦争は維新勢力と旧幕府勢力の覇権争いとして収束されることになった。

廃藩置県と政治の課題

版籍奉還から廃藩置県の時期は、領主権力交代期であると共に、新政府への期待が試される時期でもあった。

政府は、明治二(一八六九)年七月、酒田に直轄の第一次酒田県を設置し、酒田民政局のほか、高畑出張所、尾花沢民政局・長岡(寒河江)民政局などの領地管轄にあたらせた。

しかし、地方行政の拠点ともなるべきこの県では、雑税廃止や徴発物品返還・石代納などを要求した天狗騒動や、東京廻米策反対運動、尾花沢組騒動などがおこり、混乱のうちに知事は免官となり、県は一年二ヵ月余で廃止となった。

政情不安定な東北地方を押さえるために、政府は白石に按察使(あんさつし)府を置いて三陸・両羽・磐城を管轄させたが、中でも、支配が入組む村山や朝敵となった庄内をかかえる山形県には中央集権化のための強力な政治的拠点が求められた。

そうした期待を受けて、明治三年九月、山形藩領と第一次酒田県、土浦・佐倉・館・大網(長瀞)・館林の諸藩領を合わせた第一次山形県が成立したが、この時の知事には按察次官坊城(ぼうじょう)俊章が任命された。坊城の政策で注目すべきものは、翌年一月の雑税免除布達である。

当時はまだ税制面でも旧慣維持が基本姿勢であったが、欠米・込米など本年貢に付随していた雑税を廃止するというこの布達は、戊辰戦争以来の民衆の「艱難」を考慮した苦悩の施策であった。しかし、政府はこの「専断」措置を認めず、一地方官の裁量を越えた施策という理由で、布達を廃して、大参事ら県吏を処罰し、知事自身をも謹慎ののち罷免することになった。

同年七月、廃藩置県の結果、県内は米沢・七山・山形・天童・新庄・松嶺(まつみね)・酒田の七県となり、十一月までには再整理がなされ、置賜(おきたま)・酒田・山形の三県までにしぼられた。

この三県時代は、地方制度の実質的な改革がめまぐるしく展開する時期であるが、とりわけ地方財政の基盤となる租税制度は最も混乱をきわめた。

第二次山形県の場合、入組み支配を含む幕藩諸領の租税制度は一様ではなく、領域や地域の差異を認識したうえで旧慣を維持することは容易なことではなかった。

この間、県民の石代納要求や雑税廃止、減免措置の要求はあとを絶たず、その収束は地租改正という近代的な税制度を待たなければならなかった。

一方、第二次酒田県政下では、一八七三年末からワッパ騒動が展開した。

元々同県は、第一次酒田県政下で展開していた民衆運動を押さえるために旧庄内藩士族を中心に設置されたものであったが、石代納令を隠しての米納強制や、士族授産の優遇措置、従来の雑税負担など、その専制支配に県民の不満は高まっていた。

森藤右衛門らが指導するこの騒動は、石代納と雑税廃止要求を中心に、不正追求・過納金返済要求に発展し、圧政批判の建白・訴訟運動にまで発展した。

やがて政府は大久保利通の信任を得た三島通庸(みちつね)を知事として派遣し強権的姿勢をもって鎮圧にあたらせた。

騒動はその後の裁判で農民側の勝訴となったが三島の登場は、まさに絶対主義官僚の時代を暗示するものであった。

統一山形県の成立

一八七六(明治九)年八月、置賜県と松岡県(酒田県から改称)が第二次山形県に統合されて統一山形県が成立した。

初代県令は鹿児島県出身で鶴岡県令の三島通庸であった。

三島は統一県にふさわしい県都づくりと富国強兵に向けた殖産興業を課題として県政に取組んだ。

彼は、県庁舎をはじめ、師範学校・博物館・済生館(病院)・製糸場・警察署・水力機織(はたおり)場・千歳園(勧業試験場)・監獄署などの施設をわずか三年余の歳月でつくりあげ人々を驚かせた。 |

図57 明治初期の山形(「山形県新築之図」)

|

県都づくりのまっただなかに山形を訪れたイギリス人女性旅行家イサベラ・バードは『日本奥地紀行』の中で、その重厚なたたずまいを高く評している。

さらに、三島は数多くの土木事業を手がけて「土木県令」ともよばれた。

「自明治元年至同十四年度道路橋梁堤防其他工事箇所取調概表」(明治九年以前の起工は一件)によれば、道路は万世大路や関山新道など二三ヵ所で総延長一九万一七五三間、うち栗子隧道など隧道は四ヵ所で六九五間。さらに橋梁六五橋、堤防一一ヵ所、用水堰二ヵ所と記されている。

これに建造物二八ヵ所を加えると工費総計はおよそ八六万円に達した。

そして、これらの土木事業は、一八八一年十月、念願の栗子隧道開通を三島自身が強く望んだ天皇巡幸にあわせて祝うことで集約された。

三島の政治は、一方で、県庁舎建築資金・敷地の強引な取立てや、土木工事の七割を越える民費負担など、県民に大きな負担をしいるものであり、関山新道開削費徴収反対運動を招いたり、新聞・言論の批判の対象ともなった。

しかし見方を変えれば、それは明治政府のめざす政治理念を貫く政治であり、新しい時代の到来を告げるものであった。

豪農と民権運動

明治期には、政治面の刷新に伴い、農村内の社会・経済的関係や農民相互の結びつきにも新たな側面がみられるようになった。

中でも、近代的税制度に裏打ちされた寄生地主ら豪農層の存在・役割は大きなものがあった。

村山地方には、近世後期以降、質地集積や商業活動をもとに経営拡大をすすめた豪農が数多くいたが、一八七三(明治六)年段階で、立附米取得一〇〇俵以上が九七一人、五〇〇俵以上が一〇九人、一〇〇〇俵以上が三四人にのぼった。

彼らは元々支配の末端組織にも関与する存在であったが、明治維新を機に、金融業や養蚕・製糸業など各種近代産業の担い手になったり、地方政治の推進者になるなどして、新たな地域のリーダーとして生まれ変ることになった。

一八七七年八月、県の諮問機関的性格をもつ山形県最初の県会が開設された。この時の議員である各区惣代は、二〇〇円以上の不動産を有する有力な士族・地主・町人であった。

その後、府県会規則に基づく県会が一八七九年に開設され、新たに三九名の議員が村山四郡・最上郡・飽海郡・田川二郡・置賜三郡から選出された。

彼らは、地租一〇円以上を納める満二五歳以上の男子で、地域リーダーとしての実績や政治的手腕を買われた豪農層や士族層であった。

豪農圈の中には早くから新しい時代を求めて学習活動を始めたり、仲間と共に民権結社を組織する者もあった。

県内民権結社の中で早いものは、旧米沢藩士族を中心にした米沢有志社や森藤右衛門ら酒田の尽性社(じんせいしゃ)が知られているが、村山地方では、山形の鳴東社(めいとうしゃ)、楯岡の共進社などがあり、一八八一年に民権学習塾である山形法律学社から分離独立した東英社や、村山郡内の豪農らが国会開設請願を目的に結集した特振社の活動が知られている。

特振社の中心的存在の一人である松橋村の堀米実の家は、郡内有数の地主であり、幕末期には農兵頭として活躍した豪農としても知られる。

また、同社の社長となった海味(かいしゅう)村の佐藤里治は、里正(りせい)や副戸長などをへて県会議員となり、前年六月には県会議員を中心に村山・置賜・最上・庄内全地域の地方名望家を一同に結集した有志親睦会を開催している。

さらに、新聞発行などの出版活動や政治団体の組織化に活躍し、初の衆議院議員として山形県をリードする存在となり、その息子も非政友派の重鎮として政界に活躍することになった。

佐藤家には政治意識の発揚に結びついたと思われる仏国史、英国史、英米議会に関する雑誌や福沢諭吉の著書などが漢籍、娯楽本と共に多数残っている。

こうした士族や豪農層を中心とした民権運動のエネルギーは明治十年代になって突如としてわきおこったものではなく、幕末維新期の世直しや御一新の風潮、そして文明開化の運動がその源流にあったといわれる。

彼らの運動の多くは、議会活動を中心とするものであったが、一方では、地域の諸課題に真っ正面から取組み、その運動を組織する者もあった。

その例としては、北村山郡東根ほか七九ヵ村の委任を受けた板垣董五郎(とうごろう)らの地租軽減運動や、東村山郡内一町八二ヵ村八二〇五名の委任を受けた佐藤伊之吉らの関山新道開削費徴収反対運動、さらに森藤右衛門らの飽海郡長排斥運動などがあった。

これらの運動は、議会活動と連携するまでにはいたらなかったが、維新以来くすぶっていた地域住民の声を表出させ、地盤の固まらない地方政治や新政府にそのあり方を迫るという点で、大きな役割を果たすものであった。

2 養蚕・製糸業の発達 top

養蚕・製糸の普及

日本の近代社会形成過程において勧業政策の大きな部分を占めたのが、養蚕(ようさん)・製糸業であった。

県内では、米沢藩が養蚕の奨励策をすすめたこともあり、置賜地方には早くからその展開がみられた。

一方、村山・最上・庄内の各地域は、一般的には、その普及は明治以降であった。

特に、村山地方の場合は、紅花・青苧などの商品生産、幕府領の本田畑での桑栽培禁止などが、遅れた理由とされる。

そうした中で、文政年間に奨励策に取組んだ上山藩では、安政期頃には領内の養蚕業が確立し、置賜地方に隣接する西村山郡の山間諸村でも、その影響を受けて、幕末期には繭(まゆ)や糸の生産が広がりをみせた。

西村山郡の山村寒河江(さがえ)本道寺(月岡)村では、すでに天保十一(一八四〇)年以降、毎年一五貫以上の絹糸を売出していたことが柴橋陣屋に報告されているが、明治五年の『産物取調書上帳』によれば、「蚕種製造本部三十枚」「真綿五貫目位」「生糸十六貫目位」と蚕糸製造に関する報告がなされている。

また、同年に山形県に提出した『養蚕種取調小前帳』によれば、戸数四一戸のうち三四戸が合計四二・五枚の蚕種を買入れており、村内のほとんどの家が養蚕に携わっていた。 この時の蚕種買入先は、伊達地方が二八パーセント、米沢が二五パーセントで、ほかは左沢、市の沢、大井沢など周辺村であり、「手取」も九・五枚ほどあった。

こうした養蚕・製糸の定着は、開港以後の糸価高騰を受けてさらに広がっていった。

殖産興業政策と養蚕・製糸業

近代化をすすめる明治政府は、富国強兵を実現するための殖産興業政策を推進した。

とりわけ、輸出の花形でもあった生糸は商品価値が高く、力が入れられた。初期の殖産興業政策は、不安定な財政基盤を支える税収入の目的もあわせ持っていたが、第一次酒田県では、村山地方に生糸口糸並蚕種紙改所を置き、冥加金(みょうがきん)や十分一税を課していた。

明治五(一八七二)年から六年、政府は生糸の品質改良と規格統一をはかり、横浜と生糸産地に生糸改会社を設置して生糸の生産・流通両面の統制を試みたが、県内では山形・尾花沢・高畠・米沢・新庄に生糸改(あらため)会社が設置された。

明治初期の製糸業の生産形態の多くは、養蚕農民による家内工業で座繰(ざぐり)製糸の段階であった。

これに対し、県令三島通庸は、一八七七年、山形市に県勧業課製糸工場を設立し、洋式製糸器や蒸気機関を備え、福島県伊達郡から教師を招いて工女の技術伝習にあたった。

この時技術習得した工女たちはやがて県内各地の工場に雇われていった。

また、苗木貸し付けによる栽桑促進を試み、一八八一 (明治十四)年には製糸器械一人座繰貸与方法を制定し、製糸家に無利息五ヵ年賦で生糸・節糸(ふしいと)それぞれの座繰器械を貸与した。 |

図58 山形県勧業課製糸工場

|

この制度には教師派遣も伴い、生糸の器械は三三〇個、節糸の器械は一六五個が用意された。

その後、製糸申合規則に応じて、東村山郡製糸良進会社や西村山郡の組合良進会社などが設立されたが、生糸改良の篤志者として積極的かかわりを示したのは、村山郡ではその多くが立附米一〇〇俵以上の地主であった。

ところで、こうした県の施策にもかかわらず、器械糸の生産は簡単には伸びなかった。

一八八四年、県では輸出に適する繭や糸をつくらせるために、山形・米沢・鶴岡の三ヵ所に生糸検査所を設け、各郡に生糸改良世話係をおいて品質検査にあたらせている。

また、一八八五年には、小生産者に対する技術指導のために、郡ごとに製糸教師を派遣し、無利子五ヵ年賦で製糸器械費の貸下げを行った。

これらの動きは、小生産者農民を製糸工場のもとに包括しようとするもので、養蚕と製糸の分離にもつながっていった。

養蚕・製糸業の隆盛

『山形県統計書』によれば、本県の生糸生産額は、明治二十年代には三万貫台が続いていたが、一八九五(明治二十八)年には五万七〇〇〇貫と飛躍的に伸び、その後やや減少し、再び増加に変り、一九〇四(明治三十七)年には七万三〇〇〇貫となり、一九一〇(明治四十三)年には一一万四〇〇〇貫と大きな伸びを示している。

明治半ばにおこる改良製糸運動の中で、製糸結社のあり方に特色を示したのが西村山地方であった。

一八八一(明治十四)年に海昧村に開設された拡益(かくえき)社は、二〇人ほどの女工から始り、その後吉川・幸生(さちゆう)・田代に分場を設けるなど事業を拡大したが、その経営は従来の個人的な家内作業を工場に集めて共同化し、同一品質のものをつくり、有利に販売しようとするものであった。

この拡益社から分離したのが川土居(かわどい)村の北郷社で、同社は村内養蚕製糸家を同業組合組織のもとに結集して、横浜から欧米に向けての輸出販売を行った。

一九〇四(明治三十七)年の調査では、同社は村内三地区二二分工場からなり、一八六釜、平均繰糸高合計四三四・五貫に及んでいた。

その後、同社は社名を郡山社と改め、西山・本道寺・大井沢・本郷・七軒(しちけん)・大谷(おおや)・西五百(にしいも)川など同郡山間部や東村山・北村山・最上・東田川の各郡にも集荷の範囲を拡大した。

そして、一九〇九年四月、上山町の南郡(なんぐん)社を合併して羽前(うぜん)社となった。

この羽前社は、組合数六九、工場数一〇七、釜数二四二六、社員数一四一九を有し、五一の町村にまたがる大組織となり、生糸の扱い高は二万三六〇〇貫にも及んだ。

一方、養蚕戸数については、一八八五(明治十八)年二万三〇〇〇戸余であったものが、一八九〇年には三万戸台となり、日清戦争期を境に増加し、一九〇一(明治三十四)年には四万戸台となった。

その後、大正期にも漸増し、一九三〇(昭和五)年には五万戸台を越えてピークに達した。

なお地域別では一八八七年から一八九二年の間に村山地方が置賜地方を上回り、明治末期以降は村山地方が県全体の過半数を占めることになった。

その内訳では、明治末期以降は県が奨励した夏秋蚕が増加した。

これは、自然の風穴を利用した蚕種冷蔵保存から始まったが、労働力の季節的配分が可能となり、養蚕が農家経済の重要な収入源として定着していくことにつながった。

養蚕・製糸業の変容

明治後期以降急激にのびた生糸生産額を器械糸と座繰糸とに分けてみると、一九〇五(明治三十八)年には量的に器械糸が座繰糸を上回り、その後は共に伸び続け、一九一〇年に座繰糸が頂点を迎えたあとは、器械製糸が圧倒的な数値を占めていくことになった。

器械製糸は座繰製糸にくらべ細糸製糸に適し、品質が均一で価格も高かったが、この座繰製糸から器械製糸への転換は、東置賜郡や米沢市、山形市などでは比較的早くみられた。 |

図59 製糸レッテル

(石黒製糸・多勢丸中製糸・丁酉館製糸)

|

しかし、組員の中に座繰製糸を主とした家内工業をかかえ、協同組合が器械製糸所を設けて共同揚げ返し・共同出荷をはかる方式をとっていた西村山地方では、この転換は大正中期以降まで遅れることになった。

明治末期から大正期には、片倉両羽製糸や郡是製糸などの製糸大企業が県内進出を果たしたが、さきの羽前社のような組合組織も大正期には限界となり、やがて企業的独立・養蚕農家分離の道をたどることになった。

大正期までの養蚕・製糸業はたしかに隆盛の道をたどった。

繭価格についても、一九一九(大正八)年の繭一貫匁の平均価格一一円二九銭が最も高く、一九二五年までは養蚕の黄金時代が続いた。

しかしその後、繭価格は急速に暴落を続け、一九二七(昭和二)年から一九三八(昭和十三)年までは低迷が続いた。

繭価暴落の原因はアメリカの経済恐慌と人絹(じんけん)進出などに起因したが、金解禁や中国糸進出、繭大豊作などもこれに加わった。

こうした動きは、養蚕業と製糸業の分離、企業化の波の中で基盤が脆弱となっていた養蚕農家や中小製糸家に壊滅的な打撃を与えることになった。

自作養蚕農家の中には土地を手放し、小作に転落するものも多くなり、一九三四年の全桑園に対する小作桑園の割合は、東村山郡では五〇パーセント、西村山郡では四七パーセントに上った。

また、中小製糸家の多くは犬企業のもとに吸収されていった。一九三二(昭和七)年に発行された山形市の農民真壁仁(まかべじん)の「蚕の詩」(『街の百姓』所収)には、この時期の養蚕農家の苦悩が切々とのべられている。

3 農業・農民と近代 top

|

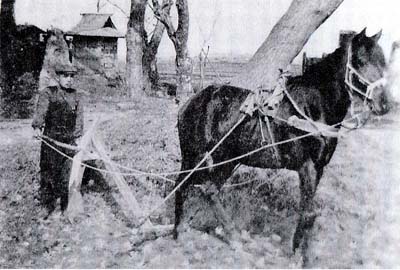

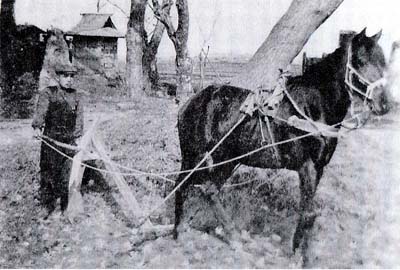

図60 乾田馬耕(明治末)

乾田馬耕と亀ノ尾

殖産興業を重視した三島通庸(みちつね)山形県令は在村地主らを勧業世話掛に任命し、試験栽培、農産物共進会、農談会を開催して農事改良をはかった。 |

|

明治前期の稲作は湿田農法で、人力耕起、通年苗代、自給肥料など技術・農法の遅れから豊凶の差もでやすく、反収は丁三石余であった。

また、生産米は乾燥不足・軟弱で「軟腐米」(なんぶまい)となり、市場での評価は悪かった。

b乾田馬耕は江戸後期に九州地方で行われ、多収穫や作業効率から山形県では明治十年代中頃に馬耕の導入を試みたが普及しなかった。

一八九〇(明治二十三)年鶴岡の地主・篤農家平田安吉は西田川郡内の地主によびかけて福岡県から農事教師を招き、馬耕などの導入をはかった。

翌年東田川・飽海両郡の郡会、地主会でも福岡県の伊佐治八郎らを招いて伝習田をつくり、一〇年余にわたって馬耕や乾田法、苗代・肥料改良など新しい技術・農法の指導を受けた。

さらに酒田の大地主本間家は本間農場を創設して小作人らに指導したので、明治末期には全庄内の七八パーセントと急速に普及した。

乾田馬耕と多肥料施肥、品種改良などによる多収穫を目指す稲作農法は「明治農法」といわれ、在村地主・篤農家らによって開発・推進されて明治末期には反収二石に達した。

明治農法はまず庄内で開花し、大正・昭和初期になり、北村山郡楯岡町(現、村山市)、西村山郡谷地町(現、河北町)など内陸地方にも導入された。

また、乾田馬耕の普及で耕地整理が必要となり、明治三十年代に郡農会が東田川郡広瀬村(現、羽黒町)などに試験整理地を設けて事業を開始した。

耕地整理事業により縄延びや開田で水田の増歩、地価の上昇などで地主に大きな利益をもたらし、庄内地方を中心に実施されたが、内陸部での普及は遅れた。

庄内の篤農家たちは雪国の風土と明治農法に適合した稲の品種が求められ、稲の選種、交配に努力した。

明治後期から昭和初期にかけて表4のごとく多くの新品種をつくり出し、県内だけでなく東北、日本の稲作に大きな功績を残している。

村の篤農家の水田には、秋になると農民が列をなして見学し、新しい技術を学んだという。

一八九三(明治二十六)年東田川郡大和村(現、余目町)の阿部亀治は冷害に強く多収性で米質もよい新品種「亀ノ尾」を選種した。

亀ノ尾の作付面積は明治末期で全庄内の七五パーセント、一九一三(大正二)年には県全体の五四パーセント・四万七〇〇〇町歩に達し、東北・全国、さらに朝鮮にまで普及して「神力」、「愛国」と共に日本三大品種に数えられた。

しかし、亀ノ尾も稲熱病に弱いので、大正末期から稲熱病に強い早生(わせ)大野やイ号が亀ノ尾を抜き、さらに昭和初期からは耐病性、多収性の福坊主、日ノ丸などが主流となった。

ところで多収穫のためには良質の堆肥が必要であり、明治後期に農会では堆肥舎設置を奨励し堆肥品評会を開催した。

また、日露戦争後中国大陸から有機質肥料の大豆粕(だいずかす)が大量に移入され、米増収に大きな役割を果たした。

さらに大正中期から大豆粕と共に過燐酸(かりんさん)石灰、硫安(りゅうあん)など化学肥料が普及し、肥料分施技術の効果もあって反収二・五石に達している。

地主制の成立

明治以降の山形県は地主王国ともいわれ、地主的土地所有を根幹として政治・産業経済・社会生活などに地主的地域体制が展開された。

一九二四(大正十三)年山形県では耕地五〇町歩以上所有の大地主は一一九名で、村山四三名、庄内四五名、最上一五名、置賜一六名と村山・庄内に集中している。

村山と庄内の三分の二は江戸中期以降に紅花などの特産物や米の商品化が進展する中で土地を集積し、地主として成長した。

そして、地利改止で地主的土地所有として地租の金納、収穫量の半ばの小作米収納で収益が公認された。

この機に旧来の地主や商人、富農、上級士族らが貧農が負担していた年貢の高い高張田(たかはりだ)を安く買い求めた結果、県内の田地は自作地六四パーセント、小作地三六パーセントとなり、地主制は進展した。

さらに、明治後期からの明治農法と商品経済進展の中、一九〇五(明治三十八)年には小作地が四五パーセントと令国並みに地主の土地所有が進展して地主制が確立し、地主的地域体制が完成する。

酒田の本間家は幕末維新川には小作米三万俵、一九〇〇年三万五〇〇〇俵、大正末期四万一〇〇〇俵・耕地一五〇〇余町歩と日本屈指の大地主に発展した。

本間家は農事改良指導と共に地主会を統率して農民運動にも対処した。

また、酒田米穀取引所・山居(さんきょ)倉庫経営にも参画して米市場を把握し、庄内農業や経済に大きな役割と影響力を与えている。

また、鶴岡の風間家は呉服商・貸金業で幕末期に三六町歩余の中地主であったが、維新期に庄内藩・第二次酒田県の御用商人として急成長し、一九〇〇(明治三十三)年耕地四一一町歩余・小作人七五〇人余、一九三〇(昭和五)年耕地五五八町歩の庄内第二位の大地主に発展した。

風間家も庄内農業の発展に対応した地主経営を主軸に風間銀行、羽前(うぜん)織物、米穀取引所、水力発電、山林業など多くの地元企業への出資・経営に積極的に参画し、地方財閥的地位を確立している(『金屋・風間創業二二〇年史』風間史料会、二〇〇〇年)。

ところで、県内各地には地価金五〇〇〇円(所有耕地約一八町歩)以上の地主が五九〇名余おり、地主的地域体制を築いていた。

これら地主の三分の二以上は在村地主で稲作や養蚕業、山林業、酒造業などを営んでいた。

彼らは村内外に数十人の小作人を従えて地主小作関係で地域を支配すると共に、自作農として乾田馬耕や農事改良で多くの収穫をあげ、農業経営面での指導者でもあった。

また、彼らは名誉職の町村長、町村・郡・県会議員として地域行政を掌握した。

当時の選挙制度は一定以上の地租を納める地主が有権者であり、町村財政の税収入の大部分は地主らが納めていた。

さらに、農業や地域に強い力をもつ農会や水利組合、部落会、消防団、婦人会、社寺の氏子・檀徒、そのほか諸団体、村行事などの役員として選出され、多額の出資・寄付金を出して運営にあたっていたのである。

地主と小作人

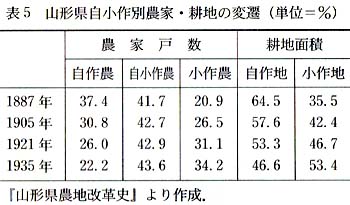

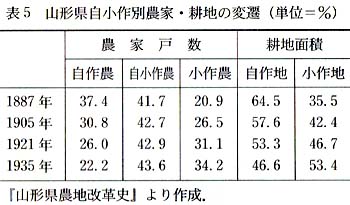

地主制の発展と共に一方では小作・貧農圈が増大した。県内の自小作別農家戸数と耕地の変遷は表5のとおりで、明治中期から後期、大正、昭和初期にかけて自作農が減少、小作農が激増し、耕地面積も自作地と小作地が逆転している。

一八八八(明治二十一)年の『山形県農事調査』によると、最も一般的な自作地五反歩、小作地一町歩の自小作農でも重い小作料と米価の低落で経営が行きづまり、自作地を手放して小作農へ転落していった。

まして小作農は、小作料反あたり一石余が経営支出の四五パーセント余を占めて圧迫する中、「村山・田川・飽海ノ各郡ハ地主ノ割ニ小作人多ク、一朝紛争ヲ起ストキハ小作ヲ解カルルノ恐レアリ」として、厳しい状況下で小作経営と生活を送っていた。 |

|

明治期の小作慣行は多くは口頭契約で、小作証書契約は少ない。小作期限は五年、一〇年となっているが、普通はそのまま継続された。

しかし、地主の土地返還要求には「其事情ノ如何ニ拘ハラズ」小作人は従うとしている。

地主取分け収穫量の五割強で、小作人は最良の精選米で十二月末まで納入し、怠納を燉しく抑えている。

また、耕作にあたって小作人は施肥などを最善にして耕地を管理し、非常の凶作による小作料の減免は地主の検見によって決定するとしている。

このように小作慣行は小作人に重い小作料と厳しい義務を負わせ、地主に従属的な半封建的関係が貫かれており、これは大正・昭和期でもほとんど変らず、地主的地域体制の根幹となって農村を支配していた。

一方大正期にいたり、明治農法と大豆粕、化学肥料の金肥が普及して生産は急増した。

庄内では二、三町歩、内陸部では稲作と養蚕の自小作農も農業経営からの収益が増加し、自作地購入、経営規模拡大の動きもあらわれた。

しかし、金肥や牛馬・農機具の購入や雇人賃金などの支出も多くなり、秋作を抵当に前借りする農家も増大した。

さらにたびたび襲う凶作や不況、米価の低落で農家は大打撃を受けて小作農や貧農に転落する者も増加した。

山形県における小作争議・農民運動は、全国より遅れて大正後期から本格的に展開され、昭和恐慌期には小作争議が年間三〇〇件余で日本一多発県となった。

一九一四(犬正三)年飽海郡北平田村(現、酒田市)で渡部平治郎が義挙団を結成し、小作料減額・小作米格下げ・下敷米廃止・運搬料支給などを要求して三年間にわたって争議を展開、勝利した。

その後、飽海から田川地方にかけて庄内耕作連盟を結成、全国組織の日本農民組合に加盟し、途中組織分裂を繰返しながらも新堀村争議(現、酒田市)、山添村争議(現、櫛引町)などで広範な小作争議を展開している。

一方、村山・置賜でも昭和初年に西村山郡谷地町(現、河北町)の青年や山形高校(現、山形大学)学生らによって急進的な農民組合が結成され、昭和恐慌の中で小作料減免・上地取上げ阻止などを要求して高関(たかぜき)争議(現、河北町)、長崎事件(現、中山町)、小田島事件(現、東根市)、浅立(あさだち)争議(現、白鷹町)など激しい小作争議・農民運動を展開した。 |

図61 義挙団

(貧民救助の旗の下で地主と対決)

|

昭和恐慌下の農村

大正後期からの不況と関東大震災によって打撃をうけた日本経済は、さらに一九二七(昭和二)年の金融恐慌と一九二九年の世界恐慌の大波をうけて深刻な昭和恐慌に突入した。

山形県の農村も激しい不況に襲われ、米価は一九二六年一石三〇余円か一九三一年には一八円前後に、繭価も三分の一に大聚落、そののち数年間回復しなかった。

一方、農家の購入する肥料・農機具・生活用品の価格は割合下落しなかったので、農家の経営・生活はますます困窮していった。

県統計によれば一九二六年の農家平均収入七八九円か、一九二九年には五七七円に激減して平均負債額一二五〇円となり、その後負債額は一六○○円余に増大して農村は疲弊していった。

さらに、一九三四(昭和九)年は夏の寒さと日照不足で大凶作となり、米は庄内・村山の平野部で六分作、最上など山間部で三分作、畑作・桑も大きな被害で県内農村の困窮・疲弊は深刻化した。

農村では青田売り、電灯廃止、欠食児童が続出し、さらに製糸工場などの倒産も伴い、前借りで娘身売りが年間一〇〇〇人余と増加して社会問題となり、村役場や駐在所には、相談所が開設された。

疲弊した農村を救うため一九三二年山形県は国の補助をうけて道路・河川改修、暗渠排水、植林など救農土木事業を実施し、困窮した農民に現金収入の途をはかった。

また、国・県は農民が村・部落共同体の力を活用して自力で生産と生活の改善、向上をはかる農山漁村経済更生運動を計画した。

山形県では一九三九(昭和十四)年までのべ二二〇余町村を指定し、自力経済更生計画運動を指導している。

東田川郡泉村(現、羽黒町)は一九三四年に指定され、村長の下に農会、産業組合、学校、部落会、青年団、婦人会などの代表三三名で経済振興委員会を組織、「挙村一致」で精神更生、産業・経営改善、生活改善など五ヵ年計画を作成した。

そして、一年ごとに生産増収、生活節約による収益の目標、具体的内容・方法を掲げて全村あげて取組んでいる。

しかし、泉村の経済更生運動も農本主義・国家主義の精神教化運動が重視されて質素倹約の生活統制が先行し、生産増収はのびず、不況・疲弊を克服することはできなかった。

やがて運動は軍国主義の精神教化、皇国農村建設運動に移行して戦時体制に組みこまれていった。

4 戦時下の生活 top

満州開拓移民

山形県の満州開拓移民は開拓団員、青少年義勇軍などをあわせると一万七一七七人で、長野県についで多く送り出した。

農村の指導的中堅人物養成の山形県自治講習所々長加藤完治は、農村二・三男問題解決のため海外農業移民などを唱え、大高根(おおたかね)道場(現、村山市)を開設した。

加藤は東村山郡大郷(おおさと)村(現、山形市)出身の退役陸軍中佐角田(すみた)一郎と満州開拓移民を政府・軍の要人に働きかけると共に、満州事変の推進者である鶴岡市出身の関東軍参謀陸軍中佐石原莞爾(かんじ、満州事変の英雄)を訪れ、彼の斡旋で奉天郊外に山形県出身者を中心に六八人の移民を開始している。 |

図62 満州開拓地でのお盆の演芸大会(1940年ごろ)

|

さらに、加藤らは関東軍と協議して武装集団移民を計画、新庄出身の陸軍次官小磯国昭(後に東条英機の後任首相)の賛同を得、一九三二(昭和七)年八月の帝国議会で満州試験(武装集団)移民五〇〇人が認められた。

同年十月山形県出身者九一人を主に四二五人の第一次武装移民を送ったが、激しい抗日の攻撃を受けて開拓入植は半数近くが退団する中、大高根道場出身者は山形県分県分村の「弥栄(いやさか)村」を創設している。

その後、満州国建国から「満蒙は日本の生命線」、「五族協和・王道楽土建設」が唱えられ、一〇〇万人入植計画か樹立された。

山形県は知事を会長に全市町村長らを組織して山形県拓務協会を設立し、開拓移民思想の普及、移民視察団派遣などを積極的に推進した。

一九三七(昭和十二)年七月の日中戦争が拡大するなか軍国主義は一段と強化された。

翌年には従来の経済更生運動を改め、耕地二町歩余の適正規模安定農家の確立による農村再編成を計画して開拓移民を重視した。

山形県でも二・三男のみでなく小作・貧農層を開拓移民の対象とする「分村分郷計画」が立てられ、各郡から送り出された開拓移民は故郷の名称を入れた山形郷・庄内郷・最上郷・蔵王郷などを創設した。

東田川郡大和村(現、余目町)では経済更生運動・村政の最重要課題として総戸数六一二戸のうち一五〇戸の分村移民を計画し全村あげて満州開拓移民運動を展開、一〇〇余名の移民を送り出している(『大和郷土史』大和地区地域づくり推進会議)。

しかし、全国的に移民計画人員が確保できず、小学校高等科卒業の少年を送り出して訓練して開拓と軍務にあたる「満州開拓青少年義勇軍」が組織された。

山形県では全国にさきがけて学校・村ぐるみで取組み、三六〇〇入余を送り出した。

また、開拓移民の花嫁になる女子移民が必要となり、最上郡萩野村(現、新庄市)に女子拓務訓練所を開設した。

強まる戦時体制

一九三一(昭和六)年九月満州事変が始まると山形連隊(歩兵第三二連隊)にも動員令が下り、中国大陸に出動した。

激しい戦闘を展開した山形連隊は一九三三年七月以降帰還し、昼夜にわたる旗、提灯行列で県内は凱旋一色に包まれた。

一方、この戦争で山形県戦没者は一四七名となり、遺骨の帰還と共に各地で盛大な市町村葬が営まれた。

当時、庄内も深刻な不況で娘身売り・街灯廃止・就職難の記事が地元新聞を覆っていたが、満州事変後は鶴岡駅頭での盛大な兵士歓送迎式や郷土出身兵士の活躍、戦死の記事が大きく取扱われるようになっていた。

鶴岡市主催で戦勝祈願祭や建国祭が行われ、学校・青年団・婦人会では慰問袋や鉄かぶと、愛国機山形号献納運動を展開した。 |

図63 山形連隊の出征(1937年9月)

|

一方、治安維持法の強化によって小田島事件などを機に、農民運動を激しく弾圧して解散させ、続いて村山俊太郎らの北方性教育運動や庄内の斎藤秀一(ひでかず)らのプロレタリア文化運動を弾圧した。

さらに、自由主義的な音楽・演劇などの文化活動まで厳しい監視下に置いた。

一九三七(昭和十二)年七月の日中戦争開始で山形連隊も総出動し、新たに召集された多数の県出身兵士も中国大陸へ渡った。

国内では軍部が政治を左右し、準戦時体制から戦時体制へ突入した。

国の国民精神総動員要綱を受け、山形県も知事を会長に全市町村・各種学校・農会・農業組合・青年団・婦人会・町内会・部落会などを協力団体として国民精神作興(さっこう)週間を設定し、県民総ぐるみで戦争必勝祈願祭、戦没者慰霊祭、国防献金、勤労奉仕、節約運動などを展開している。

また翌年四月国家総動員法を制定して戦争逐行のため人・物資の軍事優先をはかり生産から消費まで国家が統制した。

さらに、一九四〇(昭和十五)年の皇紀二六〇〇年祭で鶴岡市では二月十一日の紀元節に鶴岡公園で厳粛な建国祭を開催し、六〇〇〇余名による盛大な建国行進を実施した。

国は新体制運動として大政翼賛会を組織して政治・経済・社会・文化の統制による戦時体制の確立をはかり、県市町村だけでなく町内会・部落会・隣組を統制して挙国一致で戦争逐行をはかった。

鶴岡市新体制整備要綱によると、市常会は市長が会長となり、市長選任の町内会連合会代表二〇名、市会議員代表五名、産業経済代表六名、鶴岡中学校長・青年学校長の青年代表二名、御家禄(ごかろく)派や大地主など適格者五名、警防団代表二名の計四〇名で構成した。

常会は月一回以上開催し、市民生活全般はもちろん市政の重要事項も審議したので、市議会の権威・機能は失われた。

市助役が市常会で「従来の市会に於いて議員は市当局を攻撃せんが為に質問する云々」を発言し、市議会側から辞職要求が出される事件もあった。

また、市長の下に市部課と別に企画・経済など五班からなる本部を設置、市部課と連絡はしながらも新体制事業の強力な推進役となった。

町内会は既設町内会を基準に全戸で再組織し、市長選任の町内会長の下に町内会役員、隣組長、青年班・婦人班・経済班代表などで町内常会を月一回以上開催した。

町内常会では市常会の決定を受けて国防貯金・献金、物資配給、金属回収、防空訓練、出征兵士の壮行、勤労動員などあらゆる事項を協議し、町内会・隣組に伝えられて実行に移された。

常会などでは皇居・靖国神社遥拝、皇軍武運長久祈願と「必ず皇国の礎(いしずえ)として大きな役目を果たします」などの「誓」の唱和で始り、上意下達の機関として銃後の守りにあたることを行事化している。

決戦下の生活

日中戦争の長期化・泥沼化の中、一九四一(昭和十六)年十二月八日太平洋戦争を開始、戦線は拡大した。

戦時体制下で米の増産は穀倉地庄内の最大の任務であった。

国家総動員体制にのって庄内では佐藤慶次郎らの皇道自治会は小作料減免要求などの農民運動を展開し、地主会や市町村長らと対立した。

一九四一年二月、県は皇道自治会の解散を命ずると共に、各市町村に農業報国会を組織して約二割減の適正小作料を決定し、農民の増言恵欲向上をはかった。

また、昭和恐慌時の置賜農民同盟、山形県農民同盟から発展した農本主義・国家主義の東亜連盟は、石原莞爾の影響を受けて適正小作料・農村改革を唱え、増産技術や経言改善を指導して農民らの強い支持を得ていた。

一方、戦時体制がすすむなかで労働力・肥料・資材不足から米の生産量が低下して食糧不足が深刻となり、食糧管理法の下で供出・配給制が実施された。

過重な供出割りあてが部落常会で指示・実行され、農家も自家保有米が不足して雑炊(ぞうすい)・代用食の生活を送った。

まして一人一日二合三勺の配給の中、高価な闇米を買えない多くの県民は空地開墾や農家への作業と共に、山野の代用食を採った。

一九四一年国民学校制となり、学校は軍国主義による「皇民錬成の道場」と化した。

鶴岡市では食糧増産・報国精神のため赤川河畔の荒地を開墾して報国農場としたり、校庭や公園一空地に豆・いもなどを栽培した。

また、鶴岡中学校では校訓・生徒心得に国家主義が強調され、力-キ色の制服で荘内神社を参拝し、校庭や川原の開墾、農家の援農作業に従事した。

一九四四年七月から四・五年生全員が群馬県の中島飛行機工場に、三年生は羽黒山の松根油掘りや市内の軍事工場に、一・二年生は主に農村に勤労動員を行い、授業はほとんど不可能になっていた。

鶴岡高女校も神奈川県の軍事工場に集団勤労動員などに送り出した。

都市への空襲が激しくなる中、一九四四年東京都江戸川区などから鶴岡市や湯野浜・湯田川温泉に二千数百名の学童集団疎開か行われ、旅館・寺院・民家に分宿した。

食糧や物資不足のなか慣れない不自由な集団生活を送った学童はもちろん、付添教員、地元民、学校も苦労の毎日であった。

さらに、鶴岡・酒田市なども空襲の危機が迫り、中心市街地の建物撤去を開始し、各学校の御真影や鶴岡図書館の蔵書を安全な農山村に疎開した。

そして敗戦直前の一九四五年七月、鶴岡市各国民学校や疎開学童も縁故や集団で近くの農村へ再疎問して民家や寺院・集会所に分宿し、八月十五日を迎えた。

四 新たな地域の創造を求めて top

長い戦争は終り、敗戦国となった日本は、連合軍の占頷下で復興の道を歩むことになった。

最上川流域にあたるこの地域は、米軍の爆撃などによる大きな被害はなかったが、旧日本海軍予備航空隊のあった神町(じんまち、現、東根市)に進駐軍が入ると、ここは基地の町に一変した。

神町は乱(みだれ)川の扇状地にあって、江戸期の幕末に発達した新田集落が多く、大部分が畑作地の貧しい農村であった。

そこに一個大隊七〇〇〇人余の占領軍が入ったので、周辺はたちまち遊興場などの多い基地の町になったのである。

当時基地の町として、横須賀(神奈川県)や千歳(ちとせ、北海道)が有名であったが、神町にも街娼約三〇〇人(一九五三年頃)が往んでいたといわれ、風紀上また教育上も種々問題となっている。 |

図64 米軍の山形への進駐

|

終戦となって復員者や海外引揚者が陸続と郷里にもどってきた。

人口は急激に増加したが、都市も農村も、失職と生活物資の欠乏で極端な生活難に直面した。

一方、都市の一部では、少年・少女の風紀の乱れもはなはだしく、赤線・青線地帯が指摘され、農村の身売りや事実上の「人買い」ブローカーが、一九五〇年頃まで新聞紙上をにぎわしている。

昭和初年の不況期農村の再現であった。戦後の基地神町は、特殊な「国際都市」の要素はあったが、戦後社会の一面を映していたともいえるであろう。

戦前と戦後の大きなちがいは、連合軍の指導のもとで、軍備の放棄と基本的人権をうたった新憲法の制定をはじめ、民主化のための戦後改革が一斉に実行されたことである。

中でも産業全体に占める水田農業の比重の高いこの地域にとって、農地改革および地方自治の刷新は、特に社会的な影響が大きかったといってよい。

近代の歴史の中で、地域民主化の一つの高まりは大正・昭和初期にもみられた。

農村では稲作技術の発達と共に中堅階層の創立と自立化がすすみ、農民組合の結成や小作争議の発生も著しかった。

一方女子教育の向上や義務教育の就学率の安定化と共に、社会各層に権利意識の高まりがあったことは、町村における地方自治の振興にもみることができる。

しかし一九三一(昭和六)年以後、国家指導の農山漁村経済更生運動が強化されることによって、民主化も自治も国家主義体制の中に埋没していくことになった。

戦後の民主化は、軍国主義的国家の一掃から始り、農地改革など地域指導者の基盤が一変する中ですすめられた。

これらの変革はまず占頷下で行われたが、それを真にみずからのものとして受止め、発展させたかどうかは地域民衆の自覚と各自治体の対応にかかわることであった。

山形地方は、戦後の民主化運動として、青年学級・青年団・公民館活動が特に盛んなところとして知られている。

戦後一連の教育改革の中で、社会教育法が公布されたのは一九四九(昭和二十四)年であるが、この地方の青年団および青年学級は、戦後間もなく各地で自主的に活動を始めたことは注目すべきである。

山形県青年団連絡協議会は一九四六年十一月、県下四九九団体(加入者男女八万七六三二人)をもとにつくられ、四年後に県連合青年団(県連者)を結成したが、そこから町村長や町村会議員に立候補するものも多かった。

山形県の行年団活助が全国でも注目されたのは、その学習方法が「小団学習」といわれ、生活記録運動を取入れたところにあった。

これは戦前から、この地域の学校教育の一つの伝統でもあった生活綴方(つづりかた)を導入した『山びこ学校』(一九九一年刊)に学んだものとされている(『山形県教育史』下巻)。

昭和二十年代の初めには、自主運営の青年学級と共に、公民館の開設も盛んであった。

公民館は民主主義の訓練の場であり、青年層の積極的参加によって、村づくり町づくりの中核になると位置づけられていた。

山形県に青年学級や公民館活動が盛んであったのは、山形在住の結城哀草果氏、須藤克三氏など民間のすぐれた指導者の力も大きい。

しかしこれらの活動も一九五五年頃を境に大きな転期を迎え、上山にあった県連青の青年会館も閉鎖となっている。

ちょうどこの頃、講和後も残された神町軍事基地の大高根(おおたかね)射撃場をめぐって、接収地住民と国側との対立が激化する問題があった。 |

図65 『山びこ学校』

|

村の青年学級が急速に減少した理由には、日本経済の高度成長に伴い、高校進学率が高まり、一方農村地帯の出稼者が多くなったこと、山間村の過疎化が進んだことなどがあげられる。

山形県の大都市部への出稼者は一九七一年がピークで四万七〇〇〇人に達し、過疎地に指定された町村は二八にのぽった(一九七三年)。

特に最上郡や尾花沢地方は出稼地帯ともいかれ、冬期に村と家を守るのは老人か女性のみともいわれた。

高度経済成長は山形県の最北地域でも生産所得を確実に向上させたが、一方農業の機械化がすすみ、農村生活の都市化現象もおこった。

やがて経済の低成長期に入り、出稼ぎは減少したが、企業誘致による工場進出で地域産業は大きな変化をみている。

農業の地位の低下である。

戦後もひたすら増産に励んだ地域でも、国の要請で等しく減反政策に応じなければならない状況となった。

高度成長から低成長へ転換する中で、多くの市町村自治体の総合計画は、農工一体策をすすめ、自然豊かな田園都市の形成をかかげている。

しかし誘致企業も全国経済の動向とのからみでいろいろな問題をもっている。

また地域住民の生活圏も交通・情報手段の発達によって広域化し、いわゆる地域圏も大きく変りつつある。

最上川流域の自然は、特に冬期はきびしい。

しかし江戸期は紅花栽培で知られ、近代では土地の肥沃さを生かした米づくりで知られ、最近ではサクランボなど果樹王国で有名になっている。

地域に立脚した農工一体、また地域の伝統を生かした地域づくりが求められていることはいうまでもない。

住民主体の自主的な地域づくりには、青年層の積極的な参加が必要である。

その拠点は、戦後復興と同じ公民館であるといってもよい。その施設は戦後とちがい、完備した近代的な建物が、ほとんどの自治体で完成している。

施設充実の一方、高齢化と福祉、少子化と地域活性化などの諸対策、第三セクターの運営など自治体の当面する課題は山積している。

これらの問題を将来展望のもとに解決し、新しい地域を切り開くためには、地域のすぐれた伝統を生かすと共に、若さが必要である。

地域の拠点であるそれぞれの公民館で、青年層を中心とする地域づくりの議論がさらに活発になることが望まれる。

top

****************************************

|