|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章 付録

Ⅲ章 地域の自立と発見

一 最上川流域文化の歩み top

古代・中世の仏教文化

この地域の古代・中世における文化の中心は、内陸では山寺立石寺(りっしゃくじ)と慈恩寺(じおんじ)、庄内では出羽三山、特に羽黒山であった。

山寺(山形市)は慈覚大師円仁の開山(八六〇年)と伝えられ、大師の入定窟(伝)や入定窟の岩頭に立つ天養元(一一四四)年銘のある「如法経所碑」(にょほうきょうしょひ)からも、大師の霊窟として古くから尊崇されたことが知られる。

天正十七(一五八九)年、織田信長に焼かれた比叡山延暦寺は、のちの再建にさいして、根本中堂の常灯を立石寺に進納することを命じている。

立石寺には本堂・中堂・奥の院など多くの堂宇があって、東北の叡山といわれ、天台宗の中心として広く民衆の信仰を集めていた。

出羽丘陵の葉山の南麓にある慈恩寺(寒河江市)は、奥州藤原基衡(もとひら)が釈迦(しゃか)・阿弥陀(あみだ)両堂を建立したのがはじまりという。

もとは法相(ほっそう)宗であったが、天台・真言両宗に変り、寒河江荘の鎮護寺として尊崇され発展した。

藤原摂関家のものであった寒河江荘も、鎌倉時代になると大江広元に地頭職として与えられたが、永仁四(一二九六)年に慈恩寺が焼失すると、八年の歳月をかけて再興している。

現在の慈恩寺本堂は、元和四(一六一八)年に建てられたものであるが、同寺には平安時代からの多数の遺品が伝えられている。

まず平安~鎌倉時代の仏像群で、木造阿弥陀如来(にょらい)坐像をはじめ、木造騎象普賢菩薩(ふげんばさつ)像や文珠(もんじゅ)菩薩坐像などがあり、その数も東北では平泉中尊寺につぐものである。

慈恩寺の活動のもう一つの特徴は、仏典(ぶってん)の書写(しょしゃ)事業である。

この事業は、十二世紀半ばに鳥羽上皇の勅願によってはじめられ、その後火災で失われた部分の補写として行われたが、大規模なものであった。

当時地方の一寺院が、五千余巻の一切経(いっさいきょう)を書写するということは、強力な支援者がなければできないことである。

中世における慈恩寺一山の院坊は五〇以上を数え、近世になってその領主が大江氏から最上氏にかかったが、それまでの寺領をすべて安堵(あんど)して一山の保護と繁栄をはかっている。

江戸期の寺領(朱印地)が三〇〇〇石余と高かったのも、これまでの同寺の優れた伝統を物語るものといってもよい。

出羽三山の中でも羽黒山には、三神合祭殿があって三山の本社としているが、羽黒修験として古代から全国に知られた。

その起源は崇峻(すしゅん)天皇の御子蜂子(はちこ)皇子の開山とし後に役小角(えんのおづね)が中興したと伝えている。

羽黒修験のはじまりは熊野権現の勧請(かんじょう、七八五年)によるとする説もあるが、平安から鎌倉時代にかけての発展は、合祭殿の前の鏡が池から出土した多数の銅鏡によっても明らかである。

三山神社所蔵の一九〇面を時代別にみると、平安期九一、鎌倉期五六を数える。

修験者は山籠修行して呪力を身につけ、諸国の霊山を迎歴することから寺社や武士に重宝され、また多くの民衆の期待を集めていた。

羽黒山の修行には仏寺の正僧のような宗派関係の厳しさはなかった。

山上の本社を中心とする真言系と谷の瀧水寺(ろうすいじ)および麓の手向(とうげ)居住の妻帯修験中心の天台系とに分かれていたが、本社への出仕や法会には区別なく参加することができた。

出羽の山岳には羽黒山の他、奥羽山系や朝日山系にもいくつかの山岳修験があったが、修験者の集まる羽黒山がもっとも栄え出羽の総合大学の観があったのである。

それは、平将門の創建を伝える五重塔、建治元(一二七五)年銘のある大梵鐘(だいぼんしょう)、また近世の初め、別当天宥(てんゆう)が羽黒山復興のために行った参道の杉並木など、今日にのこる多くの文化遺産にもみることができる。 |

図67 大梵鐘(出羽三山神社)

|

近世の庶民文芸

近世における奥羽の文芸発達の画期は、元禄期であった。

いわゆる元禄時代は、幕藩社会が制度および産業開発の面でも成熟の域に達し、中央と地方を結ぶ交易も大きな発展をみる。

また地方都市や在町はそれぞれの地域の経済の拠点として著しい発達をみた。

最上川流域では、港町酒田をはじめ、在町であり河岸にあたる大石田・谷地および左沢(あてらざわ)などにその例がみられる。

元禄二(一六八九)年五月、俳聖松尾芭蕉が江戸を立ち、奥羽を行脚した旅日記が後に『奥の細道』に結実するが、ここに登場する奥羽の俳人の多くは在町などの地方都市の文人たちであった。

たとえば尾花沢の清風(鈴木八右衛門)、大石田の川水(せんすい、高桑金蔵)、一栄(いちえい、高野平右衛門)、手向(とうげ)の呂丸(ろまる、図司左吉)、酒田の不玉(ふぎょく、伊東玄順)などが知られ、呂丸は染屋業、不玉は町医師であるが、ほかは土地の上層商人であった。

『曾良随行日記』によれば、特に尾花沢・酒田などでは、さらに多くの地元俳人たちが、芭蕉翁の歓迎にあたっていたことも知られる。

この地域の俳人たちの活動は、もちろんそれ以前からみられた。

特に尾花沢の清風は、元禄期を中心にこの地域の最大の豪商として活動していたことが同家文書から明らかであるが、俳諧の面でも元禄以前に、『おくれ双六』(一六八一年)、『稲筵』(一六八五年)、『俳諧一橋』(一六八六年)の編著三冊を京都で出版している。

『稲筵』は京・江戸をはじめ全国各地の有名俳人の句を選び編集したものであるが、その中に出羽の俳人も多数登場する。

人数で多いのは、酒田・谷地・山形・左沢・鶴岡・新庄・尾花沢・大石田などで、芭蕉の奥羽の旅のコースとも関係あるといえよう。

芭蕉は滞在地で地元俳人たちと交流を深めたが、大石田における連句「五月雨(さみだれ)歌仙」は、芭蕉・曾良と地元の川水・一栄が加わって巻かれたもので、その中の一例である。

十八世紀半ば以後になると、この地方の庶民文芸はいっそう盛んになった。

俳諧を中心にその主な人物をみると、楯岡(村山市)に生まれ後に江戸に住んだ一具(いちぐ)、山形の小林風五(ふうご)、漆山の半沢二丘(じきゅう)、谷地の槇五鳳(まきごほう)などをあげることができる。

風五は美濃派の出羽国の宗匠といわれ、句日記「水蛙集」などがあり、多くの門人を育てたことで知られる。

また庄内の酒田には、この地の美濃派の宗匠ともあおがれた武長百合坊(ゆりぼう)や常世田長翠(とことだちょうすい)があらわれている。

また十八世紀末に、大石田や船町の川港でも歌集が出版されたことは注目される。

一つは大石田の二人の俳人鳳宇・幸五選の「けきゝのはれ」(一七七〇年)で、もう一つは、文和(ぶんな)選「比小春」(一七九〇年)である。

文和(船町の阿部三右衛門)は風五の高弟であった。

川船の発首でにぎわう最上川の河岸は地域の物資の流通の拠点であるだけでなく文化の拠点伴っていたのである。

庶民信仰・文化の交流

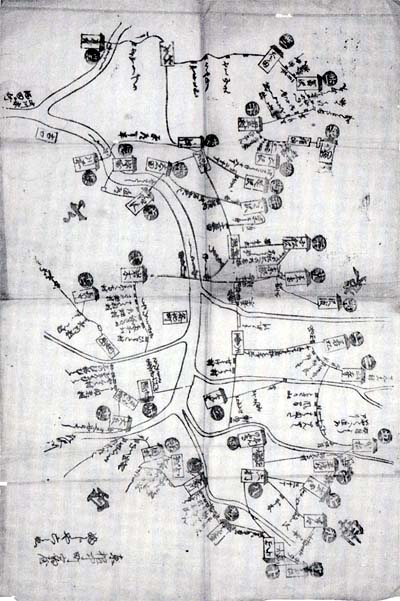

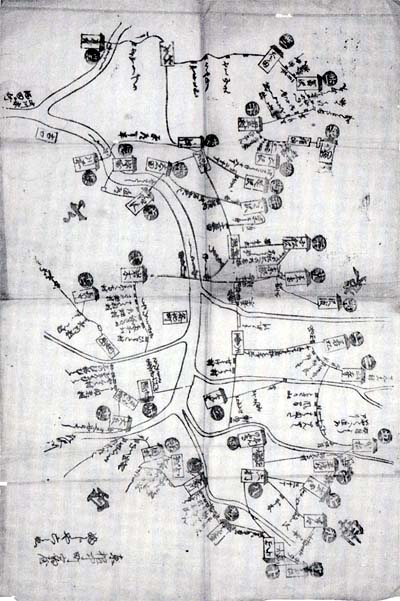

近世になると、西国・坂東など全国的に観音巡礼が普及したが、村山・最上地方でも江戸初期になると、最上三十三観音の巡礼が発達した。

鈴立山若松寺(天童市)には室町期の納札(のうさつ)も見られ、巡礼はすでにこの時代からあったことが知られるが、ここが最上三十三観音札所の第一番として定着したのは江戸初期である。

江戸初期に地廻り観音巡礼が普及したのは、この地方が山形の大名最上義光によって統一が進み、地域社会が安定したことのあらわれでもあった。

最上第十六番札所の長岡観音堂(寒河江市)に、貞享五(一六八八)年の納札(のうさつ)がある。

これはこの近くの寒河江・左沢・谷地の三人が、西国・坂東の巡礼の記念として納めたものであった。

やや後の記録であるが、谷地の名主工藤弥次右衛門の手控(てびかえ)に、延享二(一七四五)年五月二十日に妻が「最上巡礼」に出発し、六月十二日に帰ったという記事がある。

この巡礼は羽黒参詣まで足をのばしたもので、約三週間と長い日数にわたっている。

最上巡礼は、元禄年間頃になるといっそう普及して大衆化した。

元禄二(一六八九)年版行の「最上順礼記」は、その版元が大石田(高野一栄)となっている。

その三十三観音札所の順番は現在と同じで、巡礼者の案内用に配られたものである(『新庄市史』第三巻)。

江戸期初頭には巡礼者も、納札にみられるように村落上層者が中心であったが、この頃になると農民一般にも広がったとみられる。

元来観音巡礼は女衆が中心であるが、江戸中期以後になるとその数も多くなる。

出羽三山でも羽黒山は女でも登拝ができたが、月山・湯殿山は女人禁制であった。 |

図68 最上三十三観音巡礼図

|

出羽三山の参詣者も江戸中期には著しい数にのぼった。月山の登山口は、羽黒山の手向(とうげ)のほか、六十里越え街道沿いの岩根沢口・本道寺口など七口を数えたが、宝永六(一七〇九)年の最上川古口(ふるくち)番所(最上郡大蔵村)の参詣者通過人数は三万六〇〇〇人、享保十八(一七三三)年には参詣者総数一五万七○〇〇人余などの記録がある(谷地・大町念仏講帳)。

これらの年は、いずれも湯殿山の縁年の丑年であった。

参詣者は関東・東北にわたるが、七・八月に集中したので、街道集落および大石田・清水などの最上川河岸はこのため大きなにぎわいを呈したのである。

その背景には、三山信仰も物見遊山的な観光化したこともある。

文政十二(一八二九)年に仙台で発行された出羽三山の案内書『三山詣文章』などもそれを示している。

しかし江戸後期になると、三山参詣者の全体数には減少の傾向がみられる。

これは寺社参詣に対する諸藩の統制が強化されたためでもあると思われる。

ただし江戸後期になると庶民信仰にも新しい一面がみられた。

伊勢参詣などがいっそう盛んになる一方、地廻り巡礼も最上三十三観音のほか庄内、置賜など、それぞれの地廻り観音巡礼が多くなった。

そのことは村の路傍などに、巡礼記念碑・湯殿山碑などがどこでも見かけるようになったことからも知られる。

この地域の近世のはじまりは、最上川水運の発展の画期でもあった。

最上川水運は日本海海運を通じて、特に上方・瀬戸内との物資交易の大動脈となったが、文化・技術の移入もみのがすことができない。

中世後期には真宗の伝播系路として知られるが、近世初期には京・大坂で鋳造された梵鐘(ぼんしょう)の内陸への移入路伴っている。

上方鋳造の梵鐘は音色が良いことでも知られたが、享保年間以降になると内陸寺院の梵鐘の多くは、山形銅町の鋳造品に変っている。

これは銅町の鋳造技術の向上と共に、地域産業の自立の面からも注目すべきことであろう。

また最上川流域には特に江戸後期になると、河岸集落などでは金毘羅(こんぴら)信仰が盛んになった。

これは船乗衆を中心に航海の安全を祈るためであるが、金毘羅神社のほか村方の鎮守(ちんじゅ)様の境内にも、湯殿山碑などと共に象頭山碑(ぞうづさんび)が立つところも多い。

川筋の人々にとって川は、仕事のほか生活面でも深い関係を持つようになっていたのである。

二 地域の伝統と文化 top

1 旅人がとらえた風景

奥羽を旅し日記や紀行を残した人を幾人かあげるとすれば、古くは南北朝時代の歌人宗久(『都のつと』)があり、江戸期以降では、中山高陽(『奥游日録』)をはじめ、橘南鉛(『東遊記』)、高山彦九郎(『北行日記』)、吉田松陰(『東北遊日記』)、野田泉光院(『日本九峯修行日記』)、正岡子規(『はて知らずの記』)、さらにこの項に紹介する松尾芭蕉、菅江真澄、古川古松軒、イサベラ・バードがいる。

彼らの旅の記録には共通して見受けられることがある。

たとえば、天明六(一七八六)年に奥羽を旅した橘南谿は『東遊記』のなかの「吹浦の砂俵」に、強い風が砂を吹きおこして、天地も真黒になり、足首まで砂に埋れ、すすめどもただ退くようにのみ思われる、という意のことを記している。

また「大きな峠を躓(つまず)きながら登り、辷(すべ)りながら降りることで、大半の時間が過ぎた」(『日本奥地紀行』)と、一八七八(明治十一)年に新潟県から山形県米沢に向って小国街道を歩いたイサペラ・バードが書いている。

かっての奥羽の地の行脚は、このように、峠から峠へと続く山道や、砂が飛び岩を踏む浜通りの険路にまず耐えることであった。

同時に、自然の造作の見事さにみとれ、予期しない出逢いと、土地特有のことばや習俗への興趣に彩られた旅でもあったのである。

ここに若干の追体験を試みようとする次の四つの旅の記にも、強い好奇心と独特の視線でとらえた光景が写されている。

なにより時限を明快にしているだけに、それは今この地にいる我々にも新鮮な郷土認識を与えてくれるようである。

『おくのほそ道』

元禄二(一六八九)年、俳人松尾芭蕉は、弟子の曾良を伴って、歌枕を尋ねながら古人の詩心をさぐろうと、みちのくへの行脚に出た。

その行程は、江戸を三月二十七日に立ち、白河・仙台・平泉をめぐって、奥羽山脈を横切り、尾花沢・山寺・新庄・羽黒山・酒田・象潟(きさかた)に巡遊し、再び酒田から温海(あつみ)を通って越後路から北陸道へと廻り、最終地の大垣に到着したのは八月二十一日で、一五〇日、六〇〇里の長途であった。

「月日は百代の過客にして」にはじまり、「蛤(はまぐり)のふたみにわかれ行秋ぞ」に終る『奥の細道』は、この旅から生まれたのである。

しかし単にところどころの実景と所感を記した旅行記ではなく、虚構の世界に深く踏み入った作品としても見ることができるのである。

出羽路での四二日間について『奥の細道』の語りは必ずしも多いとはいえないが、先々での俳諧同心と共に巻いた歌仙七巻の発句にも、芭蕉の心象の広がりを読取れる。

仙台領岩出山(いわでやま)から尿前(しとまえ)の関をようやく過ぎて、新庄領境田村(現、最上町)の封人(ほうじん)の家で二泊した芭蕉は「蚤虱(のみしらみ)馬の尿(ばり)する枕もと」の句を残した。

この地域は一九五〇年代まで小国馬の産地として知られ、大方の百姓家が馬屋をもっていた。

封人とは国境いを守る役人の意であるという。

一九七三年に江戸時代の庄屋であり問屋であった有路(ありじ)家の住宅が復元された。芭蕉ゆかりの封人の家である。

尾花沢をめざし |

図69 松尾芭蕉

|

| 「高山森々(しんしん)として一鳥声きかず、木の下闇(やみ)茂りあひて、夜る行がごとし。 雲端(うんたん)につちふる心地して、篠(しの)の中踏分ふみわけ水をわたり岩に蹶(つまずい)て、肌につめたき汗を流して」 |

と二十七曲りと袮された難所山刀伐(なたぎり)峠を越えた。

峠の頂点が標高五〇〇メートルを越え一体は深いブナ林であったというから当時の旅人の難儀はさこそと思われる。

幕府領尾花沢での長い滞在は、「富めるものなれども志いやしからず」と芭蕉に評された鈴木清風や土地の俳人たちの旅人に対するいたわりがあり、「涼しさをわが宿にしてねまるなり」の芭蕉の句は、その礼の意にほかならない。

山寺立石寺に詣で

「岩に巌(いわお)を重て山とし、松柏年旧(しょうはくとしふり)、土石老(おい)て苔滑(こけなめらか)に、岩上の院々扉(とびら)を閉て、物の音きこえず。

岸をめぐり、岩を這(はい)て、仏閣を拝し、佳景寂莫(じゃくまく)として心すみ行のみおぼゆ。

閑(しずか)さや岩にしみ入蝉の声」 |

と、静寂きわまる神秘な景観にことさら修辞を尽くしている。

大石田は、最上川中流における最大の河岸で、流通拠点として繁栄したところである。

この地に古い俳諧の種がこぼれているが、道しるべする人もいないので歌仙一巻を残し、「風流ここに至れり」との感慨を示している。本文にはないが、つぎに廻った新庄でも俳人たちとの出逢いがあった。

最上川の舟下りは、板敷山、稲舟、白糸の滝、仙人堂と歌枕を読みこみ、「五月雨を集めて早し最上川」の句を添えて、川下りの情景をまとめた。

大石田の発句に「涼し」とし、「早し」と本文では改稿したが、滔々としてゆるやかに見えた川も、五月雨に水嵩(みずかさ)がまして、かなりの早さを実感したからであろう。

修験の山羽黒では、図司左吉(俳号呂丸)の取持ちや別当代会覚(えがく)の暖かいもてなしに「有難や雪をかほらす南谷」の発句をなし、次の日、雲霧山気(うんむさんき)のなか、息絶え身こごえて月山、湯殿に白衣の道者として奥詣でをなし、湯殿山御宝前の湯の噴き出る巨岩を拝した。

芭蕉より以前に俳人大淀三千風が「自然涌出の蓮花湯に座し、湛然として皇々たり」と賞した湯殿山奥院の御神体に、芭蕉は「惣(すべ)て、此(この)山中の微細、行者の法式として他言する事を禁ず」と筆をとどめ、三山巡礼の次の三句に、神地への深い畏敬をこめている。

涼しさやほの三(み)か月の羽黒山

雲の峰幾つ崩(くずれ)て月の山

語られぬ湯殿にぬらす袂かな |

羽黒山を辞し、鶴岡城下の庄内藩士長山重行(じゅうこう)宅での三泊中に「めずらしや山をいで羽の初茄子」を発句とする歌仙を巻いた。

ちなみに、この句は曾良の『俳諧書留』に記されている。

酒田湊の伊藤玄順(俳号不玉)亭に九泊、この間の象潟行中での吹浦(ふくら)一泊、北陸金沢をめざす道中の大山と温海での宿泊と、羽黒以後かなりの日数を庄内で過ごしているが、『奥の細道』にはわずか数行を記すのみである。

しかし、酒田での歌仙二巻の発句は、それを補うかのように雄大に吟じている。

あつみ山や吹浦かけて夕すずみ

暑さ日を海にいれたり最上川 |

この出羽の旅路に播かれた俳諧の種子が、後に風雅の大きな実となったように、芭蕉が讃えた奥の細道の風光は、時代を越えてなお多くの旅人たちを惹きつけているのである。

『菅江真澄遊覧記-秋田のかりね』

菅江真澄は三河国(愛知県)の人であるというだけで、出自についてはほとんど不明であるが、国学や医学を学んだよしがあるという。

真澄は、天明三(一七八三)年、故郷三河国を出立、信濃から越後にそして奥羽や瑕夷地を巡遊する長い旅を続けた。

ついに故郷には戻らず、晩年は秋田に留まって、文政十二(一八二九)年に七六歳で角館(かくのだて)に没した。

生涯を旅に過ごし、『遊覧記』七十余冊などを残した人である。

天明四年の九月十日、越後との境、出羽国鼠ヶ関に入った真澄は、同月二十五日に吹浦を過ぎ女鹿(めが)の関所を通り、庄内を去っていった。

「ここより、なにさ、かさと、ことばのしりへに、さもじつけてものいうことはじまりぬ」

と庄内入りの最初の日の日記に記している。

庄内弁ではいまも「どさ」(どこにの意)と語尾にさをつけていうことがある。

|

図70 住吉坂からの眺望 (「庄内郡中勝地旧蹟図絵」。芭蕉や真澄が歩いた難所がつづく浜街道)

|

越後と庄内を結ぶ道は、山街道と浜街道があるが、江戸中期までは山街道を歩く人が多かったという。

真澄は浜街道を北上した。

この道は、風の強い日は波が高く危険で、それは「やまじ」が吹くからと土地の人が語ったという。

やまじとか、やましぇは北風のことを差す方言である。

しかし真澄は雨雲がたちこめるなか、俵を積み重ねた形の塩俵岩(しおだわらいわ)、暮坪(くれつぼ)の立岩(たていわ)などの奇景を眺めながら、いくつかの切り通しを越えた。

「去年は不作で飢えに悩まされたが、この秋の稲作はたいへん良い」という話を耳にした。

天明三(一七八三)年の奥羽は冷害による大凶作にみまわれ、庄内では三割程度の減収にとどまったものの、他領からの難民が大勢押し寄せた。

その深刻なようすに関し、天明六年に鶴岡を訪れた橘南鉛は『東遊記』に「鶴岡の慈悲」を載せ、身上の限りを尽くしての救済活動を称賞しているが、真澄は聞いていないらしい。

「人々は頭にどもっこというものをつけ、その上に頭巾をかぶり、また手布という三尺にあまる布をあごから頭上にかけて結び、眼だけ出してあるく。これを男女とも夏冬区別なくしている」と庄内浜に働く人たちを観察している。

九月十九日、鶴岡城下で真澄が泊まった七日町は、旅籠が軒を並べていたところで、羽黒詣での人たちが多く泊まるところである。

次の日真澄も羽黒権現を参拝した。道筋の古跡については、宝永七(一七一〇)年に刊行された『三山雅集』という案内記を下敷きにしているようだが、さほど詳しくは記していない。

この夜は三河国からの参拝者が定宿にしている手向の文殊坊に泊まった。

ちなみに『三山雅集』の刊行を発起した文殊院呂茄(ろか)はこの坊の人である。

宿の主人から義経や芭蕉の話を聞きだしている。

九月二十二日、酒田に近い村を通りかかったとき「路のかたからに桟俵を敷いて、その上に足長の藁靴、五色の紙の御幣、土器の皿に糸をとおして長箸をそえて」置いてあるのをみて「疱瘡の神を祭るためにその家に備えたものを、村はずれに捨てたのである」と説明しているが、これは疱瘡送りといって疱瘡の神を村の外に送り出すこの辺りの風習である。

このように路傍にある小さなものにも興味をもつ眼で、衣服、住居、民具、言葉、慣習など、庶民の営みをこまかに観察し、さらに土地の人の語りそのままの菅江真澄の筆記は、日記という厳密な時の記載を得て、極めて貴重な旅の記となっている。

『東遊雑記』 天明八(一七八八)年、幕府巡見使に随行し、奥羽から蝦夷圸までの旅をした古川古松軒のこの見聞録は、当時の奥羽諸国のようすを克明に伝えてくれるものである。

古川古松軒は、備中の生まれで、名は正辰、古松軒と号した。地理学者として多くの著述があるが、中でも『西遊雑記』とこの『東遊雑記』が有名である。

将軍の代が替わるごとに各地の状況を視察する巡見使は、奥羽には寛永十(一六三二)年を最初として十数回派遣されたというが、天明八年のこのときには藤沢要人・川口久助・三枝十兵衛という旗本が任命され、随従を含め一行は一〇〇人を超えていた。

福島を出立して板谷峠を越え、六月八日に米沢城下に入る。

「市中およそ三千余家、大概の町にて、豪家も数多見ゆ。しかれども板葺き、草葺きの家ばかりにて」と記したが、

「政事は謙信公の遺風があって正しき由、聞こえ侍り。北方の原野、田畑大いに打ち開けて広大に見ゆ」とし、また

「魚類は塩物の外さらにこれなく、万事不自由なり。米沢の産物、蝋と煙草なり」とある。

米沢盆地の南東部一帯や東根・天童まで煙草を多く産していたのである。

上山では「この節紅花盛りにて、満地朱をそそぎたる如く、うつくしきこと何にたとえん方なし。かようの土地は上方・中国・西国にいまだ見当らず。誠に勝れたる風土なり」とみながら、山形では「昔は大いに繁昌せし地なり。ゆえに町の長さ一里余、今は大いに衰え、町家皆みな草葺きのみにて、侘(わび)しき市中なり」と評している。

尾花沢では、芭蕉が歓待を受けた土地で、翁の事績が多いこと、門人清風の家が孫の代になって家も衰え、いまでは風雅の道を伝えていないと聞いたり、馬市のにぎわいなどを記した。新庄でも「郷中大概なり、酒田への通路よく、上方へのたよりは自由なり」と最上川の往来のありようを指摘している。

庄内に入ると「清川よりは在々に至るまで民家のもよう奇麗なり。

豊饒の百姓も数多見え、人足に出る者の衣服も賤しからず。

馬なども肥えふとり、宅居も美々しく、山川草木に至るまで、上上国の風土なり。十万石もあらんと思う郷中も見え、これまで通行せる見所のおよぶことにあらず。

よき地の第一と各々評判せしなり」と賛辞を呈しているが、別のところでは「大概備前の岡山に続く処なり、辺鄙(へんぴ)なるゆえに諸品の自由に岡山には大いに劣りしように見え侍り」とも書いている。

巡見の順路が前例に従って定められているため、風景古雅なる山寺にも「御巡見所にあらざれば行かず」と、公の旅の不自由さを述べている。

各藩とも巡見使の問を予測して答えを用意したり、かなり前から案内先での応対を抜かりなく準備していたことは、当時の多くの文書からもうかがえる。

奥羽の地は、天明三年、同六年の大飢饉の影響で、七年には極端な食朧不足におちいり、鶴岡でも城下をさまよう窮民が多く、村々でも年貢を納めることができずに借財を重ね、荒廃した時期である。

こうした実態には、巡見使や古松軒が触れる機会はきっとなかったにちがいない。

そういう道中にも、古松軒の観察は名勝・奇景はもとより色々なものにおよんでいる。

たとえば庶民が用いている頭巾や衣、あるいは煙草道具に「他国では目なれぬものにておもしろきもの」、

人足がつけていた蓑に「至って雅なるものにて、所望に思いしほどなり」とか、

羽黒山麓の手向でも「馬卒・人足皆山伏にて、総髪の物駕籠などを舁(か)くは不似合物にて、人々笑いしことなり」と述べている。

また、漁夫が海に入って鮑(あわび)をとってくれたが、以前から鮑を籠に入れて沈めておいたものと看破したり、あるところの信仰にかかる言い伝えには「実は空言なり」と地理学者らしい見識を示してもいる。

「辺鄙の地とはいいながらいろいろの珍しきことを見聞させること」と、古松軒の眼は人情風俗に多くを向けていたようである。

『日本奥地紀行』

一八七八(明治十一)年、ひとりの英国女性が日本人の通訳を伴っただけで日光、新潟、東北、北海道の旅をした。

旅行家イサペラ・バードである。この時代に外国人のそれも女性が日本の農村地方を歩いたことに驚くほかない。

バードは一八三一年の生まれで、父は牧師、幼時期に病弱のため戸外に親しみ馬に乗ることを覚えたという。

成人して世界各地を訪れ、その旅行記は『英国女性のみたアメリカ』(一八五六年)をはじめ数多く、その一冊が『日本奥地紀行』である。

さて、七月十二日、イサベラは新潟から越後街道を米沢盆地に入り、羽州街道を北上して秋田にすすんだ。

新潟から米沢に向う道はかなりの難所である。

越後との境にある玉川(たまがわ)から小国(おぐに)へ、そして米沢に入った。

しかしここでは「米沢平野は(中略)エデンの園である。

実り豊かに微笑する大地であり、アジアのアルカデヤ(桃源郷)である。

自力で栄えるこの豊沃な大地は、すべて、それを耕作している人々の所有するところのものである。

彼らは、葡萄、いちじく、ざくろの木の下に住み、圧迫のない自由な暮らしをしている。

これは圧政に苦しむアジアでは珍しい現象である」と賛辞を記している。

奥羽地方の農村の内実にどれほど迫っているかは別にして、豊かな農園風景とみる旅行者の素直な感動に、新鮮さを覚える。

さらに農村風景について、「どこ」へいっても純白と硫黄色の繭が日ざしのよい蓆(むしろ)の上に乾してある」と当時の養蚕の盛んな様子をみている。

「わずかな田畑もすばらしくきれいに整頓してあり、全くよく耕作されており、風土に適した作物を産出する。

草茫々(ぼうぼう)のなまけ者の畑は、日本には存在しない」ともいっている。

道路事情もこまかく記している。

「それはすばらしい馬車道路なのだが、馬車は走っていない。

このように文明化した環境の中で、二人か四人の赤銅色の肌をした男が、車を引く姿を見るのは奇妙なものであった」

とあるのは米沢と赤湯を結ぶ街道でのことであり、また山形に向う羽州街道の坂巻川にかかる常盤橋は、ちょうどこの頃完成した石橋である。

奥野仲蔵という技師に接待され、はじめて近代日本の堅固な建築をみたと驚いている。 山形については「非常に繁栄しており、進歩的で活動的であるという印象を受ける。 |

図71『日本奥地紀行』中の挿絵

(上山の娘)

|

上山を出るとまもなく山形平野に入ったが、人口が多く、よく耕作されており幅広い道路には交通量も多く、富裕で文化的に見える」とみている。

この時期、山形県では県令三島通庸によって、大規模な土木工事が盛んに行われていた。

また新庄を「私が見てきた大名の町はどこも衰微の空気が漂っている。

お城が崩されるか、あるいは崩れ落ちるままに放置されているということも、その原因の一つであろう」とかっての城下町の象徴である城と町の様子を記し、それでも「新庄は米、絹、麻の大きな商取引きがあるから、みた目ほど貧弱なはずはない」と町の動きをみている。

この旅行で、イサベラは蚊・鼠・蚤・雀蜂・蝿(はえ)につねに悩まされ、ついにはひどい炎症をおこして、最上郡金山で医者にみてもらっている。

漢方医と彼女のやりとりはじつに面白い。

さて、馬一頭と車夫一人を加えた一行は、二つの峠をほとんど歩き、もっともけわしい場所では人力車を押しあげる手伝いまでして、ようやく秋田県院内(いんない)に入った。七月二十一日のことである。

イサペラ・バードが山形県を旅していたころは、村々での地租改正事業が終り、ようやく近代へ移行しようとする時代であったが、まだ江戸期のいろいろのものも引きずっていた微妙なときでもあった。

そういう時期の山形縦断の旅の記録が存在すること自体、きわめて貴重である。

と同時に、外国人特有の率直な描写は、いま残されている当時の文書や資料からは到底うかがうことのできない、山形県の原風景をみることができるのである。

2 地域に育まれた芸能 top

古くから演じられてきた神楽(かぐら)や田楽(でんがく)、番楽、舞楽、地能(じのう)狂言、延年(えんねん)などは、山伏の加持祈祷(かじきとう)が原型であったり、あるいは中央からもたらされたというように、その源は異なるが、いずれも産土(うぶすな)や鎮守の神の祭事にかかわって伝えられてきた芸能である。

こうした芸能が今日に残されているゆえんは、それぞれ消長の歴史をへながらも、土地の人々の強い信仰心と、次代につないでいこうとする熱意によって、連綿と継承されてきたからである。

山形県には数多くの伝統芸能がある。

その中で次の三つは、その芸態、また地域とのかかわりのうえで、きわめて特色のあるものといえよう。

杉沢比山(ひやま)

飽海(あくみ)郡遊佐町大字杉沢は、鳥海山の西麓の山あい、月光川上流左岸に位置し、鳥海山登山道杉沢口の一合目になっているところである。

幕末期には村高四四四石余、家数四七の村であった。

一八八九(明治二十二)年蕨岡(わらびおか)村、また一九五四(昭和二十九)年遊佐町の大字となった地区である。

地区の鎮守熊野(くまの)神社は、社伝によれば平安初期の承和元(八三四)年出雲国熊野神社から勧請したと伝えられ元は鳥海山二之王子熊野大権現と呼ばれていた。

鳥海修験(蕨岡)順峰の二の宿になっており、鳥海山神領のうち、社僧である別当坊と宝前坊に、あわせて四一石余が配当されていた。

地内の駒止の上に「にょにん堂」があり、女人禁制の時代にはここから鳥海山を拝んだといわれている。 |

図72 杉沢比山(舞楽)

|

杉沢比山は、熊野神社に奉納される舞で、番楽に属している芸能である。『山形県の民俗芸能総覧』(山形県教育委員会、一九八五年)によれば、番楽の分布は山形が南限で、北は青森県の下北半島におよんでいるという。

さらに同書は、奥羽山脈を境に、太平洋側では山伏神楽、日本海側では番楽とよぶことが多く、山伏の舞に種々の芸能の要素が結びつき、独自の芸能に成長したものとしている。

比山とは、鳥海山を火の山とみることから名づけられたという説、また月山に対し鳥海山を日の山とする説、あるいは、山本郡檜山(ひやま、秋田県能代市)の舞が伝えられたなど諸説がある。

安政年間の火災で前記二坊の古記録がすべて失われたこともあって、舞の歴史は明らかでない。

しかし、江戸初期のものと推定される翁の面や小桍があり、また能楽以前の古い形を残していることからも、その発祥は少なくとも室町初期にさかのぼるといわれている。

熊野神社の例祭は、盆の行事と農の豊穣を祈る作祭りである。比山は八月六日の仕組(しくみ)、同月十五日の本舞、同月二十日の神送りの三夜にわたり、番楽、みかぐら、翁、三番叟(そう)、景政、蕨折り、曾我、鳥舞、景清、橋引、大江山、しのぶ、高時、猩々(しょうじょう)の一四の全演目が奉納される。

かってはこの他に数曲があったといわれている。

七月の初めから仕組の前日まで稽古を続けて、本番を迎える。

境内にある舞台では、各曲の前後につく「かけ謡」から始まる。

笛、大太鼓、銅拍子、小太鼓と謡手による囃子(はやし)と謡にあわせ、舞子は無言で、能に近い端正な舞が、勇壮に、あるいは優雅に演じられる。

比山の舞子は杉沢生まれの男子に限られている。

舞子になることに憧れ誇りとした青年たちの多くが、村を離れざるを得なかった太平洋戦争や戦後の高度成長期に、比山は危機に陥ったという。

一九六五(昭和四十)年に杉沢小学校の教師たちが、舞の基本動作を取入れた「ひやま体操」を創作して、杉沢の子供たちに毎日のように習わせたことから、比山への関心が高まり、杉沢比山連中や保存会の活動と相よって、比山の後継者を育てる素地が広まったという。

杉沢比山は一九七八(昭和五十三)年に国の重要無形民俗文化財に指定された。

なお、同じ遊佐町の女鹿(めが)地区にも「女鹿日山」が伝承されている。一時途絶えたが、平成に入って復活した。

林家舞楽

西村山郡河北町の谷地八幡宮の例祭と寒河江市の慈恩寺一切経会、山寺の立石寺でも奉奏されるのが、谷地(やち)八幡宮の社人(しゃじん)林家に伝わる舞楽である。

谷地は、かって紅花生産の中心地、集散地であった。

最上川の中継河岸による紅花などの出荷や商品の流通は、俗に谷地千軒といわれるほど、村山地方では山形につぐ商業地として繁栄していた。

江戸時代、この地区はいくつかの村にわかれており、谷地(やち)はその町部の総称であったが、近代に入ると谷地村(後に谷地町)、一九五四(昭和二十九)年に河北町となる。

谷地一帯の総鎮守である谷地八幡宮は、寛治五(一〇九一)年に源義家が勧請したと伝えられ、最初白鳥(村山市)に創建されたが、後に谷地に遷座された。

江戸時代には朱印地として一七石六斗をもっていた。

祭礼の期間中には市が立ち、大勢の参詣人を集めている。

谷地八幡宮の例祭(九月十四日)と翌日の還幸祭に、拝殿前の石舞台で舞われる林家舞楽は、林家が一子相伝、門外不出の遺訓のもとに伝えてきたもので、現在は燕歩(えんぶ)・三台・散手(さんて)・太平楽・安摩(あんま)・二の舞・還城楽(げんじょうらく)・抜頭(ばとう)・陵王・納蘇利(なそり)など一三の演目と伝承儀式の軽婁が継承されており、中央の変化に影響を受けなかったために古い様式を残しているという。

舞楽は雅楽を伴奏とする舞で、奈良時代から宮廷や大きい寺社の行事に催されてきたものである。 |

図73 林家舞楽

|

林家の祖林越前頭政照は、四天王寺(大阪市)の楽人林家につらなり、貞観二(八六〇)年に円仁(慈覚大師)に従い山寺立石寺に来住したが、後に慈恩寺に、さらに江戸初期に谷地に居を転じたと伝えられている。

同家には、二十九番の舞曲の図が書かれた嘉暦四(一三二九)年の年紀をもつ「舞楽図譜」と、室町時代初期の作とされる「貴徳の面」があり、ともに県文化財に指定されている。

林家舞楽は一九八一(昭和五十六)年重要無形民俗文化財に指定された。

黒川能

江戸時代以前から今日まで数百年の間、農民たちが演じ続けてきた黒川能は、東田川郡櫛引町大字黒川に鎮座する春日神社の神事能である。

黒川は、庄内の南の地域を南北に縦断して流れる赤川の右岸、月山の山麓に位置する純農村地区である。

江戸時代の黒川は、村高一九〇〇石を越え、集落二〇、戸数二〇〇に近い大村であった。

一八八九(明治二十二)年に近隣の五ヵ村と合併し黒川村として近代を歩んだが、一九五四(昭和二十九)年山添村と合併して櫛引村(一九六六年から櫛引町)となり、江戸期の黒川村はその大字となった。

地区の鎮守春日神社は、創建はさだかでないが、中世初期に大泉庄の地頭となり、後に戦国大名として庄内に覇を唱えた武藤氏に社領を寄進され、家紋の六つ目結の使用を許されたという神社である。

その後の最上氏や酒井氏など代々の領主からも五六石余を安堵され、手厚い保駿を受けた。

享保三(一七一八)年まで新山(しんざん)明神とよばれ、そののち四所(ししょ)明神、明治以降は春日神社と称した。

春日神社の正月神事として、地吹雪が激しく舞う旧正月の二月一日と二日に王祇(おうぎ)祭が行われる。

何万本かの串にさして焼かれた凍(しみ)豆腐が精進料理に使われるので、豆腐祭りとも呼ばれている。

祭りは、一日の朝六時ごろに、王祇様とよばれる長さ八尺ほどの杉の木三本を麻縄でつないだ扇形の鉾が、春日神社から上座、下座の二軒の当屋におろされ安置されたのち、氏子や一般客もまじえた祝宴が夕方まで続く。

当屋の座敷が掃き清められ能舞台と楽屋が準備された午後六時過ぎ、稚児(ちご)の演じる大地踏に始まって、式三番(翁)、脇能が演じられ、中入りのあとに狂言四番と能四番が、犬蝋燭の炎に照らされ夜を徹して演じられる。

二日の朝、両座の若者たちが王祇様を守って神社の石段を競いながら駆けのぼり、王祇様を拝殿の狭窓に挿しこむ。

上座が早ければ天福を、下座が早いと地福をもたらすという。これが朝尋常である。

社殿に王祇様を安置し、脇能、大地踏、翁(所仏則)と両座の舞があり、そして激しく勝負を競う尋常神事が繰返され、夕方に祭りが終る。

黒川能のおこりは不詳であるが、室町中期に幕府に接触を求めた武藤氏によって、中央の能が春日神社に奉納され、村人たちによって伝えられてきたとする説が有力である。

春日神社や上下能座に伝わる能面は二〇〇面余を数えるが、なかに室町時代末期の作とする面十数点がある。

また能装束も酒井氏からの拝領品を中心に、豪華で気品の高い一級品を所蔵している。

三瀬(さんぜ、鶴岡市)に鎮座する古社気比神社の史料に「其年(一六一八年)黒川衆よび申候而(もうしそうろうて)のうヲいたし申候」(「気比山神令之事」)とあり、この当時すでに他村の祭りにも招かれて演じていたことがわかる。

また藩主の命で城中においても数回の演能が行われた。

黒川では、各集落を二つの宮座に分け、同時に、世襲の能大夫を中心に能役者、謡方、はやし方、狂言方からなる上座・下座の二つの能座して、神社の神事を運営してきた。

両座は競い合うように能・狂言の技の錬磨を重ね、両座あわせて五三〇番を越える演目、二十数番の狂言を伝えてきた。

現代の五流の能にはない演目や独特の技法が多く、一九一〇(明治四十三)年の東京公演以来、その格調あるのびやかな演技は高い評価を得た。

黒川能は、現在、工祇祭のほかに、三月の祈年祭、五月の例大祭、十一月の新嘗祭にも奉納され、八月末の水炎の能とよばれる薪能、また鶴岡の荘内神社例祭や出羽三山神社などに招かれての演能もある。

春日神社の神事と黒川能を守る地区の人たちは、農と能の生活を両立させ、また明治初年の社領廃止や太平洋戦争、出稼ぎなどによる幾度かの危機にも、祭りと演能の灯を一度も絶やすことなく続けてきた。

一九八五(昭和六十)年春日神社境内に能舞台や展示場を備えた櫛引町郷土文化保存伝承館が設立され、能資料の保存展示、稽古や発表会に活用されている。

また後継者育成のために保存伝承事業振興会も組織されている。

一九七六(昭和五十一)年重要無形民俗文化財に指定された。

3 地域に生きる top

|

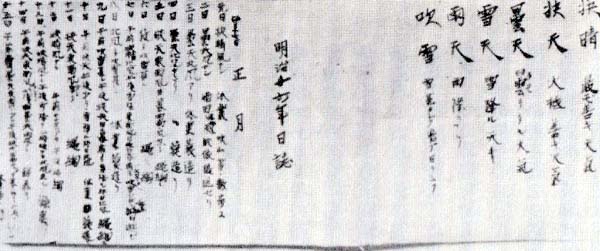

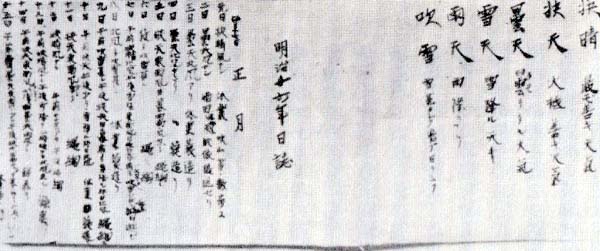

図74「善治日誌」

「善治日誌」の世界

「善治日誌」は、一八九三(明治二十六)年から一九三四(昭和九)年までの四二年間にわたる一農民善治の行動記録である(豊頃研究会編『善治日誌』東京大学出版会、一九七七年)。 |

図75 後藤善治

|

善治が六〇年の生涯を生き抜いた飽海郡豊原村(現、酒田市)は、戸数三一戸で耕地四二町七反余のうち水田四〇町七反余の典型的な稲作単作地帯である。

村内には江戸時代以来、地主も小作農もおらず、水田一町~四町歩余の本百姓的農家経営が明治以後も続いた。

この日誌は、長い年月書き続けられたというだけでなく、資本主義確立期における「明治農法」の展開を知り得る農民の日誌として貴重である。

日誌は、善治が一五歳になった旧正月「元日、快晴風ナシ、休業、吹山等ニ散歩ス」で書き始まる。

その記述方法は、以後ほぼ変ることがない。

日誌では、近代を特徴づける「個」がほとんど語られていない。

善治自身の労働についての記述、すなわち農作業記録が四二年間を通しての主役であって、それ以外のことがらは脇役の位置にあるようにみられる。

何を記し何を捨てたかは容易に判断できないが、一貫している一つの基準は、みずからか経験している農の営みを記録することにあった。

善治は、一八七八(明治十一)年一月、豊原村伊藤已之助(家号勘助)の二男として生まれる。

勘助家は、豊富な家族労働に支えられ徐々に耕作地を拡大したが、明治二十年代に危機に直面する。

負債の肩替わりや長兄の農作業従事不能による労働力構成の弱体化が原因であった。

これは善治の高等科中退(一二歳)による労働力への転化と兄の就職(小学校訓導)、そして結婚による兄嫁労働の確保などによって乗り切り、以後兼業化による安定的経営へと向う。

善治が作助家、市十郎家、丹蔵家の年雇の若勢(わかせ)となる時期と重なっている。

若勢の仕事は、冬の橇による肥引き、春の田打・田砕・田植えこ早取り、秋の稲刈り、庭仕事が十二月まで続く。

ほかに、夏の馬草(まぐさ)刈り・畠仕事、年間を通して藁(わら)仕事や馬の物切りなどがあった。

これらの仕事も、大正期の耕地整理や化学肥料の普及によって、労働力配分が変っていく。

若勢は、雇用先の農事に従うだけでなく、若勢連中をつくり、江戸期から祝日のほか定休日を設けたりした。

若勢宿で俵編みなどの共同作業や世間話をして情報交換する、若勢だけの世界を形成していた。

一八九八(明治三十一)年十二月に善治が二一歳で三軒目の若勢となった後藤丹蔵家は、大百姓多右衛門家の三男が分家独立した家で、二代目与蔵の代となり上昇しつつある新興農家であった。

与蔵は婿養子として初代の成果を受継ぎ、米の買出しなどによる蓄積をもとに零細農から年雇(若勢)をかかえる経営までのしあがった。

善治は若勢奉公を七年続けたあと、一九〇五(明治二十八)年後藤与蔵の婿養子(二女吉江と結婚)となった。

与蔵は穀物商酒類兼業の主役を善治に譲渡したが、実子次郎への家督を予想した思惑だろう。

しかし、一九一九(大正八)年の国鉄羽越線本楯(もとだて)駅開設による酒田商人の商圏拡大の中で、一九二〇(大正九)年酒類販売業廃業、米の買出しも縄の仲買いも廃業、丹蔵家は専業農家へ転進する。

一九二五(大正十四)年善治のあとを次郎が継ぐという合意のうえ、与蔵の隠居、善治の家督相続となる。

「善治日誌」は、明治農法の導入と定着の過程をあとづけている。

善治が日誌をつけはじめる一八九三(明治二十六)年前後は、明治農法が庄内平野で本格的に開始される時期である。

農法の軸をなす耕耘整地過程の変化と稲乾燥過程の変遷が、生家勘助家、作助家、市十郎家、丹蔵家の場合と順次にわかる。

微妙に変化する用語に新農法の導入と定着をみることができる。

人力耕起にかわる馬耕(ばこう)は、労働生産性の飛躍的発展をもたらした。

馬耕は、砕土、整地過程を含む犂耕(りこう)体系であり、この過程の精緻化が労働生産力の発展をかなり相殺し、むしろ土地生産性、反あたり収量追求をめざし、稲作作業総体としては労働強化となった。

ここにこの農法の限界があった。

すなわち丹蔵家の例から、明治三十年代は馬耕の体系としての犂耕化の過程、より強められた稲作労働体系の構築過程であり、その完成を大正初期の耕地整理の展開と「ウネシキ」(畝立て)にみることができる。

稲の乾燥過程は、乾田化をただちに馬耕導入に結びつけられないが、農民が「米商品生産者」として成長していく過程でもあり、畔(あぜ)立てから、畔立て・杭掛け併用、生掛け乾燥へと移行する。

すなわち、地主制の伸長のもとで、地主・米穀商主導の米質改良のための稲の乾燥促進との関連で乾田化を試行した。

この乾田化とその後の馬耕の体系化・普及は、生産力発展と小作米余剰、農民の取分の増加となった。

農民運動の発展によって小作料率が低下すると、いかに有利に米を商品化するかという農民が多くなった。

明治農法は、「稲乾燥準則」や「山形県移出米検査規則」などの強制だけでは定着しなかったこと、またその実際とのズレを「善治日誌」は語っている。

松田甚次郎と共働村塾

舟形・新庄間の羽州街道沿いにある鳥越集落の鳥越八幡神社境内に「義農松田甚次郎先生碑」、鳥越字南沢に「土に叫ぶ碑」の記念碑が建っている。

甚次郎は、一九〇九(明治四十二)年三月三日、最上郡稲舟村鳥越(現、新庄市)の松田甚五郎の長男として生まれた。

松田家は、耕地一四ヘクタールと山林五〇ヘクタールを所有する自作兼地主の富裕な農家であった。

彼は一九二三(大正一二)年山形県立村山農学校に入学した。 農学校の教育を受けたのは、農村のひとにぎりの子弟に限られていた。

長老主義の秩序が存在した農村では、それらの子弟は、将来の村における地位が保障されている人たちであった。

彼は一九二六(大正十五)年三月村山農学校を卒業し、盛岡高等農林学校農業別科に入学した。 |

図76 松田甚次郎(後列中央)と「土に叫ぶ館」の塾生たち

|

一九二七(昭和二)年三月八日卒業後の指針を得るため花巻の宮沢賢治を訪ね、「一、小作入たれ、二、農村劇をやれ」といわれたという。

工業が優位になってくる大正から昭和へかけての農業恐慌の時期であり、農業が経済的に不利で「愚かな職業」という認識が、ゆきわたろうとした時期でもあった。

一九二七年四月、彼は父から六〇アールの田地を借りて小作人となり、掘立小屋を建て一人で住む。

高学歴で将来の地位を十分に確保できる甚次郎が、そうした安定を捨てて、小作人となり、しかも開墾作業の先頭にたって実践することは壮観であり、そのこと自体、強烈な個性をもった人間でなければ飛びこめない仕事であった。

甚次郎は、賢治の「農民芸術」論を実践するために村の青年たちと鳥越倶楽部を結成し、村芝居に取組む。

一九二七年八月八日、彼自身が体験した渇水期の水引きをテーマにした戯曲を携えて宮沢賢治を訪ね、「水涸れ」と命名してもらった。

毎晩練習し、鎮守の八幡神社境内に土舞台を設け、電灯を引いて九月十日上演した。

以後、鳥越倶楽部の演劇は、一九四三年まで三六回の上演を数える。

当初は賢治の「農民芸術」論の実践、後には戦争遂行の国策を宣伝する出し物が多くなる。

一九二八(昭和三)年茨城県友部の日本国民高等学校(校長は農本主義者加藤完治)に入学。

彼は加藤校長に共鳴し第二の師と仰ぐようになる。

日本国民高等学校は、文部省系統の農業教育が画一的で知識の伝達に偏して人間をつくらず、労働忌避、向都離村の青年養成を行ったと批判して設置された。

この学校は、経営技術の実践的体得、農民精神の鍛練を通じていわゆる農村中堅人物の養成、将来家長として家業に精励させることを目標とする塾風形態の教育機関であった。

農本主義を濃厚にもち、労働集約的小農経営に役立つ精神主義、郷土主義、人格感化主義、少定員主義、実用主義、労作主義、体験主義、自作農主義、自給自足主義などを教育の柱としていた(『教育社会学辞典』東洋館出版社、一九六七年)。

このような塾風形態の教育機関は、一九一五(大正四)年の山形自治講習所に端を発し一九三四(昭和九)年の農民道場(農村中堅人物養成施設)に関する農林省令によって官許承認され、農民教育の本流となった。

塾風教育の特色は、

(1)組織されることなく、個人的な先覚者、篤志家によってつくられたこと、

(2)多くはその人々の信念、宗教にのっとって運営されたこと(神道、キリスト教、東洋哲学、仏教など)、

(3)ほとんどが農場教育を教育の中心としたこと(開墾を行として、師弟が寝食をともにする塾風)、

(4)精神主義的、農本主義的、反向都離村的思潮を基調としていたことにある。

松田は、一九三一年二月大日本連合青年団指導者養成所の第一回生として入所(二ヵ月)した。

この時期に農民文学者住井すゑ、婦人運動家奥むめお、農政学者小野武夫と出会い指導を受けた松田は、自給自足、共同作業、消費組合、相互扶助、高率小作料の是正などを主張し実践した。

一九三二年北村山郡富並村寺崎村長の二女睦子と結婚、同年八月鳥越の元営林署の番小屋を借りて「最上共働村塾」を開塾した。村塾開設の経緯と趣旨を次のように記している。

共同開墾や麭室を経営したり、緬羊(めんよう)を飼育したりしていると、方々の青年がやって来る。

人生問題、農村問題で夜を徹して語る者も出て来た。昭和七年春、友人が集まった時、お互いに夏期の閑に、農場の小屋に集まって、共に働き乍ら、一週間自炊をして修行しようではないかということになった。

(中略)いよいよ八月十四日から二週間の短期村塾が開かれた。

(中略)農村向上のために修行研究をしようと固い誓いをたて、世にも最上なる村塾としよう、そして我等の共に働くことから出来だのだから、「最上共働村塾」と命名したのである。

(中略)社会人類の基本をなす我が農村は、今や死に瀕し、絶望と悲嘆の声は到る処に充されつつあります。

誠に農村の興廃は国の運命を支配し、社会の基礎を左右するものと思います。

農村をどん底から興隆せしめ弥進(やす)らかならしむるには、実に農村に真摯な人物を望んで已みませぬ。

(中略)先づ第一は本物の人間だ。

故に村塾は現在の学校教育の弊を徹底的に矯正した人格教育であり、勤労教育であり、生活の訓練であります。

一定の教科書とか、入学試験とか、授業料に関与せず、唯々(いい)真に人類と祖国を愛し、村を愛し、土を愛し、隣人を愛し、永遠に真理を探究してゆく純潔なる若人達と全生活、勤労を共にし、出来得る限り、その実践を通じて、総てを科学的に研究し、各自の個性能力を確認し、以って自家の職分と生活の合理化、経営の最善に努力し、社会生活型の何物なるかを明かにしたいのであります。

こうした人格的の努力奉仕から、やがて我が国民文化の建設、農民道の確立が見られると確信致します。

一面に経済生活から見ましても、特に今日の様な農村の危機に際しては、何故にかかる事情を来したかを突きつめて探究し、且つ自給自足的集約経営も、有畜山岳立体農業経営も研究を深めて、山岳日本国土の永久的発展にまで進めたいのであります。

更に次三男の青年をば満鮮の広野に耕作出来る拓植訓練をも授け、強烈なる皇国精神の発動を以って、農村のどん底の立場や、不景気、失業苦のない明るい規範の社会を招来するまで努めねばなりません。

各々の立場を意識的に分担し、お互に信じ、共働し、隣保し、以って日本農村をして、全人類に先駆する正しい皇道日本たらしめねばなりません。(『土に叫ぶ』) |

一九三三年十月有楢川宮記念厚生資金を元手に「鳥越隣保館」を建設した。

農繁期に託児所、共同炊事、共同浴場を開き、鳥越出産相扶会を結成するなどの活動を展開した。

一九三四年四月父所有の鳥越字南沢の山麓の土地一〇町を借受け、新塾舎を建設し、父から借りた畜舎も移転し、豚・緬羊・和牛を飼った。

第一回長期塾(二ヵ年)を一九三四年春に開く。

塾生は一七歳から二三歳までの青年六人。松田は、自治・共働・共助・相愛の兄弟愛を説き、「農道確立と共働精神の鍛練につとめ、祖国日本の世界的使命を果す」ことを説いた(『土に叫ぶ』)。

村塾が本格化したころ、松田家が思わぬ負債を負い、しばらくは家の経営と塾の経営を続けたが、一九三七年八月休塾のやむなきにいたった。

一〇年間の実践記録である著書『上に叫ぶ』(羽田書店)を一九三八年出版。また、新国劇に取上げられ、和田勝一脚色、辰巳柳太郎・島田正吾主演で東京有楽座で一ヵ月余にわたって上演された。

翌年『宮沢賢治名作選』(羽田書店)を発刊した。

一九三九年一月父から用材をもらい、羽田書店や新国劇などの援助も得て自宅の傍らに新塾舎「土に叫ぶ館」を建設し、同年四月宮沢賢治を塾長、松田が塾頭となって塾を再開した。

塾生は、県内はじめ秋田・岩手・群馬・石川の各県からの男子八名、女子二名であった。入塾式では賢治の精神歌を斉唱した。

同年五月末「生に叫ぶ館」が全焼したが、全国の知人・友人・組織からの見舞いや励ましを元手に空屋を購入して以前の塾舎の場所に移し、十二月塾活動を再開した。

これより先、松田は同年十一月十三日、花巻の宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩碑を訪ね、自著『生に叫ぶ』を供えた。

一九四一年一月『村塾建設の記』(実業の日本社)を出版。

三月山形放送局から「新しき生活の建設」の題で全国放送、八月「生に叫ぶ館」を会場に農村演劇講座を一週間にわたって開催した。

この頃から文化面での国策協力の姿勢を強め、大政翼賛会最上郡支部理事に委嘱された。

九月、最上共働村塾一〇周年記念式のあいさつで、松田は「農業は皇国の大本である。

我々は皇国民として農に殉じ、農に生きん。天皇陛下に対する忠誠を誓い、神道の修信を徹底するようつとめており、われらはわが家を背負い、郷土部落を受持ち、生を愛し、作物を真にいつくしみてゆく」と述べた。

一九四二年三月『野に起て』(言霊書店)を出版。十一月に一〇日間の朝鮮旅行見聞を『鶏林の野へ』の題で発表。

十二月『続土に叫ぶ』(羽田書店)を出版した。

一九四三年三月隣保館で「宮沢賢治の会」を開催した。同年七月二十七日、松田は過労と持病の中耳炎に急性心臓内膜炎を併発し、新庄の楠(くすのき)病院に入院。

癒えることなく、八月四日三五歳の生涯を閉じた(法名鳳祥院円通共働居士)。

彼が心血をそそいだ最上共働村塾は十一月に閉塾した。

農民詩人真壁仁(まかべじん)

真壁仁は、一九〇七(明治四十)年山形市宮町に二五〇年ほど続く自小作農家の長男として生まれた。

高等小学校卒業後農業に従事しながら独学、あわせて詩を書く。

一八歳のとき、雑誌『抒情詩』に「雨」と題した詩を投稿、尾崎喜八選で二席となる。三席に入選した北海道の更科源蔵とこのとき出会い、終生の友となった。

百姓を続けながらも文学に寄せる思いは強く、更科源蔵らと『北緯五十度』を、遠藤友介らと『藁屋根地方』を創刊し、かつ中西悟堂の『闊葉樹』(かつようじゅ)や鈴木健太郎らの『犀』(さい)に参加するなどの活動を続けた。

一方、貧しい百姓の解放を願い農民組合を結成、以来、生涯にわたって対社会的な活動に身をおく。

このため検挙されたこともある。

一九三四(昭和九)年は東北地方を襲った冷害と凶作の年であり、宮沢賢治の存在を心に刻みつけた。

一九三八年冬、米検査員として鶴岡市に滞在中、黒川能と出会った。

同じ百姓が、芸術性の高い能を舞っていることへの感動と驚きは、生涯忘れられない出来事であった(三一歳)。

それ以来黒川能の調査研究に半生をそそいだ。 |

図77 真壁 仁

|

真壁は、朝鮮戦争を境に占領政策が転換される時期に、農村の青年や若い教師たちと精力的な民主運動を始めた。

一九五一年頃から実にたくさんの農村のサークルができ、それが一九六〇年安保闘争前後に解体し、そのあと目的の明確なサークルが再建されるといった変動のなか、村にあって物を書いている農民が真壁のもとに集まって「地下水」というサークルができた。

後に真壁は「サークルであり仲間の輪なので、長も生徒もおらずみな対等です。

私より若いこういう人々の考えと仕事を学べることは、大学とはちがう勉強で、こういう仲間を持つことをしあわせと思わないわけにはいきません」と述懐している。

『地下水』創刊号で「農民と文学」について問題提起している。

農民が歌、踊、絵、版画、演劇など自分の表現をもつことは、深い人間的な欲求に根ざす。

書くことは、自分の思想、感情を表現し、問題を提起し、解決しようとする。

だから考えを深め、問題をみんなのものにする方法であるから、言葉を自分のものにする努力をともなう。

農民はながいこと、言葉を奪われていた。

問題解決のために書く。

「書くことは生活革命の突破口なのだ。ナマやさしい努力でできるわけはない」

「文学住咼い技術やしっかりした方法形式をもとめるものだから(中略)かた手間の仕事ではない」。

しかし「農民の文学をよくする努力は、農民の生活をよくする努力のひとつだ(中略)ぼくらは生産手段や生産の技術を高めることによって、創作活動のエネルギーを生み」だそうと若い農民を励ましている。

一方、真壁は教職員組合がつくった山形県国民教育研究所の所長として、新しい研究者を育てることにも力をそそいだ。

『野の教育論』全三巻(民衆社)の出版にあたって、

日本の学問というのは、定着していない概念を排他的にみるきらいがある。

「それが私にはもどかしいし、迫ってくるものがない。

僕が『野の教育論』でいいたかったことの一つなんです。

無学であることは、なんでも知りたいという欲望がものすごくある。

それでいて野原で天を仰いでいても、何も落ちてこないではないか。

生産や生活、文化の原点としての地域を見直すこと、地域に根ざした教育が、いまの日本の教育に重要だ。 |

と述べている(共同通信『著者は語る』)。

思想的には上原専禄の「地域の研究は、日本全体の社会・政治の現実の中で行なわれる。どんな地域でも、世界の動きや、問題性や、日本の問題に具体化され、それが圧縮されるような格好で、必ずや各地域に起っているだろう」という地域論に影響を受ける。

上原の「世界と日本と地域の現実を串ざしにする」地域論を、地域・日本・世界を並べるのではなくて串ざしにして有機的につないでとらえる、あるいは、もっと立体的にとらえ、構造的にとらえることだといい、次のように発展させた。

地域にはそれぞれに個性があり、また固有の価値がある。地域は住民の生活共同体として独立の文化をもっている。

人間の独立と共に、この地域の独立をまもる意識は、民族の独立をまもる意識と深くとけあわなければならない。 |

上原の地域論を深めるために真壁は、北海道から九州沖縄にいたる日本列島を旅しただけでなく、朝鮮・中国・インド・アフガニスタン・エジプトなどの諸外国を歩いた。

とりわけ晩年は紅花や科織(しなおり)など東北の歴史と文化を洞察し、東北復権を主張し、この地に生きる者を励まし続けた。

4 豪農の社会文化事業 top

酒田の本間光丘

木間家のおこりは系図によっても一定していないが、木間家初代の原光(久四郎)は元禄時代に登場し、それから享保年間にかけて、酒田における上方(かみがた)との買継商人として発展したとみてよいだろう。

享保十六(一七三一)年の勘定書によれば、同家は上方商品として細物類・木綿類を取扱い、移出品では米札商いが大きいが、為替(かわせ)取引も見られた。 上方の京都・播州・大坂の取引先では、やがて定着する播州奈良屋権兵衛などもすでにあらわれていた。

この頃になると本間家が、酒田商人の中でも随一の資産をもつようになったことは、庄内藩への御用金の上でも知られるが、確固たる基盤ができたのは、二代庄五郎をへて三代光丘(四郎三郎)の代であった。

光丘は宝暦四(一七五四)年、二四歳で家督を継いだが、それから約五〇年間に商業・金融および土地集積の面で飛躍的な発展をみる。

十八世紀後半の農村荒廃が甚しいなかで、いわゆる郷中貸しが多くなり、それが庄内一円に広がる土地集積に結びついた。

本間家の保有地は、安永四(一七七五)年に二七六町歩余となり、それから二五年後(寛政十二年)にはその約二倍に増加し、のちの大地主本間家の基礎がつくられている。 |

図78 本間光丘

|

財政窮乏に苦しむ庄内藩や米沢藩などへの大名貸しもこの頃がもっとも多い。

この大名貸しや御用金によって光丘は、たとえば庄内藩からは郡代次席の士格をえている。

しかし光丘は、この一時的な格式上りも、本来の商人身分に徹することをみずからに説くことを忘れなかった。

それは明和七(一七七〇)年の家訓が、後々まで同家に伝えられたことからも知られる。

それは、酒盛の二重盃をしないこと、無用の者を出入りさせないこと、米金の保証人にならぬこと、簡単に穀物の買入れをしないことなどの簡潔なものであるが、生活と商売上で注意すべき最低の心得を述べたものであった。

光丘の西浜植林

元禄前後の旅日記からも知られるように、庄内の浜街道は砂丘が多いため、旅人の苦労が多かった。

それは十八世紀の半ばまで変らず、酒田の町では北西風が吹くと、砂山から吹きあげる砂塵で天地が真っ暗になり、人が往来ができないどころか、家屋が埋没されることもあるという有様であったという。

これに対して庄内藩では、享保年間以後、砂除簀垣(すなよけすのこがき)や砂防林の植付けをしばしば試みている。

坂田新田の佐藤太郎右衛門や佐藤藤蔵(藤崎村)が苗字帯刀などの表彰をうけたのは、砂浜植林のための格別の尽力に対するものであった。

また享保十三(一七二八)年、酒田筑後町の重助ら三人が酒田西浜の植林を計画し、藩の許しをえて十数年をかけたが失敗したことも知られる(『酒田市史』史料編七)。

本間光丘が西浜植林に着手するのは家督を継いでから四年後の宝暦八(一七五八)年である。 町奉行所にあてた上書によれば、その計画の要点は次のとおりであった。

まず光丘は、藩に対して寸志金として六〇〇両を上納する代わりに、五丁野・広野の西谷地を預かり、西谷地の野手金(のてきん、肥料草などをとるため、入会地として利用する農民が藩へ納める)を以後一〇年間、本間家が徴収する。

その徴収額は、初め五年間は毎年六〇両、のちの五年間は各八〇両とし、これを本間家の土蔵上納として毎年の植林代にあてるが、植林の広さは酒田の西浜で、東西二〇〇間、南北一〇〇〇間としている。

植林の作業は、町役人と相談して熟練者を頼み、人夫は町の困窮者を日雇いに使い、その救済にもあてたいというものであった。

上書には将来計画として、さらに二つの事業がもられている。

その一つは、西谷地は永拝借地とすることによって、植林完成後の野手金は、凶作時の窮民救助のために蓄えること、もう一つは、五丁野谷地は、内郷通り、最上通りを往来する人々が難儀するところであるから、ここに湯茶を接待する接待寺を建立するというものであった。

この寺院は一〇〇間四方の屋敷に建て、経蔵を設けて儒書・仏書などの典籍を集め、就学者に粥飯を与えるための学田をつくらせるという構想である(本間家文書「酒田市史」史料編五)。

西浜の植林は、宝暦十二(一七六二)年の植付け高によると、約九万三〇〇〇本を数え、着々とすすんだことが知られ、この事業は光丘以後も歴代本間家の家業の一つとして受継がれている。

一方、接待寺の建立は、幕府の新寺停止令に触れ、このとき実現はしなかったが、学問興隆の精神は子孫に受継がれたといってよい。 |

図79 松林銘

(本間光丘の防風林植林を称えた碑、文化13年建立)

|

本間農場と光丘文庫

明治期の庄内農業の画期的な発展は、明治二十年代(一八八七年~)に始まる乾田馬耕の導入であった。

乾田馬耕は耕地整理が前提でもあったが、品種の発明や肥料の改良とともに、やがて一〇〇万石庄内の基礎を築くのである。

これらの近代農法の導入には一般に県の奨励があるが、庄内の場合、特に篤農家や豪農の努力に注目すべきものが多い。本間家もその中心的な存在として知られている。

本間光輝(同家七代)は明治維新期に、酒田県大属(たいぞく)となり、司農方生産掛を任命され、一八八九(明治二十二)年には池山初代町長となるなど、明治の新しい地方行政に参画した。

一方、明治初年に一一〇〇町歩余の耕地を所有した庄内随一の地主本間家は、小作人の農家経営の充実をはかるばかりでなく、庄内農業の発展に尽力する。

中でも注目されるのは、乾田馬耕の導入への取組みであった。

すでに山形県でも明治十年代(一八七七年~)から、九州の西南農法に学び、湿田を乾田化し、牛馬耕を導入する対策がすすめられていた。

その中で庄内地方に注目されることは、まず老農層が中心となり、郡勧農会を組織して馬耕教師の招聘や実験を積極的に行ったことであった。

さらにまた勧農会とも別に、本間家が独自に馬耕技術の導入に力を入れたことである。

本間家はまず一八九一(明治二十四)年、九州福岡の農業教師伊佐治八郎を招聘して、乾田馬耕法を本間家一族や「土地管理人」たちに伝習させ、これを宣伝普及した。

また一八九七年になると、私設の本間農場を設け、ここで実習生の養成や小作人の農事指導を行っている(「本間農場私設枢要」)。

本間家の土地管理人とは、代家・差配人・小作頭などの小作地管理機構である。

明治三十年代(一八九七年~)の本間家の小作地は一四〇〇町余に増加し、庄内一円におよんでいた。

大正年間においても、本間家の土地ではほとんど小作騒動がなかったといわれているが、それは管理機構が徹底していたことのほかに、救農事業や新しい農法の導入などに積極的であったことなどもその背景にあったといえよう。

また本間家の地域のための文化活動として、一九二四(大正十三)年創立の光丘文庫がある。

これは本間家八代光弥氏の寄贈による蔵書二万冊、新築の建物、維持基金によって、財団法人として設立されたものであった。

蔵書に日本・中国の古典籍も多いが、この基礎ができたのは三代光丘にさかのぼる。

光丘は十八世紀半ばに、先述した西浜植林計画と共に、庶民が読書する場と、旅人の無料宿泊の施設をかね備えた寺院の建立を上書したことがあった。

寺院の建立は認められなかったが、図書の収集はすすめられ、五世も隔てた光弥の代となり、図書館の寄贈となったのである。

また光丘の意志を受継ぐものとして、光丘文庫と名づけ、建物は一九二五(大正十四)年九月に竣工した。

社殿づくりの本館と閲覧室は、鉄筋コンクリートブロックづくりの珍しいもので、附属の書庫と共に、その建坪は二五二坪におよぶ壮大なものであり、大正文化の象徴の一つでもあった。

大正期は「大正デモクラシー」に象徴される風潮のもとに、特に都市の図書館創設が盛んであった。

山形県内でも各地に郡立または町立図書館が設けられている。

しかし蔵書は多くても一万冊台が大部分で二万冊以上は県立図書館と私立光丘文庫のみであった(『山形県教育史』中巻)。

楯岡の喜早(きそう)伊右衛門

「喜早家系譜」によると、同家の遠祖は伊賀一宮の城主でその子定正が山田喜早家を立てまた各地に別家を創設した。

楯岡喜早家は別家の一つである。楯岡喜早家の初代伊兵衛(のち伊右衛門)は伊勢国の出身で、越前三国をへて出羽楯岡に定着した。

その年代は不詳であるが、没年は享保八(一七三二)年正月となっている。

同家所蔵のもっとも古い金貸し証文は貞享二(一六八五)年であるので、おそくともこの頃には楯岡商人として活躍していたのである。

喜早家の楯岡への来往は、西廻海運が著しい発達をみる寛文・延宝期頃であろう。

江戸期の喜早家の活動をみると、江戸中期には、大石田・東根周辺の農民や在町商人への金銭の貸付や上方の播州奈良屋爆兵権と為替取組みなどをして、米・材木の移出、塩・小間物など上方商品の移入取引を広範に行っていた。

また後期になると楯岡村の有力な地主商人のひとりとして、村役人と共に領主山河藩の御用達として金銭の工面に奔走していることなども知られる。

喜早家の明治初年の地主としての規模は楯岡村の中でも抜群であった。

羽州街道の在町にあたる楯岡村は地主の数も多かったが、一八七五(明治八)年の「村山郡区々村々立附米百俵以上所有人名録」によると、喜早伊右衛門は一六九八俵余で、二位(九七九俵余)以下を断然引離していた。

東沢溜池

明治期における喜早家の社会事業として知られるものに東沢溜池がある。

これは後に喜早溜池ともよばれた。

江戸期における村山地方の水田灌漑用水は、溜池に依存するところが大きかった。

楯岡付近でも比較的大きなものに、大倉溜池(林崎村)、田沢大堤(田沢村)などがあり、そのほか小規模なものは川在の村山市内だけで一〇ヵ所以上を数える(『村山市史』近世編)。

楯岡地域の東部は、特に奥羽山脈が平地に迫っているために水源が少なかった。

幕末に甑(こしき)岳の山麓に馬立堤を築造したが、池底の水もれなどから失敗している。

これに対して喜早伊右衛門が計画したのは、楯岡の東方山合いに東沢堤を新築することであった。

同家文書の工事日誌などによると、一八七六(明治九)年八月に工事を開始したとみられるが、同年十二月、大区長・戸長などと共に、県に対して「溜井新築金一時拝借」の願書をだしている。

これには、溜池築造の理由として、当地は水源が乏しいため、年々の旱損(かんそん)がはげしいこと、ところが地租改正により、昨年から豊凶にかかわらず一定の地租を納入しなければならなくなったので、冬中に雪どけ水を貯える溜池がどうしても必要であるとのべている。

その上で、伊右衛門は自力を尽し、村中の協力で普請にとりかかったが、地所代・人足代などで経費がかさみ、自力だけでは不可能であるとして、拝借金(二五〇〇円)の融通を県令三島通庸に願いでたのである。

この拝借金は要求どおり貸与されたが、のちの「東沢溜井経営始末」(一八九二年)などによれば、総工事の資本金は一万一〇五九円余で、拝借金以外は喜早家の出資であったことが知られる。

工事は六年後の一八八一(明治十四)年に、当初の計画がほぽ達成され、資本金の九五パーセントの支払いとなっていた。

土工雇日誌などによれば、大工・土方・石切などの職人や多数の人夫の動員による工事状況を知ることができるが、最も多い土方人数は毎年延約三〇〇〇人にのぼっている。

この溜池は、敷地面積が一四町四反二九歩、堤防坪数五一〇〇立方メートルにのぼるもので、流末水田は約二〇〇町歩であった。

溜池の運営は後に水利組合にまかされるが、残溜の水は、楯岡町内の用水として使用できるとの「確約証」が残されたことも留意すべき点の一つであろう。

またこの東沢溜池が竣工を目前にした一八八一(明治十四)年九月、明治天皇が東北巡幸のため楯岡に宿泊している。

特に東沢に行在所をつくって立寄り、喜早伊右衛門は木盃一個と金五〇円を賜わり表彰された(『村山市史編集資料』第六号、一九七九年)。

明治初期には新しい社会の発展を担うべく、豪農主導の土木事業が各地にみられる。

しかしそれらはすべて成功したとは限らなかった。

喜早伊右衛門の東沢溜池工事は、成功した典型的な事例の一つである。

喜早(きそう)図書館

喜早家のもう一つの大きな社会・文化事業として、一九二〇(大正九)年開館の喜早図書館がある。

これは一九二三年に財団法人組織となっている。

この事業を発起した喜早彦太は、九代喜早伊右衛門の長男で、一九〇六(明治三十九)年、同家を嗣いだ。

明治二(一八六九)年生まれの彦太は少年時代に米沢の片山塾に学び、そののち東京の共立英和学校に修学した。

東京の在学時代は、東京書籍館(のちの上野図書館)に通い、図書館を利用して西洋文化や経済学の知識を学んだ経験も彼ののちの仕事に大きな影響を与えたとみられる。

帰郷後まもなく彦太は、楯岡銀行の初代頭取をつとめ、また喜早倉庫の初代社長(一八九八年)をつとめるなど、明治後期における楯岡経済の重鎮的存在ともなった。 |

図80 旧喜早図書館

|

彦太の図書館建設は、同家の家訓の一つである地域社会への貢献を実践することであった。

明治末期から大正期にかけて、地方農村でも国の指導のもとに設置された通俗図書館が多くみられた。

しかしそれらは小学校の付設などが多く、きわめて貧弱なものであった。

大正期半ばになると、地方都市でも生活の近代化と共に知識人が増え、図書館の要望も高まったが、公共図書館も充実したところは少なかったのである(『山形県教育史』中巻)。

喜早図書館は、同家向いの敷地三五〇坪に、施工費二一万六四〇〇円(総経費一六万四四一四円)で建てられ、蔵書は和漢書七〇〇〇冊余、洋書一一一冊が納められた。

彦太は、建設費・図書購入費の資金調達のため、結婚記念の生命保険金や結婚記念林の売却代を現金に換え、有価証券の一部も維持費に充てた(『村山市史』近代編)。

喜早図書館が私設図書館として、社会的な役割のうえから広く注目されたことは、その開館式に、山形県知事をはじめ、東京大学附属図書館長など各界の名士が臨席されたことなどからも知られる。

日本図書館協会長の坪谷善四郎は祝詞の中で、図書館設立の意義について二つのことをのべている。

一つは彦太氏の父君は喜早池創設の功労者であるが、この図書館事業は、父君にまさる公益上の一大功績としてたたえたことであった。

もう一つはこの時代の図書館の社会的役割のことで、学校が知識の注入機関であるとすれば、図書館は、個人の独立を助けるみずからの研究の場であり、終生研究を続ける社会教育の機関であるとし、また国民の思想を高め、国民の品性を向上させるうえで国家の必要機関でもあるとして、現代的課題にも触れたことである(『山形新聞』大正九年十月十一日付掲載)。

大正期の豪農の図書館の設立は、大正期の国民文化の向上という時代の要求にこたえたものであった。

公立図書館の設立も多いなかで、豪農の私設図書館にも大きな役割があったことが知られる。

大正文化の風潮とはいえ、当時の公共的文化施設が貧弱であったこともある。

それにくらべ光丘文庫や喜早図書館は、規模が大きいだけでなく、内容的にも個人の自由や独立を助ける図書館本来の充実がみられた。

豪農喜早家の誇りも、このような文化施設を「郷土」につくり、地域の文化発展と自立に貢献することにあったのである。

三 郷上の発見 top

1 松森胤保と博物学

松森胤保(たねやす)の生涯

幕末の庄内地方に、全国的にも高く評価される博物学者があらわれた。

庄内藩支藩松山藩士松森胤保である。 彼は庄内地方を中心に鳥類・魚類・動物・植物・昆虫に関する膨大な図譜や記録を残しているが、主著『両羽(りょうう)博物図譜』はその学術的貴重さのゆえに山形県の有形文化財に指定されている。

彼は、文政八(一八二五)年、庄内藩士長坂市右衛門の長男として鶴岡に生まれた。

幼名を錬之助といい、のち、源之進、欣之助、また、右近介、嘉世右衛門と改めた。

胤保は彼の名乗りである。長じて藩校致道館(ちどうかん)に学び、安政三(一八五六)年、三二歳で同館の助教に任ぜられた。

ついで、文久二(一八六二)年、家行を継ぎ、翌三年に支藩松山藩の付家老に任ぜられて松山に移った。 慶応三(一八六七)年、上京するが、その直後の薩摩藩邸焼打事件においては、庄内勢の先鋒として打入り殊勲をたてた。

翌慶応四年の東北戊辰戦争にさいしては、松山藩一番隊員兼庄内藩一番大隊参謀として出師、官軍側の新庄城攻撃に加わり、ついで秋田領にすすみ、各地の合戦に目ざましい手柄をたてた。 |

図81 松森胤保胸像

|

同年秋、庄内兵の撤兵に伴い、松山に帰国。

藩主は彼の戦功を賞し、「松守」の姓を与えたが、彼はこれを固辞して受けず、後に「松森」の姓に改めた。

明治二(一八六九)年、松山藩は松嶺藩と改まるが、彼は同藩執政兼公議人、翌三年には同藩大参事に任ぜられて同藩国政を担った。

同四年の版籍奉還後は松嶺の区長に就任、また、旧松嶺藩校里仁館の惣管兼犬教授に選ばれたが、ほどなく辞職。

その後、松嶺開進中学校長に就く。

一八七九(明治十三)年、鶴岡に帰り、八一年、山形県会議員に当選。

八四年には酒田本町ほか二四町の戸長、飽海郡十番区学務委員などを歴任するが、一八八五(明治十八)年、病と称し、いっさいの公職を辞し、以後は読書、著述、工芸機械の改良・発明に没頭した。

『両羽博物図譜』『物理新論』『南郊意匠開物』などの彼の主著はこの時期に著わされたものである。

一八九〇(明治二十二)年、庄内の考古学研究家羽柴雄輔(一八五一~一九二一)らと共に奥羽人類学会を組織し、会長に推された。

同会は東京人類学会の鳥居龍蔵・坪井正五郎などと交流しつつ研究をすすめ、多くの業績をあげた。

その後も彼は『両羽博物図譜』などの執筆につとめるが、一八九二(明治二十五)年春、突然病を発し享年六八歳で没した。

胤保の著作

彼の生涯にわたる著作はまことに膨大で、その全貌はまだ十分には明らかでない。

彼自身の『南郊著述目録』によれば、七七部二六三冊とされ、また、これをもとに江崎悌三氏が作成された著述目録では八七部三二七冊とされているが、なお両者に漏れているものも少なくないという(磯野直秀「『両羽博物図譜』の研究」『慶応義塾大学日吉紀要 自然科学6』 一九八九年)。

もちろん、これらのすべてが博物関係の著作ということではない。

彼は少年時代から鳥・昆虫・魚・動物などに対する関心がことのほか深く、これらを広く収集・研究することに熱心であったが、このほか、詩文・歴史学・軍学・究理学・開物学・考古学にも関心をもち、また、各種機器の改良・考案にも大いに心を傾けた。

彼の著作は、このことを反映して、博物学関係はもちろん、自身の詩文、松森家の家系、松山藩関係、戊辰戦争関係、紀行文、考古学関係等々の広範囲におよんでいる。

また、特には明治以後の地方政治家の経歴からと考えられるが、殖産興業にも意を用い、地場産業にかかかる網織機・水揚機械・金網製造機・煙草切首・地動儀(天体運動模型)などを考案し、さらにミシン・自転車・水陸両用車、はては飛行機械の考案までも思案していたという(磯野「『両羽博物図譜』の研究」)。

この他、当時新技術とされていた写真術には早くから興味をもち、この術を修得し、また、製図機械などの実用的な発明も行った。

彼の著作に対する観察はきわめて精緻で、これを系統的に分類する天分も豊かであった。

系統分類についてのいえば、前記『両羽博物図譜』や『生類微事』に記されているが、彼が収集・研究した土器・石器について記述した『弄石(ろうせき)余談』においては、明らかに縄文時代の石器とこの以前の旧石器時代の石器とを区別し、その違いを説明している。

日本列島における旧石器文化の存在が確認されるのは昭和中期(戦後)であることを考える時、彼の右の指摘はまさに注目すべきものがある。

『両羽博物図譜』の内容

このように、彼の著作は博物学関係のほか考古学・究理学・開物学・詩文などの万般にわたる広範なものであるが、中でも注目されるのは主著『両羽博物図譜』以下博物学関係のものである。

『両羽博物図譜』は、『両羽獣類図譜』二冊、『両羽禽類(きんるい)図譜』 一四冊、『両羽爬虫図譜』 一冊、『両羽魚類図譜』四冊、『両羽貝螺(かいるい)図譜』二冊、『両羽飛虫図譜』八冊、『両羽植物図譜』二八冊の七部五九冊におよぶ広翰(こうかん)な図譜で、描かれた動植物の点数は動物二〇九五点、植物二八五八点、総計四九五三点を数える(磯野「『両羽博物図譜』の研究」)。

それぞれの図は、当該の動植物の特徴をとらえたきわめて精緻な図で、その生態を熟知したものでなければ描けない図が多い。

この多くに、その名称、描画年月日、大きさや重量、出現の季節、習性、鳴き声などを注記しており、また、脚や頭部の部分拡大図を添えてあるものもある。 |

図82「両羽博物図譜」中の「禽類図譜」より「大角鴟」(ミミズク)

|

なお、図の中には『両羽博物図譜』の著述にさいして描かれたものでなく、以前の著作に添えた図を切取って貼りつけたものも見られる。

『両羽博物図譜』の著作年代は各部に記された「題言」により一八八一(明治十四)年から八五年までの五年間とみられるが、これは彼の少年時代からの動植物の観察や研究の集大成でもあった。

彼は少年時代から鳥や昆虫・動物に対する関心が深かったことは前に記したが、特に鳥類については、自身山野に入って捕まえ、飼育して愛玩し、これを図に写したり特徴を記したりするのが常であったという。

また、松山藩家老時代は、特権として銃の携行も許されていたので、これによって彼は多数の大形の鳥類を獲り、これを丹念に記録している。

『両羽博物図譜』に描かれている動植物の中には、現在では絶滅、あるいはきわめて稀にしか認められないものの図や生態の記録が少なからずあり、この意味でも学術的に貴重といわれる。

ニホンオオカミ、ニホンアシカの図などは、この例である(磯野「『両羽博物図譜』の研究」)。

松森胤保の博物学

『両羽博物図譜』の研究家、慶応大学名誉教授磯野氏は、『図譜』の動物の部の特色として、次の五点を列挙している。

(1)動物学的に精密な図が多数を占めること。

それぞれの種の特徴をよくとらえて描いているので、その大半が同定が可能であること。

(2)資料的価値が高いこと。たとえば、『両羽禽類図譜』には、現在ではごく稀な渡り鳥や迷鳥が数多く描かれ、生態などもくわしく記されているので、一〇〇年前の庄内地方における渡りの状況を詳細に知ることができる。

また、庄内地方の動物・鳥類のほかに、彼が東京や鶴岡でみた見世物の珍奇な動物・鳥の図もあるが、これも資料として貴重である。

(3)一地方の全動植物を対象としたスケールの大きさ。『両羽博物図譜』は、植物は別として、鳥類・魚介類・虫類をも含めた、それぞれの動物群を対象とした網羅的な本邦最初の図譜で、今日の動物図鑑の先駆をなすものである。

(4) 江戸時代の本草学と欧米の近代勣植物学とをつなぐ存在である。

(5) それぞれの動植物の外形を重視し、その類似を基準に配列してあるが、この分類は彼独自の分類原理「万物一系理」によるもので、江戸時代の本草図譜とは異なる体系的なものである。

『両羽博物図譜』はこのような特色をもつ画期的な著作であるが、これを生みだしたのは松森自身の優れたナチュナリストとしての資質であった。

磯野氏は「胤保の自然探究の姿勢」の注目すべきこととして、次の諸点をあげている。

第一は何よりも自身の目で確かめたことを重視する態度。これは『両羽博物図譜』掲載の図がごく少数を除いて、みずからの目で観察した実物の写生図であることにもっともよくあらわれている。

第二は、欧米の新知見を容れつつも、これに盲従することなく、つねに自分自身の考えを大切にしたこと。たとえば、彼はモースの講演記録などにより最新の「進化論」に出会っているとみられるが、それをそのまま受入れるのではなく、自身の経験をもとにして、独自の進化論を展開していることなどである。

第三に、彼が「枚挙の精神と体系化への意向を兼ねそなえた人物」であったことである。

この精神と志向こそは、欧米のナチュラル・ヒストリー(博物学・自然誌)にとって車の両輪とされているものであるが、胤保はこの両者を身につけた、本邦では稀有の人物であった、というのである。

明治前期の庄内の風土は、このようなスケールの大きい博物学者を生みだした。

2 嶺金太郎と『葛麓』 top

『木鐸』(ぼくたく)と『葛麓』(かつろく)

悲惨をきわめた第一次世界大戦が連合国の勝利に終り、国際協調・自由主義・民主主義の風潮が世界を覆った。

わが国の場合は、直接の戦場にならなかったこともあって、輸出の好調に支えられて産業は飛躍的に発展し、これに伴って労働争議・小作争議が頻発するようになり、また、普通選挙権獲得運動が一段と広く、激しく行われるようになった。

一般の人々が政治に目ざめ、自由や権利について高らかに声をあげる時代にいたっていた。

いわゆる大正デモクラシーの時代である。

自由主義・民主主義の波は東京・大阪などの大都市のみではなく、各地方の小都市にまでおよんでいた。

一九〇六(明治三十九)年、酒田町に生まれた月刊雜誌『木鐸』(ぼくたく)の主張(一九一七年廃刊)、また、一九一八(大正七)年、新庄で産ぶ声をあげた月刊郷土雑誌『葛麓』(かつろく)の活動はこのことを判然と物語っている。 |

|

|

|

図83『木鐸』と『葛麓』 |

『葛麓』は、新庄日本教会牧師紺野佐重や同じくキリスト教徒で、当時、肺結核の病気療養のため帰郷していた歴史学者嶺(みね、常葉)金太郎が中心となって、一九一八年九月に発刊された月刊雑誌で、当初はキリスト教布教のための啓蒙活動を主としたが、これは数号にして薄れ、徐々に政論、時事評論、町政への発言、文芸、郷土史研究などに重点を移してゆく。

この中で、キリスト教の人道主義からもっとも先鋭的に自由主義・民主主義・平和主義を唱え、当時の軍国主義や偏狂な国家主義を批判したのは、同誌の編集者嶺金太郎であった。

彼の活動は単に言論の域にとどまるものではない。

一九二〇(大正九)年の町営電気会社の電気料値上げに対しては、町民を組織して値上げ反対の町民大会を開催し、町民総代会を構成して、住民の直接的町政参加の道を開いたりしている。

嶺が終生もっとも力をそそいだ郷土史研究においては、歴史研究の意義は各時代の名もなき庶民の活きた姿を甦(よみがえ)らせることにあるとする独特の史観をもって、肺結核の病躯を押して地域の隅々にまで足を運び、史料を博捜(はくそう)し、また、古老からの聞きとりを行った。

『葛麓』の各号に載せられた郷土史の記事は、このような調査の成果であった。

これが後に『増訂最上郡史』に集大成されるのであるが、同書がほかの凡百の郡史と趣を異にするのは、まさに彼のこの史観と方法論によるところが大きい。

このほか、郷土史関係の彼の主著『新庄古老覚書』『新荘藩戊辰戦史』『最上郡史料叢書』等々は、今日なお地域史研究の古典として高く仰がれている。

嶺(みね)金太郎の経歴

嶺金太郎は、一八八一(明治十四)年三月、旧新庄藩士常葉隆邦の三男として新庄に生まれた。

兄弟はみな優秀であったが、貧乏士族のつねとして、二男善太郎は大沢家の養子に入り、彼自身は、栃木県足尾警察署長嶺直柯(なおのり)に乞われてその養子となり、一八九二年、足尾小学校に移った。

嶺直柯は、同じく旧新庄藩士で、常葉隆邦とは昵懇(じっこん)の間柄であった。

翌九三年、栃木中学校予科に入学。九九年同校卒業。

なお彼は三・四年生のころ、雑誌『太陽』や『六合雑誌』などを読んで、「常識卜思想大ニ進」ませたという(伊藤伝「嶺金太郎氏略歴」『増訂最上郡史』所収)。

この後、第二高等学校をへて、一九〇四年、東京帝国大学文科大学史学科に入学した。 一九〇七年、同大学卒業後、京都帝国大学文科大学助手に任命され、内田銀蔵教授の研究室に入った。 内田博士は日本経済史研究の元祖で、同年開講された国史学第一講座の初代教授であった。 |

図84 嶺金太郎

|

嶺は同教授の招きで京大に赴いたものと考えられる。

なお嶺は東大入学の翌年(一九〇五年)、内村鑑三のすすめでキリスト教に入信、日本基督教富士見町教会で植村正久牧師より洗礼を受けた(伊藤「嶺金太郎氏略歴」)。

しかし、京都大学赴任の喜びも束の間、その翌一九〇八年、肺結核の病を発し、やむなく同大学を辞職、療養に専念することになる。

一九〇九年、小康を得て、新潟県立佐渡中学校教諭兼舎監となる。

同中学においては、彼は新進の教師として大いに活躍、同僚・生徒の全幅の信頼を得る。

生徒に与えた彼の影響はまことに大であったようで、はるか後の一九七七(昭和五十二)年に編まれた『佐渡高等学校八十年史』には、「彼は西洋史・国史の教師として来校したが、熱心な勉強家で、その講義は生徒を魅了した。

また、敬虔なクリスチャンで、毎週日曜日にキリスト教伝道所でバイブルを講義した」とあり、さらに、当時の教え子が寄せた手記には「当時の佐渡中学の俊英の多くが聴講し、彼の感化で入信したものも少くない」と記してある。

しかし、嶺の佐渡中学在任は長くはなかった。一九一二年、郡教育会講習会で行った講演が社会主義的であると批難され、退職を命ぜられたというのであるが(『佐渡毎日新聞』同年十月十日付には「懲戒免職」とある)、これは、新潟県知事の佐渡中学における自由主義的風潮の一掃をはかる策謀によるものであった(松本健一 「『歴史』という信仰――常葉金太郎をめぐって――」『孤島コンミューン論』現代評論社、一九七二年、所収)。

一九一四(大正三)年、嶺は山口県下関の梅光高等女学校教務主任(のち教頭)として招かれ、聖書・国語・歴史を担当し、創立期の学校充実に力を尽すが、一年後の十月、肺結核の三度目の発病により辞職(黒木五郎編『梅光女学院史』一九三四年)。

この間にも彼は同僚と語らって廃娼運動に乗りだしたりしている。

その後、一九一六年、日本基督教伝道局の委嘱をうけ、再び佐渡に渡り布教に尽力。

一八年、任を終えて帰郷、新庄で病身を養うことになる。

『葛麓』の創刊

病気療養とはいえ、帰郷後の彼の活躍はまさに目を見張るものがあった。

町の有志を誘って読書研究会を組織し、また、町の教会の紺野牧師長詰らって、同年九月、月刊郷土雑誌『葛麓』の発刊に漕ぎつけている。

『葛朧』はこの後太平洋戦争の激しくなる一九四四年四月まで、二五年五ヵ月の長期にわたり、三〇三号まで継続発行される。

もっとも、嶺は病状悪化により一九二七年七月に死去するので、彼が直接に同誌に関係するのは、死去の月の一〇四号までであるが、最後の数号の編集は、彼の体の衰えのため、病床のなかからの口述による編集であったという。

「葛麓」創刊号によれば、同誌発行の目的は、

(1)郷土の人々が時代に遅れないように、世界の新しい動きや思想を紹介すること、

(2)金や物を重んずる風潮を排し、精神の優位を主張すること、

(3)キリスト教の広通(こうつう)をはかること、

(4)郷土史研究の成果を掲載すること、

としているが、前に記したように、号の進むにつれてキリスト教関係は比重を減じ、次第に地域の政治・経済・産業・教育・文化や世界の動向や思潮に関する記事が増大している。

この中で、彼は縦横に筆をふるい、自由主義・民主主義・国際平和主義の論陣を張り、人間の尊さ、学問・教育の大胆さを繰返し説き続けた。

その論調は、大正デモクラシーの象徴ともいうべき吉野作造の「民本主義」を正面から批判して、

「デモクラシーは今や全世界に澎湃(ほうはい)たる思想上の大流である(中略)。

之を民本主義と訳することが不当ならば民衆政治と訳しても良いが、殊更に民本主義と言う如き名目を借り来て、強て我国の歴史を装はんとする如き井上哲次郎博士や三並良氏の論法、姑息(こそく)且軽薄(けいはく)に読まれた」というごとき透徹(とうてつ)したものであった(「国家主義乎(か)民本主義乎(か)「葛麓」第二号所収)。

新庄小学校の新任の校長が職員・生徒に天皇・皇后の写真を収めた御真影蔵への礼拝を命じたことを、個人の良心にかかわる問題として批判した論評も注目すべきものがある(『葛麓』第一四号、一九一九年十月発行)。

また、同誌上数回にわたって交わした郷土出身の軍人小磯国昭(のちの首相)との軍備をめぐる論争も興味深い。

小磯は軍人の立場から「世界は軍備拡張の時代である。わが国も速かにその拡張をはかるべきである」との主張に対し、嶺は「世界の歴史をみても軍備を大にして亡びなかった国はない。

今、世界は平和主義・民主主義の方向にすすんでいる。

現在のわが国にとって大切なのは、国民一人ひとりの生活を豊かにすることだ。

貧窮のために娘を売らねばならぬ隣人、病気でも医者にかかれぬ人々を敖わずして軍備の拡張を急ぐのは誤りである」と反論している。

このほか、教育の問題、女性の権利の問題、地方の文化の問題等々についても、驚くほどの卓見を披瀝している。

嶺の病状は一九二四年ころから目立って悪化していたが、彼はなおも村々をめぐって史料をあさり、古老の話を書き留め、最後の力を振りしぼって『葛麓』の編集をすすめ、『増訂最上郡史』の完成を急いだ。

一九二七(昭和二)年七月二十九日、彼は多くの友人・親類に見守られながら静かに昇天した。

四七歳の生涯であった。のこされたのは膨大な書籍と公開遺言状のみであった。

遺言状には

「私ノ死ンダ跡ハ質素ナ告別式ノ外、一切ノ儀式モ装飾モ凡テ御無用ニ願ヒマス(中略)。

死骸ハ火葬ノ上、若シ骨ヲ拾ツテ下サルナラバ、一握ノ骨片骨粉ヲ差首野(さすの)川ニ流シテ頂キタイ。

アノ川ハ此地上デ私ノー番愛シタ小川ダ」 |

と記してある。

指首野川は彼の永遠の心のふるさとであった。

3 村山俊太郎と北方性教育 top

「北方性教育」の発生

日本教育史において、教育運動に「北方」という言葉が最初に付されたのは、一九二九(昭和四)年、秋田の成田忠久の北方教育社である。

北方教育社は児童文集『草かご』を創刊したが、十二月になって『北方文選』と改題し、翌年、『北方教育』を創刊した。

この『北方教育』を拠点に、きびしい貧困の中にある子供たちを対象に、人間教育、生活教育をめざした生恬綴方教育運動をおしすすめていた東北各地の青年教師たちは、一九三四(昭和九)年十一月、「北日本国語教育連盟」を結成、北方性教育運動が始まる。

この運動の指針となった「北方性とその指導理論」は、当時の全国の生活綴方教師の拠点たる『綴方生活』(一九三五年七月号)に載せられ、東北の教育運動であることを越えて、その「北方性」の名のもとに全国に底深い影響を与えていくものとなった。

この指針の共同執筆をし、その運動の理論的支柱となったのが、村山俊太郎であった。

村山俊太郎

村山俊太郎は、一九〇五(明治三十八)年、村山乙松、リンの長男として、福島県岩瀬郡須賀川町で生まれ、翌年、父の生地、山形県北村山郡山口村大字原崎(現、天童市山口七三六)に一家転居している。

一九二一(大正十)年、天童尋常高等小学校高等科第三学年から一六歳で山口村尋常高等小学校の代用教員となって教師生活に入る。

一九歳で検定試験を受け、尋常小学校本科正教員の資格を得てのち山形県師範学校本科第二部をへてさらに専攻科卒業後、同校代用付属東沢尋常小学校に勤務、国語教育・綴方教育の研究につとめる。

この代用付属東沢尋常小学校に奉職したことが、村山の思想変革の上で重要性をもっている。

この学区にあった山形高等学校の社会科学研究会の学生との接触や製糸工場地の貧しい子供たちの姿に接し、社会科学に目をかけていったからである。

一九二九(昭和四)年十二月、東京で行われた『綴方生活』同人主催の「新興綴方講習会」に出席し、「綴方生活に自然文を」という研究発表を行う。 |

図85 村山俊太郎

|

そのとき同じく研究発表をした『綴方生活』同人、今井誉次郎、小砂丘忠義らを相識る。

翌一九三〇年、『綴方生活』編集同人となって中央と連繋をもつようになる。

それは山形、東北の綴方教育を全国に連繋させる大きな契機となった。

が、同時に、それは村山を県下の農民運動家や山形高等学校の学生運動家と交流を深めさせ、半封建的な日本資本主義、軍国主義下の教育と教師の地位の改革をめざし、翌一九三一年十一月には山形県教育労働組合結成に参加させることになる。

それにより、その翌年三月検挙(いわゆる「教労事件」)、免職となった。

起訴猶予処分となった村山は、『日刊山形新聞』の記者として苦しい生活を続けながら、その結成にひそかに参画した「北日本国語教育連盟」の教師たちと交わり、厳重な監視下にあって生活綴方教育ならびに北方性教育運動の推進につとめるのである。

一九三七(昭和十二)年一月、宿願がかなって教壇に復帰し、生活綴方・国語教育の実践につとめたが、一九四〇年二月、太平洋戦争突入を前に、生活主義綴方および「生活学校」を口実に第二回めの検挙をうけ、翌年、治安維持法違反で二年の実刑を言いわたされた。

しかし、拘禁生活のため肺結核をわずらい、その刑の執行を一時停止されて妻子のもとで療養を続けるうちに敗戦をむかえた。

敗戦によって、自由と希望を取戻した村山は、にわかに病状も快方に向い、翌年、東村山郡天童小学校に復職、まず教員組合の結成をはかり郡教組委員長また県教組副委員長として戦後日本の教育民主化、解放運動に精魂をかたむけた。

しかし、一九四七(昭和二二)年の二・一スト指導の過労によって病気再発悪化、一九四八年十二月九日、果たしえなかった多くの課題を気づかいながら息を引きとったのである。

教育における北方性

前述の村山についての年譜的記述でわかるように、北方性教育運動か意識的に展開され、北日本国語教育連盟の名で、その運動の指針ともいうべき「北方性とその指導理論」が、全国の綴方教師に発信されたとき、村山は教壇を追放されていた。

だが、村山は国分一太郎と共に北方性教育運動の理論的支柱を造出する役を担った。

東北の青年教師達加意識的に「北方性」を展開するのは、東北大凶作の一九三四(昭和九)年を起点としている。

『岩手県凶作誌』によると、この年、七月初句に、北方からおそってきた寒冷気団による影響で、稲の栄養成長期と生殖成長期にあたる七・八月および九月上旬に、低温、多雨、寡照の悪条件が続く。

稲の花は太陽の光と熱の高まる昼に開いて、数時間で穂先を閉じる。

そのわずかの時間に花粉交媒を遂げる一回性の婚姻である。温度と太陽の光がなければ生命をはらむことができない。

開花期の雨の連続は稲の不稔をもたらす。

その年、この期間四五日(六月二十五日から八月八日まで)のうち晴天はわずか六日、三九日は雨、または微雨の天候と記録されている。

これは岩手ばかりではない、東北一般の情況であった。

この自然災害が一九二九(昭和四)年以来の経済恐慌の中できびしい窮乏にさらされていた東北の農村に襲いかかってもたらしたのが東北大凶作であった。

直面した東北大凶作の現実のとらえ方にこそ、村山に代弁される北方性教育運動の特質が鮮明に語られる。

村山はのべる。

現代日本の南方的または都市における生産様式は、その歴史的、自然的影響に支配されて資本主義の高度の発展相を示しているのに対し、わが東北地帯の生産様式ならびに文化形態の根底に横たわる半封建的生産関係の根強い残存は、資本主義的生産様式の発達と共に、その内部に構築された矛盾を逐次先鋭化せしめているのである。

北方的生産生活のタイプは南方的なそれに比較して著しく封鎖的農耕として発達し、資本主義的工業生産との関連において発達しなかった。

しかもその結果あらゆる生活における封鎖的生活の中に伝統性を保存し、積極的に解放的に先進外部的要素と接触し摂取することに敏感でながった。

こうした結果、もっとも濃厚に封建的な要素をあらゆる方面に残存している。

東北農村を襲った冷害凶作の嵐もこの半封建的生産関係を度外視されない密接な関係を持っている。

この凶作が一部の人々に言わせれば全く自然的な原因から発生したごとく宣伝されているが、自然凶作以上に社会的・経済的凶作の傾向が濃厚であることは凶作地帯の社会的生産諸関係から明らかに証明される、と。 |

村山と共に北方性教育運動にたずさわった、若い生活綴方教師たちは、大凶作に襲われた東北を、寒冷の厳しい自然風土だけでなく、社会的文化的風土をも「北方」ととらえる。

それはまさに生産と生活の極地性、意識と生産力の遅れを意味するものであった。

しかし、教師たちは、こうした否定的な諸条件(それを「生産台」ととらえ)、その条件の中にいるからこそ、それとたたかい、それを越えようとして育っている野性的な生活意欲を子供の中に発見し、それを伸ばし、「知性」の力を加えることで、子供の「生活認識」を育てようとした。

彼らは主張する。

先ず私達は北方の子供たちに、はっきりと、この生活台の事実をわからせる。暗さに押しこめる

ためではなく、暗さを立服させるために。(「北方性とその指導理論」) |

つまり、子供の立っている生活台は貧しく、厳しく、暗く閉ざされ、不安と矛盾でいっぱいの世界である。

だが、それを見つめさせ、それをもっと良いものにしていくことを考えたり行動したりする子供にしようとする生恬綴方教師たちの新たな意欲と前進を示す姿勢が「北方性」にはこめられている。

一九三五(昭和十)年を境に各地に散在している生活綴方の教師たちの実践は、「北方性」の合言葉のもとに意識化し、生活の意欲性に加えて、生活知性が論じられ、北方性教育運動として発展していく。

村山は一九三四年から一九三六年にかけ、「北方性とその指導理論」の基となり、またその活動の発展を促す多くの論文を書き、この運動にもっとも強い影響を与えたのである。

村山が生前、自身で編んだ唯一のまとまった著書は一九三六(昭和十一)二月に刊行された『生活童詩の理論と実践』だけである。

一九三二年、教労事件で教職を追われた村山が、県から示された復職のための約束に反しないように細心の注意をはらい、事前に県視学の校閲をつけ、穏健な指導者の西原慶一の推薦で出版するという配慮でようやく出されたものであった。

さらにその年の八月、村山は、日本文化協会で行われていた赤化教員再教育講習(いわゆる「色あげ講習」)を受け、ようやく翌年一月、念願の復職がかなったのである。

北方性教育運動の終息、そして戦後 再び生活綴方の実践を始めた村山が一九四〇(昭和十五)年二月、再検挙される。

この村山の検挙から始まるその年の末までの全国的な生活綴方教師の大検挙(いわゆる「生活綴方事件」)によって、戦前の北方性教育運動は息の根を止められる。

暗い冷たい厳しい戦争中のファシズムの嵐に耐え、敗戦後、山形の生活綴方の土壌に芽ぶいた実践が、無着成恭の『山びこ学校』であった。

それと共に、戦前村山と共にその旗手であった国分一太郎の生活綴方運動の復興のよびかけに呼応し、昭和二十年代後半から戦後の生活綴方運動は大きなうねりとなって高まるが、村山はその前夜、その夜明けの素晴らしさを確かめず逝ったのである。

四三歳の生涯であった。

4 「結城哀草果と『村里生活記』

top

モンペ姿で拝謁

結城哀草果(ゆうきあいそうか)は、一九四七(昭和二十二)年八月十六日、東北巡幸の天皇に、上山(かみのやま)市村尾旅館で、斎藤茂吉と共に拝謁した。

その折、斎藤茂吉は山形県が天皇に献上した『山形県景観歌集』について進講したあと、哀草果を次のように紹介する。

「結城君は私の高門でございまして、少年時代から農業に働いで来ましたから、農に因んだ秀歌が多うございます。

その中から自作の歌を二、三抽出して御進講申しあげるはずでございます」と。

それをうけ、結城哀草果はかしこまって、

繭車つまとし曵けばおのづからむつむこころのわきにけるかも

あかがりに露霜しみて痛めども妻と稲刈ればこころたのしも |

という自作短歌二首について進講した。

その日の感激を、哀草果は次のように日記の扉に墨書している。

昭和二十二年八月十六日、天皇陛下を奉迎し拝謁を賜る

さやけかるあがたのみ田は大君を迎へまつると出穂いそぐかも

繭車(まゆぐるま)ひくうた稲を刈る歌をみかどに申し涙しながる 臣 哀草果 謹詠 |

ちなみにその折、斎藤茂吉は古い黒縞の背広を着し、哀草果は、白絣(しろかすり)の麻単衣(あさひとえ)に黒のモンペを穿き、黒絽(くろろ)の紋付羽織を着して臨んだ。モンペは東北農民の衣裳である。

天皇に拝謁する時だけでなく、哀草果は、生涯を「モンペ」姿で通した。

哀草果がモンペ姿で生涯を貫いたのは、みずからを村人として農村に土着し、また、直耕に汗する農民としてのみずからを恃(じ)したからにほかならない。

里子関白

結城哀草果、本名光三郎は、一八九三(明治二十六)年十月十三日、山形市下条町の地主黒沼作右衛門、ナカの五男三女の末っ子として生まれている。

生母ナカがすでに初老に入っての、八人の子の末っ子であり、母乳が少なく、生母の授乳で育てることができず、生後四〇日目で南村山郡本沢村百目鬼(どめき、現、山形市)の農家、結城太作の家に里子となり太作の妻なみの乳で育てられた。

光三郎は生家に戻ることなく、黒沼姓のまま本沢小学校に入学し、一九〇七(明治四十)年、一五歳のとき、結城太作夫婦の養子となっている。

嬰児を亡くしたばかりだった太作夫婦のもとで、「里子関白」とし育ったことが、後の農民歌人であり随筆家となる結城哀草果を生む大きな条件となる。

光三郎が、結城太作夫婦に「里子関白」と溺愛され養子となったが、「農家を継がねばならぬ暮らしゆえ小学校」以上の学校には入れなかった。

「学校に出せば、必ず家におらなくなる。そのかわり書物は幾千巻でも購読してよい」という養父の条件だった。

一九〇七(明治四十)年、光三郎の住む本沢村にもようやく電灯がともった年の翌年、村に、青年が中心となって「月並俳句会」がつくられた。

光三郎も同じ集落の門間小助とそれに参加している。

そのメンバーの顔ぶれは各集落の地主および自作農の息子たちであり、顔役であった。

だが、独学・読書によって光三郎は、村の青年たちや顔役たちの俳諧の世界から離れ、「広く深く高い世界」を模索し始める。

一九一一(明治四十四)年頃、文芸雑誌『文章世界』と邂逅する。

その『文章世界』明治四十四年正月号に小山内薫選で掲載された短文「県道」は、光三郎の書いたもので、活字になり雑誌に掲載された最初のものであり、それは生涯の師となる斎藤茂吉に近づく道程の第一歩となる。

農民歌人の誕生

『文章世界』から始まる光三郎の投稿活動は『秀才文壇』という雑誌に拡大し、筆名を「哀草果」(あいそうか)と定め、さらに土岐哀果(どきあいか)の短歌雑誌『生活と芸術』に寄っていく。それが農民歌人への機縁となる。

『生活と芸術』のつねに異彩ある作歌をしている仲間が、『アララギ』という歌誌の会員であることを知り、哀草果も『アララギ』に投稿し、やがて斎藤茂吉を短歌道の師と仰ぐことになるのである。

一九一四(大正三)年、哀草果二二歳の時である。

茂吉は、山形県における唯一のアララギ歌人であり、また農を生業とする立場にある哀草果を励まし、鞭打ち、哀草果はそれにこたえ、一九二六(大正十五)年には『アララギ』の選者にまでなる。

一九二九(昭和四)年六月、第一歌集『山麓』が岩波書店から刊行される時、「私は本邦歌壇にありて最も特殊の地位を占め、純朴無二なる結城君の此の処女歌集にむかひ、世のあらゆる階級諸氏の同情を希ってやまない」と茂吉は懸命に推薦した。

ともあれ、歌集『山麓』は哀草果短歌だけでなく、その後展開される哀草果の文学業績として措くことのできない随筆の原点ともなっている。

つまりそれは、茂吉が指針した直耕する東北農夫の立場に立つ表現者として生みだしたものが貫流する作品世界である。 |

図86 結城哀草果(左)と斎勝茂吉

|

『村里生活記』

短歌ひとすじに精進していた哀草果を随筆の分野で開花させる機縁をつくったのは、『文芸春秋』の編集者菅忠雄であった。

哀草果は『文芸春秋』の一九二八(昭和三)年五月号に「農家雑筆」と題した「冬至」(とうじ)「藁打」(わらうち)という短編二題を発表する。

哀草果の随筆が『アララギ』以外の文擅の雑誌に載った最初の作品で、しかも大変好評であった。

菅はその後、農村に在って文章を書く者のために、同誌に「農村欄」というものを設け、ページをつくったが、それを利用して執筆する者が少なく立ち消えになっている。

一九三五(昭和十)年、哀草果の随筆が『村里生活記』として世に出される時、その「巻末記」に「昭和七年一月号の文芸春秋は十周年記念号として発行された。

同誌に文芸春秋執筆回数番付(十周年記念)というのが載った。

それに依ると、東方の、幕内前頭という中に私の名を見つけ、意外の感にさえ打たれた。私の文章がそれほど雑誌文芸春秋のお世話になったのであった。

この恩義は生涯忘却しまいと思うのである」と記している。

『文芸春秋』の編集者の好意によって設けられた農村欄が利用する者が少なく後に立消えになったことと、農村に住む哀草果が、農村の内側から、短歌道で修練した鋭い観察眼で活写し、単純化した随筆が、しだいに文壇的好評をかち得ていくことは二つの事実を証す。 |

図87 『村里生活記』を収録した随筆集

|

一つは、哀草果が歌人としてひとつの特殊な地位を獲得し、多くの随筆を書きだした昭和初期は、まだ農村には文章を書くような人は少なかったこと、さらにその頃、昭和恐慌下にあえぐ農村事情に都市的文化人たちの関心が高まっていたことである。

かくして真草果の随筆は、『文芸春秋』から『新潮』『文学時代』『思想』『政界往来』『山』等々と発表の場を広げ、載せられていく。

その一九三四年までの随筆をまとめ岩波書店から刊行されたのが『村里生活記』であり、その好評により、その後に書かれた随筆をまとめて一九三七(昭和十三)年『続村里生活記』が出版された。

とりわけ、『村里生活記』は、大きな評判となる。

『東京帝大新聞』に安部能成が、『文学界』に深田久弥、『作品』に林芙美子、『文学』に木下埜太郎らが、絶賛ともいえる書評を書いた。

ことに林芙美子のように当代の作家が「蘭(らん)の話、出産二つ、毒もみ、犬、嫉妬(しっと)の話なぞはフィリップとブーシュキンを混ぜたやうなところがあり、これは見事な短綸小説であった」と哀草果の村里随筆を優れた短綸小説と評価したことなどもあり、一九三五年の年間ベストセラーズの上位にランクされたのである。

東北農村の記録

『村里生活記』『続村里生活記』が、文学的所産として、すぐれて高いものであることはいうまでもない。

だが、それが果たした時代性と記録性が、現在はより重い意味をもつ著作でもある。

まず第一に、この二つの著作が踏まえた大正末期から一九三六(昭和十一)年までの昭和不況下における農村事情が、農村に住み直耕する農民によって、虚構を排除し、写実されることによって見事に記録・証言されたことがあげられる。

とりわけ一九三四年の東北の歴史的な大凶作、そのことによる東北農村への都会的関心の高まりに応え、無情とも冷厳とも思える写実の姿勢で描かれた哀草果の随筆は、現場報道的な役割を果たした。

たとええば、「続村里生活記」の冒頭に、「村の生活」という、哀草果随筆にしては例外的に長い文章がある。

それには、山形市から西南に、三里ほど離れた内山という山間の集落で、契約の夜酒に酔って暴れた吉六という三六歳の男が、六二歳の叔父の長蔵に薪で殴られ、四日後に死んでしまう事件が、凶作悲劇の一つとして淡々と語られ、その内山を含む山元村の冷害状況が、数字と固有名詞によって克明に記録されている。

これは、結果的に貴重な東北凶作の歴史的証言として現在に活きる。

そして、それを哀草果に課したところに、哀草果随筆の担った時代性がある。

その年、哀草果の住む村の小学校では、尋常科四年以上六〇〇人の児童が、六時間(二時間ずつ三日間)働いて、五石七斗二升八合のイナゴを捕え、それで七拾三円八銭の売上金を得ていたと明確に記録するのだ。

哀草果は、農村に住み、直耕し汗する農民であった。

だが、安直に農村を愛するとか農民に加担するような姿勢をとらなかった。

農民であるゆえに、農民のずるさも、愚鈍さも、強さもそのまま肯(がえ)んじ、村びとであるゆえに、村びとに強いられる古き共同体の束縛やしこりを熟知し、それをそれとして綴る土着性を具有しながら、村びとや共同体としての村を、内から客観する至難な業をみずからに課しその結実したものが『村里生活記』『続村里生活記』に代表される随筆の世界であった。

そして、その自縛の表象が、哀草果の「モンペ」姿だったとはいえまいか。

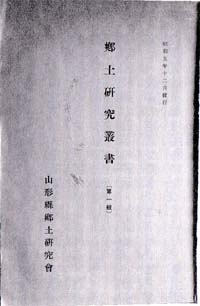

5 山形県郷土研究会と三浦新七

top

大正・昭和初期の歴史編纂

新渡戸(にとべ)稲造は、一九三〇(昭和五)年創刊の雑誌『郷土』(刀江書院)の中で、最近のわが国の郷土に関する研究が進んだことは、世界に類がないだろうとのべている。

その背景には、大正初年以来の柳田国男や新渡戸らの郷土研究の提唱があり、日本の国史研究は、中央・地方を問わず研究の盛んな欧米にもっと見倣うべきであるとする歴史学界の新しい風潮もあった。

そこでは特に、歴史・地理以外の民芸・土俗なども重視され、郷土博物館の意義や普及運動と共に強調されていたのである。

大正期には、地方行政の面でも、県単位の町村長会が設立するなど自治的運動が活発となった。

山形県でも全国的な流れの中で一九二一(大正十)年、山形県町村長会が誕生した。

初期の「自治」活動には、中堅の養成機関として、県立自治講習所が設けられるなど、育成の側面も強かったが、たとえば現在も活動している県町村会が、戦後の改革をへながらも、大正期の成立にその意義を認めていることは注目すべきであろう。

この大正期の風潮の中でみられた歴史編纂は、県史や郡史であった。

刊行された主なものをみると、編年体の史料・解説を中心にしたものと、通史的に叙述したものに分けられるが、前者に『山形県史』四冊(一九二〇年刊行)、『東村山郡史』(一九一九~二三年)、『北村山郡史』上・下(一九二三年)などがあり、後者に、『飽海郡誌』(一九二三年)、『増訂最上郡史』(一九二九年)がある。

編年体の史料で編まれた県史・郡史は、米沢の歴史研究家伊佐早謙(いさはやけん)と山形の郷土史家五十嵐清蔵の編集によるものが多いが、通史的な郡史は専門的な歴史研究家によるものが主である。

中でも『増訂最上郡史』を編述した嶺金太郎の執筆態度は、本格的な地方史を目指していた。

彼は著言の中で、著述にあたってもっとも力をそそいだのは、大人物や大事件ではなくて、一〇〇年前、二〇〇年前の我々の祖先の日常生活の再現であるとも述べている。

この表現には、当時の新しい郷土研究の方法を取入れようとする姿勢が読みとられる。

郷土研究のもう一つの動向は、郷土教育との関連で発展したことである。

さきの雑誌『郷土』の創刊号に掲載された「宣言」は、郷土教育連盟の名で発表されている。

その要点は、現代日本は今、都市も農村も極度の行き詰まりに直面している。

我々はあまりに現実を知らなすぎる。

それはこれまで世界の知識や学芸の修得にばかり汲々としてきたからで、そこには学問の抽象性と教育の画一制に大きな原因があった。

そこで国土、その単位となる郷土の科学的な解明と山河凡物(はんぶつ)・生物・人間か渾然(こんぜん)とした総合体としての郷土認識こそが今、必要であると訴えている。

学界におこったこの新風は、教育界や行政でも大きく取上げられたが、しかしこの動向は、昭和に入り、特に一九三〇(昭和五)年頃から、国家指導のもとで進められるようになる。

そのことは一九二六(昭和元)年に、県の指導で村単位に実施した「郷土調査」からも知ることができる。

それは当時、農作物の価格下落で農民の負債が甚しく、村は荒廃状態にあった。

小作貧農層の多い地域では小作騒動が多発し、農業県である山形県は、その発生件数(一九三〇年二六二件で全国一)は全国一、二位に達している。

これに対して、国・県では、村単位に経済自力更生計画書を提出させた。

その基礎調査の一つがこの郷土調査である。

この郷土調査は、村の中心にある小学校教員の手になるものが多い。

山形県では、郷土調査の中でもすぐれたもの一〇編を選んで、『山形県の郷土調査』(一九三一年)を発行している。

村単位に、その成立と現状を統計的な数字を用いながら調査しているが、小学校の経営や教育環境としての特色を考察するところに一つの重点があった。

小学校の副読本も郷土調査に基づき、村民の生活・習慣の実態を踏まえたすぐれたものもあったが、次第に国家目標に沿った愛郷心の育成を中心課題とする編集が多くなっていった。

三浦新七と郷土研究会

一九二八(昭和三)年二月、山形県郷土研究会の第一回総会が山形県教育会館で開かれた。

同年一月に三浦新七を中心に設立発起人会を開き、総会は発起人会の準備に基づいて開かれたが、その記録(原案)によれば次のことが知られる。

その要点は、

(1)五十嵐清蔵、橋本賢助、安斎徹、阿部正己の四人がそれぞれ三〇分以内の講演を行うこと、

(2)郷土博物館と連合して、郷土に関する錦絵展覧会を開くこと、

(3)研究テーマとして、考古遺物の発見、土俗(信仰・伝説・風俗など)、方言分布図、聚落(しゅうらく)研究、地名(字=あざ)の研究、宗旨の分布、石神研究など一二余の項目を掲げたことである。

その会員は、山形高等学校・山形師範学校の教官有志で、内容は考古・歴史・地理・民俗・地質など広範囲にわたっていた。

それは当時の風潮の郷土研究の方法に沿うものであり、会員は一〇人余で山形における第一線の研究者の集まりであった。

役員は会長に三浦新七、幹事を山形師範学校長の和田兼三郎を選んだことが知られるが、三浦の主宰によるサロン的な研究会という性格が強かったともいえよう。

三浦は山形市の素封家の生まれで(一八七七年生誕)、東京高等商業学校を卒業して母校の講師となり、間もなく独・英を中心に一〇年余の間欧州に留学し、ドイツ史の大家で知られるランプレヒトに師事し、東西文明史を研究した。

帰朝後、母校の教授をつとめるが、一九二一(明治四十五)年、山形四日町三浦権四郎家の養嗣子となっている。 |

図88 三浦新七

|

同氏は一九二七(昭和二)年に、昭和初年の金融恐慌で三浦家などを主な出資者とする両羽銀行(現、山形銀行)が経営危機に直面したことから、その再建のため大学の職を辞して山形に帰り、同銀行の常勤監査役となり、やがて九代目頭取に就任している。

三浦新七は一九三二年に貴族院議員に選ばれ、また三五年から約一年余、請われて東京商科大学学長をつとめるなど多忙であったが、山形では両羽銀行のほかに、長年にわたり山形高等学校の講師(非常勤)をつとめるなど、最後まで学究の人であった(『山形銀行百年史』山形銀行、一九九七年)。

三浦新七の歴史研究の方法は、ドイツの歴史家ランプレヒトの指導と影響のもとに構築した国民性の研究であった。

国民文化の発展は、自我意識あるいは団体意識の発展としてとらえるべきものとし、比較考察することによって明らかになるとした。

また、その発展の性格や特色を理解するためには、風土、外的影響と共に、内面的な運動の実証的観察を行う必要があると説いた。

三浦自身は、古代のユダヤ・ギリジャ・ローマについて、また近代の英・仏・独などの国民的特性を明らかにする研究を試み、多くの業績を残している(村松恒一郎「三浦新七先生」『東西文明史論考』岩波書店、一九五〇年、所収)。

同氏が大学の職を辞して郷里に帰ったのは、五十代のはじめで、研究者としては大成半ばであったと思われる。

実業家に転じた三浦は、郷里山形でこれまでの業績と実践をふまえながら山形県郷土研究会の育成にあたるのである。

山形県郷土研究会はその後、三浦の指導と資金的援助のもとに優れた研究業績をあげている。

その一つは郷土研究叢書の刊行で、一九三〇(昭和五)年発行の第一輯から四二年まで一一輯を数え、それらは会員の個別研究または共同研究の報告書であった。

たとえば長井政太郎「庄内地方京田興屋新田の研究」(第三輯)、五十嵐・安西ら「飛島の研究」(第五輯)、長井「山形県内の市の研究」(第一一輯)などで、歴史・地理・地質などに関する実証的研究である。

研究活動のもう一つの分野は、庶民資料の収集と刊行である。昭和初期の経済不況による倒産騒ぎの中で、江戸時代の古文書は紙商店に売られ、また消滅の危機にあった。

庶民の歴史が郷土研究の基礎であるとする三浦の考え方から、庶民資料の収集とその解読・刊行がすすめられた。

同叢書資料編として谷地の「大町(おおまち)念仏講帳」と山形近郊村の「谷柏村御用留帳」を取上げ二巻を刊行している。

いずれも原文書は大部であることから抄録となっているが、庶民の経済活動や生活を明らかにする基礎的な研究に徹する立場は注目される。

この頃に収集した資料は、後に三浦文庫文書として、現在山形大学附属博物館に保管されている。

昭和前期の日本の政治・社会は、いわゆる十五年戦争の時代に入り、戦争の拡大と国家主義が叫ばれ、文化・教育の統制が強まりつつあった。 |

図89「郷土研究叢書 第一輯」

|

この状況の中で、純粋な学術研究や庶民生活に目を向けた歴史研究は次第に困難になっていた。

郷土研究会の名のもとに、太平洋戦争に入るまで、細々ながらも研究活動が続いたのは、三浦の歴史研究の方法と指導が大きな支えになっていたといえよう。

郷土研究の自立性

三浦が郷土研究会を主宰した動機や期待については、発会の宣言や郷土研究叢書第一輯(一九三〇年十二月)の序言によって知ることができる。

会結成の第一の契機は、東北大学の喜田貞吉が計画している東北文化史研究の一機関になることであり、もう一つは、行政問題としての自治体の思想性であった。

それは山形県、その地方文化の特性や総合的把握の方法を検討することだという。

その際、日本の学問を西洋の翻訳から脱却させること、そしてそれぞれの場に即した事実の観察や資料の発掘と整理が、いかに重要であるかを強調している。

三浦の郷土研究に関する考え方は、さきに紹介した雑誌『郷土』の諸論説にも共通するところがあったが、彼の国民性の研究や方法を踏まえた独自の面もあった。

それは同衾が発足しか一九二八(昭和三)年八月、庄内史談会での講演(演題「地方自治の精神と郷土史研究」)に見ることができる。

この中で三浦はまず演題にふれて、自分は自治制の実現のために郷土の歴史を知る必要があるとのべるのではないと前置きし、もっぱら地方自治の精神、その形成について、歴史的な背景と共に取上げている。

そこでの主題は第一に庶民主義、第二に組合主義・団体主義であった。

庶民主義といっても各個人を機械的に平等にみて、富の分配を平等にしたりするのではなく、国民が政治に参加する選挙権を平等に所有することを最低限度として、それ以上は各人の能力に応じて団体のために尽すことだという。

庶民主義にはいかなる人も公人となり、団体生活の一員であるという自覚が前提であるともいわれる。

第二の団体主義については、中央集権的郡県制度とちがい、自治団体はそれぞれ歴史的伝統を有し、村人は村という団体の一要素であり、構成員でもある。

雑貨店は自己のために営業をおこない、利益を得ているが、村の仕事を分担していることでもある。

村は村人から成立するが、同時に村は祖先を含み、将来の子孫をも含む団体で、現在の村人だけに村があるのではないという。

また団体は一国家までの広がりがあるが、日本国という団体がはじめにあるのでなく、家族-市町村-府県-東北-関東など、そして日本国へ階段的に組織されるものといわれる。

その場合、たとえば市町村のために尽すことが、同時に府県のためにもなることが重要で、それが自治の精神でもあるというのである。

従って、庶民主義と団体主義という二つの主義は合致すべきものとされる。ところで個人の行動や団体活動は多方面にわたる。

産業経済の面でも、文化活動の上でも、別々のようにみえながら一定の秩序と調和があるもので、そこに不可分の「自己」と同様に、団体の独立した存在が認められるものだとのべる。

その上でこれまでの歴史は、主として政治史で中央政府に関することが主であったが、これからの歴史研究は、国民全体の発展の跡を訪ねるべきであるという。

それは経済・宗教・文芸などの各方面にわたり、それらを総合する観点からの地方史研究が必要となってくる。

ただし、郷土愛・お国自慢で満足する地方的偏愛からは脱却しなければならないとの警告もしているのである(『山形県〈自治〉』第一言气山形県町村長会、一九二八年十一月)。

民俗学者柳田国男の『郷土研究』は、三浦の立場とは異なるものであった。

柳田が一九三二年十一月、山形県郷土研究会の招きで講演したことがあり、その手控が『郷土教育』(『郷土科学』第一九号より改題)第一九号に「郷土研究と郷土教育」の題で掲載されている。

その中で柳田は、我々は「郷土を研究しようとしたのではなく、郷土で或るものを研究しようとして居たのであった」とし、その或るものとは、「日本の生活、殊にこの民族の一団としての過去の経歴」としている。

つまり「郷土」を知ることは手段であったとのべる。

ところが文部省系統の人々が唱導するいわゆる郷土研究事業の中で、自分の郷土の事情を明らかにすることで目的達成と考えたり、自分の土地のことしか知らない郷土研究者が賞讃されているのは、我々の立場と異なるとして、強く批判しているのである。

一九三〇年代になると、国の立場からの郷土調査や、国家への奉仕を軸とした偉人の事蹟を中心とする郷土史編纂が盛んとなっていた。

柳田は平民の生活を歴史理解の基本とする立場からもこれを批判している。

三浦の立場も、一般庶民を中心にその客観的観察が歴史の基本であるとする点では柳田と同じであった。

しかし郷土は日本民族の一部とみる柳田とは異なり、三浦は、郷土または郷土史研究の自立の重要性を説いていたのである。

四 羽州村山・庄内の地域史 top

1 地域の文化遺産

庄内の文化遺産

日本海に面する庄内と内陸の最上・村山とでは、古代における文化発達の様相を異にしていた。

越後国の出羽郡が置かれた庄内は、比較的早くから内国化されたこともあって出羽国の中心となる寺社が多い。

出羽国一の宮である鳥海山大物忌(おおものいみ)神社は貞観十二(八七〇)年の大爆発ののち、同十五年に正三位を授けられた伝統をもち、本殿は山頂にあることから吹浦(ふくら)口と蕨岡(わらびおか)口に拝殿が設けられた。

また同じ飽海(あくみ)郡には、小物忌神社・飛鳥神社(いずれも平田町)がつくられ、八世紀以後定着した出羽国府・城輪柵(きのわのさく、酒田市本楯)を囲むように存在している。

『延喜式』によると出羽の式内社は九社を数えるが、そのうち大物忌・小物忌・月山・由豆佐売(ゆづさめ)など六社が庄内にあった。

このほか庄内には、羽黒山神社・金峯(きんぽう)神社などの地元神も多いが、外来神が産土神(うぶすなのかみ)として祀られていることも特徴の一つである。

酒田の日枝(ひえ)神社(もと山王宮、宮浦から移転)、鶴岡の日枝神社(もと山王宮)は、近江(滋賀県)の日吉大社から勧請され九もので、三瀬(さんぜ、鶴岡市)の気比(きひ)神社は敦賀の気比大権現の分霊である。

竜神信仰で知られる善宝寺(鶴岡市)も同様であるが、庄内には海運でつながりをもつ外来神を産土神とするものが多くなるのも当然であった。

一方中世以後になると、荘園地頭を中心とする開発が進み、五穀の神、農業神の祭礼が盛んとなった。これは一の宮の大祭にも見られるようになるが、近世にはそれがいっそう発展する。

大山には地頭武藤氏の守護神であった椙尾(すぎのお)神社があるが、近世における水田農業の発達と共に、皇大神社・荒倉神社・稲倉魂(いなくらだま)神社などが各地につくられたことが注目される。

また、庄内は伝統芸能が多いことでも知られる。

黒川の春日神社(櫛引町)に奉納した黒川能をはじめ、山戸(やまと)能(温海町)、松山能(松山町)などのほか、杉沢比山(遊佐町)、新山延年(平田町)などの番楽がある(いずれも国・県無形文化財)。

特に黒川能は中世以来の伝統をもち、村人が上座・下座に分かれて舞楽の演目を選び、衣裳・演技を競って奉納するという庶民性と共に、芸術性を維持してきたことでも知られる。

これらの形態や規模は異なっても、ほかの舞楽などにも共通していた。

神社に奉仕する専門的な楽人が奉納する内陸の谷地の林家舞楽とも異なる。

山王宮が町人を中心とする都市の祭りであるのに対して、村の鎮守の祭りであった。

これが長く伝統的に維持されてきた背景に、農業を中心とする近世以後の庄内の農村社会の伝統的風土がある。

生活と祭りは村落共同体を維持していくためにも一体であったのである。

村山・最上の文化遺産

村山地方(近世以前の呼称は最上)の古代文化は、出羽の定額寺(じょうがくじ)として、山形付近に霊山寺・瑜伽寺(ゆかじ)などがあったとされるが、山寺立石寺の存在が大きい。

立石寺は慈覚大師円仁の開山とされるが、出羽国の天台教学の道場として有名になっていた。

十世紀以後に発達する慈恩寺(寒河江市)、石行寺(山形市)、若松寺(天泉市)なども、平安期の天台宗の広がりを示すことから、この地域は山中他界の霊地とし二大台教線が拡大していたとみられる。

やがて十二世紀頃になると、出羽国の南半には荘園の発達が盛んとなった。

特に最上(現、村山)・置賜(おきたま)の内陸に多い。

鎌倉時代になると、各荘園に置かれた地頭が勢力をふるうようになり、鎌倉御家人としての彼らは八幡神社を勧請し尊崇した。

寒河江八幡神社(大江氏)、山形の六椹(むつくにぎ)八幡神社(大山荘)、東根の若宮八幡神社(小田島氏)などが知られ、庄内にも鶴岡市(水沢)の水上八幡神社(武藤氏)、八幡町の一条八幡神社(小泉氏・砂越(さごし)氏など)などがある。

鎌倉から戦国期にかけて、武の神としてこの八幡神社の祭礼が盛んとなったが、八幡以外でも在来の鎮守は守護神として崇敬された。それは、立石寺や慈恩寺が関東御祈祷所として、地頭大江氏の尊崇が厚かったことや庄内の武藤氏が大山の椙尾神社や日吉山王社を厚く遇したことでも知られる。

南北朝期以後、北朝系の斯波(しば)氏が「出羽大将」として山形に入り、斯波氏の子孫が最上氏として内陸に勢力を拡大したことは、その後の内陸の宗教文化の発展に変化を与えた。

たとえば宝幢(ほうとう)寺(真言宗)の再建、光明寺(時宗、兼頼菩提寺)、専称寺(真宗)の創建などであり、これらはのちの山形城下町に置かれたが、中世最上氏の遺産が多い。

村山・最上地方の内陸に多い民俗文化に民家住宅がある。 上山市下生居(しもなまい)の尾形家、朝日町の佐竹家、最上町堺田の有路(ありじ)家、新庄市萩野の矢作家(いずれも国指定重要文化財)が代表的で、その所在地はいずれも山間地である。

建造年は十八世紀前半が多いが、茅葺き屋根で、村の上層農民として馬を飼い、内庭に作業場がある一軒家である。

江戸期から明治・大正期にわたり、ほとんど作業内容と経営が変らなかったところに、このような民家住宅が残ったのである。

いずれもその土地条件や農家経営の地域性を物語る。これらの農家は、田畑も一定規模以上には広げず、いろいろな山の産物なども収益の一部にしていた。 |

図90 尾形家住宅(上山市下生居)

|

内陸でも平野部に近いところには豪農が発達したが、豪農住宅になると、母屋・蔵・作業小屋が独立した豪壮なものとなった。 たとえば柏倉九左衛門家(中山町)、掘米四郎兵衛家(河北町)などである。

庄内地方の大地主も屋敷森を構えた豪農が多いが、水田単作地帯と山間部を有する土地とででは、農家経営のあり方や近代における変化にも違いがあったことを示している。

内陸の古い民家住宅の構造は、近世から近代にかけての生産・生活の地域性を知るうえでも重要であるといえよう。

2 流域の地域史――村山・庄内――

top

庄内、二つの顔

内陸の村山・最上地方と日本海に面する庄内地方とでは気候風土の条件がかなり異なる。

江戸期以後の産業の発展も、内陸の場合は水田稲作と共に畑作地帯もあり、山間地の割合もかなり大きい。

これに対して西部一帯が日本海に面する庄内は稲作単作地帯として発展し、山間部はわずかで、小規模であるが漁村も点在する。

歴史的にみても、村山は陸奥国の最上郡にはじまり、庄内は越後国の出羽郡が置かれたことに始まるように、古代の開発にも二つのコースがあった。

やがて両地域は出羽国が成立したことによって一つの政治社会になったが、その背景には両地域を結ぶ最上川があって、これが川の道として利用されるようになった条件は大きい。

古代出羽国の中心は、国府跡の所在で知られるように長く庄内にあった。

出羽国はやがて現秋田県を含む範囲に発展するが、庄内と内陸の関係でみると、中世以後内陸の発展が高まり、両地域の中心はやがて近世になると内陸の村山に移動した。 |

図91 庄内平野の水田地帯

|

それは豊臣期から江戸期に発展する大名最上氏の台頭、特に山形藩五七万石の成立が画期であった。

最上氏は二〇年余にして改易(一六二二年)となって没落し、その後山形藩に入部する大名は二〇万石以下であったが、近世都市山形のこの地域における経済的地位は変らず、むしろ大きくなっている。

最上氏の領国は、村山・最上から庄内・由利郡(現、秋田県)にわたる広大なもので、領国経営で特に意をそそいだのは、庄内の開発と、内陸と庄内あるいは日本海海運を通じて全国市場と結ぶための最上川水運の整備であった。

最上氏が城下町山形と共に、最上川河口にあたる酒田港の造成に力をそそいだのはそのためであったといえよう。

最上氏の改易後、庄内には酒井氏(一四万石)が鶴岡に入部し、庄内地方の大半を支配した。

庄内には大山を中心に一部幕府領もあったが、譜代大名酒井氏が明治まで定着し、藩政を展開したこともあって、庄内農村の支配は徹底していた。

天保十一(一八四〇)年、幕府の長岡転封令に対し、領内村々、農民の執拗な訴願運動によってこれを阻止したことは有名である。

酒井氏と家臣、酒井氏と領民の関係は、伝統的にも強いものがあった。

しかし酒田は、庄内藩に所属し、その唯一の外港であるが、内陸諸藩のすべての全国市場に対する玄関ともなっている。

その意味で酒田は国際的な港である。庄内を流れる主な河川は酒田で最上川と合流する。

鶴岡の東を北流する赤川は現在直接日本海に入っているが、舟運時代は最上川の一支流であった。

つまりこれらの川を走る川船(無棚船)はほとんど酒田船であったので、庄内各地と酒田とは意外に深く結ばれていたことにも注目する必要がある。

いわゆる非領国地帯

最上川の中流域に、村山・最上地域がある。両地域の江戸期の総石高は約四〇万石となっている。

この地域の最上氏改易後の領有形態は下流の一円的な庄内藩と異なり幕領および諸藩分領が錯綜した状態にあった。

新庄藩(六百石と上山藩二万七〇〇〇石)は、ややまとまっているが、村山平野(山形盆地)の中心部は、山形藩のほか幕領、諸藩領が分割錯綜していた。

それは江戸後期になるほど、山形藩の縮小(水野氏五万石、城付地四万五〇〇〇石余)に伴い一層複雑になり、天保十三(一八四二)年頃の村山郡内の所領は御朱印地を含め一六を数える。

いわゆる非領国地帯とよばれるところであった。そこで十八世紀後半になり、各領域ごとの物価や流通の統制が困難になると、各領域の代表(名主惣代、大庄屋層)が連合して、郡中議定を結んで対応するようになる。

最上川の川船統制についても、十八世紀半ばに行き詰まりをみせると、川船差配役の入札制を採用して、有力商人の参加を促したりした。

最上川の川船は、北上川や雄物川のように領主の船が中心でなく、町船(民間船)が主流であったことにもよる。

酒田には出羽幕領の廻米の基地ともみられる幕府御米置場(瑞賢蔵)が設けられていた。

最上川水運の利用には、この城米と各私領米と商人荷物の三種の輸送があり、一定の秩序をもって行われる必要があった。

内陸の中心である山形城下町の商人にとって、「酒田一方口」という状況は江戸期を通じて変らなかった。

最上川水運を大動脈として、内陸と庄内(少なくとも酒田)の交流がみられ、いわゆる流域市場を形成していたのである。

その明らかな根拠の一つとして、幕府領の年貢の石代(こくだい)値段(定石代)の決め方がある。

これは五ヵ所相場の平均で、これを定めたのは享保二十(一七三五)年であった。

その五ヵ所とは、山形・穴沢・東根・新庄・酒田である。

内陸の山形・新庄は城下町として左沢・東根は地域の中核としての在郷町であり、それぞれ独自の市場圈をもっていた。

また酒田は、最上川の全流域唯一の玄関として、全国市場と内陸・庄内の中継地に位置していた。

毎年秋にきまる酒田米穀一番値段は、流域全体の物価の基準となり、経済の動きに大きな影響を与えている。

その画期的な時期は元禄時代とされ、流域社会の形成を考えるうえからも重要な起点である。

この酒田相場が、幕府の年貢徴収にあたって、石代納(金納)の基準の一つとされたことも当然であった。

最上川流域には、地理的状況に基づくいくつかの独自の小地域があり、それは政治的な藩社会と重なり、いっそう地域的特徴を明らかにした面もある。

それらを大きく分ければ、庄内と庄内藩(鶴岡藩)、最上と新庄藩にみられる地域型と、山形・寒河江・谷地など、村山地域の中心部にありながら藩社会の伝統がないか、または弱い地域型である。

これらの条件は、近代の地域社会の形成にも大きな影響を与えている。

この二つの地域は、現在山形県に含まれている。それは明治四(一八七一)年の廃藩置県により、まず酒田県(のち鶴岡県)、山形県(旧)が生まれ、一八七六(明治九)年に置賜県をあわせ三県が統合したことによる。

しかし前述したように、村山・最上と庄内については江戸期以来の流域としての地域形成の一面がみられた点の認識も重要である。

村山地方では江戸中期以後、地主制の発達が進み、幕末には豪農と下層農民の対立が、しばしば広範な激しい一揆となった。

庄内では天保期に、村方の農民が、庄内藩主酒井氏に対する幕府の長岡転封令を阻止する訴願運動を展開した。

これは幕府権力の弱体化を明確にしたものとして、幕政史上画期的な事件としても有名である。

そして庄内には、維新期の農民運動として、天狗騒動とワッパ騒動が知られる。

近代の夜明けにおこったこれらの広範な運動は、それらの間にすべて直接のつながりはみられないが、“世直し”を求める共通の現象として注目すべきことでもあった。 |

図92 最上川と月山

(「六十余州名所図絵」)

|

top

****************************************

|