|

****************************************

Index 一章(その一 その二) 二章(その三 その四)

第一章 上流の風土(その一)

1 水源地

那珂川(なかがわ)という女性的で美しい名をもった川は、利根川や信濃川のように大きな顔をした川とくらべると、知名度はかなり低い。

関西方面、いや、東京の人でも知らない人の方が多いくらいであろう。

それでは、ちっぽけな川かといえば、川の大きさ、長流という視点から比較すれば、関東地方では利根川に次いで二番目に大きい川である。

川が大きいか小さいかという子供の自慢ばなしのようなことを、話のついでに付け加えると、日本列島内に何千とある川の順位からみても、川の深浅、水量、流域の広さなど、いろいろな角度から対比する材料によって異なることがあるとしても、大雑把(おおざっぱ)に言ってしまえば十指に入ろうかというほどの大河なのである。

現在よりも、むしろ江戸時代の方が水運利用ということから推しても有名だったであるうと思われる。

那珂川の水源地は栃木県の那須岳に発している。

その河口は茨城県の那珂湊で、全長一二五キロメートルである。

那珂川は、上流の栃木県湯津上村の北方で余笹川と、その南方で箒川と合流して南下している。

このあたりは上流のわりには川幅が一〇〇メートル余りと広がっていて、強肩な人が思いきって石を投げても、たぶん向こう岸にはとどかないほどの川幅がある。

川幅は広いが流れが急なのは、見た目よりも川床の傾斜があるのだろう。

流れは地を穿つようにして奔っていて、蛇行している淵瀬のあたりで遮られそうになると、歯ぎしりするかのように波を泡だてて方向を転換してゆく。

その水音はたえず激しく神社の鈴を立てつづけに鳴らしているように聴こえる。

時折、その水音に負けてたまるか、とばかり、ピョーッと力強い鳴き声をあげてひよどりが川を渡ってゆく。

さて、水源地のことだが、那須岳の北に朝日岳があり南に茶臼岳があって、それぞれ標高一、九○○メートル台の山脈がつらなっているこの一帯は、日光国立公園の範疇(はんちゅう)に組入れられている。

朝日岳の西腹には登山者に親しまれている三斗小屋温泉がある。

鉄泉、カルシュウム、硫黄を主体とした山の湯で、昔からの湯治場である。

このあたりの山の精を含んだひと筋の泉は、やがて沢となって見えかくれしながら水の仲間を殖やして流れていく。

三斗小屋から五キロメートルあまり下ったところに深山湖がある。

農業用灌漑や上水道、発電などの多目的で造られたダム人造湖である。

山岳地帯を縫うように走ってきた細流は、この深山湖で一堂に会し、さらに南下する。

深山湖から南五、六キロメートルのところに板室温泉街がある。 |

那須山麓の水源地深山湖(みやまこ)

|

深山湖周辺の那珂川 |

板室付近の那珂川の河床 |

川を挟んで那須山麓にすっぽりと抱かれて存在しているこの温泉街は、どれもが申し合わせたように川にへばりついて家々が建っている。

しかしよく観ると、川に貼りつくようにしなければ、背後には山がせり出して迫っていて家が建てられず、さりとてそれ以上前に進めば川に落ちるという、外部の者が見たら実にきわどい場所に、きわどくなく構えている。

この温泉街の中心を流れているのが那珂川で、全国地図の上に「那珂川」として登場してくるのはこの辺りからである。

全長一四七キロメートルとしている本もある。

これはたぶん、那須岳頂上からチョロリと湧きでている泉を起点としているものだろうが、ロマンがあってそれも悪くない。

2 板室の鵜(う) top

板室の町は山々にかこまれて狭いV字型になっている。

那珂川はその谷あいの底辺に流れていて、両裾は切り立った山である。

もし落石などがあれば、石はためらうことなく川に落ちこむ。

鄙びた湯治場で、つい先ごろまでは湯に浸たるのに天井から垂れさがった縄につかまって入っていたところもあった。

湯舟が老人たちにとっては深いからそうしていたもので、湯の中では身体が軽く浮くのでたいした不都合もなかったらしい。

この日、二月十九日は「全国的に雨模様」とテレビの天気予報は告げていたが、水戸市でも朝から霧のような弱々しい雨が地面を濡らしていた。

那珂川沿いを車で北上して、栃木県黒磯市を通りすぎ木ノ俣あたりの山岳地にさしかかったころ、ウインドーにこまかい風花が舞いはしめた。

雪になったらまずいな、――と思っているうちに雪片となって、たちまち道路を白く染めだしてきた。

山の天候は変わりやすい。板室に着くころはみぞれまじりとなり、さらに寒気が強まってきて大粒の雪となって、ところどころ道路の凍結しているところも出はじめた。

速度を二十キロ以下におとしてのろのろ運転しながら、ようやく着いたか、という気分で板室についた。

最初の予定では板室を一巡したら、そのまま馬頭町まで引返して、そこで一泊するつもりだったが、雪になっては山道は危険でもどれない。

予定を急遽変更して板室に泊まることになったわけである。

幾世荘という国民宿舎に、さいわい空室があって一晩お世話になることになったが、ここは十数年前家族ぐるみで泊まったことがあり、余り変っていないが、宿舎の外壁のみが風雪にさらされて薄黒くなっていた。 |

板室の冬木立

|

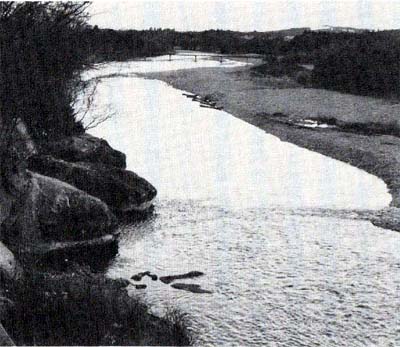

板室幾世荘周辺の那珂川 |

板室下流の淵瀬 |

部屋に入って窓をあけると、すぐ下が那珂川である。

流域は三十メートルぐらいと狭く、川の流れは五、六メートル幅とさらに狭い。

水量もこの時期は少なく深さも三十センチたらずで漬物石はどの大きさの川石が底で黒ずんで見え、河原はそのままの延長で丸石がゴロゴロと剥(む)き出しになっている。

ススキが枯れたまま密生していて川砂までが黒っぽくなっているのは雪から雨に変った天候のせいばかりではあるまい。

背後や向こう岸に迫っている山の雑木林も、松と杉とをのぞけば葉はほとんど落ちていて冬木立の味気ない姿をさらしている。

聞けばこの辺りは、秋の紅葉が素晴らしいという。

夕食前に那珂川べりを上に向かって歩いて行くと、川鵜が三羽、藍緑の光沢のかかった黒い羽を小刻みに羽ばたいて泳いだり潜ったりしていた。

野性のカワウとは珍しい。しばらく眺めていると、両翼を広げて数メートル滑翔し、また水に潜ったり泳いだりしている。

雨が降っているために川筋には人影がなく、カワウだけが妙に活きいきと見えた。

鵜といえば、鵜飼いに使う鵜はカワウではなくてウミウだそうだ。

アユなどの川魚を穫るのだからカワウの方が適(むい)ていそうに思うのだが、どういうわけだろう、とぼんやり考えながら宿舎に戻った。

食堂に入ると、二月中旬の平日だというのに、七、八十人は収容できそうな食堂が、ほぼ満員なのには驚いた。

近くの農家の人たちが農閑期の骨休めにきているのだろうか。

二十代の若い人は一人も見掛けず、大声でおしゃべりするでもなく、一時間もしないうちに、それぞれが部屋に引きあげてしまった。

酒もほんの一口て程度という行儀のよさである。

従って当方も落着かず早々に引きあげたが、部屋に戻ったのはまだ七時前であった。

3 原始の残る川 top

翌日、板室をはなれてしばらくしてから、――あれは、本当に「野性のカワウ」だったのだろうか、と気になった。

確かに翔んでいた。数メートルだったが自由に羽ばたいていた。

しかし飛び去ったのを見たわけではない。

宿舎の人にでも訊いて確かめておけばよかったと思ったが、なまじ「あれは飼っているものです」などと返事をされたら、板室での収穫が減ることになるわけで、その意味では「野性の鵜」であると信じこんでいた方がよろしい。

温泉場から一キロぐらい山道を那珂川沿いにに下ると板室ダムがある。

道路が高所にあって、まるで五階のビルの屋上から見るようなものだから、しかも途中は崖で樹木に遮られているから、そのつもりで注意していないと行きすぎてしまう。

この板室ダムとさきに触れた深山ダムで那珂川の水量を調整している。

二つのダムのお陰で洪水の被害はだいぶ緩和されているのだが、洪水については後でふれることにしたい。 ともかく那珂川はいまどきめずらしいほどの原始的な姿を保っている川である。

要所々々に堤防の石垣はあるものの、石垣をしなければ流れによって土手が崩れるため、仕方なくやったという程度で、このために近代護岸工事の影響をあまり受けておらず、昔の川の貌を随所に残している。 |

樹木の間から見える板室ダム

|

これは那珂川の大きな特徴でなにか誇らしげに流れているのもそのせいかも知れない。

原始的といえば川沿いにに昔の地名が多く残っているのも面白い現象で、いまとなっては貴重な地名文化である。

たとえば「圷」(あくつ)という地名である。

昭和十四年古今書院発行の柳田国男著「地名の研究」という本に詳しくでているが、柳田氏は「あくつ」という地名をたずねて昭和初期に、茨城県の那珂湊から那珂川沿いにに板室あたりまで北上し、「あくつ」という地が八か所あったと書いている。

阿久津も阿久戸も同じで台地の低いところが「圷」である。

一般には「あくつ」というのは川添いの平地のことで、船からの貨物、人馬の積みおろしに便利なところを指している。

「悪津」とする説もあるらしい。

軟弱な地層で植物が成らないというわけだが、この説はどうも私の好みではない。

もっとも昔は悪源太と名乗っていた武者もいたが、この場合の「悪」はわるい奴という意味ではなく、「強い源太さん」という意味である。

話がそれたがついでに言えば、台地の高いところは「塙」(はなわ)である。

台地から低地に移るところが崖となって続いているところは峡(はけ)という。

那珂川流域は台地と沖積低地で成り立っていて、どちらかといえばあまり落差がきつくない段丘となっている。

もちろん山あいの上流は別である。

古代から長いあいだ稲作は低地で畑作は台地でといったように、自然の地形を利用した農業が営まれてきた。

那珂川もその例外ではなく、この流れが昔から山麓の原野や盆地をうるおし、いまも大いにうるおし続けているわけである。

4 簗(やな)の鮎 top

那珂川も黒磯までくると大河の様相を見せはじめる。

川の幅も一五〇メートルほどになり、流れの幅も三十メートルは超す。

黒磯は那須火山脈の主峰茶臼岳を背景に、そのすそ野に広がる高原の市街である。

那珂川はその北側を流れている。河原の砂が板室と同じように黒味がかっているのは、那須岳の火山灰と関係があるのだろうか。

黒磯市の西方に東北自動車道路、東北新幹線、東北本線が併行して、いずれも南西から東北に走っている。

陸羽街道も同じ方角に伸びているが、この方は右に左にと大きく蛇行しながら新幹線と本線との交叉を何回か繰返している。

この四幹線はすべて那珂川を跨いで東北に向かっている。

陸羽街道はいま、れっきとした国道四号線と呼ばれているが、那珂川を渡るあたりの国道は両側ともにせまく、街道というにふさわしい。

この街道が那珂川を越えるとき、県内で一番美しいといわれている晩翠橋を渡る。

晩翠橋は鉄橋だがアーチ型の橋桁で、那珂川の流れにその影を映して揺れているところなどは、どこかヨーロッパの面影を想像させるところがある。

この晩翠橋の近くに鮎をとる簗場がある。いまは那珂川にかぎらず全国どこの川でもヤナ場があって、それが観光化されていてめずらしくないが、那珂川にはこのヤナ場は上流をはじめとして、下流へかけて数か所のヤナ場がある。

六月から九月にかけてが盛りで、川の流れをせきとめ、その真ん中に六メートルほどの長さの杉の丸太を編んでヤナ床をつくる。

水の流れの勢いに乗って飛びこんでくるアユをつかまえるという仕掛けである。

アユというのは実に面白い魚である。 |

アーチ型の晩翠橋

|

黒磯周辺のヤナ場 |

ヤナ場付近の食堂 |

おもしろいというのは魚そのものではなくて、アユを獲る土地の人のアユに寄せる感覚をいうのだが、アユはどこの川でとれたものでも、その土地の人は確信をもって、「ここのアユが一番だよ、味も香りも最高だなあ」と自慢する。

私の知るかぎり日本中の川でとれるアユは最高ということになっていて、「二番目だ」というのは聞いたことがない。

アユという魚は「一番」が義務づけられているようで、なにか東大受験をめざす高校生のようにいじらしい。

けれどもやはり那珂川のアユには、どこの川のアユもかなうまい。

香気に“品”(ひん)があって姿形にみやびる艶は和服の女性のように端正で清々としている。

だからこの那珂川でとれたアユは「東京の一流の料亭に買われて行く」――ということになる。

それでは観光ヤナで食べさせてくれるアユは一体全体どこのアユだろう。食堂のおばさんにそっと聞くと、

「養殖したアユだね」

別に、そっと聞く理由がなかったような大声で断定してくれた。

ともかく那珂川は私の生まれ育った川である。私のところは水戸市青柳の川つぶらだが、黒磯あたりの那珂川と川の様子がちがっている。

それは後でふれるとして、この辺は上流だけに水量が盛りあがるように流れに押しやられている。

流れは不本意ながら駈け足で流れなければならず、ひと渡り流れていい加減なところで淀もうとしている川の流れが、あとからあとから続いて押し流されてくる流れに、催促されるように流れているといった按配である。

そしてこのままの勢いで黒羽町へと南下していくのである。

5 心の文化 top

那珂川のアユは知る人ぞ知るというわけだが、アユばかりでなくヤアペ、ハヤ、カジカ、ウグイ、マルタなど釣りのメッカになっている。

このほか下流ではサケ、マスなども秋・春になればそれぞれのぼってくるという魚の宝庫になっている。

以前読んだ釣りの本で、著者が開高健氏だったか誰だったか忘れてしまったが、那珂川の渓流の浅瀬では大型ハンマーで石をたたいてハヤやカジカをとる、というようなことを書いていたが、これは私の住む青柳町では川が深くてやれないが、浅瀬が多い黒磯辺りでは、つい七、八年前まで実際にあった漁法である。

称して「石ぶち」という。

昔は大人もやっていたが、主として子供の遊びである。沢庵漬の重石ぐらいの大きさの石を胸より高く持ちあげて、小魚が棲んでいそうな川の中の石に思いきりぶつけるのである。

ガチッとによい音がすると同時に、石の下から小魚が白い腹をみせて浮きあかってくる。

これは衝撃のために魚が一時的に脳震頭を起こすわけで、浮きあがった小魚を手でつかむ。

死んではいない。生けすにはなすとすぐに泳ぎはじめる。

原始的な「漁法」で見ていても自分でやっても楽しいものである。

ところが「自然を破壊する」とかいう理由で七、八年前に禁止されてしまった。

自然を破壊するといえば、那珂川の川のほとりのあちらこちらで砂利採集だかなんだか知らないが、シャペルカーのような大型車で、川を掘返しているのをよく見かけたが、これは破壊と関係ないのだろうか。

どうも、モノサシが違うらしいので、よくわからない。

それはともかくとして、那珂川には釣りの季節というものがないらしい。

つまり年中季節で、川ぞいを歩けば釣り人がかならずいる。

私も釣りは大好きで、以前は仕事が終れば気軽に出掛けたものである。

いまでも車のトランクの中には古風な篠竹の八本うなぎの竿が入れっぱなしにしてあり、いつでも即応できるようになっている。

現在はグラスファイバーとかの洒落た竿が流行っているから私の竿は骨董の部類に属するだろう。

釣り竿はこうして年中持ち歩いているのだが、さて、釣りをいつやったかということになると、ここ数年は竿を川に垂らした記憶はないのである。

いや十数年になるかもしれない。

改めて憶うと、なにも分(ふん)刻みの仕事をしているわけでもないのに、生活全体が拘束されているような気になって、釣り竿をかついで川に行く余裕がなくなっていることに気付いた。

余裕というのは心の文化であると私は考えているが、心の文化を十数年間もわすれてきたような思いがする。 |

那須山麓那珂川の釣のメッカ

|

山河を愛しむ、自然を損なわないという心の在り方が、人間としての基本的な文化であるとすれば、最近の「文化」は意味も安っぽく取扱われていて、ついうっかりする。

文化鍋だとか文化住宅などと使われているのは「文化的」ということであり、何々のような、文化的な香りがするような、というだけの意味で、真の文化とは関係がない。

なんだか話が外れてしまった。

そうそうシャベルカーで那珂川をほじくり回しているのに興奮したのかもしれない。

やはり心の文化を失っているのだろう。

6 那須野(なすの)

top

板室から黒磯へ向かう途中に戸田があり十字路になっている。

それを東に折れて五キロほど行くと西岩崎というところがある。

その先が広谷地で、広谷地から黒磯に行く道路の両側は赤松林が延々とつづいている。

何千本か知らないがこれだけの量の松に囲まれると空気が翡翠(ひすい)色に見えてくる。

言うまでもないがこの辺一帯は那須野が原である。

那須野方原が大規模に開墾されたのは明治十三年以降で、それまでは信じられないような話だが大部分は原野のままだった。

那須野が原の耕地化が遅れた理由のひとつとして、火山山麓だったということがあげられよう。

しかしそれにも増して決定的な原因は「水」がなかったからである。

その水をひいた取水口が、ここ西岩崎にある。

明治十八年に国営事業として建設されたもので、灌漑や飲用水として大いに活用された。

この水路ができたことによって荒野は沃野に変貌することになったわけである。

これが那須疏水で那珂川からひかれた水路は、本幹水路、分水路にわかれて那須野方原を横断している。

那須野が原がこんにちのように開拓できたのは那珂川のお陰である。

那須疏水より早い時期の明治十二年に福島県の安積疏水が完成している。

そのころ福島県令だった三島通庸は安積疏水をつぶさに見たであろう。

栃木県令を兼ねるようになって、那須野ヶ原にも疏水を作り原野を沃野にしたいと考えたのも理の当然である。

三島通庸は福島事件(県会の決議を無視して道路開削工事を計画し、村民に強制労役を課して三島県政反対の運動が起った)で知られているが、これだけでは別にどうということもない。

坂本竜馬や近藤勇などと同時代の人で薩摩藩士である。

寺田屋事件に参加した経歴の持ち主ということになれば、いくらか印象も濃くなってくるであろう。

明治政府は那須野が原の開拓に熱心で、このために多くの土地を払い下げている。

この土地の払い下げを受けた政府高官は多いが、有名人としては西郷従道、大山厳、品川弥二郎、松方正義、青木周藏などがいる。

那珂川の水を那須野が原にひいたことによって、大農式牧農がはじまったわけである。

那須疏水が原野にゆきわたってから急激に耕地は殖えた。

それまでは那珂川と山間から流れ出る谷川の周辺に水田は散在していた。

用水をひく技術が発達していなかったためで自然の水利によっていたのである。

ちなみに農作物の穫れ高を全国的にみても、栃木県は茨城県とならんで、稲、麦類、野菜、そばなど常に上位を占めているのも疏水の普及によっている。

那須が高原の町であることはすでにのべた。

その点、軽井沢と似ているが、那須と軽井沢とくらべた場合に、平均的にみて軽井沢の方が人気が高い。 |

那須疎水頭首工

|

軽井沢は観光的行楽地として実績がある。しかし那須はおくれている分だけ自然を残しているといえる。

周辺に川が多いという点では断然すぐれているし、単純に避暑地としての比較なら劣るところは少しもない。

むしろ今となっては自然があり余っているということは貴重なものとなっている。

広谷地の北、直線五キロのところに那須御用邸があり、那珂川上流とは指呼(しこ=近い)の間といっていい。

7 黒羽(くろばね)由来

top

黒磯から那珂川沿いに六キロ下ったところが寒井という地で、ここからは川にぴったりと寄り添うようにして国道二九四号線が栃木県の茂木町まで走り、さらに国道一二三号線に引継がれて水戸市に至っている。

川岸は上流を背にして立つ時の右側を右岸、左側を左岸とよんでいるが、二九四号線は右岸を南下しているのである。

大部分は旧陸羽街道で、さかのぼれば奥州道中と結ぶ幹線である。

那珂川を左手に見つつ寒井から六・五キロ下ると黒羽町である。

下野(しもつけ)国黒羽は城下町で城主は代々大関氏であった。

大関氏は、はじめ北関東の豪族那須氏に仕え那須七騎とよばれた土豪だが、応永年間(一三九四〜一四二八)白旗城を築いた大関増清以来、増次に至るまで七代続いている。

大関増次は天文十一年(一五四二)に那須七騎の同僚大田原資清に急襲されて討死した。 そのあと資清の子の高増が大関家を相続している。

従って大関氏の血筋は増次で終っていることになる。ただ大関氏の家名だけは残った。

黒羽城は天正三年(一五七五)に大関の家名を継いだ高増(たかます)によって築かれた山城であるとされている。

天正というのは戦国時代で、天正元年に室町幕府が滅亡し、十年に本能寺の変で織田信長が斃れている。 |

国道294号線から見る黒羽城址

|

黒羽地方は歴史の古い町で古代から開かれていた、「鵜黒(うぐろ)の里」とよばれ、源平屋島の合戦で船上の扇を弓で射ち落とし名声を博した那須の与一も、この地方出身であると伝えられている。

そのとき与一が乗っていた馬が「鵜黒」(うぐろ)という名であったところから、それに因んだという伝説もある。

また「黒埴(くろはに)の里」ともいう。

埴には緻密なネバ土という意味があり、察するところ八溝山地から流れる沢や川が枝状に流れ、那珂川を中心とする水の恩恵で湿田がつくられ早くから集落の発生をみたところから、穀実のなる豊かな土地ということであろう。

板室で“野性の鵜”を見たが、古来、この地方には多くの鵜が棲息していた。

その鵜の羽の漆黒の美しさから由来して「黒羽」の地名ができた、とも。

いずれにしても佳話である。水にまつわる話もこの地特有で、竜神や水神を祀った社も多い。

長い間、田畑は自然の水利に依存していたから、このあたりは人間が生活してゆくのに条件がそろっていたのであろう。

先にのべた「あくつ」「はなわ」のうまく同居している土地で、この自然の調和が黒羽地方を「早くから開けた土地」としている。

古代の遺跡が広範に分布しているのはその証拠である。

さて大関家を相続した高増だが、さきにのべたように高増は大関家との血縁がないのだから乗っ取りである。

世は戦国時代だから、別にせめられる筋合いもないが、攻めとった大田原資清か、なぜ、大田原を名乗らず敵である大関家を継がせたか不思議である。

手元にある資料ではそれに触れたものはなく、わずかに「新しい頷主と家臣団とのあつれきはながく尾をひいた」とあるが、当然のような気がする。

家臣団からみれば高増は主人の仇敵(かたき)であり、あつれきがながく尾をひいた程度で済んだのはなんとも腑(ふ)におちない。

ただ高増という武将はかなり傑物だったらしいことは、その後高増のとっている行動でも十分想像がつくのである。

8 高増(たかます)の血統

top

黒磯の晩翠橋から寒井、黒羽、湯津上あたりの那珂川は川尻と川の様相が大分ちがう。

たえず上流の山の土砂を水がはこびこむために、川床のところどころが盛上って洲(す)になっている。

そのような洲が川幅一五〇メートルぐらいのあいだの半分以上の面積を占めて、かなり安定した“島”として居すわっているため、川の流れはその洲をさけるようにして迅(はや)い流れをみせる。

この洲と川の流れの割合い加減が、魚の釣り場としては最適の環境をつくりだしているようである。

寒井から湯津上までの約十二キロの間に、鮎釣りの適所として指定されている場所が、ドブ釣り、友釣り合わせて三十七か所もある。

六月一日からいっせいに解禁ともなれば、十五センチからの大型の鮎が川面にはねるのが目に浮かぶようである。

黒羽城を築いた大関高増もこの那珂川の鮎を吟味したことであるうと想いつつ黒羽城址に登ってみた。

黒羽の城下町は那珂川を挟んで南北に伸びている。

城跡から町並みをながめると霧で洗われたようにスッキリと明るく見えた。

那珂川の水が反映しているせいかもしれない。

高増がすぐれた政治力をもっていたことは、いち早く豊臣秀吉と通じたことでよくわかる。

天正十八年(一五九〇)秀吉は小田原の北条を攻めた。

この時近隣の小大名は北条方にくみするものが多かった。

大関家の主筋にあたる那須氏でさえも、その去就が定められないというむずかしい時期である。

戦いが終ってからの判断は誰にでもつく。しかも、当時の北条は関東における雄である。

一方の秀吉は遠い関西のひとである。近くの北条と結んだ方が有利と判断する方が常識というものである。

ところが、高増は迷わず秀吉の陣に参加した。 |

黒羽橋から望む那珂川

黒羽城の由来案内板

|

このために一万三千石の本領安堵(あんど)を得ると同時に、近世大名としての大きな一歩をふみだしている。

さらに関ヶ原の合戦では徳川方に参陣し、戦後の論功行賞では一万九千一百石の「黒羽藩」を確立させ、藩として明治まで続くのである。

もっとも関ヶ原のころは資増(すけます)の時代になっていたが、高増ゆずりの情勢分析の確かさは十分に備わっていたといえる。

大関家の増清から増次にいたる血統は絶えたが家名だけは残った、ということについてはすでに触れた。

その意味では第二次大関家は血縁からみて高増からはじまったわけだが、大関家の略伝をながめていると注意をひく箇所がいくつかあるのに気付いた。

お断りしておくが私は史実を検証しているわけではない。

あくまで感想を述べているだけだから、私の目を通じた微々たる資料からでは、あるいは見当ちかいな読み方になってしまうかも知れないが、お許しいただきたいのである。

まず十四代藩主となった増業(ますなり)だが、このひとは伊予大洲(おおす)藩主の加藤泰衑(やすみち)の子で、大関藩が藩財政の立て直しのため持参金付きで迎えた養子であったこと。

また十六代の増昭が若死にしたため、十七代藩主には丹波篠山(ささやま)藩主青山忠良の子増徳(ますよし)が、増昭の養女の婿養子に迎えられている。

さらに増徳が養女を離縁すると、増徳を藩主の座からおろして、今度は遠江(とおとおみ)横須賀藩主の西尾忠義の孫藤十郎(のちの増裕)を十八代藩主としている。

このように見てくると第二次大関家の高増の血縁も上二代までで後は養子とか養女という形で家名がひき継がれている。

白旗城当時の増次から辿るまでもなく血縁関係はなくなってしまっているめずらしい例になるのではないかと思ったりした。

増次から高増になった当時は、家臣団とのあつれきが長く続いていたものが、ずっと時代がさがると、家名を残すために家臣団が必死になっている様子がうかがわれ、長閑(のどか)さを感じてくるのである。

ただ、旧幕時代は殿様があまりやり手だと、幕府からにらまれて、お家取り潰しになるというような配慮が、どの藩にもあったから、それらの事情が働いていたかもしれない。

9 二百九十五年の城 top

黒羽城の外堀 |

黒羽城の案内図板 |

黒羽(くろばね)城はいま城址公園となっており、春から初夏にかけては桜、つつじ、あじさいなどの花で城山が一段と彩られる。

樹木の多いせいか空気もういういしく新鮮で、巷(ちまた)の喧騒などはわすれてしまう。

城郭の跡は土塁、空濠などが残っているだけだが、薬研(やげん)堀はよく保存されている。

薬研というのは漢方薬を舟形の器具の中に入れ、軸のついた車輪で押し砕く「くすりおろし」で、映画やテレビの時代劇で漢方医がやっているのをいまでも見ることがある。

その舟底のような形をした堀が往時の姿のままで残されているというのは、天災などで崩壊する被害にあわなかった好運とともに、黒羽町の文化に接する気持ちのやさしさが偲ばれた。

余談になるが、日本人が心の主体性というか大局を見失った時期は二回あるとみている。

一つは明治維新の直後で、文明のおくれを取りもどせとばかりに、古いものはなんでも封建的として無批判に切捨てた。

廃仏殿釈(はいぶつきしゃ)までやって僧侶に髪をのばすことを命じるような愚行までやっている。

これはさすがに後になって反省し改めているが、煽動(せんどう)にのりやすい体質をもっているのだろうか。

もう一つは第二次大戦後の混乱期である。

明治維新後の改革は、主として思想的なものを切り捨てたから、まだ救いはあった。

戦後は混乱の静まった昭和三十年代から四十年代にかけて、経済成長という怪物が幅をきかし、大型機械を導入して、山であれ、河川であれ、湖であれ、切崩し埋め立てて工業地帯にしてしまった。

経済は成長したが公害というヘンなものも同時に成長した。

山や河川はそのままで文化であり、昔は樹木を含めて神として尊崇したりもした。

山や川や樹木を愛することによって、人間としての優しさが自然に培われていたのである。

困ったことに、文化を守るということと、生産性を高めるということは、ある意味では二律背反となっている。

しかし、だからといって出来ないわけはない。

ヨーロッパなどでは保存すべき町や建物は数百年経っても平然と保存し、建てかえるときには元のままにして、決して近代ビルなどにはしない。

工業地帯はそれらに影響のないところで発展させていると聞いている。

薬研堀から小径(こみち)をわたって向こうは高みになっている。

眼下は那珂川である。釣り人が四、五人、彫像のように糸を垂れている。

この黒羽城の主だった大関高増という人は、相当に魅力的な人物であったのだろうと、ふと思った。

戦国時代いち早く豊臣秀吉に恭順を示した外交的手腕もさることながら、黒羽町教育委員会事務局で発行している非売品の「ふるさと雑記」を、お借りして拾い読みしていたら、次のような興味のある記事が載っていた。

――高増は余勢を駈って白河十二万石の結城義親の城を攻め落とし、三年間白河を知行したこともある。

しかし丈禄元年(一九九二)には佐竹義重を頼る結城氏の報復を受け捕らえられたが、高増のような関東重積の武将に詰め腹を切らせることが惜しまれ、黒羽に戻されたと伝えられている。―― |

いかなる事情があったか知らないが、このような収奪が繰返されている最中に、詰め腹を切らせることが「惜しまれ」たということは、たとえ伝説であったとしても高増が人物として傑出していたことの証左であろう。

黒羽城はこの大関高増が居住して以来、明治維新後の廃藩置県まで、実に二百九十五年もの長い間、大関氏の居城だったわけで、江戸幕府がしきりに行った大名の取り潰しや国替えにもあわなかった当時としては数少ない藩として、見事である。

10 遺産の多い町 top

この時期(二月中旬)那珂川の水は冷たい。

冷たいのに膝のあたりまで水につかって竿を垂れている釣り人もいる。

お城山から遠望しているかぎり、なにかが釣れたという様子は見えなかった。

しきりに水蒸気があかっているものか、沿岸が墨絵のように霞んでみえる。

霞んでいるなかでの釣り人は、現世の人とはおもえないほど浮世ばなれしている。それがまた実にいい。

那珂川はそのような風景がよく似合う川なのだと改めて思った。

ついでながら、大関黒羽藩は一種のおもしろ味のある藩だなあ、と思う。

藩の命運がかかるここ一番という大事な時には、それなりの人物が待っていたかのように出てきて藩の道標を立てた。

黒羽藩は好運な藩ということである。北条攻めで高増が秀吉に、関ヶ原の戦いで資増が徳川方についたことはすでにふれた。

時代がずっと下って明治維新で大政奉還されると、ときの藩主大関増裕(ますひろ)はただちに朝廷にたいし恭順の意を示しているのである。

増裕は洋式兵学に通じた開明的な藩主であることは知られているが、徳川幕府にあっては、講心所奉行、陸軍奉行、海軍奉行などの要職についている。

慶応二年(一八六六)の長州征伐のときには若年寄となり、幕政に参与するとともに海軍奉行を兼ね、当時軍艦奉行だった勝海舟とは親交がある。

このように幕府要職についているだけに、薩摩、長州、土佐などが中心となった反徳川軍に味方することは、情勢から判断しても非常にむずかしかったろう。

周囲はすべて幕府高官で、幕府高官が倒幕側に立つという矛盾もあったはずである。

増裕は勝海舟と親しかったから勝の意見を訊いたかもしれない。

勝はそんな増裕に好意をもった笑顔で、

「おれは幕臣だからどうにもならんが、あんたは黒羽のお大名だあ、まさか朝廷を敵にするわけにもいかんでしょう」

ぐらいのことを江戸っ子の巻き舌でいったかもしれない、

この増裕の死後、家督をついた増勤(ますのり)は官軍として戦っているのもおもしろい。

さきにもふれたが大関氏は何回も血統が変っている。増勤も石岡藩からきた養子である。

黒羽藩は結果的にみて賢明な方法をとったといえるだろう。

血筋だけで器量がともなわなければ、いくら封建時代といっても難局を迎えてはどうにもならない。

家臣団にはかなりの知恵者がいたことは養子縁組の一事だけでも容易に想像できることである。

黒羽町は残念なことにといっていいのか、幸いにしてといっていいのか、現在(いま)となっては定規の置き方によってその評価は分かれるところだが、主要交通機関のほとんどが町の西北十四、五キロ以上も離れて開通されたことである。

東北本線をはじめ国道四号線、東北新幹線その他の主要道路は西側にむかって拓(ひら)けた。

このため人口の過疎化や工業の発展がおくれたが、半面では山のような文化遺産が手つかずに残った。

最近になってようやく文化にたいしての見直しが注目されてきたが、ひところは列島改造とかいって、土木工業がそれこそ日本という島を、ひっくり返してしまうのではないかと思われるほど寒気がする時期があった。

そのような破壊からのがれ得ただけでも幸せなことだと痛感している。

黒羽を流れる川の流れは「清流」といってもまだ恥ずかしくない。

昔から住民を育ててくれた川である。

川にたいする恩義、といえば古くさいが、それに似た気持は忘れたくないものである。

11 文化財になっている幽霊 top

お城山をおりて両側か雜木林になっている細い路を歩いていたら、キジが目の前二十メートルぐらい先を横切っていった。

ニワトリが羽を半びらきにして飛ぶとも駆けるともつかない格好で走っていくのと、そっくりな姿でキジが駆け抜けたのである。

どうも私はついているようだ。野性の鵜といい、このキジといい、土地の人でも滅多に見られないのではないか。

キジは茶と黒の斑点をもった雀色の羽を半びらきにしていたが、お腹が丸々とふとっていたから餌には恵まれているのだろう。

しかし動作は素早く、あっというまに通りすぎた。

あとはガサッとも音をたてないところなど、さすがに警戒心の強い鳥だと思った。

城山の南に大関家累代(るいだい)の墓所である大雄寺(だいおうじ)がある。

応永のころ創建というから、ざっと五百九十年の歴史を有っている。

戦乱によって焼失したが、その後再建され、高増が黒羽城主になったときに現在地に移築されたという。

正式には曹洞宗黒羽山久遠院大雄寺といい、伽藍(がらん)の本堂、庫裡、回廊などは総カヤぶきで、室町時代の様式を残す禅寺である。

境内には杉が多いせいか空気までが杉色に染まって見えるようである。

その杉の木立をぬって小高い丘のところに大関家の墓がある。

累代の、といったがこの寺を移築した高増の墓所はここにはなく、北方七、八キロの松葉川沿いにの光厳寺にある。

那珂川とは離れることになるので訪れるのはあきらめてしまった。

墓所は五輪塔、宝飯印塔(ほうきょういんとう)、石灯篭などにかこまれた、いかにも近世大名の墓といった壮厳さである。 |

大関家の墓

大関家の墓所である大雄寺(だいおうじ)

|

宝飯印塔という塔はあまり見掛けないし、説明もできないので広辞苑でひいてみると「宝飯印陀羅尼(だらに)を納める塔で、後には供養塔として建てられた。

呉越王銭弘俶の八万四千塔が原型で日本にも渡来した」とあるから、元々は紀元前数百年の起こりであるらしい。

鎌倉時代にこの原型をもとに日本でも造られ、それが定着したものという。

大雄寺のそれが、いつ頃の作であるか尋(き)きもらしたが、保存も完璧で、貴重品がさり気なく杉林に置かれているという風情かたまらなくいい。

戦国時代の寺は城の備えとした目的で建てられたものが少なくないが、この大雄寺も黒羽城の要衝に建てられている。

当時は周囲に高い土塁をめぐらし、事あれば黒羽城の砦となる機能を十分にもっていた寺である。

それが今日(こんにち)カヤぶきのままで残っているというのは、まきに「古刹」そのもので身が引締まる感動さえ覚えるほどである。

当寺には、仏画、仏像など価値のある宝物が多く、文化財として指定されているが、そのなかには大衆に馴染(なじ)み深い「おびんずるさま」もある。

昔からこの像を撫(な)でると病気が治るとされている撫仏(なでぶつ)で、鼻が大きく耳は七福神の布袋(ほてい)さまより豊かに垂れさがっている。

目はやさしく微笑しているが賓頭盧(びんずる)尊者というイカメシイお名である。

土地の人はだれでも知っているが、地方の人にとって珍しいのは「枕返しの幽霊」という画幅である。見たところ若い女性とは思えないが、面長の顔で髪は背中までという蓬髪(ほうはつ)の凄味があり、単衣(ひとえ)を胸まではだけている。

手は袖の中に隠していて見えないが着物のふくらみからみて、あるということがわかる。

足は裾の辺リでばけて消えている。

この掛軸をかけた部屋で寝ると、翌朝かならず寝た人の方向が反対になっているという。

だから、枕返しの幽霊、として有名になっている。

12 河岸の役割 top

黒羽藩の所領は最終的には一万八千石となっているが、領地の大部分は山地であったから藩の財政はかなり苦しかったらしい。

そのことと養子縁組とは無縁ではないだろう。

庶民とちがって一藩の藩主に迎えられるということになれば、婿どのの親元はなにかと援助をしたことが想像される。

この黒羽藩の財政をいくらかでも支えてくれたのは那珂川である。

江戸幕府となって四十年後の明暦元年(一六五五)頃に黒羽河岸がひらかれている。

大雄寺の南裾の那珂川にかけられている現在の那珂橋あたりが、黒羽河岸のあった跡といわれている。

当時は幕府の鎖国政策に影響されて、航海技術も造船技術も低迷していたから、船は外海(そとうみ)の荒波を乗りきるはどには発達していなかった。

従って裏日本や奥州からの船は、常陸の沿岸ぞいを縫うように航海し、各港ごとに碇泊しながら那珂湊港に着くと、荷物をここで川船に積み換えて涸沼に入り、南岸に陸揚げして陸路を運び再び北浦から利根川を経て江戸に至るとか、那珂川を黒羽までさかのぼって奥州道中と結び、あるいは会津、白河方面の物産を黒羽河岸で船に積みこんだりした。 |

黒羽河岸のあった那珂橋周辺

|

|

黒羽町周辺の那珂川(その1)

|

黒羽町周辺の那珂川(その2)

|

黒羽河岸から積みこまれた物産は川を下って水戸を経由し、利根川水系を経て江戸へ回送されるという船運が活況していた。

黒羽河岸からの主な輸送物資は記録によると米、酒、醤油、葉煙草、木材、茶、絹糸などで、十二石積みの鵜飼船が利用されていた。

逆に川をさかのぼるときには帆を張って、浅いところや流れが急なところでは曳き船をしたという。

このような物産を「地廻り物」といっているが、関西方面から送られてくる商品は「下り物」といって使いわけた。

商品の質は下り物の方がすぐれていたという。下り物でない地廻り物は「下らない物」で、現在「くだらない」という慣用語になって定着してしまった。

黒羽河岸がひらかれたことによって、船運による交易経済が大いに振興し、関東地方では利根川などと同じく那珂川は河川交通の動脈の役割を果たしたのである。

黒羽町教育委員会事務局の出版した「ふるさと雑記」によると、天保四年(一八二三)頃には鵜飼船が四十六そうあったという。

「いまこの四十六そうの小鵜飼船が一斉に白い帆を張って那珂橋下の清流に浮かんだとしたら、まことに壮観であろう」

と記している。

このように数多くの船が往来したことを考えると、川の水量は今とくらべて余程に豊富だったであろう。

そのころの河岸の役割を知るために「ふるさと雄記」から勝手に注釈を加えながら孫引してみたい。

藩では財政を確立する立場から河岸係り役を新設し、河岸運上(雑税の一種で商、工、漁猟、運送などの営業にたいし一定の率で課税した)、船役銭徴収、破船手配、新造船の許可、船運賃その他の積荷規定や風紀の取締まりなどの職務を遂行した。――

明治になると廻船問屋となり主として材木輸送を行うようになった。

明治四年(一八七一)黒羽藩県(明治二年に黒羽藩は県となり大関増勤は知事に任ぜられている)の記録によると艀舟五十そうを備え毎日出船し、一年間に三千六百余円の収益をあげたという。

なお純益は百余円ほどであったとある。

ちなみに当時創刊された郵便報知新聞の定価が三銭だから、現在ではどれほどに換算したら妥当なのだろうか。まあ、それはいい。

13 武家屋敷の鴨居 top

黒羽城、大雄寺付近の静かなたたずまいの道を、行きつ戻りつしていたら古い武家屋敷が、周囲から隠れるようにして建っているのが目にはいった。

カヤぶきの屋根に魅せられて、失礼かとはおもったが、お庭の端からそっと眺めていたら、奥さんが外出するところに出会ってしまった。

「どうぞ……」ということで図々しくも部屋に入っておどろいてしまった。

こちらはなんの予備知識も持っていなかったのだが、お聞きすれば由緒ある家柄で、三百数十年も続いているという渡辺家なのである。

先祖は渡辺山城守茂、――姉川の合戦で――というから、なにか織田信長や木下藤吉郎が急に身近に迫ってきた感じがしたが、姉川の合戦といえば今から四百年以上も前の元亀元年(一五七○)に織田信長と徳川家康の連合軍と、越前の朝倉義景、近江の浅井長政の軍との戦いで、信長側が勝ち、天下統一を実質的に成しとげたという大合戦である。

この時に渡辺山城守茂は戦功があって、家康からじきじきに銭三文を賜ったというもので、以来、渡辺家は家紋を二文を表、一文を裏銭とした。

その和銅開珎三個が、四百年前の青みをみせてガラス棚に飾られてあった。

「王人はただいま寝ていますが、起こして説明させましょう。詳しいですから……」

と奥さんか言われたが、こちらとしては不意の侵入者であり、恐縮してご辞退申しあげ引きあげてきた。

帰りぎわに部屋と廊下の境の鴨居を意識してさわってみた。

予想どおリザラッとした感触が指に残った。

「それは、チョウナで削ったと聞いております」

こちらの意図を察して、奥さんがやさしく教えてくださった。

チョウナというのは大工道具の一種で鍬形の斧のことである。

鉋(カンナ)がいつの時代から大工道具として一般に普及したのか知らないが、昔、まだカンナのなかったときはチョウナで木材を平らに削った。

従って現在のカンナ仕上げと削り面を比較すると、スベスベした面というわけにはいかない。

どちらかというと彫刻の味合いがあって、機械削りのものよりは、よほど温かい風韻を伝えている。

それに年代が経つほど重厚さが増す。 |

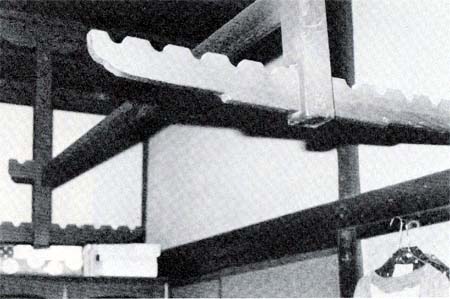

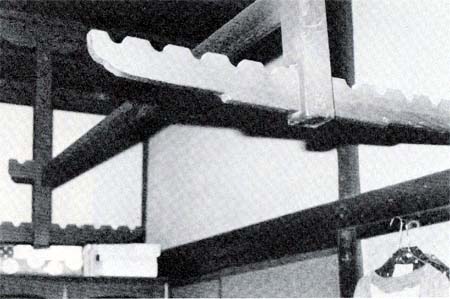

鴨居のうえの槍掛

|

手斧(ておの)が訛ってチョウナとなったといわれているが、それはともかく、渡辺家の鴨居がチョウナ削りということは、それだけで三百数十年の重みというものであろう。

ズッシリとした説明を聞いたような気持ちで表に出た。

渡辺家を辞して外に立つと杉の香りがただよっていた。

大雄寺付近の武家屋敷 |

大雄寺近くの桃雪邸跡 |

小さな雑木林から小鳥が二羽、空に舞いあがり那珂川の方に向かって飛び去った。

大きさは雀ほどだが尾が長い。頭部に白い毛があって翼や背は漆(うるし)のように黒いツヤがあった。

あまり見かけない鳥なので、あとで鳥図鑑をひっぱりだして調べてみた。

それによるとシジュウカラ科の「エナガ」という鳥によく似ていた。

一瞬のことで手にとって観察したわけではないから、これだ、という決定的な自信はもてなかった。

それでなくとも鳥についての知識は薄いから、あるいは全く違った鳥かもしれない。

仮に「エナガ」だとしたら、こういう野鳥が那珂川周辺に棲息しているのだろうか、多少の興味は、これでも持っている。

14 芭蕉を辿りながら top

松尾芭蕉が河合曽良を伴って奥の細道の旅へでたのは、芭蕉翁四十六歳のときである。

芭蕉のことを書いたものを読むと、たいてい「蕉翁」(しょうおう)とか「翁」とかの老人にたいする敬語を用いたものが多い。

現代の感覚からいうと四十六歳で翁とはおかしいが、元禄二年(一六八九)頃、というより旧幕時代には四十代で息子に家督をゆずり隠居することが普通とされていたから、いまでいう「おじさん」ほどの親しみであると理解していいだろう。

芭蕉は江戸と生まれ故郷の伊賀周辺、近江を別とすれば、黒羽の地をもっとも好んだものと思われる。

奥の細道百六十余日の行脚で、実に十四日間も黒羽に滞在しているのである。

芭蕉にとって黒羽は風土も人間関係もよほど居心地の良いところだったに違いない。

また当時の黒羽の人びとも芭蕉を敬愛したらしく、それは三世紀近く経つたいまでも、芭蕉の足跡を大事に守るという気持ちを踏襲しているあたりの格調の高さにしのばれる。

芭蕉が黒羽に来たころは、もう河岸がひらかれていたから、その賑わいを見ながら那珂川を往ったり来たりしたのであろう。

一体芭蕉は黒羽滞在中に幾度那珂川を渡ったのだろうと、どうでもいいことが気になって、曽良の「奥の細道随行日記」をたよりに数えてみたら六回も渡っていた。

もちろん単に川遊びをしたというわけでなく、俳諧の友を訪ねているのである。

その時分は橋がなかったから渡し舟で往来した。たぶんそのときに詠んだものと思われる句が一句ある。

芭蕉が黒羽の地に長く足を留めたのは、愛弟子で黒羽藩の城代家老浄法寺桃雪と、その弟の鹿子畑翠桃の二人がいたからである。

芭蕉はこの兄弟に手厚くもてなされ、桃雪方と翠桃方を順番に泊まりかさねた。桃雪邸は那珂川の左岸にあり、翠桃方は右岸の余瀬にあったために何回も川を往来したのである。

黒羽町観光協会が発行している「下野黒羽奥の細道旧跡図」は、ひと目で芭蕉の足跡がわかるので、句碑をたずねて旅をしようと思う者にとっては便利な略図である。

こころみに町役場を起点とした案内図をたどってみると、まず那珂橋を渡って常念寺へ。

これは芭蕉が歩いた道順とは関係なく、町役場から一周するにはこういう順路が便宜だという道順である。

ここには馬子の男が馬上の芭蕉に所望した句碑がある。

|

常念寺から西ヘ一・七キロで光明寺跡へ、当時の僧都(そうず)の妻が翠桃と兄妹であった関係から芭蕉が招かれたもので、有名な句、

の句碑が残されている。さらに西へ六〇〇メートルに西教寺があり、曽良の詠んだ、

の句碑がある。 |

光明寺内にある芭蕉の句碑

|

ついで玉藻神社へと回り、引返して那珂川を渡り、さきにふれた桃雪邸跡から雲巌寺へのコースで一周となる。

全行程で約二十五キロ、弁当持参で歩いて七、八時間はかかるが、車なら二時間もあれば十分にまわれる距離である。

芭蕉は那珂川を小舟にゆられながら、八溝山系に連なる御亭山の稜線を何度仰いだであろうか。

やはりどうでもいいことだが気にかかる。

常念寺内の芭蕉の句碑 |

鹿子畑翠桃の墓 |

top

****************************************

|