|

****************************************

Index 一章(その一 その二) 二章(その三 その四)

第二章 下流の暦(その四)

16 烈公さんの真意 top

水戸城跡は馬の背の形をした丘陵にあるのだが、いまは付近一帯が市街化して学校やビルが林立しているため、馬の背の形が判然としなくなった。

その水戸城跡の北東に那珂川は流れている。

水戸城は明治五年の火災で本館を焼失し、昭和二十年の空襲で天守閣といわれていた三階櫓も灰燼に帰してしまったので、現在は城のおもかげは残っていない。

水戸城が城らしい「お城」としての風格をもつにいたったのは、江戸通房が入城以後の応永三十三年(一四二七)のことであり、明応五年(一四九六)に江戸通雅の代になって城の大修築を行い「水戸城」と改めている。

その前までは新編常陸国誌に「はじめ水戸城を馬場城と称す、江戸氏より始めて水戸の称あり」とある。

その江戸氏も、豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻めたときに、秀吉側に従わなかったので、北条氏が滅びたあと常陸一円を与えられた佐竹義宣に攻められて、水戸城は佐竹氏の居城となった。

佐竹氏になってから水戸城はさらに城塞を修築し、東に浄光寺郭、西に三の丸を築いて城下町を形成し、五十四万五千余石を治領支配する大大名となった。

その後は広く知られているように、天下わけ目の関ヶ原の戦いで佐竹氏は西軍大坂方に通じたために、徳川の天下後は出羽国秋田へ二十万石で移封された。

このあと水戸城は徳川の支配するところとなって二、三の代替りののち、家康第十一子の頼房を初代の水戸藩主とした。徳川御三家の誕生である。

家康は江戸城北辺の要衝として水戸を重視したのである。

水戸藩の歴代藩主のなかで、とくに有名なのは、大日本史を編修した水戸黄門の二代光圀公と烈公さんの九代斉昭公である。

幕末、烈公さんは過激な尊王攘夷論を唱えて幕閣と対立した。

元々勤王精神は水戸史学「大日本史」から発生しているもので、立藩以来、水戸藩は徳川宗家安泰のための御三家のひとつであり、これは鉄則となっていた。

過激な尊王攘夷論といったが、尊王はともかく、攘夷思想が過激に映ったのであろう。

当時、アメリカはじめ各国から開国を迫られたとき、徳川幕府にあっては、日本国の海岸線は無防備であった。

幕府とはいっても、薩摩、長州、土佐など全国諸藩はそれぞれが一国として治世しており、統一国家の態をなしていないから仕方がないが、日本一国として外国に対する無防備であったことは否めない事実である。

烈公さんが憂えたのはその点ではなかったろうか、それが攘夷という安易な表現でなされた。

いまなら「自国の防衛が先決である」ということであったろう。

形ばかりの大砲や砲台は築いたが、遠洋航海をして外国を攻撃するような、さしづめ“軍艦”の思想はないのだから、封建時代にあっては、ちょっぴり革新的な考え方ではなかったかと思われる。

攘夷――といったところで、日本はかって夷に滅ぼされたという歴史的無念はないのだから、真意は防衛にあったろう。

防衛の準備なくして開国するのは、当時、清国の一部が植民地化されたように危険であると言いたかったのではないか。

そうであるならば過激な理論でもなんでもなくて、当然のことをちょっと大声で言ったにすぎない。

17 水戸っぽの血 top

那珂川に沿って歩いていると、百二十年ばかり前、尊王攘夷で挙兵した天狗党の足跡を振り返るときがある。

同時に、この天狗党と最後まで対立した保守佐幕派の諸生党のことをおもい、明治維新の偉業を成しとげた薩摩藩や長州藩、または土佐藩のように卑俗な言い方でいえば「なぜ、うまくやれなかったのだろう」と悲しくなることがある。

そして、端的に言うなら、これは水戸っぽの血の問題ではないか、とさえ思うことがある。

私も水戸っぽだから、なにか他人ごとではないような気になってしまうのは仕方ない。

祖父江孝男氏が日本人の「県民性」について書いておられるが、そのなかで水戸は「骨っぽい」

「理屈っぽい」「おこりっぽい」の“三ぽい”が茨城の県民性を代表していると指摘している。

短気で、なにごともカッカときて、熱情をたぎらせ、目的へと一途に突進する。きわめて純粋なのだが、悪く言えば単純にすぎる、ということである。

私自身はカッカとする性質ではないが、年をとるにつれてカッカすることもままある昨今である。

役人をしていた亡父などは、まさに三ぽいの血が濃く流れていたとおもう。

天狗党にしても諸生党にしても、水戸っぽの血が騷いだ結果ではないかと、時折、自分の心に問いかけることがある。

天狗党、諸生党といっても、当時、関係のなかった地域では、あまり知られていないので、その概要を述べておきたい。ただし、歴史を語るのが目的ではないから、ほんの荒筋だけを語ることになる。

幕末は、どの藩でも藩財政がゆきづまり、藩政治の改革に迫られていた。

水戸藩でも同様で財政難のため藩政の改革は急務であったが、政治の改革をのぞまない保守派重臣層にたいして、下級武土層の不平分子が藩内改革を唱えていた。

これら改革派の集団が、志あるものを天狗と申し候と言うことで、天狗党と呼ばれるようになった。

水戸学の代表的人物として著名な藤田東湖の妾腹の子、藤田小四郎が天狗党と結束して尊王権夷の旗をかかけ、元治元年(一八六四)筑波山で挙兵した。

これが世にいう天狗の乱である。

このあと、藩の重役で天狗党の事実上の首領と目されていた武田耕雲斎も、合流して同一の行動をとり諸生党と戦っている。

一方、諸生党は藩内の改革をのぞまない保守派重臣層の市川三左衛門、朝比奈弥太郎らを中心として「弘道館」の書生らと結束した集団である。

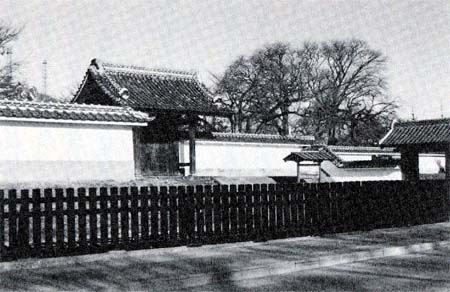

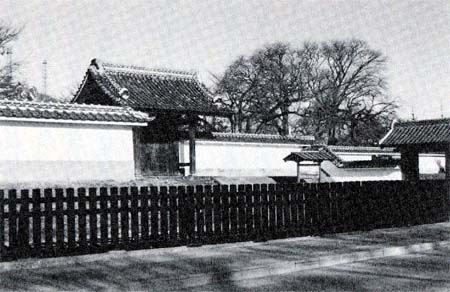

弘道館は烈公さんが子弟教育の目的で創建した藩校で、ここの書生が多数参加しているところから諸生党の名称でよばれた。

水戸藩の右派と左派の内部抗争というわけだが、単に藩内抗争というだけなら、どの藩にもあって殊更めずらしいものではない。

しかし、この両派は、おたがいに残虐な殺しあいを執拗にやっていることでも注目されているのである。

やがて、幕府軍に追われた天狗党は、水戸から那珂湊へ集結し、さらに京都に向かうことになった。

これは九代藩主斉昭の子にあたる一橋慶喜(よしのぶ、のち十五代将軍)が京にいたため、一橋候に挙兵の事情をのべ、そのうえで初志の貫徹をはかろうということであった。

この間に、天狗党は那珂川を行きつ戻りつするのである。 |

いまに残る幕末の藩校弘道館

|

18 無惨な処刑 top

天狗党の筑波挙兵について続ける。

尊王攘夷をかかげたとはいっても、挙兵そのものは幕府にたいして大義名分がなにもないことは争われない。

このため幕府は、天狗党討伐に本腰を入れることになって、市川三左衛門ら水戸藩諸生党を先鋒として、幕府追討軍六千人を筑波に出発させるのである。

これにたいして、天狗党は挙兵後に同志が集まったとはいえ、二百人に足らない人数である。

この人数では幕軍に対抗することはできないとして、日光の東照宮を占拠する作戦をたてた。

東照宮は徳川家の廟所であり、ここに立ちこもれば、幕府軍も攻撃をかけることはできないという狙いである。

ところが、日光をまもる宇都宮藩に、当然のことだが、登山を拒否され、結局は筑波山にかえってきた。

ただこの間に、総勢は六百人となっている。

筑波山での戦闘は、勝ったり負けたりを繰返したのち、天狗党の奇襲攻撃が成功して、幕府軍は散々にうちくだかれてしまった。

このあと市川三左衛門らは水戸城に乗りこんで、城内を諸生党一派で支配して権力をにぎってしまうことになる。

この時の藩主は十代慶篤だが、江戸詰めで水戸にはいない。

しかも統制能力に問題があって、重臣を右派にしたり左派にしたり、めまぐるしく交替させるので、藩内はいたずらに動揺が増すばかりであった。

政権が右派に支配されれば左派は家族もろとも投獄され、左派になれば右派が弾圧処分されるといった悲劇が繰返されたのである。

常磐共有墓地にある天狗党の墓

筑波にいた天狗党は、水戸藩が諸生党に握られたというので、奪回のために水戸にむかい、諸生党を攻撃するが、今度は天狗党が最終的に敗北してしまう。 |

武田耕雲斎の墓 |

そこで、さきに触れたように、いったん那珂湊に巣結して、京都の一橋慶喜を頼ることになるのである。

途中、幕府軍と何回も合戦しながら前進するが、たのみとしていた一橋慶喜が、天狗党鎮圧のために大津まで出むいてきたことを知り、一橋候に敵対することはできないとして、京都とは逆に北上し加賀頷に入って降服するのである。

幕府方では天狗党を敦賀に移し、鰊(にしん)肥料を貯蔵する土蔵に押しこめ、慶応元年(一八六五)二月、武田耕雲斎、藤田小四郎ら三百五十三人は斬罪、他は遠島、追放の処分となった。

処刑された武田耕雲斎の首は塩づけにされて水戸に送られた。

これで終っていたとしたら、武家社会の慣習として「致し方なし」となっていたかもしれないが、諸生派の市川三左衛門は、獄舎につないでいた耕雲斎の妻子を引きだし、妻に耕雲斎の首を無理に抱かせて打首にした。

そればかりでなく、三歳から十一歳の娘や息子、下女にいたるまで耕雲斎と縁のつながるものを次々と打首にした。

この無惨な処刑が、のちのち、どうも諸生党の評価を落としているようである。

この乱で水戸藩は多くの人材を失ってしまった。

常磐神社境内東側の森の中に、回天館があり、これは水戸天狗党が当時敦賀で閉じこめられていた鰊倉(にしんぐら)一棟を移築したもので、館内には武田耕雲斎などの遺品のほか、筑波の旗揚げ、那珂湊戦争、天狗党の難行軍など十二景のジオラマは、その頃の史実と精神をいまに伝えている。 |

回天館内の那珂湊戦争のジオラマ

|

19 官軍と賊軍 top

武田耕雲斎らの斬罪で、一応天狗の乱は治まるのだが、慶応三年(一八六七)大政奉還ついで慶応四年(一八六八) の鳥羽伏見の戦いで、幕府側か敗れたことによって、佐幕側は政治の舞台から退けられ、天狗党が朝廷の力を背景に、再び浮上してくるのである。

明治維新の幕あけで、この時を境に薩長側は官軍、幕府側は賊軍となってしまう。

しかし、いまとなって歴史を顧みると、幕末当時、徳川幕府が賊軍にされる謂われが特にあったわけではない。

薩長側が無理難題をつきつけて幕府側に戦争をいどみ、錦旗をいち早く手に入れて官軍と称してしまったようなところがあって微妙である。

そのちょっと前の元治元年(一八六四)の蛤御門の変では、幕府側の会津藩などと一緒に薩摩藩は長州藩と戦い、長州藩を敗北させているのである。

会津藩側から見たら、あっというまに薩摩が長州と手をにぎって官軍となり、幕府を攻めてくる複雑な事情は、何がどうなっているのかわからなかったことであろう。

この時、京都に駐留していた水戸藩士三百名は水戸に戻ってきた。

この藩士たちは思想的には天狗党に近い人たちで、朝廷の勅書を持っているので官軍である。

同じ水戸藩でありながら、諸生党は鳥羽伏見の戦い以後、賊軍に転落してしまうのである。

武田耕雲斎の孫にあたる武田金次郎は、敦賀での刑死をまぬがれた天狗党の生残りを集めて、江戸から水戸へ出発する。

諸生党の市川三左衛門ら大半は、天狗党の報復行動を恐れて、すでに水戸を捨てて会津へ脱出していた。

しかし、官軍側の進撃は敏速で、諸生党は行き場を失ってしまう。

このために、再び水戸城を奪って大勢を挽回しようということになり、水戸へ引返すのである。

会津から那須山地を南下し、今度は諸生党が那珂川を右に、あるいは左に見て水戸に向かうのである。

三斗小屋から板室を通り、黒磯、黒羽、小川、馬頭町と流れている那珂川を渡るとき、諸生党の一行は徳川家再興を夢みていたのだろうか。

ともかく、諸生党は水戸城を攻め、大手門外にある弘道館を占拠して、たてこもることになった。

この時の戦闘で弘道館の建物はほとんど焼失してしまうのである。

水戸城を占拠できずに弘道館にたてこもってみたものの、援軍のあてがあるわけではない諸生党は、結局、弘道館を撤退して房総方面へ脱出することになる。

しかし、天狗党生残りの藩士たちは執拗なまでに諸生党狩りを実行するので、銚子から八日市場あたりまで逃走してきた諸生党は、ここでの戦闘で多くの藩士が死に、諸生党はついに壊滅してしまうのである。

ただ、諸生党の首領市川三左衛門は、逃げのびて江戸へ潜伏する。それも、明治二年二月になって、ついに潜伏場所を搜しだされ、水戸藩の追手に捕らえられてしまった。

市川三左衛門は水戸へ送られ、市中引き回しのうえ逆磔刑の極刑に処せられてしまい、長いこと争ってきた天狗、諸生の藩内抗争も、これで終止符をうつことになったが、その後も対立抗争は尾を引いたようである。

20 思想の混乱 top

天狗党の乱に関する書籍は数多く出版されているので、大筋だけを述べたが、いずれにしても後味の良くない事件である。

藤田小四郎や武田耕雲斎の天狗党が、尊王攘夷を唱えるが、これが、薩摩や長州との根本的な相違は「討幕思想」の裏打ちがなかったことである。

このことが、天狗党三百数十名の斬罪という悲劇になっている。尊王攘夷というスローガンをかかげたものの、その本当の意味を理解していなかったのではないかと思われるのである。

中国の宋の国が元に滅ぼされたときに、民衆は宋を慕って、尊王(末の皇帝を再興し)攘夷(元の国を倒す)という思想をこめた。

薩摩や長州の場合は尊王(朝廷をたて)攘夷(当時の黒船等外国を討つ)の表面的な理由の背景に、徳川幕府を倒すという強烈な思想がこめられている。

天狗党にはその根本の思想があいまいというより、討幕思想は最初からもっていなかった。

那珂湊から京都に遠征し、一橋慶喜を頼るという考えが思想の一貫していない証拠である。天狗党はその間に、幕府兵と戦闘して何回もこれを打ち破っているのである。

しかも、慶喜は徳川幕府側であって、幕府側から見た天狗党は謀叛人の立場にある。

幕府は「水府の浮浪の徒、不穏の挙動」とし各藩に「取締まり方厳重に」と指令しているのである。

天狗党が討幕に踏みきっていたら、敦賀での降服もなかったろうし、それ以前に行動は別のものとなっていたはずである。

一方、諸生党の行動は、当初は常識の範囲をでていない。

徳川から禄をもらっている以上、徳川を守るという考えは当然であって、企業でいえば、一部ハネ返り分子が、企業の存続が危ういというのに無理なストライキを決行するのを、諸生党は企業側に立って支えるという図式に似ている。

しかし、途中から天狗党にたいする憎しみばかりが強くなって、罪のない女性や子供を殺したり、権力をにぎるとお手盛りで禄高を上げたりしたことが、次元を低いものにし「薩長を退治して幕府を回復する」という本来の旗印も褪せてしまった。

天狗党は武田耕雲斎の孫の時代になって、「水府浮浪の徒」から「官軍」に昇格した。そして見事に祖父の仇をうった。

討たれた市川三左衛門はその辞世で「君ゆえに捨てる命はおしまねど忠が不忠になるぞ悲しき」と残しているが、「忠が不忠に」は、この時代にあって徳川方に立った人たちの共通した本音ではなかったろうか。

以上は、あくまでも私の感想にすぎないが、結局は藩内抗争の域をでなかったことが、悲劇だけを残して終ってしまった原因であろう。

水戸市周辺の那珂川を、無目的にぼんやりと見ていると、私はいつも、明治維新の薩長のように「天狗党も諸生党も、どうしてもっと上手に立ち回れなかったのか」と水戸っぽの血を押さえつつ思うことがしばしばある。

この時代の「尊王」は、そもそも水戸藩が家元である。 天狗の乱が契機となって、尊王思想は急速に広がり、やがて明治維新を迎えることになる。

しかし、藩内の血で血を洗う抗争だけに終始した水戸藩からは、ついに維新後の政府枢要な地位に、ひとりも人材をおくれなかったのである。

水戸市松本町に常磐共有墓地があり、天狗党の人々の墓がある。

八幡町の祇園寺には諸生党の墓がある。 いずれも悲劇だけを遺した線香の煙がゆれている。 |

祇園寺内の諸生党の墓

|

21 万代橋の悪夢 top

那珂川は水戸市青柳町で大きなカーブを描いている。その曲がり先が私の家で、大げさにいえば流れが私の家に向かって、どんとぶつかる感じがある。

ふだんは別に意識していないが、大雨が降ったり洪水になったりすると、氷かさを増したドス黒い川が土手をのりこえて奔流となり、町中水びたしにしてしまう。

那珂川は昔から洪水の多い川で、江戸時代から現在まで、何十回と氾濫し、そのたびに耕地冠水や家屋全壊を繰返してきている。

那珂川の洪水に関しては、町内の片岡操吉氏宅にある古文書によると、天正十七年八月青柳一帯が水禍にみまわれ、約六十戸の農家や社が流失したと記されている。

当時、青柳はいまの水府町を中心に農村集落があり、その洪水以来、住民は川辺でも高い場所、いまの万代橋周辺に移り住んだものと考えられる。

私の子供時代には、いまの水府町には数えるほどしか家はなかった。

天正十七年の記録だからかなり古いが、翌十八年十二月に佐竹氏が水戸城を攻めて占領している。

季節の良い時期ではなく、十二月を選んで戦争しているのは、きっと那珂川の洪水期をさけたのであろう、と勝手に想像を楽しんでいる。

那珂川の洪水の記録に関しては、徳川時代の慶長年間からあるそうだが、資料としてはきわめて乏しいと聞いている。

その乏しい資料を丹念に集めて「那珂川洪水の史的考察」「徳川時代における那珂川洪水について」「水戸市を中心とした往昔の那珂川洪水」などの論文を書いておられる方がいる。

那珂川洪水研究家で元水戸市水道課長の高橋六郎さんで、私はまだ拝見していないが、貴重な文献であると伺っている。

それはともかくとして、昭和になってから私が覚えているだけでも、十三年七月、十六年七月、二十二年九月、三十三年七月、九月、三十六年六月、四十一年六月、九月、五十七年九月、六十一年八月と十回も洪水があった。

このなかでも昭和十三年の洪水は超大型で家のそばの当時木製だった万代橋が、あっというまに流されたのを目撃して息をのんだ記憶がある。

私が小学校四年生のときだった。

橋が流失するほんの少し前、時間にすると二、三十秒のわずかのことだが、橋の上で大人が十五、六人で濁流を見ていた。

川幅いっぱいに盛りあがるようにして揉みあいながら流れる川は、不気味な音をたてていた。

多分、危険を予感したのだろう、大人たちはいっせいに左右に走りだした。全員がちょうど渡りきったとき、橋は奇妙な運動をしたのである。

橋の真ん中あたりが突然天に向かって膨張し、次の瞬間ぐしゃっとつぶれて流されてしまった。

まるで悪夢を見たような感じであった。この時の最高水位は九メートルを超えたという。

前記の高橋さんは、青柳町の万代橋を水位測定地点と定めていられるそうだが、那珂川のカーブと関係があるのかもしれない。

私の家は洪水のたびに床上浸水で悩まされてきたが、それだけに洪水対策は実に手際がよかった。

物置に五寸角の柱が何本も用意してあって、水が出そうだと見極めると、柱を家の中に持ちこみ、床上二メートルぐらいの高さに櫓を組みたてる。

そのうえにタタミ、ふとん、タンスなどの家具を積上げるのである。

そうしておいて、窓や戸を全部開けっぱなしにして、家族一緒に退避するわけである。

窓や戸を閉めておくと、流れにさからい家ごと浮かびあかって流されてしまうのである。

そして、次は水の引きぎわを見定めて家の中に入り、泥が残らないようにホウキで洗い流すというやっかいな仕事も浸水対策の一つであった。

一か月も過ぎれば普通の生活に戻っていた。

ところが、昭和六十一年八月の洪水では、こう手際よくいかなかった。

いまの家は、新築したときに基礎をコンクリートで四方固め土台はアンカーボルトで強くしめ、壁裏はラスボード下地になっている。

このため水はけもわるく、あげくの果ては水が引いても床下に泥だけが取残されてしまう。

泥あげ作業に相当の手間ひまがかかるし、そのうえ床下の泥がなかなか乾燥しないのでタタミを敷くまでに四か月もかかってしまった。

その間悲しい気分で暮らしていたものだった。 |

昭和61年8月の万代橋周辺の大洪水

|

22 那珂川洪水と七本のケヤキ top

家の西側に樹齢百数十年(あるいは何百年か)にもなるケヤキの大木が七本あった。

そのうちでも親玉格の一本は、水戸市から永年保存樹木に指定されているのだが、幹は二股に分かれていて太さは五メートル近くある。

その根はたくましく四方に、しかも深々と張っているから、植林したものでなく、原生のものではないかと思っているが、このケヤキがあるお陰で、私の家は何回も洪水に遭いながら耐えてこられたと信じている。

もっとも、ケヤキの功徳は私の家ばかりでなく、もしこの木がなかったら、町内の被害はこれまで経験した以上に、ひどいものになっていただろうと思っている。 |

洪水から家を守った7本のケヤキ

|

人工の橋が、あっというまに流失するのに、七本のケヤキはからだを張って洪水を食いとめていたのである。

そのケヤキもたびかさなる洪水の影響をうけ、根元が洗われ、枯れ枝が目立ちはじめた。

台風にでも遭えば倒れて事故になるおそれがでてきたので、それこそ馬謖(ばしょく)を斬る思いで、保存樹一本を残して六十年の十一月に六本のケヤキを切ってしまった。

その翌年六月に植栽し庭をつくったのである。

不幸にして六十一年の八月の雨台風は、わが家にとっていままでにない最高の被害となってしまった。

四十年もの長い間、床上浸水を免れていたために、過去の経験から「大丈夫だろう」という油断もあった。

前項で書いた柱の櫓も三十九年に家を新築したときに始末してしまっていたし、なによりも浸水が予想外に速かったこともある。

当日は午前十時ごろ、庭内に水が入ってきてから家財道具などの片づけをはじめたが、一時間に六、七十センチという早さで那珂川の水位があがり、もういけないと判断した。

作業を中断して妻と娘と犬をつれて町内の高台に避難することにしたが、途中、泥にまみれた川の水が胸まできて歩くのさえ困難になった。

仕方なくブロック塀の上によじのばって難を避けていた。

ところが水は引く気配が一向になく、結局町内の高台に辿りつくことができないで、わずか十七センチ幅のブロック塀の上で“籠城”ということになってしまった。

時間の経過に比例して疲労も増加してくる。塀の上だということも忘れて、ついうとうとする。

疲れは人間も犬も同じとみえて犬もいねむりをはじめる。

ドブンという音で、はっと気がつくと犬が塀から落ちて水の中でもがいているという始末である。

この頃になると自衛隊の救助ヘリコプターが数機で飛来し、屋根の上に避難していた老人、子供たちを救助しはじめた。

私たちのところにも救助の連絡はあったが、まさか「大も一緒に……」と言いにくいので困辞することにした。

塀の上に避難して数時間たったころ、近くの家から物干し竿の先につるした飲料水とおにぎりが届けられた。

朝からなにも食べていないので、家族と犬で分けあって感謝しながらいただいたものである。

このあとも塀の所有者宅の二階に救助されたり、夕食をおよばれたりして、ご近所には大変お世話になってしまった。

午後五時少し前に水が引きはじめ、夜九時ごろ意を決して泥水につかりながら自宅にもどり、ともかく二階にはい上がって仮眠をとることにした。

みんな疲れきっていたので呆然としたままである。

翌早朝、薄明りの中で家のなかを見まわすと、氾濫してから丸一日経って自宅に戻ったが、浸水のためにタクミ、フスマ、タンス類をはじめ一階の力べは全部ダメ、衣類、書籍、折りにふれて集めておいた各種の資料その他、家財のほとんどが泥水につかってしまった。

それにつくって二か月足らずの庭は盛土をはじめ松、梅、つつじなど樹木のほとんどが流失してしまった。

この時ばかりは那珂川が恨めしく哀しい思いになったものである。

当時、災害対策本部では水府橋の水位が平常より九メートル八十センチも上回ったと発表していた。

雨量は水戸測候所開設以来の二八〇ミリという豪雨を記録したという。

この水害のあとで、知人と雑談しているときに、軒下浸水の被害にあった飯富地区の話がでた。

飯富は水戸市西北十キロぐらいのところだが、高級牛蒡(ごぼう)の生産地として有名である。

知人は、水害と上質の牛蒡の関係は無縁ではないという。

時折の洪水によって土壊が自然改良されて質のよいものができるという。

この説に科学的根拠があるかどうかは別としても、話を聴いているうちに、そんなこともあるかも知れないという気になった。

ともかくも六十一年八月の水害では散々に痛め付けられた。

この稿では「原始の残る川」など随所に自然にめぐまれた那珂川を書いてきたが、こうなると逆に水戸市のおひざ元の青柳町あたりを、なぜ無堤防のまま放置していたのか理解できないなどと憤ったりする。

頑丈なコンクリートで堤防を川添い全部に造ってしまえば、もうそこには自然の那珂川はない。

さりとて、毎年のように洪水禍を心配するのではたまらない。

人間というものは、どうも矛盾したものであるようだ。

23 国防目的の偕楽園 top

金沢の兼六公園、岡山の後楽園とならんで水戸の偕楽園は、日本三公園として知られている。

偕楽園は市内を流れる那珂川の南方、水戸駅から西へ約二キロの地点にある。

完成したのは一八四二年(天保十三年、烈公さんの時代)だから、歴史はそれほど古くない。

当時、京都をはじめ各地から取り寄せた梅の木は数千本を数え、現在は花の季節になると県外からも大ぜいの観光客が、馥郁(ふくいく)とした香りと花を賞でて集まる。

水戸市は偕楽園にかぎらず弘道館にも民家の庭にも多く植えられていて“梅の水戸”として水戸納豆とともに有名になっている。 |

斉昭公造営の偕楽園

|

烈公さんは防衛の思想をもっていたと前に触れたが、この梅の植樹もその思想と無縁ではないのである。

梅の花は、余寒まだ去りやらぬ頃に、百花にさきがけて気品のある花を咲かせるところが、いさぎよい武士の心に似ている。

烈公さんはその凛然(りんぜん)さを愛したのであろうが、花が散ったあと実を結ぶ。いわゆる梅干としての保存食を作るのが目的の一つであった。

烈公さんの書いた「種梅記」に実は軍旅の用となる、というようなことが記してあって、用意周到なこの精神は防衛思想の現れではないかと思っている。

しかし、だからといって軍国主義的といっているわけではない。

偕楽というのは周知のように、衆人と共に楽しむということで、烈公さん自身がその名を付け、一般“士民”に解放しているのである。

話がそれるが、平和というのは敵と争わないというだけでは維持できない。

平和を「守る」力が備わっていないと侵略されてしまう。

中立国で平和の代表的な国であるスイスは、国民皆兵制度をとっていて、しかも婦女子までその員数に組みこみ、自国の安全と平和を断固として守っている。

このような制度で自国を守るということが良いか悪いかは別にして……。

烈公さんの攘夷思想も、現代の思考回路で詮じつめれば、自国防衛の域をでていないのではないかと思うわけだが、これもアテ推量かもしれない。

偕楽園の東南に千波湖があって、園と湖が引きたてあって景勝公園となっている。

磯節の替え歌で、

水戸で名所は偕楽園よ

梅とつつじ三秋の花

月の眺めは千波沼 |

と昔から唄われていて、湖上に舟を浮かべて清遊するものが多かった。

元々は、水戸城の防禦湖としての役割をもっていたが、千波湖とならんで偕楽園も、有事の際には城の防塞あるいは出丸としての機能をもっていた。

偕楽園は総面積三万二千坪という広大なもので、往時、江戸街道(国道六号線)を俯瞰する丘陵にあって要衝の位置を占めている。

烈公さんが造園計画をたてたときは、水戸藩の財政は窮迫していて、このために藩士の家禄を強制借り上げしているほどである。

諸士は大いに難渋し造園反対の声も強かった。それほどにまでして急いだ偕楽園創設の理由は、一体なんだったのだろうか。

幕末、国の北辺には外国船の来航が頻々としていた。

攘夷か開国かで揺れている国内にあって、烈公さんは国防の一端として偕楽園を造ったのではないかとみている。

園内の南に突き出している高台を、仙奕台(せんえきだい)という。

そこに石で造った碁盤や将棋盤などが据えてあるが、一朝ことあるときには、これが砲座となるように配置されたものだということでも、それを物語っている。

千波湖の南の丘は千波原といわれた雑木林で、烈公さんはこの山野で雉(きじ)、鴇(うずら)などを勢子(せこ)に追い立てさせて、馬上から弓や銃で狩りをする「追真狩」を毎年春になると実施していた。

この日のいでたちは兜をいただき鎧を着て、大刀を佩(は)き駿馬(しゅんば)にまたがり、近士馬廻りを従えて総勢一万余騎、隊伍堂々としていたと、水戸ぶろむなあど社発行、杢子朱明著「みと」に紹介されている。

偕楽園に隣接している常磐神社境内に、水戸の歴史館でもある義烈館があり、ここには光圀、斉昭両公らの書画などが陳列されているが、追真狩の絵も遺っている。

また武田耕雲斎などの天狗党の人たちの遺品もある。

24 古代の葬所十五郎穴 top

那珂川の左岸、水戸市北側の勝田市の方が、南側よりも古代の遺蹟は多いように思う。

どういう理由かわからないが、那珂川流域の浸水状況をみると、右岸より左岸側の方が浸水面積が大きい。

ということは土地の高低に関係があるのかもしれない。

自然条件だけに頼っていた昔は、高地より低地が田畑からの物成りはいい。

従って古代は収穫のよい土地に集まったために、北岸側の台地に多くの遺蹟を残す結果となったのであろう。

大平古墳群、笠谷古墳群、三反田蜆(しじみ)塚貝塚、虎塚古墳群などが、この地方に固まっている。

なかでも勝田市中根にある十五郎穴は、素人が観ても興味深い古墳である。

水戸方面から那珂川を渡って、この十五郎穴に行く手前の三反田那珂川河畔に、百色山というのがある。

山といっても川べりの地域だが、これは古墳ではない。

水戸光圀公が元禄年間に諸国から各種の珍木や薬草を移植したと伝えられ、百色という名がつけられた。

現在、残っているのはモチの巨木だけで、古木は全部枯死してしまった。

百色というから、せめて二、三十種ぐらいの珍木名を列挙しようと思ったが、手元にある資料はどれも「各種」とか「いろいろ」といった抽象的な説明ばかりで間に合わなかった。

図書館に行って、じっくり探せば、あるいは分かったかもしれない。

その後、烈公さんの時代に百色山の荒廃を惜しんで桜を数百株補植したというから、もう、その頃にはすでに百色の樹木は存在していなかったと考えられる。

烈公さんの桜も枯れてしまって、いまある桜は明治以後になって植えた若いものらしい。

この三反田には一町歩にわたる貝塚がある。

百色山から真北に約一キロのところで、明治二十年、約三千年を経たと推定される人骨や、石器時代の遺物などが発掘されている。

那珂川以北地内では、規模、保存度とも最大級の貝塚として知られている。

この貝塚からさらに北、那珂湊線中根駅北方に十五郎穴横穴式古墳群がある。

県の史蹟として指定されているが、自由に観ることができる。

横穴の数は大小合わせて七十個ぐらいあり、古墳時代の後期に属するものとされている。

遠くから眺めると、岩ツバメの巣穴のようで芸術的な味合いがある。

古い書物によると「人の住せしさまにはあらず」とあって、どうやら古代の葬所であったらしい。 大きい穴は入口五尺四方(約一・五メートル)内部が二間四方(約三・六メートル)あって、穴の中を二段に仕切っているのもある。

羨道(せんどう)と玄室(げんしつ)で、羨道は入口から玄室に連絡する道のことで、玄室は棺を納める室である。

先年、この玄室から直刀や刀子(とうす=こがたなのような刀)などが発見され、羨道から須恵器が発見された。

俗に、五郎十郎の巌窟といい伝えられているところから、十五郎穴と呼ばれているが、その道では有名な遺蹟である。 |

天狗党百色山戦場供養碑

古代横穴式古墳群

|

25 湊公園 top

十一月中旬に那珂湊市山ノ上にある湊公園を訪れたとき、天然記念物になっているイワレンゲが、ほんの数本かたまって咲いていたのが印象に残った。

白い野菊のような小さな花が、いかにも可憐だったが、これで案外、海からの強い汐風に耐える底力をもっているものとみえて、シャンとして立っていた。

山の上に史跡の夤賓閣(いひんかく)跡の碑がある。

水戸藩主の別荘だったが元治甲子の乱で焼失してしまった。

徳川光圀公が元禄十一年(一六九八)建てて命名したものだが、徳川時代には中国の古い書物から引用する例が多く、現代の国語辞典には載っていない字を盛んに使っている。 |

夤賓閣(いひんかく)跡の湊公園

|

漢和大字典で引くと、夤(い)というのは居住(いずまい)を正す、つつしみ恐れ入るという意味があって「夤賓日出」の古語があり、つつしんで日の出をみちびきいれるということから、客をもてなすという含みをもたせたものらしい。

歴代の藩主はここで接客用に酒宴や詩歌の会を催されたという。

夤賓閣の建坪は約三百三十坪、間取りは、御座の間、寝所、近習目付部屋、小姓部屋、医師部屋、鷹匠部屋、風呂場など二十八室におよぶ広大なもので、建物は地形の高低を利用した二段構築になっていた。

この高台の東方には海防見張番所がおかれていて、御水主士(おかこし)と呼ばれる浜詰の同心が異国船の警戒にあたっていた。

当時、湊公園は日和山といっていたが、海防の任に当たっていた水主同心の居住地は、つい最近までは南、北水主町として残っていた。

異国船発見の記録は、文政二年(一八一九)ごろからで、漁民たちは異国船を恐れずに船内に乗りこみ、見物したり品物を交換したりして、藩の役人から叱責されたという。役人というのは水主同心であったろう。

ペリーの浦賀来航は嘉永六年(一八五三)だから、那珂湊の漁民たちは、それより三十年も前に外国船と接触していたわけである。

黒船を見て江戸の庶民は驚いたというが、那珂湊の漁民たちが平気だったのは、日頃から海の男としての開放感があったのかもしれない。

水戸藩は藩祖徳川頼房公以来、那珂湊地方を重要視してきているが、これはやはり軍事上における海防ということに由来している。

寛永年間(一六三四〜四三)には、湊村を大砲の練習地として船番所も置いているし、享保年間(一七一六〜三五)には軍艦三隻を建造している。

一方、湊公園のある高台は、南に那珂川を望み、東方は眼前が海で、園内には枝ぶりのみごとな松が多く植えられていて、絵に描いたような景勝地である。

歴代の藩主をはじめ藩士たちも、この風光を愛し詩を詠んだという。

海のみえる「松の公園」とも呼ばれているが、弁当持参で半日ぐらい、園内をぶらぶら散歩したら、都会の俗塵から洗われて、清々することだろう。

中秋の月が松樹をとおして洋上に浮かぶ晩などは、粋人がそこここに座を占めて、静かに酒を飲みながら、名月を愛でている姿もみられるという。

近くには、姥(うば)の懐(ふところ)の奇岩をはじめ、水戸九代藩主斉昭公か藩内随一の波の見所として選んだ観濤所跡があり、また先住民族の岩窟や、五、六世紀頃築造されたといわれている三ッ塚古墳などもあって古代文化の謎や伝説を数多く秘めているところでもある。

26 開国のタイミング top

湊公園の北西に位置する那珂湊の吾妻台に、反射炉(熔鉱炉)跡があり、現在はその模型が建っている。

文政六年(一八二三)ごろから、那珂湊沖に異国船がしばしば出没するようになり、烈公さんは北辺警備のために安政二年(一八五五)反射炉をつくり、鉄の大砲を鋳造した。

これは、従来水戸で造っていた青銅製大砲とは異なるもので、約二千度の高熱で鉄を溶かす反射炉を築き、西洋式大砲を鋳造しようとするものであった。

このために、当時一流といわれた技術者の南部藩士大島高任、薩摩藩士竹下清右衛門、三春藩士熊田嘉門などを招いて、湊村の棟梁飛田与七と協力して反射炉の建設工事にあたった。 |

那珂湊市吾妻台にある反射炉

|

反射炉築造には鉄の高熱熔解に堪え得る耐火煉瓦が必要で、この煉瓦に使われたのが小砂焼の土である。

反射炉は高さ十五メートルに達するもので、第一炉、第二炉と二基を完成させるのに、耐火煉瓦四万枚を使用したという。

この反射炉で鋳造した大砲は二十数門で、幕府へも献納され、各地の砲台へすえつけられた。

反射炉は天狗、諸生の乱で破壊されたが、この内部抗争は人材だけでなく、県下の貴重な遺蹟までも焼失または破壊しており、水戸藩にとっては代償が大きすぎた。

鋳造した大砲は、水戸八景の水門帰帆のある和田の上の高台近くや、祝町の御台場に備えられ、当時の国防にそれなりの役目をはたしている。

話が少しそれるが、徳川幕府の鎖国政策を批判的に観る人は少なくない。

一方、容認論を述べる人もある。結果論だから断定はできないが、往事の世界情勢は、スペイン、イギリス、フランス、オランダなどの列強が、争って植民地政策を強行していた時代であり、うっかり開国したらアヘンなどを持ちこまれ、清国の二の舞にならないとは保障できない。

また、異国人にとっては、刀を二本差して歩いている武士という存在も不気味であったろうと思う。

鎖国と武家社会が侵略にたいする牽制となっていた力は、案外大きな働きとして作用していたのではないだろうか。

時が流れて、維新後に政府は大いそぎで外国文化をとり入れた。

軍事面でも陸軍はドイツ(プロシア)、海軍は英国、アメリカの影響を全面的に受入れて強化をいそいだ。

ともかくも薄弱な国防力を補強したかったのである。そのあと、昭和に入って軍国主義化にむかうのは、全く別の次元で語らなければならないだろう。

従って、鎖国と開国のタイミングは、世界情勢から眺めても、まさに明治元年(一八六八)でなければならないような気がしてくる。

烈公さんが、那珂川河口に大砲を並べて、海防に血道を上げたのも、時代を考慮に入れればもっともなことである。

水戸藩の反射炉で大砲を造ったあと、大島高任は南部藩にもどり、釜石に高炉の建設をしている。

現在の新日鉄釜石の前身が、それである。

27 海門橋の苦難 top

那珂川が海に接ずる手前に海門橋がある。この橋をくぐると鹿島灘、太平洋となる。

那珂川でもっとも下流にある橋で、海の荒波と河口に一挙に排出される奔流との、厳しい自然と日夜対決し、これまでに何回も流失している。

最初に架設されたのは明治二十八年で木橋であった。

それまでは、那珂湊と祝町、大洗方面を結ぶ交通路は渡し船であった。

幕末の船賃は一人十文、馬は二十八文で、祝町に遊廓があった関係から、渡し船は繁昌していたという。

橋ができて町民たちが喜んだのもつかの間、翌年の洪水で橋は流失してしまった。 |

太平洋に注ぐ海門橋

|

その後、明治から大正年間に三、四回も架け直しているが、いずれも台風や洪水で流されてしまう。

当時の架橋技術では、河口における自然条件が厳しすぎて、永久橋の建設ができなかったのである。

昭和五年になって、はじめて鉄筋コンクリートの本格的な橋が架けられた。

半円の橋桁がつらなった美事な橋で、だれ言うとなく「虹のかけ橋」といわれ、町民は歓喜したものである。

この橋について、作家の小山いと子さんが「海門橋」という小説を著されているので、一部分を紹介する。

『磯節で知られた大洗に遊ぶ人は、那珂川の河口をまたいで、すばらしい四連のアーチリング(大供環)をもって、虹のように西北にかかっている海門橋を見るであろう。

橋長は二〇〇メートルであるが、スパン(径間)の大きいことは日本一で、あるいは東洋に類があるまいといわれるコンクリアーチブリッジである。

那珂川の水は青く澄み、飛んでいくかもめの羽影をさえうつしさうに見える。

橋は静かな影を水に落としているのだ。東の方は白雲の飛びいく限りは、際註もない太平洋だ。

怒濤の音は地を震わせ、暗礁の多い河口付近は、日によって滝のようにしぶきをあげる。

対岸の湊・祝ふたつの町の灯が一つ一つ消えていく深夜には、橋は大木の根幹のように、巨人の猿臂(えんび=長い肘)のようにすさまじく横たわってみえるが、晴れた日の夕方など、空も、海も、森も、丘も、人家もただ一色の朱に燃えたつ中では、高原のシラカバよりも真っ白くはえる。

大洗を背景とする遊覧地の風光にふさわしく、豪壮優美な名橋として、土地の人は磯節の新作には第一番によみ込んだものである。』 |

この那珂湊地方には、小山いと子さんにかぎらず、著明な文人が風光明媚にさそわれて訪れ、あるいは療養生活を送ったりしている。

たとえば柳田国男、国木田独歩、田山花袋、島崎藤村、与謝野晶子、谷崎潤一郎などで、それぞれ那珂湊での作品や思い出を残している。

堅固な鉄筋コンクリートの虹のかけ橋海門橋は、今度こそどのような大型台風でも心配はない、と県民のだれもが信じていた。

ところが、昭和十三年六月の洪水で、架橋後わずか八年で墜落してしまったのである。

もう一度、小山いと子さんの小説「海門橋」に戻ってみる。

『その最も沈下している二番目の橋脚に、あるいは気のついた者があるとすれば、その人はたぶん、自分の目の錯覚に帰したに相違ない。(中略)

が、事実、海門橋は約五度の傾斜度をもって西方に傾き、北から二番目にあたるアーチリングが六十センチほど低下していたのだ。』 |

考えられないような設計技術上のミスがあった*ようにきいている。

* 鉄道においても碓氷峠のアプト撤去は、当局は未だにミスだったと認めていない。さらに今は『南アルプスをぶちぬいてのリニア新幹線』を、静岡県知事が認めないことが悪いと、ネット(書いている人は誰かわからない)で批判をしている。

28 洗たく屋という妓楼 top

現在の海門橋が開通したのは昭和三十四年七月である。

小山いと子さんの小説にあった海門橋が流失して以来、二十一年の歳月を経て、ようやく完成したのである。

橋の長さは四〇七メートル、幅七メートルで、大型船の出入りができるように、橋の中央の径間が九十メートルあり、その上はアーチ型になっている。

技術上のことはよくわからないが、ケーソンエ法を用いた新技術で架橋され、約三億四千万円かけている。

完成後二十年ばかりは橋を通行する車は料金を徴収されたが、いまは無料で解放されている。

このあたりの河口は、釣り人にとっては宝庫のようなもので、黒ダイ、フッコ、カレイといった海の魚と、ボラ、ハゼ、コイ、マルタといった淡水魚が半々に釣れる。

橋から五十メートルぐらい上流で、小学校五、六年の子供が、二メートルほどの短い竿を出していたので、なにを狙っているのかたずねたら「チカワカサギ」ということであった。

なんでも釣れる河口を避けて、獲物を一点に絞って釣る一人前の釣り師のように、顔は川面をみつめたままたった。

海門橋を渡ると、昔沖の州村といわれた祝町がある。

地名からも推察できるように、州が海にむかって突きでていたところから付けられたものだが、光圀公がお寺を勧請した機会に巌船町と改めたという。

それがいつしか訛(なま)って「いわい町」となってしまった。

この祝町には、光圀公が許可した遊廓があった。

花柳界の草分けだが、郷土史によると、花街にあるお茶屋は、どういうわけか「洗たく屋」という名義で営業させていたという。

洗濯というのは、衣類などのよごれをあらい浄めることで、それ以外の意味は考えられない。

ひょっとすると、男が茶屋で裸になったとき、咎められたばあいには「ここは洗たく屋でござる、ただいま衣類を洗ってもらっておる」とかいう洒落っ気からかもしれない。そうだとしたら、黄門さまは、やっぱり講談になるお方である。

水戸市や隣接の常澄村あたりから、祝町の遊廓に通うには、海門橋の上流に流れこんでいる涸沼川を渡らなければならない。

昔は一文舟渡しがあって、遊びにきた男たちは渡し場から舟にのり祝町へむかった。

最盛期には妓楼十二軒、引手茶屋三十二軒、娼妓が三百五十人もいたという記録があるそうだが、ここに通ってくるのは町民にかぎらず、武士も多く、そのためときには刃傷ざたを起こすということもあったらしい。

祝町に近い涸沼(ひぬま)川には「織姫塚」という大きな岩石が川につき出ている。

昔、この川底には水魔がいたというもので、話をきいた光圀公が水魔を退治するために、刀をくわえて川に飛びこんだという。

川底に、はたを織っている美しい娘がいて「ここはあなた方がくるところではありません」とさとされ、光圀公が帰ろうとすると、長いワカメが体にまきついて溺れそうになったので、刀で切りはらい、ようやく岸にもどることができたという。

光圀公は家臣にこの体験を語り、以後、この地帯に立ち寄ることを禁じたということである。

ワカメは女の髪ともいい、遊廓に通う武士たちをいましめたものとして、一つばなしになっている。

この遊廓は昭和の初期まで続いたが、現在は当時の面影を止どめるものはなくなっている。 |

織姫塚のある那珂川と涸沼川の接点

|

29 那珂川の終り top

祝町から西へむかって海岸を背に坂を登ると願入寺がある。

ここが「いわい町」の基となった巌船(いわぶね)山で、親鸞上人の嫡孫如信上人が開基したというお寺である。

天狗、諸生の戦争で建物は焼失してしまったが、昭和三十七年にようやく犬本堂が再建された。

願入寺はこの地に落ち着くまでにたびたび移転し、最後は光圀公によって巌船山に建立されたものである。

願入寺の境内には水戸八景の一つ「巌船の夕照の碑」が建っていることは、すでにふれたが、祝町の遊女たちが無縁仏として葬られ、その供養塔も残っている。

薄幸の身が死んでのちまでも弔う縁者もなく、哀れである。 |

如信上人開基の願入寺

|

境内裏にカラスが十数羽、飛んだり樹木にとまったりしていた。それで思いだしたが、いつだったか、鳥がついている熟語がいくつあるか調べたことがある。

漢和大字典をひっぱり出して、魚などと同じ十一画の鳥の部をさがしたが、カラスはどこにも出ていないので内心あわてたことがある。

鳥は十画だから十一画の鳥にはないと気付いて、冒頭の部首索引をじっとにらんで「あっ、火へんだ」と妙なところで感心したことがあった。

鳥などは雀と同じで人の住むところにはどこにでもいるし、改めて辞書を引くことはなかったので、今のいままでカラスが火偏に属しているとは知らなかった浅学菲才というのも困ったものである。

願入寺の坂を再び下って海門橋を渡り、那珂湊の漁港に出てみた。

江戸時代には那珂川河口の商港として、大阪港と比肩して栄えた那珂湊港である。

いまは漁業基地として県下第一の水揚高をあげている。

昔から「水戸をなはれて東へ三里(十二キロ)」と親しまれた距離にあり、早朝から賑わっている魚市場に、私なども新鮮な魚が恋しくて、よく買い出しに足をはこんだものである。

盤台に落ちこぼれそうに山盛りの鰯が五百円という安さで売られている。

とくに十二月の暮になると正月食品の魚介類が、ところせましと山積みされ、ごったがえした人と魚の豪快な市場風景は、見ているだけでも心が勇んでくるようである。

那珂湊、祝町、大洗という荒海に接しているこのあたりの町は、日本の代表的な民謡である「磯ぶし」の本場でもある。

「三十五反の帆をまきあげて行くよ仙台石巻」と櫓こぎの和船で出港のさいに、漁師たちが海上で唄った磯ぶしも、歌詞と調子をかえて、船甚句とか網のし唄とかになって唄われてきている。

明治の末から大正にかけて、磯ぶしの名人といわれた大洗町の関根安中という盲人が、県内から出た相撲の横綱常陸山のひいきをうけて、巡業の先々で唄ったことから、磯ぶしは全国的に有名になったといわれている。

活気あふれる港で出会った町の古老は、

「昔はサンマ漁からあがると、骨休めに三斗小屋温泉に出かけたものだよ。

硫黄の温泉で、潮やけした肌にしみたもんだよ。

そう、一週間ぐらいは逗留したな。海で冷えた躯をよく温めたものだよ」

と北の空をあおいで目を細めた。

さて、朝日岳、那須岳の山頂付近から、ちょろりと湧きでた泉が、沢となり川となって栃木県から茨城県を横断してきた那珂川も、海門橋をくぐれば海である。

時にはゆるやかに、ときには激しい流れをみせた那珂川も、満潮時には川の流れを止めて逡巡する。

この河口から外へ出れば「那珂川」でなくなることが辛いのか、それとも決心して海に旅立つ前の、いっときのためらいか、いずれにしても那珂川はここで終りとなる。

top

****************************************

|