|

****************************************

Index 一章(その一 その二) 二章(その三 その四)

第二章 下流の暦(その三)

1 蝶の中を流れている那珂川 top

茂木町から国道二一三号線を走って那珂川橋を渡ると、ここからは茨城県である。

栃木県では国道二九四号線と那珂川は付かず離れず約五十キロの長い関係にあったが、これからは二三号線がこれにかわることになる。

茨城県は私の故郷だが、これまで、地図を仔細に観た経験は少ない。

もっとも、交通道路地図というのには始終お世話になっているが、山岳や渓谷、海抜や地形などにあまり注意を払ったことはなかった。

今度、那珂川沿岸を中心にして小さな旅をするにあたって、地図とにらめっこをするような形で、じっくりと観察した。

関東の地図を広げて、茨城県の県境を色鉛筆で薄墨色に隈(くま)どって、しげしげと鳥瞰(ちょうかん)していたら、県全体が翅を広げたアゲハチョウの姿に見えてきた。

茨城県が蝶の形をしているという発見は、子供がアンデルセンの童話を読むように、私の心を楽しいものにした。

チョウの頭部にあたるところを笠間市あたりに見立てると、さしずめ水戸市は胴の真ん中というころである。

北方に八溝山脈、西に筑波山、その間を阿波山、御前山、鶏足山、朝房山、国見山、仏頂山、吾国山、愛宕山といった標高四〇〇メートル前後の山々が、すげ笠や編み笠のように連なっている。

その間に三本の大きな川が目立っている。 |

幕末の常陸国(ひたちのくに)図

|

北部に久慈川、県中央に那珂川、県南に利根川の三川が、いずれも北西から南東へ流れ太平洋に河口をむけている。

地図を眺めてあそんでいると飽きないから二、三時間はすぐに経ってしまう。

県内には無数の河川がある。

一体幾筋の川があるのだろうと興味が募って、今度は総合管内河川図を引っぱりだしてきて数えてみたら、何と一級河川が一八三本、二級河川が二十七本、合計二一○本もあった。

もちろん、その中ではその三川が群を抜いて大きい。

しかし、考えてみると日本列島は数多くの山脈が縦断している山国という地形のために、世界的な規模からみると、河川の長さは比較にならないほどに短かい。

たとえば、日本で一、二といわれてる信濃川は三六九キロメートル、石狩川は三六五キロメートル、利根川は三二〇キロメートルの、日本でいえば長流の大河だが、これを世界の主な川とくらべると、ミシシッピ川六、六五〇キロメートル、アマゾン川六、二〇〇キロメートル、ナイル川五、六〇〇キロメートル、揚子江(ようすこう)五、二〇〇キロメートル、黄河(こうが)四、一〇〇キロメートル(国民百科事典=平凡社)と日本の川はいずれも十分の一にも満たない。

そのかわり、というのも変な話だが、日本の河川は傾斜が急で流れが速い。

これはやはり山国の河川の大きな特徴といえるだろう。

地図に読み疲れて、目を閉じると瞼の奥でアゲハチョウが翅を広げている。

その蝶の中央を那珂川が蛇行して白く炯(ひか)って流れているのが、はっきりと見えた。

2 御前山 top

那珂川沿いに栃木県を南下して、茨城県の御前山村に入った。

那珂川大橋のたもとに建っている国民宿舎に一泊して、翌朝、窓辺からみた風景は、いままでに見てきた那珂川の姿の中では、もっとも開放的でおだやかな様相をただよわせていた。

七月初旬という季節のせいかも知れない。

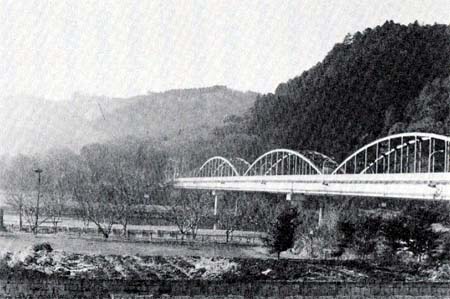

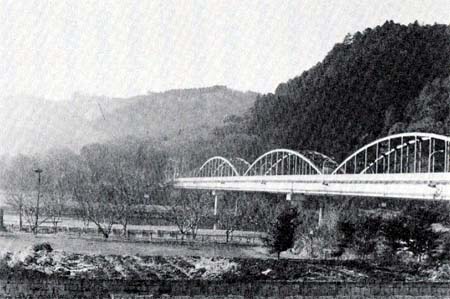

対岸の御前山は標高一八六メートルという低い山だが、アーチ型の大橋と調和していて絵葉書を観ているようである。

しかも、その日は山の右手に、小学生が描いたようなクラゲ形の白雲が浮いていて、御前山は濃い緑におおわれていた。

杉、さかき、ぶな、けやき、檜などの大部分は原生林であるという、新緑も素晴らしいが、紅葉は一段と美しく、こういう自然美が「関東の嵐山」といわれているのだろう。 |

関東の嵐山といわれている御前山

|

しかし、なにも京都の嵐山を借景しなくても、茨城の御前山はそれなりの個性があって、清流に映えている。

まだ、午前七時前だというのに、河原には子供たちが、四方に点々として川遊びをしていた。

河原は宿舎の目の前だが、子供たちが殊更に小さく見えるのは、河原が広大だからだろう。

御前山から下伊勢畑にあるキャンプ場の青少年旅行村まで、約六キロのハイキングコースがある。

旅行村は標高一〇〇メートル程度の山中に、バンガロー、カントリーホーム、キャビンなどの宿泊施設があって、貸テントなどを含めると六百人の収容能力がある。

電気、ガス、水道の設備があって、自炊する仕組みだが、温水シャワーもあるから、一週間ほどの滞在は快適にすごせそうだ。

この旅行村は村営で、友だち同士、親と子のふれ合いの中から、自然に接し、豊かな人間性を養うという目的で開設されたキャンプ場で、野鳥、昆虫、植物の宝庫であるだけにふだん町中に暮らしている子供たちにとっては、いや、大人たちにとっても憩いの場であろう。

私が訪ねた日は、たまたま利用者がいなかったが、樹木に囲まれた広場にキャンプファイヤーの跡が残っていて、青少年たちの語らいが聴こえるようだった。

高台にのぼると那珂川の水が青く光っている。水遊びをしたり釣りをしている人も散見できて、わが故郷ながら、いいところだとつくづく思った。

お国自慢ということもあるが、このぐらいの自画自賛なら許していただけることだろう。

北方に三王山、南に片倉山とそれほど高くない山があり、那珂川はその間を流れているのだが、この辺りを一括して、御前山県立自然公園と称している。

私は鳥や植物に詳しくないので、上手く説明することはできないが、その道の専門家に聞くと、この一帯は寒暖両帯の植物が混生し、百種におよぶ野鳥が棲息しているという。

そのためかどうかは知らないが、昔から自然崇拝の伝承が多く、年明けの一月六日には「山入り」という行事があって、山に豆、餅、米などを供え、山神に山作業の安全を祈り、「からす来い」と山に向かって呼ぶ風習が今でも残っているそうだ。

どういうわけでカラスを呼ぶのか知らないが、カラスが集まるほど物成りがあることを祈るということだろう。

私が山歩きをしているとき、出合った娘さんが、きのう伊勢畑に、いのししが出た、と教えてくれた。

3 鮭漁 top

那珂川はアユの名産地といわれるだけに、アユの築(やな)場は川筋のいたるところにあって季節にはどこも盛況となるが、この御前山村には、関東一といわれる鮭の漁場がある。

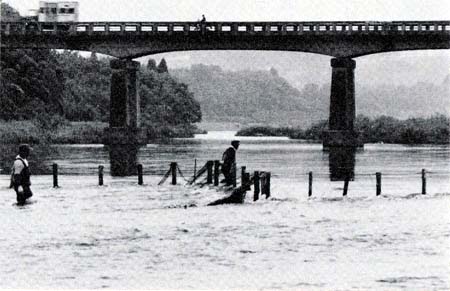

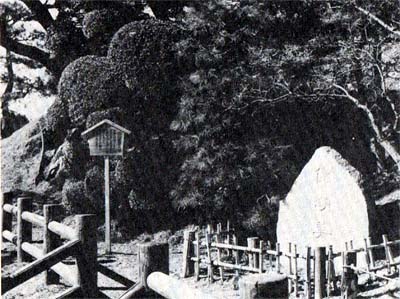

栃木県との境の那珂川橋の茨城県側に、九月下旬から十一月下旬まで、広い川幅いっぱいに大掛かりな建て網が仕掛けられる。

一・五メートルおきに杉丸太を川幅いっぱいに打ちこみ山型にいくつもの網を張りめぐらし、その頂上に鉄製の筌(ウツボ)をつないで水底に沈め、鮭の遡上する習性を利用して捕獲するのである。

昔は主におとり漁や流し網で捕獲していたが、いまは、長さ一メートルあまりの長方形のウツボで捕っている。 |

鮭(しゃけ)の建て網漁場

|

それはちょうどネズミ捕獲器の大型のようで何とも味気ないが、風流で鮭を捕っているのではないから仕方がないであろう。

この那珂川の鮭は、那珂川漁業協同組合が毎年、鮭の稚魚を人工孵化して放流しているから、捕獲の権利をもっていて、鮭が産卵のために遡上(そじょう)してくるのを、ここで、文字通り一網打尽にする。

従って、栃木県側の上流には滅多に鮭はのぼらない。

たまに、台風などがあって、水量が増して流れが網の上になると、網を越した鮭が上流にも姿を見せる程度である。

鮭といえば、日ソ漁業交渉で、ソ連側がソ連領内で産卵した鮭は、日本漁船は捕獲してはならないと主張している新聞記事を読んだことがある。

漁船の鮭猟は川ではなく海だから、海に泳いでいる鮭を、どうやってソ連産とか日本産とかに識別できるのだろうと興味をもった覚えがある。

識別方法については、私の見落しかもしれないが、書いてなかったように思っている。

そして、専門家は海にいる鮭でもソ連産、日本産がわかるのだなあと、納得がいかないままに感心した記憶がある。

要するに、海から川にのぼって産卵するサケマスは、海で回遊中はとってはいけないということで「母なる川」に帰ったところをとれという主張であろう。

そうなると日本は沖取り漁が主だから、サケは貴重品となってしまう。

そこへゆくと、那珂川をのぼってくる鮭は、まぎれもなく那珂川漁業協同組合産のものである。

鮭は回帰本能があるというから、生まれ故郷の川に戻ってくる。ソ連側は、それを言っているのである。

最近では、十一月の季節の終りに、この御前山村にきて、鮭を捕っているところを見たが、全長六十センチぐらいの小型のものが多かった。

なにかの影響で、鮭の育ちがわるかったのか、または若い鮭が、なにかの都合で川にのぼってきてしまったのか、原因は知らないが、昔と比べて鮭は小さくなったように思う。

御前山付近の那珂川は、川幅は広いが水深は二メートル足らずと浅いので、鮭を捕る諸条件がいいのである。

話は外れるが、雨台風などがあって、ここの水位があがると、私の住んでいる水戸市青柳あたりは、洪水に見舞われる危険性がでてくる。

夜来の雨がちょっとでも強く降ると、青柳町の那珂川べりに住んでいる人たちは、御前山辺りはどうなっているだろうかと気にかける。

御前山村から、隣りの桂村にかけての那珂川の水位が、あまり上がらなければ洪水は大丈夫という判断が、祖父の時代からあって、いまも確かな手応えとして残っている。

それほどに水位の変化の激しい御前山村に、鮭の漁場をつくっているというところが、おかしくもあり風景にもなっている。

4 時雍館(じようかん) top

国民宿舎御前山荘の横を、だらだらと十分ばかり登りきったところに村立の野口小学校がある。

ここは、古くは七城やお寺があった場所だけに、眼下に那珂川を望み、御前山も目前で眺望は一段とすぐれている。

烈公さんの時代に、子弟教育の場として水戸に弘道館をつくったが、その後、藩内各所に郷校(分校)を設けた。

その一つとして、この地に野口時雍館(じようかん)が建てられた。

雍(よう)というむずかしい字は、やわらぐ、なごやかに保つなどの意味をもっていて、今日風にいえば、平和で健康的といった気分を表している。

ところが、烈公さんの希望(ねがい)もむなしく、元治元年(一八六四)に水戸藩の尊攘派(天狗党)と、これをおさえようとした保守派(諸生党)との間で、激しい戦いが起こった。 |

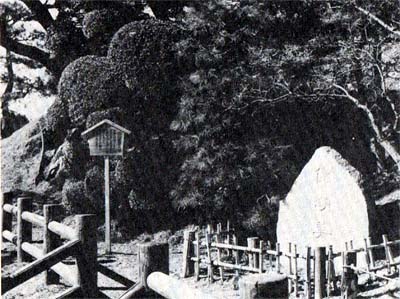

幕末の偉人を生んだ時雍館(じようかん)跡

しかし水戸藩は天狗党と諸生党との内紛で彼らを失い、

明治政府の要職には誰も入れなかった。

日立製作所を創った小平浪平も栃木県の人です。

|

時雍館で学んでいた人たちも、この戦いに参加したが、なかでも、時雍館四代目の館長田中源蔵は、いち早く、尊攘派の筑波挙兵に参加し、各地で転戦して天狗党田中隊の勇名を轟(とどろ)かせた。

この時の天狗党と諸生党の争いを、元治甲子の変というが、この同藩同志の争いについては後で触れるつもりなので省略する。

ともかく、この時の兵火のために、建物や書籍などの一切を焼いてしまったので、いまは校庭に四本の赤松に守られて記念碑が建っているだけである。

当時、ここでは薬草、漢方医学、大日本史、古事記、乗鑑などの和漢学と医学の勉強、そして刀槍、実弾射撃等の武術を教えていた。

生徒は水戸、笠間、大子方面から、那頂十八か町村と広範囲から集まり、盛んなときには数百人の書生が勉強していたといわれている。

生徒の主な職業は、地方の医者、神官、郷士、村役人、農兵などで、すぐれた人物を出している。

なかでも著名なのは、斉藤監物、鯉淵要人、香川敬三といった人たちであろう。

この時代は学校といっても毎日定時に始まるという現代の学校とは違って、月に何回か日を定めて勉強していた。

学生はそれぞれが職業をもっており、自らの意志で意欲的に学ぶ人ばかりだったと言っていい。

校舎焼失から五年後の明治二年(一八六九)になって、藩主徳川昭武が本館を再興し、地方民を集めて文武を学ばせる一方、ここに郡務局(郡の事務所)を置いて、藩内北部の中心地としている。

地の利、というものは不思議な力をもっているもので、建物が焼かれて灰になったとしても、時が経つと似たような機能をもったものが出来あがる。

明治四年(一八七一)の廃藩置県で、郡務局は廃止となった。

その後、ここは小学校にはらい下げられたが、一時は村役場になったこともあり、太平洋戦争中は青年修養道場として開放された。

そして昭和二十二年に六、三制が実施されると、中学校の一部として使用され、昭和四十年に現在の野口小学校が新校舎を増築して、いまに至っている。

このような伝統を有(も)っている土地で学ぶ子供たちは、実に幸せである。

校庭の記念碑の前で写真を撮っていたら、先生らしい人が近寄ってきて、時雍館の郷土学習資料を下さった。

この項の大部分は、その資料によって書いたものである。

5 踏ん止め川 top

国道一二三号線は那珂川大橋を渡ると今度は那珂川の右岸に沿いながら、時折ブドウ畑を左右に見て桂村に入る。

さきほどから「那珂川橋」、あるいは「那珂川大橋」と私は平気で使ってきたが、県外の人は、この似た名前の橋を混同されると、はなはだ申しわけないので、わずらかしいかも知れないが、ちょっと注釈をつけておきたい。

「那珂川橋」は栃木県と茨城県の境にある橋で、「那珂川大橋」は御前山村と桂村の境にある橋のことである。

両橋とも御前山村にあるので、ややっこしくなる。

ついでに「大橋」について、桂村郷土誌から引用しながら紹介すると、左岸は御前山村野口地先であり、右岸は桂村赤沢地先となっている。

全長二八二メートル、四つの孤形からできている優雅な永久橋である。

昭和二十四年に一年以上の歳月をかけて竣工したが、それまでは木橋が架設されていた。

ところが、那珂川の流れが御前山に激突するため、洪水のたびに五回も六回も木橋は流され、関係町村の負担は莫大なものだった。

ここは、国道一二三号線が通っている交通の要地で、昭和二十三年に国が災害復旧工事として建設

を認めることになったものである。

この永久橋の完成によって、太平洋側の生鮮魚介類は、時を移さずトラックで水戸を経由して栃木県方面に直送され、栃木県方面からは、木材その他、生活資材が水戸、東京方面に直送されるようになった。

御前山の山すそを流れている川は皇都(こうと)川で那珂川に注いでいるが、上流は御前山の奥となっていて、清流であるが、下流は厚い砂利層のため伏流となっている。

従って通常は水を見ることができない。しかし大雨になると太洪水をおこす、あばれ川として知られている。

弘法大師踏ん止め川 |

踏ん止め川入口近くの奇岩 |

この川については伝説がある。

弘法大師が村に来たときに、皇都川のあばれぶりを聞いて、それは難儀なことである、み仏におすがりして水の禍をなくしてあげよう、といって川のほとりに青笹の若竹を立て、これに注連(しめなわ)を張りめぐらし、その前に座って一心にお経を読み続け「仰ぎ願くは、み仏の広大無辺の御慈悲により、民草の難儀を救わせ給え」と真心こめて祈願し、川の中瀬に立って全身の力を両脚に「エッ」と気合いを発し、なおも大声でお経を続けると、不思議なことに、今まで大師の足を洗って流れていた川は、川底に吸いこまれるように引き去って川石が二つ三つ現れ、ついには一滴の水もなくなってしまった。

以来、川敷には少しの水も流れていない。これが伏流となった伝説で、桂村郷土誌に記されている。

俗に皇都川を「弘法大師踏ん止め川」といい、茨城百景御前山の名所の一つとなっている。

伏流のために地下水は豊かで、現在では村営水道の水源として大いに役立ついる。

6 春慶塗の夢 top

御前山方面から国道一二三号線を南へ進むと桂村である。

桂村という村名は昔からのものではなく、昭和三十年に村民から公募して誕生した名前である。

もとは圷(あくつ)村、岩船村、沢山村といった。

この三村が合併してできたのが桂村である。

明治中頃以前には、この三村はさらに細分化されていた。

たとえば、圷村は上圷村、下圷村、粟村というように全部で十三の村に分かれていたが、旧各村とも戸数百戸内外で資力に乏しい弱小村であったため、明治二十一年に市制町村制が公布されたのを機会に大合併したものである。

小集落を数えたらきりがないが、集落名によって、昔その集落が果たしていた役割りが想像され、集落名を替えてしまうのは惜しい気がする。

これも一例だが、下圷村には上舟渡、中舟渡、下舟渡などという集落名がある。その名のとおり舟の渡しが頻繁だったことを思うと旅を楽しくさせる。

桂村役場の近くに桂村大字粟というところがある。

ここには五百年からの伝統を誇る粟野春慶塗(しゅんけいぬり)の元祖がある。

春慶塗は室町時代後期の延徳元年(一四八九)稲川山城守源義明いう人が、東茨城郡の桂村周辺に群生していたウルシやヒノキ、梅を活用して塗り物を研究し、子から孫へと代々うけつがれ、改良をかさねながら今日に至ったものである。

その間、領主の佐竹氏が秋田へ移封になったとき、一族のうちから頷主に従って秋田に移ったものがあり、能代で塗工をはじめた。

これが「能代春慶塗」として、明治維新後になって声価を高め、本場の粟野春慶塗は、影が薄くなってしまった。

この伝統のある塗り物の名を回復するために、県や村が大いに勧奨した結果、大正から昭和にかけて、再び「粟野春慶塗」が世に高まったが、戦争、終戦とともにこの種の塗り物は廃(すた)れてしまった。 |

伝統のある粟野春慶塗

|

廃れた原因についてはいろいろあるだろうが、お盆やお膳などが戦後はプラスチックやベークライト、合成樹脂などの材料の普及によって、安くて手軽ということで一般に利用されるようになったため、本物の塗りものが置き去りにされてしまったものであろう。

しかし、最近はまた経済の安定にともなって、本物志向に移りつつあるので、春慶塗も見直されることになりそうである。

春慶塗の技術は巧妙を極めている。桂村郷土誌にその製法が紹介されているが、材料は石檜板(いしつびばん)、生ウルシ、干梅、荏油(えごま)を用いている。

生ウルシを撹拌して黒ウルレとして、そのウルシに荏油を加 一之、これに干梅を水浸したものを混合し、何回も塗って、さらに花ウルシをもって仕上げるとある。

この工程中、特に良質の梅の実と、湿気とのぐあいにより春慶塗の味がでるとされている。

私は何回も春慶塗の製造元を訪ねているが、最近行ったときには杉の白木の「行器」を造っているところであった。

行器は、元々祭神に供物を盛る容具で、昔は葦で編まれていたという。

いまは黒ウルシ塗蒔絵のものなど立派な造りのものがある。私は春慶塗の座卓が好きで購いたいのだが、なにぶん高価で、いまだに手がでないでいる。

まあ、夢のひとつぐらいあってもいいと思って我慢している。

7 地方の伝承 top

地方、地方によって、それぞれの伝承や民俗のちがいがあるが、古来から伝えられていて、現在でも生きている行事や伝承を桂村郷土誌のなかから拾ってみたい。

これと似たような行事は、多分、日本全国どこにでもあるだろうが、私の育った青柳町にも、「つぼもち」「初午」「えびす講」「さなぶり」「庚申講」などの風習が形を変えながら伝承されている。

桂村の生活の暦はいまの私の住まい周辺では皆無に近いので実に貴重なものなので列挙してみた。

鍬入れ 正月十一日、農家では未明に起きて、万能、鍬を持って田畑に行き、田畑を少し耕し、松枝にかきだれをつけて立て、紙を敷いて米、豆、もち、塩鮭を供え「がらす、がらす、がらす」と大声で呼ぶ。

この日から農作業を始めるので、この行事でその年の豊作を祈るのである。

繭玉 まゆだまは正月十四日に行われる。紅白の餅をきって、まゆだまのように丸め、土間に立てた、くぬぎ、もちの木、ならなどの枝に飾り供える。

神棚にも小さなものを供える。その年の養蚕の豊かなことを祈念したものである。

さなぶり 田植えが終ると苗を洗って枡(ます)に入れ、棚に供え「さなより」といって農事を休む。

集落によっては区長の“ほらがい”の合図で集落内が農休みとなる。

さなぶりは「早苗振り」で田植えがすんだ意味である。

つぼもち 秋の収穫の最後の祝いで「くず米」で餅をつく。つぼもちは一軒ごとに祝うのではなく、組内そろって祝うところから「坪もち」というようになった。

鳥追い 「わあはい」といって正月十四日夕方になると、子供たちはワラ、ナスの茎などを持ち寄って、野原や十字路で火をたくことが行われた。

今では家毎に門先(かどさき)でワラを燃やして「今夜はどこの鳥追いだ、鎌倉殿の鳥追いだ、わあほい、わあほい」とはやし立てる。

昔、北条高時が鎌倉幕府の執権として政治を行ったとき、農民は重税に苦しんだので、鳥追いの歌に託して「税取り(鳥)を追い払う」意を風刺したものといわれる。

初午 二月初めての午(うま)の日は、京都伏見稲荷神社の祭礼であるが、地方でも稲荷神社のあるところは祭礼をする。

農事を休んで笠間稲荷神社まで参拝にいく人もある。稲荷神社は五殻を司る神であり、大願成就の神とされている。

この日、午前中に茶をいれると火難にあうといって、現在でも守っている家が少なくない。

えびす講 正月二十日の夜、えびす様、大黒様の像か掛軸を飾り、かけ魚といって生魚を供え、そばをつくって食べる。

一升ますに財布を入れ、そろばんを添えて供えるとお金がたまるという。

特に商人に崇拝されている。

青屋箸 六月二十一日にすすきで箸を作り、うどんを食べる。

これは府中(石岡市)の常陸総社宮の「青屋祭」からでたものである。

青かやでふいた仮宮で祭典がなされるので青屋祭という。

川浸餅 十二月一日に餅をついて、小さく丸めて川に投げ入れて水神様に供える。一年中水難にあわないといわれる。

奉公人は餅をみやけに持って生家に帰り、来年も奉公するかどうか思案してくるので「しあんもち」とも言われた。

このほか、ひな祭、彼岸、端午の節句、七夕、お盆、月見などいろいろと行事があるが、一般に知られているので、改めて紹介することもないであろう。

8 常北町の文化人 top

桂村の南が常北町で、那珂川をはさんで東が大宮町である。

常北町も桂村同様に、石塚町、小松村、西郷村の一町二か村が合併して昭和三十年に誕生した町で、この地は水戸城の北に位しているので、昔から城北と呼ばれていた。

常北町郷土文化研究会が発行している「常北の文化」によると、城は国の象徴で、単に城の北にあるにとどまらず、常陸の国の北であり、城を常に換えて同音とし、歴史的な語音も生かした。

常は中正穏健で和協を意味し、北は枢軸で確固不動の態勢を形成している。――と町名を意義づけている。

この常北町から「江戸繁昌記」を書いた幕末の儒者寺門静軒が出ている。

江戸繁昌記は江戸時代の世相、風俗、衣食住など当時の庶民の生活を詳細に描写した記録だが、天保六年(一八三五)に幕府から不良著書として販売禁止された。

これより二年前の天保四年には有名な安藤広重の「東海道五十三次」が刊行されているから、あるいはこれに刺激されて発案したのかもしれない。

それはともかく、「常北文化」第七号に小林哲郎氏が「江戸繁昌記」について書いておられるので、その中から勝手に孫引きしたものをさらに脚色して紹介すると、

静軒が二十歳の頃、江戸には「焼きいも」と「肉屋」が数えきれないほど店をだしたと記している。

肉屋は「薬食舗」で看板には紅葉を描いて中央に「山鯨」と墨書してあったという。

山鯨というのは猪のことだが、猪にかぎらず、鹿、狐、うさぎ、かわうそなどを売っていて、静軒はヘボ医者の高い薬を飲むよりも、大いに肉を食べて栄養をとった方がよいと、肉食を礼賛している。

「焼きいも」の方は、静軒は琉球王が伝えてくれたと記し、関西では「琉球いも」、関東では「さつまいも」と呼び、江戸の女たちは「おさつ」と言ったと書いている。

俗に「栗(九里)より(四里)うまい十三里」と、私など子供の時分には、焼きいも屋の看板に書いてあったものだが、静軒の時代には「八里半」と看板に書いてあったと記している。

静軒の注釈によると、栗と焼きいもの風味はよく似ているが、焼きいもの方がちょっと味が下位にあるように思われる。

そこで、九里(栗)に足りない八里半と、しゃれていったのだという。

江戸っ子の瀟洒(しょうしゃ)な考え方がうかがわれて興味がある。

確かに栗とさつまいもとでは栗の方が品のある味だろう。

後年「八里半」から「十三里」に昇格させたのは、いまも言う誇大宣伝に類するかもしれない。

静軒の江戸繁昌記を支えている柱は、農民がその根元であるとしていることで、武士は何かというと「身共は武士だ」と威張りくさるが、てめいたちの食っている米は農民が作っていることを知らねえのか、農は国の大本(おおもと)だと「馬子の放語」の中で啖呵を切っている。

このような内容が、その後の天保改革にひっかかり、版本焼捨の処分を受けるようになった理由であろう。

9 小松寺のこと top

平重盛公が祀られている小松寺 |

入母屋造りの観音堂 |

常北町那珂川の西、朝房(あさぼう)山の車麓に白雲山小松寺がある。

ここには平清盛(きよもり)の長男平重盛(しげもり)の遺骨が葬られている。

平重盛の墓といわれるものは紀伊や尾張にもあるから、分骨であろう。

話は外れるが、この常北町だけにかぎらず、桂村にしろ御前山村にしろ、いままで歩いてきた那珂川流域には、もちろん栃木県を含めて、名所旧蹟が非常に多い。

そして、それぞれの町村で案内図や観光パンフレットを発行しているのだが、ほとんどの観光地図が正確を期していないのは、どういうわけであろう。

「茂木焼」の項でも触れたが、観光地図をたよりにして目的地を自分の力だけで探すことは、まず不可能に近い。 |

白雲山中腹にある平重盛公の墓

|

観光地図を眺めると、川には鮎の絵が描いてあったり、りんごやブドウや桜などが点々とあり、寺社や城や碑が描いてあったりするが、そこまでの道順が実にあいまいである。

これはなにも那珂川流域の観光地図にかぎったことでなく、どの地方の観光地図にも私は不満をもっている。

それでも、県内の場合には私は見当がつくが、外来者にはその見当さえつくまいと思うのである。

なにも五万分の一ほどの地図を期待しているわけではないが、せめて観光地図を片手に、ひとり歩きで、目的地まで行きつける程度の正確さが、観光地図や案内図にも欲しいと常々思っている。

というのは観光地図に載っているものは貴重な史蹟が大半を占めていて、是非行って見たいという魅力的な所が多い。

観光バスの団体さんがパックで行くばかりとは限らないのだから、ひとり旅、二人連れでも観光地図があれば目的地に行けるようにしていただきたいものである。

改めて那珂川べりを歩いてみて、栃木県といい茨城県といい本当に観るべき所、価値のある場所が豊富なことに驚いた結果、惜しいという気が強くなって、つい観光地図の不満を述べてしまった。

白雲山小松寺を訪ねたときは、二日前に雨台風が通ったせいもあって石段には杉の葉が積もっていた。

私は小松寺の苔むした参道が好きで、来るたびに心が洗われるような気がして、しばらくはぼんやりと佇(たたず)んでしまう。

小松寺は天平時代に行基菩薩の開山と伝えられているが、平重盛が治承三年(一一七三)に病死したあと、一族の平貞能が重盛の未亡人得律禅尼とともに分骨をいだいて常陸国に落ちのび、重盛の菩提をとむらったといわれている。

貞能は出家して小松房と称し死ぬまでこの地に住んでいたといわれる。寺のうしろの山には重盛の墓があるが、その近くには貞能の墓も現存している。

常陸は平氏の同族がいたとはいえ、なぜ、貞能や重盛未亡人が、わざわざ遠いこの地まで来たのか、小松寺と重盛の関係には謎の点が多いが、そのような詮索は専門家にまかせるとして、ここまで来たついでにといっては申しわけないが、那珂川を渡って大宮町の取水口を久しぶりで見る気になった。

10 農耕民族の根気 top

最初に、小場江堰(おばえぜき)を設けて那珂川から水を引き、農業用水として活用したのは、水戸の初代藩主、徳川頼房である。万治元年(一六五八)に小場江堰(おばえせき)の取水口と用水路はつくられていたというから、ざっと三百三十年前である。現在の場所は那珂川大宮町三美地先で、御前山村からほんの四、五キロ下流である。

そして、大雑把に言ってしまえば、小場江堰の種々の欠点を補修して、近代的に「完成」したのは、昭和五十七年三月である。

その間実に三百年以上という長い年月にわたって、この那珂川の引き水を利用してきた農民たちは、代々かかわりをもって生きてきた。 |

大宮町三美地先から見る小場江堰

|

従って、この水を利用してきた人たちにとっては、江戸時代は客観的な過去の歴史ではなく、祖父から父へ、子から孫へと継承されてきた生活そのものである。

日本人は稲作民族であることは、すでに何回かぶれてきているが、小場江堰ひとつを例にとっても、仮に今後、数百年経ったある時点を想定して眺めたとしたら、やはり那珂川の水を利用して農耕していることに変りはないのではないかと思う。

それは、こんにちはど爛熟した科学万能の時代にさえ、稲作農業の根本は少しもゆるいでいないことが、なによりの証左となっている。

昔は自然の勾配によって用水路を堀りすすめ、高いところから低いところへ水を流した。

しかも土を堀りおこしただけという作業だったから、水は途中で土中に吸いこまれ、下の農地までとどかないということがしばしばあった。

あるいは台風による水害で取水口が決壊したり、河流の変動、川床低下などのために、水が堀に流れないという事態が起こって、そのたびに農民は難渋してきた。

そして、これまたそのたびに改修して、昭和の六十年代になっても、那珂川の水を農地に流しつづけているという根気のよさは、農耕民族の大きな長所だろう。

別に、私が直接関係したわけでもないのに、何となく誇らしげな気分になって、胸を張ってあたりを見まわしたりしてしまう。

思えば、日本だけにかぎらず古代から人類は、川の流域に沿って生活の範囲を拡げてきている。

人間の文化は、川から生まれ育ってきたと言われる由縁だが、川の水は、どれだけありがたかったことだろう。

いまは、電気、ガス、水道が普及して、やがてそれに慣れきって空気にたいすると同じように不遜になってしまったが、もしそれらが、ほんの五分でも完全に停止したら、社会の混乱は目に見えている。

大それた物言いになるが、文明は、ある意味で人間を脆弱にしてしまった。

他から「与えられる」ことを当然とし、与えられなければ生きていくことすらできないように自立が欠落し、依存度は一〇〇パーセントになってしまった。

このことは非難しているのではなく、私自身たじろいでいるわけである。

たとえば、自分はなにもしないで、だった二メートルしか離れていないテレビのチャンネルを回すことさえ億劫かって、手元のボタンをちょっと押す式の、あらゆる便利な機械は、行き過ぎだという前に、私には恐ろしい気がするのである。

11 話のタネだけとなった水争い top

小場江堰は、現在の那珂町下江戸に最初造られたという。

ところが大洪水で取水口がこわされたため、下江戸の上流二キロはどの小場村、いまの大宮町舟渡地内に取水口をうつしたので、以後小場江堰と呼ばれるようになった。

当時この堰からの用水を灌漑として利用したのは、那珂川東岸二十四か村であったというから、米を作る農家にとっては命の水であったろう。

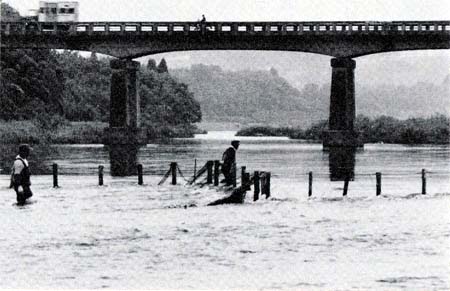

桂村地内から望む頭首工 |

頭首工周辺の豊かな流水 |

昭和に入ってからも水害のために何回か取水口が決壊し、そのたびに県は巨費を投入して災害復旧につとめてきたが、昭和二十二年の夏の台風で、取水口は跡形(あとかた)もないほどに崩壊してしまった。

このために取水口を一、〇〇〇メートル上流の現在地に移動し、きらに昭和四十二年度から五年の歳月をかけて、永久取水口の鉄筋コンクリート頭首工を完成させた。

同時に用水路の漏水を防止するためにコンクリート舗装をして用水の確保につとめた結果、約一、二〇〇ヘクタールの水田をうるおすことになった。

ヘクタールでは実感が伴わなければ約三百六十三万坪と言いなおしてもいい。

この那珂川の用水で直接に恩恵をこうむる市町村は、那珂川沿いに帯状に伸びている桂村、大宮町、那珂町、水戸市、勝田市、那珂湊市となっている。

私の住んでいる青柳町の約八十ヘクタールの水田もこの用水のおせわになっている。

幹線用水路の全長は三十二キロ余り、那珂川より取水する水量は毎秒四、二七一立方メートルで、これによって川床低下で取水が不能になったり、水路もれで下流にまで水が到達しないといった障害は一切解消されたのである。

つまり万治元年から数えると、頭首工完成、幹線用水、排水路整備に至る昭和五十七年三月まで、実に三百三十年という長い歳月を、農家の人たちは辛酸とともに延々と継承してきたのである。

頭首工は遠くから見ると鉄橋のように見える堰である。

全長三〇八メートルのこの堰が、川幅いっぱいにかかっている。

このうち固定して動かない堰と、モーターで動かすローラーゲート式の動く堰にわかれている。

季節や必要に応じてローラーゲートを降して川をせき止め、水を溜めて取入口から用水路に流すという方法である。

この方法だと川床が下がっても、取入口からの用水の心配はしなくて済むだろう。

茨城県は屈指の農業県である。農業生産額は、北海道を除けば常に最高位を占めているのは、県内の河川の恵みによるところが大きい。

とくに那珂川の水を水田に取りいれているこの流域一帯は、県農業の支柱となっているといってもいいほどである。

小場江堰から水の恩恵を受けている農家は、三千戸を優に上回っている。

昔は、上流の用水路で水が土に吸いこまれて消えてしまい、下流の水田までは届かないことが、しばしば起って農家の間で水争いが絶えなかったと、昔どころかつい数年前までは耳にしている。

この堰と用水路の舗装工事の完了によって、今となっては水争いも話のタネとなって残るだけになったようである。

12 鮭の行進 top

子供の頃、水戸台地と青柳町をむすぶ万代橋の上から、身をのりだして鮭が那珂川を遡(のぼ)ってくるのを、あきずにそのたびに眺めていた。

鮭は十数匹で群をつくり、兵隊の行進のように整然と列になって直進する。脇目もふらず、というのは、このことだろうと実感した覚えがある。

鮭が川をのぼりはじめる秋の朝は、澄んでいる空気を裂くようにカン高い子供の声が、橋の方から聴こえてくる。

「しゃけがきたっぺ、しゃけがきたっぺ」

その声を聴くと、家の中にいた子供たちも、いっせいに表に飛びだして「しゃけがきたっぺ」と叫びながら、三三五五、橋の上に集まる。

その頃万代橋は木橋で、端から端まで一八〇メートルあった。いまは鉄筋コンクリート製になっている。

その木橋の手すりに、のしあがるように寄りかかって、大勢で川を見おろすため、橋が揺れかたむくように感じたこともあった。

鮭は青黒い背中にびっしりと銀色の鱗(うろこ)をつけて、いかにも寒流を乗りきってきた勇者の趣で、ひたすら前進している。

鮭の稚魚は、放流してから三、四年後に故郷の川に戻ってくるという。多分、その間にアラスカ海、ベーリング海、カムチャッカ半島などを回遊しているだろう。

ざっと、一万五千キロの長い旅をしているわけだ。途中いろいろと厳しい条件に遭遇するのであろう。

鮭の回帰率は一パーセントに満たないと聞いたことがある。

その鮭をめがけて、子供たらはいっせいに礫(こいし)を投げつけるのである。

ポシャと水音がたって、鮭の群はパッと四散する。

が、それも一瞬で、すぐに隊伍を立てなおして上流へと向かう。

小魚のように右往左往しないのである。その習性がおもしろいのか、子供たらは何回も石を投げ、鮭はそのたびに散るが、すぐ態勢をととのえ直して直進する。

それは、子供心にも威圧感をおぼえだけどで見事であった。

子供たちが投げる礫で、鮭が死んだのを見たことがない。

なかなか命中しないということもあったし、石は水面にあたって衡撃が弱まるという理由もあったろう。小学校低学年の子供の力では、たかが知れている。

いま改めて考えると、鮭を獲ろうとしないで、ただ石を投げて遊ぶだけというのは何故だったのだろうか、不思議な気がする。

きっと、あの整然と隊伍を組んで、子供たちの騒ぎを無視するような、鮭の毅然とした態度が我慢ならず、子供心に反発心が働いたのだろうか。

どうも、それとも異質のように思われる。

万代橋から三〇〇メートル上流に、鮭の留め網漁場があった。

右岸を十メートルあけて、鮭がのぼるのをさえぎる網を張り、漁夫が屋形船に乗って六メートルもあるエビス網で捕獲する。

当時、川には十八隻の船がならび、仕掛けた網の底に鮭が河口からのぼってきて腹をこすると、船中にある鈴が鳴って獲れたことを知らせる。

昔ながらの壮大で優雅な漁法である。

私の子供の頃には、一晩で六〇〇匹ぐらい獲ったと記憶している。 |

当時の那珂川万代橋上流の留め網漁場

|

13 天下一品の味 top

鮭が群をなして行進していた頃と比べれば、その数は著しく減ってしまった。

今でこそ鮭といえば北海道と全国的に称されているが、徳川江戸時代には、鮭は那珂川で獲れたものが最高の昧とされていた。

「献上鮭」といって、那珂川で獲れた秋一番の雌雄二尾を、水戸家から毎年京都の皇室へ献上していたものである。

水戸の初代藩主徳川頼房公のころ寛永五年(一六二八)というから、三百年以上もこの伝統は守られていた。

「天皇陛下が召しあがる鮭だから天下一品、これ以上うまいものはなかっぺ」と那珂川沿岸の人たちは鼻を高くしていたのである。

北海道はじめ他藩の鮭は加工品だったが、水戸家だけは「生鮭」が献上されていたという。

客観的にいえば、当時は冷凍設備がなかったから、遠い北海道産よりは近いだけ鮮度もいいということもあったろうが、それだけではなくアラスカ海、ベーリング海など寒流にもまれてくる鮭が、那珂川に到着する時期にもっとも脂がのって肉がしまり、うまいという見方もあった。

私が子供の頃「鮭がのぼる川では那珂川がバツグンだっぺ」と大人からか話していたのを聞いたことがある。

バツグンつて何だろうと思っていたが、「南限」だと理解するようになったのは中学に入ったころだったろう。

その南限で獲れた一番鮭を京都御所、二番鮭は将軍家、三番鮭は藩主が召しあがるという順で、この行事が済まないと一般に初鮭の販売が許されなかったという。

この鮭の漁業権を一手にもっていたのは、水戸市青柳町の菊池七郎兵衛さんという人である。

私の家からほんの二、三分の所に今でも菊池家の子孫の方が住んでいて、現在のご当主は二十五代か二十六代目にあたる。

代々那珂川の網代元(あみしろもと)で、網元(あみもと)より格が上だとされていた。

ご当主はやはり「七朗兵衛」で、この名前は三百五十年来継承されている。

七郎兵衛さんの家には有名な逸話がある。

光圀公が鷹狩りの帰途、七郎兵衛さん方に立ちより湯を所望して、庭先に積んであった米俵に腰をかけひと休みしたところ、これを見たこの家の主婦が「お城に差しだす年貢米に腰をおろすとは何事か」と大声で叱りつけた。

光圀公はその失礼を詫びて、以後はこれが縁となって散策の折にたびたび訪れるようになったという。

その時に菊池七郎兵衛さんは、水戸家家老の陰謀を注進し、その功績が認められて、那珂川の鮭の漁業権をもらい、網代元となったと伝えられている。

この話は講談の「水戸黄門漫遊記」で語られているから周知のことだが、舞台は奥州の在所に脚色されたりしているものもあるから、多分伝説だろう。

さきの項で触れた留め網漁場が本格化したのは、この“事件”以降のこととされているが、戦後の漁業制度改革によって個人の所有が認められなくなったものの、留め網は昭和四十四年まで続いていた。

いまは漁場跡も見ることはできない。

14 那珂川の河童 top

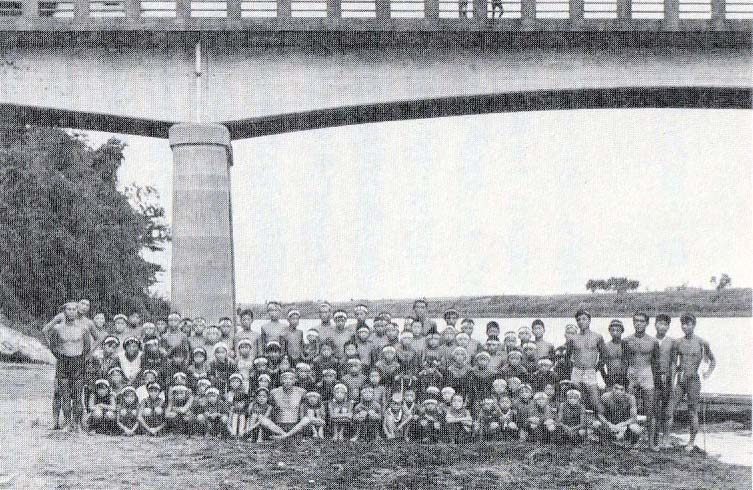

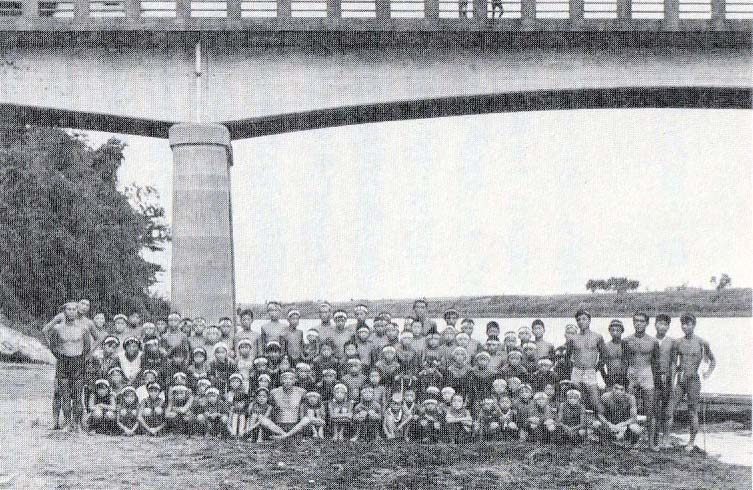

|

当時の那珂川水府流教場の河童たち

昭和の終りの写真なので令和初めの今は、皆な30前後の成人です。

写真を大きくしているので、心当たりのある人は自分を探してください。

|

汎(ひろ)く、武芸十八般といわれるが、このうち、幕末にあっては剣術、槍術、馬術、弓術、柔術、水泳術、砲術の七芸が重きをなしている。

なかでも水戸藩は水府流という水泳術を残していることで知られている。

光圀公が泳ぎ達者であったことは事実だが、水戸藩の藩主は少年の頃から水術を習ったという。

水府流といっても各派に分かれていて、それぞれ特色があるが、これらを統一して水府流水術と名づけたのは烈公さんであるという。

武芸の中に水泳が数えられているほどだから、現在のスピードを競う水泳とは根本から違っていて、「川瀬を見る心得」とか「満水を泳ぐ心得」というのがあって、要は泳ぎながらでも戦える水泳術であった。

泳法は主として抜き手泳ぎ、のし泳ぎ、潜水などで、いずれも長い距離を泳ぐことが肝心であったらしい。

この水府流が誕生した川が那珂川である。子供の頃は、誰もが水府流を習っていた記憶がある。

家の前が水場(みずば)だったから、夏は毎日のように泳いでいた。

その頃は青柳あたりでも、川は澄んでいて川底の砂が白く見えていたものだった。

当時の子供の日課として風呂桶に水を汲む仕事があった。

私も川から水を汲んでは風呂桶に溜めたものだった。

夏は裸になって体中に石けんをぬり、川に飛びこんで全身を洗うというようなこともしていた。

近所の子供たちも一様に川を生活の場として終日を過ごしていた。

那珂川の青柳あたりの水勢は、上流とは比較にならないほどゆるやかだが、それでも毎秒三十センチから五十センチぐらいの流速はある。

川を横切って泳ぐと、向こう岸につくまでに二、三十メートルは下流に流される。

正確に計ったわけではないが、二、三回も往復して泳ぐと一〇〇メートルは下に流されてしまう。

流されるということで想いだしたが、河童の川流れというたとえがある。

泳ぎのうまい河童でさえ時には失敗するという意味で使われているが、その河童が那珂川の河口で捕らえられたという話を、水戸市の前田香経さんが、ある人の随筆として以前紹介していた。

捕らえられた河童は

「丈三尺五寸(約一・五メートル)あまり、重さ十二貫目(四十八キロ)これありそうろう。カッパの鳴き声は赤子の泣き声同様に御座そうろう。……」

というものだが、河童はもちろん想像上の生物で実在はしない。

昔、那珂川べりにはカワウソが棲んでいたというから、捕まったのは大きなカワウソでもあったろうか。

「屁をこき申しそうろう、誠に堪えがたき臭味にそうろう」

と“カッパの屁”を落(お)ちにつかっているから、本気で書いているわけではない。

それはともかくとして、昔から、水泳の達人をカッパとかカワウソの異名を冠して呼ぶ習慣がある。

水泳をやっているからには、そう言われることは名誉であろう。

15 水戸八景点描 top

水戸の近くには、九代藩主烈公さんが領内を巡視して選んだ景勝地がある。「水戸八景」という。

このうち五景までは那珂川沿いに点在しているが、他の三景は久慈川べりに寄っている。

大体わが国には、八景と袮する名勝地は各地にある。

全国いたるところが八景だらけで、それぞれ自慢だが、その中でも日本最初の公開図書館として著名な神奈川県金沢文庫のある金沢八景や、滋賀県琵琶湖周辺の近江八景などはとくに有名である。

この「八景」の出所は中国湖南(ふうなん)省の洞庭湖にそそぐ瀟(しょう)水と湘(しょう)江あたりの水郷風景を指している。

宋代の文人画家宋迪(そうてき)が画題として「平沙落雁」「遠浦帰帆」「山市晴巒」「江天暮雪」「洞庭秋月」「瀟湘夜雨」「煙寺晩鐘」「漁村夕照」の瀟湘八景を描いたところから始まっているとされている。

洞庭湖は香港の北七百キロにある。この洞庭湖から南百キロはどの湘漂(しょうたん)県は、中国の元国家主席毛沢東の生家があるところである。

日本の八景はいずれも浦湘八景からその名をとっているが、水戸八景もこれから選定している。

県民が呼びなれている呼び方で紹介すると、

(1)青柳夜雨(あおやぎのよるのあめ)

(2)太田落雁(おおたのらくがん)

(3)山寺晩鐘(やまでらのばんしょう)

(4)村松晴嵐(むらまつのせいらん)

(5)水門帰帆(すいもんのきはん)

(6)巌船夕照(いわふねのゆうしょう)

(7)広浦秋月(ひろうらのあきのつき)

(8)仙湖暮雪(せんこのぼせつ)

というように優雅である。

景勝地にはそれぞれ烈公さん自筆の書を刻んだ碑が立っている。

烈公さんは名勝碑を遺すことによって、藩士たちに「学問に励め」と暗示されているのかもしれない。

巌船夕照は、ひょっとすると一朝一夕のように漢よみで、セキショウとよむのが正しいのかと、おもったりしたこともある。

水戸八景を一巡すると一〇〇キロ余りになる。昔の旅人は老人や婦女子でも一日十里(四十キロ)歩くのをメドにしたというから、壮健な若者なら十二、三里は歩いたであろう。それにしても一〇〇キロ余は二十七里ほどにあたるから、一日の行程の倍以上の距離になる。

水戸名勝記に「八景をめぐりて健脚を謗らんとするの藩士は……」ともかく夜明け前に水戸を発ち、弁当を腰にぶらさげてひたすら歩けとしているが、かりに午前三時に出発したとして、八景をめぐって歩きつづけ、一巡して戻るのは翌朝午前六時すぎとなるだろう。しかし、これは休まずに歩いてという単純計算だから、実際には二日がかりでもきつい道中である。烈公さんは藩子弟の心身の鍛練を兼ねる意味もあって、八景を選んだと聞いているが、昔の人の健脚ぶりがしのばれる。

昨今、水戸八景が県民以外にあまり知られていない理由は、端的にいって地域の開発により景勝がそこなわれてしまったということにあるだろう。

ほとんどが昔日の景勝はなく、そう言われれば、わずかに面影が残っている程度になってしまった。

昔といってもほんの明治の初期頃の風景が、いま残っていたとしたら、水戸は天下の観光地となっていたかもしれない。

大げさではなく“日本の宋迪(そうてき)”や“欧米の宋迪”が絵筆をかついで往来する姿が目に浮かぶではないか。

県内で発行されている史料には、かならずといっていいほど水戸八景が記載されている。そのうち三景は那珂川より離れているが関連するのでそれらの史料から、在りし日の八景を点描しながら、お弁当を持って歩いてみるのもわるくない。

(1) 青柳夜雨(水戸市青柳町)

烈公さんの時代には、現在の青柳町から水戸城へ行くには、この場所近くから渡し舟に乗り那珂川を渡った。

青柳という町名どおりに、川岸には柳が繁茂していて、川からのぼった水蒸気と柳のゆれる葉が青く融合し、対岸の城下町が煙って見える。

昔、青柳氏という豪族が住んでいたというが、その名もここの柳が元ではなかったろうか。

小雨の降る夜などは、ちらちらする町の灯を背景に水戸城が霞んで見えている。

いまは畑の中に柳が一本だけとなり、そばに熊があぐらをかいているようなダルマ石があって碑がきざんである。

このあたりは何回も洪水が出ているので、柳がなくなったのはあながち開発のためとは限らない。 |

青柳の夜雨

|

| 夜さめに小舟くたせは夏陰の 柳をわたる風のすずしさ 烈公 |

(2) 太田落雁(常陸太田市栄町)

この地には水戸徳川家の史跡が多い。

後年、水戸黄門で親しまれている二代藩主光圀公が、晩年を隠居して過ごされ、没した西山荘や、水戸家の墓所瑞竜山がある。

烈公さんもこの地に眠っている。

もとは佐竹氏の城下であっただけに、落ちついた雰囲気のある町で、市街地は台地につらなっている。

その市街地を望むガケの中腹に太田落雁の碑が建っている。

眼下には豊穣の水田が見渡すかぎり続き、彼方に阿武隈の山々が連なる眺望は気宇広大である。

稔りの秋から刈田へと季節がめぐる頃、何百とも知らぬ雁が中天から餌を求めて舞い下り、また舞いあがる。

ここの見所は十月下旬頃だったろうか。

| さして行く越路の雁の越えかねて 太田の面にしばしやすらふ 烈公 |

(3) 山寺晩鐘(常陸太田市稲木町)

碑は稲木町の西山研修所構内にある。このあたりは光圀公が開いたという僧侶の学校「三昧堂檀林」のあったところで、かっては三千人からの学僧が研鑚を積んだといわれている。

往時、近くの佐竹寺や久昌寺の打ち鳴らす暮六ツの鐘の音が、夕焼けの赤松林を伝わって、余韻したであろうが、とくに風光明媚というところではない。

山寺の静寂の境にひたり、鐘の響きに一景を献じられる烈公さんは、芸術的な気質と繊細な神経の持ち主ではなかったかと改めて思われるのである。

| つくつくと聞につけても山寺の 霜夜の鐘の音そ淋しき 烈公 |

(4) 村松晴嵐(那珂郡東海村村松)

潮風が海辺の松林をさわやかに渡って行く白砂青松の村で、当時は「十三参り」の虚空蔵尊で親しまれていた。

十三参りというのは、十三歳になった男女が、福徳、知恵、音声を授かるために陰暦三月十三日京都法輪寺の虚空蔵に参詣することで、当日境内で売っている十三品の菓子を買い、虚空蔵に供えたあと持ち帰り家中で食べる習慣があった。

その虚空蔵の一つが村松にあり、カゴに入っているモチ菓子を売っている。

村松晴嵐の碑は虚空蔵尊の裏手、小高い砂丘に立っている。

周囲は一面の松林で太平洋の潮風をうけて、松籟が聴こえてくる。

いまは原子力センターのある東海村として全国的に知られている。

| 真砂地に雪の波かとみるまてに 塩霧はれて吹く嵐かな 烈公 |

(5) 水門帰帆(那珂湊市和田の上)

碑は那珂川の河口を眼下に望む断崖の上に、遭難地蔵とならんで立っている。

那珂湊は江戸時代から商港としてのにぎわいを見せていた港で、生活物資を積んだ船が那珂湊から入り水戸方面へ、あるいは黒羽、湯津上あたりから那珂湊へと出舟入舟の激しい重要な港である。

当時、河口は夕方になると、白い帆を張った五百石船や千石船が風を受けて次々と湊に入ってくる。

水門帰帆とはその情景である。

いっせいに白い帆をあげて藍い海を走る船の集団は、壮観でもあり感動的でもあったであろう。

| 言のさかひしられぬ沖に真帆上て みなとの方によ卞るつり舟 烈公 |

(6) 巌船夕照(東茨城郡大洗町願入寺裏)

那珂郡大宮町教育委員会が木戸八景めぐりとして編集した資料によると、次のように紹介している。

太平洋から白帆をかかげた木造の船が風をいっぱいにはらんで那珂川へと入ってくる。

ここは河口利用の天然の良港であり、那珂湊と対岸の祝町はともに港町として栄えていた。

江戸時代にすでに遊廓があって、三味線の音がにぎやかに響き、紅灯の巷たった祝町。数年前までは、海門橋のたもとに格子窓をつけた遊廓の建物が、過ぎし日の名残りをとどめていた。

その祝町から入ったところに願入寺があり、奥深く茂みを分けいって断崖の上に出ると、そこは那珂川と涸沼川の合流点だった。

遊廓のさんざめきも、ここまでは聞こえてこない閑寂境、夕陽に照される川面を眺めながら、しばし黙考するにふさわしい場所である。

碑はその那珂川と涸沼川の合流点の崖の上に建っている。

筑波山あなたはくれて岩船に

日影ぞ残る岸のもみち葉 烈公

(7) 広浦秋月(東茨城郡茨城町下石崎長洲)

涸沼の北岸に米津浜と呼ばれる岬があり、その湖岸の南一帯を広浦といっている。碑は岬の突端にある。

涸沼は釣りの名所で、ハゼ、フナ、ワカサギなどがよく釣れる。

私が学生の頃は冬になるとニシンがのぼってきたが、いまはどうだろうか。

烈公さんの頃は、二の地は観月の名所で、湖心へ向けて長くのびる岬は、松林にやさしくおおわれていた。

その松も潮風に屈したかのように異様に傾いていたりして、姿かたちが象形文字に似た幹や枝よりの多い松の並木が続いていた。

その松林ごしに月がのぼり、湖面に光の影を映してゆらゆらと揺れている。

| 大空のかけをうつしてひろ浦の なみ間をわたる月そさやけき 烈公 |

(8) 仙湖暮雪(水戸市偕楽園南崖)

偕楽園南崖の仙湖暮雪碑 |

偕楽園内惱奕台 |

仙湖とは水戸城南方の自然の要害となっている千波湖のことである。

千波湖は那珂川水系に属し、水戸藩時代には十六万二千六百坪も面積があった。いまは大半が埋立てられて市街地化してしまったので、三分の一はどの大きさとなった。

それはともかく偕楽園から眺める千波湖の水辺風景は、観梅の探勝、見晴広場の萩と観月などを一層ひきたてて美しい。

四季それぞれの景のなかで、とくに千波湖の雪景色は墨絵のように東洋的な情趣をもっている。

この千波湖には十数年前から白鳥が営巣していて水戸の名物となっている。

無粋な話だが、ここ二、三年その白鳥の卵を盗む心ない人がいて親鳥を嘆かせていると新聞で報じていた。このような人にとっては、仙湖暮雪は縁なき衆生かもしれない。

| 千重の波よりてはつつく山々を 越すかとそみる雪の夕ぐれ 烈公 |

top

****************************************

|