|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(その一 その二) Ⅲ章 付録

Ⅰ章 東海道と伊勢路を歩く

一 東海道の歴史と風土 top

東西交通の大動脈

現在の東海道は、東京と大阪という日本の経済や政治の二大拠点を結んで、全国の交通網のなかでもとりわけ重要な位置を占めている。

東海道新幹線や東海道本線、東名・名神高速道路や国道一号線が果たしている役割の大きさは、あらためていうまでもないことで、まさに東西交通の大動脈といってよい。

しかし、歴史的に振り返ってみると、このような東海道の発展は、けっして当初からのものではなかった。

そもそも東海道という名称は、畿内から東国へとつづく道のうち、「やまのみち」である東山道に対して、「うみつみち」とよばれたことに由来する。

そして、大宝令の制定によって五畿七道(ごきしちどう)制が確立すると、地方行政区画としての東海道が成立すると共に、交通路としての東海道も整備されていったのである。

ただし、古代令制下の七道では、山陽道が大路、東海・東山道が中路、その他が小路となっていて、東海道よりも山陽道の方が重視されていた。

ところが、鎌倉幕府が成立すると、京都と鎌倉とを結ぶ東海道交通の役割が一気に重要性を増して、宿の整備も進んでいった。

「海道記」「東関紀行」「十六夜(いざよい)日記」などが、往時の街道の様子を伝えている。

戦国時代には、今川・武田・北条・徳川氏らによる伝馬制度も発達していった。

江戸幕府の成立は、このような江戸と上方(かみがた)とを結ぶ東海道交通の重要性を決定的なものとした。

慶長六(一六〇一)年に新たに設置された近世の宿場は、最終的には「東海道五十三次」といわれているように、江戸から京都へのぼる場合は、五三の宿場で旅客の休泊と物資の継ぎ送りを行うように整備された。

大坂まで行くとすれば、五七宿ということであった。

本巻では、このうち駿河の吉原宿から伊勢の亀山宿まで、「五十三次」の六割をこえる三三宿を扱うことになる。

また、四日市宿の先の日永(ひなが)の追分(おいわけ)からは、伊勢内宮へと至る参宮跡(伊勢路)が分岐していて、神戸宿から鳥羽宿までの五宿があった。

いずれにしても、本巻で対象となる東海地域は、駿河・遠江(とうとうみ)・三河・尾張・伊勢・志摩の六ヵ国=静岡・愛知・三重の三県にわたっているのである。

地域的な特色

このように、六ヵ国=三県にもわたるこの地域の特色を、一括して明らかにすることははなはだ難しいが、あえていえば、次のようにいうことができるであろう。

すなわち、これらの地域が日本列島のほぼ中央に位置していること、また、江戸(東京)と上方(京都・大阪)とのほぼ中問に位置していることにより、東日本と西日本との広い意味での文化交流の接点・橋渡しとして、歴史的に重要な位置を占めてきたことである。

第一に、東日本と西日本とでは、文化的に様々な点で違いがみられることはよく知られているが、その境界が、多くの場合遠江・三河あたりであった。

言葉の問題では方言やアクセントの違いがあり、食べ物についても、肉・魚・イモなどで、かなり顕著な傾向の違いがみられるのである。

第二に、まさに街道にかかわることであるが、先にも述べた東海道の陸上交通がある。

時代を問わず、貴族や武家、庶民に至るまで、多数の旅客が行き来し、物資の輸送が図られたことはいうまでもない。

軍事的な意味合いも大きく、源平の争乱や特に南北朝の内乱では、その後の帰趨(きすう)を決める数々の戦いが、まさにこの地域を中心に展開されたのである。

小田原の北条氏攻めや関ヶ原合戦、あるいは幕末の東征軍などでも、多数の軍勢がこの東海道を上下したのであった。

東海道はまた、情報と文化の伝達路でもあった。様々な情報が宿から宿へとたちまちのうちに伝わり、宿場文化が花開いた。

大須賀鬼卵(きらん)が日坂(にっさか)宿(掛川市)で執筆し、享和三(一八〇三)年に京都で出版した『東海道人物志』は、宿場とその近在の文化人が紹介されていて、多彩な人物の多様な活躍ぶりがうかがわれる。

幕末に東三河の牟呂(むろ)村(豊橋市)から始まった「ええじやないか」とよばれる狂乱的な民衆運動も、宿場伝いでたちまちのうちに東西へと広がったのである。

なお、本巻では直接ふれることはできないが、甲斐(かい)や信濃へと通ずる南北の道があり、生活や文化の面で、深い交流があったことを忘れてはならない。

主なものをあげると、駿河から甲斐へは、岩淵ないし興津からの身延街道があり、信濃へは、遠江では掛川や浜松からの秋葉(信州)街道、三河では別所(べっしょ)街道・足助(あすけ)街道などがあった。

また伊勢の場合も、草津へ抜ける東海道以外に、八風(はっぷう)街道・伊賀街道などがあった。

第三に、駿河湾・遠州灘・三河湾・伊勢湾へと、長い海岸線と海上交通の広がりを共有していたことである。

近代になって鉄道が発達する以前は、特に物資の輸送の面では、海運・舟運の役割がはなはだ大きかった。

陸上交通にくらべ、海上や河川交通に依拠すれば、安価で大量の物資を輸送することができたからである。

たとえば、三河や遠江に多かった伊勢神宮の御厨からの年貢米などは、早くから海路で伊勢に運ばれていた。

また、荘園・御厨などからの貢納物にとどまらず、特に伊勢の大湊や桑名では廻船業が発達し、伊勢湾航路や太平洋航路の要港として繁栄した。

近世になると、東国と結広大廻船や各地の湊を結ぶ小廻船の航行もますます盛んになっていった。

駿河の清水湊などは大廻船の拠点港の一つで、富士川舟運と連携して、甲斐・信濃からの年貢米を江戸へ送り出すと共に、瀬戸内からの大量の塩を受け入れて、逆に甲信地方へと送ったのであった。

もとより、遭難の危険は常にあり、太平洋海運では遠州灘がその上うな難所として恐れられた。

災害と風土

東西に長い東海地域は、また富士川・安倍川・大井川・天竜川・豊川・矢作(やはぎ)川・木曾川・長良川など、いくつもの大河川によって行く手を遮られてきた。

前近代では日常的に交通の障害となっており、多くの場合渡船(とせん)や徒渉(としょう)によったが、尾張の宮宿から伊勢の桑名宿までは木曾川・長良川などを避けて、海上七里の渡船であった。

これらの大河川は大風雨のたびに洪水を引起したことはいうまでもなく、とりわけ下流地域に多大な被害をもたらした。

大井川や天竜川では、特に被害が大きかった年について、「寅(とら)の満水」「子(ね)の大水」などといって長く語り継いできた。

大規模な堤防の修築によって、基本的にその克服が図られたのは近代以降のことであるが、昭和に至ってさえも、一九五九(昭和三十四)年の伊勢湾台風などのような深刻な被害を免れなかった。

東海地域の災害ということでいえば、およそ一〇〇年ごとに起ってきた大地震もまた、各地に大きな傷跡を残してきた。

明応七(一四九八)年の大地震と津波とにより、浜名湖では今切が生じて外海とつながった。

宝永四(一七〇七)年、安政元(一八五四)年にも東海大地震があり、震度六程度以上の激震に見舞われた。

それからすでに一五〇年、途中、一九四四(昭和十九)年に東南海地震はあったが、二〇年余り前頃から犬地震が近いとの警鐘が鴫らされている。

地震の予知をはじめとして、現代人の英知で、できるだけ被害を最小に押さえる施策が求められている。

ただこのような被害は、日本列島では犬なり小なり共通しているともいえることで、相対的にみれば、東海地域は気候は温暖で、過ごしやすい風土であるといえよう。

いずれにしても、これら東海地域の五ヵ国=三県が、どのような歴史をへて今日に至っているのか、街道を進みながら、多様な側面から明らかにしていくこととしよう。

二 東海道と伊勢路をゆく top

1 東海道

(1) 駿河路をゆく

吉原

吉原宿は富士の町である。大きく富士山に抱かれるように、その裾野に位置している。

そして東海道ではまことに珍しいことであるが、そろそろ吉原宿にさしかかるかと思われるあたりで、街道の左手にいわゆる「左富士山」が見えてくる。

安藤広重が描く保永堂版「東海道五十三次」図も、吉原ではまさにその場面を描いている。

もっとも、これは近世初頭からということではなく、宿の移転に伴う変化であった。

慶長六(一六〇一)年の設置当初の吉原宿は、吉原湊に近い鈴川村にあったが(元吉原)、津波などの被害を受けることが多く、寛永十六(一六三九)年から翌年にかけて依田橋村に移転したのである(中吉原)。

しかし、なおも風水害が絶えず、延宝八(一六八〇)年の大津波で壊滅状態となり、天和二(一六八二)年に現在地に再移転したのであった(新吉原)。

そのため、街道も北側に迂回するように付替えられ、「左富士」となる場所ができたのである。

街道沿いには左富士神社があり、その先に碑や案内板もある。

江戸時代の吉原は、駿河半紙の産地でもあった。

近代になって和紙生産は衰退したが、一八九〇(明治二十三)年に富士製紙工場が設立されたことにより、新たに近代製紙業の町としての発展が始まり、現在に至っている。 |

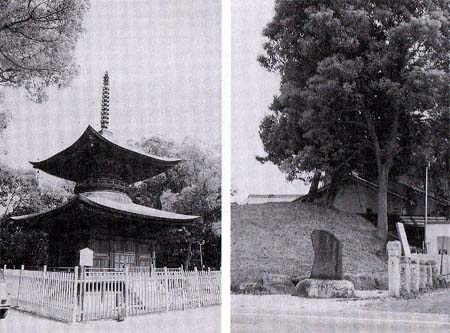

図2 左富士神社

|

|

図5 渡辺家土蔵

|

図4 岩淵一里塚

|

図3 角倉了以の顕彰碑

|

蒲原・由比

吉原宿から西に向かうと、やがて急流で知られる富士川に行きあたる。

これを渡船で越えると、対岸は岩淵である。 |

慶長十二(一六〇七)年に京都の豪商角倉了以(すみにくらりょうい)が開削工事を行い、甲州の鰍沢・黒沢・青柳の三河岸と岩淵河岸とを結ぶ舟運が開かれた。

それ以後、大正期に身延線が開通するまで、この富士川舟運は駿河と甲斐・信濃との間の物資輸送に大きな役割を果たした。

主要な物資は、下りは年貢米(甲州廻米)、上りは瀬戸内産の塩であった。

甲州・信州の年貢米は、岩淵河岸からは陸路で蒲原まで送られ、蒲原から清水湊までは小船で、そこで大船に積替えられて江戸に送られた。

現在、岩淵側の堤防上に、文政三(一八二〇)年の常夜灯と並んで、丁以の顕彰碑が建てられている。

蒲原宿に向かう途中、道が大きく右にカーブした左右に、岩淵一里塚がある。

特に右側は、榎(えのき)が生いしげって保存状態もよく、県の史跡指定を受けている。

蒲原は早くから交通の要地となり、延喜五(九〇五)年から編纂が始まった『延喜式』(えんぎしき)によれば、駿河国に設置された六駅の一つが蒲原であった。

中世にも宿として栄え、戦国期には甲斐武田氏の伝馬制度が整備されていた。

近世の蒲原宿も、当初はもっと海岸よりにあったが、元禄十二(一六九九)年の大津波でやはり壊滅的な被害を受け、現在地に移転したのであった。

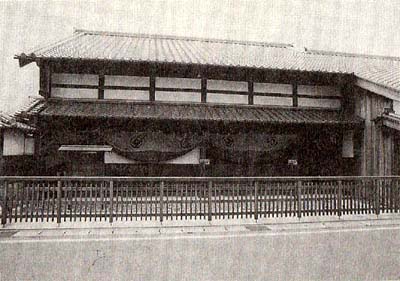

宿内では、問屋を勤めた渡辺家(木屋)に三階建ての土蔵が残されていて、町の文化財に指定されている。

|

図6 由比本陣公園

|

図7 西倉沢の町並み

|

蒲原宿からわずか一里、神沢(かんざわ)川を渡ると由比宿である。

本陣は一軒で、由比氏の子孫である岩辺家が勤め、代々郷右衛門と名乗った。

近年、この本陣跡が由比本陣公園として整備され、東海道広重美術館も建てられて、広重の「東海道五拾三次之内」(保永堂版)をはじめ、交通にかかわる貴重な版画・文書などが収集されている。

この本陣の向かいに、由井正雪(ゆいしょうせつ)の生家といわれる紺屋があり、現在も「正雪紺屋」という暖簾を掲げて営業している。

由比からは寺沢・倉沢と続き、やがて薩埵(さった)峠にかかるが、西倉沢は間の宿でもあり、この辺りは町並み保存がなされていて、往時の面影を伝えている。

また、富士の眺めがすばらしいということで、多くの文人・墨客が訪れたという望嶽(ぼうがく)亭もあった。

興津・江尻

薩埵山は、南北朝内乱期の足利尊氏・直義兄弟の合戦や戦国末期の武田・今川両氏の攻防でも知られている。

この辺りの東海道は山が迫っているため、古代以来波打ち際を通っており、まさに「親知らず子知らず」の難所であった。

このため、明暦元(一六五五)年に朝鮮通信使が来朝した際に峠越えの「中道」が開かれ、天和二(一六八二)年にさらにその上の道が開かれたのであった。 |

図8 法華題目碑 |

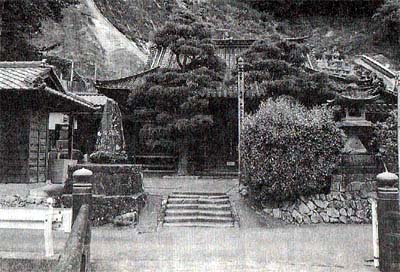

図9 清見寺 |

峠を下り、興津川を渡ってしばらく行くと、右手に三メートルにも及ぶ法華題目碑(ほっけだいもくひ)がみえる。

「承応□甲午年七月十五日」と刻まれていて、承応三(一六五四)年の建立で、身延(みのぶ)参詣道の分岐点であることが一目でわかる。

興津も古代以来交通の要衝で、『延喜式』では「息津」とあり、駅が置かれていた。

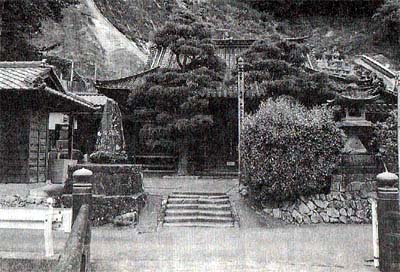

さらに現在臨済宗の名刹(めいさつ)清見寺のある辺りは、清見関(きよみがせき)といって平安時代には関が置かれていた。

『更級(さらしな)日記』によれば、「清見が関は、片つかたは海なるに、関屋どもあまたありて、海までくぎぬきしたり」と、その界隈の情景を記している。

清見寺を過ぎると間もなくして江尻宿に至る。

江尻は巴(ともえ)川の下流域あり、早くから入江荘・入江津などが開けていた。

また、この地域を本拠としたのは入江氏であり、駿河の主な武士はこの入江氏から出ており、船越・渋川・吉川・矢部、東の興津・蒲原、西の岡部氏など、いずれもこの流れといわれている。

鎌倉期に、西上する梶原景時(かじわらかげとき)一族を狐崎(きつねがさき)で討取ったのは、これら駿河武士たちであった。

時代は降って、戦国期に武田氏によって築城され、穴山信君(のぶきみ、梅雪)が入城して駿河支配の拠点とした江尻城址は、宿からほど近いところにあった。

江尻宿から西へやや進むと、「是より志ミづ道」と彫られた道標に出会う。

左折すると久能山(くのうざん)に至る参詣道であり、すぐそばに「追分羊かん」の赤い大暖簾(のれん)がみられる。

さらに進むと、左手に日本武尊ゆかりの伝説をもつ草薙(くさなぎ)神社の大鳥居があり、やがて府中宿にさしかかる。

ところで、古代の陸上交通では、中央と地方との緊急用の駅馬(はゆま)を使う駅路と、日常の官人や物資の移動のための伝馬を使う伝路とがあったといわれている。

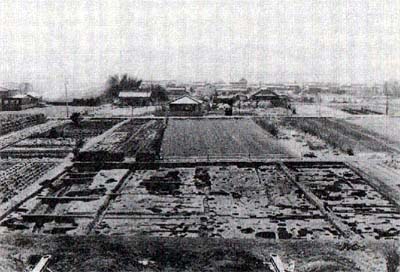

一九九五(平成七)年に東静岡駅近くの曲金北遺跡の発掘調査により、両側に三回ほどの溝をもった道路幅約九メートルの直線道路が、三五〇メートルにわたって確認された。

まさに古代東海道の駅路の発見であり、駅路が大規模な直線道路として整備されていたことが明らかになったのである。 |

図10 「是より志ミづ道」の道標と赤暖簾

|

府中

府中宿は横田町の東の見付からはじまり、伝馬町・江川町・呉服町、札の辻から七間(ひちけん)町・人宿(ひとやど)町、梅屋町で左折して新通を通ってまっすぐに安倍川に至るが、川越町に西の見付があり、そこまでが宿内である。

『東海道宿村大概帳』によれば、宿内の人口は一万四〇七一人とあり、いわゆる「五十三次」のなかでは大津宿にはわずかに及ばないものの第二位であり、他に一万人を超えるのは熱田宿のみである。

これはいうまでもなく、宿というよりは駿府城下町として発展したからであった。

古代以来国府が置かれ、戦国大名今川氏も館を構えたが、とりわけ、慶長十二(一六〇七)年から大御所家康の居城となり、将軍秀忠の江戸をしのぐ政治の中心地として、人口ー○万とも一二万人ともいわれるような発展を示した。

町方だけでも、九六ヵ町に及んでいるのである。

駿府城址は一八九六(明治二十九)年に歩兵第三四連隊の宿営地となったが、戦後は駿府公園として整備され、東御門や巽櫓(たつみやぐら)が復元されている。

駿府には徳川家ゆかりの地がかなり残されていて、伝馬町通りからやや右手に家康の祖母源応尼の菩提寺華陽院(けよういん)、国道一号線近くに秀忠の生母西郷局(さいごうのつぼね)の菩提寺宝台院がある。

その近くの料亭浮月楼は代官屋敷があったところで、謹慎の解けた最後の将軍慶喜(よしのぶ)が約二〇年間過ごした場所として知られている。

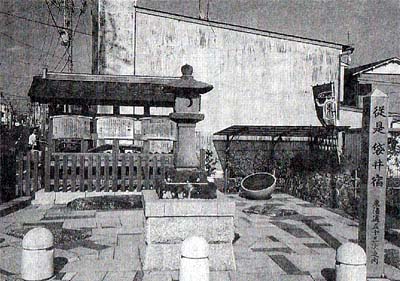

また、駿府町奉行所跡には現在静岡市の新庁舎が建ち、静岡伊勢丹入口近くにある「札之辻址」の標柱は、駿府城大手御門の前に高札場が設置されていたことを示している。 |

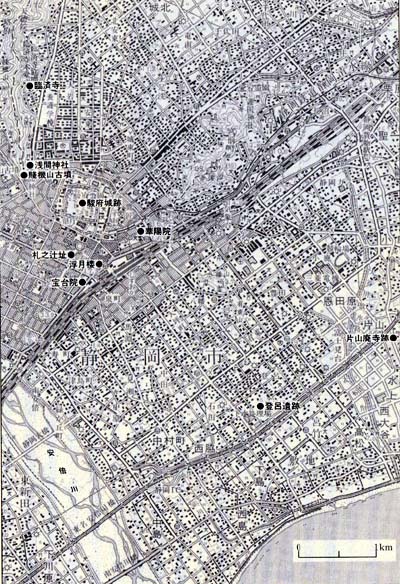

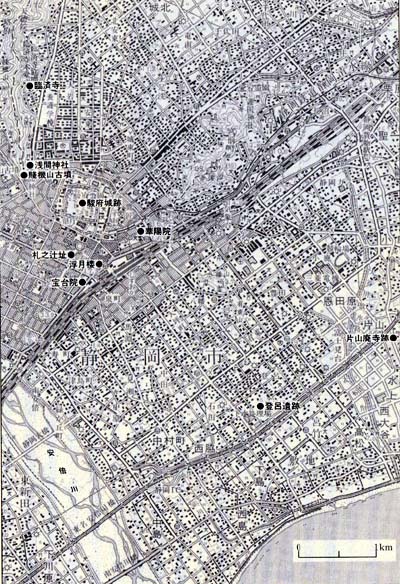

図11 静岡周辺図

|

図12 慶龍寺

丸子・岡部

大井川に次ぐ徒渉の難所である安倍川を越えると、やがて丸子宿に至る。 町並み七町、人口八〇〇人足らずの小さな宿であるが、名物は「とろろ汁」である。 |

図13 宇津ノ谷峠道 |

広重が描く「鞠子」(まりこ)の画を思わせる丁子屋が営業していて、敷地内には「梅わかな丸子の宿のとろろ汁」という松尾芭蕉の句碑も建てられている。

ここから岡部にかけては二里の道程で、途中、宇津ノ谷(うつのや)峠を越えることになる。

宇津ノ谷の集落にさしかかると、まず「十団子」で知られる慶龍寺があり、そこから往時をしのばせるような家並みの中を上ってゆく。

峠の手前に御羽織(おはおり)茶屋があり、天正十八(一五九〇)年の小田原攻めの際、この茶屋に立寄った豊臣秀吉から陣羽織を与えられたといわれている。

この秀吉が通った道が、近世東海道の峠道となった。

それ以前の峠越えの道は、いわゆる「蔦(つた)の細道」であった。

在原業平」(ありわらのなりひら)が『伊勢物語』の中で

「駿河なる宇津の山べのうつゝにも 夢にも人にあはぬなりけり」

と詠んだことで知られているが、その後歌枕の地としても親しまれた道である。

他方、宇誅ノ谷峠道の方も、入口に「旧東海道のぼり口」との標識があり、道は整備されている。

峠道を降りきると、鼻取地蔵堂のそばに「蔦の細道」について駿府代官羽倉外記(はぐらげき)が撰(せん)した「蘿径記」(らけいき)碑があり、しばらく進むと中世の紀行文などにもよくみられる岡部藩に至る。

慶長五(一六〇〇)年二月に、駿河の大名中村氏の重臣横田村詮(むらあきら)が「岡部問屋仁藤」宛に出した伝馬に関する定書では、近世東海道の人馬継立て方式とほぼ同様の態勢が取られていたことを示している。

図14 旅籠柏屋 |

図15 河原町の川会所 |

現在、旧宿内の旅籠屋であった柏屋が、復元修理されて一般に公開されている。

藤枝・島田

藤枝宿が近くなると、街道の右手に須賀神社がみえてくる。境内には見事な樹高の楠があり、県指定の天然記念物となっている。

藤技宿は、田中城の城下町でもあった。

田中城はもとは徳一色城といわれたが、駿河に侵攻した武田氏がこれを押さえて改名したのである。

全国的にも類例のない同心円形の縄張りをもち、亀甲(きこう)城とも呼ばれるユニークな城である。

城下町ということで、東西に木戸と番所が置かれたが、城と宿とがやや離れていたため、下伝馬町には田中城への大手口があり、そこにも木戸と番所が置かれていた。

瀬戸川を渡ると、右手やや離れて御子ヶ谷(みこがや)遺跡と呼ばれる古代の志太郡衙(しだぐんが)跡がある。

現在は整備されて、国の史跡に指定されている。この辺りの名物に、「瀬戸の染飯(そめいい)」があった。

強飯(こわめし)を梔子(くちなし)で染め、それをつぶして小判形に薄く干したものである。梔子は腰が強くなるということで、旅人には評判がよかった。

島田宿の最大の役割は、やはり大井川の川越業務であった。宿の東側には問屋場・本陣・旅籠屋・代官陣屋などが置かれ、まさに宿場であった。

そして、西はずれの河原町には川会所(かわかいしょ)・札場(ふだば)・川越人足の番宿などが建ち並び、大井川徒渉のための機能を果たしていたのである。

この点は、対岸の金谷河原町も同様であった。

この河原町の川越遺跡は史跡に指定され、島田市の修理保存事業が継続して進められている。

川会所・扎場・番宿などが復元され、町並み保存も図られている。

一九九一(平成四)年には隣接地に島田市博物館が建設され、大井川の川越制度や歴史、島田宿関係の資料の収集・展示が行われている。

(2) 遠州路をゆく top

金谷・日坂

大井川を越えると、いよいよ遠州路に入る。

金谷(かなや)宿の本陣は、河村・佐塚・山田の三軒であったが、この内、現在でも佐塚本陣が書店を経営しながら当地にとどまり、また交通関係の貴重な古文書を今に伝えている。

金谷宿で特筆すべきは、金谷坂・菊川坂の石畳である。

金谷峠の山道は粘土質で歩きにくかったため、山石を敷き並べて旅人の難儀を救ったといわれている。

金谷坂ではコンクリートなどで舗装され、わずか三〇メートルほどしか残っていなかったところ、一九九一(平成三)年に町民による「平成の道普請」で、延長四三〇メートルの石畳が復元されたのである。 |

図16 菊川坂

|

特に菊川坂では、二〇〇〇(平成十二)年の発掘調査で江戸時代の石畳が確認され、それをも含めて、翌年七〇〇メートル余りの石畳が完成したのであった。

菊川は、中世には宿として知られており、近世では間の宿であった。

ここから日坂宿の間に、歌枕としても名高い小夜(さよ)の中山の難所があった。

西行法師が「年たけて又こゆべしと思ひきや 命なりけり佐夜の中山」と詠んだことはあまりにも有名であり、現在峠の上に円錐形の句碑も建てられている。

|

図20 事任八幡宮

掛川

日坂宿を出ると旧東海道はすぐに国道一号線と合流するが、その南側に『延喜式』神名帳(じんめいちょう)にもみえる事任(ことのまま)八幡宮がある。

ここから一号線に沿って西に向かい、伊達方一里塚の説明板などを見ながらさらに進むと掛川(かけがわ)宿に至る。 |

図21 掛川城天守閣(復元)

|

掛川は戦国期以降、城下町として発展した。

最初、今川氏の重臣朝比奈氏によって築かれたが、天正十八(一五九〇)年に豊臣系大名山内一豊が五万石で入部したことにより、城下町としての本格的な発展が始まった。

一豊は城と城下の大改修を行い、天守閣も構築した。

しかし、その天守閣は安政東海大地震で大破し、解体されてしまった。

二の丸御殿も倒壊したが、これは再建されて現在も残っており、国の重要文化財に指定されている。

一九九四(平成六)年に、この天守閣が再建された。

それも青森のヒバ材を用いた本格的な木造建築ということで、鉄筋コンクリート造りが多い中での一つの見識であり、新幹線の車窓からも望まれる。

その後さらに大手門も復元されるなど、城下町的な町並み作りも進んでいる。

近世の城下町は一三町からなっていたが、そのうち伝馬役を勤めるのは、仁藤町・中町・西町の三ヵ町であった。

しかし負担が大変なため、享保三(一七一八)年より連尺(れんじゃく)町など四町が加宿(かしゅく、新伝馬町)、新町など四町が歩行役(新人足町)を勤めるようになった。

仁藤町内の浄土宗天然寺は、朝鮮通信使など大通行の際には休泊場所伴った。

また、寛政十二七九八)年に江戸の将軍家斉(いえなり)に謁見(えっけん)し、帰路掛川宿で死亡したオランダ人の長崎商館長ダイスベルト・ヘンミイの墓もある。

二の丸御殿近くには大日本報徳社の本社があり、大講堂は一九〇三(明治三十六)年に建立された重厚な造りの洋風建築で、県指定の文化財である。

なお、掛川の特産品は「葛布」(くずふ)や「葛粉」であり、前者は主として裃(かみしも)や袴(はかま)に用いられた。

掛川宿をはずれて、二瀬川を大池橋で渡ったところで、右に分岐しているのが秋葉(あきば)道である。

これは秋葉神社(春野町)への信仰の道であると同時に、信州へとつづく物資流通の道でもあった。

太平洋に面した相良(さがら)の方から始まっていて、俗に「塩の道」ともいわれている。

袋井・見付

原野谷(はらのや)川を同心橋で渡り、久津部の一里塚跡を左手に見ながら、しばらく進むと袋井宿である。

途中、久津部の手前上貫名(かみぬきな)あたりには、松並木が比較的よく残っている。

本来は、街道沿いにずっと植えられていたものではあるが、国道一号線などの拡幅工事や松喰虫の被害などで、現在残っているところはわずかである。

袋井(ふくろい)宿はすでに中世から宿の機能を有していたが、近世の宿駅としての設置はかなり遅れた。

元和二(一六一六)年に、当時、駿河・遠江五〇万石の大名であった徳川頼宣(よりのぶ)の重臣たちによって開設が命じられた。

「五十三次」の中では、江戸から数えても、京都から数えても、ちょうど二七番目の宿場ということで、「東海道ど真ん中、袋井宿」というのが、最近では袋井のキャッチフレイズとなっている。

宿の入口である天橋を渡ると左右に枡形があり、そこから東西五町一五間の町並みが続いていた。

宿内町並みとしては、東海道ではもっとも短かかった。

現在では景観はすっかり変り、市役所の新庁舎建設に伴う周辺整備で、天橋などはなくなってしまった。 |

図22 袋井の松並木

|

図23 袋井宿場公園 |

図24 許禰神社 |

宿の中心部では、田代本陣(東本陣)跡に由緒書の掲示板が建てられていて、その斜め向かいの角地が、袋井宿場公園として整備されている。

袋井宿を出てしばらく行くと、旧東海道は国道一号線と合流し、少し進むとまた右手に分岐する。

その辺りが木原(きわら)で、左手に木原一里塚が復元されている。

その先の右手に旧郷社許禰(こね)神社があり、境内には武田・徳川両氏の攻防という「古戦場木原畷(なわて)」の碑も建てられている。

そこから道はふたたび国道と合流して、やがて見付宿に至るのである。

見付は、遠江国府の所在地であった。当初は中泉(なかいずみ)方面に置かれたようであるが、海面上昇のため、平安末頃に北方の見付に移ったといわれている。

中世の守護所もやはり見付であったが、近世の代官所は中泉に置かれた。

見付は都市化による変貌が激しく、本陣・問屋場・高札場なども、その跡地に立札などの標示があるだけで、少なくとも宿関係の遺跡は全くといっていいほど残っていない。

しかし、宿の入口北側には、悉平(しっぺい)太郎の犬伝説と裸祭りで知られる見付天神社がある。

なかでも、池田村は天竜川の渡船場でもあり、茶屋も二〇〇軒余りにおよび、間の宿と呼ばれていた。

乗船場は『東海道分間延(ぶんけんのべ)絵図』によれば、下横・中横・上横の三ヵ所あり、現在「天竜川渡船場跡」の碑や河川敷には渡し舟を置くなど、整備がされている。

浜松・舞坂

対岸は六所(ろくしょ)神社から始まり、そこからすぐのところに幕末から明治にかけて天竜川治水で功績のあった金原明善の生家がある。

途中、安間新田で本坂通(通称姫街道)が分岐し、やがて浜松宿に至る。

浜松も城下町として発展し、近世にはしだいに見付をしのいで、遠江の中心となっていった。

そのきっかけとなったのは、元亀元(一五七〇)年に家康が引間城を大改築してこれを浜松と改名し、居城を岡崎から浜松に移したことによる。

その後、城郭や城下の整備がしだいに進んだが、近世に入って寛永年間に藩主となった高力(こうりき)忠房の時代に、本格的な町割が始まったという。

最終的に町方は二四ヵ町となり、伝馬役・人足役を負担する御役町と職人などを中心とする無役町とで構成された。

ところが、一八七四(明治七)年に伝馬町小野組からの失火で、浜松宿の家数三一〇二軒の三分の一以上が焼失し、東海道筋の町並みはほとんど灰燼に帰した。 |

図28 浜松城天守閣(復元)

|

さらに、先の大戦時の空襲により、近世城下町の町割や景観は、すっかり失われてしまった。

しかし、現在も連尺町・伝馬町・旅籠町などの町名はかなり残されている。

なお、伝馬町左側の梅屋本陣は、国学者賀茂真淵(かものまぶち)の養家先であるが、その生誕地はすぐ先の伊場(いば)にある。

|

図29 舞阪・新居周辺図――中央に浜名湖がある

|

図30 舞坂の松並木 |

図31「東海道舞坂宿

渡船場跡北雁木」石碑 |

図33 脇本陣茗荷屋 |

舞坂(まいさか)宿の加宿馬郡(まごおり)村から宿の入口見付石垣までは、近世には松並木となっていた。

現在旧東海道は、宿の手前で国道一号線によって遮られているが、この国道と交差する地点から東へ約七〇〇メートルほど、立派な松並木が残されている。

国道を越えると道の左右に見付石垣があり、ここから宿が始まる。

近世の舞坂宿からは、対岸新居宿への渡船が出ていたが、渡船業務の権限は往復とも新居宿に握られていた。

中世までは陸続きで、浜名湖も淡水湖であったが、明応七(一四九八)年の大地震と津波により、今切(いまぎれ)が生じて外海とつながったため、海を渡る今切渡船が始まったのである。 |

図32 見付石垣 道路の右側

|

渡船場には石垣による築堤として、三ヵ所の「雁木」(がんぎ)が設けられた。

北雁木は諸侯(大名や公家)用、中雁木は武家用、南雁木は庶民および荷物用となっていた。

現在、この内では北雁木の一部が残されており、「東海道舞坂宿渡船場跡北雁木」という石碑のそばには、文化年間の常夜灯もたっている。

なお宿内には、脇本陣茗荷屋(みょうがや)があり、一九九七(平成九)年に復元され、公開されている。

新居・白須賀

古代から中世にかけては、浜名川に浜名橋がかかっていて、その西のたもとには橋本宿が栄えていた。

『吾妻鏡』には、建久元(一一九〇)年に源頼朝が上洛した際に橋本宿に泊まったところ、遊女たちが群参してきたと記している。

また、浜名橋は名勝の地として名高く、歌枕や紀行文でもしばしば取上げられた。

しかし、明応の大地震で今切が生じて、その繁栄も終った。

近世になると、慶長五(一六〇〇)年の関ヶ原の合戦後にまず今切(いまぎれ)関所が設けられ、翌年には新居(あらい)宿が設置された。

当初は、現在より東の大元屋敷跡にあったが、元禄十二(一六九九)年に大風雨と津波による被害で中屋敷跡へと移転した。

さらに、宝永四(一七〇七)年の大地震により、現在地に移ったのである。

新居関所は近世では今切関所と呼ばれ、東海道では箱根関所と並んで重要な役割を果たした。

「入り鉄砲出女」といわれるように、鉄砲改め・女改めが厳しかったが、「入り女」についても「出女」と同様の扱いであった。

最初は幕府の直轄であったが、元禄十五年に三河吉田藩の管轄となり幕末に至っている。

現在の建物は、安政東海大地震後に再建されたものではあるが、近世の関所の建物としては現存する唯一のものとして、国の特別史跡に指定されている。

新居宿の伝馬役は、白須賀(しろすか)宿までの片継であった。

他方、今切渡船業務は、往復とも同宿が担っていた。渡船の数は当初一〇〇艘であったが、災害による渡船路の延長により、正徳三(一七一三)年には一二〇艘となった。

渡船業務は大きな収入源でもあり、のちに舞坂宿が参加を訴えた時も、家康以来の由緒を根拠に、これを退けたのであった。

なお、新居宿には三軒の本陣があったが、いずれも現在は当時の面影はとどめていない。

遠州灘を左に見ながら進むと、やがて潮見坂にさしかかる。

潮見坂も名勝地として知られていて、遠州灘を眼下に、遠く富士山をも望むことができた。

永享四(一四三二)年に富士遊覧に出かけた将軍足利義教(よしのり)は、この地で休憩して歌会を開き、自ら

「今そハやねかひミちぬる塩見坂 こゝろひかれしふしをなかめて」と脉んでいる。

図34 白須賀宿登り口 |

図35 白須賀宿の町並み |

その先が白須賀宿であるが、同宿も当初は潮見坂下の元町にあった。

ところが宝永四(一七〇七)年の大地震と津波とでやはり壊滅的な打撃を受け、坂上の現在地へと移転したのであった。

宿内に入ると、今でも連子窓のついた家屋がかなりみられ、宿場の面影が残されている。

なお、宿のほぼ中央右手に、国学者「夏目甕麿(みかまろ)邸址・加納諸平(もろひら)生誕地」と記した碑が建っている。

(3) 三河路をゆく top

二川・吉田

三河二川(ふたがわ)宿へは一里一七町、幅わずか二間の境川で国境を越えるが、ほどなく東海道本線の踏切を渡ると宿内に入る。

一里塚跡・妙泉寺・二川八幡神社を過ぎると、宿の中心部に至る。

その左手に旧馬場本陣があり、屋敷地の寄贈を受けた豊橋市は、本陣遺構の改修復元工事を行い、現在一般に公開されている。

また、一九九一 平成三年には二川宿本陣資料館を開館し、東海道・二川宿・本陣という三つのテーマで常設展示が行われている。

二川宿は宿の町割が比較的よく残っており、復元模型などによって往時の様子を具体的に知ることができる。

吉田宿へは、ほぼ同じく一里二〇町で着く。

中世では今橋と呼ばれたが、戦国期に吉田と改められ、明治になってさらに豊橋と改称された。 |

図36 旧馬場本陣

|

戦国期以降東三河の要衝の地となり、永禄七(一五六四)年に三河をほぼ統一した徳川家康は、翌年吉田城を攻略して重臣酒井忠次を入れ、東三河の旗頭とした。

天正十八(一五九〇)年に豊臣系大名池田輝政が入部することによって、近世的な城下町への整備が本格的に始まった。

城地を拡大して二の丸・三の丸を築き、武家屋敷と町方を区画し、土塁と空堀を設けたりした。

その後、正保二(一六四五)年に入部した藩主小笠原氏のもとで、城下町・宿場町として完成した。

町方は二四ヵ町あったが、これらの町並みは、一九四五(昭和二十)年六月の大空襲で灰燼に帰してしまった。

そのため、東海道筋を示す標識などは整備されているが、昔の面影を偲ぶことはできない。

本陣の辺りはウナギ屋になっていて、玄関横に「吉田宿本陣跡」の碑が建っている。

東海道三大橋の一つとされた旧吉田大橋は、現在は豊橋と呼ばれているが、それを渡ると吉田宿と別れることになる。

御油・赤坂

御油(ごゆ)と赤坂(あかさか)間は、宿閧距離が一六町(一七〇〇メートル余り)と、「五十三次」の中ではもっとも短い。

近世東海道の宿駅設置を示す慶長六(一六〇一)年正月の伝馬朱印状では、宛先が「赤坂・五位」と併記されていて、いわば一宿のような扱いとなっていた。

上り下りの伝馬の継ぎ送りについてみても、一般のような隣宿までということではなく、一宿扱いの処置がとられていた。

図37「左東海道、右本坂通」の分岐点 |

図38 御油の町並み |

御油の宿に入り、大社(たいしゃ)神社を過ぎると、右手に分岐する道がみえる。

秋葉山常夜灯も建っていて、これは遠州に通ずる本坂通(通称姫街道)であり、御油は追分の宿でもあった。

町並みは落着いたたたずまいで、現在でも宿場の面影を残している。

図40 旅籠大橋屋

間もなく、いわゆる御油の松並木に至り、およそ六〇〇メートルほど続いている。

家康が三河黒松を植樹させたといわれていて、現在でも三四〇本ほどが残っていて、国の天然記念物に指定されている。

そこからすぐに赤坂宿の見付跡となり、関川神社・長福寺などをへて、本陣跡・問屋場跡に至る。 |

図39 御油の松並木 |

宿の左手に大橋屋がありここは「伊右衛門朧朧」の屋号の旅鵑屋てあったが現在も旅館・食事処を営んでいるのである。

その向かいには、曲輪(まげわ)など民芸品の尾崎屋がある。

なお、字西裏には、三河の幕領求配のため、赤坂陣屋が置かれていた。

ところで、御油・赤坂はまた歓楽地としても知られていた。

広重が描く御油は客引きをする留女(とめおんな)の図であり、赤坂は旅籠の中の様子で、飯盛女が化粧する場面も描かれている。

大田南畝(おおたなんぽ)は『改元紀行』で

「御油より赤坂までは十六町にして一宿のごとし。宿に遊女多し。同じ宿なれど御油は鄙(いや)しく赤坂はよろし。」と記している。

これら飯盛女たちは、前借金の年季奉公に縛られて、遊女としての過酷な労働に従事させられたもので、奉公途中で死亡することも多かった。

幕府は当初旅店屋が遊女を抱えることを禁じていたが、飯盛女の増加に従い享保三(一七一八)年に旅籠屋一軒につき二人までと制限した。

しかし、これは二人までは公許したということにもなり、いわば公娼制になったともいえよう。

藤川・岡崎

赤坂疱を過ぎてしばらく進んで本宿町に入ると、旧東海道は国道一号線から別れ、その左手に法蔵寺がある。

この法蔵寺六世洞恵教翁は、家康幼少時の師であったといい、近世を通じて下馬の寺として、往来する諸大名や旅人の参詣が絶えなかったという。

また、本堂左手の墓地には、新撰組局長近藤勇の首塚がある。

この辺りの旧東海道は、宿や集落部分こそ国道とは分かれているものの、その他の区間は国道と重なっているところが多く、街道筋の面影はほとんどないといってよい。

やがてまた国道から左に別れて、藤川(ふじかわ)宿に至る。

入ってすぐに東棒鼻(ひがしぼうばな)の碑があり、ここから西棒鼻までが宿内である。

しかし、当時の建物はほとんど残っておらず、「問屋場跡」「本陣跡」などの碑があるのみである。

図41 藤川宿資料館 |

図42 藤川の松並木 |

なお、宿内脇本陣(わきほんじん)跡には藤川宿資料館があり、「藤川」宛の伝馬朱印状などが展示されている。

西棒鼻を後に少し進むと、左手に分岐するのが三州吉良道(きらみち)である。

文化十一(一八一四)年に建てられた「吉良道」の道標があり、この道もまた「塩の道」とも呼ばれていた。

そこからすぐに藤川の松並木が続き、並木を抜けるとまた国道に合流している。

図44 大岡越前守忠相の陣屋

やがて国道を右に別れて、大平町の集落にはいると、国指定の史跡大平一里塚がみえてくる。

指定当時は榎の巨木であったが、一九五三(昭和二十八)年の台風で倒れたため、現在は若榎となっている。

また大平には、江戸の南町奉行として知られている大岡越前守忠相(ただすけ)の陣屋も置かれていた。 |

図43 大平一里塚 |

大名となった忠相が、寛延元(一七四八)年に西大平藩を立て、この地に陣屋を構えたもので、現在、門や塀などが復元されている。

岡崎宿もまた、城下町として発展した。松平氏の居城であり、永禄三(一五六〇)年の桶狭間(おけはざま)の合戦後に家康が帰城したことで、新たな発展が始まった。

しかし、本格的な近世城下町への整備・拡張は、やはり天正十八(一五九〇)年に豊臣系大名田中吉政が入部してからのことであった。

城の北側の天神山を切り払い、西側の沼沢地を埋立てて田町・板屋町などを造り、平坦となった北側に材木町・肴(さかな)町を形成した。

さらに、城の南側を除く三方に総堀(田中堀という)をめぐらし、内側に土居を築いて近世城下町の原形を造ったのである。

その後、慶長六(一六〇一)年からつづいた本多氏四代の間に天守閣をはじめとする整備が進み、正保二(一六四五)年に入部した水野氏の代に完成した。

町方は、伝馬役町一一ヵ町・年貢町八ヵ町の一九ヵ町で構成された。

乙川(おとがわ)の南を通っていた東海道を城下に移したのも田中氏で、いわゆる「二十七曲」は城の防衛上の拑置だったという。

現在、都市化によって宿駅関係の遺構はほとんど残っていないが、標識は整備されていて、その道筋をたどることはできる。

近の初めには土橋であった矢作(やはぎ)橋は、寛永十一(一六三四)年の将軍家光の上洛時に、本格的な板橋になったいわれている。

長さは二〇八間(約三七四メートル)で、東海道随一の橋といわれた。

広重も岡崎ではまさにこの矢作橋を描いているが、当時の橋は現在の場所よりもやや下流にあった。

なお、岡崎の特産品としては八丁味噌があり、また、三河木綿も知られている。

図45 知立の松並木

池鯉鮒(ちりゅう=知立)

岡崎から池鯉鮒までの宿間距離は三里三〇町とかなり長い。 「五十三次」の内には、四里をこえるところが三ヵ所あり、それにつぐ長さである。 |

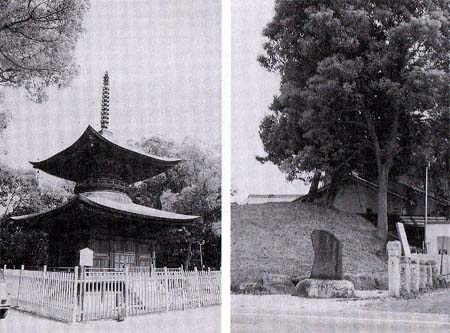

図47 知立神社の多宝塔 図46 来迎寺一里塚 |

宿の手前に来迎寺一里塚があり、左右の両塚が共に残っているのが珍しい。

また、榎を植えるのが一般的であるが、この塚は黒松である。

さらに西へ進むと、並木八丁と呼ばれる松並木が続いている。

その途中に馬の像があり、そのそばには広重が描いた池鱇鮒の馬の図の掲示板が建っている。

これは池鯉鮒では、遅くとも鎌倉時代には馬市が開かれていて、近世では毎年四月二十五日から一〇日間にわたり、盛大に開かれたということによっている。

宿内はやはり都市化されていて、往時の面影はほとんどない。知立(ちりゅう)古城址も、平地の公園になっている。

しかし、『延喜式』神名帳にもみえる知立神社はさすがに歴史を感じさせ、姿のいい多宝塔は国の重要文化財に指定されている。

また近くには、家康の側室お万の方ゆかりの総持寺もある。

(4) 尾張から伊勢へ top

図50 有松の町並み

鳴海・熱田

境川にかかる境橋を渡ると、いよいよ尾張である。 |

図49 今川義元の墓 図48 阿野一里塚 |

尾張に入ってしばらく行くと、阿野一里塚が見えてくる。

この一里塚もなかなか見事であり、左右ともに残っていて国の史跡に指定されている。 その先が有名な桶狭間古戦場跡で、永禄三(一五六〇)年五月に織田信長の奇襲により、今川義元が討死したところである。

現在は史跡公園として整備されていて義元の墓などがあり、道を渡った西側の高徳院にも義元本陣跡などの石碑がある。 なお近くにもう一ヵ所、桶狭間古戦場跡といわれている場所がある。

そこからまもなく、往時の宿場の雰囲気をよく残した町並みに出会う。

有松絞(ありまつしぼ)りで有名な有松町で、絞り問屋井桁屋(服部家)をはじめ、風格のある家並みが続いている。

有松鳴海(なるみ)絞会館では、資料の展示と製品の販売が行われており、二階では実演も行われている。

広重も鳴海では、この有松絞りの大店(おおだな)を描いている。

鳴海宿では瑞泉寺や鳴海城址が目立つ程度で、宿関係の遺構は全くみられない。

熱田神宮は日本武尊(やまとたけるのみこと)ゆかりの草薙剣(くさなぎのみつぎ)を祀っており、伊勢神宮につぐ大社である。

源頼朝の母は大宮司(だいきゅうじ)藤原季範(すえのり)の娘で、頼朝は大宮司館で生まれたともいわれており、熱田社への崇敬の念が厚かった。

そういったいわれもあり、室町幕府・江戸幕府の将軍など、時代は変っても武家の手厚い保護を受けることが多かった。

熱田神宮は現在も約六万坪(約一九万平方メートル)といわれる広大な神域を有し、荘厳なたたずまいをみせている。

しかし、宮宿は全く都市化していて、門前で国道一号線や二四七号線が交差するなど、往時の面影はない。

図55 脇本陣跡丹羽家

宮宿から桑名宿までは渡船となり、その渡し場が「七里の渡し」である。

海上七里ということであるが、干潮時には沖を通るので、一〇里近くになることもあったという。

現在、常夜灯や鐘楼が復元されていて、小さな公園となって整備されている。

また、すぐ近くに脇本陣跡丹羽家があり、破風付きの玄関が残っていて、格式の高さを示している。 |

図54 「七里の渡し」の常夜灯 |

本丸・二の丸・三の丸などの城郭部分のみならず、内堀・外郭堀や武家屋敷・町方など、現在につづく基本的な整備が行われた。 しかし、江戸時代の大火、明治維新期や先の大戦での戦災、一九五九(昭和三十四)年の伊勢湾台風の被害などにより、今では往時の面影は残されていない。

なお桑名の産業としては鋳物業が盛んであり、名物には「焼蛤」(やきはまぐり)がある。

次の四日市宿までは、三里八町とやや長い。途中、常夜灯がみえる町屋川から、朝明(あさけ)川・富田一里塚、そして海蔵川・滝川を渡ると四日市宿である。

四日市では室町末期にはすでに市場と湊の機能が備わっていたようで、四の付く日に市場が開かれたりして、「四日市」の名が始まったという。

宿の伝馬役は、南町・北町・西町・立町・中町で担っていたが、前二町の役割が大きかった。

湊では廻船業務が盛んであり、寛保二(一七四二)年には四日市廻船の宮宿渡海について桑名宿と相論になったが、これは四日市廻船の勝訴となり、従来どおりの渡海が認められた。

宿内には手差の道標といって、「すぐ江戸道」などの文字と共に、千の形で方向を示すという珍しいものである。

さらに宿を離れてしばらく進むと、日永(ひなが)の追分に大きな鳥居と見事な道標が建っている。

「右京大坂道・左いせ参宮道」などと太字で彫られた石碑で、ここから内宮までがもっとも主要な参宮路(伊勢路)であった。

石薬師・庄野

近世の宿駅としては、この両宿の設置はかなり遅れた。

石薬師(いしやくし)は元和二(一六一六)年、庄野に至っては寛永元(一六二四)年で、いわゆる「五十三次」では最後に設置された宿であった。

このように、遅まきながら設置をみたのは、四日市と亀山との宿間距離が五里を越えていて、人馬継立ての負担が大きかったことによる。

両宿とも総家数は二〇〇軒余り、人口は一〇〇〇人に満たず、旅籠屋の総数は共に一五軒で、「五十三次」ではもっとも少なかった。

石薬師の宿内に歌人で国文学者佐々木信綱の生家があり、現在資料館が建てられている。

宿はずれには、真言宗の古刹石薬師寺がある。

その近くに県指定の天然記念物「蒲桜」があるが、蒲冠者(かばのかじゃ)源範頼(よりのり)が平氏追討時に立寄ったというのは伝承にすぎない。

亀山(かめやま)

亀山では、中世には関氏とその一族が勢力を張っていたが、信長の伊勢侵攻以来、その多くは没落し、本能寺の変後も含めて、領主の変遷がみられた。

やがて天正十八(一五九〇)年に岡本良勝が城主となって、天守閣をはじめ諸城郭の基礎が造られた。

しかし、岡本氏は慶長五(一六○○)年の関ヶ原合戦で自刃し、その跡に藩主として故地に戻った関一政によって宿の態勢をはじめ、城下町の基礎が築かれた。

そして、寛永十三(一六三六)年に入部した本多俊次の代に、城下の惣構が完成し、八六ヵ村五万石の城邑も確定した。

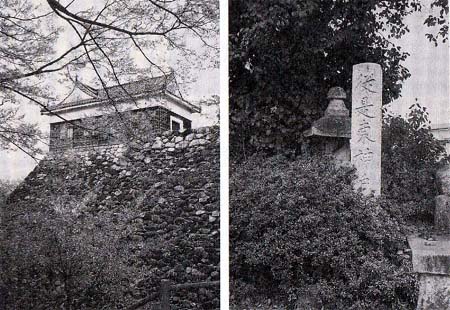

現在は、黒板張りの多聞櫓と石垣が残っているにすぎない。

城下町は武家屋敷地のほか、町方は東町・西町からなり、宿場の機能を果たしていた。

城下町にしては、家数・人口ともに少ない方であった。

西町の一筋北に、現在も藩主石川氏の家老職を勤めた加藤家の立派な長屋門や土蔵が残されている。

一九八七(昭和六十二)年に亀山市に寄贈されたのを機に調査を実施し、幕末当時の姿に復元したものである。

また、近くに石井兄弟敵討の石碑があるが、これは小諸藩士であった父を討たれた石井兄弟が、元禄十四(一七〇一)年に亀山城下で敵討を果たしたことによっている。

さらに、やや山手の亀山公園には亀山市歴史博物館があり、この地域の歴史を概観できる。

京口門跡を過ぎてしばらく行くと、右手に野村一里塚が見えてくる。

右側しか残っていないとはいえ、樹齢三〇〇年ともいわれる椋の巨木である。

現存する東海道の一里塚の中では、もっとも見事なものの一つといってよく、国の史跡に指定されている。

この野村一里塚を過ぎると、間もなく関(せき)宿が近くなってくる。 |

図63 野村一里塚

|

2 伊勢路 top

七里の渡しと桑名

東海道を尾張の宮宿から海上七里の渡しをへて伊勢国桑名に入る。

伊勢湾沿いで、揖斐(いび)川に近く譜代大名一一万石の城下である。

桑名の渡し場は大らかな海上の道を前に伊勢らしい雰囲気を伝える。

ここの港は江戸時代白子(しろこ)と志摩の鳥羽とならぶ良港で諸国の廻船の集うところである。

出船には雄大な船唄が浜辺を流れた。

おだやかな伊勢湾北端のこの渡しもときに荒れ、明和八(一七七一)年六月には宮から桑名へ向うおかげ参りの客が、難船で死亡する事故を生じている『三重県史』資料編近世4上)。

事実天候などの都合で宮宿から尾張佐屋宿へまわり、佐屋から川路三里の渡しで桑名へ出る脇往還もある。

桑名には伊勢路の一の鳥居があるが、二の鳥居のある日永が実質上の一の鳥居になりここから伊勢街道が分岐する。

桑名からそのまま東海道を四日市・石薬師(いしやくし)・庄野・亀山・関をたどり坂の下に至る。

ここから峻険の鈴鹿山脈にかかる。

「坂は照る照る 鈴鹿はくもるよ あいの土山雨が降る」と馬子唄に歌われるのは、この地域が日本海側と太平洋側の大きな気候の分岐点であり、日本列島、とりわけ本州の自然条件の分れ道であることを示している。

桑名の北に接する多度町の多度大社の別社が雨乞いの神として信仰されるのもこのためである。

また、揖斐(いび)川をはさんでアクセントが変化する。 |

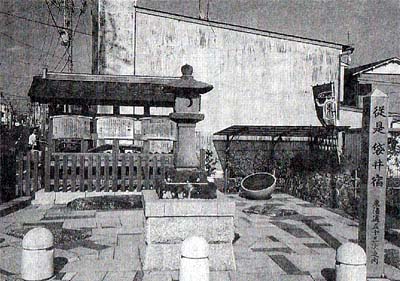

図64 日永の追分

|

このことは街道の伝える文化を考える上でも大きな意味をもち、伊勢が列島のほぽ中央にあり、その線上にひろがる紀伊半島が本州の最南端に位置する最大の半島であることにつながり、自然的にも社会的にも地域風土を特徴づけることになる。

伊勢街道と伊勢別街道

東海道から二つの参宮の道が分かれる。

一つは四日市宿の南、日永の追分から伊勢湾西岸に沿って南下する伊勢街道で、おもに東国からの参宮・西国巡礼の旅人を受入れる。

他は「関の地蔵」で知られる関宿の東の追分から大鳥居をくぐって進む伊勢別街道で、椋本(むくもと)・一身田(いしんでん)をへて津の北端江戸橋にいたり、ここで伊勢街道と合流する。

西からの参宮客を迎える道である。

この道筋の一身田には真宗高田派の本山専修寺があり、窪田宿の東端には文化十四(一八一七)年八日市の商人をはじめ近江諸郡から松前の江差・箱館に及ぶ寄進者による常夜灯が建つ。

日永の追分には、安永三(一七七四)年に伊勢国一志(いちし)郡須賀瀬(すがせ)村(久居市)の商人渡辺六兵衛らが、江戸店支配人を願主にして建てた大鳥居と棟札があり、そのそばに清らかな湧き水を引いている追分の水屋がある。

遥拝のための手水所である。街道の要所要所に常夜灯・道標が建てられているが、伊勢出身の江戸商人によるものが多く、渡辺六兵衛も江戸芝桜田典房町で洒屋・利貸屋を営んでいた。

「江戸に多きもの 伊勢屋・稲荷に犬の糞」(『守貞謾稿』)といわれた伊勢商人の故郷への奉謝である。

ここから神宮へ、津と松坂付近を曲るように「く」の字形に南下する。 |

図65 専修寺御影堂

|

神戸(かんべ)と白子

日永から常夜灯の建つ高岡橋を渡り、神戸城の東側を、北の入口「見付」から旅籠・本陣などの立並ぶ神戸宿を通る。

さらに東南へ進むと、海岸沿いに江島・白子・寺家が一連の町並みをみせる。

江島は河曲(かわわ)郡に属し旗本領であるが、牛頭天王(ごずてんのう)を祭った江島神社大宝殿に伝わった近世の絵馬が多数あり、その一つ、天明元(一七八一)年のものが江島の町の賑わいを描いている。

一九〇九(明治四十二)年に江島若宮八幡社に合祀され、今はここに引継がれている。

白子・寺家は奄芸郡で紀州領に属し、廻船業・型紙業と宿場町として栄え、一括して白子とよばれることが多かった。

白子は江戸と直結する港町で、天明二(一七八二)年、船頭大黒屋光太夫(こうだゆう)以下一七名が乗組んだ神昌丸が、遠州灘で遭難、八ヵ月漂流し、アレウト列島アムチトカ島(アリューシャン列島)に漂着したことで知られる。

一行のうち光太夫ら三名が一〇年後の寛政四(一七九二)年に帰国したが、シベリアを横断してロシアのエカテリーナ二世に面会し帰国を嘆願したことでも注目される。

行方不明になった乗組員を追悼して三回忌に建てた碑が若松の墓地にあるが、建碑者に松坂の豪商で江戸大伝馬町の太物店行司長谷川次郎兵衛と同市左衛門の名があり、人伝馬町に江戸店(えどだな)をもった豪商を通じて米・木綿流通の港として白子が浮び上がる。

ここはまた紀州藩の勢州領一八万石の一つとして白子代官所が置かれていた。

この地の子安観音には不断桜があり、参宮客がよく立寄った。

寺家はいまも無形文化財として伝わる伊勢型紙の盛んなところで、紀州藩の保護をうけて型売り行商人が関東・東北までその販路をひろげ、型彫り職人が優れた技術で各地の紺屋の需要にこたえた。

江戸小紋もその一つで近世衣裳文化の粋を担うものであった(中田四郎『伊勢型紙の歴史』、東北歴史資料館『型紙』)。

|

図66 上野城石垣

|

上野城本丸跡は、近世初期分部光嘉(わけべみつよし)のよった城で丘陵の眺望に恵まれた地にあるが、その東側に上野宿があり、これを南下すると町屋村にかかる。

天保十(一八三九)年に武州岩槻(いわつき)の木綿問屋ら四四名が寄進した常夜灯が喧騒をきわめる国道の東に通る旧道に静かに建っている。

ここで江戸橋を渡る。伊勢別街道との合流点であり、江戸へ向っで津の町を出発することを意味する名称である。

ここにも橋のたもとに常夜灯と道標がある。

津

いよいよ藤堂(とうどう)藩三二万三九〇〇石の城下、津に入る。

津藩は関ヶ原の戦後、藤堂高虎が陸奥磐城に流謫(るたく)された上野の筒井(つつい)定次のあとを受けて、慶長十三(一六〇八)年に伊予国今治城から入部し、伊賀一国一〇万石余をも領有し、ここに上野城をもつため、津の城郭としての姿は石高ほどでない。

しかも街道に沿って町並みが細長くつづくため、旅人はその長さにおどろくことが多い。

今も志登茂(しとも)川・安濃(あのう)川・岩田川の三川が横切って流れている。

塔世(とうせ)川(安濃川)を渡り、万(よろず)町をへて塔世町に至る。

この町の北端に惣構(そうがまえ)門があった。城下の入口である。

大門町の国府の阿弥陀(観音寺)は城の鬼門に位置し、「上方筋より参宮の人おちあふ所にて、往来ことに賑しく」(十返舎一九『東海道中膝栗毛』)といい、必ず道中記にも登場する名所であった。

岩田川の北と南にある分部(わけべ)町・伊予町という由緒ある地名は、分部町は分部氏がいまの津市の分部からさきにのべた上野城(河芸町)へ移るとき町人が移住した町といい、伊予町は津の藩祖藤堂高虎が伊予から転封してきたとき随ってきた商人に由来する。

岩田川には長さ三六間・幅三間の板橋が架かっていた。

城下の人口は一八七八(明治十一)年で一万六〇〇〇人ほどで、桑名の約一万五〇〇〇人を凌ぐ(『共武政表』)。

城下の南端近くに真教寺(閻魔堂=えんまどう)と弁天(いまの市杵島姫神社)のある弁財(えざい)町があり、ここから街道は道幅を狭めて一部香良洲(からす)道を分岐しながら謡曲に名を伝える阿漕浦を東にみながらひたすら南下する。

八幡(やわた)町に安濃郡とその南にのびる一志郡の境界があるが、この町には津藩二代藩主高次が男山(おとこやま)八幡宮の分霊と父高虎を祭った津城下の総鎮守八幡宮があり、いまも森に囲まれて地域祭礼に生きている。

近くに南朝の結城宗広を祭った結城入道の墓と結城医王大明神(いまの結城神社)があった。

ここから雲出(くもで)川を渡船で島貫(しまぬき)・須川(すがわ)間を渡る。櫛田川・宮川と並ぶ県下の大河である。

須川は北海道に名を残した松浦武四郎の生地である。さらに進むと中林村の枝郷月本があり、大和七在所めぐりの追分で、久居をへて伊賀街道の五百野に通じる奈良街道を分岐する。県域の東海道の道幅が三間ないし二間、伊勢街道が三間ないし一間四尺に対して、奈良街道は一間四尺ないし一間ときわめて狭い。

伊勢別街道は二間三尺ないし一間四尺の幅である(「明治十一年三重県統計表」)。

次に、三渡(みわたり)川を渡ると、ここは伊勢音頭の道中歌に「明日はお立ちかお名残り惜しや 六軒茶屋まで送りましよ」と歌われた六軒があり、ここから伊賀越えで、田尻・大村・伊勢路・阿保・梁瀬をへて、伊賀国安部田(あべた)から大和国長瀬村へ通じる道幅一間四尺から一間三尺の初瀬(はせ)街道の追分があった。

さらに南に京都醍醐寺の荘園の名残りを伝える市場庄(いちばしょう)があり、小字名に古市場(こいちば)があり、松坂城の形成に伴う近世の街道整備によって集落加西へ移動したことを示している。

この点は古いなまこ塀の門長屋を伝える久米も同じで、ここに大曲りがある。

市場庄は街道の家並みがよく保存されている。

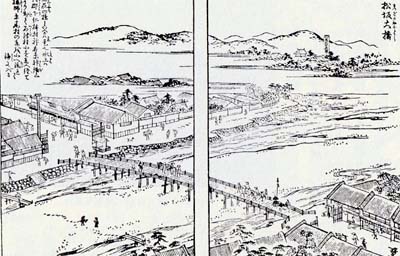

図67 松阪周辺図 |

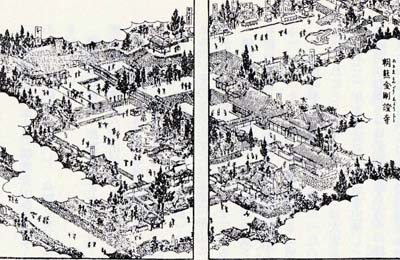

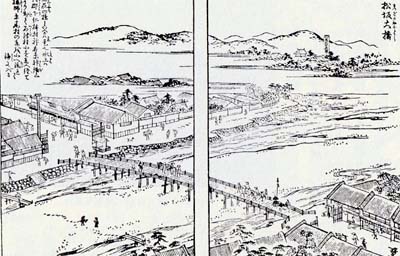

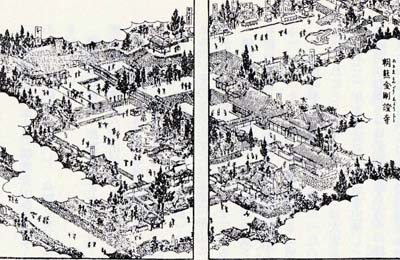

図68 松坂大橋(『伊勢参宮名所図会』) |

松坂

坂内川に架かる長さ二四間余、幅三間余の松坂大橋を渡ると、松坂の町である。

蒲生氏郷(がもううじさと)が近江日野から伊勢の松ヶ島に入り、さらに四五百森に天正十六(一五八八)年松坂城を築いて南勢の政治の拠点とした。

この新しい城下町の形成によって大雨や満潮時に通行の困難を伴った海岸沿いの街道を西に移し、城下に結びつけた。

町造りと交通の融合である。

その後氏郷の会津転封などをへて、徳川政権の誕生後元和五(一六一九)年家康の一〇男頼宣が紀州和歌山城に入ると共に、所領五五万五〇〇〇石のうち伊勢国内に一八万石を領有した。

この松坂を軸に田丸領・松坂領・白子領のいわゆる勢州三領を統轄した。

一八七九(明治十二)年人口一万人余、松坂は紀州藩支配の中心であったが、それ以上に大きな意味をもったのに圧倒的に商人の町であったことである。

大橋のすぐ東に江戸に紙と木綿の問屋をもつ小津家があり、同じく江戸店を構えた魚町の長谷川家、湊町の長井家といった木綿問屋があった。

また何よりも豪商三井家の発祥地である。町の行政は商人の大年寄が担当し「まちの殿様」といわれた。

豪商たちは、宝暦五(一七五五)年から始まった紀州藩の松坂御為替組に、三井家も幕府御為替組の一員となり幕藩の公金を扱い金融を支えた。

国学者本居宣長(もとおりのりなが)も町中の商人にルーツをもち学風にそれを伝えている。

城のある商都であり、宿場でもあった。『松坂権輿(けんよ)雜集』によると、近郷より毛綿を買い求め関東へ送り、その量八万反から一〇万反という。

街道は、本町・中町・日野町・湊町・平生町・愛宕町を通って神宮へ向う。

この間「伊勢の松坂毎(いつ)着て見ても摺(ひだ、蒲生飛騨守氏郷)の取(とり)様で襠(町)悪し」(同上)といわれるように、道は「歪斜(わいしゃ)に附けて」見通しはよくなかった。近年はよほど様変わりしている。

もう神宮まであと一息、御師(おんし)の手代が松坂の宿へ「酒迎」にきて、一席設けて参宮の打合わせをする。

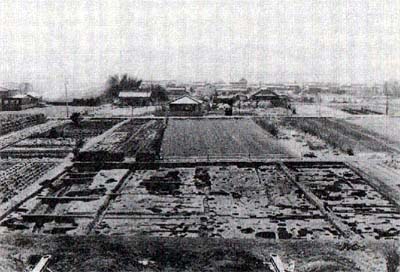

祓(はらい)川の渡しをこえて飯高・飯野郡から多気(たき)郡に入り斎宮(さいくう)村に着く。

七世紀から十四世紀まで六六〇年ほど伊勢神宮に奉仕する斎王を中心に八〇〇人近い宮人が仕えた斎王宮があったところ。 国指定史跡で、今もその発掘が続き、斎宮歴史博物館がある。

へんば餅で知られるへんば屋や壷屋の煙草入れを売るみやげ物屋をすぎると、妻入りの家並みの小俣(おばた)をへていよいよ宮川の渡しにかかり、度会(わたらい)郡に入る。

ここに二つの渡しがある。上の渡しは山越えの伊勢本街道と熊野街道を通る旅人が、下の渡しは伊勢街道の旅人が利用し、やがて合流する。

南勢第一の長流の大河に橋がなく、神宮御報謝の無銭の渡しになっている。川沿いに「参宮人見附」の石柱が建つ。 |

図69 斎王宮跡(発掘写真)

|

図71 古市旅館油屋本店(戦前)

図72 伊勢神宮内宮 宇治橋と鳥居 |

図70 山田・宇治周辺図 |

山田と宇治

山田は「外宮(げくう)さん」の鎮座の町、一八七九(明治十二)年人口一万九八八八人、県下で最大の戸口を示し、その賑わいを察するに足る。

御師の数も内宮をはるかに凌ぐ。

「お杉・お玉」といった女芸人や袖乞いで知られる間の山をへて古市にのぽりつめる。

参宮人の精進(しょうじん)落しの町で天明期(一七八一~八九)妓楼七〇余軒、遊女千数百人といわれ、下中之(しもなかの)地蔵町・上(かみ)中之地蔵町は伊勢歌舞伎が上演された。

歌舞伎『伊勢音頭恋寝刃(こいのねたば)』で知られる油屋もここにあり、麻吉旅館が往時の面影を伝えている。

街道は宇治に入る。神風の伊勢国を実感する。

内宮の地が伊勢街道(参宮街道)の終点で、天正十六年以前の参宮古道は、東方の海岸よりで、その後江戸時代の街道に移っているが、東海道日永追分から、神戸・白子・上野・津・雲出・松坂・本明星・山田をへて宇治・神宮まで、その距離一八里一七町余(約七〇キロ)に及ぶ。

58()

西行が「何事のおはしますかはしらねども かたじけなさになみだのぼるる」と歌った神宮は、内宮皇大神宮(天照大御神)・外宮豊受(とようけ)大神宮(豊受大御神)の二つの正宮があり、唯一神明造りで古来の建築様式を伝え、ここにいたる道筋には「笑門」「蘇民(そみん)将来子孫家」と書かれた標飾(しめかざり)が年間を通して切妻造りの入口に飾られ、旅人をおどろかせる。

伊勢国度会郡の大神宮領三七ヵ村は、文禄三(一五九四)年の太閤検地の対象からはずされ、元禄十三(一七〇〇)年の郷帳に「高不知」(高しらず)とされている(国立公文書館内閣文庫蔵)。

特別の村柄で、宇治年寄会合・山田三方会合がこの両地区の自治を担当し、幕府は山田奉行を置いて特段の体制を布いていた。

『延喜式』に規定された「私幣禁止」によって私人が直接幣帛を捧げることができず、また天皇家も明治天皇まで直接神宮へ参詣したことがないが、参宮客は御師(権禰宜=ごんのねぎ)を介して参拝した。

御師は正徳期(一七一一~一五)宇治で二四一家、山田五〇四家を数え、全国各地に檀家をもち、御祓・伊勢暦・鰹節などを定期的に届け、御師の屋敷では神楽(かぐら)を奉納し、神宮めぐりを案内し、馳走の宴を設けた。

各地からの一生に一度という旅人にははなやかな歓待のひとときである。

御師が神宮を基点に果たした文化的影響は大きいが、明治四(一八七一)年四月に廃止された。

一八七九(明治十二)年の記録では、その数は宇治一九〇家(檀家一一〇万四三一八戸)・山田四八〇家(同約四五九万戸)とする。

伊勢と志摩の境、神宮の東南に朝熊(あさま)ヶ岳があり、頂上に金剛証寺(こんごうしょうじ)があり、「岳(たけ)さん参り」の人たちのために麓から町石の地蔵像が建っている。「お伊勢参らば朝熊をかけよ 朝熊かければ 片参宮」といわれ参宮と一体のものとされていた。

一九二五(大正十四)年から一九四二(昭和十七)年まで朝熊登山鉄道のケーブルが運行されていた。

金剛証寺にはこの地の出身竹内浩三の「アア 戦死ヤアハレ 兵隊ノ死ヌルヤアハレ」の詩碑が同家によって建てられ、伊勢人らしい感覚を伝えている。 |

図73 金剛証寺(『伊勢参宮名所図会』)

|

伊雑宮と鳥羽

参宮を終えた旅人は、さらに西国巡礼に向かう。衣装を変え、菅笠(すげがさ)・笈摺(おいずる)姿となって熊野街道を難所八鬼山越えして三十三ヵ所札所二番の青岸渡寺(せいがんとじ)をめざして熊野灘をみながら紀伊半島を南西に向かってさらなる旅を重ねる。

宇治から志摩へ磯部道を行くと、「御田(おんだ)祭」で有名な上之郷の伊雑宮(いぞうぐう)がある。

神宮の別宮で、慶応三(一八六七)年の「ええじゃないか」は、この宮との関連が指摘されている(田村貞雄『ええじゃないか始まる』)。

その北方山手には志摩の神山といわれる青峰山があり、海上安全の絵馬が奉納されている正福寺が寂然としたたたずまいをみせている。

磯部から鳥羽道を行くと、鳥羽の城下に入る。

ここは熊野灘と遠州灘との中間にあって、廻船の風待ち港でもあり、鳥羽港と小浜港に日和山(ひよりやま)があり、鳥羽港には文政五(一八二二)年に「摂州灘樽廻船中」が造った八角柱の方角石がある(南波松太郎『日和山』)。

その他の参宮の道

いままでのべたのは、北から伊勢湾にそって神宮にいたる街道であるが、参宮の道はこれにとどまらない。

一つは大坂から大和・伊賀名張を越えて六軒茶屋に入る初瀬(はせ)街道で、明和九(一七七二)年本居宣長は松坂を出発して三渡(六軒)からこの街道をたどり大和へ向かっている(『菅笠日記』)。

いま一つは初瀬街道を大和の榛原で分かれて行く伊勢本街道で、多気(たげ)・横野・小片野(おかたの)・津留(つる)・田丸にいたり宮川に出る道である。

さらに紀ノ川沿いに和歌山と松坂を結ぶ和歌山街道、一部丹生(にう)に迂回する和歌山別街道、その他脇往還が縦横に延び、幹線東海道と参宮・西国巡礼を結んで、いかにも旅の時代の特徴を十分に伝えている。

top

****************************************

|